AKTIVITAS ANTIMIKROBA EKSTRAK TUMBUHAN

LUMUT HATI (

Marchantia

paleacea

) TERHADAP BAKTERI

PATOGEN DAN PEMBUSUK MAKANAN

REZA FADHILLA

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Aktivitas Antimikroba Ekstrak Tumbuhan Lumut Hati (Marchantia paleacea) Terhadap Bakteri Patogen dan Pembusuk Makanan adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, April 2010

Reza Fadhilla

ABSTRACT

REZA FADHILLA. Antimicrobial Activity of Liverwort (Marchantia paleacea) on Patogenic and Food Spoilage Bacteria. Under direction of HARSI D. KUSUMANINGRUM and EKA ADITYA PUTRI ISKANDAR

Liverwort (Marchantia paleacea) from Cibodas Botanical Garden was used as raw materials in this research. The objective of this research was to assess the antimicrobial activity of liverwort (M. paleacea). Maceration was used to extract the active compound with 4 different solvents i.e ethanol, methanol, ethyl acetate, and hexane. The potency of antimicrobial activity from extract was assesed by agar diffusion method and direct-contact test by determining the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). The effectivity of the best extract as antimicrobial agent was tested at pH 4, 6 and 8, and after heating for 20 minutes at 80C and 100C. S. aureus, S. Typhimurium, and P. aeruginosa were used as tested bacteria. The extract with the best antimicrobial activity was analyzed for its total phenol and phytochemical properties by qualitative analysis. The data showed that extraction with ethanol resulted in the best inhibition zone after tested using three bacteria. The inhibition zone was 10,8 mm, MIC 0,7 mg/ml, and MBC 0,9 mg/ml for S. aureus; 4,5 mm, MIC 8,0 mg/ml, and MBC 10 mg/ml for S. Typhimurium; and 5,8 mm, MIC 5,9 mg/ml, MBC 10 mg/ml for P. aeruginosa, respectively. The total phenol of the extract was 22 mg/gr. Phenolic, triterpenoid and flavonoid was positively detected in the extract. Ethanol extract worked more effective at pH 4 comparing to pH 6 and 8. Heating the extract for 20 minutes at 80C didn’t influence the antimicrobial activity. Moreover, when the extract was heated at 100C for 20 minutes, its activity against S. Typhimurium was reduced.

RINGKASAN

REZA FADHILLA. Aktivitas Antimikroba Ekstrak Tumbuhan Lumut Hati (Marchantiapaleacea) Terhadap Bakteri Patogen dan Pembusuk Makanan. Dibimbing

Oleh HARSI DEWANTARI KUSUMANINGRUM dan EKA ADITYA PUTRI

ISKANDAR

Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang termasuk kedalam divisi bryophyta. Umumnya ekstrak dari lumut hati (hepaticae) mengandung senyawa bioaktif yang efektif menghambat mikroorganisme. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat sumber antimikroba tumbuhan lumut hati Marchantia paleacea asal Indonesia dan diharapkan antimikroba dari isolat ekstrak tersebut mempunyai aktivitas secara luas terhadap bakteri gram negatif maupun gram positif.

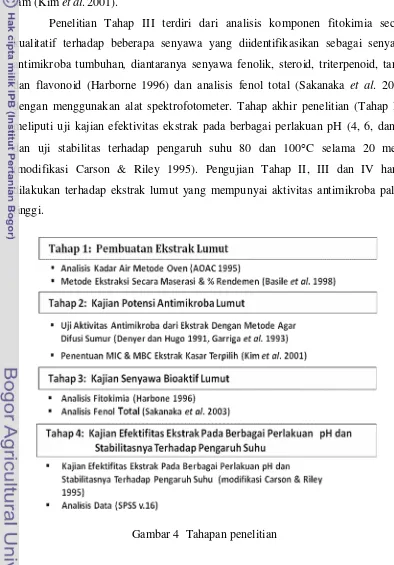

Keseluruhan penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Penelitian Tahap I merupakan tahap persiapan bahan baku lumut hati spesies M. paleacea yang meliputi proses sortasi, pengeringan (suhu ruang selama 14 hari), analisis kadar air, serta proses ekstraksi dan total rendemen ekstrak. Penelitian Tahap II meliputi uji antimikroba yaitu screening dengan metode agar difusi sumur terhadap bakteri uji S. aureus, P. aeruginosa, S. Typhimurium ATCC 14028 dan penetapan nilai MIC dan MBC dengan menggunakan medium cair TSB. Penelitian Tahap III terdiri dari analisis komponen fitokimia secara kualitatif dan analisis fenol total. Tahap akhir penelitian (Tahap IV) meliputi uji kajian efektifitas ekstrak pada berbagai perlakuan pH (4, 6, dan 8) dan uji stabilitas terhadap pengaruh suhu 80 dan 100C selama 20 menit.

Hasil pengukuran kadar air lumut segar diketahui sebesar 89,02 %, setelah pengeringan 14 hari didapat lumut kering dengan kadar air 17,47 %. Tingginya kadar air pada lumut segar disebabkan karena lumut memiliki struktur permukaan yang unik. Lapisan lumut yang tebal dipermukaan bersifat higroskopis dan rizoid yang menyerupai benang berfungsi sebagai akar pada lumut sangat mudah untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Rendemen tiap ekstrak yang didapat berbeda, ekstrak metanol merupakan rendemen paling tinggi (15,57 %), ekstrak etanol (5,98 %), ekstrak etil asetat (2,30 %), dan ekstrak heksana (0,87 %).

perbedaan konsentrasi sebesar 10 kalinya S. aureus, yang diketahui merupakan bakteri yang paling sensitif terhadap ekstrak etanol.

Kandungan senyawa fenolik, steroid, triterpenoid, tanin dan flavonoid diketahui positif ada dengan analisis fenol total sebesar 22 mg/gr. Perlakuan kombinasi ekstrak etanol dengan pH 4 memberikan efektivitas paling baik dibandingkan dengan pH 6 dan 8 terhadap bakteri uji. Pemanasan suhu 80C selama 20 menit tidak mempengaruhi aktivitas antimikroba terhadap bakteri uji, sedangkan pada pemanasan 100C selama 20 menit menurunkan aktivitas dari ekstrak hanya terhadap bakteri S. Typhimurium ATCC 14028.

©Hak Cipta milik IPB, tahun 2010 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

AKTIVITAS ANTIMIKROBA EKSTRAK TUMBUHAN LUMUT HATI (Marchantia

paleacea) TERHADAP BAKTERI PATOGEN DAN PEMBUSUK MAKANAN

REZA FADHILLA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Pangan

SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Tanggal Ujian: 24 Maret 2010 Tanggal Lulus: 12 April 2010 HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Aktivitas Antimikroba Ekstrak Tumbuhan Lumut Hati (Marchantia paleacea) Terhadap Bakteri Patogen dan Pembusuk Makanan

Nama : Reza Fadhilla

NRP : F251060241

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Harsi D. Kusumaningrum, MSc

Ketua

Eka Aditya Putri Iskandar, MSc

Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Pangan Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Ratih Dewanti-Hariyadi, MSc

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banda Aceh, NAD, tanggal 2 Mei 1979 sebagai anak dari pasangan Ayah Sunari S. Kanen dan Ibu Nursiah Yusuf, dari lima bersaudara.

Penulis menamatkan pendidikan di SMA Negeri I Banda Aceh jurusan IPA pada tahun 1997. Pada tahun 1998 penulis lulus seleksi masuk UNSYIAH melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) sebagai mahasiswa di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pada tahun 2006, penulis diterima di program Studi Ilmu Pangan pada Program Pascasarjana IPB.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister Sains, selama menempuh program S2 penulis melakukan penelitian dengan judul “Aktivitas Antimikroba Ekstrak Tumbuhan Lumut Hati (Marchantia paleacea) Terhadap Bakteri Patogen dan Pembusuk Makanan dibawah bimbingan”

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana di Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Ir. Harsi Dewantari Kusumaningrum dan Eka Aditya Putri Iskandar, M.Sc sebagai komisi pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, saran dan arahan selama penelitian dan penulisan tesis ini.

2. Dr. Suliantari, MS selaku dosen penguji luar komisi pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga untuk menyempurnakan tesis ini.

3. Staf laboratorium Southeast Asia Food and Agricultural Science and Technology Center (SEAFAST Center) IPB: Mas Taufik dan Mbak Ari atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian.

4. Staf Kebun Raya Cibodas atas kerjasamanya.

5. Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada ayah, ibu, dan adik-adik atas dorongan moril, kasih sayang, perhatian, kesabaran, serta doa-doa yang tulus. Kasih sayang dan doa-doamu adalah sumber kekuatan bagi penulis.

6. Ketua, Pengajar, dan Pegawai Administrasi Program Studi Ilmu Pangan IPB, yang telah memberi perhatian, mengajar, dan memberikan pelayanan administrasi dan akademik kepada penulis selama kuliah di IPB.

7. Temanku Fauzi D. Anggraini atas motivasi dan dukungannya.

8. Rekan-rekan saya pada Program Studi Ilmu Pangan: Mathelda, Sylviana, Silvana, Ibu Puspita, Rezky, Ibu Sari, Azmier, Isac, yang telah banyak memberikan bantuan selama masa penelitian.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan doanya selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas atas budi baik Bapak/Ibu/ Saudara/i semuanya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.

Bogor, April 2010

DAFTAR ISI

Tujuan dan Manfaat Penelitian... 2

TINJAUAN PUSTAKA... 3

Fisiologis Tumbuhan Lumut (Bryophyta)... 3

Sintesis Metabolit Sekunder Tumbuhan sebagai Senyawa Antimikroba Alami ... 7

Potensi Komponen Aktif Lumut Hati (Hepaticae) ... 15

Mekanisme Senyawa Antimikroba ... 18

Metode Umum Ekstraksi Senyawa Antimikroba ... 21

Karakteristik Bakteri Uji ... 25

Metode Ekstraksi Secara Maserasi dan Rendemen Ekstrak... 30

Penelitian Tahap II... ... 32

Uji Aktivitas Antimikroba dari Ekstrak Dengan Metode Agar Difusi Sumur... 32

Penentuan MIC dan MBC Ekstrak Kasar Terpilih ... 32

Analisis Total Mikroba (Total Plate Count) ... 33

Penelitian Tahap III... 34

Analisis Fitokimia ... 34

Analisis Fenol Total ... 35

Penelitian Tahap IV ... 35

Kajian Efektifitas Ekstrak Pada Berbagai Perlakuan pH dan Stabilitasnya Terhadap Pengaruh Suhu... 35

Analisis Data... 36

HASIL DAN PEMBAHASAN... 37

Kadar Air Lumut Hati M. paleacea... 37

Rendemen Ekstrak Lumut Hati... 37

MIC Minimum Inhibitory Concentration) dan MBC (Minimum

Bactericide Concentration) Ekstrak Etanol Lumut ... 44

Kandungan Senyawa Bioaktif dan Fenol Total Lumut Hati M. paleacea... 51

Efektifitas Ekstrak Pada Berbagai Perlakuan pH dan Stabilitasnya Terhadap Pengaruh Suhu... 51

SIMPULAN DAN SARAN... 63

Simpulan... 63

Saran... 63

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

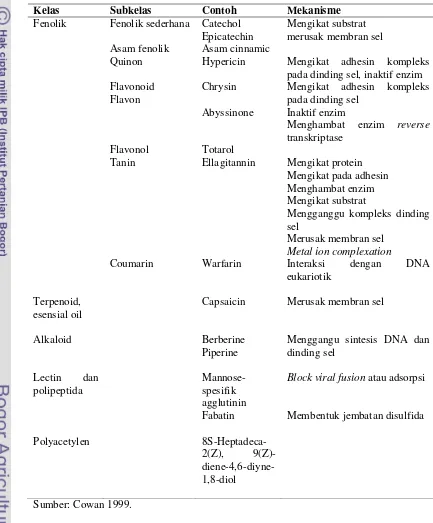

1. Senyawa-senyawa utama antimikroba dari tumbuhan ... 8

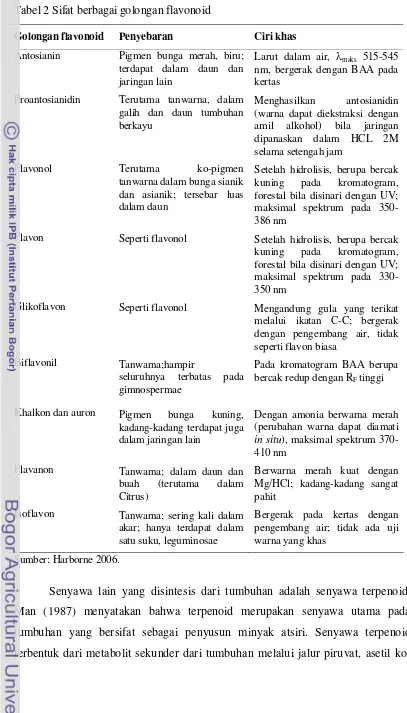

2. Sifat berbagai golongan flavonoid ... 11

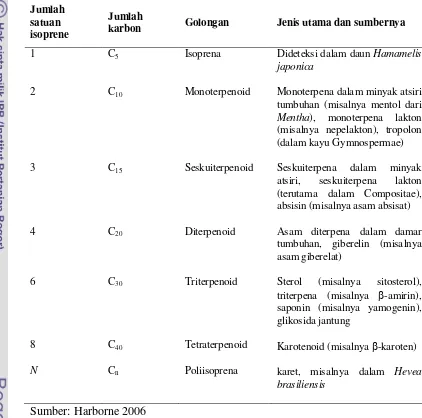

3. Golongan utama terpenoid tumbuhan... 12

4. Jenis-jenis pelarut untuk ekstraksi komponen aktif ... 23

5. Nilai polaritas beberapa pelarut... 25

6. Komponen Ekstrak Etanol ... 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

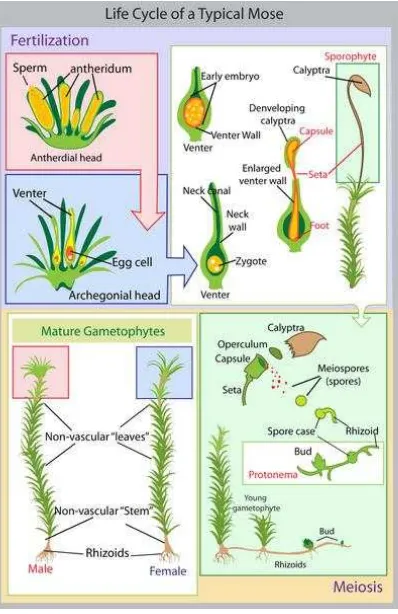

1. Siklus hidup lumut... 4

2. Lumut hati bertalus Marchantia paleacea (kiri), dan Marchantia emarginata (kanan) atas. Marchantia polymorpha (kiri), talus pada Marchantia sp.(kanan) bawah... 6

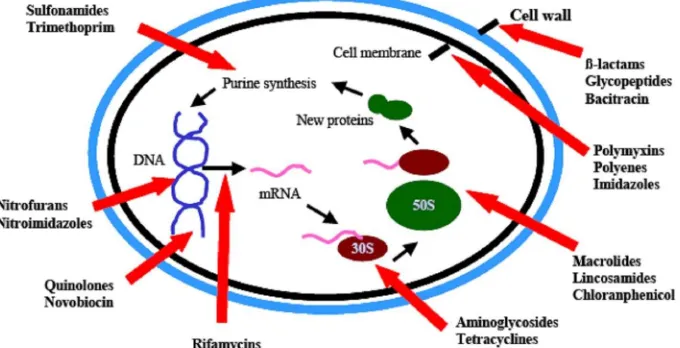

3. Target spesifik dari antimikroba ... 18

4. Tahapan penelitian ... 29

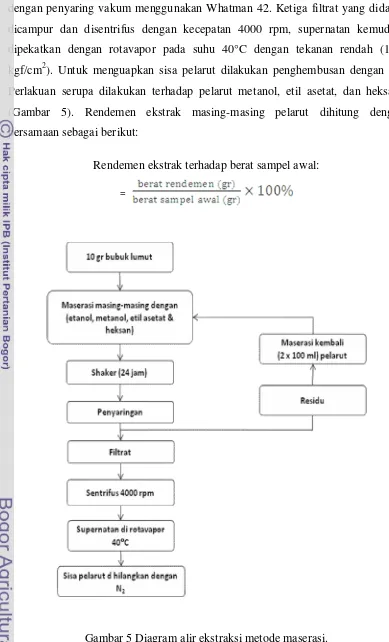

5. Diagram alir ekstraksi metode maserasi ... 31

6. Tabung-tabung berbagai ekstrak dengan konsentrasi 100 mg/ml dan evaporasi dengan rotavapor suhu 40C... 38

7. Ekstrak lumut dalam berbagai pelarut ... 39

8. Rendemen dari masing-masing ekstrak lumut ... 39

9. Bioaktivitas antimikroba berbagai ekstrak lumut pada konsentrasi 100 mg/ml terhadap bakteri S. aureus, P. aeruginosa, dan S. Typhimurium ATCC 14028... 40

10. Zona hambat aktivitas ekstrak etanol terhadap bakteri uji ... 41

11. Perbedaan struktur dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif ... 42

12. Pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak etanol lumut terhadap jumlah bakteri S. aureus dengan inokulum awal 6,3 log koloni/ml Huruf yang berbeda pada setiap faktor perlakuan menunjukkan perbedaan nyata pada taraf uji p = 0,05... 44

13. Pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak Etanol lumut terhadap jumlah bakteri S. Typhimurium ATCC 14028 dengan inokulum awal 7,2 log koloni/ml. Huruf yang berbeda pada setiap faktor perlakuan menunjukkan perbedaan nyata pada taraf uji p = 0,05... 47

15. Aktivitas antimikroba ekstrak etanol lumut konsentrasi 10 mg/ml pada pH 4, 6, dan 8 terhadap S. aureus dengan inokulum

awal 8,0 log koloni/ml ... 55

16. Aktivitas antimikroba ekstrak etanol lumut dengan konsentrasi 10 mg/ml pada pH 4, 6, dan 8 terhadap S. Typhimurium ATCC 14028 dengan inokulum awal 8,5 log

koloni/ml ... 58

17. Aktivitas antimikroba ekstrak etanol lumut dengan konsentrasi 10 mg/ml pada pH 4, 6, dan 8 terhadap P.

aeruginosa dengan inokulum awal 8,2 log koloni/ml ... 59

18. Aktivitas antimikroba ekstrak etanol lumut konsentrasi 10 mg/ml setelah dipanaskan pada suhu 80ºC dan 100ºC selama 20 menit terhadap S. aureus, S. Typhimurium ATCC 14028

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Rendemen ekstrak tumbuhan lumut hati M. paleacea dengan

menggunakan pelarut etanol, etil asetat, heksana dan methanol... 74

2. Hasil analisis statistik pengaruh aktivitas berbagai konsentrasi ekstrak (0.0, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, dan 1.0 mg/ml) terhadap

jumlah bakteri S. aureus... 75

3. Hasil analisis statistik pengaruh aktivitas berbagai konsentrasi ekstrak (0.0, 5.0, 6.0, 6.3, 6.6, 6.9, 7.0, 8.0, 9.0, dan 10 mg/ml)

terhadap jumlah bakteri S. Typhimurium ATCC 14028... 76

4. Hasil analisis statistik pengaruh aktivitas berbagai konsentrasi ekstrak (0.0, 5.0, 5.3, 5.6, 5.9, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, dan 10 mg/ml)

terhadap jumlah bakteri P. aeruginosa... 77

5. Analisis fenol total... 78

6. Hasil analisis statistik pengaruh pH terhadap aktivitas antimikroba ekstrak etanol tumbuhan lumut hati M. paleacea

terhadap jumlah bakteri S. aureus... 79

7. Hasil analisis statistik pengaruh pH terhadap aktivitas antimikroba ekstrak etanol tumbuhan lumut hati M. paleacea

terhadap jumlah bakteri S. Typhimurium ATCC 14028... 80

8. Hasil analisis statistik pengaruh pH terhadap aktivitas antimikroba ekstrak etanol tumbuhan lumut hati M. paleacea

terhadap jumlah bakteri P. aeruginosa... 81

9. Hasil analisis statistik pengaruh pemanasan terhadap aktivitas antimikroba ekstrak etanol tumbuhan lumut hati M. paleacea

terhadap jumlah bakteri S. aureus... 82

10. Hasil analisis statistik pengaruh pemanasan terhadap aktivitas antimikroba ekstrak etanol tumbuhan lumut hati M. paleacea

terhadap jumlah bakteri S. Typhimurium ATCC 14028... 83

11. Hasil analisis statistik pengaruh pemanasan terhadap aktivitas antimikroba ekstrak etanol tumbuhan lumut hati M. paleacea

terhadap jumlah bakteri P. aeruginosa... 84

12. Nilai MIC mikroba berbagai ekstrak tumbuhan lokal terhadap

mikroba patogen dan perusak pangan ... 85

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahan-bahan hayati telah lama digunakan oleh manusia untuk memenuhi

berbagai kebutuhan hidup. Indonesia beriklim tropis memiliki sumber daya alam

hayati yang sangat beragam yang memproduksi banyak senyawa kimia karbon

alami. Tumbuhan umumnya mengandung senyawa aktif dalam bentuk metabolit

sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid, triterpenoid, kumarin dan lain-lain.

Umumnya senyawa bioaktif hampir selalu toksik terhadap sel hidup pada dosis

tinggi. Oleh karena itu daya bunuh in vivo suatu senyawa dari ekstrak yang

mempunyai bioaktivitas terhadap organisme tertentu dapat digunakan.

Fitokimia dengan aktivitas biologis memiliki kegunaan besar sebagai

bahan baku farmasitika. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 banyak

dilakukan penelusuran komponen aktif dari tumbuhan yang dilaporkan bersifat

medicinal (mengobati). Saat ini industri kimia bidang obat-obatan dan pertanian

dalam penelusuran produk sangat bergantung pada pendekatan secara sintetik.

Proses memodifikasi desain molekuler kimiawi secara sintetik umumnya sukses

digunakan dalam bidang farmasitika, akan tetapi kurang disenangi. Maka dari itu

ketertarikan untuk menemukan bahan farmasitika baru, nutrasetika dan komponen

bioaktif alami semakin meningkat tajam.

Ketertarikan ini didasarkan pada faktor-faktor antara lain; kesadaran

bahwa alam telah terlebih dahulu menyeleksi aktivitas biologi tumbuhan,

banyaknya komponen tumbuhan yang belum ditelusuri manfaatnya, serta

komponen-komponen yang telah diketahui memiliki aktivitas belum cukup

dikarakterisasi secara biologi. Akhir-akhir ini eksploitasi tumbuhan dengan

aktivitas antimikroba telah meningkat, terkait dengan adanya bahaya yang

disebabkan infeksi oleh mikroorganisme resisten antibiotik. Banyak penelitian

telah dilakukan dengan mengekstrak dan menguji segala jenis tumbuh-tumbuhan

terhadap kandungan aktivitas antimikrobanya, ini dilakukan untuk mendapatkan

sumber dan potensi antimikroba baru.

Sebagian besar kandungan kimia utama yang diisolasi dari tumbuhan

aktivitas ini perlu untuk didayagunakan sebagai salah satu sumber alternatif baru,

untuk antimikroba salah satunya. Telah dilaporkan pada beberapa literatur adanya

aktivitas bioaktif dari ekstrak bryophyta di antaranya menunjukkan sifat

antitumor, antikanker, antioksidan, dan antimikroba terhadap fungi dan sel-sel

prokariotik.

Penggunaan lumut sebagai tumbuhan obat telah lama diterapkan di Cina,

Eropa dan Amerika Utara. Beberapa jenis dari lumut Fissidens dan Polytrichum

banyak digunakan sebagai obat di Cina. Negara-negara Amerika Utara juga

menggunakan lumut jenis Bryum, Mnium, Philonotis spp., dan Polytrichum

juniperinum, sedangkan di Uni Eropa penggunaan Marchantia sebagai antibiotik

telah secara luas diterapkan khususnya di Perancis (Basile et al. 1998). Indonesia

sebagai negara tropis memiliki penyebaran lumut yang sangat besar, namun

informasi tersebut masih belum tereksploitasi secara penuh sehingga pengetahuan

mengenai lumut di Indonesia masih kurang, termasuk potensi pada komponen

bioaktif yang terkandung pada lumut.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat sumber antimikroba

tumbuhan lumut hati Marchantia paleacea, asal Indonesia dan diharapkan

manfaat dari penelitian ini antimikroba dari isolat ekstrak mempunyai aktivitas

TINJAUAN PUSTAKA

Fisiologis Tumbuhan Lumut (Bryophyta)

Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang termasuk

kedalam divisi bryophyta, termasuk tumbuhan darat sejati. Pada umumnya lumut

menyukai tempat-tempat yang basah dan lembab di dataran rendah sampai dataran

tinggi. Tumbuhan ini sering disebut sebagai tumbuhan perintis, karena lumut

dapat tumbuh dengan berbagai kondisi pertumbuhan di tempat tumbuhan tingkat

tinggi tidak bisa tumbuh. Secara ekologi lumut memiliki peranan yang sangat

penting dalam menciptakan habitat primer dan sekunder setelah adanya kerusakan

lingkungan. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pertama yang tumbuh ketika

awal suksesi pada lahan yang rusak, atau daerah dengan hara yang miskin. Setelah

area ditumbuhi lumut, area tersebut akan menjadi media yang cocok untuk

perkecambahan dan pertumbuhan tumbuhan lainnya (Damayanti 2006).

Tumbuhan lumut memiliki bentuk-bentuk unik yang bisa menjadi

pembeda satu dengan lainnya. Beberapa struktur yang ada pada lumut tidak

dimiliki oleh tumbuhan lain, begitu pula sebaliknya. Lumut termasuk kelompok

tumbuhan dengan ketidakadaan jaringan vaskular. Meskipun beberapa jenis

memiliki batang, tetapi tumbuhan ini tidak memiliki susunan jaringan pembuluh

seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Beberapa lumut ada yang memiliki daun

dan sebagian tidak, tetapi hanya berupa hamparan tubuh yang disebut talus.

Struktur talus yang seperti ini tidak dijumpai pada tumbuhan tingkat tinggi (Smith

2004).

Smith (2004) menyatakan bahwa ciri khas yang dimiliki lumut adalah

sistem reproduksinya. Pada tumbuhan lumut terdapat gametangia (alat-alat

kelamin) yaitu alat kelamin jantan disebut anteridium yang menghasilkan

spermatozoid dan alat kelamin betina disebut arkegonium yang menghasilkan

ovum. Tumbuhan ini memiliki generasi gametofit yang dominan, sedangkan pada

tumbuhan tingkat tinggi generasi gametofitnya tereduksi. Generasi ini memiliki

organ seks (antheridia dan arkegonia) dan gamet (sperma dan sel telur). Generasi

sporofit yang menghasilkan spora tidak dapat hidup sendiri sehingga tetap

pada gametofit, sehingga tumbuhan ini memiliki siklus hidup yang berbeda

dengan tumbuhan tingkat tinggi (Gambar 1).

Gambar 1 Siklus hidup lumut Sumber: www.wikipedia.com

Akar pada lumut sebenarnya tidak ada, tumbuhan ini melekat dengan

perantaraan rhizoid (akar semu), oleh karena itu tumbuhan lumut merupakan

bentuk peralihan antara tumbuhan talus (talofita) dengan tumbuhan

ber-kormus (kormofita). Daun, batang atau talusnya memiliki pori yang bisa

mengalirkan air, gas dan nutrisi ke sel-sel untuk langsung dipergunakan. Pada

beberapa jenis terdapat modifikasi struktur daun yang berfungsi untuk

memperluas area penyerapan air atau nutrisi. Lumut merupakan rumah bagi

invertebrata yang memiliki peran yang penting dalam menjaga porositas tanah dan

mengatur kelembaban ekosistem, karena kemampuannya dalam menahan dan

menyerap air. Para ahli sudah mulai banyak meneliti komposisi zat yang

dikandung lumut, beberapa di antaranya mengandung senyawa antibiotik, dan zat

Seperti kelompok tumbuhan lainnya, lumut memiliki klorofil sehingga

umumnya memiliki warna hijau dan sifatnya autotrof. Tulang daun biasanya ada

pada kelompok lumut sejati (musci), satu sampai dua tulang daun. Struktur

stomata seperti pada tumbuhan tingkat tinggi umumnya tidak ada, tetapi lumut

memiliki pori yang fungsinya hampir sama seperti stomata. Perbedaannya pori

selalu berada dalam keadaan terbuka dan tidak bisa menutup atau membuka

seperti pada stomata (Smith 2004).

Menurut Conard dan Redfearn (1996), klasifikasi bryophyta terdiri atas

tiga kelas yaitu Anthocerotae/Anthocerotopsida (Lumut tanduk), Hepaticae/

Hepaticopsida (Lumut hati) dan Musci/Bryopsida (Lumut sejati). Lumut hati

memiliki anggota sekitar 5000 jenis. Struktur tubuhnya terdiri dari 2 macam

bentuk, yaitu lumut dengan struktur yang memiliki daun dan yang hanya memiliki

talus. Kelompok yang memiliki daun disebut lumut hati berdaun, sedangkan

lumut dengan struktur talus disebut lumut hati bertalus. Lumut ini umumnya

tumbuh secara epifit, bisa tegak ke atas, menjuntai ke bawah, menempel atau

merayap di permukaan substrat (Gradstein 2005).

Lumut hati memiliki rhizoid yang terdiri atas 1 sel (uniseluler) berfungsi

sebagai alat untuk melekatkan diri pada substrat. Beberapa jenis memiliki 2 – 3

baris daun yang melekat pada batang, terbagi atas dua baris daun dorsal (lobe),

satu baris daun ventral (underleaf) yang biasanya memiliki ukuran yang lebih

kecil dari pada daun dorsal, atau bahkan tidak ada. Pada beberapa jenis, daunnya

memiliki modifikasi membentuk cuping yang disebut lobul. Lobul ini adalah

perluasan daun yang bisa menangkap/menampung air yang berada di bagian

ventral (Damayanti 2006).

Pada lumut hati sel-sel daun dapat mengalami penebalan pada sudutnya,

yang disebut trigon. Sel-sel memiliki banyak kloroplas. Selain itu terdapat badan

minyak (oil bodies) yang berfungsi untuk melindungi sel dari kekeringan. Jika

dalam keadaan kering badan minyak ini akan pecah. Jumlah dan bentuk badan

minyak ini sangat penting untuk identifikasi. Pada beberapa jenis terdapat sel

yang memiliki badan minyak yang besar, tanpa kloroplas, sel ini disebut oselli.

Sel ini ukurannya lebih besar dibanding sel daun lainnya (http.comenius.susqu.

Gambar 2 lumut hati bertalus Marchantia paleacea (kiri), dan Marchantia emarginata (kanan) atas. Marchantia polymorpha (kiri), talus pada Marchantia sp.(kanan) bawah.

Sumber: www.hkflora.com

Newby (2006) menyatakan bahwa telah lama golongan lumut jenis

Marchantia diantaranya Marchantia polymorpha, Marchantia emarginata dan

Marchantia paleacea dilaporkan sebagai tumbuhan gulma di wilayah dingin

Amerika bagian utara. Pertumbuhannya yang pesat mengganggu penyerapan

nutrisi beberapa bibit tumbuhan pertanian. Sampai saat ini penggunaan herbisida

belum cukup efektif digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan dari lumut ini.

Dengan temperatur optimum pertumbuhan 18 - 22C dan ketersediaan sumber

nitrogen yang berlimpah, akan meningkatkan pertumbuhan dari lumut secara

signifikan. Pertumbuhan mungkin akan diperlambat jika kadar nitrogen lebih

rendah dari 75 bagian per juta (ppm) (Gambar 2).

Kemudahan untuk memperoleh nutrisi dan unsur-unsur hara juga sebagai

salah satu pemicu meningkatnya pertumbuhan dari jenis lumut ini. Nutrisi yang

digunakan dalam pertumbuhannya dapat diperoleh diantaranya dari tanah, air

juga beberapa mineral seperti Mn, Cu, Zn, Mo, Ni, Cl, dan Bo. Kebanyakan

mineral ini tersedia berlimpah dan mudah didapat di alam (Glime 2006).

Sintesis Metabolit Sekunder Tumbuhan Sebagai Senyawa Antimikroba Alami

Metabolit sekunder digambarkan sebagai unsur dengan bobot molekul

rendah, bukan merupakan produk dari metabolit primer dari pathway organisme.

Telah diketahui sebelumnya bahwa produk ini tidak berfungsi dalam fungsi

primer organisme. Beberapa pendapat berlawanan, sekarang ini dipertimbangkan

bahwa sel dalam memproduksi metabolit sekunder telah diketahui dapat

memberikan keuntungan bagi organisme tertentu melawan organisme lain dalam

pertumbuhannya. Faktanya, metabolit sekunder merupakan bagian dari produksi

sel berfungsi dalam menghambat organisme lain dalam mendapatkan keperluan

nutrisi atau sebagai proses regulator seluler (Berdy 2005).

Metabolit sekunder tumbuhan disintesis hanya dari beberapa prekursor

pada pathway dalam sejumlah kecil reaksi pada cabang dari jumlah reaksi yang

terbatas dari metabolisme primer. Keragaman struktur tersebut mencerminkan

variasi dari aktivitas biologi, diantaranya sebagai penghambat kerja enzim-enzim,

sebagai antitumor, immonosuppressive dan bahan antiparasit. Metabolit sekunder

telah lama digunakan di bidang kedokteran dan pertanian; sekitar 100.000

metabolit sekunder dari berat molekul rendah yang diteliti, 2500 jenisnya telah

diketahui fungsinya dan sekitar 50.000 berasal dari mikroba dan hanya sebagian

kecil berasal dari tumbuhan (Berdy 2005).

Metabolit sekunder sangat berperan penting karena aktivitasnya sebagai

antimikroba, tetapi terlepas dari aktivitas ini metabolit sekunder menguasai

aktivitas pharmacological dalam bidang medis. Beberapa di antaranya bersifat

karsinogenik sehingga menyebabkan kanker. Umumnya senyawa-senyawa

antikanker sintetik yang digunakan adalah mithramycin, bleomycin, daunomycin

dan adriamycin. Karakteristik lainnya adalah sebagai anabolik, anestetik,

antikoagulan, antiinflamasi, immunosupressant (cyclosporin A dan tacrolimus),

antihemolitik, hipokolesterolemik (statin) dan vasodilator (Berdy 2005).

Penggunaan senyawa antimikroba khususnya yang alami secara umum

terkandung dalam berbagai jenis ekstrak tumbuhan diketahui dapat menghambat

beberapa mikroba patogen maupun pembusuk (Branen 1993). Senyawa

antimikroba tersebut dapat berasal dari bagian tumbuhan, seperti bunga, biji,

buah, rimpang, batang, daun dan umbi.

Tabel 1 Senyawa-senyawa utama antimikroba dari tumbuhan

Kelas Subkelas Contoh Mekanisme

Fenolik

Mengikat adhesin kompleks pada dinding sel, inaktif enzim Mengikat adhesin kompleks pada dinding sel

Mengganggu kompleks dinding sel

Merusak membran sel Metal ion complexation

Interaksi dengan DNA eukariotik

Merusak membran sel

Menggangu sintesis DNA dan dinding sel

Block viral fusion atau adsorpsi

Membentuk jembatan disulfida

Tabel 1 menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki suatu kemampuan yang

hampir tidak terbatas untuk mensintesis substansi aromatik. Tumbuhan juga dapat

mensintesis berbagai zat bioaktif yang dapat berfungsi untuk hal-hal tertentu.

Sebagian dari zat aktif tersebut sudah diteliti berikut fungsinya, dan umumnya terdiri

dari satu atau campuran senyawa-senyawa seperti fenolik, terpenoid, alkaloid,

polipeptida dan poliasetilen. Senyawa-senyawa bioaktif tersebut juga telah diketahui

dapat berfungsi sebagai antibakteri (Cowan 1999).

Sebagian besar antimikroba tumbuhan diketahui merupakan metabolit

sekunder tumbuhan, terutama dari golongan fenolik dan terpena dalam minyak

atsiri. Sebagian metabolit sekunder dibiosintesis dari banyak metabolit primer

seperti dari asam-asam amino, asetil ko-A, asam mevalonat dan metabolit antara.

Kebanyakan senyawa-senyawa fenolik pada tumbuhan adalah isoflavonoid

dengan struktur kerangka dasar C6 – C3 – C6 yang merupakan kelas fitoaleksin

yang dominan (Harborne 1987).

Senyawa fenolik merupakan substansi yang mempunyai cincin aromatik

dengan satu atau lebih substansi gugus hidroksil dan alkil. Senyawa ini

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: fenol sederhana (vanilin, gingerol,

shogaol, guaiakol dan eugenol) dan asam fenol (p-kresol, 3-etilfenol, hidrokuinon,

asam galat dan siringit), turunan asam hidroksisinamat (p-kumarin, kafein dan

ferulin); dan flavonoid (antosianin, flavonon, flavanon, flavanol dan tanin) (Gould

1995). Menurut Shelef (1993) senyawa fenolik merupakan komponen utama

antimikroba tumbuhan. Komponen fenolik tersebar luas pada bagian tumbuhan

dan telah diketahui mempunyai sifat antipatogen, antiherbivor dan bersifat

allelopatik (Oomah et al. 1995).

Suradikusumah (1989) menambahkan fenol dan turunannya memiliki sifat

cenderung larut dalam air. Senyawa fenol di antaranya adalah senyawa fenol

sederhana seperti monofenol dengan satu cincin benzena (3-etilfenol,

3,4-dimetilfenol) yang banyak ditemukan pada kacang-kacangan, grup asam hidroksi

sinamat (asam ferulat dan kafeat), flavonoid dan glikosidanya (katekin,

proantosianin, antosianidin, dan flavonol), dan tanin yang merupakan senyawa fenol

Komponen antimikroba yang terkandung dalam fraksi-fraksi minyak atsiri

rempah-rempah banyak mengandung komponen jenis fenol (Beuchat 1994).

Mekanisme antimikroba senyawa fenolik adalah mengganggu kerja di dalam

membran sitoplasma mikroba termasuk diantaranya adalah menggangu transpor

aktif dan kekuatan proton (Davidson 1993(b)). Menurut Mukhopadhyay (2002),

polifenol memiliki kemampuan untuk berikatan dengan metabolit lain seperti

protein, lemak dan karbohidrat membentuk senyawa kompleks yang stabil sehingga

menghambat mutagenesis dan karsinogenesis. Polifenol memiliki sifat antioksidan,

antimikroba, dan antitumor. Sedangkan menurut Bidlack dan Wang (2000),

polifenol dapat digunakan sebagai pencegah penyakit kardiovaskuler dan kanker.

Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol. Flavonoid

umumnya terdapat dalam tumbuhan dalam bentuk aglikon maupun terikat pada

gula sebagai glikosida (Middleton & Chitan 1994). Jenis utama flavonoid yang

terdapat pada tumbuhan antara lain dihidrokalkon, kalkon, flavan, katekin

(flavan-3-ol), leukoantosianidin (flavan-3,4-diol), flavanon, flavanonol (dihidroflavonol),

flavon, flavonol, garamflavilium, antosianidin, dan auron. Berdasarkan struktur,

flavonoid dapat diklasifikasikan menjadi flavoid (1,3-diaril propan), isoflavon

(1,2-diarilpropan) dan neoflavonoid (1,1-diarilpropan).

Harborne (2006) menyatakan bahwa flavonoid memegang peranan penting

dalam biokimia dan fisiologi tanaman, diantaranya berfungsi sebagai antioksidan,

penghambat enzim, dan prekursor bagi komponen toksik. Flavonoid pada

tumbuhan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, mengatur fotosintesis,

mengatur kerja antimikroba dan antivirus, serta mengatur kerja anti-serangga

(Tabel 2). Hal ini dikarenakan flavonoid memiliki spektrum aktivitas antimikroba

yang luas dengan mengurangi kekebalan pada organisme sasaran (Naidu 2000).

Isoflavon merupakan jenis flavonoid yang banyak terdapat pada tumbuhan dan

memiliki aktivitas antimikroba yang paling tinggi dibandingkan jenis flavonoid

Tabel 2 Sifat berbagai golongan flavonoid

Golongan flavonoid Penyebaran Ciri khas

Antosianin

Terutama tanwarna, dalam galih dan daun tumbuhan

seluruhnya terbatas pada gimnospermae (warna dapat diekstraksi dengan amil alkohol) bila jaringan dipanaskan dalam HCL 2M selama setengah jam

Setelah hidrolisis, berupa bercak kuning pada kromatogram, forestal bila disinari dengan UV; maksimal spektrum pada 350-386 nm

Setelah hidrolisis, berupa bercak kuning pada kromatogram, forestal bila disinari dengan UV; maksimal spektrum pada 330-350 nm

Mengandung gula yang terikat melalui ikatan C-C; bergerak dengan pengembang air, tidak seperti flavon biasa

Pada kromatogram BAA berupa bercak redup dengan RF tinggi

Dengan amonia berwarna merah (perubahan warna dapat diamati in situ), maksimal spektrum 370-410 nm

Berwarna merah kuat dengan Mg/HCl; kadang-kadang sangat pahit

Bergerak pada kertas dengan pengembang air; tidak ada uji warna yang khas

Sumber: Harborne 2006.

Senyawa lain yang disintesis dari tumbuhan adalah senyawa terpenoid,

Man (1987) menyatakan bahwa terpenoid merupakan senyawa utama pada

tumbuhan yang bersifat sebagai penyusun minyak atsiri. Senyawa terpenoid

ko-A, asam mevalonat. Terpenoid mempunyai rumus dasar (C5H8)n atau dengan

satu unit isoprene-2 metil-2,3 butadiena. Harborne (2006) menyatakan bahwa

jumlah n menunjukkan klasifikasi terpenoid yang dikenal dengan monoterpena,

seskuiterpen, diterpena, tetraterpena dan politerpena (Tabel 3).

Tabel 3 Golongan utama terpenoid tumbuhan

Jumlah satuan isoprene

Jumlah

karbon Golongan Jenis utama dan sumbernya

1

Dideteksi dalam daun Hamamelis japonica

Monoterpena dalam minyak atsiri tumbuhan (misalnya mentol dari Mentha), monoterpena lakton (misalnya nepelakton), tropolon (dalam kayu Gymnospermae) Seskuiterpena dalam minyak atsiri, seskuiterpena lakton (terutama dalam Compositae), absisin (misalnya asam absisat) Asam diterpena dalam damar tumbuhan, giberelin (misalnya asam giberelat)

Sterol (misalnya sitosterol), triterpena (misalnya -amirin), saponin (misalnya yamogenin), glikosida jantung

Karotenoid (misalnya -karoten) karet, misalnya dalam Hevea brasiliensis

Sumber: Harborne 2006

Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam

satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik yaitu

skualena (Teisser 1994). Penggolongan terpenoid didasarkan pada adanya molekul

isopren. Secara kimiawi terpenoid bersifat larut dalam lemak dan terdapat dalam sel

tumbuhan tingkat tinggi adalah fitosterol yang terdiri dari sitosterol (-sitosterol),

stigmasterol dan kampesterol. Senyawa terpenoid dapat digunakan untuk

pengobatan dan terapi. Triterpenoid merupakan golongan terpenoid yang berpotensi

sebagai antimikroba. Selain itu senyawa ini banyak digunakan untuk

menyembuhkan penyakit gangguan kulit. Triterpenoid memiliki sifat antijamur,

insektisida, antibakteri dan antivirus (Robinson 1995). Senyawa terpenoid yang

mempunyai aktivitas antimikroba antara lain adalah borneol, sineol, pinene,

kamfene dan kamfor (Conner 1993), merediol, linalool, indol dan kadinen.

Senyawa ini efektif untuk menghambat pertumbuhan B. subtilis, S. aureus dan E.

coli (Kuboa et al. 1993)

Steroid merupakan golongan dari senyawa triterpenoid (Harborne 2006).

Senyawa steroid dapat diklasifikasikan menjadi steroid dengan atom karbon tidak

lebih dari 21 (steroid sederhana) dan steroid dengan atom karbon lebih dari 21

seperti sterol, sapogenin, alkaloid steroid, glikosida jantung dan vitamin D. steroid

alami berasal dari berbagai transformasi kimia dua triterpen yaitu lanosterol dan

sikloartenol. Pada umumnya steroid tumbuhan berasal dari sikloartenol. Senyawa

steroid dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat (Hogiono & Dangi

1994).

Senyawa alkaloid adalah senyawa alami amina terdapat banyak pada

tumbuhan dan sedikit pada hewan. Senyawa alkaloid sebagian besar mencakup

senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen sebagai

bagian dari sistem siklik (Harborne 2006). Berdasarkan cincin heterosiklik nitrogen

alkaloid dapat diklasifikasikan antara lain pirolidin, piperidin dan isokuinolin.

Alkaloid merupakan metabolit sekunder pada tumbuhan, memiliki aktivitas

fisiologis sehingga banyak digunakan dalam bidang pengobatan. Alkaloid dari

tumbuhan telah terbukti memiliki aktivitas antimikroba, diantaranya klausenalena

bersifat antibakteri terhadap Bacillus subtilis, Salmonella lutea, Pseudomonas

vulgaris, Echerichia coli dan Staphylococcus aureus, murayanol juga memiliki

aktivitas antimikroba terhadap S. aureus, E. coli, dan Candida parapsilasis

(Ramsewak 1999).

Pada umumnya alkaloid mencakup senyawa-senyawa bersifat basa yang

merupakan golongan heterogen, sebagian besar tanwarna dan berbentuk kristal tetapi

hanya sedikit yang berupa cairan (misalnya nikotina) pada suhu kamar. Penyebaran

alkaloid sangat tidak merata, jumlah besar terdapat pada tumbuhan Angiospermae

dan tidak ditemukan pada tumbuhan Gymnospermae, paku-pakuan, lumut dan

tumbuhan tingkat rendah (Harborne 2006).

Senyawa antimikroba alami tumbuhan pada fraksi minyak atsiri memiliki

spektrum aktivitas antimikroba yang luas diantaranya thymol

(5-metil-2-(1-metiletil) fenol) dari thyme dan oregano, sinamik aldehida (3-fenil-2-propenal)

dari kayu manis, dan eugenol (2-metoksi-4-(2-propenil)fenol) dari cengkeh

(Kyung & Flemming 1994). Senyawa sulfur seperti alisin pada bawang putih dan

S-metyl-L-sulfoksida yang ada pada kubis juga memiliki sifat antimikroba

(Beuchat & Golden 1989).

Penggunaan antimikroba tumbuhan telah banyak diteliti baik dalam bentuk

bubuk atau serbuk maupun dalam bentuk ekstrak dan minyak atsiri. Selain itu

banyak penelitian yang telah diarahkan untuk mengidentifikasi komponen kimia

yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antimikroba dari masing-masing

tumbuhan tersebut. Menurut Fardiaz (1989) senyawa antimikroba dalam

rempah-rempah dapat bersifat bakterisidal yaitu membunuh bakteri dan bakteristatik yaitu

menghambat pertumbuhan bakteri.

Kemampuan suatu zat antimikroba dalam menghambat pertumbuhan

dipengaruhi oleh faktor antara lain (1) konsentrasi zat antimikroba, (2) waktu

penyimpanan, (3) suhu lingkungan, (4) sifat-sifat mikroba yang meliputi jenis,

konsentrasi, umur dan keadaan mikroba, (5) sifat-sifat fisik dan kimia makanan

termasuk kadar air, pH, jenis dan jumlah senyawa di dalamnya. Mekanisme

penghambatan antimikroba sebagai target utama adalah dinding sel, membran sel,

enzim metabolik, sintesis protein dan materi genetik (Fardiaz 1989).

Penggunaan senyawa antimikroba sintetis pada makanan dan kosmetika

telah dikenal secara luas dan memberikan hasil yang memuaskan, akan tetapi

keamanannya terhadap tubuh manusia masih diragukan. Oleh sebab itu, setelah

diketahui bahwa senyawa antimikroba juga terkandung dalam bahan-bahan alami

simpan bahan pangan dan kosmetika menggunakan senyawa antimikroba alami,

walaupun belum diperoleh hasil yang memuaskan (Nishina et al. 1993).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memanfaatkan senyawa aktif

tersebut untuk menghambat pertumbuhan mikroba patogen maupun pembusuk,

antara lain terhadap Bacillus cereus, S. aureus, S. Typhimurium, E. coli, Listeria

monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, Lactobacillus plantarum,

Bacillus stearothermophilus, Aspergillus niger, Penicillium rubrum, Candida utilis

dan Saccharomyces cerevisiae. Umumnya aktivitas yang tinggi ditunjukkan oleh zat

aktif yang termasuk golongan ekstrak minyak atsiri yang merupakan senyawa

fenolik yaitu cavicol, cavibetol, carvacrol, eugenol dan allilpyrocatechol (Jenie et al.

2001).

Pelczar et al. (1993) menyatakan bahwa beberapa senyawa kimia yang

memiliki sifat sebagai antimikroba adalah fenol dan senyawa fenolik, alkohol,

halogen, logam berat, deterjen dan senyawa ammonium kuartener. Pemakaian

antibiotik yang berlebihan menyebabkan bakteri yang semula sensitif menjadi

resisten, oleh karena itu senyawa antibakteri baru diperlukan untuk mengatasi bakteri

resisten tersebut.

Potensi Komponen Aktif Lumut Hati (Hepaticae)

Umumnya ekstrak dari lumut hati mengandung isoflavonoid, flavonoid

dan bioflavonoid yang efektif menghambat mikroorganisme. Senyawa terpenoid

dan fenolik serta unsur–unsur yang mudah menguap terdapat pada beberapa jenis

lumut (Ilhan et al. 2006). Aktivitas antibakteri, antikapang dan antivirus juga

diketahui pada beberapa hepaticae dan ekstrak beberapa jenis musci. Banyak

penelitian mengenai isolasi, identifikasi dan penentuan struktur kimia telah

dilakukan pada molekul-molekul yang berpotensi terhadap sifat karakteristik

aktivitasnya. Sifat substansi aktif dari Atrichum, Dicranum, Mnium, Polytrichum

dan Sphagnum spp. telah diketahui sebagai senyawa polifenolik. Molekul seperti

marchantin A, asam lemak cyclopentanol dan beberapa prekursor ditemukan

Beberapa senyawa yang diekstrak dari lumut dan berpotensi sebagai

senyawa antimikroba di antaranya senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon

(PAHs), hipnogenol, bioflavonoid dan dihidroflavanol dari lumut Hypnum

cupressiforme. Flavonoid C-glikosida dan flavonoid jenis lainnya juga terdapat

pada Mnium undulatum (Dulger et al. 2005). Unsur utama pada Marchantia

convoluta adalah flavonoid, triterpenoid dan steroid. Flavonoid yang berasal dari

M. convoluta sebagian besar terdiri dari quercetin, luteolin, apigenin dan O- dan

C-glycosida. Sangat kuat menghambat colibacillus, bacillus, Staphyloccus aureus,

Bacillus enteritidis, hemolytic Streptococci type B, Diplococcus pneumoniae serta

mempunyai zat-zat antibiotik, antiinflammatory dan pengaruh-pengaruh diuretik

pada tikus (Xiao et al. 2006).

Komponen utama esensial oil yang diidentifikasi dari ekstraksi

Marchantia convulata secara Supercritical fluid extraction (SFE) diantaranya

adalah benzothiazole (11.82%), 2-ethylhexanoic acid (9.82%),

ethylphenoxybenzene (8.99%), acetic acid octadecyl ester (8.82%),

4-cyanothiophenol (5.49%), cedrol (4.60%), 9,12-octadecadienoic acid ethyl ester

(3.25%), 2(3H)-benzothiazolone (2.79%), octadecanoic acid ethyl ester (2.39%),

n-hexadecanoic acid (2.08%), 1,1'-(3-methyl-1-propene-1,3-diyl) bis-benzene

(2.07%). Kandungan total adalah asam organik dan ester 32.19% (Xiao et al.

2007).

Senyawa-senyawa aktif yang ditemukan pada lumut memiliki beragam

aktivitas biologi. Diantaranya mempunyai aktivitas antitumor pada jenis lumut

Plagiochasma japonica dan aktivitas antikapang dan antimikroba, pada

Marchantia tosana (Lahlou et al. 2000). Menurut Ilhan et al. (2006), ekstrak

metanol dari Plagiochasma commutata mempunyai potensi aktivitas antibakteri

secara in vitro terhadap 5 bakteri yang diujikan, sedangkan ekstrak dengan pelarut

aseton mempunyai aktivitas antibakteri yang lebih luas lagi terhadap 9 bakteri

yang diujikan. Ini diperkuat oleh penelitian Cobianchi et al. (1988) yang

melaporkan bahwa ekstrak dari beberapa lumut menunjukkan aktivitas antifungi.

Basile et al. (1998) melaporkan bakteri gram positif kecuali B. subtilis

yang diuji tidak menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap ekstrak P.

dan S. aureus dapat dihambat hanya dengan konsentrasi tinggi dari ekstrak (MIC 512 µg/ml). Umumnya bakteri gram negatif menunjukkan lebih resisten daripada gram positif, khususnya E. coli, P. mirabilis, Ent. cloacae dan B. subtilis.

Beberapa bakteri seperti Salmonella typhi, Pr. vulgaris dan P. aeruginosa tidak

dipengaruhi ekstrak P. squarrosa. Aktivitas antibakteri dari lumut terhadap

bakteri gram negatif telah dikemukakan dalam beberapa studi antara lain: ekstrak

Leptodictyum riparium mempunyai kemampuan untuk menghambat gram negatif

dari pada bakteri gram positif, ekstrak juga mampu menghambat bakteri resisten

antibiotik seperti P. aeruginosa. Ini perlu dipertimbangkan sejak antibiotik

konvensional secara reguler lebih aktif terhadap bakteri gram positif daripada

gram negatif.

Ilhan et al. (2006) dalam penelitiannya dengan metode difusi cakram

menyatakan bahwa bakteri gram positif B. mycoides lebih sensitif terhadap

ekstrak aseton dari Plagiochasma commutata dengan zona penghambatan paling

besar yaitu 12 mm. Terhadap B. cereus (11 mm), B. subtilis (11 mm) dan aktivitas

yang rendah pada Micrococcus luteus (7 mm). Sedangkan jenis bakteri gram

negatif Yersinia enterocolitica dan Klebsiella pneumoniae secara umum lebih

sensitif di antara bakteri gram negatif yang diuji dengan zona penghambatan

sebesar 11 mm, diikuti oleh P. aeruginosa (9 mm), E. coli (8 mm) dan E.

aerogenes (7 mm).

Dulger at al. (2005) melaporkan bahwa ekstrak metanol dari delapan jenis

lumut yaitu Grimmia pulvinata, Tortula subulata, Weisia controversa, Leucodon

sciuroides, Hypnum cupressiforme, Homalothecium sericium, Neckera

complanata, dan Mnium undulatum yang berasal dari Turki menunjukkan potensi

aktivitas antimikroba yang besar terhadap bakteri gram negatif dan gram positif.

Mikroorganisme yang paling sensitif diperlihatkan oleh B. subtilis dan P.

aeruginosa, sedangkan terhadap kapang uji Candida albicans, Rhodotorula rubra

dan Kluyveromyces fragilis menunjukkan aktivitas yang rendah.

Senyawa-senyawa fenolik dari Marchantia polymorpha sejumlah besar dikarakteristik

dalam bentuk senyawa lipofilik dan hidrofilik, termasuk flavon dan flavon

glikosida yang diekstrak dengan menggunakan pelarut metanol (Adam & Beckert

Mekanisme Senyawa Antimikroba

Senyawa antimikroba didefinisikan sebagai senyawa biologis atau kimia

yang dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba (Pelczar & Reid

1979). Kriteria umum yang digunakan sebagai antimikroba antara lain: tidak

bersifat racun bagi bahan pangan, ekonomis, tidak menyebabkan perubahan

aroma, cita rasa dan tekstur makanan, tidak menyebabkan timbulnya galur resisten

dan sebaliknya baik jika mempunyai kemampuan membunuh dibanding

menghambat pertumbuhan mikroba (Frazier & Westhoff. 1978).

Antimikroba digambarkan sebagai produk alami organik dengan berat

molekul rendah dibentuk oleh mikroorganisme dan tumbuhan yang aktif melawan

mikroorganisme lain pada konsentrasi rendah. Pengembangan aktivitas ini melalui

jumlah terbatas dari mekanisme antimikroba yang dapat mempengaruhi sintesis

dinding sel, integritas membran sel, sintesis protein, replikasi DNA dan repair,

transkripsi dan metabolit intermediate (Gambar 3) (Wax et al. 2008).

Gambar 3 Target spesifik dari antimikroba Sumber: Wax et al. 2008

Metabolit sekunder akan memblok biosintesis dinding sel dengan

menghambat kerja enzim dalam mensintesis komponen berbeda dari dinding sel.

Jika metabolit ini dapat mempengaruhi integritas membran sel maka akan

Antimikroba yang mempengaruhi sintesis protein bertindak sebagai perusak unit

ribosom, mengikat pada unit 50S dan mencegah translasi dan mengikat unit 30S

menyebabkan terjadinya kesalahan translasi, memproduksi racun dan

mempengaruhi protein. Senyawa antimikroba akan mempengaruhi fungsi

replikasi DNA dan repair, menghambat enzim girase dan topoisomerase dan

N-metiltransferase. Akhirnya beberapa antimikroba mengganggu metabolisme

intermediate dengan menghambat enzim dalam biosintesis dari substansi berbeda

(Berdy 2005).

Senyawa fenolik merusak sel mikroba dengan mengubah permeabilitas

membran sitoplasma sehingga menyebabkan kebocoran bahan-bahan intraseluler,

kemudian mendenaturasi dan menginaktifkan protein seperti enzim. Senyawa ini

juga mampu memutuskan ikatan silang peptidoglikan oleh usahanya menerobos

dinding sel. Setelah menerobos dinding sel, senyawa fenol menyebabkan kebocoran

nutrien sel dengan merusak ikatan hidrofobik komponen penghasil membran sel

seperti protein dan fosfolipida serta larutnya komponen-komponen yang berikatan

secara hidrofobik yang berakibat meningkatnya permeabilitas membran. Terjadinya

kerusakan pada membran berakibat terhambatnya aktivitas dan biosintesis

enzim-enzim spesifik yang diperlukan dalam reaksi metabolisme (Ingram 1981).

Dinding sel bakteri mengandung peptidoglikan yang terdiri dari turunan

gula yaitu asam N-asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramat serta asam amino

L-alanin, D-alanin, D-glutamat, dan lisin (Fardiaz 1992). Bakteri gram positif

mengandung 90% peptidoglikan serta lapisan tipis asam teikoat dan asam

teikuronat yang bermuatan negatif. Pada bakteri gram negatif terdapat lapisan

diluar dinding sel yang mengandung 5-20% peptidoglikan, lapisan ini merupakan

lapisan lipid kedua yang disebut lapisan lipopolisakarida (LPS). Lapisan ini

tersusun oleh fosfolipid, polisakarida dan protein (Madigan et al. 2000).

Dalam upaya mencapai sasaran, senyawa antimikroba dapat menembus

lipopolisakarida dari dinding sel tersebut. Molekul-molekul yang bersifat

hidrofilik lebih mudah melewati lipopolisakarida dibandingkan dengan yang

hidrofobik. Pada bakteri gram positif tidak ada lapisan lipopolisakarida sehingga

molekul senyawa antimikroba yang bersifat hidrofilik maupun yang hidrofobik

Kemampuan suatu senyawa antimikroba untuk mempengaruhi dinding sel

mikroba (Ultee et al. 2000). Nychas dan Tassou (2000) menyatakan bahwa

minyak atsiri dapat menghambat enzim yang terlibat pada produksi energi dan

pembentukan komponen struktural, sehingga pembentukan dinding sel bakteri

terganggu. Mekanisme kerusakan dinding sel dapat disebabkan oleh adanya

akumulasi komponen lipofilik yang terdapat pada dinding sel atau membran sel,

sehingga menyebabkan perubahan komposisi penyusun dinding sel.

Membran sitoplasma yang berperan pada keutuhan sel dapat terganggu

permeabilitasnya oleh beberapa senyawa antimikroba yang dapat menyebabkan

kobocoran isi sel sehingga transfer isi sel tidak terkontrol. Bocornya membran

sitoplasma dapat dideteksi dengan adanya perubahan jumlah asam nukleat dan

protein dalam medium seperti telah dibuktikan oleh Bunduki et al. (1995).

Kerusakan pada membran ini umumnya mengakibatkan peningkatan

permeabilitas dan terjadi kebocoran sel yang diikuti dengan keluarnya materi

intraseluler. Mekanisme antimikroba minyak atsiri (karvakrol, sitral dan geraniol)

adalah mengganggu lapisan fosfolipid dari membran sel yang menyebabkan

peningkatan permeabilitas sehingga kehilangan unsur penyusun sel (Kim et al.

2001).

Sintesis protein adalah pembentukan rantai polipeptida dari asam-asam

amino melalui ikatan peptida (Prindle 1983). Proses sintesis tersebut terdiri atas

beberapa tahap yaitu inisiasi, penggabungan kompleks asam amino, pembentukan

ikatan peptida, translokasi dan terminasi. Menurut Kanazawa et al. (1995),

senyawa antimikroba dapat menghambat sintesis protein bakteri pada saat telah

berdifusi ke dalam sel yaitu senyawa tersebut bereaksi dengan komponen sel

ribosom 50 S yang membentuk kompleks pada tahap inisiasi (tahap awal sintesis

protein), sehingga menstimulasi translasi yang salah, selanjutnya terjadi

penyimpangan dalam ribosom yang mengakibatkan sintesis protein dilanjutkan

dengan pasangan yang tidak tepat dan akhirnya mengganggu pembentukan

protein (Nychas & Tassou 2000).

Kemampuan senyawa antimikroba dalam menghambat pertumbuhan

bakteri dipengaruhi oleh kestabilan terhadap protein, lipid, garam dan tingkat

penelitian menunjukkan bahwa garam dapat meningkatkan daya hambat senyawa

fenolik atau minyak atsiri. Pengaruh yang sama dari garam terhadap daya hambat

senyawa fenolik juga dilaporkan oleh Campo et al. (2000). Garam juga

memberikan pengaruh sinergisme terhadap senyawa fenolik Butil Hidroksil Amin

(BHA). Peningkatan konsentrasi garam dari 3% menjadi 7% akan menurunkan

jumlah BHA yang dibutuhkan untuk menghambat S. aureus sebesar dua kali

(Stern et al. 1979).

Suhu dan waktu pemanasan juga mempengaruhi stabilitas senyawa

antimikroba. Senyawa antimikroba yang bersifat volatil akan menguap dan hilang

jika dipanaskan (Branen 1993). Ewald (1999) melaporkan bahwa aktivitas

antibakteri kuersetin dan kaemferol dari golongan flavonoid menurun sebesar

48% dan 68% dengan adanya pemanasan pada suhu 60°C selama 2 jam.

Metode Umum Ekstraksi Senyawa Antimikroba

Ekstraksi merupakan proses pemisahan dengan pelarut yang melibatkan

perpindahan zat terlarut ke dalam pelarut. Pelarut yang digunakan merupakan

pelarut organik yang mempunyai titik didih rendah, tidak beracun dan tidak

mudah terbakar. Kelarutan zat dalam pelarut tergantung dari ikatan polar dan

nonpolar. Zat yang polar hanya larut dalam pelarut polar, sedangkan zat nonpolar

hanya larut dalam pelarut nonpolar. Pemilihan pelarut organik yang digunakan

dalam mengekstrak komponen bioaktif merupakan faktor penentu untuk

pencapaian tujuan dan sasaran ekstraksi komponen. Untuk memperoleh ekstrak

yang baik dapat dilakukan ekstraksi secara bertingkat dimulai dari pelarut non

polar (n-heksana, sikloheksana, toluena dan kloroform), lalu dengan pelarut semi

polar (diklorometan, dietil eter dan etil asetat) dan polar (metanol, etanol dan air)

sehingga diperoleh ekstrak yang mengandung berturut-turut senyawa nonpolar,

semipolar dan polar (Houghton & Raman 1998).

Perbandingan bahan dan pelarut dapat mempengaruhi hasil ekstraksi.

Perbandingan yang baik antara bahan dan pelarut adalah 1 : 10 (Cowley 1973),

dimana konsenterasi pelarut akan mempengaruhi ekstrak. Penggunaan pelarut

gum sehingga mempersulit penyaringan. Penggunaan alkohol dengan konsentrasi

lebih dari 70% akan menghasilkan ekstrak dengan kandungan fixed oil tinggi,

yang akan mengendap pada bagian bawah ekstrak (Purseglove et al. 1981).

Berdasarkan penelitian Sofiah et al. (1986), konsentrasi etanol terbaik adalah 50 –

60 %.

Beberapa tahapan isolasi senyawa antimikroba dari tumbuhan yaitu

dimulai dengan ekstraksi, pemisahan dan fraksinasi, serta pemurnian komponen.

Permasalahan dalam proses persiapan isolasi komponen tumbuhan adalah teknik

mendapatkan bahan sampel yang proporsional dari jumlah sampel yang besar dan

beragam, kehilangan sebagian besar tumbuhan, perubahan-perubahan enzimatik

sebelum dan selama isolasi, perubahan-perubahan komponen bahan selama

penggilingan, kontaminasi bahan peralatan penggilingan dan perubahan

komponen-komponen yang tidak stabil (Pomeranz & Meloan 1994).

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelarut untuk mengekstrak antara

lain: tidak berbau dan tidak berasa, sehingga tidak mempengaruhi mutu produk

akhir, mudah berpenetrasi karena viskositasnya rendah sehingga efisiensi

ekstraksi tinggi, mudah dipisahkan tanpa menimbulkan residu sehingga produk

dapat bebas dari pelarut dan dapat digunakan secara selektif dengan berbagai

kondisi suhu dan tekanan ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak dengan mutu

terbaik (Moyler 1994).

Selain itu untuk mengekstrak suatu bahan yang belum diketahui

kandungan kimianya secara jelas diharuskan menggunakan pelarut etanol atau air

untuk alasan keamanan (DepKes 2000). Pelarut etanol digunakan karena memiliki

polaritas lebih tinggi dari pada aquades sehingga akan lebih banyak melarutkan

komponen polar. Etanol mudah untuk melarutkan senyawa resin, lemak, minyak,

asam lemak, dan senyawa organik lainnya, serta merupakan pelarut yang aman

dalam arti tidak toksik (Somaatmadja 1981).

Houghton dan Raman (1998) menyatakan bahwa pemilihan pelarut yang

akan dipakai dalam proses ekstraksi, harus memperhatikan sifat kandungan

senyawa yang akan diisolasi. Sifat yang penting adalah polaritas dan gugus polar

dari suatu senyawa. Senyawa polar lebih mudah larut dalam pelarut polar dan

bergantung pada ketetapan dielektrik, makin besar tetapan dielektrik makin polar

pelarut tersebut (Tabel 4) (Murphy 1999).

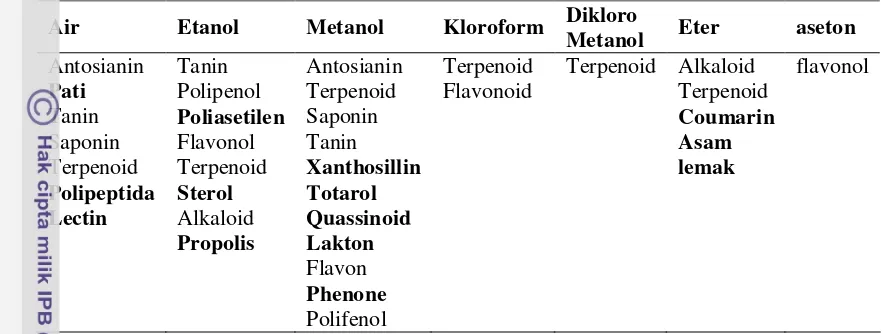

Tabel 4 Jenis-jenis pelarut untuk ekstraksi komponen aktif.

Air Etanol Metanol Kloroform Dikloro

Metanol Eter aseton

Keterangan: Senyawa yang umum di ekstrak (huruf tebal). Sumber: Murphy 1999.

Secara umum ekstraksi senyawa metabolit sekunder dari seluruh bagian

tumbuhan seperti daun, batang dan akar umumnya dilakukan secara maserasi

menggunakan pelarut organik polar seperti metanol. Beberapa metode ekstraksi

senyawa organik bahan alam yang umum digunakan antara lain (Darwis 2000):

1. Maserasi

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang

digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam

isolasi senyawa bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan

akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan

antara di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam

sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan

sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan

pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi

dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam pelarut tersebut.

Senyawa umum pelarut metanol merupakan pelarut yang paling banyak

digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam, karena dapat

2. Perkolasi

Merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel sehingga pelarut

akan membawa senyawa organik bersama-sama pelarut. Tetapi efektivitas

dari proses ini hanya akan lebih besar untuk senyawa organik yang sangat

mudah larut dalam pelarut yang digunakan.

3. Metode Soklet

Menggunakan soklet dengan pemanasan dan pelarut akan dapat dihemat

karena terjadinya sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Proses ini

sangat baik untuk senyawa yang tidak terpengaruh panas.

4. Destilasi Uap

Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan

pada suhu yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang

digunakan. Pada umumnya lebih banyak digunakan untuk minyak atsiri.

5. Pengempaan

Metode ini lebih banyak digunakan dalam proses industri seperti pada isolasi

Crude Palm Oil (CPO) dari buah kelapa sawit dan isolasi katecin dari daun

gambir, dimana pada proses ini tidak menggunakan pelarut.

Umumnya proses ekstraksi secara maserasi diawali dengan penghancuran

sampel, perendaman dengan menggunakan pelarut sampai beberapa hari dan

dilakukan pengadukan, kemudian dilakukan penyaringan atau pengepresan

sehingga diperoleh cairan. Pelarut yang sering digunakan adalah heksana, etil

asetat, dan etanol yang ketiganya berturut-turut merupakan senyawa nonpolar,

semi polar, dan polar. Heksana merupakan pelarut yang bersifat nonpolar dan

berfungsi melarutkan lemak. Heksana terdiri dari hidokarbon alkana dengan

rumus molekul C6H14. Heksana yang digunakan sebagai pelarut berupa cairan tak

berwarna dan memiliki titik didih 69C serta larut dalam air. Sedangkan etil asetat

merupakan komponen organik semi polar dengan rumus C4H8O2. Etil asetat

bersifat volatil, nontoksik, dan tidak higroskopis. Pelarut ketiga adalah etanol

dengan rumus molekul C2H5OH bersifat volatil (Nielsen 2003).

Beberapa pelarut organik yang digunakan untuk mengekstrak senyawa

benzena, toluena, etanol, isopropanol, aseton, dan air (Mukhopadhyay 2002).

Nilai polaritas beberapa pelarut tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

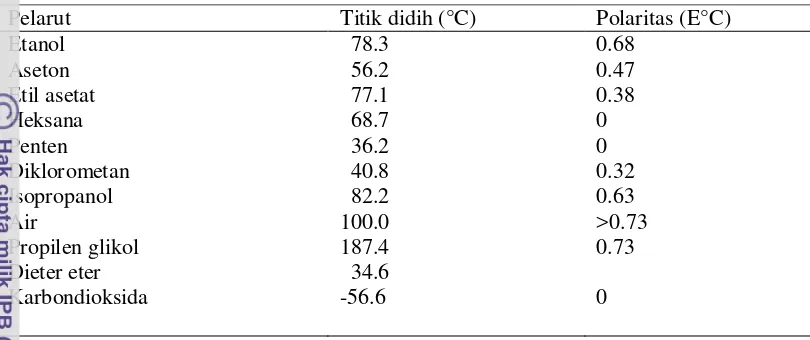

Tabel 5 Nilai polaritas beberapa pelarut

Pelarut Titik didih (°C) Polaritas (E°C)

Etanol

Beberapa mikroba patogen dan pembusuk makanan yang digunakan untuk

uji bioaktivitas antimikroba ekstrak dalam penelitian ini diantaranya :

a. Salmonella Typhimurium

Salmonella spp. merupakan bakteri patogen yang digolongkan ke dalam

suku Enterobacteriaceae dan tidak berspora, termasuk bakteri gram negatif,

berbentuk batang. S. Typhimurium bersifat motil dengan flagela peritrikat,

anaerob fakultatif dan harus negatif pada produk makanan. Salmonella terbagi

menjadi 3 jenis yaitu Salmonella typhi, Salmonella enterica dan S. enteritidis. S.

Typhimurium merupakan jenis Salmonella enterica serovar Typhimurium (D’Aost

2000).

S. Typhimurium menghasilkan H2S dan asam hasil fermentasi glukosa,

maltose, manitol dan sorbitol. Bakteri ini mampu menggunakan sitrat sebagai

sumber karbon, tetapi tidak dapat memfermentasi salisin, sukrosa dan laktosa

(Fardiaz 1989). Pertumbuhan S. Typhimurium mencapai keadaan optimum pada

suhu 37°C suhu terendah yang masih memungkinkan pertumbuhan adalah 6 –

Typhimurium paling tahan terhadap panas kering dibandingkan dengan jenis

Salmonella lainnya (Jay 1996).

Pada kondisi optimum S. Typhimurium tumbuh pada media dengan pH 4,0

sampai pH 9,0. Nilai pH optimum untuk pertumbuhan bakteri ini adalah pada

kisaran pH 6.0 – 8.0. Pada umumnya media yang digunakan untuk isolasi dan

identifikasi bakteri ini diatur pada pH 6.8 – 7.2. Viabilitas Salmonella menurun

selama penyimpanan beku (Portillo 2000). Infeksi Salmonella pada bahan pangan

banyak mendapat perhatian, karena bakteri ini seringkali menjadi penyebab Food

borne disease. Diperkirakan lebih dari 1/3 kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi

disebabkan karena konsumsi makanan terinfeksi oleh Salmonella spp. Insiden ini

terjadi dan cenderung semakin meningkat terutama di negara-negara industri

(Stock & Stolle 2001).

b. Staphylococcus aureus

S. aureus merupakan mikro flora normal yang terdapat pada permukaan

tubuh seperti pada permukaan kulit, rambut, hidung, mulut dan tenggorokan. S.

aureus merupakan bakteri gram positif, berbentuk kokus dengan diameter 0,7 – 0,9 µm dan termasuk dalam suku Micrococcaceae. Bakteri ini tumbuh secara anaerobik fakultatif dengan membentuk kumpulan sel-sel dan sering ditemukan

pada makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya sosis, telur dan

sebagainya (Fardiaz 1989).

S. aureus tahan garam dan tumbuh baik pada medium yang mengandung

7,5% NaCl serta dapat memfermentasi manitol, umumnya memproduksi pigmen

kuning keemasan dan koagulase, sehingga dapat dibedakan atas beberapa group

berdasarkan sifat imunitas koagulasenya yaitu koagulase tipe I sampai VIII. S.

aureus membutuhkan aw minimal 0,86 untuk pertumbuhannya dengan aw

optimum 0,990 – 0.995 sedangkan suhu optimum pertumbuhannya adalah 35 °C -

38°C. Bakteri S. aureus dapat tumbuh pada pH 4,0 – 9,8 dengan pH optimum

sekitar 7,0 – 7,8. Pertumbuhan pada pH mendekati 9,8 hanya mungkin bila

substratnya mempunyai komponen yang baik untuk pertumbuhan (Fardiaz &

Jenie 1988).

Ada enam macam enterotoksin yang diproduksi S. aureus di dalam