PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

FUNGSIONAL BERBASIS TEPUNG TORBANGUN PADA IBU

YANG MENDAPAT KONSELING MENYUSUI TERHADAP

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DAN PERTUMBUHAN BAYI

TETTY HERTA DOLOKSARIBU

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Fungsional Berbasis Tepung Torbangun pada Ibu yang Mendapat Konseling Menyusui terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan Pertumbuhan Bayi adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

TETTY HERTA DOLOKSARIBU. Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Fungsional Berbasis Tepung Torbangun pada Ibu yang Mendapat Konseling Menyusui terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan Pertumbuhan Bayi. Dibimbing oleh HIDAYAT SYARIEF, M. RIZAL M. DAMANIK dan SRI ANNA MARLIYATI.

Pemberian ASI eksklusif merupakan praktek pemenuhan gizi yang paling ideal untuk bayi sejak lahir hingga umur 6 bulan, namun cakupan di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2013 hanya 30.2%. Faktor ASI belum keluar atau produksi ASI yang tidak cukup merupakan faktor penghambat yang paling umum menyebabkan berhentinya praktek pemberian ASI eksklusif. Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu tentang manfaat menyusui yang tidak memadai dan kurangnya dukungan keluarga. Di sisi lain, ibu menyusui membutuhkan zat-zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui pada golongan umur yang sama. Namun, hasil survei konsumsi makanan individu di Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 50% dari kelompok umur ibu menyusui dengan konsumsi energi <70% AKG dan sebanyak 33.8% dengan konsumsi protein <80% AKG.

Hingga saat ini pengembangan produk makanan tambahan untuk ibu menyusui berbasis bahan pangan lokal yang memiliki fungsi laktagogum atau dapat meningkatkan sekresi dan produksi ASI belum dilakukan. Tanaman torbangun atau bangun-bangun (Coleus amboinicus (Lour.) merupakan tanaman pangan yang secara turun-temurun oleh masyarakat suku Batak dari Sumatera Utara disajikan sebagai sayur atau sop untuk ibu pasca melahirkan dengan tujuan untuk meningkatkan laju sekresi dan produksi ASI. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan produk makanan tambahan fungsional untuk ibu menyusui berbasis tepung torbangun dan mengkaji pengaruh pemberiannya pada ibu yang mendapat konseling menyusui terhadap pemberian ASI eksklusif dan pertumbuhan bayi.

Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu: 1) pembuatan tepung torbangun; 2) pengembangan produk makanan tambahan fungsional untuk ibu menyusui berbasis tepung torbangun; 3) pemberian makanan tambahan fungsional berbasis tepung torbangun kepada ibu menyusui yang mendapat konseling menyusui menggunakan produk yang dikembangkan pada tahap 2.

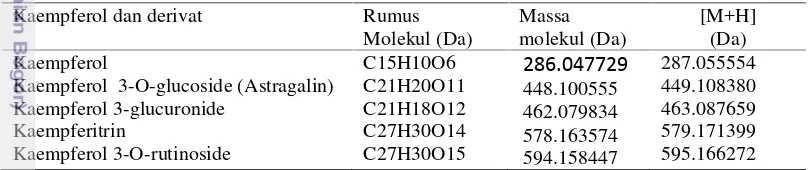

Pada tahap ke-1, dihasilkan tepung torbangun dengan rendemen sebesar 8.03±0.29%, kadar air 8.79±0.04%, total flavonoid sebesar 1.02±0.08 mgQE/g dan kandungan kaempferol sebesar 9.64 mg/100g. Kaempferol derivatif juga terdapat pada tepung torbangun yang dihasilkan.

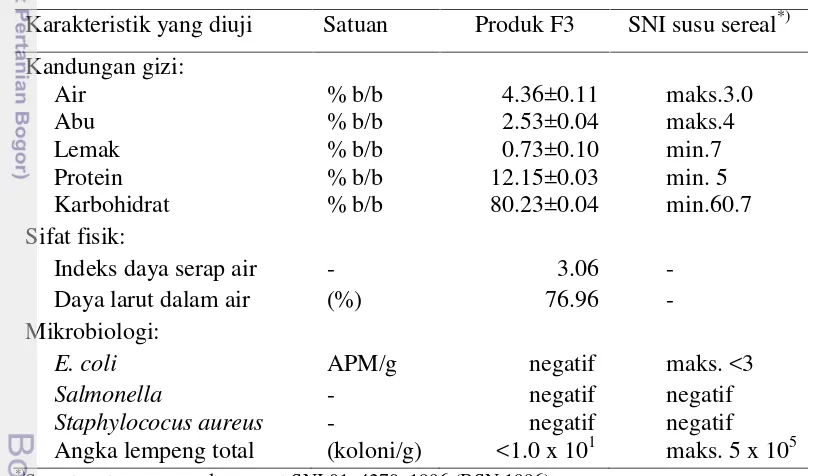

hingga 6 bulan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa formulasi bahan yang dilakukan pada pembuatan produk tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap rerata kesukaan panelis yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan overallproduk (p>0.05). Nilai rerata kesukaan panelis terhadap produk F1, F2 dan F3 baik dari segi warna, rasa, aroma, tekstur dan overall produk berada di atas kategori 2 dari 3 skala penilaian. Produk F3 dengan persentase penerimaan panelis terhadap warna, rasa, aroma, tekstur dan overall, masing-masing diatas 95% dipilih untuk diintervensikan dan dianalisis lebih lanjut. Produk F3 per 100 g mengandung energi sebesar 376 kkal dan protein sebesar 12.15 g, dengan indeks daya serap air sebesar 3.06 dan daya larut dalam air sebesar 76.96%. Pengujian mikrobiologi menunjukkan bahwa produk F3 negatif untuk bakteri E.coli, Salmonella dan S.aureus, dengan nilai angka lempeng total masih dalam batas toleransi menurut SNI 01–4270–1996.

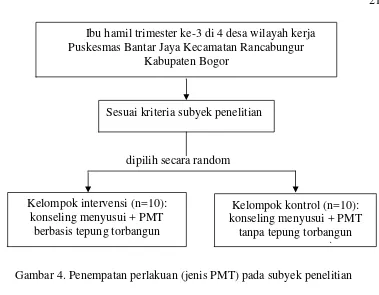

Pada tahap ke-3, subyek penelitian adalah 20 orang ibu hamil pada trimester ke-3 yang diikuti hingga melahirkan. Pemberian makanan tambahan dilakukan selama 30 hari dimulai pada hari ke-2 setelah melahirkan. Subyek penelitian dialokasikan secara random ke dalam 2 kelompok perlakuan, yaitu kelompok intervensi (n=10) diberikan produk makanan tambahan yang mengandung tepung torbangun (FT) dan kelompok kontrol (n=10) diberikan produk tanpa tepung torbangun (F0). Seluruh subjek penelitian diberikan konseling menyusui dengan frekuensi 2 kali sebelum melahirkan dan 3 kali selama pemberian makanan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling menyusui secara signifikan meningkatkan skor pengetahuan dan sikap responden tentang ASI eksklusif pada masing-masing kelompok perlakuan. Pada kelompok intervensi, rerata skor pengetahuan dari 59.1±22.4 menjadi 94.1±6.9, rerata skor sikap dari 65.8±11.4 menjadi 94.1±8.8 (p<0.05). Pada kelompok kontrol, rerata skor pengetahuan dari 75.0±11.8 menjadi 94.4±7.2, rerata skor sikap dari 75.0±14.4 menjadi 94.4±11.0 (p<0.05). Pemberian makanan tambahan fungsional berbasis tepung torbangun berpengaruh signifikan terhadap waktu yang lebih singkat untuk mencapai kembali berat badan lahir bayi, yaitu 5.1±1.4 hari untuk kelompok intervensi sedangkan kelompok kontrol 7.0±2.4 hari (p<0.05). Selama waktu pemberian makanan tambahan, keberhasilan praktek pemberian ASI eksklusif pada kelompok intervensi adalah 90% sedangkan pada kelompok kontrol adalah 80%.

TETTY HERTA DOLOKSARIBU. The effects of the torbangun flour-based supplementary food feeding for mothers who received breastfeeding counselling

towards exclusive breasfeeding practice and infant’s growth. Supervised by HIDAYAT SYARIEF, M. RIZAL M. DAMANIK and SRI ANNA MARLIYATI. Exclusive breasfeeding practice is the most ideal practice to fulfill infant’s

nutrients from birth to the age of 6 month, however based on the data from Riskesdas in 2013, Indonesia only covers 30.2% of the exclusive breastfeeding practice. The reason of mothers do not produce breastmilk or do not have enough breastmilk is the most common cause of exclusive breastfeeding cessation. Another reason is that mothers do not have enough knowledge regarding the benefits of breastfeeding and mothers have lack of family support to practice breastfeeding. On the other hand, breastfeeding mothers need more nutrients compare to non-breastfeeding mothers at the same age. However, the Indonesian individual food consumption survey in 2014 showed that 50% of the age group of breastfeeding mothers consume energy less than 70% RDA and as much as 33.8% consume protein less than 80% RDA.

Until the present time, the development of supplementary food product for breastfeeding mothers using a local food with lactogogum that can improve milk secretion or production has not been done. Torbangun plant or Bangun-bangun (Coleus amboinicus(Lour.) is a crops that has been served as vegetables for post-partum mothers from generation to generation in Batak tribes in North Sumatera, to improve breastmilk secretion or production. The aim of the study was to develop a torbangun flour-based supplementary functional food product for breastfeeding mothers and to assess the effect of product developed intervention to breastfeeding mothers who received breastfeeding counselling towards

exclusive breastfeeding practice and infant’s growth.

The study was devided into 3 stages: 1) preparation of torbangun flour; 2) the development of torbangun flour-based supplementary functional food product for breastfeeding mothers; 3) the supplementary feeding to breastfeeding mothers who received breastfeeding counselling using torbangun flour-based product developed at the stage 2.

At the first stage, preparation of torbangun flour, was produced with a yield of 8.03±0.29%, moisture of 8.79±0.04%, total flavonoids of 1.02±0.08 mgQE/g and the content of kaempferol by 9.64 mg/100g. Kaempferol derivatives are also contained in produced torbangun flour.

by organoleptic test of F1, F2 and F3 products based on colour, taste, flavour, texture and overall was not significantly different (p>0.05). Most panelist (>95%) preferred and could accept the F3 product, which was added with 12 g torbangun flour. Therefore, this product was choosen and analyze further. The F3 product contained 376 kcal of energy in 100 g with water absorption index at 3.06 and the water solubility of 76.96%. Microbiological analyzes test showed that F3 was negative for E.coli, Salmonella and S.aureus, while the value of total plate count was still within tolerance.

At the third stage, the subjects were 20 pregnant women in their third trimester and were monitored until delivery and were given supplementary food for 30 days starting on the second day after delivery. Single blind andomized controlled trial was used to group subjects into intervention group (n=10) that was given supplementary food containing torbangun flour, and control group (n=10) with no torbangun flour. All subjects were given breastfeeding counselling 2 times before delivery and 3 times during supplementary food was given. The study showed that breastfeeding counseling significantly increased the knowledge and attitude of respondents on exclusive breastfeeding. In the intervention group, the average score of knowledge increased from 59.1±22.4 to 94.1±6.9 (p<0.05), while the average score of attitude increased from 65.8±11.4 to 94.1±8.8 (p<0.05). In control group, the average score of knowledge increased from 75.0±11.8 to 94.4±7.2 (p<0.05), while the average score of attitude increased from 75.0±14.4 to 94.4±11.0 (p<0.05). Supplementary food containing torbangun flour significantly caused shorter time in regaining infant’s birth weight. The average time was 5.1±1.4 days for intervention group, while the control group was 7.0±2.4 days (p<0.05). The success rate of exclusive breastfeeding practice in the intervention group was 90%, while in the control group was 80%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Ilmu Gizi Manusia

PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

FUNGSIONAL BERBASIS TEPUNG TORBANGUN PADA IBU

YANG MENDAPAT KONSELING MENYUSUI TERHADAP

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DAN PERTUMBUHAN BAYI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

Prof Dr Ir Ali Khomsan, MS

Penguji pada Sidang Promosi :Dr dr Trihono, MSc

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul,

“Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Fungsional Berbasis Tepung Torbangun pada Ibu yang Mendapat Konseling Menyusui terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan Pertumbuhan Bayi”.

Penghargaan yang tidak ternilai dan terima kasih yang sangat tulus penulis sampaikan kepada komisi pembimbing, Prof Dr Ir Hidayat Syarief, MS, Prof drh M.Rizal M.Damanik, MRepSc PhD, dan Dr Ir Sri Anna Marliyati, MS atas bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof Dr Ir Hardinsyah dan Prof Dr Ir Sugiyono, MAppSc sebagai penguji pada prelim lisan, Prof Dr Ir Aida Vitayala S.Hubeis, MSc dan Dr Ir Budi Setiawan, MS sebagai pembahas pada kolokium, Prof Dr Ir Ali Khomsan, MS sebagai penguji luar komisi pada ujian tertutup, Prof Dr Ir Made Astawan, MS sebagai penguji luar komisi pada ujian tertutup dan pada sidang promosi, Dr dr Trihono, MSc sebagai penguji pada sidang promosi, atas koreksi dan saran yang berharga dan bermanfaat pada penulisan disertasi ini.

Terima kasih kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan atas ijin dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor di Sekolah Pascasarjana IPB.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Ketua Departemen Gizi Masyarakat, Ketua Program Studi Ilmu Gizi Manusia, Guru Besar dan Dosen pada Program Studi Ilmu Gizi Manusia, atas dukungan, fasilitas, wawasan keilmuan dan proses pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan Program Doktor di Sekolah Pascasarjana IPB. Terima kasih kepada Pengelola dan Staf serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan IPB yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan RI atas bantuan dana penelitian melalui Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Strategis IPB, Pimpinan Yayasan Supersemar atas bantuan dana disertasi dan kepada Pimpinan PT Kediri Matahari Corn Mills atas bantuan bahan penelitian.

Terima kasih kepada Camat Kecamatan Rancabungur, Kepala Desa di desa Bantar Jaya, desa Bantar Sari, desa Cimulang dan desa Pasir Gaok, Kepala Puskesmas Bantar Jaya, dokter, para bidan di desa dan di Puskesmas, Tenaga Pengelola Gizi, staf Puskesmas atas ijin, fasilitas dan kerja sama selama penelitian berlangsung. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh responden atas waktu dan partisipasi aktif selama penelitian berlangsung.

Biotek BBPT Serpong.

Terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan pada Program Doktor Mayor Ilmu Gizi Manusia, khususnya GMA 2010; bu Ainia, bu Betty, pak Dadi, pak Muksin, pak Nur Rahman, pak Slamet; terima kasih atas persahabatan, dukungan dan kebersamaan sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir dari penyelesaian pendidikan Program Doktor, sungguh menjadi suatu kenangan yang tak terlupakan. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada GMA 2011, bu Trini, bu Yuni, bu Nurul dan secara khusus untuk sahabatku bu Made Darawati. Rasa terima kasih atas kebersamaan dengan GMA 2009, bu Dewi, bu Iskari, bu Hidayah, bu Katrin, pak Ali, pak Arifasno dan pak Mansur. Kepada senior bu Dr Tiurma Sinaga, terima kasih atas motivasi dan

kalimat “formula hitungan jam” yang selalu memberi semangat, “hayo semangat, tinggal 3 jam lagi akan jadi doktor”.

Rasa hormat dan ungkapan terima kasih yang sangat khusus untuk orang tuaku, Bapak M. Doloksaribu (Alm) dan Ibu T. Pangaribuan atas didikan, kasih sayang, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis. Terima kasih juga disampaikan kepada ito, kakak dan adikku serta keluarga besar Oppu Hasahatan Doloksaribu untuk dukungan dan doanya. Terima kasih juga kepada keluarga besar mertua, B.Simanjuntak (Alm.) dan M.Sitohang (Almh.) atau Oppu Melda Simanjuntak.

Ungkapan terima kasih yang tak terhingga untuk suamiku M.Simanjuntak dan ke-3 putri kami, Ester, Ecclesya dan Elishia atas ijin, doa, pengorbanan serta pengertian terhadap kesibukan penulis selama menempuh pendidikan S3.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang namanya tidak disebutkan dalam tulisan ini akan tetapi telah mendukung dan membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak masa perkuliahan, penelitian sampai tersusunnya disertasi ini.

Penulis menyadari disertasi ini masih belum sempurna. Namun demikian, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian tanaman torbangun maupun gizi manusia.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xiv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 4

Hipotesis Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

Ruang Lingkup Penelitian 5

2 TINJAUAN PUSTAKA 6

Manfaat Pemberian ASI Eksklusif 6

Keadaan dan Masalah Pemberian ASI Eksklusif 7

Daun Torbangun sebagai Laktagogum 9

Peran Konseling terhadap Pemberian ASI Eksklusif 13

Kerangka Pikir Penelitian 16

3 METODE 18

Tahapan Penelitian 18

Waktu dan Tempat Penelitian 18

Bahan dan Alat 18

Pengolahan dan Analisis Data 21

Pertimbangan Etika 21

4 KANDUNGAN GIZI, TOTAL FLAVONOID DAN SENYAWA

KAEMPFEROL PADA TEPUNG TORBANGUN 22

Pendahuluan 22

Metode 23

Hasil dan Pembahasan 26

Simpulan 27

5 PENGEMBANGAN PRODUK MAKANAN TAMBAHAN FUNGSIONAL

UNTUK IBU MENYUSUI BERBASIS TEPUNG TORBANGUN 28

Pendahuluan 28

Simpulan 34 6 PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS

TEPUNG TORBANGUN DAN KONSELING MENYUSUI TERHADAP

PERTUMBUHAN BAYI DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 35

Pendahuluan 35

Metode 36

Hasil dan Pembahasan 39

Simpulan 46

7 PEMBAHASAN UMUM 47

Implikasi Hasil Penelitian 51

8 SIMPULAN DAN SARAN 52

Simpulan 52

Saran 52

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1 Komposisi zat gizi daun torbangun 9

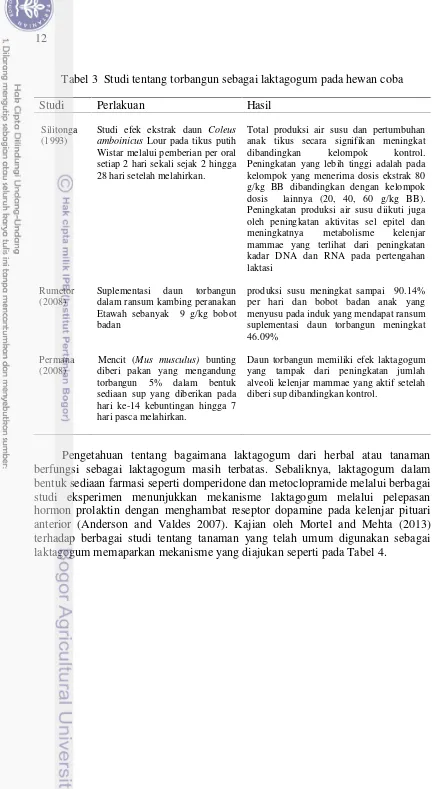

2 Studi tentang torbangun sebagai laktagogum pada manusia 11 3 Studi tentang torbangun sebagai laktagogum pada hewan coba 12

4 Mekanisme laktagogum dari tumbuhan 13

5 Kandungan gizi tepung torbangun (% berat basah) 26 6 Berat molekul kaempferol dan beberapa turunanannya 27 7 Hasil analisis kualitatif kaempferol dan derivatifnya pada tepung

torbangun menurut fase pelarut 27

8 Kandungan gizi bahan untuk pengembangan protein (% berat basah) 31

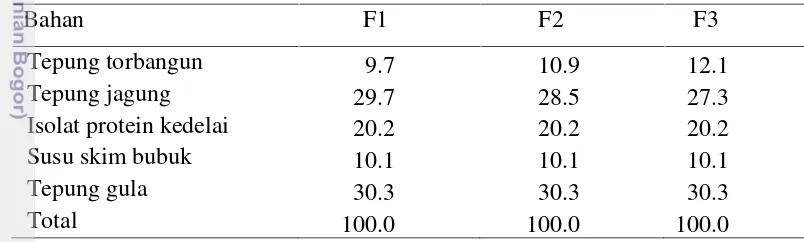

9 Komposisi bahan menurut jenis formula (%) 31

10 Persentase penerimaan panelis terhadap produk (%) 32 11 Nilai modus dan persentase panelis menurut penilaian terhadap produk 32 12 Nilai rerata kesukaan panelis terhadap produk 32 13 Kandungan gizi, sifat fisik, mikrobiologi produk F3 33 14 Komposisi bahan dari produk makanan tambahan FT dan F0 (%) 38

15 Karakteristik subjek dan keluarga 39

16 Persentase jawaban benar tentang pengetahuan ASI eksklusif (%) 40 17 Persentase jawaban benar tentang sikap terhadap ASI eksklusif (%) 41 18 Perubahan skor pengetahuan dan sikap tentang ASI eksklusif 42 19 Kontribusi energi dan protein terhadap tambahan AKG ibu menyusui 42 20 Antropometri bayi saat lahir dan pada akhir PMT ibu 43 21 Frekuensi dan durasi bayi menyusu selama PMT ibu menyusui 45

DAFTAR GAMBAR

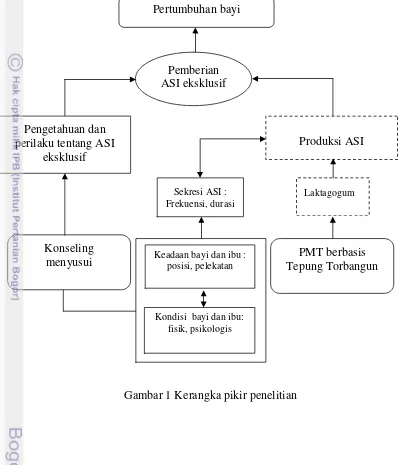

1 Kerangka pikir penelitian 17

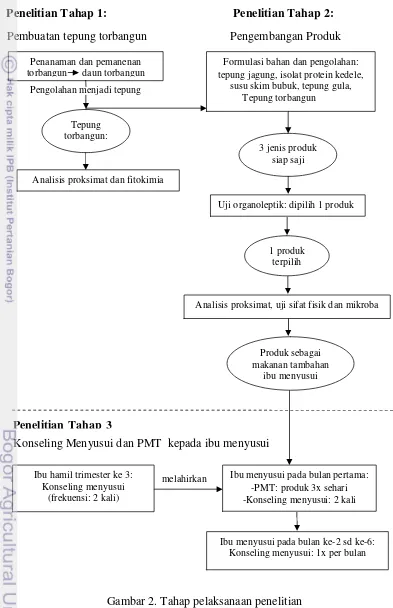

2 Tahap pelaksanaan penelitian 19

3 Tahap pembuatan produk makanan tambahan ibu menyusui 20 4 Penempatan perlakuan (jenis PMT) pada subyek penelitian 21

5 Tahap pembuatan tepung torbangun 24

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif merupakan praktek pemberian makanan yang paling ideal untuk bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu strategi global untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup bayi (WHO 2003, 2011). Pentingnya pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan pertama kehidupan bayi, sebagai penentu status gizi, morbiditas, dan mortalitas anak telah diakui dan didokumentasikan dalam berbagai literatur (Duijts 2009). Pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal dapat mengakibatkan 10% beban penyakit pada balita di negara berpenghasilan rendah dan menengah (Black et al. 2008). Pemberian ASI eksklusif diperkirakan dapat mencegah 13% kematian balita per tahun, utamanya akibat diare dan pneumonia (Joneset al.2003).

ASI eksklusif memiliki banyak keunggulan dan manfaat baik dari aspek gizi, aspek imunologis, aspek psikologis, aspek kecerdasan, aspek ekonomis, dan aspek penundaan kehamilan, akan tetapi cakupannya di berbagai negara termasuk Indonesia masih rendah. Menurut laporan UNICEF (2011), hanya 32.6% dari 136.7 juta bayi yang dilahirkan di seluruh dunia yang mendapat ASI secara eksklusif hingga 6 bulan. Survei nasional kesehatan anak-anak pada tahun 2007 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa dari 75% anak-anak yang pernah diberi ASI, hanya 16.8% yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan (Jessica et al. 2011). Al-Shababet al.(2010) mengungkapkan bahwa di Kanada dari 90.3% bayi yang pernah diberi ASI hanya 13.8% yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Studi kohort prospektif terhadap 220 pasangan ibu dan bayi yang sehat sejak lahir sampai 6 bulan di Brasil oleh Santo et al. (2007) menunjukkan kelangsungan pemberian ASI eksklusif pada akhir bulan pertama kehidupan adalah 54% dan hanya 6.6% hingga 6 bulan. Kajian Agho et al. (2011) terhadap 658 bayi umur kurang dari 6 bulan di Negeria menunjukkan hanya 7.1% yang mendapat ASI eksklusif pada umur 5 bulan. Pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan berdasarkan Malaysia Third National Health and Morbidity Survey 2006 (NHMS III) adalah 14.5% (Tan 2011).

Di Indonesia, persentase bayi yang memperoleh ASI eksklusif berfluktuasi. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai 6 bulan adalah 28.6%, turun menjadi 24.3% pada tahun 2008, dan hanya 15.3% berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2010, sedangkan cakupan berdasarkan Riskesdas tahun 2013 masih 30.2% (Kemenkes 2010a, 2010b, 2013). Sasaran pemberian ASI eksklusif yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025, sesuai dengan Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka pentingnya 1000 hari pertama kehidupan adalah paling sedikit 50% (Bappenas 2012).

cukup (Gatti 2008; Hurley 2008; Hauck 2011; Kentet al. 2012; Turkyilmazet al. 2011; Veghari 2011). Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu tentang manfaat menyusui yang tidak memadai dan kurangnya dukungan keluarga. Studi oleh Hidayat et al. (2010) di Jawa Barat menunjukkan bahwa 32.2% dari 609 responden mengaku telah diberi cairan pralaktal berupa susu formula oleh petugas kesehatan di rumah bersalin karena ASI belum keluar.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laju sekresi dan produksi ASI adalah melalui penggunaan galaktagogum (galactagogue). Galaktagogum atau laktagogum merupakan obat-obatan atau zat lain yang dapat membantu inisiasi, mengatur atau meningkatkan laju produksi ASI (ABM 2011). Sementara itu, untuk sejumlah perilaku yang tidak mendukung pemberian ASI eksklusif dapat diperbaiki melalui konseling menyusui. Konseling menyusui yang diberikan sejak kehamilan akan memungkinkan ibu dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah menyusui yang umum dihadapi ibu sehingga secara fisik dan psikologis ibu akan siap untuk menyusui bayi yang akan dilahirkannya secara eksklusif hingga usia 6 bulan (Depkes 2007; Kemenkes 2010a).

Tanaman torbangun atau bangun-bangun (Coleus amboinicus (Lour.) merupakan tanaman pangan yang memiliki fungsi sebagai laktagogum. Tradisi mengonsumsi daun torbangun oleh masyarakat suku Batak dari Sumatera Utara telah berkembang dan dilaksanakan secara turun-temurun. Hingga sekarang tradisi mengonsumsi daun torbangun oleh ibu pasca melahirkan masih tetap dilakukan dengan tujuan agar ASI segera keluar dan juga untuk meningkatkan produksi ASI atau sebagai laktagogum (Damaniket al.2001, 2006; Damanik 2009).

Fungsi daun torbangun sebagai laktagogum telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian pada manusia dan hewan coba, diantaranya penelitian oleh Santosa (2001), Damaniket al.(2006), Permana (2008), dan Rumetor (2008). Meskipun demikian, pemanfaatannya hanya dikalangan masyarakat suku Batak dan bentuk olahannya masih sangat terbatas yaitu sebagai sayur atau sop. Menurut Rice (2011), tanaman torbangun sangat potensial untuk dikembangkan baik dari segi fungsinya sebagai laktagogum maupun dari segi budidaya yang relatif mudah dengan umur panen yang singkat.

3 Hingga saat ini pengembangan produk makanan tambahan untuk ibu menyusui berbasis bahan pangan lokal yang mengandung fungsi laktagogum belum dilakukan. Produk sejenis ini diharapkan dapat digunakan sebagai pangan alternatif bagi ibu menyusui untuk memperbaiki asupan energi, protein dan sekaligus juga untuk meningkatkan sekresi dan produksi ASI karena fungsi laktagogum dari bahan pangan yang digunakan. Disamping itu, produk tersebut sekaligus juga dapat mendukung pertumbuhan bayi melalui praktek pemberian ASI eksklusif karena salah satu faktor penghalang yang umum dalam pemberian ASI eksklusif adalah sekresi dan produksi ASI yang tidak optimal (Turkyilmaz 2011).

Perumusan Masalah

Pemenuhan gizi yang optimal selama masa 1000 hari pertama kehidupan sangat penting dan merupakan titik kritis yang menentukan pertumbuhan, perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup anak dimasa yang akan datang (Bappenas 2012). Pemenuhan gizi yang paling sesuai untuk bayi sejak lahir hingga umur 6 bulan atau selama 180 hari dari gerakan 1000 hari pertama kehidupan adalah melalui praktek pemberian ASI eksklusif (WHO 2003, 2011). Meskipun demikian, cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2013 hanya 30.2% (Kemenkes 2013).

Rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif umumnya terkait dengan masalah ASI belum keluar di minggu pertama pasca melahirkan dan kurangnya produksi ASI. Daun torbangun mengandung zat yang berfungsi sebagai laktagogum. Fungsi daun torbangun sebagai laktagogum telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian pada manusia dan hewan coba, namun kajian pemanfaatan dan pengembangannya menjadi suatu produk pangan fungsional dan sekaligus sebagai suatu bentuk makanan tambahan bagi ibu menyusui belum dilakukan.

Lutter (1996) mengungkapkan bahwa menyusui merupakan suatu proses fisiologis dan perilaku yang kompleks tetapi pengaruh aspek fisiologis menyusui seringkali diuji tanpa memperhitungkan aspek perilaku atau interaksi kedua aspek tersebut. Demikian juga dengan studi tentang fungsi torbangun sebagai laktagogum yang telah dilakukan pada manusia, hingga saat ini belum mengikut sertakan pendekatan dari aspek perilaku menyusui.

Menyusui merupakan sesuatu yang alami, namun menyusui juga merupakan suatu perilaku yang perlu dipelajari. Oleh karena itu, ibu menyusui harus mendapat akses dorongan dan bantuan ketrampilan praktis dari konselor terlatih, mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat serta sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2003).

Pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah pemberian makanan tambahan fungsional berbasis tepung torbangun dan konseling menyusui memberikan pengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif?

2. Apakah pemberian makanan tambahan fungsional berbasis tepung torbangun dan konseling menyusui memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bayi?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengembangkan produk makanan tambahan fungsional untuk ibu menyusui berbasis tepung torbangun dan mengkaji pengaruh pemberiannya pada ibu yang mendapat konseling menyusui terhadap pemberian ASI eksklusif dan pertumbuhan bayi. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Membuat tepung torbangun dan melakukan analisis proksimat, total flavonoid dan kandungan kaempferol tepung torbangun secara kualitatif dan kuantitatif. 2. Membuat produk makanan tambahan fungsional untuk ibu menyusui berbasis

tepung torbangun dan menganalisis karakteristik organoleptik, kandungan gizi, sifat fisik, dan mikrobiologinya.

3. Mengkaji pengaruh konseling menyusui terhadap pengetahuan dan sikap ibu menyusui tentang ASI eksklusif.

4. Mengkaji pengaruh pemberian makanan tambahan fungsional berbasis tepung torbangun pada ibu yang mendapat konseling menyusui terhadap pemberian ASI eksklusif.

5. Mengkaji pengaruh pemberian makanan tambahan fungsional berbasis tepung torbangun pada ibu yang mendapat konseling menyusui terhadap pertumbuhan bayi.

Hipotesis Penelitian

1. Konseling menyusui berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap ibu menyusui tentang ASI eksklusif

2. Pemberian makanan tambahan berbasis tepung torbangun pada ibu yang mendapat konseling menyusui berpengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif. 3. Pemberian makanan tambahan berbasis tepung torbangun pada ibu yang

mendapat konseling menyusui berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi.

Manfaat Penelitian

5 Disamping itu, pemanfaatan tepung torbangun dalam pengembangan produk pangan diharapkan menambah nilai ekonomis tanaman torbangun dan sebagai upaya pelestarian kearifan budaya pemanfaatan torbangun serta memperluas sasaran pemanfaatan torbangun di luar kalangan masyarakat suku Batak.

Ruang Lingkup Penelitian

Manfaat Pemberian ASI Eksklusif

Hampir 2/3 dari kematian balita berhubungan langsung atau tidak langsung dengan masalah kurang gizi dan 2/3 dari kematian tersebut terkait dengan praktek pemberian makanan yang kurang tepat. WHO dan UNICEF telah menetapkan suatu strategi global tentang praktek pemberian makanan pada bayi dan anak. Strategi tersebut merupakan acuan bagi semua negara di dunia dalam rangka mencapai kesehatan dan tumbuh kembang anak yang optimal. Diuraikan bahwa praktek pemberian makanan bayi dan anak balita yang baik dan benar adalah melakukan inisiasi menyusui dini, menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir hingga umur 6 bulan, setelah itu bayi mendapat makanan pendamping ASI dan meneruskan pemberian ASI hingga umur 2 tahun atau lebih (WHO 2003).

Strategi global tersebut ditindak lanjuti oleh Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia, yaitu sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan (Depkes 2007). Kemudian, sejak bulan Maret tahun 2012 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 33 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Di dalam peraturan tersebut diuraikan bahwa pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk: 1) menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berumur 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; 2) memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan 3) meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif (Kemenseg 2012).

ASI eksklusif memiliki banyak keunggulan dan manfaat baik dari aspek gizi, aspek imunologik, aspek psikologi, aspek kecerdasan, ekonomis dan aspek penundaan kehamilan. ASI merupakan satu-satunya makanan yang secara kuantitas dan kualitas optimal untuk bayi sejak lahir hingga umur 6 bulan. ASI juga meningkatkan kesehatan bayi, kecerdasan bayi dan meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dengan bayi (UNICEF 2011).

Pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan sangat menentukan status gizi, morbiditas dan mortalitas bayi. Kajian Duijts (2009) terhadap 21 studi yang terdiri dari 16 studi follow-up, 4 studi kasus kontrol dan 1 Randomized Control Trial menunjukkan bahwa 4 dari 5 studi mengamati adanya efek penurunan penyakit infeksi pada bayi yang diberi ASI. Sebanyak 6 dari 8 studi menunjukkan bahwa ASI memiliki efek protektif terhadap infeksi saluran pencernaan, sedangkan 13 dari 16 studi menyimpulkan bahwa ASI melindungi bayi dari serangan infeksi saluran pernafasan. Sebanyak 5 studi yang menggabungkan

durasi dan eksklusifitas pemberian ASI mengamati adanya efek “protective dose/duration-response” terhadapinfeksi saluran pencernaan atau terhadap infeksi saluran pernafasan.

7 mengakibatkan 10% beban penyakit pada balita di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara itu, Jones et al. (2003) menjelaskan bahwa pemberian ASI secara eksklusif sampai 6 bulan diperkirakan dapat mencegah 13% kematian balita per tahun, utamanya yang diakibatkan diare dan pneumonia.

Keadaan dan Masalah Pemberian ASI Eksklusif

Pemenuhan gizi yang paling sesuai untuk bayi sejak lahir hingga umur 6 bulan atau selama 180 hari dari gerakan 1000 hari pertama kehidupan adalah melalui praktek pemberian ASI eksklusif (WHO 2003; 2011). Meskipun demikian, cakupan pemberian ASI ekslusif masih rendah. Hanya 32.6% bayi yang dilahirkan di seluruh dunia yang mendapat ASI secara eksklusif hingga 6 bulan (UNICEF 2011). Cakupan tersebut hampir sama dengan keadaan di Indonesia, yaitu hanya 30.2% (Kemenkes 2013). Pada tahun 2025, WHO menargetkan minimal 50% bayi di bawah usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif.

Berbagai faktor yang menyebabkan terhentinya pemberian ASI eksklusif sebelum bayi berusia 6 bulan. Faktor yang terkait dengan ibu meliputi umur, paritas, tingkat pendidikan, status pekerjaan, pengalaman menyusui, pengetahuan dan sikap tentang ASI, rencana menyusui sebelum melahirkan, keadaaan payudara dan kesehatan ibu. Faktor yang terkait dengan bayi diantaranya berat badan lahir, perilaku isapan bayi dan kesehatan bayi. Faktor yang terkait dengan proses laktasi meliputi inisiasi menyusui dini (IMD), frekuensi dan durasi menyusui serta pemberian susu formula (Huang 2009).

Hurleyet al. (2008) melaporkan bahwa di Amerika Serikat rata-rata durasi ASI eksklusif adalah 2.1 bulan. Dilaporkan bahwa alasan yang paling umum untuk berhenti menyusui adalah ASI tidak cukup, ketidaknyamanan atau nyeri pada payudara, bayi menolak menyusu, ibu kembali bekerja dan adanya penyakit pada ibu.

Al-Shababet al.(2010) melaporkan bahwa faktor yang berhubungan negatif dengan pemberian ASI eksklusif adalah merokok selama hamil, melahirkan dengan operasi, dirawat di unit perawatan intensif dan status pekerjaaan ibu sebelum 6 bulan usia bayi. Faktor yang ditemukan berhubungan dengan peningkatan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan adalah tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tinggal dengan pasangan, sudah pernah menyusui sebelumnya, indeks massa tubuh (IMT) sebelum hamil dan usia yang lebih tua.

Studi kohort prospektif terhadap 220 pasangan ibu dan bayi yang sehat sejak lahir sampai 6 bulan di Brasil oleh Santo et al. (2007) menunjukkan bahwa rata-rata durasi pemberian ASI eksklusif hanya 30 hari. Pada studi ini, hampir setengah dari ibu mengalami puting lecet yang membuat mereka trauma dan 11.9% bayi telah menerima susu formula ketika masih di rumah sakit. Hasil regresi Cox menunjukkan bahwa faktor yang terkait dengan penghentian pemberian ASI eksklusif sebelum 6 bulan adalah ibu masih remaja, pemeriksaan kehamilan kurang dari 6 kali, penggunaan empeng/dot pada bulan pertama dan penempelan mulut bayi yang kurang baik pada payudara.

ibu yang akan bekerja setelah melahirkan dan penggunaan dot, sedangkan faktor positif adalah rencana dan keputusan yang diambil ibu sebelum kelahiran akan menyusui setelah melahirkan (Xu et al.2007).

Rendahnya tingkat pemberian ASI ekslusif di Negeria dikaitkan dengan praktek, ritual dan budaya yang tidak mendukung, pemeriksaan antenatal yang jarang atau tidak sama sekali (Aghoet al. 2011).

Menurut Kemenkes (2011), rendahnya pemberian ASI di Indonesia antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI, bayi tidak menyusu segera setelah dilahirkan, ketersediaan konselor menyusui di tempat pelayanan kesehatan masih sedikit, tempat untuk menyusui atau memerah ASI pada fasilitas umum dan tempat kerja yang masih kurang serta gencarnya promosi susu formula. ASI yang belum keluar dan isapan bayi yang belum optimal merupakan masalah yang paling umum dijumpai pada hari pertama hingga minggu pertama setelah kelahiran, disamping faktor lainnya seperti pengetahuan ibu tentang manfaat menyusui yang tidak memadai, kurangnya dukungan dari suami dan anggota keluarga lainnya (IOM 1991). Studi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif oleh Haider et al. (2010) di Bangladesh menunjukkan bahwa sejumlah alasan tidak memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan yang disampaikan ibu maupun anggota keluarga lainnya (ayah dan nenek) adalah anggapan tentang perlunya bayi minum air dan jus buah serta ASI yang tidak cukup. Bayi dianggap perlu diberi minum agar hidup dan tidak haus. Bayi menangis dianggap sebagai indikator ASI yang tidak cukup atau bayi tidak mau menyusu.

Keputusan ibu untuk memberikan ASI eksklusif juga dipengaruhi oleh saran dan dukungan dari petugas kesehatan. Berdasarkan observasi lapang yang dilakukan oleh Abba et al. (2010) menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan para petugas kesehatan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan umum termasuk rumah sakit bersalin di Niger kurang atau tidak mendukung praktek ASI eksklusif. Observasi yang dilakukan selama jam kerja yaitu dari pukul 8 pagi hingga pukul 14-15 setiap hari selama 82 hari juga memperlihatkan bahwa promosi ASI eksklusif tampak tidak menjadi prioritas para petugas kesehatan. Para petugas kesehatan tidak menjelaskan ASI eksklusif secara sistematis kepada ibu, atau disampaikan tetapi hanya secara garis besar dan tanpa penjelasan. Buruknya lagi, beberapa petugas kesehatan menganjurkan penggunaan substitusi ASI yang sering kali dipromosikan di fasilitas kesehatan. Hal ini menyebabkan ibu seringkali menerima saran yang saling bertentangan.

Li et al. (2008) melaporkan bahwa 3 alasan yang paling sering diberikan ibu untuk berhenti menyusui antara bulan pertama dan bulan ke-2 adalah bayi mengalami kesulitan dalam mengisap dan pelekatan tidak sesuai; ASI saja tidak cukup lagi bagi bayi; dan ASI tidak cukup banyak.

9 durasi menyusui yang tidak cukup dan pengosongan payudara yang tidak memadai (Giugliani 2004).

Daun Torbangun sebagai Laktagogum

Laktagogum merupakan obat-obatan atau zat lain yang dapat membantu inisiasi, mengatur atau meningkatkan laju sintesis ASI. Laktagogum umumnya digunakan untuk meningkatkan laju produksi ASI yang rendah. Laktagogum tersedia dalam bentuk sediaan farmasi atau obat maupun laktagogum dari tumbuhan atau herbal (ABM 2011).

Torbangun merupakan bahan pangan yang memiliki fungsi sebagai laktagogum. Torbangun atau daun bangun-bangun merupakan sebutan dalam bahasa Batak untuk tumbuhan Coleus amboinicus Lour. Daun tumbuhan tersebut secara turun temurun telah dimanfaatkan sebagai sayur atau sup yang disajikan terutama untuk ibu-ibu yang baru melahirkan dan menyusui. Sayur daun torbangun yang dikonsumsi oleh ibu pasca melahirkan ditujukan untuk meningkatkan produksi ASI atau sebagai laktagogum (Damanik et al 2001, Wahlqvistet al.2005).

Daun torbangun di dalam tabel komposisi pangan Indonesia disebut sebagai daun bangun-bangun dan terdapat pada kelompok sayuran dengan komposisi zat gizi seperti tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 Komposisi zat gizi daun torbangun

Zat gizi Komposisi zat gizi per 100 g

Satuan Jumlah

Air g 92.5

Energi kkal 27

Protein g 1.3

Lemak g 0.6

Karbohidrat g 4

Serat g 1

Kalsium mg 279

Fosfor mg 40

Besi mg 13.6

Karoten total ug 13288

Tiamin mg 0.16

Riboflavin mg 0.1

Vitamin C mg 5.1

Sumber: Mahmudet al.(2009)

daun torbangun dipercaya dapat meningkatkan produksi ASI yang ditandai dengan terasa penuhnya kelenjar susu mereka dan membantu proses pengeluaran darah kotor setelah melahirkan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa sup daun torbangun dapat dikonsumsi kapan saja dalam jumlah yang tak terbatas tanpa efek negatif terhadap tubuh dan kondisi kesehatan ibu menyusui. Namun demikian, daun torbangun umumnya dikonsumsi selama 30-40 hari setelah melahirkan dengan cara penyajian sebagai berikut :

1. Sebanyak 120-150 gram daun dan batang torbangun yang masih muda dipetik, kemudian dicuci bersih lalu ditumbuk atau diremas-remas agak kasar, diperas dan dibuang airnya agar rasa rasa pahit dan langu berkurang.

2. Sementara itu, dipersiapkan air santan kelapa dan daging ayam atau ikan lele disuwir-suwir (sebagian responden tidak menggunakan santan).

3. Bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri dan andaliman digiling halus kemudian ditumis lalu santan, kaldu dan daging ayam atau ikan lele yang sudah dipersiapkan tadi dimasukkan ke bumbu yang sedang ditumis, dimasak sambil diaduk-aduk hingga mendidih dan diberi perasan jeruk nipis secukupnya.

4. Sup daun torbangun siap disajikan.

Damanik et al. (2006) melakukan studi tentang efek suplementasi 150 gram daun torbangun dalam bentuk sup yang diberikan dari hari Senin sampai Sabtu selama 30 hari setelah ibu melahirkan terhadap kuantitas dan kualitas ASI. Studi tersebut dilakukan di Kabupaten Simalungun diikuti oleh 67 orang subyek penelitian hingga 2 bulan periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 2 minggu terakhir suplementasi (dari hari ke-14 hingga hari ke-28) terjadi peningkatan volume ASI yang lebih besar pada ibu yang menerima suplementasi daun torbangun yaitu sebesar 65%, sedangkan kelompok fenugreek dengan dosis 3 kali 1 kapsul per hari dan kelompok Maloco+B12 dengan dosis 3 kali 1 tablet per hari berurut-urut hanya meningkat sebesar 20% dan 10%. Kapsul Fenugreek dan tablet Maloco+B12 masing-masing telah umum dikonsumsi oleh ibu menyusui di Indonesia dan Negara Eropa. Analisis proksimat ASI pada hari ke 8 setelah suplementasi antara kelompok suplementasi daun torbangun dengan suplementasi tablet Maloco+B12 yang meliputi kadar lemak, protein, air, abu dan laktosa tidak berbeda secara nyata.

11

Tabel 2 Studi tentang torbangun sebagai laktagogum pada manusia

Studi Perlakuan Hasil

Studi terhadap 16 orang ibu dari suku Batak yang baru melahirkan dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan: 1) kelompok kontrol, 2) kelompok torbangun, 3) kelompok lancar ASI, dan 4) kelompok Moloco+B12.

Intervensi setiap 2 hari sekali, dimulai pada hari 4 sampai ke-24 setelah ibu melahirkan. Kelompok torbangun diberikan 150 g daun torbangun yang direbus sebagai sayur.

Studi tentang efek suplementasi 150 g daun torbangun dalam bentuk sup terhadap kuantitas dan kualitas ASI. Suplementasi dari hari Senin sampai Sabtu, selama 30 hari. Subyek penelitian yaitu ibu setelah melahirkan dikelompokkan menjadi 3 yaitu kelompok Maloco+B12 (n=22), kelompok Fenugreek (n=22) dan kelompok Torbangun (n=23).

Total volume ASI kelompok torbangun lebih tinggi dibandingkan total volume ASI dari kelompok lainnya. Total volume ASI pada masing-masing kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol berurut-urut sebagai berikut: kelompok torbangun lebih tinggi sebesar 47.4%; kelompok lancar ASI lebih tinggi sebesar 14.3% dan kelompok Moloco+B12 lebih tinggi sebesar 8.0%. Kadar prolaktin serum antar kelompok perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (p>0.05).

Pada 2 minggu terakhir suplementasi (hari ke-14 hingga ke-28) menunjukkan peningkatan volume ASI kelompok torbangun sebesar 65%, kelompok kapsul Fenugreek meningkat sebesar 20% dan kelompok tablet Maloco+B12 meningkat sebesar 10%. Kadar lemak, protein, air, abu dan laktosa ASI pada hari ke-8 setelah intervensi antara ke-3 kelompok perlakuan tidak menunjukkan perberbedaan yang signifikan (p>0.05).

Studi efek ekstrak daun Coleus amboinicus Lour pada hewan coba tikus putih Wistar melalui pemberian per oral setiap 2 hari sekali sejak 2 hingga 28 hari setelah melahirkan menunjukkan adanya peningkatan total produksi air susu dan pertumbuhan anak tikus secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Peningkatan yang lebih tinggi adalah pada kelompok yang menerima dosis ekstrak 80 g/kg BB dibandingkan dengan kelompok dosis lainnya (20, 40, 60 g/kg BB). Peningkatan produksi air susu diikuti juga oleh peningkatan aktivitas sel epitel dan meningkatnya metabolisme kelenjar mammae yang terlihat dari peningkatan kadar DNA dan RNA pada pertengahan laktasi (Silitonga 1993).

Efek laktogogum dari daun torbangun melalui kajian histopatologi dari kelenjar mammae mencit (Mus musculus) sebagai hewan model dilakukan oleh Permana (2008). Mencit bunting yang diberi pakan yang mengandung torbangun 5% dalam bentuk sediaan sup yang diberikan pada hari ke-14 kebuntingan hingga 7 hari pasca melahirkan menunjukkan bahwa daun torbangun memiliki efek laktagogum yang tampak dari peningkatan jumlah alveoli kelenjar mammae yang aktif setelah diberi sup dibandingkan kontrol.

Tabel 3 Studi tentang torbangun sebagai laktagogum pada hewan coba

Studi efek ekstrak daun Coleus amboinicus Lour pada tikus putih Wistar melalui pemberian per oral setiap 2 hari sekali sejak 2 hingga 28 hari setelah melahirkan.

Suplementasi daun torbangun dalam ransum kambing peranakan Etawah sebanyak 9 g/kg bobot badan

Mencit (Mus musculus) bunting diberi pakan yang mengandung torbangun 5% dalam bentuk sediaan sup yang diberikan pada hari ke-14 kebuntingan hingga 7 hari pasca melahirkan.

Total produksi air susu dan pertumbuhan anak tikus secara signifikan meningkat dibandingkan kelompok kontrol. Peningkatan yang lebih tinggi adalah pada kelompok yang menerima dosis ekstrak 80 g/kg BB dibandingkan dengan kelompok dosis lainnya (20, 40, 60 g/kg BB). Peningkatan produksi air susu diikuti juga oleh peningkatan aktivitas sel epitel dan meningkatnya metabolisme kelenjar mammae yang terlihat dari peningkatan kadar DNA dan RNA pada pertengahan laktasi

produksi susu meningkat sampai 90.14% per hari dan bobot badan anak yang menyusu pada induk yang mendapat ransum suplementasi daun torbangun meningkat 46.09%

Daun torbangun memiliki efek laktagogum yang tampak dari peningkatan jumlah alveoli kelenjar mammae yang aktif setelah diberi sup dibandingkan kontrol.

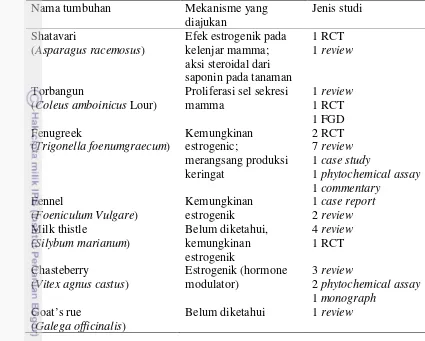

13 Tabel 4 Mekanisme laktagogum dari tumbuhan

Nama tumbuhan Mekanisme yang

Peran Konseling terhadap Pemberian ASI Eksklusif

Perilaku termasuk faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga intervensi atau upaya yang ditujukan kepada faktor perilaku sangatlah strategis untuk membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi suatu perilaku kesehatan termasuk perilaku pemberian ASI eksklusif diperlukan komunikasi dan pemberian informasi (Notoatmodjo 2007).

Konseling merupakan bentuk komunikasi antar pribadi. Dalam proses konseling seorang klien yang membutuhkan pertolongan dan seorang konselor yang memberikan bantuan dan dukungan akan melakukan proses komunikasi 2 arah, sehingga klien mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya (Corneliaet al.2010).

Konseling menyusui merupakan salah satu bentuk bantuan, dorongan dan dukungan yang ibu perlukan untuk lebih berhasil menyusui. Ketersediaan konselor menyusui turut mempengaruhi peningkatan keberhasilan pemberian ASI. Oleh karenanya, pemerintah mengupayakan agar setiap pelayanan kesehatan terutama di puskesmas dan rumah sakit tersedia konselor menyusui (Depkes 2007; Kemenkes 2010a).

Pasal 13 memuat bahwa informasi dan edukasi tentang ASI eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi diberikan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI eksklusif selesai. Informasi dan edukasi ASI eksklusif dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan, paling sedikit mengenai: 1) keuntungan dan keunggulan pemberian ASI; 2) gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui; 3) akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan 4) kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI (Kemensekneg 2012).

Haider et al. (2010) merekomendasikan perlunya teknik konseling digunakan untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Hal ini didasarkan pada hasil studi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan di Bangladesh yang menunjukkan bahwa ada sejumlah pengetahuan, kepercayaan dan perilaku ibu dan anggota keluarga lainnya khususnya ayah dan nenek yang tidak mendukung untuk mempraktekkan perilaku menyusui eksklusif. Selanjutnya diungkapkan bahwa pengetahuan, kepercayaan dan perilaku tersebut dilakukan karena kurangnya kesadaran tentang manfaat dan risiko jika tidak mempraktekkan pemberian ASI seperti yang direkomendasikan.

Sebagian besar ibu dapat berhasil menyusui bayinya secara eksklusif jika mereka memiliki dukungan dan petunjuk tentang praktek menyusui yang benar dan didukung untuk melakukannya secara benar. Dukungan kepada ibu melalui konseling dapat meningkatkan prevalensi ASI eksklusif. Di Uganda, intervensi konseling sebaya (peer counseling) berhasil meningkatkan prevalensi ASI eksklusif. Pada usia 12 minggu, prevalensi ASI eklusif pada kelompok intervensi dan kontrol adalah 81.6% dan 43.9% (PR 1.89; 95%CI 1.70-2.11), pada usia 24 minggu yaitu 58.6% dan 15.5% (PR 3.83; 95%CI 2.97-4.95). Konseling dilakukan dengan mengunjungi ibu sedikitnya 5 kali selama setengah tahun. Kunjungan pertama dilakukan ketika usia kehamilan ibu 7 bulan. Sisa kunjungan dijadwalkan pada minggu ke 1, 4, 7 dan 10 setelah melahirkan. Ibu yang bermasalah dengan menyusui diberikan kunjungan ekstra. Kunjungan ekstra juga diberikan jika seorang ibu memanggil konselor untuk bantuan tambahan diluar jadwal atau jika konselor merasakan itu perlu. Konselor sebaya memilih waktu yang paling sesuai sesuai bagi ibu untuk bertemu. Ibu pada kelompok kontrol tidak diberikan konseling tetapi dianjurkan untuk datang secara teratur ke klinik antenatal dan postnatal yang ada di fasilitas kesehatan (Cholaet al. 2011).

Jakobsen et al. (2008) melakukan studi intervensi promosi ASI eksklusif sesuai dengan rekomendasi WHO secara individual kepada ibu di Guinea-Bissau Afrika Barat. Indikator proses dari studi ini adalah usia pemberian air minum dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sebagai bagian dari penjelasan bahwa zat gizi pada ASI adalah cukup hingga bayi berusia 6 bulan. Kelompok intervensi dan kelompok kontrol masing-masing terdiri dari 857 dan 864 pasangan ibu dengan bayinya. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberian air minum dan MP-ASI secara signifikan lebih lama pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol dengan rasioHazard pemberian MP-ASI sebesar 0.79 (HR 95%CI:0.70-0.91).

Kerangka Pikir Penelitian

Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan merupakan salah satu strategi global untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup bayi yang optimal (WHO 2011). Namun, cakupan dan durasi pemberian ASI eksklusif masih rendah di berbagai negara termasuk di Indonesia hanya 30.2% (Kemenkes 2013). Ada berbagai faktor yang menyebabkan terhentinya pemberian ASI eksklusif sebelum bayi berusia 6 bulan yaitu faktor yang terkait dengan ibu maupun bayi (Huang 2009). Faktor ASI belum keluar atau produksi ASI yang tidak mencukupi merupakan alasan utama dan yang paling umum diberikan oleh ibu untuk memberikan substitusi atau pengganti ASI sehingga pemberian ASI eksklusif menjadi gagal (Gatti 2008; Hurley 2008; Hauck 2011; Turkyilmazet al.2011; Kent et al.2012; Veghariet al. 2011).

Produksi ASI yang menurun dapat terjadi dalam berbagai kondisi fisik, fisiologis dan psikologis ibu seperti lelah, gelisah, emosional, stress atau penyakit yang diderita ibu. Produksi ASI yang tidak mencukupi juga dapat terjadi karena kondisi fisik dan fisiologis bayi, misalnya bayi lesu dan lelah, anatomis oral bayi seperti bibir sumbing, bayi lahir prematur, atau karena penyakit pada bayi (Zupa et al.2010).

Produksi ASI terkait juga dengan refleks pengeluaran ASI. Teknik pengosongan payudara yang sering dan efektif akan meningkatkan produksi ASI. Semakin sering bayi menyusu sesuai dengan keinginannya maka semakin banyak ASI yang diproduksi. Teknik tersebut dapat dikombinasikan dengan dukungan psikologis bagi ibu dan teknik relaksasi dengan menggunakan buku atau audio video serta penggunaan laktagogum yang dapat memperlancar dan meningkatkan produksi ASI (Giugliani 2004).

Menyusui merupakan sesuatu yang alami, namun menyusui juga merupakan suatu perilaku yang perlu dipelajari. Ibu menyusui perlu mendapatkan akses bantuan informasi, dukungan dan bimbingan ketrampilan praktis dari konselor terlatih melalui program konseling. Konseling menyusui yang diberikan sejak kehamilan akan memungkinkan ibu dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah menyusui yang umum dihadapi ibu sehingga secara fisik dan psikologis ibu akan siap untuk menyusui bayi yang akan dilahirkannya secara eksklusif hingga usia 6 bulan (Depkes 2007; Kemenkes 2010a).Disamping itu, terdapat sejumlah pengetahuan, kepercayaan dan perilaku yang tidak mendukung untuk mempraktekkan pemberian ASI secara eksklusif. Dengan konseling menyusui ibu akan memperoleh informasi manfaat pemberian ASI eksklusif dan risiko jika tidak mempraktekkannya (Haideret al.2010).

Ibu menyusui termasuk salah satu target pemberian makanan tambahan karena membutuhkan zat-zat gizi yang lebih banyak dari ibu yang tidak menyusui. Tambahan tersebut penting untuk membantu penyembuhan setelah melahirkan, meningkatkan status gizi dan kesehatan ibu serta mengisi ulang cadangan zat gizi ibu (IOM 1991; Gillespie 1999).

17

PMT berbasis Tepung Torbangun Pertumbuhan bayi

Sekresi ASI : Frekuensi, durasi

Konseling menyusui

Pemberian ASI eksklusif

Laktagogum Pengetahuan dan

perilaku tentang ASI eksklusif

Produksi ASI

Kondisi bayi dan ibu: fisik, psikologis Keadaan bayi dan ibu :

posisi, pelekatan

pemberian ASI eksklusif dan pertumbuhan bayi. Kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1.

Tahapan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian disajikan pada Gambar 2, tediri dari 3 tahap, yaitu:

1. Tahap pembuatan tepung torbangun

Tahap pembuatan tepung torbangun diawali dengan penyediaan bahan baku yaitu penanaman torbangun dan dipanen setelah penanaman 10 minggu. Tepung torbangun yang dihasilkan dianalisis proksimat, total flavonoid dan kandungan senyawa kaempferol serta analisis derivatif kaempferol secara kualitatif. Analisis proksimat meliputi kadar air, protein, lemak, abu dan karbohidrat.

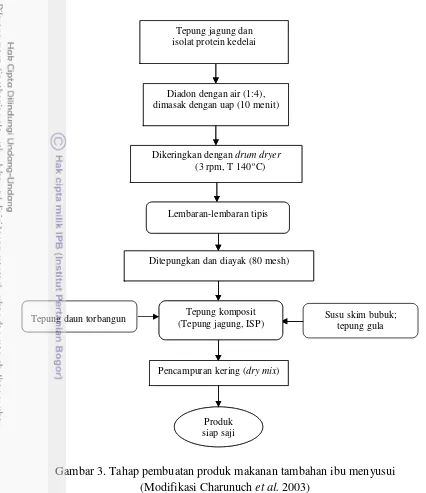

2. Tahap ke-2 yaitu pengembangan produk makanan tambahan fungsional untuk ibu menyusui berbasis tepung torbangun seperti pada Gambar 3 dan uji organoleptik, analisis kandungan gizi, sifat fisik, dan mikrobiologinya.

3. Tahap ke-3 adalah pemberian makanan tambahan fungsional berbasis tepung torbangun kepada ibu menyusui yang mendapat konseling menyusui (Gambar 4).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penyediaan bahan baku untuk tahap ke-1 yaitu penanaman torbangun mulai dilakukan pada Januari 2013. Penanaman torbangun dilakukan di daerah Cijeruk Kota Bogor. Pembuatan tepung torbangun dilakukan di laboratorium Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center IPB. Analisis proksimat dilakukan di laboratorium Departemen Gizi Masyarakat IPB dan laboratorium Jasa Analisis Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, analisis fitokimia (total flavonoid dan kaempferol) dari tepung torbangun dilakukan di laboratorium Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB dan laboratorium Biotek BBPT Serpong.

Tahap ke-2 yaitu pengembangan produk makanan tambahan berbasis tepung torbangun dilakukan di laboratorium (SEAFAST) Center IPB dan laboratorium Departemen Gizi Masyarakat IPB. Tahap ke-3 yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) fungsional berbasis tepung torbangun kepada ibu menyusui yang mendapat konseling menyusui dilaksanakan di 4 desa wilayah kerja Puskesmas Bantar Jaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, yaitu desa Bantar Jaya, desa Bantar Sari, desa Cimulang dan desa Pasir Gaok.

Bahan dan Alat

Bahan dasar yang digunakan untuk pengembangan produk makanan tambahan untuk ibu menyusui adalah tepung torbangun, tepung jagung, susu skim bubuk dan tepung gula. Bahan kimia digunakan untuk analisis proksimat, analisis fitokimia dan uji mikrobiologi.

19

Pengolahan menjadi tepung

analisis sifat fisik, dan analisis mikrobiologi. Pada tahap intervensi digunakan alat bantu konseling menyusui yaitu alat peraga boneka, model payudara, video IMD dan buku kecil berisi ringkasan materi konseling menyusui.

Penelitian Tahap 1: Penelitian Tahap 2:

Gambar 2. Tahap pelaksanaan penelitian Penanaman dan pemanenan

torbangun daun torbangun

Uji organoleptik: dipilih 1 produk

Ibu menyusui pada bulan pertama: -PMT: produk 3x sehari -Konseling menyusui: 2 kali Analisis proksimat, uji sifat fisik dan mikroba Pembuatan tepung torbangun

Formulasi bahan dan pengolahan: tepung jagung, isolat protein kedele,

susu skim bubuk, tepung gula, Tepung torbangun

Konseling Menyusui dan PMT kepada ibu menyusui

3 jenis produk siap saji

1 produk terpilih

Produk sebagai makanan tambahan

ibu menyusui Pengembangan Produk

Penelitian Tahap 3

melahirkan Ibu hamil trimester ke 3:

Konseling menyusui (frekuensi: 2 kali)

Ibu menyusui pada bulan ke-2 sd ke-6: Konseling menyusui: 1x per bulan Tepung

torbangun:

Gambar 3. Tahap pembuatan produk makanan tambahan ibu menyusui (Modifikasi Charunuchet al.2003)

Diadon dengan air (1:4), dimasak dengan uap (10 menit)

Pencampuran kering (dry mix) Dikeringkan dengandrum dryer

(3 rpm, T 140oC)

Ditepungkan dan diayak (80 mesh) Tepung jagung dan

isolat protein kedelai

Produk siap saji Lembaran-lembaran tipis

Tepung komposit (Tepung jagung, ISP)

Tepung daun torbangun Susu skim bubuk;

tepung gula Diadon dengan air (1:4),

dimasak dengan uap (10 menit)

Pencampuran kering (dry mix) Dikeringkan dengandrum dryer

(3 rpm, T 140oC)

Ditepungkan dan diayak (80 mesh) Tepung jagung dan

isolat protein kedelai

Produk siap saji Lembaran-lembaran tipis

21

Gambar 4. Penempatan perlakuan (jenis PMT) pada subyek penelitian

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan program pengolah data Microsoft Office Excel 2007 dan SPSS versi 16. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Analisis secara deskriptif untuk data numerik dilakukan dengan menghitung rerata dan standar deviasi bila berdistribusi normal atau nilai median dengan nilai minimum dan maksimum bila distribusi data tidak normal. Analisis deskriptif data kategorik dilakukan dengan menghitung persentase dari masing-masing kategori data.

Analisis inferensial dengan tingkat signifikansi atau nilai p<0.05 dilakukan dengan uji beda rerata setelah terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan data menggunakan uji Shapiro-Wilk. Pengujian beda rerata antar kelompok perlakuan dilakukan dengan uji t independen bila data berdistribusi normal, atau uji Mann-Whitney bila distribusi data tidak normal. Pengujian beda rerata antara sebelum dengan sesudah konseling menyusui pada masing-masing kelompok perlakuan dilakukan dengan uji t berpasangan (paired t test) bila data berdistribusi normal, atau uji Wilcoxon bila distribusi data tidak normal.

Pertimbangan Etika

Persetujuan etik untuk pelaksanaan tahap ke-3 penelitian ini yaitu kajian pengaruh pemberian makanan tambahan fungsional berbasis tepung torbangun kepada ibu menyusui yang mendapat konseling menyusui terhadap pertumbuhan bayi dan pemberian ASI eksklusif diperoleh dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Persetujuan etik diperoleh dengan Nomor 565/H2.F1/ETIK/2013 tanggal 16 September 2013 (Lampiran 1).

dipilih secara random

Ibu hamil trimester ke-3 di 4 desa wilayah kerja Puskesmas Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur

Kabupaten Bogor

Sesuai kriteria subyek penelitian

Kelompok kontrol (n=10): konseling menyusui + PMT

tanpa tepung torbangun menyusui Kelompok intervensi (n=10):

KAEMPFEROL PADA TEPUNG TORBANGUN

Pendahuluan

Salah satu strategi global untuk mencapai kesehatan dan tumbuh kembang bayi yang optimal adalah melalui praktek pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sejak bayi lahir. Hingga saat ini, cakupan dan durasi pemberian ASI eksklusif masih rendah di berbagai negara (WHO 2003, 2011). Berdasarkan laporan Riskesdas 2013, cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia hanya 30.2 % (Kemenkes 2013).

Sekresi atau produksi ASI yang tidak mencukupi merupakan faktor yang paling umum yang menyebabkan berhentinya praktek pemberian ASI eksklusif. ABM (2011) menguraikan bahwa sekresi dan produksi ASI dapat ditingkatkan melalui penggunaan laktagogum, baik dalam bentuk sediaan farmasi atau obat maupun laktagogum dari tanaman atau herbal.

Torbangun atau bangun-bangun (Coleus amboinicus Lour.) merupakan bahan pangan yang memiliki fungsi laktagogum. Daun torbangun telah dimanfaatkan oleh masyarakat suku Batak dari Sumatera Utara secara turun-temurun sebagai laktagogum. Daun torbangun umumnya dikonsumsi sebagai sayur oleh masyarakat dan secara khusus dikonsumsi oleh ibu segera setelah melahirkan hingga 30-40 hari pasca melahirkan dengan tujuan untuk memperlancar dan meningkatkan produksi ASI (Damanik et al. 2001, 2006; Damanik 2009).

Tradisi mengkonsumsi daun torbangun sebagai laktagogum hingga sekarang masih terbatas di kalangan suku Batak dengan bentuk olahan sebagai sayur atau sop. Rice (2011) menguraikan bahwa disamping manfaat daun torbangun sebagai laktagogum, tanaman torbangun memiliki keunggulan yaitu mudah tumbuh dengan umur panen yang relatif singkat sehingga sangat potensial untuk dikembangkan pemanfaatannya.

Pengolahan daun torbangun menjadi tepung torbangun merupakan salah satu upaya untuk memperluas pemanfaatan torbangun dengan sasaran pengguna tidak terbatas hanya suku Batak. Selain volume bahan menjadi lebih kecil atau lebih ringkas dengan daya simpan yang lebih lama dibandingkan dengan torbangun segar, tepung torbangun diharapkan sebagai bentuk bahan pangan setengah jadi yang lebih fleksibel untuk pengembangan produk pangan yang lebih beragam. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Neacsu (2015) bahwa pengolahan bahan pangan dari tumbuhan khususnya kelompok sayuran menjadi bentuk tepung akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pengembangan produk yang kaya akan komponen bermanfaat pada bahan pangan tersebut.

23 Damanik et al. 2006; Permana 2008; Rumetor 2008). Wahlqvist et al.(2005) menjelaskan bahwa komponen aktif yang terkait dengan efek laktagogum ekstrak air daun torbangun kemungkinan termasuk kelompok sterol, asam lemak, steroid, asam organik dan turunannya atau kombinasinya.

Mortel and Mehta (2013) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang bagaimana mekanisme laktagogum dari herbal atau tanaman masih terbatas dibandingkan mekanisme laktagogum dalam bentuk sediaan farmasi. Mekanisme laktagogum daun torbangun yang diajukan berdasarkan studi Silitonga (1993) adalah melalui peningkatan aktivitas sel epitel kelenjar mammae tikus putih Wistar, sedangkan Permana (2008) mengungkapkan mekanisme laktagogum melalui peningkatan jumlah alveoli kelenjar mammae mencit yang aktif.

Kajian berbagai studi eksperimen oleh Anderson and Valdes (2007) mengungkapkan bahwa mekanisme laktagogum dalam bentuk sediaan farmasi seperti domperidone dan metoclopramide adalah melalui pelepasan hormon prolaktin dengan menghambat reseptor dopamine pada kelenjar pituari anterior. Jayadeepa (2011) melakukan studi dengan teknikin silicountuk membandingkan mekanisme laktagogum dari domperidone dengan senyawa fitokimia yang terdapat pada laktagogum herbal. Studi tersebut mengungkapkan bahwa senyawa fitokimia seperti sesamin, trifoliol dan kaempferol berperan sebagai laktagogum dengan mengaktifkan reseptor hormon prolaktin. Kaempferol merupakan senyawa flavonoid golongan flavonol. Oleh karena itu, pada penelitian ini senyawa kaempferol dianalisis sebagai parameter laktagogum dari tepung torbangun. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung rendemen tepung torbangun dan menganalisis zat gizi, total flavonoid serta kaempferol pada tepung torbangun.

Metode

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah daun torbangun (Coleus amboinicus Lour), akuades, etanol teknis 95%, HMTL 0.5%, aseton, larutan HCl 25%, etil asetat, asam glasial 5%, AlCl32%, standar kuersetin (0.5 ppm, 1 ppm, 10 ppm, dan 15 ppm), metanol 90%, heksan teknis, kloroform teknis, butanol teknis, fase gerak A (air:asam format 0.1%), dan fase gerak B (asetonitril:asam format 0.1%).

Alat yang digunakan adalah tea roller, tea steaming, steam blancher, drum dryer, desikator, oven, neraca, refluks, corong pemisah, kertas saring, rotary evaporator, spektrofotometer UV-Vis, LC-MS (UPLC-QtoF-MS/MS System) dengan kolom Symmetry (C18. 5 µm, 4.6 x 150 mm).

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dengan penanaman torbangun, pembuatan tepung torbangun dan analisis kimia tepung torbangun. Analisis kimia tepung torbangun terdiri dari analisis proksimat, total flavonoid dan kaempferol.

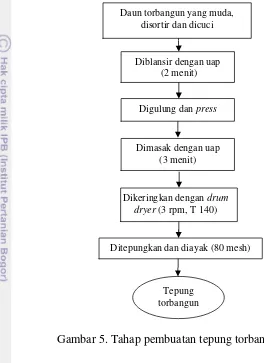

Pembuatan Tepung Torbangun

Pembuatan tepung torbangun dilakukan dengan memodifikasi pengolahan secara tradisional pada tahap peremasan dan pemerasan. Tahap pembuatan tepung torbangun meliputi tahap pencucian, diblansir dengan uap selama 2 menit, penggulungan dengan tea roller, press dengan alat, pemasakan dengan uap selama 3 menit, pengeringan dengandrum dryer, dan penepungan (Gambar 5).

Gambar 5. Tahap pembuatan tepung torbangun

Analisis Proksimat Tepung Torbangun

Analisis proksimat dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi makro dari tepung torbangun, tepung jagung, isolat protein kedelai dan susu skim bubuk. Analisis proksimat meliputi analisis kadar air (metode oven), kadar abu (metode pengabuan kering), kadar lemak (metode Soxhlet) dilakukan sesuai dengan SNI 01-2891-1992 (BSN 1992), kadar protein (metode mikro Kjeldahl) sesuai dengan AOAC 960.52-1961 (AOAC 2010) dan kadar karbohidrat dengan metode by difference.

Penentuan Total Flavonoid Tepung Torbangun

Total flavonoid diukur berdasarkan metode Chang et al. (2002) menggunakan uji kolometrik aluminium klorida. Sebelum pengukuran total flavonoid terlebih dahulu dilakukan ekstraksi tepung torbangun menggunakan metode BPOM RI (2004) dan persiapan larutan induk.

Ekstraksi tepung torbangun: 5 gram tepung torbangun ditambahkan dengan 50 ml etanol teknis 95%, kemudian didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya larutan

Diblansir dengan uap (2 menit)

Ditepungkan dan diayak (80 mesh) Digulung danpress

Dimasak dengan uap (3 menit)

Daun torbangun yang muda, disortir dan dicuci

Tepung torbangun Dikeringkan dengandrum

25 disaring dan direfluks selama 6 jam pada suhu 90°C. Kemudian larutan disaring dan dievaporasi denganrotary evaporatorpada suhu 45°C, 85 rpm dan vakum 75 mBar, sehingga dihasilkan ekstrak tepung torbangun.

Pembuatan larutan induk: ekstrak tepung torbangun ditambahkan dengan 1 ml larutan HMTL 0.5%, 20 ml aseton dan 2 ml larutan HCl 25%. Campuran tersebut dihidrolisis dengan cara direfluks menggunakan pendidih tegak selama 30 menit lalu disaring menggunakan kertas saring. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditera dengan aseton. Diambil sebanyak 20 ml filtrat dan dimasukkan ke dalam corong pemisah lalu dikocok. Ditambahkan 20 ml aquades dan ditera sebanyak 2 kali masing-masing dengan 25 ml dan 20 ml etil asetat. Fase etil asetat yang diperoleh ditampung dan ditambahkan etil asetat hingga volume menjadi 50 mL.

Pembuatan larutan sampel: 10 mL larutan induk, ditambahkan 1 ml AlCl3 2%, kemudian ditera dengan asam glasial 5% dalam metanol hingga 25 ml. Pembuatan blanko berasal dari campuran 1 ml AlCl3 yang ditambahkan dengan asam glasial 5% dalam metanol hingga volume 25 ml.

Pengukuran total flavonoid dilakukan setelah penambahan AlCl32% selama 30 menit dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 425 nm. Total flavonoid ekstrak tepung torbangun dinyatakan dalam ekivelen kuersetin (Quercetin Equivalents=QE). Larutan standar yang digunakan adalah kuarsetin dengan konsentrasi 0.5 ppm, 1 ppm, 10 ppm, 15 ppm.

Penentuan Kaemferol dan Derivatifnya

Penentuan kaempferol dan derivatifnya pada tepung torbangun dilakukan dengan modifikasi metode Hoberg (1999). Pemisahan dengan kromatografi menggunakan LC-MS (UPLC-QtoF-MS/MS System) dengan kolom Symmetry (C18. 5 µm, 4.6 x 150 mm) pada kecepatan aliran 1.0 mL/menit, fase gerak A (air:asam format 0.1%) serta fase gerak B (asetonitril:asam format 0.1%). Komponen yang terelusi diukur pada panjang gelombang 370 nm.

Ekstrak tepung daun torbangun yang diperoleh dilarutkan dengan 200 mL metanol 90%. Setelah itu difraksinasi menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda, berturut-urut dengan pelarut heksan, kloroform, dan butanol teknis. Langkah awal difraksinasi dengan pelarut heksan teknis sebanyak 300 ml, kemudian dikocok beberapa kali. Kemudian dimasukkan dalam corong pisah, diaduk hingga homogen. Selanjutnya difraksinasi dengan menggunakan pelarut heksan teknis sebanyak 300 ml dan dikocok beberapa kali. Fase heksan tersebut dipisahkan. Proses fraksinasi diulangi 3 kali, fase heksan disatukan, dan dikeringkan denganrotary evaporatormenjadi fraksi heksan.

Fase metanol yang diperoleh ditambahkan dengan 100 mL aquadest. Selanjutnya ditambahkan dengan 300 ml kloroform teknis (destilat) dan dikocok beberapa kali. Fase kloroform yang diperoleh dipisahkan. Proses fraksinasi diulangi 3 kali, dan dikumpulkan lalu dikeringkan dengan rotary evaporator menjadi fraksi kloroform. Langkah ini diulang untuk pelarut butanol. Masing-masing fase dianalisis dengan volume injeksi 10 µL.

Analisis Data