APLIKASI TEKNOLOGI PERESAPAN BIOPORI UNTUK

MENINGKATKAN PRODUKSI PADI GOGO PADA

PERTANIAN LAHAN KERING DI KABUPATEN

MALUKU TENGGARA BARAT

SELVIA ANINYENA FORDATKOSU

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Aplikasi Teknologi Peresapan Biopori untuk Meningkatkan Produksi Padi Gogo pada Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

SELVIA ANINYENA FORDATKOSU. Aplikasi Teknologi Peresapan Biopori

untuk Meningkatkan Produksi Padi Gogo pada Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dibimbing oleh KAMIR R BRATA dan

YAYAT HIDAYAT.

Pertanian lahan kering di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) masih bersifat subsisten dan bergantung pada curah hujan. Akan tetapi, curah hujan belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi pangan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji efektivitas sistem peresapan biopori terhadap peningkatan ketersediaan air tanah, pengendalian aliran permukaan dan erosi, kehilangan hara, dan peningkatan produksi padi gogo di MTB. Salah satu inovasi teknik konservasi tanah dan air adalah sistem peresapan biopori yang terdiri dari saluran peresapan biopori dan lubang resapan biopori.

Uji Beda Nyata Terkecil menunjukkan bahwa sistem peresapan biopori cenderung meningkatkan kelembaban tanah periode tidak hujan. Semua perlakuan kecuali T0 sangat nyata mengendalikan aliran permukaan dan erosi, sangat nyata menyelamatkan sedimen dan menekan kehilangan hara. Sistem peresapan biopori mampu menurunkan aliran permukaan hingga 99.8 % dan 100 % erosi, perlakuan T4 paling tinggi menyelamatkan sedimen sebesar 9.32 ton/ha selama satu musim tanam. Perlakuan T3 dan T4 nyata meningkatkan pertumbuhan dan produksi padi gogo di Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB.

ABSTRACT

SELVIA ANINYENA FORDATKOSU. Application of Biopore Infiltration

Technology for increasing upland rice production on dryland agriculture in Western South-East Moluccas Regency. Supervised by KAMIR R BRATA and

YAYAT HIDAYAT.

Dryland agriculture in Western South-East Moluccas (WSEM) Regency is still subsistence and depend on rainfall. However, rainfall is not used optimally to increase food production. The purpose of this research was to analyze effectiveness of the biopore infiltration system toward the increase of soil moisture availability, control of ranoff and soil erosion, nutrient loss, and increase of upland rice production in WSEM. One innovation of the land and water conservation technique is biopore infiltration system which consist of biopore infiltration channel and hole.

Least significant difference test showed that biopore infiltration system tends to increase the availability of soil moisture in dry period. All treatments except T0 was very significant in controlling runoff and soil erosion, also in saving sediment an decrease nutrient soil loss. The system was able to decrease the runoff up to 99.8 % and 100 % of erosion, T4 treatment was the highest in saving sediment at 9.32 tonnes/ha for one growing season. T3 and T4 treatments significantly increased the growth and production of upland rice in Latdalam village of South Tanimbar sub-district, WSEM regency.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

APLIKASI TEKNOLOGI PERESAPAN BIOPORI UNTUK

MENINGKATKAN PRODUKSI PADI GOGO PADA

PERTANIAN LAHAN KERING DI KABUPATEN

MALUKU TENGGARA BARAT

SELVIA ANINYENA FORDATKOSU

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Aplikasi Teknologi Peresapan Biopori untuk Meningkatkan Produksi Padi Gogo pada Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Nama : Selvia Aninyena Fordatkosu

NIM : A14080107

Disetujui oleh

Ir Kamir R Brata, MSc Pembimbing I

Dr Ir Yayat Hidayat, MSi Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Syaiful Anwar, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugrah-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul “Aplikasi Teknologi Peresapan Biopori untuk Meningkatkan Produksi Padi Gogo pada Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Maluku Tenggara Barat”, yang dilaksanakan sejak bulan Maret sampai November 2012 dapat diselesaikan dengan baik.

Keberhasilan karya ilmiah ini bukan semata-mata hasil kerja penulis sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir KAMIR R BRATA MScdan Bapak Dr Ir YAYAT HIDAYAT MSi selaku dosen pembimbing, Bapak Ir WAHYU PURMAKUSUMA MSc selaku dosen penguji serta Bapak Ir EDIZON JAMBORMIAS MSi dan keluarga yang telah banyak memberikan saran, bimbingan, nasihat, dan perhatian. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada PEMDA Kab. MTB yang telah membiayai penulis selama 4 tahun di IPB. Semoga semua kebaikan dibalas dengan berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Ir Yan Kotualubun dari Badan Meteorologi dan Geofisika Saumlaki, Bapak Jems R Watumlawar SP MSi dan Bapak Max Lawalata SP beserta staf dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Staff dosen dan laboran Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB, Staff Komdik dan Perpustakaan Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan (Mbak Hesti, Mba Iko, dan Bu Tini), Soa Reza, Bapak Theis Fordatkosu dan keluarga, Ua Loi dan keluarga, Ua Ado dan keluarga, Bapak Abi Fordatkosu dan keluarga, Bapak Yahya Fordatkosu dan keluarga, Sdr Samuel Masela SPt, Om Ulis, Oma Maryam, Opa Azer, Novi N, Ona Derek, Nuzken, Melis, Pius, Etus, Ibu Any F, Mega YP, Mei Nalitasari, Fika, Derbie yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah tercinta OKTOVIANUS FORDATKOSU, mama tersayang ALEXANDRINA NOKPAY, ade-ade terkasih Harisko dan Nevia, bongso Jems Unitly, ka Ella, seluruh keluarga, teman-teman seperjuangan khususnya (Sintia Korowa, Siti Nurjannah, Sheilla, Nur etika, Efy), MSL 45, Komisi Diaspora PMK IPB, dan keluarga besar PERMAMA atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Hipotesis 2

Manfaat Penelitian 3

TINJAUAN PUSTAKA 4

Karakteristik Pertanian Lahan Kering 4

Aliran Permukaan dan Erosi 4

Sistem Peresapan Biopori 5

Padi Gogo 7

METODE 8

Waktu dan tempat Penelitian 8

Bahan dan Alat 8

Prosedur 8

Analisis Data 10

HASIL DAN PEMBAHASAN 11

Kondisi Tanah Lokasi Penelitian 11

Curah hujan, Aliran permukaan, dan Erosi 13

Kelembaban Tanah 17

Kehilangan Hara melalui Aliran Permukaan dan Erosi 18

Sedimen Terselamatkan 21

Pertumbuhan Padi Gogo 24

Produksi Padi Gogo 26

SIMPULAN DAN SARAN 27

DAFTAR PUSTAKA 28

LAMPIRAN 31

DAFTAR TABEL

1 Jenis dan metode analisis laboratorium 10

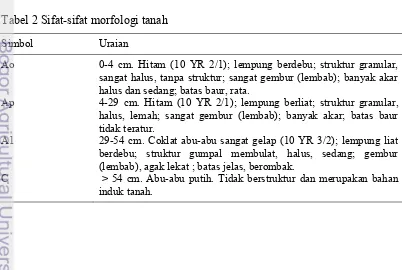

2 Sifat-sifat morfologi tanah 11

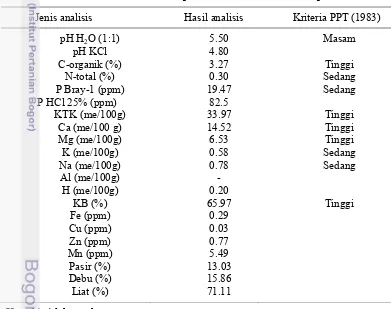

3 Sifat kimia tanah dan beberapa sifat fisik tanah sebelum percobaan 12

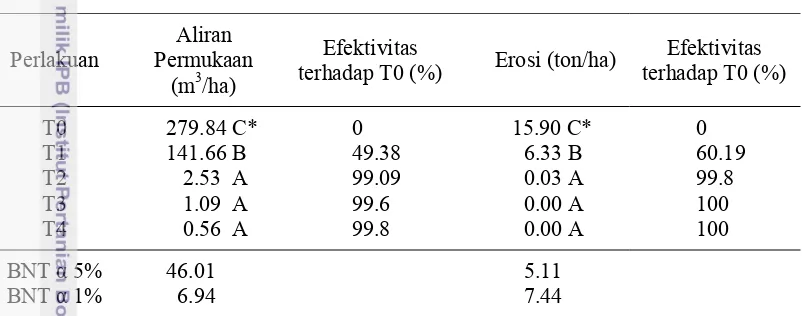

4 Jumlah aliran permukaan dan erosi selama satu musim tanam 16

5 Konsentrasi dan kehilangan hara melalui aliran permukaan 19 6 Konsentrasi dan kehilangan hara melalui erosi 20 7 Jumlah sedimen terselamatkan selama satu musim tanam 21 8 Konsentrasi dan hara yang terselamatkan 23

9 Tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif padi gogo 25

10 Bobot gabah kering dan jerami kering padi gogo 26

DAFTAR GAMBAR

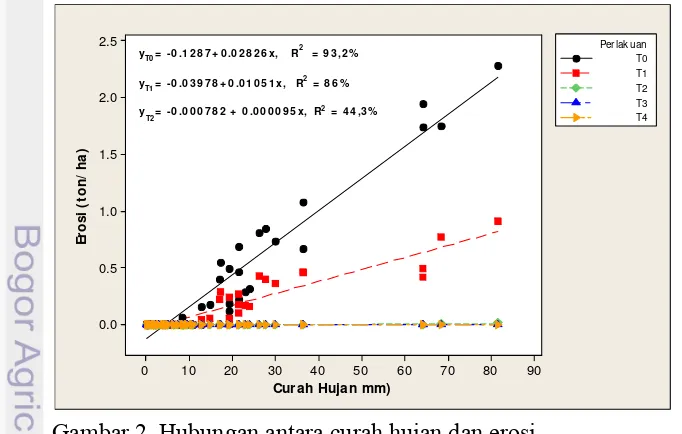

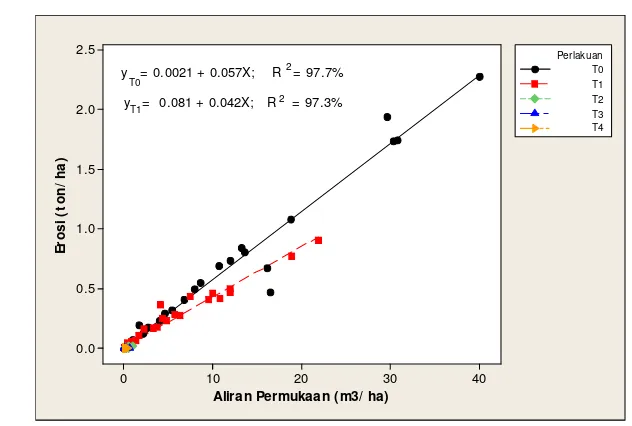

1 Hubungan antara curah hujan dan aliran permukaan 13 2 Hubungan antara curah hujan dan erosi 143 Hubungan antara aliran permukaan dan erosi 15 4 Perubahan kelembaban tanah periode tidak hujan 17 5 Jumlah kehilangan hara melalui aliran permukaan 18 6 Jumlah kehilangan hara melalui erosi 19 7 Jumlah hara terselamatkan bersama sedimen 22 8 Pertumbuhan tinggi tanaman padi gogo beberapa minggu setelah tanam 24 9 Pertumbuhan jumlah anakan padi gogo beberapa minggu setelah tanam 24

DAFTAR LAMPIRAN

1 Deskripsi padi varietas Situ Bagendit 312 Analisis sidik ragam aliran permukaan (m3/ha) 32 3 Analisis sidik ragam erosi (ton/ha) 32 4 Analisis sidik ragam sedimen terselamatkan (kg/ha) 32

5 Hasil perhitungan sedimen terselamatkan (ton/ha) 32

6 Analisis sidik ragam tinggi tanaman padi 11 mst 33

7 Analisis sidik ragam anakan produktif tanaman padi 33

8 Analisis sidik ragam bobot gabah kering padi gogo (ton/ha) 33

9 Hasil perhitungan bobot gabah kering padi gogo (ton/ha) 33 10 Analisis sidik ragam jerami kering padi gogo (ton/ha) 34 11 Hasil perhitungan jerami kering padi gogo (ton/ha) 34 12 Analisis sidik ragam Nitrogen (%) aliran permukaan 34

13 Analisis sidik ragam C-Organik (%) aliran permukaan 34

14 Analisis sidik ragam Fosfor (ppm) aliran permukaan 35

15 Analisis sidik ragam Kalium (me/100g) aliran permukaan 35

16 Analisis sidik ragam Nitrogen (%) erosi 35

17 Analisis sidik ragam C-Organik (%) erosi 35

18 Analisis sidik ragam Fosfor (ppm) erosi 36

20 Analisis sidik ragam Nitrogen (%) terselamatkan 36

21 Analisis sidik ragam C-Organik (%) terselamatkan 36

22 Analisis sidik ragam Fosfor (ppm) terselamatkan 37

23 Analisis sidik ragam Kalium (me/100g) terselamatkan 37

24 Hasil pengukuran tinggi tanaman (cm) padi gogo 37

25 Data curah hujan 1 Maret 2012 – 12 Juli 2012 38

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maluku Tenggara Barat (MTB) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang baru disahkan menjadi daerah otonom sekitar 13 tahun yang lalu. Sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan hanya sekitar 20 % berupa daratan. Secara geografis, Kabupaten MTB terletak diantara 06o35' sampai 08o2' LS dan 130o40' sampai 132o02' BT. Luas wilayahnya ± 14 584 km2 dengan batas administratif menurut BAPPEDA MTB (2002) sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Banda Sebelah Timur : Laut Arafura

Sebelah Selatan : Laut Timor dan Samudra Pasifik Sebelah Barat : Laut Flores

Kabupaten MTB terdiri atas 4 gugusan kepulauan dan setiap gugus terdiri atas beberapa pulau. Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu gugusan kepulauan terbesar di Kabupaten MTB dengan luas daratan 593 600 ha, terdiri atas 67 pulau dengan 3 pulau utama yaitu pulau Yamdena, pulau Larat, dan pulau Selaru. Jumlah penduduk di kabupaten ini sekitar 149 850 jiwa pada tahun 2000. Jumlah tersebut meningkat menjadi 155 645 jiwa pada tahun 2010 (BPS Maluku 2010). Di samping itu yang menjadi bahan pangan pokok masyarakat MTB adalah padi, jagung, dan umbi-umbian.

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan permintaan bahan pangan juga meningkat, terutama kebutuhan akan beras sedangkan laju pertumbuhan dan produksi padi berjalan lambat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemanfaatan lahan kering perlu ditingkatkan. Lahan kering merupakan lahan yang kebutuhan air untuk tanamannya tergantung pada hujan dan tidak pernah tergenang air secara tetap dalam kurun waktu tertentu (Noeralam 2002). Karena itu pengembangan usaha pertanian lahan kering sering dihadapkan pada permasalahan sumberdaya air, khususnya pemanfaatan air hujan termasuk sistem pertanian di Kabupaten MTB, di mana sistem pertaniannya masih bersifat subsisten dan bergantung curah hujan. Para petani belum memanfaatkan curah hujan secara optimal akibatnya pada musim hujan ketersediaan air melimpah namun pada musim kemarau terjadi krisis air (kekeringan) sehingga mempengaruhi produksi pangan.

2

2004). Akibat distribusi hujan yang tidak merata antar ketiga musim menyebabkan ketersediaan air untuk pertumbuhan tanaman berkurang. Di samping itu hasil penelitian Laimeheriwa (2012) menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang berdampak terhadap pergeseran musim tanam. Di mana curah hujan musim kemarau akan semakin berkurang yang berdampak terhadap penurunan ketersediaan air tanah. Selanjutnya jenis tanah di Kabupaten MTB didominasi oleh batuan kapur sehingga solum tanah yang terbentuk tipis (Purwanto et al. 2004), akibatnya mudah tererosi karena memiliki erodibilitas tanah yang agak tinggi berdasarkan klasifikasi kelas erodibilitas tanah Arsyad (2006).

Akhirnya kelebihan air yang tidak meresap ke dalam tanah pada musim hujan akan mengalir sebagai aliran permukaan yang menyebabkan erosi serta kehilangan hara dari permukaan tanah, sebaliknya pada musim kemarau terjadi kelangkaan air menyebabkan produksi pangan menurun. Brata (1998) menyatakan bahwa aliran permukaan dapat mengakibatkan tanah yang miskin unsur hara akan semakin miskin. Hal ini terjadi karena tidak hanya air yang hilang melalui aliran permukaan tetapi juga termasuk unsur hara, bahan organik, dan bahan tanah. Untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, maka air hujan yang jatuh harus diresapkan dan disimpan dalam tanah, yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman.

Salah satu teknologi konservasi tanah dan air untuk meningkatkan kemampuan tanah meresapkan air sekaligus mengendalikan aliran permukaan dan erosi adalah sistem peresapan biopori, dengan membuat saluran peresapan biopori dan lubang resapan biopori. Penerapan sistem peresapan biopori yang efektif pada pertanian lahan kering di Kabupaten MTB diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air tanah di daerah perakaran, mengurangi aliran permukaan dan erosi, kehilangan unsur hara, dan bahan organik, serta meningkatkan produksi pangan terutama produksi padi gogo.

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas sistem peresapan biopori terhadap peningkatan ketersediaan air tanah, pengendaliaan aliran permukaan dan erosi, kehilangan hara, dan peningkatan produksi padi gogo pada pertanian lahan kering di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Hipotesis

3

Manfaat Penelitian

4

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Pertanian Lahan Kering

Lahan kering merupakan hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun atau sepanjang tahun (Hidayat dan Mulyani 2002). Lahan kering juga didefinisikan sebagai salah satu agroekosistem yang mempunyai potensi besar untuk usaha pertanian baik tanaman pangan, hortikultura (sayuran dan buah-buahan), tanaman tahunan dan peternakan (Aburachman et al. 2008), akan tetapi pengelolaan dan penggunaannya harus tepat sesuai kemampuan lahannya (Noeralam 2002). Menurut Sinukaban (1994) lahan kering berpotensi untuk swasembada pangan. Hal ini terlihat dari penyebaran lahan kering yang cukup luas sekitar 75.4 % dari luas total wilayah Indonesia (Aburachman et al. 1999). Menurut Solahuddin (1996) pertanian yang dilaksanakan di atas lahan tanpa menggunakan irigasi dan kebutuhan air sangat bergantung curah hujan dikenal dengan pertanian lahan kering termasuk sistem pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Kendala-kendala yang harus diperhatikan dalam pengembangan pertanian lahan kering di Kawasan Timur Indonesia adalah (1) kendala ekologis dan biofisik lahan; (2) cara pengelolaan lahan, masih dilakukan dengan penebangan dan pembakaran hutan yang mengakibatkan perubahan terhadap ekosistem dan biofisik lahan; dan (3) sosial ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi petani tergolong marginal yaitu pendapatan rendah, tingkat pendidikan dan pengetahuan terbatas, produktivitas rendah dan teknologi yang dikuasai sangat sederhana.

Untuk dapat meningkatkan produktivitas lahan perlu diterapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Menurut Sinukaban (1994) sistem pertanian konservasi (SPK) perlu diterapkan ke dalam sistem pertanian yang ada dengan tujuan: (1) meningkatkan pendapatan petani; (2) meningkatkan kesejahteraan petani; (3) sekaligus menekan erosi sehingga sistem pertanian lahan kering dapat berkelanjutan. Tujuan pertanian berkelanjutan menurut Lal (1994) adalah: (1) mencegah terjadinya degradasi lahan; (2) meningkatkan produksi secara terus-menerus; dan (3) meningkatkan produktivitas lahan dengan memproduksi komoditi yang berorientasi pasar; serta (4) menjaga kualitas lingkungan.

Pengembangan pertanian lahan kering dapat dilakukan dengan perbaikan teknologi produksi melalui: (1) perubahan pola tanam; (2) penggunaan komoditi yang menguntungkan; dan (3) penggunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi daerah (KEPAS 1989 dalam Noeralam 2002). Untuk dapat mendukung produktivitas dan keberhasilan usaha tani lahan kering di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) maka sumberdaya air perlu dikelola dengan baik. Karena menurut Laimeheriwa et al. (2002) sistem pertanian lahan kering di Kepulauan Maluku berkaitan langsung dengan jumlah dan distribusi hujan serta sifat tanah dalam memegang air.

Aliran Permukaan dan Erosi

5

didefinisikan sebagai aliran permukaan (Chan 2002). Aliran permukaan akan terjadi bila hujan yang jatuh telah mencukupi kebutuhan untuk evaporasi, intersepsi, infiltrasi, dan mengisi cekungan–cekungan di permukaan tanah (Hardjoamidjojo dan Sukartaatmadja 2008). Menurut Arsyad (2006) bentuk aliran inilah yang menjadi penyebab erosi. Terdapat beberapa sifat aliran permukaan yang menentukan kemampuannya dalam menimbulkan erosi yaitu: (1) jumlah; (2) kecepatan; (3) laju; dan (4) gejolak aliran permukaan.

Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian- bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami berupa air dan angin (Arsyad 2006). Secara singkat proses erosi dimulai dari terdispersinya tanah atau agregat tanah oleh tumbukan butir hujan dan gerusan aliran permukaan (detachment), selanjutnya material atau partikel tanah yang terpecahkan diangkut oleh aliran permukaan (transportation) dan diendapkan di tempat lain (deposition). Jadi menurut Arsyad (2006) erosi menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman, selain itu berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan air. Suripin (2004) juga menambahkan proses ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah untuk produksi pertanian, dan kualitas lingkungan hidup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran permukaan dan kemampuannya menimbulkan erosi adalah: (1) iklim; (2) tanah; (3) vegetasi; (4) topografi; dan (5) sistem pengelolaan tanah. Menurut Kartasapoetra et al. (1987) di Indonesia faktor iklim yang menyebabkan erosi adalah curah hujan dengan rata-rata curah hujan melebihi 1500 mm/tahun. Sifat-sifat hujan yang menentukan terjadinya aliran permukaan dan erosi adalah (1) jumlah dan lama hujan; (2) intensitas hujan; dan (3) distribusi hujan (Sitorus 2004). Hujan dalam waktu yang singkat tidak menimbulkan aliran permukaan, sedangkan hujan dengan intensitas yang sama dalam waktu yang lama akan menimbulkan aliran permukaan dan erosi. Selain curah hujan, setiap perlakuan yang diberikan terhadap tanah dapat mempengaruhi kepekaan dan ketahanan tanah terhadap erosi. Hal ini berkaitan dengan sifat fisik dan kimia tanah diantaranya: (1) tekstur; (2) struktur; (3) kandungan bahan organik; (4) kedalaman; (5) sifat lapisan tanah; (6) dan tingkat kesuburan tanah (Arsyad 2006) sehingga setiap jenis tanah memiliki kepekaan dan ketahanan yang berbeda terhadap erosi.

Sistem Peresapan Biopori

Biopori (biopore) adalah ruangan atau pori dalam tanah yang dibentuk oleh makhluk hidup, seperti fauna tanah dan akar tanaman. Bentuk biopori menyerupai liang (terowongan kecil) dan bercabang-cabang yang sangat efektif untuk menyalurkan air ke dan di dalam tanah. Jumlah dan ukuran biopori mengikuti pertumbuhan akar tanaman dan banyaknya populasi serta aktivitas organisme tanah (Brata dan Nelistya 2008).

6

Brata dan Nelistya 2008); dan (3) dapat menyediakan saluran bagi peresapan air (infiltrasi) yang lancar ke dalam tanah (Smettem 1992 dalam Brata dan Nelistya 2008). Secara teknis konservasi tanah dan air dapat dilakukan dengan mengendalikan evaporasi, transpirasi, dan aliran permukaan. Karena menurut Arsyad (2006) struktur tanah yang baik dan lubang-lubang atau celah-celah yang ditimbulkan oleh aktivitas fauna tanah dapat memperbesar peresapan air ke dalam tanah.

Sistem peresapan biopori merupakan sistem peresapan yang didasarkan pada perbaikan kondisi ekosistem tanah untuk meningkatkan fungsi hidrologinya. Sistem peresapan biopori ini terdiri atas dua komponen utama yaitu saluran peresapan biopori (SPB) dan lubang resapan biopori (LRB). SPB adalah saluran yang memanfaatkan sisa-sisa tanaman sebagai mulsa vertikal sehingga terjadi proses pembentukan biopori oleh aktivitas fauna tanah pada saluran. Ukuran dimensi SPB yang digunakan adalah saluran dengan lebar 20 cm dan kedalaman 15 cm. LRB adalah teknologi konservasi tanah dan air berupa lubang berbentuk silindris dengan diameter sekitar 10 cm yang digali di dalam tanah yang kedalamannya sekitar 100 cm dari permukaan tanah atau tidak melebihi muka air tanah. Lubang kemudian diisi dengan sisa-sisa tanaman untuk mendorong terbentuknya biopori (Brata dan Nelistya 2008).

Sisa-sisa tanaman yang diberikan pada saluran yang menutupi bidang resapan secara vertikal dapat meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, karena pori tanah terlindungi oleh sisa-sisa tanaman sehingga menghambat penyumbatan pori tanah yang dikenal sebagai mulsa vertikal (Brata 1998). Manfaat ganda yang dapat diperoleh dari mulsa vertikal ini adalah: (1) mencegah longsornya dinding saluran serta melindungi permukaan resapan dari tumbukan air hujan dan penyumbatan pori oleh sedimen halus; (2) menghindari kemungkinan penularan hama dan penyakit tanaman yang ada pada sisa tanaman; (3) membantu proses pelapukan akibat aktivitas mikroorganisme; (4) memperbaiki sifat fisik tanah sekitar saluran dan meningkatkan daya resap saluran; (5) campuran kompos dan sedimen yang tertampung dalam saluran dapat dikembalikan ke bidang pertanaman setelah panen; dan (6) saluran yang telah dikosongkan dapat digunakan lagi untuk mengomposkan sisa-sisa tanaman pada musim tanam berikutnya (Brata 2001). Brata (1998) juga menyampaikan bahwa alur yang diberi mulsa vertikal meningkatkan infiltrasi yang lebih besar dari pada alur tanpa mulsa. Mulsa vertikal yang terdapat dalam alur akan terdekomposisi menjadi kompos, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Manfaat yang diperoleh dari LRB adalah: (1) memperbaiki ekosistem tanah; (2) mencegah banjir; (3) menambah cadangan air tanah; (4) mengatasi kekeringan; (5) mempermudah penanganan sampah; (6) mengubah sampah menjadi kompos; serta (7) mengatasi masalah akibat genangan (Brata dan Nelistya 2008).

Menurut Yanuar (2005) dan Harianja (2011) penggunaan lubang resapan dan mulsa pada saluran mampu mencegah aliran permukaan dan erosi dengan efektivitas mencapai 100 % serta mampu menekan kehilangan unsur hara dibandingkan perlakuan kontrol.

7 Hardjowigeno (1985) dan Soepardi (1983) ketersediaan air dalam tanah dipengaruhi oleh kemampuan tanah menahan air, sedangkan kemampuan tanah tersebut dipengaruhi oleh tekstur tanah, struktur tanah, dan kandungan bahan organik yang cenderung meningkatkan jumlah air yang ditahan dan jumlah air yang tersedia bagi pertumbuhan tanaman. Selain kemampuan tanah menahan air, ketersediaan air dalam tanah bergantung juga dari: (1) banyaknya curah hujan atau air irigasi; (2) besarnya evapotranspirasi; dan (3) tingginya muka air tanah (Hardjowigeno 1985). Besarnya ketersediaan air bagi tanaman dan kecepatan penyerapan air oleh akar ditentukan oleh perbedaan tegangan antara tanaman dengan tanah (Sosrodarsono dan Takeda 2003).

Padi Gogo

Padi gogo merupakan tanaman padi yang dibudidayakan pada lahan kering, sumber airnya tergantung pada curah hujan (Purwono dan Purnamawati 2008). Berbeda dengan padi sawah, pertumbuhan padi gogo langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, akibatnya terdapat berbagai tekanan seperti kekeringan.

Mengingat jumlah lahan kering yang tersebar di Indonesia cukup luas, maka pengembangan padi gogo sebagai tanaman pangan utama pada pertanian lahan kering perlu ditingkatkan. Menurut Prasetyo (2002) keuntungan yang dapat diperoleh dari pengembangan padi gogo antara lain: (1) secara nasional ikut dalam mempertahankan swasembada beras dengan kontribusi 5 %; (2) meningkatkan penghasilan petani; (3) ditanam sebagai tanaman sela di perkebunan sehingga konservasi tanah terjaga.

Beberapa kriteria suatu lahan potensial dapat ditanami padi gogo adalah: (1) kedalaman efektif tanah lebih dari 25 cm; (2) tekstur liat, berdebu halus, berlempung halus sampai kasar; (3) pori air tersedia sedang sampai tinggi; (4) tanah tidak berbatu-batu; (5) pH 4-8; (6) kejenuhan Al < 40 %, iklim lebih basah dari D3; (7) kelas drainase agak terhambat sampai agak cepat; dan (8) jumlah bulan basah kurang dari 4 bulan (Soepraptohardjo dan Suwardjo 1988). Di samping itu, Tim Peneliti Badan Litbang Pertanian (1998) menyatakan pertumbuhan tanaman pangan memerlukan curah hujan diatas 100 mm/bulan minimal untuk memenuhi keperluan evapotranspirasi. Untuk tanaman padi gogo dibutuhkan curah hujan lebih dari 200 mm/bulan, minimal 4 bulan secara berurutan.

8

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini meliputi dua kegiatan, yaitu percobaan lapangan dan analisis laboratorium terhadap beberapa sifat kimia tanah. Percobaan lapangan dilakukan di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku. Analisis sifat kimia tanah dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB Bogor. Penelitian berlangsung pada bulan Maret hingga November 2012.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lahan pertanian, benih padi gogo (Oryza sativa) varietas Situ Bagendit yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten MTB, serasah jagung yang berasal dari sisa pertanaman penduduk Desa Latdalam, Urea, TSP, KCl, Dolomit, furadan, karpet plastik (farlak), alumunium foil, sampel air dan sedimen, serta bahan kimia untuk analisis laboratorium.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bak penampung aliran permukaan dan erosi, alat untuk membuat petakan erosi, penakar hujan, meteran, bor biopori, cangkul, timbangan, oven, ember, ajir, gelas ukur, kertas saring, alat tulis, kamera digital, labu Kjeldhal/digestion, destilator dan labunya, buret, tabung reaksi, spectrophotometer, dan AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer).

Prosedur

Percobaan Lapangan

a. Perlakuan

Percobaan lapangan dilakukan untuk mengukur aliran permukaan dan erosi pada plot erosi menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK). Petakan erosi dibuat pada lahan pertanian dengan ukuran 10 m x 2 m dan jarak antar petak 0.5 m. Perlakuan yang diujikan adalah :

1) T0: tanpa perlakuan teknik konservasi tanah dan air.

2) T1: bedengan selebar 180 cm dengan saluran menurut kontur (lebar 20 cm dan kedalaman 15 cm).

3) T2: perlakuan T1 dengan Saluran Peresapan Biopori (SPB). SPB adalah saluran yang diisi dengan serasah jagung sebanyak 3 ton/ha sebagai mulsa vertikal.

9 5) T4 : kombinasi perlakuan T2 dan perlakuan T3.

Untuk mencegah keluar-masuknya air dari dan ke petakan, maka setiap petak dibatasi dengan pembatas (karpet plastik/farlak) setinggi 20 cm di atas permukaan tanah dan 30 cm tertanam dalam tanah (Lampiran 26). Pada ujung bawah petakan dibuat bak penampung aliran permukaan dan erosi yang ditutup dengan karpet plastik agar air hujan yang jatuh tidak langsung masuk ke dalam bak penampung. Sebelum perlakuan diujikan sampel tanah diambil secara komposit pada kedalaman 0 - 5 cm untuk analisis pendahuluan.

b. Penanaman dan Pemeliharaan

Setiap petakan ditanami padi gogo varietas Situ Bagendit dengan metode baris ganda dan sistem pengolahan tanah minimum. Jarak tanam dalam baris ganda 20 cm x 15 cm dan jarak antar baris ganda 33 cm. Benih dimasukkan bersamaan dengan furadan ke dalam lubang tanam yang telah dibuat dengan tugal sebanyak 3 biji per lubang. Pupuk dasar diberikan 2 hari sebelum tanam dan 6 Minggu Setelah Tanam (6 MST), dengan cara ditaburkan pada alur yang telah dibuat di tengah baris ganda sedalam 5 cm, kemudian ditutup dengan tanah. Dosis pupuk yang diberikan adalah Urea 100 kg/ha, TSP 200 kg/ha, KCl 100kg/ha, dan Dolomit 1 ton/ha pada pemupukan pertama. Dosis pupuk yang sama tanpa Dolomit diberikan pada pemupukan kedua. Pemeliharaan meliputi penyulaman yang dilakukan pada saat tanaman berumur 6 hari setelah tanam, penyiangan dari gulma dan pengendalian hama dengan pestisida nabati. Tanaman dipanen setelah mencapai umur 120 hari.

c. Pengamatan

Parameter yang diamati:

1) aliran permukaan diperoleh dengan mengukur volume air yang tertampung dalam bak penampung,

2) erosi diukur dengan menimbang bobot kering sedimen yang keluar petakan dan bak penampung,

3) kehilangan unsur hara diperoleh dengan menganalisis konsentrasi hara pada contoh air dan tanah hasil aliran permukaan dan erosi,

4) sedimen terselamatkan diukur pada akhir musim tanam dengan menimbang bobot sedimen yang tertampung dalam saluran dan lubang resapan biopori. Sedimen yang berada dalam saluran diambil dengan cangkul sampai batas dasar saluran yang ditandai dengan tali rafia. Sedimen yang berada dalam lubang resapan diambil menggunakan bor tanah. Contoh sedimen diambil secara komposit pada saluran bagian atas, tengah, dan bawah untuk analisis konsentrasi N-total, P-tersedia, C-organik, dan K-dd,

10

Pengukurannya dilakukan secara gravimetri dan dinyatakan dalam persen berat. Tujuannya untuk memonitor perubahan kelembaban tanah pada setiap perlakuan.

6) pertumbuhan dan produksi tanaman dilakukan dengan mengambil 6 tanaman contoh secara acak (bukan tanaman pinggiran) mewakili bedengan bagian atas, tengah, dan bawah dengan mengukur tinggi tanaman dan jumlah anakan padi pada 3 sampai 11 MST (Minggu Setelah Tanam), jumlah anakan produktif, menimbang bobot gabah kering panen dan jerami kering. Untuk mendapatkan bobot kering dilakukan pengeringan sampel dengan penjemuran langsung dibawah sinar matahari selama 7 s/d 8 hari.

Analisis Sifat Kimia Tanah

Analisis sifat kimia tanah dilakukan pada beberapa sifat kimia tanah yang hilang melalui aliran permukaan dan erosi serta unsur yang dapat diselamatkan bersama sedimen. Sifat kimia tanah yang dianalisis meliputi: N-total, C-organik, P-tersedia, dan K-dd, dengan jenis analisis dan metode yang tertera pada Tabel 1. Tabel 1 Jenis dan metode analisis laboratorium

Jenis analisis Metode analisis Pengekstrak

N-Total Micro-Kjeldhal H2SO4

C-organik Walkley-Black K2Cr2O7 N

P-tersedia Bray-1 Bray-1

K-dd AAS NH4OAc pH7

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Model matematika yang digunakan, dapat ditulis sebagai berikut :

Yij = u + αi + βj + εij Keterangan:

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j u = rataan umum

αi = pengaruh perlakuan ke-i (i = 0,1,2,3,4) βj = pengaruh ulangan ke- j (j = 1,2,3)

εij = galat acak

11

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Tanah Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dulunya berupa hutan hujan tropis, namun sejak 15 tahun yang lalu sebagian hutan tersebut kemudian diolah dan dialihgunakan oleh masyarakat setempat menjadi ladang dengan tanaman utama adalah kelapa. Selain kelapa pola penanamannya juga berupa umbi-umbian, pisang, singkong, jagung, kacang-kacangan, dan tanaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena sistem pertaniannya masih berupa ladang berpindah, akibatnya lahan yang digunakan untuk penelitian sudah dibiarkan terlantar berupa semak belukar selama 3 tahun. Sementara itu berdasarkan kondisi di lapang, lokasi penelitian memiliki bentuk lahan cembung dengan lereng agak datar dan elevasi ± 100 m dpl. Untuk mengetahui jenis tanah pada lokasi penelitian dilakukan pengamatan terhadap karakteristik tanah. Karakteristik tanah yang diamati dengan profil tanah meliputi horison (susunan dan ketebalan), warna, tekstur tanah, struktur tanah, dan konsistensi tanah (Tabel 2).

Menurut Laumonier et al. (2005) jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) berkembang dari limestone (bahan induk kapur) dan local soil groups (kelompok tanah asal). Berdasarkan Peta Geologi semi detil skala 1:25 000 dalam Laumonier et al. (2005), daerah penelitian tersusun atas batuan kapur sehingga dapat dikatakan bahwa tanah di lokasi penelitian seluruhnya berkembang dari bahan induk kapur. Jumlah curah hujan rata-rata tahunan di lokasi penelitian sebesar 2000 mm/thn dengan suhu udara berkisar antara 30-32 ˚C.

Tabel 2 Sifat-sifat morfologi tanah Simbol Uraian

Ao 0-4 cm. Hitam (10 YR 2/1); lempung berdebu; struktur granular, sangat halus, tanpa struktur; sangat gembur (lembab); banyak akar halus dan sedang; batas baur, rata.

Ap 4-29 cm. Hitam (10 YR 2/1); lempung berliat; struktur granular, halus, lemah; sangat gembur (lembab); banyak akar; batas baur tidak teratur.

A1 29-54 cm. Coklat abu-abu sangat gelap (10 YR 3/2); lempung liat berdebu; struktur gumpal membulat, halus, sedang; gembur (lembab), agak lekat ; batas jelas, berombak.

12

Tabel 3 Sifat kimia tanah dan beberapa sifat fisik tanah sebelum percobaan Jenis analisis Hasil analisis Kriteria PPT (1983)

pH H2O (1:1) 5.50 Masam

Ket: (-) tidak terukur

Berdasarkan hasil pengamatan profil tanah tersebut, dapat dikatakan bahwa jenis tanah pada lokasi penelitian adalah Renzina (berdasarkan Sistem Klasifikasi PPT 1983) atau Rendoll berdasarkan Soil Taxonomy (Soil Survey Staff 1994), yang tergolong ke dalam order Mollisol. Hal ini juga disampaikan oleh Jewel et al. (2006) bahwa jenis tanah yang dominan di Desa Latdalam adalah Rendoll.

Renzina merupakan tanah dengan epipedon mollik (warna gelap, kandungan bahan organik > 1 %, kejenuhan basa (KB) > 50 % dan berada di atas batuan kapur (Hardjowigeno 1985; Hardjowigeno 2003). Mollisol merupakan tanah yang subur dengan hanya sedikit pencucian sehingga memiliki kejenuhan basa tinggi (Rachim dan Suwardi 1999). Warna tanah yang hitam disebabkan oleh tingginya kandungan Ca dalam tanah dan kandungan lignin yang tinggi, lignin tersebut berasal dari akar rumput yang merupakan sumber bahan organik pada tanah Mollisol (Fanning dan Faning 1985 dalam Prasetyo et al. 1999).

Ada pun hasil analisis laboratorium terhadap sifat kimia tanah dan beberapa sifat fisik tanah sebelum percobaan disajikan pada Tabel 3.

13 utama pada tanah ini adalah faktor iklim terutama kurangnya ketersediaan air. Walau demikian jenis tanah ini sangat berarti untuk pengembangan pertanian di daerah ini. Jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penurunan produksi dan menimbulkan kerusakan lahan.

Curah hujan, Aliran permukaan, dan Erosi

Laimeheriwa et al. (2002) menyatakan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) termasuk Zona C3 yaitu bulan basah 5-6 bulan dan bulan kering 4-5 bulan dengan curah hujan yang berkisar antara 1000-2000 mm/thn berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975). Secara administrasi Desa Latdalam termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB sehingga iklimnya termasuk dalam Zona C3 dengan bulan basah 6 bulan dan bulan kering 5 bulan. Pola curah hujannya termasuk pola hujan bimodal atau memiliki dua puncak hujan yang terjadi pada bulan Desember dan bulan Mei.

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan jumlah curah hujan pada bulan Mei tergolong tinggi sebesar 351.1 mm (Lampiran 25). Jumlah dan lamanya curah hujan inilah yang menyebabkan terjadinya aliran permukaan dan erosi (Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3).

Gambar 1 memperlihatkan aliran permukaan yang terjadi pada perlakuan T0 dan T1, di mana peningkatan curah hujan turut meningkatkan aliran permukaan yang cenderung linear. Peningkatan tersebut ditunjukkan oleh gradien terbesar yang terjadi pada perlakuan T0 diikuti perlakuan T1. Besarnya keragaman aliran permukaan yang disebabkan oleh curah hujan adalah 92.5 % untuk perlakuan T0 dan 87 % untuk perlakuan T1. Akan tetapi, pada perlakuan T2, T3, dan T4 nilai R2 (koefisien determinasi) menurun sehingga curah hujan cenderung tidak memiliki hubungan dengan aliran permukaan karena gradien garis regresinya yang sangat kecil. Persamaan regresi pada ketiga perlakuan ini mampu

14

menjelaskan keragaman aliran permukaan masing-masing sebesar 69 %, 48.3 %, dan 37.6 %. Ketiga perlakuan ini relatif sama, namun perlakuan T2 cenderung lebih efisien karena memiliki R2 yang lebih besar dari perlakuan T3 dan T4.

Aliran permukaan yang tinggi pada perlakuan T0 disebabkan tidak diterapkannya teknik konservasi tanah dan air, sehingga semakin besar curah hujan akan meningkatkan aliran permukaan. Pada perlakuan T1 aliran permukaan yang terjadi lebih rendah dengan meningkatnya curah hujan, karena adanya saluran yang berfungsi sebagai penampung sehingga memperlambat laju aliran permukaan. Perlakuan T2, T3, dan T4 selain saluran penambahan serasah jagung mampu meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, karena pori tanah terlindungi oleh serasah sehingga menghambat penyumbatan pori tanah, akibatnya air akan meresap lebih banyak ke dalam tanah.

Gambar 1 juga menunjukkan bahwa aliran permukaan lebih banyak terjadi saat curah hujan berkisar antara 20-40 mm, bila dibandingkan dengan aliran permukaan yang terjadi saat curah hujan sebesar 80 mm. Terlihat dari banyaknya nilai amatan yang berada disekitar garis regresi. Hal ini diduga karena curah hujan sebesar 20–40 mm berlangsung dalam waktu yang singkat namun intensitas hujannya tinggi, selain itu kondisi tanah yang sudah mulai jenuh air akibat berkurangnya kapasitas infiltrasi karena hujan yang berlangsung hampir setiap hari. Seperti halnya curah hujan sebesar 80 mm aliran permukaan yang terjadi lebih sedikit dikarenakan hujan berlangsung dalam waktu yang lama namun intensitas hujannya lebih rendah, kondisi tanahnya sudah jenuh air karena kapasitas infiltrasinya berkurang, namun faktor tanaman ikut mempengaruhi besarnya aliran permukaan. Saat curah hujan 80 mm, tanaman padi dengan jarak tanam 20 cm x 15 cm dengan metode baris ganda mencapai pertumbuhan maksimum sehingga memperlambat aliran permukaan.

Gambar 2 Hubungan antara curah hujan dan erosi

15 perlakuan T0 sebesar 93.2 % dan perlakuan T1 sebesar 86 %. Pada perlakuan T2, T3, dan T4 nilai R2 menurun sehingga peningkatan curah hujan cenderung tidak memiliki hubungan dengan erosi. Besarnya keragaman erosi yang dapat dijelaskan oleh curah hujan pada ketiga perlakuan ini ditunjukkan oleh gradien garis yang relatif lebih kecil sebesar 44 %.

Erosi tertinggi terjadi pada perlakuan T0, disebabkan tidak diterapkannya teknik konservasi tanah dan air. Semakin tinggi curah hujan menyebabkan tanah yang terbawa aliran permukaan semakin besar, namun jumlahnya dapat ditekan dengan adanya saluran yang berfungsi sebagai penampung (Perlakuan T1, T2, T3, dan T4). Perlakuan T1 menggunakan saluran sehingga erosi yang terjadi lebih rendah dari perlakuan T0 karena partikel tanah yang terangkut bersama aliran permukaan mengendap di saluran. Selanjutnya penambahan serasah jagung pada perlakuan T2, T3, dan T4 mampu meningkatkan kemampuan saluran menyerap air ke dalam tanah dengan memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah yang langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan dan erosi.

Aliran Permukaan ( m3/ ha)

E

Gambar 3 menunjukkan hubungan fungsi yang linear antara aliran permukaan dan erosi. Besarnya keragaman erosi yang disebabkan oleh aliran permukaan adalah 97.7 % untuk perlakuan T0 dan 97.3 % untuk perlakuan T1. Hal ini menunjukkan bahwa erosi ditentukan oleh aliran permukaan dan curah hujan, akan tetapi aliran permukaan merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi besarnya erosi.

16

pada perlakuan T4 mampu menurunkan erosi. Hal ini diduga karena aliran permukaan yang terjadi sangat rendah. Selain dipengaruhi oleh faktor tanaman, topografi yang datar, dan jenis tanahnya juga dipengaruhi oleh sistem peresapan biopori karena meningkatnya kapasitas infiltrasi tanah sehingga aliran permukaan dan erosi semakin kecil. Ketiga bentuk perlakuan ini (T2, T3, dan T4) mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas menahan air dan kapasitas infiltrasi tanah karena meningkatnya jumlah pori dalam tanah terutama pada kedalaman > 20 cm atau sebelum bahan induk akibat meningkatnya aktivitas organisme tanah.

Besarnya aliran permukaan dan erosi yang terjadi selama satu musim tanam padi gogo di Kabupaten Maluku Tenggara Barat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah aliran permukaan dan erosi selama musim tanam padi

Perlakuan

*) Angka yang diikuti huruf besar yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan perbedaan sangat nyata (BNT 1 %)

17 memperbaiki struktur tanah karena terbentuknya biopori dalam tanah. Dengan demikian tanah dapat menerima hara dari sisa tanaman melalui proses dekomposisi (Kohnke dan Bertrand 1959) sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman di atasnya. Berdasarkan Tabel 4 perlakuan dengan sistem peresapan biopori (T2, T3, dan T4) memiliki efektivitas yang tinggi dalam menurunkan laju aliran permukaan dan erosi, akan tetapi efektivitas terhadap erosi lebih tinggi, dibandingkan efektivitas terhadap aliran permukaan. Hal ini diduga terjadi karena adanya selektivitas erosi, di mana fraksi halus tanah akan terangkut lebih dahulu dan lebih banyak dari fraksi kasar. Proses ini bertalian dengan daya angkut aliran permukaan terhadap butir-butir tanah yang berbeda berat jenisnya (Kohnke dan Bertrand 1959).

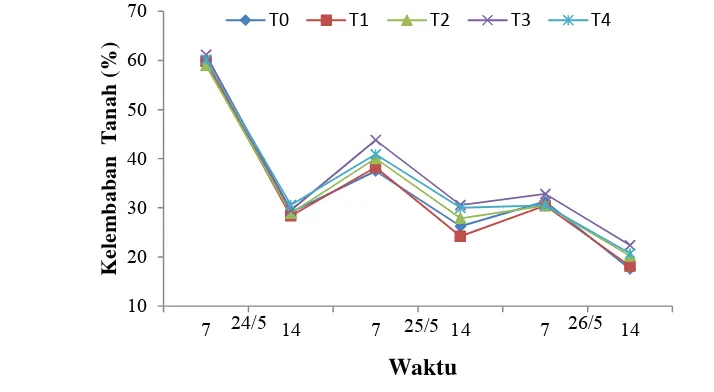

Kelembaban Tanah

Ketersediaan air dalam tanah sangat berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ketersediaan air tersebut sangat bergantung pada kemampuan tanah menahan air di daerah perakaran. Perubahan ketersediaan air dalam tanah berkaitan dengan kelembaban tanah yang dapat diketahui melalui pengukuran kadar air tanah. Pola perubahan kelembaban tanah yang diukur pada tanggal 24 sampai 26 Mei 2012 mewakili periode tidak hujan disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 memperlihatkan kelembaban tanah pada periode tidak hujan cenderung menurun menurut waktu. Terlihat bahwa kelembaban tanah pada saat pagi hari lebih tinggi dari pada siang hari. Hal ini dikarenakan adanya evaporasi dari tanah dan transpirasi dari tanaman padi pada siang hari sehingga terjadi penurunan kelembaban tanah.Selain itu, tidak ada sumbangan air dari sumber lain kecuali sumbangan air dari dalam tanah.

Air hujan yang meresap ke dalam tanah, yang melewati saluran dan lubang resapan biopori akan meningkatkan kelembaban tanah pada pagi hari berikutnya

10 20 30 40 50 60 70

7 14 7 14 7 14

Kelembaban

Tanah (%

)

Waktu

T0 T1 T2 T3 T4

24/5 25/5 26/5

18

melalui gerakan kapiler air tanah. Pergerakan air tersebut berlangsung dari lapisan bawah menuju lapisan atas melalui ruang kapiler karena adanya perbedaan tegangan. Menurut Soepardi (1989) air akan bergerak dari daerah yang berkadar air tinggi (tegangan rendah) ke daerah berkadar air rendah (tegangan tinggi). Dengan adanya pergerakan air tersebut maka air hujan yang jatuh dan meresap ke dalam tanah akan menjadi cadangan dan sumber air bagi tanaman saat tidak terjadi hujan.

Kelembaban tanah pada setiap perlakuan hampir sama, namun perlakuan T2, T3, dan T4 cenderung meningkatkan kelembaban tanah pada periode tidak hujan (Gambar 4). Ketiga perlakuan tersebut memiliki kelembaban tanah yang cenderung lebih tinggi dari perlakuan T0. Hal ini dikarenakan adanya saluran dan lubang resapan yang diisi dengan serasah jagung (mulsa vertikal) menyebabkan air yang meresap ke dalam tanah lebih banyak. Menurut Kohnke dan Bertrand (1959) penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sisa tanaman tersebut melindungi permukaan resapan dari penyumbatan pori oleh sedimen halus dan menyediakan energi bagi organisme tanah untuk menciptakan biopori dan pori makro sehingga meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan dan meresapkan air ke dalam tanah. Akibatnya air hujan yang jatuh akan lebih banyak meresap ke dalam tanah karena struktur tanahnya baik sehingga meningkatkan kelembaban tanah, dengan demikian air tersebut akan bergerak ke atas saat tidak terjadi hujan. Selanjutnya kelembaban tanah pada perlakuan T0 lebih rendah dikarenakan saat terjadi hujan air tidak meresap secara keseluruhan ke dalam tanah, melainkan terbuang sebagai aliran permukaan sehingga sedikit sekali sumbangan air ke dalam tanah, akibatnya kelembaban tanah berkurang dan sumbangan air bagi tanaman juga berkurang.

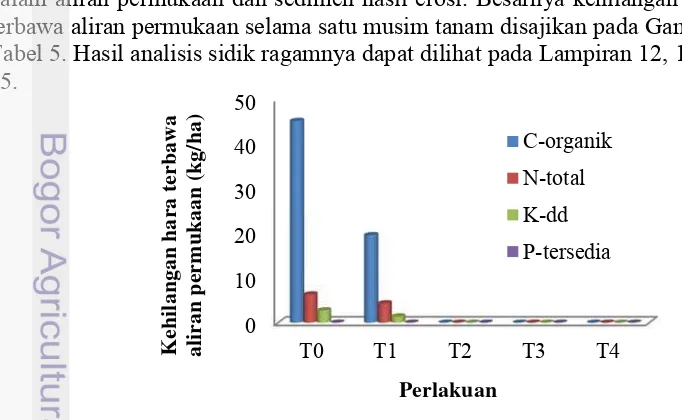

Kehilangan Hara Melalui Aliran Permukaan dan Erosi

Kehilangan hara yang diamati dalam penelitian ini meliputi C-organik, N-total, P-tersedia, dan K dapat ditukar berdasarkan konsentrasi hara yang terdapat dalam aliran permukaan dan sedimen hasil erosi. Besarnya kehilangan hara yang terbawa aliran permukaan selama satu musim tanam disajikan pada Gambar 5 dan Tabel 5. Hasil analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada Lampiran 12, 13, 14, dan 15.

19

Besarnya kehilangan hara melalui erosi selama satu musim tanam disajikan pada Gambar 6 dan Tabel 6. Hasil analisis sidik ragam kehilangan hara melalui erosi dapat dilihat pada Lampiran 16, 17, 18, dan 19.

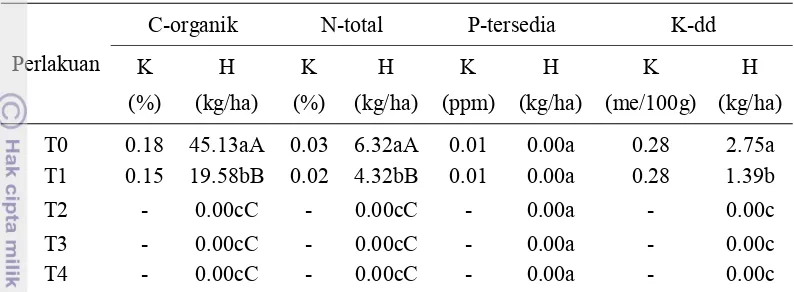

Tabel 5 Konsentrasi dan kehilangan hara melalui aliran permukaan

Perlakuan

C-organik N-total P-tersedia K-dd

K H K H K H K H

Angka yang diikuti huruf besar yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan perbedaan sangat nyata (BNT 1 %) dan angka yang diikuti huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata (BNT 5 %). Tanda (-) menunjukkan tidak terukur. (K: kadar) dan (H: hilang)

Gambar 5 dan Tabel 5 memperlihatkan kehilangan hara terbesar melalui aliran permukaan adalah C-organik, diikuti N-total, dan K dapat ditukar, sedangkan kehilangan P-tersedia merupakan kehilangan hara terendah yang terjadi pada perlakuan T0 dan T1. Sebaliknya perlakuan T2, T3, dan T4 sangat nyata menekan kehilangan C-organik dan N-total, nyata menekan kehilangan K-dd, namun tidak nyata menekan kehilangan P-tersedia terhadap perlakuan T0 berdasarkan uji BNT.

Besarnya kehilangan hara pada perlakuan T0 adalah 45 kg C-organik setara dengan 78 kg bahan organik tanah, 6.3 kg N-total setara dengan 28 kg Urea, 2.75 kg K-dd setara dengan 14 kg KCl, dan 0.0001 kg P-tersedia setara dengan 0.001 kg TSP tiap hektar. Diikuti perlakuan T1 yaitu masing-masing sebesar 19.5 kg C-organik setara dengan 34 kg bahan C-organik tanah, 4.3 kg N-total setara dengan 19 kg Urea, 1.4 kg K-dd setara 7 kg KCl, dan 0.00007 kg P-tersedia setara dengan 0.0007 kg TSP tiap hektar.

20

Tabel 6 Konsentrasi dan kehilangan hara melalui erosi

Perlakuan

C-organik N-total P-tersedia K-dd

K H K H K H K H

Angka yang diikuti huruf besar yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan perbedaan sangat nyata (BNT 1 %) dan angka yang diikuti huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata (BNT 5 %). Tanda (-) menunjukkan tidak terukur. (K: kadar) dan (H: hilang)

Berdasarkan Gambar 6 dan Tabel 6 terlihat bahwa kehilangan hara terbesar melalui erosi adalah C-organik, diikuti oleh N-total, K dapat ditukar, dan P-tersedia pada perlakuan T0 dan T1. Sebaliknya perlakuan dengan sistem peresapan biopori (T2, T3, dan T4) mampu menekan kehilangan hara. Hal ini dikarenakan pada ketiga perlakuan tersebut aliran permukaan dan erosi yang terjadi sangat kecil sehingg unsur hara dapat diselamatkan.

Besarnya kehilangan hara melalui erosi pada perlakuan T0 berturut-turut adalah 556.38 kg C-organik setara dengan 957 kg bahan organik tanah, 74.83 kg N-total setara dengan 332.6 kg Urea, 5.74 kg K-dd setara dengan 30 kg KCl, dan 0.001 kg P-tersedia setara dengan 0.005 kg TSP tiap hektar. Selanjutnya diikuti oleh perlakuan T1, masing-masing hara yang hilang adalah 181.22 kg C-organik setara dengan 312.42 kg bahan organik tanah, 19.57 kg N-total setara dengan 86.97 kg Urea, 2 kg K-dd setara dengan 10.5 kg KCl, dan 0.0003 kg P-tersedia setara dengan 0.001 kg TSP tiap hektar. Hal ini dikarenakan pada perlakuan T0 dan T1 aliran permukaan dan erosi yang terjadi cukup besar sehingga banyak unsur yang hilang dan hanya sedikit yang dapat diselamatkan.

Kehilangan C-organik yang tinggi disebabkan karena sebagian besar bahan organik terakumulasi di permukaan tanah. Bahan organik tersebut berasal dari hasil pelapukan sisa-sisa tanaman, bangkai binatang, maupun mikroorganisme yang banyak mengandung unsur C, sehingga dengan bobot isi yang rendah dapat dengan mudah diangkut oleh aliran permukaan dan erosi. Selain itu, ketersediaan C-organik dalam tanah cukup tinggi (Tabel 3).

21 mendapat tambahan dari pupuk TSP dan bahan organik di permukaan tanah tetapi kehilangannya paling rendah. Hal ini dikarenakan fosfor merupakan unsur yang sukar larut dan relatif immobil dalam tanah. Selain itu ketersediaannya relatif sedang dalam tanah (Tabel 3) sehingga kehilangannya lebih rendah.

Berdasarkan Gambar 5 dan Gambar 6 terlihat bahwa kehilangan hara melalui erosi lebih tinggi dibandingkan kehilangan hara melalui aliran permukaan. Hal ini dikarenakan adanya selektivitas erosi yang disebabkan oleh penurunan kecepatan aliran permukaan. Menurut Stoltenberg dan White (1953) dalam Aritonang (1992) bahwa terjadi pergerakan selektif partikel halus yang mengandung hara lebih besar. Pergerakan ini terjadi saat energi aliran permukaan tidak mampu membawa partikel-partikel yang lebih besar dalam suspensi sehingga konsentrasi hara dalam sedimen yang terangkut lebih besar dari konsentrasi hara tanah asal dan aliran permukaan.

Sedimen Terselamatkan

Sedimen terselamatkan merupakan tanah yang tertampung pada saluran dan lubang resapan biopori yang dapat dikembalikan pada akhir musim tanam. Berdasarkan analisis sidik ragam, perlakuan T1, T2, T3, dan T4 berpengaruh sangat nyata menyelamatkan sedimen dibandingkan perlakuan T0 (Lampiran 4 ). Banyaknya sedimen terselamatkan dapat dilihat pada Tabel 7.

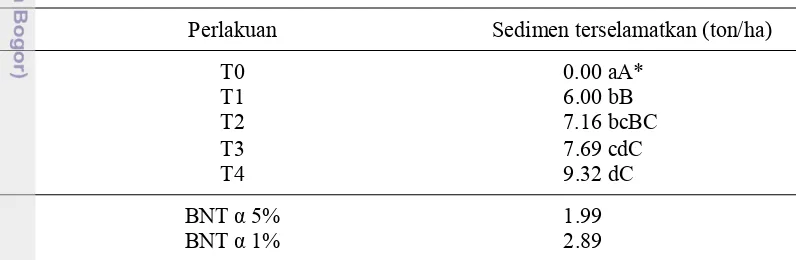

Tabel 7 Jumlah sedimen terselamatkan pada akhir musim tanam padi gogo Perlakuan Sedimen terselamatkan (ton/ha)

T0 0.00 aA*

T1 6.00 bB

T2 7.16 bcBC

T3 7.69 cdC

T4 9.32 dC

BNT α 5% 1.99

BNT α 1% 2.89

*) Angka yang diikuti huruf besar yang berbeda dalam kolom yang sama menunjukkan perbedaan sangat (BNT 1 %) dan angka yang diikuti huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata (BNT 5 % )

22

0 50 100 150 200 250 300

T0 T1 T2 T3 T4

Hara terselam

atkan

(Kg/ha)

Perlakuan

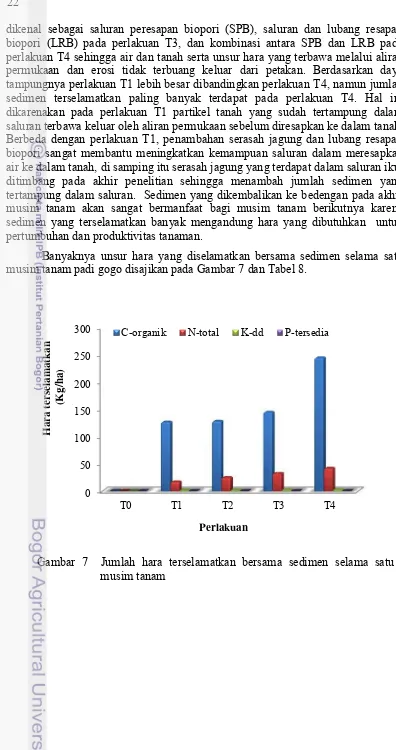

C-organik N-total K-dd P-tersedia

dikenal sebagai saluran peresapan biopori (SPB), saluran dan lubang resapan biopori (LRB) pada perlakuan T3, dan kombinasi antara SPB dan LRB pada perlakuan T4 sehingga air dan tanah serta unsur hara yang terbawa melalui aliran permukaan dan erosi tidak terbuang keluar dari petakan. Berdasarkan daya tampungnya perlakuan T1 lebih besar dibandingkan perlakuan T4, namun jumlah sedimen terselamatkan paling banyak terdapat pada perlakuan T4. Hal ini dikarenakan pada perlakuan T1 partikel tanah yang sudah tertampung dalam saluran terbawa keluar oleh aliran permukaan sebelum diresapkan ke dalam tanah. Berbeda dengan perlakuan T1, penambahan serasah jagung dan lubang resapan biopori sangat membantu meningkatkan kemampuan saluran dalam meresapkan air ke dalam tanah, di samping itu serasah jagung yang terdapat dalam saluran ikut ditimbang pada akhir penelitian sehingga menambah jumlah sedimen yang tertampung dalam saluran. Sedimen yang dikembalikan ke bedengan pada akhir musim tanam akan sangat bermanfaat bagi musim tanam berikutnya karena sedimen yang terselamatkan banyak mengandung hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produktivitas tanaman.

Banyaknya unsur hara yang diselamatkan bersama sedimen selama satu musim tanam padi gogo disajikan pada Gambar 7 dan Tabel 8.

23 Tabel 8 Konsentrasi dan hara terselamatkan selama satu musim tanam

Perlakuan

C-organik N-total P-tersedia K-dd

K S K S K S K S

(%) (kg/ha) (%) (kg/ha) (ppm) (kg/ha) me/100g (kg/ha)

T0 - 0.00A - 0.00A - 0.00A - 0.00A

T1 2.11 126.37B 0.29 17.27B 1.44 0.01B 0.56 1.31B T2 1.79 127.92B 0.35 25.08B 1.34 0.01B 0.66 1.83B T3 1.88 144.59B 0.42 32.46B 1.55 0.01B 0.72 2.16B

T4 2.62 244.30B 0.45 41.88B 1.58 0.01B 0.68 2.46B

Angka yang diikuti huruf besar yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan perbedaan sangat nyata (BNT 1 %). Tanda (-) menunjukkan tidak terukur. (K: kadar) dan (S: selamat)

Gambar 7 dan Tabel 8 menunjukkan bahwa perlakuan T1, T2, T3, dan T4 sangat nyata menyelamatkan unsur hara dibandingkan perlakuan T0 berdasarkan uji BNT. Keempat perlakuan ini meskipun tidak berbeda nyata secara statistik, namun perlakuan T4 cenderung memiliki jumlah hara terselamatkan lebih banyak. Hasil analisis sidik ragam unsur hara terselamatkan dapat dilihat pada Lampiran 20,21,22, dan 23.

24

Gambar 8 Tinggi tanaman padi pada beberapa minggu setelah tanam. Garis vertikal menunjukkan pembanding nilai tengah pada tiap perlakuan berdasarkan uji beda nyata terkecil pada taraf nyata 0.05

Gambar 9 Jumlah anakan padi pada beberapa minggu setelah tanam. Garis vertikal menunjukkan pembanding nilai tengah pada tiap perlakuan berdasarkan uji beda nyata terkecil pada taraf nyata 0.05

25 Gambar 8 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan tinggi tanaman padi gogo sangat cepat pada 5-7 MST dan kecepatannya mulai menurun pada 10-11 MST. Laju pertumbuhan anakan padi sangat cepat pada 5-7 MST dan mulai menurun kecepatannya pada 7-8 MST (Gambar 9). Perlakuan T3 dan T4 merupakan perlakuan yang berpengaruh nyata dalam meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif, sedangkan perlakuan T0, T1, dan T2 tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman padi gogo dan jumlah anakan produktif (Tabel 9). Hasil analisis sidik ragam tinggi tanaman dan jumlah anakan padi gogo dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7.

Tabel 9 Tinggi tanaman padi gogo dan jumlah anakan produktif

Perlakuan Tinggi Tanaman Padi (cm) Anakan Produktif

T0 69.2 a* 9 a*

*) Angka yang diikuti huruf kecil yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan perbedaan yang nyata (BNT 5 %)

26

Produksi Padi Gogo

Produksi tanaman padi gogo yang diamati adalah bobot gabah kering panen dan bobot jerami kering. Pengaruh saluran dan lubang resapan biopori serta pemberian serasah jagung sebagai mulsa vertikal terhadap produksi padi gogo dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Bobot gabah kering dan jerami kering padi gogo

Perlakuan Gabah padi gogo (ton/ha) Jerami padi gogo (ton/ha)

T0 2.93 a* 6.66 a *

*) Angka yang diikuti huruf kecil yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan perbedaan yang nyata (BNT 5 %)

27

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1) Aplikasi teknologi peresapan biopori (T2, T3, dan T4) cenderung meningkatkan kelembaban tanah pada periode tidak hujan, sangat nyata mengurangi aliran permukaan dan erosi, sangat nyata menyelamatkan sedimen dan nyata menekan kehilangan hara (C-organik, N-total, dan K-dd), namun tidak nyata menekan kehilangan P-tersedia yang terjadi selama satu musim tanam di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

2) Aplikasi teknologi peresapan biopori (T3 dan T4) nyata meningkatkan pertumbuhan dan produksi padi gogo di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB. Perlakuan T4 nyata meningkatkan tinggi tanaman hingga 74.07 cm dan 14 anakan produktif. Perlakuan T4 juga nyata meningkatkan bobot gabah kering sebesar 4.57 ton/ha dan jerami kering sebesar 9.47 ton/ha.

3) Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan T4 merupakan perlakuan terbaik dari sistem peresapan biopori.

Saran

28

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman A, Nugroho K, Sumarno. 1999. Pengembangan lahan kering untuk menunjang ketahanan pangan nasional Indonesia. Di dalam: Abdurachman A, Las I, Harijaya O, Tarigan DD, Agus F, Sofyan A, Suharta N, Hikmatullah, Rachman A, editor. Prosiding Seminar Nasional Sumberdaya Lahan; 1999 Feb 9-11; Cisarua-Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. hlm 21-33.

Abdurachman A, Dariah A, Mulyani A. 2008. Strategi dan teknologi pengelolaan lahan kering mendukung pengadaan pangan nasional. J Litbang Pertan. 27 (2):44-46.

Aritonang L. 1992. Pengaruh strip rumput serta pengelolaan tanah dan sisa tanaman terhadap kehilangan unsur kalsium, magnesium, dan kalium melalui erosi pada dystropept oksik (latosol coklat kemerahan ) Darmaga [skripsi]. Bogor (ID): IPB

Arsyad S. 2006. Konsevasi Tanah dan Air. Bogor (ID): IPB Pr.

Bambang S, Daradjat AA, Satoto, Baehaki SE, Widiarta IN, Setyono A, Indrasari SD, Lesmana OS, Sembiring H. 2009. Deskripsi Varietas Padi. Subang (ID): Departemen Pertanian.

[BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 2002. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saumlaki (ID): BAPEDDA Pr.

[BPS] Badan Pusat Statistik Maluku. 2010. Maluku Dalam Angka. Ambon (ID): BPS Provinsi Maluku.

Brata KR. 1998. Pemanfaatan jerami padi sebagai mulsa vertikal untuk pengendalian aliran permukaan, erosi, dan kehilangan unsur hara dari pertanian lahan kering. J Tanah Lingk. 1(1):21-27.

Brata KR 2001. Teknik Mulsa Vertikal pada Teras Gulud. Bogor (ID): IPB. Brata KR, Nelistya A. 2008. Lubang Resapan Biopori. Jakarta (ID): Penebar

Swadaya.

Chan M. 2002. Forest Hydrology an Introduction to Water and Forest. New York (US): CRC Pr.

Hardjoamidjojo S, Sukartaatmadja S. 2008. Teknik Pengawetan Tanah dan Air. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu dan Creata-LPPM IPB.

Hardjowigeno S. 1985. Klasifikasi Tanah-Survai Tanah dan Evaluasi Kemampuan Lahan. Bogor (ID): IPB.

Hardjowigeno S. 2003. Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis. Jakarta (ID): Akademi Presindo.

Hardjowigeno S. 2007. Ilmu Tanah. Jakarta (ID): Akademika Presindo.

Harianja AH. 2011. Aplikasi teknologi sistem peresapan biopori untuk mencegah aliran permukaan dan erosi serta peningkatan produksi tanaman pada tanah latosol Darmaga [skripsi]. Bogor (ID): IPB.

Hidayat A, Mulyani A. 2002. Lahan Kering untuk Pertanian: Teknologi Pengelolaan Lahan Kering. Bogor (ID): Departemen Pertanian

29 Kartasapoetra G, Kartasapoetra AG, Sutedjo MM. 1987. Teknologi Konservasi

Tanah dan Air. Ed ke-2. Jakarta (ID): Rineka Cipta.

Kohnke H, Bertrand AR. 1959. Soil Conservation. New York (US): McGraw-Hil Book Company.

Laimeheriwa S, Ufie C, Leiwakabessy Ch. 2002. Pengembangan komoditas pertanian berdasarkan pendekatan iklim (Suatu kajian pada kawasan-kawasan sentra produksi tanaman di Provinsi Maluku). J Pertan Kepul. 1(2):96-105.

Laimeheriwa S. 2012. Perubahan iklim dan dampaknya terhadap perubahan musim tanam di wilayah maluku dengan pola hujan bimodal. J Agribis Kepul. 1(1):75-84.

Laumonier Y, Persulessy YE, Sudirman. 2005. Ecology of the Tanimbar Archipelago. Jakarta (ID): Tanimbar Land Use Planning Project. Tech Ser No 7.

Lal R. 1994. Methods and Guidelines for Assesing Sustainable Use of Soil and Water Resources in The Tropics. New York (US): The Ohio State University.

Noeralam A. 2002. Teknik pemanenan air yang efektif dalam pengelolaan lengas tanah pada usaha tani lahan kering [disertasi]. Bogor (ID): IPB.

Prasetyo YT. 2002. Bertanam Padi Gogo Tanpa Olah Tanah. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Prasetyo BH, Hikmatullah, Subagyono K, Sosiawan H. 1999. Mollisols di daerah NTT: komposisi mineral, sifat-sifat fisik, kimia dan morfologinya. J Tanah Iklim. 1(17):26-38.

Purwanto Y, Laumonier Y, Malaka M. 2004. Antropologi dan etnobiologi masyarakat Yamdena di Kepulauan Tanimbar. Jakarta (ID): Tanimbar Land Use Planning Project. Tech Ser No 4.

Purwono, Purnamawati H. 2008. Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul.. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Rachim DA, Suwardi. 1999. Morfologi dan Klasifikasi Tanah. Bogor (ID): IPB. Sinukaban N. 1986. Dasar- Dasar Konservasi Tanah dan Perencanaan Pertanian

Konservasi. Bogor (ID): IPB.

Sinukaban N. 1994. Membangun pertanian menjadi industri yang lestari dengan pertanian konservasi. Bogor (ID): IPB.

Sitorus SRP. 2004. Pengembangan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan. Bogor (ID): IPB.

Soepardi G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. Bogor (ID): IPB Pr.

Soepraptohardjo M, Suwardjo H. 1988. Tanah dan potensi lahan untuk tanaman padi. Di dalam: M Ismunadji, S Partohardjono, M Syam, A Widjono, editor. Padi Buku I. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. hlm 347-357.

Soil Survey Staff. 1994. Keys to Soil Taxonomy. Sixt Edition. Washington (US): Dept Agric.

Solahuddin HS. 1996. Membangun pertanian lahan kering yang tangguh dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. Sulawesi (ID): Universitas Haluoleo.

30

Sukartaatmadja S. 1997. Analisis Berbagai Hasil Pengukuran Erosi dengan Alat Rainfall Simulator. Bogor (ID): IPB.

Suripin. 2004. Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air. Yogyakarta (ID): Andi Pr. Toha HM, Pirngadi K, Permadi K, Fagi AM. 2009. Meningkatkan dan

Memantapkan Produktivitas dan Produksi Padi Gogo. Daradjat AA, Setyono A, Makarim AK, Hasanuddin A, editor. Jakarta (ID): LIPI Pr. Ed ke-2.

[TPBLP] Tim Peneliti Badan Litbang Pertanian. 1998. Laporan Hasil Penelitian Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi untuk Pengembangan Sektor Pertanian dalam Pelita VII. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Agroklimat.

31 Lampiran 1 Deskripsi padi gogo varietas Situ Bagendit

SITU BAGENDIT

Seleksi : S4325D-1-2-3-1

Asal Persilangan : Batur/2*S2823-7D-8-1-A

Golongan : Cere

Umur tanaman : 110 - 120 hari Bentuk tanaman : Tegak

Tinggi tanaman : 99 - 105 cm Anakan produktif : 12 - 13 batang Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau

Warna telinga daun : Tidak berwarna Warna lidah daun : Tidak berwarna Warna daun : Hijau

Muka daun : Kasar Posisi daun : Tegak Daun bendera : Tegak

Bentuk gabah : Panjang ramping Warna gabah : Kuning bersih

Kerontokan : Sedang

Kerebahan : Sedang

Tekstur nasi : Pulen Kadar amilosa : 22 % Bobot 1000 butir : 27.5 g

Rata-rata hasil : 4.0 t/ha pada lahan kering 5.5 t/ha pada lahan sawah Potensi hasil : 6.0 t/ha

Ketahanan terhadap

Penyakit : agak tahan terhadap blas, agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV

Anjuran tanam : Cocok ditanam di lahan kering maupun ditanam di lahan sawah Pemulia : Z.A. Simanullang, Aan A Daradjat, Ismail BP, N Yunani, Tim peneliti : Mukelar Amir, Atito D, Y Samaullah,

Teknisi : Meru, U Sujanang, Karmita, Sukarno Dilepas tahun : 2003

32

Lampiran 2 Analisis sidik ragam aliran permukaan (m3/ha) selama musim tanam padi

Lampiran 3 Analisis sidik ragam erosi (ton/ha) selama musim tanam padi Sumber Derajat

Lampiran 4 Analisis sidik ragam sedimen terselamatkan (kg/ha) selama musim tanam padi

33 Lampiran 6 Analisis sidik ragam tinggi tanaman padi umur 11 mst

Sumber Derajat

Lampiran 7 Analisis sidik ragam anakan produktif tanaman padi Sumber Derajat

Lampiran 8 Analisis sidik ragam bobot gabah kering padi gogo (ton/ha) Sumber Derajat

Lampiran 9 Hasil perhitungan bobot gabah kering padi gogo (ton/ha)

34

Lampiran 10 Analisis sidik ragam jerami kering padi gogo (ton/ha) Sumber Derajat

Lampiran 11 Hasil perhitungan jerami kering padi gogo (ton/ha)

Perlakuan I II III Rataan

Lampiran 12 Analisis sidik ragam Nitrogen (%) melalui aliran permukaan Sumber Derajat

35 Lampiran 14 Analisis sidik ragam Kalium (me/100g) melalui aliran permukaan

Sumber Derajat

Lampiran 15 Analisis sidik ragam Fosfor (%) melalui aliran permukaan Sumber Derajat

Lampiran 16 Analisis sidik ragam Nitrogen (%) melalui erosi Sumber Derajat

36

Lampiran 18 Analisis sidik ragam Kalium (me/100g) melalui erosi

Sumber Derajat

Lampiran 19 Analisis sidik ragam Fosfor (%) melalui erosi Sumber Derajat

Lampiran 20 Analisis sidik ragam Nitrogen (%) terselamatkan Sumber Derajat

37 Lampiran 22 Analisis sidik ragam Fosfor (%) terselamatkan

Sumber Derajat

Lampiran 23 Analisis sidik ragam Kalium (me/100g) terselamatkan Sumber Derajat

Lampiran 24 Hasil pengukuran tinggi tanaman (cm) padi gogo

38

Lampiran 25 Data curah hujan 1 Maret 2012–12 Juli 2012 untuk musim tanam padi gogo

Musim Tanam Padi Gogo

Tanggal Maret April Mei Juni Juli

CH (mm) CH (mm) CH (mm) CH (mm) CH (mm)

1 00 0.0 0.0 2.1 0.0

2 0.0 0.0 0.6 0.0 2.8

3 10.9 0.0 64.1 1.7 0.0

4 0.0 0.0 17.1 0.0 0.0

5 8.5 0.0 0.5 0.0 9.0

6 19.2 0.0 0.6 0.0 0.1

7 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0

8 5.2 0.0 8.5 0.0 0.0

9 0.0 0.0 9.6 0.0 0.8

10 64.1 10.7 8.5 8.5 0.0

11 12.8 4.3 5.0 0.0 0.0

12 6.4 23.1 4.3 0.0 0.0

13 3.8 0.0 6.4 0.0

14 8.5 14.9 81.4 0.0

15 1.7 0.0 36.3 0.0

16 0.0 0.0 19.2 2.3

17 0.0 0.0 3.0 0.0

18 0.0 7.4 0.0 9.4

19 68.3 0.9 23.9 0.0

20 36.3 0.0 21.4 0.0

21 8.3 2.1 0.1 0.0

22 3.0 21.6 2.1 0.0

23 2.0 0.5 3.8 0.0

24 0.0 26.1 0.0 0.0

25 0.4 17.3 0.0 4.7

26 29.9 12.8 0.0 0.0

27 21.4 19.2 0.1 0.0

28 10.8 0.4 0.0 0.0

29 0.0 2.1 4.3 0.0

30 2.1 0.0 1.2 0.0

31 0.0 0.4

39 Lampiran 26. Foto lapangan

Persiapan lahan

Penanaman

41

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku pada tanggal 30 Maret 1989. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak OKTOVIANUS FORDATKOSU dan Ibu ALEXANDRINA NOKPAY.

Pada tahun 1995, penulis memulai pendidikan di SD Naskat DonBosco III Saumlaki. Penulis lulus tahun 2001 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri 5 Saumlaki. Selama di tingkat SMP, penulis pernah meraih juara I dalam olimpiade matematika tingkat Kecamatan dan juara I tingkat Kabupaten serta juara harapan I tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Kota Ambon pada tahun 2003 dan penulis lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Saumlaki. Penulis ikut serta dalam pertukaran siswa Ambon-Darwin yang dilaksanakan di Kota Ambon Provinsi Maluku, pada tahun 2006. Penulis lulus tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pada tahun 2007, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan diwajibkan mengikuti program Pra-Universitas selama satu tahun. Pada tahun 2008, penulis diterima sebagai mahasiswa tingkat persiapan bersama (TPB) IPB. Selama di tingkat persiapan bersama penulis aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang olahraga dan seni. Pada tahun 2009, penulis diterima di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.