KAJIAN PROSES PENGERINGAN KEMOREAKSI JAHE

DENGAN KAPUR API (CaO)

SKRIPSI

OLEH:

BALMER SIALLAGAN

030305036/THP

DEPARTEMEN TEKNOLOGI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KAJIAN PROSES PENGERINGAN KEMOREAKSI JAHE

DENGAN KAPUR API (CaO)

SKRIPSI

OLEH:

BALMER SIALLAGAN 030305036/THP

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Departemen Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing,

Dr. Ir. Elisa Julianti, MSi Prof. Dr. Ir. Zulkifli Lubis, M.App.Sc. Ketua Anggota

DEPARTEMEN TEKNOLOGI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRACT

A STUDY ON THE DRYING PROCESS OF GINGER USING CHEMOREACTION BY QUICKLIME (CaO)

A research was conducted to know the effect of ginger thickness and weight ratio of quicklime (CaO) and ginger on drying process of ginger using chemoreaction. The research was performed using factorial completely randomized design (CRD) with two factors i.e : ginger thickness (T) : (2, 4, 6, and 8 mm) and weight ratio of quicklime (CaO) and ginger (K) : (2:1, 3:1, 4:1, and 5:1). The parameters analysed were water content, volatile oil content, and organoleptic value of colour.

The result indicated that ginger thickness had a highly significant different effect on all parameters. The ratio of quicklime (CaO) and ginger had a highly significant different effect on all parameters. The interaction of ginger thickness and weight ratio of quicklime (CaO) and ginger had a highly significant different effect on water content and organoleptic value of colour and insignificant effect on volatile oil. The ginger of 6 mm thickness and weight ratio of quicklime (CaO) and ginger 4:1, produced the best dried of ginger and more acceptable quality.

Keywords : Ginger, Drying, Chemoreaction, CaO.

ABSTRAK

KAJIAN PROSES PENGERINGAN KEMOREAKSI JAHE DENGAN KAPUR API (CaO)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketebalan jahe dan perbandingan berat kapur api(CaO) dengan jahe terhadap proses pengeringan kemoreaksi jahe. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) dengan dua faktor, yakni ketebalan jahe (T) : (2, 4, 6 dan 8 mm) dan perbandingan berat kapur api(CaO) dengan jahe (K) : (2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1). Parameter yang dianalisa analisa adalah kadar air, kadar minyak atsiri, dan nilai organoleptik warna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketebalan jahe berpengaruh berbeda sangat nyata terhadap semua parameter. Perbandingan berat kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh berbeda sangat nyata terhadap semua parameter. Interaksi ketebalan jahe dan perbandingan berat kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh berbeda sangat nyata terhadap kadar air dan organoleptik warna dan berpengaruh berbeda tidak nyata terhadap kadar minyak atsiri. Ketebalan jahe 6 mm dan perbandingan berat kapur api (CaO) dengan jahe 4:1 menghasilkan pengeringan jahe terbaik dan lebih dapat diterima.

RINGKASAN

Balmer Siallagan “Kajian Proses Pengeringan Kemoreaksi Jahe dengan Kapur Api (CaO)” dibimbing oleh Dr. Ir. Elisa Julianti, MSi selaku

ketua komisi pembimbing dan Prof. Dr. Ir. Zulkifli Lubis, M.App.Sc selaku anggota komisi pembimbing.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor, yaitu faktor Ketebalan Jahe (T) dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe (K). Ketebalan jahe (T) terdiri dari 4 taraf, yaitu 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm. Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe (K) terdiri atas 4 taraf, yaitu 2:1, 3:1, 4:1, 5:1. Hasil penelitian yang dianalisa secara statistik menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Kadar Air (%)

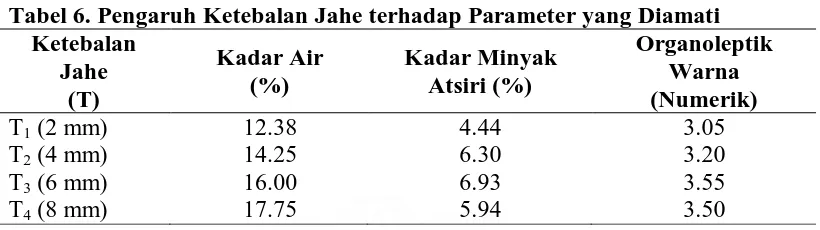

Ketebalan jahe memberi pengaruh sangat nyata (p<0.01) terhadap kadar air jahe yang dihasilkan. Kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan T4 (8 mm) sebesar 17.75 % dan terendah pada perlakuan T1 (2 mm) sebesar 12.38 %.

Perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe memberi pengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap kadar air jahe yang dihasilkan. Kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan K1 (2:1) sebesar 27.38 % dan terendah pada perlakuan K4 (5:1) sebesar 3.63 %.

perbandingan banyaknya kapur api (CaO) 2:1 (K1) sebesar 32.50 % dan terendah diperoleh pada interaksi ketebalan jahe 2 mm (T1) dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) 5:1 (K4) T1K4 sebesar 2.50 %.

Kadar Minyak Atsiri (%)

Ketebalan berbeda nyata (P<0.01) terhadap kadar minyak atsiri jahe yang dihasilkan. Kadar minyak atsiri tertinggi diperoleh pada perlakuan T3 (6 mm) sebesar 6.93 % dan terendah pada perlakuan T1 (2 mm) sebesar 4.44 %.

Perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh berbeda sangat nyata (P<0.01) terhadap kadar minyak atsiri jahe yang dihasilkan. Kadar minyak atsiri tertinggi diperoleh pada perlakuan K2 (3:1) sebesar 6.82 % dan terendah pada perlakuan K4 (5:1) sebesar 4.02 %.

Interaksi ketebalan jahe dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe berbeda tidak nyata (P>0.05) terhadap kadar minyak atsiri jahe yang dihasilkan sehingga uji LSR tidak dilanjutkan. Kadar minyak atsiri tertinggi diperoleh pada interaksi ketebalan jahe 6 mm (T3) dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) 3:1 (K2) sebesar 7.71 % dan terendah diperoleh pada interaksi ketebalan jahe 2 mm (T1) dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) 5:1 (K4) T1K4 sebesar 2.73 %.

Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

Perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe berbeda sangat nyata (P<0.01) terhadap nilai organoleptik warna jahe yang dihasilkan. Nilai organoleptik warna tertinggi diperoleh pada perlakuan K4 (5:1) sebesar 3.56 dan terendah pada perlakuan K1 (2:1) sebesar 3.04.

RIWAYAT HIDUP

BALMER SIALLAGAN, lahir pada tanggal 25 Juli 1985 di

Pematangsiantar. Putra dari pasangan L. Siallagan dan L. br Silitonga, anak ke 2 dari empat besaudara.

Penulis memasuki sekolah dasar (SD) Cinta Rakyat Pematangsiantar, pada tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikan ke SLTP Bintang Timur Pematangsiantar pada tahun 1997. Pendidikan SMU ditempuh penulis di SMU Budi Mulia Pematangsiantar pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2003. Kemudian penulis mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Departemen Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini berjudul “Kajian Proses Pengeringan Kemoreaksi Jahe dengan Kapur Api (CaO)” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana di Departemen Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda L. Siallagan dan Ibunda L. br Silitonga tercinta, yang melimpahkan kasih sayang dan yang telah memberi dukungan moril dan material kepada penulis. Terima kasih kepada kakak dan adekku Marista br Siallagan, Marlina br Siallagan dan Marianti br Siallagan yang telah memotivasi penulis. Terima kasih kepada Dr. Ir. Elisa Julianti, Msi selaku ketua komisi pembimbing dan Prof. Dr. Ir. Zulkifli Lubis, M.App.Sc selaku anggota komisi pembimbing atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada teman-teman khususnya stambuk 2003 dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Februari 2009

DAFTAR ISI

Prosedur Penelitian... 21

Pengamatan Dan Pengukuran Data ... 22

Penentuan Kadar Air ... 22

Penentuan Suhu ... 23

Penentuan RH (Relative Humidity) ... 23

Penentuan Kadar Minyak Atsiri ... 24

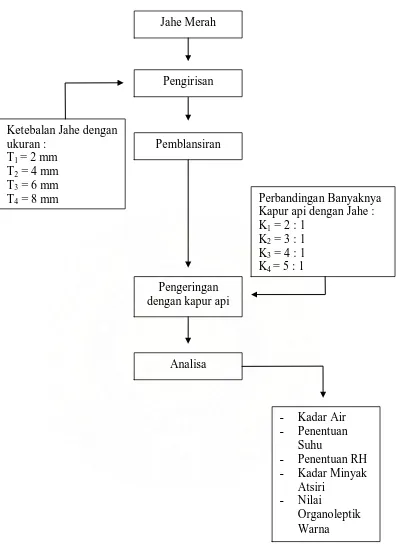

Skema Penelitian ... 25

HASIL PEMBAHASAN ... 26

Pengaruh Ketebalan Jahe terhadap Parameter yang Diamati ... 26

Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Parameter yang Diamati ... 26

Kadar Air ... 27

Pengaruh Ketebalan Jahe terhadap Kadar Air ... 27

Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Air ... 28

Pengaruh Kombinasi Ketebalan Jahe dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Air ... 30

Kadar Minyak Atsiri ... 33

Pengaruh Ketebalan Jahe terhadap Kadar Minyak Atsiri ... 33

Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Minyak Atsiri ... 34

Pengaruh Kombinasi Ketebalan Jahe dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Minyak Atsiri ... 36

Nilai Organoleptik Warna ... 36

Pengaruh Ketebalan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna ... 36

Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna ... 38

Pengaruh Kombinasi Ketebalan Jahe dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna 40

DAFTAR TABEL

No. Judul Hal 1. Standar Mutu Simplisia Jahe ... 7

2. Komposisi Kimia Kapur Api dari Kajaj dan Kamang Udik, Kabupaten, Pasaman, 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Produk

Selama Pengeringan ... 14 6. Pengaruh Ketebalan Jahe terhadap Parameter yang Diamati. ... 26 7. Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api(CaO) dengan Jahe

terhadap Parameter yang Diamati ... 26 8. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Ketebalan Jahe (mm) terhadap

Kadar Air (%) ... 27

9. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api

Dengan Jahe Terhadap Kadar Air (%) ... 29 10. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Ketebalan Jahe (mm) dan Perbandingan banyaknya Kapur Api dengan jahe Terhadap Kadar Air (%) ... 31

11. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Ketebalan Jahe(mm) terhadap

Minyak Atsiri (%) ... 33 12. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur

Api Dengan Jahe terhadap Minyak Atsiri (%) ... 35 13. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Ketebalan Jahe (mm) terhadap

Nilai Organoleptik Warna (Numerik) ... 36 14. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur

15. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Interaksi Ketebalan Jahe (mm) dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api dengan Jahe terhadap

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Hal

1. Kurva Laju Pengeringan ...18

2. Lemari Pengering Kemoreaksi ...22

3. Skema Penelitian ...25

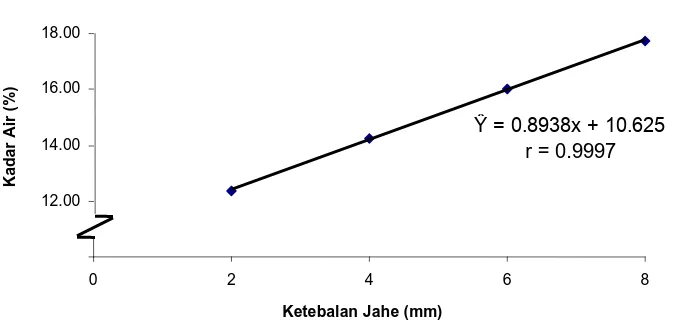

4. Grafik Hubungan Ketebalan Jahe dengan Kadar Air (%) ...28

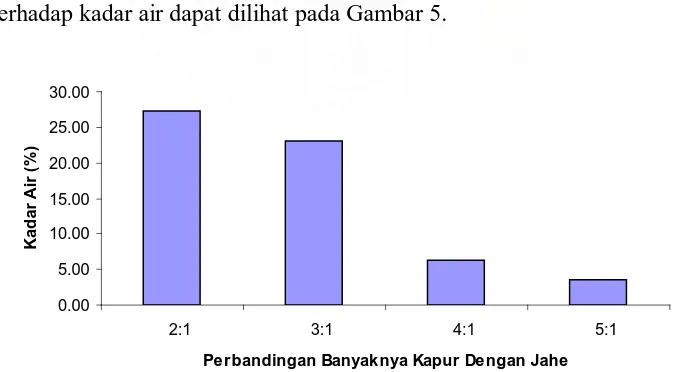

5. Histogram Hubungan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Air (%) ...29

6. Histogram Hubungan Kombinasi Ketebalan Jahe dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Air (%) ...32

7. Grafik Hubungan Ketebalan Jahe dengan Minyak Atsiri (%) ...34

8. Histogram Hubungan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Minyak Atsiri ...35

9. Grafik Hubungan Ketebalan Jahe dengan Nilai Organoleptik Warna (Numerik) ...37

10. Histogram Hubungan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna (Numerik) ...39

11. Histogram Hubungan Kombinasi Ketebalan Jahe dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna (Numerik) ...41

12. Grafik Profil RH Selama Proses Pengeringan Kemoreaksi yang Diambil Pada Ketebalan 6 mm (T3) ...42

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Hal

1. Data Pengamatan Analisis Kadar Air (%) ...50

2. Data Pengamatan Analisis Kadar Minyak Atsiri (%) ...51

3. Data Pengamatan Analisis Nilai Organoleptik Warna (Numerik) ...52

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengeringan merupakan salah satu langkah terpenting dalam proses pengolahan hasil pertanian. Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan memperhemat ruang pengangkutan dan pengepakan, berat bahan juga akan berkurang dengan demikian biaya produksi juga lebih murah. Keuntungan lainnya adalah mempertahankan daya fisiologis bahan, meningkatkan kualitas bahan dan dapat melakukan pemanenan lebih awal (Taib et al., 1988).

Proses pengeringan, baik secara alami maupun dengan menggunakan alat-alat pengeringan, menggunakan energi panas untuk menguapkan air dari bahan yang dikeringkan. Pada suhu pengeringan yang tinggi, maka laju penguapan air dari bahan ke lingkungan berlangsung cepat sehingga proses pengeringan akan menjadi cepat. Tetapi suhu pengeringan yang tinggi, dapat menyebabkan kerusakan terutama pada bahan-bahan yang peka terhadap suhu tinggi.

Untuk mengatasi penurunan kualitas akibat proses pengeringan dengan menggunakan suhu tinggi, maka telah dikembangkan metode pengeringan dengan menggunakan suhu rendah (pengeringan dingin), yaitu proses pengeringan bahan dengan menggunakan suhu ruang atau lebih rendah. Metode pengering dingin yang telah diaplikasi adalah metode pengeringan beku (freeze drying) dan pengeringan adsorpsi.

Metode pengeringan beku memerlukan biaya yang relatif mahal sehingga hanya efesien jika digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan seperti vaksin, hormon, enzim, antibiotik atau bahan-bahan pangan bernilai ekonomis tinggi lainnya (Winarno, 1993).

Kapur api (CaO) merupakan bahan yang mempunyai prospek untuk dikembangkan sebagai bahan penyerap uap air dalam proses pengeringan karena kemampuannya menyerap air dari lingkungannya (Hersasi, 1996).

Selain itu kapur api merupakan bahan yang murah dan mudah diperoleh di Indonesia. Pada umumnya kapur api dijadikan sebagai bahan kapur (Ca(OH)2) yang digunakan untuk berbagai kebutuhan bahan bangunan, industri cat, semen, keramik, dan berbagai industri kimia lainnya. Selama proses pembuatan bahan kapur, energi panas yang terkandung di dalam kapur biasanya terbuang, energi panas ini dapat dimanfaatkan untuk proses pengeringan. Pada proses pengeringan dengan menggunakan kapur api (CaO), suhu udara pengeringan hanya sedikit diatas suhu kamar, sehingga kerusakan akibat pemanasan dapat dihindarkan (Fuadi, 1999, Suzana, 2000).

Selama proses pengeringan dengan kapur api, maka uap air yang ada dalam lingkungan pengering akan diserap oleh CaO yang terdapat dalam kapur sehingga RH udara pengering menjadi rendah, dan ini mengakibatkan terjadinya penguapan air bahan yang dikeringkan ke lingkungan udara pengering. Uap air yang diserap oleh CaO ini akan bereaksi secara kimia dengan H2O dan membentuk Ca(OH)2 serta melepaskan sejumlah energi panas. Hal ini berbeda dengan pengeringan adsorpsi lain, seperti dengan gel silika yang memerlukan tambahan energi panas untuk mempercepat pengeringan serta dapat dipakai ulang untuk pengeringan dengan perlakuan regenerasi.

Salah satu metode pengeringan dengan suhu rendah adalah pengeringan kemoreaksi dengan menggunakan kapur api.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari potensi kapur api sebagai bahan penyerap uap air dalam proses pengeringan kemoreaksi pada jahe (Zingiber officinale Roscoe).

Kegunaan Penelitian

- Sebagai sumber informasi untuk pengeringan kemoreaksi dengan kapur api (CaO) pada pengeringan suhu rendah untuk mengeringkan bahan jahe (Zingiber officinale Roscoe).

- Sebagai sumber data dalam penyusunan skripsi di Departemen

Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hipotesa Penelitian

- Ada pengaruh ketebalan jahe terhadap mutu jahe kering.

- Ada pengaruh perbandingan banyaknya kapur api dengan jahe terhadap mutu jahe kering.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tanaman Jahe

Klasifikasi ilmiah tanaman jahe : Kerajaan : Tumbuhan Filum : Spermatophyta Kelas : Monocotyledoneae Ordo : Zingiberales Familia : Zingibeaceae Genus : Zingiber

Spesies : Zingiber officinale

Jahe (Zingiber officinale Roscoe) merupakan salah satu dari sejumlah temuan dari family Zingiberaceae yang menempati posisi penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia, karena peranannya dalam berbagai aspek kegunaan, perdagangan, kehidupan, adat kebiasaan, dan kepercayaan. Jahe juga termasuk komoditas yang sudah ada sejak ribuan tahun dan digunakan sebagai bagian dari ramuan rempah-rempah yang diperdagangkan secara luas didunia. Penggunaan komoditas jahe terus berkembang, baik jumlah, jenis, kegunaan, maupun nilai ekonominya (Kadin Indonesia, 2007).

Di Indonesia ada 3 (tiga) tipe utama jahe, yaitu jahe putih besar atau jahe gajah atau jahe badak, jahe merah atau jahe sunti dan jahe putih kecil atau jahe emprit. Ketiga jenis ini didasarkan pada bentuk, warna, aroma rimpang (Rostiana et al., 1991).

Mutu jahe ditentukan oleh berbagai sifat seperti ukuran rimpang, kesehatan rimpang, kebersihan rimpang dan kadar serta komposisi biokimia dari rimpang. Hasil, komposisi kimia, aroma, flavor dan kepedasan jahe dipengaruhi oleh varietas, keadaan geografis, umur saat panen, jenis pelarut dan metode ekstraksi (Purseglove et al., 1981). Minyak atsiri jahe banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, parfum dan lain-lain.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa komponen bioaktif jahe yaitu oleoresin, gingerol dan shogaol dapat meningkatkan kadar glutation didalam

limfosit yang mengalami stres oksidatif. Glutation (γ-glutamil-sisteinil-glisin) adalah komponen non protein yang terdapat dalam jaringan hewan dan sel-sel eukariotik, dan berperan dalam fungsi-fungsi sel seperti sintesis DNA dan protein, detoksifikasi komponen xenobiotik serta menjaga fungsi imun (Tejasari dan Zakaria, 2006).

Proses pembuatan simplisia jahe meliputi tahap-tahap pencucian, pengecilan ukuran dan pengeringan. Untuk mendapatkan simplisia dengan tekstur yang menarik, sebelum diiris, jahe dapat diblansir (direbus) beberapa menit sampai terjadi proses gelatinisas. Cara-cara pengeringan jahe adalah menggunakan cahaya matahari langsung, alat pengering energi surya (secara tidak langsung) dan alat pengering mekanis (oven) (Kadin Indonesia, 2007). Standar mutu simplisia jahe dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar mutu simplisia jahe

No. Karakteristik Nilai

1. Kadar air, maksimum 12%

2. Kadar minyak atsiri, minimum 1.5%

3. Kadar abu, maksimum 8.0%

4. Berjamur/berserangga Tidak ada

5. Benda asing, maksimum 2.05%

(Kadin Indonesia, 2007).

Pengertian Kapur Api

CaCO3 atau pelonggokan cangkang dan kerangka binatang (Mackenzie and Sharp, 1970).

Kapur api adalah bahan yang berasal dari batu kapur dari proses yang disebut kalsinasi. Sedangkan kapur sirih (Ca(OH)2) adalah bahan yang berbentuk bubuk, berasal dari kapur api yang telah mengalami hidrasi yaitu bereaksi dengan air dalam jumlah yang cukup untuk berikatan secara kimia (ASTM C51, 1975).

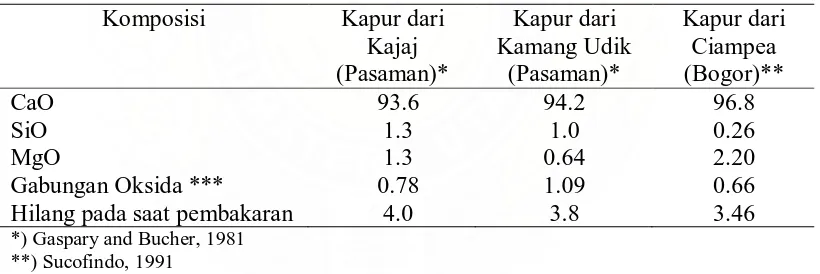

Komposisi Kapur Api

Komposisi kapur api sangat bervariasi tergantung dari sumber batu kapur

dan cara pembakarannya (Mackenzie and Sharp, 1980), seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi kimia kapur api dari Kajaj dan Kamang Udik, Kabupaten, Pasaman, Sumatera Barat dan dari Pabrik Kapur Djaya, Ciampea.

Komposisi Kapur dari

*) Gaspary and Bucher, 1981 **) Sucofindo, 1991

***) Oksidasi yang terdiri dari Al2O3,Fe2O3, SO3,K2O, Na2O, TiO2, Mn2O5 dan P2O5.

Komponen utama dari kapur api adalah CaO dan bahan-bahan kimia seperti oksida-oksida silika, besi, aluminium dan magnesium.

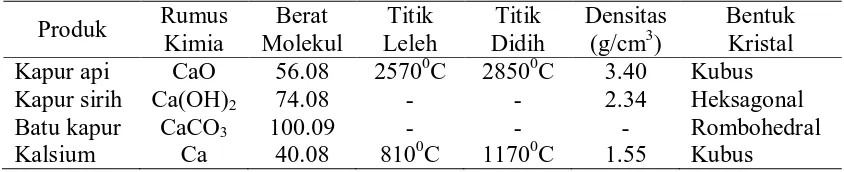

Sifat Fisik dan Kimia Kapur Api

Tabel 3. Sifat fisik dan kimia kalsium, kapur api, kapur sirih dan batu kapur

Kapur api (CaO) hanya dapat larut di dalam air jika sudah berubah menjadi Ca(OH)2. Kelarutan CaO dan Ca(OH)2 di dalam air pada berbagai suhu dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kelarutan CaO dan Ca(OH)2 di dalam air.

Kekerasan kapur api bervariasi dari sangat lunak hingga keras tergantung pada kemurnian batu kapurnya dan suhu kalsinasi. Jika batu kapur asalnya mengandung kalsium yang tinggi dan suhu kalsinasinya juga tinggi, maka akan dihasilkan batu kapur yang keras. Nilai kekerasan batu kapur api berkisar antara 2-4 skala Mohs sedangkan kapur sirih 2-3 skala Mosh (Kirk and Othmer, 1952).

Skala Mohs adalah skala yang digunakan untuk menentukan kekerasan mineral dengan nilai antara 1-10. Nilai 1 merupakan mineral yang paling lunak yaitu talk dan 10 untuk yang paling keras yaitu berlian. Kekerasan kapur api berada diantara 2-4, yaitu antara gipsum dan florit, sedangkan kapur sirih 2-3, yaitu antara gipsum dan kalsit (Fay, 1972).

Porositas kapur api merupakan sifat fisik yang penting, karena secara langsung akan berpengaruh terhadap reaktivitas kimianya. Proses kalsinasi batu kapur (CaCO3) akan menyebabkan hilangnya CO2 dan menghasilkan batu kapur api (CaO) dengan porositas dan reaktivitas yang lebih tinggi dari pada CaCO3 (Chang and Tikkanen, 1988). Porositas total kapur api tergantung pada tingkatan pembakarannya. Pada soft burnt lime, porositas totalnya adalah 46-55% sedangkan pada medium burnt lime 34-46% dan pada hard burnt lime < 34% (Gaspary and Bucher, 1981).

Potensi Adsorpsi Kapur Api

berbentuk bubuk putih, tapi jika air yang bereaksi jumlahnya berlebihan maka akan terbentuk susu kapur (milky lime).

Reaksi CaO dengan air dapat ditulis sebagai berikut (Chang and Tikkanen, 1988) :

CaO (s) + H2O (l) Ca(OH)2 (s) ∆H0 = -64.8 kJ

Dari reaksi diatas dapat dilihat bahwa secara teoritis air yang dapat serap oleh CaO dalam pembentukan Ca(OH)2 adalah sebesar 8.02/56.08 atau 1/3 kali berat CaO (BM CaO = 56.08, H2O = 18).

Sifat kapur api yang sangat reaktif dengan air dapat dimanfaatkan dalam proses pengeringan. Jika bahan yang basah diletakkan dalam suatu ruangan tertutup yang di dalamnya terdapat kapur api (CaO), maka akan terjadi proses pengeringan dengan ruang tertutup sebagai ruang pengering. Proses pengeringan itu berlangsung melalui berbagai proses, yaitu :

1) Uap air di dalam ruangan diserap dan bereaksi dengan CaO.

2) Reaksi itu melepaskan energi panas dan menurunkan RH ruang pengering.

3) Energi panas diserap bahan untuk menguapkan kandungan air dari bahan.

4) Uap air dari bahan mengalir ke ruang pengering untuk kemudian diserap oleh CaO.

Demikian seterusnya hingga tercapai keseimbangan (Soekarto, 2000).

berupa produk kering dan bahan kapur (Ca(OH)2) yang juga merupakan bahan yang bermanfaat (Soekarto, 2000).

Kapur Api sebagai Sumber Panas

Berdasarkan persamaan reaksi antara CaO dengan H2O, dapat dilihat bahwa reaksi antara CaO dan air merupakan reaksi eksoterm. Magnesium oksida (MgO) yang terdapat pada kapur api, juga dapat berekasi dengan air, tetapi pada tekanan atmosfir laju reaksinya lebih kecil dibanding laju reaksi CaO dengan air. Pada suhu 250C, panas yang dilepaskan pada reaksi antara CaO dan MgO dengan air berturut-turut adalah 15.300 dan 8.000-10.000 kalori/gram-mol (Kirk and Othmer, 1952).

Energi panas yang dikeluarkan dari reaksi antara kapur api dan air ini dapat digunakan untuk menguapkan air dari bahan dalam proses pengeringan adsorpsi, karena reaksi penguapan air ini merupakan reaksi endotermis (Brandy, 1999) dan dapat ditulis sebagai berikut :

H2O (l) H2O (g) ∆H0 = +44 kJ

Proses Pengeringan

Proses pengeringan hasil pertanian adalah suatu proses pengeluaran atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan sampai kadar air keseimbangan dengan udara lingkungan atau sampai kadar air tertentu dimana jamur, enzim dan serangga yang bersifat merusak tidak dapat lagi aktif (Hall, 1957).

Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air dari bahan ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Dalam hal ini udara mengandung uap air atau kelembaban nisbi yang lebih rendah sehingga terjadi penguapan (Taib et al., 1988).

Pengeringan menyangkut perpindahan massa (uap) dari bahan dan energi panas ke bahan secara simultan. Proses pindah panas yang terjadi dari lingkungan sekitar bahan akan menguapkan air dipermukaan bahan. Air dapat di pindahkan ke permukaan produk dan kemudian diuapkan, atau secara internal pada sebuah

interfasa uap dan cair, kemudian dibawa sebagai uap ke permukaan (Okos et al., 1992).

Proses pindah panas pada pengeringan tergantung pada suhu, kelembaban udara, laju aliran udara, permukaan bahan yang langsung berhubungan dengan udara serta tekanan. Laju perpindahan uap air dari bahan ke udara tergantung pada sifat fisik bahan yang terdiri dari suhu, komposisi dan kadar air awal. Alat-alat pengering biasanya menggunakan proses konduksi, konveksi ataupun radiasi pada

proses pindah panas dari sumber panas ke bahan yang dikeringkan (Okos et al., 1992).

cairan karena gaya permukaan (aliran kapiler), 2) difusi cairan karena adanya perbedaan konsentrasi, 3) difusi permukaan, 4) difusi uap air di dalam pori-pori yang berisi udara, 5) aliran karena adanya perbedaan tekanan dan 6) aliran karena terjadinya penguapan dan kondensasi.

Pada proses pengeringan, udara pengering sangat berpengaruh terutama suhu, kelembaban relatif dan kecepatan aliran udara. Semakin besar suhu udara pengering, maka perbedaan suhu bahan dan suhu udara pengering akan semakin besar, dan ini merupakan faktor pendorong pindah panas dari udara pengering ke bahan. Oleh karena itu penggunaan suhu udara pengering yang semakin tinggi akan mempercepat laju pindah panas (Brooker et al., 1981).

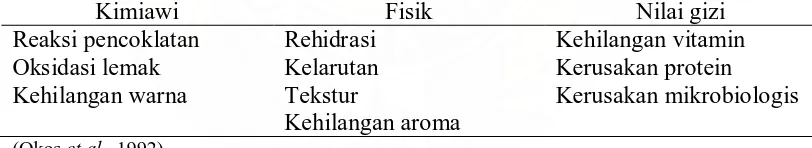

Proses pengeringan dapat mempengaruhi mutu produk yang dikeringkan. Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa pengeringan dapat merubah sifat-sifat kimiawi, fisik maupun nilai gizi dari bahan yang dikeringkan.

Tabel 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu produk selama pengeringan

Kimiawi Fisik Nilai gizi

Reaksi pencoklatan

Pengaruh proses pengeringan terhadap mutu produk kering terutama oleh penggunaan suhu yang tinggi dan nilai aktivitas air (aw) dari produk yang dikeringkan.

suhu udara yang konstan maka waktu pengeringan akan semakin panjang (Sigge et al., 1998).

Pengeringan absorpsi adalah proses pengeringan di mana air dalam bahan diserap oleh suatu material penghisap yang disebut adsorben yang bersifat sangat higroskopis. Mekanisme yang terjadi adalah proses penarikan air oleh adsorben dari dalam bahan pangan dengan prinsip penyerapan uap air dari bahan tersebut. Air yang terhisap adsorben tidak hanya pada bagian permukaan adsorben tersebut, tetapi terdistribusi secara merata keseluruh bagian adsorben (Hall, 1957).

Pengeringan kemoreaksi adalah pengeringan yang juga menggunakan bahan penyerap uap air (adsorben) tetapi melalui mekanisme reaksi kimia antara uap air dari bahan yang dikeringkan dengan adsorben yang disebabkan karena reaksitivitas adsorben yang tinggi terhadap air. Kapur api merupakan bahan penyerap uap air yang mengandung CaO sebagai bahan aktif. CaO akan bereaksi secara kimia dengan uap air yang terdapat di dalam bahan yang dikeringkan sehingga kadar air bahan akan berkurang (Julianti, 2003)

Menurut Soekarto (1981), pengeringan kemoreaksi dengan kapur api memiliki beberapa keunggulan, yaitu :

1. Kapur api mudah didapatkan dan harganya mudah. 2. Daya pengeringannya kuat.

3. Cocok untuk pengeringan bahan yang peka terhadap suhu tinggi. 4. Dapat mencegah kehilangan zat volatil selama pengeringan.

5. Tidak memerlukan bahan bakar yang dapat mencemari lingkungan.

6. Hasil sampingnya berupa bahan kapur (Ca(OH)2) yang banyak manfaatnya.

7. Laju pengeringannya dapat dikendalikan.

Laju Pengeringan

Laju pengeringan dalam proses pengeringan suatu bahan mempunyai arti penting, dimana laju pengeringan akan menggambarkan bagaimana kecepatan pengeringan itu berlangsung. Laju pengeringan dinyatakan dengan berat air yang diuapkan per satuan berat kering per jam (Muljohardjo,1987).

Mekanisme pengeringan sering diterangkan melalui teori tekanan uap. Air yang dapat diuapkan dari bahan yang akan dikeringkan terdiri dari air bebas dan air terikat. Air bebas berada di permukaan dan yang pertama kali mengalami penguapan. Laju penguapan air bebas sebanding dengan perbedaan tekanan uap pada permukaan air terhadap uap air pengering (Henderson and Pabis, 1961).

bagian dalam dan luar biji. Pada laju pengeringan konstan, perbedaan tekanan uapnya juga konstan, tetapi dengan adanya penguapan maka tekanan uap didalam bahan semakin rendah, oleh karena itu laju pengeringannya semakin menurun. Periode ini disebut dengan laju pengeringan menurun.

Kurva laju pengeringan dapat dilihat pada Gambar 1. Periode antara A (atau A’) dan B biasanya singkat dan sering diabaikan dalam analisa waktu pengeringan. Periode B-C disebut juga laju pengeringan konstan yang mewakili proses pengeluaran air tidak terikat dari produk yaitu air yang terdapat di permukaan produk dengan nilai aw mendekati 1 (Geankoplis, 1983).

Laju pengeringan konstan terjadi pada awal proses pengeringan yang kemudian diikuti oleh laju pengeringan menurun (titik C), kedua periode laju pengering ini dibatasi oleh kadar air kritis (Mc). Periode laju pengeringan menurun dibagi atas dua subperiode yaitu : 1) laju pengeringan menurun I, yang terjadi jika air di permukaan produk sudah habis dan permukaan mulai mengering, 2) laju pengeringan II, dimulai dari titik D ketika permukaan sudah kering sempurna (Geankoplis, 1983).

Laju Pengeringan Laju Pengeringan Laju Pengeringan (kg air/jam m2) Menurun konstan

C B A’

A D

E

Mc

Kadar air Gambar 1. Kurva laju pengeringan (Geankoplis, 1983).

BAHAN DAN METODA

Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jahe merah dan kapur api (CaO). Jahe merah diperoleh di pasar sore daerah Padang Bulan dan Kapur api (CaO) diperoleh dari Pabrik Kapur di daerah Tanjung Anom.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2008 di Laboratorium Analisa Kimia Bahan Pangan Departemen Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Alat Penelitian

Lemari Pengering, Oven, Desikator, Thermohigrometer, Thermometer Air Raksa, Timbangan, Pisau stainless steel, Kertas saring, Talenan, Label, Timbangan, Penggaris

Metode Penelitian (Bangun, 1991)

Penelitian ini menggunakan Metoda Rancang Acak Lengkap (RAL). Faktorial yang terdiri dari 2 faktor, yaitu:

Faktor II : Perbandingan Banyaknya Kapur Api dengan Jahe (K) K1 = 2 : 1

K2 = 3 : 1 K3 = 4 : 1 K4 = 5 : 1

Banyaknya kombinasi perlakuan (tc) adalah 4 x 4 = 16, maka jumlah ulangan (n) adalah sebagai berikut :

tc ( n – 1 ) ≥ 15 16 ( n – 1 ) ≥ 15 16n – 16 ≥ 15 16n ≥ 31

n ≥ 1, 93 ……… dibulatkan menjadi n = 2

Maka untuk ketelitian, dilakukan ulangan sebanyak 2 (dua) kali.

Model Rancangan (Bangun, 1991)

Penelitian ini dilakukan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan model :

ijk = µ + i + j + ( )ij + ijk Dimana :

ijk : Hasil Pengamatan dari Faktor T dari taraf ke-I dan Faktor T pada taraf ke–j dengan ulangan k

µ : Efek nilai tengah

( )ij : Efek interaksi faktor T pada taraf ke–I dan faktor K pada taraf ke–j

ijk : Efek galat dari faktor T pada taraf ke–I dan faktor K pada taraf ke–j dalam ulangan k.

Prosedur Penelitian

Penyediaan Bahan

• Adapun jahe yang digunakan adalah jahe merah, dipilih dengan benar-benar

baik dan segar dan kemudian dicuci. Pengirisan

• Jahe diiris dengan ketebalan 2 mm, 4 mm, 6 mm, dan 8 mm.

Pemblansiran

• Pemblansiran (perebusan) adalah suatu proses pemanasan yang diberikan

kepada bahan mentah selama 5 menit pada suhu 550C yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk yang diolah.

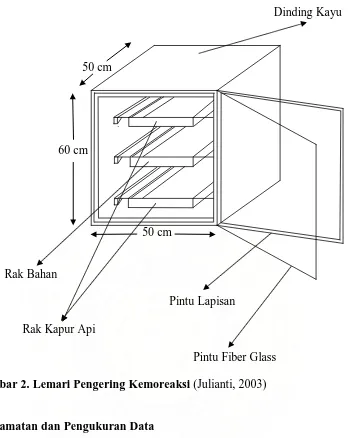

Penyediaan Tempat Pengeringan Kemoreaksi

• Alat pengeringan yang digunakan dalam pengeringan kemoreaksi adalah alat

Dinding Kayu

50 cm

60 cm

50 cm

Rak Bahan

Pintu Lapisan Rak Kapur Api

Pintu Fiber Glass

Gambar 2. Lemari Pengering Kemoreaksi (Julianti, 2003)

Pengamatan dan Pengukuran Data

Kadar Air (%) (Dengan Metode Oven) (AOAC, 1984)

Ditimbang 5 gr jahe kedalam alumunium foil yang telah diketahui berat kosongnya. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 0C selama 4 jam lalu didinginkan dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang. Selanjutnya dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit, lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Perlakukan ini diulang sampai diperoleh berat yang konstan.

100% Awal

Berat

Akhir Berat Awal

Berat Air

Penentuan Suhu

Kapur api dalam bentuk bongkahan (berukuran tidak seragam) diletakkan pada rak yang terdapat dalam lemari pengering, kemudian dilakukan pengamatan terhadap suhu ruang pengering, suhu kapur serta perubahan berat kapur api dalam selang waktu tertentu dengan menggunakan alat thermometer.

Penentuan RH (Relative Humidity)

Sebelum kapur api dan jahe dimasukkan kedalam lemari pengering, dilakukan penurunan dan penstabilan RH penyimpanan dengan meletakkan sebanyak 1 kg kapur api (CaO) dalam lemari penyimpanan selama 1 hari. Pengukuran RH dilakukan dengan menggunakan alat higrometer.

Kadar Minyak Atsiri (Harris, 1987)

Kadar Minyak Atsiri = Berat Akhir Erlemeyer – Berat Awal Erlemeyer

Adapun skala hedonik yang digunakan sebagai berikut :

Skala hedonik Skala numerik

x 100% Berat Jahe

Nilai Organoleptik Warna (Soekarto, 1981)

Nilai organoleptik dilakukan dengan cara uji hedonik (kesukaan) terhadap warna dari jahe. Jahe sebanyak 2 gr ditempatkan cawan petridish dan disajikan pada 10 panelis.

Amat suka 4

Suka 3

Agak suka 2

Gambar 3. Skema Penelitian

Jahe Merah

Ketebalan Jahe dengan ukuran :

T1 = 2 mm T2 = 4 mm T3 = 6 mm T4 = 8 mm

Pemblansiran

Pengeringan dengan kapur api

Perbandingan Banyaknya Kapur api dengan Jahe : K1 = 2 : 1

K2 = 3 : 1 K3 = 4 : 1 K4 = 5 : 1

Analisa

- Kadar Air - Penentuan

Suhu

- Penentuan RH - Kadar Minyak

Atsiri - Nilai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketebalan jahe berpengaruh terhadap kadar air (%), nilai organoleptik warna (numerik), dan kadar minyak atsiri (%) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengaruh Ketebalan Jahe terhadap Parameter yang Diamati Ketebalan

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa semakin tebal jahe maka kadar airnya semakin tinggi. Nilai organoleptik warna (numerik) dan kadar minyak atsiri (%) tertinggi terdapat pada perlakuan 6 mm (T3) dan terendah pada 2 mm (T1).

Perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh terhadap kadar air (%), nilai organoleptik warna (numerik), dan kadar minyak atsiri (%) dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api(CaO) dengan Jahe terhadap Parameter yang Diamati

Hasil analisis statistik terhadap masing-masing parameter yang diamati dari setiap perlakuan dapat dilihat dari uraian berikut.

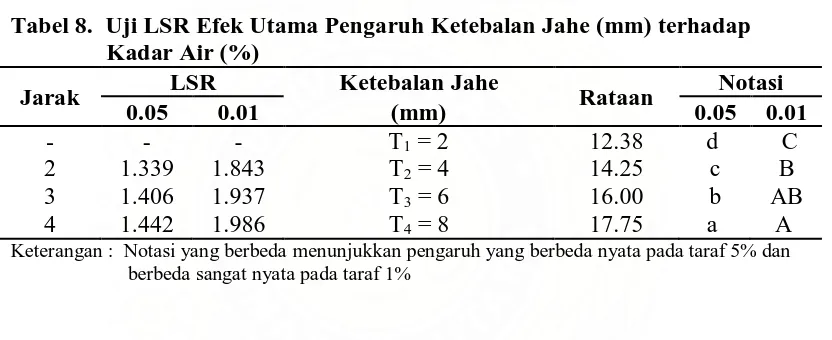

Kadar Air (%)

Pengaruh Ketebalan Jahe terhadap Kadar Air (%)

Dari daftar analisis sidik ragam pada Lampiran 1, dapat dilihat bahwa ketebalan jahe berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap kadar air. Hasil pengujian beda rataan perlakuan dengan metode LSR pengaruh ketebalan jahe terhadap kadar air dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Ketebalan Jahe (mm) terhadap Kadar Air (%)

Jarak LSR Ketebalan Jahe Rataan Notasi

0.05 0.01 (mm) 0.05 0.01

- - - T1 = 2 12.38 d C

2 1.339 1.843 T2 = 4 14.25 c B

3 1.406 1.937 T3 = 6 16.00 b AB

4 1.442 1.986 T4 = 8 17.75 a A

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa perlakuan T1 berbeda sangat nyata terhadap T2, T3, T4. Perlakuan T2 berbeda sangat nyata terhadap T4 dan berbeda tidak nyata terhadap T3. Perlakuan T3 berbeda tidak nyata terhadap T4. Kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan T4 (8 mm) sebesar 17.75 % dan terendah pada perlakuan T1 (2 mm) sebesar 12.38 %.

Gambar 4. Grafik Hubungan Ketebalan Jahe dengan Kadar Air (%)

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan T4 (8 mm) sebesar 17.75 % dan terendah pada T1 (2 mm) sebesar 12.38 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketebalan bahan dapat mempengaruhi kadar air yang terdapat pada bahan itu sendiri. Kecepatan penurunan kandungan uap air di dalam ruangan tertutup dipengaruhi oleh luas permukaan bahan, jenis bahan dan ketebalan bahan yang langsung bersinggungan dengan udara, dimana semakin besar ketebalan bahan maka penyerapan uap air di udara oleh CaO berlangsung lebih sedikit sehingga penurunan kandungan uap air di udara semakin rendah (Fuadi, 1999).

Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Air (%)

Hasil pengujian beda rataan pelakuan dengan metode LSR pengaruh perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe terhadap kadar air dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api Dengan Jahe terhadap Kadar Air (%)

Jarak LSR Perbandingan Banyaknya Rataan Notasi 0.05 0.01 Kapur Api Dengan Jahe 0.05 0.01

- - - K1 = 2:1 27.38 a A

2 1.339 1.843 K2 = 3:1 23.13 b B

3 1.406 1.937 K3 = 4:1 6.25 c C

4 1.442 1.986 K4 = 5:1 3.63 d D

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa perlakuan K1 berbeda sangat nyata terhadap K2, K3, K4. Perlakuan K2 berbeda sangat nyata terhadap K3 dan K4. Perlakuan K3 berbeda sangat nyata terhadap K4. Kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan K1 (2:1) sebesar 27.38 % dan terendah pada perlakuan K4 (5:1) sebesar 3.63 %.

Hubungan antara perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe terhadap kadar air dapat dilihat pada Gambar 5.

0.00

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa kadar air jahe tertinggi diperoleh pada perlakuan K1 (2:1) sebesar 27.38 % dan terendah pada perlakuan K4 (5:1) sebesar 3.63 %. Hal ini disebabkan karena kapur api (CaO) bereaksi secara kimia dengan uap air yang terdapat di dalam bahan yang dikeringkan sehingga kadar air bahan akan berkurang. Reaksi penguapan air ini merupakan reaksi endotermis (Brandy, 1999) dan dapat ditulis sebagai berikut :

H2O (l) H2O (g) ∆H0 = +44 kJ

Berdasarkan persamaan reaksi diatas, diketahui bahwa untuk menguapkan satu mol air dibutuhkan energi 44 kJ, sedangkan perubahan satu mol CaO menjadi satu mol Ca(OH)2 melepaskan energi 64.8 kJ. Energi panas yang dilepaskan pada reaksi pembentukan Ca(OH)2 ini dapat dimanfaatkan untuk menguapkan air yang terdapat di dalam bahan yang dikeringkan, sehingga semakin tinggi perbandingan banyaknya kapur dengan jahe maka kadar air yang terdapat pada jahe akan semakin rendah.

Pengaruh Kombinasi Ketebalan Jahe dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Air (%)

Dari daftar analisis sidik ragam pada Lampiran 1, dapat dilihat bahwa kombinasi ketebalan jahe dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh nyata (P>0.01) terhadap kadar air jahe.

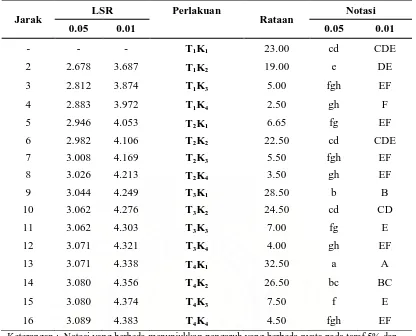

Tabel 10. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Ketebalan Jahe (mm) dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api dengan Jahe terhadap Kadar Air (%)

Jarak LSR Perlakuan Rataan Notasi

0.05 0.01 0.05 0.01

- - - T1K1 23.00 cd CDE

2 2.678 3.687 T1K2 19.00 e DE

3 2.812 3.874 T1K3 5.00 fgh EF

4 2.883 3.972 T1K4 2.50 gh F

5 2.946 4.053 T2K1 6.65 fg EF

6 2.982 4.106 T2K2 22.50 cd CDE

7 3.008 4.169 T2K3 5.50 fgh EF

8 3.026 4.213 T2K4 3.50 gh EF

9 3.044 4.249 T3K1 28.50 b B

10 3.062 4.276 T3K2 24.50 cd CD

11 3.062 4.303 T3K3 7.00 fg E

12 3.071 4.321 T3K4 4.00 gh EF

13 3.071 4.338 T4K1 32.50 a A

14 3.080 4.356 T4K2 26.50 bc BC

15 3.080 4.374 T4K3 7.50 f E

16 3.089 4.383 T4K4 4.50 fgh EF

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa kadar air tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan T4K1 sebesar 32.50 % dan terendah diperoleh pada perlakuan T1K4 sebesar 2.50 %.

Gambar 6. Histogram Hubungan Kombinasi Ketebalan Jahe dan

Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Air (%)

Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa kadar air tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan T4K1 sebesar 32.50 % dan terendah diperoleh pada perlakuan T1K4 sebesar 2.50 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketebalan jahe dan perbandingan banyaknya kapur api dengan jahe dapat mempengaruhi kadar air pada jahe itu sendiri. Semakin tebal jahe dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe semakin sedikit maka kadar air yang terdapat pada jahe akan semakin tinggi. Dimana kecepatan penurunan kandungan uap air di dalam ruangan tertutup dipengaruhi oleh luas permukaan bahan, jenis bahan dan ketebalan bahan yang langsung bersinggungan dengan udara, dimana semakin besar ketebalan bahan maka penyerapan uap air di udara oleh CaO berlangsung lebih sedikit sehingga penurunan kandungan uap air di udara semakin rendah (Fuadi, 1999). Dan juga banyaknya kapur api (CaO) yang bereaksi secara kimia dengan uap air yang terdapat di dalam bahan yang dikeringkan sangat mempengaruhi kadar air bahan tersebut.

0.00

Perbandingan Banyaknya Kapur Api dengan Jahe

Kad

ar ai

r

(%)

Kadar Minyak Atsiri (%)

Pengaruh Ketebalan Jahe terhadap Kadar Minyak Atsiri (%)

Dari daftar analisis sidik ragam pada Lampiran 2, dapat dilihat bahwa ketebalan berpengaruh nyata (P>0.01) terhadap kadar minyak atsiri. Hasil pengujian beda rataan perlakuan dengan metode LSR pengaruh ketebalan jahe terhadap kadar minyak atsiri dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Ketebalan Jahe(mm) terhadap Kadar Minyak Atsiri (%)

Jarak LSR Ketebalan Jahe Rataan Notasi

0.05 0.01 (mm) 0.05 0.01

- - - T1 = 2 4.44 b B

2 1.481 2.039 T2 = 4 6.30 a A

3 1.555 2.143 T3 = 6 6.93 a A

4 1.595 2.197 T4 = 8 5.94 a A

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa perlakuan T1 berbeda nyata terhadap T2, T3, T4. Perlakuan T2 berbeda tidak nyata terhadap T3, T4. Perlakuan T3 berbeda tidak nyata terhadap T4. Kadar minyak atsiri tertinggi diperoleh pada perlakuan T3 (6 mm) sebesar 6.93 % dan terendah pada perlakuan T1 (2 mm) sebesar 4.44 %.

Gambar 7. Grafik Hubungan Ketebalan Jahe dengan Kadar Minyak Atsiri (%)

Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa kadar minyak atsiri tertinggi diperoleh pada perlakuan T3 (6 mm) sebesar 6.93 % dan terendah pada perlakuan T1 (2 mm) sebesar 4.44 %. Semakin besar tingkat ketebalan jahe maka kandungan minyak atsirinya akan semakin besar sampai ketebalan 6 mm dan kadar minyak atsiri menurun pada ketebalan 8 mm karena tinggi nya kadar air yang terdapat pada jahe yang dikeringkan, menyebabkan kerusakan pada jahe (berjamur) sehingga kadar minyak atsiri nya pun menurun.

Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api(CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Minyak Atsiri (%)

Dari daftar analisis sidik ragam pada Lampiran 2, dapat dilihat bahwa perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap kadar minyak atsiri.

Hasil pengujian beda rataan pelakuan dengan metode LSR pengaruh perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe terhadap kadar minyak atsiri dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api Dengan Jahe terhadap Kadar Minyak Atsiri (%)

Jarak LSR Perbandingan Banyaknya Rataan Notasi 0.05 0.01 Kapur Api Dengan Jahe 0.05 0.01

- - - K1 = 2:1 6.68 a A

2 1.481 2.039 K2 = 3:1 6.82 a A

3 1.555 2.143 K3 = 4:1 6.09 a A

4 1.595 2.197 K4 = 5:1 4.02 b B

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa perlakuan K1 berbeda tidak nyata terhadap K2, K3 dan berbeda sangat nyata terhadap K4. Perlakuan K2 berbeda tidak nyata terhadap K3 dan berbeda sangat nyata terhadap K4. Perlakuan K3 berbeda sangat nyata terhadap K4. Kadar minyak atsiri tertinggi diperoleh pada perlakuan K2 (3:1) sebesar 6.82 % dan terendah pada perlakuan K4 (5:1) sebesar 4.02 %.

Hubungan antara perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe terhadap kadar minyak atsiri dapat dilihat pada Gambar 8.

0.00

Perbandingan Banyaknya Kapur Api Dengan Jahe

M

Gambar 8. Histogram Hubungan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Minyak Atsiri (%)

menyatakan bahwa minyak atsiri adalah minyak yang mudah menguap yang terdiri atas campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi dan titik didih yang berbeda. Sebagian besar minyak atsiri diperoleh dengan cara penyulingan atau hidrodestilasi.

Pengaruh Kombinasi Ketebalan Jahe dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Kadar Minyak Atsiri (%)

Dari daftar analisis sidik ragam pada Lampiran 2, dapat dilihat bahwa kombinasi ketebalan jahe dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap kadar minyak atsiri jahe sehingga uji LSR tidak dilanjutkan. Dimana kadar minyak atsiri tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan T3K2 sebesar 7.71 % dan terendah pada kombinasi perlakuan T1K4 sebesar 2.73 %.

Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

Pengaruh Ketebalan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

Dari daftar analisis sidik ragam pada Lampiran 3, dapat dilihat bahwa ketebalan berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap nilai organoleptik warna. Hasil pengujian beda rataan perlakuan dengan metode LSR pengaruh ketebalan jahe terhadap nilai organoleptik warna pada Tabel 13.

Tabel 13. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Ketebalan Jahe (mm) terhadap Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

Jarak LSR Ketebalan Rataan Notasi

0.05 0.01 Jahe (mm) 0.05 0.01

- - - T1 = 2 3.05 c C

2 0.084 0.115 T2 = 4 3.20 b B

3 0.088 0.121 T3 = 6 3.55 a A

4 0.090 0.124 T4 = 8 3.50 a A

Dari Tabel 13 dapat dilihat bahwa perlakuan T1 berbeda sangat nyata terhadap T2, T3, T4. Perlakuan T2 berbeda sangat nyata terhadap T3, T4. Perlakuan T3 berbeda sangat nyata terhadap T4. Nilai organoleptik warna tertinggi diperoleh pada perlakuan T3 (6 mm) sebesar 3.55 dan terendah pada perlakuan T1 (2 mm) sebesar 3.05.

Hubungan antara ketebalan jahe terhadap nilai organoleptik warna dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Grafik Hubungan Ketebalan Jahe dengan Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api(CaO) dengan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

Dari daftar analisis sidik ragam pada Lampiran 3, dapat dilihat bahwa perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap nilai organoleptik warna.

Hasil pengujian beda rataan pelakuan dengan metode LSR pengaruh perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe terhadap nilai organoleptik warna dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Perbandingan Banyaknya Kapur Api Dengan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna (Numerik) Jarak LSR Perbandingan Banyaknya Rataan Notasi

0.05 0.01 Kapur Api Dengan Jahe 0.05 0.01

- - - K1 = 2:1 3.04 c C

2 0.084 0.115 K2 = 3:1 3.23 b B

3 0.088 0.121 K3 = 4:1 3.48 a A

4 0.090 0.124 K4 = 5:1 3.56 a A

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa perlakuan K1 berbeda sangat nyata terhadap K2, K3, K4. Perlakuan K2 berbeda sangat nyata terhadap K3 dan K4. Perlakuan K3 berbeda sangat nyata terhadap K4. Nilai organoleptik warna tertinggi diperoleh pada perlakuan K4 (5:1) sebesar 3.56 dan terendah pada perlakuan K1 (2:1) sebesar 3.04.

2.60

Perbandingan Banyaknya Kapur Api Dengan Jahe

N

Gambar 10. Histogram Hubungan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Nilai Organoleptik

Warna (Numerik)

Pengaruh Kombinasi Ketebalan Jahe dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

Dari daftar analisis sidik ragam pada Lampiran 3, dapat dilihat bahwa kombinasi ketebalan jahe dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh nyata (P>0.01) terhadap nilai organoleptik warna.

Hasil pengujian beda rataan perlakuan dengan metode LSR pengaruh kombinasi ketebalan jahe dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe terhadap kadar air dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Uji LSR Efek Utama Pengaruh Interaksi Ketebalan Jahe (mm) dan Perbandingan Banyaknya Kapur Api dengan Jahe terhadap

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa nilai organoleptik warna tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan T3K3 dan T3K4 sebesar 3.80 dan terendah diperoleh pada perlakuan T1K1 sebesar 2.75.

Kombinasi ketebalan jahe dan perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe terhadap nilai organoleptik warna dapat dilihat pada Gambar 11.

0.00 Gambar 11. Histogram Hubungan Kombinasi Ketebalan Jahe dan

Perbandingan Banyaknya Kapur Api (CaO) dengan Jahe terhadap Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

Profil RH dan Suhu Selama Proses Pengeringan Kemoreaksi

a. RH Selama Proses Pengeringan Kemoreaksi

Kapur api akan menyerap uap air dari lingkungannya, selama kandungan CaO dari kapur api dan uap air di udara tersebut masih ada, dan akan terbentuk Ca(OH)2, sehingga kapur menjadi tidak aktif lagi.

Penurunan RH ruangan karena penyerapan uap air oleh kapur api, dapat dimanfaatkan untuk proses pengeringan bahan, karena dalam proses pengeringan perbedaan antara RH lingkungan dan RH bahan yang dikeringkan merupakan faktor pendorong terjadinya proses pengeringan, dimana semakin rendah RH ruangan maka laju pengeringan akan semakin cepat.

Laju penurunan RH juga dipengaruhi oleh perbandingan antara kapur api dan bahan. Semakin besar perbandingan antara kapur api dengan bahan, maka laju penurunan RH juga semakin cepat, sehingga laju penurunan kadar air bahan juga akan semakin cepat.

Profil RH selama pengeringan kemoreaksi yang diambil pada ketebalan 6 mm (T3) dapat dilihat pada Gambar 12.

b. Suhu Selama Proses Pengeringan Kemoreaksi

Selama proses pengeringan kemoreaksi jahe, kisaran suhu ruang pengering adalah 27-320C. Dalam proses penyerapan uap air oleh kapur api (CaO), meskipun dikeluarkan sejumlah energi panas, tetapi peningkatan suhu yang terjadi tidak begitu besar, sehingga proses pengeringan kemoreaksi dapat digolongkan dalam proses pengeringan dingin. Dengan demikian kapur api (CaO) dapat digunakan untuk pengeringan bahan-bahan yang peka terhadap pengeringan dengan suhu tinggi.

Profil suhu selama pengeringan kemoreaksi yang diambil pada ketebalan 6 mm (T3) dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Grafik Profil Suhu Selama Proses Pengeringan Kemoreaksi yang Diambil pada Ketebalan 6 mm (T3)

24 26 28 30 32

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Waktu (jam)

S

uhu (

0 C)

0

K1

K2

K3

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketebalan jahe berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air (%) di mana semakin tebal jahe maka kadar air nya semakin tinggi, berpengaruh nyata terhadap minyak atsiri (%) di mana semakin besar tingkat ketebalan jahe maka kandungan minyak atsirinya akan semakin besar sampai ketebalan 6 mm dan kadar minyak atsiri menurun pada ketebalan 8 mm dan berpengaruh sangat nyata terhadap nilai organoleptik warna (numerik) di mana semakin tebal jahe maka nilai organoleptik nya semakin tinggi. 2. Banyaknya perbandingan kapur api (CaO) dengan jahe berpengaruh sangat

nyata terhadap terhadap kadar air (%) di mana semakin semakin tinggi perbandingan kapur api (CaO) dengan jahe maka kadar air nya semakin rendah, berpengaruh sangat nyata terhadap minyak atsiri (%) di mana semakin semakin tinggi perbandingan kapur api (CaO) dengan jahe maka kadar minyak atsiri nya semakin rendah dan berpengaruh sangat nyata terhadap nilai organoleptik warna (numerik) di mana semakin semakin tinggi perbandingan kapur api (CaO) dengan jahe maka nilai organoleptik nya semakin tinggi.

perbandingan banyaknya kapur api (CaO) dengan jahe maka nilai organoleptik nya akan semakin tinggi.

Saran

1. Pada pengeringan jahe secara kemoreaksi dengan kapur api maka sebaiknya ketebalan jahe adalah 6 mm dan perbandingan banyaknya kapur api dengan jahe yaitu 4:1.

DAFTAR PUSTAKA

Ames G.R and W.S. A Matthews, 1968. The Distillation of Essential Oil, Trop. Sci

AOAC, 1995. Official Method of Analysis of The Association of Official Analytical Chemists. Washington, D.C.

ASTM, 1975. Annual book of ASTM standard Part 13, C49-51.

Bangun, M.K., 1991. Rancangan Percobaan. Bagian Biometri. Fakultas Pertanian USU, Medan.

Barbosa-Canovas, G.V and H. Vega-Mercado, 1996. Dehydration of foods. Internasional Thomson Publishing New York. Chapman and Hall, New York.

Brandy, J.E., 1999. Kimia universitas. Asas dan Struktur. Edisi ke-5 Jilid 1. Terjemahan : Maun S., Anas dan Sally T.S. Binarupa Aksara, Jakarta. Brooker, D.B.F., F.W.Bakker-Arkema and C.W.Hall. 1981. Drying of Cereal

Grain. The AVI Pulb.Co.Inc.,Weatport, Connecticut, USA.

Chang, R. and W.Tikkanen. 1988. The top fifty industrial chemicals. Random House, New York.

Fay, G.S. 1972. The rockhound’s manual. barnes & Noble Books. New York. Fuadi, A., 1999. Mempelajari karakteristik batu kapur tohor/lime (CaO) sebagai

adsorben untuk proses pengeringan secara adsorpsi. Skripsi Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Mekanisasi Pertanian, IPB.

Gaspari, U and H.Bucher. 1981. Increase in the Production of Lime as Fertilizer and Construction Material within the West Pasaman (West Sumatera) Indonesia. Germany Agency for Technical Corporation Ltd (Gtz), Stuttgart

Geankoplis, C.J. 1983. Drying process of materials. Didalam : Transport Processes and Unit Operations, 2nd eds. Allyn and Bacon, Boston,MA. Hall, C.W. 1957. Drying of Farm Crops. Eduart Brothers Co., Michigan. Harris, R., 1987. Tanaman minyak atsiri. Penebar Swadaya, Jakarta.

Henderson, S.M. and R.L.Perry. 1976. Agricultural Process Engineering. The AVI Pulb.Co.Inc., Westport, connecticut, USA.

Hersasi, L. 1996. Pembuatan brem padat dengan penambahan dekstrin dan pengeringan adsorpsi. Skripsi Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. Fakultas Pertanian IPB.

Julianti, E., 2003. Kajian perilaku proses pengeringan kemoreaksi dengan kapur api (CaO) untuk pengeringan materi hidup (Kasus: Benih Cabai Merah). Disertasi Program Studi Ilmu Pangan Program Pascasarjana IPB Bogor. Kadin Indonesia, 2007. Pengolahan Jahe. www.kadin-indonesia.or.

id/id/doc/UKM_Teknologi_Jahe.pdf. 20 Februari 2007.

Kirk, R.E. and D.F.Othmer, 1952. Encyclopedia of Chemical Technology Volume 8. The Interscience Encyclopedia, Inc. New York.

Mackenzie, L. and D.W.A. Sharp. 1970. A New Dictionary of Chemistry. Longman, London.

Muljoharjo, M. 1987. Pengeringan bahan pangan. Makalah yang Disampaikan Dalam Kursus Singkat Pengeringan Bahan Pangan. PAU Pangan-Gizi-UGM, 14-31 Desember 1987.

Okos, M.R., G.Narsimhan, R.K.Singh and A.C.Weitnauer. 1992. Food dehydration. In : Handbook of Food engineering. D.R.Heldman and D.B.Lund (ed). Marcel Dekker,Inc. New York.

Purseglove, J.W., E.G.Brown, C.L.Green and S.R.J.Robbins, 1981. Spices Vol.2, Longman, New York. 813 pp.

Rostiana, O., A.Abdullah, Taryono dan E.A.Hadad., 1991. Jenis - jenis tanaman jahe. Edisi Khusus Littro VII (I) 7-10.

Sigge, G.O., C.F.Hansmann and E.Joubert. 1988. Effect of temperature and relative humidity on the drying rates and drying times of green bell peppers (Capsicum annuum L.). Drying Tech. 16(8) : 1703-1714.

Soekarto, T., 1981. Penilaian Organoleptik untuk Industri Pangan dan Hasil Pertanian. PUSBANGTEPA IPB Bogor

Suzana, V.I. 2000. Mempalajari pengeringan benih tomat (Lycopersicum esculentum Mill) secara adsorpsi dengan batu kapur tohor/lime (CaO) sebagai adsorben. Skripsi Jurusan Mekanisasi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian IPB.

Taib, G.E. Gumbira Said dan S.Wiraatmaja. 1988. Operasi Pengeringan Pada Pengolahan Hasil Pertanian. PT. Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta. Tejasari and F.R.Zakaria, 2006. Ginger bioactive compounds increased

intracelluler antioxsidant in vitro. Prosiding Seminar Nasional PATPI 2006, Yogyakarta 2-3 Agustus.

Winarno, F.G. 1993. Pangan, Gizi, Teknologi, dan Konsumen. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

http :/www.Cheney Lime.com. (April, 2002). Cheney Lime & Cement Co., 800-752-8282.

Lampiran 1. Data Pengamatan Analisa Kadar Air (%)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II

Daftar Analisis Sidik Ragam Analisa Kadar Air (%)

Lampiran 2. Data Pengamatan Analisa Minyak Atsiri (%)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II

Daftar Analisis Sidik Ragam Analisa Minyak Atsiri (%)

Lampiran 3. Data Pengamatan Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II

Daftar Analisis Sidik Ragam Nilai Organoleptik Warna (Numerik)

T4K4

Waktu (jam) RH (%) Suhu (0C)

0 72 28.4

3 70 27.7

6 69 28.1

12 50 26.9

15 47 29

18 45 30.3

24 27 28.6

27 26 29.5