PE

BERD

NASIO

ENENTUA

OPTIMU

DASARK

ONAL AL

IN

AN UKUR

UM LEST

KAN PARA

LAS PUR

SEKOLA

NSTITUT

RAN POP

TARI BAN

AMETER

RWO, BAN

MASUDAH PASC

T PERTA

BOGO

2012

PULASI M

NTENG (

R DEMO

NYUWAN

DAHCA SARJA

ANIAN BO

OR

2

MINIMU

(

Bos javan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Penentuan Ukuran Populasi Minimum dan Optimum Lestari Banteng (Bos javanicus) berdasarkan Parameter Demografi di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Oktober 2012

Masudah

MASUDAH. Determining Minimum and Optimum Viable Population Size of Banteng (Bos javanicus) Based on Demographic Parameters at Alas Purwo National Park, Banyuwangi, East Java. Under direction of YANTO SANTOSA and ABDUL HARIS MUSTARI

One of the main goals of conservation is to maintain sustainability and to increase the population size of living species. In order to conserve an important wildlife population, Minimum Viable Population (MVP) and Optimum Viable Population (OVP) are the main population parameters that must be known. Banteng (Bos javanicus) are protected by the conservation law yet on the other hand has a great economic value for human. Research on MVP of banteng has not yet been performed up until now, and this was the main reason for undertaking a certain study. The aims of this study were to determine MVP and OVP of banteng as a basic point of wildlife management. To obtain the actual condition of the population (population size, sex ratio and age classes) an inventory method of Concentration Count was used, performed in Sadengan grazing field. Based on the assumption that all banteng would gather at this certain location, the counting was performed within 18 repetition and the largest counted number was then considered as the population size. The Algebra linear equation system from Leslie’s matrix was used to determine MVP, while the density dependence of Leslie’s matrix was used to determine the OVP. The population size used as base of calculation was the size of female population, and as for the male population size was predicted using the initial population’s sex ratio. The result showed that the MVP of banteng in Alas Purwo National Park was 94 with the domination of females in each of age classes, which predicted would occur in a year ahead (2013). As for the OVP was 149, also dominated by females and predicted to be occured in the next 30 years (2024).

MASUDAH. Penentuan Ukuran Populasi Minimum dan Optimum Lestari Banteng (Bos javanicus) berdasarkan Parameter Demografi di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dibimbing oleh YANTO SANTOSA dan ABDUL HARIS MUSTARI

Sebagai kawasan konservasi di mana kategori wilayah penyebaran banteng berstatus Confirmed Range, TN Alas Purwo merupakan salah satu kawasan prioritas pada Program Pengelolaan Populasi Banteng di Pulau Jawa. Selain itu, TN Alas Purwo merupakan kawasan konservasi yang telah menerapkan sistem pengelolaan kawasan berbasis resort sehingga manajemen pengelolaannya sudah berbasis kinerja petugas di level terendah dalam pengelolaan taman nasional.

Salah satu tolok ukur dari kelestarian adalah ukuran populasi minimum lestari atau Minimum Viable Population (MVP). Penentuan ukuran populasi minimum lestari sangat penting dalam manajemen populasi terutama dalam penyusunan rencana pengelolaan spesies. Selain ukuran populasi minimum lestari, ukuran populasi optimum lestari atau Optimum Viable Population (OVP) juga penting untuk dikaji. Ukuran populasi optimum lestari merupakan kondisi di mana pada ukuran populasi tersebut laju pertumbuhan populasi akan maksimal. Dengan laju pertumbuhan maksimal, populasi akan bertambah dengan cepat.

Penelitian dilaksanakan di TN Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dan pengolahan data dilaksanakan selama 6 bulan yaitu pada bulan Maret s.d Agustus 2012. Data demografi banteng yang diperlukan meliputi: ukuran populasi, kelas umur, seks rasio, peluang hidup, fekunditas, dan usia kawin. Data yang dikumpulkan di lapangan berupa ukuran populasi, kelas umur dan sex rasio. Peluang hidup dan fekunditas didapatkan dari hasil analisis data lapangan sedangkan usia kawin didapatkan dari hasil studi pustaka. Penghitungan populasi dilakukan dengan metode penghitungan terkonsentrasi dengan asumsi bahwa pada saat pengamatan, banteng berkumpul di Padang Penggembalaan Sadengan. Pengamatan dilakukan selama 18 kali ulangan. Ukuran populasi tertinggi merupakan ukuran populasi pada saat pengamatan.

didapatkan dari perbandingan seks rasio.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran populasi minimum lestari banteng di TN Alas Purwo adalah 94 ekor dengan jumlah betina anak 21 ekor, jantan anak 7 ekor, betina remaja 28 ekor, jantan remaja 9 ekor, betina dewasa 23 ekor, dan jantan dewasa 6 ekor dan diprediksi akan tercapai satu tahun mendatang. Ukuran Populasi optimum lestari banteng di TN Alas Purwo adalah 149 ekor dengan jumlah anak betina 23 ekor, anak jantan 8 ekor, betina remaja 39 ekor, jantan remaja 12 ekor, betina dewasa 53 ekor, dan jantan dewasa 14 ekor dan diprediksi akan tercapai 30 tahun yang akan datang atau pada tahun 2042.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

OPTIMUM LESTARI BANTENG (

Bos javanicus)

BERDASARKAN PARAMETER DEMOGRAFI DI TAMAN

NASIONAL ALAS PURWO, BANYUWANGI, JAWA TIMUR

MASUDAH

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesi pada

Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Banteng (Bos javanicus) berdasarkan Parameter Demografi di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur

Nama : Masudah

NRP : E.353100035

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. H. Yanto Santosa, DEA. Dr. Ir. Abdul Haris Mustari, M.Sc.F

Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Konservasi Keanekaragaman Hayati

Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur sejak Maret 2012.

Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, yang telah memberikan izin dan kesempatan melanjutkan pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor;

2. Bapak Ir. Sri Winenang, MM dan Ir. Sahabuddin (Kepala BKSDA Sulawesi Tengah) yang mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar;

3. Dr. Ir. H. Yanto Santosa, DEA (ketua komisi pembimbing) dan Dr. Ir. Abdul Haris Mustari, M. Sc. F (anggota komisi) atas curahan pemikiran, waktu, kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan hingga selesainya penulisan tesis ini;

4. Dr. Ir. Burhanuddin Masy’ud, MSselaku penguji luar komisi pada ujian sidang tesis yang telah menyediakan waktu untuk memberikan koreksi, masukan dan saran dalam penyempurnaan tesis ini;

5. Bapak Rudijanta Tjahja Nugraha, S.Hut, M. Sc beserta Staf Balai Taman Nasional Alas Purwo yang telah membantu selama pengumpulan data;

6. Suami tercinta Agus Yulianto, S.Si. MIDS; anak-anakku tersayang Afiqah Husnayani Almas, Afnan Huwaiza Almas, dan Athifa Huriyah Almas juga ayah, ibu dan saudara-saudaraku atas doa dan dukungannya selama penulis menjalani studi;

7. Lugi Hartanto, S.P, M.Sc, Dian Sulastini, S.Si, M. Sc, Kusmardiastuti S.Hut, MP, dan Astri Yuliawati, S.Si, M.Si atas bantuannya selama penelitian;

8. Teman-temen seperjuangan Program Magister Profesi KKH 2010 (Nyoto, Yusuf, Teguh, Septi, Mbah Parjoni, Desi, Hendra, Mas nDok, Sri Mina, Ferdi, Mbak Leni, Lintang, Pak Yarman, Mirta, Mbak Lusi, Via, Cahyo, dan Mas Buday) atas kebersamaan, kekompakan dan kerjasama dalam suka dan duka; 9. Pak Sofwan dan Bi Uum yang selalu siap membantu dengan pelayanan

terbaiknya.

Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan tesis ini, maka hanya penulis yang bertanggung jawab. Kiranya Allah SWT yang memberi balasan dan ahir kata semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Oktober 2012

Penulis dilahirkan di Dukuhturi, Tegal pada tanggal 2 Agustus 1974 dari suami istri Bapak Tarya dan Ibu Taripah (Almh). Penulis merupakan anak kesepuluh dari dua belas bersaudara.

Tahun 1993 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Slawi, Kabupaten Tegal dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB. Penulis memilih Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan dan lulus pada tahun 1998.

Sejak tahun 2000 sampai dengan 2003 penulis bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam D.I Yogyakarta, tahun 2003 sampai dengan 2006 penulis bekerja di Balai Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, dan tahun 2006 hingga sekarang penulis bekerja di Balai Konsevasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah sebagai pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Tahun 2010 penulis ditugaskan sebagai karyasiswa Kementerian Kehutanan pada Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati (Program Magister Profesi), Sekolah Pasca Sarjana IPB.

xvii

Halaman

DAFTAR TABEL ... xix

DAFTAR GAMBAR ... xxi

DAFTAR LAMPIRAN ... xxiii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

1.3 Kegunaan ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1 Bioekologi Banteng ... 3

2.1.1 Taksonomi ... 3

2.1.2 Morfologi dan Anatomi ... 3

2.1.3 Penyebaran Geografi ... 4

2.1.4 Habitat ... 5

2.1.5 Perilaku ... 8

2.2 Status Perlindungan Banteng ... 8

2.3 Parameter Demografi ... 9

2.3.1 Natalitas ... 9

2.3.2 Mortalitas ... 10

2.3.3 Perkembangbiakan dan Reproduksi ... 11

2.3.4 Struktur Umur dan Seks Rasio ... 12

2.3.5 Penentuan Kelas Umur Banteng ... 12

2.4 Populasi Minimum Lestari ... 13

2.5.1 Pengertian ... 13

2.5.2 Pendekatan untuk Menentukan MVP ... 15

2.5 Populasi Optimum Lestari ... 16

2.6 Produktivitas Rumput dan Daya Dukung ... 17

III. KONDISI UMUM LOKASI ... 19

3.1 Letak, Luas, dan Status Kawasan ... 19

3.2 Topografi, Geologi, Iklim, dan Hidrologi ... 21

3.3 Flora, Fauna, dan Ekosistem ... 23

3.4 Padang Penggembalaan Sadengan ... 24

IV. BAHAN DAN METODE ... 27

4.1 Lokasi dan Waktu ... 27

4.2 Alat dan Bahan ... 27

4.3 Metode Pengumpulan Data ... 27

4.3.1 Pengumpulan Data Demografi Banteng ... 27

xviii

4.4.3 Peluang Hidup ... 29

4.4.4 Fekunditas dan Usia Kawin ... 30

4.4.5 Daya Dukung ... 30

4.4.6 Ukuran Populasi Minimum Lestari ... 30

4.4.7 Penentuan Laju Pertumbuhan Finit ... 31

4.4.8 Ukuran Populasi Optimum Lestari ... 32

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 35

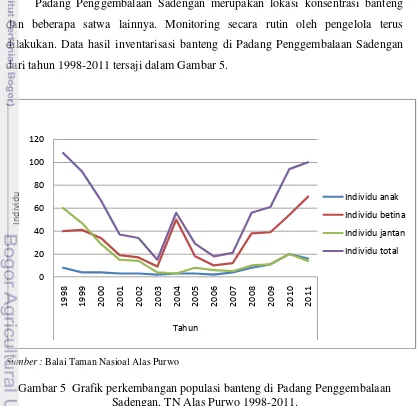

5.1 Perkembangan Populasi Banteng di TN Alas Purwo ... 35

5.2 Ukuran Populasi Minimum Lestari ... 40

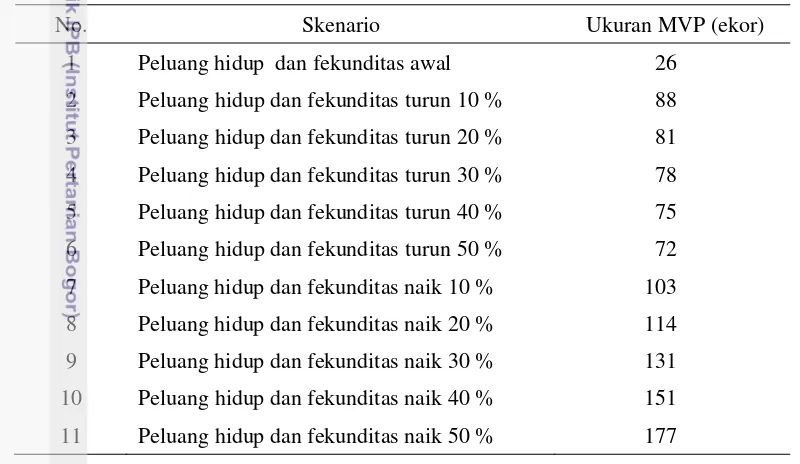

5.3 Analisis Sensitivitas terhadap Peluang Hidup dan Fekunditas... 46

5.4 Produktivitas dan Daya Dukung ... 46

5.5 Ukuran Populasi Optimum Lestari ... 49

5.6 Pertumbuhan Populasi berdasarkan Matriks Leslie Terpaut Kepadatan ... 53

VI. SIMPULAN DAN SARAN ... 57

6.1 Simpulan ... 57

6.2 Saran ... 57

DAFTAR PUSTAKA ... 59

xix

Halaman

1. Hubungan antara umur banteng, tinggi sampai pundak,dan

panjang tanduk ... 13

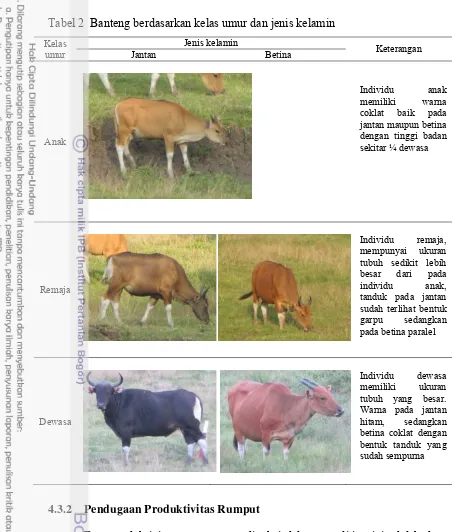

2. Banteng berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin ... 28

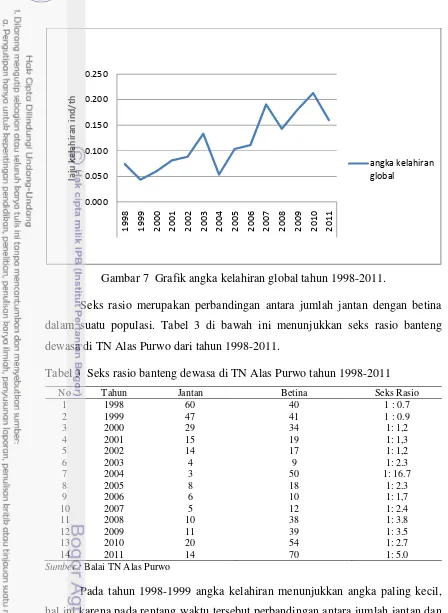

3. Seks rasio banteng dewasa di TN Alas Purwo 1998-2011 ... 38

4. Ukuran populasi, struktur umur, dan seks rasio banteng hasil

pengamatan ... 40

5. Ukuran populasi minimum lestari banteng di TN Alas Purwo ... 45

6. Analisis sensitivitas peluang hidup dan fekunditas terhadap

ukuran populasi minimum lestari ... 46

7. Produktivitas hijauan pakan di Padang Penggembalaan

xxi

Halaman

1. Peta sebaran banteng ... 4 2. Peta status sebaran banteng di Indonesia ... 5

3. Kurva survivorship ... 10 4. Peta zonasi TN Alas Purwo ... 20

5. Grafik perkembangan populasi banteng di Padang

Penggembalaan Sadengan TN Alas Purwo 1998-2011 ... 35

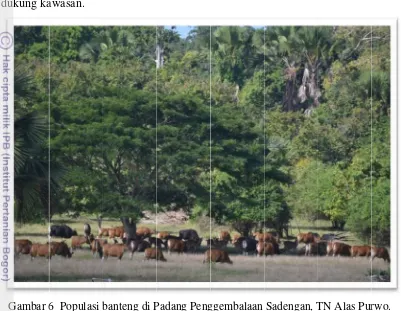

6. Populasi banteng di Padang Penggembalaan Sadengan, TN Alas

Purwo ... 37

7. Grafik angka kelahiran kasar tahun1998-2011 ... 38

8. Grafik angka kematian kasar banteng tahun 1998-2011 ... 39

9. Struktur umur banteng di TN Alas Purwo ... 41

10. Grafik peluang hidup banteng di TN Alas Purwo ... 42

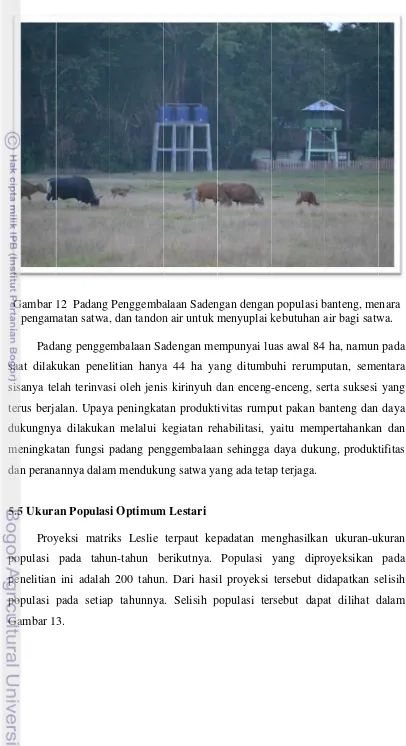

11. Padang Penggembalaan Sadengan, TN Alas Purwo ... 48

12. Padang Penggembalaan Sadengan dengan populasi banteng, menara pengamatan satwa, dan tandon air untuk menyuplai

kebutuhan air bagi satwa ... 49

13. Grafik selisih jumlah individu banteng setiap tahun di TN Alas

Purwo ... 50

14. Kirinyuh dan enceng-enceng ... 52

xxiii

Halaman

1. Contoh perkalian Matriks Leslie Terpaut Kepadatan. ... 67

2. Perhitungan ukuran populasi minimum lestari dengan sistem

persamaan aljabar linier dengan metodeeliminasi ... 69

3. Tabel perkembangan populasi banteng di TN Alas Purwo ... 73

4. Akar ciri proyeksi matriks M ... 77

5. Hasil analisis sensitivitas peluang hidup dan fekunditasterhadap

1.1 Latar belakang

Banteng sebagai salah satu jenis satwa liar memiliki nilai ekonomi dan

budaya yang penting bagi umat manusia sejak dahulu, yaitu sebagai sumber

protein, bahan untuk membuat peralatan (baik dari tulang maupun tanduknya),

kepercayaan, dan alat penutup tubuh (Alikodra 1983). Sejak tahun 1996, banteng

dikategorikan “Endangered” atau “Terancam Kepunahan” dalam Red Data List

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Banteng juga dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan

Satwa.

Di Indonesia, populasi dan habitat banteng terus menurun. Ancaman utama

adalah konversi lahan dan kerusakan habitat, perburuan liar dan predator.

Populasi banteng hanya terkonsentrasi di kawasan hutan, terutama di kawasan

konservasi. Beberapa lokasi yang masih bisa dijumpai adanya banteng antara lain

di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, TN Baluran, TN Meru Betiri, dan TN Alas

Purwo, serta di beberapa kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan

kawasan konservasi tersebut.

Sebagai kawasan konservasi berstatus Confirmed Range untuk penyebaran banteng di Indonesia, TN Alas Purwo merupakan salah satu kawasan prioritas

pada Program Pengelolaan Populasi Banteng di Pulau Jawa (Kemenhut, 2011).

Selain itu, TN Alas Purwo merupakan kawasan konservasi yang telah menerapkan

sistem pengelolaan kawasan berbasis resort sehingga manajemen pengelolaannya

sudah berbasis kinerja petugas di level terendah dalam pengelolaan taman

nasional yang sudah mengcover pengelolaan banteng sebagai unit tersendiri.

Salah satu tolok ukur dari kelestarian pengelolaan banteng adalah ukuran

populasi minimum lestari atau Minimum Viable Population (MVP). Penentuan ukuran populasi minimum lestari sangat penting dalam manajemen populasi

terutama dalam penyusunan rencana pengelolaan spesies. Ukuran populasi

Soule 1995; Wielgus 2001). Keberhasilan upaya pelestarian dicirikan oleh ukuran

populasi yang mencapai MVP, di mana dipastikan tidak akan terjadi penurunan

ukuran populasi. Ukuran populasi optimum lestari atau Optimum Viable Population (OVP) menunjukkan keadaan pertumbuhan populasi maksimal, di mana populasi akan bertambah dengan cepat. Kondisi ini perlu dipertahankan jika

pengelolaan satwa bertujuan untuk pemanfaatan. Penelitian tentang MVP dan

OVP banteng sampai saat ini belum dilakukan.

Pada umumnya ukuran populasi minimum lestari maupu ukuran optimum

lestari yang diperoleh merupakan ukuran populasi secara keseluruhan dan belum

menunjukkan komposisi/perbedaan kelas umur, padahal peluang hidup pada

masing-masing kelas umur berbeda. Data dan informasi ini sangat penting dalam

rangka pengaturan populasi agar kelestariannya terjamin dalam jangka panjang

(Wielgus 2001). Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai penentuan

ukuran populasi minimum dan optimum lestari banteng berdasarkan parameter

demografi untuk setiap kelas umur dan jenis kelamin.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menentukan ukuran populasi minimum lestari banteng pada setiap kelas

umur dan jenis kelamin;

2. Menentukan ukuran populasi optimum lestari banteng pada setiap kelas umur

dan jenis kelamin.

1.3 Kegunaan

Hasil penghitungan nilai populasi minimum dan optimum lestari ini

diharapkan dapat dijadikan target pengelolaan banteng sehingga kelestariannya

terjaga. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penentuan kuota

tangkap dan acuan waktu pemanenan. Selain itu, data yang diperoleh bermanfaat

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bioekologi Banteng

2.1.1 Taksonomi

Lekagul dan McNeely (1977) mengklasifikasikan banteng ke dalam dunia

Animalia, filum Choerdata, kelas Mammalia, orda Artiodactyla, Famili Bovidae,

genus Bos, spesies Bos javanicus dan sub species Bos javanicus javanicus

(terdapat di Jawa, Madura, dan Bali, Indonesia), Bos javanicus lowi (terdapat di Kalimantan) dan Bos javanicus birmanicus (terdapat di Indocina).

2.1.2 Morfologi dan Anatomi

Banteng memiliki morfologi tubuh yang tegap, besar dan kuat dengan

bahu bagian depannya lebih tinggi dari pada bagian belakang tubuhnya. Tinggi

pundak banteng mencapai 120-70 cm. Bagian dada banteng terdapat gelambir

yang dimulai dari pangkal kaki depan sampai bagian leher, tetapi tidak mencapai

daerah kerongkongan. Maryanto et al. (2008) menyatakan bahwa bentuk tubuh betina banteng lebih kecil dibandingkan dengan jantan. Tinggi jantan mencapai

1.9 m dengan bobot badan 825 kg, sedangkan tinggi betinanya 1.6 m dengan

bobot badan 635 kg. Banteng asal Kalimantan umumnya mempunyai ukuran lebih

pendek atau kecil.

Banteng juga memiliki warna kulit dan sepasang tanduk yang dapat

membedakan jenis kelamin dan umur banteng. Banteng jantan memiliki warna

kulit hitam, semakin tua umurnya semakin hitam warna tubuhnya. Banteng betina

tubuhnya berwarna coklat kemerah-merahan, semakin tua umurnya, maka

warnanya akan semakin gelap menjadi coklat tua. Anak banteng baik yang jantan

maupun betina berwarna coklat, sehingga sulit untuk dibedakan jenis kelaminnya.

Tanduk pada banteng jantan berwarna hitam mengkilap, runcing dan melengkung

simetris ke dalam, sedangkan pada banteng betina bentuk tanduknya lebih kecil

2.1.3 Penyebaran Geografi

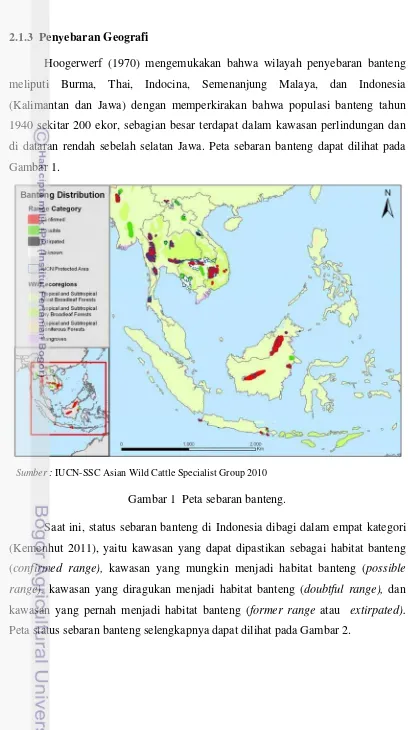

Hoogerwerf (1970) mengemukakan bahwa wilayah penyebaran banteng

meliputi Burma, Thai, Indocina, Semenanjung Malaya, dan Indonesia

(Kalimantan dan Jawa) dengan memperkirakan bahwa populasi banteng tahun

1940 sekitar 200 ekor, sebagian besar terdapat dalam kawasan perlindungan dan

[image:30.595.76.484.76.806.2]di dataran rendah sebelah selatan Jawa. Peta sebaran banteng dapat dilihat pada

Gambar 1.

Sumber : IUCN-SSC Asian Wild Cattle Specialist Group 2010

Gambar 1 Peta sebaran banteng.

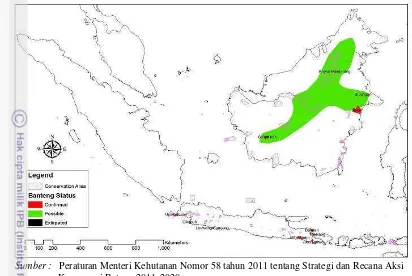

Saat ini, status sebaran banteng di Indonesia dibagi dalam empat kategori

(Kemenhut 2011), yaitu kawasan yang dapat dipastikan sebagai habitat banteng

(confirmed range), kawasan yang mungkin menjadi habitat banteng (possible range), kawasan yang diragukan menjadi habitat banteng (doubtful range), dan kawasan yang pernah menjadi habitat banteng (former range atau extirpated).

Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 58 tahun 2011 tentang Strategi dan Recana Aksi

[image:31.595.98.510.94.370.2]Konservasi Bateng 2011-2020

Gambar 2 Peta status sebaran banteng di Indonesia.

2.1.4 Habitat

Habitat merupakan suatu rangkaian interkasi antara komponen biotik

dengan komponen abiotik yang ditempati oleh suatu komunitas atau populasi

kehidupan. Komponen biotik terdiri dari berbagai organisme yang hidup,

sedangkan komponen abiotik terdiri dari berbagai benda mati atau faktor-faktor

lingkungan yang mendukung atau sering berinteraksi dengan komponen biotik,

seperti iklim, suhu, kelembaban, tanah dan sebagainya. Keberadaan kedua

komponen tersebut akan mempengaruhi kelengkapan suatu habitat bagi suatu

spesies di segala musim ataupun pada musim-musim tertentu. Alikodra (2002)

menyatakan bahwa ukuran dari kelengkapan suatu habitat adalah mampu

menyediakan berbagai keperluan bagi suatu spesies termasuk sumber makanan,

minum dan perlindungan (cover), dan faktor-faktor lainnya yang diperlukan oleh spesies hidupan liar untuk bertahan hidup dan melangsungkan reproduksinya

2.1.4.1 Pakan

Hoogerwerf (1970) berdasarkan hasil pengamatannya di TN Ujung Kulon

menunjukkan bahwa komposisi pakan banteng terdiri atas 20 spesies rumput, dan

70 spesies non rumput yang hampir semuanya adalah jenis-jenis tumbuhan hutan

sekunder, dan hanya enam jenis yang merupakan spesies hutan primer. Pairah

(2007) berdasarkan hasil penelitian di TN Alas Purwo bahwa makanan banteng

terdiri dari 22 jenis rumput dan 55 jenis non rumput.

Banteng jika dilihat dari komposisi pakan di atas, sebagai hewan herbivora

lebih dominan memakan rumput-rumputan (grazer). Akan tetapi Hoogerwerf (1970) juga menambahkan hasil penelitiannya pada lambung beberapa banteng

jantan yang tertembak di Cianjur Selatan ditemukan bahwa pakan banteng hampir

seluruhnya terdiri dari non rumput, yaitu daun-daun Trema orientale, Passiflora foetida, Lygodium sp., dan Musa sp., bahkan ada satu banteng yang pakannya hanya terdiri dari satu jenis tumbuhan yaitu Passiflora foetida. Penelitian Muntasib dan Masy’ud (2000) juga menguatkan bahwa banteng diperkirakan

telah mengalami perubahan pola makan dari grazer menjadi peragut (pemakan daun dan semak), karena dari proporsi jenis non rumput termasuk jenis hijauan

yang relatif memiliki serat kasar tinggi yang dimakan banteng lebih besar dari

pada jenis rumput, yaitu mencapai 48,2%.

2.1.4.2 Ketersediaan Air

Kebutuhan air yang digunakan banteng tidak hanya air tawar, tetapi

diperlukan juga air laut untuk memenuhi kebutuhan garam/mineralnya.

Kebutuhan banteng akan air tawar biasanya dapat dipenuhi dari sumber-sumber

air alami, seperti sungai, kawasan karst, genangan-genangan air pada musim

hujan dan sebagainya. Sumber air lainnya, yaitu dari sumber air buatan yang

biasanya ditampung dalam bak penampungan. Santosa dan Delfiandi (2007)

berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa banteng di TN Alas Purwo

memenuhi kebutuhan airnya berasal dari 2 sumber, yaitu sumber alami dari aliran

sungai gua-gua yang mengalir sepanjang tahun dan sumber air buatan yang

untuk memenuhi kebutuhan airnya hanya bersumber dari Sungai Cidaun dan

Sungai Cijungkulon (Alikodra 1983).

Peranan air ini sangat penting dalam tubuh agar dapat memperlancar reaksi

kimia dan merupakan medium ionisasi dan hidrolisa zat makanan yang sangat

baik. Asam-asam amino yang terdapat dalam air akan mengalami ionisasi

sehingga zat makanan akan lebih reaktif. Selain itu, Alikodra (1983) menyatakan

bahwa air merupakan faktor pembatas bagi kehidupan banteng dan satwa liar

lainnya. Oleh karena itu, apabila ketersediaan air berkurang, akan sangat

mempengaruhui kelangsungan kehidupan satwa liar. Dengan demikian, kebutuhan

banteng akan air pun sangat penting untuk pertumbuhannya.

2.1.4.3 Cover

Habitat utama banteng adalah di hutan tropis atau sub tropis kering dan

savana. Banteng tinggal pada dataran terbuka dan kering di daerah hutan sekunder

akibat penebangan maupun kebakaran, dan jarang ditemukan pada dataran tinggi,

sehingga banteng ini termasuk satwa dataran rendah. Alikodra (1983) menyatakan

bahwa tempat yang ideal bagi banteng merupakan suatu kesatuan (ekosistem)

yang terdiri dari hutan, padang penggembalaan dan sumber-sumber air.

Banteng merupakan satwaliar yang menyukai tipe habitat yang lebih

terbuka (Hoogerwerf 1970). Akan tetapi Lekagul & McNeely (1977) menjelaskan

bahwa sebelum perang dunia II banteng selalu merumput di tempat terbuka

selama pagi hari dan sore hari, dan beristirahat di bawah hutan pada saat matahari

bersinar sangat terik.

Hoogerwerf (1970) menyatakan bahwa hutan yang tertutup tidak cocok

sebagai habitat banteng, areal terbuka di dalam atau di pinggiran hutan lebih

cocok sebagai habitat banteng. Sebagai contoh di Jawa, Banteng tidak termasuk

ke dalam jenis yang hidup di dalam hutan, namun hidup pada areal terbuka

berumput atau ditumbuhi rumput yang mirip tanaman (grasslike plants), dan memiliki hutan yang tertutup di salah satu bagian kawasan seperti di TN Ujung

2.1.5 Perilaku

Alikodra (2002) menyatakan bahwa perilaku adalah semua gerakan atau

kegiatan satwa untuk melestarikan atau mempertahankan hidupnya dan dapat

diartikan sebagai ekspresi suatu binatang yang disebabkan atau ditimbulkan oleh

semua faktor yang mempengaruhinya. Alikodra (1983) menyatakan bahwa

banteng merupakan satwa liar yang kurang selektif terhadap jenis tumbuhan yang

dimakannya dan lebih bersifat sebagai satwa pemakan rumput (grazer) dibandingkan dengan pemakan daun dan atau semak (browzer).

Banteng merupakan satwa herbivora yang lebih sebagai pemakan rumput

(grazer) daripada sebagai pemakan semak (browzer) sehingga lebih menyukai habitat yang terbuka untuk mencari makan. Menurut Priyatmono (1996)), banteng

kurang menyukai hutan primer yang tidak terdapat semak-semak atau tumbuhan

bawah yang merupakan makanannya, sedangkan menurut Alikodra dan

Sastradipradja (1983), hutan dataran rendah dijadikan sebagai tempat

bersembunyi dari berbagai macam gangguan dan dijadikan sebagai tempat

berlindung dari kondisi cuaca yag tidak menentu.

2.2 Status Perlindungan Banteng

Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan terhadap banteng sejak

tahun 1931 melalui Peraturan Perlindungan Binatang Liar 1931 yang tertulis

dengan nama Bos sondaicus. Penurunan populasi banteng yang terus terjadi menyebabkan pemerintah mengambil salah satu langkah untuk melestarikan

banteng dengan menetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi undang-undang

(SK Menteri pertanian No.327/Kpts/Um/7/1972) yang dilakukan di sejumlah

kawasan konservasi di Indonesia. Pada tahun 1999, pemerintah kembali

menguatkan bahwa banteng merupakan salah satu satwa yang dilindungi melalui

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan

Satwa.

minimal 50% berdasarkan pengamatan langsung, penurunan tingkat kejadian,

perdagangan ilegal tingkat tinggi bagian Banteng (terutama tanduk), dan karena

adanya perdagangan daging secara tak terkendali di Asia Tenggara dan dari

berburu untuk perdagangan tanduk, serta hilangnya habitat dan degradasi di Jawa

(IUCN 2004). Ancaman utama terhadap kelestarian banteng menurut IUCN

(2004) adalah :

1. Hilangnya atau rusaknya habitat yang disebabkan oleh kegiatan pertanian dan

perkebunan serta pembangunan pemukiman penduduk;

2. Spesies asing invasive (yang berpengaruh secara langsung terhadap spesies

dan munculnya kompetitor);

3. Perburuan, yaitu pengambilan berlebihan terhadap spesies yang dilakukan

oleh manusia;

4. Perubahan dalam dinamika spesies asli, yaitu dengan adanya domestikasi dan

hibridisasi serta adanya penyakit/pathogen.

2.3 Parameter Demografi

2.3.1 Natalitas

Populasi meningkat karena natalitas. Tingkat natalitas setara dengan angka

kelahiran, natalitas hanya menjadi kata yang lebih luas yang mencakup produksi

individu baru dengan kelahiran, penetasan, perkecambahan, atau fisi. Tingkat

natalitas dapat dinyatakan sebagai jumlah organisme lahir per wanita per satuan

waktu. Pengukuran tingkat natalitas atau kelahiran sangat tergantung pada jenis

organisme yang dipelajari (Krebs 1978).

Natalitas merupakan jumlah individu baru (anak) yang lahir dalam suatu

populasi yang dapat diyatakan dalam beberapa cara yaitu produksi individu baru

dalam suatu populasi, laju kelahiran per satuan waktu atau laju kelahiran per

satuan waktu per individu (Odum 1971). Natalitas dapat dinyatakan dalam laju

kelahiran kasar (crude birth rate), yaitu perbandingan antara jumlah individu yang dilahirkan dengan jumlah seluruh anggota populasi pada satu periode waktu; dan

laju kelahiran pada umur spesifik yang merupakan perbandingan antara jumlah

individu yang dilahirkan dengan jumlah induk yang melahirkan yang termasuk

Beberapa faktor yang mempengaruhi laju induk melahirkan anak adalah

(Deshmukh 1992) : (1) Jumlah anak yang dihasilkan dalam setiap kelahiran; (2)

Waktu antara satu kejadian reproduksi dengan kejadian berikutnya; dan (3) Umur

reproduksi yang pertama.

2.3.2. Mortalitas

Kepadatan populasi dapat berkurang oleh faktor mortalitas. Mortalitas

dapat dihitung lajunya sebagai angka kematian, jumlah hewan yang mati selama

unit waktu (biasanya satu tahun) dibagi dengan jumlah hidup pada awal satuan

waktu (Deshmukh 1992; Sinclair et al. 2006).

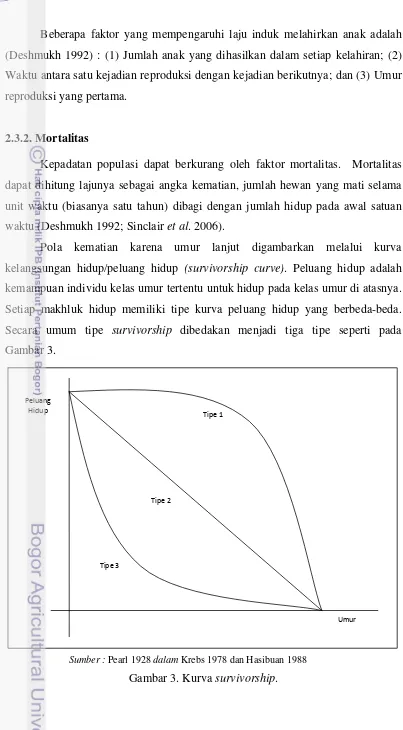

Pola kematian karena umur lanjut digambarkan melalui kurva

kelangsungan hidup/peluang hidup (survivorship curve). Peluang hidup adalah kemampuan individu kelas umur tertentu untuk hidup pada kelas umur di atasnya.

Setiap makhluk hidup memiliki tipe kurva peluang hidup yang berbeda-beda.

[image:36.595.80.483.58.788.2]Secara umum tipe survivorship dibedakan menjadi tiga tipe seperti pada Gambar 3.

Sumber : Pearl 1928 dalam Krebs 1978 dan Hasibuan 1988

Gambar 3. Kurva survivorship.

Tipe 3

Tipe 2

Tipe 1 Peluang

Hidup

Kurva tipe 1 merupakan gambaran populasi yang setelah kelahiran tidak

mengalami penurunan, akan tetapi menjelang periode umur tertentu mengalami

penurunan yang drastis. Beberapa populasi mamalia besar dan manusia termasuk

kedalam kurva tipe 1. Kurva tipe 2 menggambarkan angka kematian yang relatif

tetap untuk setiap kelas umur dari suatu populasi, kurva tersebut membentuk garis

diagonal. Kurva tipe ini merupakan ciri dari kurva survivorship pada binatang pengerat, beberapa jenis burung dan populasi invertebrata. Kurva tipe 3

menyatakan suatu keadaan laju kematian sangat tinggi pada awal hidupnya,

seperti yang terjadi pada ikan, kemudian berangsur-angsur menurun sampai tahap

akhir dari satu periode hidup (Krebs 1978; Hasibuan 1988; Deshmukh 1992).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kematian antara lain karena adanya predator,

penyakit, dan bahaya lain yang mengancam jauh sebelum organisme mencapai

usia tua (Krebs 1978).

2.3.3 Perkembangbiakan danReproduksi

Kemampuan berkembang biak menentukan kelestarian suatu populasi.

Banteng melakukan perkawinan dalam suatu periode waktu tertentu yang

tergantung dari lokasinya. Menurut Lekagul dan McNeely (1977), musim kawin

banteng di Thailand adalah dalam bulan Mei dan Juni. Hoogerwerf (1970)

menyatakan bahwa musim kawin banteng di Suaka Alam Ujung Kulon adalah

dalam bulan Juli, September, dan Oktober, kadang-kadang juga dalam bulan

Nopember dan Desember. Perkawinan tersebut biasanya dilakukan pada waktu

malam hari.

Lamanya bayi dalam kandungan adalah 9,5-10 bulan, jumlah anak setiap

induk berkisar antara 1-2 ekor, namun kebanyakan 1 ekor setiap induk. Anaknya

dilahrkan dalam satu menit, 40 menit kemudian anaknya sudah dapat berdiri, 60

menit kemudian menyusu induknya. Selanjutnya anaknya akan disapih dalam

umur 10 bulan. Banteng liar menurut Hoogerwarf (1970) termasuk monoestrus,

artinya mempunyai satu musim kawin dalam satu tahun. Umur termuda banteng

betina untuk mulai berkembang biak adalah 3 tahun, sedangkan untuk jantan lebih

dari 3 tahun. Banteng dapat mencapai umur 21-25 tahun, sehingga seekor banteng

2.3.4Struktur Umur dan Seks Rasio

Penyebaran umur merupakan ciri atau sifat penting populasi yang

mempengaruhi natalitas dan mortalitas. Biasanya populasi yang sedang

berlangsung cepat akan mengandung bagian besar individu-individu muda,

populasi yang stasioner memiliki pembagian kelas umur yang lebih merata, dan

populasi yang menurun akan mengandung bagian besar individu-individu yang

berusia tua (Odum 1993).

Individu-individu dalam populasi mencakup berbagai tingkatan umur.

Struktur umur adalah proporsi individu dalam setiap kelas umur dari suatu

populasi (Deshmukh 1992). Struktur umur dapat digunakan untuk menilai

keberhasilan perkembangan satwa liar, sehingga dapat dipergunakan pula untuk

menilai prospek kelestarian satwa liar (Alikodra 2002).

Tarumingkeng (1994) menggolongkan struktur umur pada populasi dalam

tiga pola, yaitu :

1. Struktur umur menurun yaitu struktur umur yang memiliki kerapatan populasi

kecil pada kelas-kelas umur yang sangat muda dan muda, paling besar pada

kelas umur sedang dan kecil pada kelas umur tua. Perkembangan populasi

tersebut terus menurun dan jika keadaan lingkungan tidak berubah, populasi

akan punah setelah beberapa waktu;

2. Struktur umur stabil, bentuk piramida sama sisi, dengan sisi-sisi yang

kemiringannya mengikuti garis lurus; dan

3. Struktur umur meningkat dengan populasi yang terus meningkat, merupakan

piramida dengan sisi-sisi yang cekung dengan dasar yang lebar.

Seks ratio adalah perbandingan jumlah jantan dengan betina dalam satu

populasi. Hoogerwerf (1970) menyatakan bahwa seks rasio banteng adalah 1:3

sampai 1:4; sedangkan Alikodra (1983) menyatakan seks rasio banteng di padang

penggembalaan Cijungkulon adalah 1:6.

2.3.5 Penentuan Kelas Umur Banteng

Identifikasi umur satwa liar di lapangan mengalami banyak kesulitan, oleh

dan perilaku satwa di lapangan. Kelas umur hanya dibagi dalam tiga kelas yaitu

anak, remaja, dan dewasa.

Hoogerwerf (1970) menyatakan bahwa perkembangan tanduk dapat

dipergunakan untuk mengetahui kelas umur dari banteng sampai mencapai umur

kurang lebih 30 bulan. Tabel hubungan antara umur banteng, tinggi sampai

pundak dan panjang tanduk dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hubungan antara umur banteng, tinggi sampai pundak, dan panjang tanduk

Kelamin Umur Tinggi sampai pundak (cm) Panjang tanduk (cm)

Jantan 4.0 Hari 75 Tidak ada tanda-tanda

Jantan 23.0 Hari 84 Benjolan kecil

Jantan 36.0 Hari 92 Tanduk muncul di

permukaan kulit

Jantan 63.0 Hari 85 2

Jantan 70.0 Hari - 3

Jantan 6.5 Bulan 110 8

Jantan 9.5 Bulan 120 15

Jantan 12.0 Bulan 125 23

Jantan 20.5 Bulan 125 35

Jantan 2.5 Bulan 90 2

Betina 17.0 Bulan 118 9

Sumber : Hoogerwerf 1970

2.4 Populasi Minimum Lestari

2.4.1 Pengertian

Menurut Soule (1995), MVP dapat diartikan sebagai seperangkat penduga

yang merupakan hasil dari suatu proses sistematik untuk menduga spesies, lokasi

dan kriteria kelestarian populasi. Proses tersebut mengacu pada analisis populasi

atau Population Viability Analysis (PVA).

PVA merupakan tahap lanjut dari analisis demografi yang bertujuan untuk

mempelajari apakah suatu spesies mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup

di suatu lingkungan (Bessinger & McCullough 2002, Morris & Doak 2002).

Sebagai alat bantu yang penting bagi PVA diterapkan berbagai metode

matematika dan statistika. Lebih lanjut PVA bermanfaat memantau fluktuasi

ukuran populasi dari suatu spesies (Indrawan et al. 2007).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih spesies dalam analisis

1. Spesies yang aktivitasnya dapat menimbulkan gangguan habitat pada beberapa

spesies lainnya;

2. Spesies mutualistik yang perilakunya dapat meningkatkan fitness (misalnya reproduksi, penyebaran) bagi spesies lainnya;

3. Spesies predator atau parasit yang mengganggu spesies lain dan keberadaanya

akan menyebabkan penurunaan keragaman spesies lain;

4. Spesies yang memiliki nilai spiritual, estetika, rekresional atau memiliki nilai

ekonomi bagi manusia;

5. Spesies yang langka dan terancam punah.

Ukuran populasi minimum lestari menyatakan ambang batas ukuran

populasi suatu spesies dalam satuan individu yang memastikan bahwa populasi

tersebut akan terus bertahan hidup sampai jangka waktu tertentu (Rai 2003).

Shaffer (1981) mendevinisikan MVP untuk berbagai jenis spesies yang terdapat di

setiap habitat sebagai populasi terkecil yang terisolasi yang mempunyai

kemungkinan 99% untuk bertahan hidup atau lestari selama 1000 tahun setelah

mendapatkan pengaruh demografi, lingkungan, genetik, dan juga bencana alam.

Sedangkan menurut Reed (2000) MVP adalah populasi terkecil dari suatu spesies

yang mempunyai kemungkinan 99% untuk tetap ada selama 40 generasi.

MVP merupakan istilah yang umum digunakan dalam konservasi biologi

(Soule 1995). Lemkhul (1984) menyatakan definisi MVP sebagai populasi

terkecil yang terisolasi yang memiliki peluang 95,1% untuk dapat bertahan

selama 100 tahun meskipun diketahui ada pengaruh dari demografi, lingkungan,

genetic dan katastrop. Lebih lanjut Shaffer (1981) menyatakan bahwa istilah MVP

merupakan kemungkinan peluang hidup suatu spesies dikatakan tinggi jika jumlah

spesies tersebut dapat dipertahankan di atas ukuran tertentu. Sama halnya dengan

penggunaan istilah ‘optimum’, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu

memberikan suatu rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan pengelola dalam

manajemen populasi. Hal yang harus digarisbawahi adalah MVP mengandung

2.4.2 Pendekatan untuk Menentukan MVP

Ewens et al. (1995) dan Boyce (1992) menyatakan secara umum terdapat dua konsep penentuan MVP. Konsep yang pertama adalah penentuan MVP

berdasarkan genetik yang menekankan pada laju kehilangan genetik dari suatu

populasi termasuk di dalamnya penurunan fitness dan genetic drift. Konsep yang kedua adalah penentuan MVP berdasarkan demografi yang menekankan pada

kemungkinan terjadinya kepunahan populasi akibat dari tekanan demografi. Nilai

MVP akan dipengaruhi oleh ciri yang umum dari model misalnya struktur

geografi, ukuran populasi maksimum, laju kematian dan laju kelahiran (absolut

atau terpaut kepadatan) dan lainnya. Selain itu, nilai MVP juga tergantung pada

ciri-ciri yang lebih detail seperti nilai numerik dari parameter-parameter dalam

kerangka yang lebih luas (Boyce 1992). Kedua konsep di atas, penentuan nilai

MVP tergantung pada dua asumsi, yang pertama kriteria yang dipilih untuk

mendefinisikan istilah MVP. Sebagai contoh dengan menggunakan konsep

demografi maka ukuran populasi yang dapat menjamin peluang kelestarian

sampai 95% peluang hidup untuk y tahun tergantung pada nilai yang dipilih untuk y. Asumsi yang kedua menekankan pada model yang digunakan untuk menggambarkan perilaku dari suatu populasi. Sebagai hasilnya adalah akan

diperoleh nilai MVP dengan selang yang luas yang dapat digunakan untuk semua

situasi dan sebuah standard nila numerik yang dapat digunakan sebagai ‘rule’

untuk MVP. Untuk mendapatkan nilai MVP berdasarkan demografi, simulasi

komputer akan sangat membantu.

Lemkhul (1984) merupakan orang pertama yang menyatakan argumen

penggunaan genetik sebagai dasar dalam penentuan MVP. Selanjutnya Franklin

(1980) menyatakan bahwa setidaknya diperlukan 50-500 individu untuk

mempertahankan keragaman genetik. Angka tersebut diperoleh dari pengalaman

praktis Franklin dalam membiakkan hewan budidaya (domestikasi) dan dalam

meriset laju mutasi pada lalat buah. Jumlah minimun tersebut diperkirakan cukup

efektif untuk menghindari tekanan silang dalam jangka pendek serta cukup efektif

untuk mempertahankan variasi genetik dalam populasi. Selanjutnya Lande (1995)

menyatakan setidaknya dibutuhkan 5.000 individu untuk mempertahankan variasi

tersebut. Aturan 50/500 sulit diterapkan karena asumsi tidak selalu didukung oleh

kenyataan. Dalam aturan 50/500 diasumsikan bahwa suatu populasi terdiri dari N

individu di mana setiap individu memiliki kemungkinan yang sama untuk kawin

serta menghasilkan keturunan. Pada kenyatannya, berbagai faktor termasuk umur,

kesehatan, sterilisasi, kekurangan makanan, ukuran tubuh yang kecil, dan struktur

sosial bekerja mencegah perkawinan sehingga banyak individu yang bersifat

steril, tidak memproduksi keturunan. Banyak di antara faktor tersebut

dipengaruhi degradasi dan fragmentasi habitat (Lemkhul 1984).

Beberapa penelitian untuk menentukan MVP berdasarkan parameter

demografi dan genetik diantaranya Wielgus (2001) menentukan minimum viable population grizzly bears di British Columbia, Brito (2002) dengan penelitian penentuan MVP dan status konservasi dari spiny rat di Atlantic Forest. Selain itu

Reed et al. (2003) melakukan pendugaan MVP untuk berbagai vertebrata, Leech

et al. (2008) yang melakukan pendugaan MVP untuk kaka (Nestor meridionalis) yang merupakan flagship dan indicator spesies di New Zealand, Goldingay (1995) melakukan penelitian mengenai penentuan luas kawasan bagi kelestarian

Australian Gilding marsupial dengan dasar parameter demografi seperti kematian,

sex ratio dan kelas umur, dan Howels & Jones (1996) melakukan penelitian

penentuan luasan hutan yang tersisa untuk mendukung MVP wild boar di Scotlandia.

2.5 Populasi Optimum Lestari

Populasi optimum lestari adalah populasi yang menunjukkan keadaan riap

maksimum atau nilai dN/dt tertinggi. Populasi optimum lestari tercapai pada saat

laju pertumbuhan intrinsik (r) maksimal dan bernilai positif (r > 0). (Hasibuan

1988; Alikodra 2002; Tarumingkeng 1994). Pada sistim pengelolaan yang

bertujuan untuk keperluan pemungutan satwa liar, pemungutan dilakukan pada

kondisi ini. Pada kondisi ini sering disebut dengan tingkat kepadatan pemanenan

maksimal (maximum harvest density).

Tingkat kepadatan panenan maksimum adalah jumlah satwa liar yang

mampu ditampung oleh suatu habitat pada kondisi hasil pemanenan yang

kesejahteraanya, seperti kualitas pakan maupun kuantitas pelindungnya secara

intensif. Jika tidak didukung oleh kecukupan faktor-faktor kesejahteraannya,

keadaan prodiktivitas populasinya akan menjadi terbatas (Bolen 2003). Pada

kondisi ini kualitas dan performance populasi sangat bagus, karena populasi satwa dipertahankan di bawah daya dukung lingkungan.

Kesulitan dalam menetapkan angka maksimal hasil pemanenan sering

dijumpai. Untuk mengatasinya sering kali dipergunakan pendekatan-pendekatan

tertentu, misalnya dengan cara memantau kecenderungan kondisi habitat dan

populasi satwa liar, khususnya keadaan reproduksi. Hasil panenan maksimum

yang tepat didapatkan dari berbagai fakta, misalnya model populasi dengan

tabel-tabel kehidupan yang menggunakan simulasi komputer (Adam 1971 dalam

Alikodra 2010).

2.6 Produktivitas Rumput dan Daya Dukung

Produktivitas rumput tergantung pada beberapa faktor (McIlroy 1976)

yaitu :

1. Persistensi (daya tahan), yaitu kemampuan bertahan untuk hidup dan

berkembang biak secara vegetatif;

2. Daya saing, yaitu kemampuan untuk memenangkan persaingan dengan

spesies-spesies lain yang tumbuh bersama;

3. Kemampuan tumbuh kembali setelah injakan dan penggembalaan berat;

4. Sifat tahan kering atau tahan dingin;

5. Penyebaran produksi musiman;

6. Kemampuan menghasilkan cukup banyak biji yang dapat tumbuh baik atau

dapat dikembangbiakan secara vegetatif dengan murah;

7. Kesuburan tanah (terutama kandungan nitrogen);

8. Iklim.

Beberapa pengertian dari daya dukung antara lain : 91) Jumlah satwa liar

yang dapat ditampung oleh suatu habitat; (2) Batas (limit) atas pertumbuhan suatu populasi yang di atasnya jumlah populasi tidak dapat berkembang lagi; dan (3)

kesejahteraannya (Dasman 1964, Moen 1973, Boughey 1973 dalam Alikodra 2002).

Deshmukh (1992) mengatakan bahwa sebagian besar ekosistem

mengandung banyak jenis dan mempunyai berbagai kondisi abiotik dan hal

tersebut menyebabkan suatu populasi tertentu akan memiliki batas ukuran atas

yang secara permanen tak dapat dilampaui. Garis batas tersebut adalah daya

dukung suatu lingkungan untuk populasi itu. Daya dukung ditentukan oleh

III. KONDISI UMUM LOKASI

Penelitian penentuan ukuran populasi minimum dan optimum lestari

dilaksanakan di TN Alas Purwo. Secara umum, kondisi lokasi penelitian adalah

sebagai berikut :

3.1. Letak, Luas, dan Status Kawasan

Secara geografis kawasan TN Alas Purwo terletak pada 8o 26' 45’’ - 8 o 47'

00’’ LS dan 114o 20’ 16’’ - 114o 36’ 00’ BT.Ketinggian tempat bervariasi dari

0-322 mdpl. Menurut administrasi pemerintahan masuk dalam wilayah

Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.

Taman Nasional Alas Purwo berbatasan dengan Teluk Grajagan, kawasan hutan

produksi Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyuwangi Selatan,

Desa Grajagan, Desa Purwoagung, Desa Sumberasri, di sebelah Barat. Sebelah

Timur berbatasan dengan Selat Bali dan Samudera Indonesia, sebelah Utara

berbatasan dengan Teluk Pangpang, Selat Bali, desa Sumber Beras, desa

Kedungrejo, desa Wringinputih, Kecamatan Muncar serta desa Kedungasri,

Kecamatan Tegaldlimo dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera

Indonesia.

Kawasan Alas Purwo, sebelum ditetapkan sebagai taman nasional semula

berstatus Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor stbl 456 tanggal 1 September 1939

dengan luas areal 62.000 ha. Berdasarkan berita acara pengukuran tanggal 27 Mei

1983 luasan tersebut diubah menjadi 43.420ha. Melalui Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992, status suaka

margasatwa berubah menjadi taman nasional.

Kawasan TN Alas Purwo, berdasarkan pembagian zonasi sesuai Surat

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor:

51/Kpts/Dj-IV/1987 tanggal 12 Desember 1987 terbagi atas:

1. Zona Inti seluas 17.200 ha;

2. Zona Rimba seluas 24.767 ha;

3. Zona Pemanfaatan seluas 250 ha;

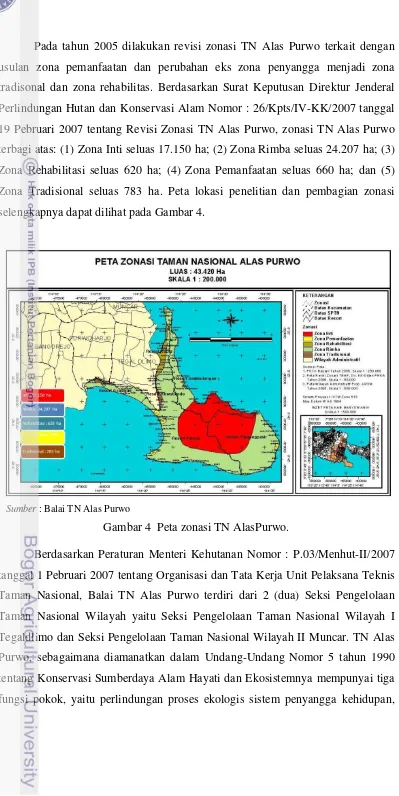

Pada tahun 2005 dilakukan revisi zonasi TN Alas Purwo terkait dengan

usulan zona pemanfaatan dan perubahan eks zona penyangga menjadi zona

tradisonal dan zona rehabilitas. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 26/Kpts/IV-KK/2007 tanggal

19 Pebruari 2007 tentang Revisi Zonasi TN Alas Purwo, zonasi TN Alas Purwo

terbagi atas: (1) Zona Inti seluas 17.150 ha; (2) Zona Rimba seluas 24.207 ha; (3)

Zona Rehabilitasi seluas 620 ha; (4) Zona Pemanfaatan seluas 660 ha; dan (5)

Zona Tradisional seluas 783 ha. Peta lokasi penelitian dan pembagian zonasi

selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.

[image:46.595.87.486.46.842.2]Sumber : Balai TN Alas Purwo

Gambar 4 Peta zonasi TN AlasPurwo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007

tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Taman Nasional, Balai TN Alas Purwo terdiri dari 2 (dua) Seksi Pengelolaan

Taman Nasional Wilayah yaitu Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I

Tegaldlimo dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Muncar. TN Alas

Purwo, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990

tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya mempunyai tiga

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan

pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dalam

bentuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan

pariwisata alam.

3.2 Topografi, Geologi, Iklim, dan Hidrologi

3.2.1 Topografi

Kawasan TN Alas Purwo terdiri dari daerah pantai (perairan, daratan dan

rawa), daerah daratan hingga daerah perbukitan dan pegunungan, dengan

ketinggian mulai antara 0–322 mdpl dengan puncak tertinggi Gunung Lingga

Manis. Daerah pantai melingkar mulai dari Segoro Anak (Grajagan) sampai

daerah Muncar dengan panjang garis pantai sekitar 105 Km. Kelerengan kawasan

mulai daerah datar (0-8%) seluas 10.554 ha;landai (8-15%) seluas 19.474 ha; agak

curam (15-25%) seluas 11.091 ha; serta curam (25-40%) seluas 2.301 ha.

3.2.2 Geologi

Formasi geologi pembentuk kawasan berumur Meosen atas, terdiri dari

batuan berkapur dan batuan berasam. Pada batuan berkapur terjadi proses

karstifikasi yang tidak sempurna, karena faktor iklim yang kurang mendukung

(relatif kering), serta batuan kapur yang diperkirakan terintrusi oleh batuan lain.

Di kawasan ini terdapat banyak gua, dan menurut hasil inventarisasi terdapat 44

buah gua. Diantara gua-gua tersebut yang selama ini banyak dikunjungi adalah

Gua Istana, Gua Padepokan dan Gua Basori.

Jenis tanah terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu (1) tanah komplek

Mediteran Merah-Litosol seluas 2.106 ha, (2) tanah Regosol Kelabu seluas 6.238

ha, (3) tanah Grumosol Kelabu seluas 379 ha, dan (4) tanah Aluvial Hidromorf

seluas 34.697 ha.

3.2.3 Iklim

Kawasan TN Alas Purwo dan sekitarnya memiliki curah hujan yang tidak

dari 15 hari hujan. Curah hujan tahunan mencapai 1.079 mm (Tegaldlimo), 1.491

mm (Purwoharjo), 1.554 mm (Muncar) dan 2.147 mm (Glagah), masing-masing

dengan hari hujan sebanyak 55 hari, 71 hari, 79 hari, dan 112 hari. Menurut sistem

klasifikasi Schmidth dan Ferguson daerah ini memiliki tipe iklim sekitar D (agak

lembab) sampai E (agak kering). Secara umum, bulan basah terjadi pada bulan

Nopember sampai April, dan bulan kering terjadi pada bulan Mei sampai Oktober.

Kisaran penyinaran matahari bulanan di Banyuwangi dan sekitarnya adalah 52%

(bulan Januari) hingga 89% (bulan September), dengan rata-rata sebesar 75%.

Suhu udara maksimum bulanan di Banyuwangi antara 31,2oC–34,5oC dan suhu

udara minimumnya antara 20,7oC–22,5oC, sedangkan suhu udara rata-rata

bulanan berkisar antara 25,9oC–28,2oC. Fluktuasi kelembaban udara juga

tergolong kecil, yaitu berkisar antara 75%-81%. Arah angin terbanyak yang

bertiup di daerah Banyuwangi adalah arah Selatan dengan kecepatan antara 2,3–

4,2 knot.

3.2.4 Hidrologi

Jaringan sungai di kawasan TN Alas Purwo berpola radial karena leher

semenanjungnya menyempit. Aliran airnya langsung mengarah ke laut (Samudera

Hindia dan Selat Bali). Sungai secara umum berupa sungai kecil (aliran kurang

dari 10 m dengan panjang kurang dari 5 Km), namun jumlahnya sangat banyak

(sekitar 70 buah). Beberapa sungai, seperti Sunglon Ombo dan Sungai Pancur,

berhubungan dengan sungai bawah tanah yang mengalir di bawah kompleks

perbukitan/lipatan kapur (daerah karst). Sungai Pancur mengalir dari sungai

bawah tanah gua Istana dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan taman

nasional, terutama pos Rowobendo, Pesanggrahan, Triangulasi dan pos Pancur.

Sungai yang ukurannya relatif besar (Sungai Kemiri, Sungai Pail dan Sungai

Paluh Agung dan Sungai Segoro Anak) terdapat di daerah Bedul sampai

Rowobendo, di mana aliran airnya mengumpul di bagian hilir Sungai Segoro

Anak, memiliki lebar lebih dari 500 m di bagian hilirnya dan membentuk daerah

berawa. Sungai yang mengalir sepanjang tahun hanya terdapat di bagian Barat,

yaitu Sungai Segoro Anak dan Sunglon Ombo. Pada musim penghujan muara

tahun yang pada musim kemarau airnya berasa sadah dan pada musim penghujan

berasa tawar. Di beberapa tempat sumber air dalam jumlah kecil dapat diperoleh

dari sistim rekahan atau celahan dari lapisan lapuk tebal serta endapan aluvium

yang tipis. Sumber air semacam ini dapat ditemui di blok hutan Pecari Kuning dan

Sadengan. Mata air banyak terdapat di daerah Gunung Kucur, Gunung Kunci,

Goa Basori dan Sendang Srengenge.

3.3Flora, Fauna, dan Ekosistem

3.3.1 Flora

Keanekaragaman jenis flora darat di kawasan TN Alas Purwo termasuk

tinggi. Hasil inventarisasi tumbuhan oleh TN Alas Purwo mencatat 158 jenis

tumbuhan (59 famili) mulai dari tingkat tumbuhan bawah sampai tumbuhan

tingkat pohon dari berbagai tipe/formasi vegetasi (Hutan Pantai-Mangrove-Hutan

Dataran Rendah). Secara keseluruhan, TN Alas Purwo merupakan taman nasional

yang memiliki formasi vegetasi yang lengkap, di mana hampir semua tipe formasi

vegetasi dapat dijumpai. Formasi vegetasi yang dimiliki mulai dari pantai (hutan

pantai) sampai hutan hujan tropika dataran rendah.

3.3.2 Fauna

Satwa liar yang terdapat di TN Alas Purwo terdiri dari 31 jenis mamalia,

236 jenis burung dan 20 jenis reptil. Mamalia besar yang terdapat di TN Alas

Puwo antara lain Banteng, (Bos javanicus), macan tutul (Panthera pardus), anjing hutan (Cuon alpnus), kijang (Muntiacus muntjak), dan rusa timor (Rusa timorensis). Jenis primata yaitu lutung budeng (Trachypithecus auratus) dan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis).

Jenis burung yang terdapat di TN Alas Purwo dan termasuk langka, yaitu

Merak (Pavo muticus), ayam hutan (Gallus sp), rangkong (Buceros rhinoceros),

kangkareng perut putih (Anthracoeros sp) dan julang (Anthracoeros convecus). Di TN Alas Purwo juga dapat dijumpai 16 jenis burung migran dari Austarlia yang

biasa ditemui di sekitar Segoro Anak pada bulan November sampai akhir Januari.

adalah penyu hijau (Chelonia mydas), penyu belimbing (Dermochelys coriacea),

penyu sisik (Erithmochelys imbricate) dan penyu abu-abu (Lepidochelys olivacea). Penyu-penyu tersebut memanfaatkan pantai sekitar TN Alas Purwo sebagai tempat mendarat dan bertelur (BTNAP 2005).

3.3.3 Ekosistem

Keadaan ekosistem khas TN Alas Purwo secara alami didominasi oleh tipe

ekosistem hutan tropis dataran rendah yang merata di seluruh kawasannya.Selain

itu, dijumpai juga ekosistem yang sangat beragam baik alami maupun buatan di

antaranya terdiri dari (1) Ekosistem hutan pantai; (2) Ekosistem hutan mangrove;

(3) Ekosistem hutan dataran rendah; (4) Ekosistem padang penggembalaan; (5).

Ekosistem hutan jati hasil pembinaan habitat (BTNAP 2011).

3.4 Padang Penggembalaan Sadengan

Upaya pembinaan populasi satwa, khususnya bantenngan pembuatan

padang penggembalaan. Pada tahun 1975 dilakukan pembuatan padang

penggembalaan di tiga tempat, yaitu padang penggembalaan Payaman seluas ±25

Ha, Pancur ±5 Ha, dan Sadengan 75 Ha. Padang Penggembalaan Payaman

ternyata hanya jalur lintas satwa untuk mengasin dan tidak tersedia air minum,

sehingga keberadaan satwa sangat jarang. Padang Penggembalaan Payaman

dihutankan kembali dengan permudaan jambu mente, nangka dan lain sebagainya,

setelah dinilai tidak layak. Padang penggembalaan yang kedua adalah Pancur

seluas ±5 Ha. Perkembangannya hampir sama dengan Payaman sehingga

difungsikan sebagai camping ground.

Sadengan dibuka sebagai padang penggembalaan dengan luas 75 Ha

menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal PPA tahun 1978, namun dalam

kenyataan di lapangan ditemukan luas ± 84 Ha. Pembukaan Padang

Penggembalaan Sadengan dilakukan dengan sistem tumpang sari yang melibatkan

masyarakat sekitar hutan.

Di dalam areal Padang Penggembalaan Sadengan terdapat 3 (tiga) sumber

air utama yang permanen, yaitu sungai Basori, sungai Tengah, dan Sungai

Panjang Sungai Tengah ±1.716,00 km dengan debit 5,0 l/s, sedangkan Sungai

Selatan memiliki panjang ±1.552,95 km dengan debit 3,7 l/s (BTNAP 2008). Satu

sungai utama, yaitu sungai Tengah yang terletak di tengah padang penggembalaan

Sadengan airnya mengalir sepanjang tahun/musim. Pada musim kemarau masih

ada sedikit aliran air yang kontinyu. Sungai Selatan yang terletak pada arah

tenggara Padang Penggembalaan Sadengan mempunyai aliran sungai yang

bersifat tidak permanen.

Untuk memenuhi kebutuhan air bagi satwa di musim kemarau dibuatlah 4

buah bak air minum satwa. Sumber air berasal dari mata air Goa Basori yang

dialirkan ke Padang Penggembalaan Sadengan melalui pipa paralon yang ditanam

dalam tanah. Fluktuasi debit air tanah tidak terlalu besar sehingga diharapkan

dapat menyuplai air ke Padang Penggembalaan Sadengan secara kontinyu.

Sumber mata air di Goa Basori mempunyai vegetasi yang rapat dan lebat,

sehingga fungsi tangkapan air oleh tajuk-tajuknya dapat dijalankan dengan baik

dan menjamin keberlangsungan sumber air. Secara perlahan-lahan tangkapan air

ini dikeluarkan melalui mata air/spring. Dengan demikian fluktuasi air tanah

antara musim kemarau dan musim penghujan tidak terlalu besar.

Vegetasi tingkat pohon yang terdapat di dalam Padang Penggembalaan

Sadengan antara lain : Apak (Ficus sundalca), Ketangi (Lagerstomia sp.), Gebang (Corypha utan), Gintungan (Bischoffla javanica), Awar-awar (Ficus septica), Bendo (Arthocarpus elasticus) dan Winong (Tetranales nudiflora). Untuk pengelolaan satwa liar di padang penggembalaan Sadengan akan menguntungkan

dengan adanya dominasi dari bambu, karena jenis ini merupakan pelindung yang

baik dari predator dan gangguan pemburu liar. Vegetasi tingkat semak, jenis yang

ada antara lain : Sontoloyo (Hyptis capitata), Kerinyu (Eupatorium odoratum), wedusan (Ageratum conyzoldes), serut (Strablus asper) dan tembelekan (Lantana camara).

Ekosistem padang penggembalaan Sadengan dihuni oleh berbagai satwa

liar dari kelas Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves dan Mamalia. Jenis-jenis fauna

yang dapat dijumpai secara langsung di padang penggembalaan Sadengan

sebagian besar dari kelompok aves dan mamalia. Jenis-jenis yang banyak

rhinoceros), Kangkareng perut putih (Anthracoceros albirostris), bangau tongtong (Leptoptilus javanicus), elang ular (Spilornis cheela), elang alap nipon (Accipiter gularis), elang jawa (Spizaetus bartelsi) dan jalak putih (Sturnus melanopterus).

Mamalia yang dapat dijumpai di padang penggembalaan Sadengan antara

IV. BAHAN DAN METODE

4.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di TN Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi,

Provinsi Jawa Timur. Penelitian dan pengolahan data dilaksanakan selama 6 bulan

yaitu pada bulan Maret sampai Agustus 2012.

4.2Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Alat tulis,

gunting, jam tangan, kamera digital, kompas, peta kawasan, tally sheet, teropong

binokuler, populasi banteng, perangkat lunak Microsoft Excel 2007 dan Wolfram

Mathematica 8.

4.3Metode Pengumpulan Data

4.3.1 Pengumpulan Data Demografi Banteng

Data demografi banteng yang diperlukan meliputi: ukuran populasi, kelas

umur, seks rasio, peluang hidup, fekunditas, dan usia kawin. Data yang

dikumpulkan di lapangan berupa ukuran populasi, kelas umur dan seks rasio.

Peluang hidup dan fekunditas didapatkan dari hasil analisis data lapangan

sedangkan usia kawin didapatkan dari hasil studi pustaka.

Pengambilan data menggunakan metode terkonsentrasi. Pengamatan di

Padang Penggembalaan dilakukan dengan cara menghitung semua individu

banteng di areal padang penggembalaan. Pengamatan dilakukan sebanyak dua kali

yaitu pada pagi hari (05.00-08.00) dan sore hari (15.00-18.00) selama 9 hari atau

18 kali ulangan.

Data yang dicatat meliputi jumlah individu pada setiap kelas umur dan

jenis kelamin. Sehubungan sulitnya mengetahui secara pasti umur banteng di

lapangan, maka penentuan umur banteng didasarkan pada morfologinya,

kemudian dikategorikan menjadi kelas umur anak, remaja dan dewasa. Ciri-ciri

Tabel 2 Banteng berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin

Kelas umur

Jenis kelamin

Keterangan Jantan Betina

Anak

Individu anak memiliki warna coklat baik pada jantan maupun betina dengan tinggi badan sekitar ¼ dewasa

Remaja

Individu remaja, mempunyai ukuran tubuh sedikit lebih besar dari pada individu anak, tanduk pada jantan sudah terlihat bentuk garpu sedangkan pada betina paralel

Dewasa

Individu dewasa memiliki ukuran tubuh yang besar. Warna pada jantan hitam, sedangkan betina coklat dengan bentuk tanduk yang sudah sempurna

4.3.2 Pendugaan Produktivitas Rumput

Data produktivitas rumput yang dipakai dalam penelitian ini adalah data

sekunder produktivitas rumput hasil pengukuran selama dua tahun pada musim

hujan dan kemarau, yaitu tahun 2009 dan 2010 oleh Garsetiasih (2012).

Pengukuran masing-masing dilakukan 3 kali ulangan setiap musim pada setiap

4.4 Analisis Data

4.4.1 Ukuran Populasi

Ukuran populasi banteng di padang penggembalaan merupakan jumlah

tertinggi pada saat pengamatan dengan kelas umur anak, remaja, dan dewasa

dengan jenis kelamin jantan dan betina, kecuali anak yang belum dapat dibedakan

jantan dan betinanya.

4.4.2 Struktur Umur dan Seks rasio

Jumlah individu pada setiap kelas umur disusun dalam piramida populasi.

namun untuk mendapatkan gambaran pola pertumbuhan populasi yang

sebenarnya, jumlah individu dalam kelas umur dibagi selang umurnya. Seks rasio

didapatkan dari perbandingan jumlah individu jantan dan betina pada tiap kelas

umur. Untuk kelas umur anak seks rasio yang digunakan adalah seks rasio kelas

umur satu tingkat di atasnya yaitu kelas umur remaja. Seks rasio merupakan

perbandingan antara jumlah jantan dan betina. Seks rasio dihitung dengan rumus

berikut ini:

Seks rasio YX

Dimana: Y = Jumlah individu jantan; X = Jumlah individu betina

4.4.3 Peluang Hidup

Peluang hidup dihitung pada setiap kelas umur. Data peluang hidup

didapatkan dari jumlah individu yang hidup pada kelas umur x+1 dibagi dengan

jumlah individu pada kelas umur dibawahnya (x). Peluang hidup dapat dihitung

dengan rumus berikut ini:

Di mana : Px = Peluang hidup kelas umur x

Lx+1 = Jumlah individu yang hidup pada KU X+1

Lx = Jumlah individu yang hidup pada KUx

x x x

L L

4.4.4 Fekunditas dan Usia Kawin

Fekunditas merupakan jumlah bayi yang mampu dilahirkan oleh seekor

induk pada satu tahun. Usia kawin banteng didapatkan dari studi literatur dari

berbagai penelitian terdahulu. Fekunditas dalam penelitian ini dihitung dengan

rumus berikut ini:

Dimana : F = Fekunditas

x = jumlah anak

B = jumlah betina produktif

4.4.5 Daya Dukung

Untuk mengetahui daya dukung habitat banteng dihitung dengan rumus

berikut ini:

K = P/C x A

Di mana : K = Daya dukung habitat

P = produktivitas hijauan (kg/ha/th)

A = luas seluruh areal (ha)

C = kebutuhan makan banteng (kg/ekor/tahun)

4.4.6 Ukuran Populasi Minimum Lestari

Kelestarian dicapai ketika setidaknya populasi akhir sama dengan populasi

awal atau mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan. Pada

penelitian ini populasi awal adalah populasi pada saat dilakukan penelitian.

Dengan kata lain:

N0 = N1 =N2 = Nt

Di mana :

N0 = jumlah individu anak (A0) + jumlah individu remaja (R0) + Jumlah Individu

Dewasa (D0)

N1 = jumlah individu anak (A1) + jumlah individu remaja (R1) + Jumlah Individu

N2 = jumlah individu anak (A2) + jumlah individu remaja (R2) + Jumlah Individu

Dewasa (D2)

Jumlah individu pada setiap kelas umur ditentukan berdasarkan matriks

Leslie yang telah dimodifikasi (Priyono 1998) sebagai berikut :

A1 δA Fm Fd A 0

R1 = p1 δR 0 X R0

D1 0 P2 δD D0

Di mana :

Fx = fecunditas kelas umur

Px = peluang hidup bagi individu kelas umur x untuk melangsungkan kehidupan

pada kelas umur berikutnya (age specific survival)

δx = proporsi anggota populasi yang tidak mengalami peningkatan kelas umur

Dari matriks Leslie tersebut, dibangun persamaan aljabar linear. Ukuran

populasi minimum lestari ditentukan dengan metode eliminasi pada persamaan

tersebut. Persamaan yang dibangun adalah:

N0 = A + R + D ………..(1)

N1 = {(F.R+F.D+(δA + {(A.P1)+(δR)}+ {(1-δR .P2)+ δDD}……...(2)

N2 = [F. {(A.P1)+(δR )}+F. {(1-δR .P2)+ δDD}+ δA F. R F. D δA ] +

[{P1. (F.R+F.D+(δA }+ δR{(A.P1)+(δRR)}] +

[P2. (1-δR {(A.P1)+(δR )}+ δD{(1-δR .P2)+ δDD}]…...(3)

Keterangan : notasi δ didapatkan dari selang umur pada setiap kelas umur.

4.4.7 Penentuan Laju Pertumbuhan Finit

Laju pertumbuhan finite (λ) dihitung dengan menggunakan perkalian

matriks transisi B= H x M x H-1. Dari matriks tersebut akan terlihat unsur-unsur

matriksnya yang selanjutnya ditentukan akar ciri dari matriks tersebut yag

dengan Software Wolfram Mathematic 8. Nilai Eigen (λ) yang digunakan adalah yang bernilai paling besar dan positif, karena akar ciri yang bernilai negatif dan

imajiner tidak bermakna dalam biologi, khususnya model pertumbuhan spesies.

4.4.8 Ukuran Populasi Optimum Lestari

Populasi awal diproyeksikan pertahun dengan menggunakan matriks

Leslie terpaut kepadatan (Density Dependent) sehingga dapat dilihat pertumbuhan

populasinya. Populasi optimum lestari adalah ukuran populasi pada tahun ke-t

dimana selisih antara Nt dengan Nt+1 merupakan selisih terbesar di antara tahun-

tahun lainnya. Waktu yang digunakan pada proyeksi populasi ini adalah 200

tahun, hal ini dilakukan karena proyeksi pertumbuhan dilakukan untuk

mendapatkan pertumbuhan populasi atau r=0, di mana tidak ada lagi pertumbuhan

atau populasi mendekati daya dukungnya. Populasi yang digunakan sebagai

populasi awal dalam proyeksi matriks Leslie ini hanya populasi jenis kelamin

betina. Ukuran populasi pada jantan akan didapatkan dari perbandingan seks

rasio.

Persamaan matrik Leslie terpaut kepadatan yang digunakan adalah sebagai

berikut:

,,

,

/

/

/

Dimana: Fx = Fekunditas setiap kelas umur

Px = Peluang hidup

Nt = Jumlah populasi pada setiap kelas umur

Q = Faktor pembatas pertumbuhan

qt = 1 + α. Nt

α = (λ-1)/ K

λ = Akar ciri matriks M

Dalam menyusun matriks Leslie, selang waktu antar kelas umur haruslah

sama. Karena sulitnya menentukan umur satwa di lapangan maka dalam

penelitian ini populasi awal pada setiap kelas umur dibagi oleh selang waktu pada

masing-masing kelas umur. Sehin