STRATEGI KAMPANYE PENGELOLAAN TAMAN

NASIONAL GUNUNG MERBABU

BUDI SANTOSO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ”Strategi Kampanye Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor

Bogor, Juli 2013 Budi Santoso NIM 110111

RINGKASAN

BUDI SANTOSO. Strategi Kampanye Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Dibimbing Oleh HARIADI KARTODIHARDJO dan TONNY RAHMAT SOEHARTONO.

Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) yang ditunjuk sebagai taman nasional pada 2004. Proses penunjukkannya mengalami penolakan oleh masyarakat. Prastudi yang dilakukan menunjukkan terbentuknya kolektif perasaan tidak aman tentang keberlanjutan kehidupan masyarakat, perasaan tertekan kurang dihargai karena tidak diajak bicara dalam proses perencanaan pembentukan taman nasional. Hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya dukungan pada pengelolaan kawasan konservasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan kampanye pengelolaan TNGMb selama 5 tahun terakhir terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sekitar TNGMb serta preferensi masyarakat terhadap sumber informasi yang penting bagi penentuan kebijakan dan strategi kampanye pengelolaan TNGMb. Data pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat serta preferensi masyarakat terhadap sumber informasi dikumpulkan melalui survey secara purposive pada 2 kelompok masyarakat di 28 desa penyangga TNGMb. Kelompok I (96 responden) merupakan kelompok masyarakat yang telah mengikuti berbagai kegiatan kampanye TNGMb dan kelompok II (99 responden) merupakan masyarakat yang belum/tidak mengikuti kegiatan kampanye TNGMb. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya perubahan pengetahuan dan sikap responden terhadap TNGMb pada responden kelompok I. Proses sosial menyebabkan sebagian responden kelompok II meningkat pengetahuan serta sikapnya terhadap TNGMb meski pada sikap masih terdapat sebagian kecil responden yang masih kurang peduli dengan adanya peraturan hukum yang berlaku, tidak nyaman dengan danya TNGMb, tidak setuju pembatasan akses masuk ke TNGMb dan menganggap TNGMb tidak bermanfaat serta ada sebagian besar responden kelompok I dan seluruh responden kelompok II belum melakukan apapun untuk konservasi TNGMb.

Preferensi responden terhadap media dan sumber informasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan TV sebagai sarana hiburan dan informasi, menyukai musik dangdut dan pertunjukkan dangdut, mempercayai bayan, polhut dan teman/keluarga sebagai sumber informasi penting dan menyarankan cangkruk dalam proses kampanye.

Proses sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan menjadi modal sosial dalam kegiatan kampanye TNGMb selain pemanfaatan preferensi masyarakat terhadap media dan sumber informasi. Pendekatan budaya jawa sangat disarankan untuk mengoptimalkan hasil kampanye di TNGMb.

SUMMARY

BUDI SANTOSO. The Campaign Strategy Gunung Merbabu National Park Management. Supervised by HARIADI KARTODIHARDO and TONNY RAHMAT SOEHARTONO.

Gunung Merbabu National Park (GMbNP) was designated as a national park in 2004. However, community surround the park was opposed this appointment. Preliminary study showed that psychology there were collective senses of insecurity among community about sustainability of their livelihood. In addition, community felt less valued as a human being since they weren’t consulted during the formation and planning of the park. Process that is not based on the collective perception will lead to lack of support and further can stimulate conflict on conservation area management.

This study aimed to determine the effect of the last 5 years campaign at GMbNP on the knowledge, attitudes and behaviors of communities around the park as well as the community preferences. This information will be important as sources for policy formulation and campaign strategy at GMbNP management. Data on knowledge, attitudes, behaviors, and community information source preferences were collected through purposive survey on 2 groups of community in 28 villages at GMbNP buffer zone. Group I (96 respondents) were group of people who have been involved in various campaigns at GMbNP and group II (99 respondents) were people who are not/ were not involved in campaign activities.

The study showed a changing on knowledge and behaviors of respondents on Group one. The social processes causing most respondents in group II increased knowledge and attitude towards the attitude GMbNP although there is still a small proportion of respondents who are less concerned with the legal regulations in force, GMbNP uncomfortable with his chest, did not agree restricting access into the park and assume that GMbNP no benefit and Most of respondents in group I and all of respondent in group II have not done anything for the conservation of GMbNP.

Respondent preferences on the media and information sources indicated that most respondents used television as entertainment means and information, liked dangdut music and its performances, believed in bayan, polhut and friends or family as a source of important information and advised cangkruk in the campaign process.

Social processes that occur in the community is a social capital in the campaign GMbNP than use public preferences towards media and information sources. Javanese cultural approach is strongly recommended to optimize campaign results in GMbNP.

©Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

STRATEGI KAMPANYE PENGELOLAAN TAMAN

NASIONAL GUNUNG MERBABU

BUDI SANTOSO

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Strategi Kampanye Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu

Nama : Budi Santoso NIM : P052110111

Disetujui, Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS Dr. Ir. Tonny R. Soehartono.MSc

Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS Dr. Ir. Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Kawasan konservasi perlu ditata sedemikian rupa sehingga pilar pengelolaan berkelanjutan dapat diwujudkan. Untuk itu karakter ekologi serta sosial kawasan menjadi modal yang begitu penting dan menjadi kohesi dalam perencanaan kawasan. Strategi Kampanye Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu merupakan upaya penulis untuk memberikan sumbangsih dalam pengelolaan sebuah kawasan konservasi sehingga visi pengelolaan kawasan konservasi melalui tiga pilar pengelolaan kawasan konservasi dapat didekati.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan tulus kepada Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS dan Dr. Ir. Tonny R Soehartono, MSc selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyelesaian tesis ini. Terima kasih kepada Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc. F. yang telah berkenan menjadi Penguji Luar Komisi atas segenap inputnya.

Terima kasih kepada Ir. Wisnu Wibowo, MM selaku kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di TNGMb, masyarakat desa penyangga TNGMb yang telah meluangkan waktunya untuk segenap inputnya dalam penelitian ini. Pak Sukimin, Pak Sutopo, Pak Suparmin, Pak Sukidi beserta seluruh staf di resort TNGMb yang telah membantu kelancaran penulis di lapangan.

Terima kasih untuk Bapak atas seluruh doa di tiap malamnya, Simbah, Ayu, Kaka dan Bang Yos untuk kesabaran serta doanya, Mas Hari dan Mbak Ochi untuk supportnya selama penyelesaian tesis ini serta seluruh rekan-rekan PSL IPB 2011 yang telah memberikan masukan selama penulisan tesis ini.

Semoga karya sederhana ini merupakan bagian sumbang saran penulis yang dapat memberikan makna bagi pengelolaan kawasan konservasi terutama pengelolaan TNGMb.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN……….. xiv

1. PENDAHULUAN 1

Latar Belakang... 1

Kerangkan Pemikiran... 1

Perumusan Masalah... 3

Tujuan Penelitian ... 3

Manfaat Penelitian 3 2. TINJAUAN PUSTAKA... 4

Konsep Pengelolaan Taman Nasional... 4

Taman Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan 5 Komunikasi... 6

Konsep Kampanye... 8

Konsep Strategi ……….. 11

3. METODE PENELITIAN 13 Lokasi dan Waktu Penelitian... 13

Alat dan Bahan Penelitian... 13

Metode Pengumpulan Data... 13

Metode Penentuan Responden... 14

Analisis Data... 15

4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN. 17 Umum ……… 17

Biofisik ………... 22

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan 25 5. HASIL DAN PEMBAHASAN ……… 26

Hasil ………... 26

Pembahasan 31 6. SIMPULAN DAN SARAN ……… 38

Simpulan ……… 38

Saran ……….. 38

DAFTAR TABEL

2.1. Perbandingan penggunaan komunikasi lisan dan tertulis 7 3.1. Jenis dan sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian .. 14

3.2 Jenis tujuan dan analisisnya... 15

4.1. Daftar wilayah administrasi yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merbabu... 17 5.1. Kegiatan pendidikan konservasi dan pemberdayaan masyarat pada

masyarakat desa penyangga TNGMb tahun 2008-2012 26 5.2. Hasil uji t non parametrik dengan Mann Whitney 26

DAFTAR GAMBAR

1.1. Bagan alir kerangka pemikiran penelitian ... 2

3.1. Peta lokasi penelitian …… 13

4.1. Struktur organisasi Balai TNGMb……… 19

4.2. Peta Zonasi TNGMb ……… 21

5.1. Pengetahuan tentang TNGMb ……… 27

5.2. Pengetahuan kegiatan spesifik TNGMb ……. 27

5.3 Pengetahuan tentang tumbuhan/satwa dilindungi 27

5.4. Pengetahuan tentang Undang-Undang 27

5.5. Sikap kemanfaatan TNGMb …….. 28

5.6. Sikap atas pembatasan akses ……….. 28

5.7. Kepedulian terhadap Undang-Undang ……... 28

5.8. Kenyamanan tinggal dekat TNGMb 28

5.9. Sikap responden terhadap pelanggaran 29

5.10. Perilaku responden 6 bulan terakhir dalam mendukung konservasi

TNGMb 29

5.11. Preferensi masyarakat terhadap media 30

5.12. Acara TV favorit responden ……... 30

5.13. Alat kampanye pilihan responden ………….. 30

5.14 Jenis musik favorit responden ………… 31

5.15. Pertunjukan favorit responden ………... 31

5.16. Sumber informasi terpercaya ……….. 32

5.17. Alasan ketidaknyamanan responden ……….. 33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar quisioner ………... 43

2. Rekapitulasi data hasil survey 46

3 Hasil perhitungan SPSS 52

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) merupakan salah satu taman nasional di Jawa Tengah yang ditunjuk pada Tahun 2004 berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : 135/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu seluas ± 5.725 Ha (BTNGMb, 2010).

Pra studi terhadap Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) yang dilakukan pada 2006 menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat atas hutan yang ada di TNGMb cukup tinggi dan sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari pertanian lahan kering dan pemeliharaan ternak (BKSDA Jateng, 2006). Studi tersebut juga menunjukkan bahwa secara psikologi telah terbentuk kolektif perasaan tidak aman tentang keberlanjutan kehidupan masyarakat, perasaan tertekan kurang dihargai sebagai manusia karena tidak diajak bicara dalam proses perencanaan. Menurut Sembiring et al. (2010) masyarakat yang berada dalam posisi sebagai subyek maka perlu dilakukan pemberdayaan, jika tidak besar kemungkinan mereka melakukan perlawanan dengan membentuk aliansi. Menurut Pratiwi (2008) bila proses penunjukkan kawasan konservasi tidak didasarkan atas persepsi kolektif maka akan menimbulkan kurangnya dukungan para pihak, dan hal ini akan menyebabkan konflik yang berpotensi negatif pada pengelolaan kawasan konservasi.

BKSDA Jateng (2006) menyebutkan bahwa kondisi tersebut dapat dieliminir melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai konservasi. Menindaklanjuti hal tersebut Balai TNGMb dari tahun 2008-2012 melalui Anggaran Pelaksanaan Belanja Negara melakukan kegiatan pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Nomura (2009), pendidikan lingkungan pada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungannya dan menjadi salah satu dasar pembangunan berkelanjutan.

Kampanye konservasi merujuk pada suatu tindakan yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih ramah terhadap konservasi itu sendiri. Berawal dari peningkatan pemahaman mengenai konservasi, peningkatan kesadaran, perubahan sikap dan akhirnya dimanifestasikan dalam tindakan sehari-hari (Shrestha, 2005).

Kerangka Pemikiran

masyarakat. Bila stakeholder merasa tidak mendapat manfaat atas pengelolaan TNGMb sementara pemahaman mereka atas nilai-nilai pengelolaan TNGMb tidak cukup baik maka akan timbul tekanan terhadap TNGMb karena berbagai alasan demikian pula sebaliknya.

Pemahaman masyarakat yang baik mengenai fungsi kawasan serta adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan mendorong pengelolaan BTNGMb menjadi baik, sebaliknya jika pemahaman masyarakat kurang dan manfaat langsung tidak dirasakan oleh stakeholder perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi-fungsi kawasan serta mendorong masyarakat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan.

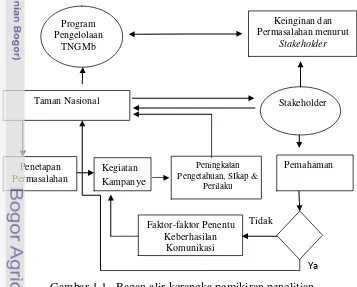

Upaya peningkatan pemahaman stakeholder tersebut dilakukan melalui kegiatan kampanye pengelolaan TNGMb. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan TNGMb yang yang pada akhirnya akan menstimulus perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan TNGMb. Alur pikir penelitian ini adalah seperti gambar 1.

Gambar 1.1. Bagan alir kerangka pemikiran penelitian

Ya Tidak

Taman Nasional Program Pengelolaan

TNGMb

Keinginan dan Permasalahan menurut

Stakeholder

Stakeholder

Pemahaman

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Komunikasi Kegiatan

Kampanye

Penetapan Permasalahan

Peningkatan Pengetahuan, SIkap &

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, diduga terdapat kesenjangan antara harapan Balai TNGMb dan kondisi masyarakat mengenai pemahaman pengelolaan TNGMb. Oleh karena itu pertanyaan mendasar dari penelitian ini adalah;

1. Bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang berada di sekitar TNGMb mengenai pengelolaan TNGMb?

2. Apakah alat dan media kampanye yang digunakan selama ini sudah sesuai dengan preferensi masyarakat?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Menganalisis preferensi masyarakat terhadap sumber informasi yang penting bagi perumusan strategi kampanye TNGMb.

2. Merumuskan strategi kampanye pengelolaan TNGMb yang efektif sesuai preferensi masyarakat.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa

1. Informasi mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di zona penyangga TNGMb terhadap pengelolaan TNGMb.

2. Informasi mengenai preferensi masyarakat terhadap media cetak dan elektronik.

3. Informasi mengenai sumber informasi yang penting bagi masyarakat terkait pengelolaan TNGMb.

2.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengelolaan Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai eksosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi selain itu memiliki fungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman spesies tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati dan ekosistemnya (UU No.5 Tahun 1990; PP No.28 Tahun 2011). Menurut IUCN 1994 fungsi taman nasional adalah 1) perlindungan proses-proses ekologi, dan sistem penyangga kehidupan, 2) perlindungan keragaman genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai pengguna sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah), dan 3) pemanfaatan spesies atau ekosistem secara lestari, yang mendukung kehidupan penduduk serta menopang sejumlah industri. Dudley (2008) menyebutkan bahwa kawasan lindung adalah sebuah ruang yang jelas geografis, diakui, berdedikasi dan dikelola secara hukum atau cara lain yang efektif, untuk mencapai tujuan konservasi alam jangka panjang dengan layanan ekosistem terkait dan nilai-nilai budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 menyebutkan bahwa suatu kawasan dapat ditunjuk sebagai kawasan taman nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami, 2) memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik, baik berupa spesies tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami, 3) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh, 4) memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai wisata alam, dan 5) kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, serta dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri. IUCN (2010) menyebutkan bahwa upaya penetapan kawasan lindung selain untuk pelestarian keanekaragaman hayati, juga menawarkan perlindungan dari kepunahan dan perubahan iklim, mendukung mata pencaharian masyarakat manusia di seluruh dunia, mendukung pemenuhan air bersih, udara segar, makanan, obat dan manfaat praktis selain manfaat rekreasi, pendidikan dan budaya.

2011 upaya memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses untuk pemanfaatan kawasan konservasi. Hal tersebut sejalan dengan Ayivor et al. (2013) bahwa pengembangan masyarakat dilakukan untuk memastikan bahwa ekonomi lokal dan mata pencaharian masyarakat akan berkelanjutan sehingga dapat meminimalkan konflik.

IUCN (2008) menyebutkan bahwa secara historis, pembentukan kawasan lindung seringkali memiliki dampak sosial karena terkait dengan kehidupan keseharian masyarakat yang tinggal di sekitarnya dan proses pembentukannya tidak sesederhana menggambar garis pada peta. pembentukan kawasan lindung biasanya berarti bahwa setidaknya beberapa orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, melupakan sumber daya berharga tradisional, atau bahkan menyerahkan aspek identitas budaya mereka seperti bepergian ke tempat-tempat keramat namun demikian pembentukan kawasan lindung sekaligus mendukung upaya terbaik dari nilai-nilai kemanusiaan, estetika dan kesejahteraan fisik, dan pengetahuan tentang prospek pengembangan ilmu pengetahuan yang penting bagi bagi kehidupan global manusia.

Taman Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan", karena itu salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Mitchell, 2000). Nomura (2009) menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana konsep yang sukar dipahami dalam 'pembangunan berkelanjutan' akan menciptakan ketegangan atau harapan antara para pemangku kepentingan dalam teori dan praktek, karenanya untuk mengejar tujuan 'sosial' dan 'ekonomi' sebagai triple bottom line bersama dengan 'lingkungan' perlu dilaksanakan pendidikan lingkungan yang cukup baik. Menurut Davies et al. (2012) meningkatnya fungsi ekosistem tidak hanya mendukung peningkatan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan secara global.

sebagai individu, kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah yang memiliki minat dan/atau wewenang untuk mengambil peran dalam pengelolaan sumberdaya alam (Ingles et al., 1999 dalam Anzhari, 2006).

Anzhari (2006) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pemahaman para pihak maka kegiatan sosialisasi rencana pengelolaan atau kebijakan pemerintah dapat dipandang sebagai awal untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan. Penyebaran informasi merupakan alat yang terbaik untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Kartodihardjo (2006) bahwa penyebarluasan informasi terhadap masalah kebijakan kehutanan disarankan terus-menerus dilakukan sebagai upaya perbaikan orientasi kebijakan kehutanan.

Komunikasi

Menurut Berlo et al. (1995) dalam Kusumastuti (2009) dan Lubis (2010), istilah komunikasi berasal dari kata communis (latin) atau common (Inggris) yang berarti sama, dalam hal ini melakukan komunikasi adalah upaya untuk menyamakan sebuah makna. Komunikasi dipahami sebagai proses pengiriman, penerimaan dan pemahaman gagasan atau perasaan dalam bentuk pesan verbal atau nonverbal secara sengaja atau tidak sengaja dengan tujuan mencapai kesamaan makna. Proses tersebut melibatkan beberapa unsur yaitu; (a) komunikator yang menyatakan gagasan atau perasaan, (b) gagasan atau perasaan yang diubah menjadi pesan, (c) pesan yang disampaikan, (d) komunikan yang menerima pesan, dan (e) reaksi dan umpan balik yang disampaikan oleh komunikan kepada komunikator.

Komunikasi menjadi hal yang sangat diperlukan dan diyakini menjadi alat untuk membentuk dan mengubah opini, sikap dan perilaku (Kusumastuti, 2009). Sementara itu menurut Lubis (2010) komunikasi merupakan sebuah proses karenanya komunikasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;

a. Dinamis, dimana komunikasi selalu berubah tidak dapat ditentukan kapan mulai dan berakhirnya.

b. Sistemik, yang berarti sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sistem yang lebih luas.

c. Interaksi simbolik, menggunakan simbol-simbol dalam menginterpretasi pesannya, dan

d. Makna dibentuk secara pribadi, dimana setiap orang bebas menafsirkan pesan yang diterimanya.

Tujuan komunikasi menurut Berlo dalam Lubis (2010) yaitu;

a. Memberitahu, artinya dalam berkomunikasi pasti ada pesan yang ingin disampaikan.

b. Membujuk, dalam hal ini komunikasi digunakan untuk mengubah perasaan dan emosi seseorang dari suka menjadi tidak suka.

c. Menghibur, dimana komunikasi menjadi alat untuk menghibur atau menyenangkan seseorang.

a. Mengetahui tujuan komunikasi, dalam hal ini penting untuk mengetahui apa yang kita inginkan untuk terjadi dan mempertimbangkan apakah apa yang diharapkan terjadi tersebut cukup realistis.

b. Siapa audiens yang menjadi target komunikan, hal ini penting dalam penyusunan pesan karena setiap pesan mempunyai audiens yang potensial. c. Saluran apa yang paling tepat. Ada beberapa saluran komunikasi baik lisan

maupun tertulis yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan. Perbandingan komunikasi lisan dan tulisan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perbandingan penggunaan komunikasi lisan dan tertulis Komunikasi Lisan Komunikasi Tertulis

1. Bersifat personal

2. Efektif untuk gagasan sederhana 3. Memberikan umpan balik segera

4. Off the record

1. Bersifat formal

2. Efektif untuk gagasan yang relatif kompleks 3. Memberikan umpan balik tertunda

4. Ada catatan resmi

Sumber : Adler, B dan Rodman, G (1985) dalam Kusumastuti (2009)

Komunikasi kelompok adalah proses interaksi sejumlah orang dalam suatu kelompok dimana setiap anggota kelompoknya mendapatkan kesan dengan cukup jelas. (Bales dalam Cathcart dan Sammovar, 1974, dalam Saleh, 2010). Selanjutnya menurut Saleh (2010) dalam komunikasi kelompok terdapat jaringan komunikasi yang merupakan sistem garis komunikasi yang menghubungkan antara pengirim pesan dengan penerima pesan dimana jaringan komunikasi terdiri dari individu-individu dalam kelompok yang saling berhubungan oleh arus komunikasi yang terpola.

Komunikasi seringkali menggunakan media massa untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan komunikasi semacam ini disebut komunikasi massa. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Currant, 1996). Sementara itu menurut Mulyana (2010) efek komunikasi masa dibedakan menjadi tiga macam efek, yaitu efek terhadap individu, masyarakat, dan kebudayaan. Ciri-ciri komunikasi massa, adalah sebagai berikut;

a. Menggunakan media masa dengan organisasi (lembaga media) yang jelas. b. Komunikator memiliki keahlian tertentu

c. Pesan searah dan umum, serta melalui proses produksi dan terencana d. Khalayak yang dituju heterogen dan anonim

e. Kegiatan media masa teratur dan berkesinambungan f. Ada pengaruh yang dikehendaki

g. Dalam konteks sosial terjadi saling memengaruhi antara media dan kondisi masyarakat serta sebaliknya.

h. Hubungan antara komunikator (biasanya media massa) dan komunikan (pemirsanya) tidak bersifat pribadi.

a. Kegagalan Atribusi. Atribusi merupakan proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain, dengan demikian kegagalan atribusi adalah kesalahan menerjemahkan makna pesan atau maksud perilaku komunikator.

b. Efek Halo. Kesalahan persepsi ini merujuk pada fakta bahwa kita membentuk kesan menyeluruh mengenai seseorang yang akhirnya cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian sifat-sifatnya yang spesifik.

c. Stereotip, yaitu kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual.

d. Prasangka, merupakan sikap yang tidak adil terhadap suatu kelompok yang konsepnya sangat dekat dengan stereotip. Prasangka ini berarti preseden atau penilaian berdasarkan keputusan dan pengalaman terdahulu.

e. Gegar budaya. Merupakan benturan persepsi yang diakibatkan oleh penggunaan persepsi berdasarkan faktor-faktor internal (nilai-nilai budaya) yang telah dipelajari orang yang bersangkutan dalam lingkungan baru yang nilai budayanya berbeda dan belum dipahami.

Van den Ban dan Hawkins(1999) menyebutkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi perilaku manusia yaitu (1) Menerapkan kewajiban atau pemaksaan dengan syarat memiliki kekuasaan yang cukup, mengetahui cara mencapai tujuan dan mampu mengawasi orang yang dipaksanya. (2) Menerapkan pertukaran barang atau jasa dengan syarat setiap transaksi pertukaran adalah menguntungkan kedua pihak, masing-masing memiliki barang atau jasa yang diperlukan dan kedua belah pihak menepati janji/saling percaya. (3) Memberikan saran, metode ini dapat dilakukan jika bersama masyarakat sepakat dengan jenis masalah yang dihadapi dan kriteria memecahkan masalah tersebut dengan tepat, mengetahui sepenuhnya tipologi masyarakat, mempunyai informasi yang cukup untuk memecahkan masalah, masyarakat percaya masalah dapat diatasi, masyarakat tiadk mampu menyelesaikannya sendiri, ada modal social dalam masyarakat. (4) Memberikan pengetahuan dengan syarat masyarakat tidak dapat mememcahkan masalahnya sendiri karena keterbatasan pengetahuannya, masyarakat mau berdialog dalam rangka mengumpulkan informasi yang lebih akurat dalam rangka perubahan sikap, memiliki pengetahuan dan metode yang cukup untuk menularkan pengetahuan serta adanya motivasi dalam masyarakat. (5) Mempengaruhi tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tanpa disadari, (6) Menyediakan sarana serta (7) memberikan penghargaan.

Konsep Kampanye

komunikasi interpersonal atau beberapa kombinasi, dimana komunikasi tersebut dapat membuat perubahan perilaku secara langsung berkaitan dengan efektivitas sebuah komunikasi.

Retorika sebagai bidang studi yang meliputi semua sarana persuasi yang menuntut adanya tiga unsur penting yaitu (a) Etos atau kredibilitas sumber, (b) pathos, yang diartikan sebagai himbauan emosional dan (c) logos yang berarti himbauan berdasarkan argumen yang logis (Mugniesyah, 2010). Menurut Ruben (1992) dalam Mugniesyah (2010) psikologi kognitif masyarakat berfokus pada persepsi, interpretasi, penyimpanan dan penggunaan informasi. Sementara itu Purnaningsih (2010) menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan informasi yaitu;

a. Pengaruh penerima; pada sisi pengaruh penerima, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan informasi adalah kebutuhan akan informasi, sikap, kepercayaan dan nilai informasi, tujuan seseorang untuk mendengarkan informasi, kemampuan individu dalam menafsirkan informasi, penggunaan informasi, gaya komunikasi serta pengalaman dan kebiasaan

b. Pengaruh pesan; beberapa hal yang mempengaruhi faktor pesan dalam penerimaan informasi adalah faktor sumber, mode, karakteristik fisik, pengorganisasian dan hal-hal baru.

c. Pengaruh sumber; pengaruh dari sumber informasi sehingga pesan sampai dengan baik yaitu; proximity (kedekatan), daya pikat, kesamaan, credibility dan kekuasaan, motivasi dan tujuan, penyampaian serta status, kekuatan dan wewenang. Selain pengaruh penerima, pesan dan sumber menurut Purnaningsih (2010) media dan lingkungan juga mempunyai dampak penting pada pemilihan, penafsiran dan penyimpanan informasi.

Menurut Mulyana (2005) dan Riyanto (2010) persepsi adalah proses seseorang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi inderanya atau proses menafsirkan informasi inderawi. Proses ini penting peranannya sebagai inti dalam proses komunikasi karena akan sangat menentukan proses penafsiran dalam penerimaan pesan oleh penerima. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi diantara pihak yang berkomunikasi maka semakin efektif proses komunikasi yang dilakukan.

Menurut Mitchell (2000) perubahan sikap manusia yang kita harapkan tergantung pada kampanye yang luas melalui pendidikan, diskusi dan partisipasi publik. Perubahan sikap tersebut didorong oleh adanya pencapaian tujuan bersama untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat. Schusler et al. (2003); Webler et al. (1995) dalam Kubo dan Supriyanto (2010) menyebutkan bahwa persepsi para aktor dapat dirubah melalui proses belajar disertai pengakuan identitas lokal dengan mengemukaan alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Bloom (1956) dalam Eisner (2000) dalam proses pendidikan dikenal tahapan sebagai berikut:

a. Kognitif; tujuan kognitif berorientasi kepada kemampuan berpikir mencakup kemapuan intelektual yang lebih sederhana yaitu mengingat sampai dengan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah.

c. Psikomotorik; berorientasi pada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otot.

Pickens (2002) menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip dalam kampanye sosial berbasis komunitas yaitu; komitmen, alat kampanye, norma, komunikasi dan insentif.

a. Komitmen digunakan dengan meminta seseorang untuk membuat komitmen perubahan perilaku dengan menggunakan perjanjian lisan atau tulisan atas sebuah ide. Pergeseran dalam sikap menyebabkan orang untuk bertindak dengan konsistensi.

b. Stimulan, Penggunaan alat bantu yang mengingatkan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang mereka mungkin lupa. Anjuran berguna dalam kampanye pemasaran berbasis komunitas sosial karena mereka dapat digunakan untuk menargetkan perilaku spesifik karena Kadang-kadang, seseorang hanya lupa untuk bertindak, sehingga dengan mendengar atau melihat sebuah alat kampanye mereka diingatkan.

c. Norma membimbing bagaimana seseorang berperilaku karena mereka mencari petunjuk tentang cara untuk merespon. Norma-norma perilaku mempengaruhi perubahan melalui teknik seperti "model" perilaku yang diinginkan.

d. Komunikasi digunakan untuk secara efektif membujuk, mendidik, dan berkomunikasi untuk perubahan perilaku yang diinginkan dalam kampanye pemasaran berbasis komunitas sosial.

e. Insentif adalah alat yang digunakan untuk memotivasi seseorang untuk terus melakukan perilaku yang diinginkan, atau untuk mengubah dari yang tidak diinginkan ke yang diinginkan. Beberapa insentif umum termasuk biaya pengguna, pengembalian uang, harga variabel, perlakuan istimewa, dan persetujuan sosial.

Menurut NCFSE (2005) ada beberapa pertanyaan dasar yang harus dijawab dalam kerangka mengembangkan rencana pemakaian untuk media promosi yang efektif. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat menjadi langkah pertama yang berguna:

a. Apa tujuan yang ingin dicapai?

Menentukan secara khusus tindakan dan / atau kesadaran yang ingin target diadopsi audien.

b. Siapa target audiennya?

Menentukan dengan tepat kelompok sasaran, segmen populasi yang akan menerima pesan media. Hati-hati membedah penduduk ke dalam kategori target untuk lebih memahami sikap, pengetahuan, dan perilaku. Mengetahui apakah target audiens berpikir tentang masalah di tangan dan di mana mereka memperoleh informasi akan memainkan peranan penting dalam menentukan jalur yang tepat media yang digunakan dalam menyampaikan pesan Anda. c. Apakah pesan akan membawa perubahan yang diinginkan?

Pengembangan pesan adalah sangat penting, karena itu pesan harus berkualitas dan dikemas secara menarik agar memperoleh perhatian dari audien. Pengembangan pesan dapat melalui wawancara, survei, diskusi dengan kelompok fokus, dan bahan uji coba dengan target audiens.

Ada beberapa kategori dari media massa; berita media termasuk radio televisi, koran, dan majalah. Iklan dan iklan layanan masyarakat mungkin melibatkan media cetak, radio, televisi dan billboard. Media yang lain termasuk demonstrasi, konferensi, dan pidato. Pemilihan media ini didasarkan pada di mana populasi sasaran akan mendapatkan informasi dan biaya yang tersedia. e. Bagaimana kemajuan dapat dipantau?

Ada dua teknik evaluasi umum untuk mempertimbangkan untuk mengevaluasi kampanye kesadaran publik yaitu proses dan hasil. Evaluasi proses akan fokus pada bagaimana sebuah kampanye dilakukan sedangkan evaluasi hasil akan lebih fokus pada jumlah orang yang dijangkau atau bagaimana perilaku telah berubah. Melalui langkah-langkah evaluasi yang sedang berlangsung, Anda akan tahu;

Apakah pesan dan bahan pendukung yang sedang dilihat,

Apakah pesan yang disampaikan kredibel dan masuk akal, dan

Apakah pesan yang disampaikan mempengaruhi perilaku.

Van den Ban dan Hawkins (1999) menyatakan bahwa ada kriteria dan tingkatan dalam menilai program kampanye seperti berikut:

- Tingkat 1. Pemrograman kegiatan kampanye - Tingkat 2. Penerapan oleh agen kampanye

- Tingkat 3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye - Tingkat 4. Pendapat masyarakat tentang kegiatan kampanye

- Tingkat 5. Perubahan dalam pengetahuan, sikap, ketrampilan, motivasi dan norma kelompok

- Tingkat 6. Perubahan dalam perilaku kelompok sasaran - Tingkat 7. Konsekuensi bagi kelompok sasaran

- Tingkat 8. Konsekuensi bagi masyarakat

Konsep Strategi

Strategi merupakan serangkaian langkah yang saling terkait secara logis ke arah seluruh tujuan yang saling dapat diuji dan diubah sesuai dengan perkembangan situasi (Fisher et al. (2001) dalam Nisyantara (2011)). Sementara itu terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi dikenal adanya strategi untuk mencapai tujuan konservasi sesuai dengan Undang-undang no 5 tahun 1990 yaitu melalui kegiatan perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. Sama seperti pilar pembangunan berkelanjutan disebutkan bahwa triangulasi ekonomi, ekologi dan social harus berjalan beriringan agar pembangunan saat ini tidak menjadikan kualitas hidup generasi mendatang menjadi menurun (Keraf, 2010), strategi pengelolaan kawasan konservasi harus berjalan bersama untuk mencapai pengelolaan kawasan yang optimal. Meninggalkan salah satunya akan menimbulkan ancaman serius bagi kawasan konservasi.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

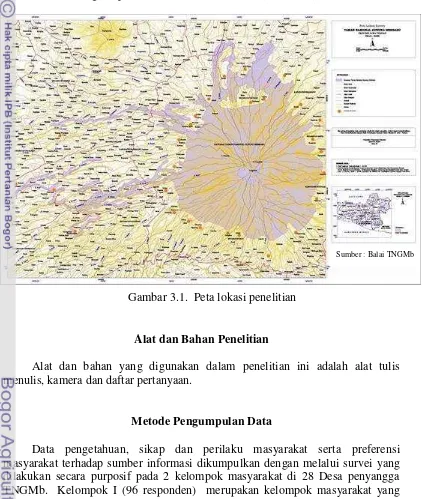

Penelitian dilakukan di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb), Provinsi Jawa Tengah, pada Januari – Pebruari 2013 (Gambar 2).

Gambar 3.1. Peta lokasi penelitian

Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis menulis, kamera dan daftar pertanyaan.

Metode Pengumpulan Data

Data pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat serta preferensi masyarakat terhadap sumber informasi dikumpulkan dengan melalui survei yang dilakukan secara purposif pada 2 kelompok masyarakat di 28 Desa penyangga TNGMb. Kelompok I (96 responden) merupakan kelompok masyarakat yang telah mengikuti berbagai kegiatan kampanye TNGMb dan kelompok II (99 responden) merupakan masyarakat yang belum/tidak mengikuti kegiatan kampanye TNGMb secara langsung. Responden kelompok II meliputi masyarakat di desa penyangga TNGMb dalam beberapa kelompok umur, jenis

kelamin pria dan wanita, pendidikan mulai dari tidak lulus SD sampai dengan SMA dengan latar belakang pekerjaan yang beragam sesuai dengan latar belakang responden kelompok I.

Data-data yang diperlukan dikumpulkan melalui proses sebagai berikut: a. Studi pustaka (dokumentasi) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam

rangka pengumpulan data yang terkait dengan situasi dan kondisi subyek penelitian yang bersumber dari instansi terkait dan data penunjang lainnya.

Tabel 3.1. Jenis dan sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian

No. Jenis Data Sumber Data

1 Data Kependudukan BPS, Kecamatan, Kelurahan 2 Sejarah Kawasan BKSDA Jateng, BTNGMb

3 Peta BKSDA Jateng, BTNGMb

4 RPTN BKSDA Jateng

5 Kondisi Sosek, Sosbud, Ekologi

BKSDA Jateng, BTNGMb, Bappeda 6 Laporan-laporan terkait BTNGMb

7 Data Penunjang lainnya Instansi terkait

b. Pengamatan langsung (observasi) dilapangan : merupakan kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengukuran langsung di lokasi penelitian, bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat atas kegiatan kampanye pengelolaan TNGMb.

c. Wawancara, dilakukan kepada responden secara purposif (masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kampanye dan masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan kampanye) serta informan yang diperlukan. Menurut Nasution (2001), dalam purposif sampling sampel yang diamati adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga sesuai dengan desain penelitian. Informasi yang diambil dari responden adalah :

1) Pemahaman responden mengenai kawasan, meliputi pemahaman mengenai tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, peraturan perundangan yang berlaku, batas-batas kawasan, fungsi UPT Balai TNGMb serta akses terhadap TNGMb. Sikap responden terhadap pengelolaan TNGMb serta perilaku responden terhadap pengelolaan TNGMb.

2) Preferensi responden terhadap alat dan media kampanye yang digunakan meliputi jenis media yang sering digunakan, preferensi terhadap waktu terkait dengan penggunaan media, preferensi terhadap alat-alat yang digunakan dalam kampanye oleh Balai TNGMb.

Metode Penentuan Responden

Pakis, dan Kecamatan Ngablak di Kabupaten Magelang, Kecamatan Selo dan Kecamatan Ampel di Kabupaten Boyolali dan Kecamatan Getasan di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam menentukan jumlah responden yaitu metode Solvin (Siregar S, 2011) yaitu:

2

n = Ukuran sampel atau jumlah responden N = Ukuran populasi dalam waktu tertentu e = nilai kritis (batas ketelitian 10%)

Analisis Data

Analisis data yang digunakan menurut jenis tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jenis tujuan dan analisisnya

No Tujuan Metode Jenis Analisis

1 Menganalisis pemahaman

b. Analisi Kuantitatif

4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Umum

Letak Geografis

Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) dengan luas 5725 ha, secara geografis terletak pada 7º 27’ 13’’ LS dan 110º 26’ 22’’ BT, dengan ketinggian ± 3.142 meter di atas permukaan laut, di Propinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan 37 desa pada 7 kecamatan yang masuk wilayah 3 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang (2160 ha), Semarang (1150 ha) dan Boyolali(2415 ha).

Tabel 4.1. Daftar wilayah administrasi yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merbabu

No. Kabupaten Kecamatan Desa Keterangan

1. Semarang Getasan Kopeng

3. Magelang Sawangan Wonolelo

No. Kabupaten Kecamatan Desa Keterangan

Candimulyo Surodadi

Ngablak Genikan

Jogonayan Tejosari

Sumber : Laporan tahunan Balai TNGMb 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Sejarah Kawasan

TNGMb sebelumnya merupakan Hutan Lindung di lereng Gunung Merbabu yang dikelola oleh Perum Perhutani serta Taman Wisata Alam (TWA) Tuk Songo Kopeng yang termasuk kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA Jawa Tengah. Tanggal 4 Mei 2004 terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 135/Menhut-II/2004, tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu Seluas 5.725 ha, yang terletak di Kabupaten Magelang, Semarang dan Boyolali, Propinsi Jawa Tengah menjadi TNGMb (BKSDA Jawa Tengah 2006).

Operasional TNGMb sementara berada di bawah Balai KSDA Jawa Tengah sampai terbentuknya UPT Taman Nasional dan ditunjuknya Kepala Balai Taman Nasional definitif. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor : SK.140/IV/Set-3/2004 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penunjukkan Pengelola Taman Nasional Kayan Mentarang, Lorentz, Manupeu - Tanah Daru, Laiwangi - Wanggameti, Danau Sentarum, Bukit Dua Belas, Sembilang, Batang Gadis, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Tesso Nilo, Aketajawe - Lolobata, Bantimurung - Bulusaurung, Kepulauan Togean, Sebangau dan Gunung Ciremai. Pengelolaan oleh Balai KSDA Jawa Tengah tersebut kemudian dialihkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Taman Nasional Gunung Merbabu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P29/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 6186/Kpts-II/2002 tentang organisasi dan tata kerja Balai Taman Nasional.

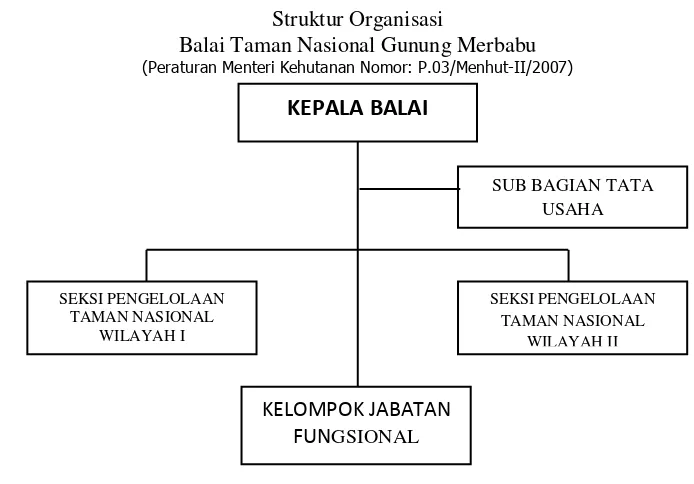

Organisasi Pengelola

Gambar 4.1. Struktur organisasi Balai TNGMb

Zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu

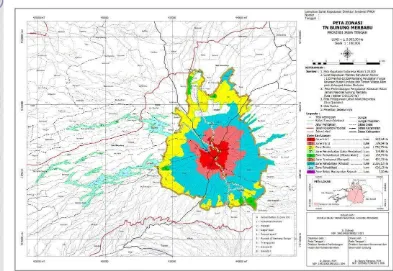

Zonasi TNGMb disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen PHKA No. SK.250/IV-SET/2011 tanggal 15 Desember 2011. Zonasi tersebut dilakukan untuk menjamin pengelolaan TNGMb menjadi efektif dan untuk itu membagi TNGMb menjadi zona-zona berikut (TNGMb, 2010a):

a. Zona Inti I (Core Zone I) adalah bagian kawasan taman nasional yang merupakan vegetasi sub alpin berupa vegetasi rumput sebagai keterwakilan ekosistem asli yang berada di TNGMb. Tujuan penetapan zona ini adalah sebagai perlindungan terhadap ekosistem asli yang masih tersisa dari gangguan atau kerusakan yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mencakup wilayah TNGMb yang berada di puncak gunung, berada di kerucut gunung api dan lereng atas gunung api. Luas secara keseluruhan ± 318,08 ha. Zona inti I ini berada pada kisaran elevasi antara 2.700 dan 3.150 m dpl, dengan kemiringan lereng bervariasi mulai datar sampai sangat curam.

b. Zona inti II (Core Zone II) merupakan bagian wilayah TNGMb yang merupakan kepanjangan dari zona inti I, karena letak dan kondisi ekosistemnya jika dibiarkan akan mengalami suksesi sehingga berkembang menjadi hutan pegunungan. Ditetapkan sebagai perlindungan terhadap ekosistem yang ada sebagai habitat flora fauna, fenomena alam yang ada dari segala bentuk gangguan/kerusakan. Terletak di bawah zona inti I dengan variasi ketinggian tenpat antara 2.000 m dpl dan 2.750 m dpl. Secara geografis zona Inti II berada di bentuk lahan lereng atas gunung api terutama pada lereng-lereng gunung dengan klasifikasi kemiringan lereng cukup terjal yaitu curam sampai sangat curam dengan kemiringan lereng 15%->40%.

Struktur Organisasi

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu

(Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007)

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

WILAYAH I

SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

WILAYAH II

KEPALA BALAI

Zona Inti II berbatasan dengan Zona Inti I dan Zona Rehabilitasi khusus. Luas kawasan zona inti II sebesar ±732,27 ha (12,21% dari luas kawasan TNGMb).

c. Zona Inti III (Core Zone III) merupakan bagian kawasan TNGMb yang berada di Zona Inti I dan Zona Inti II merupakan jalur pendakian bagi para pecinta alam untuk mencapai puncak Gunung Merbabu. Ditetapkan sebagai daerah perlindungan ekosistem yang ada sebagai habitat flora fauna meskipun dimanfaatkan sebagai jalur pendakian. Jalur pendakian yang berada yang termasuk dalam zona inti III berada di zona inti I dan zona inti II seluas ± 67,10 ha (1,12% dari luas TNGMb). Secara keruangan zona inti III ini berada di lereng atas gunung api dan kerucut gunung api dengan variasi ketinggian tempat mulai 2.000-3.150 m dpl.

d. Zona Rimba (Wilderness Zone) merupakan bagian kawasan taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan. Kawasan TNGMb yang ditetapkan menjadi zona rimba ini adalah kawasan yang kondisi potensinya merupakan hutan tanaman yang berada pada kawasan yang relatif memiliki kondisi tanah yang agak baik. Penetapan zona rimba ini untuk perlindungan terhadap potensi sumberdaya alam yang ada sebagai usaha untuk melestarikan habitat flora fauna dalam rangka meningkatkan keanekaragaman jenis flora fauna. Zona Rimba berada di bentuk lahan lereng atas gunung api, lereng tengah gunung api, dan lereng bawah gunung api, seluas ± 1.469,05 ha (24,48% dari luas kawasan TNGMb). Kemiringan lereng zona ini bervariasi mulai dari landai sampai dengan sangat curam.

e. Zona Pemanfaatan Wisata Alam (Tourism Use Zone) merupakan bagian wilayah TNGMb karena lokasi, kondisi, dan potensinya dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata alam. Zona ini memiliki daya tarik sebagai obyek wisata alam dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata alam. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya sebagai obyek wisata alam yang merupakan jasa ekosistem berupa pemandangan alam dan keindahan alam serta gejala alam yang menarik, kondisi daerah khas pegunungan. Selain itu meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan untuk terlibat langsung dalam usaha pengelolaan taman nasional dalam pelayanan kegiatan wisata alam. Zona pemanfataan wisata alam ini sebagian besar berada di sisi utara kawasan TNGMb, seluas ± 142,64 ha (2,37% dari luas wilayah TNGMb). Dalam zona ini terdapat tiga jalur pendakian. Lokasi ini secara administrasi berada di Desa Selo seluas 13,92 ha, Desa Senden 3,71 ha, Desa Tarubatang 60,46 ha, Desa Pogalan 1,31 ha, Desa Wulunggunung 14,64, Desa Batur 15,00 ha dan Desa Kopeng 33,55 ha. f. Zona Lain, penetapan zona ini disesuaikan dengan kondisi potensi

- Zona Rehabilitasi khusus (Rehabilitation Zone) merupakan bagian kawasan TNGMb yang karena kondisi ekosistemnya telah banyak mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan pemulihan kualitas ekosistemnya. Zona Rehabilitasi (khusus) memiliki luas yang paling besar dibanding dengan zona-zona lainnya yaitu ±2.467,33 ha (41,11% dari luas TNGMb), secara fisiografis berada di bentuk lahan lereng atas gunung api, lereng tengah gunung api, dan lereng bawah gunung api.

Gambar 4.2. Peta zonasi Taman Nasional Gunung Merbabu (sumber : Balai TNGMb)

- Zona Rehabilitasi (Rehabilitation Zone) merupakan wilayah TNGMb karena lokasi dan kondisi sumberdaya alam dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas ekosistem. Zona rehabilitasi ini berada di sisi sebelah barat TNGMb yang secara geografis berada di lereng bawah, seluas ± 644,34 ha (4,82% dari luas kawasan TNGMb). Variasi kemiringan lereng mulai dari datar sampai dengan curam.

pada ketinggian tempat di atas 1.700 m dpl dan kemiringan lereng tergolong landai sampai dengan curam.

- Zona Budaya Makam, merupakan lokasi yang dianggap keramat sehingga pada waktu-waktu tertentu terdapat kegiatan ziarah yang dilakukan oleh masyarakat. Perlindungan terhadap nilai-nilai peninggalan budaya yang merupakan warisan nenek moyang. Zona budaya ini terletak di zona inti II yang berada di lereng atas gunung api, seluas ± 2,22 ha.

- Enclave merupakan daerah pemukiman dan lahan pertanian yang berada di dalam TNGMb dan keberadaannya telah ada sebelum kawasan hutan di kompleks Gunung Merbabu ditunjuk menjadi taman nasional. Keberadaan mereka sejak zaman Belanda sampai dengan saat ini. Lokasi pemukiman tersebut berada di dusun Gedong, Ngaduman, Batur, Nglelo, Selodhuwur, Tekelan. Enclave ini berada pada bentuk lahan lereng tengah gunung api, secara keseluruhan luasnya sebesar 308,15 ha.

Biofisik

Klimatologi dan Tipe Ekosistem

Kawasan Gunung Merbabu menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, mempunyai iklim tipe B dengan nilai Q = 31,42%, dengan curah hujan berkisar antara 2.000 - 3.000 mm/tahun. Suhu sepanjang tahun berkisar antara 17º C - 30º C.

TNGMb mempunyai 3 tipe ekosistem yaitu :

a. Ekosistem hutan hujan tropis musim pegunungan bawah (1.000 – 1.500 m dpl), yang sebagian besar terdiri dari vegetasi sejenis yang merupakan hutan sekunder dengan jenis tanaman Pinus (Pinus merkusii) dan Puspa (Schima noronhae).

b. Ekosistem hutan hujan tropis musim pegunungan tinggi (1.500 - 2.400 m dpl), yang ditumbuhi jenis-jenis vegetasi antara lain, Puspa (Schima noronhae), Sengon gunung (Albizia falcataria), dll.

c. Ekosistem hutan tropis musim sub-alpin (2.400 – 3.142 m dpl) terletak pada pada puncak Gunung Merbabu yang ditumbuhi rumput dan tanaman edelweis.

Potensi Flora, Fauna dan Wisata

a. Flora

b. Fauna

1) Mamalia

Keragaman fauna yang ada dan dapat dijumpai di kawasan Taman Nasinal Gunung Merbabu antara lain : Lutung hitam (Tracypithecus auratus), Lutung kelabu (Presbytis fredericae), Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), Kijang (Muntiacus muntjak), Landak (Hystrix sp.), dan Luwak (Paradoxurus hermaproditus) (BTNGMb, 2010b).

2) Aves

Jenis burung yang ditemui di TNGMb sebanyak 53 spesies (BTNGMb, 2009), meliputi :

a) Raptor (Burung pemangsa) yang dilindungi yaitu Elang hitam (Ictinaetus malayensis) dan Alap-alap sapi (Falco moluccensis).

b) Burung Endemik Jawa yaitu : Kipasan ekor merah (Rhipidura phoenicura), Cekakak jawa (Halcyon cyannoventris), Takur bututut (Megalaima corvina), Tepus leher putih (Stachyris thoracica) dan Ciung air jawa (Macronous flavicollis). Jenis burung yang paling mudah ditemui yaitu Walet linchi (Collocalia linchi) dan Kacamata gunung (Zosterops montanus), sedangkan yang paling umum dan banyak ditemui yaitu Ceret gunung (Cettia vulcania), Anis gunung (Turdus poliocephalus) dan Kacamata gunung (Zosterops montanus).

c. Wisata

1) Taman Wisata Alam (TWA) Tuk Songo.

Taman Wisata Alam ini berupa 9 buah mata air yang mengalir sepanjang musim, sehingga dinamakan kawasan ini “Tuk Songo”, mempunyai luas 6,5 ha berada di Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Satyatama, 2008).

2) Jalur Wisata SoSeBo (Solo-Selo-Borobudur)

Jalur wisata ini menghubungkan daerah tujuan wisata Solo dan Magelang sehingga kawasan ini semakin berkembang dan banyak dikunjungi wisatawan (BTNGMb, 2012), meliputi :

- Gardu Pandang Ketep, tempat wisata ini berada di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan dengan ketinggian ± 1.200 m dpl. Kawasan ini mempunyai pemandangan yang indah, yaitu dapat melihat lereng serta puncak Gunung Merbabu dan Gunung Merapi dengan jelas tanpa penghalang kecuali saat kabut. Di tempat ini juga dilengkapi dengan VolcanoTheatre, Museum Vulkanologi dan tempat istirahat dengan restorannya. Lokasi ini dapat ditempuh melalui Magelang, Salatiga maupun Boyolali dengan kondisi jalan yang baik dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan waktu tempuh ± 30 menit dari masing-masing kota tersebut.

dikenal, yaitu melalui Dusun Kaponan dan Ketundan Kecamatan Pakis Magelang. Jalan setapak menuju puncak Gunung Merbabu dapat ditelusuri melalui lereng gunung bagian tengah, yaitu di bagian Barat Gunung Merbabu mulai dari obyek Wisata Sobleman – Kecitran – Genikan, kemudian turun ke jalan raya Ngablak (Kaponan). Dari bagian Utara lereng Gunung Merbabu mulai dari Desa Kopeng – Batur – Tajuk – Ngaduman – Jlarem turun ke jalan raya Salatiga. Dari bagian Timur lereng Gunung Merbabu, mulai dari desa Ngadirejo – Ngargoloka – Ngagrong kemudian turun ke jalan raya Selo.

Kondisi Geografis

Sebagian besar kawasan TNGMb memiliki kemiringan lereng Kelas II (8-15%). Secara keruangan untuk kemiringan lereng kelas lI tersebar hampir merata di sekeliling lereng Gunung Merbabu mulai dari lahan kawasan hutan hingga lahan milik. Namun secara spasial sebagian besar berada pada lereng bagian bawah atau lereng bawah dari Gunung Merbabu, kecuali di daerah Desa Batur dan Desa Tajuk yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Getasan. Kemiringan lereng Kelas II juga terdapat di wilayah Desa Gondangsari dan Tejosari. Sebagian lagi tersebar di wilayah Desa Banyuroto dan Candisari. Kemiringan lereng Kelas III (15-25%) sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Ampel di lereng Gunung Merbabu bagian Timur, dan di wilayah Kecamatan Pakis di lereng Gunung Merbabu bagian Barat. Kemiringan lereng IV (25-40%) berada diantara kemiringan lereng III (15-25%) seperti yang terjadi di wilayah Desa Candisari, Boyolali, dan di wilayah Ketundan, Pakis, Magelang. Sedangkan untuk Kelas V hanya terdapat pada puncak atau igir (ring wall) Gunung Merbabu yang seolah-olah mengelilingi puncaknya (BTNGMb, 2010).

Potensi Hidrologi

kondisi basah dijumpai di wilayah Desa Selo. Perbedaan ketersediaan air ini berpengaruh pada kondisi penggunaan lahan (BTNGMb, 2010).

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan

5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

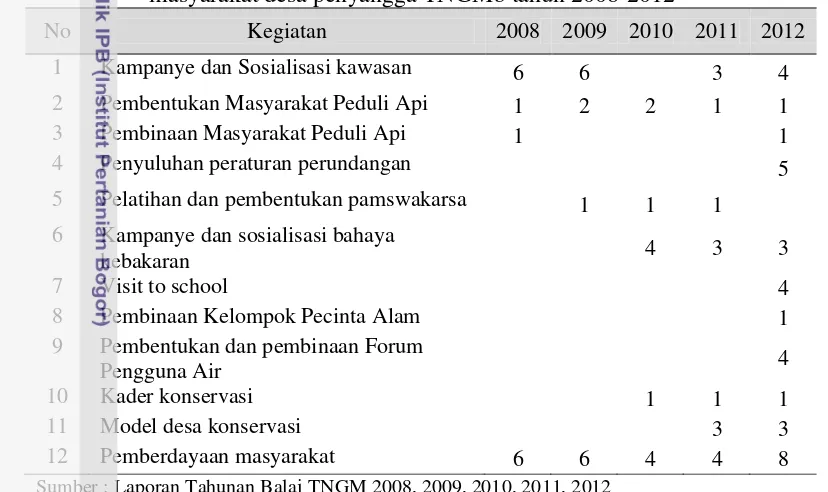

Selama 5 (lima) tahun pengelolaan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) telah menyelenggarakan 95 kegiatan yang berhubungan dengan kampanye TNGMb (Tabel 5.2). Pelaksanaan kegiatan tersebut tersebar di daerah penyangga TNGMb dengan peserta bervariasi baik jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 5.1. Kegiatan pendidikan konservasi dan pemberdayaan masyarat pada masyarakat desa penyangga TNGMb tahun 2008-2012

No Kegiatan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Kampanye dan Sosialisasi kawasan 6 6 3 4

2 Pembentukan Masyarakat Peduli Api 1 2 2 1 1 3 Pembinaan Masyarakat Peduli Api 1 1 4 Penyuluhan peraturan perundangan 5

5 Pelatihan dan pembentukan pamswakarsa 1 1 1

6 Kampanye dan sosialisasi bahaya

kebakaran 4 3 3

7 Visit to school 4

8 Pembinaan Kelompok Pecinta Alam 1 9 Pembentukan dan pembinaan Forum

Pengguna Air 4

10 Kader konservasi 1 1 1

11 Model desa konservasi 3 3 12 Pemberdayaan masyarakat 6 6 4 4 8

Sumber : Laporan Tahunan Balai TNGM 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Keterangan : Angka merupakan frekuensi kegiatan

Uji t non parametrik yang dilakukan pada kedua kelompok menunjukkan bahwa respon pengetahuan, sikap dan perilaku kedua kelompok responden berbeda nyata, dimana nilai p untuk ketiga parameter (Pengetahuan, Sikap dan Perilaku) menunjukkan lebih kecil dari nilai α (0,1) (Tabel1).

Tabel 5.2. Hasil uji t non parametrik dengan Mann Whitney

Knowledge Attitude Practice

Mann-Whitney U 1.6743 3.9303 3.1623

Wilcoxon W 6.0453 8.3013 7.5333

Z -8.463 -2.095 -5.342

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .036 .000

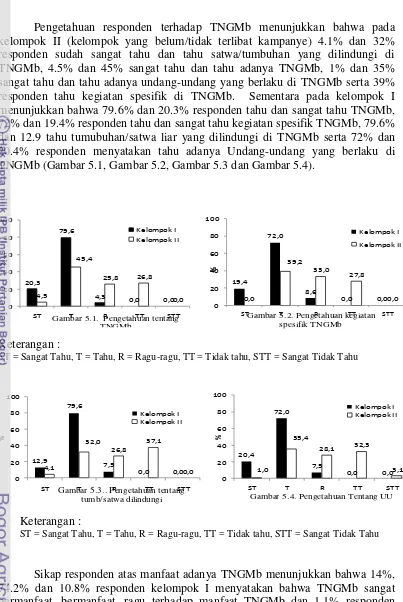

Pengetahuan responden terhadap TNGMb menunjukkan bahwa pada kelompok II (kelompok yang belum/tidak terlibat kampanye) 4.1% dan 32% responden sudah sangat tahu dan tahu satwa/tumbuhan yang dilindungi di TNGMb, 4.5% dan 45% sangat tahu dan tahu adanya TNGMb, 1% dan 35% sangat tahu dan tahu adanya undang-undang yang berlaku di TNGMb serta 39% responden tahu kegiatan spesifik di TNGMb. Sementara pada kelompok I menunjukkan bahwa 79.6% dan 20.3% responden tahu dan sangat tahu TNGMb, 72% dan 19.4% responden tahu dan sangat tahu kegiatan spesifik TNGMb, 79.6% dan 12.9 tahu tumubuhan/satwa liar yang dilindungi di TNGMb serta 72% dan 20.4% responden menyatakan tahu adanya Undang-undang yang berlaku di TNGMb (Gambar 5.1, Gambar 5.2, Gambar 5.3 dan Gambar 5.4).

Keterangan :

ST = Sangat Tahu, T = Tahu, R = Ragu-ragu, TT = Tidak tahu, STT = Sangat Tidak Tahu

Keterangan :

ST = Sangat Tahu, T = Tahu, R = Ragu-ragu, TT = Tidak tahu, STT = Sangat Tidak Tahu

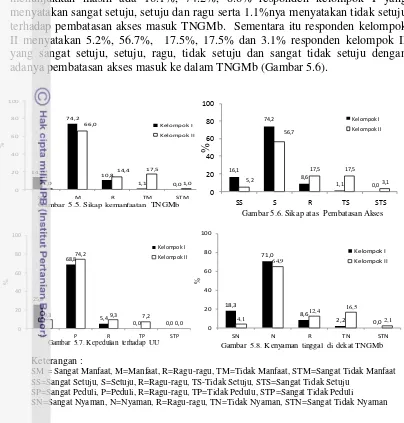

Sikap responden atas manfaat adanya TNGMb menunjukkan bahwa 14%, 74.2% dan 10.8% responden kelompok I menyatakan bahwa TNGMb sangat bermanfaat, bermanfaat, ragu terhadap manfaat TNGMb dan 1.1% responden menyatakan TNGMb tidak bermanfaat. Sementara itu responden kelompok II bersikap sangat bermanfaat (1%), bermanfaat (66%), ragu dengan manfaat TNGMb (14.4%), tidak bermanfaat (17.5%) dan sangat tidak bermanfaat (1%) (Gambar 5.5). Terhadap pembatasan akses masuk kawasan responden

12,9

Gambar 5.1. Pengetahuan tentang TNGMb

menunjukkan masih ada 16.1%, 74.2%, 8.6% responden kelompok I yang menyatakan sangat setuju, setuju dan ragu serta 1.1%nya menyatakan tidak setuju terhadap pembatasan akses masuk TNGMb. Sementara itu responden kelompok II menyatakan 5.2%, 56.7%, 17.5%, 17.5% dan 3.1% responden kelompok II yang sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan adanya pembatasan akses masuk ke dalam TNGMb (Gambar 5.6).

Keterangan :

SM = Sangat Manfaat, M=Manfaat, R=Ragu-ragu, TM=Tidak Manfaat, STM=Sangat Tidak Manfaat SS=Sangat Setuju, S=Setuju, R=Ragu-ragu, TS-Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju

SP=Sangat Peduli, P=Peduli, R=Ragu-ragu, TP=Tidak Pedulu, STP=Sangat Tidak Peduli

SN=Sangat Nyaman, N=Nyaman, R=Ragu-ragu, TN=Tidak Nyaman, STN=Sangat Tidak Nyaman

Kepedulian responden terhadap adanya peraturan perundangan yang berlaku di TNGMb menunjukkan bahwa 25.8%, 68.8% dan 5.4% responden kelompok I menyatakan sangat peduli, peduli dan masih ragu terhadap adanya peraturan perundangan yang berlaku di TNGMb. Sementara itu 9.3%, 74.2%, 9.3% dan 7.2% responden kelompok II menyatakan sangat peduli, peduli, ragu dan tidak peduli dengan adanya peraturan perundangan tersebut(Gambar 5.7). . Kenyamanan responden terhadap adanya TNGMb menunjukkan bahwa 18.8% dan 71% responden kelompok I menyatakan sangat nyaman dan nyaman dengan adanya TNGMb, 8.6% dan 2.2% responden kelompok I masih ragu dan tidak nyaman dengan adanya TNGMb serta ada 4.1%, 64.9%, 12.4%, 16.5% dan 2.1% responden kelompok I yang merasa sangat nyaman, nyaman, masih ragu, tidak nyaman dan sangat tidak nyaman dengan adanya TNGMb (Gambar 5.8).

14,0

Gambar 5.5. Sikap kemanfaatan TNGMb Kelompok I

Gambar 5.6. Sikap atas Pembatasan Akses

Kelompok I

Gambar 5.7. Kepedulian terhadap UU Kelompok I

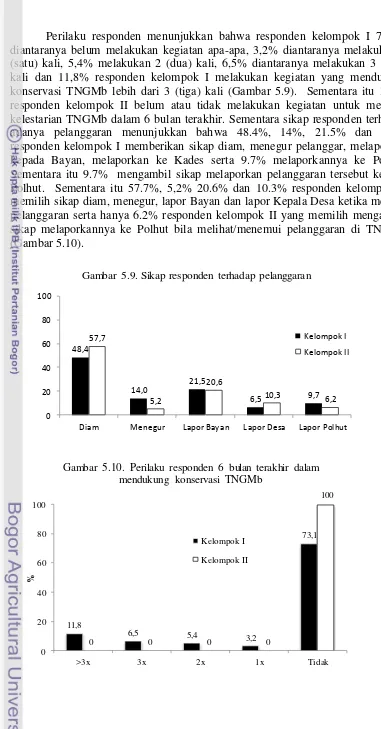

Perilaku responden menunjukkan bahwa responden kelompok I 73.1% diantaranya belum melakukan kegiatan apa-apa, 3,2% diantaranya melakukan 1 (satu) kali, 5,4% melakukan 2 (dua) kali, 6,5% diantaranya melakukan 3 (tiga) kali dan 11,8% responden kelompok I melakukan kegiatan yang mendukung konservasi TNGMb lebih dari 3 (tiga) kali (Gambar 5.9). Sementara itu 100% responden kelompok II belum atau tidak melakukan kegiatan untuk menjaga kelestarian TNGMb dalam 6 bulan terakhir. Sementara sikap responden terhadap adanya pelanggaran menunjukkan bahwa 48.4%, 14%, 21.5% dan 6.5% responden kelompok I memberikan sikap diam, menegur pelanggar, melaporkan kepada Bayan, melaporkan ke Kades serta 9.7% melaporkannya ke Polhut. Sementara itu 9.7% mengambil sikap melaporkan pelanggaran tersebut kepada Polhut. Sementara itu 57.7%, 5,2% 20.6% dan 10.3% responden kelompok II memilih sikap diam, menegur, lapor Bayan dan lapor Kepala Desa ketika melihat pelanggaran serta hanya 6.2% responden kelompok II yang memilih mengambil sikap melaporkannya ke Polhut bila melihat/menemui pelanggaran di TNGMb (Gambar 5.10).

Diam Menegur Lapor Bayan Lapor Desa Lapor Polhut

Gambar 5.9. Sikap responden terhadap pelanggaran

7,3

Kelompok I Kelompok II Kelompok I Kelompok II Kelompok I Ke

Koran Radio TV

%

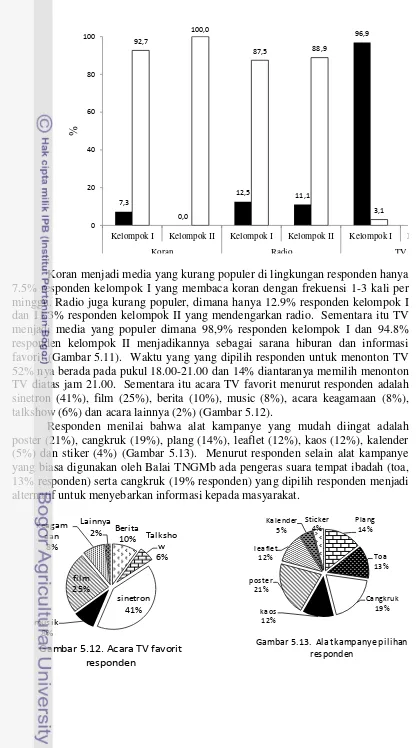

Koran menjadi media yang kurang populer di lingkungan responden hanya 7.5% responden kelompok I yang membaca koran dengan frekuensi 1-3 kali per minggu. Radio juga kurang populer, dimana hanya 12.9% responden kelompok I dan 11.3% responden kelompok II yang mendengarkan radio. Sementara itu TV menjadi media yang populer dimana 98,9% responden kelompok I dan 94.8% responden kelompok II menjadikannya sebagai sarana hiburan dan informasi favorit (Gambar 5.11). Waktu yang yang dipilih responden untuk menonton TV 52% nya berada pada pukul 18.00-21.00 dan 14% diantaranya memilih menonton TV diatas jam 21.00. Sementara itu acara TV favorit menurut responden adalah sinetron (41%), film (25%), berita (10%), music (8%), acara keagamaan (8%), talkshow (6%) dan acara lainnya (2%) (Gambar 5.12).

Responden menilai bahwa alat kampanye yang mudah diingat adalah poster (21%), cangkruk (19%), plang (14%), leaflet (12%), kaos (12%), kalender (5%) dan stiker (4%) (Gambar 5.13). Menurut responden selain alat kampanye yang biasa digunakan oleh Balai TNGMb ada pengeras suara tempat ibadah (toa, 13% responden) serta cangkruk (19% responden) yang dipilih responden menjadi alternatif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Plang

Gambar 5.13. Alat kampanye pilihan responden

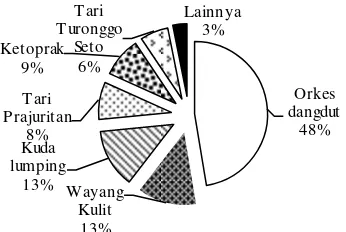

Musik favorit responden berturut-turut adalah dangdut (41%), campursari (25%), pop (10%), qasidah (8%), keroncong (8%), rock (6%) dan lainnya (2%) (Gambar 5.14). Sementara itu pertunjukkan favorit, pertunjukkan yang sering diadakan masyarakat dan menarik masyarakat untuk datang menghadiri acara tersebut responden adalah orkes dangdut 48%, wayang kulit (13%), kuda lumping (13%), ketoprak 9%, tari Prajuritan (8%), tari Turonggo Seto (6%) dan lainnya (3%) (Gambar 5.15).

Pembahasan

Pengetahuan

Uji statistik dengan Mann Whitney yang dilakukan menunjukkan perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku kedua kelompok responden (Tabel 5.2). Namun dapat dilihat bahwa fakta adanya kelompok II yang tahu dan sangat tahu lebih dari 32% menunjukkan kondisi positif dalam proses kampanye di TNGMb dimana dalam masyarakat telah terjadi proses word of mouth. Word of mouth merupakan proses lewatnya informasi dari orang ke orang melalui komunikasi oral (Buttle, 1998).

Word of mouth dalam kasus masyarakat gunung Merbabu merupakan proses ‘getok tular’ atas sebuah informasi yang juga merupakan tradisi lisan pada masyarakat. Henige (1988) menyebutkan bahwa tradisi lisan merupakan sebuah proses perpindahan data oral antar kelompok maupun generasi dalam suatu komunitas. Kondisi tersebut tak lepas adanya pendapat masyarakat yang menempatkan Bayan dan teman/tetangga sebagai sumber informasi penting terhadap TNGMb yang dipilih responden sebesar 27% dan 20% (Gambar 5.16). Masyarakat masih mempercayai Bayan yang menjadi tokoh formal di masyarakat yang oleh masyarakat pendapatnya layak untuk dipercaya dan dijadikan panutan, teman atau keluarga dipercaya oleh masyarakat karena faktor kedekatan dalam lingkungan sosial menyebabkan terjadinya proses aliran informasi berada pada lingkungan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Purnaningsih (2010) bahwa keberhasilan penyampaian informasi diantaranya adanya kedekatan

Pop

Gambar 5.14. Jenis musik favorit

dengan sumber informasi dan kepercayaan terhadap informan itu sendiri. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya proses sosial di masyarakat sekitar TNGMb dalam bentuk aliran informasi verbal antar masyarakat yang menyebabkan informasi mengenai TNGMb dapat tersebar lebih luas.

Sikap

Ketidaknyamanan, ketidakpedulian terhadap hukum yang berlaku, ketidak-sepakatan pembatasan akses serta merasa TNGMb belum memberikan manfaat terhadap responden terjadi karena kurangnya informasi mengenai pengelolaan TNGMb serta pengalaman pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola sebelumnya. Sementara itu alasan ketidaknyamanan menurut responden timbul karena alasan tidak bebas lagi untuk berinteraksi secara langsung ke TNGMb (30%), berbelitnya urusan dengan TNGMb (30%), karena pembatasan pengambilan kayu bakar dari taman nasional (16%), beresiko dengan secara hukum (13%) dan karena alasan lainnya (11%) (Gambar 5.17). Fakta tersebut menurut Scott (1985) merupakan manifestasi atas ketidaksepakatan pengelolaan TNGMb dalam bentuk pembangkangan terbuka atas bentuk-bentuk aturan yang berlaku. Merujuk MacPherson (1978) dalam Ribot dan Peluso (2003) klaim sumberdaya alam terkait dengan properti, khususnya klaim yang didefinisikan sebagai hak, sementara itu Ribot dan Peluso (2003) menyebutkan bahwa studi akses berkaitan dengan pemahaman keragaman cara orang memperoleh manfaat dari sumber daya, namun tidak terbatas pada hubungan properti karena akses sendiri merujuk pada kemampuan orang atau institusi untuk mendapat manfaat atas sumberdaya alam.

Lainnya 7%

Teman/Kel 20%

Polhut 22% Bayan

27% Desa

14% Tomas/Tog

a 10%