VALIDASI METODE RESPIRASI TANAH PADA TANAH SAWAH

TASIKMALAYA DAN GAMBUT RIAU

VANISA RUSMA AL-QARNI

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Validasi Metode Respirasi Tanah pada Tanah Sawah Tasikmalaya dan Gambut Riau adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2015

ABSTRAK

VANISA RUSMA AL-QARNI. Validasi Metode Respirasi Tanah pada Tanah Sawah Tasikmalaya dan Gambut Riau. Dibimbing oleh FAHRIZAL HAZRA dan SELLY SALMA

Aktivitas mikrob merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikrob di dalam tanah berhubungan dengan metabolisme sel yang berlangsung di dalam tanah. Pengujian aktivitas mikrob dilakukan dengan menentukan laju repirasi tanah. Mikrob dalam setiap aktivitasnya membutuhkan senyawa O2 dan menghasilkan senyawa CO2 yang

dijadikan sebagai dasar pengukuran laju respirasi tanah. Penelitian respirasi tanah ini dilakukan dengan kadar air yang berbeda pada tanah sawah dan gambut, dengan tahap setting tanah sesuai pada kadar air existing, kadar air pada kisaran 50-60%, dan kadar air pada kisaran 20-30%. Inkubasi dalam ruangan gelap selama 24 jam. Metode yang digunakan yaitu titrimetri asam-basa dengan melakukan titrasi sebanyak 3 kali (selama 3 hari) dengan pengulangan sebanyak 10 kali. Titran yang digunakan yaitu HCl 0.05 M. Titrat yang digunakan yaitu NaOH 0.05 M. Jumlah volume HCl yang terpakai setara dengan CO2-C yang

diemisikan (mg/g tanah/jam). Validasi metode pada respirasi tanah menunjukkan uji presisi dan uji selektivitas dengan nilai koefisien varian (CV) dan nilai relatif standar deviasi (RSD) < 5 % kecuali pada tanah sawah dan gambut pada keadaan existing. Berdasarkan hasil penelitian laju respirasi yang paling baik menurut uji presisi dan uji selektivitas pada tanah sawah yaitu pada kadar air kisaran 50-60% sebesar 0.29 CO2-C (mg/g tanah/jam) dan pada tanah gambut yaitu pada kadar air

kisaran 50-60% sebesar 0,43 CO2-C (mg/g tanah/jam). Hasil dari respirasi tanah

menunjukkan sampel tanah sawah dan gambut termasuk golongan tanah dengan aktivitas mikrob yang rendah.

ABSTRACT

VANISA RUSMA AL-QARNI. Validation Method of Soil Respiration in Rice Soil Tasikmalaya and Peat Riau. Supervised by FAHRIZAL HAZRA and SELLY SALMA

Microbial activity is one of the important factors that influence plant growth. Microbial activity in the soil related to cell metabolism that takes place in the soil. Testing microbes activity is done by determining the soil respiration rate. Microbes in every activity requires O2 and produces CO2 which used as the basis

for the measurement of soil respiration rate. The soil respiration research conducted with different water content in paddy soil and peat, with the stage of setting the soil according to the existing water content, water content in the range of 50-60%, and water content in the range of 20-30%. Incubation in the dark for 24 hours. The method used is acid-base titrimetric with titration 3 times (for 3 days) with repetition as much as 10 times. Titrant used is HCl 0.05 M. titrat used is NaOH 0.05 M. The total volume of used HCl equivalent emitted CO2-C (mg/g

soil/h). Validation of methods on soil respiration showed precision test and selectivity test with coefficient of variance (CV) and the relative standard deviation (RSD) <5% except the paddy soil and peat in existing state. Based on the results of the most well respiration rate according to precision and selectivity test in paddy soil is in the range of 50-60% water content is 0.29 CO2-C (mg/g

soil/h) and on peat soil that is in the range of 50-60% water content is 0.43 CO2-C

(mg/g soil/h). The Results of soil respiration showed paddy soil and peat have low microbial activity.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

VALIDASI METODE RESPIRASI TANAH PADA TANAH

SAWAH TASIKMALAYA DAN GAMBUT RIAU

VANISA RUSMA AL-QARNI

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih untuk skripsi ini yaitu “Validasi Metode Respirasi Tanah pada Tanah

Sawah Tasikmalaya dan Tanah Gambut Riau”. Pembuatan skripsi ini

dilaksanakan mulai tanggal 6 April 2015 sampai 26 Juni 2015 di Balai Penelitian Tanah, Bogor. Terimakasih penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir Fahrizal Hazra, MSc sebagai Dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Ibu Dra Selly Salma, MSi sebagai Dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, membantu dana, dan memberikan berbagai fasilitas selama penelitian

2. Ibu Dr Rahayu Widyastuti, MSc sebagai Dosen penguji atas koreksi, saran dan nasihat bagi penyempurnaan skripsi

3. Kedua orang tua, Papa dan Mama, serta adik adikku Barka yang telah memberikan doa, kasih saying, dan dukungan baik secara moril dan materil.

4. Ka. BB Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Dr Dedi Nursyamsi, MAgr, Ka. Balittanah Dr Wirato, Kepala seksi pelayanan jasa penelitian Balittanah Ir Joko Pumomo, MSi, dan Manajer teknis laboratorium tanah Balittanah Ir Kasno MSi yang telah memberikan izin, kritik, dan saran dalam penelitian dan penulisan ini.

5. Marita, Ninis, Yaenah, Noviana, Regina, Aziz, Deni, Angga, Gugun, Rio

6. Seluruh saudara Soiler 48

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Respirasi Tanah 2

Kadar Air Tanah 4

Validasi Metode 5

Aktivitas Mikrob 2

METODE PENELITIAN 6

Tempat dan Waktu Penelitian 6

Bahan dan Alat 6

Metode Penelitian 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

SIMPULAN DAN SARAN 15

Simpulan 15

Saran 16

DAFTAR PUSTAKA 16

DAFTAR TABEL

1 Peringkat respirasi tanah pada suhu dan kelembaban tanah yang optimal 3

2 Laju respirasi tanah berdasarkan waktu 10

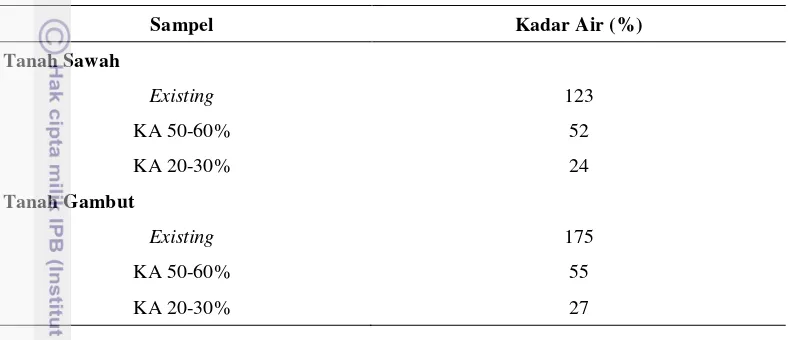

3 Laju respirasi tanah gambut berdasarkan waktu 10 4 Rata-rata laju respirasi tanah sawah dan gambut 13 5 Rata-rata kadar air pada tanah sawah dan gambut 14 6 Respirasi tanah sawah dan gambut berdasarkan uji presisi dan uji

selektivitas 15

DAFTAR GAMBAR

1 Pengaturan sampel tanah dalam toples kedap udara larutan NaOH 0.05 M, kawat kasa, sampel tanah dalam wadah PVC dan aquades 7 2 Perubahan warna titrasi larutan NaOH, setelah penambahan larutan

BaCl2.2H2O, setelah penambahan fenolftalein dan setelah dititrasi

dengan HCl. 9

3 Rata-rata respirasi tanah sawah CO2 (mg/g tanah/ jam) selama 24 jam

masa inkubasi dengan 10 kali ulangan selama 3 hari 12 4 Laju Respirasi Tanah Gambut CO2 (mg/g tanah/ jam) selama 24 jam

masa inkubasi dengan 10 kali ulangan selama 3 hari 12

DAFTAR LAMPIRAN

1 Pengaturan kadar air tanah 20

2 Pengaturan kadar air tanah 22

3 Pengaturan tanah untuk inkubasi 23

4 Pengaturan tanah untuk inkubasi 24

5 Standarisasi HCl dengan Boraks 25

6 Laju Respirasi Tanah Sawah 26

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aktivitas mikrob merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikrob tanah dapat dimonitor dari respirasi tanah, aktivitas enzim-enzim tanah, dan total populasi bakteri. Selain itu ada beberapa faktor lain yang memengaruhi aktivitas mikrob di dalam tanah, seperti bahan organik tanah, pH, temperatur, kelembaban, berat volume, berat kering tanah dan kadar air tanah. Aktivitas mikrob dalam tanah berhubungan dengan kegiatan metabolisme sel yang berlangsung di dalam tanah. Hal ini ditunjukkan dari bahan organik yang terdapat di dalam tanah hanya dapat didekomposisi oleh mikrob yang nantinya akan menyumbangkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman serta memperbaiki keadaan tanah (Puspita 2014).

Peranan mikrob tanah sangat penting bagi siklus nutrisi yang ada di dalam tanah, mengingat semua proses dekomposisi dan mineralisasi bahan organik menjadi bahan anorganik terjadi karena peranan mikrob yang ada di dalam tanah. Mikrob memegang peranan penting dalam ekosistem karena menguraikan sisa-sisa organik yang telah mati menjadi unsur-unsur yang akan dikembalikan ke dalam tanah seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Mangan (Mn) dan ke atmosfer (CH4 atau CO2) sebagai hara yang dapat digunakan kembali

oleh tanaman.

Respirasi adalah proses metabolisme yang menghasilkan produk sisa berupa CO2, H2O dan pelepasan energi. Metabolisme ini merupakan proses dekomposisi

bahan organik yang secara umum mengindikasikan kegiatan mikrob. Pentingnya dalam menetapkan respirasi tanah disebabkan karena respirasi tanah merupakan salah satu parameter untuk mengetahui aktivitas mikrob di dalam tanah. Dengan mengetahui aktivitas mikrob di dalam suatu tanah maka dapat diketahui apakah tanah tersebut termasuk subur atau tidak karena populasi mikrob yang tinggi menunjukkan adanya suplai makanan (energi) yang cukup, suhu yang sesuai, ketersediaan air yang cukup, dan kondisi ekologi tanah yang mendukung perkembangan mikrob.

Respirasi tanah dapat diukur dengan beberapa metode penetapan, metode yang dianjurkan yaitu metode Verstraete dan metode Titrimetri asam-basa. Kelemahan dari metode Verstraete yaitu di dalam pengerjaannya menggunakan 2 indikator (fenolftalein dan metil orange) dengan 2 kali proses titrasi dan tanpa menggunakan bahan pengendap (BaCl2). Metode penetapan respirasi tanah yang

dilakukan di dalam penelitian ini adalah metode titrimetri asam-basa, yang di dalam pengerjaannya menggunakan tanah dalam kondisi existing (kadar air sesuai kondisi di lapang) dan hanya menggunakan satu indikator yaitu indikator fenolftalein serta menggunakan bahan pengendap yaitu BaCl2.

2

sehingga perlu dilakukan validasi metode respirasi tanah pada berbagai kadar air. Validasi metode merupakan penilaian terhadap parameter tertentu yang dilakukan dengan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Selain itu, validasi metode analisis digunakan untuk mengkonfirmasi atau membuktikan bahwa metode yang digunakan dalam suatu penelitian memenuhi persyaratan sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang diperoleh selama penelitian merupakan hasil yang baik dan dapat dipercaya.

Perumusan Masalah

Penentuan aktivitas mikrob tanah dilakukan dengan mengukur respirasi tanah. Laju respirasi tanah dipengaruhi oleh laju dekomposisi bahan organik. Laju dekomposisi bahan organik dipengaruhi oleh adanya ketersediaan air. Pada nilai kadar air yang berbeda akan terdapat perbedaan aktivitas mikrob yang dapat memengaruhi laju respirasi tanah. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai respirasi tanah pada kondisi kadar air tertentu.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memvalidasi metode respirasi tanah sawah dan gambut pada berbagai kadar air terhadap aktivitas mikrob tanah dengan menentukan jumlah CO2 yang dihasilkan mikrob pada proses respirasi tanah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai validasi metode respirasi tanah sawah dan gambut pada berbagai kadar air terhadap aktivitas mikrob tanah pada tanah sawah dan tanah gambut.

TINJAUAN PUSTAKA

Aktivitas Mikrob

3

Saraswati et al. (2004) secara umum menggolongkan fungsi mikrob menjadi empat, yaitu (1) meningkatkan ketersediaan unsur hara tanaman dalam tanah, (2) sebagai perombak bahan organik dalam tanah dan mineralisasi unsur organik, (3) bakteri rizosfer-endofitik untuk memacu pertumbuhan tanaman dengan membentuk enzim dan melindungi akar dari mikrob patogenik, (4) sebagai agen hayati pengendali hama dan penyakit tanaman.

Mikrob perombak bahan organik adalah kelompok mikrob yang berperan mempercepat proses perombakan (dekomposisi) bahan organik yang umumnya terdiri atas senyawa selulosa dan lignin yang dikenal dengan nama lignoselulosa. Dalam proses perombakan bahan organik, mikrob yang berperan sebagai perombak dapat berasal dari kelompok bakteri, cendawan dan aktinomisetes yang akan bekerja secara sinergis dalam menghasilkan produk akhir berupa humus yang stabil (N, P, K, Ca, Mg, dan lain-lain). Mikrob dari kelompok cendawan mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam merombak bahan organik dibandingkan dengan kelompok bakteri dan aktinomiset. Kelompok bakteri atau cendawan yang berperan dalam merombak selulosa lebih dikenal dengan nama mikrob selulolitik dan ligninolitik untuk kelompok bakteri atau cendawan yang berperan dalam merombak lignose (Rosmimik dan Erny Yuniarti 2007).

Respirasi Tanah

Respirasi pada dasarnya adalah sebuah proses secara kimia yang terjadi di dalam sel semua organisme yang hidup seperti tanaman, hewan, dan mikrob. Resprasi adalah CO2 yang dibebaskan oleh tanaman-tanaman hidup (respirasi

autotrof) dan oleh organisme tanah selama dekomposisi bahan organik (respirasi heterotrof) (Chevallier et al. 2008). Respirasi tanah dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dari biodegradasi karbon, dan merupakan metode yang tepat untuk mengevaluasi status bahan organik tanah dalam ekosistem alami atau yang dibudidaya (Maysaroh 2011).

Menurut Evanylo dan Robert (2009), terdapat 6 kategori tanah berdasarkan kemampuan berespirasinya. Kategori tersebut yaitu no soil activity (tidak ada aktivitas), very low soil activity (aktivitas tanah sangat rendah), moderately low soil activity (aktivitas tanah cukup rendah). Medium soil activity (aktivitas tanah sedang), ideal soil activity (aktivitas tanah ideal), dan unusually high soil activity (aktivitas tanah sangat tinggi).

Tabel 1 Peringkat respirasi tanah pada suhu dan kelembaban tanah yang optimal (Evanylo dan Robert, 2009)

Tanah miskin bahan organik ; aktivitas biologi rendah

16 - 32 Medium soli activity

(aktivitas tanah sedang)

4

Tabel 1 (lanjutan) Respirasi tanah (Ib CO2-C/acre/day)

Kategori Kondisi tanah

32 - 64 Ideal soil activity (aktivitas

tanah ideal)

Tanah memiliki aktivitas biologis yang ideal ; memiliki bahan organik yang memadai dan populasi aktif mikrob

>64 Unusually high soil

activity (aktivitas tanah sangat tinggi)

Tanah memiliki tingkat aktivitas

mikrob yang sangat tinggi dan

memiliki ketersediaan bahan organik yang tinggi ; dimungkinkan dari adanya penambahan bahan organik dalam jumlah besar atau penambahan pupuk

Respirasi tanah merupakan salah satu indikator aktivitas mikrob di dalam tanah. Pada proses respirasi terjadi penggunaan O2 dan pembebasan CO2,

sehingga tingkat respirasi dapat ditentukan dengan mengukur O2 yang digunakan

oleh mikrob tanah. Pengukuran respirasi dapat dilakukan pada tanah tidak terganggu (undisturbed soil sample) di lapangan maupun dari contoh tanah yang diambil (disturbed soil sample). Pengukuran respirasi di lapangan dilakukan dengan memompa udara tanah atau dengan menutup permukaan tanah dengan bejana yang volumenya diketahui. Selain itu, bisa juga dengan membenamkan tabung untuk mengambil contoh udara di dalam tanah. Pengukuran di laboratorium meliputi penetapan CO2 yang dihasilkan dari sejumlah contoh tanah

yang kemudian diinkubasi dalam jangka waktu tertentu. Tingkat respirasi tanah ditetapkan dari tingkat evolusi CO2. Evolusi CO2 tanah dihasilkan dari

dekomposisi bahan organik. Dengan demikian, tingkat respirasi adalah indikator tingkat dekomposisi bahan organik yang terjadi pada selang waktu tertentu (Saraswati et al. 2012).

Kadar Air Tanah

Kadar air tanah adalah kandungan air yang terdapat pada ruang antar partikel-partikel tanah. Tanah yang mempunyai tekstur halus dengan luas permukaan persatuan berat lebih besar akan mampu menahan air lebih banyak dan lebih kuat dibanding dengan tanah bertekstur kasar karena tanah mempunyai pori-pori yang jauh lebih banyak dari pada pertikel tanah. Tanah mempunyai kapasitas yang berbeda-beda untuk menyerap dan mempertahankan kelembabanya tergantung kepada struktur, tekstur dan kandungan bahan organik yang terdapat didalam tanah (Kemas Ali 2007).

Menurut Hardjowigeno (1987) kadar air tanah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti banyaknya curah hujan pada daerah tersebut, keadaan drainase, sistem irigasi, kemampuan tanah dalam menahan air, dan adanya penguapan langsung yang terjadi baik itu melalui tanah maupun oleh tanaman dan tingginya muka air tanah. Menurut Xu & Qi (2001a), Reichstein et al. (2002), Xu et al. (2001b), dan Tang & Baldocchi (2005) kadar air merupakan variabel penting lain untuk memprediksi dekomposisi bahan organik dan fluks CO2.

5

telah mengalami kekeringan. Kandungan air pada tanah gambut dapat mencapai sekitar 500-1000% dari berat keringnya (Mochtar 2009). Tanah gambut mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air jauh lebih tinggi dibanding tanah mineral. Komposisi bahan organik yang dominan menyebabkan gambut mampu menyerap air dalam jumlah yang relatif tinggi. Elon et al. (2011) menyatakan air yang terkandung dalam tanah gambut bisa mencapai 300 -3.000% bobot keringnya, jauh lebih tinggi dibanding dengan tanah mineral yang kemampuan menyerap airnya hanya berkisar 20-35% bobot keringnya. Mutalib et al. (1991) melaporkan kadar air gambut pada kisaran yang lebih rendah yaitu 100-1.300%, yang artinya gambut mampu menyerap air 1 sampai 13 kali bobotnya.

Penggenangan merupakan karakteristik khas dari sistem tanah sawah. Pada kondisi tergenang, kebutuhan oksigen yang tinggi dibandingkan laju penyediaannya yang rendah menyebabkan terbentuknya dua lapisan tanah yang sangat berbeda, yaitu lapisan permukaan yang oksidatif atau aerobik dimana tersedia oksigen dan lapisan reduktif atau anaerobik di bawahnya dimana tidak tersedia oksigen bebas (Sudadi 2007). Menurut Ponnamperuma (1976) dalam Puslittanak (2000) perubahan tanah sawah yang terjadi setelah penggenangan yaitu penurunan kadar oksigen dalam tanah. Pada waktu tanah digenangi, air masuk ke dalam pori-pori menggantikan udara yang ada di dalamnya. Pada kondisi ini mikrob tanah menggunakan bahan-bahan teroksidasi dalam tanah dan beberapa metabolit organik untuk mengganti oksigen sebagai penerima elektron di dalam respirasi sehingga mengakibatkan kondisi reduksi dalam tanah

Validasi Metode

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan dalam penggunaannya. Keseksamaan (presisi) adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji individual, diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari campuran homogen. Keseksamaan diukur sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif (koefiisien variasi). Keseksamaan dapat dinyatakan sebagai keterulangan (repeatability) atau ketiruan (reproducibility). Kriteria seksama diberikan jika metode memberikan simpangan baku relatif atau koefisien variasi 5% atau kurang (Harmita 2006).

6

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari April sampai Juni 2015 bertempat di Laboratorium Biologi Tanah, Balai Penelitian Tanah Bogor yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 12 Cimanggu Bogor.

Bahan dan Alat

Alat-alat yang digunakan yaitu neraca analitik dua desimal, pinggan aluminium, stoples plastik kedap udara, wadah plastik, tabung silinder PVC, kawat kasa, buret, statip, pipet mohr, bulp, pipet tetes, sudip, gelas piala, magnetic stirrer, corong, kain hitam, oven, labu takar.

Bahan-bahan yang digunakan yaitu sampel tanah gambut dan tanah mineral, HCl 0.05 M, NaOH 0.05 M, BaCl2 0.05 M, boraks, indikator merah metil

0.1%, fenolftalein 0.1%, aquades.

Metode Penelitian

Pengambilan Contoh Tanah

Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan cara komposit dengan 10 titik pengambilan contoh. Sampel tanah sawah yang digunakan berasal dari Desa Raja Polah Kecamatan Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sampel tanah gambut yang digunakan berasal dari Desa Lubuk Ogong Kecamatan Seikejang Kabupaten Pelalawan, Riau.

Persiapan Sampel Tanah

Persiapan sampel tanah dilakukan dengan cara sampel tanah dikeringudarakan pada suhu ruang. Sampel tanah disebar di atas wadah plastik berukuran besar. Material lain selain tanah (ranting dan akar) tidak perlu dipisahkan. Sampel tanah dikeringudarakan selama 3 sampai 4 hari untuk tanah sawah dan 4 sampai 7 hari untuk tanah gambut.

Penetapan Kadar Air ( Metode Gravimetri)

7

Kadar air (%) =

Keterangan :

M1 = bobot pinggan aluminium kosong (gram)

M2 = bobot kosong pinggan + sampel sebelum dipanaskan (gram) M3 = bobot kosong pinggan + sampel setelah dipanaskan (gram)

Pengaturan kadar air tanah pada kondisi existing (kadar air sesuai kondisi lapag), kadar air pada kisaran 50%-60%, dan kadar air pada kisaran 20%-30%.

Standardisasi Larutan HCl 0.05 M dengan Boraks (Na2B4O7.10H2O)

Standardisasi larutan HCl dilakukan dengan cara padatan boraks ditimbang sebanyak 1.91 gram kemudian dilarutkan dengan aquades dalam labu takar 100 ml. Sebanyak 10 ml larutan boraks dipipet ke dalam gelas piala 100 ml lalu diteteskan 3 tetes indikator merah metil. Magnet dimasukkan ke dalam larutan dan titrasi dilakukan di atas magnetic strirer. larutan dititrasi dengan HCl 0.05 M sampai larutan berubah warna dari kuning menjadi merah.

Penetapan Aktivitas Mikrob dengan Metode Respirasi Tanah

Penetapan aktivitas mikrob dengan metode respirasi tanah dilakukan dengan cara sampel tanah yang telah dikering udarakan ditimbang sebanyak 50 gram dalam tabung silinder PVC. Setelah itu sampel tanah dalam tabung silinder PVC tersebut dimasukkan kedalam stoples plastik kedap udara bersama dengan 25 ml NaOH 0.05 M dalam gelas piala 100 ml dan akuades 25 ml dalam wadah plastik. Larutan NaOH 0.05 M diletakkan di atas tabung silinder PVC yang telah berisi sampel tanah, sedangkan aquades diletakkan di sebelah tabung slinder PVC tersebut. Stoples ditutup rapat dan diinkubasi selama 24 jam (Gambar 1).

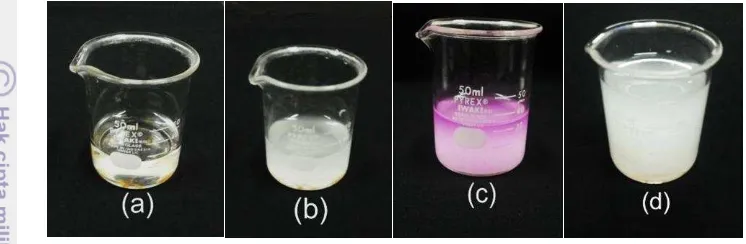

Gambar 1 Pengaturan sampel tanah dalam toples kedap udara (a) Larutan NaOH 0.05 M (b) kawat kasa (c) sampel tanah dalam wadah PVC dan (d) aquades

Setelah inkubasi, larutan NaOH dalam stoples dikeluarkan lalu ditambahkan 5 ml BaCl2 0.05 M dan 2 tetes indikator fenolftalein lalu dititrasi dengan HCl 0.05

8

hanya berisi 25 ml larutan NaOH 0.05 M dan 25 ml aquades. Laju respirasi tanah dihitung setiap hari selama 3 hari berdasarkan rumus:

CO2-C (mg/ g tanah/ jam) =

Keterangan :

Vo = volume HCl yang terpakai pada titrasi blanko V = volume HCl yang terpakai pada titrasi sampel

1.2 = faktor konversi (1 ml NaOH 0.05 M setara dengan 1.2 mg CO2)

BK = bobot kering tanah (gram)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip dari respirasi tanah yaitu didasarkan pada pengukuran jumlah CO2 di

dalam tanah pada waktu tertentu. Senyawa CO2 yang dihasilkan dari proses

respirasi ditangkap oleh larutan NaOH yang kemudian dititrasi dengan larutan HCl. Larutan NaOH dalam toples berfungsi sebagai pengikat CO2 yang

dikeluarkan oleh mikrob tanah (Husen et al. 2013). Jumah HCl yang diperlukan untuk titrasi setara dengan jumah CO2 yang dihasilkan.

Persiapan sampel tanah dilakukan dengan pengeringan tanah, tanah dikeringudarakan selama 3 sampai 4 hari untuk sampel tanah sawah dan 4 sampai 7 hari untuk sampel tanah gambut. Tujuan dari pengering-udaraan sampel tanah yaitu untuk menurunkan kadar air dan menyeragamkan kelembaban tanah. Pengeringan sampel tanah tidak dilakukan dengan dipanaskan menggunakan oven karena dapat merusak komponen dalam tanah. Proses pengaturan tanah disesuaikan dengan kadar air pada kondisi existing (kadar air sesuai kondisi di lapang), kadar air kisaran 50-60%, dan kadar air kisaran 20-30% (Lampiran 1 dan 2).

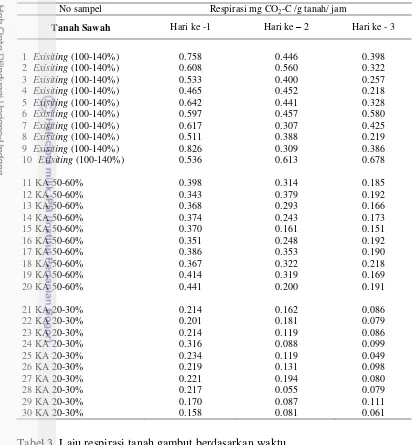

Sampel tanah yang telah melalui proses pengaturan kadar air kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan 10 kali ulangan selama 3 hari dalam suhu ruangan dan ruangan gelap. Setelah diinkubasi, larutan NaOH 0.05 M ditambahkan dengan larutan BaCl2.2H2O 0.05 M dan 2 tetes indikator fenolftalein

kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0.05 M. Larutan BaCl2.2H2O berfungsi

mengendapkan CO2 yang ditangkap oleh larutan NaOH. Larutan NaOH terlihat

tidak berwarna (Gambar 2a), tetapi setelah ditambahkan dengan larutan BaCl2.2H2O , larutan NaOH berubah warna menjadi putih (Gambar 2b). Setelah

penambahan larutan BaCl2.2H2O, larutan NaOH ditambahkan 2 tetes indikator

9

HCl yang lebih banyak untuk mencapai titik akhir titrasi, karena kondisi titrat yang tidak mengikat CO2 memiliki nilai pH yang lebih tinggi dibandingkan

NaOH yang telah mengikat CO2 yang nilai kebasaannya menurun. Sehingga

volume HCl yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi pada sampel lebih sedikit dibandingkan pada kontrol.

Gambar 2 Perubahan warna titrasi larutan NaOH (a), setelah penambahan larutan BaCl2.2H2O (b), setelah penambahan fenolftalein (c) dan setelah

dititrasi dengan HCl (d).

HCl merupakan bahan yang mudah mengalami perubahan akibat bereaksi dengan zat lain sehingga kemurniannya tidak tepat sehingga perlu dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Standarisasi terhadap larutan HCl dilakukan dengan menggunakan larutan natrium tetraborat (boraks) sebagai bahan baku primer. Bahan baku primer yaitu suatu bahan yang konsentrasi larutannya dapat langsung ditentukan dari berat bahan sangat murni yang dilarutkan (Harjadi 1993). Boraks dikatakan sebagai larutan bahan baku primer karena boraks mudah didapatkan dalam keadaan murni, tidak higroskopis, terdapat dalam bentuk larutan dan larutannya stabil. HCl sebagai asam kuat akan bereaksi dengan boraks sebagai basa lemah. Hasil dari reaksi akan membentuk garam yang bersifat asam. Standarisasi larutan HCl dengan larutan boraks menggunakan indikator merah metil karena pH garam bersifat asam yang dihasilkan dari reaksi mendekati pH indikator merah metil (pH 4.2 – 6.3). Perubahan warna yang terjadi yaitu dari kuning menjadi jingga, hasil dari standarisasi larutan HCl didapatkan rata-rata konsentrasi sebenarnya yaitu 0.0507 M (Lampiran 5).

Selama proses titrasi terhadap larutan NaOH berlangsung, toples dibiarkan terbuka untuk mengisi kembali O2, dan inkubasi dilakukan kembali (periode 2)

10

Tabel 2 Laju respirasi tanah berdasarkan waktu

No sampel Respirasi mg CO2-C /g tanah/ jam

Tabel 3 Laju respirasi tanah gambut berdasarkan waktu

11

Hasil respirasi pada sampel tanah sawah mengalami peningkatan dari periode ke-1 sampai ke-2 dan mengalami penurunan pada titrasi periode ke-3 (Tabel 2). Sedangkan respirasi pada sampel tanah gambut mengalami penurunan dari periode ke-1 sampai peroide ke-2 dan mengalami peningkatan pada titrasi periode ke-3 (Tabel 3).

Pola laju respirasi tanah pada tanah sawah berdasarkan waktu (Tabel 2) menunjukkan rata-rata laju respirasi tertinggi terjadi pada periode ke-1 kemudian menurun sampai periode ke-3. Hal ini dikarenakan pengaruh perombakan bahan organik oleh mikrob yang berkaitan dengan komposisi dari bahan organik tersebut. Menurut Hakim et al. (1986) bahwa bahan organik seperti gula, protein sederhana dan protein kasar, merupakan senyawa yang cepat sekali di dekomposisi. Cepatnya senyawa organik sederhana tersebut terdekomposisi menyebabkan senyawa organik tersebut cepat habis, sehingga laju respirasi tanah juga mengalami penurunan karena menurunnya aktivitas mikrob. Namun senyawa-senyawa yang lambat terdekomposisi masih ada, sehingga masih tersedia senyawa-senyawa organik penyedia energi bagi aktivitas mikrob selanjutnya. Lebih lanjut menurut Hakim et al. (1986) bahan organik seperti lignin, selulosa, hemi selulosa dan lemak dan lain-lain, merupakan bahan organik yang lambat sekali didekomposisi. Pola laju repirasi tanah pada tanah gambut berdasarkan waktu (Tabel 3) menunjukkan rata-rata laju respirasi tertinggi terjadi pada periode ke-3, hal ini dikarenakan pengeringan tanah gambut menyebabkan peningkatan aktivitas biologi tanah sehingga proses dekomposisi tanah gambut lebih dipercepat yang menyebabkan terjadinya peningkatan produk CO2.

12

dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas serasah, mudah tidaknya terdekomposisi, lingkungan fisik dan komposisi mikrob (Xu et al. 2012).

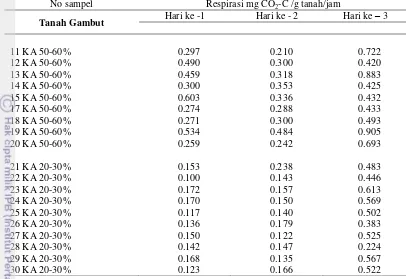

Gambar 3 Rata-rata laju respirasi tanah sawah mg CO2-C /g tanah/ jam selama 24

jam masa inkubasi dengan 10 kali ulangan selama 3 hari

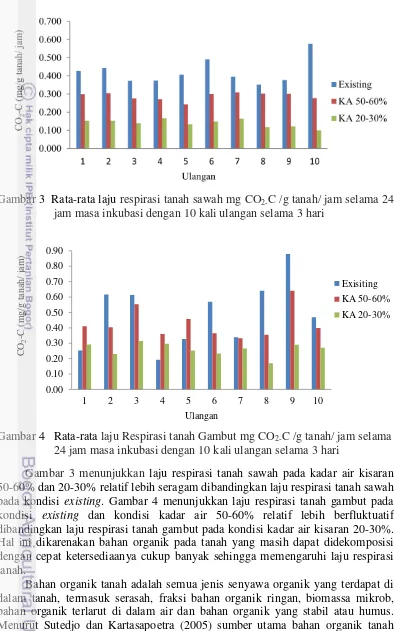

Gambar 4 Rata-rata laju Respirasi tanah Gambut mg CO2-C /g tanah/ jam selama

24 jam masa inkubasi dengan 10 kali ulangan selama 3 hari

Gambar 3 menunjukkan laju respirasi tanah sawah pada kadar air kisaran 50-60% dan 20-30% relatif lebih seragam dibandingkan laju respirasi tanah sawah pada kondisi existing. Gambar 4 menunjukkan laju respirasi tanah gambut pada kondisi existing dan kondisi kadar air 50-60% relatif lebih berfluktuatif dibandingkan laju respirasi tanah gambut pada kondisi kadar air kisaran 20-30%. Hal ini dikarenakan bahan organik pada tanah yang masih dapat didekomposisi dengan cepat ketersediaanya cukup banyak sehingga memengaruhi laju respirasi tanah.

Bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik ringan, biomassa mikrob, bahan organik terlarut di dalam air dan bahan organik yang stabil atau humus. Menurut Sutedjo dan Kartasapoetra (2005) sumber utama bahan organik tanah

13

adalah jaringan tanaman, baik berupa serasah atau sisa-sisa tanaman serta kotoran dan bangkai hewan. Perbedaan vegetasi juga memengaruhi komposisi bahan organik di dalam tanah, menurut penelitian Burchia et al. (2007) perubahan sifat terhadap perubahan tipe vegetasi penutup tanah secara langsung berpengaruh terhadap distribusi bahan organik tanah dan aktivitas mikrob tanah.

Kandungan air tanah gambut sangat berpengaruh terhadap emisi CO2 dan

CH4. Pengurangan kadar air tanah gambut menyebabkan terjadinya perubahan

peristiwa kimia dan biologi di dalam tanah. Pengurangan kadar air tanah atau pengeringan menyebabkan menurunnya konsentrasi gugus fungsional COOH dan fenolat OH dimana keduanya merupakan gugus fungsional yang bersifat hidrofilik dan polar. Pada keadaan ini derivat asam fenolat akan meningkat yang dapat menyebabkan kehilangan karbon organik karena asam fenolat mudah mengalami oksidasi sehingga terjadi pelepasan CO2 dan CH4 (Azri 1999).

Tabel 4 Rata-rata laju respirasi tanah sawah dan gambut

Tanah Laju Respirasi (mg CO2-C/g tanah/jam) Existing KA 50-60% KA 20-30%

Tanah Sawah 0.42 0.29 0.14

Tanah Gambut 0.49 0.43 0.26

Rata-rata laju respirasi tanah sawah dan gambut selama 24 jam masa inkubasi dengan 10 kali ulangan selama 3 hari (Tabel 4) menunjukkan laju respirasi tertinggi terdapat pada kondisi existing kemudian disusul oleh kadar air kisaran 50-60% dan kadar air kisaran 20-30%. Rata-rata laju respirasi tanah sawah pada kondisi existing yaitu sebesar 0.42 mg CO2-C /g tanah/jam, pada kadar air

kisaran 50-60% yaitu sebesar 0.29 mg CO2-C/g tanah/jam, pada kadar air kisaran

20-30% yaitu sebesar 0.14 mg CO2-C/g tanah/jam. Rata-rata laju respirasi gambut

pada kondisi existing yaitu sebesar 0.49 mg CO2-C/g tanah/jam, pada kadar air

kisaran 50-60% yaitu sebesar 0.43 mg CO2-C/g tanah/jam, pada kadar air kisaran

20-30% yaitu sebesar 0.26 mg CO2-C/g tanah/jam. Laju respirasi tanah gambut

sedikit lebih tinggi dibandingkan tanah sawah pada keadaan existing, yaitu sebesar 0.49 mg CO2-C/g tanah/jam. Walaupun ketersediaan bahan organik pada tanah

gambut sangat banyak akan tetapi karena kondisi alamiah gambut yang bersifat anaerob menyebabkan laju dekomposisi menjadi lambat tetapi berjalan terus menerus. Hal ini sesuai menurut Najiyati et al. (2005) bahwa dalam kondisi seperti ini pelepasan CO2 ke atmosfer rendah yang mengakibatkan aktivitas

mikrob menjadi rendah.

Tabel 5 merupakan rata-rata kadar air pada tanah sawah dan gambut dalam 10 kali ulangan. Pengaruh kadar air dalam meningkatkan laju respirasi tanah sawah dan gambut pada penelitian ini ditunjukkan oleh banyaknya jumlah karbon yang dilepas selama proses respirasi tanah dalam bentuk CO2 oleh mikrob. Laju

20-14

30% dengan rata-rata kadar air sebesar 27% untuk gambut. Tingginya laju respirasi pada kondisi existing disebabkan karena adanya depresi respirasi aerob yang menyebabkan depresi O2, sehingga memungkinkkan aktivitas bakteri

anaerob menjadi lebih tinggi. Respirasi anaerob ini juga meningkatkan CO2 yang

dilepas ke lingkungan.

Tabel 5 Rata-rata kadar air pada tanah sawah dan gambut

Sampel Kadar Air (%) menghadapi masalah kekurangan oksigen. Pada kondisi air yang berlebihan akan menciptakan agregat tanah yang kecil dan kompak. Pada kondisi ini kandungan pori-pori mikro tanah sangat sedikit, padahal melalui pori-pori mikro ini air dapat bergerak bebas. Akibatnya tanah tidak memberi ruang bagi ketersediaan oksigen dikarenakan pori-pori tanah yang terisi air. Kurangnya oksigen mendorong aktivitas mikrob pendekomposisi bekerja pada kondisi anaerob.

Menurut Buckman dan Brady (1982) hanya jasad anaerob dan fakultatif yang dapat berfungsi dengan baik dan wajar dalam keadaan kekurangan oksigen karena mampu menggunakan oksigen dalam ikatan, sehingga menghasilkan bentuk reduksi dalam bentuk karbon dioksida yang lebih tinggi.

Menurut Evanylo dan Robert (2009) pada tabel 1, terdapat 6 kategori tanah berdasarkan kemampuan berespirasinya. Kategori tersebut yaitu no soil activity (tidak ada aktivitas), very low soil activity (aktivitas tanah sangat rendah), moderately low soil activity (aktivitas tanah cukup rendah). Medium soil activity (aktivitas tanah sedang), ideal soil activity (aktivitas tanah ideal), dan unusually high soil activity (aktivitas tanah sangat tinggi).

Hasil dari percobaan sampel tanah sawah dan gambut menunjukkan sampel tanah berada pada kategori very low soil activity (aktivitas tanah sangat rendah). Hal tersebut dikarenakan hasil respirasi dari seluruh sampel menunjukkan nilai <9.5 Ib CO2-C/acre/day, nilai tersebut setara dengan 2.2183 mg CO2-C/g

15

Tabel 6 Respirasi tanah sawah dan gambut berdasarkan uji presisi dan selektivitas

Validasi metode yang dilakukan untuk melihat respirasi tanah dengan parameter kadar air yaitu meliputi uji presisi dan uji selektivitas. Uji presisi atau uji nilai kesamaan dikatakan baik apabila memiliki nilai korfisien varian (CV) < 5%. Selektivitas merupakan parameter kualitatif yang digunakan untuk menguji suatu metode dapat dikatakan selektif atau tidak bila dalam pengukuran suatu sampel A dengan keberadaan B, selanjutnya dilakukan evaluasi pengaruh keberadaan B terhadap sampel dengan membandingkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari hasil keduanya. Uji selektivitas dikatakan baik apabila memiliki nilai relatif standar deviasi (RSD) < 5%.

Tabel 6 menunjukan uji presisi (kesamaan) dan uji selektivitas yang baik pada respirasi tanah dengan kadar air kisaran 50-60% dan kadar air kisaran 20-30% dengan nilai CV dan RSD < 5%. Sedangkan uji presisi pada tanah sawah dan gambut pada kondisi existing memiliki nilai CV > 5% yaitu sebesar 16.13% dan sebesar 43.39% hal ini dikarenakan presisi hanya diterapkan pada sampel-sampel yang homogen, terdapat kisaran perbedaan kadar air yang besar pada keadaan existing sehingga menyebabkan laju respirasi memiliki perbedaan yang besar pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Metode pada respirasi tanah setelah divalidasi menunjukkan nilai presisi dan selektivitas yang baik dengan nilai koefisien varian (CV) dan nilai relatif standar deviasi (RSD) < 5 % terhadap laju respirasi tanah sawah dan gambut, kecuali nilai presisi untuk tanah sawah dan gambut pada perlakuan existing. 2. Laju respirasi yang paling baik menurut uji presisi dan uji selektivitas pada

tanah sawah dan tanah gambut pada kadar air kisaran 50-60% yaitu sebesar 0.29 CO2-C (mg/g tanah/jam) dan sebesar 0,43 CO2-C (mg/g tanah/jam).

16

Saran

Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan dengan mengukur total mikrob dan mengindentifikasi jenis mikrob yang terdapat pada tanah sawah Tasikmalaya dan gambut Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Ali K. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada. Azri. 1999. Sifat kering tidak balik tanah gambut dari Jambi dan Kalimantan

Tengah. Analisis berdasarkan kadar air kritis, kemasaman total gugus fungsional COOH dan OH-fenolat. [Tesis]. Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Buckman HO, Brady NC. 1982. Ilmu Tanah. Jakarta: Bharata Karya Aksara. Burchia. F, Aini N, Prawito P. 2007. Bahan organik dan respirasi di bawah

beberapa tegakan pada DAS Musi bagian hulu. Jurnal Akta Agrosia 2: 172-175.

Chevallier, Tauveron E, Dufour I, Ammor S. 2008. Antibacterial activity of lactic acid bacteria against sponge and phatogenic bacteria isolated from the same meat small scale facility: I-Screening and characterization of the antibacterial compound. Food Control 17: 454-461.

Day RA, Underwood AL. 2002. Analisis Kimia Kuantitatif Edisi ke Enam. Terjemahan dari: Quantitative Chemical Analysis Sixth Edition. Sopyan I, penerjemah. Jakarta (ID): Erlangga.

Elon SV, Boelter DH, Palvanen T, Nichols DS, Malterer T, A Gafni. 2011. Physical Properties of Organic Soils. Taylor and Francis Group, LLC. Evanylo G, Robert McGuinn. 2009. Agricultural management practices and soil

quality : measuring, assessing, and comparing laboratory and field test kit indicatrs of soil quality attributes. Virginia (US): Virginia Tech.

Gandjar, Ibnu G, Abdul R. 2009. Kimia Farmasi Analisi. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.

Hakim, N, Nyakpa YM., Lubis AM, Nugroho SG, Saul MR, Dika MA, Ban-Hong G, Bailey HH. 1986. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Lampung (ID): Universitas Lampung.

Hardjowigeno S. 1987. Ilmu Tanah. Jakarta (ID): Medyatama Sara Perkasa. Harjadi W. 1990. Ilmu Kimia Analitik Dasar. Jakarta (ID): Gramedia. Harmita. 2006. Analisa Fisikokimia. Jakarta (ID): UI Press.

Husen E, Salma S, Agus F. 2013. Peat Emission Control by Groundwater Management and Soil Amendments: Evidence from Laboratory Experiments. Bogor (ID): Indonesian Agency for Agricultural Research Development. Karlen DL, E.G. Hurley, AP Mallarino. 2006. Crop rotation on soil qualityat three

17

Maysaroh. 2011. Hubungan Kualitas Bahan Organik Tanah dan Laju Respirasi Tanah Dibeberapa Lahan Budidaya. Bogor (ID): IPB

Mochtar, NE. 2009. Penggunaan Pozzolan dan Kapur Sebagai Bahan Stabilisasi Tanah Gambut Berserat. Dipublikasikan sebagai hasil penelitian Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional.

Mutalib, AA, Lim JS, Wong MH, Koonvai L. 1991. Characterization, distribution and utilization of peat in Malaysia. In Proc. International Symposium on Tropical Peatland. 6-10 May 1991, Kuching, Serawak, Malaysia.

Najiyati S, Muslihat L, Suryadiputra INN. 2005. Panduan Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Pertanian Berkelanjutan. Proyek Climate Change. Forest and Peatland in Indonesia. Bogor. Wetlands international-Indonesia Programmed an Wildlife Habitat Canada.

Puslittanak. 2000. Sumber Daya Lahan Indonesia dan Pengelolaannya. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 169-172.

Puspita K. 2014. Penetapan Akivitas Mikrob Aerob dalam Tanah Rizosfer Tanaman Kentang dengan Metode Respirasi Tanah. Bogor (ID): IPB.

Reichstein M, Tenhunen JD, Roupsard O. 2002. Ecosystem respiration in two Mediterranean evergreen Holm Oak forests, drought effects and decomposition dynamics. Functional Ecology 16, 27–39.

Rosminik, Erny Y. 2007. Mikrob perombak bahan organik. Biologi Tanah. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. Saraswati R, Husen E, Simanungkalit RDM. 2012. Metode Analisis Biologi Tanah.

Bogor (ID): Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Saraswati R, Prihatini T, Hastuti RD. 2004. Teknologi pupuk mikroba untuk meningkatkan efisiensi pemupukan dan keberlanjutan sistem produksi padi sawah. p. 169-189. Dalam: Fahmuddin Adus et al. (Eds.) Tanah sawah dan teknologi pengelolaannya. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat.

Sudadi. 2007. Aspek Mikrobiologis Pengelolaan Nitrogen di Lahan Basah. Surakarta (ID): Laboratorium Biologi Tanah, Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UNS.

Tang J, Baldocchi DD, Qi Y, Xu L. 2005. Assessing soil CO2 efflux using

continuous measurements of CO2 profiles in soils with small solid-state

sensors. Agric. For. Meteorol. 118, 207–220.

Veen, GV 1998. Notes on The Sustainable Utilization of Peat Soils. Prosiding Seminar Nasional Gambut III. Pontianak, Kalimantan Barat.

Xu M, Qi Y. 2001a. Soil-surface CO2 efflux and its spatial and temporal

18

Xu M, Qi Y. 2001b. Spatial and seasonal variations of Q10 determined by soil respiration measurements at a Sierra Nevadan forest. Global Biogeochemical Cycles 15: 687–696.

19

21

Lampiran 1 Pengaturan kadar air tanah

22

Lampiran 2 Pengaturan kadar air tanah

23

Lampiran 3 Pengaturan tanah untuk inkubasi Sampel

24

Lampiran 4 Pengaturan tanah untuk inkubasi

Keterangan :

25

Lampiran 5 Standarisasi HCl dengan Boraks

Ulangan Volume (mL) Konsentrasi

HCl (M)

Titrat Awal Akhir terpakai

1 10.00 0.00 9.60 9.60 0.0521

2 10.00 9.60 19.60 10.00 0.0500

3 10.00 0.00 10.00 10.00 0.0500

Rerata ̅) 0.0507

Contoh perhitungan :

Bobot molekul (BM) Na2B4O7.10H2O = 382 g/mol

0.05 M =

0.05 M =

gram = 0.05 M x 382 g/mol x 0.1 L = 1.91 gram

Boraks yang ditimbang = 1.91 g Konsentrasi boraks yang sebenarnya :

M =

=

= 0.0500 M

Konsentrasi HCl ulangan 1:

(V x M) boraks = (V x M) HCl

(10.00 ml x M) = (9.60 ml x 0.0500 M) M HCl =

26

Lampiran 6 Laju Respirasi Tanah Sawah

Indikator : Fenolftalein

Rata-rata volume HCl titrasi hari ke-1 :

27

Lampiran 7 Laju Respirasi Tanah Gambut

28

BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O

Contoh Perhitungan :

Rata-rata volume HCl titrasi hari ke-1 :

X =

=

= 27.25

CO2-C sampel 1 titrasi ke-1

CO2-C =

=

29

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 12 Desember 1993 dari pasangan Bapak Ruslianto dan Ibu Mahyeni. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, kakak dari Rizky Barka Wicaksana. Pada tahun 2005 penulis lulus dari SD Swasta Al-Ihsan, dan diterima di SMPN 11 Medan. Penulis lulus dari SMP pada tahun 2008 dan diterima di SMAN 3 Medan. Pada tahun 2011 penulis lulus SMA dan melanjutkan pendidikan di IPB melalui jalur undangan SNMPTN di Departemen Manajemen Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian.