POPULASI DAN HABITAT LUTUNG JAWA (Trachypithecus

auratus) DI CAGAR ALAM DUNGUS IWUL

KABUPATEN BOGOR

ANNISA MURTHAFIAH

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Populasi dan Habitat Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) di Cagar Alam Dungus Iwul Kabupaten Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2015

ABSTRAK

ANNISA MURTHAFIAH. Populasi dan Habitat Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) di Cagar Alam Dungus Iwul Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh NYOTO SANTOSO.

Cagar Alam Dungus Iwul (CADI) dengan luasan ± 9 ha merupakan salah satu habitat alami Lutung Jawa (Trachypithecus auratus). Menurut Daftar Merah IUCN status konservasi lutung jawa adalah vulnerable dan termasuk dalam daftar Appendix II CITES. Keberadaan lutung jawa di CADI sudah ada sejak tahun 1931. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan dua kelompok lutung jawa yaitu kelompok 1 terdiri atas 24 individu dan kelompok 2 terdiri atas 2 individu. Sex ratio individu dewasa pada kelompok 1 (1:2.67) dan pada kelompok 2 (1:1). Aktivitas harian yang paling sering dilakukan adalah makan 41%. Wilayah jelajah seluas ± 6 ha dengan jumlah sebanyak 26 individu lutung jawa.Proporsi pakan lutung jawa didominansi oleh daun sebesar 76%. Tumbuhan iwul (Orania sylvicola) merupakan tumbuhan yang paling dominan. Pohon tidur lutung jawa paling banyak menggunakan pohon pohon kihujan(Engelhardtia spicata Lesh.), asem keranji (Dialum indum L) dan kibangkong (Endiandra rubescens). Aktivitas istirahat, makan dan aktivitas sosial lutung jawa banyak dilakukan pada strata A dan B, dan aktivitas berpindah banyak dilakukan pada strata C.

Kata kunci : habitat, lutung jawa, populasi.

ABSTRACT

ANNISA MURTHAFIAH. Population and Habitat of Ebony Leaf Monkey (Trachypithecus auratus) in Dungus Iwul Nature Reserve. Supervised by NYOTO SANTOSO

Dungus Iwul Nature Reserve with an area of ± 9 ha is one of the natural habitat of ebony leaf monkey(Trachypithecus auratus). According to IUCN Red List of Threatened Species, conservation status of ebony leaf monkey is vulnerable and listed in Appendix II CITES. Ebony leaf monkey in Dungus Iwul Nature Reserve be since 1931. Since established as Nature Reserve research about ebony leaf monkey has not been done. Results of research conducted found two groups of long-tailed monkeys group 1 had 24 individual and group 2 had 2 individual. Sex ratio of group 1 were 1:2.67 and group 2 had ratio 1:1. Daily activities most frequently performed for first group is fed with a percentage 41%. The core area 5,5 ha to 26 individu ebony leaf monkey. Feed that most often eat by long-tailed macaque is leaf with a percentage of 76%. Iwul (Orania sylvicola) is the most dominan plant. The tree sleepey of ebony leaf monkey is kihujan(Engelhardtia spicata Lesh.), asem keranji (Dialum indum L) dan kibangkong (Endiandra rubescens). Daily activities most frequently performed for rest, fed, and social activity is A and B strata, and move C strata.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

POPULASI DAN HABITAT LUTUNG JAWA (Trachypithecus

auratus) DI CAGAR ALAM DUNGUS IWUL

KABUPATEN BOGOR

ANNISA MURTHAFIAH

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya karya ilmiah dengan judul “Populasi dan Habitat Lutung Jawa di Cagar Alam Dungus Iwul Jawa (Trachypithecus auratus)” dapat diselesaikan. Pengambilan data lapangan dilakukan pada bulan November, Desember 2014 dan Januari 2015. Segala bentuk kekurangan dan kelebihan dalam hasil penulisan ini saya ucapakan mohon maaf.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS selaku dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, saran dan bantuan materi kepada penulis selama menyelesaikan Penelitian ini. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada orang tua telah memberikan dukungan moral maupun material dan doa yang tidak pernah henti demi kelancaran penelitian yang akan dilakukan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Seksi BKSDA Jawa Barat (Cagar Alam Dungus Iwul) atas ijin dan bantuannya selama penelitian, terimakasih juga juga untuk Pak Wardi, Ibu Uta atas keikhlasannya, dan pendampingan selama pengambilan data di lapang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman teman Fahutan 48 dan KSHE 48 yang telah menemani dan kebersamaannya selama ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Indra Divayana yang telah mendampingi dan memberikan semangat selama ini. Selain itu penulis ucapkan terimakasih kepada M Sukri teman penelitian yang telah membantu banyak selama ini. Tidak lupa penilis mengucapkan banyak terimakasih kepada saudaraku Srikandi Fahutan Puput, Anggun, Tanti, Zahra dan teman – teman yang telah ada selama ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 1

Manfaat Penelitian 1

METODE 2

Lokasi dan Waktu Penelitian 2

Alat dan Bahan 2

Objek Penelitian dan Data yang Dikumpulkan 2

Metode Penelitian 3

Pengolahan dan Analisis Data 5

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 7

Populasi 8

Habitat 14

SIMPULAN DAN SARAN 22

Simpulan 22

Saran 23

DAFTAR PUSTAKA 23

DAFTAR TABEL

1 Populasi lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul 8

2 Perbandingan sex ratio lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul 10 3 Indeks Nilai Penting (INP) seluruh tingkat tumbuhan di Cagar Alam

Dungus Iwul

15

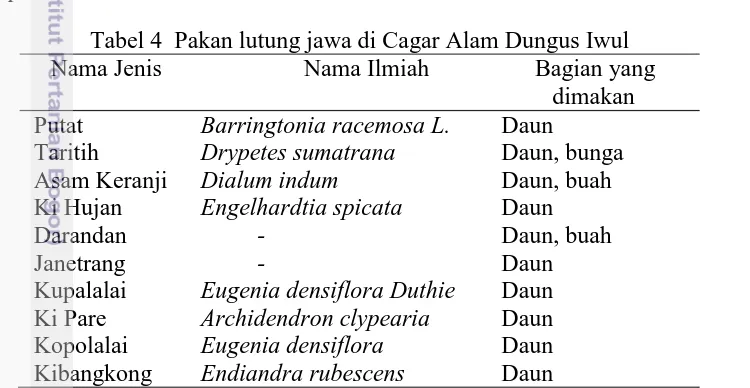

4 Pakan lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul 18

DAFTAR GAMBAR

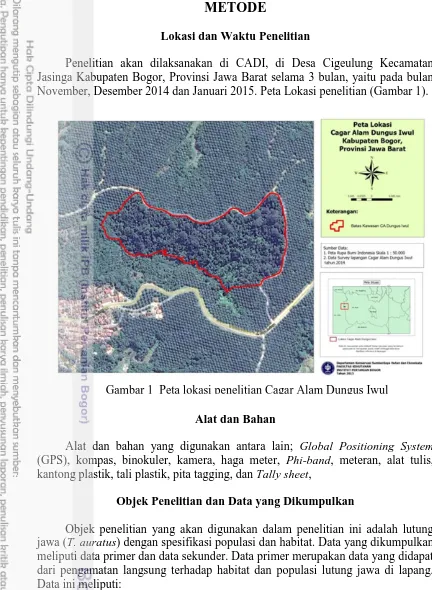

1 Peta lokasi penelitian Cagar Alam Dungus Iwul 2

2 Peta contoh analisis vegetasi 4

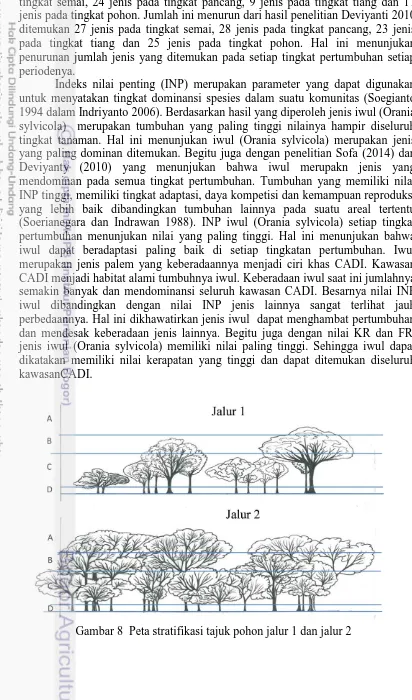

3 Lutung jawa yang terdapat di Cagar Alam Dungus Iwul 8 4 Struktur umur lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul 8 5 Ativitas harian lutung jawa Di Cagar AlamDungus Iwul 10 6 Peta wilayah jelajah lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul 12 7 Peta tutupan lahan sekitar kawasan Cagar Alam Dungus Iwul 15 8 Peta stratifikasi tajuk pohon jalur 1 dan jalur 2 16

9 Bagian tumbuhan yang dimakan lutung jawa 19

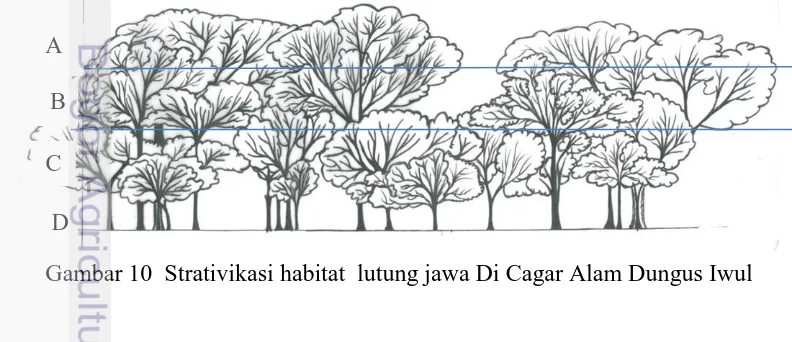

10 Strativikasi habitat lutung jawa Di Cagar Alam Dungus Iwul 20 11 Posisi stara lutung jawa dalam melakukan aktivitas di Cagar Alam

Dungus Iwul

21

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data hasil analisis vegetasi tingkat semai 26

2 Data hasil analisis vegetasi tingkat pancang 27

3 Data hasil analisis vegetasi tingkat tiang 28

4 Data hasil analisis vegetasi tingkat pohon 29

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lutung jawa (Trachypithecus auratus) merupakan salah satu satwa endemik Indonesia yang penyebarannya hanya terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Perlindungan terhadap satwa ini telah tercantum dalam beberapa peraturan, baik nasional maupun internasional. Lutung termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan SK Menhutbun No.733/Kpts-II/1999. Menurut CITES, lutung jawa termasuk dalam kategori Appendix II dan pada tahun 1996 oleh IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural) diketegorikan sebagai primata yang rentan (vulnerable) terhadap gangguan habitat karena terus terdesak oleh kepentingan manusia.

Menurut IUCN (2013), hal yang mengancam kelestarian populasi lutung adalah berkurangnya habitat dan degradasi hutan akibat perluasan lahan pemukiman dan pertanian, perburuan lutung sebagai makanan dan dijual sebagai hewan peliharaan, fragmentasi habitat, dan populasi yang terisolasi. Cowlishaw & Dunbar (2000) menyatakan bahwa, primata merupakan satwa yang sangat rentan terhadap kehilangan habitat. Primata lebih terancam punah karena hilangnya habitat dibandingkan mamalia pada ordo lain, dan hilangnya habitat merupakan penyebab paling umum terjadinya resiko kepunahan spesies (Cowlishaw & Dunbar 2000).

Tindakan konservasi perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian lutung baik secara in situ maupun ex situ. In situ merupakan usaha pelestarian dilakukan dengan cara menetapkan beberapa kawasan hutan menjadi kawasan konservasi dan dijadikan cagar alam atau suaka margasatwa. Cagar Alam Dungus Iwul (CADI) merupakan salah satu habitat lutung jawa. CADI ditetapkan sebagai cagar alam pada tanggal 21 Maret 1931 Nomor 23 stbl 99 dengan luas areal 9 ha oleh Gouvernment Besluit (GB). Keberadaan lutung jawa sudah ada sejak ditetapkan sebagai Cagar Alam pada tahun 1931. Namun, belum ada penelitian yang dilakukan mengenai keberadaan lutung jawa. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai lutung jawa yang ada di CADI.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi populasi dan habitat lutung jawa (T. auratus) di CADI Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Manfaat Penelitian

2

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di CADI, di Desa Cigeulung Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selama 3 bulan, yaitu pada bulan November, Desember 2014 dan Januari 2015. Peta Lokasi penelitian (Gambar 1).

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan antara lain; Global Positioning System (GPS), kompas, binokuler, kamera, haga meter, Phi-band, meteran, alat tulis, kantong plastik, tali plastik, pita tagging, dan Tally sheet,

Objek Penelitian dan Data yang Dikumpulkan

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah lutung jawa (T. auratus) dengan spesifikasi populasi dan habitat. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari pengamatan langsung terhadap habitat dan populasi lutung jawa di lapang. Data ini meliputi:

1. Populasi yang mencakup kepadatan populasi, struktur umur, kelahiran, kematian, sex ratio, aktivitas dan wilayah jelajah.

2. Habitat yang mencakup komposisi dan struktur vegetasi, identifikasi potensi pakan, dan kondisi habitat di dalam maupun sekitar CADI.

3 Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari keadaan iklim dan topografi, jenis satwa lain yang terdapat di dalam kawasan serta jenis-jenis pohon yang berpotensi sebagai pakan maupun habitat lutung jawa. Data tersebut berasal dari studi literatur hasil penelitian sebelumnya, jurnal, dan berdasarkan wawancara dengan pengelola CADI.

Metode Penelitian

Populasi lutung jawa

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung dengan menggunakan metode Concentration count yang dilakukan pada tempat berkumpul pada waktu dan tempat yang bersamaan, misalnya lokasi tidur dan istirahat. Pengamatan dilakukan pada pukul 06.00-18.00. Penentuan lokasi pengamatan berdasarkan identifikasi keberadaan kelompok lutung jawa (T. auratus) yang ditemukan di CADI.

a. Ukuran populasi

Ukuran populasi adalah suatu ukuran yang memberikan informasi mengenai jumlah total individu satwaliar dalam suatu kawasan tertentu (Santosa 1993). Ukuran populasi lutung jawa ditentukan dari hasil pengamatan.

b. Natalitas

Nilai natalitas yang diukur di lapangan adalah nilai natalitas kasar, di hitung dengan cara melihat jumlah anak yang ditemukan dilokasi pengamatan. Pengambilan data natalitas bersamaan dengan pengambilan data ukuran populasi (Santosa 1990).

c. Mortalitas

Mortalitas dinyatakan dalam laju kematian kasar, yaitu perbandingan antara jumlah kematian dengan jumlah populasi selama periode waktu tertentu (Alikodra 2002).

d. Struktur umur

Perbedaan struktur umur yang digunakan dalam identifikasi lapang yang membedakan satwa menjadi dewasa, muda dan anak.

Wawancara dilakukan untuk mendukung data hasil observasi lapang serta menambah informasi mengenai lokasi lutung jawa sering terlihat, sehingga memudahkan dalam melakukan pengamatan serta dalam mengumpulkan faktor-faktor penunjang keberadaan lutung jawa, seperti pakan, cover, dan sumber air. Aktivitas harian

Pengamatan aktivitas harian lutung jawa dilakukan dengan menggunakan metode ad libitum sampling. Metode ini dilakukan dengan cara pengamat mencatat sebanyak mungkin tingkah laku lutung jawa yang teramati. Hasil yang didapatkan berupa durasi dan frekuensi tingkah laku yang muncul selama pengamatan (Martin & Bateson 1993). Pengamatan aktivitas harian dilakukan bersamaan dengan pengamatan populasi dan wilayah jelajah lutung jawa. Posisi satwa dalam pengamatan juga dicatat sebagai data penggunaan ruang oleh lutung jawa. Aktivitas harian yang dicatat selama pengamatan dikelompokan ke dalam suatu rangkaian perilaku secara keseluruhan, yaitu :

4

2. Berpindah : berjalan, melompat, dan memanjat

3. Makan : memegang, memetik, dan memasukan ke dalam mulut 4. Aktifitas sosial : bermain, kawin, grooming dan bersuara

Habitat lutung jawa

Analisis vegetasi habitat lutung jawa

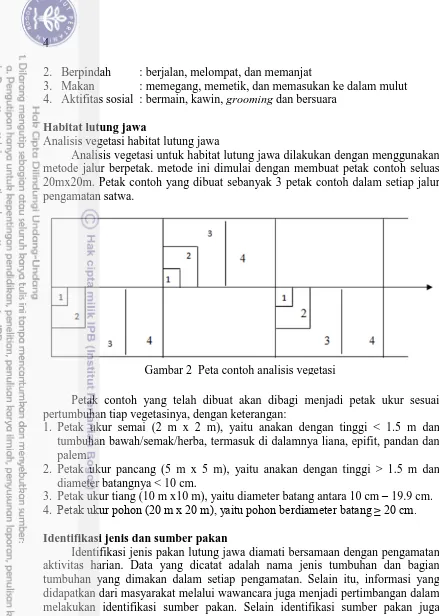

Analisis vegetasi untuk habitat lutung jawa dilakukan dengan menggunakan metode jalur berpetak. metode ini dimulai dengan membuat petak contoh seluas 20mx20m. Petak contoh yang dibuat sebanyak 3 petak contoh dalam setiap jalur pengamatan satwa.

Petak contoh yang telah dibuat akan dibagi menjadi petak ukur sesuai pertumbuhan tiap vegetasinya, dengan keterangan:

1. Petak ukur semai (2 m x 2 m), yaitu anakan dengan tinggi < 1.5 m dan tumbuhan bawah/semak/herba, termasuk di dalamnya liana, epifit, pandan dan palem.

2. Petak ukur pancang (5 m x 5 m), yaitu anakan dengan tinggi > 1.5 m dan diameter batangnya < 10 cm.

3. Petak ukur tiang (10 m x10 m), yaitu diameter batang antara 10 cm – 19.9 cm. 4. Petak ukur pohon (20 m x 20 m), yaitu pohon berdiameter batang ≥ 20 cm. Identifikasi jenis dan sumber pakan

Identifikasi jenis pakan lutung jawa diamati bersamaan dengan pengamatan aktivitas harian. Data yang dicatat adalah nama jenis tumbuhan dan bagian tumbuhan yang dimakan dalam setiap pengamatan. Selain itu, informasi yang didapatkan dari masyarakat melalui wawancara juga menjadi pertimbangan dalam melakukan identifikasi sumber pakan. Selain identifikasi sumber pakan juga dilakukan sensus pohon pakan yang ada di CADI

Penggunaan ruang dan wilayah jelajah

Data yang dikumpulkan bersaman dengan pengambilan data populasi dan aktivitas lutung jawa ditambah data yang meliputi waktu pengambilan data, posisi ketinggian satwa dalam skala strata pohon(m), lama aktivitas (menit), dan jenis pohon.

5 - Strata A yaitu pepohonan yang ketinggiannya lebih dari 30 meter,

- Strata B yaitu pepohonan yang mempunyai tinggi 20-30 meter, - Strata C yaitu pepohonan yang mempunyai tinggi 4-20 meter,

- Strata D yaitu terdiri darilapisan perdu dan semak yang mempunyai tinggi 1-4 meter termasuk anakan pohon, palma, herba serta paku-pakuan dan,

- Strata E yaitu terdiri dari lapisan tumbuhan penutup tanah atau lapisan lapangan yang mempunyai tinggi 0-1 meter (Soerianegara & Indrawan 2005).

Data penggunaan ruang secara horizontal dikumpulkan dengan cara mengambil titik koordinat wilayah jelajah lutung jawa dengan menggunakan GPS. Arsitektur pohon

Arsitektur pohon tajuk pohon digunakan untuk melihat stratifikasi pohon yang digunakan lutung jawa. Petak ukur diambil dari jalur yang dilalui lutung jawa pada petak pengamatan yang sekiranya dapat mewakili. Lebar jalur dianggap sebagai sumbu y dan panjang jalur sebagai sumbu x.

Data diambil dengan mengukur proyeksi tajuk ke tanah. Data-data yang diperlukan untuk stratifikasi tajuk ialah:

1. Posisi pohon dalam jalur, yang diukur dari arah yang sama secara berurutan dan jarak awal pengukuran ke pohon. Kemudian pohon-pohon dalam jalur pengamatan dipetakan.

2.Tinggi total dan tinggi bebas cabang serta tinggi cabang kedua bila memungkinkan.

3. Proyeksi dari tajuk ke tanah (lebar tajuk tiap pohon).

4. Diameter setinggi dada (130 cm) atau diameter 20 cm di atas banir bila pohon berbanir.

5. Penggambaran di lapangan berupa sketsa dari bentuk percabangan utama, bentuk tajuk, arah condong dari batang dan sketsa dari masing-masing pohon.

Pengolahan dan Analisis Data

Populasi lutung jawa

Ukuran populasi lutung jawa (T. auratus) ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan individu yang ditemukan pada kelompok yang diamati diseluruh lokasi CADI. Setelah mengetahui jumlah seluruh populasi dihitung kepadatan populasi dengan rumus:

Kepadatan =

Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif mengenai jumlah kelompok sosial, jumlah populasi, struktur populasi, kepadatan populasi dan luas habitat.

Natalitas atau angka kelahiran adalah suatu perbandingan antara jumlah total kelahiran dan jumlah total induk (potensial untuk reproduksi) yang terlihat pada akhir periode kelahiran (Santosa 1993). Natalitas dihitung dengan persamaan:

6

Nilai mortalitas diperoleh dengan pendekatan peluang hidup (Hidayat 2013). Persamaan yang digunakan untuk mengetahui nilai peluang hidup dan mortalitas adalah sebagai berikut: umur dapat diketahui dengan cara menggolongkan individu dalam kelas umur tertentu (Santosa 1993). Struktur umur adalah perbandingan jumlah individu didalam setiap kelas umur dari suatu populasi. Stuktur populasi lutung jawa dibagi berdasarkan tiga kelompok kelas umur, yaitu dewasa, remaja dan anakan.

Sex ratio

Sex ratio atau nisbah kelamin merupakan perbandingan jumlah jantan yang berpotensi berreproduksi dengan betina yang berpotensi berreproduksi.

Nilai dugaan populasi lutung jawa

Keterangan :

J = jumlah jantan potensial reproduksi dari seluruh areal pengamatan, dan B = jumlah betina potensial reproduksi dari seluruh areal pengamatan.

Aktivitas harian lutung jawa

Hasil yang diperoleh dari pengamatan berupa frekuensi aktivitas harian yang muncul selama pengamatan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kulaitatif. Setiap perilaku yang dicatat, akan dihitung nilai rata-rata dan presentasenya agar terlihat aktivitas harian yang sering muncul atau dilakukan oleh individu lutung jawa. Selanjutnya, data hasil pengamatan akan ditampilkan dalam bentuk grafik atau histogram yang menunjukan hubungan antara waktu dengan aktifitas harian, waktu dengan penggunaan ruang oleh lutung jawa, serta aktivitas harian dengan penggunaan ruang oleh lutung jawa. Selanjutnya hasil disajikan melalui metoda grafik serta interpretasinya.

Habitat lutung jawa Analisis vegetasi

Indeks Nilai Penting (INP) menggambarkan kedudukan ekologis suatu jenis dalam komunitas dengan kata lain INP digunakan untuk menetapkan dominasi suatu jenis terhadap jenis lainnya. Soerianegara dan Indrawan (2005) menjelaskan mengenai Indeks Nilai Penting yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR) dan Dominansi Relatif (DR).

- Kerapatan (K) = Jumlah individu suatu jenis Luas unit contoh

7 - Frekuensi (F) = Jumlah plot ditemukannya suatu jenis

Jumlah seluruh plot dalam unitcontoh - Frekuensi Relatif (FR) = Frekuensi suatu jenis x 100 %

Frekuensi seluruh jenis

- Dominasi (D) = Luas bidang dasar suatu jenis Luas unit contoh

- Dominasi Relatif (DR) = Dominasi suatu jenis x 100 % Dominasi seluruh jenis - Indeks Nilai Penting(Tiang & pohon) = KR + FR + DR

- Indeks Nilai Penting (Semai&pancang)= KR + FR - Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) =

∑

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

CADl ditetapkan sebagai cagar alam pada tanggal 21 Maret 1931 Nomor 23 stbl 99 dengan luas areal 9 ha oleh Gouvernment besluit (GB). Secara administrasi CADI terletak di Desa Cigeulung Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kawasan CADI terletak di pinggir jalan raya antara menghubungkan Bogor dan Rangkasbitung (Dishut 2007). Topografi kawasan relatif datar dengan kemiringan 8-15% berada pada ketinggian 175 m diatas permukaan laut. Tanah kawasan ini berjenis podsolik merah kuning yang terbentuk dari batuan infravulkan (dasit) batuan pasir dan endapan kuarsa (LIPI 2009). Menurut Schmidt dan Ferguson (1951), iklim di kawasan CADI termasuk tipe hujan A dengan curah hujan rata-rata 3.348 mm/tahun serta temperatur udara 22.5oC – 33oC (LIPI 2009).

8

Populasi

Ukuran dan kepadatan populasi

Populasi lutung jawa yang ditemukan di CADI sebanyak 2 kelompok dengan jumlah anggota kelompok pada kelompok 1 sebanyak 24 individu dan kelompok 2 sebanyak 2 individu (Tabel 1). Jumlah ini merupakan jumlah minimum populasi yang ditemukan. Hal ini senada dengan pernyataan penelitian Leksono (2014) yang menyebutkan lutung jawa dapat terdiri dari 6-23 individu pada setiap kelompoknya. Bahkan anggota kelompok lutung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dapat mencapai 6-33 individu per kelompoknya (Utami 2010). Pada penelitian penelitain sebelumnya paling sedikit anggota kelompok terdiri dari 6 individu. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan terdapat kelompok yang terdiri dari 2 individu. Kelompok lutung jawa dengan jumlah aggota sebanyak 2 individu sangat jarang ditemukan. Namun hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kelompok dengan jumlah 2 individu merupakan pemecahan kelompok utama yang jumlahnya dirasa terlalu besar. Sehingga terjadi pemecahan anggota kelompok untuk membentuk kelompok baru.

Kepadatan populasi lutung jawa di CADI sebesar 3ind/ha. Nilai ini lebih besar di banding penelitian Sulistyadi (2013) di Taman Wisata Alam Gunung Pancar (TWAGP) yang memiliki kepadatan 0.14 ind/ha. Perbedaan kepadatan lutung jawa ini di pengaruhi oleh luas kawasan lokasi pengamatan. Kawasan CADI memiliki luasan 9 ha dengan jumlah populasi 26 individu. Sedangkan TWAGP memiliki luasan 143 ha dengan jumlah populasi 20 individu. Hal ini yang membedakan nilai kepadatan lutung jawa. CADI yang masih terjaga keaslian vegetasinya membuat kawasan ini mampu menjadi habitat lutung jawa dengan ukuran yang kecil dapat menopang seluruh kebutuhan lutung jawa. Berbeda dengan TWAGP yang saat ini habitatnya telah terfragmentasi dan terdegradasi, TWAGP terdiri dari berbagai jenis tutupan lahan mulai dari kebun, hutan, semak dan tegakan pinus. Tutupan lahan ini lah yang mempengaruhi luasan habitat lutung jawa.

Gambar 3 Lutung jawa yang terdapat di Cagar Alam Dungus Iwul Tabel 1 Populasi lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul

Kelompok Dewasa Remaja Anakan Total

1 11 8 5 24

2 2 - - 2

9 Struktur umur dan sex ratio

Struktur umur kelompok lutung jawa di CADI pada kelompok 1 terdapat 3 individu jantan dewasa, 8 individu betina dewasa, 3 individu jantan remaja, 5 individu betina remaja dan 5 individu anakan. Kelompok lutung diketuai oleh 1 jantan dewasa dominan dan 2 jantan lainnya sebagai anggota kelompok. Jumlah betina dewasa sebanyak 8 individu, 2 diantaranya memiliki anak yang sudah lepas dari gendongan induknya, dan 3 diantaranya memiliki bayi yang masih berwarna merah kecoklatan yang masih selalu digendong oleh induknya. Banyaknya jumlah anak sebagai keturunan lutung jawa menunjukan keberhasilan reproduksi lutung jawa di CADI. Keberadaan anak lutung jawa di CADI menunjukan keberadaan lutung jawa akan tetap terjaga keberadaannya. Sedangkan kelompok 2 terdiri dari 1 individu jantan dewasa dan 1 individu betina dewasa. Dalam kelompok ini tidak terdapat permudaan. Banyaknya jumlah individu lutung jawa menunjukan kesesuian habitat lutung jawa di CADI dari segi ketersediaan pakan maupun habitat. Berikut struktur umur kelompok lutung jawa di CADI disajikan dalam Gambar 4.

Natalitas atau angka kelahiran adalah suatu perbandingan antara jumlah total kelahiran dan jumlah total induk (potensial untuk reproduksi) yang terlihat pada akhir periode kelahiran (Santosa 1993). Nilai natalitas lutung jawa di CADI pada kelompok 1 sebesar 0.21. Nilai dugaan natalitas ini lebih kecil di bandingkan data penelitian lainnya. Penelitian Hidayatullah (2015) di Resort Tamanjaya Taman Nasional Ujung Kulon nilai natalitas lutung jawa sebesar 0.29 dan Sotaradu et al.(2013) nilai dugaan natalitas lutung jawa di area Java Rhino Study Conservastion Area (JRSCA) adalah 0.26. Hal ini terjadi karena tidak semua betina dewasa memiliki anak. Dari 8 betina dewasa 3 hanya terdapat 5 indukan yang memiliki anak. Tidak semua betina dewasa di kelompok ini berada pada masa produktif. Kemungkinan terdapat betina dewasa yang sudah tua sehingga tidak dapat bereproduksi dengan baik. Namun nilai natalitas ini lebih besar dari Sulistyadi (2013) di TWA Gunung Pancar yaitu sebesar 0.15. Hal ini terjadi karena di TWA Gunung pancar terjadi kerusakan habitat yang membuat menurunnya jumlah kelahiran anak lutung jawa. Lutung jawa di CADI dirasa masih memiliki habitat yang cukup baik sehingga mampu mendorong terjadinya jumlah kelahiran yang masih cukup baik. Pada Kelompok 2 tidak terdapat anak sehingga tidak dapat ditentukan nilai dugaan kelahirannya. Kelompok ini merupakan kelompok yang diduga merupakan kelompok lepasan dari kelompok

10

1. Namun kelompok ini tidak memiliki keturunan diduga karena belum matangnya usia kelompok ini sehingga belum dapat berproduksi dengan baik.

Nilai mortalitas atau kematian lutung jawa di CADI belum dapat ditentukan nilainya. Hal ini karena belum ada data penelitian yang menunjukan jumlah populasi lutung jawa yang ada. Sehingga belum dapat ditentukan nilai kematian maupun peluang hidup lutung jawa yang ada. Didukung pernyataan Shinta (2003) menyatakan untuk mengetahui nilai mortalitas atau laju kematian suatu satwa perlu diketahui jumlah kematian dan jumlah total populasi selama periode waktu tertentu atau jumlah individu yang mati pada kelas umur tertentu dan jumlah individu yang termasuk dalam kelas umur tersebut selama periode waktu tertentu.

Seks ratio adalah perbandingan jumlah jantan dengan betina dalam satu populasi (Alikodra 1990). Sex ratio lutung jawa di CADI kelompok 1 sebesar 1: 2.67 Dimana jumlah betina lebih banyak dibandingkan jumlah jantan. Kelompok 2 sebesar 1:1. Perbandingan sex ratio ini lebih kecil dibandingkan dengan penelitian lainnnya, nisbah kelamin lutung jawa di TN BTS 1:2-1:5 (Utami 2010) dan di Pangandaran 1:2-1:4 (Leksono 2014). Perbandingan komposisi kelamin akan turut menentukan natalitas atau angka kelahiran (Sampurna 2014). Hal ini terjadi karena di CADI terdapat 3 individu jantan dewasa sehingga sex ratio akan semakin kecil. Sex ratio ini menggambarkan bahwa lutung jawa memiliki sifat poligami dalam sistem perkawinannya. Karena jumlah betina dewasa lebih banyak dari pada jumlah jantan dewasa. Hal ini di dukung pernyataan Cannon and Vos (2009) serta Hendratmoko (2009) bahwa lutung jawa merupakan satwa poligami. Berikut disajikan perbandingan sex ratio lutung jawa pada Tabel 2.

Aktivitas

Aktifitas harian lutung jawa dikelompokan berdasarkan empat kategori aktivitas yaitu istirahat, berpindah, makan dan aktivitas sosial. Aktivitas yang paling banyak dilakukan yaitu aktivitas makan dengan presentase sebesar 41%. Aktivitas yang paling sedikit dilakukan adalah aktivitas sosilal sebesar 13 %. Berikut disajikan gambar persentase aktivitas harian lutung jawa pada Gambar 5.

Gambar 5 Aktivitas harian lutung jawa

Tabel 2 Perbandingan sex ratio lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul

Kelompok Jantan Betina Sex Ratio

1 3 8 1:2. 67

11 Lutug jawa ketika makan umumnya dilakukan secara berkelompok atau tersebar secara berkelompok. Aktivitas makan merupakan aktivitas pertama yang dilakukan setelah bangun tidur pada pagi hari. Prayogo (2006), menyatakan bahwa aktivitas makan primata pada umumnya akan meningkat pada pagi hari. Lutung sebagai hewan diurnal akan aktif pada pagi dan siang hari, sedangkan sore hari lebih banyak digunakan sebagai waktu istirahat dan tidur. Aktivitas harian yang penting antara lain adalah mencari makan, karena makan merupakan sumber energi utama pada satwa (Alikodra 2002). Lutung jawa biasanya paling banyak memakan dedaunan terutama daun muda dan pucuk daun. Menurut Bailey (1984) jumlah dan kualitas pakan yang dibutuhkan setiap individu satwa liar bervariasi, dipengaruhi antara lain oleh faktor jenis kelamin, kelas umur, dan fisiologi pencernaan.

Aktivitas lainnya yang sering dilakukan lutung jawa adalah istirahat sebesar 27%. Istirahat merupakan aktivitas yang penting bagi primata. Seperti pernyataan Alikodra 1990, Waktu istirahat penting dilakukan oleh lutung dan primata lainnya untuk mencerna dedaunan yang telah dikonsumsinya. Sistem pencernaan lutung jawa yang terbagi dalam compartemen dimana pencernaan dilakukan dengan cara fermentasi dalam fore stomach untuk memecah selulose daun. Fermentasi ini dapat dilakukan ketika lutung jawa melakukan istirahat. Aktivitas istirahat ini lebih banyak dilakukn pada siang hari. Hal ini berhubungan erat dengan kondisi cuaca. Suhu udara di lingkunagan tertinggi terjadi pada waktu siang hari (Koesmaryono dan Handoko dalam Nursal 2001). Sehingga pada siang hari lutung lebih banyak beristirahat untuk menghemat energi untuk melakukan aktivitas selanjutnya dan mencerna makan yang membutuhkan waktu istirahat.

12

Wilayah jelajah

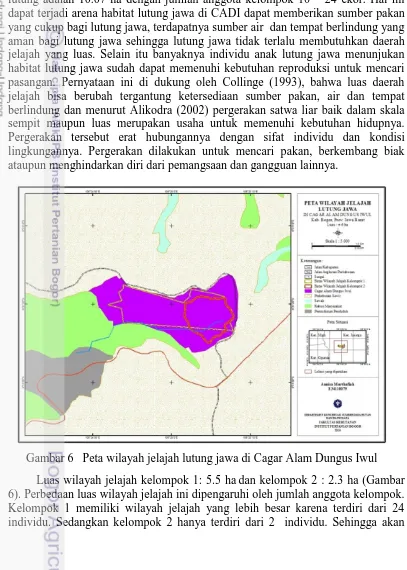

Lutung jawa di CADI memiliki wilayah jelajah ±6 hadengan jumlah individu sebanyak 27 ekor. Wilayah jelajah ini dinilai kecil dibandingkan penelitian di lokasi lainnya. Menurut Supriyatna dan Wahyono (2000), lutung jawa memiliki luasan daerah jelajah berkisar antara 15-23 hektar. Namun penelitian Brotoisworo & Dirgayusa (1991) mendapatkan data wilayah jelajah kelompok lutung di CA. Pangandaran hanya berkisar 4.7 – 8.8 hektare. Sedangkan pada tahun (2009), Hendratmoko menemukan di lokasi tersebut rata-rata wilayah jelajah kelompok lutung adalah 10.07 ha dengan jumlah anggota kelompok 10 – 24 ekor. Hal ini dapat terjadi arena habitat lutung jawa di CADI dapat memberikan sumber pakan yang cukup bagi lutung jawa, terdapatnya sumber air dan tempat berlindung yang aman bagi lutung jawa sehingga lutung jawa tidak terlalu membutuhkan daerah jelajah yang luas. Selain itu banyaknya individu anak lutung jawa menunjukan habitat lutung jawa sudah dapat memenuhi kebutuhan reproduksi untuk mencari pasangan. Pernyataan ini di dukung oleh Collinge (1993), bahwa luas daerah jelajah bisa berubah tergantung ketersediaan sumber pakan, air dan tempat berlindung dan menurut Alikodra (2002) pergerakan satwa liar baik dalam skala sempit maupun luas merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergerakan tersebut erat hubungannya dengan sifat individu dan kondisi lingkungannya. Pergerakan dilakukan untuk mencari pakan, berkembang biak ataupun menghindarkan diri dari pemangsaan dan gangguan lainnya.

Luas wilayah jelajah kelompok 1: 5.5 hadan kelompok 2 : 2.3 ha (Gambar 6). Perbedaan luas wilayah jelajah ini dipengaruhi oleh jumlah anggota kelompok. Kelompok 1 memiliki wilayah jelajah yang lebih besar karena terdiri dari 24 individu. Sedangkan kelompok 2 hanya terdiri dari 2 individu. Sehingga akan

13 berpengaruh terhadap luasan wilayah jelajah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Luas wilayah jelajah lutung jawa secara keseluruhan berada di dalam kawasan Cagar Alam. Namun terdapat sebagian kecil wilayah jelajahnya berada di luar kawasan. Dari ±6 ha wilayah jelajah lutung jawa, 787.4 m berada di luar kawasan CADI. Wilayah jelajah lutung jawa di CADI tidak selamanya berada di dalam kawasan. Pergerakan lutung jawa pernah ditemukan berada di antara perbatasan perkebunan masyarakat. Wilayah jelajah lutung jawa yang berada di luar kawasan cagar alam terjadi karena di perbatasan cagar alam dan kebun masyarakat terdapat pohon hauan yang menjadi salah satu pohon yang digunakan lutung jawa. Pohon hauan biasa digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas berpindah. Perpindahan pada pohon hauan dilakukan karena tajuk pohon menyambung dengan pohon yang berada di dalam kawasan cagar alam.

CADI yang memiliki luasan 9.1 ha dimana didalamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan maupun pepohonan dengan keanekaragaman jenisnya mampu menjadi habitat alami lutung jawa. Keberadaan lutung jawa di dukung oleh tersedianya pakan yang melimpah bagi lutung jawa. Dengan luasan yang relatif kecil, CADI mampu menyediakan kebutuhan bagi satwa didalamnya terutama lutung jawa. Jumlah lutung jawa yang relatif besar menujukan kemantapan kawasan dalam memenuhi kebutuhan lutung jawa. CADI dapat memenuhi seluruh kebutuhan lutung jawa dari pakan dan habitatnya. Hal ini di perkuat oleh pernyataan Collinge (1993) luas daerah jelajah bisa berubah tergantung ketersediaan sumber pakan, air dan tempat berlindung.

Faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap luas wilayah jelajah kelompok lutung adalah suhu, jarak dari sungai (kondisi fisik); jumlah jenis tumbuhan, kerapatan tumbuhan, ketersediaan pakan, ketersediaan pohon tidur (kondisi vegetasi); ukuran kelompok, seks rasio, dan jumlah jantan (kondisi kelompok lutung). Bennett dan Davies (1994) menduga berbagai variasi ukuran homerange merupakan adaptasi terhadap berbagai tipe habitat. Wilayah jelajah bervariasi sesuai dengan keadaan sumberdaya lingkungannya. Semakin baik kondisinya akan semakin sempit ukuran wilayah jelajahnya. Pada primata ditentukan oleh jarak perjalanan yang ditempuh setiap hari oleh anggota kelompok dan pemencaran dari kelompoknya (Alikodra 2002). Sedangkan menurut Brotoisworo & Dirgayusa (1991) ukuran wilayah jelajah lutung ditentukan oleh ukuran kelompok, dan jumlah serta kualitas pakan dalam wilayah masing-masing kelompok. Napier & Napier (1985) berpendapat bahwa, penggunaan ruang pada satwa liar tergantung pada sumberdaya yang ada di dalamnya. Primata umumnya lebih mengutamakan ketersediaan makanan, dan lokasi atau pohon tidur yang aman (secure sleeping sites). Sedangkan Untuk wilayah inti, yang terpenting adalah pohon tidur yang aman dari predator dan pohon pakan.

Ancaman populasi

14

Hal ini dapat menjadi suatu ancaman bagi keberadaan lutung jawa. Namun menurut warga sekitar tidak pernah ada yang berani menangkap lutung jawa di CADI. Hal ini dikarenakan masih kentalnya mitos makam penjaga CADI. Sehingga tidak ada warga yang berani menangkap dan mengambil lutung jawa. Ancaman lainnya adalah adanya mobil truck angkut kelapa sawit PTPB VIII yang selalu melewati pinggir kawasan CADI. Keberadaan kawasan yang berbatasan langsung dengan jalur jalan truk angkut kelapa sawit yang setiap harinya lebih kurang 16 kali melewati jalan pinggir kawasan mengakibatkan suara bising bagi satwa. Dikhawatirkan dapat membuat stress lutung jawa yang berakibat pada kematian.

Ancaman dari dalam kawasan dapat terjadi oleh adanya persaingan antar satwa yang ada. Salah satunya adalah keberadaan monyet ekor panjang. Wilayah teritori lutung jawa dan monyet ekor panjang saling tumpang tindih sehingga memungkinkan terjadinya persaingan terhadap habitat, pakan maupun pohon tidur antara keduanya. Keberadaan monyet ekor panjang yang sangat banyak dengan jumlah mencapai 85 ekor menjadi pesaing dalam habitat lutung jawa. Selain itu keberadaan predator alami yang memangsa lutung jawa di CADI yang ditemukan adalah biawak, ular dan elang. Predator yang ada banyak memangsa dan mengincar lutung jawa ketika masih anakan dan bayi. Sehingga keberadaannya dapat mengancam keberadaan dan keberlangsungan generasi lutung jawa di CADI.

Habitat

Kondisi habitat

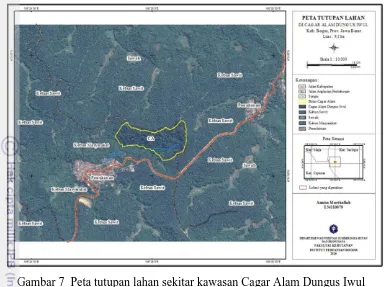

CADI merupakan contoh hutan dataran rendah yang dahulunya terhampar luas di bagian utara Jawa Barat. Keberadaan cagar alam perlu di jaga sebagai sumber plasma nutfah alami asli daerah jawa barat. Saat ini CADI di kelilingi perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Jawa Barat (Gambar 7). Kawasan cagar alam berbatasan dengan kebun sawit pada sisi utara, barat, timur dan sebagain kecil sisi selatan, sedangkan kebun campuran masyarakat berada pada sisi selatan kawasan dan barat daya kawasan cagar alam. Kebun campuran masyarakat ditanami dengan bambu, karet, akasia, kayu afrika, manggis, rambutan. Pada bagian selatan terdapat aliran air yang bersumber dari kawasan dengan panjang ± 550 m.

15

Keberadaan lutung jawa di habitat alaminya tidak lepas dari keberadaan tumbuhan yang terdapat di setiap habitatnya. Begitu juga dengan keberadaan lutung jawa di CADI tidak dapat terlepas dari keberadaan tumbuhan dalam struktur vegetasi di dalamnya. Farida dan Harun (2000) menjelaskan untuk mempertahankan keberadaan primata di habitat alaminya, perlu dilakukan identifikasi terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada karena tumbuhan-tumbuhan merupakan sumber pakan bagi primata yang hidup di suatu habitat.

Gambar 7 Peta tutupan lahan sekitar kawasan Cagar Alam Dungus Iwul

Tabel 3 Indeks Nilai Penting (INP) seluruh tingkat tumbuhan di Cagar Alam Dungus Iwul

Tingkat Tumbuhan

Nama Lokal

Nama Ilmiah KR FR INP

(%) Semai Iwul Orania sylvicola 77.02 11.63 88.65

Kitoke Parinari sumatrana 2.61 9.30 11.91

Kisawo - 1.56 6.97 8.54

Pancang Kilaja Knema Laurina (Bl.)

Warb 15.52 8.57 24.09

Rambutan 18.97 2.86 21.82

Kitulang Polyalthia subcordata Bl. 6.90 8.57 15.47 Tiang Iwul Orania sylvicola 68.57 40.00 125.18

Kibangkong Endiandra rubescens 2.86 6.67 46.93

Kisawo 11.43 13.33 26.71

Pohon Iwul Orania sylvicola 55.95 16.22 87.80 Kihujan Engelhardtia spicata

Lesh. 3.57 8.11 31.46

16

Hasil analisis vegetasi yang telah dilakukan menemukan 27 jenis pada tingkat semai, 24 jenis pada tingkat pancang, 9 jenis pada tingkat tiang dan 17 jenis pada tingkat pohon. Jumlah ini menurun dari hasil penelitian Deviyanti 2010 ditemukan 27 jenis pada tingkat semai, 28 jenis pada tingkat pancang, 23 jenis pada tingkat tiang dan 25 jenis pada tingkat pohon. Hal ini menunjukan penurunan jumlah jenis yang ditemukan pada setiap tingkat pertumbuhan setiap periodenya.

Indeks nilai penting (INP) merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menyatakan tingkat dominansi spesies dalam suatu komunitas (Soegianto 1994 dalam Indriyanto 2006). Berdasarkan hasil yang diperoleh jenis iwul (Orania sylvicola) merupakan tumbuhan yang paling tinggi nilainya hampir diseluruh tingkat tanaman. Hal ini menunjukan iwul (Orania sylvicola) merupakan jenis yang paling dominan ditemukan. Begitu juga dengan penelitian Sofa (2014) dan Deviyanty (2010) yang menunjukan bahwa iwul merupakn jenis yang mendominan pada semua tingkat pertumbuhan. Tumbuhan yang memiliki nilai INP tinggi, memiliki tingkat adaptasi, daya kompetisi dan kemampuan reproduksi yang lebih baik dibandingkan tumbuhan lainnya pada suatu areal tertentu (Soerianegara dan Indrawan 1988). INP iwul (Orania sylvicola) setiap tingkat pertumbuhan menunjukan nilai yang paling tinggi. Hal ini menunjukan bahwa iwul dapat beradaptasi paling baik di setiap tingkatan pertumbuhan. Iwul merupakan jenis palem yang keberadaannya menjadi ciri khas CADI. Kawasan CADI menjadi habitat alami tumbuhnya iwul. Keberadaan iwul saat ini jumlahnya semakin banyak dan mendominansi seluruh kawasan CADI. Besarnya nilai INP iwul dibandingkan dengan nilai INP jenis lainnya sangat terlihat jauh perbedaannya. Hal ini dikhawatirkan jenis iwul dapat menghambat pertumbuhan dan mendesak keberadaan jenis lainnya. Begitu juga dengan nilai KR dan FR, jenis iwul (Orania sylvicola) memiliki nilai paling tinggi. Sehingga iwul dapat dikatakan memiliki nilai kerapatan yang tinggi dan dapat ditemukan diseluruh kawasanCADI.

17 Berdasarkan dua jalur contoh analisis vegetasi dapat terlihat perbedaan struktur vegetasi atau strata tajuk pohon yang ada di CADI. Jalur 1 memiliki kelerengan yang relatif datar dengan tutupan tajuk yang relatif terbuka dan didominasi oleh iwul. Banyaknya iwul pada jalur 1 mempengaruhi jumlah jenis pohon lainnya sehingga keberadaan jenis lainnya tidak terlalu banyak. Selain itu karakteristik jenis pohon disana berukuran relatif lebih kecil dengan tutupan tajuk yang sempit. Berbeda dengan jalur 2 yang berada pada kelerengan ±300 dan berada dekat dengan aliran sungai. Jalur 2 ini didominasi oleh berbagai jenis pohon dengan ukuran yang besar dan berumur sudah tua. Selain itu, pada jalur 2 karakteristik pohon berukuran besar dengan percabangan yang banyak dan memiliki tajuk lebar yang saling bersinggungan satu dengan yang lainnya. Kondisi kelerengan lokasi jalur 2 membuat iwul jarang dijumpai karena buah iwul yang memiliki bentuk bulat sulit bertahan pada kondisi tanah yang lereng. Buah iwul biasanya kan jatuh dan menggelinding pada kondisi tanah yang lereng. Sehingga, keberadan iwul di jalur 2 lebih sedikit di banding jalur 1.

Perbedaan kondisi pada 2 jalur ini dapat memberikan gambaran akan persebaran jenis dan pengaruh iwul terhadap kondisi kawasan CADI. Buah iwul yang tumbuh di CADI memiliki bentuk buah majemuk pada setiap tandannya seperti buah anggur dengan jumlah yang banyak berkisar 100 butir. Bentuknya yang bulat sempurna memudahkan terjadinya persebaran iwul. Bagian kawasan dengan kelerengan yang relatif datar membuat iwul dapat tumbuh dengan mudah dan mendominasi tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang maupun pohon. Hal ini memungkinkan iwul menjadi tumbuhan yang dominan dan menekan jenis lainnya. Berbeda dengan kawasan yang memiliki kelerangan ±300. Kondisi tanah yang berlereng membuat iwul tidak dapat bertahan. Buah iwul akan bergerak sampai pada kondisi tanah yang datar untuk tumbuh. Kelerengan berpengaruh terhadap persebaran iwul. Pada kondis tanah yang berlereng banyak di tumbuhi oleh berbagai jenis pohon berkayu yang merupakan habitat bagi lutung jawa. Keanekaragaman jenis tumbuhan

18 dibandingkan hasil penelitian Iskandar (2003) di Taman Nasional Meru Betiri yang mendapatkan 11 jenis pohon sumber pakan lutung jawa. Leksono (2014) menyebutkan terdapat 22 jenis pohon sumber pakan lutung jawa di Pangandaran. Hal ini menunjukan bahwa sumber pakan di CADI memiliki potensi tumbuhan sebagai pohon pakan yang melimpah sehingga dapat memenuhi kebutuhan pakan lutung jawa. Potensi pakan merupakan sumber pakan yang dapat dikonsumsi oleh lutung jawa dan masih tersedia di alam. Jenis pohon pakan lutung jawa terlampir dalam lampiran 3.

Pakan merupakan komponen habitat yang nyata merupakan sumber nutrisi dan energi. Energi dari makanan digunakan untuk bahan bakar proses metabolisme sedangkan nutrisi digunakan sebagai pendukung pertumbuhan dan perbaikan tubuh (Bolen & Robinson 2003). Lutung jawa Di Cagar Alam di Cagar Alam Dungu Iwul mengkonsumsi berbagai jenis pakan. Jenis pohon pohon pakan yang paling sering di konsumsi adalah putat, taritih, asem keranji, kihujan dan darandan. Jenis pohon pakan ini merupakan jenis pohon yang cukup banyak terdapat di dalam kawasan CADI.

Lutung lebih banyak mengkonsumsi daun muda, sedangkan bagian lainnya dari tumbuhan yang dikonsumsi oleh lutung budeng adalah buah dan bunga. Jenis pohon pakan yang dimakan bagian daunnya saja seperti jenis putat (Barringtonia racemosa), ki hujan (Engelhardtia spicata) dan taritih (Drypetes sumatrana). Bagian yang dimakan berupa daun dan buah seperti jenis asam keranji (Dialum indum) dan kaliandra (Calliandra calothyrsus), sedangkan bagian yang dimakan berupa daun dan bunga hanya satu jenis yaitu iwul (Orania sylvicola). Komposisi pakan lutung di CADI berupa daun sebesar 75.68%, buah sebesar 21.62% dan bunga sebesar 2.70% (Gambar 9)

Tabel 4 Pakan lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul

Nama Jenis Nama Ilmiah Bagian yang

dimakan Putat Barringtonia racemosa L. Daun

Taritih Drypetes sumatrana Daun, bunga Asam Keranji Dialum indum Daun, buah Ki Hujan Engelhardtia spicata Daun

Darandan - Daun, buah

Janetrang - Daun

19

Menurut Colishaw dan Dunbar (2000), lutung merupakan pemakan tumbuhan yang mendapat energi dari daun yang tersedia melimpah tapi merupakan makanan berkualitas rendah karena hanya sedikit mengandung nutrisi. Daun relatf sulit dicerna karena keberadaan dinding sel dan selulosa. Untuk itu diperlukan adanya adaptasi antara lain dengan fermentasi. Menurut Napier dan Napier (1985), seperti halnya colobine yang lain, lutung mempunyai perut yang besar dan lambung terbagi dalam compartemen. Sistem pencernaan tersebut memungkinkannya mencerna sejumlah besar daun tua dengan cara fermentasi dalam fore-stomach. memecahkan selulose. Dengan demikian satwa ini mampu makan dari berbagai jenis tumbuhan yang tidak bisa dimakan oleh satwa lain. Pohon tidur

Ditemukan tiga jenis pohon yang dipakai lutung jawa sebagai pohon tidur di CADI. Pohon tidur adalah pohon yang dipakai untuk tidur oleh kelompok lutung pada malam hari. Jenis pohon yang biasa dipakai oleh lutung di CADI adalah pohon kihujan (Engelhardtia spicata Lesh.), asem keranji (Dialum indum L) dan kibangkong (Endiandra rubescens). Jenis pohon tidur lutung jawa memiliki karakteristik pohon dengan tajuk yang lebar dan besar yang tidak begitu rapat. Bentuk batang tegak dan kokoh dengan percabangan yang besar dan banyak. Pohon tidur biasanya merupakan pohon tinggi yang memiliki ketinggian yang lebih tinggi diantara pohon disekelilingnya. Hal ini sangat mendukung perilaku tidur lutung jawa yang selalu mengelompok. Sehingga, karakteristik pohon seperti ini sangat menunjang prilaku tidur lutung jawa. Selain itu pemiluhan pohon yang tinggi dikarenakan untuk menghindari adanya predator. Lutung jawa akan memilih pohon tidur dengan karakeristik yang berbeda ketika terjadi hujan. Pada saat hujan lutung jawa akan memilih pohon tidur dengan karakteristik tajuk yang rapat dan memiliki permukaan daun yang lebar. Hal ini terjadi karena pada pohon yang memiliki tajuk lebar dan berdaun besar akan melindungi lutung jawa dari air hujan dan terpaan angin saat hujan turun. Seperti dikatakan Utami (2010), pohon tidur yang dipakai lutung memiliki karakteristik 1. Merupakan pohondengan

20

ketinggian berkisar 30-41 meter, memiliki diameter 32-90 cm. Tajuk pohon umunya luas dengan percabangan yang relatif banyak dan daun yang rimbun. 2. Terletak pada lokasi dengan kerapatan yang tinggi, dan tajuk pohon bersambung dengan tajuk pohon disekitarnya. 3. Batang pohon relatif lurus ke atas dan ditumbuhi berbagai jenis paku, lumut, epifit, parasit dan liana. Untuk dapat menyamarkan keberadaannya dari predator. Biasanya pohon tidur merupakan pohon pakannya. Jumlah pohon tidur yang dipakai oleh setiap kelompok lutung di TN Bromo Tengger Semeru bervariasi tergantung jumlah anggota kelompok, setiap pohon dipakai oleh 5 – 10 ekor lutung. Jenis tumbuhan yang dipakai sebagai pohon tidur di lokasi ini adalah Protium javanicum, Ficus fistulosa, dan Tamarindus indica (Utami 2010).

Lokasi pohon tidur lutung jawa di CADI berada pada beberapa lokasi yaitu di pohon asam keranji yang berada di pinggir sungai, pohon kiara yang berada di tengah tengah kawasan dengan yang memiliki ketinggian yang lebih ttinggi dari pohon disekitarnya, pohon kibangkong yang berada di lokasi yang curam dan terjal dengan vegetasi yang sangat rapat. Ketiga pohon yang dipakai sebaga pohon tidur merupakn pohon yang lebih tinggi dari pohon disekitarnya. Hal ini ditegaskan oleh Utami (2010), Pohon tidur lutung berada pada kondisi topografi yang berbeda beda dan ada yang di dekat sungai. Idris (2004) pohon tidur lutung berada pada pohon di pinggir sungai. Di Taman Nasional Baluran, menurut Kartikasari (1986) pohon tidur lutung umumnya berada di lereng yang terjal dan lebih tinggi dari pohon disekitarnya. Demikian juga di Selabintana Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Penggunaan ruang lutung jawa

Penggunaan strata vertikal Lokasi penelitian merupakan hutan hujan tropis pegunungan bawah. Secara vertikal, tumbuh-tumbuhan penyusun hutan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa stratum. Stratifikasi merupakan karakteristik dari hutan hujan. Hutan hujan terdiri dari 5 stratum yaitu stratum A (upper storey) disusun oleh pohon-pohon dengan ketinggian lebih dari 30 meter. Stratum B (middle storey) terdiri atas pohon-pohon yang tingginya 20 – 30 meter. Pohon-pohon pada stratum A dan B adalah Pohon-pohon-Pohon-pohon tua yang di batang dan cabangnya telah dipenuhi dengan perbagai jenis lumut. Pada batang dan cabang pohon juga ditumbuhi berbagai jenis paku-pakuan, anggrek, Lichenes dan tumbuhan efifit lainnya yang tumbuh pada batang/cabang dimana terdapat lapisan tanah berasal dari lumut mati. Stratum C (understorey) disusun oleh pohon, tiang dan pancang dengan tinggi 4 – 20 meter. Sedangkan stratum D (shrub layer) terdiri atas herba, semak dan E penutup tanah. (Napier dan Napier 1986; dalam Indriyanto 2006).

Gambar 10 Strativikasi habitat lutung jawa Di Cagar Alam Dungus Iwul A

B C

21

Lutung jawa melakulan seluruh aktivitas hariannya di berada diatas pohon. Aktivitas yang dilakukan berada pada ketinggian pohon maupun tajuk pohon yang berbeda- beda. Aktivitas istirahat, makan dan aktivitas sosial banyak dilakukan pada strata A dan B yaitu pada ketinggian anatar 20 m sampai lebih dari 30 m. Hasil ini berbeda dengan penelitian Hidayatullah (2015) di TNUK bahwa lutung jawa banyak menggunakan strata B dan C. Menurut Sotaradu et al.(2013) proporsi pengunaan strata pohon di area JRSCA TNUK hanya menggunakan strata B dalam aktivitasnya. Hasil yang sama ditemukan di Cagar Alam Pananjung Pangandaran bahwa lutung jawa menggunakan ruang rata-rata pada ketinggian 18.2 m/strata B (Puji 2014). Lutung jawa di Taman Wisata Alam Gunung Pancar dominan berada pada strata C dalam melakukan aktivitasnya (Sulistyadi 2013).Hal ini dapat terjadi melihat habitat lutung jawa di CADI terdiri dari pohon pohon yang besar dan tinggi. Keberadaan pohon besar sebagai sumber pakan di CADI diperkirakan sudah berumur ratusan tahun dengan bentuk yang tinggi menjulang dan besar sehingga penggunaan tajuk pohon oleh lutung jawa banyak menggunakan strata A dan B. Selain itu keberadaan satwa lain seperti monyet ekor panjang untuk berpindah pada trata yang lebih penek menjadi suatu gangguan bagi lutung jawa sehingga lutung jawa banyak menggunakan tajuk yang lebih tinggi pada strata A dan B. Pernyataan ini di dukung Tobing (1999) Penggunaan ketinggian oleh primata sangat tergantung dengan sumber pakan dan kesesuaian sarana dalam melakukan aktivitas. Penggunaan strata A dan B oleh lutung jawa dikarenakan lutung merupakan satwa arboreal dan termasuk kategori satwa Above of canopy (satwaliar yang hidup diatas tajuk pohon). Sehingga sebagian besar aktivitasnya dilakukan pada strata B yang tersusun atas pohon pohon yang berumur tua dan merupakan tajuk dari pohon yang memiliki tinggi lebih dari 30 meter. Selain itu strata A merupakan pohon pohon emerget dari pohon pohon disekitarnya. Tajuk pohon pada strata B biasaya hampir tertutupi oleh tajuk pohon di sekitarnya. Sehingga dapat melindungi lutung dari ancaman yang berada dibawahnya.

Aktivitas berpindah dominan dilakukan pada strata C yaitua antara ketinggian 4 m- 20 m. hal ini berbeda dengan penelitian Hidayatulllah (2015) dan Leksono (2014) bahwa lutung jawa lebih banyak menggunakan ruang tajuk B untuk berpindah. Hal ini karena kondisi habitat dan pergerakan lutung jawa di Gambar 11 Posisi stara lutung jawa dalam melakukan aktivitas di Cagar Alam

22

CADI didominasi oleh tumbuhan iwul yang menjadi salah satu sarana untuk melakukan perpindahan. Posisi strata C merupakan ketinggian rata rata tumbuhan Iwul (Orania sylvicola). Tumbuhan iwul merupakan tumbuhan yang mendominasi di CADI. Iwul yang memiliki ketinggian dewasa berkisar antara 13m – 20m. Iwul merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan oleh lutung jawa untuk berpindah. Keberadaannya yang mendominasi dengan tajuk yang lebar dan saling kontinyu mempermudah lutung jawa untuk berpindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Perpindahan terkadang dilakukan pada strata D yang biasanya perpindahan dilakkan pada batang pohon iwul maupun pohon kecil lainnya. Faktor yang berpengaruh terhadap pergerakannya adalah kondisi dan anatomi pohon dan hutan. Sesuai dengan Napier dan Napier (1985), cara bergerak lutung termasuk ke dalam old world brachiating type, yaitu tipe pergerakan dengan menggunakan keempat anggota badan untuk berjalan ( quadrapedalisme). Aktivitas pada strata E tidak pernah terlihat selama pengamatan dilakukan.

Ancaman habitat

Habitat lutung jawa di Cagar Alam Dugus Iwul di dominasi oleh tumbuhan iwul (Orania sylvicola). Keberadaan tumbuhan Iwul yang mendominasi hampir seluruh kawasan CADI. Kurang dimanfaatkannya tumbuhan iwul oleh lutung jawa maupun satwa lainnya membuat iwul terus berkembang. Selain itu jumlah buah iwul yang sangat banyak membuat laju petumbuhannya semakin banyak dan menekan keberadaan jenis lainnya. Lutung jawa menggunaakan tajuk pohon yang besar dalam berbagai aktivitasnya. Sehingga keberadaan pohon besar sangat dibutuhkan sebagi habitat lutung jawa. Pepohonan yang digunakan sebagai habitat lutung jawa di CADI merupakan pepohonan dengan usia ratusan tahun yang sudah sangat tua dengan kondisi yang sudah tidak baik. Banyaknya pohon besar yang tumbang menunjukan bahwa pepohonan yang ada sudah tidak baik kondisinya. Terutama saat musim hujan terjadi intensitas pohon yang tumbang menjadi lebih besar. Selama penelitian dilakukan tercatat 3 pohon besar yang tumbang, 2 diantaranya merupakan pohon tidur sekaligus sebagai pohon pakan lutung jawa. Hilangnya pohon besar yang ada dapat menjadi ancaman bagi habitat lutung jawa di CADI. Keberadaan pohon besar yang ada merupakan salah satu kunci keberadaan lutung jawa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

23 paling sering dilakukan adalah makan sebesar 41%, Istirahat 27%, berpindah 19% dan aktivitas sosial 13%. Luas Wilyh jelajah kelompok 1 seluas 5.5 ha dan kelompok 2 seluas 2.23 ha.

Habitat lutung jawa dilihat dari hasil analisis vegetasi yang telah dilakukan menemukan 27 jenis pada tingkat semai, 24 jenis pada tingkat pancang, 9 jenis pada tingkat tiang dan 17 jenis pada tingkat pohon. Kawasan Cagar Alam Dungus Iwul didominansi oleh iwul (Orania sylvicola). Proporsi pakan lutung jawa didominansi oleh daun muda sebesar 76%, buah 21% dan bunga 3%. Pohon tidur lutung jawa paling banyak menggunakan pohon kihujan(Engelhardtia spicata Lesh.), asem keranji (Dialum indum L) dan kibangkong (Endiandra rubescens). Aktivitas istirahat, makan dan aktivitas sosial lutung jawa banyak dilakukan pada strata A dan B, dan aktivitas berpindah banyak dilakukan pada strata C.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang dilakukan secara kontinyu untuk mengetahui keberadaan, habitat dan daya dukung kawasan bagi lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul. Selanjutnya data ini dapat digunakan untuk pertibangan dalam pengeloloaan yang tepat bagi kelestarian lutung jawa.

DAFTAR PUSTAKA

Alikodra HS. 1990. Pengelolaan Satwaliar. Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Alikodra HS. 2002. Pengelolaan Satwaliar.. Jilid I. Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Ambarwati R. 1999. Studi perbandingan perilaku lutung hitam (Trachypithecus auratus) di kebun binatang dan Taman Nasional Baluran [skripsi]. Surabaya (ID) : Jurusan Biologi FMIPA Universitas Airlangga.

Bailey J. 1984. Principle of Wildlife Management. Colorado (US): John Wailey and Sons Inc. 373p.

Bolen EG, Robinson WC. 2003. Wildlife Ecology and Management. 5th ed.New Jersey (US): Prentice Hall.

Cannon. 2009. Trachypitecus auratus Javan Langur. [internet]. [diunduh 4 oktober 2014]. Tersedia pada http://animaldiversity.ummz.edu.

Collinge NC. 1993. Introduction to Primate Behavior. Iowa : Kendall/Hunt Publishing Company.

Cowlishaw G, Dunbar R. 2000. Primate Conservation Biology. London (UK): The University of Chicago Press.

Deviyanti. 2010. Komposisi Jenis dan Struktur Tegakan Hutan di Cagar Alam Dungus Iwul, Jawa Barat-Banten[Skripsi] Departeme Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor

24

[Dishut Jawa Barat] Dinas Kehutanan Jawa Barat. 2008. http://dishut. Jabarprov. go.id/index.php?mod=manageMenu&idMenuKiri=517&idMenu=521 [diakses tanggal 15 Mei 2015].

[Ditjen PHKA] Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2012. Daftar Cagar Alam. [internet]. http://www.ditjenphka.dephut.go.id. [25 September 2014].

Farida WR, Harun. 2000. Keragaman Jenis Tumbuhan sebagai Sumber Pakan bagi Owa Jawa (Hylobates moloch), Surili (Presbytis comata), dan Lutung (Trachypithecus auratus) di Taman Nasional Gunung Halimun. Jurnal Primatologi Indonesia 3 (2): 55-61

Febriyanti NS. 2008. Studi Karakteristik Cover Lutung Jawa (Trachypithecus auratus Geoffroy 1812) di Blok Ireng-ireng Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jawa Timur. [Skripsi] Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Fuadi ZD, 2008. Perbandingan aktivitas harian lutung jawa (Trachypithecus auratus) di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu dan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang [skripsi]. Malang (ID): Universitas Islam Negeri Malang

Harrison T, Krigbaum J, Manser J. 2006. Primate Biogeography and Ecology on the Sunda Shelf Islands : A Paleontological and Zooarchaeological Perspective. New York : Springer.

Hendratmoko Y. 2009. Studi KohabitasiMonyet Ekor Panjang dengan dLutung di Cagar Alam Pangandaran Jawa Barat.[Tesis]. Program Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Hidayatullah RR. 2015. Parameter Demografi dan Penggunaan Ruang Vertikal Lutung Jawa (Trachypithecus auratus Geoffroy 1812) di Resort Tamanjaya Taman Nasional Ujung Kulon [Skripsi]. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Indriyanto. 2006. Ekologi Hutan. Jakarta: Bumi Aksara

[IUCN] International Union for the Conservation of Nature and Natural . 2008. [terhubung berkala] http://www.iucnredlist.org (diakses pada 3September 2014).

Kool K.M. 1991. Behavioural ecology of the silver leaf monkey, Trachypithecus auratus sondaicus, in the Pangandaran Nature Reserve, West Java, Indonesia. (abstract) Primate Eye 44.

Kusmana C. 1989. Metode Survey Vegetasi. Bogor : IPB Press.

Leksono NP. 2014. Studi Populasi dan Habitat Lutung Jawa (Trachypithecus auratus sondaicus) di Cagar Alam Pananjung Pangandaran, Jawa Barat[Skripsi]. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

[LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009. Laporan Perjalanan Eksplorasi dan Pengambilan Data Ekologi di Cagar Alam Dungus Iwul, Jawa Barat. Bogor: LIPI

Megantara EN. 2004. Penyebaran dan populasi lutung (Trachypithecus auratus sondaicus) di Cagar Alam/Taman Wisata Pangandaran. Jurnal Bionatura 6 (3).

25 Napier JR, Napier PH. 1985. The Natural History of the Primates. Cambridge.

Massachusetts : MIT Press.

Nursal WI. 2001. Altivitas Harian Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) di Pos Salabintana Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor. Nowak RM. 999. Waklker’s Primates of the World. Baltimore, London (UK): The

Johns Hopkins University Press.

Paulina R. 2005. Penentuan Indeks Palatabilitas Lutung Hitam (Trachypithecus cristatus Reichenbach, 1862) di Kawasan Unocal Geothermal of Indonesia, Ltd, Gunung Salak, Sukabumi, Jawa Barat [skripsi] Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

[PPE] Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa. 2013. [terhubung berkala] http:// http://ppejawa.com (diakses pada 3 Oktober 2014)

Putri AS. 2009. Pola Penggunaan Ruang Owa Jawa (Hylobates moloch Audebert, 1798) Berdasarkan Perilaku Bersuara di Taman Nasional Gunung Halimun - Salak, Provinsi Jawa Barat [Skripsi]. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Santosa Y. 1993. Strategi Kuantitatif untuk Pendugaan Beberapa Parameter Demografi dan Kuota Pemanenan Populasi Satwa Liar berdasarkan Pendekatan Ekologi Perilaku: Studi Kasus terhadap Populasi Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis). Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor.

Shofa I. 2014. Potensi Pakan dan Perilaku Makan Lutung Budeng (Tracypithecus auratus) di Cagar Alam Dungus Iwul, Jawa Barat[Skripsi]. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Soerianegara I dan Indrawan A. 2005. Ekosistem Hutan Indonesia. Laboratorium Ekologi Hutan. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Sotaradu C, Eka P, Haristyaningrum D, Ekanasti I, Irvan, Desiawati D. 2013. Laporan Praktikum Kerja Lapang Profesi (PKLP) Mahasiswa Program Sarjana di Taman Nasional Ujung Kulon. Bogor (ID). Institut Pertaninan Bogor.

Sulistyadi E. 2013. Perilaku Lutung (Trachypithecus auratu Geoffroy 1812) pada Fragmen Habitat Terisolasi di TWA Gunung Pancar. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Supriyatna J, Wahyono EH. 2000. Panduan Lapangan Primata Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Tobing ISL. 2008. Teknik Estimasi Ukuran Populasi Suatu Spesies Primata. Vis Vitalis 1 (1).

31 Lampiran 5 Preferensi pakan lutung jawa di Cagar Alam Dungus Iwul

No Nama Jenis Nama Ilmiah Bagian yang 11 Ki Rinyuh Austroeupatorium inulifolim Daun 12 Kaliandra Calliandra haematoceohala Daun, buah

13 Jeret Terminalia bellirica Daun

30 kibangkong Endiandra rubescens Daun, Buah

31 hauan - Daun, Buah

32 terep Artocarpus elastica Daun, Buah

33 saninten Castanopsis javanica Daun, Buah

34 Sulangkar Leea aequata Daun, Buah

35 kiputri Podocarpus neriifolius D.Don Daun, Buah

36 sawo babi - Daun, Buah

37 lengkong - Daun, Buah

38 bungbas - Daun, Buah

39 ceri Muntingia calabura Daun, Buah

32

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 13 April 1993 dari ayah Tajudin dan ibu Dedah Djubaedah. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 1999 di SD Negeri Bugel 1 dan lulus pada tahun 2005, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Kota Tangerang. Penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011 melalui jalur SNMPTN.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah aktif di organisasi intra kampus Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) sebagai anggota Kelompok Pemerhati Burung (KPB) dan Kelompok Pemerhati Herpetofauna (KPH). Selain itu penulis juga aktif di organisasi Pengusus Cabang Sylva Indonesia (PCSI) IPB dan menjabat sebagai ketua bidang Bank Plastik. Pada tahun 2013 Penulis mengikuti ekspedisi Rafflesia di Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, Cianjur Jawa Barat. Pada tahun yang sama Penulis melaksanakan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Gunung Papandayan - hutan lindung Sancang Timur Jawa Barat. Pada tahun 2014 penulis mengikuti Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW), dan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) pada bulan Februari-Maret 2015 di Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Penulis juga terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor Komisariat Fakultas Kehutanan.