PRIMA KURNIAWATY

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ii

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Kajian Konsep

Desain Taman dan Rumah Tinggal Hemat Energi” adalah karya saya dengan

arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juli 2011

Prima Kurniawaty

iii

PRIMA KURNIAWATY. Study on Energy-Save Home and Garden Design

Conception. Under direction of ANDI GUNAWAN and SURJONO

SURJOKUSUMO

The primary factor of high consuming of energy in housing sector is caused by inappropriateness compatibility between architectural and landscape design. Housing design which has been developed and adopted by people now is more oriented towards building aspect and in current trends of design, so that leaving the environment and landscape aspect behind. The environment and landscape aspects have profound influence as the results of this study. Using of Analytical Hierarchy Process (AHP) method, result of study shows that the influence of landscape (site design) on energy saving in housing landscape unit is very significant (67%) compared to building design (33%). In this case, the plant is a major component that contribute to energy-save design (48.3%). The criteria for each component are discussed specifically in this paper, both physically and visually.

iv

PRIMA KURNIAWATY. Kajian Konsep Desain Taman dan Rumah Tinggal

Hemat Energi. Dibimbing oleh ANDI GUNAWAN dan SURJONO

SURJOKUSUMO

Pemanasan global dan peningkatan emisi karbon ke atmosfer bukanlah hanya sekedar isu, melainkan sudah benar-benar terjadi dan harus ditanggulangi dengan strategi desain arsitektur dan lanskap yang tanggap terhadap iklim dan hemat energi. Pemborosan energi disebabkan oleh desain arsitektur dan tata lanskap yang tidak terintegrasi bahkan salah dan tidak tanggap terhadap aspek fungsi, iklim tropis setempat, dan lanskap ditambah kecenderungan para perancang yang lebih mementingkan aspek estetis (tren desain yang berlaku). Tindakan untuk menciptakan kenyamanan secara instan seperti penggunaan mesin AC dan pemanfaatan lampu pada waktu dan lokasi yang kurang tepat.

Mesin AC untuk rumah tinggal menghabiskan ± 38% energi listrik, sisanya

adalah perangkat rumah tangga lainnya (Prianto, 2007). Isu-isu desain hemat energi dari sektor perumahan sebagai respon untuk menanggulangi pemanasan global sudah tidak asing di Indonesia, walaupun penerapannya masih belum

dapat ditemukan secara signifikan. Bahkan, konsep hijau atau green living yang

ditawarkan oleh pengembang perumahan seringkali hanya sebagai trik pemasaran belaka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji komponen taman dan rumah tinggal berikut gubahannya yang dapat mendukung konsep hemat energi. Selanjutnya, disusunlah konsepsi kriteria desain taman dan rumah tinggal hemat energi yang dilengkapi dengan visualisasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian mendasar dan menggunakan pendekatan teoritis. Lokasi penelitian tidak ditentukan secara pasti, secara umum digunakan asumsi lokasi yang beriklim tropis basah Indonesia. Kondisi iklim yang diacu adalah kondisi iklim kota Bogor, Jawa Barat. Tahapan penelitian ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu 1) tahap penetapan komponen hemat energi, 2) pengujian komponen hemat energi, dan 3) tahap konseptualisasi desain hemat energi. Pada tahap penetapan komponen hemat energi, dilakukan studi pustaka yang relevan sebagai bahan analisis desain taman dan rumah tinggal hemat energi (data sekunder). Analisis dilakukan dengan teknik analisis deskriptif untuk menghasilkan komponen yang mendukung hemat energi. Penetapan komponen tersebut didasari atas pertimbangan desain yang

berkaitan dengan isu desain berkelanjutan dengan strategi passive design

(Kibert 2008).

Tahapan pengujian komponen hemat energi menggunakan metode

sistem pengambilan keputusan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk

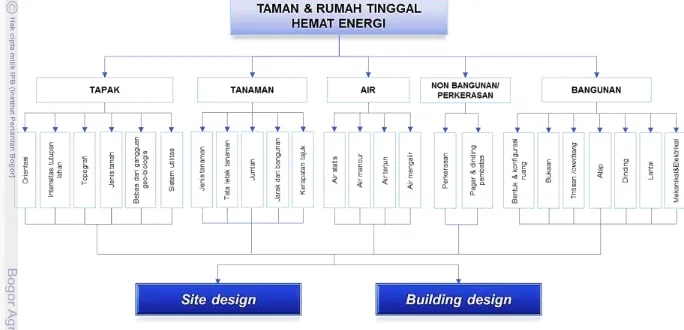

menentukan bobot komponen prioritas desain hemat energi (Saaty 1993). Komponen-komponen tersebut disusun dalam hierarki yang terdiri dari empat

level. Level pertama, merupakan tujuan utama dari kajian ini, yaitu desain taman

dan rumah tinggal hemat energi. Level kedua, merupakan level komponen utama

pembentuk lanskap hemat energi. Komponen utama tersebut terdiri dari: 1) tapak, 2) tanaman, 3) air, 4) perkerasan (nonbangunan), dan 5) bangunan.

v

ruang, b) bukaan, c) tritisan (overhang), d) atap, f) dinding, g) lantai, dan h) mekanikal dan elektrikal. Level keempat, merupakan alternatif keputusan berupa aspek yang paling berperan dalam mencapai sebuah desain taman dan rumah tinggal hemat energi, yaitu site design atau building design. Hierarki yang telah disusun kemudian dinilai oleh tujuh orang pakar terpilih. Penilaian

dilakukan dengan cara komparasi berpasangan (pairwise comparison)

menggunakan skala penilaian Saaty (Saaty 1993).

Hasil analisis AHP dikembangkan ke dalam konsep desain yang lebih detil. Konsep desain tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kelompok kriteria klasifikasi yang dinilai dengan skor 1, 2, dan 3. Skor 1 (rendah) mengindikasikan pencapaian minimum dalam pemenuhan persyaratan kriteria hemat energi. Skor

2 (sedang) mengindikasikan pencapaian rata-rata (average) dalam pemenuhan

persyaratan kriteria hemat energi. Skor 3 (tinggi) mengindikasikan pencapaian optimum dalam pemenuhan persyaratan kriteria hemat energi. Langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan konsep desain tersebut dengan

menggunakan pemodelan tiga dimensi dibantu dengan software desain grafis

Google sketch-up V.8.1

Dalam mencapai sebuah desain taman dan rumah tinggal hemat energi

faktor yang sangat berperan adalah aspek site design (0,67) yang berarti bahwa

67% dari tujuan utama dapat dicapai berkat aspek ini, kemudian aspek building

design (0,33) sehingga tujuan utama tersebut di atas dapat tercapai 100%.

Komponen utama yang berperan adalah tanaman (48,3%), elemen air (water

features) (24,2%), bangunan (10,9%), tapak (10,7%), dan perkerasan (non-bangunan) (5,8%). Konsep desain taman dan rumah tinggal hemat energi

adalah memaksimalkan fungsi RTH Pekarangan utamanya dengan

menggunakan tanaman. Kombinasi tanaman dengan komponen pendukung lain yang sesuai dengan kriteria hemat energi diduga kuat akan mengoptimumkan kinerjanya.

Kata kunci: taman, rumah tinggal, desain hemat energi

1

vi

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

vii

PRIMA KURNIAWATY

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Departemen Arsitektur Lanskap

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

viii

NRP : A451080071

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr.Ir.Andi Gunawan, M.Agr.Sc. Ketua

Prof. (Em). Ir. Surjono Surjokusumo, MSF.PhD. Anggota

Diketahui Ketua Departemen

Arsitektur Lanskap

Dr.Ir.Siti Nurisjah, MSLA.

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.

ix

x

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan hingga tesis yang berjudul

“Kajian Konsep Desain Taman dan Rumah Tinggal Hemat Energi” dapat

terselesaikan dengan baik. Tesis ini berisikan sedikit upaya dari penulis dalam berpartisipasi menanggulangi isu pemanasan global dengan membuat kajian faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam suatu desain taman dan rumah tinggal hemat energi, dan temuan atau telitian ini dapat digunakan oleh para pihak baik peneliti selanjutnya atau civitas akademika maupun masyarakat pada umumnya.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Andi Gunawan, M.Agr.Sc. dan Prof. (Em). Ir. Surjono Surjokusumo, MSF. PhD selaku komisi pembimbing atas kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, serta semangat dan saran yang diberikan agar tesis dapat terselesaikan dengan baik.

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada para responden pakar atas bantuan dan masukannya:

1. Dr. Ir. Aris Munandar, M.S., Wakil Dekan Faperta IPB & Dosen Arsitektur Lanskap Faperta IPB Bogor;

2. Dr. Ir. Bambang Sulistyantara, M.Agr.,Dosen Arsitektur Lanskap Faperta

IPB Bogor;

3. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.Si., Sekretaris Program Magister IPB & Dosen Teknologi Hasil Hutan Fahutan IPB Bogor;

4. Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo Arifin, M.S., Guru Besar Departemen Arsitektur Lanskap Faperta IPB Bogor;

5. Prof. Dr. Ir. Abimanyu Takdir Alamsyah, M.S., Ketua Jurusan Departemen Arsitektur FTUI Depok & Guru Besar Departemen Arsitektur FTUI Depok; 6. Prof. Dr. Ir. Emirhadi Suganda, M.Sc., Guru Besar Departemen Arsitektur

FTUI Depok;

7. Prof. Dr-Ing.Ir. H Didik Notosudjono, M.Sc., Kabiro Perencanaan Ristek, Kemenristek RI dan Guru Besar Teknik Elektro FT Universitas Pakuan Bogor.

xi

M.Agr., selaku penguji perwakilan dari Departemen Arsitektur Lanskap Faperta IPB Bogor, atas saran dan kritiknya guna penyempurnaan tesis ini .

Hal terpenting adalah, terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda Wuryanto dan Ibunda Inti Wahyuningsih, suamiku M.Imam Sulistianto, adikku Dimas Kurniawan, Bude Slamet Surati dan seluruh keluarga, atas segala doa, pengertian, dan kasih sayangnya. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Kakak, sahabat, dan rekan SPs ARL 2008, Yuni Prihayati, M.Isrok Nugroho, Ni Wayan Febriana, Wasissa Titi Ilhami, dan Eka Kurniawati. Juga kepada saudari Perwiraku, Asi Pebrina Cicilia, Roeskani Sinaga, dan Bude Endah Wiasih atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan bidang keilmuan Arsitektur dan Arsitektur Lanskap.

Bogor, Juli 2011

xii

Prima Kurniawaty, putri pertama dari pasangan Wuryanto dan Inti

Wahyuningsih. Di lahirkan di kota Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 28 Mei 1983. Pada kurun waktu tahun 1989-1994 penulis menempuh pendidikan SD di tiga kota antara lain Makassar, Bandung dan Malang. Pendidikan menengah pertama ditempuh penulis pada SMP Negeri 3 Malang, lulus ditahun 1998 dilanjutkan SMA Negeri 5 Malang lulus di tahun 2001.

Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana pada Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Malang melalui jalur UMPTN dan berhasil menamatkan studi S-1 pada tahun 2007 dengan Skripsi yang berjudul Balai Budaya Laweyan Surakarta.

xiii

Halaman

DAFTAR TABEL... xvi

DAFTAR GAMBAR... xvii

DAFTAR LAMPIRAN... xix

DAFTAR ISTILAH... xx

PENDAHULUAN Latar Belakang... 1

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian... 3

Tujuan Penelitian... 3

Manfaat Penelitian... 3

Kerangka Pikir Penelitian... 4

TINJAUAN PUSTAKA Identifikasi Pendekataan Konsep hijau... 5

Arsitektur Bioklimatik... 6

Arsitektur Hemat Energi... 6

Arsitektur Surya... 7

Arsitektur Ekologis... 7

Arsitektur Hijau... 8

Strategi Konsep Desain Hijau... 9

Strategi Desain Pasif (Passive Design Strategy) ... 9

Strategi Desain Aktif (Active Design Strategy) ... 11

Konteks Lingkungan Desain Taman dan Rumah Tinggal Hemat Energi... 12

Komponen Taman dan Rumah Tinggal Hemat Energi... 14

Komponen Tapak... 15

Komponen Taman... 19

Material Lunak (Soft material)... 19

Tanaman... 19

Elemen air... 22

Material Keras (Hard material)... 22

Perkerasan... 22

Pagar dan Tembok Pembatas... 23

Komponen Rumah Tinggal... 23

Analytical Hierarchy Process (AHP)... 26

METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian... 30

Alat dan Data Penelitian... 30

Alat Penelitian... 30

Data Penelitian... 31

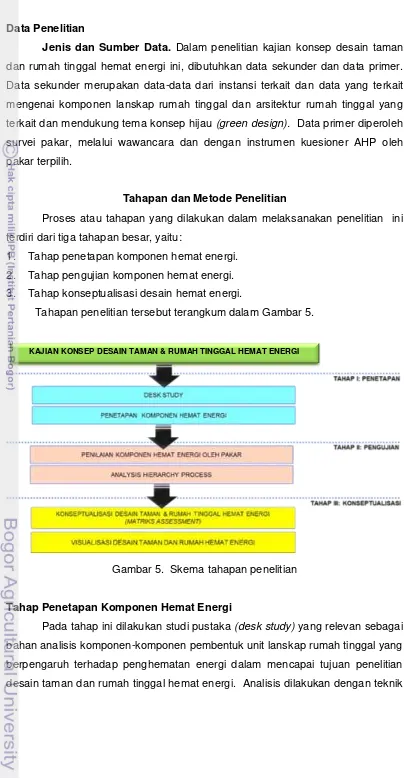

Tahapan dan Metode Penelitian... 31

Tahap Penetapan Komponen Hemat Energi... 31

Tahap Pengujian Komponen Hemat Energi... 35

Tahapan dalam Analysis Hierarchy Process (AHP)... 35

Latar Belakang Responden Pakar... 36

xiv

Klasifikasi Skenario Model... 37

Visualisasi Model Tiga Dimensi... 40

HASIL DAN PEMBAHASAN Komponen Desain Taman Dan Rumah Tinggal Hemat Energi... 41

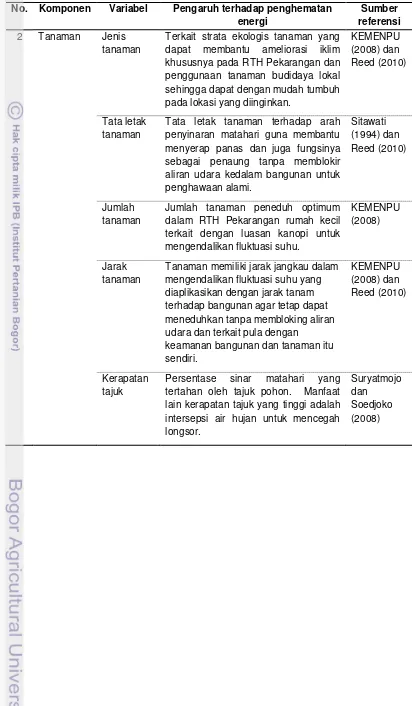

Tanaman... 41

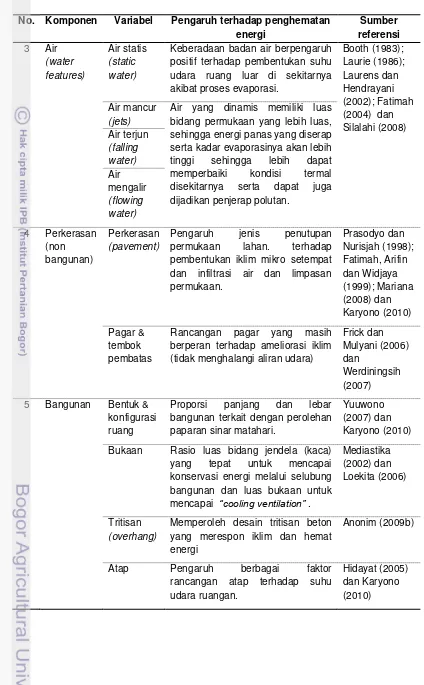

Air (Water Features)... 45

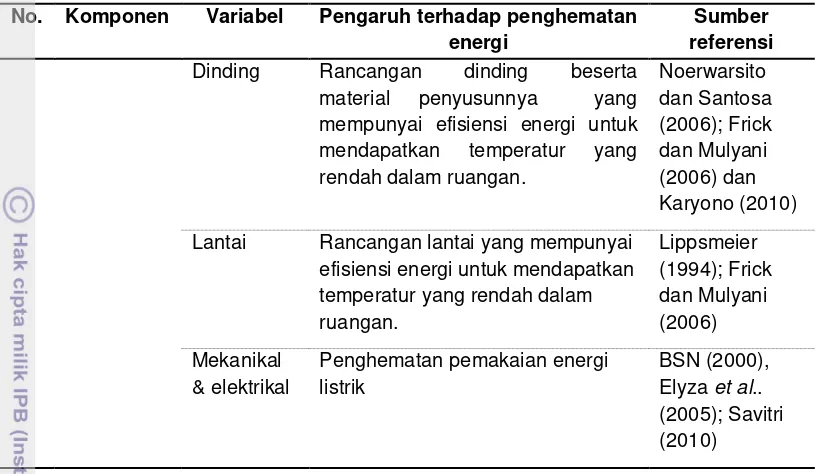

Bangunan... 47

Tapak... 50

Perkerasan (Nonbangunan)... 52

Konseptualisasi Desain Taman dan Rumah Tinggal Hemat Energi... 54

Tanaman ... 54

Kerapatan Tajuk... 54

Jumlah Tanaman... 55

Jarak dari Bangunan... 57

Tata Letak Tanaman... 58

Jenis Tanaman... 61

Air (Water Features).... 63

Bangunan... 66

Bukaan... 66

Atap... 69

Tritisan... 72

Bentuk dan Konfigurasi Ruang... 74

Mekanikal dan Elektrikal... 74

Dinding... 77

Lantai... 78

Tapak... 78

Intensitas Tutupan Lahan... 78

Sistem Utilitas... 81

Bebas dari Gangguan Geo-Biologis... 84

Orientasi... 85

Topografi... 86

Jenis Tanah... 87

Perkerasan (Nonbangunan)... 88

Perkerasan (pavement)... 88

Pagar dan Tembok Pembatas (wall and fences)... 90

Visualisasi Konsep Hemat Energi... 92

Konsep Hemat Energi pada Tingkat Terendah... 92

Konsep Hemat Energi pada Tingkat Sedang... 94

Konsep Hemat Energi pada Tingkat Tertinggi... 96

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan... 103

Saran ... 103

DAFTAR PUSTAKA... 105

xv

Halaman

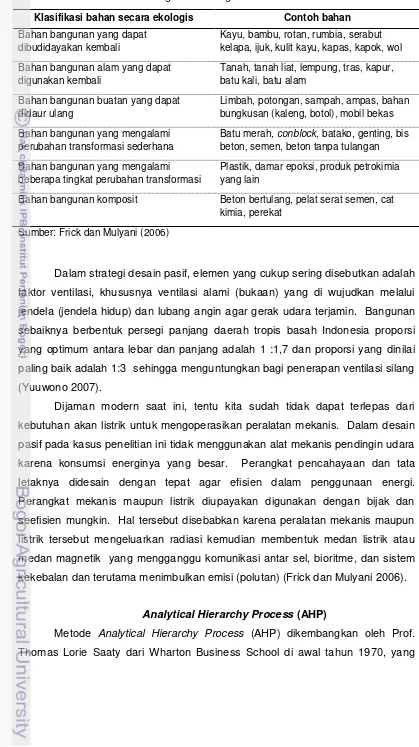

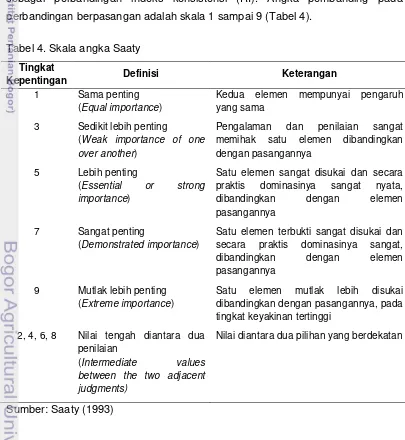

1 Prinsip pendekatan desain berkelanjutan... 8

2 Kelerengan lahan... 18

3 Klasifikasi bahan bangunan ekologis... 25

4 Skala angka Saaty... 29

5 Alat penelitian... 30

6 Penetapan komponen-komponen hemat energi ... 32

7 Rincian jumlah responden... 37

8 Ilustrasi matriks konsepsi kriteria desain taman dan rumah tinggal hemat energi... ... 39

9 Ilustrasi kombinasi skenario model taman dan rumah tinggal hemat energi... 39

10 Variabel hemat energi untuk komponen tanaman (bobot 0,483)... 54

11 Variabel hemat energi untuk komponen air (bobot 0,242)... 63

12 Variabel hemat energi untuk komponen bangunan (bobot 0,109)... 67

13 Golongan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga... 75

14 Standar intensitas konsumsi energi (IKE) indonesia bangunan gedung tidak ber-AC... 76

15 Variabel hemat energi untuk komponen tapak (bobot 0,107)... 79

16 Pertukaran udara minimal pada ruang rumah tinggal... 80

xvi

Halaman

1 Kerangka pikir penelitian... 4

2 Desain atap rumah... 24

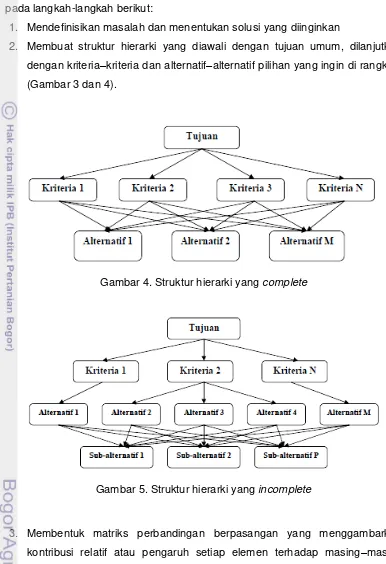

3 Struktur hierarki yang complete... 27

4 Struktur hierarki yang incomplete... 28

5 Skema tahapan penelitian... 31

6 Skema hierarki AHP untuk kajian desain taman dan rumah tinggal hemat energi... 38

7 Skema hierarki Analytical Hierarchy Process (AHP) disertai dengan hasil pembobotannya... 42

8 Ilustrasi desain pagar hijau... 92

9 Visualisasi desain konsep taman dan rumah hemat energi (2D)... 99

10 Konsep eksterior taman dan rumah tinggal hemat energi... 100

11 Model isometri taman dan rumah tinggal hemat energi... 101

xvii

Halaman

1 Kuesioner AHP... 110

2 Responden Pakar AHP ... 123

3 Tree View Analytical Hierarchy Process Gabungan... 124

4 Daftar Tanaman yang Memiliki Daya Serap CO2 Tinggi... 126

5 Tips Hemat Energi Menggunakan Peralatan Listrik Rumah Tangga... 128

6 Gambar Konsep Tampak Rumah Hemat Energi Tingkat Terendah... 133

7 Gambar Konsep Tampak Rumah Hemat Energi Tingkat Sedang... 134

xviii

Ach : Air change per hour, jumlah udara per m3 yang dapat dialirkan ke dalam bangunan atau ruangan setiap jamnya sebagai indikator keefektifan tingkat penghawaan dalam suatu bangunan ditentukan (rate ventilasi). Rate air change per hour tidak memiliki satuan namun sangat tergantung pada volume ruangan/bangunan yang akan dialiri udara.

AHP : Analitycal Hierarchy Process, metode sistem

pengambilan keputusan dari kerangka pikir informasi yang terorganisir dan judgement.

Ameliorasi : Perbaikan nilai.

Ecodesign : Desain dengan dampak lingkungan yang rendah

melalui integrasi desain dengan proses

kehidupan.

Emisi : Zat, energi dan/atau komponen lain yang

dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

Energi : Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja

yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

Evaporasi : Proses fisis perubahan cairan menjadi uap pada

permukaan-permukaan yang basah.

Fasad/Façade : (Bahasa Perancis: façade, dibaca [fəˈsɑːd]) adalah

suatu sisi luar (eksterior) sebuah bangunan, umumnya terutama yang dimaksud adalah bagian depan, tetapi kadang-kadang juga bagian samping dan belakang bangunan. Kata ini berasal dari bahasa Perancis, yang secara harfiah berarti "depan" atau "muka".

Green design : Desain yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan kepedulian tentang konservasi lingkungan global alami dengan penekanan pada

efisiensi energi (energy-efficient), pola

berkelanjutan (sustainable) dan pendekatan

holistik (holistic approach).

Global warming : Pemanasan global, gejala peningkatan suhu rerata permukaan bumi.

Hemat energi : Cermat; tidak boros; berhati-hati; menggunakan

xix

manusia.

KDB : Koefisien Dasar Bangunan, angka persentase

perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil.

KDH : Koefisien Daerah Hijau, angka persentase

perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan.

KLB : Koefisien Lantai Bangunan, angka yang

menunjukkan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas tanah.

Komponen : Bagian penting.

Prioritas : Hak atas sesuatu yang didahulukan dan

diutamakan daripada yang lain.

RTH : Ruang Terbuka Hijau, area memanjang/jalur

dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

RTHP : RTH Pekarangan; pekarangan adalah lahan di

luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas.

Strategi desain pasif

(Passive design strategy)

: Desain bangunan dengan sistem pendinginan, pemanasan (kasus sub tropis), pencahayaan dan ventilasi yang mengandalkan sinar matahari, angin, vegetasi, dan sumber daya alami lain pada tapak.

Strategi Desain Aktif

(Active design strategy)

: Desain bangunan dengan menggunakan

peralatan (teknologi) yang bersumber dari energi yang tidak dapat diperbarui dan atau sistem produktif yang dapat mengadakan/membangkitkan energinya sendiri (on-site energy) dari sumber

daya yang dapat diperbarui (renewable

resources).

Sumber Energi : Sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik

secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.

Sumber Daya Energi : Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik

sebagai sumber energi maupun sebagai energi.

Sumber Energi

Terbarukan (Renewable

resources)

xx (Nonrenewable

resources)

terus-menerus, antara lain, minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.

Sustainable design : Desain yang memperhitungkan semua kebutuhan dari generasi yang akan datang dan juga semua pendukung kehidupan.

Tajuk tanaman : Kanopi; bagian tumbuhan berkayu yang tersusun

dari batang, cabang, ranting, dan daun dalam satu kesatuan.

Transpirasi : Proses fisis perubahan cairan menjadi uap dari

permukaan tanaman.

Variabel : (sesuatu yang) dapat berubah; (faktor, unsur

yang) ikut menentukan perubahan.

Latar Belakang

Pemanasan global dan peningkatan emisi karbon ke atmosfer bukanlah hanya sekedar isu, melainkan sudah benar-benar terjadi. Perubahan iklim secara ekstrem dan degradasi kualitas lingkungan disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, salah satunya berupa ruang hunian atau rumah tinggal.

Sebagai negara yang seluruh wilayahnya berada di kawasan ekuator, secara umum beriklim tropis basah menjadikan Indonesia berada di posisi yang menguntungkan namun dapat pula merugikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya suhu, radiasi matahari, curah hujan dan kelembaban serta karakteristik angin yang berbeda dengan kawasan lain seperti arah angin yang sering berubah-ubah, sering terjadi turbulensi dan kecepatan rata-ratanya relatif rendah. Apabila kondisi tersebut tidak disikapi dengan baik maka akan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam beraktivitas khususnya di dalam unit lanskap rumah tinggalnya sehingga dibutuhkan strategi desain yang tanggap terhadap iklim.

Desain bangunan dan tata lanskap khususnya pada rumah tinggal bertujuan menciptakan amenities bagi penghuninya. Amenities dicapai melalui kenyamanan fisik, baik itu kenyamanan ruang (spatial comfort), kenyamanan

termis (thermal comfort), kenyamanan suara (auditory comfort), maupun

pencahayaan (visual comfort). Namun, akibat dari proses konstruksi bangunan maupun saat bangunan dimanfaatkan, dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada lingkungan hidup di tempat dan sekitar bangunan tersebut. Hal tersebut dikarenakan secara fitrah manusia pun merupakan sumber polutan

akibat aktivitas pernafasan yang menghasilkan CO2 ditambah tindakan-tindakan

yang tidak berorientasi pada aspek lingkungan yang sehat, ramah lingkungan dan hemat energi.

Produk bangunan memberi kontribusi pada pemanasan global karena menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam bentuk gas karbon, metana maupun jenis gas tertentu lainnya. Besaran emisi CO2 yang ditimbulkan dari energi

akibat aktivitas rumah tangga yang akan tergantung dari budaya masing-masing individu dan kelompok masyarakat tertentu. Aktivitas rumah dalam rumah tangga secara kumulatif berakibat pada besaran emisi CO2. Terlebih lagi,

penghuni yang cenderung tidak hemat terhadap pemakaian energi. Salah satu contohnya dalam mencapai kenyamanan termis digunakan mesin pengkondisian

udara mekanis (AC) yang menurut Prianto (2007) mengkonsumsi 38% energi

listrik dalam rumah tinggal sekaligus penghasil emisi karbon yang terbuang ke atmosfer. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Conran (2009) jika dikatakan bahwa salah satu sumber polutan terbesar berasal dari rumah tinggal.

Data dari KEMENLH (2009) menunjukkan, dibandingkan dengan sumber lainnya, sektor energi merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca (GRK) khususnya CO2. Konsumsi energi dapat dibagi atas 4 sektor pengguna yaitu

transportasi, industri, komersial, dan rumah tangga. Menurut jenis bahan bakar yang digunakan, pada tahun 2007 biomassa paling banyak digunakan oleh rumah tangga yaitu sekitar 79%, dan pada urutan berikutnya adalah minyak tanah dan LPG masing-masing sebesar 17% dan 3%. Dibandingkan dengan tahun 2006, konsumsi minyak tanah cenderung menurun dan konsumsi gas atau LPG cenderung meningkat. Emisi CO2 yang dihasilkan dari konsumsi energi

sektor rumah tangga ini diperkirakan rata-rata mencapai 178 juta ton per tahun dan kontribusi terbesar berasal dari penggunaan biomassa. Berdasarkan wilayah kepulauan, maka rumah tangga di Pulau Jawa memberikan kontribusi

terbesar emisi CO2 yang bersumber dari penggunaan energi yaitu lebih dari 100

juta ton per tahun.

Indonesia Property Watch (IPW) pernah melakukan riset dan menemukan bahwa konsep properti hijau belum diterapkan secara penuh oleh pengembang. Dari penelitian tersebut, hanya enam proyek perumahan di Jabodetabek yang sudah memenuhi sekitar 50 % dari delapan kriteria hunian hijau versi lembaga tersebut. Tiga proyek lain mencapai 38 %, dan sisanya hanya memenuhi sekitar 25 % dari seluruh kriteria yang ditetapkan. Rendahya penerapan hunian hijau tersebut, menurut pengamat lingkungan Nirwono Joga, karena tidak adanya dukungan regulasi yang mewajibkan pengembang dalam penerapan hunian hijau tersebut. Delapan kriteria hunian hijau menurut IPW, yaitu: resapan air, ruang terbuka hijau, lanskap, energi, sanitasi, alam, material, dan proses daur ulang limbah. Menurut IPW, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pengembang dalam pengembangan properti hijau, salah satunya mengenai biaya yang tinggi (Anonim 2010c).

Hal tersebut bertentangan dengan pendapat Karyono (2010), yang menyatakan lemahnya pengetahuan aspek ‘kenyamanan’ baik termal maupun visual dalam rancangan bangunan umumnya didasari oleh anggapan bahwa membuat bangunan ‘nyaman’ diperlukan biaya ekstra. Demikian pula untuk

merancang bangunan berkelanjutan (sustainable) dianggap menaikkan biaya

investasi awal. Pada kenyataannya hal tersebut tidaklah demikian. Dengan biaya awal yang sama dapat dirancang bangunan, khususnya rumah tinggal yang nyaman, hemat energi, serta berkelanjutan, jika arsitek menguasai strategi perancangan tersebut. Di tambah lagi, rumah tinggal tidak hanya sebagai penaung secara fisik unit masyarakat terkecil yakni sebuah keluarga yang potensial sebagai sarana penerapan pendidikan berkehidupan, dalam hal ini berperilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kajian lebih lanjut terkait dengan kajian konsep desain taman dan rumah tinggal hemat

energi sebagai bagian dari konsep sustainable development.

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian mengenai Kajian Konsep Desain Taman dan Rumah Tinggal Hemat Energi ini bersifat penelitian mendasar (riset fundamental) untuk merumuskan kembali secara umum konsep desain taman dan rumah tinggal

hemat energi tropis basah Indonesia. Objek penelitian difokuskan pada objek

unit rumah tinggal sederhana tipe rumah deret (row house) yang umum

dengan luasan lahan seluas ± 120 m2 dengan asumsi profil pengguna merupakan keluarga menengah dari tingkat usia serta pendapatan dan jumlah penghuni empat orang.

Kajian ini menggunakan strategi desain pasif (passive design strategy)

(Kibert 2008) dan bersifat konsepsi desain secara hipotetik. Asumsi tema hemat energi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep desain hijau dalam naungan desain berkelanjutan dengan menerapkan sikap dan perilaku bijak dalam memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya dalam unit lanskap rumah tinggal seperti sumberdaya listrik, material, iklim, vegetasi, air, dan tanah guna meminimalisir penggunaan sumberdaya eksternal (sumberdaya berbahan bakar fosil).

Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mengkaji komponen taman dan rumah tinggal serta gubahannya yang dapat mendukung konsep hemat energi.

2. Mengkonsepsikan desain taman dan rumah tinggal hemat energi.

Manfaat Penelitian

Hasil dari Kajian Konsep Desain Taman dan Rumah Tinggal Hemat Energi diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Membantu menyediakan konsep rumah tinggal yang nyaman dengan konsumsi energi yang rendah.

2. Membantu program pemerintah dalam upaya-upaya penghematan energi baik secara nasional, regional maupun global melalui penyediaan rumah tinggal hemat energi.

Kerangka Pikir Penelitian

Lingkup dan Batasan Penelitian sebelumnya. Melalui langkah tersebut dapat dimunculkan kriteria desain taman dan rumah tinggal hemat energi sebagai bahan penyusunan atau formulasi konsep desain taman dan rumah tinggal

hemat energi. Main frame sederhana sebagai gagasan kerangka pikir guna

mencapai tujuan penelitian diatas tersaji pada Gambar 1 dibawah ini tentang skema kerangka pikir penelitian.

Identifikasi Pendekataan Konsep Desain Berkelanjutan

Embargo minyak 1973 merupakan suatu momen kebangkitan kesadaran energi dimana eskalasi harga minyak bumi yang membubung menimbulkan

dampak krisis energi pada negara negara maju yang energy dependent. Seluruh

potensi riset dan pengembangan dikerahkan untuk mengatasi krisis tersebut yang tentunya juga termasuk sektor bangunan gedung maupun perumahan. Dekade 1980-1990, terjadi pengungkapan ilmiah tentang fenomena kerusakan pada planet bumi dan atmosfer yang secara umum kita kenal dengan istilah pemanasan global (Priatman 2002). Krisis lingkungan dan energi ini memicu gerakan positif pada pembangunan yang lebih ramah atau berwawasan terhadap lingkungan meliputi sektor desain arsitektur dan lanskap.

Konsep tersebut dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan

(sustainable development). Menurut World Commision and Environment and Development (WCED) (1987) dalam Pranoto (2008), sustainable development adalah “…..the development which meets the needs of present, without compromising the ability of future generation to meet with their own needs”.

Pernyataan tersebut bertujuan, agar sebuah desain berkelanjutan dapat

menimimalisasi dampak negatif terhadap sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi. Karena setiap langkah kita akan berdampak pada generasi masa depan.

Prinsip konstruksi atau pembangunan berkelanjutan menurut Kibert (2008), yaitu:

1. Mengurangi konsumsi sumberdaya (reduce)

2. Menggunakan kembali sumberdaya (reuse)

3. Menggunakan sumberdaya yang dapat didaurulang/diperbaharui (recycle)

4. Melindungi alam (nature)

5. Menghilangkan racun (toxics)

6. Mengaplikasikan biaya daur hidup (economics)

7. Fokus terhadap kualitas (quality)

menjelaskan bahwa lanskap merupakan suatu strategi yang potensial dalam mewujudkan konsep desain berkelanjutan (Pranoto 2008).

Dalam mencapai kondisi berkelanjutan tersebut muncullah pemikiran-pemikiran dan pendekatan-pendekatan baru dalam desain diantaranya desain ekologis (ecological design), desain berkelanjutan secara ekologis (ecologically sustainable design) dan desain hijau (green design), dlladalah istilah-istilah yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam merancang bangunan maupun lanskap (Kibert 2008).

Desain Sadar Sumber Daya (Resource-Concious Design)

Isu mengenai desain yang sadar akan sumber daya menjadi pondasi dasar dari pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah minimalisasi konsumsi sumber daya dan dampak terhadap sistem ekologi serta sinergi antar peran dan potensi ekosistem. Seperti contohnya pada pemilihan material untuk pembangunan berkelanjutan,

diupayakan menggunakan lingkaran material tertutup (closed loop) yang

bertujuan untuk menghilangkan emisi padat, cair, dan gas. Lingkaran material tertutup menggambarkan sebuah proses penggunaan material agar tetap produktif melalui jalan pemakaian ulang (reuse) maupun di daur ulang (recycle)

daripada hanya langsung membuang material tersebut menjadi limbah. Daur hidup material berkelanjutan mudah dirakit kembali, dan bahan penyusunnya mampu dan layak didaur ulang dengan tidak menghasilkan dampak negatif pada lingkungan. Sebagai bagian dari sistem yang dianut oleh sistem bangunan hijau, produk yang diproduksi dievaluasi dampak dari daur hidupnya, termasuk konsumsi energi dan emisi selama ekstraksi sumberdaya, transportasi, produksi, instalasi selama konstruksi, dampak operasional, dan efek jika material tersebut menjadi sampah buangan (disposal effect) (Kibert 2008).

Sumber Daya Lahan

Penggunaan lahan yang berkelanjutan didasarkan pada prinsip bahwa lahan, khususnya lahan yang belum dikembangkan, alami, atau lahan pertanian, adalah sumber daya terbatas yang berharga, dan perkembangannya harus diminimalkan. Perencanaan yang efektif, secara esensi adalah untuk menciptakan bentuk-bentuk perkotaan yang efisien dan meminimalkan kota yang

semrawut (urban sprawl), menurunkan ketergantungan pada penggunaan mobil

pribadi sebagai alat transportasi, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan menurunkan tingkat polusi. Seperti sumber daya lain, lahan tetap mengalami proses daur ulang agar tetap terjaga produktivitasnya, sehingga diperlukan upaya konservasi lahan produktif, revitalisasi secara ekonomi dan sosial pada area yang terbengkalai (Kibert 2008).

Energi dan Atmosfir

Konservasi energi terbaik adalah melalui desain bangunan yang efektif serta terintegrasi dengan tiga pendekatan umum: 1) merancang selubung bangunan yang dapat meredam perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi; 2) menggunakan sumber daya energi terbarukan; 3) menerapkan desain pasif. Desain pasif memanfaatkan geometri, orientasi, dan massa bangunan serta kondisi struktur berorientasi pada potensi sumber daya alamiah dan kondisi klimatologi, seperti matahari, angin, topografi, iklim mikro, dan lanskaping (Kibert 2008).

Isu Air

Ketersediaan air bersih layak minum adalah faktor pembatas untuk pengembangan dan pembangunan di banyak daerah di dunia. Perubahan iklim dan pola cuaca yang tak menentu dipicu oleh pemanasan global mengancam ketersediaan sumber daya air bersih. Karena hanya sebagian kecil dari siklus hidrologi bumi menghasilkan air bersih layak minum, sehingga perlu perlindungan tanah dan air permukaan. Sekali air terkontaminasi, sangat sulit, untuk memperbaiki kerusakan. Teknik konservasi air meliputi penggunaan aliran rendah perlengkapan pipa, daur ulang air, pemanenan air hujan, dan

Ekosistem: Sumber Daya yang Terlupakan

Pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan peran dan potensi ekosistem secara sinergi. Integrasi ekosistem dengan lingkungan yang dibangun dapat memainkan peran penting dalam desain yang sadar sumber daya. Integrasi tersebut dapat bermanfaat dalam mengendalikan beban bangunan eksternal, pengolahan limbah, menyerap air hujan, menanam tanaman (pangan), menciptakan keindahan alam, dan kenyamanan lingkungan (Kibert 2008).

Implementasi Desain Berkelanjutan

Kesadaran akan kerusakan lingkungan akibat perubahan lingkungan alami menjadi lingkungan buatan yang tidak dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam, menyebabkan muncul langkah-langkah maju yaitu gerakan-gerakan arsitektur berkelajutan yang mengarah kepada upaya meminimalkan perusakan lingkungan.

Arsitektur Bioklimatik (Bioclimatic Architecture/Low Energy Architecture)

Arsitektur yang berlandaskan pada pendekatan desain pasif dan minimum energi dengan memanfaatkan energi alam iklim setempat untuk menciptakan kondisi kenyamanan bagi penghuninya. Dicapai dengan organisasi morfologi bangunan dengan metode pasif antara lain konfigurasi bentuk massa

bangunan dan perencanaan tapak, orientasi bangunan, desain façade, peralatan

pembayangan, instrumen penerangan alam, warna selubung bangunan, lansekap horisontal dan vertikal, ventilasi alamiah. Tercatat para arsitek pelopor desain bioklimatik antara lain Ken Yeang, Norman Foster, Renzo Piano, Thomas Herzog, Donald Watson, Jeffry Cook (Priatman 2002).

Arsitektur Hemat Energi (Energy-Efficient Architecture)

Arsitektur yang berlandaskan pada pemikiran “meminimalkan penggunaan energi tanpa membatasi atau merubah fungsi bangunan,

kenyamanan maupun produktivitas penghuninya“ dengan memanfaatkan sains

dan teknologi mutakhir secara aktif. Mengoptimasikan sistem tata udara-tata cahaya, integrasi antara sistem tata udara buatan-alamiah, sistem tata cahaya buatan-alamiah serta sinergi antara metode pasif dan aktif dengan material dan

follows energy yang berdasarkan pada prinsip konservasi energi (non-renewable resources). Para pelopor arsitektur ini tercatat Norman Foster, Jean Nouvel, Ingenhoven Overdiek & partners (Priatman 2002).

Arsitektur Surya (Solar Architecture)

Arsitektur yang memanfaatkan energi surya baik secara langsung (radiasi cahaya dan termal), maupun secara tidak langsung (energi angin) kedalam bangunan. Dengan demikian, elemen-elemen ruang arsitektur (lantai, dinding, atap) secara integratif berfungsi sebagai sistem surya aktif ataupun sistem surya pasif. Diawali dengan arsitektur surya pasif yang memanfaatkan atap dan dinding sebagai kolektor panas dan dikembangkan dengan sistem surya aktif

yang meng implementasikan keseluruhan sistem surya termosiphoning dan

berintegrasi penuh dengan keseluruhan elemen arsitektur. Inovasi teknologi lanjutan dalam sel photovoltaik menghasilkan prototipe arsitektur baru yang spesifik.

Perkembangan arsitektur surya di USA dipresentasikan dengan Skytherm System of Harold Hay, Steve Baer’s Zome House dan dilanjutkan di Eropa dengan Hysolar Institute Stutgart di Jerman, Achen power utilities dan Flachglas AG headquarter merupakan demonstrasi panel photovoltaik sebagai fasad bangunan tinggi. Arsitektur surya ini bertitik tolak dari prinsip diversifikasi energi

yang mengeksplorasi sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable energy)

(Priatman 2002).

Arsitektur Ekologis (Eco-Architecture)

yaitu yang pertama integrasi fisik dengan karakter fisik ekologi setempat, meliputi keadaan tanah, topografi, air tanah, vegetasi, iklim dan sebagainya. Kedua, integrasi sistem-sistem dengan proses alam, meliputi: cara penggunaan air, pengolahan dan pembuangan limbah cair, sistem pembuangan dari bangunan dan pelepasan panas dari bangunan dan sebagainya. Ketiga adalah, integrasi penggunaan sumber daya yang mencakup penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Desain ekologis menurut Van Der Ryn dan Cowan (1996) dalam Kibert (2008) desain yang terintegrasi dengan proses kehidupan, mengubah materi dan energi menggunakan proses yang kompatibel dan sinergis dengan alam dan yang dimodelkan pada sistem alam. Pendekatan ini dilakukan melalui menimalisir energi dan material (local aspect), meminimalisir polutan, preservasi habitat dan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan keindahan.

Arsitektur Hijau (Green Architecture)

Arsitektur hijau merupakan Arsitektur yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan kepedulian tentang konservasi lingkungan global alami dengan

penekanan pada efisiensi energi (energy-efficient), pola berkelanjutan

(sustainable) dan pendekatan holistik (holistic approach). Bertitik tolak dari pemikiran desain ekologi yang menekankan pada saling ketergantungan

(interdependencies) dan keterkaitan (inter connectedness) antara semua sistem (artifisial maupun natural) dengan lingkungan lokalnya dan biosfer. Credo form follows energy diperluas menjadi form follows environment yang berdasarkan pada prinsip recycle, reuse, reconfigure (Priatman 2002). Arsitektur hijau merupakan konsekuensi dari konsep arsitektur berkelanjutan. Arsitektur hijau meminimalkan penggunaan sumber daya alam oleh manusia untuk menjamin generasi mendatang dapat memanfaatkan bagi kehidupannya kelak. Arsitektur hijau menggarisbawahi perlunya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh bangunan terhadap lingkungan, dimana manusia hidup.

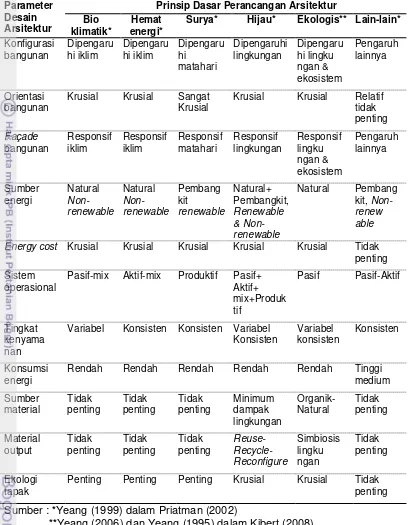

Tabel 1. Prinsip pendekatan desain berkelanjutan

Parameter Desain Arsitektur

Prinsip Dasar Perancangan Arsitektur Bio

klimatik*

Hemat energi*

Surya* Hijau* Ekologis** Lain-lain*

Konfigurasi bangunan Dipengaru hi iklim Dipengaru hi iklim Dipengaru hi matahari Dipengaruhi lingkungan Dipengaru hi lingku ngan & ekosistem Pengaruh lainnya Orientasi bangunan

Krusial Krusial Sangat Krusial

Krusial Krusial Relatif tidak penting Façade bangunan Responsif iklim Responsif iklim Responsif matahari Responsif lingkungan Responsif lingku ngan & ekosistem Pengaruh lainnya Sumber energi Natural Non-renewable Natural Non-renewable Pembang kit renewable Natural+ Pembangkit, Renewable & Non-renewable

Natural Pembang kit, Non-renew able

Energy cost Krusial Krusial Krusial Krusial Krusial Tidak penting Sistem

operasional

Pasif-mix Aktif-mix Produktif Pasif+ Aktif+ mix+Produk tif

Pasif Pasif-Aktif

Tingkat kenyama nan

Variabel Konsisten Konsisten Variabel Konsisten Variabel konsisten Konsisten Konsumsi energi

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi medium Sumber material Tidak penting Tidak penting Tidak penting Minimum dampak lingkungan Organik-Natural Tidak penting Material output Tidak penting Tidak penting Tidak penting Reuse- Recycle-Reconfigure Simbiosis lingku ngan Tidak penting Ekologi tapak

Penting Penting Penting Krusial Krusial Tidak penting

Sumber : *Yeang (1999) dalam Priatman (2002)

**Yeang (2006) dan Yeang (1995) dalam Kibert (2008)

Strategi Konsep Desain Hijau

diadopsi untuk desain taman dan rumah tinggal hemat energi dalam penelitian ini dan atau strategi desain aktif.

Strategi Desain Pasif (Passive Design Strategy). Karena kompleksitas sistem energi dalam merancang sebuah bangunan dengan konsep hijau, titik awal harus menjadi pertimbangan adalah strategi desain pasif. Desain pasif adalah desain bangunan dengan sistem pendinginan, pencahayaan dan ventilasi, mengandalkan sinar matahari, angin, vegetasi, dan sumber daya alami lain pada tapak (Kibert 2008). Desain pasif merupakan tindakan mengoptimumkan penggunaan energi alam (matahari dan angin) sebagai antisipasi terhadap permasalahan iklim tanpa adanya konversi energi dalam bentuk lain, misalnya energi matahari menjadi energi listrik. Pada sistem operasional bangunan dengan strategi desain pasif ini, tingkat konsumsi energi nya paling rendah, tanpa ataupun minimal penggunaan peralatan ME (mekanikal

elektrikal) dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui (non renewable

resources).

Perancangan pasif di wilayah tropis basah seperti Indonesia umumnya dilakukan untuk mengupayakan bagaimana pemanasan bangunan karena radiasi matahari dapat dicegah, tanpa harus mengorbankan kebutuhan penerangan alami. Sinar matahari yang terdiri atas cahaya dan panas hanya akan dimanfaatkan komponen cahayanya dan menepis panasnya.

Desain pasif memiliki dua aspek utama: (1) penggunaan lokasi bangunan dan tapak untuk mengurangi profil energi bangunan dan (2) desain bangunan itu sendiri meliputi orientasi, aspek rasio, massa, jalur ventilasi, dan tindakan lainnya. Aplikasi strategi desain pasif memang cukup kompleks, karena tergantung pada banyak faktor sebagai pertimbangan dalam merancang, yaitu: letak lintang, ketinggian (topografi), penyinaran matahari, pola kelembaban, arah dan kekuatan angin tahunan, vegetasi, dan adanya bangunan lainnya. Desain pasif yang optimal akan dapat mengurangi biaya energi pendinginan, ventilasi dan pencahayaan (Kibert 2008).

Beberapa faktor yang harus dimasukkan dalam pengembangan strategi desain pasif adalah:

1 Iklim lokal : Sudut matahari dan insulasi matahari, kecepatan

2 Kondisi tapak : Medan, vegetasi, kondisi tanah, muka air, iklim mikro, hubungan antara bangunan lain

3 Aspek rasio

bangunan

: Rasio panjang lebar bangunan

4 Orientasi

bangunan

: Sumbu orientasi timur-barat, tata ruang, kaca

5 Massa bangunan : Skema bukaan, warna

6 Masa pakai

bangunan

: Jadwal hunian dan profil pengguna

7 Strategi

pencahayaan

: Jendela, perangkat pencahayaan (skylight, jalusi)

8 Selubung

bangunan

: Geometri, isolasi, jendela, pintu, aliran udara, ventilasi, tritisan, massa termal, warna

9 Beban Internal : Pencahayaan, peralatan rumah tangga, penghuni

10 Strategi ventilasi : Ventilasi silang, potensi efek cerobong

Secara umum, strategi desain pasif dapat diterapkan untuk berbagai tipe bangunan. Kesuksesan strategi desain pasif sangat tergantung pada berbagai faktor yang tersebut diatas serta proses aplikasinya yang disesuaikan dengan karakteristik iklim masing-masing tapak atau daerah. Misalnya, menggunakan massa termal sebagai strategi desain pasif, pilihan yang sangat baik di padang pasir di meksiko, dengan sinar matahari berlimpah dan interval suhu harian yang lebar. Strategi desain pasif akan berbeda penerapannya untuk iklim lembab dengan interval suhu harian yang sempit, seperti yang akan ditemukan di tampa, florida (Kibert 2008).

Strategi Desain Aktif (Active Strategy Design). Dalam rancangan aktif, pada umumnya sistem operasional dalam bangunan menggunakan peralatan Mekanikal dan Elektikal yang bersumber dari energi yang tidak dapat diperbarui

(energy dependent). Disisi lain terdapat juga rancangan yang mengarah pada sistem yang lebih produktif yaitu sistem yang dapat mengadakan/

diperbarui (renewable resources) seperti energi matahari, angin maupun biomassa dikonversi menjadi energi baru yang dapat digunakan oleh manusia. Dalam konversi energi ini dibutuhkan teknologi yang saat ini masih sangat mahal nilai investasinya dan tentunya masyarakat golongan menengah belum mungkin menjangkaunya. Teknologi aktif yang sering digunakan dalam desain aktif ini antara lain yang dipaparkan oleh Kibert (2008), yaitu:

1. Sel surya (photovoltaics), yang mengkonversi energi matahari menjadi

energi listrik.

2. Turbin angin (wind turbine), yang mengkonversi energi angin menjadi energi

listrik.

3. Biomassa (biomass). Konversi bahan atau material biologis dari pengolahan

vegetasi tertentu menjadi bahan bakar pengganti bahan bakar fosil.

Dalam perancangan secara aktif, secara simultan arsitek juga harus menerapkan strategi perancangan secara pasif. Tanpa penerapan strategi perancangan pasif, penggunaan energi dalam bangunan akan tetap tinggi apabila tingkat kenyamanan termal dan visual harus dicapai. Strategi perancangan aktif dalam bangunan dengan sel solar masih sangat jarang dijumpai di Indonesia saat ini. Penggunaan sel solar masih terbatas pada kebutuhan terbatas bagi bangunan tinggi atau bagi penerangan di desa-desa terpencil Indonesia.

Konteks Lingkungan Desain Taman dan Rumah Tinggal Hemat Energi

Api ( fire ), adalah simbol efektif kultur bagi seluruh pelosok dunia. Tetapi bagi kaum Kristiani sebagai “Holy Spirit”; sedangkan untuk filosofi Hindu sebagai “Kundalini”—pelayan api yang membangkitkan energi seksual dari pusat tubuh manusia menjadi energi spiritual. Secara umum mengandung arti: hangat dan nyaman untuk kehidupan; sedangkan pandangan hidup fundamental api oleh manusia yaitu : Matahari dan energi surya (Mintorogo 1999). Matahari dalam kajian ini, diterjemahkan sebagai energi bagian dari iklim berupa cahaya dan sinar matahari. Cahaya matahari adalah terang yang dihasilkan dari terang langit. Sinar matahari adalah terang yang dihasilkan dari radiasi matahari secara langsung. Dalam upaya efisiensi dan konservasi energi, cahaya dan sinar matahari tersebut dijadikan sebagai potensi untuk mendapatkan penerangan alami dalam bangunan. Kasus tropis basah Indonesia, dalam perencanaan dan perancangan bangunan, diusahakan untuk memasukkan cahaya matahari semaksimal mungkin, namun sinar matahari perlu diminimalisir agar suhu ruang tidak bertambah tinggi sehingga mempengaruhi kenyamanan.

Bumi (earth/rock), adalah lapisan-lapisan tanah yang berasal dari pecahan batu-batuan yang secara bergantian terkena perbedaan ekstrim temperatur panas dan dingin dan masuknya air dalam celah-celah batu sehingga akhirnya terfragmentasi menjadi batuan kecil. Manusia memanfaatkan tanah /batu “rock” untuk “sheltering”, dan menghancurkan/membahayakan bumi/batuan

untuk menyimpan bahan-bahan “toxic” (Mintorogo 1999). Secara umum pada

masa kini terutama di perkotaan modern, rumah tinggal di Indonesia adalah berbasis lahan (menapak tanah). Tanah merupakan bagian yang mendukung bangunan di atasnya maupun aktifitas manusia dan sebagai media pertumbuhan vegetasi yang akan dapat mendukung konsep hijau dalam rancangan arsitektur dalam kajian ini.

Udara (air), sebenarnya dahulu bumi tidak dilapisi atmosfer melainkan oleh gas Sulfur dan Metan. Oksigen awal terbentuk dikarenakan oleh sinar ultraviolet mengubah molekul air (H2O) menjadi H dan O2, kemudian tambahan

oksigen lain dihasilkan sebagai akibat proses pernafasan dari fauna dan flora dari proses total fotosintesis. Tingkat saling ketergantungan terjadi dimana

makluk hidup menghirup O2 dan mengeluarkan CO2, sedangkan

tumbuh-tumbuhan mengeluarkan O2 dan menghirup CO2. Destruktif udara adalah: Polusi

buatan manusia (industrialisasi, transportasi dll), polusi udara dalam (macam-macam sumber polusi dari material bangunan interior) (Mintorogo 1999).

Kondisi angin di tropis basah Indonesia terpengaruh oleh angin muson. Angin musim barat daya (Muson Barat) dan Angin musim timur laut (Muson Tumur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga membawa musim hujan/penghujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering/kemarau (Frick dan Mulyani 2006). Dominasi arah angin berasal dari Timur Laut - Tenggara. Kecepatan angin rata-rata per tahun adalah 2 km/jam (BMKG 2011). Kecepatan angin tersebut masuk dalam kategori berangin dan berpengaruh terhadap ketidaknyamanan, namun pada suhu ± 30 ºC kecepatan angin tersebut

berpengaruh positif terhadap efek penyegaran (cooling) dan mengencerkan

konsentrasi polutan.

Air (water), butir-butir air jatuh ke bumi akan diteruskan ke lapisan yang

terdalam sampai pada lapisan air bawah tanah yang akan sejajar dengan ketinggian permukaan air laut. Air diseluruh dunia menempati 97% dan sebagian adalah air laut yang menutupi 1/3 luasan permukaan bumi, dan sisanya 3% yang terdiri dari 2.96% berupa “ice caps dan glacier”; dan hanya 0.06 % dari seluruh

air di seluruh dunia berfungsi sebagai air bersih yang berguna. (Myers 1985 dalam Mintorogo 1999).

Secara umum elemen air dalam kajian ini terkait dengan sanitasi air, baik air bersih maupun air kotor. Penyediaan air bersih untuk pemukiman menjadi masalah karena sumbernya semakin terbatas. Potensi air bersih di Indonesia lain adalah air hujan terkait dengan curah hujan yang relatif tinggi. Jenis air lainnya adalah air buangan berupa greywater dan blackwater. Potensi air buangan ini dalam konsep hijau dapat digunakan dan dikelola dengan bijak

minimal menggunakan konsep reduce, reuse dan kemudian recycle.

Ether (aether), adalah radiasi dan energi dari laut dimana dihasilkan untuk mendukung kebutuhan kehidupan, kesehatan, atau kematian bagi seluruh

organik di dunia; menahan gaya-gaya (geoenergetic, electromagnetic,

eletrostatic dan gravitasil) yang ditujukan pada kita dari bumi, matahari dan planet lain. Bidang medan magnet bumi “geomagnetic” (GMF) di ujung Utara dan Selatan, dan berubah secara teratur akibat dipengaruhi oleh efek Solar

gelombang-gelombang radiasi yang menghantam bumi, yang terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan (+) & (-), yang akan terpencar ke ujung-ujung bumi begitu bertemu dengan bidang magnet bumi. Bagi bangunan-bangunan gedung

yang berdekatan atau terlintasi “geomagnetic field (GMF) anomalies” dapat

mempengaruhi keseimbangan kesehatan manusia (energi tubuh), karena bumi melepaskan “ELF”—Extremely Low Frequency komponen (GMF) secara konstan. Sedangkan “underground water” dan batuan (rock) akan melepaskan racun “ Radon ” dalam jumlah banyak dimana dapat menyebabkan kesehatan manusia terganggu secara serius (gangguan geo-biologis) (Mintorogo 1999).

Komponen Taman dan Rumah Tinggal Hemat Energi

Secara fenomenologis sebuah unit rumah tinggal pada umumnya terbentuk oleh beberapa komponen utama, yaitu: tapak sebagai lahan dengan luasan tertentu untuk area mendirikan bangunan, bangunan rumah tinggal itu sendiri dan sisanya adalah lahan terbuka yang sering diistilahkan sebagai taman atau pekarangan rumah tinggal. Pekarangan rumah tinggal sendiri merupakan bagian dari RTH kota privat.

Komponen Tapak

Tapak, sebagai lahan atau area untuk membangun ruang binaan atau

rumah terkait dengan peruntukan lahan (land use), kesesuaian lahan (land

suitability) dan kemampuan lahan (land capability). Hal tersebut terkait dengan peraturan pemerintah mengenai tata guna lahan dan wujud upaya desain ramah lingkungan. Peraturan tata guna lahan mengatur keharmonisan pemanfaatan lahan untuk menciptakan rasio lahan terbangun dan tidak terbangun (intensitas tutupan lahan) yang ideal. Dalam penentuan batasan objek penelitian, peneliti melakukannya didasari atas referensi yang ada dalam hal ini aturan perundangan. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor: 11/ PERMEN/ M/ 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Pasal 10 huruf b, memberikan klasifikasi lingkungan perumahan dan permukiman berdasarkan intensitas lahan tutupan, khususnya disesuaikan dengan kajian ini, dibedakan atas:

a. rumah taman, dengan KDB lebih kecil dari 30%;

Dari sisi penentuan luas lahan berikut luas ruang terbangun, diatur dalam SNI 03-1733-2004: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan pada subbab Hunian Tidak Bertingkat (BSN 2004). Untuk menentukan luas minimum rata-rata perpetakan tanah didasarkan pada faktor-faktor kehidupan manusia (kegiatan), faktor-faktor alam dan peraturan bangunan. Luas lantai minimum perorang dapat diperhitungkan dengan rumusan berikut:

Luas per orang = U

...(1) Tp

Keterangan:

Luas per orang = Luas lantai hunian per orang

U = Kebutuhan udara segar/ orang/ jam dalam satuan m3

Tp = Tinggi plafon minimal dalam satuan m

Berdasarkan fungsi ruang dan aktivitas yang terjadi di dalam rumah hunian, yaitu: tidur (ruang tidur), masak (dapur), mandi (KM/WC), duduk (ruang duduk atau ruang tamu), kebutuhan udara segar per orang dewasa per jam 16-24 m3 dan anak-anak per jam 8-12 m3, dengan pergantian udara dalam ruang sebanyak-banyaknya 2 kali per jam dan tinggi plafon rata-rata 2,5 m, maka luas lantai perorang dapat dihitung melalui perhitungan dibawah ini:

Luas perorang dewasa = U dws = 24 m

3

= 9,6 m2

Tp 2,5 m

Luas perorang anak-anak = U ank = 12 m

3

= 4,8 m2

Tp 2,5 m

Keterangan:

Udws = Kebutuhan udara segar/orang dewasa/jam dalam satuan m3

Uank = Kebutuhan udara segar/orang anak-anak/jam dalam satuan m3

Tp = Tinggi plafon minimal dalam satuan m

Luas lantai utama = (2 x 9,6) + (2x4,8) m2 = 28,8 m2

Luas lantai pelayanan (servis) = 50 % x 28,8 m2 = 14,4 m2 +

Total Luas Lantai = 43,2 m2

Jika koefisien dasar bangunan 40% (kategori rumah renggang), maka luas kapling minimum untuk keluarga dengan anggota 4 orang adalah:

L Kav Min = 100 x L Lantai Min

...(2) KDB

L Kav Min

(1 kel= 4 orang) =

100

x 43,2 m2 = 108 m2

40

Keterangan:

L Kav Min = Luas Kavling Minimum

KDB = Koefisien Dasar Bangunan

L Lantai Min = Luas Lantai Minimum

Dari perhitungan diatas yang menghasilkan luas bangunan berikut luas lahan minimum adalah 43,2 m2/108 m2. Luasan bangunan tersebut kurang umum digunakan oleh pasaran perumahan modern pada umumnya, sehingga diputuskan membulatkan dan meningkatkan besaran angka tersebut menjadi

rumah tinggal dengan luasan bangunan berikut lahannya 45 m2/120 m2

Orientasi terkait juga pada arah pandang tertentu, yang biasanya mengarah pada potensi-potensi yang relatif jauh, misalnya arah laut, atau pemandangan alam. Akibat dari adanya pengaruh orientasi terhadap sesuatu, menyebabkan bangunan harus dapat mengantisipasi hal-hal negatif yang berkaitan dengan masalah fisika bangunan antara lain masalah termal, tampias air hujan, silau dan lain sebagainya (Yuuwono 2007).

Tanah saat ini masih merupakan landasan kita membangun yang mendukung bangunan di atasnya maupun aktifitas manusia. Jenis tanah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, diantaranya daya resapnya terhadap air, kepekaan erosi dan daya dukung. Struktur tanah berfungsi memodifikasi pengaruh tekstur tanah terhadap kondisi drainase atau aerasi tanah, karena susunan antar ped atau agregat tanah akan menghasilkan ruang yang lebih besar ketimbang susunan antar partikel primer. Oleh karena itu tanah yang berstruktur baik akan mempunyai kondisi drainase dan aerasi yang baik pula, sehingga lebih memudahkan sistem perakaran tanaman untuk berpenetrasi dan mengabsorbsi (menyerap) hara dan air, sehingga pertumbuhan dan produksi menjadi lebih baik. Hal ini berkorelasi positif dengan tingkat kesuburan tanah yang sesuai untuk penerapan desain hijau (Hanafiah 2010).

Tapak memiliki masing-masing karakter yang tampak pada topografinya. Kemiringan lereng adalah sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan lahan, yaitu antara bidang datar tanah dengan bidang horisontal dan pada umumnya dihitung dalam persen (%) atau derajat (º). Klasifikasi kemiringan lereng menurut SK Mentan No. 837/KPTS /Um/11/1980, seperti tertera pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Kelerengan lahan

No. Kemiringan lahan Deskripsi

1 0 – 8 % Datar

2 8-15 % Landai

3 15-25 % Agak curam

4 25-45 % Curam

5 >45 % Sangat curam

Kemiringan lahan yang melebihi 15%, terbuka terhadap iklim yang keras, bahaya gempa bumi, bahaya tanah longsor, tanah yang tidak stabil, daerah berlumpur/rawa serta berbatasan dengan jalan yang hiruk pikuk, yang diantaranya dapat diatasi dengan perlakuan khusus dan diluar itu harus dihindari. Pembangunan perumahan ataupun sarana lainnya pada lahan yang miring relatif lebih sulit daripada perumahan yang terletak pada lahan yang datar. Pembangunan perumahan atau bangunan lainnya pada lahan dengan kemiringan lebih dari 10%, memerlukan desain bangunan yang lebih khusus dengan bentuk teras (sengkedan/bersusun) ataupun berbentuk split-level, yang berimplikasi pada bertambahnya energi dan biaya konstruksi.

Manusia dimanapun berada akan menghasilkan sampah atau limbah. Tapak dapat dilibatkan dalam sistem pengolahan sampah maupun limbah dengan batas toleransi tertentu. Untuk pembuangan sampah dapat diterapkan

konsep reduce, reuse, recycle, antara lain: 1) Efisiensi buangan dan pemisahan

sampah organik dan anorganik; 2) Sampah anorganik dapat digunakan kembali

(reuse); 3) Sampah organik diolah menjadi pupuk (recycling), dan 4) Menggunakan teknologi lubang resapan biopori. Limbah air sabun dapat disalurkan lewat selokan terbuka, limbah air tinja dapat menggunakan teknologi septicktank vietnam (Frick dan Mulyani 2006). Terdapat sumberdaya air hujan yang dapat dikelola untuk kebutuhan manusia dan lingkungan yaitu dengan cara

menampung (rainwater harvesting) dan dikembalikan lagi ke tanah sebagai

cadangan air tanah (groundwater recharge) melalui teknologi sumur resapan.

baik akan dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan pemborosan energi (Frick dan Mulyani 2006).

Komponen Taman

Komponen penyusun taman dikelompokkan menjadi dua, yaitu material lunak (soft material) dan material keras (hard material). Material lunak umumnya bersifat lunak atau merupakan benda hidup, contohnya tanaman dan elemen air. Material keras yaitu elemen penyusun taman yang bersifat keras, pada umumnya merupakan benda mati, seperti contohnya perkerasan, pagar dan tembok pembatas (wall and fences).

Material Lunak (Soft Material)

Tanaman. Tanaman merupakan elemen utama lanskap, tidak ada

lanskap tanpa elemen tanaman, bahkan di rock garden sekalipun. Tanaman

merupakan sumber keindahan, kenyamanan dan memberi daya dukung terhadap kehidupan, namun demikian penataan tanaman dalam lanskap diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat tanaman dalam menciptakan lanskap hemat energi. Tanaman lanskap sendiri, didefinisikan sebagai tanaman yang dibudidayakan untuk penataan lanskap. Tanaman ini mencakup tumbuhan alami yang sudah terdapat di dalam tapak (site).

Kaitan antara tanaman dan penghematan energi, dimulai dari proses metabolisme atau fisiologis tanaman memiliki efek terhadap penurunan suhu udara lingkungan sekitarnya. Menurut Fandeli (2004) dalam Tauhid (2008),

proses ekofisiologi yang menyebabkan terbentuknya iklim mikro yang nyaman

adalah proses transpirasi dan evaporasi. Zoer’aini (2005) dalam Tauhid (2008)

menyatakan bahwa evaporasi merupakan pertukaran antara panas laten dan

panas yang terasa (sensibel). Udara sekitar akan kehilangan panas karena terjadinya evaporasi yang menyebabkan suhu di sekitar tanaman menjadi lebih sejuk.

Proses evaporasi (proses fisis perubahan cairan menjadi uap) dari

permukaan tanaman disebut transpirasi. Lakitan (1997) dalam Tauhid (2008) menjelaskan, bahwa penyerapan energi radiasi matahari oleh sistem tajuk tanaman akan memacu tumbuhan untuk meningkatkan laju transpirasinya

(terutama untuk menjaga stabilitas suhu tumbuhan). Transpirasi akan

Setiap gram air yang diuapkan akan menggunakan energi sebesar 580 kalori. Karena besarnya energi yang digunakan untuk menguapkan air pada proses transpirasi ini, maka hanya sedikit panas yang tersisa yang akan dipancarkan ke udara sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan suhu udara di sekitar tanaman tidak meningkat secara drastis pada siang hari. Pada kondisi kecukupan air, kehadiran pohon diperkirakan dapat menurunkan suhu udara di bawahnya kira-kira 3,5 oC pada siang hari yang terik.

Aliran air dari akar ke daun, dan selanjutnya dilepaskan ke atmosfer melalui proses transpirasi. Aliran air ke daun secara terus menerus merupakan respon vegetasi terhadap pancaran panas radiasi matahari. Mekanisme ini memungkinkan tumbuhan bertahan hidup di bawah terik matahari. Proses

transpirasi adalah rangkaian metabolisme fisiologis, sehingga daun tumbuhan

dapat tetap segar dan berfotosintesis. Apabila air tanah tersedia dalam jumlah

cukup, transpirasiakan terus berlangsung.

Laju transpirasi akan terus meningkat seiring peningkatan intensitas cahaya matahari. Uap air yang dilepaskan vegetasi melalui transpirasi berperan

dalam mendinginkan udara sekitanya. Proses transpirasi berjalan secara

simultan dengan proses fotosintesis sebagai mekanisme lain pendinginan suhu

udara.

Proses fisiologis yang ikut berperan menciptakan iklim mikro (menurunkan suhu udara) dan berjalan secara silmultan dengan transpirasi adalah proses fotosintesis. Reaksi fotosintesis dituliskan oleh Salisbury dan Ross (1995) dalam Tauhid (2008) sebagai berikut:

nCO2 + nH2O + cahaya ⎯> (CH2O)n + nO2 ...(3)

Pada penelitian selanjutnya, ditemukan bahwa O2 yang dilepaskan oleh

tumbuhan berasal dari air, bukan dari CO2. Menurut Stemler dan Richard (1975)

dalam Tauhid (2008), oleh karena itu persamaan di atas lebih lengkapnya dituliskan sebagai berikut:

nCO2 + 2nH2O + cahaya ⎯>(CH2O)n + nO2 + nH2O ...(4)

tersebut terjadi di dalam kloroplas (butir klorofil). Reaksi terang merupakan langkah-langkah fotosintesis yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang terjadi di dalam granum. Granum dalam kloroplas (butir

klorofil) berperan sebagai absorban radiasi matahari. Granum menyerap radiasi

matahari pada spektrum tertentu. Proses ini disebut reaksi terang karena terjadi di bawah pengaruh cahaya matahari. Reaksi ini menggunakan radiasi matahari sebagai energi untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dengan cara

menambahkan sepasang elektron bersama dengan nukleus hidrogen (H+). Air

(H2O) terurai dalam proses ini, dan terjadi pelepasan O2 ke atmosfer sebagai

produk samping. Di samping itu, reaksi ini juga menghasilkan ATP yang diperoleh dengan cara penambahan gugus fosfat pada ADP. Proses ini disebut fotoposporilasi(Campbell et al (2002) dalam Tauhid (2008)).

Absorbsi CO2 terjadi pada reaksi berikutnya yang disebut reaksi gelap

(Calvin Cycle) yang terjadi di dalam stroma. Siklus Calvin (Campbell et al (2002) dalam Tauhid (2008)) berawal dengan absorbsi/pemasukan CO2 dari udara ke

dalam molekul organik (fiksasi Carbon) yang telah disiapkan dalam kloroplas.

Kemudian terjadi reduksi karbon menjadi karbohidrat melalui penambahan

elektron. Tenaga pereduksi diperoleh dari NADPH dan ATP.

Elemen Air. Air merupakan salah satu elemen lanskap alami yang sangat penting keberadaannya bagi kehidupan makhluk di bumi. Badan air awalnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seiring waktu air berkembang

peranannya, khususnya dalam sebuah taman dan irigasi. Water features

merupakan potensi lanskap yang besar. Air merupakan daya tarik utama bagi

masyarakat. Tepian air juga salah satu objek yang menarik, kolam, air mancur dan air terjun kecil merupakan elemen alami yang sering digunakan dalam perencanaan maupun perancangan tapak. Air adalah simbol, kehadirannya bagaikan oase di padang pasir, suara, pergerakan dan efek yang mendinginkan, menyegarkan dan menstimulasi pertumbuhan hijau, dan membuat kesan taman menjadi lebih alami.

atmosfer setelah berselang satu periode waktu tertentu. Proses ini telah membawa dampak positif dalam mengatasi perbedaan suhu harian dan musiman pada tapak-tapak yang bersebelahan. Adanya potensi badan air telah banyak dirasakan sebagaimana dinyatakan oleh Robinette (1983) bahwa badan air dapat mempengaruhi pembentukan iklim mikro tapak dan sekitarnya, karena badan air menyerap sebagian besar panas yang diterimanya, kemudian menyimpannya untuk periode waktu tertentu dan memantulkan kembali sebagian kecil dari radiasi yang sama melalui permu