ANALISIS BIAYA PENGOLAHAN GONDORUKEM DAN

TERPENTIN DI PGT. SINDANGWANGI, KPH BANDUNG

UTARA, PERUM PERHUTANI UNIT III

JAWA BARAT – BANTEN.

Dwi Nugroho Artiyanto

E 24101029

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ANALISIS BIAYA PENGOLAHAN GONDORUKEM DAN

TERPENTIN DI PGT. SINDANGWANGI, KPH BANDUNG

UTARA, PERUM PERHUTANI UNIT III

JAWA BARAT – BANTEN.

Oleh:

Dwi Nugroho Artiyanto E 24101029

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DWI NUGROHO ARTIYANTO (E24101029). Analisis Biaya Pengolahan Gondorukem dan Terpentin di PGT. Sindangwangi, KPH Bandung Utara, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat – Banten, dibawah bimbingan Ir. Bintang C.H. Simangunsong. MS., Ph.D.

Salah satu pemanfaatan tegakan pinus yang sudah lama dilakukan adalah sebagai penghasil getah. Di Indonesia, penyadapan getah pinus pertama kali dilakukan di Aceh, pada tahun 1924. Pabrik pengolahan getah pinus pertama didirikan pada tahun 1938 di Lampahan. Pabrik pengolahan tersebut dibangun oleh pihak Prancis, namun bekerja dengan kapasitas tidak penuh ( hanya bekerja beberapa hari dalam satu bulan) karena pasokan getah pinus masih kurang. Sementara itu, di Pulau Jawa, penyadapan getah pinus dimulai di lereng-lereng Gunung Lawu dan Gunung Wilis pada tahun 1947 (Soetomo, 1972). Pabrik pengolahan getah pinus di Jawa diantaranya berada di Bandung, Pekolangan, Cilacap, Pekalongan Ponorogo dan Trenggalek.

Getah pinus yang telah disadap kemudian diolah dan menghasilkan gondorukem dan terpentin. Gondorukem digunakan sebagai bahan baku yang penting bagi industri-industri batik, kulit, sabun cuci, cat, isolator, kertas dan vernis. Sedangkan terpentin digunakan untuk bahan industri cat dan vernis, ramuan semir sepatu, pelarut bahan organik, bahan pembuatan kamper sintetis serta kegunaan lainnya.

Kapasitas industri gondorukem yang ada saat ini, khususnya yang dimilki Perhutani belum dapat dimanfaatkan secara optimum akibat kurangnya bahan baku getah. Di lain pihak, Perhutani saat ini sedang berusaha meningkatkan pendapatannya dari komoditas non kayu. Atas dasar ini, efesiensi produksi perlu dilakukan untuk meminimumkan biaya produksi sehingga keuntungan dapat meningkat meskipun penerimaan tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin dan melakukan analisis biaya produksi gondorukem dan terpentin. Sehingga dapat dilakukan efesiensi produksi melalui pengendalian biaya

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2006-Februari 2006 di pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Sindangwangi, KPH Bandung Utara, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data tersebut digunakan dalam perhitungan analisis biaya produksi dan anlisis rugi laba.

PGT. Sindangwangi berlokasi di Desa Nagrek, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung yang masuk dalam wilayah kerja KPH Bandung Utara. Kebutuhan bahan baku PGT. Sindangwangi, diperoleh dari KPH-KPH yang ada di wilayah Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten.

PGT. Sindangwangi mengolah bahan baku getah selama 5 tahun terakhir berkisar 53,6-64,5%. Hal ini menunjukkan kurangnya pasokan bahan baku. Sedangkan rendemen pengolahan getah menjadi gondorukem berkisar 59,8-78,9% dan menjadi terpentin berkisar 13,6-16,1%. Selain itu, pendapatan selama 5 tahun berkisar Rp. 10,4 milyar-Rp. 23,22 milyar.

variabel yang dikeluarkan adalah Rp.11.8 milyar/tahun atau Rp. 3.184/kg gondorukem. Biaya terbesar pada tahap persiapan bahan baku (50,5%) disusul tahap pengolahan bahan baku (32,6%) dan umum (14,7%).

Harga pokok gondorukem diperhitungkan dengan memperhatikan besarnya keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan, yaitu sebesar 18% dari biaya produksi. Besarnya harga pokok gondorukem sebesar Rp 4.462/kg. Harga pokok tersebut lebih kecil dari pada harga jual dalam negeri yang besarnya Rp 4.953/kg tetapi lebih kecil lagi dari pada harga jual ekspor yang besarnya Rp 5.375kg. Sehingga apabila gondorukem tersebut dijual ekspor maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dijual dalam negeri.

Analisis rugi laba dalam penelitian ini menunjukkan besarnya produksi gondorukem adalah 3.710,6 ton dan terpentin sebesar 758,7 ton, nilai investasi sebesar Rp. 15,7 milyar, biaya produksi sebesar Rp. 16,9 milyar, BEP sebesar 2.620,76 ton atau 26,2%, ROI sebesar 40,3%, pendapatan sebesar Rp. 19,31 milyar dan laba sebesar Rp. 6,32 milyar. PGT.Sindangwangi memproduksi gondorukem diatas BEP tersebut, hal ini menunjukkan bahwa PGT. Sindangwangi tidak mengalami kerugian dalam kegiatan produksinya. Dilain pihak PGT. Sindangwangi sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan gondorukem dan terpentin. Tetapi perusahaan masih jauh berproduksi dari kapasitas terpasangnya, untuk itu perusahaan perlu menambah produksinya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi.

Judul Penelitian : Analisis Biaya Pengolahan Gondorukem dan Terpentin di PGT Sindangwangi, KPH Bandung Utara, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat – Banten.

Nama Mahasiswa : Dwi Nugroho Artiyanto

NRP : E 24101029

Program Studi : Teknologi Hasil Hutan

Menyetujui : Dosen Pembimbing

Ir. Bintang C. H. Simangunsong, MS., Ph.D. Tanggal:

Mengetahui : Dekan Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS Tanggal:

Tanggal lulus: 31 Mei 2006

Penulis dilahirkan di Karanganyar pada tanggal 20 Oktober 1982 dari ayah Sugiyo dan ibu Sri Suparti. Penulis merupakan putra pertama dari dua bersaudara.

Tahun 2001 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Umum Majelis Tafsir Al Qur’an (SMUMTA) Surakarta, Kota Madya Surakarta, Jawa Tengah. Pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB. Penulis memilih program studi Pengolahan Hasil Hutan, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis tidak hanya mengikuti kegiatan akademik saja. Untuk mengasah kemampuan berorganisasi dan kepemimpinannya, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan pada tahun 2003 dan aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Hutan pada tahun 2004. Penulis mengikuti kegiatan Praktek Pengenalan Hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas dengan jalur Baturaden-Cilacap dan Praktek Umum Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu, Ngawi, Blora dan Madiun selama satu bulan pada tahun 2004. Penulis juga mengikuti kuliah kerja profesi di PT. Rakabu Furniture, Surakarta, selama dua bulan pada tahun 2005.

Penulis menyusun karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS BIAYA PENGOLAHAN GONDORUKEM DAN TERPENTIN DI PGT.

SINDANGWANGI, KPH BANDUNG UTARA, PERUM PERHUTANI

UNIT III JAWA BARAT – BANTEN.” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kehutanan.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Penelitian dengan judul “ANALISIS BIAYA PENGOLAHAN GONDORUKEM DAN TERPENTIN DI PGT.

SINDANGWANGI, KPH BANDUNG UTARA, PERUM PERHUTANI

UNIT III JAWA BARAT – BANTEN.”, ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rujukan sehingga menjadi pertimbangan dalam penelitian lainnya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Ir. Bintang C. H. Simangunsong, MS., Ph.D. Pembimbing atas berbagai

masukan dan saran dalam penyusunan skripsi.

2. Ir. Edje Djamhuri selaku dosen penguji dari Departemen MNH dan Ir. Agus Priyono Kartono, M.Si. selaku dosen penguji dari Departemen KSH atas saran, nasihat, dan masukannya.

4. Kedua orang tua penulis atas segala curahan kasih sayang, doa, dan nasihat selama perkuliahan hingga penyelesaian karya ilmiah ini.

5. Teman-teman THH 38 atas segala bantuan, kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.

6. Gongliers atas persahabatan dan dukungannya dalam suka maupun duka. Penulis menerima masukan baik saran maupun kritik membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bogor, Juni 2006

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... ii

DAFTAR GAMBAR ... iii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 2

TINJAUAN PUSTAKA Gondorukem dan Terpentin ... 4

Proses Produksi Gondorukem ... 5

Persyaratan dan Kualitas Gondorukem ... 9

Produksi, Biaya, Eksport dan Harga Jual Gondorukem dan Terpentin ... 12

Hutan Pinus Sebagai Penghasil Getah Pinus ... 16

METODOLOGI Tempat dan Waktu Penelitian ... 29

Jenis Data ... 29

Metode Pengumpulan Data ... 29

Analisis Data ... 30

KEADAAN UMUM PERUSAHAAN Industri Pengolahan Getah Pinus ... 35

HASIL DAN PEMBAHASAN Produksi dan Rendemen ... 42

Biaya Produksi ... 42

Analisis Harga Pokok ... 46

Analisis Rugi-Laba ... 47

Sistem Pemasaran ... 51

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 53

Saran ... 53

DAFTAR PUSTAKA ... 54

DAFTAR TABEL

Nomor

Teks

Halaman

1. Persyaratan Umum Gondorukem ... 10

2. Persyaratan Khusus Mutu Gondorukem ... 10

3. Klasifikasi Kualitas Gondorukem ... 11

4. Produksi dan Rendemen Gondorukem dan Terpentin Indonesia ... 12

5. Produksi dan Rendemen Gondorukem Dan Terpentin Perhutani ... 13

6. Rekapitulasi Biaya Tetap dan Biaya variabel PGT. Cimanggu ... 14

7. Penjualan Luar Negeri Gondorukem dan Terpentin Tahun 1998 – 2002 Perhutani ... 15

8. Ekspor Gondorukem Ke Berbagai Negara Tahun 2000 – 2003 ... 16

9. Daftar Harga Jual Dasar Gondorukem dan Terpentin ... 16

10. Luas Hutan Pinus Menurut KPH dan Fungsi Hutannya ... 18

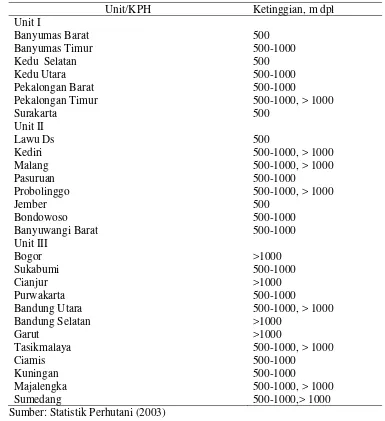

11. Perincian Kawasan Hutan Pinus Menurut Ketinggian di atas Permukaan Laut ... 19

12. Sumber Benih Pinus merkusii di Perum Perhutani ... 19

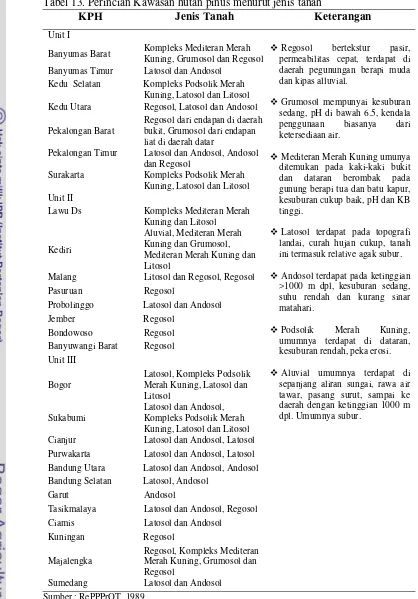

13. Perincian Kawasan Hutan Pinus Menurut Jenis Tanah ... 20

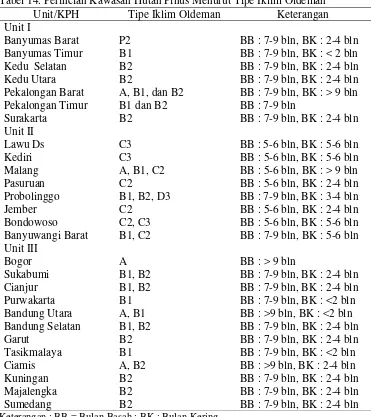

14. Perincian Kawasan Hutan Pinus Menurut Tipe Iklim Oldeman ... 21

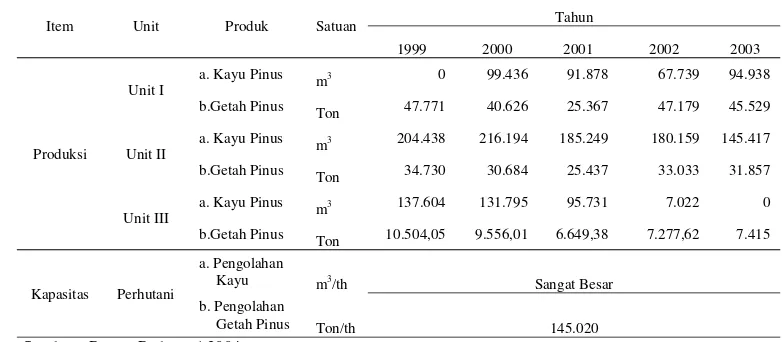

15. Realisasi Produksi Kayu dan Getah Pinus Perum Perhutani tahun 1999 – 2003 dibandingkan dengan Kapasitas Industri Pengolahan. ... 25

16. Kemampuan Pengolahan Getah Pinus ... 26

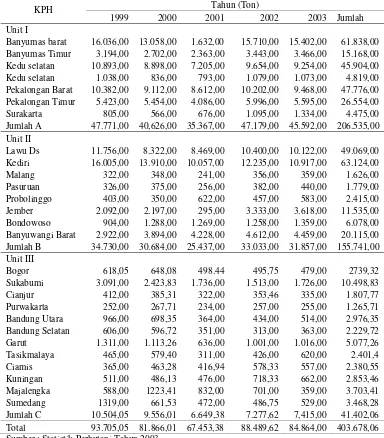

17. Perkembangan Produksi Getah Selama 5 Tahun (1999 - 2003) ... 27

18. Realisasi Produksi Getah Pinus Perum Perhutani selama 5 Tahun terakhir, Berdasarkan Luas Sadapan dan Jumlah Pohon yang Disadap. ... 28

19. Penerimaan Getah Pinus Tahun 2001-2005 PGT. Sindangwangi ... 36

20. Rekapitulasi Produksi dan Pendapatan PGT. Sindangwangi Tahun 2001 – 2005 ... 43

PGT. Sindangwangi tahun 2005 ... 45

23. Rekapitulasi biaya tetap dan biaya variabel PGT.Sindangwangi ... 46

24. Rekapitulasi Biaya Tetap dan Biaya Variabel menurut KPH Bandung Utara, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten 2005 ... 46

25. Laporan Rugi Laba ... 47

26. Produksi Getah Pinus Perum Perhutani Berdasar Produktivitas Rata-rata Per Hektar dan Per Pohon ... 49

Nomor

Lampiran

Halaman 1. Ekspor Gondorukem ke Berbagai Negara Tahun 2000 – 2003 ... 56

2.Inventaris, Penyusutan dan Bunga Modal PGT Sindangwangi ... 58

3. Gaji Pegawai PGT. Sindangwangi ... 62

4. Biaya Umum PGT. Sindangwangi ... 63

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1. Tahap kegiatan dalam proses produksi gondorukem dan terpentin ... 6

2. Grafik Break Event Point ... 34

3. Proses pengolahan getah pinus PGT. Sindangwangi ... 37

4. Unit Melter di PGT. Sindangwangi ... 37

5. Unit Settler di PGT Sindangwangi ... 38

6. Unit Ketel Pemasak di PGT. Sindangwangi ... 39

7. Gudang penyimpanan gondorukem di PGT. Sindangwangi ... 40

8. Struktur organisasi PGT.Sindangwangi ... 41

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai multi fungsi, seperti fungsi produksi dan fungsi konservasi. Hutan dapat menghasilkan kayu dan non kayu yang berguna bagi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu sumberdaya hutan harus dimanfaatkan secara maksimal dan rasional dengan tetap melaksanakan prinsip kelestariannya yang sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam sektor kehutanan. Produksi hutan berupa kayu sudah dimanfaatkan sejak dulu sebagai bahan bangunan maupun meubel, tetapi produksi kayu tersebut kurang memperhatikan kaidah kelestarian hutan, sehingga produksi kayu dari waktu ke waktu semakin menurun, akibat sumber daya hutan yang semakin berkurang.

Pada era teknologi sekarang ini, bukan saatnya lagi kayu dijadikan prioritas dalam pemanfaatan hutan, karena masih banyak hasil hutan non kayu yang belum dimanfaatkan secara optimum. Seperti getah, akar, kulit, daun dan buah, yang apabila diolah dengan teknologi yang tepat akan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Salah satu hasil hutan non kayu adalah getah pinus yang dihasilkan dari tegakan pinus. Getah pinus yang telah disadap kemudian diolah dan menghasilkan gondorukem dan terpentin. Gondorukem digunakan sebagai bahan baku yang penting bagi industri-industri batik, kulit, sabun cuci, cat, isolator, kertas dan vernis. Sedangkan terpentin digunakan untuk bahan industri cat dan vernis, ramuan semir sepatu, pelarut bahan organik, bahan pembuatan kamper sintetis serta kegunaan lainnya.

di Jawa diantaranya berada di Bandung, Pekolangan, Cilacap, Pekalongan Ponorogo dan Trenggalek.

Kawasan hutan Kelas Perusahaan Pinus Perum Perhutani terletak di pulau Jawa, tersebar 6 KPH di Unit I Jawa Tengah, 7 KPH di Unit II Jawa Timur, dan 12 KPH Unit III Jawa Barat dan Banten. Luas total hutan pinus Perhutani adalah 944.527 hektar, dimana 569.971 ha terletak di areal Hutan Produksi, 331.939 ha di areal Hutan Lindung dan 42.617 ha di areal Hutan Suaka Marga Satwa. (Statistik Perhutani, 2003)

Kapasitas industri gondorukem yang ada di Perhutani belum dapat dimanfaatkan secara optimum akibat kurangnya bahan baku getah. Kapasitas industri gondorukem Perhutani saat ini sebesar 145.020 ton/tahun, sedangkan produksi getah pinus Perhutani rata-rata 81.096 ton/tahun. Sementara, Perhutani saat ini sedang berusaha meningkatkan pendapatannya dari komoditas non kayu. Efesiensi produksi jelas perlu dilakukan untuk meminimumkan biaya produksi sehingga keuntungan meningkat meskipun penerimaan tetap. Kegiatan efesiensi produksi ini juga berarti turut serta mensukseskan pelaksanaan program pembangunan kehutanan di bidang ekonomi, khususnya sebagai penghasil devisa negara dari sektor komoditi non migas yang sekarang sedang digalakkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui proses produksi pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin.

2. Menghitung biaya produksi gondorukem dan terpentin 3. Melakukan analisis rugi laba perusahaan.

Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan :

1. Dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana bisnis internal.

TINJAUAN PUSTAKA

Gondorukem dan Terpentin

Pengertian dan Kegunaan Gondorukem

Rosin atau yang lebih dikenal sebagai gondorukem dalam dunia perdagangan merupakan produk olahan dari getah pinus yang saat ini merupakan komoditi andalan non migas. Pengolahan gondorukem di Indonesia bukan hanya dilakukan dengan cara penyulingan getah pohon Tusam (Pinus merkusii), baik itu dengan atau tanpa bantuan tekanan dan uap. Gondorukem yang dihasilkan digunakan dalam industri perekat, industri batik, kertas, sabun, lilin, serta keperluan lainnya (Susilowati, 2001).

Silitonga dan Suwardi (1977) menyatakan gondorukem terdiri dari 80-90% senyawa asam. Secara garis besar asam resin gondorukem dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tipe abietat dan pimarat. Tipe abietat terdiri dari asam-asam abietat, levopimarat, palustrat, neoabietat, dehidroabietat dan tetra dehidroabietat. Tipe pimarat terdiri dari asam pimarat dan isopimarat. Asam abietat, neoabietat dan levopimarat bersifat tidak stabil dan mudah terisomer oleh panas dalam suasana asam, sedangkan tipe pimarat lebih stabil.

Gondorukem mengandung 10-13% bahan netral yang akan mempengaruhi titik lunak dan sifat kristalisasinya. Gondorukem merupakan campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari asam-asam resin dan sebagian kecil komponen bukan asam. Asam-asam resin tersebut merupakan asam monokarboksilat yang mempunyai rumus molekul C20H30O2. Gondorukem

berdasarkan sumber bahan bakunya dibagi menjadi tiga macam, yaitu gondorukem getah (gum rosin), gondorukem kayu (wood rosin) dan gondorukem tall oil (tall oil rosin) (Silitonga dan Suwardi, 1977).

Pengertian dan Kegunaan Terpentin

Terpentin merupakan bagian hidrokarbon yang mudah menguap dari getah pinus. Hidrokarbon ini dipisahkan dari bagian yang tidak menguap (gondorukem) melalui cara penyulingan. Berdasarkan sumber bahan bakunya ada 3 jenis terpentin yaitu terpentin getah (gum terpentin), terpentin kayu (wood turpentine), dan terpentin sulifat (sulphat turpentine) (Wiyono dan Silitonga, 1989).

Silitonga et al (1973) menyatakan terpentin adalah minyak yang diperoleh sebagai hasil sampingan dari pembuatan gondorukem. Oleh karena sifatnya yang khusus maka minyak terpentin banyak digunakan baik sebagai bahan pelarut ataupun sebagai minyak pengering seperti ramuan semir (sepatu, logam, dan kayu), sebagai bahan substitusi kamper dalam pembuatan seluloid (film) dan pelarut bahan organik. Jumlah terpentin yang terkandung dalam getah pinus berkisar antara 10-17,5%. Getah yang segar akan menghasilkan persentase terpentin yang lebih tinggi. Terpentin hasil penyulingan bersifat korosif, oleh sebab itu perlu disimpan pada tempat (drum) yang digalvanisasi. Harga drum ini cukup mahal jika dibandingkan dengan harga terpentin itu sendiri. Terpentin juga dapat tersimpan dalam tempat yang terbuat dari alumunium atau plastik dan disimpan ditempat yang tidak terkena cahaya.

Proses Produksi Gondorukem

Gambar 1. Tahap Kegiatan dalam Proses Produksi Gondorukem

Penerimaan Getah

Penerimaan getah dilakukan untuk menyortir getah hasil dari sadapan yang telah dikumpulkan oleh pengumpul. Getah yang telah disadap dikumpulkan di Tempat Pengumpulan Getah sebelum dikirimkan ke pabrik. Getah pinus yang baru dikirim dari Tempat Pengumpulan Getah (TPG) masih bercampur dengan kotoran-kotoran berupa daun, tatal, jonjot, tanah dan lain-lain.

Penampungan Getah

Getah pinus ini ditampung dalam suatu tempat yang disebut dengan bak getah yang berukuran 10x5x3 m3 . Dalam bak getah ada beberapa peralatan yaitu close steam yang berfungsi untuk mengencerkan getah, open steam yang berfungsi untuk mengencerkan getah yang mengkristal, stayner yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan kran pengeluaran getah.

Pemanasan Awal

Getah dari bak getah dialirkan ke blow case melalui talang getah dan dilakukan pemanasan pendahuluan hingga mencapai suhu 70-800C. Setelah dicapi suhu pemanasan tersebut, selanjutnya getah dipindahkan ke tangki melter sampai habis. Fungsi dari blow case adalah sebagai pemanasan awal agar getah menjadi encer sehingga mudah dialirkan ke tangki melter.

Pengenceran

Pengenceran dilakukan di dalam tangki melter dengan mencampurkan terpentin sebanyak 1.000 kg lalu dipanasi kembali hingga mencapai suhu 70-800C, kemudian getah diendapkan 4-6 menit. Kotoran air yang terendap dibuang atau dialirkan ke bak penampungan limbah sampai habis melalui pipa pembuangan. Getah yang ada kemudian dialirkan ke filter press B-1 untuk difiltrasi menggunakan steam dengan tekanan 0,2-2 kg/cm2. Setelah getah difiltrasi, getah dipindahkan ke tangki settler sampai habis. Adapun fungsi dari melter adalah untuk melarutkan getah dan terpentin, menyaring kotoran yang terbawa dalam getah dan mencairkan getah yang mengkristal.

Pencucian Awal

Pencucian awal dilakukan dalam tabung settler dengan menggunakan air sebanyak 200 liter dari tangki water tretment, kemudian dicampurkan dengan larutan asam oksalat sebanyak 7,5 kg (0,3% setiap batch) dari tangki asam oksalat. Asam oksalat ini berfungsi untuk mengikat kotoran dan ion besi yang tercampur dalam larutan getah. Setelah tercampur dengan asam oksalat, larutan getah diendapkan 5-10 menit, kemudian air dan kotoran dialirkan ke bak penampungan limbah melalui pipa pembuangan sampai habis. Apabila larutan getah masih terlihat kotor, harus dilakukan pencucian ulang sebanyak 2-3 kali sampai larutan getah terlihat bersih, kemudian dipindah ke tangki scrubbing sampai habis.

Pencucian Ulang

Penampungan Getah Bersih

Jika larutan getah telah dinyatakan lulus oleh quality controller, larutan getah dipindahkan ke tangki penampung A1 dan A2 sampai habis melalui filter press B-2 yang dilengkapi dengan filter duck dan filter wire mesh agar kotoran yang masih tertinggal dapat tersaring. Bila larutan getah dalam tangki penampung A1 dan A2 sudah memenuhi kapasitas pemasakan, dilakukan pengendapan, kemudian kotoran dibuang ke bak penampungan limbah.

Pemasakan Getah

Pemasakan getah dimaksudkan untuk mematangkan getah dan mengeluarkan air serta komponen lainnya yang terdapat dalam getah dengan menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh boiler. Dengan pemasakan maka sifat–sifat getah akan lebih stabil serta memiliki daya tahan yang lama. Pemasakan ini dilakukan dalam suatu ketel pemasak khusus yang mempunyai ketahanan terhadap suhu dan tekanan. Tangki pemasak dirancang untuk bekerja pada tekanan yang dilengkapi dengan coil pemanas, closed steam, open steam, kaca pengamat, dan kran untuk pengeluaran terpentin. Ketel pemasak ini mampu menampung getah sebanyak 4.800 kg.

Prosesnya, getah yang sudah bersih dan siap dimasak dalam tangki penampung dimasukkan ke dalam tangki ketel pemasak melewati filter gaff. Setelah getah masuk ke dalam ketel pemasak lalu dilakukan pemanasan hingga mencapai suhu 160-1700C. Selama pemanasan, suhu, aliran, tekanan dan condensor harus selalu dikontrol. Ketika awal pemasakan pada suhu 130-1400C uap air dan uap terpentin menguap dan masuk ke condensor yang ditarik oleh pompa vakum untuk diembunkan atau dicairkan.

Penampungan Gondorukem dan Terpentin

terpentin sementara melalui tangki dehidrator. Dalam dehidrator terpentin disaring kembali dengan garam industri agar kandungan air yang masih terdapat dalam terpentin dapat tertinggal. Kemudian terpentin dialirkan kembali ke tangki terpentin produk. Sedangkan untuk gondorukem jika suhu sudah mencapai 1700C dibiarkan untuk sementara kemudian didinginkan hingga suhu 1350C dan dipanasi kembali sampai suhu 1450C agar panasnya menyebar. Setelah itu gondorukem siap dikemas.

Hasil penelitian Helmi Kamilla (2004) menunjukkan rendemen produksi gondorukem mencapai 68-70% sedangkan rendemen terpentin mencapai 10-18%. Rendemen gondorukem sangat ditentukan oleh kualitas dari getah sebagai bahan baku gondorukem dan kualitas gondorukem yang ingin dicapai itu sendiri.

Persyaratan dan Kualitas Gondorukem

Persyaratan Gondorukem

Sumadiwangsa dan Silitonga (1974) menyatakan bahwa penetapan persyaratan dan kualitas gondorukem secara laboratoris dapat digolongkan kedalam sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik meliputi : berat jenis, titik lunak, warna, persen tramisi, dan kerapuhan. Sedangkan sifat kimia meliputi bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan ester, bilangan iod bagian tak tersabun, kadar kotoran, kadar air, dan kadar terpentin tersisa.

Tabel 1. menunjukkan persyaratan umum gondorukem untuk Indonesia sebelum dikelompokkan menjadi beberapa kelas mutu yang berbeda-beda. Persyaratan ini merupakan standar pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin di Indonesia. Sedangkan persyaratan khusus mutu gondorukem yang merupakan persyaratan untuk berbagai kualitas gondorukem disajikan pada Tabel 2. Persyaratan khusus ini digunakan untuk memisahkan gondorukem menjadi mutu-mutu tertentu untuk berbagai tujuan diantaranya untuk ekspor dan di jual di dalam negeri.

Kualitas Gondorukem

2001). Sedangkan Gadner (1937) dalam Silitonga dkk (1973) membagi kualitas gondorukem menjadi 12 macam kualitas berdasarkan warna seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 1. Persyaratan Umum Gondorukem di Indonesia

Indikator satuan Persyaratan umum gondorukem 1) 2)

Warna - Tidak berwarna hitam -

Kelarutan dalam Potroleum Ester 80 – 99 -

1) Sumber : Silitonga et al (1973) 2) Sumber : SNI (2001)

Tabel 2. Persyaratan Khusus Mutu Gondorukem di Indonesia

Indikator Satuan Persyaratan khusus

Mutu U P D T

2) Titik lunak : Suhu saat gondorukem menjadi lunak di ukur dengan cincin dan bola (softening point ring and ball apparatus dinyatakan dalam derajat celcius ( °c ); Warna gondorukem : Warna yang ditetapkan dibandingkan dengan warna standar lovibond (lihat tabel); Bilangan asam : Banyaknya kalium hidroksida dalam miligram untuk menetralkan 1 gram lemak yang terkandung dalam senyawaan gondorukem; Bilangan penyabunan : Banyaknya kalium hidroksida dalam miligram untuk menyabunkan 1 gram lemak baik asam lemak bebas maupun terikat yang terkandung dalam senyawaan gondorukem; Bilangan Iod : Suatu bilangan yang menunjukkan banyakknya ikatan rangkap yang terkandung dalam komponen gondorukem; Kadar kotoran : Jumlah bahan yang tak larut dalam toluol pada kondisi tertentu, dinyatakan dalam persen (%)

biasanya merupakan indikator kualitas yang cukup mewakili kualitas gondorukem. Gondorukem diperdagangkan dalam beberapa kelas warna dari kuning pucat hingga merah gelap. Perbedaan warna tersebut terjadi karena jenis pohon, peralatan, dan cara pengolahan yang berbeda. Walaupun sifat lain seperti titik lunak dan bilangan asam mempunyai arti penting namun tidak digunakan dalam penetapan kelas kualitas gondorukem. Berdasarkan warna ada 4 tingkat kualitas gondorukem yang sering diperdagangkan yaitu, X (Ekstra), WW (Water White), WG (Window Glass), N (Nancy), selain 4 kualitas tersebut masih ada tingkat kualitas lainnya diantaranya M (Mary), K (Kate), I (Isaac), H (Harry), G (George), F (Frank), E (Edward), dan D (Dolly), dengan selang warna dari kuning pucat, pucat, sedang, gelap sampai hitam kemerahan (Tabel 3) (Gadner, 1937 dalam silitonga et al, 1973).

Tabel 3. Klasifikasi Kualitas Gondorukem

Kualitas Nama Standar Warna Warna

X Extra 6-7 Kuning pucat

WW Water White 6-7 Pucat

WG Window Glass 7-8

N Nancy 8-9

M Mary 9-10

K Kate 10-11

I Isaac 10-11 Sedang

H Harry 11

G George 12-13 F Frank 14-15

E Edward 16-17 Sedang

D Dolly 18 Hitam kemerahan

Sumber: Gardner, 1937 dalam Silitonga et al, 1973.

Produksi, Biaya , Ekspor dan Harga Jual Gondorukem dan Terpentin

Produksi Gondorukem dan Terpentin

Produksi gondorukem dan terpentin terbanyak dihasilkan oleh Perum Perhutani Unit I. Produksi gondorukem dan terpentin dari tahun 1999 sampai tahun 2003 berfluktuasi. Sedangkan rendemen gondorukem berkisar antara 63,5-69,5%. Sedangkan rendemen terpentinnya berkisar antara 11,6-20,6%. Gambaran produksi gondorukem dan terpentin serta rendemen disajikan pada Tabel 5.

Sedangkan total produksi gondorukem dan terpentin Indonesia juga berfluktuasi. Produksi gondorukem Indonesia tahun 1999-2003 berkisar antara 47.468–62.110 ton dengan rendemen berkisar antara 68-69%. Sedangkan untuk produksi terpentin berkisar antara 8.957 ton-16.488 ton dengan rendemen 12,83-20,45% (Tabel 4).

Tabel 4. Produksi dan Rendemen Gondorukem Dan Terpentin Indonesia

Item Produk Satuan Tahun

1999 2000 2001 2002 2003

Produksi

Getah Pinus Ton 90.313 75.676 69.834 80.620 85.671

Gondorukem Ton 62.110 51.874 47.468 55.454 58.660

Terpentin Ton 12.306 9.948 8.957 16.488 11.477

Rendemen Gondorukem % 68,8 68,6 68,00 69,0 68,5 Terpentin % 13,6 13,2 12,8 20,5 13,4 Sumber : Statistik Kehutanan (2004)

Biaya Produksi Gondorukem dan Terpentin

Tabel 5. Produksi dan Rendemen Gondorukem Dan Terpentin Perhutani dan Mitra KSP

Item Unit Produk Satuan

Tahun

Perhutani Mitra Ksp

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

Produksi

Unit I

Getah Pinus Ton 33722 33597 30746 38366 37126 12475 6426 4753 8676 8299 Gondorukem Ton 23451 23143 24795 26639 25641 8545 4401 3258 6005 5680 Terpentin Ton 4724 452 395 5353 5112 1372 707 688 1 995

Unit II

Getah Pinus Ton 33845 26583 27662 33578 32806 0 0 0 0 0 Gondorukem Ton 23135 19166 18873 2281 22241 0 0 0 0 0 Terpentin Ton 4768 3517 3517 4461 4325 0 0 0 0 0

Unit III

Getah Pinus Ton 8271 6.678 5.363 0 6448 2000 2392 1310 0 992 Gondorukem Ton 5628 4.551 3.656 0 4424 1351 1613 886 0 674 Terpentin Ton 1239 956 663 5.672 935 203 248 139 0 109

Jumlah

Getah Pinus Ton 75838 66858 63771 71944 7638 14475 8818 6063 8676 9291 Gondorukem Ton 52214 42.314 43.322 49449 52306 9896 6014 4144 6005 6354 Terpentin Ton 10.731 8.993 813 15486 10373 1575 955 827 1002 1104

Rendemen

Unit I Gondorukem % 69.54 68.88 67.63 69.43 69.06 68.5 68.5 68.6 69.2 6.84 Terpentin % 14.01 13.45 12.85 13.95 13.77 11 11 14.5 11.6 12 Unit II Gondorukem % 68.36 68.34 68.23 6.79 67.8 0 0 0 0 0 Terpentin % 14.09 13.23 12.71 13.29 13.18 0 0 0 0 0 Unit III Gondorukem % 68,04 68,15 68,17 725,81 68,61 67,57 67,43 67,63 0 67,95 Terpentin % 22,01 21,01 12.36 0 14,5 15,02 15,38 10,61 0 10,99 Jumlah Gondorukem % 68,85 68,59 67,94 68,73 68,48 68,37 68,2 68,35 69,21 68 Terpentin % 14.15 13.45 12.75 21.53 13.58 10.88 10.8 13.6 11.6 14.2

Sumber : Statistik Perum Perhutani (2003)

Tabel 6.Rekapitulasi Biaya Tetap dan Biaya Variabel PGT. Cimanggu bulan November 2003

Komponen Biaya Jumlah (Rp juta)

Biaya Tetap 105,60

Biaya penyusutan modal tetap 40,06

Bunga atas modal tetap 23,90

Pajak 0,41

Gaji kepala pabrik 1,84

Gaji pegawai tetap 33,63

Biaya asuransi 5,77

Biaya variabel 2016,80

Biaya getah 1447,44

Biaya bahan penolong (bahan kimia, bahan bakar, bahan

pelumas, biaya suku cadang) 111,79 Upah Langsung

biaya angkut getah 127,45

biaya langsir 0,55

upah operator harian 11,18

upah timbang 0,37

Upah Tak Langsung 4,30

upah lembur 0,63

upah lembur kantor dan pabrik 3,67

Biaya Administrasi 0,21

Biaya Pergudangan 261,56

biaya kaleng 222,78

upah mengatur, menumpuk, dan marking kaleng. 38,78

Biaya Pakaian Kerja 7,13

Biaya Pemeliharaan 27,69

biaya pemeliharaan gedung kantor 2,94 biaya pemeliharaan gedung pabrik 9,58 biaya pemeliharaan gudang pabrik 2,14 biaya pemeliharaan gedung lainnya 0,.21 biaya pemeliharaan mesin diesel 11,99 biaya pemeliharaan boiler 0,16 biaya pemeliharaan forklift 0,15 biaya pemeliharaan mesin dan instalasi lain 0,53

Biaya Umum 17,14

makan 4,07

biaya perjalanan phl 0,19

biaya rekening listrik 12,67

biaya rekening telp 0,21

Sumber : Helmi Kamilla (2004)

produksi tersebut, biaya getah merupakan komponen biaya yang mempunyai persentase paling besar yaitu 71,8%.

Ekspor, Harga Jual Gondorukem dan Terpentin

Kegiatan ekspor gondorukem di Perhutani secara teknis diserahkan ke bagian Kantor Pelaksana Ekspor (KPE) Perum Perhutani. Jumlah ekspor Perhutani tahun 1998-2002 berkisar antara 36.274-47.634 ton dengan nilai jual berkisar USD 15,3-18,4 juta untuk gondorukem, sedangkan untuk terpentin jumlah penjualan keluar negeri berkisar 6.885-11.583 ton dengan nilai jual USD 2,1-4,4. Penjualan Luar Negeri Gondorukem dan Terpentin Tahun 1998 – 2002 Perhutani disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7.Penjualan Luar Negeri Gondorukem dan Terpentin Tahun 1998 – 2002 Perhutani

Item Tahun Jumlah Nilai ekspor Harga Harga jual rata -ton USD USD/ton USD/ton

Gondorukem

Sumber : Perum Perhutan 2003

Negara tujuan ekspor gondorukem terbesar dalam empat tahun terakhir adalah negara India yaitu sebesar 20,24 % dari total ekspor ke semua negara tujuan ekspor gondorukem, disusul oleh negara Pakistan, Netherland, Taiwan dan France. Untuk puluhan negara tujuan ekspor yang lain sebesar 39,06%. Jumlah ekspor gondorukem Indonesia disajikan pada Tabel 9.

Tabel 8. Ekspor Gondorukem ke Berbagai Negara Tahun 2000 – 2003

Item Negara Tujuan Eksport

Tahun Jumlah1) India Pakistan Belanda Taiwan France Lain –

Lain

Produksi (Kg)

2000 41.346.463 9.314.325 4.601.879 4.330.487 3.073.375 2.764.800 3.508.800 2001 31.371.890 5.971.675 3.075.083 3.418.000 2.611.200 1.344.000 3.657.400 2002 43.918.653 6.320.457 5.161.333 8.175.670 1.425.600 3.111.200 1.568.755 2003 44.715.336 11.047.869 8.405.791 2.941.730 3.231.360 1.536.000 2.214.000 Jumlah2) 161.352.342 32.654.326 21.244.086 18.865.887 10.341.535 8.756.000 7.657.302

Persentase

(%) 20.24 13.17 11.69 6.41 5.43 39.06

Fob Value (US$)

2000 18.082.979 3.932.557 1.928.800 1.845.769 1.263.323 1.142.150 1.480.138 2001 13.270.772 2.501.929 1.318.191 1.457.630 1.081.487 561.120 1.306.889 2002 18.969.281 2.726.630 2.198.145 3.510.309 610.743 1.357.759 674.177 2003 17.551.324 4.259.666 3.233.840 1.174.605 1.312.360 601.654 894.641

Harga Jual

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Keterangan : HS 380610000 atau SITC 59814100 1)Jumlah ekspor ke berbagai negara tujuan 2) Jumlah ekpor dalam empat tahun terakhir.

Tabel 9.Daftar Harga Jual Dasar Gondorukem dan Terpentin.

Jenis produk Mutu1) Satuan Harga

Gondorukem

X Kg 4.080

Ww Kg 3.850 Wg Kg 3.750

Terpentin tanpa kemasan Kg 3.850

Gum rosin fc

Sumber : Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani, No. 258 Dan 259/Kpts/Dir/2004, Tgl 28 Juni 2004

Keterangan : 1)X : Extra ;Ww : White Water ;Wg : Window glass 2)Diekspor sehingga harga jual dalam Fob

Hutan Pinus Sebagai Penghasil Getah Pinus

Luas Kawasan, Letak Ketinggian, Jenis Tanah dan Iklim Hutan Pinus di

Perum Perhutani

(Madiun dan Sempolan, Jember), Jawa Tengah (Pekalongan, Pemalang, Magelang, Purworejo, dan Banyumas), Aceh (Lampahan), Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan (Rantai Pao). Di Jawa di kawasan hutan Perum Perhutani, luasnya adalah 3.552.756 ha, yang dijumpai pada Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Hutan produksi menempati sekitar 60% dari total wilayah Perum Perhutani. Dan di dalamnya terdapat Kelas Perusahaan Pinus dengan proporsi luas sekitar 30% dari luas Hutan Produksi. Pengusahaan KP Pinus oleh Perum Perhutani dibagi ke dalam wilayah–wilayah unit kerja, yaitu Unit I Propinsi Jawa Tengah seluas 184.584,41 ha, Unit II di Propinsi Jawa Timur seluas 167.111,41 ha dan Unit II di Propinsi Jawa Barat dan Banten seluas 229.688,56 ha. Luas kawasan hutan pinus pada unit setiap dan tipe hutan disajikan pada Tabel 10.

Letak Ketinggian Hutan Pinus. Berdasarkan peta topografi, kawasan hutan Pinus pada umumnya menempati areal miring sampai curam, hanya sebagian kecil saja berupa daerah landai atau datar. Sedangkan berdasarkan ketinggian tempat kawasan hutan pinus pada umumnya berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan laut. Kawasan hutan menurut letak ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 11.

Jenis Tanah Hutan Pinus. Berdasarkan peta eksplorasi tanah skala 1 : 1.000.000 terbitan Lembaga Penelitian Tanah tahun 1969, jenis-jenis tanah yang paling luas pada kawasan hutan pinus adalah latosol, alluvial, grumosol dan mediteran merah kuning. Perincian Kawasan hutan pinus menurut jenis tanah disajikan pada Tabel 13.

Tabel 10. Luas Hutan Pinus Menurut KPH dan Fungsi Hutannya

Unit/KPH

Luas Hutan (Ha)

Lindung Konservasi Produksi Unit I

Banyumas Barat 0 0 39.466,30

Banyumas Timur 5.802,40 150,10 2348,90

Kedu Utara 0 0 29.747,50

Kedu Selatan 5.408,80 85,60 25.731,10

Pekalongan Barat 5.310,70 7,20 35.460,60

Pekalongan Timur 3.103,70 10,10 49.237,50

Surakarta 7.577,70 8,30 7.541,50

Unit II

Lawu Ds 26.354,6 218,4 24.332,20

Kediri 30.195,3 19,0 58.755,40

Malang 46.207,2 28.810,3 17.221,20

Pasuruan 13.899,8 21.884,9 12.535,80

Probolinggo 36.980,5 33.471,4 11.068,31

Jember 42.201,4 44.161,2 6.810,60

Bondowoso 45.157,9 3.174,0 24.527,20

Banyuwangi Barat 25.758,7 1.720.5 11.309,50

Unit III

Bogor 12.443,57 53.717,76 9.069,00

Sukabumi 1.619,93 44.342,31 43.607,84

Cianjur 23.660,67 20.181,73 23.531,23

Purwakarta 14.866,40 0 4.178,87

Bandung Utara 15.350,95 7.172 5.181,41

Bandung Selatan 43.509,85 14.998,80 10.965,18

Garut 75.967,05 13.058,65 1.381,53

Tasikmalaya 16.544,43 0 1.202,58

Ciamis 0 5.873,00 5.795,92

Kuningan 10.761,15 11.51 14.370,74

Majalengka 12.179,46 0 1.695,33

Sumedang 10.229,69 10.001,50 4.979,17

Tabel 11. Perincian Kawasan Hutan Pinus Menurut Ketinggian di Atas Permukaan Laut

Unit/KPH Ketinggian, m dpl

Unit I

Banyumas Barat 500

Banyumas Timur 500-1000

Kedu Selatan 500

Kedu Utara 500-1000

Pekalongan Barat 500-1000

Pekalongan Timur 500-1000, > 1000

Surakarta 500 Unit II

Lawu Ds 500

Kediri 500-1000, > 1000

Malang 500-1000, > 1000

Pasuruan 500-1000

Probolinggo 500-1000, > 1000

Jember 500 Bondowoso 500-1000

Banyuwangi Barat 500-1000

Unit III

Bogor >1000 Sukabumi 500-1000 Cianjur >1000 Purwakarta 500-1000

Bandung Utara 500-1000, > 1000

Bandung Selatan >1000

Garut >1000

Tasikmalaya 500-1000, > 1000

Ciamis 500-1000 Kuningan 500-1000

Majalengka 500-1000, > 1000

Sumedang 500-1000,> 1000

Sumber: Statistik Perhutani (2003)

Tabel 12. Sumber Benih Pinus merkusii di Perum Perhutani

Lokasi Tipe Sumber Benih dan Luasannya

Areal Produksi Benih Kebun Benih Semai (Ha)

Unit I 234,30 96,0

Unit II 99,50 96,0

Unit III 64,50 54,0

Jumlah 398,30 246,0

Tabel 13. Perincian Kawasan hutan pinus menurut jenis tanah

KPH Jenis Tanah Keterangan

Unit I

Banyumas Barat Kompleks Mediteran Merah Kuning, Grumosol dan Regosol

Regosol bertekstur pasir, permeabilitas cepat, terdapat di daerah pegunungan berapi muda dan kipas alluvial.

Grumosol mempunyai kesuburan sedang, pH di bawah 6.5, kendala penggunaan biasanya dari ketersediaan air.

Mediteran Merah Kuning umunya ditemukan pada kaki-kaki bukit dan dataran berombak pada gunung berapi tua dan batu kapur, kesuburan cukup baik, pH dan KB tinggi.

Latosol terdapat pada topografi landai, curah hujan cukup, tanah ini termasuk relative agak subur.

Andosol terdapat pada ketinggian >1000 m dpl, kesuburan sedang, suhu rendah dan kurang sinar matahari.

Podsolik Merah Kuning, umumnya terdapat di dataran, kesuburan rendah, peka erosi.

Aluvial umumnya terdapat di sepanjang aliran sungai, rawa air tawar, pasang surut, sampai ke daerah dengan ketinggian 1000 m dpl. Umumnya subur.

Banyumas Timur Latosol dan Andosol Kedu Selatan Kompleks Podsolik Merah

Kuning, Latosol dan Litosol Kedu Utara Regosol, Latosol dan Andosol

Pekalongan Barat

Regosol dari endapan di daerah bukit, Grumosol dari endapan liat di daerah datar

Pekalongan Timur Latosol dan Andosol, Andosol dan Regosol

Surakarta Kompleks Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol Unit II

Lawu Ds Kompleks Mediteran Merah Kuning dan Litosol

Kediri

Aluvial, Mediteran Merah Kuning dan Grumosol, Mediteran Merah Kuning dan Litosol

Malang Litosol dan Regosol, Regosol Pasuruan Regosol

Probolinggo Latosol dan Andosol Jember Regosol Bondowoso Regosol Banyuwangi Barat Regosol

Unit III

Bogor

Latosol, Kompleks Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol

Sukabumi

Latosol dan Andosol, Kompleks Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol Cianjur Latosol dan Andosol, Latosol Purwakarta Latosol dan Andosol, Latosol Bandung Utara Latosol dan Andosol, Andosol Bandung Selatan Latosol, Andosol

Garut Andosol Tasikmalaya Latosol dan Andosol, Regosol

Ciamis Latosol dan Andosol

Kuningan Regosol

Majalengka

Regosol, Kompleks Mediteran Merah Kuning, Grumosol dan Regosol

Tabel 14. Perincian Kawasan Hutan Pinus Menurut Tipe Iklim Oldeman

Unit/KPH Tipe Iklim Oldeman Keterangan

Unit I

Sumber Benih, Pemuliaan, Persemaian, Penanaman, Penyadapan dan Penebangan Pinus

Lokasi APB tersebar dibeberapa KPH yang memiliki Kelas Perusahaan Pinus, sedangkan KBS dijumpai di Unit I di Baturaden, Purwokerto, di Unit II adalah di Sempolan, Jember dan di Unit III di Cijambu, Sumedang.

Produktivitas hutan tanaman pinus baik berupa kayu maupun getah dapat ditingkatkan melalui penggunaan benih unggul genetik dan penerapan teknik silvikultur intensif. Benih unggul yang dimaksud adalah benih yang mampu mengekspresikan karakter yang diinginkan, seperti pertumbuhan atau riap yang tinggi, bentuk batang lurus, produksi getah yang tinggi dan tahan terhadap hama penyakit. Namun benih unggul genetik ini hanya dapat diperoleh melalui program pemuliaan pohon. Yaitu, penerapan asas-asas genetika pada penanaman hutan untuk memperoleh pohon-pohon yang memiliki sifat dan hasil yang lebih tinggi nilainya. Kegiatan berupa studi keragaman populasi, uji provenan, seleksi, uji keturunan, menyilangkan pohon unggul (breeding) dan membangun kebun benih (Soerianegara dan Djamhuri (1979) dalam laporan akhir tim peneliti Fakultas Kehutanan IPB, 2005).

Pemuliaan Pinus. Kegiatan pemuliaan pinus di Indonesia diawali dengan studi keragaman populasi alami Pinus di Aceh, Tapanuli dan Kerinci. De Veer dan Gover (1953) dalam Fakultas Pertanian UNS (1996) mengemukakan adanya perbedaan-perbedaan sifat/karakter antara pinus di Aceh dan di Tapanuli. Sehingga dapat dikatakan bahwa populasi pinus Aceh dan Tapanuli masing-masing merupakan ekotipe dari Pinus merkusii di Indonesia.

Pada tahun 1971-1974 lembaga penelitian hutan melakukan seleksi pohon pinus di Jawa dan Hutan Alam di Sumatera. Dari hasil seleksi tersebut dikukuhkan sebanyak 22 pohon seleksi dan 60 pohon induk.

Program pemuliaan Pinus merkusii di Jawa telah dimulai pada tahun 1976, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Direktorat Reboisasi (Ditsi) dengan Fakultas Kehutanan UGM dengan tujuan :

1. Studi keragaman genetik pinus di Indonesia.

2. Memperoleh perbaikan genetik dari bentuk batang dan pertumbuhan pinus. 3. Membangun kebun benih untuk memproduksi benih unggul genetik.

pembiayaannya berasal dari Direktorat Reboisasi (Ditsi), namun sejak tahun 1987 seluruh pembiayaanya diambil alih oleh Perum Perhutani. Program ini dimulai dengan seleksi pohon plus pada hutan tanaman Pinus merkusii di Jawa, kemudian dilanjutkan dengan membuat uji keturunan di tiga lokasi, yaitu di Sumedang, di Baturaden dan di Jember. Jumlah pohon plus yang berhasil diseleksi lebih dari 1.000 pohon. Uji keturunan ini dibangun mulai tahun 1978 sampai dengan tahun 1983 dengan luas setiap lokasi adalah sebagai berikut: di Sumedang 54 ha, di Baturaden 96 ha, dan di Jember 96 ha. Uji keturunan tersebut secara bertahap telah dikonversi menjadi kebun benih semai untuk menghasilkan benih bermutu melalui penjarangan genetik (rouging). Sejak tahun 1992, kebun benih di tiga lokasi tersebut telah dapat menghasilkan benih secara normal. Benih tersebut dipergunakan untuk pembangunan hutan tanaman operasional di Perum Perhutani. Setiap tahunnya, kebun benih di Sumedang mampu menghasilkan benih lebih dari satu ton. Peningkatan produktivitas dari penggunaan benih yang berasal dari kebun benih tersebut pada saat ini sudah mulai terlihat.

Selanjutnya, kebun benih generasi pertama tidak akan produktif menghasilkan benih dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun. Untuk itu, kebun benih generasi kedua perlu segera dibangun. Kebun benih generasi kedua diusulkan tetap dibangun di Sumedang dan Jember, sedangkan untuk Jawa Tengah tidak akan dibangun lagi di Baturaden mengingat kondisi lingkungannya tidak mendukung untuk pembungaan dan penyerbukan.

Program pemuliaan pinus yang bertujuan untuk meningkatkan produksi getah saat ini belum ada. Sehubungan dibentuknya kelas perusahaan pinus yang tujuannya adalah produksi getah maka harus dipersiapkan program pemuliaan Pinus merkusii yang khusus untuk memperoleh perbaikan genetik dalam hal produksi getah baik kuantitas maupun kualitas.

digunakan beberapa kali saja. Lokasinya pun berpindah-pindah mendekati lokasi penanaman.

Di setiap unit Perum Perhutani telah dibangun persemaian pinus permanen, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan modern serta dengan tenaga teknis terlatih. Namun setelah beberapa tahun memproduksi bibit, ternyata pohon bibit terebut mengalami serangan penyakit yang mematikan dan cepat menyebar sehingga ratusan ribu bibit mati. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan telah dilakukan, bahkan dengan tidak memproduksi bibit pinus selama 2-3 tahun tetapi tidak berhasil dan serangan penyakit tetap berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa persemaian pinus permanen di KPH Cianjur, dan KPH Banyumas Barat sudah tidak digunakan lagi untuk memproduksi bibit pinus sedangkan untuk memenuhi kebutuhan bibit pinus di KPH tersebut dibangun persemaian semi permanen dan persemaian sementara.

Penanaman Pinus. Teknik penanaman pinus telah menerapkan teknik penanaman intensif khususnya yang dilaksanakan dengan sistem tumpang sari. Sedangkan penanaman dengan sistem banjar harian atau borongan kurang intensif (pengolahan tanahnya minimum). Jarak tanam yang optimal adalah 3x2 m2 ditinjau dari persaingan perakaran maupun pertumbuhan tajuk. Disamping pemeliharaan, perlu kegiatan perlindungan hutan yang meliputi pengendalian hama dan penyakit, pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan.

Penyadapan dan Penebangan Pinus. Tegakan pinus mulai dapat disadap apabila telah mencapai umur masak sadap, yakni mulai umur 11 tahun atau ketika mencapai Kelas Umur (KU) III. Arah sadapan mempunyai pengaruh terhadap produksi getah. Produksi getah yang arah sadapannya mengarah ke Timur menunjukkan produksi getah yang paling besar kemudian diikuti arah Selatan, Barat dan Utara. Keadaan ini ada hubungannya dengan cepat lambatnya penyinaran matahari dan intensitas cahaya yang masuk dapat mempengaruhi suhu/temperatur sekitarnya.

Soetomo (1972), yaitu sistem koakan (quarre system), sistem bor dan sistem kopral (rill). Perlakuan terhadap tegakan yang juga mempengaruhi produksi getahnya adalah penjarangan.

Fakultas Pertanian UNS (1996) selanjutnya menyatakan ada perbedaan pendapat apakah tegakan pinus dimanfaatkan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan bangunan atau diambil getahnya, karena keduanya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Atas dasar ini metoda Rill dikembangkan agar penyadapan getah dapat dilakukan kemudian setelah habis masa sadapnya, kayu pinus ditebang dan dijual tanpa mengandung kerusakan. Selain itu, produksi getah pinus dari Perum Perhutani saat ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebagai akibat dari beberapa kondisi eksternal dan internal Perum Perhutani yang kurang mendukung peningkatan produksi getah pinus.

Realisasi produksi kayu, getah pinus dan kapasitas industri pengolahan Perum Perhutani untuk periode tahun 1999 – 2003 disajikan pada Tabel 15. Tabel 15. menunjukkan produksi getah saat ini jauh lebih kecil dari pada kapasitas industri pengolahan getah pinus yang dimiliki Perhutani dan Mitranya. Kecilnya produksi getah tersebut menyebabkan permintaan pasar terhadap gondorukem dan terpentin tidak terpenuhi.

Tabel 15. Realisasi Produksi Kayu dan Getah Pinus Perum Perhutani, tahun 1999 – 2003 dibandingkan dengan Kapasitas Industri Pengolahan.

Item Unit Produk Satuan Tahun

1999 2000 2001 2002 2003

Produksi

b.Getah Pinus Ton 10.504,05 9.556,01 6.649,38 7.277,62 7.415

Kapasitas Perhutani

a. Pengolahan

Kayu m3/th Sangat Besar

b. Pengolahan

Getah Pinus Ton/th 145.020

Tabel 16. Kemampuan Pengolahan Getah Pinus

Pabrik Gondorukem dan Terpentin Volume Masak Per Kapasitas

Unit I

Jumlah A 4.235 50.820

B. Swasta

Kongsi Tiga 300 3.600

Gondomegar 300 3.600

IIma Rimbu 300 3.600

Bina Lestari K. 300 3.600

Jumlah B 1.200 14.400

Jumlah Unit I 5.435 65.220

Unit II

Sukun 2.100 25.200

Garahan 1.650 19.800

Rejowinangun 1.500 18.000

Jumlah Unit II 5.250 63.000

Unit III

A. Perhutani

Sindangwangi 1.200 14.400

B. swasta

Maruha Karya Sari 200 2.400

Jumlah Unit III 1.400 16.800

Jumlah PGT. Perhutani 10.685 128.220

Jumlah PGT. Swasta 1.400 16.800

Jumlah Keseluruhan 12.085 145.020

Sumber : Perum Perhutani tahun 2004

Tabel 17. Perkembangan Produksi Getah selama 5 Tahun setiap KPH(1999-2003)

KPH Tahun (Ton)

1999 2000 2001 2002 2003 Jumlah

Unit I

Banyumas barat 16.036,00 13.058,00 1.632,00 15.710,00 15.402,00 61.838,00 Banyumas Timur 3.194,00 2.702,00 2.363,00 3.443,00 3.466,00 15.168,00 Kedu selatan 10.893,00 8.898,00 7.205,00 9.654,00 9.254,00 45.904,00 Kedu selatan 1.038,00 836,00 793,00 1.079,00 1.073,00 4.819,00 Pekalongan Barat 10.382,00 9.112,00 8.612,00 10.202,00 9.468,00 47.776,00 Pekalongan Timur 5.423,00 5.454,00 4.086,00 5.996,00 5.595,00 26.554,00 Surakarta 805,00 566,00 676,00 1.095,00 1.334,00 4.475,00 Jumlah A 47.771,00 40,626,00 35.367,00 47.179,00 45.592,00 206.535,00

Unit II

Lawu Ds 11.756,00 8.322,00 8.469,00 10.400,00 10.122,00 49.069,00

Kediri 16.005,00 13.910,00 10.057,00 12.235,00 10.917,00 63.124,00 Malang 322,00 348,00 241,00 356,00 359,00 1.626,00

Pasuruan 326,00 375,00 256,00 382,00 440,00 1.779,00 Probolinggo 403,00 350,00 622,00 457,00 583,00 2.415,00 Jember 2.092,00 2.197,00 295,00 3.333,00 3.618,00 11.535,00 Bondowoso 904,00 1.288,00 1.269,00 1.258,00 1.359,00 6.078,00 Banyuwangi Barat 2.922,00 3.894,00 4.228,00 4.612,00 4.459,00 20.115,00 Jumlah B 34.730,00 30.684,00 25.437,00 33.033,00 31.857,00 155.741,00

Unit III

Bogor 618,05 648,08 498.44 495,75 479,00 2739,32

Sukabumi 3.091,00 2.423,83 1.736,00 1.513,00 1.726,00 10.498,83 Cianjur 412,00 385,31 322,00 353,46 335,00 1.807,77 Purwakarta 252,00 267,71 234,00 257,00 255,00 1.265,71 Bandung Utara 966,00 698,35 364,00 434,00 514,00 2.976,35 Bandung Selatan 606,00 596,72 351,00 313,00 363,00 2.229,72 Garut 1.311,00 1.113,26 636,00 1.001,00 1.016,00 5.077,26 Tasikmalaya 465,00 579,40 311,00 426,00 620,00 2.401,4 Ciamis 365,00 463,28 416,94 578,33 557,00 2.380,55 Kuningan 511,00 486,13 476,00 718,33 662,00 2.853,46

Majalengka 588,00 1223,41 832,00 701,00 359,00 3.703,41 Sumedang 1319,00 661,53 472,00 486,75 529,00 3.468,28

Jumlah C 10.504,05 9.556,01 6.649,38 7.277,62 7,415,00 41.402,06 Total 93.705,05 81.866,01 67.453,38 88.489,62 84.864,00 403.678,06 Sumber : Statistik Perhutani Tahun 2003

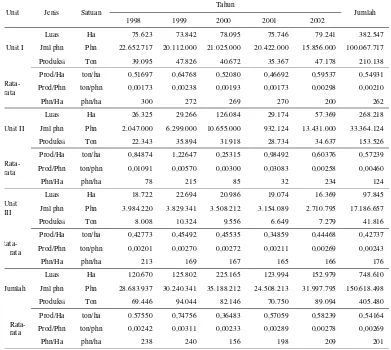

Tabel 18. Realisasi Produksi Getah Pinus Perum Perhutani selama 5 Tahun terakhir, Berdasarkan Luas Sadapan dan Jumlah Pohon yang disadap.

Unit Jenis Satuan

Tahun

Jumlah 1998 1999 2000 2001 2002

Unit I

Luas Ha 75.623 73.842 78.095 75.746 79.241 382.547 Jml phn Phn 22.652.717 20.112.000 21.025.000 20.422.000 15.856.000 100.067.717 Produksi Ton 39.095 47.826 40.672 35.367 47.178 210.138

Rata-rata

Prod/Ha ton/ha 0,51697 0,64768 0,52080 0,46692 0,59537 0,54931 Prod/Phn ton/phn 0,00173 0,00238 0,00193 0,00173 0,00298 0,00210

Phn/Ha phn/ha 300 272 269 270 200 262

Unit II

Luas Ha 26.325 29.266 126.084 29.174 57.369 268.218 Jml phn Phn 2.047.000 6.299.000 10.655.000 932.124 13.431.000 33.364.124 Produksi Ton 22.343 35.894 31.918 28.734 34.637 153.526

Rata-rata

Prod/Ha ton/ha 0,84874 1,22647 0,25315 0,98492 0,60376 0,57239 Prod/Phn ton/phn 0,01091 0,00570 0,00300 0,03083 0,00258 0,00460

Phn/Ha phn/ha 78 215 85 32 234 124

Unit III

Luas Ha 18.722 22.694 20.986 19.074 16.369 97.845 Jml phn Phn 3.984.220 3.829.341 3.508.212 3.154.089 2.710.795 17.186.657 Produksi Ton 8.008 10.324 9.556 6.649 7.279 41.816

Rata-rata

Prod/Ha ton/ha 0,42773 0,45492 0,45535 0,34859 0,44468 0,42737 Prod/Phn ton/phn 0,00201 0,00270 0,00272 0,00211 0,00269 0,00243

Phn/Ha phn/ha 213 169 167 165 166 176

Jumlah

Luas Ha 120.670 125.802 225.165 123.994 152.979 748.610 Jml phn Phn 28.683.937 30.240.341 35.188.212 24.508.213 31.997.795 150.618.498 Produksi Ton 69.446 94.044 82.146 70.750 89.094 405.480

Rata-rata

Prod/Ha ton/ha 0.57550 0,74756 0,36483 0,57059 0,58239 0,54164 Prod/Phn ton/phn 0,00242 0,00311 0,00233 0,00289 0,00278 0,00269

METODOLOGI

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2006-Februari 2006 di pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Sindangwangi, KPH Bandung Utara, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat – Banten.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan antara lain:

1. Tahapan proses pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin.

2. Modal yang diperlukan.

3. Sumber daya lainnya yang tersedia dan digunakan dalam pengolahan gondorukem dan terpentin.

Sedangkan data sekunder terdiri atas :

1. Keadaan umum industri dan struktur orgsanisasi.

2. Masa pakai dan suku bunga yang dikenakan untuk peralatan, bangunan dan infestasi lainnya.

3. Jumlah produksi dan harga jual gondorukem. 4. Data ekspor gondorukem

Metode Pengumpulan Data

Analisis Data

Rendemen.

Perhitungan rendemen dimaksudkan untuk mengetahui efesiensi perusahan dalam mengolah getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin. Rendemen dihitung dengan cara sebagi berikut :

Rd =

I O

Keterangan :

Rd = Rendemen O = Output (Kg). I = Input (Kg).

Analisis Biaya Produksi

Perhitungan biaya produksi dilakukan untuk mengetahui struktur biaya pengusahaan pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin dan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pabrik serta memberikan gambaran kelayakan usaha pengolahan getah pinus. Biaya produksi dihitung dengan menjumlahkan total biaya tetap dan biaya variabel seperti persamaan berikut:

TC = TFC + TVC

Sedangkan untuk menghitung biaya produksi per kilogram menggunakan rumus :

UC = V

TVC TFC+

dimana :

TC = Total biaya produksi gondorukem per tahun (Rp/tahun). TFC = Biaya tetap total produksi gondorukem per tahun (Rp/tahun). TVC = Biaya variable total produksi gondorukem per tahun(Rp/tahun). V = Volume produksi gondorukem per tahun (Rp/bln).

UC = Biaya produksi per kilogram (kg).

getah, biaya angkut getah, biaya bahan penolong, biaya bongkar, biaya bahan bakar, upah tak langsung dan upah langsung.

Penyusutan. Besarnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

N M

D= (tanpa nilai rongsokan) dimana :

D = Penyusutan modal (Rp/tahun).

M = Nilai modal yang ditanamkan untuk pembelian mesin dan pembangunan gedung (Rp/tahun).

N = masa pakai bangunan atau mesin yang ekonomis (tahun).

Bunga Modal. Besarnya bunga modal dihitung dengan rumus sebagai berikut:

dimana :

B = Besarnya bunga yang harus dibayar (Rp/tahun). P = suku bunga pinjaman (18%/tahun).

Gaji Tetap. Gaji tetap ditetapkan oleh perusahaan. Gaji tetap dihitung dengan menjumlahkan besar gaji per bulan per orang selama satu tahun (Rp/tahun).

Pajak. Besarnya pajak dan pembebanan lainnya dihitung atau dikutip dari peraturan-peraturan yang berlaku.

Biaya pemeliharaan dan suku cadang. Biaya pemeliharaan merupakan penjumlahan biaya pemeliharaan dari setiap mesin selama satu tahun seperti forklift termasuk pemeliharaan gudang dan instalasi.

Biaya getah. Biaya getah biaya yang dikeluarkan untuk membayar getah hasil sadapan petani dan dihitung dengan mengalikan tarif getah dengan jumlah getah yang dibeli.

Biaya angkut getah. mengingat getah yang diolah diperoleh dari berbagai KPH yang letaknya berjauhan biaya angkut getah dihitung dengan menjumlahkan banyaknya pengangkutan getah.

Biaya bahan-bahan penolong. Biaya ini biasanya adalah pengeluaran untuk memperoleh bahan-bahan kimia seperti asam-asam oksalat dan kapur dan

V

TC

p

Hp

=

(

1

+

%)

dihitung dengan mengalikan harga bahan penolong dengan jumlah bahan penolong yang diperlukan untuk mengolah getah pinus.

Biaya bongkar. Biaya bongkar industri dan biaya bongkar getah dihitung dengan mengalikan besarnya upah per orang dengan jumlah orang yang bekerja.

Biaya bahan bakar. Biaya ini adalah pengeluaran untuk membeli bahan bakar mesin forklift dan dihitung dengan mengalikan harga bahan bakar per unit dengan jumlah bahan bakar yang digunakan.

Upah tak langsung. Upah adalah biaya untuk membayar pegawai harian lepas dan pegawai yang bekerja lembur di kantor dan pabrik. Upah ini dihitung dengan mengalikan besarnya upah per jam atau per hari dengan jumlah orang yang bekerja.

Upah langsung. Upah langsung adalah biaya untuk membayar upah langsir, upah opertor dan upah timbang. Biaya ini dihitung dengan mengalikan besarnya upah per orang dengan jumlah orang yang bekerja.

Analisis Rugi-Laba

Analisis ini mencakup perhitungan harga pokok, perhitungan total pendapatan, perhitungan keuntungan perusahaan dan titik impas atau analisis

break even point.

Perhitungan Harga Pokok. Perhitungan harga pokok perlu dilakukan untuk mengetahui besarnya keuntungan (p%). Berdasarkan perhitungan biaya produksi dan jumlah gondorukem yang dihasilkan mengikuti nilai mata uang yang berlaku, maka besarnya harga pokok ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

dimana :

Hp = Harga pokok gondorukem (Rp/kg);

T C = Total biaya untuk memproduksi gondorukem (Rp/tahun); dan

p% = Prosentasi keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan (% / tahun)

Total Pendapatan. Total pendapatan dihitung dengan mengalikan harga jual gondorukem per kilogram dengan jumlah total gondorukem yang terjual, seperti yang ditunjukkan oleh rumus berikut ini:

TR = PM x V

dimana :

TR = Total pendapatan (Rp/tahun) PM = Harga jual (Rp / kg)

V = Jumlah unit yang dijual (kg/tahun)

Keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan diperoleh dengan mengurangkan biaya produksi dari pendapatan seperti yang terlihat pada rumus berikut ini:

BP = TR – TC

dimana:

BP= Keuntungan produksi gondorukem per tahun (Rp/tahun). TR = Pendapatan total produksi gondorukem per tahun(Rp/tahun). TC = Biaya total produksi gondorukem per tahun (Rp/tahun).

Analisis Break Even Point. Analisis Break even point (BEP) perusahaan bertujuan menentukan volume penjualan minimum yang tidak mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian tetapi juga tidak untung.

(output) sedangkan sumbu mendatar menunjukkan biaya dan pendapatan (harga). Daerah sebelum BEP, perusahaan memperoleh kerugian karena pendapatan penjualannya lebih kecil daripada biaya produksi total. Sedangkan daerah diatas BEP, perusahaan memperoleh laba karena pendapatan penjaualannya lebih tinggi dibandingkan biaya total yang digunakan.

Persamaan BEP adalah sebagai berikut :

Dimana :

BEP

N = Tingkat produksi gondorukem pada titik impas (ton/tahun) TFC = Biaya tetap per satuan unit waktu (Rp/tahun)

C = Biaya variabel per satuan unit produksi (Rp/kg) H = Harga persatuan unit (Rp/kg).

C

H

TFC

N

BEP−

=

TR

TC

TVC

TFC

jUMLAH PENDAPATAN/

BIAYA

GAMBAR 2. GRAFI BREAK EVENT POINT

KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

Industri Pengolahan Getah Pinus

Sejarah Pendirian Pabrik

Sebelum PGT Sindangwangi didirikan, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten mengadakan kerjasama produksi dengan pabrik swasta dalam pengolahan getah pinus, yaitu Maruha Karya Sari yang berlokasi di Jatinangor, Sumedang. Jumlah produksi getah yang meningkat dari tahun ke tahun mendorong Perum Perhutani unit III Jawa Barat-Banten membangun pabrik gondorukem dan terpentin yang diberi nama Sindangwangi pada tahun 1990. Pabrik tersebut berlokasi di Desa Nagrek, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Pabrik tersebut berjarak 32 km dari Bandung yang masuk dalam wilayah kerja KPH Bandung Utara. Pembangunannya diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1991 oleh Menteri Kehutanan Ir. Hasrul Harahap. Luas keseluruhan komplek pabrik beserta kantor, gudang, dan perumahan karyawan sekitar 27.000 m2, sementara luas bangunannya sekitar 946 m2. Pabrik ini diproyeksikan untuk penjualan dalam negeri dengan sasaran kualitas hasil produksi gondorukem adalah kualitas WW-X.

Pabrik Gondorukem dan Terpentin Sindangwangi yang didirikan berdasarkan Keputusan Direksi Perhutani No. 691/Kpts/dir/1990 adalah upaya Perum Perhutani untuk mengintensifkan dan menganekaragamkan hasil hutan sehingga diperoleh hasil dan nilai tambah yang optimum. Pabrik tersebut juga didirikan untuk memenuhi permintaan pasar akan gondorukem yang semakin meningkat dan juga untuk meningkatkan pembangunan di bidang pemanfaatan hasil hutan non kayu.

Kapasitas produksi PGT Sindangwangi dalam 1 tahun berkisar 10.000 ton per tahun, dengan rendemen gondorukem sebesar 68% dan terpentin sebesar 12%. Sesuai dengan bertambahnya luas areal sadapan dan diterapkannya penggunaan Cairan Asam Sulfat (CAS), produksi getah diharapkan semakin bertambah, sehingga produksi gondorukem dan terpentin juga meningkat.

Keberhasilan PGT. Sindangwangi memperoleh ISO 9002 merupakan tantangan positif bagi jajaran Perum Perhutani Unit III untuk selalu berusaha meningkatkan produktivitas dan kualitas sehingga mampu bersaing dengan pabrik–pabrik penghasil gondorukem dari mancanegara.

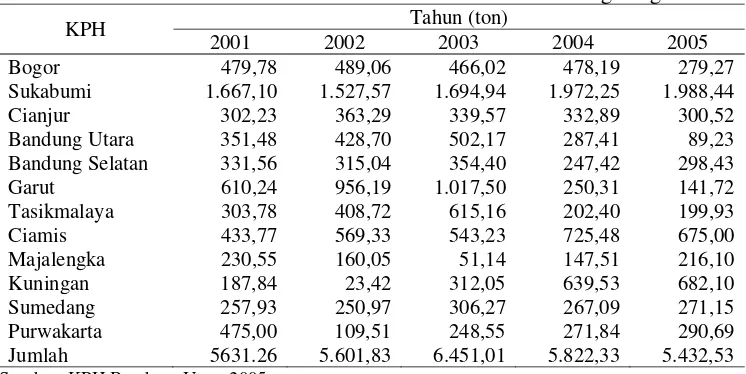

Bahan Baku

Kebutuhan bahan baku untuk kelangsungan proses produksi PGT. Sindangwangi diperoleh dari 12 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) yang ada di wilayah Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten yang meliputi KPH Bogor, Sukabumi, Bandung Utara, Bandung Selatan, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Purwakarta, Ciamis, Kuningan dan Sumedang. Penerimaan getah pinus dari masing–masing KPH tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Penerimaan Getah Pinus Tahun 2001-2005 PGT. Sindangwangi

KPH Tahun (ton)

2001 2002 2003 2004 2005 Bogor 479,78 489,06 466,02 478,19 279,27 Sukabumi 1.667,10 1.527,57 1.694,94 1.972,25 1.988,44 Cianjur 302,23 363,29 339,57 332,89 300,52 Bandung Utara 351,48 428,70 502,17 287,41 89,23 Bandung Selatan 331,56 315,04 354,40 247,42 298,43 Garut 610,24 956,19 1.017,50 250,31 141,72 Tasikmalaya 303,78 408,72 615,16 202,40 199,93 Ciamis 433,77 569,33 543,23 725,48 675,00 Majalengka 230,55 160,05 51,14 147,51 216,10 Kuningan 187,84 23,42 312,05 639,53 682,10 Sumedang 257,93 250,97 306,27 267,09 271,15 Purwakarta 475,00 109,51 248,55 271,84 290,69 Jumlah 5631.26 5.601,83 6.451,01 5.822,33 5.432,53

Sumber: KPH Bandung Utara,2005

Proses Produksi

Gambar 3. Proses pengolahan getah pinus PGT. Sindangwangi

Proses Pengenceran. Pengenceran larutan getah dilakukan dengan cara menambahkan 1.000 kg terpentin ke dalam larutan getah dalam tangki melter (Gambar 3) kemudian dipanaskan pada suhu 68-800C selama 10-15 menit. Tujuan pengenceran adalah untuk memudahkan proses pencucian getah. Getah lalu diendapkan selama 4-6 menit. Setelah diendapkan, kotoran dan air yang terendap dibuang atau dialirkan ke bak penampungan limbah melalui pipa pembuangan sampai habis. Getah yang ada kemudian dialirkan ke filter press B-1 untuk difiltrasi menggunakan steam dengan tekanan 0,2-2 kg/cm2. Setelah getah difiltrasi, kemudian dialirkan ke tangki settler sampai habis.

Gambar 4. Unit Melter di PGT. Sindangwangi

PENGENC ERAN

PENYARI NGAN PEMASAK

AN

CANNIN G

PENGENDA PAN

Proses Pencucian. Getah hasil pengenceran kemudian dimasukkan ke tangki settler (Gambar 5). Di tangki ini, getah dicuci dengan cara menambahkan asam oksalat 3-5 kg/bacth. Asam oksalat ini berguna untuk mengendapkan ion besi yang berasal dari kotoran getah. Setelah tercampur dengan asam oksalat, larutan getah diendapkan selama 5-10 menit, kemudian kotorannya dibuang atau dialirkan ke bak penampungan limbah melalui pipa pembuangan sampai habis. Apabila larutan getah masih terlihat kotor, harus dilakukan pencucian ulang sebanyak 2-3 kali sampai larutan getah terlihat bersih. Setelah larutan getah bersih, kemudian getah dialirkan ke tangki scrubbing sampai habis.

Gambar 5. Unit Settler di PGT. Sindangwangi

Proses Pengendapan. Getah hasil pencucian kemudian dimasukkan ke dalam tangki scrubbing. Dalam tangki scrubbing ini dilakukan pencucian ulang dengan menambahkan air sebanyak 1.000 liter sambil diaduk dan suhu dipertahankan pada 70-800C kemudian getah diendapkan selama 10-15 menit.

Proses Penyaringan. Setelah getah diendapkan lalu dilakukan penyaringan. Penyaringan getah ini melalui beberapa tahap, yaitu:

1 Penyaringan pertama dengan filter

2 Penyaringan kedua dengan Filter Graft 5 mikron

3 Penyaringan ketiga dengan filter graft

1 mikron.

Tujuan dari penyaringan ini adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih ada dalam getah, karena kotoran ini mempengaruhi kualitas gondorukem yang dihasilkan.

Proses Pemasakan. Getah hasil penyaringan yang telah dinyatakan bersih kemudian dipompakan dari tangki penampung ke ketel pemasak (Gambar 6) melalui filter graft 1 mikron dan kemudian dipanaskan pada suhu 160-1650C dengan vacum menunjukkan 40-60 cm Hg selama kurang lebih 3 jam sehingga larutan getah matang menjadi gondorukem dan akhirnya dialirkan pada instalasi canning.

Gambar 6. Unit Ketel Pemasak di PGT. Sindangwangi

sebesar 240 kg. Setelah drum terisi dengan gondorukem, dilakukan pengujian untuk menentukan kualitas gondorukemnya, kemudian drum dibawa ke gudang penyimpanan (Gambar 7) dan diletakkan berdasarkan mutu masing-masing.

Gambar 7. Gudang penyimpanan gondorukem di PGT. Sindangwangi

Tenaga Kerja

Gambar 8. Struktur organisasi PGT.Sindangwangi

Lingkungan Pabrik

Akibat penggunaan sistem CAS dalam penyadapan getah, limbah yang dikeluarkan PGT. Sindangwangi mengandung asam sulfat. Untuk itu, PGT. Sindangwangi membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air limbah) yang bisa menetralkan asam sulfat, yaitu dengan menambahkan kapur pada pengolahan limbahnya. PGT. Sindangwangi membangun satu unit IPAL lagi Pada tahun 2004, dengan tujuan agar limbah yang dibuang ke lingkungan benar-benar aman sesuai dengan baku mutu limbah itu yang mengacu pada keputusan menteri KLH, KEP-03 / men KLH 2/21991 tanggal 1 Februari 1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair dan juga agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

KEPALA PGT. SINDANGWANGI

KABAG PROSES PENGUJI KABAG PERSEDIAAN

STAF PENGUJI OPERATOR SHIFT I

OPERATOR SHIFT III OPERATOR SHIFT II

DATA MUTASI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi dan Rendemen

Tabel 20. menunjukkan getah pinus yang diolah, hasil produksi gondorukem dan terpentin serta rendemen selama 5 tahun terakhir PGT. Sindangwangi. Getah pinus yang diolah selama 5 tahun terakhir berkisar antara 53,6-64,5%. Hal ini menunjukkan kurangnya pasokan bahan baku. PGT. Sindangwangi mengolah getah pinus sebesar 5.435,4 ton pada tahun 2005 dan menghasilkan gondorukem sebesar 3.710,6 ton (rendemen = 68,3%) dan terpentin sebesar 758,65 ton (rendemen = 14,0%). Rendemen selama 5 tahun berkisar 59,8-78,9% untuk gondorukem dan berkisar 13,6-16,1% untuk terpentin. Perhitungan rendemen dimaksudkan untuk mengetahui efesiensi pengolahan bahan baku getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin. Tingkat rendemen gondorukem yang diperoleh belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, yaitu 80%. Sedangkan rendemen terpentin sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten, yaitu sebesar 12% (Tabel 20).

Biaya Produksi