vii

Drs.H.M.Arsyad Ali dan Almarhumah Ibunda Hj. Maswah Arsyad

Untuk abang, kaka, dan keponakanku yang ku sayang…

Drs. Matsani M.Si, Achmad Basyaruddin M.Si, Mustofa Kamal S.Kom, Achmad Buchori

S.E, Siti Ansyoriah M.Pd, Ir.Saefullah M.M, dan Zaenal Muttaqien S.Sos.

Sultan, Caesar, Radja, Fathi, Erfan, Aulia, Chatrine, Calysta, Rafli, Rajwa, Ahza, Kamila..

_

MOTTO

_

•

Ketenangan Dalam Diri Sumber Pikiran Yang Jernih Dan Positif

•

Dan segala nikmat yang ada pada mu (datangnya dari Allah), kemudian

apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadaNya lah kamu meminta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Nurmalika

NIM : 106070002204

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA SELF CONTROL DENGAN KECEMASAN PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK DI YAYASAN GINJAL DIATRANS INDONESIA ” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunan skripsi tersebut. Adapun kutipan-kutipan yang ada dalam penyusunan skripsi ini telah saya cantumkan sumber pengutipannya dalam daftar pustaka.

Saya bersedia untuk melakukan proses yang semestinya sesuai dengan Undang-Undang jika ternyata skripsi ini secara prinsip merupakan plagiat atau jiplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 26 November 2010 Yang menyatakan

Ade Nurmalika NIM : 106070002204

ABSTRAK

A) Fakultas Psikologi B) 26 November 2010 C) Ade Nurmalika

D) Hubungan antara self control dengan kecemasan pasien gagal ginjal kronik di yayasan ginjal diatrans Indonesia.

E) xiii + 62 Halaman + Lampiran

F) Penyakit gagal ginjal kronik merupakan masalah yang sangat penting dan masih sedikit perhatian yang difokuskan untuk memperdalam pengetahuan mengenai pasien gagal ginjal kronik.Penyakit gagal ginjal kronik menyebabkan pasien mengalami permasalahan-permasalahan yang bersifat fisik, psikologis, dan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut apabila tidak diperhatikan akan menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Kecemasan merupakan emosi yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakkan yang dimanifestasikan dalam tiga komponen yaitu emosi, kognitif, dan fisiologis. Maka proses mengontrol emosi dapat dilakukan dengan self control, karena self control sendiri berkaitan dengn bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya.

Self Control yang dimaksud adalah kemampuan individu untuk menggunakan kehendak atau keinginannya dalam membimbing tingkah laku sendiri dan menekan atau merintangi impuls-impuls yang tertuang dalam perilaku, kognitif, dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara self control dengan kecemasan pasien gagal ginjal kronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional. Populasi adalah pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia, Jatiwaringin. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sample sebanyak 35 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan skala likert untuk self control dan kecemasan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode korelasi (Pearson Correlation) pada taraf signifikansi 0,05 pada two tailed test.

Hasil penelitian menyatakan bahwa self control tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecemasan pasien gagal ginjal kronik (0,660 > 0,005). Berdasarkan hasil penelitian ini, dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil subjek yang memiliki rentang usia lebih luas dan juga tahap perkembangan yang berbeda dari yang telah peneliti

v

vi

ambil. Selain itu perlu dilakukan kajian mengenai variabel lain yang ikut memberi kontribusi yang signifikan tentang self control dan kecemasan pasien gagal ginjal kronik.

G) Bahan bacaan : 19 buku (1969-2010) + 4 jurnal + 2 artikel

karena berkat segala kekuasaan dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Terselesaikannya skripsi ini sebenarnya juga tidak luput dari bantuan pihak luar, oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Jahja Umar, Ph. D, Dekan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta jajarannya.

2. Neneng Tati Sumiati, M. Si, Psi. dan Zulfa Indira Wahyuni, M.Psi. yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak masukan dan ilmu yang sangat berharga, selain itu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kedua dosen pembimbing karena telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.

3. Evangeline I Suaidy M. Psi. Psi, selaku dosen pembimbing akademik.

4. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dengan kesabaran dan keikhlasan. 5. Bapak dan Almh. Mamihku, orangtua tercinta yang selalu memberi motivasi

dalam pembuatan skripsi ini, baik itu membantu dalam hal moril, materi dan terutama doa yang tak pernah putus.

6. Keluargaku tersayang, abang-abang dan kakakku, serta keponakanku yang senantiasa memberikan keceriaan disaat penulis merasa jenuh.

7. Muhammad Arif, kamulah salah satu orang yang membuat penulis memiliki motivasi sangat besar untuk segera menyelesaikan skripsi ini setelah kedua orang tua dan keluargaku tercinta. Terima kasih atas suport dan kontribusi yang kamu berikan selama ini.

8. Teman-teman angkatan 2006 khususnya kelas A terimakasih atas kebersamaan selama ini. Terutama Novita Barselia (kelas C) yang telah sangat berjasa membantu penulis dalam berbagi ilmu yang dimilikinya (bersedia meluangkan waktunya demi mengajarkan skoring dengan SPSS), kemudian Ega yang berkenan berbagi ilmu SPSS juga kepada penulis, selain itu fido, nisa, acut yang telah memberi support baik langsung maupun tidak langsung (terima kasih untuk kebersamaan kita selama 4 tahun ini, benar-benar waktu kuliah sangat menyenangkan dengan adanya kalian), seluruh teman-teman kuliah saya, dan sahabat-sahabat di masa sekolah (lia, dwi, dine, hani, dita) maafkan jika tidak dapat disebutkan satu-persatu karena sedemikian banyaknya.

9. Teman-teman kelompok KKL RS. Duren Sawit dimana kita telah melewati waktu yang singkat untuk memahami tentang persahabatan dan kerjasama tim. 10.Staff bagian Akademik, Umum, dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

ix amiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini memberika manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang membaca.

Jakarta, 26 November 2010

Lembar Pengesahan……..………...……… ii

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah ... 8

1.2.1 Pembatasan Masalah ... 8

1.2.2 Perumusan Masalah ... 9

1.3 Tujuan Penelitian ... 9

1.4 Manfaat Penelitian ... 9

1.5 Sistematika Penulisan ...10

Bab II Kajian Pustaka ... 12

2.1 Kecemasan ... 12

2.1.1 Definisi Kecemasan ... 12

2.1.2 Macam-Macam Kecemasan ... 13

2.1.3 Komponen Kecemasan ... 14

2.3.1 Definisi Gagal Ginjal Kronik ... 21

2.3.2 Klasifikasi Kerusakan Pada Ginjal ... 21

2.3.3 PenyebabGagal Ginjal ... 22

2.3.4 Gejala Gagal Ginjal ... 23

2.3.5 Tahapan Yang Terjadi Pada Pasien Gagal Ginjal ... 24

2.3.6 Aspek Psikologis Pasien Gagal Ginjal ... 25

2.3.7 Penanganan Gagal Ginjal Kronik ... 27

2.4 Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia ... 28

2.4.1 Definisi Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia ... 28

2.4.2 Fungsi Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia ... 29

xi

Bab III Metodologi Penelitian ... 34

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ... 34

3.1.1 Pendekatan Penelitian ... 34

3.1.2 Metode Penelitian ... 34

3.2 Variabel Penelitian ... 34

3.2.1 Definisi Konseptual ... 35

3.2.2 Definisi Operasional ... 35

3.3 Populasi dan Sampel ... 36

3.3.1 Populasi ... 36

3.3.2 Sampel ... 36

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel ……….. 37

3.3.4 Karakteristik Sampel ……….. 37

3.4 Instrumen dan Teknik Penggumpulan Data ... 38

3.4.1 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data ... 38

3.4.2 Instrumen Penelitian ... 39

3.4.3 Teknik Uji Instrumen Penelitian ………. 41

3.6 Teknik Analisa Data ... 43

3.7 Prosedur Penelitian ... 43

Bab IV Presentasi Dan Analisa Data ... 45

4.1 Gambaran Umum Responden ... 45

4.1.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ... 45

4.1.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia ... 46

4.2 Deskripsi Data ... 46

4.2.1 Deskripsi Penyebaran Skor ... 46

2. Tabel 3.2

………. 39

3. Tabel 3.3 ……… 39

4. Tabel 3.4 ……… 41

5. Tabel 3.5 ……… 41

6. Tabel 3.6 ……… 42

7. Tabel 4.1 ……… 45

8. Tabel 4.2 ……… 46

9. Tabel 4.3 ……… 47

10.Tabel 4.4 ……… 48

11.Tabel 4.5 ……… 49

xii

1. Bagan 2.1

……… 32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya menginginkan selalu dalam kondisi yang sehat, baik sehat secara fisik ataupun sehat secara psikis, karena hanya dalam kondisi sehatlah manusia akan dapat melakukan segala sesuatu secara optimal. Tetapi pada kenyataannya selama rentang kehidupannya, manusia selalu dihadapkan pada permasalahan kesehatan dan salah satunya berupa penyakit yang diderita.

Jenis penyakit yang diderita bentuknya beraneka ragam, ada yang tergolong penyakit ringan dimana dalam proses pengobatannya relatif mudah dan tidak terlalu menimbulkan tekanan psikologis pada penderita. Tetapi ada juga yang tergolong penyakit berat yang dianggap sebagai penyakit yang berbahaya dan dapat mengganggu kondisi emosional. Adapun salah satu penyakit yang tergolong berat adalah penyakit gagal ginjal kronik.

Diperkirakan 20 juta orang dewasa di Amerika Serikat mengalami penyakit gagal ginjal kronik. Data tahun 1995-1999 menunjukkan insiden penyakit gagal ginjal mencapai 100 kasus perjuta penduduk per tahun di Amerika Serikat. Pravalensi penyakit gagal ginjal meningkat setiap tahunnya. CDC (Centers for Disease Control) melaporkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1999 hingga 2004, terdapat 16.8% dari populasi penduduk usia di atas 20 tahun, mengalami penyakit gagal ginjal kronik. Persentase ini meningkat bila dibandingkan data pada 6 tahun sebelumnya, yakni 14.5%. Di negara-negara berkembang, insiden ini diperkirakan sekitar 40-60 kasus perjuta penduduk per tahun (Firmansyah,2010).

Di Indonesia, dari data di beberapa bagian nefrologi (ilmu yang mempelajari bagian ginjal), diperkirakan insiden penyakit gagal ginjal berkisar 100-150 per 1 juta penduduk dan prevalensi mencapai 200-250 kasus per juta penduduk (Firmansyah, 2010). Sedangkan, menurut data dari Yadugi (yayasan peduli ginjal) di Indonesia kini terdapat sekitar 40.000 penderita gagal ginjal kronik, hanya 3.000 diantaranya yang memiliki akses pengobatan. Dari angka yang cukup banyak tersebut, Jawa Barat menduduki urutan pertama dengan jumlah penderita sebanyak 3.000 orang dan disusul DKI Jakarta di tempat kedua (Republika, 2001).

sekitar satu juta orang penderita penyakit gagal ginjal kronik yang menjalani terapi pengganti ginjal (dialisis atau transplantasi) pada tahun 1996 jumlah ini akan meningkat menjadi dua juta orang pada tahun 2010 (Firmansyah, 2010).

Akan tetapi, karena mahalnya biaya operasi transplantasi ginjal dan susahnya mencari donor ginjal, maka cara yang paling banyak digunakan adalah hemodialisis. Hemodialisis adalah proses pemisahan cairan yang berlebihan dengan retensi zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah ke cairan dialisa melalui membran semi permiabel yang ada dalam mesin dialisa dengan cara difusi, ultrafiltrasi dan konveksi sehingga komposisi zat-zat dan cairan dalam darah mendekati normal. Proses pengobatan tersebut dapat membantu memperbaiki homeostasis tubuh, namun tidak mengganti fungsi ginjal yang lainnya, sehingga untuk mempertahankan hidupnya pasien harus melakukan minimal dua kali seminggu sepanjang hidupnya (Iskandarsyah, 2006).

Penyakit gagal ginjal kronik menyebabkan pasien mengalami permasalahan-permasalahan yang bersifat fisik, psikologis, dan sosial yang dirasakan sebagai kondisi yang menekan. Permasalahan fisik yang dialami pasien gagal ginjal kronik yaitu berupa adanya perubahan pada tubuh seperti kelebihan cairan, anemia, tulang mudah rapuh dan penurunan masa otot. Selain itu keluhan fisik lainnya berupa kesemutan, warna kulit hitam kekuningan, perut buncit, kurang gizi, pada beberapa pasien mengalami kelumpuhan, mual, tidak nafsu makan dan penurunan fungsi seksual.

pasien merasa frustasi, putus asa, marah, dan adanya perasaan tidak percaya akan hasil diagnosa dokter, bahkan ada seorang pasien yang menjadi marah pada dokter dan mogok makan ketika dia diberitahu bahwa dia mengalami gagal ginjal dan harus menjalani hemodialisis.

Pada beberapa pasien mengaku dirinya diliputi oleh perasaan cemas, khawatir, dan adanya perasaan takut mati dikarenakan kondisi sakitnya yang tidak diramalkan. Mereka enggan untuk melakukan aktivitas dikarenakan adanya anggapan bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi karena penyakit yang dideritanya, sehingga mereka lebih banyak mengurung diri di dalam kamar, mengalami gangguan tidur, penurunan nafsu makan dan penurunan minat seksual.

Mereka menilai bahwa dari semenjak menderita penyakit, hidupnya selalu dalam keadaan ketidak beruntungan, tidak memiliki harapan dan sangat sensitif terhadap kritik dan saran. Selain itu adanya prognosa yang negatif menyebabkan pada beberapa pasien mengaku dirinya pesimis akan kesembuhannya, bahkan beberapa orang mengaku dirinya sempat berusaha bunuh diri dengan makan berlebihan atau dengan memotong nadi tangannya dikarenakan merasa putus asa dan lelah melakukan hemodialisis (Iskandarsyah, 2006).

Adapula penelitian yang meneliti kecemasan pasien dialisis dengan pasien transplantasi ginjal, penelitian tersebut menyatakan bahwa pasien dialisis secara signifikan lebih tinggi mengalami kecemasan daripada kelompok pasien transplantasi ginjal dan kelompok kontrol (Kalay, Raluca, &Balazsi, 2009).

kemarahan karena penyakitnya telah membuat dirinya menderita, keputusasaan, ketidak berdayaan, merasa lelah menjalani hemodialisis, merasa lebih baik dengan dukungan keluarga, dan pasrah pada Tuhan yang memberi kekuatan untuk menghadapi penyakitnya (Iskandarsyah, 2006).

Adapun dengan adanya dampak dari penyakit gagal ginjal yang dideritanya, menyebabkan para pasien akan berusaha untuk melakukan penilaian terhadap situasi yang menekan dan akan berupaya untuk menanggulanginya. Adanya diagnosa yang negatif, kondisi yang memburuk, dan mengetahui ketidak efektifan terapi yang dijalaninya merupakan suatu stressor. Hal ini akan menimbulkan suatu keyakinan kendali pada diri pasien terhadap kesehatannya. Pada sebagian orang menampilkan perilaku yang lebih positif, dimana mereka termotivasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melakukan hemodialisis secara teratur dan mengikuti prosedur pengobatan yang telah ditentukan.

Hal ini sebenarnya bisa diatasi ketika seseorang mampu menggunakan self control dalam merespon semua stimulus-stimulus yang hadir berupa ketidakmampuan menghadapi situasi yang akan membahayakan dirinya selama proses kehidupan berlangsung (Wahidin, 2007).

Self control dapat dijadikan sebagai pengatur proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian yang membentuk proses dirinya sendiri. Dengan begitu individu dengan self control

yang tinggi akan sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk bagaimana berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Ia cenderung untuk mengubah perilakunya sesuai dengan permintaan situasi sosial yang kemudian dapat mengatur kesan yang dibuat (Calhoun dan Acocella,1990).

Self control bisa muncul karena adanya perbedaan dalam pengelolaan emosi, cara mengatasi masalah, tinggi rendahnya motivasi, dan kemampuan mengolah segala potensi dan pengembangan kompetensinya. Self control sendiri berkaitan dengan bagaimana individu mampu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya (Hurlock,1980).

perubahan-perubahan yang terjadi, dapat menyebabkan hilangnya kendali emosi, ketergantungan, ketidakberdayaan menjaga diri, emosi yang tidak sehat, dan histeris (dalam Wahidin,2007).

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel penelitian di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia yang di singkat (YDGI) sebuah yayasan yang didirikan oleh Perhimpunan pasien Dialisis dan Transplantasi (Perdiatrin). Tujuannya adalah untuk meringankan beban penderita gagal ginjal kronik serta meningkatkan kualitas hidup dari para penderita gagal ginjal tersebut dan membantu Pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, bagi peneliti sangatlah menarik untuk meneliti self control

para pasien gagal ginjal kronik yang berada di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia. Walaupun demikian, masih sedikit perhatian yang difokuskan untuk memperdalam pengetahuan mengenai pasien gagal ginjal kronik. Selain itu, mengingat keterkaitan antara fungsi-fungsi mental dengan kesehatan tubuh, peneliti merasa perlu meneliti faktor-faktor self control apa saja yang bisa mengurangi kecemasan pasien gagal ginjal kronik, dan juga apakah ada hubungan

self control dengan kecemasan pasien gagal ginjal kronik.

Alasan yang paling utama diadakan penelitian ini adalah pengalaman pribadi peneliti, yang memiliki orang tua penderita gagal ginjal kronik dan telah meninggal dunia, sehingga peneliti tergerak untuk melakukan penelitian yang dapat membantu pasien tersebut dalam menghadapi penyakitnya.

gagal ginjal kronik. Rumusan judul penelitian yang dilakukan adalah “Hubungan Self Control dengan Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik di Yayasan

Ginjal Diantrans Indonesia”.

1.2Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu batasan mengenai “ Hubungan Self Control dengan Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik di Yayasan Ginjal Diantrans Indonesia”. Adapun batasan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Self Control, dalam penelitian ini adalah kemampuan individu untuk menggunakan kehendak atau keinginannya dalam membimbing tingkah laku sendiri dan menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif yang tertuang dalam perilaku, kognitif, dan pengambilan keputusan.

2. Kecemasan dalam penelitian ini adalah perasaan takut mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus dalam tingkat yang berbeda-beda disertai dengan perubahan keadaan emosi, kognitif, dan fisiologis.

3. Pasien gagal ginjal kronik adalah individu yang mengalami kemunduran pada organ ginjal dan harus melakukan terapi hemodialisa ataupun transplantasi ginjal.

kualitas hidup dari para penderita gagal ginjal tersebut dan membantu Pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “ Apakah ada hubungan yang signifikan antara

Self Control dengan Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik di Yayasan Ginjal Diantrans Indonesia?”

1.3Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

Untuk mengkaji hubungan self control dengan kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia.

1.4Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi yang ilmiah mengenai ada atau tidak adanya hubungan antara self control dengan kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik, Sehingga dapat memberikan informasi dibidang psikologi kesehatan.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan masukan untuk pasien gagal ginjal kronik agar bisa melakukan self control yang efektif saat mengalami kecemasan yang akan membuat kondisi fisik maupun psikologis pasien menjadi memburuk.

2. Menjadi bahan informasi bagi pasien gagal ginjal kronik baru dan keluarganya mengenai apa dan bagaimana penyakit gagal ginjal kronik sehingga tidak ada kecemasan yang berlebihan saat pasien harus menerima penyakitnya dan menjalankan terapi pengganti ginjal tersebut.

3. Menjadi acuan dan referensi pembanding bagi penelitian-penelitian sejenis dengan subjek serta objek penelitian yang berbeda.

1.5Sistematika Penulisan

1. Bab 1 pendahuluan, yang meliputi ; latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2 kajian pustaka, yang meliputi ; deskripsi teoritik tentang teori

self control, kecemasan, penyakit gagal ginjal kronik, Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia, serta kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 3. Bab 3 metodologi penelitian,yang meliputi ; pendekatan dan metode

penelitian, definisi konseptual variabel dan operasional variabel, teknik pengambilan sampel, pengumpulan data yaitu metode dan instrumen penelitian, teknik uji instrumen, teknik analisa data dan prosedur penelitian.

4. Bab 4 hasil penelitian, terdiri dari hasil penelitian, uji persyaratan dan pengujian hipotesis.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi teoritik tentang teori self control, kecemasan, penyakit gagal ginjal kronik, Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia, serta kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis.

2.1 Kecemasan

2.1.1 Definisi Kecemasan

Banyak para ahli berupaya menjelaskan kecemasan. Menurut Atkinson (1996) kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan istilah-istilah seperti khawatir, rasa takut, yang kita alami dalam tingkat yang berbeda-beda.

Dalam kamus psikologi oleh Chaplin (1989:32) bahwa kecemasan adalah perasaan campuran berisikan ketakutan dan kekhawatiran mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut.

Menurut Priest (1991:10) definisi kecemasan adalah perasaan yang individu alami, ketika berfikir tentang sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi.

pengalaman atau situasi tertentu, yang akan tampak dari pembicaraan, tindakan, atau perubahan fisiknya (denyut jantung, tekanan darah, pernafasan dan lain-lain). Kecemasan sebagai variabel intervening, maksudnya adalah kecemasan yang disebabkan oleh kondisi tertentu dan mempunyai pengaruh atau konsekuensi tertentu juga. Kecemasan ini akan menimbulkan aplikasi lain, yaitu munculnya penyesuaian-penyesuaian yang menimbulkan kecemasan tertentu untuk memindahkan ancaman (Lazarus, 1969).

Calhoun dan Acocella (1990) mendefinisikan kecemasan sebagai perasaan takut disertai dengan perubahan keadaan emosi, kognitif, dan fisiologis.

Dari berbagai macam pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kecemasan adalah perasaan takut mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus dalam tingkat yang berbeda-beda disertai dengan perubahan keadaan emosi, kognitif, dan fisiologis.

2.1.2 Macam-Macam Kecemasan

Menurut Freud (dalam Musthafa Fahmi, 1977) berpendapat bahwa cemas ada tiga macam :

1. Cemas objektif (obyektive anxiety), yaitu reaksi terhadap pengenalan akan adanya bahaya luar, atau adanya kemungkinan bahaya yang disangkanya akan terjadi.

2. Cemas penyakit (neurotic anxiety), yang tampak dalam 3 bentuk, yakni : a. Cemas umum yaitu individu merasa takut yang samar dan umum serta

b. Cemas penyakit, yang mencakup pengenalan terhadap objek atau situasi tertentu, sebagai penyebab dari cemas, misalnya takut akan darah atau serangga.

c. Cemas dalam bentuk ancaman, yaitu cemas yang menyertai gejala gangguan jiwa, seperti hysteria, dan lain-lain

3. Cemas moral dan rasa berdosa, cemas jenis ini timbul akibat tekanan dan dorongan yang tinggi.

2.1.3 Komponen kecemasan

Menurut Maher (dalam Calhoun&Acocella, 1990) reaksi kecemasan memiliki tiga komponen yaitu :

1. Emosional : Individu yang memiliki rasa kesadaran yang kuat akan rasa cemas seperti sangat takut, serasa akan terjadi bahaya atau penyakit, selalu merasa akan terjadi kesuraman, kelemahan dan kemurungan, hilang kepercayaan diri dan ketenangan, dan mudah marah.

2. Kognitif : kecemasan yang berlebihan pada akhirnya mengganggu kemampuan seseorang dalam berfikir jernih, memecahkan masalah dalam menangani tuntutan lingkungan, dan tidak mampu memusatkan perhatian.

2.1.4 Penanggulangan Kecemasan

Menurut Atkison (1996), ada dua cara utama untuk menanggulangi kecemasan yaitu :

a. Menitik beratkan masalahnya : Individu menilai situasi yang menimbulkan kecemasan dan kemudian melakukan sesuatu untuk mengubah atau menghindarinya. Bagaimana individu menerapkan strategi tersebut tergantung pada pengalamannya dan kapasitasnya untuk mengontrol diri (self control). Hal ini bisa dilakukan dengan cara mencari informasi apakah kecemasan tersebut berasal dari keluarga, pekerjaan, hubungan interpersonal yang buruk, atau aturan-aturan yang harus ditaati agar kecemasan dapat ditanggulangi.

2.2 Self Control

2.2.1 Definisi Self Control

Dalam Chaplin (2000), dikatakan bahwa self control adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif.

Calhoun dan Acocella (1990), mendefinisikan self control sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri.

Goldfried dan Merbaum (dalam Kazdin, 1980), mendefinisikan self control sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah konsekuensi positif.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa self control adalah kemampuan individu untuk menggunakan kehendak atau keinginannya dalam membimbing tingkah laku sendiri dan menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif yang tertuang dalam perilaku, kognitif dan pengambilan keputusan.

Calhoun dan Acocella (1990), mengemukakan dua alasan yang mengharuskan individu untuk mengontrol diri secara kontinyu, yaitu

Kedua, masyarakat mendorong individu secara konstan menyusun standar yang lebih baik bagi dirinya, sehingga dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut dibuatkan pengontrolan diri agar dalam proses pencapaian standar tersebut individu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang.

2.2.2 Aspek-aspek Self Control

Berdasarkan Konsep Averill (Sarafino, 1994) terdapat 3 jenis kemampuan mengontrol diri yaitu,

a. Behavioral Control

Dalam Averill (1973), behavioral control merupakan kesiapan atau tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi 2 komponen yaitu mengatur pelaksanaan (regulated administration) dan kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus modifibiality).

Kemampuan mengatur pelaksaan merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya sendiri atau sesuatu diluar dirinya. Individu yang mampu mengontrol dirinya baik akan mampu mengatur perilaku dengan menggunakan kemampua dirinya dan bila tidak mampu individu akan menggunakan sumber eksternal.

b. Cognitive control

mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua komponen yaitu: memperoleh informasi (information gain) dan melakukan penilaian (appraisal).

c. Decisional control

Merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan tindakan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. Self control dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan.

Menurut Block dan Block (dalam Lazarus, 1969), ada tiga jenis kualitas

self control, yaitu over control, under control, dan appropriate control. Over control merupakan self control yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi terhadap stimulus. Under control merupakan suatu kecendrungan individu untuk melepaskan impulsivitas dengan bebas tanpa perhitungan yang matang.

Appropriate control merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan implus secara tepat.

Dari uraian dan penjelasan di atas, maka untuk mengukur self control

digunakan aspek-aspek sebagi berikut:

a. Kemampuan mengontrol perilaku b. Kemampuan mengontrol stimulus

c. Kemampuan mengantisipasi suatu kejadian atau peristiwa d. Kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian

2.2.3 Model Self Control

Model dari self control memiliki dua bagian:

• Bagian pertama, memerlukan spesifikasi yang jelas masalah yang mana sebagai perilaku yang harus dikontrol.

• Bagian kedua, mensyaratkan teknik perilaku yang diterapkan untuk mengelola masalah. Dalam pengertian itu, model self control ini terdiri dari melakukan satu hal untuk meningkatkan peluang melakukan hal lain. Seorang individu harus berperilaku dengan cara tertentu mengatur lingkungan untuk mengelola sendiri perilaku berikutnya. Ini berarti memancarkan perilaku untuk mengendalikan efek perubahan perilaku dikontrol (skinner,1953 dalam Garry Martin Joseph Pear, 2003: 321)

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Self Control

Sebagaimana faktor psikologis lainnya self control dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi self control ini terdiri dari faktor internal (dari diri individu), dan faktor eksternal (lingkungan individu):

a. Faktor internal

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang (Hurlock, 1980).

Dalam Calhoun dan Acocella (1990) dikatakan bahwa tiga masalah yang dapat dipengaruhi oleh self control salah satunya adalah kecemasan. Dikatakan juga bahwa seseorang yang tidak mampu memelihara self control-nya akan mempunyai efek negatif berupa depresi, merasa putus asa, ketergantungan, perfeksionis, self image rendah, tidak berdaya, dan emosi tak terkendali.

2.2.5 Pengaruh Self Control terhadap Perilaku

Calhoun dan Acocella (1990) menyatakan bahwa self control dapat dijadikan sebagai pengatur proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian yang membentuk proses dirinya sendiri. Dengan begitu individu dengan self controlnya yang tinggi akan sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk bagaimana berprilaku dalam situasi yang bervariasi. Ia cenderung untuk mengubah perilakunya sesuai dengan permintaan situasi sosial yang kemudian dapat mengatur kesan yang dibuat.

2.3 Gagal Ginjal Kronik

2.3.1 Definisi Gagal Ginjal Kronik

Menurut Colvy (2010) mendefinisikan gagal ginjal sebagai sebuah penyakit dimana fungsi ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urine. Menurut Hartono (2008) gagal ginjal kronik dapat diartikan sebagai ketidakmampuan ginjal untuk melaksanakan pekerjaannya.

Sedangkan menurut Suciadi (2010) gagal ginjal atau yang sekarang lebih dikenal sebagai end-stage renal disease, merupakan stadium akhir berdasarkan gangguan fungsi dan tingkat keparahan kerusakan penyakit ginjal menahun.

Lebih lanjut menurut Rachmach (2007) gagal ginjal kronik yaitu berkurangnya fungsi ginjal dalam tubuh secara bertahap yang diikuti oleh penimbunan sisa metabolisme protein serta gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh.

2.3.2 Klasifikasi Kerusakan Pada Ginjal

Klasifikasi membagi penyakit ginjal kronik dalam lima stadium yaitu,

Stadium I kerusakan ginjal dengan fungsi ginjal yang masih normal, stadium 2

2.3.3 Penyebab Gagal Ginjal Kronik

Colvy (2010:41) mengatakan bahwa penyebab gagal ginjal kronik dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

1. Penyebab pre-renal

Penyebab pre-renal berupa gangguan aliran darah ke arah ginjal sehingga ginjal kekurangan suplai darah. Kurangnya suplai darah mengakibatkan kurangnya oksigen yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan jaringan ginjal. Sederhananya, penyebab pre-renal adalah berkurangnya daya pompa jantung, adanya sumbatan/hambatan aliran darah pada arteri besar yang ke arah ginjal, dan lain-lain. Misalnya, dehidrasi dari kehilangan cairan tubuh (muntah, diare, berkeringat, demam), hypovolemia (volume darah yang rendah).

2. Penyebab renal

Penyebab renal berupa gangguan/kerusakan yang mengenai jaringan ginjal sendiri seperti kerusakan akibat penyakit diabetes mellitus, hipertensi, penyakit sistem kekebalan tubuh seperti SLE (Systemic Lupus Erythematosus), peradangan, keracunan obat, kista dalam ginjal, berbagai gangguan aliran darah di dalam ginjal yang merusak jaringan ginjal.

3. Penyebab post-renal

urin antara ginjal sampai ujung saluran kemih, adanya batu pada ureter sampai uretra, penyempitan akibat saluran tertekuk, penyempitan akibat pembesaran kelenjar prostat, tumor, dan lain-lain.

2.3.4 Gejala Gagal Ginjal Kronik

Menurut Colvy (2010:42) adapun gejala dari gagal ginjal kronik kerap tanpa keluhan pada stadium awal. Oleh karena itu pasien sebaiknya waspada jika mengalami gejala-gejala berikut:

a. Tekanan darah tinggi b. Perubahan jumlah berkemih c. Ada darah dalam urin

d. Bengkak pada kaki dan pergelangan kaki (edema) e. Rasa lemah serta sulit tidur

f. Sakit kepala

g. Sesak dan merasa mual serta muntah

h. Urin berubah warna, berbusa, atau sering bangun malam untuk berkemih i. Napas bau, karena adanya kotoran yang mengumpul di rongga mulut j. Gatal-gatal, utamanya di kaki

2.3.5 Tahapan Yang Terjadi Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik

1. Tahap penyangkalan

Reaksi kebanyakan individu saat pertama kali mendengar diagnosa penyakit kronis yang menimpanya adalah pernyataan, “Tidak, bukan saya, itu tidak benar.” Biasanya penyangkalan merupakan pertahanan sementara dan segera akan digantikan dengan penerimaan yang bersifat parsial.

2. Tahap marah.

Kalau penyangkalan pada tahap pertama tidak tertahan lagi, maka itu akan digantikan dengan rasa marah, gusar, cemburu, dan benci. Berlawanan dengan tahap penyangkalan, tahap marah ini sangat sulit diatasi dari sisi keluarga dan para staf rumah sakit.

3. Tahap menawar

Tahap ini tidak terlalu dikenal, namun sebenarnya sangat menolong pasien, meskipun terjadi hanya beberapa saat. Ketika kita tidak mampu menghadapi kenyataan yang menyedihkan pada awal periode dan menjadi marah terhadap orang-orang sekitar dan Tuhan pada fase kedua, boleh jadi kita akan berhasil membuat perjanjian yang mungkin menunda terjadinya hal yang tidak diharapkan.

4. Tahap Depresi

tidak akan menemui kesulitan dalam mengungkapkan penyebab depresi dan meredakan perasaan bersalah atau malu yang tidak realistis, yang biasanya menyertai depresi. Ketika depresi menjadi alat persiapan bagi kehilangan yang harus terjadi atas objek-objek yang dicintai, demi mempermudah sikap menerima, dorongan, dan penentraman hati tidak lagi terlalu berarti.

5. Tahap penerimaan

Penerimaan harus dibedakan dari bahagia. Penerimaan lebih merupakan kehampaan perasaan. Ketika pasien menerima kedamaian dan penerimaan, lingkaran minatnya pun hilang. Pasien berharap dibiarkan sendiri atau setidaknya tidak dipusingkan oleh berita-berita dan masalah dunia luar.

2.3.6 Aspek Psikologis Pasien Gagal Ginjal Kronik

Secara umum aspek psikologis pasien gagal ginjal kronik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal (Rachmach, 2007:103).

1. Faktor Internal, meliputi :

b. Aturan diet ketat dan pengurangan asupan cairan, dikarenakan diet ketat membuat pasien frustasi dan merasa tidak nyaman, sedangkan pengurangan asupan cairan merupakan stressor

psikologis yang tinggi bagi pasien.

c. Harapan patah ditengah jalan, dikarenakan pasien merasa hidupnya sudah tidak ada harapan lagi untuk menggapai masa depannya.

2. Faktor Eksternal, meliputi :

a. Beban Ekonomi, dikarenakan salah satunya biaya hemodialisa, konsultasi dokter yang dirasa cukup berat.

b. Mobilitas yang terbatas, karena keterbatasan kegiatan sehari-hari merupakan stressor utama bagi pasien.

c. Ketergantungan terhadap mesin, kelangsungan hidup pasien sangat tergantung pada mesin (sebagai pengganti mesin) dan ketergantungan terhadap orang-orang yang menolongnya saat proses hemodialisa.

d. Stressor-stressor lain misalnya, kehilangan pekerjaan, penghasilan, status finansial, efek samping obat, perasaan lelah, perubahan suasana hati, sulit menemukan teman yang mengerti penyakitnya, kekacauan suasana keluarga, dan hubungan social yang kurang baik.

Apabila pasien sudah mengalami depresi maka akan muncul perasaan sedih, murung, merasa kosong, tidak ada rasa senang, lesu, sulit tidur, selera makan menurun, mudah tersinggung, tidak kooperatif, merasa tidak berharga dan tidak berguna, serta putus asa (Rachmach, 2007).

2.3.7 Penanganan Gagal Ginjal Kronik

Selama ini dikenal beberapa terapi pengganti ginjal yaitu, transplantasi ginjal, peritoneal dialisa (PD), dan Hemodialisa (HD).

a. Transplantasi Ginjal

Menurut Rachmach (2007) transplantasi ginjal adalah proses penggantian ginjal yang rusak dengan ginjal yang baru yang masih sehat.

b. Peritoneal dialisa (PD)

Menurut Colvy (2010) dialysis peritoneal adalah metode cuci darah dengan bantuan membran peritoneum (selaput rongga perut).

c. Hemodialisa (HD)

muntah, uremik, sesak nafas, tekanan darah yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, dan Hb yang rendah (Rachmach 2007:49).

2.4 Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia (YDGI)

2.4.1 Definisi Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia

YGDI merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan bagi penderita gagal ginjal dengan memberikan pelayanan dialisis (cuci darah). Pelayanan tersebut merupakan program live saving (penyelamatan hidup bagi pasien).

Yayasan tersebut didirikan oleh Perhimpunan Pasien Dialisis dan Transplantasi (PERDIATRIN) pada tanggal 25 Mei 1983. YGDI mendirikan pusat dialisis pertama di atas lahan pinjaman di sisi Rumah Sakit Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Klinik Dialisis tersebut yang kemudian diberi nama sesuai dengan nama pendiri YGDI merupakan Dialisis Center di luar rumah sakit pertama di Indonesia. Klinik kedua yang berlokasi di Jatiwaringin dioperasikan pada bulan Mei 2005 guna menampung pasien - pasien yang tidak dapat dilayani di Halim karena keterbatasan kapasitas. Hal ini disebabkan banyaknya pasien yang ingin mendapatkan pelayanan di yayasan ini karena faktor biaya yang terjangkau (tarif sosial) dan pelayanan yang baik.

Kegiatan di YDGI berlangsung setiap hari selama 24 jam, kecuali hari Rabu dan Sabtu yang dua kelompok (shift), maka hari-hari lain mesin pencuci darah itu bekerja tiga shift. Dalam hal tiga shift kegiatan berlangsung dari pagi hingga pukul 24.00. Kegiatan di YGDI Halim Perdana Kusuma pada hari minggu libur (depsos, 2008).

2.4.2 Fungsi Yayasan Ginjal

2.5 Kerangka Berfikir

Gagal ginjal kronik adalah satu penyakit kronis dimana fungsi ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urine.

Menurut data dari Yadugi (yayasan peduli ginjal) di Indonesia kini terdapat sekitar 40.000 penderita gagal ginjal kronik, hanya 3.000 diantaranya yang memiliki akses pengobatan (Republika,09 Oktober 2001).

Penyakit gagal ginjal termasuk masalah yang sangat penting. Penyakit gagal ginjal yang tidak di tatalaksana dengan baik dapat memperburuk kearah penyakit ginjal stadium akhir yang membutuhkan terapi pengganti ginjal permanen.

Oleh karena itu, ada beberapa permasalahan yang dialami pasien gagal ginjal kronik. Permasalahan tersebut meliputi dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi komplikasi proses hemodialisa, aturan diet ketat dan pengurangan asupan cairan, serta harapan patah ditengah jalan. Sedangkan faktor eksternal meliputi ketergantungan terhadap mesin, beban ekonomi, mobilitas yang terbatas, serta stressor-stressor lainnya. Kedua faktor ini, apabila tidak diperhatikan bisa menimbulkan kecemasan yang luar biasa dan depresi yang dalam jangka panjang bisa mengakibatkan stress.

yang tidak menyenangkan mendekat dengan sikap yang rasional untuk merespon situasi tersebut dan mencegah dari munculnya reaksi yang berlebihan. Proses mengontrol emosi sendiri dapat dilakukan dengan self control karena self control

sendiri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya (Hurlock, 1980).

Self control dapat dijadikan sebagai pengatur proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan begitu individu dengan self control

baik akan sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk bagaimana berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Individu cenderung untuk merubah perilakunya sesuai dengan permintaan situasi sosial yang kemudian dapat mengatur kesan yang dibuat.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa semakin buruk self control

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini,

Bagan 2.1

Bagan Kerangka Berfikir

Pasien gagal ginjal kronik

Yayasan Ginjal

Diatrans Indonesia

Self Control pasien gagal ginjal kronik

Buruk Baik

Kecemasan Tinggi Kecemasan

2.6 HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian ke dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

Hipotesis Alternatif (Ha):

Terdapat hubungan yang signifikan antara self control dengan kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia.

Hipotesis Nol (Ho):

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1Pendekatan dan Metode Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasil penelitiannya. (Arikunto,2006).

3.1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskripsi dengan jenis penelitian korelasional sesuai dengan tujuan penelitian yang meneliti adakah hubungan antara self control dengan kecemasan pasien gagal ginjal kronik di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia, tanpa diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan (Arikunto,2006).

Metode korelasional adalah penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam satu populasi. Pengukuran dengan metode korelasi ini digunakan untuk menentukan besarnya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain (Sevilla, 1993).

3.2 Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Operasional

macam, yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Arikunto (2006) mendefinisikan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau mengakibatkan hasil, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau hasil dari penelitian. Adapun kedua variabel tersebut, yaitu:

a. Independent Variabel (IV) atau variable bebas, yaitu self control. b. Dependent Variabel (DV) atau variable terikat, yaitu kecemasan.

3.2.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (IV)

Self Control adalah kemampuan individu untuk menggunakan kehendak atau keinginannya dalam membimbing tingkah laku sendiri dan menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif yang tertuang dalam perilaku, kognitif, dan pengambilan keputusan.

b. Variabel Terikat (DV)

Kecemasan adalah perasaan takut mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus dalam tingkat yang berbeda-beda disertai dengan perubahan keadaan emosi, kognitif, dan fisiologis.

3.2.2 Definisi Operasional

1. Self Control adalah skor yang diperoleh dari skala self control. Indikator

yaitu kemampuan mengontrol kognitif, kemampuan mengontrol perilaku, dan kemampuan mengambil keputusan.

2. Kecemasan pasien gagal ginjal kronis adalah skor yang diperoleh dari skala kecemasan. Indikator dalam penelitian ini didasarkan pendapat Maher (dalam Calhoun & Accocella, 1990), bahwa kecemasan dapat dimanifestasikan dalam tiga komponen, yakni emosional, kognitif, dan fisiologis.

3.3Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Arikunto (2006) menyatakan populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik sama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain (Azwar,2008). Dalam penelitian ini populasinya adalah pasien gagal ginjal kronik pada rentang umur 30-45 tahun.

3.3.2 Sampel

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian ini menggunakan sebanyak 35 responden penelitian, hal ini telah sesuai dengan penjelasan Sevilla untuk penelitian ukuran minimum yang ditawarkan dalam penelitian korelasi dapat diambil minimal 30 responden (Sevilla,dkk,1993).

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan korelasi Pearson. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik nonprobability sampling, dengan metode purposive sampling, yang mana dalam metode ini ditentukan dengan karakteristik sampel berdasarkan tujuan penelitian.

3.3.4 Karakteristik Sampel

Berdasarkan metode yang digunakan peneliti berdasarkan tujuan penelitian, karakteristik sampel sebagai berikut :

3.4Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

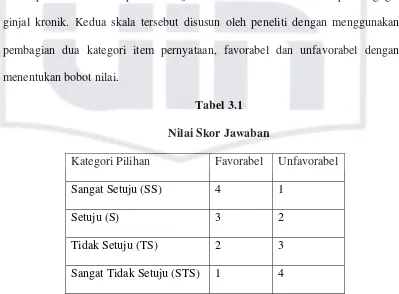

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode nontes, sedangkan instrumen yang digunakan berupa skala. Yaitu sejumlah pernyataan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan mengenai pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah skala model Likert, di mana variabel yang di ukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan (Sugiyono, 2009). Skala yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala self control dan skala kecemasan pasien gagal ginjal kronik. Kedua skala tersebut disusun oleh peneliti dengan menggunakan pembagian dua kategori item pernyataan, favorabel dan unfavorabel dengan menentukan bobot nilai.

Tabel 3.1

Nilai Skor Jawaban

Kategori Pilihan Favorabel Unfavorabel Sangat Setuju (SS) 4 1

Setuju (S) 3 2

3.4.2 Insrumen Penelitian

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Self Control dan Kecemasan pasien gagal ginjal kronik.

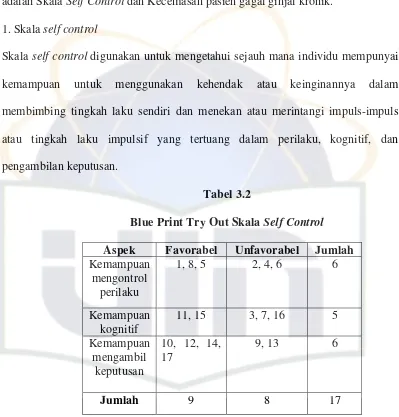

1. Skala self control

Skala self control digunakan untuk mengetahui sejauh mana individu mempunyai kemampuan untuk menggunakan kehendak atau keinginannya dalam membimbing tingkah laku sendiri dan menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif yang tertuang dalam perilaku, kognitif, dan pengambilan keputusan.

Tabel 3.2

Blue Print Try Out Skala Self Control

Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah

Kemampuan

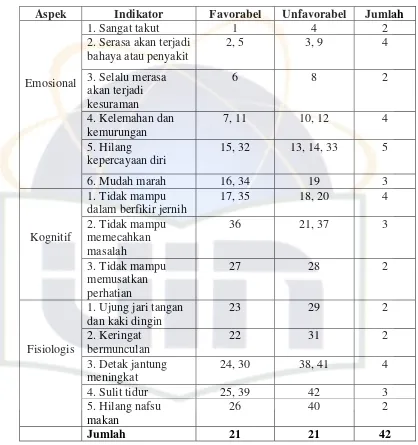

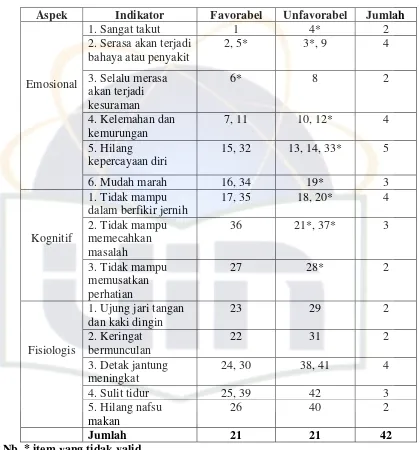

Tabel 3.3

Blue Print Try Out Skala Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik

Aspek Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah

Emosional

1. Sangat takut 1 4 2

2. Serasa akan terjadi bahaya atau penyakit

3.4.3 Teknik Uji Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini teknik uji instrumen penelitian yang dilakukan ialah, a. Uji Validitas skala

Dalam menguji validitas skala, peneliti menggunakan Korelasi Pearson

dan dalam penghitungan uji validitas menggunakan program SPSS versi 16,0 for Windows yang diinterpretasikan dengan mengacu pada tabel koefisien korelasi

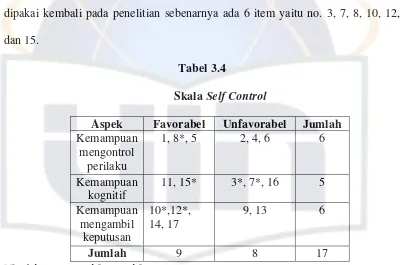

Pearson. Adapun beberapa item dari skala self control yang tidak valid dan tidak dipakai kembali pada penelitian sebenarnya ada 6 item yaitu no. 3, 7, 8, 10, 12, dan 15.

Tabel 3.4

Skala Self Control

Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah

Kemampuan

Tabel 3.5

Skala Kecemasan

Aspek Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah

Emosional

1. Sangat takut 1 4* 2

2. Serasa akan terjadi bahaya atau penyakit

1. Ujung jari tangan dan kaki dingin

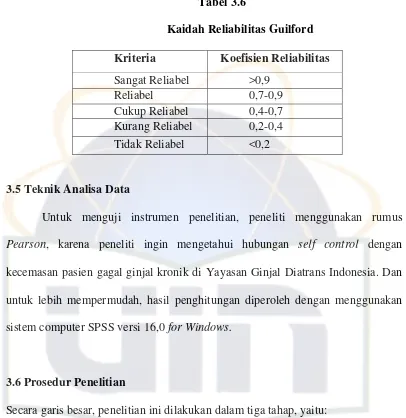

Selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus

Tabel 3.6

Kaidah Reliabilitas Guilford

Kriteria Koefisien Reliabilitas

Sangat Reliabel >0,9

Reliabel 0,7-0,9 Cukup Reliabel 0,4-0,7

Kurang Reliabel 0,2-0,4 Tidak Reliabel <0,2

3.5Teknik Analisa Data

Untuk menguji instrumen penelitian, peneliti menggunakan rumus

Pearson, karena peneliti ingin mengetahui hubungan self control dengan kecemasan pasien gagal ginjal kronik di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia. Dan untuk lebih mempermudah, hasil penghitungan diperoleh dengan menggunakan sistem computer SPSS versi 16,0 for Windows.

3.6Prosedur Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 1. Persiapan teknis penelitian

2. Pengujian alat ukur (try out)

Setelah alat ukur dibuat berupa skala, peneliti melakukan uji coba (try out). Uji coba dilakukan untuk melihat tingkat validitas dan reliabilitas dari alat ukur. Uji coba dilakukan di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia pada tanggal 19-20 Oktober 19-2010 dengan responden pasien gagal ginjal kronik. Uji coba dilakukan dengan menyebar skala self control dan skala kecemasan pasien gagal ginjal kronik kepada 25 orang responden. Setelah uji coba dilakukan, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus korelasi

Pearson dan alpha cronbach, adapun proses penghitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16,0 for Windows. Maka diperoleh reliabilitas dari skala self control sebesar 0,737 dan skala kecemasan 0.910. Kedua alat ukur ini dapat disimpulkan memiliki reliabilitas yang baik karena suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0.60.

3. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia dengan responden pasien gagal ginjal kronik. Dalam pelaksanaannya, responden diminta untuk mengisi alat ukur yang berupa skala self control dan skala kecemasan pasien gagal ginjal kronik. Pelaksanaan penelitian sesungguhnya dilakukan pada tanggal 27-28 Oktober 2010, melibatkan 35 orang pasien.

4. Pengolahan Data

5. Pembahasan

BAB 4

PRESENTASI DAN ANALISA DATA

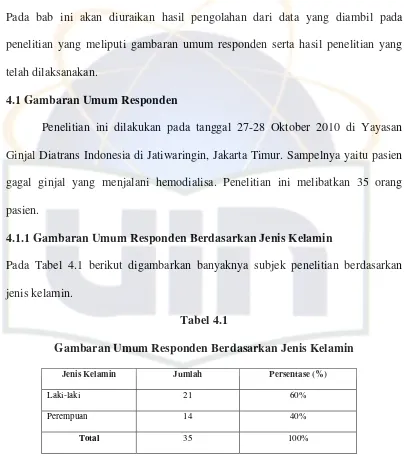

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengolahan dari data yang diambil pada penelitian yang meliputi gambaran umum responden serta hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

4.1Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27-28 Oktober 2010 di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Sampelnya yaitu pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa. Penelitian ini melibatkan 35 orang pasien.

4.1.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada Tabel 4.1 berikut digambarkan banyaknya subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.1

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

Laki-laki 21 60%

Perempuan 14 40%

Total 35 100%

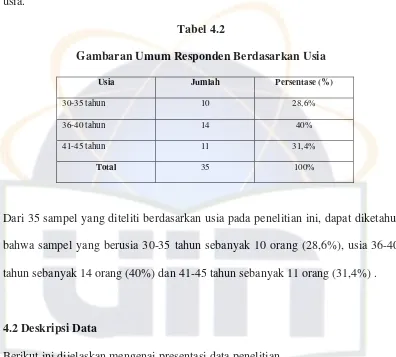

4.1.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Pada Tabel 4.2 berikut digambarkan banyaknya subjek penelitian berdasarkan usia.

Tabel 4.2

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Usia Jumlah Persentase (%)

30-35 tahun 10 28,6%

36-40 tahun 14 40%

41-45 tahun 11 31,4%

Total 35 100%

Dari 35 sampel yang diteliti berdasarkan usia pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa sampel yang berusia 30-35 tahun sebanyak 10 orang (28,6%), usia 36-40 tahun sebanyak 14 orang (40%) dan 41-45 tahun sebanyak 11 orang (31,4%) .

4.2 Deskripsi Data

Berikut ini dijelaskan mengenai presentasi data penelitian.

4.2.1 Deskripsi Penyebaran Skor

Berikut ini akan diuraikan deskripsi hasil penelitian statistik skor sampel penelitian self control yang dibantu dengan penyajian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

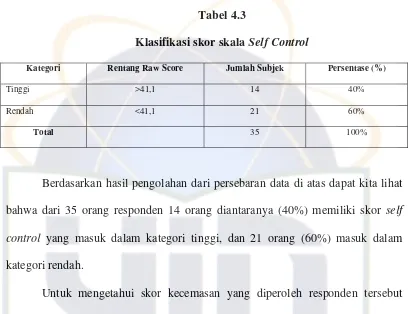

termasuk ke dalam self control rendah, sedangkan jika subjek memiliki skor di atas 41,1 maka subjek dikategorikan termasuk ke dalam self control tinggi.

Tabel 4.3

Klasifikasi skor skala Self Control

Kategori Rentang Raw Score Jumlah Subjek Persentase (%)

Tinggi >41,1 14 40%

Rendah <41,1 21 60%

Total 35 100%

Berdasarkan hasil pengolahan dari persebaran data di atas dapat kita lihat bahwa dari 35 orang responden 14 orang diantaranya (40%) memiliki skor self control yang masuk dalam kategori tinggi, dan 21 orang (60%) masuk dalam kategori rendah.

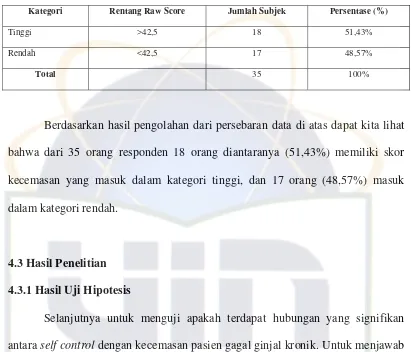

Tabel 4.4

Klasifikasi skor skala kecemasan

Kategori Rentang Raw Score Jumlah Subjek Persentase (%)

Tinggi >42,5 18 51,43%

Rendah <42,5 17 48,57%

Total 35 100%

Berdasarkan hasil pengolahan dari persebaran data di atas dapat kita lihat bahwa dari 35 orang responden 18 orang diantaranya (51,43%) memiliki skor kecemasan yang masuk dalam kategori tinggi, dan 17 orang (48,57%) masuk dalam kategori rendah.

4.3Hasil Penelitian

4.3.1 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.5

Uji Korelasi antara Self Control dengan Kecemasan

Correlations

Self Control Kecemasan

Self Control Pearson Correlation 1 .077

Sig. (2-tailed) .660

N 35 35

Kecemasan Pearson Correlation .077 1

Sig. (2-tailed) .660

N 35 35

Dengan hasil di atas diketahui bahwa taraf signifikasi sebesar 0,660 maka (dimana 0,660 > 0,05) sehingga keputusannya yaitu Ho diterima karena angka koefisien korelasi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel yaitu self control dengan kecemasan pasien gagal ginjal kronik. Dengan demikian hipotesis Ha yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara self control dengan kecemasan pasien gagal ginjal kronik ditolak.

4.3.2 Hasil Analisa Tambahan

Tabel 4.6

Self Control Berdasarkan Jenis Kelamin Independen Sampel Test

Self Control

Jenis Kelamin Mean t Sig. (2-tailed)

Laki-laki 41,4286 1,684

0,263 Perempuan 40,6429

Dari hasil perhitungan diketahui tidak terdapat hubungan yang signifikan pada mean skor variabel self control antara subjek laki-laki dengan perempuan dengan indeks signifikansi 0,263 > 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan self control yang signifikansi antara subjek laki-laki dan perempuan diterima. Artinya baik responden laki-laki dan perempuan memiliki

self control yang sama.

Tabel 4.7 mengambarkan hasil perhitungan uji t skor untuk variabel kecemasan antara subjek laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.7

Kecemasan Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecemasan

Jenis Kelamin Mean t Sig. (2-tailed)

Laki-laki 43,8095 2,381

Dari hasil perhitungan diketahui tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada mean skor variabel kecemasan antara subjek laki-laki dan perempuan dengan indeks signifikansi 0,190 > 0,05. Dengan demikian dapat diartikan tidak terdapat perbedaan kecemasan yang signifikan antara responden laki-laki dan perempuan

BAB 5

KESIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan hasil penelitian, diskusi tentang penelitian serta hasil penelitian, diskusi tentang penelitian serta saran praktis dan saran untuk penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa data, serta pengujian hipotesa menggunakan perhitungan Pearson Correlation diatas didapatkan indeks signifikansi sebesar 0,660 (dimana 0,660>0,05) maka keputusannya adalah menerima hipotesis penelitian (Ho) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara self control dengan kecemasan pasien gagal ginjal kronik.

Dan dari hasiluji t juga didapatkan hasil bahwa tidakterdapat perbedaan

self control dengan kecemasan berdasarkan jenis kelamin.

5.2 Diskusi

Hasil utama dalam penelitian ini didapatkan bahwa Hipotesis penelitian (Ho) diterima dikarenakan dari hasil penelitian menyatakan bahwa pasien gagal ginjal mengalami kecemasan yang tinggi dan juga memiliki self control yang tinggi pula. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Calhoun and Acocella (1990) yang menyebutkan bahwa tiga penyebab masalah yang dapat diatasi dengan self control yang salah satunya adalah kecemasan.

berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya.

Mengontrol emosi berarti mendekati suatu situasi dengan menggunakan sikap yang rasional untuk merespon situasi tersebut dan mencegah munculnya reaksi yang berlebihan. Individu dengan kontrol diri yang tinggi cenderung berusaha untuk mengubah perilakunya sesuai dengan permintaan sosial yang kemudian dapat mengatur kesan yang dibuat.

Selain sosial support, teknik perilaku seperti latihan kombinasi biofeedback dengan latihan relaksasi juga terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan bagi sebagian individu (Tarler-Benlolo, 1978).

Dari hasil uji t juga didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan self control dengan kecemasan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sesuai dengan pendapat Wiebe dan McCallum (1986) bahwa pria yang memandang perubahan sebagai suatu tantangan lebih sedikit mengalami kecemasan dan mengubah situasi menjadi menyenangkan. Walaupun penelitian ini dilakukan terhadap pria saja, hasil yang serupa telah ditemukan dalam penelitian terhadap wanita.

Ketika dilakukan uji validitas untuk mengetahui koefisien validitas kembali pada hasil field test, ternyata didapatkan lebih sedikit item skala self control yang koefisiennya berada dibawah 0,3 yaitu hanya 3 item dibanding pada hasil try out. Begitu pula skala kecemasan hanya 2 item yang berada dibawah 0,3.

Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya mungkin saja dikarenakan subjek yang kurang memahami item yang diberikan oleh peneliti, ketika mengisi skala mungkin saja subjek sudah merasa lelah setelah dari pagi hingga siang hari melakukan cuci darah, sehingga bisa jadi selain dikarenakan merasa lelah, mereka juga sudah tidak konsentrasi lagi untuk mengisi skala yang diberikan oleh peneliti karena sudah ingin cepat-cepat untuk pulang ke rumah.

asal-asalan dan sebagian subjek justru menunda pengembalian kuesioner setelah selesai melakukan cuci darah.

Pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisa di Yayasan Ginjal Diatrans Indonesia sebagai sampel di dalam penelitian ini terdiri atas 35 orang pasien dari jumlah keseluruhan pasien hemodialisa yaitu 126 orang. Peneliti mengambil sampel tersebut, dikarenakan peneliti menggunakan metode purposive sampling yang mengambil sampel sesuai dengan karakteristik sampel. Oleh karena itu untuk memperoleh sampelnya menjadi terbatas. Pada hasil klasifikasi skor skala self control dan skala kecemasan didapatkan subjek yang memiliki skor

self control tinggi sebanyak 14 responden, dan terendah 21 responden, untuk skor kecemasan tinggi sebanyak 18 responden, dan terendah 17 responden. Oleh karena itu mungkin saja hal ini juga yang menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak ada hubungannya. Dapat dilihat juga dari tahapan yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronik menurut teori Kubler&Ross,mungkin saja pada sampel yang peneliti ambil sudah memasuki tahapan penerimaan, maka mungkin saja hal ini juga menyebabkan hasil penelitian tidak ada hubungan. Pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan peneliti ingin melihat hubungan antara self control dengan kecemasan, oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan kualitatif agar dapat dilihat lebih dalam sejauh mana gambaran kecemasan dan self control pasien gagal ginjal kronik.

fokus dan lebih dapat memberikan banyak informasi seputar kondisi fisik dan psikologis mereka. Sehingga pada akhirnya bisa dilihat apakah ada perbedaan antara self control pasien yang tergolong dewasa madya dengan pasien yang tergolong dewasa awal. Peneliti juga berharap pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan pendekatan kualitatif juga, agar hasil yang diperoleh dapat terungkap lebih dalam. Dan peneliti juga berharap pada penelitian selanjutnya sebaiknya memberikan kuesioner kepada pasien saat menunggu giliran untuk melakukan cuci darah, atau mendatangi satu persatu rumah mereka, bukan pada saat mereka melakukan proses cuci darah. Serta peneliti juga menyarankan untuk mengambil sampel pasien gagal ginjal yang baru mengalami penyakit gagal ginjal kronik dan baru menjalani terapi cuci darah (hemodialisa).

5.3 Saran

Dari hasil kesimpulan dan diskusi hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran teoritis dan saran praktis sebagai berikut :

5.3.1 Saran Teoritis

a. Sebaiknya pada penelitian yang di masa yang akan datang dalam mengambil subjek yang memiliki rentang usia lebih luas dan juga tahap perkembangan yang berbeda.

c. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar mencari waktu senggang ketika distribusi kuesioner dilakukan, seperti saat menunggu giliran untuk melakukan cuci darah, atau mendatangi rumah subjek satu persatu.

5.3.2 Saran Praktis

a. Bagi Pasien

Bagi pasien diharapkan untuk dapat meminimalisasi kecemasan yang terjadi dengan mencari berbagai alternatif lain seperti teknik perilaku seperti, relaksasi atau dengan sosial support dari kerabat terdekat, bisa juga dengan mencari informasi sebanyak mungkin tentang penyakit gagal ginjal kronik. b. Bagi keluarga dan masyarakat

Bagi keluarga untuk dapat lebih memotivasi pasien agar dapat mengurangi kecemasan yang dialami. Serta memberikan support kepada pasien.

Bagi masyarakat untuk dapat lebih peduli dengan keadaan yang dialami pasien gagal ginjal kronik, agar kecemasan pasien dapat diminimalisasi. c. Untuk pengelola Yayasan :

d. Untuk praktisi kesehatan :

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT. Rineke Cipta.

Atkinson, dkk (tt). Pengantar Psikologi, jilid dua edisi kesebelas. Batam: Interaksara.

Auliya Rachmach, Lien. (2007). Tuhan, Aku Divonis Cuci Darah. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.

Azwar, S. (2006). Penyusunan Skala Psikologi. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Calhoun, James F.(1990). Psychology of Adjustment and Human Relationships. United States of America: McGraw-Hill.

Colvy, Jack. (2010). Gagal Ginjal,Tips Cerdas Mengenali dan Mencegah Gagal Ginjal. Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi.

Chaplin, James P. (2006). Dictionary of Psychology. Kamus Lengkap Psikologi. Kartini Kartono (Terj) 2001. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Firmansyah, M. Adi. (2010). Usaha Memperlambat Perburukan Penyakit Ginjal Kronik ke Penyakit Ginjal Stadium Akhir. Jakarta: CDK Edisi 176.

Hartono, Andry. (2008). Rawat Ginjal, Cegah Cuci Darah. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Hurlock, Elizabeth. B. Developmental Psychology A Life-Span Approach, Fifth Edition. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi ke-5. Istiwidayati & Soedjarwo. 1980. Jakarta: Erlangga.

Iskandarsyah, Aulia. (2006). Hubungan Antara Health Locus of Control dan Tingkat Depresi Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis di RS. NY.R.A.Habibie Bandung.

Joseph Pear, Garry Martin. (2003). Behavior Modification. USA: Pearson Prentice Hall.

Behavior. An Interdisciplinary Journal. Vol XIII, No. 3 (September), 313-328.

Kazdin, Alan E. (1980). Behavior Modification in Applied Settings. Ontario: The Dorsey Press.

Lazarus, Richard. (1969). Pattern of Adjustment and Human Effectiveness. New York: McGarw-Hill Book Company.

Mahmudah, Kurniati. (2009). Hubungan antara Sikap terhadap Menstruasi dengan Kecemasan dalam Menghadapi Menarche Siswi Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren At-Takwa Pusat Putri Bekasi. Skripsi Fakultas Psikologi UIN.

Priest, Robert. (1991). Anxiety and Depression. Bagaimana Cara Mencegah & Mengatasi Stress & Depresi. Semarang: Dahara Prize.

Quinan, Patty. (2007). Control and Coping for Individuals with End Stage Renal Disease on Hemodialysis: A position paper. The CANNT journal. Vol. 17. no. 3.

Republika. (2001). Perlu Kerja Sama Atasi Gagal Ginjal. Hal.19

Roro Kinanthi, Melok. (2004). Penilaian Kognitif (cognitive appraisal) Individu Dewasa Awal yang Menjalani Hemodialisa terhadap Kondisi yang Dialaminya (studi kasus terhadap pasien hemodialisa RS. Husada Insani Tangerang). Skripsi Fakultas Psikologi UIN.

Sarafino, Edward P. (1994). Health Psychology second edition. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Suciadi, Leonardo Paskah. (2010). Kesehatan Ginjal dan Saluran Kemih. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Sevilla, dkk. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2009). Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta CV.

Susalit, Endang. (2003). Rekomendasi Baru Penatalaksanaan Penyakit Ginjal Kronik. Jakarta: JNHC.

Wahid, Muchtar. (2007). Hubungan antara Self Control dengan Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun. Skripsi Fakultas Psikologi UIN.

http://www.depsos.go.id