FUNGSI KESENIAN REOG PONOROGO DI DESA KOLAM (Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang )

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Dalam Bidang Antropologi

DISUSUN OLEH :

Eki Gunawan 100905003

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERNYATAAN ORIGINALITAS

“ FUNGSI KESENIAN REOG PONOROGO DI DESA KOLAM” ( Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang )

SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengatehuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti lain atau tidak seperti yang saya nyatakan ini, saya bersedia diproses secara hukum dan siap menaggalkan gelar kesarjanaan saya.

Medan, februari 2015 Penulis

ABSTRAK

Eki Gunawan, 2015, Judul: Fungsi Kesenian Reog Ponorogo di Desa Kolam (Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ). Skripsi ini terdiri dari 5 bab.102halaman, 17 gambar, 4 tabel

Reog merupakan sebuah seni pertunjukan tari tradisional kerakyatan yang menampilkan sosok penari yang memakai topeng raksasa (dhadhak merak) yang berukuran: tinggi 240 cm, dan lebarnya 190 cm berwujud kepala seekor macan dengan seekor merak yang bertengger diatasnya lengkap dengan bulu-bulu ekornya yang disusun menjulang keatas, (jathilan) adalah para penari perempuan yang memerankan sosok prajurit berkuda, (warok) adalah penari laki-laki berbadan gempal berseragam hitam berhias kumis dan jambang yang lebat, (prabu klono sewandono) adalah seorang penari yang mengenakan topeng berwarna merah, berhidung mancung, kumis tipis, lengkap dengan mahkota seorang raja,

(patih bujangganong) adalah pendamping raja yang juga bertopeng merah dengan hidung besar, mata melotot, mulut lebar dan rambut jabrig.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) sejarah seni pertunjukan Reog Ponorogo di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, (2) Fungsi pertunjukan Reog Ponorogo di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan dan (3) Peran Kelompok dalam mempertahankan kesenian Reog Ponorogo di Desa kolam, (4) Faktor-faktor agar kesenian reog tetap bertahan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan data berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Populasinya masyarakat yang ada di Desa Kampung Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, sedangkan sampel dalam penelitian ini di pilih secara purposive yaitu dipilih berdasarkan kebutuhan dimana para sampel ini diambil dari masyarakat yang ada di Desa Kampung Kolam dimana orang-orang yang akan dipilih meliputi : 1. Pemain Reog Ponorogo, 2. Pemilik pertunjukan Reog Ponorogo, dan 3. Tokoh masyarakat desa. Data penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi langsung ke lokasi penelitian dan studi kepustakaan pelengkap dalam memperoleh pengetahuan yang sifatnya teoritis. Hasil penelitian menunjukkan : 1. Pertunjukan Reog Ponorogo di Desa Kampung Kolam sudah ada sejak dahulu yang dibawa oleh para kuli kontrak sebagai sarana hiburan, 2. Kesenian Reog Ponorogo di desa Kolam memiliki beberapa Fungsi yaitu sebagai seni pertunjukan, fungsi sebagai pemersatu masyarakat, fungsi sebagai aspek ekonomi, fungsi sebagai aspek sosial budaya dan hiburan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pertunjukan kesenian reog Ponorogo di desa kolam, 3. Peran kelompok Reog Ponorogo dalam mempertahankan kesenian Reog 4. Pertunjukan Reog Ponorogo dapat menghibur masyarakat sekaligus mengingatkan pada kampung halaman di daerah Ponorogo, (5) Ada 2 faktor mengapa kesenian reog dapat bertahan yaitu faktor internal dan eksternal,dan dengan dilihatnya masih banyak masyarakat yang melihat pertunjukan Reog, dan masyarakat menganggap bahwa pertunjukan Reog merupakan kesenian yang perlu dilestarikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, Karena atas izin dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ fungsi kesenian reog ponorogo pada masyarakat masa kini ( Studi deskriptif di desa kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang). Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 Antropologi Sosial di Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Dalam melakukan penelitian, tidak dapat dipungkiri banyak hal-hal yang peneliti khawatirkan untuk terjun dan bertemu langsung dengan masyarakat yang peneliti tidak kenal dan daerah yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya, dengan berbekal tekad dan kemampuan yang peneliti dapatkan selama menjalani perkuliahan dijurusan antropologi sosial dan itulah salah satu yang menjadikan alasan peneliti untuk memberanikan diri masuk kedalam lingkungan baru buat peneliti, banyak pengalaman yang diajarkan kepada peneliti oleh ilmu- ilmu antropologi yang basic dan objek utamanya yaitu masyarakat. Namun, peneliti dalam setiap langkah yang dilakukan selalu memanjatkan doa, karena penulis yakin Allah SWT pasti membantu hambanya dan hingga saat ini skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

saling ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, begitu juga dengan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak menerima dukungan dan masukan dari berbagai pihak, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada keluarga terkhususnya kedua orang tua Bapak WAWAN dan Ibu SUDARMI yang selalu mendoakan dan memberikan baik dalam bentuk nasehat, saran, dan materi, tanpa mereka peneliti tidak akan bisa menjadi yang seperti sekarang ini, doa yang selalu diucapkan untuk mereka agar selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan murah rezeky. Dan juga kepada kakak saya Evi Novani dan adik saya Eva Yuliana yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh dari awal sampai akhir.

Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Drs. Agustrisno MSP selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, motivasi, waktu, tenaga, perhatian dan bimbingannya mulai dari penyusunan proposal skripsi sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menjalani rutinitas sehari-hari sebagai pelopor yang berperan dalam membangun karakter dalam mencerdaskan bangsa, jasa dan dukungannya tidak akan pernah terlupakan sampai akhir hayat.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Fikarwin Zuska, selaku ketua departemen Antropologi yang memberikan banyak arahan dan pembelajaran yang sangat berharga buat kedepan yang tentunya arahan, nasehat dan ilmu yang diberikan menjadi bekal peneliti dalam membentuk kepribadian yang lebih baik, semoga beliau juga selalu dalam keadaan sehat lahir dan bathin agar bisa selalu menjadi acuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa antropologi sosial untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas.

Ucapan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Departemen Antropologi FISIP USU yang telah memberikan begitu banyak pengalaman, ilmu, wawasan, dan nilai-nilai penting untuk menjadi seorang antropolog yang handal, jasa-jasa selama ini akan selalu diingat. Demikian juga kepada Kak Nurhayati dan Kak Sofi selaku staf administrasi Departemen Antropologi yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam mengurus berkas dan memberikan kelancaran administrasi selama dalam masa perkuliahan. Dan juga ucapan terimakasih kepada Informan dalam penelitian skripsi ini yang telah memberikan informasi berharga untuk pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Achmad, dan Deni S. Nasution, dan juga ucapan terimakasih kepada kerabat Dina Aulia Mayasari, Gintarius Ginting, Kristina pakpahan, Tati Samarinda, Roida Silaban, Rina, laura, maura, Helpi Yohana, Devi, Risa, Ami, Febri, Debora, Candra, Simson, Mark Rafael, Iyan, Mario, Gorat, Job, Cristoper, Martin, Sakti, Sabam, Omri, Dapot, Ramot, Dika, dan lainnya yang selalu memberikan informasi atas ketidaktahuan peneliti baik dalam tugas-tugas selama kuliah maupun informasi dalam mempersiapkan berkas-berkas admiministrasi selama perkuliahan dan telah menjadi teman seperjuangan yang baik.

Terimakasih buat semuanya semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan bagi semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Februari 2015 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Eki Gunawan atau yang akrab dipanggil Egi, lahir pada tanggal 07 juli 1992 di desa Batang Pane 2, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang lawas Utara. Anak ke 2 dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Wawan dan Sudarmi. Saya telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di desa Batang Pane 2, PALUTA pada tahun 2004 dan menempuh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)5 di Desa Batang Pane 2, PALUTA dan selesai pada tahun 2007. Kemudian saya melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Jabal Thariq di desa Batang Pane 2, PALUTA dan selesai pada tahun 2010. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Antropologi Sosial angkatan 2010 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Berbagai kegiatan studi yang diikuti selama masa studi adalah sebagai berikut :

1. Peserta Inisiasi dalam kegiatan penyambutan mahasiswa baru Departemen Antropologi Sosial Tahun 2010 FISIP USU, dengan Tema “ Menjalin Kebersamaan dalam Keanekaragaman untuk mewujudkan kekerabatan “

yang dilaksanakan di Parapat pada tanggal 01-03 Oktober 2010.

3. Mengikuti pelatihan “ Training Of Fasilitator” Angkatan II oleh Departemen Antropologi sosial FISIP USU, yang dilaksanakan di Wisma Syariah Harikita pada tanggal 24-25 april 2012.

4. Mengikuti seminar dan diskusi publik “ Kota-kota di Sumatera: enam kisah kewarganegaraan dan demokrasi” pada tahun 2012.

5. Mengikuti kegiatan Temu Ramah yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di pangakalan susu Brandan pada tahun 2011. 6. Peserta seminar Teknologi Nasioanal” mengungkap Misteri Teknologi

Masa Depan” di Auditorium USU pada tahun 2011

7. Panitia Temu Ramah yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Parapat pada tahun 2012.

8. Panitia inisiasi dalam kegiatan Penyambutan Mahasiswa Baru (PMB) Departemen Antropologi Sosial FISIP USU pada tahun 2012.

9. Mengikuti seminar pelatihan Wirausaha yang diselenggarakan oleh Dikti di Auditorium USU pada tahun 2013

10.Anggota ikatan mahasiswa Bidik Misi USU pada tahun 2010 sampai sekarang

11.Peserta seminar Pelatihan Dunia Kerja yang di selenggarakan Dikti di Gedung LPPI tahun 2014

12.Peserta seminar “Wirausaha Muda Sukses” yang diselenggarakan oleh PT.Bank MANDIRI di Gelanggang Mahasiswa USU pada tahun 2014 13.Panitia acara peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia”

14.Salah satu dari 5 orang perwakilan mahasiswa Antropologi USU menjadi peserta Work Shop “ Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)” di dinas Kesejahteraan Sosial Medan, pada tahun 2014

15.Melakukan PKL II atau Magang di Instansi Orangutan Information Center ( OIC) bagian restorasi hutan TNGL daerah cinta raja LANGKAT.

16.Peserta dalam Seminar dan Lokakarya “ Implementasi kebijakan Penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara” oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada tahun 2013

17.Anggota Tim Survey dan mendata pengungsi sinabung oleh PNP2K pada tahun 2014

18.Peserta work shop “Etnografi (Reliabilitas dan Validitas dalam penelitian Kualitatif” oleh L.Dyson Departemen Antropologi Fisip Unair.

Demikian kata pengantar dari peneliti, semoga skripsi ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Medan, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORIGINALITAS...i

ABSTRAK...ii

UCAPAN TERIMAKASIH...iii

RIWAYAT HIDUP...viii

DAFTAR ISI...xi

DAFTAR TABEL...xiii

DAFTAR FOTO...xiv

BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang...1

1.2Tinjauan Pustaka...9

1.3Rumusan Masalah...14

1.4Tujuan dan Manfaat penelitian...14

1.5Metode Penelitian...15

1.5.1Lokasi Penelitian...15

1.5.2Teknik Pengumpulan Data...16

1.5.3Pengalaman Penelitian...18

BAB II SEJARAH SINGKAT DESA KOLAM 2.1. Sejarah Masuknya Suku Jawa di Desa Kolam...23

2.2. Letak Geografis Lokasi Penelitian...26

2.3. Keadaan Penduduk...28

2.3.1. Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin...28

2.3.2.Komposisi Penduduk Berdasakan Tingkat Pendidikan...28

2.3.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnik/Suku...30

2.4. Sistem Kekerabatan...30

2.5. Sistem Religi...33

2.6. Mata pencaharian...35

2.7. Bahasa...37

2.8. Kesenian...38

BAB III REOG PONOROGO 3.1. Ciri-Ciri Reog Ponorogo...39

3.2. Pertunjukan Reog Ponorogo di Desa Kolam………...41

3.3. Waktu Pertunjukan Reog Ponorogo………42

3.4. Tempat Penyelenggaraan Pertunjukan………43

3.6. Para Pemain Pertunjukan Reog Ponorogo………...50

3.7. Cerita Yang Dibawakan Pada Pertunjukan Reog………...52

3.8. Peran Yang Dimainkan……….54

3.9. Karakteristik Tokoh………..60

3.10. Pakaian Pemain Reog Ponorogo……….61

3.11. Alat Musik Yang Digunakan………..62

3.12. Reog Ponorogo Dan Kesenian Jawa Lainnya……….65

BAB IV FUNGSI REOG PONOROGO DI DESA KOLAM 4.1. Nilai-nilai yang Terkandung Dalam reog Ponorogo...77

4.2. Fungsi Reog Ponorogo Dalam Seni Pertunjukan...79

4.2.1 Pemersatu Masyarakat...84

4.2.2 Aspek Ekonomi...86

4.2.3 Aspek Sosial Budaya...88

4.2.4 Hiburan...90

4.2.5 Pendidikan………...91

4.3. Peranan Paguyuban Pada Kesenian Reog Ponorogo………....93

4.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesenian Reog Tetap Bertahan……….………...96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan...99

5.2. Saran...100

DAFTAR PUSTAKA...101 LAMPIRAN

1. Interview Guide 2. Foto

DAFTAR TABEL

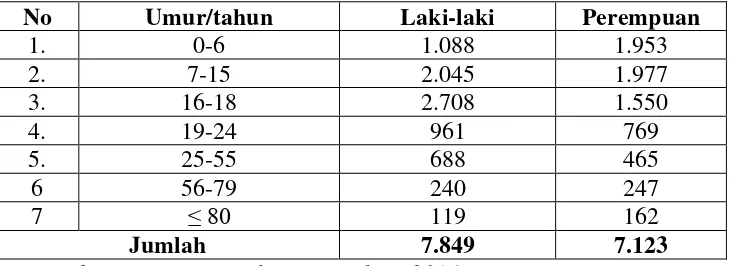

Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin...28

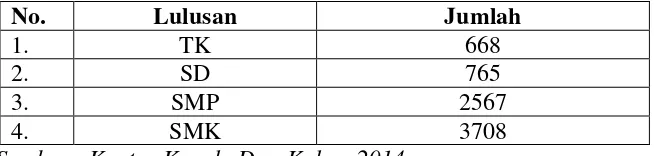

Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan...29

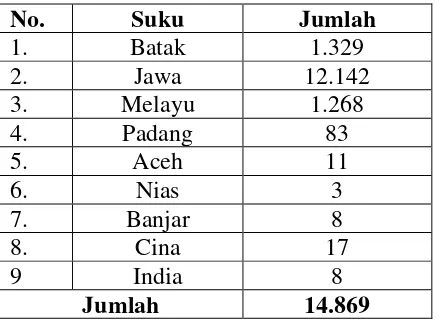

Komposisi Penduduk Berdasarkan entis/suku...30

Persamaan/perbedaan Reog dengan Ludruk dan Kuda lumping...75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemain Reog Sedang Berteriak Hokke...45

Gambar 2. Penari Warok...46

Gambar 3. Penari Jhatil...47

Gambar 4. Penari Dhadak Merak...47

Gambar 5. Iring-iringan Keliling Desa...48

Gambar 6. Penari Barongan...49

Gambar 7. Penari Gemblak/ jhatil sedang Menggoyangkan Pinggung...49

Gambar 8. Alat Musik Gong...63

Gambar 9. Alat Musik Angklung...63

Gambar 10. Alat Musik Kendang...64

Gambar 11. Alat Musik khetuk kenong...64

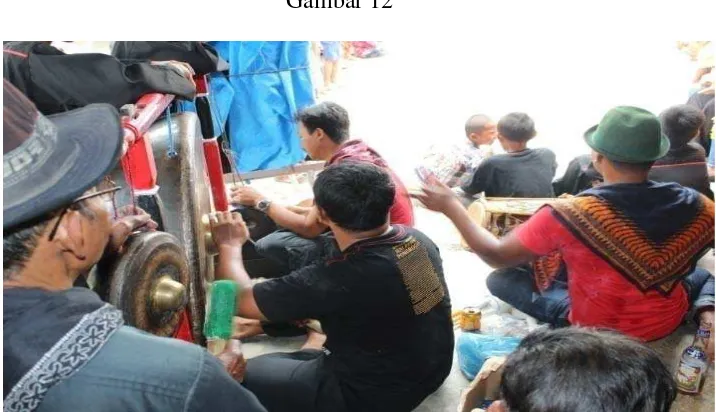

Gambar 12. Alat musik selompret...65

Gambar 13 Iring-iringan keliling desa...104

Gambar 14 Penari Gemblak & Warok...104

Gambar 15 Foto Peneliti & Penari Jhatilan...105

ABSTRAK

Eki Gunawan, 2015, Judul: Fungsi Kesenian Reog Ponorogo di Desa Kolam (Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ). Skripsi ini terdiri dari 5 bab.102halaman, 17 gambar, 4 tabel

Reog merupakan sebuah seni pertunjukan tari tradisional kerakyatan yang menampilkan sosok penari yang memakai topeng raksasa (dhadhak merak) yang berukuran: tinggi 240 cm, dan lebarnya 190 cm berwujud kepala seekor macan dengan seekor merak yang bertengger diatasnya lengkap dengan bulu-bulu ekornya yang disusun menjulang keatas, (jathilan) adalah para penari perempuan yang memerankan sosok prajurit berkuda, (warok) adalah penari laki-laki berbadan gempal berseragam hitam berhias kumis dan jambang yang lebat, (prabu klono sewandono) adalah seorang penari yang mengenakan topeng berwarna merah, berhidung mancung, kumis tipis, lengkap dengan mahkota seorang raja,

(patih bujangganong) adalah pendamping raja yang juga bertopeng merah dengan hidung besar, mata melotot, mulut lebar dan rambut jabrig.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) sejarah seni pertunjukan Reog Ponorogo di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, (2) Fungsi pertunjukan Reog Ponorogo di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan dan (3) Peran Kelompok dalam mempertahankan kesenian Reog Ponorogo di Desa kolam, (4) Faktor-faktor agar kesenian reog tetap bertahan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan data berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Populasinya masyarakat yang ada di Desa Kampung Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, sedangkan sampel dalam penelitian ini di pilih secara purposive yaitu dipilih berdasarkan kebutuhan dimana para sampel ini diambil dari masyarakat yang ada di Desa Kampung Kolam dimana orang-orang yang akan dipilih meliputi : 1. Pemain Reog Ponorogo, 2. Pemilik pertunjukan Reog Ponorogo, dan 3. Tokoh masyarakat desa. Data penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi langsung ke lokasi penelitian dan studi kepustakaan pelengkap dalam memperoleh pengetahuan yang sifatnya teoritis. Hasil penelitian menunjukkan : 1. Pertunjukan Reog Ponorogo di Desa Kampung Kolam sudah ada sejak dahulu yang dibawa oleh para kuli kontrak sebagai sarana hiburan, 2. Kesenian Reog Ponorogo di desa Kolam memiliki beberapa Fungsi yaitu sebagai seni pertunjukan, fungsi sebagai pemersatu masyarakat, fungsi sebagai aspek ekonomi, fungsi sebagai aspek sosial budaya dan hiburan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pertunjukan kesenian reog Ponorogo di desa kolam, 3. Peran kelompok Reog Ponorogo dalam mempertahankan kesenian Reog 4. Pertunjukan Reog Ponorogo dapat menghibur masyarakat sekaligus mengingatkan pada kampung halaman di daerah Ponorogo, (5) Ada 2 faktor mengapa kesenian reog dapat bertahan yaitu faktor internal dan eksternal,dan dengan dilihatnya masih banyak masyarakat yang melihat pertunjukan Reog, dan masyarakat menganggap bahwa pertunjukan Reog merupakan kesenian yang perlu dilestarikan.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Dalam buku Soedarsono 1985 menjelaskan, seni pertunjukan tradisional adalah seni yang hidup dan berkembang dalam suatu daerah berdasarkan kesepakatan bersama antar masyarakat pendukungnya yang terjadi secara turun temurun. Seni pertunjukan tradisional pada umumnya memiliki ciri yang tetap pada bentuk seninya yang menjadikan kekhasan dalam pertunjukannya. Pada saat ini pengembangan seni pertunjukan tradisional sudah dipengaruhi oleh masuknya budaya modern yang memberikan pengaruh pada berbagai unsur pendukung seninya. Diantara unsur tersebut adalah bentuk pertunjukan, gerak tari, iringan, rias, dan busana. Pengembangan seni pertunjukan tradisional yang tidak beradaptasi dengan perkembangan jaman sangat sulit untuk berkembang dan bahkan seni pertunjukan tersebut akan berada diambang kepunahan.

Menurut Haris Supratno (1996) faktor kepunahan seni pertunjukan disebabkan, antara lain karena (1) Semakin berkembangnya kebudayaan atau kesenian populer, (2) Semakin banyaknya hiburan melalui televisi dan radio (3) Seni pertunjukan tidak dapat beradaptasi dengan kebudayaan modern, (4) Masyarakat sudah semakin maju dan sangat sibuk sehingga tidak sempat menonton seni pertunjukan tradisional, dan (5) Masyarakat jarang mau menanggap seni pertunjukan tradisional karena pada umumnya sudah berpikir secara praktis dan hemat.

lebih cenderung pada budaya modern yang lebih mengutamakan unsur kepraktisan, maka hal itu berdampak pula pada seni pertunjukan tradisional di daerah-daerah yang sudah tergolong modern, seni pertunjukan tradisional yang dapat hidup dalam budaya masyarakat yang senantiasa berkembang adalah seni pertunjukan yang dapat beradaptasi dengan budaya masyarakatnya.

Penjelasan yang diuraikan di atas adalah sebagai salah satu alasan peneliti dalam memilih judul tentang seni pertunjukan tradisional yaitu Reog Ponorogo yang ada di desa Kolam yang masih bertahan di tengah lingkungan yang mengalami perubahan. Kajian masalah penelitian yang selanjutnya peneliti akan mengkaitkan dengan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh kelompok seni dalam mempertahankan seni pertunjukan tradisional seperti kesenian reog Ponorogo dan fungsi kesenian reog Ponorogo di desa Kolam ataupun di suatu daerah yang lingkungannya mengalami perubahan.

Menurut M.Fauzanafi (2005) reog merupakan kesenian sendatari yang berasal dari Ponorogo (Jawa Timur) berlatar belakang sejarah Prabu Kelono Sewandono dari Wengker (Ponorogo) bermaksud meminang putri Kilisuci, putri raja Air Langga dari Kediri. Utusan dipimpin oleh Senopati Bujangganong, di tengah jalan rombongan utusan dikalahkan pasukan merak dan harimau di bawah Singobarong. Akhirnya rombongan dipimpin langsung oleh Prabu Kelono Sewandono. Setelah Singobarong dapat dikalahkan, maka pasukan merak dan harimaunya takluk dan justru membantu Prabu Kelono Sewandono melamar putri Kilisuci. Iringan tabuhan yang keras dan bersemangat menandai rombongan reog,diantara alat-alatnya adalah salompret,rampak ketipung, kendang, kenong, gong, angklung dengan nada selendro. Para pemainnya memakai pakaian hitam, dikepalanya memakai udeng yang merupakan ikat kepala, celana hitam kondor

disebut gemblak, karena dipantangkan bagi seorang warok untuk memakai wanita sebagai penyalur seksnya. Gemblak sering ditempatkan di atas topeng.

Pertunjukan reog yang besar atau lengkap terdapat tiga satuan yang menunjang. Pertama, barongan yang melambangkan harimau dan dhadak merak0F

1

yang merupakan intinya. Warok yang harus memainkan barongan1F 2

dan dhadak merak yang tingginya mencapai 3 meter mewujudkan kepala harimau dengan ekor merak yang indah seberat 60 kg. Topeng raksasa tersebut cukup digigit. Dalam permainan yang dinamis yang menggambarkan tikus dan kucing, maka bulu meraknya ditinggalkan, sehingga lebih ringan agar barong mampu menguber tikus yang dimainkan oleh penari bertopeng yang lain. Kedua, penari topeng yang merupakan tikus-tikus yang harus dikejar oleh barong. Penari topeng yang biasanya membawakan tarian yang lucu. Ketiga, kuda lumping yang berfungsi membuka jalan, mengawal reog di kiri-kanannya, pada umumnya pemainnya anak laki-laki manis yang belum menikah2F

3 .

Dalam rombongan reog terdapat beberapa jenis topeng, yang pertama topeng manusia yang disebut topeng kelono berambut panjang yang menggambarkan Prabu Kelono Sewandono,kedua, topeng hewan adalah topeng barong yang berkepala harimau dan dhadak merak yang menggambarkan kedua

1

Dhadak merak adalah seekor burung merak yang bertengger di atas kepala barongan dengan

bulu-bulu yang mekar tersusun rapi seolah terlihat sedang mengembangkan ekor nya.

2

Barongan terdiri dari kepala harimau (caplokan )yang terbuat dari kerangka kayu dadap, bambu, dan rotan dengan ditutup kulit sapi yang diwarnai menyerupai kulit harimau.

3 Sumber dari buku “Sejarah Seni Rupa Indonesia II.Bab VII-Seni Kria & pertunjukan.hal 104.Kuda

binatang yang membantu Prabu Sewandono. Ketiga, topeng raksasa

melambangkan tokoh Bujangganong yang cirinya dahinya menjorok ke depan3F 4

. Sejarah masuknya kesenian reog Ponorogo di Sumatera Utara pada tahun 1965 yang dibawa oleh mbah Miseni adalah seorang seniman dari Jawa Timur yang pertama sekali membawa masuk kesenian reog Ponorogo ini ke Sumatera Utara tepatnya di kabupaten Deli Serdang. Awal beliau datang ke Sumatera Utara hanya untuk mencari pekerjaan dan beliau datang berdasarkan usahanya sendiri, walaupun beliau berasal dari daerah yang bukan asal sumatera namun beliau tetap melestarikan kesenian tradisionalnya dengan cara memperkenalkan masyarakat, sampai saat ini kesenian reog dapat berkembang di tengah kesenian lain yang ada di sumatera utara4F

5 .

Setelah pada tahap pengenalan kesenian reog Ponorogo, sesuai dengan judul peneliti yaitu “Fungsi Kesenian Reog Ponorogo di desa Kolam”. Peneliti akan mentitik beratkan fungsi pada kesenian reog Ponorogo tersebut khususnya pada masyarakatdesa Kolam, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasa indonesia adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Adapun defenisi fungsi menurut Redcliffe - Brown yang disebut sebagai fungsi sosial yaitu diantaranya5F

6 :

4

Sumber dari buku Reog Ponorogo “ menari diantara Dominasi dan keberagaman” ( Muhammad Zamzam Fauzannafi )

5 Sumber dari internet.http//contoh. Skripsi.reogPonorogo.ac.id//(11-12-2014)

6

1. Agar suatu masyarakat dapat hidup langsung, maka harus ada suatu sentimen dalam jiwa warganya yang merangsang mereka untuk berprilaku sesuai kebutuhan mereka.

2. Tiap unsur dalam sistem sosial dan tiap gejala ataupun benda yang dengan demikian memiliki efek pada solidaritas masyarakat menjadi pokok orientasi pada sentimen tersebut.

3. Sentimen itu ditimbulkan dalam pikiran individu warga masyarakat sebagai pengaruh hidup warga masyarakat.

4. Adat istiadat upacara adalah wahana dengan apa sentimen-sentimen itu dapat diekspresikan secara kolektif dan berulang pada saat tertentu.

5. Ekspresi sentimen dari sentimen memelihara intensitas itu dalam jiwa warga masyarakat dan bertujuan meneruskan kepada warga generasi berikutnya

Pada saat berlangsungnya pertunjukan kesenian reog di daerah desa Kolam, peneliti melihat yaitu di antaranya,pemain dari reog tersebut sebagian adalah anak-anak yang kira-kira berumur 10-15 tahun dan juga anak muda berumur 17-20 tahun lebih yang sedang memerankan perannya dan juga orang dewasa dengan tarian khas reog yang diiringi oleh musik gamelan, gong, dan alat-alat musik tradisional jawa lainnya yang dipakai untuk pertunjukan reog Ponorogo. Gerakan tarian anak laki-laki itu sangat begitu mahir dalam gerakan-gerakan tarian tersebut, dan antusias para penonton dari berbagai macam kalangan dari yang muda sampai yang tua juga yang didominasi masyarakat setempat dan sebagian masyarakat desa lain juga begitu menikmati pertunjukan reog tersebut. Ketika peneliti berkunjung dalam melaksanakan survei lokasi di desa Kolam, Kab. Deli serdang, pertama-tama peneliti mendatangi salah satu rumah ketua pendiri reog di desa tersebut yang bernama bapak Supandi, kemudian peneliti mewawancarai perihal mengenai sejarah masuknya kesenian reog di daerah Sumatera Utara, berikut hasil penjelasan dari wawancara peneliti :

ajukan proposal 2 tahun yang lalu namun tidak ada jawaban sampai sekarang”

Kesenian reog Ponorogo yang ada di daerah desa Kolam merupakan suatu seni pertunjukan tradisional yang masih bertahan di tengah realita yang tergolong modern,baik itu dilihat dari infrastruktur desa yang modern, masyarakat desa modern, maupun prilaku masyarakat yang modern pula. Akan tetapi masyarakat atau anggota paguyuban6F

7

tersebut tetap dapat mempertahankan kesenian reog hingga sampai saat sekarang.

Seperti yang dijelaskan oleh Sudarsono yang berpendapat bahwa pada jaman teknologi modern, secara garis besar fungsi seni pertunjukan dalam kehidupan manusia bisa dikelompokan menjadi tiga : (1) Sebagai sarana upacara, (2) Sebagai hiburan pribadi, (3) sebagai tontonan. Meskipun demikian pada jaman yang penuh perubahan ini, fungsi seni pertunjukan yang paling tua masih tetap lestari, ada yang fungsinya bergeser meskipun bentuknya tidak begitu berubah, dan ada yang fungsinya bergeser serta bentuknya berubah. Di samping itu sudah barang tentu terdapat pula bentuk-bentuk baru akibat kebutuhan dan kreativitas manusia.7F

8

Penjelasan seperti di atas dan dari hasil observasi sementara yang peneliti lakukan hal ini juga terjadi pada fungsi dari kesenian reog Ponorogo di desa Kolam, bagaimana peran penting anggota reog dalam melestarikan dan

7 Paguyuban adalah istilah dari perkumpulan orang-orang jawa di daerah perantauan yang

menjadi wadah orang-orang yang memiliki kesamaan ide, dan tujuan bersama yang diwujudkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama seperti kesenian, bahasa dan ungkapan lain yang mengarah pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik dalam menunjang pembinaan dan persatuan ( Sadaah Soepono 2000. Hlm 60 )

8

Soedarsono,Peranan Seni Budaya Dalam Sejarah Kehidupan Manusia Kontinuitas dan

mempertahankan kesenian reog di tengah masyarakat yang mengalami perubahan, dan juga peran masyarakat yang andil dalam melestarikan kesenian tersebut, peneliti juga akan mengkaitkan fungsi kesenian dengan beberapa aspek diantaranya aspek ekonomi, sosial budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian reog di desa Kolam, dimana peran kesenian sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat desa Kolam. Dari beberapa aspek tersebut, yang menjadi kajian fokus peneliti yaitu fungsi kesenian pada masyarakat desa Kolam, hal tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti tentang ‘Fungsi kesenian reog Ponorogo di desa Kolam’.

Seperti yang dikemukakan oleh Soedarsono,kesenian sebagai salah satu aspek yang berperan dalam menjaga keseimbangan antar budaya, kesenian juga berperan dalam menjalin rasa solidaritas sesama dan digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, selain itu juga kesenian memiliki fungsi lain, misalnya makna dan simbol yang berfungsi menentukan norma untuk prilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan.

1.2 Tinjauan Pustaka

M. Fauzannafi dalam bukunya menulis tentang kesenian reog Ponorogo “Menari Diantara Dominasi dan Keragaman” penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zamzam Fauzannafi pada tahun 1997 bersama 12 orang mahasiswa antropologi dari UGM berkunjung ke Ponorogo dalam rangka menonton pertunjukan reog yang kemudian beliau membuat suatu buku yang dirancang tentang kesenian reog yang dilandasi rasa ketertarikan beliau terhadap kesenian reog. Dari buku ini juga sangat membantu peneliti untuk mengetahui tentang reog Ponorogo di daerah asli terciptanya kesenian reog di Kab.Ponorogo itu sendiri, yang nantinya akan menjadi bahan kajian pembanding peneliti untuk membandingkan antara pertunjukan reog yang ada di Kota Ponorogo seperti yang dijelaskan dalam buku ini dengan pertunjukan reog di desa Kolam, Kec. Percut sei tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara yang pada dasarnya bukan daerah asli pencipta kesenian reog.

Hartono 1980, dalam bukunya menyebutkan kesenian reog Ponorogo selain fungsinya sebagai hiburan juga berfungsi sebagai alat penggerak massa, apabila kesenian reog sedang dipentaskan pada suatu arena pentas, maka darimanapun berkumpulah orang-orang datang untuk melihatnya. Bunyi gamelannya dapat membakar semangat, irama dan lagunya dapat membakar juang.

Menurut Soedarsono1985, Pada mulanya seni diciptakan oleh manusia melalui penghayatan akan keindahan yang dialaminya. Kemudian diekspresikan melalui berbagai bentuk-bentuknya, karena ingin mengharapkan gema sosial dari manusia di sekitarnya. Soedarsono mendefinisikan seni sebagai bentuk pengalaman bati seorang manusia, yang diekspresikan secara indah atau menarik, sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin bagi yang menghayatinya. Pengungkapan ekspresi seni tidak didorong oleh hasrat memenuhi kebutuhan pokok,tetapi merupakan usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan derajat kemanusiaannya, memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual.8F

9

Kesenian tradisional maupun kesenian modern memiliki suatu tujuan yang sama-sama bertujuan untuk senantiasa menunjukan ekspresi maupun nilai yang yang terkandung untuk disalurkan kepada khalayak maupun individu, dan dapat diambil kesimpulan, seni bukan hanya sekedar ekspresi emosi yang dihasilkan di dalam bentuknya, akan tetapi seniman (manusia pencipta seni)mengharapkan respon balik hasil dari penghayatan orang lain yang merupakan respon balik dari masyarakat yang bisa merasakan nilai estetika dalam bentuk karya seni tersebut.

Namun hal tersebut sulit terwujud, apabila nilai dan fungsi tersebut sudah berkurang bagi orang lain, pendapat ini dikemukakan Malinowski dalam teori fungsionalnya, yang berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat mempunyai fungsi atau bermanfaat bagi masyarakat dimanapun unsur itu terdapat (dalam koentjaraningrat, 2002).

9

Teori ini sangat berkaitan dengan kajian penelitian yang nantinya peneliti kaji yaitu dilihat dari fungsi kesenian reog Ponorogo pada masyarakat di desa Kolam.Penelitian ini juga tidak hanya mengkaji tentang fungsi kesenian juga melihat dari sisi manusia yang menjadi subjeknya. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif ataupun etnografer yang memungkinkan peneliti mendapatkan data yang relevan dengan metode wawancara mendalam agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam perumusan masalah fungsi kesenian tradisional.

(Sadaah Soepono, 2000) Dari penjelasan di atas kemudian muncul asosiasi-asosiasi kedaerahan atau memimjam istilah Clifford Geertz sebagai perkumpulan-perkumpulan primordial, yang dikenal dengan istilah paguyuban, di dalamnya antar anggota saling membantu. Anggota yang sudah berhasil beradaptasi dengan kehidupan yang bukan daerah asalnya dapat membantu anggota yang belum beradaptasi. Orang yang terlibat dalam wadah tersebut dapat bernostalgia memalui berbagai macam kegiatan, seperti kesenian, bahasa, makanan, hal ini sekaligus pula dapat menumbuhkan semangat juang mereka menghadapi tantangan hidupnya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwasanya seseorang berkeinginan masuk menjadi anggota suatu paguyuban tentunya mempunyai tujuan dan harapan-harapan, begitu pula paguyubannya sendiri, haruslah dapat memenuhi gagasan sekaligus harapan anggotanya, disinilah peranan yang jelas dari suatu paguyuban. (Saadah Soepono, 2000 : 47 )

bergabung dalam suatu wadah, dan bisa dipastikan sekumpulan orang ini memiliki kesamaan ide, keinginan, dan kebutuhan serta tujuan yang sama, yang diwujudkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama. 9F

10

Peneliti akan mengkaitkan apakah dalam kesenian reog yang ada di desa Kolam membentuk suatu perkumpulan atau paguyuban dan bagaimana

paguyuban atau perkumpulan anggota kesenian reog Ponorogo di desa Kolam dalam mewujudkaan ide, keinginan, dan tujuan bersama.

Penelitian yang dilakukan juga ingin mengetahui bagaimana dan apa saja peran yang dilakukan kelompok reog Ponorogo dalam mempertahankan kesenian tradisional jawa di daerah yang mengalami perubahan atau lebih tepatnya daerah yang modern, sedikit penjelasan di atas peneliti akan mengkaitkan teori yang dikatakan oleh Haris Supratno dalam bukunya terbitan tahun 1996 menjelaskan yaitu antara lain:

Menurut Haris Supratno, faktor kepunahan seni pertunjukan disebabkan, antara lain karena (1) semakin berkembangnya kebudayaan atau kesenian populer, (2) Semakin banyaknya hiburan melalui televisi dan radio (3) Seni pertunjukan tidak dapat beradaptasi dengan kebudayaan modern, (4) Masyarakat sudah semakin maju dan sangat sibuk sehingga tidak sempat menonton seni pertunjukan tradisional, dan (5) Masyarakat jarang mau menanggap seni pertunjukan tradisional karena pada umumnya sudah berpikir secara praktis dan hemat.

10

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan di latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian adalah “Fungsi Kesenian Reog Ponorogo di Desa Kolam”.

Pokok mermasalahan tersebut akan dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja fungsi kesenian Reog Ponorogo pada masyarakat di desa Kolam?

2. Bagaimana peran kelompok/ paguyuban dan faktor apa saja yang menjadikan kesenian Reog Ponorogo di desa Kolam tetap bertahan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

wawasan dan kepustakaan dibidang antropologi ataupun ilmu-ilmu pendidikan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengumpulkan data dengan cara wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat serta dengan cara observasi atau pengamatan, baik itu pengamatan terlibat langsung dengan informan maupun pengamatan tidak

langsung.Pengumpulan data juga dilakukan dengan mencari sumber-sumber dari yang tertulis berupa buku,majalah,artikel maupun skripsi yang terkait tentang kesenian tradisioanal dan juga informasi-informasi yang didapat baik itu dari dosen,kerabat dan juga rekan-rekan yang mengetahui tentang kesenian tradisional reog Ponorogo.

1.5.1. Lokasi Penelitian

geografis yang berdekatan dan berbatasan antara kota Medan dan Deli Serdang yang memungkinkan lokasi tersebut agak susah dijangkau, namun hal demikian tidak menjadi alasan, desa Kolam sudah begitu banyak dikenal oleh dunia luar karena kesenian jawa yang masih bertahan. Bahkan sering kali daerah di luar desa Kolam, seperti medan, belawan, bahkan Binjai sering menyelenggarakan seni pertunjukan seperti Reog dari desa Kolam. Berikut penjelasan menurut salah seorang sesepuh desa yaitu Mbah Timan:

“seni jaran kepang kan wes akeuh neng Sumatera, medan akeh nek jaran kepang, nek ludruk karo reog ya enek’e nengkene, desa lain ora due, desa Kolam iki terkenal karo wong jobo ya karena due reog karo ludruk, Gatot wae biyen sekitar tahun 2013 pernah merene, uwong medan, binjai, belawan kui sering nanggap reog ko deso iki”

Artinya : kesenian Kuda Lumping di daerah Sumatera utara sudah banyak, bahkan di Medan juga sudah banyak, kalau kesenian reog Ponorogo dan Ludruk hanya ada di desa Kolam, desa lain tidak punya dan desa Kolam terkenal oleh orang luar karena ada kesenian Reog Ponorogo dan Ludruk. Pak Gatot pada tahun 2013 pernah kesini untuk melihat kesenian Reog dan Ludruk. Biasanya orang medan, Belawan, Binjai sering menanggap reog dari desa Kolam.

1.5. 2. Teknik Pengumpulan Data

• Pengumpulan data primer

a. Observasi partisipasi

Metode ini berupa studi langsung yang akan dilakukan oleh peneliti ke daerahdesa Kolam, Kec. Percut sei tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Observasi berguna bagi peneliti untuk melihat dan mempelajari bagaimana pengaruh dan fungsi kesenian reog Ponorogo pada masyarakat setempat.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara ini dipergunakan untuk memperoleh tingkat kebenaran yang paling mendekati dari data yang diperoleh. Pada praktek penelitian nanti, wawancara mendalam dilakukan kepada semua informan yang peneliti temukan di lapangan dan nantinya peneliti akan membuat beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung ,dan terbuka dengan informan. Ada 3 jenis informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Informan Biasa

Informan biasa adalah informan yang mengetahui tentang letak, sejarah dan kondisi daerah penelitian, seperti Kepala desa, sesepuh desa, ataupun aparatur desa.

b. Informan Kunci

c. Informan biasa merupakan mereka yang dapat memberikan informasi tentang fungsi dan manfaat maupun pengaruh dari adanya pertunjukan reog, untuk informan biasa peneliti memilih masyarakat setempat atau penonton pada pertunjukan reog di desa Kolam.

• Pengumpulan data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian.Pengumpulan data yang dilakukan adalah:Penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku ilmiah,tulisan,karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau foto-foto yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian

1.5.3. Pengalaman Penelitian

desa Kolam dan juga sedikit menyinggung masalah desa tersebut, dan menurut pengakuan lek Heri yang sudah lama tinggal disini dan lahir di desa ini, dia menceritakan tentang sejarah dan kejadian masa lampau tentang desa Kolam, menurutnya desa Kolam waktu pada jaman pemerintahan Suharto dan jaman G-30SPKI desa Kolam ini dahulunya adalah tempat pembantaian masal dan buktinya masih ada yaitu dalam bentuk tugu yang saat itu saya tidak sempat melihat, setelah asik mengobrol di sebuah warung dengan lek Heri ,karena waktu sudah larut malam, kami pun berpamitan pulang.

dalam melestarikan kesenian reog. Waktu menunjukan pukul 18.00 sore akhirnya sayapun berpamitan, sebelum itu saya diberitahu oleh mereka bahwa tanggal 30 januari ada pertunjukan reog Ponorogo di daerah mabar Kec. Tanjung mulia, karena hanya tinggal beberapa hari lagi, sayapun memutuskan untuk tidak kembali ke medan, untuk sementara saya tinggal tempat lek heri selama 2 hari.

Tanggal 30 januari 2015, saya langsung berkunjung ke daerah mabar untuk melihat pertunjukan kesenian reog Ponorogo, dengan membawa peralatan penelitian dalam mengumpulkan data seperti buku, alat tulis, kamera, dan interview guide yang sudah dipersiapkan untuk wawancara, akhirnya pukul 09.00 saya berangkat, waktu jarak tempuh ke lokasi pertunjukan sekitar 45 menit. Akhirnya saya tiba dilokasi, dan saya melihat pada saat itu lokasi pertunjukan atau tempat pesta masih sepi, sembari menunggu rombongan reog yang masih dijalan, saya kemudian mendatangi rumah yang mengadakan pesta, dan saya kemudian mendekati seorang bapak yang punya rumah, saat itu saya lihat beliau sedang santai mendengarkan musik dangdut dari keyboard di atas panggung yang berada tepat didepan rumahnya, lalu saya menghampiri dan berkenalan perihal maksud saya untuk menanyakan alasan kenapa beliau menanggap pertunjukan reog Ponorogo.

Setelah semua alat musik sudah disusun, dan para pemain sudah didandani dan memakai kostum, pertunjukan akhirnya dimulai dengan memulai memainkan alat musik gendang dan teriakan hokke..hokke..dari pemain reog kemudian disusul dengan memainkan slompret yang dimainkan oleh pak selamet, ketika itu saya lihat mbah supandi sedang memberikan intruksi kepada anak-anak agar tidak terlalu merapat pada arena pertunjukan dan ketika itu saya melihat juga para penonton yang dewasa juga membantu mengamankan arena pertunjukan agar tidak terlalu sempit.

Pertunjukanpun berlangsung secara hikmat, semakin keras pukulan gendang yang dimainkan maka semakin ramai pula orang-orang yang berdatangan untuk melihat pertunjukan, berbagai kalangan ikut meramaikan pertunjukan itu, mulai dari anak-anak hingga yang dewasa turut menikmati pertunjukan itu, bahkan berbagai macam cara mereka untuk menghibur diri sendiri, ada yang berfoto selfie dengan para pemain reog, ada juga berfoto dengan topeng dhadak merak, seolah-olah dihari itu adalah moment yang sangat dinantikan sehingga mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menunjukan eksistensinya dengan berbagai macam cara. Begitu juga dengan saya yang tidak ambil diam untuk menyaksikan pertunjukan itu, sayapun kemudian mengabadikan moment itu dengan foto dan rekaman video.

baronganyang terlihat begitu semangat dengan gerakan tarian yang dipadukan pada tarian bela diri ataupun pencak silat.

Setelah acara pembukaan telah selesai, kemudian semua para pemain siap-siap untuk melakukan iring-iringan keliling desa, ketika itu penulis melihat masing-masing para anggota langsung mengambil peran masing-masing, pada iring-iringan tersebut, susunan barisan kelompok reog yaitu untuk barisan depan itu anak empunya hajat yang menunggangi kuda lalu di susul barisan penari jhatil yang sedang menari, kemudian dibelakangnya pemain dhadak merak, dan juga untuk barisan paling belakang yaitu pemain cerawitan .

Waktu sudah menunjukan pukul 12.00 siang, tabuhan gendang tiada henti mengeluarkan suara penggugah semangat, walaupun pada hari ini teriknya sinar matahari yang tepat berada di atas kepala tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap terus memainkan peran mereka masing-masing, bahkan orang-orang semakin ramai ikut serta dalam iring-iringan tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA KOLAM

2.1. Sejarah Masuknya Suku Jawadi Desa Kolam

Sumatera Utara merupakan Provinsi yang banyak dihuni oleh berbagai suku dan etnis, baik yang berasal dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa. Masyarakat Jawa Timur merupakan salah satu kelompok etnis pendatang yang ada di Indonesia di antaranya berdiam di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara salah satunya di daerah desa Kolam. Pada awal abad ke- 20 masyarakat Jawa datang dan memasuki wilayah Sumatera Utara dengan menjadi kuli kontrak (koeli contarct).10F

11

Pada tahun 1863, Jacobus Nienhuys, seorang pengusaha Belanda yang telah lama tinggal di Batavia, datang ke Deli dan mendapat kontrak dari Sultan Deli untuk menanam tembakau selama 20 tahun di Sumatera Timur. Nienhuys mulai membuka sebuah ladang di Martubung dengan 88 orang kuli Cina dan 23 kuli Melayu (Sinar 2006:207).

Hasil tembakau dari kebun Martubung ini mendapat sambutan yang baik hal lain yang menjadi faktor utama masyarakat Jawa datang ke Sumatera Utara adalah tidak terlepas dari perkembangan daerah Sumatera Utara sebagai daerah perkebunan yang dikelola perusahaan perkebunan Belanda bermodal asing yang dilengkapi dengan perangkat administrasinya, yang disebut dengan onderneming-onderneming yang berdiri sekitar tahun 1864 (Karl J. Pelzer, 1985:12). Pada masa onderneming buruh yang dipekerjakan sebagai koeli kontrak adalah orang-orang

11

Jawa dan Cina yang merupakan populasi terbesar pada masa itu, kemudian orang Batak dan India.

Pada tahun 1866, Janssen dan Clemen memberikan bantuan modal kepada Neienhuys untuk mendirikan sebuah perusahaan perkebunan tembakau yang diberi nama Deli Maatschapij. Pada saat itu pasar tembakau di Eropa sedang meningkat pesat, dan tembakau yang dihasilkan oleh perkebunan Deli mampu menembus pasaran Eropa karena tembakau Deli memiliki kualitas yang sangat baik. Maka Nienhuys memperpanjang kontraknya dengan Sultan Deli pada tanggal 8 April 1867 selama 99 tahun. Nienhuys juga membuka perkebunan tembakaunya yang lain di Sunggal pada tahun 1869 dan Sungai Besar dan Kelumpang pada tahun 1875, karena semakin luas dan semakin bertambahnya kebun sehingga memerlukan semakin banyak kuli (Sinar, 2006:207).

memantapkan Sumatera Timur sebagai produsen tembakau terbesar di Asia (Sinar 2006:311).

Setelah masa kolonial Belanda berakhir maka kontrak-kontrak mereka pun berakhir, namun masyarakat Jawa tersebut tidak kembali ke Jawa, mereka tetap menjadi penduduk setempat sama seperti masyarakat-masyarakat pendatang lainnya. Kemudian mereka membentuk kelompok yang mendirikan komunitas-komunitas bagi kelangsungan hidup sosial dan budaya mereka. Walaupun banyak orang-orang Jawa datang ke Sumatera Utara sebagai koeli kontrak, namun para anggota group kesenian reog Ponorogo bukan berasal dari keturunan para koeli kontrak bahkan bukan juga sebagai koeli kontrak.

Kebanyakan mereka datang ke daerah desa Kolam berdasarkan usaha sendiri dengan dana sendiri dan bertujuan untuk mencari pekerjaan.11F

12

Semakin banyak orang Jawa menetap di derah desa Kolam, semakin besar pula niat mereka untuk melestarikan budayanya dengan cara memperkenalkan kesenian tradisional mereka kepada masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Selain itu, ada juga beberapa organisasi yang terbentuk untuk mendukung perkembangan kesenian mereka dan salah satu organisasi tersebut adalah Forum Masyarakat Jawa Deli. . Dalam komunitas barunya tersebut, masyarakat Jawa mendirikan kelompok-kelompok kesenian. Kesenian yang mereka bawa dari daerah asalnya ini mereka jadikan sebagai penghibur dan pengusir rasa lelah setelah seharian bekerja juga sebagai pengobat rasa rindu pada kampung halaman mereka. Salah satu kesenian tersebut adalah seni tari tradisional Reog Ponorogo yang terdapat di desa Kampung Kolam Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

12 Wawancara dengan Bapak Supandi selaku sesepuh dan pimpinan sanggar pada tanggal 25

2.2. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Desa Kampung Kolam yang merupakan lokasi penelitian yang terletak dikawasan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang PropinsiSumatera Utara, tepatnya di jalan Pardamean pasar XVI no.64. Dengan jarak pusatpemerintahan ± 5 Km dari Ibukota Kecamatan, ± 20 Km dari Ibukota Kabupaten dan± 20 Km dari Ibukota Propinsi.Lokasi tersebut dapat dicapai dari Medan dengan naik angkutan umum selama ± 45 menit. Angkutan umum tersebut hanya sampai pasar XVI saja karenatidak ada angkutan umum yang dapat langsung sampai ke tempat tujuan penelitian.

Setelah itu peneliti melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama ± 20 menit.Alat transportasi yang digunakan para penduduk desa kampung Kolam untukmenempuh perjalanan dengan sepeda dan sepeda motor dan ada juga yang sebagian masyarakat sudah memiliki mobil pribadi.

Adapun batas-batas wilayah desa Kampung Kolam adalah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan PTP IX desa Saentis

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang kuis 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar klipa

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandar Setia.

Desa Kampung Kolam adalah salah satu desa dari 20 desa / kelurahan yangada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Luas daerah sekitar598,65 Ha, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Tanah sawah : 466,69 Ha 2. Tanah kering :131,96 Ha

Menurut penggunaan, maka pembagian luas tanah sebagai berikut : 1. Pertanian sawah : 204 Ha

2. Perkebunan : 0,4 Ha 3. Pekuburan : 0,5 Ha 4. Fasilitas Umum : 2 Ha

Desa Kampung Kolam dulunya merupakan tanah perkebunan tembakau milikBelanda pada masa penjajahan, namun sekarang ini perkebunan tersebut merupakanmilik PTP II yang merupakan perkebunan tebu dan sawit. Pemukiman pendudukberada di belakang area perkebunan tersebut. Setiap musim hujan daerah ini selalumengalami kebanjiran yang mengakibatkan desa ini tergenang seperti Kolam, hal inidikarenakan saluran air yang tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak dapatmenyerap banyaknya air hujan. Oleh karena itulah daerah ini dinamakan DesaKampung Kolam12F

13 .

13 Wawancara dengan Bapak Karso yang merupakan kaur pembangunan desa, pada tanggal 17

2.3. Keadaan Penduduk

2.3.1. Komposisi Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin

[image:44.595.131.497.272.405.2]Jumlah penduduk desa kampung Kolam adalah sebanyak 14872 Jiwa yang terdiri laki-laki sebanyak 7839 dan perempuan sebanyak 7033 Jiwa (data kependudukan kantor desa tahun 2014) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Sumber : Kantor Kepala Desa Kolam, 2014

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa kampung Kolam terdapat lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan,para anggota group kesenian reog yang masih muda rata-rata berusia 14-19 tahun,dewasa rata-rata berusia 25-55, dan para sesepuh group kesenian ini rata-rata berusia56-79.

2.3.2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk desa kampung Kolam kebanyakan hanya tamatan SD, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

No Umur/tahun Laki-laki Perempuan

1. 0-6 1.088 1.953

2. 7-15 2.045 1.977

3. 16-18 2.708 1.550

4. 19-24 961 769

5. 25-55 688 465

6 56-79 240 247

7 ≤ 80 119 162

Tabel 2.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Lulusan Jumlah

1. TK 668

2. SD 765

3. SMP 2567

4. SMK 3708

Sumber : Kantor Kepala DesaKolam,2014

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penduduk desakampung Kolam hanya tamatan SD saja, awalnya peneliti merasa kesulitan untukberkomunikasi dengan para sesepuh dan para pemain reog karena sebagian besar darimereka tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik mereka hanya dapatberkomunikasi dengan bahasa Jawa.

2.3.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Etnis/ Suku

[image:46.595.204.428.166.326.2]Masyarakat desa Kolam adalah mayoritas suku jawa, lihat tabel dibawah ini: Tabel 2.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnis/ Suku

No. Suku Jumlah

1. Batak 1.329

2. Jawa 12.142

3. Melayu 1.268

4. Padang 83

5. Aceh 11

6. Nias 3

7. Banjar 8

8. Cina 17

9 India 8

Jumlah 14.869

Sumber : Kantor Kepala Desa Kolam, 2014

2.4 Sistem Kekerabatan

Penduduk desa kampung Kolam mayoritas terdiri dari suku Jawa, oleh karena itu peneliti menggunakan sistem kekerabatan masyarakat Jawa pada umumnya.13F

14

Dalam budaya Jawa sistem bekeluarga dalam arti luas, yaitu keluarga inti, batih, atau keluarga budaya. Sistem kekerabatan ini dilandasi oleh sikap bergotong-royong, dengan konsep sepi ing pamrih, rame ing gawe, artinya tidak mengharapkan balasan pamrih, dan mengutamakan kerja bersama-sama.

Dalam hal ini bentuk kelompok kekerabatan yang paling kecil adalah keluarga batih, yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum menikah, apabila keluarga batih mempunyai kerabat satu dengan yang lain maka terbentuklah suatu kelompok kekerabatan yang disebut dengan

14

Sistem kekerabatan adalah hubungan seseorang dengan yang lain berdasarkan pertalian darah. Sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat jawa adalah kekerabatan yang dilihat

berdasarkan prinsip bilateral yaitu memperhitungkan keanggotaan kelompok melalui garis

paseduluran: (1) sedulur tunggal kringkel merupakan saudara lahir dari ibu dan ayah yang sama; (2) sedulur kuwalon yaitu saudara lain ayah tetapi ibunya sama, atau sebaliknya saudara lain ibu nemun ayahnya sama, dan saudara tiri; (3)

sedulur misanan merupakan saudara satu nenek atau satu kakek, yang mencakup kandung atau tiri; (4) sedulur mindoan adalah saudara satu buyut (orang tau kakek atau nenek) berlaku baik untuk saudara kandung atau tiri, (5) sedulur mentelu

yaitu saudara satu canggah (buyutnya ayah dan ibu) baik saudara kandung atau tiri; (6) bala yaitu yang menurut anggapan mereka masih saudara, namun dari silsilah sudah tidak terlacak kedudukannya, dan disebabkan oleh interaksi mereka, karena kebutuhan yang erat, misalnya jenis pekerjaan sama, sering berkomunikasi, dan sejenisnya; (7) tangga yang konsepnya tidak terbatas pada letak rumah yang berdekatan saja, tetapi dalam kepentingan tertentu mereka saling membutuhkan.

Istilah-istilah kekerabatan yang berlaku tersebut, maka dapat diketahui status atau kedudukannya dalam kelompok kekerabatan. Istilah-istilah kekerabatan tersebut akan penulis jabarkan sebagai berikut: (1) ego

memanggilayahnya dengan sebutan bapak dan ibunya dengan sebutan

simbok/mbok; (2) untuk menyebut saudara laki-laki yang lebih tua dengan sebutan

kakung sedangkan sebutan kepada nenek adalah simbah wedok sebaliknya kakek dan nenek akan menyebut ego adalah ptu/wayah sedangkan ego menyebut orang tua simbah dengan sebutan simbah buyut istilah ini dapat dipakai untuk menyebut orang tua simbah baik laki-laki maupun perempuan (Emi Sujayawati, 2000:28-29).

Selain istilah tersebut, masih ada lagi istilah lain dalam kekerabatan masyarakat Jawa, hal ini dikemukakan oleh Bratawijaya (1993:21-23) yang menyatakan istilah lain tersebut adalah keponakan atau ponakan.

Mereka ini adalah anak-anak dari kakak ego baik yang berasal dari kakak ego yang laki-laki maupun kakak ego yang perempuan, sebutan ponakan ini dipakai untuk menyebut anak-anak kakak ego baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Prunan/perunan adalah untuk menyebut anak-anak dari adik ego baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik anak adik ego itu laki-laki maupun perempuan. Misan adalah istilah untuk menyebut antara sesama cucu dari orang yang bersaudara sekandung, Mindho adalah istikah untuk menyebut cucu ego dengan cucu saudara sepupu ego.

Kemudian ada lagi istilah kekerabatan yang terjadi, karena perkawinan yaitu : besan, mertua,ipe, peripean. Besan adalah orang tua dari pihak suami ego dengan orang tuanya sendiri atau sebaliknya; mertua adalah hubungan antara ego dengan orang tua suami/istri. Sedangkan hubungan antara orang tua dengan pihak istri/suami anaknya disebut mantu; ipe adalah hubungan antara istri/suami dengan saudara sekandung pihak suami/istri; peripean adalah hubungan antara sesama

suatu bentuk kelompok yang berasal dari satu nenek moyang, terdiri dari 6-7 angkatan atau lebih yang berasal dari satu nenek moyang, sehingga diantara anggota kelompok kekerabatan tersebut sulit untuk saling mengenal.

2.5. Sistem Religi

Mayoritas penduduk desa kampung Kolam memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 8.673 orang dari jumlah penduduk. Sisanya sebanyak 1.186 orang memeluk agama Kristen, pemeluk agama Budha sebanyak 95 orang dan pemeluk agam Hindu sebanyak 18 orang. Dari uraian diatas dapat ditekankan bahwa keberadaan agama Islam sangatlah besar. Mayoritas penduduk desa kampung Kolam adalah pemeluk agam Islam. Di desa kampung Kolam ini terdapat beberapa tempat ibadah diantaranya: 5 buah Masjid, 14 buah Musollah untuk agama Muslim dan 3 buah Gereja untuk agama Nasrani dan 1 buah Vihara.

Meskipun penduduk desa kampung Kolam sudah mengaku sebagai pemeluk agama Islam namun mereka masih sering melakukan hal-hal lain diluar kepercayaan mereka, jika dilihat berdasarkan persentase yaitu sekitar 50 %. Sampai saat ini mereka juga masih melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka masih saja percaya pada roh nenek moyang dan hal-hal gaib seperti percaya pada makhluk halus penunggu tempat-tempat keramat dan mereka juga masih sering memberikan sesajen14F

15

Sebelum group kesenian reog ini melakukan pertunjukan terlebih dahulu mereka harus melakukan ritual terhadap roh nenek moyang, mereka membakar sesajen didepan topeng dhadhak merak dan menaburi kembang tujuh rupa dan bunga kantil disekitar tempat pertunjukan sambil membacakan

15

doa-doa. Hal ini mereka yakini akan dapat melancarkan jalannya pertunjukan, jika mereka tidak melakukan hal itu maka pertunjukan tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan para pemain barongan akan kesurupan karena roh nenek moyang marah dan memasuki tubuhnya dan nantinya akan sulit untuk disuruh keluar.15F

16

Bagi masyarakat desa kampung Kolam yang akan melakukan hajatan, sebelumnya mereka harus menentukan kapan hajat itu akan dilaksanakan. Untuk melakukan hajat terlebih dahulu mereka harus menentukan hari baik, hal ini dilakukan untuk menghindari naas yaitu hari yang dianggap tidak baik atau

pantang. Jika hajat dilakukan bertepatan dengan geblak yaitu saat meninggalnya salah seorang keluarganya, maka hari tersebut harus segera dihindari agar tidak ada kejadian buruk yang akan menimpa mereka.

Umumnya masyarakat Jawa membedakan makhluk halus menjadi dua macam, yaitu: makhluk halus yang berasal dari roh leluhur yang disebut dengan

bahureksa dan makhluk halus sebagai roh pelundung yang disebut dengan

danyang, yaitu suatu kekuatan supranatural yang diyakini oleh masyarakat pendukung sebagai pemimpin para jin atau roh halus yang menguasai daerah tersebut (Emi Sujayawati, 2000:33). Agar para makhluk halus tersebut mau menuruti mereka maka pada waktu-waktu tertentu mereka harus menyediakan sesajen. Sesajen ini terdiri dari beberapa jenis makanan dan bunga-bungaan berbagai rupa yang akan mereka letakan di tempat-tempat tertentu yang mereka anggap keramat. Dan pada waktu mereka memberikan sesajen harus disertai dengan mantra-mantra ataupun doa-doa. Berdasarkan tingkat kemurnian dan ketaatan pelaksanaan ajarannya, masyarakat Jawa membedakan pemeluk agama

16 Wawancara dengan Mbah suparno seorang sesepuh masyarakat desa, pada tanggal 20 maret

menjadi dua kelompok, yaitu : (1) Wong Putihan, yaitu orang putih yang dimaksud dengan orang putih disini adalah orang-orang yang taat menjalankan ibadah dengan ajaran Islam; (2) Wong Lorek, yaitu orang yang badannya belang-belang hitam dan putih, maksudnya adalah orang yang meyakini terhadap ajaran agama Islam tetapi tidak menjalankan ritual peribadatannya terutama shalat, namun mencampurkan unsur-unsur diluar Islam.

Faktor utama yang menjadi pembeda antara wong putihan dan wong lorek

adalah ketaatannya menjalankan ritual agama Islam yaitu berupa shalat. Seseorang yang menjalankan shalat lima waktu dengan rajin digolongkan kedalam kelompok wong putihan meskipun dalam praktek kehidupan keagamaanya mencampur dengan unsur-unsur diluar Islam. Sedangkan wong lorek diberikan kepada orang yangmengaku Islam tetapi tidak mau menjalankan ritual secara Islam terutama shalat(Nursilah, 2001:51).

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa didesa kampung Kolam termasuk kedalam golongan wong putihan. Walupun merekataat beragama mereka juga masih melakukan hal-hal lain diluar Islam, misalnyaseperti melakukan ritual sebelum pertunjukan.

2.6 Mata pencaharian

Berdasarkan data desa tahun 2014, penduduk desa kampung Kolam mempunyai mata pencaharian sebagai berikut :

4. Supir : 213 orang 5. PNS : 140 orang 6. Pengusaha : 54 orang 7. Peternak : 34 orang

Data diatas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian penduduk desa kampung Kolam kebanyakan petani. Keadaan ini sesuai dengan lingkungan yangmereka diami masih banyak terdapat perkebunan, persawahan dan pabrik, juga sesuaidengan kebiasaan masyarakat lapisan bawah yang menjadi buruh kasar dan buruhtani, dan juga sebagai buruh bangunan yang hasilnya hanya cukup untuk memenuhikebutuhan sehari-hari yang sangat sederhana.

Sebagai petani masyarakat desa kampung Kolam menanam padi, pisang, danubi kayu karena hanya jenis tanaman itulah yang sesuai dengan iklim daerah desa Kolam tersebut. Di desa kampung Kolam juga terdapat pabrik dan bangunan-bangunanyang akan dikerjakan oleh masyarakat. Selain itu penduduk desa kampung Kolam dapat memperoleh tambahan dengan mengikuti group kesenian reog ini, dari hasilpentas keliling itulah mereka mendapatkan uang untuk membantu biaya hidupmereka masing-masing.

Koentjaraningrat menyatakan bahwa “di dalam kenyataan hidup orang Jawa,orang yang masih membeda-bedakan antara orang priyayi yang terdiri dari pegawainegeri dan kaum terpelajar dengan orang-orang kebanyakan yang disebut

kaum priyayi danbendera merupakan lapisan atas, sedangkan wong cilik menjadi lapisan masyarakat bawah” .

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Jawa yang ada di desa kampung Kolam masih berstatus sosial rendah, namun istilah wongcilik tidak berlaku bagi masyarakat Jawa didesa kampung Kolam karena merekamenganggap mereka semua sama. Aktivitas masyarakat Jawa didesa kampung Kolam kebanyakan sebagai buruh dan petani.

2.7 Bahasa

2.8 Kesenian

BAB III

REOG PONOROGO DI DESA KOLAM

3.1. Ciri-ciri Reog Ponorogo

Kesenian Reog Ponorogo di desa Kolam ini merupakan kesenian rakyat yang berbentuk sendratari, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Cerita yang dimainkan dalam kesenian reog Ponorogo adalah cerita yang memiliki nilai, makna dan simbol yang dipercaya dan alur ceritanya mengikuti cerita yang ada secara turun temurun.

b. Pertunjukan dilakukan bukan dengan hanya sendratari melainkan cerita yang memiliki alur yang mudah dipahami oleh masyarakat c. Pementasan dilakukan ditempat terbuka

d. Lamanya pertunjukan tidak terbatas tergantung keinginan penyelenggaranya.

e. Menggunakan musik yang dihasilkan oleh bunyi alat-alat musik tradisional seperti gong, salompret, kendang, angklung dll. f. Iring-iringan keliling desa

g. Tidak menggunakan unsur-unsur magis melainkan fisik dan kerjasama sesama anggota

j. Nilai yang dramatik dilakukan spontan dan dapat menjadi satu dalam adengan yang sama antara sedih dan gembira maupun tertawa.

M. Fauzannafi mengatakan pada mulanya dan menurut sejarahnya penari

Gemblakatau penari anak kecil yang manis yang dahulu anak laki- laki yang didandani seperti perempuan dan dalam perannya penari anak laki laki ini dimanja dan disayangi kemudian menjadi ajang rebutan oleh penari singobarong, dan kenapa penari tersebut bukan anak perempuan karena dalam sejarahnya pada masa itu bahwa perempuan itu tidak diperbolehkan dan menjadi pantangan pada kesenian reog dan akan merusak kesakralan dan tabu dalam pertunjukan kesenian reog tersebut.

Dari penjelasan di atas hal tersebut tidak dijumpai lagi pada kesenian reog Ponorogo yang ada di desa Kolam melainkan penari gemblak pada saat ini diperankan oleh anak perempuan yang manis, berikut hasil wawancara peneliti dengan informan:

“ memang dulu disini juga yang memerankan penari gemblak adalah anak laki-laki, dan sesuai pada perkembangan jamannya juga pada tahun 70an dirubah yang memerankan penari gemblak adalah anak perempuan, karena kita ketahui sendiri bahwasannya manusia diciptakan yaitu antara laki-laki dan perempuan yang saling berpasangan,jadi kalau laki-laki suka sama laki-laki kan salah, karena itulah kami menggantikannya dengan penari perempuan” ( selamet 40 tahun)

memberikan pengertian tentang perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yaitu :

“Kehidupan tidak bersifat statis seperti sebuah bangunan, akan tetapi bersifat dinamis, seperti kehidupan struktur organik suatu kehidupan. Sepanjang kehidupan suatu organisme diperbarui; demikian halnya dengan kehidupan sosial manusia senantiasa mengalami pembaharuan struktur sosialnya. Oleh karena itu, hubungan nyata diantara manusia dengan kelompoknya selalu berubah dari tahun ke tahun, atau dari hari ke hari. Anggota baru memasuki sebuah komunitas melalui kelahiran ataupun perpindahan; anggota yang lainnya meninggalkan komunitasnya karena mati atau berpindah ketempat lain. Ada perkawinan atau perceraian. Sahabat mungkin jadi musuh, atau musuh mungkin berdamai dan kemudian menjadi sahabat”.

Pada pertunjukan reog Ponorogo di desa Kolam dalam pertunjukannya dilaksanakan di tempat terbuka, sehingga penonton dan pemain bisa berbaur dalam pertunjukan tersebut, pada saat melakukan penelitian, peneliti melihat antusiasme para penonton begitu tinggi dari semua kalangan, baik yang tua, muda dan anak-anak.

3.2. Pertunjukan Reog Ponorogo di Desa Kolam

semua sama-sama bekerja sama, seperti yang peneliti lihat ketika iring-iringan para pemain reog tersebut saling bergantian baik itu dalam memainkan alat-alat musik maupun yang memainkan topeng Dhadak merak yang beratnya mencapai 60kg, dan hal tersebut tidak sama sekali berkaitan dengan unsur magis melainkan latihan, seperti yang dikatakan informan.

“ kesenian reog Ponorogo disini memang sangat menjunjung tinggi rasa solidaritas dan kerjasama antar pemain reog, dan disini semua pemain reog harus bisa memainkan salah satu alat musik reog, dan juga yang memerankan peran topeng dhadak merak memang hanya satu orang akan tetapi ketika saat melakukan iring-iringan ya gantian karena ini memang betul-betul hanya menggunakan fisik maka dari itu setiap pemain dilatih untuk menggunakan topeng tersebut apalagi memainkannya dengan cara digigit dan pastinya membuttuhkan tenaga yang besar pula”( Selamet 40 tahun)

Dari penjelasan di atas peneliti mencoba untuk menggambarkan bahwasannya dalam setiap pertunjukan reog rasa kekompakan dan kerjasamanya harus tinggi.

3.3.Waktu Pertunjukan Kesenian Reog Ponorogo

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pertunjukan reog diadakan pada hari-hari besar, seperti hari kemerdekaan, hari raya idul fitri, dan pada acara-acara seperti perkawinan, khitanan, syukuran, dan lainnya tergantung panggilan dari warga masyarakat desa, dan penyelenggaraannya sering diadakan pada hari libur dan juga pada malam hari, hal tersebut dilakukan karena pada siang hari masyarakat ataupun pemain melakukan kegiatan mereka masing-masing, seperti bertani, berladang, menarik becak, kuli bangunan dan sebagian ada yang masih bersekolah.

pertunjukan reog dilaksanakan pada hari libur biasanya pertunjukan dilakukan pada siang harinya. Pemain reog yang masih dalam masa pendidikan, mereka akan belajar pada siang harinya, supaya ketika latihan dilakukan pada malam hari mereka tidak tertinggal dalam pelajaran. Berikut hasil wawancara dengan informan.

“ kalau pertunjukan pas hari sekolah dan siang hari saya lebih memilih sekolah, takut ketinggalan pelajaran” ( Fendi 14 tahun pelajar SMP)

Fendi adalah salah satu pemain reog yang ada di desa Kolam, menurut dia bersekolah ataupun pendidikan lebih penting dari segalanya, berikut wawancara peneliti terhadap pak selamet sebagai pelatih sekaligus anak kandung dari pendiri kesenian reog di desa Kolam yaitu Mbah Supandi.

“begini mas, sebelum melakukan pertunjukan sebelumnya kami selalu memilih waktu yang pas agar tidak mengganggu kegiatan para pemain reog sehari-hari ya salah satunya pemain yang masih sekolah, kalaupun ada salah satu masyarakat yang memanggil kami ya kami koordinasikan sebelumnya mengenai kapan pertunjukan dilaksanakan, kalau hari libur ya kami bisa melakukannya pada siang hari, dan apabila hari biasa kami meminta untuk dilakukan pada malam harinya agar tidak mengganggu pemain kami yang masih sekolah” ( Selamet 40 tahun )

Seperti yang dijelaskan di atas bahwasannya ada koordinasi antara anggota reog dan masyarakat yang ingin menyelenggarakan kesenian reog tersebut.

3.4.Tempat Penyelenggaraan Pertunjukan Reog Ponorogo

dengan tarian bebas maksudnya seperti tarian jawa pada umumnya yaitu seperti tari kuda kepang yang memungkinkan arena untuk menari harus luas, maka dipilihlah lapangan terbuka sebagai tempat pertunjukan, dan dibantu dengan penerangan apabila pertunjukan dilakukan pada malam hari. Tempat penyelenggaraan pertunjukan ini ditentukan oleh pemain reog Ponorogo itu sendiri, karena merekalah yang mengetahui seberapa besar tempat yang diperlukan untuk melaksanakan pertunjukan.

3.5. Tah