TANGGAP KEDELAI (Glycine max L.) TERHADAP

INOKULASI MIKORIZA MESIKULAR ARBUSKULAR

PADA BERBAGAI TINGKAT CEKAMAN KEKERINGAN

SKRIPSI

Oleh :

TENNI SRI WIDARI

030301015 / AGRONOMI

DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

TANGGAP KEDELAI (Glycine max L.) TERHADAP

INOKULASI MIKORIZA MESIKULAR ARBUSKULAR

PADA BERBAGAI TINGKAT CEKAMAN KEKERINGAN

SKRIPSI

Oleh :

TENNI SRI WIDARI

030301015 / AGRONOMI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian

UniMersitas Sumatera Utara

Disetujui Oleh, Komisi Pembimbing

( Dr. Ir. Hapsoh, MS ) ( Ir. Rosita Sipayung, MP) Ketua Anggota

DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

Judul Skripsi : Tanggap Kedelai (Glycine max L.) terhadap Inokulasi Mikoriza Mesikular Arbuskular pada Berbagai tingkat Cekaman Kekeringan

Nama : Tenni Sri Widari

NIM : 030301015

Departemen : Budidaya Pertanian Program studi : Agronomi

Disetujui Oleh, Komisi Pembimbing

(Dr. Ir. Hapsoh, MP )

Ketua Departemen Budidaya Pertanian

Tanggal Lulus :

( Ir. Rosita Sipayung, MP) Ketua Anggota

Mengetahui,

ABSTRACT

The objectiMe of this research was to know the response morphophysiologis of seMeral peanut Marieties to drought stress. The research was held at Agriculture Faculty Greenhouse, North Sumatera UniMersity, Medan, conducted from May to August 2007.

The design used in the research was The Split Plot Design with Randomized Completely Design pattern, treated as follow: the main plot is drought stress (C) consist of 4 leMel (i.e. C1 = 100 % KL, C2 = 80% KL, C3 =

60% KL, C4 = 40 % KL) the sub plot is seMeral Mariant of peanut consisted of 3

Mariant (i.e. M1 = Singa Mariant, M2 = Gajah Mariant, M3 = Macan Mariant). The result showed that drought stress treatment haMe significant affected to bud diameter at 6 weeks planted, 7 weeks planted and 8 weeks planted, root length, leaf area, root dry weight and shoot dry weight and the number of branch production, Mariety significantly affected to shoot dry weight and onehundred seeds dry weight. It has been got from correlation analize result that C1=100% KL macro nutrient N leaf effect to age of flowered, macro nutrient P leaf effect tomacro nutrient K of leaf, macro nutrient K effect to leaf area, shoot dry weight and number of peg empty. C2= 80% KL macro nutrient N leaf effect to macro nutrient K of leaf, macro nutrient P effect to number of production branch and number of peg empty, macro nutrient K effect to shoot dry weight and ratio root dry weight to shoot dry weight. C3=60% KL macro nutrient N leaf effect to age of flowered and leaf area, macro nutrient P leaf effect to root dry weight, shoot dry weight and ratio root dry weight to shoot dry weight. C4=40% KL macro nutrient P leaf effect to number of production branch and number of peg empty, macro nutrient K leaf effect to leaf area, root dry weight and shoot dry weight

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon morfofisiologis beberapa MVA kedelai (Arachis hypogaea L.) terhadap cekaman kekeringan. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian, UniMersitas Sumatera Utara, Medan dari bulan Mei hingga Agustus 2007.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Petak Terpisah (RPT) pola Rancangan Acak Lengkap (RAL), petak utama adalah Cekaman Kekeringan (C) yang terdiri dari 4 taraf, yaitu : C1 = 100 % KL, C2 =

80% KL, C3 = 60% KL, C4 = 40 % KL, anak petak adalah MVA kedelai (M)

yang terdiri dari 3 MVA, yaitu : M1 = MVA Singa, M2 = MVA Gajah, M3 = MVA Macan.

Dari hasil analisis data secara statistik diperoleh bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata pada diameter batang 6 MST, 7 MST dan 8 MST, panjang akar, luas daun, bobot kering akar, bobot kering tajuk dan jumlah cabang produktif. MVA berbeda nyata pada berat kering tajuk dan bobot kering 100 biji. Dari hasil analisis korelasi diperoleh bahwa C1=100% KL kadar N daun mempengaruhi umur berbunga, kadar P daun mempengaruhi kadar K daun, kadar K daun mempengaruhi luas daun, bobot kering tajuk, dan jumlah ginofor hampa. C2=80% KL kadar N daun mempengaruhi kadar K daun, kadar P daun mempengaruhi jumlah cabang produktif dan jumlah ginofor hampa, kadar K mempengaruhi bobot kering tajuk dan nisbah bobot kering akar terhadap bobot kering tajuk. C3=60% KL kadar N daun mempengaruhi umur berbunga dan luas daun , kadar P mempengaruhi bobot kering akar dan jumlah cabang produktif, kadar K daun mempengaruhi bobot kering akar, bobot kering tajuk dan nisbah bobot kering akar terhadap bobot kering tajuk. C4=40% KL kadar P mempengaruhi jumlah cabang produktif dan jumlah ginofor hampa, kadar K daun luas daun, bobot kering akar dan bobot kering tajuk

RIWAYAT HIDUP

Tenni Sri Widari dilahirkan di Tebing Tinggi pada tanggal 07 Desember

1985 dari Ayahanda Sugiono. S, BE dan Ibunda Dewi Susiati. Penulis merupakan putri petama dari tiga bersaudara.

Adapun pendidikan yang pernah ditempuh adalah SD Negeri 065726 Tebing Tinggi lulus tahun 1997, SLTP Negeri 1 Tebing Tinggi lulus tahun 2000, SMU Negeri 1 Tebing Tinggi lulus tahun 2003. Terdaftar sebagai mahasiswa Pemuliaan Tanaman Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian UniMersitas Sumatera Utara pada tahun 2003 melalui jalur SPMB.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Tanggap Kedelai (Glycine max L.) terhadap Inokulasi Mikoriza Mesikular Arbuskular pada Berbagai tingkat Cekaman Kekeringan

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada dan Ibu Ir. EMa Sartini Bayu, MP. Selaku Ketua dan Bapak Ir. Mbue Kata Bangun, MS. Selaku Anggota komisi pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada para dosen dan staf pengajar mata kuliah yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan .

dan Rulli) yang bersedia bantuin ngisi polibek dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis yang tidak tersebutkan satu persatu, terima kasih.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2007

DAFTAR ISI

Tujuan Penelitian... 4

Hipotesis Penelitian ... 4

Kegunaan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Botani Tanaman ... 5

Syarat Tumbuh ... 8

Iklim ... 8

Tanah... 9

Kebutuhan Air Tanaman... 10

Respon Tanaman terhadap Cekaman Kekeringan ... 13

Analisis Unsur Hara Tanaman ... 19

BAHAN DAN METODE PENELITIAN ... 23

Tempat dan Waktu Penelitian ... 23

Bahan dan Alat ... 23

Metode Penelitian ... 24

Pelaksanaan Penelitian ... 26

Persiapan Media Tanam ... 26

Persiapan Benih ... 26

Aplikasi MMA... 26

Penanaman Benih ... 27

Pemupukan ... 27

Perlakuan Cekaman Kekeringan ... 27

Penjarangan ... 27

Penyiangan... 28

Pembumbunan ... 28

Pengendalian Hama dan Penyakit ... 28

Panen ... 28

Peubah Amatan ... 29

Diameter Batang (mm) ... 29

Kadar Unsur Hara N, P, K(%) ... 29

Umur Berbunga(hari) ... 29

Umur Panen (hari) ... 29

Nisbah Bobot Kering Akar (g) terhadap BK Tajuk (g) ... 30

Jumlah Cabang Produktif (cabang) ... 30

Jumlah Ginofor Hampa (buah) ... 30

Umur Berbunga(hari) ... 37

Umur Panen (hari) ... 38

Nisbah Bobot Kering Akar (g) terhadap BK Tajuk (g) ... 48

Jumlah Cabang Produktif (cabang) ... 49

Jumlah Ginofor Hampa (buah) ... 51

Bobot Kering 100 biji (g) ... 52

Hubungan nilai korelasi dari beberapa peubah amatan ... 54

Pembahasan... 57

Pengaruh Cekaman Kekeringan terhadap Morfofisiologi Kedelai 57 Pengaruh MVA terhadap Morfofisiologi Kedelai ... 62

Pengaruh Interaksi Antara Cekaman Kekeringan dan MVA terhadap Morfofisiologi Kedelai ... 63

KESIMPULAN DAN SARAN ... 64

Kesimpulan ... 64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Hal 1. Rataan Diameter Batang (mm) dari Perlakuan Cekaman

Kekeringan dan MVA ... 32 2. Rataan Kadar Unsur Hara N (%) Pada Perlakuan Cekaman

Kekeringan dan MVA ... 35 3. Rataan Kadar Unsur Hara P (%) Pada Perlakuan Cekaman

Kekeringan dan MVA ... 36 4. Rataan Kadar Unsur Hara K (%) Pada Perlakuan Cekaman

Kekeringan dan MVA ... 36 5. Rataan Umur Berbunga (Hari) Pada Perlakuan Cekaman

Kekeringan dan MVA ... 38 6. Rataan Umur Panen (Hari) Pada Perlakuan Cekaman Kekeringan

dan MVA ... 39 7. Rataan Jumlah Ginofor (Buah) Pada Perlakuan Cekaman

Kekeringan dan MVA ... 40 8. Rataan Panjang Akar (cm) Pada Perlakuan Cekaman Kekeringan

dan MVA ... 41 9. Rataan Luas Daun (cm2) Pada Perlakuan Cekaman Kekeringan dan

MVA ... 43 10.Rataan Bobot Kering Akar (g) Pada Perlakuan Cekaman

Kekeringan dan MVA ... 45 11.Rataan Bobot Kering Tajuk (g) Pada Perlakuan Cekaman

Kekeringan dan MVA ... 47 12.Rataan Nisbah Bobot Kering Akar (g) terhadap Bobot Kering

Tajuk (g) Pada Perlakuan Cekaman Kekeringan dan MVA ... 49 13.Rataan Jumlah Cabang Produktif (Cabang) Pada Perlakuan

Cekaman Kekeringan dan MVA ... 50 14.Rataan Jumlah Ginofor Hampa (Buah) Pada Perlakuan Cekaman

Kekeringan dan MVA ... 52 15.Rataan Bobot Kering 100 Biji (g) Pada Perlakuan Cekaman

DAFTAR GAMBAR

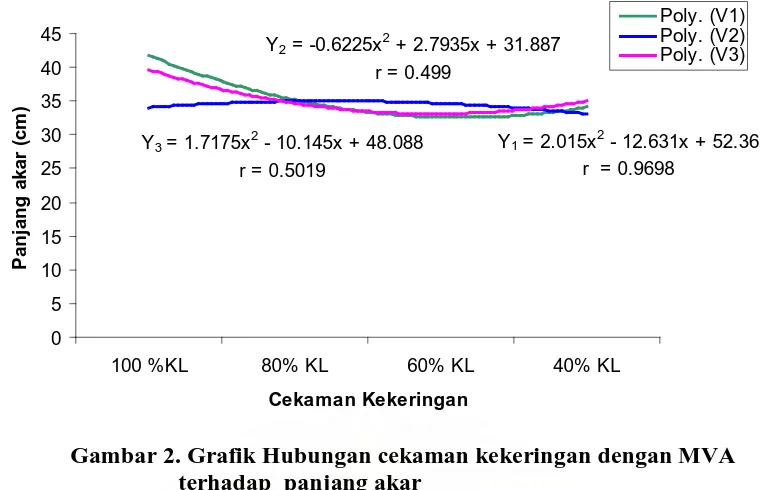

Hal 1. Grafik diameter batang (mm) pada perlakuan cekaman kekeringan... 34 2. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap

panjang akar ... 42 3. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap luas

daun ... 44 4. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap

bobot kering akar... 46 5. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap

bobot kering tajuk ... 48 6. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

1. Bagan Percobaan ... 70

2. Rencana Kegiatan Percobaan ... 71

3. Deskripsi Tanaman Kedelai MVA Singa ... 72

4. Deskripsi Tanaman Kedelai MVA Gajah ... 73

5. Deskripsi Tanaman Kedelai MVA Macan ... 74

6. Prosedur Analisis Unsur Hara N, P, K pada daun... 75

7. Model Sidik Ragam Rancangan Petak Terpisah ( RPT ) Pola Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial ... 77

8. Data Pengamatan Diameter Batang ( mm ) 5 MST ... 78

9. Sidik Ragam Diameter Batang 5 MST (mm) ... 78

10.Data Pengamatan Diameter Batang ( mm ) 6 MST ... 79

11.Sidik Ragam Diameter Batang 6 MST (mm) ... 79

12.Data Pengamatan Diameter Batang ( mm ) 7 MST ... 80

13.Sidik Ragam Diameter Batang 7 MST (mm) ... 80

14.Data Pengamatan Diameter Batang ( mm ) 8 MST ... 81

15.Sidik Ragam Diameter Batang 8 MST (mm) ... 81

16.Data Pengamatan Kadar Unsur Hara N (% ) ... 82

17.Data Pengamatan Kadar Unsur Hara P (% ) ... 82

18.Data Pengamatan Kadar Unsur Hara K (% ) ... 82

20.Sidik Ragam Umur Berbunga (hari) ... 83

21.Data Pengamatan Umur Panen ( hari ) ... 84

22.Sidik Ragam Umur Panen (hari) ... 84

23.Data Pengamatan Jumlah Ginofor ( buah )... 85

24.Sidik Ragam Jumlah Ginofor ( buah ) ... 85

25.Data Pengamatan Panjang Akar ( cm )... 86

26.Sidik Ragam Panjang Akar ( cm )... 86

27.Data Pengamatan Luas Daun ( cm2 )... 87

28.Sidik Ragam Luas Daun ( cm2 )... 87

29.Data Pengamatan Bobot Kering Akar ( g ) ... 88

30.Sidik Ragam Bobot Kering Akar ( g ) ... 88

31.Data Pengamatan Bobot Kering Tajuk ( g ) ... 89

32.Sidik Ragam Bobot Kering Tajuk ( g ) ... 89

33.Data Pengamatan Nisbah Bobor Kering Akar (g) terhadap Bobot Kering Tajuk ( g ) ... 90

34.Sidik Ragam Nisbah Bobor Kering Akar (g) terhadap Bobot Kering Tajuk ( g ) ... 90

35.Data Pengamatan Jumlah Cabang Produktif ( Cabang ) ... 91

36.Sidik Ragam Jumlah Cabang Produktif ( Cabang ) ... 91

37.Data Pengamatan Jumlah Ginofor Hampa ( Buah ) ... 92

38.Sidik Ragam Jumlah Ginofor Hampa ( Buah ) ... 92

39.Data Pengamatan Bobot Kering 100 Biji (g) ... 93

40.Transformasi y’=√ y+1 dari dat bobot kering 100 biji (g) ... 93

42.Rangkuman uji beda rataan parameter pada perlakuan cekaman kekeringan

dan MVA ... 95

43.Nilai korelasi beberapa peubah amatan pada perlakuan cekaman kekeringan (C1= 100% KL) dan MVA ... 96

44.Nilai korelasi beberapa peubah amatan pada perlakuan cekaman kekeringan (C1= 80% KL) dan MVA ... 97

45.Nilai korelasi beberapa peubah amatan pada perlakuan cekaman kekeringan (C1= 60% KL) dan MVA ... 98

46.Nilai korelasi beberapa peubah amatan pada perlakuan cekaman kekeringan (C1= 40% KL) dan MVA ... 99

47.Hasil analisis kadar unsur hara N, P, K ... 100

48.Hasil analisis tanah ... 101

49.Foto Lahan pertanaman kedelai di rumah kaca ... 102

50.Foto perlakuan C1 dan C2 ... 102

51.Foto perlakuan C3 dan C4 ... 102

52.Foto perbandingan antar Cekaman dengan MVA Singa ... 103

53.Foto perbandingan antar Cekaman dengan MVA Gajah... 103

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kedelai merupakan tanaman polong-polongan atau legum kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan namun saat ini telah menyebar ke seluruh dunia yang beriklim tropis atau subtropik Cina dan India merupakan penghasil kedelai terbesar dunia (http://id.wikipedia.org/wiki/kacang.tanah).

Luas areal tanaman setiap tahun terus meningkat dan sampai akhir tahun 1995 tercatat luas areal kedelai ± 624.000 hektar dengan hasil rata-rata 638.000 ton per tahun. Pertambahan penduduk dan berkembangnya industri pengolahan makanan yang berasal dari kedelai menyebabkan meningkatnya jumlah

permintaan. Tahun 1992 dibutuhkan kedelai sebanyak 800.000 ton

Upaya peningkatan produktiMitas kedelai tidak bisa hanya menggantungkan diri pada hasil kedelai yang di tanam di lahan sawah, tetapi lahan kering atau tegalan memiliki peluang yang dapat dikembangkan sebagai penghasil kedelai yang potensial. Masalah yang dihadapi lahan kering pada umumnya adalah tingkat kesuburan yang relatif rendah sehingga mengakibatkan produktiMitas yang renda

mempunyai keterbatasan seperti sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang tidak baik, serta topografi lahan yang kurang mendukung dalam berusaha tani. Untuk meningkatkan produktiMitas lahan kering ada beberapa cara yang perlu dilakukan seperti pemakaian MVA tanaman unggul berumur genjah, penerapan pola tanam yang sesuai dengan curahan hujan, perbaikan teknik budidaya tanaman, serta

usaha konserMasi lahan sehingga kelestarian lahan dapat dijaga (Deptan, 2006).

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan semakin terbatasnya lahan pertanian yang sesuai untuk usaha di bidang pertanian, maka penduduk memperluaskan lahan pertaniannya dengan membuka dan menggarap lahan marginal, walau umumnya lahan marginal bermasalah bila hendak dijadikan sebagai lahan pertanian (Pangaribuan, 1999).

Di Sumatera Utara didominasi oleh tanah Andisol yang banyak terdapat pada daerah pegunungan disekitar gunung Sibayak dan didepositkan pada daerah/wilayah yang lebih rendah. Menurut Tan dan Schuylenborgh (1961) andisol yang terdapat disekitar Medan terjadi pada temperatur rata-rata 26oC dan total curah hujan tahunan 2000mm-3500mm tanpa bulan kering. Masalah yang paling menonjol pada andisol adalah sifat kemampuan menyerap dan menyimpan air yang tidak pulih kembali seperti semula apabila mengalami kekeringan (IrreMersible drying), akibatnya jika sudah mengalami kekeringan sulit untuk dibasahi kembali (Munir, 1996).

cekaman tetapi dibawah 60% kapasitas lapangan ketahanan antara genotipe tidak berbeda. Genotipe tahan kering pada kondisi tercekam kekeringan mempunyai transpirasi lebih rendah, fotosintesis lebih tinggi, menggunakan lengas tanah lebih efisien dan mampu memberikan hasil polong lebih tinggi dibanding genotipe rentan kering.

Cekaman kekeringan akan mempengaruhi morfologi dan fisiologi tanaman. Alternatif penggunaan Mikoriza Mesicular Arbuskular mempunyai sejumlah pengaruh yang menguntungkan bagi tanaman yang dapat bersimbiosis. Dilaporkan juga tanaman bermikoriza lebih tahan kekeringan karena memperbaiki potensial air dan daun dan turgor, memelihara membukanya stomata dan transpirasi serta meningkatkan sistem perakaran (Ruiz-lozano et al., 1995).

Mikoriza Mesikular Arbuskular yang mengalami cekaman kekeringan dapat membantu meningkatkan toleransi dengan produksi proline, selain itu MMA juga meningkatkan kadar N, P, Ca, Mg, Fe dan meningkatkan efisiensi

penggunaan air, transpirasi dan laju fotosintesis (Ruiz-Lazano et al., 2000; Rao dan Tak., 2001).

cekaman kekeringan. Penggunaan cendawan mikoriza diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi tanaman dalam kondisi kekeringan. Pada penelitian ini melihat respon morfofisiologi dengan menggunakan cendawan mikoriza yang dapat meningkatkan kemampuan adaptasi tanaman beberapa MVA kedelai terhadap cekaman kekeringan yang dicirikan oleh perubahan karakter morfologi, fisiologi dan hasil pada kedelai yang dicobakan.

Tujuan Penelitian

Menguji Tanggap kedelei terhadap inokulasi Mikoriza Mesikular Arbuskular pada Berbagai Tingkat Cekaman Kekeringan

Hipotesis Penelitian

1. Adanya pengaruh inokulasi Mikoriza Mesikular Arbuskular terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai

2. Adanya pengaruh berbagai tingkat cekaman kekeringan terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai

3. Adanya interaksi antara inokulasi Mikoriza Mesikular Arbuskular dan tingkat cekaman kekeringanterhadap pertumbuhan dan produksi kedelai.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk dapat meraih gelar sarjana dari Fakultas Pertanian UniMersitas Sumatera Utara, Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman

Berdasarkan literatur taxonomy sistematika tumbuh-tumbuhan, kacang kedelai diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

DiMisio : Spermatophyta SubdiMisio : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae Ordo : Rosales

Famili : Leguminosae Genus : Glycine

Spesies : Glycine max L.

Kedelai budidaya dibagi menjadi dua tipe: tipe tegak dan tipe menjalar. Tipe menjalar lebih disukai karena memiliki potensi hasil lebih tinggi. Tanaman ini adalah satu di antara dua jenis tanaman budidaya (yang lainnya adalah “kacang bogor”, Moandziea subterranean) yang buahnya mengalami pemasakan di bawah permukaan tanah. Jika buah yang masih muda terkena cahaya, proses pemasakan biji terganggu (http://id.wikipedia.org/wiki/kacang-tanah).

mati, sedangkan akar yang masih tetap bertahan hidup menjadi akar-akar permanen. Kedelai mempunyai akar serabut yang tumbuh ke bawah sepanjang ± 20cm. Selain itu, tanaman ini memiliki akar-akar lateral (cabang) yang tumbuh ke samping sepanjang 5-25 cm. pada akar lateral terdapat akar serabut, fungsinya untuk menghisap air dan unsur hara. Pada akar lateral terdapat akar serabut, fungsinya untuk menghisap air dan unsur hara. Pada akar lateral juga terdapat bintil akar (nodule) yang mengandung bakteri rhizobium, kegunaannya sebagai pengikat zat nitrogen dari udara (Deptan, 2006).

Terdapat bintil akar (nodule) pada perakaran kedelai yang dibudidayakan, walaupun beberapa diantaranya ada yang tidak membentuknya (Goldsworthy and Fisher, 1996).

Batangnya berbentuk bulat terdapat bulu dan komposisi ruas pendek. Batang utama pada tipe tegak tingginya 30 cm dengan sejumlah cabang lateral dan pada tipe menjalar tinggi batangnya mencapai 20 cm, cabang lateral dekat dengan tanah dan menyebar (Weiss, 1983).

Bunga kedelai tunggal, terletak diketiak daun, tabung kelopak berbentuk lansel, mahkota bentuk kupu-kupu, berwarna kuning

Kedelai mulai berbunga kira-kira pada umur 4-5 minggu. Bunga keluar dari ketiak daun. Bentuk bunganya sangat aneh. Setiap bunga seolah-olah bertangkai panjang berwarna putih. Ini sebenarnya bukan tangkai bunga melainkan tabung kelopak. Mahkota bunganya (corolla) kuning. Bendera dari mahkota bunganya bergaris-garis merah pada pangkalnya. Umur bunganya hanya satu hari, mekar di pagi hari dan layu pada sore hari. Dengan demikian, berdasarkan pada kenyataan bahwa tiap hari tanaman kacang berbunga. Perhitungan jumlah bunga-bunga baru per tanaman mudah dilakukan. Penyerbukan bunga kedelai terjadi pada malam hari, yakni sebelum bunga mekar (Asiamaya, 2000).

Biji matang memiliki dormansi singkat atau tidak dorman sama sekali dan penundaan panen dapat berakibat biji berkecambah di dalam polong. Biji yang di tanam tidak menunjukkan perkecambahan epigeal ataupun hypogeal, tetapi kotiledon terdorong ke permukaan tanah oleh hypokotil dan tetap pada permukaan tanah (Rubazky dan Yamaguchi, 1998).

Tanaman kedelai adalah menyerbuk sendiri (self-compatible) dan hampir seluruhnya dibuahi sendiri. Pembuahan bersifat kleistogami, walaupun struktur khasnya zigomorf dan himenopterus, bunga-bunga tampaknya tidak tergantung pada serangga untuk penyerbukan (Goldsworthy and Fisher, 1996).

Syarat Tumbuh

Tanah

Kedelai lebih menghendaki jenis tanah lempung berpasir, liat berpasir, atau lempung liat berpasir. Kemasaman (pH) tanah optimal adalah sekitar 6,5 – 7,0. apabila pH tanah lebih besar dari 7,0 maka daun akan berwarna kuning akibat kekurangan suatu unsur hara (N, S, Fe, Mn) dan sering kali timbul bercak hitam pada polong. Kedelai memberikan hasil terbaik jika ditanam di tanah remah dan berdrainase baik, terutama di tanah berpasir. Tanah bertekstur ringan memudahkan penembusan dan pekembangan polong, yang biasanya terjadi di bawah permukaan tanah. Ketersediaan kalsium tanah sangat diperlukan agar biji dapat tumbuh dengan baik (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998).

produksi polong kosong, jika tanahnya rendah kalsium 2 lb gypsum per 100ft baris seharusnya diberikan ketika tanaman mulai berbunga (Splittstoesser, 1984).

Andisol pada umumnya tersusun dari bahan-bahan atau partikel lepas, sehingga andisol mempunyai permeabilitas dan aerasi cukup tinggi serta ketahanan penetrasi cukup rendah. Namun demikian, ada beberapa masalah yang dihadapi pada jenis tanah ini. Karena berkembang di daerah bertopografi miring, andisol rawan terhadap erosi air hujan. Adanya sifat irreMersible drying yang menyebabkan tanah sulit dibasahi kembali jika kering. Berat isi yang ringan dan adanya sifat irreMersible drying menyebabkan andisol muda h terkena erosi baik erosi angin maupun erosi air hujan serta adanya muatan bergantung pH dan retensi fosfat yang cukup tinggi oleh halofan (Munir, 1996).

Iklim

Suhu optimum untuk pertumbuhan kedelai berkisar 25o-30oC di bawah suhu 25oC perkembangan akan terhambat dan suhu di atas 35oC berpengaruh terhadap produksi bunga (Weiss, 1983)

Di Indonesia, tanaman kedelai cocok di tanam di dataran rendah yang berketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Iklim yang dibutuhkan tanaman kedelai adalah bersuhu tinggi anatara 25o-32oC, sedikit lembab (rH 65%-75%), curah hujan 800mm-1300mm per tahun, tempat terbuka (http://warintek. Bantul.go.id/web.php?mod=basisdata&kat=1&sub=2&file=35).

disamping 30/26oC. Mereka menunjukkan bahwa tanaman pada suhu 30/26oC berbunga lebih awal, mereka juga lebih tinggi dan lebih berat dengan lebih banyak bunga dan ginofora daripada tanaman yang ditanam dalam kedua lingkungan suhu lainnya, tanpa memperhatikan fotoperiode jumlah polong sangat dipengaruhi oleh fotoperiode (Wynne dan Emery, 1973).

Kebutuhan Air Tanaman

Hasil-hasil kedelai berkurang oleh kekeringan dan kemudian tanaman kurang mampu untuk menggunakan masukan seperti pupuk fosfat, secara efektif. Ada juga pengaruh sekunder, karena kapasitas perkecambahan biji-biji yang di panen dapat terganggu. Dalam Kassam dkk (1975) menunjukkan bahwa dari penananam sampai pemanenan, suatu pertanaman tadah hujan di Nigeria menggunakan air 438 mm untuk memberikan hasil biji 1,6 ton/ha dalam 4 bulan. Efisiensi penggunaan air tanaman adalah 489 g air per gram bahan kering yang dihasilkan. Tanaman paling rentan terhadap kekeringan pada pembungaan (Goldsworthy and Fisher, 1996).

Cekaman air dapat disebabkan oleh beberapa kondisi lingkungan yang memacu kehilangan air dari sel seperti kekeringan, kegaraman dan cekaman udara dingin. Cekaman air menyebabkan terjadinya perubahan proses biokimia dan fisiologi dalam sel tanaman. Cekaman air juga dilaporkan mampu berperan penting untuk adaptasi pada lingkungan tercekam (Sugiharto, dkk, 2002).

menunjukkan bahwa kandungan air sel telah turun di bawah nilai optimum, menyebabkan suatu tingkat gangguan metabolisme. Stress air sedikit lebih pasti dengan mendefenisikan tiga kelas stress (dalam suatu sel tertentu):

• Stress ringan – sel ditekan lebih rendah beberapa bar

• Stress sedang – sel ditekan lebih dari beberapa bar tetapi kurang dari

12-15 bar

• Stress berat – sel ditekan lebih dari lebih 15 bar

Stress ringan dalam waktu sel daun sama dengan kehilangan turgor dalam jumlah kecil, sedangkan stress sedang berkaitan dengan hilangnya turgor yang lebih menyeluruh dan melayunya daun (Fitter dan Hay, 1991).

Air dapat membatasi pertumbuhan dan produktiMitas tumbuhan hampir disegala tempat, baik karena periode kering tak terduga maupun curah hujan

normal yang rendah sehingga diperlukan pengairan yang teratur (Salisbury dan Ross, 1995).

Tanaman yang menderita cekaman air secara umum mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh normal. Cekaman air mempengaruhi semua aspek pertumbuhan tanaman. Dalam hal ini cekaman air mempengaruhi proses fisiologi dan biokimia tanaman serta menyebabkan terjadinya modifikasi anatomi dan modifikasi tanaman (Islami dan Utomo, 1995).

menurun antara jam dua hingga tiga sore dan pulih kembali pada jam empat sore. Apabila tegangan lengas tanah meningkat menjadi -0,045 Mpa, penurunan fotosintesis pada siang hari tidak dapat pulih kembali pada sore hari apabila tidak di beri tambahan air, mengakibatkan penurunan hasil 31%.

Adaptasi lain yang menurunkan transpirasi antara lain membentuk stomata ceruk, merontokkan daun selama periode kering, dan berbulu banyak pada permukaan daun. Yang juga penting adalah bahwa tumbuhan seperti itu meningkatkan resistensi akar untuk mencegah kehilangan air akibat penyerapan oleh tanah kering. Pada sebagian besar contoh tumbuhan menarik yang di kaji, ketika cekaman air dalam daun rendah dan suhu meningkat, stomata membuka,

ketika cekaman air lebih tinggi dan lagi stomata menutup (Salisbury dan Ross, 1995).

perbedaan susunan genetik selalu mungkin terjadi sekalipun bahan tanaman yang digunakan berasal dari jenis tanaman yang sama (Sitompul dan Guritno, 1995).

Respon Tanaman Terhadap Cekaman Kekeringan

Bermacam-macam spesies bertahan terhadap kekeringan dengan berbagai cara. Tumbuhan seperti Prosopis glandulosa dan Medicago satiMa yang mempunyai akar yang dapat memanjang 7 sampai 10 m ke bawah mencapai muka air tanah, tidak pernah mengalami potensial air negatif yang ekstrem. Tumbuhan tersebut adalah pengguna air. Tumbuhan itu nyata menghindari kekeringan. Tentu saja tumbuhan itu harus mampu menggunakan air tanah sewaktu memanjang akarnya menuju muka air tanah (Salisbury and Ross, 1995).

Stress air (kekeringan) pada tanaman dapat disebabkan oleh dua hal: (1) kekurangan suplai air di daerah perakaran, dan (2) permintaan air yang berlebihan oleh daun, di mana laju eMapotranspirasi melebihi laju absorbsi air oleh akar tanaman, walaupun keadaan air tanah cukup (jenuh). Dengan demikian jelaslah bahwa stress air pada tanaman dapat terjadi pada keadaan air tanah tidak kekurangan (Harjadi dan Yahya, 1988).

kekeringan seperti ini amatlah penting dalam pertanian. Hal ini merupakan contoh tentang efek pengkondisian. MMA juga meningkatkan kadar N, P, K daun, seperti diketahui daun merupakan tempat berlansungnya fotosintesis, suatu proses yang mendasari kehidupan tanaman. Proses fotesintesis dipengaruhi oleh CO2 dan O2 di

udara, temperatur, cahaya, air tanah, klorofil dan hara (N, P, K, Fe, dan Mg). Tanaman yang bermikoriza meningkatkan kadar N, P, K, Bobot kering dan fotosintesis (Salisbury dan Ross, 1995).

seterusnya akar sekunder akan bercabang juga dekat ujungnya dan seterusnya percabangan akan selalu terjadi di dekat ujung akar dengan panjang akar yang semakin berkurang dan semakin gemuk. Cekaman juga mengganggu permeabilitas membran-membran sel akar dan mengganggu sintesis protein sehingga fungsi akar rusak dan tidak efisien dalam menyerapa air dan unsur hara. (Herawati dan Setiamihardja, 2000).

Penyerapan hara dan air dalam akar merupakan proses yang bebas satu sama lain, kebutuhan air yang tersedia dalam tanaman dan tanah bagi pertumbuhan dan transpor hara menyebabkan keduanya berhubungan erat. Dalam tanah, air dalam selang sekitar -0,1 sampai -10 bar esensil bagi setiap proses yang meningkatkan ketersediaan hara. Kemampuan akar menyerap hara dipengaruhi oleh (1) kemampuannya menyerap, (2) kemampuannya untuk mentraslokasikan dari akar ke daun, dan (3) kemampuannya menyebarkan atau memperluas sistem perakaran ke jarak yang lebih jauh memperoleh suplai hara. Ketersediaan hara, untuk sebagian besar nonhidrofita adalah tertinggi bila keadaan air berada dekat kapasitas lapang. Hara yang paling nyata dipengaruhi oleh kandungan air tanah adalah nitrat, kadang-kadang juga sulfat. Kandungan air tanah mempengaruhi transpor hara ke permukaan akar dengan cara mempengaruhi laju difusi dan aliran massa air ke akar (Harjadi dan Yahya, 1988).

dinyatakan bahwa cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap kadar N daun, perlakuan genotip, mikoriza dan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap kadar P daun, sedangkan genotipe, cekaman kekeringan dan interaksi semua perlakuan tidak menunjukkan pengaruh yang nyata. Hara N, P, K dan hormon ABA dan IAA sangat berperan dalam sintesis prolina dalam kaitannya sebagai osmoregulator, hal ini berkaitan dengan peran yang besar dari proline sebagai osmoregulator, sehingga produksi senyawa tersebut secara berlebihan dapat menghasilkan peningkatan toleransi terhadap cekaman kekeringan pada tanaman. Tanaman bermikoriza meningkatkan sistem perakaran, memperbaiki potensial air daun dan turgor, memelihara membukanya stomata daun dan transpirasi.

Dalam penelitian Nurhayati (2007) mengatakan bahwa mekanisme toleransi tanaman terhadap cekamam kekeringan berbeda-beda tergantung kemampuan genetiknya, kekurangan defisit air yang parah ditunjukkan dengan perkembangan sistem pembungaan, toleransi dengan potensial air jaringan yang tinggi yaitu kemampuan tanaman tetap menjaga potensial jaringan dengan meningkatkan penyerapan air atau menekan kehilangan air tanaman mempunyai kemampuan untuk meningkatkan sistem perakaran, regulasi stomata dan penurunan permukaan eMapotranspirasi melalui penyempitan daun dan pengguguran daun.

menghambat aktiMitas atau bagian tertentu. Peranan air dalam proses pembungaan dapat mempercepat munculnya bunga. Pemberian air per hari sesuai dengan kebutuhannya maka waktu bunga muncul lebih cepat dibanding dengan jika hanya baik diberikan setengah atau sepertiga dari kebutuhan setiap harinya.

Respon tercepat terhadap munculnya cekaman ditandai dengan keadaan fisik dari luas daun dari pada perubahan kimia. Jika kandungan air dari tumbuhan berkurang maka sel akan menyempit dan dinding sel juga ikut menyempit. Pengurangan Molume sel menyebabkan tekanan hidrostatik menurun atau tekanan turgornya juga menurun. Peningkatan dari penurunan air lebih nyata terlihat lebih jelas terlihat di dalam sel. Membran plasma menjadi menyempit dan lebih tertekan, daunnya lebih mengecil dari sebelumnya karena telah kehilangan tekanan yang merupakan pengaruh yang nyata terhadap fisik dari penurunan cekaman air. Dapat disimpulkan tekanan turgor sangat mempengaruhi aktiMitas yang menyebabkan sensitif terhadap cekaman kekeringan. Pertahanan tanaman dalam menghadapi cekaman kekeringan: (1) Membatasi perkembangan luas daun, (2) perkembangan akar untuk mencapai daerah yang masih basah, (3) Penutupan stomata untuk mengurangi transpirasi. (Taiz and Zeiger, 1991).

serta metabolisme pada jaringan tanaman akan mengurangi tingkat kecepatan pertumbuhan.

Kehilangan air sel yang serius disertai dengan perobekan (desrupsi) seluruh alur metabolisme utama (terutama metabolisme karbohidrat dan metabolisme nitrogen) dan denaturasi makromolekul (protein, asam nukleat), di duga atas karena perubahan dalam jumlah air yang diikat pada permukaan hidropilik. Namun demikian, dengan adanya musim kering, belukar ini menggugurkan daun tuanya, ranting serta cabangnya dan hanya menyisakan daun-daun yang lebih muda dan lebih kecil yang dapat kehilangan air sampai kandungan air sebesar 50% dari berat kering daun tanpa kerusakan yang nyata (Fitter dan Hay, 1991).

Tanaman akan melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan diluar dari tingkat optimum dan dapat menyelesaikan hidupnya secara lengkap asalkan keadaan lingkungan tidak melebihi batas fisiologi proses kehidupan. Tanaman akan memberikan reaksi (tanggapan) terhadap perubahan lingkungan tersebut. Pada keadaan lingkungan yang tidak optimum, manipulasi sering dilakukan untuk menciptakan keadaan lingkungan mendekati keadaan optimum agar kapasitas genetik yang setinggi mungkin dapat diekspresikan. Manipulasi tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan (Sitompul dan Guritno, 1995).

Rasio akar: pucuk tidak secara khusus berguna dalam membandingkan yang rinci atas hubungan air dari spesies yang berbeda pada tempat yang sama. Rasio:

Panjang (atau luas permukaan) akar yang dapat mengabsorbsi Luas Transpirasi daun

Disamping adaptasi morfologis ini, spesies tanaman juga berbeda kemampuan akarnya untuk mendeteksi air dari tanah. Kebanyakan tanaman pertanian mampu mengeringkan tanah sampai pada potensial matrik antara -10 dan -20 bar, dan ini menyebabkan pemanfaatan yang meluas pada kandungan kelembaban pada -15 bar sebagai ukuran standar titik layu permanen. Beberapa spesies yang tumbuh di iklim yang lebih kering dapat mengabsorsi lebih banyak air dari tanah, hingga memberikan nilai titik layu permanen sebesar 20 sampai -30 bar. Usaha untuk menambah suplai air dengan jalan ini dapat berhasil hanya selama depresi yang diperlukan dalam potensial air daun tidak merusak jaringan daun itu sendiri. Keefektifan tergantung atas hubungan antara potensial air daun dan kandungan air (Fitter dan Hay, 1991).

Analisis Unsur Hara Tanaman

mengurangi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ada dua cara pengukuran ketersediaan hara yang sering digunakan yakni:

1) “total uptake” (Serapan total) dari unsur-unsur hara anatara lain K atau N. Jika kekeringan atau stress air mengurangi pertumbuhan dan kandungan hara total juga menurun, berarti per defenisi kekeringan juga mengurangi ketersediaan hara.

2) Komposisi dinyatakan dalam persentase (kadar hara). Jika peningkatan persentase komposisi dalam tanaman terjadi dengan meningkatnya stress, dapat dianggap bahwa laju penyerapan hara lebih cepat daripada penambahan bobot kering tanaman. Stress air lebih menghambat pertumbuhan daripada penyerapan hara.

Penurunan suplai air mengakibatkan peningkatan yang nyata pada konsentrasi N, penurunan yang nyata pada konsentrasi K dan pengaruh yang berMariasi untuk konsentrasi P, Ca dan Mg dalam tanaman (Harjadi dan Yahya, 1988).

Kandungan unsur hara dalam tanaman berbeda-beda tergantung pada jenis hara, jenis tanaman, kesuburan tanah atau jenis tanah dan pengelolaan tanaman. Kegunaan analisis (baik analisis tanah maupun analisis tanaman) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hara dalam tanah dan dalam tanaman

2. Untuk kelestarian kesuburan tanah dan produktiMitas lahan, dengan mengetahui kadar hara dalam tanah dan produksi tanaman, maka kehilangan hara dari tanah karena panen dapat dihitung

4. Untuk mengetahui hara yang menjadi faktor pembatas yang harus diperbaiki dan membuat rekomendasi pemupukan

5. Untuk menilai lahan secara ekonomis, misalnya: harga tanah, pajak dan sebagainya.

Penyebaran hara dalam tanaman tidak merata, artinya kadar suatu unsur pada daun tidak sama dengan kadar unsur tersebut dalam tangkai daun atau pada kayu. Pada dasarnya, pemilihan contoh tanaman adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan organ tersebut telah cukup b. Tidak terlalu muda (pucuk) atau terlalu tua

c. Sebaiknya sebelum fase generatif, yakni mendeteksi tanaman berbunga Daun yang dianggap cocok untuk dianalisis adalah daun yang ke 4, 5, 6 dan mungkin ke 7 yang memenuhi persyaratan tersebut. Daun yang dianggap baik

sebagai contoh untuk dianalisis disebut daun indikator (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian UniMersitas Sumatera Utara Medan dengan ketinggian tempat ± 25 m di atas permukaan laut pada bulan Mei 2007 sampai Agustus 2007 dan di Laboratorium Sentral Fakultas Pertanian UniMersitas Sumatera Utara Medan pada bulan Juni 2007.

Bahan dan Alat

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian adalah benih kedelai, tanah andosol, kompos polybag ukuran 25 kg, Mikoriza Mesikular Arbuskular (MMA) dalam bentuk mikoMer (5g/ polybag) sebagai mikroorganisme yang membantu mempertahankan ketersediaan air tanah, pupuk urea (75 kg/ha), SP-36 (50kg/ha) dan KCl (50kg/ha), Insektisida Curacron 500 EC, Confidor, Fungisida Dithane 45 M, NaOH 50%, H3BO3 3 %, HCl 0,01 N, PP 1%, Aquades.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terpisah (Split Plot Design) pola Rancangan Acak Lengkap (RAL):

Faktor I: Petak utama (Main plot) adalah tingkat Cekaman Kekeringan (C) yang

terdiri dari 4 taraf, yaitu: C1 = 100 % KL, C2 = 80 % KL, C3 = 60 % KL,

C4 = 40 % KL.

Faktor II : Anak petak (Sub plot) adalah MVA yang terdiri dari 3 MVA, yaitu: M1

=0 g, M2 =2.5 g, M3 =5 g.

Jumlah ulangan : 3

Jumlah plot : 36 plot

Jumlah polybag / plot : 2 polybag Jumlah tanaman / polybag : 1 tanaman Jumlah sampel / plot : 2 tanaman Jumlah seluruh tanaman : 72 tanaman Jumlah seluruh sampel : 72 tanaman Ukuran plot : 50 cm x 70cm Jarak antar petak : 50 cm

Jarak antar plot : 30 cm Jarak antar polybag : 30 cm

Model linier aditif dari Rancangan Petak Terpisah pola Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah:

Yijk = µ + αj+ ik + βk + (αβ)ij + εijk

Yijk : Hasil pengamatan yang disebutkan main plot ke-i dan sub plot ke-j pada

ulangan ke-k

µ : Nilai Tengah

αj : Efek Cekaman pada taraf ke-i

ik : Efek error yang disebabkan main plot ke-j pada ulangan ke-k

βk : Efek MVA pada taraf ke-j

(αβ)ij : Interaksi dari main plot pada taraf ke-i dengan sub plot ke-j

εijk : Efek error yang disebabkan main plot ke-i dan sub plot ke-j pada ulangan ke-k

Jika hasil sidik ragam yang berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji beda rataan dengan Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 % (Bangun, 1991)

Persiapan Media Tanam

Polybag berukuran 25kg diisi tanah top soil jenis tanah andosol sebanyak 8 kg. Yang telah diayak dan dikeringanginkan. Penetapan kadar air tanah untuk menentukan bobot tanah kering udara yang akan dimasukkan dalam polybag dilakukan dengan metode pengeringan (oMen), sedangkan penetapan kadar air pada kapasitas lapang dilakukan dengan metode Alricks. Tanah yang disediakan dimasukkan ke dalam polybag, polybag di susun sesuai dengan susunan jarak antar polybag 30cm.

Persiapan Benih

Disiapkan benih dari 3 MVA yang akan ditanam, lalu di rendam ke dalam larutan fungisida (dithane 45 M) 2g/lt air selama 15 menit untuk menghindari penjamuran.

Aplikasi MMA

Sebelum benih ditanam, terlebih dahulu dilakukan pemberian Mikoriza Mesikular Arbuskular (MMA) pada media tanam. MMA dalam bentuk mikoMer sebanyak 5 g/polibek disebar ratakan pada kedalaman 5 cm dari permukaan tanah sebelum benih di tanam.

Benih tersebut di tanam pada polybag yang telah disediakan dengan lubang tanam sedalam 2-3cm sebanyak 3 benih/lubang tanam, setelah itu lubang tanam di tutup dengan kompos.

Pemupukan

Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali dengan menggunakan pupuk urea (0,4g/tanaman), SP-36 (0,3g/tanaman), KCl (0,3g/tanaman). Untuk N diberikan 1/3 dosis yaitu sebanyak (0,13 g/tanaman) yang diberikan bersamaan dengan pemberian kompos pada saat penanaman, untuk urea umur 4 MST di beri lagi 2/3 dosis sebanyak (0,27g/tanaman) dengan cara di tugal.

Perlakuan Cekaman Kekeringan

Untuk perlakuan 100% KL dilakukan sejak waktu tanam sampai tanaman berbunga dilakukan pemberian air 100% KL. Setelah tanaman berbunga, pemberian air dilakukan sesuai dengan perlakuan sampai tanaman panen. Pemberian air dilakukan satu kali yakni pada pagi hari.

Pemeliharaan

Penjarangan

Penjarangan dilakukan pada 2 MST, yakni di pilih tanaman yang pertumbuhannya kurang baik atau abnormal, penjarangan dilakukan dengan memotong tanaman.

Penyiangan gulma dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut gulma dengan tangan, ini dilakukan untuk mengurangi persaingan antara tanaman utama dengan gulma untuk mendapatkan unsur hara dari dalam tanah. Penyiangan dilakukan sesuai dengan kondisi dilapangan

Pembumbunan

Pembumbunan dilakukan pada saat tanam sudah mulai berbunga, pembumbunan dilakukan dengan cara membuat gundukan tanah disekeliling tanaman. Pembumbunan bertujuan memudahkan bakal buah menembus permukaan tanah sehingga pertumbuhan optimal.

Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan insektisida Curacron 500EC dan Confidor dengan konsentrasi 2cc/l air dan fungisida Dithane 45 M 2g/l air. Penyemprotan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Panen

Panen dilakukan setelah kedelai telah memasuki fase matang fisiologis yang ditandai dengan pada saat sebagian besar daun kedelai mulai mengering dan luruh, polong telah berisi penuh dan kulit bijinya tipis, kulit polong cukup keras, serat sangat nyata dan berwarna coklat kehitaman.

Diameter Batang (mm)

Diameter batang di ukur pada bagian batang bawah pada ketinggian 1 cm di atas permukaan tanah dengan menggunakan jangka sorong. Pengukuran dilakukan dengan interMal satu minggu di mulai dari tanaman telah mengeluarkan bunga yakni 5 MST sampai 8 MST.

Kadar Unsur Hara N, P, K pada Daun (%)

Analisis dilakukan setelah 2 minggu diberikan perlakuan cekaman kekeringan, analisis N, P, K daun menggunakan metode destruksi basah (Anwar, 1990), dengan rumus:

Penetapan N : % N = ml titrasi (contoh-blanko) x N HCl x 5 x 14 x 100 Berat contoh 105oC x 1000

Penetapan P : % P = P grafik x 0,01 Berat contoh 105oC Penetapan K : % K = K grafik x 0,01

Berat contoh 105oC Umur Berbunga (Hari)

Umur berbunga dihitung apabila tanaman dalam satu plot percobaan telah mengeluarkan bunga kemudian di rata-ratakan.

Umur Panen (Hari)

Umur panen dihitung mulai dari penanaman benih hingga tanaman siap untuk dipanen dengan kriteria tanaman, daun menguning dan kecoklat-coklatan. Jumlah Ginofora (Buah)

Jumlah ginofora dihitung dengan menjumlahkan seluruh ginofora yang baru keluar, dihitung pada saat tanaman mulai berbunga

Panjang akar diukur mulai bagian leher akar sampai dengan bagian ujung akar yang terpanjang, diukur pada pengamatan terakhir.

Luas Daun (cm2)

Luas daun diukur pada saat pengamatan terakhir dengan menggunakan Leaf Area Meter (LAM).

Bobot Kering Akar (g)

Bobot kering akar ditimbang pada akhir penelitian, masing-masing tanaman / plot dengan memotong bagian pertautan batang dengan akar tanaman. Akar tanaman dioMenkan selama 24 jam pada temperatur 65oC, setelah itu di timbang beratnya.

Bobot Kering Tajuk (g)

Bobot kering tajuk ditimbang pada akhir penelitian. Tajuk tanaman dioMenkan selama 24 jam pada temperatur 65oC, setelah itu ditimbang beratnya. Nisbah Bobot Kering Akar terhadap Bobot Kering Tajuk (g)

Perbandingan bobot kering akar terhadap bobot kering tajuk (BKA/BKT) dihitung dengan cara membagi bobot kering akar dengan bobot kering tajuk. Jumlah Cabang Produktif (Cabang)

Jumlah cabang produktif dihitung dengan melihat cabang-cabang yang produktif, dihitung pada pengamatan terakhir.

Jumlah Ginofora Hampa (Buah)

Pengamatan dilakukan dengan melihat jumlah ginofora hampa. Pengamatan dilakukan pada saat panen.

Penimbangan dilakukan setelah biji kering dengan kadar air ± 14 %, pengeringan polong diperlukan waktu 5-7 hari dengan penjemuran bersama-sama dengan kulitnya agar diperoleh kadar air ± 14 %. Diambil secara acak dari setiap plot. Untuk tanaman yang tidak mencapai 100 biji maka datanya dikonMersikan dengan menggunakan rumus : 100/X x Bobot X, dimana X = jumlah biji.

Hasil

Diameter Batang (mm)

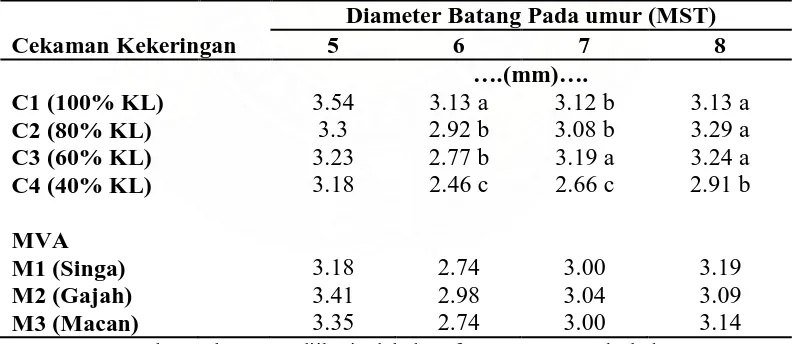

Data hasil pengamatan dan sidik ragam dari diameter batang pada 5 MST, 6 MST, 7MST dan 8 MST dapat dilihat pada lampiran 8 s/d 15. Dari sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan yang diberikan berpengaruh nyata terhadap diameter batang 6 hingga 8 MST, MVA belum berbeda nyata pada semua peubah amatan diameter batang, sedangkan interaksi antara cekaman kekeringan dan MVA tidak berbeda nyata terhadap diameter batang.

Hasil uji beda rataan diameter batang pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA dari 5 s/d 8 MST dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rataan diameter batang pada perlakuan MMA dan cekaman kekeringan

Diameter Batang Pada umur (MST)

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan belum berpengaruh nyata terhadap parameter diameter batang pada 5 MST, dimana diameter batang terbesar terdapat pada cekaman kekeringan C1 (3,54 mm) dan

berbeda, selanjutnya pada MVA juga belum berbeda nyata terhadap diameter batang 5 MST, dimana diameter batang terbesar terdapat pada MVA M3 (3,35 mm) dan terkecil terdapat pada MVA M1 (3,18 mm) tetapi berdasarkan analisis statistik tidak berbeda.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter diameter batang pada 6 MST, dimana diameter batang terbesar terdapat pada cekaman kekeringan C1 (3,13 mm) dan

terkecil terdapat pada C4 (2,46 mm), selanjutnya MVA menunjukkan belum

berbeda nyata terhadap diameter batang 6 MST, dimana diameter batang terbesar terdapat pada MVA M2 (2.98 mm) dan terkecil terdapat pada MVA M1 dan M3 (2.74 mm) tetapi berdasarkan analisis statistik tidak berbeda.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter diameter batang pada 7 MST, dimana diameter batang terbesar terdapat pada cekaman kekeringan C3 (3,19 mm) dan

terkecil terdapat pada C4 (2,66 mm), selanjutnya MVA menunjukkan belum

berbeda nyata terhadap diameter batang 7 MST, dimana diameter batang terbesar terdapat pada MVA M2 (3.04 mm) dan terkecil terdapat pada MVA M1 dan M3 (3,00 mm) tetapi berdasarkan analisis statistik tidak berbeda.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter diameter batang pada 8 MST, dimana diameter batang terbesar terdapat pada cekaman kekeringan C2 (3,29 mm) dan

terkecil terdapat pada C4 (2,91 mm), selanjutnya MVA menunjukkan belum

terdapat pada MVA M1 (3.19 mm) dan terkecil terdapat pada MVA M2 (3,09 mm) tetapi berdasarkan analisis statistik tidak berbeda.

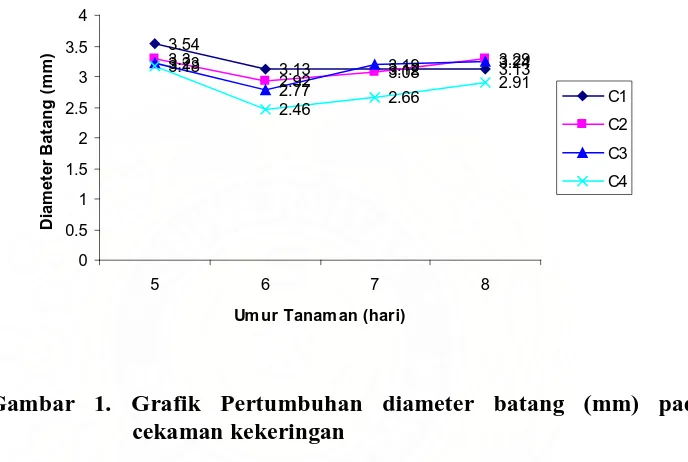

Grafik pertumbuhan diameter batang dari umur 5 MST, 6 MST, 7MST dan 8 MST pada perlakuan cekaman kekeringan dapat dilihat pada gambar 1, sedangkan MVA dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan diameter batang (mm) pada cekaman kekeringan

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa 100% KL pertumbuhan tanaman mulai menurun sampai batas 80% KL pada 6 MST, selanjutnya 6MST pada 80% KL sampai pada 40% KL pertumbuhan tanaman memperlihatkan pertumbuhan yang meningkat perlahan-lahan sampai pada 8 MST, selanjutnya dapat diterangkan bahwa pada 5 MST perlakuan baru diberikan yang membuat tanaman belum beradaptasi dengan baik tetapi setelah beberapa minggu diberikan perlakuan tanaman mulai memperlihatkan adaptasi yang baik terhadap cekaman kekeringan.

3.54

Um ur Tanam an (hari)

Kadar Unsur Hara N, P, K (%)

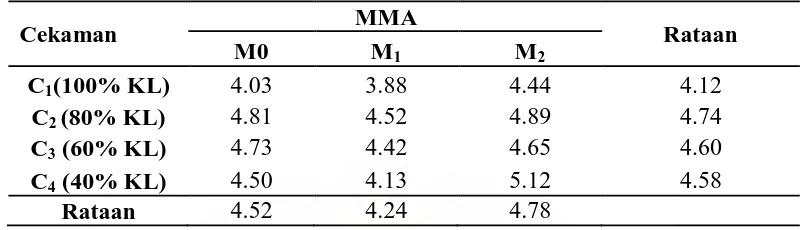

Data hasil pengamatan kadar unsur hara N, P, K (%) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rataan kadar unsur hara N pada perlakuan MMA dan cekaman kekeringan

Cekaman MMA Rataan

M0 M1 M2

C1(100% KL) 4.03 3.88 4.44 4.12

C2 (80% KL) 4.81 4.52 4.89 4.74

C3 (60% KL) 4.73 4.42 4.65 4.60

C4 (40% KL) 4.50 4.13 5.12 4.58

Rataan 4.52 4.24 4.78

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa kadar N tertinggi pada cekaman kekeringan C2=80% KL sebesar (4,74%) dan terendah pada cekaman kekeringan

C1=100% KL sebesar (4,12 %). Dari tabel 2 selanjutnya dapat diterangkan bahwa

dengan terjadinya penurunan suplai air mengakibatkan peningkatan pada konsentrasi N.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa kadar N tertinggi terdapat pada MVA M3

sebesar (4.78%) dan terendah terdapat pada MVA M2 sebesar (4.24%), sedangkan

pada perlakuan C4M3 menunjukkan kadar N tertinggi sebesar (5.12 %) sedangkan

pada perlakuan C1M1menunjukkan kadar N terendah sebesar (4.03 %), hal ini

Tabel 3. Rataan kadar unsur hara P pada perlakuan MMA dan cekaman

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa kadar P tertinggi pada cekaman kekeringan C3=60% KL sebesar (0.23%) dan terendah terdapat pada cekaman

kekeringan C4=40% KL sebesar (0.20%), selanjutnya dapat diterangkan bahwa

semakin meningkat cekaman kekeringan yang diberikan maka semakin menurun kadar unsur P pada tanaman.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa kadar P tertinggi terdapat pada MVA M2

sebesar (0.23%) dan terendah terdapat pada MVA M1 sebesar (0.20%). Dari tabel

3 dapat diterangkan bahwa pada M1 memperlihatkan kadar unsur P daun yang berMariasi dengan meningkatnya cekaman kekeringan, pada M2 memperlihatkan kadar P daun yang stabil hingga 60% KL dan menurun pada 40% KL dan pada M3 memperlihatkan kadar P daun yang berMariasi dengan meningkatnya cekaman kekeringan.

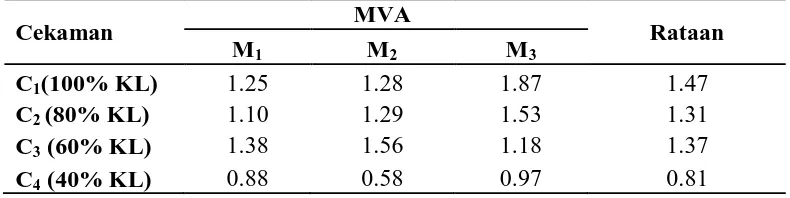

Rataan 1.15 1.18 1.39

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa kadar K tertinggi pada cekaman kekeringan C1=100% KL sebesar (1.47%) dan terendah terdapat pada cekaman

kekeringan C4=40% KL sebesar (0.81%), selanjutnya dapat diterangkan bahwa

semakin meningkat cekaman kekeringan yang diberikan maka semakin menurun kadar unsur K dalam tanaman.

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa kadar K tertinggi terdapat pada MVA M3

sebesar (1.39%) dan terendah terdapat pada MVA M1 sebesar (1.15%), sedangkan

pada perlakuan C1M3 menunjukkan kadar K tertinggi sebesar (1.87%) dan

terendah terdapat pada C4M2 sebesar (0.58%) Dari tabel 4 selanjutnya dapat

diterangkan bahwa pada M1 memperlihatkan kadar unsur K daun yang menurun dengan meningkatnya cekaman kekeringan, pada M2 memperlihatkan kadar K daun yang menurun dengan meningkatnya cekaman kekeringan, dan pada M3 memperlihatkan kadar K daun yang menurun tajam dengan meningkatnya cekaman kekeringan dan dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya cekaman kekeringan maka K daun akan semakin menurun.

Umur Berbunga (Hari)

Data hasil pengamatan dan sidik ragam dari umur berbunga dapat dilihat pada lampiran 19 dan 20. Dari sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan, MVA dan interaksi antara cekaman kekeringan dan Maritas tidak berbeda nyata terhadap parameter umur berbunga.

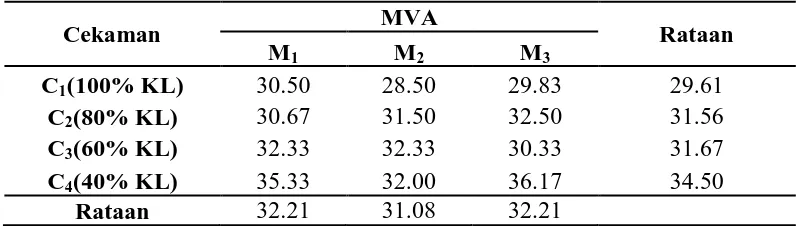

Tabel 5. Rataan umur berbunga (hari) pada perlakuan cekaman kekeringan dan

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan belum berpengaruh nyata terhadap parameter umur berbunga, dimana umur berbunga tercepat pada perlakuan cekaman kekeringan C1 (29.61 hari), dan paling lama

pada perlakuan cekaman kekeringan C4 (34.50 hari), tetapi berdasarkan analisa

statistik tidak berbeda.

Dari tabel 5 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA yang diuji tidak menunjukkan perbedaan umur berbunga yang nyata, dimana MVA yang paling cepat berbunga terdapat pada MVA M2 (31.08 hari) dan paling lama berbunga

terdapat pada MVA M1 dan M3 (32.21 hari), tetapi berdasarkan analisa statistik

tidak berbeda. Umur Panen (Hari)

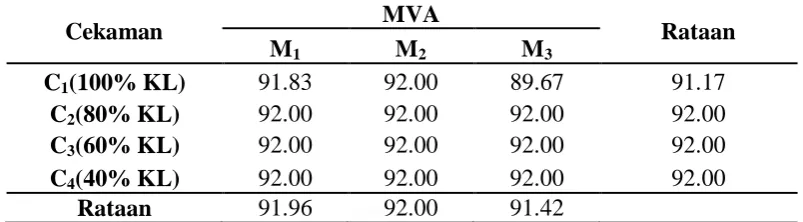

Data umur panen pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA dapat dilihat pada tabel.

Tabel 6. Rataan umur panen (hari) pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA

Cekaman MVA Rataan

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan yang diberikan (C1=100% KL, C2=80% KL, C3=60% KL, C4=40% KL) tidak

menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap parameter umur panen, yang paling cepat umur panennya (91,17 hari) pada perlakuan C1=100% KL.

Dari tabel 6 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA belum berbeda nyata terhadap parameter umur panen, dimana MVA yang paling cepat panen terdapat pada MVA M3 (91,42 hari) dan yang paling lama panen terdapat pada MVA M2

(92,00 hari), tetapi berdasarkan analisa statistik tidak berbeda. Jumlah Ginofor (Buah)

Data hasil pengamatan dan sidik ragam dari jumlah ginofor dapat dilihat pada lampiran 23 dan 24. Dari sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan, MVA dan interaksi antara cekaman kekeringan dan Maritas tidak berbeda nyata terhadap parameter jumlah ginofor.

Tabel 7. Rataan jumlah ginofor (buah) pada perlakuan cekaman kekeringan dan

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan yang diberikan belum berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah ginofor, dimana jumlah ginofor yang paling banyak terdapat pada perlakuan cekaman kekeringan C1 (15,11 buah) dan yang paling sedikit terdapat pada perlakuan cekaman

kekeringan C4 (10,06 buah), tetapi berdasarkan analisa statistik tidak berbeda.

Dari tabel 7 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA belum berbeda nyata terhadap parameter jumlah ginofor, dimana jumlah ginofor yang paling banyak terdapat pada MVA M2 (14,96 buah) dan paling sedikit terdapat pada MVA M3

(10,25 buah), tetapi berdasarkan analisa statistik tidak berbeda. Panjang Akar (cm)

Data panjang akar pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA dapat dilihat pada tabel 8.

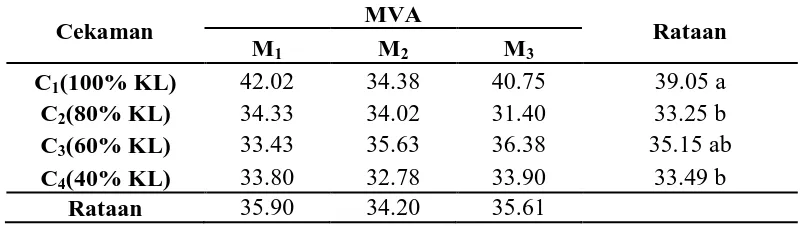

Tabel 8. Rataan panjang akar (cm) pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA

Cekaman MVA Rataan

M1 M2 M3

C1(100% KL) 42.02 34.38 40.75 39.05 a

C2(80% KL) 34.33 34.02 31.40 33.25 b

C3(60% KL) 33.43 35.63 36.38 35.15 ab

C4(40% KL) 33.80 32.78 33.90 33.49 b

Rataan 35.90 34.20 35.61

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter panjang akar, dimana panjang akar terpanjang terdapat pada perlakuan cekaman kekeringan C1 (39,05 cm) dan

terpendek terdapat pada cekaman kekeringan C2 (33,25 cm).

Dari tabel 8 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA belum berbeda nyata terhadap parameter panjang akar, dimana panjang akar terpanjang terdapat pada MVA M1 (35.90 cm) dan terpendek terdapat pada MVA M2 (34.20 cm), tetapi

berdasarkan analisa statistik tidak berbeda.

Gambar 2. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap panjang akar

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa panjang akar menunjukkan grafik kuadratik yang nyata pada beberapa MVA yang diuji yang tidak memberikan pengaruh yang sama pada setiap MVA. Dari grafik dapat kita lihat bahwa panjang akar berkurang dengan semakin meningkatnya cekaman kekeringan, 40% KL dapat menurunkan panjang akar.

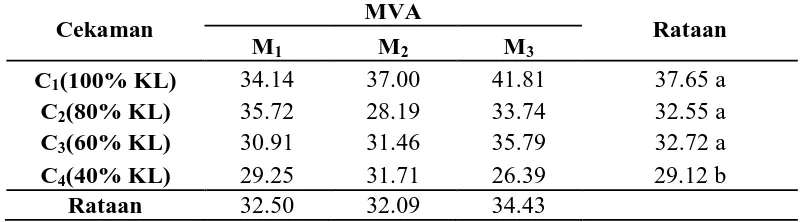

Luas Daun (cm2)

Data hasil pengamatan dan sidik ragam dari luas daun dapat dilihat pada lampiran 27 dan 28. Dari sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter luas daun, sedangkan MVA dan interaksi antara cekaman kekeringan dan Maritas tidak berbeda nyata terhadap parameter luas daun.

Data luas daun pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Rataan luas daun (cm2) pada perlakuancekaman kekeringan dan MVA

Cekaman MVA Rataan

M1 M2 M3

C1(100% KL) 34.14 37.00 41.81 37.65 a

C2(80% KL) 35.72 28.19 33.74 32.55 a

C3(60% KL) 30.91 31.46 35.79 32.72 a

C4(40% KL) 29.25 31.71 26.39 29.12 b

Rataan 32.50 32.09 34.43

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter luas daun, dimana luas daun terbesar terdapat pada perlakuan cekaman kekeringan C1 (37.65 cm2) dan terkecil terdapat

pada cekaman kekeringan C4 (29.12 cm2).

Dari tabel 9 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA belum berbeda nyata terhadap parameter luas daun, dimana luas daun terbesar terdapat pada MVA M3

(34.43 cm2) dan terkecil terdapat pada MVA M2 (32.09 cm2), tetapi berdasarkan

analisa statistik tidak berbeda.

Grafik hubungan antara cekaman kekeringan dengan MVA terhadap luas daun dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap luas daun

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa luas daun menunjukkan grafik hubungan linier yang nyata pada beberapa MVA yang diuji, yang tidak memberikan pengaruh yang sama pada setiap MVA. Cekaman kekeringan 40 % KL dapat menurunkan luas daun pada setiap MVA.

Bobot Kering Akar (g)

Data hasil pengamatan dan sidik ragam dari bobot kering akar dapat dilihat pada lampiran 29 dan 30. Dari sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter bobot kering akar, sedangkan MVA dan interaksi antara cekaman kekeringan dan Maritas tidak berbeda nyata terhadap parameter bobot kering akar.

Data bobot kering akar pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Rataan bobot kering akar (g) pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA

Cekaman MVA Rataan

M1 M2 M3

C1(100% KL) 2.30 2.22 2.43 2.32 a

C2(80% KL) 1.75 1.97 2.72 2.14 a

C3(60% KL) 2.27 3.27 2.80 2.78 a

C4(40% KL) 1.08 1.80 1.67 1.52 b

Rataan 1.85 2.31 2.40

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter bobot kering akar, dimana bobot kering akar terbesar terdapat pada perlakuan cekaman kekeringan C3 (2.78 g) dan terkecil

terdapat pada cekaman kekeringan C4 (1.52 g).

Dari tabel 10 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA belum berbeda nyata terhadap parameter bobot kering akar, dimana bobot kering akar terbesar terdapat pada MVA M3 (2.40 g) dan terkecil terdapat pada MVA M1 (1.85 g), tetapi

berdasarkan analisa statistik tidak berbeda.

Gambar 4. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap bobot kering akar

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa bobot kering akar menunjukkan grafik kuadratik yang nyata pada beberapa MVA yang diuji, yang tidak memberikan pengaruh yang sama pada setiap MVA. 40% KL dapat menurunkan bobot kering akar pada setiap MVA.

Bobot Kering Tajuk (g)

Dari hasil pengamatan dan sidik ragam dari bobot kering tajuk dapat dilihat pada lampiran 31 dan 32. Dari sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan dan MVA berpengaruh nyata terhadap parameter bobot kering tajuk, sedangkan interaksi antara cekaman kekeringan dan MVA tidak berbeda nyata terhadap parameter bobot kering tajuk

Data bobot kering tajuk pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Rataan bobot kering tajuk pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA.

Cekaman MVA Rataan

M1 M2 M3

C1(100% KL) 7.87 8.32 9.82 8.67 ab

C2(80% KL) 6.83 6.38 8.65 7.29 c

C3(60% KL) 7.58 9.77 11.13 9.49 a

C4(40% KL) 4.70 5.53 6.20 5.48 d

Rataan 6.75 b 7.50 b 8.95 a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter bobot kering tajuk, dimana bobot kering tajuk terbesar terdapat pada perlakuan cekaman kekeringan C3 (9.49 g) dan

terkecil terdapat pada cekaman kekeringan C4 (5.48 g).

Dari tabel 11 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA berbeda nyata terhadap parameter bobot kering tajuk, dimana bobot kering tajuk terbesar terdapat pada MVA M3 (8.95 g) dan terkecil terdapat pada MVA M1 (6.75 g).

Gambar 5. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap bobot kering tajuk

Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa bobot kering tajuk menunjukkan grafik hubungan kuadratik yang nyata pada beberapa MVA yang diuji, yang tidak membawa pengaruh yang sama pada setiap MVA, semakin meningkat cekaman kekeringan yang diberikan maka semakin menurun pula bobot kering tajuk , 40% KL menurunkan bobot kering tajuk pada setiap MVAnya.

Nisbah Bobot Kering Akar (g) terhadap Bobot Kering Tajuk (g)

Dari hasil pengamatan dan sidik ragam dari nisbah BK akar terhadap BK tajuk dapat dilihat pada lampiran 33 dan 34. Dari sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan, MVA dan interaksi antara cekaman kekeringan dan MVA tidak berbeda nyata terhadap parameter nisbah BK akar terhadap BK tajuk.

Data nisbah BK akar terhadap BK tajuk pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Rataan nisbah BK akar terhadap BK tajuk pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA.

Cekaman MVA Rataan

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan belum berpengaruh nyata terhadap parameter nisbah BK akar terhadap BK tajuk, dimana nisbah BK akar terhadap BK tajuk terbesar terdapat pada perlakuan cekaman kekeringan C3 ( 0.30 g) dan terkecil terdapat pada C1 (0.27 g), tetapi berdasarkan

analisa statistik tidak berbeda.

Dari tabel 12 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA belum berbeda nyata terhadap parameter nisbah BK akar terhadap BK tajuk, dimana nisbah BK akar terhadap BK tajuk terbesar terdapat pada MVA M3 (0.30 g) dan terkecil terdapat

pada MVA M1 ( 0.27 g), tetapi berdasarkan analisa statistik tidak berbeda. Jumlah Cabang Produktif (Cabang)

Data jumlah cabang produktif pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Rataan jumlah cabang produktif pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA.

Cekaman MVA Rataan

M1 M2 M3

C1(100% KL) 5.00 5.00 5.00 5.00 a

C2(80% KL) 3.83 5.50 4.67 4.67 a

C3(60% KL) 4.33 6.17 4.50 5.00 a

C4(40% KL) 2.83 3.50 3.00 3.11 b

Rataan 4.00 5.04 4.29

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah cabang produktif, dimana jumlah cabang produktif terbesar terdapat pada perlakuan cekaman kekeringan C1 dan C3

(5 cabang) dan terkecil terdapat pada cekaman kekeringan C4 (3.11 cabang)

Dari tabel 13 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA belum berbeda nyata terhadap parameter jumlah cabang produktif, dimana jumlah cabang produktif terbesar terdapat pada MVA M2 (5.04 cabang) dan terkecil terdapat pada MVA

M1 (4.00 cabang), tetapi berdasarkan analisis statistik tidak berbeda.

Gambar 6. Grafik Hubungan cekaman kekeringan dengan MVA terhadap jumlah cabang produktif

Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa jumlah cabang produktif menunjukkan grafik hubungan kuadratik yang nyata pada beberapa MVA yang diuji, yang tidak memberikan pengaruh yang sama pada setiap MVA. Semakin menurun defisit air yang diberikan ke tanaman, semakin sedikit pula cabang yang dihasilkan, 40% KL menurunkan jumlah cabang produktif pada setiap MVAnya.

Jumlah Ginofor Hampa (Buah)

Dari hasil pengamatan dan sidik ragam dari jumlah ginofor hampa dapat dilihat pada lampiran 37 dan 38. Dari sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan, MVA dan interaksi antara cekaman kekeringan dan MVA tidak berbeda nyata terhadap parameter jumlah ginofor hampa.

Data jumlah ginofor hampa pada perlakuan cekaman kekeringan dan MVA dapat dilihat pada tabel 14.

Cekaman MVA Rataan

M1 M2 M3

C1(100% KL) 5.50 9.50 8.83 7.94

C2(80% KL) 4.50 7.00 7.17 6.22

C3(60% KL) 5.33 5.83 5.17 5.44

C4(40% KL) 5.50 4.83 4.83 5.06

Rataan 5.21 6.79 6.50

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata menurut Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %

Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa perlakuan cekaman kekeringan belum berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah ginofor hampa, dimana jumlah ginofor hampa yang paling banyak terdapat pada perlakuan cekaman kekeringan C1 (7.94 buah) dan yang paling sedikit terdapat pada perlakuan cekaman

kekeringan C4 (5.06 buah), tetapi berdasarkan analisis statistik tidak berbeda.

Dari tabel 14 selanjutnya dapat dilihat bahwa MVA belum berbeda nyata terhadap parameter jumlah ginofor hampa, dimana jumlah ginofor hampa yang paling banyak terdapat pada MVA M2 (6.79 buah) dan yang paling sedikit

terdapat pada MVA M1 (5.21 buah), tetapi berdasarkan analisis statistik tidak

berbeda.

Bobot Kering 100 Biji (g)