35

Copyright ©2015, Program Studi Linguistik FIB USU, ISSN 1693-4660

PERUBAHAN FUNGSI SOSIOEKOLOGIS LEKSIKON FLORA BAHASA PAKPAK DAIRI

Dairi Sapta Rindu Simanjuntak dairisaptajuntak@yahoo.com

Dwi Widayati, Nurlela

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

Abstract

The purposes of this research are to describe the flora lexicon in Pakpak Dairi Language at Desa Urug Gedang, to know the understanding of people about the flora lexicon and semantic relation that is formed from the flora lexicon in Pakpak Dairi language. The collecting data is done through written document, observation,and interview. The approaches and the methods of this research are qualitative and quantitative. The numbers of data are 200 flora lexicon. The result is that flora lexicon is reduce in every group of age. Especially in teenagers group. The understanding of responden about kayus at ≥ 60 years old is 82,4 %, 25-59 years old is 64,4 %, and 12-24 years old is 12%. The understanding of responden about rambah at ≥ 60 years old is 94,5 %, 25-59 years old is 66,4 %, and 12-24 years old is 15,2%. The understanding of responden about suan-suanen at ≥ 60 years old is 100 %, 25-59 years old is 97,5 %, and 12-24 years old is 69%. The understanding of responden about buah at ≥ 60 years old is 99,8 %, 25-59 years old is 96,1 %, and 12-24 years old is 82,6%. The understanding of responden about rorohen at ≥ 60 years old is 100 %, 25-59 years old is 79,6 %, and 12-24 years old is 44,2%. The lowest understanding is wood and rambah lexicon. It is caused by the changing of flora function around the people, parents did not introduce to the children, the using of culture language is low, and social function of Desa Urug Gedang is multiethnics that is influence the understanding is low, semantic relation is formed by lexicon data in Pakpak Dairi Lamguage, they are antonymy, homonymy, homography, hyponymy, and meronymy.

Key Words: ecolinguistic, socioecology, flora lexicon

PENAHULUAN

1. Latar Belakang

yang hidup dalam masyarakat penutur pun berubah seiring dengan perjalanan waktu (Lindo dan Bundsgaard 2000: 10-11).

Fenomena yang dapat diamati menjadi sebab tergerusnya istilah-istilah/leksikon tentang lingkungan adalah perkembangan teknologi yang pesat, tercemarnya lingkungan (pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida), pembakaran dan penebangan hutan, dan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman warga secara besar-besaran, membawa dampak buruk terhadap kebertahanan flora. Jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada perubahan bahasa, baik pergeseran maupun penyusutan, dan pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya leksikon dari pemahaman komunitas penuturnya.

Hal ini didapat dari penelitian awal yang dilakukan.Salah satu masalah tersebut misalnya semakin langkanya konteks penggunaan bahasa-bahasa etnik dalam ranah kehidupan tradisional karena digusur oleh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam kegiatan sosial, budaya, dan teknologi tentu akan menyebabkan rendahnya frekuensi penggunaan, pudarnya konteks, dan merosotnya mutu penggunaan serta hilangnya penggunaan bahasa etnik sebagai bahasa ibu. Semakin banyaknya leksikon pasif (leksikon-leksikon tidak digunakan lagi dalam konteks kalimat dan wacana) berarti juga tidak dipakai dalam konteks sosial dalam wujud wacana.

Sebagai bahasa daerah, kedudukan BPD dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai bahasa komunikasi bagi para penutur dari kelompok etnik yang sama, bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sebagai sarana pendukung kebudayaan daerah, dan sebagai pendukung bahasa dan sastra daerah. Kedudukan bahasa daerah dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah, sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa nasional, dan sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelengaraan pemerintah daerah (lihat Alwi, 2001).

Sebagai etnis awal yang mendiami wilayah Kabupaten Dairi, etnis Pakpak Dairi menghadapi kenyataan hadirnya etnis pendatang yang membawa pengaruh sosial dan budaya. Kebudayaan lain ini tentu memiliki bahasa sendiri pula. Konsekuensi yang dihadapi masyarakat Pakpak Dairi (MPD) adalah munculnya fenomena multikultural dan multibahasa. Dalam lingkungan masyarakat multikultural dan multibahasawan seperti di Dairi, MPD diduga mengalami benturan-benturan sosio-budaya yang berimbas pada aspek pemakaian bahasa. Warisan budaya yang tidak dijaga mengalami kepunahan dan mengakibatkan hilangnya berbagai ikon leksikal (lihat Adisaputra, 2011).

Dalam kegiatan komunikasi antaretnis, masyarakatnya menggunakan BI dan BBT, sedangkan untuk berkomunikasi interetnis mereka menggunakan BPD. Karena komposisi penduduknya yang heterogen, fungsi dan kedudukan BPD menunjukkan gejala yang menurun (lihat Tumanggor, 2011).

Sukses tidaknya penggunaan bahasa bergantung pada sikap pemakai bahasa terhadap perkembangan segala aspek kehidupan dan juga sikap terhadap kehadiran sebuah kebudayaan lain. Sikap MPD yang kurang menghargai bahasanya menjadi masalah utama. Masyarakat Pakpak kurang bangga dan merasa rendah diri menggunakan bahasa daerahnya, sehingga dalam pergaulannya, mereka lebih banyak menggunakan BI atau BBT (lihat Tumanggor, 2011: 4).

37

Kajian Linguistik, Tahun Ke-12, No 1, Februari 2015

Bahasa sebagai fungsi sosial akan mudah mangalami perubahan akibat perkembangan teknologi, masuknya unsur asing, bergantinya bahasa yang digunakan masyarakat penuturnya. Bahasa sebagai fungsi sosial dapat diamati pada lingkungan sebagai tempat hidupnya bahasa itu. Salah satu lingkungan yang diamati misalnya lingkungan flora. Pada MPD lingkungan flora mulai menampakkan fungsinya dalam masyarakat penuturnya. Perubahan-perubahan ini dapat diamati dari, pertama; kondisi sosioekologis MPD yang berubah berupa perubahan budaya tradisional ke budaya modern atau perubahan ekosistem, kedua; adanya kesenjangan dan ketimpangan pengetahuan, pemahaman, dan penggunaan bahasa etnik antara orang tua kepada anak atau kepada generasi muda. Hal tersebut berkaitan seperti yang diungkapkan Mbete (2013: 2) bahwa semakin langkanya register dan konteks penggunaan bahasa Pakpak Dairi dalam ranah kehidupan tradisional karena digusur oleh kegiatan budaya dan teknologi modern yang lebih kerap berbahasa Indonesia dan bahasa asing, menyebabkan rendahnya frekuensi penggunaan, pudarnya konteks, dan merosotnya mutu penggunaan serta hilangnya register bahasa etnik sebagai bahasa ibu.

Penelitian awal yang diakukan untuk memperoleh data sebagai bukti terjadinya perubahan, pergeseran, penyusutan BPD, beberapa kata yang dulu sudah umum dipakai tetapi sekarang sudah jarang digunakan. Misalnya, endet (pohon yang daunnya dimanfaatkan sebagai obat gula), panggaben (sejenis pohon yang buahnya untuk bumbu masakan; biasa juga digunakan anak-anak sebagai peluru meriam-meriam kecil), sangkal sempilit (tumbuhan yang biasa ditanam di kuburan), cipurpuren leto (rumput berdaun halus dan biasa dibuat jadi sapu), sapilpil (paku), gomet (sejenis pohon yang daun sebelah bawahnya putih) dan banyak lagi leksikon lain yang sudah sangat jarang digunakan dalam kehidupan penutur masyarakat BPD. Kondisi ini tentu akan mengancam keberadaan leksikon tersebut di tengah-tangah kehidupan MPD. Dengan demikian, eksistensi leksikon-leksikon tersebut akan semakin tergerus oleh kurangnya penggunaan leksikon-leksikon flora dalam komunikasi sehari-hari yang bisa berakibat lebih fatal yaitu menuju ke arah kepunahan karena leksikon tersebut tidak berhubungan lagi dengan aktivitas masyarakat tuturnya. Tidak dikenalnya referen dari suatu leksikon akan berdampak pada hilangnya konsep leksikal tumbuhan itu dari pemahaman penuturnya.

Pergeseran dan penyusutan sejumlah kosakata BPD terbukti dari tidak dikenal dan tidak digunakannya lagi sejumlah leksikon/kosakata oleh sejumlah penutur. Kondisi ini dapat diamati pada komunitas MPD dengan berbagai latar belakang kelompok usia, yaitu kelompok usia remaja, kelompok usia produktif, dan kelompok usia tua. Inilah yang menjadi alasan utama pemilihan topik ini, bagaimana tingkat pemahaman leksikon flora pada komunitas MPD dari berbagai kelompok usia tersebut. Dapat diasumsikan bahwa perubahan lingkungan sosioekologis akan akan berdampak pada perubahan pemahaman mereka tentang leksikon flora. Hal itu terjadi karena hilangnya referen yang mengacu pada pemahaman leksikon tersebut. Masalah ini akan berdampak pada hilangnya sejumlah kosa kata dari bahasa mereka.

BPD sebagai salah satu bahasa daerah yang menjadi aset budaya masyarakat penuturnya layak dikaji untuk merekam seberapa besar perubahan dan pergeseran BPD akibat perubahan ruang hidup bahasa tersebut. Fokus lingkungan sekitar lereng hutan menjadi pengamatan karena masyarakat penutur BPD di DUG Kabupaten Dairi berada di daerah pegunungan dan perbukitan.

2. Tujuan Penelitian

1) Mendeskripsikan jenis leksikon flora BPD di DUG.

2) Mendeskripsikan relasi semantis yang terbentuk pada LFBPD di DUG 3) Mendeskripsikan tingkat pemahaman masyarakat DUG terhadap LFBPD

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ekolinguistik

Ekolinguistik mengkaji interaksi bahasa dengan ekologi pada dasarnya ekologi merupakan kajian saling ketergantungan dalam suatu sistem. Ekologi bahasa dan ekologi memadukan lingkungan, konservasi, interaksi, dan sistem bahasa. Konservasi bahasa dalam lingkup ekolinguistik berawal dari pemikiran Haugen bahwa upaya penyelamatan bahasa amat diperlukan karena kepunahan bahasa begitu cepat dalam satu dasawarsa (Fill, 2001: 44).

Ekolinguistik menjelaskan fenomena bahasa dengan parameter ekologi. Einer Haugen seorang tokoh paradigma linguistik pertama pada 30 tahun yang telah mengkombinasikan bahasa dengan ekologi. Dijelaskan bahwa ekologi bahasa adalah ilmu yang mempelajari interrelasi antara bahasa yang ada dalam kognitif manusia dan dalam komunitas yang multilingual. Semenjak itu, ekolinguistik sebagai cabang ilmu linguistik yang mengembangkan hubungan antara bahasa dan ekologi yang telah didirikan dengan cara yang berbeda dan dengan menggunakan pendekatan, dan metode yang berbeda pula.

Haugen (1970) dalam Mbete (2009: 11-12), menyatakan bahwa ekolinguistik memiliki kaitan dengan sepuluh ruang kaji, yaitu:

(1) linguistik historis komparatif, (2) linguistik demografi,

(3) sosiolinguistik, (4) dialinguistik, (5) dialektologi, (6) filologi,

(7) linguistik preskriptif, (8) glotopolitik,

(9) etnolinguistik, linguistik antropologi, ataupun linguistik kultural (cultural linguistics), dan

(10)tipologi bahasa-bahasa di suatu lingkungan.

Jauh sebelum kemunculan Haugen, ekologi sebenarnya telah diperkenalkan pada tahun (1834-1914) oleh Ernest Haeckel. Secara etimologis, kata ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti house, man‟s immediate suroundings. Ricklefs (1976: 1) mendefinisikan ekologi adalah ilmu yang mempelajari tumbuhan dan hewan, sebagai individu dan bersama-sama dalam populasi dan komunitas biologis, dalam kaitannya dengan lingkungan-fisik, kimia, dan biologi karakteristik lingkungan mereka.

39

Ekolinguistik merupakan sebuah ilmu pengetahuan antardisiplin ilmu yang merupakan payung untuk semua penelitian bahasa yang dikaitkan antara manusia sebagai pemakai bahasa dan alam sekitarnya (lingkungan). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Fill (1993: 126, dalam Lindo & Bundsgaard, eds, 2000: 40) yang mendefinisikan ekolinguistik sebagai: Ecolinguistics is an umbrella term for „[…] all approaches in which the study of language (and languages) is in any way combined with ecology‟. „Ekolinguistik merupakan istilah payung untuk „[…] semua pendekatan studi bahasa (dan bahasa-bahasa) yang dikombinasikan dengan ekologi‟.

Hubungan-hubungan timbal balik yang bersifat fungsional merupakan pokok pembicaraan utama dalam studi ekologi. Setidaknya ada dua parameter yang dihubungkan, yaitu bahasa dan ekologi (lingkungan). Kombinasi dari kedua parameter tersebut menghasilkan studi yang disebut ekolinguistik. Fill dan Mühlhäusler (2001: 2) dalam salah satu tulisannya yang berjudul Ecolinguistics in the University menyebutkan:

“Ecology is the study of functional interrelationships. The two parameters we wish to interrelate are language and the environment/ecology. Depending on whose perspective one takes one will get either ecology of language, or language of ecology. Combined they constitute the field of ecolinguistics. Ecology of language studies the support systems languages require for their continued wellbeing as well as the factors that have affected the habitat of many languages in recent times” (p.2).

Pembicaraan di antara para pakar bahasa tentang definisi ekologi bahasa, ekolinguistik atau linguistik hijau di dalam konteks khusus ini berhubungan dengan pembatasan terhadap objek kajian ekolinguistik. Pakar-pakar di atas menekankan tujuan mereka kepada kesadaran meningkatkan kepedulian atas masalah-masalah yang direfleksikan secara ekologis yang ada hubungannya dengan gejala-gejala bahasa-bahasa dan ekologi dari perspektif yang lebih luas.

Sudut pandang mereka adalah bahwa teori ekologi dan bahasa saling berhubungan. Pandangan terhadap lingkungan yang dibentuk (dan membentuk) semua hubungan antar pesona bahasa yang sangat penting merupakan bagian dari masalah ekologi. Konsepsi/pandangan bahasa dan ilmu bahasa juga menunjukkan bahwa bahasa (baik yang tertulis maupun lisan) dan lingkungan dianggap sebagai tujuan-tujuan kajian yang potensial.

Secara tradisional ekolinguistik dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu eco-critical discourse analysis dan linguistic ecology (Fill dalam Lindo dan Bundsgaard, 2000: 9). Yang pertama disebut analisis wacana eko-kritis, sedang yang kedua, linguistik ekologi, yang dalam bahasan ini dipakai istilah ekolinguistik. Analisis wacana eko-kritis tidak terbatas pada pengaplikasian analisis wacana kritis terhadap teks yang berkenaan dengan lingkungan dan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan dalam pengungkapan ideologi-ideologi yang mendasari teks tersebut, tetapi kajian ini menyertakan pula penganalisisan pelbagai wacana yang berdampak besar terhadap ekosistem. Fokus kajian pada penelusuran gambaran ideologi yang dapat mendukung kelangsungan ekologis.

Dalam perspektif ekolinguistik, perubahan bahasa mencerminkan atau menggambarkan perubahan lingkungan, baik lingkungan budaya maupun lingkungan alam, demikian pula sebaliknya. Berkurang atau menghilangnya biota, fauna atau flora di lingkungan alam dan budaya tertentu mengubah pula pemahaman dan interelasi manusia dengan alam di lingkungan itu.

dengan menggunakan leksikon yang berasal tumbuhan hutan, gunung, alam, nama-nama binatang karena memang tanaman, benda alam dan binatang tersebut masih ada di lingkungan. Hal ini seiring pula dengan perubahan waktu, dengan menghilangnya tanaman, penghuni hutan, gunung, alam, nama-nama binatang dan leksikon yang berkaitan dengan kehidupan di lingkungan. Dengan demikian, telah terjadi pula penyusutan pemahaman makna leksikal dan fungsinya yang leksikon tersebut disebutkan tapi wujud benda yang bertautan dengan nama tumbuhan nyaris tidak dikenali lagi oleh genarasi muda.

Sapir dalam Fill dan Mühlhäusler (eds) (2001: 14) menyebutkan tiga bentuk lingkungan:

1) Lingkungan fisik yang mencakupi karakter geografis seperti topografi sebuah negara (baik pantai, lembah dataran tinggi, maupun pegunungan, keadaan cuaca dan jumlah curah hujan).

2) Lingkungan ekonomis „kebutuhan dasar manusia‟ yang terdiri atas flora dan fauna dan sumber mineral yang ada dalam daerah tersebut.

3) Lingkungan sosial yang melingkupi pelbagai kekuatan yang dalam masyarakat yang membentuk kehidupan dan pikiran masyarakat satu sama lain. Namun yang paling penting dari kekuatan sosial tersebut adalah agama, standar etika, bentuk organisasi politik dan seni.

Lebih lanjut Sapir menjelaskan bahwa secara lahiriah bahasa itu dipengaruhi lingkungan yang melatari pengguna atau pemakai suatu bahasa. Lingkungan fisik ragawi tersebut tergambar dalam bahasa-bahasa yang telah dipengaruhi faktor-faktor sosial. Namun, perubahan lingkungan fisik akan lebih terlihat jelas dari kosa kata bahasa tersebut.

Pembahasan utama dalam studi ekolinguistik adalah hubungan antara lingkungan dan bahasa pada ranah leksikon bukan pada ranah bunyi bahasa (fonologi) dan ranah bentuk kata (morfologi). Hubungannya ini dijelaskan lebih rinci oleh Sapir dalam Fill dan Mühlhäusler (2001: 2), yaitu “This interrelation exists merely of the level of the vocabulary and not, for example, on that of phonology or morphology”. Keterkaitan ini ada hanya pada tingkat kosa kata dan bukan, pada fonologi atau morfologi. Lebih lanjut Sapir dalam Fill dan Mühlhäusler (2001: 14) menjelaskan hubungannya, yaitu lingkungan fisik dan sosial masyarakat penutur sebuah bahasa akan tercermin dari penggunaan kosa kata bahasa mereka. Kosa kata lengkap sebuah bahasa dipandang sebagai inventaris kompleks dari semua ide, minat yang menyita perhatian masyarakat, misalnya kamus lengkap sebuah suku menyimpulkan karakteristik budaya masyarakatnya yang memanfaatkan itu sehingga tidaklah sulit menemukan contoh-contoh kosakata sebuah bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur tempat mereka berada.

41 2. Semantik Struktural

Banyak teori tentang makna telah dikemukakan para ahli. Ferdinan de Suassure untuk pertama kali memberikan pandangan ini dengan teori tanda linguistiknya. Menurut de Saussure setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari dua komponen, yaitu komponen signifianatau “yang mengartikan” yang wujudnya berupa rentetan bunyi, dan komponen signifie atau “yang diartikan” yang wujudnya berupa pengertian atau konsep (yang dimiliki oleh signifian) (Ferdinan de Saussure dalam Chaer, 2007: 286). Lebih lanjut, Richard dan Ogdent (1923) dalam Chaer (2007: 286) menjelaskan hubungan antara lambang, konsep, dan acuan yang disebut dengan segitiga makna. Dalam bagan tersebut, hubungan antara lambang dan konsep bersifat langsung karena lambang dan konsep adalah masalah di dalam bahasa, sedangkan hubungan antara lambang dan referen bersifat tidak langsung karena lambang adalah masalah dalam bahasa sementara referen merupakan masalah di luar bahasa yang hubungannya bersifat arbitrer. Karena bersifat arbitrer, maka kita tidak dapat menjelaskan hubungan kata-kata itu dengan makna yang dimilikinya.

Dalam kajian linguistik, persoalan yang menjadikan makna sebagai bidang kajiannya adalah Semantik. Semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut (Edward dalam Tarigan, 1985: 3). Semantik struktural merupakan pendekatan strukturalis yang dibawa pada ranah semantik leksikal Geeraerts (2010: 48). Secara teori dan deskripsi semantik struktural muncul dengan rangkaian hubungan konsep makna strukturalis. Dalam semantik struktural, ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu ranah leksikal, analisis komponen, dan relasi semantis. Dalam hal ini, relasi semantis akan digunakan sebagai kajian teoretis. Relasi semantis mengembangkan ide dari gambaran relasi struktural dalam kata-kata yang berhubungan (Geeraerts, 2010: 52)

Makna kata dianggap sebagai satuan mandiri, bukan makna kata dalam konteks kalimat. Menurut semantik leksikal, makna suatu kata sesuai dengan referennya, sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita (Pateda, 2001: 74). Sebagai contoh kata daunreferennya „bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting‟, dalam bahasa Pakpak Dairi komil referennya „jenis tumbuhan semak dengan kontur daun yang lembut biasa untuk makanan kerbau‟.

Pendekatan semantik leksikal yang digunakan pada kajian ini adalah pada ranah relasi semantis. Teori yang digunakan untuk menjelaskan relasi semantis leksikon flora bahasa Pakpak Dairi adalah teori Saeed (2000: 63). Teori relasi semantis menurut Saeed adalah:

a. Homonim

Homonimi adalah bentuk kata secara fonologi sama tetapi maknanya tidak berhubungan (lihat Saeed, 2000: 63). Selain homonim, ada juga istilah homograf dan homofon. Homograf merupakan kata yang tulisannya sama tetapi maknanya berbeda. Homofon adalah istilah untuk kata yang pengucapannya sama tetapi maknanya berbeda. Namun, Saeed juga menyebut kedua istilah itu homonim karena perbedaan kedua istilah tersebut bergantung pada perilaku sintaksis dan pengucapannya. Namun beberapa penulis membedakan homograf dengan homofon, misalnya:

a. kata yang tulisan dan pelafalannya sama tetapi maknanya berbeda (homonim), misalnya genting I„gawat‟ dan genting II „atap‟.

c. kata yang cara pelafalannya sama, tetapi penulisan dan maknanya berbeda (homofon), misalnya [bank] I „lembaga penyimpan uang‟ dan [bang] II „kakak].

b. Polisemi

Secara leksikologi, homonim dan polisemi memiliki perbedaan (lihat Saeed 2000: 64. Meskipun keduanya memiliki pengertian yang sama, dalam polisemi ada relasi makna yang erat antara kata yang bentuknya dan ucapannya sama. Polisemi diartikan sebagai suatu kata yang memiliki banyak makna. Misalnya kata kepala. Kata kepala dapat bermakna bagian benda sebelah atas, dapat bermakna pimpinan atau ketua, dapat juga bermakna sebagai kiasan atau ungkapan.

c. Sinonim

Menurut Saeed (2000: 65) sinonim adalah kata yang berbeda secara fonologi, tetapi memiliki makna yang sama atau hampir sama. Contohnya adalah kata buruk dan jelek merupakan kata yang bersinonim. Hubungan makna antara dua kata bersifat dua arah. Jadi dari contoh dan definisi di atas dapat dikatakan bahwa maknanya kurang lebih sama. Kesamaannya tidak seratus persen, hanya kurang lebih atau tidak bersifat mutlak.

d. Antonim

Antonim merupakan relasi leksikal yang menggambarkan makna yang bertentangan. Maksudnya adalah suatu ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya, kata besar dan kecil. Sama halnya dengan sinonim, hubungan makna antara dua buah kata bersifat dua arah dan maknanya tidak bersifat mutlak.

e. Hiponim

Saeed (2000: 68-69) mengatakan bahwa hiponimi adalah hubungan inklusi. Hiponimi mengacu pada hubungan vertikal dari taksonomi. Hiponim kata yang ruang lingkup maknanya yang lebih khusus atau disebut kata khusus. Untuk kata yang ruang lingkup maknanya yang lebih luas disebut hipernim atau kata umum. Namun Saeed menyamakan kedua istilah ini. Contohnya anggrek, melati, anyelir, dan mawar merupakan hiponim dari hipernim kata bunga.

f. Meronim

Meronim adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan hubungan leksikal (lihat Saeed, 2000: 70). Misalnya cover dan page adalah meronim dari book. Contoh lain adalah batang, daun, cabang, ranting, dan akar merupakan meronim dari pohon.

pohon

batang daun cabang ranting akar

43 3. Sosioekologis

Sosioekologis memadukan dua sudut pandang yang berbeda namun saling berhubungan. Kedua sudut pandang tersebut adalah „sosio atau sosial‟ dan „ekologi‟. Sosial merupakan segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan nonindividualis. Pengertian sosial ini merujuk pada hubungan manusia dalam kemasyarakatan, hubungan antarmanusia, hubungan manusia dengan kelompok, serta hubungan antara manusia dengan organisasi.

Pengertian sosial tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, karena memang diarahkan pada seluk beluk kehidupan manusia bersama kelompok di sekitarnya. Pengertian ini juga dapat diabstraksikan ke dalam perkembangan-perkembangan kehidupan manusia, lengkap dengan dinamika serta masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya.

Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan dan lingkungannya. Dalam ekologi, kita mempelajari makhluk hidup sebagai satu kesatuan atau sistem dengan lingkungannya (Ernest Heackel, 1834-1914).

Ekologi merupakan studi yang menyelidiki interaksi organisme dengan lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hubungan timbal balik tersebut. Dalam studi ekologi digunakan metode pendekatan secara menyeluruh pada komponen-komponen yang berkaitan dalam suatu sistem. Ruang lingkup ekologi berkisar pada tingkat populasi, komunitas, dan ekosistem. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosioekologis merupakan suatu kajian yang membahas hubungan antara lingkungan dengan masyarakat, mempelajari makhluk hidup sebagai satu kesatuan atau sistem dengan lingkungannya dan masyarakat serta masalah-masalah sosial yang ada di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kaulitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melali prosedur statistik atau bentuk hitungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Leksikon Flora Bahasa Pakpak Dairi Desa Uruk Gedang

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah leksikon flora. Untuk memeroleh daftar leksikon tersebut dilakukan wawancara kepada beberapa orang informan, dan membaca sumber tertulis. Setelah hal itu dilakukan, didapat leksikon flora BPD berjumlah 200 leksikon.

Untuk mempermudah penyajian dan pengujian data leksikon tersebut, maka seluruh leksikon dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Setelah dibagi, leksikon flora tersebut terbagi atas lima kelompok leksikon, yaitu (1) leksikon kayu„kayu‟, (2) leksikon rambah„semak‟, (3) leksikon suan-suanen „tanaman‟, (4) leksikon buah „buah‟, dan (5) leksikon rorohen„sayuran.

a. Leksikon Kayu

Leksikon flora kelompok kayu BPD di DUG terdiri atas 63 leksikon. Berikut ini dilampirkan beberapa data leksikon kayu BPD.

abang-abang sejenis pohon berdaun kecil dan

bulat, baik untuk kayu bakar

apiapi sejenis pohon yang kayunya

merah dan dapat dipakai untuk membuat papan

aru sejenis pohon yang sangat

rindang, dan keras, biasa dimanfaatkan menjadi bahan

bangunan

baronggang pohon berongga

bintatar sejenis pohon yang kayunya

dapat digunakan sebagai alat bangunan

celmeng sejenis pohon besar yang keras

dan berkualitas baik untuk bahan bangunan

cik-cik sejenis pohon getah gatal di

kepala

cingkem kayu air

dalung-dalung pohon yang kayunya berwarna

kuning dan baik untuk dijadikan bahan bangunan

doko-doko sejenis pohon serupa nangka,

biasa digunakan sebagai kayu bakar

Endet pohon yang daunnya

dimanfaatkan sebagai obat gula

b. Leksikon Rambah

Leksikon flora kelompok rambah BPD di DUG terdiri atas 53 leksikon. Berikut ini dilampirkan beberapa data leksikon rambah BPD

alah-alah sejenis rumput yang berdaun

lebar, yang dipakai sebagai makanan ternak dan dapat menimbulkan rasa gatal dan

45

alum-alum sejenis rumput untuk makanan

ternak, juga dipakai melawan gatal-gatal pada kulit

arsam pakis berukuran kecil

bangkuang sejenis kiki yang tumbuhnya di

darat

berhu sejenis rumput pimping yang

batangnya berongga pendek

biski semak yang berukuran panjang

dan batangnya beruas-ruas

buluh-buluh sejenis rumput yang batang dan

daunnya menyerupai bambu

cikerput putri malu

cilekket sejenis rumput yang bijinya

melekat pada kain

cingkerru sejenis semak tinggi yang

buahnya berbiji-biji dan dapat dimakan

c. Leksikon Suan-suanen

Leksikon flora kelompok suan-suanen BPD di DUG terdiri atas 36 leksikon. Berikut ini dilampirkan beberapa data leksikon suan-suanen BPD.

d. Leksikon Buah

Leksikon flora kelompok buah BPD di DUG terdiri atas 23 leksikon. Berikut ini dilampirkan beberapa data leksikon suan-suanen BPD.

bettik semangka

cibukbuken sejenis rambutan liar yang

ukurannya lebih kecil dari rambutan dan memiliki daging

buah yang agak kering

galuh pisang

gerrat sejenis pohon berbuah mirip

mangga namun berwarna kuning pucat dan rasa yang asam

acem asam

bahing jahe

cikala kincau

cina cabe

gadong singkong

gambir gambir

gatap sirih

genderra bawang rambu

isap tembakau

jagong jagung

jerango jerangau

kacang Kacang

keceur kencur

Keras kemiri

sekalipun sudah cukup matang

jerring jengkol

kennas nenas

langsat duku

mangga mangga

manggis manggis

mbertik pepaya

nangka nangka

e. Leksikon Rorohen

Leksikon flora kelompok suan-suanen BPD di DUG terdiri atas 25 leksikon. Berikut ini dilampirkan beberapa data leksikon suan-suanen BPD.

arum bayam

bulung gadong kayu daun singkong

Buncis buncis

bungke sayuran yang mirip seperti

kemangi, namun buahnya yang digunakan untuk membekukan

susu

Cemun mentimun

cemun jipang

genjer genjer

kalondang gambas berukuran lebih besar

dan lebih pahit

kentang kentang

Kol kubis

Rincian jumlah leksikon berdasarkan kelompoknya adalah leksikon kayu berjumlah 63 leksikon atau 31,5 % dari seluruh data. Leksikon rambah berjumlah 53 leksikon atau 25,5 % dari jumlah data. Leksikon suansuanen berjumlah 36 leksikon atau 18 % dari 200 leksikon. Leksikon buah berjumlah 23 leksikon atau 11,5 % dari 200 leksikon. Leksikon rorohen berjumlah 25 leksikon atau 12,5 % dari 200 leksikon.

2. Relasi Semantis Leksikon Flora Bahasa Pakpak Dairi

Leksikon adalah komponen yang mengandung segala informasi tentang kata dalam suatu bahasa seperti perilaku semantik, sintaksis, morfologis, dan fonologisnya. Pengertian tersebut berkaitan dengan masalah penelitian yang ketiga. Setelah seluruh data leksikon yang berjumlah 200 leksikon flora, dianalisis (lihat BAB V), beberapa leksikon memiliki hubungan secara semantis (sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, hiponim, dan meronim).

Ada 10 relasi semantis yang terbentuk dari data leksikon flora BPD, antara lain:

1) antonim (tabunggala X mbecih)

Kedua leksikon tersebut memiliki pertentangan makna. Leksikon tabunggala dan mbecih mengacu pada satu benda yang sama yaitu „labu‟. Pertentangan makna dari kedua leksikon tersebut adalah pada ukuran. Leksikon tabunggala digunakan untuk menamai „labu‟ yang memiliki ukuran besar, sedangkan mbecih digunakan untuk menamai „labu‟ yang memiliki ukuran kecil.

47

a) tuyung I dan tuyung II. Leksikon tuyung I digunakan untuk menyebut nama buah „terong belanda‟ atau „tiung‟, sedangkan tuyung II digunakan untuk menyebut sayur „terong‟

b) rias I dan rias II. Leksikon rias I merupakan nama sayuran yaitu „kacang panjang‟, sedangkan leksikon rias II merupakan sebutan untuk tumbuhan yang batangnya digunakan sebagai penambah rasa asam pada masakan

c) cemun I dan cemun II. Leksikon cemun I merupakan sebutan untuk „mentimun‟, sedangkan leksikon cemun II merupakan nama jenis sayur merambat atau sering disebut „labu siam‟

3) homograf memiliki persamaan dari segi tulisan, namun memiliki makna dan cara pengucapan yang berbeda.

Dari data ditemukan dua leksikon yang menjadi contoh homograf, yaitu tuba I dan tuba II. Leksikon tuba I yang digunakan untuk menyebut jenis „pohon‟ diucapkan [tuba], sedangkan leksikon tuba IIyang bermakna „andaliman‟ diucapkan [tu;ba]. 4) hiponim kata yang ruang lingkup maknanya yang lebih khusus atau disebut kata

khusus. Untuk kata yang ruang lingkup maknanya yang lebih luas disebut hipernim atau kata umum.

Dari data LFBPD, ditemukan sepuluh kelompok hiponim, yaitu mpiangi „meranti‟, kayu bangunen „kayu bangunen‟, paku „paku‟, tambar „obat‟, anyamen „anyaman‟, nakan pinakan „pakan ternak‟, pola„nira‟, gelaga „gelagah‟, parasit „parasit‟, dan gambas „gambas‟.

5) Meronim merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan hubungan leksikal.

Ditemukan tiga contoh meronim berdasarkan data LFBPD, yaitu (pola „nira‟, pote „petai‟, dan galuh„pisang‟.

Sementara itu, dari seluruh data LFBPD tidak ditemukan relasi semantis antarleksikon untuk ranah sinonim, homofon dan polisemi.

3. Pemahaman Masyarakat DUG Terhadap LFBPD

Temuan yang diperoleh mengenai gambaran pemahaman leksikon flora BPD di DUG menunjukkan adanya perubahan pemahaman baik pergeseran atau penyusutan. Penyusutan pemahaman ketiga kelompok usia terhadap 200 leksikon yang diperoleh akan terlihat jelas pada tabel.

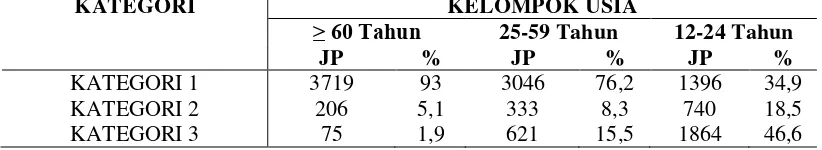

Tabel 4.1

Pemahaman Masyarakat DUG terhadap LFBPD Berdasarkan Kategori

KATEGORI KELOMPOK USIA

≥ 60 Tahun 25-59 Tahun 12-24 Tahun

JP % JP % JP %

KATEGORI 1 3719 93 3046 76,2 1396 34,9

KATEGORI 2 206 5,1 333 8,3 740 18,5

KATEGORI 3 75 1,9 621 15,5 1864 46,6

mengalami penyusutan mencapai 16,8 %. Pada kelompok usia yang lebih muda yaitu 12-24 tahun, persentase penyusutannya mencapai 58,1 % dari persentase pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 41,3 % dari persentase pemahaman kelompok usia 25-59 tahun.

Kategori 2 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan), pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun terhadap semua leksikon ini hanya 5,1 %. Pada kelompok usia 25-59 tahun, persentase pemahaman responden yang ada pada kategori ini menjadi 8,3 % (persentase penyusutannya bertambah 3,2 %) dari kelompok usia ≥ 60 tahun. Pada kelompok usia 12-24 tahun, pemahaman responden mencapai 18,5 % (penyusutan mencapai 13,4 %%) dari kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 10,2 % dari kelompok usia 25-59 tahun).

Kategori 3 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan), pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun sangat rendah, yaitu 1,9 %. Pada kelompok usia 25-59 tahun, angka persentase pemahaman responden menjadi 15,5 % (menyusut 13,6 %) dari persentase pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun. Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahaman responden mencapai 46,6 % (angka penyusutan mencapai 44,7 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 31,1 % dari kelompok usai 25-59 tahun).

Persentase pemahaman tiga kelompok usia terhadap seluruh leksikon flora yang diujikan akan diuraikan berdasarkan kelompok leksikon. 200 jumlah leksikon yang diujikan terbagi dalam 5 kelompok leksikon (kelompok leksikon kayu, leksikon rambah, leksikon suansuanen, leksikon buah, dan leksikon rorohen. Berikut diuraikan bagaimana persentase pemahaman tiga kelompok usia yang dimaksud berdasarkan kelompok leksikonnya.

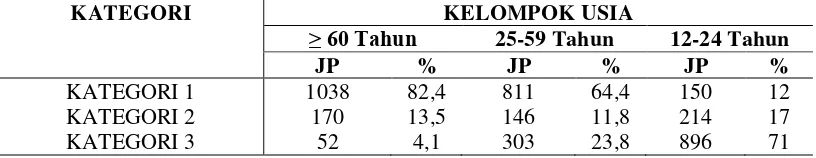

Tabel 4.2

Pemahaman Masyarakat DUG Terhadap Leksikon Kayu BPD Berdasarkan Kategori

KATEGORI KELOMPOK USIA

≥ 60 Tahun 25-59 Tahun 12-24 Tahun

JP % JP % JP %

KATEGORI 1 1038 82,4 811 64,4 150 12

KATEGORI 2 170 13,5 146 11,8 214 17

KATEGORI 3 52 4,1 303 23,8 896 71

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pemahaman seluruh responden terhadap leksikon kayu pada pada Kategori 1 (mengenal, pernah melihat, pernah mendengar, dan pernah digunakan), persentase pemahaman kelompok usia ≥ 60 mencapai 82,4 %. Pada kelompok usia 25-59 tahun persentasenya mencapai 64,4 % (mengalami penyusutan pemahaman 18 % dari persentase pemahaman usia ≥ 60 tahun). Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahamannya adalah 12 % (penyusutan mencapai 70,4 % dari kelompok usia ≥ 60, dan 52,4 % dari kelompok usai 25-59 tahun).

Pada Kategori 2 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan), persentase pemahaman terhadap kelompok leksikon ini adalah 13,5 % pada usia ≥ 60 tahun. Pada kelompok usia 25-59 tahun menjadi 11,8 % (peningkatan mencapai 1,7 %). Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahaman mencapai 17 % (menyusut 3,5 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 5,2 % dari kelompok usia 25-59 tahun).

49

19,7 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun). Selanjutnya, persentase pemahaman kelompok usia 12-24 tahun adalah 71 % (mengalami penyusutan 66,9 % dari pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 42,7 % dari persentase pemahaman kelompok usia 25-59 tahun).

Tabel 4.3

Pemahaman Masyarakat DUG terhadap Leksikon Rambah BPD Berdasarkan Kategori

KATEGORI KELOMPOK USIA

≥ 60 Tahun 25-59 Tahun 12-24 Tahun

JP % JP % JP %

KATEGORI 1 1002 94,5 704 66,4 159 15,2

KATEGORI 2 35 33 110 10,6 266 24,9

KATEGORI 3 23 2,2 245 23 635 59,9

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa pemahaman seluruh responden terhadap leksikon rambah pada pada Kategori 1 (mengenal, pernah melihat, pernah mendengar, dan pernah digunakan), persentase pemahaman kelompok usia ≥ 60 mencapai 94,5 %. Pada kelompok usia 25-59 tahun persentasenya mencapai 64,4 % (mengalami penyusutan pemahaman 30,1 % dari persentase pemahaman usia ≥ 60 tahun). Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahamannya adalah 15,2 % (penyusutan mencapai 79,3 % dari kelompok usia ≥ 60, dan 51,2% dari kelompok usai 25-59 tahun).

Pada Kategori 2 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan), persentase pemahaman terhadap kelompok leksikon ini adalah 33 % pada usia ≥ 60 tahun. Pada kelompok usia 25-59 tahun menjadi 10,6% (pengingkatan mencapai 22,4 %). Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahaman mencapai 24,9 % (meningkat 8,1 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun, dan menyusut14,3 % dari kelompok usia 25-59 tahun).

Kategori 3 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan), persentase pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun mencapai 2,2 %. Pada kelompok usia 25-59 tahun, persentase pemahaman adalah 23 % (menyusut 20,8 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun). Selanjutnya, persentase pemahaman kelompok usia 12-24 tahun adalah 59,9 % (mengalami penyusutan 57,7 % dari pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 36,9 % dari persentase pemahaman kelompok usia 25-59 tahun).

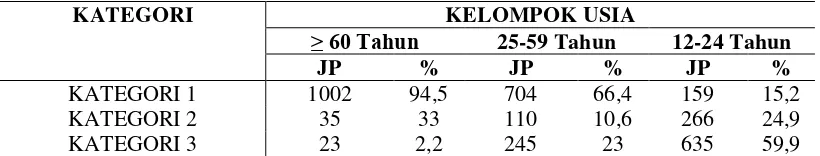

Tabel 4.4

Pemahaman Masyarakat DUG Terhadap Leksikon Suan-suanen BPD Berdasarkan Kategori

KATEGORI KELOMPOK USIA

≥ 60 Tahun 25-59 Tahun 12-24 Tahun

JP % JP % JP %

KATEGORI 1 720 100 689 95,7 486 69

KATEGORI 2 0 0 6 0,8 93 13,8

KATEGORI 3 0 0 26 3,5 141 17,2

usia ≥ 60 tahun mencapai 100 %. Pada kelompok usia 25-59 tahun persentasenya mencapai 95,7 % (mengalami penyusutan pemahaman 4,3 % dari persentase pemahaman usia ≥ 60 tahun). Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahamannya adalah 69 % (penyusutan mencapai 31 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 26,7 % dari kelompok usai 25-59 tahun).

Pada Kategori 2 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan), tidak ada satu pun responden kelompok usia ini masuk dalam kategori jawaban ini. Pada kelompok usia 25-59 tahun persentase pemahaman responden 0,8 % (penyusutan pemahaman0,8 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun). Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahaman mencapai 13,8 % (penyusutan pemahaman13,8 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun, dan menyusut 13 % dari kelompok usia 25-59 tahun).

Kategori 3 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan), tidak ada kelompok usia ≥ 60 tahun pada kategori ini. Pada kelompok usia 25-59 tahun, persentase pemahaman adalah 3,5 % (menyusut 3,5 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun). Selanjutnya, persentase pemahaman kelompok usia 12-24 tahun adalah 17,2 % (mengalami penyusutan 17,2 % dari pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 13,7 % dari persentase pemahaman kelompok usia 25-59 tahun).

Tabel 4.5

Pemahaman Masyarakat DUG Terhadap Leksikon Buah BPD Berdasarkan Kategori

KATEGORI KELOMPOK USIA

≥ 60 Tahun 25-59 Tahun 12-24 Tahun

JP % JP % JP %

KATEGORI 1 459 99,8 442 96,1 380 82,6

KATEGORI 2 1 0,2 0 0 48 10,4

KATEGORI 3 0 0 18 3,9 32 7

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa pemahaman seluruh responden terhadap leksikon buah pada pada Kategori 1 (mengenal, pernah melihat, pernah mendengar, dan pernah digunakan), persentase pemahaman kelompok usia ≥ 60 mencapai 99,8 %. Pada kelompok usia 25-59 tahun persentasenya mencapai 96,1 % (mengalami penyusutan pemahaman 3,7 % dari persentase pemahaman usia ≥ 60 tahun). Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahamannya adalah 82,6 % (penyusutan mencapai 17,2 % dari kelompok usia ≥ 60, dan 13,5 % dari kelompok usai 25-59 tahun).

Pada Kategori 2 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan), persentase pemahaman terhadap kelompok leksikon ini adalah 0,2 % pada usia ≥ 60 tahun. Pada kelompok usia 25-59 tahun tidak ada responden yang masuk dalam kategori ini. Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahaman mencapai 10,4 % (menyusut 10,2 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 10,4 % dari kelompok usia 25-59 tahun).

51 Tabel 4.6

Pemahaman Masyarakat DUG terhadap Leksikon Rorohen BPD Berdasarkan Kategori

KATEGORI KELOMPOK USIA

≥ 60 Tahun 25-59 Tahun 12-24 Tahun

JP % JP % JP %

KATEGORI 1 500 100 400 79,6 221 44,2

KATEGORI 2 0 0 71 14,6 119 23,8

KATEGORI 3 0 0 29 5,8 160 32

Berdasarkan tabel 4.6tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemahaman seluruh responden terhadap leksikon rorohenpada pada Kategori 1 (mengenal, pernah melihat, pernah mendengar, dan pernah digunakan), semua responden kelompok persentase usia ≥ 60 ada pada kategori ini, yaitu 100 %. Pada kelompok usia 25-59 tahun persentasenya mencapai 79,6 % (mengalami penyusutan pemahaman 20,4 % dari persentase pemahaman usia ≥ 60 tahun). Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahamannya adalah 44,2 % (penyusutan mencapai 55,8 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun , dan 35,4 % dari kelompok usai 25-59 tahun).

Pada Kategori 2 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan) hanya ada dua kelompok usia yang berada pada kategori ini, karena kelompok usia ≥ 60 tahun seluruhnya ada pada Kategori 1. Pada kelompok usia 25-59 tahun persentase pemahamannya adalah 14,6 % (penyusutan 14,6 % dari pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun). Pada kelompok usia 12-24 tahun, persentase pemahaman mencapai 23,8% (peyusutan 23,8 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun, dan menyusut 9,2 % dari kelompok usia 25-59 tahun).

Kategori 3 (tidak mengenal, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah digunakan) juga hanya dua kelompok usia yang berada pada kategori ini, karena kelompok usia ≥ 60 tahun seluruhnya ada pada Kategori 1. Pada kelompok usia 25-59 tahun, persentase pemahaman adalah 5,8 % (menyusut 5,8 % dari kelompok usia ≥ 60 tahun). Selanjutnya, persentase pemahaman kelompok usia 12-24 tahun adalah 32 % (mengalami penyusutan 32 % dari pemahaman kelompok usia ≥ 60 tahun, dan 26,2 % dari persentase pemahaman kelompok usia 25-59 tahun).

Dari angka-angka persentase pemahaman oleh tiga kelompok usia pada yang telah diuraikan di atas menunjukkan penurunan pemahaman antargenerasi. Kondisi ini cukup memperihatinkan karena akan berdampak pada punahnya leksikon itu pada masa-massa yang akan datang dan mungkin juga akan berdampak pada punahnya benda yang diacu oleh leksikon tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Leksikon flora bahasa Pakpak Dairi di Desa Uruk Gedang berjumlah 200 leksikon.

2. Relasi semantis yang terbentuk dari leksikon flora bahasa Pakpak Dairi terdiri dari antonim, homonim, homograf, hiponim, dan meronim. Sementara untuk ranah sinonim, homofon, dan polisemi tidak ada.

3. Pemahaman masyarakat Desa Uruk Gedang terhadap kelima kelompok leksikon tersebut mengalami penyusutan pemahaman pada setiap kelompok usia.

DAFTAR PUSTAKA

Adisaputra, Abdurahman. (2011). “Ancaman Terhadap Kebertahanan Bahasa Melayu Langkat.” [Disertasi]. Denpasar: PPS Universitas Udayana.

Al-Gayoni, Yusradi Usman. (2010). “Penyusutan Tutur dalam Masyarakat Gayo: Pendekatan Ekolinguistik.”[Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Alwi, Hasan, dkk. (2001), Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Amri, Yusni Khairul. (2011). “Tradisi Lisan Upacara Perkawinan Adat Tapaunli Selatan: Pemahaman Leksikon Remaja di Padangsidempuan.” [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Aslinda dan Syafyahya. (2007). Pengantar Sosiolinguistik. Bandung: Refika Aditama.

Booij, Geert. (2007). The Grammar of Words: An Introduction to Linguistics Morphology (Edisi kedua). New York : Oxford University Press Inc.

Budiman, Sumiati. (1987). Sari Sastra Indonesia untuk SMP. Surakarta: Intan Pariwara.

Bungi, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press.

Chaer, Abdul. (2007). Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.

Denzin dan Lincoln. (2009). Handbook of Qalitative Research. Terj. Dariyatno, Fata, Abi, dan Rinaldi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fill, Alwin dan Peter Muhlhausler (Eds). (2001). The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology, and Environment. London and New York: Continuum.

Geeraerts, Dirk. (2010). Theories of Lexical Semantics. New York: Oxford.

Halliday, M.A.K dan Ruqaiya Hasan. (1992). Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial. Terj. Asruddin Barori Tou. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hurlock, Elisabeth B. (1978). Development Psychology. New York: McGraw Hill.

Kartomihardjo, Soeseno. (1988). Bahasa Cermin Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Depdikbud.

Lindo, Anna Vibeke dan Jeppe Bundsgaard (eds). (2000). Dialectical Ecolinguistics Three Essays for the Symposium 30 Years of Language and Ecology in Graz December 2000. Austria: Univerisity of Odense Research Group for Ecology, Language and Ecology.

Mahsun. (2006). Metode Penelitian Bahasa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mallinson, Graham and Barry J. Blake. (1981). Language Typology. New York: North Holland.

53

Pengalaman Kelinguistikan Dalam Matrikulasi Program Magister Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana, 12 Agustus 2009.

Mbete, Aron Meko. (2013). Penuntun Singkat Penulisan Proposal Penelitian Ekolinguistik. Denpasar: Vidia.

Moleong, Lexy. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.

Nababan, P.W.J. (1991). Sosiolinguistik Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Palmer, F.R. (1976). Semantics A New Outline. Cambridge: Cambridge University Press.

Parera, Jos Daniel. (1991). Teori Semantik. Jakarta: Erlangga.

Pateda, Mansoer. (2001). Semantik Leksikal. Jakarta: Rineka Cipta.

Ricklefs, Robert E. (1976). The Economy of Nature A Textbook in Basic Ecology. New York: Chiron Press Incorporated.

Saeed, John I. (2000). Semantics. Oxford: Blackwell.

Sibarani, Robert. (1997). Leksikografi. Medan: USU Press.

Sudaryanto. (1993). Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Sukhrani, Dewi. (2010). “Leksikon Nomina Bahasa Gayo dalam Lingkungan Kedanauan Lut Tawar: Kajian Ekolinguistik.” [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Supardo, Susilo. (1988). Bahasa Indonesia dalam Konteks. Proyek PLPTK Dirjen Dikti: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Surbakti, Ernawati. (2013). “Leksikon Ekologi Kesungaian Lau Bingei: Kajian Ekolinguistik.” [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Susilo, Rachmad K. Dwi. (2008). Sosiologi Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tarigan, Henry Guntur. (1985). Pengajaran Semantik. Bandung: Angkasa.

Tumanggor, Ida Basaria. (2011). “Relasi dan Peran Gramatikal Bahasa Pakpak Dairi.” [Disertasi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Usman, Yusradi. (2010). “Penyusutan Tutur dalam Masyarakat Gayo: Pendekatan Ekolinguistik.” [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara.