DAMPAK INVESTASI, BELANJA PEMERINTAH DAN

ANGKATAN KERJA TERHADAP KINERJA EKONOMI

DI KOTA BOGOR

ALMASRIL SEMBIRING

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Dampak Investasi, Belanja Pemerintah dan Angkatan Kerja terhadap Kinerja Ekonomi di Kota Bogor adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2013

ALMASRIL SEMBIRING. Dampak Investasi, Belanja Pemerintah dan Angkatan Kerja terhadap Kinerja Ekonomi di Kota Bogor. Dibawah bimbingan EKA INTAN KUMALA PUTRI dan BAMBANG JUANDA.

Peranan pemerintah daerah di Indonesia dapat dianggap sangat dominan sejak digulirkannya era otonomi daerah pada tahun 2001. Sebagai implikasi dari pemberian kewenangan yang semakin luas kepada daerah, daerah dituntut untuk dapat secara mandiri melaksanakan pembangunan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Sementara itu belanja pemerintah daerah tergantung pada penerimaan daerah yang meliputi transfer dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang peranan dana transfer dan pendapatan daerah dalam anggaran dan belanja serta menganalisis besarnya dampak investasi, belanja pemerintah dan angkatan kerja terhadap kinerja ekonomi di kota Bogor. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda dan diduga dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Untuk menganalisis kinerja ekonomi digunakan data sekunder dengan periode tahun 1990 sampai dengan 2011. Untuk kemandirian penerimaan daerah digunakan data sekunder dengan periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2011.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa rasio tranfer (DAU dan DAK) terhadap total penerimaan daerah menunjukkan negative slope , dan rasio pendapatan daerah (PAD dan DBH) terhadap total penerimaan daerah menunjukkan positive slope sehingga dapat dikatakan Kota Bogor mandiri dalam penerimaan daerah walaupun masih tergantung ke pemerintah pusat. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap total belanja daerah (TBD) dan respon total belanja daerah (TBD) lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) daripada dana transfer (DAU).

Penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota Bogor (PDRB) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh investasi daerah tahun sebelumnya (INVt-1), belanja bidang infrastruktur (BBI), belanja bidang

pendidikan tiga tahun sebelumnya (BBPt-3), dan total angkatan kerja (TK). Upah

minimum kota (UMK) berpengaruh signifikan secara negatif terhadap investasi daerah (INV) di kota Bogor. Upah minimum kota (UMK), belanja bidang kesehatan (BBK) dan investasi daerah tahun sebelumnya (INVt-1) berpengaruh

signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

SUMMARY

ALMASRIL SEMBIRING. The Impact of Total Investment, Local Goverment Expenditure and Work Labour on Economic Growth in Bogor City. Under direction of EKA INTAN KUMALA PUTRI and BAMBANG JUANDA.

The role of local governments in Indonesia can be considered very dominant since the era of regional autonomy in 2001. As the implications of granting authority ' s broader to local governments, the required to independently executing development, both the planning or implementation is based on the principles of regional autonomy. Economic growth cannot be separated from the role of government spending in the public services. Local government spending is measured from the total routine expenditure and development spending allocated in the budget area. Meanwhile, local government expenditures depends on regional income which includes the transfer and revenue. This study was aimed at describing between General allocation fund and Regionally Original Income which one has more influence on the regions’ spending, and analyze the magnitude of the impact of investment, local government expenditures and labor force against economic performance in Bogor city. The method used is descriptive analysis and multiple linear regression and is suspected by the method of Ordinary Least Square (OLS). To analyze the economic performance used secondary data from 1990 through 2011. To analyze the independence of local governments used secondary data from 2001 through 2011.

Identification results showed that the transfer ratio (General and Special allocation fund) to total local revenues showed a negative slope, and the ratio of local revenue (Local Revenue and Revenue-sharing) of the total revenues showed a positive slope so it can be said to be Independently in revenues for Bogor city, although still dependent to the central government. The results also show that General allocation fund and Regionally Original Income significant effect on total expenditures, and the response of total regional expenditures to greater Regionally Original Income rather than transfer of funds (General allocation fund), so it can be said that the present Bogor City more self-reliant in the reception.

Research also shows that economic growth is positively and significantly influenced by investment the previous year (INVt-1), infrastructure spending,

education spending three years earlier, and the total labor force. City minimum wage significant negative effect on investment (INV) in Bogor City. But the city minimum wage, health expenditures and investment the previous year (INVt-1)

positive significant effect on the human development index.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

DAMPAK INVESTASI, BELANJA PEMERINTAH DAN

ANGKATAN KERJA TERHADAP KINERJA EKONOMI

DI KOTA BOGOR

ALMASRIL SEMBIRING

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

Pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis:

Dr Ir Ma’mun Sarma, MS MEc

Kerja terhadap Kinerja Ekonomi di Kota Bogor

Nama : Almasril Sembiring

NRP : H152090051

Program Studi : Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Eka Intan Kumala Putri, MSi Prof Dr Ir Bambang Juanda, MS

Ketua Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Ilmu Perencanaan

Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

Prof Dr Ir Bambang Juanda, MS Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah kinerja ekonomi, dengan judul Dampak Investasi, Belanja Pemerintah dan Angkatan Kerja terhadap Kinerja Ekonomi di Kota Bogor.

Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam kepada Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, MSi selaku ketua komisi pembimbing dan Prof.Dr.Ir.Bambang Juanda, MS. selaku anggota komisi pembimbing, yang telah memberikan berbagai masukan dan arahan yang sangat konstruktif bagi penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ir. Ma’mun Sarma, MS, MEc sebagai penguji luar komisi yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini. Dr. Ir. Setia Hadi, MS, sebagai penguji luar komisi mewakili Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan yang telah memberikan masukan dan saran perbaikan untuk tesis ini. Dr. Ir. Ernan Rustiadi M.Agr, yang telah berusaha mengarahkan penulis di awal penulisan tesis supaya lebih fokus dan terstruktural. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Undang dari BPS Kota Bogor dan Bapak Nanang dari Sek.Ekonomi Pemerintah Kota Bogor yang banyak memfasilitasi selama pengumpulan data.

Buat Alex, Enirawan, Untung, Firman, Endang, Puji, Adam, Wawanudin, Tabrani, Dede, Luh Putu, Isnina, Linda dan seluruh teman-teman angkatan 2010 PWD yang telah banyak mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih dan rasa rasa cinta kepada Ida Zubaedah, istri yang begitu banyak membantu khususnya atas pengertian dan kesabarannya mendampingi penulis dalam penyelesain tesis ini, begitu juga atas pengertian, kesabaran dan kasih sayang ananda M.Rizqi APS.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam kepada ayahanda Jamaludin Sembiring (Alm) dan ibunda Ukur Malem Br Ginting (Almh), Bapak H.A.Muthalib Sembiring SH dan ibu Hj. Sempat Muli Br Tarigan, Bapak H.Fachrudin dan Ibu Hj.Nurifah (Mertua), Dr Rasidin K. Sitepu, MSi dan Veralianta S. MSi , serta keluarga besar di Medan dan Pemalang, yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, perhatian, dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juli 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 7

Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

2 TINJAUAN PUSTAKA 9

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah 9

Peranan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 9 Peranan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Peranan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 16

Pertumbuhan Ekonomi Regional 17

Teori Pertumbuhan Ekonomi Mazhab Historimus 19

Teori Pertumbuhan Ekonomi Mazhab Analitis 19

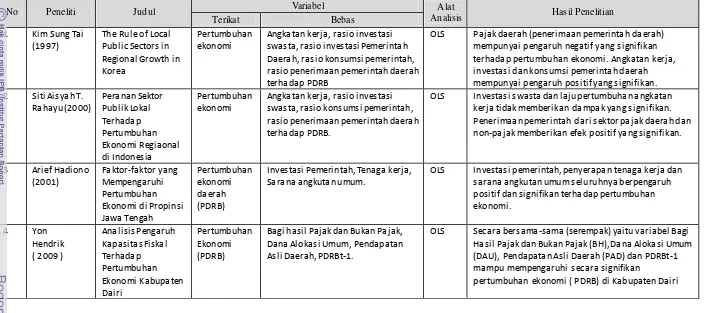

Penelitian Terdahulu 25

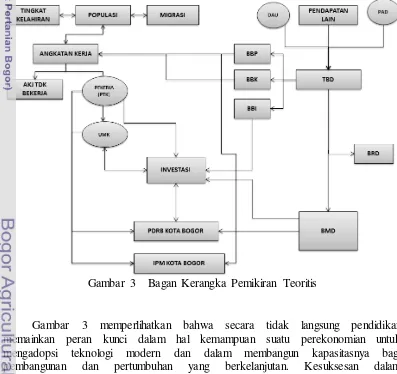

Kerangka Pemikiran Teoritis 30

Hipotesis 32

3 METODOLOGI PENELITIAN 35

Jenis dan Sumber Data 35

Metode Pengumpulan Data 35

Teknik Analisis 35

Definisi operasional variable 39

4 GAMBARAN UMUM KOTA BOGOR 40

Administrasi dan Geografis Kota Bogor 40

Kependudukan 40

Perekonomian Daerah 43

Sosial dan Budaya 47

Infrastruktur 51

5 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 53

Deskripsi Penerimaan dan Belanja Pemkot Bogor 53

Model Belanja Pemkot Bogor 60

Model Kinerja Ekonomi Kota Bogor 69

Indeks Pembangunan Manusia 74

6 KESIMPULAN DAN SARAN 78

Kesimpulan 78

Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

1 Realisasi pendapatan Kota Bogor tahun 2009 - 2011 2

2 Realisasi belanja Kota Bogor tahun 2009 - 2011 3

3 PDRB perkapita kota di PKN Bodebek atas dasar harga berlaku,

tahun 2008-2011 (rupiah) 5

4 Penelitian-penelitian terdahulu 28

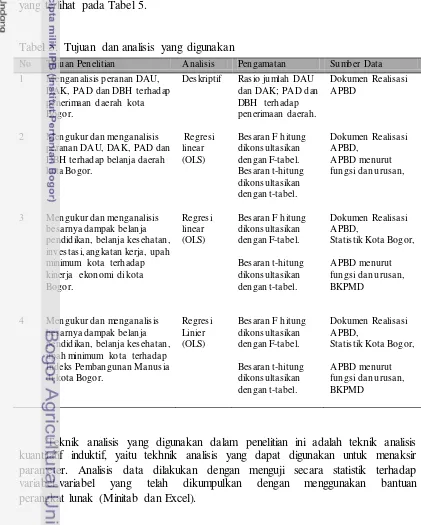

5 Tujuan dan alat analisis yang digunakan 34

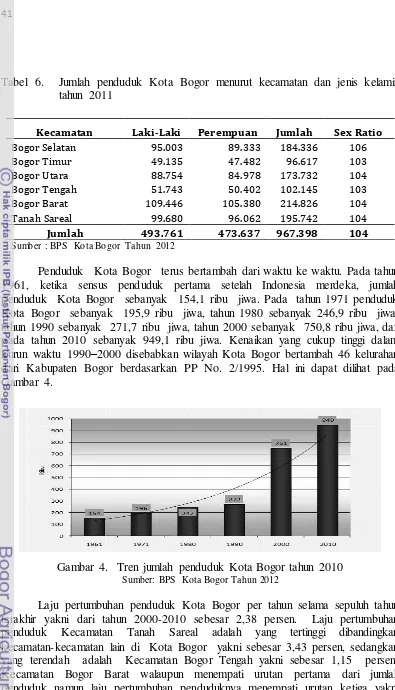

6 Jumlah penduduk Kota Bogor menurut kecamatan dan jenis kelamin 41 7 Jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama

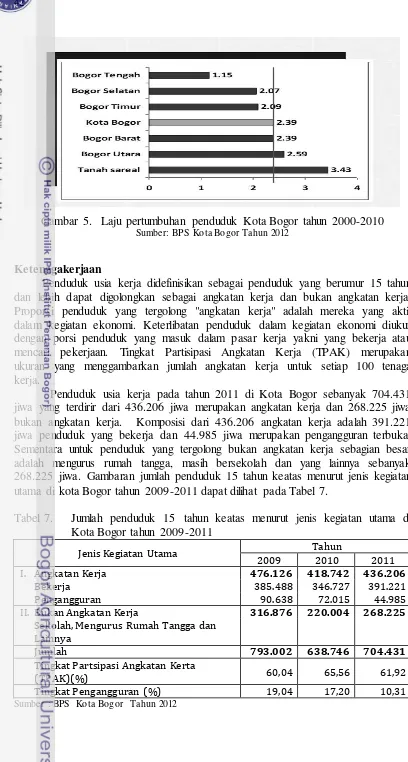

Kota Bogor tahun 2009-2011 42

8 Jumlah penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan

usaha dan jenis kelamin Kota Bogor tahun 2011 43

9 Produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bogor menurut

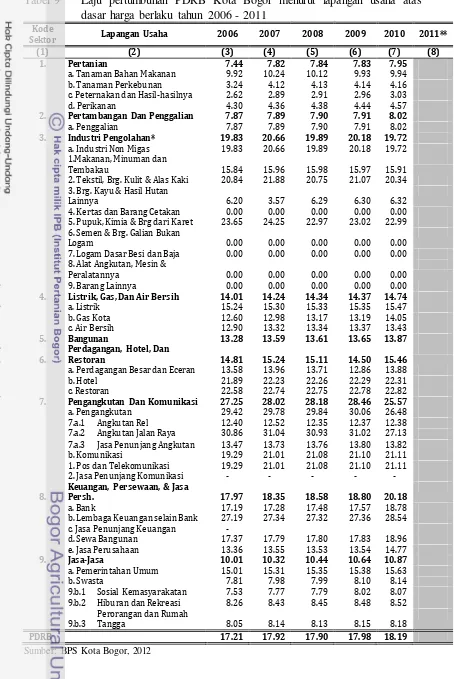

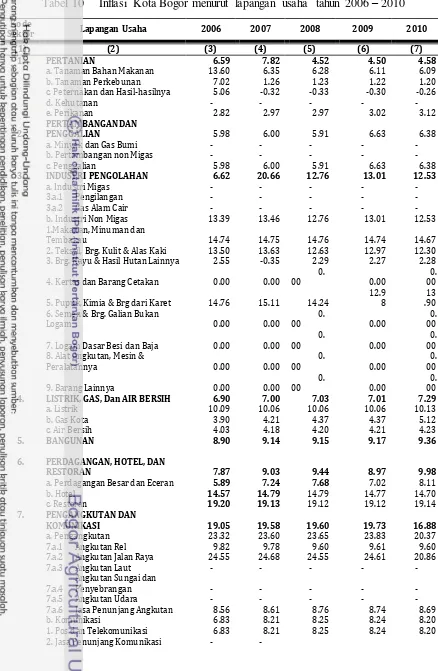

lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2006-2011 44

10 Laju pertumbuhan PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha

atas dasar harga berlaku tahun 2006-2011 46

11 Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling

menurut kecamatan di Kota Bogor tahun 2009 48

12 IPM Kota Bogor per kecamatan dan komponennya tahun 2010 48

13 Perkembangan kemiskinan Kota Bogor tahun 2004-2010 50

14 Banyak keluarga menurut kecamatan dan klassifikasi keluarga

di Kota Bogor tahun 2010 51

15 Hasil pendugaan parameter beberapa persamaan total belanja daerah

(TBD) 60

16 Hasil pendugaan parameter persamaan belanja rutin daerah (BRD) 62 17 Hasil pendugaan parameter persamaan belanja modal daerah (BMD) 63 18 Hasil pendugaan parameter persamaan belanja bidang pendidikan

(TBD) 65

19 Hasil pendugaan parameter persamaan belanja bidang kesehatan

(BBK) 66

20 Hasil pendugaan parameter persamaan belanja bidang infrastruktur

(BBI) 68

21 Hasil pendugaan parameter persamaan investasi daerah 69

22 Hasil pendugaan parameter persamaan penyerapan tenaga kerja

(PTK) 71

23 Hasil pendugaan parameter persamaan produk domestik regional

bruto (PDRB) 72

24 Hasil pendugaan parameter persamaan indeks pembangunan

DAFTAR GAMBAR

1 Perkembangan belanja Pemkot Bogor bidang pendidikan dan

kesehatan tahun 1990-2011 7

2 Efek kenaikan pengeluaran pemerintah 14

3 Bagan kerangka pemikiran teoritis 31

4 Tren jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2010 41

5 Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor tahun 2000-2010 42 6 Perkembangan UHH di Kota Bogor tahun 2005-2008 47 7 Perkembangan DAU, PAD, DBH dan DAK tahun 2001-2011 53 8 Persentase jumlah DAU dan DAK terhadap total penerimaan

daerah 54

9 Persentase jumlah DAU terhadap total penerimaan daerah 55 10 Persentase jumlah PAD dan DBH terhadap total penerimaan

daerah 55

11 Persentase jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah 56

12 Perkembangan TBD, BRD dan BMD tahun 1990-2011 58

13 Perbandingan persentase BRD dan BMD di Kota Bogor tahun

1990 sampai dengan tahun 2011. 58

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data Pendukung 83

Latar Belakang

Indonesia mulai menempuh suatu babak baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Implikasi dari kebijakan otonomi daerah tersebut adalah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing. Dalam pelaksanaanya, kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat (DBH). Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002).

Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri. Namun, kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan di perhitungan APBD. Indonesia, pada dekade 1990-an, persentase ini mencapai 72 persen pengeluaran propinsi dan 86 persen pengeluaran kabupaten/kota. Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50 persen untuk pemerintah federal dan 60 persen untuk pemerintah daerah (Fisher, 1996). Khusus di negara bagian Wisconsin di AS, sebesar 47 persen pendapatan pemerintah daerah berasal dari transfer pemerintah pusat (Deller et al, 2002). Di negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran pemerintah daerah adalah 85 persen di Afrika Selatan, 67 persen sampai dengan 95 persen di Nigeria, dan 70 persen sampai dengan 90 persen di Meksiko. Adanya transfer dana dari pusat untuk pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD).

dalam penentuan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan digunakan pendekatan inkremental, didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi, sedangkan analisis yang mendalam mengenai struktur, komponen dan tingkat biaya optimal untuk setiap kegiatan belum pernah dilakukan. Lamanya perencanaan ini pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan under financing atau over financing, hal ini akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah daerah. Dalam situasi seperti ini banyak kebijakan publik yang dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik.

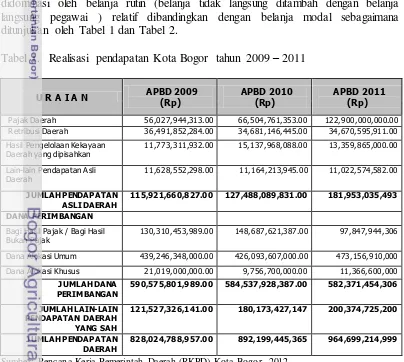

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor. Keadilan anggaran adalah salah satu misi utama yang diemban pemerintah kota dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang adil dan transparan. Kenyataannya, transfer dana dari Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah. Dilain pihak belanja pemerintah daerah didominasi oleh belanja rutin (belanja tidak langsung ditambah dengan belanja langsung pegawai ) relatif dibandingkan dengan belanja modal sebagaimana ditunjukan oleh Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Realisasi pendapatan Kota Bogor tahun 2009 – 2011

U R A I A N APBD 2009 (Rp) APBD 2010 (Rp) APBD 2011 (Rp)

Pajak Daerah 56,027,944,313.00 66,504,761,353.00 122,900,000,000.00 Retribusi Daerah 36,491,852,284.00 34,681,146,445.00 34,670,595,911.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan

11,773,311,932.00 15,137,968,088.00 13,359,865,000.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

11,628,552,298.00 11,164,213,945.00 11,022,574,582.00

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

115,921,660,827.00 127,488,089,831.00 181,953,035,493

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

130,310,453,989.00 148,687,621,387.00 97,847,944,306

Dana Alokasi Umum 439,246,348,000.00 426,093,607,000.00 473,156,910,000

Dana Alokasi Khusus 21,019,000,000.00 9,756,700,000.00 11,366,600,000 JUMLAH DANA

PERIMBANGAN

590,575,801,989.00 584,537,928,387.00 582,371,454,306

JUMLAH LAIN-LAIN

Berdasarkan data series kurun waktu 2009-2011 (Tabel 1), secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara konsisten mengalami kenaikan. Dari tabel ini menunjukkan bahwa jumlah belanja tak langsung relatif lebih besar dibandingkan jumlah belanja langsung. Belanja tidak langsung dipergunakan untuk belanja rutin termasuk didalamnya gaji pegawai negri di Kota Bogor. Dari tabel juga terlihat bahwa APBD Kota Bogor kecenderungan defisit setiap tahun. Perubahan-perubahan dalam penerimaan, pengeluaran dan asumsi yang digunakan diperbaiki pada APBDP.

2.1.1 Belanja Pegawai 357,368,859,024 467,833,382,206. 521,744,732,314.00

Belanja Bunga - - 1,244,494,845.00

451,163,091,029 586,674,384,457 615,900,388,116.00

2.2. BELANJA LANGSUNG

2.2.1 .

Belanja Pegawai 43,515,147,268. 45,943,819,584 63,681,886,190

2.2.2 .

Belanja Barang dan Jasa 173,749,148,757 158,124,717,210 179,882,045,321

2.2.3 .

Belanja Modal 108,449,608,948 165,939,883,691 177,357,968,575

776,876,996,002 956,682,804,942 1,036,822,288,202

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor, 2012.

Jawa dan Bali pada tahun 2001. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa flypaper effect terjadi pada DAUt-1 terhadap Belanja Daerah tahun berjalan.

Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena menurut Halim (2002) pemerintah kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemerintah kabupaten/ kota di luar Jawa-Bali. Menanggapi hal tersebut, Mutiara Maimunah melakukan penelitian yang sama pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatra pada tahun 2003 dan 2004. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Halim yaitu DAUt-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PADt-1 terhadap belanja

daerah tahun berjalan. Namun ketika diuji pengaruh DAUt dan PADt secara bersama-sama terhadap belanja daerah t, hasilnya PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap belanja daerah.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah besaran belanja daerah bersama-sama dengan investasi swasta dan angkatan kerja di Kota Bogor yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Belanja pembangunan yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian adalah belanja pembangunan infrastruktur, dan yang berpengaruh terhadap sumberdaya manusia adalah biaya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Djojohadikusumo (1994) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi, sedangkan Schumpeter dalam Boediono (1999) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB kota-kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek berdasarkan atas harga konstan 2000 tahun 2010 terbesar dimiliki oleh Kota Bekasi dengan nilai sebesar 15.476.101 juta rupiah, kemudian Kota Depok dengan nilai 6.519.326,22 juta rupiah dan Kota Bogor dengan nilai sebesar 4.782.307,18 juta rupiah (BPS Jawa Barat, 2011).

masih dibawah rata-rata Jawa Barat. PDRB per kapita terbesar di PKN Bodebek adalah Kota Bekasi, kemudian disusul oleh Kota Bogor dan Kota Depok.

Tabel 3 PDRB perkapita kota di PKN Bodebek atas dasar harga berlaku, tahun 2008 – 2011

No. Kota Tahun

2008 2009 2010 2011

1 Kota Bekasi 13.473.852 13.894.462 15.280.958 17.051.881 2 Kota Bogor 11.089.020 12.788.558 14.635.801 16.009.371

3 Kota Depok 7.806.703 8.399.622 9.286.210 10.121.734

Jawa Barat 14.359.911 15.542.360 17.155.084 18.803.261

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2012

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur semua dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Pada tahun 2011 nilai IPM untuk Kota Bogor dengan indeks 76,08, Kota Bekasi dengan indeks 76,72 dan Kota Depok dengan indeks 79,49.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan IPM Kota Bogor pada periode studi mengalami fluktuasi dan berada di bawah PDRB kabupaten/kota lain di PKN Bodebek, nilai PDRB per kapita Kota Bogor juga berada dibawah rata-rata Jawa Barat, ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam, prasarana penunjang relatif sama dibanding kota lain, bahkan letak Kota Bogor berada di tengah dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

Menurut Todaro dan Smith (2006) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal (capital accumulation) meliputi semua jenis investasi baru baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang ditanamkan dengan bentuk tanah, peralatan fisik, dan modal sumber daya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar output atau pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal yang dilakukan oleh pemerintah menggambarkan seberapa besar peran pemerintah dalam sistem perekonomian suatu daerah.

Investasi. Hal ini disebabkan oleh realisasi investasi 22 perusahaan dari 47 perusahaan yang tercatat di Kota Bogor berdasarkan persetujuan BKPM, yang terdiri dari 39 perusahaan PMA dan 8 perusahaan PMDN. Surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan selama tahun 2010 tersebut merupakan akibat dari perluasan dan peningkatan kapasitas produksi perusahaan yang sudah beroperasi di Kota Bogor (Pemerintah Kota Bogor, 2011). Jumlah realisasi PMDN pada tahun 2010 sebesar 389,435 milyar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 3.317,99 persen dari realisasi PMDN tahun 2009 sebesar 10,2 milyar rupiah.

Faktor lain yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dihadapi oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhan ekonominya masih rendah. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bogor tahun 2010 mencapai 84,33 persen dari 716.428 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2010. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2009 yang mencapai 55,83 persen dari 363.622 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2009. Pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2010 mencapai 27,44 persen dari 4.631 pencari kerja yang berhasil ditempatkan pada tahun 2010. Angka ini meningkat dari capaian tahun 2009 yang mencapai 7,27 persen dari 1.321 pencari kerja yang berhasil ditempatkan tahun 2009. Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2010 mencapai 2,36 persen dari 716.428 jumlah penduduk angkatan kerja. Angka ini meningkat dari capaian tahun 2009 yang mencapai 4,99 persen dari 363.622 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2009 (BPS Kota Bogor, 2011).

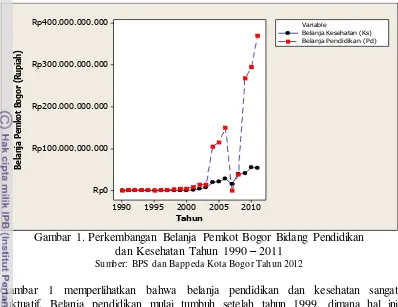

Modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan kesehatan. Disamping itu kesehatan merupakan prasayarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2002). Untuk mengetahui perkembangan belanja bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Bogor dari tahun 1990-2011 dapat dilihat pada Gambar 1.

2010

Gambar 1. Perkembangan Belanja Pemkot Bogor Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 1990 – 2011

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Bogor Tahun 2012

Gambar 1 memperlihatkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan sangat fluktuatif. Belanja pendidikan mulai tumbuh setelah tahun 1999, dimana hal ini sangat dipengaruhi oleh muncul suatu paradigma baru yaitu pembangunan yang terpusat pada manusia (human centered development) yang dikembangkan oleh United Nation Development Programe (UNDP). Melihat fenomena dari Kota Bogor yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi relatif lamban yang berakibat pada relatif rendahnya PDRB dibandingkan dengan wilayah lainnya di Bodebek, penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh investasi, angkatan kerja, dan belanja pemerintah terhadap kinerja ekonomi di Kota Bogor.

Rumusan Masalah

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi output suatu wilayah, yaitu total investasi, belanja pemerintah, dan penyerapan tenaga kerja. Total investasi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan investasi dan penyusutan, belanja pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh penerimaan daerah sementara penyerapan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja, investasi daerah dan pengeluaran belanja pemerintah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Bogor relatif tumbuh di bawah angka pertumbuhan ekonomi kota-kota di Bodebek. Beberapa faktor yang nampaknya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bogor adalah faktor investasi, angkatan kerja dan belanja pemerintah.

investasi yang sedikit saja sudah dapat menyebabkan tumbuhnya perekonomian dengan cepat. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa investasi itu lebih merupakan hasil daripada merupakan sebab perkembangan ekonomi. Atau dengan perkataan lain kemajuan perekonomian selalu menambah jumlah investasi, sedangkan kenaikan dalam jumlah investasi belum tentu menyebabkan majunya perekonomian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan DAU, DAK, PAD dan DBH dalam penerimaan pemerintah daerah di Kota Bogor?

2. Sejauhmana DAU, DAK, PAD dan DBH berpengaruh dalam belanja pemerintah daerah di Kota Bogor?

3. Sejauhmana investasi, belanja pemerintah dan angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor?

4. Sejauhmana belanja pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan dan upah minimum kota berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bogor?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi tentang peranan DAU, DAK, PAD dan DBH dalam penerimaan pemerintah daerah di Kota Bogor.

2. Mengukur dan menganalisis peranan DAU, DAK, PAD dan DBH terhadap belanja pemerintah daerah di Kota Bogor?

3. Mengukur dan menganalisis besarnya dampak investasi, belanja pemerintah dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor.

4. Mengukur dan menganalisis besarnya dampak investasi, belanja pemerintah dan upah minimum kota terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bogor.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, total investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Literatur ekonomi dan keuangan daerah mendiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an tentang hubungan pendapatan dan belanja daerah. Berbagai hipotesis mengenai hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang dan Ho, 2002). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000; dan Doi, 1998). Sementara studi tentang pengaruh transfer atau grants dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemerintah daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Gamkhar dan Oates, 1996). Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford dan Oates, 1971).

Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau grants tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (flypaper effect). Holzt-eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja Pemerintah daerah. Studi Legrenzi dan Milas (2001), menggunakan sampel municipalities di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asimetrik.

Gamkhar dan Oates (1996) menganalisa respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (cuts in federal grants) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Holzt-Eakin et al (1994) menganalisis model maximazing under uncertainty of intertemporal utility funcion dengan menggunakan data runtun waktu selama tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model, dimana keputusan-keputusan didasarkan pada ketersediaan sumberdaya secara permanen, bukan ketersediaan yang sifatnya temporer. Mereka menemukan bahwa semua current spending ditentukan oleh current resources. Studi Holzt-Eakin et al (1985) menemukan bahwa grants tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya, belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan.

Peranan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

secara umum dalam masyarakat bahwa, 1) komposisi output yang ada seharusnya berada dalam garis yang sesuai dengan preferensi konsumsi individu dalam masyarakat, 2) preferensi tersebut digunakan untuk didesentralisasikan dalam membuat keputusan mengapa seluruh perekonomian tidak dipegang oleh swasta.

Sebuah perekonomian yang ideal, kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumberdaya berasal dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari berbagai sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Kenyataan yang ada, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal. Perekonomian pasar seringkali terlilit polusi dan monopoli seiring dengan melonjaknya inflasi atau pengangguran dan pada prakteknya pula bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat Laissez-faire sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pemerintah mempunyai peranan penting dalam perekonomian.

Menurut Adam Smith dalam Mangkoesubroto (1998), mengemukakan bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanaskan aktivitas yang harmonis seakan-akan diatur oleh invisible hand. Karena itu perekonomian dapat berkembang maksimum. Sehingga Adam Smith mengatakan bahwa peran pemerintah hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta, yaitu melaksanakan peradilan, pertahanan/keamanan, dan pekerjaan umum. Sedangkan menurut Samuelson (1997) secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan dan melaksanakan kebijakan stabilisasi Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Jones (1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung diantaranya adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tak langsung diantaranya berhubungan dengan masalah tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta nilai tukar.

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang/jasa yang relatif murah karena harganya ditentukan rendah oleh pemerintah (subsidi), Reksohadiprodjo (2001).

Pada sistem perekonomian campuran, pemerintah berpartisipasi dalam pasar sebagai pembeli barang dan jasa. Pemerintah membeli input dari rumah tangga dan mendapatkan hak kepemilikan dari sumber produktif (modal dan tanah). Pemerintah menggunakan input untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak dijual kepada sektor rumah tangga dan perusahaan, tetapi disediakan melalui distribusi tanpa melalui pasar. Namun demikian pemerintah juga memiliki dan menjalankan perusahaan, seperti jasa pelayanan pos, kereta api dan lain-lain.Untuk membayar barang dan jasa yang dipergunakannya, pemerintah mendapatkan pemasukan dari perusahaan dan rumah tangga, seperti hasil pembayaran pajak, retribusi, royalti dan fee. Pemerintah menggunakan sumber daya yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk pertahanan, jalan, sekolah dan jasa-jasa lainnya.

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Prop-Kab/Kota). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda, dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintahan yang lebih tinggi (Lee et al, 1998). RAPBD di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pengeluaran pembangunan dimaksudkan sebagai pengeluaran yang bersifat menambah kapital (investasi) masyarakat dalam bentuk proyek-proyek prasarana dasar dan sarana fisik.

2. Pengeluaran rutin secara umum diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi belanja pegawai, barang, perjalanan dinas, pemeliharaan, belanja rutin dan lain-lain seperti belanja pensiun dan subsidi.

Pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagai pembelanjaan otonomi, karena pendapatan nasional bukan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanjanya. Faktor yang menentukan pengeluaran pemerintah adalah 1) pajak yang diharapkan akan diterima, 2) pertimbangan-pertimbangan politik; dan 3) persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi (Sadono, 2000).

Dalam keadaan keseimbangan pada perekonomian tertutup, maka

Y = C + I + G . . . .(2.1)

Dimana :

C + I + G = C + S + T atau I + G = S + T . . . .(2.2)

Apabila dimisalkan sistem pajak adalah tetap, maka pendapatan nasional dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Y = a + b Yd + Io + Go Y = a + b (Y – To) + Io + Go Y – bY = a – bTo + Io + Go Y (1-b) = a – bTo + Io + Go Y =

( a – bTo + Io + Go)

Terjadinya perubahan pembelanjaan agregat, baik yang berasal dari pengurangan pajak, kenaikan ekspor atau penurunan impor akan mampu mengakibatkan perubahan keseimbangan dalam perekonomian dan perubahan dalam pendapatan nasional. Apabila pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar

ΔG, maka kenaikan pendapatan nasional sebesar :

Y1 =

(a – bTo + Io + Go + ΔG)

ΔY = Y1 – Yo =

. ΔG . . . .(2.3)

sedangkan multiplier (α) dari perubahan tersebut adalah sebesar :

α = ΔY/ΔG =

. . . .. . . .(2.4)

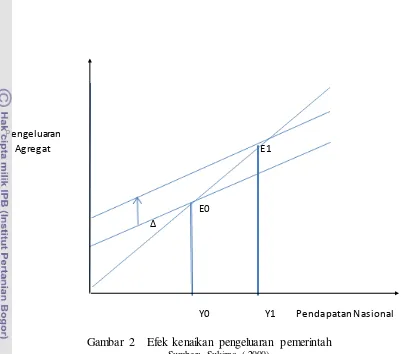

Dengan demikian hal ini memberikan gambaran bahwa semakin meningkatnya pendapatan daerah, karena peningkatan agregat demand akan mendorong kenaikan investasi dan akhirnya akan menyebabkan kenaikan produksi (Gambar 2). Dalam model pertumbuhan endogen, di katakan bahwa hasil investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternal positif) dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil. Meskipun tekhnologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa faktor tekhnologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (complementary investment) dalam modal, atau sumber daya manusia, sarana prasarana, infrastruktur atau kegiatan penelitian.

Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat tekhnologi dimana sumber daya manusia diakumulasikan. Dengan demikian, model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran

Agregat E1

E0 Δ

Y0 Y1 Pendapatan Nasional

Gambar 2 Efek kenaikan pengeluaran pemerintah

Sumber: Sukirno ( 2000)

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian. Teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu :

a. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

b. Hukum Wagner

Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Menurut Wagner (dalam Mangkoesubroto, 1998) mengapa peranan pemerintah semakin besar, disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state), yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

P

kPP

1/PPK

1< P

kPP

2/PPK

2< . . . . P

kPP

n/PPK

n. . . .(2.5)

Keterangan :

PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 1,2..n : Jangka waktu (tahun).

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Menurutnya, masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah regional (daerah), maka kita harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya dimana fungsi- fungsi tersebut dapat digolongkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi kepada lingkungan dan kemasyarakatan.

2. Fungsi pengaturan yaitu merumuskan dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi pembangunan yaitu keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana.

4. Fungsi perwakilan yaitu menyatakan pendapat daerah diluar bidang tanggung jawab eksekutif.

5. Fungsi koordinasi yaitu melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tataguna tanah regional (daerah) (Davey KJ, 1988)

Peranan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi

pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan tekhnologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta. Korelasi positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana namun jelas di dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar.

Teori Harord Domar (dikemukakan oleh Evsey Domar dan R.F. Harrod) mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi yang sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Rustiadi, et al. 2009). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa : 1) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh. 2) Dalam perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan, berarti sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). 4) Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal dan output (Capital Output Ratio) dan ratio penambahan modal-output (Incremental Capital Output Ratio). Dalam Teori Harrod-Domar investasi dan the incremental output ratio (ICOR) merupakan dua variabel fundamental (Tambunan, 2001). Investasi dimaksud adalah investasi netto, yaitu perubahan/penambahan stok barang modal, atau :

It = ΔKt

It = Kt – Kt-1 . . . . . . .(2.6)

ICOR adalah kebalikan dari rasio pertumbuhan output terhadap pertumbuhan investasi, yang pada intinya menunjukkan hubungan antara penambahan stok barang modal dan pertumbuhan output, atau melihat seberapa besar peningkatan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001).

Argumen utama dari hasil studi tersebut adalah bahwa investasi menambah pertumbuhan ekonomi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Y = y.K

1/y = K.Y . . . (2.7) Keterangan :

ICOR = (ΔK/Y) / (ΔY/Y) atau ICOR = ΔK/ ΔY

Beberapa studi kuantitatif yang dilakukan menemukan korelasi positif dan signifikan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001). Argumen utama dari hasil studi tersebut adalah bahwa investasi menambah jumlah stok kapital per pekerja oleh karenanya menaikkan produktivitas. Teori ini memiliki kelemahan yaitu kecenderungan menabung dan ratio pertambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah dan selanjutnya akan mempengaruhi investasi.

Meningkatkan output dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, melalui penambahan investasi guna memperbaharui tekhnologi yang digunakan dan / atau investasi guna meningkatkan kemampuan SDM (human capital). Dengan demikian akan meningkat rasio kapital – tenaga kerjanya. Dengan meningkatnya rasio antara kapital – tenaga kerja secara konsisten diharapkan akan meningkatkan PDRB (Pancawati, 2000).

Investasi swasta atau PMDN bruto merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang sifatnya tidak stabil, dan menjadi salah satu sumber penting dari konjungtur dalam perekonomian. Besarnya investasi perusahaan dapat diterangkan dalam analisis hubungannya dengan tingkat suku bunga, apabila suku bunga rendah lebih banyak investasi yang akan dilakukan, dan sebaliknya kenaikan suku bunga akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi (Sukirno, 2000). Selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya UU PMA dan PMDN pada tahun 1966 memberikan persyaratan menarik, dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas (Mc Cawley, 1982). Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas, diharapkan dapat meningkatkan PDRB Kota Bogor dari tahun ke tahun.

Peranan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985).

model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen.

Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, peranan tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan, tekhnologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Menurut Nicholson (1991) bahwa suatu fungsi produksi pada suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah q = f (K,L) dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah barang / jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L, maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnyadianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marginal (marginal physical product). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukan peningkatan output, namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan output serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimum setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi keluaran.

Menurut Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan, apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Pertumbuhan Ekonomi Regional (Daerah)

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan atas harga konstan. Jadi perubahan dalam nilai pendapatan hanya semata-mata disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Lebih lanjut diterangkan dua konsep pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil. Output riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi pertumbuhan, statis ataupun penurunan, dimana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat positif sedangkan penurunan merupakan perubahan negatif.

2. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output total riil perkapita. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tingkat kenaikan output total riil lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk, sebaliknya terjadi penurunan taraf hidup aktual bila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada laju pertambahan output total riil.

Pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Saat ini tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya inti dari teori ekonomi regional tersebut berkisar pada metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (regional).

Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Mazhab Historimus

Mazhab Historimus melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatupola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Metode kajian dalam mazhab ini bersifat induktif empiris dimana fenomena ekonomi adalah perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu dalam perjalanan sejarah.

a. Teori Friedrich List

Teori ini menyatakan bahwa sistem liberalisme yang laissez-faire dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal dimana perkembangan suatu perekonomian tergantung pada peran pemerintah, organisasi swasta dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. Negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah diantara masyarakat.

b. Teori Walt Whitman Rostow

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional (the traditional society), pra syarat untuk tinggal landas (the preconditions for take off), tinggal landas (the take-off) , menuju kedewasaan (the drive to maturity) dan masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption). Rostow berpendapat bahwa yang menjadi dasar perbedaan tahap pembangunan ekonomi tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Mazhab Analitis

Teori yang tergabung dalam mazhab ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan konsisten, tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada spek empiris (histories).

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith menyatakan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu suasana yang mengakibatkan perekonomian berfungsi secara efisien. Perkembangan pasar juga akan menaikan pendapatan nasional dan pertumbuhan penduduk dari masa ke masa yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan pendapatan nasional, akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak (Sukirno, 2000).

Sedangkan Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsisten. Pada mulanya ketika jumlah penduduk/tenaga kerja relatif sedikit dibandingkan dengan faktor produksi lain, maka pertambahan penduduk/tenaga kerja akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Akan tetapi apabila jumlah penduduk/tenaga kerja berlebihan dibandingkan dengan factor produksi lain, maka pertambahan penduduk/tenaga kerja akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2000).

Menurut Ricardo faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi factor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Peranan akumulasi modal dan kemajuan tekhnologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya the law of diminishing return yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal (Arsyad, 1999).

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik (Solow-Swan)

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan tekhnologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 1999). Definisi ini memiliki tiga komponen : 1) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang, 2) tekhnologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka barang kepada penduduk, 3) penggunaan tekhnologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut Solow dan Swan, bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan tekhnologi. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang bergantung pertambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan tekhnologi (Arsyad, 1999). Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital-output ratio = COR) bisa berubah (bersifat dinamis), untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula sesuai dengan yang dibutuhkan. Model Solow mendasarkan pada fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu :

Q = A.K

α. L

β . . . (2.8)Dimana Q adalah output, A adalah tekhnologi, K adalah modal fisik, L adalah

menunjukan arah pertumbuhan keadaan mantap serta situasi pertumbuhan jangka panjang yang ditentukan oleh peranan tenaga kerja dan kemajuan tekhnologi yang semakin luas. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa model pertumbuhan Solow menunjukan bagaimana pertumbuhan dalam capital stock, pertumbuhan tenaga kerja dan perkembangan tekhnologi mempengaruhi tingkat output. Untuk menjelaskan teori pertumbuhan Solow maka pertama akan dianalisis bagaimana peranan stok modal dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi tanpa adanya perkembangan. Apabila dimisalkan suatu proses pertumbuhan ekonomi dalam keadaan dimana tekhnologi tidak berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai hanya karena adanya perubahan jumlah modal (K) dan jumlah tenaga kerja (L). Hubungan kedua faktor tersebut dengan pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai fungsi produksi :

Y = f (K,L) . . . . . . .(2.9)

Dimana Y adalah tingkat pendapatan nasional, K adalah jumlah stok modal dan L adalah jumlah tenaga kerja. Jika jumlah modal naik sebesar ΔK unit, jumlah output akan meningkat sebesar marginal product of capital (MPK) dikalikan dengan ΔK, dimana :

MPK = f (K + 1, L) – f (K,L) . . . .(2.10)

Jika tenaga kerja meningkat sebesar ΔL unit, maka jumlah output akan meningkat sebesar marginal product of labour (MPL) dikalikan ΔL, dimana:

MPL = f (K,L +1) – f (K,L) . . . .(2.11)

Perubahan ini akan lebih realistis apabila kedua faktor produksi ini berubah, yaitu terjadi perubahan modal sebesar ΔK serta terjadi perubahan jumlah tenaga kerja sebesar ΔL. Kita dapat membagi perubahan ini dalam dua sumber penggunaan marginal products dari dua input :

ΔY = (MPK x ΔK) + (MPL x ΔL) . . . . . . .(2.12)

Dalam kurung pertama adalah perubahan output yang dihasilkan dari perubahan kapital, dan dalam kurung yang kedua adalah perubahan output yang disebabkan oleh adanya perubahan tenaga kerja. Untuk mempermudah interprestasi dan penerapan, maka persamaan kemudian diubah menjadi :

ΔY/Y = (MPK x K/Y) ΔK/K + (MPL x L/Y) ΔL/L . . . .(2.13)