I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 230 juta dengan beraneka ragam budaya, sosio-ekonomi dan letak geografis menduduki peringkat 107 dari 177 negara untuk Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index tahun 2008). Keadaan perekonomian pasca krisis ekonomi tahun 1998 menimbulkan permasalahan kemiskinan, kerawanan pangan dan gizi yang cukup besar antar provinsi dan kabupaten di Indonesia. Permasalahan ini mendorong Indonesia untuk menandatangani World Food Summit (1996) dan Millennium Declaration (2000), sebagai upaya untuk memperkuat tujuan dari Millennium Development Goals (MDGs), yaitu menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$ 1 per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya pada tahun 2015 (FSVA, 2009).

Kemiskinan dan ketahanan pangan merupakan dua sisi mata uang, dimana karena miskin maka tidak dapat mencapai keadaan tahan pangan dan sebaliknya karena keadaan tidak tahan pangan maka menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang membutuhkan intervensi multi sektoral secara terintegrasi dan terkoordinasi. Kebutuhan dasar berupa pangan merupakan hak setiap manusia untuk dapat tercukupi pemenuhannya. Masalah pangan adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan perhatian lebih karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dapat tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, kemudahan akses dalam menjangkau, dan merata keseluruh masyarakat. Kebutuhan pemenuhan pangan menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa sehingga pencapaian kondisi ketahanan pangan harus diperjuangkan.

Menurut Saliem (2004) pengelolaan ketahanan pangan diperlukan baik ditingkat nasional, daerah maupun ditingkat rumah tangga sehingga dapat meminimalisir kerawanan pangan yang terjadi. Kerawanan pangan yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan adanya pola konsumsi gizi yang kurang merata di beberapa daerah terutama daerah yang sulit diakses dalam transportasi. Ketimpangan pemerataan pendistribusiaan bahan pangan menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal kurang mengkonsumsi pola pangan yang dianjurkan dalam pemenuhan gizi yang seimbang. Selain itu pemenuhan kebutuhan dan akses pangan yang buruk dapat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

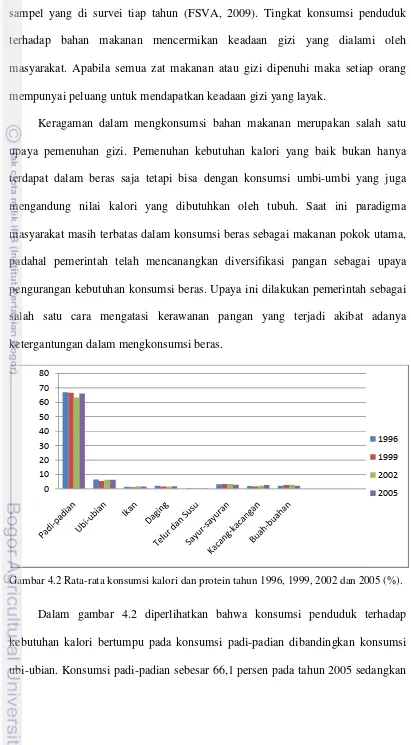

energi yang direkomendasikan sebesar 2000 kkal per kapita per hari dan kecukupan konsumsi protein adalah 52 gram per kapita per hari (Rindayati, 2009).

Keadaan ketahanan pangan dapat menggunakan perhitungan kemiskinan dengan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan ditetapkan 2100 kilo kalori perhari sebagai batas kemiskinan (TNP2K, 2012). Kondisi ekonomi yang tidak mapan membawa dampak terhadap ketidakmampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ketahanan pangan memiliki keterkaitan dengan penduduk miskin yang memiliki keterbatasan dalam akses pangan baik dari segi konsumsi maupun segi pengeluaran untuk bahan pangan.

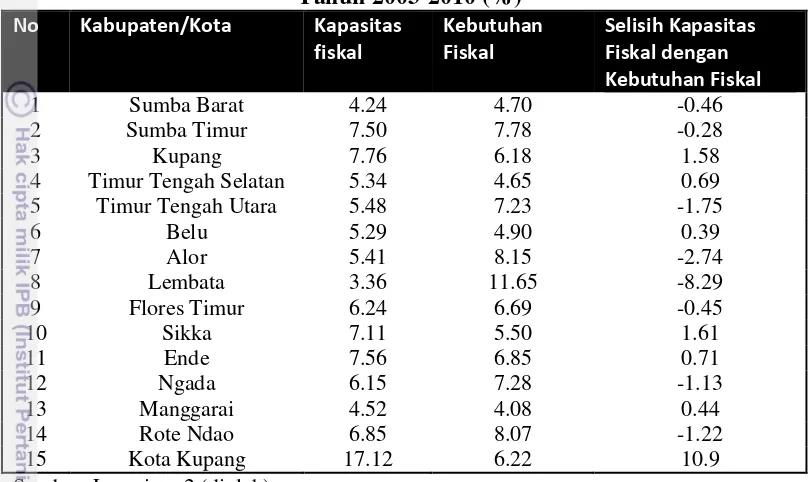

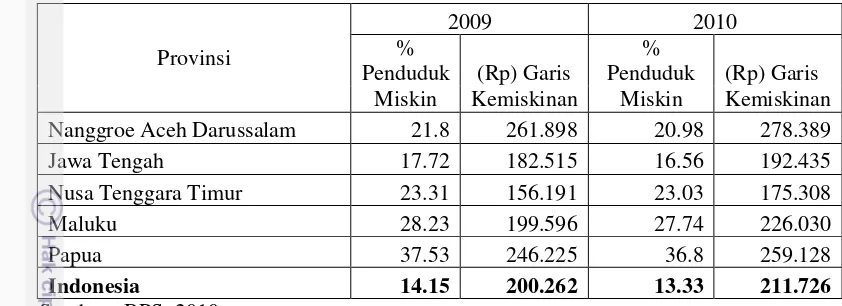

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Beberapa Provinsi Miskin Kemiskinan Miskin Kemiskinan

Nanggroe Aceh Darussalam 21.8 261.898 20.98 278.389

Jawa Tengah 17.72 182.515 16.56 192.435

Nusa Tenggara Timur 23.31 156.191 23.03 175.308

Maluku 28.23 199.596 27.74 226.030

Papua 37.53 246.225 36.8 259.128

Indonesia 14.15 200.262 13.33 211.726

Sumber : BPS, 2010

Dalam tabel 1.1 diperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT menempati urutan ketiga dibandingkan provinsi lainnya, namun dilihat dari garis kemiskinan NTT memiliki nilai terendah yaitu sebesar Rp 175.308 yang masih jauh dibandingkan rata-rata nasional sebesar Rp 211.726 dan penurunan persentase penduduk miskin hanya sebesar 0,28 persen dari tahun 2009 ke 2010, yang tergolong kecil dibandingkan penurunan persentase jumlah penduduk miskin di provinsi lainnya. Sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur kurang cocok untuk lahan pertanian pangan. Keadaan geografis yang kurang mendukung dan iklim yang semi arid membuat wilayah NTT didominasi oleh lahan kering, sehingga berdampak pada tingkat ketahanan pangan daerah.

telah dirubah menjadi Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004.

Dalam pelaksaannya desentralisasi fiskal memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang terdapat di daerah asalnya. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah yang penting dalam sistem perekonomian. Dalam sisi penerimaan, terjadi peningkatan dana transfer oleh pemerintah daerah yang bisa digunakan dalam pemenuhan kebutuhan belanja masyarakat. Sedangkan dari sisi pengeluarannya, pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran yang ada dalam menyediakan barang dan jasa publik sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat sehingga terjadi efisiensi dalam pembelanjaan daerah. Selain itu pemberlakuan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah masing-masing.

berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa dilengkapi oleh DAU.

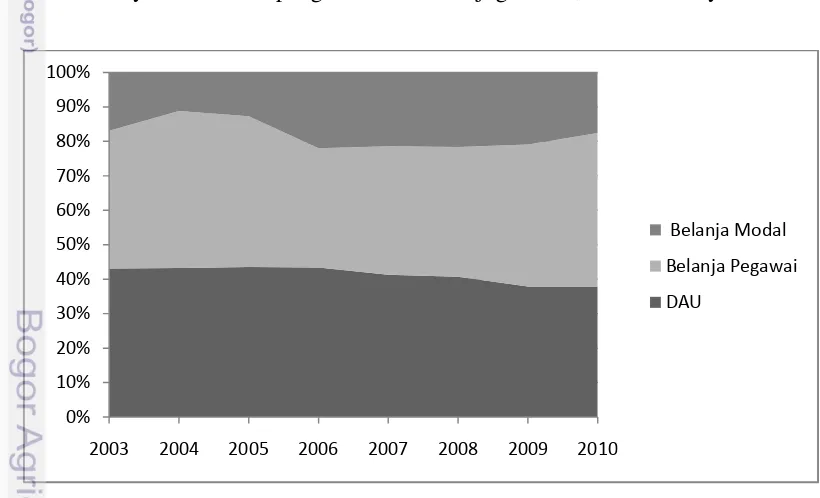

Penerapan desentralisasi fiskal berdampak pada peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan. Tantangan lain yang dihadapi NTT adalah rendahnya kapasitas fiskal, meskipun pengeluaran perkapita NTT (meliputi pengeluaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat) berada pada tingkat menengah dalam perbandingan dengan provinsi lain, namun PDRB perkapitanya adalah yang paling rendah di Indonesia. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT berhasil melakukan perbaikkan dalam komposisi pengeluaran pemerintah dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas perekonomian. Perekonomian NTT relatif belum berkembang dan sumber daya alam yang sangat sedikit yang menyebabkan meningkatnya ketergantungan NTT pada transfer DAU dan DAK. Peningkatan ini terlihat dari komposisi pada penerimaan provinsi yang meningkat dari 83 persen pada tahun 2003 menjadi 86 persen di tahun 2007. Kontribusi PAD yang meskipun terus meningkat namun kontribusinya masih kecil pada anggaran (Analisa Pengeluaran Publik NTT, 2007).

1.2 Perumusan Masalah

Pemberlakuan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat meningkatkan kinerja fiskal dan menggali potensi daerah secara optimal. Kinerja fiskal dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal dan posisi fiskal. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja fiskal yang ada di suatu daerah dengan melihat kontribusi dari PAD dan PDRB terhadap perekonomian daerah. Kurangnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyebabkan lemahnya tingkat kreativitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan dan menghadapai tantangan kedepan. Kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem desentralisasi fiskal berupa penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat menuntut adanya upaya dalam perbaikan anggaran yang digunakan. Selain itu pengoptimalan sumber – sumber keuangan lain seperti PAD yang merupakan indikator kemandirian daerah sangat diperlukan untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah seoptimal maungkin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian suatu daerah masih relatif kecil kontribusinya dari total penerimaan di NTT. Pertumbuhan PAD dalam kurun waktu 2003-2007 tidak dapat mengimbangi pertumbuhan sumber daya fiskal pemerintah daerah NTT. Meskipun jumlahnya meningkat sebanyak 29 persen pada periode 2003-2007, namun kontribusinya terhadap total penerimaan dapat dikatakan hampir tidak mengalami perubahan, hanya menyumbang sekitar 7 persen terhadap total penerimaan.

penderita gizi buruk yang ada sebanyak 4.991 kasus pada tahun 2010 (NTT onlinenews, 2011) dan masih banyaknya kabupaten di NTT yang memiliki daerah rawan pangan yang tinggi yaitu sebanyak 6 kabupaten dari 15 kabupaten. Penurunan status gizi masyarakat mempunyai dampak terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak perekonomian daerah. Tingginya kualitas sumber daya manusia mampu menciptakan produktivitas kerja yang lebih baik dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat berdampak pada peningkatan perekonomian daerah yang bisa dilihat dari kontribusi PAD sebagai sumber penerimaan lokal yang mencermikan kemandirian suatu daerah dalam membiayai keuangan pemerintah daerahnya sendiri.

Peningkatan dana transfer dari pusat berupa DAU dan PAD setiap tahunnya nyatanya masih membuat NTT berada dalam tingkat ketahanan pangan yang rendah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam yang mengkaji kinerja fiskal daerah dan faktor – faktor yang memengaruhi ketahanan pangan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja fiskal pasca penetapan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

2. Bagaimana keterkaitan antara derajat otonomi fiskal dan ketahanan pangan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji kinerja fiskal pasca penetapan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Mengkaji keterkaitan derajat otonomi fiskal dengan ketahanan pangan yang terjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan pada penerapan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi :

1. Pemerintah, sebagai bahan informasi dalam pengelolaan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan ketahanan pangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencari kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketahanan pangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi (otonomi daerah) adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah otonom yang menghasilkan pemerintahan lokal yang bergerak secara aktif dalam upaya mengurus kepentingan masyarakat didaerahnya menurut aspirasi dan kepentingan daerah itu sendiri. Peraturan mengenai ini telah ditetapkan dalam UU No 22 tahun 1999 yang berisi tentang pemerintahan daerah dan UU No 25 tahun 1999 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola keuangan daerah dan pengambilan keputusan yang bertujuan dalam pembangunan daerah itu sendiri (Irdhania, 2009).

Pada dasarnya pemberlakuan kebijakan desentralisasi untuk daerah otonom merupakan salah satu langkah dalam perbaikan sistem sentralistik yang telah berlaku selama ini. Pemerintah pusat diberikan wewenang kebebasan dalam mengurus kebutuhan domestik sehingga pemerintah pusat dapat lebih fokus dalam menghadapi isu-isu global dan merumuskan kebijakan makro nasional yang lebih bersifat strategis. Daerah otonom dapat mengembangkan kreativitas dalam proses pemberdayaan dengan kapabilitas yang mampu menghadapi berbagai masalah domestik. Selain itu desentralisasi merupakan tindakan nyata pemerintah pusat dalam penyerahan kepercayaan kepada daerah otonom yang dianggap mandiri dalam mencari solusi bagi daerahnya.

yang ada berupa pengelolaan sarana dan prasarana, keuangan, dan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah (Irdhania, 2009). Pengambilan keputusan diserahkan kepada daerah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan. Pada garis besarnya konsep desentralisasi dapat dibedakan menjadi tiga bagian besar, yaitu : desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain, dan semestinya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terbengkalai (Elmi, 2002).

2.2 Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur dan dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah, diharapkan daerah dapat melakukan tugas, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya (Elmi, 2002).

Desentralisasi fiskal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : (1) mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua tingkat; (2) memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintah; (3) memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal dan merumuskan jasa-jasa lokal; (4) memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); serta (5) menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi. Oleh karena itu keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dinilai dari sejauh mana fungsi-fungsi diatas tersebut telah dilaksanakan (Irdhania, 2009).

Tujuan umum program desentralisasi fiskal Indonesia adalah untuk membantu : (1) meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah; (2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional; (3) meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (4) mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah; (5) memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia (Abimanyu, 2009).

2002; Rindayati, 2009). Hipotesis serupa juga disampaikan oleh Tiebout, yang dikenal dengan Tiebout Hypotesis yaitu untuk barang publik yang memungkinkan perbedaan permintaan antar daerah maka efisiensi alokasi sumber daya akan lebih baik jika produksi barang tersebut dilakukan secara terdesentralistik (Stiglitz, 2000; Rindayati, 2009).

Inti dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah adanya pola transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sistem ini sangat penting karena pengeluaran pemerintah daerah sebagian besar yaitu dua pertiganya berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat diperoleh berdasarkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Terdapat tiga jenis transfer antar pemerintah yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 25 tahun 1999, yaitu: (1) Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus (Departemen Dalam Negeri, 2002 b; Rindayati, 2009). Pola penyaluran bantuan pemerintah pusat berbentuk block grant, sehingga perencanaan program, implementasi dan monitoring serta evaluasi dilakukan pada pemeritah daerah. Bentuk block grant dalam kerangka desentralisasi fiskal berupa Dana Alokasi Umum (DAU) (Simanjuntak, 2001; Ritonga, 2002; Mawardi dan Sumarto, 2003; Rindayati, 2009).

UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep Fiscal Gap,

digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Hasugian, 2006).

Selain DAU, pemerintah daerah juga mendapatkan DAK yang fungsinya juga hampir sesuai dengan DAU. Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi, kabupaten atau kota tertentu yang digunakan dalam kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Komposisi DAK lebih kecil dibandingkan dengan DAU. DAK dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan - kebutuhan khusus seperti prioritas nasional, kejadian-kejadian bahaya lainnya yang tidak dapat dibayai dengan menggunakan DAU (Departemen Dalam Negeri, 2002 b) (Rindayati, 2009).

Kaitan desentralisasi fiskal dengan ketahanan pangan terjadi melalui dua jalur yaitu (1) desentralisasi – partisipasi/ pemberdayaan/ tata kelola – ketahanan pangan, dan (2) desentralisasi – pelayanan publik/ investasi yang lebih memihak kaum miskin/ petani – ketahanan pangan (Rao, 2000; Braun and Grote, 2002; Vazques and McNab, 2001; Wasylenko, 1987; Rindayati, 2009).

baik yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan kinerja ketahanan pangan (Rindayati, 2009).

2.3 Konsep Kinerja Fiskal

Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam peningkatan ketahanan pangan sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah daerah bersama masyarakat. Peran pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan lebih besar karena pemerintah daerah dianggap lebih tahu dalam mengatasi permasalahan secara lebih spesifik berdasarkan potensi dan keunggulan serta keanekaragaman sumber daya (Situmorang, 2009).

Kebijakan fiskal terdiri dari kinerja fiskal yang meliputi sejumlah konsep yang saling berhubungan. Konsep-konsep tersebut adalah kapasitas fiskal (fiscal capacity), kebutuhan fiskal (fiscal need), upaya fiskal (fiscal effort), dan tingkat kinerja fiskal (fiscal performance level). Dalam hal ini, kemampuan suatu daerah (jurisdiksi) untuk menjalankan tugas fiskalnya sangat ditentukan oleh posisi fiskal dari daerah tersebut, dimana posisi fiskal ditentukan oleh kapasitas fiskal relatif terhadap kebutuhan fiskalnya yakni besarnya pengeluaran yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik ( public service) (Nanga, 2005).

dihitung dari jumlah penduduk yang menjadi sasaran dengan biaya yang diperlukan untuk menyediakan tingkat layanan standar. Konsep kebutuhan fiskal menunjukkan jumlah fiskal yang dibutuhkan daerah dalam menjalankan pembangunan baik untuk pengeluaran rutin dan pembangunan daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah (Nanga, 2005). Secara teori kebutuhan fiskal bukan ditentukan oleh penerimaan daerah namun justru sebaliknya, yaitu penerimaan daerahlah yang dipengaruhi oleh kebutuhan daerah (Rindayati, 2009)

Apabila suatu juridiksi dengan kapasitas fiskal yang tinggi dihadapkan dengan kebutuhan fiskal yang rendah, maka dapat dikatakan bahwa juridiksi tersebut memiliki posisi fiskal yang kuat dan sebaliknya (Musgrave and Musgrave, 1984; Nanga, 2005). Posisi fiskal yang kuat dapat dikatakan bahwa kapasitas fiskal lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya. Dalam kondisi juridiksi memiliki ‘strong fiscal position’, maka suatu tingkat layanan standar (standar level of services) dapat disediakan dengan suatu rasio penerimaan pajak terhadap basis pajak yang rendah atau suatu tingkat upaya pajak standar akan menghasilkan suatu tingkat layanan yang lebih tinggi relatif terhadap kebutuhan. Apabila kondisi sebaliknya yang terjadi, maka suatu upaya pajak atau fiskal yang tinggi mungkin diperlukan hanya untuk menyediakan suatu tingkat kinerja yang bersifat substandard (Nanga, 2005).

standar (Nanga, 2005). Upaya fiskal berhubungan dengan indeks kinerja fiskal yang menunjukkan apabila indeks kinerja fiskal yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah yang bersangkutan memiliki upaya fiskal yang semakin besar yang berarti pula memiliki posisi fiskal yang semakin kuat. Dengan demikian posisi fiskal dapat dihitung atau didefinisikan sebagi : (1) rasio antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal dan atau (2) rasio antara tingkat kinerja fiskal dengan upaya fiskal (Nanga, 2005).

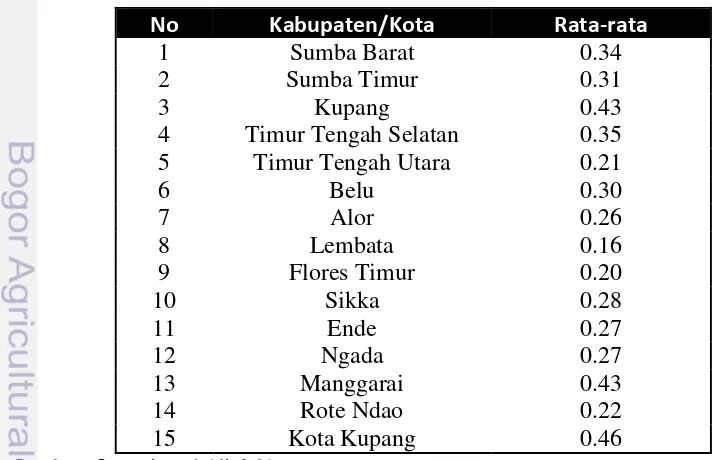

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Badan Libang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), maka derajat desentralisasi fiskal tersebut adalah sebagai berikut:

1. 0,00 % - 10% : sangat kurang 2. 10,1% - 201% : kurang 3. 20,1% - 30% : cukup 4. 30,1% - 40% : baik 5. 40,1% - 50% : sangat baik 6. >50% : memuaskan

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah:

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi yang lebih lengkap. (Thesaurianto, 2007). Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Untuk mengukur derajat kemandirian fiskal daerah / derajat otonomi fiskal daerah yaitu menggunakan rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD pada tahun yang sama, tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat (Radianto, 1997; Thesaurianto, 2007)

Keadaan fiskal daerah yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah akan memengaruhi kinerja perekonomian daerah berupa PDRB, penyerapan tenaga kerja serta produksi, dan ketahanan pangan. Kinerja perekonomian akan memengaruhi ketahanan pangan. Kondisi ketahanan pangan akan memengaruhi kinerja fiskal karena kapasitas fiskal daerah akan dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya. Keadaan masyarakat dengan daya beli rendah akan menghasilkan pendapatan pajak daerah yang rendah pula sehingga akan menghasilkan kinerja fiskal yang rendah (Situmorang, 2009).

2.4 Kebijakan Fiskal Untuk Pembangunan Ekonomi

pertumbuhan daerah sebagai dasar pembangunan nasional. Dalam Jhingan (2000) menyebutkan kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan berikut : (1) untuk meningkatkan laju investasi; (2) untuk mendorong investasi optimal secara sosial; (3) meningkatkan kesempatan kerja; (4) untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional; (5) untuk menanggulangi inflasi; dan (6) untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional (Rindayati, 2009).

Dalam hal ini kebijakan fiskal merujuk kepada ukuran-ukuran fiskal yang komplek seperti pajak, subsidi dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dengan mengontrol antara 15 sampai 50 persen dari GDP, pemerintah merupakan kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian dibanyak negara berkembang. Jadi berdasarkan volume, kebijakan fiskal berpengaruh secara substansial pada semua lingkaran ekonomi. Kebijakan fiskal memengaruhi kegiatan perekonomian melalui : (1) alokasi dari sumber anggaran terhadap berbagai kegiatan yang merupakan pengeluaran publik, (2) bentuk-bentuk pembiayaan dalam pengeluaran pemerintah dan (3) keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah (Todaro, 2000; Musgrave and Peggy, 1989; Jhingan, 2000; Rindayati, 2009).

dikurangi melalui pengeluaran anggaran, dan (2) peningkatan pendapatan pemerintah. Walaupun kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan, penekanan diberikan kepada pendekatan pertama karena alasan sebagai berikut :

1. Pengurangan pengeluaran anggaran lebih mudah, lebih substansial dan lebih cepat pengurangannya dibandingkan meningkatkan pajak serta peningkatan pajak pendapatan sering memerlukan perubahan dalam sistem pajak dan aturan mengenai pajak yang memakan waktu.

2. Tujuan utama dari program penyesuaian secara struktural adalah dalam arti luas mengurangi aturan negara dalam perekonomian dan menyiapkan insentif untuk meningkatkan produksi serta peningkatan pajak untuk mengelola tingkat pengeluaran yang ada akan bertentangan dengan tujuan dari program penyesuaian struktural (Jhingan, 2000; Todaro, 2000).

waktu dan pada suksesnya program penyesuaian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi (FAO, 1997 ; Rindayati, 2009).

2.5 Konsep Ketahanan dan Indikator Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan fenomena yang kompleks, mencakup banyak aspek dan faktor terkait yang luas. Istilah ketahanan pangan muncul pada tahun 1974 ketika dilaksanakannya konferensi pangan dunia. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dimana terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam hal jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan (safety), distribusi yang merata dan kemampuan membeli. Pada World Food Summit (1996), ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat (FSVA, 2009).

faktor lingkungan pertanian (agro-environmental), sosial ekonomi dan biologi dan bahkan faktor politik (FSVA, 2009).

Soeharjo (1995), berpendapat bahwa konsep ketahanan pangan dapat diterapkan pada berbagai tingkatan : global, nasional hingga tingkat rumah tangga atau individu. Disebutkan pula bahwa situasi ketahanan pangan antar tingkatan tersebut dapat saling dukung. Hardiansyah et al (1998) berpendapat bahwa karena tidak setiap rumah tangga atau individu mempunyai akses terhadap proses produksi pangan dengan terbatasnya pemilikan lahan pertanian, untuk mencapai ketahanan pangan rumah tangga, dibutuhkan dukungan ketersediaan pangan di tingkat lokal dan nasional. Sedangkan, Simatupang (1999) lebih melihat hubungan antara ketahanan pangan di tingkat global, nasional hingga rumah tangga atau individu sebagai suatu sistem hirarkis (hierarchial system) (Saliem, 2004).

Pentingnya ketahanan pangan ditunjukkan oleh Timmer (1996) dalam Amang dan Sawit (2001) yang menyimpulkan dari studinya untuk kasus Indonesia, Jepang, dan Inggris bahwa tidak satupun negara dapat mempertahankan proses pertumbuhan ekonomi tanpa terlebih dahulu memecahkan masalah ketahanan pangan. Untuk Indonesia perekonomian beras terbukti secara signifikan merupakan pendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 1960an.

pada tiga dimensi yang berbeda namun saling berkaitan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan oleh tumah tangga dan pemanfaatn pangan oleh individu (FSVA, 2009). Untuk mengukur ketahanan pangan baik secara mikro dan makro dapat dicerminkan oleh beberapa indikator tergantung dari tujuan dan kepentingan dari penelitian yang dijalankan serta ketersediaan data (Rindayati, 2009).

Indikator-indikator ketahanan pangan tersebut diantaranya adalah : (1) produksi pangan baik tingkat rumah tangga, wilayah, regional, nasional; (2) tingkat ketersediaan pangan di rumah tangga, wilayah, regional, nasional; (3) proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga; (4) fluktuasi harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumah tangga; (5) keadaan konsumsi pangan; (6) status gizi; (7) angka indeks ketahanan pangan rumah tangga; (8) angka rasio antara stok dengan konsumsi pada berbagai tingkatan wilayah; (9) skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk tingkat ketersediaan dan konsumsi; (10) kondisi keamanan pangan; (11) keadaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat; (12) tingkat cadangan pangan pemerintah dibanding perkiraan kebutuhan; (13) kemampuan untuk stok pangan; (14) indeks diversifikasi pangan (indeks herfindahl, indeks simpson, indeks entropy); dan (15) indeks kemandirian pangan (Saliem et al., 2005; Ariani et al., 2007; Rindayati, 2009).

dan protein digunakan dalam mengatasi kondisi rawan pangan yang dibutuhkan dalam ketahanan pangan nasional. Dalam usia produktif antara usia 19-29 tahun angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan per orang per hari adalah, untuk pria energi yang dibutuhkan 2550 kkal dan protein 60 gr, sedangkan untuk wanita energi yang dibutuhkan sebesar 1900 dan protein 50 gr. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat kecukupan gizi yang sesuai produktivitas akan optimal. Ketersediaan bahan pangan di suatu daerah bisa menjadi penyebab suatu daerah menjadi rawan pangan yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Suatu wilayah yang dikatakan rawan pangan dapat dilihat dari ketersedian bahan pangan dan kemudahan dalam mengakses bahan pangan tersebut.

2.6 Peranan Pemerintah

Desentralisasi memberi peranan terhadap fungsi dan wewenang pemerintah. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah melakukan upaya fiskal dengan menggali potensi fiskal sebagai sumber penerimaan daerah dan pembelanjaan barang publik. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Santosa, 2005).

Wagner dalam teori yang disebut hukum Wagner mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menerangkan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Formulasi hukum Wagner ialah sebagai berikut :

PkPP1 < PkPP2 < ... < PkPPn

PPK1 PPK2 PPKn

dimana: PkPP = pengeluaran pemerintah per kapita

PPK = pendapatan per kapita, yaitu GDP atau jumlah penduduk 1,2,..,n = jangka waktu (tahun)

pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Santosa, 2005).

Kebijakan fiskal yang berarti penggunaan pajak, subsidi, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi dapat digunakan sebagai faktor pendorong dalam kegiatan perekonomian daerah. Khususnya dalam pengalokasian anggaran belanja pemerintah yang digunakan dalam peningkatan ketahanan pangan.

2.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Konsep yang bisa digunakan untuk menggambarkan pendapatan daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yaitu nilai tambah bruto atau

gross value added (output dikurangi intermediate cost) dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Pada tingkat nasional pertumbuhan ekonomi diukur dari laju nilai produk domestik bruto (PDB) dan pada daerah merupakan laju dari nilai PDRB yang merupakan ukuran dasar dari penampilan performansi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Nilai PDRB suatu daerah adalah penjumlahan dari PDRB beberapa sektor perekonomian yang ada pada daerah tersebut (Rindayati, 2009). Peningkatan perekonomian daerah bisa dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator dalam kemandirian daerah dalam menjalankan perekonomiannya. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari sisi penawaran agregat pertumbuhan ekonomi daerah didasarkan pada pendekatan fungsi produksi agregat yang merupakan fungsi dari teknologi, kapital (modal fisik dan finansial) dan tenaga kerja (Dornbusch and Fischer, 1989; Rindayati, 2009). Dalam Todaro (2000) menjelaskan adanya teori pertumbuhan baru / endogenous, pertumbuhan output dipengaruhi oleh teknologi, kapital dan modal manusia yang menyatu dengan ilmu pengetahuannya. Secara matematis dapat dirumuskan yaitu :

Y(t) = T(t)K(t)L(t)...(2.1) dimana :

T = tingkat teknologi yang digunakan K = kapital / modal fisik dan finansial

L = modal manusia beserta ilmu pengetahuan yang dikuasai 2.8 Penelitian Terdahulu

Wiwiek Rindayati (2009), dalam disertasi “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat”. Hasil dari penelitian ini adalah desentralisasi fiskal membawa perubahan struktur penerimaan dan struktur pengeluaran pemerintah. Penerimaan daerah mengalami peningkatan secara signfikan. Peningkatan terjadi pada semua komponen PAD, bagi hasil maupun dana alokasi dari pusat. Nilai kenaikan pajak dan retribusi daerah secara relatif menurun hal ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan dari pos DAU yang kontribusinya relarif besar. Sehingga walaupun secara absolut PAD meningkat, namun secara relatif share terhadap penerimaan daerah menurun dari 15 persen menjadi 13 persen. Komponen dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana Subsidi Daerah Otonom (SDO) masa sebelum desentralisasi fiskal dan Dana Alokasi Umum (DAU) masa desentralisasi fiskal mengalami peningkatan sangat besar. Desentralisasi fiskal diharapkan membawa perubahan pada peningkatan kemandirian daerah yang tercermin pada kontribusi PAD, namun pada saat ini masih belum bisa terealisasi karena peranan daerah belum optimal dalam menggali sumber-sumber PAD baru terutama dari sumber peningkatan laba usaha daerah (BUMN) yang relatif masih kecil.

desentralisasi fiskal sedangkan laju pengurangan kemiskinan lebih cepat pada masa desentralisasi fiskal. Peranan mekanisme transfer terhadap tingkat kemandirian menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan satu persen rasio DAU terhadap penerimaan maka akan menurunkan tingkat rasio PAD terhadap penerimaan sebesar 0,02 persen. Demikian juga dengan variabel dummy desentralisasi fiskal yang negatif dan signifikan yang artinya rasio PAD terhadap penerimaan relatif lebih kecil pada masa desentralisasi fiskal. Hasil penelitian analisis regresi dengan metode panel data yang menganalisis pengaruh dari penerimaan daerah berupa DAU, PAD, bagi hasil terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa dana transfer berupa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi variabel dummy negatif dan signifikan, yang artinya persentase penduduk miskin pada masa desentralisasi fiskal relatif lebih kecil. Hal ini menandakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memang berpihak pada kemiskinan.

Variabel pendapatan disposable, populasi, dan total penerimaan keuangan pemerintah daerah memberikan kontribusi dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik terhadap kinerja perekonomian.

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan nyata secara statistik terhadap penerimaan retribusi Kabupaten Bogor, sedangkan dana transfer dipengaruhi secara positif dan nyata. Jika dikaitkan dengan kinerja perekonomian, penurunan pada retribusi ini akan membawa efek yang positif terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Bogor. Penerapan desentralisasi fiskal tidak memengaruhi variabel potensi keuangan lainnya secara signifikan. Variabel pendapatan per kapita, jumlah kamar hotel, suku bunga, total pengeluaran keuangan pemerintah, dan jumlah penduduk miskin mempengaruhi potensi keuangan Kabupaten Bogor dengan nilai elastisitas yang positif dan nyata secara statistik.

Nurlatifah (2011) dalam tesis “ Determinan Ketahanan Pangan Regional dan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Timur”. Hasil yang diperoleh, terjadi pangsa pengeluaran pangan yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi kalori masyarakat yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perhitungan ketahanan pangan rumah tangga dengan menyilangkan kondisi pangsa pengeluaran untuk pangan dan kecukupan kalori, terlihat bahwa persentase penduduk yang rawan pangan relatif cukup besar walaupun dari tahun ketahun mengalami penurunanan. Rata-rata lama sekolah berpengaruh secara signifikan positif terhadap persentase rumah tangga yang memiliki ketahanan pangan. Infrastruktur merupakan salah satu akses pangan yanga akan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.

Hasil pengolahan regresi logistik ordinal menyatakan dari delapan variabel penjelas ada satu variabel penjelas yang tidak signifikan yaitu gender kepala rumah tangga. Sedangkan umur kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, daerah tempat tinggal rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan perkapita dan penerimaan beras miskin berpengaruh signifikan dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga.

kota yang rendah namun setelah OTDA hal ini terjadi justru sebaliknya dimana sebagian besar provinsi telah memiliki posisi fiskal yang lebih baik.

Boyke T.H. Situmorang (2009) dalam jurnal Pembangunan yang berjudul “ Dampak Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara”. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi (1) kinerja fiskal daerah adalah (a) pajak daerah dan bagi hasil, pajak dipengaruhi oleh PDRB dan kebijakan fiskal daerah (b) pengeluaran rutin dipengaruhi oleh PAD, (c) pengeluaran pembangunan di sektor pertanian dan transportasi dipengaruhi oleh DAU; sedangkan (2) faktor-faktor yang memengaruhi kinerja kemiskinan dipedesaan dan perkotaan adalah (a) harga jual beras, (b) PDRB, dan (c) jumlah pengangguran. Kebijakan non fiskal daerah justru memberikan perngaruh yang lebih baik bila berkaitan dengan usaha untuk mengurangi kemiskinan. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk menstimulus kehidupan masyarakat menjadi lebih berkualitas.

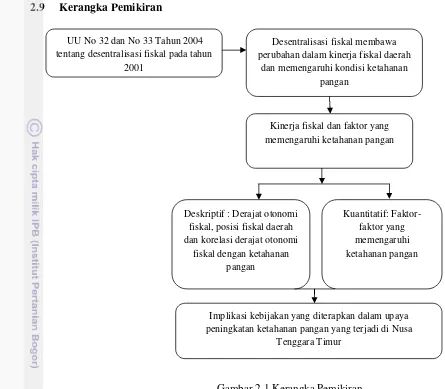

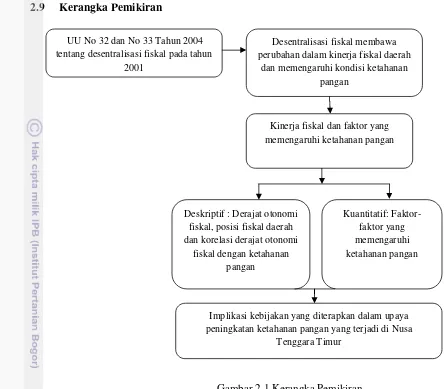

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa penerapan desentralisasi fiskal dapat membawa perubahan bagi kinerja keuangan daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kinerja fiskal dapat dilihat dari peranan DAU, PDRB, PAD, dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan potensi ketahanan pangan dapat dilihat dari jumlah penduduk tidak tahan pangan yang mengkonsumsi kalori di bawah 2100 kkal/kapita/hari, pendapatan perkapita, ketersediaan pangan yang dilihat dari jumlah produksi padi dan luas lahan panen, banyaknya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Diharapkan dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal pada awal tahun 2001 pemerintah daerah

UU No 32 dan No 33 Tahun 2004

Implikasi kebijakan yang diterapkan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan yang terjadi di Nusa

dapat mengelola keuangan menjadi lebih optimal dan kondisi ketahanan pangan dapat tercapai.

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang ada yang diajukan oleh peneliti yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan hal itu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum yang merupakan kinerja fiskal berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan di NTT tahun 2003-2010.

2. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan kinerja fiskal berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan di NTT tahun 2003-2010.

3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan di NTT tahun 2003-2010.

4. Pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan di NTT tahun 2003-2010.

5. Kesehatan yang dilihat dari banyaknya fasilitas kesehatan yang tersedia berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan di NTT tahun 2003-2010.

6. Luas lahan panen berpengaruh berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan di NTT tahun 2003-2010.

7. Jumlah produksi padi berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan di NTT tahun 2003-2010.

III.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti yang biasanya sudah berupa file yang sudah dipublikasikan oleh suatu lembaga atau instansi yang terkait. Rincian data yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Jenis dan sumber data penelitian

No Jenis Data Sumber

1. Dana Alokasi Umum (000) menurut kabupaten/kota Tahun 2003-2010

BAPPENAS

2. Pendapatan Daerah Regional Bruto (Jutaan rupiah) menurut kabupaten/kota Tahun 2003-2010

BPS

3.. Pendapatan Asli Daerah (000) menurut kabupaten/kota Tahun 2003-2010

BPS

4. Pengeluaran Pemerintah (000) menurut kabupaten/kota Tahun 2003-2010

BPS

5. Pendapatan per kapita (rupiah) menurut kabupaten/kota Tahun 2003-2010

BPS

6. Banyaknya fasilitas kesehatan (unit) menurut kabupaten/kota Tahun 2003-2010

BPS

7. Luas Lahan Panen (Ha) menurut kabupaten/kota Tahun 2003-2010

BPS

8. Jumlah Produksi Padi (Ton) menurut kabupaten/kota Tahun 2003-2010

BPS

Indonesia dari tahun 2003-2010. Sedangkan data BAPPENAS diperoleh dari Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi (TKPKP2E). Tinjauan pustaka yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber informasi terkait seperti karya ilmiah, laporan keuangan daerah, jurnal-jurnal yang berkaitan, skripsi, tesis dan berbagai berita yang terkait. Data sekunder menggunakan deret waktu (time series) untuk kurun waktu 2003-2010 dan data kerat lintang (cross section) yang meliputi 15 kabupaten/kota di NTT.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kabupaten/kota sebagai unit analisis. Lokasi NTT yang merupakan wilayah timur Indonesia yang memiliki beberapa permasalahan dalam ketahanan pangan dan kinerja fiskal membuat masih bisa dikembangkannya potensi kinerja perekonomian dan ketahanan pangan daerah.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan mencakup metode analisis deskriptif dan analisis kunatitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan bantuan Ms. Excel dan program Eviews 6.1.

3.3.1 Metode Analisis Deskriptif

dan ringkas sehingga diperoleh penjelasan dan penafsiran yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Penyusunan tabel, grafik, dan diagram dan besaran-besaran nilai lain di berbagai sumber terkait termasuk dalam kategori statistika deskriptif ini.

Kinerja fiskal dapat dijelaskan dari posisi fiskal yang mencakup kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal yang menjelaskan keadaan fiskal yang terdapat di setiap kabupaten/kota. Dalam perhitungan kinerja fiskal ada beberapa hal yang akan digunakan proksi sebagai pendekatan untuk mengukur sejumlah konsep yang digunakan dalam studi kinerja fiskal dan posisi fiskal daerah ini, perhitungan ini mengacu pada jurnal Muara Nanga (2005) sebagai berikut :

1. Derajat otonomi fiskal / derajat kemandirian fiskal daerah diukur dengan menggunakan ukuran seperti rasio penerimaan yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Apabila hasil PAD terhadap total penerimaan daerah tinggi, berarti derajat otonomi fiskal daerah tinggi, dan hal sebaliknya berlaku.

2. Kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity), Cj, diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Cj = PDRBj / POPj SFC

dimana; PDRBj = produk domestik regional bruto dari seluruh kabupaten/kota dari provinsi yang diteliti.

SFC = standar kapasitas fiskal, yang dihitung dengan formula sebagai berikut

SFC = ∑ PDRB

∑ POP

dimana; ∑ PDRB = jumlah PDRB dari seluruh kabupaten/kota dari provinsi yang diteliti

∑ POP = jumlah penduduk dari seluruh kabupaten/kota dari provinsi yang diteliti,

3. Kebutuhan fiskal daerah (fiscal needs) Nj, diukur menggunakan formula sebagai berikut :

Nj = TPEKj / POPj SFN

dimana; TPEKj = total pengeluaran ( pengeluaran rutin ditambah pengeluaran pembangunan) dari kabupaten/kota dari provinsi yang diteliti.

SFN = standar kebutuhan fiskal, yang dihitung dengan formula sebagai berikut :

SFN = ∑ TPEK ∑ POP

dimana; ∑ TPEK = jumlah pengeluaran dari seluruh kabupaten/kota provinsi yang diteliti.

∑ − ∑ ∑

[ ∑ − ∑ ] [ ∑ − ∑ ²] -1 ≤ r ≤ 1

dimana:

r = koefisien korelasi

n = banyaknya jumlah data (n-tahun)

Jika r semakin mendekati angka 1 atau -1 maka korelasi yang terjadi akan semakin kuat baik positif maupun negatif. Sebaliknya jika semakin mendekati 0 korelasi yang terjadi semakin lemah.

3.3.2 Metode Analisis Regresi Panel Data

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa hambatan mengenai ketersedian data. Kecukupan data merupakan salah satu syarat untuk mewakili variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Analisis data panel adalah suatu metode mengenai penggabungan dari data antar waktu (time series) dengan data antar individu (cross section). Penggabungan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih banyak sehinga pendugaannya lebih tepat.

Menurut Baltagi (1995), penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan di bandingkan dengan analisis data cross section atau analisis data

time series saja. Beberapa keunggulan dari penggunaan data panel antara lain : 1. Memberikan data yang informatif, lebih bervariasi, menambah derajat

bebas, lebih efisien dan mengurangi kolinearitas antar variabel.

2. Memungkinkan analisis terhadap sejumlah permasalahan ekonomi yang krusial yang tidak dapat dijawab oleh analisis data time series ataupun

3. Memperhitungkan derajat heterogenitas yang lebih besar yang menjadi karakteristik dari individual antar waktu.

4. Adanya fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memodelkan perbedaan perilaku antar individu dibandingkan data cross section.

5. Dapat menjelaskan dynamic adjustment secara lebih baik.

Dalam model data panel menggunakan data time series dengan persamaan:

Yt= β0 + β1 Xt + µt ; t= 1,2,..,T…………...………...……(3.1)

Dimana T adalah banyaknya data time series

Sedangkan model panel data dalam data cross section dengan persamaan :

Yi= β0 + β1 Xi + µi ; i= 1,2,..,N………...………...……(3.2)

Dimana N adalah banyaknya data cross section

Sehingga penggabungan data time series dan data cross section dalam model panel data menghasilkan persamaan :

Yit= β0 + β1 Xit + µit...(3.3) Dalam model data panel dikenal dengan tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan kuadrat terkecil (pooled least square), pendekatan efek tetap

Penelitian ini melihat pengaruh kinerja fiskal dengan variabel DAU, pengeluaran pemerintah, PAD dan pendapatan perkapita, sedangkan pengaruh ketahanan pangan dengan variabel jumlah penduduk tidak tahan pangan yang mengkonsumsi kalori di bawah 2100 kkal/kapita/hari, banyaknya fasilitas kesehatan, jumlah penduduk berpendidikan tamat SMP, produksi pertanian yang dilihat dari produksi beras, dan luas lahan panen di Provinsi NTT. Kombinasi atau

pooling menghasilkan 120 observasi dengan fungsi persamaan data panelnya sebagai berikut :

LN MISKINit= β0+ β1 LN DAUit+ β2 LN PADit + β3 LN PEMit+ β4 LN PPit+

β5 LN BFKit + β6 LN LAHANit + β7 LN PRODit + β8 SMPit + µit………...…(3.4)

Dimana :

LN MISKIN = Logaritma natural jumlah penduduk tidak tahan pangan yang mengkonsumsi kalori di bawah kebutuhan dasar sebesar 2100 kkal/kapita/hari (Ribu jiwa).

LN DAU = Logaritma natural Dana Alokasi Umum (000). LN PAD = Logaritma natural Pendapatan Asli Daerah (000). LN PEM = Logaritma natural pengeluaran pemerintah (000). LN PP = Logaritma natural pendapatan perkapita (Rupiah). LN BFK = Logaritma natural banyaknya fasilitas kesehatan (Unit). LN LAHAN = Logaritma natural luas lahan panen (Ha).

LN PROD = Logaritma natural jumlah produksi beras (Ton).

SMP = banyaknya penduduk berpendidikan tamat SMP (persen)

β0 = Intersep

µit = Komponen error

i = 1,2,3,..15 (data cross section Kabupaten/Kota di NTT) t = 1,2,3,...8 (data time series 2003-2010)

Dalam penelitian ini DAU, PAD, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita, banyaknya fasilitas kesehatan, luas lahan panen, jumlah produksi padi dan pendidikan tamat SMP memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan di NTT tahun 2003-2010 menggunakan asumsi Fixed Effect Model (FEM) dengan koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.

3.4 Pengujian Model

Pemilihan model dilakukan dengan pengujian terhadap parameter yang telah diestimasi. Untuk menentukkan model terbaik dapat dilakukan dengan Uji Chow Test dan Uji Hausmant Test. Untuk mengukur validitas dari suatu persamaan maka dilakukan pengujian orde pertama atau orde kedua. Pengujian orde pertama meliputi uji koefisien determinasi (R2), uji t, dan uji F. Sedangkan orde kedua adalah uji penyimpangan yang meliputi uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji kenormalan.

3.4.1 Uji Chow Test

Pengujian ini digunakan untuk memilih apakah model yang digunakan

Pooled Least Square atau Fixed Effect. Asumsi yang terjadi bahwa setiap unit

cross section memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan saja setiap unit cross section memiliki perilaku yang berbeda. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H0: Model PLS (Restricted)

dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan menggunakan F Statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow:

(RRSS-URSS) / (N-1)

URRSS / (NT – N – K) ...(3.5) Dimana:

RRSS = Restricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode pooled least square / common intercept).

URSS = Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode fixed effect). N = jumlah data cross section

T = jumlah data time series

K = jumlah variabel penjelas

Pengujian ini mengikuti distribusi F statistik yaitu FN-1, NT-N-K. Jika nilai

CHOW Statistics (F Stat) hasil pengujian lebih besar dari F tabel, maka cukup bukti bagi kita untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan kita gunakan adalah model fixed effect, begitu juga sebaliknya.

3.4.2 Uji Hausmant Test

Pengujian ini dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan fixed effect atau random effects. Pengujian dilakukan terhadap asumsi ada tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu. Hausmant (1978) menyajikan bentuk uji hipotesis nol dimana Xit dan αi tidak berkorelasi dan hipotesis alternatif untuk kondisi yang sebaliknya.

Dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan hipotesa sebagai berikut: H0 : E(τi / xit) = 0 atau REM adalah model yang tepat

H1 : E(τi / xit) ≠ 0 atau FEM adalah model yang tepat

Dasar penolakan yang digunakan statistik Hausmant dan membandingkannya dengan Chi-Square. Statistik Hausmant dirumuskan dengan :

H = (βREM– βFEM)’(MFEM–MREM)-1 (βREM– βFEM) ~ χ2 (k)...(3.6) dimana :

M : matriks kovarians untuk parameter β k : degrees of freedom

apabila nilai H hasil pengujian lebih besar dari χ2 tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H0 sehingga model yang digunakan adalah model

fixed effects, begitu juga sebaliknya. 3.4.3 Koefisien Determinasi (R2)

Untuk menjelaskan presentase variasi total peubah tidak bebas yang disebabkan oleh peubah bebas yang digunakan pengujian R2 . Nilai R2 berkisar dari nol sampai satu (0 ≤ R2 ≥ 1 ). Jika nilainya 0 maka tidak ada hubungan antara peubah bebas dengan tidak bebas. Namun jika nilainya mendekati 1, maka terdapat hubungan yang erat antara peubah bebas dengan peubah tidak bebas. 3.4.4 Uji F

Dalam menganalisis model, dilakukan pengujian model secara keseluruhan menggunakan statistik uji-F. Jika signifikan maka dapat menjelaskan keragaman Y, sehingga dilanjutkan dengan pengujian statistik uji-T. Untuk uji F hipotesis diuji adalah :

H1 = minimal ada satu parameter dugaan (βi)yang tidak sama dengna nol (paling sedikit ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas).

Pengujian uji-F ini dilihat dari nilai probabilitas F-statistiknya. Jika P-Value

menunjukkan besaran yang kurang dari taraf nyata yang digunakan (α), dapat disimpulkan tolak H0, yang artinya minimal ada satu parameter dugaan yang tidak sama dengan nol (paling sedikit ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas).

3.4.5 Uji T

Uji t digunakan untuk melihat keabsahan dari hipotesis yang telah diberikan dan membuktikan bahwa koefisien regresi dalam model secara statistik bersifat signifikan atau tidak. Untuk uji T hipotesis yang diuji adalah :

H0 = βj = 0

H1 = βj≠ 0 ; j = 1,2, ..., k

Pengujian uji-T ini dilihat dari probabilitas statistiknya. Jika probabilitas t-statistik menunjukkan nilai yang kurang dari derajat kepercayaan yang digunakan (α), maka dapat dikatakan tolak H0 yang berarti peubah bebas berpangaruh nyata terhadap peubah tidak bebas dalam model dan begitu pula sebaliknya, jika H0 diterima maka peubah bebas tidak berpengaruh nyata terhadap peubah tidak bebas pada tingkat signifikansi tertentu.

3.5 Uji Pelanggaran Asumsi

uji Hausmant test maka dapat melakukan uji pelanggaran terhadap asumsi yang digunakan di dalam model.

3.5.1 Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel independen dalam persamaan regresi berganda. Jika nilai R2 yang diperoleh tinggi (antara 0,7 hingga 1) tetapi tidak terdapat atau sedikit sekali koefisien dugaan yang nyata pada taraf uji tertentu dan tanda koefisien regresi dugaan tidak sesuai teori maka model yang digunakan berhubungan dengan masalah multikolinearitas. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi multikolinearitas dapat diatasi dengan memberi perlakuan cross section weights, sehingga parameter dugaan pada taraf uji tertentu (t-statistik maupun F hitung) menjadi signifikan.

3.5.2 Autokorelasi

Tabel 3.2 Kerangka identifikasi autokorelasi

Nilai Durbin-Watson Kesimpulan

DW < 1,10 Ada autokorelasi

1,10 < DW < 1,54 Tanpa kesimpulan 1,55 < DW < 2,46 Tidak ada autokorelasi 2,46 < DW < 2,90 Tanpa kesimpulan

DW > 2,91 Ada autokorelsi

Sumber : Firdaus, 2004 3.5.3 Heteroskedastisitas

Bila dalam suatu model dijumpai adanya masalah heteroskedastisitas maka model menjadi tidak efisien meskipun tidak bias dan konsisten. Untuk mengetahui adanya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas digunakan uji White Heteroscedasticity yang diperoleh dalam program Eviews. Nilai estimasi parameter dalam model regresi diasumsikan bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimate). Hal ini menyebabkan var (ui) harus sama dengan σ2 (konstan), atau semua residual atau error mempunyai varian yang sama, yang disebut dengan homoskedastisitas. Menurut Gujarati (2003) bahwa masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data cross section dibandingkan data time series.

3.5.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen, mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang terbaik adalah yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Hipotesis yang digunakan adalah,

IV.

GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Umum

4.1.1 Geogafis

Nusa Tenggara Timur adalah salah provinsi yang terletak di sebelah timur Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan khatulistiwa pada posisi 8˚-12˚ Lintang Selatan dan 118 ˚-125˚ Bujur Timur.

Batas-batas wilayah :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores • Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia • Sebelah Timur dengan Negara Timor Leste

• Sebelah Barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Luas wilayah daratan 47.349,90 km² atau 2,49% luas Indonesia dan luas wilayah perairan ± 200.000 km² diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indoneisia (ZEEI).

Penelitian ini hanya dilakukan terhadap 15 kabupaten dan kota, dengan alasan ke lima belas kabupaten ini merupakan penggabungan dari beberapa pemekaran kabupaten ke kabupaten induk. NTT melakukan pemekaran daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2010.

4.1.2 Topografi dan Klimatologi

kebun, industri, padang rumput, pekarangan, rawa, tambak, kolam, tanah kering yang sementara tidak diusahakan, serta tanah kering lainnya.

Seperti pada umumnya di wilayah Indonesia, musim yang terjadi di NTT yaitu musim kemarau dan musim hujan. Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudra Pasifik sampai diwilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibandingkan yang dekat dengan Asia.

4.2 Keadaan Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2010 besaran PDRB Provinsi NTT atas dasar harga berlaku sebesar Rp 27.71 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp 12.53 triliun. PDRB per kapita penduduk NTT atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 2.68 juta lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 (Rp 2.59 juta). Selanjutnya pada semester 1 tahun 2011, PDRB NTT atas dasar harga berlaku mencapai nilai 14.86 triliun rupiah atau meningkat 14,31 persen dari semester 1 tahun sebelumnya. Kenaikkan ini didukung dari pertumbuhan kegiatan ekonomi dan dengan adanya perubahan harga-harga dipasar yang cenderung meningkat (BPS, 2011).

Tabel 4.1 Perkembangan PDRB NTT

Uraian 2009 2010 Semester 1 2011

PDRB ADHB (Triliun Rp) 24.16 27.71 14.86

PDRB ADHK (Triliun Rp) 11.92 12.53 6.38

PDRB per Kapita ADHK ( Juta Rp) 2.59 2.86 *)

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,29 5,13 5,85

Keterangan : *) Data tidak tersedia Sumber : BPS Provinsi NTT

Sektor tersier seperti sektor jasa tumbuh sebesar 7,52 persen yang mengalami percepatan sebesar 12,87 persen. Sektor perdagangan mengalami pertumbuhan 7,28 dengan percepatan 10,76 persen. Namun sebaliknya sektor pertanian yang hanya tumbuh sebesar 2,66 persen mengalami perlambatan sebesar -1,24 persen yang disebabkan adanya perubahan iklim sehingga mengubah jadwal musim tanam. Semua komponen ini mendukung perekonomian NTT tumbuh sebesar 5,85 persen pada semester 1 tahun 2011.

Saat ini perekonomian NTT mengalami pergeseran dari dominasi sektor pertanian ke sektor jasa yang terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada semester pertama 2011 kontribusi sektor jasa mencapai 32 persen dan kontribusi sektor pertanian sebesar 35 persen. Peningkatan penerimaan dari sektor jasa membantu sumbangan terhadap PDRB dalam perekonomian. Selain sektor jasa, sektor yang cukup berperan dalam sumbangan PDRB adalah perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 16 persen. Pada semester 1 2011 sebagian besar PDRB digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 72,69 persen. Sedangkan konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 22,24 persen. Komponen PDRB mengalami pertumbuhan yang didukung dari konsumsi pemerintah sebesar 12,16 persen, modal tetap bruto sebesar 6,93 persen, impor barang dan jasa sebesar 6,25 persen, konsumsi rumah tangga sebesar 5,34 persen, konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 5,06 persen dan ekspor barang dan jasa sebesar 0,59 persen (BPS, 2011).

4.3 Kondisi Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

terhadap anggaran belanja pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah pusat belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Peran anggaran pemerintah terhadap perekonomian NTT tercermin dari share konsumsi pemerintah terhadap struktur pembentukan angka PDRB di NTT. Melalui alokasi belanja modal, belanja barang dan jasa yang disalurkan oleh berbagai instansi terkait, anggaran pemerintah di transmisikan kepada sektor-sektor usaha sebagai salah satu trigger

aktivitas perekonomian.

Pada tahun 2010, terjadi peningkatan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Penerimaan mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibandingkan tahun 2009 menjadi Rp 1.08 triliun dari Rp 1.02 triliun dengan alokasi terbesar masih tetap bersumber dari dana perimbangan, yaitu dana alokasi umum sebesar sekitar 75 persen. Pos pendapatan asli daerah sebesar Rp 298.15 miliar, dengan porsi terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah. Pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat. Dana perimbangan masih memberikan kontribusi yang besar untuk mengisi celah fiskal

(fiscal gap) dalam share pos pendapatan daerah. Peningkatan penerimaan pemerintah daerah juga diikuti dengan peningkatan pengeluaran daerah baik dari segi belanja pemerintah maupun pembiayaan pemerintah. Dalam segi belanja pemerintah terjadi peningkatan sebesar 0,11 persen dan dari segi pembiayaan pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1,27 persen.

meningkatkan kegiatan perekonomian. Peningkatan anggaran yang diberikan setiap tahun seharusnya dapat dibarengi dengan peningkatan kinerja dan perbaikan taraf hidup. Hal ini berkaitan dengan alokasi dana yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Pengalokasian dana akan lebih produktif apabila dikembangkan pada sektor-sektor riil yang berdampak langsung terhadap masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengna baik.

Peningkatan transfer terjadi pada DAU dan DBH, kecuali terjadi penurunan pada DAK pada tahun 2010 sebesar 6,97 persen. Penerimaan DBH masih didominasi dari penerimaan pajak sebesar Rp 482.209 juta sedangkan DBH yang bersumber dari kekayaan alam hanya sekitar Rp 9.895 juta yang terjadi pada tahun 2011. Penerimaan DBH yang bersumber dari kekayaan alam cenderung sedikit. Hal ini disebabkan wilayah NTT yang kurang mempunyai sumber daya alam. Kekayaan alam NTT berasal baik dari sektor migas maupun sektor non migas sumbangannya tidak terlalu banyak terhadap penerimaan daerah. NTT memiliki kecenderungan untuk meningkatkan sektor peternakan karena didukung dengan keadaan alam yaitu tersedianya padang sabana. Namun potensi ini tidak termanfaatkan dengan baik akibat kurangnya produktivitas peternak dan keadaan iklim yang kurang mendukung.

pajak (pada tingkat nasional) dan sumber daya alam yang dibagikan diantara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah berdasarkan rasio yang telah disepakati di dalam peraturan perundang-undangan.

4.4 Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

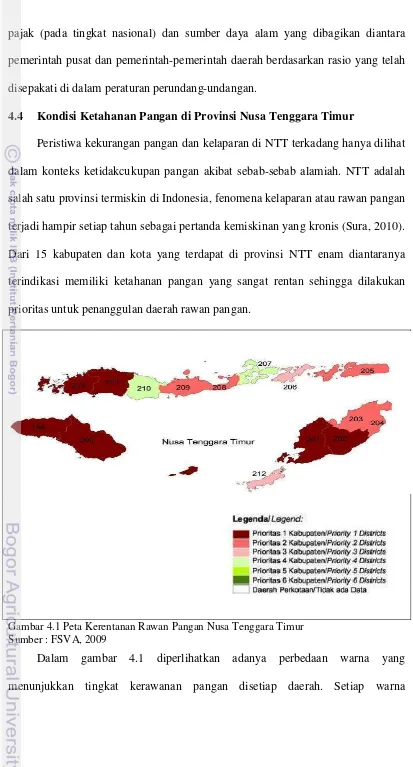

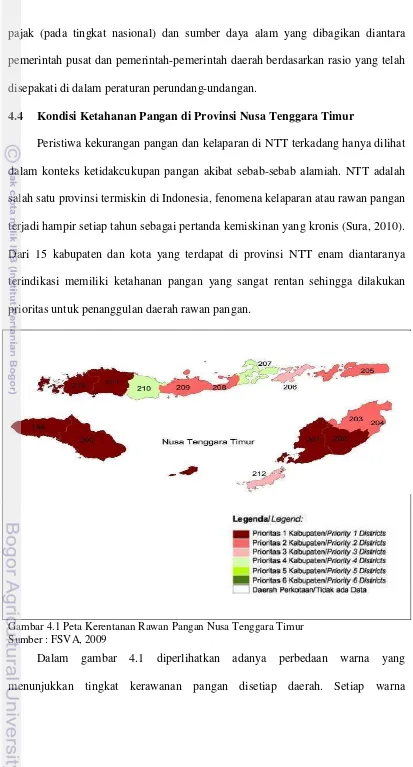

Peristiwa kekurangan pangan dan kelaparan di NTT terkadang hanya dilihat dalam konteks ketidakcukupan pangan akibat sebab-sebab alamiah. NTT adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia, fenomena kelaparan atau rawan pangan terjadi hampir setiap tahun sebagai pertanda kemiskinan yang kronis (Sura, 2010). Dari 15 kabupaten dan kota yang terdapat di provinsi NTT enam diantaranya terindikasi memiliki ketahanan pangan yang sangat rentan sehingga dilakukan prioritas untuk penanggulan daerah rawan pangan.

Gambar 4.1 Peta Kerentanan Rawan Pangan Nusa Tenggara Timur Sumber : FSVA, 2009

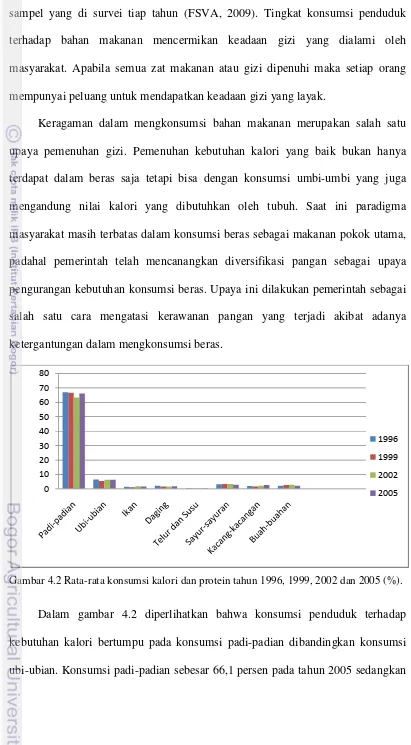

menunjukkan prioritas daerah yang memiliki tingkat kerawanan pangan dari yang tertinggi hingga terendah. Keenam kabupaten yang terindikasi daerah rawan pangan yang sangat tinggi adalah Sumba Barat(199), Sumba Timur(200), Kupang(201), Timur Tengah Selatan (202), Manggarai(211), dan Manggarai Barat(213). Keenam kabupaten tersebut masuk kedalam peringkat 30 besar kabupaten yang paling rentan berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Komposit. Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan yang kronis secara komposit ditentukan berdasarkan sembilan indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi.

4.4.1 Produksi

Sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan dalam pembentukkan struktur perekonomian di Provinsi NTT. Namun, selama lima tahun terakhir peranan sektor pertanian cenderung menurun yang disebabkan karena lahan garapan yang semakin sempit, persoalan kekeringan atau pasokan air yang tidak menentu. Keadaan iklim sekarang yang tidak menentu menyebabkan adanya perubahan musim tanam yang berpengaruh pada tingkat produksi yang dihasilkan.

Tabel 4.2 Produktivitas tanaman padi di berbagai Provinsi tahun 2006-2010 (Ku/Ha)

Provinsi 2006 2007 2008 2009 2010

Aceh 42,11 42,51 42,61 43,32 42,11

Jawa Tengah 52,2 53,38 55,06 55,65 52,2

NTT 29,55 30,32 30,75 31,27 31,80

Maluku 35,94 37,21 39,61 37,21 35,94

Papua 34,33 35,58 35,05 35,58 34,33

Indonesia 46,2 47,05 48,94 47,05 46,2