commit to user

i

DAMPAK KEBERADAAN INDUSTRI TEKSTIL

PT. DELTA DUNIA TEXTILE TERHADAP AKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT DESA BRUJUL KABUPATEN KARANGANYAR

Penyusunan Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

INDRA SETYO NUGROHO

NIM. F0106046

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

commit to user

commit to user

commit to user

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk : Ø Orang tuaku tercinta yang selalu memberi

dukungan dan mendo’akan ku.

Ø Pacar saya tersayang Alifa Nurmalasari yang telah membatu dalam pengerjaan skripsi ini Ø Teather Gadhang tercinta

Ø Sahabat dan teman-teman Site, Warih, Melon, Onggo, Avit yang selalu menyemangati saya .

commit to user

v

MOTTO

Berjuanglah untuk apa yang diinginkan, berdoalah agar apa yang

diperjuangkan mendapat restu-Nya, yakinlah bahwa semua

commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penelitian dengan judul ”Dampak Keberadaan Industri Tekstil PT. Delta Dunia Textile Terhadap Aktifitas Ekonomi Masyarakat Desa Brujul Kabupaten Karanganyar” bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Com, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah Memberikan ijin menyusun skripsi.

2. Bapak Kresno selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini.

3. Nurul Istiqomah SE.M,Si. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu teori maupun terapan.

commit to user

vii

6. Saudara-saudaraku yang telah memberikan support dan kasih sayang kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang telah Bapak, Ibu dan saudara berikan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat di masa sekarang dan yang akan datang.

Surakarta, Januari 2011

commit to user

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Utama Pembangunan ... 17

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi ... 20

C. Pengertian Umum Pengangguran ... 24

D. Konsep Perubahan Sosial ... 31

E. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat ... 45

F. Konsep Masyarakat Desa ... 46

G. Teori Industri ... 52

H. Ekonomi Industri ... 53

commit to user

ix

J. Penelitian Terdahulu ... 56

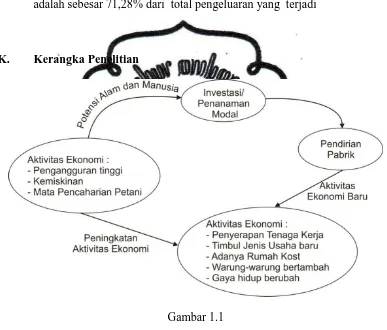

K. Kerangka Penelitian ... 57

BAB III METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian ... 59

B. Jenis Dan Sumber Data ... 60

C. Teknik Pengumpulan Data ... 60

D. Lokasi Penelitian ... 61

E. Teknik Analisa Data ... 61

F. Definisi Operasional ... 63

G. Definisi Operasional Variabel ... 66

H. Uji Dua Sampel Berpasangan ... 66

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Objek Penelitian ... 69

B. Hasil Analisis ... 77

C. Pembahasan ... 87

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 114

B. Saran ... 117 DAFTAR PUSTAKA

commit to user

x

DAFTAR TABEL

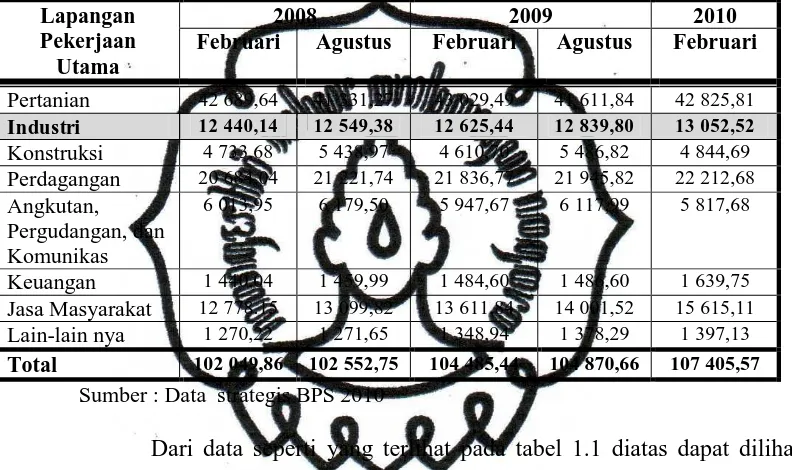

Tabel 1.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja ... 5

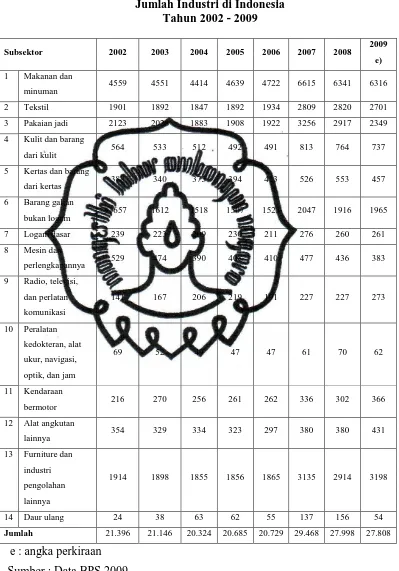

Tabel 1.2 Jumlah Industri Di Indonesia Tahun 2002 – 2009 ... 6

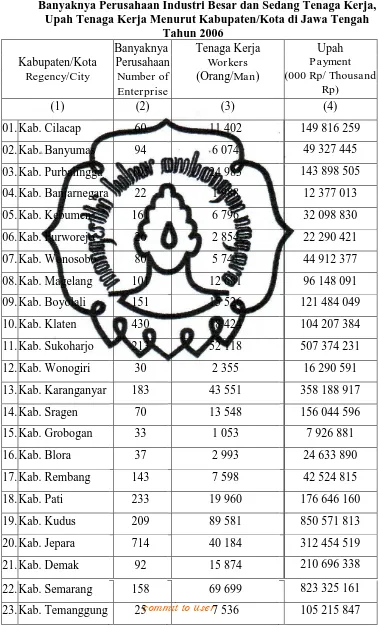

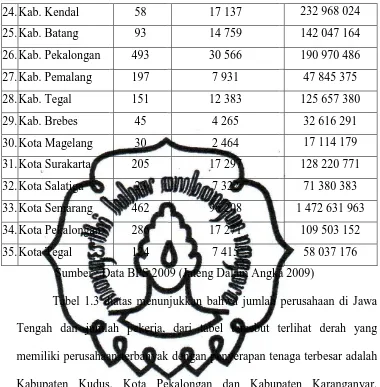

Tabel 1.3 Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang Tenaga Kerja ... 8

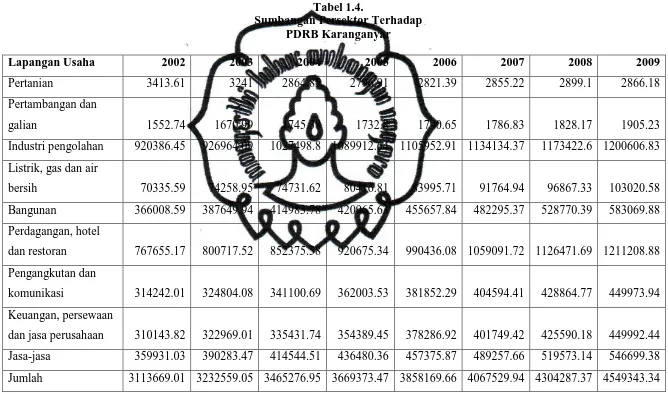

Tabel 1.4 Sumbangan Persektor Terhadap PDRB karanganyar ... 11

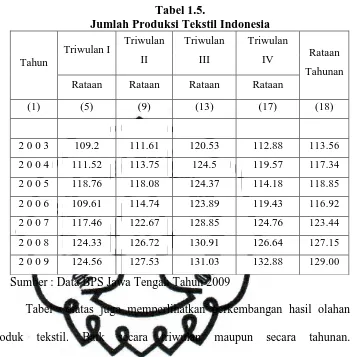

Tabel 1.5 Jumlah Produksi Tekstil Indonesia ... 12

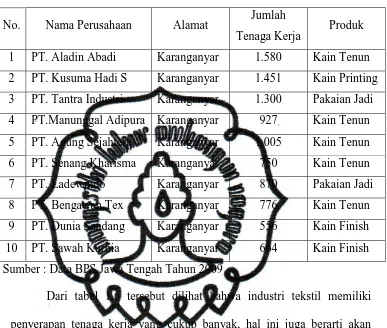

Tabel 1.6 Daftar 10 Industri Tekstile Terbesar Berdasarakan Jumlah Tenaga Kerja ... 13

Tabel 4.1 Karateristik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ... 72

Tabel 4.2 Karakteristik Pendudukn Berdasarakan Agama ... 73

Tabel 4.3 Karakteristik Pendudukn Berdasarakan Tingkat Pendidikan ... 74

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Brujul ... 75

Tabel 4.5 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Gulunan ... 80

Tabel 4.6 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Soko ... 81

Tabel 4.7 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Purworejan ... 83

Tabel 4.8 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Sobayan ... 84

Tabell 4.9 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Brujul ... 85

Tabel 4.10 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Duwet ... 86

Tabel 4.11 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Gulunan dan Dusun Soko ... 88

Tabel 4.12 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Brujul dan Dusun Duwet ... 99

Tabel 4.13 Perubahan Aktivitas Perekonomian Dusun Purworejan dan Dusun Sobayan ... 101

Tabel 4.14 Data Jumlah Penduduk Desa Brujul Yang Bekerja di PT. Delta Dunia Tektile ... 105

Tabel 4.15 Hasil Uji Dua Sample Untuk Pendapatan ... 110

commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir ... 57

Gambar 3.1 Analisis Interaktif ... 63

Gambar 3.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Pendapatan ... 66

Gambar 3.3 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Pengeluaran ... 67

Gambar 4.1 Gambar Peta Desa Brujul ... 71

Gambar 4.2 Peta Desa Brujul Dengan Letak PT. Delta Dunia Tekstile ... 78

Gambar 4.3 Kurva Uji Dua Sampel Berpasangan Untuk Pendapatan ... 111

Gambar 4.4 Kurva Uji Dua Sampel Berpasangan Untuk Pengeluaran ... 113

commit to user

commit to user

DAMPAK KEBERADAAN INDUSTRI TEKSTIL

PT. DELTA DUNIA TEXTILE TERHADAP AKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT DESA BRUJUL KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh :

INDRA SETYO NUGROHO NIM. .F0106046

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebeberadaan industri tekstil terhadap aktivitas ekonomi, untuk mengetahui dampak keberadaan industri tekstil terhadap angka pengangguran dan untuk mengetahui pengaruh keberadaan pendatang terhadap masyarakat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul secara apa adanya dan membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti lakukan diketahui terdapat pengaruh keberadaan industri pada aktivitas ekonomi, terdapat pengaruh keberadaan industri terhadap pengurangan angka pengangguran di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian ini juga didapat bahwa terdapat pengaruh keberadaan pendatang terhadap lingkungan sosial masyarakat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Keberadaan industri yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan angka pengangguran dan dampak sosial yang diterima masyarakat Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabbupaten Karanganyar, sehubungan dengan adanya pendatang perlu disikapi dengan kepedulian pemerintah terhadap hal-hal negatif yang perlu timbul. Keberadaan industri tidak saja memberikan pengaruh postifi namun juga memberikan pengaruh negatif.

commit to user

IMPACT OF EXISTENCE TEXTILE INDUSTRY

PT. DELTA DUNIA TEXTILE COMMUNITY TO ECONOMIC ACTIVITY VILLAGE DISTRICT BRUJUL KARANGANYAR

INDRA SETYO NUGROHO NIM. .F0106046

The purpose of this study was to determine the impact of the textile industry kebeberadaan of economic activity, to determine the effect of the textile industry against unemployment and to determine the effect the presence of immigrants on society Brujul Village, District of Jaten, Karanganyar District.

This research is a quantitative descriptive. In this study, researchers describe and illustrate the data already collected as it is and make conclusions based on these data.

Based on the analysis and discussion that researchers do know there are significant industrial presence in economic activity, there are significant industrial presence to the reduction in unemployment in the Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. In this study also found that there are significant presence of immigrants on the social environment society Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

The existence of industries that have significant economic activity and unemployment and social impacts of village community has received Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, in connection with the newcomer needs to be addressed by government concern of the negative things that need arise. The existence of the industry not only give effect postifi but also provide a negative influence.

commit to user

59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses perombakan struktur dalam

perimbangan ekonomi yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga

membawa kemajuan dalam arti meningkatkan taraf hidup masyarakat yang

bersangkutan (Dumairy, 1996 : 13). Pembangunan menampilkan

perubahan yang menyeluruh yang meliputi usaha penyelarasan

keseluruhan sistem sosial terhadap kebutuhan dasar dan

keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap individu dan kelompok sosial dalam

sistem tersebut, berpindah dari suatu kondisi kehidupan yang dianggap

lebih baik secara mental maupun spiritual.

Oleh karena itu pembangunan yang terjadi dalam masyarakat

paling tidak harus mempunyai tiga sasaran, antara lain : peningkatan

ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan pokok

seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan ; peningkatan taraf

hidup yaitu peningkatan pendapatan, memperluas kesempatan kerja,

pendidikan yang lebih baik dan juga perhatian yang lebih besar terhadap

nilai-nilai budaya dan kemiskinan yang nantinya akan memperbaiki

kesejahteraan material dan rasa percaya diri sebagai individu maupun

commit to user

bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari

perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan

orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebutuhan dan kesenjangan

manusia (Todaro, 2000 : 23-24).

Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang

seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita

dicapai melalui pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi

disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk

meningkatkan produktivitas. Kegiatan pembangunan ekonomi pada

hakekatnya merupakan kegiatan produksi, dimana untuk memproduksi

dibutuhkan input. Atas dasar teknologi tertentu, akan mempengaruhi

berapa jumlah input yang diperlukan seirama dengan dinamika

pembangunan yang sedang berjalan. Sementara kita dihadapkan pada

tatanan kehidupan perekonomian yang mengarah pada situasi global

dimana persaingan dalam dunia usaha semakin ketat dan kuat.

Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati

seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin

secara adil dan merata. Untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi,

yang terutama akan dilaksanakan dengan industrialisasi. Proses

industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan satu jalur

kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat

commit to user

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha

dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian

pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan

mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari kelompok sektor primer

kesektor sekunder dan tersier.

Struktur ekonomi Indonesia telah mengalami pergeseran selama

tiga dekade terakhir ini. Pergeseran struktur ekonomi yang semula berbasis

agraris (pertanian) beralih menuju ke sektor industri. Hal ini dapat dilihat

dari turunnya pangsa sektor pertanian dalam pendapatan nasional dari

51,8% pada tahun 1967 menjadi 16,6% pada tahun 1995 dan naiknya

pangsa sektor industri dalam pendapatan nasional dari 8,4% pada tahun

1967 menjadi 23,3% pada tahun 1995. Sejak tahun 1993 sumbangan

sektor pertanian memang tidak pernah melebihi sektor industri

manufaktur. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, sektor pertanian hanya

berperan 17,4% terhadap PDB, sementara ekspansi pada hampir semua

komoditi industri menyebabkan sektor industri menyumbang 23,9%

terhadap PDB. Pertumbuhan sektor industri Indonesia yang cukup tinggi

ini merupakan dampak dari adanya perubahan orientasi industri dari

substitusi impor menjadi promosi ekspor. Ekspor sektor industri

menyumbang sekitar 85% ekspor nonmigas dan sekitar 67% dari total

ekspor Indonesia sejak 1994. Bahkan kontribusi ekspor industri ini telah

1990-commit to user

an. Singkatnya, sektor industri muncul menjadi penyumbang nilai tambah

yang dominan dan telah tumbuh pesat melampaui laju pertumbuhan sektor

pertanian. Pada 2008 sektor pertanian hanya menyumbang 14,67%

terhadap PDB, sementara sector industri pengolahan menyumbang 27,29%

terhadap PDB (www.mudrajad.com).

Salah satu sektor industri yang memiliki peran penting dalam

perekonomian adalah industri tekstil (TPT). Industri ini mempunyai

peranan penting sebagai sektor pemimpin (leading sector). Leading sector

ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan

memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti

sektor pertanian dan sektor jasa misalnya.

Keberadaan pembangunan industri dalam berbagai sektor akan

mendorong terjadinya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi, menurut

Purwa Darminta (2008;258) aktivitas adalah semua kegiatan yang

bertujuan untuk mengubah segala sesuatu menjadi berbeda dari awal,

aktivitas juga dapat disebut sebagai pergeraan, jadi aktivitas ekonomi

adalah semua perubahan atau pergerakan yang bertujuan untuk

menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan pendapatan atau uang.

Aktivitas ekonomi juga dapat dilakukan misalnya dengan jual-beli,

memasarkan suatu produk atau menyediakan suatu jasa.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan produk tekstil dan

olahan terbanyak didunia, diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja

commit to user

Indonesia, banyaknya industri tekstile dan bahan hasil tekstil juga

menyediakan lapangan kerja informal yang biasanya terletak diperumahan

dan perkampungan penduduk (www.mediaekonomi.blogspot.com).

Tabel 1.1Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama,

2008–2010(dalam ribuan)

Sumber : Data strategis BPS 2010

Dari data seperti yang terlihat pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat

bahwa sektor industri dapat menampung sekitar 12% dari jumlah tenaga

kerja yang ada. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sektor industri

merupakan penyerap lapangan kerja terbesar ke tiga dari keseluruhan jenis

lapangan pekerjaan yang ada.

Pulau Jawa sebagai pusat pemerintah dan industri, sehingga

sebagaian besar industri baik tekstil ataupun industri lainnya juga terletak

di Pulau Jawa. Keberadaan dua pelabuhan utama ekspor impor yaitu

Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Priok di Jakarta, juga

menjelaskan kenapa sebagaian besar industri terletak di Pulau Jawa. Lapangan

Pekerjaan Utama

2008 2009 2010

Februari Agustus Februari Agustus Februari

commit to user

Secara umum perkembangan industri di Indonesia pada tahun

2002-2009 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, hampir

seluruh sektor perindustrian di Indonesia mengalami perkembangan yang

cukup siginifikan terutama pada tahun 2007, 2008 dan 2009 dimana

pertumbuhan yang terjadi hampir 50% dari jumlah pada tahun 2006.

Sebagai contoh adalah sektor tektil yang tumbuh dari jumlah 1.934 pada

tahun 2006 menjadi 2.809 tahun 2007, 2.820 tahun 2008. Pada sektor

makanan dan minuman juga terjadi petumbuhan yang cukup signifikan

pada tahun yang sama, jika semua berkisar pada angka 4.722 tahun 2006

tumbuh menjadi 6.341 tahun 2007 dan perkembang lagi pada tahun

berikutnya sebesar 6.341. contoh lainnya terjadi pada industri daur ulang

yang semula 55 industri pada tahun 2006 terus tumbuh menjadi 137 tahun

2007 dan menjadi 156 pada tahun 2008. Dengan pertumbuhan industri

hampir dalam semua bidang maka dikatakan bahwa bertumbuhan industri

terus menerus akan mengalami kenaikan, sehingga kebutuhan akan tenaga

kerja juga akan terus meningkat. Dan pada akhirnya akan meningkatkan

perekonomian pada daerah tersebut.

Seperti halnya pada pertumbuhan industri nasional, pertumbuhan

industri di Jawa Tengah juga mengalami pertumbuhan yang cukup berarti,

commit to user Tabel 1.3.

Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang Tenaga Kerja, Upah Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Tahun 2006

Banyaknya Tenaga Kerja Upah

Payment (000 Rp/ Thousand

Rp)

Kabupaten/Kota Perusahaan Workers

commit to user

memiliki perusahaan terbanyak dengan penyerapan tenaga terbesar adalah

Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan dan Kabupaten Karanganyar.

Kabupaten Karanganyar memiliki jumlah perusahaan yang cukup banyak

dan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi.

Dari Tabel 1.3 juga didapat bahwa potensi Kabupaten Karanganyar

dengan jumlah industri yang mencapai 183 industri menunjukkan bahwa

perkembangan industri cukup signifikan di Jawa Tengah. Dengan potensi

tersebut maka perkembangan sektor industri Kabupaten Karanganyar akan

sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah secara regional.

Tabel 1.2 dan 1.3 tersebut diatas memperlihatkan perkembangan

commit to user

menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa industri tekstil

dan bahan olahan hail industri tektil memiliki prospek yang bagus sebagai

penyerap tenaga kerja.

Menurut tabel 1.4 dibawah Kabupaten Karanganyar sendiri sektor

industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB di Kabupaten

Karanganyar yaitu sebesar 52,88%. Dari pembentukan sektor industri

tersebut didominasi oleh kelompok industri besar dan sedang dimana

59

Tabel 1.4.

Sumbangan Persektor Terhadap PDRB Karanganyar

Lapangan Usaha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pertanian 3413.61 3241 2864.85 2796.91 2821.39 2855.22 2899.1 2866.18

Pertambangan dan

galian 1552.74 1670.99 1745.38 1732.8 1790.65 1786.83 1828.17 1905.23

Industri pengolahan 920386.45 926964.09 1027498.8 1089912.64 1105952.91 1134134.37 1173422.6 1200606.83 Listrik, gas dan air

bersih 70335.59 74258.95 74731.62 80416.81 83995.71 91764.94 96867.33 103020.58

Bangunan 366008.59 387649.94 414983.78 420965.63 455657.84 482295.37 528770.39 583069.88

Perdagangan, hotel

dan restoran 767655.17 800717.52 852375.58 920675.34 990436.08 1059091.72 1126471.69 1211208.88

Pengangkutan dan

komunikasi 314242.01 324804.08 341100.69 362003.53 381852.29 404594.41 428864.77 449973.94

Keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan 310143.82 322969.01 335431.74 354389.45 378286.92 401749.42 425590.18 449992.44

Jasa-jasa 359931.03 390283.47 414544.51 436480.36 457375.87 489257.66 519573.14 546699.38

commit to user Rataan Rataan Rataan Rataan

(1) (5) (9) (13) (17) (18) Sumber : Data BPS Jawa Tengah Tahun 2009

Tabel diatas juga memperlihatkan perkembangan hasil olahan

produk tekstil. Baik secara triwulan maupun secara tahunan.

Perkembangan hasil produk yang terus meningkat juga menunjukkan

bahwa pasar tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri tektil akan terus

bertambah, dan hal tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian

daerah. Dari tiap triwulan yang ada dan dilihat secara pertahun rata-rata

pertumbuhan hasil industri tekstil akan selalu mengalami peningkatan.

Jumlah rataan hasil produk tektil yang selalu berkisar diatas 115

menunjukkan bahwa hingga saat ini industri tekstil dapat dijadikan salah

satu industri penggerak perekonomian di Indonesia, maupun regional Jawa

commit to user Tabel 1.6

Daftar 10 Industri Tesktile Terbesar Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010

No. Nama Perusahaan Alamat Jumlah

Tenaga Kerja Produk

1 PT. Aladin Abadi Karanganyar 1.580 Kain Tenun

2 PT. Kusuma Hadi S Karanganyar 1.451 Kain Printing

3 PT. Tantra Industri Karanganyar 1.300 Pakaian Jadi

4 PT.Manunggal Adipura Karanganyar 927 Kain Tenun

5 PT. Agung Sejahtera Karanganyar 1.005 Kain Tenun

6 PT. Senang Kharisma Karanganyar 750 Kain Tenun

7 PT. Ladewindo Karanganyar 870 Pakaian Jadi

8 PT. Bengawan Tex Karanganyar 776 Kain Tenun

9 PT. Dunia Sandang Karanganyar 556 Kain Finish

10 PT. Sawah Kurnia Karanganyar 664 Kain Finish

Sumber : Data BPS Jawa Tengah Tahun 2009

Dari tabel 1.6 tersebut dilihat bahwa industri tekstil memiliki

penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, hal ini juga berarti akan

menggerakkan roda ekono pada daerah yang bersangkutan. Dan secara

umum juga akan mengubah pola perekonomian masyarakat. Tabel diatas

adalah untuk perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 500 orang,

dan belum industri kecil dan menengah yang memiliki jumlah tenaga kerja

kurang dari 500 orang yang hingga data tersebut dikeluarkan jumlah

keseluruhan industri tekstil di Karanganyar baik industri besar, menengah

maupun kecil berjumlah 114 industri.

Di salah satu wilayah daerah Kabupaten Karanganyar yaitu

commit to user

yang bergerak dalam bidang pengolahan kapas menjadi benang (spinning)

yaitu PT. DELTA DUNIA TEXTILE. Dengan keberadaan industri tekstil

tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi kegiatan perekonomian

di daerah tersebut. Keberadaan industri tekstil ini berakibat meningkatnya

aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar industri tersebut. Industri tersebut

menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, misalnya dengan berdirinya

industri tersebut maka akan banyak pula pendatang baru dari luar daerah

untuk bekerja, seiring dengan itu permintaan tempat tinggal dan pangan

pun bertambah pula, hal ini berdampak positif bagi masyarakat di sekitar

lokasi industri tersebut, yang sebelumnya hanya bekerja sebagai buruh

tani, sekarang banyak yang beralih membuka warung kelontong dan

warung makanan. Sementara itu, lahan-lahan yang dulunya hanya

dijadikan sebagai kebun atau kandang ternak sekarang beralih menjadi

bangunan kos-kosan. Dari segi pengangguran pun sekarang banyak sekali

berkurang, dengan keberadaan industri tersebut banyak lulusan-lulusan

SMA dan SMEA yang masuk sebagai karyawan industri tersebut.

Keberadaan industri tersebut mengakibatkan dampak yang sangat besar

bagi aktivitas ekonomi masyarakat di daerah sekitar.

Berdasarkan latar belakang datas maka penelitian ini mengambil

judul: “Dampak Keberadaan Indutri Tekstil PT. Delta Dunia Textile

Terhadap Aktifitas Ekonomi Masyarakat Desa Brujul Kabupaten

commit to user B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keberadaan industri tekstil di daerah Brujul Kecamatan

Jaten Kabupaten Karanganyar dapat meningkatkan aktivitas

ekonomi daerah di sekitar industri tersebut?

2. Apakah keberadaan industri tekstil di daerah Brujul Kecamatan

Jaten Kabupaten Karanganyar dapat mengurangi jumlah

pengangguran yang ada di sekitar industri tersebut?

3. Bagaimana pengaruh keberadaan pendatang terhadap kehidupan

sosial masyarakat di daerah Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten

Karanganyar?

4. Apakah terdapat perbedaan terhadap pendapatan dan pengeluaran

pendududk Desa Brujul setelah adanya industri tekstil PT. Delta

Dunia Tekstile ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang peniliti yang diharapkan dapat tercapai dalam

penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak keberadaan industri tekstil terhadap

aktivitas ekonomi masyarakat Desa Brujul, Kecamatan Jaten

commit to user

2. Untuk mengetahui dampak yang timbul akibat keberadaan industri

tekstil terhadap pengurangan angka pengangguran pada masyarakat

Desa Brujul, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

3. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan pendatang terhadap

kehidupan sosial masyarakat di daerah Brujul, Kecamatan Jaten,

Kabupaten Karanganya.

4. Untuk mengetahui adanya perbedaan terhadap pendapatan dan

pengeluaran pendududk Desa Brujul setelah adanya industri tekstil

PT. Delta Dunia Tekstile

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berharap agar hasil

penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai

berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

bahan referensi kepada pihak yang berkepentingan dalam

membahas dan memperdalam masalah yang ada hubungannya

dengan penelitian ini.

2. Sebagai aplikasi dan teori yang pernah dipelajari, sehingga

merupakan proses belajar lanjutan bagi penulis.

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk

commit to user

59

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Utama Pembangunan

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena

ekonomi semata, tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan

ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun lebih dari itu

pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial yang sering

terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat

tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan,

selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga

mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial

masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya

yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih

baik.

Dalam pembahasan mengenai teori pembangunan terdapat empat

teori yang dominan yaitu :

1. Teori Pertumbuhan Linear

Model pertumbuhan linear mendominasi perkembangan

teori pembangunan sejak pertama kali dikemukakan oleh Adam

Smith dan mengalami puncak kejayaan dengan lahirnya teori

commit to user

ini adalah evolusi proses pembangunan yang dialami oleh suatu

negara selalu melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan yang

paling awal adalah pertanian, pada tahapan ini pemerintah akan

mencoba membangun dan memperkuat infrastruktur yang

berhubungan dengan pertanian, yang juga akan mendukung

infrastruktur bidang perindustrian. Dalam tahapan ini negara

tersebut masih dapat digolongkan menjadi negara miskin. Tahapan

kedua adalah negara berkembang, dalam tahapan ini pertanian

masih mendominasi namun perkembangan sektor industri mulai

bergerak dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan yang

terakhir adalah negara maju, dimana pada tahapan ini sektor

pertanian tetap ada namun sudah dilakukan dengan penggunaan

teknologi yang lebih baik dan maju.

2. Teori Pertumbuhan Struktural

Teori ini menitikberatkan pembahasan pada mekanisme

trasformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang

berkembang, yang semula lebih bersifat subsistem dan menitik

beratkan pada sektor pertanian menuju struktur ekonomi yang lebih

modern, dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa

commit to user

3. Teori Dependensia.

Pencetus dasar teori ini adalah Paul Baran, yang

menciptakan model dasar tesis alternatif mengenai keterbelakangan

ekonomi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Teori ini

berusaha menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi yang

dialami oleh negara-negara berkembang. Asumsi dasar teori ini

adalah pembagian perekonomian negara-negara maju dan kedua

adalah perekonomian negara-negara sedang berkembang.

Negara maju dalam hal ini adalah digambarkan suatu

negara yang sebagaian besar pendapatan negara tersebut berasal

dari sektor industri atau sektor yang telah dijadikan sebagai

industri. Sedangkan negara-negara sedang berkembang adalah

negara yang menuju proses industrisasi namun juga masih

mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pemasukan.

4. Teori Neo Klasik Penentang Revolusi

Teori ini disebut juga sebagai teori penawaran, teori ini

merekomendasikan swastanisasi BUMN, meningkatkan peran

perencanaan dan menetapkan regulasi ekonomi yang menciptakan

iklim kondusif bagi peningkatan peran pihak swasta dalam

pembangunan. Besarnya derajat campur tangan pemerintah dalam

aktivitas ekonomi, dan kurangnya intensif ekonomi, serta kesaahan

dalam mengalokasikan sumberdaya, merupakan sumber utama

commit to user

perekonomian menjadi lebih lambat, sementara di sisi lain

kesalahan sistem alokasi sumberdaya tidak menunjang terhadap

tujuan pemerataan “kue pembangunan” (Koentjaraningat, 1990).

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi berbeda dengan teori pertumbuhan

ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi melibatkan aspek sosial yang

terabaikan dalam teori pertumbuhan ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa

teori pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari teori pertumbuhan

ekonomi.

Dalam garis besar teori pertumbuhan ekonomi dapat digolongkan

menjadi tiga teori yaitu (Sadono Sukirno, 2002):

1. Ekonomi Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan

abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri dimana suasana waktu itu

merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu

itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik,

ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara

kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk.

Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah

penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian

commit to user

disebabkan oleh adanya akumulasi kapital atau dengan kata lain

kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan capital.

Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi

rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini

akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang

semakin berkurang (low of diminishing returus) karena sumber

daya alam itu terbatas.

Beberapa ahli yang memberikan pengaruh yang kuat dalam

aliran klasik adalah :

1) Adam Smith

Menurut Adam Smith, perkembangan ekonomi

memerlukan spesialisasi atau pembagian kerja agar

produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian kerja

harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi

kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitikberatkan

pada Luas Pasar, luas pasar harus dapat menampung hasil

produksi sehingga menarik perhatian perdagangan

internasional karena hubungan perdagangan internasional

itu menambah luasnya pasar, jadi pasar terdiri pasar luar

negeri dan pasar dalam negeri. Sekali pertumbuhan itu

dimulai maka ia akan bersifat kumulatif, artinya bila ada

commit to user

terjadi dan akan menaikan tingkat produktivitas tenaga

kerja .

2) David Ricardo dan Mill

Kedua ahli ekonomi ini berpendapat bahwa di

dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat

yaitu:

a) Golongan kapital adalah golongan yang memimpin

produksi dan memegang peranan yang penting

karena mereka selalu mencari keuntungan dan

menginvestasikan kembali pendapatannya dalam

bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan

naiknya pendapatan nasional.

b) Golongan buruh ini tergantung pada golongan

kapital dan merupakan golongan yang terbesar

dalam masyarakat.

c) Golongan tuan tanah ini mereka hanya memikirkan

sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah

yang di sewakan. David Ricardo mengatakan bahwa

bila jumlah penduduk bertambah terus dan

akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah

yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin

commit to user

Dengan adanya tiga golongan tersebut maka pembangunan

ekonomi akan memberikan pengaruh dan melakukan

pemberdayaan yang berbeda pada tiap golonga tersebut. Golongan

kapital akan selalu berada didepan karena kekuatan modal yang

mereka miliki. Dengan modal terebut mereka mampu dan dapat

menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

Golongan buruh sebagai pekerja, dapat disebut sebagai

lapisan terbawah dalam teori ini. Ketiadaan modal menjadikan

mereka hanya kelas pekerja. Berbeda dengan golongan tuan tanah

yang lebih memiliki kekuatan untuk melakukan penawaran.

2. Teori Schumpeter Mengenai Peranan Pengusaha Dalam

Pembangunan

Schumpeter berpendapat bahwa sistem yang paling efisien

untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang cepat.

Schumpeter tidak sependapat dengan pandangan ahli-ahli ekonomi

klasik yang menganggap bahwa pembangunan ekonomi

merupakan suatu proses yang bersifat gradual dan berjalan secara

harmonis. Menurutnya pertambahan pendapatan negara dari masa

ke masa, perkembangannya sangat tidak stabil dan keadaannya

ditentukan oleh besarnya kemungkinan untuk menjalankan

pembentukan modal yang menguntungkan yang akan dilakukan

commit to user

3. Analisis Harrod dan Domor Mengenai Pertumbuhan yang mantap

(Steady Growth)

Harrod dan Damor menekankan pentingnya peranan

akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan. Jadi akumulasi

kapital itu mempunyai peranan ganda yaitu menimbulkan

pendapatan yang lebih besar dan disamping itu juga menaikan

kapasitas produksi dengan cara memperbesar jumlah kapital. Maka

pertumbuhan alat-alat kapital baru mempunyai beberapa akibat.

Kapital yang baru akan tetap belum dapat digunakan, sebab

bila digunakan tidak memberikan hasil karena pendapatan tetap.

Kapital baru itu akan digunakan dengan pengorbanan dari kapital

yang telah ada sebelumnya . Kapital yang baru akan menggantikan

tenaga kerja. Jadi pembentukan kapital bila tidak dibarengi dengan

kenaikan pendapatan yang sudah ada akan membuat kapital dan

tenaga menganggur.

C. Penganguran (Ketenagakerjaan)

Dalam konsep yang digunakan BPS, bekerja adalah melakukan

pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh

pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam

secara terus menerus selama seminggu yang lalu (mengacu pada tanggal

pencacahan), termasuk pekerja keluarga/tak dibayar yang ikut membantu

commit to user

mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus

bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha seperti sewa, bunga, dan

keuntungan, baik berupa uang maupun barang bagi pengusaha. Kegiatan

bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja, maupun yang punya

pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja,

misal karena cuti, sakit, dan lainnya.Penduduk yang bekerja sesuai konsep

BPS ini termasuk dalam kelompok Angkatan Kerja

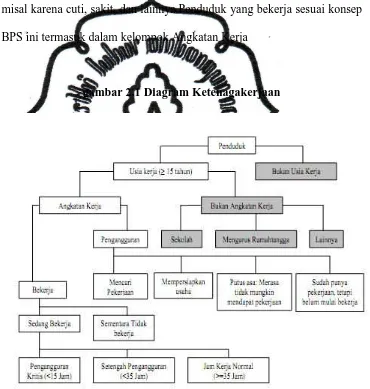

gambar 2.1 Diagram Ketenagakerjaan

Sumber : Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan (Laporan

commit to user

Selain penduduk yang bekerja, pengangguran juga termasuk dalam

kelompok Angkatan Kerja. Penduduk yang termasuk dalam kategori

pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk

yang sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang tidak mencari pekerjaan

karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk

yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sementara

itu, penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang

hanya melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Pengangguran atau Tuna Karya - yang dikutip dari Wikipedia edisi

Bahasa Indonesia di http://id.wikipedia.org/wiki/pengangguran - adalah

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja,

bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang

berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya terjadi karena

jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan

yang mampu menyerapnya.

Konsep dan definisi yang digunakan BPS dalam Sakernas mengacu

pada konsep yang berlaku secara internasional dari ILO (ILO Concept

Approach). Hal ini bertujuan agar indikator ketenagakerjaan Indonesia

bersifat internasional sehingga dapat dibandingkan dengan negara lain.

Menurut konsep ini, penduduk usia kerja dibedakan berdasarkan kegiatan

utamanya menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan

Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke

commit to user

pengangguran. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia

kerja yang hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan

kegiatan lainnya. Sementara itu, bekerja didefinisikan sebagai kegiatan

ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau

membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan berlangsung paling

sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut

termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu

usaha/kegiatan ekonomi.

Definisi standar untuk penganggur adalah mereka yang tidak

mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari

pekerjaan. Sedangkan, mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang

tidak bekerja dan pada saat pencacahan orang tersebut sedang mencari

pekerjaan, misalnya : orang yang belum pernah bekerja tetapi sedang

berusaha mendapatkan pekerjaan atau orang yang sudah pernah bekerja

tetapi karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha

untuk mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi

tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah

penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai

berikut :

commit to user

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam

satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi

pembukaan lapangan kerja baruSelain itu, perkembangannya dapat

menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke

tahun. Yang lebih utama lagi indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi

keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia selain angka

kemiskinan. Oleh karena itu, indikator TPT selalu diumumkan setiap tahun

pada Pidato Presiden tanggal 16 Agustus sebagai bukti kinerja Pemerintah

Indonesia.

Setengah pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang

telah bekerja, tetapi mengalami ketidakpuasan atas pekerjaan yang

dilakukannya. Di Indonesia, setengah pengangguran didefinisikan sebaga

penduduk bekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35

jam seminggu). Dari keadaan tersebut, maka konsep setengah pengangguran

dibedakan menjadi dua, yaitu:

(1) Setengah Pengangguran Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja di

bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih

mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain

(visible underem-ployment).

(2) Setengah Pengangguran Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di

bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) tetapi

commit to user

lain, sering disebut juga sebagai pekerja paruh waktu (part time

worker).

Indikator setengah pengangguran ini dapat digunakan sebagai

acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan,

dan produktivitas pekerja.

Selain pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, ada

beberapa konsep pengangguran lainnya yang terkait dengan pendidikan,

lapangan usaha, jenis pekerjaan/jabatan, dan status pekerjaan. Oleh karena

itu, terlebih dahulu perlu diketahui beberapa konsep berikut :

1) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan

yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas

tertinggi suatu tingkatan sekolah dan mendapatkan surat tanda tamat

belajar (ijazah)

2) Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam yang

digunakan oleh seseorang untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja

istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di

luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling,

jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba

kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja,

seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya.

3) Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan

commit to user

Sakernas 1986-2005, pengelompokan lapangan usaha mengalami

beberapa kali perubahan.

4) Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan

oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang

bekerja atau yang sementara tidak bekerja.

5) Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan

pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.

Jenis pengangguran lainnya yang juga digunakan di beberapa

negara di dunia adalah (dikutip dari http://organisasi.org) :

1) Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment), adalah

pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya

kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar

kerja dan pembuka lapangan kerja.

2) Pengangguran Struktural (Structural Unemployment), adalah

keadaan dimana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan

tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka

lapangan kerja. Semakin maju keadaan perekonomian di suatu

daerah maka akan terjadi peningkatan kebutuhan akan sumber daya

manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3) Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment), adalah keadaan

seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi

jangka pendek. Sebaga contoh, petani yang menanti musim tanam,

commit to user

4) Pengangguran Bersiklus (Siclical Unemployment), adalah

pengangguran yang terjadi akibat imbas dari naik turunnya siklus

ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada

penawaran tenaga kerja

D. Konsep Perubahan Sosial

1. Definisi Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan

struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi

sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh

para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Proses perubahan

sosial biasa tediri dari tiga tahap:

a. Invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan

dikembangkan.

b. Difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu

dikomunikasikan ke dalam sistem sosial.

c. Konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi

dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau

penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau

penolakan ide baru itu mempunyai akibat.

Dalam menghadapi perubahan sosial budaya tentu masalah

utama yang perlu diselesaikan ialah pembatasan pengertian atau

commit to user

Essay in Comparative Sosiology, New York, John Wiley & Sons,

1967 : 3. perubahan kebudayaan) itu sendiri. Ahli-ahli sosiologi

dan antropologi telah banyak membicarakannya.

Menurut Max Weber dalam Licolyn Arsyad (2004), bahwa,

tindakan sosial atau aksi sosial (social action) tidak bisa dipisahkan

dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh

pelaku. Tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi empat macam

tindakan menurut motifnya: (1) tindakan untuk mencapai satu

tujuan tertentu, (2) tindakan berdasar atas adanya satu nilai

tertentu, (3) tindakan emosional, serta (4) tindakan yang didasarkan

pada adat kebiasaan (tradisi).

Anonim dalam Media Intelektual (2008) mengungkapkan

bahwa, aksi sosial adalah aksi yang langsung menyangkut

kepentingan sosial dan langsung datangnya dari masyarakat atau

suatu organisasi, seperti aksi menuntut kenaikan upah atau gaji,

menuntut perbaikan gizi dan kesehatan, dan lain-lain. Aksi sosial

adalah aksi yang dilakukan dengan syarat-syarat yang lebih mudah

dibandingkan dengan aksi politik, maka aksi sosial lebih mudah

digerakkan daripada aksi politik. Aksi sosial sangat penting bagi

permulaan dan persiapan aksi politik. Dari aksi sosial,

massa/demonstran bisa dibawa dan ditingkatkan ke aksi politik.

Aksi sosial adalah alat untuk mendidik dan melatih keberanian

commit to user

kekuatan aksi, menguji barisan aksi, mengukur kekuatan aksi dan

kekuatan lawan serta untuk meningkatkan menjadi aksi politik.

Selanjutnya Netting, Ketther dan McMurtry dalam Boedionan

(2004) berpendapat bahwa, aksi sosial merupakan bagian dari

pekerjaan sosial yang memiliki komitmen untuk menjadi agen atau

sumber bagi mereka yang berjuang menghadapi beragam masalah

untuk memerlukan berbagai kebutuhan hidup.

Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan

sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses.

Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang

diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok

menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan

sosial. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen perubahan,

karena ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang

secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah.

Konsepnya dikenal dengan model force-field yang diklasifikasi

sebagai model power-based karena menekankan adanya

kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi karena

munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau

organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving

forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk

berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving

commit to user

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola

perubahan, yaitu: (1) Unfreezing, merupakan suatu proses

penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk

berubah, (2) Changing, merupakan langkah tindakan, baik

memperkuat driving forces maupun memperlemah resistences, dan

(3) Refreesing, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan

yang baru (a new dynamic equilibrium). Pada dasarnya perilaku

manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur

tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian

individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi,

formalisasi dan stratifikasi jauh lebih erat hubungannya dengan

perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam

organisasi.

Sumodisastro (1985) mencoba mengembangkan teori yang

disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap

yang harus dilalui dalam perubahan berencana. Terdapat lima tahap

perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide

dasar dari Lewin. Tahap-tahap perubahan menurut Lewin adalah

sebagai berikut: (1) tahap inisiasi keinginan untuk berubah, (2)

penyusunan perubahan pola relasi yang ada, (3) melaksanakan

perubahan, (4) perumusan dan stabilisasi perubahan, dan (5)

commit to user

Konsep pokok yang disampaikan oleh Lippit diturunkan

dari Lewin tentang perubahan sosial dalam mekanisme

interaksional. Perubahan terjadi karena munculnya

tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia

berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan

berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah.

Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan

melemahkan resistences to change. Peran agen perubahan menjadi

sangat penting dalam memberikan kekuatan driving force.

Atkinson (1987) dan Brooten (1978), dalam Boediono

menyatakan definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses

yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan

sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan

pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan

yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual,

dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang

kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan

dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Robert Laur (2001) mengungkapkan bahwa, perkembangan

masyarakat seringkali dianalogikan seperti halnya proses evolusi.

Proses evolusi adalah suatu proses perubahan yang berlangsung

sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil

commit to user

pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan sosial sebagai suatu

bentuk “evolusi” antara lain Herbert Spencer dan August Comte.

Keduanya memiliki pandangan tentang perubahan yang terjadi

pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear

menuju ke arah yang positif. Perubahan sosial menurut pandangan

mereka berjalan lambat namun menuju suatu bentuk

“kesempurnaan” masyarakat.

Menurut Spencer, suatu organisme akan bertambah

sempurna apabila bertambah kompleks dan terjadi diferensiasi

antar organ-organnya. Kesempurnaan organisme dicirikan oleh

kompleksitas, differensiasi dan integrasi. Perkembangan

masyarakat pada dasarnya berarti pertambahan diferensiasi dan

integrasi, pembagian kerja dan perubahan dari keadaan homogen

menjadi heterogen. Spencer berusaha meyakinkan bahwa

masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara intern

justru tidak stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara

mereka sendiri. Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi

dengan mantap akan terjadi suatu stabilitas menuju kehidupan yang

damai. Masyarakat industri ditandai dengan meningkatnya

perlindungan atas hak individu, berkurangnya kekuasaan

pemerintah, berakhirnya peperangan antar negara, terhapusnya

commit to user

Seperti halnya Spencer, pemikiran Comte sangat

dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam. Pemikiran Comte yang

dikenal dengan aliran positivisme, memandang bahwa masyarakat

harus menjalani berbagai tahap evolusi yang pada masing-masing

tahap tersebut dihubungkan dengan pola pemikiran tertentu.

Selanjutnya Comte menjelaskan bahwa setiap kemunculan tahap

baru akan diawali dengan pertentangan antara pemikiran

tradisional dan pemikiran yang berdifat progresif. Sebagaimana

Spencer yang menggunakan analogi perkembangan mahkluk

hidup, Comte menyatakan bahwa dengan adanya pembagian kerja,

masyarakat akan menjadi semakin kompleks, terdeferiansi dan

terspesialisasi.

Membahas tentang perubahan sosial, Comte membaginya

dalam dua konsep yaitu social statics (bangunan struktural) dan

social dynamics (dinamika struktural). Bangunan struktural

merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu.

Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di

masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat.

Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal yang berubah

dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada bangunan

struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang

commit to user

Beratha (1985), berusaha memberikan suatu pengertian

tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi

unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial.

Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan

material terhadap unsur-unsur immaterial. Sehingga perubahan

sosial dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi

dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan

yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu

masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada

definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai

himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi

struktur masyarakat lainnya (Sadono, 2002). Perubahan sosial

terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang

mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya

perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan

kebudayaan.

Anonim (2000), perubahan sosial merupakan bagian dari

perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua

bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi,

filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak

mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup

commit to user

Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis

perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan

(Soekanto, 1990). Aksi sosial dapat berpengaruh terhadap

perubahan sosial masyarakat, karena perubahan sosial merupakan

bentuk intervensi sosial yang memberi pengaruh kepada klien atau

sistem klien yang tidak terlepas dari upaya melakukan perubahan

berencana. Pemberian pengaruh sebagai bentuk intervensi

berupaya menciptakan suatu kondisi atau perkembangan yang

ditujukan kepada seorang klien atau sistem agar termotivasi untuk

bersedia berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial.

Akhirnya dikutip definisi Selo Soemardjan yang akan

dijadikan pegangan dalam pembicaraan selanjutnya. Perubahan–

perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi

sistem sosialnya, termasuka didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan

pola-pola per-kelakukan diantara kelompok-kelompok dalam

masyarakat” (Soekanto, 1990). Definisi ini menekankan perubahan

lembaga sosial, yang selanjutnya mempengaruhi segi-segi lain

struktur masyarakat. Lembaga social ialah unsur yang mengatur

pergaulan hidup untuk mencapai tata tertib melalui norma.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan

yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu

commit to user

definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai

himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi

struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial

terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang

mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya

perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan

kebudayaan. Beratha (1985), berpendapat bahwa segenap usaha

untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap

dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya.

Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang

meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan

lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi

organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan

kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun

demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan

perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).

2. Perubahan Sosial

Sedangkan perubahan sosial terbatas pada aspek-aspek

hubuingan sosial dan keseimbangannya. Meskipun begitu perlu

disadari bahwa sesuatu perubahan di masyarakat selamanya

memiliki mata rantai diantaranya elemen yang satu dan eleman

commit to user

dapat dilihat dari empat teori, yaitu teori kemunculan diktator dan

demokrasi, teori perilaku kolektif, teori inkonsistensi status dan

analisis organisasi sebagai subsistem sosial. Berikut ini adalah

teori-teori yang berhubungan dengan perubahan sosial :

a. Teori Barrington Moore

Teori yang disampaikan oleh Barrington Moore

berusaha menjelaskan pentingnya faktor struktural dibalik

sejarah perubahan yang terjadi pada negara-negara maju.

Negara-negara maju yang dianalisis oleh Moore adalah

negara yang telah berhasil melakukan transformasi dari

negara berbasis pertanian menuju negara industri modern.

Secara garis besar proses transformasi pada negara-negara

maju ini melalui tiga pola, yaitu demokrasi, fasisme dan

komunisme.

Demokrasi merupakan suatu bentuk tatanan politik

yang dihasilkan oleh revolusi oleh kaum borjuis.

Pembangunan ekonomi pada negara dengan tatanan politik

demokrasi hanya dilakukan oleh kaum borjuis yang terdiri

dari kelas atas dan kaum tuan tanah. Masyarakat petani atau

kelas bawah hanya dipandang sebagai kelompok

pendukung saja, bahkan seringkali kelompok bawah ini

menjadi korban dari pembangunan ekonomi yang dilakukan

commit to user

kelompok masyarakat bawah melalui revolusi atau perang

sipil. Negara yang mengambil jalan demokrasi dalam

proses transformasinya adalah Inggris, Perancis dan

Amerika Serikat.

Berbeda halnya demokrasi, fasisme dapat berjalan

melalui revolusi konserfatif yang dilakukan oleh elit

konservatif dan kelas menengah. Koalisi antara kedua kelas

ini yang memimpin masyarakat kelas bawah baik di

perkotaan maupun perdesaan. Negara yang memilih jalan

fasisme menganggap demokrasi atau revolusi oleh

kelompok borjuis sebagai gerakan yang rapuh dan mudah

dikalahkan. Jepang dan Jerman merupakan contoh dari

negara yang mengambil jalan fasisme.

Komunisme lahir melalui revolusi kaum proletar

sebagai akibat ketidakpuasan atas usaha eksploitatif yang

dilakukan oleh kaum feodal dan borjuis. Perjuangan kelas

yang digambarkan oleh Marx merupakan suatu bentuk

perkembangan yang akan berakhir pada kemenangan kelas

proletar yang selanjutnya akan mwujudkan masyarakat

tanpa kelas. Perkembangan masyarakat oleh Marx

digambarkan sebagai bentuk linear yang mengacu kepada

hubungan moda produksi. Berawal dari bentuk masyarakat

commit to user

masyarakat modern tanpa kelas (scientific communism).

Tahap yang harus dilewati antara lain, tahap masyarakat

feodal dan tahap masyarakat borjuis. Marx menggambarkan

bahwa dunia masih pada tahap masyarakat borjuis sehingga

untuk mencapai tahap “kesempurnaan” perkembangan

perlu dilakukan revolusi oleh kaum proletar. Revolusi ini

akan mampu merebut semua faktor produksi dan pada

akhirnya mampu menumbangkan kaum borjuis sehingga

akan terwujud masyarakat tanpa kelas. Negara yang

menggunakan komunisme dalam proses transformasinya

adalah Cina dan Rusia (Rachbini, 2002).

b. Teori Perilaku Kolektif

Teori perilaku kolektif mencoba menjelaskan

tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial merupakan

sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah

norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Pada

sistem sosial seringkali dijumpai ketegangan baik dari

dalam sistem atau luar sistem. Ketegangan ini dapat

berwujud konflik status sebagai hasil dari diferensiasi

struktur sosial yang ada. Teori ini melihat ketegangan

sebagai variabel antara yang menghubungkan antara

hubungan antar individu seperti peran dan struktur

commit to user

Perubahan pola hubungan antar individu

menyebabkan adanya ketegangan sosial yang dapat berupa

kompetisi atau konflik bahkan konflik terbuka atau

kekerasan. Kompetisi atau konflik inilah yang

mengakibatkan adanya perubahan melalui aksi sosial

bersama untuk merubah norma dan nilai (Rachbini, 2002).

c. Teori Inkonsistensi Status

Stratifikasi sosial pada masyarakat pra-industrial

belum terlalu terlihat dengan jelas dibandingkan pada

masyarakat modern. Hal ini disebabkan oleh masih

rendahnya derajat perbedaan yang timbul oleh adanya

pembagian kerja dan kompleksitas organisasi. Status sosial

masih terbatas pada bentuk ascribed status, yaitu suatu

bentuk status yang diperoleh sejak dia lahir. Mobilitas

sosial sangat terbatas dan cenderung tidak ada. Krisis status

mulai muncul seiring perubahan moda produksi agraris

menuju moda produksi kapitalis yang ditandai dengan

pembagian kerja dan kemunculan organisasi kompleks.

Perubahan moda produksi menimbulkan masalah

yang pelik berupa kemunculan status-status sosial yang

baru dengan segala keterbukaan dalam stratifikasinya.

Pembangunan ekonomi seiring perkembangan kapitalis

commit to user

pendapatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Hal inilah yang

menimbulkan inkonsistensi status pada individu (Rachbini,

2002).

E. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Kehidupan dalam bermasyarakat meliputi berbagai macam bidang

kehidupan, mulai dari bidamg ekonomi, sosial maupun budaya. Beberapa

hal dalam bidang sosial dan ekonomi tidak terlepas dari peran budaya

dikarenakan ada tujuh unsur kebudayaan universal yang merupakan isi

dari semua kebudayaan yang ada di dunia.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia

dan masyarakat pendukungnya. Berbagai macam kekuatan yang harus

dihadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam, maupun

kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat tidak selamanya baik

untuk mereka. Disamping itu masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik

dibidang spritual maupun materiil (Koentjaraningrat,1990).

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh

kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Manusia

mempunyai kemampuan terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan.

Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat bahwa budaya terbagi dalam tiga

bentuk yaitu budaya yang bersifat non fisik dan abstrak berupa ide (sistem