KANDUNGAN NUTRISI PAKAN TRENGGILING

(

Manis javanica

) DAN KAITAN TERHADAP

PERTUMBUHANNYA

RANDA KRISNA

PROGRAM STUDI BIOKIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KANDUNGAN NUTRISI PAKAN TRENGGILING

(

Manis javanica

) DAN KAITAN TERHADAP

PERTUMBUHANNYA

RANDA KRISNA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sains pada

Program Studi Biokimia

PROGRAM STUDI BIOKIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

RANDA KRISNA. Kandungan Nutrisi Pakan Trenggiling (

Manis javanica

) dan

Kaitan terhada p Pertumbuhannya. Dibimbing Oleh MANSJUR HAWAB dan

WARTIKA ROSA FARIDA.

Trenggiling (

Manis javanica

) merupakan hewan mamalia Indonesia yang

termasuk famili

Manidae

. Adanya pembukaan hutan untuk daerah pemukiman

dan lahan pertanian, perburuan liar, serta perdagangan yang tidak terkontrol,

menyebabkan terancamnya keberadaan trenggiling di habitat aslinya. Penelitian

ini menggunakan satu ekor trenggiling jantan yang berasal dari Sukabumi, Jawa

Barat, dengan bobot badan awal 3,536 kg. Tujuan penelitian adalah untuk

menentukan konsumsi dan daya cerna trenggiling terhadap pemberian pakan

kroto, tahu, dan rayap serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan trenggiling.

Pengukuran kecernaan pakan pada trenggiling dilakukan secara

in vivo

dengan

metode koleksi feses total.

Pakan diberikan dalam keadaan segar yang terdiri atas 3 perlakuan, yaitu

ransum 1 (100 g kroto+ 150 g tahu), ransum 2 (100 g kroto+ 150 g tahu + 25 g

rayap), dan ransum 3 (100 g kroto+ 150 g tahu + 50 g rayap). Hasil penelitian

menunjukkan, rataan konsums i pakan trenggiling (BK) pada pemberian ransum 1,

2, dan 3 berturut-turut, yaitu 44,42 g/ekor/hari; 48,97 g/ekor/hari; dan 56,34

g/ekor/hari.

Koefisien cerna zat makanan abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar,

dan BETN pada pemberian ransum 1 bertur ut-turut, yaitu 38,84%; 91,62%;

98,30%; 23,33%; dan 93,71%. Koefisien cerna zat makanan abu, protein kasar,

lemak kasar, serat kasar, dan BETN pada pemberian ransum 2 berturut-turut, yaitu

41,94%, 91,32%, 97,42%, 31,22%, dan 89,99%. Koefisien cerna zat makanan

abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan BETN pada pemberian ransum 3

berturut-turut, yaitu 30,21%; 91,81%; 97,06%; 29,12%; dan 90,21%.

Total digestible nutrient

(TDN) trenggiling pada perlakuan 1, 2, dan 3

berturut-turut, yaitu 29,92% 28,66% dan 28,55%. P erlakuan ransum 2

memberikan pengaruh yang lebih baik tehadap pertumbuhan trenggiling,

dikarenakan tingginya nilai efisiensi penggunaan pakan (EPP), yaitu 33,55 % dan

rasio efisiensi protein (REP) 63,93%.

ABSTRACT

RANDA KR ISNA. Pangolin’s (

Manis Javanica

) Feed and the Relationship of

Growth on Pangolin. Under the direction of MANSJUR HAWAB and

WARTIKA ROSA FARIDA.

The Pangolin (

Manis Javanica

) is a kind of Indonesian mammals included

in family

Manidae

. Land clearing for farming and settlement, illegal hunting, and

uncontrollable trade, caused the damage of pangolin’s habitat and decline their

population. The experiment used one male pangolin from Sukabumi West Java,

with early body weigh is 3.536 kg. The aim of this researc h is to determine feed

consumption and digestibility of pangolin to kroto feed, tofu, and termite and

effect for the growth on pangolin. Estimation of feed digestibility on pangolin

estimated

in vivo

with the method the collect total feces.

The feedstuff is given in fresh form consist of ration 1 (100 g kroto + 150

g tofu), ration 2 (100 g kroto + 150 g tofu + 25 g termite), and ration 3 (100 g

kroto + 150 g tofu + 50 g termite). The experiment result displayed dry matter

intake of ration 1, ration 2, ration 3 were 44.42 g/hea d/day, 48.97 g/head/day, and

56. 34 g/head/day respectively.

The nutrient digestibility coefficient of ash, crude protein, ether extract,

crude fiber, and nitrogen free extract, for ration 1 application were 38.84%,

91.62%, 98.30%, 23.33%, and 93. 71%. The nutrient digestibility coefficient of

ash, crude protein, ether extract, crude fiber, and nitrogen free extract, for ration 2

application were 41.94%, 91. 32%, 97.42%, 31.22%, and 89. 99%. The nutrient

digestibility coefficient of ash, crude protein, ether extract, crude fiber, and

nitrogen free extract, for ration 3 application were 30. 21%, 91. 81%, 97. 06%,

29. 12%, and 90.21%.

Judul Skripsi : Kandungan Nutrisi Pakan Trenggiling (

Manis javanica

) dan

Kaitan terhadap Pertumbuhannya

Nama

: Randa Krisna

NIM

: G44102012

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. drh. Mansjur Hawab, M.S.

Dr. Ir. Wartika Rosa Farida

Ketua

Anggota

Diketahui

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr.Ir.Yonny Koesmaryono, M.S.

NIP 131473999

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat

dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Tema yang dipilih

dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2005 sampai bulan

Februari 2006 adalah gambaran umum kecernaan trenggiling dengan judul

Kandungan Nutrisi Pakan Trenggiling (

Manis javanica

) dan Kaitan terhadap

Pertumbuhannya. Penelitian dilakukan di Penangkaran Mamalia Kecil Bidang

Zoologi Pusat Penelitian Biologi-LIPI, Cibinong, sedangkan analisis bahan pakan

dan feses dilakukan di Laboratorium Pengujian Nutrisi Pusat Penelitian

Biologi-LIPI, Cibinong dan di Laboratorium Teknologi Pakan, Departemen Ilmu Nutrisi

dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, IPB.

Selama melaksanakan penelitian sampai penyusunan karya ilmiah ini,

penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak

Prof. Dr. drh. Mansjur Hawab, M.S selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Ir

Wartika Rosa Farida selaku pembimbing kedua atas segala saran dan

bimbingannya, serta terima kasih kepada Ibu Tri, Ibu Lia, dan Bapak Hadi selaku

Teknisi Laboratorium Pengujian Nutrisi Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda, ibunda, dan

keluarga atas segala doa dan motivasinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada Bapak Umar, Deivy, Fitri, Asep, Aan, Helmy, Anang, Bugi, Yayu, dan

teman-teman Mahasiswa Biokimia angkatan 39

Akhirnya penulis berharap agar karya ilmiah ini bisa bermanfaat untuk

perkembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Bogor, Agustus 2006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Solok pada tanggal 22 Februari 1985 dari ayah Azwar

dan ibu Datri Erma. Penulis merupakan putra keempat dari lima bersaudara.

Tahun 2002 penulis lulus dari SMA Negeri I Kubung Kabupaten Solok,

Provinsi Sumatera Barat dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB

melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB. Penulis memilih Program Studi

Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ...

vi

DAFTAR GAMBAR ...

vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

PENDAHULUAN ...

1

TINJAUAN PUSTAKA...

Trenggiling (

Manis javanica

) ...

1

Pakan Trenggiling ...

2

Analisis Proksimat dan Penentuan Energi Total ...

3

Konsumsi dan Koefisien Cerna Bahan Pakan ...

6

Pertumbuhan dan Pertambahan Bobot Badan ...

6

Efisiensi Penggunaan Pakan (E PP), Rasio Efisiensi Protein (REP),

dan

Total Digestible Nutrient

(TDN) ...

7

BAHAN DAN METODE ...

7

Bahan dan Alat ...

7

Metode Percobaan ...

7

HASIL DAN PEMBAHASAN ...

10

Keadaan Umum di Penangkaran ...

10

Bahan Pakan ...

10

Konsumsi Pakan dan Zat Makanan ...

10

Pertambahan Bobot Badan ...

11

Efisiensi Penggunaan Pakan da n Rasio Efisiensi Protein ...

12

Koefisien Cerna Zat-zat Makanan ...

12

Total Digestible Nutrient

(TDN) ...

13

SIMPULAN DAN SARAN ...

14

DAFTAR PUSTAKA ...

14

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Komposisi kimia kroto ...

2

2 Komposisi kimia rayap kayu lembab dan rayap tanah ...

3

3 Komposisi kimia tahu...

3

4 Komponen berbagai zat makanan hasil analisis proksimat dalam bahan

makanan ...

4

5 Kandungan zat-zat makanan bahan pakan trenggiling (%BK) ...

10

6 Rataan konsumsi pakan da n zat makanan pada trenggiling (g/ekor/hari) ..

11

7 Persentase konsumsi zat makanan berdasarkan konsumsi BK ...

11

8 Persentase konsumsi BK tiap jenis bahan pakan ...

11

9 Pertambahan bobot badan trenggiling selama penelitian ...

11

10 Efisiensi penggunaan pakan (EPP) dan rasio efisiensi protein (REP) ...

12

11 Koefisien cerna bahan kering pada trenggiling ...

13

12 Koefisien cerna zat-zat makanan pada trenggiling ...

13

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Trenggiling (

Manis javanica

)...

2

2 Kroto...

2

3 Koloni rayap ...

3

4 Tahu...

3

5 Oven isuzu ... 26

6 Neraca sartorius ...

26

7 Tanur listrik ... 26

8 Desikator ...

26

9

Digestor

...

26

10

Kjeltec auto sampler 1035

... 26

11

Soxtec system HT

...

26

12 Kalorimeter bom ...

26

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Tahapan penelitian ... 17

2 Konsumsi ransum 1 berdasarkan BK (g/ekor/hari)... 18

3 Konsumsi ransum 2 berdasarkan BK (g/ekor/hari)...

18

4 Konsumsi ransum 3 berdasarkan BK (g/ekor/hari)...

19

5 Konsumsi ransum 1 dan zat-zat makanan (g/ekor/hari) ...

19

6 Konsumsi ransum 2 dan zat-zat makanan (g/ekor/hari) ... 20

7 Konsumsi ransum 3 dan zat-zat makanan (g/ekor/hari) ... 20

8 Hasil analisis proksimat pada feses trenggiling (% BK)...

21

9 Bobot feses berdasarkan BK (g/ekor/hari) ...

21

10 Kandungan zat-zat makanan dalam feses trenggiling (pada pemberian

ransum 1) ...

22

11 Kandungan zat-zat makanan dalam feses trenggiling (pada pemberian

ransum 2) ...

22

12 Kandungan zat-zat makanan dalam feses trenggiling (pada pemberian

ransum 3)

...

23

13 Hasil uji statistika terhadap konsumsi pakan dan zat-zat makanan

pada trenggiling (g/ekor/hari) ... 24

PENDAHULUAN

Adanya peningkatan jumlah populasi manusia dari tahun ketahun, mengakibatkan pemanfaatan sumber kekayaan alam baik melalui eksploitasi maupun pembukaan hutan untuk dijadikan wilayah perumahan, perindustrian, pertanian, dan sebagainya semakin meluas. Sehingga pertumbuhan populasi manusia ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persediaan sumber daya alam termasuk satwa liar. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan kehidupan satwa liar dari ancaman kepunahan, yaitu melakukan kegiatan konservasi satwa liar dengan cara menyediakan suaka-suaka alam (tempat berlindung dan berkembangbiaknya satwa liar), seperti Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam. Kegiatan konservasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu konservasi in situ (di habitat asli) dan konservasi ex situ (di luar habitat asli) (Alikodra 1990).

Menurut badan konservasi dunia

International Union for the Concervation Nature Resources (IUCN 1986), tentang daftar spesies yang terancam pu nah di dunia, jumlah jenis satwa Indonesia yang terancam punah adalah 128 jenis mamalia, 104 jenis burung, 19 jenis reptil, 60 jenis ikan, dan 29 jenis hewan invertebrata. Saat ini trenggiling tercatat sebagai satwa yang terancam punah dan merupakan salah satu dari 128 jenis mamalia yang terdaftar dalam IUCN. Kegiatan perburuan dan penangkapan liar di alam, serta perdagangan yang tidak terkontrol menyebabkan terancamnya keberadaan satwa ini di habitat aslinya.

Salah satu upaya pelestarian trenggiling secara ex situ adalah melalui usaha penangkaran, karena melalui penangkaran akan diperoleh banyak informasi tentang satwa ini melalui berbagai penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan konsumsi dan daya cerna trenggiling terhadap pemberian pakan kroto, tahu, dan rayap serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan trenggiling.

Hipotesis pada penelitian ini, yaitu semakin tinggi kandungan protein dari suatu pakan (rayap, kroto, dan tahu) yang mampu dicerna oleh trenggiling maka akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan trenggiling yang ditandai dengan pertambahan bobot badannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

manajemen pemeliharaan trenggiling di tingkat penangkaran (ex situ) sebagai upaya program konservasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Trenggiling (Manis javanica)

Trenggiling merupakan hewan menyusui bersisik, pemakan semut dan rayap. Hampir semua bagian tubuh trenggiling ditumbuhi oleh sisik yang tersusun seperti genting, bulunya hanya ada di dekat perutnya dan di sela-sela sisik kaki. Trenggiling memiliki kepala berbentuk kerucut, mata yang kecil, dan tidak mempunyai gigi, sehingga lidah digunakan untuk menangkap mangsanya, seperti terlihat pada Gambar 1. Senjata ampuh trenggiling dalam melindungi diri dari serangan pemangsanya adalah bau busuk dari zat yang dihasilkan oleh kelenjar anus dan dengan melingkarkan badannya seperti bola (Weni 2003).

Bobot badan trenggiling dapat mencapai 7 kg dan termasuk hewan nokturnal, karena aktif pada malam hari dan keluar mencari makan pada saat hari mulai malam. Pada siang hari trenggiling tidur di dalam liang bawah tanah. Di alam trenggiling terdapat di hutan yang tinggi, hutan sekunder, dan lahan budidaya termasuk kebun -kebun. Dalam taksonomi trenggiling tergolong pada ordo

Pholidata dan famili Manidae (Payne & Charles 2000).

Tujuh jenis Trenggiling yang ada di dunia, yaitu (1) trenggiling India (Manis crassciaudata), terdapat di India dan Srilangka, (2) trenggiling Cina (M.

pentadactyla) terdapat di Taiwan dan RRC Selatan, (3) trenggiling pohon (M. tricuspis), (4) trenggiling ekor panjang (M. tetradactyla), (5) trenggiling raksasa (M. Gigantea), (6) trenggiling temmick (M. temmick) terdapat di Afrika, dan (7) trenggiling Jawa (M. javanica) terdapat di Semenanjung Malaysia, Birma, Indocina (Vietnam, Laos, Kamboja), Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Trenggiling mempunyai panjang kepala 50-60 cm, panjang ekor 50-80 cm, dengan warna sisik kuning sawo sampai coklat kehitam-hitaman dan kulit berwarna agak putih (Yusuf 2005).

berfungsi sebagai tempat transit atau penampungan makanan sementara. Keberadaan bagian proksimal yang tak berkelenjar juga ditemukan pada beberapa jenis hewan seperti tikus, kanguru, dan ruminansia (sapi, kerbau, kambing, dan lainnya) (Nisa 2005).

Hampir seluruh permukaan dalam lambung trenggiling dilapisi oleh epitel pipih berlapis banyak dan mengalami keratinisasi cukup tebal. Struktur ini diduga karena adaptasi terhadap jenis pakan kasar atau keras dan epitel berkeratin ini akan melindungi lambung trenggiling dari gesekan mekanis kerangka semut dengan dinding lambung (Nisa 2005).

Foto: W R. Farida

Gambar 1 Trenggiling (Manis javanica)

Pakan Trenggiling

Semut Rangrang dan Kroto

Kroto merupakan telur yang dihasilkan oleh semut rangrang. Pada penelitian ini kroto yang diberikan pada trenggiling adalah campuran antara semut rangrang dengan telurnya seperti terlihat pada Gambar 2. Kandungan protein kroto basah (telur dan larva semut rangrang) tergolong tinggi, yaitu 47,8%. Semut rangrang (Oecophyla smaragdina) hidup secara berkoloni dan memiliki sifat sosial yang baik. Semut ini termasuk dalam kelompok semut api dengan genus Oecophylla, famili Formicidae, dan ordo Hymenoptera (Paimin & Paimin 2001).

Semut rangrang memiliki sifat hidup arboreal, artinya hidup berkoloni di atas pohon, mulai dari mencari makan, membuat sarang, hingga bertelur dan berkembang biak. Pada setiap koloninya semut rangrang terdiri atas tiga kasta, yaitu semut ratu, semut jantan, dan semut pekerja. Semut ratu merupakan semut betina bersayap yang berasal dari telur yang dibuahi. Semut jantan merupakan semut bersayap yang berasal dari telur-telur yang tidak dibuahi. Semut pekerja merupakan semut betina yang mandul dan tidak dilengkapi dengan sayap (Paimin & Paimin 2001).

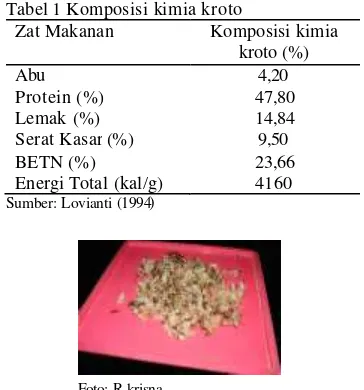

Hasil analisis proksimat kroto (Lovianti 1994) menunjukkan bahwa kroto memiliki kandungan protein, lemak dan energi total yang tinggi seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Komposisi kimia kroto

Zat Makanan Komposisi kimia kroto (%)

Abu 4,20

Protein (%) 47,80

Lemak (%) 14,84

Serat Kasar (%) 9,50

BETN (%) 23,66

Energi Total (kal/g) 4160

Sumber: Lovianti (1994)

Foto: R krisna Gambar 2 Kroto

Rayap

Rayap merupakan serangga yang ukuran badannya kecil sampai sedang, hidup dal am kelompok-kelompok sosial dengan sistem kasta dan terdapat terutama di daerah-daerah tropika. Dalam setiap koloni terdapat tiga kasta yang menurut fungsinya masing-masing diberi nama kasta pekerja, kasta prajurit, dan kasta reproduktif (Tambunan & Nandika 1989). Rayap yang diberikan pada ransum trenggiling dapat dilihat pada Gambar 3.

Berdasarkan habitatnya, rayap dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu rayap kayu basah, rayap kayu kering, rayap pohon, dan rayap subteran. Rayap kayu basah adalah golongan rayap yang biasa menyerang kayu-kayu busuk atau pohon yang akan mati. Sarangnya terletak di dalam kayu dan tidak mempunyai hubungan dengan tanah. Contoh dari golongan ini adalah Glyprotermes spp (famili Kalotermitidae) (Tambunan & Nandika 1989).

Rayap kayu kering adalah golongan rayap yang biasa menyerang kayu-kayu kering, misalnya pada kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga dan lain-lain. Sarangnya terletak di dalam kayu dan tidak mempunyaihubungan dengan tanah. Contoh dari golongan ini misalnya

Cryptotermes spp (famili K alotermitidae) (Tambunan & Nandika 1989).

bersarang di dalam pohon dan tidak berhubungan dengan tanah. Contoh dari golongan ini misalnya Neotermes spp. (famili

Kalotermitidae). Rayap subteran adalah jenis rayap yang menyerang kayu, baik yang terdapat di dalam maupun di atas tanah. Hampir semua jenis dari famili

Rhinotermitidae dan Termitidae termasuk rayap subteran (Tambunan & Nandika 1989).

Dalam hidupnya rayap mempunyai beberapa sifat, yaitu (1) tropalaksis, (2) kriptobiotik, (3) kanibalisme, dan (4) nekrofagi. T ropalaksis merupakan sifat rayap untuk berkumpul saling menjilat serta mengadakan pertukaran bahan makanan. Kriptobiotik merupakan sifat rayap untuk menjauhi cahaya dan sifat ini tidak berlaku pada rayap yang bersayap (calon kasta reproduktif) yang selama periode pendek mereka memerlukan cahaya. K anibalisme merupakan sifat rayap untuk memakan individu sejenis yang lemah atau sakit. Sifat ini lebih menonjol bila rayap berada dalam keadaan kekurangan makanan. Nekrofagi merupakan sifat rayap untuk memakan bangkai sesamanya (Tambunan & Nandika 1989).

Hasil analisis proksimat rayap kayu lembab (Glytotermes montanus Kemner) dan rayap tanah (Coptetermes formosanus) (Uhi 2001) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Komposisi kimia rayap kayu lembab dan rayap tanah

Zat Makanan Komposisi Kimia Rayap Kayu Lembab Komposisi Kimia Rayap Tanah Protein (%) 52,68 48,77 Lemak (%) 18,53 2,13 Serat Kasar

(%)

15,75 17,48

Energi Total (kal/g)

4160 3806

Sumber : Uhi (2001)

Foto: R Krisna

Gambar 3 Koloni rayap

Tahu

Tahu merupakan salah satu produk pangan olahan kedelai yang mempunyai nilai gizi tinggi, mudah dicerna, dan harganya relatif murah. Oleh karena itu tahu memegang

peranan penting sebagai sumber protein nabati di Indonesia (Arofah 2004).

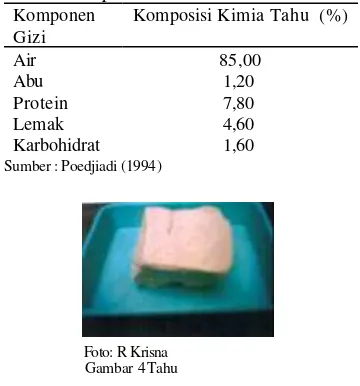

Definisi tahu menurut SNI 01 -2894 -1992 dalam Tuasamu (1994) adalah suatu produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai dengan cara pengendapan proteinnya, dan dengan atau tidak ditambahkan bahan lain yang diizinkan. Tahu mempunyai warna asli putih, tekstur kompak dan lembut, dan umumnya dicetak dalam bentuk kotak (Gambar 4).

Saat pembuatan tahu terjadi pemisahan serat kasar dari kacang kedelai, sehingga tahu yang dihasilkan merupakan makanan yang lembut dan mempunyai nilai cerna yang tinggi, yaitu sekitar 95 % (Tuasamu 2004). Komposisi kimia dalam tahu dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Komposisi kimia tahu Komponen

Gizi

Komposisi Kimia Tahu (%)

Air 85,00

Abu 1,20

Protein 7,80

Lemak 4,60

Karbohidrat 1,60

Sumber : Poedjiadi (1994)

Foto: R Krisna Gambar 4 Tahu

Analisis Proksimat dan Penentuan Energi Total

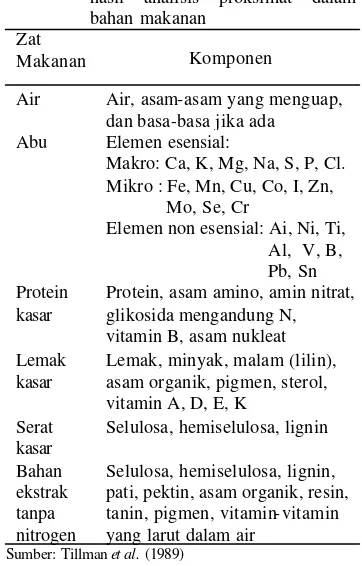

Analisis proksimat dikembangkan dari

weende experiment station di Jerman oleh Henneberg dan Stokman pada tahun 1865. Metode analisis ini menggolongkan komponen yang terdapat pada makanan berdasarkan kepada komposisi susunan kimia dan kegunaanya. Metode ini dipakai hampir di seluruh dunia, dan ringkasan dari zat-zat makanan yang terdapat dari hasil analisis proksimat dapat dilihat pada Tabel 4 (Tillman

et al. 1989).

sep erti pada protein. Selain protein terkandung komponen lain seperti, amin nitrat, glikosida mengandung N, vitamin B, dan asam nukleat yang ikut teranalis melalui analisis proksimat ini. Oleh karena itu maka analisis proksimat merupakan analisis untuk menentukan kandungan zat makanan suatu bahan makanan secara kasar.

Tabel 4 Komponen berbagai zat makanan hasil analisis proksimat dalam bahan makanan

Zat

Makanan Komponen

Air Air, asam-asam yang menguap, dan basa-basa jika ada

Abu Elemen esensial:

Makro: Ca, K, Mg, Na, S, P, Cl. Mikro : Fe, Mn, Cu, Co, I, Zn,

Mo, Se, Cr

Elemen non esensial: Ai, Ni, Ti, Al, V, B, Pb, Sn Protein

kasar

Protein, asam amino, amin nitrat, glikosida mengandung N, vitamin B, asam nukleat Lemak

kasar

Lemak, minyak, malam (lilin), asam organik, pigmen, sterol, vitamin A, D, E, K

Serat kasar

Selulosa, hemiselulosa, lignin

Bahan ekstrak tanpa nitrogen

Selulosa, hemiselulosa, lignin, pati, pektin, asam organik, resin, tanin, pigmen, vitamin-vitamin yang larut dalam air

Sumber: Tillman et al. (1989)

Kadar Air

Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik itu bahan makanan hewani maupun nabati. Air berperan sebagai pembawa zat makanan dan sisa-sisa metabolisme, sebagai media reaksi yang menstabilkan pembentukan biopolimer, dan sebagainya (Winarno 1992).

Dalam suatu bahan makanan, air terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu (1) air bebas, terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan inter granular serta pori-pori yang terdapat pada bahan, (2) air yang terikat secara lemah, karena terserap pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin pati, dan selulosa, dan (3) air dalam keadaan terikat kuat, yaitu membentuk hidrat dengan ikatannya bersifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air yang terdapat dalam bentuk bebas dapat membantu

terjadinya proses kerusakan bahan makanan, misalnya proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, bahkan oleh aktivitas serangga perusak. Sedangkan air yang berada dalam bentuk lainnya tidak membantu terjadinya proses kerusakan bahan makanan (Sudarmadji

et al . 1989).

Penetapan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada sifat bahannya. Pada umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105 0C selama tiga jam atau sampai diperoleh berat yang konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan (Winarno 1992).

Kadar Abu

Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran dari suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya tergantung dari macam bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu dari suatu bahan pangan ada hubungannya dengan kandungan mineral yang dikandungnya. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan pangan berupa dua macam garam, yaitu garam organik dan garam anorganik. Yang termasuk dalam garam organik adalah garam -garam asam malat, oksalat, asetat, dan pektat, sedangkan garam anorganik antara lain dalam bentuk garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat (Sudarmadji et al. 1989).

Salah satu cara penentuan kadar abu adalah dengan menggunakan cara kering, yaitu mengoksidasikan semua zat organik pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500 – 550

0C dan kemudian melakukan penimbangan zat

yang tertinggal setelah proses pembakaran tersebut. Jumlah suatu sampel yang akan diabukan tergantung pada jenis bahan yang akan dianalisis (Sudarmadji et al. 1989).

Kadar Protein

karbohidrat dan lemak. Rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein, yaitu karbon 50%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, belerang 0 sampai 3%, dan fosfor 0 sampai 3% (Poedjiadi 1994).

Dalam kehidupan, protein memegang peranan yang penting pula, misalnya proses kimia dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik karena adanya enzim, yaitu suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Selain itu, hemoglobin dalam butir-butir darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru -paru keseluruh tubuh. Demikian pula zat -zat yang berperan untuk melawan bakteri penyakit atau yang disebut antigen, juga suatu protein (Poedjiadi 1994).

Salah satu cara untuk menganalisis kadar protein dalam bahan makanan adalah dengan menggunakan metode Kjeldahl. Tahap awalnya adalah tahap digestion, pada tahap ini bahan dioksidasi dengan menggunakan asam sulfat pekat panas yang bertujuan untuk mengubah nitrogen menjadi ion ammonium. Selanjutnya ke dalam larutan ditambahkan basa kuat sehingga bereaksi basa, lalu didestilasi. Proses ini membebaskan gas ammoniak serta memindahkannya ke dalam destilat. Hasil destilasi tersebut kemudian ditampung dalam HCl baku yang tertentu jumlahnya untuk mengikat NH3 tesebut dan

setelah destilasi selesai, destilat dititrasi dengan NaOH baku untuk menentukan kelebihan asam. Selisih HCl yang ditambahkan dengan yang dititrasi merupakan jumlah yang diikat oleh NH3 sehingga dapat

dihitung berapa NH3 yang terdestilasi dan

kadar N di dalam bahan yang dianalisis (Harjadi 1986).

Penentuan protein dengan cara Kjeldahl

digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan metode ini adalah kadar nitrogen. Untuk mendapatkan kadar protein dari bahan yang dianalisis dilakukan dengan mengalikan kadar nitrogen yang diper oleh dengan faktor konversi untuk protein bahan tersebut.

Kadar Lemak

Lemak merupakan sekelompok ikatan organik yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang mempunyai sifat dapat larut dalam pelarut organik, misalnya eter, petroleum benzena, dan kloroform. Menurut sumbernya, lemak dapat dibedakan menjadi lemak nabati yang berasal dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan dan lemak

hewani yang berasal dari hewan. Lemak nabati mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh, yang menyebabkan titik cair yang lebih rendah dan dalam suhu kamar berbentuk cair. Lemak hewani mengandung terutama asam lemak jenuh, khususnya mempunyai rantai karbon panjang, yang mengakibatkan dalam suhu kamar berbentuk padat (Sediaoetama 1991).

Di dalam tubuh, fungsi lemak adalah (1) sebagai sumber energi setelah karbohidrat yang dapat disimpan sebagai cadangan energi berupa jaringan lemak, (2) lapisan lemak di bawah kulit merupakan insulator, sehingga tubuh dapat mempertahankan suhu normal, dan (3) pelindung bagi organ vital, seperti mata dan ginjal, serta lemak diperlukan untuk penyerapan vitamin yang larut dalam lemak (Irianto 2004).

Kadar lemak total yang terdapat dalam bahan makanan dapat diperoleh dengan cara ekstraksi bersinambungan dengan menggunakan metode soxhlet. Zat ekstraktan

yang digunakan adalah zat yang dapat melarutkan lemak, seperti eter, petroleum eter, atau petroleum benzena (Sediaoetama 1991).

Kadar Serat kasar

Serat merupakan bagian dari makanan yang tidak dapat tercerna secara enzimatis sehingga bukan sebagai sumber zat makanan. Selulosa dan hemiselulosa dari dinding sel tanaman, pektin, dan gum termasuk dalam kategori serat (Linder 1992). Serat kasar yang diperoleh pada analisis ini, yaitu semua zat organik yang tidak dapat larut dalam H2SO4

0,3 N dan dalam NaOH 1,5 N yang berturut-turut dimasak selama 30 menit (Anggorodi 1990).

Kadar Energi Total

Energi total suatu bahan makanan dapat ditentukan dengan membakar sejumlah bahan tersebut sehingga diperoleh hasil oksidasi berupa karbon dioksida, air, dan gas -gas lainnya. Untuk tujuan ini, maka dapat digunakan kalorimeter bom guna mengukur panas yang ditimbulkan oleh pembakaran tersebut. Kalorimeter bom terdiri atas suatu bejana yang tertutup, tempat bahan makanan tersebut dibakar. Kemudian bomb dimasukkan dalam tabung berisi air yang menyerap panas yang timbul (Anggorodi 1990). Energi total bahan makanan biasanya dinyatakan dalam kilokalori (kkal) atau kilojoule (kj). Satu kkal adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 liter air sebanyak 1 oC (Linder 1992).

Dalam kehidupan, energi diperlukan untuk bergerak, melakukan pekerjaan fisik dan juga untuk menggerakkan proses -proses dalam tubuh misalnya sirkulasi darah, denyut jantung, pernapasan, pencernaan, dan proses -proses fisiologis lainnya (Suhardjo & Clara 1988).

Konsumsi dan Koefisien Cerna Bahan Pakan

Konsumsi pakan merupakan faktor penting dalam menentukan kebutuhan untuk hidup pokok dan produksi dari suatu hewan. Pakan yang berkualitas baik memiliki tingkat konsumsi yang tinggi dibandingkan pakan yang berkualitas rendah (Widyastuti 2002).

Menurut Church (1979) dalam Widyastuti (2002) konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bobot badan, individu hewan, umur atau tingkat produksi, jenis pakan, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi konsumsi pakan adalah suhu lingkungan, kelembaban udara, dan sinar matahari.

Salah satu faktor yang harus dipenuhi oleh bahan pakan ialah tingginya kecernaan dari bahan pakan tersebut, artinya bahan pakan itu harus cukup mengandung zat makanan dalam bentuk yang dapat dicerna di dalam saluran pencernaan (Widyastuti 2002). Dalam percobaan pencernaan, persentase dari tiap macam zat makanan yang terdapat dalam bahan pakan ditentukan dengan analisis kimiawi. Untuk beberapa hari lamanya hewan diberi makanan yang diteliti setelah terlebih dahulu ditimbang beratnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan sama sekali pengaruh dari makanan yang diperoleh hewan sebelum dimulainya percobaan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa feses yang dikumpulkan pada masa percobaan benar-benar berasal dari makanan yang diteliti daya cernanya itu (Anggorodi 1990).

Hewan percobaan kemudian diberi jumlah makanan yang sama setiap harinya. Selama percobaan tersebut feses dikumpulkan, ditimbang dengan teliti, dan dianalisis untuk ditentukan kadar zat-zat makanannya. Selisih antara zat-zat makanan yang dimakan dan zat-zat makanan dalam feses adalah jumlah yang tinggal dalam tubuh hewan atau jumlah dari zat-zat makanan yang dicerna, dan bila hasil ini dibagi dengan jumlah zat makanan yang terkonsumsi dan dikalikan dengan seratus persen, maka akan menunjukkan nilai koefisien cerna dalam bentuk persen (Anggorodi 1990).

Pertumbuhan dan Pertambahan Bobot badan

Pertumbuhan murni mencakup pertambahan dalam bentuk dan berat jaringan-jaringan pembangun, seperti urat daging, tulang, jantung, otak, semua jaringan tubuh lainnya (kecuali jaringan lemak), dan alat-alat tubuh. Dari sudut kimiawi pertumbuhan murni adalah suatu penambahan jumlah protein dan zat-zat mineral yang tertimbun dalam tubuh. Penambahan berat akibat penimbunan lemak atau penimbunan air bukanlah pertumbuhan murni (Anggorodi 1990).

Pertumbuhan dapat terjadi dengan penambahan jumlah sel dan dapat pula terjadi dengan penambahan ukurannya. Pertumbuhan biasanya mulai secara perlahan-lahan, kemudian berlangsung lebih cepat dan akhirnya secara perlahan-lahan lagi atau sama sekali berhenti. Kekurangan zat makanan memperlambat puncak pertumbuhan urat daging dan memperlambat laju penimbunan lemak, sedangkan makanan yang sempurna mempercepat terjadinya laju pertumbuhan urat daging dan penimbunan lemak (Anggorodi 1990).

Efisiensi Penggunaan Pakan (EPP), Rasio Efisiensi Protein (REP), dan Total

Digestible Nutrient (TDN)

Efisiensi penggunaan pakan (EPP) merupakan perbandingan antara pertambahan bobot badan dengan konsumsi bahan kering pakan dalam satuan waktu tertentu. Efisiensi penggunaan pakan dipengaruhi oleh temperatur lingkungan. Pada temperatur di bawah optim um efisiensi penggunaan pakan menurun, karena hewan akan lebih banyak makan untuk mempertahankan temperatur tubuh yang normal. Sebaliknya, pada temperatur diatas optimum hewan akan menurunkan tingkat konsumsinya untuk mengurangi temperatur tubuh. (Parakkasi 1995).

Rasio efisien protein (REP) adalah perbandingan antara pertambahan bobot badan dengan banyaknya protein yang dikonsumsi (Parakkasi 1983). Total digestible nutrient (TDN) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah zat-zat makanan yang dapat dicerna oleh hewan.

Jumlah TDN dari suatu bahan makanan adalah sama dengan jumlah dari semua zat-zat makanan organik yang dapat dicerna seperti protein, lemak, serat kasar, dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN). Untuk perhitungan jumlah lemak, perlu dikal ikan dengan nilai 2,25, karena nilai energi zat lemak 2,25 kali lebih tinggi daripada nilai energi zat-zat karbohidrat dan protein (Jumaliah 1999).

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan adalah satu ekor trenggiling (Manis javanica) jantan yang ber asal dari Sukabumi, Jawa Barat, berumur satu tahun dan sedang mengalami masa pertumbuhan, rayap, kroto, tahu, tablet kjeltab, H2SO4 0,3 N, H2SO4 pekat, HCl,

Na2CO3 0.079 N, NaOH 1,5 N, asam borat,

aseton, indikator merah metil, indikator jingga metil, bromkresol hijau, NaOH 40%, petroleum benzena, dan gas oksigen.

Alat -alat yang digunakan, yaitu oven, cawan porselen, blender, desikator, neraca Sartorius, tanur listrik, tabung digestion,

digestor, tang penjepit, Kjeltec autosampler 1035, biuret, erlenmeyer, corong Buchner, pompa vakum, kertas saring, thimble,

extraction cup, soxtec system HT, gelas piala,

gelas ukur, baki plastik, plastik ber-seal, termometer, higrometer, lemari pendingin, neraca digital, pellet press, combustion capsule, kawat pembakar, pinset, dan kalorimeter bom.

Metode Penelitian

Penimbangan Bahan Pakan dan Bobot Badan Trenggiling

Penimbangan bahan pakan dilakukan sebelum pemberian pakan, yaitu pada pukul 16.30 WIB dan sisa pakan ditimbang pada hari berikutnya.

Bah an pakan yang diberikan terdiri atas tiga perlakuan ransum, yaitu

ransum satu terdiri atas 100 gram kroto dicampur dengan 150 gram tahu. Ransum dua terdiri atas 100 gram kroto dicampur dengan 150 gram tahu, serta ditambah 25 gram rayap. Ransum tiga terdiri atas 100 gram kroto dicampur dengan 150 gram tahu, serta ditambah 50 gram rayap. Pemberian ketiga ransum ini dilakukan selama 26 hari, yaitu 12 hari pada tahap preliminary dan 14 hari masa pengumpulan data.

Pemberian pakan pada trenggiling dilakukan satu kali sehari, pada sore hari dikarenakan trenggiling merupakan hewan yang aktif pada malam hari (Payne & Charles 2000).

Suhu dan kelembaban udara dicatat setiap harinya pada pagi dan sore hari, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan kelembaban udara terhadap konsumsi pakan trenggiling.

Bobot badan trenggiling ditimbang seminggu sekali sebelum pakan diberikan, sehingga akan diperoleh data mengenai pertambahan bobot badannya. Pertambahan bobot badan setiap minggu diamati, untuk mengetahui pada pemberian ransum mana yang baik dalam pertumbuhan trenggiling.

Penentuan Kecernan Pakan

Pengukuran kecernaan pakan pada trenggiling dilakukan secara in vivo dengan metode koleksi feses total. Feses yang terkumpul ditimbang setiap hari, dimasukkan dalam kantung plastik ber-seal dan disimpan dalam freezer sebelum dianalisis di laboratorium.

Preparasi Sampel untuk Analisis Proksimat

kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Selanjutnya dilakukan analisis proksimat dan penentuan energi total pakan (rayap, kroto, dan tahu) serta feses trenggiling yang dikoleksi setiap hari selama penelitian, pada masa pengumpulan data.

Penentuan Kadar Air dengan Cara Pengeringan

Cawan porselen dikeringkan dalam oven bersuhu 1050 C selama 3 jam dan didinginkan dalam desikator selama 1 jam, kemudian ditimbang sehingga diperoleh bobot kering cawan. Sebanyak 2,0 sampai 2,5 gram sampel dimasukkan ke dalam cawan dan dikeringkan dalam oven bersuhu 1050 C selama 3 jam

(pengeringan 1). Selanjutnya cawan dikeluarkan, didinginkan dalam desikator selama 1 jam, lalu ditimbang dan diperoleh bobot sampel hasil pengeringan 1. Setelah itu dilakukan pengeringan 2 dan pengeringan 3 dengan cara seperti pada pengeringan 1 sampai diperoleh bobot sampel hasil pengeringan menjadi konstan.

Kadar air = W1 x 100 % W2

W1 = bobot sampel awal (gram) – bobot sampel hasil pengeringan 3 (gram) W2 = bobot sampel awal (gram)

Penentuan Kadar Abu Secara Langsung (Cara Kering)

Cawan porselin dikeringkan dalam oven bersuhu 1050 C selama 3 jam, lalu didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang. Sebanyak 2,0 sampai 2,5 gram sampel yang akan dianalisis dimasukkan ke dalam cawan dan dikeringkan dalam oven seperti pada penentuan kadar air sehingga diperoleh bobot sampel setelah pengeringan. Kemudian cawan yang berisi sampel kering tersebut diabukan dalam tanur listrik bersuhu 550o C selama 18 -24 jam. Setelah itu tanur listrik dimatikan dan setelah suhu pada tanur listrik turun menjadi 60o C – 70o C, cawan dikeluarkan dari tanur listrik. Cawan beserta abu yang diperoleh didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang. Kadar abu = W1 x 100 %

W2 W1 = bobot abu (gram) W2 = bobot sampel (gram)

Penentuan Kadar Protein dengan Metode Kjeldahl

Sebanyak 0,5 – 1,0 gram sampel yang akan dianalisis ditimbang dan dimasukan ke dalam tabung digestion. Analisis ini dilakukan

duplo, kemudian alat digestor dinyalakan dan ditunggu hingga suhunya mencapai 415oC. Selanjutnya tabung yang berisi sampel tadi masing-masingnya ditambahkan 2 tablet

kjeltab (mengandung 3,5 gram K2SO4 dan 3,5

mg selenium untuk setiap tabletnya) dan juga ditambahkan 12 ml H2SO4 pekat. Setelah itu

dilakukan proses destruksi selama 1 jam. Sambil menunggu proses destruksi dilakukan standardisasi HCl dengan menggunakan natrium tetraborat. Setelah proses destruksi selesai tabung diangkat dan didinginkan selama 1 jam.

Jika tabung telah dingin, kemudian dilakukan proses analisis menggunakan

Kjeltec auto sampler 1035. Caranya tabung

digestion kosong dimasukkan ke dalam alat, tekan tombol analyser, kemudian masukkan data bobot sampel dan nomor tabung yang akan dianalisis. Selanjutnya secara otomatis akuades dan NaOH 40% akan mengisi tabung. Jika terdapat NH3, maka akan ditangkap oleh

kresol, dan selanjutnya dititrasi oleh HCl. Setelah itu akan terbaca kadar nitrogen dari blanko dan analisis dilanjutkan terhadap sampel dengan menggunakan metode yang sama.

Penentuan Kadar Lemak dengan Metode Soxhlet

Sebanyak 1,0 sampai 1,5 gram sampel yang akan dianalisis serta extraction cup yang telah dikeringkan dan didinginkan dalam desikator, ditimbang dengan menggunakan neraca sartorius. Sampel kemudian dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam thimble. Soxtec kemudian dinyalakan dan ditunggu sampai suhunya mencapai 110o C. Thimble yang telah berisi sampel dipasangkan pada soxtec. Setelah itu sebanyak 40 ml petroleum benzena dimasukkan ke dalam extraction cup dan extraction cup

dipasangkan pada soxtec. Lalu dilakukan proses boiling terhadap sampel selama 20 menit dan proses rinsing salama 35 menit (valve dalam keadaan terbuka). Kemudian sampel dirinsing kembali selama 40 menit tetapi valve berada dalam keadaan terkunci sehingga tidak ada petroleum benzena yang turun ke extraction cup dan dilanjutkan dengan evaporasi selama 10 menit. Selanjutnya extraction cup dan lemak yang diperoleh dikeringkan dalam oven selama 30 menit pada suhu 105o C, lalu didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang. Kadar lemak = W1 x 100 %

W1 = bobot lemak (gram) W2 = bobot sampel awal (gram)

Penentuan Serat Kasar

Sebanyak 1 gram sampel yang akan dianalisis (X) dan 50 ml H2SO4 0,3 N dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan dididihkan selama 30 menit. Kemudian ditambahkan 25 ml NaOH dan dididihkan kembali selama 30 menit. Setelah itu cairan yang ada disaring dengan kertas saring yang telah dikeringkan dan ditimbang (a). Penyaringan dilakukan dalam labu pengisap yang dihubungkan dengan pompa vakum. Cairan tersebut kemudian dicuci berturut-turut dengan 50 ml air panas, 50 ml H2SO4 0,3 N,

50 ml air panas, dan 25 ml aseton. Kertas saring dan isinya kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselin dan dikeringkan selama semalam dalam oven pada suhu 105o C. Selanjutnya didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang (Y). Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur listrik pada suhu 700o C selama 5 jam, didinginkan dalam desikator selama satu jam dan ditimbang (Z). Kadar serat kasar = Y – Z – a x 100 % X

Penentuan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)

BETN yang meliputi gula, zat pati, dan hemiselulosa dapat ditentukan kadarnya dengan menggunakan rumus:

BETN = 100 – (kadar abu + kadar protein +

kadar lemak + kadar serat kasar)

Penentuan Energi Total

Sebanyak 1 gram sampel yang akan dianalisis ditimbang dengan menggunakan neraca digital dan dibuat menjadi bentuk pelet dengan menggunakan pellet press. Pelet yang diperoleh kemudian ditimbang bobotnya dan diletakkan dalam combustion capsule.

Combustion capsule yang berisi pelet dimasukan ke dalam tabung oxsigen bomb dan diberi kawat sepanjang 10 cm di kedua sisi elektrodanya, sedangkan bagian tengah kawat menyentuh permukaan pelet. Kalorimeter bom dinyalakan dan ditunggu suhunya mencapai 35 oC. Kemudian tabung oxygen bomb diisi dengan oksigen sampai penuh dan ke dalam kalorimeter bom dimasukkan bucket yang berisi 2 liter akuades.

Oxygen bomb lalu dimasukkan ke dalam

bucket berisi akuades dan dihubungkan dengan elektroda. Pada alat dimasukkan data nomor sampel dan bobot sampel, kemudian alat akan melakukan pembakaran, yang

meliputi tahap preperiod, tahap fire, dan tahap

post period. Selanjutnya oxygen bomb dikeluarkan dan sisa oksigennya dibuang. Kawat yang tersisa kemudian dibilas dengan akuades dan dilakukan di dalam oxygen bomb. Panjang kawat yang tersisa kemudian diukur panjangnya menggunakan penggaris dan dihitung nilai energi dari kawat yang terbakar tersebut, dengan patokan bahwa setiap sepanjang 10 cm kawat yang terbakar maka nilai energi dari kawat yang terbakar itu adalah 23 kalori.

Air bilasan yang ada dalam oxygen bomb

dititrasi dengan Na2CO3 0,079 N dan

menggunakan indikator jingga metil. Setelah itu data nilai energi dari kawat yang terbakar dan jumlah volume Na2CO3 0,079 N yang

digunakan dimasukkan ke dalam perhitungan kalorimeter bom sehingga akan diperoleh nilai energi total dari sampel yang dianalisis.

Parameter yang diamati

Parameter yang diamati yaitu, (1) konsumsi pakan dan zat-zat makanan, (2) pertambahan bobot badan, (3) efisiensi penggunaan pakan, (4) rasio efisiensi protein, (5) koefisien cerna zat-zat makanan, dan (6)

Total Digestible Nutrient(TDN).

Konsumsi pakan diperoleh dengan menghitung jumlah pakan yang diberikan dikurangi dengan jumlah pakan yang tersisa. Konsumsi zat-zat makanan, yaitu jumlah pakan yang dikonsumsi per hari dikali persent ase zat -zat makanan yang terkandung dalam bahan pakan tersebut. Pertambahan bobot badan, yaitu selisih antara bobot badan akhir dengan bobot badan awal hewan percobaan dibagi jumlah hari pengamatan.

Efisiensi pnggunaan pakan (EPP) dihitung dengan cara pert ambahan bobot badan dibagi dengan konsumsi bahan kering dikali dengan 100%. Rasio efisiensi protein (REP) dihitung berdasarkan perbandingan antara pertambahan bobot badan dengan konsumsi protein dikali dengan 100%. Koefisien cerna zat makanan dihitung dengan menggunakan rumus:

A – B x 100 % A Keterangan:

A = konsumsi zat makanan B = zat makanan dalam feses

Total digestible nutrient (TDN) dihitung dengan menggunakan rumus:

TDN (%) = (%) PKdd + (2,25 x LKdd) + SKdd + BETNdd

Keterangan:

LKdd = Lemak kasar dapat dicerna SKdd = Serat kasar dapat dicerna BETNdd = Bahan ekstrak tanpa nitrogen dapat dicerna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum di Penangkaran

Keadaan lingkungan di sekitar penangkaran pada saat penelitian berlangsung dapat mempengaruhi selera makan dan keadaan hewan penelitian. Faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung pada konsumsi hewan, yaitu suhu lingkungan, kelembaban udara, dan sinar matahari (Parakkasi 1995). Hasil pengukuran rataan suhu lingkungan selama penelitian pada pagi dan sore hari berturut-turut adalah 25,40 ± 1,18 oC dan 27,03 ± 1,88 oC, sedangkan rataan kelembaban udara pada pagi hari adalah 69,21 ± 9,8 % dan pada sore hari 69,53 % ± 12,21 %.

Dengan kondisi suhu dan kelembaban udara di penangkaran, selama penelitian berlangsung trenggiling berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan penampilan tubuh yang bertambah gemuk, sisik yang mengkilap, serta tingkah laku makan dan kondisi feses yang cenderung normal.

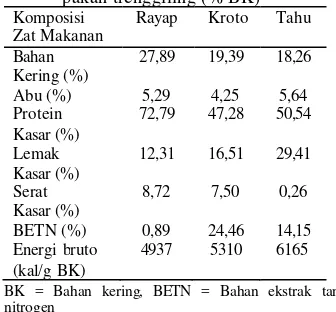

Bahan Pakan

Pemilihan Bahan pakan yang diberikan kepada trenggiling selama penelitian, yaitu didasarkan kepada pakan alami di habitat aslinya dan tingkat kesukaan (palatabilitas) trenggiling. Rayap dan kroto (telur semut dan semut) merupakan pakan alami trenggiling di habitat aslinya namun jika pakan ini harus diberikan dalam jumlah yang cukup banyak setiap harinya, selain harganya yang mahal terkadang juga persediaannya terbatas di pasaran, oleh karena itu maka diberikan tahu sebagai pakan alternatif, dikarenakan kandungan gizinya yang tinggi, harganya yang murah, dan memiliki tekstur yang lunak. Hasil analisis kandungan zat-zat makanan dan energi pada bahan pakan trenggiling dapat dilihat pada Tabel 5.

Ketiga pakan trenggiling (rayap, kroto dan tahu ) sama-sama memiliki kandungan protein yang tinggi (Tabel 5), sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein yang dibutuhkan trenggiling setiap

harinya. Tingginya nilai energi bruto pada tahu, yaitu 6165 kal/g BK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi trenggiling, sedangkan kandungan serat kasar yang tinggi pada rayap bisa saja disebabkan oleh makanan utama rayap adalah kayu.

Kandungan zat makanan krot o hasil penelitian tidak berbeda jauh dengan hasil analisis proksimat yang dilakukan oleh Lovianti (1994). Adanya perbedaan kandungan nilai zat makanan rayap dengan yang dilakukan oleh (Uhi 2001) pada Tabel 2 dikarenakan oleh perbedaan jenis rayap yang dianalisis, yaitu rayap yang dianalisis dan diberikan pada trenggiling selama penelitian adalah jenis rayap yang hidup pada kayu kering.

Tabel 5 Kandungan zat -zat makanan bahan pakan trenggiling (% BK)

Komposisi Zat Makanan

Rayap Kroto Tahu

Bahan Kering (%)

27,89 19,39 18,26

Abu (%) 5,29 4,25 5,64

Protein Kasar (%)

72,79 47,28 50,54

Lemak Kasar (%)

12,31 16,51 29,41

Serat Kasar (%)

8,72 7,50 0,26

BETN (%) 0,89 24,46 14,15

Energi bruto (kal/g BK)

4937 5310 6165

BK = Bahan kering, BETN = Bahan ekstrak tanpa nitrogen

Konsumsi Pakan dan Zat Makanan

Jumlah konsums i pakan merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh trenggiling setiap harinya. Pada penelitian ini, jumlah pakan yang diberikan pada trenggiling pada setiap perlakuan, jumlahnya dibatasi dan penentuannya berdasarkan hasil percobaan pendahuluan sebelum penelitian dilakukan.

Jumlah zat makanan yang dikonsumsi oleh trenggiling setiap harinya diperoleh dengan cara menghitung jumlah pakan yang dikonsumsi per hari dalam bahan ker ing dikalikan dengan persentase masing-masing zat makanan yang terkandung dalam bahan pakan tersebut. Hasil rataan konsumsi pakan dan zat -zat makanan oleh trenggiling pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6.

konsumsi BETN pada setiap perlakuan tidak ber beda nyata (p>0,05) (Lampiran 13).

Setiap harinya, zat makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh trenggiling pada setiap perlakuan adalah protein, yaitu sebesar 30,88 g/ekor/hari pada pemberian ransum 3. Hal ini dikarenakan rayap, kroto, dan tahu memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat makanan lainnya. Sehingga persentase konsumsi zat makanan protein pun juga menjadi lebih tinggi seperti terlihat pada Tabel 7, yaitu 54,82% pada pemberian ransum 3.

Tingginya persentase konsumsi tahu pada Tabel 8 dari setiap perlakuan selain disebabkan oleh tahu diberikan dalam jumlah yang paling banyak, tetapi juga menunjukkan adanya tingkat kesukaan trenggiling terhadap pakan tahu yang diberikan, walaupun tahu yang diberikan hanyalah berfungsi sebagai pakan alternatif bagi trenggiling.

Tabel 6 Rataan konsumsi pakan dan

zat-zat makanan pada trenggiling (g/ekor/hari) Kon-sumsi Perlakuan Ransum 1 Ransum 2 Ransum 3 Bahan segar

237,14 249,14 277,14

Bahan kering

44,42 48,97 56,34

Abu 2,24 2,48 2,88

Protein kasar

21,83 25,67 30,88

Lemak kasar

10,60 10,84 11,90

Serat Kasar

1,50 2,05 2,61

BETN 8,26 7,90 8,07

Energi bruto (kkal/ hari)

257,48 277,63 315,09

Tabel 7 Persentase konsumsi zat makanan berdasarkan konsumsi BK

Konsumsi Perlakuan

Ransum 1 Ransum 2 Ransum 3

Abu (%) 5,04 5,06 5,11

Protein kasar (%)

49,15 52,48 54,82

Lemak kasar(%)

23,86 22,14 21,13

Serat Kasar (%)

3,38 4,19 4,63

BETN (%)

18,60 16,13 14,33

Tabel 8 Persentase konsumsi BK tiap jenis bahan pakan

Perlakuan Pakan Rayap (%) Kroto (%) Tahu (%) Ransum 1 - 43,09 56,91 Ransum 2 14,23 37,56 48,21 Ransum 3 23,95 32,50 43,55

Pertambahan Bobot Badan

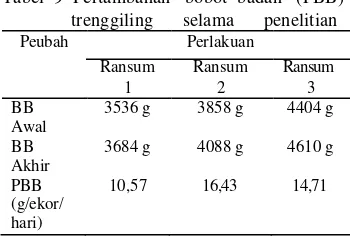

Pertambahan bobot badan trenggiling selama penelitian pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 9. Pertambahan bobot badan trenggiling paling tinggi adalah pada pemberian ransum 2, yaitu sebesar 16,43 g/hari. Hal ini bisa saja disebabkan oleh tingkat palatabilitas trenggiling terhadap rayap yang tinggi, sehingga adanya p enambahan pemberian rayap pada ransum 2 dapat meningkatkan asupan bahan kering, protein, lemak, dan energi pakan yang dapat dicerna dan digunakan pada pembentukan jaringan tubuh.

Perlakuan pemberian ransum 3 ternyata tidak dapat meningkatkan pertambahan bobot badan trenggiling yang lebih besar dibandingkan dengan pemberian ransum 2 (Tabel 9), padahal pada pemberian ransum 3, trenggiling lebih banyak mengkonsumsi bahan kering dan protein, namun hal ini bisa saja terjadi karena pada periode pemberian ransum 3, trenggiling lebih banyak beraktivitas (bergerak), selain itu serat kasar yang dikonsumsi pada pemberian ransum 3 lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian ransum 1 dan 2 (Tabel 6), sehingga dapat saja mengakibatkan lebih rendahnya pertambahan bobot badan trenggiling pada pemberian ransum 3 dibandingkan saat pemberian ransum 2, akibat dari serat makanan akan tinggal dalam saluran pencernaan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga absorpsi zat makanan berkurang (Piliang & Al Haj 1991).

Tabel 9 Pertambahan bobot badan (PBB) trenggiling selama penelitian

Peubah Perlakuan

Ransum 1 Ransum 2 Ransum 3 BB Awal

3536 g 3858 g 4404 g

BB Akhir

3684 g 4088 g 4610 g

PBB (g/ekor/ hari)

Efisiensi Penggunaan Pakan (EPP) dan Rasio Efisiensi Protein (REP)

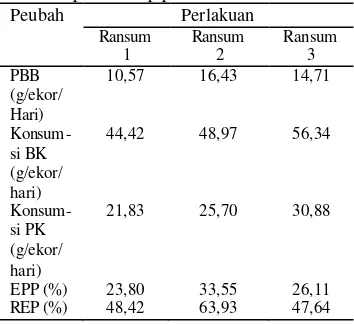

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ransum 2 memiliki pengaruh yang lebih bai k terhadap pertumbuhan trenggiling dibandingkan dengan pemberian ransum 1 dan ransum 3, hal ini dikarenakan lebih tingginya nilai efisiensi penggunaan pakan pada pemberian ransum 2, yaitu sebesar 33,55% (Tabel 10 ).

Efisiensi penggunaan pakan yang tinggi dari suatu ransum menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi jumlah pakan yang rendah tetapi menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi.

Rasio efisiensi protein pada pemberian ransum 2 juga lebih tinggi dibandingkan rasio efisiensi protein pada pemberian ransum 1 dan 3. Hal Ini menunjukkan bahwa pemberian ransum 2 juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan trenggiling, karena dengan mengkonsumsi protein yang lebih rendah setiap harinya, yaitu 25,70 g/hari, tetapi berpengaruh terhadap pertumbuhan trenggiling sebesar 16,43 g/hari.

Tabel 10 Efisiensi Penggunaan Pakan (EPP) dan Rasio Efisiensi Protein (REP) pada setiap perlakuan

Peubah Perlakuan

Ransum 1 Ransum 2 Ransum 3 PBB (g/ekor/ Hari)

10,57 16,43 14,71

Konsum- si BK (g/ekor/ hari)

44,42 48,97 56,34

Konsum- si PK (g/ekor/ hari)

21,83 25,70 30,88

EPP (%) 23,80 33,55 26,11

REP (%) 48,42 63,93 47,64

Koefisien Cerna Zat-zat Makanan

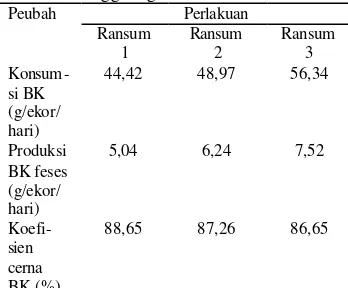

Kecernaan bahan kering makanan merupakan gambaran secara kasar mengenai jumlah makanan yang dapat dicerna oleh hewan dan digunakan untuk melangsungkan proses -proses kegiatan di dalam tubuhnya (Jumaliah 1999). Besarnya koefisien cerna bahan kering pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 11.

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai kecernaan bahan kering paling tinggi terjadi

pada pemberian ransum 1, yaitu 88,65%. Hal ini bisa saja disebabkan oleh persentase konsumsi serat kasar pada pemberian ransum 1 yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberian ransum 2 dan 3. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tillman et al. (1989) bahwa serat kasar dari suatu bahan pakan merupakan komponen yang besar pengaruhnya terhadap pencernaan, dikarenakan kadar serat kasar yang tinggi dalam pakan dapat menurunkan nilai koefisien cerna bahan pakan tersebut.

Kemampuan trenggiling dalam mencerna zat makanan pada setiap perlakuan cukup tinggi pada protein kasar, lemak kasar, dan BETN, tetapi trenggiling kurang mampu mencerna serat kasar dan abu (Tabel 12). Hal ini terlihat dari nilai koefisien cerna abu pada perlakuan 1, 2, dan 3 berturut-turut, yaitu 38,84%; 41,94%; dan 33,10 %, begitu juga dengan nilai koefisien cerna serat kasar pada perlakuan 1, 2, dan 3 berturut-t urut, yaitu 23,33%; 31,22%; dan 31,94 %.

Pada pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis, baik dalam mulut, lambung, maupun usus. Hasil akhir proses pencernaan karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida lainnya (Poedjiadi 1994). Hasil pencernaan karbohidrat ini dapat melalui membran atau dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Kemudian melalui vena porta akan dibawa ke hati, yaitu organ yang sangat berperan besar dalam mengatur metabolisme karbohidrat (Muchtadi et al.

1993).

Pencernaan lemak terutama terjadi di dalam usus, karena di dalam mulut dan lambung tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis lemak (Poedjiadi 1994). Tingginya nilai koefisien cerna lemak pada ketiga perlakuan (Tabel 13) menunjukkan bahwa hampir semua lemak yang terdapat dalam ransum mampu dicerna oleh trenggiling.

monogliserida lebih mudah diserap dibanding dengan asam lemak bebas, (5) hewan yang berumur lebih muda memiliki kesanggupan yang kurang dalam mencerna lemak dibandingkan dengan yang lebih tua, dan (6) pH da lam usus, yaitu sehubungan dengan aktivitas enzim (Parakkasi 1983).

Sama halnya dengan karbohidrat dan lemak, protein agar dapat diserap melalui dinding usus dan masuk ke sirkulasi darah, dan dibawa ke jaringan-jaringan tubuh maka protein harus dipecah dulu menjadi struktur yang lebih sederhana, yaitu asam amino (Suhardjo & Clara).

Rendahnya nilai koefisien cerna protein dibandingkan dengan koefisien cerna lemak oleh trenggiling, yaitu 91,62% pada ransum 1, 91,32% pada ransum 2, dan 92,11% pada ransum 3 bisa saja diakibatkan oleh adanya zat anti tripsin pada tahu yang dikonsumsi oleh trenggiling, dikarenakan tahu dibuat dari kacang kedelai dan pada ransum diberikan dalam keadaan mentah. Anti tripsin adalah zat yang berkhasiat anti enzim tetapi tidak meracuni enzim, melainkan menyaingi substrat dalam berikatan dengan enzim. Dengan demikian tripsin yang mestinya aktif mencerna protein menjadi tidak aktif karena terikat pada anti tripsin (Soedarmo 1989). Akibatnya pencernaan protein yang berasal dari rayap dan kroto juga akan terganggu. Selain itu, terdapatnya sisa-sisa sekresi kelenjar yang terdapat pada saluran pencernaan juga sel-sel yang rusak atau lepas berasal dari saluran pencernaan, yang keluar bersama feses (Suhardjo & Clara 1988) dapat mengakibatkan kandungan protein di dalam feses menjadi meningkat, sehingga nilai koefisien cerna protein menjadi lebih rendah.

Tabel 11 Koefisien cerna bahan k ering pada trenggiling

Peubah Perlakuan

Ransum 1 Ransum 2 Ransum 3 Konsum-si BK (g/ekor/ hari)

44,42 48,97 56,34

Produksi BK feses (g/ekor/ hari)

5,04 6,24 7,52

Koefi- sien cerna BK (%)

88,65 87,26 86,65

BK= Bahan kering, (g/ekor/hari) = (gram/ekor/hari)

Lebih tingginya nilai kecernaan abu atau mineral-mineral pada pemberian ransum 2 dibandingkan dengan pemberian ransum 1 dan ransum 3, yaitu sebesar 41,94 % bisa juga mempengaruhi peningkatan laju pertumbuhan trenggiling, dikarenakan abu merupakan zat-zat mineral yang terdapat dalam bahan makanan dan zat mineral ini memiliki fungsi untuk membentuk bagian dari kerangka dan hemoglobin serta ada hubungannya dengan fungsi vitamin tertentu dalam pembentukan tulang (Anggorodi 1990).

Tabel 12 Koefisien cerna zat -zat makanan pada trenggiling Koefisien cerna zat makanan Perlakuan Ransum 1 Ransum 2 Ransum 3 Abu (%) 38,84 41,94 30,21 PK (%) 91,62 91,32 91,81 LK (%) 98,30 97,42 97,06 SK (%) 23,33 31,22 29,12 BETN

(%)

93,71 89,99 90,21

PK = protein kasar, LK = lemak kasar, SK = serat kasar, BETN = bahan ekstrak tanpa nitrogen

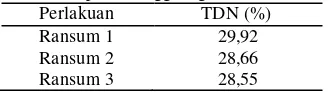

Total Digestible Nutrient (TDN)

Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan zat makanan sumber energi. TDN pada dasarnya merupakan pengukuran kandungan energi tercerna dari bahan pakan. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa nilai TDN dari setiap perlakuan, yaitu pemberian ransum 1 sebesar 29,92%, pemberian ransum 2 sebesar 28,66%, dan pemberian ransum 3 sebesar 28,55% (Tabel 13). Hasil ini jauh lebih rendah daripada nilai TDN tarsius, yaitu sebesar 67,42% (Wardani 2005) dan nilai TDN kukang, yaitu 87,79% (Puspitasari 2003), walupun kedua hewan ini sama-sama mengkonsumsi pakan yang berasal dari hewan.

Energi yang diperoleh trenggiling sebagian besar berasal dari protein karena trenggiling mengkonsumsi pakan asal hewan (rayap dan kroto). Energi yang berasal dari protein hanya mampu menyumbang sebesar 4 kal ori bagi trenggiling, sementara sumbangan energi serat kasar, dan BETN hampir sama, yaitu 4 kalori. Sumbangan energi yang berasal dari lemak 2,25 kali lebih besar dari zat makanan lain, yaitu 9 kalori.

Tabel 13 Total digestible nutrient (TDN) pada trenggiling

Perlakuan TDN (%) Ransum 1 29,92 Ransum 2 28,66 Ransum 3 28,55

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kemampuan trenggiling dalam mencerna zat makanan protein kasar, lemak kasar, dan BETN pada setiap perlakuan cukup tinggi, namun trenggiling kurang mampu mencerna abu dan serat kasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ransum yang diberikan pada perlakuan 2 memberikan pengaru h yang lebih baik tehadap pertumbuhan trenggiling dibandingkan perlakuan 1 dan 3, dikarenakan lebih tingginya nilai efisiensi penggunaan pakan (EPP), yaitu 33,55 % dan rasio efisiensi protein (REP) 25,96%.

Saran

Penelitian ini merupakan penelitian pen dahuluan terhadap satwa liar trenggiling, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan jumlah hewan yang lebih banyak lagi atau dilakukan penelitian menggunakan hewan betina sebagai pembanding. Selain itu perlu dicobakan jenis -jenis bahan pakan lain yang mengandung nilai gizi tinggi, mudah diperoleh, dan murah sebagai pakan alternatif lain untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya satwa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alikodra HS. 1990. Pengelolaan Satwa Liar Jilid I. Bogor. Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat IPB.

Anggorodi R. 1990 . Ilmu Makanan Ternak Umum. Jakarta: Gramedia.

Arofah D. 2004. Kajian formulasi tepung premix tahu instan dari tepung kedelai bebas lemak (defatted doy flour) dengan metode aglomerasi dan pengaruh penyimpanan terhadap sifat fisiko-kimianya [skripsi]. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Girindra A. 1993. Biokimia I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Harjadi W. 1986. Ilmu Kimia Analitik Dasar. Jakarta: Gramedia.

Irianto K. 2004. Struktur dan Fungsi Tubuh Manusia. Bandung: Yrama Widya.

IUCN. 1986. IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Jumaliah N. 1999. Pola perilaku, estimasi kuantitatif konsumsi dan daya cerna kancil (Tragulus javanicus) terhadap pakan di Kebun Binatang Ragunan Jakarta. [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Linder CM. 1992. Biokimia Nutrisi dan Metabolisme. Aminuddin Parakkasi, penerjemah; Jakarta: UI Press. Terjemahan dari: Nutritional Biochemistry and Metabolism.

Lovianti E. 1994. Nilai gizi palatabilitas Kroto (Larva Oecophylla smaragdina) serta identifikasi jenis-jenis burung pemakan kroto [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Muchtadi D, Nurheni SP, Made A. 1993.

Metabolisme Zat Gizi Jilid 1. Jakarta: Penebar Swadaya.

Nisa C. 2005. Bukan sulap, ada macam-macam binatang pada trenggiling.http:/ipb.ac.id/pariwara/piliha n.php3?klp=1&tgl=1&bln=2&t hn=2005 &urut=3&awal=15&jum=256 [5 Des 2005]

Parakkasi A. 1983. lmu Gizi dan Makanan Ternak Monogastrik. Bandung: Angkasa.

Parakkasi A. 1995. Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminansia. Jakarta: UI Press

Payne J, Charles MF. 2000. Mamalia di Kalimantan, Sabah, Sarawak & Brunei Darussalam. Sri Nurani Kartikasari, penerjemah; Jakarta: Prima Centra. Terjemahan dari: A field Guide to Mammals of Borneo.

Piliang WG dan Al Haj SD. 1991. Fisiologi Nutris volume I. Bogor: Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat IPB.

Poedjiadi A. 1994. Dasar-Dasar Biokimia. Jakarta: UI Press.

Puspitasari D. 2003. Konsumsi dan efisiensi pakan pada kukang (Nycticebus coucang) di P enangkaran [skripsi]. Bogor: Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Sediaoetama. 1991. Ilmu Gizi Untuk Mahasiswa dan Profesi di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.

Soedarmo D. 1989. Biokimia Umum II. Bogor: Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat IPB.

Sudarmadji S, Haryono B, Suhardi. 1989.

Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Bekerjasama Dengan Pusat Antar Universitas UGM.

Suhardjo, Clara MK. 1988. Prinsip-Prinsip Ilmu Gizi. Bogor: Pusat Antar Universitas IPB Bekerjasama Dengan Lembaga Swadaya Informasi IPB.

Tambunan B, Nandika D. 1989. Deteriorasi kayu oleh faktor biologis. Bogor: Pusat Antar Universitas Bioteknologi Institut Pertanian Bogor.

Tilman AD et al. 1989. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Tuasamu RA. 2004. Kondisi industri rumah tangga pangan tahu dan perbaikan mutu selama penyimpanan [skripsi]. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Uhi HT. 2001. Pengaruh suplementasi ray ap sebagai sumber protein dalam ransum ayam pedaging [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogo r.

Wardani KK. 2005. Gambaran umum konsumsi dan penggunaan pakan pada tarsius betina (Tarsius buncanus) di Penangkaran [skripsi]. Bogor: Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Weni. 2003. Kulit trenggiling bermanfaat obat. http://www.minggupagi.com/article .php?sid=6980 [9 januari 2006].

Widyastuti R. 2002. Konsumsi pakan dan gambaran umum kecernaan pakan pada kuskus (Spilocuscus maculatus dan Phalanger sp.) [skripsi]. Bogor: Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Winarno FG. 1992. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran 1 Tahapan penelitian

Pakan trenggiling

Ransum 2

(25 g rayap + 100 g

kroto + 150 g tahu

)

Ransum 3

(50 g rayap + 100 g

kroto + 150 g tahu)

Analisis proksimat bahan

pakan dan feses trenggiling

Penentuan konsumsi zat-zat

makanan bahan pakan (g/ekor/hari)

dan kandungan zat-zat makanan

dalam feses trenggiling

(g/ekor/hari)

Penimbangan bobot

badan trenggiling

Ransum 1

(100 g kroto + 150

g tahu)

Penentuan koefisien cerna

zat- zat makanan (%)

Penentuan

total digestible

nutrient

(

TDN)

Penentuan efisiensi

penggunaan pakan (EPP) dan

Lampiran 2 Konsumsi ransum 1 berdasarkan BK (g/ekor/hari)

Hari ke Rayap Kroto Tahu

1 - 19,00 26,11

2 - 18,42 27,21

3 - 19,20 27,39

4 - 19,00 20,63

5 - 19,20 24,47

6 - 19,20 27,21

7 - 19,20 25,02

8 - 19,39 26,11

9 - 19,39 20,82

10 - 19,20 25,02

11 - 19,00 23,01

12 - 19,00 27,03

13 - 19,39 26,66

14 - 19,39 27,21

Jumlah - 267,98 353,9

Rata-rata - 19,14 25,28

Standar deviasi - 0,25 2,23

Lampiran 3 Konsumsi ransum 2 berdasarkan BK (g/ekor/hari)

Hari ke Rayap Kroto Tahu

1 6,97 18,23 26,66

2 6,97 13,77 22,28

3 6,97 15,32 20,82

4 6,97 19,20 22,64

5 6,97 19,00 23,92

6 6,97 18,61 25,56

7 6,97 19,00 25,02

8 6,97 19,20 23,01

9 6,97 19,39 24,47

10 6,97 19,39 23,56

11 6,97 19,00 21,18

12 6,97 19,39 20,82

13 6,97 19,20 24,47

14 6,97 18,81 26,11

Jumlah 97,58 257,51 330,52

Rata-rata 6,97 18,39 23,61

Lampiran 4 Konsumsi ransum 3 berdasarkan BK (g/ekor/hari)

Lampiran 5 Konsumsi ransum 1 dan zat-zat makanan (g/ekor/hari)

Hari Ke BS

(g/e/h) BK (g/e/h)

Abu (g/e/h)

PK (g/e/h)

LK (g/e/h)

SK (g/e/h)

BETN (g/e/h)

Energi bruto (kkal/e/h)

1 241 45,11 2,28 22,18 10,82 1,49 8,34 261,86

2 244 45,63 2,26 22,46 11,04 1,45 8,36 265,56

3 249 46,59 2,36 22,92 11,23 1,51 8,57 270,81

4 211 39,63 1,97 19,41 9,20 1,48 7,57 228,07

5 233 43,67 2,20 21,45 10,37 1,50 8,16 252,81

6 248 46,41 2,35 22,83 11,17 1,51 8,55 269,70

7 236 44,22 2,23 21,72 10,53 1,51 8,24 256,20

8 243 45,5 2,30 22,36 10,88 1,52 8,44 263,93

9 214 40,21 2,00 19,69 9,33 1,51 7,69 231,32

10 236 44,22 2,23 21,72 10,53 1,51 8,24 256,20

11 224 42,01 2,11 20,61 9,90 1,49 7,90 242,75

12 246 46,03 2,33 22,64 11,09 1,50 8,47 267,53

13 246 46,05 2,33 22,64 11,04 1,52 8,48 267,32

14 249 46,6 2,36 22,92 11,20 1,53 8,6 270,71

Jumlah 3320 621,9 31,31 305,55 148,3 21,02 115,61 3604,77

Rata-rata 237,1 44,42 2,24 21,83 10,60 1,50 8,26 257,48

Standar deviasi

12,14 2,22 0,12 1,12 0,65 0,02 0,31 13,67

Hari ke- Rayap Kroto Tahu

1 13,95 19,20 27,03

2 13,67 19,20 23,56

3 13,95 19,00 26,29

4 13,95 19,39 26,84

5 13,95 19,20 25,75

6 13,95 18,03 25,20

7 13,95 18,81 24,83

8 13,95 19,39 27,39

9 13,95 19,39 26,66

10 13,95 19,39 27,21

11 13,95 19,20 27,03

12 7,81 7,56 6,39

13 13,95 19,39 25,93

14 13,95 19,20 23,37

Jumlah 188,88 256,35 343,48

Rata-rata 13,49 18,31 24,53

Lampiran 6 Konsumsi ransum 2 dan zat-zat makanan (g/ekor/hari)

Hari Ke BS

(g/e/h) BK (g/e/h)

Abu (g/e/h)

PK (g/e/h)

LK (g/e/h)

SK (g/e/h)

BETN (g/e/h)

Energi bruto (kkal/e/h)

1 265 51,86 2,65 27,17 11,71 2,04 8,29 295,57

2 218 43,02 2,21 22,84 9,68 1,70 6,58 244,89

3 218 43,11 2,19 22,84 9,51 1,81 6,76 244,12

4 248 48,81 2,46 25,59 10,69 2,11 7,96 275,94

5 254 49,89 2,53 26,15 11,03 2,1 8,09 282,77

6 261 51,14 2,60 26,79 11,45 2,07 8,23 290,81

7 260 50,99 2,59 26,7 11,35 2,10 8,25 289,55

8 250 49,18 2,48 25,78 10,8 2,11 8,01 278,22

9 259 50,83 2,57 26,61 11,26 2,13 8,27 288,23

10 254 49