KEPADATAN DAN DISTRIBUSI KEPITING BAKAU

Scylla spp. SERTA HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR

FISIK KIMIA DI EKOSISTEM MANGROVE

BELAWAN SUMATERA UTARA

TESIS

Oleh

ELVI JULIANIDA DAULAY

117030010/BIO

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

KEPADATAN DAN DISTRIBUSI KEPITING BAKAU

Scylla spp. SERTA HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR

FISIK KIMIA DI EKOSISTEM MANGROVE

BELAWAN SUMATERA UTARA

TESIS

Oleh:

ELVI JULIANIDA DAULAY

117030010/BIO

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

KEPADATAN DAN DISTRIBUSI KEPITING BAKAU

Scylla spp. SERTA HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR

FISIK KIMIA DI EKOSISTEM MANGROVE

BELAWAN SUMATERA UTARA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Program Studi Magister Biologi pada Program Pascasarjana

Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara

Oleh:

ELVI JULIANIDA DAULAY

117030010/BIO

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : KEPADATAN DAN DISTRIBUSI KEPITING

BAKAU Scylla spp. SERTA HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR FISIK KIMIA DI EKOSISTEM MANGROVE BELAWAN SUMATERA UTARA

Nama Mahasiswa : ELVI JULIANIDA DAULAY Nomor Induk Mahasiswa : 117030010

Program Studi : Magister Biologi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Menyetujui Komisi Pembimbing

Dr. Hesti Wahyuningsih, M.Si

Ketua Anggota

Dr. T. Alief Aththorick, M.Si

Ketua Program Studi, Dekan,

Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed Dr. Sutarman, M.Sc

Tanggal Lulus : 17 Desember 2013

PERNYATAAN ORISINALITAS

KEPADATAN DAN DISTRIBUSI KEPITING BAKAU

Scylla spp. SERTA HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR

FISIK KIMIA DI EKOSISTEM MANGROVE

BELAWAN SUMATERA UTARA

TESIS

Dengan ini saya nyatakan bahwa saya mengakui semua karya tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap satunya telah dijelaskan sumbernya dengan benar.

Medan, 17 Desember 2013

ELVI JULIANIDA DAULAY

NIM : 117030010

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELVI JULIANIDA DAULAY

NIM : 117030010

Program Studi : Magister Biologi Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas Tesis saya yang berjudul :

KEPADATAN DAN DISTRIBUSI KEPITING BAKAU Scylla spp. SERTA HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR FISIK KIMIA DI EKOSISTEM MANGROVE BELAWAN SUMATERA UTARA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola dalam bentuk data base, merawat dan mempublikasikan Tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemegang dan atau pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, Desember 2013

ELVI JULIANIDA DAULAY

Telah diuji pada

Tanggal : 17 Desember 2013

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Hesti Wahyuningsih, M.Si Anggota : Dr. T. Alief Aththorick, M.Si

Dr. Salomo Hutahaean, M.Si Prof. Dr. Retno Widhiastuti, M.S

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap berikut gelar : Elvi Julianida daulay, S.Pd, M.Si

Tempat dan tanggal Lahir : Binjai, 22 Maret 1979

Alamat Rumah : Kompleks Asrama Brimob Detasemen A

Jl. Soekarno Hatta Lk. 5 Kel. Dataran

Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota

Binjai

Telepon/Faks/Hp : 081 264 175 368

Instansi Tempat Bekerja : SMA Negeri 1 Sunggal

Alamat Kantor : Jalan Sei Mencirim - Sei Semayang

Kabupaten Deli Serdang

Telepon/Faks/HP : 085362975333

DATA PENDIDIKAN

SD : SD Negeri No. 024763 Binjai Tamat : 1991

SMP : SMP Negeri Peralihan Binjai Tamat : 1994

SMA : SMA Negeri 3 Binjai Tamat : 1997

Strata-1 : FPMIPA Universitas Negeri Medan Tamat : 2002

Strata-2 : PSM Biologi PPs FMIPA USU Tamat : 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dalam waktu yang telah ditetapkan.

Selama pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp. A(K) atas kesempatan yang diberikan dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

Dekan Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, Dr. Sutarman, M.Sc atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa program Magister pada program Pascasarjana FMIPA Universitas Sumatera Utara.

Kepada Ketua Program Studi Pascasarjana Biologi, Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed, dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana Biologi, Dr. Suci Rahayu, M.Si serta seluruh staff pengajar pada Program Studi Magister Biologi Program Pascasarjana Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara yang banyak membantu penulis dalam setiap prosesnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Sumatera Utara dan ketua Bappeda atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa.

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Hesti Wahyuningsih, M.Si dan Dr. T. Alief Aththorick, M.Si selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan nasehat, arahan, ilmu dengan penuh ketulusan dan kesabaran membimbing penulis dalam setiap proses penyelesaian tesis. Kepada Dr. Salomo Hutahaean, M.Si dan Prof. Dr. Retno Widhiastuti, M.S. selaku komisi penguji yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan saran dalam menyempurnakan tesis ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H. Ikhwan Dly, S.Pd dan Bunda Hj. Nurlia, S.Pd serta kedua mertua A.Gani Damanik dan M.Sinaga yang senantiasa memberikan doa, harapan, pengorbanan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih kepada adik-adik: Abd Hakim Dly, S.Com, A. Zulkhairy Dly, S.Com, Wardah Dly, S.S, terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada suami tercinta Brigadir Z. Damanik, S.H dan anakku tersayang Rafif Zulvi Damanik dan Fatya Zulvi Damanik atas segala bantuan, doa, waktu, pengorbanan yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian program Magister.

Medan, Desember 2013

Elvi Julianida Daulay KEPADATAN DAN DISTRIBUSI KEPITING BAKAU

Scylla spp. SERTA HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR

FISIK KIMIADI EKOSISTEM MANGROVE BELAWAN SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Penelitian tentang kepadatan dan distribusi kepiting bakau Scylla spp. serta hubungannya dengan faktor fisik kimia di ekosistem mangrove Belawan Kota Medan Sumatera Utara telah dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2013. Sampel diambil dari empat stasiun pengamatan, dan setiap stasiun dilakukan tiga kali ulangan. Titik pengambilan sampel ditentukan dengan metode

Purposive Random Sampling. Sampel diambil dengan menggunakan bubu masing-masing sebanyak 25 buah dan indentifikasi dilakukan di Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian didapatkan 2 jenis kepiting bakau yakni kepiting bakau Scylla oceanica dan Scylla serrata yang berasal dari 1 genus. Nilai kepadatan tertinggi Scylla spp. sebesar 30,05 ind/m3 dan terendah sebesar 21,18 ind/m3

. Pola distribusi kepiting bakau Scylla oceanica dan Scylla serrata termasuk distribusi berkelompok. Hasil analisis korelasi Uji Pearson antara parameter faktor fisik kimia perairan dengan kepadatan populasi kepiting bakau Scylla spp. didapatkan fraksi substrat pasir berkorelasi negatif dan kedalaman berkorelasi positif. Fraksi substrat pasir dan kedalaman berpengaruh sangat nyata dengan tingkat hubungan yang sangat kuat terhadap kepadatan populasi kepiting bakau jenis Scylla serrata, sedang parameter fisik kimia perairan didapatkan fraksi substrat liat dan kedalaman berkorelasi positif berpengaruh sangat nyata dengan tingkat hubungan yang sangat kuat terhadap kepadatan kepiting bakau jenis Scylla oceanica.

Kata kunci : distribusi, ekosistem mangrove, kepadatan, kepiting bakau,

Scylla oceanica, Scylla serrata.

THE DENSITY AND DISTRIBUTION OF MUD CRAB’S Scylla spp. AND CORRELATION TO PHYSICAL AND CHEMICHAL IN

MANGROVE BELAWAN, NORTH SUMATRA

ABSTRACT

The research about The density and distribution of mud crab’s Scylla spp. and its correlation to physical and chemichal in mangrove ecosystem Belawan, Medan North Sumatra was done from Mei to Juli 2013. Sample were taken from four observation and were performed three times for each station. Sample point was determined by using Purposive Random Sampling. Sample were taken by using Crab’s net 25’s and identification was done in Natural and Environmental Resources Management Mathematic and Natural Science Laboratory, Faculty of North Sumatra University. The result of research showed that two species of the mud crabs were found mangrove ecosystem Belawan namely were Scylla oceanica and Scylla serrata which come from one gets. The result of research found the highest diversity index print of mud crabs Scylla spp. are between 30,05 ind/m3 and the lowest is 21,18 ind/m3. The distribution index Scylla oceanica and Scylla serrata types are distribution group. Pearson correlation analysis test result between water chemistry parameters of the physical factors with a population density of mud crabs Scylla spp. fractions obtained sand substrate and depth werw negatively correlated positively correlated. Fraction of sand substrate and depth was highly significant with a very strong degree of correlation to the population density of mud crab Scylla serrata types, physical and chemical parameters of water were obtained and the depth of the clay fraction of the substrate was highly significant positively correlated with the degree of correlation is very strong against the type of mud crab density Scylla oceanica.

Key word : density, distribution, ecosystem mangrove, mud crab, Scylla oceanica, Scylla serrata.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Permasalahan 2

1.3. Tujuan Penelitian 3

1.4. Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3

2.1. Kepiting Bakau Scylla spp. 3

2.2. Habitat dan Siklus Hidup Kepiting bakau 2.3. Jenis Kepiting Bakau (Scylla spp.)

2.4. Keanekaragaman dan Kelimpahan Organisme 6 2.5. Distribusi Kepiting Bakau (Scylla spp.) 6

2.6. Pengertian Hutan Mangrove 8

2.7. Tipe Komunitas Mangrove 8 2.8. Hubungan Ketergantungan Kepiting Bakau dengan

Ekosistem Hutan Mangrove 10

2.9. Hubungan Parameter Fisik Kimia Air dan Substrat Terhadap Perkembangan Kepiting Bakau

2.9.1. Suhu 11

2.9.2. Kecerahan 12

2.9.3. Kedalaman Air dan Pasang Surut 12

2.9.4. Salinitas Air 12

2.9.5. Derajat Keasaman (pH) 13 2.9.6. Kandungan Oksigen Terlarut (DO) 13 2.9.7. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 13

2.9.8. Nitrat (NO3 2.9.9. Phosphat (PO

) 14

4

) 14

BAB III METODE PENELITIAN 15

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 15

3.2. Metode Penelitian 17

3.3. Alat dan Bahan 17

3.4. Pengukuran Parameter Fisik Kimia Air dan Substrat 17 3.5. Pengambilan Sampel Kepiting Bakau 18 3.6. Analisis data

3.6.1. Kepadatan Populasi Kepiting Bakau (KP) 19 3.6.2. Kepadatan Relatif Kepiting Bakau (KR) 19 3.6.3. Frekuensi Kehadiran (FK) 19

3.6.4. Indeks Distribusi Morisita 20

3.6.5. Analisis Korelasi 20

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 22 4.1. Analisis Parameter Faktor Fisik Kimia Air dan Substrat

1. Suhu perairan 22

2. Nilai pH air dan pH substrat 23

3. Kedalaman Air 23

4. Salinitas Air 24

5. Tekstur Substrat Dasar Perairan 24 6. Kadar Organik Substrat 25 7. N & P Substrat 26 8. Kandungan Oksigen Terlarut (DO) 27 9. Biochemichal Demand Oxygen (BOD) 27 10. NO3

11. PO

28

4

4.2. Jenis-Jenis kepiting Bakau Hasil Penelitian 29 28

4.3. Nilai Kepadatan Populasi (ind/m2

Frekuensi Kehadiran (%) 31 ), Kepadatan Relatif (%)

4.4. Nilai Distribusi Morisita 33

4.6. Analisis Korelasi antara Parameter Fisik Kimia Perairan Terhadap Indeks Kepadatan Kepiting Bakau 35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 37

5.1. Kesimpulan 37

5.2. Saran 37

DAFTAR PUSTAKA 38

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman 1. Hasil Pengukuran Parameter Fisik Kimia Air dan Substrat

yang Diperoleh pada Setiap Stasiun Penelitian di

Ekosistem Mangrove Belawan Kabupaten Deli Serdang 21

2. Klasifikasi Kepiting Bakau Hasil Penelitian 29

3. Nilai Kepadatan Populasi (KP ind/m2

dan Frekuensi Kehadiran (FK%) di Setiap Stasiun

), Kepadatan Relatif (KR%)

Pengamatan Penelitian 31

4. Nilai Indeks Distribusi Morisita pada Seluruh Pengamatan pada Stasiun

Penelitian 33

5. Nilai Analisis Korelasi Pearson dengan Parameter Fisik

Kimia Perairan terhadap Indeks Kepadatan Kepiting Bakau

Scylla spp. Pada Stasiun Penelitian 35

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

1. Siklus Hidup Kepiting Bakau Scylla spp. 5 2. Jenis Kepiting Bakau Scylla spp. 6

3. Peta Lokasi Penelitian 16

4. a. Scylla serrata 30

b. Scylla oceanica 30

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Mengukur

Kelarutan Oksigen (DO) 43

2. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Mengukur BOD5

3. Bagan Kerja Pengukuran Kadar Organik Substrat 45 44

4. Parameter Fisik Kimia Air pada Tiap Stasiun 46

5. Hasil Penangkapan Kepiting Bakau pada Setiap Stasiun

Penelitian di Ekosistem Mangrove Belawan 47

6. A. Alat Tangkap Bubu yang Digunakan dalam Pengambilan

Contoh Kepiting Bakau 48

B. Kepiting Bakau yang Tertangkap di Lokasi Penelitian 49

7. Foto Penelitian Stasiun 50

8. Lampiran PP No.82/KEPPRES/2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 52

Elvi Julianida Daulay KEPADATAN DAN DISTRIBUSI KEPITING BAKAU

Scylla spp. SERTA HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR

FISIK KIMIADI EKOSISTEM MANGROVE BELAWAN SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Penelitian tentang kepadatan dan distribusi kepiting bakau Scylla spp. serta hubungannya dengan faktor fisik kimia di ekosistem mangrove Belawan Kota Medan Sumatera Utara telah dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2013. Sampel diambil dari empat stasiun pengamatan, dan setiap stasiun dilakukan tiga kali ulangan. Titik pengambilan sampel ditentukan dengan metode

Purposive Random Sampling. Sampel diambil dengan menggunakan bubu masing-masing sebanyak 25 buah dan indentifikasi dilakukan di Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian didapatkan 2 jenis kepiting bakau yakni kepiting bakau Scylla oceanica dan Scylla serrata yang berasal dari 1 genus. Nilai kepadatan tertinggi Scylla spp. sebesar 30,05 ind/m3 dan terendah sebesar 21,18 ind/m3

. Pola distribusi kepiting bakau Scylla oceanica dan Scylla serrata termasuk distribusi berkelompok. Hasil analisis korelasi Uji Pearson antara parameter faktor fisik kimia perairan dengan kepadatan populasi kepiting bakau Scylla spp. didapatkan fraksi substrat pasir berkorelasi negatif dan kedalaman berkorelasi positif. Fraksi substrat pasir dan kedalaman berpengaruh sangat nyata dengan tingkat hubungan yang sangat kuat terhadap kepadatan populasi kepiting bakau jenis Scylla serrata, sedang parameter fisik kimia perairan didapatkan fraksi substrat liat dan kedalaman berkorelasi positif berpengaruh sangat nyata dengan tingkat hubungan yang sangat kuat terhadap kepadatan kepiting bakau jenis Scylla oceanica.

Kata kunci : distribusi, ekosistem mangrove, kepadatan, kepiting bakau,

Scylla oceanica, Scylla serrata.

THE DENSITY AND DISTRIBUTION OF MUD CRAB’S Scylla spp. AND CORRELATION TO PHYSICAL AND CHEMICHAL IN

MANGROVE BELAWAN, NORTH SUMATRA

ABSTRACT

The research about The density and distribution of mud crab’s Scylla spp. and its correlation to physical and chemichal in mangrove ecosystem Belawan, Medan North Sumatra was done from Mei to Juli 2013. Sample were taken from four observation and were performed three times for each station. Sample point was determined by using Purposive Random Sampling. Sample were taken by using Crab’s net 25’s and identification was done in Natural and Environmental Resources Management Mathematic and Natural Science Laboratory, Faculty of North Sumatra University. The result of research showed that two species of the mud crabs were found mangrove ecosystem Belawan namely were Scylla oceanica and Scylla serrata which come from one gets. The result of research found the highest diversity index print of mud crabs Scylla spp. are between 30,05 ind/m3 and the lowest is 21,18 ind/m3. The distribution index Scylla oceanica and Scylla serrata types are distribution group. Pearson correlation analysis test result between water chemistry parameters of the physical factors with a population density of mud crabs Scylla spp. fractions obtained sand substrate and depth werw negatively correlated positively correlated. Fraction of sand substrate and depth was highly significant with a very strong degree of correlation to the population density of mud crab Scylla serrata types, physical and chemical parameters of water were obtained and the depth of the clay fraction of the substrate was highly significant positively correlated with the degree of correlation is very strong against the type of mud crab density Scylla oceanica.

Key word : density, distribution, ecosystem mangrove, mud crab, Scylla oceanica, Scylla serrata.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kepiting bakau Scylla spp. menurut Keenan et al., (1998) termasuk dalam kelas

Crustacea, famili Portunidae, dan genus Scylla. Dalam perdagangan internasional,

kepiting bakau lebih dikenal dengan sebutan mangrove crab atau mud crab. Di

Indonesia kepiting ini dikenal dengan nama kepiting lumpur (mud crab) sedangkan di

Medan lebih dikenal dengan nama ketam kelapa. Kepiting bakau sangat digemari

oleh masyarakat karena memiliki daging yang lezat dan bernilai gizi tinggi. Daging

kepiting bakau juga mengandung 47,5% protein dan 11,20% lemak (Catacutan, 2002;

Karim, 2005). Kepiting bakau sejak tahun 1980-an telah menjadi komoditas

perikanan penting di Indonesia. Pada saat ini permintaan terhadap kepiting bakau

cukup tinggi. Harga jual kepiting bakau di Medan mencapai kisaran harga antara Rp

60.000,- hingga Rp 80.000.-/kg. Pemenuhan permintaan pasar terhadap komoditas

kepiting bakau Scylla spp. sampai saat ini masih berasal dari hasil tangkapan di alam.

Kepiting bakau yang tertangkap mulai berukuran kecil, dewasa, sampai matang

gonad. Tertangkapnya induk kepiting matang gonad dapat mengakibatkan kepiting

tidak sempat untuk melakukan reproduksi, sehingga penambahan baru (recruitment)

terhambat.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem hutan yang tumbuh di lingkungan

pantai dan sebagai sumber produktivitas primer, sehingga berfungsi sebagai daerah

untuk mencari makan (feeding ground), tempat berlindung/daerah asuhan (nursery

ground) dan tempat pemijahan (spawning ground) berbagai biota perairan, termasuk

kepiting bakau. Ekosistem mangrove juga berfungsi menghasilkan berbagai makanan

yang dibutuhkan oleh kepiting bakau dalam bentuk material organik maupun jenis

ekosistem mangrove sangat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kepiting

bakau di dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Ekosistem mangrove Belawan adalah kawasan transisi antara dua lingkungan

perairan yang terletak di pesisir Timur Sumatera Utara. Hutan mangrove Belawan

memiliki luasan 1.967,32 Ha dengan kondisi rusak sebesar 76,42% ( Departemen

Kehutanan Sumatera Utara, 2011). Kerusakan kawasan ekosistem mangrove Belawan

disebabkan adanya kegiatan konversi lahan menjadi peruntukan lain seperti

pemukiman penduduk, pertanian dan pertambakan menyebabkan pengurangan luasan

mangrove sebagai habitat kepiting bakau.

Kepiting bakau dalam menjalani hidupnya sangat bergantung pada kondisi

lingkungan habitatnya. Sampai saat ini data mengenai kepadatan dan distribusi

kepiting bakau Scylla spp. di ekosistem mangrove Belawanbelum pernah didapatkan,

sehingga perlu diadakan penelitian.

1.2.Perumusan Masalah

Kondisi ekosistem mangrove Belawan pada saat ini telah mengalami degradasi

akibat adanya konversi lahan menjadi peruntukan lain yang dapat berdampak negatif

terhadap perubahan fungsi ekologis ekosistem mangrove, khususnya kerusakan

daerah asuhan dan mencari makan serta penurunan kualitas lingkungan untuk

sumberdaya kepiting bakau. Konversi hutan mangrove menjadi peruntukan lain juga

dapat mengurangi fungsi ekosistem sebagai habitat kepiting bakau yang

keberadaannya sangat bergantung terhadap ekosistem mangrove. Selain itu, adanya

penangkapan juga dapat menyebabkan menurunnya populasi kepiting bakau di alam.

Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa dicari alternatif pencegahannya,

dikhawatirkan akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kepiting bakau yang

berdampak terhadap penurunan populasi kepiting bakau di masa yang akan datang.

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepadatan dan distribusi

kepiting bakau Scylla spp. serta hubungannya dengan faktor fisik kimia perairan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data awal bagi usaha

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepiting Bakau Scylla spp

Kepiting bakau menurut Moosa (1985) tergolong dalam famili Portunidae

yang terdiri atas enam subfamili yaitu : Carcininae, Polyhiinae, Caphyrinae,

Catoptrinae, Podophthalminae dan Portuninae. Mulya (2009) menyatakan ada

sekitar 234 jenis yang tergolong biota yang termasuk dalam famili Portunidae di

wilayah Indopasifik Barat dan 124 jenis di Indonesia. Portunidae tergolong dalam

kelompok kepiting perenang (swimming crabs), karena memiliki pasangan kaki

terakhir yang memipih, dan dapat digunakan untuk berenang. Famili Portunidae

mencakup rajungan (Portunus, Charybdis dan Thalamita) dan kepiting bakau (Scylla

spp.). Karena banyak ditemukan di wilayah hutan bakau (mangrove) maka

dinamakan kepiting bakau (Scylla spp.).

Nama kepiting bakau di wilayah Indopasifik sangat beragam. Di Jawa,

masyarakat mengenalnya dengan nama kepiting saja, sedangkan disebagian

Sumatera, Singapura dan Malaysia dikenal sebagai ketam batu, kepiting Cina, atau

kepiting hijau. Kepiting bakau juga lebih dikenal dengan nama kepiting lumpur

(Kasry, 1996).

Menurut Keenan et al., (1998) ada empat jenis kepiting bakau, yaitu Scylla

serrata, Scylla transquabarica, Scylla paramamosin, dan Scylla olivacea.

Estampador (1949) dalam Mulya (2000) menyatakan keempat jenis genus Scylla

tersebut dapat dibedakan melalui warna sebagai salah satu faktor pembeda utama.

Perbedaan morfologis untuk membedakan keempat jenis dari genus Scylla juga dapat

dilihat dengan adanya bentuk H pada karapaks, bentuk duri pada dahi karapaks,

bentuk duri pada fingerjoint dan bentuk rambut (setae). Kepiting bakau S. oceanica

atau disebut juga warna hijau buah zaitun, sedangkan S. serrata dan S. serrata var.

paramamosin mempunyai warna dasar hijau merah kecokelatan atau coklat

keabu-abuan.

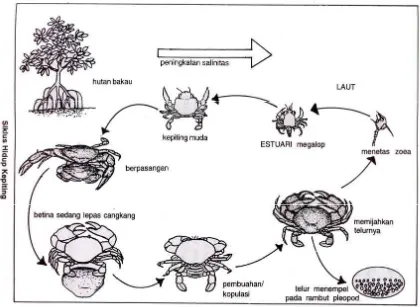

2.2. Habitat dan Siklus Hidup Kepiting Bakau

Kasry (1996) menyatakan kepiting bakau dalam menjalani hidupnya beruaya

dari perairan pantai ke perairan laut, kemudian induk dan anak-anaknya akan

berusaha kembali ke perairan hutan bakau untuk berlindung, mencari makan atau

membesarkan diri. Kepiting bakau melangsungkan perkawinan di perairan bakau,

setelah selesai maka secara perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan telurnya

yang betina akan beruaya ke laut menjauhi pantai mencari perairan yang kondisinya

cocok untuk melakukan pemijahan. Kepiting jantan yang telah melakukan

perkawinan atau yang telah dewasa akan tetap berada di perairan bakau, tambak, atau

sekitar perairan pantai yang berlumpur dan memiliki organisme makanan berlimpah.

Kepiting bakau dapat menghasilkan dua ribu sampai delapan ribu telur

tergantung dari ukuran dan umur dari kepiting betina yang memijah. Pemijahan

kepiting bakau umumnya berlangsung sepanjang tahun, namun kegiatan bertelur pada

setiap perairan tidak semua pemijahan berlangsung pada dasar perairan yang dalam

dan mengikuti periode bulan, khususnya bulan-bulan yang baru dengan jarak ruaya

yang tidak lebih dari satu kilometer dari pantai (Kordi, 1997).

Kepiting bakau memiliki daya toleransi hidup pada salinitas air yang rendah

(10 – 24 o/oo). Tingkat perkembangan kepiting bakau dapat dibagi atas tiga fase yaitu

fase telur (embrionik), fase larva dan fase kepiting (Estampador, 1949 dalam Mulya,

2000). Tingkat perkembangan tersebut antara lain tingkat zoea, tingkat megalova,

tingkat kepiting muda dan tingkat kepiting dewasa (Boer et al., 1993 dalam

Rosmaniar, 2008). Setelah telur menetas maka muncul larva tingkat I (zoea I) yang

terus menerus berganti kulit (moulting) kemudian terbawa arus ke perairan pantai

sampai lima kali (zoea V), membutuhkan waktu 18 hari selanjutnya akan berganti

kecuali masih memiliki bagian ekor yang panjang. Tingkat megalova ke tingkat

kepiting muda membutuhkan waktu 11 - 12 hari pada salinitas 29 – 33 o/oo sebelum

berganti kulit menjadi tingkat kepiting pertama. Kasry (1996) menyatakan apabila

salinitas air lebih rendah (21 – 27 o/oo) pada tingkat megalova, kepiting muda

bergerak ke arah pantai memasuki perairan payau. Siahainenia (2000) menyatakan

dari tingkat megalova ke kepiting muda memerlukan waktu 15 menit. Kepiting muda

akan bermigrasi kembali ke hulu estuaria, kemudian berangsur-angsur memasuki

hutan mangrove, hingga berkembang menjadi kepiting dewasa.

Gambar 1. Siklus Hidup Kepiting Bakau (Kasry, 1991)

2.3. Jenis Kepiting Bakau (Scylla spp)

Moosa et al., (1985) membagi genus Scylla spp. dalam tiga spesies dan satu

varian, antara lain Scylla serrata (First crab), Scylla oceanica (dana), Scylla

[image:24.612.118.538.280.587.2]a.Scylla serrata, warna hijau coklat sampai kemerah – merahan seperti karat.

b.Scylla oceanica, warna kehijauan menuju keabu – abuan hampir seluruh bagian

tubuh kecuali bagian perut.

c.Scylla tranquabarica,berwarna kehijauan buah zaitun agak hitam dengan sedikit

garis coklat pada kaki renangnya.

d.Scylla serrata van paramamosin, warna dasar hijau merah kecoklatan atau

coklat keungu – unguan, keabu – abuan.

Ketiga spesies dan satu varian dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut :

Scylla serrata Scylla transquabarica

Scylla oceanica Scylla paramamosin

Sumber : http://www.google.co.id/imgres?q=morfologi+kepiting+bakau

Gambar 2. Jenis Kepiting bakau (Scylla spp) 2.4. Keanekaragaman dan Kelimpahan Organisme

Soegianto (1994) menyatakan jumlah jenis atau kekayaan jenis merupakan

konsep pertama dan paling tua mengenai keanekaragaman jenis. Konsep kedua dari

keanekaragaman jenis adalah kesamarataan. Konsep ini memperhitungkan bagaimana

sebaran jumlah individu dari setiap jenis yang ada, dengan demikian pengukuran

terhadap keanekaragaman akan selalu mengacu pada sejumlah jenis maupun individu

Dalam ekologi, kelimpahan memiliki pengertian sebagai total individu suatu

spesies yang menempati areal tertentu (Soecipta, 1993). Pengamatan terhadap

kelimpahan didukung pula oleh data mengenai distribusi dari jenis-jenis fauna di

suatu kawasan (Soegianto, 1994).

2.5. Distribusi Kepiting Bakau (Scylla spp.)

Kasry (1996) menyatakan kepiting bakau tersebar pada perairan berkondisi

tropis yang meliputi wilayah Indo-Pasifik. Kepiting bakau merupakan kepiting yang

bisa berenang dan hampir terdapat di seluruh perairan pantai Indonesia, terutama di

daerah mangrove juga daerah tambak air payau atau muara sungai. Kepiting bakau

dalam menjalani kehidupannya beruaya dari perairan pantai ke perairan laut,

kemudian induk dari anak-anaknya berusaha kembali ke perairan pantai, muara

sungai, atau daerah hutan mangrove untuk berlindung, mencari makan atau

membesarkan diri. Pada umumnya kepiting banyak ditemukan di daerah hutan

mangrove sehingga di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan kepiting bakau atau

mangrove crabs (Kordi, 1997).

Soetjipta (1993) menyatakan distribusi merupakan gambaran pergerakan

makhluk hidup dari suatu tempat ke tempat lain. Distribusi suatu spesies dalam satu

area tertentu dapat disusun dalam tiga pola dasar yaitu acak, mengelompok dan

teratur (reguler). Untuk menjelaskan fenomena pergerakan ini biasa digunakan istilah

migrasi yaitu pergerakan sejumlah besar spesies dari suatu tempat ke tempat lain.

Gunarto, dkk (2001) menyatakan distribusi merupakan penyebaran spesies yang

dipengaruhi oleh adanya selang geografi (geographic range) suatu perairan.

Informasi mengenai distribusi kepiting bakau pada suatu perairan sangat membantu

usaha penangkapan kepiting bakau, terutama berkaitan dengan kemudahan

mendapatkan fishing ground dan nilai komersiel penangkapan.

Pola distribusi tergantung pada beberapa faktor antara lain : musim pemijahan,

tingkat kelangsungan hidup dari tiap-tiap umur serta hubungan antara kepiting

lumpur berpasir, keberadaan mangrove dan masukan air laut sampai sungai

(Sulaiman dan Hanafi, 1992).

Secara ekosistem, penyebaran kepiting bakau di bagi dua daerah,yaitu daerah

pantai dan daerah perairan laut. Pada perairan pantai yang merupakan daerah nursery

ground dan feeding ground kepiting bakau berada pada stadia muda; menjelang

dewasa; dan dewasa, sedangkan di perairan laut merupakan spawning ground,

kepiting bakau berada pada stadia dewasa (matang gonad), zoea sampai megalops

(Suryani, 2006).

2.6. Pengertian Hutan Mangrove

Menurut Snedaker (1978) dalam Susanti (2008), hutan mangrove adalah

kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pantai sampai sub-tropis

yang memiliki fungsi istimewa di suatu lingkungan yang mengandung garam dan

bentuk lahan berupa pantai dengan reaksi tanah an-aerob.

Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis mangue yang

berarti tumbuhan dan bahasa Inggris grove belukar. Dalam bahasa Inggris kata

mangrove digunakan baik untuk komunitas pohon atau rumput/semak belukar yang

tumbuh di wilayah pesisir intertidal maupun untuk individu jenis tumbuhan lainnya

yang berasosiasi dengan mangrove, sedangkan dalam bahasa Portugis kata mangrove

dipergunakan untuk jenis-jenis tumbuhan dan kata mangal untuk komunitas hutan

yang terdiri atas individu jenis mangrove tersebut (Macnae, 1968).

Mulya (2000) menyatakan hutan mangrove merupakan suatu ekosistem

penghubung antara daratan dan lautan yang meliputi populasi tumbuhan, hewan dan

jasad renik serta lingkungan fisiknya, diikat oleh berbagai proses internal dan

didalamnya terjadi proses pertukaran dan asimilasi energi. Proses internal ini

dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti ketersediaan air, ketersediaan zat

(1992) menyatakan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi komunitas hutan

mangrove antara lain adalah suhu, pH, salinitas, arus, kekeruhan dan substrat dasar.

2.7. Tipe Komunitas Mangrove

Sumitro (1993) membagi komunitas mangrove Indonesia berdasarkan komposisi

flora serta struktur penampakan umum hutan. Komunitas mangrove Indonesia

tersebut adalah :

1. Komunitas Semak

Komunitas semak dibentu oleh jenis-jenis pionir dan terdapat di tepi laut yang

berlumpur lunak. Floranya didominasi oleh Avicennia marina, A. alba dan

Sonneratia caseolaris. Semai ceriops tagal mampu pula tumbuh pada komunitas ini

namun terdapat pada tempat transisi pasang rendah dan pasang tinggi.

Kadang-kadang komunitas ini bercampur dengan tumbuhan non mangrove seperti Pandanus

spp., Glochidion littorale, Ficus retusa, Phragmites karka.

2. Komunitas Mangrove Muda

Komunitas ini mempunyai satu tajuk hutan yang seragam tingginya dan tersusun

terutama oleh Rhizophora spp., Pada tempat yang terlindung dari hempasan ombak

kuat, Rhizophora spp., berperan pula sebagai pionir. Jenis-jenis lain akan berkembang

pula seperti kolonisasi jenis Avicennia dan Sonneratia pada habitat yang tidak baik

untuk pertumbuhan Rhizophora. Salah satu jenis tersebut adalah Avicennia alba,

mampu bertahan terus dan dapat tumbuh hingga mencapai tinggi melampaui tajuk

Rhizophora. Pada tingkat perkembangan lebih lanjut, terjadi percampuran antara

jenis-jenis Rhizophora dan beberapa jenis mangrove lainnya seperti Bruguiera,

Xylocarpus dan di bagian yang jauh dari tepi laut bercampur dengan Excoecaria

agallocha.

3. Komunitas Mangrove Tua

Tipe ini merupakan komunitas mangrove yang sudah mencapai perkembangannya

(klimaks). Sering didominasi jenis-jenis Rhizophora dan Bruguiera yang pohonnya

lumpur lunak. R. stylosa habitat pasir dan Bruguiera spp. lumpur padat. Pada keadaan

klimaks ini keseimbangan telah tercapai, tetapi tidak stabil. Pohon-pohon mangrove

penyusun tipe komunitas ini dapat mencapai diameter 50 cm.

4. Komunitas Nipah

Pada komunitas ini tumbuhan nipah (Nypa frugticans) tumbuh melimpah dan

merupakan jenis utama, bahkan sering pula berkembang menjadi komunitas murni

yang luas. Dalam komunitas nipah beberapa jenis pohon mangrove tumbuh tersebar

tidak merata seperti Lumnitzera spp., Excoecaria agallocha, Heritiers littoralis,

Intsia bijuga, Cerbera manghas.

Berdasarkan ketahanannya terhadap genangan pasang air laut, Supriharyono

(2000) mengelompokkan tumbuhan mangrove menjadi lima yaitu :

1. Spesies tumbuhan yang selamanya tumbuh di daerah genangan pasang naik

yang tinggi; pada umumnya tidak semua spesies dapat hidup pada kondisi ini,

kecuali Rhizophora mucronata;

2. Spesies tumbuhan yang tumbuh di daerah genangan pasang naik medium;

adalah genera Avicennia, yaitu A. alba, A. marina, A. intermedia, dan

Sonneratia serta Rhizophora mucronata, yang tumbuh di tepi sungai.

3. Spesies tumbuhan yang tumbuh di daerah genangan pasang naik dengan

tinggi pasang normal; umumnya mangrove dapat hidup di daerah ini, namun

yang paling dominan adalah spesies dari genera Rhizophora.

4. Spesies tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah genangan pasang naik yang

tinggi (spring tide); daerah ini sedikit kering untuk Rhizophora dan cocok

untuk genera Bruguiera gymnorrhiza.

5. Spesies tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah genangan pasang pada saat

lain; Bruguiera gymnorrhiza dominan, akan tetapi Rhizophora apiculata dan

Keberadaan masing-masing spesies pada kondisi atau zonasi diatas, disebabkan

karena perbedaan salinitas tanah. Klasifikasi zonasi untuk komunitas mangrove

adalah zona air payau ke arah laut, dengan kisaran salinitas 10 – 30 o

0 - 10

/oo dan zona

air tawar ke air payau dengan salinitas antara

o

/00 pada waktu air pasang.

2.8. Hubungan Ketergantungan Kepiting Bakau dengan Ekosistem Mangrove Ekosistem mangrove merupakan produsen primer melalui serasah yang

dihasilkannya. Serasah mangrove setelah melalui proses dekomposisi untuk jumlah

mikroorganisme, menghasilkan detritus yang meningkatkan kesuburan perairan,

sehingga berbagai jenis fitoplankton dapat hidup dan berkembang. Fitoplankton, ikan

dan Krustasea, sampai akhirnya dimangsa oleh manusia berbagai konsumen utama.

Mulya (2000) menyatakan kepiting bakau Scylla spp adalah salah satu biota perairan

yang bernilai ekonomis penting dan kehidupannya sangat dipengaruhi oleh

keberadaan hutan mangrove. Struktur fisik vegetasi mangrove dengan akar-akar

tunjangnya yang saling membelit dan padat serta cabangnya yang memanjang ke

bawah menjadikannya sebagai habitat yang baik bagi kehidupan kepiting bakau.

Hutan mangrove juga dapat berfungsi sebagai daerah pembesaran (nursery ground),

pemijahan (spawning ground) dan mencari makan (feeding ground) bagi kepiting

bakau terutama kepiting muda, karena ketersediaan makanan alami yang melimpah

pada ekosistem tersebut. Kepiting bakau hidup di sekitar hutan mangrove, memakan

akar-akarnya dan merupakan habitat yang sangat cocok untuk menunjang

kehidupannya karena sumber makanannya seperti bentos dan serasah cukup tersedia.

Ekosistem mangrove merupakan tempat yang sangat ideal bagi kepiting bakau

untuk berlindung. Nontji (1987) dalam Siaheinina (2008) menyatakan bahwa

beberapa produk perikanan yang bernilai ekonomi penting, mempunyai hubungan

yang erat dengan ekosistem mangrove seperti udang (Paneus), kepiting bakau

2.9. Hubungan Parameter Fisik Kimia Air dan Substrat Terhadap Perkembangan Kepiting Bakau

Parameter fisik kimia air adalah faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan kepiting bakau. Kepiting bakau di alam menempati habitat yang

berbeda-beda berdasarkan stadia pada daur hidupnya.

2.9.1. Suhu

Suhu merupakan faktor yang banyak mendapat perhatian dalam pengkajian kelautan.

Data suhu dimanfaatkan untuk mempelajari gejala-gejala fisik di dalam laut serta

kaitannya dengan kehidupan hewan atau tumbuhan (Nontji, 2005). Apabila suhu di

permukaan air meningkat, kepiting akan lebih lama tinggal dalam lubang. Rosmaniar

(2008) menyatakan perairan yang mempunyai suhu tinggi cenderung menaikkan

angka pertumbuhan kepiting bakau dan waktu dewasa menjadi singkat. Suhu air yang

lebih rendah dari 20 o

2.9.2. Kecerahan

C dapat mengakibatkan aktivitas dan nafsu makan kepiting

bakau turun secara drastis.

Selama periode pasang surut maupun pasang naik menunjukkan bahwa perbedaan

waktu menyebabkan adanya perbedaan kecerahan. Waktu pasang surut pengaruh

daratan lebih dominan sehingga tingkat kecerahannya lebih rendah sedangkan pada

waktu pasang naik laut memiliki kecerahan lebih tinggi berpengaruh terhadap kondisi

perairan, juga dipengaruhi oleh adanya limbah yang menutupi permukaan perairan

sehingga dapat menghalangi penetrasi cahaya (Nontji, 2005).

2.9.3. Kedalaman Air dan Pasang Surut

Kedalaman air berpengaruh bagi kehidupan kepiting bakau pada saat terjadi

perkawinan, namun demikian kepiting bakau juga dapat hidup pada perairan yang

dangkal. Pasang surut terjadi karena interaksi antara gaya tarik (gravitasi) matahari

sistem bulan. Akibat gaya-gaya ini, air samudera tertarik ke atas, naik turunnya

permukaan laut secara periodik selama satu interval waktu tertentu disebut pasang

surut. Pasang surut merupakan faktor lingkungan yang paling penting yang

mempengaruhi kehidupan di zona intertidal (Nybakken, 1992). Larva kepiting bakau

yang berasal dari perairan laut banyak dijumpai di sekitar daerah estuaria dan hutan

mangrove dikarenakan terbawa oleh arus pada saat pasang. Larva-larva tersebut

selanjutnya akan menempel pada akar-akar mangrove untuk berlindung (Mulya,

2000).

2.9.4. Salinitas Air

Salinitas disebut kadar garam atau kegaraman. Jumlah berat semua garam

yang terlarut dalam 1 liter air, biasanya dinyatakan dengan satuan o/oo (permil, garam

per mil) (Nontji, 2005). Salinitas berpengaruh terhadap setiap fase kehidupan kepiting

bakau, terutama pada saat moulting (Hill, 1976 dalam Rosmaniar, 2008). Kasry

(1996) menyatakan kepiting bakau dewasa kawin dan mematangkan telurnya pada

perairan yang mempunyai salinitas 15 o/oo – 29 o/oo walaupun belum diketahui

pengaruh salinitas terhadap pertumbuhannya. Kepiting bakau akan mengubah

konsentrasi cairan tubuhnya sesuai dengan lingkungannya melalui kombinasi proses

osmosis dan difusi (Anwar et al., 1984). Kisaran salinitas yang sesuai bagi kepiting

adalah 10 – 30 o/oo atau digolongkan ke dalam air payau (Kasry, 1996).

2.9.5. Derajat Keasaman (pH)

Kehidupan organisme aquatik sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai pH.

Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basa membahayakan

kelangsungan hidup organisme karena menyebabkan terjadinya gangguan

metabolisme dan respirasi. Soim (1999) menyatakan bahwa pH yang sesuai untuk

kepiting bakau berkisar antara 7,2 - 7,8. Sedangkan menurut Kasry (1996) pH yang

2.9.6. Kandungan Oksigen Terlarut atau Disolved Oxygen (DO)

Disolved Oxygen (DO) merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu

perairan. Oksigen terlarut ini merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam

ekosistem perairan, terutama dibutuhkan untuk respirasi bagi sebagian besar

organisme air. Oleh sebab itu kelarutan oksigen dalam air sangat dipengaruhi suhu.

Kepiting dapat hidup pada perairan yang memiliki kandungan oksigen terlarut lebih

dari 4 mg/liter (Kordi, 1997).

2.9.7. Biochemichal Oxygen Demand (BOD)

Nilai BOD menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh

mikroorganisme aerob dalam proses penguraian senyawa organik, yang diukur pada

temperatur 20 oC (Forstner, 1990 dalam Barus, 2004). Faktor – faktor yang dapat

mempengaruhi pengukuran BOD adalah jumlah senyawa organik yang akan

diuraikan, tersedianya mikroorganisme aerob yang mampu menguraikan senyawa

organik tersebut dan tersedianya sejumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses

penguraian itu.

2.9.8. Nitrat (NO3

Nitrat adalah zat nutrisi yang merupakan produk akhir dari penguraian

mikroorganisme. Mikroorganisme mengoksidasi amonium menjadi nitrit dan

akhirnya menjadi nitrat, penguraian ini dikenal sebagai nitrifikasi (Borneff, 1982

dalam Barus, 2004). )

2.9.9. Phosphat (PO4

Phosphat merupakan nutrient yang paling penting dalam menentukan

produktivitas perairan. Fitoplankton dan tumbuhan air lainnya membutuhkan nitrogen

dan fosfor sebagai sumber nutrisi utama bagi pertumbuhannya. Peningkatan unsur

fosfor dalam air akan dapat meningkatkan populasi algae secara massal yang dapat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Juli 2013 di ekosistem mangrove

Belawan Kota Medan Sumatera Utara. Secara geografis lokasi penelitian terletak

pada posisi 03047’ LU dengan 98042’

Penentuan stasiun penelitian ditentukan berdasarkan kawasan pemanfaatan dan

karakteristik khusus yang terdapat pada tiap stasiun (Gambar 3). Ditentukan 4 stasiun

dengan kriteria sebagai berikut :

BT. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat

Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,

sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hamparan Perak, sebelah Selatan

berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan (Anonimus, 2011).

1. Stasiun 1 berada di lingkungan XX Kecamatan Belawan Sicanang yang

berdekatan dengan pemukiman penduduk, pada koordinat N 03°44’57,7” dan

E 098°

2. Stasiun 2 berada di Kecamatan Medan Marelan yang merupakan kawasan

alami, pada koordinat N 03

38’50,1” umumnya ditumbuhi oleh asosiasi mangrove (Rhizophora

spp., Sonneratia spp., Hisbiscus tiliaceus, Xylocarpus granatus). Tipe substrat

dasarnya berpasir.

°

44’16,5” dan E 098°

3. Stasiun 3 berada di desa Paluh Sembilan yang merupakan daerah Demonstrasi

Provinsi Dinas Perikanan dekat dengan pertambakan , pada koordinat N

03

38’44,3” umumnya ditumbuhi

oleh mangrove jenis Nypa frugticans. Tipe subsrat dasarnya berpasir.

°

45’22,9” dan E 098°38’29,8” umumnya ditumbuhi oleh mangrove jenis

4. Stasiun 4 berada di desa Paluh Harimau, pada koordinat N 03°45’03,4” dan E

098°38’22,0” umumnya ditumbuhi oleh mangrove jenis Sonneratia spp. Tipe

substrat dasarnya berpasir.

Gambar 3. Peta Lokasi Penetitian

Keterangan :

(Asosiasi Mangrove : Rhizophora spp., Sonneratia spp., Hisbiscus tiliaceus, Xylocarpus granatus)

Stasiun 2 : Kecamatan Medan Marelan/Kawasan alami (Nypa frugticans) Stasiun 3 : Desa Paluh Sembilan/Pertambakan (Rhizophora spp.)

Stasiun 4 : Desa Paluh Harimau (Sonneratia spp.)

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penentuan lokasi dan dalam pengambilan sampel

menggunakan Purposive Random Sampling pada 4 stasiun penelitian.

3.3. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi bubu, thermometer Hg, soil pH,

nilon sepanjang 10 meter, gabus, tali penduga, refractometer, sediment core, oven,

sieve shaker, tanur, botol warna gelap, kantong plastik dan alat tulis menulis.

Bahan yang diteliti adalah kepiting bakau yang terdapat di Belawan Sicanang

sebagai bahan kajian penelitian.

3.4. Pengukuran Parameter Fisik Kimia Air dan Substrat

Pengukuran parameter fisik kimia air dan substrat dilakukan pada tiap stasiun

dengan pengulangan sesuai periode pengambilan sampel kepiting. Pengukuran fraksi

substrat pengukuran dilakukan di laboratorium Lembaga Penelitian dan laboratorium

Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Prosedur

pengukuran parameter fisik kimia air dan substrat adalah sebagai berikut :

a. Suhu air diukur menggunakan thermometer Hg.

b. pH air diukur dengan pH meter, dan pH substrat menggunakan soil pH.

c. Kecepatan arus dengan menggunakan nilon sepanjang 10 meter yang

ujungnya diikat dengan gabus.

d. Kedalaman air dan ketinggian pasang surut diukur menggunakan tali penduga.

f. Fraksi substrat diukur dengan mengambil contoh substrat sebanyak 100 gr

pada kedalaman 10 cm dan 40 cm menggunakan sediment core, kemudian

dibawa ke laboratorium untuk dikeringkan menggunakan oven pada suhu

800

g. Kadar organik substrat dengan menggunakan Gravimetri dengan

menggunakan oven dan tanur.

C, lalu diayak dengan sieve shaker untuk dianalisa fraksi substratnya.

h. N & P substrat dengan menggunakan oven dan tanur.

i. Oksigen terlarut (DO) dilakukan secara manual dengan menggunakan metode

Winkler.

j. BOD5

k. Pengukuran NO

dilakukan dengan menggunakan metode Winkler.

3 dan PO4 dilakukan dengan mengambil contoh air dan

sedimen pada tiap stasiun. Pengambilan contoh air dilakukan menggunakan

botol warna gelap, sedangkan untuk sampel sedimen diambil menggunakan

sediment core, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditutup rapat,

lalu dibawa ke laboratorium untuk dianalisis kandungan unsur haranya.

3.5.Pengambilan Sampel Kepiting Bakau

Pengambilan sampel kepiting bakau dilakukan di kawasan ekosistem mangrove,

mulai dari daerah estuari, tepi sungai, dan di dalam kawasan hutan mangrove

menggunakan bubu berdiameter 42 cm dan tinggi 20 cm. Pengambilan sampel

kepiting bakau dilakukan seminggu sekali pada keempat stasiun pengamatan secara

serentak dalam waktu yang sama pada waktu surut siang hari. Pengambilan hasil

tangkapan sampel kepiting bakau dilakukan setelah 4 jam pemasangan bubu. Pada

tiap stasiun dipasang 25 buah bubu yang ditanam pada luasan area 20 m x 20 m,

selanjutnya dikelompokkan menurut ciri – ciri morfologi yang sama dan dihitung

jumlah dari masing – masing jenis. Setiap jenis kepiting bakau diambil beberapa ekor

sebagai sampel, kemudian dimasukkan ke plastik yang berisi larutan formalin 10%

sebagai pengawet dan diberi label. Identifikasi dilakukan di Laboratorium

Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara dengan

menggunakan acuan Watanabe (1996).

3.6.Analisis Data

3.6.1. Kepadatan Populasi Kepiting Bakau (K)

Data Kepadatan Kepiting Bakau dapat diketahui dengan menggunakan

persamaan menurut Bower et al.,(1990) sebagai berikut :

K =

���

dengan : K = Kepadatan suatu jenis (ind/m3 ni = Jumlah individu suatu jenis

)

A = Volume bubu (m3)

3.6.2. Kepadatan Relatif (KR)

KR = ��

∑N� 100%

dengan : ni = Jumlah individu

∑N = Total seluruh individu

(Bower et al., 1990)

3.6.3. Frekuensi Kehadiran (FK)

�K =Jumlah Ulangan yang Ditempati oleh Suatu Jenis

Total Ulangan � 100%

dengan : FK 0 – 25% = Sangat jarang 25 – 50% = Jarang

50 – 75% = Banyak

> 75% = Sangat banyak

3.6.4. Indeks Distribusi Morista

�� =� �∑ �2− �

�(� −1)�

dengan : n = Jumlah seluruh plot

N = Jumlah total individu dalam total plot ∑x2

Kriteria pola distribusi dikelompokkan sebagai berikut :

= Kuadrat jumlah individu perplot untuk total n plot

Jika Id, 1 - 0 (Distribusi Random/Acak)

Id, 1 ˂ 0 (Distribusi Normal)

Id, 1 ˃ 0 (Distribusi Berkelompok)

(Bengen, 1998)

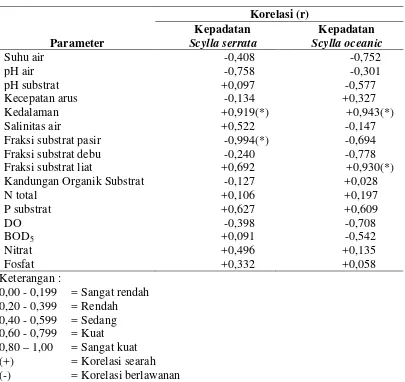

3.6.5. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan yang

berkorelasi terhadap nilai kepadatan kepiting bakau. Analisis korelasi (r) dilakukan

dengan menggunakan metode analisis korelasi Pearson dengan program komputer

SPSS Ver. 16.00.

Keterangan :

0,00 - 0,199 = Sangat rendah 0,20 - 0,399 = Rendah 0,40 - 0,599 = Sedang 0,60 - 0,799 = Kuat 0,80 – 1,00 = Sangat kuat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

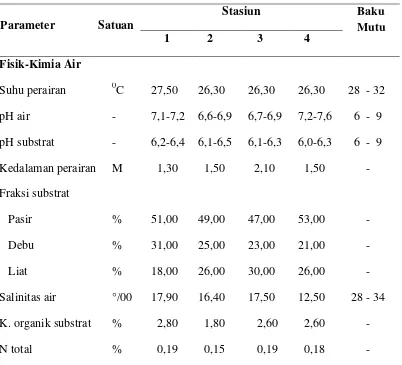

4.1. Analisis Parameter Faktor Fisik Kimia Air dan Substrat

Hasil pengukuran terhadap parameter faktor fisik kimia air dan substrat yang

mencakup suhu air, pH air dan substrat, kecepatan arus, kedalaman air, salinitas air,

[image:40.612.114.516.327.692.2]fraksi substrat, kadar organik substrat, N & P Substrat, DO, BOD5, NO3 dan PO4

Tabel 1. Hasil Pengukuran Parameter Fisik Kimia Air dan Substrat yang diperoleh pada Setiap Stasiun Penelitian

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Parameter Satuan

Stasiun Baku

Mutu 1 2 3 4

Fisik-Kimia Air

Suhu perairan 0C 27,50 26,30 26,30 26,30 28 - 32

pH air - 7,1-7,2 6,6-6,9 6,7-6,9 7,2-7,6 6 - 9

pH substrat - 6,2-6,4 6,1-6,5 6,1-6,3 6,0-6,3 6 - 9

Kedalaman perairan M 1,30 1,50 2,10 1,50 -

Fraksi substrat Pasir Debu Liat % % % 51,00 31,00 18,00 49,00 25,00 26,00 47,00 23,00 30,00 53,00 21,00 26,00 - - -

Salinitas air °/00 17,90 16,40 17,50 12,50 28 - 34

K. organik substrat % 2,80 1,80 2,60 2,60 -

P substrat ppm 12,40 11,58 13,20 12,16 -

DO mg/L 4,80 3,60 3,70 3,70 3 - 4

BOD5 mg/L 1,00 0,80 0,80 0,60 3 - 6

NO3 mg/L 1,26 2,17 1,66 1,17 0,008

PO4 mg/L 0,12 0,25 0,16 0,13 0,2 - 1

Keterangan :

St. 1. Lingkungan XX Kecamatan Sicanang/Pemukiman Penduduk St. 2. Kecamatan Medan Marelan/Kawasan Alami

St. 3. Desa Paluh Sembilan/Pertambakan St. 4. Desa Paluh Harimau

1. Suhu Perairan

Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa rata-rata suhu air pada tiap stasiun

berkisar antara 26,30 °C – 27,50 °C. Suhu air tertinggi dijumpai pada stasiun 1 sebesar

27,50 °C sedang suhu terendah dijumpai pada stasiun 2, 3, dan 4. Tingginya suhu

pada stasiun 1 dikarenakan pada stasiun tersebut dekat dengan pemukiman penduduk

yang menimbulkan banyaknya aktivitas penduduk dan juga pengaruh kanopi pohon

mangrove yang sedikit sehingga panas matahari langsung ke badan air. Rendahnya

suhu pada stasiun 2, 3, dan 4 disebabkan adanya pengaruh kanopi pohon yang lebih

rapat sehingga intensitas cahaya yang masuk ke permukaan air menjadi lebih rendah.

Hal ini secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kondisi suhu perairan di

sekitarnya. Baliao et al. (1981) dalam Mulya (2000) menyatakan kepiting bakau

dapat bertoleransi dan hidup pada perairan yang mempunyai kisaran suhu 12,00 °C -

35,00 °C dan tumbuh cepat pada perairan yang mempunyai kisaran suhu 23,00 °C -

32,00 °C. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kisaran suhu di ekosistem

perkembangan kepiting bakau. Pendapat ini didukung oleh Mulya (2000) yang

menyatakan kepiting bakau dapat dijumpai pada kisaran suhu 28,00 °C - 29,25 °C di

perairan hutan mangrove Karang Gading Langkat Timur Laut Sumatera Utara,

selanjutnya Nazar (2002) menyatakan bahwa kepiting bakau pada kisaran suhu

14,00 °C - 32,00 °C di perairan Karang Anyar Segara Anakan Cilacap, sedang

penelitian yang dilakukan Suryani (2006) mendapatkan kepiting bakau pada kisaran

suhu 20,73 °C - 21,30 °C di ekosistem mangrove Desa Kahyapu Pulau Enggano

Bengkulu. Siaheinina (2008) mendapatkan kepiting bakau pada kisaran suhu 29,70 °C

- 31,30 °C di ekosistem mangrove Kabupaten Subang-Jawa Barat, selanjutnya

Rosmaniar (2008) yang mendapatkan kepiting bakau pada kisaran suhu 29,60 °C -

32,10 °C di perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

2. Nilai pH Air dan pH Substrat

Hasil pengukuran yang telah dilakukan selama penelitian mendapatkan nilai

pH air dan pH substrat pada tiap stasiun di ekosistem mangrove Belawan berkisar

antara 6,70 - 7,60 (pH air) dan 6,00 - 6,50 (pH substrat) (Tabel 1). Nilai pH air

tertinggi dijumpai pada stasiun 4 sebesar 7,20 - 7,60 dan nilai terendah dijumpai pada

stasiun 2 sebesar 6,60 - 6,90 sedang nilai pH substrat tertinggi dijumpai pada stasiun

1 dan 2 sebesar 6,10 - 6,50 dan nilai terendah dijumpai pada stasiun 4 sebesar 6,0 -

6,3. Sindiarta dalam Siaheinina (2000) menyatakan bahwa perairan yang kisaran

pHnya 6,50 – 7,50 dikategorikan perairan yang cukup baik, sedangkan perairan

dengan kisaran pH 7,50 – 8,50 dikategorikan sangat baik, selanjutnya Mulya (2000),

Nazar (2002) dan Suryani (2006) juga menyatakan kepiting bakau dapat hidup pada

perairan yang berkondisi agak asam sampai basa (pH 6,00 - pH 10,5). Rosmaniar

(2008) juga mendapatkan kepiting bakau pada kisaran pH 7,2 - 8,1 di perairan Pantai

Labu Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pH air dan pH

substrat pada ekosistem mangrove Belawan masih cukup layak bagi keberadaan

3. Kedalaman Air

Hasil pengukuran terhadap kedalaman air yang telah dilakukan selama

periode surut siang hari berkisar 1,30 m - 2,10 m. Kedalaman air tertinggi dijumpai

pada stasiun 3 sebesar 2,10 m sedang kedalaman terendah dijumpai pada stasiun 1

sebesar 1,30 m. Moosa et al., (1985) menyatakan bahwa distribusi kepiting bakau

menurut kedalaman hanya terbatas pada daerah litoral dengan kisaran kedalaman 0 -

32 meter dan sebagian kecil hidup di laut dalam. Nazar (2002) melaporkan bahwa

kepiting bakau dapat dijumpai pada kedalaman air berkisar 32 - 350 cm di perairan

Karang Anyar Segara Anakan Cilacap, sedang Siaheinina (2008) mendapatkan

kepiting bakau dapat dijumpai pada kedalaman air yang berkisar 2,45 - 4,70 m di

ekosistem mangrove Kabupaten Subang Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut

menggambarkan bahwa kedalaman air di ekosistem mangrove Belawan masih dapat

mendukung kehidupan kepiting bakau.

4. Salinitas Air

Salinitas air dari hasil penelitian pada tiap stasiun berkisar antara 12,50 o/oo

-21,90 o/oo. Nilai salinitas tertinggi dijumpai pada stasiun 2 berkisar 21,90 o/oo sedang

salinitas terendah dijumpai pada stasiun 4 berkisar 12,50 o/oo. Hal ini karena adanya

sumber-sumber air tawar yang ada pada lokasi penelitian seperti aliran sungai

maupun paluh-paluh sungai yang terdapat pada tiap stasiun sehingga terjadinya

variasi pada tiap stasiun. Salinitas merupakan salah satu factor lingkungan yang

berpengaruh pada kehidupan organisme akuatik termasuk kepiting bakau. Wahyuni

dan Sunaryo (1981) dalam Mulya (2000) menyatakan kepiting bakau terutama pada

fase juvenil dan dewasa termasuk golongan hewan eurihalin yang dapat mentolerir

dan hidup pada kisaran salinitas luas yakni sebesar 0 - 34,00 o/oo, sementaraKasry

(1996) menyatakan kepiting bakau dewasa kawin dan mematangkan telurnya pada

perairan dengan salinitas 15 o/oo - 20 o/oo dan kemudian beruaya ke perairan laut

Segara Anakan Cilacap dapat dijumpai pada kisaran salinitas 1,86 o/oo - 6,31 o/oo,

sedang Nazar (2002) menyatakan kepiting bakau dapat dijumpai pada kisaran

salinitas 1 - 28 o/oo, selanjutnya Suryani (2006) telah melaporkan bahwa kepiting

bakau dapat dijumpai pada kisaran salinitas 16,03 o/oo - 17,26 o/oo di ekosistem

mangrove Desa Kahyapu Pulau Enggano Bengkulu. Hal ini menggambarkan bahwa

kondisi salinitas di ekosistem mangrove Belawan masih layak dalam mendukung

pertumbuhan dan perkembangan kepiting bakau.

5. Tekstur Substrat Dasar Perairan

Hasil pengukuran tekstur substrat dasar perairan yang didapatkan memiliki

nilai yang bervariasi berkisar antara 47,00 % - 53,00 % (Tabel 1). Fraksi substrat

pasir tertinggi dijumpai pada stasiun 4 berkisar 53,00 % sedang terendah dijumpai

pada stasiun 3 berkisar 47,00 %. Tingginya fraksi substrat pasir pada stasiun 4

dikarenakan pada stasiun ini vegetasi mangrove umumnya ditumbuhi Sonneratia spp.

Nazar (2002) menyatakan Sonneratia spp. merupakan jenis pionir, tidak toleran

terhadap air tawar dalam periode yang lama, menyukai tanah yang bercampur lumpur

dan pasir, sedang tekstur debu tertinggi dijumpai pada stasiun 1 berkisar 31% dan

terendah dijumpai pada stasiun 4 berkisar 21%, selanjutnya tekstur liat tertinggi

dijumpai pada stasiun 3 berkisar 30% dan terendah dijumpai pada stasiun 1 berkisar

18%. Tingginya tekstur liat yang dijumpai pada stasiun 3 dikarenakan pada stasiun

ini umumnya vegetasi mangrove yang banyak adalah Rhizophora spp. Poedjirahajoe

(1996) menyatakan Rhizophora spp. memiliki perakaran yang menjangkar dan

bersifat pneumatophore. Adanya perakaran ini menjadikan proses penangkapan

partikel debu di tegakan Rhizophora spp. berjalan secara sempurna, sedang Kordi

(2000) menyatakan tanah liat dan berlumpur merupakan media yang baik untuk

pertumbuhan kepiting bakau, selanjutnya Arief (2003) menyatakan fraksi substrat

partikel liat dan partikel debu mampu menangkap unsur hasil serasah. Perrine (1979)

dalam Suryani (2006) menyatakan bahwa daerah perairan yang memiliki fraksi liat

analisis tekstur tanah yang telah dilakukan di ekosistem mangrove Belawan

menunjukkan bahwa secara umum terlihat pada setiap stasiun penelitian fraksi pasir

memiliki nilai lebih dari 45% sementara untuk fraksi liat dan debu nilai setiap

stasiunnya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi pasir tidak memberikan peran

yang cukup besar untuk terjadinya tanah lumpur pada hutan mangrove sebagai tempat

berkembangbiaknya kepiting bakau Scylla spp. Keadaan ini menggambarkan bahwa

substrat dasar perairan ekosistem mangrove Belawan cukup baik bagi pertumbuhan

kepiting bakau.

6. Kandungan Organik Substrat

Hasil pengukuran yang telah dilakukan selama penelitian mendapatkan nilai

kandungan organik substrat pada tiap stasiun di ekosistem mangrove Belawan

berkisar 1,81% - 2,81%. Nilai kandungan organik substrat tertinggi dijumpai pada

stasiun 1 sebesar 2,81% dan kandungan organik substrat terendah dijumpai pada

stasiun 2 berkisar 1,81%. Tingginya kandungan organik substrat pada stasiun 1

disebabkan pada stasiun ini terdiri dari asosiasi mangrove sehingga terdapat

banyaknya sumber bahan organik, seperti guguran daun vegetasi mangrove yang

jatuh di sekitar stasiun tersebut, sedang rendahnya kandungan organik substrat pada

stasiun 2 disebabkan vegetasi mangrove yang terdapat umumnya banyak ditumbuhi

Nypa frugticans atau bahasa lokalnya nipah. Nipah ini sering dipanen oleh para

nelayan untuk dijual sehingga sumber bahan organik di sekitar stasiun tersebut sedikit.

Nontji (2005) menyatakan guguran daun bakau merupakan bahan organik yang

penting dalam lingkungan perairan yang bisa mencapai 7 - 8 ton/tahun. Dalam hal ini

menunjukkan bahwa secara umum nilai kandungan organik substrat di ekosistem

mangrove Belawan termasuk kriteria rendah dan sedang (Djaenuddin et al., 1994).

7. N & P Substrat

Hasil pengukuran yang telah dilakukan selama penelitian mendapatkan nilai N

0,19% (N substrat) dan 11,58 ppm - 13,20 ppm (P substrat). Nilai tertinggi N

substrat dijumpai pada stasiun 1 dan 3 sebesar 0,19% dan nilai terendah dijumpai

pada stasiun 2 berkisar 0,15%, sedang nilai P substrat tertinggi dijumpai pada stasiun

3 sebesar 13,20 ppm dan P substrat terendah dijumpai pada stasiun 2 sebesar 11,58

ppm. Variasi nilai N & P substrat pada masing-masing stasiun disebabkan banyaknya

serasah yang jatuh ke dalam perairan yang diuraikan oleh detritus kemudian diubah

menjadi N & P yang berada di substrat perairan, selanjutnya dimanfaatkan oleh

benthos untuk perkembangannya sehingga benthos dapat dijadikan untuk sumber

bahan pakan untuk keberlangsungan hidup bagi biota perairan di sekitar mangrove,

terutama kepiting bakau. Effendi (1997) menyatakan pada perairan mangrove banyak

terdapat bangkai hewan dan sisa tumbuhan yang dapat dijadikan makanan bagi

kepiting bakau. Suryani (2006) melaporkan mendapatkan kepiting bakau yang

memiliki nilai N & P substrat bervariasi di ekosistem mangrove Desa Kahyapu Pulau

Enggano Bengkulu. Nilai N substrat yang didapat berkisar 0,01 – 0,16%, sedang nilai

P substrat berkisar 2,73 ppm – 12,07 ppm. Dalam hal ini menunjukkan bahwa nilai N

& P substrat di ekosistem mangrove Belawan cukup baik bagi pertumbuhan dan

perkembangan kepiting bakau.

8. Oksigen Terlarut (DO)

Hasil Pengukuran yang telah dilakukan selama penelitian di ekosistem

mangrove Belawan mendapatkan nilai oksigen terlarut (DO) berkisar 3,60 mg/L –

4,80 mg/L (Tabel 1). Nilai oksigen terlarut (DO) pada stasiun 1 dijumpai berkisar

4,80 mg/L, stasiun 2 berkisar 3,60 mg/L, sedang pada stasiun 3 dan 4 memiliki nilai

DO yang sama berkisar 3,70 mg/L. Nybakken (1992) menyatakan Disolved Oxygen

(DO) merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu perairan. Oksigen terlarut

ini merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam ekosistem perairan,

terutama sekali dibutuhkan untuk respirasi bagi sebagian besar organisme air. Nilai

oksigen terlarut (DO) yang bervariasi tersebut menunjukkan bahwa kepiting bakau di

ekosistem mangrove Belawan masih dapat ditolerir dalam menunjang

9. Biochemichal Oxygen Demand (BOD5

Hasil pengukuran yang telah dilakukan selama penelitian mendapatkan nilai

BOD

)

5 pada tiap stasiun ekosistem mangrove Belawan berkisar 0,60 mg/L-1,00 mg/L.

Nilai BOD5 tertinggi dijumpai pada stasiun 1 sebesar 1,00 mg/L sedang nilai BOD5

terendah dijumpai pada stasiun 4 sebesar 0,60 mg/L. Wardhana (1995) menyatakan

peristiwa penguraian bahan buangan organik melalui proses oksidasi oleh

mikroorganisme di dalam lingkungan adalah proses alamiah yang mudah terjadi

apabila air mengandung oksigen yang cukup. Tingginya nilai BOD5 pada stasiun 1

disebabkan banyaknya aktivitas dari masyarakat yang berpotensi menimbulkan

limbah organik yang merupakan substrat utama untuk mikroorganisme dalam

menguraikan senyawa organik, sedang rendahnya nilai BOD5 dijumpai pada stasiun 4

sebesar 0,6 mg/L disebabkan sedikitnya bahan organik yang diuraikan oleh

mikroorganisme. Rosmaniar (2008) melaporkan kepiting bakau dapat dijumpai pada

kisaran BOD 4,1 mg/L - 4,4 mg/L di perairan Pantai Labu kabupaten Deli Serdang.

Hal ini menggambarkan bahwa nilai BOD5 di ekosistem mangrove Belawan masih

dapat batas optimal dalam mendukung keberlangsungan kehidupan kepiting bakau.

10. Nitrat (N-NO3

Hasil pengukuran yang telah dilakukan selama penelitian mendapatkan nilai

nitrat pada tiap stasiun ekosistem mangrove Belawan berkisar 1,17 mg/L -2,17 mg/L.

Nilai nitrat tertinggi dijumpai pada stasiun 2 sebesar 2,17 mg/L sedang nilai nitrat

terendah dijumpai pada stasiun 4 sebesar 1,17 mg/L. Moosa (1985) menyatakan

unsur nitrogen merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi pertumbuhan

organisme dan sebagai pembentuk protein. Robertson (1998) mengatakan bahwa di

perairan, nitrogen terdapat dalam bentuk gas nitrit (NO )

2) dan nitrat (NO3). Menurut

Rheinheimen et al., (1988) dalam Barus (2004) menyatakan nitrat merupakan zat

nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Murdiyanto

(2003) menyatakan bahwa daun bakau yang jatuh akan terurai oleh bakteri tanah dan

Plankton dan alga yang berkembang akan menjadi makanan bagi berbagai jenis

organisme yang ada di daerah tersebut, termasuk kepiting bakau. Siaheinina (2008)

menyatakan kepiting bakau dapat dijumpai pada kisaran nitrat 0,01 mg/L-0,18 mg/l

di perairan hutan mangrove Teluk Pelita Jaya Seram Maluku. Hal ini menunjukkan

bahwa kondisi nitrat pada ekosistem mangrove Belawan masih baik dalam

mendukung perkembangan kepiting bakau.

11. Fosfat (PO4

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan selama penelitian

mendapatkan nilai kandungan fosfat berkisar antara 0,12 mg/L - 0,25 mg/L. Nilai

fosfat tertinggi dijumpai pada stasiun 2 berkisar 0,25 mg/L, sedang nilai fosfat

terendah dijumpai pada stasiun 1 berkisar 0,12 mg/L. Tinggi rendahnya nilai

ka