POTENSI KARBON TERSIMPAN

DAN PENYERAPAN KARBON DIOKSIDA

HUTAN TANAMAN Eucalyptus sp.

TESIS

Oleh

KURNIAWANSYAH EFFENDI

107004006/PSL

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

POTENSI KARBON TERSIMPAN

DAN PENYERAPAN KARBON DIOKSIDA

HUTAN TANAMAN Eucalyptus sp.

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

KURNIAWANSYAH EFFENDI

107004006/PSL

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Telah diuji pada Tanggal : 27 Juli 2012

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS Anggota : 1. Prof. Dr. Erman Munir, MSc

2. Drs. Chairuddin, MSc

PERNYATAAN

“POTENSI KARBON TERSIMPAN

DAN PENYERAPAN KARBON DIOKSIDA

HUTAN TANAMAN

Eucalyptus sp.

”

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini disusun sebagai syarat

untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian

tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan tesis ini, telah penulis

cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika

penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis

ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian

tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang

penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

Medan, Juli 2012

Penulis,

POTENSI KARBON TERSIMPAN DAN PENYERAPAN KARBON DIOKSIDA HUTAN TANAMAN Eucalyptus sp.

ABSTRAK

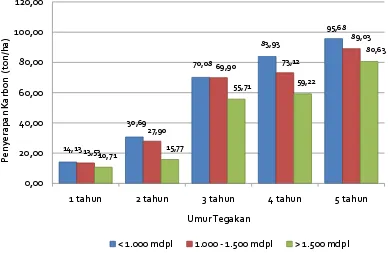

Penelitian tentang potensi karbon tersimpan dan penyerapan karbon dioksida hutan tanaman Eucalyptus sp. telah dilakukan pada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Sektor Aek Nauli Kabupaten Simalungun dan Sektor Tele Kabupaten Samosir dari Bulan Maret 2012 sampai dengan Mei 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, ketinggian tempat tumbuh serta interaksi antara umur dan ketinggian berpengaruh sangat nyata terhadap potensi karbon tersimpan hutan tanaman

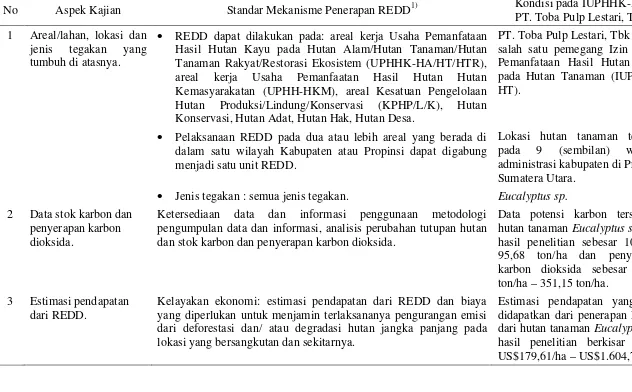

Eucalyptus sp. Nilai penyerapan karbon dioksida pada hutan tanaman Eucalyptus sp. meningkat dengan bertambahnya umur tetapi menurun dengan naiknya ketinggian tempat tumbuh dengan nilai berkisar antara 39,30 ton/ha – 351,15 ton/ha. Nilai jasa lingkungan yang dihasilkan dari penyerapan karbon dioksida hutan tanaman Eucalyptus sp. berkisar antara US$179,61/ha – US$1.604,74/ha. Penerapan mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) pada hutan tanaman Eucalyptus sp. di PT. Toba Pulp Lestari, Tbk belum memenuhi semua persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2009.

Kata Kunci : Karbon Tersimpan, Penyerapan Karbon Dioksida, Kelas Umur, Ketinggian Tempat Tumbuh, Hutan Tanaman Eucalyptus sp., REDD

POTENTIAL OF CARBON SINK AND CARBON DIOXIDE ABSORPTION OF Eucalyptus sp. PLANTATION

ABSTRACT

A study on potential of carbon sink and carbon dioxide absorption of Eucalyptus sp. plantation was conducted at PT. Toba Pulp Lestari Tbk, Aek Nauli Sector, Simalungun District and Tele Sector, Samosir District from March to May 2012. The result of this study showed that age, altitude grow and the interaction between age and altitude had a very significant influence on the potential of carbon sink of Eucalyptus sp. plantation. The value of carbon dioxide absorption in Eucalyptus sp. plantation increased with age but decreased with increasing altitude to grow with the value ranging from 39.30 tons/ha to 351.15 tons/ha. The value of environmental service obtained from the absorption of carbon dioxide of Eucalyptus sp. plantation ranging from US$179.61/ha to US$1,604.74/ha. Implementation of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) mechanism in Eucalyptus sp. plantation in PT. Toba Pulp Lestari, Tbk has not met all of the requirements set based on the Regulation of Minister of Forestry No: P.30/Menhut-II/2009.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah

SWT atas berkat Rahmat dan Karunia-NYA sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis yang berjudul “Potensi Karbon Tersimpan dan Penyerapan Karbon Dioksida Hutan Tanaman Eucalyptus sp.” ini dengan baik. Shalawat teriring salam kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW,

junjungan utama seluruh umat manusia di muka bumi. Tesis ini disusun sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi

Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian tesis, penulis banyak

mendapatkan arahan, bimbingan, saran, petunjuk, dukungan dan motivasi dari

berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini secara khusus penulis menyampaikan

rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS selaku Ketua Program Studi Magister

PSL sekaligus ketua Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan

waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis.

2. Bapak Drs. Chairuddin, MSc selaku Sekretaris Program Studi Magister PSL

sekaligus anggota Dosen Pembimbing yang terus memberikan motivasi

kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Erman Munir, MSc selaku anggota Dosen Pembimbing yang

waktunya banyak tersita untuk memberikan perbaikan-perbaikan tidak hanya

bagi tesis ini tetapi juga untuk pribadi penulis sendiri.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. B. Sengli J. Damanik, MSc dan Dr. Budi Utomo, SP, MP

selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran untuk kesempurnaan tesis

ini.

5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pegawai

Program Studi Magister PSL yang telah banyak berjasa bagi penulis.

6. Kepala BP2HP Wilayah II Medan yang telah memberikan ijin kepada penulis

7. Direktur dan staf PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. yang telah memberikan ijin

penelitian dan membantu penulis dalam pengambilan data di lapangan.

8. Teman-teman PSL Angkatan 2010, khususnya kepada M. Jandi Pinem, Eko

Bahariwanto, Mangatas Tambun dan Pirman Hutasoit sebagai teman

seperjuangan dari BP2HP Wilayah II Medan atas kebersamaan dan dorongan

semangat untuk selesainya sekolah ini.

9. Pihak-pihak yang secara sengaja dan tidak sengaja telah membantu penulis

menyelesaikan karya ilmiah ini.

10.Yang terakhir tetapi yang teristimewa buat istri penulis, Nur Idul Adha Isa,

dan ananda, Nadhifa Qarira Raisya, karena untuk kalian berdualah penulis

harus tetap selalu dan terus berkarya, serta kepada keluarga besar R. Syahrial

Effendi dan D. Syahrial Isa.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan berguna

bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Medan, Juli 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal

15 April 1983 dari Bapak Raja Syahrial Effendi dan Ibu Rita Haslinda. Penulis

merupakan putra kedua dari empat bersaudara. Pada tanggal 14 Juni 2009, penulis

menikah dengan Nur Idul Adha Isa dan telah dianugerahi seorang putri pada

tanggal 25 April 2010 yang bernama Nadhifa Qarira Raisya.

Tahun 2001 penulis lulus dari SMU Negeri 1 Medan dan pada tahun yang

sama melanjutkan pendidikan S1 pada Program Studi Teknologi Hasil Hutan

Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera . Penulis berhasil

menyelesaikan S1 pada tahun 2005 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,90

predikat Cumm Laude. Pada tahun 2010 penulis mengikuti Program Studi

Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan berhasil menamatkan studi pada

tanggal 27 Juli 2012.

Tahun 2006 penulis diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Departemen Kehutanan pada Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan Wilayah II

Medan dengan jabatan Calon Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Tahun 2007

penulis diangkat sebagai PNS dan sekarang menjabat sebagai PEH Muda pada

Balai Pemantauan Pemanfataan Hutan Produksi Wilayah II Medan.

DAFTAR ISI

2.5. Peran Hutan dalam Penyimpanan Karbon ... 14

3.4.2. Penyerapan karbon dioksida ... 26

4.1. Pendugaan Potensi Karbon Tersimpan ... 29

4.1.1. Biomassa tegakan Eucalyptus sp. ... 29

4.1.2. Biomassa tumbuhan bawah ... 31

4.1.3. Nekromassa ... 34

4.1.4. Potensi karbon tersimpan ... 37

4.2. Penyerapan Karbon Dioksida ... 42

4.3. Nilai Jasa Lingkungan dari Penyerapan Karbon Dioksida ... 45

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

3.1. Kombinasi Perlakuan Pendugaan Potensi Karbon Tersimpan Hutan Tanaman Eucalyptussp. ... 27

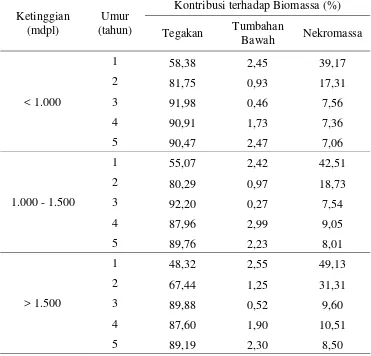

4.1. Konstribusi Nilai Potensi Karbon Tersimpan ... 41

4.2. Nilai Jasa Lingkungan dari Penyerapan Karbon Dioksida Hutan Tanaman

Eucalyptus sp. ... 46

DAFTAR GAMBAR

No Judul Halaman

4.1. Grafik Biomassa Tegakan Eucalyptus sp. ... 29

4.2. Hubungan Linear antara Biomassa Tegakan dan Diamater Tegakan ... 31

4.3. Grafik Biomassa Tumbuhan Bawah Hutan Tanaman Eucalyptus sp. ... 32

4.4. Grafik Nekromassa Hutan Tanaman Eucalyptus sp. ... 34

4.5. Nekromassa Hutan Tanaman Eucalyptus sp. ... 36

4.6. Grafik Potensi Karbon Tersimpan Hutan Tanaman Eucalyptus sp. ... 37

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran Halaman

1. Biomassa Tegakan Eucalyptus sp. ... 65

2. Hubungan antara Diamater Tegakan dan Biomassa Tegakan ... 66

3. Biomassa Tumbuhan Bawah Hutan Tanaman Eucalyptus sp. ... 67

4. Nekromassa Hutan Tanaman Eucalyptus sp. ... 68

5. Penyerapan Karbon Hutan Tanaman Eucalyptus sp. ... 69

6. Penyerapan Karbon Dioksida Hutan Tanaman Eucalyptus sp. ... 70

7. Analisis Regresi Hubungan Diamater Tegakan dan Biomassa Tegakan ... 71

8. Analisis Keragaman Nilai Penyerapan Karbon ... 72

9. Uji Wilayah Berganda Duncan (Duncan Multiple Range Test) ... 73

10.Peta Lokasi Penelitian IUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Sektor Aek Nauli Kabupaten Simalungun ... 74

POTENSI KARBON TERSIMPAN DAN PENYERAPAN KARBON DIOKSIDA HUTAN TANAMAN Eucalyptus sp.

ABSTRAK

Penelitian tentang potensi karbon tersimpan dan penyerapan karbon dioksida hutan tanaman Eucalyptus sp. telah dilakukan pada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Sektor Aek Nauli Kabupaten Simalungun dan Sektor Tele Kabupaten Samosir dari Bulan Maret 2012 sampai dengan Mei 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, ketinggian tempat tumbuh serta interaksi antara umur dan ketinggian berpengaruh sangat nyata terhadap potensi karbon tersimpan hutan tanaman

Eucalyptus sp. Nilai penyerapan karbon dioksida pada hutan tanaman Eucalyptus sp. meningkat dengan bertambahnya umur tetapi menurun dengan naiknya ketinggian tempat tumbuh dengan nilai berkisar antara 39,30 ton/ha – 351,15 ton/ha. Nilai jasa lingkungan yang dihasilkan dari penyerapan karbon dioksida hutan tanaman Eucalyptus sp. berkisar antara US$179,61/ha – US$1.604,74/ha. Penerapan mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) pada hutan tanaman Eucalyptus sp. di PT. Toba Pulp Lestari, Tbk belum memenuhi semua persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2009.

Kata Kunci : Karbon Tersimpan, Penyerapan Karbon Dioksida, Kelas Umur, Ketinggian Tempat Tumbuh, Hutan Tanaman Eucalyptus sp., REDD

POTENTIAL OF CARBON SINK AND CARBON DIOXIDE ABSORPTION OF Eucalyptus sp. PLANTATION

ABSTRACT

A study on potential of carbon sink and carbon dioxide absorption of Eucalyptus sp. plantation was conducted at PT. Toba Pulp Lestari Tbk, Aek Nauli Sector, Simalungun District and Tele Sector, Samosir District from March to May 2012. The result of this study showed that age, altitude grow and the interaction between age and altitude had a very significant influence on the potential of carbon sink of Eucalyptus sp. plantation. The value of carbon dioxide absorption in Eucalyptus sp. plantation increased with age but decreased with increasing altitude to grow with the value ranging from 39.30 tons/ha to 351.15 tons/ha. The value of environmental service obtained from the absorption of carbon dioxide of Eucalyptus sp. plantation ranging from US$179.61/ha to US$1,604.74/ha. Implementation of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) mechanism in Eucalyptus sp. plantation in PT. Toba Pulp Lestari, Tbk has not met all of the requirements set based on the Regulation of Minister of Forestry No: P.30/Menhut-II/2009.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelestarian lingkungan dekade ini sudah sangat terancam, tidak hanya di

Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Perubahan iklim global (global climate

change) yang terjadi sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan akibat

peningkatan suhu, pemakaian bahan bakar fosil secara berlebihan atau penipisan

lapisan ozon. Terjadinya ketidakseimbangan ekosistem akibat aktivitas manusia

merupakan penyebab utama yang mendorong terjadinya pemanasan global (global

warming). Krisnawati (2010) mengemukakan aktivitas manusia yang

mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan yang berkembang saat ini dinilai

telah memberikan kontribusi dalam peningkatan emisi karbon dioksida (CO2

Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya migitasi pengaruh dan adaptasi

terhadap lingkungan. Salah satu upaya migitasi adalah dengan melaksanakan

penanaman pohon serta pengelolaan hutan yang lestari. Kebijakan pemerintah

dalam pengelolaan hutan produksi dengan memberikan Ijin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sebenarnya adalah

langkah untuk meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan terutama pada

kawasan hutan di Indonesia. Pengembangan hutan tanaman selain akan

merehabilitasi lahan secara terus menerus karena adanya kegiatan penanaman

pada areal yang kosong maupun pada areal bekas pemanenan, juga akan

menghasilkan nilai jasa lingkungan melalui penyerapan karbon dioksida.

) di

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2010 tentang

Rencana Strategis Kehutanan Tahun 2010 – 2014, salah satu kebijakan prioritas

pembangunan sektor kehutanan adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

sektor kehutanan. Program yang dijalankan di antaranya adalah program

peningkatan pemanfaatan hutan produksi dengan kegiatan peningkatan

pengelolaan hutan tanaman. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :

61 Tahun 2011, salah satu rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca

adalah peningkatan usaha hutan tanaman dengan sasaran terlaksananya

pencadangan areal hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat seluas 3 juta

hektar dengan indikasi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 110,10 juta ton

CO2

Peran hutan sebagai penyerap CO e.

2 dan menyimpannya dalam bentuk

biomassa harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara pembuatan

hutan tanaman dan melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul

dalam bentuk kegiatan reforestasi atau afforestasi. Dengan adanya peningkatan

emisi karbon dioksida (gas rumah kaca) akibat deforestasi dan degradasi hutan

serta adanya upaya mitigasi melalui upaya konservasi dan pembangunan hutan,

maka kuantifikasi atau perhitungan persediaan karbon hutan perlu dilakukan

untuk mengetahui apakah target pengurangan emisi CO2

Sektor kehutanan dapat berfungsi sebagai sumber emisi dan penyerap

karbon jika dilihat dari konteks perubahan iklim di mana hutan berperan dalam

mencegah dan mengurangi emisi dari gas rumah kaca. Untuk ikut berpartisipasi di dunia dan terutama di

pengelolaan hutan yang baik, kegiatan konservasi dan peningkatan kapasitas stok

karbon dengan jumlah karbon yang dihasilkan dan diserap (Butarbutar 2009b).

Sutaryo (2009) menyatakan biomassa hutan sangat relevan dengan isu perubahan

iklim. Biomasa hutan berperan penting dalam siklus biogeokimia terutama dalam

siklus karbon. Dari keseluruhan karbon hutan, sekitar 50% di antaranya tersimpan

dalam vegetasi hutan. Sebagai konsekuensi, jika terjadi kerusakan hutan,

kebakaran, pembalakan dan sebagainya akan menambah jumlah karbon di

atmosfer.

Salah satu fungsi hutan termasuk hutan tanaman adalah mengendalikan

iklim melalui penyerapan emisi CO2 dari atmosfer dan menyimpannya dalam

bentuk materi organik dalam biomassa tanaman. Kemampuan hutan tanaman

dalam menyerap emisi CO2 bervariasi menurut jenis, umur dan kerapatan tanaman

(Heriansyah 2005a). Penyimpanan karbon sendiri terjadi didasarkan atas proses

kimiawi dalam aktivitas fotosintesis tumbuhan yang menyerap CO2

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk adalah salah satu pemegang IUPHHK-HT

yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang tersebar pada 9 wilayah

administrasi kabupaten. Jenis tanaman utama yang menjadi tanaman unggulan

untuk hutan tanaman adalah jenis Eucalyptus sp. Jenis Eucalyptus sp. yang dari atmosfer

dan air dari tanah menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang selanjutnya akan

berakumulasi menjadi selulosa dan lignin sebagai cadangan karbon. Apabila

dilihat dari produktivitasnya menyimpan karbon (per satuan luas dan per satuan

waktu) maka ada kemungkinan hutan tanaman akan memiliki kemampuan

menyimpan karbon pada tegakannya dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan

ditanam untuk dijadikan bahan baku pulp oleh industri pulp yang terintegrasi

dengan IUPHHK-HT adalah jenis-jenis Eucalyptus hasil klon yang telah berhasil

dikembangkan oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. Grattapaglia dan Kirst (2008)

mengemukakan Eucalyptus merupakan tanaman kayu yang banyak ditanam di

daerah tropis dan subtropis karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuan

beradaptasi yang luas. Hutan tanaman Eucalyptus dapat menyediakan biomassa

kayu berkualitas tinggi.

Pengurangan emisi melalui penyerapan karbon dioksida pada hutan

tanaman Eucalyptus sp. belum sepenuhnya dikaji. Masih sebatas pada pendugaan

potensi karbon tersimpan. Salah satu penelitian pendugaan potensi karbon

tersimpan pada tegakan Eucalyptus sp. dilakukan oleh Butarbutar (2009a) dengan

hasil potensi karbon tersimpan rata-rata tegakan Eucalyptus grandis umur 1 tahun

sebesar 3,38 ton/ha dan umur 2 tahun sebesar 4,28 ton/ha. Data-data potensi

karbon tersimpan yang telah diperoleh sebelumnya tidak menunjukkan

perkembangan penyimpanan karbon pada pertumbuhan jenis Eucalyptus sp. Data

ketinggian tempat tumbuh juga tidak dijadikan sebagai variabel dalam penentuan

pendugaan potensi karbon tersimpan. Umur tanaman dan ketinggian tempat

tumbuh tentu saja diduga sangat berpengaruh pada hasil potensi karbon tersimpan

yang dihasilkan. Belum diketahui umur maksimal dan ketinggian tempat tumbuh

yang akan menghasilkan potensi karbon tersimpan yang optimal pada tegakan

Eucalyptus sp.

Kajian terhadap nilai jasa lingkungan yang dihasilkan dari penyerapan

besaran penyerapan karbon dioksida. Dengan harga jual karbon dioksida yang

ada, jasa lingkungan penyerapan karbon dioksida dapat dinilai. Kajian terakhir

adalah bagaimana data-data penyerapan karbon dioksida hutan tanaman

Eucalyptus sp. ini dapat diarahkan dan dimanfaatkan pada penerapan pengurangan

emisi dan deforestasi dan degradasi hutan atau yang dikenal dengan Reducing

Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) di Kementerian

Kehutanan.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Berapa umur tegakan dan ketinggian tempat tumbuh tegakan Eucalyptus sp.

yang akan menghasilkan karbon tersimpan yang optimal.

b. Berapa penyerapan karbon dioksida hutan tanaman Eucalyptus sp.

c. Berapa nilai jasa lingkungan yang dihasilkan melalui penyerapan karbon

dioksida hutan tanaman Eucalyptus sp.

d. Bagaimana mekanisme penerapan hasil pendugaan potensi karbon tersimpan,

penyerapan karbon dioksida dan nilai jasa lingkungan yang telah diperoleh

dari hutan tanaman Eucalyptus sp. dalam program Reducing Emissions from

Deforestation and Forest Degradation (REDD) di Kementerian Kehutanan.

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk :

a. Menganalisis pengaruh kelas umur dan ketinggian tempat tumbuh terhadap

b. Menghitung penyerapan karbon dioksida hutan tanaman Eucalyptus sp.

c. Menghitung nilai jasa lingkungan yang dihasilkan melalui penyerapan karbon

dioksida hutan tanaman Eucalyptus sp.

d. Mengetahui kelayakan mekanisme penerapan hasil pendugaan potensi karbon

tersimpan, penyerapan karbon dioksida dan nilai jasa lingkungan yang telah

diperoleh dari hutan tanaman Eucalyptus sp. dalam Reducing Emissions from

Deforestation and Forest Degradation (REDD) di Kementerian Kehutanan.

1.4. Hipotesis

Potensi karbon tersimpan hutan tanaman Eucalyptus sp.dipengaruhi oleh

kelas umur dan ketinggian tempat tumbuh serta interaksi antara keduanya.

1.5. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dalam pengambilan

kebijakan khususnya dalam rangka mendukung penerapan Reducing Emissions

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemanasan Global

Pemanasan bumi disebabkan karena gas-gas tertentu dalam atmosfer bumi

seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitro oksida (N2O) dan uap air

Peristiwa perubahan iklim akan berakibat fatal bagi kehidupan di

permukaan bumi, seperti pada bidang pertanian, perubahan ekosistem alam,

meluasnya padang rumput dan gurun, areal hutan menyusut dan bergeraknya suhu

panas ke arah kutub. Sedangkan daerah kutub sendiri karena naiknya suhu air laut

mengakibatkan mencairnya sebagian besar bongkahan es dan lambat laun

mengakibatkan banyak daerah pantai yang terendam (Arief 2001). Pemanasan

global dapat menimbulkan berbagai kerusakan melalui dampak terhadap atmosfer,

hidrosfer, geosfer dan terakhir terhadap manusia. Semua dampak akan

menimbulkan bencana bagi umat manusia, baik yang melakukan pencemaran

maupun yang tidak melakukannya (Wardhana 2010).

membiarkan radiasi surya menembus dan memanasi bumi, menghambat

pemantulan sinar infra merah dan menyebabkan efek rumah kaca. Dengan

naiknya konsentrasi gas-gas tersebut maka akan lebih banyak panas tertekan di

dalam atmosfer dan menyebabkan suhu bumi naik (Mulyanto 2007).

Pemanasan global akan menimpa bumi dan segenap isinya yang diuraikan

oleh Wardhana (2010) sebagai berikut :

1. Panas matahari sebagian diserap bumi sebesar 160 watt/m2

2. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer.

dan memanasi

3. Panas matahari sebagian dipantulkan oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer.

4. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh Gas Rumah Kaca sebesar

30 watt/m2

ke bumi dan menjadikan bumi, atmosfer dan lingkungan menjadi

panas.

2.2. Gas Rumah Kaca

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang bertanggung

jawab sebagai penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Gas-gas rumah

kaca yang utama adalah karbon dioksida (CO2), metan (CH4) dan Nitrogen oksida

(N2O). Gas-gas rumah kaca yang kurang umum, tetapi sangat kuat, adalah

hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCts) dan sulphur hexafluoride

(SF6

Perubahan iklim global yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena

terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Keseimbangan

tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asam arang atau

karbondioksida (CO ) (TPIBLK 2010b).

2), metana (CH4) dan nitrogen oksida (N2O) yang lebih

dikenal dengan gas rumah kaca (GRK). Saat ini konsentrasi GRK sudah mencapai

tingkat yang membahayakan iklim bumi dan keseimbangan ekosistem.

Peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer sebagai akibat adanya pengelolaan

lahan yang kurang tepat, antara lain adanya pembakaran vegetasi hutan dalam

skala luas pada waktu yang bersamaan dan adanya pengeringan lahan gambut.

Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya dilakukan pada awal alih guna lahan hutan

Emisi rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global.

Industrialisasi dan pembangunan memberikan andil terciptanya pemanasan global.

Sudah banyak upaya untuk menekan atau mencegah peningkatan pemanasan

global, tidak hanya dalam konteks lokal, tetapi juga di level internasional dan

nasional (Rudy 2008).

Akumulasi gas rumah kaca akibat perubahan tutupan lahan dan kehutanan

diperkirakan sebesar 20% dari total emisi global yang berkontribusi terhadap

pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini menegaskan bahwa upaya mitigasi

perubahan iklim perlu melibatkan sektor perubahan tutupan lahan dan kehutanan.

Mengingat hutan berperan sangat penting tidak hanya sebagai penyimpan karbon,

tetapi secara alami juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang paling efisien di

bumi sekaligus menjadi sumber emisi gas rumah kaca pada saat tidak dikelola

dengan baik (Manuri et al. 2011).

2.3. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

P.30/Menhut-II/2009 Pasal 1 dinyatakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi

hutan yang selanjutnya disebut REDD adalah semua upaya pengelolaan hutan

dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan

hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk

mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam Pasal 2 dijelaskan

bahwa maksud dari kegiatan REDD adalah untuk mencegah dan mengurangi

emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka memantapkan tata kelola

deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka mencapai pengelolaan hutan

berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)

merupakan sebuah mekanisme yang dirancang untuk memberikan kompensasi

bagi negara miskin yang mampu memberikan perlindungan bagi hutan mereka

dan mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama CO2

Strategi REDD dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)

menurut Nugroho et al. (2012) meliputi :

. Negara-negara kaya dapat

membeli kredit karbon, atau melakukan “offsets,” (memberikan kompensasi) bagi

negara-negara berkembang yang dapat menjaga hutannya dengan baik, sehingga

emisi bersih pada skala global dapat dikurangi. Sebagai alternatif, REDD dapat

dipisahkan dari pasar kredit karbon, sehingga negara kaya atau negara maju harus

dapat memenuhi komitmen REDD serta mengurangi emisi mereka sendiri

(RECOFTC 2010).

1. Mengurangi laju deforestasi dari hutan ke non hutan secara permanen.

2. Mengurangi degradasi hutan.

3. Menjaga stok karbon melalui konservasi hutan.

4. Meningkatkan stok karbon melalui penanaman/reboisasi dan rehabilitasi lahan

dan hutan.

Menurut CIFOR (2009), ada empat tantangan dalam implementasi skema

REDD di Indonesia, yaitu :

1. Teknologi penghitungan karbon, apakah pemerintah lokal dan masyarakat

2. Pembayaran, bagaimana cara suatu negara dapat memperoleh pembayaran dan

dalam bentuk apa pembayaran itu diberikan? Siapa yang nantinya akan

menerima pembayaran untuk upaya melindungi kawasan hutan tertentu:

pemerintah nasional, masyarakat lokal sekitar hutan atau perusahaan kayu?

3. Akuntabilitas, jika pembayaran REDD dilakukan, namun hutan tetap saja

dirusak, apa yang akan terjadi? Akuntabilitas terkait dengan jaminan bahwa

pembayaran karbon dapat mewujudkan perlindungan hutan berkelanjutan.

4. Pendanaan, apakah sebaiknya negara maju menyediakan dana untuk

memberikan penghargaan bagi negara-negara yang dapat mengurangi

emisinya dari deforestasi? Atau apakah sebaiknya pengurangan emisi ini

dikaitkan dengan sistem perdagangan karbon yang berbasis pasar? Kita perlu

mencari sistem pasar yang paling sesuai.

Transaksi pembayaran REDD merupakan aliran pembayaran dari pembeli

manfaat REDD kepada penghasil manfaat REDD yaitu pihak yang terlibat dalam

rangkaian pengurangan emisi dari deforestasi. Dalam hal ini penghasil manfaat

dapat merupakan pengusul kegiatan REDD. Pengusul REDD dapat berasal dari

pemerintah daerah. Hal ini akan mempengaruhi usulan mekanisme distribusi

pembayaran REDD dan proporsi insentif untuk masing-masing pihak (Indartik et

al. 2010).

2.4. Karbon Tersimpan

Tanaman atau pohon berumur panjang yang tumbuh di hutan maupun di

kebun campuran (agroforestri) merupakan tempat penimbunan atau penyimpanan

karena itu, hutan alami dengan keragaman jenis pepohonan berumur panjang dan

serasah yang banyak merupakan gudang penyimpanan C tertinggi (baik di atas

maupun di dalam tanah). Hutan juga melepaskan CO2 ke udara lewat respirasi dan

dekomposisi (pelapukan) serasah, namun pelepasannya terjadi secara bertahap,

tidak sebesar bila ada pembakaran yang melepaskan CO2 sekaligus dalam jumlah

yang besar. Bila hutan diubah fungsinya menjadi lahan-lahan pertanian atau

perkebunan atau ladang pengembalaan maka C tersimpan akan merosot.

Berkenaan dengan upaya pengembangan lingkungan bersih, maka jumlah CO2 di

udara harus dikendalikan dengan jalan meningkatkan jumlah serapan CO2 oleh

tanaman sebanyak mungkin dan menekan pelepasan (emisi) CO2 ke udara

serendah mungkin. Jadi, mempertahankan keutuhan hutan alami, menanam

pepohonan pada lahan-lahan pertanian dan melindungi lahan gambut sangat

penting untuk mengurangi jumlah CO2

Penghitungan emisi dapat dilakukan dengan menghitung perbedaan

cadangan karbon (carbon stock) pada waktu tertentu (stock difference method).

Perbedaan cadangan karbon tersebut menunjukkan terjadinya pengurangan atau

penambahan stok (emisi atau sink). Untuk pengukuran karbon di tingkat

sub-nasional atau skala proyek REDD, dilakukan melalui kombinasi pengukuran

karbon di lapangan (ground survey) dan remote sensing (TPIBLK 2010b).

yang berlebihan di udara (Hairiah dan

Rahayu 2007).

Karbon hutan tersimpan dalam bentuk biomassa sehingga untuk

mengetahui kandungan karbon yang tersimpan dalam hutan dapat diperoleh

seluruh atau sebagian tubuh organisme, populasi atau komunitas dan dinyatakan

dalam berat kering oven per satuan area (ton/unit area) (Krisnawati 2010).

Peningkatan penyerapan cadangan karbon dapat dilakukan dengan: (a)

meningkatkan pertumbuhan biomasa hutan secara alami, (b) menambah cadangan

kayu pada hutan yang ada dengan penanaman pohon atau mengurangi pemanenan

kayu, dan (c) mengembangkan hutan dengan jenis pohon yang cepat tumbuh.

Karbon yang diserap oleh tanaman disimpan dalam bentuk biomasa kayu,

sehingga cara yang paling mudah untuk meningkatkan cadangan karbon adalah

dengan menanam dan memelihara pohon (Hairiah dan Rahayu 2007).

Sutaryo (2009) mengemukakan dalam inventarisasi karbon hutan, carbon

pool yang diperhitungkan setidaknya ada 4 kantong karbon. Keempat kantong

karbon tersebut adalah :

1. Biomassa atas permukaan

Semua material hidup di atas permukaan. Termasuk bagian dari kantong

karbon ini adalah batang, tunggul, cabang, kulit kayu, biji dan daun dari

vegetasi baik dari strata pohon maupun dari strata tumbuhan bawah di lantai

hutan.

2. Biomassa bawah permukaan

Semua biomassa dari akar tumbuhan yang hidup. Pengertian akar ini berlaku

hingga ukuran diameter tertentu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan sebab akar

tumbuhan dengan diameter yang lebih kecil dari ketentuan cenderung sulit

3. Bahan organik mati

Meliputi kayu mati dan serasah. Serasah dinyatakan sebagai semua bahan

organik mati dengan diameter yang lebih kecil dari diameter yang telah

ditetapkan dengan berbagai tingkat dekomposisi yang terletak di permukaan

tanah. Kayu mati adalah semua bahan organik mati yang tidak tercakup dalam

serasah baik yang masih tegak maupun yang roboh di tanah, akar mati, dan

tunggul dengan diameter lebih besar dari diameter yang telah ditetapkan.

4. Karbon organik tanah

Mencakup carbon pada tanah mineral dan tanah organik termasuk gambut.

2.5. Peran Hutan dalam Penyimpanan Karbon

Peranan hutan dalam mencegah dan mengurangi emisi karbon atau

mitigasi perubahan iklim dapat dilihat dari berbagai kemungkinan menurut

Thomson (2008) sebagai berikut:

1. Mengurangi kebakaran hutan dan emisi gas rumah kaca.

2. Mempertahankan penutupan hutan dan potensinya untuk mencegah perubahan

iklim.

3. Pengaturan kegiatan manajemen hutan untuk menangkap atau menyerap

tambahan CO di atmosfer.

4. Penangkapan dan penyimpanan karbon dalam pool karbon hutan dan

penggunaan kayu dalam jangka panjang.

5. Mengembangkan pasar perdagangan karbon dan menciptakan insentif untuk

Hutan-hutan Indonesia menyimpan jumlah karbon yang sangat besar.

Menurut FAO, dengan jumlah total vegetasi hutan di Indonesia yang terus

meningkat, dapat menghasilkan lebih dari 14 milliar ton biomassa, jauh lebih

tinggi daripada negara-negara lain di Asia dan setara dengan 20% biomassa di

seluruh hutan tropis di Afrika. Jumlah biomassa ini secara kasar menyimpan 3,5

milliar ton karbon (FWI 2003).

Tekanan manusia terhadap sumber daya hutan, menyebabkan deforestasi

dan degradasi terhadap hutan yang ada. Penurunan jumlah dan kualitas hutan

tidak hanya menyebabkan berkurangnya jumlah karbon yang tersimpan, tetapi

juga menyebabkan pelepasan emisi karbon ke atmosfer serta mengurangi

kemampuan hutan dalam menyerap karbon. Karenanya hutan berperan penting di

dalam upaya mitigasi perubahan iklim, melalui penyerapan CO2

Cadangan karbon pada berbagai kelas penutupan lahan di hutan alam

berkisar antara 7,5 – 264,70 ton C/ha. Secara umum pada hutan lahan kering

primer mampu menyimpan karbon dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan

hutan lahan kering sekunder karena pada hutan sekunder telah terjadi gangguan

terhadap tegakannya. Kebakaran, ekstraksi kayu, pemanfaatan lahan untuk

bercocok tanam dan kejadian atau aktivitas lainnya di kawasan hutan yang

menyebabkan berkurangnya potensi biomassa yang berindikasi langsung terhadap

kemampuannya menyimpan karbon. Pola tersebut juga terjadi pada hutan rawa

primer dan hutan rawa sekunder. Selanjutnya pada hutan lahan kering relatif

memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah lebih besar daripada

hutan rawa dan mangrove karena kemampuannya dalam membangun tegakan menjadi

yang tinggi dan berdiameter besar sebagai tempat menyimpan karbon (TPIBLK

2010a).

Karbon pohon merupakan salah satu sumber karbon yang sangat penting

pada ekosistem hutan, karena sebagian besar karbon hutan berasal dari biomasa

pohon. Pohon merupakan proporsi terbesar penyimpanan C di daratan.

Pengukuran biomasa pohon dapat dilakukan dengan cara pengukuran langsung

hasil penebangan (destruktif sampling) dan cara tidak langsung dengan

menggunakan persamaan alometrik yang didasarkan pada pengukuran diameter

batang. Beberapa persamaan alometrik yang dapat digunakan untuk hutan tropis

telah disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan secara global maupun lokal

(TPIBLK 2010b).

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) digalakkan oleh pemerintah

untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan penerapan sistem

silvikultur yang intensif. Rehabilitasi kawasan hutan produksi yang telah rusak

dan tidak produktif merupakan sasaran utama pembangunan HTI disamping

menghasilkan devisa dari hasil proses produksi pabrik pengolahan kayu HTI

(Ulya 2006). Penyerapan CO2

Karbondioksida dianggap sebagai gas rumah kaca utama karena memiliki

laju pertambahan emisi yang tinggi, waktu tinggal di atmosfer yang lama dan

tingginya emisi yang berasal dari sektor industri. Berdasarkan hasil-hasil

penelitian yang telah dilakukan pada beberapa jenis hutan tanaman, hutan dapat dijadikan penambah pendapatan selain kayu

dan hasil hutan bukan kayu bagi kehutanan Indonesia dan mendorong terciptanya

diserap oleh hutan tanaman dari jenis Eucalyptus grandis, Acacia mangium,

meranti dan jati berturut-turut adalah 31,948 ton/CO2/ha; 30,100 ton/ CO2/ha;

18,640 ton/CO2/ha; dan 5,800 ton/CO2/ha. Dengan peran tersebut, adanya kondisi

hutan yang terjaga akan mampu menjaga konsentrasi CO2

Residu biomassa dari hutan tanaman berpotensi besar sebagai sumber

energi, dimana program pemanfaatannya bisa diintegrasikan dengan kegiatan lain

berbasis sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Dalam implementasinya,

program pengembangan bioenergi di daerah sekitar hutan ini selain berkontribusi

dalam peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat yang umumnya

berpenghasilan rendah, juga dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk

tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan. Dengan limpahan residu dari biomassa

hutan yang sangat besar, maka implementasi energi biomassa memiliki prospek

yang besar. Di samping itu pemanfaatan biomassa menjadi energi pun dapat

mengurangi emisi CO

di atmosfer tetap stabil.

Hal ini berarti pula beberapa bencana alam yang sering dihubungkan dengan

fenomena gas rumah kaca dan perubahan iklim global akan dapat dicegah

(Junaedi 2008).

2 baik dari respirasi akibat dekomposisi maupun dari

kemungkinan kebakaran, serta berkontribusi besar pada penurunan penggunaan

bahan bakar fosil yang semakin langka dan mahal (Heriansyah 2005b).

2.6. Eucalyptus

Eucalyptus spp. termasuk famili Myrtaceae, terdiri dari kurang lebih 700

jenis. Jenis Eucalyptus dapat berupa semak atau perdu. Umumnya berbatang

sedikit ramping, ringan dan banyak meloloskan sinar matahari. Percabangannya

lebih banyak membuat sudut ke atas, jarang-jarang dan daunnya tidak begitu

lebat. Daunnya berbentuk lanset hingga bulat telur memanjang dan bagian

ujungnya runcing membentuk kait. Pada pohon yang masih muda letak daunnya

berhadapan bentuk dan ukurannya sering berbeda dan lebih besar daripada pohon

tua. Pada umur tua, letak daun berselang seling (Irwanto 2007).

Jenis-jenis Eucalyptus terutama hidup pada iklim bermusim dan daerah

yang beriklim basah dari tipe hujan tropis. Jenis Eucalyptus tidak menuntut

persyaratan yang tinggi terhadap tempat tumbuhnya. Eucalyptus dapat tumbuh

pada tanah yang dangkal, berbatu-batu, lembab, berawa-rawa, secara periodik

digenangi air, dengan variasi kesuburan tanah mulai dari tanah-tanah kurus

gersang sampai pada tanah yang baik dan subur. Jenis Eucalyptus dapat tumbuh di

daerah beriklim A sampai C dan dapat dikembangkan mulai dari dataran rendah

sampai daerah pegunungan yang tingginya per tahun yang sesuai bagi

pertumbuhannya antara 0 - 1 bulan dan suhu rata-rata per tahun 20°-32o

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk sejak pesatnya perkembangan pembangunan

hutan tanaman telah memproduksi bibit secara generatif dan vegetatif. Namun

sejak awal Tahun 2002 penggunaan bibit secara generatif tidak dikembangkan

lagi karena dengan sistem vegetatif yang dihasilkan dalam bentuk klon-klon yang C (Irwanto

2007). Eucalyptus umumnya mempunyai arsitektur tajuk ringan mengakibatkan

intensitas penutupan tajuk relatif ringan. Kondisi tersebut memberikan peluang

besar bagi air hujan untuk lolos dari cegatan tajuk (intersepsi tajuk), sehingga air

mempunyai potensi yang lebih seragam dalam hal pemenuhan volume pohon

untuk memenuhi kebutuhan perusahaan (jumlah dan kualitas) dan perawatannya

juga lebih mudah. Jenis-jenis bibit Eucalyptus yang diproduksi oleh PT. Toba

Pulp Lestari, Tbk adalah Eucalyptus grandis, Eucalyptus urophylla, dan

Eucalyptus hybrid. Sedangkan benih Eucalyptus yang diproduksi di Nursery PT

Toba Pulp lestari, Tbk berasal dari beberapa daerah di Indonesia (PT. TPL 2005).

Kemampuan Eukaliptus dalam menyerap karbon terbesar berdasarkan

perbandingan umur pada setiap jenis yaitu pada umur 1 tahun terbesar terdapat

pada E.Ind 33, pada umur 2 tahun terdapat pada E.Ind 32, pada umur 3 tahun

terdapat pada E.Ind 47 dan pada umur 4 tahun didapat besar penyimpanan karbon

tertinggi pada E.Ind 33. Dibandingkan dengan Eucalyptus grandis bahwa E.Ind

33 memiliki kemampuan lebih besar dalam menyerap karbon di udara (Hutabarat

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Maret 2012 sampai dengan Mei 2012.

Penelitian dilaksanakan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Sektor Aek Nauli

Kabupaten Simalungun dan Sektor Tele Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera

Utara serta di Laboratorium Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara.

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Sektor Aek Nauli Kabupaten Simalungun

memiliki formasi geologi Tuf Toba Masam, Perbukitan dan Pegunungan dengan

jenis tanah secara umum berdasarkan klasifikasi USDA adalah Dystropepts dan

Hydrandepts dan berdasarkan klasifikasi FAO adalah Latosol Coklat dan

Andosol. Tipe iklim masuk dalam tipe A (sangat basah) dengan curah hujan

rata-rata 238 mm/bulan. Ketinggian tempat berkisar 250 – 1.500 mdpl.

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Sektor Tele Kabupaten Samosir memiliki

formasi geologi secara umum Tuf Toba Masam dengan jenis tanah secara umum

berdasarkan klasifikasi USDA adalah Dystropepts, Andaquepts, Troporthents dan

Hydrandepts dan berdasarkan klasifikasi FAO adalah Latosol Coklat dan Andosol

Coklat. Tipe iklim masuk dalam tipe A (sangat basah) dengan curah hujan

rata-rata 220 mm/bulan. Ketinggian tempat berkisar 900 – 1.850 mdpl.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah tegakan

Eucalyptus sp., tumbuhan bawah dan nekromassa. Alat yang digunakan dalam

pelaksanaan penelitian adalah Global Positioning System (GPS), spidol, parang,

pita ukur (meteran), tali rafia, phiband, timbangan, neraca analitik, oven, blangko

pengamatan, kamera digital, gunting, kantong plastik, kantong kertas semen,

kuadran, sekop, ayakan dan ember.

3.3. Metode Penelitian

Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah kelas umur dan

ketinggian tempat tumbuh tegakan Eucalyptus sp. Variabel kelas umur dibagi atas

kelas umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. Variabel ketinggian

tempat tumbuh dibagi atas ketinggian < 1.000 mdpl, 1.000 – 1.500 mdpl dan

> 1.500 mdpl. Masing-masing variabel dilakukan 3 (tiga) ulangan/petak

pengukuran.

3.3.1. Pendugaan potensi karbon tersimpan

Penelitian untuk pendugaan potensi karbon tersimpan dilaksanakan di

lapangan dan di laboratorium. Pengumpulan data dan pengambilan sampel

dilaksanakan di lapangan dan pengujian sampel dilaksanakan di laboratorium.

Penelitian di lapangan dilaksanakan dengan membuat petak pengukuran dengan

metode jalur. Pengukuran tegakan Eucalyptus sp. menggunakan metode non

destructive, pengukuran tumbuhan bawah dan nekromassa dengan metode

destructive. Sampel yang didapatkan di lapangan akan diuji di laboratorium. Hasil

pengaruh variabel yang diambil dalam penelitian ini terhadap pendugaan potensi

karbon tersimpan yang dihasilkan.

3.3.2. Penyerapan karbon dioksida

Hasil pendugaan potensi karbon tersimpan yang paling kecil dan paling

optimal menjadi data untuk perhitungan penyerapan karbon dioksida. Penyerapan

karbon dioksida didapat dengan mengkonversi data potensi karbon tersimpan.

3.3.3. Nilai jasa lingkungan dari penyerapan karbon dioksida

Nilai jasa lingkungan dari penyerapan karbon dioksida diperoleh dengan

mengalikan nilai penyerapan karbon dioksida dengan harga karbon yang berlaku.

3.3.4. Mekanisme penerapan reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) hutan tanaman Eucalyptus sp.

Kajian penerapan Reducing Emissions from Deforestation and Forest

Degradation (REDD) dari Hutan Tanaman Eucalyptus sp. didasarkan pada hasil

pendugaan potensi karbon tersimpan, penyerapan karbon dioksida dan nilai jasa

lingkungan yang telah diperoleh. Kajian dilakukan dengan cara mendeskripsikan

hasil-hasil yang diperoleh tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan

Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Pendugaan potensi karbon tersimpan

Penelitian untuk mencari pendugaan potensi karbon tersimpan

persamaan allometrik yang telah ada sebelumnya serta perhitungan biomassa

tumbuhan bawah dan nekromassa berdasarkan berat kering dari hasil uji

laboratorium.

3.4.1.1. Pengukuran biomassa tegakan Eucalyptus sp.

Biomassa tegakan pada hutan tanaman diukur pada petak pengukuran.

Penentuan petak pengukuran ditentukan secara simple random sampling. Menurut

Hanafiah (2006), metode pengambilan sampel ini digunakan apabila kita memilih

sampel dari populasi yang berkarakteristik homogen seperti seareal lahan Hutan

Tanaman Industri (HTI) yang ditumbuhi oleh sejenis tanaman hutan yang

pertumbuhannya seragam.

Petak pengukuran dibuat dengan ukuran 6 m x 40 m. Pengukuran

dilakukan dengan cara non destructive. Data biomassa tegakan diperoleh dengan

mengukur diameter setinggi dada (dbh) semua tegakan yang terdapat di dalam

petak pengukuran. Perhitungan biomassa tegakan menggunakan persamaan

allometrik yang telah didapatkan oleh Eamus et al. (2000) sebagai berikut :

B = 0,162 x D

dimana, B = Biomassa Tegakan dan D = Diameter setinggi dada (dbh)

2,383

3.4.1.2. Pengukuran biomassa tumbuhan bawah

Biomassa tumbuhan bawah diukur pada petak pengukuran (kuadran)

dengan ukuran 0,5 m x 0,5 m yang terletak di dalam petak pengukuran biomassa

tegakan Eucalyptus sp. Pengambilan sampel biomassa tumbuhan bawah harus

dilakukan dengan metode destructive. Tumbuhan bawah yang diambil sebagai

sampel adalah herba dan rumput-rumputan yang terdapat dalam kuadran. Semua

Pada uji laboratorium, sampel tumbuhan bawah yang diambil ditimbang

berat basah daun atau batang. Selanjutnya ambil subsampel tanaman dari

masing-masing biomassa daun dan batang sekitar 100 gr. Bila biomassa sampel yang

didapatkan hanya sedikit (< 100 gr), maka semua sampel ditimbang dan jadikan

sebagai subsampel. Subsampel dikeringkan dalam oven pada suhu 80 o

Total berat kering tumbuhan bawah per kuadran dihitung dengan rumus

sebagai berikut (Hairiah dan Rahayu 2007) :

C selama 2

x 24 jam. Setelah pengovenan selesai, ditimbang berat keringnya.

������� (��) =BK subsampel (gr)

BB subsampel (gr) x Total BB (gr)

dimana, BK = berat kering dan BB = berat basah

3.4.1.3. Pengukuran nekromassa

Pengukuran nekromassa dilakukan terhadap nekromassa berkayu dan

nekromassa tidak berkayu. Nekromassa berkayu berupa pohon mati yang masih

berdiri maupun yang roboh, tunggul tanaman, cabang dan ranting. Nekromassa

tidak berkayu berupa serasah daun yang masih utuh (serasah kasar) dan bahan

organik lainnya yang telah terdekomposisi sebagian serta berukuran > 2 mm

(serasah halus).

Pengukuran nekromassa berkayu dengan mengukur diameter semua pohon

mati yang berdiri maupun yang roboh, tunggul tanaman mati, cabang dan ranting.

Selanjutnya nekromassa tersebut dihitung dengan menggunakan persamaan

perhitungan biomassa tegakan. Pengukuran ini dilakukan pada petak pengukuran

yang sama dengan petak pengukuran tegakan.

ranting-ranting gugur yang terdapat dalam tiap-tiap kuadran dimasukkan ke dalam

kantong kertas dan diberi label sesuai variabel pengukuran. Pengambilan sampel

ini dilakukan pada petak pengukuran yang sama dengan petak pengukuran

tumbuhan bawah.

Pada uji laboratorium, semua serasah dikeringkan di bawah sinar matahari.

Bila sudah kering goyang-goyangkan dan ditimbang sampel serasah kering

matahari (gr). Selanjutnya ambil subsampel serasah dari sekitar 100 gr. Bila

biomassa sampel yang didapatkan hanya sedikit (< 100 gr), maka semua sampel

ditimbang dan jadikan sebagai subsampel. Subsampel dikeringkan dalam oven

pada suhu 80 o

Total berat kering tumbuhan bawah per kuadran dihitung dengan rumus

sebagai berikut (Hairiah dan Rahayu 2007) :

C selama 2 x 24 jam. Setelah pengovenan selesai, ditimbang berat

keringnya.

������� (��) =BK subsampel (gr)

BB subsampel (gr) x Total BB (gr)

dimana, BK = berat kering dan BB = berat basah

3.4.1.4. Pengukuran potensi karbon tersimpan

Semua data biomassa dan nekromasa yang telah diperoleh di jumlahkan

per variabel pengukuran yang merupakan estimasi akhir jumlah C tersimpan.

Konsentrasi C dalam bahan organik biasanya sekitar 46%, oleh karena itu estimasi

potensi karbon tersimpan per komponen dapat dihitung dengan mengalikan

total berat massanya dengan konsentrasi C, sebagai berikut (Hairiah dan

Rahayu 2007) :

3.4.2. Penyerapan karbon dioksida

Data penyerapan karbon dioksida dapat dihitung melalui persamaan

kimiawi (C + 02 → CO2), dimana 1 gram karbon (C) equivalen dengan 3,67 gram

CO2 sehingga jumlah CO2

CO

yang dapat diserap oleh tegakan hutan adalah jumlah

karbon tersimpan dikali dengan 3,67 atau dengan rumus (Mirbach 2000) :

2

dimana, CO

= C x 3,67

2

3.4.3. Nilai jasa lingkungan dari penyerapan karbon dioksida

= penyerapan karbon dioksida dan C = potensi karbon tersimpan

Nilai jasa lingkungan dari penyerapan karbon dioksida diperoleh dengan

mengalikan nilai penyerapan karbon dioksida dengan harga karbon yang berlaku

dikurangi dengan biaya transaksi. Harga karbon yang digunakan mengacu pada

The World Bank (2011) sebesar US$5,8 per ton CO2

3.4.4. Mekanisme penerapan reducing emissions from deforestation and

e. Antinori dan Sathaye

(2007) menyatakan biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses

administrasi, monitoring dan verifikasi jasa pengurangan emisi dan penyerapan

karbon dioksida. Besarnya biaya transaksi pada sektor kehutanan adalah US$1,23.

forest degradation (REDD) hutan tanaman Eucalyptus sp.

Kajian penerapan Reducing Emissions from Deforestation and Forest

Degradation (REDD) dari Hutan Tanaman Eucalyptus sp. didasarkan pada hasil

pendugaan potensi karbon tersimpan, penyerapan karbon dioksida dan nilai jasa

lingkungan yang telah diperoleh. Kajian dilakukan dengan cara mendeskripsikan

hasil-hasil yang diperoleh tersebut berdasarkan peraturan dan kebijakan yang

a. Areal/lahan, lokasi dan jenis tegakan yang tumbuh di atasnya.

b. Data stok karbon dan penyerapan karbon dioksida.

c. Estimasi pendapatan dari REDD.

d. Pelaku REDD.

e. Kelengkapan persyaratan REDD.

f. Verifikasi dan sertifikasi.

3.5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk pendugaan potensi karbon tersimpan

adalah analisis ragam Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2

(dua) variabel penelitian yaitu kelas umur dan ketinggian tempat tumbuh.

Kombinasi perlakuan variabel seperti pada Tabel 3.1.

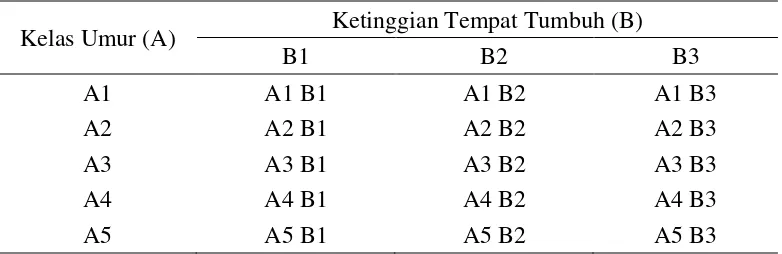

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan Pendugaan Potensi Karbon Tersimpan Hutan Tanaman Eucalyptus sp.

Kelas Umur (A) Ketinggian Tempat Tumbuh (B)

B1 B2 B3

A1 A1 B1 A1 B2 A1 B3

A2 A2 B1 A2 B2 A2 B3

A3 A3 B1 A3 B2 A3 B3

A4 A4 B1 A4 B2 A4 B3

A5 A5 B1 A5 B2 A5 B3

Keterangan :

A = Kelas Umur (1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun)

B = Ketinggian Tempat Tumbuh (< 1.000 mdpl, 1.000 – 1.500 mdpl dan

Hipotesis yang digunakan adalah :

Ho

H

: Variabel penelitian tidak berpengaruh terhadap pendugaan potensi karbon

tersimpan hutan tanaman Eucalyptus sp.

1

Untuk mengetahui pengaruh variabel penelitian terhadap pendugaan

potensi karbon tersimpan hutan tanaman Eucalyptus sp. dilakukan analisis

keragaman dengan kriteria uji jika F hitung < F tabel maka H

: Variabel penelitian berpengaruh terhadap pendugaan potensi karbon

tersimpan hutan tanaman Eucalyptus sp.

0 diterima dan jika F

hitung > F tabel maka H0 ditolak. Untuk mengetahui variabel penelitian mana

yang berpengaruh maka pengujian dilanjutkan dengan menggunakan Uji Wilayah

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendugaan Potensi Karbon Tersimpan 4.1.1. Biomassa tegakan Eucalyptus sp.

Data hasil pengukuran biomassa tegakan Eucalyptus sp. disajikan pada

Lampiran 1 dan grafik biomassa tegakan Eucalyptus sp. rata-rata disajikan pada

Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Grafik Biomassa Tegakan Eucalyptus sp.

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa nilai biomassa tegakan Eucalyptus

sp. meningkat dengan bertambahnya umur tetapi menurun dengan naiknya

ketinggian tempat tumbuh. Nilai biomassa tegakan Eucalyptus sp. yang dihasilkan

berkisar antara 11,25 – 188,189 ton/ha dengan rata-rata 99,84 ton/ha. Nilai

umur 1 tahun pada ketinggian > 1.500 mdpl, sedangkan yang tertinggi didapat

pada tegakan Eucalyptus sp. umur 5 tahun pada ketinggian < 1.000 mdpl.

Nilai biomassa tegakan Eucalyptus sp. hasil penelitian dipengaruhi oleh

diameter tegakan, dimana semakin besar diameter tegakan maka semakin besar

pula biomassa tegakan. Hal ini berkaitan juga dengan umur tegakan, dimana

semakin besar umur tegakan maka diameter tegakan pun semakin besar. Siahaan

(2009) menyatakan bahwa diameter batang tanaman Eucalyptus sp. semakin besar

dengan semakin bertambahnya umur. Rata-rata diameter setinggi dada tanaman

Eucalyptus sp. pada plot ukur setiap umur adalah 3,2 cm, 8,9 cm, 12,1 cm, 12,7

cm, 14,7 cm. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Elias et al

(2010) pada pohon Acacia mangium yang mengemukakan kadar karbon dalam

biomassa komponen-komponen pohon A. mangium terlihat semakin tinggi seiring

dengan semakin besarnya diameter pohon. Data hubungan antara diameter

tegakan dengan biomassa tegakan disajikan pada Lampiran 2.

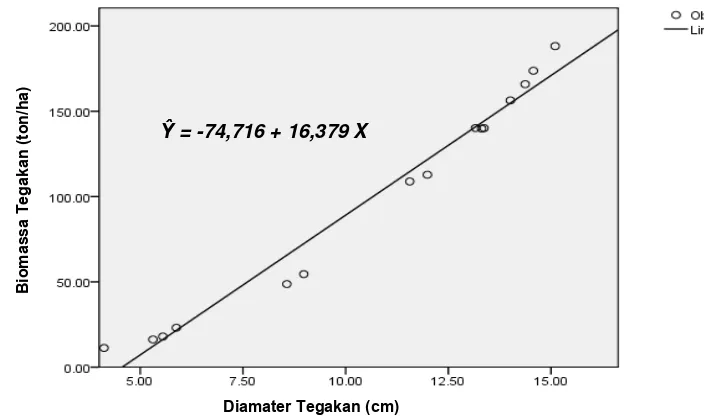

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana yang disajikan pada

Lampiran 7, didapatkan bahwa koefisien bebas (a2) sebesar 16,379 dan koefisien

terikat (a1

Ŷ = -74,716 + 16,379 X

) sebesar -74,716 sehingga persamaan regresinya sebagai berikut :

dimana Ŷ adalah Biomassa Tegakan (ton/ha) dan X adalah diameter tegakan (cm)

Berdasarkan pengujian parameter untuk koefisien α2, didapatkan bahwa

nilai koefisien α2 untuk α = 5% sangat mempengaruhi nilai taksiran dari

biomassa tegakan, sehingga nilai biomassa tegakan memiliki hubungan linear

tegakan telah dapat dijelaskan oleh data diameter. Gambar 4.2 berikut

menampilkan hubungan linear antara biomassa tegakan dan diameter tegakan.

Gambar 4.2. Hubungan Linear antara Biomassa Tegakan dan Diameter Tegakan

Nilai biomassa tegakan Eucalyptus sp. berdasarkan ketinggian tempat

tumbuh berturut-turut semakin menurun dari ketinggian < 1.000 mdpl, 1.000 –

1.500 mdpl dan > 1.500 mdpl. Ketinggian tempat tumbuh berkaitan dengan

temperatur udara, dimana semakin naik elevasi suatu daerah maka temperatur

udara akan semakin rendah, sehingga akan mempengaruhi kemampuan tegakan

untuk tumbuh dan berkembang.

4.1.2. Biomassa tumbuhan bawah

Data hasil pengukuran biomassa tumbuhan bawah hutan tanaman

Eucalyptus sp. disajikan pada Lampiran 3 dan grafik biomassa tumbuhan bawah

Gambar 4.3. Grafik Biomassa Tumbuhan Bawah Hutan Tanaman Eucalyptus sp.

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa nilai biomassa tumbuhan bawah pada

hutan tanaman Eucalyptus sp. secara umum menurun dengan bertambahnya umur

dari umur 1 tahun ke umur 3 tahun, tetapi pada umur 4 tahun dan 5 tahun nilainya

meningkat kembali. Nilai biomassa tumbuhan bawah pada hutan tanaman

Eucalyptus sp. juga menurun dengan naiknya ketinggian tempat tumbuh kecuali

pada ketinggian 1000 – 1500 mdpl. Nilai biomassa tumbuhan bawah yang

dihasilkan berkisar antara 0,41 – 5,13 ton/ha dengan rata-rata 1,95 ton/ha. Nilai

biomassa tumbuhan bawah terendah didapat pada tumbuhan bawah umur 3 tahun

pada ketinggian 1.000 - 1.500 mdpl, sedangkan yang tertinggi didapat pada

Rendahnya nilai biomassa tumbuhan bawah pada umur 1 tahun, 2 tahun

dan 3 tahun pada hutan tanaman Eucalyptus sp. karena pada umumnya di hutan

tanaman masih terdapat kegiatan pemeliharaan terhadap tapak tegakan, seperti

penyemprotan dan pembersihan hama serta pemupukan. Hal ini menyebabkan

hanya sedikit tumbuhan bawah yang hidup. Sedangkan pada umur 4 tahun dan 5

tahun, kegiatan pemeliharaan terhadap tapak tegakan tidak dilakukan lagi,

sehingga banyak tumbuhan bawah yang hidup. Siahaan (2009) menambahkan

tumbuhan bawah merupakan salah satu tempat penyimpanan karbon pada tegakan

Eucalyptus sp. Pertumbuhan tumbuhan bawah dikontrol untuk mendukung

pertumbuhan tanaman menggunakan bahan kimia yang disempotkan secara

berkala.

Kegiatan penjarangan yang dilakukan terhadap tegakan, baik pada batang,

cabang maupun ranting juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan

bawah. Hal ini berkaitan dengan intensitas cahaya matahari yang dapat diterima

oleh tumbuhan bawah. Semakin banyak cahaya matahari yang diterima tumbuhan,

berarti semakin baik proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut. Pada lokasi

penelitian, penjarangan mulai dilaksanakan pada tegakan yang berumur 3 tahun.

Kegiatan penjarangan ini menyebabkan kerapatan tegakan menjadi berkurang dan

intensitas cahaya matahari yang masuk menjadi semakin besar, sehingga

tumbuhan bawah pada umur 4 tahun dan 5 tahun semakin banyak. Dibandingkan

dengan tegakan umur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun, tegakan masih sangat rapat,

intensitas cahaya matahari sedikit dan tumbuhan bawah yang tumbuh pun sedikit.

Nilai biomassa tumbuhan bawah pada hutan tanaman Eucalyptus sp.

bawah lebih dapat bertahan hidup pada ketinggian yang tidak terlalu tinggi,

dimana temperatur tidak terlalu rendah dan tanahnya tidak lembab. Kondisi

lapangan pada Sektor Tele dengan ketinggian < 1.500 mdpl menunjukkan

temperatur udara berkisar 25 – 28oC dan kondisi tanah lembab dan hanya sedikit

tumbuhan bawah yang tumbuh. Sedangkan kondisi lapangan pada Sektor Aek

Nauli sebagai lokasi penelitian dengan ketinggian > 1.000 mdpl dan 1.000 – 1.500

mdpl memiliki temperatur yang lebih tinggi dan tanahnya lebih kering

dibandingkan pada Sektor Tele. Kondisi ini menyebabkan tumbuhan bawah lebih

banyak tumbuh.

4.1.3. Nekromassa

Data hasil pengukuran nekromassa hutan tanaman Eucalyptus sp. disajikan

pada Lampiran 4 dan grafik nekromassa hutan tanaman Eucalyptus sp. rata-rata

disajikan pada Gambar 4.4.

1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun

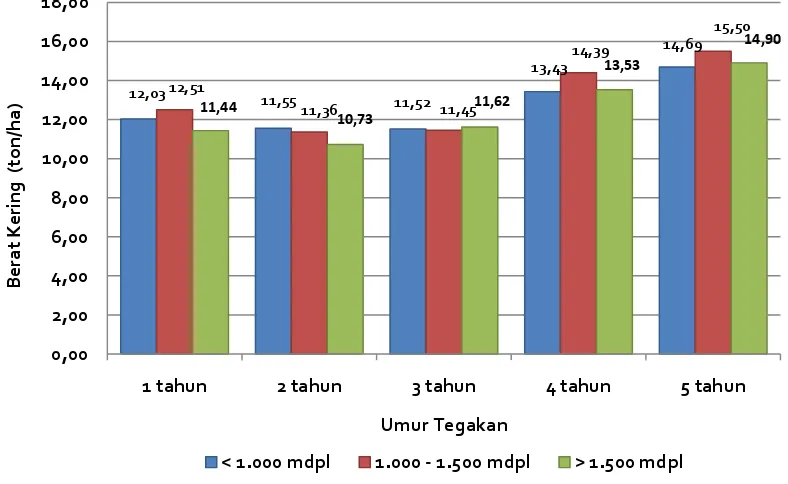

Dari Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa nilai nekromassa pada hutan tanaman

Eucalyptus sp. secara umum menurun dengan bertambahnya umur dari umur 1

tahun ke umur 3 tahun, tetapi pada umur 4 tahun dan 5 tahun nilainya meningkat

kembali. Nilai nekromassa pada hutan tanaman Eucalyptus sp. juga menurun

dengan naiknya ketinggian tempat tumbuh, kecuali pada ketinggian 1000 – 1500

mdpl. Nilai nekromassa yang dihasilkan berkisar antara 10,73 – 15,50 ton/ha

dengan rata-rata 12,71 ton/ha. Nilai nekromassa terendah didapat pada

nekromassa umur 2 tahun pada ketinggian > 1.500 mdpl, sedangkan yang

tertinggi didapat pada nekromassa umur 5 tahun pada ketinggian 1.000 – 1.500

mdpl.

Nilai nekromassa hutan tanaman Eucalyptus sp. yang rendah pada umur 2

tahun dan 3 tahun disebabkan karena belum banyaknya bahan organik yang mati

yang berasal dari ranting, cabang dan daun tegakan Eucalyptus sp. Nilai

nekromassa pada umur 1 tahun lebih tinggi daripada umur 2 tahun dan 3 tahun

disebabkan karena masih terdapatnya sisa-sisa pemanenan yang belum terangkut,

terutama cabang dan ranting tegakan. Sedangkan nilai nekromassa yang semakin

meningkat pada umur 4 tahun dan 5 tahun karena sudah banyaknya ranting,

cabang dan daun tegakan Eucalyptus sp. yang gugur. Gambar 4.5. menampilkan

perbandingan nekromassa hutan tanaman Eucalyptus sp. pada umur 1 tahun

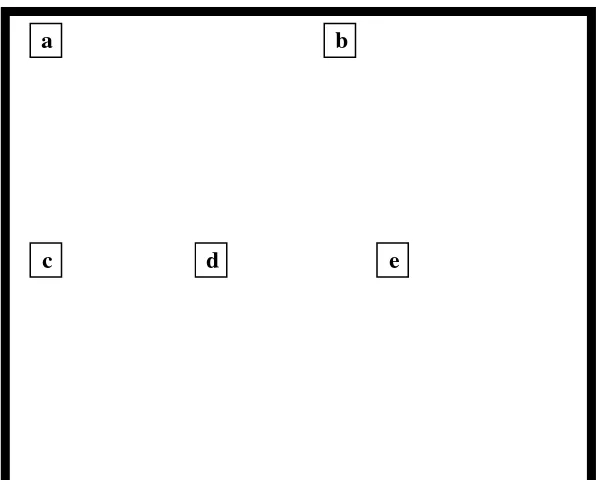

Gambar 4.5. Nekromassa Hutan Tanaman Eucalyptus sp.

(a = sisa penebangan pada umur 1 tahun; b = umur 2 tahun; c = umur 3 tahun; d = umur 4 tahun; e = umur 5 tahun)

Karbon tersimpan dipengaruhi juga oleh produktivitas serasah. Tanaman

Eucalyptus sp. yang mempunyai daun dengan ciri morfologi kecil dan tipis

menyebabkan mudahnya daun tersebut untuk gugur, sehingga pada umur 4 tahun

dan 5 tahun terdapat lebih banyak serasah di bandingkan pada umur pertumbuhan

sebelumnya. Kecepatan pelapukan yang lambat di atas permukaan tanah

menyebabkan banyaknya serasah yang ada sehingga nilai karbon tersimpannya

juga tinggi. Hairiah et al (2004) menyatakan makin tebal daun makin sulit lapuk,

demikian pula bila daun makin mengkilat dan berminyak dipermukaannya makin

lambat lapuk. Bentuk dan ukuran tidak berpengaruh terhadap kecepatan

pelapukan daun. Kecepatan pelapukan serasah di permukan tanah hutan berjalan

paling lambat, dimana sekitar 50% dari serasah yang ada di permukaan tanah

hilang terlapuk pada saat 101 minggu. Mindawati (2011) menambahkan sifat

a b

serasah lebih besar dari laju dekomposisi. Produktivitas serasah tegakan hibrid E.

urograndis berkisar antara 3,5-5,3 ton/ha/tahun pada rotasi 1 dan sekitar 3,7-6,2

ton/ha/tahun pada rotasi 2. Produktivitas serasah dipengaruhi oleh faktor

lingkungan terutama curah hujan, suhu dan faktor kesuburan tanah di samping

faktor genetik tanaman.

4.1.4. Potensi karbon tersimpan

Data hasil potensi karbon tersimpan hutan tanaman Eucalyptus sp.

disajikan pada Lampiran 5 dan grafik potensi karbon tersimpan hutan tanaman

Eucalyptus sp. rata-rata disajikan pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6. Grafik Potensi Karbon Tersimpan Hutan Tanaman

Eucalyptus sp.

Dari Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa potensi karbon tersimpan pada hutan

tanaman Eucalyptus sp. meningkat dengan bertambahnya umur tetapi menurun 14,13

1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun

P

dengan naiknya ketinggian tempat tumbuh. Nilai karbon tersimpan yang

dihasilkan berkisar antara 10,71 – 95,68 ton/ha dengan rata-rata 52,67 ton/ha.

Nilai karbon tersimpan terendah didapat pada hutan tanaman Eucalyptus sp. umur

1 tahun pada ketinggian > 1.500 mdpl, sedangkan yang tertinggi didapat pada

hutan tanaman Eucalyptus sp. umur 5 tahun pada ketinggian < 1.000 mdpl.

Berdasarkan analisis keragaman yang disajikan pada Lampiran 8 diperoleh

bahwa umur, ketinggian tempat serta interaksi antara umur dan ketinggian tempat

berpengaruh sangat nyata terhadap potensi karbon tersimpan hutan tanaman

Eucalyptus sp. Dengan kata lain, variabel dalam penelitian ini dapat menyebabkan

terjadinya perbedaan dalam nilai karbon tersimpan hutan tanaman Eucalyptus sp.

yang dihasilkan.

Hasil Uji Wilayah Berganda Duncan yang disajikan pada Lampiran 9

menunjukkan bahwa pada selang kepercayaan 95 %, umur tegakan dan ketinggian

tempat tumbuh hutan tanaman Eucalyptus sp. berbeda nyata satu sama lain dalam

menghasilkan nilai karbon tersimpan. Semakin besar umur tegakan maka nilai

karbon tersimpan hutan tanaman Eucalyptus sp. meningkat. Semakin besar

ketinggian tempat maka maka nilai karbon tersimpan hutan tanaman Eucalyptus

sp. menurun.

Nilai karbon tersimpan yang didapatkan dari hasil penelitian pada hutan

tanaman Eucalyptus sp. berbeda dibandingkan dengan karbon tersimpan pada

hutan tanaman jenis lainnya pada umur yang relatif sama. Data hasil penelitian

yang dirangkum oleh TPIBLK (2010a) menyatakan cadangan karbon hutan