GAMBARAN KEMBAR DEMPET DI RSUP H ADAM MALIK MEDAN TAHUN 2005-2009

Oleh:

RAYHAN AGHANIE AMISENO

070100159

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

GAMBARAN KEMBAR DEMPET DI RSUP H ADAM MALIK MEDAN TAHUN 2005-2009

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan

Sarjana Kedokteran

Oleh:

RAYHAN AGHANIE AMISENO

NIM: 070100159

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

GAMBARAN KEMBAR DEMPET DI RSUP H. ADAM MALIK TAHUN 2005-2009

Nama : Rayhan Aghanie A NIM : 070100159

Pembimbing

( dr. Lita Feriyawati , M.Kes) NIP. 197002082001122001

Penguji I

(dr.Alfred C. Satyo, M.Sc., MHPE, Sp. F(K)) NIP. 194509201980031001

Penguji II

(dr. Dina Keumala Sari, M.Gizi, Sp. GK) NIP. 197312212003122001

Medan, 30 November 2010 Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Kembar Dempet (kembar yang berdempet bersamaan, biasa disebut juga kembar siam) adalah suatu jenis kelainan congenital yang sangat jarang terjadi. Kembar dempet terjadi akibat pembelahan yang tidak sempurna dari satu jenis ovum menjadi 2 atau lebih fetus yang berdempet si salah satu bagian tubuh yang lain. Kebanyakan dari kembar dempet adalah perempuan dibanding laki-laki. Bukan hanya karena penanganannya yang cukup menantang para dokter bedah karena tingkat kesulitannya yang tinggi, tetapi juga penanganannya yang melibatkan berbagai aspek seperti agama, moral dan etika.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kembar dempet di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2005-2009. dengan pendekatan cross sectional . Pengambilan sampel dilakukkan dengan melihat rekam medic dari pasien kembar dempet di RSUP H. Adam Malik Medan. Pengambilan dan pencatatan dilakukan pada saat yang sama (total sampling). Data-data yang telah terkumpul akan dianalisa dan dianalisa secara stastistik deskriptif.

Hasil yang di dapat dari 6 kasus kembar dempet adalah, tipe kembar dempet yang paling sering muncul adalah dempet dada-perut (thorakoomfalopagus) dan dempet tulang panggul (ischiopagus). Jenis kelamin yang paling banyak muncul adalah perempuan. Angka mortalitas pada kasus kembar dempet masih tinggi yaitu 75% dan tindakan operatif yang masih rendah yaitu sebesar 33,3% .

Penanganan terhadap bayi kembar dempet di RSUP H. Adam Malik tahun 2005-2009 masih belum maksimal. Ini terlihat dari tingginya angka mortalitas pada bayi kembar dempet.

ABSTRACT

Conjoint twin (join together, commonly termed as Siamese twin) is a rare congenital anomaly . Conjoint twin is formed because of unsuccessful separation of embrioblast during the first trimester of pregnancy from single zygote that resulting 2 or more fetus that join together. Not only the management of conjoint twin is still a challenging matter for physicians and surgeons, but also the it’s involving every aspect of religion, moral, and ethic.

This research is a descriptive study aim to determine prevalence of conjoint twin at the general hospital center Adam Malik Medan 2005 – 2009. Population in this study case or baby with conjoined twin at general hospital center H. Adam Malik Medan 2005 – 2009. Total sampling is used to collect the datas and the datas were analyzed by using descriptive statistic.

From 6 sample of conjoint twin cases, the most common type of conjoint twin found at general hospital center H. Adam Malik Medan 2005 – 2009 are Thoracoomphalogus and Ichiopagus. Women are more than men in conjoint twin. Mortality rate is still high at 75% from 12 conjoined twin baby. The operatif procedure is still low, estimated at 33,3% from 6 cases.

The management of conjoined twin at general hospital center H. Adam Malik Medan 2005 – 2009 is still insufficient because of the insuffient procedure of operation that result the mortality rate still high.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan sarjana kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Karya tulis ilmiah ini berjudul “Gambaran Kembar Dempet di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2005-2009” . Dalam penyelesaian penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD-KGEH, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2.Ibu dr. Lita Feriyawati , M.Kes sebagai Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberi arahan dan masukan kepada penulis, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

3.Bapak dr.Alfred C. Satyo, M.Sc., MHPE, Sp. F(K) & Ibu dr.Amira Permatasari Sp.P dan Ibu dr. Dina Keumala Sari, Sp. GK selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.

4.Rasa hormat dan terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, ayahanda Ir. Husni Armansyah dan ibunda saya dr. Siti Hafsah serta saudara-saudara saya atas doa, semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.

6.Seluruh Staf instalasi PICU, Staf Rekam medis, dan Staf Litbang RSUP H. Adam Malik Medan atas keluaangan waktunya dalam melengkapi perjalanan penelitian ini.

7.Seluruh teman-teman saya khususnya teman-teman Stambuk 2007 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama mengikuti pendidikan. Karena tanpa mereka Penelitian ini tidak dapat selesai pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi kita semua.

Medan, November 2010 Penulis,

2.2 Kembar Dempet

Bab 3 Kerangka Konsep dan Definisi Operasional... 25

3.1 Kerangka Konsep... 25

3.2 Definisi Operasional... 25

Bab 4 Metode Penelitian... 25

4.1 Jenis Penelitian... 26

4.2 Tempat dan waktu penelitian... 26

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian... 27

4.4 Teknik Pengumpulan data... 27

Bab 5 Hasil penelitian dan pembahasan... .28

5.1 Hasil Penelitian...28

5.1.1 Deskripsi Lokasi penelitian... 28

5.1.2 Deskripsi sampel berdasarkan jenis kelamin...28

5.1.3. Deskripsi sampel berdasarkan jenis kembar dempet...29

5.1.4 Deskripsi sampel berdasatkan tindakan operasi...30

5.1.5 Desktripsi sampel berdasarkan angka mortalitas...30

5.1.6 Deskripsi sampel ibu berdasarkan umur saat hamil...31

5.2 Pembahasan...31

5.2.1 Gambaran Kembar dempet di RSUP H. Adam Malik Tahun 2005-2009...31

Bab 6 Kesimpulan dan Saran...34

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

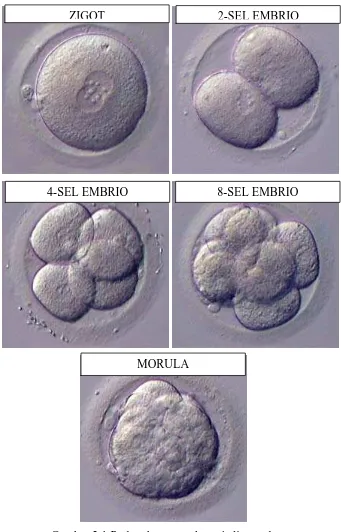

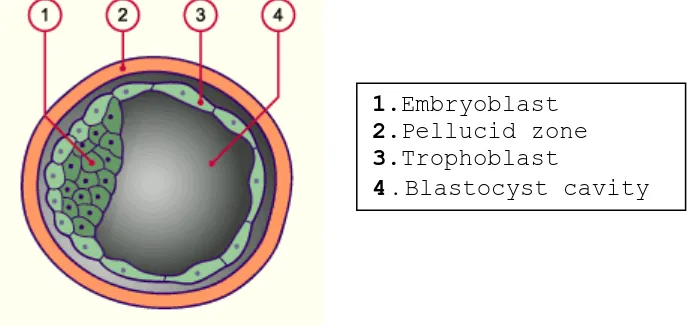

2.1 Perkembangan Sel Menjadi Morula 7-8 2.2 Struktur Morula 9

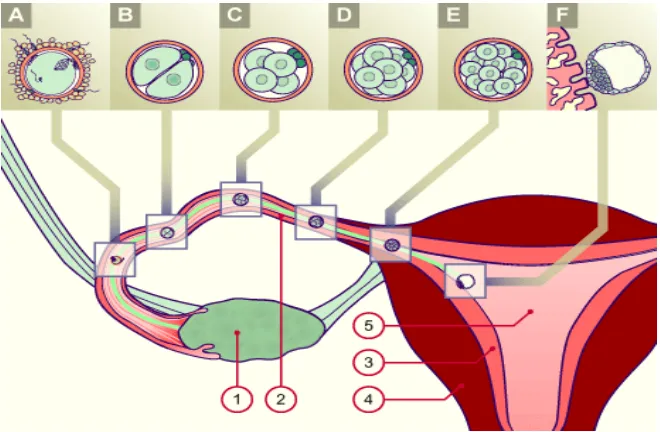

2.3 Hatching 9

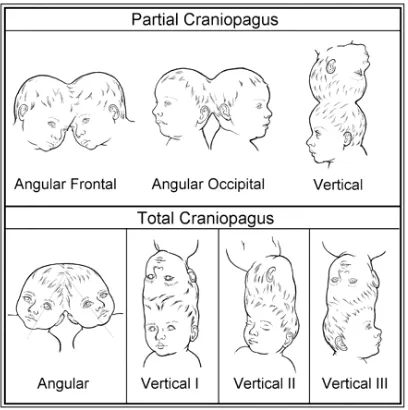

2.4 Invasi Endometrium 10 2.5 Perjalanan embrio sampai ke rahim 11 2.6 Tipe-tipe kraniopagus 19 2.7 Torakopagus 20

2.8 Parapagus 20

2.9 Pigopagus 21

DAFTAR SINGKATAN AKB = Angka Kematian Bayi

AKI = Angka Kematian Ibu CPT = Craniopagus Twin DNA = Deoxyribonucleic Acid KH = Kelahiran Hidup

PBB = Persatuan Bangsa Bangsa PICU = Pediatric Intensive Unit Care RSUP = Rumah Sakit Umum Pusat SDVS = shared dural venous sinuses SIAGA = Siap Antar Jaga

SKDI = Survei Demografi Kesehatan Indonesia

SPSS = Statistical Statistical Products and Solution Services TV = Total Vertical

DAFTAR LAMPIRAN

1. Riwayat Hidup Peneliti 2. Ethical Cleareance 3. Surat Izin Penelitian 4. Data Induk

ABSTRAK

Kembar Dempet (kembar yang berdempet bersamaan, biasa disebut juga kembar siam) adalah suatu jenis kelainan congenital yang sangat jarang terjadi. Kembar dempet terjadi akibat pembelahan yang tidak sempurna dari satu jenis ovum menjadi 2 atau lebih fetus yang berdempet si salah satu bagian tubuh yang lain. Kebanyakan dari kembar dempet adalah perempuan dibanding laki-laki. Bukan hanya karena penanganannya yang cukup menantang para dokter bedah karena tingkat kesulitannya yang tinggi, tetapi juga penanganannya yang melibatkan berbagai aspek seperti agama, moral dan etika.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kembar dempet di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2005-2009. dengan pendekatan cross sectional . Pengambilan sampel dilakukkan dengan melihat rekam medic dari pasien kembar dempet di RSUP H. Adam Malik Medan. Pengambilan dan pencatatan dilakukan pada saat yang sama (total sampling). Data-data yang telah terkumpul akan dianalisa dan dianalisa secara stastistik deskriptif.

Hasil yang di dapat dari 6 kasus kembar dempet adalah, tipe kembar dempet yang paling sering muncul adalah dempet dada-perut (thorakoomfalopagus) dan dempet tulang panggul (ischiopagus). Jenis kelamin yang paling banyak muncul adalah perempuan. Angka mortalitas pada kasus kembar dempet masih tinggi yaitu 75% dan tindakan operatif yang masih rendah yaitu sebesar 33,3% .

Penanganan terhadap bayi kembar dempet di RSUP H. Adam Malik tahun 2005-2009 masih belum maksimal. Ini terlihat dari tingginya angka mortalitas pada bayi kembar dempet.

ABSTRACT

Conjoint twin (join together, commonly termed as Siamese twin) is a rare congenital anomaly . Conjoint twin is formed because of unsuccessful separation of embrioblast during the first trimester of pregnancy from single zygote that resulting 2 or more fetus that join together. Not only the management of conjoint twin is still a challenging matter for physicians and surgeons, but also the it’s involving every aspect of religion, moral, and ethic.

This research is a descriptive study aim to determine prevalence of conjoint twin at the general hospital center Adam Malik Medan 2005 – 2009. Population in this study case or baby with conjoined twin at general hospital center H. Adam Malik Medan 2005 – 2009. Total sampling is used to collect the datas and the datas were analyzed by using descriptive statistic.

From 6 sample of conjoint twin cases, the most common type of conjoint twin found at general hospital center H. Adam Malik Medan 2005 – 2009 are Thoracoomphalogus and Ichiopagus. Women are more than men in conjoint twin. Mortality rate is still high at 75% from 12 conjoined twin baby. The operatif procedure is still low, estimated at 33,3% from 6 cases.

The management of conjoined twin at general hospital center H. Adam Malik Medan 2005 – 2009 is still insufficient because of the insuffient procedure of operation that result the mortality rate still high.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kembar dempet merupakan salah satu bentuk kecacatan kongenital yang cukup menyita perhatian dunia medis. Bukan hanya karena penanganannya yang cukup menantang para dokter bedah karena tingkat kesulitannya yang tinggi, tetapi juga penanganannya yang melibatkan berbagai aspek seperti agama, moral dan etika. Sekitar 75 % dari kembar dempet adalah wanita dan 70% dari kembar dempet itu berdempet di dada (thorachophagus) atau abdomen (omphalophagus). Penyatuan bisa terjadi pada bidang frontal, transversal, atau sagital. Kembar dempet dapat dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu kembar depet simetris (contoh: 2 bayi kembar dempet yang berkembang dengan baik) dan kembar dempet asimetris (contoh: salah satu bagian tubuh bayi yang menempel di salah satu bagian tubuh bayi lainnya). Semakin lama pemisahan secara embriologi berlangsung, semakin rumit kembar dempet yang akan terjadi (Kamal et al, 2007).

Saat ini menurut statistik, prevalensi kejadian kelahiran kembar di dunia sebenarnya belum diketahui. Namun diperkirakan prevalensi kembar dempet di dunia adalah 1:20.

% -25 % dari kelahiran kembar tersebut hidup setelah menjalani pembedahan dan pengobatan.

Dalam diskusi panel terkait Hari Kesehatan Sedunia pada tahun 2005 yang diselenggarakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengemukakan bahwa AKI (Angka Kematian Ibu) memang telah turun dibandingkan dengan 1990 yang masih 450 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, dilihat kecenderungannya, maka target millennium development goals dari PBB yaitu 125 per 100.000 kelahiran hidup tidak

51 per 1.000 menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup, dan Akba 82,6 per 1.000 menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama. Angka kematian bayi baru lahir (neonatal) penurunannya lambat, yaitu 28,2 per 1.000 menjadi 20 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab langsung berkaitan dengan kematian ibu adalah komplikasi pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Survei yang dilakukan oleh Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan memperkirakan setiap tahunnya sekitar 4.500.000 wanita melahirkan di Indonesia dan sekitar 15.000 di antaranya mengalami komplikasi yang menyebabkan kematian. Indonesia masih juga belum mampu mengatasi tingginya angka kematian ibu (AKI) yang 307 per 100. per 1.000 kelahiran hidup. Itu berarti setiap tahun ada 13.778 kematian ibu atau setiap dua jam ada dua ibu hamil, bersalin, nifas yang meninggal karena pelbagai penyebab. Sementara ada 89.760 orang balita yang meninggal setiap tahunnya.

Hasil survei terbaru yaitu berdasarkan hasil SDKI 2007, derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditandai oleh Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 228/100.000 Kelahiran hidup (KH), dan tahun 2008, 4.692 jiwa ibu melayang dimasa kehamilan, persalinan, dan nifas. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 34/1000 KH, terjadi stagnasi bila dibandingkan dengan SDKI 2003 yaitu 35 per 1000 KH.

Untuk menekan angka kematian ibu dan balita, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melalui program SIAGA (siap-antar-jaga). Namun pelaksanaan dari program ini masih menjadi kendala di pelosok-pelosok daerah yang sulit terjangkau. Seperti yang tertulis pada laporan kunjungan kerja komisi IX DPR RI periode 2007-2008 ke beberapa propinsi pada tanggal 3-7 November 2008 yaitu akibat minimnya pemahaman, sumber daya manusia dan juga ketebatasan biaya untuk menjalankan program SIAGA ini, membuat pemerintah kesulitan dalam menurunkan AKI dan AKB.

Sampai saat ini di Medan data-data mengenai kasus kembar dempet belum ada, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di RSUP H. Adam Malik Medan. Diharapkan dengan penelitian ini akan diketahui gambaran dari angka kejadian dan karakteristik dari kembar dempet yang ada di RSUP H. Adam Malik Medan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah Gambaran kembar dempet di RSUP H Adam Malik Medan Tahun 2005-2009?

1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran kembar dempet di RSUP H Adam Malik Medan Tahun 2005-2009

1.3.2 Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui jenis-jenis kembar siam yang terjadi dari tahun 2005 sampai 2009

2) Untuk mengetahui angka kejadian kembar dempet menurut jenis kelamin.

1.4 Manfaat Penelitian

•Memberikan masukan pada RSUP H Adam Malik Medan mengenai kembar dempet, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi kembar dempet berkaitan dengan komplikasi dan kelainan yang mungkin terjadi pada kasus tersebut

• Meningkatkan pengetahuan para pembaca karya tulis ilmiah ini tentang perkembangan normal pada janin.

• Meningkatkan pengetahuan para pembaca karya tulis ilmiah ini tentang definisi, jenis-jenis kembar dempet dan komplikasi serta kelainan yang terjadi pada kembar dempet

• Meningkatkan pengetahuan peneliti dalam bidang kesehatan anak terutama topik kembar dempet.

• Sebagai acuan untuk penelitian-penelitian tentang kembar dempet selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Embriogenesis

2.1.1 Definisi

Menurut Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, Embriogenesis adalah : 1.produksi dari embrio; 2.perkembangan dari individu yang baru yang terjadi secara seksual yaitu dari zigot. Secara umum, embriogenesis adalah proses pembelahan sel dan diferensiasi sel dari embrio manusia yang terjadi pada saat tahap-tahap awal dari perkembangan manusia. Tepatnya, embriogenesis terjadi pada saat spermatozoa bertemu dan menyatu dengan ovum yang disebut fertilisasi sampai akhir dari minggu ke-8 dari perkembangan manusia (Langman,1994).

2.1.2 Tahap-tahap Embriogenesis

2.1.2.1 Fertilisasi

Fertilisasi adalah proses penyatuan gamet pria dan wanita, yang terjadi di daerah ampulla tuba fallopii.Spermatozoa bergerak dengan cepat dari vagina ke rahim dan selanjutnya masuk kedalam saluran telur.Pergerakan naik ini disebabkan oleh kontraksi otot-otot uterus dan tuba. Sebelum spermatozoa dapat membuahi oosit, mereka harus mengalami proses kapasitasi dan reaksi akrosom (Langman, 1994).

Reaksi akrosom terjadi setelah penempelan ke zona pelusida dan diinduksi oleh protein-protein zona. Reaksi ini berpuncak pada pelepasan enzim-enzim yang diperlukan untuk menembus zona pelusida, antara lain akrosin dan zat-zat serupa tripsin (Langman, 1994).

Fase fertilisasi mencakup fase 3 fase: 1. Penembusan korona radiata.

Spermatozoa-spermatozoa yang mengalami kapasitasi tidak akan sulit untuk menembusnya (Langman, 1994).

2. Penembusan zona pelusida.

Zona pelusida adalah sebuah perisai glikoprotein yang mempertahankan pengikatan sperma dan menginduksi reaksi kromosom. Hanya 1 spermatozoa diantara 200-300 juta spermatozoa yang ada di saluran kelamin yang berhasil menembus zona pelusida. Saat spermatozoa masuk ke dalam membrane oosit, spermatozoa lain tidak akan bisa masuk lagi karena aktifasi dari enzim oosit sendiri (Langman, 1994)

3. Fusi oosit dan membran plasma.

2.1.2.2 Pembelahan

Kira-kira 24 jam setelah fertilisasi, oosit yang telah dibuahi mulai pembelahan pertamanya (Anonimus, 2010). Setelah zigot mencapai tingkat dua sel, ia menjalani serangkaian pembelahan mitosis yang mengakibatkan bertambahnya jumlah sel dengan cepat. Sel ini dikenal sebagai blastomer yang akan berbentuk seperti gumpalan yang padat (Langman, 1994).

Gambar 2.1 Perkembangan sel menjadi morula MORULA

ZIGOT 2-SEL EMBRIO

Pada hari ke-4 setelah inseminasi, sel terluar dari morula yang masih diselubungi dengan zona pelucida mulai berkumpul membentuk suatu pemadatan (Anonimus, 2010). Sebuah rongga terbentuk pada di interior blastokista dan Kira-kira pada waktu morula memasuki rongga rahim, cairan mulai menembus zona pelusida masuk ke dalam ruang antar sel yang ada di massa sel dalam (inner cell mass). Sel-sel embrio berkembang dari inner cell mass yang sekarang disebut

embrioblastt. Sedangkan sel-sel di massa sel luar atau trofoblast, menipis dan membentuk dinding epitel untuk blastokista. Zona pelusida kini sekarang sudah menghilang, sehingga implantasi bisa dimulai (Langman, 1994).

Gambar 2.2 Struktur morula

Pada akhir hari ke-5 embrio melepaskan diri dari zona pelusida yang membungkusnya. Melalui serangkaian siklus pengembangan-kontraksi embrio menembus selimut pelusida. Hal ini didukung oleh enzim yang dapat melarutkan zona pelusida pada kutub embrionik. Pelepasan embrio ini dinamakan hatching (Anonimus, 2010)

1.Embryoblast 2.Pellucid zone 3.Trophoblast

Gambar 2.3 Hatching

Gambar 2.4 invasi endometrium

Polaritas dari embrio dapat terlihat pada waktu pembentukan kutub embrionik dan kutub abemrioalik. Ha ini jelas terlihat ketika meneliti blastokista dimana inner cell mass sudah terbentuk. Polaritas lebih terfokus pada satu kutub dari interior belahan blastokista yang terdiri dari blastomer (Anonimus, 2010).

1.Pellucid zone

2.Trophoblast (outer cell mass)

Gambar 2.5 Perjalanan embrio sampai ke rahim

Pada perkembangan hari ke-8, blastokista sebagian terbenam di dalam stroma endometrium.Pada daerah di atas embrioblast, trofoblast berdiferensiasi menjadi 2 lapisan: (a) sitotrofoblast ,(b) sinsitiotrofoblast. Trofoblast mempunyai kemampuan untuk menghancurkan dan mencairkan jaringan permukaan endometrium dalam masa sekresi, yaitu sel-sel decidua (Prawiroharjo, 2000).

Sel-sel dari embrioblast juga berdiferensiasi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan hipoblast dan epiblast. Sel-sel dari masing-masing lapisan mudigah membentuk sebuah cakram datar dan keduanya dikenal sebagai cakram mudigah bilaminer. Pada saat yang sama terdapat rongga kecil muncul di dalam epiblast,

dan rongga ini membesar menjadi rongga amnion (Langman, 1994).

Pada hari ke-11 dan 12, blastokista telah tertanam sepenuhnya di dalam stroma endometrium. Trofoblast yang ditandai dengan lacuna dan sinsitium akan membentuk sebuah jalinan yang saling berhubungan, Sel-sel sinsitiotrofoblast menembus lebih dalam ke stroma dan merusak lapisan endotel pembuluh-pembuluh kapiler ibu.Pembuluh-pembuluh-pembuluh rambut ini tersumbat dan melebar dan dikenal sebagai sinusoid. Lakuna sinsitium kemudian berhubungan dengan sinusoid, dan darah ibu mulai mengalir melalui system trofoblast, sehingga terjadilah sirkulasi utero-plasenta (Langman, 1994).

Semetara itu, sekelompok sel baru muncul di antara permukaan dalam sitotrofoblast dan permukaan luar rongga eksoselom. Sel-sel ini berasal dari kantong kuning telur dan akan membentuk suatu jaringan penyambung yang disebut mesoderm ekstraembrional; di mana pada akhirnya akan mengisi semua ruang antara trofoblastt di sebelah luar dan amnion beserta selaput eksoselom di sebelah dalam ( langman, 1994).

Segera setelah terbentuk rongga-ronga besar di dalam mesoderm ekstraembrional, dan ketika rongga-rongga ini menyatu, terbentuklah sebuah rongga baru, yang dikenal dengan nama rongga khorion. Rongga khorion ini terbentuk dari sel-sel fibroblast mesodermal yang tumbuh disekitar embrio dan yang melapisi trofoblast sebelah dalam (Prawiroharjo, 1976). Rongga ini mengelilingi kantung kuning telur primitive dan rongga amnion kecuali pada tempat cakram mudigah berhubungan dengan trofoblast melalui tangkai peghubung (Langman,1994).

2.1.2.4 Cakram mudigah trilaminer

pada permukaan epiblast (Langman, 1994). Selama periode ini embrio mengalami perubahan-perubahan yang cukup menonjol (Anonimus, 2010).

Sel-sel epiblast berpindah mengikuti garis primitive untuk membentuk mesoderm dan entoderm intraembrional. Setelah tiba di daerah garis tersebut, sel-sel ini menjadi bentuk seperti botol, memisahkan diri dari epiblast dan endoderm yang baru saja terbentuk untuk membentuk mesoderm. Sel-sel yang tetap berada di epiblast kemudian membentuk ectoderm. Dengan demikian epiblast, walaupun terjadi proses gastrulasi, merupakan sumber dari semua lapisan germinal pada embrio (yaitu, ektoderm, mesoderm, dan endoderm) (Langman, 1994).

Sel-sel prenotokord yang bergerak masuk ke dalam lubang primitif, bergerak ke depan hingga mencapai lempeng prekordal. Mereka menempatkan diri dalam endoderm sebagai lempeng notokord. Pada perkembangan selanjutnya, lempeng ini mengelupas dari endoderm, dan terbentuklah sebuah tali padat, notokord. Notokord akan menentukan Sumbu tengah dari embrio yang akan menentukan situasi ke depan mengenai dasar tulang belakang dan dapat menyebabkan diferensiasi dari ektoblast untuk membetuk neural plate (Anonimus, 2010). Karena itu, pada akhir minggu ke-3, terbentuklah 3 lapisan mudigah—yang terdiri dari ectoderm, mesoderm, dan endoderm—,dan berdiferensiasi menjadi jaringan dan organ-organ (Langman,1994).

2.1.2.5 Masa embrionik

Masa mudigah berlangsung dari perkembangan minggu keempat hingga kedelapan dan merupakan masa terbentuk jaringan dan sistem organ dari masing-masing lapisan mudigah. Sebagai akibat pembentukan organ, ciri-ciri utama bentuk tubuh mulai jelas.

Lapisan Mudigah ektoderm membentuk organ dan struktur-struktur yang memelihara hubungan dengan dunia luar: (a) susunan saraf pusat; (b) sistem saraf tepi; (c) epitel sensorik telinga, hidung dan mata; (d) kulit, termasuk rambut dan kuku; dan (e) kelenjar hipofisis, kelenjar mammae, dan kelenjar keringat serta email gigi.

Bagian yang paling penting dari lapisan mudigah mesoderm adalah mesoderm para aksial, intermediat, dan lempeng lateral. Mesoderm para aksial membentuk somitomer; yang membentuk mesenkim di kepala dan tersusun sebagai somit-somit di segmen oksipital dan kauda l. Somit membentuk miotom (jaringan otot), skeletom (tulang rawan dan sejati), dan dermatom (jaringan subkutan kulit), yang semuanya merupakan jaringan penunjang tubuh. Mesoderm juga membentuk sistem pembuluh, yaitu jantung, pembuluh nadi, pembuluh getah bening, dan semua sel darah dan sel getah bening. Di samping itu, ia membentuk sistem kemih-kelamin; ginjal, gonad, dan saluran-salurannya (tetapi tidak termasuk kandung kemih). Akhirnya limpa dan korteks adrenal juga merupakan turunan dari mesoderm.

Lapisan mudigah endoderm menghasilkan lapisan epitel saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan kandung kemih. Lapisan ini juga membentuk parenkim tiroid, paratiroid, hati dan kelenjar pankreas. Akhirnya, lapisan epitel kavum timpani dan tuba eustachius juga berasal dari endoderm.

lintang, sehingga terdapat bentuk tubuh yang bulat. Hubungan dengan kantung kuning telur dan plasenta dipertahankan masing-masing melalui duktus vitellinus dan tali pusat.

2.2 Kembar Dempet

2.2.1 Definisi

Kembar identik (monozigotik) terjadi apabila satu sel telur membelah dan berkembang menjadi 2 fetus. Pada beberapa kasus, sel telur yang sudah dibuahi gagal untuk membelah secara utuh. Bayi-bayi yang berkembang dari pemisahan yang gagal ini dinamakan kembar dempet. Tidak seperti kebanyakan kembar identik, Kembar dempet berbagi cairan amnion dan plasenta. Mereka juga secara fisik terhubung—kebanyakan—di kepala,dada,dan panggul. Kembar dempet bahkan berbagi 1 atau lebih organ dalam (Kamal et al, 2007).

Banyak diantara kembar dempet yang masih hidup setelah lahir ataupun meninggal. Sebagian hidup setelah menjalani operasi. Kesuksesan operasi tergantung dari tempat kembar dempet dan berapa organ yang yang dipakai bersama, dan juga pengalaman dan keahlian dari tim dokter bedah sendiri (Kamal et al, 2007).

2.2.2 Frekuensi

Kondisi ini mungkin lebih bayak terjadi pada populasi ras india dan afrika daripada kulit putih. Epidemiologi lewat berdasarkan ras dan Negara belum dapat diketahui karena laporan yang kurang dan kurangnya fasilitas dari diagnose prenatal (Kamal et al, 2007)

Ketika terlahir hidup, wanita lebih banyak terkena daripada laki-laki, dengan rasio 3:1 atau lebih. Kembar dempet yang masih hidup setelah lahir kebanyakan laki-laki.

Kembar dempet menunjukkan beberapa nilai karakteristik. Kembar dempet tersebut diklasifikasikan menurut tempat dempetnya, dengan frekuensinya:

• Thorakoomfalopagus (dempet dada,perut, atau kedua-duanya) – 74% Thorakopagus atau xiphopagus (dempet dada) – 40%

Omfalopagus (dempet abdomen) – 34% • Pigopagus (dempet bokong) – 18% • Ischiopagus (dempet ischium) – 6%

• Kraniopagus (dempet kepala) – 2% (Kamal et al, 2007).

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kembar dempet berdasarkan tipenya mempunyai rata-rata nilai insidensi dari kembar dempet adalah 73% torakopagus, 19% pigopagus, 6% ischiopagus dan 2% craniopagus. Dengan kejadian kembar dempet perempuan lebih banyak dua atau tiga kali daripada laki-laki (Robertson et al,1953).

2.2.3 Etiologi

kasus dari thorakopagus telah dilaporkan bahwa dempet terjadi dengan pengunaan griseofulvin sebelum konsepsi. Spina bifida terkait dengan kembar dempet, dan satu kasus dengan kembar dempet terjadi setelah paparan dari asam valproat (kamal et al, 2007).

Tidak ada pemetaan atau analisis hubungan gen yang nyata untuk malformasi. Beberapa peneliti melibatkan inaktifasi kromosom X yang abnormal. Inaktifasi kromosom X mungkin terkait dengan peningkatan insidensi dari kembar yang berjenis kelamin wanita. Sebagian penelitian menolak pendapat tersebut (Kamal et al, 2007).

2.2.4 Patofisiologi

Morula berkembang jadi blastokista pada hari ke-6 setelah ovum dibuahi. Suatu sel inti berkembang di salah satu ujung di dalam vesicle. Suatu massa berisi sel inti bisa berkembang menjadi fetus yang utuh. Kembar dempet terjadi ketika

embrioblast, yang berasal dari satu zigot, terpisah tidak sempurna, setelah hari ke-12 dari masa kehamilan (Kamal et al, 2007). Kembar dempet adalah monozigotik dan akan selalu berjenis kelamin sama dan di dalam 1 korion dan amnion yang sama (Kulkarni, 1994).

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses pemisahan dari zigot yang dapat menghasilkan pemisahan yang tidak tuntas dari inner cell mas/Embrioblast 13-15 hari setelah pembuahan. Walaupun penyebabnya sampai sekarang masih belum diketahui, tapi banyak peneliti yang yakin bahwa faktor yang mempengaruhi monozigotik, juga mempunyai peranan pada kembar dempet (Ogbe, 2009)

gabungan dari 2 atau lebih zigot yang telah dibuahi.Hal ini dicontohkan pada kembar dempet parapagus. Tapi beberapa peneliti menyanggah pendapat tersebut (Beckwith, 2003)

2.2.5 Klasifikasi dan jenis-jenis kembar dempet

Anatomi dari bagian tubuh yang berdempet dari kembar dempet dapat berupa penyatuan yang kompleks. Nomenclature terkini mengenai kembar dempet dapat ditentukan dari bagian-bagian dari tubuh mana yang paling menonjol dari kembar dempet tersebut (Kulkarni et al, 1994)

2.2.5.1 Sefalotorakopagus

Kembar dempet sefalotorakopagus dikenali dengan penyatuan bagian tubuh depan sekitar setengah atas dari tubuh, dengan sudut yang berbeda-beda bila dempet wajah. Keanehan ini jarang dikenal dan disebut sebagai janicep, dinamai dari dewa Romawi bemuka 2, Janus. Prognosisnya sangat buruk karena pemisahan secara operasi bukanlah merupakan pilihan yang baik, karena terdapat satu otak dan jantung yang menjalankan 2 sistem tubuh dari 2 tubuh yang dempet. Malformasi seperti ini sangat jarang (Kamal et al, 2007).

2.2.5.2 Kraniopagus

Pada kembar dempet kraniopagus, Foramen magnum tidak banyak terlibat, tengkorak biasanya berdempet di daerah-daerah kepala yang asimetris, dan terdapat juga dempet kepala vertikal, non-vertikal, dan angular. Beberapa laporan kasus mempunyai data yang rinci mengenai anatomi yang kompleks dan masalah pembedahan dalam memisahkan bentuk dempet dari total kraniopagus— ditandai dengan shared dural venous sinuses (SDVS) atau terbaginya sinus venosus dural yang berpengaruh kepada implikasi negatif terhadap kualitas hidup dan keinginan untuk hidup dari kembar dempet tsb (O'Connell,1976; Stone dan Goodrich, 2006).

Dalam kembar dempet di kepala tipe kraniopagus, Stone dan Goodrich mengklasifikasikannya kedalam 2 subklasifikasi: 1.Parsial craniopagus; 2.Total vertikal kraniopagus (Stone dan goodrich, 2006)

Gambar 2.6 Tipe-tipe kraniopagus

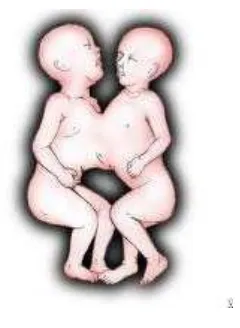

2.2.5.3 Thorakopagus

Gambar 2.7 Torakopagus

2.2.5.4 Omfalopagus

Omfalopagus adalah kembar dempet di perut. Omfalopagus (34%) kebanyakan muncul bersama dempet toraks sebagai torakoomfalopagus. Kebanyakan omfalopagus berbagi hati, dan sebagian dari organ-organ dari usus halus dan usus besar (Kamal et al, 2007).

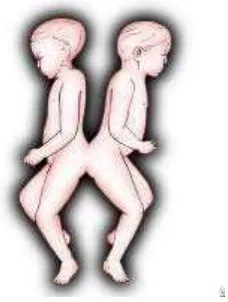

2.2.5.5 parapagus

Pada kondisi parapagus, atau disprosopus, kembar dempetnya menyatu di bagian samping tubuh (lateral) dan menghadap ke arah yang sama (Kamal et al, 2007).

2.2.5.6 Pigopagus

Pigopagus, adalah istilah yang digunakan untuk kembar dempet bokong. Tulang sacrumnya menyatu dan sebagian dari spinal cord juga saling menyatu. Dengan tambahan rectum dan perineal juga menyatu (Kamal et al, 2007).

Gambar 2.9 Pigopagus

2.2.5.7 Rachipagus

Gambar 2.10 Rachipagus

2.2.5.8 Ichiopagus

Pada Ichiopagus, kembar berdempet di abdomen bawah dan pelvis. Kembar dempet jenis ini dapat mempunyai 3 kaki (tripus) atau 4 kaki (tetrapus). Bagian organ-organ sistem genitourinari dan rectum bisa berbagi atau bersatu. (Kamal et al, 2007). Istilah ischiopagus digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan bagian apa saja dari pelvis, yang biasanya bergabung dari ujung bawah sacrum dan coccyx. Contoh kasus, 2 orang bayi terlahir dempet berdempet sacrum dan coccyx dan tulang panggul dari salah satu anak menyatu dengan columna vertebrae anak yang lainnya dengan ligamentum fibrosa (Sangari et al,2001).

Gambar 2.12 Ischiopagus

2.2.6 Evaluasi awal

Identifikasi yang dapat kita temukan selama setelah lahir adalah sangat penting dalam kasus kembar dempet. Pada kasus kembar dempet Torakopagus, terdapat kelainan perikardium (90%) dan dempet jantung (75%). Kelainan jantung yang dilaporkan adalah fusi atrium dengan ventrikel yang terpisah, satu atrium dengan Kelainan septum jantung yang luas, kelainan valve arterioventrikular, atresia pulmonar, trunkus arteriosus,dan juga gabungan dari beberapa pembuluh darah. Kelainan jantung tidak hanya terlihat pada kembar torakopagus saja. Kelainan jantung ini dapat dievaluasi dengan EKG sampai ke MRI (Kulkarni, 1994).

Evaluasi traktus gastrointestinal dari atas sampai bawah. X-ray dengan Kontras dapat membantu apakah terdapat penyatuan hati, kantung empedu, limpa, usus, maupun pankreas. Evaluasi traktus urinarius apakah terdapat penyatuan dari kandung kemih, ginjal, juga ureter (Kulkarni, 1994)

2.2.7 Penatalaksanaan

Ruptur dari omfalokel, gagal jantung kongestif yang membutuhkan operasi pemisahan secepatnya. (Kulkarni, 1994).

2.2.8 Aspek Medis dan Sosial

Banyak isu-isu etis yang muncul akhir-akhir ini terhadap operasi kembar dempet. Jika satu bayi lebih sehat atau lebih sedikit kelainan organnya, operasi akan dilakukan untuk menyelamatkan bayi yang sehat tersebut. Hal ini tentu saja tidak diterima di masyarakat begitu saja terlebih lagi apabila dipandang dari sudut pandang agama (Annas et al, 2001). Banyak dari kasus kembar siam yang mendapati masalah sosial dalam tindakan operasi pemisahan, apalagi operasi pemisahan yang akan mengorbankan satu anak demi anak yang lain seperti pada kembar dempet dengan kelainan hepatobilier (Kulkarni, 1994).

Karena tingginya resiko kematian akibat pemisahan dari kembar dempet ini, Alice Domurat Dreger (2004) mengemukakan bahwa yang harus diperbaiki adalah cara pandang dari kasus tersebut dan menolak tindakan operasi. Dregger mengemukakan bahwa Kembar dempet sendiri harus dianggap sebagai sesuatu yang normal, bukan penyakit.

Analisis yang tepat diperlukan pada kasus kembar dempet ini agar kelak tidak menimbulkan kesalahan dikemudian hari dan kedua orangtua harus berkonsultasi mengenai hal ini (Kulkarni, 1994).

2.2.9 Prognosis

BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1 Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diteliti dapat digambarkan sebagai berikut:

Definisi Operasional

a) Kembar dempet: yaitu kembar monozigotik yang tidak terpisah secara sempurna dari satu bayi dengan bayi yang lainnya tetapi masih bersatu secara bagian tubuh (medical dictionary, 2010)

b) Jenis kelamin: yaitu jenis kelamin responden pada saat lahir.

c) Mortalitas: Perbandingan jumlah kematian terhadap jumlah sampel (kamus kedokeran, 1991)

d) Operasi: pembedahan, Setiap tindakan yang dilakukan oleh ahli bedah, khususnya tindakan dengan memakai alat-alat (kamus kedokeran, 1991)

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah survei yang bersifat deskriptif dengan desain cross kembar dempet

data atau variabel yang akan diteliti dilakukan secara bersamaan dengan melihat data rekam medik pada kasus kembar dempet yang tercatat selama periode 1 januari 2005 – 31 desember 2009.

4.2. Waktu dan Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di RSUP H. Adam Malik pada bulan Juli-Agustus 2010. Pemilihan tempat penelitian ini dimaksudkan karena RSUP H. Adam Malik merupakan pusat pelayan kesehatan pemerintah yang menjadi tempat rujukan di Sumatera Utara. Pengumpulan data akan dilaksanakan pada mulai bulan Juli 2010 yang dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 4.3.1 Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh kasus kembar dempet di RSUP. H. Adam Malik Medan Medan dari tahun 2005-2009.

4.3.2 Sampel

Sampel penelitian adalah seluruh populasi, yaitu bayi kembar dempet di RSUP. H. Adam Malik Medan dari tahun 2005-2009.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melihat semua pencatatan kartu status (rekam medik) bayi kembar siam yang berasal dari medical record subunit PICU di RSUP. H. Adam Malik Medan dari tahun 2005-2009.

Semua kartu status bayi kembar siam dikumpulkan dan dilakukan pencatatan/ tabulasi sesuai dengan jenis variabel yang akan diteliti.

4.5. Pengolahan dan Analisa Data

dengan menggunakan tabel distribusi dan dilakukan pembahasan sesuai dengan pustaka yang ada.

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

5.1.2 Deskripsi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah responden yang terlibat dalam studi ini adalah sebesar 12 responden. Semua data responden diambil dari data sekunder, yaitu rekam medis pasien bayi kembar dempet tahun 2005-2009.

Tabel 5.1 Distribusi Jenis Kelamin Bayi Penderita Kembar Dempet

JK

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa dari 12 sampel terdapat 4 orang berjenis kelamin laki-laki (42,7%) , 5 orang berjenis kelamin perempuan (57,3%) dan 3 orang yang tidak dapat diindetifikasi jenis kelaminnya (25 %).

5.1.3 Deskripsi Sampel Berdasarkan Jenis Kembar Dempet

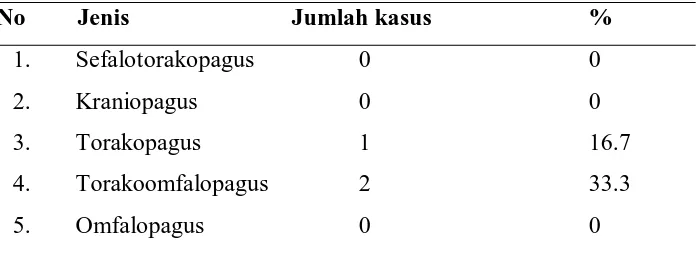

Distribusi sampel berdasarkan jenis kembar dempet dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 5.2 Distribusi Jenis Kembar Dempet berdasarkan kasus

6. Parapagus 1 16.7

7. Pigopagus 0 0

8. rachipagus 0 0

9. Ichiopagus 2 33.3

Jumlah 6 100,0

Terdapat 4 dari 9 jenis kembar dari penelitian ini dan 5 jenis lainnya belum ditemukan selama rentang waktu 2005-2009.

Dari tabel 5.2 dapat diketahui jenis kembar dempet yang paling banyak ditemui adalah Torakoomfalopagus dan ischiopagus dengan masing-masing ditemukan 2 kasus (33,3%) yaitu 2 dari 6 sampel diatas. Jenis kembar dempet lain yaitu torakopagus dan parapagus dengan masing-masing 1 kasus berjumlah 2 orang (16.7%).

5.1.4 Deskripsi Sampel Berdasarkan Tindakan Operatif

Distribusi sampel berdasarkan dilakukannya tindakan operatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Distribusi tindakan Operatif kasus kembar dempet

5.1.5 Deskripsi Berdasarkan Angka Mortalitas

Distribusi sampel berdasarkan Mortalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Distribusi Angka Mortalitas

Berdasarkan tabel 5.4 Sebanyak 9 orang meninggal sebelum atau sesudah operas (75 %) dan 3 orang selamat sebelum atau setelah operasi (25 %) .

5.1.6 Deskripsi Sampel Umur Ibu saat Hamil.

Distribusi sampel berdasarkan umur saat hamil dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.5 Distribusi Umur Ibu Saat Hamil

Mortalitas Jumlah %

Meninggal 9 75

Tidak 3 25

Jumlah 12 100,0

Range umur Jumlah %

20-29 tahun 0 0

30-40 tahun 5 16,7

Diatas 40 tahun 1 83,3

Dari tabel 5.5 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 5 sampel ibu berumur antara 30-39 pada saat hamil (16,7%) dan 1 sampel berumur diatas 40 tahun pada saat hamil (83,3%).

5.2 Pembahasan

5.2.1 Gambaran Kembar dempet di RSUP H. Adam Malik Tahun 2005-2009 Dari data yang didapat dari seluruh kasus kembar dempet, terdapat perbadingan menurut jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan yaitu empat banding lima. Hal ini tidak serupa pada buku Incidence of Conjoined Twins oleh J.W Hanson (1975) dan penelitian Coinjoined twins in the United States oleh L.D. Edmunds dan P.M. layde (1982) yang menyatakan bahwa perbandingan jumlah penderita kembar dempet lebih banyak pada perempuan dari pada laki yaitu tiga banding satu. Pada penelitian ini juga terdapat satu 2 kasus dimana jenis kelaminnya tidak diketahui yaitu 2 kasus Ischiopagus. Hal ini dikarenakan secara penampakan luar, kembar ischiopagus ini berdempet di bagian pinggang ke bawah sehingga tidak bisa diidentifikasi. Namun apabila dilakukan visum interna, kemungkinan akan ketahuan jenis kelamin dari bayi kembar dempet tersebut.

yang menyatakan bahwa angka insidensi dari ischiopagus adalah 6%. Namun, karena jumlah sampel peneliti yang sangat sedikit, data ini tentu belum bisa dijadikan suatu data yang cukup mewakili keseluruhan sampel di Indonesia bila dibandingan penelitian sebelumnya.

Jumlah sampel yang menjalani tindakan operatif dalam penelitian ini adalah 2 sampel kasus dari 6 sampel kasus bayi kembar dempet (33,3%). Tidak semua jenis kembar dempet dapat ditatalaksana dengan operasi disebabkan karena sering terjadinya anomali organ pada bayi-bayi kembar dempet yang membutuhkan observasi yang lebih lanjut. Selain itu , tingginya kasus kembar dempet yang tidak dilakukan tindakan operatif di RSUP H. Adam Malik Medan juga disebabkan karena bayi kembar dempet meninggal sebelum dioperasi.

maternal ages menyatakan bahwa salah satu kelainan yang meningkat sesuai dengan

meningkatnya umur saat hamil adalah aneuploidi atau kelainan kromosomal. Contoh kelainan Kromosom adalah pada kasus sindrom Down yang meningkat dalam kehamilan pada usia diatas 30 tahun. Kemungkinan memiliki bayi dengan sindrom Down adalah sekitar 1 dari 365 pada usia 35 tahun. Jumlah ini meningkat menjadi 1 dari 100 pada usia 40 dan sampai dengan 1 dalam 40 pada usia 45 tahun. Kembar dempet memiliki masalah dalam pembelahan sel yang juga melibatkan kromosom dan gen. Kemungkinan defek pada kromosom mungkin ada hubungan dengan kejadian kembar dempet.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.Jenis kelamin Bayi kembar dempet yang paling banyak adalah perempuan (41,3%). 2.Jenis kembar dempet yang paling banyak ditemui adalah torakoomfalopagus dan

ischiopagus (33,3%).

3.Tingkat tindakan operatif terhadap kasus kembar dempet di RSUP H. Adam Malik Medan adalah sebesar (33,3%).

5.Umur ibu dari bayi kembar dempet pada saat hamil rata-rata diatas 30 tahun.

6.1. Saran

Berdasarkan hasil yang didapat pada penelitian tersebut, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran kepada RSUP H. Adam Malik Medan sebagai rumah sakit rujukan, Diharapkan agar kedepannya penanganan terhadap kasus kembar dempet dapat menjadi perhatian yang lebih agar harapan hidup bayi kembar dempet akan lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan Angka kematian terhadap bayi kembar dempet yang peneliti temukan pada penelitian ini masih tinggi.

2. Disamping itu, sebagai rumah sakit pendidikan, Diharapkan RSUP H. Adam Malik Medan lebih meningkatkan kelengkapan data rekam medis dikarenakan peneliti sulit sekali mendapatkan data dari rekam medis sehingga harus observasi langsung ke departemen yang bersangkutan.

3. Saran Untuk Fakultas kedokteran USU, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR REFERENSI

Annas, G.J., 2001. The Limits Of Law at The Limits of Life. N Engl J Med, 344 (14); 1104-1108

Beckwith, 2003. Conjoined Twins: Developmental Malformations and

Clinical Implications. Department of Pathology and Human Anatomy,

Loma Linda University [diakses 6 April 2010]

Dregger, A.D., 2004. One of Us: Conjoined Twins and The Future of Normal. n engl j med 351;21 [diakses 6 april 2010]

Gklinis. 2004. Menekan Angka kematian Ibu dan Bayi. Diunduh dari:

2010]

Golladay, E. S., Williams, G.D., Seibert, J. J., Dungan, W. T. and

Shenefelt,R., 1982. Dicephalus Dipus conjoined twins. A surgical separation and review of previously reported cases. Journal of Pediatric Surgery 17 (3) : 259-263.

Hook, E. B., 1981. Rates of chromosomal abnormalities at different maternal ages.

Kamal, K. et al, 2007. Conjoined Twin. Diuduh dari

April 2010]

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2008

Kulkarni , M.L., Sureshkumar, C., George, V.G., Venkataramana V., 1994. Conjoined Twin. J.J.M. Medical College:1017-1024

O'Connell,J.E.A., 1962. Surgical Problems in The Separation of Craniopagus Twins. J Neurol Neurosurg Psychiatry; 25: 392.

O'Connell, J.E.A., 1964. Surgical Separation of Two Pairs of Craniopagus. Br Med J; 1: 1333–6.

O'Connell, J.E.A., 1968. An Operation to Separate Craniopagus Twins. Br J Surg; 55: 841–50.

O'Connell, J.E.A., 1976. Craniopagus Twins: Surgical Anatomy and

Embryology and Their Implications. J Neurol Neurosurg Psychiatry; 39: 1–22.

Ogbe, Z., 2009.Thoracopagus: A First Case of Incomplete Conjoint Twins in Eritrea. Journal of Eritrean Medical Association; 63-64

Prawirowihardjo, S., 1976. Ilmu Kebidanan. Edisi I. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta: 41-50

Ratner, A. N., 2006. Thoracopagus Conjoined Twins. JDMS; 53-55

Robertson, E.G., 1953. Craniopagus parietalis: report of a case. Arch Neurol Psychiatry; 70: 189–205.

Sadler, T.W., 1994. Embriologi Kedokteran Langman. Edisi VII. ECG,Jakarta: 29-89

Saranrittichai S, et al., 2007. Successful Separation of Thoracopagus

Conjoined Twins with a Single Extra-hepatic Biliary System. J Med

Assoc Thai 2007; 90 (5): 994-1000

Shigal A.K., et al., 2006. Paraphagus Conjoined twins:complicated Anaomy Preclude Separation: J Indian Assoc Pediatr Surg (11);145-147

Stone, J. L. and Goodrich, J.T., 2006. The

craniopagus

malformation: classification and implications for surgical separation. Diunduh dari20 April 2010]

Syafrudin. 2008. Angka kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi Diunduh dari

[diakses1 April 2010]

University University of Fribourg, Lausanne and Bern, 2010. Human

Embriology. Switzerland: University of Fribourg, Lausanne and Bern.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rayhan Aghanie Amiseno

Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 06 April 1989

Agama : Islam

Alamat : Jl.Letda Sujono No. 11a, Medan 20122

Riwayat Pendidikan : 1. Sekolah Dasar Harapan 1 medan (1995-2001 )

2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Harapan 1 medan ( 2001-2004 )

3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Medan ( 2004-2006)

4. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Medan (2006-2007)

5. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ( 2007-Sekarang )

Riwayat Organisasi : 1.Ketua divisi 1a OSIS SMAN 1 Medan (2006)

LAMPIRAN 4

Jenis Kelamin diagnosis operasi Prognosis

01 261865 Mariana perempuan torakopagus ya baik

02 261866 Mariani perempuan torakopagus ya baik

03 379246 Bayi Asni 1 Laki-laki torakoomfalopagus tidak meninggal 04 379247 Bayi Asni 2 laki-laki torakoomfalopagus tidak meninggal

05 380122 Bayi

Marwati 1 perempuan parapagus tidak meninggal

06 380123 Bayi

Marwati 2 perempuan parapagus tidak meninggal 07 408690 Bayi Letti

Manalu 1

tidak

diketahui ischiopagus tidak meninggal 08 408721 Bayi Letti

Manalu 2

tidak

diketahui ischiopagus tidak meninggal 09 407411 Hasan laki-laki torakoomfalopagus tidak meninggal 10 741240 Husein laki-laki torakoomfalopagus tidak meninggal 11

387459 Bayi

Asnizar 1/Riska

perempuan ischiopagus ya baik

12

- Bayi

Asnizar 2/Riski

Tidak

LAMPIRAN 5

OUTPUT HASIL PENELITIAN

Kembar Dempet Menurut Jenis kelami\n

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid laki-laki 4 33.3 33.3 33.3

perempuan 5 41.7 41.7 75.0

tidak diketahui 3 25.0 25.0 100.0

Total 12 100.0 100.0

Jenis Kembar Dempet

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid thorakopagus 2 16.7 16.7 16.7

thorakoabdominopagus 4 33.3 33.3 50.0

parapagus 2 16.7 16.7 66.7

ischiopagus 4 33.3 33.3 100.0

Total 12 100.0 100.0

Angka mortalitas

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid meninggal 9 75.0 75.0 75.0

baik 3 25.0 25.0 100.0

Total 12 100.0 100.0

operasi

Frequency Percent Valid Percent