ASPEK DIAGNOSIS DAN PATOGENESIS ISOLAT LOKAL

CANINE PARVOVIRUS (RIVS 57)

KETUT KARUNI NYANAKUMARI NATIH

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

KETUT KARUNI NYANAKUMARI NATIH. Aspek Diagnosis dan Patogenesis Isolat Lokal Canine Parvovirus (RNS 57). Dibimbing oleh SETYO WIDODO, BAMBANG JOENIMAN dan MDRAWATI SENDOW.

Canine Parvovirus (CPV) merupakan virus DNA (deoksiribo nucleic acid)

terkecil yang berselubung dengan rantai tunggal sebagai penyebab enteritis dan

miokarditis pada anjing. Virus ini masuk dalam famili Parvoviridae genus

parvovirus. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati gejala klinis, kemunculan titer antibodi dan mempelajari kejadian ekskresi virus dalam feses setelah dilakukan inokulasi isolat lokal CPV (RIVS 57). Enarn (6) ekor anjing lokal sehat klinis

berumur 2 bulan dan nihil titer antibodi terhadap CPV dipergunakan dalam penelitian

ini. Dosis CPV (RIVS 57) sebesar 1 0 ' ~ ~ TCIDso

Iml

diinokulasikan per oral pada 2 ekoranak

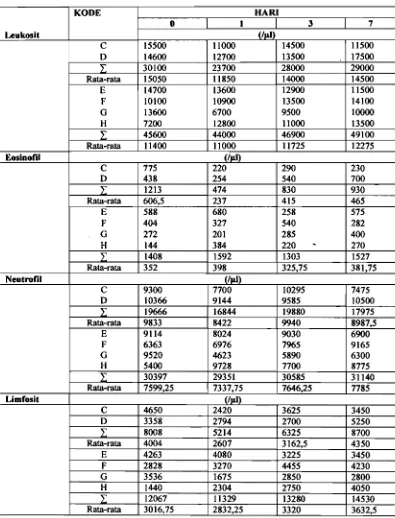

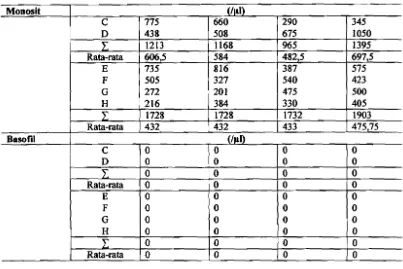

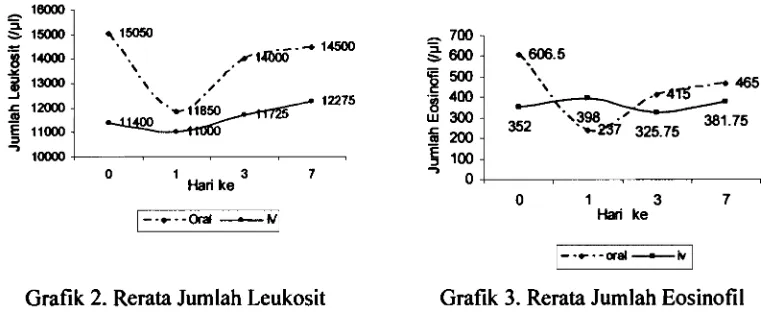

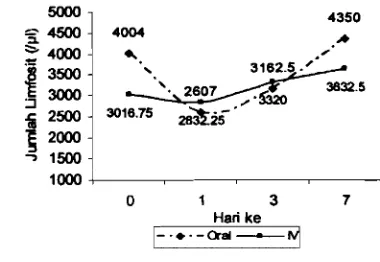

anjing dan per infravena pada 4 ekor sisanya.Hasil penelitian menunjukkan peningkatan suhu tubuh dan penurunan jumlah leukosit (21,26%) disertai p e n m a n jumlah absolut sel lirnfosit (34,89%) dan neutrofil (14,35%) lebih nyata pada aplikasi oral dibandingkan dengan aplikasi

intravena dan telah memunculkan titer antibodi pada 24 jam pertama. Kemunculan

antibodi pada aplikasi oral lebih responsif namun dengan titer rendah sebelurn hari

ke-3 dan mulai protektif pada hari ke-4 dengan puncaknya pada

hari

ke-10 (GMT =8192 HIU) dibanding aplikasi intravena dengan titer tinggi pada hari ke-3 dan protektif

hari

ke-5. Puncak titer antibodi pada aplikasi oral lebih tinggi dibandingpada aplikasi intravena.

.

Virus parvo anjing baik pada aplikasi oral maupun infravena tidak berhasil

diisolasi dari feses dengan menggunakan jaringan FK dan uji HA selama penelitian

berlangsung.

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan

dalam

tesis sayayang berjudul:

ASPEK DIAGNOSIS DAN PATOGENESIS ISOLAT LOKAL CANINE PARVOVIRUS (RIVS 57)

merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan pembimbingan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas

dan

dapatdiperiksa kebenarannya.

Bogor, Pebruari 2005

ASPEK DIAGNOSIS DAN PATOGENESIS ISOLAT LOKAL

CANINE PARVOVIRUS (RIVS

57)

KETUT KARUNI

NYANAKUMARI

NATIHTesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada s

Program Studi Sains Veteriner

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANLAN BOGOR

Judul Tesis : Aspek Diagnosis dan Patogenesis Isolat Lokal Canine

Parvovirus (RIVS 57)

Nama : Ketut Karuni Nyanakumari Natih

N ~ P : 99752

Program Studi : Sains Veteriner

Disetuj ui Komisi Pembimbing

Drh. Bambann Joeniman, MS Anggota

Dr

Drh. Se o Widodo7 b E -

~rhhndrawati Sendow, MSc.

Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Sains Veteriner Dekan Sekolah Pascasarjana

!-

Prof. Dr. Ir. Sjafiida Manuwoto, MSc.

RIWAYAT

HIDUP

Penulis dilahirkan di Singaraja, Bali pada tanggal 21 Desember 1967 dari ayah Drs. I Ketut N. Natih, M. Hum. dan ibu Ketut Geniki. Penulis merupakan putri ke-empat dari enam bersaudara.

Tahun 1981 penulis lulus dari SD St. Fransiskus 111 Jakarta. Tahun 1984 penulis lulus dari SMP St. Fransiskus I1 Jakarta. Tahun 1987 penulis lulus dari SMA Negeri 21 Jakarta dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur

Penelusuran Minat dan Bakat (PMDK). Pada tahun 1988 penulis memilih masuk

Fakultas Kedokteran Hewan, tahun 1992 penulis lulus Sarjana Kedokteran Hewan dan pada tahun 1993 penulis lulus sebagai Dokter Hewan.

PRAKATA

Dengan selesainya karya ilmiah ini, penulis mengucapkan angayubhagia

(bersyukur) kepada

Ida

Sang Hyang Widi WasatTuhan

Yang MahaEsa

atas segalaberkahNya yang termulia, yang dilimpahkan kepada penulis. Penelitian ini penulis laksanakan sejak Mei 2004 sampai Oktober 2004, dengan tema isolat lokal Canine Parvovirus. Judul karya ilmiah ini adalah Aspek Diagnosis dan Patogenesis Isolat Lokal Canine Parvovirus.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Drh. Setyo Widodo, Drh. Bambang Joeniman MS, Drh. Indrawati Sendow; MSc selaku

komisi pembirnbing atas segala bimbingannya; Dr. Drh. Danninto dan Dr. Drh

R.

M.Abdul Adjid selaku Kepala Balai Penelitian Veteriner (Balitvet) Bogor serta Drh. Dewa Made Ngurah Dhanna, MSc., Ph.D. selaku Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Kepala Bagian, Staf dan teknisi di bagian virologi Balitvet dan Drh. Ida Lestari Soedijar, MSc. beserta staf unit uji virologi BBPMSOH atas dukungan dan surnbang sarannya. Disarnping itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Drh. A. Maizir, Drh. Gatot Mudiarto, Heri Hoerudin dan Ipat Hikrnatul Isro atas bantuannya selama

pengambilan sampel dan pengurnpulan data. Yang tercinta suami (AKP I Nengah

Ganti, SH) dan anak (Putu Gayatridevi GK Natih) yang memberi semangat

dan

motivasi, orangtua dan seluruh keluarga atas segala dukungan, hoa

dan

kasihsayangnya. Tak lupa kepada ternan-teman yang tidak dapat disebutkan narnanya satu persatu yang telah mendukung selama penelitian sampai selesainya tesis ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Pebruari 2005

DAFTAR IS1

Halaman

DAFTAR TABEL

...

viiDAFTAR BAGAN

...

viiiDAFTAR GAMBAR

...

ixDAFTAR GRAFIK

...

x

DAFTAR LAMPIRAN

...

xiPENDAI-IITLUAN

...

1Latar Belakang

...

1Tujuan dan Manfaat Penelitian

...

2Hipotesa Penelitian

...

3TMJAUAN PUSTAKA

...

Canine Parvovirus (CPV)...

1.

Etiologi...

2.

Sifat Fisika dan Kimia...

3.

Sifat Biologis...

4.

Induk Semang...

5.

Sifat Antigen...

6.

Strain Canine Parvovirus...

7.

Penularan Canine Parvovirus...

Patogenesa Canine Parvovirus...

Diagnosis Canine Parvovirus.

.

...

1.

Gejala Klims...

a

.

Tipe Miokarditis...

b.

Tipe Enteritis...

2.

Pemeriksaan Serologis...

a

.

Uji Serum Netralisasi (SN)...

...

b

.

Uji Hambatan Hemaglutinasi (HI)c

.

Uji Antibodi Floresen...

d.

Enzirn Linked Immunosorbent Assay (Elisa)...

3.

Pemeriksaan Virologis...

...

a

.

Mikroskop Elektron (ME)b

.

Uji Hemaglutinasi(HA)

...

c

.

Enzim Linked Irnmunosorbent Assay (Elisa)...

d.

Polymerase Chain Reaction (PCR)...

4.

Pemeriksaan Histopatologi...

...

MATERI DAN METODA PENELITIAN

...

Tempat Penelitian

...

Materi Penelitian

1

.

Hewan Percobaan...

...

2

.

Isolat lokal CPV3

.

Sel Darah Merah Babi...

...

Metode Penelitian

1

.

Isolat Lokal (RIVS 57)...

a

.

Propagasi Biakan Jaringan Ginjal Kucing (Feline Kidney=FK)..

b

.

Propagasi Isolat Lokal CPV (RIVS 57). .

...

c.

Uji Kandungan Virus...

2.

Inokulasi Isolat Lokal CPV (RIVS 57)...

3.

Pengambilan Sampel...

a.

Darah (dengan EDTA)...

b.

Serum...

...

.

c Feses

4

.

Uji Laboratoris...

a.

Penghitungan Jumlah Sel Darah Putih (Leukosit) Total...

b.

Preparat Ulas Darah Untuk Diferensiasi Leukosit...

c.

Uji Hambatan Aglutinasi(HI)

...

d

.

Isolasi CPVdari

Feses pada Biakan Jaringan FK...

e.

Identifikasi Isolat virus dengan Uji Hemaglutinasi (HA)...

Peubah yang Diamati...

...

.

1 Gejala Klinis

2

.

Gambaran Hematologi...

...

.

3 Serologi

4

.

Isolasi CPV dari Feses...

a.

Pengamatan fisik...

b.

Pemeriksaan Laboratoris...

Analisis Data Penelitian...

HASIL DAN PEMBAHASAN...

Hasil

...

1.

Pengamatan Gejala klinis...

2.

Hematologi...

...

.

3 Serologis

4

.

Isolasi Virus Lokal CPV...

Pembahasan...

...

SIMPULAN

...

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

1

.

Contoh Penghitungan Titrasi Kandungan Virus Metoda Reed

&Munch

222

.

Dosis Inokulasi Isolat Lokal CPV

(IUVS 57)...

233

.

Hasil Pengamatan Gejala Klinis

...

394

.

Hasil Hematologi

...

405

.

Hasil Serologis

...

44ASPEK DIAGNOSIS DAN PATOGENESIS ISOLAT LOKAL

CANINE PARVOVIRUS (RIVS 57)

KETUT KARUNI NYANAKUMARI NATIH

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

KETUT KARUNI NYANAKUMARI NATIH. Aspek Diagnosis dan Patogenesis Isolat Lokal Canine Parvovirus (RNS 57). Dibimbing oleh SETYO WIDODO, BAMBANG JOENIMAN dan MDRAWATI SENDOW.

Canine Parvovirus (CPV) merupakan virus DNA (deoksiribo nucleic acid)

terkecil yang berselubung dengan rantai tunggal sebagai penyebab enteritis dan

miokarditis pada anjing. Virus ini masuk dalam famili Parvoviridae genus

parvovirus. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati gejala klinis, kemunculan titer antibodi dan mempelajari kejadian ekskresi virus dalam feses setelah dilakukan inokulasi isolat lokal CPV (RIVS 57). Enarn (6) ekor anjing lokal sehat klinis

berumur 2 bulan dan nihil titer antibodi terhadap CPV dipergunakan dalam penelitian

ini. Dosis CPV (RIVS 57) sebesar 1 0 ' ~ ~ TCIDso

Iml

diinokulasikan per oral pada 2 ekoranak

anjing dan per infravena pada 4 ekor sisanya.Hasil penelitian menunjukkan peningkatan suhu tubuh dan penurunan jumlah leukosit (21,26%) disertai p e n m a n jumlah absolut sel lirnfosit (34,89%) dan neutrofil (14,35%) lebih nyata pada aplikasi oral dibandingkan dengan aplikasi

intravena dan telah memunculkan titer antibodi pada 24 jam pertama. Kemunculan

antibodi pada aplikasi oral lebih responsif namun dengan titer rendah sebelurn hari

ke-3 dan mulai protektif pada hari ke-4 dengan puncaknya pada

hari

ke-10 (GMT =8192 HIU) dibanding aplikasi intravena dengan titer tinggi pada hari ke-3 dan protektif

hari

ke-5. Puncak titer antibodi pada aplikasi oral lebih tinggi dibandingpada aplikasi intravena.

.

Virus parvo anjing baik pada aplikasi oral maupun infravena tidak berhasil

diisolasi dari feses dengan menggunakan jaringan FK dan uji HA selama penelitian

berlangsung.

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan

dalam

tesis sayayang berjudul:

ASPEK DIAGNOSIS DAN PATOGENESIS ISOLAT LOKAL CANINE PARVOVIRUS (RIVS 57)

merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan pembimbingan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas

dan

dapatdiperiksa kebenarannya.

Bogor, Pebruari 2005

ASPEK DIAGNOSIS DAN PATOGENESIS ISOLAT LOKAL

CANINE PARVOVIRUS (RIVS

57)

KETUT KARUNI

NYANAKUMARI

NATIHTesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada s

Program Studi Sains Veteriner

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANLAN BOGOR

Judul Tesis : Aspek Diagnosis dan Patogenesis Isolat Lokal Canine

Parvovirus (RIVS 57)

Nama : Ketut Karuni Nyanakumari Natih

N ~ P : 99752

Program Studi : Sains Veteriner

Disetuj ui Komisi Pembimbing

Drh. Bambann Joeniman, MS Anggota

Dr

Drh. Se o Widodo7 b E -

~rhhndrawati Sendow, MSc.

Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Sains Veteriner Dekan Sekolah Pascasarjana

!-

Prof. Dr. Ir. Sjafiida Manuwoto, MSc.

RIWAYAT

HIDUP

Penulis dilahirkan di Singaraja, Bali pada tanggal 21 Desember 1967 dari ayah Drs. I Ketut N. Natih, M. Hum. dan ibu Ketut Geniki. Penulis merupakan putri ke-empat dari enam bersaudara.

Tahun 1981 penulis lulus dari SD St. Fransiskus 111 Jakarta. Tahun 1984 penulis lulus dari SMP St. Fransiskus I1 Jakarta. Tahun 1987 penulis lulus dari SMA Negeri 21 Jakarta dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur

Penelusuran Minat dan Bakat (PMDK). Pada tahun 1988 penulis memilih masuk

Fakultas Kedokteran Hewan, tahun 1992 penulis lulus Sarjana Kedokteran Hewan dan pada tahun 1993 penulis lulus sebagai Dokter Hewan.

PRAKATA

Dengan selesainya karya ilmiah ini, penulis mengucapkan angayubhagia

(bersyukur) kepada

Ida

Sang Hyang Widi WasatTuhan

Yang MahaEsa

atas segalaberkahNya yang termulia, yang dilimpahkan kepada penulis. Penelitian ini penulis laksanakan sejak Mei 2004 sampai Oktober 2004, dengan tema isolat lokal Canine Parvovirus. Judul karya ilmiah ini adalah Aspek Diagnosis dan Patogenesis Isolat Lokal Canine Parvovirus.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Drh. Setyo Widodo, Drh. Bambang Joeniman MS, Drh. Indrawati Sendow; MSc selaku

komisi pembirnbing atas segala bimbingannya; Dr. Drh. Danninto dan Dr. Drh

R.

M.Abdul Adjid selaku Kepala Balai Penelitian Veteriner (Balitvet) Bogor serta Drh. Dewa Made Ngurah Dhanna, MSc., Ph.D. selaku Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Kepala Bagian, Staf dan teknisi di bagian virologi Balitvet dan Drh. Ida Lestari Soedijar, MSc. beserta staf unit uji virologi BBPMSOH atas dukungan dan surnbang sarannya. Disarnping itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Drh. A. Maizir, Drh. Gatot Mudiarto, Heri Hoerudin dan Ipat Hikrnatul Isro atas bantuannya selama

pengambilan sampel dan pengurnpulan data. Yang tercinta suami (AKP I Nengah

Ganti, SH) dan anak (Putu Gayatridevi GK Natih) yang memberi semangat

dan

motivasi, orangtua dan seluruh keluarga atas segala dukungan, hoa

dan

kasihsayangnya. Tak lupa kepada ternan-teman yang tidak dapat disebutkan narnanya satu persatu yang telah mendukung selama penelitian sampai selesainya tesis ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Pebruari 2005

DAFTAR IS1

Halaman

DAFTAR TABEL

...

viiDAFTAR BAGAN

...

viiiDAFTAR GAMBAR

...

ixDAFTAR GRAFIK

...

x

DAFTAR LAMPIRAN

...

xiPENDAI-IITLUAN

...

1Latar Belakang

...

1Tujuan dan Manfaat Penelitian

...

2Hipotesa Penelitian

...

3TMJAUAN PUSTAKA

...

Canine Parvovirus (CPV)...

1.

Etiologi...

2.

Sifat Fisika dan Kimia...

3.

Sifat Biologis...

4.

Induk Semang...

5.

Sifat Antigen...

6.

Strain Canine Parvovirus...

7.

Penularan Canine Parvovirus...

Patogenesa Canine Parvovirus...

Diagnosis Canine Parvovirus.

.

...

1.

Gejala Klims...

a

.

Tipe Miokarditis...

b.

Tipe Enteritis...

2.

Pemeriksaan Serologis...

a

.

Uji Serum Netralisasi (SN)...

...

b

.

Uji Hambatan Hemaglutinasi (HI)c

.

Uji Antibodi Floresen...

d.

Enzirn Linked Immunosorbent Assay (Elisa)...

3.

Pemeriksaan Virologis...

...

a

.

Mikroskop Elektron (ME)b

.

Uji Hemaglutinasi(HA)

...

c

.

Enzim Linked Irnmunosorbent Assay (Elisa)...

d.

Polymerase Chain Reaction (PCR)...

4.

Pemeriksaan Histopatologi...

...

MATERI DAN METODA PENELITIAN

...

Tempat Penelitian

...

Materi Penelitian

1

.

Hewan Percobaan...

...

2

.

Isolat lokal CPV3

.

Sel Darah Merah Babi...

...

Metode Penelitian

1

.

Isolat Lokal (RIVS 57)...

a

.

Propagasi Biakan Jaringan Ginjal Kucing (Feline Kidney=FK)..

b

.

Propagasi Isolat Lokal CPV (RIVS 57). .

...

c.

Uji Kandungan Virus...

2.

Inokulasi Isolat Lokal CPV (RIVS 57)...

3.

Pengambilan Sampel...

a.

Darah (dengan EDTA)...

b.

Serum...

...

.

c Feses

4

.

Uji Laboratoris...

a.

Penghitungan Jumlah Sel Darah Putih (Leukosit) Total...

b.

Preparat Ulas Darah Untuk Diferensiasi Leukosit...

c.

Uji Hambatan Aglutinasi(HI)

...

d

.

Isolasi CPVdari

Feses pada Biakan Jaringan FK...

e.

Identifikasi Isolat virus dengan Uji Hemaglutinasi (HA)...

Peubah yang Diamati...

...

.

1 Gejala Klinis

2

.

Gambaran Hematologi...

...

.

3 Serologi

4

.

Isolasi CPV dari Feses...

a.

Pengamatan fisik...

b.

Pemeriksaan Laboratoris...

Analisis Data Penelitian...

HASIL DAN PEMBAHASAN...

Hasil

...

1.

Pengamatan Gejala klinis...

2.

Hematologi...

...

.

3 Serologis

4

.

Isolasi Virus Lokal CPV...

Pembahasan...

...

SIMPULAN

...

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

1

.

Contoh Penghitungan Titrasi Kandungan Virus Metoda Reed

&Munch

222

.

Dosis Inokulasi Isolat Lokal CPV

(IUVS 57)...

233

.

Hasil Pengamatan Gejala Klinis

...

394

.

Hasil Hematologi

...

405

.

Hasil Serologis

...

44DAFTAR

BAGAN

Halaman

...

1.

Patogenesa Infeksi Canine Parvovirus (Hoskins 1 995)...

2.

Prosedur Propagasi Biakan Jaringan FK3

.

Prosedur Propagasi Isolat CPV (RIVS 57)...

. .

...

4.

Prosedur Uji Kandungan...

5.

Prosedur Perlakuan Serum6

.

Prosedur Preparat UlasDarah

...

...

.

7 Prosedur Uji HI

8

.

Prosedur Isolasi CPV dalam Biakan Jaringan FK...

DAFTAR GAMBAR

1

.

Hewan Percobaan Yang Digunakan

...

2.

Inokulasi Isolat b k a l CPV (RIVS 57) Aplikasi

Oral

...

3

.

Inokulasi Isolat Lokal CPV (RIVS 57) Aplikasi

Intravena ... 4.

Pengambilan Sampel Darah Pada Anjing

...

5

.

Biakan Jaringan FK Normal

...

6

.

CPE Canine Parvovirus pada Biakan Jaringan FK

...

.

.

...

...

7

.

Hasil Uji HI

...

.

8

HasilUji

HAHalaman

2929

29

29

29

29

1

.

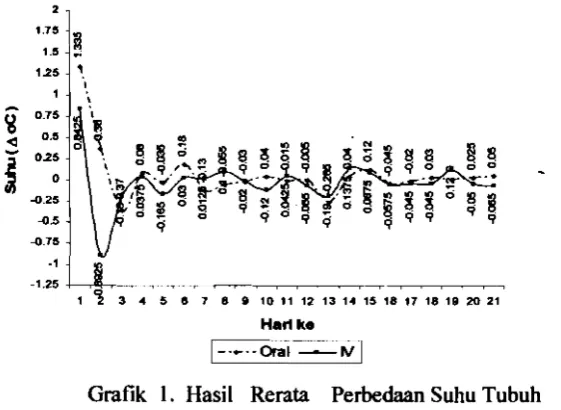

Hasil Rerata Perbedaan Suhu Tubuh...

39...

2

.

Rerata Jumlah Leukosit 423

.

Rerata Jumlah Eosinofil...

42 4.

Rerata Jumlah Neutrofil...

43...

5

.

Rerata Jumlah Limfosit 436

.

Rerata Jumlah Monosit...

44...

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 . Bahan dan Alat

...

562.

Pembuatan Medium...

5 7. . .

...

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anjing merupakan salah satu hewan kesayangan, yang dipelihara untuk berbagai

tujuan, diantaranya sebagai penjaga rumah, teman atau hiburan untuk menghilangkan

stress maupun sebagai simbol status.

Penyakit yang membahayakan anjing dan dapat membawa kematian adalah

infeksi muntaber yang disebabkan oleh Canine Parvovirus, ditandai dengan gejala

muntah dan mencret berdarah yang berakhir dengan kematian dalam waktu kurang dari 3 hari. Dari temuan nekropsi anjing yang mati menderita muntaber diperoleh dehidrasi

berat, usus mengalami dilatasi dan berisi cairan berwama merah hingga kehitaman. Secara histopatologis ditemukan degenerasi sampai nekrosis dan hiperplasia dari epitel

kripta usus bagian duodenum dan jejunum, juga ditemukan badan inklusi intranukleus

bersifat basofilik pada epitel kripta duodenum (Nelson et al. 1979; Macartney et al.

1984).

Canine Parvovirus diidentifikasi sejak tahun 1978 setelah berhasil diisolasi dari

anjing dengan gejala berak darah (haemorrhagic diarrhea) (Appel et al. 1979). Canine

Parvovirus merupakan virus DNA (deoksiribo nucleic acid) terkecil yang berselubung dengan rantai tunggal. Virus ini masuk dalam famili Parvoviridae genus parvovirus

(Russel dan Edington 1985).

Canine Parvovirus dapat menginfeksi berbagai ras anjing, umur ataupun jenis kelamin. Resiko paling tinggi terjadi pada anak anjing umur 6 minggu sampai 6 bulan (Glickrnan et al. 1985). Replikasi CPV terjadi dalam sel-sel yang membelah dengan cepat yaitu sel jantung dan sel epitel usus halus sehingga CPV berkembang dengan

cepat dalam tubuh anjing muda (umur kurang dari 6 bulan) yang masih banyak terjadi proliferasi sel-sel (Hoskins 1997).

Saat ini penyakit enteritis karena infeksi CPV pada anjing telah menyebar ke

seluruh dunia. Penyakit ini bersifat sangat menular dan fatal. Penularan sangat mudah

terjadi secara oral melalui feses yang tercemar CPV (Meunier et al. 1985; Hoskins

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui gejala klinis, isolasi

virus dan epidemiologi CPV (Miura et al. 1986). Tetapi sampai saat ini Canine

Parvovirus tipe enteritis masih merupakan masalah di tempat-tempat praktek dan

petemakan karena menyebabkan angka kematian yang tinggi pada anak anjing dengan

tanda-tanda klinik adanya diare darah (Schultz 1995; Hoskins 1997).

Kejadian infeksi Canine Parvovirus pertarnakali di Indonesia pada tahun 1981.

Wabah pada anjing ini ditandai dengan gejala depresi, anoreksia, muntah dan diare dan

menyerang pada hampir semua umur hewan, kemudian dilakukan isolasi CPV dari feses

yang ditumbuhkan pada biakan jaringan ginjal kucing (Crandell Feline Kidney =

CRFK). Identifikasi terhadap CPV dilakukan dengan menggunakan uji hemaglutinasi

(Hemaglutination Test = HAT). Typing terhadap CPV dilakukan dengan monoklonal

antibodi (Jusa et al. 1991).

Sampai saat ini infeksi CPV pada anjing-anjing di Indonesia masih merupakan

masalah besar. Tingkat kematian yang terjadi hampir 100%. Tempi atas infeksi

parvovirus hanya dapat dilakukan berdasarkan gejala yang memperburuk keadaan hewan (Tilley et al. 1997). Menurut Glickrnan et al. (1985) faktor-faktor yang

mempengaruhi keganasan infeksi CPV adalah ada tidaknya kekebalan anjing, virulensi

virus, dosis infeksi, infeksi campuran yang mengikutinya dan kondisi lingkungan. CPV pada anak anjing akan menjadi lebih buruk jika disertai dengan adanya infeksi

parasit, stress di tempat baru, keadaan di dalam kandang yang terlalu padat, sanitasi

yang buruk, titer antibodi induk rendah dan kegagalan tubuh membentuk respon

kekebalan (Sajuthi 200 1).

Kualitas isolat lokal CPV sampai saat ini juga belum banyak dilakukan dan dipublikasikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aspek diagnosis dan

patogenesis isolat lokal CPV yang diinokulasikan pada anjing lokal.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengamati gejala klinis setelah inokulasi isolat lokal CPV (RIVS 57)

2. Mengukur titer antibodi yang terbentuk setelah inokulasi isolat lokal CPV

(RIVS 57)

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Mendapatkan informasi pendukung diagnosis dan patogenesis infeksi isolat lokal CPV (RIVS 57) yang diinokulasikan pada anjing lokal.

Hi potesa

TINJAUAN PUSTAKA

Canine Parnovirus (CPV)

1. Etiologi

Infeksi Canine Parvovirus dengan strain tipe 2 (CPV-2) merupakan salah satu penyakit virus pada anjing yang bersifat sangat kontagius dan fatal (Hoskins 1995; Kerr

2000).

Canine Parvovirus merupakan virus DNA (deoksiribo nucleic acid) rantai

tunggal yang berukuran 15-28 nm. Virus ini berbentuk ikosahedral simetris dan tidak

berselubung. CPV memiliki 32 kapsomir dan 3 struktur polipeptida (Russel dan

Edington 1985; Kerr 2000).

2. Sifat Fisika dan Kimia

Canine Parvovirus sangat stabil pada pH 3-9, suhu 56-60°C selarna 1 jam, pada

pelarut lemak dan pada konsentrasi garam yang tinggi (Afshar 1981; Russel dan Edington 1985; Kerr 2000). Canine Parvovirus dapat hidup bertahun-tahun dalarn

fomitus (Russel dan Edington 1985).

Canine Parvovirus akan mati melalui kontak dengan sodium hipokhlorida dan

gluteraldehyda (Kerr 2000). Menurut Afshar (1981) CPV dapat diinaktifkan dengan

formalin, O-propiolaktan, hydroxylamine dan radiasi ultra violet.

3. Sifat Biologis

Canine Parvovirus mudah bereplikasi dalam sel-sel yang sedang membelah dengan cepat (Afshar 198 1 ; Russel

dan

Edington 1985). Secara in vivo terjadi pada selepitel usus (kripta ileum), sumsum tulang dan fetus (Russel dan Edington 1985). Secara

in vitro CPV dapat tumbuh pada biakan jaringan primer organ anjing seperti ginjal, usus,

limpa, timus dan paru-paru, dan pada biakan jaringan organ kucing seperti ginjal dan paru-paru (Afshar 198 1). Canine Parvovirus selain dapat tumbuh pada biakan jaringan

primer, juga dapat tumbuh dengan baik pada biakan jaringan lestari seperti biakan jaringan CRFK (Crandell Feline Kidney), canine foetal kidney, canine melanoma,

canine Jbroblastic cells, A72 canine Jbroma dan MDCK (Madin Darby Canine

African green monkey, raccoon saliva?y gland dan bovine foetal spleen pada kondisi

biakan jaringan tidak membentuk sel selapis (Appel et al. 1979). Biakan jaringan ginjal

kucing merupakan biakan jaringan lestari yang paling sensitif untuk mengidentifikasi

CPV karena dapat menimbulkan efek sitopatik (Cythopathic Efect = CPE). Efek

sitopatik pada biakan jaringan FK atau CRFK terjadi pada 2-3 hari setelah inokulasi. Perkembangan virus ditandai dengan sel yang berbentuk bulat dan pelepasan sel-sel

serta adanya badan inklusi intranuklear (Joshi et al. 1998).

4. Induk Semang

Canine Parvovirus dapat menginfeksi anjing berbagai ms, umur ataupun jenis kelamin. Resiko umur paling tinggi terjadi pada anak anjing yang berumur 6 minggu

sampai 6 bulan. Predisposisi ras yang dilaporkan beresiko tinggi pada ms Rottweiler,

Dobermann pinscher, American pitbull terriers, German sheperd (Glickman et al.

1985; Houston et al. 1996; Hoskins 1997; Sajuthi 2001), English springer spaniels

(Glickman et al. 1985), Labrador retriever, Staford.vhire dan Alaskan sled (Hoskins

1997). Predisposisi ras dengan resiko rendah terjadi pada ras Toy poodle, Cocker spaniel dan ras carnpuran (Houston et al. 1996; Sajuthi 2001).

Bhut et al. (1998), berhasil mendeteksi CPV pada wild canines, yaitu pada wild

dogs (Cuan alpinus), jackals (Canis auxus) dan wolves (Canis lupusj.

Kejadian penyakit akibat infeksi CPV di Indonesia banyak menyemng anjing

muda berumur 2 bulan dan lebih sering terjadi pada ras Dobermann dan Rottweiler.

Pengamatan Sendow dan Syafiiati (2004) menunjukkan bahwa anjing lokal dapat

terinfeksi CPV, namun kasus klinis jarang terjadi.

5. Sifat antigen

Canine Parvovirus mempunyai hemaglutinin yang dapat mengaglutinasi

beberapa sel darah merah hewan seperti babi, Afican green monkey, anjing, shrew mouse, kuda, kucing, golden hamster dan domba (Senda et al. 1988). Penelitian mereka

membuktikan bahwa CPV dapat mengaglutinasi sel darah memh hewan-hewan tersebut

tetapi titernya tidak setinggi sel damh memh babi atau African Green Monkey. Mereka juga membuktikan bahwa CPV tidak dapat mengaglutinasi sel damh merah sapi,

terhadap CPV adalah sel darah merah babi dan sel darah merah monyel ekor panjang

(Macaca fmicularis). Dengan adanya sifat aglutinasi sel darah merah maka uji

hemaglutinasi dapat diterapkan untuk mendeteksi awal adanya antigen CPV (Mochizuki

et al. 1984; Deepa dan Saseendranath 2002).

6. Strain Canine Parvovirus

Pamsh et al. (1991), mengatakan bahwa tipe CPV hanya satu, tetapi varian

strain virus ini ada beberapa yang secara antigenik berbeda tetapi secara serologis sama.

Canine Parvovirus serotype-1 (CPV-1) atau Minute Virus of Canine (MVC)

pertama kali diisolasi dari feses anjing militer di Amerika Serikat pada tahun 1967

(Hoskins 1995). MVC tidak bersifat pathogen. Pada anjing umur 5-21 hari

menimbulkan gejala pneumoni miokarditis dan enteritis sedangkan pada anjing bunting

menyebabkan kematian fetus dan mumifikasi (Truyen 2000). Pada tahun 1978 ditemukan serotipe lain dari CPV yang dihubungkan dengan gejala diare pada anak

anjing di Amerika Serikat dan disebut sebagai Canine Parvovirus tipe-2 (CPV-2) atau

Canine Parvovirus Enteritis (Appel et al. 1979; Parrish et al. 1991). CPV-2 sarna sekali tidak berhubungan dengan MVC (Truyen et al. 2000).

Feline Panleukopenia (FPL) adalah penyakit virus yang menginfeksi kelwga

Felidae dan hewan yang dekat kekerabatannya seperti ~ustelidae,- Procyonidae dan

Viverridae. Sifat penyakit akut, ganas dan sistemik ditandai dengan kejadian yang tiba-

tiba, demam, muntah, diare dan leukopenia. Penyakit ini pertama kali terjadi pada tahun 1925. Beberapa peneliti menduga ada hubungan FPL dengan Mink Enteritis

Virus (MEV) karena mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama. Tahun 1966 berhasil

mengidentifikasi FPL yang termasuk dalam kelwga Parvoviridae (Bittle 198 1 ; Truyen

2000).

Canine Parvovirus tipe-2 merupakan hasil mutasi dari Feline Panleukopenia

virus (FPV) (Erbeck 1981); Evermann 1981 ; Hoskins 1997; Nakamura et al. 2001). Feline Panleukopenia mempunyai kesamaan urutan basa nukleotida dengan CPV-2

lebih dari 98% (Parrish et al. 1991). Hubungan antara CPV dengan FPV secara

serologis sangat erat dan dapat dibuktikan dengan adanya reaksi silang pada uji HI, uji antibodi floresen, uji netralisasi dan immunoelektron mikroskopi (Hoskins 1997).

Selama tahun 1978 dengan pemeriksaan serologis pada anjing terbukti bahwa

Serikat. Canine Parvovirus serotype-2 ini hanya menginfeksi anjing dan canidae

lainnya seperti wolves, coyotes, south American dogs dan Asiatic raccoon dogs. Pada

tahun 1980 strain CPV-2 bermutasi menjadi tipe 2a (CPV-2a) dan pada tahun 1984

muncul varian lain yaitu tipe 2b (CPV-2b). Strain-strain ini disebut tipe antigen yang

baru yang dapat menginfeksi anjing dan kucing dengan gejala klinis CPV (Truyen 2000) juga pada domestic cats (Gamoh et al. 2003). Penelitian Pereira et al. (2000)

menunjukkan bahwa tipe strain CPV di Brazil menunjukkan bahwa selama tahun 1980-

an tipe strain yang dominan adalah CPV-2a dan pada tahun 1990-an adalah CPV-2b.

Pada tahun 2000 ditemukan lagi varian baru yaitu tipe 2c yang menginfeksi kucing dan

wild felidae (Nakamura et al. 2001). Hasil penelitian Truyen (2000) menunjukkan

bahwa ke-3 strain tersebut tidak dapat dibedakan secara serologis.

Adanya perubahan CPV-2 ini karena kemampuan parvovirus untuk bereplikasi

dan menyebar lebih efektif dalam adaptasi genetik (Parrish et al. 1988). Dengan analisa

phylogenetik memperlihatkan evolusi yang pmgresif dari tipe asli CPV. Kejadian tersebut mirip seperti yang terjadi pada virus influenza A (Parrish et al. 1991).

7. Penularan Canine Parvovirus

Penyakit yang disebabkan oleh Canine Parvoviws sangat kontagious. Sampai saat ini penularan CPV secara alami melalui kontak langsung dekan sekreta anjing

yang terinfeksi CPV atau makanan yang telah terkontarninasi oleh CPV. CPV dapat

diekskresikan melalui feses, air seni,air liur dan muntah (Appel et al. 1980). Alat-alat yang telah tercemar CPV seperti alat-alat kedokteran, grooming dan alat-alat kandang

yang tercemar feses juga merupakan sarana penularan (Gordon dan Angrick 1986;

Hoskins 1997).

Patogenesis Canine Parvovirus

Patogenesis CPV berhubungan erat dengan orgadtipe sel. Pada anak anjing umur kurang dari 8 minggu terjadi gangguan pada myocardium. Pada anak anjing yang

lebih tua terjadi gangguan pada epitel usus halus. Umumnya pada semua anjing terjadi

gangguan pada sumsum tulang, limfoid dan sel-sel darah (Hoskins 1995).

secara cepat dari anjing satu ke anjing yang laimya melalui oronasal yang ditularkan

lewat feses yang tercemar CPV (Hoskins 1995).

Setelah virus masuk melalui oronasal maka replikasi virus dimulai 1-2 hari

setelah infeksi di jaringan limfoid oropharing, limfonodus mesenterika dan timus.

Infeksi virus sistemik pada jaringan limfoid usus halus tejadi 3 hari setelah pasca

infeksi melalui viremia. Adanya plasma viremia terjadi 1-5 hari setelah infeksi (Hoskins 1995).

Pada kondisi normal, sel-sel bermigrasi dari epitel germinaVpangkal

limfonodus intestinal ke ujung vili usus halus. Selama migrasi sel-sel matang dan

mempunyai kemarnpuan menyerap. Pada anjing yang terinfeksi CPV, virus bereplikasi

di epitel germinal kripta usus sehingga sel-sel epitel rusak dan kolaps. Karena tejadi kerusakan pada epitel germinal mengkibatkan pergantian sel normal (biasanya antara 1

-

3 hari pada usus halus) terganggu dan vili menjadi pendek (Bolton dan Pass 1988;

Hoskins 1995). Akibat patologis yang te jadi pada infeksi virus pada epitel usus adalah

keharusan sel-sel epitel tersebut dalam jumlah banyak dalam waktu singkat lalu diganti dengan sel-sel yang muda tidak bisa mengabsorbsi cairan dan tidak menghasilkan enzim

sehingga te jadi pengeluaran cairan terus menerus. Hewan mati karena terlalu banyak cairan keluar (Bolton dan Pass 1988).

CPV juga merusak mitoticcaly active precursor sirkulasi sel leukosit dan limfoid.

Pada infeksi yang parah sering te jadi neutropenia dan limfopenia (Meunier et al. 1985; Hoskins 1995). Infeksi sekunder dari bakteri Gram negatif dan mikroflora anaerob

menyebabkan te jadinya komplikasi sehingga menyebabkan kerusakan hebat pada usus,

bakterimia clan endotoksemia serta Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

(Hoskins 1995).

Titer antibodi dalam serum dapat dideteksi sedini mungkin pada 3-4 hari setelah

infeksi dan akan konstan selarna kurang dari setahun (Carman dan Povey 1985; Hoskins 1997). Pada anjing-anjing yang sembuh dari infeksi CPV, kekebalan bertahan

selama 20 bulan lebih (Hoskins 1995). Penelitian Sendow dan Syafiiati (2004)

menunjukkan bahwa antibodi terhadap CPV masih dapat terdeteksi hingga 3 tahun.

Ekskresi aktif CPV dimulai pada hari ke-3 atau ke-4 setelah infeksi umumnya

sebelum gejala klinis muncul (Hoskins 1995). Menurut Carman dan Povey (1985)

antibodi. Antibodi lokal intestinal penting dalam terminal ekskresi virus dalam feses

(Hoskins 1995). Viremia selalu didahului shedding virus melalui feses (Meunier et al.

1985; Hoskins 1997). CPV berada dalam feses selama 7-10 hari (Schunck er al. 1995; Hoskins 1997). Pada penelitian Gamoh et al. 2003, shedding virus terjadi pada hari

ke-5. Virus ini akan berada dalam feses dengan titer yang tinggi dan akan disebarkan

ke induk semang yang cocok melalui oral (Schunck et al. 1995; Hoskins 1997).

CPV menimbulkan respon imunologik dimana terjadi ikatan antara antigen

CPV yang masuk ke dalam tubuh dengan antibodi yang terbentuk. Imunoglobulin (Ig)

yang berperan adalah IgM, IgG dan IgA. Pada peristiwa terjadinya infeksi CPV, Imunoglobulin M biasanya dibentuk terlebih dahulu sebagai respon terhadap virus yang

masuk kedalam tubuh. Pada uji serologi di laboratorium IgM bersama-sama dengan IgG

menyebabkan reaksi antigen-antibodi seperti terjadinya aglutinasi sel darah merah.

Imunoglobulin A terdapat didalam serum dan ada juga IgA sekretori (SIgA) sebagai

imunoglobulin utama dalam organ sekresi dan eksokrin. Immunoglobulin A sekretori terdapat dalam mukosa saluran pencemaan yang berfbngsi melindungi tubuh terhadap

masuknya antigen ke dalam tubuh dengan cam membalut antigen sehingga antigen tidak

dapat melekat pada mukosa (Tizard 1992). Target organ utama pada infeksi CPV

enteritis adalah usus halus. Menurut Nara et al. (1983), antibodi yang terbentuk pada usus adalah IgA, yang dapat memberikan proteksi memadai terhadap infeksi CPV.

Antibodi IgA ini dapat menyebabkan temetralisasinya virus yang diekskresikan pada feses sehingga apabila waktu yang tidak tepat dan lama pada saat pengambilan feses

Regional lymphmodus chopharing

Tonsil

Umur 6 minggu-6 bulan

4

6-10 Jaringan lymphoid Intesfiml gland P-W Sumsum tulang Sel epithel Hati *Peningkatan titer Ab

4

1

Gijal.Timbul gejala klinis (patologi)

Leucopenia-limphopenia

.She&- v i m sampai Intestinal gland

hari ke- 1 4 1mmunodef;ciency: Nekrosa epitel

Atropi timus

Lymphoid depletion pada Peningkatan

4

permeabilitas Limpa dan limphonodus Penunman absorpsi7 Infeksi skunder Parah

4 Enteropthy

Gram negavf sepsis Diare

Bagan 1. Patogenesa Infeksi Canine Parvovirus (Hoskiis 1925).

Diagnosis Canine Parvovirus

Diagnosis Canine Parvovirus dilakukan berdasarkan pengamatan gejala klinis,

pemeriksaan serologis, pemeriksaan virologis seperti isolasi dan identifikasi CPV dalam feses dan pemeriksaan histopatologi (Stann et al. 1984; Russel dan Edington

1985).

1. Gejala Klinis

Respon anjing yang terinfeksi Canine Pawovirus bewariasi dari tidak ada gejala atau subklinis hingga akut yang dapat berakibat fatal. Kasus subklinis lebih

banyak ditemukan, terutama pada anjing lokal (Sendow dan Syafiiati 2004). Keparahan

infeksi CPV tergantung pada umur hewan, tingkat stress, jenis hewan dan status

(Hoskins 1995). Makin muda umur anjing yang terinfeksi CPV makin parah gejala

klinisnya. Pada anjing umur 3-4 minggu, sel miosit pada jantung sedang aktif berkembang sehingga apabila pada umur tersebut terinfeksi CPV maka yang terserang

adalah jantung yang mengakibatkan kematian mendadak. Infeksi CPV pada anjing

yang berumur lebih dari 6 minggu, derajat pembelahan sel miosit mulai menurun tetapi derajat pembelahan sel mitotik pada kripta usus meningkat, sehingga menyebabkan muntah dan diare (McCandlish et al. 1979).

Gejala klinis yang ditimbulkan oleh infeksi CPV, yaitu:

a. Tipe Miokarditis

Canine Parvovirus dapat menyerang otot jantung sehingga disebut sebagai CPV

miokarditis. Infeksi CPV tipe miokarditis dapat terjadi saat masih dalam uterus atau

pada anak anjing umur kurang dari 4 minggu. Umumnya seluruh anak anjing dalarn satu

induk terinfeksi. Anak anjing sering ditemukan mati dalarn waktu 24 jam setelah

timbulnya gejala klinis seperti sesak napas, menangis, lemas, kadang-kadang muntah

dan selaput lendir pucat (McCandlish et al. 1981; Hoskins 1997). Mortalitas tipe

miokarditis berkisar atara 20% hingga 100%. Pada tipe miokarditis yang akut

umumnya anak anjing tersebut tidak mempunyai kekebalan bawaan dari induk,

sehingga vaksinasi induk yang akan dikawinkan sangat dianjurkan (sendow 2003).

Pada anak anjing berumur lebih dari 5 bulan gejala klinis yang tampak tidak

nyata, tetapi pada infeksi akut, ritme puls femoral irregular, jantung terdengar murmur dan aribnia (Robinson et al. 1980).

Di Indonesia, tipe miokarditis jarang ditemukan. Hal ini dapat disebabkan

karena umumnya induk anjing telah divaksinasi, sehingga anak yang dilahirkan

mempunyai maternal antibodi yang bertahan hingga 6 minggu (Sendow 2003).

b. Tipe Enteritis

Canine Parvovirus dapat menyerang gastrointestinal sehingga dikenal sebagai

CPV enteritis. Infeksi CPV pada saluran pencemaan ini lebih sering terjadi

dibandingkan dengan tipe miokarditis (Hoskins 1997). Masa inkubasi tipe enteritis adalah 7-1 4 hari setelah infeksi dengan gejala awal muntah, demam yaitu dengan suhu

seperti wama aspal (Meunier et al. 1985; Hoskins 1995). Umumnya neutropenia,

leucopenia dan limfopenia terjadi setelah gejala diare muncul (Macartney et al. 1984).

Leukopenia tejadi pada hari ke4-5 setelah infeksi dimana jumlah sel darah putih menurun hingga 30001pl (Afshar 1981; Stann et al. 1984). Morbiditas CPV tipe

enteritis berkisar antara 20% hingga 100% dan mortalitasnya mencapai 50%, sedangkan

pada anjing yang masih muda dan belum divaksinasi mortalitasnya dapat mencapai 100% (Eugster et al. 1978).

Canine Parvovirus enteritis akut dapat te jadi pada semua jenis anjing, umur

ataupun jenis kelamin. Tetapi anjing berumur antara 6 minggu sarnpai 6 bulan, ras

Rottewilers, Doberman pinscher dan Labrador retriever beresiko lebih tingg i (Hoskins 1995; Tilley et al. 1997).

Pada kasus CPV enteritis, Leib (1995) menyarankan untuk melakukan pemeriksaan feses, rectal cytology, complete blood count (CBC), profil biokimia,

pemeriksaan urin dan radiograph abdomen untuk konfirmasi adanya virus parvo.

Biasanya pada pemeriksaan laboratorium akan terlihat penurunan total protein, anemia,

neutropenia, limphopenia dan hipoglicemia (Leib 1995; Tams 1995).

2. Pemeriksaan Serologis

Adanya infeksi CPV, ditandai dengan pembentukkan antibbdi terhadap CPV

pada tubuh anjing tersebut. Untuk menentukan adanya antibodi terhadap CPV, dapat

dilakukan uji serologis dengan menggunakan beberapa perangkat diagnosis, diantaranya adalah uji serum netralisasi (SN), uji hambatan hemaglutinasi (HI), uji antibodi floresen

dan Enzim-link Iimmunosorbent Assay (ELISA) (Pamsh et al. 1982; Dubovi 1997).

Antibodi dengan konsentrasi tertinggi dan termudah diperoleh, berasal dari

serum darah. Serum diperoleh dengan membiarkan darah contoh membeku dan bekuan

beretraksi. Serum dapat disimpan beku pada suhu -20" C dan digunakan bila diperlukan.

Jika serum diperlukan tanpa aktivitas komplemen maka serum diinaktivasi dalam

penangas air dengan suhu 56°C selama 30 menit (Tizard 1992). Titer antibodi dalam

serum dapat dideteksi sedini mungkin pada 3 4 hari setelah infeksi dan akan konstan

a. Uji Serum Netralisasi (SN)

Prinsip dasar uji serum netralisasi CPV adalah terjadinya proses netralisasi

antigen CPV oleh antibodi. Uji serum netralisasi menggunakan virus dengan

konsentrasi konstan (100 TC1Dso) yang ditambahkan pada serum yang telah

diencerkan, kemudian ditambahkan larutan biakan jaringan ginjal kucing. Biakan

jaringan ginjal kucing tersebut diinkubasikan pada suhu 37'C sampai terlihat perubahan yaitu terbentuknya efek sitopatik (CPE) pada biakan jaringan sebagai tanda adanya

pertumbuhan virus. Ada atau tidak adanya antibodi yang terbentuk dibedakan dengan

ada atau tidaknya CPE (Dubovi 1997).

b. Uji Hambatan Hemaglutinasi (HI)

Prinsip dasar uji hambatan hemaglutinasi adalah CPV mempunyai kemampuan

untuk mengikat sel darah merah yang menyebabkan terjadi aglutinasi sel darah merah

tersebut. Spesifik antibodi CPV mengikat permukaan partikel virus sehingga mencegah

kemampuan virus untuk menempel pada sel darah merah yang menyebabkan aglutinasi terhambat. Reaksi ini disebut penghambatan hemaglutinasi. Uji ini menggunakan

jumlah virus standar sebanyak 4-8 hemaglutination units (HAU) (Dubovi 1997).

Uji hemaglutinasi merupakan uji yang pertarnakali dan sering digunakan untuk mengukur titer antibodi CPV. Menurut kegunaannya dalam mendeieksi antibodi, uji

ini ada dua, yaitu uji prosedur alfa dengan cara konsentrasi sera tetap dengan virus yang

diencerkan dan prosedur beta dengan cara virus standar dengan konsentrasi tetap dan

serum yang diencerkan (Dubovi 1997). Hoskins (1 997) mengatakan bahwa diagnosa CPV dapat dipastikan apabila dalam waktu 3 hari atau lebih setelah anjing menunjukkan gejala klinis dengan diperolehnya titer HI yang tinggi dalam serumnya.

Uji hemaglutinasi secara rutin dilakukan untuk menentukan diagnosa terhadap

infeksi CPV karena sensitif, mudah dikerjakan, cepat dan biayanya tidak mahal (Mathys

et al. 1983; Dubovi 1997). Sampai saat ini uji HA dan HI masih merupakan uji yang paling sering digunakan untuk diagnosa CPV (Deepa dan Saseendranath 2002; Heerden

et al. 2002).

Beberapa kendala dalam uji hemaglutinasi diantaranya membutuhkan darah

babi atau monyet ekor panjang yang ditidak mudah diperoleh, sel darah merah tersebut hanya dapat disimpan selama 2-3 minggu, memerlukan waktu untuk menyiapkan sel

"

bedloresen bila disinari dengan sinar ultraviolet. Misalnya zat warna fluorescein isothiocynate (FITC) yang berwarna hijau atau tetramethylrhodamine isothiayanate

yang berwarna merah. Dengan demikian letak antigen virus dalam jaringan dapat diketahui karena terbentuknya kompleks antigen antibodi yang memancarkan warna

pada pengamtan di bawah mikroskop ultraviolet.

Uji antibodi floresen banyak digunakan oleh laboratorium diagnostik komersil

Kendala penggunaan uji sntibodi floresen adalah membutuhkan waktu lebih lama

karena menggunakan teknik biakan jaringan dan konsentrasi titer antibodi hams tinggi, serta fasilitas rnikroskop floresen yang sangat mahal (Dubovi, 1997; Joshi et al. 1998).

d. Enzim Linked immunosorbent Assay (ELISA)

Prinsip dasar uji Elisa hampir sama dengan uji antibodi floresen, perbedaannya adalah antibodi tidak diwarnai tetapi disenyawakan dengan enzim. -Penerapan metode

ini dimulai sejak diketahui bahwa protein termasuk antigen virus dapat melekat pada permukaan plastik polystyrene, dengan demikian antigen atau antibodi dapat diabsorbsi

pada permukaan lempeng plastic untuk tujuan identi fikasi.

Menurut Ok et al. (2000) pemeriksaan serologis terhadap CPV dengan Elisa

sama sensitifnya dengan uji HI dan penelitian Deepa dan Saseendranath (2000)

menunjukkan bahwa Elisa lebih sensiti f dari pada AGID (Agar Gel Immunod~jision test ) dan CIEP (Counter Immunoelectrophoresis).

Elisa dapat digunakan sebagai uji penyaringan terhadap sampel dalarn jumlah

banyak dan relatif cepat, pembacaan hasil dapat dilakukan secara visual sehingga tidak membutuhkan peralatan khusus (Deepa dan Saseendranath 2000). Akhir-akhir ini, telah

pengenceran rendah sehingga hams dikonfirmasi dengan uji HI dengan menggunakan

spesifik antiserum dan prosedur HA sulit untuk diterapkan pada pemakaian mesin

semiotomatis (Mathys et al. 1983).

c. Uji Antibodi Floresen

Prinsip dasar uji antibodi floresen adalah antibodi diwarnai oleh zat warna

bedoresen bila disinari dengan sinar ultraviolet. Misalnya zat warna fluorescein

isothiocynate (FITC) yang berwarna hijau atau tetrarnethylrhodamine isothiocyanate

yang berwarna merah. Dengan demikian letak antigen virus dalam jaringan dapat

diketahui karena terbentuknya kompleks antigen antibodi yang memancarkan warna

pada pengamtan di bawah mikroskop ultraviolet.

Uji antibodi floresen banyak digunakan oleh laboratorium diagnostik komersil

Kendala penggunaan uji sntibodi floresen adalah membutuhkan waktu lebih lama

karena menggunakan teknik biakan jaringan dan konsentrasi titer antibodi harus tinggi,

serta fasilitas mikroskop floresen yang sangat mahal (Dubovi, 1997; Joshi et al. 1998).

d. Enzim Linked immunosorbent Assay (ELISA)

Prinsip dasar uji Elisa hampir sama dengan uji antibodi floresen, perbedaannya

adalah antibodi tidak diwarnai tetapi disenyawakan dengan enzim. -Penerapan metode

ini dimulai sejak diketahui bahwa protein termasuk antigen virus dapat melekat pada

permukaan plastik polystyrene, dengan demikian antigen atau antibodi dapat diabsorbsi

pada permukaan lempeng plastic untuk tujuan identifikasi.

Menurut Ok et al. (2000) pemeriksaan serologis terhadap CPV dengan Elisa

sama sensitifhya dengan uji HI dan penelitian Deepa dan Saseendranath (2000)

menunjukkan bahwa Elisa lebih sensitif daripada AGlD (Agar Gel Immunodrffirsion

test ) dan CIEP (Counter Immunoelectrophoresis).

Elisa dapat digunakan sebagai uji penyaringan terhadap sampel dalam jumlah

banyak dan relatif cepat, pembacaan hasil dapat dilakukan secara visual sehingga tidak

membutuhkan peralatan khusus (Deepa dan Saseendranath 2000). Akhir-akhir ini, telah

3. Pemeriksaan Virologis

Infeksi CPV tipe enteritis stadium akut, lebih dari lo9 partikel virus berada

dalam feses dan dapat bertahan selama 4 bulan dilingkunga~ya. Dengan demikian

selain sebagai sumber utama penularan infeksi CPV, feses juga berperan sebagai

substrat untuk diagnosa CPV (Mathys et al. 1983; Mildbrand et al. 1984; Hirasawa et

al. 1994). Pengambilan feses untuk isolasi virus lebih baik langsung dari rektum untuk

menghindari kontaminasi (Carman dan Povey 1985; Hoskins 1997).

CPV dalam feses dapat dideteksi dengan beberapa metoda seperti isolasi virus

dalam biakan jaringan, HA, Mikroskop Elektron (ME), Elisa dan DNA hybridization

(Mochizuki et al. 1984; Hirasawa et al. 1994; Savic-Jevdenic et al. 200 1).

Canine Parvovirus juga dapat diisolasi dari epitel lidah, rongga mulut dan

esophagus, usus halus, sumsum tulang, jaringan limfoid, organ p a r u - p a , limpa, hati,

ginjal dan otot jantung karena merupakan lokasi perkembangan CPV (Macartney et al.

1984; Hoskins 1997). Dari jaringan tersebut dengan mudah dapat diisolasi CPV dengan menggunakan sistem biakan jaringan selarna virion belurn dibalut oleh antibodi.

Bila anjing masih hidup, feses merupakan sampel terbaik untuk isolasi CPV (Hoskins

1997).

Isolasi dari feses dengan menggunakan biakan jaringan tidak

-

dilakukan oleh praktisi dokter hewan karena memerlukan fasilitas laboratorium, keahlian khusus sertamemerlukan waktu dan biaya yang besar. Menurut Cavalli et al. (2001), isolasi CPV pada biakan jaringan sangat sulit dan membutuhkan beberapa pasase dalam biakan

jaringan ginjal kucing.

Identifikasi dan deteksi CPV dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a. Mikroskop Elektron

Identifikasi CPV dapat dilakukan dengan mengunakan mikroskop elektron.

Mikroskop elektron dapat mendeteksi beberapa partikel dalam feses dengan melihat morfologinya (William 1980). Menurut Mathys et al. (1983) identifikasi CPV dengan

menggunakan mikroskop elektron sulit dilakukan dilaboratorium ataupun di klinik

hewan karena membutuhkan peralatan khusus dan waktu banyak serta biaya yang mahal.

b. Uji Hemaglutinasi

Infeksi Canine Parvovirus merupakan penyakit virus yang menular dan fatal

Savic-Jevdenic et al. (2001) menunjukkan bahwa dengan uji hemaglutinasi (HA), dapat

mendeteksi CPV dalam feses sehari setelah munculnya gejala klinis, sehingga cepat

melakukan pengobatan terhadap infeksi CPV. Uji HA merupakan uji yang biasa

dilakukan di klinik dengan menggunakan sel darah merah babi atau monyet ekor

panjang. Uji ini dianggap cukup sensitif dan cukup tinggi korelasinya dengan keberhasilan pengobatan (Sajuthi 2001). Adanya hemaglutinasi yang dibentuk oleh CPV merupakan ha1 penting karena sebagai karakteristik sempurna dari virus parvo

(Carmichael et al. 1980). Namun perlu dilanjutkan dengan uji HI dengan menggunakan

antibodi yang spesifik terhadap CPV untuk mengetahui apakah isolat virus yang diperoleh tersebut adalah CPV (Cavalli et al. 2001), karena menurut Hoskins (1997),

ada beberapa macam virus yang dapat diisolasi dari feses yang berasal dari anjing yang

mengalami enteritis. Virus tersebut antara lain coronavirus, rotavirus, astrovirus,

herpesvirus, enterovirus, calicivirus dan parainfluenza. Sebagian virus tersebut juga dapat mengaglutinasi sel darah merah.

c. Enzim Linked immunosorbent Assay (ELISA)

Elisa merupakan uji yang cepat dan sensitif untuk mendeteksi antigen CPV

pada sampel feses anjing. Akhir-akhir ini telah dikembangkan antibodi monoclonal

yang sangat spesifik terhadap CPV. Penggunaan antibodi monoklond menyebabkan uji

ini sangat spesifik dan dapat dilihat secara visual. Banja et al. (2002), menggunakan

Elisa untuk mendeteksi CPV saat terjadi wabah di Bhubaneswar pada 171 ekor anjing dengan gejala muntah dan diare. Korelasi dengan uji HA sebesar 2 95 % (Mildbrand

et al. 1984). Elisa dapat membedakan konsentrasi Ig G dan Ig M. Peningkatan

konsentrasi Ig M pada minggu pertarna infeksi CPV setelah itu diikuti peningkatan konsentrasi Ig G (Hoskins 1 997). Sampai saat ini Elisa merupakan alat diagnostik yang

penting untuk mendiagnosa CPV (Ok et al. 2000).

d. Polymerase Chain Reaction (PCR)

Teknik baru telah dikembangkan dalam mengamplifikasi DNA secara invitro

yang dikenal dengan teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) telah digunakan untuk

diagnosa CPV, meskipun PCR sangat mahal, serta memerlukan ketrarnpilan khusus

Lebih lanjut teknik PCR mampu mendeteksi antigen yang telah dibalut antibodi maupun virus yang telah mati. PCR dapat digunakan sebagai altematif dari uji

konvensional seperti isolasi virus pada biakan jaringan yang membutuhkan waktu lama.

Deteksi antigen yang cepat dan spesifik pada sampel feses dapat dilakukan dalam sehari

sehingga terjadinya infeksi CPV dapat dideteksi lebih awal. Penelitian Meerarani et al.

(1996) menunjukkan bahwa PCR 72,9% antigen CPV dari 270 sampel feses sedangkan

dengan uji HA, hanya 61,1% antigen CPV terdeteksi. Data tersebut menunjukkan

bahwa PCR lebih sensitif dibandingkan dengan uji HA.

4. Pemeriksaan Patologi dan Histopatologi

Pemeriksaan patologi dan histopatologi merupakan penunjang bagi diagnosa CPV. Iierusakan yang ditimbulkan oleh CPV tergantung dari stadium dan daya tahan

tubuh anj ing tersebut.

a. Patologi dan Histopatologi Tipe Miokarditis

Perubahan makroskopik pada anak anjing yang mati mendadak tidak

menunjukkan adanya kelainan jantung, tetapi ada oedema pada paru-pam (Robinson et

al. 1980).

Perubahan mikroskopik, terlihat adanya miokarditis difusa non supuratif dengan infiltrasi limfosit, makrofag, sel plasma dan neutrofil. Pada sel miokardium terlihat

badan inklusi yang bersifat basofilik (Robinson et al. 1980).

b. Patologi dan Histopatologi Tipe Enteritis

Secara patologi dan histopatologi CPV enteritis memperlihatkan adanya lesi terutarna pada jaringan duodenum, jejunum, ileum dan limfonodus mesenterika (Miura

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Laboratorium Virologi Balai Penelitian Veteriner

(Balitvet) di Bogor, Laboratorium Virologi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi

Obat Hewan (BBPMSOH) di Gunungsindur Bogor dan Laboratorium Patologi Klinik

Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor selama 6 bulan mulai bulan Mei

2004 sarnpai dengan Oktober 2004.

Materi Penelitian

1. Hewan Percobaan:

Penelitian ini menggunakan enam ekor anak anjing lokal berumur 1 bulan

berasal dari Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariy Kabupaten Daerah Tingkat I1 Bogor

dari ppulasi anjing yang bebas infeksi Canine Parvovirus (CPV) dengan riwayat belum

pemah divaksinasi. Terlebih dahulu anak anjing tersebut diambil darahnya untuk

mengetahui ada tidaknya antibodi terhadap CPV dengan menggunakan uji hambatan

hemaglutinasi (HI). Anak anjing yang digunakan pada penelitian ini harus negatif antibodi CPV atau mempunyai titer antibodi <8 HI Unit (HIU), dalam kondisi sehat, dan bebas terhadap infeksi parasit cacing maupun penyakit kulit. Dua minggu sebelum

perlakuan, anak anjing diberikan obat anti cacing yaitu drontal plus (Bayer) dengan

dosis 1 tablet per 10 kg berat badan. Selama perlakuan anak anjing ditempatkan pada kandang yang terpisah (Gambar 1).

2. Isolat lokal CPV:

Bahan yang akan diinokulasikan adalah isolat lokal yang telah diidentifikasi

sebagai virus CPV dengan kode RIVS 57 yang diperoleh dari bagian Virologi, Balai

Penelitian Veteriner (Balitvet), Bogor (Sendow dan Hamid 2004). Isolat tersebut berasal dari kerokan mukosa usus anjing yang terinfeksi CPV dengan gejala diare

berdarah yang ditumbuhkan ke dalam biakan jaringan ginjal kucing (Feline Kidney =

3. Sel Darah Merah Babi:

Sel darah merah babi digunakan dalam uji HA dan HI. Sel darah merah babi

diperoleh dari Rumah Potong Hewan (RPH) Kotamadya Bogor. Sel Darah merah babi

dicampur dengan larutan Alsever's (Lampiran Pembuatan Media Nomor 1) dengan perbandingan 1 bagian sel darah merah babi dan 1 bagian larutan Alsewer's dan

disimpan dalam keadaan dingin. Sampai dilaboratorium sel darah merah babi tersebut di

sentrifus (Lampiran Bahan dan Alat Nomor 30) pada kecepatan 750xg selama 10 menit,

kemudian cairan bagian atas sel darah merah dibuang selanjutnya ditambahkan larutan

Alsever's dengan perbandingan 1 bagian sel darah merah babi dan 4 bagian larutan Alsever's. Cairan tersebut disimpan pada suhu 4OC sampai akan digunakan. Larutan stock sel darah merah dapat disimpan paling lama 3 minggu.

Metoda Penelitian

1. Isolat Lokal CPV (RIVS 57)

Isolat lokal CPV (RIVS 57) telah dipasase sebanyak 8 kali pada biakan jaringan

ginjal kucing (Feline Kidney = FK) sebelum digunakan pada penelitian ini. Isolat

tersebut disimpan pada suhu -70' C, kemudian ditumbuhkan kembali pada biakan

jaringan FK.

-

a. Propagasi Biakan Jaringan Ginjal Kucing (Feline Kidney = FK)

Biakan jaringan FK yang telah membentuk sel selapis (monolayer) pada tissue

culturefrask besar (75 cm2)(Lampiran Bahan dan Alat Nomor 42) dipropagasi dengan

cara membuang media pada biakan jaringan FK. Umumnya biakan jaringan FK sudah

membentuk sel selapis berumur 3 sampai 4 hari, kemudian di cuci dengan PBS steril

(Lampiran Pembuatan Medium Nomor 16) sebanyak 2 kali sebelum ditambahkan 1'5

ml Tripsin Versen EDTA (ATV) (Lampiran Pembuatan Medium Nomor 21). Biakan

jaringan FK diinkubasikan pada suhu 37°C (Lampiran Bahan dan Alat Nomor 13)

selama 3-5 menit sambil sesekali digoyang dan dilanjutkan dengan pipeting yaitu

dengan menghisap dan menyemburkan secara hati-hati suspensi tersebut menggunakan pipet 5 ml steril (Lampiran Bahan dan Alat Nomor 29) sehingga sel-selnya lepas. Sel-

sel yang lepas akan terlihat jelas dibawah mikroskop (Lampiran Bahan dan Alat Nomor

23)' selanjutnya ditambahkan media penumbuh (GM) (Lampiran Pembuatan Media

Bahan dan Alat Nomor 36), disentrifis (Lampiran Bahan dan Alat Nomor 31) dengan

kecepatan 750xg selama 10 menit. Supernatan dibuang dan pelet ditambahkan 40 ml

media penumbuh (GM) ((Lampiran Pembuatan Media Nomor 11) dan dimasukkan

kedalam 2 tissue culture flask besar (75 cm2) (Lampiran Bahan dan Alat Nomor 42)

masing-masing 20 ml, kemudian diinkubasikan pada suhu 37°C (Lampiran Bahan dan Alat No 13). Skema prosedur propagasi biakan jaringan FK dapat dilihat pada Bagan 2.

b. Propagasi Isolat Lokal CPV (RIVS 57)

Isolat lokal CPV (RIVS 57) diperbanyak dalam biakan jaringan FK yang

ditumbuhkan pada tissue cultureflask kecil(25 cm2) (Lampiran Bahan

dan

Alat Nomor41). Media biakan jaringan FK yang telah membentuk 40% jaringan selapis, dibuang

secara aseptis menggunakan pipet 5 ml steril (Lampiran Bahan dan Alat Nomor 29),

kemudian dengan menggunakan pipet single channel 1000 pl (Lampiran Bahan dan

Alat Nomor 33) ditambahkan 300 pl isolat yang telah mengalami bekucair sebanyak 3

kali dan diinkubasikan dalam inkubator pada suhu 37" C (Lampiran Bahan dan Alat

Nomor 13) selama 1 jam sebelum ditambahkan media pemelihara (MM) (Lampiran

Pembuatan Media Nomor 10). Sel tersebut diamati selama 5 sampai 7 hari untuk

melihat ada tidaknya CPE, apabila CPE mencapai 80-90%, maka sel dan cairan dipanen

untuk kemudian dilakukan uji kandungan virus. Skema prosedur pr&pagasi isolat lokal CPV (RIVS 57) dapat dilihat pada Bagan 3.

c. Uji Kandungan Virus

Inokulum yang akan dititrasi dibekucairkan terlebih dahulu sebanyak 3 kali,

kemudian disentrifus (Lampiran Bahan dan Alat Nomor 30) dengan kecepatan 750xg

selama 10 menit. Supernatan dikoleksi untuk selanjutnya diuji kandungan virusnya. Uji kandungan virus memgunakan lempeng mikrotiter 96 lubang steril dengan

dasar datar ((Lampiran Bahan dan Alat Nomor 17). Supernatan diencerkan sepuluh kali secara serial dengan pengencer media pemelihara (MM) (Lampiran Pembuatan Media

Nomor 10) dari lo-' sampai lo-* pada botol MacCartney 5 ml steril (Lampiran Bahan

dan Alat Nomor 8) atau tabung 10 ml steril (Lampiran Bahan dan Alat Nomor

.

Denganmenggunakan pipet single channel 100 pl ((Lampiran Bahan

dan

Alat Nomor 32)sebanyak 50 pl per lubang dimasukkan dari masing-masing pengenceran sebanyak 4

dibuat sebagai pembanding dan disertakan pada lempeng mikrotiter yang sarna.

Sebanyak 100 pl biakan jaringan FK dalam media penumbuh dengan konsentrasi sel 2x10' per ml dimasukkan pada masing-masing lubang dengan meggunakan pipet multichannel 50pl-300 pl (Lampiran Bahan dan Alat Nomor 26), selanjutnya

diinkubasikan pada inkubator 37OC yang mengandung 5% COz (Lampiran Bahan dan

Alat Nomor 14). Pengamatan akan terjadinya CPE dilakukan setiap hari selama 5 sampai 7 hari. Skema prosedur uji kandungan virus dapat dilihat pada Bagan 4. Hasil

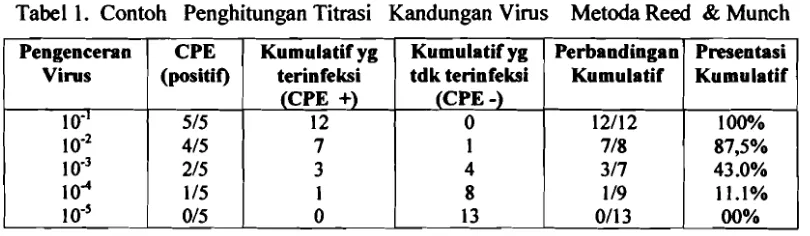

yang diperoleh dihitung dengan metoda Reed&Munch (1938) (Tabel 1).

Tabel 1. Contoh Penghitungan Titrasi Kandungan Virus Metoda Reed & Munch

Rumus TCIDso (Tissue Culture Infective Dose):

PD (Proportionate Distance) =

.

Diatas 50%

-

50%) = 87.5-

50 = 37.5 = 0,86(Diatas 50%

-

Dibawah 50%) 87,5-

43 4 3 32. Inokulasi Isolat Lokal CPV (RIVS 57):

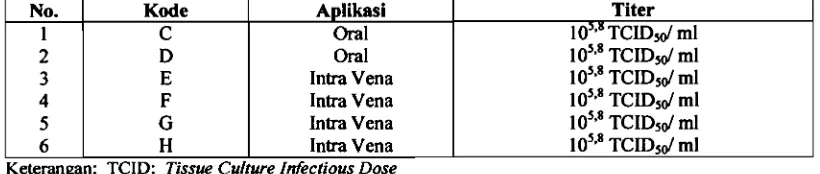

Enam ekor anak anjing lokal yang telah diuji tidak mengandung antibodi

terhadap CPV, dan dinyatakan sehat diinokulasikan isolat lokal CPV (RIVS 57)

dengan dosis 1 0 ~ ~ ~ TCIDsdml (Tabel 2). Anak anjing tersebut telah berumur 2 bulan

saat digunakan pada penelitian ini.

Pengenceran Virus

lo-]

10" 1

u3

1

o4

10" perbandingany Kumulatif 12/12 7/8 317

1 I9 011 3

Kumulatif yg terinfeksi

(CPE

+)

12 7 3 1 0 CPE (positit) 515 415 2/5

1 I5 0/5

Presentasi Kumulatif

1

ow

87,5% 43.0% 11.1% 00% Kumulatif yg tdk terinfeksi

(CPE -)

0

1

4

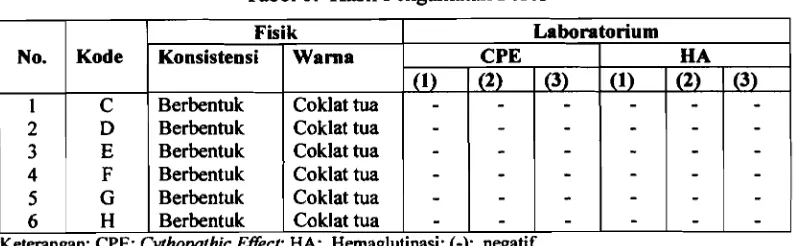

[image:46.594.112.517.245.363.2]Tabel 2. Dosis Inokulasi Isolat Lokal CPV (RIVS 57)

Dua ekor anak anjing diinokulasikan isolat lokal CPV (RIVS 57) secara oral

sebanyak 50 ml per ekor (Gambar 2) dan empat ekor anak anjing diinokulasikan secara

intrmena sebanyak 5 ml per ekor (Gambar 3). Pengamatan gejala klinis dilakukan

setiap hari selama 21 hari. Suhu dicatat setiap pagi hari sehari sebelum inokulasi

sampai 21 hari setelah inokulasi. Selain gejala klinis, peubah lainnya seperti gambaran hematologi, hasil serologi dan ekskresi virus melalui feses juga diamati.

3. Pengarnbilan Sampel

a. Darah (dengan EDTA)

Darah dianbil dari anak anjing melalui vena cephalica antibrachii atau vena

saphena magna (Gambar 4). Sampel darah dimasukkan dalam tabung yang

mengandung ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) (Lampirh Bahan dan Alat

Nomor 44) diambil pada hari ke 0, 1, 3 dan 7. Pemeriksaan jumlah sel darah putih

(leukosit) total dilakukan di laboratorium Sekar Mandapa Bogor dan diferensiasi sel

leukosit diperiksa dengan preparat ulas darah yang difiksasi dengan methanol dan

diwarnai dengan Giemsa-May Grumvald

Titer 1 0'.VcID5d ml lo5,' TCID5d ml lo5.' TCID5d ml lo5.' TCID5d ml lo5,' TCID5d ml

1 05.' TCID5 d ml No. 1 2 3 4 5 6

b. Serum

Darah diambil pada hari ke-0 sampai hari ke-7, hari ke-10, hari ke-14, hari ke-

17 dan hari ke-2 1 pasca inokul