INVENTARISASI CACING SALURAN PENCERNAAN

ELANG JAWA (Spizaetus bartelsi

Stressman, 1924) dan ELANG

BRONTOK (Spizaetus cirrhatus

Gmelin, 1788)

DI HABITAT EKS-SITU

MUHAMAD CAHADIYAT KURNIAWAN

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ELANG JAWA (Spizaetus bartelsi

Stressman, 1924) dan ELANG

BRONTOK (Spizaetus cirrhatus

Gmelin, 1788)

DI HABITAT EKS-SITU

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

MUHAMAD CAHADIYAT KURNIAWAN

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

SUMMARY

MUHAMAD CAHADIYAT KURNIAWAN. E34062620. Inventory of Gastrointestinal Parasitic Worms in Javan Hawk Eagle (Spizaetus bartelsi

Stressman, 1924) and Changeable Hawk Eagle (Spizaetus cirrhatus Gmelin, 1788) at Ex-Situ Habitat. Under Supervision of ERNA SUZANNA and ELOK BUDI RETNANI

Wildlife Rescue Center and Raptor Sanctuary are an ex-situ habitat for wildlife rehabilitation of confiscated and voluntary handover of illegal trading and poaching. This is the efforts to conserv wildlife from extinction. At present there is a few of javan hawk eagle and changeable hawk eagle on ex-situ habitat. Its existence can not avoid from the attack of various diseases, such as parasitic worm infections. The research aimswas to study the types and degree infection of gastrointestinal parasitic worms on javan hawk eagle and changeable eagle. This research was also a preliminary study in studying the behavioral factors and eagle health management at rehabilitation which may affect the transmission of parasitic worms.

This research was conducted at Raptor Sanctuary, Cikananga Wildlife Rescue Center, and Gadog Wildlife Rescue Center on December 2009 until July 2010 by observed 16 eagles, which consisted of 4 javan hawk eagle and 12 changeable hawk eagle. Stage of research included field observation consisting of behavioral observation and fecal sampling. Behavioral observation was performed by Ad Libitum Sampling method and recorded by Time Sampling method. The stool sample done at each individual based on the time-making and observation of physical condition of fecal. The next stage was to analyze fecal samples on laboratory by Koprologi method which included qualitative and quantitative examination. Qualitative examination was done by flotation method and sedimentation followed by filtration storey. Quantitative examination was done by McMaster method.

The type of parasitic worms found in this study are trematoda group consisting of Strigea sp dan Neodiplostomum sp, and the nematode group consisting of Heterakis sp, Ascaridia sp, and Capillaria sp. The type of parasitic worms found in javan hawk eagle are Ascaridia sp, Strigea sp, and Capillaria sp, whereas in changeable hawk eagle are Strigea sp, Neodiplostomum sp, Heterakis sp, Ascaridia sp dan Capillaria sp. There are two types of eggs worm, i.e. Ascaridia sp with 147,5 TTGT value which found in changeable hawk eagle on Cikananga Wildlife Rescue Center and Capillaria sp with 1868 TTGT value in javan hawk eagle on Gadog Wildlife Rescue Center. Transmission of worm infestation in those eagles allegedly influenced by several behavioral factor and wildlife management in ex-situ habitat.

Cacing Parasitik Saluran Pencernaan pada Elang Jawa (Spizaetus bartelsi

Stressman, 1924) dan Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus Gmelin, 1788) di Habitat Eks-situ. Dibimbing oleh ERNA SUZANNA dan ELOK BUDI RETNANI

Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) dan Suaka Elang adalah suatu habitat eks-situ untuk merehabilitasi satwa liar hasil sitaan dan penyerahan sukarela dari perdagangan dan perburuan ilegal. Hal ini adalah salah satu upaya untuk konservasi satwa liar dari kepunahan. Saat ini terdapat beberapa ekor elang jawa dan elang brontok di habitat eks-situ. Keberadaannya kini tidak luput dari serangan berbagai penyakit, diantaranya yaitu infeksi cacing parasitik. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari jenis-jenis dan derajat infeksi cacing saluran pencernaan burung elang jawa dan elang brontok. Penelitian ini juga merupakan studi awal dalam mempelajari tentang faktor perilaku dan manajemen kesehatan pada burung elang di tempat rehabilitasi yang mungkin berpengaruh terhadap terjadinya transmisi cacing parasitik.

Penelitian ini dilakukan di Suaka Elang, PPS Cikananga, dan PPS Gadog pada Desember 2009 hingga bulan Juli tahun 2010 dengan mengamati sejumlah 16 individu burung elang, yang terdiri dari 4 ekor Elang jawa dan 12 ekor Elang Brontok. Tahapan penelitian meliputi observasi lapang yang terdiri dari pengamatan perilaku dan sampling feses. Pengamatan perilaku dengan menggunakan metode Ad Libitum Sampling dan pencatatannya dengan metode Time Sampling. Adapun pengambilan sampel feses dilakukan pada setiap individu berdasarkan waktu pengambilan dan pengamatan kondisi fisik feses. Tahapan berikutnya adalah analisis laboratorium sampel feses menggunakan metode koprologi yang meliputi pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan kualitatif yang digunakan adalah metode flotasi dan sedimentasi yang dilanjutkan dengan penyaringan bertingkat. Adapun pemeriksaan kuantitatif menggunakan metode McMaster.

Jenis-jenis cacing parasitik yang ditemukan pada penelitian ini adalah kelompok trematoda yang terdiri dari Strigea sp dan Neodiplostomum sp, serta kelompok nematoda yang terdiri dari Heterakis sp, Ascaridia sp, dan Capillaria sp. Jenis yang ditemukan pada elang jawa adalah Ascaridia sp, Strigea sp, dan Capillaria sp, sedangkan pada elang brontok yaitu Strigea sp, Neodiplostomum sp, Heterakis sp, Ascaridia sp dan Capillaria sp. Terdapat dua jenis telur cacing yaitu Ascaridia sp dengan nilai 147,5 TTGT yang ditemukan pada elang brontok di PPS Cikanangadan Capillaria sp dengan nilai 1868 TTGT pada elang jawa di PPS Gadog. Transmisi kecacingan pada burung elang tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor perilaku dan manajemen satwa di habitat eks-situ

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Inventarisasi Cacing Saluran Pencernaan Elang Jawa (Spizaetus bartelsi Stressman, 1924) dan Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus Gmelin, 1788) di Habitat Eks-Situ adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Juli tahun 2010 ini adalah endoparasit dengan judul Inventarisasi Cacing Saluran Pencernaan Elang Jawa (Spizaetus bartelsi Stressman, 1924) dan Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus Gmelin, 1788) di Habitat Eks-Situ.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari jenis-jenis dan derajat infeksi cacing saluran pencernaan burung elang jawa dan elang brontok, serta sebagai studi awal dalam mempelajari faktor perilaku dan manajemen kesehatan pada burung elang di tempat rehabilitasi yang mungkin berpengaruh terhadap terjadinya transmisi cacing parasitik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang berbagai jenis cacing saluran pencernaan yang dapat menginfeksi elang jawa (Spizaetus bartelsi Stressman 1924) dan elang brontok (Spizaetus cirrhatus Gmelin 1788) di beberapa pusat rehabilitasi sehingga dapat memberi kontribusi untuk menata strategi pegelolaan selama proses rehabilitasi.

Penulis menyadari karya ilmiah ini tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik demi penyempurnaan dan pengembangan penelitian yang sama pada waktu yang akan datang. Harapan penulis, karya kecil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama Suaka Elang, Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC), dan Pusat Penyelamatan Satwa Gadog (PPSG), serta pihak lain yang membutuhkannya. Amin.

Bogor, Januari 2011

1988. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Daja Suhardja dan Aam Animah S.Pd. Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis, yaitu pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kebon Baru IV Kota Cirebon selama 6 tahun yakni 1994 - 2000. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Kota Cirebon pada tahun 2000 - 2003 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 9 Kota Cirebon tahun 2003 - 2006 dan pada tahun yang sama lulus masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI).

Selama kuliah di Fakultas Kehutanan, penulis mengikuti berbagai kegiatan organisasi, diantaranya Wakil Ketua Kelompok Pemerhati Ekowisata (KPE) “Tapak” selama satu periode (2008-2009) serta Anggota Kelompok Fotografi Konservasi (FOKA) selama satu periode (2008-2009). Penulis pernah mengikuti kegiatan HIMAKOVA (Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata) yakni Eksplorasi Flora Fauna serta Sosial Budaya Masyarakat di Cagar Alam Gunung Simpang (2008) dan pada tahun yang sama mengikuti SURILI (Studi Konservasi Lingkungan) di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (2008). Penulis juga pernah menjadi pemandu wisata di Agroedutourisme IPB (2008-2010) dan asisten praktikum Rekreasi Alam dan Ekowisata (2009-2010). Selain itu penulis juga pernah menjadi volunteer di International Animal Rescue Indonesia (2009) sebagai staf pendidikan lingkungan. Penulis saat ini masih aktif tergabung dalam keanggotaan LSM Raptor Indonesia (RAIN) dari tahun 2009. Saat ini penulis masih aktif sebagai Direktur dari organisasi lingkungan hidup yang bernama Voluntary Action Society (VAS) serta asisten praktikum Interpretasi Alam (2010) di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia terbesar-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dan meraih gelar Sarjana Kehutanan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1) Kedua orang tua penulis (mamah dan bapak), adik Fitria Ramdhani , kakak Weny Widiarti, serta semua keluarga besar yang telah memberikan limpahan kasih sayang, dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sarjana.

2) Dosen pembimbing Dr. drh. Erna Suzanna, M.Sc dan Dr. drh. Elok Budi Retnani, MS atas semua nasehat, bimbingan, dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

3) Dosen Penguji; Ir. Emi Karminarsih, MS sebagai perwakilan dari Departemen Manajemen Hutan, Dr. Lina Karlinasari, SHut, MS.c.F sebagai perwakilan dari Departemen Hasil Hutan, dan Dr. Ir. Achmad, MS sebagai perwakilan dari Departemen Silvikultur atas semua nasehat dan saran yang telah diberikan.

4) Seluruh staf pengajar DKSHE atas ilmu dan pengetahuan yang telah diterima penulis selama belajar di KSHE.

5) Direktur Suaka Elang, Direktur PPS Cikananga, Direktur PPS Gadog, Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Gunung Salak 1, serta seluruh staf dari lokasi penelitian atas izin, bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian di lapangan.

6) Adinda Aisyah Handayani dan keluarga yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dari mulai masuk ke DKSHE sampai penulis menyelesaikan skripsi.

7) Kawan-kawan Raptor Indonesia (RAIN) terutama kepada Mas Gunawan, Kang Zaini Rakhman, Mas Asman Adi Purwanto, Mas Hendry Pramono atas bimbingan, dukungan dan bantuannya.

Raya.

10) Keluarga besar KSHE 43 terutama untuk Catur, Raya, Nanang dan Breti, atas bantuan, doa dan dukungannya.

11) Teman-teman di VAS (Voluntary Action Society); Kang Yopi, Kang Peri, Mbak Omah, Kang Duduy, Indan, Faqor, Kiska, Mas Mono, Azis, Aris, Ferdy dan lainnya atas doa dan dukungannya selama penulis menyusun skripsi sampai selesai.

i

2.2.3Ekologi dan penyebaran... 10

2.2.4Perilaku... 11

2.2.5Pakan... 12

2.3 Cacing Parasit Saluran Pencernaan... 12

2.3.1 Trematoda... 13

2.3.2 Cestoda... 14

2.3.3 Nematoda... 15

2.3.4 Acantocephala... 16

BAB III KONDISI UMUM LOKASI... 18

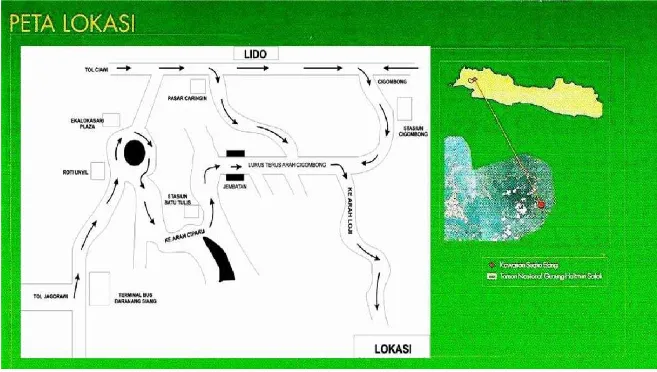

3.1 Suaka Elang... 18

3.1.1Kondisi iklim... 18

3.1.2Lokasi... 18

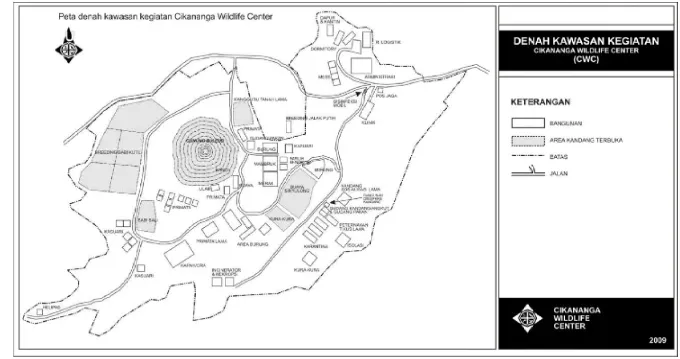

3.2 Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Cikananga... 20

3.2.1 Lokasi dan luas kawasan... 20

3.2.2 Profil... 20

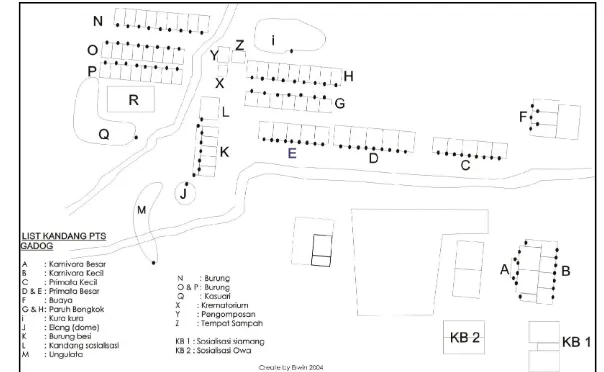

3.3 Pusat Peyelamatan Satwa (PPS) Gadog... 22

3.3.1 Lokasi dan luas kawasan... 22

3.3.2 Profil... 22

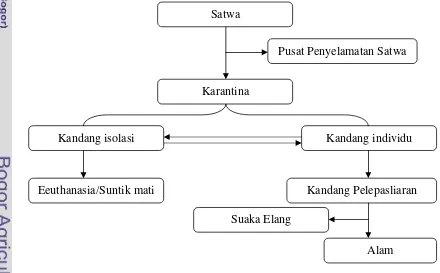

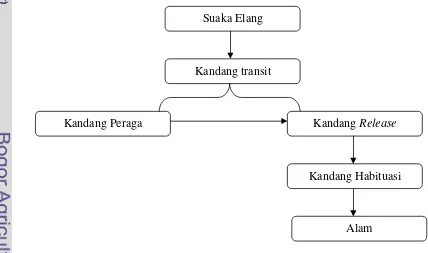

3.4 Manajemen Kesehatan di Habitat Eks-Situ... 24

BAB IV METODE PENELITIAN... 26

4. 2 Alat dan Bahan... 26

4. 3 Rancangan Penelitian... 26

4. 4 Metode Pemeriksaan Sampel Feses... 27

4.4.1 Metode flotasi... 27

4.4.2 Metode sedimentasi dan penyaringan bertingkat... 28

4.4.3 Metode McMaster... 28

4.4.4 Metode pengamatan perilaku... 29

4. 5 Analisis Data... 29

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN... 30

5.1 Jenis Telur Cacing yang Ditemukan pada Elang Jawa dan Elang Brontok... 30

5.2 Manajemen Pengelolaan... 38

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN... 42

6.1 Kesimpulan... 42

6.2 Saran... 42

DAFTAR PUSTAKA... 43

iii

DAFTAR TABEL

No. Halaman

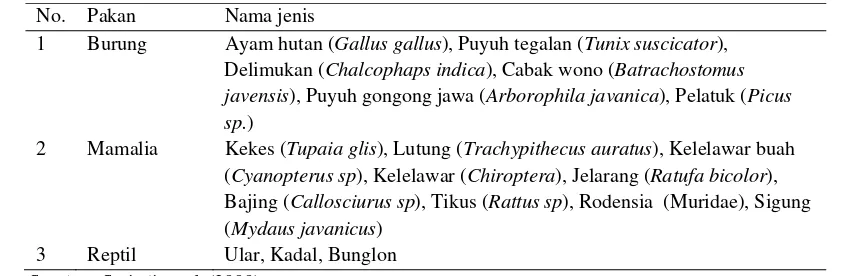

1 Jenis pakan elang jawa (Spizaetus bartelsi)... 7 2 Jenis-jenis telur cacing yang ditemukan pada burung elang jawa

dan elang brontok di habitat eks-situ... 30 3 Jumlah infeksi cacing saluran pencernaa pada elang jawa dan elang

brontok di habitat eks-situ... 32 4 Jenis telur cacing berdasarkan morfologi telur yang ditemukan pada

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1 Elang jawa (Spizaetus bartelsi)... 3

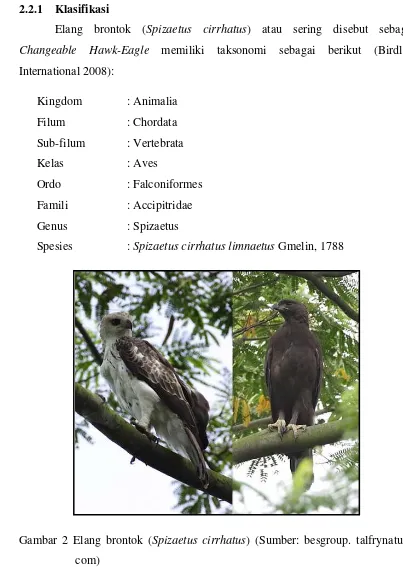

2 Elang brontok (Spizaetus cirrhatus)... 8

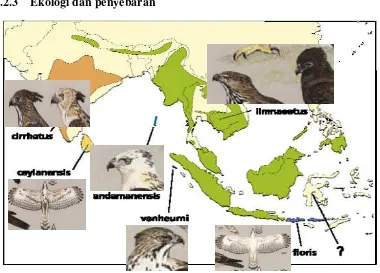

3 Lokasi penyebaran jenis Spizaetus cirrhatus... 10

4 Peta lokasi Suaka Elang... 19

5 Peta kawasan Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga... 2

6 Peta kawasan Pusat Penyelamatan Satwa Gadog... 23

7 Bagan alur manajemen kesehatan burung elang Di PPS... 24

8 Bagan alur manajemen kesehatan burung elang di Suaka Elang... 25

9 (a). Neodiplostomum sp, (b). Strigea sp... 34

10 (a). Ascaridia sp (kondisi rusak), (b). Ascaridia sp (mengandung L2) , (c) Heterakis sp... 36

11 Capillaria sp... 37

12 (a). Kandang rehabilitasi dan pelepasliaran di Suaka Elang, (b). Kandang peragaan di Suaka elang... 38

13 (a). Blok kandang elang di PPS Cikananga, (b). Kandang elang di PPS Gadog... 40

v

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman 1 Jenis telur dan nilai TTGT cacing yang ditemukan pada elang jawa

dan elang brontok... 47 2 Jenis cacing parasitik yang dapat ditemukan di burung pemangsa

(raptor)... 48 3 Tally sheet pegamatan perilaku... 54 4 Waktu dan tempat pengambilan sampel feses serta hasil

pengamatan ciri fisik feses menurut lokasi habitat

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jenis-jenis satwaliar dengan keanekaragaman yang tinggi dan terbesar di beberapa tipe habitat. Saat ini kehidupan satwaliar semakin terdesak oleh kehidupan manusia yang jumlahnya semakin meningkat serta memanfaatkan satwa liar sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari (Alikodra 2002). Beberapa keanekaragaman jenis satwaliar di Indonesia diantaranya berupa jenis-jenis burung pemangsa (elang), yakni terdapat 75 jenis yang terdiri dari Pandionidae (1 spesies), Accipitridae (65 spesies), dan Falconidae (9 spesies). Tujuh belas spesies di antaranya termasuk elang endemik dan salah satunya adalah elang jawa (Sukmantoro et al. 2007). Selain merupakan burung endemik di pulau jawa, elang jawa juga merupakan burung yang menjadi simbol dari lambang Negara Indonesia.

Elang jawa dan elang brontok sudah terancam punah karena banyak diburu untuk dijual ke pasar-pasar burung dengan harga jual yang cukup tinggi. Kedua jenis elang ini biasanya hanya dapat ditemukan di beberapa kawasan konservasi seperti Taman Nasional yang perlindungannya cukup baik. Selain itu terdapat pula beberapa ekor yang ada di habitat eks-situ seperti pusat rehabilitasi khusus elang, Pusat Penyelamatan Satwa (PPS), kebun binatang dan Taman Safari.

2

1.2 Tujuan

1. Mempelajari jenis-jenis dan derajat infeksi cacing saluran pencernaan burung elang jawa dan elang brontok

2. Sebagai studi awal tentang faktor perilaku dan manajemen kesehatan pada burung elang di tempat rehabilitasi yang mungkin berpengaruh terhadap terjadinya transmisi cacing parasitik.

1.3 Manfaat

Memberikan informasi ilmiah tentang berbagai jenis cacing saluran pencernaan yang dapat menginfeksi elang jawa (Spizaetus bartelsi Stressman 1924) dan elang brontok (Spizaetus cirrhatus Gmelin 1788) di beberapa pusat rehabilitasi sehingga dapat memberi kontribusi untuk menata strategi pegelolaan selama proses rehabilitasi.

2.1 Bio-ekologi Elang Jawa

2.1.1 Klasifikasi

Elang jawa (Spizaetus bartelsi) atau sering disebut sebagai Javan Hawk-Eagle, merupakan salah satu burung pemangsa (raptor) yang berada di puncak rantai makanan (top predator). Menurut Stresemann (1924) dalam Widodo (2004) elang jawa tergolong dalam :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata Sub-filum : Vertebrata Kelas : Aves

Ordo : Falconiformes Famili : Accipitridae Genus : Spizaetus

Spesies : Spizaetus bartelsi Stresemann, 1924

4

2.1.2 Morfologi

Secara garis besar elang jawa mempunyai tubuh yang cukup besar untuk ukuran genus Spizaetus tetapi lebih kecil dari kebanyakan elang pada umumnya. Ciri yang mendasar burung ini diantaranya mempunyai jambul di kepala yang tegak cukup panjang serta warna tubuh coklat yang kontras. Terdapat beberapa fase warna tubuh sesuai dengan perkembangan usia (Setiadi et al. 2000).

Pada elang jawa dewasa memiliki warna kepala yang coklat kemerahan dan bagian tengkuk yang coklat kekuning-kuningan. Bagian tengkuk tersebut terlihat lebih terang dari badannya yang lebih tua warnanya. Bulu-bulu pada bagian atas kepala berwarna coklat kehitaman, bagian di sekitar mata berwarna coklat tua (kelihatan gelap), serta lingkar mata (iris) yang berwarna kuning terang. Pada bagian paruh memiliki warna abu-abu tua sampai kehitaman dengan bagian dahinya berwarna abu-abu. Jambul berjumlah dua sampai empat bulu yang berwarna coklat kehitaman dengan ujung jambul terdapat garis keputihan, panjangnya bisa mencapai 12 cm. (Prawiradilaga et al. 2003; Sozer & Nijman 1998; Setiadi et al. 2000).

2.1.3 Ekologi dan penyebaran

Pada umumnya elang jawa dapat ditemukan di daerah hutan primer dan menggunakan hutan sekunder yang berdekatan dengan hutan primer. Elang jawa sangat bergantung pada hutan primer sebagai tempat untuk bersarang serta hutan sekunder dalam berburu mencari mangsa (Prawiradilaga et al 2003). Ukuran wilayah jelajah yang dimiliki elang jawa antara 230-710 ha (Gjershaug et al 2004).

Elang jawa merupakan salah satu jenis burung endemik yang terdapat di Pulau Jawa yang hidup di habitat hutan hujan tropis dari daerah pantai sampai dengan 3000 mdpl (Prawiradilaga et al. 2003).Menurut Sozer & Nijman (1995) habitat elang jawa lebih terkonsentrasi pada ketinggian 500 sampai dengan 2000 mdpl.

2.1.4 Populasi elang jawa

Elang jawa memiliki sifat monogami yaitu hanya memiliki satu pasangan sampai mati, hal inilah yang dapat menghambat perkembangbiakan dan peningkatan jumlah elang jawa tersebut di alam. Elang jawa hanya bertelur satu kali dalam dua tahun. (Prawiradilaga 1999). Menurut Sozer & Nijman (1995) populasi dari elang jawa berkisar antara 81-108 pasang berdasarakan jumlah burung per bagian hutan (per daerah).

2.1.5 Perilaku

6

menjadi mendung atau hujan elang jawa cenderung tidak melakukan aktivitas (Nweton 1986 dalam Utami 2002).

Beberapa perilaku elang jawa yaitu : a. Soaring

Soaring yaitu terbang melayang dan berputar, dengan tidak mengepakkan sayapnya, hanya memanfaatkan naiknya udara panas (Afianto 1999). Aliran udara sangat penting bagi beberapa jenis satwaliar, adanya aliran udara panas dari bawah (lembah) ke atas gunung sangat menguntungkan bagi burung-burung elang yang terbang di angkasa (Alikodra 2002).

b. Gliding

Gliding merupakan bentuk terbang meluncur tanpa adanya aktivitas mengepaknya sayap. Perilaku ini biasa terjadi saat elang ingin terbang dengan menempuh jarak yang cukup jauh (Widodo 2004).

c. Undulating

Terbang undulating adalah terbang naik turun secara periodik dengan arah horizontal. Aktivitas ini berfungsi untuk menarik perhatian pasangannya, menunjukan teritori dan mengusir individu lainnya(Alikodra 2002).

d. Berburu

e. Perilaku kawin

Untuk dapat melakukan aktivitas kawinan elang jawa jantan haruslah sudah mencapai dewasa tubuh yaitu pada sekitar umur empat tahun, sedangkan individu betina ketika sudah mencapai dewasa kelamin yaitu pada sekitar umur enam tahun (Prawiradilaga 1999 dalam Widodo 2004). Dalam memulai perilaku kawin pasangan elang jawa biasanya memulai terbang bersama (soaring) selama kurang lebih 15 menit kemudian mereka hinggap pada suatu dahan di pohon sarang. Selanjutnya betina akan merundukan tubuhnya hingga posisi hampir mendatar dengan sayap terbuka dan sambil menggerakkan sayapnya untuk menjaga gar tetap seimbang. Kemudian individu jantan akan menaiki dari belakang dengan sayap terbuka pula. Selama aktivitas pasangan elang jawa mengeluarkan suara (kwik... kwik... kwik... kwik...), aktivitas kopulasi berlangsung 11 detik. Setelah kawin elang jantan akan bertengger sebentar lalu terbang (Afianto 1999).

2.1.6 Pakan

Menurut Utami (2002), kebutuhan pakan pada elang jawa berkisar antara 20% sampai 30% dari berat tubuhnya. Menurut Harianto et al. (2009) berat tubuh elang jawa berkisar antara 1500-2500 gram. Maka kisaran kebutuhan pakan untuk elang jawa sekitar 300 sampai 750 gram/hari. Menurut Setiadi et al. (2000) pakan elang jawa terbagi menjadi tiga jenis yaitu burung, mamalia dan reptil (Tabel 1).

Tabel 1 Jenis pakan elang jawa (Spizaetus bartelsi) No. Pakan Nama jenis

1 Burung Ayam hutan (Gallus gallus), Puyuh tegalan (Tunix suscicator), Delimukan (Chalcophaps indica), Cabak wono (Batrachostomus javensis), Puyuh gongong jawa (Arborophila javanica), Pelatuk (Picus sp.)

2 Mamalia Kekes (Tupaia glis), Lutung (Trachypithecus auratus), Kelelawar buah (Cyanopterus sp), Kelelawar (Chiroptera), Jelarang (Ratufa bicolor), Bajing (Callosciurus sp), Tikus (Rattus sp), Rodensia (Muridae), Sigung (Mydaus javanicus)

8

2.2 Bio-ekologi Elang Brontok 2.2.1 Klasifikasi

Elang brontok (Spizaetus cirrhatus) atau sering disebut sebagai Changeable Hawk-Eagle memiliki taksonomi sebagai berikut (Birdlife International 2008):

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Sub-filum : Vertebrata

Kelas : Aves

Ordo : Falconiformes Famili : Accipitridae Genus : Spizaetus

Spesies : Spizaetus cirrhatus limnaetus Gmelin, 1788

2.2.2 Morfologi

Elang brontok merupakan elang dari salah satu genus Spizaetus dengan ukuran yang cukup besar dan tidak terpaut jauh dengan ukuran tubuh elang jawa. Elang ini memiliki keunikan pada corak warna tubuhnya (fase) serta terdapat jambul yang tidak terlalu panjang. Menurut Prawidilaga et al. (2003) elang brontok dari sub spesies Spizaetus cirrhatus limnaetus yang tersebar di Sumatra, Jawa dan Kalimantan,memiliki tiga fase, yaitu:

a. Fase Terang (Light morph)

Pada fase ini tubuh elang bagian atas berwarna putih bercorak kehitaman memanjang, demikian pula strip pada mata dan kumis yang memiliki warna kehitaman.

b. Fase gelap (Darkmorph)

Seluruh tubuh elang berwarna coklat gelap dengan garis hitam pada ujung ekor, terlihat kontras dengan bagian ekornya yang coklat dan lebih terang. Burung muda pun berwarna gelap.

c. Fase peralihan (Intermedate morph)

Pada fase peralihan ini terlihat pada pola warna corak atau coretan dan garis yang condong hampir sama dengn fase terang, hanya bagian bawahnya abu-abu kecoklatan.

Menurut Prawiladilaga et al (2003) karakteristik antara jantan dan betina pada elang brontok sama setiap fasenya namun untuk fase menengah pada elang dewasa sama dengan fase terang, hanya bagian bawahnya berwarna abu-abu kecoklatan, dan untuk fase gelap dewasa berwarna coklat sangat gelap dan hampir hitam.

10

2.2.3 Ekologi dan penyebaran

Gambar 3 Lokasi penyebaran jenis Spizaetus cirrhatus (Ferguson & David 2005)

Spizaetus cirrhatus memiliki enam taksa yang diakui. Taksa berjambul terdiri dari dua jenis cirrhatus (Selatan India pada dataran Rajasthan dan Gangga) serta ceylanensis (Sri Lanka). Taksa tidak berjambul terdiri dari empat jenis yaitu andamanensis (pulau Andaman), limnaeetus (utara India dan Nepal melalui Myanmar, selatan Indocina, Semenanjung Malaya untuk Sunda Besar dan Filipina selatan), vanheurni (pulau Simeulue barat Sumatera) dan floris (Lombok, Sumbawa dan Flores) (Gjershaug et al. 2004).

2.2.4 Perilaku

Elang brontok memiliki berbagai macam perilaku untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Alikodra (2002) dalam mempertahankan hidupnya satwaliar dapat melakukan kegiatan yang agresif, kerjasama, dan persaingan untuk mendapatkan pakan, perlindungan, pasangan untuk kawin, reproduksi dan sebagainya. Perilaku elang brontok memiliki kesamaan dengan perilaku yang dimiliki elang jawa serta dengan beberapa jenis burung elang pada umumnya yaitu soaring, gliding, undulating, perching, hunting dan perilaku kawin.

Aktivitas soaring pada elang brontok biasanya dilakukan antara pukul 09.00 pagi sampai 11.30 siang. Soaring dilakukan pada saat udara cerah dengan sinar matahari yang cukup terik (Harianto et al. 2009). Disaat soaring elang brontok melakukan aktifitas berburunya yang dilakukan pada pukul 09.00-16.00 (Wijayanti 2007).

Perilaku kawin pada pasangan elang brontok ditunjukan dengan perilaku betina yang bersuara memanggil-manggil individu jantan di luar lokasi sarang (300-500 meter) dari pohon sarang yang bertengger di pohon kering. Ketika individu jantan mendengar individu betina, dan akan langsung mendekati dan menghampiri individu betina. Perilaku kopulasi atau kawin ini terjadi selama 10-15 menit. Setiap selesai kopulasi induk betina dan jantan langsung mengunjungi sarang sambil membawa ranting kering atau daun muda (Suparman et al. 2005 dalam Wijayanti 2007).

12

2.2.5 Pakan

Elang brontok sering kali memangsa burung yang berukuran sedang sampai besar dan juga mamalia kecil sampai besar (Winkler et al. 2001). Menurut Hoogerwerf (1949) dan Prawiradilaga et al. (1998) dalam Wijayanti (2002) Pakan elang brontok hampir sama dengan pakan elang jawa, namun pakan elang jawa lebih sedikit memangsa burung. Menurut Prawiradilaga et al. (2003) pakan elang brontok pada umumya hewan-hewan di darat seperti mamalia, burung, tupai pohon, bajing, bunglon, reptilia lainnya dan katak.

2.3 Cacing Parasit Saluran Pencernaan

Menurut Kusumamihardja (1995) parasit adalah organisme yang hidup pada atau dalam organisme lain dan atas beban organisme yang ditumpanginya (inang/host). Parasit dalam arti luas mencakup kuman, virus, kapang, protozoa, helminth dan arthropoda serta semua organisme yang merugikan bagi inangnya, sedangkan dalam pengertian sehari-hari parasit hanya mencakup protozoa, helminth, dan arthropoda. Helminth adalah kelompok cacing parasitik dan non parasitik yang terdiri dari filum Platyhelminthes (cacing pipih) dan Nemathelminthes (cacing gelang).

2.3.1 Trematoda

Kelas Trematoda termasuk dalam filum Platyhelminthes yang terdiri dari dua sub kelas yaitu Aspidogastrea dan Digenea. Semua trematoda unggas termasuk dalam sub kelas digenea. Ciri-ciri morfologi digenea memiliki satu batil hisap (oral sucker) dan satu batil hisap perut (ventral sucker). Saluran pencernaan digenea merupakan saluran yang diawali mulut, farings, dan dilanjutkan saluran usus yang buntu. Sistim reproduksi digenea bersifat hermaprodit yang terdiri dari organ reproduksi jantan (sirus, yang dilanjutkan dengan saluran vas defferens dan vas efferens dan diakhiri dengan butir-butir testis) dan organ reproduksi betina (saluran vagina, vesica seminalis, ootype, kelenjar mehlis, ovarium, dan uterus) (Permin & Hansen 1998; Soulsby 1982; Kusumamihardja 1995).

Digenea memiliki siklus hidup tidak langsung yang memerlukan berbagai jenis inang antara dengan tahapan pra dewasa yang bervariasi. Secara umum siklus hidup trematoda diawali dengan keluarnya telur bersama dengan feses inang definitif. Telur yang mengandung embrio bersilia (mirasidium) memiliki ukuran relatif besar yang dilengkapi dengan operkulum yang segera menetas di lingkungan akuatik dengan cahaya yang cukup. Mirasidium berenang aktif hingga menemukan satu jenis atau lebih inang antara yang cocok. Di dalam tubuh inang antara mirasidum berkembang menjadi tahapan-tahapan sporokysta, redia induk, redia anak, dan serkaria. Tahapan-tahapan tersebut bersifat spesifik pada jenis trematoda tertentu. Cercaria yang memiliki ekor akan keluar secara aktif dari tubuh inang antara hingga menemukan tempat yang cocok untuk mempertahankan diri yang kemudian berubah menjadi metasercaria atau menemukan inang antara kedua apabila diperlukan. Inang definitif terinfeksi cacing trematoda karena memakan jenis vegetasi tertentu yang mengandung metaserkaria atau makan hewan yang berperan sebagai inang antara (Permin & Hansen 1998; Soulsby 1982; Kusumamihardja 1995).

14

trematoda tertentu yang menggunakan moluska spesies tertentu sebagai inang perantara hanya dapat terjadi dimana moluska tersebut ditemukan. Inang dari Uvulifer ambloplitis, parasit dari burung raja udang (Megaceryle spp.), termasuk siput, ikan, dan burung. Dengan demikian distribusi trematoda ini berhubungan dengan keadaan ketiga inang yang biasanya memiliki hubungan secara ekologi. Namun demikian, distribusi trematoda tertentu dapat menempati daerah yang luas, terutama jika spesies inang definitif dan inang antara tinggal di berbagai habitat yang cocok atau akibat migrasi inang ke wilayah yang luas (Huffman 2008).

2.3.2 Cestoda

Kelas cestoda termasuk dalam filum Platyhelminthes yang terdiri dari dua sub kelas yaitu eucestoda (cacing pita sejati) dan cestodaria (cacing pita tidak sejati). Jenis-jenis cestoda yang menginfeksi unggas termasuk dalam sub kelas eucestoda. Ciri morfologi eucestoda bertubuh panjang pipih dorsoventral, bersegmen-segmen (rantai proglotida) dilengkapi dengan skoleks dibagian anteriornya. Biasanya skoleks dilengkapi dengan empat buah batil hisap dan / atau rostelum yang kadang-kadang dilengkapi dengan kait-kait. Cestoda tidak memiliki saluran pencernaan, namun fungsi saluran pencernaan dalam penyerapan nutrisi diganti dengan seluruh permukaan tubuhnya (tegumen). Morfologi organ reproduksi dan sistim reproduksi eucestoda sama halnya dengan trematoda yaitu bersifat hermaprodit. Sretiap proglotida euscestoda memiliki satu perangkat organ reproduksi (Permin & Hansen 1998).

selanjutnya berkembang menjadi meta cestoda atau larva infektif dalam rongga tubuh inang antara (avertebrata) atau dalam jaringan organ tubuh (vertebreta). Inang definitif terinfeksi cacing trematoda karena termakan inang antara yang mengandung meta cestoda tersebut (Permin & Hansen 1998).

Penyebaran geografis spesies mencerminkan distribusi inang definitif dan inang antaranya cestoda. Pada skala luas, cestoda pada burung telah didokumentasikan dengan baik, namun penelitian di belahan bumi selatan kurang intensif (Rausch 1983 dalam McLaughlin 2008), bahkan cestoda kurang dikenal. Banyak dari spesies cestoda memiliki distribusi secara kosmopolitan namun biasanya dibatasi oleh keberadaan dan kelangsungan hidup inang yang cocok (McLaughlin 2008).

2.3.3 Nematoda

Filum Nemathelminthes hanya memiliki satu kelas yaitu nematoda. Nematoda parasitik yang banyak menginfeksi unggas termasuk dalam ordo Strongylida, Ascaridida, Spirurida, dan Enoplida yang terdiri dari kurang lebih 50 spesies. Ciri morfologi nematoda bertubuh panjang silindrik dengan kedua bagian ujungnya meruncing pada bagian anterior yang merupakan bagian mulut. Adapun bagian posterior biasanya menunjukan ciri morfologis nematoda jantan atau betina dan ciri-ciri famili tertentu. Terdapat beberapa pengecualian pada jenis tertentu berbentuk bulat. Tubuhnya tidak bersegmen, dengan bagian luar dilindungi oleh kutikula yang relatif tebal, lapisan kutikula ini membungkus sepanjang bagian rongga mulut, esofagus hingga rektum serta bagian distal saluran genital (Soulsby 1982).

16

Nematoda adalah jenis cacing parasitik paling beragam menginfeksi burung pemangsa yaitu capillarids, ascarids, spirurids, dan strongyloid. Capillaria spp. (Threadworms) merupakan jenis nematoda yang paling umum menginfeksi burung pemangsa yang berada dikandang mapun yang hidup bebas. Infeksi oleh jenis ini biasanya tidak menunjukkan gejala klinis yang nyata, namun pada infeksi berat menyebabkan kerusakan jaringan mukosa saluran pencernaan yang mengakibatkan berbagai tingkat peradangan serta edema (Smith 1993). Oleh karena itu muncul gejala diare, anoreksia, kekurusan, dan kelemahan umum. Zoogeografik nematoda parasitik pada burung pemangsa tersebar secara kosmopolitan diseluruh dunia (Smith 1993).

2.3.4 Acanthocephala

Filum Acanthocephala atau cacing kepala berduri termasuk cacing parasitik saluran pencernaan yang hanya memiliki dua ordo yang terdiri dari beberapa spesies. Ciri morfologi Acanthocephala bertubuh silindrik dengan lapisan tegumen diseluruh permukaan tubuhnya yang memiliki fungsi mirip dengan trematoda dan cestoda. Acanthocephala memiliki ciri khas pada bagian anterior tubuhnya terdapat proboscis yang berbentuk silindrik dilengkapi dengan duri-duri yang tersusun secara transfersal atau longitudinal. Probocis tersebut dilengkapi dengan kantong proboscis, kadang-kadang dalam posisi evaginasi yaitu menonjol keluar dari kantongnya (Soulsby 1982).

BAB III

KONDISI UMUM LOKASI

3.1 Suaka Elang

Suaka Elang atau “Raptor Sanctuary” merupakan suatu lokasi pelestarian raptor (burung elang dan kerabatnya) melalui kegiatan penyelamatan satwa raptor, rehabilitasi dan upaya pengembalian raptor ke habitat alaminya. Suaka Elang dibangun dari hasil kesepakatan pembentukan jaringan Suaka Elang pada tanggal 21 November 2007 yang tertuang dalam kesepakatan jaringan Suaka Elang yang ditandatangani oleh berbagai lembaga meliputi institusi pemerintah seperti Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Pusat Penelitian Pengembangan Kehutanan (Puslitbanghut), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI), Yayasan Cikananga, International Animal Rescue (IAR) Indonesia, Raptor Conservation Society (RCS), dan Mata Elang serta perusahaan (Chevron Geothermal Salak) sebagai pendiri (founding member).

3.1.1 Kondisi iklim

Menurut peta hujan Schmidt dan Ferguson curah hujan pada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) termasuk dalam wilayah Tipe A. Curah hujan rata-rata di sekitar Gunung Halimun-Salak per tahun berkisar antara 4.000-6.000 mm/tahun. Kelembaban udara di kawasan TNGHS sekitar 5%-6%, sedangkan temperatur di kawasan TNGHS berkisar antara 20° C sampai 30° C (Ditjen PHKA 2004).

3.1.2 Lokasi

20

3.2 Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Cikananga 3.2.1 Lokasi dan luas kawasan

PPS Cikananga berlokasi di Kampung Cikananga, Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat. Didirikan pada tanggal 27 Agustus 2001 dengan luas lahan 11,2 Ha dan berada pada ketinggian 800 mdpl. PPS Cikananga merupakan organisasi non pemerintah bersifat nirlaba yang bergerak di bidang pelestarian satwaliar Indonesia dan habitatnya, serta mendorong dan meningkatkan upaya terciptanya penegakan hukum terhadap pelestarian satwaliar serta habitatnya. PPS Cikananga menampung, merawat dan melatih satwaliar hasil sitaan atau serahan sukarela dari masyarakat yang selanjutnya akan dilepas kembali ke habitat aslinya.

3.2.2 Profil

22

3.3 Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Gadog 3.3.1 Lokasi dan Luas Kawasan

Lokasi PPS Gadog berada di Jl. Raya Gadog, Kampung Coblong, Rt.01/Rw.01, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PPS ini memliki lahan seluas 1,3 Ha yang diperuntukkan sebagai fasilitas rehabilitasi sementara (transit) satwa-satwa liar dilindungi hasil konfiskasi (penyitaan) aparat maupun hasil penyerahan sukarela dari masyarakat. Selain sebagai tempat transit satwa, di dalam areal PPSG juga terdapat Wisma Gibbon.

3.3.2 Profil

24

3.4 Manajemen Kesehatan di Habitat Eks-Situ

Manajemen kesehatan pada kedua Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) hampir sama. Setiap burung elang yang baru datang langsung dimasukkan ke dalam kandang karantina. Dalam masa karatina lamanya burung elang berada di dalam bergantung pada kondisi kesehatannya. Jika kondisi kesehatan membaik maka burung elang akan dipindahkan pada kandang individu. Selama berada di kandang individu perilaku burung elang telah bisa menunjukan perilaku liar maka burung elang tersebut bisa dipindahkan pada kandang pelepasan. Setelah berada di kandang pelepasliaran, burung elang akan dibiasakan hidup seperti di alamnya, jika sudah siap untuk dilepas maka burung elang akan dibawa ke suaka elang atau bisa juga langsung dikembalikan kehabitat alaminya. Jika kesehatan burung elang memburuk ketika sudah dalam tahap rehabilitasi sehingga dapat menularkan penyakit pada burung elang lain maka dibawa ke kandang isolasi. Apabila kesehatan burung elang telah pulih maka burung elang bisa dipindahkan ke kandang individu, namun bila penyakit pada burung elang semakin parah dan menimbulkan kematian maka burung elang akan disuntik mati/eutanasia.

Gambar 7 Bagan alur manajemen kesehatan burung elang di PPS Satwa

Karantina

Kandang isolasi Kandang individu

Eeuthanasia/Suntik mati Kandang Pelepasliaran

Alam Pusat Penyelamatan Satwa

Manajemen kesehatan di suaka elang berbeda dengan di kedua PPS. Burung elang yang masuk di suaka elang berasal dari PPS yang mana sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan perilaku secara ketat. Burung elang yang baru datang dimasukkan ke kandang transit, di kandang transit burung elang dibiasakan pada ligkungan barunya. Ketika sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan suaka elang maka burung akan dipindahkan pada kandang pelepasliaran (release). Ketika sudah layak untuk dilepaskan maka burung elang akan dibawa ke lokasi pelepasan, yang mana di lokasi tersebut sudah disediakan kandang habituasi. Kandang habituasi ini berguna untuk mengadaptasikan burung elang pada lingkungan barunya, ketika sudah siap maka burung elang akan dilepaskan ke habitat alaminya.

Burung elang tersebut yang mengalami perubahan perilaku dan terdapat cacat tubuh maka akan dipindahkan pada kandang peraga dari kandang transit. Burung tersebut akan digunakan sebagai bahan pendidikan lingkungan bagi para pengunjung. Bila selama di kandang peraga kondisi kesehatan dan perilaku sudah kembali normal maka burung tersebut bisa dipindahkan pada kandang pelepasliaran yang nantinya untuk dilepaskan ke alam.

Gambar 8 Bagan alur manajemen kesehatan burung elang di Suaka Elang Suaka Elang

Kandang transit

Kandang Release Kandang Peraga

Kandang Habituasi

BAB IV

METODE PENELITIAN

4. 1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan pada bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Juli tahun 2010 di Suaka Elang (Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Gunung Salak 1), Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga dan Pusat Penyelamatan Satwa Gadog, serta Laboratorium Helminthologi Bagian Parasitologi dan Entomologi Kesehatan, Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet FKH IPB.

4. 2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan selama pengambilan sampel dilapangan adalah kantung plastik ukuran ¼ kg, spidol permanen, label nama, cool box, tisu gulung, sendok, binokuler, kamera digital dan alat tulis, formalin 10%, jelly pack dan es balok. Adapun alat dan bahan yang digunakan selama analisis di laboratorium adalah feses dari 4 ekor burung elang jawa dan 12 ekor elang brontok, air, larutan gula garam jenuh, dan KOH 5%. Sedangkan alat yang digunakan antara lain: timbangan digital, gelas plastik, saringan sendok, vortex, sentrifugator, pompa vacuum (penyedot), penyemprot, filter bertingkat (400 µm, 100 µm, 40 µm), mikroskop cahaya, mikroskop video micrometer, syringe, pipet, label nama, tisu gulung, gelas obyek, cover glass, kamera digital, gelas sedimentasi (gelas Baermann), dan lemari es (refrigerator).

4. 3 Rancangan Penelitian

pengamat tidak terlalu terhalangi, sehingga obyek yang diamati tidak merasa terganggu. Total obyek yang akan diamati sebanyak 16 individu, yang terdiri dari 4 individu Elang jawa dan 12 individu Elang Brontok, maka total waktu pengamatan yang dilakukan adalah selama 16 hari. Kegiatan pengamatan yang dilakukan adalah mencatat waktu dan jumlah defekasi yang terjadi dalam satu hari, mengamati kondisi fisik, dan perilaku harian pada kedua jenis elang tersebut.

Pengumpulan sampel dilakukan pada setiap kandang, sampel yang diambil adalah sampel segar atau yang berumur kurang dari satu hari untuk menghindari telur cacing yang menetas dan berubah menjadi larva. Sampel tinja diperiksa kondisi fisik dari feses tersebut. Feses yang dimasukan kedalam kantung plastik bening dan ditambahkan dengan beberapa tetes formalin 10%, kemudian disimpan dalam cool box yang berisi jelly pack beku. Data yang disertakan dalam pengambilan sampel adalah data mengenai waktu pengambilan, konsistensi, warna, dan materi lain selain feses.

Peubah yang diukur dari sampel tersebut adalah jenis telur cacing dan derajat infeksi. Jenis cacing ditemukan berdasarkan teknik identifikasi morfologi telur dengan menggunakan metode flotasi dan sedimentasi, sedangkan derajat infeksi ditentukan dengan menghitung jumlah Telur Tiap Gram Tinja (TTGT) yang diperoleh berdasarkan metode McMaster.

4. 4 Metode Pemeriksaan Sampel Feses 4.4.1 Metode flotasi

28

Setelah supernatan terakhir dibuang kemudian ditambahkan larutan gula garam sebanyak 10 ml, lalu dihomogenkan dengan vortex sampai terlihat homogen serta kembali dimasukkan kedalam sentrifuse selama 10 menit dengan 15 rpm. Ketika selesai supernatan ditambahkan larutan gula garam sampai cembung lalu ditutup dengan cover glass. Setelah 15 menit cover glass diangkat dan ditaruh pada object glass kemudian diperiksa di bawah mikroskop cahaya untuk diperiksa telurnya (Shaikenov et al 2004).

4.4.2 Metode sedimentasi dan penyaringan bertingkat

Metode ini bertujuan untuk mengetahui jenis telur cacing trematoda dalam feses, metode ini pun merupakan metode pemeriksaan feses secara kualitatif. Feses sebanyak ± 1gram dihomogenkan dengan menggunakan 10 ml air dan disaring dengan menggunakan saringan teh sebanyak 3 kali. Filtrat dimasukkan ke dalam gelas Baermann dan ditambah air sebanyak hingga ¾ volume gelas. Setelah didiamkan selama ± 15 menit, supernatan dibuang menggunakan pompa vacuum. Prosedur yang sama diulang sehingga diperoleh supernatan yang jernih. Sedimen yang tersisa disaring dengan menggunakan saringan bertingkat berukuran 45, 100, 400 µ. Proses penyaringan juga dibantu menggunakan penyemprot yang berisi air. Sedimen yang tersaring pada ukuran 45µ dibilas dengan air dan dimasukkan kedalam tabung reaksi dan ditunggu selama ±10 menit, kemudian sedimen yang tersisa dipipet untuk ditaruh di atas obyek glass lalu ditutup cover glass dan diperiksa dibawah mikroskop cahaya (Willingham et al 1998).

4.4.3 Metode McMaster

TTGT

Keterangan :

n : jumlah telur cacing dalam kamar Vk : volume kamar hitung (0,3)

Vt : volume sampel total Bf : berat feses

4.4.4 Metode pengamatan perilaku

Pengmatan perilaku menggunakan metode Ad Libitum Sampling yaitu mencatat setiap perilaku yang teramati dan waktu yang digunakan tanpa batasan sistemik dengan mencatat perilaku yang penting tetapi jarang terjadi. Pencatatan mengenai perilaku ini dilakukan menggunakan metode Time Sampling dengan interval 10 menit, yaitu satu burung satu hari dan dibagi menjadi dua tahap yang difokuskan pada pengamatan perilaku buang air besar (defekasi), mengamati kondisi fisik dan perilaku harian. Tahap pertama dilakukan dari pukul 09.00-11.00 WIB dan tahap kedua dilakukan dari pukul 13.00-15.00 WIB.

4. 5 Analisis Data

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Jenis Telur Cacing yang Ditemukan pada Elang Jawa dan Elang

Brontok

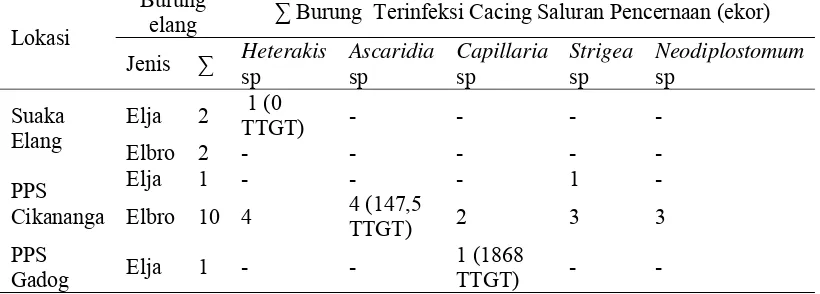

Tabel 2 Jenis-jenis telur cacing yang ditemukan pada elang jawa dan elang brontok di habitat eks-situ

Jenis Elang Telur cacing yang ditemukan

Suaka Elang PPS Cikananga PPS Gadog Elang Jawa Heterakis sp Strigea sp Capillaria sp

Keterangan: 0 : tidak ditemukan, - : tidak dilakukan pengambilan sampel, PPS Cikananga: Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga, PPS Gadog: Pusat Penyelamatan Satwa

Secara umum dapat dijumpai bahwa baik elang jawa maupun elang

brontok peka terhadap infeksi jenis cacing. Pada elang jawa ditemukan tiga jenis

telur cacing yaitu Heterakis sp yang ditemukan pada sampel dari Suaka Elang, Strigea sp yang ditemukan pada sampel dari PPS Cikananga, dan Capillaria sp yang ditemukan pada sampel dari PPS Gadog. Pada elang brontok ditemukan lima

jenis telur cacing yang ditemukan pada sampel dari PPS Cikananga

Neodiplostomum sp, Strigea sp, Heterakis sp, Ascaridia sp, dan Capillaria sp. Pada sampel dari Suaka Elang tidak ditemukan jenis cacing, sedangkan pada PPS

Gadog tidak dilakukan pengambilan sampel.

Hasil pemeriksaan dengan menggunakan tiga metode diperoleh lima jenis

telur cacing yaitu Neodiplostomum sp, Strigea sp, Heterakis sp, Ascaridia sp, dan Capillaria sp. Pada pemeriksaan dengan metode flotasi diperoleh tiga jenis telur nematoda yaitu Heterakis sp, Ascaridia sp, dan Capillaria sp. Heterakis sp diperoleh dari pemeriksaan pada sampel feses yang berasal dari Suaka Elang yaitu

pada elang jawa 1, serta dari PPS Cikananga yaitu pada elang brontok 3, elang

dan elang brontok 10 dari PPS Cikananga. Capillaria sp ditemukan pada pemeriksaan sampel feses yang berasal dari PPS Cikananga yaitu pada elang

brontok 3 dan elang brontok 6, serta dari PPS Gadog yaitu pada elang jawa.

Pada pemeriksaan dengan metode sedimentasi diperoleh dua jenis telur

trematoda yaitu Neodiplostomum spdan Strigea sp. Neodiplostomum sp diperoleh dari pemeriksaan sampel yang berasal dari PPS Cikananga yaitu pada elang

brontok 3, elang brontok 4, dan elang brontok 7. Strigea sp ditemukan pada sampel feses dari PPS Cikananga yaitu elang jawa, elang brontok 1, elang brontok

3, dan elang brontok 7. Pada pemeriksaan dengan metode McMaster juga

diperoleh dua jenis telur cacing yaitu Ascaridia sp dan Capillaria sp yang dapat terdeteksi nilai TTGTnya. Kedua jenis telur cacing tersebut ditemukan pada

sampel feses yang berasal dari PPS Cikananga yaitu pada elang brontok 4 terdapat

telur Ascaridia sp dengan nilai 147,5 TTGT, sedangkan dari PPS Gadog yaitu pada elang jawa diperoleh telur Capillaria sp dengan nilai 1868 TTGT (tabel 3).

Berat atau ringannya infeksi biasanya dihubungkan dengan dampak

patologis pada inangnya. Dampak patologis pada hewan hidup adalah timbulnya

gejala klinis yang biasanya diakibatkan oleh infeksi berat. Pada infeksi berderajat

sedang biasanya ditunjukan dengan perubahan patologi anatomi dan histopatologi

yang belum tentu menunjukkan gejala klinis. Adapun derajat infeksi yang ringan

tubuh inang masih mampu mengatasi infeksi tersebut. Jumlah TTGT yang

menunjukkan ukuran derajat infeksi berbeda-beda tergantung pada jenis cacing.

Kisaran jumlah TTGT yang menunjukkan ukuran derajat infeksi setiap jenis yang

menginfeksi unggas belum banyak dipelajari, tidak seperti pada ruminansia.

Nilai TTGT yang diperoleh berbeda-beda berdasarkan jumlah telur yang

masuk kedalam kamar hitung. Pada sampel feses yang lain tidak dilakukan

penghitungan telur dikarenakan bobot sampel feses yang tersedia tidak bisa

mencukupi standar bobot yang digunakan yaitu satu gram. Selain itu karena

infeksi pada sampel feses yang lain berdasarkan metode flotasi sangat ringan

32

Tabel 3 Jumlah infeksi cacing saluran pencernaan pada elang jawa dan elang brontok di habitat eks-situ

Lokasi

Burung

elang ∑ Burung Terinfeksi Cacing Saluran Pencernaan (ekor)

Jenis ∑ Heterakis

Keterangan: Elja: elang jawa, Elbro: Elang brontok, - : tidak ditemukan

Terdapat tiga jenis cacing yang ditemukan pada elang jawa yaitu Heterakis sp, Strigea sp dan Capillaria sp. Berdasarkan infeksi yang terjadi pada burung elang jawa yang ada di Suaka Elang, diperoleh satu jenis cacing yang ditemukan

menginfeksi satu dari dua individu burung yaitu Heterakis sp. Elang jawa yang ada di PPS Cikananga dan PPS gadog memiliki jumlah infeksi cacing saluran

pencernaan yang sama, yaitu terdapat satu jenis cacing yang menginfeksi. Di PPS

Cikananga jenis cacing yang menginfeksi yaitu Strigea sp dan di PPS Gadog yaitu jenis cacing Capillaria sp.

Jenis cacing yang ditemukan menginfeksi pada elang brontok yaitu

sebanyak lima jenis yaitu Strigea sp, Neodiplostomum sp, Heterakis sp, Ascaridia sp, serta Capillaria sp. Jenis cacing yang sama-sama terdapat di kedua elang jawa dan elang brontok ialah Heterakis sp, Strigea sp dan Capillaria sp. Untuk jenis

cacing Neodiplostomum sp Ascaridia sp hanya ditemukan pada elang brontok. Infeksi jenis cacing yang jumlahnya dapat dihitung hanya diperoleh dari PPS

Cikananga sedangkan pada suaka elang tidak ditemukan. Infeksi terbanyak

ditemukan pada jenis Heterakis sp dan Ascaridia sp yang terdapat pada empat ekor burung elang brontok dari 10 ekor. Infeksi terendah ditemukan pada jenis

34

Dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan teknik saringan bertingkat diperoleh

dua jenis telur trematoda yaitu Strigea sp dan Neodiplostomum sp. Rataan ukuran Strigea sp yang ditemukan yaitu (74.3-97.6) x (34.7-63.3)µm, ukuran tersebut masuk dalam kisaran jenis telur Strigea falconispalumbi dengan rataan ukuran (93,2-95) x (60-65,9)µm (Greiner & Ritchie 1994; Krone & Cooper 2002). Rataan

ukuran Neodiplostomum sp yang ditemukan yaitu (90.6-115.0) x (54.3-57.9)µm, ukuran tersebut termasuk dalam kisaran jenis telur Neodiplostomum attenuatum dengan ukuran (102,3x59,1) (Krone & Cooper 2002). Menurut Huffman (2008)

telur trematoda berukuran relatif kecil, biasanya memiliki operkulum, dan berisi

salah satu embrio, dalam telur dewasa terdapat sebuah mirasidium bersilia.

Siklus hidup Strigea falconispalumbi merupakan salah satu siklus hidup yang paling kompleks. Trematoda dewasa bertelur di dalam usus inang. Telur

tersebut keluar bersamaan dengan feses yang jatuh, untuk menetas telur harus

berada di lingkungan akuatik yang mana terdapat siput air (Planorbis spp). Tahap pertama trematoda tersebut adalah berupa mirasidium bersilia yang menembus

siput air, kemudian menghasilkan dua generasi sporocyst secara aseksual.

Sporocyst menghasilkan cercaria yang berkembang di dalam siput daun sebagai

inang antara pertama, yang kemudian berenang menembus berudu sebagai inang

antara ke dua. Di dalam berudu cercaria berkembang menjadi mesocercaria.

(a) (b)

Gambar 9 (a). Neodiplostomum sp, (b). Strigea sp

Selanjutnya inang antara kedua yang mengandung mesocerkaria dimakan

Inang anatara ketiga tersebut dapat berupa mamalia, burung, reptil atau amfibi,

tetapi bukan ikan. Ketika inang antara ke tiga dimakan oleh inang definitif yaitu

burung pemangsa (raptor), maka inang definitif terinfeksi (Krone & Cooper 2002). Berdasarkan beberapa literatur mengenai endoparasit pada burung elang

bahwa siklus hidup pada Neodiplostomum sp belum banyak ditemukan. Menurut Smith (1996) cacing dari kelas trematoda jarang dianggap patogen bahkan dalam

jumlah besar.

Secara visual terdapat tiga kategori yang diduga sebagai telur Heterakid

yaitu Ascaridia sp (kondisi rusak) dengan ukuran (76.0-116.7 x 46.7-94.9) µm, Ascaridia sp (mengandung L2) dengan ukuran (73.6-88.7 x 46.2-64.4) µm dan Heterakis sp dengan ukuran (60.8-80.5 x 42.3-50.1) µm. Rataan ukuran Ascaridia sp (mengandung L2) termasuk kedalam kisaran ukuran telur Ascaridia galli dengan rataan ukurannya (77-82,4)x(52-55,9) µm (Greiner & Ritchie 1994;

Taylor et al 2007). Berdasarkan rataan ukuran Heterakis sp yang ditemukan termasuk kedalam kisaran ukuran Heterakis gallinarum dengan rataan (65-80) x (35-46) (Taylor et al 2007; Permin & Hansen 1998). Menurut Permin & Hansen (1998) Telur Ascardia galli berbentuk oval dengan lapisa kulit telur halus. Telur Heterakisgallinarum mirip dalam bentuk dan penampilan, tetapi dapat dibedakan

dari telur Ascaridiagalli di sisi mereka sedikit lebih kecil dan paralel.

Siklus hidup Ascaridia galli melibatkan dua populasi utama; parasit seksual dewasa dalam saluran pencernaan dan tahap infektif (L2) dalam bentuk

telur resisten berembrio di lingkungan. Telur tersebut dikeluarkan bersamaan

dengan feses dari inang dan berkembang di lingkungan eksternal inang. Untuk

mencapai tahap infektif (L2) membutuhkan waktu 10 sampai 20 hari atau lebih,

tergantung pada suhu dan kelembaban relatif, misalnya waktu minimum yang

diperlukan untuk mencapai tahap infektif adalah lima hari pada 32 - 34°C bila

telur yang diinkubasi dalam air. Pada suhu antara 12°C sampai - 8°C, telur akan

mati setelah 22 jam, namun telur bisa bertahan musim dingin dengan embun beku

moderat. Suhu di atas 43° C untuk mematikan telur pada semua tahap. Dalam

sistem serasah dalam telur mungkin dapat tetap infektif selama bertahun-tahun

36

cacing tanah dapat bertindak sebagai inang paratenik karena menelan telur

Ascaridia galli, selanjutnya cacing tanah tersebut dimakan oleh ayam (Permin & Hansen 1998).

Menurut Smith (1996) bahwa pada burung elang dalam jumlah sedikit

cacing jenis Ascaridia sp umumnya hanya menyebabkan badan menjadi lemah dan sedikit penurunan berat badan. Menurut Greiner and Ritchie (1994) salah satu

gejala yang diakibatkan terinfeksi cacing Ascaridia sp yaitu diare. Menurut Kanwar et al. (1998) bahwa patogenesis kecacingan yang disebabkan oleh Ascaridia galli masih jarang dipelajari pada unggas liar termasuk elang. Namun infeksi pada unggas ternak dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat

berarti walau jarang menimbulkan kematian. Kerugian tersebut hingga dapat

menurunkan produksi yang sangat signifikan.

(a) (b)

(c)

Gambar 10 (a). Ascaridia sp (kondisi rusak), (b). Ascaridia sp (mengandung L2), (c) Heterakis sp

berkembang menjadi telur infektif sekitar 2 minggu, tergantung pada suhu dan

kelembaban. Ketika telur yang infektif tertelan oleh inang yang peka maka telur

menetas dalam usus kecil. Dalam waktu 24 jam larva telah mencapai sekum

melalui lumen usus di mana mereka berkembang menjadi cacing dewasa. Waktu

prepatent adalah 24 - 30 hari (Permin & Hansen 1998). Menurut Taylor et al. (2007) Heterakis gallinarum adalah nematoda parasit yang paling umum pada unggas, biasa dianggap tidak patogen walaupun dalam infeksi berat dapat memicu

penebalan sekum mukosa.

Gambar 11 Capillaria sp

Ukuran telur Capillaria sp yang ditemukan berkisar (23.3-68.2 x 12.1-35.8) µm, rataan ukuran tersebut termasuk kedalam rataan ukuran Capillaria sp yang ditemukan pada burung elang yaitu sekitar (52-73,5) x (29-36) µm. Menurut

Yabsley (2008) telur dari Capillaria mudah dikenali oleh karakteristik bipolar

plug. siklus hidup dari beberapa spesies Capillaria mungkin secara langsung (C. obsignata, C. anatis dan C. contorta) atau tidak langsung (C. caudinflata, C. bursata dan C. annulata). Telur yang tidak berembrio keluar bersama feses dan berkembang menjadi larva tahap pertama dalam 9 sampai 14 hari. Pada siklus

langsung telur yang tertelan menetas dalam usus dan berkembang menjadi cacing

dewasa tanpa migrasi dalam inang. Adapun siklus tidak langsung telur ditelan

oleh cacing tanah dan berkembang menjadi tahapan infektif dalam 14-21 hari dan

burung terinfeksi jika menelan cacing tanah tersebut. Masa prepatent untuk

Capillaria spp adalah sekitar 3 minggu. (Permin & Hansen 1998). Menurut Smith

38

infeksi berat burung dapat menunjukkan tanda-tanda klinis diare, anoreksia,

kekurusan, dan kelesuan.

5.2 Manajemen pengelolaan

Elang jawa dan elang brontok yang ada di Suaka Elang, PPS Cikananga

dan PPS Gadog ditempatkan pada tipe kandang yang berbeda-beda. Di Suaka

Elang, elang jawa ditempatkan pada kandang rehabilitasi dan pelepasliaran yang

terdiri dari dua kandang dengan ukuran masing-masing kandang seluas 8 x 20 x 3

m, elang brontok ditempatkan pada kandang peragaan (display) yang mana

kandang tersebut terbagi menjadi lima ruangan kandang yang berukuran

masing-masing 3 x 4 x 2 m. Elang jawa dan elang brontok yang ada di PPS Cikananga

ditempatkan pada tipe kandang yang sama yaitu kandang individu dengan ukuran

2 x 2,5 x 2,5 meter, kandang individu ini terdapat didalam satu blok kandang yang

mana dalam satu blok kandang terdiri dari 10 kandang individu. Di PPS Gadog

elang jawa ditempatkan pada bekas kandang primata dengan ukuran 1,2x 3 x 2

meter, hal ini disebabkan oleh kondisi kandang elang yang seharusnya sudah tidak

layak pakai.

(a) (b)

Gambar 12 (a). Kandang rehabilitasi dan pelepasliaran di Suaka Elang, (b). Kandang peragaan di Suaka elang

Ketiga lokasi ini merupakan habitat eks-situ bagi kedua jenis elang

tersebut, karena masing-masing memiliki manajemen pengelolaan untuk

melestarikan elang jawa dan elang brontok diluar habitat aslinya. Manajemen

pemberian, pakan yang diberikan, jadwal perawatan kandang, serta jadwal

pemeriksaan kesehatan pada ketiga lokasi. Jadwal pemberian pakan antara Suaka

Elang dan PPS Cikananga terdapat kesamaan yang mana diberikan satu kali sehari

hampir tiap hari kecuali hari Senin dan Kamis tidak beri pakan. Hal tersebut

dilakukan untuk mencegah peningkatan berat badan yang berlebihan.

Berbeda halnya dengan PPS Gadog jadwal pemberian pakan dilakukan

setiap hari. Pakan yang diberikan pada ketiga lokasi hampir sama yaitu daging

ayam. Pada Suaka Elang pemberian daging ayam merupakan pakan sampingan

ketika pakan hidup yang berupa marmut tidak ada. Ukuran pakan yang diberikan

antara Suaka Elang dan PPS Cikananga hampir sama yaitu potongan daging ayam

yang cukup besar disesuaikan dengan ukuran burungnya, sedangkan pada PPS

Gadog daging ayam yang diberikan berupa potongan kecil daging ayam sebanyak

lima potong. Perawatan kandang yang dilakukan pada PPS Cikananga dan PPS

Gadog dilakukan pada setiap hari, yaitu dengan membersihkan kandang dan

lingkungan sekitar kandang, lain halnya pada Suaka Elang perawatan kandang

yang dilakukan setiap satu minggu sekali. Jadwal pemeriksaan kesehatan yang

dilakukan pada ketiga lokasi hampir sama yaitu sekitar tiga bulan sekali.

Dari ketiga lokasi tersebut terdapat perbedaan pengelolaan dalam

perawatan kesehatan satwa. Di Suaka Elang perawatan kesehatan yang dilakukan

yaitu penimbangan berat badan, pemeriksaan kelengkapan dan kecacatan di tubuh,

pemeriksaan ektoparasit serta pemberian vitamin dan obat cacing. Obat cacing

yang biasanya diberikan adalah ivermectin dan thiabendazole. Pada PPS

Cikananga perawatan yang dilakukan dengan memberikan vitamin dan obat

cacing yang dicampur pada makanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi stres

pada burung. Obat yang biasa diberikan yaitu praziquantel, mebendazole dan

ivermectin. Pada PPS Gadog perawatan kesehatan yang dilakukan hanya

40

(a) (b)

Gambar 13 (a). Blok kandang elang di PPS Cikananga, (b). Kandang elang di PPS

Gadog

Populasi dan distribusi parasit disebabkan oleh banyak faktor,

faktor-faktor tersebut antara lain disebabkan oleh flora, fauna, air, suhu, pH dan

kandungan mineralnya, kondisi lingkungan, serta populasi hospes dan perilakunya

(Kusumamihardja 1995). Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab

kecacingan pada elang jawa dan elang brontok yang diperoleh dari ketiga lokasi

yaitu faktor perilaku dan faktor manajemen satwa. Faktor perilaku yang diduga

yaitu burung-burung elang tersebut membersihkan paruh dengan cakarnya,

membersihkan bagian tubuhnya pada bagian dada dan sayap dengan

menggunakan paruh (menelisik), serta perilaku makan yang terjadi di lantai

kandang dengan waktu yang cukup lama karena pakan diletakkan di lantai

kandang oleh animal keeper.

Ketiga perilaku tersebut termasuk dalam perilaku harian yang terlihat pada

saat pengamatan perilaku disekitar kandang, perilaku harian lain yang dapat

terlihat antara lain yaitu bersuara, terbang, bertengger, berjalan dan melompat,

membersihkan paruh, menelisik, makan serta buang kotoran (defekasi). Selama pengamatan diseluruh lokasi penelitian, untuk perilaku buang kotoran (defekasi) terlihat pada sekitar pukul 09.20-09.30, 10.50-11.00 dan 13.00-13.10. Perilaku

elang dikandang tidak terlalu banyak, hal ini dikarenakan keterbatasan ruang

Di menit-menit awal pengamatan perilaku yang terlihat hanyalah

cenderung terbang, bersuara, berjalan dan melompat dan terkadang bertengger

serta defekasi, hal tersebut diduga karena burung-burung elang yang ada di ketiga

lokasi penelitian cukup sensitif dan mudah stress dengan kehadiran manusia disekitar kandang. Ketika sudah berada cukup lama disekitar kandang dan merasa

kehadiran peneliti dianggap tidak membahayakan bagi burung tersebut maka

terlihat perilaku burung cenderung lebih sering bertengger sambil melakukan

beberapa aktivitas seperti menelisik, membersihkan paruh, makan dan terkadang

terlihat buang kotoran.

Faktor lain yang diduga sebagai penyebab terjadinya kecacingan yaitu

faktor manajemen. Faktor manajemen satwa tersebut antara lain penempatan

kandang yang saling berdekatan satu sama lain, serta penempatan kandang yang

berdekatan dengan kandang satwa lain. Kondisi kandang yang saling berdekatan

satu sama lain yaitu terdapat pada PPS Cikananga, yang mana kondisi antara satu

kandang dengan lainnya hanya dibatasi oleh dinding kawat yang tidak terlalu

rapat, sehingga ketika burung lain buang kotoran dapat masuk kedalam kandang

burung lain. Kondisi kandang yang berdekatan dengan kandang satwa lain yaitu

terdapat di PPS Gadog. Kandang elang jawa yang ada di PPS Gadog terletak

berdekatan dengan kandang peternakan ayam broiler yang mana berada dalam

satu kawasan, kondisi dari kandang ayam tersebut kebersihannya kurang terawat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan morfologi telur cacing dalam feses ditemukan sebanyak lima jenis cacing saluran pencernaan yang menginfeksi burung elang brontok yaitu Strigea sp, Neodiplostomum sp, Heterakis sp, Ascaridia sp dan Capillaria sp, sedangkan elang jawa hanya terinfeksi oleh jenis Heterakis sp, Strigea sp, dan Capillaria sp. Diperoleh dua jenis telur cacing yaitu Ascaridia sp dan Capillaria sp yang dapat terdeteksi nilai TTGTnya. Dari PPS Cikananga yaitu pada elang brontok 4 terdapat telur Ascaridia sp dengan nilai 147,5 TTGT, sedangkan dari PPS Gadog yaitu pada elang jawa diperoleh telur Capillaria sp dengan nilai 1868 TTGT. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap terjadinya transmisi cacing parasitik yaitu faktor perilaku dan manajemen satwa. Pada faktor perilaku terlihat perilaku membersihkan paruh dengan cakar, membersihkan bagian tubuh pada bagian dada dan sayap dengan menggunakan paruh (menelisik), serta perilaku makan yang terjadi di lantai kandang dengan waktu yang cukup lama. Pada faktor manajemen satwa serta penempatan kandang yang saling berdekatan satu sama lain, serta penempatan kandang yang berdekatan dengan kandang satwa lain.

6.2 Saran

1. Melalui pengetahuan siklus hidup cacing-cacing yang ditemukan pada ketiga lokasi penelitian maka perlu memperhatikan manajemen kesehatan hewan yang dapat mengendalikan terjadinya kecacingan. 2. Pemberian anthelmintika sebaiknya dilakukan secara bijaksana

DAFTAR PUSTAKA

Afianto MY. 1999. Studi Beberapa Aspek Ekologi Elang Jawa (Spizaetus bartelsi,

Stersemann 1924) di Gunung Salak [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Alikodra HS. 2002. Pengelolaan Satwaliar, Jilid I. Yayasan Penerbit Fakultas

Kehutanan Instituit Pertanian Bogor. Bogor.

Atkinson CT, Thomas NJ, Hunter DB. 2008. Parasitic Diseases of Wild Birds. Wiley-Blackwell. USA

BirdLife International. 2008. Spizaetus cirrhatus. In: IUCN 2009. IUCN Red List of

Threatened Species. Version 2009.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 10 September 2009.

Borhanikia A, Rostami A, Shahi-Ferdous MM, Meshgi B. 2006. European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (EAZWV) 6th scientific meeting, May 2 4 - 28 - 2006. Budapest, Hungary

Cole RA, Thomas NJ, Roderick CL. 1995. Bothrigaster Vanolans (Trematoda:

Cyclocoelidae) Infection In Two Flonda Snail Kites (Rostrhamus sociabilis

plumbeus). J of Wild Dis, 31(4), pp. 576-578

Cole RA. 1999. Acanthocephaliasis. Edotor : Milton Friend, J. Christian Franson and Elizabeth A. Ciganovich . Field Manual of Wildlife Diseases General Field Procedures and Diseases of Birds. Madison, USA.

Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA). 2004. Lima Puluh Taman Nasional di Indonesia. Bogor: Pusat Informasi Konservasi Alam.

Ferguson-Lees, J, David AC. 2005. Raptors of the World. Princeston University Press. New Jersey, United States, 992 pp.

Gjershaug JO, Kvaløy K, RØV N, Prawiradilaga DM, Suparman U and Rahman Z.

2004. The taxonomic status of Flores Hawk EagleSpizaetus floris. Forktail. 20 :

55–62.

Gjershaug JO, Rov N, Nygard T, Prawiradilaga DM., Afianto MY, Hapsoro,

Supriatna A. 2004. Home-Range Size Of The Javan Hawk-Eagle (Spizaetus

bartelsi) Estimated From Direct Observations and Radiotelemetry. The Raptor

Research Foundation. J Raptor Res'. 38(4):343-349.