NILAI EKONOMI TOTAL DAN ANALISIS

MULTISTAKEHOLDER

HUTAN RAKYAT DI KECAMATAN GIRIWOYO,

KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH

HILMAN FIRDAUS

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Nilai Ekonomi Total dan Analisis Multistakeholder Hutan Rakyat di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2013

Hilman Firdaus

ABSTRAK

HILMAN FIRDAUS. Nilai Ekonomi Total dan Analisis Multistakeholder Hutar Rakyat di Kabupaten Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dibimbing oleh EKA INTAN KUMALA PUTRI

Hutan Rakyat memiliki fungsi ekonomi dan fungsi ekologi. Fungsi ekonomi dari hutan rakyat seperti kayu log dan kayu bakar dapat dikatakan sebagai fungsi tangible, sedangkan fungsi ekologi hutan rakyat seperti penyerap karbon dan penghasil mata air dapat disebut juga fungsi intangible. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi aktual dari hutan rakyat, mengestimasi nilai ekonominya, menganalisis kelembagaan pengelolaan dan merumuskan rekomendasi pengelolaan yang lebih baik. Kondisi aktual dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Manfaat dari hutan rakyat Giriwoyo diestimasi dengan menggunakan metode Nilai Ekonomi Total (NET). Analisis kelembagaan dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Hutan rakyat Giriwoyo memiliki NET sebesar Rp. 17.622.296.440/tahun. Kelembagaan pengelolaan hutan rakyat dilihat dari struktur dan infrastruktur internal terlihat cukup baik. Berdasarkan hasil analisis IPA, fungsi petani dalam melakukan pemupukan dan peran pemerintah dalam melakukan koordinasi adalah yang harus diprioritaskan.

Kata kunci: Giriwoyo, hutan rakyat, IPA, NET

ABSTRACT

HILMAN FIRDAUS. Total Economics Value and Multistakeholders Analysis of Smallholder Forest at Giriwoyo District, Wonogiri, East Java. Supervised by EKA INTAN KUMALA PUTRI

Smallholder Forest have economic and ecological functions. The economic function of smallholder forest, such as timber and firewood can be called as tangible values. The ecological functions which are called intangible values are absorbing carbons and retaining waters. The objectives of this research are to identify the actual condition of Giriwoyo smallholder forest, to estimate its economic value, to analyze its institutional management and to formulate recommendations for better management. The method used to identify the actual condition of Giriwoyo smallholder forest is descriptive analysis. The benefits of Giriwoyo smallholder forest are calculated using Total Economic Value (TEV) approach. Institutional management are analyzed using Importance Performance Analysis (IPA). The result of this research shows that Total economic value of Giriwoyo smallholder forest is about IDR 17.622.296.440 per annum. Its management institution seemed quite good because there was clear division of labour. Based on analysis of IPA, the function of farmers in doing a fertilization and the role of government in coordination must be prioritized.

Keywords: Giriwoyo, IPA, private forest, TEV.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

NILAI EKONOMI TOTAL DAN ANALISIS

MULTISTAKEHOLDER

HUTAN RAKYAT DI KECAMATAN GIRIWOYO,

KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH

HILMAN FIRDAUS

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Nilai Ekonomi Total dan Analisis Multistakeholder Hutan Rakyat di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

Nama : Hilman Firdaus

NIM : H44090076

Disetujui oleh

Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, MS Pembimbing

Diketahui oleh

Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Judul skripsi ini adalah “Nilai Ekonomi Total dan Analisis Multistakeholder Hutan Rakyat di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Iwan Kuswandi (Alm) dan Siti Hanifah, serta Johan Apriandi, Anthi Dwi Putriani Anugrah, Tari Aprilia, dan Anindya Putriani Anugrah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan perhatiannya. 2. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, MS selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

3. Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT selaku penguji utama dan Dr. Meti Ekayani, S.Hut, M.Sc selaku penguji wakil departemen yang telah memberikan berbagai masukan dan saran yang berguna bagi penulis.

4. Novindra, SP, M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan.

5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri, Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat (PPHR) Catur Giri Manunggal, Kantor Kecamatan Giriwoyo, serta Badan Pusat Statistik Pusat yang telah membantu selama pengumpulan data.

6. Bapak Rujimin, Masyarakat Giriwoyo, Ibu Wahyu Ida Riyani, S.Hut, dan Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian ini.

7. Bapak Rujimin beserta keluarga yang telah memberikan tempat tinggal selama penulis melakukan survei lapang.

8. Teman terdekat penulis, Adila Ahmad, Fajar Cahya Nugraha, Galuh Mutdaman, Yulis Diana, Siti Annisa Putri, Sri Kuncoro, Irfan Nugraha atas bantuan semangat yang luar biasa.

9. Abida Hadi, Adinna Astrianti, Aulia Isnaini, Annisia Nifkiayu, Adinda Virantika, Lusi Dara Mega, Akmi Retno, Bahroin Idris, Dear Rahmatullah dan Petrus Romil sebagai teman berdiskusi selama penulis menyusun skripsi ini.

10.Keluarga besar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) FEM IPB khususnya dosen, staff dan seluruh rekan-rekan ESL terutama angkatan 46 atas semua arahan, masukan, dan bantuannya.

11.Teman-teman sebimbingan, Ario Bismoko Sandjoyo, Agustina Rahayu, Rahayu Eka Putri, Lailatussayidah, Nurul Silmi, Akmal Hartanto, Aisya Nadhira, serta Febriana Adiya Rangkuti yang selalu memberikan bantuan dan semangat.

13.Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak.

Bogor, November 2013

DAFTAR ISI

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1 Hutan Rakyat 7

2.2 Pengertian Nilai 7

2.3 Nilai Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan 8 2.4 Konsep Nilai Sumberdaya dan WTP Terhadap Jasa

Lingkungan 9

2.5 Nilai Ekonomi Total 10

2.6 Metode Kontingensi 13

2.7 Teori Kelembagaan 13

2.8 Analisis Multistakeholder 14

2.9 Tinjauan Studi Terdahulu 15

III. KERANGKA PEMIKIRAN 18

IV. METODE PENELITIAN 21

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 21

4.2 Penentuan Responden 21

4.3 Pengambilan Data 21

4.4 Metode Analisis Data 22

4.4.1 Analisis Tata Kelola Kelembagaan 23

4.4.2 Nilai Ekonomi Total Kawasan Hutan 23

4.4.3 Importance Performance Analysis 28

V. GAMBARAN UMUM 31

5.1 Sejarah Perkembangan Hutan Rakyat Giriwoyo 31

5.1 Keadaan Umum Kecamatan Giriwoyo 32

5.2 Keadaan Sosial Ekonomi Kecamatan Giriwoyo 34 5.3 Karakteristik Responden WTP Nilai Warisan 35

5.3.1 Usia 35

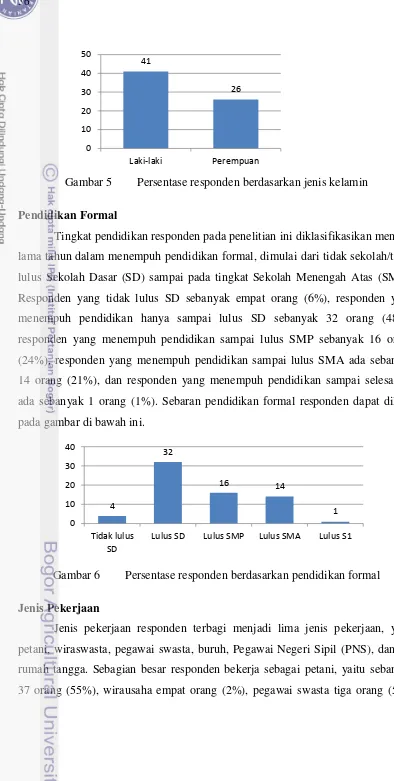

5.3.2 Jenis Kelamin 36

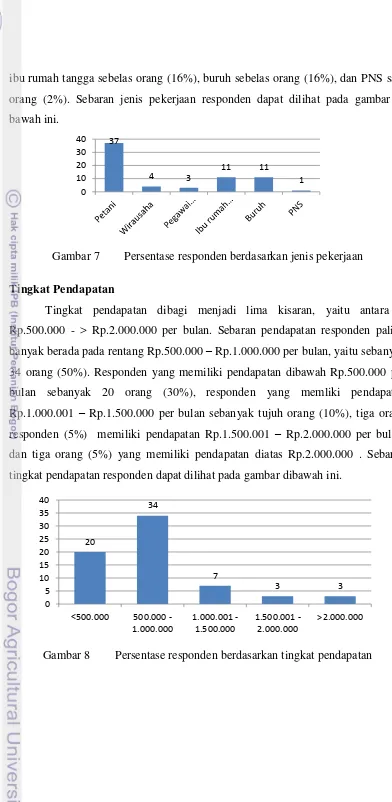

5.3.3 Pendidikan Formal 37

5.3.4 Jenis Pekerjaan 37

5.3.5 Tingkat Pendapatan 37

6.1 Kondisi Aktual Hutan Rakyat Giriwoyo 38 6.1.1 Kepemilikan, Penebangan dan Prasarana Hutan 40

6.1.2 Kualitas SDM 41

6.1.3 Tata Kelola dan Manfaat Hutan 42

6.2 Manfaat Ekonomi Kawasan Hutan Rakyat 44

6.2.1 Manfaat Langsung Hutan Rakyat 44

6.2.2 Manfaat Guna Tidak Langsung Hutan Rakyat 48

6.2.3 Nilai Pilihan Hutan Rakyat 50

6.2.4 Nilai Warisan Hutan Rakyat 50

6.2.5 Nilai Ekonomi Total Hutan Rakyat Giriwoyo 54

VII. KELEMBAGAAN PPHR DALAM PENGELOLAAN HUTAN

RAKYAT GIRIWOYO 56

7.1 Struktur dan Infrastruktur Kelembagaan 56

7.1.1 Aturan Informal 58

7.1.2 Boundary Rule 61

7.1.3 Monitoring dan Sanksi 61

7.1.4 Penyelesaian Konflik 62

7.2 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan HR Giriwoyo 62

7.2.1 Peran PPHR Catur Giri Manunggal 66

7.2.2 Peran DISHUTBUN 67

7.2.3 Peran Akademisi 68

7.2.4 Peran Masyarakat 69

7.2.5 Rekomendasi Pengelolaan HR Giriwoyo 69

7.2.6 Kebijakan Tingkat Makro 71

VIII. SIMPULAN DAN SARAN 73

8.1 Simpulan 73

8.1 Saran 74

DAFTAR TABEL

1 Matriks Penelitian Terdahulu. 16

2 Matriks Analisis Data 22

3 Ukuran Kuantitatif Nilai Kinerja 29

4 Ukuran Kuantitatif Nilai Kepentingan 29

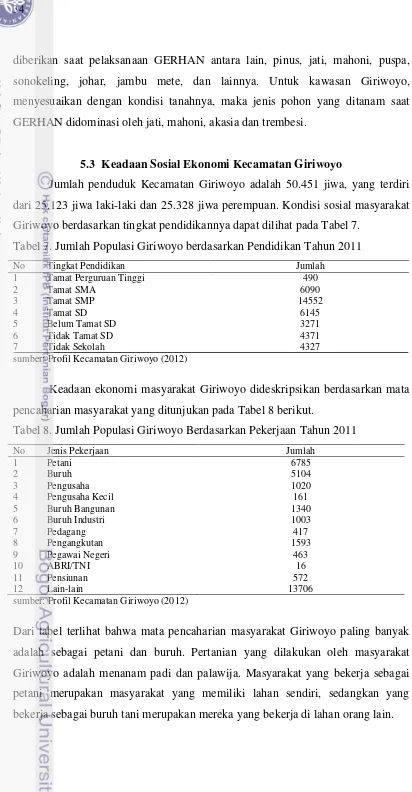

5 Penggunaan Lahan Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 33

6 Penggunaan Lahan Kecamatan Giriwoyo Tahun 2010 33

7 Populasi Giriwoyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 34

8 Populasi Giriwoyo Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2011 34

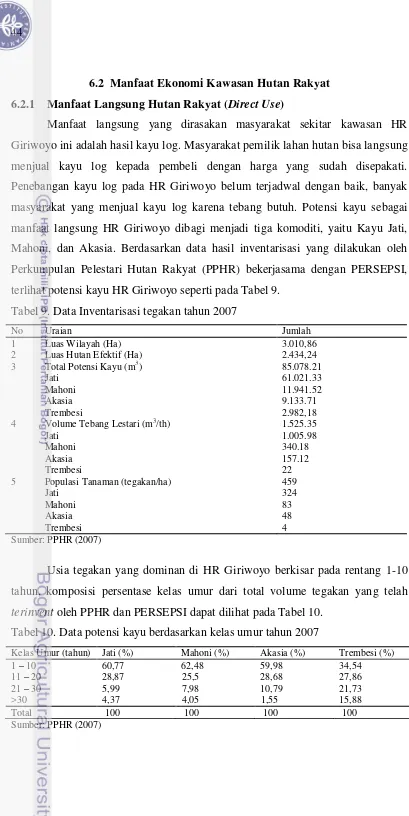

9 Data Inventarisasi Jumlah Volume Tegakan Tahun 2007 44

10 Data Potensi Kayu Berdasarkan Kelas Umur Tahun 2007 44

11 Data Pengguna Mata Air Tahun 2007 49

12 Sebaran Nilai WTP Warisan HR Giriwoyo 52

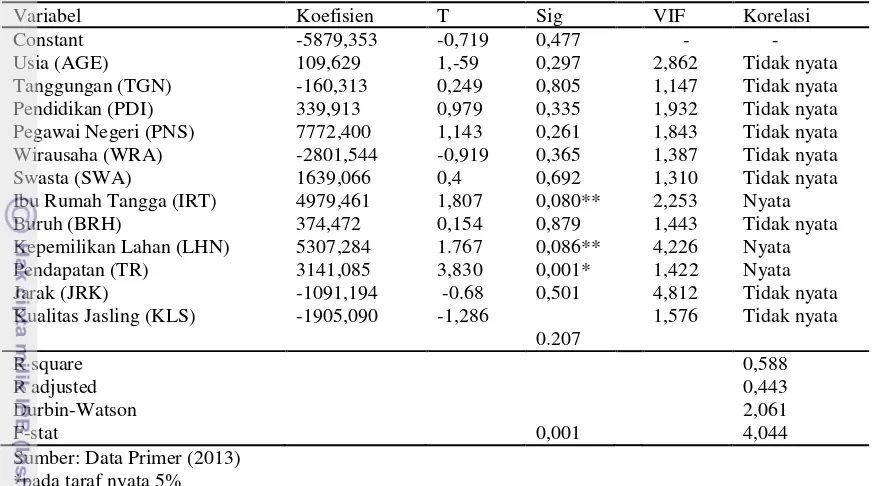

13 Hasil Regresi Nilai WTP Warisan HR Giriwoyo 53

14 Nilai Ekonomi Total HR Giriwoyo 54

15 Jadwal Pertemuan Tingkat KPHR Desa Sejati 58

16 Jadwal Pertemuan Tingkat KPHR Desa Guwotirto 59

17 Jadwal Pertemuan Tingkat KPHR Kelurahan Girikikis 60

DAFTAR GAMBAR

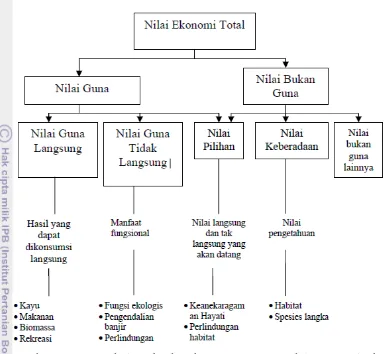

1 NET dari sumberdaya hutan 11

2 Diagram alur penelitian 20

3 Diagram kartesius tingkat kepentingan dan kinerja 29

4 Presentase responden berdasarkan usia 35

5 Presentase responden berdasarkan jenis kelamin 36

6 Presentase responden berdasarkan pendidikan formal 36

7 Presentase responden berdasarkan pekerjaan 37

8 Presentase responden berdasarkan tingkat pendapatan 37

9 Tingkatan organisasi pengelola hutan rakyat 39

10 Struktur organisasi PPHR Catur Giri Manunggal 56

11 Diagram garis hasil analisis IPA 64

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta Kecamatan Giriwoyo 83

2 Uji Statistik WTP Nilai Warisan 83

3 Kuisioner analisis WTP 86

4 Kuisioner analisis IPA 89

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang

garis pantai lebih dari 81.000 km, memiliki lebih dari 17.508 pulau dan luas laut

sekitar 3,1 juta km2. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan

keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar ke-2 di dunia, yang ditandai dengan

luasan hutan Indonesia lebih dari 130 juta hektar pada tahun 20111. Kekayaan

yang berasal dari sumberdaya hutan menjadi salah satu sumber pendapatan

negara. Produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Non Kayu)

menjadi komoditi yang memiliki nilai jual tinggi merupakan sumber devisa yang

tidak kecil bagi negara.

Hutan secara ekologi merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa

hamparan lahan, berisi sumberdaya alam hayati dan didominasi oleh pepohonan

yang lebat. Secara ekonomi, sumberdaya hutan di Indonesia memiliki manfaat

yang sangat besar yang dapat dibedakan atas manfaat tangible dan manfaat

intangible. Manfaat tangible merupakan manfaat yang dirasakan dalam bentuk

fisik, seperti kayu, rotan, buah-buahan, madu, tanaman obat,dan lain-lain yang

dapat bersifat ekonomis, sedangkan manfaat intangible merupakan manfaat yang

berbentuk immaterial atau dapat dirasakan namun tidak nampak secara fisik,

seperti fungsi hidrologi, rekreasi, penghasil oksigen, penyerap carbon, penyedia

sumber air, habitat bagi berjuta flora dan fauna, sebagai penyeimbang lingkungan,

serta mencegah timbulnya pemanasan global. Potensi sumberdaya alam hayati dan

ekosistem dari hutan perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan

dan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan upaya konservasi sehingga

tercapai keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan yang lestari.

Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan

terwujudnya kelestarian sumberdaya hayati serta keseimbangan ekosistem

1

Luas Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Sk Menteri Kehutanan.

sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

dan mutu kehidupan manusia.

Hutan Rakyat (HR) merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan

oleh masyarakat dalam membantu mengembangkan potensi hutan yang ada di

Indonesia. Hutan Rakyat dapat memberikan manfaat secara luas, tidak hanya bagi

pemiliknya, namun juga masyarakat dan lingkungan sekitar. Manfaat HR secara

langsung dapat dirasakan masing-masing rumah tangga para pelakunya dan secara

tidak langsung berpengaruh pada perekonomian desa2. Hutan rakyat, menurut

UUD No 41 Tahun 1999 merupakan jenis hutan yang dikelompokkan ke dalam

hutan hak. Ini berarti bahwa hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah

yang telah dibebani hak milik, yang konsekuensi logisnya adalah bahwa hutan

rakyat diusahakan tidak pada lahan negara. Potensi hutan rakyat di Indonesia

diperkirakan sebanyak 262.929.193 batang atau setara 65.732.298 m2 (rata-rata

per batang/pohon mempunyai volume 0,25 m3), yang terdiri dari jenis pohon jati,

sengon, mahoni, bambu, akasia, pinus, dan sonokeling (BPS 2003)

Hampir 50% dari total luas HR di Indonesia berada di Jawa-Madura.

Potensi sebaran HR di Pulau Jawa–Madura diperkirakan seluas 2.585.014,06 ha, dengan taksiran volume kayu HR di Pulau Jawa-Madura sebesar kurang lebih

74.763.601,06 m3 atau 28,92 m3/ha (Mugiono 2009). Hutan rakyat di Jawa sudah

dikenal sejak dahulu dan dipraktekan secara turun temurun, serta mempunyai

karakteristik yang berbeda dari segi budidaya maupun status kepemilikannya

dibanding dengan HR di luar Jawa. Budidaya dan manajemen pengelolaan HR di

Jawa relatif lebih intensif dan lebih baik dibanding dengan di luar Jawa, hal ini

disebabkan karena opportunity cost pengembangan HR diluar jawa lebih besar

dibanding dengan tanaman perkebunan. Masyarakat luar jawa cenderung

menanam tanaman perkebunan seperti karet dan sawit.

Hutan Rakyat yang cukup berkembang di Pulau Jawa adalah HR yang

berada di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan HR Giriwoyo dapat dikatakan cukup baik, pada tahun 2007 HR

Giriwoyo mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) atas

2

sistem pengelolaannya yang berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar HR

Giriwoyo merasakan betul manfaat dari keberadaan HR ini, baik berupa manfaat

tangible maupun intangible, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait

perhitungan nilai ekonomi sumberdaya hutan rakyat agar dapat memberikan bukti

yang riil terhadap besarnya potensi yang terkandung dalam HR Giriwoyo saat ini.

Perhitungan nilai ekonomi (valuasi ekonomi) merupakan suatu upaya

untuk mengkuantifikasikan manfaat barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu

sumberdaya, dalam hal ini adalah sumberdaya hutan. Perhitungan Nilai Ekonomi

Total atau Total Economics Value merupakan salah satu pendekatan yang dapat

digunakan untuk valuasi ekonomi. Nilai ekonomi total sumberdaya hutan dapat

dikelompokkan ke dalam nilai guna dan nilai non-guna.

Pengelolaan dan pemanfaatan HR yang optimal dapat tercapai apabila

kebijakan yang dihasilkan mengarah kepada keberlanjutan. Perlu adanya

kerjasama dan pemahaman yang baik dari seluruh stakeholder mengenai

pentingnya melestarikan HR, bukan hanya untuk menjaga nilai ekologinya saja,

tetapi menjaga nilai ekonominya juga, sehingga pengelolaan dan pemanfataan

yang berkelanjutan dapat tercipta. Hal itulah yang mendasari penulis untuk

melakukan penelitian mengenai valuasi ekonomi pada hutan rakyat di Kecamatan

Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Hingga saat ini, tidak diketahui pasti jumlah potensi keragaman hayati

hutan yang dimiliki oleh Indonesia dan berapa besar manfaat yang bisa digali.

Bahkan, sebelum keragaman hayati di Indonesia teridentifikasi, telah terjadi

pemusnahan yang tak terhingga. Oleh karena itu, upaya konservasi sumberdaya

alam di Indonesia dan pemanfaatannya secara lestari harus segera ditingkatkan.

Adanya kerusakan sumberdaya hayati dapat menyebabkan dampak yang buruk

seperti menurunnya nilai ekonomi hutan dan fungsi ekosistem hutan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, telah dilakukan upaya pemulihan dan

peningkatan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan. Departemen

Kehutanan telah menfasilitasi penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi

tanaman penghijauan, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air serta

kegiatan RHL lainnya yang bersifat spesifik sesuai kebutuhan dan karakteristik

lokasi. Kegiatan GERHAN dilaksanakan di dalam kawasan hutan seperti

reboisasi, mangrove, dan lain-lain dan di luar kawasan hutan seperti penghijauan,

hutan rakyat, hutan pantai/mangrove dan lain-lain.

Hutan rakyat Giriwoyo di Kabupaten Wonogiri merupakan sumberdaya

alam yang memiliki manfaat tinggi bagi masyarakat. Hutan rakyat yang ada saat

ini di Kab. Wonogiri mayoritas merupakan dampak dari GERHAN pada tahun

2003, disamping adanya kegiatan-kegiatan dari Dishutbun Kab. Wonogiri yang

mendukung pengembangan hutan rakyat, diantaranya terassering, penghijauan,

dan lainnya.

Masyarakat Giriwoyo sudah merasakan manfaat yang dihasilkan dari kayu

rakyat, yang umumnya dijadikan sebagai investasi jangka panjang, digunakan

untuk membiayai pendidikan anak, membiayai pernikahan dan hajatan-hajatan

lainnya yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Berbagai kayu yang ditanam

oleh masyarakat di Giriwoyo, antara lain Jati, Mahoni, Akasia, dan Sonokeling.

Wonogiri merupakan salah satu kabupaten penghasil kayu rakyat yang cukup

besar, dengan produksi kayu 12.000 m3/bulan atau 150.000 m3/tahun melalui

SKSHH (catatan dari Dishutbun Kab. Wonogiri 2012). Selama ini yang sudah

diperhitungkan oleh masyarakat masih terbatas pada tangible benefit. Sedangkan

HR memiliki manfaat intangible, yaitu manfaat ekonomi yang tidak dapat

dikuantifikasikan secara langsung karena tidak adanya nilai pasar untuk barang

tersebut.

Manfaat intangible bersumber dari fungsi ekologi seperti pengendali

banjir, penyerapan karbondioksida, dan penghasil oksigen. Apabila fungsi ekologi

terganggu dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Dengan

demikian, kawasan HR Giriwoyo butuh pengelolaan agar fungsi ekologi dapat

berjalan dengan baik.

Pengelolaan HR Giriwoyo belum dilakukan dengan baik karena dalam

pengelolaannya hanya melibatkan petanit itu sendiri, hal ini terjadi karena belum

ada bentuk hubungan antar kelembagaan yang baik. Kelembagaan yang baik

pengelolaannya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap para

stakeholder agar kelembagaan dapat berjalan dengan baik dan pengelolaan HR

pun dapat lestari. Jika hal ini tidak diatasi secara konsisten maka dapat

menurunkan kualitas lingkungan hutan.

Di sisi lain, valuasi ekonomi terhadap ekosistem HR diperlukan untuk

menghitung besarnya nilai ekonomi total atas manfaat barang dan jasa ekosistem

HR dan untuk mengetahui nilai dan pandangan masyarakat mengenai keberadaan

HR Giriwoyo, melalui manfaat tangible dan intangible. Nilai ekonomi total dari

ekosistem HR merupakan nilai moneter sumberdaya alam dan lingkungan yang

mencerminkan nilai fungsi yang dimiliki sumberdaya alam dan lingkungan dari

ekosistem hutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai

berikut.

1. Bagaimanakah kondisi aktual HR Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri?

2. Berapakah nilai ekonomi total yang terkandung di dalam HR Giriwoyo?

3. Bagaimana bentuk kelembagaan dalam pengelolaan HR Giriwoyo?

4. Bagaimana rekomendasi pengelolaan HR agar tercipta pengelolaan yang

lebih baik?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mencari potensi atau nilai apa

saja yang dimiliki oleh HRGiriwoyo. Nilai tersebut dicari dan diklasifikasi mana

yang termasuk pada use value, yang terdiri dari direct, indirect, dan optional

value, serta mana yang termasuk pada non-use value yang terdiri dari bequest

value, existence value, dan other non-use value. Nilai yang didapat kemudian

digunakan untuk mengestimasi Nilai Ekonomi Total (NET) dari keseluruhan HR

Giriwoyo.

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi aktual HR Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten

2. Menghitung Nilai Ekonomi Total yang terkandung pada HR Giriwoyo,

Kabupaten Wonogiri.

3. Menganalisis struktur dan infrastruktur kelembagaan dalam pengelolaan

HR Giriwoyo.

4. Merekomendasikan pengelolaan HR Giriwoyo yang lebih baik.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai pengaplikasian ilmu yang sudah diperoleh pada

kehidupan nyata.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada

masyarakat tentang fungsi hutan rakyat, sehingga nanti masyarakat dapat

berpartisipasi dalam pemeliharaannya.

3. Penilaian yang bersifat ekonomis dan kuantitatif dapat dijadikan dasar

dalam penentuan kebijakan mengenai alokasi sumberdaya.

4. Bagi peneliti lainnya, sebagai bahan rujukan terhadap aplikasi dan

metode-metode kuantitatif dalam menilai manfaat suatu kawasan yang bersifat

tangible maupun intangible.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, maka

penelitian ini mempunyai beberapa ruang lingkup dan batasan penelitian sebagai

berikut:

1. Dalam menduga nilai total ekonomi, use value didapat dari hasil hutan

kayu dan non kayu yang memiliki nilai pasar

2. Nilai guna langsung dari HR Giriwoyo yang diestimasi adalah potensi

kayu log, kayu bakar dan empon-empon (kunyit).

3. Nilai guna tidak langsung yang diestimasi dari HR Giriwoyo adalah nilai

penyerap karbon dan nilai mata air

4. Nilai guna pilihan yang diestimasi dari HR Giriwoyo adalah nilai manfaat

keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

5. Nilai keanekaragaman hayati sumberdaya hutan sekunder yang terdapat

dalam penelitian Pranoto (2009) dapat digunakan untuk mengestimasi nilai

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Rakyat

Menurut Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan

berdasarkan statusnya dibagi ke dalam hutan negara dan hutan milik atau hutan

hak. Hutan hak berada pada tanah yang dibebani hak milik dan biasa disebut

hutan rakyat. Hutan rakyat sebagaimana yang tertulis dalam Keputusan Menteri

Kehutanan No. 49/kpts/II/1997 adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan

ketentuan luas minimum 0,25 ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih

dari 50% dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman.

Suharjito (2000) mendefinisikan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki

oleh masyarakat yang dinyatakan oleh kepemilikan lahan, karena itu hutan rakyat

disebut juga hutan milik. Departemen Kehutanan (1993) mendefinisikan bahwa

hutan rakyat adalah suatu lapangan di luar hutan negara yang didominasi oleh

pohon-pohonan, sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan

persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya.

Tujuan pembangunan hutan rakyat adalah:

1. Meningkatkan produktivitas lahan kritis atau areal tidak produktif

secara optimal dan lestari.

2. Membantu penganekaragaman hasil pertanian yang dibutuhkan

masyarakat.

3. Membantu masyarakat dalam penyediaan kayu bangunan dan bahan

baku industri, serta kayu bakar.

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan sekaligus

meningkatkan kesejahteraan.

5. Memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik

rakyat yang berada pada kawasan perlindungan daerah hulu DAS.

2.2 Pengertian Nilai

Menurut Davis dan Johnson (1987), nilai merupakan persepsi manusia

tentang makna suatu objek (pada kasus ini sumberdaya hutan) pada tempat dan

persepsi dan lokasi masyarakat yang berbeda-beda. Nilai sumberdaya hutan

sendiri bersumber dari berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat. Masyarakat

yang menerima manfaat secara langsung akan memiliki persepsi yang positif

terhadap nilai sumberdaya hutan, dan hal tersebut dapat ditunjukkan dengan

tingginya nilai sumberdaya hutan tersebut. Hal tersebut mungkin berbeda dengan

persepsi masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dan tidak menerima manfaat

secara langsung.

Davis dan Johnson (1987) juga mengklasifikasi nilai berdasarkan cara

penilaian, yaitu : (a) nilai pasar, yaitu nilai yang ditetapkan melalui transaksi

pasar, (b) nilai kegunaan, yaitu nilai yang diperoleh dari penggunaan sumberdaya

tersebut oleh individu tertentu, dan (c) nilai sosial, yaitu nilai yang ditetapkan

melalui peraturan, hukum, ataupun perwakilan masyarakat. Pearce (1992) dalam

Munasinghe (1993) membuat klasifikasi nilai manfaat yang menggambarkan Nilai

Ekonomi Total (Total Economic Value) berdasarkan cara atau proses manfaat

tersebut diperoleh.

2.3 Nilai Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Menurut Fauzi (2004), sumberdaya didefinisikan sebagai sesuatu yang

dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumberdaya itu sendiri memiliki dua aspek

yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumberdaya dimanfaatkan

dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumberdaya

dan bagaimana teknologi digunakan. Dapat juga dikatakan bahwa sumberdaya

adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang

bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan tersebut

seperti ikan, kayu, air, bahkan pencemaran sekalipun dapat dihitung nilai

ekonominya karena diasumsikan bahwa pasar itu eksis (Market Based), sehingga

transaksi barang dan jasa tersebut dapat dilakukan.

Sumberdaya alam selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat

dikonsumsi, juga menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang memberikan manfaat

dalam bentuk lain, misalnya manfaat seperti keindahan, ketenangan dan

sebagainya. Manfaat tersebut sering kita sebut sebagai manfaat fungsi ekologis,

dari sumberdaya. Nilai tersebut tidak saja nilai pasar barang yang dihasilkan dari

suatu sumberdaya melainkan juga nilai jasa lingkungan yang ditimbulkan oleh

sumberdaya tersebut (Fauzi 2004).

2.4 Konsep Nilai Sumberdaya dan WTP Terhadap Jasa Lingkungan Fauzi (2004) mengemukakan bahwa pengertian nilai atau value,

khususnya yang menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya

alam dan lingkungan memang bisa berbeda jika dipandang dari berbagai disiplin

ilmu. Dari sisi ekologi, misalnya nilai dari hutan mangrove bisa berarti pentingnya

hutan mangrove sebagai tempat reproduksi spesies ikan tertentu atau fungsi

ekologis lainnya. Dari sudut pandang teknis, hutan mangrove merupakan wateri

bank yang dapat mencegah banjir atau kenaikan air laut. Perbedaan mengenai

persepsi nilai tersebut tentu saja akan menyulitkan pemahaman mengenai

pentingnya suatu ekosistem, oleh sebab itu diperlukan suatu persepsi yang sama

untuk penilaian ekosistem tersebut.

Umumnya metode penilaian ekonomi sumberdaya dapat dilakukan melalui

pendekatan yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung.

Pendekatan langsung mencakup teknik memperoleh nilai secara langsung dengan

menggunakan percobaan dan survei. Teknik survei menggunakan kuisioner terdiri

dari dua tipe yaitu perolehan ranking dari nilai, berupa keinginan untuk membayar

dan kesediaan untuk menerima kompensasi. Secara umum nilai ekonomi

didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin

mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya, Secara

formal konsep ini disebut kemauan membayar seseorang terhadap barang dan jasa

yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan

pengukuran ini, nilai ekologis dapat diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi

dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa (Pearce dan Moran 1994).

Pendekatan barang dan jasa secara ekonomi biasanya melalui pendekatan

nilai pasar yaitu berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Namun para

pemerhati lingkungan dan juga para ahli ekonomi percaya bahwa sumberdaya

alam belum dapat dinilai secara memuaskan dalam perhitungan ekonomi. Masih

dihasilkan oleh sumberdaya alam tersebut, seperti manfaat terumbu karang,

keindahan bawah laut dan sebagainya. Jasa lingkungan adalah produk sumberdaya

alam hayati dan ekosistemnya yang berupa manfaat langsung (tangible) dan/atau

manfaat tidak langsung (intangible) antara lain: jasa wisata alam/rekreasi, jasa

perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir,

keindahan, keunikan, penyerapan dan penyimpanan karbon (Pearce dan Moran

1994).

Disisi lain pengukuran nilai ekonomi dapat juga dilakukan melalui

pengukuran willingness to accept (WTA) yaitu jumlah minimum pendapatan

seseorang untuk mau menerima penurunan terhadap sesuatu, tetapi dalam

prakteknya pengukuran nilai ekonomi, WTP lebih sering digunakan daripada

WTA, karena WTA bukan pengukuran berdasarkan insentif sehingga kurang tepat

untuk dijadikan studi yang berbasis perilaku manusia. Dalam pengukuran WTP

terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi yaitu : (1) WTP tidak memiliki batas

bawah yang negatif; (2) batas atas WTP boleh melebihi pendapatan; (3) adanya

konsistensi antara keacakan pendugaan dan keacakan perhitungan (Fauzi 2004).

2.5 Nilai Total Ekonomi

Pearce (1992) dalam Munasinghe (1993) membuat klasifikasi nilai

manfaat yang menggambarkan Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value)

berdasarkan cara atau proses manfaat tersebut diperoleh. Secara garis besar, NET

Gambar 1 NET dari sumberdaya hutan (Pearce, 1992 dalam Munasinghe

1993).

Nilai ekonomi total (NET) merupakan penjumlahan dari nilai guna

langsung, nilai guna tidak langsung dan nilai non guna. Nilai guna langsung

merupakan nilai dari manfaat yang langsung dapat diambil dari SDH. Sebagai

contoh manfaat penggunaan sumber daya hutan sebagai input untuk proses

produksi atau sebagai barang konsumsi. Berbeda dengan nilai guna tidak

langsung, yaitu nilai dari manfaat yang secara tidak langsung dirasakan

manfaatnya, dan dapat berupa hal yang mendukung nilai guna langsung, seperti

berbagai manfaat yang bersifat fungsional yaitu berbagai manfaat ekologis hutan.

Sedangkan nilai bukan guna yaitu semua manfaat yang dihasilkan bukan dari hasil

interaksi secara fisik antara hutan dan konsumen (pengguna).

Nilai pilihan, mengacu kepada nilai penggunaan langsung dan tidak

langsung yang berpotensi dihasilkan di masa yang akan datang. Hal ini meliputi

pemanenan yang akan datang), apabila terdapat ketidakpastian akan ketersediaan

SDH tersebut, untuk pemanfaatan yang akan datang. Contoh lainnya adalah

sumber daya genetik dari hutan tropis untuk kepentingan masa depan.

Nilai bukan guna meliputi manfaat yang tidak dapat diukur yang

diturunkan dari keberadaan hutan di luar nilai guna langsung dan tidak langsung.

Nilai bukan guna terdiri atas nilai keberadaan dan nilai warisan. Nilai keberadaan

adalah nilai kepedulian seseorang akan keberadaan suatu SDH berupa nilai yang

diberikan oleh masyarakat kepada kawasan hutan atas manfaat spiritual, estetika

dan kultural. Sementara nilai warisan adalah nilai yang diberikan masyarakat yang

hidup saat ini terhadap SDH, agar tetap utuh untuk diberikan kepada generasi

akan datang. Nilai-nilai ini tidak terefleksi dalam harga pasar (Bishop 1999).

Pengukuran sumberdaya (Fauzi 2004):

1. Sumberdaya hipotetikal. Adalah konsep pengukuran deposit yang belum

diketahui namun diharapkan ditemukan pada masa mendatang berdasarkan

survei yang dilakukan saat ini. Pengukuran sumberdaya ini biasanya

dilakukan dengan mengekstrapolasi laju pertumbuhan produksi dan

cadangan terbukti (proven reserve) pada periode sebelumnya.

2. Sumberdaya spekulatif. Konsep pengukuran ini digunakan untuk

mengukur deposit yang mungkin ditemukan pada daerah yang sedikit atau

belum dieksploitasi, di mana kondisi geologi memungkinkan

ditemukannya deposit.

3. Cadangan kondisional (conditional reserves). Adalah deposit yang sudah

diketahui atau ditemukan namun dengan kondisi harga outputdan

teknologi yang ada saat ini belum bisa dimanfaatkan secara ekonomis

4. Cadangan terbukti (proven resource). Adalah sumberdaya alam yang

sudah diketahui dan secara ekonomis dapat dimaanfaatkan dengan

teknologi, harga dan permintaan yang ada saat ini.

NET = Nilai Guna Langsung + Nilai Guna Tidak Langsung + Nilai Pilihan +

2.6 Metode Kontingensi (Contingent Valuation Method)

Metode kontingensi (CVM) adalah suatu cara untuk menilai suatu manfaat

non-use dan mengkonversinya ke dalam nilai moneter dengan metode survei.

Metode CVM digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi dan berbagai macam

ekosistem dan jasa pelayanan lingkungan. CVM adalah suatu metode

mengumpulkan preferensi seseorang mengekspresikan kesediaan membayar

seseorang. Pada dasarnya CVM menanyakan berapa kesediaan membayar mereka

untuk memperoleh suatu manfaat (Garod dan Willis 1999).

Wawancara dilakukan dengan menanyakan WTP dan WTA terhadap

sumberdaya alam agar tetap terpelihara. CVM hanya dapat digunakan sebagai

metode untuk mengestimasi nilai bukan guna yang tidak diperdagangkan di pasar,

dan menilai barang yang tidak memiliki barang subtitusi, komplemen, dan

pengganti yang diperdagangkan di pasar. Untuk menghasilkan informasi yang

akurat maka diperlukan beberapa hal, yaitu rancangan kuisioner yang tepat,

survey yang tepat dan teliti serta perhitungan ekonometrika yang rumit untuk

menganalisis data.

2.7 Teori Kelembagaan

Soemardjan dan Soelaeman (1974), menuliskan bahwa lembaga

mempunyai fungsi sebagai alat pengamatan kemasyarakatan (social control)

artinya kelembagaan dapat bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat yang

berperan besar terhadap sirkulasi kelembagaan tersebut. Komponen dari

kelembagaan antara lain; aturan formal, aturan informal dan mekanisme

penegakan (enforcement). Soemardjan dan Soelaiman (1974), memperinci ciri-ciri

lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Merupakan unit yang fungsional, merupakan organisasi pola pemikiran

dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan

hasil-hasilnya.

2. Mempunyai tingkat kekekalan tertentu, yaitu telah teruji dan berupa

himpunan norma-norma pencapaian kebutuhan pokok yang sewajarnya

harus dipertahankan.

4. Mempunyai perangkat peralatan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut,

misalnya: bangunan gedung, mesin-mesin, alat-alat lain.

5. Mempunyai alat pengebor semangat, misalnya: lambang-lambang,

panji-panji, slogan-slogan, semboyan-semboyan dan lain sebagainya.

6. Mempunyai tradisi atau tata-tertib sendiri.

Soemardjan dan Soelaiman (1974) secara umum menyimpulkan bahwa

lembaga sosial merupakan suatu tatanan sosial yang mempunyai tiga fungsi pokok

dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Sebagai pedoman (patokan) bagi para anggota masyarakat tentang cara

bagaimana harus bersikap dan berperilaku dalam setiap usaha memenuhi

kebutuhan hidupnya.

2. Sebagai pertahanan atau penangkal (kekuatan) dalam melestarikan

keutuhan masyarakat.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka usaha memelihara suatu

ketertiban dan sekaligus memberantas segala perilaku anggota masyarakat

yang menyimpang

2.8 Analisis Multistakeholder

Analisis Multistakeholder akan mengklasifikasi pihak-pihak yang terlibat

dalam pengelolaan. Menurut Colfer et al. (1999), untuk menentukan siapa yang

perlu dipertimbangkan dalam analisis multistakeholder yaitu dengan

mengidentifikasi dimensi yang berkaitan dengan interaksi masyarakat terhadap

HR, dimana stakeholders dapat ditempatkan berdasarkan beberapa faktor, yaitu:

1. Kedekatan dengan hutan, merupakan jarak tinggal masyarakat yang

berhubungan dengan kemudahan akses terhadap hutan.

2. Hak masyarakat, hak-hak yang sudah ada pada kawasan hendaknya diakui

dan dihormati.

3. Ketergantungan, merupakan kondisi yang menyebabkan masyarakat tidak

mempunyai pilihan yang realistis untuk kelangsungan hidupnya sehingga

4. Kemiskinan, mengandung implikasi serius terhadap kesejahteraan manusia

sehingga masyarakat yang miskin menjadi prioritas tujuan pengelolaan.

5. Pengetahuan lokal, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat

dalam menjaga kelestarian hutan.

6. Integrasi hutan/budaya, berkaitan dengan tempat-tempat keramat dalam

hutan, sistem-sistem simbolis yang memberi arti bagi kehidupan dan

sangat erat dengan perasaan masyarakat tentang dirinya. Selama cara

hidup masyarakat terintegrasi dengan hutan, kelangsungan budaya mereka

terancam oleh kehilangan hutan, sehingga mempunyai dampak

kemerosotan moral yang berakibat pada kerusakan hutan itu sendiri.

7. Defisit kekuasaan, berhubungan dengan hilangnya kemampuan

masyarakat lokal dalam melindungi sumberdaya atau sumber penghidupan

mereka daritekanan luar sehingga mereka terpaksa melakukan

praktik-praktik yang merusak.

2.9 Tinjauan Studi Terdahulu

Suharti (2007) menduga permintaan dan manfaat kunjungan rekreasi

dengan menggunakan metode biaya perjalanan di Kebun Wisata Pasirmukti. Nilai

surplus konsumen sebesar Rp. 7.478 dengan menggunakan jumlah kunjungan

selama satu tahun (Juli 2006 – Juni 2007). Nilai lokasi dihitung dengan menggunakan WTP Rp. 1.667.946.410 dan nilai rata-rata WTP sebesar Rp.

18.900. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap WTP adalah biaya perjalanan,

pendapatan, jumlah rombongan, jarak tempuh, lama mengetahui Kebun Wisata

Pasirmukti, jumlah rekreasi selama satu tahun, daya tarik, tempat rekreasi

alternatif, jenis kelamin dan status hari.

Miftahurrohmah (2012) mengestimasi nilai manfaat ekonomi total dari

hutan mangrove Angke Kapuk pasca rehabilitasi adalah sebesar

Rp.21.020.913.790,80, dengan rincian sebagai berikut; nilai manfaat langsung

berupa kayu, ikan, bibit dan arang adalah sebesar Rp. 8.689.724.000,00, nilai

manfaat tidak langsung sebesar Rp. 12.285.357.670,80, dan manfaat pilihan

sebesar Rp. 45.832.122,00. Aktor yang terlibat dalam pengelolaan kelembagaan

dan keamanan. Hubungan aktor dalam pengelolaan kelembagaan hutan mangrove

berjalan harmonis dan sinergis.

Mahesi (2008) menyatakan bahwa nilai jasa lingkungan di Kebun Raya

Cibodas (KRC) lebih besar dari nilai jual pohon atau tanaman (dalam tahun).

Yang menjadi permasalahan adalah nilai jasa lingkungan tidak langsung dirasakan

secara ekonomi. Nilai sumberdaya hayati dapat dikelompokkan berdasarkan nilai

ekologi, nilai komersial dan nilai rekreasi. Nilai ekonomi wisata dari sisi

permintaan wisata yang didekati dari biaya perjalanan adalah sebesar Rp.

109.326.386.400/tahun per tahun. Nilai ini masih rendah. Surplus konsumen

wisata dengan metode biaya perjalanan sebesar Rp.22.727 per individu,

sedangkan berdasarkan kesediaan membayar sebesar Rp.12.218 per individu.

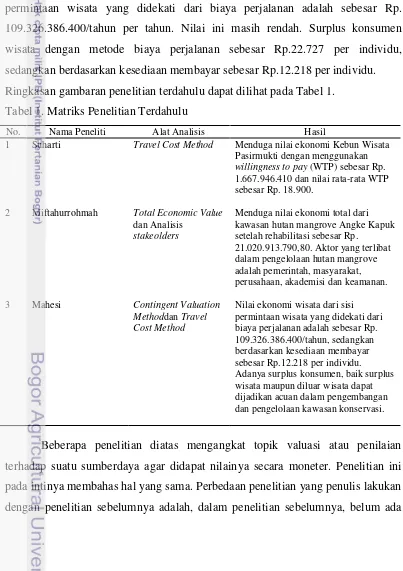

Ringkasan gambaran penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti Alat Analisis Hasil 1

Menduga nilai ekonomi Kebun Wisata Pasirmukti dengan menggunakan willingness to pay (WTP) sebesar Rp. 1.667.946.410 dan nilai rata-rata WTP sebesar Rp. 18.900.

Menduga nilai ekonomi total dari kawasan hutan mangrove Angke Kapuk setelah rehabilitasi sebesar Rp.

21.020.913.790,80. Aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove adalah pemerintah, masyarakat, perusahaan, akademisi dan keamanan.

Nilai ekonomi wisata dari sisi permintaan wisata yang didekati dari biaya perjalanan adalah sebesar Rp. 109.326.386.400/tahun, sedangkan berdasarkan kesediaan membayar sebesar Rp.12.218 per individu. Adanya surplus konsumen, baik surplus wisata maupun diluar wisata dapat dijadikan acuan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Beberapa penelitian diatas mengangkat topik valuasi atau penilaian

terhadap suatu sumberdaya agar didapat nilainya secara moneter. Penelitian ini

pada intinya membahas hal yang sama. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan

yang meneliti tentang nilai ekonomi total dan analisis struktur kelembagaan

dengan obyek Hutan Rakyat. Selain itu, studi diatas lebih melihat jasa lingkungan

dari segi permintaan wisata sehingga objeknya merupakan tempat wisata.

III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Operasional

Perbaikan atau rehabilitasi pada suatu sumberdaya akan memberikan

perubahan terhadap kondisi sumberdaya tersebut setelah dilakukan perbaikan.

Kabupaten Wonogiri pada umumnya dan Kecamatan Giriwoyo pada khususnya

awalnya merupakan kondisi yang gersang. Gerakan Penghijaunan Nasional

(GERHAN) yang dilakukan oleh pemerintah setempat pada tahun 2003

merupakan upaya penghijauan dan penyelamatan lahan-lahan kritis. Pelaksanaan

GERHAN di Kecamatan Giriwoyo mendorong berkembangnya Hutan Rakyat

yang ada saat ini

Keberadaan HR Giriwoyo merupakan hasil dilakukannya GERHAN,

keberhasilan ini tentu meningkatkan kualitas dan tentu saja nilai ekonomi yang

terkandung dalam sumberdaya hutan tersebut. Keberadaan HR Giriwoyo saat ini

memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat Giriwoyo, air yang pada

awalnya kering sekarang cukup melimpah, bahkan tetap mengalir pada saat

musim kemarau. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh nilai ekonomi total

dari HR Giriwoyo. Nilai ekonomi total dari HR Giriwoyo yang didapat dari

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk

penentuan kebijakan. Hal ini kemudian akan berimplikasi kepada kebijakan

pemerintah untuk memperoleh HR yang bernilai ekonomi tinggi dan

berkelanjutan.

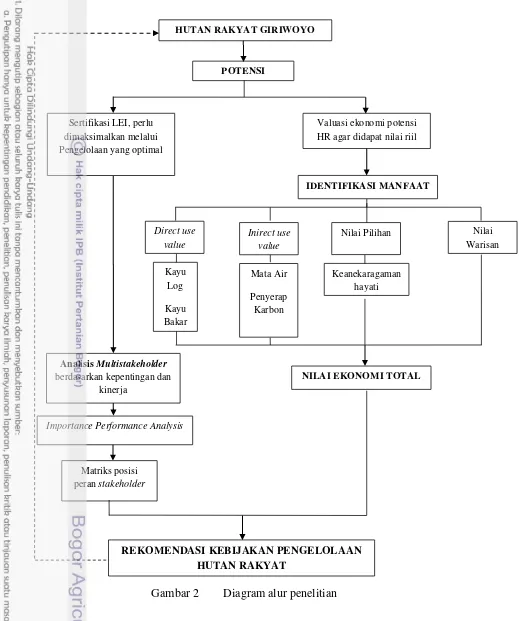

Tahap pertama dalam melakukan penelitian ini adalah mengidentifikasi

kondisi aktual HR Giriwoyo. Identifikasi dilakukan dengan cara suvey langsung

ke lapangan yang berlokasi di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa

Tengah, serta menggunakan metode analisis deskriptif hasil dari wawancara

dengan key person setempat. Selanjutnya dilakukan identifikasi manfaat hutan

melalui pendekatan Total Economic Value (TEV) dengan mewawancarai

responden melalui panduan kuisioner.

Nilai guna langsung (Direct Use Value) dari HR Giriwoyo yang dirasakan

oleh masyarakat adalah hasil kayu log, kayu bakar dan empon-empon. Nilai guna

Giriwoyo adalah manfaat penyerap karbon dan manfaat mata air. Nilai pilihan

dari HR giriwoyo merupakan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung

didalamnya, didapat dengan menggunakan metode benefit transfer. Nilai warisan

(Bequest Value) diperoleh berdasarkan analisis Willingness to Pay (WTP) atau

kesediaan membayar masyarakat untuk melestarikan hutan demi kelestarian di

masa yang akan datang.

Nilai dari manfaat hutan yang diperoleh tersebut kemudian dimoneterkan

untuk menghitung nilai ekonomi total dari seluruh kawasan HR Giriwoyo.

Informasi nilai ekonomi total ini kemudian dapat digunakan oleh pemerintah

dalam pengelolaan hutan yang lestari dan penentuan kebijakan yang efektif.

Selain menghitung nilai ekonomi total dari HR Giriwoyo, penelitian ini

juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelembagaan dan menganalisis aktor /

stakeholders yang berpengaruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan HR

Giriwoyo. Identifikasi ini dirasa perlu dilakukan karena besarnya manfaat atau

nilai ekonomi total yang terkandung dalam HR Giriwoyo, pasti ditentukan oleh

kualitas kelembagaan dalam pengelolaannya. Analisis kelembagaan meliputi

analisis struktur dan infrastruktur kelembagaan seperti aturan formal, informal,

boundary rule, monitoring dan sanksi.

Output dari suatu studi sebaiknya memberikan rekomendasi yang sesuai

dengan kondisi lapangan, oleh karena itu dilakukan pula analisis Importance

Performance Analysis untuk melihat kinerja dari fungsi atau peran stakeholder

yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan HR Giriwoyo.

Analisis ini dapat menggambarkan peran apa saja dari stakeholder yang perlu

dipertahankan bahkan dimaksimalkan, sehingga hal ini dapat menjadi

Gambar 2 Diagram alur penelitian

IDENTIFIKASI MANFAAT

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

POTENSI

Kayu Log

Kayu Bakar

Mata Air

Penyerap Karbon

Keanekaragaman hayati Nilai Pilihan HUTAN RAKYAT GIRIWOYO

Nilai Warisan Direct use

value

Inirect use value

NILAI EKONOMI TOTAL Analisis Multistakeholder

berdasarkan kepentingan dan kinerja

Matriks posisi peran stakeholder

Valuasi ekonomi potensi HR agar didapat nilai riil Sertifikasi LEI, perlu

dimaksimalkan melalui Pengelolaan yang optimal

IV METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan HR yang berada di Giriwoyo, Kab.

Wonogiri. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena dinilai dengan

adanya kawasan HR di Giriwoyo ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar,

sehingga harapannya setelah dilakukan valuasi maka pemegang keputusan dapat

membuat kebijakan yang sesuai untuk tujuan pelestarian kawasan HR. Waktu

pengambilan data dilakukan selama 1 (satu) bulan, yaitu pada bulan April 2013.

4.2 Penentuan Responden

Pengambilan data dilakukan dengan cara menemui masyarakat sekitar

lokasi penelitian. Objek penelitian adalah masyarakat Wonogiri yang berdomisili

di sekitar kawasan HR Giriwoyo, sehat jasmani dan rohani dengan kriteria cukup

dewasa, yaitu yang telah berumur 17 tahun, dan mampu berkomunikasi dengan

baik. Untuk mengidentifikasi kondisi HR Giriwoyo, penulis mewawancari

responden yang merupakan key person dari Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat

(PPHR), Pemerintah Kecamatan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

(DISHUTBUN) setempat, untuk analisis Willingness to Pay dipilih sebanyak 67

orang, sedangkan terkait Analisis Kinerja dan Kepentingan penulis mewawancarai

key person dari masing-masing stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan

HR Giriwoyo, yaitu PPHR, DISHUTBUN, Masyarakat dan Akademisi.

4.3 Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan

sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. studi literatur untuk mendapatkan data sekunder tentang karakteristik

hutan rakyat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian;

2. observasi dengan cara mengamati dan mencatat hasil pengamatan di

lapangan;

3. wawancara dengan menggunakan kuisioner untuk memperoleh data yang

antara rumah dengan lahan hutan, dan kesediaan responden untuk

membayar (WTP) agar jasa-jasa lingkungan di kawasan HR Giriwoyo

tetap terjaga.

4. Penilaian responden terhadap kawasan HR tentang makna ekologis,

kelestarian, dan keindahan HR Giriwoyo.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini seperti gambaran umum dan

kondisi wilayah hutan di Kecamatan Giriwoyo diperoleh dari lembaga setempat,

Dinas Kehutanan setempat, studi literatur, dan fasilitas internet.

4.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul diolah secara manual dan

menggunakan komputer dengan Software SPSS, Graph dan Microsoft Excel 2007.

Tabel 2. Matriks Analisis Data

4.4.1 Analisis Tata Kelola Kelembagaan

Karakteristik kelembagaan dan aturan Perkumpulan Pelestari Hutan

Rakyat (PPHR) diidentifikasi dengan menggunakan analisis deskriptif.

Karakteristik kelembagaan yang dianalisis meliputi beberapa hal yang bersifat

kualitatif, yaitu: pertama, aktor dalam kelembagaan yang terdapat dalam PPHR

Catur Giri Manunggal. Kemudian aktor tersebut diidentifikasi perannya dalam

kelembagaan PPHR. Kedua, aturan main atau infrastruktur kelembagaan yang

dibagi menjadi lima bagian yaitu: (1) aturan formal, yang dapat dibagi menjadi

aturan eksternal dan internal; (2) aturan informal; (3) aturan keluar masuknya

anggota atau boundary rules ; (4) aturan monitoring dan sanksi; dan (5) aturan

dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kelembagaan.

4.4.2 Nilai Total Ekonomi Kawasan Hutan

Pendugaan nilai manfaat dari seluruh kawasan hutan dapat dihitung

berdasarkan nilai ekonomi totalnya. Total Economic Value (TEV) dalam hal ini

merupakan total dari penjumlahan nilai kegunaan langsung dari hutan rakyat dan

nilai kegunaan tak langsungnya.

TEV = DUV + NDV + NP + NW...(1)

dimana:

TEV = Total Economic Value

DUV = Direct Use Value

NDV = Non-Direct Use Value

NP = Nilai Pilihan

NW = Nilai Warisan

Dalam hal ini, nilai kegunaan langsung dapat dicari dari nilai ekonomis

atau nilai pasar produk hutan kayu dan non-kayu, sedangkan nilai kegunaan tak

langsung dapat dicari dengan kemampuan pohon menyerap karbon, serta sebagai

daerah resapan air yang belum tergantikan fungsinya, lalu fungsi-fungsi tersebut

dikonversi ke dalam nilai moneter yang berlaku pada nilai saat ini. Untuk

menduga nilai TEV, terlebih dahulu kita harus melakukan beberapa pekerjaan

seperti menentukan kekayaan keanekaragaman hayati di kawasan hutan Giriwoyo

Selanjutnya, melakukan valuasi terhadap manfaat-manfaat tersebut dengan

pendekatan TEV.

1. Nilai Guna Kayu Log

Nilai kayu log yang diestimasi adalah jenis kayu Jati, Mahoni dan Akasia,

dan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

NKLi = Ei x HKLi...(2)

Keterangan:

NKLi = Nilai Total Kayu Log jenis-i (Rp/tahun)

Ei = Etat volume tebang lestari kayu jenis-i (m3/tahun)

HKLi = Harga kayu log per kubik jenis-i (Rp/m3)

i = Jenis kayu (Jati, Mahoni, dan Akasia)

2. Nilai Ekonomi Kayu Bakar

Nilai kayu bakar dihitung dengan cara pendekatan harga pasar. Untuk

menghitung nilai ekonomi kayu bakar dari HR Giriwoyo digunakan harga kayu

bakar yang berlaku di lokasi penelitian, lalu harga tersebut dikalikan dengan

jumlah populasi penduduk pra-sejahtera yang ada di Kecamatan Giriwoyo.

Asumsinya yang memanfaatkan kayu bakar tersebut adalah masyarakat

pra-sejahtera karena mereka tidak memiliki cukup dana untuk menggunakan kompor

gas. Nilai kayu bakar dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

NKB = Jkb x Pkb x KPS...(3)

Keterangan:

NKB = Nilai Ekonomi Kayu Bakar (Rp/tahun)

Jkb = Jumlah penggunaan kayu bakar (ikat/tahun)

Pkb = harga kayu bakar yang berlaku (Rp/ikat)

KPS = jumlah keluarga pra-sejahtera

3. Nilai Ekonomi Empon-empon

Untuk mendapatkan nilai ekonomi empon-empon di lokasi penelitian,

produktivitas empon-empon (kunyit) di HR Desa Selopuro adalah sebesar 305

kg/ha/tahun, maka nilai kunyit dapat dihitung dengan persamaan matematis:

NE = PE x HE x LA...(4)

Dimana :

NE = Nilai Empon-empon/kunyit (Rp/tahun)

PE = Potensi Empon-empon (kg/ha/tahun)

HE = Harga Empon-empon (Rp/kg)

LA = Luas areal HR (ha)

4. Nilai Penyerap Karbon

Untuk menentukan nilai penyerap karbon di lokasi penelitian digunakan

pendekatan benefit transfer. Menurut Mugiono (2009) perkiraan kandungan

karbon dari kayu HR di Jawa-Madura adalah sebesar 40.724.689,34 ton, atau

15,75 ton/ha, maka nilai penyerap karbon dapat dihitung dengan persamaan

dibawah ini:

NPK = CO x PC x LA...(5)

Keterangan:

NPK = nilai total penyerap karbon (Rp/tahun)

CO = kandungan karbon dalam kayu/ha (15,75 ton/ha)

PC = harga karbon, US$12/ton

LA = Luas area penelitian (ha)

5. Nilai Ekonomi Mata Air

Untuk mendapatkan nilai ekonomi mata air di lokasi penelitian, digunakan

pendekatan dengan persamaan matematis:

NMA = nKK x USE x Pair...(6)

Keterangan:

NMA = Nilai Ekonomi Mata Air (Rp/tahun)

nKK = jumlah kepala keluarga yang memanfaatkan mata air

USE = rata-rata penggunaan air per rumah tangga (m3/tahun)

6. Nilai Keanekaragaman Hayati

Nilai keanekaragaman hayati dihitung berdasakan pendekatan benefit

transfer. Berdasarkan Ministry of State for Population and Environment (1993)

dalam Pranoto (2009), nilai manfaat keanekaragaman hayati untuk hutan sekunder

adalah sebesar US $32,5/ha/tahun, maka nilai keanekaragaman hayati dapat

dihitung dengan persamaan dibawah ini:

NFF = NKH x LA...(7)

Keterangan:

NFF = nilai total keanekaragaman hayati (Rp/tahun)

NKH = nilai keanekaragaman hayati per hektar (Rp/ha)

LA = luas areal penelitian (ha)

7. Analisis Nilai WTP Responden terhadap Nilai Warisan

Tahap-tahap dalam melakukan penelitian untuk menentukan WTP sebagai

nilai warisan HR Giriwoyo adalah sebagai berikut:

1. Membuat Pasar Hipotetik

Pasar hipotetik dibentuk atas dasar menurunya kualitas lingkungan

kawasan hutan Giriwoyo yang memiliki jasa lingkungan sebagai penyedia udara

bersih dan penghasil mata air. Selanjutnya pasar hipotetik yang ditawarkan

dibentuk dalam skenario sebagai berikut:

Skenario:

“Jika manfaat jasa lingkungan dari kawasan hutan rakyat Giriwoyo ini ingin tetap lestari dan dapat dirasakan selama mungkin, maka perlu adanya upaya

pelestarian dari masyarakat sekitar. Suatu saat nanti kualitas lingkungan akan

menurun yang dikarenakan berbagai penyebab antara lain, pemanfaatan

lingkungan yang tidak ramah lingkungan dan keterbatasan dana untuk tetap

Dengan skenario ini maka responden mengetahui gambaran tentang situasi

hipotetik mengenai rencana pembayaran jasa lingkungan sebagai upaya

konservasi untuk pelestarian hutan rakyat Giriwoyo. Nilai pembayaran jasa

lingkungan yang akan diberlakukan akan ditanyakan kepada responden mengenai

WTP. Kepada setiap responden akan ditanyakan apakah mereka bersedia atau

menolak terhadap pembayaran jasa lingkungan sebagai upaya pelestarian yang

akan diberlakukan. Alat survei yang digunakan adalah berupa kuisioner. WTP

didapat dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat dengan metode Open

Ended dimana responden dapat bebas menjawab berapa saja jumlah yang ingin

mereka bayarkan. Starting point atau batas minimal besarnya WTP ditentukan

berdasarkan harga bibit pohon jati di lokasi penelitian, yaitu Rp.3.000.

2. Mendapatkan Penawaran Besarnya Nilai WTP

Jika kuisioner telah dibuat, maka survey dilakukan dengan wawancara

langsung. Teknik yang digunakan dalam mendapatkan nilai penawaran pada

penelitian ini yaitu dengan menawarkan kepada responden sejumlah uang tertentu

dan menanyakan apakah responden mau membayar atau tidak sejumlah uang

tersebut untuk memperoleh perbaikan kualitas lingkungan melalui pembayaran

jasa lingkungan.

3. Memperkirakan Nilai Rata-rata WTP

WTP dapat diduga dengan melakukan nilai rata-rata dari penjumlahan

keseluruhan nilai WTP dibagi dengan jumlah responden. Dugaan rataan WTP

dicari dengan rumus:

EWTP =

∑ ...(8) dimana:

EWTP = Dugaan rataan WTP

Wi = Nilai WTP ke-i

Pfi = Frekuensi Relatif

n = Jumlah responden (67 orang)

4. Menduga Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Nilai WTP Pendugaan akan dilakukan menggunakan analisis regresi linear dengan

menggunakan persamaan sebagai berikut:

WTP = f (AGE, TGN, PDI, JOB, LHN, TR, JRK, KLS)...(9)

dimana:

WTP = Nilai WTP responden (Rp/orang)

AGE = Usia responden (Tahun)

TGN = Jumlah tanggungan responden (orang)

TR = Rata-rata pendapatan rumah tangga (Rp/bulan)

PDI = Tingkat pendidikan responden (tahun)

JOB = Pekerjaan responden (dummy)

JRK = Jarak rumah ke lokasi pemanfaatan jasa lingkungan (m)

LHN = Kepemilikan lahan hutan (dummy)

KLS = Persepsi kualitas jasa lingkungan (1=baik, 2=biasa, 3=jelek)

5. Menjumlahkan Data

Penjumlahan data merupakan proses dimana nilai tengah penawaran

dikonversi terhadap total populasi yang dimaksud. Setelah menduga nilai tengah

WTP maka milai WTP kemudian dijumlah sehingga didapat nilai WTP total yang

penulis asumsikan sebagai nilai warisan dari HR Giriwoyo.

4.4.3 Importance Performance Analysis (IPA)

Metode IPA dapat digunakan untuk menentukan kebjakan apa yang perlu

dilakukan untuk pengelolaan HR Giriwoyo yang lebih baik. Responden yang

merupakan stakeholder terkait pengelolaan HR Giriwoyo, yaitu PPHR, Dinas

Kehutanan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri, Masyarakat dan Akademisi diminta

untuk menjawab pertanyaan terkait kinerja dan kepentingannya dari peran atau

fungsi yang mereka kerjakan dalam proses pengelolaan HR Giriwoyo. Penentuan

tingkat kinerja dan kepentingan dilakukan dengan menggunakan pembobotan

Tabel 3. Ukuran kuantitatif nilai kinerja

Persepsi Responden Nilai

Tidak baik 1

Cukup Baik 2

Baik 3

Sangat Baik 4

Tabel 4. Ukuran kuantitatif nilai kepentingan

Persepsi Responden Nilai

Tidak penting 1

Cukup penting 2

Penting 3

Sangat penting 4

Sumber : Journal of Theorical Applied Electronic Commerce Research (2011)

Bobot penilaian kinerja peran masing-masing stakeholder dan bobot

penilaian tingkat kepentingannya kemudian digambarkan ke dalam Diagram

Cartesius. Masing-masing indkator diposisikan dalam sebuah bagan yang

menunjukan tingkat kinerja dan kepentingan indikator tersebut. Indikator peran

atau fungsi tersebut diletakan pada sebuah bagan yang dibagi menjadi empat

kuadran. Secara jelas bangunan diagram cartesius tersebut dapat dilihat pada

Gambar 3.

Sumber : Journal of Theorical Applied Electronic Commerce Research (2011)

Gambar 3 Diagram Cartesius tingkat kepentingan dan kinerja

Keterangan:

Prioritas Utama (high importance & low importance)

Prioritas Utama, kuadran ini memuat atribut-atribut yang dianggap penting

oleh stakeholders, tetapi kinerja dari stakeholders belum sesuai sehingga belum

Prioritas Utama Pertahankan prestasi

Prioritas Rendah Berlebihan

tinggi tinggi

NILAI KEPENTINGAN

rendah

berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan HR Giriwoyo. Oleh karena itu

penentu kebijakan perlu melakukan perbaikan pada atribut-atribut yang berada

pada kuadran ini.

Pertahankan Prestasi (low importance & high performance)

Pertahankan prestasi, kuadran ini menunjukan atribut-atribut yang

kinerjanya sangat baik sesuai dengan yang seharusnya sehingga berpengaruh

nyata terhadap pengelolaan HR Giriwoyo.

Prioritas Rendah (low importance & low performance)

Prioritas rendah, kuadran ini menunjukan atribut yang dirasa kurang begitu

penting untuk dilakukan.Kinerja atribut yang berada pada kuadran ini pun dirasa

rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja.

Berlebihan (low importance & high performance)

Berlebihan, kuadran ini menunjukan atribut yang dirasa kurang penting

namun memiliki kinerja yang sangat tinggi, oleh karena itu tidak perlu untuk

meningkatkan kinerja pada atribut yang berada pada kuadran ini karena akan

V GAMBARAN UMUM

5.1 Sejarah Perkembangan Hutan Rakyat Giriwoyo

Pada tahun 1956, pasca masa penjajahan banyak hutan negara dalam

kondisi rusak dan gundul, hal ini melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan

penanaman tanaman penghijauan di daerah tegalan dan pekarangan. Jenis

tanaman yang ditanam oleh masyarakat saat itu adalah jenis tanaman jati, mahoni,

akasia dan nangka. Kegiatan penanaman penghijauan saat itu dinamakan KBD

(Kebun Bibit Dusun). Pengembangan KBD dilakukan secara swadaya oleh

masyarakat dengan dikoordinir oleh Kepala Dusun masing-masing. Masyarakat

pernah mendapat bantuan bibit pohon jenis akasia dari World Food Program

(WFP) dengan insentif sarden, susu, dan minyak goreng sebagai upah melakukan

penanaman. Penghijauan terus dilakukan di Giriwoyo, terutama saat pemerintah

mengeluarkan anjuran untuk menanam tanaman di lahan yang masih kosong

guna menanggulangi banjir di Waduk Gajah Mungkur.

Perkembangan penanaman di Giriwoyo dilatarbelakangi juga oleh kondisi

yang dirasakan masyarakat saat itu, lahan kritis yang berbatu sehingga membuat

masyarakat kesulitan air, udara yang panas dan gersang ketika musim kemarau

dan banjir serta longsor ketika musim hujan membuat masyarakat berinisiatif

untuk melakukan penanaman. Pada tahun 2003 dilaksanakan kegiatan GERHAN

oleh Dinas Kehutanan seperti kegiatan reboisasi, penghijauan, hutan rakyat, hutan

pantai/mangrove dan lain-lain. Kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat

besar bagi masyarakat Giriwoyo, melalui penyuluhan dan pemberian bibit

menjadikan HR Giriwoyo semakin berkembang. Masyarakat mulai menyadari

besarnya manfaat hasil hutan baik tangible maupun intangible sehingga merasa

bahwa pengelolaan HR harus mulai dilakukan dengan baik, maka ada inisiatif dari

petani HR untuk membentuk Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat (PPHR)

sebagai Forest Management Unit (FMU) yang bertugas mengelola HR Giriwoyo.

Melihat terus berkembangnya penanaman HR Giriwoyo, petani HR

melalui PPHR dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PERSEPSI

melakukan pengajuan sertifikasi hutan berbasis PHBML (Pengelolaan Hutan