ANALISIS KESESUAIAN LAHAN TAMBAK KONVENSIONAL

MELALUI UJI KUALITAS LAHAN DAN PRODUKSI

DENGAN BANTUAN

DATA PENGINDERAAN JAUH DAN SIG

Oleh

:

NANA SUWARGANA

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

Nana Suwargana. Analisis Kesesuaian Lahan Tambak Konvensional Melalui Uji Kualitas Lahall dan Produksi dengan Bantuan Data Penginderaan Jauh dan SIG. Dibimbing oleh Sudarsono dan Vincentius P Siregar.

Wilayah pesisir pantai merupakan daerah yang sangat potensial untuk areal pengembangan budidaya tambak dan merupakan budidaya perairan air payau yang mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Karena luasnya budidaya tambak di Indonesia sulit untuk dilakukan evaluasi secara konvensional, maka dengan memanfaatkan teknologi remote sensing (penginderaan jauh) mampu menjawab tantangan masalah tersebut.

Penutup lahan wilayali pesisir pantai seperti bakau, pemukiman, sawah dan sebagainya merupakan factor penting dalam menentukan kesesuaian lahan pesisir. Data citra Landsat-TM (satelit) dan System Informasi Geografi (SIG) nlampu dimanfaatkan untuk nlengungkap fenomella penutup lahan tersebut, sehingga mampu membuat peta kesesuaian lahan. kkususnya untuk lahan tambak udanghkan. Penentuan kesesuaian lahan dilakukan dengan dua n~odel, pertama adalah model overlay dari beberapa peta tematik (Hansanugraha, 2000), kedua adalah model yang diajukan yaitu dengan menentukan model pendekatan parametrik dengan memasukan parameter penunjang dari setiap kualitas lahan. Dari model yang diajukan dapat diperoleh nilai tingkat kesesuaian lahan terhadap nilai produksinya.

Penentuan kesesuaian lahan dengan pembobotan parameter dari beberapa peta tematik diperoleh gambaran tentang distribusi kesesuaian lahan tambak yang terdiri atas klasifikasi sesuui, cukup sesuai, dun tidak sesuai. Distribusi lahan yang sesuai diperkirakan berkisar 22530,5 hektar dan areal cukup sesuai berkisar 20966,2 hektar. Produksi tambak berdasarkan Dinas Perikanan tahun 2000 berkisar 12027,9 ton per tahun dari areal tambak yang dikelola seluas 15907 hektar. Sedangkan perkiraan produksi berdasarkan luasan citra Landsat-TM tahun 2001 berkisar 13564,06 ton dari areal tambak seluas 179393 hektar.

Penentuan kesesuaian lahan dengan mengikuti pemikiran Hansanugraha hasilnya hanya memberikan informasi yang bersifat spasial saja dari beberapa peta tematik tanpa memasukan parameter penunjang lainnya seperti mutu air dan mutu media, sehingga tidak cukup banyak nlemberikan informasi. Sedangkan model penentuan kesesuaian lahan yang diajukan dalam penelitian ini cukup lengkap, karena selain menganalisis data tematik juga dimasukan factor penunjang lainnya, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih baik.

Hasil pengujian menjelaskan bahwa berdasarkan data produksi yang diuperoleh dilapangan dapat menunjukan bahwa kriteria kesesuaian lahan tambak konvensional di dalam lokasi penelitian untuk tingkat sesuai dan cukup sesuai sama, namun bersyarat bergantung musim, karena parameter penunjang dari mutu air mudah dipengaruhi oleh keadaan musim.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul :

ANALISIS KESESUAIAN LAHAN TAMBAK KONVENSIONAL

MELALUI UJI KUALITAS LAHAN DAN PRODUKSI DENGAN

BANTUAN DATA PENGINDERAAN JAUH DAN SIG

Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

ANALISIS KESESUAIAN LAHAN TAMBAK KONVENSIONAL

MELALUI UJI KUALITAS LAHAN DAN PRODUKSI

DENGAN BANTUAN

DATA PENGINDERAAN JAUH DAN SIG

Oleh

:NANA SUWARGANA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Tanah

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul : ANALISIS KESESUAIAN LAHAN TAMBAK

KONVENSIONAL MELALUI UJI KUALITAS LAHAN DAN PRODUKSI DENGAN BANTUAN DATA

PENGINDERAAN JAUH DAN SIG.

Nama Mahasiswa : Nana Suwargana

Nomor Pokok : 9981808

Program Studi : Ilmu Tanah

Menyetujui :

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Sudarsono, MSc Ketua

Dr. Ir. Vincentius P. S i w a r , DEA Anggota

2. Ketua Program Studi ram Pascasarjana IPB,

Ilmu Tanah

Prof. Dr. Ir. Sudarsono, MSc

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 9 Maret 1955 di Banjar Jawa Barat. Putera ke empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Djadja Hasanmuwardi (almarhum) dan Ibu Tjutju Antinah (almarhum). Telah menikah pada tahun 1984 di Bogor dengan pasangan Mulia Siti Nurochmah dan mempunyai satu anak laki-laki Arga Mulia Qausar (17) dan dua anak perernpuan Liana Nurul Qowiyyu (12) dan Sulistia Nurul Qomuyyu (5).

Pendidikan yang telah ditempuh adalah SD Negeri I Banjar Jawa Barat lulus tahun 1967, SMP Negeri I Banjar Jawa Barat lulus tahun 1970, SMA Negeri I Banjar Jawa Barat lulus tahun 1973, dan Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam, Jurusan Fisika lulus tahun 1982.

Penulis pernah mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dari tahun 1983 s/d tahun 1987, di Universitas Yarsi Jakarta dari tahun 1990 s/d tahun 1998 dan ~ns'titut Teknologi Budi Utomo Jakarta dari tahun 1992 s/d tahun 1998. Sejak tahun 1984 hingga sekarang penulis bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional pada Kedeputian Penginderaan Jauh, Pusat Pengembangan Pemanfaatan Inderaja Satelit sebagai staf peneliti dalam bidang kelautan.

PRAKATA

Syukur Alharndulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak memulai perkuliahan hingga akhir penulisan tesis pada Program Pascasajana Institut Pertanian Bogor.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terirnakasih kepada Bapak Prof. Dr.Ir. Sudarsono, M.Sc, pembimbing utarna, Bapak Dr.Ir. Vincentius P Siregar, DEA, anggota pembimbing atas segala saran dan waktu yang diberikan dalam membimbing penulis, kemudian kepada Bapak Drs. Bambang S Tejasukmana, Dipl. Ing selaku Deputi Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antarikasa Nasional,

Pekayon Jakarta Tirnur yang telah memberikan kesempatan dan mengijinkan pehulis mengtkuti Program Magister Sains di Institut Pertanian Bogor serta saudara Syarif Budman Spi, selaku staf Pengembangan Pemanfaatan ~ndtirija Satelit, juga saudara Suhartono dan BMR Subowo selaku staf bidang Instalasi Pengolahan Data yang telah membantu penulis dalam pengolahan citra, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tidak ada gading yang tidak retak, oleh karena itu penulis menyadari bahwa

dalam penulisan tesis ini mungkin terdapat kekurangan, dengan dernikian segala saran

dan kritik sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk kesempumaan tesis ini.

Bogor, Agustus 2002

DAFTAR IS1

Halaman DAFTAR TABEL

...

x DAFTAR GAMBAR...

xii...

DAFTAR LAMPIRAN

...

xlll PENDAHULUAN...

1...

Latar Belakang 1

Permasalahan

...

3...

Tuj uan 3

...

Hipotesis 4

Kegunaan

...

4 TINJAUAN PUSTAKA...

5 Keadaan Daerah...

5 Budidaya Tambak dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya...

6...

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG)

...

Penginderaan j auh

...

Sistem Informasi Geografi (SIG)

...

Evaluasi Lahan

...

BAHAN DAN METODE

...

Tempat dan Waktu

...

Bahan dan Alat

Metode

...

Interpretasi citra Landsat-TM...

Basis Data dan Integrasi Citra Landsat-TM dalam SIG...

...

Pengamatan Lapangan

...

Kesesuaian Lahan dan Analisis Spasial

Penentuan Kesesuaian Lahan Model Harsanugraha

...

Penentuan Kesesuaian Lahan Model yang Diajukan...

...

Uji Kesesuaian lahan dengan Produksi dan Studi Bandingnya HASIL DAN PEMBAHASAN

...

...

Identifikasi Lahan

Perbandingan antara Model Hansanugraha dengan Model yang Diajukan

..

KESIMPULAN DAN SARAN...

...

DAFTAR PUSTAKADAFTAR TABEL

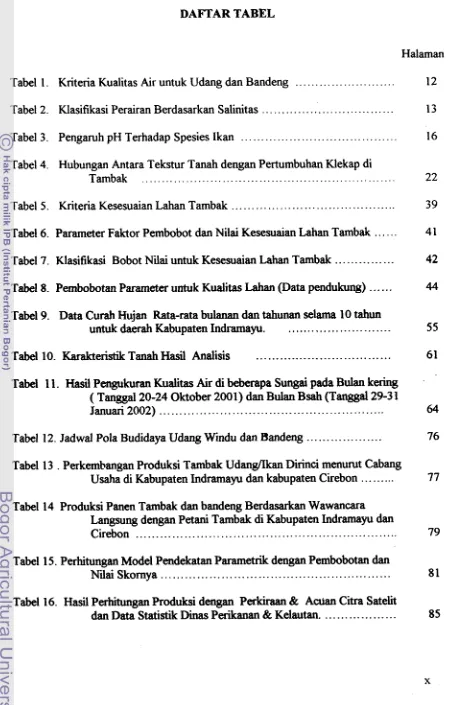

Tabel 1 . Kriteria Kualitas Air untuk Udang dan Bandeng ... 12

Tabel 2 . Klasifikasi Perairan Berdasarkan Salinitas ... 13

Tabel 3 . Pengaruh pH Terhadap Spesies Ikan ... 16

Tabel 4 . Hubungan Antara Tekstur Tanah dengan Pertumbuhan Klekap di

Tambak ... 22

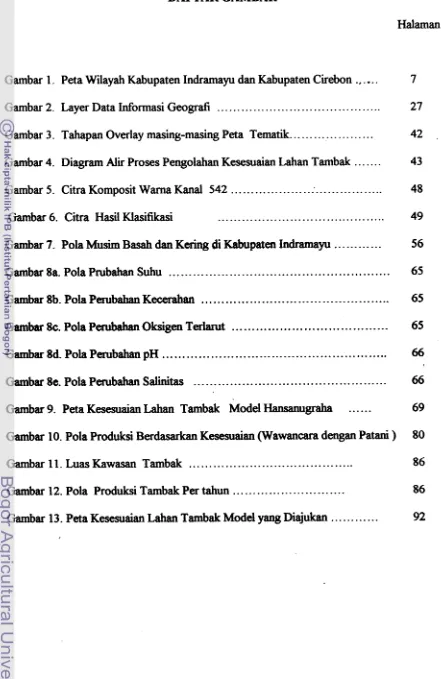

Tabel 5 . Kriteria Kesesuaian Lahan Tambak ... 39

. .

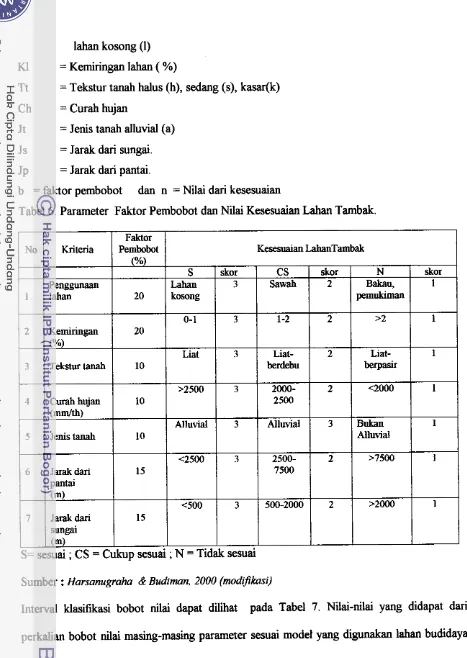

Tabel 6 . Parameter Faktor Pembobot dan Nilai Kesesuaian Lahan Tambak ... 41

Tabel 7 . Klasifikasi Bobot Nilai untuk Kesesuaian Lahan Tambak ... 42

Tabel 8 . Pembobotan Parameter untuk Kualitas Lahan (Data pendukung) ... 44

Tabel 9

.

Data Curah Hujan Rata-rata bulanan dan tahunan selama 10 tahununtuk daerah Kabupaten Indrarnayu

...

55Tabel 10 . Karakteristik Tanah Hasid Analisis

...

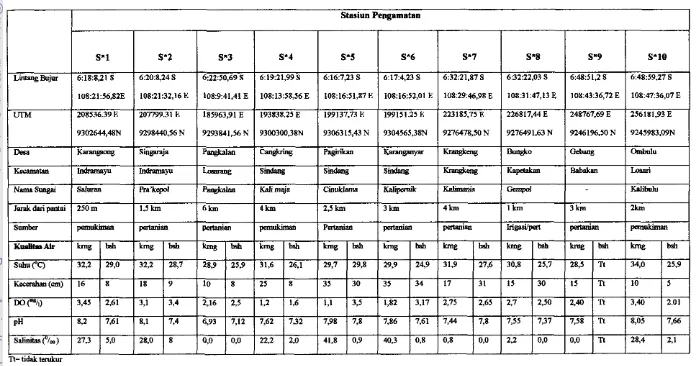

61Tabel 1 1 . Hasil Pengukuran Kualitas Air di beberapa Sungai pada Bulan kering

( Tanggal 20-24 Oktober 2001) dan Bulan Bsah (Tanggal 29-3 1

Januari 2002) ... 64

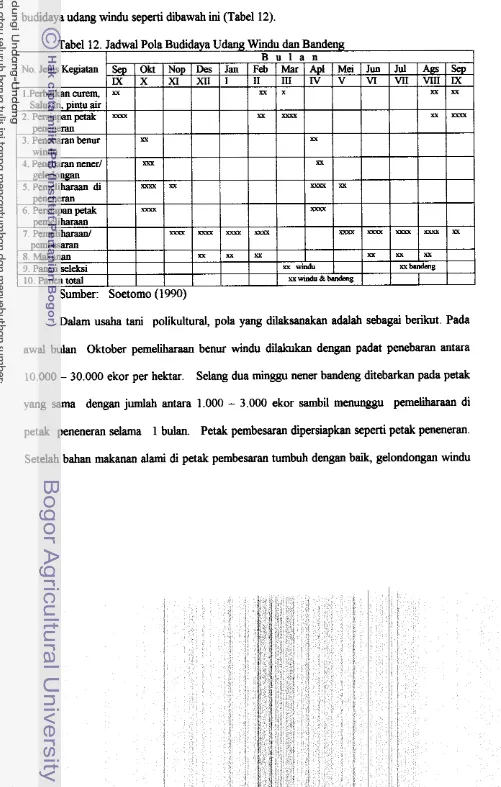

Tabel 12 . Jadwal Pola Budidaya Udang Windu dan Bandeng ... 76

Tabel 13 . Perkembangan Produksi Tambak Udanflkan Dirinci menurut Cabang

Usaha di Kabupaten Indramayu dan kabupaten Cirebon ... 77

Tabel 14 Produksi Panen Tambak dan bandeng Berdasarkan Wawancara Langsung dengan Petani Tambak di Kabupaten Indramayu dan

Cirebon ... 79

Tabel 15 . Perhitungan Model Pendekatan Parametrik dengan Pembobotan dan

Nilai Skornya ... 81

Tabel 16 . Hasid Perhitungan Produksi dengan Perkiraan & A d a n Citra Satelit

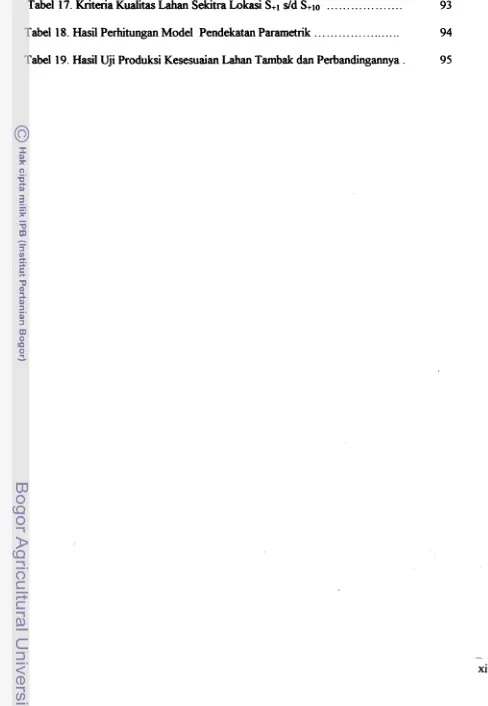

[image:143.591.74.528.59.764.2]DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Peta Wdayah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon

...

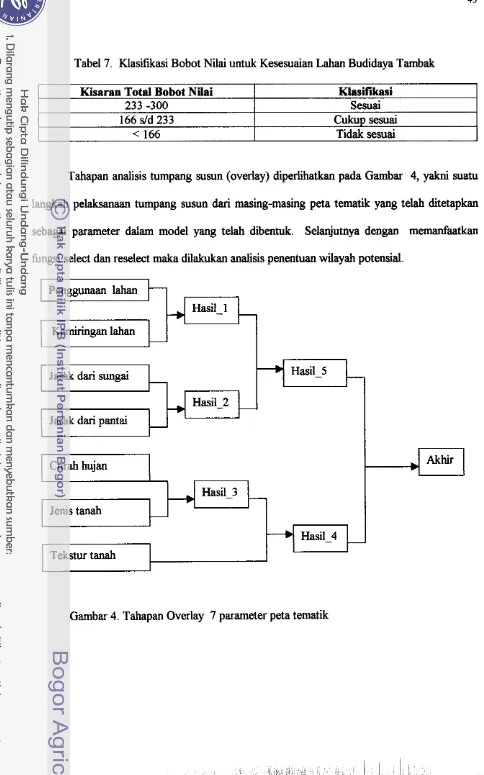

Gambar 2 . Layer Data Infomasi Geograti ...Gambar 3 . Tahapan Overlay masing-masing Peta Ternatik ...

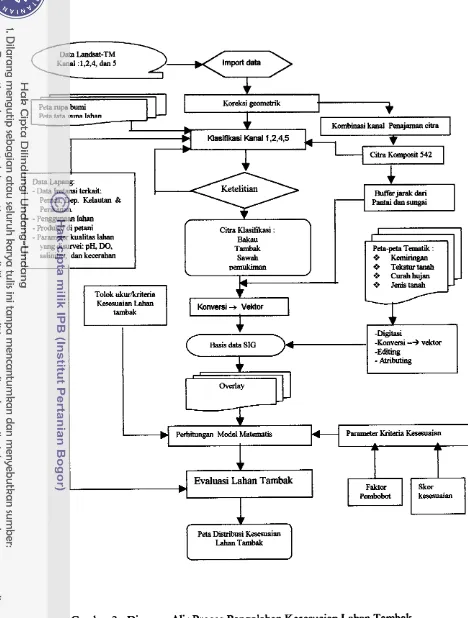

Gambar 4 . Diagram Alir Proses Pengolahan Kesesuaian Lahan Tambak ...

Gambar 5 . Citra Komposit Warna Kana1 542 ... .-. ...

Gambar 6

.

Citra Hasil Klasifikasi ...Gambar 7

.

Pola Musim Basah dan Keringdi

Kabupaten Indramayu...

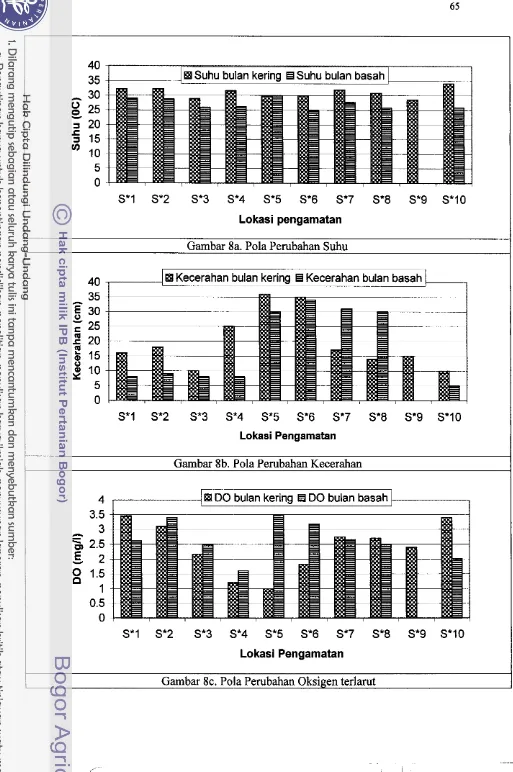

Gambar 8a.

Pola Prubahan Suhu...

...

Gambar 8b

.

Pola Penrbahan KecerahanGambar 8c

.

Pola Perubahan Oksigen Terlmt...

...

Gambar 8d

.

Pola Perubahan pH...

...

.

Gambar 8e Pola Perubahan Salinitas

.

.

66Gambar 9 . Peta Kesesuaian Lahan Tambak Model Hansanugraha

...

69Gambar 10 . Pola Produksi Berdasarkan Kesesuaian (Wawancara dengan Patani ) 80

Gambar 1 1 . Luas Kawasan Tambak

...

86Gambar 12 . Pola Produksi Tambak Per tahun ... 86

Gambar 13

.

Peta Kesesuaian Lahan Tambak Model yang Diajukan...

92-C - .

DAFTAR LAMPIRAN

No Teks Halaman

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Usaha pemerintah untuk meningkatkan devisa nonmigas dan meningkatkan pendapatan petani tambak pada khususnya telah tertuang dalam Program Pemerintah pada Pola Umum Jangka Panjang dan Pola Umum Jangka Pendek yang menjabarkannya tertuang dalam Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi Pertanian. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

(GBHN,

1993), menetapkan bahwa pola pembangunan perikanan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai ekspor. Agribisnis perikanan dikembangkan melalui pola perikanan inti rakyat dengan memperkuat koperasi, melalui pembangunan serta penerapan teknologi maju dalam berbagai usaha budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air kawar, serta usaha penangkapan ikan di daerah pantai dan daerah lepas pantai. Upaya tersebut sangat realistis karena sebagian besar wilayah Repubilk Indonesia merupakan wilayah perairan laut yang sangat luas, mempunyai sumber daya alam yang berlimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu dikelola secara terpadu agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani tambak dan menjaga kelestarian linglcungannya tetap terjaga.oleh program pemerintah juga dorongan faktor ekonomi dan bisnis, karena pengelolaan

tambak udang memberikan keuntungan yang relatif besar. Akan tetapi, pesatnya

pembukaan kawasan budidaya tambak udang ternyata banyak menimbullcan kerusakan

ekosistem di wilayah pesisir, seperti kerusakan hutan bakau. Hal ini banyak terjadi di

wilayah pesisir timur Provinsi Lampung, wiiayah pantai utara Pulau Jawa, beberapa lokasi

di wilayah pesisir Pulau Bali, dan di Provinsi Sulawesi Selatan ( Harsanugraha &

Budiman ,2000).

Sejalan dengan perkembangan tambak yang sangat pesat perlu diwaspadai pola

pengembangan teknik pengelolaan usaha tambak tersebut secara terkontrol dan terpadu,

demi untuk mempertahankan kelestarian lingkungannya Apabila dalam pengelolaannya

tidak dilakukan secara benar maka akan berdampak negatif dan berbahaya bagi

kelangsungan hidup biologis pantai. Maka dari itu perlu diperhatikan persyaratan dan

kesesuaian lahan yang dapat menguntungkan bagi kelangsungan budidaya tambak untuk

masa jangka panjang dan berkelanjutan dengan menjaga prinsip kelestarian lingkmgannya.

Informasi kesesuaian lahan di wilayah pesisir sangat membantu dalam ha1

memformulasikan berbagai kebijakan dalam perencanaan program-program pengelolaan

sumberdaya lahan pantai secara optimal dan lestari. Untuk mengamb'il kebijakan tersebut

diperlukan adanya informasi yang cepat, lengkap dan akurat. Salah satu upaya untuk

memperoleh informasi tentang kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya tambak

yang berpotensi secara ekstensif dan terpadu dapat dianalisis melalui penerapan teknologi

penginderaan jauh (Citra Landsat-TM) dan penerapan sistem informasi geografi (SIG), serta

Citra Landsat-TM mempunyai potensi pemanfaatan untuk mengaji jenis dan kondisi

obyek di permukaan bumi yang terbarukan serta dapat d i t k a n untuk menentukan

lokasi dan luasan areal pembangunan tambak. Sedangkan sistem informasi geografi (SIG)

diterapkan untuk menentukan sistem kesesuaian lahannya dan penentuan pendekatan

parametric untuk menentukan penilaian produktivitas terhadap setiap tingkat kesesuaian

lahannya.

Daerah yang dipilih sebagai obyek peneiitian adalah wilayah pesisir pantai kabupaten

Indramayu hingga kabupaten Ciebon. Dengan dasar pertimbangan daerah tersebut

mempunyai areal yang relatif luas untuk wilayah Jawa Barat, lingkungan pesisir yang

beragam yakni; banyak pemukiman, laju sedimentasi cukup tinggi, dan dekat dengan

wilayah pemsahaan migas Pertamina (unit pengolahan minyak).

Tambak udang merupakan budidaya perikana. air payau di pesisiu pantai yang

rentan terhadap lingkungan. Banyak budidaya tambak konvensional yang dikembangkan

di Indonesia belum mendapat hasil yang optimum, karena terbentur oleh beberapa faktor

lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas lahannya. Karena luasnya budidaya tambak

di Indonesia sulit untuk dilakukan evaluasi secara konvensional, maka dengan teknologi

penginderaan jauh dan SIG serta dengan cara penentuan model pendekatan parametrilk dari

pengujian kualitas lahan, merupakan alternatif yang tepat dalam mengatasi permasalahan di

atas.

Dengan menggunakan data penginderaan jauh dan SIG dapat digunakan untuk

parametrik dapat diperoleh informasi nilai kesesuaian lahan tambak yang sesuai terhadap

nilai produksinya.

Tuiuan

1. Mengevaluasi kesesuaian lahan tambak konvensional yang dipetakan berdasarkan pengolahan citra satelit dan SIG.

2. Mengkaji kelas kesesuaian lahan tambak konvensional terhadap nilai produktivitasnya

.

3. Menguji kriteria kualitas lahan ke dalam kelas kesesuaian lahan tambak konvensional.

Hiwtesis

1. Kriteria kesesuaian lahan tambak udang konvensional di dalam lokasi penelitian untuk

tingkat sesuai dan cukup sesuai sama.

2. Produktivitas tambak konvensional di dalam lokasi penelitian bergantung pada sistem pengendalian manajemennya

Kegunaan

1. Untuk memberikan informasi berupa model kesesuaaian lahan tambak konvensional yang dikaitkan dengan nilai produktivitasnya.

TINJAUAN PUSTAKA

w a n Daerah

Wilayah Kabupaten Indramayu terletak di Pantai Utara Laut Jawa, let& geografisnya

antara 107' 52'

-

108' 36' Bujur Timur dan 6' 14' - 6' 40' Lintang Selatan. Luas wilayahnya sekitar 2.000,99 l d dengan jumlah penduduk tahun 2000 sebanyak 1.563.390 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 18.607 jiwa bermata-pencaharian dalam bidangperikanan tambak. Pengembangan budidaya perikanan di Kabupten Indramayu sesuai

dengan potensinya yang berada di sepanjang 114 km Pantai Utara Jawa, dengan kondisi sumberdaya alam lainnya serta sumberdaya manusia yang ada, merupakan daerah yang

potensial bagi kegiatan perikanan. Kabupaten Indramayu terdii dari 22 wilayah

kecamatan. Berdasarkan Dinas Perikanan tahun 2000 yang tennasuk Sentra Usaha

Budidaya Air Payau (Tambak) hanya 9 kecamatan dan tercatat seluas 15.080 hektar, namun

dari luas tersebut telah dimanfaatkan seluas 13.497 hektar, yang dikelola oleh 4.939 RTP,

yaitu kecamatan Sukra (137,s hektar), kecamatan Kandanghaw (451 hektar), kecamatan

Losarang (4143,s hektar), kecamatan Lohbener (545,3 hektar), kecamatan Indramayu

(2391,4 hektar), kecamatan Balongan(80,6 hektar), kecamatan Sindang (4754,5 hektar),

kecamatan Krangkeng (975,5 hektar) dan kecamatan Juntinyuat (49,2 hektar).

Wilayah kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah sekitar 960,O lad dengan panjang

pantai 54,O km dan merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di

bagian timur serta merupakan batas sekaligus sebagai pintu gerbang antara Propimi Jawa

Barat dan Jawa Tengah. Letak geografisnya antara 108' 40'

-

108' 48' Bujur Timur dan 6'terdiri dari 23 kecamatan dan berdasarkan Dinas Perikanan tahun 2000 yang termasuk

Sentra Usaha Budidaya Air Payau (tambak) hanya 6 kecamatan dan tercatat seluas 7500

hektar tetapi yang dikelola hanya seluas 2410 hektar tersebar di 6 kecamatan pantai yaitu kecamatan Kapetakan (212,75 hektar), Cirebon Utara (135 hektar), kecamatan Mundu (4,5

hektar), kecamatan Astanajapura (141,lO hektar), kecamatan Babakan (112 hektar), dan

Kecamatan Losari(168,15 hektar). Peta Wiayah kabupaten Indramayu dan kabupaten

Cirebon di sajikan pada Gambar 1.

Budidava Tambak dan Fakto~faktor vanv Memaenearuhinva

Pengertian tambak adalah kolam ikan yang dibuat pada lahan pantai laut dan

menggunakan air laut (bercampur dengan sungai) sebagai penggenangannya. Tambak

berasal dari kata "nambak'' yang berarti membendung air dengan pematang sehingga terkumpul pada suatu tempat. Bentuk tambak umumnya persegi panjang dan tiap petalcan

dapat meliputi areal seluas 0,5 sampai 2 ha. Deretan tambak dapat mulai dari tepi laut terus

ke pedalaman sejauh 1-3 km (bahkan ada yang sampai 20 km) tergantung dari sejauh mana

air pasang laut dapat mencapai daratan. Sika dilihat dari jauh daerah pertambakan akan

nampak seperti petak-pet& sawah yang tergenang air.

Kegiatan budidaya tambak merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan

lingkungan perairan untuk membesarkan biota air m a optimal. Agar kegiatan budidaya

tambak dapat berkelanjutan dan optimal maka pemilihan lokasi harus dilakukan secara

benar dan menurut kaidah-kaidah ekologis dan ekonomis. Menurut Hardjowigeno &

Widiatmaka ( 2001), berdasarkan atas letak tambak terhadap laut dan muara sungai yang

Peta Adrnlnlmasl

Kabupaten lndrarnayu

Kabupaten Cirebon

Surnber data:

Peta Kabupsten (Pernda lndramrrju dan Cjrebon]

Sistem Koordinat UTM. zone 48

(a) tambak Lanyah , adalah tambak yang terletak dekat sekali dengan laut atau

lebih jauh, tetapi air laut masih dapat menggenangi tambak tanpa mengurangi

salinitas yang menyolok, sehingga tambak tersebut berisi air laut yang berkadar

garam setinggi 30 o/oo

Air

tambak lanyah cenderung untuk senantiasa berkadar garam tinggi, karena air yang mas& adalah air laut yang memang tinggi kadargaramnya dan sebagai &bat penguapan sehari-hari sesudah

air

ditahan dalampetakan tambak Campuran dengan air tawarlair sungai sangat sedikit atau

bahkan tidak ada. Air tambak sangat meningkat saliitasnya pada musii

kemarau karena penguapannya lebii tinggi dan kurangnya air hujan yang masuk

pada petakan tambak tersebut Keadaan ini akan menurunkan produktivitas

tambak, dan hanya dapat diperbaiki bila air laut pasang baru dapat dialirkan

ke dalam petakan tambak, atau terjadi hujan

(b) tambak Biasa ; adalah tambak yang terletak di belakang tambak lanyah dan

selalu terisi campuran

air

asin dari laut danair

tawar dari sungai. Setelah keduamacam air tersebut ditahan dalam petakan tambak (petakan air ditutup setelah

petakan penuh air), maka terciptalah air payau dengan kadar garam sekitar 15

Oleo

Sebelum pintu tambak ditutup, yaitu waktu tambak belum digunakan untukmemelihara ikan, airnya menjadi asin biia tambak terisi dengan air pasang laut,

dan menjadi tawar jika terisi air sungai waktu lautnya surut. Dalam musim

kemarau kadang-kadang hanya parit k e l i g dalam petakan tambak saja yang

terisi air

(c) tambak darat ; adalah tambak yang terletak jauh dari pantai laut. Kebanyakan

pantai maka letaknya menjadi jauh dari pantai sehingga menjadi tambak darat.

Persediaan air dapat dipertahankan cukup selama musim hujan saja. Kalau

hujan berkurang maka, sebagaian dari tambak itu menjadi kering sama sekali,

sehingga pengusahaannya kadang-kadang hanya dapat berlangsung selama 9

bulan saja setiap tahunnya. Sebagai sarana produksi

ikan

dan udang air payau, tambak darat ini kurang memenuhi syarat karena W t a s air yang terlalurendah (5-10 OIOO). Namun demikian tambak ini dapat digunakan untuk produksi

jenis ikan yang lain yang tahan terhadap salinitas yang rendah seperti ikan tawes

dan mujaer. Walaupun yang dipelihara

ikan

air tawar, tetapi tetap disebuttambak karena cara pengelolaannya masih menggunakan pengelolaan tambak.

Tambak Konvensional

Tambak konvensional adalah usaha pemeliharaan udangliian, baik udang

(monokultural) maupun udang dan bandeng (polikultural) yang sebagian besar

pengelolaannya bergantung pada iigkungan

dan

rnakanan alami tanpa bantuan peralatantambahan seperti peralatan untuk aerasi. Sedangkan untuk budidaya tambak

modernlinsentif adalah usaha pemeliharaan u d a n g / i dengan penebaran benih yang

tinggi, diberi makanan bantuan, dilengkapi perlengkapan tambahan untuk aerasi seperti

aerator, blower, kompresor, pompa

air,

kincir angin dengan kontruksi benar-benar kokohdan

Pemeliharaan Tambak

Di dalam mengkaji kesesuaian lahan tambak, perlu diketahui terlebih dahulu

parameter-parameternya yang sesuai. Parameter yang umum dipakai adalah sumber air

dan debitnya, amplitudo pasang surut, topograli, iklim, sifat tanah. Parameter-parameter

tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi budidaya tambak.

Disamping suplai air harus cukup, kualitasnyapun harus baik dan memenuhi syarat

bagi kehidupan dan p-buhan udangikan serta organisme pakan ikan seperti kelekap.

Sebelum tambak ditebari dengan benih udangikan, perlu dilakukan pengeringan dasar

tambak yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah, berlangsungnya mineralisasi

bahan organik dan membuang bahan-bahan beracun seperti H2S dan amoniak. Kemudian dilanjutkan dengan pemupukan tanah dasar tambak untuk merangsang pertumbuhan

kelekap. Pupuk yang diberikan adalah pupuk organik sebanyak 0,s sampai 3,O

toniha/musim, tergantung dari kadar bahan organik tanah tersebut dan jenis pupuk kandang

yang dipakai.

Menurut S u r i a d i i a (1996), setelah dilakukan pemupukan organik, air dimasukan ke dalam tambak setinggi 3 sampai 10 cm, dan pintu air ditutup rapat. Selanjutnya air

dalam tambak dibiarkan menguap sampai keadaan dasar tambak kering seperti semula. Hal

ini dimaksudkan untuk meresapkan pupuk ke dalam tanah dan tejadinya proses

mineralisasi pupuk organik. Tambak kemudian diairi lagi sampai mencapai ketinggian 10

cm dan baru diberi pupuk anorganik yakni Urea dan TSP dengan takaran masing-masing 50

sampai 100 kgMmusim.

Pemberian pupuk dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diberi 113 bagian, dan

tambak telah terlihat adanya pertumbuhan kelekap dengan subur (warna hijau muda), maka

tambak diairi setinggi 20

cm

dan secara bertahap dinaikkan lagi hingga mencapai tinggi air40-60 cm dari pelataran tambak. Selanjutnya tambak siap untuk ditebari benih udangtikan.

Tambak bandeng dapat dibuat dengan bentuk empat persegi panjang dengan

perbandiigan 1:2 atau 1:3. Dalam satu unit tambak sebaiknya dilengkapi dengan petak

peneneran

dan

petak pengglondongan dengan luas masing-masing 300 sampai 500 mZ dan1000 sampai 3000 mZ. Petak pengglondongan bertujuan untuk pemeliharaan nener menjadi

glondongan yaitu ikan muda yang berukuran panjang 5-12 cm, yang kemudian akan

dipelihara dalam petak pembesaran.

Sumber Air dan Kualitasnva

Air merupakan media untuk kehidupan ikan dan tempat perhunbuhan plankton yang

merupakan salah satu sumber rnakanan ikan. Air dalarn tambak umumnya kedalaman antara

40-60 cm dari d a m pelataran tambak atau 80-100 cm dari d a m parit keliling. Permukaan

air tambak dibuat sejajar dengan permukaan air pasang rata-rata.

Kondisi wilayah hutan bakau sangat erat kaitannya dengan faktor hidro oseanografis.

Faktor-faktor yang berkenaan dengan karakteristik antara lain fluktuasi pasang surut,

gelombang, kecepatan arus sungai dan elevasi lahan. Keempat komponen tersebut,

bersamaan dengan pengaruh berbagai faktor lainnya (karakteristik kimia-fisika) seperti

oksigen terlarut (DO), salinitas, suhu, kekeruhan, derajat keasaman (pH), amoniak, dan

Boyd & Claude (1991), mengemukakan bahwa produksi ikan dalam tambak

berhubungan erat dengan kualitas air. Penilaian kualitas air untuk udang dan bandeng disajikan dalam Tabel 1

Sumber : Boyd & Claude, E (1991)

Oksigen Terlarut (DO)

Pada umumnya ikan dan udang tidak dapat mengambii oksigen langsung dari udara,

oleh karena itu oksigen yang d i p untuk pernapasannya hams dalam bentuk terlarut dalam

air.

Menurut S u r i a d i a (1996), oksigen terlarut merupakan salah satu peubah mutu airyang mampu mempengaruhi peubah lain. Konsentrasi karbon dioksida dan pH harian air

tambak berubah-ubah sesuai dengan konsentrasi oksigen terlarut. Perubahan pH

mempengaruhi keseimbangan reaksi amoniak dan senyawa sulfida serta senyawa lain seperti

berbagai hidroksida logam. Kelarutan oksigen dalam air dipengaruhi oleh peubah lain seperti suhu, dinitas, bahan organik dan kecerahan. Peningkatan suhu, dinitas, bahan

organik dan kecerahan menurunkan konsentrasi oksigen terlarut. Oksigen terlarut yang

terlalu rendah dapat menghambat perhmbuhan, bahkan mematikan ikan yang dipelihmya.

Menurut Achmad (1991), oksigen terlarut yang baik untuk pertumbuhan udang

a) Salinitas

Salinitas atau kadar garam adalah kandungan berbagai garam terutama garam NaCl

dalam air laut. Menurut Suriadikarta (1996), salinitas adalah konsentrasi ion-ion terlarut

dalam air, yang sering dinyatakan dalam

rng,

tetapi dalam bidang perikanan salinitas inisering diukur dalam &). Salinitas membedakan jenis air menjadi air tawar, air laut dan air payau. Pertambakan dibuat di daerah pantai dimana air laut dan air tawar bercampur

sehingga d i t a s n y a ditentukan oleh proporsi percampuran tersebut. Bila sungai-sungai

kecil bermuara ke laut maka kadar gardsalinitas air di daerah estuarin itu akan tinggi,

tetapi bila sungai-sungai besar yang bermuara ke laut maka salinitas air daerah estuarin itu

akan rendah. Mintardjo et al, (1984), menyatakan bahwa berdasarkan d i t a s n y a , perairan

digolongkan menjadi berbagai kelas seperti tertera pada Tabel 2.

Perairan payau pada umumnya berada pada kelas oligohaline sampai polyhaline. Di

daerah yang curah hujannya tinggi air tambak berada pada kelas oligahiline dan mesohaline,

didaerah yang curah hujannya sedang pada kelas mesohaline sampai polyhaline, sedangkan

daerah yang relatif kering (curah hujan rendah) berada pada kelas perairan laut.

Tabel 2. Klasifikasi Perairan Berdasarkan Salinitas

Perairan tawar

I

3.0- 16.5

I

Mesohaline16.5 - 30.0

/

PolyhalineI

> 40.0

i

Hipersaline7

Setiap jenis ikan dan udang mempunyai kisaran toleransi salinitas yang berbeda antara spesies satu dengan spesies yang lainnya dan antar kelompok umur dalam spesies

yang sama. Salinitas terbaik untuk udang antara 12-20 'loo . Pada salinitas 2 35 'loo

pertumbuhan udang terhambat, sedangkan pada salinitas 2 50 OIOO udang mulai mati.

Menurut Achmad (1991), pada salinitas < 12 'loo udang tidak terganggu seperti pada salinitas tinggi tapi metabolisme pigmen tidak sempurna (warna udang lebii bin)dan kulit

lunak sehingga lebih mudah diserang penyakit, sedangkan untuk bandeng salinitas yang

terbaik adalah 15 -30 '10~. Pada umumnya telah disepakati bahwa salinitas 10 - 15 'Im adalah baik untuk dipertahankan di tambak.

b) Suhu

Suhu air sangat berkaitan erat dengan konsentrasi oksigen terlarut dalam air,

sehingga sangat berpengamh terhadap kehidupan dan pertumbuhan hewan air (ikan dan

udang). Secara umum laju pertumbuhan meningkat sejalan dengan kenaikan suhu sampai

batas tertentu yang dapat menekan kehidupan ikan dan bahkan menyebabkan kematian.

Hal ini disebabkan selain berpengaruh langsung, suhu juga mempengaruhi kelarutan gas-gas

dalam air, termasuk oksigen.

Semakin tinggi suhu, semakin kecil kelarutan oksigen dalam air, padahal kebutuhan

oksigen bagi ikan dm udang semakin besar karena tingkat metabolisme semakin tinggi.

Achmad (1991) menyebutkan bahwa udang windu masih dapat tumbuh n o d pada suhu

35' C. Suhu air optimal bagi udang terletak antara 28' C sampai 30' C. Dibawah suhu 25' C sampai 18' C udang mash bertahan hidup tetapi nafsu makan mulai menurun. Suhu air

di antara 12 O C sampai 18' C mulai berbahaya dan pada suhu < 12' C udang windu mati

c) Kecerahan

Kekeruhan mencerminkan adanya jumlah bahan-bahan halus baik berupa bahan

organik (plankton), jasad renik, maupun berupa bahan anorganik (lurnpur dan pasir) yang

ada dalam air. Terjadinya kekeruhan dalam tambak menurut Boyd & Claude (1991),

adalah pertama dihasilkan oleh banyaknya fitoplankton dalam air dan kedua oleh

tersuspensinya partikel-partikel tanah. Kekeruhan ini menghalangi penetrasi cahaya ke

dalam tambak dan kurangnya cahaya dalam dasar tambak sehingga mengganggu

pertumbuhan algae dan tanaman

air.

Menurut Achmad (1991), kecerahan yang baik bagi budidaya udang berkisar 30

sampai 40 cm, sedangkan untuk bandeng adalah 26-40 cm. Biia kecerahan sudah mencapai

kedalaman kurang dari 25 cm, penggantian air sebaiknya segera dilakukan sebelum phitoplankton "die off' yang diikuti oleh penurunan oksigen terlarut terjadi secara dratis.

Partikel lumpur dan pasir dapat berpengaruh langsung menutupi insang ikan

sehingga menghambat pernapasan. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah menghalangi

dihsi oksigen dari udara dan mengurangi daya penetrasi matahari sehmgga produktivitas

primer perairan berkurang.

d) Derajat Keasaman (pH)

Di dalam tanah atau

air

pH menunjukan konsentrasi ion hydrogen. Bia tanah atauair mempunyai pH 7 dikatakan netral dan bila pH<7 diiatakan asam, dan p D 7 dikatakan basa. PH tambak sangat dipengaruhi tanahnya sehingga pada tambak-tambak baru yang

tanahnya asam maka pH airnya juga rendah. Ikan dan udang cukup sensitif terhadap

mengemukakan secara umum bahwa pengaruh pH terhadap spesies ikan, dijelaskan seperti

pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh pH Terhadap Spesies Ikan

Titik mati asam

-

7

4-6

I

Pertumbuhan terhambat1

6-9

I

Perhmbuhan baikI

9-11

I

Pertumbuhan lambatI

Air payau adalah baik sebagai penyangga perubahan pH, dan sangat jarang pH turun

kurang dari 6,5 atau lebih dari 9. Untuk pertumbuhan udang pH yang optimum adalah 7 - 9 (Achmad, 1991) dan untuk pertumbuhan bandeng pH yang baik adalah antara 7,5 - 8,5

(Arsyad & Samsi 1990).

e) Amoniak dan Hidrogen Sulfida >11

Sumber utama amoniak (NH3) adalah bahan organik baik dalam bentuk sisa pakan, Titik mati basa

kotoran udang, maupun dalam bentuk plankton dan bahan organik tersuspensi. Pembusukan

bahan organik yang mengandung protein menghasilkan ammonium

(NH43

dan ammoniak. umber: Achmad (1991)Bila proses lanjut dari pembusukan (nitrifikasi) tidak berlangsung lancar, maka terjadi

penumpukan ammoniak sampai konsentrasi yang membahayakan udang. Menurut Boyd &

Claude (1982), ammoniak dalam air tambak berasal dari sisa metabolisme (sekresi)

udanglikan yang dibudidayakan dan (penguraian bahan organik, sisa pakan dan

organisme mati). Amoniak dalam proses oksidasi diubah menjadi nitrat sedangkan nitrit

racun bagi udanghian, sedangkan nitrat merupakan nutrien utama bagi fitoplankton. Dalam

air, ammoniak terdapat dalam dua bentuk, yaitu ammoniak yang tidak terionisasi (N&) dan

ion ammonium

CNH43.

Pembentukan gas amonium ini meningkat sejalan peningkatan pHdari 4,s sampai 7,1 (Poerwowidodo, 1992). Karena ion

O H

meningkat sejalan pH, makapembentukan gas amoniak tergantung keseimbangan :

Temperatur juga berpengaruh dalam meningkatkan tejadinya ion ammonium namun

kurang dibandingkan dengan pengaruh pH. Menurut S u r i a d i i a (1996), pergantian

air

merupakan alternatif dalam mengatasi konsentrasi ammoniak yang tinggi. Dalam tambak,

total amoniak yang optimum untuk pertumbuhan udang adalah < 0,3 mgilt.

Bahan organik selain dapat m e n g h a s i i ammoniak juga dapat memproduksi

hidrogen sulfida (HzS). Udang bisa keracunan hidrogen sulfida pada konsentrasi 0,l-0,2

HzS~lt, dan pada konsentrasi 0,25 mgAt kematian masal bisa tejadi. Menurut Boyd &

Claude (1982) konsentrasi 0,01 sampai 0,05 HzSflt

akan

mematikan terhadap organismeperairan. Supaya tidak mengganggu pertumbuhan udang maka konsentrasi hidrogen sulfida

sebaiknya kurang dari 0,l mgilt. HzS biasanya dapat dideteksi dari lumpur dasar yang

berwarna hitam (gelap) dan berbau belerang. Penggantian

air

dan pengeringan tanah dasarwaktu persiapan adalah cara yang baik untuk menghilangkan pengaruh HzS.

Amolitudo Pasaw Surut

Pengaruh pasang surut antara lain terdapat penetrasi air laut ke sungai dan

melimpahnya ke lahan sekitarnya. Disamping itu akan menentukan jenis dan kerapatan

estuari adalah pasang surut semi diural, dengan dua kali pasang dan dua kali surut terjadi

bergantian dalam satu hari yaitu tiap 12 jam 25 menit ~ d j o w i g e n o & Widiatmaka 1996). Tingginya air pasang dan surut beruhah setiap hari dan yang tertinggi akan mencapai dua

kali setiap bulan yaitu pada waktu bulan purnama (pasang pumama) dan bulan kecil (pasang

perbani).

Tambak air payau selalu dibangun pada daerah pasang surut, yaitu di antara pasang

tertinggi dan surut terendah. Mengenai ukuran tinggi pasang surut ini, agaknya para ahli

menyetujui bahwa pasang surut sebesar 1,s - 2,s meter adalah ideal. Dengan pasang surut sebesar ini, tambak tidak usah dibuat terlalu dalam dan tanggul tidak usah terlalu tinggi,

sehingga biaya kontruksi tidak terlalu besar.

Kemirinean Lahan

Untuk perencanaan tambak yang baik hams memerlukan daerah yang datar dan

masih dapat digenangi langsung oleh pasang surut air asin dari laut. Ketinggian tempat tidak

boleh melebihi tinggi permukaan pasang tertinggi. Dan juga tidak boleh rendah daripada

tinggi permukaan air surut terendah (misalnya tempat-tempat yang merupakan cekungan-

cekungan) sekalipun dekat pantai. Sumber peta dasar kelerengan lahn dapat diperoleh dari

peta tematik.

Topografi yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, keduanya akan mengalami

kesulitan dalam pengelolaan air. Bila terlalu tinggi, tidak dapat diairi dengan c u h p sesuai

kebutuhan, sedangkan bila terlalu rendah tidak dapat dikeringkan. Dalam survei tanah di

lapangan jangkauan air pasang surut dapat diketahui dari informasi penduduk setempat.

Iklim akan besar pengaruhnya terhadap pengelolaan tambak. Dasar tambak perlu

diieringkan secara berkala dengan tujuan untuk memperbaiki siiat fisik tanah, meningkatkan

mineralisasi bahan organik, dan rnenghilangkan bahan-bahan beracun seperti HzS, amoniak

serta metan. Oleh karena itu diperlukan adanya bulan-bulan kering tertentu pada setiap

tahun. Curah hujan tinggi sepanjang tahun tanpa bulan kering, kurang cocok untuk tambak.

Hujan terus menerus sepanjang hari selama beberapa minggu

akan

menurunkan suhu airtambak. Sebaliknya hujan yang terlalu rendah dan bulan kering yang terlalu panjang juga

kurang baik untuk daerah pertambakan. Menurut Soeseno (1988), curah hujan antara 2000- 3000 d t h dengan bulan kering 2-3 bulan cukup baik d i g u m h untuk tambak.

Tanah

-

Tanah sebagai diketahui adalah media tempat turnbuh atau lebih luas lagi suatu ruang

yang memungkinkan dapat mendukung kehidupan biologis, baik secara minimum maupun

maksimum tergantung dari kualitas tanah. Tanah me~pi3kan salah satu faktor yang

menentukan produksi. Sebagai dasar untuk menahan air budi daya tambak, tanah umumnya

merupakan endapan (alluvial), yang kesuburannya sangat ditentukan oleh kualitas material

yang diendapkan. Tanah tambak di daerah hutan bakau sering kali bersiit agak masam,

Untuk pembuatan tambak secara konvensional persyaratan tanah memegang peranan

yang sangat penting dalam menentukan baik tidaknya tanah untuk kepentingan budidaya

ikan. Sedangkan dalam pembuatan tambak dengan teknologi modern, persyaratan tanah

sudah tidak memegang peranan yang sangat penting karena dasar tambak bisa juga dari

bahan lain misalnya plastik. Tanah yang baik tidak hanya tanah yang mampu menahan air,

akan tetapi lebii penting lagi apakah tanah tersebut mampu menyediakan berbagai unsur

hara bagi makanan alami untuk ikan yang d i p e l i a .

Fungsi utama tanah dalam pembuatan tambak yaitu :

-

Menjadi tempat tumbuhnya makanan alami yang berupa klekap maupunberbagai organisme dasar lain.

-

Menahan airOleh karena itu tanah tambak h a s memenuhi kriteria di atas. Kemampuan tanah

menyediakan berbagai unsur hara yang sangat diperlukan oleh makanan alami, tergantung

pada kesuburan tanah yang berwmgkutan. Kesuburan tanah sangat tergantung pada

komposisi kimiawi tanah. Sebagai contoh pengaruh sulfat masam dari lapisan pirit, sangat

kurang produktif karena pengaruh unsur beracun dari dalam

tanah

terhadapair

tambak,sebaliknya tanah alkali (basa) akan lebii subur dan produktif.

a. Lapisan Pirit

Pengaruh unsur-unsur beracun yang berasal dari tanah misalnya sulfat masam.

Menurut Suriadikarta (1996) bahwa penyebab utama rendahnya hasil udang dan ikan pada sejumlah lahan pantai adalah adanya pirit (FeSz). Senyawa ini bila dalam keadaan kering

tumbuhnya jasad makanan alami secara langsung dapat menyebabkan stress pada udang

sehingga udang menjadi tumbuh lambat, kulit lembek dan mudah terserang penyakit.

Akibat dari kemasaman ini dapat dikurangi dengan program oksidasi dan pencucian tanah

secara ekstensif dan penggunaan kapur yang cukup besar selama periode pertumbuhan.

Menurut Suriadikarta (1996), kapur yang diperlukan untuk menetralkan kemasaman adalah

kira-kira 150 tonha. Maka dengan oksidasi dan pencucian yang cukup, tanah akhimya

secara relatif akan bebas dari pirit.

b. Kedalaman Tanah Efektif

Kedalaman tanah sampai hamparan batuan mempengmhi kedalaman tambak yang

dibuat. Karena untuk mendapatkan produktivitas tambak yang optimum diperlukan

penggalian parit keliling tambak, saluran luar dan petak pembagi

air

yang dalamnya lebihdari 60 cm. Maka batas kedalaman tersebut perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi

tambak.

e. Drainase Tanah

Tambak memerlukan genangan , karena itu drainase tanah yang cepat yaitu air yang

mudah hilang baik melalui peresapan ke dalam tanah maupun aliran permukaan, tidak cocok

untuk tambak. Dalam budidaya tambak, dasar tambak telah dibuat rata dan dibuat

pematang-pematang untuk menahan

air

sehingga aliran permukaan menjadi sangat kecil.Dengan demikian drainase tanah banyak dipengaruhi oleh peresapan air ke dalam tanah, baik

secara vertikal maupun secara horisontd atau porositas tanah seperti diuraikan sebelumnya.

sangat dipengaruhi oleh struktur tanah. Semakin kompak strukturnya, semakin kuat

menahan air.

d. Tekstur Tanah

Tekstur tanah memegang peranan sangat penting dalam menentukan apakah tanah

memenuhi syarat untuk pertambakan. Tekstur tanah sangat ditentukan oleh banyaknya

komposisi pasir, debu dan bat. Dalam Hadjowigeno (1993) dijelaskan bahwa tekstur tanah menunjukkan perbandingan butir-butir pasir (2 mm-50 p ), debu (50-2 p ), dan liat (<2 p)

di dalam tanah.

Dalam Aslan (2000) dijelaskan bahwa umumnya tanah tambak dapat dibedakan menjadi berbagai tekstur, yaitu : liat, liat berdebu, lempung liat berpasir dan pasir

berlempung. Hubungan tanah dengan kesuburannya dapat dilihat pada Tabel 4. Dari Tabel 4 diketahui bahwa makin besar kandungan liat dan debunya, makin subur tanah yang bersangkutan karena permukaan tanah halus, sehingga klekap dapat tumbuh lebat.

Sebaliknya makin tinggi kandungan pasirnya, tanah menjadi kurang subur.

Tabel 4. Hubungan antara Tekstur Tanah dengan Pemtmbuhan Klekap di Tambak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harsanugraha & Budiman (2000)

No

1 2 3

4

menyatakan bahwa tanah yang baik untuk tambak adalah tanah yang bertektur hat, liat

berdebu, dan lempung liat berpasir. Tanah ini sangat keras dan mengalami retak-retak

1

Sumber : Aslan (2000) (Mod~jXasi) Pasir

28% 1 4 % 63% 79%

Debu 2 2 % 44% 14% 10%

Lint 5 0 % 42% 2 2 % 11%

Tekstur tanah

Liat

Liat berdebu

Lempung liat berpasir

Pasir berlempung

Pertumbuhan klekap

Sangat lebat

Lebat

sedikit

apabila dalam keadaan kering. Sedangkan dalam keadaan basah mampu menahan air

dengan perkataan lain tidak mudah menimbulkan kebocoran.

e. Gambut

Tanah gambut (Histosol) tidak cocok untuk pembuatan tambak karena umumnya

mempunyai porositas tinggi sehingga air sukar ditahan di dalam tambak. Selain itu dalam

proses dekomposisi bahan organik (gambut) sering dihasilkan senyawa-senyawa beracun

bagi pertumbuhan organisme dalam air seperti amoniak (NH3), hidrogen sulfida (HzS) dan

methan

(CK).

Karena itu maka dalam memilih lokasi untuk tambak, tanah-tanah gambut tersebut harus dihindarkan.Jarinean S u n ~ a i

Jaringan sungai, debit sungai serta rentang pasang surut mempunyai peranan yang

sangat penting dalam sistem perairan pertambakan. Pada sisi lain jaringan sungai juga dapat

merupakan sarana pengangkut limbah (baik limbah pemukiman, pertanian maupun industri)

dan sarana banjir ke sistem pertambakan Oleh karena itu kualitas air dan kondisi debit air

untuk sistem pengaturan tambak harus dijaga dan diperhatikan, karena selain untuk

mengatur salitas juga dapat mempengamhi produksi tambak.

Trasns~ortasi

Transportasi seringkali mengetengahkan porsi kecil dari total biaya operasional

produksi. Kadangkala lokasi pertambakan udang jauh sekali dari jalan utama (propinsi)

bahkan sampai berpuluh-puluh kilometer jauhnya dan kadangkala pula untuk menuju

akan menambah biaya yang cukup besar. Aslan (2000) menjelaskan bahwa biaya per

kilogram yang diperlukan hanya 0,3 % dari biaya total. Oleh karena itu kemudahan transportasi sangat penting karena penting untuk menekan biaya operasional.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pembuatan tambak,

antara lain: pertama, transport dapat diliit pada pemanfaatan kemudahan, dimana biaya

dapat ditekan dengan memilii lokasi yang banyak manfaatnya. Hal ini dilihat dalam

mudahnya akses dari tambak ke sistem jalan umum. Kedua, transportasi dapat dipandang

sebagai syarat dari fungsi pembiayaan yang dihubungkan dengan jarak antara lokasi produksi dengan pasar.

Pendnderaan Jauh dan Sistem Infomasi Gtoerafii (SIG)

Pen~inderaan Jauh

Penginderaan jauh adalah suatu ilmu untuk mendapatkan informasi dari suatu objek

atau suatu wilayah tanpa melakukan kontak secara langsung. Data penginderaan jauh

memilii keunggulan dalam ha1 waktu pengamatan dibandingkan dengan cara konvensional.

Umumnya peta-peta penggunaan khan yang ada tidak sesuai dengan data sebenamya, ha1

ini dikarenakan peta-peta tersebut dalam pembuatannya menggunakan data acuan yang lama,

seperti data survey dan data satelat yang telah lama yang sudah tidak sesuai dengan

keberadaannya sekarang. Data penginderaan jauh, khususnya data satelit, mempunyai peran

yang penting dalam

SIG,

karena memberikan i n f o m i mengenai penggunaan lahan yangData penginderaan jauh selain di dapat dari satelit, ada juga yang menggunakan foto

udara. Data yang didapat dari satelit biasanya sudah merupakan data digital, sedangkan

data dari foto udara harus diubah dahulu ke dalam format digital.

Pengolahan data penginderaan jauh atau pengolahan citra digital meliputi beberapa

tahapan, yaitu memasukan data (input data), kemudian pengolahan awal untuk memperbaiki

kualitas citra secara radiometrik dan geometrik, lalu diianjutkan dengan pengolahan citra

menjadi suatu keluaran yang memberikan informasi kepada pengguna.

Tambak insentif secara kenampakan fisik umumnya berupa petak-petak persegi

panjang yang berisi

air

dan teratur menyerupai petak sawah. D i a t dari data satetit,kawasan tambak ini meberikan kenampakan berupa daerah genangan air di tepai pantai

yang berupa petak-petak persegi panjang dan umumnya teratur seperti petak sawah.

Dalam Harsanugraha & Budhiman (2000), menjelaskan bahwa tambak dapat

memberikan kenampakan yang hampir mirip dengan sawah tergenang (fase

air),

sehinggabiia ada sawah tergenang dekat dengan kawasan tambak sangat sulit mengidentifikasi

kawasan tambak dari satu data saja, sehingga diperlukan data lain yang menunjukan

keberadaan kawasan sawah tersebut. Kenampakan tambak ini juga sangat sulit dibedakan

dengan tambak garam, karena kedua jenis penutupan lahan ini memiliki kenampakan yang

sama, oleh karena itu diperlukan data sekunder (data lapangan, peta, dll) untuk dapat

membedakan kedua jenis tutupan lahan tersebut.

Disebutkan pula dalam Harsanugraha & Budhiman (2000), tambak tumpang sari

secara kenampakan fisik didominasi oleh keberadaan bakau di tambak tersebut, terutama

yang berpola empang parit. Tajuk bakau hampir menutupi badan tambak, sehingga

kenampakan air yang dominan tetapi vegetasi. Sehingga kenampakannya seperti kawasan

I

tambak yang berpetak-petak kecil. Kenampakan kawasan tambak ini mudah untuk

I

diidentifikasi, tetapi yang mungkin perlu dibuat penjelasan adalah apabila membuat

i

I

pengkelasan menjadi kelas bakau dan tambak. Bila dikelaskan menjadi kelas tambak,

I

maka luas bakau di daerah tersebut akan berkurang dan sebahknya, mungkm ini yang

I

menyebabkan luasan kawasan bakau dan tambak berbeda-beda.

Sistem Informasi Geoerafi (SIG)

Aplikasi SIG berkembang luas, mulai dari analisis dan modeling dari data-data

spasial hingga inventarisasi dan pengolahan data yang sederhana, salah satunya dalam

pengelolaan wilayah pesisir. Beberapa penelitian mengenai manfaat SIG terhadap

pengelolaan wilayah pesisir telah dilakukan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh

Meaden dan Kapetsky (1991), tentang aplikasi SIG terhadap aquaculture di negara bagian

Johor, Malaysia. Juga penelitian yang dilakukan oleh Harsanugraha & Budhiman pada

tahun 2000 tentang aplikasi SIG terhadap Penentuan Daerah Potensi Pembangunan

Budidaya Perikanan Pantai di wilayah kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Hasil

yang diperoleh menyebutkan bahwa wilayah potensi tambak menjadi tiga kategori, yaitu

71 110 hektar sesuai, 33519 hektar cukup sesuai, dan 874 hektar tidak sesuai.

Ada beberapa segi yang dapat dipertimbangkan dalam aplikasi SIG ini. Segi-segi

tersebut antara lain :

Jenis dari tugas atau tujuan SIG : misalnya untuk inventarisasi sumberdaya dam,

pengkajian, pengelolaan dan pembangunan.

0 Tingkat keputusan ; kebijakan, pengelolaan, operasional, dan sebagainya.

o Luasan spasial dari masalah : ukuran daerah studi (besar, sedang, kecil)

o Jenis organisasi : pemerintah, swasta, non pemerintah dan sebagainya.

Kelima dimensi ini sangat penting bagi semua aplikasi SIG. Penggunaan SIG untuk

pengelolaan lingkungan pesisir, misalnya, mencakup k e l i i aspek ini. Pengelolaan

lingkungan mempunyai tujuan-tujuan inventarisasi, pengkajian, pengelolaan dan prediisi

dari kondisi dan nasib sumberdaya alam.

SIG merupakan suatu sistem pengolahan data (dalam hal ini menggunakan

komputer) yang dapat mengolah data-data geografis atau data-data yang memiliki informasi

yang bersifat keruangan (spasial) yang kemudian dihubungkan satu sama lain sehingga

akan

didapatkan informasi baru. Semua data yang

akan

digunakan dalam SIG harus terlebihdahulu dibuat basis data spasialnya, sehingga seluruh informasi

akan

berupa layer-layerinformasi spasial, sehingga dapat ditumpang tindihkan satu dengan yang lain.

Sumber : JARS (1999)

Dari data penginderaan jauh dapat diketahui kenampakan bumi (terutama penutup

lahantpenggunaan lahan) dari data real time atau data yang sebenamya. Dari data

penginderaan jauh dapat diklasi6kasikan sesuai dengan penggunaan lahan yang sebenarnya.

Kemudian diubah ke dalam format SIG yaitu menjadi vektor. Data tersebut kemudian

diintegrasikan dengan data-data vektor lainnya hasid digitasi dari informasi-informasi

geografis laimya (sungai, jalan, kelerengan, jenis tanah, dU) (Gambar 2).

Dengan menggunakan fasilitas perangkat lunak pengolah SIG seperti ARCLNFO,

peta-peta tersebut dibuat atfribute dan informasi lainnya sehingga menjadi coverage yang

siap diintegrasikan. Sebelumnya peta-peta tersebut didigitasi menggunakan meja digitizer

dan perangkat lunak AutoCAD diubah menjadi vektor-vektor. Vektor-vektor ini kemudian

diproses lagi sehingga menjadi informasi yang berupa titik, garis atau poligon.

Evaluasi Lahan

Evaluasi lahan adalah suatu proses pendugaan potensi lahan yang telah

dipertimbangkan untuk penggunaan tertentu. Evaluasi lahan merupakan proses

membandingkan dan menginterpretasikan serangkaian data tentang tanah, vegetasi, dan

iklim dengan persyaratan penggunaan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai adalah menetapkan pilihan penggunaan lahan dalam konteks sosial ekonomi tertentu. Dengan

demikian evaluasi lahan merupakan jembatan penghubung antara komponen fisik, biologi,

dan teknologi dengan sasaran sosial ekonomi yang ingin dicapai dalam suatu bentuk

Evaluasi lahan dapat diiakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi

lahan kualitatif adalah cara menilai lahan dalam mencari pilihan penggunaan secara spesifik

yang dijelaskan secara kualitatif. Hasilnya hanya berupa kelas kesesuaian lahan secara fisii

seperti kesesuaian tinggi, sedang, dan tidak sesuai. Sedangkan evaluasi lahan kuantitatif

adalah penetapan kesesuaian lahan secara kuantitatif dari produksi atau keuntungan yang

diharapkan dari penggunaan lahan tersebut seperti produksi tanaman, ternak, ikan dan lain-

lain.

Sitorus (1995), mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi lahan dapat meliputi

beberapa tahapan ; Tahap I, meliputi konsultasi pendahuluan untuk menetapkan sasaran yang ingin dicapai, asumsi-asumsi clan data yang dipergunakan serta perencanaan kegiatan;

Tahap 2, meliputi survei medan mencakup dua pekejaan yaitu penelaahan yang diarahkan pada diskripsi data penggunaan lahan, suwei sumberdaya alam seperti tanah, landscape, dan

iMim, yang semuanya dilaksanakan secara paralel. Tahap ini hams sudah ditetapkan

macam penggunaan lahan yang diinginkan (sesuai dengan tujuan survei dan kondisi fisik

daerah tersebut). Deskripsi macam penggunaan lahan tersebut selanjutnya d i i i t i dengan

penentuan persyaratan penggunaan lahan serta hambatan-hambatannya yang perlu

diperhatikan. Bersama