KAJIAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

ASPEK SUMBERDAYA AIR

DI KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT

LIBNA CHAIRA

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kajian Daya Dukung Lingkungan Aspek Sumberdaya Air di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2014

Libna Chaira

ABSTRAK

LIBNA CHAIRA. Kajian Daya Dukung Lingkungan Aspek Sumberdaya Air di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dibimbing oleh PRASTOWO.

Penataan ruang dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat dijadikan pedoman untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sehingga dapat mengurangi dampak negatif akibat pemanfaatan ruang yang tidak tepat. Analisis daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air (DDL-air) dapat dilakukan melalui empat hirarki analisis, meliputi penetapan status daya dukung lingkungan berbasis neraca air, kajian sumberdaya iklim untuk pertanian, analisis potensi suplai air, dan kajian indikator degradasi sumberdaya air. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis empat hirarki DDL-air Kabupaten Sukabumi dan mengakaji muatan lingkungan dalam dokumen (Rencana Tata Ruang Wilayah) RTRW Kabupaten Sukabumi berdasarkan analisis DDL-air. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis sesuai dengan empat hirarki tersebut. Berdasarkan hasil didapatkan status DDL-air Kabupaten Sukabumi dalam satu tahun berstatus aman dengan tipe agroklimat B1 menurut klasifikasi Oldeman. Hasil analisis neraca air tahun 2006 menghasilkan nilai surplus (CHlebih) sebesar 1375 mm/tahun, limpasan 550 mm/tahun, dan pengisian air tanah 825 mm/tahun.

Kata kunci: daya dukung lingkungan, neraca air, sumberdaya air

ABSTRACT

LIBNA CHAIRA. Study of Environmental Carrying Capacity Based on Water Resources Aspect in Kabupaten Sukabumi, West Java. Supervised by PRASTOWO.

The spatial planning by the consideration of environmental capacity can be used as a guideliness for using the region space in accordance by the environmental functions and capabilitiesin order to reduce the improper utilization of spatial planning. The analysis of environmental carrying capacity of water resource aspect can be done through four hierarchy, includes the environmental capacity status based on the water balance, agricultural climate resources, the analysis of water supply potential, and the indicators of water resources degradation. The aim of this research is to analyze the four hierarchy of DDL-water in Sukabumi and to assess the environmental charge in the Spatial Planning Document (RTRW) of Sukabumi based on water balance analysis. The procedure of this research is by using the secondary data to be analyzed according to the four hierarchy. Based on the results the DDL-water status of Sukabumi in one year is safe, with B1 agroclimate type according to Oldeman classification. The water balance result in 2006 is showed the value of surplus is 1375 mm/year, 550 mm/year of runoff, and 825 mm/year of groundwater fulfillment.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

pada

Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan

KAJIAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

ASPEK SUMBERDAYA AIR

DI KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT

LIBNA CHAIRA

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Kajian Daya Dukung Lingkungan Aspek Sumberdaya Air di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Nama : Libna Chaira NIM : F44100022

Disetujui oleh,

Dr. Ir. Prastowo, M.Eng Pembimbing

Diketahui oleh

Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan, M.Agr Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2014 ini ialah sumberdaya air, dengan judul Kajian Daya Dukung Lingkungan Aspek Sumberdaya Air di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Prastowo, M.Eng selaku pembimbing. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Badan Meteorologi dan Geofisika Dramaga, Bogor dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Nurdin Main, Ibu Erry Syarifah, Taheiya, Mutia, dan Chaula serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Terima kasih diberikan untuk teman-teman satu bimbingan dan SIL 47 atas bantuan dan kebersamaannya selama ini. Tak lupa terima kasih untuk Manda, Sandra, PN, Qorina, Tika, Tasya, dan lainnya atas semua kebaikannya selama ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Juni 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

Ruang Lingkup Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Daya Dukung Lingkungan 2

Neraca Air 5

Presipitasi 5

Evapotranspirasi 6

Simpanan Air 7

Limpasan 8

METODOLOGI PENELITIAN 9

Bahan 9

Alat 9

Prosedur Analisis Data 9

HASIL DAN PEMBAHASAN 11

Kondisi Umum Kabupaten Sukabumi 11

Status Daya Dukung Lingkungan 12

Sumberdaya Iklim Untuk Pertanian 14

Neraca Air 15

Potensi Suplai Air 20

Indikator Degradasi Sumberdaya Air 25

Kajian Muatan Lingkungan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Sukabumi 27

Arahan Pengelolaan Limpasan 29

Simpulan 35

Saran 35

DAFTAR PUSTAKA 36

LAMPIRAN 38

DAFTAR TABEL

1. Kriteria penetapan status DDL-Air 3

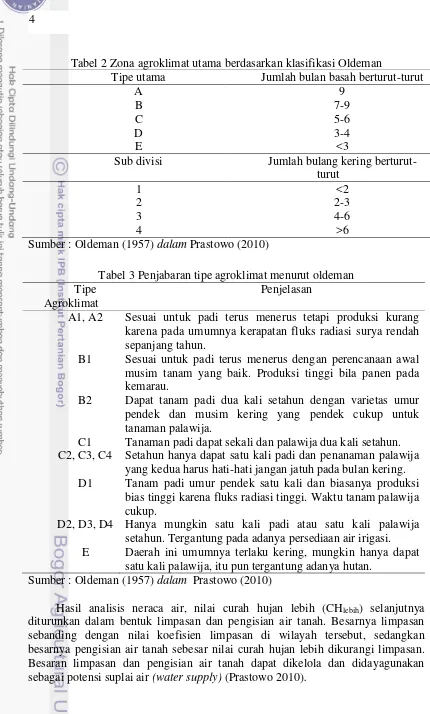

2. Zona agroklimat utama berdasarkan klasifikasi Oldeman 4

3. Penjabaran tipe agroklimat menurut oldeman 4

4. Koefisien tanaman (Kc) 7

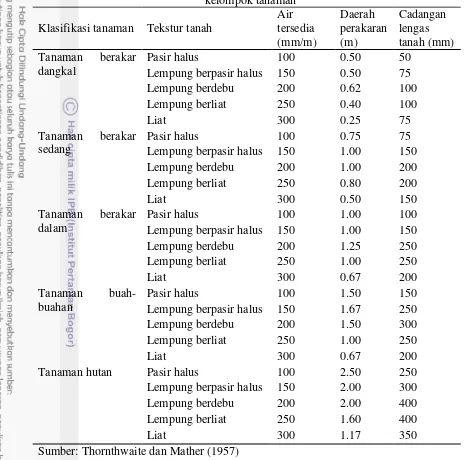

5. Nilai kapasitas cadangan lengas tanah berdasarkan tekstur tanah dan kelompok tanaman 8

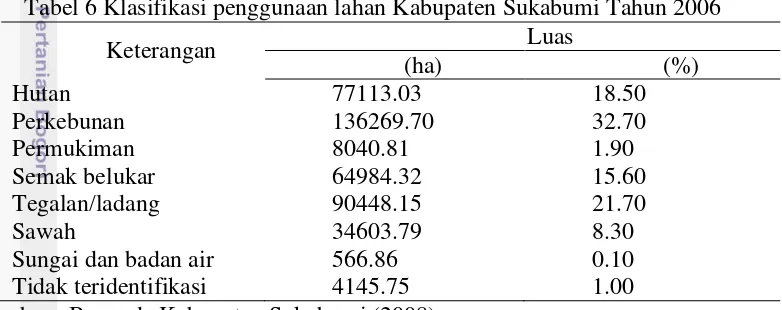

6. Klasifikasi penggunaan lahan Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 12

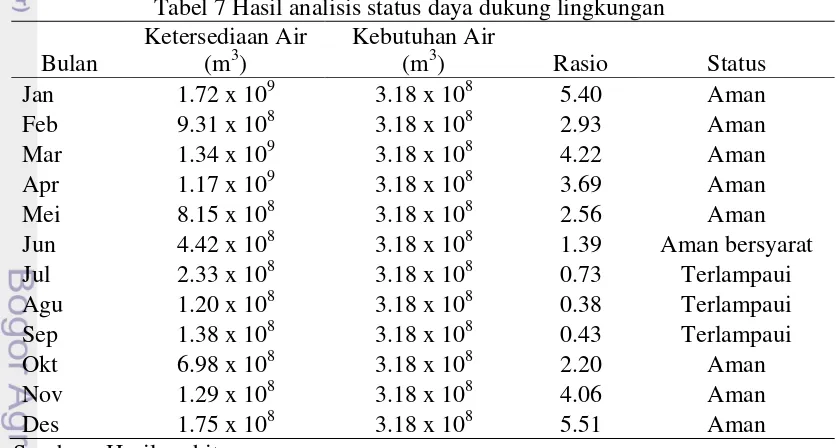

7. Hasil analisis status daya dukung lingkungan 13

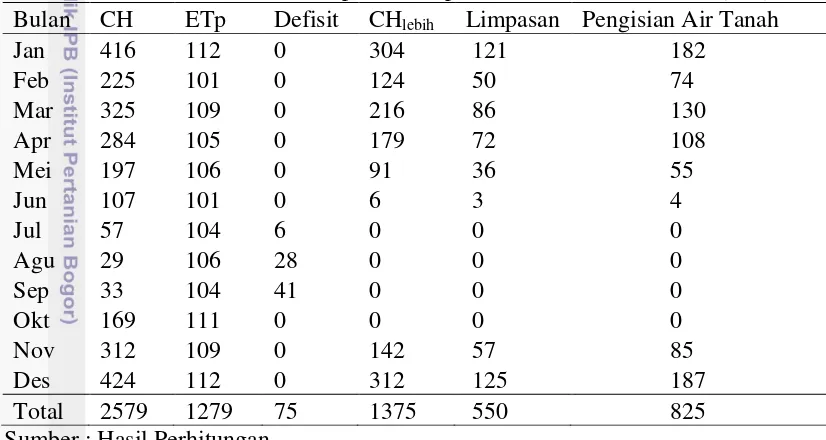

8. Hasil analisis neraca air pada Kabupaten Sukabumi tahun 2006 (mm) 18

9. Hasil analisis neraca air Kabupaten Sukabumi pada berbagai komposisi luas hutan (mm) 19 1. Kerangka penelitian 11 2. Penetapan status daya dukung lingkungan Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan nomogram 14 3. Grafik curah hujan rata-rata 2004-2013 15 4. Grafik curah hujan andalan 80% dan nilai ETp 16 5. Grafik nilai ETp berdasarkan komposisi luas hutan 17 6. Grafik nilai STo berdasarkan luasan hutan 17 7. Kurva nilai CHlebih, limpasan, dan pengisian air tanah berbagai persentase luas hutan 19 8. Peta cekungan air tanah (CAT) dan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Sukabumi 21 9. Grafik nilai debit sungai andalan minimum dan kebutuhan air 24 10. Sempadan sungai 26 11. Potongan melintang tebing longsor 26 12. Peta lokasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan yang

1. Peta penggunaan lahan tahun 2006 38

2. Tabel perhitungan curah hujan andalan (mm) dengan Metode W. Bull

(2004-2013) 39

3. Data suhu Stasiun Goalpara 40

5. Perhitungan nilai koefisien tanaman tertimbang, kapasitas simpan air,

koefisien limpasan tertimbang tahun 2006 42

6. Perhitungan neraca air Kabupaten Sukabumi 2006 43 7. Perhitungan neraca air komposisi luas hutan 44 8. Data debit andalan 80% (m3/detik) sungai di DAS Cimandiri dan

Cibareno (1998-2007) 56

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pertimbangan daya dukung lingkungan hidup dalam rencana tata ruang dapat mengurangi dampak negatif pemanfataan ruang yang tidak sesuai dengan kemampuan lingkungan. Hasil dari perencanaan tata ruang yaitu berupa rencana tata ruang.

Sumberdaya air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Hal tersebut membuat makhluk hidup memanfaatkan keberadaan air di lingkungannya. Pemanfaatan sumberdaya air secara terus menerus tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dalam menyediakan air dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam pemanfataan sumberdaya air, pertimbangan daya dukung lingkungan sumberdaya air diperlukan agar pemanfataan dapat sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan air.

Menurut Prastowo (2010), analisis daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air dapat dilakukan melalui 4 (empat) hirarki analisis, meliputi penetapan status daya dukung lingkungan berbasis neraca air, kajian sumberdaya iklim untuk pertanian (tipe agroklimat), analisis potensi suplai air, dan kajian indikator degradasi sumberdaya air. Salah satu hal yang memengaruhi ketersediaan air yaitu curah hujan. Air hujan yang mencapai permukaan tanah sebagian akan masuk ke dalam tanah dan sebagian lainnya akan tertampung sementara dalam cekungan-cekungan permukaan tanah dan kemudian mengalir di atas permukaan tanah (Asdak 2007).

Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang memiliki ketersediaan air yang besar namun ketersediannya tidak merata sepanjang tahun. Kajian daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air Kabupaten Sukabumi dapat menggambarkan kondisi kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya air di Kabupaten Sukabumi. Hasil kajian ini akan dapat dijadikan sebagai rekomendasi terhadap penataan ruang Kabupaten Sukabumi.

Perumusan Masalah

2

sumberdaya air. Sumberdaya air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Pemanfaatan sumberdaya air secara terus menerus tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dalam menyediakan air dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di suatu wilayah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis empat hirarki daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air Kabupaten Sukabumi

2. Mengkaji muatan lingkungan dalam dokumen RTRW Kabupaten Sukabumi berdasarkan analisis daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi penting serta dapat memberikan masukan dalam dokumen RTRW tentang muatan lingkungan aspek sumberdaya air sehingga sumberdaya air dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan lingkungan tersebut. Pengelolaan sumberdaya air yang tepat dapat menjaga ketersediaan air untuk masa depan.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Analisa yang dilakukan dititikberatkan pada analisa empat hierarki kajian daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air (DDL-air). Hasil dari kajian DDL-air tersebut kemudian dibandingkan dengan muatan lingkungan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi.

TINJAUAN PUSTAKA

Daya Dukung Lingkungan

3 Status daya dukung lingkungan berbasis neraca air merupakan konsep yang membandingkan antara ketersediaan air hujan (nilai CHandalan) dengan water

footprint untuk menilai status DDL-air. Kriteria status DDL-air dinyatakan dengan surplus-defisit neraca air dan rasio supply/demand. Penetapan status daya dukung mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan membandingkan tingkat demand untuk konsumsi terhadap pasokan sumber daya air yang tersedia (Prastowo 2010). Kriteria penetapan status daya dukung lingkungan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria penetapan status DDL-Air

Kriteria Status DDL-Air

Rasio supply/demand > 2 Daya dukung lingkungan aman (sustain) Rasio supply/demand 1-2 Daya dukung lingkungan aman bersyarat

(conditional sustain)

Rasio supply/demand < 1 Daya dukung lingkungan telah terlampaui (overshoot) Sumber: Prastowo (2010)

Ketersediaan air yang dinyatakan sebagai CHandalan dihitung dengan peluang kejadian hujan ≥ 50%, dengan menggunakan metode perhitungan, seperti metode Hazen, metode Gumbel, atau metode lainnya. Menurut Prastowo (2010), kebutuhan air (water footprint) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan; sedangkan 2.0 adalah faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik dan lainnya

4

Tabel 2 Zona agroklimat utama berdasarkan klasifikasi Oldeman

Tipe utama Jumlah bulan basah berturut-turut

A 9

B 7-9

C 5-6

D 3-4

E <3

Sub divisi Jumlah bulang kering berturut-turut

1 <2

2 2-3

3 4-6

4 >6

Sumber : Oldeman (1957) dalam Prastowo (2010)

Tabel 3 Penjabaran tipe agroklimat menurut oldeman Tipe

Agroklimat

Penjelasan

A1, A2 Sesuai untuk padi terus menerus tetapi produksi kurang karena pada umumnya kerapatan fluks radiasi surya rendah sepanjang tahun.

C1 Tanaman padi dapat sekali dan palawija dua kali setahun. C2, C3, C4 Setahun hanya dapat satu kali padi dan penanaman palawija

yang kedua harus hati-hati jangan jatuh pada bulan kering. D1 Tanam padi umur pendek satu kali dan biasanya produksi

bias tinggi karena fluks radiasi tinggi. Waktu tanam palawija cukup.

D2, D3, D4 Hanya mungkin satu kali padi atau satu kali palawija setahun. Tergantung pada adanya persediaan air irigasi. E Daerah ini umumnya terlaku kering, mungkin hanya dapat

satu kali palawija, itu pun tergantung adanya hutan. Sumber : Oldeman (1957) dalam Prastowo (2010)

5 Analisis potensi suplai air diperlukan untuk mengetahui hubungan antara berbagai skenario kondisi tutupan hutan dengan parameter CHlebih, limpasan dan pengisian air tanah. Selain itu, analisis ini juga perlu dilakukan untuk mengetahui ketersediaan air permukaan dan airtanah, untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, domestik, industri, dan PLTA, melalui pengembangan prasarana sistem suplai air. Dalam praktek pengembangan sistem suplai air, potensi sumberdaya air permukaan maupun airtanah dapat diketahui dari data pengamatan maupun peta-peta yang telah tersedia. Data potensi air permukaan antara lain dapat berupa data debit sungai, debit intake, volume dan muka air waduk/reservoir, danau, situ, dan embung (Prastowo 2010).

Menurut Prastowo (2010), tinjauan atas daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air, selain berbasis neraca air, dapat pula dilihat dari berbagai indikator kerusakan lingkungan, seperti banjir dan kekeringan. Beberapa parameter hidrologi yang dapat digunakan sebagai indikator degradasi sumberdaya air antara lain adalah koefisien limpasan, hidrograf sungai, rating curve sungai, fluktuasi debit sepanjang tahun (rasio Qmaks/Qmin), debit sedimen, dan penurunan muka airtanah.

Neraca Air

Persamaan neraca air menggambarkan prinsip bahwa selama selang waktu tertentu, masukan air total pada suatu ruang tertentu harus sama dengan keluaran total ditambah perubahan bersih cadangan (Seyhan 1990). Dalam perhitungan neraca air, penentuan jenis masukan dan keluaran air disesuaikan dengan ruang lingkup dimana neraca air akan dianalisis. Perhitungan neraca air dengan menggunakan persamaan Thornthwaite dan Mather akan menghasilkan nilai surplus dan defisit. Surplus atau curah hujan lebih selanjutnya akan menjadi limpasan dan juga pengisian air tanah. Menurut Thornthwaite and Mather, 1957 pada suatu daerah tangkapan, perhitungan neraca air dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.

P = ET + ∆St (2)

dimana :

P : presipitasi (mm/bulan) ET : evapotranspirasi (mm/bulan)

∆St : perubahan cadangan air (mm/bulan)

Presipitasi

6

sumber air, hubungannya dengan deretan gunung, dan suhu nisbi tanah dan samudera yang berbatasan (Eagleson 1970 dalam Seyhan 1990).

Penggunaan data curah hujan dari beberapa stasiun di suatu daerah dapat digunakan untuk mempelajari keadaan curah hujan pada daerah tersebut. Analisis curah hujan dengan peluang tertentu dapat menggunakan persamaan W.bull yaitu :

(3)

dimana :

P : Peluang

m : Urutan kejadian menurut besarnya n : Jumlah tahun pengukuran

Evapotranspirasi

Evapotranspirasi merupakan evaporasi dan transpirasi dari permukaan tanah secara bersama-sama. Evaporasi merupakan peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Transpirasi merupakan peristiwa penguapan dari tanaman (Takeda 2006).

Faktor-faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi adalah suhu air, suhu udara (atmosfir), kelembaban, kecepatan angin, tekanan udara, sinar matahari dan lain-lain yang saling berhubungan satu sama lain. Penentuan evapotranspirasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan rumus-rumus perhitungan, cara pengukuran dengan menggunakan lysimeter, dan cara perkiraan dengan banyaknya evaporasi dari panci evaporasi (Takeda 2006). Salah satu cara penentuan evapotranspirasi yaitu dengan menggunakan metode Thornthwaite. Penentuan evapotranspirasi dengan metode Thornthwaite menggunakan persamaan 4. I : indeks panas selama satu tahun c : faktor koreksi

Nilai evapotranspirasi potensial (ETP atau ETcrop) tergantung pada nilai evapotranspirasi acuan (ETo) dan koefisien tanaman.

Perhitungan nilai ETP dapat dilihat pada persamaan 5.

ETP = Kc. ETo (5)

dimana :

7

Sumber : Doorenbos and Pruitt (1977) dalam Fitriana (2011)

Simpanan Air

Kapasitas simpan air (STo) merupakan besaran yang menunjukkan jumlah air tersedia di dalam suatu batasan ruang tertentu, yang merupakan hasil interaksi antara aliran masuk dan aliran keluar pada ruang tersebut. Menurut Thornthwaite dan Mather (1957), kapasitas cadangan lengas tanah bergantung pada dua faktor yaitu jenis dan struktur tanah serta jenis tanaman yang terdapat pada permukaan tanah tersebut. Nilai STo akan sangat dipengaruhi oleh jenis penutupan lahan dan ditentukan dengan cara tertimbang sesuai proporsi luasan penutupan lahan.

Salah satu hal yang berpengaruh pada kapasitas simpan air yaitu laju infiltrasi. Infiltrasi merupakan air yang masuk atau terserap ke dalam tanah (Asdak 2007). Air infiltrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler dan akan membentuk kelembaban tanah. Jika tingkat kelembaban air tanah telah jenuh maka air akan bergerak secara leteral. Alternatif lainnya, air yang masuk ke dalam tanah tersebut akan bergerak vertikal ke tanah yang lebih dalam (Asdak 2007)

Menurut Thornthwaite dan Mather (1957) kapasitas simpanan air tanah (STo) dihitung dengan persamaan 6.

STo = (KLfc – KLwp) x dZ (6)

dimana :

KLfc : kadar lengas tanah kapasitas lapang (mm) KLwp : kadar lengas tanah titik layu permanen (mm) dZ : kedalaman jeluk tanah (mm)

Kandungan lengas tanah dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 7:

ST = STo x e (-APWL/-STo) (7)

Analisa perubahan cadangan lengas tanah pada suatu daerah, dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan 8:

△ST = STi – ST(i-1) (8)

dengan :

△ST : perubahan cadangan lengas tanah

8

Tabel 5 Nilai kapasitas cadangan lengas tanah berdasarkan tekstur tanah dan kelompok tanaman

Menurut Seyhan (1990), limpasan merupakan bagian presipitasi, dan juga kontribusi-kontribusi permukaan dan bawah permukaan, yang terdiri atas gerakan gravitasi air dan nampak pada saluran permukaan dari bentuk permanen maupun terputus-putus. Menurut Prastowo (2010), setelah simpan air mencapai kapasitas cadangan lengas tanah (water holding capacity), kelebihan curah hujan akan dihitung sebagai CHlebih. CHlebih dihitung sebagai nilai curah hujan dikurangi dengan nilai evapotranspirasi dan perubahan kadar air tanah. Selanjutnya, curah hujan lebih akan menjadi limpasan dan pengisian air tanah. Curah hujan lebih dapat ditentukan dengan persamaan:

9 dimana:

S : CHlebih (mm/bulan)

Menurut Prastowo (2010), jika curah hujan yang turun lebih kecil dari evapotranspirasi aktual, akan terjadi defisit air. Nilai defisit air merupakan jumlah air yang perlu ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi potensial (ETP) tanaman. Defisit air adalah selisih antara nilai evapotranspirasi potensial (ETP) dan evapotranspirasi aktual (ETA) yang ditunjukkan dengan persamaan :

D = ETA - ETP (10)

dimana:

D : defisit air (mm/bulan)

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa peta tata guna lahan, data curah hujan 2004-2013 dari satelit Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), data suhu Statsiun Goalpara dari BMKG Dramaga, Bogor, dokumen materi teknis RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032, dan dokumen Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2012.

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer dengan program Microsoft Excel, Google Earth, Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM).

Prosedur Analisis Data

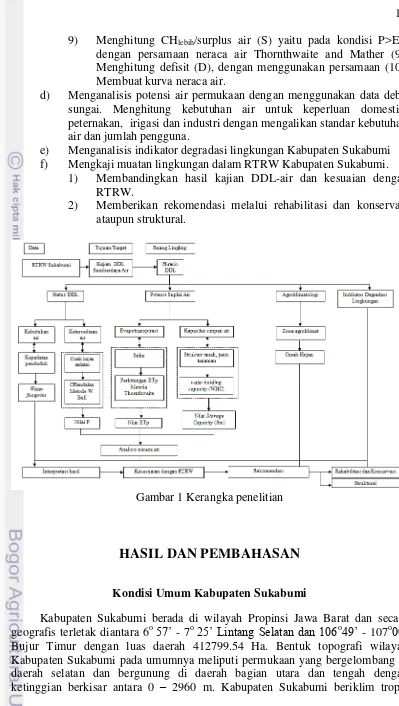

Kerangka penelitian disajikan pada Gambar 1. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari teori maupun metode yang digunakan dalam menganalisis kapasitas simpan air dan parameter yang mempengaruhinya.

2. Pengumpulan data dan informasi

Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder ini meliputi dokumen RTRW Kabupaten Sukabumi, peta Kabupaten Sukabumi, data jumlah penduduk dan kepadatan di areal Kabupaten Sukabumi, data ilim Kabupaten Sukabumi berupa curah hujan bulanan dan data suhu, serta peta tata guna lahan Kabupaten Sukabumi. 3. Pengolahan dan Analisis Data

10

1) Menghitung CH andalan sebagai nilai ketersediaan air

2) Menghitung jumlah kebutuhan air (water footprint)

menggunakan persamaan 1

3) Membandingkan nilai rasio perbandingan nilai ketersediaan dan kebutuhan air untuk mendapatkan status daya dukung lingkungan berdasarkan Tabel 1.

b) Menentukan zona agroklimat dengan berdasarkan klasifikasi Oldeman c) Melakukan analisis neraca air

1) Mengidentifikasi penutupan lahan pada Kabupaten Sukabumi melalui peta tata guna lahan.

2) Melakukan perhitungan curah hujan andalan dengan metode W. bull, persamaan (3). Metode ini dipilih karena metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penentuhan curah hujan andalan dengan asumsi nilai peluang kebenaran 80%.

3) Melakukan perhitungan evapotranspirasi dengan Persamaan 4 dan 5. Nilai evapotranspirasi ditentukan dengan metode Thornthwaite. Menghitung selisih hujan (P) dan evapotranspirasi potensial (ETP).

4) Menghitung accumulated potential water losses (APWL) dengan akumulasi air bulan ke-i = {Akumulasi air bulan ke-(i-1) + nilai P-ETP bulan i}. Nilai negatif P-ETP menununjukkan potensi defisit air yang merupakan hasil penjumlahan setiap bulannya. Untuk wilayah basah, jumlah P-E dari setiap bulan bernilai positif. Oleh karena itu, perhitungan akumulasi kehilangan air dimulai dari 0.

5) Menghitung kapasitas simpan air (water storage capacity

(STo)). Tabel penyimpanan air memberikan nilai penyimpanan air dalam tanah setelah dikurangi dengan akumulasi kehilangan air yang terjadi. Nilai yang terdapat pada tabel tersebut bergantung pada kapasitas cadangan lengas tanah dan kedalaman akar. Nilai kapasitas cadangan lengas tanah ditentukan pada Tabel 5. STo kemudian ditentukan dengan persamaan (6).

6) Menghitung cadangan lengas tanah (water holding capacity/St). Nilai cadangan lengas tanah pada awal periode dianggap sama dengan nilai cadangan lengas tanah maksimum (kapasitas simpan air tanah). Selanjutnya, jika nilai P>ETP, nilai cadangan lengas tanah tidak akan berubah. Namun, jika nilai P<ETP, nilai cadangan lengas tanah akan ditentukan dengan persamaan (7) 7) Menghitung perubahan cadangan lengas tanah (△St) dengan

menggunakan persamaan (8). Jika nilai cadangan lengas tanah sama dengan nilai kapasitas simpannya, diasumsikan tidak terjadi perubahan dalam penyimpanan air.

8) Menghitung evapotranspirasi aktual (ETa) Untuk bulan basah (P>ETp), maka ETa = Etp

11 9) Menghitung CHlebih/surplus air (S) yaitu pada kondisi P>Ep, dengan persamaan neraca air Thornthwaite and Mather (9). Menghitung defisit (D), dengan menggunakan persamaan (10). Membuat kurva neraca air.

d) Menganalisis potensi air permukaan dengan menggunakan data debit sungai. Menghitung kebutuhan air untuk keperluan domestik, peternakan, irigasi dan industri dengan mengalikan standar kebutuhan air dan jumlah pengguna.

e) Menganalisis indikator degradasi lingkungan Kabupaten Sukabumi f) Mengkaji muatan lingkungan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi.

1) Membandingkan hasil kajian DDL-air dan kesuaian dengan RTRW.

2) Memberikan rekomendasi melalui rehabilitasi dan konservasi ataupun struktural.

Gambar 1 Kerangka penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kabupaten Sukabumi

12

dengan curah hujan di bagian utara berkisar antara 2000–4000 mm/tahun, sementara di bagian selatan berkisar 2000–3000 mm/tahun. Suhu udara berkisar 19.7o–31.3o C dengan suhu rata-rata 24o C serta kelembaban rata-rata sebesar 86.2 % (Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2012). Jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi sebanyak 2383450 jiwa pada tahun 2011 berdasarkan data dari survei sosial ekonomi nasional dalam Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2012, BPS.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi air yang berasal dari air tanah, mata air, dan air permukaan berupa sungai dan anak-anak sungainya. Air permukaan yang sebagian besar terdiri atas sungai-sungai membentuk 6 daerah aliran sungai (DAS) utama, yaitu DAS Cimandiri, DAS Ciletuh, DAS Cipelang, DAS Cikaso, DAS Cibuni, dan DAS Cibareno. Wilayah ini juga memiliki dua cekungan air tanah (CAT) yaitu, CAT Jampangkulon yang berada di bagian selatan dan CAT Sukabumi yang berada dibagian utara.

Data penggunaan lahan di Kabupaten Sukabumi untuk lahan hutan, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, sawah, semak belukar, dan sungai serta badan air pada tahun 2006 disajikan pada Tabel 6. Peta penggunaan lahan pada tahun 2006 disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 6 Klasifikasi penggunaan lahan Kabupaten Sukabumi Tahun 2006

Keterangan Luas

(ha) (%)

Hutan 77113.03 18.50

Perkebunan 136269.70 32.70

Permukiman 8040.81 1.90

Semak belukar 64984.32 15.60

Tegalan/ladang 90448.15 21.70 Sumber : Bappeda Kabupaten Sukabumi (2008)

Status Daya Dukung Lingkungan

Status daya dukung lingkungan di Kabupaten Sukabumi deketahui dengan membandingkan nilai ketersediaan air dan kebutuhan air (water footprint) pada wilayah tersebut. Ketersediaan air yang dinyatakan sebagai CHandalan dihitung dengan peluang kejadian hujan ≥ 50% (Prastowo 2010). Kebutuhan air (water footprint) ditentukan dengan menggunakan persamaan 1, dengan asumsi kebutuhan air untuk hidup layak sebesar 1600 m3 air/kapita/tahun.

13 Nilai ketersediaan air diperoleh dengan mengalikan CHandalan dengan luas total wilayah. Kabupaten Sukabumi memiliki luas sebesar 4128 km2 dengan berada dalam status aman (sustain). Maksud dari status sustain ini adalah wilayah Kabupaten Sukabumi dapat mendukung kebutuhan air untuk hidup layak penduduknya.

Untuk melihat status daya dukung lingkungan Kabupaten Sukabumi setiap bulannya, nilai ketersediaan air setiap bulan dibandingkan dengan nilai kebutuhan air setiap bulan. Nilai ketersediaan air setiap bulan didapat dengan mengalikan CHandalan setiap bulan dengan luas wilayah total. Kebutuhan air setiap bulan ditentukan dengan mengalikan asumsi kebutuhan air setiap bulan dengan jumlah penduduk total. Asumsi kebutuhan air untuk hidup layak sebesar 133.33 m3 air/kapita/bulan. Hasil dari analisis status daya dukung lingkungan setiap bulan yaitu Kabupaten Sukabumi berada dalam status aman pada bulan Oktober sampai Mei, aman bersyarat pada bulan Juni, dan terlampaui pada bulan Juli sampai September. Maksud dari status terlampaui (overshoot) ini adalah wilayah Kabupaten Sukabumi tidak dapat mendukung kebutuhan air untuk hidup layak penduduknya. Nilai rasio dan status daya dukung lingkungan setiap bulan di Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil analisis status daya dukung lingkungan Bulan

14

berupa struktural ataupun vegetasi. Salah satu cara pengelolaan dengan struktural yaitu dengan dan pengelolaan terhadap bendungan/waduk yang sudah ada yaitu waduk citepus, waduk ciletuh, waduk cikarang, waduk cikaso, waduk warungkiara, dan waduk cibareno. Pengelolaan bendungan yang sudah dapat mengoptimalkan fungsi dan manfaat bendungan tersebut. Bendungan dapat dijadikan penampung curah hujan lebih saat musim hujan yang kemudian dapat digunakaan saat musim kemarau. Hal tersebut juga dapat mengurangi resiko terjadinya banjir akibat hujan deras.

Penetapan status daya dukung lingkungan dengan mengghunakan nomogram yang menghubungkan antara curah hujan dalam satu tahun dengan kepadatan penduduk disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan hasil perhitungan, curah hujan andalan dalam satu tahun yaitu sebesar 2579 mm/tahun dengan kepadatan penduduk sebesar 577 jiwa/km2. Berdasarkan nomogram tersebut, wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki status aman. Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan dengan membandingkan nilai ketersediaan dan kebutuhan air. Untuk mempertahankan status aman berdasarkan nomogram, kepadatan penduduk maksimum di Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar 780 jiwa/km2.

Gambar 2 Penetapan status daya dukung lingkungan Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan nomogram

Sumberdaya Iklim Untuk Pertanian

Curah hujan yang turun pada suatu wilayah akan berproses dalam bentuk evapotranspirasi, limpasan, dan air tanah. Proses dan besaran evapotranspirasi sangat tergantung pada kondisi penggunaan lahan untuk pertanian, hutan, dan tumbuhan lain. Dalam kaitannya dengan kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman pangan pada suatu wilayah, Oldeman (1975) telah mengembangkan konsep zona agroklimat, seperti yang disajikan pada Tabel 2 dan

15 Tabel 3. Zona agroklimat suatu wilayah dapat memperkirakan daya dukung sumberdaya iklim untuk peengembangan pertanian di wilayah tersebut.

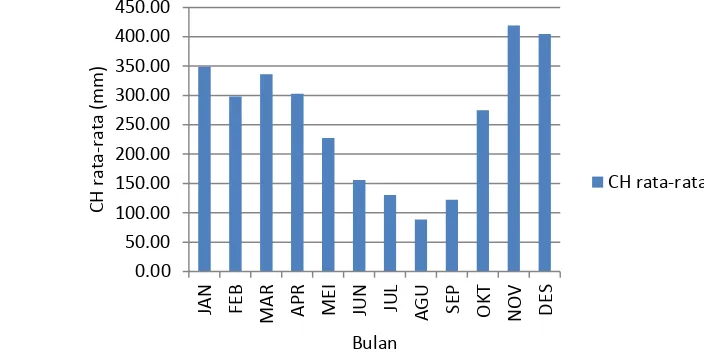

Zona agroklimat Oldeman ditentukan dengan cara menghitung jumlah bulan basah dan bulan kering pada suatu wilayah. Penentuan bulan basah dan bulan kering dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan curah hujan rata-rata wilayah selama 10 tahun. Curah hujan rata-rata Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Grafik curah hujan rata-rata 2004-2013

Bulan basah merupakan bulan yang memiliki curah hujan diatas 200 mm sedangkan bulan kering memiliki curah hujan dibawah 100 mm. Dilihat dari curah hujan rata-rata Kabupaten Sukabumi selama 10 tahun, wilayah ini memiliki bulan basah sebanyak 8 bulan dan bulan kering sebanyak 1 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi masuk dalam zona agroklimat Oldeman tipe B1. Tipe B1 merupakan daerah yang sesuai untuk padi terus menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Produksi tinggi bila panen pada kemarau (Oldeman 1957 dalam Prastowo 2010). Tipe iklim Oldeman B1 sesuai untuk 3 kali padi umur pendek atau 2 kali padi dan 1 kali palawija. Hal tersebut menunjukkan apabila pertanian adaptif (tanpa irigasi) yang akan dikembangkan maka pola tanam yang disarankan yaitu sesuai dengan tipe Oldeman B1 yang cocok untuk padi terus menerus atau padi dua kali dan palawija satu kali.

Neraca Air

16

Presipitasi, Evapotranspirasi, dan Kapasitas Simpan Air

Berdasarkan perhitungan neraca air dengan menggunakan persamaan 2, dapat diketahui parameter yang dibutuhkan dalam neraca air, yaitu presipitasi, evapotranspirasi, dan kapasitas simpan air. Presipitasi (P) atau curah hujan yang digunakan adalah curah hujan andalan dengan peluang 80% menggunakan metode

W.Bull, yang berarti nilai andalan satu bulan memiliki peluang terlampaui 80%. Perhitungan curah hujan andalan di wilayah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Lampiran 2.

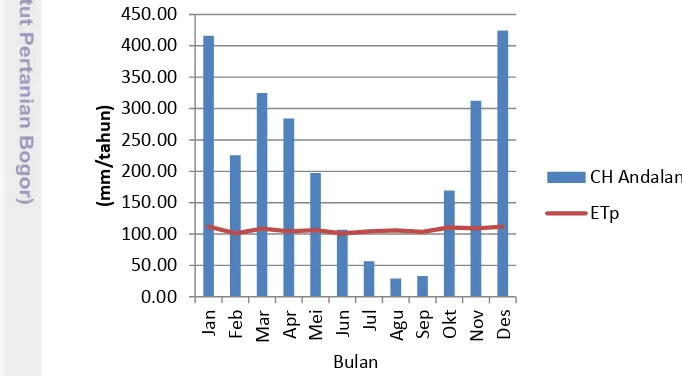

Parameter berikutnya yaitu evapotranspirasi potensial (ETp). Salah satu cara penentuan evapotranspirasi yaitu dengan menggunakan metode Thornthwaite. Data suhu Kabupaten Sukabumi yang digunakan untuk perhitungan evapotranspirasi dalam penelitian ini disajikan pada Lampiran 3. Nilai ETp didapat dengan mengalikan nilai evapotranspirasi acuan (ETo) dengan koefisien tanaman (Kc). Koefisien tanaman (Kc) yang digunakan besarnya sesuai dengan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Nilai Kc dapat dilihat pada Tabel 4. Perhitungan nilai ETo disajikan pada Lampiran 3. Gambaran grafik CHandalan dan nilai ETp tahun 2006 disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 Grafik curah hujan andalan 80% dan nilai ETp

Dari Gambar 4, dapat dilihat bahwa dalam setiap bulannya nilai curah hujan dan evapotranspirasi tidak sama. Bulan Juli, Agustus, dan September memiliki nilai curah hujan yang lebih kecil dibanding nilai ETp, hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi defisit curah hujan pada bulan tersebut.

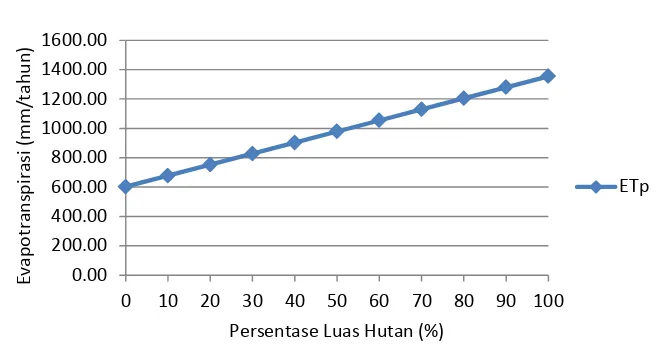

Perhitungan nilai ETp juga dilakukan pada berbagai komposisi luas hutan. Nilai ETp berdasarkan komposisi luas hutan disajikan pada Gambar 5. Perhitungan ETp berdasarkan komposisi luas hutan dapat dilihat pada Lampiran 4.

17

Gambar 5 Grafik nilai ETp berdasarkan komposisi luas hutan

Nilai Kc yang digunakan untuk skenario komposisi luas hutan dianggap sama yakni sebesar 0.9 untuk wilayah hutan, dengan asumsi seluruh tanaman hutan merupakan tanaman sejenis, dan 0.4 untuk wilayah lainnya. Gambar 5 menunjukkan nilai ETp berbanding lurus dengan persentase komposisi luas hutan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar luas hutan akan meningkatkan nilai ETp di wilayah tersebut.

Nilai kapasitas simpan air (STo) akan sangat dipengaruhi oleh jenis penutupan lahan. Menurut Thornthwaite dan Mather (1957) kapasitas cadangan lengas tanah bergantung pada dua faktor yaitu jenis dan struktur tanah serta jenis tanaman yang terdapat pada permukaan tanah tersebut. Nilai STo dalam penelitian ini ditentukan dengan cara tertimbang sesuai proporsi luasan penutupan lahan. Nilai STo yang digunakan pada skenario luas hutan dengan jenis tanah liat sebesar 375 mm untuk wilayah hutan dan 87.5 mm untuk wilayah lainnya. Dari Gambar 6 terlihat bahwa nilai STo berbanding lurus dengan persetase luas hutan. Perhitungan nilai Kc, STo, dan C dapat dilihat pada Lampiran 5.

Gambar 6 Grafik nilai STo berdasarkan luasan hutan

18

Analisis Neraca Air

Analisis neraca air dilakukan pada Kabupaten Sukabumi dengan luas 412026.7 ha pada tahun 2006. Hasil analisis neraca air tahun 2006 dengan beberapa parameter dapat dilihat pada Tabel 8. Perhitungan lengkap neraca air untuk tahun 2006 terdapat pada Lampiran 6.

Besarnya limpasan sebanding dengan nilai koefisien limpasan di wilayah tersebut sedangkan besarnya pengisian air tanah merupakan selisih dari CHlebih dan limpasan. Nilai koefisien limpasan tergantung dengan jenis tutupan lahan di daerah tersebut. Hasil dari analisis neraca air dari Tabel 8 menunjukkan bahwa total nilai pengisian air tanah lebih besar dibanding dengan total nilai limpasan. Pada bulan Juli-september terjadi defisit air karena curah hujan yang terjadi lebih kecil dibanding dengan nilai evapotranspirasi aktual. Sedangkan pada bulan November-Juni terjadi surplus curah hujan.

Tabel 8 Hasil analisis neraca air pada Kabupaten Sukabumi tahun 2006 (mm) Bulan CH ETp Defisit CHlebih Limpasan Pengisian Air Tanah

Jan 416 112 0 304 121 182

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa total nilai defisit lebih kecil dari total nilai surplus atau curah hujan lebih. Hal tersebut menunjukkan dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap curah hujan lebih, defisit air pada bulan Juli-September dapat tertutupi dengan adanya cadangan air dari curah hujan lebih. Pengelolaan curah hujan lebih dapat dilakukan dengan dua cara yaitu struktural atau vegetasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi limpasan yaitu dengan membuat sumur resapan dan kolam resapan. Sumur resapan dan kolam resapan dapat digunakan untuk menampung curah hujan lebih yang menjadi limpasan kemudian meresapkannya ke dalam tanah sehingga terjadi peningkatan pengisian air tanah.

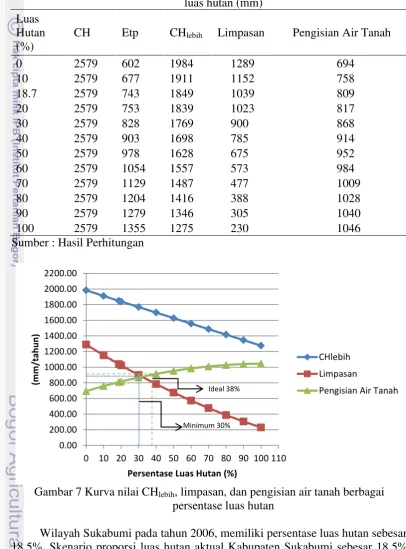

Analisis neraca air dengan berbagai komposisi luas hutan dilakukan dengan skenario luas hutan 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. Hasil analisis neraca air Kabupaten Sukabumi dari beberapa skenario luas hutan dapat dilihat pada Tabel 9. Perhitungan lengkap neraca air untuk setiap komposisi luas hutan disajikan pada Lampiran 7.

19 persentase luas hutan, nilai pengisian air tanah juga semakin tinggi. Peningkatan persentase luas hutan menyebabkan nilai CHlebih dan limpasan akan semakin menurun. Kurva perubahan nilai CHlebih, limpasan, dan pengisian air tanah dapat dilihat pada Gambar 7. Gambar 7 menunjukkan perpotongan antara limpasan dan juga pengisian air tanah terjadi pada persentase luas hutan sebesar 30%.

Tabel 9 Hasil analisis neraca air Kabupaten Sukabumi pada berbagai komposisi luas hutan (mm)

Luas Hutan (%)

CH Etp CHlebih Limpasan Pengisian Air Tanah

0 2579 602 1984 1289 694

Gambar 7 Kurva nilai CHlebih, limpasan, dan pengisian air tanah berbagai persentase luas hutan

20

pengisian air tanah. Menurut Falkenmark and Rockström (2004) dalam Fitriana (2011), perbandingan ideal antara limpasan dan pengisian air tanah terhadap CHlebih adalah 50:50. Jika dilihat dari hasil perpotongan antara limpasan dan pengisian air tanah pada kurva yang disajikan pada Gambar 7, komposisi luas hutan yang baik minimal 30%. Hal tersebut sesuai dengan isi dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Sehingga wilayah ini sebaiknya memiliki luas hutan minimal sebesar 30% dari luas daratan. Namun untuk memenuhi defisit sebesar 75 mm/tahun berdasarkan hasil analisis neraca air pada Tabel 8, dibutuhkan luas hutan ideal sebesar 38%.

Potensi Suplai Air

Menurut Prastowo (2010), dari hasil analisis neraca air, nilai CHlebih selanjutnya diturunkan dalam bentuk limpasan dan pengisian air tanah. Besarnya limpasan sebanding dengan nilai koefisien limpasan di wilayah tersebut, sedangkan besarnya pengisian air tanah sebesar nilai CHlebih dikurangi limpasan. Besaran limpasan dan pengisian air tanah dapat dikelola dan didayagunakan sebagai potensi suplai air (water supply).

Dalam praktek pengembangan sistem suplai air, potensi sumberdaya air permukaan maupun airtanah dapat diketahui dari data pengamatan maupun peta-peta yang telah tersedia. Data potensi air permukaan antara lain dapat berupa data debit sungai, debit intake, volume dan muka air waduk/reservoir, danau, situ, dan embung (Prastowo 2010).

Berdasarkan materi teknis RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032, potensi sumberdaya air pada salah satu wilayah sungai yang mengalir di Kabupaten Sukabumi, yaitu WS Cisadea-Cibareno, rata-rata mencapai 10987.47 juta m3/tahun pada kondisi normal. Selain air permukaan, wilayah ini juga memiliki potensi air yang berasal dari air tanah. Di wilayah ini terdapat 2 cekungan air tanah (CAT) yaitu CAT Sukabumi yang terletak dibagian utara dan CAT Jampangkulon yang terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Sukabumi. Peta CAT dan DAS Kabupaten Sukabumi yang didapat dari RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032 disajikan pada Gambar 8.

23 Standar kebutuhan air yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 10 untuk standar kebutuhan non domestik sedangkan untuk jenis domestik, ternak, dan irigasi pada Tabel 11. Hasil dari kebutuhan air untuk jenis domestik, ternak, dan irigasi disajikan pada Tabel 12.

Tabel 10 Standar kebutuhan air non-domestik menurut jumlah penduduk Kriteria

Sumber : Direktorat Pengairan dan Irigasi, BAPPENAS dalam Hasibuan (2013) Tabel 11 Standar kebutuhan air

Jenis Standar

Kebutuhan

Satuan Sumber

Domestik 100 liter/orang/hari Direktorat Pengairan dan Irigasi, BAPPENAS, 2006 dalam Hasibuan, 2006 Ternak

1. Sapi/kerbau/kuda 40 Idem

2. Kambing/domba 5 liter/ekor/hari

3. Babi 6

4. Unggas 0.6

Irigasi 1.2 liter/detik/ha Balitbang Padi, 2007 dalam Hasibuan, 2013

Tabel 12 Data kebutuhan air Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Kebutuhan Air (m3/detik)

24

Data potensi air di wilayah Kabupaten Sukabumi yang digunakan yaitu berupa data air permukaan berupa data debit andalan 80% 6 sungai yaitu sungai Citarik, Cicatih, Cibareno, Cisolok, Cidadap, dan Cimandiri (DAS Cimandiri dan Cibareno). Data debit sungai tersebut didapatkan dari Laporan Kajian Sumberdaya Air dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032. Hasil perhitungan debit sungai andalan 80% disajikan pada Lampiran 8.

Gambar 9 Grafik nilai debit sungai andalan minimum dan kebutuhan air Dari gambar 9 terlihat bahwa nilai debit sungai andalan minimum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan air irigasi di Kabupaten Sukabumi. Total kebutuhan air domestik, irigasi, peternakan, industri, dan non-domestik yaitu sebesar 83.16 m3/detik dan nilai debit minimum sebesar 38.33 m3/detik. Debit andalan dari 6 sungai ini dapat memenuhi kebutuhan domestik untuk 238350 jiwa, peternakan, industri, kebutuhan non domestik, serta kebutuhan irigasi untuk 28500 ha atau sekitar 44% luas sawah tahun 2011.

Total kekurangan air saat debit minimum yaitu sebesar 44.83 m3/detik. Kekurangan air saat terjadi debit sungai minimum dapat diatasi dengan pengelolaan debit air sungai saat terjadi kelebihan debit air. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengelolaan terhadap bendungan/waduk yang sudah ada di Kabupaten Sukabumi yaitu waduk citepus, waduk ciletuh, waduk cikarang, waduk cikaso, waduk warungkiara, dan waduk cibareno. Bendungan dapat berfungsi menyimpan air saat aliran deras dan mengalirkan air saat air tersebut dibutuhkan atau saat terjadi debit minimum. Selain itu, yaitu dengan memanfaatkan potensi air permukaan yang berasal dari sungai lain.

25

Indikator Degradasi Sumberdaya Air

Kajian daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air dapat dilihat dari indikator degradasi kerusakan lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor. Parameter hidrologi yang dapat dijadikan sebagai indikator degradasi sumberdaya air antara lain, koefisien limpasan, hidrograf sungai, rating curve sungai, fluktuasi debit sepanjang tahun, debit sedimen dan penurunan muka airtanah (Prastowo 2010). Peningkatan nilai koefisien menyebabkan peningkatan nilai limpasan dan berkurangnya pengisian air tanah. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis neraca air yang telah dilakukan. Nilai koefisien lahan dipengaruhi oleh penutupan lahan, sifat fisik tanah, dan kemiringan lahan. Semakin tinggi nilai koefisien limpasan pada suatu wilayah, semakin rendah tutupan vegetasi wilayah tersebut (Prastowo 2010). Untuk mengkaji indikator degradasi sumberdaya air di Kabupaten Sukabumi, digunakan data kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Banjir dan tanah longsor merupakan salah satu indikator degradasi sumberdaya air. Peta rawan bencana di Kabupaten Sukabumi disajikan pada Lampiran 9.

Peningkatan limpasan di suatu wilayah dapat menyebabkan banjir terutama pada musim hujan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh limpasan yang besar akibat hujan deras tidak dapat tertampung oleh saluran yang ada sehingga terjadi luapan. Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan terbagi menjadi 4, yaitu hujan ringan dengan intensitas 5-20 mm/hari, hujan sedang dengan intensitas 20-50 mm/hari, hujan lebat dengan intensitas 50-100 mm/hari, serta hujan sangat lebat dengan intensitas diatas 100 mm/hari.

Berdasarkan materi teknis RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032, terdapat beberapa kawasan rawan bencana alam seperti kawasan rawan banjir dan tanah longsor. Kawasan rawan banjir terletak di beberapa kecamatan meliputi Bantargadung Palabuhanratu, Cikakak, Cisolok, Jampangkulon, Gunungguruh, Cisaat, Cireunghas, Nyalindung, Gegerbitung, Sagaranten, Cidolog, Pabuaran, dan Tegalbuleud. Berdasarkan data Dinas Sosial dan PBA 2008 dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032, kejadian banjir di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2005 sampai 2007 berturut-turut sebanyak 14, 11, dan 20 kejadian.

26

Sumber : Maryono (2007)

Gambar 10 Sempadan sungai

Curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan tanah longsor. Air yang mengisi pori-pori tanah akan menambah beban tanah sehingga longsor terjadi. Berdasarkan materi teknis RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032, kawasan rawan tanah longsor tersebar di beberapa lokasi sebagian besar di wilayah bagian utara Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data Dinas Sosial dan PBA 2008 dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032, kejadian longsor pada tahun 2005 sampai 2007 berturut-turut sebanyak 96, 40, dan 68 kejadian. Gambar 11 menggambarkan tebing saat terjadi longsor.

27

Kajian Muatan Lingkungan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi

Kajian muatan lingkungan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi dilakukan berdasarkan hasil kajian daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air. Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Sukabumi Tahun 2031 dalam Materi Teknis RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032, penggunaan lahan Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan rencana tersebut, kawasan lindung dan kawasan budidaya memiliki proporsi luas masing-masing 50.76% dan 49.24%.

Rencana struktur ruang dalam materi teknis RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032 juga memuat rencana sistem jaringan sumberdaya air. Berdasarkan dokumen materi teknis RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032, rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air dan irigasi terdiri dari, pengelolaan wilayah sungai, pengelolaan waduk, embung, dan situ, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, jaringan air bersih ke kelompok pengguna, dan sistem pengendalian banjir.

Pengelolaan wilayah sungai, terdiri dari wilayah sungai di Kabupaten Sukabumi yaitu WS Cisadea – Cibareno dan sungai-sungai lintas Kabupaten yang terdiri atas 48 sungai utama. Pengelolaan waduk, embung, dan situ diarahkan untuk penyediaan air baku, irigasi, dan pengendalian banjir, serta dapat untuk menunjang pariwisata. Pengelolaan sistem jaringan irigasi ini dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan koordinasi sistem jaringan irigasi lintas kabupaten atau kota, mencegah pendangkalan sungai, membangun dan memperbaiki pintu air, melindungi daerah aliran sungai, melindungi sumber-sumber mata air, serta meningkatkan kualitas saluran air.

Perencanaan sistem jaringan sumberdaya air dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032 juga memuat tentang pengembangan sistem jaringan air baku. Rencana pengembangan penyedian air baku tersebut meliputi pemanfataan air baku dari sungai, pemanfataan sumber-sumber air tanah secara terkendali di kawasan peruntukkan industri sebagai air baku industri, dan pemanfataan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah sebagai bagian dari rencana penyediaan air minum.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketersediaan dan kebutuhan air, analisis neraca air, serta potensi suplai air, dapat dilihat bahwa terdapat kelebihan air pada bulan Oktober-Mei dan kekurangan air pada bulan Juni-September. Untuk menanggulangi kekurangan air pada bulan Juni-September tersebut maka kelebihan air pada bulan Oktober-Mei harus dikelola sehingga dapat dimanfaatkan pada bulan kering. Kelebihan air pada bulan Oktober-Mei dapat berupa limpasan dan juga pengisian air tanah. Pengelolaan kelebihan air tersebut dapat dilakukan dengan struktur bangunan air seperti bendungan, sumur resapan, dan juga kolam resapan.

28

bersih. Selain pemanfataan air sungai, pengembangan juga diarahkan pada pengembangan potensi air baku yang berasal dari mata air secara terkendali serta pelestarian mata air dan juga pemanfaatan air tanah.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara limpasan dan pengisian air tanah, telah dilakukan perencanaan pengembangan dan peningkatan sistem drainase yang tertuang dalam materi teknis RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032. Konsep drainase juga didukung dengan perencanaan tata guna lahan yang baik seperti luas hutan yang mencapai 28.06% serta kawasan resapan air 7.81%, hal tersebut tentunya dapat menjaga keseimbangan antara limpasan dan juga pengisian air tanah.

Berdasarkan materi teknis RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah yang dimaksud seluas kurang lebih 40151 hektar berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan berada hampir di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan pertanian lahan kering yang dimaksud seluas kurang lebih 47474 hektar meliputi 34 kecamatan. Pertanian lahan kering direncanakan untuk beberapa komoditas seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan lainnya.

Hasil dari kajian iklim pertanian atau zona agroklimat di Kabupaten Sukabumi berdasarkan tipe Oldeman, wilayah ini termasuk dalam kategori Oldeman B1. Tipe Oldeman B1 sesuai untuk padi terus menerus dengan perencanaan awal musim yang baik dan panen tinggi pada musim kemarau. Perencanaan kawasan pertanian Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa ketentuan dan salah satunya mempertimbangkan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim. Berdasarkan perencanaan komoditas pada lahan kering yang ditanami oleh padi dan palawija, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan sesuai jika dibandingkan dengan hasil kajian iklim pertanian Oldeman.

Kawasan lindung terbagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung hutan dan kawasan lindung non hutan. Perencanaan kawasan lindung hutan terdiri dari kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung yang memiliki proporsi luas masing-masing 11.54% dan 0.50%. Hal tersebut berdasarkan materi teknis RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032. Dalam perencanaan kawasan lindung non hutan, terdapat kawasan diusulkan menjadi hutan lindung sebesar 1.69%. Dalam perencanaan kawasan budidaya, terdapat hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dengan proporsi luas masing-masing sebesar 4.96% dan 9.16%. Selain itu juga terdapat hutan cadangan dengan proporsi luas hutan sebesar 0.21%. Total dari perencanaan proporsi luas hutan yaitu 28.06%.

29 Wilayah Kabupaten Sukabumi juga memiliki perencanaan untuk daerah kawasan resapan air sebesar 7.81%. Kawasan resapan air ini dapat berfungsi untuk mengurangi limpasan dan meningkatkan pengisian air tanah. Namun untuk memenuhi luas hutan minimal 30%, dapat dilakukan alih fungsi lahan kawasan resapan air sebesar 2% untuk dijadikan kawasan hutan.

Dokumen RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032 juga memuat kawasan rawan bencana alam, ada beberapa bencana alam yang dimasukkan dalam kawasan rawan bencana, salah satunya yaitu tanah longsor dan banjir. Tanah longsor dan banjir merupakan salah satu indikator degradasi sumberdaya air. Wilayah rawan tanah longsor tersebar di beberapa lokasi yang sebagian besar berada di bagian utara Kabupaten Sukabumi sedangkan banjir terletak di beberapa kecamatan seperti Bantargadung, Pelabuhanratu, Cikakak, cisolok, Jampangkulon dan beberapa kecamatan lainnya.

Untuk mengendalikan banjir, dalam dokumen RTRW 2012-2032 juga telah memuat rencana pengendalian banjir. Rencana pengendalian banjir tersebut dilakukan dengan beberapa cara seperti optimalisasi daya resap air ke dalam tanah melalui penghijauan dan penerapan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu. Pengendalian banjir juga dilakukan dengan membangun konstruksi pengendali banjir seperti sumur resapan dan tanggul, melakukan konservasi tanah dan air serta menata ruang dan rekayasa pada sub DAS. Selain itu, pembuatan bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor juga dapat mencegah terjadinya longsor.

Arahan Pengelolaan Limpasan

Pengelolaan limpasan dilakukan dengan mengurangi jumlah limpasan yang terjadi sehingga meningkatkan jumlah pengisian air tanah. Besarnya jumlah limpasan dapat menyebabkan banjir pada musim hujan jika saluran yang ada tidak dapat menampung besarnya limpasan saat hujan deras. Pengelolaan limpasan dapat dilakukan baik dengan pembangunan struktur ataupun vegetasi. Salah satu pengelolaan limpasan yaitu dengan pembuatan sumur resapan.

Sumur resapan merupakan sumur yang dibuat pada permukaan tanah untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah (Kusnaedi 2002). Kedalaman galian sumur resapan berada di atas muka air tanah. Sumur resapan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pengendali banjir, melindungi dan memperbaiki (konsevasi) air tanah, dan menekan laju erosi (Kusnaedi 2002).

Prinsip kerja sumur resapan yaitu menyalurkan dan menampung air hujan ke dalam sumur sehingga air memiliki waktu tinggal di permukaan lebih lama dan sedikit demi sedikit air dapat meresap ke dalam tanah (Kusnaedi 2002). Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuatan sumur resapan dapat mengurangi limpasan sehingga dapat mengurangi potensi banjir dan dapat menambah air tanah.

30

Luas pemukiman Kabupaten Sukabumi sebesar 8040.81 ha sehingga didapat debit limpasan pada lahan pemukiman sebesar 208538.16 m3/hari hujan. Sumur resapan dengan diameter 1 m dan kedalaman 2 meter memiliki volume sebesar 1.57 m3. Sehingga total sumur resapan yang perlu dibangun yaitu sebanyak 135000 sumur. Pembangunan sumur resapan dilakukan di pemukiman. Jika dibangun 135000 sumur dibutuhkan total luas lahan sebesar 742500 m2 atau sebesar 0.92% dari total luas pemukiman.

Pengurangan jumlah limpasan juga dapat dilakukan dengan membangun kolam resapan. Kolam resapan merupakan kolam terbuka yang berfungsi menampung air hujan kemudian meresapkannya ke dalam tanah (Kusnaedi 2002). Pembuatan kolam resapan membutuhkan lahan datar yang luas. Pembangunan kolam resapan dengan kapasitas 1600 m3 dengan lebar 20 m, panjang 40 m, dan kedalaman 2 m di Kabupaten Sukabumi dapat mengurangi jumlah sumur resapan sebanyak 1000 sumur. Sehingga dibutuhkan total kolam resapan sebanyak 140 kolam resapan. Pembangunan kolam resapan dapat dilakukan di lahan ladang karena membutuhkan lahan yang luas. Kolam resapan dengan dimensi lebar 20 m dan panjang 40 m sebanyak 140 kolam, membutuhkan lahan 112000 m2 atau 0.01% dari total luas ladang di Kabupaten Sukabumi. Gambar 12 menunjukkan peta lokasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan yang disarankan. Skema sumur resapan dan kolam resapan disajikan pada Gambar 13 dan Gambar 14.

Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi (Tančev 2005 dalam Pradana 2012). Pengelolaan terhadap bendungan yang sudah ada dapat menjadi salah satu pengendali banjir dan juga penampung air saat debit atau curah hujan deras. Skema potongan melintan dam tipe rockfill dam disajikan pada gambar 15.

35

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis empat hirarki daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air dapat disimpulkan :

a) Status daya dukung lingkungan tahunan dalam kategori aman dengan rasio ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 2.79. Daya dukung lingkungan pada bulan Oktober-Mei berstatus aman, sedangkan bulan Mei berstatus aman bersyarat dan pada bulan Juli-September berstatus terlampaui.

b) Kabupaten Sukabumi memiliki tipe pertanian B1 menurut Oldeman berdasarkan rata-rata curah hujan selama 10 tahun terakhir.

c) Analisis potensi suplai air permukaan pada 6 sungai dalam memenuhi kebutuhan air domestik, irigasi, peternakan, industri serta non-domestik menghasilkan total kekurangan air saat debit minimum andalan yaitu sebesar 44.83 m3/detik.

d) Analisis neraca air menunjukkan pada Bulan Juli-September terjadi defisit dan pada bulan November-Juni terjadi surplus curah hujan. Nilai curah hujan lebih sebesar 1375 mm/tahun, defisit 75 mm/tahun, limpasan 550 mm/tahun, dan pengisian air tanah 825 mm/tahun. e) Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa daerah rawan banjir dan

tanah longsor.

2. Hasil kajian muatan lingkungan RTRW Kabupaten Sukabumi dapat disimpulan sebagai berikut.

a) Dokumen RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032 telah memuat pertimbangan lingkungan aspek sumberdaya air, sebagai berikut :

1) Pengelolaan sistem jaringan sumberdaya air dilakukan dengan pengelolaan wilayah sungai (WS) Cisadea - Cibareno, pengelolaan waduk, embung, dan situ, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, jaringan air bersih ke kelompok pengguna, dan sistem pengendalian banjir.

2) Lahan pertanian kering sebesar 47474 hektar sebagian besar ditanami oleh komoditas padi dan palawija sehingga telah sesuai dengan hasil kajian iklim pertanian berdasarkan Oldeman tipe B1. 3) Perencanaan total luas hutan sebesar 28.06% masih dibawah luas

hutan minimal yaitu sebesar 30%.

4) Kawasan rawan bencana salah satunya yaitu tanah longsor dan banjir yang merupakan salah satu indikator degradasi sumberdaya air.

b) Muatan lingkungan aspek sumberdaya air yang tidak dimuat dalam dokumen RTRW yaitu penetapan status daya dukung lingkungan.

Saran

36

2. Untuk mempertahankan status daya dukung lingkungan aman, maka kepadatan penduduk maksimal sebesar 780 jiwa/km2.

3. Pertanian adaptif (tanpa irigasi) yang dapat dikembangkan yaitu pola tanam yang sesuai dengan tipe Oldeman B1 yang cocok untuk padi terus menerus atau padi dua kali dan palawija satu kali.

4. Luas hutan di wilayah ini minimal 30% dari luas wilayah. Namun untuk memenuhi defisit sebesar 75 mm/tahun, luas hutan ideal yaitu sebesar 38%. 5. Pembangunan sumur resapan dengan volume 1.57 m3 sebanyak 135000

sumur di lahan pemukiman dan juga kolam resapan dengan volume 1600 m3 di lahan ladang.

6. Perlu dilakukan kajian ulang terhadap pola ruang dalam dokumen RTRW 2012-2032 agar luas hutan sesuai dengan luas hutan minimal sebesar 30%.

DAFTAR PUSTAKA

Asdak, C. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press

[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi. Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032. Sukabumi (ID): Bappeda.

[BPS] Bada Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2012. Sukabumi (ID): BPS.

Fitriana, Farida Nur. 2011. Analisis Perubahan Kapasitas Simpan Air Pada Sub DAS Cikeas Kali Bekasi. Skripsi. Bogor (ID): Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Hasibuan, D. 2013. Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Air Baku di Kabupaten Tangerang. Skripsi. Bogor (ID): Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Kusnaedi. 2002. Sumur Resapan Untuk Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan. Jakarta (ID) : Penerbar Swadaya

Maryono, A. 2007. Restorasi Sungai. Yogyakarta (ID) : Gadjah Mada University Press

Prastowo. 2010. Daya Dukung Lingkungan Aspek Sumberdaya Air. Working Paper P4W. Bogor (ID) : Crestpent Press

Pradana, H. 2012. Analisis Struktur Bendungan Krenceng Terhadap Gempa.

Skripsi. Bogor (ID): Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2002 tentang Rencana

Tata Ruang wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. Sukabumi (ID)

Seyhan E. 1990. Dasar-Dasar Hidrologi. Subagyo S, penerjemah; Prawirohatmodjo S, editor. Yogyakarta (ID): Penerbit Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari: Fundamentals of Hydrology

37 Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta(ID)

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta(ID) Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Negara Republik

Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta(ID)

39 Lampiran 2 Tabel perhitungan curah hujan andalan (mm) dengan Metode W. Bull (2004-2013)

No. Urut JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL p=m/(n+1)

1 314.52 312.31 403.75 156.12 308.28 262.06 236.02 238.06 420.03 473.25 425.40 351.74 3901.53 0.09 2 496.72 260.01 339.58 346.82 341.81 200.59 320.46 116.85 43.16 270.63 350.05 479.68 3566.35 0.18 3 276.30 575.91 398.76 418.43 185.15 142.58 68.35 81.34 72.76 224.41 369.98 548.39 3362.36 0.27 4 471.37 311.17 393.36 196.98 205.14 282.98 174.74 183.54 191.49 287.15 355.54 307.02 3360.48 0.36 5 280.45 337.75 398.32 389.91 147.65 103.72 60.85 105.35 109.70 280.74 605.50 289.48 3109.42 0.45 6 340.11 299.41 249.26 378.93 193.49 79.03 67.55 36.42 74.87 303.01 482.93 536.69 3041.70 0.55 7 318.34 251.10 310.92 354.94 222.55 79.18 133.41 32.83 180.14 205.64 405.83 485.18 2980.06 0.64 8 333.39 292.95 305.98 236.33 316.17 165.75 81.96 16.75 56.10 291.34 466.21 301.01 2863.95 0.73 9 436.38 208.54 329.57 295.66 167.72 92.42 50.20 32.05 27.74 138.62 273.76 455.14 2507.79 0.82 10 221.79 131.93 231.91 253.41 189.70 153.89 108.20 43.81 44.95 273.86 458.26 288.97 2400.68 0.91

CHandalan (mm) dengan peluang 80% di wilayah Kabupaten Sukabumi Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jumlah

CHandalan (mm) 415.78 225.42 324.86 283.79 197.41 107.09 56.55 28.99 33.41 169.16 312.25 424.31 2579.02

40

Lampiran 3 Data suhu Stasiun Goalpara

BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN : GOALPARA

BALAI WILAYAH II Elevasi :

STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I Lokasi : 6°51’78” LS

DARMAGA BOGOR : 107°57’47” BT

Data Iklim Stasiun Goalpara Tahun 2007-2012 (°C)

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

2007 21 19.5 20.7 20.4 20.7 20.1 19.4 19.3 19.7 20.5 19.9 20.7

2008 21 25.7 20.5 20.4 20 19.8 19.3 19.7 20.8 21.2 20.9 20.9

2009 20.5 20.4 20.2 20.6 20.6 20.4 19.6 20 20.4 21.3 20.9 21.3

2010 21.1 21 21.1 21.4 21.4 20 20.3 20.6 20.7 21.1 21.1 20.6

2011 20.7 20.1 20.6 20.6 20.3 19.3 19.2 19.3 19.6 21.4 20.5 20.7

2012 20.8 20.6 20.6 20.7 20 18.7 18.8 19.3 19.8 21.3 21 20.9

Rata-rata 20.9 21.2 20.6 20.7 20.5 19.7 19.4 19.7 20.2 21.1 20.7 20.9

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

ETo (mm/bulan) 131.91 119.23 127.80 122.98 125.05 118.60 122.89 124.59 121.85 130.23 128.03 131.91

41 Lampiran 4 Nilai evapotranspirasi potensial (mm) pada skenario luas hutan

Komposis i Luas

Hutan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL

0% 52.76 47.69 51.12 49.19 50.02 47.44 49.16 49.83 48.74 52.09 51.21 52.76 602.02 10% 59.36 53.65 57.51 55.34 56.27 53.37 55.30 56.06 54.83 58.60 57.61 59.36 677.27 20% 65.95 59.61 63.90 61.49 62.53 59.30 61.45 62.29 60.92 65.11 64.01 65.95 752.52 30% 72.55 65.57 70.29 67.64 68.78 65.23 67.59 68.52 67.02 71.62 70.42 72.55 827.77 40% 79.14 71.54 76.68 73.79 75.03 71.16 73.73 74.75 73.11 78.14 76.82 79.14 903.03 50% 85.74 77.50 83.07 79.94 81.28 77.09 79.88 80.98 79.20 84.65 83.22 85.74 978.28 60% 92.33 83.46 89.46 86.08 87.54 83.02 86.02 87.21 85.29 91.16 89.62 92.33 1053.53 70% 98.93 89.42 95.85 92.23 93.79 88.95 92.17 93.44 91.38 97.67 96.02 98.93 1128.78 80% 105.52 95.38 102.24 98.38 100.04 94.88 98.31 99.67 97.48 104.18 102.42 105.52 1204.04 90% 112.12 101.34 108.63 104.53 106.29 100.81 104.46 105.90 103.57 110.69 108.83 112.12 1279.29 100% 118.72 107.30 115.02 110.68 112.55 106.74 110.60 112.13 109.66 117.20 115.23 118.72 1354.54

42

Lampiran 5 Perhitungan nilai koefisien tanaman tertimbang, kapasitas simpan air, koefisien limpasan tertimbang tahun 2006

Penggunaan Lahan 2006 Luas (Ha)

Nilai Koefisien

Tanaman Nilai Kapasitas Simpan Air Nilai Koefisien Limpasan

Kc Kc*A STo STo*A C C*A

Hutan 77113.03 0.9 69401.727 200 15422606 0.35 26989.56

Perkebunan 136269.74 0.8 109015.79 200 27253948 0.4 54507.9

Permukiman 8040.81 0 0 0 0 0.7 5628.567

Semak Belukar 64984.32 0.8 51987.456 150 9747648 0.35 22744.51

Tegalan/Ladang 90448.15 0.9 81403.335 200 18089630 0.4 36179.26

Sawah 34603.79 1.15 39794.359 150 5190569 0.5 17301.9

Sungai/Tubuh Air/Danau 566.86 0 0 0 0 0.7 396.802

Total 412026.7 4.55 351602.67 75704401 163748.5

Tertimbang 0.85 183.74 0.4

42