KAJIAN KONEKTIVITAS LANSKAP HABITAT ELANG JAWA

(

Nisaetus bartelsi

) DI JAWA BARAT

NUR AZMI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul “Kajian Konektivitas Lanskap Habitat Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) di Jawa Barat” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi baik yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

NUR AZMI. Kajian Konektivitas Lanskap Habitat Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) di Jawa Barat. Dibimbing oleh SYARTINILIA dan YENI A MULYANI.

Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) adalah spesies burung endemik di hutan alami di Pulau Jawa, Indonesia. Elang Jawa dikategorikan sebagai salah satu burung pemangsa (raptor) dengan status keterancaman endangered atau genting berdasarkan Daftar Merah IUCN untuk Spesies Terancam Punah tahun 2007. Ukuran populasinya yang semakin kecil, habitat yang semakin berkurang, fragmentasi hutan, dan perburuan Elang Jawa secara ilegal menjadi penyebab status genting ini. Oleh karena itu, konservasi spesies ini menjadi prioritas nasional. Namun, informasi tentang kondisi terkini dari distribusi patch habitat Elang Jawa masih kurang. Data yang terakhir menentukan model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa dengan menggunakan citra landsat tahun 2002 (Syartinilia dan Tsuyuki 2008). Model tersebut memberikan hasil bahwa habitat Elang Jawa bergantung pada variabel kemiringan lahan, elevasi, dan NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Penelitian ini mengacu pada penelitian tersebut dengan memperbaharui data patch habitat Elang Jawa di Jawa Barat sebagai lokasi penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat. Selanjutnya, dilakukan analisis konektivitas dan analisis metapopulasi. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan rekomendasi manajemen lanskap habitat Elang Jawa di Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) dengan citra landsat terbaru (Landsat 8 tahun 2014). Kondisi terkini patch habitat Elang Jawa di Jawa Barat dilakukan dengan memperbaharui model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa dengan memasukkan tiga peta (kemiringan lahan, elevasi, dan NDVI) ke dalam software RAMAS GIS. Analisis konektivitas dilakukan dengan menerapkan indeks probabilitas konektivitas (PC) oleh Saura dan Pascual (2007). Distribusi patch habitat Elang Jawa dan karakteristik konektivitas ini merupakan komponen lanskap untuk menentukan model metapopulasi. Model metapopulasi dianalisis secara spasial dengan menilai hasil distribusi patch habitat dengan 5 model metapopulasi oleh Harrison (1991).

Hasil analisis memperoleh 17 patch habitat yang tersebar di Jawa Barat dengan luas total 3 955 km2. Namun hanya 36.16% luasan patch habitat yang berada di kawasan lindung. Distribusi patch habitat paling banyak pada tutupan lahan hutan (38.87%), dilanjutkan dengan kebun (22.48%), semak (15.12%), dan ladang (9.15%). Pada kondisi terkini, jumlah patch habitat Elang Jawa bertambah sebanyak 3 patch dengan luas total penambahan patch sebesar 741 km2. Berdasarkan dari perhitungan indeks PC diperoleh tiga indeks penting yaitu PCintra, PCflux, dan PCcon. Nilai PCintra dan PCflux yang tinggi menunjukkan bahwa patch tersebut adalah habitat inti, sedangkan nilai PCcon=0 menunjukkan patch yang terisolasi. Dengan demikian, hasil konektivitas yang diperoleh terdapat 4 patch habitat inti dan 6 patch terisolasi. Model metapopulasi yang diperoleh adalah model mainland-island yang terdiri dari dua cluster. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat 5 rekomendasi untuk meningkatkan kelangsungan hidup Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat.

SUMMARY

NUR AZMI. The Connectivity of Javan-Hawk Eagle’s (Nisaetus bartelsi) Landscape Habitat in West Java. Supervised by SYARTINILIA and YENI A MULYANI.

Javan Hawk-Eagle (JHE, Nisaetus bartelsi) is an endemic bird species in the natural forests of Java, Indonesia. JHE is categorized as one of the endangered raptors in IUCN Red List of Threatened Species, 2007. Small population size, severe habitat loss, forest fragmentation, and illegal hunting have contributed to the ‘‘endangered’’ status of this species. Moreover, conservation of this species has become a national priority. Unfortunately lack of information about current conditions of the distribution of JHE’s remnants habitat caused the proposing conservation strategies for JHE become difficult. The last data determined the habitat suitability probability modelling of JHE with used landsat images in 2002 (Syartinilia and Tsuyuki 2008). The model showed that JHE’s habitat depends on slope, elevation, and NDVI variables. This study updated the model based on the previous study in West Java as case study. Therefore, this study proposed to analyze the current condition of JHE’s habitat patches remaining in West Java. Furthermore this study continued with landscape connectivity and metapopulation analysis. The final results of this study provide recommendations landscape habitat management of Javan Hawk-Eagle in West Java.

This study used Geographic Information System (GIS) with new satellite image (Landsat 8, 2014). The current condition of JHE’s habitat patches were obtained by updating the habitat suitability probability modelling of JHE trough maps input (slope, elevation and NDVI) into RAMAS GIS software. Connectivity analysis was being conducted by applying the probability of connectivity index (PC) by Saura dan Pascual (2007). Habitat patches distribution of JHE and connecitivity characteristic were the components that being used to produce the metapopulation model. Metapopulation models were analyzed spatialy by evaluating the habitat patches distribution with 5 metapopulation models by Harrison (1990).

The result of this study is 17 habitat patches which distributed all over West Java with total coverage around 3 955 km2. But only 36.16% of the total habitat patches size located inside protected area. The landcover of habitat patches were dominated by forest (38.87%), plantation (22.48%), bushes (15.12%) and agricultural land (9.15%). The number of current conditions of JHE’s habitat patches were increased by 3 patches and the total coverage area were increased by 741 km2. Based on the PC index calculation, it can be obtained three important indices which are PCintra, PCflux, and PCcon. High value of PCintra and PCflux showed that those patches are core habitat. Meanwhile, the PCcon=0 value showed which patches were isolated. Trough PC index calculation we get the result of 4 core habitat patches and 6 isolated habitat patches. The metapopulations model was mainland-island model with two clusters. Based on all the results it was able to provide 5 recommendations for increasing the survival of JHE in the natural habitat remnants in West Java.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Arsitektur Lanskap

KAJIAN KONEKTIVITAS LANSKAP HABITAT ELANG JAWA

(

Nisaetus bartelsi

) DI JAWA BARAT

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah manajemen lanskap, dengan judul “Kajian Konektivitas Lanskap Habitat Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) di Jawa Barat”. Pemilihan penelitian ini didorong oleh status populasi Elang Jawa yang mendekati kepunahan serta kerusakan habitat yang tidak terkendali apabila tidak diupayakan pengelolaan yang tepat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Syartinilia, SP MSi dan Dr Ir Yeni Aryati Mulyani, MSc selaku pembimbing yang telah banyak memberi saran dan arahan. Terima kasih penulis juga sampaikan kepada Prof Dr Ir Wahju Qamara Mugnisjah, MAgr selaku dosen penguji luar komisi yang telah memberikan kritikan dan masukannya; kepada Dr Ir Nizar Nasrullah, MAgr selaku Ketua Program Studi Arsitektur Lanskap atas dukungannya; kepada Dr Ir Bambang Sulistyantara, MAgr selaku Ketua Departemen Arsitektur Lanskap atas kerjasamanya; kepada rekan-rekan Pascasarjana Arsitetur Lanskap 2012 atas dukungan, semangat, doa serta bantuan selama perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini. Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang telah memberikan dorongan yang tulus baik moril maupun materil.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juni 2016

DAFTAR ISI

Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) 5

Taksonomi 5

Prosedur Analisis Data 14

Peta kesesuaian habitat Elang Jawa di Jawa Barat bagian Selatan 14

Peta elevasi dan kemiringan lahan 15

Kondisi Terkini Patch Habitat Elang Jawa 28

Konektivitas Lanskap 33

Metapopulasi 37

5 PEMBAHASAN 39

Kondisi Terkini Patch Habitat Elang Jawa 39

Konektivitas Lanskap 41

Metapopulasi 44

6 SIMPULAN DAN SARAN 48

1 Data fisik yang digunakan dalam penelitian 13

2 Patch habitat Elang Jawa di Jawa Barat bagian Selatan dan luas areanya 14

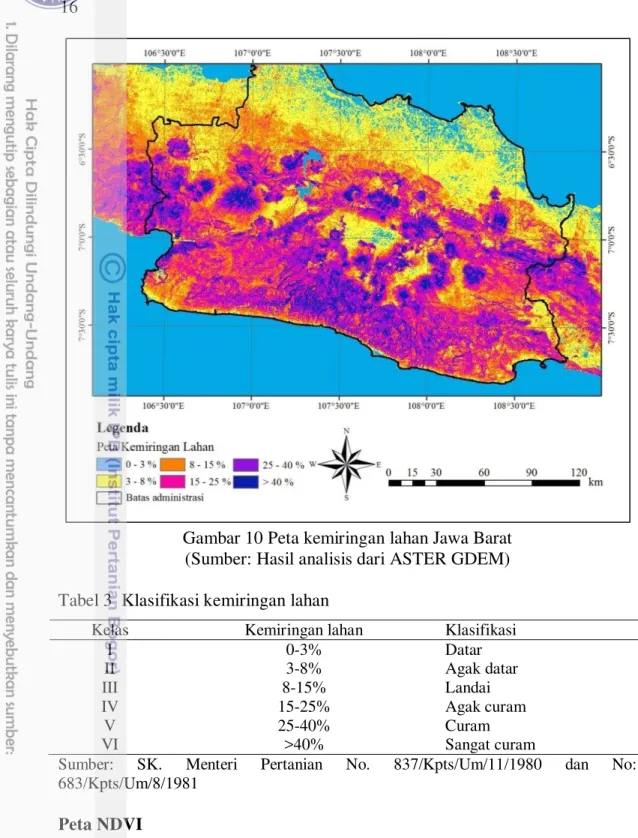

3 Klasifikasi kemiringan lahan 16

4 Kelas penutupan lahan dan deskripsinya 19

5 Luas penutupan lahan Jawa Barat 21

6 Patch habitat Elang Jawa tahun 2002 dan 2014 serta lokasinya 28

DAFTAR GAMBAR

1 Distribusi patch habitat Elang Jawa di Pulau Jawa 2

2 Kerangka pikir penelitian 4

3 Elang Jawa juvenile dan dewasa 6

4 Bentuk penampakan Elang Jawa saat terbang (soaring) anakan sampai

dewasa (atas-bawah) dan Elang Jawa dewasa 6

5 Tipe model metapopulasi 11

6 Lokasi penelitian 12

7 Distribusi patch habitat Elang Jawa di Jawa Barat bagian Selatan 14 8 Bagan alur pembuatan peta elevasi dan peta kemiringan lahan 15

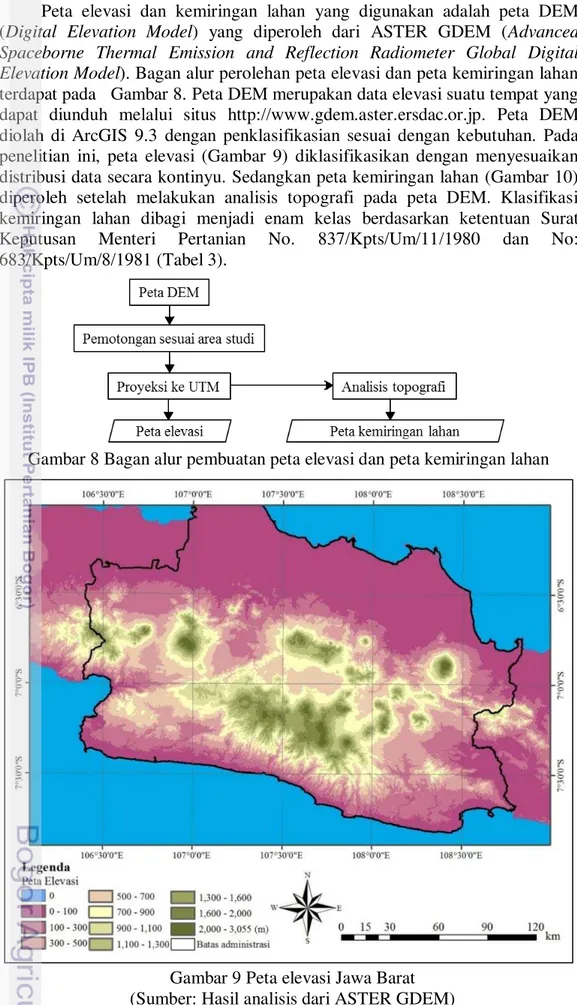

9 Peta elevasi Jawa Barat 15

10 Peta kemiringan Jawa Barat lahan 16

11 Peta NDVI Jawa Barat 17

12 Penutupan lahan Jawa Barat 21

13 Bagan alur penelitian 22

14 Bagan alur analisis kondisi terkini patch habitat Elang Jawa 24 15 Ilustrasi probabilitas maksimal dari patch A ke B (P*AB) 26

16 Software Conefor Sensinode 2.6 26

17 Ilustrasi karakter patch habitat dan konektivitasnya 27 18 Kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat 29 19 Penambahan dan pengurangan luas patch habitat Elang Jawa

yang tersisa di Jawa Barat bagian Selatan tahun 2014 30 20 Perbandingan luas patch habitat Elang Jawa yang tersisa

di Jawa Barat bagian Selatan tahun 2002 dan 2014 30 21 Grafik luas overlay peta patch habitat Elang Jawa dan

kawasan lindung Jawa Barat 31

23 Peta patch habitat Elang Jawa dan kawasan lindung Jawa Barat 32 24 Grafik luas overlay penutupan lahan hutan dan kawasan lindung 33

25 Grafik indeks PCflux dan PCintra 34

26 Grafik indeks PCconnector 35

27 Konektivitas patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat 36 28 Model metapopulasi distribusi patch habitat Elang Jawa yang tersisa

di Jawa Barat 38

29 Hutan alami pada kawasan patch habitat Elang Jawa 40

30 Kondisi sekitar patch yang terisolasi 43

31 Ilustrasi koridor ekologi untuk menghubungkan dua cluster pada sistem

metapopulasi 46

32 Rekomendasi koridor ekologi pada patch habitat yang terisolasi 47

DAFTAR LAMPIRAN

1 Nilai akurasi umum dan kappa penutupan lahan Jawa Barat 54

2 Jarak antar-patch 55

3 Catatan lokasi tanda-tanda keberadaan dijumpai Elang Jawa di Jawa

Barat bagian Selatan 57

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) merupakan salah satu jenis burung pemangsa (raptor) yang memiliki peranan penting dalam suatu ekosistem (Prawiradilaga 1999). Posisinya sebagai pemangsa tingkat puncak (top predator) membuat burung ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keseimbangan ekosistem. Pada tahun 1992 Elang Jawa ditetapkan sebagai raptor langka nasional Indonesia dan menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai Garuda Indonesia (KEPRES No 4/1993). Namun, populasi Elang Jawa semakin berkurang menjadi ancaman besar terhadap kelangsungan kelestariannya. Populasi Elang Jawa yang tersisa di seluruh Pulau Jawa diprediksi sekitar 325 pasang pada tahun 2008 (Syartinilia et al. 2009). Rakhman (2012) mengidentifikasi sekitar 110 pasang Elang Jawa berkurang di alam dalam kurun waktu lima tahun (2004-2010). Hal ini berarti bahwa sekitar 22 pasang Elang Jawa berkurang setiap tahunnya. Kelangkaan Elang Jawa ini sudah tercatat pada Daftar Merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) dengan keterancaman endangered (genting). Faktor yang mempengaruhi status genting ini adalah ukuran populasi Elang Jawa yang semakin kecil, habitat Elang Jawa yang semakin berkurang, fragmentasi hutan, dan perburuan Elang Jawa secara ilegal (Birdlife International 2001). Oleh karena itu, Elang Jawa menjadi salah satu dari 25 spesies satwa prioritas utama untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10% pada tahun 2015-2019 sesuai dengan kondisi biologis dan ketersediaan habitatnya (SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 200/IV/KKH/2015). Kegiatan konservasinya juga sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.58/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Konservasi Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) tahun 2013-2022.

2

habitat Elang Jawa (Dephut 2007). Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan di Jawa Barat.

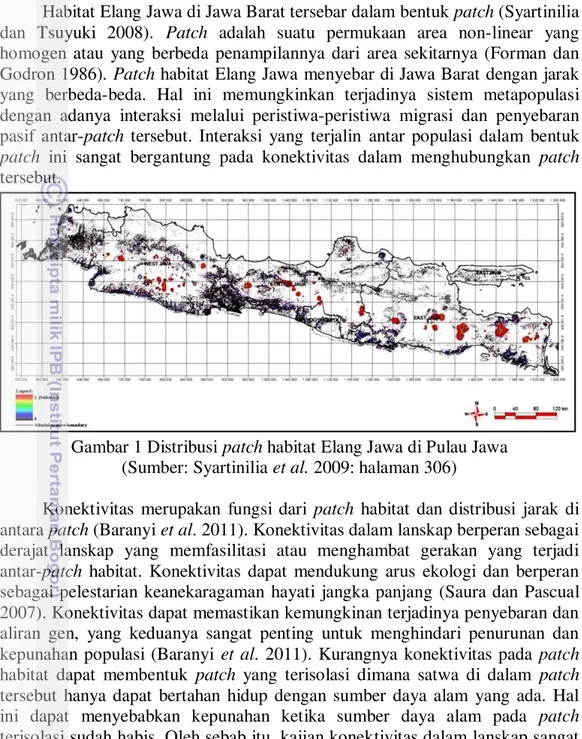

Habitat Elang Jawa di Jawa Barat tersebar dalam bentuk patch (Syartinilia dan Tsuyuki 2008). Patch adalah suatu permukaan area non-linear yang homogen atau yang berbeda penampilannya dari area sekitarnya (Forman dan Godron 1986). Patch habitat Elang Jawa menyebar di Jawa Barat dengan jarak yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan terjadinya sistem metapopulasi dengan adanya interaksi melalui peristiwa-peristiwa migrasi dan penyebaran pasif antar-patch tersebut. Interaksi yang terjalin antar populasi dalam bentuk patch ini sangat bergantung pada konektivitas dalam menghubungkan patch tersebut.

Gambar 1 Distribusi patch habitat Elang Jawa di Pulau Jawa (Sumber: Syartinilia et al. 2009: halaman 306)

Konektivitas merupakan fungsi dari patch habitat dan distribusi jarak di antara patch (Baranyi et al. 2011). Konektivitas dalam lanskap berperan sebagai derajat lanskap yang memfasilitasi atau menghambat gerakan yang terjadi antar-patch habitat. Konektivitas dapat mendukung arus ekologi dan berperan sebagai pelestarian keanekaragaman hayati jangka panjang (Saura dan Pascual 2007). Konektivitas dapat memastikan kemungkinan terjadinya penyebaran dan aliran gen, yang keduanya sangat penting untuk menghindari penurunan dan kepunahan populasi (Baranyi et al. 2011). Kurangnya konektivitas pada patch habitat dapat membentuk patch yang terisolasi dimana satwa di dalam patch tersebut hanya dapat bertahan hidup dengan sumber daya alam yang ada. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan ketika sumber daya alam pada patch terisolasi sudah habis. Oleh sebab itu, kajian konektivitas dalam lanskap sangat penting dilakukan sebagai tindak lanjut usaha konservasi.

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah:

a) menganalisis kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat;

3 c) menganalisis model metapopulasi patch habitat Elang Jawa yang tersisa di

Jawa Barat; dan

d) menyusun rekomendasi manajemen lanskap habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan pembaharuan data patch habitat Elang Jawa khususnya di Jawa Barat sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi perencanaan dan pengelolaan wilayah yang berwawasan lingkungan. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan rencana jangka panjang pengelolaan habitat Elang Jawa dalam upaya tindak lanjut kegiatan konservasi.

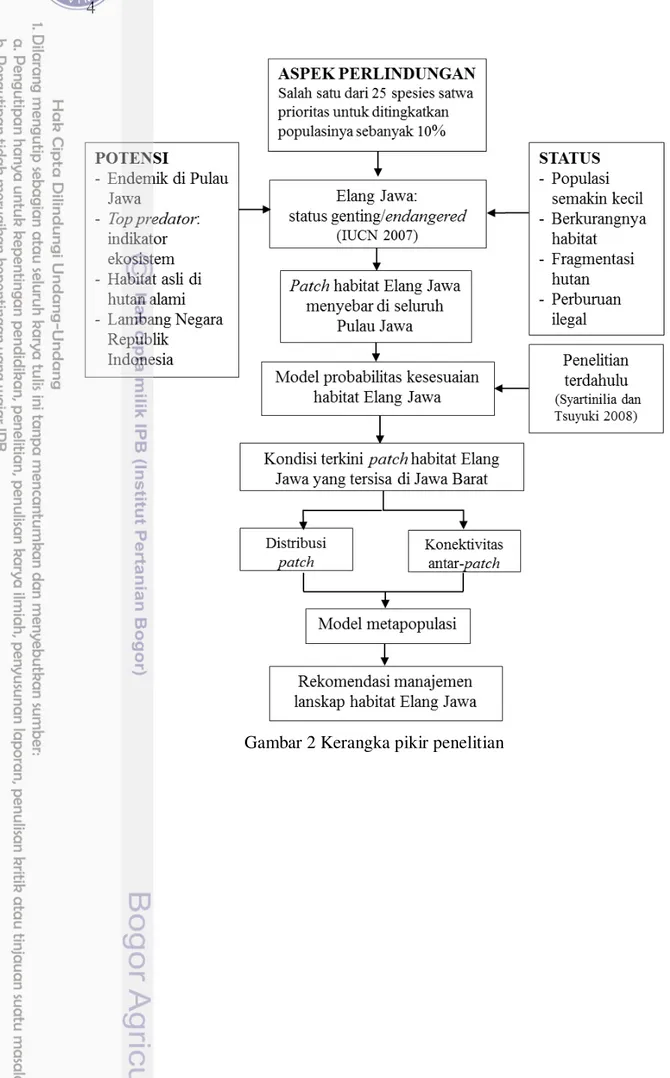

Kerangka Pikir Penelitian

Elang Jawa merupakan salah satu spesies yang memiliki perlindungan legal karena keberadaannya di alam semakin berkurang. Elang Jawa dijadikan sebagai lambang negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melestarikannya (Rakhman 2012). Elang Jawa memiliki potensi yang besar karena posisinya sebagai puncak rantai makanan dan populasi mereka bergantung pada ekosistem tempat mereka tinggal atau bermigrasi. Jika populasi Elang Jawa terganggu maka keseimbangan ekosistem di dalam lanskap akan terganggu pula. Elang Jawa merupakan raptor endemik di Pulau Jawa yang menyebar dalam bentuk patch habitat. Distribusi patch habitat Elang Jawa paling banyak ditemukan pada hutan alami di Jawa Barat. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi pada penyusunan konsep pengelolaan konektivitas Elang Jawa di Jawa Barat. Ruang lingkup wilayah kajian mencakup kawasan konservasi dan hutan lindung di Jawa Barat.

4

5

2

TINJAUAN PUSTAKA

Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) Taksonomi

Penelitian Elang Jawa mulai dilakukan oleh Johan Coenraad van Hasselt dan Heinrich Kuhl sekitar tahun 1820-an (Rakhman 2012). Usaha identifikasi Elang Jawa terus dilakukan dan akhirnya pada tahun 1924, Prof Dr E Stresemann, pakar burung dari Jerman, memperkenalkan Elang Jawa merupakan spesies baru dengan nama Spizaetus nipalensis bartelsi. Setelah itu sekitar 50 tahun kemudian, Elang Jawa diberi status yang spesifik (jenis tersendiri) sebagai Spizaetus bartelsi oleh Amadon pada tahun 1953 (Nijman dan Sozer 1998). Elang Jawa dalam bahasa Inggris disebut Javan Hawk-Eagle. Selanjutnya, penamaan terhadap Elang Jawa berubah seiring perkembangan ilmu taksonomi hewan, yaitu Nisaetus bartelsi. Klasifikasi Elang Jawa sebagai berikut: dengan bobot sekitar 2.5 kg (Prawiradilaga 1999). Elang Jawa betina memiliki ukuran tubuh lebih besar dan lebih kekar dari pada jantan. Pada waktu baru menetas hingga berumur sekitar dua minggu, anak Elang Jawa (juvenile) masih berbulu kapas halus dan berwarna putih. Anak Elang Jawa memiliki kepala dan mahkota berwarna coklat kayu manis, tanpa strip kumis dan strip kumis mesial. Lingkaran mata ketika menetas berwarna coklat tua kemudian berubah menjadi berwarna abu kebiru-biruan. Warna bagian bawah ekornya berwarna keabu-abuan dengan garis lebar di bagian ujung yang terlihat (Nijman dan Sozer 1998).

6

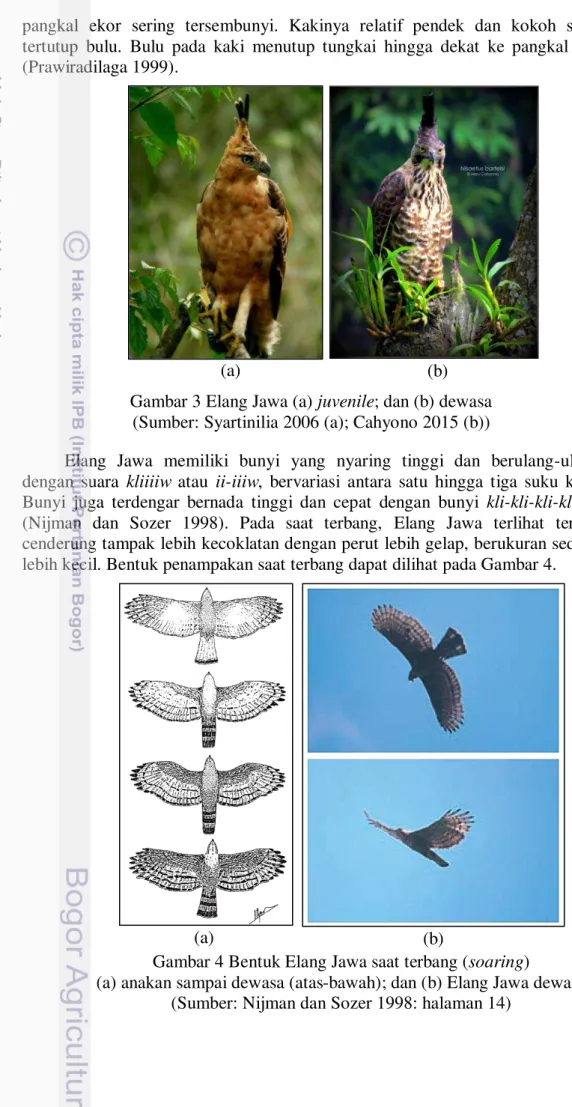

pangkal ekor sering tersembunyi. Kakinya relatif pendek dan kokoh serta tertutup bulu. Bulu pada kaki menutup tungkai hingga dekat ke pangkal jari (Prawiradilaga 1999).

Gambar 3 Elang Jawa (a) juvenile; dan (b) dewasa (Sumber: Syartinilia 2006 (a);Cahyono 2015 (b))

Elang Jawa memiliki bunyi yang nyaring tinggi dan berulang-ulang dengan suara kliiiiw atau ii-iiiw, bervariasi antara satu hingga tiga suku kata. Bunyi juga terdengar bernada tinggi dan cepat dengan bunyi kli-kli-kli-kli-kli (Nijman dan Sozer 1998). Pada saat terbang, Elang Jawa terlihat terang cenderung tampak lebih kecoklatan dengan perut lebih gelap, berukuran sedikit lebih kecil. Bentuk penampakan saat terbang dapat dilihat pada Gambar 4.

(a) (b)

(a) (b)

Gambar 4 Bentuk Elang Jawa saat terbang (soaring)

7 Habitat, Penyebaran, dan Perilaku

Elang Jawa merupakan salah satu jenis burung yang hanya ditemukan (endemik) di Pulau Jawa. Penyebaran Elang Jawa terbatas di Pulau Jawa, yaitu Ujung Kulon, Gn. Halimun, Gn. Salak, Gn. Gede Pangrango, Gn. Papandayan, Gn. Patuha, Gn. Segera, Karang Anyar, Gn. Slamet, Gn. Besar, Gn. Prahu, Gn. Merapi, Gn. Arjuno, Gn. Iyang, Taman Nasional Betiri, Kalibaru, Ijen, dan antara 200 – 2 000 m dpl (Prawiradilaga 1999). Elang Jawa sangat bergantung pada hutan primer meskipun masih terlihat di hutan sekunder di wilayah Bogor (Thiollay dan Meyburg 1988). Pada daerah Jawa Barat bagian Selatan, penyebaran ditemukan dari permukaan laut hingga 2 400 m dpl, dengan jumlah penyebaran terbesar pada ketinggian 500 – 1 000 m dpl (Setiadi et al. 2000).

Pada umumnya, habitat Elang Jawa sukar untuk dicapai manusia, meski tidak selalu jauh dari lokasi aktivitas manusia. Elang Jawa menyukai pohon yang tinggi menjulang yang dapat digunakan untuk mengincar mangsa ataupun sebagai sarang. Pohon sarang yang dipilih biasanya terletak di lereng dengan kemiringan sedang sampai curam pada ketinggian di atas 800 m dpl, dengan dasar lembah yang memiliki anak sungai. Hal ini berhubungan dengan kesempatan memperoleh mangsa dan pemeliharaan keselamatan anak. Jenis pohon yang paling sering digunakan untuk bersarang adalah pohon rasamala (Altingia excelsa) (Prawiradilaga 1999).

Elang Jawa sangat suka bertengger pada dahan pohon yang tinggi untuk menghindari ancaman dan mempertahankan teritori dari burung-burung pemangsa lainnya (MacKinnon 1995). Elang Jawa berburu dari tempat bertenggernya di pohon-pohon tinggi dalam hutan dan menyergap mangsanya yang berada di dahan pohon maupun yang berada di atas tanah. Elang Jawa melakukan aktivitas berburu dengan menggunakan dua macam teknik. Teknik yang pertama adalah dengan cara bertengger (perching) pada dahan, ranting, ataupun cabang pohon di dalam hutan pada area perburuan di dalam wilayah jelajahnya (van-Balen et al. 1999). Teknik yang kedua adalah dengan terbang rendah (ambush hunting) dan berputar-putar (soaring) sambil mencari gerakan mangsa di atas tajuk pohon (Sozer dan Nijman 1995). Teknik berburu dengan cara bertengger ini paling sering dilakukan oleh Elang Jawa (van-Balen et al. 1999). Elang Jawa akan menunggu hingga terlihat adanya mangsa atau gerakan yang diduga dilakukan oleh mangsa, kemudian elang akan terbang meluncur dan menyergap mangsa dengan kedua cakarnya (Prawiradilaga 1999).

8

sarang dan kebergantungan burung muda pada induk cukup lama (Prawiradilaga 1999). Induk Elang Jawa betina mengerami telur selama kurang lebih 47 hari. Setelah telur menetas, kedua induk bekerja sama merawat anaknya. Kedua induk elang secara bergantian melatih anak elang belajar terbang. Pada masa anak elang belajar terbang dan sudah mulai dapat terbang (fledgling), anak elang masih sering kembali ke sarang. Pada masa tersebut anak belum mampu mencari makan sendiri sehingga induk masih memberi pakan dengan meletakkan mangsa di sarang (Prawiradilaga 1999). Setelah anak memiliki kemampuan terbang dan berburu, biasanya sarang sudah tidak digunakan lagi oleh pasangan induk dan anak elang hingga masa perkembangbiakan berikutnya. Meskipun demikian, biasanya pasangan induk dan anak masih tinggal di sekitar pohon sarang, tetapi tidak tidur di pohon sarang.

Pada saat musim perkembangbiakan, pasangan Elang Jawa akan membentuk wilayah teritori (breeding territory) yang melingkupi lokasi pohon sarang pada wilayah jelajah. Teritori tersebut akan hilang setelah masa perkembangbiakan usai. Anak elang akan memiliki wilayah jelajah sendiri di sekitar pohon sarang yang luasnya biasanya seluas teritori, sedangkan wilayah jelajah induk elang lebih luas. Anak elang sudah mulai jarang terlihat terbang bersama induk ataupun elang remaja yang berasal dari induk yang sama. Setelah mendekati usia dewasa, elang remaja akan memisahkan diri (memencar/dispersal) dari pasangan induk (keluarga) untuk mencari pasangan serta menentukan wilayah jelajah sendiri. Penentuan lokasi wilayah jelajah baru untuk menetap ini sangat dipengaruhi oleh kondisi habitat dan kepadatan populasi Elang Jawa yang ada (Prawiradilaga 1999).

Konektivitas Lanskap

Konektivitas merupakan fungsi dari patch habitat dan distribusi jarak antar-patch (Baranyi et al. 2011). Konektivitas yang terjadi di dalam lanskap mempertimbangkan variabel patch, batas tepi (edge), kontinuitas, dan koridor. Konektivitas lanskap harus dipertimbangkan dalam konsep ketersediaan habitat secara luas agar dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi perencanaan konservasi lanskap. Ketersediaan habitat mempertimbangkan patch sebagai ruang terjadinya konektivitas, integrasi patch habitat, dan hubungan antar-patch yang berbeda dalam ukuran tunggal (Saura dan Pascual 2007). Konektivitas dalam lanskap berperan sebagai derajat lanskap yang memfasilitasi atau menghambat gerakan yang terjadi antar-patch habitat, mendukung arus ekologi, dan sebagai pelestarian keanekaragaman hayati jangka panjang (Saura dan Pascual 2007). Konektivitas dapat memastikan kemungkinan terjadinya penyebaran dan aliran gen, yang keduanya sangat penting untuk menghindari penurunan dan kepunahan populasi (Haddad 2003). Oleh sebab itu, konektivitas menjadi salah satu komponen yang paling penting dipertimbangkan dalam manajemen lanskap sebagai dasar perencanaan konservasi dan analisis perubahan lanskap.

9 dapat diukur dengan menggunakan indeks probabilitas konektivitas (PC/probability of connectivity) (Saura dan Pascual 2007). Probability of connectivity merupakan pendekatan dasar area konektivitas yang menggabungkan dua elemen penting dalam evaluasi keanekaragaman hayati, yaitu ukuran patch habitat dan jarak dalam ukuran tunggal. Probability of connectivity didefinisikan sebagai kemungkinan dua satwa secara acak ditempatkan dalam lanskap dengan habitat yang mudah dicapai satu sama lain (interconnected) dengan indikator jumlah patch dan koneksi di antara patch tersebut. Aplikasi PC dapat mengidentifikasi elemen-elemen penting dan elemen lanskap yang paling kritis (patch atau koridor) untuk pemeliharaan konektivitas habitat secara keseluruhan. Hasil dari analisis PC ini juga dapat dengan mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh para perencana dan manajer pengelolaan lingkungan (Saura dan Pascual 2007).

Probabilitas konektivitas (PC) terdiri dari tiga indeks utama, yaitu PCintra, PCflux, dan PCconnector (Saura dan Rubio 2010). PCintra menunjukkan besarnya konektivitas yang terjadi di dalam patch itu sendiri (inter patch). Nilai PCintra yang tinggi menunjukkan bahwa konektivitas yang terjadi di dalam patch tersebut semakin tinggi. PCflux merupakan penyebaran aliran yang masuk dan keluar melalui konektivitas yang terjalin antar dan inter patch. Semakin luas patch habitat, maka aliran yang terjalin antar-patch semakin tinggi dan ditunjukkan dengan nilai PCflux yang tinggi. Patch habitat dengan nilai PCintra dan PCflux yang tinggi dapat dijadikan sebagai habitat inti (core habitat). PCconnector (PCcon) merupakan indeks yang paling penting yang menunjukkan tingkat konektivitas antar patch. Berdasarkan nilai PCcon ini dapat menentukan patch yang terisolasi dengan nilai PCcon = 0 dan patch yang terkoneksi dengan nilai PCcon > 0. Semakin tinggi nilai PCcon maka semakin besar suatu patch memberikan koneksi terhadap patch lainnya (Saura dan Rubio 2010).

Model Metapopulasi

Istilah metapopulasi diperkenalkan pertama kali oleh Richard Levins pada tahun 1970 untuk menjelaskan sebuah model dinamika populasi dari serangga hama pada lahan pertanian. Seiring perkembangan pengetahuan, metapopulasi berkembang luas dan diterapkan pada habitat yang terfragmentasi secara alami maupun secara buatan. Pemahaman struktur populasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi konservasi satwa, baik dalam mendefinisikan unit konservasi yang dituju, unit signifikan, serta unit manajemennya. Model metapopulasi memberikan satu kerangka kerja konseptual untuk mempertimbangkan struktur dan demografi populasi. Model metapopulasi dapat menyediakan kerangka kerja bagaimana dinamika beberapa populasi dapat dipertimbangkan dan diprediksi (Hanski dan Gilpin 1991).

10

dari kepunahan (extinction) dan kolonisasi (colonization) (Harrison 1991). Metapopulasi terdiri dari beberapa populasi yang secara spasial terpisah dari jenis yang sama dan terkoneksi karena adanya pergerakan individu di antara unit populasi (Hilty et al. 2006). Sebuah metapopulasi secara umum dipertimbangkan terdiri dari beberapa populasi menempati area dengan habitat yang sesuai yang sekarang tidak ditempati lagi (Hanski dan Gilpin 1991).

Sistem metapopulasi ini kemungkinan terjadi pada habitat Elang Jawa. Hal ini dikarenakan secara biologis, anak Elang Jawa ketika sudah dapat terbang dan berburu akan meninggalkan sarang induk dan membentuk wilayah teritori yang baru (Prawiradilaga 1999). Pembentukan wilayah teritori ini dapat berada di dalam patch yang sama atau di luar patch wilayah jelajah induk, bergantung pada kapasitas daya dukung patch tersebut. Hanski dan Simberloff (1997) menyatakan bahwa metapopulasi dikatakan berhasil ketika penyebaran antar-patch jarang terjadi atau dengan jarak bermigrasi satwa tidak jauh dari habitat awal. Oleh sebab itu, peran konektivitas dalam metapopulasi sangat penting untuk menghubungkan antar-patch.

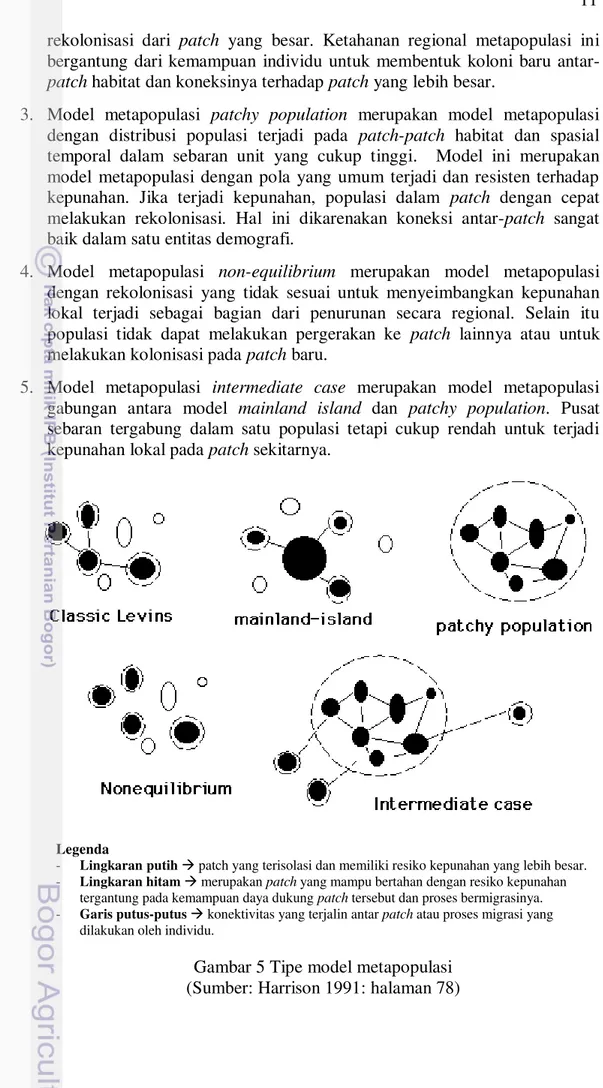

Metapopulasi dapat dijadikan sebagai pemodelan yang baik sebagai tindak lanjut usaha konservasi dalam lanskap (Hanski 2004). Metapopulasi secara keseluruhan pada umumnya stabil untuk mengendalikan kelimpahan populasi dikarenakan adanya imigrasi. Individu juga melakukan emigrasi ke populasi kecil untuk menyelamatkan populasi tersebut dari kepunahan. Hal ini disebut sebagai efek penyelamatan atau successful rescue (Morrison 2009). Selain itu, metapopulasi terbukti bermanfaat bagi burung khususnya non-migran. Pada burung non-migran, derajat bebas demografi secara jelas berhubungan dengan geografi, dan pertukaran individu merupakan fungsi dari kemungkinan migrasi di antara area geografi. Sub-populasi terpisah jelas secara spasial dan akan saling bertemu dengan individu pada sub-populasi lain hanya jika terjadi migrasi. Proses demografi akan mempengaruhi kelompok hewan di dalam masing-masing patch dalam menetapkan kemungkinan kepunahan sub-populasi. Laju migrasi yang cukup tinggi akan mencegah kepunahan pada masing-masing patch (Hanski dan Gilpin 1991). Sub-populasi yang berkembang dengan migrasi yang berbeda-beda membentuk tipe-tipe model metapopulasi (Gambar 5). Model metapopulasi yang umum digunakan dalam lanskap terdiri dari 5 tipe (Harrison 1991) sebagai berikut:

1. Model metapopulasi classic Levins adalah suatu populasi yang spesifik bertahan dalam keseimbangan regional yang dinamis antara kepunahan dan kolonisasi yang ditunjukkan oleh model metapopulasi standar. Model metapopulasi ini bergantung pada jumlah patch dan konektivitas di antara patch tersebut. Fluktuasi ukuran patch bergantung dari kondisi demografi secara acak. Patch yang lebih kecil akan lebih rawan menjadi punah.

11 rekolonisasi dari patch yang besar. Ketahanan regional metapopulasi ini bergantung dari kemampuan individu untuk membentuk koloni baru antar-patch habitat dan koneksinya terhadap patch yang lebih besar.

3. Model metapopulasi patchy population merupakan model metapopulasi dengan distribusi populasi terjadi pada patch-patch habitat dan spasial temporal dalam sebaran unit yang cukup tinggi. Model ini merupakan model metapopulasi dengan pola yang umum terjadi dan resisten terhadap kepunahan. Jika terjadi kepunahan, populasi dalam patch dengan cepat melakukan rekolonisasi. Hal ini dikarenakan koneksi antar-patch sangat baik dalam satu entitas demografi.

4. Model metapopulasi non-equilibrium merupakan model metapopulasi dengan rekolonisasi yang tidak sesuai untuk menyeimbangkan kepunahan lokal terjadi sebagai bagian dari penurunan secara regional. Selain itu populasi tidak dapat melakukan pergerakan ke patch lainnya atau untuk melakukan kolonisasi pada patch baru.

5. Model metapopulasi intermediate case merupakan model metapopulasi gabungan antara model mainland island dan patchy population. Pusat sebaran tergabung dalam satu populasi tetapi cukup rendah untuk terjadi kepunahan lokal pada patch sekitarnya.

Gambar 5 Tipe model metapopulasi (Sumber: Harrison 1991: halaman 78) Legenda

- Lingkaran putih patch yang terisolasi dan memiliki resiko kepunahan yang lebih besar. - Lingkaran hitam merupakan patch yang mampu bertahan dengan resiko kepunahan

tergantung pada kemampuan daya dukung patch tersebut dan proses bermigrasinya. - Garis putus-putus konektivitas yang terjalin antar patch atau proses migrasi yang

12

3

METODOLOGIWaktu dan Lokasi Penelitian

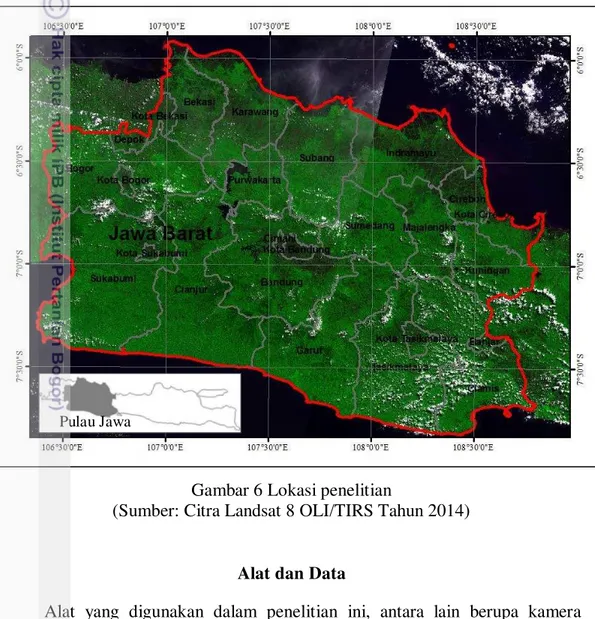

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2013 hingga bulan Juli 2015. Lokasi penelitian mencakup wilayah Jawa Barat (Gambar 6). Jawa Barat secara geografis terletak antara 50 500 - 70 500 Lintang Selatan dan 1050 480 - 1080 480Bujur Timur dengan luas wilayah 35 377.76 km2. Dalam pengambilan data citra landsat, Jawa Barat terdiri dari 4 scene,yaitu path/row 122/64, 122/65, 121/64, dan 121/65.

Gambar 6 Lokasi penelitian

(Sumber: Citra Landsat 8 OLI/TIRS Tahun 2014)

Alat dan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain berupa kamera digital, teropong binokular, Global Positioning System (GPS), alat tulis, kompas dan meteran yang digunakan pada saat survei di lapang atau ground truth check. Pengolahan data menggunakan software ArcGIS 10.2, ERDAS Imagine 9.1, RAMAS GIS v.4, Conefor Sensinode 2.6, dan Microsoft Office. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa aspek fisik (Tabel 1).

13 Tabel 1 Data fisik yang digunakan dalam penelitian

No Jenis Data Deskripsi Sumber Kegunaan Data

1 Peta administrasi

ASTER GDEM : Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index

OLI/TIRS : Operational Land Imager/Thermal Infrared Sensor

WDPA : World Database on Procted Areas

14

Prosedur Analisis Data

Peta kesesuaian habitat Elang Jawa di Jawa Barat bagian Selatan

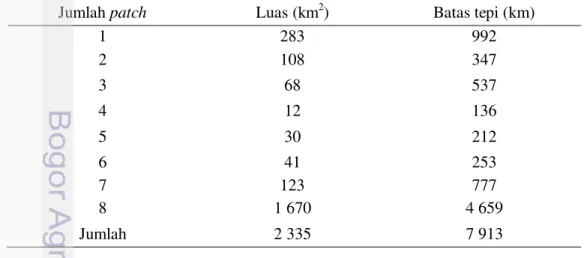

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Syartinilia dan Tsuyuki (2008) dan menghasilkan peta kesesuaian habitat Elang Jawa di Jawa Barat bagian Selatan dengan perolehan hasil 8 patch (Gambar 7 dan Tabel 2). Kesesuaian habitat Elang Jawa dianalisis dengan menggunakan peta citra landsat tahun 2002. Peta yang digunakan adalah citra Landsat ETM+ 22/12/2001 (path/row: 122/65) dan Landsat ETM+ 19/01/2003 (path/row: 121/65).

Gambar 7 Distribusi patch habitat Elang Jawa di Jawa Barat bagian Selatan (Sumber: Syartinilia dan Tsuyuki 2008 dengan menggunakan citra Landsat

ETM+ 22/12/2001 dan 19/01/2003)

Tabel 2 Patch habitat Elang Jawa di Jawa Barat bagian Selatan dan luas areanya

Jumlah patch Luas (km2) Batas tepi (km)

1 283 992

2 108 347

3 68 537

4 12 136

5 30 212

6 41 253

7 123 777

8 1 670 4 659

15 Peta elevasi dan kemiringan lahan

Peta elevasi dan kemiringan lahan yang digunakan adalah peta DEM (Digital Elevation Model) yang diperoleh dari ASTER GDEM (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model). Bagan alur perolehan peta elevasi dan peta kemiringan lahan terdapat pada Gambar 8. Peta DEM merupakan data elevasi suatu tempat yang dapat diunduh melalui situs http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp. Peta DEM diolah di ArcGIS 9.3 dengan penklasifikasian sesuai dengan kebutuhan. Pada penelitian ini, peta elevasi (Gambar 9) diklasifikasikan dengan menyesuaikan distribusi data secara kontinyu. Sedangkan peta kemiringan lahan (Gambar 10) diperoleh setelah melakukan analisis topografi pada peta DEM. Klasifikasi kemiringan lahan dibagi menjadi enam kelas berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No: 683/Kpts/Um/8/1981 (Tabel 3).

Gambar 8 Bagan alur pembuatan peta elevasi dan peta kemiringan lahan

16

Gambar 10 Peta kemiringan lahan Jawa Barat (Sumber: Hasil analisis dari ASTER GDEM) Tabel 3 Klasifikasi kemiringan lahan

Kelas Kemiringan lahan Klasifikasi

I 0-3% Datar

II 3-8% Agak datar

III 8-15% Landai

IV 15-25% Agak curam

V 25-40% Curam

VI >40% Sangat curam

Sumber: SK. Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No: 683/Kpts/Um/8/1981

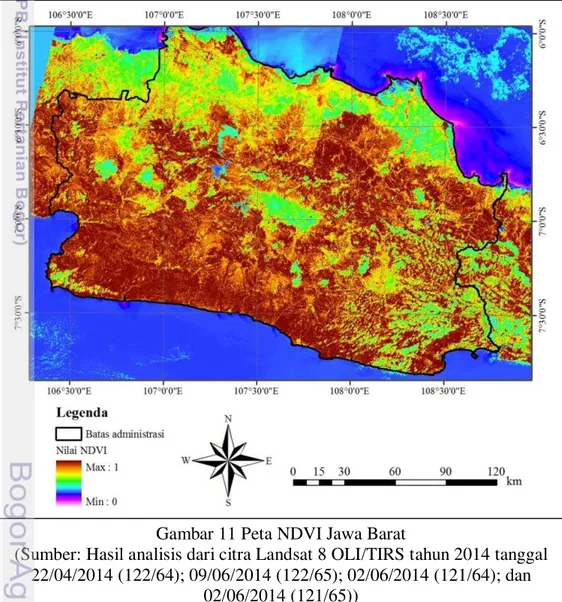

Peta NDVI

17

Peta NDVI Jawa Barat dalam penelitian ini (Gambar 11) diolah dengan menggunakan citra Landsat 8 OLI/TIRS (Operational Land Imager/Thermal Infrared Sensor) tahun 2014 dengan resolusi (30 x 30) m. Citra landsat merupakan gambaran permukaan bumi yang diambil dari luar angkasa pada ketinggian kurang lebih 818 km dengan skala 1 : 250 000 m. Citra landsat mempunyai cakupan area 185 km x 185 km dalam setiap perekaman sehingga sesuai digunakan untuk pengolahan data wilayah yang cukup besar (Wahyunto et al. 1995). Perekaman data citra bergantung pada setingan waktu satelit yang digunakan sehingga memungkinkan suatu wilayah tertutup awan atau kondisi yang tidak cerah. Apabila citra landsat/wilayah yang akan dianalisis tertutup awan maka citra tersebut sulit untuk dianalisis. Oleh sebab itu pada penelitian ini digunakan citra Landsat 8 OLI/TIRS dengan meminimalkan awan kurang dari 10%. Data satelit Jawa Barat dalam penelitian ini diambil pada tanggal 22 April 2014 (path/row: 122/64), 9 Juni 2014 (path/row: 122/65), 2 Juni 2014 (path/row: 121/64), dan 2 Juni 2014 (path/row: 121/65). Peta citra diunduh melalui situs http://earthexplorer.usgs.gov/.

NDVI =

NIR Band−Red Band

NIR Band + Red Band

Gambar 11 Peta NDVI Jawa Barat

(Sumber: Hasil analisis dari citra Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2014 tanggal 22/04/2014 (122/64); 09/06/2014 (122/65); 02/06/2014 (121/64); dan

18

Nilai NDVI berkisar pada skala 0 hingga 1. Namun, pada umumnya vegetasi berada pada indeks 0.1 hingga 0.7 (Syartinilia dan Tsuyuki 2008). Nilai indeks vegetasi yang tinggi berhubungan dengan tingkat kerapatan tajuk yang tinggi (Dephut 2007). Semakin mendekati angka 1, maka kerapatan tajuk vegetasi semakin rapat.

Penutupan lahan Jawa Barat

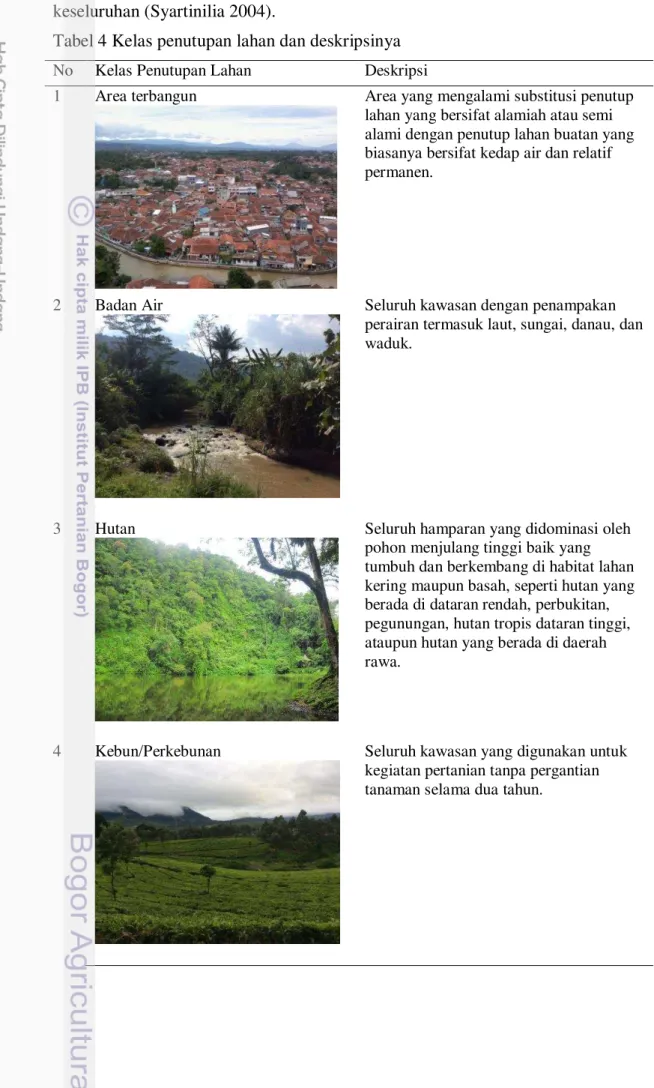

Analisis penutupan lahan digunakan untuk mengidentifikasi penutupan lahan pada patch habitat yang dihasilkan. Hal ini penting dilakukan untuk menilai penambahan atau pengurangan luasan patch habitat pada penutupan lahan tertentu. Penutupan lahan Jawa Barat ini dibuat dengan menggunakan peta citra yang sama dengan pengolahan peta NDVI, yaitu Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2014. Dalam penelitian ini penutupan lahan Jawa Barat dibagi menjadi tujuh kelas (Tabel 4). Klasifikasi kelas menggunakan metode Peluang Maksimum (Maximum Likelihood Classifier). Metode ini merupakan metode standar dengan mempertimbangkan peluang suatu piksel dari peta citra yang digunakan untuk dikelaskan ke dalam kelas atau kategori tertentu (Ariyanty 2011). Warna piksel peta citra per kelas sesuai dengan warna alami dengan komposit band 6-5-3. Komposit ini dibuat menggunakan panjang gelombang atau spektrum inframerah sedang (Near Infrared / NIR = 1.2 – 3.2 m), inframerah dekat (Short-Wave Infrared/ SWIR = 0.7 – 0.λ m), dan spektrum merah atau hijau dengan panjang gelombang 0.6 – 0.7 atau 0.5 – 0.6 m secara berturut-turut pada red, green, dan blue sesuai dengan peta citra landsat 8 OLI/TIRS yang digunakan (Ariyanty 2011).

Klasifikasi kelas diperoleh dari pembuatan area latihan (training area) berdasarkan hasil survei di lapang. Training area dibuat dengan menggunakan software ERDAS Imagine 9.3 dengan metode klasifikasi terbimbing (supervised classification). Pembuatan training area tidak hanya digunakan untuk proses klasifikasi penutupan lahan, tetapi juga digunakan untuk proses akurasi hasil klasifikasi. Perbandingan bobot training area sebagai sampel untuk proses klasifikasi dan akurasi adalah 75% : 25% dari total training area yang dibuat. Tingkat akurasi pada training area ini perlu dilakukan untuk mengetahui ketepatan hasil pada kelas penutupan lahan. Tingkat akurasi ini diukur berdasarkan persentase jumlah piksel yang dikelaskan secara benar dibagi dengan jumlah total piksel yang digunakan (jumlah piksel yang terdapat di dalam diagonal matrik dengan jumlah seluruh piksel yang digunakan). Akurasi tersebut disebut dengan akurasi umum (overall accuracy). Akan tetapi,

akurasi ini umumnya terlalu “over estimate” sehingga jarang digunakan sebagai

19 tingkat akurasi yang dapat dipercaya adalah minimal 75% untuk akurasi keseluruhan (Syartinilia 2004).

Tabel 4 Kelas penutupan lahan dan deskripsinya

No Kelas Penutupan Lahan Deskripsi

1 Area terbangun

Area yang mengalami substitusi penutup lahan yang bersifat alamiah atau semi alami dengan penutup lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen.

2 Badan Air Seluruh kawasan dengan penampakan

perairan termasuk laut, sungai, danau, dan waduk.

3 Hutan Seluruh hamparan yang didominasi oleh

pohon menjulang tinggi baik yang tumbuh dan berkembang di habitat lahan kering maupun basah, seperti hutan yang berada di dataran rendah, perbukitan, pegunungan, hutan tropis dataran tinggi, ataupun hutan yang berada di daerah rawa.

20

Tabel 4 Kelas penutupan lahan dan deskripsinya (lanjutan)

No Kelas Penutupan Lahan Deskripsi

5 Ladang/Tegalan Seluruh kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman semusim di lahan kering.

6 Sawah Area pertanian yang digenangi air atau

diberi air baik dengan teknologi

pengairan, tadah hujan, lebak atau pasang surut yang dicirikan oleh pola pematang, dengan ditanamani jenis tanaman pangan berumur pendek (padi).

7 Semak/Belukar Seluruh kawasan yang ditumbuhi

berbagai vegetasi alami heterogen dan homogen yang tingkat kerapatannya jarang sampai rapat, didominasi oleh vegetasi rendah (alami). Semak belukar di Indonesia umumnya kawasan bekas tebangan hutan yang tumbuh secara alami.

Keterangan:

- Deskripsi: SNI 7645:2010 Klasifikasi penutupan lahan - Gambar: Data lapang 2015

21 Tabel 5 Luas penutupan lahan Jawa Barat

No Klasifikasi Luas (km2) Persentase

1 Area terbangun 3 254.94 9.20%

2 Badan air 1 304.52 3.69%

3 Hutan 3 342.53 9.45%

4 Kebun/Perkebunan 3 010.01 8.51%

5 Ladang/Tegalan 4 211.71 11.90%

6 Sawah 11 193.88 31.64%

7 Semak 8 337.40 23.57%

8 Awan 722.78 2.04%

Total 35 377.76 100.00%

Gambar 12 Penutupan lahan Jawa Barat

(Sumber: Hasil analisis dari citra Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2014 tanggal 22/04/2014 (122/64); 09/06/2014 (122/65); 02/06/2014 (121/64); dan

22

� − − −

� − − −

Metode Penelitian

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan Geographic Information System (GIS) yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu (1) pembaharuan data patch habitat Elang Jawa; (2) analisis konektivitas; dan (3) analisis metapopulasi. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perencana dan pengelola berwawasan lingkungan. Rekomendasi yang diberikan berupa pengelolaan lanskap patch habitat dalam upaya konservasi habitat Elang Jawa. Secara singkat tahapan penelitian ini disajikan pada Gambar 13.

Gambar 13 Bagan alur penelitian Pembaharuan data patch habitat Elang Jawa

Pada tahapan ini dilakukan pembaharuan (update) data untuk menghasilkan kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat. Pembaharuan data dilakukan berdasarkan model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa yang telah diformulasikan sebelumnya oleh Syartinilia dan Tsuyuki (2008). Penelitian Syartinilia dan Tsuyuki (2008) menvalidasi model di wilayah Jawa Barat bagian Selatan. Jawa Barat bagian Selatan dalam citra landsat terdiri dari 2 scene, yaitu path/row: 122/65 dan 121/65. Model divalidasi dengan resolusi peta citra (90 x 90) m. Model dibangun menggunakan analisis regresi logistik dengan formula sebagai sebagai berikut:

23 P� = + exp[− . SLP + . ELV − . NDVI − . ]

Keterangan:

Pi = Probabilitas kesesuaian habitat SLP = slope

ELV = elevasi

NDVI = indeks vegetasi

Berdasarkan model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa tersebut menunjukkan hasil bahwa slope, elevasi, dan indeks vegetasi merupakan variabel lingkungan yang mempengaruhi kesesuaian habitat Elang Jawa. Oleh karena itu, peta kemiringan lahan (slope), peta elevasi, dan peta NDVI menjadi peta dasar untuk memperoleh kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat.

Proses pembaharuan data diawali dengan cara memperbarui peta NDVI dengan menggunakan software ArcGIS 9.3. Hal ini dikarenakan perubahan lahan dari tahun 2002 (penggunaan peta citra dari penelitian terdahulu) sampai tahun 2014 umumnya terlihat pada perubahan tutupan vegetasi. Faktor kemiringan lahan dan elevasi khususnya di wilayah Jawa Barat dianggap tidak berubah secara signifikan selama kurun waktu 12 tahun terakhir (2002-2014). Kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat diperoleh dengan memasukkan formula model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa dengan menggunakan peta NDVI yang terbaru, peta kemiringan lahan, dan peta elevasi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan software RAMAS GIS v.4 dengan resolusi pada ketiga peta (90 x 90) m. Sebelum diinterpretasi, dilakukan pra-proses pada citra atau proses koreksi geometrik yang sesuai dengan kondisi geografis Jawa Barat, yaitu WGS 1984 UTM Zone 48S.

Analisis kondisi terkini patch habitat Elang Jawa dilakukan dengan cara membandingkan hasil patch habitat Elang Jawa yang terdahulu (2002) dengan perolehan hasil patch habitat Elang Jawa yang terbaru (2014) secara spasial. Penelitian terdahulu menvalidasi model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa yang dilakukan di wilayah Jawa Barat bagian Selatan. Oleh sebab itu, patch habitat yang dibandingkan hanya berada di kawasan Jawa Barat bagian Selatan. Secara teknis, alur penelitian untuk mencapai kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 14.

24

Hutan lindung adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir, dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya. Peta kawasan lindung dalam penelitian ini diperoleh dari WDPA (World Database on Protected Areas) pada tahun 2014. Peta kawasan lindung ini diunduh melalui situs http://www.protectedplanet.net/.

Gambar 14 Bagan alur analisis kondisi terkini patch habitat Elang Jawa

25 memungkinkan terdapat Elang Jawa di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dalam proses survei lapang. Pada saat survei lapang tidak terlihat Elang Jawa terbang ataupun terdengar suaranya. Selain itu, menemukan sarang Elang Jawa sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Sarang Elang Jawa pada umumnya berada pada pohon yang tinggi di hutan alami.

Pengecekan kebenaran hasil data juga dilakukan wawancara pada narasumber yang ahli dan mengetahui keberadaan habitat Elang Jawa (Key person). Key person yang dijadikan narasumber adalah Zaini Rakhman (anggota Raptor Indonesia). Wawancara key person ini juga dapat menghemat waktu survei tentang Elang Jawa. Key person sangat mengetahui kondisi di lapang dan mengetahui Elang Jawa baik dari keberadaan sarang, area bermain, maupun silsilah biologis Elang Jawa itu sendiri khususnya di Jawa Barat.

Analisis konektivitas

26

Gambar 15 Ilustrasi probabilitas maksimal dari patch A ke B (P*AB)

(Sumber: Modifikasi dari Saura dan Pascual 2007)

Persebaran peta patch habitat Elang Jawa pada kondisi terkini yang dihasilkan memiliki jarak yang berbeda antar-patch (Lampiran 2). Perhitungan jarak antar-patch (P*ij) ini dilakukan dengan menggunakan sistem perhitungan jarak pada GIS dan mengaplikasikan ilustrasi pada Gambar 15. Sedangkan perhitungan indeks konektivitas diimplementasikan dengan menggunakan software Conefor Sensinode 2.6 (Gambar 16). Conefor Sensinode 2.6 merupakan software yang mengukur pentingnya patch habitat dan konektivitas untuk pemeliharaan konektivitas lanskap. Software Conefor Sensinode 2.6 menyajikan peningkatan kinerja dalam mengaplikasikan indeks probabilitas konektivitas.

27 Aplikasi software Conefor Sensinode 2.6 ini sangat mudah dilakukan dengan memasukkan data jarak antar-patch (distance) dan luasan patch habitat (node) dalam bentuk notepad (.txt). Nilai indeks probabilitas ditentukan dengan nilai standar probabilitas yaitu 0.5 dan nilai koefisien jarak yaitu 2 250 (Saura dan Torne 2012). Hasil yang diperoleh dari software ini menunjukkan nilai konektivitas pada tiga indeks PC yaitu PCintra, PCflux, dan PCcon. Nilai yang diperoleh adalah 0 - 100 (dalam bentuk persentase). Nilai PC meningkat dengan peningkatan konektivitas antar-patch, semakin mendekati angka 100, maka konektivitas yang terjalin antar-patch semakin tinggi.

Analisis metapopulasi

Penelitian ini mengkaji metapopulasi dikarenakan metapopulasi dapat dijadikan sebagai pemodelan yang baik sebagai tindak lanjut usaha konservasi dalam lanskap. Analisis metapopulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat distribusi kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat dan karakteristik konektivitasnya. Peran konektivitas pada tiap patch berbeda-beda meskipun ukuran patch habitatnya sama. Koherensi konektivitas patch habitat dalam lanskap bergantung pada karakteristik patch dan konfigurasinya secara spasial. Pada Gambar 17, patch 1 berdekatan dengan patch lainnya, tetapi tidak memiliki batu locatan (stepping stone). Patch 2 dan 3 merupakan stepping stone. Jika patch 2 menghilang, sebagian besar habitat yang tersisa masih dapat terhubung dengan patch terdekat. Namun, jika patch 3 menghilang, habitat yang tersisa menjadi dua bagian yang saling terputus. Sedangkan patch 4 merupakan habitat yang terisolasi karena jarak yang terpisah jauh dengan patch lainnya.

Gambar 17 Ilustrasi karakter patch habitat dan konektivitasnya (Sumber: Saura dan Pascual 2007: halaman 94)

28

4

HASIL

Kondisi Terkini Patch Habitat Elang Jawa

Hasil update model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa secara keseluruhan Jawa Barat menghasilkan 17 patch (Gambar 18). Luas area patch habitat bervariasi dari mulai 12 km2 sampai 2 055 km2 dengan total luas patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat adalah sebesar 3 955 km2 (Tabel 6). Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya (Gambar 7), kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat bagian Selatan menyebar dengan bentuk yang sama secara spasial. Namun, terdapat 3 patch habitat yang baru teridentifikasi yaitu, patch 9, 10, dan 11 dengan luas masing-masing 12 km2, 19 km2, dan 5 km2. Patch habitat yang baru teridentifikasi ini terletak pada kawasan Kawali, Gunung Tampomas, dan Cibuntu pada masing-masing patch 9, 10, dan 11.

Tabel 6 Patch habitat Elang Jawa tahun 2002 dan 2014 serta lokasinya

Nomor

patch Nama lokasi

Luas patch (km2) tahun 2002 tahun 2014

1 Gunung Burangrang*, Junghun, Gunung

Tangkuban Perahu*, Tahura Ir H Juanda,

Bukanagara

6 Talaga Bodas*, Gunung Galunggung*,

Malangbong

41 213

7 Gunung Sawal 123 83

8 Cimanggu*, Kawah Kamojang*, Malabar*,

Papandayan*, Gunung Simpang*, Gunung

Tilu*, Telaga Patengan*, Rancabali,

Gunung Jampang, Santosa, Gunung Cikurai*,

Keterangan: - Daerah yang berwarna abu-abu menunjukkan area Jawa Barat bagian Selatan -Nama lokasi yang dicetak tebal merupakan kawasan lindung

29 Gambar 18 Kondisi terkini patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat

30 Jawa yang tersisa di Jawa Barat bagian Selatan pada kondisi terkini mengalami peningkatan luas area sebesar 741 km2 (31.73%) dari total luas patch habitat Elang Jawa tahun 2002 (Gambar 20).

Gambar 19 Penambahan dan pengurangan luas patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat bagian Selatan tahun 2014

Gambar 20 Perbandingan luas patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat bagian Selatan tahun 2002 dan 2014

31 Berdasarkan hasil overlay dengan peta kawasan lindung, terdapat 9 patch habitat Elang Jawa berada di kawasan lindung. Namun, jika dilihat dari luasannya, hanya sebesar 1 430 km2 atau 36.16% luas patch berada di kawasan lindung (Gambar 21). Patch habitat Elang Jawa yang tidak berada di kawasan lindung sebanyak 8 patch yaitu patch 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, dan 16. Kedelapan patch ini didominasi pada penutupan lahan hutan sebesar 278 km2, dilanjutkan pada penutupan lahan kebun (1 37.30 km2), semak (93.03 km2), ladang (50.50

Gambar 21 Grafik luas overlay peta patch habitat Elang Jawa dan kawasan lindung Jawa Barat

33 Secara keseluruhan patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat umumnya berada pada penutupan lahan hutan sebesar 1 537.28 km2 diikuti oleh pada penutupan lahan kebun (889.11 km2), semak (598.04 km2), ladang (361.73 km2), dan sawah (108.73 km2) (Gambar 22 dan Lampiran 5). Persebaran penutupan lahan hutan ini dominan pada patch 8 (58.35%), patch 17 (13.69%), patch 1 (8.20%), dan patch 15 (5.51%). Total luas hutan pada patch 1, 8, 15, dan 17 ini adalah 1 318.16 km2. Namun, tidak semua hutan pada keempat patch tersebut berada di kawasan lindung, yaitu hanya sebesar 55.84% hutan pada keempat patch tersebut berada di kawasan lindung dan 44.16% bukan di kawasan lindung (Gambar 24). Kawasan lindung pada keempat patch ini yaitu Gunung Burangrang, Junghun, Gunung Tangkuban Perahu, Tahura Ir H Juanda (pada patch 1); Cimanggu, Kawah Kamojang, Malabar, Papandayan, Gunung Simpang, Gunung Tilu, Telaga Patengan (pada patch 8); Gunung Gede Pangrango, Telaga Warna (pada patch 15); dan Gunung Halimun–Salak (pada patch 17). Keempat patch ini juga memiliki luas patch yang paling dominan, tetapi hanya sebesar 35.44% dari total luas patch berada di kawasan lindung dan sisanya sebesar 64.56% tidak berada di kawasan lindung. Selain itu, pada kawasan keempat patch tersebut juga pernah dijumpai keberadaan Elang Jawa (Tabel 6).

Gambar 24 Grafik luas overlay penutupan lahan hutan dan kawasan lindung

Konektivitas Lanskap

34

PCflux dan PCintra pada keempat patch tersebut memiliki nilai yang paling tinggi di antara patch lainnya (Gambar 25). Nilai PCflux dan PCintra paling tinggi berada pada patch 8 (PCflux=49.83% dan PCintra=27.19%), dilanjutkan pada patch 17 (PCflux=18.91% dan PCintra=1.15%), patch 1 (PCflux=15.58% dan PCintra=0.76%), dan patch 15 (PCflux=14.77% dan PCintra=0.65%). Patch 1, 8, 15, dan 17 ini menjadi habitat inti juga didukung oleh hasil distribusi patch habitat Elang Jawa. Keempat patch tersebut merupakan patch dengan luas yang paling dominan. Selain itu keempat patch tersebut berada di kawasan lindung dengan penutupan lahan hutan yang dominan dan juga pernah dijumpai keberadaan Elang Jawa.

Gambar 25 Grafik indeks PCflux dan PCintra

35

Gambar 26 Grafik indeks PCconnector

37 Metapopulasi

Distribusi patch habitat dan karakteristik konektivitas di Jawa Barat menunjukkan distribusi spasial yang membentuk sistem metapopulasi mainland-island. Mainland-island yang terbentuk terdiri dua cluster. Pada penelitian ini yang menjadi mainland adalah patch-patch yang menjadi habitat inti berdasarkan hasil distribusi patch habitat Elang Jawa dan karakteristik konektivitasnya. Sedangkan island adalah patch-patch kecil yang berada di sekitar mainland. Model mainland-island cluster pertama berada pada wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan cluster kedua berada pada wilayah Jawa Barat bagian Barat (Gambar 28). Cluster pertama terdiri dari patch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Sedangkan pada cluster kedua terdiri dari patch 12, 13, 14, 15, 16, dan patch 17. Pembagian cluster ini didasari oleh jarak, karaktersitik konektivitas, dan persebaran patch secara spasial. Patch habitat yang menjadi mainland adalah pada cluster pertama adalah patch 1 dan 8, sedangkan pada cluster kedua berada pada patch 15 dan 17. Patch lainnya menjadi island pada setiap wilayah cluster.

38

39

5 PEMBAHASAN

Kondisi Terkini Patch Habitat Elang Jawa

Pembaharuan data model kesesuaian habitat Elang Jawa dilakukan dengan menggunakan tiga peta yaitu peta kemiringan lahan, elevasi, dan indeks penutupan vegetasi (NDVI). Ketiga variabel tersebut mempengaruhi keberadaan habitat yang sesuai bagi Elang Jawa. Pada umumnya kemiringan dan elevasi dibutuhkan oleh raptor untuk memperoleh angin termal. Angin termal dipengaruhi oleh variasi permukaan medan dan radiasi matahari (Bildstein 2006). Kemiringan lahan yang beragam membuat variasi bentuk lahan (landform), sehingga berpengaruh terhadap angin yang dihasilkan. Angin termal ini akan mempengaruhi perilaku terbang raptor. Raptor menggunakan energi termal untuk terbang membubung (soaring) dan meluncur untuk menghemat energi (Panuccio 2011). Angin termal yaitu angin yang bergerak karena panas cuaca dari matahari, sehingga udara akan naik dan menimbulkan angin yang mengarah ke atas.Menurut Cooper dan Alley (1994), ketika soaring aliran udara akan meningkat pada sayap-sayap raptor dan tetap tertahan dalam aliran udara yang cukup kuat. Udara yang berhembus ke atas merupakan nilai tambah bagi raptor. Perilaku soaring memiliki dua keuntungan utama. Pertama, menghemat energi ketika terbang mencari makanan atau mempertahankan tempat buruan. Kedua, soaring memungkinkan raptor untuk meningkatkan jarak tempuh penerbangannya. Hal ini juga berlaku untuk Elang Jawa. Bentukan lereng yang beragam pada kawasan patch habitat Elang Jawa yang tersisa di Jawa Barat membentuk angin termal yang diperlukan Elang Jawa untuk soaring. Wells (1985) menambahkan bahwa Elang Jawa secara khusus membutuhkan kemiringan lahan yang curam untuk terband dan bersarang sehingga disebut slope specialist. Preferensi kemiringan lahan yang curam ini dimungkinkan juga terkait perlindungan dari manusia maupun predator lainnya (Syartinilia dan Tsuyuki 2008).

40

dan luas untuk berbiak dan berburu mangsanya yang sebagian besar adalah mamalia kecil yang hidup di pohon (Prawiradilaga 1999).

Hasil update model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa dalam kurun waktu 12 tahun mengalami perubahan distribusi patch habitat Elang Jawa. Secara keseluruhan, patch habitat Elang Jawa pada kondisi terkini mengalami peningkatan luas area khususnya di Jawa Barat bagian Selatan. Hal ini dikarenakan Jawa Barat khususnya di bagian Selatan tidak mengalami perubahan lahan yang secara signifikan mempengaruhi kesesuaian habitat Elang Jawa. Dalam kurun waktu 12 tahun, pada kondisi terkini patch habitat Elang Jawa, terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada penutupan lahan tertentu seperti hutan produksi atau semak menjadi hutan alami yang sesuai dengan habitat Elang Jawa (Gambar 29). Perkembangan ini juga disebabkan oleh tidak adanya pengelolaan di area penutupan lahan tersebut sehingga pertumbuhan terjadi secara alami, sehingga menjadi habitat potensial bagi Elang Jawa. Luas patch habitat yang bertambah ini sangat baik untuk mengembangkan populasi Elang Jawa. Luas patch bertambah sebesar 741 km2 memungkinkan menjadi habitat potensial bagi sekitar 39-195 pasang (median=117 pasang) Elang Jawa (Lampiran 7). Hal ini didasari oleh luas wilayah jelajah (home range) sepasang Elang Jawa minimum sebesar 4 km2 dan maksimum sebesar 20 km2 (Syartinilia et al. 2009).

Gambar 29 Hutan alami pada kawasan patch habitat Elang Jawa

41 khususnya di wilayah Jawa Barat yaitu penebangan liar, perubahan lahan dari hutan alami menjadi area pertanian, pengembangan fasilitas-fasilitas umum, pengembangan area industri dan perdagangan, serta bencana alam seperti longsor dan kebakaran. Kawasan Gunung Sawal mengalami penurunan luas area sebesar 40 km2.

Kawasan hutan Gunung Sawal terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) dikelola BKSDA Jawa Barat II, hutan produksi dikelola Perum Perhutani, dan hutan rakyat dimiliki masyarakat (Diniyati dan Afri 2010). Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem, dan keberadaannya berpengaruh terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Namun, hutan rakyat terus mengalami konversi lahan menjadi fungsi lainnya. Konversi lahan pada kawasan Gunung Sawal dominan terjadi dari penutupan lahan hutan menjadi lahan pertanian. Syartinilia dan Tsuyuki (2008) menambahkan bahwa pada kawasan Gunung Sawal ini memiliki ancaman berupa penebangan liar, konversi lahan, dan area perdagangan. (Lampiran 3). Hal ini menjadi penyebab terjadinya penurunan luas patch habitat dalam kurun waktu 12 tahun.

Hasil update model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa pada kondisi terkini ini juga mengalami peningkatan jumlah patch. Terdapat 3 patch habitat yang bertambah pada kondisi terkini (patch 9, 10, dan 11). Patch 10 berada di kawasan Gunung Tampomas dan pada penelitian sebelumnya dikategorikan sebagai dikategorikan sebagai omission error (Lampiran 3). Omission error adalah kesalahan yang terjadi dalam proses validasi suatu model probabilitas. Omission error dalam penelitian ini berarti bahwa model probabilitas kesesuaian habitat Elang Jawa pada penelitian sebelumnya tidak memprediksi Gunung Tampomas sebagai habitat yang potensial bagi Elang Jawa. Namun, berdasarkan data keberadaan sarang dan kehadiran Elang Jawa, Gunung Tampomas pernah terdapat catatan dijumpai Elang Jawa.

Pada hasil update kondisi terkini patch habitat Elang Jawa, Gunung Tampomas teridentifikasi sebagai habitat potensial bagi Elang Jawa. Hal ini disebabkan terjadinya perbaikan kualitas habitat melalui pemulihan ekosistem hutan di Gunung Tampomas dalam kurun waktu 12 tahun. Perbaikan kualitas habitat juga memungkinkan tejadi pada patch 9 yang berada di kawasan Kawali dan patch 11 yang berada di kawasan Cibuntu. Berdasarkan data MODIS NDVI tahun 2002 (Lampiran 4), pada kawasan Kawali dan Cibuntu ini diklasifikasi sebagai hutan sekunder dan area perkebunan (Syartinilia dan Tsuyuki 2012). Dalam kurun waktu 12 tahun juga terjadi peningkatan kualitas habitat pada kawasan tersebut menjadi habitat yang potensial bagi Elang Jawa.

Konektivitas Lanskap