2014

Oleh

JAYA NDARU PRASETIO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA KEDOKTERAN

Pada

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

KORELASI USIA DENGAN RASIO KELENJAR DAN STROMA PADA PASIENBENIGN PROSTATE HYPERPLASIA DI RSUD DR. H. ABDUL MOELEOK PROVINSI LAMPUNG PERIODE AGUSTUS 2012 – JULI

2014

JAYA NDARU PRASETIO ABSTRAK

Benign Prostate Hyperplasia atau BPH merupakan pembesaran nodular kelenjar yang disebabkan oleh hiperplasia dari kelenjar dan stroma pada prostat. Angka kejadian dari penyakit ini meningkat seiring dengan peningkatan usia yaitu: 8% pada usia 30−40 tahun, 40−50% pada 51−60 tahun, dan >80% pada >80 tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui korelasi usia dengan rasio kelenjar dan stroma pada pasien BPH di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode Agustus 2012−Juli 2014.

Penelitian ini menggunakan data rekam medik Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. Sampel penelitian merupakan semua kasus BPH yang memenuhi kriteria inklusi dan dihitung menggunakan rumus Slovin, berjumlah 92 sampel.

Disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang bermakna antara usia dengan rasio kelenjar dan stroma pada pasien BPH dengan nilai p sebesar 0,001, koefisien korelasi lambda 0,647, arah korelasi positif dan kekuatan korelasi yang kuat.

2014

JAYA NDARU PRASETIO

ABSTRACT

Benign prostate hyperplasia or BPH is an enlargement of nodular gland caused by prostate gland and stroma hyperplasia. Incidence of this disease is increased along with age, 8% at 30−40 years old, 40−50% at 51−60 years old, and >80% at >80 years old. Aim of this study is to know the corellation between age and ratio of gland and stroma on benign prostate hyperplasia patient in RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Lampung Province period of August 2012 to July 2014.

Data of this study obtained from medical record of Anatomical Pathology laboratory in RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. There were 92 samples in this study. There is a significant correlation of age and gland and stroma ratio on BPH patient with p value is 0.001, correlation coefficient is 0.647, positive, and strong correlation.

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 7 Februari 1993, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari Bapak dr. Wien Wiratmoko GTP, Sp.PA dan Ibu Yuniastini, SKM, M.Kes.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Mutaqien Surabaya diselesaikan tahun 1998, Sekolah Dasar (SD) diseleseikan di SD Hang Tuah 6, Surabaya pada tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 18 Surabaya pada tahun 2007, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 9 Bandar Lampung pada tahun 2010.

Wahai Orang-orang Yang Beriman! Bertakwalah Kepada Allah dan

Hendaklah Setiap Orang Memperhatikan Apa Yang Telah

Diperbuatnya Untuk Hari Esok (Akhirat), dan Bertakwalah kepada

Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti Terhadap Apa Yang Kamu

Kerjakan

(QS. Al-Hasyr: 18)

Ku persembahkan karya ini untuk Ayah dan Ibu tercinta

DAFTAR ISI

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

1.5 Kerangka Penelitian ... 5

1.5.1 Kerangka Teori ... 5

1.5.2 Kerangka Konsep ... 6

1.6 Hipotesis ... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Kelenjar Prostat ... 7

2.1.1 Anatomi Kelenjar Prostat ... 7

2.1.2 Histologi Kelenjar Prostat. ... 10

2.1.3 Fisiologi Kelenjar Prostat ... 11

2.2 Benign Prostate Hyperplasia ... 12

xiii

2.2.8 Pemeriksaan Penunjang ... 25

2.2.9 Penatalaksanaan ... 31

III. METODE PENELITIAN ... 41

3.1 Jenis Penelitian ... 41

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ... 41

3.3 Populasi dan Sampel ... 41

3.4 Teknik Sampling... 42

3.5 Variabel Penelitian ... 43

3.6 Rancangan Pengumpulan dan Pengolahan Data ... 43

3.6.1 Pengumpulan Data ... 43

3.6.2 Pengolahan Data ... 43

3.7 Definisi Operasional Variabel ... 44

3.8 Alur Penelitian ... 45

3.9 Analisis Data... 45

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 47

4.1 Hasil Penelitian ... 47

4.1.1 Analisis Univariat ... 49

4.1.2 Analisis Bivariat ... 51

4.2 Pembahasan ... 52

4.2.1 Kejadian BPH Berdasarkan Usia ... 52

4.2.2 Kejadian BPH Berdasarkan Gambaran Histopatologi... 53

4.2.3 Korelasi Usia Dengan Rasio Kelenjar Dan Stroma ... 54

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 56

5.1 Kesimpulan ... 56

5.2 Saran ... 56

DAFTAR PUSTAKA ... 57

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel Halaman

1. Derajat Penyakit BPH ... 19

2. Definisi Operasional ... 44

3. Kejadian BPH Berdasarkan Usia dan Gambaran Histopatologi ... 51

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar Halaman

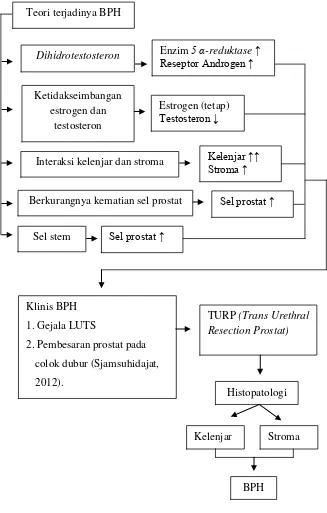

1. Kerangka Teori ... 5

2. Kerangka Konsep ... 6

3. Anatomi Kelenjar Prostat ... 8

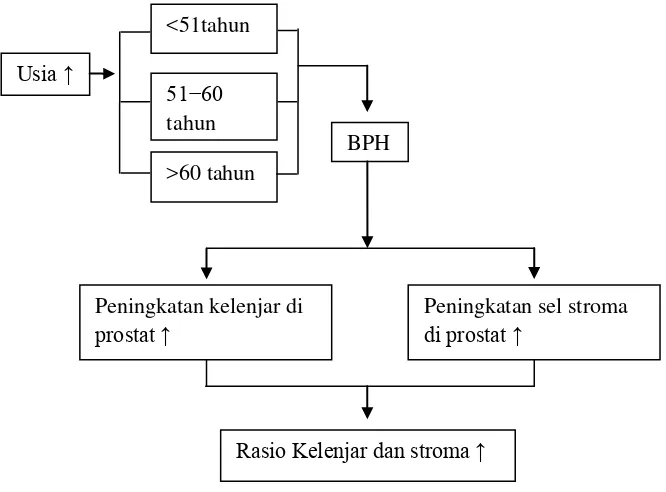

4. Persarafan Otonom ... 9

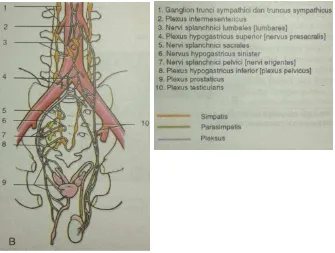

5. Histologi Kelenjar Prostat ... 11

6. Prostat Normal dan BPH ... 12

7. Patogenesis BPH ... 14

8. Perubahan Testosteron Menjadi Dihidrotestosteron ... 15

9. Pengaruh BPH Pada Saluran Kemih ... 20

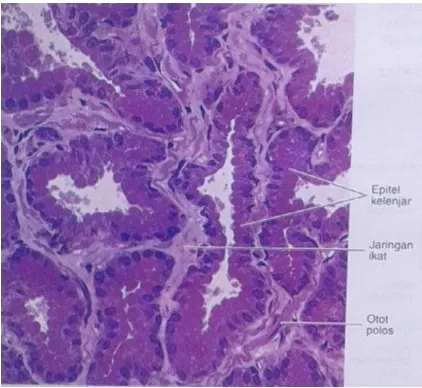

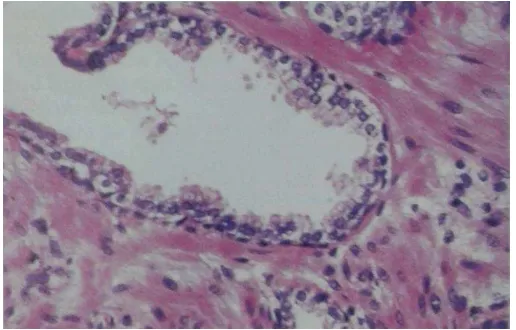

10. Mikroskopik BPH ... 22

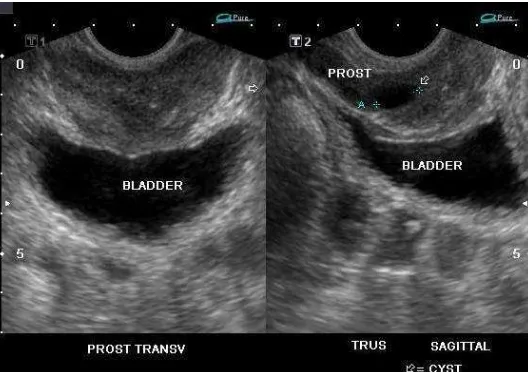

11. Transrectal Ultrasonography ... 29

12. Transurethra Resection of Prostate ... 38

13.Alur Penelitian ... 45

14.Kejadian BPH Periode Agustus 2012−Juli 2014 ... 47

15.Dominan Kelenjar ... 48

16.Kelenjar Sama Dengan Stroma ... 48

17.Dominan Kelenjar ... 49

18.Kasus BPH Berdasarkan Usia ... 49

Daftar Lampiran Halaman

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Angka harapan hidup penduduk di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2007, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat jumlah penduduk

Indonesia sebanyak 225.642 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 237.641 juta jiwa. Peningkatan sebanyak 11.999 juta jiwa terjadi dalam kurun

waktu tiga tahun. Di Provinsi Lampung, jumlah penduduk pada tahun 2000 sebanyak 6.730 juta jiwa dan pada tahun 2010 melonjak hingga 7.608 juta jiwa dengan jumlah laki-laki pada tahun 2010 sebanyak 3.916 juta jiwa

(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012). Peningkatan usia harapan hidup tentunya akan meningkatkan kejadian kesakitan pada laki-laki, salah satu pernyakit yang persentasenya meningkat seiring dengan peningkatan usia

adalah Benign Prostate Hyperplasia atau BPH.

Kelenjar prostat adalah organ tubuh pria yang paling sering mengalami pembesaran, baik jinak maupun ganas. Pembesaran prostat jinak merupakan

penyakit tersering kedua pada kelenjar prostat di klinik urologi di Indonesia. Kelenjar periuretra mengalami pembesaran, sedangkan jaringan prostat asli

seiring dengan bertambahnya usia, sebab BPH erat kaitannya dengan proses

penuaan (Amalia, 2007).

Pembesaran prostat dianggap sebagai bagian dari proses pertambahan usia, seperti halnya rambut yang memutih. Oleh karena itulah dengan

meningkatnya usia harapan hidup, meningkat pula prevalensi BPH. Office of Health Economic Inggris telah mengeluarkan proyeksi prevalensi BPH bergejala di Inggris dan Wales beberapa tahun ke depan. Pasien BPH bergejala yang berjumlah sekitar 80.000 pada tahun 1991, diperkirakan akan meningkat menjadi satu setengah kalinya pada tahun 2031 (IAUI, 2003).

Penyakit ini ditandai dengan hiperplasia kelenjar dan stroma prostat sehingga mengakibatkan pembesaran pada prostat dengan nodul di daerah periuretra prostat yang dapat bertambah besar dan mempersempit saluran uretra sehingga

dapat menyebabkan obstruksi uretra. Penyakit BPH sampai saat ini masih menjadi problem kesehatan di bidang urologi yang selalu dibahas oleh pakar nasional maupun internasional karena jumlahnya yang semakin meningkat

sesuai dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup di dunia termasuk di Indonesia.Umumnya proses hiperplasia mulai pada umur 30 tahun, dengan

kejadian 8% pada laki-laki 30−40 tahun, 40−50% pada laki-laki berumur 51−60 tahun dan pada umur lebih dari 80 tahun angka kejadian lebih dari

80%. Pada umur 30−40 tahun terjadi hiperplasia mikroskopis, 40−50 tahun

3

Di Amerika Serikat hampir 1/3 laki-laki berumur 40−79 tahun mempunyai

gejala traktus urinarius bagian bawah sedang sampai berat dengan penyebab utama adalah BPH. Angka kejadian BPH di Indonesia yang pasti belum

pernah diteliti, tetapi sebagai gambaran kejadian di dua rumah sakit besar di Jakarta yaitu Cipto Mangunkusumo dan Sumberwaras selama tiga tahun (1994−1997) terdapat 1040 kasus (Kidingallo dkk., 2011).

Penyebab BPH belum diketahui secara pasti, tetapi sampai saat ini berhubungan dengan proses penuaan yang mengakibatkan penurunan kadar hormon pria, terutama testosteron, sedangkan kadar estrogen relatif tetap

sehingga terjadi proliferasi sel-sel kelenjar prostat maupun sel stroma (Amalia, 2007). Oleh karena itu, peneliti mencoba melihat kembali adakah korelasi usia

dengan rasio kelenjar dan stroma pada pasien BPH.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis menetapkan perumusan masalah adalah apakah terdapat korelasi usia dengan rasio kelenjar dan stroma pada pasien BPH di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode Agustus 2012−Juli 2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi usia dengan rasio kelenjar

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait antara lain:

1.4.1 Penulis

Dapat mengetahui korelasi usia dengan rasio kelenjar dan stroma pada pasien hiperplasia prostat di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi

Lampung periode Agustus 2012−Juli 2014 sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu Patologi Anatomi dan Urologi serta penerapan ilmu metodologi penelitian yang telah didapatkan

selama kuliah.

1.4.2 Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data untuk

penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik.

1.4.3 Pembaca

Memberikan informasi mengenai korelasi usia dengan rasio kelenjar dan stroma pada pasien BPH di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi

5

1.5 Kerangka Penelitian 1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori mengenai korelasi usia dengan rasio kelenjar dan stroma

pada pasien BPH disajikan pada gambar 11.

1.5.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep mengenai korelasi usia dengan rasio kelenjar dan stroma pada pasien BPH disajikan pada gambar 12.

1.6 Hipotesis Ho:

Tidak terdapat korelasi antara usia dengan rasio kelenjar dan stroma pada

pemeriksaan histopatologi pasien BPH.

H1:

Terdapat korelasi antara usia dengan rasio kelenjar dan stroma pada

pemeriksaan histopatologi pasien BPH.

BPH Usia ↑

Gambar 12. Kerangka konsep Peningkatan kelenjar di

prostat ↑

<51tahun

51−60 tahun

>60 tahun

Peningkatan sel stroma di prostat ↑

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelenjar Prostat

2.1.1 Anatomi Kelenjar Prostat

Prostat adalah organ genitalia pria yang terletak di bawah dari buli-buli, di depan rektum dan membungkus uretra posterior. Bentuknya seperti

buah kemiri dengan ukuran 4x3x2,5 cm dan beratnya kurang lebih 20 gram (Purnomo, 2012).

Prostat memiliki kapsula fibrosa yang padat dan dilapisi oleh jaringan ikat prostat sebagai bagian fascia pelvis visceralis. Pada bagian superior

dari prostat berhubungan dengan vesika urinaria, sedangkan bagian inferior bersandar pada diafragma urogenital. Permukaan ventral prostat

Kelenjar prostat terdiri atas jaringan kelenjar dinding uretra yang mulai

menonjol pada masa pubertas. Biasanya kelenjar prostat dapat tumbuh seumur hidup. Secara anatomi, prostat berhubungan erat dengan

kandung kemih, uretra, vas deferens, dan vesikula seminalis. Prostat terletak di atas diafragma panggul sehingga uretra terfiksasi pada diafragma tersebut, dapat terobek bersama diafragma bila terjadi cedera.

Prostat dapat diraba pada pemeriksaan colok dubur (Sjamsuhidajat dkk., 2012).

Selain mengandung jaringan kelenjar, kelenjar prostat mengandung

cukup banyak jaringan fibrosa dan jaringan otot polos. Kelenjar ini ditembus oleh uretra dan kedua duktus ejakulatorius, dan dikelilingi oleh

9

hipogastrik, sacral, obturator, dan iliaka eksterna (Sjamsuhidajat dkk.,

2012).

Arteri-arteri untuk prostat terutama berasal dari arteria vesicalis inferior dan arteria rectalis media, cabang arteria iliaca interna. Vena-vena bergabung membentuk plexus venosus prostaticus sekeliling sisi-sisi dan alas prostat. Plexus venosus prostaticus yang terletak antara kapsula fibrosa dan sarung prostat, ditampung oleh vena iliaka interna. Plexus venosus prostaticus juga berhubungan dengan plexus venosus vesicalis dan plexus venosi vertebrales. Pembuluh limfe terutama berakhir pada nodi lymphoidei iliaci interni dan nodi lymphoidei externi (Moore & Agur, 2002). Persarafan otonom pada testis, duktus deferens, prostat dan

vesikula seminalis disajikan pada gambar 2.

2.1.2 Histologi Kelenjar Prostat

Secara histologi, prostat terdiri dari kelenjar yang dilapisi dua lapis sel, bagian basal adalah epitel kuboid yang ditutupi oleh lapisan sel sekretori

kolumnar. Pada beberapa daerah dipisahkan oleh stroma fibromuskular. Hormon androgen testis berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel-sel prostat (Kumar dkk., 2007).

Prostat merupakan suatu kumpulan 30−50 kelenjar tubuloalveolar yang bercabang. Duktusnya bermuara ke dalam uretra pars prostatika, yang menembus prostat. Kelenjar prostat terbagi dalam beberapa zona, antara

lain: zona perifer, zona sentral, zona transisional, zona fibromuskuler anterior dan zona periurethra. Zona perifer adalah zona yang paling

besar, yang terdiri dari 70% jaringan kelenjar sedangkan zona sentral terdiri dari 25% jaringan kelenjar dan zona transisional hanya terdiri dari 5% jaringan kelenjar. Sebagian besar kejadian BPH terdapat pada zona

transisional, sedangkan pertumbuhan karsinoma prostat berasal dari zona perifer (Junqueira & Carneiro, 2007).

Kelenjar tubuloalveolar prostat dibentuk oleh epitel bertingkat silindris

atau kuboid. Stroma fibromuskular mengelilingi kelenjar-kelenjar. Prostat dikelilingi suatu simpai fibroelastis dengan otot polos. Septa dari simpai ini menembus kelenjar dan membaginya dalam lobus-lobus yang

11

(Junqueira & Carneiro, 2007). Histologi kelenjar prostat disajikan pada

gambar 3.

Gambar 3. Histologi kelenjar prostat (Sumber: Junqueira & Carneiro, 2007).

2.1.3 Fisiologi Kelenjar Prostat

Kelenjar prostat menyekresi cairan encer, seperti susu, yang mengandung kalsium, ion sitrat, ion fosfat, enzim pembekuan, dan

profibrinolisin. Selama pengisian, simpai kelenjar prostat berkontraksi sejalan dengan kontraksi vas deferens sehingga cairan encer seperti susu yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat menambah jumlah semen lebih

banyak lagi. Sifat cairan prostat yang sedikit basa mungkin penting untuk keberhasilan fertilisasi ovum, karena cairan vas deferens relatif

asam akibat adanya asam sitrat dan hasil akhir metabolisme sperma, dan sebagai akibatnya, akan menghambat fertilisasi sperma. Selain itu, sekret

vagina bersifat asam (pH 3,5−4). Sperma tidak dapat bergerak optimal

sampai pH sekitarnya meningkat menjadi 6−6,5. Akibatnya, cairan

seminalis lainnya selama ejakulasi, dan juga meningkatkan motilitas dan

fertilitas sperma (Guyton & Hall, 2008; Sherwood, 2011).

2.2 Benign Prostate Hyperplasia

Benign Prostate Hyperplasia adalah nama yang biasa digunakan untuk kelainan jinak umum dari prostat, ketika meluas, mengakibatkan berbagai tingkat obstruksi saluran kemih, kadang-kadang membutuhkan intervensi

bedah. Istilah hiperplasia nodular, seperti yang diusulkan oleh Moore dalam studi klasiknya, adalah sebutan yang lebih tepat. Penyakit ini merupakan pembesaran nodular kelenjar yang disebabkan oleh hiperplasia

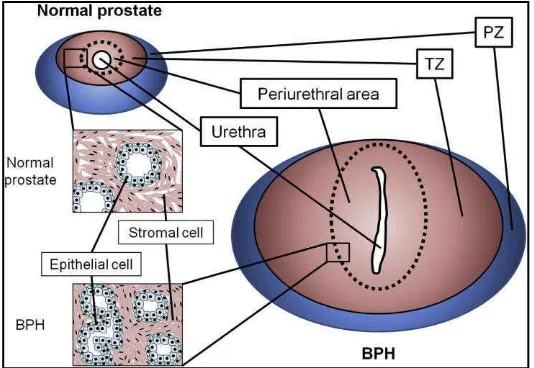

dari kedua kelenjar dan komponen stromanya (Rosai, 2004). Perbandingan prostat normal dan BPH disajikan pada gambar 4.

13

2.2.1 Epidemiologi

Di Amerika Serikat hampir 1/3 laki-laki berumur 40−79 tahun mempunyai gejala traktus urinarius bagian bawah sedang sampai berat

dengan penyebab utama adalah BPH. Angka kejadian BPH di Indonesia yang pasti belum pernah diteliti, tetapi sebagai gambaran kejadian dua rumah sakit besar di Jakarta yaitu Cipto Mangunkusumo dan

Sumberwaras selama tiga tahun (1994−1997) terdapat 1040 kasus (Kidingallo dkk., 2011).

2.2.2 Etiopatogenesis

Saat ini, tidak ada konsensus tentang etiologi BPH. Ada banyak pendapat, seperti perubahan fungsi urodinamik karena meningkatnya

uretra angulasi prostat. Beberapa telah mengidentifikasi peristiwa molekuler, seperti peningkatan stress oksidatif, kerusakan iskemik akibat gangguan pembuluh darah, hilangnya regulator negatif kontrol siklus sel,

atau perubahan kadar hormon terkait usia. Namun, sebagian besar postulasi etiologi mengarah ke peradangan prostat sebagai inisiator BPH. Meskipun masih belum ada kesepakatan apakah peradangan hanyalah

sebuah kejadian paralel atau penyebab langsung, beberapa dalam penelitian telah menemukan hubungan yang signifikan antara

Gambar 5. Patogenesis BPH (Sumber: Kumar dkk., 2010).

Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya

BPH, tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasia prostat erat kaitannya dengan peningkatan kadar dihidrotestosteron dan proses aging (menjadi tua). Beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya BPH adalah:

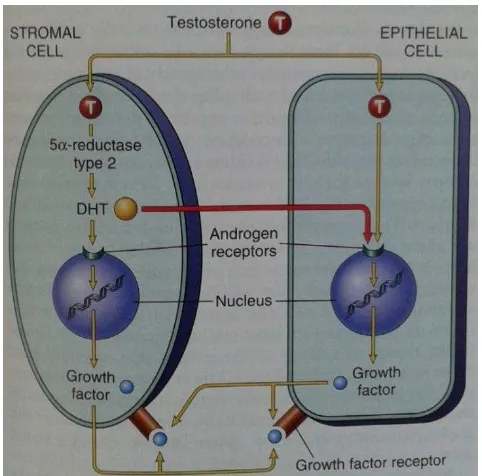

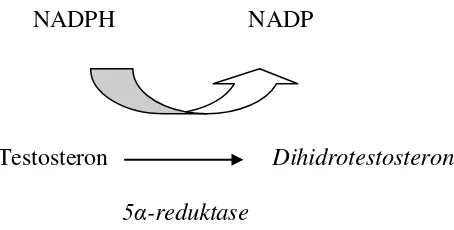

a. Teori Dihidrotestosteron

Untuk pertumbuhan sel kelenjar prostat sangat dibutuhkan suatu

metabolit androgen yaitu dihidrotestosteron atau DHT.

Dihidrotestosteron dihasilkan dari reaksi perubahan testosteron di dalam sel prostat oleh enzim 5α-reduktase dengan bantuan koenzim NADPH. Dihidrotestosteron yang telah berikatan dengan reseptor androgen (RA) membentuk kompleks DHT-RA pada inti sel dan

15

pertumbuhan sel prostat (Purnomo, 2012). Perubahan testosteron

menjadi dihidrotestosteron oleh enzim 5α-reduktase disajikan pada gambar 6.

NADPH NADP

Testosteron Dihidrotestosteron

5α-reduktase

Pada berbagai penelitian dikatakan bahwa kadar DHT pada BPH tidak jauh berbeda dengan kadarnya pada prostat normal, hanya saja pada BPH, aktivitas enzim 5α-reduktase dan jumlah reseptor androgen lebih banyak pada BPH. Hal ini menyebabkan sel prostat pada BPH lebih sensitif terhadap DHT sehingga replikasi sel lebih banyak terjadi

dibandingkan dengan prostat normal (Purnomo, 2012).

b. Teori Ketidakseimbangan Estrogen dan Testosteron

Pada usia yang semakin tua, kadar testosteron menurun, sedangkan kadar estrogen relatif tetap sehingga perbandingan antara estrogen

dan testosteron relatif meningkat. Telah diketahui bahwa estrogen di dalam prostat berperan dalam terjadinya proliferasi sel-sel prostat

terhadap rangsangan hormon androgen, meningkatkan jumlah reseptor androgen, dan menurunkan jumlah kematian sel-sel prostat

rangsangan testosteron menurun, tetapi sel-sel prostat yang telah ada

mempunyai umur yang lebih panjang sehingga masa prostat menjadi lebih besar (Purnomo, 2012).

c. Teori Interaksi Stroma dan Epitel

Diferensiasi dan pertumbuhan sel epitel prostat secara tidak langsung dikontrol oleh sel-sel stroma melalui suatu mediator (growth factor) tertentu. Setelah sel-sel stroma mendapatkan stimulasi dari DHT dan estradiol, sel-sel stroma mensintesis growth factor yang selanjutnya mempengaruhi sel-sel epitel secara parakrin. Stimulasi itu

menyebabkan terjadinya proliferasi sel-sel epitel maupun sel stroma (Purnomo, 2012).

d. Berkurangnya Kematian Sel Prostat

Program kematian sel (apoptosis) pada sel prostat adalah mekanisme fisiologi untuk mempertahankan homeostasis kelenjar prostat. Pada apoptosis terjadi kondensasi dan fragmentasi sel yang selanjutnya

sel-sel yang mengalami apoptosis akan difagositosis oleh sel-sel-sel-sel di sekitarnya kemudian didegradasi oleh enzim lisosom (Purnomo,

2012).

Pada jaringan normal, terdapat keseimbangan antara laju proliferasi sel dengan kematian sel. Pada saat terjadi pertumbuhan prostat sampai

17

prostat. Sampai sekarang belum dapat diterangkan secara pasti

faktor-faktor yang menghambat proses apoptosis. Diduga hormon androgen berperan dalam menghambat proses kematian sel karena setelah

dilakukan kastrasi, terjadi peningkatan aktivitas kematian sel kelenjar prostat. Estrogen diduga mampu memperpanjang usia sel-sel prostat, sedangkan faktor pertumbuhan TGF-β berperan dalam proses

apoptosis (Purnomo, 2012).

e. Teori Sel Stem

Untuk mengganti sel-sel yang telah mengalami apotosis, selalu

dibentuk sel-sel baru. Di dalam kelenjar prostat dikenal suatu sel stem, yaitu suatu sel yang mempunyai kemampuan berproliferasi

sangat ekstensif. Kehidupan sel ini sangat tergantung pada keberadaan hormon androgen, sehingga jika hormon ini kadarnya menurun seperti yang terjadi pada kastrasi, menyebabkan terjadinya apoptosis.

Terjadinya proliferasi sel-sel pada BPH dipostulasikan sebagai ketidaktepatnya aktivitas sel stem sehingga terjadi produksi yang berlebihan sel stroma maupun sel kelenjar (Purnomo, 2012).

2.2.3 Faktor Resiko

Dalam penelitian terakhir, pengaruh makanan terhadap pembesaran prostat telah menjadi kontroversi. Menurut sebuah studi yang

meningkatkan risiko BPH, dan tingginya konsumsi sayuran dikaitkan

dengan penurunan risiko BPH. Lycopene dan suplemen dengan vitamin D bisa menurunkan risiko pembesaran prostat, tetapi vitamin C, vitamin

E, dan selenium dilaporkan tidak ada hubungannya dengan BPH. Aktivitas fisik juga terbukti mengurangi kemungkinan pembesaran prostat dan Lower Urinary Tract Symptom (LUTS). Dalam meta-analisis

yang terdaftar 43.083 pasien laki-laki, intensitas latihan itu terkait dengan pengurangan risiko pembesaran prostat. Sebuah korelasi negatif

antara asupan alkohol dan pembesaran prostat telah ditunjukkan dalam banyak studi penelitian (Yoo & Cho, 2012).

Pria yang mengkonsumsi alkohol secara sedang memiliki risiko 30%

lebih kecil kemungkinan terjadi gejala BPH, 40% lebih kecil kemungkinan untuk mengalami transurethral resection prostate, dan 20% lebih kecil kemungkinan mengalami gejala nokturia. Namun, dalam

meta-analisis dari 19 studi terakhir, menggabungkan 120.091 pasien, pria yang mengkonsumsi 35 gram atau lebih alkohol per hari dapat menurunkan risiko BPH sebesar 35% tetapi peningkatan risiko LUTS

dibandingkan dengan pria yang tidak mengkonsumsi alkohol (Yoo & Cho, 2012).

2.2.4 Klasifikasi

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menganjurkan klasifikasi untuk menentukan berat gangguan miksi yang disebut WHO Prostate Symptom

19

skor 20−35 (Sjamsuhidajat dkk, 2012). Selain itu, ada juga yang

membaginya berdasarkan gambaran klinis penyakit BPH. Derajat penyakit BPH disajikan pada tabel 1.

Derajat Colok Dubur Sisa Volume Urin

I Penonjolan prostat, batas atas

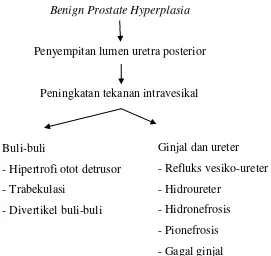

Pembesaran prostat menyebabkan penyempitan lumen uretra prostatika

dan menghambat aliran urin. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan intravesikal. Untuk dapat mengeluarkan urine, buli-buli harus

berkontraksi lebih kuat guna melawan tahanan itu. Kontraksi yang terus menerus ini menyebabkan perubahan anatomi buli-buli berupa hipertrofi

otot detrusor, trabekulasi, terbentuknya selula, sakula, dan divertikel buli-buli. Perubahan struktur pada buli-buli tersebut, oleh pasien dirasakan sebagai keluhan pada saluran kemih sebelah bawah atau LUTS

yang dahulu dikenal dengan gejala prostatismus (Purnomo, 2012).

Tekanan intravesikal yang tinggi diteruskan ke seluruh bagian buli-buli tidak terkecuali pada kedua muara ureter. Tekanan pada kedua muara

Ginjal dan ureter

atau terjadi refluks vesikoureter. Keadaan ini jika berlangsung terus akan

mengakibatkan hidroureter, hidronefrosis, bahkan akhirnya dapat jatuh ke dalam gagal ginjal (Purnomo, 2012). Pengaruh BPH pada saluran

kemih disajikan pada gambar 7.

Benign Prostate Hyperplasia

- Divertikel buli-buli

Obstruksi pada leher kandung kemih mengakibatkan berkurangnya atau tidak adanya aliran kemih, dan ini memerlukan intervensi untuk

membuka jalan keluar urin. Metode yang mungkin adalah prostatektomi parsial, Transurethral Resection of Prostate (TURP) atau insisi prostatektomi terbuka, untuk mengangkat jaringan periuretral hiperplasia

insisi transuretral melalui serat otot leher kandung kemih untuk memperbesar jalan keluar urin, dilatasi balon pada prostat untuk

21

memperbesar lumen uretra, dan terapi antiandrogen untuk membuat

atrofi kelenjar prostat (Price & Wilson, 2012).

Pada BPH terjadi rasio peningkatan komponen stroma terhadap kelenjar. Pada prostat normal rasio stroma dibanding dengan kelanjar adalah 2:1,

pada BPH, rasionya meningkat menjadi 4:1, hal ini menyebabkan pada BPH terjadi peningkatan tonus otot polos prostat dibandingkan dengan

prostat normal. Dalam hal ini massa prostat yang menyebabkan obstruksi komponen statik sedangkan tonus otot polos yang merupakan komponen dinamik sebagai penyebab obstruksi prostat (Purnomo, 2012).

2.2.6 Patologi

Patologis BPH ditandai dengan pertumbuhan kelenjar hiperplastik dan stroma yang bergabung menjadi nodul mikroskopis dan makroskopis di

kelenjar prostat. Ada lima jenis umum dari nodul BPH, yaitu

Fibromyoadenomatous (umum), Fibroadenomatous, Fibrous/

fibrovaskular, Fibromuskular, dan Muskular (jarang). Umumnya BPH

terdiri dari kelenjar (mengandung sebagian besar sel kelenjar prostat), campuran (mengandung stroma dan sel epitel kelenjar), dan stroma

(yang hanya berisi sel stroma). Nodul awal yang berkembang pada BPH ditemukan di daerah periuretra dan biasanya stroma, terdiri dari jaringan fibrosa dan beberapa otot polos. Pada beberapa kasus, nodul BPH dapat

ditemukan di zona perifer, yang dapat teraba dengan pemeriksaan colok dubur, dan biasanya terdiri dari unsur-unsur kelenjar epitel. Kurangnya

awal nodul BPH menyebabkan etiologi yang berbeda dari nodul stroma

dibandingkan dengan BPH komponen kelenjar. Ketika zona transisi membesar secara makroskopik, karena pertumbuhan BPH nodular,

keadaan ini dapat menghambat aliran urin melalui uretra prostat dan karenanya menjadi LUTS (Nicholson & Ricke, 2012). Mikroskopik BPH disajikan pada gambar 8.

Gambar 8. Mikroskopik BPH (Sumber: Kumar dkk., 2010).

2.2.7 Gejala Klinis

Gejala klinis hanya terjadi sekitar 10% pada laki-laki yang mengidap kelainan ini. Hal ini dikarenakan BPH mengenai bagian dalam prostat,

manifestasinya yang tersering adalah gejala obstruksi saluran kemih bawah (Kumar dkk., 2007).

Gejala klinis berkembang lambat karena hipertrofi detrusor kandung

kemih mengkompensasi untuk kompresi uretra. Seiring dengan osbtruksi berkembang, kekuatan pancaran urin menurun, dan terjadi

23

dan urgensi merupakan tanda klinis iritasi kandung kemih (mungkin

sebagai akibat peradangan atau tumor) dan biasanya tidak terlihat pada hiperplasia prostat. Ketika residual pasca-miksi bertambah, dapat timbul

nokturia dan overflow incontinence (Saputra, 2009).

Obstruksi prostat dapat menimbulkan keluhan pada saluran kemih maupun keluhan di luar saluran kemih, yaitu:

a. Keluhan pada saluran kemih bagian bawah

Keluhan pada saluran kemih bagian bawah (LUTS) terdiri atas gejala voiding, storage, dan pasca-miksi. Untuk menilai tingkat keparahan dari keluhan pada saluran kemih bagian bawah, beberapa ahli dan organisasi urologi membuat sistem penilaian yang secara subjektif dapat diisi dan dihitung sendiri oleh pasien. Sistem penilaian yang

dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah Skor Internasional Gejala Prostat atau International Prostatic Symptom Score (IPSS) (Purnomo, 2012).

Sistem penilaian IPSS terdiri atas tujuh pertanyaan yang berhubungan

dengan keluhan miksi dan satu pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien. Setiap pertanyaan yang berhubungan dengan

keluhan miksi diberi nilai 0−5, sedangkan keluhan yang menyangkut

kualitas hidup diberi nilai 1−7. Dari skor IPSS itu dapat

Timbulnya dekompensasi buli-buli biasanya didahului oleh beberapa

faktor pencetus, seperti volume kandung kemih tiba-tiba terisi penuh, yaitu pada saat cuaca dingin, menahan kencing terlalu lama,

mengkonsumsi obat-obatan atau minuman yang mengandung diuretikum (alkohol, kopi), dan minum air dalam jumlah yang berlebihan, massa prostat tiba-tiba membesar, yaitu setelah

melakukan aktivitas seksual atau mengalami infeksi prostat akut, setelah mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan kontraksi

otot detrusor atau dapat mempersempit leher buli-buli, antara lain: golongan antikolinergik atau adrenergik alfa (Purnomo, 2012).

b. Gejala pada saluran kemih bagian atas

Keluhan akibat penyulit hiperplasia prostat pada saluran kemih bagian atas berupa gejala obstruksi antara lain nyeri pinggang, benjolan di pinggang (yang merupakan tanda dari hidronefrosis), dan demam

yang merupakan tanda dari infeksi atau urosepsis (Purnomo, 2012).

c. Gejala di luar saluran kemih

Tidak jarang pasien berobat ke dokter karena mengeluh adanya hernia

inguinalis atau hemoroid. Timbulnya kedua penyakit ini karena sering mengejan pada saat miksi sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan intra-abdominal (Purnomo, 2012).

25

disadari oleh pasien yaitu merupakan tanda dari inkontinensia

paradoksa. Pada colok dubur yang diperhatikan adalah tonus sfingter ani/refleks bulbo-kavernosus untuk menyingkirkan adanya kelainan

buli-buli neurogenik, mukosa rektum, dan keadaan prostat, antara lain: kemungkinan adanya nodul, krepitasi, konsistensi prostat, simetrisitas antara lobus dan batas prostat (Purnomo, 2012).

Colok dubur pada pembesaran prostat jinak menunjukkan konsistensi prostat kenyal seperti meraba ujung hidung, lobus kanan dan kiri simetris dan tidak didapatkan nodul, sedangkan pada karsinoma

prostat, konsistensi prostat keras atau teraba nodul dan mungkin di antara prostat tidak simetri (Purnomo, 2012).

2.2.8 Pemeriksaan Penunjang a. Endapan Urin

Untuk memeriksa unsur-unsur pada endapan urin ini diperlukan pemeriksaan sedimen urin. Pemeriksaan tersebut merupakan salah

satu dari tiga jenis pemeriksaan rutin urin yaitu pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan miskroskopis (pemeriksaan sedimen) dan

pemeriksaan kimia urin. Pada pemeriksaan makroskopis yang diperiksa adalah volume, warna, kejernihan, berat jenis, bau dan pH urin. Pemeriksaan kimia urin dipakai untuk pemeriksaan pH, protein,

Yang dimaksud dengan pemeriksaan mikroskopik urin yaitu

pemeriksaan sedimen urin. Ini penting untuk mengetahui adanya kelainan pada ginjal dan saluran kemih serta berat ringannya

penyakit. Pada BPH sendiri, unsur sedimen yang paling banyak terdapat antara lain adalah eritrosit, leukosit, dan bakteri. Keberadaan dari endapan urin ini mengiritasi dan dapat menyebabkan luka pada

dinding kandung kemih sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan mukosa. Hal ini lebih lanjut terlihat pada terjadinya hematuria makros

(darah pada urin). Terkumpulnya endapan urin yang lebih banyak dapat menyebabkan obstruksi aliran kemih sehingga lama kelamaan

menjadi tidak dapat mengeluarkan urin sama sekali (Hapsari, 2010).

b. Urinalisis

Pemeriksaan urinalisis dapat mengungkapkan adanya leukosituria dan hematuria. Benign Prostate Hyperplasia yang sudah menimbulkan komplikasi infeksi saluran kemih, batu buli-buli atau penyakit lain yang menimbulkan keluhan miksi, yaitu: karsinoma buli-buli insitu atau striktur uretra, pada pemeriksaan urinalisis menunjukkan adanya

kelainan. Untuk itu pada kecurigaan adanya infeksi saluran kemih perlu dilakukan pemeriksaan kultur urin, dan kalau terdapat

kecurigaan adanya karsinoma buli-buli perlu dilakukan pemeriksaan sitologi urin. Pada pasien BPH yang sudah mengalami retensi urin

27

c. Pemeriksaan Fungsi Ginjal

Obstruksi intravesika akibat BPH menyebabkan gangguan pada traktus urinarius bawah ataupun bagian atas. Dikatakan bahwa gagal

ginjal akibat BPH terjadi sebanyak 3−30% dengan rata-rata 13,6%. Gagal ginjal menyebabkan resiko terjadinya komplikasi pasca bedah (25%) lebih sering dibandingkan dengan tanpa disertai gagal ginjal

(17%), dan mortalitas menjadi enam kali lebih banyak. Pasien LUTS yang diperiksa ultrasonografi didapatkan dilatasi sistem pelvikalis

0,8% jika kadar kreatinin serum normal dan sebanyak 18,9% jika terdapat kelainan kadar kreatinin serum. Oleh karena itu pemeriksaan

faal ginjal ini berguna sebagai petunjuk perlu tidaknya melakukan pemeriksaan pencitraan pada saluran kemih bagian atas (IAUI, 2003).

d. Pemeriksaan Prostate Specific Antigen

Prostate Specific Antigen (PSA) disintesis oleh sel epitel kelenjar prostat dan bersifat organ spesifik tetapi bukan kanker spesifik. Serum PSA dapat dipakai untuk mengetahui perjalanan penyakit dari BPH, dalam hal ini jika kadar PSA tinggi berarti pertumbuhan volume

prostat lebih cepat, keluhan akibat BPH atau laju pancaran urin lebih buruk, dan lebih mudah terjadinya retensi urin akut. Pertumbuhan

volume kelenjar prostat dapat diprediksikan berdasarkan kadar PSA. Semakin tinggi kadar PSA makin cepat laju pertumbuhan prostat.

Laju pertumbuhan volume prostat rata-rata setiap tahun pada kadar PSA 0,2−1,3 ng/dl laju adalah 0,7 mL/tahun, sedangkan pada kadar

ng/dl adalah 3,3 mL/tahun. Kadar PSA di dalam serum dapat

mengalami peningkatan pada peradangan, setelah manipulasi pada prostat (biopsi prostat atau TURP), pada retensi urin akut, kateterisasi,

keganasan prostat, dan usia yang makin tua (IAUI, 2003).

e. Uroflometri

Uroflometri adalah pencatatan tentang pancaran urin selama proses

miksi secara elektronik. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mendeteksi gejala obstruksi saluran kemih bagian bawah yang tidak invasif. Dari uroflometri dapat diperoleh informasi mengenai volume miksi,

pancaran maksimum (Qmax), pancaran rata-rata (Qave), waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pancaran maksimum, dan lama pancaran.

Nilai Qmax dipengaruhi oleh: usia, jumlah urin yang dikemihkan, serta terdapat variasi individual yang cukup besar. Oleh karena itu hasil uroflometri menjadi bermakna jika volume urin (>150 mL) dan

diperiksa berulang kali pada kesempatan yang berbeda. Spesifisitas dan nilai prediksi positif Qmax untuk menentukan (Direct Bladder Outlet Obstruction (BOO) harus diukur beberapa kali. Untuk menilai ada tidaknya BOO sebaiknya dilakukan pengukuran pancaran urin 4 kali (IAUI, 2003).

f. Ultrasonografi (USG)

29

pada transduser untuk membantu diagnosis. Yang digunakan dalam bidang kedokteran antara 1−10 MHz (Hapsari, 2010).

Gelombang tersebut berjalan melewati tubuh dan dipantulkan kembali secara bervariasi, tergantung pada jenis jaringan yang terkena

gelombang. Dengan transduser yang sama, selain mengirimkan suara, juga menerima suara yang dipantulkan dan mengubah sinyal menjadi

arus listrik, yang kemudian diproses menjadi gambar skala abu-abu. Citra yang bergerak didapatkan saat transduser digerakkan pada tubuh. Potongan-potongan dapat diperoleh pada setiap bidang dan

kemudian ditampilkan pada monitor. Tulang dan udara merupakan konduktor suara yang buruk, sehingga tidak dapat divisualisasikan

dengan baik, sedangkan cairan memiliki kemampuan menghantarkan suara dengan sangat baik (Hapsari, 2010). Contoh hasil pemeriksaan TRUS disajikan pada gambar 9.

Pada pemeriksaan USG kelenjar prostat, zona sentral dan perifer

prostat terlihat abu-abu muda sampai gelap homogen. Sedangkan zona transisional yang terletak lebih anterior terlihat hipoekogenik

heterogen. Keheterogenan dan kehipoekogenikan tergantung dari variasi jumlah sel stromal dan epitelial kelenjar (Hapsari, 2010).

Zona transisional biasanya merupakan 5% bagian pada prostat

laki-laki muda. Akan tetapi dapat menjadi 90% bagian prostat pada pasien BPH. Dengan meningkatnya ukuran zona transisional, zona perifer dan sentral prostat menjadi tertekan ke belakang. Selain itu, zona

transisional yang membesar juga melebar ke arah distal sehingga menyebabkan overhanging apex zona perifer. Hal tersebut dapat dilihat melalui TRUS. Selain itu, melalui TAUS, dapat dilihat terdapat pembesaran lobus median prostat ke arah intra-vesikal (protrusi) dan gambaran residu urin dalam jumlah banyak (>40 cc)

(Hapsari, 2010).

g. Histopatologi

Pemeriksaan histopatologi merupakan suatu cara yang dilakukan

untuk melihat perubahan metabolisme dari perubahan jaringan yang terjadi. Pemeriksaan ini sangat penting dalam kaitan diagnosis penyakit karena salah satu pertimbangan dalam penegakan diagnosis

31

Metode teknik pembuatan preparat histopatologi: (1) Organ yang

telah dipotong secara representatif dan telah difiksasi formalin 10% 3 jam; (2) Bilas dengan air mengalir 3−5 kali; (3) Dehidrasi dengan:

alkohol 70% selama 0,5 jam, alkohol 96% selama 0,5 jam, alkohol 96% selama 0,5 jam, alkohol absolut selama 1 jam, alkohol xylol 1:1 selama 0,5 jam; (4) Clearing:xylolI selama 1 jam, xylolII selama 1 jam; (5) Impregnansi dengan parafin selama 1 jam dalam oven suhu 65°C; (6) Pembuatan blok parafin: sebelum dilakukan pemotongan

blok parafin didinginkan dalam lemari es. Pemotongan menggunakan rotary microtome dengan menggunakan disposable knife. Pita parafin dimekarkan pada water bath dengan suhu 60°C. Selanjutnya dilakukan pewarnaan hematoksilin eosin (HE) (Muhartono dkk., 2013).

2.2.9 Penatalaksanaan

Tidak semua pasien BPH perlu menjalani tindakan medik. Kadang-kadang mereka yang mengeluh LUTS ringan dapat sembuh sendiri tanpa mendapatkan terapi apapun atau hanya dengan nasehat dan konsultasi

saja (Purnomo, 2012).

Tujuan terapi pada pasien BPH adalah mengembalikan kualitas hidup pasien. Terapi yang ditawarkan pada pasien tergantung pada derajat

keluhan, keadaan pasien, maupun kondisi objektif kesehatan pasien yang diakibatkan oleh penyakitnya. Pilihannya adalah mulai dari tanpa terapi

a. Tanpa terapi (watchful waiting)

Pilihan tanpa terapi ini ditujukan untuk pasien BPH dengan skor IPSS <8 dan ≥8, tetapi gejala LUTS tidak mengganggu aktivitas

sehari-hari. Pasien tidak mendapatkan terapi apapun dan hanya diberi penjelasan mengenai sesuau hal yang mungkin dapat memperburuk keluhannya, misalnya tidak boleh mengkonsumsi kopi atau alkohol

sebelum tidur malam, kurangi konsumsi makanan atau minuman yang mengiritasi buli-buli (kopi atau cokelat), dan hindari penggunaan obat

dekongestan atau antihistamin (McVary & Roehrborn, 2010; Purnomo, 2012)

Secara periodik pasien diminta untuk datang kontrol dengan ditanya

keluhannya yang mungkin menjadi lebih baik (sebaiknya memakai skor yang baku), disamping itu dilakukan pemeriksaan laboratorium, residu urin, atau uroflometri. Jika keluhan miksi bertambah buruk

daripada sebelumnya, mungkin dipikirkan untuk memilih terapi yang lain (Purnomo, 2012).

b. Medikamentosa

Tujuan terapi medikamentosa adalah berusaha untuk mengurangi resistensi otot polos prostat sebagai komponen dinamik penyebab obstruksi intravesika dengan obat-obatan penghambat adrenergik-α

(adrenergic α-blocker) dan mengurangi volume prostat sebagai

komponen statik dengan cara menurunkan kadar hormon

33

Selain kedua cara di atas, sekarang banyak dipakai obat golongan

fitofarmaka yang mekanisme kerjanya masih belum jelas (Purnomo, 2012).

- Penghambat reseptor α-adrenergik

Fenoksibenzamin, yaitu penghambat alfa yang tidak selektif yang ternyata mampu memperbaiki laju pancaran miksi dan mengurangi

keluhan miksi (Purnomo, 2012).

Fenoksibenzamin mengikat reseptor alfa secara kovalen, yang menimbulkan penyekatan irreversibel berjangka lama (14−48 jam atau lebih lama). Obat ini cukup selektif terhadap reseptor α1, tetapi

lebih lemah dari prasozin. Obat ini juga menghambat ambilan kembali norepinefrin yang dilepas oleh ujung saraf presinaptik

adrenergik. Fenoksibenzamin menyekat reseptor histamin (H1), asetilkolin, dan serotonin seperti halnya reseptor α (Katzung, 2012).

Obat ini diserap per oral, walaupun biovailabilitasnya rendah dan sifat kinetiknya tidak diketahui dengan baik. Biasanya obat ini

diberikan per oral, dimulai dengan dosis rendah sebesar 10−20 mg/hari yang dapat dinaikkan sampai mencapai efek yang

diinginkan. Dosis kurang dari 100 mg/hari biasanya sudah cukup untuk menyekat reseptor alfa secara adekuat (Katzung, 2012).

Banyak efek samping yang ditimbulkan terutama hipotensi postural

terjadi. Karena fenoksibenzamin memasuki sistem saraf pusat, obat

ini akan menimbulkan efek sentral yang kurang spesifik seperti kelemahan, sedasi, dan mual. Obat ini dapat menimbulkan tumor

pada binatang, tetapi implikasi klinisnya belum diketahui (Katzung, 2012).

Prasozin merupakan suatu piperazinyl quinazoline yang efektif pada

penanganan hipertensi. Obat ini sangat selektif terhadap reseptor α1 dan 1000 kali kurang kuat pada reseptor α2. Hal ini dapat

menjelaskan sebagian mengenai ketiadaan relatif takikardi pada

pemberian prasozin dibandingkan dengan pemberian fentolamin dan fenoksibenzamin. Prasozin melemaskan otot polos arteri dan vena serta otot polos di prostat akibat penyekatan reseptor α1 (Katzung,

2012).

Tamsulosin adalah suatu antagonis kompetitif α1 dengan struktur

yang agak berbeda dari struktur kebanyakan penyekat α1.

Biovailabilitasnya tinggi dan memiliki waktu paruh yang lama sekitar 9−15 jam. Obat ini dimetabolisme secara ekstensif di hati.

Tamsulosin memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor α1A dan α1D dibandingkan dengan subtipe α1B. Percobaan

mengindikasikan bahwa tamsulosin memiliki potensi yang lebih

besar dalam menghambat kontraksi otot polos prostat versus otot polos vaskular dibandingkan dengan antagonis selektif α1 lain.

35

memiliki efek yang lebih kecil terhadap tekanan darah pasien pada

kondisi berdiri (Katzung, 2012).

- Penghambat 5α-reduktase (5-ARI)

Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan

dihidrotestosteron (DHT) dari testosteron yang dikatalis oleh enzim 5α-reduktase di dalam sel prostat. Menurunnya kadar DHT

menyebabkan sintesis protein dan replikasi sel prostat menurun. Preparat yang tersedia mula-mula adalah finasteride, yang menghambat 5α-reduktase tipe 2. Dilaporkan bahwa pemberian obat ini 5mg sehari yang diberikan sekali setelah enam bulan mampu menyebabkan penurunan prostat hingga 28%. Hal ini

memperbaiki keluhan miksi dan pancaran miksi. Saat ini telah tersedia preparat yang menghambat enzim 5α-reduktase tipe 1 dan tipe 2 (dual inhibitor), yaitu Duodart (Purnomo, 2012).

- Fitofarma

Beberapa ekstrak tumbuh-tumbuhan tertentu dapat dipakai untuk memperbaiki gejala akibat obstruksi prostat, tetapi data

farmakologis tentang kandungan zat aktif yang mendukung mekanisme kerja obat fitofarma sampai saat ini belum diketahui pasti. Kemungkinan fitofarma bekerja sebagai: antiestrogen,

prostaglandin, efek antiinflamasi, menurunkan outflow resistance, dan memperkecil volume prostat. Diantara fitoterapi yang banyak dipasarkan adalah Pygeum africanum, Serenoa repens, Hypoxis rooperi, Radix urtica dan masih banyak lainnya (Purnomo, 2012).

c. Intervensi

Penyelesaian masalah pasien BPH jangka panjang yang paling baik

saat ini adalah pembedahan, karena pemberian obat-obatan atau terapi non-invasif lainnya membutuhkan jangka waktu yang sangat lama untuk melihat hasil terapi (Purnomo, 2012).

Desobstruksi kelenjar prostat akan menyembuhkan gejala obstruksi dan miksi yang tidak lampias. Hal ini dapat dikerjakan dengan cara operasi TURP, atau Insisi Prostat Transurehtra (TUIP atau BNI).

Pembedahan direkomendasikan pada pasien BPH yang tidak menunjukkan perbaikan setelah terapi medikamentosa, mengalami retensi urin, infeksi saluran kemih berulang, hematuria, gagal ginjal,

dan timbulnya batu saluran kemih atau penyulit lain akibat obstruksi saluran kemih bagian bawah (Purnomo, 2012).

- Pembedahan terbuka

Pembedahan terbuka dapat dilakukan melalui transvesikal, retropubik atau perineal. Pada operasi melalui kandung kemih

37

untuk mengangkat batu buli-buli atau divertikelektomi apabila ada

divertikulum yang cukup besar (Katzung, 2012).

Cara pembedahan retropubik dikerjakan melalui sayatan kulit perut bagian bawah dengan membuka simpai prostat tanpa membuka

kandung kemih, kemudian prostat dienukleasi. Kedua cara pembedahan tersebut masih kalah dibandingkan dengan cara TURP,

yaitu mordibitasnya yang lebih lama, tetapi dapat dikerjakan tanpa memerlukan alat endoskopi yang khusus, dengan alat bedah baku. Prostatektomi melalui sayatan perineal tidak lagi dikerjakan

(Katzung, 2012).

- Transurethra Resection of Prostate

Transurethral Resection of The Prostate adalah tatalaksana bedah standar untuk pasien BPH. Cairan irigan (pembilas) non-konduktif digunakan selama TURP untuk menjaga visibilitas yang baik dari lapangan operasi selama tindakan berlangsung. Cairan ini tidak

mengandung elektrolit, dan penyerapan larutan hipotonik ini ke dalam aliran darah dapat menyebabkan kelebihan cairan dan

hiponatremia, sehingga dapat menyebabkan efek kardiovaskular dan sistem saraf yang merugikan. Sindrom TURP didefinisikan sebagai tingkat natrium serum <125 mmol/L yang dikombinasikan dengan

gejala klinis kardiovaskular atau manifestasi neurologis. Namun, manifestasi klinis juga dapat terjadi dengan tingkat natrium serum

Menurut The European Association of Urology Guidelines 2009, TURP adalah pengobatan pilihan untuk prostat, namun memiliki angka morbiditas pasca operasi yang signifikan. TURP dapat

mengakibatkan komplikasi seperti perdarahan pascaoperasi, striktur uretra, inkontinensia urin, ejakulasi retrograde, dan sindrom TURP. Komplikasi yang menyebabkan perdarahan membutuhkan transfusi

darah sesegera mungkin (Lee dkk., 2011). Contoh tindakan TURP disajikan pada gambar 10.

Gambar 10. Transurethra Resection of Prostate (Sumber: Fujiwara dkk., 2014).

- Elektrovaporasi prostat

Cara ini sama dengan TURP, hanya saja teknik yang dilakukan memakai roller ball yang spesifik dan dengan mesin diatermi yang cukup kuat, sehingga mampu membuat vaporisasi kelenjar prostat. Teknik ini cukup aman, tidak banyak menimbulkan perdarahan

pada saat operasi, dan masa rawat inap di rumah sakit lebih singkat.

Bladder Prostate

Os Pubis

39

Namun teknik ini hanya diperuntukkan pada prostat yang tidak

terlalu besar (<50 gram) dan membutuhkan waktu operasi yang lebih lama (Purnomo, 2012).

- Laser prostatektomi

Energi laser mulai dipakai sebagai terapi BPH sejak tahun 1986, yang dari tahun ke tahun mengalami penyempurnaan. Terdapat 4

jenis energi yang dipakai, yaitu: Nd:YAG, Holmium:YAG, KTP:YAG, dan diode yang dapat dipancarkan melaui bare fibre, right angle fibre, atau interstitial fibre. Kelenjar protat pada suhu 60−65 C akan mengalami koagulasi dan pada suhu yang lebih dari

100°C akan mengalami evaporasi (Purnomo, 2012).

Jika dibandingkan dengan pembedahan, pemakaian Laser ternyata lebih sedikit menimbulkan komplikasi, dapat dikerjakan secara

poliklinis, penyembuhan lebih cepat, dan dengan hasil yang kurang lebih sama. Sayangnya terapi ini membutuhkan terapi ulang sebesar

2% setiap tahun. Kekurangannya adalah tidak dapat diperoleh jaringan untuk pemeriksaan patologi (kecuali pada Ho:YAG), sering banyak menimbulkan disuria pasca-bedah yang dapat berlangsung

- Transurethral Needle Ablation of Prostate (TUNA)

Teknik ini memakai energi dari frekuensi radio yang menimbulkan panas sampai mencapai 100°C, sehingga menyebabkan nekrosis

jaringan prostat. Sistem ini terdiri atas kateter TUNA yang dihubungkan dengan generator yang dapat membangkitkan energi pada frekuensi radio 490 kHz. Kateter dimasukkan ke dalam uretra

melalui sistoskopi dengan pemberian anestesi topikal xylocaine sehingga jarum yang terletak pada ujung kateter terletak pada

kelenjar prostat. Pasien sering kali masih mengeluh hematuria, disuria, kadang-kadang retensi urin, dan epididimo-orkitis

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik non-eksperimental

dengan pendekatan cross sectional yakni meneliti kasus BPH yang

terdokumentasi di Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Dr. H. Abdul

Moeloek Provinsi Lampung periode Agustus 2012–Juli 2014.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Dr. H.

Abdul Moeloek Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2014.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah semua sediaan mikroskopik

jaringan prostat yang didiagnosa BPH di laboratorium Patologi Anatomi

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode Agustus 2012−Juli

2014.

Pada penelitian ini, jumlah sampel yang diperoleh adalah sebanyak 92 sampel.

Rumus yang digunakan adalah rumus Slovin, yaitu: (Sugiyono, 2006).

Catatan:

n = Number of samples

N = Total population

α = Error tolerance( α = 0,05)

jadi:

= + , 5

= , = 9

Adapun kriteria inklusi dan ekslusi sebagai berikut:

- Kriteria Inklusi

Semua data rekam medis penderita BPH yang telah dilakukan TURP di

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode Agustus 2012–Juli

2014.

- Kriteria Eksklusi

Data rekam medis penderita BPH di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi

Lampung periode Agustus 2012–Juli 2014 yang tidak lengkap (usia).

3.4 Teknik Sampling

Sampel yang diambil adalah yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi di

atas, dalam hal ini sampel dipilih dengan cara probability sampling, yakni

43

memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasinya (Dahlan, 2010;

Dahlan, 2012).

3.5 Variabel Penelitian

1. Variabel bebas : Usia dengan diagnosis BPH

2. Variabel terikat: Gambaran histopatologi BPH yaitu rasio kelenjar dan

stroma.

3.6 Rancangan Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.6.1 Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan dokumentasi dari rekam medik pasien BPH di

Laboratorium RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode

Agustus 2012−Juli 2014.

3.6.2 Pengolahan Data

Setelah dokumentasi dikumpulkan, data yang diperoleh dari rekam

medis akan diolah dan disajikan secara analitik dalam bentuk tabel dan

grafik distribusi frekuensi dari karakteristik usia terhadap banyaknya

pasien BPH. Selanjutnya semua data yang didapat akan dibandingkan

3.7 Definisi Operasional Variabel

Tabel 2. Definisi operasional

No Variabel Definisi Operasional Pengukuran Katagori Skala

Variabel Bebas

1 Usia Usia pasien pada saat

didiagnosa BPH

1 BPH Pembesaran prostat

jinak yang ditandai

Kelenjar Kumpulan sel epitel

45

3.8 Alur Penelitian

Alur penelitian tentang hubungan usia dengan rasio kelenjar dan stroma pada

pasien BPH disajikan pada gambar 13.

Gambar 13. Alur Penelitian

3.9 Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dirangkum dalam tabel induk untuk diolah

secara statistik dan dilakukan uji statistik lambda. Bermakna secara statistik

jika p value<0,05. Uji lambdamerupakan uji non-parametrik yang bertujuan

untuk menentukan apakah suatu hipotesis ditolak atau diterima, yaitu mencari

korelasi antar variabel bertipe nominal. Parameter kekuatan korelasi (r)

Data rekam medik pasien yang didiagnosis BPH di

Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Dr. H. Abdul

Moeloek dari Agustus 2012–Juli 2014

Slide dikumpulkan berdasarkan data rekam medik Patologi Anatomi

Review slideoleh ahli Patologi Anatomi

Usia Gambaran histopatologi:

1. Dominan kelenjar atau

2. Dominan stroma

memiliki nilai yang berbeda-beda yaitu: sangat lemah (0,1 s.d <0,2), lemah

(0,2 s.d <0,4), sedang (0,4 s.d <0,6), kuat (0,6 s.d <0,8), dan sangat kuat (0,8

s.d < 1). Selain itu juga terdapat parameter arah korelasi yaitu: positif (searah,

semakin besar nilai satu variabel maka semakin besar nilai variabel lainnya)

dan negatif (berlawanan arah, semakin besar nilai satu variabel maka semakin

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat korelasi usia dengan

rasio kelenjar dan stroma pada pasien BPH dengan arah korelasi positif, dan

kekuatan korelasi yang kuat.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah

1. Peneliti lain disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai korelasi usia

dengan rasio kelenjar dan stroma pada pasien BPH.

2. Peneliti lain disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi rasio kelenjar dan stroma pada pasien BPH

3. Sebaiknya diterapkan sistem komputerisasi pada rekam medis sehingga

Amalia R. 2007. Faktor-faktor resiko terjadinya pembesaran prostat jinak. [Thesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2012. Perkembangan beberapa indikator utama

sosial ekonomi indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dahlan MS. 2010. Besar sampel dan cara pengambilan sampel dalam penelitian

kedokteran dan kesehatan. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Medika.

Dahlan MS. 2012. Langkah-langkah membuat proposal penelitian bidang

kedokteran dan kesehatan. Edisi ke-2. Jakarta: Sagung Seto.

Fujiwara A, Nakahira J, Sawai T, Inamoto T, Minami T. 2014. Prediction of clinical manifestations of transurethral resection syndrome by preoperative

ultrasonographic estimation of prostate weight. Journal of BMC Urology.

14(67): 1−6.

Guyton AC, Hall JE. 2008. Buku ajar fisiologi kedokteran. Edisi ke-9. Jakarta:

EGC.

Hapsari CP. 2010. Hubungan antara pembesaran prostat jinak dengan gambaran

endapan urin di kandung kemih pada pemeriksaan ultrasonografi.

[Skripsi]. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Surakarta.

Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI). 2003. Panduan penatalaksanaan

(Guidelines) benign prostatic hyperplasia (BPH) di Indonesia. Surabaya.

Izumi K, Mizokami A, Lin WJ, Lai KP, Chang C. 2013. Androgen receptor roles

in the development of benign prostate hyperplasia. The American Journal

of Pathology. 182(6): 1942−1949.

Junqueira LC, Carneiro C. 2007. Histologi dasar: teks dan atlas. Edisi ke-10.

Jakarta: EGC.

58

Kidingallo Y, Murtala B, Ilyas M, Palinrungi AM. 2011. Kesesuaian ultrasonografi transabdominal dan transrektal pada penentuan karakteristik

pembesaran prostat. JST Kesehatan. 1(2): 158−164.

Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster JC. 2010. Robbins and Cotran pathologic

basis of disease. Edisi ke-8. Philadelpia: Saunders Company.

Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. 2007. Buku ajar patologi Robbins. Edisi ke-7.

Jakarta: EGC.

Lai KP, Huang CK, Fang LY, Izumi K, Lo CW, Wood R. 2013. Targeting stromal androgen receptor suppresses prolactin-driven benign prostatic hyperplasia

(BPH). Journal of Molecular Endocrinology. 27(10): 1617−1631.

Lee YT, Ryu YW, Lee DM, Park SW, Yum SH, Han JH. 2011. Comparative analysis of the efficacy and safety of conventional transurethral resection of the prostate, transurethral resection of the prostate in saline (TURIS), and TURIS-plasma vaporization for the treatment of benign prostatic

hyperplasia: a pilot study. Korean Journal of Urology. 52(11): 763−768.

McVary KT, Roehrborn CG. 2010. Guideline: management of benign prostatic

hyperplasia (BPH). American urological association.

Moore KL, Agur AMR. 2002. Anatomi klinik dasar. Jakarta: Hipokrates.

Muhartono, Fiana DN, Kurrahman GN. 2013. Efek perlindungan madu terhadap

kerusakan lambung tikus yang diberi etanol. Medical Journal of Lampung

University. 1(2): 52−62.

Nicholson TM, Ricke WA. 2012. Androgens and estrogens in benign prostatic

hyperplasia: past, present and future. NIH Public Access. 82(4): 184−199.

Price SA, Wilson LM. 2012. Patofisiologi: Konsep klinis proses-proses penyakit.

Edisi ke-6. Jakarta: EGC.

Purnomo B. 2012. Dasar-dasar urologi. Edisi ke-3. Jakarta: Sagung Seto.

Rosai J. 2004. Ackerman’s surgical pathology. Edisi ke-9. Philadelpia: Mosby.

Saputra L. 2009. Harrison manual kedokteran. Tangerang: Karisma.

Schauer IG, Rowley DR. 2012. The functional role of reactive stroma in benign

prostatic hyperplasia. NIH Public Access. 82(4): 200−210.

Sherwood L. 2012. Fisiologi manusia; dari sel ke sistem. Edisi ke-6. Jakarta:

Singh M, Shaheen F, Singh B, Khwaja R, Gojwari T, Hussain H. 2006.

Transrectal ultrasonography of prostate-correlation with histopatology.

JK-Practitioner. 13(3): 138−139.

Sjamsuhidajat R, Karnadihardja W, Prasetyono TOH, Rudiman R. 2012. Buku

ajar ilmu bedah Sjamsuhidajat-De jong. Edisi ke-3. Jakarta: EGC.

Sugiyono. 2006. Teknik penelitian. Yogyakarta: Pines.

Yoo TK, Cho HJ. 2012. Benign prostatic hyperplasia: from bench to clinic.