PERENCANAAN BENDUNGAN TIPE URUGAN DI PERKEBUNAN

CINTA MANIS, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII,

PALEMBANG

TRIAS MEGANTORO

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Perencanaan Bendungan Tipe Urugan di Perkebunan Cinta Manis, PT. Perkebunan Nusantara VII, Palembang adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2014

Trias Megantoro

ABSTRAK

TRIAS MEGANTORO. Perencanaan Bendungan Tipe Urugan Di Perkebunan Cinta Manis, PT. Perkebunan Nusantara VII, Palembang. Dibimbing oleh M. YANUAR JARWADI PURWANTO.

Perluasan lahan untuk menambah produktivitas tebu di PT. Perkebunan Nusantara VII mengharuskan pembangunan bendungan sebagai suplai air irigasi. Tujuan penelitian ini adalah pembangunan bendungan yang sesuai dengan RSNI T-01-2002. Analisis hidrologi dimulai dengan menentukan luas DAS, perhitungan curah hujan rencana, debit banjir rencana, kebutuhan air, debit andalan dan perhitungan neraca air. Analisis topografi dimulai dari perhitungan volume tampungan, hubungan antara elevasi, luas dan volume genangan. Penelusuran banjir dilakukan untuk mengetahui MAB untuk menghitung dimensi bendungan. Dimensi bendungan dihitung berdasarkan tinggi jagaan dan lebar mercu bendung, kemudian dilakukan analisis stabilitas bendungan. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui total volume tampungan sebesar 92650.96 m3. Tinggi bendungan 3.5 m, lebar mercu 6 m dan lebar bawah tubuh bendungan adalah 23.34 m. Hasil analisis stabilitas aliran filtrasi menunjukkan bahwa terdapat garis depresi aliran yang keluar melalui lereng hilir bendungan sehingga diperlukan drainase kaki. Hasil analisis lereng menunjukkan bahwa angka aman (Fs) untuk longsor lebih besar dari syarat yang ditetapkan sehingga bendungan aman dari bahaya longsor.

Kata kunci: bendungan, debit, volume, dimensi, stabilitas

ABSTRACT

TRIAS MEGANTORO. Earth Dam Planning at Cinta Manis Plantation, PT. Perkebunan Nusantara VII, Palembang. Supervised by M. YANUAR JARWADI PURWANTO.

Land expansion to increase productivity of sugarcane in PT. PTPN VII requires water reservoir construction for irrigation water supplies. This research aims to construct dam based on RSNI T-01-2002. Analysis of hydrology begins with determining the watershed area, rainfall calculation plan, flood discharge plan,water needs, mainstay discharge and water balance. Analysis of topography starts from volume calculation, the relationship between elevation, puddles area and volume. Flood rouing was conducted to determine the MAB. The dimensions of the dam height is calculated based surveillance and wide weir, dam stability analysis is then performed. Based on the results known that volume total is 92650.96 m3. Dam height is 3.5 m, width of weir is 6 m and the beneath body of the dam width is 23.34 m. The results of the filtration flow stability analysis shows that there is a depression line flow out through the downstream slope of the dam so that the drainage leg is needs. The results of the analysis shows that the slopes safe rate (Fs) for landslides greater than the specified requirements so that the dam is safe from avalanche danger.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

pada

Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan

PERENCANAAN BENDUNGAN TIPE URUGAN DI PERKEBUNAN

CINTA MANIS, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII,

PALEMBANG

TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Perencanaan Bendungan Tipe Urugan di Perkebunan Cinta Manis, PT. Perkebunan Nusantara VII, Palembang

Nama : Trias Megantoro NIM : F44100075

Disetujui oleh

Dr. Ir. M. Yanuar Jarwadi Purwanto, M.S., IPM Pembimbing

Diketahui oleh

Prof. Dr. Budi Indra Setiawan, M. Agr Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah yang berjudul Perencanaan Bendungan Tipe Urugan di Perkebunan Cinta Manis, PT. Perkebunan Nusantara VII, Palembang ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Departemen Teknik Sipil dan Lingungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas saran petunjuk, saran dan arahan berupa materil dan non materil yang diberikan semua pihak dalam membantu penyusunan Karya Ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain kepada :

1. Bapak Dr Ir M. Januar Jarwadi Purwanto M. S., IPM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, arahan dan bimbingan sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Agus, Bapak Boni dan seluruh staff dari PT. Perkebunan Nusantara yang telah membantu selama pengumpulan data.

3. Ayah, Ibu, kakak dan adik yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materil serta perkataan-perkataan luar biasa yang menjadi motivasi penulis.

4. Panji P. W., Agi H., Zulkifli Faisal, Dian Puspa sebagai rekan satu bimbingan yang telah memberikan motivasi, semangat, saran dan segala doa serta kasih sayangnya.

5. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan angkatan 47 yang memberi semangat, dukungan, dan kesediaan untuk berdiskusi selama pelaksanaan serta penyusunan karya ilmiah.

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Mei 2014

DAFTAR ISI

Penentuan Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 3

Analisis Frekuensi Curah Hujan 3

Intensitas Curah Hujan 11

Debit Banjir Rencana 11

Debit Andalan 12

Analisa Kebutuhan Air Untuk Tanaman 12

Neraca Air 13

Penelusuran Banjir (flood routing) 13

Tipe Embung 13

HASIL DAN PEMBAHASAN 27

Kondisi Umum Daerah Studi 27

Penentuan Daerah Aliran Sungai 27

Analisis Frekuensi Curah Hujan Rencana 29

Intensitas Curah Hujan 33

Debit Banjir Rencana 33

Analisis Kebutuhan Air 33

Neraca Air 35

Volume Tampungan Embung 36

Hubungan Antara Luas, Volume dan Elevasi 37

Penelusuran Banjir 38

3. Reduce standard deviation (Sn) 5

4. Harga K untuk distribusi Log Pearson III 6

5. Standard variabel Kt 7

6. Koefisien untuk metode sebaran Log Normal 8

7. Nilai kritis untuk uji keselarasan Chi-Kuadrat 9 8. Nilai delta kritis untuk uji keselarasan Smirnov-Kolmogorov 10

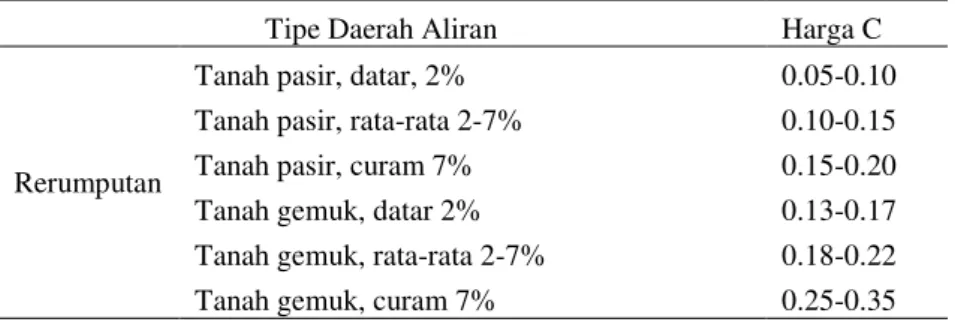

9. Koefisien pengaliran (C) 11

10.Tinggi umum bendungan berdasarkan ketinggian 15

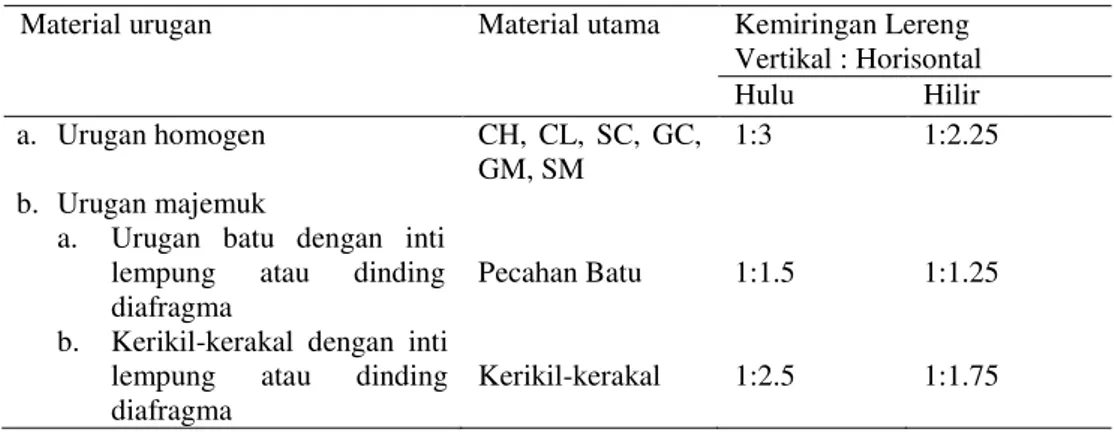

11.Kemiringan lereng urugan 16

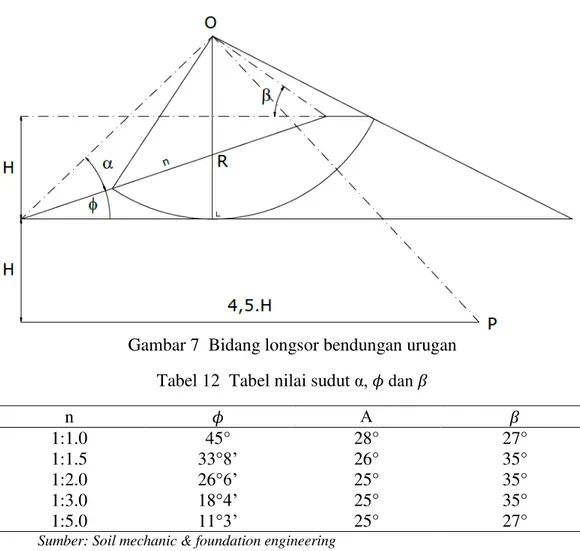

12.Nilai sudut α, �, 25

13.Rekapitulasi curah hujan rencana 31

14.Syarat penggunaan jenis sebaran 31

15.Perhitungan debit rencana 33

16.Daftar Eto dan Kc untuk awal tanam bulan mei 34

17.Perhitungan neraca air 36

18.Perhitungan debit spillway dengan berbagai nilai H 38

19.Penelusuran banjir pada bendungan rencana 39

20.Koefisien gempa 40

21.Koefisien gempa 41

22.Faktor koreksi gempa 41 41

DAFTAR GAMBAR

1 Tinggi embung dan tinggi jagaan embung 14

2 Cara menentukan harga-harga N dan T 17

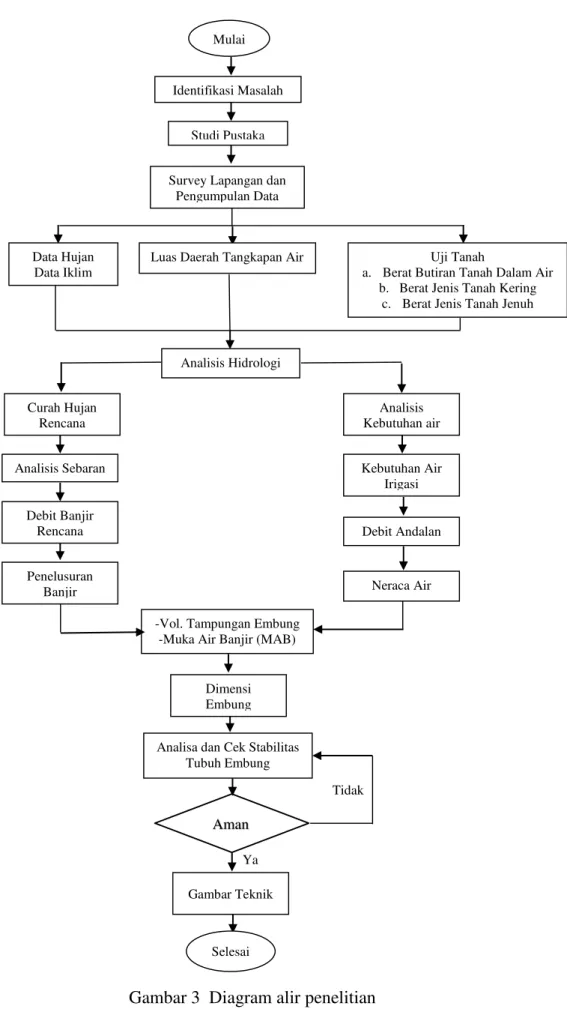

3 Diagram alir penelitian 20

4 Garis depresi pada bendungan homgen 23

5 Garis depresi pada bendungan homogen (sesuai dengan garis parabola

yang dimodifikasi) 24

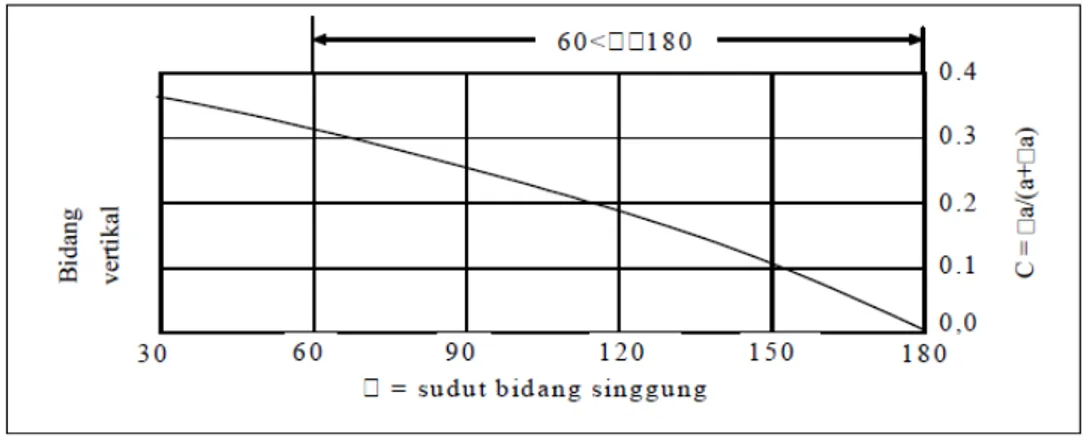

6 Grafik hubungan antara sudut bidang singgung (α) dengan ∆a

a+∆a 24

7 Bidang longsor bendungan urugan 25

8 Skema perhitungan bidang luncur 26

9 Lokasi Bendungan Rencana 27

10 Dimensi rencana kolam embung tampak depan 27

11 Luas daerah tangkapan air 28

12 Arah aliran 2 dimensi 28

13 Arah aliran 3 dimensi 28

14 Grafik hubungan antara elevasi, luas dan volume genangan 41

15 Tinggi embung 44

16 Pembagian zona gempa di Indonesia 44

17 Grafik hubungan Metode SMB 46

18 Tinggi jagaan bendungan rencana 46

19 Lebar mercu bendungan rencana 47

20 Formasi garis depresi tanpa menggunakan chimney 49 21 Formasi garis depresi menggunakan drainase kaki 50

22 Jaringan trayekyori 50

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data curah hujan harian maksimum stasiun Cintamanis 51

2 Parameter statistik untuk pengukuran dispersi 52

3 Distribusi sebaran Metode Gumbel Tipe I 53

4 Distribusi frekuensi Metode Log Pearson Tipe III 54 5 Distribusi sebaran Metode Log Pearson Tipe III 55

6 Distribusi sebaran Metode Log Normal 56

7 Uji keselarasan sebaran dengan chi kuadrat 57

8 Uji keselarasan sebaran Smirnov-Kolmogorov 58

9 Perhitungan intensitas curah hujan 59

10 Perhitungan curah hujan efektif 60

11 Perhitungan kebutuhan air untuk irigasi 61

12 Perhitungan debit andalan menggunakan Metode F. J. Mock 62

13 Perhitungan kehilangan air akbiat penguapan 63

14 Perhitungan luas dan volume genangan bendungan rencana 64 15 Data tanah hasil uji laboratorium PT. Selimut Bumi Adhi Cipta 65 16 Stabilitas lereng bendungan pada kondisi baru selesai dibangun dengan

17 Perhitungan Metode Irisan Bidanng Luncur Bundar pada kondisi baru

selesai dibangun bagian hulu 67

18 Stabilitas lereng bendungan pada kondisi baru selesai dibangun dengan

metode pias hilir 68

19 Perhitungan Metode Irisan Bidanng Luncur Bundar pada kondisi baru

selesai dibangun bagian hilir 69

20 Stabilitas lereng bendungan pada kondisi air elevasi muka air banjir

dengan metode pias hulu 70

21 Perhitungan Metode Irisan Bidanng Luncur Bundar pada kondisi air

elevasi muka air banjir bagian hulu 71

22 Stabilitas lereng bendungan pada kondisi air elevasi muka air banjir

dengan metode pias hilir 72

23 Perhitungan Metode Irisan Bidanng Luncur Bundar pada kondisi air

elevasi muka air banjir bagian hilir 73

24 Arah, kecepatan angin dan kelembaban relatif minimum, rata-rata dan

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Air yang berada di daratan sebagai air sungai, air danau dan air tanah merupakan 0.73% dari total jumlah air yang ada di bumi (Sosrodarsono 1993). Air tawar ini sebagian besar berasal dari air hujan yang turun ke permukaan tanah dan mengalir ke permukaan atau tempat–tempat yang lebih rendah dan setelah mengalami beberapa perlawanan akibat gaya berat akhirnya melimpah ke danau dan laut. Suatu alur yang panjang di atas permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan disebut alur sungai. Air permukaan tanah dan air tanah yang dibutuhkan untuk kehidupan dan produksi adalah air yang terdapat sirkulasi air. Jika sirkulasi air ini tidak merata maka akan terjadi masalah dan juga sebaliknya.

Pengolahan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan atau manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Cara non-struktural untuk pengolahan air adalah program–program yang tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas yang dibangun, sedangkan cara struktural adalah fasilitas yang dibangun untuk pengendali aliran air. Dalam upaya pengolahan sumber daya air cara struktural untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, maka banyak usaha yang dilakukan manusia diantaranya dengan membuat bendung, tanggul dan lain sebagainya.

PT. Perkebunan Nusantara VII khususnya Pabrik Gula (PG) Cinta Manis berupaya mengembangkan areal lahannya. Hal ini memacu pembangunan bendungan yang baru untuk memenuhi suplai air irigasi. Bendungan atau embung adalah bangunan air yang mempunyai bangunan pelengkap lainnya yang mempunyai fungsi utama menampung dan mengontrol suatu debit air yang sengaja dibuat untuk meningkatkan taraf muka air untuk mendapatkan tinggi terjun sehingga air dapat dialirkan secara teratur dan terkontrol dalam pembagiannya (Donny 2011).

2

Dengan adanya studi ini diharapkan potensi air yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga mencukupi untuk keperluan irigasi. Selain itu perencanaan tubuh bendungan juga diharapkan kuat sehingga tidak terjadi longsor dan mampu menahan debit air yang ada pada bendungan tersebut sehingga memberikan manfaat yang besar.

Perumusan Masalah

Bendung yang dibangun pada bendungan untuk menampung air di perkebunan Cinta Manis, PT. Perkebunan Nusantara VI ini merupakan bendungan tipe urugan homogen. Selain digunakan untuk menampung air, bendungan ini juga digunakan sebagai jalan. Sebagian besar bendungan ini dibangun tanpa adanya perhitungan-perhitungan dan dasar teori yang valid. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi tubuh bendung tidak kuat menahan gaya-gaya yang terjadi. Debit yang ditampung terlalu besar yang mengakibatkan terjadinya longsor pada tubuh bendung. Oleh karena itu perlu adanya analisis mengenai karakteristik lahan pada pembangunan bendungan untuk menentukan desain yang efektif dan efisien yang berdasarkan RSNI T-01-2002 tentang Tata Cara Desain Tubuh Bendungan Tipe Urugan. Dengan perecanaan tubuh bendung ini diharapkan tubuh bendung yang akan dibangun mampu menahan gaya-gaya yang terjadi dan dalam pembangunan bendungan sendiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air irigasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk merencanakan detail tubuh bendung pada bendungan di lahan perkebunan Cinta Manis, PT. Perkebunanan Nusantara VII, Palembang, meliputi:

1. Mengetahui dimensi bendungan yang akan direncakan berdasarkan debit dan volume air yang diketahui.

2. Menentukan desain konstruksi bendungan yang tepat dengan memaksimalkan tampungan air sehingga tubuh bendung aman dari bahaya

piping bawah bendungan pada saat debit banjir rencana serta aman terhadap bahaya longsor.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai sumber air untuk keperluan irigasi pada tanaman tebu di lahan perkebunan PT. Perkebunan Nusantara VII khususnya Rayon II P.G. Cinta Manis

3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup analisis hidrologi dan topografi serta perhitungan dimensi bendungan. Dalam material timbunan tanah, diasumsikan tanah timbunan berupa tanah homogen. Perhitungan stabilitas terhadap aliran filtrasi dan stabilitas lereng pada bendungan juga dilakukan untuk mengetahui apakah bendungan yang dibuat aman atau tidak dari gejala piping dan longsor.

TINJAUAN PUSTAKA

Penentuan Luas Daerah Aliran Sungai (DAS)

Yang dimaksud dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Kodoatie dan Sjarief 2005). Untuk penentuan luas DAS pada perencanaan bendungan mengacu pada Perencanaan Pengembangan Wilayah Sungai dalam rangka peningkatan kemampuan penyediaan air sungai untuk berbagai kebutuhan hidup masyarakat, sehingga meliputi beberapa ketentuan antara lain (Soemarto 1999) :

1. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) mengikuti pola bentuk aliran sungai dengan mempertimbangkan aspek geografis di sekitar Daerah Aliran Sungai yang mencakup daerah tangkapan (cathment area) untuk perencanaan bendungan tersebut.

2. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat diketahui dari gambaran yang diantaranya meliputi peta-peta atau foto udara, dan pembedaan skala serta standar pemetaan sehingga dapat menghasilkan nilai-nilai yang sebenarnya.

Analisis Frekuensi Curah Hujan

Hujan rencana merupakan kemungkinan tinggi hujan yang terjadi dalam kala ulang tertentu sebagai hasil dari suatu rangkaian analisis hidrologi yang biasa disebut analisis frekuensi. Secara sistematis metode analisis frekuensi perhitungan hujan rencana ini dilakukan secara berurutan sebagai berikut :

1. Parameter Statistik 2. Pemilihan Jenis Metode 3. Uji Kebenaran Sebaran 4. Perhitungan Hujan Sebaran Parameter Statistik

4

memperoleh harga parameter statistik dilakukan perhitungan dengan rumus dasar sebagai berikut (Soemarto 1999) :

̅ = ∑ �; = √∑ �− ̅

∑ = jumlah tinggi hujan harian maksimum selama n tahun (mm) n = jumlah tahun percepatan data hujan

Sd = deviasi standar Cv = koefisien variasi Cs = koefisien kemiringan Ck = koefisien kurtosis

Lima parameter statistik di atas akan menentukan jenis metode yang akan digunakan dalam analisis frekuensi.

Pemilihan Jenis Metode

Jenis metode yang digunakan dalam analisis frekuensi dilakukan dengan beberapa asumsi, yakni Metode Gumbel Tipe I, Metode Log Pearson Tipe III dan Metode Log Normal.

1. Metode Gumbel Tipe I

Untuk menghitung curah hujan rencana dengan Metode Gumbel Tipe I digunakan persamaan distribusi frekuensi empiris sebagai berikut (Soemarto, 1999) :

= ̅ + − (5)

= √∑ �− ̅

− (6)

Hubungan antara periode ulang T dengan YT dapat dihitung dengan rumus (Soemarto, 1999):

Dimana:

XT = nilai hujan rencana dengan data ukur T tahun (mm)

̅ = nilai rata-rata hujan (mm)

S = deviasi standar (simpangan baku)

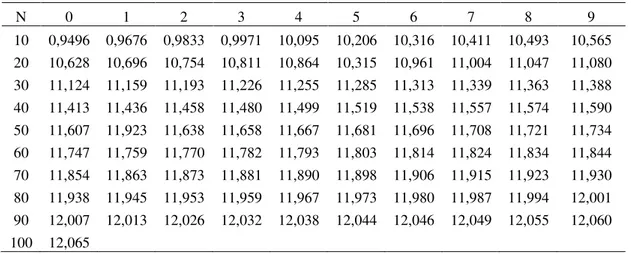

5 Yn = nilai rata-rata dari reduksi variat (reduce mean) nilainya tergantung

dari jumlah data (n), seperti ditunjukkan pada Tabel 2

Sn = deviasi standar dari reduksi variat (reduced standart deviation) nilainya tergantung dari jumlah (n), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3

Tabel 1 Reduced variate YT

Periode Ulang (Tahun) Reduced Variate

2 0.3665

Tabel 3 Reduced standard deviation Sn

6

2. Metode Log Pearson Tipe III

Metode Log Pearson Tipe III apabila digambarkan pada kertas peluang logaritmik merupakan persamaan garis lurus, sehingga dapat dinyatakan sebagai model matematik dengan persamaan sebagai berikut (Soemarto 1999):

= ̅ + . (7)

Dimana:

Y = nilai logaritmik dari X atau log Y X = curah hujan (mm)

̈ = rata-rata hitung (lebih baik rata-rata geometrik) nilai Y S = deviasi standar nilai Y

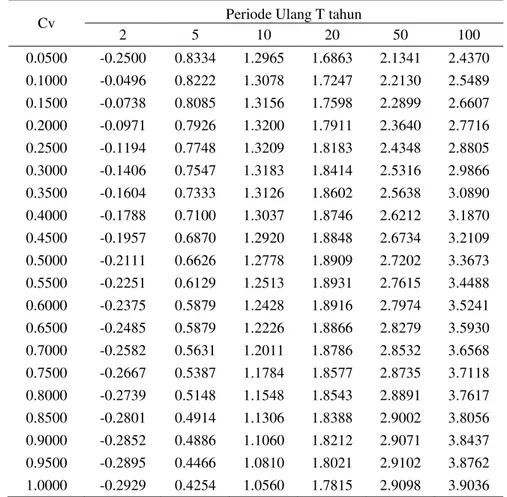

K = karakteristik distribusi peluang Log Pearson Tipe III (Tabel 4) Tabel 4 Harga K untuk distribusi Log Pearson Tipe III

7

Metode Log Normal apabila pada kertas peluang logaritmik merupakan persamaan garis lurus, sehingga dapat dinyatakan sebagai model matematik dengan persamaan sebagai berikut:

= ̅ + ∗ (8)

Dimana:

XT = besarnya curah hujan yang mungkin terjadi dengan periode ulang X tahun (mm)

̅ = curah hujan rata-rata (mm)

S = deviasi standar data hujan maksimum tahunan

Kt = standard variabel untuk periode ulang T tahun (Tabel 5) Tabel 5 Standard variable Kt

8

Tabel 6 Koefisien untuk metode sebaran Log Normal

Cv Periode Ulang T tahun

Uji keselarasan sebaran dilakukan untuk mengetahui jenis metode yang paling sesuai dengan data hujan. Uji metode dilakukan dengan uji keselarasan distribusi yang dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih, dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis (Soewarno 1995).

Ada dua jenis uji keselarasan yaitu uji keselarasan Chi Kuadrat ( Chi Square ) dan Smirnov Kolmogorof. Pada tes ini biasanya yang diamati adalah hasil perhitungan yang diharapkan.

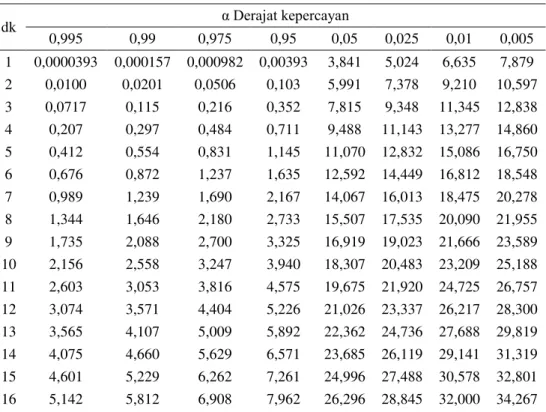

Uji Keselarasan Chi Kuadrat (Chi Square)

Prinsip pengujian dengan metode ini didasarkan pada jumlah pengamatan yang diharapkan pada pembagian kelas, dan ditentukan terhadap jumlah data pengamatan yang terbaca di dalam kelas tersebut, atau dengan membandingkan nilai chi square (X2) dengan nilai chi square kritis (X2cr). Uji keselarasan chi kuadrat menggunakan rumus (Soewarno 1995) :

9 Dimana:

X2 = harga chi square terhitung

Oi = jumlah nilai pengamatan pada sub kelomok ke-i Ei = jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke-i N = jumlah data

Suatu distribusi dikatakan selaras jika nilai X2 hitung < X2 kritis. Nilai X2 kritis dapat dilihat di Tabel 7. Dari hasil pengamatan yang didapat dicari penyimpangannya dengan chi square kritis paling kecil. Untuk suatu nilai nyata tertentu (level of significant) yang sering diambil adalah 5%. Derajat kebebasan ini secara umum dihitung dengan rumus sebagai berikut (Soewarno 1995) :

Dk = K- (P+1) (10)

Dimana:

Dk = derajat kebebasan

P = nilai untuk distribusi Metode Gumbel, P=1 Adapun kriteria penilaian hasilnya adalah sebagai berikut:

Apabila peluang lebih dari 5% maka persamaan distribusi teoritis yang digunakan dapat diterima.

Apabila peluang lebih kecil dari 1% maka persamaan distribusi teoritis yang digunakan dapat diterima.

Apabila peluang lebih kecil dari 1%-5%, maka tidak mungkin mengambil keputusan, perlu penambahan data.

Tabel 7 Nilai kritis untuk uji keselarasan chi kuadrat

10

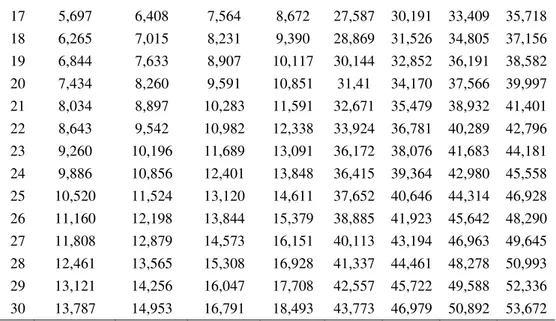

Uji Keselarasan Smirnov – Kolmogorov

Uji keselarasan Smirnov-Kolmogorof, sering juga disebut uji keselarasan non parametrik (non parametrik test), karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu. Menurut Soewarno (1995) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

= ��

� −

�

∆�� (11)

Sedangkan untuk nilai delta kritis uji keselarasan Smirnov-Kolmogorov ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini:

11 Intensitas Curah Hujan

Untuk menentukan Debit Banjir Rencana (Design Flood), perlu didapatkan harga suatu intensitas curah hujan terutama bila digunakan metode rasional. Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu di mana air tersebut berkonsentrasi. Analisis intensitas curah hujan ini dapat diproses dari data curah hujan yang telah terjadi pada masa lampau (Loebis 1987). Untuk menghitung intensitas curah hujan, dapat digunakan rumus empiris dari Dr. Mononobe (Soemarto 1999) sebagai berikut :

= [ ] / (12)

Dimana:

I = intensitas curah hujan (mm/jam) t = lamanya curah hujan (jam)

R24 = curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm)

Debit Banjir Rencana

Debit banjir rencana dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda. Metode yang paling sering digunakan adalah Metode Rasional. Menurut Sosrodarsono dan Takeda (1984) perhitungan debit banjir rencana dengan Metode Rasional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

= �. .�. = . . . (13)

Dimana:

Qt = debit banjir maksimum (m3/dtk) C = koefisien pengaliran

I = intensitas hujan selama t jam (mm/jam) A = luas DAS sampai 100 km2 (km2)

Koefisien pengaliran atau run off (C) tergantung dari faktor-faktor daerah pengalirannya, seperti jenis tanah, kemiringan, vegetasi, luas dan bentuk daerah pengaliran sungai (Loebis 1987). Untuk menentukan koefisien pengaliran dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Koefisien pengaliran (C)

Tipe Daerah Aliran Harga C

Rerumputan

Tanah pasir, datar, 2% 0.05-0.10

Tanah pasir, rata-rata 2-7% 0.10-0.15

Tanah pasir, curam 7% 0.15-0.20

Tanah gemuk, datar 2% 0.13-0.17

Tanah gemuk, rata-rata 2-7% 0.18-0.22

12

Business Daerah kota lama 0.75-0.95

Daerah pinggiran 0,50-0,70

Perumahan

Daerah "single family" 0,30-0,50

"Multi unit" terpisah-pisah 0,40-0,60

"Multi unit" tertutup 0,60-0,75

"Sub urban" 0,25-0,40

Daerah rumah-rumah apartemen 0,50-0,70

Daerah ringan 0,50-0,80

Daerah berat 0,60-0,90

Pertamanan 0,10-0,25

Tempat pertanian 0,20-0,35

Halaman kereta api 0,20-0,40

Debit Andalan

Debit andalan merupakan debit minimal yang sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan air (Soemarto 1999). Perhitungan ini digunakan untuk masukan simulasi operasi bangunan daerah kritis dalam pemanfaatan air. Salah satu metode yang digunakan adalah Metode F J. Mock yang dikembangkan khusus untuk perhitungan sungai-sungai di Indonesia. Dasar pendekatan metode ini mempertimbangkan faktor curah hujan, evapotranspirasi, keseimbangan air di permukaan tanah dan kandungan air tanah. Prinsip perhitungan ini adalah hujan yang jatuh di atas tanah (presipitasi) sebagian akan hilang karena penguapan (evaporasi), sebagian akan hilang menjadi aliran permukaan (direct run off) dan sebagian lagi akan masuk tanah (infiltrasi). Infiltrasi mula-mula menjenuhkan permukaan (top soil) yang kemudian menjadi perkolasi dan akhirnya keluar ke sungai sebagai base flow.

Analisa Kebutuhan Air Untuk Tanaman

Kebutuhan air untuk tanaman adalah banyaknya air yang dibutuhkan tanaman untuk membuat jaring tanaman (batang dan daun). Selain itu juga untuk diuapkan sebagai evapotranspirasi, perkolasi, curah hujan, pengolahan lahan dan pertumbuhan tanaman. Menurut Ditjen Pengairan (1985) rumus yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan air adalah sebagai berikut:

= + − + (14)

Dimana:

Ir = kebutuhan air untuk irigasi (mm/hari) Et = evapotranspirasi

S = kebutuhan air untuk penglahan tanah (mm/hari) P = perkolasi

13 Neraca Air

Menurut Rifai (2008) perhitungan neraca air dilakukan untuk mengecek air yang tersedia cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan air irigasi atau tidak. Dalam perhitungan neraca air ini terdapat tiga unsur pokok, yakni:

1. Kebutuhan air

2. Tersedianya air (debit andalan) 3. Neraca air

Penelusuran Banjir (flood routing)

Penelusuran banjir dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik

outflow/keluaran, yang sangat diperlukan dalam pengendalian banjir. Perubahan hidrograf banjir antara inflow (I) dan outflow (O) karena adanya faktor tampungan atau adanya penampang sungai yang tidak seragam atau akibat adanya meander sungai. Jadi penelusuran banjir ada dua, untuk mengetahui perubahan inflow dan

outflow pada bendungan dan inflow pada satu titik dengan suatu titik di tempat lain pada sungai. Perubahan inflow dan outflow akibat adanya tampungan. Maka pada suatu bendungan akan terdapat inflow banjir (I) akibat adanya banjir dan outflow

(O) apabila muka air bendungan naik sehingga terjadi limpasan (Soemarto 1999). I > O tampungan bendungan naik elevasi muka air bendungan naik. I < O tampungan bendungan turun elevasi muka air bendungan turun.

Tipe Bendungan

Berdasarkan material pembentuknya bendungan dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu (Sudibyo, 1993):

1. Bendungan urugan (fill dams, embankment dams) adalah bendungan yang dibangun dari hasil penggalian bahan (material) tanpa tambahan bahan lain yang bersifat campuran secara kimia, jadi betul-betul bahan pembentuk bendungan asli. bendungan ini masih dapat dibagi menjadi dua yaitu:

bendungan urugan serba sama (homogeneous dams) adalah bendungan apabila bahan yang membentuk tubuh bendungan tersebut terdiri dari tanah yang hampir sejenis dan gradasinya (susunan ukuran butirannya) hampir seragam.

Bendungan tipe zonal adalah bendungan apabila timbunan yang membentuk tubuh bendungan terdiri dari batuan dengan gradasi (susunan ukuran butiran) yang berbeda-beda dalam urutan-urutan pelapisan tertentu.

14

penyangga (buttress dam) permukaan hulu menerus dan di hilirnya pada jarak tertentu ditahan, bendungan beton berbentuk lengkung dan bendungan beton kombinasi.

Perencanaan Tubuh Bendungan

Beberapa istilah penting mengenai tubuh bendungan adalah: 1. Tinggi bendungan

Tinggi bendungan adalah perbedaan antara elevasi permukaan pondasi dan elevasi mercu bendungan. Apabila pada bendungan dasar dinding kedap air atau zona kedap air, maka yang dianggap permukaan pondasi adalah garis perpotongan antara bidang vertikal yang melalui hulu mercu bendungan dengan permukaan pondasi alas bendungan tersebut (Loebis 1984).

2. Tinggi Jagaan (free board)

Tinggi jagaan adalah perbedaan antara elevasi permukaan maksimum rencana air dalam waduk dan elevasi mercu bendungan. Elevasi permukaan air maksimum rencana biasanya merupakan elevasi banjir rencana waduk (Sosrodarsono dan Takeda 1989).

Gambar 1 Tinggi bendungan dan tinggi jagaan Rumus yang digunakan (dalam Sosrodarsono dan Takeda 1989) :

Hf ≥ ∆h + (hw atau ℎ ) + he + hi (15)

Hf≥ ℎ + he + hi (16)

Dimana :

Hf = tinggi jagaan

∆h = tinggi kemungkinan kenaikan permukaan air waduk yang terjadi akibat timbulnya banjir abnormal

hw = tinggi ombak akibat tiupan angin he = tinggi ombak akibat gempa

ha = tinggi kemungkinan kenaikan permukaan air waduk, apabila terjadi kemacetan pada pintu bangunan pelimpah

15 Tinggi kenaikan permukaan air yang disebabkan oleh banjir abnormal (∆h) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Sosrodarsono 1989):

∆

h =

� ℎQ = kapasitas rencana bangunan pelimpah untuk banjir (m3/dtk) α = 0.2 untuk bangunan pelimpah terbuka

α = 1.0 untuk bangunan pelimpah tertutup H = kedalaman pelimpah rencana (m)

A = luas permukaan air embung pada elevasi banjir rencana (km2) T = durasi terjadinya banjir abnormal (1 s/d 3 jam)

Tinggi ombak yang diseababkan oleh gempa dihitung (he) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

ℎ = ��√�. ℎ (18)

Apabila didasarkan pada tinggi bendungan yang direncanakan, maka standar tinggi jagaan bendungan urugan adalah sebagai berikut (dalam Soedibyo 1993) :

Tabel 10 Tinggi umum bendungan berdasarkan ketinggian Lebih rendah dari 50 m Hf ≥ 2 m

Dengan tinggi antara 50-100 m Hf ≥ 3 m Lebih tinggi dari 100 m Hf ≥ 3.5 m 3. Lebar Mercu Bendungan

Lebar mercu bendungan yang memadai diperlukan agar puncak bendungan dapat tahan terhadap hempasan ombak dan dapat tahan terhadap aliran filtrasi yang melalui puncak tubuh bendung. Disamping itu, pada penentuan lebar mercu perlu diperhatikan kegunaannya sebagai jalan inspeksi dan pemeliharaan bendungan. Penentuan lebar mercu bendungan dirumuskan sebagai berikut (Sosrodarsono dan Takeda 1989):

b = 3.6 H1/3-3 (19)

Dimana:

b = lebar mercu H = tinggi bendungan 4. Panjang Bendungan

16

tersebut diperhitungkan pula dalam menentukan panjang bendungan (Nisa 2008).

5. Volume Bendungan

Seluruh jumlah volume konstruksi yang dibuat dalam rangka pembangunan tubuh bendungan termasuk semua bangunan pelengkapnya dianggap sebagai volume bendungan (Nisa 2008).

6. Kemirignan Lereng (slope gradient)

Kemiringan rata-rata lereng bendungan (lereng hulu dan lereng hilir) adalah perbandingan antara panjang garis vertikal yang melalui tumit masing-masing lereng tersebut. Berm lawan dan drainase prisma biasanya dimasukkan dalam perhitungan penentuan kemiringan lereng, akan tetapi alas kedap air biasanya diabaikan.

Menurut Soedibyo (1993) kemiringan lereng sangat ditentukan oleh jenis material urugan yang dipakai. Kemiringan lereng urugan harus ditentukan sedemikian rupa agar stabil terhadap longsoran. Kestabilan urugan harus diperhitungkan terhadap frekuensi naik turunnya muka air, rembesan dan harus tahan terhadap gempa.

Tabel 11 Kemiringan lereng urugan

Material urugan Material utama Kemiringan Lereng

Vertikal : Horisontal

lempung atau dinding

diafragma

b. Kerikil-kerakal dengan inti

lempung atau dinding

diafragma

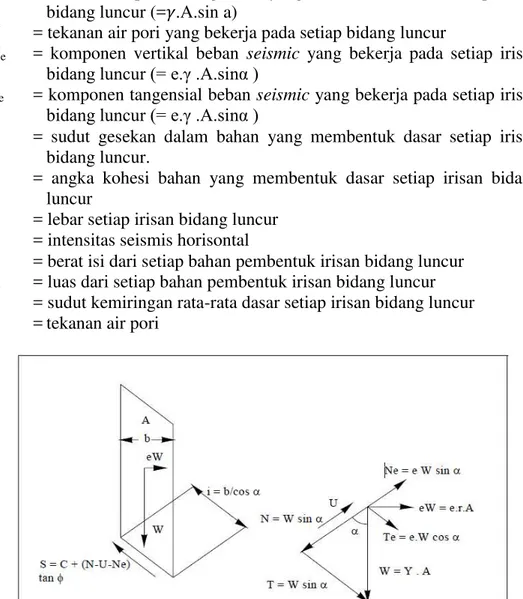

Merupakan perhitungan konstruksi untuk menentukan ukuran (dimensi) bendungan agar mampu menahan muatan-muatan dan gaya-gaya yang bekerja padanya dalam keadaan apapun juga. Konstruksi harus aman terhadap geseran, penurunan bendungan, terhadap rembesan dalam keadaan bendungan kosong maupun ketika bendungan dalam keadaan penuh air. Gaya-gaya yang bekerja pada bendungan urugan adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas tubuh bendungan terhadap rembesan

17 2. Stabilitas lereng bendungan urugan menggunakan metode irisan bidang

luncur bundar

Menurut Sodibyo (1993) faktor keamanan dari kemungkinan terjadinya longsoran dapat diperoleh dengan menggunakan rumus keseimbangan sebagai berikut:

=∑{�. + − −∑ + � �} (20)

= ∑ �. +∑{�.�∑ �.� si �+s �− . � � − } � �s � (21)

Dimana:

Fs = faktor keamanan

N = beban komponen vertikal yang timbul dari beban setiap irisan bidang luncur (= .A.cos a)

T = beban komponen tangensial yang timbul dari berat setiap irisan bidang luncur (= .A.sin a)

U = tekanan air pori yang bekerja pada setiap bidang luncur

Ne = komponen vertikal beban seismic yang bekerja pada setiap irisan bidang luncur (= e.γ .A.sinα )

Te = komponen tangensial beban seismic yang bekerja pada setiap irisan bidang luncur (= e.γ .A.sinα )

� = sudut gesekan dalam bahan yang membentuk dasar setiap irisan bidang luncur.

C = angka kohesi bahan yang membentuk dasar setiap irisan bidang luncur

Z = lebar setiap irisan bidang luncur E = intensitas seismis horisontal

= berat isi dari setiap bahan pembentuk irisan bidang luncur A = luas dari setiap bahan pembentuk irisan bidang luncur α = sudut kemiringan rata-rata dasar setiap irisan bidang luncur V = tekanan air pori

18

3. Kapasitas aliran filtrasi

Kapasitas filtrasi yang mengalir melalui tubuh dan pondasi bendungan yang didasarkan pada jaringan trayektori. Kombinasi dari beberapa garis aliran dan garis ekipotensial disebut jaring arus (flow net). Garis aliran adalah suatu garis sepanjang mana butir-butir air akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang tembus air (permeable). Hardiyatmo (1992) menyatakan bahwa garis ekipotensial adalah garis-garis yang mempunyai tinggi tekan yang sama (h konstan). Kemiringan garis ekipotensial adalah tegak lurus terhadap garis aliran. Pada tanah yang seragam hal ini selalu benar sehingga rembesan air di dalam tanah dapat digambarkan sebagai deretan garis ekipotensial dan deretan garis aliran yang saling berpotongan secara tegak lurus. Debit rembesan yang lewat tubuh maupun pondasi bendungan ditentukan dengan menggunakan persamaan aliran filtrasi yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

=

� (22)

Dimana:

Qf = kapasitas aliran filtrasi

Nf = angka pembagi dari garis trayektori aliran filtrasi Np = angka pembagi dari garis equipotensial

K = koefisien filtrasi H = tinggi tekan air total

L = panjang profil melintang tubuh bendung 4. Gejala Sufosi (Piping) dan Sembulan (Boiling)

Sufosi adalah erosi yang cepat sebagai akibat rembesan terpusat berat tubuh dan atau pondasi bendung. Air meresap melalui timbunan tanah lapisan kedap air atau pondasi bendung. Besarnya debit rembesan yang terjadi akan mengakibatkan terjadinya bahaya piping dan sembulan pada dasar tanah pondasi. Kecepatan kritis aliran yang menyebabkan erosi material halus dihitung dengan persamaan empiris sebagai berikut:

= √ (23)

Dimana:

c = kecepatan kritis (m/dtk)

w1 = berat butiran bahan dalam air (t/m3) g = percepatan gravitasi (m/dtk2)

F = luas permukaan yang menampung aliran filtrasi (m2) = berat isi air (t/m3)

19

= .� (24)

Dimana:

V = kecepatan aliran filtrasi (m/dtk) k = koefisien permeabilitas

H = tinggi tekanan air (m)

L = panjang lintasan rembesan (m)

METODE

Secara umum metode yang digunakan dalam proses penelitian ini terdiri dari: 1. Studi literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dasar mengenai permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, studi literatur bertujuan untuk mempelajari berbagai metode untuk menentukan debit limpasan dan parameter yang mempengaruhinya. Literatur yang menjadi acuan berasal dari buku teks, karya tulis dan jurnal ilmiah.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara survei. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, baik data sekunder maupun data aktual yang berhubungan dengan lokasi penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi dimensi saluran dan koefisien permeabilitas tanah.

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari pengukuran luas daerah tangkapan air dan pengukuran luas bendungan rencana. Data primer terdiri dari data curah hujan selama 12 tahun, data iklim dan data peta tanah yang diperoleh dari Litbang Cintamanis serta citra landsat yang diambil dari google earth.

Alat

20

Gambar 3 Diagram alir penelitian

Mulai

a. Berat Butiran Tanah Dalam Air b. Berat Jenis Tanah Kering

c. Berat Jenis Tanah Jenuh Luas Daerah Tangkapan Air

Analisis Sebaran Kebutuhan Air

21 Prosedur Analisis Data

Analisis data pertama kali dilakukan adalah analisis frekuensi curah hujan. analisis ini terdiri dari uji parameter statistik, pemilihan jenis sebaran, uji kebenaran sebaran dan perhitungan hujan sebaran. Dalam uji parameter statistik digunakan rumus pada Persamaan 1, 2, 3 dan 4. Setelah itu dilakukan pemilihan jenis metode yang digunakan (Metode Gumbel Tipe I, Log Pearson Tipe III dan Log Normal). Untuk menghitung curah hujan dengan metode Gumbel digunakan Persamaan 5 dan Persamaan 6. Perhitungan curah hujan rencana dengan metode Log Normal digunakan Persamaan 8 sedangkan metode Log Pearson digunakan Persamaan 7 dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

Mengubah data curah hujan sebanyak n buah X1, X2, X3, ..., Xn menjadi log (X1), log (X2), log (X3),..., log (Xn).

Menghitung harga rata-ratanya dengan rumus berikut:

log

̅̅̅̅̅̅̅ =∑�= �

(25)

Dimana:

log

̅̅̅̅̅̅̅ = harga rata-rata logaritmik

n = jumlah data

Xi = nilai curah hujan tiap-tiap tahun (R24 maks) (mm)

Menghitung harga elevasi deviasi standarnya (Sd) dengan rumus berikut:

log

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = √∑�= {l g � −l g̅̅̅̅̅̅̅}

− (26)

Dimana :

Sd = deviasi standar

Menghitung koefisien skewness (Cs) dengan rumus:

=∑�= {l g � −l g̅̅̅̅̅̅̅}

− − (27)

Dimana:

Cs = koefisien skewness

Menghitung logaritmik hujan rencana dengan periode ulang T tahun dengan rumus:

Log XT = ̅̅̅̅̅̅̅� + G*S1 (28)

Dimana:

XT = curah hujan rencana periode ulang T tahun (mm)

G = harga yang diperoleh berdasarkan nilai Cs yang didapat seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Menghitung koefisien kurtosis (Ck) dengan rumus:

= ∑�= {l g � −l g̅̅̅̅̅̅̅}

− − − (29)

Dimana:

22

Menghitung koefisien variasi (Cv)dengan rumus:

= l g̅̅̅̅̅̅̅ (30)

Dimana:

Cv = koefisien variasi S1 = deviasi standar

Setelah itu dilakukan uji keselarasan sebaran (Chi Square dan Smirnov-Kolmogorov) untuk mengetahui apakah metode yang akan digunakan benar-benar sesuai dan dapat digunakan untuk perhitungan debit banjir rencana. Uji chi square

dilakukan dengan menggunakan Persamaan 9. Untuk uji Smirnov-Kolmogorov langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Urutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya dan tentukan besarnya nilai masing-masing peluang dari hasil penggambaran grafis data (persamaan distribusinya): (seperti ditunjukkan pada Tabel 8).

Ketika didapatkan metode yang sesuai untuk digunakan perhitungan debit banjir rencana, intensitas curah hujan (I) dihitung menggunakan Persamaan 12. Dengan menggunakan nilai koefisien limpasan pada Tabel 9 debit banjir rencana dihitung sesuai dengan Persamaan 13. Debit andalan dihitung dengan menggunakan metode F. J. Mock. Setelah itu analisa kebutuhan air untuk tanaman dihitung menggunakan Persamaan 14.

Neraca air dilakukan dengan membandingkan data kebutuhan air tanaman untuk irigasi dengan air yang tersedia dari perhitungan debit andalan. Langkah terakhir untuk analisis hidrologi yaitu menghitung penelusuran banjir dengan menggunakan perhitungan debit yang melewati spillway dengan rumus berikut:

= √ � / (31)

Dimana:

Q = debit yang melewati spillway (m3/dtk) B = lebar efektif spillway (m)

Cd = koefisien debit limpasan

H = perbedaan muka air antara hulu dan hilir (m)

Perhitungan struktur bendungan dilakukan untuk mengetahui tinggi bendungan, tinggi jagaan dan lebar mercu serta stabilitas bendungan terhadap sufosi (piping). Perencanaan elevasi tinggi bendungan diperoleh dengan membuat grafik hubungan antara elevasi, volume tampungan dan luas genangan. Untuk menghitung volume pada sebuah kontur dapat digunakan rumus sebagai berikut:

23

Dimana:

Z = beda tinggi antar kontur Fy = luas pada kontur Y Fx = luas pada kontur X

Kemudian dibuat grafik hubungan antara elevasi, luas dan volume genangan dan dipilih elevasi tinggi bendungan yang sesuai dengan rencana.

Untuk menentukan tinggi jagaan bendungan dapat digunakan Persamaan 15, 16, 17 dan Persamaan 18 sedangkan untuk menentukan lebar mercu bendungan minimum digunakan Persamaan 19. Perhitungan stabilitas bendungan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap stabilitas lereng bendungan terhadap aliran filtrasi. Analisis ini terdiri atas perhitungan formasi garis depresi tanpa menggunakan chimney, formasi garis depresi dengan menggunakan drainase kaki dan analisis jaringan trayektori serta aliran filtrasi (seepage flownet). Untuk perhitungan analisis jaringan trayektori dan aliran filtrasi digunakan Persamaan 22, 23 dan Persamaan 24. Garis depresi didapat dengan persamaan parabola bentuk dasar seperti di bawah ini :

Gambar 4 Garis depresi pada bendungan homogen

Untuk perhitungan selanjutnya maka digunakan persamaan-persamaan berikut:

= − (33)

= √ℎ + − (34)

Untuk zone inti kedap air garis depresi digambarkan sebagai kurva dengan persamaan berikut:

= √ + (35)

Dimana:

h = jarak vertikal antara titik A dan B d = jarak horisontal antara titik B2 dan A I1 = jarak horisontal antara titik B dan E I2 = jarak horisontal antara titik B dan A A = ujung tumit hilir bendungan

24

A1 = titik perpotongan antara parabola bentuk besar garis depresi dengan garis vertikal melalui titik B

B1 = titik yang terletak sejauh 0.3 I1 horisontal hulu dari titik B

Akan tetapi garis parabola bentuk dasar (B2-C0-A0) diperoleh dari persamaan tersebut, bukanlah garis depresi sesungguhnya, masih diperlukan penyesuaian menjadi garis B-C-A yang merupakan bentuk garis depresi yang sesungguhnya seperti tertera pada Gambar 5 berikut:

Gambar 5 Garis depresi pada bendungan homogen (sesuai denga garis parabola yang dimodifikasi)

Panjang Δa tergantung dari kemiringan lereng hilir bendungan, dimana air filtrasi tersembul keluar yang dapat dihitung dengan rumus berikut:

+ Δa = − s � (36)

Dimana:

a = jarak AC

Δa = jarak C0C

α = sudut kemiringan lereng hilir bendungan

Untuk memperoleh nilai a dan Δa dapat dicari berdasarkan nilai α dengan menggunakan grafik sebaagai berikut:

Gambar 6 Grafik hubungan antara sudut bidang singgung (α) dengan Δa

�+Δa

Selanjutnya dilakukan perhitungan longsor tubuh bendung, sebelum dilakukan analisis tubuh bendungan urugan terlebih dahulu perlu dicari bidang longsor dari kemiringan hulu maupun hilir (Gambar 7). Pada penentuan bidang longsor, terdapat

25

Gambar 7 Bidang longsor bendungan urugan

Tabel 12 Tabel nilai sudut α, � dan

n � Α

1:1.0 45° 28° 27°

1:1.5 33°8’ 26° 35°

1:2.0 26°6’ 25° 35°

1:3.0 18°4’ 25° 35°

1:5.0 11°3’ 25° 27°

Sumber: Soil mechanic & foundation engineering

Untuk perhitungan stabilitas lereng digunakan metode irisan bidang luncur bundar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Andaikan bidang luncur bundar dibagi menjadi beberapa irisan vertikal dan walaupun bukan merupakan persyaratan yang mutlak, biasanya setiap irisan lebarnya dibuat sama. Disarankan agar irisan bidang luncur tersebut dapat melintasi perbatasan dari dua buah zone penimbunan atau supaya memotong garis depresi aliran filtrasi.

b. Gaya-gaya yang bekerja pada setiap irisan adalah sebagai berikut :

c. Berat irisan (W), dihitung berdasarkan hasil perkalian antara luas irisan (A) dengan berat isi bahan pembentuk irisan (γ), jadi W = A.γ

d. Beben berat komponen vertikal yang bekerja pada dasar irisan (N) dapat diperoleh dari hasil perkalian antara berat irisan (W) dengan cosinus sudut rata-rata tumpuan (α) pada dasar irisan yang bersangkutan jadi N = W.cos α e. Beban dari tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar irisan (U) dapat

diperoleh dari hasil perkalian antara panjang dasar irisan (b) dengan tekanan air rata-rata (U/cosα) pada dasar irisan tersebut, jadi: U = U.b/cosα

26

g. Kekuatan tahanan kohesi terhadap gejala peluncuran (C) diperoleh dari hasil perkalian antara angka kohesi bahan (c’) dengan panjang dasar irisan (b) dibagi lagi dengan cos α, jadi C = c’.b/cosα

h. Kekuatan tahanan geseran terhadap gejala peluncuran irisan adalah kekuatan tahanan geser yang terjadi pada saat irisan akan meluncur meninggalkan tumpuannya

i. Kemudian jumlahkan semua kekuatan-kekuatan yang menahan (T) dan gaya-gaya yang mendorong (S) dari setiap irisan bidang luncur, dimana T dan S dari masing-masing irisan dinyatakan sebagai T = W Sin α dan S = C + (N-U) tan φ.

j. Faktor keamanan dari bidang luncur tersebut adalah perbandingan antara jumlah gaya pendorong dan jumlah gaya penahan yang dirumuskan (Soedibyo, 1993) :

=∑∑ (37)

Dimana:

= faktor keamanan

∑ = jumlah gaya pendorong

∑ = Jumlah gaya penahan

Gambar 8 Skema perhitungan bidang luncur

Perhitungan stabilitas lereng ini digunakan data tanah yang diperoleh dari hasil uji laboratorium PT. Selimut Bumi Adhicipta. Data tanah tersebut antara lain berat jenis spesifik (Gs), berat volume kering ( d), berat volume basah ( b), berat volume jenuh ( sat), angka kohesi (c) dan sudut geser dalam (�). Dalam data tersebut tidak diketahui nilai dari volume berat jenuh ( sat) sehingga perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

γsat = ++ (38)

Dimana:

Gs = berat jenis spesifik e = angka pori

Angka pori dihitung menggunakan persamaan berikut:

+ =γ (39)

Dimana:

e = angka pori

Gs = berat jenis spesifik

27

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Daerah Studi

Bendungan yang akan dibangun di perkebunan Cinta Manis, Rayon II, PT. Perkebunan Nusantara VII, Palembang ini terletak pada daerah rawa. Bendungan direncanakan dengan panjang 386 m dan lebar 110 m. Untuk memperbesar volume tampungan, daerah tampungan dilakukan pengerukan sedalam 3 m dengan sudut kemiringan dinding bendungan adalah 45° dan elevasi dasar diasumsikan 0. Bendungan ini selain untuk menampung air, juga akan digunakan sebagai jalan penghubung antara petak 81 dan petak 193. Bagian hilir tubuh bendung rencana juga akan dilakukan pengerukan dikarenakan juga akan dibangun bendungan yang baru pada daerah hilir.

Gambar 9 Lokasi bendungan rencana

Gambar 10 Desain rencana kolam bendungan tampak depan

Penentuan Daerah Aliran Sungai (DAS)

28

Gambar 11 Luas daerah tangkapan air

Luas titik-titik pada citra satelit dihitung dengan menggunakan bantuan dari website www.earthpoint.us sehingga diperoleh luas DTA adalah 0.3861 km2. Untuk memastikan bahwa luas tersebut merupakan DTA maka arah aliran dimodelkan pada software Surfer 10. Hasil pemodelan arah aliran pada Surfer 10 dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13.

Gambar 12 Arah aliran 2 dimensi

29 Dari hasil pemodelan 2D dan 3D terlihat bahwa arah aliran menuju daerah bendungan rencana (lingkaran merah) sehingga luas DTA sebesar 0.3861 km2 dapat digunakan.

Analisis Frekuensi Curah Hujan Rencana

Analisis ini ditentukan dengan melakukan parameter statistik (pengukuran dispersi), analisis jenis sebaran dan pengujian keselarasan sebaran. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kemungkinan terulangnya curah hujan bulanan maksimum untuk menentukan debit banjir rencana. Data yang digunakan untuk analisis frekuensi curah hujan adalah data curah hujan harian maksimum yang diambil dari stasiun hujan Cinta Manis. Data curah hujan yang digunakan selama 12 tahun mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2013. Berdasarkan data curah hujan harian maksimum diperoleh nilai curah hujan harian maksimum untuk tahun 2002 sampai dengan 2013 adalah 133 mm/hari, 133 mm/hari, 130 mm/hari, 141.5 mm/hari, 185 mm/hari, 103 mm/hari, 196.3 mm/hari, 92 mm/hari, 103 mm/hari, 97 mm/hari, 109 mm/hari dan 99.8 mm/hari. Untuk lebih jelasnya data curah hujan harian maksimum dapat dilihat pada Lampiran 1.

Parameter Statistik (Pengukuran Dispersi)

Besarnya dispersi dapat dilakukan pengukuran dispersi yakni melalui perhitungan parameter statistik untuk (Xi-X), (Xi-X)2, (Xi-X)3, (Xi-X)4 terlebih dahulu dimana Xi merupakan curah hujan harian dalam 1 tahun dan X adalah total rata-rata curah hujan harian maksimum. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh total rata-rata curah hujan harian maksimum selama tahun 2002 sampai dengan 2013 adalah 127 mm/hari, sedangkan nilai dari jumlah nilai untuk (Xi-X), (Xi-X)2, (Xi-X)3, (Xi-X)4 berturut-turut adalah 1x10-13, 12798, 412433, dan 38245224. Perhitungan parameter statistik secara lebih detil disajikan pada Lampiran 2.

Adapun pengukuran dispersi antara lain sebagai berikut: 1. Deviasi standar (Sd)

Perhitungan deviasi standar menggunakan persamaan berikut:

= √∑ � − ̅−

= √ −

= 34.11

2. Koefisien skewness (Cs)

Perhitungan koefisien skewness menggunakan persamaan sebagai berikut:

= ∑ { � − ̅ }�=

30

= − − .

=1.133

3. Pengukuran kurtosis (Ck)

Perhitungan kurtosis menggunakan persamaan sebagai berikut:

= ∑ { � − ̅ } �=

= .

=2.825

4. Koefisien variasi (Cv)

Perhitungan koefisien variasi menggunakan persamaan sebagai berikut:

= ̅

= .

= .

Analisis Jenis Sebaran 1. Metode Gumbel

Menghitung curah hujan dengan Persamaan 5 dan Persamaan 6.

= ̅ + −

Dimana

̅ = 127 Sd = 34.11 Yn = 0.5035 Sn = 0.9833

Nilai Yt tergantung dari periode ulang yang digunakan. Nilai Yt dapat dilihat pada Tabel 1. Secara detail perhitungan distribusi sebaran Metode Gumbel Tipe I dengan periode ulang T tahun dapat dilihat Lampiran 3.

2. Metode Log Pearson Tipe III

Perhitungan curah hujan dengan metode Log Pearson III dihitung dengan persamaan berikut:

31 Y = ̅ + . sehingga persamaan menjadi log = log̅̅̅̅̅̅̅̅̅ +

.̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅log dimana nilai Y adalah nilai logaritmik dari x. ̅ = rata-rata hitung nilai Y atau log̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = ∑ l g = . . Sd merupakan deviasi standar, dengan menggunakan Persamaan 6 diperoleh nilai Sd adalah 0.108139 dan nilai kemencengan (Cs) sebesar 0.06556. Distribusi frekuensi dari metode Log Pearson Tipe III disajikan pada Lampiran 4 sedangkan distribusi sebaran metode Loeg Pearson Tipe III disajikan pada Lampiran 5.

3. Metode Log Normal

Menghitung curah hujan menggunakan persamaan berikut:

= ̅ + ∗

Sehingga diperoleh hasil perhitungan untuk metode Log Normal dengan perode ulang T tahun yang disajikan Lampiran 6.

Dari analisis jenis sebaran ketiga metode tersebut, Tabel 13 menunjukkan hasil perhitungan curah hujan rencana semua metode.

Tabel 13 Rekapitulasi curah hujan rencana

No Periode metode gumbel I metode log person III metode log normal

1 2 122.130897 122.8097737 119.3791323

2 5 161.4477681 142.2163014 148.7137364

3 10 187.4751622 169.74058 169.8619393

4 25 220.3016622 245.6673351 198.5143433

5 50 244.771506 207.1685564 220.6858464

6 100 268.9915866 222.4485093 244.5628497

7 200 293.1318819 237.5117266 268.098753

8 1000 349.4326423 272.2021178 −

Dari ketiga metode diatas dipilih jenis distribusi yang paling sesuai. Pemilihan jenis distribusi dilakukan dengan memilih parameter yang menjadi syarat penggunaan suatu metode distribusi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14 Syarat penggunaan jenis sebaran

No jenis distribusi syarat hasil perhitungan keterangan

1 metode

gumbel

ck ≤ 5.4002 Ck=2.825205801 memenuhi cs ≤ 1.139 Cs=1.133696033 memenuhi

2 metode log

normal

ck = 0 Ck=2.825205801 tidak memenuhi

cs = 3Cv + Cv³

Cs=0.268829671 tidak memenuhi

0.82591717

3 metode log

person III

ck =1.5cs(ln x)2+3 Ck=2.825205801

tidak memenuhi

19.63250823

32

Dari keempat metode yang digunakan di atas yang paling mendekati adalah sebaran Metode Gumbel Tipe I dengan nilai Cs = 1.1336 mendekati persyaratan Cs ≤ 1,139 dan nilai Ck = 2.825 yang mendekati persyaratan Ck ≤ 5,4002. Dari jenis sebaran yang telah memenuhi syarat tersebut perlu diuji kecocokan sebarannya dengan beberapa metode. Hasil uji kecocokan sebaran tersebut untuk menunjukan distribusinya dapat diterima atau tidak.

Pengujian Keselarasan Sebaran 1. Uji Sebaran Dengan Chi Kuadrat

Untuk menguji keselarasan sebaran Metode Gumbel Tipe I, digunakan uji sebaran Chi Kuadrat (Chi Square Test). Uji sebaran chi kuadrat dapat

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu f2 hitungan kurang dari f2cr (Soewarno 1995). Lampiran 7 menunjukkan hasil perhitungan uji keselarasan sebaran dengan chi kuadrat. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh f2 sebesar 4.667 dengan menggunakan derajat signifikasi 5% dan f2cr berdasarkan Tabel 7 sebesar 7.815 maka dapat dinyatakan bahwa hipotesa yang diuji dapat diterima. Hal ini dikarenakan f2 hasil perhitungan masih lebih kecil dari pada syarat yang ditentukan yakni 7.815.

2. Uji Sebaran Smirnov – Kolmogorov

33 Intensitas Curah Hujan

Intensitas hujan atau intensitas curah hujan rencana dapat dikatakan sebagai ketinggian atau kederasan hujan per satuan waktu, biasanya dalam satuan (mm/jam). Jika volume hujan adalah tetap, maka intensitas hujan akan semakin tinggi seiring dengan durasi hujan yang semakin singkat, sebaliknya intensitas hujan akan semakin rendah seiring dengan durasi hujan yang semakin lama (Kamiana 2010). Perhitungan intensitas curah hujan ini menggunakan Metode Dr. Mononobe dengan mengacu pada Persamaan 12 yang merupakan sebuah variasi dari persamaan-persamaan curah hujan jangka pendek. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai dari intensitas curah hujan periode ulang 25 tahun adalah 220.30 mm/hari. Dalam perencanaan ini digunakan intensitas curah hujan dengan lama hujan 2 jam sehingga nilai intensitasnya adalah 48.113 mm/jam. Lampiran 9 menyajikan intensitas curah hujan dengan perode ulang T tahun dan lama hujan t jam.

Debit Banjir Rencana

Untuk menentukan penelusuran banjir terlebih dahulu harus diketahui debit banjir rencana dan metode yang digunakan. Hal ini digunakan sebagai debit inflow untuk menentukan jumlah debit yang akan dibuang pada saluran spillway. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa debit banjir rencana yang digunakan adalah dengan menggunakan metode rasional dengan periode ulang 25 tahun dengan lama hujan 2 jam. Tabel 15 menunjukkan hasil perhitungan debit banjir rencana dengan berbagai periode ulang.

Tabel 15 Perhitungan debit rencana

Periode I C A Qt

Analisis kebutuhan air ini digunakan untuk menghitung besarnya kebutuhan air irigasi pada bendungan rencana. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Persamaan 14 yakni:

34

Evapotranspirasi (Et)

Evapotranspirasi (Et) diperoleh dari evapotranspirasi yang dibutuhkan tanaman (Etc). Untuk menghitung Etc digunakan data evapotranpirasi (Eto) dan koefisien tanaman (Kc) yang diambil dari Litbang PG. Cinta Manis yang ditunjukkan pada Tabel 16.

Tabel 16 Daftar Eto dan Kc untuk awal taman bulan mei Bulan

Tanam : Mei Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Aprl

ETo 5.92 5.85 5.82 5.86 5.91 5.73 5.74 5.68 5.65 5.65 5.68 5.93

Kc 0.55 0.8 0.95 1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.8 0.6

Sumber: Litbang PG. Cinta Manis

Evapotranspirasi tanaman (Etc) dihitung dengan mengalikan evapotranpirasi (Eto) dengan koefisien tanaman (Kc). Namun demikian, awal tanam pada bendungan rencana direncanakan pada bulan april sehingga nilai koefisien tanaman pada tiap bulan berbeda. Hal ini dikarenakan kebutuhan air untuk tanaman berbeda tergantung dari umur tanaman tersebut. Secara detail evapotranspirasi pada bulan tanam april dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkolasi (P)

Perkolasi adalah meresapnya air ke dalam tanah dengan arah vertikal ke bawah, dari lapisan tidak jenuh. Besarnya perkolasi dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah, kedalaman air tanah dan sistem perakarannya. Menurut Hadihardjaja (1997) koefisien perkolasi dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan kemiringan dan berdasarkan tekstur.

Berdasarkan kemiringan, untuk lahan datar koefisien perkolasi sebesar 1 mm/hari sedangkan pada lahan miring dengan kemiringan lebih dari 5% koefisien yang digunakan adalah 2-5 mm/hari. Berdasarkan tekstur, untuk tanah dengan tekstur berat (lempung) koefisien perkolasi adalah 1-2 mm/hari, tanah dengan tekstur sedang (lempung kepasiran) adalah 2-3 mm/hari dan untuk tanah dengan tekstur ringan koefisien perkolasi adalah 3-6 mm/hari.

Dari pedoman di atas dan berdasarkan pengamatan yang ada, areal lokasi penelitian berupa tanah lempung berpasir. Untuk itu koefisien yang digunakan dalam perhitungan adalah 2 mm/hari.

Curah Hujan Efektif (Re)

Curah hujan dihitung dari data curah hujan rata-rata setengah bulanan yang selanjutnya diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Metode yang digunakan untuk menghitung curah hujan efektif adalah sebagai berikut:

= ̅ − . .

Sd merupakan standar deviasi yang besarnya dihitung dengan rumus berikut:

35 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh curah hujan efektif untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember berturut-turut adalah 1.229 mm/hari, 1.195 mm/hari, 1.441 mm/hari, 1.596 mm/hari, 1.106 mm/hari, 0.906 mm/hari, 0.811 mm/hari, 0.075 mm/hari, 0.403 mm/hari, 0.966 mm/hari, 1.153 mm/hari, dan 1.597 mm/hari. Perhitungan curah hujan efektif secara detil disajikan pada Lampiran 10. Kebutuhan Air Untuk Pengolahan Lahan

Kebutuhan air untuk pengolahan lahan digunakan untuk menggarap lahan yang ditanami dan untuk menciptakan kondisi lembab yang memadai untuk persemaian yang baru tumbuh. Menurut Hadihardjaya (1997) kebutuhan air untuk pengolahan tanah bagi tanaman tebu atau palawija sebesar 50 mm selama 15 hari. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa awal tanam adalah bulan April dengan lama pengolahan lahan adalah 1 bulan dan luas lahan yang dialiri seluas 49 ha. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan air untuk pengolahan lahan (Lampiran 11) diperoleh nilai kebutuhan air untuk bulan April sampai dengan bulan Desember berturut-turut adalah 0.04 m3/dtk, 0.03 m3/dtk, 0.04 m3/dtk, 0.04 m3/dtk, 0.05 m3/dtk, 0.04 m3/dtk, 0.04 m3/dtk, 0.04 m3/dtk, 0.04 m3/dtk dan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret adalah 0.04 m3/dtk, 0.03 m3/dtk dan 0.02 m3/dtk.

Perhitungan Debit Andalan

Perhitungan debit andalan bertujuan untuk menentukan areal persawahan yang dapat diairi. Debit andalan juga dapat diartikan suatu debit yang dapat disediakan guna kepentingan tertentu sepanjang tahun dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan. Jadi diperbolehkan ditetapkan debit andalan sebesar 80% berarti akan dihadapi resiko adanya debit-debit yang kurang dari debit andalan sebesar 20%. Perhitungan ini menggunakan cara analisis water balance dari Dr. F. J. Mock. Metode ini digunakan untuk menghitung harga debit bulanan, evapotranspirasi, kelembaban air tanah dan tampungan tanah. Metode ini dihitung berdasarkan data curah hujan bulanan, jumlah hari hujan, evapotranspirasi dan karakteristik hidrologi darah pengaliran. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh besarnya debit andalan pada Januari sampai dengan bulan Desember sebesar 0.04 m3/detik. Perhitungan debit andalan dengan menggunakan metode F. J. Mock ini secara detil dapat dilihat pada Lampiran 12.

Neraca Air

36

Tabel 17 Perhitungan neraca air

Bulan

Volume Volume Komulatif Selisih

Komulatif

(outflow-inflow) Kebutuhan Air

Irigasi Debit Andalan Komulatif

Outflow

Kekurangan air terbesar -34664

Volume Tampungan Bendungan

Volume tampungan bendungan digunakan untuk menentukan elevasi muka air normal yang nantinya akan digunakan sebagai elevasi acuan dalam menentukan debit yang keluar pada spillway. Volume total tampungan pada bendungan dihitung dari jumlah antara volume untuk melayani kebutuhan (Vu), volume kehilangan air pada bendungan akibat penguapan (Ve), volume resapan melalui dasar, dinding dan tubuh bendung (Vi) dan volume atau ruang yang disediakan untuk sedimen (Vs). Volume Untuk Melayani Kebutuhan (Vu)

Volume air untuk melayani kebutuhan diperoleh dari selisih kebutuhan air untuk irigasi tebu selama satu tahun dengan debit andalan yang ada. Berdasarkan Tabel 17 diatas diketahui bahwa kekurangan air terbesar adalah 34664 m3. Nilai ini merupakan volume untuk melayani kebutuhan. Namun demikian karena pengambilan air dari bendungan direncanakan menggunakan pompa dan pipa pengambilan dari pompa terdapat selisih tinggi dari dasar bendungan sehingga hanya 60% air yang dapat digunakan. Oleh karena itu nilai 34664 m3 merupakan 60% air yang dapat digunakan sehingga volume total untuk melayani kebutuhan bendungan adalah 57773 m3.

Volume Kehilangan Air Pada Bendungan Akibat Penguapan (Ve)

37 Volume Resapan Bendungan (Vi)

Volume kehilangan air akibat resapan melalui dasar, dinding dan tubuh bendungan tergantung dari sifat lulus air material dasar bendungan dan dinding kolam. Sedangkan ini tergantung pada jenis butiran tanah atau struktur batu pembentuk dasar bendungan dan dinding kolam. Rifai (2008) menyatakan bahwa volume resapan dapat dihitung dengan mengalikan volume untuk melayani kebutuhan (Vu) dengan faktor yang nilainya tergantung dari sifat lulus air material dasar bendungan dan dinding kolam (K). Nilai K=10% bila dasar bendungan dan dinding kolam praktis rapat air sedangkan nilai K=25% bila dasar bendungan dan dinding kolam bersifat semi lulus air. Bendungan direncanakan terbuat dari tanah homogen sehingga nilai K diambil 25%. Hasil perkalian antara Vu dan K untuk volume resapan embung (Vi) adalah 14443.42 m3.

Volume Untuk Ruang Sedimen (Vs)

Ruang untuk sedimen atau tampungan mati (dead storage) pada bendungan kecil disediakan, walaupun daerah tadah hujan disarankan agar ditanami rumput untuk mengendalikan erosi. Menurut Kasiro (1994) nilai batas pemanfaatan ruang untuk sedimen ini adalah:

Vs = 0.05 Vu Dimana:

Vs = ruang untuk sedimen (m3)

Vu = kebutuhan untuk melayani kebutuhan (m3)

Berdasarkan data bahwa nilai Vu adalah 57773 m3 sehingga volume atau ruang yang disediakan untuk sedimen adalah 2888.68 m3 sehingga volume total bendungan adalah 92650.96 m3 yang merupakan hasil penjumlahan dari Vu,Ve,Vi dan Vs.

Hubungan Antara Luas, Volume dan Elevasi

Luas permukaan waduk yang dibatasi garis kontur dan volume yang dibatasi oleh 2 garis kontur dicari dengan menggunakana Persamaan 32. Perhitungan elevasi, volume dan luas bendungan rencana dapat dilihat pada Lampiran 14. Dari perhitungan tersebut, kemudian dibuat grafik hubungan antara elevasi, luas genangan dan volume genangan yang dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14 Grafik hubungan antara elevasi, luas dan volume genangan

0

0 10000 20000 30000 40000 50000

38

Penelusuran Banjir

Untuk menentukan elevasi puncak bendungan dari bahan timbunan tanah dan mereduksi banjir sesaat yang terjadi, sehingga dapat memperkecil debit banjir yang melewati bendungan maka sebelah hilir perlu diadakan Flood Routing. Salah satu manfaat dari pembangunan bendung adalah untuk pengendalian banjir. Oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran banjir untuk menentukan debit outflow untuk mendesain spillway dan tampungan banjir dalam waduk.

Data-data yang diperlukan pada penelusuran banjir yaitu total volume tampungan, hubungan volume tampungan dengan elevasi waduk (Gambar 14 ) dan hubungan debit keluar dengan elvasi muka air di waduk. Berdasarkan analisis volume total tampungan bendungan, volume yang direncanakan adalah sebesar 92650.96 m3. Untuk mencari hubungan debit keluar dan elevasi muka air waduk digunakan pelimpah (spillway) ambang lebar dengan elevasi dan volume yang dihitung dengan menggunakan Persamaan 31.

Dalam perhitungan debit spillway, diasumsikan lebar spillway adalah 2 m dengan menggunakan koefisien limpasan (Cd) sebesar 2. Perhitungan debit

spillway dengan variasi tinggi muka air banjir yang melimpah diatas spillway

disajikan dalam Tabel 18.

Tabel 18 Perhitungan debit spillway dengan berbagai nilai H

39 Debit inflow adalah debit yang ke waduk dari DAS di hulu waduk yang besarnya tergantung komponen DAS baik tata guna lahan, geologi permukaan dan kemiringan lereng. Analisa debit inflow menggunakan debit banji rencana periode ulang 25 tahun. Berdasarkan Tabel 15 nilai dari debit banjir rencana adalah 0.774 m3/dtk. Untuk debit outflow menggunakan debit spillway dengan berbagai nilai H. Perhitungan flood routing dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19 Penelusuran banjir pada bendungan rencana

No Jam t Q inflow Q rerata Q rerata*t

Kemiringan lereng ditentukan sedemikian rupa agar stabil terhadap longsoran. Karena tubuh bendungan direncanakan menggunakan urugan homogen maka berdasarkan Soedibyo (1993) diperoleh kemiringan lereng (vertikal : horisontal) sebelah hulu 1 : 3 dan sebelah hilir 1: 2,25 ( Tabel 11 ).

Tinggi Puncak Bendungan