KOMPARASI EFISIENSI PRODUKSI USAHA TERNAK

AYAM BROILER ANTARA POLA USAHA KEMITRAAN

DAN MANDIRI DI KABUPATEN BOGOR

FADILA JZUQYNOVA BURHANI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Komparasi Efisiensi Produksi Usaha Ternak Ayam Broiler antara Pola Usaha Kemitraan dan Mandiri di Kabupaten Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

FADILA JZUQYNOVA BURHANI. Komparasi Efisiensi Produksi Usaha Ternak Ayam Broiler antara Pola Usaha Kemitraan dan Mandiri di Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh ANNA FARIYANTI dan SITI JAHROH.

Ayam broiler merupakan salah satu komoditas peternakan yang dagingnya paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan tingkat konsumsi sebesar 3.65 kg per kapita per tahun pada tahun 2011. Ayam broiler memiliki jumlah populasi yang lebih tinggi dibandingkan ternak penghasil daging lainnya. Pada tahun 2012, populasi ayam broiler di Indonesia mencapai 1 266 903 ribu ekor. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama untuk jumlah populasi tertinggi di Indonesia dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 11.47 persen dari tahun 2012. Produksi daging ayam broiler di Kabupaten Bogor meningkat sebesar 2.96 persen dari tahun 2011, dan merupakan yang tertinggi dibandingkan jumlah produksi daging dari jenis ternak lainnya

Beberapa permasalahan dalam rangka pengembangan usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor yaitu permodalan, manajemen, dan pemasaran. Terdapat beberapa pola usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor salah satunya adalah kemitraan. Kemitraan diduga merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang ada. Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ayam broiler di Kabupaten Bogor dan membandingkan efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomis usaha ternak ayam broiler antara pola usaha kemitraan dan mandiri di Kabupaten Bogor. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan data sekunder dari 72 peternak ayam broiler dengan menggunakan analisis stochastic frontier.

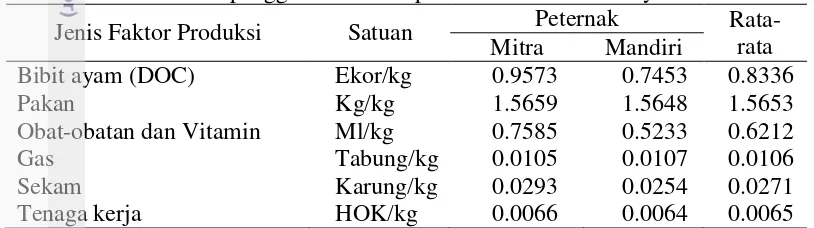

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tenak ayam broiler di Kabupaten Bogor yakni bibit ayam (Day Old Chicks), pakan, obat-obatan dan vitamin, gas, sekam, dan tenaga kerja. Bibit ayam (Day Old Chicks) merupakan faktor produksi yang paling berpengaruh terhadap jumlah produksi ayam broiler. Rata-rata nilai efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis peternak mitra berturut-turut adalah 0.871, 0.265, dan 0.227. Sedangkan rata-rata nilai efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis peternak mandiri berturut-turut adalah 0.863, 0.346, dan 0.277. Variabel pendidikan formal peternak dan pengalaman usaha ternak berpengaruh mengurangi inefisiensi teknis secara signifikan. Rata-rata nilai efisiensi teknis peternak mitra lebih tinggi dibandingkan peternak mandiri, namun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Begitu juga rata-rata nilai efisiensi alokatif dan ekonomis peternak mitra lebih rendah dibandingkan peternak mandiri, namun tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi usaha ternak ayam broiler baik mitra maupun mandiri belum efisien secara alokatif, sehingga belum efisien secara ekonomis.

SUMMARY

FADILA JZUQYNOVA BURHANI. The Comparison of Production Efficiency between Partnership and Non-Partnership Broiler Farming. Supervised by ANNA FARIYANTI and SITI JAHROH.

Broiler is one of the most poultry comodities consumed by many people, with the consumption rate 3.65 kg per capita per year in 2011. The broiler population is higher than other meat-producing animals. In 2012, the broiler population in Indonesia reached 1 266 903 thousand heads.West Java province had the highest population of broiler in Indonesia with an increase of 11.47 percent compared to 2012. Broiler meat production in Bogor was the highest of meat production from the livestock and it increased by 2.96 percent from 2011.

There are several problems in developing broiler farming in Bogor District, i.e. capital, management, and marketing. One of the solutions to solve these problems is through partnership program. The objective of this study are to analyze factors that affect broiler production in Bogor District and to compare the technical, allocative, and economic efficiencies between partnership and non-partnership broiler farming in Bogor District using Stochastic Frontier Analysis (SFA) with 72 broiler farmer as respondents.

The results showed that number of Day Old Chicks, feed, medicine, gasoline, husk, and labour affected broiler production. The number of Day Old Chicks is the most significant factor that affected broiler production. The

partnership farmer’s average of technical, allocative, and economic efficiencies are 0.871, 0.265, and 0.227, respectively. The non-partnership farmer’s average of technical, allocative, and economic efficiencies are 0.863, 0.346, and 0.277, respectively. Number of years of education and experience in broiler production were found as the important factors in order to reduce inefficiency significantly. The average technical efficiency of partnership farmer is higher than non-partnership farmer, but it was not significantly different. Also, it was revealed that the average allocative and economic efficiencies of partnership broiler farmer is lower than non-partnership broiler farmer, but they were not significant. However, it was shown that the production was not allocatively efficient, thus the production was not economically efficient, either.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Agribisnis

KOMPARASI EFISIENSI PRODUKSI USAHA TERNAK

AYAM BROILER ANTARA POLA USAHA KEMITRAAN

DAN MANDIRI DI KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan judul Komparasi Efisiensi Produksi Usaha Ternak Ayam Broiler antara Pola Usaha Kemitraan dan Mandiri di Kabupaten Bogor ini merupakan hasil penelitian di bawah PUD (Penelitian Unggulan Departemen) Model Bisnis Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan November 2013.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim komisi pembimbing tesis Dr Ir Anna Fariyanti, MSi, selaku ketua komisi dan Dr Siti Jahroh, BSc MSc, selaku anggota komisi yang atas segala bimbingan, motivasi, dan perhatian yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih kepada Dr Ir Nunung Kusnadi, MS selaku ketua peneliti PUD (Penelitian Unggulan Departemen) beserta tim atas izinnya dalam penggunaan data, saran, serta motivasi kepada penulis. Terima kasih kepada Dr Ir Ratna Winandi, MS selaku dosen penguji luar komisi dan Prof Dr Ir Rita Nurmalina, MS selaku Ketua Program Studi Agribisnis serta evaluator pada pelaksanaan seminar hasil penelitian, atas segala bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan tesis ini. Terima kasih kepada Dr Ir Suharno, MADev selaku Sekretaris Program Studi Agribisnis, serta dosen-dosen dan seluruh civitas Departemen Agribisnis IPB, khususnya program studi Magister Sains Agribisnis yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Terima kasih kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BU-BPKLN) atas beasiswa unggulan yang telah diberikan kepada penulis.

Terima kasih setulus hati penulis ucapkan kepada Ibunda Eny Mutlifah, ayah Ir Burhanuddin Muhammadiyah, kakak Ghufrian Adejzuka Burhani, serta adik-adik Pvatmaya Sczheptariella Burhani dan Jzolanda Tsavalista Burhani, atas segala doa, nasihat, motivasi, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan studi dan tesis ini. Terima kasih atas segala perjuangan, semangat, motivasi, dan kebersamaan kepada teman-teman Fasttrack Sinergi S1-S2 Agribisnis angkatan 1, khususnya Diana Lestari Ningsih dan Putri Larasati W. Terima kasih sahabat Agatha Kinanthi T, Azzahra Nuruddarajat, Chatrina Clara RS, Meiryanti Andryani, Vioni Monica atas segala doa, motivasi, semangat, dan perhatian kepada penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari teman-teman enumerator PUD, kakak-kakak satu angkatan Magister Sains Agribisnis 3, teman-teman Agribisnis 46, dan teman-teman Institut Pertanian Bogor. Semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi berbagai pihak yang terkait dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 6

Tujuan Penelitian 9

Manfaat Penelitian 9

Ruang Lingkup Penelitian 9

2 TINJAUAN PUSTAKA 10

Manajemen Usaha Ternak Ayam Broiler 10

Peran Kemitraan terhadap Usahatani 13

Analisis Efisiensi Usahatani 15

Karakteristik Sosio-Ekonomi Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi 17

3 KERANGKA PEMIKIRAN 18

Kerangka Pemikiran Teoritis 18

Kerangka Pemikiran Operasional 42

4 METODE PENELITIAN 43

Lokasi dan Waktu Penelitian 43

Jenis dan Sumber Data 43

Metode Pengolahan dan Analisis Data 43

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 50

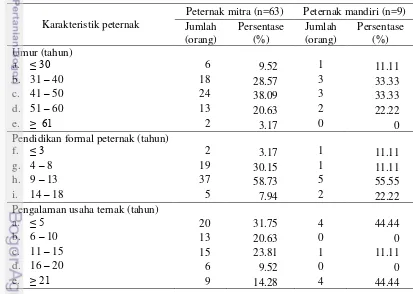

Karakteristik Peternak Ayam Broiler 50

Karakteristik Usaha Ternak Ayam Broiler 52

Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler 56

Analisis Fungsi Produksi Usaha Ternak Ayam Broiler 75

Analisis Efisiensi Teknis Usaha Ternak Ayam Broiler 81

Sumber-sumber Inefisiensi Teknis Usaha Ternak Ayam Broiler 83

Analisis Efisiensi Alokatif dan Ekonomis Usaha Ternak Ayam Broiler 88

6 SIMPULAN DAN SARAN 92

Simpulan 92

Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN 99

DAFTAR TABEL

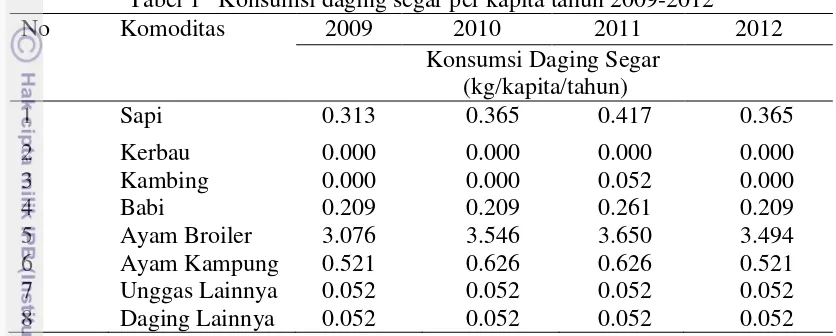

1 Konsumsi daging segar per kapita tahun 2009-2012 3

2 Perkembangan populasi ayam broiler tahun 2010-2013 3

3 Produksi daging di Kabupaten Bogor tahun 2010-2012 4

4 Parameter keberhasilan usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor 8

5 Karakteristik peternak responden 51

6 Rata-rata penggunaan faktor produksi usaha ternak ayam broiler 52

7 Sebaran jumlah peternak pada masing-masing perusahaan inti 57

8 Harga sarana produksi ternak Multi Sarana Pakanindo (MSP) 58

9 Harga garansi ayam hidup Multi Sarana Pakanindo (MSP) 58

10 Harga sarana produksi ternak Taman Jasmin Farm (TJF) 60

11 Harga garansi ayam hidup Taman Jasmin Farm (TJF) 60

12 Harga sarana produksi ternak Dramaga Unggas Farm (DUF) 62

13 Harga garansi ayam hidup Dramaga Unggas Farm (DUF) 63

14 Harga sarana produksi ternak Anugrah Sentosa Abadi (ARSA) 66

15 Harga garansi ayam hidup Anugrah Sentosa Abadi (ARSA) 66

16 Harga sarana produksi ternak Rancamaya Farm (RF) 69

17 Harga garansi ayam hidup Rancamaya Farm (RF) 69

18 Harga sarana produksi ternak MBS 72

19 Harga garansi ayam hidup MBS 72

20 Hasil pendugaan Stochastic Frontier Production Function usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor 77

21 Sebaran nilai efisiensi teknis usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor antara peternak mitra dengan peternak mandiri 82

22 Hasil dugaan efek inefisiensi teknis usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor dengan model stochastic frontier 83

23 Sebaran responden berdasarkan tingkat efisiensi teknis usaha ternak ayam broiler dan umur peternak di Kabupaten Bogor tahun 2013 84

24 Sebaran responden berdasarkan tingkat efisiensi teknis usaha ternak ayam broiler dan pendidikan formal peternak di Kabupaten Bogor tahun 2013 86

25 Sebaran responden berdasarkan tingkat efisiensi teknis dan pengalaman usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor tahun 2013 87

26 Harga rata-rata input dan output yang berlaku dalam usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor tahun 2013 89

DAFTAR GAMBAR

1 Pola kemitraan inti-plasma 22

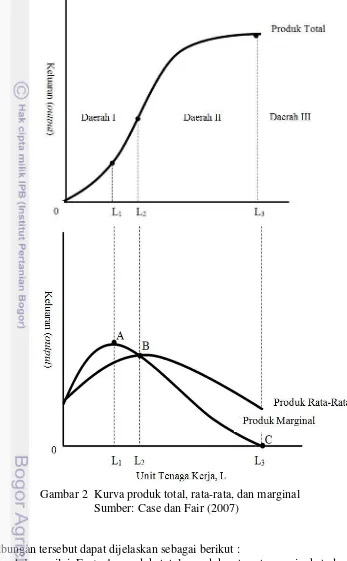

2 Kurva produk total, rata-rata, dan marginal 26

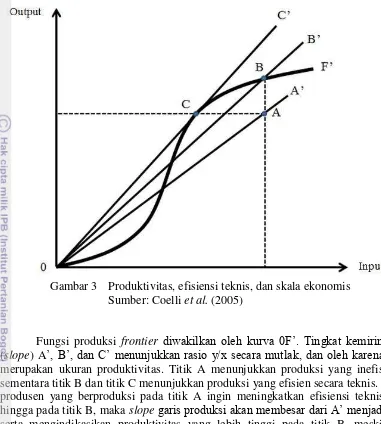

3 Produktivitas, efisiensi teknis, dan skala ekonomis 29

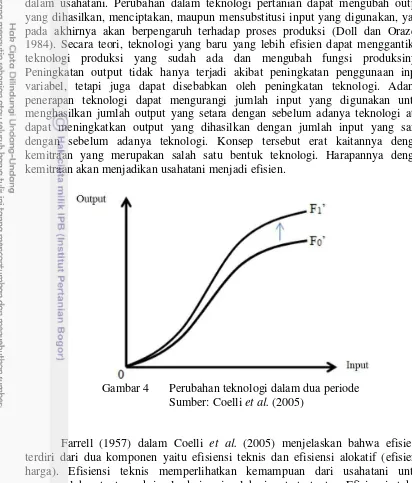

4 Perubahan teknologi dalam dua periode 30

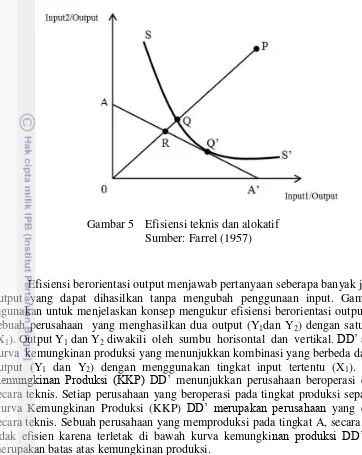

5 Efisiensi teknis dan alokatif 32

6 Pengukuran efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomis berdasarkan orientasi output 33

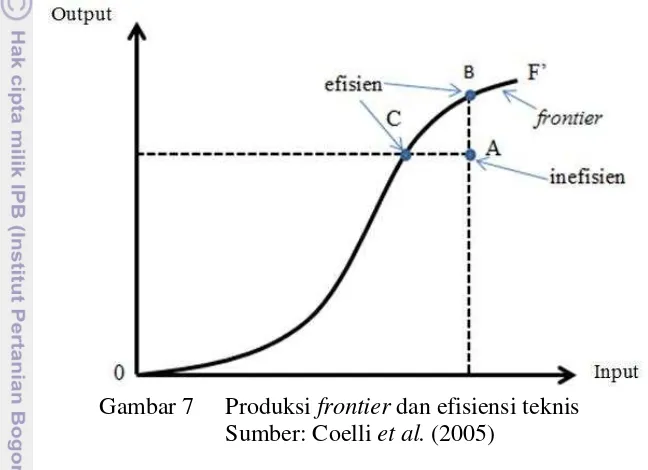

7 Produksi frontier dan efisiensi teknis 34

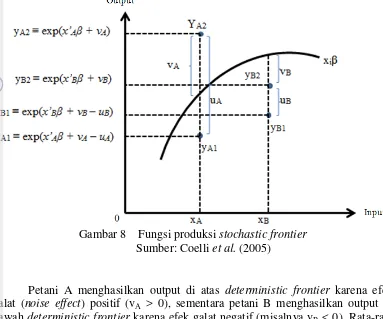

8 Fungsi produksi stochastic frontier 37

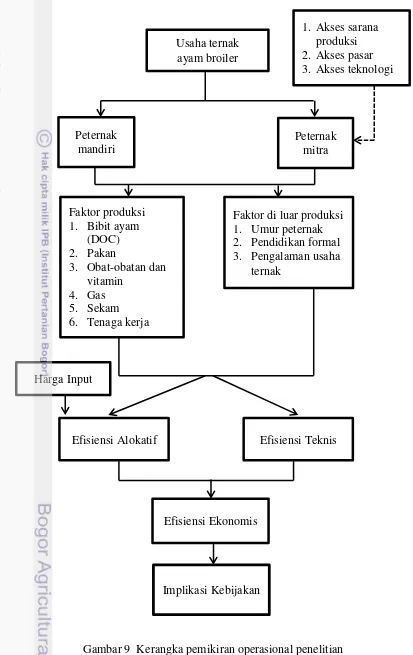

9 Kerangka pemikiran operasional penelitian 42

10 Saluran pemasaran usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor 56

11 Hubungan antara efisiensi teknis dengan umur peternak responden di Kabupaten Bogor tahun 2013 85

12 Hubungan antara efisiensi teknis dengan pendidikan formal peternak responden di Kabupaten Bogor tahun 2013 86

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pertanian bertujuan untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, khususnya dalam hal pembangunan ketahanan pangan (Kementan 2011). Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berarti mewujudkan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menurut Organisasi Pangan sedunia (FAO), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketahanan pangan berarti akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan diarahkan untuk menopang kekuatan ekonomi domestik sehingga mampu menyediakan pangan yang cukup secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk, utamanya dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau dari waktu ke waktu. Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Keterjangkauan pangan yang dimaksud dapat berupa distribusi pangan untuk pemerataan ketersediaan pangan, pemasaran dan perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, serta bantuan pangan. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

(RPJMN) tahap II 2010-2014. Pemantapan swasembada daging ayam merupakan salah satu program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan arah kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan.

Subsektor peternakan dalam kerangka pembangunan pertanian berperan penting dalam menyukseskan ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan subsektor peternakan merupakan penyedia pangan hewani asal ternak melalui peningkatan produksi berbagai komoditas, juga penyediaan bahan baku untuk industri. Selain itu, subsektor peternakan secara tidak langsung juga berperan dalam pengentasan kemiskinan, serta sebagai sumber energi alternatif dan untuk kelestarian lingkungan hidup. Kontribusi subsektor ini dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian perekonomian Indonesia cenderung meningkat, dibuktikan dengan laju pertumbuhan yang selalu bernilai positif, yakni rata-rata sebesar 11 persen setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga tahun 2013 (BPS 2013).

Peternakan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Berdasarkan jenisnya ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, domba, babi), ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam broiler, itik) dan aneka ternak (kelinci, burung puyuh, merpati). Produk utama ternak (daging, susu dan telur), yang berasal dari ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, dan domba) dan ternak non ruminansia (babi, kuda, ayam buras, ayam ras petelur, ayam broiler dan itik) merupakan sumber bahan pangan yang bergizi tinggi dan dikonsumsi anggota rumah tangga. Ternak dan hasil produksinya merupakan sumber bahan pangan protein yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Perkembangan populasi ternak utama dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan pangan protein nasional. Tingkat konsumsi yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan daging dan produksi ternak lainnya, juga tingkat pendapatan rumah tangga (purchasing power). Faktor tingkat pendapatanlah yang akan menentukan apakah rumah tangga/ individu akan lebih banyak mengkonsumsi sumber karbohidrat atau protein, yang akan berpengaruh pada tingkat konsumsi berkualitas dan sesuai dengan persyaratan gizi (Bappenas 2004).

Salah satu sumber protein hewani yang sangat mendukung ketersediaan protein adalah daging ayam broiler. Berdasarkan data konsumsi daging segar per kapita pada Tabel 1, daging ayam broiler merupakan komoditas kelompok ternak unggas dengan tingkat konsumsi tertinggi dibandingkan jenis daging segar lainnya yakni sebesar 3.65 kg per kapita per tahun pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2.94 persen dari tahun 2010.

Tabel 1 Konsumsi daging segar per kapita tahun 2009-2012

No Komoditas 2009 2010 2011 2012

Konsumsi Daging Segar (kg/kapita/tahun)

1 Sapi 0.313 0.365 0.417 0.365

2 Kerbau 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Kambing 0.000 0.000 0.052 0.000

4 Babi 0.209 0.209 0.261 0.209

5 Ayam Broiler 3.076 3.546 3.650 3.494

6 Ayam Kampung 0.521 0.626 0.626 0.521

7 Unggas Lainnya 0.052 0.052 0.052 0.052

8 Daging Lainnya 0.052 0.052 0.052 0.052

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2013)

Ayam broiler memiliki jumlah populasi yang lebih tinggi dibandingkan ternak penghasil daging lainnya. Pada tahun 2012, populasi ayam broiler di Indonesia mencapai 1 266 903 ribu ekor. Berdasarkan data yang diperoleh dari 33 Provinsi, dapat dilihat bahwa sebaran populasi ternak sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Untuk ternak sapi potong, sapi perah, dan ayam ras petelur populasi terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk ternak domba, ayam broiler dan itik populasi terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan ternak kambing, ayam buras, kelinci, burung puyuh dan merpati populasi terbanyak berada di Provinsi Jawa tengah. Untuk ternak kerbau dan babi populasi terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ternak kuda populasi terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Selatan (Ditjennakeswan 2013). Perkembangan populasi ayam broiler tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Perkembangan populasi ayam broiler tahun 2010 - 2013

Provinsi Populasi ternak (ekor) Pertumbuhan 2012-2013*)

(%)

Tahun 2011 2012 2013*)

Jawa Barat 583 263 441 610 436 303 680 452 807 11.47 Jawa Timur 149 552 720 155 945 927 159 844 575 2.49 Jawa Tengah 66 239 700 76 906 291 80 082 520 4.13 Sumatera Utara 40 167 721 42 813 178 44 790 497 4.62

Banten 52 272 333 54 151 644 59 932 454 10.67

Riau 38 043 692 38 165 987 39 883 405 4.49

Wilayah yang mempunyai potensi cukup besar untuk ternak ayam broiler adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama untuk jumlah populasi tertinggi di Indonesia dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 11.47 persen, diikuti oleh Provinsi Banten dengan peningkatan pertumbuhan tertinggi kedua dari tahun sebelumnya sebesar 10.67 persen. Salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki potensi peternakan ayam broiler yang relatif besar yakni Kabupaten Bogor.

Setiap tahun produksi daging ayam broiler di Kabupaten Bogor terus meningkat. Kontribusi daging ayam broiler terhadap terhadap produksi daging keseluruhan di Kabupaten Bogor merupakan yang paling tinggi. Produksi daging ayam broiler di Kabupaten Bogor meningkat sebesar 2.96 persen dari tahun 2011. Pada Tabel 3, jumlah produksi daging ayam broiler merupakan yang tertinggi dibandingkan jumlah produksi daging dari jenis ternak lainnya. Tingginya produksi daging ayam broiler ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pasar akan daging ayam broiler cukup besar. Tingginya permintaan pasar terhadap daging ayam broiler serta harga daging ayam broiler yang lebih terjangkau oleh konsumen merupakan peluang bagi pengusaha ataupun peternak untuk dapat memenuhi permintaan pasar tersebut.

Tabel 3 Produksi daging di kabupaten Bogor tahun 2010-2012

Ternak Produksi Daging (kg)

Tahun 2010 2011 2012*)

Sapi Lokal 3 965 344 5 004 742 6 197 876

Sapi Impor 6 825 648 4 294 498 3 020 092

Kerbau 262 352 174 611 146 548

Kambing 869 807 1 007 742 2 101 682

Domba 3 535 817 3 481 011 5 465 369

Ayam Buras Ayam Broiler

1 220 336 75 988 436

1 329 781 82 750 605

1 431 520 85 205 183

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (2012) Keterangan : *) Angka Sementara

Komoditas unggas memiliki prospek pasar yang sangat baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Konsumsi rata-rata masyarakat terhadap hasil unggas khususnya daging ayam memiliki trend yang meningkat. Hal ini mengindikasikan konsumsi masyarakat akan hasil komoditas unggas semakin baik dan merupakan peluang bagi usaha dan industri perunggasan untuk mengembangkan usahanya. Namun demikian, pengembangan industri peternakan saat ini menghadapi berbagai permasalahan, antara lain struktur industri yang masih tersekat-sekat dan belum menunjukkan integrasi yang kuat antar subsistem dalam sistem agribisnis peternakan. Di dalam setiap subsistem produksi misalnya sering mengalami keterbatasan pasokan bahan baku pakan, sehingga harus dilakukan impor dan menyebabkan biaya produksi tinggi.

yang pesat dengan ditandai tumbuhnya investasi pada industri hulu (bibit, pakan, obat-obatan), hilir maupun usaha budidaya baik usaha peternakan skala kecil maupun skala besar. Perkembangan yang pesat tersebut belum diikuti oleh penataan perangkat hukum yang memadai sehingga timbul ketimpangan struktur antara usaha kecil dan besar sehingga pada periode 1980-1989 ditetapkan kebijakan pengaturan Keppres No.50 tahun 1981 tanggal 2 November 1981 tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras. Keppres No. 50 tahun 1981 pada hakekatnya merupakan suatu upaya restrukturisasi usaha dan stabilisasi peternakan unggas termasuk di dalamnya peternakan ayam broiler. Pada tahun 1990, untuk mengikuti perkembangan peternakan ayam ras telah dikeluarkan peraturan Keppres No.22 tahun 1990 berisi tentang kebijaksanaan pembinaan usaha peternakan ayam ras dengan mengatur bahwa usaha ayam ras diutamakan untuk usaha peternakan rakyat yaitu perorangan, kelompok, dan koperasi, sedangkan untuk swasta nasional dalam usaha budidaya peternakan ayam ras harus bekerja sama dengan peternakan rakyat.

Menurut Hafsah (1999), bagi perusahaan inti masalah yang sering terjadi terkait dengan inefisiensi penggunaan tenaga kerja atau pemborosan tenaga kerja. Kelebihan dalam penggunaan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Oleh karena itu dengan bermitra, peternak mempunyai pemasok sarana produksi dan terjaminnya pemasaran hasil produksi. Bagi perusahaan inti, kemitraan mampu mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Namun, ada juga alasan peternak masih melakukan usaha ternak secara mandiri karena modal yang digunakan sepenuhnya modal sendiri, sehingga keuntungan yang diperoleh juga akan sepenuhnya diterima oleh peternak. Pendapatan yang diperoleh peternak merupakan selisih antara penerimaan yang diperoleh dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diperoleh peternak akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan peternak itu sendiri dalam mengalokasikan faktor-faktor yang dimilikinya. Kemampuan peternak dalam mengelola usahanya merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya efisiensi ekonomis dan tingkat keuntungan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai analisis efisiensi produksi usaha ternak ayam broiler pola kemitraan dan mandiri di Kabupaten Bogor.

Perumusan Masalah

Pengembangan agribisnis peternakan mempunyai tantangan yang cukup besar akibat perubahan ekonomi ke depan. Adanya liberalisasi perdagangan dunia yang meminimumkan restriksi perdagangan antar negara menimbulkan persaingan ketat di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Salah satu cara yang tepat untuk dapat menang dalam persaingan adalah melalui cara peningkatan daya saing, baik dari sisi permintaan (demand) maupun dari sisi penawaran (supply). Dari sisi permintaan harus disadari bahwa permintaan konsumen terhadap suatu produk yang semakin kompleks, menuntut berbagai atribut atau produk yang dipersepsikan dinilai tinggi oleh konsumen (consumer’s value perception). Jika di masa lalu konsumen hanya mengevaluasi produk berdasarkan atribut utama yaitu jenis dan harga, maka sekarang ini dan yang akan datang, konsumen sudah menuntut atribut yang lebih rinci seperti atribut keamanan produk, atribut nutrisi, atribut nilai, atribut pengepakan, atribut lingkungan, dan atribut kemanusiaan. Aspek animal welfare juga menjadi persyaratan baru. Sedangkan dari sisi penawaran, produsen dituntut untuk dapat bersaing terkait kemampuan merespons atribut produk yang diinginkan oleh konsumen secara efisisen. Tingkat konsumsi protein hewani asal ternak masyarakat Indonesia masih di bawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, yaitu sebesar 6gr/kap/hari (Daryanto 2009). Untuk itu perlu adanya peningkatan konsumsi protein hewani untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

pertanian yang dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif adalah model atau sistem pertanian kontrak (contract farming). Sistem pertanian kontrak merupakan satu mekanisme yang mungkin dapat meningkatkan penghidupan petani kecil di daerah pedesaan dan memberikan manfaat liberalisasi ekonomi bagi mereka. Melalui kontrak, agroindustri dapat membantu petani kecil beralih dari pertanian subsistensi atau tradisional ke produksi hasil-hasil pertanian yang bernilai tingi dan berorientasi ekspor (salah satunya produk peternakan). Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan penghasilan petani kecil yang ikut dalam kontrak tetapi juga mempunyai dampak/ efek pengganda (multipliers) bagi perekonomian di pedesaan maupun perekonomian dalam skala yang lebih luas. Pertanian kontrak adalah sistem produksi dan pemasaran berskala menengah yang menerapkan pembagian beban risiko produksi dan pemasaran antara pelaku agribisnis dan petani kecil. Sistem ini dapat dilihat sebagai suatu terobosan untuk mengurangi biaya transaksi yang tinggi akibat kegagalan pasar dan atau kegagalan pemerintah dalam menyediakan sarana (input) yang diperlukan (misalnya kredit, asuransi, informasi, prasarana, dan faktor-faktor produksi lainnya) dan lembaga pemasaran (Daryanto 2009).

Sistem pertanian kontrak atau kemitraan merupakan sebuah sistem produksi usahatani yang dilakukan sesuai kesepakatan antara buyer (pihak pembeli atau perusahaan manufaktur) dengan petani, yang menetapkan kondisi (syarat-syarat) untuk proses produksi dan pemasaran produk-produk pertanian. Biasanya, petani berkomitmen untuk menyediakan produk pertanian tertentu pada jumlah yang telah disepakati, dan harus memenuhi standar kualitas yang diinginkan pembeli dan diserahkan pada saat yang diinginkan oleh pembeli. Sebagai gantinya, pembeli setuju untuk membeli produk yang dihasilkan petani pada harga yang telah disetujui dan membantu petani dalam pengadaan input produksi, seperti penyediaan lahan dan sarana teknis lainnya (FAO 2012). Dengan demikian, adanya kemitraan akan menjamin ketersediaan pasar bagi petani, sementara di pihak lain, perusahaan manufaktur mendapatkan kepastian bahan baku baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Adanya kemitraan akan membuat pendapatan lebih stabil dan menguntungkan, akses pasar stabil, kemudahan dalam memperoleh input, kemudahan dalam mendapatkan akses non-finansial. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh petani dan produsen manufaktur, sehingga kemitraan merupakan salah satu alternatif strategi pengelolaan risiko, khususnya di bidang produksi dan pemasaran.

dengan pola usaha kemitraan yang lebih rendah dibandingkan dengan FCR yang dihasilkan oleh peternak mandiri. Begitu juga dengan tingkat mortalitas peternakan ayam broiler pola usaha kemitraan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat mortalitas peternakan ayam broiler mandiri (Tabel 4).

Tabel 4 Parameter keberhasilan usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bogor

Parameter FCR Mortalitas (%)

Pola Usaha Awala Akhirb Awala Akhirb

Mitra 1.61 1.51 6.08 4.90

Mandiri 1.67 1.53 6.18 4.96

a

pada saat memulai usaha; bpada saat penelitian

Rasio konversi pakan dan tingkat mortalitas usaha ternak ayam broiler dengan pola usaha kemitraan lebih baik dibandingkan dengan usaha ternak ayam broiler pola usaha mandiri. Hal tersebut dikarenakan perkembangan dan kondisi usaha peternakan ayam broiler di Kabupaten Bogor baik pola usaha mandiri maupun kemitraan memiliki perbedaan prinsip usaha. Peternak mandiri menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri dimana sebagian besar kebutuhan termasuk permodalan diusahakan sendiri oleh peternak yang bersangkutan, namun segala risiko juga ditanggung sendiri oleh peternak. Sedangkan dalam pola kemitraan, peternak plasma menyediakan tenaga kerja dan kandang, sarana produksi peternakan lainnya seperti DOC, pakan dan obat-obatan disediakan oleh pihak inti yang kemudian akan memperhitungkan semua biaya yang sudah dikeluarkan pada saat panen, bahkan sampai pada penyediaan kredit peralatan kandang. Bahkan agar hasil produksi yang diperoleh baik, peternak plasma dalam menjalankan usaha ternaknya memperoleh bimbingan teknis secara langsung oleh perusahaan sebagai pihak inti. Bimbingan teknis yang diperoleh peternak plasma dari perusahaan inti dapat berupa penyuluhaan dan pendampingan mengenai cara memelihara ayam broiler dengan baik ataupun introduksi teknologi baru yang diduga memberi pengetahuan baru bagi peternak plasma. Selain itu, peternak ayam broiler dengan pola usaha kemitraan dalam hal pemasaran produk wajib menyerahkan hasil panen kepada pihak inti dengan harga kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan inti. Sedangkan peternak ayam broiler dengan pola usaha mandiri bebas memasarkan produk kepada pihak manapun.

kepastian harga jual, tentu saja para peternak tersebut akan dapat lebih efisien secara ekonomis daripada peternak ayam broiler dengan pola usaha mandiri. Oleh karena itu permasalahannya adalah, apakah dengan adanya kemitraan menyebabkan peternak ayam broiler di Kabupaten Bogor lebih efisien secara teknis, alokatif, dan ekonomis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi produksi ayam broiler di Kabupaten Bogor?

2. Bagaimana perbandingan efisiensi produksi usaha ternak ayam broiler antara pola usaha kemitraan dan mandiri di Kabupaten Bogor?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ayam broiler di Kabupaten Bogor.

2. Membandingkan efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomis usaha ternak ayam broiler antara pola usaha kemitraan dan mandiri di Kabupaten Bogor.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang membangun dan bermanfaat bagi:

1. Bagi peternak ayam broiler, penelitian berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan usaha ternak ayam broiler. Sedangkan bagi perusahaan mitra sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan kemitraan yang lebih baik sehingga dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kemitraan.

2. Bagi pemerintah khususnya dinas peternakan, penyuluh peternakan dan pihak-pihak terkait, sebagai media informasi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kemitraan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan peternak.

3. Bagi masyarakat atau mahasiswa dan pihak lainnya yang membutuhkan informasi mengenai kemitraan agribisnis dapat dijadikan sebagai literatur referensi untuk menambah wawasan dan bahan untuk penelitian selanjutnya.

Ruang Lingkup Penelitian

(Maximum Likelihood Estimation) dengan mengasumsikan Cobb-Douglas adalah bentuk fungsional fungsi produksi ayam broiler di Kabupaten Bogor. Melalui pendekatan tersebut maka dapat diketahui level efisiensi dan faktor-faktor (determinant) yang mempengaruhi tingkat efisiensi usaha ternak ayam broiler. Estimasi fungsi produksi antara peternak mitra dengan mandiri digabungkan untuk memenuhi salah satu asumsi model regresi linear klasik, yakni homoskedastisitas (kehomogenan ragam) dengan pemenuhan asumsi large sample properties.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Usaha Ternak Ayam Broiler

Subsektor peternakan berperan penting dalam rangka menyukseskan ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan peternakan merupakan penyedia pangan hewani asal ternak melalui peningkatan produksi berbagai komoditas, juga penyediaan bahan baku untuk industri. Selain itu, sektor peternakan secara tidak langsung juga berperan dalam pengentasan kemiskinan, serta sebagai sumber energi alternatif dan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Daging ayam (unggas) adalah salah satu jenis ternak yang paling banyak dikonsumsi masyarakat pada umumnya. Ayam ras pedaging atau lebih dikenal dalam masyarakat dengan sebutan ayam broiler, dewasa ini telah banyak diusahakan dan dikembangkan. Menurut Rasyaf (1995), ayam broiler adalah ayam jantan dan betina muda yang berumur dibawah delapan minggu ketika dijual dengan bobot tertentu, mempunyai pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada yang lebar dengan timbangan daging yang baik dan banyak. Hermawatty (2006) menjelaskan bahwa ayam broiler memiliki sifat-sifat yang menguntungkan. Ayam broiler dapat memenuhi selera konsumen, selera ini terjadi karena daging ayam broiler memiliki sumber protein yang lengkap, kadar kalori dan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis daging ternak lainnya. Ayam broiler adalah ayam yang paling banyak diternakkan oleh masyarakat dan dipotong baik pada tempat pemotongan tradisional maupun pada rumah pemotongan ayam modern.

Hal yang umum terjadi pada harga produk pertanian ialah selalu berfluktuasi (tidak stabil) bila dibandingkan dengan harga produk non-pertanian (sektor industri). Hal ini disebabkan kurva penawaran dan permintaan untuk hasil pertanian adalah inelastis dan adanya perubahan yang sulit diramalkan pada pasokan pertanian akibat produksi pertanian yang sangat tergantung pada kondisi alam (iklim, cuaca), hama penyakit dan faktor lainnya (Anindita 2004). Harga produksi hasil pertanian yang selalu berfluktuasi bergantung dari perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran.

Pertumbuhan ayam broiler pada saat masih bibit tidak selalu sama, ada bibit yang pada masa awalnya tumbuh dengan cepat, tetapi di masa akhir biasa-biasa saja, atau sebaliknya. Perbedaan pertumbuhan ini sangat tergantung pada perlakuan peternak, pembibit, atau lembaga yang membibitkan ayam tersebut, sehingga peternak harus memperhatikan konversi pakan dan mortalitasnya (Rasyaf 1995). Menurut Rahardi dan Hartono (2003), selain kontinuitas kualitas bibit juga harus menjadi perhatian bagi para peternak. Kontribusi bibit dalam penampilan produksi ternak yang bermutu baik sebesar 30 persen. Bibit yang berkualitas baik dapat diketahui dari catatan produknya dan secara langsung dapat dilihat dari penampilan fisiknya. Bibit DOC yang baik dapat dipilih berdasarkan penampilannya secara umum dari luar (general appearance) adalah sebagai berikut: (i) bebas dari penyakit (free diseases) dan (ii) berasal dari induk yang matang.

Selain genetik ayam dan manajemen peternakan yang baik, keberhasilan usaha peternakan broiler juga ditentukan oleh kualitas pakan yang diberikan. Pada usaha pembesaran broiler, ayam dapat diberi pakan buatan pabrik atau pakan hasil racikan peternak sendiri. Sesuai sifat ayam broiler yang memiliki laju pertumbuhan cepat, maka untuk menunjang pertumbuhannya secara optimal diperlukan pakan dalam jumlah cukup dan berkualitas (Christopher dan Harianto 2011). Pakan adalah campuran beberapa bahan pakan yang mengandung nutrient yang lengkap dan disusun dengan cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi unggas yang yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi (Suprijatna et al. 2005). Pertumbuhan ternak ditentukan oleh kuantitas dan kualitas pakan. Pertumbuhan atau pertambahan berat badan juga merupakan interaksi antara potensi genetik dengan faktor lingkungan. Jika semuanya berinteraksi dengan baik, maka pertumbuhan ternak yang dipelihara akan optimal (Mulyantini 2010). Pengelolaan pakan meliputi jenis pakan, kualitas pakan, waktu pemberian, dan konsentrasi pakan yang diberikan ternak. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan adalah tercukupinya kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Kebutuhan zat tersebut bagi ternak sangat dibutuhkan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan kebutuhan aktivitas. Pemberian pakan dilakukan secara teratur dengan jumlah yang sesuai kebutuhan ternak. Kelebihan atau kekurangan akan berdampak kurang baik pada ternak dan berdampak pada efisiensi dalam produksi (Rahardi dan Hartono 2003). Konsumsi pakan merupakan aspek terpenting dalam pembentukan jaringan tubuh sehingga meningkatkan pertambahan bobot badan. Terdapat dua fase dalam pemberian pakan pada ayam yaitu, fase starter (umur 0-4 minggu) dan fase finisher (umur 4-6 minggu). Namun, beberapa perusahaan juga menggolongkan pakan ayam broiler dalam tiga fase, yaitu pakan starter ayam dari umur 1-18 hari, pakan grower 19-30 hari dan pakan finisher (Mulyantini 2010).

ayam dapat dilakukan dengan pemberian vaksin, obat-obatan, dan juga vitamin, agar terhindar dari adanya kerugian akibat biaya pemeliharaan kesehatan. Kerugian-kerugian akibat ayam yang terserang penyakit yakni meningkatnya konversi pakan. Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertumbuhan berat badan. Semakin tinggi konversi pakan, berarti semakin boros pakan yang digunakan. Saat ini standar konversi pakan untuk ayam broiler adalah 1.9. Artinya, untuk mendapatkan ayam dengan bobot hidup 1 kg, maka diperlukan pakan sejumlah 1.9 kg. Adapun konversi pakan ayam yang sakit dapat meningkat menjadi 2.1. Selain itu, angka kematian biasanya akan meningkat 5 persen, biaya untuk obat meningkat, dan harga jual ayam sakit lebih rendah (Suharno 2012).

Gas dalam usaha ternak ayam broiler dijadikan sebagai bahan bakar bagi pemanas di kandang. Pemanas merupakan sarana produksi yang penting sebagai pengatur suhu. Suhu lingkungan kandang terutama pada awal pemeliharaan memang harus diperhatikan agar tercipta suhu yang ideal bagi pertumbuhan ayam broiler. Terdapat beberapa jenis pemanas yang dapat digunakan di kandang ayam broiler, yakni gasolek, semawar, batu bara, dan serbuk kayu. Jenis pemanas yang menggunakan gas sebagai bahan bakarnya adalah gasolek dan semawar. Christopher dan Harianto (2011) menyebutkan gasolek dengan bahan bakar gas berkapasitas 50 kg dapat digunakan hingga DOC berumur 16 hari pada kondisi cuaca normal. Kelebihan dari jenis pemanas ini yakni pengoerasiannya mudah dan cepat, panas yang dihasilkan juga relatif merata dan stabil, serta dapat diatur dengan menggunakan regulator.

Alas lantai kandang ayam broiler sebaiknya menggunakan sistem alas litter. Sekam merupakan bahan litter selain serutan kayu, serbuk kayu, potongan jerami, atau potongan kertas. Litter merupakan bahan yang digunakan di atas lantai kandang sebagai media kehidupan ayam broiler yang dipelihara. Litter harus berkualitas baik. Kontaminasi litter dapat menyebabkan kesehatan ayam terganggu. Fungsi sekam sebagai litter yakni untuk menyerap air, mengurangi kontak antara kotoran dengan ayam broiler, juga memberikan efek hangat pada anak ayam serta memberikan perlindungan. Sekam sebaiknya dipertahankan dalam keadaan kering tetapi bukan berarti berdebu. Menurut Mulyantini (2010), apabila sekam sebagai litter terlalu kering dan berdebu, akan menyebabkan iritasi pada sistem pernafasan unggas itu sendiri. Lebih lanjut Ritz et al. (2004), menyatakan bahwa litter yang basah merupakan pemicu utama pembentukan gas amonia, karena level amonia yang melebihi batas dapat menyebabkan gangguan pernapasan ayam broiler. Namun kenyataannya, seringkali sekam atau litter tidak berfungsi sehingga lantai kandang menjadi lembab. Hal tersebut terjadi karena lapisan sekam terlalu tipis atau populasi terlalu padat. Suprijatna et al. (2005) mengatakan, ketebalan sekam sebagai litter sebaiknya berkisar 10-15 cm, sedangkan Mulyantini (2010) menyebutkan ketebalan sekam baru berkisar 8-10 cm jika ingin membuang semua litteryang telah digunakan sebelumnya pada kandang, selanjutnya Suharno (2012) menyebutkan ketebalan litter 8 cm untuk daerah dingin dan 5 cm untuk daerah panas.

atau gaji. Tenaga kerja luar diukur dengan tingkat upah yang berlaku dalam satu hari dengan jam kerja 8 jam sehari dengan konversi: (1) tenaga kerja pria = 1 HKP, (2) tenaga kerja wanita = 0.8 HKP dan (3) tenaga kerja anak-anak = 0.5 HKP. Umumnya, usaha skala kecil (peternakan rakyat) tidak menggunakan tenaga kerja luar (tenaga kerja upah). Sebaliknya, untuk usaha industri yang memiliki orientasi usaha komersial keseluruhan tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu usaha peternakan sebaiknya disesuaikan dengan skala usaha, karena akan berdampak pada biaya produksi yang akan dikeluarkan. Pengorganisasian tenaga kerja penting diperhatikan terutama pada skala usaha menengah dan besar untuk menciptakan efisiensi kerja. Menurut hasil penelitian Dewiyanti (2007), rata-rata HKP dari seluruh kegiatan tenaga kerja pada usaha ternak ayam broiler adalah 127.236 HKP, rata-rata HKP paling besar yaitu pada kegiatan pengelolaan ternak.

Peran Kemitraan terhadap Usahatani

Kemitraan dapat diartikan sebagai kesepakatan antara petani dengan perusahaan pengolah atau pemasar, dengan harga yang seringkali sudah ditentukan (Eaton dan Shepherd 2001). Pola kemitraan merupakan perwujudan cita-cita untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong yang dibentuk antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar dan kemampuan teknologinya bersama petani golongan lemah serta miskin yang kurang berpengalaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan usaha atas dasar kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan (maximum social benefit), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang (Sumardjo et al. 2004). Kemitraan merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan risiko yang bertujuan untuk melindungi aset atau kemampuan suatu perusahaan atau individu dalam memberikan suatu hasil dengan mengurangi ancaman kerugian dari peristiwa yang tidak dapat dikendalikan. Kemitraan atau kontrak dalam peternakan adalah kesepakatan antara peternak dengan perusahaan (atau peternak lainnya) yang menentukan persyaratan dari suatu produksi maupun pemasaran produk-produk peternakan (Perry et al. 1999).

menurut Sumardjo et al. (2004), yakni pola kemitraan inti-plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, dan pola kemitraan kerja sama operasional agribisnis (KOA). Pada sektor peternakan, bentuk kemitraan yang sering dilakukan yakni pola inti-plasma dan juga dapat dilakukan melalui koperasi atau KUD (Sumardjo et al. 2004).

Keuntungan utama dari adanya kontrak dalam kemitraan yakni perusahaan mitra akan membeli seluruh hasil produksi dengan kualitas yang ditetapkan. Adanya kemitraan pun memberikan peternak kepada akses manajerial, teknis, dan berbagai pertukaran informasi yang lainnya. Beberapa keuntungan lain yang didapatkan oleh peternak adalah adanya penyediaan input atau faktor produksi dan jasa produksi, akses terhadap kredit, pengenalan teknologi tepat guna, adanya transfer keahlian, struktur harga yang tetap dan terjamin, adanya akses pasar (Baumann 2000; Eaton dan Shepherd 2001; Murthy dan Madhuri 2013; Sarwanto 2004). Sistem kemitraan membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan output di sektor pertanian dengan memberikan teknologi yang lebih baik, akses pasar yang lebih baik antara produsen dan konsumen (Bauman 2000; Eaton dan Shepherd 2001; Narayanan dan Gulati 2002; Key dan McBride 2007), dan membawa efisiensi yang lebih tinggi di kalangan petani kecil karena adanya pola organisasi yang lebih baik (Dev dan Rao 2005; Ramaswami et al. 2006). Chang et al. (2006) dalam penelitiannya tentang kemitraan usahatani padi di Taiwan, menyebutkan bahwa usahatani padi dengan sistem kemitraan 20 persen lebih efisien dibandingkan dengan mandiri dilihat dari teknik operasinya. Mekanisme organisasi dari kemitraan dinilai efektif dalam meningkatkan profitabilitas dan daya saing bagi pertanian skala kecil.

pasar; dan memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan diversifikasi operasional perusahaan (Sutawi 2007; Baumann 2000).

Kemitraan tidak selalu berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, didapat bahwa prinsip kemitraan tidak selalu terealisasi dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan kemitraan antara lain petani mitra mendapatkan pelayanan yang kurang baik, contohnya dalam penyediaan input produksi maupun pelayanan selama proses produksi. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan kemitraan belum sesuai dengan isi kontrak, jadwal panen yang sering mundur dari perjanjian, dan keterlambatan dalam pembayaran keuntungan, kinerja PPL yang kurang optimal dilihat dari kurangnya bantuan penanggulangan HPT dan tanggapan terhadap keluhan lambat. Dari segi pendapatan, petani mitra memperoleh pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan petani mandiri. Besarnya biaya petani mitra dikarenakan skala usaha yang dijalankan petani mitra lebih kecil dibandingkan petani mandiri (Deshinta 2006; Munigar 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Mahyudi (2009) menunjukkan bahwa konsep kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler tersebut ternyata dalam kegiatannya, kemitraan belum sepenuhnya dilaksanakan seperti kesepakatan pengiriman dan penentuan harga sapronak serta kesepakatan penetapan harga jual ayam panen yang cenderung merugikan peternak plasma.

Analisis Efisiensi Usahatani

Farrell (1957) menyatakan alasan pentingnya pengukuran efisiensi : (1) masalah pengukuran efisiensi usahatani adalah penting untuk ahli teori ekonomi maupun pembuat kebijakan pertanian; (2) jika alasan-alasan teoritis efisiensi relatif dari berbagai sistem ekonomi harus diuji, maka penting untuk mampu membuat pengukuran efisiensi yang aktual; (3) jika perencanaan ekonomi sangat terkait dengan industri tertentu, maka penting untuk mengetahui seberapa jauh industri tersebut dapat diharapkan untuk meningkatkan outputnya dengan meningkatkan efisiensi, tanpa menyerap sumberdaya-sumberdaya tambahan lainnya. Konsep fungsi produksi dalam teori ekonomi mikro yang standar membentuk dasar untuk deskripsi hubungan input-output bagi petani. Jika diasumsikan faktor produksi homogen dan informasi lengkap tentang teknologi yang ada, fungsi produksi mewakili sejumlah metode untuk menghasilkan output (Saptana 2012).

Byerlee (1987) mengemukakan bahwa dalam istilah ekonomi, inefisiensi teknis mengacu pada kegagalan untuk beroperasi pada fungsi produksi yang disebabkan oleh penentuan waktu dan cara aplikasi input produksi. Penyebab potensial inefisiensi teknis adalah informasi tidak sempurna, kapabilitas teknis yang rendah, dan motivasi yang tidak memadai (Daryanto 2009). Farrell (1957) menguraikan bahwa total efisiensi ekonomi menjadi komponen teknis dan alokatif. Efisiensi teknis (TE) didefinisikan sebagai kemampuan suatu petani untuk mendapatkan output maksimum dari penggunan suatu set input (Ogundari dan Ojo 2007). Efisiensi teknis (TE) berhubungan dengan kemampuan petani untuk berproduksi pada kurva frontier-isoquan. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan petani untuk memproduksi pada tingkat output tertentu dengan menggunakan input minimum pada tingkat teknologi tertentu.

produksi yang tetap (Ogundari dan Ojo 2007). Dapat juga didefinisikan sebagai kemmapuan petani untuk memilih tingkat penggunaan input minimum dimana harga-harga faktor dan teknologi sudah tertentu. Efisiensi alokatif menjelaskan kemampuan petani dalam menghasilkan sjumlah output pada kondisi minimisasi rasio biaya input. Efisiensi alokatif mengacu pada kemampuan petani merespon sinyal ekonomi dan memilih kombinasi input optimal pada harga-harga input yang berlaku. Berdasarkan konsep efisiensi teknis dan alokatif, maka dapat dikatakan bahwa proses produksi tidak efisien karena dua hal berikut (Sumaryanto et al. 2003). Pertama, karena secara teknis tidak efisien. Ini terjadi karena ketidakberhasilan mewujudkan produktivitas maksimal, artinya per unit paket masukan tidak dapar menghasilkan produksi maksimal. Kedua, secara alokatif tidak efisien karena pada tingkat harga-harga masukan dan keluaran tertentu, proporsi penggunaan masukan tidak optimum. Ini terjadi karena produk penerimaan marginal (marginal revenue product) tidak sama dengan biaya marginal (marginal cost) masukan yang digunakan.

Gabungan kedua efisiensi teknik dan alokatif disebut efisiensi ekonomi (EE), artinya bahwa produk yang dihasilkan baik secara teknik maupun secara alokatif efisien. Secara ringkas dapat dikatakan EE sebagai kemampuan yang dimiliki oleh petani dalam berproduksi untuk menghasilkan sejumlah output yang telah ditentukan sebelumnya. Secara ekonomis efisien bahwa kombinasi input-output akan berada pada fungsi produksi frontier dan jalur pengembangan usaha (expantion path) (Saptana 2012). Berdasarkan studi terdahulu, ketiga pendekatan tersebut diperkenalkan secara lebih luas oleh Aigner et al. (1977) maupun Meeusen dan Broeck (1977).

Pencapaian efisiensi ekonomi dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, apabila biaya yang tersedia sudah tertentu besarnya, maka penggunaan input optimal hanya dapat dicapai dengan cara memaksimumkan output. Kedua, jika output yang akan dicapai sudah tertentu besarnya, optimasi dari proses produksi ini hanya dapat dicapai dengan cara meminimumkan biaya. Tingkat pencapaian efisiensi ekonomi sangat menentukan kesejahteraan petani (Saptana 2012). Terdapat implikasi kebijakan yang dapat dihasilkan dari bahasan tentang efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis, yakni (Ellis 1988) dalam Saptana (2012): (a) jika petani memang dibatasi oleh teknologi yang tersedia, maka hanya perubahan teknologi secara nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani; (b) dengan asumsi bahwa petani secara alokatif responsif terhadap perubahan harga, maka kebijakan harga input dan output mungkin mempunyai pengaruh yang sam pada biaya yang lebih rendah; (c) jika inefisiensi adalah akibat dari ketidaksempurnaan pasar, maka mekanisme bekerjanya pasar harus diperbaiki; dan (d) jika petani secara teknik inefisien maka pendidikan dan penyuluhan pertanian perlu ditingkatkan.

dihasilkan dari 140 peternak responden dalam penelitian tersebut yakni 0.75, sedangkan rata-rata efisiensi ekonomis yakni 0.21, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ruang sebesar 79 persen untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dengan adanya peningkatan pada efisiensi teknis. Pendekatan stochastic frontier juga digunakan oleh Alrwis dan Francis (2003) untuk mengestimasi efisiensi teknis usaha ternak ayam broiler skala kecil (kapasitas produksi kurang dari 300 000 kg per periode) dan skala besar (kapasitas produksi lebih dari 300 000 kg per periode) di Saudi Arabia. Hasil perhitungan indeks rata-rata efisiensi teknis seluruh peternak responden yakni 0.89 dengan rentang 0.53 sampai 0.96. Usaha ternak ayam broiler skala kecil memiliki rata-rata efisiensi teknis sebesar 0.83, sedangkan usaha ternak ayam broiler skala besar memiliki rata-rata indeks efisiensi teknis sebesar 0.82. Ezeh et al. (2012) juga menggunakan fungsi produksi stochastic frontier dalam penelitiannya mengenai efisiensi teknis usaha ternak ayam broiler di Umuahia, Nigeria. Hasil penelitiannya menunjukkan 87 persen peternak ayam broiler di lokasi penelitian memiliki efisiensi teknis antara 0.61 dan 1.00 dengan rata-rata tingkat efisiensi teknis sebesar 0.75. Akhter dan Rashid (2008) menggunakan fungsi produksi stochastic Cobb-Douglas untuk menghitung efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis antara peternak ayam broiler mitra dan mandiri di Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata efisiensi teknis seluruh responden yakni 94.06 persen, dimana efisiensi teknis peternak mitra sebesar 94.49 persen dan peternak mandiri sebesar 93.66 persen. Rata-rata efisiensi alokatif seluruh responden yakni sebesar 96.76 persen, dimana efisiensi alokatif peternak mitra sebesar 96.51 persen dan peternak mandiri sebesar 96.45 persen. Sedangkan untuk rata-rata efisiensi ekonomis peternak keseluruhan yakni sebesar 91.00 persen, untuk peternak mitra sebesar 91.60 persen, dan peternak mandiri sebesar 90.34 persen. Penelitian mengenai efisiensi usaha ternak ayam broiler antara peternak mitra dan mandiri juga dilakukan di Kota Palu, Indonesia oleh Yunus (2009) dengan menggunakan model analisis fungsi produksi stochastic frontier Cobb-Douglas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai efisiensi teknis seluruh peternak responden yakni sebesar 0.86819, dimana rata-rata nilai efisiensi teknis peternak mitra sebesar 0.87415 dan peternak mandiri sebesar 0.86647. Sebagian besar peternak mitra (35.7 persen dari 28 responden) memiliki rata-rata nilai efisiensi teknis pada tingkat 0.86 hingga 0.89. Sedangkan sebagian besar peternak mandiri (67.2 persen dari 125 responden) memiliki rata-rata nilai efisiensi teknis pada tingkat 0.86 hingga 0.89. Efisiensi alokatif dan ekonomis peternak mitra yakni sebesar 1.81 dan 1.58 yang berarti rata-rata peternak mitra di Kota Palu belum efisien secara alokatif maupun ekonomis. Efisiensi alokatif dan ekonomis peternak mandiri yakni sebesar 1.84 dan 1.59, yang berarti rata-rata peternak mandiri di Kota Palu belum efisien secara alokatif maupun ekonomis.

Karakteristik Sosio-Ekonomi Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi

karakteristik sosio-ekonomi seperti pengalaman usaha ternak, umur peternak, tingkat pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi produksi peternakan melalui kemitraan di Andra Pradesh, India. Lebih jauh Ezeh et al. (2012) memasukkan beberapa karakteristik ekonomi yang diduga mempengaruhi inefisiensi teknis dari usaha ternak ayam broiler di Nigeria. Beberapa karakteristik yang diduga yakni perolehan akses kredit, umur peternak, tingkat pendidikan, keikutsertaan dalam kelompok ternak, intenstitas penyuluhan, jumlah tanggungan keluarga, dan pengalaman dalam usaha ternak. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ohajianya et al. (2013) yang menduga umur peternak, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman dalam usaha ternak, dan intensitas penyuluhan sebagai karakteristik sosio-ekonomi yang mempengaruhi inefisiensi teknis pada produksi usaha ternak di negara bagian Nigeria.

Sumarno et al. (2013) meneliti tentang motivasi peternak dalam usaha ternak broiler dengan sistem kemitraan di GERBANGKERTASUSILA. Hasil penelitiannya menunjukkan motivasi yang tinggi dalam usaha ternak, salah satunya karena sebagian besar dari peternak berada dalam rentang umur produktif (15-64 tahun) yang diduga dapat bekerja produktif secara efisien dan mau menerima inovasi baru dari sistem yang ada. Hal ini didukung oleh Bravo dan Pinheiro (1997); juga Msuya et al. 2005, yang menyatakan bahwa petani yang berumur produktif akan lebih mudah menerima inovasi-inovasi dan dapat berproduksi secara lebih efisien dibandingkan dengan petani yang berumur lanjut.

Selain umur sebagai faktor inefisiensi, tingkat pendidikan pun diduga berpengaruh terhadap produksi suatu usahatani. Secara teoritis tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani akan menentukan kemampuan mereka untuk menerapkan teknologi yang ada, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan petani maka semakin baik kemampuan mereka untuk berproduksi dan sebaliknya (Bravo dan Pinheiro 1997; Msuya et al. β005; D’Silva β009). δebih lanjut, pengalaman dalam melakukan suatu usahatani juga merupakan factor kunci yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat produksi. Semakin lama seseorang dalam berusahatani, maka akan semakin terbuka dan akan semakin efisien (Ezeh et al. 2012).

3

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis

Pola Usaha Kemitraan

Kegiatan usaha peternakan khususnya budidaya ternak di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan skala usaha yang terbatas. Peternak sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan asal hewan perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Usaha budidaya ternak seringkali menanggung risiko yang besar yang akan mempengaruhi tingkat keuntungan usaha.

pemberdayaan peternak salah satunya yakni dengan adanya kemitraan dalam suatu usaha ternak. Kemitraan usaha dapat dilakukan antar peternak, antara peternak dengan perusahaan peternakan, juga antara peternak dengan perusahaan di bidang lain.

Definisi mengenai kemitraan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 dimana kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan. Sejalan dengan definisi tersebut, Suwandi (1995) menyatakan bahwa kemitraan adalah jalinan kerjasama antar berbagai pelaku agribisnis mulai dari tingkat produksi sampai ke tingkat pemasaran. Kemitraan usaha agribisnis adalah hubungan bisnis usaha pertanian yang melibatkan satu atau sekelompok orang atau badan hukum dengan satu atau kelompok orang atau badan hukum dimana masing-masing pihak memperoleh penghasilan dari usaha bisnis yang sama atau saling berkaitan dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan yang dilandasi rasa saling menguntungkan, memerlukan, dan saling melaksanakan etika bisnis. Definisi kemitraan tersebut juga sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Hafsah (1999) bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena itu, kemitraan harus dibangun dengan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat. Kebutuhan petani dalam kemitraan adalah untuk meningkatkan produktivitas, pangsa pasar, keuntungan, kapasitas menanggung risiko, jaminan pasokan bahan baku, dan jaminan distribusi pemasaran. Kemitraan berkembang sebagai salah satu cara petani mengorganisasi agribisnis baik skala kecil maupun skala besar, baik di negara liberal maupun negara lainnya (Eaton dan Shepherd 2001).

Pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan cita-cita untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong yang dibentuk antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologinya bersama petani golongan lemah serta miskin yang tidak berpengalaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan usaha atas dasar kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembanguan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan (maximum social benefit), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Pada kenyataannya, kemitraan bisnis memang bermanfaat dalam meningkatkan akses usaha kecil ke pasar, modal, dan teknologi, serta mencegah terjadinya diseconomies of scale sehingga mutu juga menjadi terjaga. Hal seperti itu dapat terjadi karena adanya komitmen kedua belah pihak untuk bermitra. Pengusaha menengah sampai dengan skala besar memiliki komitmen atau tanggung jawab moral dalam membimbing dan mengembangkan pengusaha kecil supaya dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang andal untuk meraih keuntungan bersama (Sumardjo et al. 2004).

budaya, tujuan dari aspek teknologi, dan tujuan dari aspek manajemen. Tujuan dari aspek ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu: (i) meningkatkan pendapataan usaha kecil dan masyarakat; (ii) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; (iii) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil; (iv) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional; (v) memperluas kesempatan kerja; serta (vi) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil, dengan pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Di pihak lain dengan tumbuh berkembangnya kemitraan usaha ini diharapkan akan disertai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial. Kesenjangan itu diakibatkan oleh kepemilikan sumberdaya produksi dan produktivitas yang tidak sama diantara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kelompok masyarakat dengan kepemilikan faktor produksi terbatas dan produktivitas rendah biasanya akan menghasilkan tingkat kesejahteraan yang rendah pula.

Usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat; kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan administratif sangat sederhana dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap. Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada dua hal yang menjadi pusat perhatian yaitu; peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja dan peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usahanya rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada perbaikan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi.

pengertian ini dikembangkan dengan cara meningkatkan pemahaman yang sama mengenai lingkungan, permasalahan lingkungan, serta peranan masing-masing komponen. Selain aspek lingkungan yang mungkin sangat baru bagi para pelaku pembangunan, juga pemahaman diri mengenai fungsi dan peranan masing-masing aktor penting. Artinya masing-masing aktor harus dapat memahami kondisi dan posisi komponen yang lain, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Kesepakatan adalah aspek yang penting sebagai tahap awal dari suatu kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesepakatan ini hanya dapat diraih dengan adanya saling pengertian seperti yang disebutkan di atas. Hal ini merupakan dasar-dasar untuk dapat saling mempercayai dan saling memberi diantara para pihak yang bersangkutan. Tindakan bersama ini adalah tekad bersama-sama untuk mengembangkan kepedulian lingkungan. Cara yang dilakukan tentu berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tetapi tujuannya sama yaitu melindungi lingkungan dari kerusakan. Hal ini merupakan tujuan dari penggunaan prinsip-prinsip kemitraan.

Sedangkan asas-asas kemitraan terdiri dari saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan bimbingan dan penambahan hasil. Saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra bersama-sama memperhatikan kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya. Saling menguntungkan yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.

Selain harus dibangun oleh prinsip dan asas kemitraan tersebut, kemitraan juga harus dibangun dengan pola-pola tertentu sesuai dengan kebutuhan petani dengan perusahaan. Terdapat berbagai macam pola pelaksanaan kemitraan di Indonesia. Menurut Sumardjo et al. (2004), dalam sistem agribisnis di Indonesia terdapat lima bentuk kemitraan antara petani dengan pegusaha besar atau perusahaan. Adapun bentuk-bentuk pola kemitraan yang dimaksud adalah : (a) Pola kemitraan inti-plasma; (b) Pola kemitraan subkontrak; (c) Pola kemitraan dagang umum; (d) Pola kemitraan keagenan; (e) Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA). Pola kemitraan agribisnis yang paling umum dan banyak diterapkan di Indonesia diantara kelima pola tersebut yaitu pola kemitraan inti-plasma. Pola kemitraan ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan