FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KEMANDIRIAN

NELAYAN IKAN DEMERSAL DI KECAMATAN WANGI-WANGI

SELATAN KABUPATEN WAKATOBI

SULAWESI TENGGARA

M A R D I N

PROGRAM STUDI ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kemandirian Nelayan Ikan Demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Pebruari 2009

ABSTRACT

MARDIN. 2009. Factors affecting the fishermen’s self-reliance at South Wangi-Wangi sub-District, District of Wakatobi, Southeast Sulawesi. Under the guidance of AMRI JAHI and RICHARD W.E. LUMINTANG.

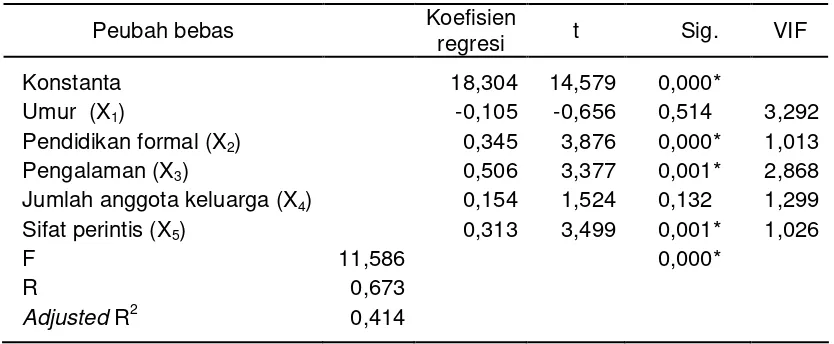

The research objectives were to determine: (1) the effect of the fishermen’s age, education, experience, family size, and venturesome attitude on the competence, (2) the effect of the fishermen’s competence on their self-reliance, (3) the effect of the fishermen’s age, education level, experience, family size, and venturesome attitude on the self-reliance, (4) the effect of the fishermen’s age, education, experience, family size, venturesome attitude, and competence on the fishermen’s self-reliance. The data collection was conducted in South Wangi-Wangi sub-district, district of Wakatobi in July through September 2008. The respondents were the fishermen of demersal fish selected by simple random sampling from five villages included Mola Selatan, Mola Samaturu, Mola Bahari, Mola Nelayan Bhakti, and Mola Utara. Data were collected through direct interview using questionnaires. Regression analysis was used to analyze the data to meet the research objectives. The results indicated that: (1) the fishermen’s competence was significantly affected by their ages, educations, experiences, family sizes, and venturesome attitudes. The predictor variables that were significantly affected the fishermen’s

competences were their educations, experiences, and venturesome attitudes, (2) the fishermen’s self-reliance was significantly affected by their competences.

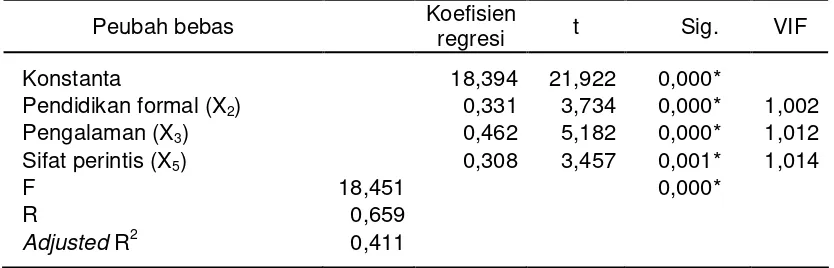

Further, the predictor variables of the fishermen’s competence that significantly affected the fishermen’s self-reliance were their understanding about financial capital and their abilities to identify the fishing ground, (3) additionally; the fishermen’s self-reliance was significantly affected by their ages, educations, experiences, family sizes, and venturesome attitudes. In this conjunction, the predictor variables that were significantly affected the fishermen’s self-reliance were their experiences and venturesome attitudes, (4) lastly, the fishermen’s self-reliance was significantly affected by their experiences, venturesome attitudes, and comptences.

RINGKASAN

MARDIN. 2009. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kemandirian Nelayan Ikan Demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dibimbing oleh AMRI JAHI dan RICHARD W.E. LUMINTANG.

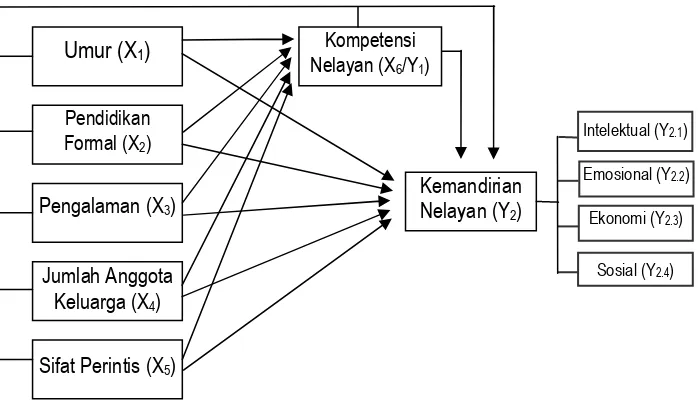

Nelayan mandiri memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dengan nelayan lain. Karakteristik tersebut dapat diketahui dari empat komponen kemandirian, yakni kemandirian intelektual (intellectual self-reliance), kemandirian emosional (emotional self-reliance), kemandirian ekonomi (Economic self-reliance) dan kemandirian sosial (social self-reliance). Kemandirian nelayan berdasarkan keempat komponen tersebut dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga, sifat perintis, dan kompetensi sehingga perlu dilakukan penelitian.

Tujuan penelitian adalah: (1) Menentukan pengaruh umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga, sifat perintis pada kompetensi nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. (2) Menentukan pengaruh kompetensi pada kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. (3) Menentukan pengaruh umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota, sifat perintis pada kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. (4) Menentukan pengaruh umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga, sifat perintis dan kompetensi pada kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. (1) Umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga dan sifat perintis berpengaruh pada kompetensi nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. (2) Kompetensi nelayan berpengaruh pada Kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. (3) Umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga dan sifat perintis berpengaruh pada kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. (4) Umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga, sifat perintis dan kompetensi berpengaruh pada kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

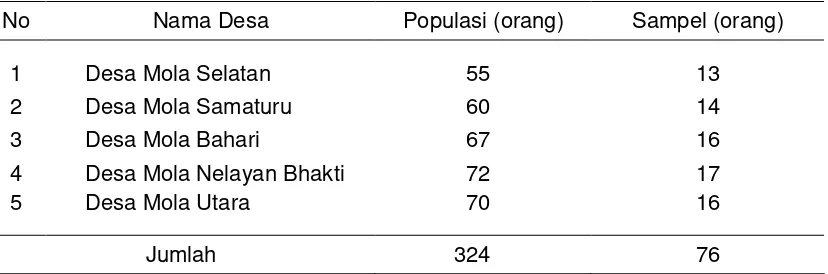

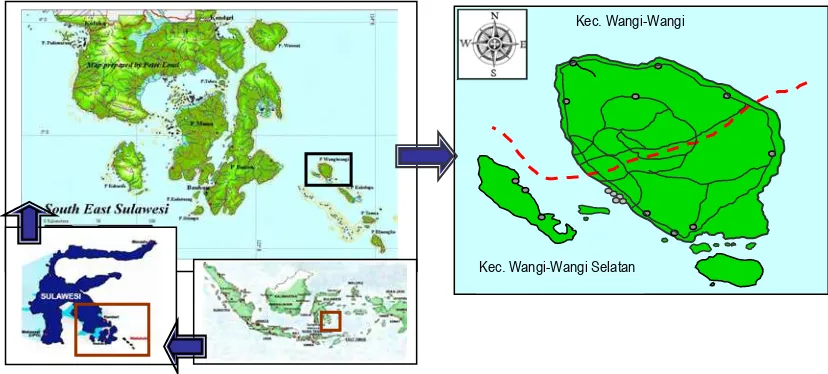

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Populasi penelitian sebanyak 324 orang nelayan yang tersebar pada 5 (lima) desa, yakni: Desa Mola Selatan, Desa Mola Samaturu, Desa Mola Bahari, Desa Mola Nelayan Bhakti, dan Desa Mola Utara. Pengambilan sampel ditetapkan dengan teknik simple random sampling. Total sampel berjumlah 76 orang yang diambil secara proporsional dari masing-masing desa. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada kompetensi nelayan ikan demersal adalah pendidikan formal, pengalaman dan sifat perintis nelayan, (2) Peubah prediktor kompetensi yang sangat berpengaruh pada kemandirian nelayan adalah aspek permodalan dan penentuan daerah penangkapan, (3) Peubah prediktor yang sangat berpengaruh pada kemandirian nelayan ikan demersal adalah pengalaman dan sifat perintis nelayan, (4) Secara keseluruhan, peubah prediktor yang berpengaruh pada kemandirian adalah pengalaman, sifat perintis, dan kompetensi. Dengan demikian, maka kemandirian nelayan merupakan fungsi dari peubah kompetensi, pengalaman, dan sifat perintis.

Hak cipta milik IPB, tahun 2009

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu

masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KEMANDIRIAN

NELAYAN IKAN DEMERSAL DI KECAMATAN WANGI-WANGI

SELATAN KABUPATEN WAKATOBI

SULAWESI TENGGARA

M A R D I N

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

PROGRAM STUDI ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul : Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kemandirian Nelayan Ikan Demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Nama : M a r d i n

NIM : I 352060021

Program Studi : Ilmu Penyuluhan Pembangunan (PPN)

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Amri Jahi, M.Sc Ir. Richard W.E. Lumintang, MSEA

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi/Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

PRAKATA

Segala puji dan rasa syukur hanya milik Allah SWT atas segala hidayah dan bimbinganNya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis berjudul " Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kemandirian Nelayan Ikan Demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ".

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan (PS-PPN) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (SPs-IPB). Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada bapak Dr. Ir. Amri Jahi, M.Sc dan Ir. Richard W.E. Lumintang, MSEA selaku ketua dan anggota komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Istri tercinta - Hariani Syamsuddin, S.Pd - atas segala dukungan, kesetiaan dan kesabarannya dalam proses penyelesaian studi.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan beasiswa selama dua tahun (periode 2006-2008) melalui program Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS).

3. Konsorsium Program Mitra Bahari (PMB)-COREMAP II Tahun 2008 yang telah memberikan bantuan penulisan tesis.

4. Para Kepala Desa yang telah memberi izin dan dukungan dalam melakukan pengumpulan data.

5. Wa Ode Asni, SE Sebagai enumerator dalam pengumpulan data.

6. Semua responden yang telah berkenan diwawancarai dalam pengumpulan data penelitian.

7. Para dosen dan staf pada Program Studi PPN atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan selama penulis menuntut ilmu.

8. Teman-teman mahasiswa S2 dan S3 PPN - SPs IPB: Bu’ Syamsyiah Gafur, Pa’ Hatta, Pa’ Ayat, Pa’ Eka, Bu’ Kurnia, Bu’ Maria, Bu’ Riana, Pa’ Lukman, Pa’ Sihab, Pa’ Eko, Pa’ Oos, Pa’ Dirlan, mas Ba’do, Pa’ Malta, dan Pa’ Ikhsan atas berbagai masukan, saran dan pendapat selama penulis menuntut ilmu di Program Studi PPN - SPs IPB.

Semoga tesis ini memberi manfaat.

Bogor, Pebruari 2009

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... xiii

DAFTAR GAMBAR... xiv

DAFTAR LAMPIRAN... xv

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Masalah Penelitian ... 3

1.3. Tujuan Penelitian ... 4

1.4. Kegunaan Penelitian... 5

1.5. Definisi istilah... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 8

2.1. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Kemandirian Nelayan... 8

2.1.1. Umur ... 8

2.1.2. Pendidikan Formal ... 8

2.1.3. Pengalaman Berusaha ... 9

2.1.4. Jumlah Anggota Keluarga ... 10

2.1.5. Sifat Perintis Nelayan ... 10

Ringkasan... 11

2.2. Kompetensi... 12

2.2.1. Kompetensi yang Perlu Dikuasai oleh Nelayan ... 13

2.2.1.1. Aspek Perencanaan ... 14

2.2.1.2. Aspek Permodalan ... 14

2.2.1.3. Penentuan Daerah Penangkapan... 15

2.2.1.4. Penentuan Waktu Menangkap... 15

2.2.1.5. Aspek Teknologi Penangkapan ... 16

2.2.1.6. Pengambilan Keputusan dalam Memecahkan Masalah... 16

2.2.1.7. Pengendalian Usaha ... 17

2.2.1.8. Aspek Pemasaran ... 17

Ringkasan... 18

2.3. Kemandirian... 18

2.3.1. Pengertian Kemandirian... 18

2.3.2. Unsur-unsur Kemandirian ... 20

2.3.2.1. Kemandirian Intelektual ... 21

2.3.2.2. Kemandirian Emosional... 22

2.3.2.3. Kemandirian Ekonomi... 23

2.3.2.4. Kemandirian Sosial... 24

Ringkasan ... 25

2.4. Kemandirian Nelayan pada Usaha Penangkapan Ikan Demersal... 25

2.4.1. Kemandirian Intelektual... 25

2.4.1.1. Merencanakan Kegiatan Penangkapan ... 25

2.4.1.2. Menentukan Daerah Penangkapan ... 26

2.4.1.3. Menentukan Cara Berproduksi ... 27

2.4.1.4. Mengambil Keputusan dalam Memecahkan Masalah ... 28

2.4.2. Kemandirian Emosional ... 29

2.4.2.1. Melepas Ketergantungan dari Otoritas Keluarga ... 29

2.4.2.2. Melepas Ketergantungan dari Ikatan Patron-Klien... 30

2.4.2.3. Menyikapi Ritual Kepercayaan Lokal ... 31

2.4.2.4. Menyikapi Sikap Fatalistik ... 32

2.4.2.5. Mengembangkan kerjasama dalam pemanfaatan laut... 33

2.4.3. Kemandirian Ekonomi ... 33

2.4.3.1. Nilai aset... 33

2.4.3.2. Biaya Operasional ... 33

2.4.3.3. Diversifikasi Usaha ... 35

2.4.3.4. Pendapatan ... 35

2.4.3.5. Jumlah tabungan ... 36

2.4.4. Kemandirian Sosial ... 37

2.4.4.1. Menjaga Independensi ... 37

2.4.4.2. Membina Hubungan dengan Sesama Kelompok Nelayan . 38 2.4.4.3. Membina Hubungan dengan Kelompok bukan Nelayan .... 39

2.4.4.4. Membina Hubungan dengan Kelompok Pemimpin ... 39

2.4.4.5. Mengembangkan Strategi Adaptasi ... 40

Ringkasan... 41

2.5. Pengaruh Umur, Pendidikan Formal, Pengalaman, Jumlah Anggota Keluarga dan Sifat Perintis pada Kemandirian Nelayan... 42

2.5.1. Pengaruh Umur pada Kemandirian Nelayan ... 42

2.5.2. Pengaruh Pendidikan Formal pada Kemandirian Nelayan ... 43

2.5.3. Pengaruh Pengalaman pada Kemandirian Nelayan ... 44

2.5.4. Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga pada Kemandirian Nelayan . 44 2.5.5. Pengaruh Sifat Perintis pada Kemandirian Nelayan ... 45

Ringkasan... 46

III. KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS... 47

3.1. Kerangka Berpikir... 47

3.2. Hipotesis... 50

IV. METODE PENELITIAN... 51

4.1. Populasi dan Sampel ... 51

4.2. Rancangan Penelitian ... 51

4.3. Data dan Instrumentasi ... 52

4.3.1. Data ... 52

4.3.2. Instrumentasi ... 58

4.3.2.1. Validitas Instrumen ... 58

4.3.2.2. Reliabilitas Instrumen ... 59

4.4. Pengumpulan Data ... 59

4.5. Analisis Data ... 60

V. HASIL DAN PEMBAHASAN... 61

5.1. Pengantar... 61

5.2. Gambaran Umum Wilayah Penelitian... 61

5.2.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah ... 61

5.2.2. Iklim ... 62

5.2.3. Penduduk... 62

5.3. Hasil... 62

5.3.1. Distribusi Nelayan Menurut Umur, Pendidikan Formal, Pengalaman Berusaha, Jumlah Anggota, dan Sifat Perintis Nelayan ... 62

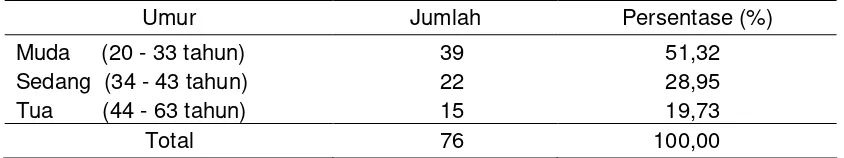

5.3.1.1. Distribusi Nelayan Menurut Kelompok Umur ... 62

5.3.1.2. Distribusi Nelayan Menurut Pendidikan Formal ... 63

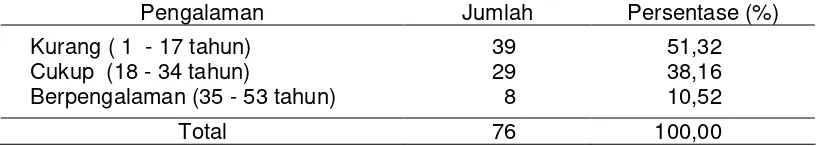

5.3.1.3. Distribusi Nelayan Menurut Pengalaman Berusaha ... 64

5.3.1.4. Distribusi Nelayan Menurut Jumlah Anggota Keluarga ... 64

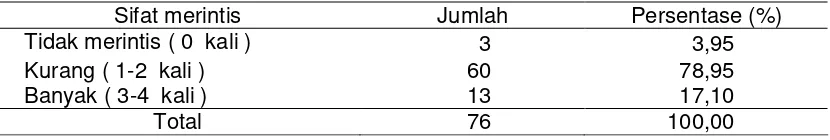

5.3.1.5. Distribusi Nelayan Menurut Sifat Perintis ... 65

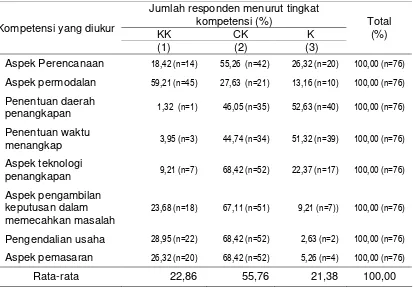

5.3.2. Kompetensi Nelayan... 66

5.3.2.1. Aspek Perencanaan Usaha ... 67

5.3.2.2. Aspek Permodalan ... 67

5.3.2.3. Penentuan Daerah Penangkapan... 67

5.3.2.4. Penentuan Waktu Menangkap... 68

5.3.2.5. Aspek Teknologi Penangkapan ... 68

5.3.2.6. Pengambilan Keputusan dalam Memecahkan Masalah... 69

5.3.2.7. Aspek Pengendalian Usaha... 69

5.3.2.8. Aspek Pemasaran ... 69

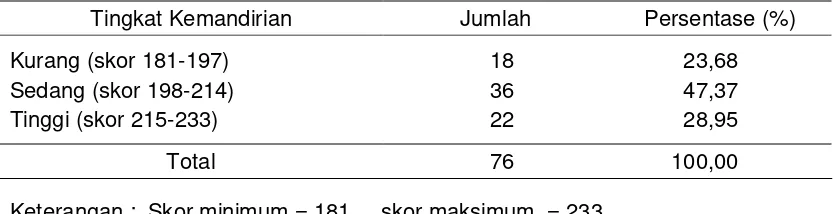

5.3.3. Kemandirian Nelayan... 70

5.3.4. Hipotesis ... 71

5.3.4.1. Hipotesis 1... 71

5.3.4.2. Hipotesis 2... 72

5.3.4.3. Hipotesis 3... 74

5.3.4.4. Hipotesis 4... 75

5.4. Pembahasan ... 77

VI. KESIMPULAN DAN SARAN... 81

6.1. Kesimpulan... 81

6.2. Saran... 81

DAFTAR PUSTAKA ... 82

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Populasi dan sampel penelitian pada lima desa di Kecamatan

Wangi-Wangi Selatan ... 51

2 Distribusi nelayan menurut kelompok umur ... 63

3 Distribusi nelayan menurut pendidikan formal... 63

4 Distribusi nelayan menurut pengalaman berusaha ... 64

5 Distribusi nelayan menurut jumlah tanggungan keluarga ... 65

6 Distribusi nelayan menurut sifat perintis... 65

7 Tingkat kompetensi nelayan pada 8 aspek usaha... 66

8 Distribusi nelayan menurut tingkat kemandirian ... 70

9 Nilai koefisien regresi dan signifikansi umur, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, dan sifat perintis pada kompetensi nelayan ... 71

10 Nilai koefisien regresi dan signifikansi peubah berpengaruh pada kompetensi nelayan ... 72

11 Nilai koefisien regresi dan signifikansi faktor kompetensi pada kemandirian nelayan ... 73

12 Nilai koefisien regresi dan signifikansi peubah kompetensi yang berpengaruh pada kemandirian nelayan ... 73

13 Nilai koefisien regresi dan signifikansi faktor umur, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, dan sifat perrintis pada kemandirian nelayan ... 74

14 Nilai koefisien regresi dan signifikansi pengalaman dan sifat perintis sebagai peubah berpengaruh pada kemandirian nelayan ... 75

15 Nilai koefisien regresi dan signifikansi umur, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, sifat perintis, dan kompetensi pada kemandirian nelayan nelayan ... 76

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Nelayan mandiri memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dengan nelayan lain. Karakteristik tersebut dapat diketahui dari empat komponen kemandirian, yakni kemandirian intelektual (intellectual self-reliance), kemandirian emosional (emotional self-reliance), kemandirian ekonomi (Economic self-reliance) dan kemandirian sosial (social self-reliance).

Kemandirian nelayan secara intelektual, antara lain dapat diidentifikasi dari kemampuan merencanakan kegiatan penangkapan, menentukan daerah penangkapan, menentukan cara berproduksi, mengambil keputusan dalam memecahkan masalah, dan mengambil keputusan pemasaran. Selain itu, nelayan memiliki kemandirian emosional yang dapat diketahui dari keberaniannya melepas ketergantungan, baik dari otoritas keluarga maupun dari ikatan patron-klien, menyikapi ritual kepercayaan lokal, mengatasi sifat fatalistik, dan mengembangkan kerjasama pemanfaatan laut. Kemudian secara ekonomi, kemandirian nelayan dapat diketahui dari nilai aset yang dimiliki, biaya operasional, diversifikasi usaha, pendapatan dan jumlah tabungan. Selanjutnya, kemandirian sosial nelayan yang dapat diketahui dari kemampuan menjaga independensi, membina hubungan dengan sesama kelompok nelayan, kelompok bukan nelayan, kelompok pemimpin dan dapat mengembangkan strategi adaptasi tanpa harus bergantung pada pihak lain.

Kemandirian merupakan sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangannya, di mana individu akan terus belajar untuk bersikap dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungannya, sehingga individu tersebut pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak sendiri (Mu'tadin, 2002). Penekanan kemandirian dalam hal ini terletak pada kemampuan individu nelayan dalam berpikir dan bertindak sendiri untuk merespon lingkungannya. Nelayan akan menunjukkan kemampuannya dalam setiap aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap.

Jenis ikan yang ditangkap berhubungan dengan kemandirian nelayan dalam usaha perikanan. Nelayan lebih cenderung menunjukkan kemandirian pada usaha penangkapan ikan-ikan demersal dibandingkan dengan penangkapan ikan pelagis. Ikan-ikan demersal seperti jenis kerapu (Serranidae), kakap (Lutjanidae), dan lencam (Lethrinus lentjam) dapat ditangkap pada wilayah tangkapan (fishing ground) yang relatif terjangkau oleh perahu tanpa motor sekalipun, sedangkan ikan pelagis, khususnya pelagis besar seperti jenis cakalang (Katsuwonus pelamis), tuna (Thunnus spp.) dan tongkol (Euthinnus affinis) dapat ditangkap dengan baik jika menggunakan kapal motor yang membutuhkan biaya yang relatif banyak dalam operasional penangkapan.

Kemampuan nelayan dalam mengembangkan kemandirian pada usaha penangkapan ikan demersal sangat ditentukan oleh faktor umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga dan sifat perintis nelayan. Umur berkaitan dengan aspek kematangan berpikir dalam pengambilan keputusan, pendidikan formal berkaitan dengan cara dan pola pikir nelayan dalam menjalankan usahanya, pengalaman memberi pertimbangan bagi nelayan dalam memilih stimulus yang akan menunjang usahanya, jumlah anggota keluarga merupakan pendorong bagi nelayan untuk menjalankan usahanya secara mandiri, tetapi juga bisa merupakan penghambat karena banyaknya pengeluaran rumah tangga untuk itu, sedangkan sifat perintis merupakan karakter yang menunjukkan keberanian nelayan dalam merintis hal baru pada usaha penangkapan ikan demersal.

Faktor-faktor tersebut di atas akan membentuk kompetensi nelayan dalam menjalankan usahanya secara mandiri. Kompetensi yang dimaksud antara lain dapat diidentifikasi dari penggunaan intelektualitas mereka seperti pada aspek perencanaan, aspek permodalan, penentuan daerah penangkapan, penentuan waktu menangkap, aspek teknologi penangkapan, aspek pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah, pengendalian usaha, dan pada aspek pemasaran.

Di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan terdapat sekitar 324 orang nelayan yang sebagian besar aktifitasnya diarahkan pada penangkapan ikan demersal dan memiliki karakteristik sebagaimana disebutkan di atas. Nelayan dengan jumlah sebanyak 324 tersebut tersebar pada lima desa yang merupakan produsen ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

I.2. Masalah Penelitian

Nelayan memiliki peran untuk mengambil keputusan mengenai jenis ikan yang akan ditangkapnya, apakah jenis pelagis atau demeral. Aktifitas penangkapan ikan pada kelompok pelagis, terutama pelagis besar, selalu dilakukan dengan armada kapal motor sehingga memungkinkan terbentuknya sistem patron-klien, yakni antara juragan sebagai pemilik kapal dengan anak buah kapal (ABK) atau nelayan buruh. Kondisi ini menyebabkan nelayan buruh tersebut sulit untuk mengembangkan kemandiriannya karena adanya ketergantungan pada mekanisme kerja dari pemilik kapal. Namun hal ini jarang terjadi pada penangkapan ikan demersal karena nelayan dapat mengembangkan kemandiriannya dengan sarana tangkap yang relatif sederhana tanpa ada ketergantungan dari pemilik kapal atau juragan.

Nelayan yang mandiri akan berupaya sedemikian rupa untuk menggunakan daya intelektualnya, mengendalikan emosi dan mengembangkan hubungan– hubungan sosialnya agar dapat menekan resiko ketidakpastian dalam menjalankan usaha penangkapan ikan demersal. Sebaliknya, nelayan yang tidak mandiri hanya akan memanfaatkan faktor produksi yang dimilikinya tanpa ada upaya untuk menekan resiko ketidakpastian yang senantiasa dihadapi. Kondisi ini sangat ditentukan oleh faktor umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga dan sifat perintis dari masing-masing individu nelayan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, secara khusus dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga dan sifat perintis pada kompetensi nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi?

2. Seberapa besar pengaruh kompetensi pada kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi?

3. Seberapa besar pengaruh umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga dan sifat perintis pada kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi?

1.3. Tujuan Penelitian

Usaha perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan sebagai upaya mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Nelayan berperan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan cara dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan cara dan kemampuan nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan dapat diketahui dari jenis ikan yang mereka tangkap. Seorang nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan demersal akan lebih menunjukkan kemandiriannya, setidaknya karena dua alasan yakni alasan teknis dan alasan ekonomi.

Teknik penangkapan ikan demersal dapat dilakukan dengan teknologi yang sederhana tanpa harus melibatkan perangkat teknologi yang kompleks, dan secara ekonomi, sarana tangkap yang digunakan relatif lebih terjangkau, bahkan dapat disediakan sendiri oleh nelayan terutama pada sarana tangkap yang sifatnya masih tradisional.

Nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan demersal memiliki tingkat kemandirian yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan faktor umur, pendidikan formal, pengalaman berusaha, jumlah anggota keluarga dan sifat perintis masing-masing individu nelayan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan pada tingkat kompetensi dan mempengaruhi kemandirian nelayan dalam usaha penangkapan ikan demersal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menentukan pengaruh umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota keluarga, sifat perintis pada kompetensi nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

2. Menentukan pengaruh kompetensi pada kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

3. Menentukan pengaruh umur, pendidikan formal, pengalaman, jumlah anggota, sifat perintis pada kemandirian nelayan ikan demersal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi setiap kalangan yang membutuhkan informasi tentang kemandirian nelayan dalam usaha penangkapan ikan demersal. Bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi, hasil penelitian dapat berguna sebagai sumber refefensi pengetahuan untuk kepentingan kajian pengembangan konsep-konsep berpikir tentang kemandirian nelayan dalam usaha penangkapan ikan demersal. Bagi pengambil kebijakan, khususnya di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program pembangunan sektor perikanan tangkap, terutama pada usaha penangkapan ikan demersal. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi pihak swasta yang membutuhkan data yang berkaitan dengan aspek kemandirian nelayan pada usaha penangkapan ikan demersal.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pelaku pemberdayaan masyarakat nelayan maupun bagi nelayan itu sendiri dalam usahanya melakukan penangkapan ikan demersal. Bagi pelaku pemberdayaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam membangun kemandirian nelayan. Sedangkan bagi nelayan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam usaha penangkapan ikan demersal

Secara khusus penelitian ini dapat berguna:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada

pengembangan usaha perikanan tangkap, khususnya usaha penangkapan ikan demersal

2. Sebagai bahan informasi bagi nelayan, khususnya nelayan yang memfokuskan kegiatan penangkapannya pada ikan demersal mengenai kemandirian yang harus mereka tingkatkan

1.5. Definisi Istilah

Beberapa istilah perlu didefinisikan secara khusus untuk menghindari kesalahan penafsiran dan ketidaktepatan dalam memahami setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, definisi istilah sekaligus merupakan “koridor” yang dapat mengarahkan pembahasan secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Istilah-istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Nelayan adalah individu masyarakat yang menjadikan usaha penangkapan ikan sebagai mata pencaharian pokok.

2. Ikan Demersal adalah jenis ikan dasar yang menempati habitat pantai, lepas pantai atau laut dalam, baik yang terdapat pada ekosistem terumbu karang maupun pada ekosistem lain di dasar perairan

3. Umur nelayan adalah lamanya waktu hidup nelayan dalam satuan tahun yang dihitung sejak lahir hingga penelitian ini dilakukan.

4. Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti oleh nelayan, dihitung dalam satuan tahun berdasarkan jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

5. Pengalaman berusaha adalah lamanya nelayan menjalankan usaha penangkapan ikan demersal yang diukur dengan skala ordinal.

6. Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang kebutuhan hidupnya menjadi tanggungan nelayan, dihitung dalam satuan jiwa.

7. Biaya operasional adalah jumlah biaya yang dibutuhkan oleh nelayan untuk melakukan penangkapan ikan demersal, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang dihitung dalam satuan operasional setiap bulan

8. Pendapatan nelayan adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan ikan demersal yang dihitung dalam satuan operasional rupiah per bulan.

9. Sifat perintis nelayan adalah sifat kepemimpinan nelayan yang mau melakukan atau mengalami hal-hal baru dan berani menanggung resiko untuk menguasainya.

11. Menentukan daerah penangkapan adalah kemampuan dan kebebasan nelayan dalam memilih perairan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan demersal

12. Diversifikasi usaha adalah kombinasi cabang usaha yang dilakukan oleh nelayan untuk menghadapi resiko ketidakpastian dalam usaha penangkapan ikan demersal

13. Jumlah tabungan adalah banyaknya simpanan nelayan dari keuntungan yang diperoleh dalam setiap proses produksi. Tabungan ini dapat berbentuk uang tunai, simpanan bank, dibelikan barang berharga atau sarana tangkap.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Kemandirian Nelayan2.1.1. Umur

Hanafi (1993: 58) menulis bahwa umur seseorang merupakan salah satu karakteristik individu yang besarannya mempengaruhi fungsi biologis dan psikologis individu tersebut. Secara kronologis, umur dapat memberikan petunjuk untuk menentukan tingkat perkembangan individu karena relatif lebih mudah dan akurat untuk ditentukan (Salkind, 1985: 31).

Terkait dengan masalah umur seseorang dalam melakukan suatu usaha, Staw (dalam Riyanti, 2003: 35) menyatakan bahwa umur ketika seseorang memulai usaha menjadi kurang penting, tetapi apabila sudah ada pelatihan dan persiapan yang memadai, maka semakin awal memulai suatu usaha akan semakin baik daripada menundanya. Hurlock (dalam Riyanti, 2003: 35) berpendapat bahwa perkembangan karir berjalan seiring dengan proses perkembangan manusia. Ia mengelompokkan perkembangan karier manusia menjadi tiga kelompok umur, yaitu umur dewasa awal (umur 18 tahun - 40 tahun), umur dewasa madya (umur 40 tahun - 60 tahun), dan umur dewasa akhir (umur di atas 60 tahun).

2.1.2. Pendidikan Formal

Istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Hasbullah, 2006 ; 1).

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Diknas, 2003).

Berdasarkan jenjang dan jenisnya, Undang-Undang tersebut menyatakan adanya jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikannya mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan dan khusus.

Pendidikan dasar sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang di atas, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, dapat berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

2.1.3. Pengalaman Berusaha

Pengalaman adalah hasil dari proses mengalami oleh seseorang yang akan berpengaruh pada informasi yang diterima. Pengalaman akan menjadi dasar pembentukan pandangan individu untuk memberikan tanggapan dan penghayatan (Walker, 1973). Sedangkan menurut Padmowihardjo (1994: 19-20) pengalaman adalah suatu kepemilikan pengetahuan yang dialami seseorang dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Seseorang akan menghubungkan hal yang dipelajari dengan pengalamannya dalam proses belajar. Seluruh pemikiran manusia, kepribadian dan temperamen, secara psikologis ditentukan oleh pengalaman indera.

2.1.4. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga dimaksudkan sebagai banyaknya anggota keluarga yang ditanggung kehidupannya. Besar kecilnya tanggungan keluarga sangat terkait dengan tingkat pendapatan seseorang. Jumlah keluarga yang semakin besar menyebabkan seseorang memerlukan tambahan pengeluaran atau kebutuhan penghasilan yang lebih tinggi untuk membiayai kehidupannya. Hernanto (1993: 94) mengatakan bahwa besarnya jumlah anggota keluarga yang akan menggunakan jumlah pendapatan yang sedikit akan berakibat pada rendahnya tingkat konsumsi. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja, kecerdasan dan menurunnya kemampuan berinvestasi.

Soekartawi (1986: 113-114) berpendapat bahwa banyaknya tanggungan keluarga akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Jumlah keluarga yang semakin besar menyebabkan seseorang memerlukan tambahan pengeluaran atau kebutuhan penghasilan yang lebih tinggi untuk membiayai kehidupannya. Dengan demikian, besarnya jumlah tanggungan keluarga akan meningkatkan motivasi seseorang dalam mencari nafkah sebagai bagian tanggungjawab moral dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

2.1.5. Sifat Perintis Nelayan

Rogers dan Shoemaker (1971; 183) menulis bahwa perintis (innovator) memiliki obsesi petualang (venturesome). Mereka sangat gemar untuk mencari gagasan-gagasan baru. Minat ini mendorong mereka untuk mencari hubungan dengan pihak-pihak di luar sistem, keluar dari lingkaran teman-temannya sendiri. Berkaitan dengan itu, Littauer (1996; 351) menggunakan istilah adventurous (petualang) yang menunjuk kepada orang yang mau melakukan suatu hal baru dan berani dengan tekad untuk menguasainya.

Sifat-sifat di atas merupakan keniscayaan bagi seorang wirausaha yang sukses. Suryana (2006: 34) menulis bahwa wirausaha harus berani mengambil resiko dan belajar untuk mengelolanya. Berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan kunci awal dalam dunia usaha, karena hasil yang akan dicapai akan proporsional dengan resiko yang akan diambil. Cara untuk mengelola resiko dapat dilakukan dengan mentransfer atau berbagi resiko kepada pihak lain seperti bank, investor, konsumen, pemasok, dan lan sebagainya. Hal seperti ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sifat perintis. Nelayan yang memiliki sifat perintis senantiasa akan merespon setiap teknologi atau cara baru dalam menjalankan usaha penangkapan ikan dan selalu siap menghadapi resiko sebagai akibat dari keputusannya tersebut.

Ringkasan

Umur, pendidikan formal, pengalaman berusaha, jumlah anggota keluarga dan sifat perintis nelayan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan faktor penting untuk diketahui agar gambaran kecenderungan perilaku nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan ikan dapat diketahui dengan jelas. Faktor-faktor tersebut melekat pada diri nelayan yang dibentuk oleh Faktor-faktor biologis dan faktor sosio-psikologis dalam lingkungan sosialnya. Setiap individu nelayan memiliki perbedaan pada faktor-faktor tersebut sehingga berimplikasi pada perbedaan kemandirian dalam menjalankan usaha penangkapan ikan.

2. 2. Kompetensi

Hornby (1995: 115-117) mengartikan kompetensi (competence) adalah “to do something of people having the necessary ability, authority, skill, knowledge; the ability to hold or contain something; the ability to produce, experience, understand and learn something”. Kompetensi berarti kemampuan, kewenangan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan memberi isi kepada sesuatu; kemampuan menghasilkan, mengalami dan mengerti tentang sesuatu.

Soesarsono (2002:35) menulis bahwa kompetensi adalah karakteristik mendalam pada seseorang yang terkait dan menyebabkan pemenuhan bahkan melampaui kriteria kinerja pada situasi maupun tugas kerja. Sedangkan batasan kompetensi menurut Kepmen Diknas No. 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 (dalam Soesarsono, 2002: 36) adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.

Crunkilton (dalam Mulyasa, 2002: 38-39) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Suparno (2001:14) mengartikan kompetensi sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan.

Soesarsono (2002:36) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendalam pada diri seseorang menunjukkan cara berperilaku (behavior) dan berpikir pada berbagai situasi dan bersifat lama. Dalam hal ini terdapat lima tipe kompetensi, sebagai berikut:

a. Motives (motivasi, karsa): hal yang secara konsisten orang pikirkan atau inginkan yang menyebabkan dia melakukan tindakan. Motivasi/karsa itu menggerakkan, mengarahkan dan memilah tingkahlaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.

b. Traits (ketangkasan sikap): merupakan karakteristik fisis dan tanggapan konsisten atas informasi atau situasi tertentu.

c. Self concept (kepribadian, sikap mental): menyakut sikap, nilai dan citra diri d. Knowledge (pengetahuan): mengenai informasi yang dipunyai pada bidang

tertentu.

Selanjutnya, Gordon (dalam Mulyasa, 2002: 38-39) mengemukakan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

a. Pengetahuan (Knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.

b. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki. c. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

d. Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.

e. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.

f. Minat (interest), yaitu kecenderungan untuk melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam pengertian kompetensi terdapat adanya pengetahuan dan kecakapan yang memadai, ada kewenangan untuk melakukan suatu tugas, adanya karakteristik yang mendalam dan terukur, adanya perilaku dan situasi kerja tertentu serta seperangkat tindakan cerdas yang penuh tanggungjawab pada diri seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu. Singkatnya, kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas secara efektif yang mencakup pengetahuan dan kecakapan pribadi untuk mencapai kinerja yang superior.

2.2.1. Kompetensi yang Perlu Dikuasai oleh Nelayan

Ralph Linton (dalam Depdikbud, 1996:72) menyatakan bahwa alam sekitar di mana suatu masyarakat bermukim banyak mengatur dan menentukan kehidupan mereka, bagaimana mereka mencari nafkah, bagaimana sistem pengetahuan mereka, bagaimana sistem kepercayaan mereka dan bagaimana hubungan-hubungan dan perilaku sosial mereka lainnya.

Masyarakat pesisir, khususnya yang menggantungkan kehidupannya sebagai nelayan, memiliki sistem pengetahuan kemaritiman dan berbagai aspek yang berkaitan dengan laut. Depdikbud (1996:72-82) telah mengidentifikasi beberapa pengetahuan tradisional nelayan antara lain: a) pengetahuan tentang angin dan hujan didasarkan pada perhitungan bulan hijriyah, b) pengetahuan

tentang bintang-bintang untuk menentukan arah dan daerah yang dituju, c) pengetahuan tentang karang, d) pengetahuan tentang lokasi dan waktu

Selain beberapa pengetahuan tradisional tersebut di atas, terdapat beberapa aspek kompetensi yang perlu dikuasai oleh nelayan dalam kaitannya dengan usaha penangkapan ikan, sebagai berikut:

2.2.1.1. Aspek Perencanaan

Definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini cocok untuk perencanaan sederhana yang tujuannya dapat ditetapkan dengan mudah dan tidak terdapat faktor pembatas yang berarti untuk mencapai tujuan tersebut. Namun pada tingkat berikutnya, perencanaan dapat didefinisikan sebagai menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor pembatas, memilih, serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tesebut (Tarigan, 2006: 1-2)

Begitu pentingnya aspek perencanaan dalam menjalankan suatu usaha, sehingga David H. Bangs, Jr (dalam Alma, 2007: 216) menyatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya telah merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, nelayan yang kompeten adalah nelayan yang dapat menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuannya terutama pada aspek modal, produksi, dan pemasaran hasil produksi.

2.2.1.2. Aspek Permodalan

Menurut de Jonge (dalam Kusnadi, 2000: 99-100) kegiatan perikanan sangat padat modal. Modal tersebut digunakan untuk membeli sarana produksi, seperti perahu, jaring, dan mesin. Selain untuk membeli sarana produksi dan biaya peralatan atas kerusakannya setiap saat, persediaan modal juga diperlukan untuk membiayai kebutuhan operasi perahu setiap hari.

Modal usaha dapat bersumber dari modal sendiri, namun pada kegiatan perikanan skala usaha kecil, modal kadang juga bisa bersumber dari pinjaman keluarga dekat atau teman dekat. Bagi usaha yang sudah berjalan, modal juga bisa berasal dari laba yang ditahan untuk cadangan dari keuntungan usaha yang diperoleh selama beberapa periode sebelumnya (Effendi dan Oktariza, 2006: 98)

produksinya kepada pedagang yang bersangkutan dengan harga yang disetujui bersama. Harga yang disetujui tersebut tidak setinggi harga pasaran yang berlaku setempat, tetapi lebih rendah dan cenderung merugikan pihak nelayan (Hanafiah dan Saefuddin,1983: 178-179).

2.2.1.3. Penentuan Daerah Penangkapan

Nelayan yang kompeten memiliki pengetahuan tentang daerah penangkapan (fishing ground) ikan demersal. Daerah penangkapan ikan demersal dapat diketahui oleh nelayan melalui tanda-tanda atau triangulasi visual yang diwariskan secara turun-temurun, atau melalui pengetahuan tentang letak gugusan ekosistem terumbu karang.

Perubahan daerah tangkapan ke daerah yang lebih jauh dari pantai, akan terjadi pula perubahan kedalaman (depth) perairan, dari perairan dangkal ke perairan yang lebih dalam. Daerah kontinental shelf depth (sampai sekitar 200 m) merupakan fishing ground yang banyak dipakai, tetapi dengan kapal yang lebih besar mungkin dilakukan penangkapan ikan-ikan dasar (demersal) pada depth yang lebih dalam dari 350 m. (Sudirman dan Mallawa, 2004: 6 -7).

2.2.1.4. Penentuan Waktu Menangkap

Nelayan memiliki pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun dalam menentukan waktu penangkapan yang dapat memberi hasil yang lebih banyak. Waktu di sini dapat berarti musim yang dilalui sepanjang tahun dan dapat pula berarti waktu yang dilalui dalam 24 jam sehari semalam.

Kusnadi (2000: 94) menjelaskan keadaan ikan di perairan pantai pesisir berkaitan dengan kondisi musim setiap tahunnya. Musim kemarau berlangsung pada bulan Mei-Oktober, sedangkan musim hujan berlangsung pada November-April. Musim ikan berlangsung pada musim hujan yang secara efektif hanya selama tiga bulan, yakni Januari, Februari, dan Maret. Pada bulan-bulan tersebut, temperatur panas air laut rendah dan nelayan melakukan operasi penangkapan secara intensif. Sedangkan pada saat musim kemarau ketika temperatur panas air laut cukup tinggi, ikan sulit diperoleh dan tingkat penghasilan nelayan menurun.

2.2.1.5. Aspek Teknologi Penangkapan

Teknologi penangkapan ikan yang banyak digunakan oleh nelayan di Indonesia, pada umumnya masih bersifat tradisional, meskipun telah banyak perkembangan ke arah teknologi penangkapan yang lebih modern (Sudirman dan Mallawa (2004: 2). Teknologi penangkapan yang telah menjadi bagian dari kehidupan nelayan secara turun temurun maupun teknologi penangkapan yang baru mereka kenal, mengandung unsur kompetensi yang harus dikuasai .

Kompetensi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dapat diketahui dari alat tangkap yang digunakan. Teknologi penangkapan yang digunakan oleh nelayan telah disebutkan dalam Statistik Indonesia (dalam Sudirman dan Mallawa (2004: 10) seperti trawl, pukat, jaring, pancing dan perangkap (seperti bubu dan sero). Nelayan yang kompeten adalah nelayan yang memiliki pengetahuan tentang alat tangkap tersebut dan dapat menggunakannya sesuai dengan karakteristik ekosistem daerah penangkapan dan jenis ikan yang ditangkap.

2.2.1.6. Aspek Pengambilan Keputusan dalam Memecahkan Masalah

G.R. Terry (dalam Syamsi, 2000: 5) memberikan definisi pengambilan keputusan sebagai pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Sedangkan Stoner dan Freeman (1989: 140) mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses untuk mengidentifikasi dan menyeleksi seperangkat tindakan untuk memecahkan masalah tertentu.

Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap masalah. Artinya terdapat penyimpangan antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan, yang menuntut pemikiran mengenai tindakan alternatif. Karena itu, dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan data dan informasi untuk kemudian ditafsirkan dan dievaluasi. Pengambilan keputusan bisa didasarkan atas intuisi, rasio, fakta, pengalaman, dan wewenang. Keputusan yang didasarkan atas intuisi lebih bersifat subyektif, mudah terkena sugesti, pengaruh luar, rasa lebih suka yang satu daripada yang lain, dan faktor kejiwaan lainnya (Robins, 2006: 180-181).

2.2.1.7. Pengendalian Usaha

Pengendalian usaha adalah bagian penting yang selalu harus diperhitungkan oleh nelayan. Perahu atau kapal yang sedang berada di tengah-tengah lautan sangat perlu untuk dikendalikan, demikian pula dengan musim dan semua yang berhubungan dengan fenomena alam yang akan menghambat kegiatan penangkapan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti menunda penangkapan (Sastrawidjaja dan Manadiyanto, 2002: 41-42). Selain itu, pengendalian dapat dilakukan dengan penciptaan alat tangkap seperti bubu yang dapat dipasang meskipun cuaca tidak bersahabat.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengendalian usaha penangkapan ikan adalah mengenai harga produksi. Apabila harga produksi tidak mampu dikendalikan dengan baik, maka boleh jadi nelayan akan rugi atau tidak mendapatkan keuntungan optimal. Oleh karena itu, Hanafiah dan Saefuddin (1983: 92) menulis bahwa dalam rangka pengendalian usaha untuk mendapatkan harga terbaik, maka penjualan hasil produksi harus dibandingkan dengan produk-produk serupa yang dijual oleh pihak pesaing. Dalam pada itulah, penentuan harga jual harus mempertimbangkan trend harga umum apakah meningkat atau menurun. Hal ini penting karena perubahan harga yang fluktuatif pada produk-produk perikanan, karena adanya variasi dalam penerimaan pasar yang kadang-kadang menyolok sekali, maupun karena perubahan sementara dalam permintaan konsumen.

2.2.1.8. Aspek Pemasaran

Jolly dan Clonts (1993: 259), mengemukakan definisi pemasaran yang dikhususkan pada produk akuakultur terutama ikan. Dikatakan bahwa pemasaran produk akuakultur adalah kinerja (performance) dari keseluruhan aktivitas usaha yang dilibatkan dalam aliran produk dan jasa akuakultur sejak dari awal proses produksi hingga berada di tangan konsumen. Pemasaran ikan (fish marketing), bukanlah operasi mekanis maupun otomatis, tetapi merupakan proses yang kompleks di mana produk bentuknya dapat diubah, seperti ikan yang diubah menjadi fish cake

.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan faktor khusus (akses). Sedangkan penawaran dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan, teknologi yang digunakan, harga input (ongkos produksi), tujuan usaha, dan faktor khusus (akses).

Ringkasan

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas secara efektif yang mencakup pengetahuan dan kecakapan pribadi untuk mencapai kinerja yang superior. Kompetensi dalam penelitian ini menyangkut kemampuan nelayan pada bidang kognitif dan kecakapan pribadi dalam menyikapi dan menjalankan usaha penangkapan ikan demersal. Kompetensi yang perlu dikuasai oleh nelayan dalam hal ini menyangkut 8 aspek usaha yakni: (1) aspek perencanaan, (2) aspek permodalan, (3) aspek penentuan daerah penangkapan, (4) penentuan waktu menangkap, (5) aspek teknologi penangkapan, (6) aspek pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah, (7) pengendalian usaha, dan (8) aspek pemasaran.

2.3. Kemandirian

2.3.1. Pengertian Kemandirian

Seorang penulis dan intelektual Amerika Serikat bernama Ralph Waldo Emerson membuat gerakan transendental pada abad ke 19 yang lebih menekankan intuisi individual dari pada rasionalisme ilmiah (scientific rationalism) sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Dalam konsepnya tentang kemandirian (self reliance) pada tahun 1841, Emerson mengungkapkan optimismenya tentang kekuatan yang dimiliki oleh setiap individual (Encyclopedia, 2004).

mengenal kita”. “Manusia sejati adalah mereka yang berada di tengah-tengah orang banyak dan tetap menjaga independensi atau ketidaktergantungan pada orang lain”. “Tindakan kita yang sesungguhnya dapat dijelaskan dari tindakan-tindakan kita yang lainnya”. Sedangkan “konformitas tidak akan menjelaskan apapun”.

Selain kata self reliance, kata lain tentang kemandirian juga diterjemahkan dari kata autonomy. Menurut Dworkin (dalam Agussabti, 2002: 44) kata autonomy pertama kali dipergunakan oleh bangsa Yunani berkaitan dengan sebuah kota yang penduduknya membuat hukum untuk mereka sendiri supaya bebas dari dominasi pihak asing. Kata autos bermakna self dapat merujuk pada self rule, self determination, dan independence. Kata nomos merujuk pada law, convention, usage atau custom.

Menurut Sutari Imam Barnadib (dalam Mu’tadin, 2002), kemandirian meliputi "perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain”. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Kartini dan Dali (dalam Mu’tadin, 2002) yang mengatakan bahwa kemandirian adalah “hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri”. Di dalam kemandirian mengandung pengertian sebagai suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan bertanggungjawab tetrhadap apa yang dilakukannya.

Kemandirian dalam berwirausaha memiliki keterkaitan dengan kemandirian dan fleksibilitas yang ditularkan oleh orang tua yang melekat dalam diri anak sejak kecil. Meskipun belum ada studi banding dengan wirausaha yang orang tuanya bukan wirausaha, relasi dengan orang tua yang wirausaha tampaknya menjadi aspek penting yang membentuk keinginan seseorang untuk menjadi wirausaha (Staw dalam Riyanti, 2003: 38).

Tingkat kemandirian atau kemampuan untuk “berdiri sendiri” erat hubungannya dengan tingkat kepercayaan diri seseorang. Seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang relatif tinggi akan mampu menghadapi dan menyelesaikan pekerjaan tanpa harus menunggu perintah atau “bantuan” orang. Kemandirian terungkap dari segi inisiatif dan kemampuan untuk dapat menolong diri sendiri. Tentu saja kepercayaan diri yang tinggi dan dapat mengangkat tingkat kemandirian seseorang adalah hasil kerja keras yang sistematis selama beberapa minggu, bulan, bahkan beberapa tahun dengan tekun (Soesarsono, 2002; 70).

Seorang wirausaha yang mandiri, memiliki tiga jenis modal utama yang harus dimiliki sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryana (2006; 34), yaitu: 1) sumberdaya internal, misalnya kepandaian, keterampilan dan kemampuan

menganalisis dan menghitung resiko, serta keberanian atau visi jauh ke depan, 2) sumberdaya eksternal, misalnya sumber modal usaha dan modal kerja, jaringan

sosial serta jalur permintaan/penawaran, dan lain sebagainya, dan 3) faktor x, misalnya kesempatan dan keberuntungan.

2.3.2. Unsur-Unsur Kemandirian

Havighurst (1972) mengemukakan beberapa aspek yang terdapat dalam kemandirian, yaitu: a) emosi, yang ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua, b) ekonomi, yang ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang tua, c) intelektual, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, d) Sosial, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain.

Faktor manusia secara pribadi sangat menentukan kemandiriannya dalam menjalankan suatu usaha, termasuk dalam upayanya mempertahankan kemandirian secara ekonomi. Faktor ini dapat diketahui dari beberapa aspek penting yang membangun kemandirian seseorang, seperti: kepercayaan diri ( self-confidence), manajemen diri (self-management), kemandirian emosional (emotional self-reliance), kemandirian intelektual (intellectual self-reliance), dan kemandirian sosial (social self-reliance).

Unsur-unsur kemandirian yang dielaborasi sebagai variabel konsekuen dalam penelitian ini adalah pada aspek kemandirian intelektual, kemandirian emosional, kemandirian ekonomi, dan kemandirian sosial. Pemahaman lebih jauh tentang beberapa aspek yang terdapat dalam kemandirian tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.2.1. Kemandirian Intelektual

Kemandirian intelektual (Intellectual Self-Reliance) penekanannya terletak pada kemandirian berpikir (independent thinking). Presley (1995) menulis bahwa kemandirian berpikir sama pentingnya dengan kemandirian dalam sistem pendidikan yang berupaya menemukan cara bagi anak didik untuk berpikir mandiri dan menjadi pemikir kritis.

Selanjutnya, Presley mendasarkan pandangannya pada kamus Oxford Unabridged bahwa yang termasuk dalam kemandirian (independent) itu adalah ketidaktergantungan seseorang dari pengaruh otoritas maupun pembentukan opini dari pihak lain. Namun demikian, dalam kemandirian selalu membutuhkan data dan informasi relevan yang mendasari opini tersebut. Cara mendapatkan informasi dan bagaimana menerapkannya akan menentukan seseorang itu mandiri atau tidak. Cara mendapatkan informasi menurut Suparno (2001: 107) dapat bersifat auditif, visual, kinestetik atau merupakan kombinasi dari ketiganya.

2.3.2. 2. Kemandirian Emosional

emosional dan penaksiran terhadap suatu obyek, sehingga menimbulkan perilaku tertentu. Perilaku tersebut dapat ditunjukkan secara ekspresif, mengarah pada suatu tujuan, dan bersifat adaptif (Kleinginna and Kleinginna dalam Richins, 1997). Selanjutnya Holbrook and O´Shaughnessy (dalam Richins, 1997) menulis bahwa emosi adalah serangkaian reaksi terhadap situasi lingkungan sekitar.

Beckert (2005) menggunakan istilah emotional autonomy untuk kemandirian emosional yang menunjuk kepada kemampuan seseorang untuk mengembangkan dirinya sendiri. Penelitian tentang kemandirian emosional ini lebih sering difokuskan pada masa remaja awal karena perubahan-perubahan biologis, sosial dan emosional yang terjadi selama periode tersebut sangat signifikan. Steinberg dan Silverberg (dalam Beckert, 2005) membuat skala pengukuran kemandirian emosional yang disebutnya sebagai Emotional Autonomy Scale (EAS). Asumsi dari kedua peneliti tersebut adalah bahwa dengan menjauhkan seseorang dari pengaruh orang tua, maka orang tersebut akan membangun kemandiriannya. Hoffman (1984) memandang kemandirian emosional sebagai pemisahan psikososial (psychosocial separation) dan menggunakan istilah emotional independence untuk itu.

Hurlock (1980: 249-250) menulis bahwa masa dewasa dini (umur sekitar 18 hingga 40 tahun) merupakan masa ketegangan emosional dan sering merupakan masa ketergantungan. Apabila ketegangan emosi terus berlanjut sampai umur tigapuluhan, umumnya hal ini nampak dalam bentuk keresahan yang berkaitan dengan masalah-masalah penyesuaian diri yang harus dihadapi saat itu dan berhasil tidaknya mereka dalam upaya penyelesaian masalah itu. Kekhawatiran-kekhawatiran utama mungkin terpusat pada pekerjaan mereka, antara lain karena mereka merasa tidak mengalami kemajuan secepat yang mereka harapkan. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan hubungan emosional seseorang dengan orang tua atau pendahulu mereka.

bagi remaja untuk memperoleh kebebasan emosional. Sebaliknya, remaja yang tetap tergantung secara emosional pada orang tuanya terlihat kurang kompeten, kurang percaya diri, dan kurang berhasil dalam belajar dan bekerja dibandingkan dengan remaja yang mencapai kebebasan emosional (Dacey dan Kenny, dalam Desmita, 2006: 218). Kemandirian secara emosional dapat diketahui dari diri sendiri apakah kita tergolong orang yang cukup sensitif melihat sesuatu yang menuntut kita untuk bergerak melakukannya ataukah merupakan orang yang “cuek” dan tidak menghiraukan keadaan sekitar (Suparno, 2001: 107).

2.3.2.3. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi (Economic Self Reliance) adalah kemampuan dari suatu entitas untuk menopang kesejahteraannya. Entitas di sini dapat berupa individu, keluarga, komunitas, negara, daerah, maupun bangsa. Kemandirian ekonomi merupakan tujuan antara (intermediate end) yang memfasilitasi suatu entitas untuk mengejar visi mereka pada kehidupan yang lebih baik (Godfrey, 2003).

Selanjutnya, Godfrey mengemukakan bahwa unsur-unsur dari kemandirian ekonomi itu terletak pada kemampuan suatu entitas untuk: 1) menyimpan surplus sumberdaya yang dihasilkan, dan 2) penataan ekonomi kehidupan agar tidak rentan terhadap goncangan. Dengan kata lain bahwa kemandirian ekonomi merupakan fungsi dari surplus generation dan economic vulnerability. Surplus itu sendiri diartikan sebagai kelebihan sumberdaya ekonomi dari yang sesungguhnya dibutuhkan (excess of subsistence). Mereka yang hidup pada keadaan subsisten atau berada di bawah level subsisten tidak dapat dikatakan sebagai orang yang mandiri. Demikian pula dengan mereka yang tidak memiliki cara untuk menata sumberdaya agar tidak rentan terhadap goncangan ekonomi.

Suatu budaya ekonomi subordinasi sebagaimana dijelaskan di atas, akan memberi dampak pada keadaan hidup yang subsisten, di mana seseorang yang tersubordinasi akan sulit mencapai surplus generation dan economic invulnerability. Dengan kata lain, kemandirian ekonomi sulit dicapai pada budaya ekonomi subordinasi.

2.3.2.4. Kemandirian Sosial

Kemandirian Sosial (Social Self Reliance) dapat dipahami lebih jauh dari penjelasan Emerson (1996) yang menyatakan bahwa untuk menjadi mandiri, seseorang seharusnya tidak konformis (nonconformist). Apa yang akan dilakukan seharusnya adalah apa yang telah dipertimbangkan sendiri, bukan dari apa yang dipikirkan oleh orang lain. Emerson menekankan adanya kesadaran sendiri dan melakukan penarikan diri dari masyarakat (withdrawal from society) sehingga masyarakat dapat menerimanya apa adanya. Masyarakat telah membentuk gagasan tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam ikatan yang sangat kuat sehingga seseorang dapat meyakininya sebagai sesuatu yang pantas. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat menghalangi individu untuk mandiri, karena adanya kesan yang diciptakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, Emerson menekankan pentingnya sikap nonconformist dalam masyarakat untuk dapat mengembangkan kemandirian seseorang. Namun demikian, seseorang yang mandiri secara sosial haruslah orang yang mudah bergaul dan cakap bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai cita-citanya pada masa yang akan datang (Suparno, 2001: 107-108).

Ringkasan

Kemandirian merupakan perilaku yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah tanpa harus tergantung pada pihak lain, termasuk dalam membina kemungkinan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Unsur-unsur kemandirian yang dielaborasi dalam penelitian ini adalah: a) Kemandirian intelektual, penekanannya terletak pada pentingnya kemampuan pikir seseorang dan terlepas dari pembentukan opini pihak lain. Seseorang yang mandiri secara intelektual, perlu mendapatkan data dan informasi relevan yang mendasari opini dan kemampuan pikirnya tersebut, b) Kemandirian emosional, penekanannya terletak pada kemampuan seseorang untuk mengembangkan dirinya sendiri dan berani melepaskan ketergantungan dari berbagai pihak yang ada di lingkungannya, c) Kemandirian ekonomi, lebih menekankan pada kemampuan suatu entitas untuk menopang kesejahteraannya. Unsur-unsur kemandirian ekonomi terletak pada kemampuan suatu entitas untuk menyimpan surplus sumberdaya yang dihasilkan dan menata ekonomi kehidupan agar tidak rentan terhadap goncangan, d) Kemandirian sosial, lebih menekankan pada kemampuan seseorang untuk tidak konformis pada setiap gagasan yang ditetapkan oleh komunitasnya. Orang yang mandiri secara sosial mendasarkan diri pada keyakinan sendiri dalam membina hubungan sosial dan dapat bergaul dengan lingkungan sosialnya secara akrab sebagai salah satu strategi adaptasi.

2.4. Kemandirian Nelayan pada Usaha Penangkapan Ikan Demersal :

2.4.1. Kemandirian Intelektual

2.4.1.1. Merencanakan Usaha Penangkapan

berjalan. Rencana usaha yang baik harus mudah dibaca dan dipahami, isi dan urutannya logis, realistis untuk dicapai, merupakan prospektif ke depan, singkat dan jelas sesuai dengan keperluan usaha yang akan dijalankan.

Umumnya, perencanaan usaha mencakup tiga hal pokok, yakni perencanaan modal usaha, perencanaan produksi, dan perencanaan pemasaran hasil. Effendi dan Oktariza (2006: 96) menulis bahwa sebelum memulai usaha, seorang pengusaha perikanan harus menyusun perencanaan modal, baik dari modal sendiri maupun dari modal luar. Sedangkan perencanaan produksi disusun untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan produksi sehingga bisa berlangsung sesuai dengan yang dikehendaki. Selanjutnya perencanaan pemasaran dibutuhkan karena menyangkut aspek teknis, sistem dan strategi pemasaran. Ketiga komponen tersebut merupakan aspek-aspek perencanaan yang harus dikuasai oleh nelayan yang mandiri.

2.4.1.2. Menentukan Daerah Penangkapan

Kebanyakan komunitas nelayan, individu jarang memiliki daerah penangkapan ikan khusus seperti yang terjadi pada usaha pertanian. Hak-hak komunal sering ditemukan, tetapi juga sering terjadi pembatasan daerah penangkapan seperti yang banyak terjadi pada taman nasional. Pollnac (1988: 247) menulis bahwa apabila tidak ada pengakuan resmi atas hak-hak pengakuan laut, maka daerah-daerah penangkapan ikan seringkali merupakan rahasia. Pollnac mencontohkan bahwa di Arembe, Brazilia, nelayan memandang laut sebagai suatu sumberdaya yang terbuka untuk umum (open acces), tetapi tempat-tempat penangkapan ikan yang bagus harus dirahasiakan. Lokasi penangkapan ikan dibuat dengan menggunakan triangulasi visual, dan pengetahuan tentang ikan diwariskan dari ayah ke putranya, dari generasi ke generasi. Kesulitan dalam mempertahankan batas-batas, karena nelayan berprinsip “siapa yang datang duluan, akan dapat duluan” (first-come, first-serve).

Berdasarkan hal tersebut, maka nelayan dapat menentukan sendiri daerah penangkapan sesuai dengan pengalamannya selama berinteraksi dengan ekosistem di mana ikan-ikan demersal itu berada. Nelayan akan menggunakan tanda-tanda atau triangulasi visual dalam menentukan daerah tangkapan yang dianggapnya akan memberi hasil yang lebih banyak.

2.4.1.3. Menentukan Cara Berproduksi

Produksi (production) merupakan transformasi dari berbagai input atau sumberdaya menjadi output berupa barang dan jasa yang merujuk pada keseluruhan aktifitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa, dari meminjam untuk membangun atau melakukan ekspansi fasilitas produksi, menyewa tenaga kerja, membeli bahan mentah, menjalankan pengendalian mutu, akuntasi biaya, dan lain-lain (Salvatore, 2001: 240-241). Untuk memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi, seperti manusia (tenaga kerja), modal (uang atau modal seperti mesin), sumber daya alam (SDA), dan skill (teknologi) Hubungan antara faktor-faktor produksi (input) dengan hasil produksi (output) disebut dengan fungsi produksi. Bila faktor produksi tidak ada, maka tidak ada produksi (Putong, 2003: 100).

Produksi yang diperoleh dalam perikanan tangkap meliputi penangkapan ikan dan proses penanganan atau pengolahannya sebelum dijual. Penangkapan ikan sangat terkait dengan alat tangkap dan teknik penangkapan, sedangkan proses penanganan ikan hasil tangkapan mencakup proses pengeringan, pengasinan dan perebusan, dan pendinginan.

Jika ditinjau dari segi prinsip teknik penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Indonesia akan terlihat bahwa telah banyak pemanfaatan tingkah laku ikan untuk tujuan penangkapan ikan. Tingkah laku dimaksud antara lain adalah arah ikan berenang, penggunaan lampu dengan tujuan untuk menarik ikan, penggunaan rumpon, sifat ikan besar yang senantiasa memangsa ikan kecil, dan pemanfaatan warna cahaya (Sudirman dan Mallawa, 2004: 4).

2.4.1.4. Mengambil Keputusan dalam Memecahkan Masalah

Dasar pengambilan keputusan sangat tergantung dari permasalahan yang dihadapi dan tergantung juga pada individu yang membuat keputusan tersebut. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan atau intuisi semata-mata, dan dapat pula diambil berdasarkan rasio. Mungkin suatu keputusan harus dipecahkan secara intuisi, dan mungkin lebih tepat jika keputusan tersebut didasarkan pada rasio (Syamsi, 2000: 16).

Wiriadiharja (1987: 176-177) menulis tentang adanya konsep pengambilan keputusan secara tradisional dan praktis. Pengambilan keputusan seperti ini dimaksudkan sebagai tindakan untuk “memutuskan sendiri” yang didasarkan atas sifat, hakekat dan situasi masalahnya. Permasalahan dalam masyarakat semakin lama semakin kompleks, sehingga ada individu yang menghendaki semua informasi untuk membuat “keputusan yang bermutu”, dan ada pula yang karena kompleksnya situasi, malahan membagi-bagi pendapatnya kepada kelompok.

Berdasarkan hal tersebut, maka nelayan mandiri adalah nelayan yang mampu mengambil keputusan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Adapun interaksinya dengan pihak lain dijadikan sebagai bagian untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan yang akan diambilnya.

2.4.1.5. Mengambil Keputusan Pemasaran

Sistem tata niaga atau pemasaran hasil laut yang menguntungkan bagi semua pihak dapat dilakukan dengan mengakomodir kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Penetapan harga dan sistem tata niaga yang lain hendaklah mencitrakan rasa keadilan bersama antarpelaku usaha perikanan. Untuk itu, hendaknya nelayan dapat mengambil peran sebagai pemasar. Kehadiran mereka jelas akan memberikan sumbangan tersendiri dalam pengambilan kebijakan pasar sehingga kebijakan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan bersama. Semakin dominan peran nelayan di pasar, kebijakan akan banyak berpihak pada nelayan (Wijaya, 2007).