ABSTRACT

Today, the mass media has become part and parcel of everyday life. One of the effect of mass media is to enhance development, especially in rural communities. This study focuses on the model of agenda setting. This study uses quantitative methods approach with survey methods. Respondents in this study are agricultural extension (civil service) located at 12 hall extension agriculture and forestry, Bogor regency, selected based on purposive sampling. The purpose of this study were: (1) Analyzing “Sinar Tani agenda” based on the type of commodity and agribusiness elements, (2) analyze the news and important articles that become a necessity according to the information needs of agricultural extension in Bogor district based on the types of commodities and elements of agribusiness , (3) analyze the match between “Sinar Tani agenda” with the agenda of agricultural extension Bogor regency, and (4) degree of relationship information needs based on the characteristis extention agricultural in Bogor Dicstric.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini semakin terasa betapa media massa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah efek media massa dalam kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pembangunan khususnya masyarakat yang berada di pedesaan. Penyuluhan merupakan kegiatan yang sebagian besar berkonsentrasi pada pendidikan untuk membantu individu petani. Menurut Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Mugniesyah (2006), kegiatan yang disebut pendidikan merupakan proses yang akan membawa pada perubahan perilaku manusia yang diinginkan juga sebagai proses perolehan pengetahuan dan kebiasaan melalui suatu pengajaran.

Menurut Nurudin (2010), fenomena penyuluhan pembangunan adalah ciri khas yang ada di pedesaan. Penyuluh pembangunan (juga masalah pertanian) sangat penting artinya bagi pemerintah. Sebab, petugas penyuluh dapat memberikan informasi penting pembangunan yang dikehendaki oleh pemerintah ke tengah masyarakat pedesaan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat desa akan mengetahui inovasi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Peran penyuluh di sektor pertanian menjadi sangat penting sebagai ujung tombak yang menentukan keberhasilan pembangunan dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan masyarakat petani di pedesaan, salah satunya adalah mampu menggunakan berbagai informasi yang ada, membaca peluang, secara mandiri memutuskan berbagai alternatif kebutuhan yang berkaitan dengan usaha tani (Indardi, 2002). Oleh sebab itu, penyuluh untuk melaksanakan tugasnya memerlukan tambahan pengetahuan berupa masukan baru. Masukan baru tersebut diantaranya berupa informasi yang diperoleh dari berbagai media informasi, baik cetak maupun elektronik.

Wahyudi (1996) mengungkapkan bahwa kelebihan media cetak adalah dapat dibaca kapan dan dimana saja, serta dapat diulang-ulang.

Salah satu media cetak yang mengkhususkan berita maupun artikel bidang pertanian adalah tabloid Sinar Tani yang berlokasi di Jalan Harsono RM nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan yang memiliki misi sosial dalam pembangunan pertanian dan berperan tiga-kesatuan (trilogi) yakni memberikan informasi, edukasi dan hiburan. Khalayak pembaca Sinar Tani yang heterogen dan informasi yang mereka butuhkan bervariasi. Menurut keterangan dari Redaksi Sinar Tani, pelanggan tabloid ini salah satunya adalah dari penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi khalayak pembaca dan mempertahankan keeksistensian Sinar Tani, maka yang harus dilakukan Sinar Tani adalah menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan pembaca sehingga isi tabloid Sinar Tani bermanfaat bagi pembaca.

Tani yang juga dianggap penting oleh khalayaknya yaitu penyuluh di Kabupaten Bogor dalam memenuhi kebutuhan informasi penyuluh yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini berusaha untuk mengetahui secara lebih jauh mengenai agenda Sinar Tani dengan kebutuhan informasi penyuluh Kabupaten Bogor, khususnya berita maupun artikel yang ditinjau dari jenis komoditi dan unsur-unsur agribisnis. Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana agenda pemberitaan dan artikel pada tabloid Sinar Tani berdasarkan jenis komoditi dan unsur-unsur agribisnis?

2. Berita-berita dan artikel penting apa saja yang menjadi kebutuhan informasi menurut penyuluh Kabupaten Bogor berdasarkan jenis komoditi dan unsur-unsur agribisnis?

3. Bagaimana kesesuaian antara agenda Sinar Tani dengan kebutuhan informasi penyuluh Kabupaten Bogor?

4. Bagaimana derajat kebutuhan informasi penyuluh berdasarkan karakteristik penyuluh Kabupaten Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat disampaikan merujuk pada rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis agenda pemberitaan dan artikel pada tabloid Sinar Tani berdasarkan jenis komoditi dan unsur-unsur agribisnis.

2. Menganalisis berita-berita dan artikel penting yang menjadi kebutuhan kebutuhan informasi menurut penyuluh Kabupaten Bogor berdasarkan jenis komoditi dan unsur-unsur agribisnis.

3. Menganalisis kesesuaian antara agenda Sinar Tani dengan kebutuhan informasi penyuluh Kabupaten Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau nilai tambahan informasi bagi:

1. Pihak tabloid yang bersangkutan, dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menseleksi berita dan artikel bidang pertanian yang akan diterbitkan.

2. Instansi maupun Dinas Pertanian, dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Selain itu, agar memanfaatkan media cetak sebagai media penyampaian informasi yang berkaitan dengan pertanian, sehingga informasi cepat menyebar kepada sasarannya.

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Media Cetak dan Jenisnya

Dikenal dua jenis media massa, yakni media elektronik dan media cetak (printed media), dengan karakteristirk tersendiri yang memiliki segala kelebihan dan kekurangannya. Pengertian m penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis. Media cetak merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media eletronik dan juga media digital. Melihat dinamika masyarakat yang demikian pesat, media cetak dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan dua pesaingnya yakni media media digital. Meski demikian, bukan berarti media cetak sudah tidak mampu meraih konsumen yang menantikan informasi yang dibawanya.

Dari pengertian media cetak tersebut, nampak ada keunggulan media ini dibandingkan dua pesaingnya tersebut. Media cetak bisa menyampaikan sebuah informasi secara detail dan terperinci. Sementara untuk media elektronik dan digital, mereka lebih mengutamakan kecepatan informasi yang disampaikan lebih bersifat sepotong dan berulang-ulang1

Media cetak seperti surat kabar, buku-buku, dan majalah mampu memberikan pemahaman yang tinggi kepada pembacanya karena sarat dengan analisis yang lebih mendalam dibanding media lainnya (Cangara, 1998). Selain itu, Wahyudi (1992) dalam Indardi (2002) mengungkapkan bahwa kelebihan media cetak adalah dapat dibaca kapan dan dimana saja. Akan tetapi, terdapat kelemahan dari media cetak. Menurut Kertapati (1986), Kelemahan dari media cetak yang dapat ditemukan adalah, untuk dapat menyampaikan penjelasan pesan-pesan diperlukan banyak kata dan kalimat yang harus dicetak atau ditulis, ini berarti lebih banyak yang harus dibaca dan waktu yang diperlukan. Hal demikian

.

1

memerlukan kesabaran dan keuletan untuk membacanya. Biasanya banyak orang-orang yang karena gangguan emosional, kelemahan fisik, dan kurang terlatih membaca, syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, mereka inilah yang tidak pernah selesai membaca sesuatu sampai tuntas. Secara umum, jenis media cetak yang ada di Indonesia diklasifikasikan menjadi delapan bagian. Pengklasifikasian tersebut, didasarkan pada waktu terbit media tersebut adalah: (1) surat kabar harian, (2) surat kabar mingguan, (3) majalah mingguan (4) majalah tengah bulanan, (5) majalah bulanan, (6) majalah dwi bulanan, (7) majalah tribulanan, (8) buletin.

Media cetak bisa berupa buku, majalah, brosur, surat kabar, leaflet, poster dan sebagainya. Untuk surat kabar, dikenal adanya surat kabar umum yang memuat berbagai informasi. Menurut Rachmadi (1990), surat kabar merupakan pengertian pers dalam arti sempit, yang dalam pengertian sehari-hari surat kabar itu diterbitkan harian, sedangkan mingguan, bulanan, triwulan biasanya disebut majalah. Selain itu, pengertian surat kabar merupakan sumber informasi terperinci dan interpretasi tentang masalah-masalah umum. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pentingnya surat kabar itu terletak pada aspek informasi dan edukasi yang dibawakannya. Sebagai medium komunikasi, surat kabar mempunyai fungsi yang mendasar, yaitu:

1. Memberi informasi yang obyektif kepada pembaca mengenai apa yang terjadi di lingkungannya, negaranya, dan yang terjadi di dunia.

2. Mengulas berita-beritanya dalam tajuk rencana dan membawa perkembangan menjadi fokus (sorotan).

3. Menyediakan jalan bagi orang yang akan menjual barang dan jasa untuk memasang iklan.

menunjukkan bahwa surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia, dan (c) aktualitas, ialah kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Dibandingkan dengan media elektronik yang menyiarkan pemberitaan seperti radio dan televisi, maka ditinjau dari Ilmu Komunikasi, sifat surat kabar adalah sebagai berikut:

a. Terekam

Ini berarti bahwa berita-berita yang disiarkan surat kabar tersusun dalam alinea, kalimat, dan kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf, yang dicetak pada kertas. Dengan demikian, setiap peristiwa atau hal yang diberitakan terekam sedemikian rupa sehingga dapat dibaca setiap saat dan dapat diulang kaji; bisa dijadikan dokumentasi dan bisa dipakai bukti untuk keperluan tertentu.

b. Menimbulkan perangkat mental secara aktif

Karena berita surat kabar yang dikomunikasikan kepada khalayak menggunakan bahasa dengan huruf yang tercetak “mati” di atas kertas, maka untuk dapat mengerti maknanya pembaca harus menggunakan perangkat mentalnya secara aktif.

2.1.2. Tabloid Sebagai Salah Satu Media Cetak

Surat kabar tumbuh dan berkembang dan mulai bereksperimen dengan diferensiasi produk ke segmen pasar, salah satunya adalah tabloid. Tabloid merupakan istilah suatu format surat kabar yang lebih kecil, meskipun tidak ada standar untuk dimensi yang tepat dari format tabloid. Ukuran tabloid 597 mm × 375 mm dari ukuran standar koran harian sedangkan ukuran format tabloid yang populer di Inggris kira-kira 430 mm x 280 mm2

Kemunculan tabloid dimulai dengan sesuatu hal baru yang ekstrim dan dikenal dengan “Yellow Journalism”. Yellow Journalism merupakan sebuah perang dramatis antara ‘Morning Journal’ milik Hearts dan ‘World’ milik Pulitzer dengan masing-masing menggunakan gaya jurnalistik yang bersifat sensasional

.

2

(menggemparkan). Yellow Journalism menjadi gaya jurnalistik yang terkenal dengan menggunakan gaya pada foto-foto sensaional, pilihan-pilihan cerita, topik utama berukuran besar, dan sebuah penekanan yang lebih kepada kepribadian dan kisah-kisah kemanusiaan yang menarik. Tabloid mengambil lebih lanjut tren sensasionalis yang ditandai banyak harian sekitar Tahun 1900. Tabloid biasanya juga dikaitkan dengan penerbitan surat kabar reguler non harian (mingguan, dwimingguan, dll), yang terfokus pada hal-hal yang lebih "tidak serius" dan mereka menampilkan judul tebal dan foto mengejutkan yang difokuskan pada perceraian, pembunuhan, dan kejahatan lainnya, dll. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa surat kabar harian nasional telah pula mulai menggunakan format tabloid (Straubhaar dan La Rose, 2000).

2.1.3. Konsep dan Nilai Berita dalam Tabloid

Menurut Assegaff (1985), berita adalah fakta atau gagasan (ide) akurat yang dapat menarik perhatian orang banyak; berita adalah sesuatu yang dapat disiarkan tepat pada waktunya dan dapat menarik perhatian umum; pernyataan antar manusia yang bertujuan memberitahu; pernyataan yang bersifat umum dan aktual, disiarkan oleh wartawan untuk kepentingan para media massa. Charnley (1965) dalam Effendy (2003), menyatakan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk. Sementara itu Wahyudi (1996) menyatakan bahwa berita adalah uraian tentang peristiwa/fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita, dan yang sudah disajikan melalui media massa periodik.

Dari definisi yang ada terdapat perhatian terhadap konsep berita utama yang menguasai pikiran wartawan dalam mencari, menyusun, dan menyiarkan berita yang dikemukakan oleh Mott (1969) dalam Effendy (2003) adalah sebagai berikut :

1. Berita sebagai laporan tercepat (news as timely report)

Konsep ini menitikberatkan pada “segi baru terjadinya” (newsness) sebagai faktor terpenting dari sebuah berita.

Berita yang tercetak dalam surat kabar merupakan bahan dokumentasi. 3. Berita sebagai fakta objektif (news as objective facts)

Bagi para wartawan, berita objektif ialah laporan mengenai suatu fakta yang diamatinya tanpa pandangan berat sebelah (bias) yang berarti pula merupakan laporan yang jujur.

4. Berita sebagai interpretasi (news as interpretation)

Dalam situasi yang kompleks yang menyangkut bidang politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan, suatu fakta perlu dijelaskan mengenai sebab-sebab, latar belakang, akibat, situasi, dan hubungannya dengan hal lain-lain agar pembaca mengerti.

5. Berita sebagai sensasi (news as sensation)

Terdapat unsur subjektif, yakni bahwa sesuatu yang mengejutkan (shocks) dan yang menggetarkan atau mengharukan bagi pembaca yang satu akan berlainan dengan pembaca yang lain.

6. Berita sebagai minat insani (news as human interest)

Berita yang dipandang bukan karena pentingnya peristiwa yang dilaporkan, tetapi karena sifatnya menyentuh perasaan insani.

7. Berita sebagai ramalan (news as prediction)

Wartawan cenderung untuk menaruh perhatian kepada masa depan dari masa kini dan masa lalu. Pada umumnya khalayak mengharapkan berita yang berupa informasi mengenai kejadian kini, juga ramalan yang masuk akal mengenai masa depan.

8. Berita sebagai gambar (news as picture)

Gambar-gambar yang disajikan dalam halaman surat kabar seringkali lebih efektif daripada yang diterangkan melalui kata.

Pemberitaan suatu berita biasanya tidak terlepas dari nilai berita bersangkutan. Menurut Junaedhie (1991), nilai berita adalah ukuran baik-tidaknya suatu berita untuk dipilih dan dipublikasikan. Nilai-nilai berita yang tinggi biasanya selalu berkaitan dengan kecepatan penyajian, kedekatan berita dengan masyarakat, kaitannya dengan nama-nama mashyur, dampak berita, dan sentuhan terhadap unsur-unsur kemanusiaan.

Nilai berita menjadi acuan yang baik untuk para jurnalis dalam memilih kelayakan berita. Brook (1980) dalam Yunus (2010) menyebutkan kriteria umum nilai berita yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Proximity, atau kedekatan berita dari segi psikologis maupun geografis dengan khalayak pembaca. Kejadian yang dekat dengan pembaca akan menarik perhatian pembaca. Berita yang secara fisik dan psikologis dekat dengan khalayak akan semakin tinggi nilai beritanya.

2. Timelines, atau aktual bahwa berita tersebut sedang atau baru terjadi. Waktu merupakan nilai berita yang amat penting. Berita adalah sesuatu yang baru, sedang berlangsung, dan seringkali adalah kelanjutan dari hari ini atau saat sebelumnya.

3. Unusualness, atau keluarbiasaan bahwa berita adalah sesuatu yang luar biasa, bukan peristiwa biasa. Kejadian yang tidak lazim adalah berita besar. Nilai keluarbiasaan ini diteruskan oleh wartawan lewat kalimat-kalimat yang klise.

4. Newness, atau kebaruan bahwa berita adalah semua yang terbaru. Kejadian-kejadian yang terbaru terangkum dalam berita.

5. Impact, atau akibat bahwa berita memiliki dampak yang luas. Berita berkaitan dengan kejadian yang kemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca.

diperoleh wartawan, kemudian fakta tersebut disampaikan kepada khalayak.

7. Conflict, berita adalah konflik atau pertentangan. Peristiwa mengenai perang, perkelahian, pergulatan politik, bisnis, olahraga sangat menarik minat pembaca.

8. Public figure, berita adalah tentang orang-orang penting. Publik akan tertarik untuk membaca, mendengarkan atau menonton berita yang berkaitan dengan orang-orang penting dan dikenal.

9. Suprising, berita adalah kejutan yang datangnya tiba-tiba, di luar dugaan. Berita berkaitan dengan hal-hal yang besar secara kuantitatif. 10. Human interest, ketertarikan manusia bahwa berita dapat menggugah

perasaan. Kejadian memberikan sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa menarik perhatian pembaca.

11. Sex, berita adalah informasi yang terkait dengan jenis kelamin, terutama mengenai perempuan.

2.1.4. Jenis Berita

Fakta atau pendapat dalam sebuah berita dapat disajikan dalam berbagai bentuk berita. Menurut Wahyudi (1996), terdapat dua jenis sajian berita yaitu bentuk berita langsung (straight news) dan berita mendalam (indepth news).

1. Straight news atau berita langsung merupakan uraian fakta yang nilai beritanya kuat (penting), menarik dan harus disajikan secepatnya dengan minimal mengandung what, where, when, who, why, dan how (5W + 1H) serta dimulai dengan uraian terpenting ke kurang penting. 2. Indept news atau berita mendalam merupakan fakta yang diuraikan

dapat ditinjau dari banyak aspek dan direfleksikan dalam konteks permasalahan yang lebih luas, sehinga disebut uraian multilinear. Jenis berita mendalam ada tiga yaitu:

permasalahan yang lebih luas di dalam suatu sistem sosial tertentu dan penyusunannya dilakukan dengan mengkombinasikan fakta dan pendapat langsung nara sumber secara berimbang, dinamis dan variatif berorientasi pada fakta utama.

b. Berita interpretatif, adalah uraian fakta atau pendapat yang mengandung nilai berita, dengan menempatkan fakta atau pendapat itu pada satu mata rantai dan mereflesikannya dalam konteks permasalahan lebih luas. Dengan demikian, suatu fakta atau realita, ragam sumber informasi dapat memberikan pendapat menurut interpretasinya masing-masing. Penyusunan berita ini dilakukan dengan memilih topik yang sedang hangat ditengah masyarakat dan mencari fakta, serta pendapat lain yang relevan dengan topik yang dipilih.

c. Berita investigatif, adalah uraian fakta atau pendapat yang mengandung nilai berita, dengan membandingkan antara fakta di permukaan dan fakta tersembunyi, yang diperoleh dengan menyusuri jejak melalui suatu investigasi. Tujuan uraian investigasi adalah mengungkap fakta yang sengaja disembunyikan atau ditutupi oleh sumber informasi, karena jika dipublikasikan akan merugikan pihak tertentu. Penyusunan berita investigasi memerlukan tim kerja yang dikendalikan oleh tim redaktur berpengalaman. Reporter yang diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pencarian fakta tersembunyi ditunjuk oleh tim redaktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diarahkan, karena sasaran dari uraian investigasi sudah ditentukan dengan jelas.

jenis pemberitaan yang ditujukkan kepada rakyat sebagai pelaku pembangunan dan penting menumbuhkan partisipasi dan mengajak rakyat untuk ikut serta dalam pembangunan.

2.1.5. Pengertian Artikel

Artikel adalah karya tulis dalam bentuk non prosa non fiksi yang membentuk bagian yang bebas dari suatu publikasi dan lazimnya berhubungan dengan topik tunggal (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999). Selain itu pengertian artikel menurut Yunus (2010) yaitu tulisan lepas berisi opini atau pendapat dengan topik tertentu yang aktual dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur.

Pengertian lain dari artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin dan sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur (Komaruddin dan Tjuparmah, 2007).

2.1.6. Rubrikasi Surat Kabar

Rubrikasi surat kabar adalah pengelompokkan materi surat kabar berdasarkan topik-topik untuk mempermudah pembaca mencari informasi yang dibutuhkannya. Menurut Yunus (2010), rubrikasi surat kabar diantaranya adalah:

1. Tajuk atau editorial, yaitu opini atau pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap topik aktual, fenomenal, atau kontroversial yang menjadi perhatian masyarakat. Tajuk dan editorial ditulis sebagai simbol visi dan karakter lembaga media yang menyampaikan tajuk atau editorial tersebut.

2. Karikatur, yaitu opini atau pendapat redaksi media dalam bentuk gambar yang bermuatan kritik sosial dengan memasukkan unsur humor, anekdot, atau hal-hal yang lucu. Karikatur menampilkan topik aktual yang dipilih institusi media dengan penceritaan kritikan yang lucu melalui gambar.

oleh pihak redaksi media melalui kata atau kalimat yang menggelitik dalam jurnalistik.

4. Artikel, yaitu tulisan lepas berisi opini atau pendapat dengan topik tertentu yang aktual dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur.

5. Kolom, yaitu opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu topik atau masalah yang berkembang di masyarakat.

6. Surat pembaca, yaitu opini singkat yang ditulis pembaca atau publik dan dimuat dalam rubrik khusus surat pembaca. Surat pembaca biasanya berisi keluhan atau komentar pembaca menyangkut kepentingan dirinya atau masyarakat.

2.1.7. Penyuluhan dan Penyuluh Pertanian

Falsafah penyuluhan pertanian didasarkan pada kepentingan individu, guna mengembangkan kemajuan bagi masyarakat pedesaan dan negara. Penyuluhan pertanian dikategorikan ke dalam kegiatan pendidikan, diantaranya adalah bahwa dalam penyuluhan pertanian terjadi proses belajar-mengajar yang melibatkan penyuluh (fasilitator) dengan subyek penyuluhan, yakni individu-individu anggota masayarakat petani. Menururt A.T. Mosher (1978) dalam bukunya berjudul “An Introduction to Agricultural Extention” secara umum mengemukakan beberapa prinsip penting bagi pelaksana penyuluhan pertanian yang efektif, salah satunya adalah tujuan utama penyuluhan pertanian adalah membantu keluarga petani untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru sesuai dengan perkembangan minat dan kebutuhan mereka yang erat kaitannya dengan peningkatan produksi pertanian dan perbaikan tingkat hidup keluarga petani (Mugniesyah, 2006).

teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraanya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem komunikasi dalam penyampaian informasi pertanian kepada petani, dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang pertanian (Indardi, 2002). Penyuluhan berorientasi pada perubahan perilaku melalui suatu proses pendidikan karena penyuluhan tidak hanya sekedar menyampaikan hal-hal baru tetapi lebih dari itu. Dalam penyuluhan terkandung adanya perubahan sikap dan keterampilan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam usaha taninya, demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakat (Mardikanto, 1993).

Menurut Mosher (1978) dalam Mugniesyah (2006) tugas-tugas penyuluhan pertanian itu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya untuk membantu individu petani membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan sumberdaya dan pelayanan yang sudah tersedia bagi mereka. Dengan demikian masyarakat petani itu heterogen dalam hal aspek sosial budaya, sistem pertanian, dan ketersediaan syarat-syarat pokok dan pelancar pembangunan pertanian. Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan akan peranan penyuluhan yang heterogen pula. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, Mosher mengusulkan enam kategori peranan penyuluhan pertanian, yaitu: (1) pengisi kehampaan pedesaan, (2) penyebar hasil-hasil penelitian, (3) pelatih pengambilan keputusan, (4) rekan pemberi semangat, (5) pendorong peningkatan produksi suatu komoditi, dan (6) pelayan pemerintah.

Penyuluh pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian yag diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang3

Menurut UU No. 16 Tahun 2006, penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Lebih lanjut, penyuluh

3

dipilah menjadi tiga kategori yaitu: (1) penyuluh pegawai negeri yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan; (2) penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetisi dalam bidang penyuluhan; dan (3) penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Penyuluh pertanian yang efektif adalah yang dapat menimbulkan perubahan informasi atau perolehan informasi baru kepada petani, memperbaiki kemampuan atau memberi kemampuan dan kebiasaan baru petani dalam upaya memperoleh sesuatu yang mereka kehendaki (Slamet, 2003).

Implikasi praktis bagi para penyuluh pertanian beberapa diantaranya adalah: (1) penyuluh pertanian harus mengutamakan pemberdayaan dan mengerti secara implisit bahwa peranan mereka adalah membantu subyek penyuluhnya untuk mencapai kemandirian melalui proses belajar, sehingga mereka dapat berfungsi secara efektif setelah para penyuluh meninggalkan mereka, (2) penyuluh harus menddapatkan kepercayaan dari subyek penyuluhnya, karena hubungan kepercayaan akan meningkatkan efektivitas hubungan proses belajar dan mengajar, (3) penyuluh harus menggunakan suatu proses penyusunan program yang rasional dan memadai guna terjadinya suatu perubahan sosial, (4) penyuluh harus berkonsentrasi pada orang (Mugniesyah, 2006).

2.1.8. Karakteritik Penyuluh Pertanian

ciri-ciri atau sifat individual yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan lingkungan seseorang.

Dalam penelitian ini, karakteristik individu penyuluh meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan formal, pengalaman mengikuti pelatihan, masa tugas, bidang tugas penyuluhan, dan keterdedahan terhadap media cetak lain.

Jenis kelamin adalah perbedaan fisik seseorang yang ditentukan secara biologis. Jenis kelamin responden penyuluh terbagi menjadi dua yaitu pria dan wanita.

Umur adalah faktor psikologis yang berpengaruh terhadap proses belajar dan efisiensi belajar langsung maupun tidak langsung. Umur dapat memberikan pengalaman seseorang. Pengalaman adalah sumber belajar. Orang yang lebih banyak pengalaman akan lebih mudah mempelajari sesuatu (Sitorus, 2009).

Soekanto (2002) menyatakan pendidikan mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan. Sitorus (2009) menambahkan, para ahli pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi dan yang setaraf dengannya.

Pengalaman mengikuti pelatihan adalah pengalaman penyuluh pertanian dalam pendidikan dan pelatihan fungsional yang diberikan kepada penyuluh pertanian guna pelaksanaan tugas penyuluhan pertanian4

Masa tugas atau masa kerja adalah keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pada suatu bidang pekerjaan yang diperoleh dengan belajar dalam suatu kurun waktu tertentu yang tentunya dilihat dari kemampuan

. Pelatihan pada hakekatnya adalah proses belajar yang dirancang untuk mengubah kompetensi kerja seseorang sehingga dia dapat berprestasi lebih baik dalam jabatanya (Departemen Pertanian, 2004). Selanjutnya Sulistiyani dan Rosidah (2003) dalam Leilani (2006) menyatakan bahwa pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan pengetahuan dan ketermpilan peserta.

4

intelegensi, baik pengalaman yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi Sitorus (2009).

Bidang tugas penyuluhan merupakan keahlian yang dimiliki oleh penyuluh pertanian yang beragam untuk mengimplementaskan keahliannya dengan tingkat kerumitan permasalahan yang ada ditingkat petani. Suatu tugas mempersyaratkan seseorang penyuluh pertanian untuk menggunakan aktivitas-aktivitas yang menantang atau menggunakan seluruh keahlian dan keterampilan yang mereka miliki (Sitorus, 2009).

Keterdedahan terhadap media cetak adalah perilaku penyuluh pertanian yang berkaitan dengan pemenuhan berbagai jenis informasi seperti melepaskan ketegangan, mencari hiburan, wahana edukasi serta kebutuhan identitas diri dari pelbagai media cetak (Setyorini, 2000).

2.1.9. Kompetensi Penyuluh Pertanian

Kompetensi didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berhubungan satu sama lain yang berpengaruh pada sebagian besar pekerjaan seseorang (peranan dan tanggung jawab), yang berkolerasi dengan kinerja dan dapat diukur dan diterima sebagai suatu standar kinerja yang baik; dan pengetahuan, keterampilan dan sikap itu dapat diperbaiki melalui pelatihan dan pengembangan (Lucia dan Lepsinger, 1999 dalam Sitorus, 2009).

Unsur-unsur kompetensi yang dikemukakan Suparno (2001), meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan merupakan hirarki paling bawah dalam taksonomi kognitif Bloom, didasarkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengingat berbagai informasi yang pernah diikuti, tentang fakta, metode atau teknik maupun mengingat hal-hal yang bersifat aturan, prinsip-prinsip atau generalisasi. Sikap didefinisikan sebagai keadaan internal seseorang yang mempengaruhi pilihan-pilihan atas tindakan-tindakan pribadi yang dilakukannya. Keterampilan menekankan pada kemampuan motorik dalam kawasan psikomotor, yaitu bekerja pada benda-benda atau aktivitas yang memerlukan koordinasi syaraf dan otot.

menjadi keterampilan-keterampilan bagian (part skill), memungkinkan dikuasainya keterampilan tersebut. jika penguasaan atas keterampilan sudah tercapai, maka akan timbul rasa puas, yang pada gilirannya mendorong orang untuk mengulangi kegiatan tersebut atau melanjutkannya ke tahap yang lebih kompleks (Suparno, 2001).

Penyuluh pertanian dalam tugasnya harus memiliki kompetensi atau kemampuan, mutu kecerdasan intelektual (unsur kognitif), kecerdasan sikap, moralitas, integritas kepribadian (unsur afektif) dan keterampilan yang tinggi dan menonjol (psikomotorik).

2.1.10. Sistem Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal

Khalayak memiliki susunan isu-isu mengenai suatu hal yang mereka pikirkan (intrapersonal) dan percakapan (interpersonal) yang menurut anggapan mereka merupakan masalah penting. Tiga klasifikasi isu dalam penelitian agenda setting yaitu 1) isu pada tingkat intrapersonal (intrapersonal issue salience) yaitu isu-isu yang dianggap penting oleh khalayak media massa sendiri, 2) isu yang sering dibicarakan responden dalam berbagai diskusi antara pribadi atau isu pada tingkat interpersonal (interpersonal issue salience), dan 3) isu yang dianggap penting oleh masyarakat atau kelompok tertentu (perceived issue salience) (Hartadi, 1989 dalam Mulyadi, 2001).

Secara psikologis setiap orang mempersepsi stimuli atau pesan komunikasi sesuai dengan karakteristik personalnya. Dalam ilmu komunikasi, pesan diberi makna berlainan oleh orang yang berbeda. Komunikasi intrapersonal menurut Effendy (2003) adalah komunikasi yang berlangsung pada pelaku komunikasi dengan dirinya sendiri; pada pihak komunikan sebagai penilaian terhadap pesan yang ia terima.

memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respons.

Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung dua arah timbal balik dalam bentuk percakapan antara dua atau tiga orang, baik secara tatap muka maupun melalui media. Komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi interaksi, komunikator menyandi suatu pesan, lalu menyampaikan kepada komunikan, dan komunikan mengawas sandi pesan tersebut. Sampai di situ komunikator menjadi encoder dan komunikan menjadi decoder. Akan tetapi, karena komunikasi interpersonal itu bersifat dialogis, maka ketika komunikan memberikan jawaban, ia kini menjadi encoder dan komunikator menjadi decoder (Effendy, 2003).

Komunikasi interpersonal terjadi bila seseorang melakukan komunikasi secara langsung dengan orang lain di suatu tempat atau dalam suatu kelompok kecil. Pada proses komunikasi, hal semacam ini selalu terjadi. Komunikasi interpersonal sering didefinisikan sebagai terjadinya interaksi diantara para partisipan yang saling berhubungan. Situasi semacam ini biasanya melibatkan dua orang atau bahkan lebih. Akan tetapi jumlah partisipan yang terlibat bukanlah merupakan faktor utama, yang menentukan adalah terjadinya “interaksi secara langsung” (direct interaction) diantara para partisipan yang terlibat (Taylor dkk, 1977 dalam Mulyadi, 2001).

2.1.11. Kategori Bidang Masalah

Bidang Masalah adalah pokok-pokok perihal atau materi yang dikandung dalam suatu tulisan dan atau gambar yang dimuat oleh suatu media termasuk surat kabar. Upaya untuk menarik perhatian, isi sebuah surat kabar harus sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Prinsip ini akan terwujud manakala pemuatan bidang masalah didasarkan atas pengetahuan yang tepat dari redaksi media tersebut tentang khalayaknya (Mulyadi, 2001).

Demikian juga dengan Sinar Tani yang ditujukkan kepada masyarakat pertanian sebaiknya memuat informasi yang cocok dengan segmen pembacanya yaitu bidang pertanian. Salah satu target pembaca Sinar Tani adalah penyuluh yang menjadi seorang pendidik dan pembimbing masyarakat tani yaitu petani. Dalam kegiatan penyuluhan, seorang penyuluh seharusnya mempunyai bekal informasi yang cukup untuk disampaikan kepada petani dan informasi mengenai pertanian tersebut bisa didapatkan dari mana saja dan salah satunya adalah informasi yang dimuat oleh Sinar Tani.

Maunder (1978) dalam Syamsurizal (1992) mengemukakan bahwa lingkup komunikasi pertanian, secara umum menyangkut sembilan aspek, meliputi: (1) produksi pertanian, (2) pemasaran, (3) konservasi, (4) manajemen usaha tani dan rumah tangga, (5) kehidupan keluarga, (6) pengembangan pemuda, (7) pengembangan kepemimpinan, (8) pembangunan masyarakat, dan (9) masalah-masalah umum.

Rakhman (1993) dalam Mulyadi (2001), mengkategorikan masalah pertanian secara umum yaitu: pertanian dan kehutanan mencakup persoalan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan), dan kehutanan mencakup pengolahan lahan, pembibitan dan pengembangbiakan, pemberantasan hama, panen serta prestasi petani. Termasuk pula peraturan dan kebijakan pemerintah, pendidikan, penyuluhan, pelatihan, seminar, diskusi, lokakarya, penelitian bidang pertanian.

unggul serta bangsa ternak. Dalam rangka peningkatan produksi pertanian, Kementrian Pertanian berfokus pada empat komoditi unggulan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat5

1. Sub sistem Agribisnis Hulu pada Tanaman Pangan

. Kategori bidang masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan antara informasi-informasi pertanian yang tercakup dalam sub sistem agribisnis dengan komoditi pertanian yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Pertanian yang diterbitkan oleh Kementrian Pertanian Tahun 2009. Kategori sub sistem agribisnis untuk informasi pertanian meliputi: (1) sub sistem agribisnis hulu, (2) sub sistem usaha tani (on-farm), (3) sub sistem agribisnis hilir, (4) sub sistem penunjang. Selanjutnya, komoditi pertanian meliputi: (1) tanaman pangan, (2) hortikultura, (3) perkebunan, dan (4) peternakan. Terdapat 16 kategori dari hasil penggabungan sub sistem agribisnis dengan komoditi pertanian adalah sebagai berikut:

2. Sub sistem Usaha Tani (On-Farm) pada Tanaman Pangan 3. Sub sistem Agribisnis Hilir pada Tanaman Pangan

4. Sub sistem Penunjang pada Tanaman Pangan 5. Sub sistem Agribisnis Hulu pada Hortikultura

6. Sub sistem Usaha Tani (On-Farm) pada Hortikultura 7. Sub sistem Agribisnis Hilir pada Hortikultura

8. Sub sistem Penunjang pada Hortikultura 9. Sub sistem Agribisnis Hulu pada Perkebunan

10.Sub sistem Usaha Tani (On-Farm) pada Perkebunan 11.Sub sistem Agribisnis Hilir pada Perkebunan

12.Sub sistem Penunjang pada Perkebunan 13.Sub sistem Agribisnis Hulu pada Peternakan

14.Sub sistem Usaha Tani (On-Farm) pada Peternakan 15.Sub sistem Agribisnis Hilir pada Peternakan

16.Sub sistem Penunjang pada Peternakan

5

2.1.12. Agenda Setting

Teori agenda setting dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, gatekeepers seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus disembunyikan (Rakhmat, 2007).

Teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw adalah salah satu teori tentang proses dampak media atau efek komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. McCombs dan Shaw (1972) dalam Rakhmat (2007), agenda setting adalah komunikasi yang mencoba menjelaskan pengaruh media massa terhadap struktur kognitif individu. Adanya hubungan antara peliputan tentang isu-isu yang penting oleh media massa dengan penilaian relatif oleh publik terhadap pentingnya isu-isu tersebut.

Konsep agenda setting menurut Benard C. Cohen dalam tulisannya The Press and Foreign Policy pada Tahun 1963 adalah berita di media massa tidak secara langsung mempengaruhi pemikiran khalayak terhadap masalah politik, namun berpengaruh kepada subjek apa saja yang akan dipikirkan oleh khalayak (Descartes, 2004).

Pada awal perkembangannya, riset agenda setting lebih banyak murni kuantitatif. Konsep-konsep seperti agenda media dan agenda publik, dalam tradisi kuantitatif dioperasionalkan sebagai susunan urutan isu-isu yang diberitakan media massa dan susunan isu-isu yang dianggap penting di masyarakat, sehingga bisa diukur secara kuantitatif. Namun dalam perkembangannya, agenda setting digabung dan dilengkapi dengan studi kualitatif, baik sebagai pelengkap studi awal, analisis prosesnya maupun efek lanjutan (Kriyantono, 2006).

Menurut teori agenda setting, media tidak mempengaruhi sikap khalayak, namun media berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan khalayak. Dengan kata lain media mempengaruhi persepsi khalayak tentang hal yang dianggap penting. Singkatnya, media memilih informasi dan berdasarkan informasi dari media, khalayak akan membentuk persepsi tentang peristiwa (Rakhmat, 2007).

pengkajian, (3) Memilih satuan analsis isi, (4) Menyesuaikan isi dengan kerangka kategori, per satuan unit yang terpilih, (5) Mengungkapkan hasil sebagai hasil distribusi menyeluruh dari semua satuan atau percontoh, dalam hubungan dengan frekuensi hal-hal yang dicari acuan (Krippendorff, 1993).

Model efek media massa diukur dengan membandingkan dua pengukuran. Pertama peneliti mengukur agenda media dengan analisis isi yang kuantitatif, atau peneliti menentukan batas waktu tertentu, meng-koding berbagai isi media, dan menyusun meranking) isi itu berdasarkan panjang (waktu dan ruang), penonjolan (ukuran headline, lokasi dalam surat kabar, frekuensi pemunculan, posisi dalam surat kabar, dan cara penyajian bahan. Selanjutnya peneliti mengukur agenda masyarakat dengan menganalisis self-report khalayak. Menghitung topik-topik yang penting menurut khalayak, merangkingnya dan mengorelasikannya dengan ranking isi media. Menganalisis kondisi-kondisi antara (contingent condition) yang mempengaruhi proses agenda setting dengan meneliti sifat-sifat stimulus dan karakteristik khalayak. Sifat-sifat stimulus menunjukkan karakteristik issues, termasuk issue jarak, lama terpaan, kedekatan geografis, dan sumber media. Sifat-sifat khalayak menunjukkan variabel-variabel psikososial termasuk data demografis, keanggotaan dalam sistem sosial, kebutuhan, sikap, diskus interpersonal, dan terpaan media (Rakhmat, 2007).

2.1.13. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu tentang Agenda Setting

Model Agenda setting untuk pertama kali ditampilkan oleh McCombs dan D.L. Shaw dalam “Public Opinion Quarterly” terbitan Tahun 1972, berjudul “The Agenda Setting Function of Mass Media” mengangkat studi terhadap pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 1968. Kedua pakar tersebut mengatakan bahwa “jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting”. Studi selanjutnya oleh McCombs dan Shaw menunjukkan bahwa meskipun surat kabar dan televisi sama-sama mempengaruhi agenda politik pada khalayak, ternyata surat kabar pada umumnya lebih efektif dalam menata agenda daripada televisi (Effendy, 2003).

Penelitian agenda setting yang dilakukan di Indonesia pada umumnya mengangkat isu-isu politik. Siahaan (1997) meneliti mengenai hubungan agenda media surat kabar Kompas dan Suara Pembaruan dengan agenda publik mahasiswa GMKI Jakarta dan menganalisis isu-isu apa saja yang menjadi perhatian khalayak, terutama yang sering muncul di media massa (dalam hal ini surat kabar) dalam kurun waktu tertentu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hubungan agenda surat kabar Kompas dengan agenda publik mahasiswa anggota GMKI mempunyai korelasi yang kuat (rs=0.80), juga diketahui bahwa hubungan antara agenda surat kabar Suara

Pembaruan dengan agenda publik mahasiswa anggota GMKI mempunyai korelasi cukup kuat (rs=0.67). Kekuatan hubungan masing-masing agenda surat kabar

terhadap agenda publik agenda mahasiswa GMKI ternyata dipengaruhi oleh variabel kredibilitas surat kabar, penggunaan media, dan tingkat orientasi.

Tempo dan agenda sekretariat KAMMI pusat (rs=0.576). Penelitian hubungan antara agenda stasiun televisi Metro TV dengan agenda sekretariat KAMMI pusat, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan diantara dua agenda tersebut (rs=0.575). Keeratan hubungan antara agenda Koran Tempo dan agenda sekretariat KAMMI maupun antara agenda stasiun televisi Metro TV dan agenda sekretariat KAMMI pusat dipengaruhi oleh kredibilitas masing-masing media tersebut dan penggunaan media yang ditempatkan sebagai variabel antara dalam penelitian.

Sulistiawan (2005) meneliti kesesuaian antara agenda Banyumas Televisi dengan agenda anggota kelompok peternak Sawedyambo mengenai berita pertanian dan peternakan. Hasil penelitian menyatakan bahwa berita yang disajikan Banyumas Televisi sudah sesuai dengan perhatian responden. Hasil uji Rank Spearman, didapatkan hubungan yang sangat signifikan antara agenda

Banyumas Televisi dan agenda responden (rs=0.964; α=0,01). Sementara

berdasarkan sistem agribisnis, hasil uji Rank Spearman didapatkan hubungan yang sangat signifikan antara agenda Banyumas Televisi dengan agenda

responden (rs=1.000; α=0.01). Artinya bahwa agenda Banyumas Televisi sudah

berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari berita yang disajikan Banyumas Televisi sudah sesuai dengan berita yang menjadi perhatian anggota kelompok peternak Sawedyambo.

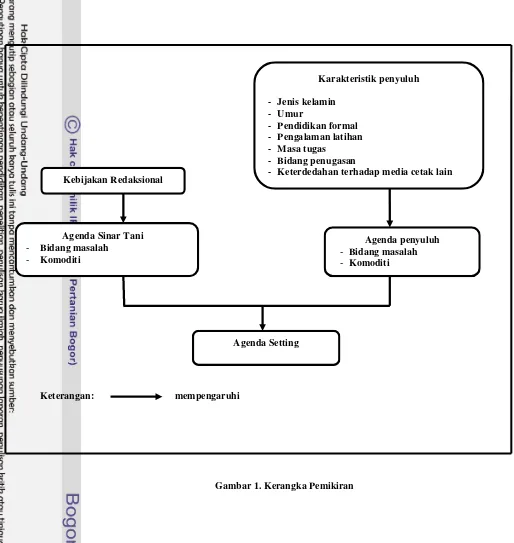

2.2. Kerangka Pemikiran

Materi pada tabloid Sinar Tani dikelompokkan berdasarkan rubrik yang memuat topik-topik untuk mempermudah pembaca mencari informasi yang dibutuhkannya. Pemuatan rubrik yang mengkhususkan topik yang memberitakan berita pertanian merupakan suatu ciri yang khas dan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Sinar Tani dibandingkan dengan jenis media cetak lainnya. Pada penelitian sebelumnya, kebanyakan terbitan berita yang banyak diteliti adalah isu-isu mengenai berita-berita politik. Sementara itu berita-berita yang menyangkut pembangunan khususnya untuk masyarakat petani seperti berita pertanian jarang sekali disentuh oleh media sehingga sedikit sekali penelitian yang mengaitkan isu-isu pertanian didalamnya.

Penelitian ini mempelajari hubungan agenda media pada berita pertanian yang dimuat oleh Sinar Tani dengan kebutuhan informasi penyuluh Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan teori agenda setting sebagai teori dasarnya, penelitian ini akan melihat seberapa erat hubungan agenda oleh Sinar Tani dengan kebutuhan informasi penyuluh Kabupaten Bogor.

Dalam teori agenda setting, efek media massa diukur dengan membandingkan dua pengukuruan. Pertama peneliti mengukur agenda media dan selanjutnya peneliti mengukur agenda khalayak. Dalam penelitian ini, dua agenda yang dikaji adalah agenda media dan agenda khalayak.

Pertama adalah agenda media yaitu Sinar Tani. Agenda Sinar Tani diukur dengan analisis isi yang kuantiitatif yaitu mengkoding isi tabloid Sinar Tani yang memuat topik-topik yang sudah dikelompokkan sebelumnya yang dilihat dari dua kategori yaitu bidang masalah agribisnis dan komoditi pertanian. Untuk mengukur isu penting berita pada tabloid Sinar Tani dilihat dari berita yang dianggap penting dan mendapat perhatian lebih jika dibandingkan dengan isu lainnya. Analisi isi pada penelitian yaitu mengukur frekuensi kemunculan berita dan volume pemanfaatan ruang berita tabloid Sinar Tani. Selain itu dilihat juga dari kebijakan redaksional pada tabloid Sinar Tani dimana dalam hal ini redaktur media sebagai penentu kebijakan untuk mengangkat berita-berita tertentu.

self-report dari penyuluh itu sendiri. Peneliti menghitung topik-topik yang penting menurut penyuluh yang sudah dikelompokkan sebelumnya yaitu dilihat dari dua kategori yaitu bidang masalah agribisnis dan komoditi pertanian. Agenda khalayak berhubungan dengan karakteristik penyuluh yang ditunjukkan oleh sifat-sifat stimulus yang diberikan oleh penyuluh tersebut. Karakteristik individu penyuluh yang diteliti dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan formal terakhir, pengalaman mengikuti pelatihan selama menjadi penyuluh, bidang penugasan, dan keterdedahan terhadap media cetak selain tabloid Sinar Tani. Kebutuhan informasi penyuluh diteliti pada tingkat intrapersonal dan tingkat interpersonalnya.

Kebutuhan informasi penyuluh yang diteliti pada tingkat intrapersonal yaitu kebutuhan yang didasarkan pada segi apa yang dipikirkan oleh individu penyuluh tersebut. Kebutuhan informasi penyuluh pada tingkat interpersonal yaitu kebutuhan yang diteliti dari apa yang telah dibicarakan individu penyuluh dengan orang lain, bisa kepada kerabat, rekan kerja, bahkan kepada keluarganya yang memiliki minat atau ketertarikan yang sama terhadap topik yang mereka bicarakan dan diskusikan.

Semakin tinggi perhatian Sinar Tani maupun penyuluh terhadap isu-isu pertanian berdasarkan kategori bidang masalah sub sistem agrbisnis dan komoditinya, maka semakin bernilai atau penting masalah tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara agenda Sinar Tani dengan kebutuhan informasi penyuluh Kabupaten Bogor.

Keterangan: mempengaruhi

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Agenda Sinar Tani

- Bidang masalah - Komoditi

Karakteristik penyuluh

- Jenis kelamin - Umur

- Pendidikan formal - Pengalaman latihan - Masa tugas

- Bidang penugasan

- Keterdedahan terhadap media cetak lain

Agenda penyuluh - Bidang masalah - Komoditi

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir maka hipotesis penelitian adalah:

1. Terdapat hubungan antara agenda Sinar Tani dengan kebutuhan informasi penyuluh Kabupaten Bogor.

2. Terdapat hubungan derajat kebutuhan informasi penyuluh berdasarkan karakteristik penyuluh Kabupaten Bogor.

2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian sebagai berikut:

1. Agenda Sinar Tani adalah kumpulan berita dan artikel yang dapat dikelompokkan dalam suatu kategori bidang masalah berdasarkan jenis komoditi pertanian dan unsur-unsur agribisnis. Berita dan artikel ini kemudian dipublikasikan Sinar Tani dengan perlakuan yang berbeda berdasarkan kepentingan yang telah ditetapkan. Agenda Sinar Tani diukur berdasarkan frekuensi kemunculan dan volume (penempatan ruang).

2. Agenda penyuluh yaitu penjenjangan isu-isu yang dianggap penting oleh penyuluh berdasarkan tingkat kebutuhan informasi terhadap isu-isu tersebut. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan informasi, responden penyuluh menjawab pertanyaan tentang 16 kategori bidang masalah berdasarkan jenis komoditi pertanian dan unsur-unsur agribisnis yang menurut mereka penting. Semakin tinggi penilaian, maka semakin tinggi derajat pentingnya berita maupun artikel tersebut, dan semakin rendah penilaian, maka semakin rendah derajat pentingnya berita maupun artikel tersebut. Terdapat empat jawaban berjenjang, yaitu paling penting = skor 4, penting = skor 3, kurang penting = skor 2, dan tidak penting = skor 1.

a. Sub sistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness), yaitu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian primer, seperti industri pupuk, obat-obatan, industri benih/bibit, alat mesin pertanian (kode 1)

b. Sub sistem usaha tani (on-farm agribusiness), yaitu kegiatan budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian primer atau kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana produksi untuk menghasilkan komoditi pertanian, seperti usaha tanaman pangan, usaha hortikultura, usaha perkebunan, dan usaha peternakan. (kode 2).

c. Sub sistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness), yaitu industri-industri yang mengolah hasil komoditi pertanian primer menjadi produk olahan seperti industri makanan/minuman, pasca panen, industri pakan, industri barang-barang serat alam, pengemasan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, eceran (kode 3).

d. Sub sistem penunjang (jasa layanan pendukung) yaitu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan jasa yang dibutuhkan dalam penyediaan sarana dan prasarana; budidaya; pengolahan; dan pemasaran hasil pertanian. Seperti perbankan dan Lembaga Keuangan, transportasi dan pergudangan, penyuluhan dan pendidikan, pendidikan SDM, kemitraan, dan kebijakan pemerintah (kode 4).

4. Kategori komoditi pertanian pada Tabloid Sinar Tani yaitu berita-berita pertanian berdasarkan jenis komoditi pertanian dan semua aspek yang berkaitan dengan komoditi tersebut. Variabel ini meliputi:

a. Tanaman pangan: seperti padi, palawija, serta umbi-umbian (mencakup: teknologi, penanaman, pemupukan, hama penyakit, panen dan pemasaran) (kode a).

dan sayur), serta memenuhi kebutuhan rohani karena dapat memberikan rasa tenteram, ketenangan hidup dan estetika (dari tanaman hias/bunga), (mencakup: bibit, teknologi, pemupukan, hama penyakit, panen dan pemasaran) (kode b).

c. Perkebunan: usaha pertanian yang luas biasanya terletak di daerah tropis maupun subtropis yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan dalam ke tempat yang jauh dan bukan untuk konsumsi lokal, (mencakup teknologi, pembibitan, pemupukan, produksi, hama penyakit, tenaga kerja, pemasaran) (kode c).

d. Peternakan: kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Kegiatan di bidang peternakan terbagi atas dua golongan yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dll, (mencakup teknologi, bibit, pakan, penyakit, panen dan pemasaran) (kode d).

4. Karakteristik penyuluh yang dimasukkan dalam model kerangka berpikir adalah:

1) Jenis kelamin adalah perbedaan individu berdasarkan kondisi biologis. Pengukuran variabel ini diukur menggunakan skala nominal. Dikategorikan berdasarkan dua kelompok yaitu:

a. Laki-laki b. Perempuan

2) Umur adalah jumlah tahun sejak responden dilahirkan sampai dengan penelitian ini dilakukan. Umur diukur dalam satuan tahun berdasarkan sebaran yang didapat dari rata-rata data lapang. Pengukuran variabel ini menggunakan skala ordinal, dikelompokkan menjadi:

a. 40 – 50 : Dewasa Muda b. 51 – 60 : Dewasa Tua

skala ordinal dengan tiga kategori pendidikan, yaitu a) SMU/SMK = Rendah, b) Diploma = Sedang, dan c) Sarjana (S1) = Tinggi.

4) Pengalaman mengikuti pelatihan sebagai penyuluh merupakan banyaknya pengalaman responden mengikuti pelatihan sebagai penyuluh baik dalam mengikuti pendidikan maupun pelatihan, kursus, seminar, lokakarya, dan sebagainya yang diselenggarakan untuk mereka selama satu tahun terakhir sampai dengan saat penelitian ini dilakukan. Variabel ini diukur menggunakan skala ordinal. Dikategorikan sebagai berikut:

a. 1 - 3 kali : rendah b. 4 - 7 kali : sedang c. > 8 kali : tinggi

5) Masa tugas adalah lamanya bekerja semenjak responden diterima sebagai penyuluh. Variabel ini diukur menggunakan skala ordinal dan dikelompokkan dalam:

a. 1- 9 Tahun : rendah b. 10 - 19 Tahun : sedang c. > 20 Tahun : tinggi

6) Bidang penugasan adalah tugas yang diemban dalam penyuluhan responden hingga saat penelitian ini dilakukan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala nominal dengan dua kategori tugas, yaitu: a. Monovalen : kode 1 b. Polivalen : kode 2

7) Keterdedahan terhadap media cetak lain adalah jumlah waktu (menit) yang dihabiskan responden dalam sehari untuk membaca majalah, brosur, dan buletin. Pengukuran variabel ini menggunakan skala interval dengan tiga kategori waktu, yaitu:

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu

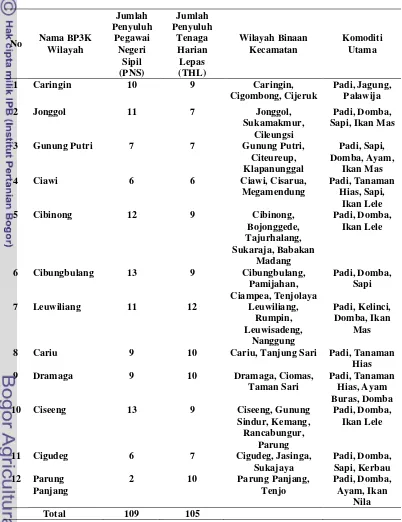

Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu kantor redaksi Sinar Tani yang berada di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan dan kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Kantor redaksi Sinar Tani dilakukan penelitian untuk mengukur agenda media dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis). Penelitian dilakukan mulai bulan April – Mei Tahun 2011.

Tempat penelitian selanjutnya adalah kantor BP3K yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Tempat ini digunakan untuk penyebaran kuesioner guna mengetahui agenda khalayak, yaitu penyuluh Kabupaten Bogor. Penyebaran kuesioner untuk anggota penyuluh Kabupaten Bogor dilaksanakan pada bulan Juni – Juli Tahun 2011.

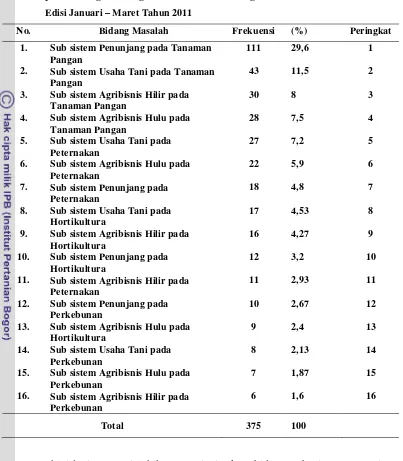

3.2. Teknik Pengambilan Sampel

Pengukuran analisis isi pada tabloid Sinar Tani dilakukan secara sensus karena menganalisa semua berita dan artikel yang dimuat pada tabloid Sinar Tani mulai edisi Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau sebanyak 12 edisi. Unit analisis yang diambil yang diambil dari tabloid Sinar Tani adalah item-item berita yang meliputi kata, kalimat, alinea, judul, lead, yang berkaitan dengan berita dan arikel yang mencakup jenis komoditi dan unsur-unsur agribisnis yang terdapat pada rubrik keseluruhan halaman tabloid Sinar Tani. Selama tiga bulan penerbitan setelah diidentifikasi terdapat 375 berita maupun artikel yang mencakup jenis komoditi dan unsur-unsur agribisnis (lihat Lampiran 3).

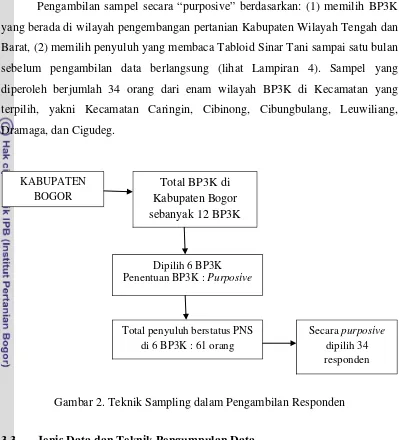

Pengambilan sampel secara “purposive” berdasarkan: (1) memilih BP3K yang berada di wilayah pengembangan pertanian Kabupaten Wilayah Tengah dan Barat, (2) memilih penyuluh yang membaca Tabloid Sinar Tani sampai satu bulan sebelum pengambilan data berlangsung (lihat Lampiran 4). Sampel yang diperoleh berjumlah 34 orang dari enam wilayah BP3K di Kecamatan yang terpilih, yakni Kecamatan Caringin, Cibinong, Cibungbulang, Leuwiliang, Dramaga, dan Cigudeg.

Gambar 2. Teknik Sampling dalam Pengambilan Responden

3.3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Di bawah ini merupakan alur prosedur penelitian dalam pengumpulan data yang terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya adalah:

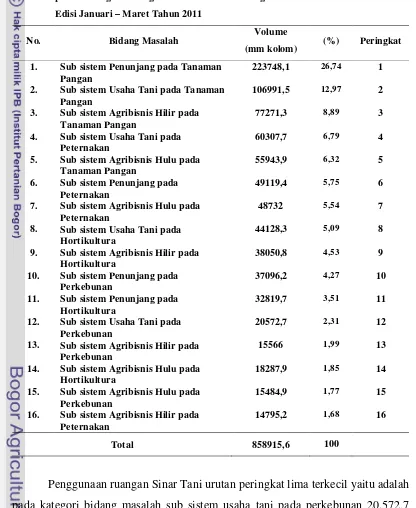

1. Data primer untuk agenda Sinar Tani terdiri dari data untuk frekuensi dan volume yang diperoleh dengan melakukan pendekatan model analisis isi. Frekuensi kemunculan berita adalah kemunculan berita dengan mengkoding 16 kategori bidang masalah dan komoditi pertanian yang muncul selama edisi bulan Januari – Maret 2011. Sementara itu, untuk mengukur volume pemanfaatan ruang diukur

KABUPATEN BOGOR

Total BP3K di Kabupaten Bogor sebanyak 12 BP3K

Dipilih 6 BP3K Penentuan BP3K : Purposive

Total penyuluh berstatus PNS di 6 BP3K : 61 orang

Secara purposive

dengan mengalikan panjang dan lebar tulisan dalam milimeter kolom (mm kolom) yang terdapat pada masing-masing kategori bidang masalah dan komoditi pertaniannya.

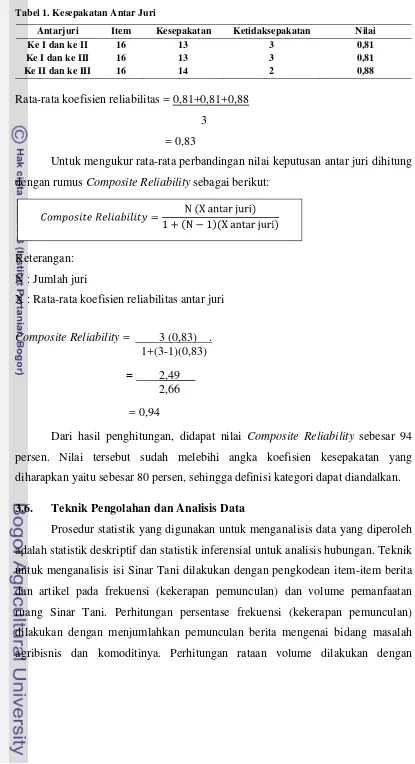

2. Pengujian untuk reliabilitas definisi untuk 16 kategori bidang masalah yang melibatkan tiga juri yang kompeten. Pengujian ini bertujuan agar konsistensi kategori menjadi handal dan diperoleh angka koefisien kesepakatan (Composite Reliability) yaitu 94 persen.

3. Data primer lainnya yang digunakan untuk mendukung data kuantitatif analisis isi Sinar Tani yaitu adalah data kualitatif yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berupa dokumen resmi dari redaksi Sinar Tani seperti profil Sinar Tani dan wawancara mendalam dengan pihak dari redaksi Sinar Tani untuk mengetahui kebijakan redaksional Sinar Tani.

4. Data primer untuk agenda penyuluh diambil dengan menggunakan metode pengisian kuesioner dan wawancara mendalam kepada pihak penyuluh yang berada di Kabupaten Bogor yang membaca Sinar Tani. Penyuluh mengisi kuesioner dengan dua bagian, bagian pertama pertanyaan terkait karakteristik masing-masing individu penyuluh dan bagian kedua adalah pengisian 16 kategori bidang masalah dan komoditi pertanian yang telah disediakan dengan jawaban berjenjang. 5. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang

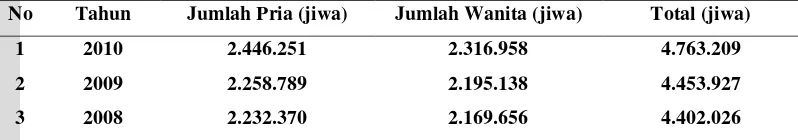

diperoleh dari Badan Pusat Statistik mengenai keadaan geografis, kondisi iklim, dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan macam data yang telah disebutkan di atas.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan adalah dengan wawancara, kuesioner, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi.

3.4. Reliabilitas Definisi Kategori

inferensi, membuat rekomendasi, mendukung keputusan atau menerima fakta. Langkah-langkah pengujian reliabilitas, menurut yakni: (1) mendefinisikan kategori yang sudah ditentukan; (2) melatih juri untuk mengenali ciri-ciri utama masing-masing kategori; (3) melakukan pengkodean terhadap setiap kategori yang telah ditentukan.

Krippendorf (1993), pemberian angka yang menunjukkan kesamaan lebih besar dari 0,8 (80%) antar juri, maka diterima sebagai kepercayaan yang memadai (terandalkan). Nilai yang kurang dari 0,7 (70%) cenderung tidak signifikan secara statistik.

Stempel dan Westley (1981) dalam Luthfie (2005) menyatakan bahwa untuk memperoleh reliabilitas yang diharapkan peneliti perlu meminta orang lain menjadi juri reliabilitas terhadap kategorisasi yang telah ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan oleh peneliti. Menurut Krippendorff (1993), bahwa dalam penentuan juri untuk menguji kehandalan suatu kategori menuntut sekurang-kurangnya ada dua juri yang secara independen mendeskripsikan serangkaian unit pencatatan. Untuk menguji nilai keputusan antar juri dari sampel koding dihitung dengan rumus Holsti. Holsti (1969) menyatakan rumus reliabilitas adalah:

Keterangan:

CR : Coefisien Reliability (Koefisien Keandalan) M : nomor keputusan yang sama antar juri N1, N2 : jumlah item yang dibuat oleh kedua juri

Tabel 1. Kesepakatan Antar Juri

Antarjuri Item Kesepakatan Ketidaksepakatan Nilai

Ke I dan ke II 16 13 3 0,81

Ke I dan ke III 16 13 3 0,81

Ke II dan ke III 16 14 2 0,88

Rata-rata koefisien reliabilitas =

3

0,81+0,81+0,88

= 0,83

Untuk mengukur rata-rata perbandingan nilai keputusan antar juri dihitung dengan rumus Composite Reliability sebagai berikut:

Keterangan: N : Jumlah juri

X : Rata-rata koefisien reliabilitas antar juri

Composite Reliability =

1+(3-1)(0,83) 3 (0,83) .

=

2,66 2,49

= 0,94

Dari hasil penghitungan, didapat nilai Composite Reliability sebesar 94 persen. Nilai tersebut sudah melebihi angka koefisien kesepakatan yang diharapkan yaitu sebesar 80 persen, sehingga definisi kategori dapat diandalkan. 3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

membagi volume secara keseluruhan per kategori dengan jumlah berita per kategori.

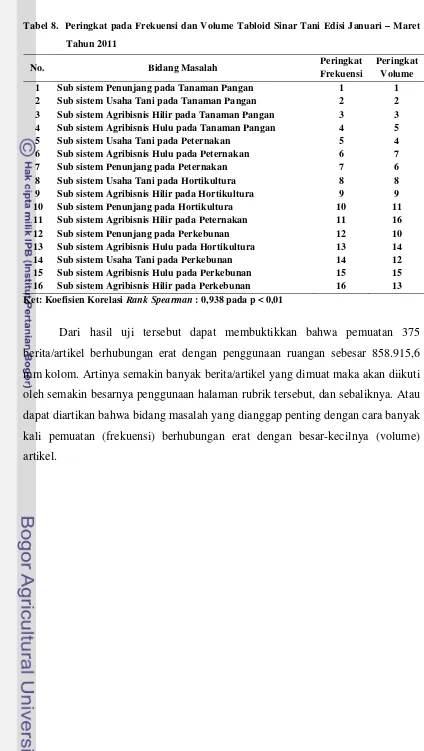

Hubungan antara frekuensi dan volume surat kabar dapat dijadikan alat penilaian terhadap isi informasi yang dikandungnya (Mulyadi, 2001). Uji korelasi frekuensi dan volume pada Sinar Tani diolah secara statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson. Rumus Korelasi Pearson adalah sebagai berikut:

Keterangan: r : koefisien korelasi Pearson’s Product Moment N : jumlah individu dalam sampel

X : angka mentah untuk variabel X Y : angka mentah untuk variabel Y

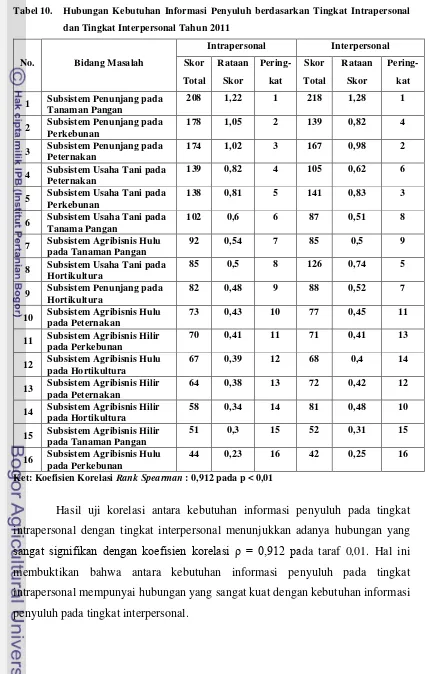

Menguji hubungan kebutuhan penyuluh pada tingkat intrapersonal dengan tingkat interpersonal digunakan uji korelasi Rank Spearman. Sebelum menguji hubungan keduanya, untuk mengetahui skor total dan skor rataan pada tingkat kebutuhan intrapersonal maupun interpersonal digunakan rumus sebagai berikut:

Skor Total:

Menguji kesesuaian agenda antara agenda media dengan tingkat kebutuhan penyuluh, dilakukan uji korelasi Rank Spearman untuk data ordinal, yaitu data dengan bentuk jenjang atau ranking. Selain itu, dalam menganalisis hubungan karakteristik penyuluh dengan kebutuhan informasi penyuluh yaitu dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman dan uji korelasi Kendall’s tau-b. Menurut Riduwan (2006), metode Rank Spearman tidak terikat oleh asumsi bahwa populasi yang diselidiki harus berdistribusi normal, populasi sampel yang diambil sebagai sampel maksimal 5 < n < 30 pasang, data dapat diubah dari data interval menjadi data ordinal. Rumus korelasi Rank Spearman yang digunakan yaitu:

Keterangan: ρs : koefisien korelasi Spearman

D : perbedaan skor antara dua kelompok N : jumlah kelompok

Untuk menguji derajat kebutuhan informasi berdasarkan karakteristik penyuluh Kabupaten Bogor untuk beberapa karakteristik dengan pengujian variabel yang lebih dari 2 variabel digunakan rumus Kendall-tau b. Rumus Kendall’s-tau b yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keeratan hubungan dikategorikan berdasarkan kategori yang diungkapkan Guilford (1956) seperti dikutip oleh Rakhmat (2007), sebagai berikut:

< 0, 20 : Hubungan rendah sekali, lemah sekali. 0,20 – 0,39 : Hubungan rendah tetapi berarti. 0,40 – 0,69 : Hubungan yang cukup berarti 0,70 – 0,90 : Hubungan yang tinggi, kuat

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

PENYULUH KABUPATEN BOGOR

4.1. Keadaan Umum Tabloid Sinar Tani

4.1.1. Sejarah Tabloid Sinar Tani

Tabloid Sinar Tani diterbitkan oleh PT. Duta Karya Swasta. Perusahaan ini didirikan dengan Akta tanggal 10 Juli 1970 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 1 Desember 1973 Nomor : Y.A.5/411/15. Setelah itu, PT. Duta Karya Swasta telah mendapat persetujuan untuk menerbitkan Surat Kabar “SINAR DJAYA” dari Departemen Penerangan dengan mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT) Nomor : 1002/SK/Dir.PP/1970 pada tanggal 12 Agustus 1970.

Peluncuran pertama kali penerbitan “ SINAR DJAYA” dilakukan tanggal 29 Agustus 1970 sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun “SINAR TANI”. Berdasarkan pertimbangan bahwa nama adalah sesuatu yang penting diperhatikan karena menunjukkan identitas, maka sejak tanggal 2 April 1986 “SINAR DJAYA” mengganti nama dengan “SINAR TANI” sampai sekarang.

Khalayak pembaca Sinar Tani adalah masyarakat pertanian. Masyarakat ini terdiri dari petani, pengusaha di bidang pertanian, mahasiswa, serta aparat/pejabat institusi pertanian. Mulai Juli 1999, Sinar Tani yang mempunyai format surat kabar mengalami perubahan tampilan menjadi tabloid. Bentuk tabloid ini dicirikan oleh ukuran yang lebih kecil, menggunakan kualitas kertas yang baik dan tebal (bukan kertas surat kabar pada umumnya), serta penggunaan tinta berwarna dalam gambar maupun tulisannya. Isi dari format Sinar Tani yang baru selau diupayakan mengikuti perkembangan yang ada. Demikian juga frekuensi terbit dari seminggu dua kali menjadi seminggu sekali.

4.1.2. Tujuan Penerbitan Tabloid Sinar Tani

sehingga memacu terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan pertanian/agribisnis; (c) membangun citra industri pertanian di Indonesia, bukan hanya dari sistem produksi dan teknologi, tetapi juga tokoh-tokoh dan profil yang berprestasi di dunia pertanian.

4.1.3. Kegiatan Usaha Tabloid Sinar Tani

Kegiatan usaha Sinar Tani adalah bisnis informasi. Bisnis ini diwujudnyatakan dalam keredaksian, pemasaran, dan periklanan. Melalui kegiatan keredaksian disajikan penyebarluasan informasi khususnya untuk masyarakat pertanian. Sinar Tani diarahkan untuk dapat menjadi acuan atau referensi bagi pengembangan usaha pertanian di Indonesia dengan ulasan dan gaya bahasa popular. Sinar Tani sebagai tabloid referensi harus bisa menampilkan berbagai ragam seputar peranian dengan format penyajian yang inspiratorial, tanpa kesan menggurui.

Melalui kegiatan pemasaran, maka muatan informasi Sinar Tani dapat tersebar luas ke masyarakat. Oleh karena itu, pemasaran ini membuat sistem distribusi yang dapat menjangkau masyarakat di manapun berada.

Melalui kegiatan periklanan, disamping mendapatkan dana, maka sekaligus juga membantu perusahaan untuk menjual produknya dan sekaligus para konsumen mendapatkan informasi dan manfaatnya. Dalam melakukan kegiatan ini, Sinar Tani harus mampu menjadi perusahaan sehat secara bisnis dengan tetap mengedepankan idealisme.

4.1.4. Visi, Misi, dan Budaya Tabloid Sinar Tani

Visi tabloid Sinar Tani adalah menjadi sumber informasi pertama dan utama pembangunan agribisnis/pertanian. Sedangkan yang menjadi misi tabloid Sinar Tani yaitu: (1) menyebarluaskan kebijakan dan iptek terkini pembangunan agribisnis, (2) mengembangkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan agribisnis, (3) mendidik masyarakat agar memiliki keterampilan dalam pembangunan agribisnis.

1. Bekerja merupakan bagian dari ibadah

2. Berpikir positif, bersifat jujur dan bekerja secara profesional 3. Bersifat proaktif untuk meningkatkan kinerja

4. Berusaha memperoleh hasil dan mutu pekerjaan yang lebih baik

5. Menjaga kekompakan dan sinergi antar karyawan, serta dalam melaksanakan pemecahan masalah dengan pendekatan win-win solution.

4.1.5. Sasaran, Wilayah Penyebaran dan Pengalaman Kerjasama Tabloid

Sinar Tani

Sasaran tabloid Sinar Tani adalah masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian ini terdiri dari petani, pengusaha di bidang pertanian, perikanan, aparat/pejabat institusi pertanian, dan perikaan serta kelembagaan pertanian-perikanan.

Penyebaran Sinar Tani menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, pelanggan tetap Sinar Tani terdiri dari penyuluh di seluruh Indonesia, Dinas-dinas lingkup pertanian, UPT lingkup Kementrian Pertanian, perusahaan BUMN lingkup pertanian seperti PTPN, Sang Hyang Seri, Kelompok Tani, pengusaha dan pelaku agribisnis serta masyarakat pertanian lainnya. Dengan jumlah tiras rata-rata setiap terbit 55.000 eksemplar.

Tabloid Sinar Tani dapat berpartisipasi untuk digunakan sebagai salah satu media sosialisasi kegiatan bagi instansi, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Beberapa diantara pengalaman kerjasama yang dilakukan sinar tani dengan perusahaan lain, yakni: (1) Majalah Buletin Peternakan, (2) Tabloid Minapolitan, (3) Majalah Mina Bahari, dan (4) Info Sinar Mina Bahari.

4.1.6. Harga Langganan dan Harga Iklan (Advertorial)

Harga langganan tabloid Sinar Tani adalah Rp. 24.000,00 per bulan per eksemplar termasuk ongkos kirim dan pajak. Sedangkan harga iklan yang ditetapkan oleh Sinar Tani adalah sebagai berikut:

3. Ukuran 1 halaman warna halaman belakang : Rp. 8.000.000,00 4. Ukuran ½ halaman hitam putih : Rp. 3.500.000,00 5. Ukuran ½ halaman dalam warna : Rp. 4.000.000,00 6. Banner halaman depan : Rp. 2.500.000,00 7. Kuping halaman depan : Rp. 500.000,00

4.1.7. Susunan Pengurus

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 Maret 2009, susunan pengurus untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan adalah sebagai berikut (lihat Lampiran 2):

Komisaris Utama : Prof. Dr. Sjarifudin Baharsjah

Komisaris : Soedjai Kartasasmita

Ir. H. Syamsuddin Abbas Direktur Utama : Ir. H. Achmad Saubari Prasodjo Direktur Operasional : Drs. Godlim Panggabean, MS Direktur Umum dan Pemasaran : H. Mubardjo. RS, SE, MBA

4.1.8. Kebijakan Redaksional

Kebijakan redaksional tabloid Sinar Tani diarahkan untuk meningkatkan kualitas/mutu berita, tampilan layout, foto, serta meningkatkan komunikasi dengan pembaca, baik edisi cetak maupun Sinar Tani on-line. Selain itu, redaksional Tabloid Sinar Tani juga diarahkan untuk mendorong dan mendukung pencapaian empat target pembangunan pertanian Kementrian Pertanian yakni: pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan (beras, kedelai, gula dan daging sapi), peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan diversifikasi pangan, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian. Dengan arah kebijakan redaksional tabloid Sinar Tani seperti itu, maka rubrik-rubrik yang ada di Tahun 2010 akan terus ditingkatkan mutu dan jumlah untuk rubrik-rubrik tertentu sehingga bisa mendorong dan mendukung pencapaian empat sukses pembangunan pertanian.

ternak. Rubrik mekanisasi pertanian semakin dibutuhkan oleh para PPL karena berkembangnya alat dan mesin pertanian di pedesaan. Pada saat ini 56 persen pembaca Sinar Tani di pedesaan mempunyai Alsintan, sehingga “Tip Merawat Alsintan” sangat dibutuhkan oleh para penyuluh. Rubrik ternak akan diperdalam dan dispesifikasikan menjadi beberapa rubrik yang tampil rutin setiap terbit dibuatkan dua sub rubrik yakni: 1) Unggas dan 2) Ruminansia. Pendalaman rubrik ternak ini juga mendukung pengembangan dan perluasan sasaran iklan di Sinar Tani.

4.1.9. Rubrik Tabloid Sinar Tani

Isi dari tabloid Sinar Tani terdiri dari berbagai rubrik. Rubrik yang dimaksud merupakan satu bahkan lebih materi yang sama disajikan oleh Sinar Tani dimuat dalam satu rubrik. Pelaksanaan rubrik Sinar Tani yang berubah tampilan menjadi tabloid dimulai sejak Tahun 1999. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011, alokasi halaman untuk redaksi yang rata-rata 16 halaman terbit tersebut diperuntukkan bagi 26 rubrik, sehingga tidak semua rubrik muncul pada setiap edisi penerbitan atau hanya muncul setengah halaman/rubrik.

Penyusunan rubrik terdapat lima kategori kelompok besar yang nantinya akan masuk ke dalam rubrik yang sudah distandarisasi oleh redaksi Sinar T