STATUS KERENTANAN VEKTOR

Aedes aegypti

TERHADAP

INSEKTISIDA DAN KAITANNYA DENGAN KEJADIAN

KASUS DEMAM BERDARAH DI KOTA BOGOR

SITI NURJANAH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Status kerentanan vektorAedes aegypti terhadap insektisida dan kaitannya dengan kejadian kasus demam berdarah di Kota Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2013

Siti Nurjanah

NIM B252110071

RINGKASAN

SITI NURJANAH. Status Kerentanan Vektor Aedes aegypti terhadap Insektisida dan Kaitannya dengan Kejadian Kasus Demam Berdarah di Kota Bogor. Dibimbing oleh UPIK KESUMAWATI HADI dan DWI JAYANTI GUNANDINI.

Hingga saat ini, DBD masih menjadi satu di antara masalah kesehatan di Indonesia khususnya di Kota Bogor. Cara penanggulangan yang sering dilakukan adalah penyemprotan insektisida (fogging-focus) dengan insektisida malation untuk mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor DBD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data status kerentanan vektorAe. aegyptiterhadap insektisida malation, bendiokarb dan deltametrin di Kota Bogor. Penelitian dilakukan melalui cara uji standar WHO (1975) menggunakan

susceptibility test kit dengan impragnated paper berbahan aktif malation 0,8%, bediokarb 0,1% dan deltametrin 0,025%. Nyamuk Ae. aegypti diperoleh dengan cara mengumpulkan telur menggunakan ovitrap dari 12 kelurahan endemis DBD di Kota Bogor. Telur-telur tersebut ditetaskan dan dipelihara hingga generasi kedua (F2) lalu diujikan terhadap insektisida.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persentase kematian nyamuk terdapat 5 isolat nyamuk Ae. aegypti (Lawang Gintung, Kebon Kelapa, Kebon Pedes, Kedung Waringin, dan Tegal Gundil) telah resisten terhadap malation (organofosfat); 5 isolat berstatus toleran yaitu Katulampa, Bondongan, Tegal Lega, Menteng, dan Bantarjati; dan 2 isolat berstatus rentan yaitu Baranangsiang dan Cilendek Barat. Sementara itu, semua isolat nyamuk tersebut telah menujukkan status resisten terhadap bendiokarb (karbamat) dan deltametrin (piretroid). Adapun, berdasarkan nilai RR50, terlihat bahwa 8 isolat nyamuk

(Katulampa, Bondongan, Tegal Lega, Menteng, Bantarjati, Kebon Kelapa, Baranangsiang serta Cilendek Barat) menunjukkan status telah resisten terhadap malation (RR50>10) dan sisanya 4 isolat nyamuk (Lawang Gintung, Kebon Pedes,

Kedung Waringin, serta Tegal Gundil) menunjukkan status tidak resisten (RR50<10). Nilai RR50 juga menunjukkan bahwa seluruh isolat nyamuk telah

berstatus resisten (RR50>10) terhadap bendiokarb dan deltametrin. Sebaran status

kerentanan 12 isolat nyamuk Ae. aegypti di Kota Bogor disajikan dalam bentuk peta.

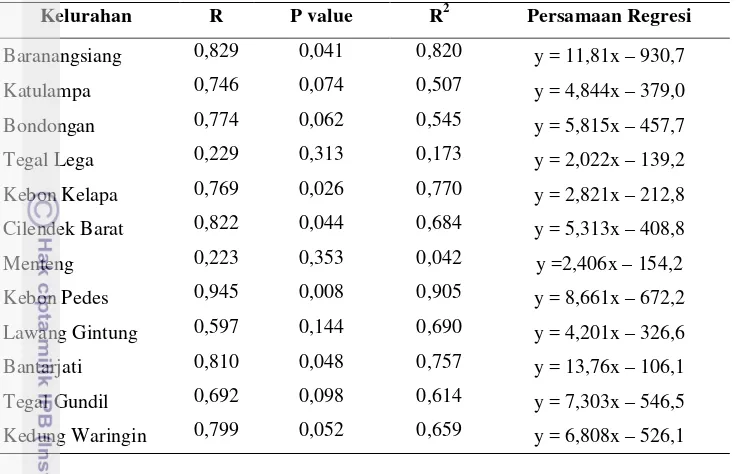

hubungan kasus DBD dengan rata-rata kelembaban selama tahun 2008-2012 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan (P<0,05) pada 5 kelurahan (Baranangsiang, Kebon Kelapa, Cilendek Barat, Kebon Pedes, dan Bantarjati), sedangkan, 7 kelurahan lainnya (Katulampa, Bondongan, Tegal Lega, Cilendek Barat, Menteng, Lawang Gintung dan Kedung Waringin) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (P>0,05).

SUMMARY

SITI NURJANAH. Susceptibility Status of Aedes aegypti to Insecticides and Its Connections with Cases of Dengue Haemorrhagic Fever in Bogor City. Supervised by UPIK KESUMAWATI HADI dan DWI JAYANTI GUNANDINI.

Nowadays, Dengue Haemorrhagic Fever is still one of the health problems in Indonesia, especially in Bogor City. Spraying insecticides with malathion are the most common activity to control Aedes aegypti as a Dengue vector. The objective of this study was to obtain data on susceptibility status of Ae. aegypti to malathion (organophosphate), bendiocarb (carbamate) and deltamethrin (pyrethroid) in Bogor City. The research was carried out by using the method of susceptibility test (WHO 1975) which contained malathion 0,8%, bendiocarb 0,1% and deltamethrin 0,025% impragnated paper. Ae. aegypti was collected by ovitrap from 12 endemic regions in Bogor City. The eggs were hached and reared in laboratory until F2 generations, then treated by those insecticides.

The result showed that based on percentage of mortality, five isolates of Ae. aegypti (i.e. Lawang Gintung, Kebon Kelapa, Kebon Pedes, Kedung Waringin, and Tegal Gundil) were resistant against malathion (organophosphate); five isolates (i.e. Katulampa, Bondongan, Tegal Lega, Menteng, and Bantarjati) were tolerant; and two isolates (i.e. Baranangsiang and Cilendek Barat) were still susceptible. Otherwise, all strains ofAe. aegypti from 12 regions in Bogor City were resistant against bendiocarb (carbamate) and deltamethrin (pyrethroid). Meanwhile the result of RR50 value showed

that eight isolates (i.e. Katulampa, Bondongan, Tegal Lega, Menteng, Bantarjati, Baranangsiang dan Cilendek Barat, Kebon Kelapa) were resistant against malathion; four isolates ofAe. aegypti(i.e. Lawang Gintung, Kebon Pedes, Kedung Waringin, and Tegal Gundil) ware not resistant (RR<10). Otherwise, all strains ofAe. aegyptifrom 12 regions in Bogor City were resistant against bendiocarb and deltamethrin (RR>10). The susceptibility status of 12 Ae. aegypti isolates in Bogor City were also performed in distribution by map.

The study on dengue cases in Bogor City showed that the high insidence of dengue was related to the high frequency of using insecticides as one of the vector control method. Beside that the dengue cases in Bogor City during the years of 2008-2012 were also related to the climate factors such as precipitation, temperature and humidity. The result analysis of correlation between dengue cases and precipitation for 5 years showed significant values (P<0,05) on seven areas (i.e. Baranangsiang, Kebon Kelapa, Cilendek Barat, Kebon Pedes, Bantarjati, Tegal Gundil, and Kedung Waringin). However, five areas showed no significant values (P>0,05) (i.e. Katulampa, Bondongan, Tegal Lega, Menteng and Lawang Gintung). Meanwhile, the relationship of dengue cases with average temperatures for five years showed no significant values in all area of Bogor City. Futhermore, the relationship of dengue cases with average humidity during the years of 2008-2012 showed significant values (P<0,05) in five areas (i.e. Baranangsiang, Kebon Kelapa, Cilendek Barat, Kebon Pedes, and Bantarjati), while the seven areas (i.e Katulampa, Bondongan, Tegal Lega, Cilendek Barat, Kebon Pedes, Lawang Gintung and Menteng) showed no significant values (P>0,05).

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

STATUS KERENTANAN VEKTOR

Aedes aegypti

TERHADAP

INSEKTISIDA DAN KAITANNYA DENGAN KEJADIAN KASUS

DEMAM BERDARAH DI KOTA BOGOR

SITI NURJANAH

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Usul Penelitian : Status Kerentanan VektorAedes aegyptiterhadap Insektisida dan Kaitannya dengan Kejadian Kasus Demam Berdarah di Kota Bogor.

Nama : Siti Nurjanah

NIM : B252110071

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Dr drh Upik Kesumawati Hadi, MSi Dr drh Dwi Jayanti Gunandini, MSi

Ketua Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Parasitologi dan Entomologi Kesehatan

Dr drh Upik Kesumawati Hadi, M.Si Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah Status Kerentanan Vektor Aedes aegypti terhadap Insektisida dan Kaitannya dengan Kejadian Kasus Demam Berdarah di Kota Bogor. Penelitian ini yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2013 sampai Mei 2013.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr drh Upik Kesumawati Hadi MS dan Ibu Dr drh Dwi Jayanti Gunandini Msi selaku pembimbing yang telah memberikan saran serta bimbingan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr drh Susi Soviana Msi selaku pembimbing luar komisi pada ujian tesis atas saran dan masukan pada tesis ini. Di samping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf pengajar program studi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan (PEK) atas semua ilmu, pengalaman, bimbingan dan nasihat. Ucapan terima kasih untuk teman-teman PEK angkatan 2011 atas persahabatan, keceriaan dan semangatnya selama ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayang yang senantiasa tercurah.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Hipotesis 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

2 TINJAUAN PUSTAKA 2

Penyakit Demam Berdarah Dengue 2

Nyamuk Aedes aegypti 3

Pengendalian Penyakit DBD 5

Resistensi Nyamuk Aedes aegypti terhadap Insektisida 5 Resistensi Aedes aegypti terhadap Malation 6 Resistensi Aedes aegypti terhadap Bendiokarb 7 Resistensi Aedes aegypti terhadap Deltametrin 8

3 METODE 9

Waktu dan Tempat 9

Penetasan Telur dan Pemeliharaan Nyamuk 10

Uji Kerentanan 10

Pengumpulan data kasus penyakit DBD dan cuaca di kota Bogor 11 Pemetaan Status Kerentanan Nyamuk Ae. aegypti 11

Analisis Data 11

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 12

Uji Kerentanan 12

Kerentanan Nyamuk Ae. aegypti terhadap Malation ` 12 Kerentanan Nyamuk Ae. aegypti terhadap Bendiokarb 15 Kerentanan Nyamuk Ae. aegypti terhadap Deltametrin 19 Kajian Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Bogor 23 Hubungan Kasus DBD dengan Status Kerentanan Nyamuk Aedes aegypti 23 Hubungan Kasus DBD dengan Curah Hujan di Kota Bogor 25 Hubungan Kasus DBD dengan Suhu di Kota Bogor 27 Hubungan Kasus DBD dengan Kelembaban di Kota Bogor 30

5 SIMPULAN DAN SARAN 32

Simpulan 32

Saran 33

DAFTAR PUSTAKA 33

DAFTAR TABEL

1 Empat kriteria toksisitas malation berdasarkan jalur masuknya 6 2 Rata-rata persentase kematian nyamuk Ae. aegypti terhadap

6 Status kerentanan nyamuk Ae. aegypti terhadap bendiokarb di Kota

bogor 17

1 Peta status kerentanan Ae. aegypti terhadap malation 0,8%

di Kota Bogor 14 5 Grafik kasus DBD dan rata-rata curah hujan selama tahun 2008-2012

di 25

DAFTAR LAMPIRAN

1

Kegiatan Penetasan Telur

37

2 Uji Kerentanan

38

3 Hasil Uji Korelasi Kasus DBD dan Rata-Rata

39

Curah Hujan Tahun 2008-2012

4

Hasil Uji Korelasi Kasus DBD dan Rata-Rata

Kelembaban Tahun 2008-2012

41

5

Hasil Uji Korelasi Kasus DBD dan Rata-Rata

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 5 maret 1987 sebagai putri dari ayah bernama Syahrun Nasir dan Ibu bernama Humaidah. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara yaitu Meidaliantisyah STp, Nurliana SPd dan Diana Tri Oktora Amd.

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan satu di antara masalah kesehatan yang utama di Indonesia. Jumlah penderita DBD meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk di Indonesia. Sejak tahun 1968 sampai tahun 2009, Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah penderita tertinggi di Asia Tenggara. Penyakit DBD pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1968 di kota Surabaya, 58 orang terinfeksi virus dengue dengan 24 orang di antaranya meninggal dunia dengan angka kematian (AK) sebesar 41,3 %. Sejak saat itu penyakit DBD menyebar luas ke seluruh Indonesia (Kemenkes RI 2010).

Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 terdapat dua kelurahan yang memiliki tingkat kasus DBD paling tinggi di Kota Bogor yaitu Kelurahan Bantarjati dan Tegal Gundil di Kecamatan Bogor Utara, sehingga dua kelurahan tersebut ditetapkan sebagai wilayah endemis penyakit DBD di Kota Bogor. Tingginya tingkat kasus penyakit DBD di Bogor kemungkinan disebabkan oleh perubahan cuaca global dan infrastruktur wilayah yang buruk. Selain itu, adanya toleransi atau bahkan resistensi dari insektisida yang selama ini digunakan dalam pemberantasan vektor nyamuk Ae. aegypti diduga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kasus demam berdarah dengue di Kota Bogor. Insektisida yang biasa digunakan dalam penyemprotan insektisida (fogging-focus) untuk mengendalikan nyamuk dewasa sejak tahun 2000 di Kota Bogor adalah dari golongan piretroid, dan sebelum tahun 2000 insektisida yang digunakan adalah malation 0,8% (DKK Bogor 2012).

Penggunaan insektisida malation, bendiokarb dan deltametrin dalam jangka waktu yang lama berpotensi menyebabkan adanya resistensi nyamuk Ae. aegypti. Laporan mengenai toleransi dan resistensi nyamuk Ae. aegypti terhadap insektisida malation, bendiokarb dan deltametrin telah banyak dilaporkan. Di Guyana (Perancis), Dusfour et al (2011) telah melaporkan adanya resistensi nyamuk Ae. aegypti terhadap malation. Hal serupa juga dilaporkan di Malaysia bahwa nyamuk Ae. aegypti telah resisten terhadap insektisida malation dengan rasio resistensi mencapai 52,7 (Hidayatiet al.2011)

Widiarti et al. (2011) melaporkan bahwa nyamuk Ae. aegypti telah resisten terhadap insektisida malation 0,8%, bendiokarb 0,1%, lamdasihalotrin 0,05%, permetrin 0,7%, deltametrin 0,05% dan etopenfrok 0,5% di Jawa Tengah dan Yogyakarta, tetapi masih rentan terhadap sipermetrin 0,05% dan bendiokarb 0,1%. Hal serupa juga dilaporkan oleh Shinta et al. (2008) bahwa nyamuk Ae. aegypti

2

deltametrin 0,025 % di Kota Bogor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam menentukan strategi pengendalian DBD yang efektif dan efisien di Kota Bogor.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah insektisida yang digunakan dalam pengendalian DBD sudah resisten terhadap nyamuk vektor Ae. aegypti sehingga perlu dilakukan monitoring dan rotasi insektisida di Kota Bogor, serta terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan kasus DBD dengan faktor iklim (curah hujan, suhu dan kelembaban) di Kota Bogor.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data status kerentanan nyamuk

Aedes aegypti yang menjadi vektor penyakit DBD dengan insektisida malation 0,8 %, bendiokarb 0,1 % dan deltametrin 0,025 % serta kaitannya dengan status penyakit DBD yang terjadi di Kota Bogor.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai data acuan status kerentanan vektor terhadap jenis insektisida yang digunakan di kota Bogor sebagai rekomendasi mengambil kebijakan program pengendalian yang akan dilakukan agar lebih efektif dan efisien.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Penyakit Demam Berdarah Dengue

Demam Berdarah maupun Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang penting dan semakin meningkat jumlahnya baik di daerah tropis maupun di subtropis. Kasus demam berdarah juga semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya urbanisasi dan pergerakan populasi yang meningkat. Kasus epidemi penyakit DBD di Asia Tenggara pertama kali terjadi di Manila, Filipina pada tahun 1953-1954 kemudian diikuti oleh Bangkok, Thailand pada tahun 1958 dan Singapura serta Vietnam pada tahun 1960 (Gubler 2002).

Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue dari kelompok Arbovirus B, yaitu Arthropod-borne virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk

3 genetik yang berbeda pada ke-4 serotipe ini tidak hanya menyangkut antar tipe virus, tetapi juga di dalam tipe virus itu sendiri tergantung waktu dan daerah penyebarannya (Leiet al.2001).

Infeksi virus dengue memiliki spektrum klinis yang bervariasi mulai dari yang asimtomatik, demam ringan yang tidak spesifik, demam dengue, atau bentuk yang lebih berat yaitu demam berdarah dengue dan sindrom syok dengue. Pada kasus demam dengue atau Dengue Fever (DF) sifatnya terbatas dan jarang fatal, namun akan beresiko lebih besar jika infeksi tersebut berkembang menjadi Demam Berdarah Dengue atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) atau Sindrom Syok Dengue atauDengue Shock Syndrome(DSS) (Setiasih 2009).

Tiga faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus dengue, yaitu: manusia, virus, dan vektor perantara. Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti,nyamuk Aedes albopictus, Aedes polynesiensis dan beberapa spesies yang lain dapat juga menularkan virus ini, namun merupakan vektor yang kurang berperan. Nyamuk Aedes tersebut dapat mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Virus kemudian berkembang biak dalam tubuh nyamuk yang terutama ditemukan dalam kelenjar liurnya dalam waktu 8-10 hari (extrinsic incubation period) sebelum dapat ditularkan kembali kepada manusia pada saat gigitan berikutnya (WHO 2011).

Virus dalam tubuh nyamuk betina dapat diturunkan kepada keturunannya melalui telur (transovarial transmission). Pada manusia, virus memerlukan waktu 4-6 hari (intrinsic incubation period) sebelum menimbulkan sakit. Penularannya dari manusia kepada nyamuk hanya dapat terjadi bila nyamuk menggigit manusia yang sedang mengalami viremia, yaitu 2 hari sebelum panas sampai 5 hari setelah demam timbul. (Kemenkes 2010).

Gejala kilinis utama pada DBD didasarkan pada empat manifestasi yaitu demam tinggi yang berkelanjutan yang berlangsung 2-7 hari, terjadi pendarahan yang ditandai dengan positifnya Tes Tourniquet, bintik kemerahan, atau epistaksis, penurunan jumlah trombositopenia >100.000 sel/mm3, dan adanya tanda kebocoran plasma yang dimanifestasi oleh adanya haemokonsenterasi (peningkatan hematokrit ≥ 20% di atas rata-rata) (Chuansumrit & Tangnararatchakit 2006).

NyamukAedes aegypti

Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor demam berdarah yang tersebar secara kosmopolitan di daerah tropis maupun subtropis. Nyamuk ini termasuk dalam famili Culicidae, subfamili Culicinae, genus Aedes, subgenus Stegomyia

Theobald dan spesies aegypti (Becker et al. 2005). Perkembangan nyamuk Ae. aegypti dimulai dari nyamuk dewasa betina bertelur, kemudian menjadi larva yang memiliki 4 instar, dalam waktu 6-8 hari akan berkembang menjadi pupa. Pupa kurang lebih dua hari akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Jadi total siklus hidup dapat diselesaikan dalam waktu 9-12 hari (Hadi & Koesharto 2006).

4

akan menetas menjadi larva dalam kondisi yang optimal setelah dua hari terendam air. Larva Ae. aegypti umumnya bergerak dengan lincah, bersifat fototaksis negatif dan waktu istirahat membentuk sudut hampir tegak lurus dengan bidang permukaan air (Christopher 1960). Pada saat istirahat, nyamuk Ae. aegypti

memiliki posisi tubuh yang sejajar dengan bidang permukaan yang dihinggapinya. Setelah keluar dari pupa, nyamuk akan langsung mencari pasangannya untuk melakukan perkawinan, setalah itu nyamuk betina akan menghisap darah untuk proses pematangan telur sementara nyamuk jantan mencari makanan berupa cairan tumbuhan. Nyamuk betina akan mengeluarkan telurnya kurang lebih 3 hari setelah menghisap darah. Nyamuk jantan umumnya hanya bertahan hidup selama 6-7 hari sementara untuk nyamuk betina dapat bertahan hidup sampai 2 minggu di alam (Hadi & Soviana 2010).

Nyamuk Ae. aegypti betina dewasa sangat bersifat anthropofilik (menyukai darah manusia) dan pada umumnya memiliki aktifitas menghisap darah pada pagi siang hari yang dilakukannya baik di dalam maupun di luar rumah. Aktifitas tersebut memiliki dua puncak yaitu pagi hari pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 dan pada siang hari pukul 15.00 sampai pukul 17.00 (WHO 2011). Tetapi menurut Hadi et al. (2012) nyamuk Ae. aegypti tidak hanya memiliki aktivitas menggigit di siang hari tetapi juga di malam hari. Aktifitas menggigit tersebut dilakukan nyamukAe. aegyptisepanjang malam dari pukul 18.00 sampai pukul 05.15 pagi. Sementara itu, berdasarkan penelitian Riwu (2013) mengenai bioekologi nyamukAe. aegyptidi kota Bogor, aktivitas nyamukAe. aegypti lebih cenderung untuk menghisap darah dan beristirahat di dalam rumah dengan puncak aktivitas pada jam 11.00-12.00 dan jam 14.00-15.00. Menurut Marchoux dan Simond (1903) dalam Christopher (1960), pada suhu dibawah 15oC nyamuk Ae. aegypti tidak dapat melakukan aktifitas menghisap darah, karena pada suhu tersebut nyamuk akan susah terbang karena kakinya akan lemah.

Populasi nyamukAe. aegyptilebih memilih tempat untuk beristirahat seperti tempat atau permukaan yang gelap, lembab, dan terpencil di suatu ruangan di dalam rumah atau bangunan termasuk kamar tidur, lemari, kamar mandi dan dapur. Nyamuk Ae. aegypti juga menyukai daerah dibawah meja (furniture), benda yang menggantung seperti baju atau tirai dan dinding. Nyamuk ini jarang ditemukan berada di luar ruangan atau di antara vegetasi. Setelah beristirah untuk memantangkan telurnya, nyamuk Ae. aegypti akan mencari tempat untuk meletakkan telurnya (oviposisi). Preferensi nyamukAe. aegyptiuntuk melakukan oviposisi lebih cenderung pada wadah buatan manusia seperti bak mandi dan ember yang menampung air, kendi dan tempayan, botol dan kaleng bekas, wadah plastik yang menyimpan air dan sebagainya.

5

Pengendalian Penyakit DBD

Hingga saat ini belum ditemukan obat khusus yang dapat membunuh virus dangue. Oleh karena itu upaya pencegahan yang utama dititik beratkan pada pemberantasan nyamuk penularnya disamping kewaspadaan dini terhadap kasus DBD. Menurut Hadi dan Koesharto (2006) pengendalian nyamuk secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengendalian nonkimiawi maupun dengan kimiawi. Pengendalian nonkimiawi pada dasarnya merupakan pengendalian dengan muambuat keadaan lingkungan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nyamuk. Pengendalian dengan pengelolaan lingkungan merupakan salah satu contoh pengendalian nonkimiawi. Adapun, cara pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan yaitu 1). Modifikasi lingkungan, kegiatan pengendalian ini khususnya dalam pemberantasan vektor DBD telah banyak dilakukan di Indonesia, kegiatan ini cukup populer dengan nama pengendalian

sarang nyamuk “3M” menutup, menguras dan menimbun berbagai tempat yang

menjadi sarang nyamuk, 2). Manipulasi lingkungan, adapun kegiatan pengendalian nyamuk Ae. aegypti sebagai vektor DBD yang direkomendasi oleh WHO (2011) yaitu dengan mengatur kontainer alami dan buatan agar tidak menjadi tempat perbiakan nyamuk, seperti pengeringan instalasi air, pembersihan pot-pot yang menampung air, serta pengaturan konstruksi bangunan.

Pengendalian nyamuk secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan insektisida dan cara-cara aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia adalah dengan menggunakan Pengendalian vektor DBD selama ini telah dilakukan adalah pengendalian nyamuk dewasa melalui fogging menggunakan malation sertatemephos(abatisasi) yang diaplikasikan dalam pengendalian jentik. Malation juga tergolong kedalam insektisida organofosfat yang sering digunakan oleh program nasional untuk membunuh nyamuk vektor DBD dengan cara disemprotkan dalam bentuk kabut (asap) dengan menggunakan mesin khusus.

Temephos (abate) telah direkomendasikan penggunaanya oleh WHO sejak tahun 1970 untuk pengendalian larva Aedes dan aman bila digunakan pada air minum (Kemenkes 2011).

Konsep baru dalam pengendalian penyakit menular khususnya demam berdarah telah diperkenalkan dengan konsep manajemen demam berdarah berbasis wilayah. Dewasa ini berbagai program untuk pengendalian laju kejadian pengakit demam berdarah telah banyak dilakukan di Indonesia. Kegiatan secara intensif seperti gerakan masyarakat untuk mengandalikan tempat perindukan nyamuk, pengendalian larva dan kegiatan penyuluhan untuk pelibatan masyarakat secara positif telah dilaksanakan. Konsep ini menggabungkan pengendalian penyakit pada sumbernya yakni penderita awal yang memiliki potensi sebagai sumber penularan, pengendalian pada nyamuk dengan pengendalian sarang nyamuk serta penyuluhan masyarakat untuk mendukung gerakan brantas (secara) tuntas penyakit demam berdarah (Getas DBD) (Achmadi 2010).

Resistensi NyamukAedes aegyptiterhadap Insektisida

6

yang resisten terhadap insektisida yang digunakan. resistensi serangga merupakan kemampuan peningkatan daya tahan suatu populasi serangga terhadap insektisida yang semula mematikan. Populasi suatu spesies serangga pada mulanya rentan terhadap insektisida yang digunakan, tetapi setelah beberapa generasi daya guna insektisida tersebut akan semakin menurun karena serangga yang menjadi sasaran semakin toleran atau bahkan telah resisten terhadap insektisida yang digunakan.

ResistensiAedes aegyptiterhadap Malation

Insektisida malation termasuk dalam golongan organofosfat yang telah digunakan sejak tahun 1950 di Amerika dan tahun 1970 di Indonesia. Insektisida ini merupakan jenis insektisida yang digunakan untuk aplikasi di luar ruangan. Menurut Tarumingkeng (1992), malation termasuk salah satu insektisida yang paling aman dengan nilai LD 50 oral akut 900-5800 yang diujikan pada tikus serta dapat diurai dalam hati manusia. Cara masuk insektisida ini pada serangga target dapat melalui kulit (kontak) ataupun sebagai uap dan juga sebagai racun perut. Malation dengan nama kimia O,O-dimethyl dithiophosphate of diethil mercaptosuccinat, merupakan insektisida yang juga digunakan untuk mencegah hama dari tanaman sayuran, buah dan sebagainya. Rumus empirik dari malation adalah C10H19O6PS2dengan berat molekul 330,4 (Cox 2003).

Malation murni berwujud cair, tidak berwarna dan memiliki titik didih 156-157oC, sedangkan secara teknis malation berwarna coklat dan berbau seperti bawang putih. Malation larut pada hampir semua jenis pelarut tetapi cenderung kurang larut dalam air (145 ppm). Pada pH 5 atau 8 malation akan terhidrolisis dan terurai pada suhu yang tinggi. Insektisida ini dapat membunuh serangga dikarenakan dapat diubah menjadi malaoxon yang berufungsi menghambat enzim asetilkolin dalam tubuh serangga (Tarumingkeng 1992). Pada tahun 2000 malation diduga sebagai bahan karsinogenik yaitu bahan yang dapat merangsang pertumbuhan sel kanker, tetapi tidak cukup berdampak karsinogenik terhadap manusia (Cox 2003). Pada mamalia dan aves, malation tidak memiliki dampak yang mematikan karena pada mamalia dan aves memiliki aktifitas karboksilesterase yang lebih besar daripada serangga, sehingga dapat menetralisir malation lebih cepat sehingga tidah berubah manjadi malaoxon (NPIC 2012). Toksisitas malation dibagi menjadi empat jenis sesuai dengan dosisnya yang ditunjukkan pada Tabel 1.

7 Cara kerja pada insektisida memberikan pengaruh terhadap serangga berdasarkan aktivitas insektisida di dalam tubuh serangga tersebut. Menurut Fales dan Kohler (1998) dalam Wirawan (2006) cara kerja insektisida yang digunakan dalam pengendalian hama permukiman terdiri dari 5 kelompok yaitu mempengaruhi sistem saraf, menghambat produksi energi, mempengaruhi sistem endokrin, menghambat produksi kutikula, dan menghambat keseimbangan air.

Malation termasuk ke dalam kelompok insektisida yang memiliki cara kerja dalam mengganggu sistem saraf pada tubuh serangga target. Malation bekerja dengan cara menghambat enzim asetilkolinesterase (AChE) sehingga enzim ini tidak dapat menghidrolisis asetilkolin (ACh). ACh merupakan suatu neurotransmitter yang menstimulasi pembukaan saluran Na+dan K+, sedangkan AChE merupakan katalis dari reaksi hidrolisis asetilkolin menjadi kolin inaktif dan asetat (Foley 2005). Gejala yang ditimbulkan pada serangga sama seperti pola umum keracunan pada saraf yaitu adanya keresahan, hiperexiability, gemetaran, kejang, lumpuh dan mati.

Kejadian resistensi nyamuk Ae. aegypti terhadap malation telah banyak dilaporkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Resistensi malation terjadi pada beberapa strain nyamuk di Amerika Selatan. Pengujian dilakukan terhadap 102 strain nyamukAe. aegyptiterhadap malation yang telah digunakan selama 20-30 tahun di beberapa negara di Amerika Selatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa strain St. Vincent (RR = 4,4), Dominica (RR = 4,2), dan Trinidad (RR = 4,0) telah resisten terhadap malation yang telah digunakan selama 20 tahun dalam pengendalian nyamuk Ae. aegypti (Rawlins 1998). Selain itu, resistensi Ae. aegypti terhadap malation juga dilaporkan di Sudan. Hasil penelitian tersebut melaporkan bahwa nyamuk Ae. aegypti telah resisten terhadap malation 5% dengan pengujian standar WHO (Husham et al. 2010). Resistensi nyamuk Ae. aegypti terhadap malation juga dilaporkan di Perancis. Pengujian resistensi dilakukan dengan pengujian efikasi dengan penyemprotan insektisida menggunakan Ultra Low Volume (ULV) terhadap 5 strain nyamuk Ae. aegypti. Hasil penelitian tersebut melaporkan bahwa terjadi peningkatan kekebalan nyamuk Ae. aegypti yang terekam dalam peningkatan persentase kematian (Dusfouret al.2011).

Di Indonesia, resistensi nyamuk Ae. aegypti terhadap malation juga dilaporkan antara lain pada strain nyamuk Jakarta dan Bogor (Kecamatan Tanah Sareal). Pengujian resistensi tersebut melaporkan bahwa nyamukAe. aegyptitelah resisten terhadap malation 0,8%, tetapi masih toleran terhadap malation 5% (Shinta et al. 2008). Selain itu, resistensi nyamuk Ae. aegypti juga dilaporkan pada galur nyamuk Bandung, Jakarta, Surabaya dan Palu walaupun tingkat resistensinya tergolong rendah bila dibandingkan dengan resistensi Ae. aegypti

terhadap permetrin (piretroid) (Ahmadet al. 2009).

ResistensiAedes aegyptiterhadap Bendiokarb

8

memiliki efek residual yang cukup lama sehingga sesuai dalam menekan populasi nyamuk dewasa. Insektisida ini memiliki LD50oral akut terhadap tikus sebesar 80

mg/kg (Tarumingkeng 1992).

Insektisida bendiokarb yang tergolong dalam karbamat secara umum memiliki cara kerja dan gejala keracunan yang serupa dengan golongan organofosfat. Kedua golongan ini dapat menghambat kerja dari enzim kolinesterase sehingga menyebabkan akumulasi asetilkolin pada sinaps saraf (Wirawan 2006). Perbedaan yang terlihat dari insektisida golongan karbamat terlihat dari adanya sifat selektivitas dan reversibilitas. Aplikasi dari bendiokarb pada serangga target juga dimulai dengan pembentukan kompleks reversibel (EOH-AX) oleh enzim asetilkolinesterase (EOH) terhadap insektisida ini (AX). Tahap selanjutanya akan terjadi fosforilasi, asetilasi dan karbamilasi sehingga menghasilkan kompleks enzim dan karbamat yang terinhibisi (EOA). Pada tahap akhir akan terjadi reaksi hidrolisis yang meliputi reaksi defosforilasi, deasetilasi dan dekarbarilasi pada enzim. Penghambatan enzim asetilkolinesterase ini tidak bersifat tetap (reversible) sehingga dapat pulih kembali.

Walaupun tidak dipakai dalam pengendalian nyamuk Ae. aegypti, bendiokarb kerap dilakukan pengujian status kerentanannya terhadapAe. aegypti.

Hal itu dikarenakan insektisida ini biasa digunakan dalam formulasi insktisida rumah tangga. Adapun, laporan mengenai resistensi Ae. aegypti terhadap bendiokarb antara lain dilaporkan di Malaysia. Nyamuk Ae. aegypti dilaporkan telah resisten terhadap bendiokarb dan propoksur (karbamat) dengan persentase kematian >80%. Pengujian tersebut dilakukan di 2 lokasi yaitu Shah Alam dan Selangor Malaysia dengan menggunakan pengujianbioassaystandar WHO (Rong

et al.2012). Penelitian di Sudan dengan metode standar WHO melaporkan bahwa nyamukAe. aegyptimasih rentan terhadap bendiokarb 0,1% (Husham et al.2010). Sementara itu, di Indonesia, resistensi nyamuk Ae. aegypti terhadap bendiokarb telah dilaporkan terhadap populasi nyamuk di 8 wilayah Propinsi Jawa Tengah (Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Purwokerto) dan di 3 wilayah Daerah Istimewa Jogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman) (Widiarti et al.

2011).

ResistensiAedes aegyptiterhadap Deltametrin

Insektisida deltametrin termasuk dalam golongan insektisida piretroid generasi keempat yang bersifat fotostabil yang pada awalnya digunakan untuk bidang pertanian. Keunggulan dari insektisida ini merupakan racun kontak dan perut yanag bekerja dengan cepat pada tubuh serangga target. Deltametrin cenderung tidak menimbulkan iritasi pada manusia sehingga menjadi alasan banyak digunakannya insektisida ini dalam program pengendalian hama permukiman maupun pengendalian penyakit yang disebabkan vektor terutama nyamuk (Wirawan 2006). Di Indonesia golongan piretroid telah banyak digunakan dalam program pengendalian vektor penyakit khususnya vektor penyakit demam berdarah yaitu nyamuk Ae. aegypti. Golongan piretroid telah digunakan sejak tahun 1980 untuk menggantikan malation dari golongan organofosfat.

9 Serangga akan lumpuh (knock down) tetapi dapat normal kembali bila tahap pertama bisa di atasi. Pada saat knock down, serangga tidak akan mati tetapi bila serangga tidak bisa menetralkan tahap pertama maka jaringan saraf akan terganggu dan akhirnya mati. Racun akan mengganggu sel saraf dengan cara merangsang terjadinya pelepasan berulang (repetitive discharge) yang membuat serangga lumpuh/paralisis. Pengaruh ini disebabkan oleh kerja piretrum dalam celah sodium (Na) yang merupakan celah sempit untuk masuknya ion-ion sodium (Na) ke akson yang mengakibatkan eksitasi. Piretrum akan terikat pada suatu protein dalam saraf yang dikenal dengan voltage-gated sodium channel. Protein ini akan membuka untuk memberikan rangsangan pada saraf dan menutup untuk menghentikan sinyal saraf dalam keadaan normal. Efek yang ditimbulkan dari insektisida ini sama seperti yang disebabkan oleh organofosfor dan karbamat, impuls saraf akan mengalami stimulasi secara terus menerus dan mengakibatkan serangga menunjukkan gejala tremor/gemetar, gerakan tak terkendali (IRAC 2012; Wirawan 2006).

Kasus resistensi nyamuk Ae. aegypti terhadap golongan piretroid khususnya deltametrin telah banyak dilaporkan antara lain di Thailand. Penelitian tersebut melaporkan bahwa nyamukAe. aegypti telah resisten terhadap permetrin (piretroid) dengan kenaikan aktifitas enzim Glutation S-Transferase dan Esterase yang dilakukan dengan pengujian biokimia (Prapanthadara et al. 2002). Hal serupa juga dilaporkan oleh Ponlawat et al. (2005) bahwa nyamuk Ae. aegypti

telah resisten terhadap permetrin di Thailand. Selain itu, Dusfour et al. (2011) melaporkan bahwa nyamuk Ae. aegypti telah resisten terhadap deltametrin yang diaplikasikan dengan pengujian efikasi menggunakan ULV. Di Malaysia, nyamuk

Ae. aegypti telah dilaporkan resisten terhadap permetrin (0,75%) dengan persentase kematian <80% (Hidayatiet al.2011).

Di Indonesia, kasus resistensi nyamuk Ae. aegypti dilaporkan terhadap

populasi nyamuk Jakarta dan Bogor yang telah resisten terhadap γ-sihalotrin (0,05%) dengan pengujianbioassaystandar WHO (Shintaet al. 2008). Hal serupa juga dikemukakan oleh Ahmad et al. 2009 bahwa nyamuk Ae. aegypti galur

bandung, Jakarta, Surabaya dan Palu telah resisten terhadap γ-sihalotrin. Selain itu, nyamuk Ae. aegypti galur Jawa Tengah (Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Purwokerto) dan Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman) telah

resisten terhadap γ-sihalotrin (0,05%) dan permetrin (0,75%) (Widiarti et al.

2011).

3 METODE

Waktu dan Tempat

10

(Kebon Pedes dan Kedung Waringin), kecamatan Bogor Utara (Bantarjati dan Tegal Gundil), kecamatan Bogor Tengah (Kebon Kelapa dan Tegal Lega), kecamatan Bogor Selatan (Bondongan dan Lawang Gintung), kecamatan Bogor Timur (Baranangsiang dan Katulampa) dan kecamatan Bogor Barat (Menteng dan Cilendek barat). Tiap kelurahan diambil 5 rumah secara acak untuk ditempatkan perangkap telur nyamuk (ovitrap). Ovitrap akan diletakkan pada tiap rumah selama 5–7 hari.

Penetasan Telur dan Pemeliharaan Nyamuk

Telur-telur nyamuk ditetaskan menjadi larva pada wadah plastik (tray) berukuran (20x30x5)cm3 yang berisi air. Larva diberi makan rebusan hati ayam dan dipelihara sampai menjadi pupa. Pupa akan dipindahkan ke dalam gelas plastik kemudian diletakkan di kandang pemeliharan nyamuk (40x40x60)cm3lalu dipelihara menjadi nyamuk dewasa serta diidentifikasi untuk memastikan jenisnya.

Nyamuk yang telah dewasa umur 2-3 hari diberi makan darah marmut. Pemberian darah marmut untuk nyamuk betina dilakukan selama 1-2 jam untuk pemasakan telur. Selain itu, dalam kandang pemeliharaan juga diletakkan air gula 10% yang ditempatkan pada botol-botol kecil yang diberi kapas. Setelah menghisap darah 2-3 hari, di dalam kandang pemeliharan dipasang ovitrap yang berupa gelas plastik yang diberi air dan kertas saring yang melingkar di permukaan dalamnya. Apabila generasi pertama (F1) telah terkumpul, dengan cara yang sama telur-telur tersebut ditetaskan berdasarkan lokasi pengambilan sampel sampai diperoleh generasi ke-2 (F2). Nyamuk generasi F2 inilah yang akan digunakan untuk pengujian kerentanan.

Uji Kerentanan

Uji kerentanan dilakukan berdasarkan standar WHO (1975) dengan alat

susceptibility test kit. Percobaan ini dilakukan berdasarkan kontak nyamuk dengan kertas berinsektisida (Impregnated paper) malation 0,8%, bendiokarb 0,1% dan deltametrin 0,025%, sebagai kontrol digunakan nyamuk dari strain Liverpool dan strain Darmaga yang terdapat di Insektarium bagian Parasitologi dan Entomologi Kesehatan IPB. Jumlah nyamuk yang akan digunakan 20 ekor nyamukAe. aegypti

yang berasal dari tiap lokasi (12 kelurahan) di kota Bogor.

11 Nyamuk dinyatakan mati apabila nyamuk tersebut sudah tidak mampu bergerak lagi. Apabila kematian nyamuk pada kelompok kontrol lebih besar dari 20% maka harus dilakukan pengujian ulang dan bila kematian terjadi antara 5-20 % maka data akan dilakukan koreksi dengan rumus Abbot.

Rumus Abbot : % kematian nyamuk uji-% kematian kontrol

100-% kematian kontrol × 100 %

Pengumpulan data kasus penyakit DBD dan cuaca di kota Bogor

Data kasus penyakit DBD diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Puskesmas dari 6 kecamatan di Kota Bogor. Data kasus penyakit DBD yang diambil tersebut merupakan data kasus dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Data cuaca diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kota Bogor untuk melihat adanya pengaruh terhadap tingginya kasus penyakit di Kota Bogor.

Pemetaan Status Kerentanan NyamukAe. aegypti

Pemetaan status kerentanan dilakukan dengan memproyeksikan kriteria status kerentanan menurut WHO (1975) dari persentase kematian nyamuk Ae. aegypti ke dalam sebuah peta berskala 1 : 10.000 berdasarkan tempat pengambilan sampel telur nyamuk di 12 kelurahan. Peta digital Kota Bogor diperoleh dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dengan skala 1:25.000. Tiap kriteria akan dibedakan berdasarkan warna pada setiap lokasi pengambilan sampel. Proses pemasukan data status kerentanan dengan cara diketik pada Microsoft Excel kemudian dimasukkan ke dalam program ArcGIS 3.8.

Analisis Data

Status kerentanan ditentukan berdasarkan presentase kematian nyamuk. Apabila kematian nyamuk dibawah 80 % maka populasi tersebut dinyatakan resisten, antara 80 - 97 % dinyatakan toleran, dan antara 98 - 100% dinyatakan rentan. Hasil status kerentanan akan dianalisis secara deskriptif (WHO, 1975).

Status kerentanan juga ditentukan dari rasio resistensi berdasarkan kriteria Brown (1989). Bila nilai RR<10 maka dikatakan tidak resisten dan bila nilai RR>10 maka dinyatakan resisten. Rasio resistensi dihitung berdasarkan perbandingan nilai LT50 dan LT95terhadap isolat pembanding. Perhitungan nilai

LT50dan LT95dilakukan dengan analisis probit menggunakan sofware SPSS 16.0.

RR=LT strain yang diamati LT strain pembanding

12

dengan variabel dependen yaitu angka kejadian DBD di Kota Bogor tahun 2008-2012.

Analisis bivariat dilakukan melalui penafsiran nilai korelasi (r). Berikut adalah kisaran nilai korelasi dan arti dari nilai korelasi menurut Colton dalam Dini

et al.(2010) :

r = 0,00–0,25; tidak ada hubungan / hubungan lemah r = 0,26–0,50; hubungan sedang

r = 0,51–0,75; hubungan kuat

r = 0,76–1,00; hubungan sangat kuat / sempurna

Selain itu, analisis juga dilakukan dengan melihat kemaknaan dari hasil korelasi melalui nilai probabilitas yang didapat dengan hipotesis sebagai berikut :

H0= tidak ada hubungan (korelasi) antara dua variabel

H1= ada hubungan (korelasi) antara dua variabel

Bila tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% maka jika probabilitas (P

value) yang didapat lebih besar dari 0,05 maka H0diterima. Jika probabilitas (P

value) yang diperoleh kurang dari 0,05 maka H0di tolak.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kerentanan

Kerentanan NyamukAe. aegyptiterhadap Malation

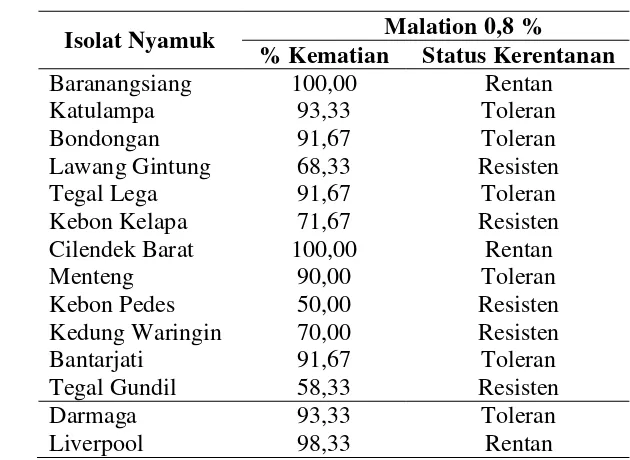

Berdasarkan hasil presentase kematian 2 isolat yaitu isolat Baranangsiang (100,00%) dan Isolat Cilendek Barat (100,00%) memiliki kematian nyamuk paling tinggi setelah pengamatan 24 jam. Sebaliknya, isolat dengan kematian nyamuk paling rendah setelah pengamatan 24 jam yaitu isolat Kebon Pedes (50,00%) dan isolat Tegal Gundil (58,33%). Pengujian dengan malation juga dilakukan terhadap 2 isolat nyamuk pembanding yaitu isolat Darmaga dan isolat Liverpool. Kedua isolat nyamuk tersebut merupakan isolat yang dipelihara di Insektarium Parasitologi dan Entomologi Kesehatan. Isolat Darmaga memiliki persentase kematian sebesar 93,33% setelah pengamatan 24 jam, sedangkan untuk isolat Liverpool memiliki persentase kematian sebesar 98,33%. Hasil persentase kematian nyamuk Ae. aegyptiditampilkan pada Tabel 2.

13 Nilai LT50 nyamuk Ae. aegypti menunjukkan hasil dibawah 1 jam untuk 7

isolat, nilai tersebut dari yang terkecil yaitu isolat Bondongan (0,04 jam/2,4 menit), isolat Cilendek Barat (0,10 jam/6 menit), isolat Katulampa (0,11 jam/6,6 menit), isolat Bantarjati (0,36 jam/21,6 menit), isolat Tegal Lega (0,43 jam/25,8 menit), isolat Kebon Kelapa (0,47 jam/28,8 menit), isolat Baranangsiang (0,56 jam/33,6menit). Isolat lainnya menghasilkan nilai yang lebih tinggi yaitu antara lain isolat Lawang Gintung (2,15 jam), isolat Kedung Waringin (3,60 jam), isolat Kebon Pedes (28,15 jam. Hasil dari perhitungan probit ditampilkan dalam Tabel 4.

Tabel 2 Rata-rata persentase kematian nyamukAe. aegyptiterhadap malation di Kota Bogor

Baranangsiang 78,33 86,67 96,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Katulampa 76,67 85,00 86,67 90,00 90,00 91,67 93,33 93,33 Bondongan 75,00 81,67 88,33 88,33 91,67 91,67 91,67 91,67 Lawang Gintung 38,33 45,00 48,33 53,33 60,00 60,00 63,33 68,33 Tegal Lega 65,00 68,33 70,00 70,00 73,33 80,00 91,67 91,67 Kebon Kelapa 50,00 60,00 65,00 66,67 66,67 66,67 68,33 71,67 Cilendek Barat 93,33 95,00 96,67 98,33 98,33 98,33 100,00 100,00 Menteng 83,33 86,67 86,67 88,33 88,33 88,33 90,00 90,00 Kebon Pedes 48,33 48,33 48,33 48,33 48,33 48,33 48,33 50,00 Kedung Waringin 38,33 40,00 46,67 56,67 58,33 61,67 68,33 70,00 Bantarjati 66,67 70,00 73,33 76,67 81,67 85,00 90,00 91,67 Tegal Gundil 15,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 36,67 58,33 Darmaga 80,00 85,00 88,33 88,33 90,00 90,00 90,00 93,33 Liverpool 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33 98,33

Tabel 3 Status kerentanan nyamukAe. aegyptiterhadap malation di Kota Bogor

14

Isolat Nyamuk Malation 0,8 %

LT50 LT95 RR50 RR95

Baranangsiang 0,56 2,38 4,00 0,06

Katulampa 0,11 16,13 0,79 0,43

Bondongan 0,04 32,68 0,29 0,88

Lawang Gintung 2,15 58,14 15,36 1,56

Tegal Lega 0,43 83,20 3,07 2,23

Kebon Kelapa 0,47 91,25 3,36 2,45 Cilendek Barat 0,10 1,41 0,71 0,04

Menteng 0,01 189,91 0,071 5,09

Kebon Pedes 8,1 981,93 57,85 26,36 Kedung Waringin 3,60 25,87 25,71 0,69

Bantarjati 0,36 47,24 2,59 1,27

Tegal Gundil 19,85 46,31 141,79 1,20

15 pengasapan (fogging focus) (Suroso et al. 1992). Penggunaan insektisida secara terus menerus dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan resistensi (WHO 1975).

Kemungkinan lain penyebab menurunya status kerentanan nyamuk Ae. aegypti terhadap senyawa organofosfat khususnya malation adalah adanya metabolik resisten, yaitu meningkatnya enzim esterase dan menurunnya kepekaan titik tangkap insektisida (Brogdon & McAllister 1998). Kepekaan titik tangkap insektisida yang menurun pada nyamuk Ae. aegypti dibuktikan pada 20 generasi nyamuk Ae. aegypti yang terus-menerus di paparkan insektisida organofosfat (temefos) memperlihatkan bahwa besarnya LC50akan semakin meningkat dengan

semakin bertambahnya generasi (Gunandini 2002). Selain itu, kenaikan rasio resistensi (RR) nyamuk Ae. aegypti terjadi setelah dipaparkan oleh insektisida malation dalam 45 generasi (Hidayati et al. 2011). Golongan organofosfat memiliki titik tangkap pada suatu enzim yang terdapat pada sinaps yaitu asetilkolinesterase. Enzim ini dibentuk untuk menghambat suatu impuls saraf setelah melewati sinaps. Senyawa organofosfat akan terikat pada enzim tersebut dan menghambatnya untuk tidak bekerja sehingga akan berakibat terjadinya rangsangan saraf yang berkelanjutan (Wirawan 2006).

Walaupun beberapa isolat telah berstatus resisten, tetapi masih terdapat 5 isolat yang menujukkan status toleran (Isolat Katulampa, Bondongan, Tegal Lega, menteng dan Bantarjati) serta 2 isolat lainnya masih menunjukkan status rentan (isolat Baranangsiang dan Cilendek Barat). Hal ini kemungkinan disebabkan adanya rotasi atau pergantian insektisida dari insektisida organofosfat (malation) menjadi insektisida golongan piretroid. Rotasi tersebut dilakukan dalam program pengendalian DBD di Kota Bogor sejak tahun 2000 (DKK bogor 2012; Ahmad 2009). Kerentanan nyamuk Ae. aegypti juga terjadi pada nyamuk isolat Depok terhadap malation. NyamukAe. aegyptiisolat depok telah dilakukan uji resistensi baik dari uji aktivitas enzim esterase non spesifik, uji insensitivitas asetilkolinesterase serta uji susetibilitas menujukkan hasil bahwa semua individu masih tergolong rentan (Nusaet al.2008).

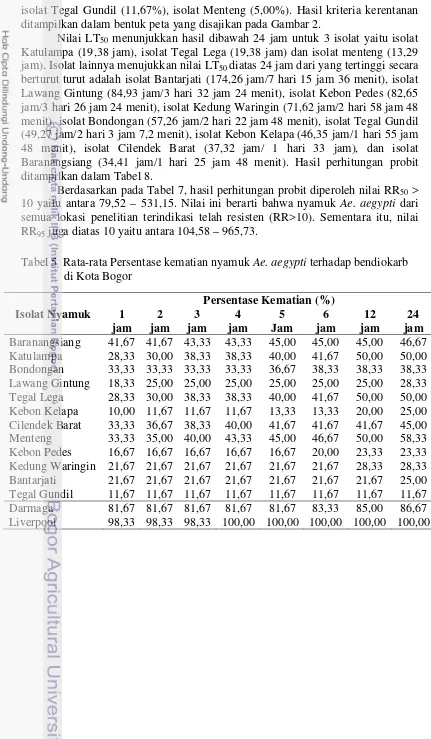

Kerentanan NyamukAe. aegyptiterhadap Bendiokarb

Tabel 5 menunjukkan 2 isolat dengan kematian nyamuk paling tinggi setelah pengamatan 24 jam yaitu isolat menteng (58,33%) dan isolat Tegal Lega (50,00%), sedangkan 2 isolat dengan kematian nyamuk paling rendah yaitu isolat Katulampa (10,00%) dan isolat Tegal Gundil (11,67%). Pengujian juga dilakukan terhadap 2 isolat nyamuk yang digunakan sebagai isolat nyamuk pembanding yaitu isolat Darmaga dan Isolat Liverpool. Isolat Darmaga memiliki persentase kematian sebesar 86,67% sedangkan untuk isolat Liverpool memiliki persentase kematian sebesar 100% setelah pengamatan 24 jam.

16

isolat Tegal Gundil (11,67%), isolat Menteng (5,00%). Hasil kriteria kerentanan ditampilkan dalam bentuk peta yang disajikan pada Gambar 2.

Nilai LT50 menunjukkan hasil dibawah 24 jam untuk 3 isolat yaitu isolat

Katulampa (19,38 jam), isolat Tegal Lega (19,38 jam) dan isolat menteng (13,29 jam). Isolat lainnya menujukkan nilai LT50diatas 24 jam dari yang tertinggi secara

berturut turut adalah isolat Bantarjati (174,26 jam/7 hari 15 jam 36 menit), isolat Lawang Gintung (84,93 jam/3 hari 32 jam 24 menit), isolat Kebon Pedes (82,65 jam/3 hari 26 jam 24 menit), isolat Kedung Waringin (71,62 jam/2 hari 58 jam 48 menit), isolat Bondongan (57,26 jam/2 hari 22 jam 48 menit), isolat Tegal Gundil (49,27 jam/2 hari 3 jam 7,2 menit), isolat Kebon Kelapa (46,35 jam/1 hari 55 jam 48 menit), isolat Cilendek Barat (37,32 jam/ 1 hari 33 jam), dan isolat Baranangsiang (34,41 jam/1 hari 25 jam 48 menit). Hasil perhitungan probit ditampilkan dalam Tabel 8.

Berdasarkan pada Tabel 7, hasil perhitungan probit diperoleh nilai RR50 >

10 yaitu antara 79,52 – 531,15. Nilai ini berarti bahwa nyamuk Ae. aegypti dari semua lokasi penelitian terindikasi telah resisten (RR>10). Sementara itu, nilai RR95juga diatas 10 yaitu antara 104,58–965,73.

Tabel 5 Rata-rata Persentase kematian nyamukAe. aegyptiterhadap bendiokarb di Kota Bogor

17

Isolat Nyamuk Bendiokarb 0,1 %

% Kematian Status Kerentanan

Baranangsiang 46,67 Resisten

Katulampa 50,00 Resisten

Bondongan 38,33 Resisten

Lawang Gintung 28,33 Resisten

Tegal Lega 50,00 Resisten

Kebon Kelapa 25,00 Resisten

Cilendek Barat 45,00 Resisten

Menteng 58,33 Resisten

Kebon Pedes 23,33 Resisten

Kedung Waringin 28,33 Resisten

Bantarjati 25,00 Resisten

Tegal Gundil 11,67 Resisten

Darmaga 86,67 Toleran

18

Tabel 7 Nilai-nilai LT50, LT95, RR50dan RR95nyamukAe. aegyptiterhadap

bendiokarb 0,1% Lawang Gintung 84,93 274,32 4246,50 498,76 Tegal Lega 19,38 98,24 969,00 178,62 Kebon Kelapa 46,35 105,78 2317,50 192,33 Cilendek Barat 37,32 221,27 1866,00 402,31

Menteng 13,29 79,52 664,50 144,58

Kebon Pedes 82,65 225,89 4132,50 410,71 Kedung Waringin 71,62 216,83 3581,00 394,24 Bantarjati 174,26 531,15 8713,00 965,73 Tegal Gundil 49,27 101,38 2463,50 184,33

Liverpool 0,02 0,55

Hasil rasio resistensi menunjukkan bahwa seluruh isolat yang diuji terhadap bendiokarb telah berstatus resisten (R>10). Penelitian Rong et al. (2012) melaporkan bahwa nyamukAe. aegyptitelah resisten terhadap golongan karbamat (propoksur 0,1% dan bendiokarb 0,1%). Laporan tersebut merupakan laporan pertama mengenai adanya resistensi nyamuk Ae. aegypti di malaysia. Penelitian serupa juga menunjukkan adanya resistensi pada nyamuk Ae. aegypti isolat Nakhon Sawan, Thailand terhadap propoksur. Penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan enzim non spesificα danβ-esterase (Pethuanet al 2007). Di Indonesia, Bendiokarb dilaporkan telah resisten terhadap nyamuk Ae. aegypti

isolat Jawa Tengah dan Yogyakarta (Widiarti et al. 2011). Sementara itu, penelitian di Port Sudan City melaporkan bahwa nyamukAe. aegyptimasih rentan terhadap bendiokarb 0,1% pada air keran (%M = 98,1±1,0) dan air penampungan (%M = 98,2 ±1,0) (Hushamet al.2010).

Di Kota Bogor, Insektisida bendiokarb bukan insektisida yang digunakan dalam program pengendalian DBD. Hasil penelitian ini merupakan dasar untuk tidak menggunakan insektisida ini dalam program tersebut. Meskipun demikian hasil pengujian terhadap bendiokarb ini merupakan pengaruh penggunaan malation dalam program pengandalian DBD. Hal tersebut dikarenakan malation (organofosfat) dan bendiokarb (karbamat) memiliki titik tangkap yang sama sehingga dapat terjadi resistensi silang (cross-resistance).

19 serangga target (Wirawan 2006). Resistensi silang juga dilaporkan terjadi pada nyamuk Ae. aegypti terhadap fenitrothion (organofosfat) dan propoksur (karbamat) (Hidayatiet al.2011).

Kemungkinan adanya resistensi akibat bendiokarb ini juga disebabkan oleh karena penggunaan insektisida rumah tangga yang kerap digunakan oleh masyarakat sebagai perlindungan diri (personal protection) dari gigitan nyamuk. Beberapa insektisida rumah tangga baik dari formulasi aerosol maupun formulasi lain menggunakan bahan aktif dengan golongan karbamat (bendiokarb dan propoksur).

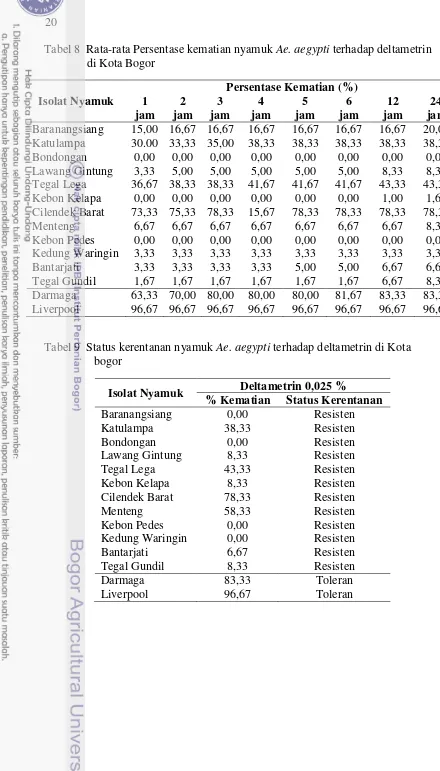

Kerentanan NyamukAe. aegyptiterhadap Deltametrin

Hasil persentase kematian nyamuk ditunjukkan pada Tabel 8. Berdasarkan hasil tersebut, isolat Cilendek Barat dan isolat Tegal Lega menunjukkan kematian nyamuk paling tinggi setelah pengamatan 24 jam dengan nilai masing masing 78,33% dan 43,33% , sedangkan 2 isolat dengan kematian nyamuk paling rendah setelah pengamatan 24 jam yaitu isolat Bondongan (0,00%) dan isolat Kebon Pedes (0.00%). Pengujian dengan deltametrin juga dilakukan terhadap 2 isolat nyamuk yang digunakan sebagai isolat nyamuk pembanding yaitu isolat Darmaga dan isolat Liverpool. Isolat Darmaga memiliki persentase kematian sebesar 83,33% setelah pengamatan 24 jam sedangkan untuk isolat Liverpool memiliki persentase kematian sebesar 96,67%.

Status kerentanan nyamuk Ae. aegypti disajikan pada Tabel 10. Berdasarkan hasil tersebut, semua isolat memiliki status telah resisten terhadap deltametrin karena memiliki persentase kematian dibawah 80%. Adapun, 4 isolat memiliki nilai persentase kematian sebesar 0,00% yang artinya tidak ada nyamuk yang mati dalam tiap populasi, isolat tersebut yakni isolat Baranangsiang, Bondongan, Kebon Pedes dan Kedung Waringin. Isolat lainnya memiliki persen kematian dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu isolat Cilendek Barat (78,33%), Tegal lega (43,33%), Katulampa (38,33%), Baranangsiang (20,00%), Lawang Gintung, Menteng dan Tegal Gundil (8,33%), Bantarjati (6,67), Kedung Waringin (3,33%) serta Kebon Kelapa (1,67%). Sebaran status kerentanan juga disajikan dalam bentuk peta (Gambar 3).

Hasil dari perhitungan probit atas presentase kematian nyamukAe. aegypti

terhadap deltametrin 0,025% ditampilkan dalam Tabel 10. Nilai LT50hanya dapat

dihitung untuk 7 isolat, 5 isolat lainnya tidak dapat dihitung karena memiliki nilai yang tidak terbatas. Adapun, 7 isolat tersebut antara lain isolat Baranangsiang (129,19 jam/5 hari 9 jam 11,4 menit), isolat Bantarjati (118,45 jam/22 hari 33 jam 36 menit) isolat Lawang Gintung (87,99 jam/ 3 hari 39 jam 26 menit), isolat Tegal gundil (61,04 jam/2 hari 32 jam 24 menit), isolat Katulampa (45,97 jam/1 hari 55 jam 12 menit), isolat Kebon Kelapa (39,11 jam/ 1 hari 37 jam 48 menit), isolat Tegal Lega (34,10 jam/1 hari 25 jam 12 menit).

Mengacu pada Tabel 11, hasil perhitungan probit diperoleh nilai RR50> 10

yaitu antara 60,06 – 327,64. Berdasarkan nilai RR50 maka nyamuk Ae. aegypti

20

Tabel 8 Rata-rata Persentase kematian nyamukAe. aegyptiterhadap deltametrin di Kota Bogor

Baranangsiang 15,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 20,00 Katulampa 30.00 33,33 35,00 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 Bondongan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lawang Gintung 3,33 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,33 8,33 Tegal Lega 36,67 38,33 38,33 41,67 41,67 41,67 43,33 43,33 Kebon Kelapa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,67 Cilendek Barat 73,33 75,33 78,33 15,67 78,33 78,33 78,33 78,33 Menteng 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 8,33 Kebon Pedes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kedung Waringin 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 Bantarjati 3,33 3,33 3,33 3,33 5,00 5,00 6,67 6,67 Tegal Gundil 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 6,67 8,33 Darmaga 63,33 70,00 80,00 80,00 80,00 81,67 83,33 83,33 Liverpool 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67

21

Isolat Nyamuk Deltametrin 0,025%

LT50 LT95 RR50 RR95

Baranangsiang 129,19 327,64 1174,45 1,12 Katulampa 45,97 236,26 417,91 0,81

Bondongan ∞ ∞ ∞ ∞

Lawang Gintung 87,99 173,87 799,91 0,60 Tegal Lega 34,10 220,82 310,00 0,76 Kebon Kelapa 39,11 60,06 355,55 0,21

Cilendek Barat ∞ ∞ ∞ ∞

Menteng ∞ ∞ ∞ ∞

Kebon Pedes ∞ ∞ ∞ ∞

Kedung Waringin ∞ ∞ ∞ ∞

Bantarjati 118,45 226,38 1076,82 0,78 Tegal Gundil 61,04 107,68 554,91 0,37

22

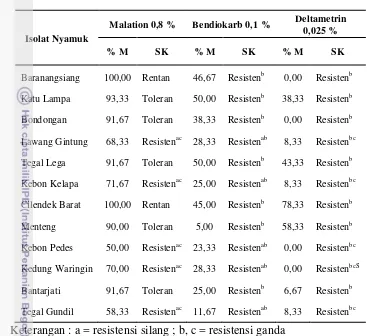

Tabel 12 Resistensi silang dan resistensi ganda nyamukAe. aegyptiterhadap malation, bendiokarb dan deltametrin

Isolat Nyamuk

Malation 0,8 % Bendiokarb 0,1 % Deltametrin 0,025 %

% M SK % M SK % M SK

Baranangsiang 100,00 Rentan 46,67 Resistenb 0,00 Resistenb

Katu Lampa 93,33 Toleran 50,00 Resistenb 38,33 Resistenb

Bondongan 91,67 Toleran 38,33 Resistenb 0,00 Resistenb

Lawang Gintung 68,33 Resistenac 28,33 Resistenab 8,33 Resistenbc

Tegal Lega 91,67 Toleran 50,00 Resistenb 43,33 Resistenb

Kebon Kelapa 71,67 Resistenac 25,00 Resistenab 8,33 Resistenbc

Cilendek Barat 100,00 Rentan 45,00 Resistenb 78,33 Resistenb

Menteng 90,00 Toleran 5,00 Resistenb 58,33 Resistenb

Kebon Pedes 50,00 Resistenac 23,33 Resistenab 0,00 Resistenbc

Kedung Waringin 70,00 Resistenac 28,33 Resistenab 0,00 ResistenbcS

Bantarjati 91,67 Toleran 25,00 Resistenb 6,67 Resistenb

Tegal Gundil 58,33 Resistenac 11,67 Resistenab 8,33 Resistenbc

Keterangan : a = resistensi silang ; b, c = resistensi ganda

Penggunaan piretroid dalam program pengendalian DBD dengan fogging-focus memang digunakan sebagai rotasi insektisida terhadap malation tercatat mulai tahun 2000an. Walaupun tidak selama malation, tetapi berdasarkan hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa telah terjadi fenomena resistensi pada keseluruhan populasi nyamuk yang diuji terhadap deltametrin. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu yang berperan penting adalah penggunaan insektisida rumah tangga yang tinggi. Insektisida rumah tangga yang saat ini banyak beredar di masyarakat sebagian besar berbahan aktif piretroid. Fenomena resistensi pada golongan piretroid telah banyak dilaporkan. Di Indonesia, nyamuk Ae. aegypti isolat Bandung, Palembang, dan Surabaya dilaporkan telah resisten terhadap deltametrin dan permetrin (Ahmadet al.2009). Resistensi nyamuk Ae. aegypti juga dilaporkan terjadi pada isolat Jawa Tengah dan Yogyakarta terhadap permetrin, lamdasihalotrin dan deltametrin (Widiarti et al.2012).

23 nampaknya merupakan akibat dari penggunaan DDT pada masa lalu sehingga terjadicross resistance antara DDT dan Piretroid (Ahmadet al.2009). Penelitian yang dilakukan Prapanthadara et al.(2002) juga menunjukkan adanya resistensi silang antara piretroid (permetrin) dengan DDT. Mekanisme resistensi silang dilakukan dengan melihat aktivitas enzim pada isolat nyamuk Ae. aegypti yang resisten DDT dan rentan permetrin (RdSp) dan isolat nyamuk Ae. aegypti yang resisten pada DDT dan permetrin (RdRp). Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat aktivitas GST dan esterase pada isolat RdRp dengan ditandai adanya 2 mutasi dari asam amino pada posisi 106 dari valin ke glisin di segmen 6 Domain II pada genParaSodium-Channel.

Golongan piretroid bekerja mengganggu sistem saraf dengan mengikat protein voltage-gated sodium channel yang mengatur denyut impuls saraf. Efek yang ditimbulkan serupa dengan efek yang ditimbulkan oleh organofosfor dan karbamat. Impul saraf akan mengalami stimulasi secara terus menerus dan mengakibatkan serangga menunjukkan gejala tremor atau gemetar dan gerakan tak terkendali (Wirawan 2006).

Uji status kerentanan ini juga memperlihatkan bahwa telah terjadi resistensi ganda (multiple resistance) pada seluruh isolat nyamuk Ae. aegypti terhadap golongan karbamat (bendiokarb) dan piretroid (deltametrin). Sementara itu, resistensi ganda juga terjadi hanya pada 5 isolat nyamuk Ae. aegypti terhadap golongan organofosfat (malation) dan piretroid (deltametrin) yaitu pada isolat Lawang Gintung, Kebon Kelapa, Kebon Pedes Kedung Waringin dan Tegal Gundil. Resistensi ganda terjadi apabila suatu populasi serangga memiliki kekebalan terhadap dua atau lebih golongan insektisida dengan mekanisme kerja yang berbeda pula. Resistensi ganda juga dilaporkan oleh Dusfour (2011), yang menyatakan bahwa terjadi resistensi ganda pada populasi nyamuk Ae. aegypti

terhadap piretroid (deltametrin) dan organofosfat (fenitrotion). Penelitian tersebut menghasilkan resisten kuat pada populasi Ae. aegypti yang dipaparkan deltametrin, sedangkan populasi Ae. aegypti yang dipaparkan fenitrotion menghasilkan populasi nyamuk yang resisten sedang.

Kajian Kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Bogor

Hubungan Kasus DBD dengan Status Kerentanan NyamukAedes aegypti Demam berdarah merupakan penyakit yang ditularkan dari manusia yang terinfeksi virus Dengue ke manusia yang tidak terinfeksi melalui gigitan nyamuk

24

Kebon pedes Kedung Waringin Bantar Jati Tegal Gundil

Kebon Kelapa Tegal Lega Bondongan Lawang Gintung

25

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

0 20 40 60 80 100 120

2008 2009 2010 2011 2012

Kebon Kelapa Kebon pedes Kedung Waringin

Bantar Jati Tegal Gundil Tegal Lega

Bondongan Lawang Gintung Menteng

Cilendek Barat Baranang Siang Katu Lampa

26

Kelurahan r P value R2 Persamaan Regresi

Baranangsiang 0,916 0,015 0,841 y = 0,526x-116,3

Katulampa 0,700 0,094 0,491 y = 0,21x-43,25

Bondongan 0,730 0,080 0,534 y = 0,253x-55,09

Tegal Lega 0,457 0,219 0,212 y = 0,098x-2,324

Kebon Kelapa 0,874 0,026 0,767 y = 0,124 x - 17,74

Cilendek Barat 0,827 0,042 0,686 y = 0,234x - 41,72

Menteng 0,250 0,343 0,062 y = 0,128x + 5,36

Kebon Pedes 0,962 0,004 0,925 y = 0,385x - 74,81

Lawang Gintung 0,757 0,069 0,690 y = 0,306x - 57,64

Bantarjati 0,874 0,026 0,959 y = 0,591x-100,2

Tegal Gundil 0,822 0,044 0,679 y = 0,330x - 44,33

Kedung Waringin 0,830 0,041 0,577 y = 0,194x - 38,95

27 kasus DBD dengan curah hujan di Kota Bogor. Hal serupa juga di kemukakan oleh Andriani (2001) yaitu terdapat hubungan yang bermakna antara faktor iklim curah hujan dengan angka insiden DBD selama tahun 1997-2000 di DKI Jakarta. Hasil penelitian yang dilakukan Chen et al. (2012) menyatakan bahwa curah hujan yang intensif berhubungan dengan kejadian 8 penyakit menular di Taiwan selama periode tahun 2004-2008. Satu di antara penyakit menulat tersebut adalah DBD.

Curah hujan merupakan faktor iklim yang cukup berperan dalam ekologi nyamuk Ae. aegypti. Curah hujan menjadi faktor penentu tersedianya tempat perindukan untuk nyamuk. Berdasarkan data DKK Bogor (2012), kasus DBD tertinggi terjadi setelah curah hujan tertinggi selama 6 bulan. Hujan dengan intensitas yang cukup akan menimbulkan genangan air di tempat-tempat penampungan air di sekitar rumah. Selain itu, cekungan-cekungan atau celah-celah alami baik dari wadah buatan maupun dari kondisi alami seperti celah-celah pohon juga dapat menampung air saat hujan. Hal itu dapat menjadi potensi sebagai tempat perindukan bagi nyamuk baik untuk peletakan telurnya maupun dalam perkembangan larva dan pupa (tahap pradewasa) nyamuk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barerra et al. (2011) menyatakan bahwa selama musim penghujan diperoleh 60 % larva nyamukAe. aegyptipada galon, ember, tong dan pot tanaman di Kota Comandante dan 57 % di Kota Villa Carolina. Populasi larva tersebut berkorelasi positif terhadap tingkat kejadian DBD yang terjadi pada akhir musim penghujan. Berdasarkan hasil penelitian ini, selama tahun 2008-2012, kasus DBD tertinggi di kota Bogor terjadi pada tahun 2010 di kelurahan Bantarjati (103 kasus) dengan rata-rata tingkat curah hujan tertinggi yaitu 437,8.

Curah hujan kecil atau sedang dan dalam waktu yang lama akan menambah tempat perindukan nyamuk, namun curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama dapat menyebabkan banjir. Kondisi ini dapat menghilangkan tempat perindukan nyamuk. Berbeda dengan nyamuk Culex pipiens, nyamuk Ae. aegypti memiliki daya tahan terhadap terpaan intensitas hujan yang tinggi. Koenraadt dan Harrington (2008) menunjukkan bahwa larva nyamuk akan Ae. aegypti akan cenderung menuju ke dasar wadah penampungan jika terkena terpaan hujan baik dengan intensitas tinggi maupun sedang. Sementara itu, larva Cx. Pipiens pada umumnya ikut melimpah bersama limpahan air hujan.

Hubungan Kasus DBD dengan Suhu di Kota Bogor

Kasus DBD tertinggi terjadi di kelurahan Bantarjati dengan jumlah kasus sebesar 103 kasus. Kejadian tersebut tidak diikuti dengan nilai rata-rata suhu tertinggi yang terjadi pada tahun 2009. Pada pada saat terjadi tingkat kasus tertinggi di Kelurahan Bantarjati yaitu pada bulan Januari, Maret dan Juni, suhu rata-rata yang tercatat yaitu antara 25,3 – 26 oC. Sementara itu, suhu tertinggi yang terjadi di Kota Bogor tercatat pada Tahun 2009 yaitu pada bulan September yaitu sebesar 26,6oC. Kasus DBD dengan rata-rata suhu selama tahun 2008-2012 disajikan pada Gambar 7.

28

Kelurahan r P value R2 Persamaan Regresi

Baranangsiang -0,207 0,829 0,042 y = -26,99x + 737,6

Katu Lampa 0,229 0,746 0,054 y = 15,79x–387,8

Bondongan 0,254 0,774 0,066 y = 20,23x–501,1

Tegal Lega 0,069 0,226 0,004 y = 3,167x–54,49

Kebon Kelapa -0,597 0,769 0,356 y = 19,16x + 513,8

Cilendek Barat 0,118 0,822 0,014 y = 7,670x–169,4

Menteng 0,749 0,223 0,557 y = 86,82x–219,5

Kebon Pedes 0,004 0,945 0,002 y = 4,095x–65,04

Lawang Gintung -0,266 0,597 0,072 y = -15,59x–421,4

Bantarjati -0,118 0,810 0,013 y = -18,58 x + 550,5

Tegal Gundil -0,239 0,692 0,049 y = -21,85x–618,2

Kedung Waringin 0,223 0,799 0,577 y = 18,68x–447,7

25,20

Kebon pedes Kedung Waringin Bantar Jati

Tegal Gundil Kebon Kelapa Tegal Lega

Bondongan Lawang Gintung Menteng

29

0 20 40 60 80 100 120

25,40 25,50 25,60 25,70 25,80 25,90 26,00

K

a

su

s

D

B

D

Suhu (oC)

Baranang Siang

Katu Lampa

Bondongan

Lawang Gintung

Tega Lega

Kebon Kelapa

Cilendek Barat

Menteng

Kebon Pedes

Kedung Waringin

Bantar jati