Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

PERBEDAAN KANDUNGAN KLORIN (Cl2) PADA BERAS

SEBELUM DAN SESUDAH DIMASAK TAHUN 2009

SKRIPSI

Oleh :

NIM. 051000124 DIAN NOVITA SINUHAJI

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

PERBEDAAN KANDUNGAN KLORIN (Cl2) PADA BERAS BERKLORIN

SEBELUM DAN SESUDAH DIMASAK TAHUN 2009

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh :

NIM. 051000124 DIAN NOVITA SINUHAJI

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

ABSTRAK

Beras merupakan bahan makanan yang merupakan sumber energi bagi manusia. Beras yang baik adalah beras yang dapat menghasilkan nasi yang empuk dan memberikan aroma yang harum. Nasi merupakan salah satu bahan makanan pokok yang mudah diolah dan disajikan, enak, mengandung energi yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh besar terhadap aktivitas tubuh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan klorin pada beras sebelum dimasak dan mengetahui residu klorin pada nasi. Penelitian ini merupakan penelitian survei deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) jenis beras dan kemudian diperiksa di balai Laboratorium Kesehatan Daerah Medan dengan menggunakan metode titrasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kandungan klorin pada beras sebesar 45,361 ppm. Pada saat pencucian beras pertama terdapat kandungan klorin sebesar 36,810 ppm, sedangkan pada saat pencucian beras kedua terdapat kandungan klorin sebesar 25,595 ppm. Terjadi penurunan kandungan klorin pada setiap proses pencucian yang dilakukan terhadap beras, dimana kandungan klorin semakin rendah setelah proses pencucian beras kedua. Kandungan klorin pada saat suhu nasi 750C adalah sebesar 6,945 ppm, sedangkan kandungan klorin pada saat suhu nasi mencapai suhu kamar (± 250C) adalah sebesar 3,488 ppm. Terjadi penurunan kandungan klorin pada nasi yang diukur pada suhu yang berbeda, dimana kadar residu klorin pada nasi semakin rendah pada suhu kamar (± 250C).

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kandungan klorin tetap ada baik pada saat setelah pencucian beras sebanyak dua kali maupun pada saat nasi dalam keadaan dingin, sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Permenkes RI No. 772/Menkes/Per/XI/88, menyatakan bahwa klorin dilarang digunakan pada beras.

Disarankan kepada masyarakat khususnya para ibu rumah tangga sebaiknya melakukan pencucian beras sebanyak dua atau tiga kali pencucian dengan tujuan untuk mengurangi residu klorin pada beras.

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

ABSTRACT

Rice is the food-stuff which is source of energy for human being. Good rice is rice which can yield the soft cooked-rice and give the odorous aroma. Cooked-rice is one of the fundamental food-stuff which is easy to processed and served, delicious, contain a high enough of energy, so that have a big effect to body activity.

The aim of this research is to know the chlorine content of rice before cooked and know the chlorine residue of rice. This research is the descriptive survey research. Object of this research is ten types of rice and than checked in Hall of Medan Health Laboratory by using titration method.

Based on the research result is known that there was chlorine content of rice about 45,361 ppm. At the first wash of rice there was chlorine content about 36,810 ppm, while at the second washes of rice there was chlorine content about 25,595 ppm. The reduction of chlorine content was happened at every wash process of rice, which the chlorine content was become lower after the second washes of rice. The chlorine content of cooked-rice which measured at 750C was about 6,945 ppm, while the chlorine content of cooked-rice which measured at room temperature (± 250C) was about 3,488 ppm. The reduction of chlorine content was happened at cooked-rice which measured at the different temperature, which the chlorine residue of cooked-rice was become lower at room temperature (± 250C).

The conclusion of this research is there was chlorine content still found either after the second washes of rice or at the cool cooked-rice, so that can endanger for the human health either short range or long range. Based on the Health Ministry Regulation of Indonesian Republic No. 772/Menkes/Per/XI/88 states that chlorine is forbade to using in rice.

Suggested to the society and particularly to the housewife is better to wash rice about two or three times of washes as a mean to decrease the chlorine residue of rice.

Keyword : Rice, Cooked-rice, Chlorine

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Dian Novita Sinuhaji

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 08 Januari 1987

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Jumlah Anggota Keluarga : 5 (lima) orang

Alamat Rumah : JL. Taruna APDN No. 107 A Deli Tua-Medan

Riwayat Pendidikan : 1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal IX Bandung

(1992-1993)

2. SD Awi Gombong II Bandung (1993-1997)

3. SD Swasta Masehi Deli Tua (1997-1999)

4. SLTP Negeri I Deli Tua (1999-2002)

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“PERBEDAAN KANDUNGAN KLORIN (Cl2) PADA BERAS BERKLORIN

SEBELUM DAN SESUDAH DIMASAK TAHUN 2009”.

Skripsi ini disusun merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan

bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. dr. Ria Masniari Lubis, MSi, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

2. Dra. Lina Tarigan, Apt, MS, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

3. dr. Devi Nuraini Santi, MKes, selaku Dosen Pembimbing I yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam

penyempurnaan skripsi ini.

4. Ir. Indra Chahaya, MSi, selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Departemen

Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan

pengarahan dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen khususnya Dosen Departemen Kesehatan Lingkungan FKM USU

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam mengikuti perkuliahan

di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

6. Seluruh staf Pegawai dan karyawan khususnya K’Dian yang telah membantu

kelancaran skripsi ini.

7. Dra. Norma Sinaga, Apt, selaku Kepala Bagian Toksikologi Laboratorium

Kesehatan Medan yang telah memberikan bimbingan, saran dan pengarahan

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009, 8. Kedua Orang Tua tercinta Bapak (A.T. Sinuhaji) dan Mama (Sunarti) serta kedua

Abang tercinta B’Anto dan B’Fer dan juga seluruh keluarga besar yang senantiasa

memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, doa serta bantuan moril dan materil

yang tiada hentinya kepada penulis.

9. Buat teman-teman : Liza, Eni, Mia, Gita, Itie, Iwid, Rany dan Marwa. Terima

kasih atas doa, saran dan motivasi yang diberikan. Terima kasih juga karena telah

mewarnai hari-hari indah bersama.

10.Buat teman-teman peminatan Kesehatan Lingkungan : Eka, Yanti, Henida, Eva,

Lia, Nina, K’Isra, Inur, Evi, Heny dan seluruh teman-teman stambuk 2005.

Kepada kakak kelas stambuk 2004 : K’Desma, K’Ika, K’Wiwid, K’Naumi,

K’Youlan, B’Kautsar, serta kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat

disebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas dukungan, kerjasama dan

kebersamaan selama ini.

11.Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, untuk itu penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun

dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

untuk perbaikan pengetahuan di masa yang akan datang.

Medan, Juli 2009

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan ... i

Abstrak ... ii

Riwayat Hidup Penulis ... iv

Kata Pengantar ... v

Daftar Isi ... vii

Daftar Tabel ... ix

Daftar Gambar ... x

Daftar Lampiran ... xi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 4

1.3. Tujuan Penelitian ... 4

1.3.1.Tujuan Umum ... 4

1.3.2.Tujuan khusus ... 4

1.4. Manfaat Penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1. Makanan ... 6

2.1.1. Defenisi Makanan ... 6

2.1.2. Sanitasi dan Keamanan Makanan ... 8

2.2. Beras ... 9

2.2.1. Defenisi Beras ... 9

2.2.2. Sifat-Sifat Beras ... 10

2.2.3. Tempat Penyimpanan Beras ... 12

2.2.4. Suhu Tempat Penyimpanan Beras ... 12

2.2.5. Air, Suhu dan Waktu Untuk Pengolahan Beras Menjadi Nasi... 12

2.2.6. Ciri-Ciri Beras Berklorin ... 13

2.3. Nasi ... 14

2.3.1. Cara Menanak Nasi dan Pengaruhnya terhadap Nilai Gizi Beras ... 14

2.3.2. Penyimpanan Nasi ... 19

2.4. Klorin ... 20

2.4.1. Defenisi Klorin dan Klor ... 20

2.4.2. Sumber dan Kegunaan Klor ... 22

2.4.3. Sifat Klorin ... 24

2.4.4 Toksikologi Klor ... 25

2.4.5. Ekskresi Klorin ... 25

2.4.6. Bahaya Klorin Terhadap Kesehatan ... 26

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

BAB III METODE PENELITIAN ... 33

3.1. Jenis Penelitian ... 33

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 33

3.2.1. Lokasi Penelitian ... 33

3.2.2. Waktu Penelitian ... 33

3.3. Objek Penelitian ... 33

3.4. Cara Pengambilan Sampel ... 34

3.5. Metode Pengumpulan Data ... 34

3.5.1. Data Primer ... 34

3.6. Defenisi Operasional ... 34

3.7. Teknik Analisis Data ... 36

3.7.1. Prosedur Kerja Pemeriksaan Klorin ... 36

3.8. Pengolahan dan Analisa Data ... 38

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 39

4.1. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Beras ... 39

4.2. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Nasi ... 40

BAB V PEMBAHASAN ... 41

5.1. Klorin Pada Beras ... 41

5.2. Kandungan Klorin Pada Nasi Yang Diukur Pada Suhu 750C dan Suhu Kamar (± 250C) ... 42

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN... 46

6.1. Kesimpulan ... 46

6.2. Saran ... 46

DAFTAR PUSTAKA ... 48

LAMPIRAN : Lampiran 1. Gambar Penelitian ... 50

Lampiran 2. Contoh Perhitungan Kandungan Klorin ... 54

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian ... 55

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian ... 56

Lampiran 5. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Beras Sebelum dan Sesudah Dimasak ... 57

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 4.2. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Nasi Yang

Diukur Pada Suhu 750C dan Suhu Kamar (± 250C) di

Laboratorium Kesehatan Daerah Medan Tahun 2009 ... 39

Tabel 4.1. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Beras Yang Positif Mengandung Klorin, Pada Saat Pencucian Beras Pertama dan Pencucian Beras Kedua di Laboratorium Kesehatan Daerah

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar Lampiran 1. Sampel Beras yang Sudah Diambil Filtratnya ... 50

Gambar Lampiran 2. Beras yang Positif Mengandung Klorin Setelah Ditambahkan Larutan Kalium Jodida 10% dan Larutan Amilum 1% ... 50

Gambar Lampiran 3. Peletakkan Sampel ke Dalam Erlenmeyer... 51

Gambar Lampiran 4. Penambahan Kalium Jodida ... 51

Gambar Lampiran 5. Penambahan Asam Asetat ... 52

Gambar Lampiran 6. Penambahan Aquadest Pada Nasi ... 52

Gambar Lampiran 7. Pentitrasian dengan Na2S2O3 ... 53

Dian Novita Sinuhaji : Perbedaan Kandungan Klorin (Cl2) Pada Beras Sebelum Dan Sesudah Dimasak Tahun 2009,

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1. Gambar Penelitian ... 50

Lampiran 2. Contoh Perhitungan Kandungan Klorin ... 54

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian ... 55

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian ... 56

Lampiran 5. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Beras Sebelum dan Sesudah Dimasak ... 57

BAB I PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Kesehatan yang baik merupakan dambaan dari setiap umat manusia. Oleh

karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan terus menerus diupayakan

orang dengan berbagai cara. Kemajuan teknologi sistem informasi dalam era

globalisasi juga banyak membantu masyarakat dalam menyadari perlunya

mengkonsumsi pangan yang menyehatkan. Pangan yang menyehatkan tidak boleh

mengandung bahan-bahan atau cemaran yang dapat membahayakan kesehatan

termasuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang terlarang dan mikroba penyebab

penyakit atau toksinnya, tetapi sebaliknya mengandung senyawa-senyawa yang

mendukung kesehatan (Laksmi, 2001).

Oleh karena kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, maka

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pembangunan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional

yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar

artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal

bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

(Depkes RI, 1992).

Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berusaha

makanan. Salah satu kebutuhan makanan pokok tersebut adalah beras atau nasi dan

sebagian besar penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah nasi (beras). Nasi

merupakan salah satu bahan makanan pokok yang mudah diolah, mudah disajikan,

enak, lagipula nilai energi yang terkandung di dalamnya cukup tinggi, sehingga

berpengaruh besar terhadap aktivitas tubuh atau kesehatan (Ahmad, 1990).

Di zaman sekarang ini segala macam makanan di Indonesia itu tidak murni

dan banyak mengandung zat kimia tambahan yang berbahaya. Berdasarkan

pemberitaan yang beredar, beras mengandung zat klorin (pemutih kain/pembasmi

hama) ditemukan di Sumatera Utara. Dinas Perindag, Balai Pengawasan Obat dan

Makanan (BPOM) serta Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSBM)

memastikan beras berpemutih dijual di pasaran. Berdasarkan hasil uji di laboratorium

bahwa, dari 19 sampel beras yang diambil dari pengecer, gudang beras serta kilang

padi di Medan, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, ternyata satu diantaranya positif

mengandung klorin. Di lain pihak, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota

Tangerang menemukan kadar klorin seberat 0,05 ppm dalam beras curah yang

diperdagangkan di pasar tradisional, Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian Dinas

Kesehatan Kota Tangerang dapat diketahui bahwa klorin akan tetap melekat sampai

beras tersebut telah dimasak menjadi nasi. Hanya saja, kadarnya sudah berkurang

(Stefi, 2007).

Klorin adalah bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai pembunuh

kuman. Klorin sekarang bukan hanya digunakan untuk bahan pakaian dan kertas saja,

tetapi telah digunakan sebagai bahan pemutih/pengilat beras, agar beras yang standar

asam hipoklorus yang diketahui dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Klorin berwujud

gas berwarna kuning kehijauan dengan bau cukup menyengat. Dampak dari beras

yang mengandung klorin itu tidak terjadi sekarang. Bahaya untuk kesehatan baru

akan muncul 15 hingga 20 tahun mendatang, khususnya apabila kita mengonsumsi

beras tersebut secara terus menerus. Zat klorin yang ada di dalam beras akan

menggerus usus pada lambung (korosit). Akibatnya, lambung rawan terhadap

penyakit maag. Dalam jangka panjang, mengkonsumsi beras yang mengandung

klorin akan mengakibatkan penyakit kanker hati dan ginjal (Departemen Luar Negeri

Republik Indonesia, 2007).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/XI/88, bahwa

klorin tidak tercatat sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam kelompok

pemutih dan pematang tepung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rajagukguk pada

tahun 2008 di Laboratorium Daerah Kesehatan Medan baik secara kualitatif maupun

kuantitatif, bahwa terdapat kadar klorin yang relatif tinggi dan berada di atas ambang

batas yang dapat ditolerir oleh tubuh pada empat merek beras yang dijual di Pasar

Sukaramai, Kota Medan. Adapun keempat merek beras yang mengandung klorin

tersebut adalah beras Vietnam, beras Boneka Cantik, beras Kita dan beras Kuku

Balam AA. Dari keempat merek beras tersebut, kadar klorin tertinggi terdapat pada

beras Vietnam yaitu sebesar 46,098 ppm dan kadar klorin terendah terdapat pada

beras Kuku Balam AA yaitu sebesar 7,092 ppm. Berdasarkan survei pendahuluan

yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat 1 (satu) sampel beras yang

mengetahui kadar klorin pada beras yang mengandung klorin sesudah dimasak dan

mengetahui perbedaan kadar klorin pada beras sebelum dan sesudah dimasak.

1.6.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya kadar klorin pada beras yang

mengandung klorin sesudah dimasak.

1.7. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kadar klorin pada beras yang mengandung klorin sesudah

dimasak.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengidentifikasi kadar klorin pada beras sebelum dimasak.

2. Untuk mengetahui residu klorin pada nasi dalam suhu 750C.

3. Untuk mengetahui residu klorin pada nasi dalam suhu kamar (± 250C).

1.8. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal penanganan beras yang

sudah terkontaminasi oleh klorin.

2. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca, khususnya yang

berhubungan dengan penggunaan klorin pada beras serta dampaknya bagi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Makanan

2.1.1. Defenisi Makanan

Berdasarkan defenisi dari World Health Organization (WHO), makanan

adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak termasuk air, obat-obatan

dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan. Air tidak termasuk ke

dalam makanan karena merupakan elemen yang vital bagi kehidupan manusia.

Terdapat tiga fungsi makanan. Pertama, makanan sebagai sumber energi karena panas

dapat dihasilkan dari makanan seperti juga energi. Kedua, makanan sebagai zat

pembangun karena makanan berguna untuk membangun jaringan tubuh yang baru,

memelihara dan memperbaiki jaringan tubuh yang sudah tua. Fungsi ketiga, makanan

sebagai zat pengatur karena makanan turut serta mengatur proses alami, kimia dan

proses faal dalam tubuh (Chandra, 2006).

Makanan berasal dari kata dasar “makan”. Namun, kata makan sebagai kata

kerja tanpa diikuti oleh obyek kata benda, bagi orang Indonesia diartikan sebagai

makan nasi. Ternyata dalam beberapa bahasa Asia, misalnya Thailand dan Laos,

makan juga diartikan sebagai makan beras (Anonim, 2002), yang tentu saja setelah

beras direbus menjadi nasi. Hal ini mungkin karena berkaitan dengan makanan

pokok, yaitu makanan yang paling banyak dan paling sering banyak dimakan,

sehingga tidak perlu lagi menyebut obyek kata bendanya. Pengertian kata makan

perasaan belum makan kalau belum makan nasi, meskipun sudah makan makanan

lainnya (Haryadi, 2006).

Makanan adalah sumber energi satu-satunya bagi manusia. Karena jumlah

penduduk yang terus berkembang maka jumlah produksi makanan pun harus terus

bertambah melebihi jumlah penduduk ini, apabila kecukupan pangan harus tercapai.

Seperti telah dikemukakan terdahulu, permasalahan yang timbul dapat diakibatkan

kualitas dan kuantitas bahan pangan. Hal ini tidak boleh terjadi atau tidak

dikehendaki karena orang makan itu sebetulnya bermaksud mendapatkan energi agar

tetap dapat bertahan hidup dan tidak menjadi sakit karenanya. Dengan demikian

sanitasi makanan menjadi sangat penting (Soemirat, 2007).

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, karena di

dalamnya terkandung senyawa-senyawa yang sangat diperlukan untuk memulihkan

dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, mengatur proses di dalam tubuh,

perkembangbiakan dan menghasilkan energi untuk kepentingan berbagai kegiatan

dalam kehidupannya (Supardi, 1999).

Masyarakat konsumen misalnya, perlu berpartisipasi dalam memilih

makanan yang sehat. Mereka seharusnya dapat memilih makanan atas dasar warna,

bau, konsistensi, rasa, kebersihan, membaca isi makanan yang diawetkan, sehingga

paling tidak sadar bagaimana memilih sedapat mungkin. Masyarakat profesi sejalan

dengan konsumen perlu juga melakukan penelitian tentang kualitas pangan dan

memberikan penyuluhan kepada konsumen maupun produsen. Akan sangat baik lagi

yang berwenang, yakni Dirjen Pengawasan Obat, Makanan dan Kosmetika

(POM&K), Departemen Kesehatan RI (Soemirat, 2007).

2.1.2. Sanitasi dan Keamanan Makanan

Sanitasi makanan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk kebersihan dan

keamanan makanan agar tidak menimbulkan bahaya keracunan dan penyakit pada

manusia. Dengan demikian, tujuan sebenarnya dari upaya sanitasi makanan, antara

lain (Chandra, 2006) :

1. Menjamin keamanan dan kebersihan makanan.

2. Mencegah penularan wabah penyakit.

3. Mencegah beredarnya produk makanan yang merugikan masyarakat.

4. Mengurangi tingkat kerusakan atau pembusukan pada makanan.

Di dalam upaya sanitasi makanan ini, terdapat beberapa tahapan yang harus

diperhatikan, sebagai berikut :

1. Keamanan dan kebersihan produk makanan yang diproduksi.

2. Kebersihan individu dalam pengolahan produk makanan.

3. Keamanan dalam penyediaan air.

4. Pengelolaan pembuangan air limbah dan kotoran.

5. Perlindungan makanan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan,

penyajian dan penyimpanan.

6. Pencucian dan pembersihan alat perlengkapan.

Keamanan makanan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau

bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan apakah zat itu

sengaja atau tidak sengaja ke dalam bahan makanan atau makanan jadi (Moehyi,

1992).

2.2. Beras

2.2.1. Defenisi Beras

Beras merupakan bahan pokok terpenting dalam menu makanan Indonesia.

Sebagai makanan pokok, beras memberikan beberapa keuntungan. Selain rasanya

netral, beras setelah dimasak memberikan volume yang cukup besar dengan

kandungan kalori cukup tinggi, serta dapat memberikan berbagai zat gizi lain yang

penting bagi tubuh, seperti protein dan beberapa jenis mineral (Moehyi, 1992).

Menurut Hadrian (1981) beras adalah suatu bahan makanan yang

merupakan sumber pemberi energi untuk umat manusia. Zat-zat gizi yang dikandung

oleh beras adalah sangat mudah untuk dicernakan dan oleh karenanya beras

mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi.

Kebiasaan makan beras dalam bentuk nasi terbentuk melalui sejarah yang

panjang. Beras berasal dari kata weas dalam bahasa Jawa kuno, seperti tertulis dalam

prasasti Taji yang bertahun 901 (Haryono, 1997). Jenis pangan pokok dipilih antara

lain berdasar pada pemikiran apakah pangan tersebut dapat disimpan dalam waktu

yang lama tanpa kerusakan yang berat (Gibbon dan Pain, 1985). Beras dipilih

menjadi makanan pokok karena sumber daya alam lingkungan mendukung

penyediaannya dalam jumlah yang cukup, mudah dan cepat pengolahannya, memberi

kenikmatan pada saat menyantap dan aman dari segi kesehatan (Haryadi, 2006).

Beras yang baik adalah beras yang jika menghasilkan nasi yang empuk

setelah dimasak ditentukan oleh perbandingan kandungan dua zat penting di

dalamnya, yaitu amilosa dan amilopektin. Beras yang kandungan amilopektinnya

tinggi akan lebih lekat jika dimasak (Moehyi, 1992).

2.2.2. Sifat-Sifat Beras

1. Sifat Fisikokomia Beras

Sifat-sifat fisikokimia beras sangat menentukan mutu tanak dan mutu rasa

nasi yang dihasilkan. Lebih khusus lagi, mutu ditentukan oleh kandungan amilosa,

kandungan protein dan kandungan lemak. Pengaruh lemak terutama muncul setelah

gabah atau beras disimpan. Kerusakan lemak mengakibatkan penurunan mutu beras.

Kandungan amilosa berkorelasi positif dengan aroma nasi dan berkorelasi negatif

dengan tingkat kelunakan, kelekatan, warna dan kilap. Sifat-sifat tersebut di belakang

berkorelasi dengan kandungan amilopektin. Rasio antara kandungan amilosa dengan

kandungan amilopektin merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan

mutu tekstur nasi, baik dalam keadaan masih hangat maupun sudah mendingin hingga

suhu kamar.

Beras yang mengandung amilosa tinggi menghasilkan nasi yang pera dan

”kering”, sebaliknya beras yang mengandung amilosa rendah menghasilkan nasi yang

lengket dan lunak (Juliano, 1994). Meskipun demikian, Bhattacharya dkk (1978)

menyatakan bahwa sifat-sifat tekstur nasi yang meliputi kelengketan, konsistensi dan

ciri viskogram nasi tidak dapat dijelaskan berdasarkan kandungan amilosa saja, tetapi

ciri-ciri tersebut berkaitan dengan kandungan amilosa terlarut. Makin tinggi

kandungan amilosa tak larut, konsistensi nasi setelah dingin makin kuat, sedangkan

2. Mutu Beras

Menurut Haryadi (2006), secara umum mutu beras dapat dikelompokkan

menjadi empat yaitu :

a. Mutu giling

Mutu giling merupakan salah satu faktor penting yang menentukan mutu

beras. Mutu giling mencakup berbagai ciri, yaitu rendemen beras giling, rendemen

beras kepala, persentase beras pecah dan derajat sosoh beras. (Balittan Sukamandi,

1987 dalam Damardjati dan Endang Y. Purwani, 1991).

b. Mutu rasa dan mutu tanak

Di Indonesia, mutu tanak belum dijadikan syarat dalam menetapkan mutu

beras. Lain halnya dengan dunia internasional, khususnya di Amerika Serikat, mutu

tanak merupakan salah satu persyaratan terutama dalam pengolahan beras. Ciri-ciri

umum yang mempengaruhi mutu tanak ialah perkembangan volume, kemampuan

mengikat air, stabilitas pengalengan nasi parboiling, lama waktu penanakan dan sifat

viskositas pati.

c. Mutu gizi

Beras pecah kulit hanya disenangi oleh sejumlah persentase kecil konsumen

meskipun beras pecah kulit mengandung protein, vitamin, mineral dan lipid lebih

banyak daripada beras sosoh.

d. Mutu berdasar ketampakan dan kemurnian biji.

Ketampakan biji pada umumnya ditentukan berdasar keburaman

ventral, maupun tengah biji. Keburaman biji menentukan mutu beras yang dalam

persyaratan mutu dikenal sebagai butir mengapur.

2.2.3. Tempat Penyimpanan Beras

Penyimpanan beras harus dilakukan dengan baik untuk melindungi beras

dari pengaruh cuaca dan hama, mencegah atau menghambat perubahan mutu dan

nilai gizi. Penyimpanan beras dalam waktu lama dengan kondisi kurang baik akan

menimbulkan kerusakan pada bau dan citarasa beras. Faktor-faktor yang memegang

peranan penting dalam penyimpanan beras di antaranya adalah kadar air beras,

kelembaban nisbi dan suhu ruangan, serta lama waktu penyimpanan (Hanny, 2002).

2.2.4. Suhu Tempat Penyimpanan Beras

Penyimpanan pada suhu rendah akan lebih aman dibandingkan suhu tinggi.

Beras giling akan mengalami perubahan rasa dan aroma jika disimpan pada suhu 15

0

C selama 3-4 bulan. Beras yang dibungkus dengan kantung plastik dan disimpan

pada suhu 8,5 – 13 0C, masih mempunyai aroma dan rasa yang baik setelah disimpan

lebih dari 7 bulan (Hanny, 2002).

Penyimpanan makanan dalam suhu yang aman sangat penting untuk

dilakukan. Hendaknya jangan membiarkan makanan berada di Zona Suhu Berbahaya

(< 600C atau > 50C). Makanan dingin hendakya bersuhu 50C atau kurang, dan

makanan panas bersuhu 600C atau lebih (Departemen Pelayanan Kemanusiaan

Pemerintah Victoria, 2005).

2.2.5. Air, Suhu dan Waktu Untuk Pengolahan Beras Menjadi Nasi

Air yang berhubungan dengan hasil-hasil industri pengolahan pangan

diperlukan untuk minum atau air minum. Dalam banyak hal diperlukan air yang

bermutu lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk keperluan air minum, dimana

diperlukan penanganan tambahan supaya semua mikroorganisme yang ada mati,

untuk menghilangkan semua bahan-bahan di dalam air yang mungkin dapat

mempengaruhi penampakan, rasa dan stabilitas hasil akhir (Buckle, 1987).

Proses pengolahan beras menjadi nasi membutuhkan waktu pemasakan

selama 20-30 menit sampai tingkat kematangan yang dapat diterima. Apabila

ditambah proses sebelumnya yang meliputi perendaman, pencucian dan pengukusan

memerlukan waktu total sekitar 1 jam. Sebagian rumah tangga di perkotaan

menggunakan rice cooker sekaligus penghangat/jar untuk menanak nasi sehari-hari.

Umumnya rice cooker/jar di pasaran menggunakan mekanisme mekanis dan termal

untuk mengontrol proses menanaknya. Pada moda menanak nasi, thermostat akan

“membaca” suhu campuran beras dan air di dalam rice cooker. Apabila suhu

campuran telah mencapai 1000C yang mana nasi telah tanak, maka thermostat akan

menghentikan moda menanak nasi/rice cooker dan beralih ke moda penghangat. Pada

moda penghangat (jar), mekanisme peralatan akan menjaga suhu nasi dalam rentang

temperatur 75-800C (Anonimous, 2000).

2.2.6. Ciri-ciri Beras Berklorin

Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Dalam memilih beras

tentunya, kita menginginkan beras yang putih, mengkilap, jernih dan licin. Kini

banyak beredar beras putih yang diduga mengandung zat yang membahayakan

kesehatan lambung. Adapun ciri-ciri beras yang mengandung klorin adalah,

beras alami atau yang tidak berklorin, warnanya putih kelabu, tidak mengkilap, kesat

dan tidak bau. Dampak dari beras yang mengandung klorin itu tidak terjadi sekarang.

Bahaya untuk kesehatan baru akan muncul 15 hingga 20 tahun mendatang, khususnya

bila kita mengkonsumsi beras itu terus menerus (Stefi, 2007).

Zat klor sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh sebagai salah satu zat penguat,

namun jika kadarnya tidak terawasi atau melebihi ambang batas dalam tubuh, maka

dapat mengakibatkan sejumlah gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang dapat

ditimbulkan akibat mengkonsumsi beras yang mengandung klorin dalam jangka

panjang adalah seperti ganggguan pada ginjal dan hati (Irma, 2007).

2.3. Nasi

2.3.1. Cara Menanak Nasi dan Pengaruhnya terhadap Nilai Gizi Beras

Beras dapat dimasak dengan berbagai cara, seperti ditanak dengan periuk

khusus untuk menanak nasi. Namun, cara menanak nasi seperti ini menghasilkan nasi

yang berkerak di bagian bawah nasi. Cara menanak nasi yang banyak dilakukan

adalah dengan jalan mengukus, baik dengan kukusan maupun alat lain seperti

risopan. Dengan cara ini beras tidak langsung direbus, tetapi dimasak dengan panas

uap air. Nasi akan masak lebih baik dan tidak berkerak. Di rumah sakit, hotel atau di

tempat lain biasanya digunakan alat pemasak nasi khusus atau rice cooker yang

prinsipnya sama dengan mengukus (Moehyi, 1992).

Menurut Haryadi (2006) cara penanakan nasi beragam, terutama karena

keragaman jenis beras (beras keras untuk nasi pera, beras untuk nasi pulen dan beras

kemasakannya (dari yang belum mengembang penuh hingga mengembang penuh

sampai pecah.

Menurut Hadrian (1981) cara menanak beras menjadi nasi untuk dimakan,

pada umumnya dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu dengan jalan :

a. Meliwet

b. Mengukus

Ditilik dari sudut kesehatan, sesungguhnya cara menanak beras menjadi nasi

secara ”ngeliwet” adalah lebih baik daripada mengukus. Oleh karena dengan cara

ngeliwet, zat gizi yang hilang oleh karena proses penanakan itu tidak banyak,

dibandingkan dengan zat gizi yang hilang dengan jalan ”mengukus”. Untuk kedua

macam penanakan itu sudahlah menjadi kebiasaan ibu-ibu rumah tangga, untuk

terlebih dahulu mencuci berasnya. Dalam pencucian beras ini yang sesungguhnya

ditujukan untuk membuang kotoran-kotoran yang mungkin terdapat dalam beras itu,

terjadilah sedikit banyak zat gizi yang hilang terbawa oleh air pencuci beras.

a. Meliwet

Menanak beras menjadi nasi dengan cara ngeliwet, setelah beras dicuci,

dimasukkan ke dalam periuk atau ketel berisi air. Banyaknya air dalam periuk/ketel

adalah sedemikian rupa sehingga beras yang dimasukkan ke dalam periuk atau ketel

terendam oleh permukaan air dalam periuk tersebut. Kemudian periuk/ketel berisi air

itu ditaruh di atas api. Pada waktu air dalam periuk/ketel mulai mendidih, adalah

suatu pertanda beras yang terdapat di dalamnya sudah mulai lembek dan banyak

menyerap air, sehingga pada waktunya beras menjadi nasi seluruh air yang ada dalam

Seorang ibu rumah tangga yang sudah berpengalaman, sudah tahu biasanya

berapa jumlah air yang dimasukkan ke dalam periuk/ketel untuk menanak sejumlah

beras untuk keperluan keluarganya, sehingga pada saat beras berubah menjadi nasi,

semua persediaan air dalam periuk/ketel itu telah habis terserap, dan dengan demikian

tidaklah ada air pemasak yang perlu dibuang. Dengan menggunakan air dalam jumlah

yang tidak seimbang dengan jumlah beras yang akan dimasak, maka air pemasak

yang berlebih-lebihan itu perlu dibuang, oleh karena dengan membiarkan air itu tetap

dalam periuk/ketel, beras yang dimasak akan menjadi bubur, sedangkan membuang

air pemasak yang berlebihan itu berarti bahwa dengan terbuangnya air pemasak itu,

sebagian dari zat gizi yang tercair di dalamnya akan turut serta terbuang, yang mana

berarti penurunan nilai gizi dan beras itu. Tidaklah demikian halnya dengan

menggunakan air pemasak yang secukupnya tadi. Semua zat gizi yang tercair dalam

air pemasak kembali diserap butir-butir nasi (Hadrian, 1981).

b. Mengukus

Dengan cara ini beras yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam kukusan yang

dibuat dari anyaman bambu atau tembaga. Kemudian kukusan berisi beras

dimasukkan ke dalam dandang berisi air dan ditempatkan di atas api yang menyala.

Api yang menyala itu membuat air dalam dandang mendidih dan uap yang panas

melalui lobang-lobang atau sela-sela kukusan menembus ke dalam kukusan. Uap

panas itu menyebabkan beras berangsur-angsur menjadi lembek oleh penyerapan air

dan jika pada suatu ketika beras itu tidak lagi dapat menyerap air oleh karena sudah

penuh, maka air yang dituangkan ke atas beras yang sedang dimasak itu melalui

bercampur dengan air yang tersedia di dalamnya. Cairan yang kembali mengalir ke

dalam dandang itu bukanlah lagi semata-mata air, akan tetapi di dalamnya telah

tercair zat gizi. Akhirnya jika beras yang ditanak itu sudah masak, akhirnya beras/nasi

tidak lagi menyerap air, maka air yang ada di dalam dandang dibuang dan dengan

dibuangnya sisa air pemasak itu turut pulalah terbuang zat gizi yang tercair di

dalamnya (Hadrian, 1981).

Penanakan nasi lazim dilakukan dengan merebus beras dalam air dengan

perbandingan yang umumnya tergantung pada kandungan amilosa dalam beras. Beras

dengan kandungan amilosa 0% menggunakan perbandingan beras:air = 1:1;

kandungan amilosa 10-19% dengan perbandingan 1:1,4; kandungan 20-25% dengan

perbandingan 1:1,7 (Meullenet, 2000). Perebusan menyangkut perpindahan panas

secara konveksi alami, yaitu aliran air sekaligus memindahkan panas. Pada

penanakan nasi, air masuk ke dalam biji, dan konduksi dan konveksi dalam biji,

sehingga cukup air dan panas untuk membuat beras menjadi masak. Karena air

tersedia cukup banyak untuk pemasakan pati sebagai komponen utama beras, dan

pemindahan panas bersamaan dengan aliran alami air yang membawa panas maka

dibutuhkan panas yang relatif sedikit untuk pemasakannya, dibanding cara-cara

pemasakan lainnya.

Pada beberapa kebiasaan, lebih dulu beras direndam, dicuci dan dikukus,

yang memerlukan waktu perhatian keseluruhannya sekitar 1 jam. Waktu penyiapan

dan penyajian yang lama menyebabkan pembatasan konsumsi beras di negara-negara

maju. Rice cooker, yaitu alat penanak nasi dengan tenaga listrik yang bekerja secara

rumah tangga dapat dikurangi. Penanakan nasi dengan rice cooker ternyata memberi

rasa dan tekstur nasi yang lebih disenangi daripada cara tradisional, maupun

penanakan bertekanan tinggi (Kurniawati, 2001). Kondisi yang dialami beras pada

penanakan dengan rice cooker agaknya memberi kesempatan lebih cukup daripada

cara lainnya. Penanakan nasi dengan cepat dengan memasukkan beras langsung ke air

mendidih atau dengan menggunakan tekanan tinggi, yang sering dilakukan pada

keadaan darurat, tidak memberi kesempatan untuk hidrolisis enzimatis (Haryadi,

2006).

Rice cooker bekerja dengan memanaskan air sampai titik didihnya. Panas

akan tersalurkan ke panci tempat beras dan air diletakkan. Air akan menguap pada

temperatur 1000C. Pada temperatur tersebut semua air akan habis menguap. Sehingga

tepat ketika air di dalam panci sudah habis, nasi pun masak. Di bagian bawah rice

cooker terdapat sebuah termostat. Termostat akan mendeteksi apakah air sudah

mencapai titik didihnya atau belum. Ketika air sudah mencapai titik didihnya

(1000C), rice cooker mempertahankannya beberapa saat (membiarkan semua air

menguap) lalu menurunkan suhu dalam rentang temperatur 75-800C sehingga suhu

di dalam panci akan bertahan untuk menghangatkan nasi di dalamnya (Teddy, 2008).

Penanakan menggunakan microwave oven memerlukan waktu yang lebih

singkat daripada cara penanakan konvensional. Marsono dan Toppings (1993)

menanak nasi dari beras yang dibudidayakan di Australia, yaitu Calrose dan

Doongara dengan perbandingan 1 : 1,5. waktu yang diperlukan adalah 5 menit

Dibanding cara penanakan menggunakan rice cooker, perbandingan beras dan air

yang digunakan sebanyak 1 : 1,8.

Nasi umumnya lebih disenangi dikonsumsi dalam keadaan masih hangat.

Pada keadaan tersebut sifat-sifat mengenai tekstur, rasa dan aroma paling disenangi.

Huang dan Wu (1994) mengungkap bahwa nasi yang disajikan pada suhu 600C lebih

disukai berkaitan dengan tingkat penerimaan mengenai keseluriuhan yang meliputi

rasa dan aroma, tekstur, kepulenan dan rasa di mulut. Apabila nasi mendingin,

teksturnya menjadi lebih keras karena retrogadasi yaitu saling mengikat antara

molekul-molekul pati rantai lurus atau antar bagian molekul pati rantai lurus. Tekstur

akan kembali lunak jika nasi yang mengandung amilosa rendah dipanaskan lagi.

Namun, tidak demikian halnya dengan nasi dari beras keras atau pera, yang

mengandung amilosa tinggi (Haryadi, 2006).

2.3.2. Penyimpanan Nasi

Penyimpanan pada keadaan panas dapat mengawetkan nasi. Cara yang

banyak dilakukan sekarang ialah dengan tetap dalam rice cooker hangat atau dengan

magic jar. Penyimpanan nasi dalam magic jar pada suhu 750C mengakibatkan

penurunan senyawa volatile tetradekana dan 2-metil oktadekana, sedangkan asam

tetradekanoat dalam bentuk metal ester dan 2,6,10,14-tetrametil heptadekana yang

memberi kesan aroma kurang disenangi muncul setelah disimpan selama 2 hari.

Kemunduran aroma nasi setelah disimpan disebabkan peningkatan senyawa rantai

lurus jenuh maupun tidak jenuh dan heksanal merupakan bagian yang terbesar.

Heksanal berasal dari oksida lipida beras yang meningkat dengan lamanya waktu

aroma nasi basi. Penyimpanan nasi yang lama berakibat juga warna nasi menjadi

kuning atau lebih gelap yang menurut Mitsuda dan Nakajima (1977) karena reaksi

pencoklatan. Whistler dan BeMiller (1999) menyatakan bahwa keberadaan gugus

aldehid pada gula memberikan sifat reaktivitas yang besar. Pada beberapa kondisi,

gula reduksi menghasilkan warna coklat jika dipanaskan dalam waktu lama (Haryadi,

2006).

2.4. Klorin

2.4.1. Defenisi Klorin dan Klor

Menurut Adiwisastra (1989) klorin, klor (Cl) adalah unsur halogen yang

berat atomnya 35,46. Warnanya hijau kekuning-kuningan, titik didihnya -34,70C, titik

bekunya 0,1020C, kepadatan 2,488 atau 2½ kali berat udara. Klor pada tekanan dan

suhu biasa bersifat gas dan dalam tekanan rendah mudah mencair. Klor tidak terdapat

bebas di alam tetapi terdapat dalam senyawa terutama terdapat dalam logam Natrium,

Magnesium, yang terdapat banyak ialah pada Natrium Chloride (NaCl). Klorin

merupakan hasil tambahan yang dibuat dari Sodium Hydroxide dengan jalan

mengelektrolisasikan Sodium Hydroxide.

Klor (berasal dari bahasa Yunani Chloros, yang berarti “hijau pucat”), adalah

unsur kimia dengan nomor atom 17 dan simbol Cl. Termasuk dalam golongan

halogen. Sebagai ion klorida, yang merupakan garam dan senyawa lain, secara

normal ia banyak dan sangat diperlukan dalam banyak bentuk kehidupan, termasuk

manusia. Dalam wujud gas, klor berwarna kuning kehijauan, baunya sangat

menyesakkan dan sangat beracun. Dalam bentuk cair dan padat, merupakan agen

unsur murni, mempunyai keadaan fisik berbentuk gas berwarna kuning kehijauan,

Cl2. Klor adalah gas kuning kehijauan yang dapat bergabung dengan hampir seluruh

unsur lain karena merupakan unsur bukan logam yang sangat elektronegatif

(Annurunnisa, 2002).

Seperti halnya pemutih H2O2 (Hidrogen Peroksida), pemutih jenis dasar

klorin (Sodium Hipoklorit dan Kalsium Hipoklorit) juga mempunyai sifat multi

fungsi yaitu selain sebagai pemutih, kedua senyawa tersebut juga bisa sebagai

penghilang noda maupun desinfektan. Pemutih jenis dasar klorin terdiri dari dua jenis

yaitu padat dan cair. Pemutih padat adalah Kalsium Hipoklorit (CaOCl2) berupa

bubuk putih. Pada umumnya masyarakat mengenal senyawa ini sebagai kaporit.

Kaporit lazim untuk menyuci hamakan air ledeng dan kolam renang. Kelemahan

kaporit adalah kelarutannya tidak sempurna, dimana selalu tersisa padatan dan tidak

bisa dibuang sembarangan. Sodium Hipoklorit (NaOCl) sudah lama dikenal sebagai

produk pemutih yang handal. Hal mendasar yang perlu diketahui mengenai

pembuatan pemutih dari NaOCl adalah pengenalan terhadap senyawa atau bahan

NaOCl itu sendiri. Sodium Hipoklorit (NaOCl) merupakan cairan berwarna sedikit

kekuningan, beraroma khas dan menyengat. Bahan NaOCl mudah larut dalam air

dengan derajat kelarutan mencapai 100% dan sedikit lebih berat dibandingkan dengan

air (berat jenis air lebih dari satu) serta bersifat sedikit basa (Parnomo, 2003).

Pada suhu ruangan, klorin adalah gas berwarna kuning kehijau-hijauan

dengan bau yang sangat menyengat. Pada tekanan yang meningkat atau pada saat

temperatur dibawah -300F, cairannya berwarna kuning sawo dan encer. Klorin hanya

dalam bentuk asam hipoklorus (HClO) dan asam hidroklorik (HCl). Ketidakstabilan

asam hipoklorus (HClO) membuatnya dapat dengan mudah menghilang, membentuk

oksigen bebas. Karena reaksi ini, pada dasarnya air mempertinggi oksidasi klorin dan

efek korosif (U.S. Department Of Health And Human Services, 2007).

Menurut Fitrah (2008) klorin memiliki titik didih dan titik leleh/beku yang

lebih rendah dari suhu kamar (250C). Sehingga ketika klorin berada dalam suhu

kamar, maka klorin tersebut akan berwujud gas.

2.4.2. Sumber dan Kegunaan Klor

Klor digunakan tubuh kita untuk membentuk HCl atau asam klorida pada

lambung. HCl memiliki kegunaan membunuh kuman bibit penyakit dalam lambung

dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Klorin adalah unsur kimia

ketujuh tertinggi yang diproduksi di dunia. Digunakan sebagai alat pemutih pada

industri kertas, pulp dan tekstil. Digunakan untuk manufaktur, pestisida dan

herbisida, misalnya DDT, untuk alat pendingin, obat farmasi, vinyl (pipa PVC),

plastik, bahan pembersih dan untuk perawatan air dan air limbah. Supaya bisa

dipakai, klorin sering dikombinasikan dengan senyawa organik (bahan kimia yang

mempunyai unsur karbon) yang biasanya menghasilkan organoklorin. Organoklorin

itu sendiri adalah senyawa kimia yang beracun dan berbahaya bagi kehidupan karena

dapat terkontaminasi dan persisten di dalam tubuh makhluk hidup (MacDougall,

1994).

Klorin dihasilkan oleh elektrolisis sodium klorida. Itu adalah sepuluh kali

lebih tinggi dari volume bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh United States, yang

digunakan sebagai pemutih dalam pabrik kertas dan pakaian. Klorin juga digunakan

sebagai bahan kimia pereaksi dalam pabrik logam klorida, bahan pelarut klorinasi,

pestisida, polimer, karet sintesis dan refrigeran. Sodium hipoklorit yang merupakan

komponen/produk pemutih yang diperdagangkan, larutan pembersih dan desinfektan

untuk air minum dan sistem penyaringan air buangan/limbah dan kolam renang (U.S.

Department Of Health And Human Services, 2007).

Reaksi gas klor dengan Natrium Hidroksida akan menghasilkan Natrium

Hipoklorit.

Cl2 + 2NaOH NaCl + H2O + NaOCl

NaOCl digunakan sebagai bahan dasar dalam produk pemutih yang berada

di pasaran. Produk ini dalam perdagangan umumnya dijual dengan konsentrasi

sekitar 12% sampai 13%. Senyawa ini agak mudah mengalami dekomposisi

(penguraian). NaOCl yang dibuat dengan jalan mereaksikan NaOH (Sodium

Hidroksida) dengan gas klor (Cl2) dalam kondisi tertentu dapat dilepaskan kembali

gas klor ke udara. Oleh karena itu, wadah dan tempat penyimpanan cairan ini harus

diberi ventilasi. Dalam hal pembelian Sodium Hipoklorit, harus memperhatikan

lubang kecil yang terdapat pada tutup,wadah atau pintu pembuangan gas klor yang

lepas dari cairan. Tanpa adanya ventilasi, maka akan terjadi akumulasi gas klor yang

lama (Parnomo, 2003).

Kelemahan Sodium Hipoklorit diantaranya adalah sebagai berikut

1. Sebagai desinfektan masih kurang umum bagi masyarakat. Kecuali untuk air

ledeng atau kolam renang yang penggunaannya sudah memahami dosis atau

konsentrasi yang dipakai.

2. Sebagai penghilang noda fungsinya tidak begitu optimal. Pada kenyataannya

bahwa memang kekuatan noda pada pakaian cukup bervariasi mulai dari noda

yang mudah sampai yang sulit untuk dihilangkan. Untuk noda yang mudah

dihilangkan, maka Sodium Hipoklorit masih mampu untuk menghilangkannya,

akan tetapi untuk noda yang sulit (seperti tinta, oli, cat) maka Sodium Hipoklorit

tidak dapat mengatasinya, karena noda seperti itu hanya dapat dihilangkan dengan

senyawa kimia dan perlakuan khusus.

2.4.3. Sifat Klorin

Klorin merupakan unsur kedua dari keluarga halogen, terletak pada

golongan VII A, periode III. Sifat kimia klorin sangat ditentukan oleh konfigurasi

elektron pada kulit terluarnya. Keadaan ini membuatnya tidak stabil dan sangat

reaktif. Hal ini disebabkan karena strukturnya belum mempunyai 8 elektron (oktet)

untuk mendapatkan struktur elektron gas mulia. Disamping itu, klorin juga bersifat

oksidator. Seperti halnya oksigen, klorin juga membantu reaksi pembakaran dengan

menghasilkan panas dan cahaya. Dalam air laut maupun sungai, klorin akan

terhidrolisa membentuk asam hipoklorit membentuk asam hipoklorit (HClO) yang

merupakan suatu oksidator. Reaksinya adalah sebagai berikut (Edward, 1990) :

Cl2 + HOH HClO + H+ + Cl

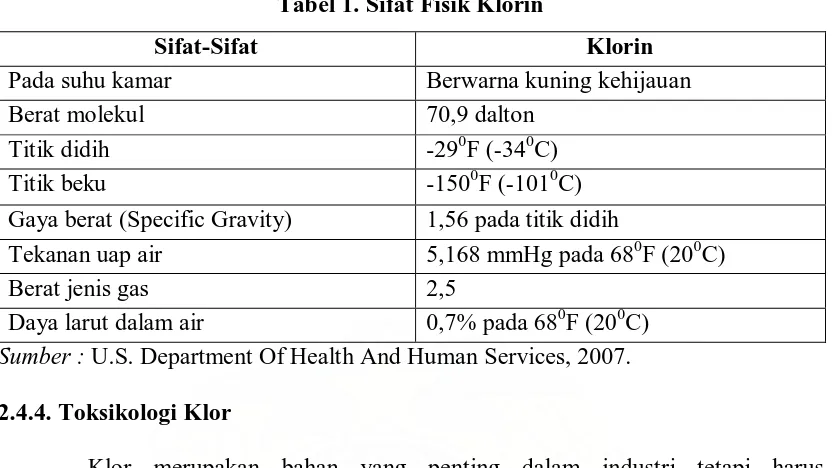

Tabel 1. Sifat Fisik Klorin

Sifat-Sifat Klorin

Pada suhu kamar Berwarna kuning kehijauan

Berat molekul 70,9 dalton

Titik didih -290F (-340C)

Titik beku -1500F (-1010C)

Gaya berat (Specific Gravity) 1,56 pada titik didih

Tekanan uap air 5,168 mmHg pada 680F (200C)

Berat jenis gas 2,5

Daya larut dalam air 0,7% pada 680F (200C) Sumber : U.S. Department Of Health And Human Services, 2007.

2.4.4. Toksikologi Klor

Klor merupakan bahan yang penting dalam industri tetapi harus

diperhatikan pula bahaya-bahayanya, karena klor bersifat racun/toksis terutama bila

terisap pernapasan. Gas klor yang mudah dikenal karena baunya yang khas itu,

bersifat merangsang (iritasi terhadap selaput lendir pada mata/conjunctiva), selaput

lendir hidung, selaput lendir tenggorok, tali suara dan paru-paru. Menghisap gas klor

dalam konsentrasi 1000 ppm dapat mengakibatkan kematian mendadak di tempat.

Orang yang menghirup gas klor akan merasakan sakit dan rasa panas/pedih pada

tenggorokan, hal ini disebabkan pengaruh rangsangan/iritasi terhadap selaput lendir

(mucus membrance) yang menimbulkan batuk-batuk kering (kosong) yang terasa

pedih panas, waktu menarik napas terasa sakit dan sukar bernapas, waktu bernapas

terdengar suara desing seperti penderita asma/bronchitis (Adiwisastra, 1989).

2.4.5. Ekskresi Klorin

Urin merupakan rute/jalur utama dari proses ekskresi klorin di dalam tubuh.

urin terjadi pada saat 24 jam setelah asupan melalui oral, dimana 14% dikeluarkan

melalui urin dan 0,9% dikeluarkan melalui feces, sedangkan pada saat 72 jam setelah

asupan melalui oral maka 35% dikeluarkan melalui urin dan 5% dikeluarkan melalui

feces.

2.4.6. Bahaya Klorin terhadap Kesehatan

Klorin sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Klorin, baik dalam bentuk

gas maupun cairan mampu mengakibatkan luka yang permanen, terutama kematian.

Pada umumnya luka permanen terjadi disebakan oleh asap gas klorin. Klorin sangat

potensial untuk terjadinya penyakit di kerongkongan, hidung dan tract respiratory

(saluran kerongkongan di dekat paru-paru). Klorin juga dapat membahayakan sistem

pernafasan terutama bagi anak-anak dan orang dewasa. Dalam wujud gas, klor

merusak membran mukus dan dalam wujud cair dapat menghancurkan kulit. Tingkat

klorida sering naik turun bersama dengan tingkat natrium. Ini karena natrium klorida,

atau garam, adalah bagian utama dalam darah. Akibat-akibat akut untuk jangka

pendek adalah (MacDougall, 1994):

1. Pengaruh 250 ppm selama 30 menit kemungkinan besar berakibat fatal bagi

orang dewasa.

2. Terjadi iritasi tinggi waktu gas itu dihirup dan dapat menyebabkan kulit dan

mata terbakar.

3. Jika berpadu dengan udara lembab, asam hydroklorik dan hypoklorus dapat

mengakibatkan peradangan jaringan tubuh yang terkena. Pengaruh 14 s/d 21

ppm selama 30 s/d 60 menit menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti

Bahaya keracunan oleh gas klor dapat terjadi, yaitu (Adiwisastra 1989) :

1. Keracunan Akut

Disebabkan karena menghisap gas klor dalam konsentrasi tinggi dan

penghisapan terjadi untuk pertama kalinya. Menghisap gas klor dalam 15 ppm

menimbulkan pengaruh rangsangan/iritasi pada selaput lendir tenggorokan dan dalam

30 ppm menyebabkan batuk-batuk, dalam konsentrasi tinggi (1000 ppm)

mengakibatkan kematian mendadak .

Gejala-gejala keracunan oleh gas klor, yaitu (Adiwisastra 1989) :

a. Tenggorok terasa gatal, pedih/panas

b. Baruk terus menerus disebabkan pengaruh rangsangan terhadpa refleks alat

pernapasan yang menyebabkan orang tidak menahan batuk.

c. Pernapasan (kalau menarik napas) terasa sakit dan sesak.

d. Muka kelihatan kemerah-merahan.

e. Mata terasa pedih akibat rangsangan terhadap selaput lendir conjungtiva.

f. Batuk kadang-kadang disertai darah dan muntah-muntah hebat.

g. Pengisapan gas klor dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan terhentinya

pernapasan (asphyxia).

Efek toksik klorin yang terutama adalah sifat korosifnya. Kemampuan

oksidasi klorin sangat kuat, dimana di dalam air klorin akan melepaskan oksigen dan

hidrogen klorida yang menyebabkan kerusakan jaringan. Sebagai alternatif, klorin

dirubah menjadi asam hipoklorit yang dapat menembus sel dan bereaksi dengan

protein sitoplasmik yang dapat merusak struktur sel (U.S. Department Of Health And

Ada beberapa jalur pemajanan klorin pada tubuh yang bersifat akut, yaitu

(U.S. Department Of Health And Human Services, 2007) :

a. Pernafasan

Pemajanan klorin pada konsentrasi rendah (1-10 ppm) dapat menyebabkan

iritasi mata dan hidung, sakit tenggorokan dan batuk. Menghirup gas klorin dalam

konsentrasi yang lebih tinggi (>15 ppm) dapat dengan cepat membahayakan saluran

pernafasan dengan rasa sesak di dada dan terjadinya akumulasi cairan di paru-paru

(edema paru-paru). Pasien dengan serangan yang tiba-tiba akan bernafas dengan

cepat, terjadi perubahan warna biru pada kulit, batuk mengik dan hemoptisis. Pasien

memperlihatkan gejala, yaitu luka pada paru-paru dapat berkembang setelah beberapa

jam. Pengempisan paru-paru dapat terjadi. Konsentrasi terendah yang mematikan

selama pemajanan 30 menit diperkirakan sekitar 430 ppm. Pemajanan klorin dapat

mengakibatkan sindrom gangguan fungsi (RADS), iritasi bahan kimia menyebabkan

terjadinya asma. Anak-anak lebih mudah diserang oleh bahan-bahan korosif

dibandingkan dengan dewasa karena diameter saluran udara mereka lebih kecil.

b. Kardiovaskular

Tachycardia dan pada awalnya hipertensi diikuti dengan hipotensi dapat

terjadi. Setelah pemajanan yang berat, maka jantung akan mengalami penyempitan

akibat kekurangan oksigen.

c. Metabolisme

Asidosis terjadi akibat kadar oksigen yang tidak mencukupi dalam jaringan.

Komplikasi berat akibat menghirup klorin dalam kadar yang besar adalah

ketidakseimbangan asam. Anak-anak akan lebih mudah diserang oleh zat toksik yang

tentunya dapat mengganggu proses metabolisme dalam tubuh.

d. Kulit

Iritasi klorin pada kulit dapat menyebabkan rasa terbakar, peradangan dan

melepuh. Pemajanan cairan klorin dapat menyebabkan peradangan akibat suhu

dingin.

e. Mata

Konsentrasi rendah di udara dapat menyebabkan rasa terbakar, mata

berkedip tidak teratur atau kelopak mata menutup tanpa sengaja/di luar kemauan,

konjungtivitis. Kornea mata terbakar dapat terjadi pada konsentrasi yang tinggi.

f. Jalur Pencernaan

Larutan klorin yang dihasilkan dalam bentuk larutan sodium hipoklorit

dapat menyebabkan luka yang korosif apabila tertelan.

2. Keracunan Kronis

Disebabkan karena menghirup gas klor dalam konsentrasi rendah tetapi

terjadi berulang-ulang, sehingga dapat menyebabkan hilangnya rasa pada indra

penciuman, merusak gigi/gigi keropos (Adiwisastra 1989).

a. Pengaruh terhadap kulit

Klorin cair bila tertumpah mengenai kulit menimbulkan luka bakar yang

warna kulitnya kemerah-merahan dan membengkak.

Klor dalam konsentrasi tinggi (pekat) sangat merangsang terhadap mata yang

menimbulkan rasa pedih.

Pemajanan kronis klorin biasanya terjadi di tempat kerja, yang dapat

menyebabkan kerusakan gigi. Pemajanan klorin yang berulang-ulang dapat beresiko

tinggi untuk terjadinya sindrom gangguan fungsi (RADS) (U.S. Department Of

Health And Human Services, 2007).

Dampak buruk penggunaan klorin dalam beras bagi kesehatan tubuh

manusia adalah sebagai berikut (Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2008) :

1. Menimbulkan kanker darah.

2. Merusak sel-sel darah.

3. Mengganggu fungsi hati/lever.

4. Dapat merusak system pernafasan & selaput lendir dalam tubuh apabila

penggunaan klorin mencapai 3–5 ppm dalam beras.

5. Dapat mengganggu kesehatan mata, kulit dan batuk-batuk apabila

penggunaan klorin mencapai 15–30 ppm dalam beras.

6. Serta dapat menyebabkan kematian apabila penggunaan klorin diatas 30 ppm

dalam beras.

Adapun bentuk aktivitas klorin dalam tubuh adalah sebagai berikut

(Luthana, 2008) :

1. Mengganggu sintesa protein

2. Oksidasi dekarboksilasi dari asam amino menjadi nitrit dan aldehid

4. Induksi asam deoksiribonukleat (DNA) dengan diiringi kehilangan

kemampuan DNA-transforming

2.5. Kerangka Konsep

Pemeriksaan Kadar Klorin

Nasi - Nasi pada Suhu 750C

- Nasi pada Suhu Kamar (± 250C) Beras

Berklorin

- Air - Waktu - Suhu

Pemeriksaan Kadar Klorin

Ada

Tidak Ada Permenkes RI

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survei yang bersifat deskriptif yaitu untuk

mengetahui kadar residu klorin pada beras sesudah dimasak dengan melakukan

pemeriksaan laboratorium secara kualitatif dan kuantitatif.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Medan

bagian Toksikologi.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Mei-Juni tahun 2009.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah beras yang mengandung klorin. Sampel beras

tersebut diukur secara kuantitatif untuk mengetahui berapa kandungan klorin yang

terdapat pada beras tersebut. Kemudian sampel beras tersebut dicuci sebanyak dua

kali pencucian, dimana pada setiap proses pencucian dilakukan pemeriksaan secara

kuantitatif terhadap beras tersebut. Sampel beras yang dibutuhkan untuk pemeriksaan

kuantitatif adalah sebanyak 10 gr.

Sampel beras yang mengandung klorin tersebut dimasak dengan

menggunakan rice cooker. Beras dimasak dengan menggunakan aquadest, dimana

perbandingan beras dengan aquadest adalah 1 : 2. Proses pemasakan beras menjadi

mencapai 1000C, maka nasi telah tanak. Kemudian rice cooker akan menurunkan dan

menjaga suhu pada temperatur 750C, sehingga nasi di dalamnya akan tetap berada

dalam kondisi hangat. Nasi yang berada di dalam rice cooker (750C) ditimbang

sebanyak 10 gr kemudian dilakukan pemeriksaan secara kuantitatif untuk mengetahui

berapa kadar residu klorin yang terkandung pada nasi tersebut. Setelah itu, nasi yang

berada di dalam rice cooker dipindahkan ke dalam wadah nasi serta dibiarkan berada

di dalam suhu kamar (± 250C). Suhu nasi tersebut diukur dengan menggunakan

termometer. Nasi yang sudah mencapai suhu kamar (± 250C) tersebut ditimbang

sebanyak 10 gr dan dihaluskan. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara kuantitatif

untuk mengetahui berapa kadar residu klorin yang terkandung pada nasi tersebut.

3.4 Cara Pengambilan Sampel

Sampel yang diambil untuk diteliti di Laboratorium Kesehatan Daerah, Kota

Medan adalah beras yang mengandung klorin. Kemudian sampel dibawa untuk

diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah, Kota Medan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

3.5.1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel di Laboratorium

Kesehatan Daerah, Kota Medan terhadap kadar residu klorin pada beras sesudah

dimasak.

3.6. Defenisi Operasional

1. Beras berklorin adalah beras yang diperiksa secara kuantitatif mengandung

2. Pemeriksaan kadar klorin pada beras adalah jumlah klorin yang terkandung

pada beras setelah dilakukan pengukuran secara kuantitatif dengan

menggunakan metode Iodometri di Laboratorium Kesehatan Daerah, Kota

Medan.

3. Air adalah bahan baku yang dibutuhkan untuk memasak beras menjadi nasi

(liter) dengan perbandingan antara beras : air = 1 :2 dan tidak mengandung

klorin.

4. Waktu adalah lamanya proses pengolahan beras menjadi nasi (menit).

5. Suhu adalah besarnya suhu yang dibutuhkan untuk pengolahan beras menjadi

nasi (0C).

6. Nasi pada suhu 750C adalah nasi yang akan diukur kadar klorinnya secara

kuantitatif pada suhu 750C.

7. Nasi pada suhu kamar (± 250C) adalah nasi yang akan diukur kadar klorinnya

secara kuantitatif pada suhu kamar (± 250C).

8. Pemeriksaan kadar klorin pada nasi adalah jumlah residu klorin yang

terkandung pada nasi setelah dimasak setelah dilakukan pengukuran secara

kuantitatif di Laboratorium Kesehatan Daerah, Kota Medan.

9. Ada apabila masih terdapat residu klorin pada nasi.

3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1. Prosedur Kerja Pemeriksaan Klorin

1. Alat-alat

- Buret

- Beaker Glass

- Erlenmeyer

- Plastik

- Saringan

- Timbangan

- Komparator Klorin

2. Bahan

- Amilum

- Aquadest

- Asam Asetat

- Nasi

- Kalium Jodida

- Orthotoluidine

3. Cara Kerja Pemeriksaan Klorin secara Kualitatif

Pemeriksaan klorin dilakukan dengan :

a. Sampel (nasi) ditimbang sebanyak 10 gr.

b. Sampel ditambahkan 50 ml aquadest lalu dikocok, kemudian ditutup pakai

plastik dan sampel diaduk.

d. 2 ml filtrat ditambahkan larutan kalium jodida 10% dan larutan amilum 1%

bila klorin positif akan terjadi warna biru.

4. Cara Kerja Pemeriksaan Klorin secara Kuantitatif

a. Sampel (nasi) ditimbang 10 gr dimasukkan ke dalam erlenmeyer.

b. Tambahkan aquadest 50 ml ditambah 2 gr KJ dan 10 ml asam asetat (1:1).

c. Tutup mulut erlenmeyer dengan plastik.

d. Titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,01 N sampai berwarna kuning muda.

e. Tambahkan 1 ml indikator amilum.

f. Titrasi dilanjutkan hingga warna biru tepat hilang.

g. Tiap ml larutan Na2S2O3 0,01 N setara dengan 35,46 mg Cl2.

h. Catat hasil volume.

i. Lakukan titrasi blanko

Rumus :

Kadar Klorin = 100%

) ( ) 46 , 35 ( ) 2 1 ( x g B xNxBMCl V V − Keterangan :

V1 : Volume titrasi untuk sampel

V2 : Volume titrasi untuk blanko

N : Normalitas larutan Na2S2O3 yang dipakai

Perlakuan Titrasi Blanko :

1. Ambil 50 aquadest masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml.

2. Tambahkan 2 gr KJ dan 10 ml asam asetat (1:1).

3. Tutup mulut erlenmeyer dengan plastik .

4. Titrasi sampai terbentuk warna kuning muda.

5. Tambahkan 1 ml indikator amilum.

6. Titrasi dilanjutkan sampai warna biru hilang.

Pengolahan dan Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka analisa terhadap data yang terkumpul

akan dilakukan secara deskriptif yang disertai dengan tabel, narasi dan pembahasan

serta diambil kesimpulan apakah pemeriksaan klorin sesudah beras dimasak

memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi disesuaikan dengan Permenkes RI No.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Beras

Pemeriksaan kuantitatif klorin pada beras dilakukan pada 1 (satu) sampel

beras yang positif mengandung klorin. Pemeriksaan kandungan klorin dimulai pada

beras yang positif mengandung klorin kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan

pada saat pencucian beras pertama dan pada saat pencucian beras kedua. Adapun

hasil pemeriksaan kandungan klorin pada beras tersebut dapat dilihat pada tabel

[image:51.612.112.529.330.490.2]dibawah ini :

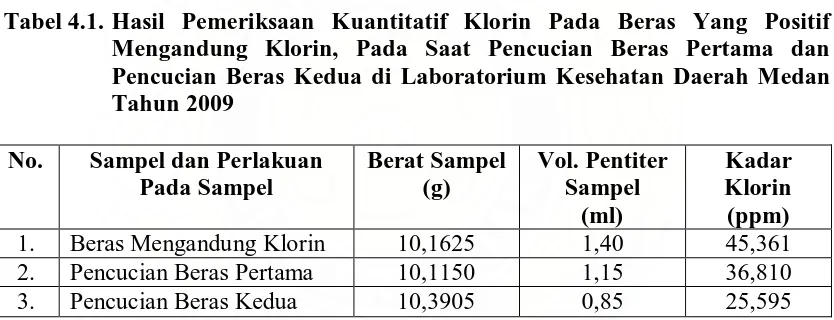

Tabel 4.1. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Beras Yang Positif Mengandung Klorin, Pada Saat Pencucian Beras Pertama dan Pencucian Beras Kedua di Laboratorium Kesehatan Daerah Medan Tahun 2009

No. Sampel dan Perlakuan

Pada Sampel

Berat Sampel (g)

Vol. Pentiter Sampel

(ml)

Kadar Klorin (ppm)

1. Beras Mengandung Klorin 10,1625 1,40 45,361 2. Pencucian Beras Pertama 10,1150 1,15 36,810

3. Pencucian Beras Kedua 10,3905 0,85 25,595

Berdasarkan tabel 4.1. diatas dapat diketahui bahwa kandungan klorin pada

beras yang positif mengandung klorin adalah sebesar 45,361 ppm, pada saat

pencucian beras pertama terdapat kandungan klorin sebesar 36,810 ppm dan pada

saat pencucian beras kedua terdapat kandungan klorin sebesar 25,595 ppm. Terjadi

penurunan kandungan klorin pada setiap proses pencucian yang dilakukan terhadap

kedua. Berdasarkan Permenkes RI No. 772/Menkes/Per/XI/88, menyatakan bahwa

klorin tidak boleh ada di dalam makanan.

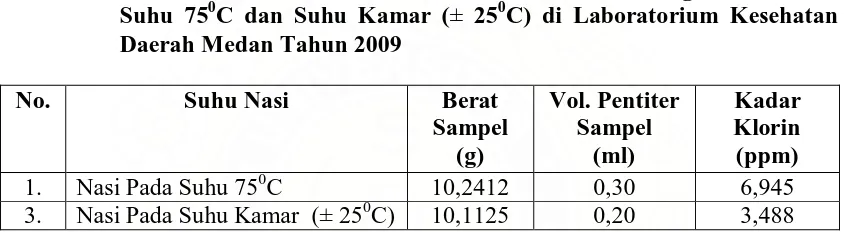

4.2. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Nasi

Pemeriksaan kandungan klorin pada nasi dilakukan pada saat suhu nasi

berada pada suhu 750C dan suhu kamar (± 250C). Suhu nasi diukur dengan

menggunakan termometer. Adapun hasil pemeriksaan kandungan klorin pada sampel

[image:52.612.108.531.291.407.2]nasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Klorin Pada Nasi Yang Diukur Pada Suhu 750C dan Suhu Kamar (± 250C) di Laboratorium Kesehatan Daerah Medan Tahun 2009

No. Suhu Nasi Berat

Sampel (g)

Vol. Pentiter Sampel

(ml)

Kadar Klorin (ppm)

1. Nasi Pada Suhu 750C 10,2412 0,30 6,945

3. Nasi Pada Suhu Kamar (± 250C) 10,1125 0,20 3,488

Berdasarkan tabel 4.2. diatas dapat diketahui bahwa kandungan klorin pada

saat nasi mencapai suhu 750C adalah sebesar 6,945 ppm, sedangkan kandungan

klorin pada saat nasi mencapai suhu kamar (± 250C) adalah sebesar 3,488 ppm.

Terjadi penurunan kandungan klorin pada nasi berdasarkan suhu nasi yang semakin

rendah. Berdasarkan Permenkes RI No. 772/Menkes/Per/XI/88, menyatakan bahwa

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Klorin Pada Beras

Penggunaan klorin pada beras bertujuan untuk membuat beras menjadi lebih

putih dan mengkilap agar beras yang berstandar medium terlihat seperti beras yang

berkualitas super (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007).

Penelitian klorin yang dilakukan pada beras karena mengingat bahaya klorin

terhadap kesehatan dan berdasarkan Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang

Bahan Tambahan Makanan, disebutkan bahwa klorin tidak tercatat sebagai Bahan

Tambahan Pangan (BTP) dalam kelompok pemutih dan pematang tepung. Dari hasil

pemeriksaan dapat diketahui bahwa kandungan klorin mengalami penurunan setelah

dilakukan proses pencucian terhadap beras. Kandungan klorin pada beras mengalami

penurunan karena adanya pengaruh proses pencucian terhadap beras. Proses

pencucian yang dilakukan sebanyak dua kali terhadap beras mengakibatkan

kandungan klorin pada beras semakin banyak yang terlarut di dalam air. Pada saat

pencucian beras kedua kandungan klorin turun menjadi 25,595 ppm. Hal ini sesuai

dengan sifat klorin yang dapat larut dengan mudah di dalam air (U.S. Department Of

Health And Human Services, 2007).

Klor pada tekanan dan suhu biasa adalah bersifat gas dan dalam tekanan

rendah mudah mencair. Klor tidak terdapat bebas di alam tetapi terdapat dalam

senyawa terutama terdapat dalam logam Natrium, Magnesium, yang terdapat banyak

dari Sodium Hydroxide dengan jalan mengelektrolisasikan Sodium Hydroxide

(Adiwisastra, 1989).

Reaksi gas klor dengan Natrium Hidroksida akan menghasilkan Natrium

Hipoklorit. Senyawa ini agak mudah mengalami dekomposisi (penguraian). NaOCl

dibuat dengan jalan mereaksikan NaOH (Sodium Hidroksida) dengan gas klor (Cl2),

yaitu dengan reaksi sebagai berikut : Cl2 + 2NaOH NaCl + H2O + NaOCl

(Parnomo, 2003).

Dampak dari beras yang mengandung klorin itu tidak terjadi sekarang.

Bahaya untuk kesehatan baru akan muncul 15 hingga 20 tahun