DI KABUPATEN BOGOR

FHENY FUZI LESTARI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM

PEMETAAN DAERAH RAWAN LONGSOR

DI KABUPATEN BOGOR

FHENY FUZI LESTARI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

Pemetaan Daerah Rawan Longsor di Kabupaten Bogor. Di bawah bimbingan NINING PUSPANINGSIH.

Tanah longsor adalah suatu produk dari proses gangguan keseimbangan yang menyebabkan bergeraknya massa tanah dan batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kondisi topografi yang berbukit dan bergunung, tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah perbukitan serta pemanfaatan lahan dan ruang yang kurang baik menimbulkan tekanan terhadap ekosistem. Untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih besar dan banyak akibat bahaya tanah longsor, diperlukan upaya-upaya yang mengarah kepada tindakan meminimalisir akibat yang akan ditimbulkan. Untuk dapat memantau dan mengamati fenomena tanah longsor di suatu kawasan diperlukan adanya suatu identifikasi dan pemetaan daerah rawan tanah longsor yang mampu memberikan gambaran kondisi kawasan yang ada berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor.

Penentuan daerah kerawanan tanah longsor dilakukan berdasarkan lima parameter yaitu curah hujan, penutupan lahan, geologi, kemiringan lereng dan jenis tanah. Masing-masing parameter tersebut dilakukan pembobotan atau pemberian nilai yang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya tanah longsor. Semakin besar nilai bobot yang diberikan artinya semakin memiliki kepekaan terhadap terjadinya tanah longsor. Kelima peta tersebut di overlay dan dilakukan penghitungan skor kumulatif dengan menggunakan model pendugaan yang berasal dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tahun 2004, sehingga didapatkan peta penyebaran daerah rawan longsor.

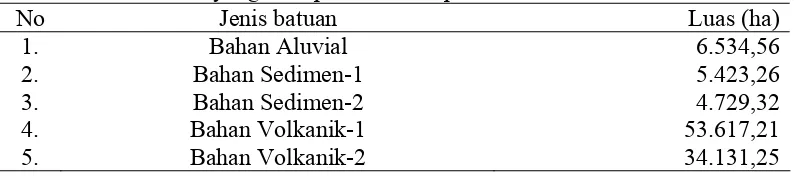

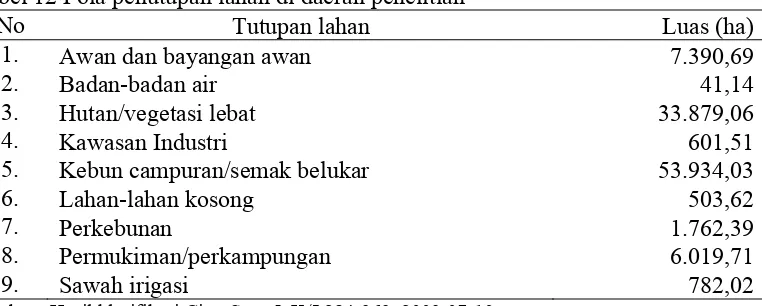

Penutupan lahan di daerah penelitian terdiri dari hutan, kawasan industri, kebun campuran/semak belukar, lahan kosong, perkebunan, pemukiman, sawah dan badan air. Daerah rawan longsor di daerah penelitian terbagi menjadi tiga kelas yaitu daerah kurang rawan longsor (17.879,40 ha / 17 %), daerah rawan longsor (78.128,16 ha / 74,5 %) dan daerah sangat rawan longsor (8.906,61 ha / 8,49 %). Ke tiga kelas kerawanan tersebut terdapat pada semua tipe penutupan lahan dengan jenis batuan yang mendominasi adalah bahan volkanik-1. Daerah kurang rawan longsor terdapat pada kemiringan lereng datar hingga agak curam dan jenis tanah yang mendominasi adalah assosiasi latosol coklat latosol kemerahan dengan kondisi curah hujan relatif sedang (2000-2500 mm/tahun). Daerah rawan longsor terdapat pada kemiringan lereng datar hingga curam, jenis tanah yang mendominasi podsolik merah kekuningan dengan kondisi curah hujan relatif tinggi (2500-3000 mm/tahun). Daerah sangat rawan longsor terdapat pada kemiringan lereng landai hingga sangat curam, didominasi oleh jenis tanah podsolik merah kekuningan dengan kondisi curah hujan sangat tinggi (>3000 mm/tahun).

Nanggung dan Pamijahan merupakan kecamatan yang memiliki kelas kerawanan daerah rawan longsor dan daerah sangat rawan longsor. Kecamatan Nanggung memiliki daerah rawan longsor seluas 10.963,46 ha dan daerah sangat rawan longsor seluas 1.340,01 ha. Sementara itu, kecamatan Pamijahan memiliki daerah rawan longsor seluas 8.221,73 ha dan daerah sangat rawan longsor seluas 3.823,66 ha. Daerah kurang rawan longsor tersebar luas terutama disekitar kecamatan Babakan Madang yaitu 4.201,35 ha.

SUMMARY

FHENY FUZI LESTARI (E14103014). Geographic Information System Application In Mapping Areas With A Certain Of Landslide Potency In Bogor Regency. Under Supervision of NINING PUSPANINGSIH.

Landslide soil is result of disturbance in the balance that cause movement of soil mass and rock to a lower place. Mountainous topography, high number of settlement in mountainous area, with an incorrect use of land is several factors that have a bad impact to the ecosystem. Various actions need to be carried out to minimalize the negative consequences due to each landslide case. This effort will allow related to one of it is mapping and identification each area that I potent to landslide event. This effort will provide a better picture of the region and allow a better observation based on the factor that cause landslide.

An area that is potent to landslide is categorized based on five perimeters: level of rainfall, land coverage, geology, slope, and soil condition. Each perimeter are scored based on its impact on landslide case in the areas that became due object of this studies. Higher score means higher effect of the perimeter to cause landslide. There are 5 (five) map that is used, each contain one of the five perimeter. Those maps are overlayed and cumulatively scored by estimation method of 2004 Vulcanology and Geological Disaster Mitigation Directorat , that result a map of landslide area distribution.

Land coverage in areas of research consists of forest, industrial area, mixed plantation/bush, abandoned land, plantation area, settlement, rice cultivation, and water body. Areas potent to landslide are classified into three classes, which is areas that is lest potent to landslide (17.879, 40 hectare/17%), intermediate potent to landslide (78.128,6 hectare / 74,5%) and highly potent to landslide (8.906,61 hectare / 8,49%). Each land coverage contain all three classes of landslide potention (from low, intermediate, and high potention) with volcanic-1 material dominating the type of rocks. Areas with a low potention to landslide occurs in flat to a relatively steep slope with the type soil that dominating is association of brown latosol and reddish latosol and iintermediate level of rainfall intensity (2000-2500 mm per annum). Areas with an intermediate potention to landslide are identified in areas with flat to steep slope, yellowish red podsolic soil type , and rainfall intensity that is relatively high (2500-3000 mm annually). Areas that has a high potention of llandslide happens in areas that is has a very steep slope, dominated by yellowish red podsolic soil type and very intense rainfall (more than 3.000 mm per year).

Nanggung and Pamijahan district is largest area that has an intermediate high potention to landslide. There are 10.963,46 hectare of area that have an intermediate potention and 1.340,01 hectare of area that is highly potention to landslide in Nanggung district. Pamijahan district have an area of 8.221,73 hectares with a medium potention and 3.823,66 hectares with a high potention to landslide. An area that is less potention is widely identified around Babakan Madang district with a total 4.201,35 hectare.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Penerapan Sistem

Informasi Geografis dalam Pemetaan Daerah Rawan Longsor di Kabupaten Bogor

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing

dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau

lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang

diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks

dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Maret 2008

Judul : Penerapan Sistem Informasi Geografis dalam Pemetaan

Daerah Rawan Longsor di Kabupaten Bogor

Nama : Fheny Fuzi Lestari

NRP : E14103014

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Dra. Nining Puspaningsih, M.Si

NIP. 131 918 662

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan IPB

Dr.Ir. Hendrayanto, M. Agr

NIP.131 578 788

Penulis dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada

tanggal 26 Februari 1986 dari pasangan Patullah, S.Pd dan

Euis Nurhayati. Penulis adalah anak pertama dari tiga

bersaudara.

Pendidikan formal penulis dimulai pada tahun

1989 di TK Ibnu Sina dan lulus pada tahun 1991.

Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di SDN Cibening 1 (tahun

1991-1997), sekolah menengah pertama di SMPN 1 Cibungbulang (tahun 1997-2000),

serta sekolah menengah umum di SMA KORNITA (tahun 2000-2003).

Pada tahun yang sama (2003) penulis diterima di Institut Pertanian Bogor,

Fakultas Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan melalui jalur USMI

(Undangan Seleksi Masuk IPB).

Selama masa studi di IPB, penulis telah melaksanakan Praktek Pengenalan

dan Pengelolaan Hutan (P3H) di KPH Ngawi, BKPH Getas Perum Perhutani Unit

II Jawa Timur pada bulan Agustus – September 2006, dan Praktek Kerja Lapang

(PKL) pada bulan April – Mei 2007 di HPHTI PT. Arara Abadi (Sinar Mas

Group) Provinsi Riau.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis menyusun skripsi dengan

judul Penerapan Sistem Informasi Geografis dalam Pemetaan Daerah Rawan

Longsor di Kabupaten Bogor di bawah bimbingan Dra. Nining Puspaningsih,

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena

berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah

dengan judul Penerapan Sistem Informasi Geografis dalam Pemetaan Daerah

Rawan Longsor di Kabupaten Bogor.

Skripsi ini merupakan hasil pembahasan secara ilmiah terhadap

perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis yang diharapkan dapat

berguna dalam pemanfaatannya di dunia kehutanan masa kini dan masa yang akan

datang. Semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu bagian dari ilmu pengetahuan

yang dapat berguna bagi kita semua. Penelitian ini dibimbing oleh Dra. Nining

Puspaningsih, M.Si.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi

menjadikan tulisan ini lebih baik dan bermanfaat.

Bogor, Maret 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam perjalanan menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar sarjana

Kehutanan IPB, penulis mendapat banyak bantuan dan perhatian. Oleh karena itu,

dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya.

2. Papa dan mama, yang selalu memberikan dukungan dan doa

3. Septiana dan Fathur atas semangat dan semua keceriaan yang sudah diberikan

sejak kecil hingga saat ini.

4. Dra. Nining Puspaningsih, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah sabar

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan bimbingan,

pengarahan, dan saran selama penelitian hingga penyelesaian karya ilmiah

ini.

5. Bapak Dr. Ir. Gunawan Santosa, MS. selaku dosen penguji dari Departemen

Hasil Hutan dan Bapak Dr. Ir. Abdul Haris Mustari, MS. selaku dosen

penguji dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Kehutanan IPB yang dengan kemuliannya

telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang tak ternilai hanya dengan

ucapan terima kasih.

7. Bapak Uus Saeful M. dan Mas Ewink atas ilmu dan bantuannya yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

8. Maria Oktavia Peo Gambe, Novita Diah Arianti, Shinta Dewi Wisnu

Wijayanti dan Melda Rianita Aruan. Terima kasih untuk seikat persahabatan,

keceriaan, dan saat-saat indah yang pernah kita lalui bersama selama ini.

9. Aa Yana dan Botak yang selalu memberikan dukungan, doa, perhatian,

kesabaran dan kasih sayangnya selama ini.

10.Edy Saefrudin yang sudah membantu dalam pelaksanaan ground check

11.Teman satu perjuangan Danil dan Anna..terima kasih untuk kebersamaan kita

semenjak P3h, PKL, penelitian sampai selesainya skripsi ini

12.Seluruh MNH’40 : Ariz, Ichal, Agus, Nur, Ubai gila, Tante Lita, Aa Yandi,

Dhani, Zae, Elza, Maya, Broto, Achi, Latifah, Alim, Dwi, Irwan, Aziz, Dedi,

iii

Terima kasih atas semangat, keceriaan dan kenangan indah selama masa

kuliah.

13.Keluarga besar ForsGe : Adila, Dega, Bety, Arfan, Adit, Iis, Hery, Asep,

Anggit, Faery, Aan, Heru, Nanik, Nur, Mba Desy dan Mba. Siti. Terima kasih

untuk keceriaan dan kebersamaan kita selama ini

14.Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik selama kuliah

DI KABUPATEN BOGOR

FHENY FUZI LESTARI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM

PEMETAAN DAERAH RAWAN LONGSOR

DI KABUPATEN BOGOR

FHENY FUZI LESTARI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

Pemetaan Daerah Rawan Longsor di Kabupaten Bogor. Di bawah bimbingan NINING PUSPANINGSIH.

Tanah longsor adalah suatu produk dari proses gangguan keseimbangan yang menyebabkan bergeraknya massa tanah dan batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kondisi topografi yang berbukit dan bergunung, tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah perbukitan serta pemanfaatan lahan dan ruang yang kurang baik menimbulkan tekanan terhadap ekosistem. Untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih besar dan banyak akibat bahaya tanah longsor, diperlukan upaya-upaya yang mengarah kepada tindakan meminimalisir akibat yang akan ditimbulkan. Untuk dapat memantau dan mengamati fenomena tanah longsor di suatu kawasan diperlukan adanya suatu identifikasi dan pemetaan daerah rawan tanah longsor yang mampu memberikan gambaran kondisi kawasan yang ada berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor.

Penentuan daerah kerawanan tanah longsor dilakukan berdasarkan lima parameter yaitu curah hujan, penutupan lahan, geologi, kemiringan lereng dan jenis tanah. Masing-masing parameter tersebut dilakukan pembobotan atau pemberian nilai yang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya tanah longsor. Semakin besar nilai bobot yang diberikan artinya semakin memiliki kepekaan terhadap terjadinya tanah longsor. Kelima peta tersebut di overlay dan dilakukan penghitungan skor kumulatif dengan menggunakan model pendugaan yang berasal dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tahun 2004, sehingga didapatkan peta penyebaran daerah rawan longsor.

Penutupan lahan di daerah penelitian terdiri dari hutan, kawasan industri, kebun campuran/semak belukar, lahan kosong, perkebunan, pemukiman, sawah dan badan air. Daerah rawan longsor di daerah penelitian terbagi menjadi tiga kelas yaitu daerah kurang rawan longsor (17.879,40 ha / 17 %), daerah rawan longsor (78.128,16 ha / 74,5 %) dan daerah sangat rawan longsor (8.906,61 ha / 8,49 %). Ke tiga kelas kerawanan tersebut terdapat pada semua tipe penutupan lahan dengan jenis batuan yang mendominasi adalah bahan volkanik-1. Daerah kurang rawan longsor terdapat pada kemiringan lereng datar hingga agak curam dan jenis tanah yang mendominasi adalah assosiasi latosol coklat latosol kemerahan dengan kondisi curah hujan relatif sedang (2000-2500 mm/tahun). Daerah rawan longsor terdapat pada kemiringan lereng datar hingga curam, jenis tanah yang mendominasi podsolik merah kekuningan dengan kondisi curah hujan relatif tinggi (2500-3000 mm/tahun). Daerah sangat rawan longsor terdapat pada kemiringan lereng landai hingga sangat curam, didominasi oleh jenis tanah podsolik merah kekuningan dengan kondisi curah hujan sangat tinggi (>3000 mm/tahun).

Nanggung dan Pamijahan merupakan kecamatan yang memiliki kelas kerawanan daerah rawan longsor dan daerah sangat rawan longsor. Kecamatan Nanggung memiliki daerah rawan longsor seluas 10.963,46 ha dan daerah sangat rawan longsor seluas 1.340,01 ha. Sementara itu, kecamatan Pamijahan memiliki daerah rawan longsor seluas 8.221,73 ha dan daerah sangat rawan longsor seluas 3.823,66 ha. Daerah kurang rawan longsor tersebar luas terutama disekitar kecamatan Babakan Madang yaitu 4.201,35 ha.

SUMMARY

FHENY FUZI LESTARI (E14103014). Geographic Information System Application In Mapping Areas With A Certain Of Landslide Potency In Bogor Regency. Under Supervision of NINING PUSPANINGSIH.

Landslide soil is result of disturbance in the balance that cause movement of soil mass and rock to a lower place. Mountainous topography, high number of settlement in mountainous area, with an incorrect use of land is several factors that have a bad impact to the ecosystem. Various actions need to be carried out to minimalize the negative consequences due to each landslide case. This effort will allow related to one of it is mapping and identification each area that I potent to landslide event. This effort will provide a better picture of the region and allow a better observation based on the factor that cause landslide.

An area that is potent to landslide is categorized based on five perimeters: level of rainfall, land coverage, geology, slope, and soil condition. Each perimeter are scored based on its impact on landslide case in the areas that became due object of this studies. Higher score means higher effect of the perimeter to cause landslide. There are 5 (five) map that is used, each contain one of the five perimeter. Those maps are overlayed and cumulatively scored by estimation method of 2004 Vulcanology and Geological Disaster Mitigation Directorat , that result a map of landslide area distribution.

Land coverage in areas of research consists of forest, industrial area, mixed plantation/bush, abandoned land, plantation area, settlement, rice cultivation, and water body. Areas potent to landslide are classified into three classes, which is areas that is lest potent to landslide (17.879, 40 hectare/17%), intermediate potent to landslide (78.128,6 hectare / 74,5%) and highly potent to landslide (8.906,61 hectare / 8,49%). Each land coverage contain all three classes of landslide potention (from low, intermediate, and high potention) with volcanic-1 material dominating the type of rocks. Areas with a low potention to landslide occurs in flat to a relatively steep slope with the type soil that dominating is association of brown latosol and reddish latosol and iintermediate level of rainfall intensity (2000-2500 mm per annum). Areas with an intermediate potention to landslide are identified in areas with flat to steep slope, yellowish red podsolic soil type , and rainfall intensity that is relatively high (2500-3000 mm annually). Areas that has a high potention of llandslide happens in areas that is has a very steep slope, dominated by yellowish red podsolic soil type and very intense rainfall (more than 3.000 mm per year).

Nanggung and Pamijahan district is largest area that has an intermediate high potention to landslide. There are 10.963,46 hectare of area that have an intermediate potention and 1.340,01 hectare of area that is highly potention to landslide in Nanggung district. Pamijahan district have an area of 8.221,73 hectares with a medium potention and 3.823,66 hectares with a high potention to landslide. An area that is less potention is widely identified around Babakan Madang district with a total 4.201,35 hectare.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Penerapan Sistem

Informasi Geografis dalam Pemetaan Daerah Rawan Longsor di Kabupaten Bogor

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing

dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau

lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang

diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks

dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Maret 2008

Judul : Penerapan Sistem Informasi Geografis dalam Pemetaan

Daerah Rawan Longsor di Kabupaten Bogor

Nama : Fheny Fuzi Lestari

NRP : E14103014

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Dra. Nining Puspaningsih, M.Si

NIP. 131 918 662

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan IPB

Dr.Ir. Hendrayanto, M. Agr

NIP.131 578 788

Penulis dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada

tanggal 26 Februari 1986 dari pasangan Patullah, S.Pd dan

Euis Nurhayati. Penulis adalah anak pertama dari tiga

bersaudara.

Pendidikan formal penulis dimulai pada tahun

1989 di TK Ibnu Sina dan lulus pada tahun 1991.

Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di SDN Cibening 1 (tahun

1991-1997), sekolah menengah pertama di SMPN 1 Cibungbulang (tahun 1997-2000),

serta sekolah menengah umum di SMA KORNITA (tahun 2000-2003).

Pada tahun yang sama (2003) penulis diterima di Institut Pertanian Bogor,

Fakultas Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan melalui jalur USMI

(Undangan Seleksi Masuk IPB).

Selama masa studi di IPB, penulis telah melaksanakan Praktek Pengenalan

dan Pengelolaan Hutan (P3H) di KPH Ngawi, BKPH Getas Perum Perhutani Unit

II Jawa Timur pada bulan Agustus – September 2006, dan Praktek Kerja Lapang

(PKL) pada bulan April – Mei 2007 di HPHTI PT. Arara Abadi (Sinar Mas

Group) Provinsi Riau.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis menyusun skripsi dengan

judul Penerapan Sistem Informasi Geografis dalam Pemetaan Daerah Rawan

Longsor di Kabupaten Bogor di bawah bimbingan Dra. Nining Puspaningsih,

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena

berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah

dengan judul Penerapan Sistem Informasi Geografis dalam Pemetaan Daerah

Rawan Longsor di Kabupaten Bogor.

Skripsi ini merupakan hasil pembahasan secara ilmiah terhadap

perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis yang diharapkan dapat

berguna dalam pemanfaatannya di dunia kehutanan masa kini dan masa yang akan

datang. Semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu bagian dari ilmu pengetahuan

yang dapat berguna bagi kita semua. Penelitian ini dibimbing oleh Dra. Nining

Puspaningsih, M.Si.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi

menjadikan tulisan ini lebih baik dan bermanfaat.

Bogor, Maret 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam perjalanan menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar sarjana

Kehutanan IPB, penulis mendapat banyak bantuan dan perhatian. Oleh karena itu,

dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya.

2. Papa dan mama, yang selalu memberikan dukungan dan doa

3. Septiana dan Fathur atas semangat dan semua keceriaan yang sudah diberikan

sejak kecil hingga saat ini.

4. Dra. Nining Puspaningsih, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah sabar

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan bimbingan,

pengarahan, dan saran selama penelitian hingga penyelesaian karya ilmiah

ini.

5. Bapak Dr. Ir. Gunawan Santosa, MS. selaku dosen penguji dari Departemen

Hasil Hutan dan Bapak Dr. Ir. Abdul Haris Mustari, MS. selaku dosen

penguji dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Kehutanan IPB yang dengan kemuliannya

telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang tak ternilai hanya dengan

ucapan terima kasih.

7. Bapak Uus Saeful M. dan Mas Ewink atas ilmu dan bantuannya yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

8. Maria Oktavia Peo Gambe, Novita Diah Arianti, Shinta Dewi Wisnu

Wijayanti dan Melda Rianita Aruan. Terima kasih untuk seikat persahabatan,

keceriaan, dan saat-saat indah yang pernah kita lalui bersama selama ini.

9. Aa Yana dan Botak yang selalu memberikan dukungan, doa, perhatian,

kesabaran dan kasih sayangnya selama ini.

10.Edy Saefrudin yang sudah membantu dalam pelaksanaan ground check

11.Teman satu perjuangan Danil dan Anna..terima kasih untuk kebersamaan kita

semenjak P3h, PKL, penelitian sampai selesainya skripsi ini

12.Seluruh MNH’40 : Ariz, Ichal, Agus, Nur, Ubai gila, Tante Lita, Aa Yandi,

Dhani, Zae, Elza, Maya, Broto, Achi, Latifah, Alim, Dwi, Irwan, Aziz, Dedi,

iii

Terima kasih atas semangat, keceriaan dan kenangan indah selama masa

kuliah.

13.Keluarga besar ForsGe : Adila, Dega, Bety, Arfan, Adit, Iis, Hery, Asep,

Anggit, Faery, Aan, Heru, Nanik, Nur, Mba Desy dan Mba. Siti. Terima kasih

untuk keceriaan dan kebersamaan kita selama ini

14.Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik selama kuliah

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN... viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang... 1

1.2 Tujuan ... 3

1.3 Manfaat ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bencana Tanah Longsor... 5

2.1.1 Definisi... 5

2.1.2 Tanah longsor... 6

2.1.3 Faktor penyebab longsor ... 8

2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG) ... 11

2.2.1 Definisi... 11

2.2.2 Komponen SIG ... 12

2.2.3 Cara kerja SIG... 13

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ... 15

3.2 Alat dan Bahan... 15

3.3 Metode Penelitian ... 17

3.3.1 Pengumpulan data ... 17

3.3.2 Pengolahan data spasial... 17

3.3.3 Analisis data spasial ... 19

3.3.4 Analisis daerah rawan longsor ... 23

BAB IV Kondisi Umum Lokasi 4.1 Letak Geografis dan Luas Daerah Penelitian... 25

v

4.3 Tanah... 26

4.4 Geologi... 26

4.5 Penutupan Lahan... 26

4.6 Iklim ... 27

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Parameter Penyebab Tanah Longsor... 28

5.1.1 Curah hujan ... 28

5.1.2 Geologi... 30

5.1.3 Jenis tanah ... 32

5.1.4 Kemiringan lereng... 34

5.1.5 Penutupan lahan ... 36

5.2 Analisis Kerawanan Tanah Longsor ... 39

5.2.1 Daerah kurang rawan longsor ... 42

5.2.2 Daerah rawan longsor ... 44

5.2.3 Daerah sangat rawan longsor ... 47

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan ... 51

6.2 Saran... 52

PUSTAKA ACUAN ... 53

DAFTAR TABEL

No Halaman

1. Pengkelasan kemiringan lereng... 19

2. Sifat-sifat permeabilitas jenis tanah ... 20

3. Tingkat kepekaan tanah terhadap erosi ... 20

4. Pembagian kelas jenis tanah ... 20

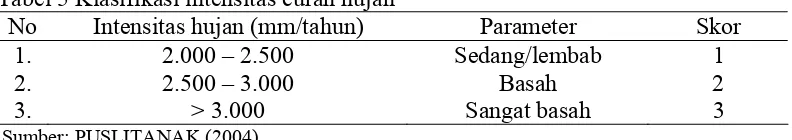

5. Klasifikasi intensitas curah hujan ... 21

6. Kelas penutupan lahan ... 22

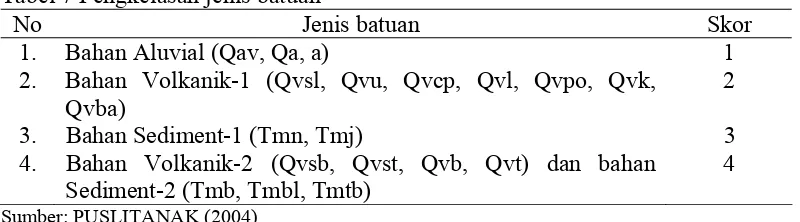

7. Pengkelasan jenis batuan ... 22

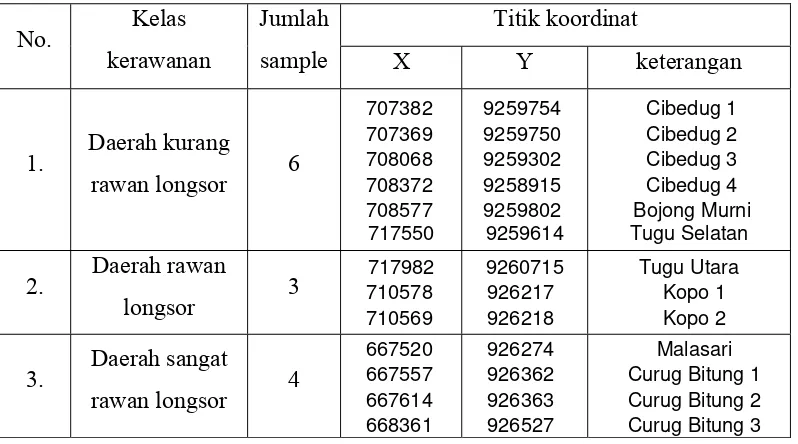

8. Jumlah sample yang diambil pada setiap kelas kerawanan ... 24

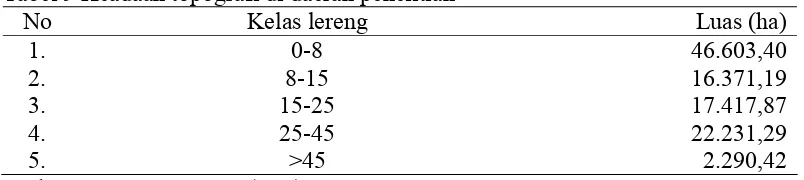

9. Keadaan topografi di daerah penelitian... 25

10. Jenis tanah yang terdapat di daerah penelitian... 26

11. Jenis batuan yang terdapat di daerah penelitian... 26

12. Pola penutupan lahan di daerah penelitian... 27

13. Luas curah hujan daerah penelitian... 28

14. Luas formasi geologi daerah penelitian ... 30

15. Luas jenis tanah daerah penelitian ... 32

16. Luas kelas kemiringan lereng daerah Penelitian... 34

17. Luas penutupan lahan daerah penelitian ... 36

vii

DAFTAR GAMBAR

No Halaman

1. Peta lokasi penelitian... 16

2. Bagan alir tahap penelitian... 18

3. Peta curah hujan ... 29

4. Peta geologi... 31

5. Peta tanah ... 33

6. Peta kelas kemiringan lereng ... 35

7. Peta penutupan lahan... 38

8. Peta tingkat daerah rawan longsor ... 40

9. Peta titik survey... 41

10. Lokasi longsor di daerah kurang rawan longsor ... 44

11. Lokasi longsor di daerah rawan longsor ... 47

DAFTAR LAMPIRAN

No Halaman

1. Wilayah rawan longsor di Provinsi Jawa Barat ... 55

2. Desa-desa yang termasuk dalam lokasi penelitian... 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pada masa 10 tahun terakhir ini, Kabupaten Bogor sebagai salah satu

“hinterland” yang terletak di bagian selatan Jakarta untuk sektor pemukiman, industri maupun pariwisata. Tanpa disadari, perkembangan tersebut ternyata

merupakan ancaman bagi keberadaan fungsi Kabupaten Bogor sebagai daerah

konservasi air dan tanah. Perubahan penutupan lahan dan vegetasi yang sekaligus

meningkatkan wilayah pemukiman serta industri mempunyai andil yang cukup

signifikan dalam penurunan fungsinya sebagai daerah resapan.

Penurunan luas hutan dan peningkatan lahan kosong terjadi selama rentang

waktu 5 tahun (dari tahun 1998 ke tahun 2003), dimana luas hutan/vegetasi lebat

di kawasan hutan produksi menurun seluas 1.502 Ha (dari 4.385 Ha menjadi

2.883 Ha). Luas tanah kosong meningkat cukup drastis yaitu dari 13.508 Ha

menjadi 23.748 Ha, sedangkan luas tutupan hutan/vegetasi lebat menurun sekitar

1.357 Ha (dari 8.594 Ha menjadi 7.237 Ha). ( Jaya et al. 2003)

Peluang perubahan lahan yang tinggi sangat dipengaruhi oleh kepadatan

penduduk. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat di wilayah

Jakarta-Bogor-Tangerang–Bekasi (Jabotabek) baik yang disebabkan oleh pertambahan alami

(pertumbuhan penduduk), maupun urbanisasi telah menimbulkan kebutuhan akan

sumberdaya alam lahan yang meningkat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi

dan mengganggu pemanfaatan lahan dan keseimbangan ekosistem di wilayah

Jabotabek. Akibat selanjutnya adalah terjadinya dampak yang sering bersifat

negatif seperti bencana alam berupa banjir, erosi maupun tanah longsor.

Tanah longsor adalah suatu produk dari proses gangguan keseimbangan yang

menyebabkan bergeraknya massa tanah dan batuan dari tempat yang lebih tinggi

ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan tersebut terjadi karena adanya faktor

gaya yang terletak pada bidang tanah yang tidak rata atau disebut dengan lereng.

Selanjutnya, gaya yang menahan massa tanah di sepanjang lereng tersebut

dipengaruhi oleh kedudukan muka air tanah, sifat fisik tanah, dan sudut dalam

Elemen-elemen yang ikut berpengaruh terhadap terjadinya longsor adalah

intensitas curah hujan, jenis tanah, faktor geologi atau batuan penyusunnya,

penutupan lahan yang terjadi dan kemiringan lahan. Selain faktor alamiah, juga

disebabkan oleh faktor aktivitas manusia yang mempengaruhi suatu bentang alam,

seperti kegiatan pertanian, pembebanan lereng, pemotongan lereng dan

penambangan.

Sepanjang tahun 1998-2006 tercatat berbagai bencana alam terjadi di

Indonesia, antara lain tanah longsor, banjir, badai, gunung meletus, tsunami dan

kebakaran hutan. Dan menurut Bakornas (2004) dari seluruh kejadian bencana

alam yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu lima tahun (1998-2003)

tercatat 85% adalah kejadian longsor dan banjir.

Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu daerah yang sangat potensial

terjadinya bencana tanah longsor. Hal ini disebabkan topografi sebagian besar

wilayahnya yang berbukit dan bergunung. Disamping itu, juga disebabkan

tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah perbukitan sehingga

menimbulkan tekanan terhadap ekosistem. Faktor lain yang menyebabkan cukup

tingginya kerentanan bahaya tanah longsor di wilayah Jawa Barat adalah

kesadaran lingkungan yang relatif rendah, serta pemanfaatan lahan dan ruang

yang kurang baik.

Menurut Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan diketahui bahwa kawasan

rawan longsor di provinsi Jawa Barat menyebar di sepuluh kabupaten/kota, antara

lain Bandung, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Majalengka, Sumedang, Ciamis,

Tasikmalaya, Kuningan, dan Purwakarta (Anonim 2002, diacu dalam Alhasanah

2006). Wilayah rawan longsor di provinsi Jawa Barat secara lengkap per

kecamatan disajikan pada Lampiran 1.

Dilihat dari aspek demografi, dua belas kabupaten/kota tersebut merupakan

kawasan padat penduduk dan pemukiman penduduk pada umumnya terletak pada

lereng perbukitan. Oleh sebab itu, untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih

besar dan banyak akibat bahaya tanah longsor di daerah-daerah tersebut,

diperlukan upaya-upaya yang mengarah kepada tindakan meminimalisir akibat

3

tanah longsor pada umumnya akan mengakibatkan kerugian material dan korban

jiwa yang tidak sedikit, terutama di wilayah yang padat penduduknya.

Untuk dapat memantau dan mengamati fenomena tanah longsor di suatu

kawasan diperlukan adanya suatu identifikasi dan pemetaan daerah rawan tanah

longsor yang mampu memberikan gambaran kondisi kawasan yang ada

berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Salah satu kegiatan

mitigasi bencana tanah longsor adalah pemetaan daerah rawan tanah longsor skala

nasional dan skala wilayah/daerah. Peta ini secara umum dapat dijadikan panduan

bagi pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor di suatu

wilayah.

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan teknologi yang mempunyai

kemampuan untuk memasukkan, mengelola, manipulasi dan melakukan analisis

data ruang spasial misalnya tanah, curah hujan, ataupun kemiringan lereng.

Teknik SIG adalah merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk dijadikan

sebagai teknik analisis yang menghasilkan informasi tentang berbagai parameter

faktor penyebab kemungkinan terjadinya bahaya tanah longsor di suatu daerah.

Melalui proses penggabungan informasi dalam berbagai peta dengan cara

tumpang susun (map overlay) dengan sistem skoring atau pembobotan dari masing-masing parameter akan menghasilkan bobot nilai baru yang akan

menentukan tingkat kerawanan suatu daerah terhadap kejadian tanah longsor.

Informasi akhir dari proses tersebut dapat menghasilkan peta sebaran daerah

rawan longsor yang dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak-pihak yang

terkait.

1.2Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Memetakan tingkat daerah rawan longsor

1.3Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi

yang termuat dalam bentuk peta mengenai daerah rawan longsor dan memberikan

peringatan sedini mungkin (early warning system) atau antisipasi terhadap kemungkinan kejadian longsor sehingga dapat mengurangi jumlah kerugian yang

akan ditimbulkan dan juga dapat membantu pemerintah dalam perencanaan

pengembangan wilayah serta mempercepat pengambilan keputusan dalam

pembangunan sarana dan prasarana wilayah. Selain itu juga sebagai salah satu

bagian dari upaya penyadaran kepada masyarakat untuk mengurangi tindakan

yang dapat memicu terjadinya longsoran, khususnya mereka yang tinggal di

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bencana Tanah Longsor

2.1.1 Definisi

Quarantelli (1998) diacu dalam Alhasanah (2006) memberikan pengertian

bencana sebagai suatu kejadian aktual, lebih dari suatu ancaman yang potensial

atau dengan diistilahkan sebagai realisasi dari bahaya. Bencana pada dasarnya

merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika suatu komunitas mengalami

kerugian akibat bencana tersebut. Secara lebih rinci, definisi bencana difokuskan

pada ruang dan waktu ketika suatu komunitas menghadapi bahaya yang besar dan

hancurnya berbagai fasilitas penting yang dimilikinya, jatuhnya korban manusia,

kerusakan harta benda dan lingkungan, sehingga berpengaruh pada kemampuan

komunitas tersebut untuk mengatasinya tanpa bantuan dari pihak luar.

Bencana tanah longsor adalah istilah umum dan mencakup ragam yang luas

dari bentuk-bentuk tanah dan proses-proses yang melibatkan gerakan bumi,

batu-batuan atau puing-puing pada lereng bawah di bawah pengaruh gravitasi.

Biasanya, terjadinya tanah longsor didahului oleh fenomena alam lainnya, yaitu

seperti gempa bumi, banjir dan gunung berapi. Kerusakan yang disebabkan oleh

tanah longsor pada selang waktu tertentu dapat menyebabkan kerugian properti

yang lebih banyak dibandingkan dengan kejadian geologi lain.

Bencana dapat terjadi karena saling bertemu dua faktor, yakni bahaya

(hazard) dan kerentanan (vulnerability). Oleh karena itu harus saling diketahui faktor-faktor bahaya dan kerentanan yang terdapat disuatu daerah, agar daerah

tersebut dapat terbebas atau terhindarkan dari bencana. Istilah bahaya atau hazard

mempunyai kemungkinan terjadinya bahaya dalam suatu periode tertentu pada

suatu daerah yang berpotensi terjadinya bahaya tersebut. Bahaya berubah jadi

bencana apabila telah mengakibatkan korban jiwa, kehilangan atau kerusakan

2.1.2 Tanah longsor

Gerakan tanah atau lebih dikenal dengan istilah tanah longsor adalah suatu

produk dari proses gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan

bergeraknya massa tanah dan batuan ke tempat yang lebih rendah. Gaya yang

menahan massa tanah di sepanjang lereng tersebut dipengaruhi oleh sifat fisik

tanah dan sudut dalam tahanan geser tanah yang bekerja disepanjang lereng.

Perubahan gaya-gaya tersebut ditimbulkan oleh pengaruh perubahan alam

maupun tindakan manusia. Perubahan kondisi alam dapat diakibatkan oleh gempa

bumi, erosi, kelembaban lereng karena penyerapan air hujan dan perubahan aliran

permukaan. Pengaruh manusia terhadap perubahan gaya-gaya antara lain adalah

penambahan beban pada lereng dan tepi lereng, penggalian tanah di tepi lereng

dan penajaman sudut lereng. Tekanan jumlah penduduk yang banyak

mengokupasi tanah-tanah berlereng sangat berpengaruh terhadap peningkatan

resiko longsor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gerakan tanah antara

lain: tingkat kelerengan, karakteristik tanah, keadaan geologi, keadaan vegetasi,

curah hujan/hidrologi dan aktivitas manusia di wilayah tersebut (Sutikno 1997).

Cruden (1991) diacu dalam Alhasanah (2006) mengemukakan longsoran

(landslide) sebagai pergerakan suatu massa batuan, tanah, atau bahan rombakan material penyusun lereng (yang merupakan pencampuran tanah dan batuan)

menuruni lereng. Terjadinya longsoran pada umumnya disebabkan oleh batuan

hasil pelapukan yang terletak pada topografi yang mempunyai kemiringan terjal

sampai sangat terjal dan berada di atas batuan yang bersifat kedap air

(impermeable) sehingga berfungsi sebagai bidang luncur.

Secara teoritis, tanah longsor terjadi disebabkan adanya gaya gravitasi yang

bekerja pada suatu massa (tanah dan atau batuan). Dalam hal ini, besarnya

pengaruh gaya gravitasi terhadap massa tersebut, ditentukan oleh besarnya sudut

kemiringan lereng terhadap bidang horizontal (kelerengan). Semakin besar

kelerengan, akan semakin besar kemungkinan terjadinya gerakan massa, begitu

juga sebaliknya.

Peristiwa tanah longsor atau dikenal sebagai gerakan massa tanah, batuan

atau kombinasinya, sering terjadi pada lereng-lereng alam atau batuan. kondisi

7

keseimbangan baru akibat adanya gangguan atau faktor yang mempengaruhinya

dan menyebabkan terjadinya pengurangan kekuatan geser serta peningkatan

tegangan geser tanah (Suryolelono 2005, diacu dalam Alhasanah 2006).

Besarnya gaya penahan material pembentuk lereng atau disebut juga sebagai

kekuatan geser (shear strength) menjadi berkurang karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari alam itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan

kondisi geologi sebagaimana dikemukakan Sutikno (2000), yaitu sebagai berikut:

a. Komposisi dan tekstur material

b. Jenis material lempung, daya ikat antar butir lemah, bentuk butiran halus dan

seragam

c. Reaksi kimia

d. Perubahan ion, hidrasi lempung dan pengeringan lempung

e. Pengaruh tekanan air pori

f. Perubahan struktur material karena pengaruh pelapukan

g. Vegetasi/tutupan lahan yang berubah.

Selanjutnya, Sutikno (2000) juga menjelaskan bahwa peningkatan tegangan

geser dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain:

a. Hilangnya penahan lateral; karena aktifitas erosi, pelapukan, penambahan

kemiringan lereng, dan pemotongan lereng

b. Kelebihan beban; karena air hujan yang meresap ke tanah, pembangunan

diatas lereng dan genangan air di atas lereng

c. Getaran; karena gempa bumi atau mesin kendaraan

d. Hilangnya tahanan bagian bawah lereng; karena pengikisan air, penambangan

batuan, pembuatan terowongan dan eksploitasi air tanah berlebihan

e. Tekanan lateral; karena pengisian air di pori-pori antar butiran tanah dan

pengembangan tanah

f. Struktur geologi; yang berpotensi mendorong terjadinya longsor adalah kontak

antar batuan dasar dengan pelapukan batuan, adanya retakan, patahan,

rekahan, sesar dan perlapisan batuan yang terlampau miring

g. Sifat batuan; pada umumnya komposisi mineral dari pelapukan batuan

dengan ukuran batuan yang halus dan seragam, kurang padat atau kurang

kompak

h. Air; adanya genangan air, kolam ikan, rembesan, susut air cepat. Saluran air

yang terhambat pada lereng menjadi salah satu sebab yang mendorong

munculnya pergerakan tanah atau longsor

i. Vegetasi/tutupan lahan; peranan vegetasi pada kasus longsor sangat kompleks.

Jika tumbuhan tersebut memiliki perakaran yang mampu menembus sampai

lapisan batuan dasar maka tumbuhan tersebut akan sangat berfungsi sebagai

penahan masa lereng. Di sisi lain meskipun tumbuhan memiliki perakaran

yang dangkal tetapi tumbuh pada lapisan tanah yang memiliki daya kohesi

yang kuat sehingga menambah kestabilan lereng. Pada kasus tersebut

tumbuhan yang hidup pada lereng dengan kemiringan tertentu justru berperan

sebagai penambah beban lereng yang mendorong terjadinya longsor.

2.1.3 Faktor penyebab longsor

Terjadinya longsor ditandai dengan bergeraknya sejumlah massa tanah

secara bersama-sama dan terjadi sebagai akibat meluncurnya satu volume tanah di

atas satu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Lapisan yang terdiri dari tanah liat

atau mengandung kadar tanah liat tinggi setelah jenuh air akan bertindak sebagai

peluncuran (Arsyad 1989).

Karnawati (2003) diacu dalam Febriana (2004) menyatakan salah satu

faktor penyebab terjadinya bencana tanah longsor adalah air hujan. Air hujan yang

telah meresap ke dalam tanah lempung pada lereng akan tertahan oleh batuan

yang lebih kompak dan lebih kedap air. Derasnya hujan mengakibatkan air yang

tertahan semakin meningkatkan debit dan volumenya dan akibatnya air dalam

lereng ini semakin menekan butiran-butiran tanah dan mendorong tanah lempung

pasiran untuk bergerak longsor. Batuan yang kompak dan kedap air berperan

sebagai penahan air dan sekaligus sebagai bidang gelincir longsoran, sedangkan

air berperan sebagai penggerak massa tanah yang tergelincir di atas batuan

kompak tersebut. Semakin curam kemiringan lereng maka kecepatan

penggelinciran juga semakin cepat. Semakin gembur tumpukan tanah lempung

maka semakin mudah tanah tersebut meloloskan air dan semakin cepat air

9

volume massa tanah yang longsor. Tanah yang longsor dengan cara demikian

umumnya dapat berubah menjadi aliran lumpur yang pada saat longsor sering

menimbulkan suara gemuruh.

Pengaruh hujan dapat terjadi di bagian lereng-lereng yang terbuka akibat

aktivitas makhluk hidup terutama berkaitan dengan budaya masyarakat saat ini

dalam memanfaatkan alam berkaitan dengan pemanfaatan lahan (tata guna lahan),

kurang memperhatikan pola-pola yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Penebangan hutan yang seharusnya tidak diperbolehkan tetap saja dilakukan,

sehingga lahan-lahan pada kondisi lereng dengan geomorfologi yang sangat

miring, menjadi terbuka dan lereng menjadi rawan longsor (Suryolelono 2005,

diacu dalam Purnamasari 2007).

Menurut Arsyad (1989) longsoran akan terjadi jika terpenuhi tiga keadaan

sebagai berikut:

a. Adanya lereng yang cukup curam sehingga massa tanah dapat bergerak atau

meluncur ke bawah

b. Adanya lapisan di bawah permukaan massa tanah yang agak kedap air dan

lunak, yang akan menjadi bidang luncur

c. Adanya cukup air dalam tanah sehingga lapisan massa tanah yang tepat di atas

lapisan kedap air tersebut menjadi jenuh.

Lapisan kedap air dapat berupa tanah liat atau mengandung kadar tanah liat

tinggi atau dapat juga berupa lapisan batuan, seperti Napal Liat (Clay shale). Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2005) faktor

alam dan faktor manusia merupakan salah satu pemicu terjadinya tanah longsor.

a. Faktor alam

Meliputi lereng terjal yang diakibatkan oleh patahan dan lipatan kulit bumi,

erosi dan pengikisan, daerah longsoran lama, ketebalan tanah pelapukan bersifat

lembek, butiran halus, jenuh karena air hujan, adanya retakan karena proses alam

(gempa bumi, tektonik), air (hujan di atas normal, susut air cepat, banjir, aliran air

bawah tanah pada sungai lama), lapisan batuan yang kedap air miring ke atas

b. Faktor manusia

Lereng menjadi terjal akibat pemotongan lereng dan penggerusan oleh air

saluran di tebing, tanah lembek dipicu oleh perubahan tata lahan menjadi lahan

basah, adanya kolam ikan, genangan air, retakan akibat getaran mesin, ledakan,

beban massa yang bertambah dipicu oleh beban kendaraan, bangunan dekat

tebing, tanah kurang padat karena material urugan atau material longsoran lama

pada tebing, bocoran air saluran, luapan air saluran, kolam ikan, penggundulan

hutan sehingga terjadi pengikisan oleh air permukaan.

Kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan pertanian/perkebunan tidak

memperhatikan kemiringan lereng, pembukaan lahan-lahan baru di lereng-lereng

bukit menyebabkan permukaan lereng terbuka tanpa pengaturan sistem tata air

(drainase) yang seharusnya, dan bentuk-bentuk teras bangku pada lereng tersebut perlu dilakukan untuk mengerem laju erosi. Bertambahnya penduduk

menyebabkan perkembangan perumahan ke arah daerah perbukitan (lereng-lereng

bukit) yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan (tata guna lahan), menimbulkan

beban pada lereng (surcharge) semakin bertambah berat. Erosi di bagian kaki lereng akibat aliran sungai, atau gelombang air laut mengakibatkan lemahnya

bagian kaki lereng, terjadinya kembang susut material pembentuk lereng, dan

lain-lain menyebabkan terjadinya peningkatan tegangan geser.

Longsor merupakan proses penghanyutan tanah oleh desakan-desakan atau

kekuatan air dan angin, baik yang berlangsung secara alamiah ataupun sebagai

tindakan/perbuatan manusia (Sutedjo et al. 1985). Sehubungan dengan proses-prosesnya secara alami maupun buatan, dengan demikian secara keseluruhannya

yang menjadi penyebab dan mempengaruhi besarnya laju longsor terdapat lima

faktor utama dan satu faktor sebagai penyebab besarnya resiko terjadinya bencana

longsor, yaitu :

1. Iklim

2. Tanah

3. Topografi

4. Penutupan lahan/vegetasi

5. Geologi atau jenis batuan

11

Faktor-faktor penyebab tersebut di atas saling mempengaruhi satu sama

lainnya dan menentukan besar dan luasnya bencana tanah longsor. Kepekaan

suatu daerah terhadap bencana tanah longsor ditentukan pula oleh pengaruh dan

kaitan faktor-faktor ini satu sama lainnya.

2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG)

2.2.1 Definisi

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan suatu sistem berbasiskan

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi

informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan

menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografi merupakan

karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, SIG

merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan untuk menangani

data bereferensi geografis, yaitu pemasukan data, pengelolaan atau manajemen

data (menyimpan atau pengaktifan kembali), analisis dan manipulasi data serta

keluaran data. Pemasukan data ke dalam SIG dilakukan dengan cara digitasi dan

tabulasi (Aronoff 1989, diacu dalam Prahasta 2001).

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem berbasis komputer yang

terdiri atas perangkat keras komputer (hardware), perangkat lunak (software), data geografis dan sumberdaya manusia (brainware) yang mampu merekam, menyimpan, memperbaharui, menampilkan dan menganalisis informasi yang

bereferensi geografis (Jaya 2002).

Kelebihan SIG terutama berkaitan dengan kemampuannya dalam

menggabungkan berbagai data yang berbeda struktur, format dan tingkat

ketepatan. Sehingga memungkinkan integrasi berbagai disiplin keilmuan yang

sangat diperlukan dalam pemahaman fenomena bahaya longsoran, dapat

dilakukan lebih cepat. Salah satu kemudahan utama penggunaan SIG dalam

pemetaan bahaya longsoran adalah kemampuannya menumpang-tindihkan

longsoran dalam unit peta tertentu sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif

2.2.2 Komponen SIG

Menurut Lo (1995) SIG paling tidak terdiri dari subsistem pemprosesan,

subsistem analisis data dan subsistem menggunakan informasi. Subsistem

pemprosesan data mencakup pengambilan data, input dan penyimpanan.

Subsistem analisis data mencakup perbaikan, analisis data dan keluaran informasi

dalam berbagai bentuk. Subsistem yang memakai informasi memungkinkan

informasi relevan diterapkan pada suatu masalah.

Dalam rancangan SIG komponen input dan output data memiliki peranan

dominan membentuk arsitektur suatu sistem. Hal tersebut penting untuk

memahami kedalam prosedur yang dipakai dalam kaitannya dengan masalah

input/output data, juga organisasi data dan pemprosesan data. Ada tiga kategori

data secara luas untuk input pada suatu sistem, yaitu: Alfanumerik, Piktorial atau

grafik dan data penginderaan jauh dari bentuk digital (Lo 1995).

Gistut (1994) diacu dalam Prahasta (2001) menyatakan bahwa SIG

merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan

sistem-sistem komputer yang lain ditingkat fungsional dan jaringan. Sistem ini

terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Perangkat keras (hardware)

SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras mulai dari PC

(personal computer) desktop, workstation, hingga multiuser host yang dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang

luas, berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan (hard disk) yang besar, dan mempunyai kapasitas memori (RAM) yang besar. Walaupun demikian,

fungsionalitas SIG tidak terikat secara ketat terhadap karakteristik-karakteristik

fisik perangkat keras ini sehingga keterbatasan memori pada PC pun dapat diatasi.

Adapun perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG adalah computer (PC),

mouse, keyboard, digitizer, printer, scanner dan CD-Writer. 2. Perangkat lunak (software)

SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular

dimana basis data memegang peranan kunci. Setiap subsistem diimplementasikan

dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa modul sehingga

13

program yang masing-masing dapat dieksekusi sendiri. Saat ini terdapat banyak

sekali perangkat lunak SIG baik yang berbasis vektor maupun yang berbasis

raster. Nama perangkat lunak SIG yang berbasis vektor antara lain ARC/INFO,

Arc VIEW, Map INFO, CartaLINX dan AutoCAD Map. Sedangkan perangkat

lunak SIG yang berbasis raster antara lain ILWIS, IDRISI, ERDAS dan

sebagainya.

3. Data-data geografis

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang

diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara meng-import-nya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara

mendigitasi data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya dari

tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard.

4. Manajemen

Komponen terakhir yang tak terelakan dari SIG adalah sumberdaya manusia

yang terlatih. Peranan sumberdaya manusia ini adalah untuk menjalankan sistem

yang meliputi pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak, serta

menangani data geografis dengan kedua perangkat tersebut. Sumberdaya manusia

juga merupakan sistem analis yang menerjemahkan permasalahan riil di

permukaan bumi dengan bahasa SIG, sehingga permasalahan tersebut bisa

teridentifikasi dan memiliki pemecahannya.

2.2.3 Cara kerja SIG

SIG dapat mempresentasikan real world (dunia nyata) di atas monitor komputer yang kemudian mempresentasikan keatas kertas. Tetapi, SIG memiliki

kekuatan lebih dan fleksibilitas daripada lembaran peta kertas. Obyek-obyek yang

dipresentasikan diatas peta disebut unsur peta atau map features (contohnya taman, sungai, kebun, jalan dan lain-lain). Peta yang ditampilkan bisa berupa titik,

garis dan polygon serta juga menggunakan simbol-simbol grafis dan warna untuk

membantu mengidentifikasi unsur-unsur berikut deskripsinya.

SIG menyimpan semua informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai

atribut-atribut basis data. Kemudian, SIG membentuk dan menyimpannya dalam

bersangkutan. Dengan demikian, atribut-atribut dapat diakses melalui

lokasi-lokasi unsur-unsur peta dan sebaliknya unsur-unsur peta juga dapat diakses

melalui atributnya. Karena itu, unsur itu bisa dicari dan dapat ditemukan

berdasarkan atribut-atributnya.

SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atributnya di

dalam satuan-satuan yang disebut layer. Sungai, bangunan, jalan, laut, batas-batas administratif, perkebunan dan hutan merupakan contoh layer. Kumpulan layer

tersebut membentuk basis data SIG. Dengan demikian, perancangan basis data

akan menentukan efektifitas dan efisiensi proses-proses masukan, pengelolaan dan

keluaran (Prahasta 2001).

SIG memiliki kemampuan untuk keperluan analisis keruangan. Beberapa

macam analisis keruangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Klasifikasi/Reklasifikasi

Digunakan untuk mengklasifikasikan atau reklasifikasi data spasial atau

data atribut menjadi data spasial baru dengan memakai kriteria tertentu.

b. Overlay

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hasil interaksi atau gabungan dari

beberapa peta. Overlay beberapa peta akan menghasilkan satu peta yang menggambarkan luasan atau polygon yang terbentuk dari irisan dari beberapa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2007, dengan lokasi

penelitian di 18 Kecamatan di Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Babakan

Madang, Caringin, Ciampea, Ciawi, Cibungbulang, Cigombong, Cijeruk, Ciomas,

Cisarua, Dramaga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Mega Mendung, Nanggung,

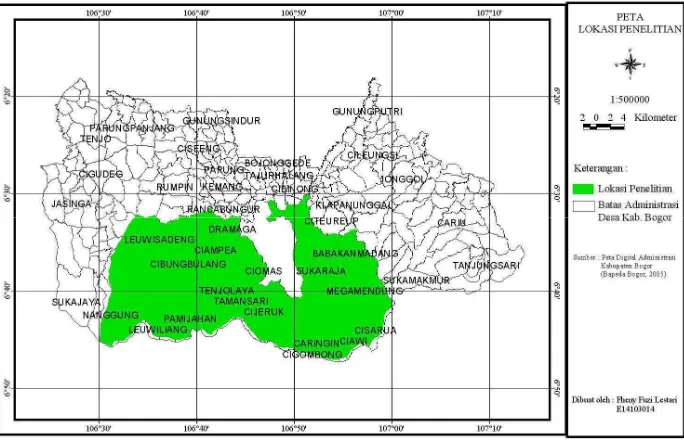

Pamijahan, Sukaraja, Tamansari dan Tenjolaya, yang disajikan pada Gambar 1.

Sedangkan untuk pengolahan dan analisis data dilakukan di Laboratorium Fisik

Remote Sensing Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB.

3.2Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan adalah perangkat keras (hardware) terdiri dari PC Komputer, Printer dan Scanner. Perangkat lunak (software) terdiri dari Arc View versi 3.2 dan MS-Office, selain itu juga digunakan GPS (Global Positioning System), kamera dan alat tulis.

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Peta digital Rupa Bumi Bogor Skala 1: 250.000, BAKOSURTANAL,Bogor

2. Peta Geologi Lembar Bogor Skala 1 : 100.000 tahun 1998 diperoleh dari Pusat

Penelitian Tanah dan Agroklimat (PUSLITTANAK), Bogor

3. Peta digital Curah Hujan Bogor Skala 1 : 100.000 tahun 2003 diperoleh dari

Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (PUSLITTANAK), Bogor

4. Peta digital Kontur Bogor tahun 2001 , BAKOSURTANAL,Bogor

5. Peta digital Jenis Tanah Bogor Skala 1 : 250.000 tahun 2002 diperoleh dari

Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (PUSLITTANAK), Bogor

6. Peta digital Penutupan Lahan Kabupaten Bogor tahun 2003 skala 1 : 100.000

7. Peta digital Administrasi kabupaten Bogor (Bapeda Bogor, 2005)

17

3.3Metode Penelitian

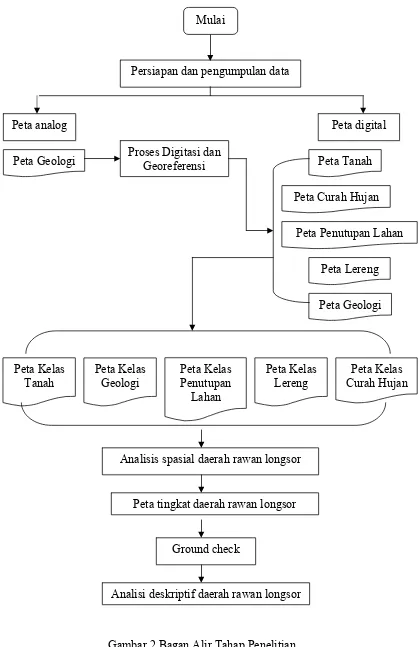

3.3.1 Pengumpulan data

Kegiatan diawali dengan pengumpulan data dasar berupa peta-peta

pendukung, studi pustaka dan penelaahan data sekunder terutama berkaitan

dengan sejarah kejadian tanah longsor. Pada tahap ini, juga dilakukan konsultasi

ke instansi terkait untuk memperoleh informasi tentang kejadian tanah longsor.

Selain itu juga diperlukan data yang menyatakan posisi keberadaan suatu

tempat di permukaan bumi dalam bentuk koordinat yang disebut Ground Control Points (GCP). Data GCP didapatkan dengan melakukan survey langsung di lapangan. Data GCP ini selanjutnya dijadikan acuan dalam validasi kejadian

longsor di daerah penelitian.

3.3.2 Pengolahan data spasial

Data spasial dalam SIG dipresentasikan dalam dua format, yaitu format

vektor dan format raster. Data spasial itu sendiri merupakan data yang bersifat

keruangan. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam format vektor berupa

peta analog, yaitu Peta Geologi dan data GPS lokasi kejadian longsor. Peta analog

tersebut selanjutnya dikonversi menjadi peta digital melalui proses digitasi on screen, kemudian dilakukan koreksi geometri atau georeferensi. Proses pemasukan data GPS dan peta analog dilakukan melalui seperangkat komputer

dengan software Arc View 3.2.

Koreksi geometri atau georeferensi merupakan proses memproyeksi peta ke

dalam suatu sistem proyeksi peta tertentu. Penyeragaman data-data ke dalam

sistem koordinat dan proyeksi yang sama perlu dilakukan, guna mempermudah

proses pengintegrasian data-data. Proyeksi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah UTM (Universal Transverse Mercator) datum WGS 84 dan zone 48S, menggunakan software ArcView versi 3.2 dengan extension Projection Utility Wizard.

Setelah proses koreksi terhadap peta selesai, maka dilanjutkan dengan

pemotongan peta untuk menentukan daerah penelitian, dengan acuan peta batas

Gambar 2 Bagan Alir Tahap Penelitian Persiapan dan pengumpulan data

Peta digital

Analisis spasial daerah rawan longsor

Ground check Mulai

Peta tingkat daerah rawan longsor

19

3.3.3 Analisis data spasial

Setelah semua data spasial dimasukkan ke dalam komputer dalam bentuk

peta digital, kemudian dilakukan pemasukan data atribut dan pembobotan pada

setiap parameter. Parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat

kerawanan adalah penutupan lahan (landcover), jenis tanah, topografi, curah hujan dan geologi (batuan induk).

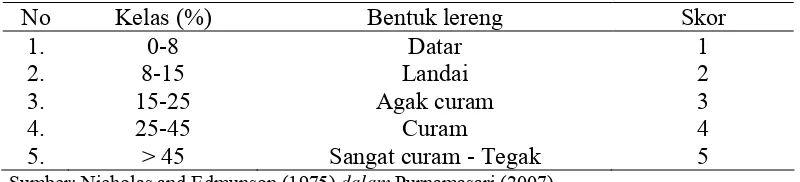

Derajat dan panjang lereng adalah unsur yang mempengaruhi terjadinya

longsor. Semakin tinggi derajat lereng maka akan memberikan bahaya rawan

longsor yang lebih tinggi, sehingga diberi nilai bobot yang paling tinggi.

Pemberian skor dan pengkelasan lereng dapat dibagi dalam lima kelas yang

disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Pengkelasan kemiringan lereng

No Kelas (%) Bentuk lereng Skor

Sumber: Nicholas and Edmunson (1975) dalam Purnamasari (2007)

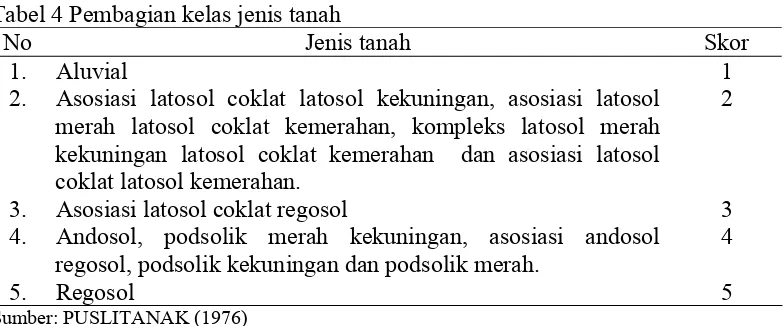

Pemberian skor kerawanan tanah longsor untuk masing-masing kelas jenis

tanah didasarkan pada ciri morfologi tanah berupa tekstur tanah (pasir, debu dan

lempung) dan sifat permeabilitasnya yang disajikan pada Tabel 2. Selain itu

dipengaruhi juga oleh tingkat kepekaan tanah terhadap erosi yang dapat

menyebabkan longsor, yang disajikan pada Tabel 3. Jenis tanah yang memiliki

potensi untuk terjadinya longsor terutama bila terjadi hujan adalah jenis tanah

yang kurang padat dalam hal ini adalah tanah yang mempunyai tekstur pasir dan

tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5m. Selain itu tanah

ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air

dan pecah ketika hawa terlalu panas. Air permukaan yang meresap ke dalam

lapisan tanah yang mempunyai tekstur pasir akan mempercepat kondisi tanah

tersebut menjadi jenuh air dan menjadi labil serta pada kemiringan lereng yang

relatif curam akan mempermudah terjadinya tanah longsor. Pemberian skor dan

Tabel 2 Sifat-sifat permeabilitas jenis tanah

No Jenis tanah Tekstur Permeabilitas

1. Aluvial Liat; pasir < 50% Rendah

2. Glei Humik Lempung hingga liat Rendah

3. Latosol Liat, tetap dari atas hingga ke bawah Tinggi

4. Andosol Lempung hingga debu Tinggi

5. Litosol Aneka, umumnya berpasir Aneka

6. Regosol Pasir, kadar liat < 40% Tinggi

Sumber: Soepraptohardjo (1961)

Tabel 3 Tingkat kepekaan tanah terhadap erosi

Kelas Jenis tanah Kepekaan Tanah

1. Aluvial, Gleisol, Planosol, Hidromorf kelabu, Laterik air tanah

Tidak peka

2. Latosol Agak peka

3. Brown forest soil, Non calcik brown, Mideteranian Agak peka 4. Andosol, Laterik, Grumosol, Podsol, Podsolik Peka

5. Regosol, Litosol, Renzina Sangat peka

Sumber: Rahim, S.Effendi (2000)

Tabel 4 Pembagian kelas jenis tanah

No Jenis tanah Skor

1. Aluvial 1

2. Asosiasi latosol coklat latosol kekuningan, asosiasi latosol merah latosol coklat kemerahan, kompleks latosol merah kekuningan latosol coklat kemerahan dan asosiasi latosol coklat latosol kemerahan.

2

3. Asosiasi latosol coklat regosol 3

4. Andosol, podsolik merah kekuningan, asosiasi andosol regosol, podsolik kekuningan dan podsolik merah.

4

5. Regosol 5

Sumber: PUSLITANAK (1976)

Pada dasarnya ada dua tipe hujan pemicu terjadinya longsoran, yaitu hujan

deras yang mencapai 70 mm hingga 100 mm per hari dan hujan kurang deras

namun berlangsung terus menerus selama beberapa jam hingga beberapa hari

yang kemudian disusul dengan hujan deras sesaat (1-2 jam). (Subhan, 2006).

Faktor curah hujan yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor, mencakup

terjadinya peningkatan curah hujan (tekanan air pori bertambah besar, kandungan

air dalam tanah naik dan terjadi pengembangan lempung dan mengurangi

tegangan geser, lapisan tanah jenuh air), rembesan air yang masuk dalam retakan

tanah serta genangan air. Adanya pengaruh curah hujan tersebut dapat

21

hujan yang tinggi relatif akan memberikan bahaya gerakan tanah yang lebih

tinggi. Penentuan skor dan pembagian kelas intensitas curah hujan disajikan pada

Tabel 5.

Tabel 5 Klasifikasi intensitas curah hujan

No Intensitas hujan (mm/tahun) Parameter Skor

1. 2.000 – 2.500 Sedang/lembab 1

2. 2.500 – 3.000 Basah 2

3. > 3.000 Sangat basah 3

Sumber: PUSLITANAK (2004)

Pengetahuan tentang penggunaan lahan dan penutupan lahan penting untuk

berbagai kegiatan perencanaan dan pengelolaan yang berhubungan dengan

permukaan bumi dalam hal ini adalah pemetaan. Istilah penutupan lahan berkaitan

dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi sedangkan istilah

penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu

(Lillesand 1990). Karena keterbatasan data maka pada penelitian ini digunakan

data penutupan lahan. Pengaruh penutupan lahan terhadap terjadinya gerakan

tanah longsor merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan, dimana

penutupan lahan yang langsung berhubungan dengan kemungkinan menyebabkan

terjadinya tanah longsor diberikan nilai bobot yang paling tinggi sedangkan

daerah yang masih tertutup oleh hutan bila terkena gerakan tanah akan

memberikan bahaya yang paling rendah sehingga dalam pembobotannya

diberikan nilai bobot yang paling rendah. Ada beberapa pustaka yang digunakan

untuk menentukan skoring parameter penutupan lahan yaitu menurut Subhan

(2006), Febriana (2004), Alhasanah (2006) dan hasil wawancara dengan

beberapa ahli di PUSLITANAK. Maka pada penelitian ini di buat justifikasi nilai

skoring parameter penutupan lahan yang disesuaikan dengan lokasi penelitian.

Penutupan lahan dibagi kedalam enam kelas dengan nilai skoring dapat dilihat

Tabel 6 Kelas penutupan lahan

No Tipe penggunaan lahan Skor

1. Awan dan bayangan awan 0

2. Hutan / vegetasi lebat dan badan-badan air 1

3. Kebun campuran / semak belukar 2

4. Perkebunan dan sawah irigasi 3

5. Kawasan industri dan permukiman / perkampungan 4

6. Lahan-lahan kosong 5

Faktor geologi yang memicu terjadinya suatu longsor ditentukan oleh

struktur batuan dan komposisi mineralogi yang berpengaruh terhadap kepekaan

erosi dan longsor yang dicirikan dengan jenis batuan. Jenis batuan yang menyusun

suatu daerah mempunyai tingkat bahaya yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan besar butirnya, batuan yang berbutir halus pada umumnya

mempunyai bahaya terhadap gerakan tanah yang lebih tinggi, sedangkan bila

dilihat dari kekompakannya maka batuan yang kompak dan masif lebih kecil

kemungkinan terkena gerakan tanah. Pengkelasan jenis batuan disajikan pada

Tabel 7.

Tabel 7 Pengkelasan jenis batuan

No Jenis batuan Skor

1. Bahan Aluvial (Qav, Qa, a) 1

2. Bahan Volkanik-1 (Qvsl, Qvu, Qvcp, Qvl, Qvpo, Qvk, Qvba)

2

3. Bahan Sediment-1 (Tmn, Tmj) 3

4. Bahan Volkanik-2 (Qvsb, Qvst, Qvb, Qvt) dan bahan Sediment-2 (Tmb, Tmbl, Tmtb)

4

Sumber: PUSLITANAK (2004)

Cara untuk mengetahui sebaran daerah rawan tanah longsor dilakukan

dengan menggunakan software Arc View 3.2. Dengan melakukan analisis tumpang susun (map overlay) peta – peta tematik yang merupakan parameter fisik penentu daerah rawan longsor, yaitu peta kelas lereng, peta geologi, peta jenis

tanah, peta curah hujan dan peta penutupan lahan.

Penentuan tingkat daerah rawan longsor diperoleh dari pengolahan dan

penjumlahan bobot nilai dari masing-masing parameter. Sehingga akan

menghasilkan bobot nilai baru yang merupakan nilai potensi rawan longsor

23

Nilai skor kumulatif untuk menentukan tingkat daerah rawan longsor

diperoleh melalui model pendugaan sedangkan pemberian bobot untuk

menentukan tingkat daerah rawan longsor disesuaikan dengan faktor dominan

atau faktor terbesar penyebab terjadinya tanah longsor.

Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (2004) Curah hujan

merupakan faktor dominan penyebab terjadinya bencana longsor sehingga

nilainya lebih tinggi dari parameter lainnya. Curah hujan memiliki bobot sebesar

30% dari total pembobotan, sedangkan tanah dan geologi memiliki bobot yang

sama yaitu 20% dan 15% merupakan bobot yang diberikan untuk faktor

penggunaan lahan dan kemiringan lereng. Model pendugaan tersebut dapat dilihat

sebagai berikut:

Sumber: Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2004)

Berdasarkan hasil skor kumulatif maka daerah rawan (potensial) tanah

longsor dikelompokkan ke dalam tiga kelas, yaitu (i) sangat rawan; (ii) rawan; dan

(iii) kurang rawan. Dengan skor kelas kerawanan:

1. Kurang rawan (≤ 2,5)

2. Rawan (≥ 2,6 – ≤ 3,6)

3. Sangat rawan (≥ 3,7)

3.3.4 Analisis daerah rawan longsor

Pada penelitian ini analisis daerah rawan longsor dilakukan dengan cara

deskriptif yaitu melakukan pengecekan kejadian longsor yang ada di lapangan

pada setiap tingkat kerawanan daerah rawan longsor. Ground check di lakukan

secara purposif sampling pada setiap kelas kerawanan dengan jumlah sample yang

diambil dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Jumlah sample yang diambil pada setiap kelas kerawanan

Titik koordinat

No. Kelas

kerawanan

Jumlah

sample X Y keterangan

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI

4.1 Letak Geografis dan Luas Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di 18 kecamatan yang dipilih berdasarkan daerah rawan

longsor yang ada di Kabupaten Bogor. Daerah ini secara geografis terletak di

antara 106º21' - 107º13' BT dan 6º19' - 6º47' LS. Secara administratif, batas-batas

dari daerah penelitian adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kec.Cigudeg, Kec.Rumpin, Kec.Cibinong

Sebelah Selatan : Banten, Cianjur, Sukabumi

Sebelah Barat : Kec. Sukajaya

Sebelah Timur : Kec. Citeureup, Kec. Sukamakmur

Luas derah penelitian sekitar 104.914,17 Ha yang mencakup 187 desa yang

terletak di 18 kecamatan. Luas wilayah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

2.

4.2 Topografi

Kabupaten Bogor berada pada ketinggian berkisar antara 15-2.500 M Dpl,

dengan penyebarannya sebagai berikut:

• Wilayah dataran rendah 15-100 m terletak diwilayah bagian Utara

• Wilayah dataran bergelombang 100-500 m terletak di wilayah bagian

Tengah,

Pegunungan 500-1.000 m, serta pegunungan tinggi dan daerah Puncak

2.000-2.500 meter ada dibagian Selatan

Luas dan penyebaran kelas lereng daerah penelitian, disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9Keadaan topografi di daerah penelitian

No Kelas lereng Luas (ha)