PENGISIAN GABAH BEBERAPA VARIETAS PADI

PADA PERIODE CEKAMAN KEKERINGAN BERBEDA

DALAM SISTEM SAWAH

IKHSAN NOVIADY

A24080092

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

2

Staf Pengajar Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB

Abstract

Rice, the main crop in Indonesia, is facing many problems in its development which is an issue of drought. Effect of drought on rice causes puso and decreases productivity. The objective of this research is to study the response of several varieties of rice grain filling at four different periods of drought. This research was conducted at the University Farm IPB, Babakan, Sawah Baru, Dramaga, Bogor, on land under Polyethylene roof from October 2011 until June 2012. The treatment design Randomized Completely Block Design with Split plot design of two factors. The first factor is period of drought treatments as main plots consist of four standards: dried at 3 weeks after tranplanting (MST) (K3); dried at 6 MST (K6); dried at 9 MST (K9) and control (K0) (without drying). Varieties as a subplot consist of eight standards are: IR-64, Ciherang, IPB 3S, Way Apo Buru, Jatiluhur, Menthik Wangi, Silugonggo and Rokan. Periods of drought affected grain weight and grain number of plant. Varieties affected number of husk of plant. 1000 grain weight was affected by periods of drought stress, varieties and interaction of both.

RINGKASAN

IKHSAN NOVIADY. Pengisian Gabah Beberapa Varietas Padi pada Periode Cekaman Kekeringan Berbeda dalam Sistem Sawah. (Dibimbing oleh ISKANDAR LUBIS dan AHMAD JUNAEDI).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pengisian gabah beberapa varietas padi yang ditanam pada sistem sawah dengan perlakuan periode kekeringan yang berbeda.

Percobaan ini menggunakan Rancangan Petak Terbagi (split plot) dengan dua faktor perlakuan yaitu periode kekeringan sebagai petak utama yang terdiri atas 4 taraf : dikeringkan saat 3 minggu setelah tranplanting (εST) sampai panen (K3); dikeringkan saat 6 εST sampai panen (K6); dikeringkan saat 9 εST sampai panen (K9) dan kontrol (K0) (tanpa dikeringkan). Varietas sebagai anak petak yang terdiri dari IR-64, Ciherang, IPB 3S, Way Apo Buru, Jatiluhur, εenthik Wangi, Silugonggo dan Rokan. Pengamatan dilakukan pada 3 tanaman contoh dalam satu unit percobaan. Peubah yang diamati dalam penelitian adalah : 1) Jumlah gabah isi dan hampa per rumpun pada malai, pangkal malai, ujung malai, cabang primer dan cabang sekunder, 2) Bobot gabah per rumpun pada malai, pangkal malai, ujung malai, cabang primer dan cabang sekunder, 3) Bobot 1,000 butir gabah.

cabang primer menunjukkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan cabang sekunder.

PENGISIAN GABAH BEBERAPA VARIETAS PADI

PADA PERIODE CEKAMAN KEKERINGAN BERBEDA

DALAM SISTEM SAWAH

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

IKHSAN NOVIADY

A24080092

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

Judul

:

PENGISIAN GABAH BEBERAPA VARIETAS

PADI PADA PERIODE CEKAMAN BERBEDA

DALAM SISTEM SAWAH

Nama

:

IKHSAN NOVIADY

NIM

: A24080092

Menyetujui, Pembimbing I

Dr. Ir. Iskandar Lubis, M.S. NIP 19610528 198503 1 002

Pembimbing II

Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si. NIP 19681101 199302 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura

Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr. NIP. 19611101 198703 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 19 Nopember 1990 di Bogor, Jawa Barat. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Hasan Basri dan Ibu Atikah.

Penulis memulai pendidikan formal di SDN Bojong 1 Kabupaten Bogor pada tahun 1996-2002, kemudian pada tahun 2005 penulis menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 6 Bogor. Tahun 2008, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Bogor dan diterima melalui jalur USMI di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Selama menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor penulis mengikuti organisasi Koperasi Agrohotplate sebagai anggota Divisi Pemasaran (2009-2010) dan Forum Komunikasi Rohis Departemen sebagai anggota PKU (2010). Tahun 2010-2011 penulis mendapatkan pendanaan PKε-Penelitian dari Dikti dengan judul “εanipulasi Fermentasi Kopi untuk εenciptakan Kopi δuwak Sintetis” sebagai anggota. Pada tahun 2011-2012 PKε-Penelitian didanai oleh Dikti dengan judul “Efektivitas Sanitasi Gulma Ageratum conyzoides dan Pemanfaatannya sebagai Pestisida Nabati dalam εengurangi Penyakit pada Tanaman Cabai” sebagai ketua. Penulis menjadi asisten εata Kuliah Praktik Usaha Pertanian pada tahun 2012.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas berkat, nikmat, dan rahmatNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dengan judul “Pengisian Gabah Beberapa Varietas Padi pada Periode Cekaman Kekeringan Berbeda dalam Sistem Sawah” merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di University Farm IPB Sawah Baru, Babakan, Dramaga, Bogor.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Hasan Basri dan Ibu Atikah, kedua saudara, Amri Aulia dan Noviani Rahmatika, serta keluarga yang telah memberikan dorongan moral dan materi.

2. Dr. Ir. Iskandar δubis, ε.S dan Dr. Ir. Ahmad Junaedi, ε.Si. sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Ir. Agus Purwito εSc.Agr. sebagai pembimbing akademik, yang telah membimbing penulis selama ini.

4. Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, ε.Agr. sebagai penguji skripsi, yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki skripsi ini.

5. Pihak yang telah membantu saat penelitian, Bu εaisura, Kak Rifky, Pak Adang dan semua pegawai Kebun Percobaan Babakan. Teman-teman yang telah membantu penelitian , Keswari, Tira, Tiara, Ferina, Dwi, Bella, Rahmi, Sindra, Upy, εelisa, Ayu Ocha, Susi, Rista, Abe, Roby, Wulan, Dira, Kak Gatra, Rene, Agus Cahyadi, Agus Rachman, εiftah.

6. Teman-teman seangkatan, keluarga besar Indigenous 45 atas kebersamaannya.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Bogor, November 2012

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Rekapitulasi sidik ragam jumlah gabah per rumpun pada berbagai posisi terhadap perlakuan cekaman kekeringan

dan varietas serta interaksi keduanya ... 13 2. Pengaruh perlakuan periode cekaman kekeringan terhadap

jumlah gabah per rumpun ... 14 3. Pengaruh varietas terhadap jumlah gabah total per rumpun ... 15 4. Pengaruh varietas dan posisi gabah pada malai terhadap

jumlah gabah hampa per rumpun ... 16 5. Pengaruh interaksi perlakuan cekaman kekeringan dan

varietas terhadap penyebaran gabah hampa pada berbagai

posisi malai ... 18 6. Rekapitulasi sidik ragam bobot gabah pada berbagai posisi

terhadap perlakuan kekeringan dan varietas serta

interaksi keduanya ... 19 7. Pengaruh periode cekaman kekeringan terhadap bobot gabah

per rumpun ... 20 8. Pengaruh varietas terhadap bobot gabah per rumpun pada

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Rumah plastik... 9 2. Serangan wereng pada tanaman padi : a. Wereng menyerang

pangkal batang, b. Tanaman menjadi coklat dan kering, c.

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Deskripsi varietas IR64... 30

2. Deskripsi varietas Ciherang... 31

3. Deskripsi varietas IPB 3S... 32

4. Deskripsi varietas Way ApoBuru... 33

5. Deskripsi varietas Jatiluhur... 34

6. Deskripsi varietas εenthik Wangi... 35

7. Deskripsi varietas Silugonggo... 36

8. Deskripsi varietas Rokan... 37

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi beras per kapita terbesar di dunia dengan konsumsi per kapita mencapai 139 kg/tahun. Selama tahun 2002-2006 pertambahan penduduk meningkat dengan laju 1.36% per tahun. Dengan pertambahan penduduk tersebut Indonesia membutuhkan pasokan beras yang semakin besar. Solusi agar kebutuhan beras nasional terpenuhi tanpa ada impor beras adalah Indonesia harus dapat swasembada beras. Hal tersebut ditentukan oleh produksi, luas lahan dan produktivitas padi. Produksi padi nasional pada tahun 2009 mencapai 64,398,890 ton gabah kering giling (GKG) dengan produktivitas rata-rata 49.9 ku ha-1 (BPS, 2011). Dari total produksi nasional, padi sawah menyumbang 95.03% produksi dan padi gogo hanya 4.97%. Angka persentase produksi tersebut dikarenakan luas panen padi sawah pada tahun 2009 yang mencapai 11,595,661 juta ha dengan produktivitas 51.21 ku ha-1, sedangkan luas panen padi gogo hanya 1,073,328 juta ha dengan produktivitas 29.5 ku ha-1 (Deptan, 2010). Berdasarkan data, padi sawah masih menjadi fokus utama dalam pengembangan padi. Dalam perkembangannya padi sawah menemui beberapa masalah. εasalah utama adalah konversi lahan pertanian subur menjadi lahan untuk kepentingan nonpertanian. Konversi lahan sawah ke penggunaan lain di Pulau Jawa dua dekade terakhir mencapai rata-rata 54,716 ha per tahun.

penggunaan tersebut dikarenakan padi gogo memilki kualitas dan produktivitas yang rendah, sehingga kurang disukai oleh petani.

Dunia dalam beberapa tahun terakhir ini juga dihadapkan pada isu perubahan iklim global, yaitu kenaikan suhu, tingginya kadar CO2, kondisi cuaca

ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan serta terbatasnya sumber air. Akibat perubahan iklim global petani pada umumnya termasuk petani padi juga menghadapi musim yang sulit diprediksi sehingga resiko pertanian semakin besar. Periode kemarau yang panjang dan sulitnya memprediksi musim serta keadaan lahan yang kurang subur membutuhkan penggunaan air yang efisien pada tanaman padi. Solusi untuk menanggulangi adalah dengan meningkatkan adaptasi tanaman padi pada kondisi cekaman terutama kekeringan. Hal tersebut bisa didapat dengan menggunakan galur toleran cekaman kekeringan dan teknik budi daya yang lebih efisien dalam menggunakan air. Galur padi yang toleran terhadap kekeringan dan mempunyai potensi hasil yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah pada saat ini.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pengisian gabah beberapa varietas padi yang ditanam pada sistem sawah dengan perlakuan periode kekeringan yang berbeda.

Hipotesis

1. Terdapat perbedaan respon pengisian gabah pada periode cekaman kekeringan yang berbeda.

2. Terdapat perbedaan respon pengisian gabah pada beberapa varietas padi 3. Terdapat pengaruh interaksi antara periode kekeringan dengan varietas padi

TINJAUAN PUSTAKA

Jenis-jenis Padi

Genus Padi (Oryza) termasuk dalam suku Oryzae dari famili Poaceae. Sekitar 20 spesies utama tersebar pada lembah tropis Afrika, Asia Selatan dan Asia Tenggara, Cina Selatan, Amerika Tengah dan Amerika Selatan serta Australia (Chang, 1976). Padi yang banyak ditanam adalah spesies Oryza sativa. Spesies

Oryza glaberrima, juga banyak ditanam di beberapa negara Afrika Barat, yang

secara berangsur digantikan oleh Oryza sativa. Jenis padi (Oryza sativa) secara umum dikelompokan berdasarkan morfologi menjadi 3 tipe yaitu, indica, japonica (sinonim sinica), dan javanica (Katayama, 1993). Padi indica adalah jenis padi indigenous dari wilayah lembah Asia tropis dan subtropis. Padi japonica terdapat secara terbatas di zona iklim sedang dan subtropis. Padi japonica banyak ditanam di China, sehingga padi japonica dikenal juga sebagai padi sinica atau keng (Chang, 1976). Padi javanica sebagian besar tumbuh di Indonesia (De Datta, 1981), saat ini lebih dikenal sebagai tropical japonica.

heterosis turunan pertama (F1) dari hasil persilangan antara dua induk yang berbeda. Fenomena heterosis tersebut menyebabkan tanaman F1 lebih vigor, tumbuh lebih cepat, anakan lebih banyak, dan malai lebih lebat sekitar 1 t/ha lebih tinggi daripada varietas unggul biasa (inbrida). Namun keunggulan tersebut, tidak diperoleh pada populasi generasi kedua (F2) dan berikutnya. Oleh karena itu produksi benih F1 dalam pengembangan padi hibrida memegang peran penting dan strategis. Ditinjau dari aspek genetik, PTB dan padi hibrida memiliki potensi hasil yang lebih tinggi, tetapi sistem dan teknologi produksinya berbeda dengan varietas unggul biasa ( Las et al., 2003).

Teknik budidaya padi telah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan teknik budidayanya padi dibagi menjadi 4 macam yaitu: 1) Budidaya padi sawah, diduga dimulai dari daerah lembah Sungai Yangtse di Tiongkok, 2) Budidaya padi lahan kering, dikenal manusia lebih dahulu daripada budidaya padi sawah 3) Budidaya padi lahan rawa, dilakukan di beberapa tempat di Pulau Kalimantan 4) Budidaya gogo rancah atau disingkat gora, yang merupakan modifikasi dari budidaya lahan kering. Sistem ini sukses diterapkan di Pulau Lombok, yang hanya memiliki musim hujan singkat. Setiap sistem budidaya memerlukan kultivar yang adaptif untuk masing-masing sistem (Plantus, 2003).

Penggunaan Air pada Tanaman Padi

Air sangat diperlukan untuk kehidupan tanaman. Kebutuhan air tanaman dipengaruhi oleh spesies termasuk didalamnya perbedaan struktur tanaman dan perbedaan periode pertumbuhan (De Datta, 1981). Tanaman dapat merasakan air yang tersedia di sekitar akar lalu merespon dengan mengirim hidrolik dan/atau sinyal kimia ke pucuk untuk mendapatkan beberapa respon adaptif, mencakup penutupan stomata, berkurangnya luas daun, dan pertukaran gas ( Serraj et al.,

bagi pertanian pangan, khususnya padi, tidak hanya menentukan produktivitas tanaman, tetapi juga mempengaruhi intensitas pertanaman (IP) dan luas tanam potensial. Siregar (1981) mengemukakan bahwa kebutuhan air tanaman padi ditetapkan oleh berbagai macam faktor, seperti: jenis tanah, iklim (basah atau kering), umur tanaman, dan sebagainya. Selain jenis tanah, kebutuhan air tanaman padi juga dipengaruhi oleh jenis padi. Varietas padi berumur genjah membutuhkan air lebih sedikit dari padi berumur dalam. Kesuburan tanah juga turut mempengaruhi kebutuhan air, padi yang ditanam di lahan yang kurang subur membutuhkan air yang lebih sedikit dibandingkan padi yang ditanam pada lahan yang lebih subur.

Adaptasi Padi terhadap Cekaman Kekeringan

terhadap kekeringan didasarkan atas fungsinya sebagai penerima cahaya dan tempat berlangsungnya fotosintesis (Filho dan Paiva, 2006). Respon terhadap kekeringan dapat dilihat dari daun yang menguning dan menggulung.

Pengaruh kekeringan pada padi sawah menyebabkan puso dan penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas tersebut dikarenakan pada siklus pengisian gabah padi tidak menerima pasokan air yang cukup, padi dapat dipanen tetapi produksi dan mutu gabah menurun (BPS, 2011). Kekurangan air (kekeringan) selama tahap vegetatif dan reproduktif dapat menekan pertumbuhan tanaman (De Datta et al., 1975). εenurut De Datta (1981), kekeringan akan menyebabkan penurunan hasil panen sebesar 20-25%. Sukiman et al. (2010) menyatakan pengaruh kekeringan pada masa vegetatif tidak selalu terlihat langsung namun mempengaruhi pertumbuhan generatifnya. εenurut O’toole dan Chang (1979) jika kekeringan terjadi saat proses inisiasi malai maka akan menurunkan pembungaan, dan jika terjadi saat gametogenesis maka akan meningkatkan jumlah gabah hampa serta jika terjadi saat stadia pengisian gabah maka akan menurunkan bobot 1,000 butir. Ditambahkan dalam Sukiman et al. (2010) kekeringan pada tahap primordia dan pembungaan meningkatkan jumlah gabah hampa per malai, bobot gabah hampa per malai dan persentase gabah hampa. Sutaryo et al. (2005) menyatakan jumlah gabah isi per malai berpengaruh secara langsung terhadap hasil gabah.

Pengisian Gabah

Pengisian gabah merupakan salah satu tahap reproduktif dari tanaman padi. Tahap reproduktif dimulai setelah padi mencapai tahap anakan maksimum, yang berbeda berdasarkan varietas dan lingkungan. Tahap reproduktif ditandai dengan inisiasi malai primordia pada batang (De Datta, 1981).

Inisiasi malai terjadi pertama kali pada batang utama kemudian diikuti oleh anakan dengan pola yang acak. Pada varietas padi umur panjang (panen 135-160 HST), dasar tangkai mengalami pemanjangan sebelum inisiasi malai. Pada kondisi keterbatasan air, inisiasi malai mungkin mengalami penundaan. Ini juga terjadi pada padi sistem tebar langsung pada lahan tanpa pelumpuran (De Datta, 1981).

Saat malai terus berkembang, bulir mulai terlihat dan dapat dibedakan. εalai muda meningkat dalam ukuran dan berkembang ke atas di dalam pelepah daun bendera menyebabkan pelepah daun menggembung. Pengembangan daun ini disebut bunting. Bunting terjadi pertama kali pada ruas batang utama. Pada tahap bunting ujung daun layu dan anakan non-produktif terlihat pada bagian dasar tanaman.

Tahap selanjutnya adalah heading, dikenal juga tahap keluarnya malai atau bunga. Tahap ini ditandai dengan munculnya ujung malai dari pelepah daun bendera. εalai terus berkembang sampai keluar seutuhnya dari pelepah daun. Pembungaan (anthesis) terjadi segera setelah heading. Oleh sebab itu heading

diartikan sama dengan antesis ditinjau dari hari kalender. Dalam suatu rumpun atau suatu komunitas tanaman, tahap ini memerlukan waktu 10-14 hari karena terdapat laju perkembangan antar tanaman atau antar anakan. Apabila 50% bunga telah keluar maka pertanaman tersebut dianggap sudah dalam tahap pembungaan.

Anthesis dimulai ketika benang sari bunga yang paling ujung pada tiap

cabang malai telah keluar dari bulir dan terjadi proses pembuahan. Pembungaan belangsung pada pukul 08.00-13.00 dan pembuahan selesai 5-6 jam setelahnya. Antesis terjadi 25 hari setelah bunting (Yoshida, 1981).

mulai menguning. Pertanaman terlihat menguning, seiring menguningnya malai ujung dua daun terakhir pada setiap anakan mulai mengering. Tahap terakhir yaitu gabah matang penuh. Setiap gabah matang berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Tahap pematangan selesai setelah 90-100% bulir isi menjadi kuning. Daun bagian atas mengering dengan cepat. Pada varietas tertentu daun bagian atas tetap hijau (De Datta, 1981).

Di daerah tropis tahap pematangan (dari pembungaan sampai matang) membutuhkan waktu 25-35 hari tergantung varietas. Di negara-negara dengan iklim sedang, seperti Jepang, Australia bagian selatan, dan Amerika Serikat, pematangan membutuhkan waktu 45-60 hari (De Datta, 1981).

Kapasitas limbung (sink size) dalam hal ini ukuran gabah, biasanya ditentukan sebelum tahap pembungaan, seperti jumlah malai per rumpun dan jumlah gabah per malai. Jumlah gabah isi dan bobot 1,000 butir ditentukan selama tahap pematangan atau setelah pembungaan (Yoshida dan Parao, 1976). Jumlah gabah isi ditentukan oleh kondisi suhu selama pematangan. Cuaca yang tidak optimal selama tahap reduksi pembelahan dan antesis serta kerapatan tanaman yang tinggi menentukan jumlah gabah isi per malai. Jumlah malai dan gabah isi menentukan bobot 1,000 butir. Tingginya suhu harian selama tahap pematangan menurunkan bobot 1,000 butir dan efisiensi pengisian gabah (Oldeman et al.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

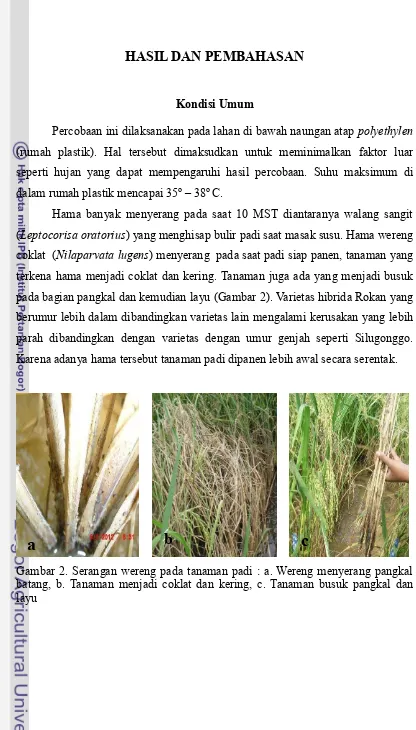

Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan Sawah Baru University farm

IPB, Dramaga, Bogor (Gambar 1). Penanaman dilakukan pada lahan dibawah konstruksi atap polyethylene, dilaksanakan dari Oktober 2011 sampai dengan Juni 2012.

Gambar 1. Rumah Plastik

Bahan dan Alat

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih padi varietas Ciherang, IR-64, Way Apo Buru, Silugonggo, εenthik Wangi, Jatiluhur, Rokan dan IPB 3S. Pupuk yang digunakan yaitu Urea, SP18 dan KCl. Pestisida digunakan jika dibutuhkan. Alat-alat yang digunakan : Alat-alat pertanian, roll meter, penggaris timbangan analitik, oven, trai semai dan alat tulis kantor.

Metode Penelitian

dan Rokan. Kombinasi 2 faktor perlakuan menghasilkan 32 kombinasi perlakuan yang diulang 3 kali sehingga terdapat 96 unit percobaan.

εodel linier Rancangan Petak terbagi (split plot):

Yijk = µ + Kk + αi + ik + βj+(αβ)ij + ijk

Keterangan :

Yijk : Nilai pengamatan perlakuan periode kekeringan ke-i, dan varietas ke-j dan blok ke-k

µ : Rataan umum

Kk : Pengaruh pengelompokan

αi : Pengaruh petak utama (kekeringan)

βj : Pengaruh anak petak (varietas)

ik : Komponen galat dari petak utama (Periode kekeringan)

(αβ)ij : Pengaruh interaksi antara petak utama (periode kekeringan) dan anak

petak (varietas)

ijk : Pengaruh galat dari interkasi antara petak utama (kekeringan) dan anak

petak (varietas)

Seluruh data percobaan dianalisis menggunakan analisis ragam pada taraf uji α = 5%. Apabila berpengaruh nyata, dilakukan analisis lanjut menggunakan uji Duncan’s εultiple Range Test (DεRT).

Pelaksanaan

ditanam tanaman pinggir. Jumlah populasi per petak adalah 260 tanaman. Untuk pemeliharaan tanaman dilakukan pemupukan dalam 3 tahap menggunakan pupuk dasar 37.5 kg N/ha, 36 kg P2O5/ha, dan 60 kg K2O/ha diberikan 1 εST

dan untuk pemupukan kedua dan ketiga diberikan 37.5 kg N/ha pada 5 εST dan 9 εST. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemberian air dilakuan sesuai periode kekeringan tiap perlakuan. Untuk perlakuan K3 pemberian air dihentikan saat tanaman berumur 3 εST sampai panen, perlakuan K6 ketika tanaman berumur 6 εST sampai panen, perlakuan K9 ketika tanaman berumur 9 εST sampai panen dan perlakuan tanpa kekeringan (kontrol) pemberian air terus dilakukan hingga panen. Pada penggenangan awal tinggi muka air dipertahankan 2.5 cm dari permukaan tanah. Panen dilakukan serentak pada 13 εST, karena terserang hama.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada 3 tanaman contoh dalam satu unit percobaan. Peubah yang diamati dalam penelitian adalah : 1) Jumlah gabah isi dan hampa per rumpun pada malai, pangkal malai, ujung malai, cabang primer dan cabang sekunder, 2) Bobot gabah per rumpun pada malai, pangkal malai, ujung malai, cabang primer dan cabang sekunder, 3) Bobot 1,000 butir gabah. Berdasarkan IRRI (1996) karakter pengisian gabah dilakukan pada stadia 9 (saat mencapai kriteria panen). Identifikasi gabah isi dilakukan terhadap gabah dengan menekan bulir dengan jari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

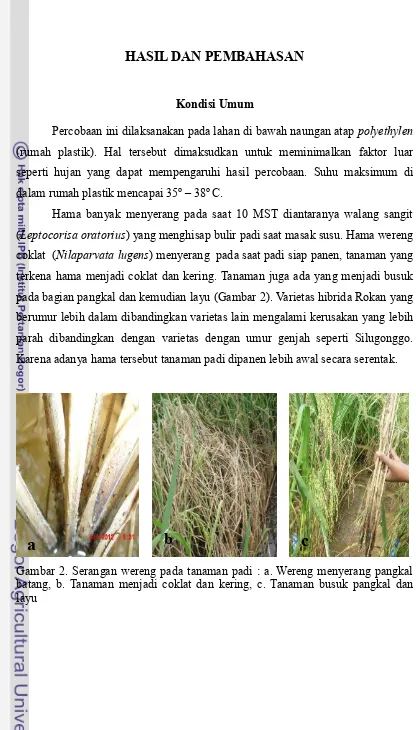

Percobaan ini dilaksanakan pada lahan di bawah naungan atap polyethylen

(rumah plastik). Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan faktor luar seperti hujan yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Suhu maksimum di dalam rumah plastik mencapai 35o – 38o C.

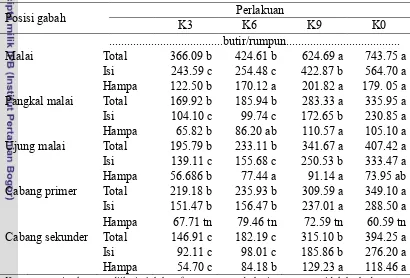

Hama banyak menyerang pada saat 10 εST diantaranya walang sangit

(Leptocorisa oratorius) yang menghisap bulir padi saat masak susu. Hama wereng

coklat (Nilaparvata lugens) menyerang pada saat padi siap panen, tanaman yang terkena hama menjadi coklat dan kering. Tanaman juga ada yang menjadi busuk pada bagian pangkal dan kemudian layu (Gambar 2). Varietas hibrida Rokan yang berumur lebih dalam dibandingkan varietas lain mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan varietas dengan umur genjah seperti Silugonggo. Karena adanya hama tersebut tanaman padi dipanen lebih awal secara serentak.

Gambar 2. Serangan wereng pada tanaman padi : a. Wereng menyerang pangkal batang, b. Tanaman menjadi coklat dan kering, c. Tanaman busuk pangkal dan layu

Jumlah Gabah per Rumpun

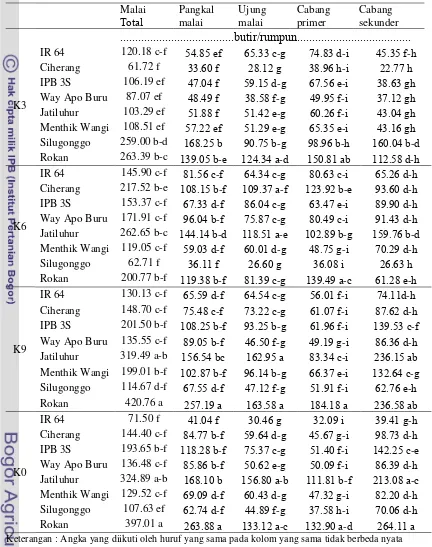

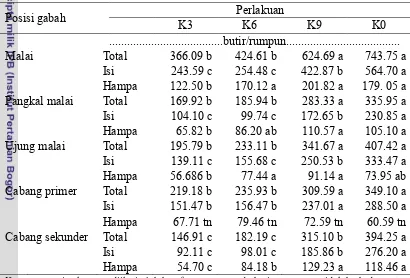

Jumlah gabah total, gabah isi dan gabah hampa per rumpun pada semua posisi gabah dalam malai berdasarkan uji F pada taraf uji α = 5% dipengaruhi sangat nyata oleh perlakuan periode cekaman kekeringan, kecuali jumlah gabah hampa pada cabang primer yang tidak menunjukkan pengaruh t nyata. Jumlah gabah hampa per rumpun terlihat dipengaruhi oleh varietas serta terdapat interaksi antara varietas dengan periode cekaman kekeringan (Tabel 1).

Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam jumlah gabah per rumpun pada berbagai posisi terhadap perlakuan cekaman kekeringan dan varietas serta interaksi keduanya

proses inisiasi malai maka akan menurunkan pembungaan, dan jika terjadi saat gametogenesis maka akan meningkatkan jumlah gabah hampa. Pengaruh kekeringan pada masa vegetatif tidak selalu terlihat langsung namun mempengaruhi pertumbuhan generatifnya (Sukiman et al., 2010).

Tabel 2. Pengaruh perlakuan periode cekaman kekeringan terhadap jumlah gabah per rumpun

Posisi gabah K3 PerlakuanK6 K9 K0

...butir/rumpun...

εalai Total 366.09 b 424.61 b 624.69 a 743.75 a

Isi 243.59 c 254.48 c 422.87 b 564.70 a

Hampa 122.50 b 170.12 a 201.82 a 179. 05 a Pangkal malai Total 169.92 b 185.94 b 283.33 a 335.95 a

Isi 104.10 c 99.74 c 172.65 b 230.85 a

Hampa 65.82 b 86.20 ab 110.57 a 105.10 a Ujung malai Total 195.79 b 233.11 b 341.67 a 407.42 a

Isi 139.11 c 155.68 c 250.53 b 333.47 a

Hampa 56.686 b 77.44 a 91.14 a 73.95 ab

Cabang primer Total 219.18 b 235.93 b 309.59 a 349.10 a

Isi 151.47 b 156.47 b 237.01 a 288.50 a

Hampa 67.71 tn 79.46 tn 72.59 tn 60.59 tn Cabang sekunder Total 146.91 c 182.19 c 315.10 b 394.25 a

Isi 92.11 c 98.01 c 185.86 b 276.20 a

Hampa 54.70 c 84.18 b 129.23 a 118.46 a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata

pada DεRT taraf α = 5%, tn = tidak berpengaruh nyata.

sedangkan pada K9 dan K0 jumlah gabah total pada cabang sekunder lebih banyak dari cabang primer. Jumlah gabah isi pada cabang primer perlakuan K9 dan K0 menunjukkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan pada cabang sekunder, hasil ini serupa dengan pelakuan K3 dan K6, dengan hasil ini dapat dilihat bahwa pengisian gabah lebih banyak terjadi pada cabang primer dibandingkan pada cabang sekunder.

εenurut Tubur (2011), terdapat perbedaan respon 8 varietas terhadap kekeringan pada sistem sawah. Berdasarkan parameter jumlah anakan produktif, skor penggulungan dan skor kekeringan daun, dan indeks kekeringan untuk daya hasil, kedelapan varietas tersebut dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok, Jatiluhur dan Way Apo Buru termasuk kelompok yang toleran; Rokan dan εenthik Wangi termasuk kelompok yang peka; IR64, Ciherang, IPB 3S dan Silugonggo termasuk pada kelompok agak toleran (εoderat).

Jumlah gabah total per rumpun terlihat dipengaruhi oleh varietas ( Tabel 3). Pengelompokan toleransi varietas terhadap kekeringan pada penelitian Tubur (2011), sepertinya tidak terlihat berpengaruh pada peubah jumlah gabah total per rumpun.

Tabel 3. Pengaruh varietas terhadap jumlah gabah total per rumpun

Varietas Jumlah total

Hal tersebut dapat dilihat dari varietas Rokan yang merupakan varietas yang peka tehadap cekaman kekeringan justru memiliki jumlah gabah per rumpun yang paling tinggi, lebih tinggi dibandingkan Jatiluhur dan Way Apo Buru. IPB 3S yang merupakan varietas moderat dan εenthik Wangi yang merupakan varietas peka juga terlihat memiliki jumlah gabah yang lebih tinggi dibandingkan Way Apo Buru yang merupakan varietas toleran.

Jumlah gabah hampa pada semua posisi malai terlihat dipengaruhi oleh varietas (Tabel 4). Varietas Rokan memiliki jumlah gabah hampa tertinggi pada semua posisi dalam malai dan IR64 memiliki jumlah gabah hampa yang paling rendah. Pada varietas yang toleran seperti Jatiluhur juga terlihat jumlah gabah hampa yang tinggi. Varietas moderat seperti IPB 3S memiliki jumlah gabah hampa yang lebih tinggi dibandingkan varietas yang peka terhadap kekeringan seperti εenthik Wangi meskipun tidak berbeda secara statistik.

Tabel 4. Pengaruh varietas dan posisi gabah pada malai terhadap jumlah gabah hampa per rumpun

Varietas εalai Pangkal Posisi gabah hampaUjung Cabang primer Cabang Sekunder ...butir/rumpun...

IR-64 116.93 c 60.76 c 56.17 b 60.89 b 56.03 d

Ciherang 142.57 c 75.50 c 67.07 b 67.98 bc 74.59 cd

IPB 3S 168.90 c 88.69 c 80.21 a 60.51 bc 108.39 ab

Way ApoBuru 132.75 c 79.86 c 52.89 b 57.43 bc 75.33 cd Jatiluhur 252.58 b 130.16 b 122.42 a 89.57 b 163.01 a εenthik wangi 141.79 c 73.40 c 68.39 b 56.18 bc 85.61 bc Silugonggo 124.82 c 75.97 c 48.85 b 52.24 c 72.58 cd

Rokan 373.73 a 216.76 a 133.19 a 154.08 a 195.87 a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata

pada DεRT taraf α = 5%

kehampaan. Varietas Rokan yang merupakan varietas hibrida yang secara genetik memiliki jumlah gabah per rumpun yang tinggi memiliki jumlah gabah hampa yang tinggi pula. Tingginya kehampaan pada juga dikarenakan varietas hibrida memerlukan kondisi yang optimum untuk pertumbuhannya sehingga tidak tahan terhadap kondisi tercekam dibandingkan varietas lainnya.

Berdasarkan posisi gabah, jumlah gabah hampa pada pangkal malai lebih banyak dibandingkan jumlah gabah hampa pada ujung malai, semua varietas menunjukkan hasil yang sama. Jumlah gabah hampa pada cabang primer terlihat lebih sedikit dibandingkan jumlah gabah hampa pada cabang sekunder, kecuali pada varietas IR64 yang jumlah gabah hampa pada cabang primernya lebih banyak dibandingkan cabang sekunder. Kehampaan lebih banyak terjadi pada pangkal malai dan cabang sekunder dibandingkan pada ujung malai dan cabang primer.

Gabah hampa pada semua posisi malai dipengaruhi oleh interaksi antara periode cekaman dan varietas (Tabel 5). Jumlah gabah hampa total per rumpun yang paling tinggi yaitu varietas Rokan yang diberi cekaman kekeringan sejak 9 εST (minggu setelah transplanting) sampai panen, hasil tersebut tidak berbeda dengan perlakuan tanpa dikeringkan (K0). Jumlah gabah hampa pada interaksi antara varietas Rokan dengan perlakuan cekaman kekeringan sejak 3 εST sampai panen (K3) dan perlakuan cekaman kekeringan sejak 6 εST sampai panen (K6) juga terlihat lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya, hal ini disebabkan varietas Rokan merupakan varietas yang secara genetik memiliki potensi jumlah gabah per rumpun yang tinggi, namun karena adanya cekaman kekeringan dan kondisi lingkungan yang tidak optimum jumlah gabah yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan pengisian yang tinggi pula sehinggabanyak gabah yang tidak terisi.

Tabel 5. Pengaruh interaksi perlakuan cekaman kekeringan dan varietas terhadap penyebaran gabah hampa pada berbagai posisi malai

Malai

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata

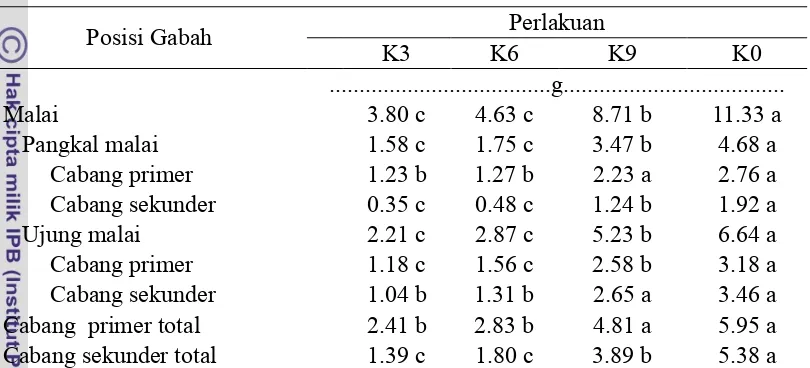

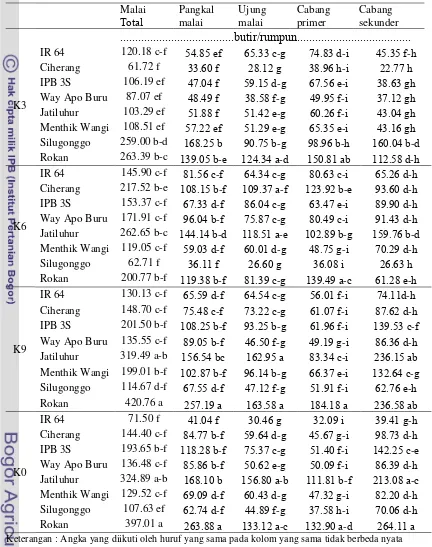

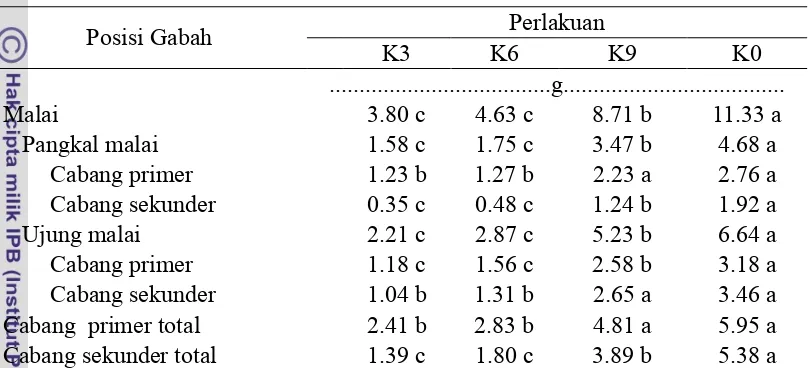

Bobot Gabah per Rumpun

Hasil sidik ragam menunjukkan bobot gabah per rumpun pada malai, pangkal malai, ujung malai, cabang primer malai, cabang primer pangkal malai, cabang primer ujung malai, cabang sekunder malai, cabang sekunder pangkal malai, cabang sekunder ujung malai dipengaruhi oleh perlakuan periode cekaman kekeringan. Varietas hanya berpengaruh pada ujung malai, cabang sekunder pangkal malai dan ujung malai. Bobot gabah tidak dipengaruhi interaksi antara kedua perlakuan (Tabel 6).

Tabel 6. Rekapitulasi sidik ragam bobot gabah pada berbagai posisi terhadap perlakuan kekeringan dan varietas serta interaksi keduanya

Posisi Gabah K PerlakuanV VK

atau dibawah kejenuhan (cekaman kekeringan) maka akan terjadi pengurangan ukuran sink sehingga menurunkan bobot.

Tabel 7. Pengaruh periode cekaman kekeringan terhadap bobot gabah per rumpun

Posisi Gabah K3 K6PerlakuanK9 K0

...g...

εalai 3.80 c 4.63 c 8.71 b 11.33 a

Pangkal malai 1.58 c 1.75 c 3.47 b 4.68 a

Cabang primer 1.23 b 1.27 b 2.23 a 2.76 a

Cabang sekunder 0.35 c 0.48 c 1.24 b 1.92 a

Ujung malai 2.21 c 2.87 c 5.23 b 6.64 a

Cabang primer 1.18 c 1.56 c 2.58 b 3.18 a

Cabang sekunder 1.04 b 1.31 b 2.65 a 3.46 a

Cabang primer total 2.41 b 2.83 b 4.81 a 5.95 a

Cabang sekunder total 1.39 c 1.80 c 3.89 b 5.38 a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata

pada DεRT taraf α = 5%

Berdasarkan posisi gabah, bobot gabah pada pangkal malai lebih rendah dibandingkan ujung malai, dan bobot gabah pada cabang primer lebih tinggi dibandingkan cabang sekunder. Semua perlakuan periode cekaman kekeringan menunjukkan hasil yang sama. Bobot gabah cabang primer pada ujung malai menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan cabang primer pada pangkal malai, kecuali pada perlakuan K3 dimana bobot gabah cabang primer pada ujung malai menunjukkan hasil yang lebih rendah. Bobot gabah cabang sekunder pada ujung malai lebih tinggi dibandingkan bobot gabah cabang sekunder pada pangkal malai.

Tabel 8. Pengaruh varietas terhadap bobot gabah per rumpun pada cabang

Jatiluhur 3.52 b 0.86 b 2.66 b

εenthik Wangi 3.65 b 0.99 b 2.66 b

Silugonggo 2.46 b 1.05 b 1.42 bc

Rokan 3.33 b 1.07 b 2.27 bc

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata

pada DεRT taraf α = 5%

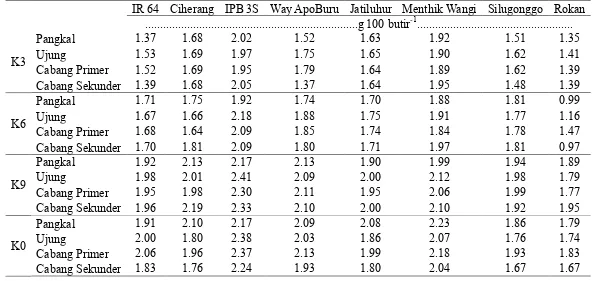

Pola pengisian gabah di berbagai posisi malai berdasarkan rata-rata bobot per 100 butir gabah terlihat menunjukan perbedaan antar varietas pada empat periode cekaman kekeringan yang berbeda. Bobot 100 butir gabah terendah terlihat pada perlakuan cekaman kekeringan sejak 3 εST sampai panen, kemudian meningkat pada perlakuan cekaman kekeringan sejak 6 εST sampai panen, dan bobot 100 butir yang paling tinggi secara umum terlihat pada perlakuan tanpa cekaman kekeringan.

Tabel 9. Rata-rata bobot 100 butir gabah

IR 64 Ciherang IPB 3S Way ApoBuru Jatiluhur εenthik Wangi Silugonggo Rokan ...g 100 butir-1...

K3

Pangkal 1.37 1.68 2.02 1.52 1.63 1.92 1.51 1.35

Ujung 1.53 1.69 1.97 1.75 1.65 1.90 1.62 1.41

Cabang Primer 1.52 1.69 1.95 1.79 1.64 1.89 1.62 1.39

Cabang Sekunder 1.39 1.68 2.05 1.37 1.64 1.95 1.48 1.39

K6

Pangkal 1.71 1.75 1.92 1.74 1.70 1.88 1.81 0.99

Ujung 1.67 1.66 2.18 1.88 1.75 1.91 1.77 1.16

Cabang Primer 1.68 1.64 2.09 1.85 1.74 1.84 1.78 1.47

Cabang Sekunder 1.70 1.81 2.09 1.80 1.71 1.97 1.81 0.97

K9

Pangkal 1.92 2.13 2.17 2.13 1.90 1.99 1.94 1.89

Ujung 1.98 2.01 2.41 2.09 2.00 2.12 1.98 1.79

Cabang Primer 1.95 1.98 2.30 2.11 1.95 2.06 1.99 1.77

Cabang Sekunder 1.96 2.19 2.33 2.10 2.00 2.10 1.92 1.95

K0

Pangkal 1.91 2.10 2.17 2.09 2.08 2.23 1.86 1.79

Ujung 2.00 1.80 2.38 2.03 1.86 2.07 1.76 1.74

Cabang Primer 2.06 1.96 2.37 2.13 1.99 2.18 1.93 1.83

Cabang Sekunder 1.83 1.76 2.24 1.93 1.80 2.04 1.67 1.67

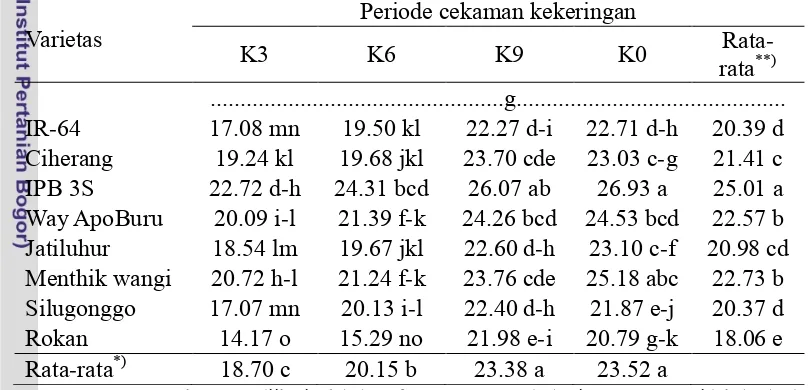

Hasil bobot 1,000 butir berdasarkan uji F pada taraf α = 5% menunjukkan perbedaan antar varietas dan periode cekaman kekeringan. Interaksi antara kedua perlakuan juga mempengaruhi bobot 1,000 butir (Tabel 6). IPB 3S memiliki bobot 1,000 butir rata-rata tertinggi yaitu 25.01 g dan rokan merupakan varietas dengan bobot 1,000 butir paling rendah yaitu rata-rata 18.17 g (Tabel 9). Hal ini disebabkan IPB 3S memiliki ukuran butir yang besar dan rokan memilki ukuran butir yang kecil. εenurut Yoshida (1983) variasi bobot 1,000 butir dipengaruhi oleh ukuran gabah dan temperatur.

Tabel 10. Pengaruh interaksi perlakuan terhadap bobot 1,000 butir gabah

Varietas K3 Periode cekaman kekeringanK6 K9 K0 Rata -rata**) ...g... IR-64 17.08 mn 19.50 kl 22.27 d-i 22.71 d-h 20.39 d Ciherang 19.24 kl 19.68 jkl 23.70 cde 23.03 c-g 21.41 c IPB 3S 22.72 d-h 24.31 bcd 26.07 ab 26.93 a 25.01 a

nyata pada DεRT taraf α = 5%, **) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada Kolom yang sama tidak berbeda nyata pada DεRT taraf α = 5%

pada masa vegetatif (K3) tidak selalu terlihat langsung namun mempengaruhi pertumbuhan generatifnya (Sukiman et al., 2010). Pada perlakuan K9 bobot 1,000 butir tidak terlalu jauh perbedaannya dibandingkan K0 dan pada beberapa varietas seperti Rokan, Silugonggo dan Ciherang menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan K0 (Tabel 6). Hal ini dikarenakan pada K9 cekaman kekeringan baru dilakukan saat 9 εST dimana pengisian gabah sudah berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jumlah gabah per rumpun pada semua posisi gabah kecuali jumlah gabah hampa pada cabang primer dipengaruhi oleh perlakuan periode cekaman kekeringan. Terdapat pengaruh interaksi antara periode cekaman kekeringan dengan varietas terhadap jumlah gabah hampa per malai. Bobot gabah per rumpun dipengaruhi oleh periode kekeringan dan perlakuan varietas hanya berpengaruh pada cabang sekunder. Interaksi periode cekaman kekeringan dan varietas berpengaruh terhadap bobot 1,000 butir. Pengaruh interaksi terhadap bobot 1,000 butir gabah yang paling tinggi terlihat pada varietas IPB 3S dengan tanpa pengeringan (K0), sedangkan pengaruh interaksi yang terendah terlihat pada varietas Rokan dengan pengeringan sejak 3 εST sampai dengan panen (K3).

Saran

Abdullah, B. 2009. Perakitan dan pengembangan varietas padi tipe baru. In Aan. A. Daradjat, Agus Setyono A. Karim εakarim, Andi Hasannudin (Eds.) Padi: Inovasi Teknologi Produksi. Buku 2. δIPI Press. Jakarta. p. 67-89. Abdullah, B., K.S. Prajitno, dan R. εujisihono. 2004. Keragaan beberapa varietas

padi menuju perbaikan mutu beras. Jurnal δitbang Pertanian 29: 1-5

Borges R. 2003. How soybeans respond to drought steress. Issues In Agriculture. www.uvex.edu/ces/ag/issues/drought2003/soybeansrespondstress.html -16k. [15 mei 2011].

Bouman B. A. ε., T. P. Tuong. 2001. Field water management to save water and increase its productivity in irrigated lowland rice. Agricultural Water

Management. 49: 11-30

BPS Provinsi Banten. 2011. Berita Resmi Statistik. No.46/11/36 th. V [1 November 2011].

BPS. 2011. Data Produksi Padi Nasional. http://www.bps.go.id/ tnmn_pgn.php?eng=0 [25 April 2011].

Budi, D.S. dan S. Kartaatmadja. 2002. Efisiensi penggunaan air dan hubungannya dengan produktivitas padi sawah di wilayah layanan irigasi Waduk Pondok, Ngawi. Penelitian Pertanian Tanaman Pangan 22: 10-16.

Chang, T. T. 1976. The origin, evolution, cultivation, dissemination and diversification of Asian and African rices. Euphtyca 25:425-441.

De Datta, S. K. 1981. Principle and Practices of Rice Production. John Willey and Sons, Inc. New York. 618p.

De Datta, S. K. and J. εalabuyoc. 1976. Nitogen response of lowland and upland rice in relation of tropical environmental condition. Proceeding of the symposium on climate and rice. IRRI. δos Banos. 509-539.

De Datta, S. K., W. P. Abilay and G. N. Kalwar. 1975. Water stress effect in flooded tropical rice. Water management in Philippines irrigation systems : Research and Operation. Water management workshop. IRRI. δos Banos. 19-36

Deptan. 2010. Data Produktivitas Padi Nasional http://www. Deptan.go.id/ditjentan/dpi /produktivitas.pdf [2 εei 2011].

Deptan. 2010. Data δuas Panen dan Produktivitas Padi Nasional. http://www.deptan.go.id/ditjentan/dpi/luaspanen.pdf [2 εei 2011].

Katayama, T. C. 1993. εorphological and taxonomical characters of cultivated rice (O. sativa). p. 35-83. In T. εatsuo and K. Hoshikawa (eds). Science of Rice Plant (εorphology). Food and Agricultural Policy Research Center. Tokyo.

Las I., B. Abdullah dan Aan A. Daradjat. 2003. Padi tipe baru dan padi hibrida mendukung ketahanan pangan. Tabloid Sinar Tani. 30 Juli 2003.

δong, S.P. 1999. Environmental responses, p.215-249. In R. F. Sage, R. K. εonson (eds.). C4 Plant Biology. Academic Press. New York.

O’toole J.C. and T.T. Chang. 1979. Drought resistance in cereals-rice: a case study, p. 373-406. In ε. Harry and C. S. Richard (Eds.). Stress Phisiology in Crop Plants. John Wiley and Sons Inc. Toronto.

Oldeman, δ. R., D. V. Shesu and F. B. Cady. 1986. Response of rice to weather variables. Report of an IRRI/WεO special project). IRRI. εanila.

Plantus. 2008. Padi (Oryza sativa). http://anekaplanta. wordpress.com/ 2008/01/01/padi-oryza-sativa/ [15 εei 2011].

Rauf, A.W., T. Syamsuddin dan R. S. Sri. 2000. Peranan pupuk NPK pada tanaman padi. Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Koya Barat, Papua. Departemen Pertanian Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2 hal.

Serraj, R., D. Dimayuga, V. Gowda, Y. Guan, H. He, S. Impa, D.C. δiu, R.C. εabesa, R. Sellamutu and R. Torres. 2008. Drought-resistant rice: physiological framework for an integrated research stategy, p.139-170. In. R. Serraj, J. Bennet and B. Hardy (eds.). Drought Frontiers in Rice: Crop Improvement for Increased Rainfed Production. International Rice Research. δos Banos.

Siregar, H. 1981. Budi Daya Tanaman Padi di Indonesia. Sastra Hudaya. Bogor. 320 hal.

Sukiman H., Adiwirman dan S. Syofiatin. 2010. Respon tanaman padi gogo

(Oryza sativa δ.) terhadap stres air dan inokulasi mikorisa. Jurnal Berita

Biologi 10(2):249-257

Sutaryo, B., P. Aziz dan Nasrullah. 2005. Seleksi beberapa kombinasi persilangan padi untuk ketahanan terhadap keracunan alumunium. Jurnal Ilmu Pertanian 12 (1):20-31

Syaidah, A. 2009. Kadar Prolin dan Pertumbuhan Tanaman Padi (Oryza sativa δ.) pada Cekaman Kekeringan. Tesis. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

Tubur, H. W. 2011. Respon Beberapa Genotipe Padi terhadap Periode Kekeringan pada Sistem Sawah. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 67 hal.

Nomor seleksi : IR18348-36-3-3 Asal persilangan : IR5657/IR2061

Golongan : Cere

Umur tanaman : 110-120 hari Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 115-126 cm Anakan produktif : 20-35 tahan wereng coklat biotipe 3, agak tahan hawar daun bakteri strain IV, tahan virus kerdil rumput

Anjuran tanam : Baik ditanam di lahan sawah irigasi dataran rendah sampai sedang

Nama pemulia : Introduksi IRRI

Nomor seleksi : S3383-ID-PN-41-3-1

Asal persilangan : IR18349-53-1-3-1-3/3*IR19661-131-3-1-3//4*IR64

Golongan : Cere

Umur tanaman : 116-125 hari Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 107-115 cm Anakan produktif : 14-17

εuka daun : Kasar pada sebelah bawah

Posisi daun : Tegak

Anjuran tanam : Baik pada lahan sawah irigasi dataran rendah sampai dengan 500 m dpl

Nama pemulia : Tarjat T., Z. A. Simanullang, E. Sumadi, dan Aan A. Daradjat

Nomor seleksi : IPB97-F-15-1-1 Anakan produktif : 7 – 11 batang

Warna kaki : Hijau Jumlah gabah per malai : 223 Butir Persentase gabah hampa : ± 20% Rendemen beras kepala : ± 82%

Ketahanan HPT : Agak rentan terhadap wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3. Tahan terhadap tungro, agak tahan terhadap blas ras 033, agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III.

Anjuran tanam : Pada lahan irigasi dan tadah hujan 0-600 m dpl.

Pemulia : Hajrial Aswidinnoor, Willy Bayuardi S, Desta Wirnas, Yudiwanti WE Kusumo.

Nomor seleksi : S3383-ID-PN-16-2

Asal persilangan : IR18349-53-1-3-1-3/3*IR19661-131-3-1-3//4*IR64

Golongan : Cere

Umur tanaman : 115-125 hari Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 105-113 cm Anakan produktif : 15-18

Ketahanan HPT : Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan biotipe 3 Anjuran tanam : Baik ditanam di lahan sawah irigasi dataran rendah sampai

sedang (600 m dpl)

Nama pemulia : Tarjat T., Z. A. Simanullang, E. Sumadi, dan Aan A. Daradjat

Nomor seleksi :

Asal persilangan : Persilangan Tox 1011 / Ranau

Golongan : Cere (Indica)

Umur tanaman : 115-125 hari Bentuk tanaman : Tegak

Ketahanan HPT : Tahan blas dan toleran naungan

Anjuran tanam : Baik untuk padi lahan kering sampai 500 m dpl

Nama pemulia : εurdani Diredja, Suwarno, Susanto T.W., Hadis Siregar, Erwina δubis

Nomor aksesi : 1754 Warna leher daun : Hijau muda

Panjang malai : 27.4 cm Jumlah gabah isi per malai : 109 Toleransi terhadap BδB : 3

Nomor seleksi : IR39357-71-1-1-2-2

εuka daun : bagian atas kasar, bawah permukaan halus

Posisi daun : Tegak

Ketahanan HPT : Tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 2

Anjuran tanam : Dapat beradaptasi pada lingkungan swah dan gogo, beradaptasi baik pada lingkungan rawan kekeringan, dapat tumbuh baik pada tanah regosol, mediteran dengan kahat kalsium dan fosfat, cocok ditanam pada daerah dibawah 500 m dpl

Nama pemulia : Ismail B.P., B. Suprihatno, Z.A. Simanullang, Y. Samaullah, Atito D.S., Hadis S., E. Sumadi, Aan A. Darajat, Poniman, Taryat T.

Nomor seleksi : H1

Asal persilangan : IR58025A/BR827-35

Golongan : Cere

Umur tanaman : 110-115 hari Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 108-115 cm Anakan produktif : 18-30

Ketahanan HPT : Rentan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3 agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV Anjuran tanam : Baik ditanam untuk lahan sawah irigasi

Nama pemulia : Suwarno, B. Sutaryo, Yuniati P. ε., εurdani, Diredja, dan B. Suprihatno

K0 I K0 II K0 III

K9 I K9 II K9 III

K6 I K6 II K6 III

K3 I K3 II K3 III

Keterangan:

1

Mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB

2

Staf Pengajar Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB

Abstract

Rice, the main crop in Indonesia, is facing many problems in its development which is an issue of drought. Effect of drought on rice causes puso and decreases productivity. The objective of this research is to study the response of several varieties of rice grain filling at four different periods of drought. This research was conducted at the University Farm IPB, Babakan, Sawah Baru, Dramaga, Bogor, on land under Polyethylene roof from October 2011 until June 2012. The treatment design Randomized Completely Block Design with Split plot design of two factors. The first factor is period of drought treatments as main plots consist of four standards: dried at 3 weeks after tranplanting (MST) (K3); dried at 6 MST (K6); dried at 9 MST (K9) and control (K0) (without drying). Varieties as a subplot consist of eight standards are: IR-64, Ciherang, IPB 3S, Way Apo Buru, Jatiluhur, Menthik Wangi, Silugonggo and Rokan. Periods of drought affected grain weight and grain number of plant. Varieties affected number of husk of plant. 1000 grain weight was affected by periods of drought stress, varieties and interaction of both.

RINGKASAN

IKHSAN NOVIADY. Pengisian Gabah Beberapa Varietas Padi pada Periode Cekaman Kekeringan Berbeda dalam Sistem Sawah. (Dibimbing oleh ISKANDAR LUBIS dan AHMAD JUNAEDI).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pengisian gabah beberapa varietas padi yang ditanam pada sistem sawah dengan perlakuan periode kekeringan yang berbeda.

Percobaan ini menggunakan Rancangan Petak Terbagi (split plot) dengan dua faktor perlakuan yaitu periode kekeringan sebagai petak utama yang terdiri atas 4 taraf : dikeringkan saat 3 minggu setelah tranplanting (εST) sampai panen (K3); dikeringkan saat 6 εST sampai panen (K6); dikeringkan saat 9 εST sampai panen (K9) dan kontrol (K0) (tanpa dikeringkan). Varietas sebagai anak petak yang terdiri dari IR-64, Ciherang, IPB 3S, Way Apo Buru, Jatiluhur, εenthik Wangi, Silugonggo dan Rokan. Pengamatan dilakukan pada 3 tanaman contoh dalam satu unit percobaan. Peubah yang diamati dalam penelitian adalah : 1) Jumlah gabah isi dan hampa per rumpun pada malai, pangkal malai, ujung malai, cabang primer dan cabang sekunder, 2) Bobot gabah per rumpun pada malai, pangkal malai, ujung malai, cabang primer dan cabang sekunder, 3) Bobot 1,000 butir gabah.

cabang primer menunjukkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan cabang sekunder.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi beras per kapita terbesar di dunia dengan konsumsi per kapita mencapai 139 kg/tahun. Selama tahun 2002-2006 pertambahan penduduk meningkat dengan laju 1.36% per tahun. Dengan pertambahan penduduk tersebut Indonesia membutuhkan pasokan beras yang semakin besar. Solusi agar kebutuhan beras nasional terpenuhi tanpa ada impor beras adalah Indonesia harus dapat swasembada beras. Hal tersebut ditentukan oleh produksi, luas lahan dan produktivitas padi. Produksi padi nasional pada tahun 2009 mencapai 64,398,890 ton gabah kering giling (GKG) dengan produktivitas rata-rata 49.9 ku ha-1 (BPS, 2011). Dari total produksi nasional, padi sawah menyumbang 95.03% produksi dan padi gogo hanya 4.97%. Angka persentase produksi tersebut dikarenakan luas panen padi sawah pada tahun 2009 yang mencapai 11,595,661 juta ha dengan produktivitas 51.21 ku ha-1, sedangkan luas panen padi gogo hanya 1,073,328 juta ha dengan produktivitas 29.5 ku ha-1 (Deptan, 2010). Berdasarkan data, padi sawah masih menjadi fokus utama dalam pengembangan padi. Dalam perkembangannya padi sawah menemui beberapa masalah. εasalah utama adalah konversi lahan pertanian subur menjadi lahan untuk kepentingan nonpertanian. Konversi lahan sawah ke penggunaan lain di Pulau Jawa dua dekade terakhir mencapai rata-rata 54,716 ha per tahun.

penggunaan tersebut dikarenakan padi gogo memilki kualitas dan produktivitas yang rendah, sehingga kurang disukai oleh petani.

Dunia dalam beberapa tahun terakhir ini juga dihadapkan pada isu perubahan iklim global, yaitu kenaikan suhu, tingginya kadar CO2, kondisi cuaca

ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan serta terbatasnya sumber air. Akibat perubahan iklim global petani pada umumnya termasuk petani padi juga menghadapi musim yang sulit diprediksi sehingga resiko pertanian semakin besar. Periode kemarau yang panjang dan sulitnya memprediksi musim serta keadaan lahan yang kurang subur membutuhkan penggunaan air yang efisien pada tanaman padi. Solusi untuk menanggulangi adalah dengan meningkatkan adaptasi tanaman padi pada kondisi cekaman terutama kekeringan. Hal tersebut bisa didapat dengan menggunakan galur toleran cekaman kekeringan dan teknik budi daya yang lebih efisien dalam menggunakan air. Galur padi yang toleran terhadap kekeringan dan mempunyai potensi hasil yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah pada saat ini.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pengisian gabah beberapa varietas padi yang ditanam pada sistem sawah dengan perlakuan periode kekeringan yang berbeda.

Hipotesis

1. Terdapat perbedaan respon pengisian gabah pada periode cekaman kekeringan yang berbeda.

2. Terdapat perbedaan respon pengisian gabah pada beberapa varietas padi 3. Terdapat pengaruh interaksi antara periode kekeringan dengan varietas padi

TINJAUAN PUSTAKA

Jenis-jenis Padi

Genus Padi (Oryza) termasuk dalam suku Oryzae dari famili Poaceae. Sekitar 20 spesies utama tersebar pada lembah tropis Afrika, Asia Selatan dan Asia Tenggara, Cina Selatan, Amerika Tengah dan Amerika Selatan serta Australia (Chang, 1976). Padi yang banyak ditanam adalah spesies Oryza sativa. Spesies

Oryza glaberrima, juga banyak ditanam di beberapa negara Afrika Barat, yang

secara berangsur digantikan oleh Oryza sativa. Jenis padi (Oryza sativa) secara umum dikelompokan berdasarkan morfologi menjadi 3 tipe yaitu, indica, japonica (sinonim sinica), dan javanica (Katayama, 1993). Padi indica adalah jenis padi indigenous dari wilayah lembah Asia tropis dan subtropis. Padi japonica terdapat secara terbatas di zona iklim sedang dan subtropis. Padi japonica banyak ditanam di China, sehingga padi japonica dikenal juga sebagai padi sinica atau keng (Chang, 1976). Padi javanica sebagian besar tumbuh di Indonesia (De Datta, 1981), saat ini lebih dikenal sebagai tropical japonica.

heterosis turunan pertama (F1) dari hasil persilangan antara dua induk yang berbeda. Fenomena heterosis tersebut menyebabkan tanaman F1 lebih vigor, tumbuh lebih cepat, anakan lebih banyak, dan malai lebih lebat sekitar 1 t/ha lebih tinggi daripada varietas unggul biasa (inbrida). Namun keunggulan tersebut, tidak diperoleh pada populasi generasi kedua (F2) dan berikutnya. Oleh karena itu produksi benih F1 dalam pengembangan padi hibrida memegang peran penting dan strategis. Ditinjau dari aspek genetik, PTB dan padi hibrida memiliki potensi hasil yang lebih tinggi, tetapi sistem dan teknologi produksinya berbeda dengan varietas unggul biasa ( Las et al., 2003).

Teknik budidaya padi telah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan teknik budidayanya padi dibagi menjadi 4 macam yaitu: 1) Budidaya padi sawah, diduga dimulai dari daerah lembah Sungai Yangtse di Tiongkok, 2) Budidaya padi lahan kering, dikenal manusia lebih dahulu daripada budidaya padi sawah 3) Budidaya padi lahan rawa, dilakukan di beberapa tempat di Pulau Kalimantan 4) Budidaya gogo rancah atau disingkat gora, yang merupakan modifikasi dari budidaya lahan kering. Sistem ini sukses diterapkan di Pulau Lombok, yang hanya memiliki musim hujan singkat. Setiap sistem budidaya memerlukan kultivar yang adaptif untuk masing-masing sistem (Plantus, 2003).

Penggunaan Air pada Tanaman Padi

Air sangat diperlukan untuk kehidupan tanaman. Kebutuhan air tanaman dipengaruhi oleh spesies termasuk didalamnya perbedaan struktur tanaman dan perbedaan periode pertumbuhan (De Datta, 1981). Tanaman dapat merasakan air yang tersedia di sekitar akar lalu merespon dengan mengirim hidrolik dan/atau sinyal kimia ke pucuk untuk mendapatkan beberapa respon adaptif, mencakup penutupan stomata, berkurangnya luas daun, dan pertukaran gas ( Serraj et al.,

bagi pertanian pangan, khususnya padi, tidak hanya menentukan produktivitas tanaman, tetapi juga mempengaruhi intensitas pertanaman (IP) dan luas tanam potensial. Siregar (1981) mengemukakan bahwa kebutuhan air tanaman padi ditetapkan oleh berbagai macam faktor, seperti: jenis tanah, iklim (basah atau kering), umur tanaman, dan sebagainya. Selain jenis tanah, kebutuhan air tanaman padi juga dipengaruhi oleh jenis padi. Varietas padi berumur genjah membutuhkan air lebih sedikit dari padi berumur dalam. Kesuburan tanah juga turut mempengaruhi kebutuhan air, padi yang ditanam di lahan yang kurang subur membutuhkan air yang lebih sedikit dibandingkan padi yang ditanam pada lahan yang lebih subur.

Adaptasi Padi terhadap Cekaman Kekeringan

terhadap kekeringan didasarkan atas fungsinya sebagai penerima cahaya dan tempat berlangsungnya fotosintesis (Filho dan Paiva, 2006). Respon terhadap kekeringan dapat dilihat dari daun yang menguning dan menggulung.

Pengaruh kekeringan pada padi sawah menyebabkan puso dan penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas tersebut dikarenakan pada siklus pengisian gabah padi tidak menerima pasokan air yang cukup, padi dapat dipanen tetapi produksi dan mutu gabah menurun (BPS, 2011). Kekurangan air (kekeringan) selama tahap vegetatif dan reproduktif dapat menekan pertumbuhan tanaman (De Datta et al., 1975). εenurut De Datta (1981), kekeringan akan menyebabkan penurunan hasil panen sebesar 20-25%. Sukiman et al. (2010) menyatakan pengaruh kekeringan pada masa vegetatif tidak selalu terlihat langsung namun mempengaruhi pertumbuhan generatifnya. εenurut O’toole dan Chang (1979) jika kekeringan terjadi saat proses inisiasi malai maka akan menurunkan pembungaan, dan jika terjadi saat gametogenesis maka akan meningkatkan jumlah gabah hampa serta jika terjadi saat stadia pengisian gabah maka akan menurunkan bobot 1,000 butir. Ditambahkan dalam Sukiman et al. (2010) kekeringan pada tahap primordia dan pembungaan meningkatkan jumlah gabah hampa per malai, bobot gabah hampa per malai dan persentase gabah hampa. Sutaryo et al. (2005) menyatakan jumlah gabah isi per malai berpengaruh secara langsung terhadap hasil gabah.

Pengisian Gabah

Pengisian gabah merupakan salah satu tahap reproduktif dari tanaman padi. Tahap reproduktif dimulai setelah padi mencapai tahap anakan maksimum, yang berbeda berdasarkan varietas dan lingkungan. Tahap reproduktif ditandai dengan inisiasi malai primordia pada batang (De Datta, 1981).

Inisiasi malai terjadi pertama kali pada batang utama kemudian diikuti oleh anakan dengan pola yang acak. Pada varietas padi umur panjang (panen 135-160 HST), dasar tangkai mengalami pemanjangan sebelum inisiasi malai. Pada kondisi keterbatasan air, inisiasi malai mungkin mengalami penundaan. Ini juga terjadi pada padi sistem tebar langsung pada lahan tanpa pelumpuran (De Datta, 1981).

Saat malai terus berkembang, bulir mulai terlihat dan dapat dibedakan. εalai muda meningkat dalam ukuran dan berkembang ke atas di dalam pelepah daun bendera menyebabkan pelepah daun menggembung. Pengembangan daun ini disebut bunting. Bunting terjadi pertama kali pada ruas batang utama. Pada tahap bunting ujung daun layu dan anakan non-produktif terlihat pada bagian dasar tanaman.

Tahap selanjutnya adalah heading, dikenal juga tahap keluarnya malai atau bunga. Tahap ini ditandai dengan munculnya ujung malai dari pelepah daun bendera. εalai terus berkembang sampai keluar seutuhnya dari pelepah daun. Pembungaan (anthesis) terjadi segera setelah heading. Oleh sebab itu heading

diartikan sama dengan antesis ditinjau dari hari kalender. Dalam suatu rumpun atau suatu komunitas tanaman, tahap ini memerlukan waktu 10-14 hari karena terdapat laju perkembangan antar tanaman atau antar anakan. Apabila 50% bunga telah keluar maka pertanaman tersebut dianggap sudah dalam tahap pembungaan.

Anthesis dimulai ketika benang sari bunga yang paling ujung pada tiap

cabang malai telah keluar dari bulir dan terjadi proses pembuahan. Pembungaan belangsung pada pukul 08.00-13.00 dan pembuahan selesai 5-6 jam setelahnya. Antesis terjadi 25 hari setelah bunting (Yoshida, 1981).

mulai menguning. Pertanaman terlihat menguning, seiring menguningnya malai ujung dua daun terakhir pada setiap anakan mulai mengering. Tahap terakhir yaitu gabah matang penuh. Setiap gabah matang berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Tahap pematangan selesai setelah 90-100% bulir isi menjadi kuning. Daun bagian atas mengering dengan cepat. Pada varietas tertentu daun bagian atas tetap hijau (De Datta, 1981).

Di daerah tropis tahap pematangan (dari pembungaan sampai matang) membutuhkan waktu 25-35 hari tergantung varietas. Di negara-negara dengan iklim sedang, seperti Jepang, Australia bagian selatan, dan Amerika Serikat, pematangan membutuhkan waktu 45-60 hari (De Datta, 1981).

Kapasitas limbung (sink size) dalam hal ini ukuran gabah, biasanya ditentukan sebelum tahap pembungaan, seperti jumlah malai per rumpun dan jumlah gabah per malai. Jumlah gabah isi dan bobot 1,000 butir ditentukan selama tahap pematangan atau setelah pembungaan (Yoshida dan Parao, 1976). Jumlah gabah isi ditentukan oleh kondisi suhu selama pematangan. Cuaca yang tidak optimal selama tahap reduksi pembelahan dan antesis serta kerapatan tanaman yang tinggi menentukan jumlah gabah isi per malai. Jumlah malai dan gabah isi menentukan bobot 1,000 butir. Tingginya suhu harian selama tahap pematangan menurunkan bobot 1,000 butir dan efisiensi pengisian gabah (Oldeman et al.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan Sawah Baru University farm

IPB, Dramaga, Bogor (Gambar 1). Penanaman dilakukan pada lahan dibawah konstruksi atap polyethylene, dilaksanakan dari Oktober 2011 sampai dengan Juni 2012.

Gambar 1. Rumah Plastik

Bahan dan Alat

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih padi varietas Ciherang, IR-64, Way Apo Buru, Silugonggo, εenthik Wangi, Jatiluhur, Rokan dan IPB 3S. Pupuk yang digunakan yaitu Urea, SP18 dan KCl. Pestisida digunakan jika dibutuhkan. Alat-alat yang digunakan : Alat-alat pertanian, roll meter, penggaris timbangan analitik, oven, trai semai dan alat tulis kantor.

Metode Penelitian

dan Rokan. Kombinasi 2 faktor perlakuan menghasilkan 32 kombinasi perlakuan yang diulang 3 kali sehingga terdapat 96 unit percobaan.

εodel linier Rancangan Petak terbagi (split plot):

Yijk = µ + Kk + αi + ik + βj+(αβ)ij + ijk

Keterangan :

Yijk : Nilai pengamatan perlakuan periode kekeringan ke-i, dan varietas ke-j dan blok ke-k

µ : Rataan umum

Kk : Pengaruh pengelompokan

αi : Pengaruh petak utama (kekeringan)

βj : Pengaruh anak petak (varietas)

ik : Komponen galat dari petak utama (Periode kekeringan)

(αβ)ij : Pengaruh interaksi antara petak utama (periode kekeringan) dan anak

petak (varietas)

ijk : Pengaruh galat dari interkasi antara petak utama (kekeringan) dan anak

petak (varietas)

Seluruh data percobaan dianalisis menggunakan analisis ragam pada taraf uji α = 5%. Apabila berpengaruh nyata, dilakukan analisis lanjut menggunakan uji Duncan’s εultiple Range Test (DεRT).

Pelaksanaan

ditanam tanaman pinggir. Jumlah populasi per petak adalah 260 tanaman. Untuk pemeliharaan tanaman dilakukan pemupukan dalam 3 tahap menggunakan pupuk dasar 37.5 kg N/ha, 36 kg P2O5/ha, dan 60 kg K2O/ha diberikan 1 εST

dan untuk pemupukan kedua dan ketiga diberikan 37.5 kg N/ha pada 5 εST dan 9 εST. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemberian air dilakuan sesuai periode kekeringan tiap perlakuan. Untuk perlakuan K3 pemberian air dihentikan saat tanaman berumur 3 εST sampai panen, perlakuan K6 ketika tanaman berumur 6 εST sampai panen, perlakuan K9 ketika tanaman berumur 9 εST sampai panen dan perlakuan tanpa kekeringan (kontrol) pemberian air terus dilakukan hingga panen. Pada penggenangan awal tinggi muka air dipertahankan 2.5 cm dari permukaan tanah. Panen dilakukan serentak pada 13 εST, karena terserang hama.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada 3 tanaman contoh dalam satu unit percobaan. Peubah yang diamati dalam penelitian adalah : 1) Jumlah gabah isi dan hampa per rumpun pada malai, pangkal malai, ujung malai, cabang primer dan cabang sekunder, 2) Bobot gabah per rumpun pada malai, pangkal malai, ujung malai, cabang primer dan cabang sekunder, 3) Bobot 1,000 butir gabah. Berdasarkan IRRI (1996) karakter pengisian gabah dilakukan pada stadia 9 (saat mencapai kriteria panen). Identifikasi gabah isi dilakukan terhadap gabah dengan menekan bulir dengan jari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

Percobaan ini dilaksanakan pada lahan di bawah naungan atap polyethylen

(rumah plastik). Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan faktor luar seperti hujan yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Suhu maksimum di dalam rumah plastik mencapai 35o – 38o C.

Hama banyak menyerang pada saat 10 εST diantaranya walang sangit

(Leptocorisa oratorius) yang menghisap bulir padi saat masak susu. Hama wereng

coklat (Nilaparvata lugens) menyerang pada saat padi siap panen, tanaman yang terkena hama menjadi coklat dan kering. Tanaman juga ada yang menjadi busuk pada bagian pangkal dan kemudian layu (Gambar 2). Varietas hibrida Rokan yang berumur lebih dalam dibandingkan varietas lain mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan varietas dengan umur genjah seperti Silugonggo. Karena adanya hama tersebut tanaman padi dipanen lebih awal secara serentak.

Gambar 2. Serangan wereng pada tanaman padi : a. Wereng menyerang pangkal batang, b. Tanaman menjadi coklat dan kering, c. Tanaman busuk pangkal dan layu

Jumlah Gabah per Rumpun

Jumlah gabah total, gabah isi dan gabah hampa per rumpun pada semua posisi gabah dalam malai berdasarkan uji F pada taraf uji α = 5% dipengaruhi sangat nyata oleh perlakuan periode cekaman kekeringan, kecuali jumlah gabah hampa pada cabang primer yang tidak menunjukkan pengaruh t nyata. Jumlah gabah hampa per rumpun terlihat dipengaruhi oleh varietas serta terdapat interaksi antara varietas dengan periode cekaman kekeringan (Tabel 1).

Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam jumlah gabah per rumpun pada berbagai posisi terhadap perlakuan cekaman kekeringan dan varietas serta interaksi keduanya

proses inisiasi malai maka akan menurunkan pembungaan, dan jika terjadi saat gametogenesis maka akan meningkatkan jumlah gabah hampa. Pengaruh kekeringan pada masa vegetatif tidak selalu terlihat langsung namun mempengaruhi pertumbuhan generatifnya (Sukiman et al., 2010).

Tabel 2. Pengaruh perlakuan periode cekaman kekeringan terhadap jumlah gabah per rumpun

Posisi gabah K3 PerlakuanK6 K9 K0

...butir/rumpun...

εalai Total 366.09 b 424.61 b 624.69 a 743.75 a

Isi 243.59 c 254.48 c 422.87 b 564.70 a

Hampa 122.50 b 170.12 a 201.82 a 179. 05 a Pangkal malai Total 169.92 b 185.94 b 283.33 a 335.95 a

Isi 104.10 c 99.74 c 172.65 b 230.85 a

Hampa 65.82 b 86.20 ab 110.57 a 105.10 a Ujung malai Total 195.79 b 233.11 b 341.67 a 407.42 a

Isi 139.11 c 155.68 c 250.53 b 333.47 a

Hampa 56.686 b 77.44 a 91.14 a 73.95 ab

Cabang primer Total 219.18 b 235.93 b 309.59 a 349.10 a

Isi 151.47 b 156.47 b 237.01 a 288.50 a

Hampa 67.71 tn 79.46 tn 72.59 tn 60.59 tn Cabang sekunder Total 146.91 c 182.19 c 315.10 b 394.25 a

Isi 92.11 c 98.01 c 185.86 b 276.20 a

Hampa 54.70 c 84.18 b 129.23 a 118.46 a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata

pada DεRT taraf α = 5%, tn = tidak berpengaruh nyata.