DAFTAR PUSTAKA

Coombe, Rosemary J. “The Cultural Life Of Things: Anthropological Approaches To

Law And Society In Conditions Of Globalization”. Amerika: University Washington College.

Delliarnov. “Sejarah Pemikiran Ekonomi”. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2005.

Dinariana, D., Santun, R.P.S., Hartrisari, H., Nurisyah, S., dan Tarigan, S.D. “Model

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Daerah Resapan di Wilayah Jakarta Utara”. Jurnal Menara. 1(8): 1-10. 2007

Dwidjoseput, D. “Ekologi Manusia dan Lingkungan”. Jakarta :Penerbit Erlangga. 1991

Fanny, Anugrah. “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian di Kabupaten Tangerang”. Skripsi S1 Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor. 2005.

Geertz, Clifford. “Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa”. alih bahasa Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

Geertz, Clifford. “Involusi Pertanian (Proses Perubahan Ekologi di Indonesia”.

Jakarta, Penerbit Bhratara K.A. 1976.

Geertz, Clifford. "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture". In

The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, 1973.

Gufron, M. “Peranan Daerah Resapan Terhadap Sumberdaya Air Di Surabaya

Provinsi Jawa Timur”. Institut Teknologi Surabaya, Surabaya. 2002

Harminto, A.D. “Analisis Kebijakan Tentang Penanganan Alih Fungsi Lahan Kota

Semarang (Daerah Resapan Air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)” [Skripsi]. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang. 2002.

Ilham, dkk. “Perkembangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya”. IPB Press. Bogor. 2003.

Keesing, Roger M. Antropologi Budaya Jilid I, Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta: Erlangga. 1989.

Keesing, Roger M. Antropologi Budaya Jilid II, Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta: Erlangga. 1989.

Koentjaraningrat. “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. Jakarta : Gramedia.

1974.

Koentjaraningrat. “Metode-metode Penelitian Masyarakat”, Jakarta Gramedia. 1985.

Koentjaraningrat. ” Sejarah Teori Antropologi 1”. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1987.

Koestoer,dkk.1995.Prespektif Lingkungan Desa Kota. UI Press, Jakarta

Koestoer. Perspektif Lingkungan Desa Kota, Teori dan Kasus, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. 1997.

Lestari, S. “Analisis Kerugian Banjir Dan Biaya Penerapan Teknologi Modifikasi

Cuaca Dalam Mengatasi Banjir Di Dki Jakarta”. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca. 3(2): 155-159. 2002.

Lestari. “Faktor-faktor Terjadimya Alih Fungsi Lahan”. Dalam Tinjauan Pustaka Universitas Sumatra Utara. 2009.

Prawiro, Ruslan H. “Kependudukan (Teori, fakta dan masalah)”. Bandung : Penerbit Alumni. 1983.

Purwaningsih, Sri, dkk “Pengaruh Keberadaan Perguruan Tinggi Di Tembalang

terhadap Kepedulian Penduduk Desa Sekitar Kampus akan Pendidikan Anak‟.

Laporan Penelitian. Semarang: UNDIP. 1994.

Saifuddin, Achmad Fedyani. “Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma”. Jakarta :Kencana. 2005.

Sanderson, Stephen. Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Sastrosupomo, Suprihadi. “Menghampiri Kebudayaan”. Bandung : Penerbit Alumni.

1982.

Suparlan, Dr. Parsudi (penyunting): “Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan”. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia. 1984.

Soekanto, Soerjono 2003. Judul Buku : Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Steward, Julian H. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana: University of Illinois Press. 1955.

Steward, Julian H. “Ecology: Cultural Ecology.” International Encyclopedia of the Social Science. 1972.

Todaro, Michael dan Stephen C Smith. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Jakarta: Erlangga. 2002.

Utomo. “Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan”. Lampung: Universitas Lampung. 1992.

Wahyunto. (Dalam Dalam Tinjauan Pustaka Universitas Sumatra Utara) “Pengertian Alih Fungsi Lahan”. USU. 2001

Widjanarko. “Dampak Alih Fungsi Lahan”.Universitas Sumatra Utara. 2006.

Widiyanti, Ninik. “Masalah Penduduk Kini dan Mendatang”. Jakarta: Pradnya

Paramita. 1987

Wiranata, I Gede A.B “Antropologi Budaya”. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.

2011.

Wolf, Eric. Petani “Suatu Tinjauan Antropologis” , Jakarta : Yayasan Ilmu – Ilmu Sosial. 1983.

Sumber lain

http://pinterdw.blogspot.com/2012/01/pengertian-lahan.html

http://sosiokita-sosio.blogspot.com/2012/02/penyebaran-penduduk-migrasi.html

http://imahagiregion3.wordpress.com/2012/06/04/permasalahan-pertumbuhan-penduduk/

BAB III

KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG SUSUK

3.1. Kehidupan Pertanian Di Kampung Susuk

Bertani merupakan pekerjaan sampingan warga Kampung Susuk. Sebagian

besar yang berprofesi sebagai petani tersebut adalah kaum wanita (istri). Hal ini

dilakukan dengan tujuan untuk menambah penghasilan keluarga. Sedangkan kaum

lelaki (suami) memiliki pekerjaan lain yaitu menarik becak, buruh bangunan,

wirausaha, dan lain-lain. Kegiatan bertani di sawah dimulai dari pagi hari hingga sore

hari dengan membawa bekal makanan untuk dimakan pada siang hari.

Namun, kebanyakan petani umumnya pulang ke rumah pada siang hari karena

jarak sawah ke rumah mereka tidak terlalu jauh. Hasil pertanian dari kegiatan bertani

digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dan bukan merupakan

mata pencaharian pokok. Oleh karena itu, para petani di Kampung Susuk telah

memiliki kesiapan apabila suatu saat lahan yang dikelola diambil alih oleh pemilik

tanah dengan beberapa tujuan diantaranya pembangunan perumahan, jalan dan

fasilitas lainnya.

Adapun bentuk mata pencaharian lainnya adalah wirausaha yaitu warung dan

toko. Pemilik warung-warung tersebut adalah penduduk setempat yang berasal dari

mahasiswa di daerah ini, maka bentuk usaha yang mendominasi diantaranya terdiri

dari toko alat-alat tulis, warung internet, fotokopi, warung nasi dan warung yang

menyediakan bahan mentah kebutuhan sehari-hari.

Ibu M.Sembiring (usia 40 tahun, Petani) yang merupakan petani di Kampung

Susuk lebih lanjut menjelaskan bahwa :

“ . . . kalau kami para petani di Kampung Susuk ini enggak terlalu khawatirlah bakalan digusur sama pembangunan gedung-gedung baru. Yang penting harganya sepadan kalau dijual. Lagi pula kami pun uda capek bertani sawah ini. Lebih bagus usaha kos-kosan atau laundry. Karena kan lebih menguntungkan . . . ”

Pendapat ibu M. Sembiring tadi merupakan suatu fenomena yang disebut

Marvin Harris sebagai materialisme budaya. Marvin Harris sebagai penganjur paling

cermat dan sangat teoritis mengenai materialisme budaya, telah mengajukan

penafsiran materialisme yang mengisyaratkan adanya rasionalitas tersembunyi,

berupa adaptasi ekologis, bagi seperangkat praktek kehidupan budaya, yang pada

permukaannya melambangkan ketidakrasionalitasan manusia dalam selubung budaya

(Keesing, 1989). Hal ini menegaskan bahwa adanya tujuan tertentu oleh masyarakat

dalam melakukan segala hal, meski terkadang hal yang ditonjolkan merupakan

sebuah hal yang tidak rasional. Masyarakat Kampung Susuk sebagai petani juga

memiliki pilihan-pilihan rasional terhadap langkah kedepan yang akan mereka ambil

terkait pemanfaatan lahan pertaniaannya. Apakah keputusan tersebut untuk menjual

lahan pertanian tersebut atau tidak itu merupakan suatu proses penafsiran lingkungan

Jenis sawah yang dikelola oleh petani di Kampung Susuk adalah sawah tadah

hujan. Hal ini berarti bahwa sumber pengairan sawah hanya diperoleh dari air hujan.

Petani benar-benar tergantung kepada datangnya hujan untuk menentukan masa

tanam. Di Susuk 8 terdapat sebuah sungai kecil yaitu aliran air dari Sungai

Sei-Semayam, namun sungai tersebut juga hanya mengalir jika dimusim hujan.

Gambar 1 : Sungai Semayam Yang Mengaliri Persawahan

Sumber : Peneliti

Bapak Sitepu (50 tahun, petani) yang merupakan salah satu petani di

Kampung Susuk juga menuturkan bahwa :

“. . . biasanya untuk mengairi sawah kami disini ya cuma

mengandalkan air hujan aja sama air irigasi yang ada di sekeliling sawah. Itu makannya petani disini enggak sembarangan untuk

Adaptasi ekologi ini penting dilakukan oleh masyarakat agar dapat survive

dengan kondisi lingkungan alamnya. Kenyataan ekologi dimana suatu masyarakat

tinggal akan melahirkan suatu budaya tertentu terkait dengan sistem pengelolaan

lingkungan alamnya. Bahan-bahan baku dan bentuk-bentuk sosial dasar yang

berhubungan dengan upaya masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya dan

beradaptasi dengan lingkungannya di dalam pendekatan materialisme budaya Marvin

Harris dikategorikan sebagai komponen infrastuktur material yaitu terdiri dari

teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi (Sanderson, 1995, hal: 60).

Jikalau musim kemarau, sungai tersebut juga akan kering. Sungai kecil

tersebut hanya bisa dipergunakan oleh petani yang lahannya berada di dekat sungai

tersebut. Sekalipun demikian, petani tetap melakukan masa tanam dua kali dalam

setahun yaitu setiap bulan Mei dan bulan Oktober. Petani belum pernah mengalami

keterlambatan masa tanam yang terlalu lama. Kalaupun terjadi perubahan masa tanam

biasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan masa tanam seperti biasanya.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan pemukiman di Kampung Susuk

terkhusus pembangunan kompleks perumahan, luas lahan pertanian semakin lama

semakin menyempit. Hal ini juga menyebabkan semakin sedikit jumlah petani di

Kampung Susuk karena tidak memiliki lahan lagi untuk dikelola. Jenis tanaman yang

ditanam di sawah petani adalah padi. Sekitar 15 tahun yang lalu, petani pernah

mencoba menanam palawija setelah panen untuk mengisi kekosongan lahan sampai

Gambar 2 : Sawah yang terhimpit perumahan

Sumber : Peneliti

Menurut petani, jenis tanah dan cuaca kurang mendukung untuk menanam

palawija di lahan tersebut. Sejak saat itu, petani hanya menggunakan lahan ini untuk

menanam padi. Namun, adakalanya petani menanam sayur sawi, kacang kedelai,

kacang hijau dan kacang tanah di pinggiran jalan Kampung Susuk dekat lahan

mereka. Umumnya tanaman tersebut tidak terlalu banyak dan hanya mereka

manfaatkan untuk dikonsumsi keluarga.

Bapak Sitepu lebih lanjut juga menjelaskan :

“ . . . sebenarnya petani juga sudah berusaha untuk mengambil

keuntungan semaksimalnya dalam mengolah lahan ini. Cuman, mau gimana lagi petani udah pernah mencoba nanam palawija. Tapi

Dilihat dari pendekatan materialisme budaya Mevin Harris ( dalam Sanderson,

1995) maka pendapat dari bapak Sitepu dapat digolongkan dalam faktor ekonomi

dalam materialisme budaya. Faktor ekonomi adalah apa yang menjadi bentuk

adaptasinya misalnya petani, bagaimana sistem ekonomi pada petani terkait dengan

barang yang dihasilkan, distribusi dan dipertukarkan. Demikian juga

demografi/kependudukan dilihat sebagai komponen dalam infrastruktur material yang

akan mempengaruhinya. Dalam hal ini adalah para petani sudah berusaha untuk

mendiversifikasi jenis tanamannya. Namun, kendala yang dihadapi memang adalah

pendapatan yang tidak maksimal dari jenis tanaman tersebut.

Sejak awal bertani, petani hanya bisa memanen padi satu kali dalam setahun.

Pada saat itu petani menanam jenis padi Pulo. Pada saat itu tidak terlalu banyak

masalah yang dihadapi petani termasuk diantararnya masalah hama dan penyakit

padi. Namun, setelah tahun 1980 petani mulai panen dua kali dalam setahun. Hal ini

disebabkan karena petani sudah mulai mengganti jenis bibit mereka dengan bibit padi

IR 64. Sejak tahun tersebutlah hama mulai banyak dihadapi para petani padi.

Penerapan aplikasi revolusi pertanian di era orde baru membawa banyak

perkembangan teknologi pertanian didalamnya. Teknologi dalam pengertian ini

adalah terdiri dari informasi, peralatan, teknik yang dengannya manusia beradaptasi

dengan lingkungan fisiknya (Lenski dalam Sanderson, 1995). Teknologi juga bukan

hanya berisikan peralatan atau objek yang bersifat fisik atau kongkrit saja tapi juga

Berdasarkan data dari informan dapat dilihat bahwa rata-rata petani bertempat

tinggal di Susuk 5 (lima) yaitu sebanyak 57 petani. Pada tahun 2008 saat data tersebut

di buat, semua petani yang tertera masih mengelola lahan pertanian. Namun pada saat

melakukan wawancara dengan ketua Kelompok Tani, didapati data bahwa petani

yang masih terus bertani hanya tinggal 26 petani.

Hal ini disebabkan karena lahan milik 31 petani lagi sudah ditimbun untuk

dijadikan bangunan kompleks perumahan. Hampir semua petani yang bertani di

Kampung Susuk merupakan petani penyewa. Dari data di atas, hanya 2 (dua) orang

petani yang mengelola lahan sendiri yaitu : Jenda Ngenda dan Prorama Ginting.

Selebihnya, lahan yang dikelola petani bukanlah milik sendiri melainkan disewa dari

PT IRA (BUMI MANSUR) dan pemilik yang lainnya. Pada umumnya lahan yang

dikelola petani tidak terlalu luas.

Seorang ketua Kelompok Tani yaitu bapak A.P. (65 tahun) menjelaskan

bahwa :

“ . . . kalau disini dek bisa kita hitungnya berapa tahun lagi sawah

disini ada. Abis itu rata ini semua nanti dibangun gedung-gedung perkantoran sama perumahan. Karena petani pun nanam padi bukannya banyak kali untungnya. Memang lebih bagus lagi dijual

tanahnya itu kalau memang lahannya itu punya dia kan . . .”

Menurut Lenski (dalam Sanderson, 1995) Sumber daya alam, dalam hal ini

adalah lahan pertanian berada dalam bentangan tanah yang terus akan mengalami

pengelola lahan. Desakan itu terkait dengan kebutuhan hidup manusia itu sendiri

apakah karena bertambahnya penduduk maka diperlukan lahan untuk pemukiman,

pertambahan lahan untuk perkantoran atau pemanfaatan lain dalam rangka

keberlangsungan hidupnya. Di samping karena ada kebutuhan masyarakat juga ada

kepentingan lain yakni dari sudut pandang para pengusaha.

Rata-rata petani hanya mengelola sawah seluas 0,76 Ha. Sistem sewa lahan di

Kampung Susuk yaitu setiap kali panen petani harus membayar 10 kaleng padi per

seribu meter tanah dan biasanya 10 kaleng padi tersebut dibayar dalam bentuk uang.

Namun demikian, adakalanya biaya sewa lahan disesuaikan dengan kondisi hasil

panen petani. Jika hasil penen petani tidak terlalu bagus (gagal panen), maka pihak

penyewa tanah memberikan keringanan kepada petani.

3.1.2. Sejarah Pertanian Kampung Susuk

Berdasarkan pembagian tanah yang telah dilakukan oleh 50 KK maka

kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan tanah menjadi lahan

persawahan (tingkat penyerapan air yang tinggi), topografinya datar dan berada di

daerah aliran sungai. Faktor-faktor yang mendukung areal Kampung Susuk menjadi

lahan persawahan diantaranya adalah bulan basah yang lebih banyak dibandingkan

bulan kering, kondisi tanah yang lembab Tahun 1950-1952 pengolahan tanah

dilakukan dengan menggunakan sistem manual (tenaga manusia) dan jenis tanaman

Tahun 1953-1968 pengolahan sawah sudah dibantu dengan irigasi (tali air)

dan membajak menggunakan tenaga hewan (sapi). Irigasi ini berasal dari sungai

Bekala yang berada di Simpang Kuala. Namun, pada tahun 1968, ditemukan adanya

ledakan yang menyebabkan pecahnya areal pembuangan. Masyarakat mengantisipasi

kebocoran tersebut dengan membuat “rocok” atau patok dan penimbunan dengan

tanah. Akan tetapi, hal ini tidak bertahan lama karena adanya peluapan air sungai dan

menghanyutkan patok dan timbunan tanah. Tahun 1970 pemerintah Kota Medan

tidak menghendaki adanya areal persawahan sehingga masyarakat mengubah sistem

pertanian menjadi sawah tadah hujan.

Masing-masing KK membentuk cetakan sawah berupa galangan-galangan

sawah dengan tujuan untuk menutupi parit-parit aliran air yang dahulu digunakan

pada areal perkebunan tembakau. Jenis padi yang digunakan adalah padi lokal yaitu

“padi anak bado” dan “padi simbo”. Petani Kampung Susuk dahulu menggunakan

sistem gotong-royong yang dinamakan “aron” dengan jumlah anggota 8-10 orang per kelompok gotong royong. Seiring dengan perkembangan zaman terjadi

pengalihan fungsi lahan menjadi lahan pemukiman dan perkebunan sawit di sekitar

persawahan. Hal ini berdampak terhadap hasil pertanian sawah petani karena adanya

hama pengganggu yaitu tikus yang berasal dari areal perkebunan sawit.

Selain varietas tanaman padi, masyarakat Kampung Susuk juga pernah

mencoba menanam tanaman palawija berupa kacang hijau, kacang tanah, akcang

kedelai, dan jagung. Namun, kondisi tanah yang lembab (tingkat penyerapan air

ini disebabkan karena tingkat penyerapan air yang tinggi oleh tanah sehingga terjadi

pembusukan akar.

3.1.2. Organisasi Di Bidang Pertanian

Organisasi pertanian/Kelompok Tani pertama kali dibentuk pada tahun 1975.

Organisasi ini didirikan oleh walikota di bawah Dinas Pertanian Tingkat I dan II.

Adapun kegiatan yang dilakukan berupa kelompok tani nelayan, kelompok tani

unggas, kelompok tani hewan dan kelompok tani pangan. Pada tahun 1976 juga

dibentuk koperasi masyarakat dengan nama “Loh Ji Nawi”. Namun tidak berfungsi

dengan baik karena saham dari anggota tidak berjalan, kurangnya keterlibatan

anggota yang dilihat dari kurangnya partisipasi dalam rapat-rapat yang diadakan oleh

pengurus koperasi. Kegiatan dari koperasi ini meliputi penerapan tanggal pembibitan

dan penanaman secara serentak.

Petani di Kampung Susuk memiliki suatu perkumpulan yaitu Kelompok Tani

Harapan yang diketuai oleh Bapak Purba hingga tahun 1997. Kemudian kelompok

tani ini berganti nama menjadi Kelompok Tani Mulia dan diketuai oleh Ibu Sabarmin

Bangun. Namun, pada saat ini kelompok tani ini kurang berjalan dengan baik. Ketua

kelompok tani selalu aktif mendata setiap perubahan luas lahan, jenis tanaman pada

petani dan setiap kebutuhan akan pupuk yang nantinya akan dibuat dalam Rencana

Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Praktek Penyuluh Lapangan (PPL) bersama dengan Ketua Kelompok Tani

penyuluhan-penyuluhan pertanian kepada masyarakat Kampung Susuk. Adapun kegiatan PPL

adalah meninjau kegiatan bertani secara langsung ke persawahan dan membicarakan

tentang gangguan dan serangan hama serta gangguan-gangguan pertanian lainnya.

Setelah itu, PPL akan memberikan penyuluhan untuk membantu masyarakat dalam

mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Namun, kegiatan PPL saat ini tidak

semaksimal dahulu karena kegiatan penyuluhan dan peninjauan secara langsung ke

lapangan tidak lagi dilakukan.

3.2. Kehidupan Tukang Becak

Penduduk daerah Kampung Susuk mayoritas bekerja sebagai tukang becak

dan buruh tani. Dikatakan tukang becak karena bila memasuki daerah lokasi daerah

Kampung Susuk maka akan langsumg menemukan pangkalan tukang becak yang

sedang menunggu sewa di sekitar areal pinggiran jalan. Lain halnya dengan buruh

tani, karena daerah Kampung Susuk adalah daerah persawahan walaupun sawah

tersebut mereka garap dan menyewa dari orang lain, bukan milik sendiri lagi.

Banyak para pegawai swasta/negeri yang merangkap juga sebagai buruh tani.

Selain sawah, ada juga ladang yang mereka garap untuk menanam tanaman jagung,

cabai, terong, tebu, singkong, ubi jalar, dan lain sebagainya. Jadi bila memasuki

wilayah daerah Kampung Susuk maka akan terlihat seakan-akan berada di daerah

pedesaan, karena masih banyak yang menggarap sawah yang merupakan salah satu

Lain halnya dengan tukang becak, masyarakat setempat dalam hal ini suku

bangsa Karo sebagai masyarakat asli di sini mempunyai aturan dalam menarik becak.

Banyaknya para pendatang dari berbagai suku bangsa yang datang dan tinggal di

daerah Kampung Susuk membuat mereka juga mencari pekerjaan yang serupa

dengan masyarakat setempat. Aturan tersebut bersifat uname law (hukum tak tertulis)

bersifat lisan, namun sanksinya sangat berat bila tidak mematuhi peraturan tersebut.

Salah seorang informan yang bernama Feri Andani Zebua (40 tahun)

menjelaskan bahwa :

“ . . . aturan yang selama ini ada mau tidak mau harus diikuti oleh

kami tukang becak dari Nias. Karena kalau kami tidak mau nurutin

aturan yang ada di sini, bisa bahaya nanti . . .”

Aturan tersebut adalah bahwa setiap suku bangsa di luar suku bangsa Karo

seperti Nias, Toba, Jawa hanya mempunyai wilayah tarikan di daerah tembok dekat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan di pintu gerbang 4 (empat) USU.

Sedangkan suku bangsa Karo boleh bebas mengambil sewa dari wilayah USU.

Termasuk wilayah yang ramai, seperti daerah Sumber.

Menurut Coombe (1995) hal tersebut merupakan fenomena penerapan hukum

dalam sebuah hubungan kemasyarakatan, dimana ia menjelaskan bahwa :

“ . . . Scholars of law and society have long argued for new paradigms

for imagining relationships between law and society, including the necessity to stop conceiving these terms as separate entities that require the expo- sition of relationship as the adequate term of address

Coombe menjelaskan bahwa secara sadar ataupun tidak masyarakat telah

membuat aturannya sendiri untuk menjaga kestabilan hubungan antar mereka.

Konsep unname law yang terjadi pada masyarakat yang bekerja sebagai tukang becak

tersebut merupakan perwujudannya.

Sanksi yang akan digunakan, apabila seseorang tidak menaati peraturan

tersebut mereka akan dipukuli, dicaci, diusir dari wilayah Kampung Susuk bila

mereka pendatang dan tinggal di daerah tersebut. Ada yang menarik dari peraturan

uname law disini bahwa mereka boleh menarik dari wilayah mana saja seperti

layaknya suku bangsa Karo, apabila mereka menyewa becak mesin suku bangsa

Karo. Dari aturan seperti ini terlihat adanya kekuasaan mayoritas kepada minoritas

dalam hal ini kekuasaan dalam wilayah mata pencaharian.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh informan yang bernama bapak Ginting (40

tahun) yang sudah menarik becak selama 5 tahun. Beliau mengatakan bahwa :

“ . . . aturan itu udah dibikin sejak dulu, karena kalau tidak dibikin

begitu pasti penarik becak yang orang Karo berkurang penghasilannya. Karena semakin banyak orang Nias ini yang datang narik becak. Karena kita disini sama-sama nyari nafkah istilahnya, dan kami orang Karo pun orang asli di sini, jadi kami buat lah peraturan itu untuk

menjaga biar tidak konflik sesame tukang becak ini . . .”

Aturan tersebut suka tidak suka harus ditaati dan biasanya suku bangsa Nias

mentaati hal tersebut. Mereka sadar mereka di sini hanyalah pendatang oleh karena

itu, mereka sadar akan status mereka di Kota Medan. Penghasilan yang mereka

sudah termasuk bensin dan lain sebagainya. Lain halnya dengan penghasilan yang

menyewa dari orang dan tergantung dari warna plat nomor becak sewaan tersebut.

Jika plat nomer becak warna kuning dikenakan sebesar Rp.25.000,-/hari

kepada penyewa dan Rp.20.000,-/hari bila becaknya berplat hitam. Perbedaan

tersebut dikarenakan oleh jenis warna plat yang dipakai. Bila warna kuning daerah

wilayah tarikannya bisa sampai jalan besar/raya dan sebaliknya untuk becak berplat

hitam. Jadi tidak heran bila uang setorannya berbeda karena wilayah tarikannya juga

berbeda.

Gambar 3 : Penarik Becak Di Kampung Susuk

Sumber : Peneliti

Aturan-aturan tersebut suku bangsa Nias taati sebagai pola adaptasi mereka

menarik becak suku bangsa Nias lebih akrab dengan suku bangsa Batak Toba yang

lebih sepaham dan asyik diajak untuk kerja sama. Adanya rasa kebersamaan mereka

dalam menarik becak, menunggu sewa dan lain sebagainya.

Bila dibandingkan dengan suku bangsa Karo bisa dihitung dengan jari

kedekatan antara suku bangsa Karo dengan suku bangsa Nias. Adanya masalah

sejarah hidup antara suku bangsa Karo dengan suku bangsa Nias yang membuat

mereka tidak bebas untuk berinteraksi maupun dalam hal kerjasama. Itu diakibatkan

oleh adanya kekuasaan dalam berinteraksi, jenis mata pencaharian dan lain

sebagainya.

Kekuasaan dalam hal mata pencaharian memang sangat menonjol sekali di

daerah Kampung Susuk. Suku bangsa Nias memilih mata pencaharian tukang becak

diakibatkan sempit atau tertutupnya akses mereka untuk dapat memiilih mata

pencaharian di bidang informal lainnya. Dalam mata pencaharian selain para suami,

sebagian isteri juga ikut membantu dan anak-anakpun juga mempunyai andil besar

dalam membantu perekonomian dalam keluarga.

Banyak para anak-anak suku bangsa Nias membantu para orang tuanya

dengan cara mengamen di sekitar wilayah kampus USU. Selain daripada mengamen

mereka juga ada yang berprofesi sebagai penyemir sepatu dan lain-lainnya.

3.3. Perkembangan Usaha Kos-Kosan di Kampung Susuk

Kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan setiap

individu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dalam melakukan kegiatan

bisnis, tiap individu dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk berbisnis

demi memperoleh keuntungan, termasuk memanfaatkan rumah menjadi lahan bisnis,

seperti rumah kost atau yang disebut juga Indekost untuk memenuhi kebutuhan

tempat tinggal sementara bagi konsumennya.

Kost atau indekost adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau

tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode

tertentu (umumnya pembayaran per bulan). Kata "kost" sebenarnya adalah turunan

dari frasa bahasa Belanda "In de kost". Definisi "In de kost" sebenarnya adalah

"makan di dalam" namun bila frasa tersebut dijabarkan lebih lanjut dapat pula berarti

"tinggal dan ikut makan" di dalam rumah tempat menumpang tinggal.

(id.wikipedia.org/wiki/Indekost)

Menurut kamus besar bahasa indonesia, indekos adalah tinggal di rumah

orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); memondok.

Usaha rumah kost umumnya banyak ditemukan di daerah yang berdekatan dengan

pusat kegiatan rutinitas, salah satunya di lingkungan Kampung Susuk sekitar

Universitas Sumatera Utara (USU). Karena rumah kost adalah kebutuhan tersendiri

bagi mahasiswa USU, maupun mahasiswa universitas lain, bahkan

karyawan-karyawan yang bekerja di daerah berdekatan dengan lokasi tersebut. Hal ini membuat

permintaan konsumen meningkat sehingga pertumbuhan jumlah usaha rumah kost di

Mahasiswa banyak yang memilih menjadi anak kos disebabkan oleh jarak

yang begitu jauh antara keberadaan rumah tempat tinggalnya dengan

universitas/kampus tempat dia menempuh pendidikan. Kemudian ada juga faktor

keinginan untuk mandiri, rasa ingin bebas tanpa terikat dengan keluarga di rumahnya

membuat mahasiswa memutuskan untuk hidup menjadi anak kos. Kebanyakan

mahasiswa yang menjadi anak kos ini berasal dari luar kota dan luar daerah.

Hal itulah yang membuat keberadaan anak kos semakin menjamur, terutama

pada kawasan disekitar universitas/kampus. Pada kawasan di lingkungan universitas

ini lah banyak dijumpai tempat-tempat kos seperti rumah yang disewakan atau

dikontrakkan, kamar-kamar kos dan ada juga keluarga yang menyisakan sebagian

dari ruang rumahnya untuk disewakan pada anak kos. Mahasiswa pun memiliki

banyak pilihan untuk menempati tempat kos sesuai keinginan dan kemampuan

ekonomi mereka.

Seorang informan peneliti yang merupakan pemilik kos-kosan di Kampung

Susuk yang bernama ibu Heni (34 tahun) menjelaskan bahwa :

“ . . . di Kampung Susuk ini sudah hampir semuanya jadi rumah kos

atau pun tempat usaha lainnya. Karena kan masyarakat melihat kalau usaha kos-kosan ini sangat menjanjikan, karena ada USU di samping ini. Jadi otomatis banyak mahasiswa rantau yang butuh tempat tinggal, jadi penduduk sini pun berlomba-lomba lah membangun tempat

kos-kosan . . .”

Pada awalnya, usaha rumah kost dipandang sebagai usaha sampingan dimana

seiring perkembangan zaman dan permintaan yang meningkat, usaha ini kebanyakan

menjadi rumah yang khusus dibangun seluruhnya untuk dijadikan kamar-kamar yang

nantinya untuk disewakan. Sehingga membuat usaha ini menjadi lebih memiliki

prospek penghasilan yang cukup tinggi.

Pengelolaan yang baik pada usaha ini dapat menciptakan suatu usaha bisnis

yang berprofitabilitas cukup tinggi, untuk itu perlu diadakannya suatu pengembangan

strategi bisnis demi terciptanya hal tersebut. Karena dengan pengelolaan yang baik

pada usaha rumah kost ini, dapat meningkatkan pendapatan usaha tersebut.

Berdasarkan pengamatan, penulis mencoba untuk mengelompokkan suatu klasifikasi

dari usaha rumah kost yang ada di daerah Padang Bulan. Ada pun tujuan penulis

dalam pengelompokkan tersebut untuk dapat menganalisa jenis-jenis dari usaha

rumah kost yang ada di sekitar daerah tersebut.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam memilih

kost-kostan adalah desain bangunan, harga sewa, lokasi, fasilias, dan lainnya. Namun

faktor yang paling menonjol pada rumah kost yang ada di Kampung Susuk adalah

harga sewa yang ditawarkan, diikuti dengan fasilitas yang merupakan faktor yang

juga berperan dalam mengelompokkan rumah kost ini. Sehingga faktor-faktor ini

digunakan untuk mengklasifikasikan usaha rumah kost, diklasifikasikan sebagai

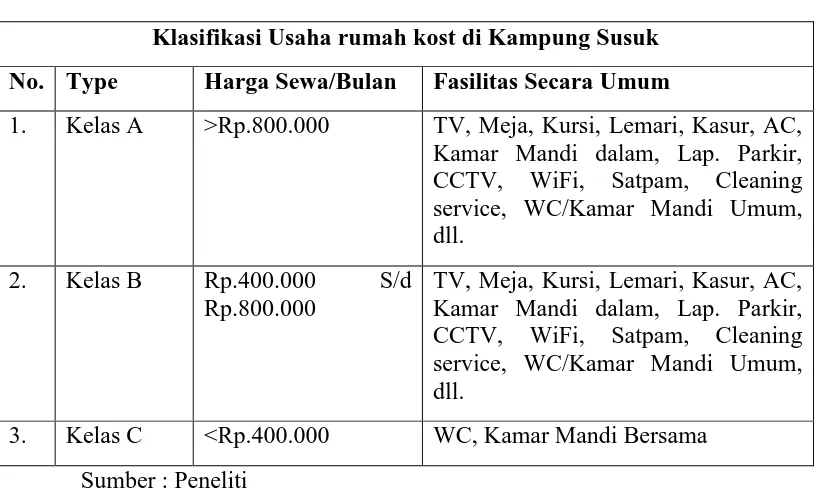

Tabel 11 : Klasifikasi Harga Sewa Rumah Kos

Klasifikasi Usaha rumah kost di Kampung Susuk No. Type Harga Sewa/Bulan Fasilitas Secara Umum

1. Kelas A >Rp.800.000 TV, Meja, Kursi, Lemari, Kasur, AC,

3. Kelas C <Rp.400.000 WC, Kamar Mandi Bersama

Sumber : Peneliti

Sesuai dengan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa Kelas A merupakan

usaha kost yang harga sewanya tertinggi yaitu lebih dari Rp.800.000/bulan, harga

tersebut diikuti dengan fasilitas yg disediakan seperti; TV, meja, kursi, lemari, kasur,

AC, kamar mandi didalam kamar yang disewakan. dan memiliki sarana umum,

seperti; lapangan parkir, CCTV, WiFi, satpam, cleaning service, dan lainnya di dalam

usaha rumah kostnya. Kemudian pada Kelas B, harga sewa yang ditawarkan lebih

rendah dari Kelas A. Sedangkan pada Kelas C, memiliki harga sewa paling rendah

yaitu kurang dari Rp. 400.000/bulan, diikuti dengan menyediakan kamar kosong

tanpa fasilitas kamar dan memiliki sarana umum berupa WC/kamar mandi umum.

Harga-harga sewa yang tertera pada tiap Kelas pada tabel di atas

diperhitungkan dalam jangka waktu bulanan. Adapun klasifikasi ini dipertimbangkan

kecamatan Medan Selayang, Medan. Tetapi pada kenyataannya cukup banyak

pengusaha rumah kost yang berada di daerah sekitar USU kurang memperdulikan

masalah pengelolaan yang lebih lanjut untuk mengembangkan usahanya tersebut,

sehingga membuat usahanya tertinggal dari pesaingnya.

Sama halnya dalam kasus ini, beberapa usaha rumah kost yang berada di

daerah kelurahan Padang Bulan. Banyak dari mereka yang telah cukup lama bergelut

dibidang usaha ini, namun tidak melakukan pengembangan terhadap usahanya

tersebut. Sehingga usahanya ini memperoleh pendapatan yang sama pada tiap

periodenya, dan melewatkan kesempatan untuk menigkatkan pendapatan dari usaha

yang berprospek cukup tinggi ini. Oleh karena itu, banyak rumah kost yang berada di

daerah kelurahan Padang Bulan masih berada dalam Kelas C.

Di sisi lain telah muncul beberapa usaha rumah kost besar yang didirikan oleh

pemilik modal yang besar. Keberadaan rumah kost baru, menjadi pesaing dalam

mendapatkan sewa bagi para pengusaha rumah kost kecil yang berada di daerah

tersebut. Sehingga dengan begitu usaha rumah kost di Kampung Susuk yang masih

berada di Kelas C perlu mengembangkan strategi bisnis, untuk meningkatkan daya

saingnya. Sehingga untuk meningkatkannya, perlu dilakukan pengembangan usaha

pada masing-masing usaha rumah kost Kelas C tersebut.

Namun, jika dalam pengembangan atau pun pengelolaan usaha tersebut tidak

dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi usahanya di masa yang akan

datang. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan pengembangan juga pada strategi

Mahasiswa yang memilih untuk bertempat tinggal atau menyewa kamar atau rumah

di daerah Kampung Susuk berdekatan dengan kampus dan lebih mudah dijangkau.

Alasan pemilihan tempat kos bagi kebanyakan orang disekitar wilayah

kampus adalah karena masalah biaya, ongkos dan jarak. Jarak yang dekat antara

tempat kampus dengan kampus tentu menghemat biaya dan hemat ongkos

transportasi. Ada juga mahasiswa yang tinggal di kos-kosan karena tempat tinggalnya

yang sangat berjauhan dari kampus sehingga mengharuskan mereka untuk tinggal di

kos-kosan. Dalam hal ini orang tua mereka memberikan kepercayaan sepenuhnya

kepada anak-anaknya yang menginginkan untuk tinggal di tempat kos, akan tetapi

sering kepercayaan yang diberikan oleh orang tua tersebut telah disalahgunakan oleh

mereka (mahasiswa).

Namun bagi mahasiswa yang asalnya dari luar kota atau kampung yang

memilih tinggal di tempat kos cenderung lebih mudah terpengaruh dengan gaya

hidup masyarakat kota, misalnya saja dari cara berpakaian orang kota yang cenderung

mengenakan busana-busana seksi dan memiliki alat-alat tekhnologi canggih dan

modern sehingga membuat kebiasaannya pun ikut berubah termasuk pola pikir

mahasiswa tersebut. Dalam kesehari-hariannya mahasiswa yang tinggal di kos,

setelah selesai kuliah dari kampus mereka tidak langsung pulang ke rumah melainkan

mereka pergi menyempatkan diri untuk bergabung bersama teman-temannya di suatu

tempat seperti nongkrong di kantin dan diluar kampus misalnya di mall, café-café dan

Mereka justru lebih senang menghabiskan waktunya untuk

berkumpul-kumpul di kos temannya sendiri. Hal ini yang sering peneliti perhatikan

kesehari-harian anak kos yang ada di Kampung Susuk. Lingkungan merupakan situasi atau

kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap

perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu. Karena dari sinilah

kepribadian individu dapat terbentuk, dan mahasiswa dapat menentukan mana

lingkungan yang baik sebagai tempat bergaul atau bersosialisasi dengan masyarakat,

sehingga mahasiswa mempunyai pegangan agar tidak terbawa arus kedalam

pergaulan bebas (Abu Ahmadi, 1979 : 122 ).

3.4. Banyaknya Usaha Laundry Dalam Melihat Peluang Bisnis Di Kampung Susuk

Kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap gaya hidup

masyarakat sekarang terutama di kota besar yang mana masyarakat

menginginkan agar semua hal yang dilakukan serba praktis dan cepat. Sama halnya

dengan mahasiswa yang disibukkan dengan kegiatan perkuliahan mereka yang

menuntut mereka terkadang tidak dapat membagi waktu antara pekerjaan kampus

dengan pekerjaan rumah. Perubahan gaya hidup yang demikian menyebabkan

adanya tuntutan kepraktisan dalam menjawab kebutuhan pribadi mereka, misalnya

dalam hal mencuci pakaian dan menyetrika.

Dalam hal ini dengan adanya berbagai macam masalah tersebut, maka

perlahan-lahan mulai berkembanglah suatu pelayanan jasa yang memberikan

Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau

rumah kontrakan, dimana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau tak bisa

melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Dalam penelitian ini usaha laundry ini

menjamur di daerah Kampung Susuk.

Gambar 4 : Salah Satu Tempat Usaha Laundry di Kampung Susuk

Sumber : Peneliti

Keberadaan jasa laundry bagi masyarakat dinamis di perkotaan terutama di

daerah kontrakan atau kos-kosan sudah merupakan gaya hidup tersendiri, bukan

karena malas tetapi mereka memprioritaskan mana yang bisa didelegasikan dan mana

yang bisa mereka lakukan sendiri karena faktor tenaga, waktu dan tuntutan hidup.

Kota Medan khususnya kawasan Universitas Sumatera utara banyak sekali dihuni

memiliki waktu yang cukup untuk mencuci pakaian mereka, ditambah lagi dengan

kondisi cuaca saat ini yang sering hujan, mengakibatkan pakaian lebih mudah

menjadi kotor sehingga mencuci pakaian secara manual akan sulit menjadi kering

karena tidak adanya sinar matahari.

Melihat fenomena ini maka banyak pengusaha mulai melirik usaha laundry

karena diharapkan dapat memberikan keuntungan serta tingkat pengembalian modal

yang tinggi. Maka tidak salah apabila laudry merupakan salah satu bisnis jasa yang

pasti akan terus berkembang. Tidak hanya di Medan, di kota-kota besar lainnya pun,

pasarnya cukup menggiurkan. Di Jogjakarta misalnya yang tercatat memiliki

300.000 mahasiswa dan pelajar, konon bisa menghasilkan perputaran omset tidak

kurang dari Rp 1,5 miliar per bulan dan ini hanya dinikmati 300-an laundry.

Secara garis besar, saat ini berkembang dua jenis binatu berdasarkan model

penghitungan biaya. Hal yang terlebih dahulu ada yakni berdasarkan jumlah pakaian

per potong, kemudian menyusul model laundry dengan mengitung berat cucian atau

laundry kiloan yang belakangan mulai marak. Usaha laundry sebagai alternative

mencuci bagi mahasiswa, membuat bisnis ini cukup menjanjikan.

Hampir tiap tempat di daerah Medan khususnya sekitar kampus Universitas

Sumatera Utara banyak berdiri usaha-usaha mandiri jasa laundry. Karena teramat

banyak nya bisnis ini, hingga konsumen pun di hadirkan dengan banyak pilihan.

Apalagi konsumen dari kalangan mahasiwa yang tentu nya mencari harga jasa yang

terjangkau bagi kantongnya. Pilihan-pilihan yang ditawarkan antara lain, Misalnya

hingga kebersihan nya. Banyak laundry yang telah ada sekarang ini, menggunakan

cuci mesin. Hal ini di karenakan lebih efisien, lebih cepat, dan tidak memakan banyak

tenaga.

Usaha laundry di daerah Universitas Sumatera Utara terutama di Kampung

Susuk sangat menjanjikan, namun tidak jarang para pengusaha laundry juga

menghadapi hambatan dalam menjalani usaha mereka. Seperti banyaknya kompetitor

atau pesaing yang sudah membuka usaha serupa serta waktu yang lebih cepat dalam

pengerjaan yang diminta oleh konsumen dan lain sebagainya. Dari gambaran di atas,

dapat kita lihat bahwa trend mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya

hidup masyarakat, selain dapat meringankan pekerjaan cuci dan setrika, usaha

laundry juga memberikan kualitas yang baik dengan harga terjangkau.

3.5. Warkop (Warung Kopi) Sebagai Wadah Pergaulan Masyarakat Kampung Susuk

Warung kopi bagi masyarakat di Medan khususnya di Kampung Susuk

merupakan tempat dimana masyarakat berkumpul untuk sekedar melepas lelah,

tempat mengawali hari sebelum melaksanakan aktivitas rutin, atau menghabiskan

waktu yang dianggap bermanfaat dibandingkan melakukan kegiatan seperti tidur,

jalan-jalan tanpa tujuan dan sebagainya. Kebiasaan masyarakat Kampung Susuk yang

sering berada di warung kopi menimbulkan opini negatif dari kebanyakan orang ada

di Kampung Susuk khususnya kaum perempuan dalam hal ini mahasiswi yang

Dalam hal ini peneliti mencoba untuk datang langsung dan mengamati sambil

menghabiskan waktu di warung kopi melihat bahwa aktifitas di warung kopi

merupakan sebuah dinamika yang menjelaskan bahwa disana telah terbentuk berbagai

opini publik, salah satunya adalah aktifitas warung kopi terhadap masyarakat di

Kampung Susuk. Warung kopi merujuk kepada sebuah organisasi yang secara pokok

menyediakan kopi atau minuman panas lainnya. Dari suatu pengamatan langsung,

warung kopi banyak memberikan layanan sebagai pusat-pusat interaksi sosial,

warung kopi dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkumpul,

berbicara, bermain, menghibur satu sama lain, atau membuang waktu, baik secara

individu atau dalam kelompok kecil. Bahkan warung kopi menjadi tempat tidur yang

nyaman bagi pengunjungnya. Ngopi adalah ungkapan terhadap orang yang ingin

menikmati kopi atau minuman lainnya atau sekedar duduk-duduk diwarung kopi dan

mengobrol sesama pengunjung warung kopi.

Melihat kejadian yang ada di warung kopi kini muncul menjadi sebuah

identitas yang melekat bagi para penikmatnya, tidak hanya tingkat kenikmatan

semata, gaya hidup dan gaya yang khas, tetapi kini fungsinya semakin mendapatkan

hati masyarakat. Selain terjangkau harganya, nilai yang nyata di warung kopi juga

menjadi hiburan yang tak tergantikan dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya di

Simalingkar saja warung kopi dijadikan sebagai wadah atau tempat yang nyaman

selain rumah untuk berkomunikasi, bersenang-senang, santai ataupun beristirahat

Di lain daerah di kota Medan juga memiliki penilaian tersendiri terhadap

warung kopi bahkan di daerah Indonesia lainnya. Warung kopi menjadi tanda yang

mengukuhkan keberadaan baru bagi masyarakat, melalui bertemunya beragam orang,

suku, agama, lembaga, status sosial dan bahkan identitas yang multikultur. Dalam

pandangan yang lebih luas, warung kopi juga bagian dari subkultur yang

mempertemukan berbagai budaya dan identitas baru. Tetapi ngopi juga bukan sekadar

soal keakraban, didalamnya kerap terjadi pertukaran informasi, wacana, dan

pengembangan wawasan, bahkan hiburan sekalipun.

Pada awalnya ngopi “hanyalah aktifitas mengisi waktu luang dan tempat

untuk istirahat dari kepenatan”. Namun, perkembangannya kini warung kopi menjadi sebuah tempat yang penting untuk menghabiskan waktu luang maupun waktu

beraktifitas sehari-hari. Dari berbagai suku yang berbeda warung kopi memiliki peran

yang benar-benar memberikan ruang untuk berkreasi, berdiskusi, hiburan walaupun

muncul konflik–konflik kecil didalamnya. Tetapi dalam beberapa hal, warung kopi juga didirikan dengan latar belakang yang berbeda.

Lebih jauh lagi, aktifitas warung kopi ini, membentuk kultur dan kebiasaan

baru dalam berbagai sektor kehidupan, misalnya ekonomi dan sosial. Bagi sebagian

pecinta kopi, menikmati secangkir kopi mungkin hal yang biasa dilakukan di waktu

senggang dan bisa dilakukan dimana saja. Namun bagi kalangan tertentu menikmati

kopi bukan hanya bagaimana merasakan sensasi manis dan pahit, tetapi bagaimana

muatan yang menyertai aktifitas itulah yang akan berdampak lebih luas. Misalnya

dengan relasi bisnisnya. Begitu juga dengan mahasiswa, menikmati secangkir kopi

hanya bermakna jika dilakukan di warung kopi yang diselingi dengan diskusi kecil.

Orang tua sekalipun menjadikan warung kopi salah satu daya tarik yang tidak lepas

dari kehidupan sehari-hari bahkan warung kopi menjadi rumah kedua bagi mereka.

Penikmat kopi juga beragam, mulai dari buruh bangunan hingga para pejabat.

Tidak ada sekat dalam hal siapa peminat kopi. Ini membuktikan bahwa warung kopi

mempunyai potensi kultural yang dapat menggiring masyarakat ke arah pembauran

sosial. Ini tidak lepas dari salah satu manfaat warung kopi yaitu sebagai tempat

menemukan ide dan gagasan. Bahkan, bagi para penikmat kopi, warung kopi adalah

sumber informasi dan inspirasi.

Bagi pecinta kopi, menikmati kopi dengan racikan sendiri di rumah atau di

tempat kerja akan terasa berbeda ketika mereka menikmati kopi di warung kopi.

Entah karena racikannya atau suasananya, kita tidak tahu. Tetapi kemungkinan, faktor

kejadian ini adalah bagaimana situasi dan kondisi dalam menikmati kopi

mempengaruhi rasa dalam ngopi itu sendiri. Dan yang aneh lagi adalah

masing-masing warung kopi memiliki kekhasan rasa tersendiri yang tidak bisa ditemukan di

tempat lain.

Berangkat dari realitas itulah, kebiasaan ngopi bagi masyarakat Indonesia

bukanlah menjadi sebuah realitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Akan

tetapi, lebih dari itu ngopi menjadi sebuah gaya hidup (life style) masyarakat.

Kebiasaan masyarakat yang seiring waktu telah berubah menjadi kebutuhan

masyarakat Indonesia. Apalagi interaksi sosial yang terjadi di warung kopi membuat

suasana menjadi hidup dan malahan membuat betah meskipun terjadi konflik kecil

yang mewarnai aktifitas yang ada di warung kopi . Dari obrolan kecil hingga obrolan

yang memanas kerap terjadi di warung kopi . Permainan kartu dan catur menjadi

hiburan tersendiri bagi penikmat warung kopi untuk mengisi kekosongan. Bahkan

tidak jarang orang yang baru pulang kerja menyempatkan waktu nya terlebih dahulu

di warung kopi hanya sekedar minum kopi dan ngobrol sesama pengunjung.

Hal yang tak kalah menariknya yaitu keberadaan warung kopi secara tidak

langsung mempunyai efek terhadap kegiatan masyarakat di suatu tempat, misalnya

dalam hal etos kerja . Memang bila di kaji lebih jauh, tinggi rendahnya etos kerja

masyarakat ditentukan oleh pribadi demi pribadi dari masyarakat tersebut. Namun,

jika kita mau jujur, keberadaaan warung kopi bagi sebahagian masyarakat akan

berakibat turunnya etos kerja. Selain sisi negatifnya, warung kopi juga mempunyai

sisi positif. Banyak contoh yang bisa diurutkan sebagai sisi positif warung kopi.

Program pemerintah, obrolan politik, obrolan ekonomi, dan sosial dijadikan bahan

obrolan dan perdebatan di warung kopi .

Warung kopi pada dasarnya adalah tempat dimana penjual minuman kopi dan

pembeli minuman kopi ataupun sesama pembeli minuman kopi bertemu, bubuk kopi

dan gula telah diseduh dan dihidangkan di meja, maka warung kopi memperlihatkan

peranan dan fungsinya, bukan hanya sekedar mendapatkan segelas kopi yang

media interaksi antara sesama pengunjung warung kopi ataupun dengan penjual

minuman kopi .

Di pasar atau di toko, penjual dan pembeli ataupun sesama pembeli saling

bertemu. Tapi pertemuan dan interaksi berlangsung dalam waktu relatif singkat.

Setelah semua selesai belanja dipesan dan dibayar, maka berakhirlah interaksi

mereka. Tidak lah demikian halnya dengan di warung kopi, yang antara pembeli dan

penjual dan antara sesama pembeli terlibat komunikasi yang relatif panjang, dan

bahkan ada kemungkinan perbincangan tersebut terulang lagi untuk esok harinya.

Adanya tenggang waktu yang cukup lama antara penjual dan pembeli dan

antara pembeli dan pembeli membuat warung kopi mempunyai keunikan tersendiri.

Warung kopi dengan segala kesederhanaannya telah memperlihatkan peranan dan

fungsinya sebagai sarana interkasi sosial yang sangat potensial. Fungsi sosial warung

kopi sebagai pusat kegiatan ekonomi dapat dilihat dalam perubahan-perubahan yang

terjadi dibidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Warung kopi dapat juga

dikatakan sebagai pusat kebudayaan dalam lingkup yang sederhana, dalam hal ini

dapat dilihat pada perubahan-perubahan sosial budaya sebagai akibat dari pembaruan

dan pembauran. Dengan demikian terlihat bahwa warung kopi bukan hanya tempat

berjual beli semata, namun juga mempunyai fungsi lain bagi masyarakat yang

bersangkutan. Alasan-alasan itu lah menjadi daya tarik warung kopi yang begitu

mempesona bagi penikmatnya. Dari siang hingga malam warung kopi membuat

Istilah ruang publik (public space) pernah dilontarkan Lynch Ruang publik

diartikan sebagai ruang bagi diskusi kritis yang terbuka bagi semua orang. Pada ruang

publik ini, warga privat (private person) berkumpul untuk membentuk sebuah publik

dimana nalar publik ini akan diarahkan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah dan

kekuasaan negara. Ruang publik mengasumsikan adanya kebebasan berbicara dan

berkumpul, pers bebas, dan hak secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik

dan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, ruang publik dalam hal ini terdiri dari

media informasi seperti surat kabar dan jurnal. Juga termasuk dalam ruang publik

adalah tempat minum dan warung kopi, balai pertemuan, serta ruang publik lain

dimana diskusi sosio-politik berlangsung.

Dengan menyebutkan bahwa ruang publik adalah nodes dan landmark yang

menjadi alat navigasi didalam kota . Gagasan tentang ruang publik kemudian

berkembang secara khusus seiring dengan munculnya kekuatan civil society. Dalam

hal ini filsuf Jerman, Jurgen Habermas, dipandang sebagai penggagas munculnya ide

ruang publik. Jurgen Habermas memperkenalkan gagasan ruang publik pertama kali

melalui bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere:

an Inquire Into a Category of Bourjuis Society yang diterbitkan sekitar tahun 1989.

Menurut (Koentjaraningrat 1994) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu

dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Dalam menganalisa proses proses interaksi antara individu dalam masyarakat,

individu juga tidak hanya mungkin pada jarak dekat, misalnya berhadapan

muka,namun juga bisa menggunakan alat kebudayaan seperti tulisan,buku ,surat

kabar ataupun telepon. Sedangkan komunikasi muncul setelah kontak terjadi

(Koentjaraningrat, 2002 : 162).

Sejalan dengan itu Koentjaraningrat memperjelas bahwa (dalam Sartini

2009:30) nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam fikiran

sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat

mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan

dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang

mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara, alat, dan tujuan pembuatan

yang tersedia.

Hal inilah yang peneliti lihat bahwa warung kopi disinyalir sebagai fenomena

kultural yang hidup di masyarakat. Fenomena ini sesuai dengan paham budaya yang

dikemukakan oleh Spredley (1997) Kebudayaan yang merupakan pengetahuan yang

diperoleh dan digunakan manusia untuk menginterpretasikan pengalaman dalam

menghadapi dunianya. Di warung kopi merupakan tempat bagi mereka yang

BAB IV

PERKEMBANGAN KAMPUNG SUSUK

4.1. Aspek-Aspek Yang Mendukung Perkembangan Kampung Susuk

Kampung Susuk sebagai daerah yang berada di Kelurahan Tanjung Sari

merupakan salah satu daerah yang paling padat jumlah penduduknya di Kecamatan

Medan Baru. Perkembangan Kampung Susuk telah mencapai beberapa sektor yakni

ekonomi, kependudukan, pendidikan dan sosial budaya. Hal ini tidak terlepas dari

beberapa aspek yang mendorongnya. Berikut merupakan beberapa aspek yang

mendukung perkembangan Kampung Susuk Tersebut.

4.1.1. Munculnya Kampus USU Dan Pengaruhnya Terhadap Kampung Susuk

Kampus USU merupakan sebuah Universitas Negeri yang berada persis di

samping wilayah Kampung Susuk. Berdirinya Kampus USU di samping Kampung

Susuk secara drastis menjadi semacam pelecut berkembangnya wilayah Kampung

Susuk baik dari segi infrastruktur, kependudukan maupun ekonomi. Sejarah

Universitas Sumatera Utara (USU) dimulai dengan berdirinya Yayasan Universitas

Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952. Pendirian yayasan ini dipelopori oleh

Gubernur Sumatera Utara untuk memenuhi keinginan masyarakat Sumatera Utara

Pada zaman pendudukan Jepang, beberapa orang terkemuka di Kota Medan

termasuk Dr. Pirngadi dan Dr. T. Mansoer membuat rancangan perguruan tinggi

Kedokteran. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengangkat Dr. Mohd.

Djamil di Bukit Tinggi sebagai ketua panitia. Setelah pemulihan kedaulatan akibat

clash pada tahun 1947, Gubernur Abdul Hakim mengambil inisiatif menganjurkan

kepada rakyat di seluruh Sumatera Utara mengumpulkan uang untuk pendirian

sebuah universitas di daerah ini. Pada tanggal 31 Desember 1951 dibentuk panitia

persiapan pendirian perguruan tinggi yang diketuai oleh Dr. Soemarsono yang

anggotanya terdiri dari Dr. Ahmad Sofian, Ir. Danunagoro dan sekretaris Mr. Djaidin

Purba.

Sebagai hasil kerjasama dan bantuan moril dan material dari seluruh

masyarakat Sumatera Utara yang pada waktu itu meliputi juga Daerah Istimewa

Aceh, pada tanggal 20 Agustus 1952 berhasil didirikan Fakultas Kedokteran di Jalan

Seram dengandua puluh tujuh orang mahasiswa diantaranya dua orang wanita.

Kemudian disusul dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat

(1954), Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan (1956),dan Fakultas Pertanian

(1956). Pada tanggal 20 November 1957, USU diresmikan oleh Presiden Republik

Indonesia Dr. Ir. Soekarno menjadi universitas negeri yang ketujuh di Indonesia.

Pada tahun 1959, dibuka Fakultas Teknik di Medan dan Fakultas Ekonomi di

Kutaradja (Banda Aceh) yang diresmikan secara meriah oleh Presiden R.I. kemudian

disusul berdirinya Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (1960) di Banda

fakultas di Banda Aceh. Selanjutnya menyusul berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi

(1961), Fakultas Sastra (1965), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

(1965),Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (1982), Sekolah Pascasarjana

(1992), Fakultas Kesehatan Masyarakat (1993), Fakultas Farmasi (2006), dan

Fakultas Psikologi (2007), serta Fakultas Keperawatan (2009).

Pada tahun 2003, USU berubah status dari suatu Perguruan Tinggi Negeri

(PTN) menjadi suatu perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Perubahan status USU dari PTN menjadi BHMN merupakan yang kelima di

Indonesia. Sebelumnya telah berubah status UI, UGM, ITB dan IPB pada tahun 2000.

Setelah USU disusul perubahan status UPI (2004) dan UNAIR (2006).

Kampus USU berlokasi di Padang Bulan, sebuah area yang hijau dan rindang

seluas 120 ha yang terletak di tengah Kota Medan. Zona akademik seluas 90 ha

menampung hampir seluruh kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa. Dari

jumlah populasi mahasiswa, karyawan dan dosen ditambah dengan sejarah panjang

yang telah dilalui oleh USU tentunya cukup memberikan indikasi bahwa kondisi

tersebut seyogyanya akan mempunyai dampak terhadap proses perkembangan

wilayah di sekitarnya seperti Kampung Susuk. Sejak didirikan 4 Juni 1952 sampai

dengan sekarang, USU adalah merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang

menjadi favorit para calon mahasiswa di wilayah Propinsi Sumatera Utara dan

sekitarnya.

Selain itu kehadiran suatu institusi atau suatu lembaga pendidikan seperti

yang dirasakan oleh masyarakat Kampung Susuk selain meningkatnya kualitas SDM,

tapi juga adanya multiplier efect dari keberadaan USU terhadap masyarakat

sekitarnya. Bentuk multiplier efect keberadaan USU terhadap masyarakat sekitar

dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Kampung Susuk umumnya dan

masyarakat yang berdomisili di sekitar USU pada khususnya. Dengan melihat kondisi

eksisting wilayah di sekitar kampus USU menunjukkan bahwa beberapa kegiatan

ekonomi yang berkembang antara lain adalah unit-unit usaha percetakan, jasa

perumahan atau rumah-rumah kos, rumah makan serta jasa-jasa lain.

Hal tersebut pula lah yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di Kampung

Susuk. Warga masyarakat yang tinggal berdekatan dengan wilayah Kampus USU

mengalami dinamika sosial. Dalam sosiologi, dinamika sosial diartikan sebagai

keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu.

Keterkaitan antara dinamika sosial dengan interaksi sosial adalah interaksi

mendorong terbentuknya suatu gerak keseluruhan antara komponen masyarakat yang

akhirnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat baik secara progresif

atau pun retrogresif (Soekanto : 2003)

Pembangunan pada suatu wilayah dapat mendatangkan dampak berupa

manfaat yang positif atau juga berupa kemudharatan (dampak negatife), terutama

kepada masyarakat yang tinggal di dekat sekitar kegiatan lokasi pembangunan

sebagai penerima akibat (dampak.) Dalam hal ini komunitas lokal harus

mencari/mendapat peluang agar terjadi penyesuaian terhadap perubahan karena

nafkah dari lahan sawahnya selama bertahun-tahun tentu saja harus mencari

pekerjaan lainnya akibat semakin menyempitnya lahan pertanian.

4.1.2. Pertemuan Penduduk Masyarakat Asli Dengan Para Pendatang

Kampung Susuk merupakan salah satu wilayah yang paling padat karena

ditinggali oleh para mahasiswa dari berbagai daerah yang kuliah di kampus USU.

Jaraknya yang sangat dekat dengan kampus USU membuat banyak mahasiswa yang

tinggal di daerah kos-kosan yang ada di Kampung Susuk.

Banyaknya mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia

membuat banyak macam suku berbaur dalam kehidupan di Kampung Susuk. Suku

Karo menjadi tuan rumah atau diklaim sebagai suku asli yang sudah lama mendiami

Kampung Susuk tersebut. Kemudian disusul dengan Batak Toba, Nias, Jawa dan

suku lainnya.

Dalam kesehariannya mereka tidak membatasi interaksinya dengan suku

lainnya. Bahkan untuk mahasiswa pendatang yang tinggal di Kampung Susuk tidak

akan lengkap hidupnya saat kembali ke kampung halamannya tanpa menguasai

bahasa Karo. Hal tersebut timbul karena dalam pergaulan sehari-hari mahasiswa dari

Karo selalu memakai bahasa Karo dalam berinteraksi dengan teman sesama suku

Karo nya. Atau terkadang juga mengeluarkan istilah-istilah dalam bahasa Karo ketika

berinteraksi dengan suku lainnya.

Young dan Raymond W. Mack (dalam Soekanto : 2003) mendefenisikan

hubungan-hubungan antar individu, baik antara individu dengan kelompok, maupun

antara kelompok dengan kelompok. Melalui interaksi akan terjadi

perubahan-perubahan yang memungkinkan terbentuknya hal-hal baru sehingga dinamika

masyarakat menjadi hidup dan dinamis. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan

dasar terbentuknya dinamika sosial yang ada di masyarakat.

Bahasa yang kedengarannya unik di telinga suku pendatang membuat mereka

mencoba untuk belajar bahasa Karo. Begitu juga sebaliknya, masyarakat dan

mahasiswa Karo juga menyerap berbagai macam pengetahuan dari suku lainnya

untuk mereka pelajari dan terapkan. Hal yang menarik adalah bahwa ungkapan atau

istilah yang paling sering dihafal oleh para masyarakat dari suku lainnya adalah

istilah atau kata-kata kasar dari suku yang memiliki bahasa tersebut.

Satu hal yang menarik juga adalah kondisi Kampung Susuk yang begitu padat

ternyata tidak dibarengi dengan penataan dan kebersihan lingkungan yang memadai.

Sehingga harga kos di Kampung Susuk menjadi hampir sama dengan kos yang ada di

tempat lain yang lebih jauh dari kampus USU. Lingkungan yang kurang bersih

membuat Kampung Susuk menerima label sebagai tempat kos yang tidak disukai

oleh mahasiswa-mahasiswa kaya ataupun perempuan.

Biasanya mahasiswi akan lebih memilih tinggal di daerah luar Kampung

Susuk seperti daerah Pembangunan, Sei Padang dan Sembada sebagai tempat tinggal

sementara. Hal ini terjadi karena daerah-daerah tersebut lebih bersih dan terjamin

keamanannya. Orang Karo sebagai warga asli juga tidak nyaman dengan keadaan

perbuatan dari mahasiswa-mahasiswa pendatang yang tiggal di Kampung Susuk yang

tidak mau menjaga lingkungannya.

4.1.3. Alih Fungsi Lahan Dari Lahan Pertanian Menjadi Gedung-Gedung

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai

konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari

fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang berdampak

negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan

dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh

faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan

penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu

kehidupan yang lebih baik.

Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman

yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan dan juga lingkungan. Seperti

yang diketahui daerah Kampung Susuk merupakan daerah langganan bajir di musim

hujan. Fungsi sawah di Kampung Susuk bukan hanya untuk keperluan pangan saja,

tetapi juga sebagai daerah resapan air. Intensitas alih fungsi lahan di Kampung Susuk

masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah yang beralihfungsi tersebut

justru yang produktivitasnya termasuk kategori tinggi – sangat tinggi. Lahan-lahan

tersebut adalah lahan sawah beririgasi teknis atau semi teknis dan berlokasi di

kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan penunjang

Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa beberapa faktor yang memicu alih

fungsi lahan di Kampung Susuk diantaranya : (1) pembangunan kegiatan non

pertanian seperti kompleks perumahan, pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri

lebih mudah dilakukan pada tanah sawah yang lebih datar dibandingkan dengan tanah

kering; (2) akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan

produk padi maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada

daerah tanah kering; (3) daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah

konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibandingkan daerah

tanah kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan pegunungan.

Terutama daerah persawahan masih sangat dekat dengan lingkungan kampus USU

sehingga memancing para pengembang untuk membangun gedung-gedung penunjang

pendidikan.

Alih fungsi lahan sawah dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan

ataupun tidak langsung yakni oleh perusahaan PT IRA (Bumi Mansur) sebagai

pemilik sebagian besar sawah yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli

lahan sawah. Proses alih fungsi lahan sawah pada umumnya berlangsung cepat jika

akar penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain

yang menghasilkan surplus ekonomi (land rent) jauh lebih tinggi (misalnya untuk

pembangunan kawasan industri, kawasan perumahan, dan sebagainya) atau untuk

pemenuhan kebutuhan mendasar (prasarana umum yang diprogramkan pemerintah,

atau untuk lahan tempat tinggal pemilik lahan yang bersangkutan (Murniningtyas,

Secara ekonomi alih fungsi lahan yang dilakukan petani baik melalui transaksi

penjualan ke pihak lain ataupun mengganti pada usaha non padi merupakan

keputusan yang rasional. Sebab dengan keputusan tersebut petani berekspektasi

pendapatan totalnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang akan

meningkat (Ilham dkk, 2003). Dorongan-dorongan bagi terjadinya alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian tidak sepenuhnya bersifat alamiah, tetapi ada juga yang

secara langsung atau tidak langsung dihasilkan oleh proses kebijaksanaan pemerintah.

Dalam proses alih fungsi lahan, telah terjadi asimetris informasi harga tanah,

sehingga sistem harga tidak mengandung semua informasi yang diperlukan untuk

mendasari suatu keputusan transaksi. Kegagalan mekanisme pasar dalam

mengalokasikan lahan secara optimal disebabkan faktor-faktor lainnya dari

keberadaan lahan sawah terabaikan, seperti fungsi sosial, fungsi kenyamanan, fungsi

konservasi tanah dan air, dan fungsi penyediaan pangan bagi generasi selanjutnya

(Rahmanto dkk, 2008).

Tanah merupakan sumberdaya strategis yang memiliki nilai secara ekonomis.

Saat ini, jumlah luasan tanah pertanian di Kampung Susuk tiap tahunnya terus

mengalami pengurangan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan akibat

dari adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan.

Hal tersebut mengakibatkan permintaan akan lahan pun meningkat. Pada akhirnya,

terjadilah konversi lahan pertanian ke non pertanian seperti perumahan, industri, dan