BANYUWANGI

DWI YANDHI FEBRIYANTI

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

DWI YANDHI FEBRIYANTI. E34102076. Studi Nilai Manfaat Hutan Mangrove Resort Bedul Bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Dibimbing oleh NYOTO SANTOSO dan TUTUT SUNARMINTO.

Hutan mangrove adalah ekosistem kompleks yang tumbuh di pantai tropis dan sub tropis terdiri atas flora dan fauna daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut. Fungsi hutan mangrove terbagi mejadi tiga yaitu fungsi fisik, ekologis dan ekonomis. Manfaat ekonomis yaitu manfaat langsung dan tidak langsung, yang meliputi biota perairan serta wisata. Manfaat fisik dan ekologis sebenarnya juga memiliki nilai ekonomis antara lain untuk kesehatan dan mengurangi abrasi dan intrusi air laut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi hutan mangrove di TNAP, mengetahui manfaat dan nilai ekonomi hutan mangrove bagi masyarakat sekitar TNAP dan mengetahui kontribusi hutan mangrove terhadap pendapatan rumahtangga masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Resort Bedul TNAP, Banyuwangi pada tanggal 22 September – 9 November 2006. Teknik pengumpulan yaitu metode jalur berpetak/transek untuk data vegetasi dan pendekatan progressive contextualization dengan cara wawancara untuk data nilai manfaat mangrove.

Resort Bedul memiliki susunan vegetasi yang lumayan masih lengkap seperti tingi (Ceriops tagal), tanjang (Bruguiera gymnorrhiza), api-api (Avicenia alba), prapat (Sonneratia alba) dan nyiri (Xylocarpus granatum). Pemanfaatan hutan mangrove terdiri dari pemanfaatan nilai hasil hutan yaitu ikan, udang, kepiting, kerang, tiram, benur dan remis. Sedangkan pemanfaatan jasa hutan mangrove yaitu jasa transportasi, tempat tinggal dan wisata. Hutan mangrove memiliki nilai yang sangat besar. Nilai total manfaat hutan mangrove sebesar Rp 2.132.711.130,48/th terdiri dari nilai pemanfaatan langsung hasil dan jasa hutan sebesar Rp 436.920.000/t, nilai manfaat tidak langsung sebesar Rp 1.535.074.851, nilai manfaat pilihan sebesar Rp 132.000.000/th dan nilai manfaat keberadaan sebesar Rp 28.716.279,48/th. Kontribusi hutan mangrove terhadap pendapatan rumah tangga dengan nilai > 50% sebanyak 35 orang (85,36%) dan persentase < 50% adalah sebesar 6 orang dengan persentase sebesar 14,64%. Masyarakat sekitar Resort Bedul merasakan pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan. Masyarakat tidak mengambil kayu dari hutan dan melakukan penanaman bibit mangrove di sepanjang dermaga.

Mangrove Forest Bedul Resort for Community Around Alas Purwo National Park, Banyuwangi. Under Supervision of NYOTO SANTOSO dan TUTUT SUNARMINTO.

Mangrove forest is a complex ecosystem which grows in tropical coast and consisted of sub tropical coastal fauna and flora, in habitats at both continent and sea habitat, within tidal zone. Mangrove forest hava essential function for humman life and environment. Mangrove forest has three functions, namely physic, ecologic and economic functions. Economic benefit are direct and indirect benefit, covering water territorial biota and tourism. Physic and ecologic value in fact also have economic value for example, for health, decrease abration and intrusion. This research is aimed to know potention of mangrove forest Bedul Resort TNAP, to know benefit and economic value for community around TNAP and to know contribution mangrove forest to household income.

This research was conducted during 22 September-9 November 2006 at Bedul Resort TNAP, Banyuwangi. The method which used in this research is transect method to vegetasion and progressive contextualization approach by interview to mangrove benefit value.

Bedul Resort have a complete vegetation formasion such as tingi (Ceriops tagal), tanjang (Bruguiera gymnorrhiza), api-api (Avicenia alba), prapat (Sonneratia alba) dan nyiri (Xylocarpus granatum). Mangrove forest exploiting consisted for exploiting asses result of forest that is is fish, prawn, crab, cockle, oyster, clam and fry. While mangrove forest service exploiting that is transportation service, residence and tourism. Mangrove forest have very great value. Total benefit value equals to Rp 2.132.711.130,48/year include of direct benefit exploiting result and the forest service equals to Rp 436.920.000/year, , indirect benefit value equals to Rp 1.535.074.851/year, choice benefit equals to Rp 132.000.000/year and existence benefit equals to Rp 28.716.279,48/year. Mangrove forest contribution to household income equals to >50% are 35 person (83,36%) and < 50% are 6 person (14,64%). Community around Bedul Resort have been felt the important of mangrove forest for life. The community don’t take wood forest and cultivate mangrove’s seed a long dock.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Studi Nilai Manfaat Hutan Mangrove Resort Bedul Bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Mei 2007

Dwi Yandhi Febriyanti

Banyuwangi.

Nama : Dwi Yandhi Febriyanti NIM : E34102076

Menyetujui: Komisi Pembimbing

Ketua, Anggota,

Ir. Nyoto Santoso, MS Ir. Tutut Sunarminto, MSi NIP. 131 634 382 NIP. 131 878 494

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan IPB,

Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr NIP. 131 578 788

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena atas segala berkah dan karunia-Nya bagi seluruh ciptaan-Nya, sehingga skripsi ini selesai disusun. Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Studi Nilai Manfaat Hutan Mangrove Resort Bedul Bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi”.

Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) merupakan suatu kawasan pelestarian alam, yang masih memiliki hutan mangrove dengan susunan vegetasi tumbuhan yang masih lengkap. Pemanfataan hutan mangrove dilakukan oleh masyarakat sekitar TNAP secara turun temurun, baik terhadap hasil hutan dan jasa hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi hutan mangrove, mengetagui manfaat dan nilai ekonomi hutan mangrove serta mengetahui kontribusi hutan mangrove terhadap pendapatan rumahtangga masyarakat.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas jasa Bapak dan Ibu sekalian.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun mudah-mudahan keterbatasan ini tidak mengurangi hakekat kebenaran ilmiah skripsi dan dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang memerlukan.

Bogor, Mei 2007

Penulis dilahirkan di Banyuwangi, Jawa Timur pada Tanggal 12 Februari 1984 sebagai putri kedua dari tiga bersaudara yang merupakan putri pasangan Marsidi dan Endang Tristiyanti. Pada Tahun 2002 penulis mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Selama perkuliahan penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Korp Sukarela (KSR) dan Taekwondo. Penulis menjadi anggota ASEAN Forestry Student Association (AFSA LC-IPB) dan Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA). Selama menjadi anggota HIMAKOVA penulis bergabung dalam Kelompok Pemerhati Burung (KPB) dan menjabat sebagai sekretaris KPB Tahun 2004-2005. Penulis menjadi Asisten Dosen Mata Kuliah Ilmu Tanah Hutan Tahun 2005-2006 dan Asisten Lapang Mata Kuliah Manajemen Areal Konservasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Satwaliar Tahun 2006-2007.

Tahun 2003 penulis melaksanakan magang mandiri di Taman Nasional Meru Betiri dan Tahun 2005 Taman Nasional Ujung Kulon. Tahun 2004 penulis mengikuti Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung dan Tahun 2005 di Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat.

1. Ayah, Ibu, Echi, Mase, Mbak Yuli dan Lika serta Keluarga Besar Banyuwangi yang telah memberikan dukungan secara moril dan spiritual terhadap penulis. 2. Ir. Nyoto Santoso, MS dan Ir. Tutut Sunarminto, MSi yang telah membimbing

penulis selama menyelesaikan penelitian dan skripsi.

3. Ir. Kasno, M.Sc dan Dr. Ir. Wayan Darmawan, M.Sc selaku dosen penguji yang telah menguji penulis dalam sidang komprehensif.

4. Keluarga Besar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata; Dosen dan Staff yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi. 5. Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo dan staff yang telah membantu

penulis selama penelitian.

6. Kepala Desa Sumberasri dan staff yang telah membantu penulis selama penelitian.

7. Pak Bambang selaku Kepala Seksi Wilayah I Rowobendo dan staff yang telah membantu penulis selama penelitian.

8. Pak Untung selaku Kepala Resort Bedul dan Keluarga yang telah membatu penulis dalam penelitian.

9. Pak Sumiran dan Keluarga yang telah memberikan tempat tinggal untuk penulis selama penelitian.

10.Pak Supri, Pak Hos, Mas Natu n Dira yang telah menemani peneliti selama di Resort Bedul.

11.Bapak Sudibyo n Keluarga yang telah memberikan rasa kekeluargaan selama penulis tinggal di Anggrek.

12.Anggrek’s Crew; Nunung dan Fe-Cute yang telah memberikan persahabatan, petualangan seru bagi penulis.

13.Sahabat Terbaikkoe; Lisbet, Grace, Lemot, Udi, Nofri, Dira, Uwie, Gina, Rika, Jamal”Buluk”n Iwed dan Sahabat Rumuahkoe (Wiwin, Citra n Mas Nono) serta A2-264 (Icha, Ninik n Hilme) yang telah mengukirkan kenangan indah.

14.Family Semeru; Nunung, Fe, Jamal, Nanang, Monggang, Titin, Kuncoro n Mas Ngadri, yang telah memberikan petualangan seru Mendaki Gunung Tertinggi di Pulau Jawa.

15.Tim P3H; Nofri, Iwed, Imol, Kiky, Ipang dan Tim Way Kambas; Jamal, Nanang, Fe, Lemot, Mamang N Yofi atas praktek yang Serius tapi Santai ”SERSAN”.

16.Tim Meru Betiri; Mas Nanang TR, Mas Ambang, Mas Santun, Mbak Eko, Mbak Yola, Mbak Eka, Mbak Rita n Nia dan Tim Ujung Kulon; Jamal, Nanang, Gina, Nunung, Rika, Nofri, Lemot, Mamang n Indri atas perjalanan yang seru dan menyenangkan.

17.Lare Blambangan yang telah menjadi tumpahan kerinduan penulis terhadap kampung halaman.

18.Rekan-rekan HIMAKOVA tercinta yang memberikan pengalaman berorganisasi.

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan Penelitian ... 2

C. Manfaat Penelitian ... 2

II TINJAUAN PUSTAKA ... 3

A. Hutan Mangrove... 3

B. Taman Nasional ... 9

C. Sosial Ekonomi Masyarakat ... 11

D. Ekonomi Hutan Mangrove ... 14

E. Ekonomi Rumahtangga ... 20

III KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN ... 23

A. Sejarah Taman Nasional Alas Purwo ... 23

B. Kondisi Fisik ... 23

C. Kondisi Biologi ... 26

D. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya ... 27

IV METODA PENELITIAN ... 30

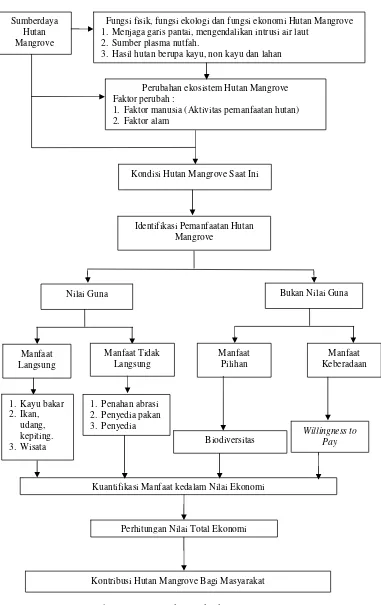

A. Kerangka Pemikiran ... 30

B. Tempat dan Waktu Penelitian ... 32

C. Obyek dan Alat Penelitian ... 32

D. Metoda Pengumpulan Data Penelitian ... 32

E. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian ... 34

V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 40

A. Kondisi Hutan Mangrove ... 40

C. Penilaian Manfaat Hutan Mangrove ... 48

D. Kontribusi Mangrove Terhadap Pendapatan Rumahtangga ... 55

E. Pelestarian Hutan Mangrove ... 56

VI KESIMPULAN DAN SARAN... 60

A. Kesimpulan ... 60

B. Saran ... 61

DAFTAR PUSTAKA ... 62

No. Halaman

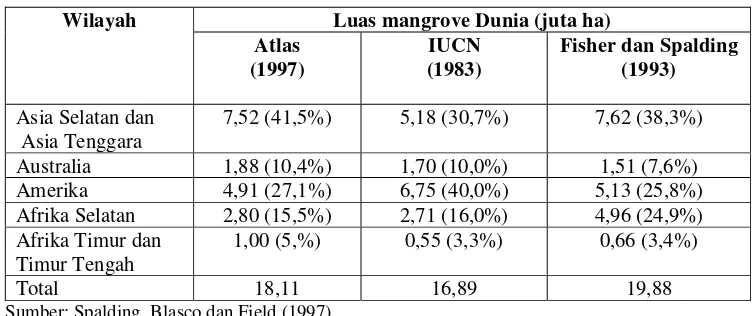

1. Penyebaran mangrove dunia ... 5

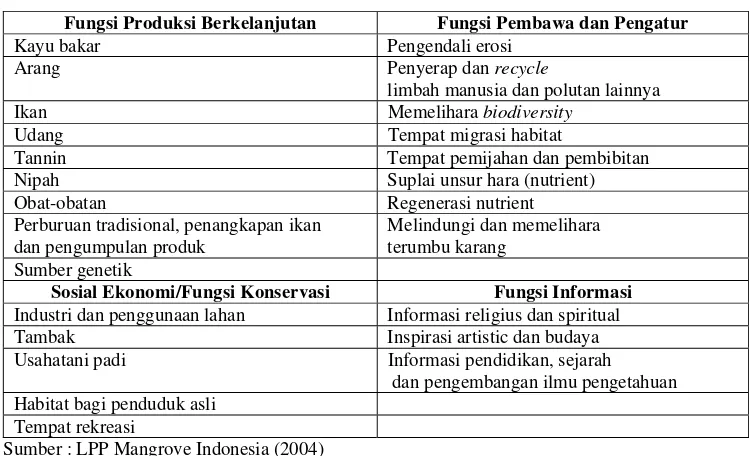

2. Fungsi dan manfaat lingkungan ekosistem mangrove ... 8

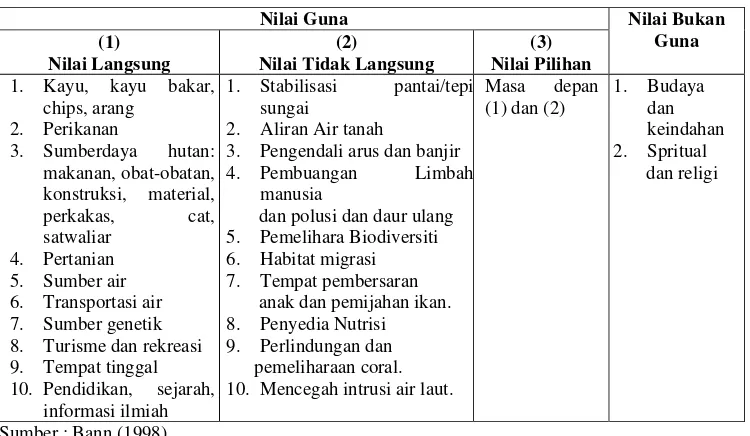

3. Nilai total ekonomi sumberdaya mangrove ... 19

4. Jenis pemanfaatan hasil/jasa hutan bagi masyarakat ... 35

5. Perkiraan nilai hasil hutan mangrove ... 36

6. Perkiraan nilai jasa hutan mangrove ... 36

7. Perkiraan nilai manfaat nilai tidak langsung hutan mangrove ... 36

8. Kompilasi nilai keberadaan hutan mangrove ... 37

9. Metode pendekatan dalam menentukan nilai ekonomi ... 37

10. Nilai indeks penting hasil analisis vegetasi di Resort Bedul TNAP ... 41

11. Nilai hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat ... 49

12. Nilai hasil hutan yang dimanfaatkan perkawasan ... 49

13. Rekapitulasi nilai keberdaan berdasarkan tingkat pendidikan ... 53

14. Nilai total ekonomi hutan mangrove ... 54

15. Kontribusi hutan mangrove terhadap pendapatan rumahtangga ... 56

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Hutan mangrove TNAP dengan kondisi yang masih bagus... 3

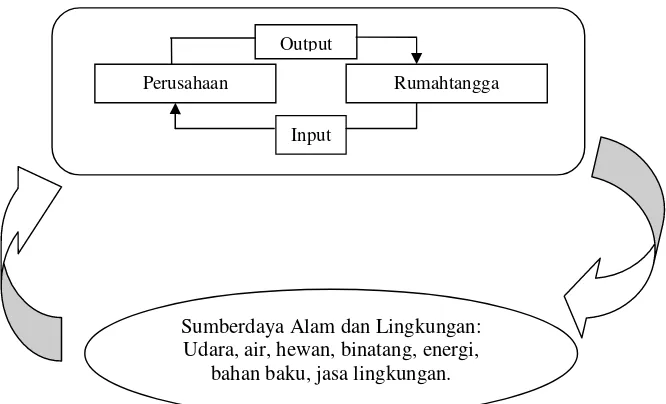

2. Hubungan antara sistem perekonomian dan lingkungan ... 15

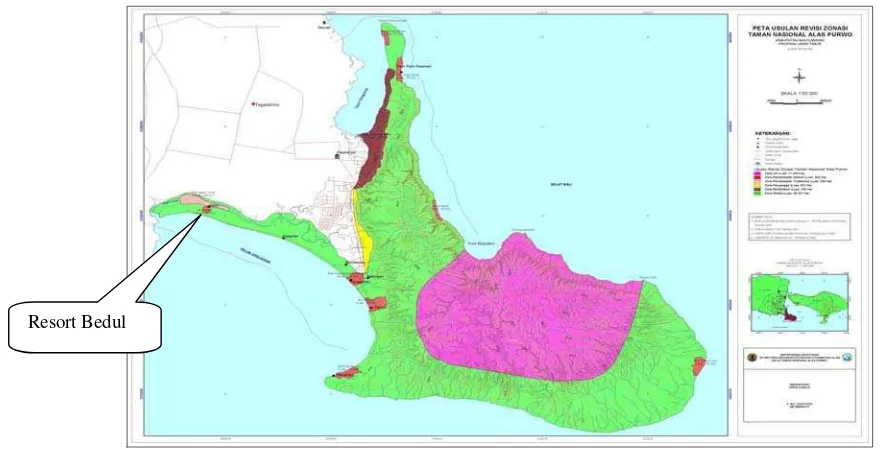

3. Peta zonasi Taman Nasional Alas Purwo... 25

4. Diagram kerangka kerja penelitian ... 31

5. Kondisi hutan mangrove yang mulai rusak ... 42

6. Jaring dan perahu sebagai alat tangkap ikan ... 43

7. Pancang sebagai penambat jaring udang ... 44

8a. Anakan udang (benur) ... 44

8b. Alat tangkap benur ... 44

9a. Kerang capar... 45

9b. Kerang dara ... 45

10a. Kepiting ... 46

10b. Alat tangkap kepiting ... 46

11a. Hasil hutan remis ... 46

11b. Remis siap diangkut ... 46

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Peta Seksi Wilayah 1 Rowobendo ... 66

2. Rekapitulasi responden ... 67

3. Analisis nilai manfaat keberadaan hutan mangrove ... 69

4. Kontribusi hutan mangrove terhadap pendapatan ... 70

5. Kuesioner Penelitian ... 71

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia termasuk negara kepulauan yang mempunyai daerah atau wilayah pantai yang panjang dan luas. Sebagian dari wilayah pantai tersebut berupa hutan mangrove yang tumbuh didaerah pantai berlumpur, teluk, delta, muara sungai sampai menjorok ke arah pedalaman yang berbatasan dengan hutan rawa atau hutan daratan. Berkaitan dengan luas hutan mangrove Indonesia dengan garis pantai lebih dari 81.000 km terdapat perbedaan menurut beberapa sumber yang bervariasi yakni berkisar antara 2,5 juta sampai dengan 4,25 juta ha, merupakan mangrove yang terluas di dunia (Spalding dkk, 1997 dalam Noor dkk, 1999 dalam Wikipedia Indonesia 2007). Dalam 24 tahun terakhir, keberadaan hutan mangrove di Indonesia semakin parah. Pada Tahun 1993 luas hutan mangrove di Indonesia 3,7 juta hektar. Pada Tahun 2005, hutan mangrove tersebut tinggal sekitar 1,5 juta hektar (Suroso 2007). Kerusakan hutan mangrove dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove sekaligus menurunkan produktivitas perikanan. Dampak selanjutnya adalah penurunan produktivitas dan pendapatan nelayan (masyarakat pesisir) mengingat sebagian besar masyarakat pesisir bermatapencarian sebagai nelayan.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui kondisi hutan mangrove di TNAP.

2. Mengetahui jenis manfaat dan nilai ekonomi hutan mangrove bagi masyarakat sekitar TNAP.

3. Mengetahui kontribusi hutan mangrove terhadap pendapatan rumahtangga masyarakat.

C. Manfaat Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Mangrove

1. Pengertian Hutan Mangrove

Mangrove merupakan formasi-formasi tumbuhan pantai yang khas disepanjang pantai tropis dan sub tropis yang terlindung. Di Indonesia mangrove telah dipertelakan sebagai hutan pasang surut dan hutan mangrove. Istilah mangrove oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang berbahasa melayu sering disebut hutan bakau. Penggunaan istilah bakau untuk hutan mangrove sebenarnya kurang tepat dan rancu, karena bakau hanyalah nama lokal dari marga Rhizophora, sementara hutan mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan jenis tumbuhan lainnya (Tim Penyusun 2005).

Gambar 1. Hutan mangrove TNAP dengan kondisi yang masih bagus Beberapa definisi tentang hutan mangrove adalah sebagai berikut:

a. Mangrove adalah vegetasi yang tumbuh diantara garis pasang surut, tetapi vegetasinya juga tumbuh di pantai karang yaitu pada koral mati yang diatasnya ditimbuni selapis tipis pasir atau lumpur (Admawidjaja 1986).

c. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang kompleks terdiri atas flora dan fauna daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut. Berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut dan angin topan. Tanaman mangrove berperan juga sebagai buffer (perisai alam) dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai dan yang kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus (Murdiyanto 2003).

Berdasarkan ketiga definisi hutan mangrove diatas bahwa pengertian hutan mangrove adalah ekosistem yang kompleks yang tumbuh di pantai tropis dan sub tropis terdiri atas flora dan fauna daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut. Berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut dan angin topan. Tanaman mangrove berperan juga sebagai buffer (perisai alam) dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai dan yang kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus.

2. Luas dan Penyebaran Hutan Mangrove

Berdasarkan Spalding, Blasco dan Field (1997) luas hutan mangrove didunia yaitu 18,81 juta ha yang tersebar antara 30° Utara dan Selatan Ekuator, dengan wilayah terluar bagian Utara adalah daerah Bermuda (32°20’LU) dan Jepang (31°22’LU) dan bagian terluar daerah Selatan berada di Australia (38°45’LS), New Zealand (38°03’LS), dan bagian Timur Afrika Selatan (32°59’LS). Penyebaran hutan mangrove yang menyebar dengan batasan-batasan diatas saat ini luasannya berkembang mencapai perbatasan pantai Amerika bagian Barat dan Afrika, sejajar dengan garis Timur Ekuivalen. Di Samudra Pasifik mangrove yang masih alami mengelompok di daerah Barat dan tidak terdapat di pulau-pulau Pasifik.

Pasifik Amerika. Kedua daerah itu sangat berbeda dalam bentuk tanaman dan daerah mangrove timur memiliki lima jenis spesies lebih banyak dibandingkan dengan daerah mangrove barat. Penyebaran hutan mangrove dunia terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran Mangrove dunia

Wilayah Luas mangrove Dunia (juta ha)

Atlas

Sumber: Spalding, Blasco dan Field (1997)

Anonim (2002) menyatakan bahwa luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 75% dari total mangrove di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari luas mangrove di dunia. Kekhasan ekosistem mangrove Indonesia adalah memiliki keragaman jenis yang tertinggi di dunia. Sebaran mangrove di Indonesia terutama di wilayah pesisir Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Chapman (1975) dalam Kusmana, et al. (2003) menyatakan bahwa hutan mangrove tersebar dari daerah tropika sampai 32°LU dan 38°LS. Penyebaran hutan mangrove di dunia dibagi kedalam dua kelompok yaitu:

a. The Old World Mangrove terdiri dari Afrika Timur, Laut Merah, India, Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Australia, New Zeland, Kepulauan Pasifik dan Samoa.

b. The New World Mangrove terdiri dari Pantai Atlantik dari Afrika dan Amerika, Meksiko, dan Pantai Pasifik Amerika dan Kepulauan Galapagos.

3. Biodiversitas Hutan Mangrove

Flora hutan mangrove dapat dikelompokkan kedalam dua kategori (Chapman, 1984 dalam Kusmana et al. 2003), yaitu:

Kandelia, Sonneratia, Avicennia, Nypa, Xylocarpus, Derris, Acanthus,

Lumnitzera, Scyphiphora, Smythea dan Dolichandrone.

b. Flora mangrove peripheral (pinggiran), yaitu flora mangrove yang secara ekologi berperan dalam formasi mangrove, tetapi juga flora tersebut berperan penting dalam formasi hutan lain, seperti : Excoecaria agallocha, Acrostichum aureum, Cerbera manghas, Heritiera littoralis, Hibiscus tiliaceus, dan lain-lain.

Vegetasi hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi, dengan jumlah jenis sebanyak 202 jenis yang terdiri atas 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana, 44 jenis epifit dan 1 jenis sikas. Namun hanya 47 jenis yang spesifik tumbuhan hutan mangrove. Paling tidak di dalam hutan mangrove terdapat salah satu jenis tumbuhan sejati penting/dominan yang termasuk dalam 4 famili yaitu Rhizophoraceae (Rhizophora, Bruguiera dan Ceriops), Sonneratiaceae (Sonneratia), Avicenniaceae (Avicennia) dan Meliaceae (Xylocarpus) (Bengen 2000).

Fauna hutan yang terdapat di hutan mangrove mewakili semua phylum, meliputi protozoa sederhana sampai burung, reptil dan mamalia. Secara garis besar fauna hutan mangrove dapat dibedakan atas fauna darat (terestrial), Fauna air tawar dan fauna laut (Kusmana et al. 2003).

4. Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove

Kusmana et al. (2003) menyatakan fungsi hutan mangrove dapat dikategorikan kedalam tiga macam fungsi, yaitu fungsi fisik, fungsi biologis/ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi-fungsi hutan mangrove mempunyai peranan penting bagi kehidupan flora dan fauna serta manusia yang memanfaatkan hutan mangrove untuk keberlanjutan hidupnya.

a. Fungsi Fisik.

1) Menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi/abrasi agar tetap stabil. 2) Mempercepat perluasan lahan.

3) Mengendalikan intrusi air laut.

4) Melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang dan angin kencang.

5) Mengolah limbah organik. b. Fungsi Biologis/Ekologis.

1) Tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah (spawning ground) dan tempat berkembang biak (nursery ground) berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya.

2) Tempat bersarang berbagai jenis satwaliar terutama burung. 3) Sumber plasma nutfah.

c. Fungsi Ekonomis.

1) Hasil hutan berupa kayu.

2) Hasil hutan bukan kayu seperti madu, obat-obatan, minuman dan makanan, tanin, dan lain-lain.

Tabel 2. Fungsi dan manfaat lingkungan ekosistem mangrove

Fungsi Produksi Berkelanjutan Fungsi Pembawa dan Pengatur

Kayu bakar Pengendali erosi

Arang Penyerap dan recycle

limbah manusia dan polutan lainnya

Ikan Memelihara biodiversity

Udang Tempat migrasi habitat

Tannin Tempat pemijahan dan pembibitan

Nipah Suplai unsur hara (nutrient)

Obat-obatan Regenerasi nutrient

Perburuan tradisional, penangkapan ikan dan pengumpulan produk

Melindungi dan memelihara terumbu karang

Sumber genetik

Sosial Ekonomi/Fungsi Konservasi Fungsi Informasi Industri dan penggunaan lahan Informasi religius dan spiritual

Tambak Inspirasi artistic dan budaya

Usahatani padi Informasi pendidikan, sejarah dan pengembangan ilmu pengetahuan Habitat bagi penduduk asli

Tempat rekreasi

Sumber : LPP Mangrove Indonesia (2004)

Manfaat dan fungsi dari ekosistem mangrove sebagaimana diuraikan pada Tabel 2, dapat bertambah dan berkurang fungsinya dalam suatu wilayah menurut tingkat pemanfaatannya. Artinya, manfaat dari sumberdaya hutan mangrove hanya akan dapat diketahui dan dirasakan kepentingannya, apabila masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat tersebut secara langsung (ada ketergantungan).

Kusmana et al. (2003) menyatakan bahwa sumberdaya mangrove yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari dua tingkatan yaitu tingkat ekosistem mangrove secara keseluruhan dan tingkat komponen ekosistem sebagai Primary Biotic Component.

a. Tingkat Ekosistem Mangrove secara Keseluruhan. 1) Lahan Tambak, Lahan Pertanian dan Kolam Garam.

Di beberapa lokasi di Indonesia, banyak lahan mangrove yang dikonversi untuk lahan tambak, lahan pertanian dan kolam garam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian ekosistem.

2) Lahan Pariwisata.

b. Tingkat Komponen Ekosistem Sebagai Primary Biotic Component. 1) Flora

Dalam skala komersial, berbagai jenis kayu mangrove dapat digunakan sebagai :

a) Chips untuk bahan baku kertas terutama jenis Rhizophora spp. dan Bruguiera spp.

b) Penghasil industri papan dan plywood, terutama jenis Bruguiera spp dan Heritiera littoralis.

c) Tongkat dan tiang pancang (scalfold) terutama jenis Bruguiera spp., Ceriops spp., Oncosperma sp., dan Rhizophora apiculata.

d) Kayu bakar dan arang yang berkualitas sangat baik. 2) Fauna

Jenis fauna mangrove yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah berupa jenis ikan, kepiting dan burung.

a) Ikan

Sekitar 52 jenis ikan yang hidup dihabitat mangrove Indonesia, antara lain Mullet, Snapper, Milkfish, Seabass, Tilapia dan Mudskiper.

b) Udang dan Kepiting

Sekitar 61 jenis udang dan kepiting yang hidup di habitat mangrove Indonesia, antara lain Uca spp., Sesarma spp., Scylla serata, dan lain-lain. c) Burung

Sekitar 46 jenis burung yang berasosiasi dengan mangrove, diantaranya pecuk, cangak, dan bangau/kuntul.

B. Taman Nasional

1. Pengertian Taman Nasional

Suatu kawasan ditunjuk sebagai kawasan taman nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami.

b. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami. c. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.

d. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.

e. Kawasan dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

2. Zonasi Taman Nasional

Peraturan Menteri No. 56 Tahun 2006 tentang pedoman zonasi taman nasional menteri kehutanan menyatakan zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan-rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya. Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terbagi atas zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain (terdiri dari zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah dan zona khusus) yang ditetapkan Menteri berdasarkan kebutuhan pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

a. Zona inti, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

3) Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan atau belum diganggu manusia;

4) Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan berlangsungnya proses ekologis secara alami;

5) Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;

6) Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

b. Zona pemanfaatan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;

2) Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

3) Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

c. Zona rimba, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi;

2) Kemiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;

3) Kerupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.

C. Sosial Ekonomi Masyarakat

dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan (tata ruang).

Keragaman lingkungan sosial di Indonesia, dapat dilihat berdasarkan lokalitas/geografis yang dibagi menjadi lingkungan sosial pesisir dan pedalaman atau perairan dan daratan. Pengertian lingkungan sosial pesisir adalah masyarakat yang berdiam di daratan dekat dengan laut dan masyarakat yang secara khas menghabiskan sebagian besar masa hidupnya diatas perairan laut. Dalam pengertian ini komuniti perairan (seperti Orang Laut di Kepulauan Riau dan Orang Bajau di perairan Timur Pulau Sulawesi) juga tergolong ke dalam lingkungan sosial pesisir. Bagi komuniti ini ketergantungan hidup kepada sumberdaya daratan juga sama besarnya dengan ketergantungan kepada sumberdaya perairan (Purba 2002).

1. Tipe-tipe Masyarakat Pesisir di Indonesia

Meskipun Indonesia negara kepulauan (archipelago), akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari penduduknya yang berdiam, hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Berdasarkan hubungan, adaptasi dan pemahaman terhadap daerah pesisir dengan segala kondisi geografisnya, maka masyarakat yang berdiam dipesisir setidaknya dapat kita kategorikan menjadi tiga yaitu masyarakat perairan, masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir tradisonal.

a. Masyarakat Perairan.

Kesatuan-kesatuan sosial yang hidup dari sumber daya perairan (laut, sungai atau pantai), cenderung terasing dari kontak-kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, lebih banyak berada di lingkungan perairan dari pada darat, dan berpindah-pindah tempat disuatu wilayah (teritorial) perairan tertentu. Kehidupan sosial mereka cenderung bersifat egaliter, dan hidup dalam kelompok-kelmpok kekerabatan setingkat klen kecil. Berbagai literatur etnografi menunjukkan bahwa masyarakat asli setempat yang benar-benar menggantungkan kehidupan ekonomi subsistensinya dari sumber daya peariran dapat dihitung dengan jari.

b. Masyarakat Nelayan.

kelangsungan hidupnya. Masyarakat nelayan umumnya telah bermukim secara tetap di daerah-daerah yang mudah mengalami kontak-kontak dengan masyarakat-masyarakat lain. Sistem ekonomi mereka tidak dapat dikategorikan masih berada di tingkat subsistensi; sebaliknya sudah masuk ke sistem perdagangan, karena hasil laut yang mereka peroleh tidak dikonsumsi sendiri, tetapi didistribusikan dengan imbal ekonomis kepada pihak-pihak lain. Sungguhpun hidup dengan memanfaatkan sumberdaya perairan, namun sebenarnya mereka lebih banyak menghabiskan kehidupan sosial budaya di dataran.

c. Masyarakat Pesisir Tradisional.

Masyarakat-masyarakat pesisir seperti ini memang berdiam dekat perairan laut, akan tetapi sedikit sekali menggantungkan kelangsungan hidup dari sumberdaya laut. Mereka kebanyakan hidup dari pemanfaatan sumberdaya daratan, baik sebagai pemburu dan peramu atapun sebagai petani tanaman pangan ataupun jasa. Meskipun sebagian warganya bisa memanfaatkan sumberdaya perairan, akan tetapi jumlahnya sedikit dan nampak sekali lebih mengutamakan kegiatan subsistensi di daratan. Dalam kehidupan sehari-hari nampak sekali mereka lebih menguasai pengetahuan mengenai lingkungan darat daripada perairan, lebih mengembangkan keraifan lingkungan darat daripada laut. Jadi masyarakat pesisir seperti ini tidak dapat disamakan dengan masyarakat nelayan ataupun masyarakat perairan yang memiliki ketergantungan hidup sangat besar kepada sumberdaya perairan.

2. Interaksi Masyarakat Terhadap Sumberdaya Hutan Mangrove

berhadapan muka, sedangkan kontak sekunder adalah suatu hubungan yang memerlukan perantara, baik orang ketiga meupun peralatan komunikasi.

Atmadilaga dalam Hardjanto, Sudaryanto, Hadjib, Machyudi (1988) menyatakan interaksi antara masyarakat dengan hutan berlangsung sepanjang masa, sedangkan sifat dan intensitasnya mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan kependudukan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan baik secara langsung dan tidak langsung diperoleh dengan cara memanfaatkan sumberdaya hutan. Jika ditinjau dari bentuk pemanfaatan tersebut maka dapat terjadi secara legal maupun ilegal dimana keduanya merupakan bentuk interaksi antara hutan dengan masyarakat sekitarnya.

D. Ekonomi Hutan Mangrove 1. Ekonomi Hutan Mangrove

Gambar 2. Hubungan antara sistem perekonomian dan lingkungan (Sumber: Kusumastanto 2000)

2. Nilai Ekonomi Mangrove

Fauzi (2002) menyatakan nilai ekonomi adalah penguluran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang jasa lainnya. Secara formal konsep ini disebut sebagai keinginan membayar (willingness to pay) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan pengukuran ini, nilai ekologis dari ekosistem bisa diterjemahkan kedalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter dari barang dan jasa. Sebagai contoh jika ekosistem pantai mengalami kerusakan akibat polusi, maka nilai yang hilang akibat degradasi lingkungan bisa diukur dari keinginan seseorang untuk membayar agar lingkungan tersebut kembali ke aslinya atau mendekati aslinya.

Hufscmidt, dkk dalam Maryadi (1998) menyatakan secara garis besar metode penilaian manfaat ekonomi (biaya lingkungan) suatu sumberdaya alam dan lingkungan pada dasarnya dapat dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu berdasarkan pendekatan yang berorientasi pasar dan pendekatan yang berorientasi survei atau penilaian hipotesis.

Perusahaan Rumahtangga Output

Input

Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Udara, air, hewan, binatang, energi,

a. Pendekatan Orientasi Pasar.

1) Penilaian manfaat menggunakan hara pasar aktual barang dan jasa (actual market based method):

a) Perubahan dalam hasil nilai produksi (change in produktivity). b) Metode kehilangan penghasilan (loss of earning methods).

2) Penilaian biaya dengan menggunakan harga pasar aktual terhadap masukan berupa perlindungan lingkungan:

a) Pengeluaran pencegahan (avered detensif expenditure methods). b) Biaya penggantian (replacement cost methods).

c) Proyek bayangan (shadow project methods). d) Analisis keefektifan biaya.

3) Penggunaan metode pasar pengganti (surrogate market-based methods) : a) Barang yang dapat dipasarkan sebagai pengganti lingkungan.

b) Pendekatan nilai pemilikan.

c) Pendekatan lain terhadap nilai tanah. d) Biaya perjalanan (travel cost).

e) Pendekatan perbedaan upah (wage differential methods). f) Penerimaan konpensasi/pampasan.

b. Pendekatan Orientasi Survei

1) Pertanyaan langsung terhadap kemauan membayar (Willingness to Pay). 2) Pertanyaan langsung terhadap kemauan di bayar (Willingness to Accept).

Barber dalam Barton (1994) dalam Suhendrata (2001) menyatakan terdapat tiga kategori pendekatan penilaian ekonomi sumberdaya pesisir, yaitu : (1) Impact analisys, yaitu penilaian kerusakan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pada wilayah pesisir, khususnya berupa dampak lingkungan, (2) Partial valuation, yaitu suatu penilaian alternatif suatu sumberdaya yang bertujuan untuk mendapatkan pilihan terbaik dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir, (3) Total valuation, yaitu penilaian ekonomi secara total dari ekosistem pesisir.

penilaian yaitu nilai guna langsung (direct use value), nilai guna tidak langsung (indirect use value) dan nilai bukan guna (non-use value).

a. Nilai Guna Langsung.

Nilai guna langsung adalah nilai yang berasal dari nilai langsung atau interaksi antara sumberdaya dan jasa ekosistem mangrove. Nilai guna langsung meliputi konsumtif (seperti koleksi bahan bakar kayu, aktivitas kehutanan, pertanian, pemanfaatan air, berburu dan memancing) dan non konsumtif adalah jasa mangrove (seperti rekreasi, wisata, penelitian in-situ dan pendidikan). Guna langsung mangrove dapat meliputi aktivitas komersial dan non komersial. Aktivitas non komersial biasanya sangat penting untuk kebutuhan hidup penduduk lokal.

Nilai guna langsung sumberdaya dan jasa mangrove relatifnya secara terbuka untuk diukur, biasanya menyertakan nilai/harga pasar dari laba produksi. Penggunaan dari harga secara normal menurunkan keuntungan, maka tidak diperhitungkan untuk surplus konsumen. Teknik lain, seperti nilai kesempatan tidak langsung, biaya-biaya pengganti tidak langsung dan nilai ganti, juga tersedia untuk nilai tidak guna langsung tetapi secara umum dapat dipertimbangkan sebagai pilihan kedua.

b. Nilai Guna Tidak Langsung.

Nilai guna tidak langsung adalah dukungan tidak langsung dan memberi perlindungan terhadap kegiatan ekonomi dan kekayaan fungsi alami mangrove, atau pengatur jasa lingkungan. Sebagai contoh, fungsi kendali arus banjir dari sistem mangrove dapat melindungi pertanian produksi, infrastruktur, kekayaan, nilai tanah dan bahkan kehidupan manusia. Air tanah mengisi persediaan air yang diperlukan untuk pertanian domestik dan tujuan industri di daerah yang lain. Sejak fungsi lingkungan jarang ditukar di pasar, pengukuran dari nilai guna tidak langsung secara khas mengakibatkan teknik penilaian non pasar (antara lain nilai ganti produktivitas, ketidaktentuan penilaian, metode biaya travel dan penetapan harga hedonik).

c. Nilai Pilihan.

diakibatkan individu bisa menghargai nilai pilihan mangrove yang dapat digunakan pada waktu yang akan datang. Dengan begitu ada suatu yang tambahan/premi yang ditempatkan pada pemeliharaan suatu sistem mangrove dan fungsi dan sumberdayanya untuk digunakan di masa yang akan datang. Nilai pilihan dianggap istimewa jika satu keraguan akan nilai masa depan tetapi mempunyai nilai tinggi, dan terjadi eksploitasi atau konversi yang tidak dapat dihentikan. Sebagai contoh, sumberdaya mangrove mungkin dimanfaatkan untuk keperluan hari ini tetapi mungkin dimasa yang akan datang mempunyai yang tinggi dalam hal ilmiah, pendidikan, komersial dan penggunaan yang ekonomi yang lainnya. Begitupun, fungsi lingkungan sebagai pengatur dari ekosistem mangrove mungkin jadi terus meningkat penting dari waktu ke waktu aktivitas ekonomi berkembangkan dan tersebar di daerah.

d. Nilai Bukan Guna

Tabel 3. Nilai total ekonomi sumberdaya mangrove

Nilai Guna Nilai Bukan

Guna 8. Turisme dan rekreasi 9. Tempat tinggal

10. Pendidikan, sejarah, informasi ilmiah

1. Stabilisasi pantai/tepi sungai

2. Aliran Air tanah

3. Pengendali arus dan banjir 4. Pembuangan Limbah

manusia

dan polusi dan daur ulang 5. Pemelihara Biodiversiti 6. Habitat migrasi 7. Tempat pembersaran anak dan pemijahan ikan. 8. Penyedia Nutrisi 9. Perlindungan dan pemeliharaan coral. 10. Mencegah intrusi air laut.

Masa depan

Bann (1998) menyatakan teknik yang dapat digunakan untuk menghitung komposisi variasi nilai mangrove, ditetapkan dalam lima kategori yaitu:

a. Harga Dasar

Pendekatan harga dasar didasarkan pada penggunaan harga pasar dari jasa dan barang-barang hutan (koreksi untuk kegagalan kebijakan dan ketidaksempurnaan pasar sehingga terjadi menyimpangkan harga).

b. Pendekatan Barang-barang terkait

Pendekatan barang-barang yang terkait menggunakan informasi dengan menghubungkan antara barang dan jasa yang dapat dijual dan tidak dijual baik untuk tujuan menghitung biaya dari barang non pasar (seperti pendekatan barter, pendekatan substitusi langsung, pendekatan substitusi tidak langsung). c. Pendekatan Tidak Langsung

1) Pendekatan pasar pengganti (Pendekatan pembuatan pilihan).

Menggunakan informasi tentang komoditi pasar untuk menarik kesimpulan dari biaya yang berhubungan dengan komoditi non pasar (Metode biaya perjalanan, pemberian harga hedonik).

2) Pendekatan pasar konvensional (Penilaian pasar dari efek fisik).

Menggunakan harga pasar untuk menilai jasa lingkungan dalam situasi dimana kerusakan lingkungan atau terjadi peningkatan perubahan dalam kuantitas atau harga input atau output pasar (seperti pendekatan fungsi produksi).

d. Pendekatan Langsung.

Pendekatan pasar terkonstruksi, contingent valuation method (CVM), yang digunakan untuk mendapatkan secara langsung, melalui metode survei, WTP (willingness to pay) konsumen untuk nilai-nilai lingkungan non pasar.

e. Metode Biaya Dasar.

Metode biaya dasar menggunakan beberapa perkiraan biaya pelengkap dan pengganti barang atau jasa sebagai perkiraan yang mendekati keuntungan (peluang biaya, peluang biaya tidak langsung, biaya perubahan, biaya pemindahan, biaya relokasi, pengeluaran prefentif).

E. Ekonomi Rumahtangga 1. Rumahtangga Petani

Rumahtangga (household) didefinisikan sebagai semua orang yang bertempat tinggal dibawah satu atap dan yang membuat keputusan keuangan bersama atau yang menyebabkan pihak lain mengambil keputusan keuangan mereka. Anggota keluarga seringkali disebut konsumen karena mereka membeli dan mengkonsumsi sebagian besar barang konsumsi dan jasa (Lipsey, Courant, Purvis, Steiner 1995).

a. Rumahtangga memiliki dua fungsi rangkap yaitu unit produksi, konsumsi, reproduksi (dalam arti luas) dan unit interaksi sosial, ekonomi dan politik. b. Tujuan rumahtangga adalah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan para

anggotanya.

c. Implikasi penting bagi penggunaan waktu, antara lain:

1) Rumahtangga petani miskin akan selalu bekerja keras untuk mendapatkan produksi meskipun kecil.

2) Mereka seringkali terpaksa harus menambah kegiatan bertani dengan pekerjaan-pekerjaan lain walaupun hasilnya lebih kecil dibandingkan hasil bertani.

3) Rumahtangga petani menunjukkan ciri-ciri self exploitation.

2. Pendapatan Rumahtangga Petani

Pendapatan dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai hasil uang atau keuntungan material yang timbul dari pemakaian kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dari segi akuntansi berarti menunjukkan penerimaan-penerimaan suatu perusahaan atau individu. Pendapatan usaha tani disini juga menyangkut penerimaan-penerimaan, hasil uang dan keinginan yang timbul dari pemakaian kekayaan dan jasa. Dengan pengertian yang lebih sederhana pendapatan usaha tani dapat diartikan sebagai suatu bentuk imbalan untuk jasa petani dan keluarganya dan modal (kekayaan) yang dimilikinya (Tjakrawiralaksana 1985).

III. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Taman Nasional Alas Purwo

Kawasan TNAP, semula berstatus Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Jenderal Hindia Belanda Nomor 6 stbl 456 tanggal 01 September 1939 seluas 62.000 ha dan tahun 1983, luas kawasan diubah menjadi 43.420 ha berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanggal 27 Mei 1983. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 diubah statusnya menjadi Taman Nasional Alas Purwo berdasarkan (Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2005). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 6186/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002, Balai TN Alas Purwo mengelola kawasan Taman Nasional (TN) Alas Purwo dan Cagar Alam/Taman Wisata Alam (CA/WTA) Kawah Ijen yang terdiri dari 3 Seksi Konservasi Wilayah (SKW), yaitu SKW I Rowobendo, SKW II Muncar dan SKW III Kawah Ijen (Anomim 2006).

TNAP, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu:

1. Perlindungan proses ekologis sistem penyangga kehidupan.

2. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

3. Pemanfaatan secara lestari alam hayati dan ekosistemnya dalam bentuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budaya dan pariwisata alam.

B. Kondisi Fisik 1. Letak dan Luas

Taman Nasional Alas Purwo secara administratif terletak di Kecamatan Tegaldimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Secara geografis terletak di ujung Timur Pulau Jawa wilayah pantai Selatan antara 8°26’45”– 8°47’00” LS dan 114°20’16” – 114°36’00” BT. Batas wilayah TNAP adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Barat : Kecamatan Pasanggaran b. Sebelah Timur : Selat Bali

c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

d. Sebelah Utara : Kecamatan Muncar, Tegal Dlimo, Purwoharjo dan Pasanggaran.

TNAP berdasarkan pembagian zonasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 51/Kpts/Dj-IV/1987 terbagi atas beberapa zonasi, yaitu zona inti, zona rimba, pemanfaatan dan zona penyangga. Untuk zona penyangga kawasan TNAP berupa hutan jati yang dikelola oleh Perum Perhutani. Peta zonasi TNAP dapat dilihat dalam Gambar 3.

a. Zona Inti (Sanctuary zone) seluas 17.200 Ha b. Zona Rimba (Wilderness zone) seluas 24.767 Ha c. Zona Pemanfaatan (Intensive use zone) seluas 250 Ha d. Zona Penyangga (Buffer zone) seluas 1.203 Ha

Balai TNAP juga mengelola Kawasan Kawah Ijen seluas 2.560 ha yang terdiri atas dua fungsi kawasan, yaitu Cagar Alam seluas 2.468 ha (Surat Keputusan Gubenur Jenderal Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 9 Oktober 1920 stbl Nomor 736 Tahun 1920) dan Taman Wisata Alam seluas 92 ha (Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1017/Kpts/UM/12/1981) (Balai Taman Nasional Alas Purwo 2005).

Gambar 3. Peta zonasi Taman Nasional Alas Purwo

2. Kondisi Iklim

Iklim di kawasan TNAP menurut klasifikasi iklim Schemidt dan Ferguson termasuk tipe iklim E dengan Nilai Q antara 100-167% dan rata-rata curah hujan 1000-1500 mm/th, semakin ke barat daerah tersebut curah hujan semakin tinggi. Temperatur udara berkisar antara 22°–31°C dengan kelembaban udara sebesar

40-85%. TNAP, khusus di wilayah Semenanjung Purwo dipengaruhi oleh angin muson yaitu angin muson barat yang basah dan angin muson timur yang kering. Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober sampai April sehingga musim hujan berlangsung dari Bulan Oktober sampai April, sedangkan angin muson timur berlangsung pada Bulan April sampai Oktober dan pada saat itu terjadi musim kemarau. Kelembaban udara bulanan berkisar antara 51,8-76,1% dan kecepatan angin berkisar antara 5,5-14,4 knots.

3. Kondisi Geologi dan Tanah

TNAP terdiri atas empat kelompok, yaitu (1) Tanah komplek Mediterian Merah-Litosol seluas 2.106 ha, (2) Tanah Regosol Kelabu seluas 6.238 ha, (3) Tanah Grumusol Kelabu seluas 379 ha, (4) Tanah Aluvial Hidromorf seluas 34.697 ha.

C. Kondisi Biologi

Secara umum tipe hutan di Kawasan TNAP merupakan hutan hujan dataran rendah. Hutan bambu merupakan formasi yang dominan ± 40 % dari total luas hutan yang ada.

1. Flora

Sampai saat ini telah tercatat sedikitnya 584 jenis tumbuhan yang terdiri dari rumput, herba, semak, liana dan pohon. Berdasarkan tipe ekosistemnya, hutan di TNAP dapat di kelompokkan menjadi hutan bambu, hutan pantai, hutan bakau/mangrove, hutan tanaman, hutan alam, dan padang penggembalaan (Feeding Ground).

Formasi vegetasi di TNAP terdiri atas:

a. Mangrove : 1.200 ha (terdapat 26 jenis mangrove sejati).

b. Hutan Pantai : 750 ha (terdapat vegatasi langka seperti sawo kecik/Manilkara kauki).

c. Hutan hujan Dataran Rendah : 36.686 ha (hampir 40% formasi bambu: 13

jenis bambu).

d. Hutan Tanaman : 3.350 ha (jati, mahoni dan johar).

e. Savana/Padang Rumput : 84 ha (tempat grazing area beberapa jenis mamalia besar seperti: banteng, rusa timor, kijang dan babi hutan).

2. Fauna

Keanekaragaman jenis fauna di kawasan TNAP secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 kelas yaitu Mamalia, Aves, Pisces dan Reptilia. Satwaliar yang terdapat di TNAP terdiri atas 21 jenis mamalia, 236 jenis burung dan 20 jenis reptil. Mamalia yang diantaranya yaitu: banteng (Bos javanicus), rusa (Cervus timorensis), ajag (Cuon alpinus), babi hutan (Sus scrofa), kijang (Muntiacus muntjak), macan tutul (Panthera pardus), lutung (Trachypithecus auratus), kera abu-abu (Macaca fascicularis). Burung yang telah berhasil diidentifikasi terdiri dari burung darat dan burung air, beberapa jenis diantaranya merupakan burung migran yang telah berhasil diidentifikasi berjumlah 39 jenis. Jenis burung yang mudah dilihat antara lain: ayam hutan (Gallus gallus), kangkareng (Antracoceros coronatus), rangkong (Buceros undulatus), merak (Pavo muticus) dan cekakak jawa (Halcyon cyanoventris). Jenis reptil yang terdapat di TNAP terdiri atas penyu hijau (Celonia mydas), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu sisik (Erithmochelys imbricata) dan penyu abu-abu (Lepidochelys olivaceae), merupakan penyu-penyu yang memanfatkan pantai TNAP sebagai tempat mendarat untuk bertelur.

D. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya 1. Kependudukan

2. Fasilitas Pendidikan

Sekolah yang terdapat di dua kecamatan mulai dari SD, SMP dan SMA. Pendidikan tingkat SMP dan SMA yang tersedia lebih banyak dikelola oleh swasta. Pada tingkat SD terjadi kebalikannya, dimana sekolah negeri lebih banyak dibandingkan SD swasta yang jumlahnya hanya 8 buah dari dua kecamatan (2 SD di Tegaldlimo dan 6 SD di Purwoharjo). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sekolah negeri untuk tingkat SMP dan SMA tidak dapat menampung lulusan dari SD negeri yang ada di dua kecamatan. Sekolah yang terdapat di Desa Sumberasri mulai dari SD dan SMP. Pendidikan dikelola oleh dua lembaga yaitu negara dan swasta. Pendidikan yang dikelola swasta yaitu 2 TK, 3 SD, 1 SMP dan dikelola oleh negara yaitu 4 SD. Desa Sumberasri memiliki jenjang pendidikan SMA.

3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan pedesaan di Kecamatan Tegaldlimo, seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu berada di Desa Purwoasri, Kedungwungu, Kedungsari, Tegaldlimo, dan Karang Gebang. Sedangkan untuk Kecamatan Purwoharjo terletak di Desa Grajagan, Glagah Agung, Purwoharjo dan Bulurejo. Desa Sumberasri memiliki 1 buah Pos Kesehatan Keliling Desa dan 10 buah Pos Kesehatan Terpadu.

4. Agama

5. Ekonomi

Kebutuhan hidup minimum di Desa Sumberasri adalah sebesar Rp 940.000 dengan rincian untuk makanan, aneka kebutuhan, perumahan dan sandang. Penduduk yang letaknya dekat dengan TNAP memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani dan petani pemilik. Jumlah persentase mata pencaharian adalah sebagai berikut: buruh tani (37,25%), petani pemilik (24,20%), pegawai negeri (0,61%), pertukangan (0,56%), pedagang (0,33%), nelayan (0,25%) dan lain-lain (36,84%).

Para petani pemilik yang lahannya sempit atau buruh tani, pada umumnya mereka mencari penghasilan sambilan ke pantai dengan cara mencari kerang, udang, reket, ikan dan lain-lain. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sambilan tersebut ternyata pendapatannya lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan dari pekerjaan pokoknya. Sedangkan masyarakat nelayan kebanyakan tinggal di wilayah Muncar, yang merupakan salah satu pelabuhan ikan terbesar di Jawa, dan di wilayah Grajagan.

TNAP terdapat 15 objek wisata alam, dimana empat lokasi diantaranya telah dikembangkan yaitu Sadengan, Trianggulasi, Pura Luhur Giri Salaka dan Plengkung. Sedangkan 11 lokasi lainnya mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam yaitu Kuburan Gandrung, Kayu Aking, Perpat, Tanjung Seloka, Ngagelan, Marengan dan Segoro Anak, Batu Lawang, Pancur, Sunglon Ombo, Parang Ireng, dan Gunung Tugu. Kekayaan alam demikian merupakan asset penting dalam upaya pengembangan pariwisata alam dalam rangka mencapai salah satu misi pemanfaatan taman nasional sebagai tempat rekreasi dan pariwisata alam.

6. Bahasa

IV. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Fauzi (2004) menyatakan sumberdaya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.Sedangkan sumberdaya alam adalah segala sumberdaya hayati dan non-hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku dan energi. Mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan satwa yang berasosiasi di dalamnya. Mangrove mempunyai fungsi fisik, ekonomis maupun ekologis yang potensial bagi keanekaragaman hayati dan kehidupan manusia.

Pemanfaatan terhadap hutan mangrove bisa berbagai macam yaitu pemanfataan potensi flora dan fauna serta ekosistem hutan mangrove. Pemanfaatan yang dilakukan secara terus menerus dan berlebihan akan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas dari hutan mangrove, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Masyarakat sekitar TNAP selama ini memanfaatkan hutan mangrove sebagai salah satu alternatif lapangan pekerjaan, selain itu hutan mangrove ini merupakan salah satu kawasan pelestarian alam, yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang membatasi pemanfaatan hutan.

Hutan mangrove sebagai sumberdaya alam memiliki fungsi ekologis yang pada umunya tidak dapat secara langsung dinilai dengan uang. Padahal bila ditinjau dari kondisi hutan mangrove baik yang sudah rusak maupun hutan mangrove dengan kondisi yang masih baik memiliki nilai ekonomis yang sangat besar. Oleh karena ini diperlukan penilaian ekonomi yang mencakup penilaian manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan, dan manfaat keberadaan hutan mangrove serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi hutan mangrove bagi masyarakat sekitar hutan.

Gambar 4. Diagram kerangka kerja penelitian Sumberdaya

Hutan Mangrove

Fungsi fisik, fungsi ekologi dan fungsi ekonomi Hutan Mangrove 1. Menjaga garis pantai, mengendalikan intrusi air laut

2. Sumber plasma nutfah.

3. Hasil hutan berupa kayu, non kayu dan lahan

Perubahan ekosistem Hutan Mangrove Faktor perubah :

1. Faktor manusia (Aktivitas pemanfaatan hutan) 2. Faktor alam

Kondisi Hutan Mangrove Saat Ini

Identifikasi Pemanfaatan Hutan Mangrove

Nilai Guna Bukan Nilai Guna

Manfaat

Kuantifikasi Manfaat kedalam Nilai Ekonomi

Perhitungan Nilai Total Ekonomi

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Resort Bedul Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Penentuan lokasi dipilih secara langsung, dengan pertimbangan Resort Bedul merupakan kawasan TNAP yang berbatasan langsung dengan luar kawasan TNAP dan pemanfataan telah dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Tanggal 22 September sampai 9 November 2006.

C. Obyek dan Alat Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan adalah hutan mangrove Resort Bedul TNAP dan masyarakat sekitar hutan mangrove Resort Bedul yang memanfaatkan sumberdaya mangrove. Alat penelitian yang digunakan adalah kompas, meteran, data sheet, panduan wawancara, alat perekam, kamera dan alat tulis.

D. Metode Pengumpulan Data Penelitian 1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data a. Data primer yang diambil adalah:

1) Potensi sumberdaya mangrove meliputi keanekaragaman jenis flora dan fauna yang terdapat didalam hutan mangrove.

2) Pemanfaat sumberdaya mangrove, meliputi karakteristik responden meliputi umur, mata pencaharian, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, lama pengambilan hasil hutan, intensitas pemungutan hasil hutan.

3) Jenis pemanfaatan hasil dan jasa hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

4) Pendapatan responden.

b. Data sekunder yang diambil adalah:

1) Kondisi biologi lokasi penelitian (seperti jenis flora dan fauna) 2) Kondisi sosial ekonomi lokasi penelitian (seperti monografi desa)

a. Potensi Sumberdaya Mangrove

Teknik pengambilan data mengenai sumberdaya mangrove bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di Resort Bedul. Untuk mengetahui kondisi vegetasi digunakan yaitu dengan metode jalur berpetak/transek.

Pembuatan titik sampling sepanjang 100 m dengan menggunakan metode transek dengan sudut tembak sebesar 200°. Pembagian vegetasi hutan kedalam tipe semai, pancang dan pohon.

1) Semai: permudaan mulai dari kecambah sampai anakan dengan tinggi kurang dari 1,5 m. Luas petak ukur semai yaitu 2 m x 2 m.

2) Pancang: permudaan dengan tinggi 1,5 m sampai anakan berdiameter kurang dari 10 cm. Luas petak ukur pancang yaitu 5 m x 5 m.

3) Pohon: pohon berdiameter lebih 10 cm. Luas petak ukur pohon yaitu 10 m x 10 m.

b. Pemanfaatan Hasil Hutan Mangrove

E. Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian 1. Kondisi Hutan Mangrove

Hasil identifikasi potensi hutan mangrove dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui keanekaragaman flora dan fauna ekosistem mangrove.

Berdasarkan Soerianegara dan Indrawan (2002) metode yang dapat digunakan untuk kegiatan analisis vegetasi adalah metode jalur berpetak/transek untuk mencari nilai indeks penting (INP). Rumus yang digunakan untuk mencari INP adalah:

Tingkat pohon dan pancang =

INP = KR + FR + DR Tingkat semai =

INP = KR + FR

Untuk mencari KR, FR dan DR perlu diketahui parameter-parameter vegetasi dengan rumus:

2. Pemanfatan Hutan Mangrove

Jenis-jenis pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat, dilakukan tabulasi dan dijabarkan secara deskriptif. Tabulasi pemanfaatan hasil hutan mangrove dapat terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Jenis pemanfaatan hasil/jasa hutan bagi masyarakat

No. Hasil Hutan/Jasa Hutan Bentuk Pemanfaatan

1. 2. 3.

. . n

3. Nilai Ekonomi Sumberdaya Mangrove

Penilaian manfaat ekonomi dari ekosistem hutan mangrove meliputi penilaian nilai kegunaan, nilai pilihan, nilai keberadaan. Penilaian total didapatkan dengan menjumlahkan semua nilai kegunaan, pilihan dan keberadaan.

a. Nilai Kegunaan

Nilai kegunaan adalah nilai dari manfaat (barang/jasa) hasil hutan yang dipungut seperti ikan, udang, kepiting, benur, kerang dan wisata. Berdasarkan rekapitulasi data hasil wawancara dengan responen, penilaian nilai kegunaan dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Manfaat langsung

Tahap perhitungan untuk memperoleh nilai hasil/jasa hutan yang mempunyai nilai kegunaan pertahun. Tabel penilaian nilai manfaat langsung terjadi dalam Tabel 5 dan Tabel 6.

a) Nilai hasil hutan

(1) Menghitung jumlah pungutan pertahun masing-masing hasil hutan setiap pemungut.

(2) Mengalikan jumlah pungutan pertahun setiap pemungut dengan nilai atau harga perunitnya.

(3) Mengalikan jumlah pungutan perorang dengan luas kawasan hutan mangrove.

Tabel 5. Perkiraan nilai hasil hutan mangrove No. Jenis Hasil Hutan Nilai

Rata-rata/orang (Rp/th)

(1) Menghitung nilai substitusi maka didekati dari harga barang/jasa substitusinya.

Tabel 6. Perkiraan nilai jasa hutan mangrove

No. Jenis Jasa Hutan Nilai Manfaat

2) Manfaat tidak langsung

Tahap perhitungan untuk memperoleh nilai kegunaan tidak langsung pertahun. Tabel perkiraan nilai tidak langsung tersaji dalam Tabel 7.

a) Menghitung nilai substitusi maka didekati dari harga barang/jasa substitusinya.

Tabel 7. Perkiraan nilai manfaat nilai tidak langsung hutan mangrove No. Jenis manfaat Tidak Langsung Nilai Manfaat

(Rp/th)

b. Nilai Manfaat Pilihan

hutan mangrovenya secara ekologis penting dan tetap terpelihara secara alami (Ruitenbeek 1991).

MP = MPBi Keterangan:

MP = Manfaat pilihan

MPBi = Manfaat pilihan biodiversity

c. Nilai Manfaat Keberadaan

Manfaat keberadaan atau Existence Value (EV) adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan mangrove setelah manfaat lainnya dihilangkan dari analisis sehingga nilainya merupakan nilai ekonomis keberadaan suatu komponen ekosistem. Dari hasil wawancara yang diperoleh, nilai keberadaan hasil hutan berdasarkan kesediaan membayar responden (willingness to pay), seperti dilihat pada Tabel 8. Tabel Rincian metode perhitungan tersaji dalam Tabel 9.

Tabel 8. Kompilasi nilai keberadaan hutan mangrove

No. Tingkat Pendidikan Nilai Valuasi (Rp) Responden Nilai (Rp.) 1. Tidak Sekolah

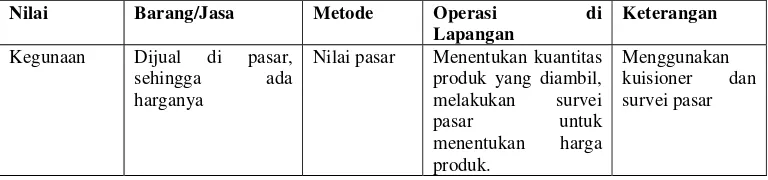

Tabel 9. Metode pendekatan dalam menentukan nilai ekonomi

Nilai Barang/Jasa Metode Operasi di

Lapangan

Keterangan

Kegunaan Dijual di pasar, sehingga ada harganya

Lanjutan Tabel 9. Metode pendekatan dalam menentukan nilai ekonomi

Tidak dipasarkan,

sehingga tidak ada

Analog Menghitung nilai keanekaragaman

hayati

Data sekunder

Keberdaan Dianggap dipelihara oleh masyarakat

Nilai ekonomi total hutan mangrove adalah dengan menjumlahkan semua nilai yaitu, nilai manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan dan manfaat keberdaan, sehingga nilai ekonomi total dapat diformulasikan sebagai berikut:

NET = ML + MTL + MP + MK Keterangan:

NET = Nilai ekonomi total ML = Manfaat Langsung MTL = Manfaat Tidak Langsung MP = Manfaat Pilihan

MK = Manfaat Keberdaan

3. Pendapatan Rumahtangga

Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh petani perbulan. Pendapatan rumahtangga petani dibedakan menjadi pendapatan dari usaha tani dan non-usaha tani. Pendapatan petani diperoleh dengan menggunakan model sebagai berikut:

I = I1 + I2

Keterangan:

I = Pendapatan rumahtangga I1 = Pendapatan usaha tani

Untuk pendapatan rumahtangga yang diakibatkan karena adanya pemanfaatan hutan mangrove, maka digunakan analisa persentase pendapatan. Persentase pendapatan diperoleh dengan menggunakan model sebagai berikut:

dt = ×100% +db

dp dp

Keterangan:

dt = Persentase pendapatan

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Hutan Mangrove

Resort Bedul merupakan bagian dari Seksi Wilayah I Rowobendo TNAP. Formasi hutan mangrove di Kawasan TNAP hanya terdapat disekitar Teluk Grajagan (Segoro Anak) dengan luas sekitar 1000 ha. Berdasarkan data yang diperoleh dari Resot Bedul Subseksi Rowobendo, susunan hutan mangrove terdiri dari 8 marga/genus tumbuhan mangrove, yaitu api-api (Avicenia alba, Avicenia marina, Avicenia officinalis ), bakau (Rhizhopora apiculata dan Rhizhopora mucronata), Dungun (Heritheria littoralis), kendal (Cordia oblique dan Cordia subcordata), nyiri (Xylocarpus granatum dan Xylocarpus moluccensis), perpat (Sonneratia alba), tanjang (Bruguiera gymnorhiza, Bruguiera cylindrica dan Bruguiera sexagula) dan tingi (Ceriops tagal, Ceriops decandra).

Formasi vegetasi mangrove, walaupun luasnya relatif kecil namun keberdaannya dinilai penting, karena formasi ini merupakan habitat penting bagi satwa air seperti jenis-jenis tertentu seperti ikan dan udang, maupun bagi satwa darat. Fauna yang berasosiasi dengan hutan mangrove terbagi atas tiga kelompok besar yaitu mamalia darat, burung, reptil dan biota perairan. Untuk mamalia yang sering ditemukan adalah babi hutan (Sus scrofa), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan kucing hutan (Felis bengalensis), rusa yang terdapat di hutan pantai, akan berada pada hutan bakau hanya untuk mengasin saja. Jenis-jenis burung yang berasosiasi dengan hutan mangrove adalah pecuk ular (Anhinga melanogaster), raja udang (Alcedo Caerulescens), bangau tong-tong (Leptoptilus javanicus) dan kuntul (Egretta spp). Ikan yang terdapat di perairan Resort Bedul antara lain ikan petak, kakap, brunjung, blutak, tiri, belanak, bedhul, glomoh, bang-bangan. Biota lain yang terdapat adalah reptil dan plankton.

pohon adalah Bruguiera gymnorrhiza dengan nilai INP 130,55%. Kedua marga yang mendominasi merupakan salah satu kelompok utama (Major Elements) mangrove. Jenis-jenis kelompok utama memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Hanya hidup dalam lingkungan mangrove, tidak dapat tumbuh menyebar

kedalam komunitas daratan.

2. Berperan penting dalam struktur komunitas mangrove dan mampu membentuk tegakan murni.

3. Memiliki morfologi spesifik sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan, seperti adanya akar permukaan (aerial roots) dan buah vivipary.

4. Secara fisiologis memiliki mekanisme untuk mengeluarkan garam dari tubuhnya.

5. Relatif terisolasi secara taksonomi dari komunitas daratan, minimal pada level marga (genus) (Kusmana, et al 2003).

Nilai INP terkecil adalah nyiri (Xylocarpus granatum), yaitu untuk semai 3,6%, untuk pancang 7,51% dan pohon 10,12%. Marga Xylocarpus termasuk dalam kelompok tambahan (Minor Elements) adalah famili Meliaceae (Xylocarpus granatum). Kelompok ini tidak dominan di dalam komunitas mangrove sehingga kehadirannnya tidak mencolok mata. Mereka banyak tumbuh di tepi atau batas luar habitat mangrove serta jarang membentuk tegakan atau komunitas murni (Kusmana, et al 2003). Secara rinci nilai indeks penting, dapat dilihat dalam Tabel 10.

Tabel 10. Nilai indeks penting hasil analisis vegetasi di Resort Bedul TNAP

No. Jenis Semai (%) Pancang (%) Pohon (%)

1. Ceriops tagal 105,98 166,54 84,18

2. Bruguiera gymnorrhiza 62,72 75,78 130,55

3. Avicenia alba 23,26 42,14 41,14

4. Sonneratia alba 3,78 7,54 13,53

5. Xylocarpus granatum 3,6 7,51 10,12

aktivitas manusia yang mengakibatkan degradasi kawasan hutan mangrove. Kondisi hutan mangrove yang mulai rusak dapat dilihat dalam Gambar 5.

Gambar 5. Kondisi hutan mangrove yang mulai rusak

Faktor yang menyebabkan penurunan kondisi hutan mangrove yang berbatasan langsung dengan masyarakat. Faktor-fakrtor tersebut adalah kurangnya lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar hutan, lemahnya sistem pengamanan yang dilakukan di Resort Bedul yang berhubungan langsung dengan kawasan luar non hutan konservasi, banyaknya komoditas yang bersifat komersial yang dapat diambil atau dipungut dari hutan yang sebagian tidak dipungut bayaran serta mudahnya akses masuk kedalam hutan yang dapat dicapai langsung baik dengan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

B. Pemanfaatan Hutan Mangrove Oleh Masyarakat

1. Hasil Hutan Mangrove Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat

Pemanfaatan yang dijual terdiri dari benur/anakan udang, udang, kepiting, kerang-kerangan (kerang dara, kerang capar, kerang pensil) dan remis.

Penangkapan ikan oleh nelayan biasanya dilakukan pada siang dan menggunakan jaring dan perahu. Pengambilan ikan di Segoro Anak ikan hanya dilakukan oleh nelayan yang memiliki perahu-perahu kecil. Ikan yang ditangkap adalah ikan-ikan liar yang sudah banyak terdapat diperairan Segoro Anak. Jenis ikan yang didapat adalah ikan brujung, bedhul dan glomo. Alat tangkap yang digunakan untuk mencari ikan dapat dilihat dalam Gambar 6.

Gambar 6. Jaring dan perahu sebagai alat tangkap ikan

Gambar 7. Tancang sebagai penambat jaring udang

Selain udang yang sudah besar yang diambil masyarakat juga mengambil benur/anakan udang, pengambilan benur biasanya dilakukan dengan menggunakan jaring yang rapat kemudian dimasukkan kedalam ember. Pengambilan udang biasanya dilakukan pada siang hari. Pengambilan benur dilakukan hanya jika ada pemesanan. Daerah pemasaran benur dilakukan di sekitar Banyuwangi, biasanya benur dijual pada petambak-petambak yang membutuhkan benih udang. Gambar benur dan alat dapat dilihat dalam Gambar 8.

a. b.

Gambar 8. a. Anakan udang (benur); b. Alat tangkap benur

ini mulai muncul kembali itupun masih dengan ukuran kecil-kecil sehingga masyarakat masih belum mengambil kerang dara. Ketidakmunculan kerang pensil ini diakibatkan banyaknya lumpur sehingga pengambilan kerang pensil menjadi sulit. Pengambilan kerang dara nelayan hanya membutuhkan tempat untuk hasil karena nelayan menyelam langsung kedalam dasar sungai. Kerang pensil dan kerang capar cukup menggunakan parang atau cangkul karena masyarakat mengambil kerang pensil dan kerang dara pada saat air di sungai Segoro Anak mulai surut. Nilai ekonomis dari ketiga jenis kerang berbeda, nilai kerang dara jauh lebih mahal dibandingkan dengan kerang pensil. Kerang capar memiliki nilai ekonomi paling kecil. Pada saat ini masyarakat lebih banyak mengambil kerang dara dari pada kerang capar sebagai tambahan ekonomi keluarga. Kerang-kerang yang didapatkan biasanya langsung dijual kepada konsumen. Gambar kerang capar dan kerang dara dapat dilihat dalam Gambar 9.

a. b.

Gambar 9. a. Kerang capar; b. Kerang dara

Penangkapan kepiting digunakan pancing yang berbentuk segitiga yang terbuat dari kawat. Hasil penangkapan kepiting oleh nelayan di jual ke pasar. Kepiting yang terdapat di Resort Bedul berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi tiga yaitu kepiting yang berukuran kecil dengan harga jual Rp 5.000/kg, kepiting berukurang sedang dengan harga jual Rp 10.000/kg dan kepiting berukuran besar dengan harga jual Rp 15.000/kg. Kepiting dan alat yang digunakan untuk menangkap kepiting dapat dilihat dalam Gambar 10.