KETERPAPARAN PEMULUNG SAMPAH DAPAT

MENIMBULKAN PENYAKIT KULIT AKIBAT

KERJA DI TPA TERJUN MEDAN

TESIS

Oleh

ASWIN SOEFI LUBIS

067004004/PSL

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2011

SE K O L

A

H

P A

S C

A S A R JA

N

KETERPAPARAN PEMULUNG SAMPAH DAPAT

MENIMBULKAN PENYAKIT KULIT AKIBAT

KERJA DI TPA TERJUN MEDAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

ASWIN SOEFI LUBIS

067004004/PSL

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : KETERPAPARAN PEMULUNG SAMPAH DAPAT MENIMBULKAN PENYAKIT KULIT AKIBAT KERJA DI TPA TERJUN KOTA MEDAN

Nama Mahasiswa : Aswin Soefi Lubis Nomor Pokok : 067004004

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Disetujui, Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. dr. Jazanul Anwar, Sp. FK Ketua

)

(Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc) (Dr. Heru Santoso, MS Anggota Anggota

)

Ketua Program Studi Direktur

(Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS) (Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE)

Telah diuji pada

Tanggal : 18 Februari 2011

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. dr. Jazanul Anwar, Sp. FK

Anggota : 1. Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc

2. Dr. Heru Santoso, MS

KETERPAPARAN PEMULUNG SAMPAH DAPAT MENIMBULKAN PENYAKIT KULIT AKIBAT KERJA DI TPA TERJUN MEDAN

ABSTRAK

Peningkatan arus urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari, bahkan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Fenomena ini semakin menambah keragaman kota Medan dan mendatangkan masalah baru khususnya dalam hal persampahan. TPA Terjun merupakan salah satu tempat pembuangan akhir sampah di Kota Medan yang menjadi tempat bekerja para pemulung. Pemulung setiap harinya berkontak langsung dengan sampah yang mengandung bahan-bahan yang berisiko terhadap terjadinya penyakit kulit akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterpaparan pemulung sampah sehingga menimbulkan penyakit kulit akibat kerja. Desain studi yang digunakan case study dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yang berjumlah 61 orang dan yang mengikuti tes tempel 10 orang yang mengalami penyakit dermatitis kontak. Metode pengumpulan data adalah kuisioner dan tes tempel untuk penyakit kulit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memiliki hubungan yang bermakna dengan penyakit kulit akibat kerja adalah mencuci tangan setelah bekerja

(p=0.000), memakai pelindung tangan saat bekerja (p=0.003), memakai sepatu

pelindung (p=0.002), dan memakai krim pelindung wajah saat bekerja (p=0.001). Sedangkan faktor usia, jenis kelamin, lama bekerja, membersihkan diri setelah bekerja, memakai pelindung pakaian tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan penyakit kulit akibat kerja. Hasil dari tes tempel menunjukkan bahwa dari 10 sampel yang diuji coba, 7 orang positif mengandung zat cobalt chloride dan 4 orang

positif mengandung zat nickel sulphate. Kedua logam tersebut merupakan zat

berbahaya yang biasanya berasal dari limbah industri. Oleh karena itu untuk pemulung dianjurkan untuk selalu menggunakan Alat Pelindung Diri saat bekerja dan

memperhatikan personal hygiene. Kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan

bersama–sama meninjau kembali jenis-jenis sampah yang dibuang di TPA Terjun, karena ditemukannya zat–zat berbahaya yang berasal dari limbah industri.

THE EXPOSURE OF GARBAGE COLLECTORS CAN CAUSE OCCUPATIONAL DERMATOSE AT THE SITE

WASTE DISPOSAL TERJUN MEDAN

ABSTRACT

Urbanization is unavoidable phenomenon that increased every year. This phenomenon supports the diversity of Medan and creates a new problem especially related to waste production. In the end site of waste disposal Terjun is one of the places for some people who work as waste collector. The waste collector contacted with the waste everyday which contains contaminated goods that could give those chances for occupational dermatose. This is a quantitative case study, aims to explore the exposure of waste collector to the waste that could possibly give those chances for occupational dermatose. Sixty one samples obtained with purposive sampling of which 10 of them having contact dermatitis and given skin test. Data`s was collected using questioner and skin test for skin disease. The result of analysis shows that factors significantly associated with occupational dermatose are washing hands after work (p= 0.000), wearing gloves (hands cover) while working (p= 0.003), wearing shoes (p= 0.002), and using face cream (sun block) while working (p= 0.001). But age, sex, duration of work, having shower after work, wearing specific clothing while working did not show a significant association with occupational dermatose. Skin test showed that 7 of 10 tested were positive having cobalt chloride and 4 of those positive having nickel sulphate. Both materials are dangerous things that commonly produced in industry. The study recommended the waste collector to wear personal protection devices while working and taking a good care of personal hygiene. District Health Office and District Cleanses are proposed to discuss and providing solution to the variety of waste dumped in TPA Terjun as there are found dangerous material from industry waste.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolonganNya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis dengan judul:

Keterpaparan Pemulung Sampah Dapat Menimbulkan Penyakit Kulit Akibat Kerja

di TPA Terjun Kota Medan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir

penyelesaian program pascasarjana pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya

Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.

Selama pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini penulis telah mendapat

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada:

1. Prof. Dr. dr. Jazanul Anwar, Sp.FK., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang

telah banyak memberikan perhatian, nasehat, arahan dan waktu secara sabar

untuk berdiskusi dengan memberikan semangat secara terus-menerus sejak

perencanaan penelitian sampai penyelesaian penulisan tesis ini,

2. Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc. dan Dr. Heru Santoso, MS., selaku Anggota

Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, waktu serta tenaga dalam

berdiskusi mulai dari perencanaan penelitian sampai terselesaikannya tesis ini

3. Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS selaku Ketua Program Studi Pengelolaan

Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera

Utara yang telah memberikan dorongan untuk tetap bertahan dalam

menyelesaikan studi ini.

4. Bapak Drs. Chairuddin, MS selaku Sekretaris Program Studi Pengelolaan

Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera

5. Prof. dr. Sorimuda Sarumpaet, MPH. dan Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc., selaku

Penguji yang telah memberikan koreksi, masukan, saran peraikan dan semangat

dalam menyelesaikan studi.

6. Istriku Hj. Enizar dan anak–anakku dr. Siska Anggreni Lubis, SpKK, Nadia

Arimbi Lubis, dan dr. Tiffani Tantina Lubis yang dengan setia dan sabar

mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Teman-teman yang telah banyak membantu dan berdiskusi selama menuntut

ilmu dan penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu dan Bapak dengan berlipat

ganda. Akhirnya kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna,

namun demikian penulis berharap semoga karya ilmiah yang sederhana ini

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang

memerlukannya.

Medan, Februari 2011

Aswin Soefi Lubis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banda Aceh, pada tanggal 7 September 1949. Penulis

merupakan anak ke-2 dari 7 bersaudara sebagai putera dari Bapak H. Bahrum Lubis

(Alm) dan Ibu Hj. Ratna Mala Nasution (Alm).

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1956, memasuki SR 4 Kabanjahe.

2. Tahun 1962, memasuki SMP Negeri 1 Kabanjahe.

3. Tahun 1965, memasuki SMA Negeri 2 Bandung.

4. Tahun 1970, memasuki Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara.

5. Tahun 2006, memasuki Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program

Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

DAFTAR ISI

2.2. Penyakit Kulit Akibat Kerja ... 12

III METODE PENELITIAN ... 24

3.1. Jenis Penelitian ... 24

3.2. Tempat dan Waktu ... 24

3.3. Populasi dan Sampel ... 24

3.4. Instrumen Penelitian ... 25

3.5. Metode Pengumpulan Data ... 25

3.6. Variabel Penelitian ... 27

3.7. Definisi Operasional ... 28

3.8. Jalannya Penelitian ... 29

3.9. Analisis Data ... 30

IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

4.1. Gambaran Sampah di Kota Medan ... 31

4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 32

4.3. Hasil Penelitian ... 36

4.3.1. Jenis Penyakit Kulit Akibat Kerja ... 38

4.3.2. Personal Hygiene dan Alat Pelindung Diri ... 39

4.3.3. Riwayat Alergi ... 42

4.3.4. Analisis Bivariat ... 43

4.3.5. Hasil Tes Tempel ... 45

4.4. Pembahasan ... 47

V KESIMPULAN DAN SARAN ... 55

5.1. Kesimpulan ... 55

5.2. Saran ... 56

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

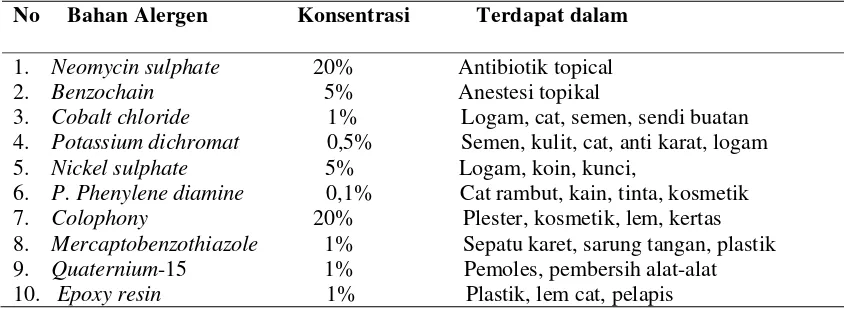

1 Daftar Bahan Alergen pada Tes Tempel ... 26

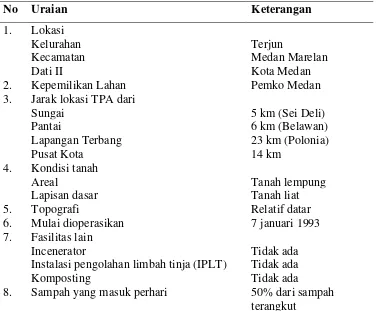

2 Data Mengenai Kondisi TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan... 33

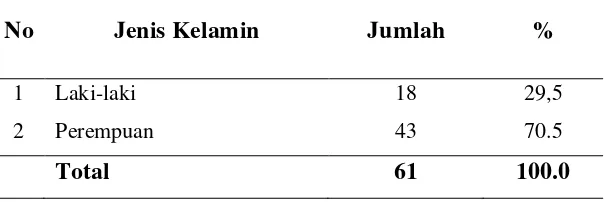

3 Distribusi Jenis Kelamin pada Responden ... 36

4 Distribusi Kelompok Umur pada Responden... 37

5 Distribusi Tahun Terkena Penyakit pada Responden ... 37

6 Distribusi Lama Bekerja pada Responden ... 38

7 Distribusi Jenis Penyakit Kulit Akibat Kerja pada Responden ... 38

8 Data Jenis Kelamin dan Jenis Penyakit Kulit Akibat Kerja pada Responden... 39

9 Distribusi Melakukan Upaya Mencuci Tangan dengan Sabun Setelah Bekerja pada Responden ... 40

10 Distribusi Memakai Pelindung Tangan Saat Bekerja pada Responden ... 40

11 Distribusi Memakai Sepatu Pelindung Saat Bekerja pada Responden ... 41

12 Distribusi Memakai Pelindung Pakaian Saat Bekerja pada Responden ... 41

13 Distribusi Membersihkan Diri dan Mandi Setelah Bekerja pada Responden ... 42

14 Distribusi Memakai Krim Pelindung Saat Bekerja pada Responden ... 42

15 Distribusi Responden dan Keluarga Sering Pilek/Sesak/Eksema ... 42

16 Distribusi Responden Pernah Mengobati Penyakit Alergi ... 43

17 Hasil Analisis Identitas Diri dengan Penyakit Kulit Akibat Kerja pada Responden ... 44

18 Hasil Analisis Bivariat Personal Hygiene dan Alat Pelindung Diri dengan Penyakit Kulit Akibat Kerja pada Responden ... 45

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

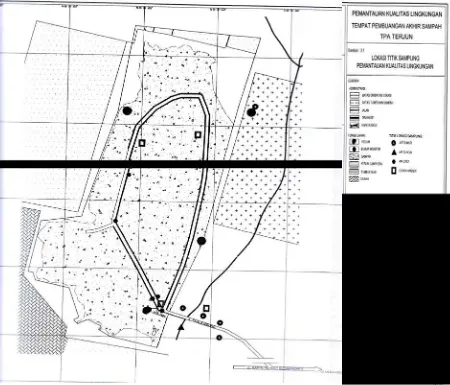

1 Peta Lokasi TPA Terjun ... 34 2 Lokasi TPA Terjun ... 35

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1 Daftar Kuesioner ………... 60

KETERPAPARAN PEMULUNG SAMPAH DAPAT MENIMBULKAN PENYAKIT KULIT AKIBAT KERJA DI TPA TERJUN MEDAN

ABSTRAK

Peningkatan arus urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari, bahkan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Fenomena ini semakin menambah keragaman kota Medan dan mendatangkan masalah baru khususnya dalam hal persampahan. TPA Terjun merupakan salah satu tempat pembuangan akhir sampah di Kota Medan yang menjadi tempat bekerja para pemulung. Pemulung setiap harinya berkontak langsung dengan sampah yang mengandung bahan-bahan yang berisiko terhadap terjadinya penyakit kulit akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterpaparan pemulung sampah sehingga menimbulkan penyakit kulit akibat kerja. Desain studi yang digunakan case study dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yang berjumlah 61 orang dan yang mengikuti tes tempel 10 orang yang mengalami penyakit dermatitis kontak. Metode pengumpulan data adalah kuisioner dan tes tempel untuk penyakit kulit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memiliki hubungan yang bermakna dengan penyakit kulit akibat kerja adalah mencuci tangan setelah bekerja

(p=0.000), memakai pelindung tangan saat bekerja (p=0.003), memakai sepatu

pelindung (p=0.002), dan memakai krim pelindung wajah saat bekerja (p=0.001). Sedangkan faktor usia, jenis kelamin, lama bekerja, membersihkan diri setelah bekerja, memakai pelindung pakaian tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan penyakit kulit akibat kerja. Hasil dari tes tempel menunjukkan bahwa dari 10 sampel yang diuji coba, 7 orang positif mengandung zat cobalt chloride dan 4 orang

positif mengandung zat nickel sulphate. Kedua logam tersebut merupakan zat

berbahaya yang biasanya berasal dari limbah industri. Oleh karena itu untuk pemulung dianjurkan untuk selalu menggunakan Alat Pelindung Diri saat bekerja dan

memperhatikan personal hygiene. Kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan

bersama–sama meninjau kembali jenis-jenis sampah yang dibuang di TPA Terjun, karena ditemukannya zat–zat berbahaya yang berasal dari limbah industri.

THE EXPOSURE OF GARBAGE COLLECTORS CAN CAUSE OCCUPATIONAL DERMATOSE AT THE SITE

WASTE DISPOSAL TERJUN MEDAN

ABSTRACT

Urbanization is unavoidable phenomenon that increased every year. This phenomenon supports the diversity of Medan and creates a new problem especially related to waste production. In the end site of waste disposal Terjun is one of the places for some people who work as waste collector. The waste collector contacted with the waste everyday which contains contaminated goods that could give those chances for occupational dermatose. This is a quantitative case study, aims to explore the exposure of waste collector to the waste that could possibly give those chances for occupational dermatose. Sixty one samples obtained with purposive sampling of which 10 of them having contact dermatitis and given skin test. Data`s was collected using questioner and skin test for skin disease. The result of analysis shows that factors significantly associated with occupational dermatose are washing hands after work (p= 0.000), wearing gloves (hands cover) while working (p= 0.003), wearing shoes (p= 0.002), and using face cream (sun block) while working (p= 0.001). But age, sex, duration of work, having shower after work, wearing specific clothing while working did not show a significant association with occupational dermatose. Skin test showed that 7 of 10 tested were positive having cobalt chloride and 4 of those positive having nickel sulphate. Both materials are dangerous things that commonly produced in industry. The study recommended the waste collector to wear personal protection devices while working and taking a good care of personal hygiene. District Health Office and District Cleanses are proposed to discuss and providing solution to the variety of waste dumped in TPA Terjun as there are found dangerous material from industry waste.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan arus urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari,

bahkan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Fenomena ini semakin menambah

keragaman Kota Medan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya, namun

di sisi lain juga mendatangkan masalah baru khususnya dalam hal persampahan.

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap

aktivitas manusia pada umumnya menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau

volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang/material yang

digunakan sehari-hari. Demikian juga, jenis sampah sangat tergantung dari jenis

material yang dikonsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak dapat

dipisahkan dari pengelolaan gaya hidup masyarakat (Ginting, 2004).

Ketika jumlah manusia masih sedikit dan sampah bersifat organik dalam

mengatasi sampah cukup dengan membuangnya jauh-jauh dan alam masih dapat

melakukan self purification. Namun ketika terjadi revolusi industri dan telah

ditemukannya bahan-bahan baru dari proses sintesis kimia yang sulit diuraikan oleh

alam, dan manusia berkembang sangat pesat serta berkembangnya pola

konsumerisme, sampah mulai bermasalah. Prinsip membuang jauh-jauh tidak dapat

dilaksanakan lagi karena tempat yang jauh sudah tidak ada lagi sudah penuh dengan

manusia, dan tidak ada satu tempat pun yang dihuni manusia mau menerima sampah.

sebagai pembuangan akhir yang disebut sebagai tempat pembuangan akhir (TPA)

(Ginting, 2004).

Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh dilakukan

beberapa alternatif meminimalisasi sampah diantaranya beberapa jenis industri

mendisain ulang produk-produk yang dirancang berasal dari bahan yang dapat didaur

ulang. Dengan adanya sampah yang dapat diproses daur ulang ini, timbul mata

pencaharian baru bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah yang

beroperasi di lokasi penampungan sampah sebagai pemulung. Di Indonesia tercatat

angka pemulung sampah pada tahun 1998 sebanyak 9,96% dari total penduduk

di Indonesia dan setiap tahun terjadi penambahan. Angka tersebut tersebar paling

banyak di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya,

Yogyakarta, Purwokerto, Menado (BPS, 2004). Untuk Kota Medan belum ada angka

perolehan yang pasti, namun diperkirakan tidak jauh berbeda dengan persentase dari

pemulung di Indonesia.

Kota Medan sebagai kota metropolitan, memiliki luas 265,1 km2, yang terdiri

dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Jumlah timbunan sampah pada 2009 mencapai

887,75 ton/hari dengan komposisi 47,2% organik dan 52,8 non organik. Untuk

mengoptimalkan dan memperbaiki tingkat pelayanan sampah di Kota Medan maka

Kota Medan dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pelayanan. Pada setiap daerah pelayanan

terdiri dari 7 kecamatan (Badan Lingkungan Hidup, 2009). Sampah dari wilayah

Kabupaten Deli Serdang, berjarak 16 km dari pusat kota yang luasnya 18,5 Ha, dapat

menampung sampah sebanyak 550.000 m3

TPA Terjun merupakan TPA yang baru. Luas TPA Terjun adalah 13,8 Ha,

dengan daya tampung 500.000 m

dan telah dioperasikan sejak tahun 1988,

sedangkan wilayah pelayanan III dibuang ke TPA Terjun, yang terletak di Kelurahan

Terjun, Kecamatan Medan Marelan, berjarak 9 km dari pusat Kota Medan

(Setyowati, 2007).

3

Jumlah pemulung di TPA Terjun bervariasi antara 200-300 orang. Pada saat

sekarang ini jumlah pemulung diperkirakan ada 200 orang. Pemulung setiap harinya

bergelut dengan sampah dari seluruh pelosok daerah. Sampah-sampah ini berasal dari

buangan kegiatan produksi dan konsumsi manusia baik dalam bentuk padat, cair

maupun gas merupakan sumber pencemaran lingkungan hidup dan merupakan

sumber penyakit jika tidak dikelola dengan baik karena bisa menjadi sarang penyakit,

menjijikkan dan menimbulkan bau tidak sedap (Hadiwiyoto, 1983).

dan telah beroperasi sejak tahun 1993 yang

menampung seluruh jenis sampah termasuk sampah dari kawasan industri (Badan

Lingkungan Hidup, 2009). Sistem pembuangan di TPA ini adalah open dumping,

di mana sampah ditaburkan pada suatu lahan, kemudian diratakan dan dipadatkan.

Ketinggian tumpukan sampah saat ini sudah mencapai kira-kira 7-8 meter tanpa

pemilahan sampah, dengan air lindi yang tidak terolah dan tidak ada penanganan

terhadap gas (Damanhuri, 1995).

Salah satu masalah kesehatan pada masyarakat pemulung di TPA yang

merupakan salah satu bentuk dari penyakit akibat kerja yang menggambarkan

berbagai keadaan yang terjadi pada kulit yang terpapar karena pekerjaan langsung

atau faktor lingkungan. Walaupun tidak menimbulkan kematian, Penyakit Kulit

Akibat Kerja dapat merugikan pekerja, menurunkan produktivitas, menurunkan

kualitas hidup serta meningkatkan biaya kerja (Rofiq, 2007).

Penyakit Kulit Akibat Kerja sebagai salah satu bentuk penyakit akibat kerja

yang paling sering terjadi pada sebagian besar negara. Insiden PKAK berkisar dari 5

sampai 19 kasus per 10.000 pekerja setiap tahun (Taylor, 2008). Biro statistik tenaga

kerja Amerika Serikat tahun 2003 mendapatkan angka 1,5% dari seluruh tenaga kerja

yang terdaftar menderita PKAK. Penyakit kulit tersering adalah dermatitis kontak,

sebesar 21,3% yang merupakan terbanyak kedua (Taylor, 2008). Di Swedia

dilaporkan PKAK sekitar 50% dari seluruh penyakit akibat kerja. Diperkirakan 20-25

laporan tentang PKAK mengakibatkan berhenti bekerja dan kehilangan sebagian hari

pekerjaannya. Kesulitan melaporkan disebabkan faktor lingkungan kerja, faktor

genetik dan faktor lain dari keadaan kulit seseorang seperti hygiene, ketrampilan

pekerja dan adanya penyakit kulit yang berhubungan dengan dermatosis itu sendiri

(Rofiq, 2007).

Pemulung setiap harinya bergelut dengan sampah dari seluruh pelosok daerah.

Risiko sebagai pemulung tentunya sangat besar sekali karena sampah tentunya

mengandung banyak sekali bakteri-bakteri patogen akibat pembusukan zat-zat

menyebabkan berbagai macam penyakit (Triyanto, 2009). Untuk ini perlu satu kajian

sejauhmana sampah tersebut memberikan akibat pada kulit mereka yang setiap

harinya kontak dengan sampah.

Dari kajian ini tentunya dapat diharapkan diperolehnya suatu cara preventif

dalam pekerjaan mereka untuk melindungi dari penyakit kulit yang berkepanjangan

sehingga merugikan kesehatan para pemulung.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keterpaparan

pemulung sampah di TPA Terjun dapat menimbulkan penyakit kulit akibat kerja.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum:

Untuk mengetahui paparan pemulung sampah sehingga menimbulkan

penyakit kulit akibat kerja.

Tujuan Khusus:

a. Untuk mengetahui hubungan jenis kelamin, usia, dan lama terpapar terhadap

penyakit kulit akibat kerja.

b. Untuk mengetahui hubungan personal hygiene (mencuci tangan dengan sabun

setelah bekerja, membersihkan diri dan mandi setelah bekerja) dan alat

pelindung diri (memakai pelindung tangan saat bekerja, memakai pelindung

pakaian saat bekerja, memakai sepatu pelindung saat bekerja, menggunakan

1.4. Hipotesis

a. Ada hubungan jenis kelamin, usia, dan lama terpapar terhadap penyakit kulit

akibat kerja.

b. Ada hubungan personal hygiene (mencuci tangan dengan sabun setelah

bekerja, membersihkan diri dan mandi setelah bekerja) dan alat pelindung diri

(memakai pelindung tangan saat bekerja, memakai pelindung pakaian saat

bekerja, memakai sepatu pelindung saat bekerja, menggunakan krim

pelindung saat bekerja) terhadap penyakit kulit akibat kerja.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Memberikan masukan pada masyarakat khususnya para pemulung yang

beroperasi di TPA Terjun terhadap risiko penyakit kulit akibat kerja.

b. Untuk mencari solusi pencegahan dan perlindungan terhadap pekerja yang

berhubungan dengan sampah.

c. Memberi masukan bagi pemerintah terkait khususnya Dinas Kesehatan Kota

Medan dalam rangka mencegah terjadinya penyakit kulit akibat kerja pada

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sampah

2.1.1. Pengertian Sampah

Sampah adalah bahan buangan padat atau semi padat yang dihasilkan dari

aktivitas manusia atau hewan yang dibuang karena tidak diinginkan atau tidak

digunakan lagi oleh pemakai tersebut. Sampah adalah suatu limbah yang bersifat

padat terdiri dari sampah organik, sampah anorganik dan sampah bahan berbahaya

beracun (B3) yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (Dep. PU, 1990).

Penanganan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan pencemaran sebagai

berikut (Hadiwiyoto, 1983):

1. Sampah dapat menimbulkan pencemaran pada udara, akibat gas-gas yang

terjadi dari penguraian sampah terutama menimbulkan bau yang tidak sedap.

Selain itu sampah mengakibatkan mengganggu penglihatan yaitu suatu area

yang kotor yang mencemari rasa estetika.

2. Tumpukan sampah yang menggunung dapat menimbulkan kondisi lingkungan

fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan dengan kondisi lingkungan normal.

Pada umumnya hal tersebut menimbulkan kenaikan suhu dan perubahan pH

menjadi asam atau basa. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya kehidupan

3. Kadar oksigen di area pembuangan sampah menjadi berkurang akibat proses

penguraian sampah menjadi senyawa lain yang memerlukan oksigen yang

diambil dari udara sekitarnya. Berkurangnya oksigen di daerah pembuangan

sampah menyebabkan gangguan terhadap makhluk sekitarnya.

4. Dalam proses penguraian sampah dihasilkan gas-gas yang dapat

membahayakan kesehatan, berupa gas-gas yang beracun dan dapat

mematikan.

5. Sampah sangat berpotensi menjadi sumber penyakit yang berasal dari bakteri

patogen dari sampah sendiri serta dapat ditularkan oleh lalat, tikus, anjing dan

binatang lainnya yang senang tinggal di areal tumpukan sampah.

2.1.2. Klasifikasi Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya

suatu proses. Sampah didefinisikan menurut derajat keterpakaiannya, dalam

proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk

yang dihasilkan setelah dan selama proses alam berlangsung. Akan tetapi karena

dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat

dibagi menurut jenis-jenisnya. Sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa

kriteria menurut sumber, tipe, dan sifatnya (www.wikipedia.org, 2010).

1. Klasifikasi sampah berdasarkan sumbernya.

Sumber-sumber sampah atau lokasi-lokasi penghasil sampah pada umumnya

pertokoan, industri, reaktor, pertambangan, rumah sakit, pasar, hutan,

pertanian dan lain-lain.

2. Klasifikasi sampah berdasarkan tipenya.

Menurut tipenya sampah dibagi atas sampah padat, sampah cair, dan sampah

debu. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia,

urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga; sampah dapur,

sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Sampah cair adalah

berbentuk cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi dan dibuang

ke tempat pembuangan sampah.

3. Klasifikasi sampah berdasarkan sifatnya.

Dilihat dari sifatnya, sampah di sini dibagi atas:

a. Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa

organik yang tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan

lain-lain. Yang termasuk sampah organik adalah daun-daunan, kayu,

kertas, karton, sisa-sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan,

potongan-potongan kayu, ranting, daun-daunan, rumput-rumputan pada waktu

pembersihan kebun atau halaman yang mudah diuraikan mikroba.

b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari kaleng, plastik, besi,

gelas atau logam lain yang tersusun oleh senyawa-senyawa anorganik.

Sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroba.

Berdasarkan kemampuan diuraikan oleh alam (biodegradability) dapat dibagi

1. Biodegradable, yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh

proses biologi baik aerob atau anaerob seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan,

sampah pertanian dan perkebunan.

2. Non-biodegradable, yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses

biologi, seperti plastik, kertas, kain dan lainnya.

Dari klasifikasi sampah berdasarkan sumbernya yaitu: sampah dari rumah

sakit dan balai pengobatan, dan berdasarkan tipenya yaitu sampah yang berbahaya

seperti sampah patogen dari rumah sakit, sampah beracun dari sisa-sisa pestisida,

insektisida serta berdasarkan sifatnya yaitu sampah organik yang dapat diuraikan oleh

mikroba, serta kandungan bakteri yang sering dijumpai pada sampah yaitu bakteri

heterotrof yaitu bakteri yang memanfaatkan sampah organik atau sisa-sisa makhluk

hidup sebagai sumber energinya diantaranya bakteri nitrit (Nitrosococcus), bakteri

nitrat (Nitrobacter) dan jenis Clostridium di samping organisasi pembusuk utama,

yang berperan dalam menguraikan asam amino dalam protein makhluk hidup, baik

dari sampah tumbuhan maupun hewan menjadi senyawa amoniak maka sampah

sangat cenderung menimbulkan penyakit terutama manusia yang berhubungan erat

dengan sampah tersebut diantaranya yang paling dekat adalah pemulung sampah di

TPA (Alcamo, 2001).

Pemulung adalah orang yang kegiatannya mengambil dan mengumpulkan

barang bekas yang masih memiliki nilai jual yang kemudian akan dijual kepada

hubungannya karena ketergantungan hidup para pemulung dengan sampah

sedemikian tingginya (Abidin, 2011).

Pekerjaan ini banyak dilakukan oleh masyarakat miskin di kota-kota besar

saat ini. Para pemulung ini dijumpai paling banyak di TPA-TPA kota besar di

samping para pemulung yang bergerak antara TPS yang satu ke TPS yang lain.

Pemulung yang berada di TPA sebagian besar sudah menjadikannya sebagai

pekerjaan tetap dan kesehariannya tetap kontak dengan sampah, malah ada yang

mendirikan gubuk-gubuk di sekitar TPA sebagai tempat tinggalnya. Pemulung

biasanya menumpuk hasil pungutannya di dekat tempat tinggalnya (Abidin, 2011).

Tidak sedikit hambatan yang dialami oleh para pemulung dalam melakukan

pekerjaannya. Mulai dari ancaman dalam kesehatan karena bekerja ditempat yang

kotor, hingga soal stigma negative seperti tidak teratur, kumuh, tidak bersih dan dekat

dengan tindakan kriminal (Rachmannur, 2009). Pada kenyataannya peran para

pemulung dalam menjaga lingkungan sangatlah besar. Bila sampah-sampah yang

tidak bisa diuraikan atau yang tidak bisa dihancurkan oleh bakteri (sampah

anorganik) tidak dipunguti oleh pemulung akan mengakibatkan rusaknya ekosistem

di tempat tersebut. Peran pemulung dalam hal stabilitas sosial merupakan salah satu

cara mengatasi pengangguran karena mereka bekerja mandiri, kreatif, pekerja keras

2.2. Penyakit Kulit Akibat Kerja

2.2.1. Struktur dan Fungsi dari Kulit

Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang melindungi tubuh dari

pengaruh lingkungan, mempunyai tiga lapisan terdiri dari epidermis, dermis dan

lapisan subkutis (Suhariyanto, 2007). Kulit juga merupakan alat tubuh yang terberat

dan terluas ukurannya, yaitu 15% dari berat tubuh dan luasnya 1,5-1,75 m2

Bagian terpenting kulit untuk menjalankan fungsinya sebagai sawar adalah

lapisan paling luar, disebut sebagai stratum korneum atau lapisan tanduk. Meskipun

ketebalan kulit hanya 15 milimikro, namun sangat berfungsi sebagai penyaring benda

asing yang masuk ke dalam tubuh. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh

faktor lingkungan dan melampaui kapasitas toleransi serta daya penyembuhan kulit,

maka akan terjadi penyakit (Wasitaatmadja, 2002).

, rata-rata

tebal kulit 1-2 mm. Paling tebal (16mm) terdapat ditelapak tangan dan kaki dan

paling tipis (0,5 mm) terdapat di penis (Harahap, 2000).

Kulit adalah bagian tubuh manusia yang cukup sensitif terhadap berbagai

macam penyakit. Penyakit kulit bisa disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya,

faktor lingkungan dan kebiasaan sehari-hari. Lingkungan yang sehat dan bersih akan

membawa efek yang baik bagi kulit, demikian pula sebaliknya. Salah satu lingkungan

yang perlu diperhatikan adalah lingkungan kerja, yang bila tidak dijaga dengan baik

Sejak dahulu di seluruh dunia telah dikenal adanya reaksi tubuh terhadap

bahan atau material yang ada di lingkungan kerja. Dalam Ilmu Kesehatan Kulit

dikenal, pada individu atau pekerja tertentu baik yang berada di negara berkembang

maupun di negara maju, dapat mengalami kelainan kulit akibat pekerjaannya.

Penyakit Kulit Akibat Kerja (PKAK) dikenal secara populer karena berdampak

langsung terhadap pekerja yang secara ekonomis masih produktif. Istilah PKAK

dapat diartikan sebagai peradangan kulit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja

(Siregar, 2002).

2.2.2. Epidemiologi Penyakit Kulit Akibat Kerja

Di Amerika Serikat pada tahun 2003 dilaporkan dari 4,4 juta pekerjaan

berisiko kecelakaan dan penyakit diperkirakan 6,2% (269.500 kasus) disebabkan oleh

penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (Taylor, 2008). Dari suatu penelitian

epidemiologik di luar negeri mengemukakan, PKAK dapat berdampak pada

hilangnya hari kerja sebesar 25% dari jumlah hari kerja. Secara umum, tampaknya

hingga kini kelengkapan data PKAK masih menjadi salah satu tantangan, karena

PKAK seringkali tidak teramati atau tidak teridentifikasi dengan baik akibat

banyaknya faktor yang harus dikaji dalam memastikan jenis penyakit (Rofiq, 2007).

Data mengenai insidens dan prevalensi penyakit kulit akibat kerja sukar

didapat, termasuk dari negara maju, demikian pula di Indonesia. Umumnya pelaporan

tidak lengkap sebagai akibat tidak terdiagnosisnya atau tidak terlaporkannya penyakit

tersebut. Hal lain yang menyebabkan terjadinya variasi besar antar negara adalah

akibat kerja sebanyak 50 kasus per tahun atau 11.9 persen dari seluruh kasus

dermatitis kontak yang didiagnosis di Poliklinik Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin

FKUI-RSUPN dr Cipto Mangunkusumo Jakarta (Suryani, 2008).

2.2.3. Bentuk Penyakit Kulit Akibat Kerja

Terjadinya PKAK dipengaruhi oleh jenis PKAK dan faktor individual

pekerja, seperti kekeringan kulit, keringat, pigmentasi, integritas epidermis, penyakit

kulit yang sudah ada, faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban dan gesekan

(Suhariyanto, 2007).

Dermatitis kontak merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan dan

merupakan lebih dari 85% dari Penyakit Kulit Akibat Kerja, berupa dermatitis kontak

alergi dan dermatitis kontak iritan. Kasus lain seperti miliaria, folikulitis, dermatosis

fiberglas dan urtikaria kontak. Di samping itu terdapat kasus-kasus yang sangat

jarang dilaporkan seperti kerusakan pigmen dan keganasan kulit (Taylor, 2008).

Secara tidak disadari, sebenarnya di lingkungan kerja kita mungkin ada bahan,

barang atau unsur yang dapat bersifat melukai kulit, mengiritasi kulit, menyebabkan

alergi kulit, menyebabkan infeksi kulit, maupun menyebabkan perubahan pigmen

kulit jika menempel pada kulit. Bahkan, masih ada bahan atau unsur yang bersifat

memicu terjadinya keganasan pada kulit (Sood, 2008).

Dermatitis

Di dalam Ilmu Kesehatan Kulit, istilah eksematosa sama dengan dermatitis.

bersisik, berair dan lainnya (Rofiq, 2007). Akibat permukaan kulit terkena bahan atau

unsur-unsur yang ada di lingkungannya (faktor eksogen). Namun demikian, untuk

terjadinya suatu jenis dermatitis atau beratnya gejala dermatitis, kadang-kadang

dipengaruhi pula oleh faktor kerentanan kulit seseorang atau faktor endogen (Taylor,

2008).

Bahan-bahan kimia yang berpengaruh untuk terjadinya Dermatitis adalah

Arsen, Merkuri, Garam kromium, Resin venil dan akrilik, Dikromat, Heksaklorofen,

Parafenildiamin, Cobalt dan Nickel (Suhariyanto, 2007). Dermatitis kontak adalah

reaksi peradangan kulit yang terjadi akibat kulit kontak langsung dengan bahan yang

bertindak sebagai alergen maupun iritan. Bahan tersebut kontak dengan kulit sering

ditemukan dalam kehidupan senari-hari misalnya detergen, kosmetik, logam, karet

tekstil, obat, bahkan bahan-bahan yang dijumpai dalam lingkungan pekerjaannya

(Sukanto, 2008). Dikenal dua macam jenis dermatitis kontak yaitu dermatitis kontak

iritan yang timbul melalui mekanisme non imunologik dan dermatitis kontak alergik

yang diakibatkan mekanisme imunologik yang spesifik.

Menurut Gell dan Coombs dermatitis kontak alergik adalah reaksi

hipersensitifitas tipe lambat (tipe IV) yang diperantai sel, akibat antigen spesifik yang

menembus lapisan epidermis kulit. Antigen bersama dengan mediator protein akan

menuju ke dermis, di mana sel limfosit T menjadi tersensitisasi. Pada pemaparan

selanjutnya dari antigen akan timbul reaksi alergi.

Dermatitis kontak merupakan 50% dari semua PKAK, terbanyak bersifat

dermatitis. Dermatitis kontak iritan

Dermatitis kontak alergi

merupakan jenis PKAK yang paling sering terjadi

di antara para pekerja, dibandingkan dengan Dermatitis Kontak Alergika (Odom,

2000).

Dermatitis kontak alergi (DKA) merupakan reaksi inflamasi kulit yang

berhubungan dengan proses imunologik pada kulit yang terpapar dengan bahan

alergen. Berbeda dengan dermatitis kontak iritan, reaksi inflamasi yang timbul

melalui proses imunologik setelah melalui beberapa kali paparan (Rofiq, 2007).

Seseorang umumnya tidak terjadi reaksi pada paparan awal dengan bahan alergen,

setelah paparan berulang seseorang menjadi tersensitisasi dengan bahan alergen.

Seorang pasien akan mendapat kepekaan (hipersensitivitas) terhadap suatu bahan

(fase sensitisasi) dalam waktu 10-14 hari. Pemaparan berikutnya (fase elisitasi) dalam

waktu 12-48 jam. (Fitzpatrick, 2008)) Sering seseorang mengatakan sudah

berbulan-bulan saya bekerja seperti ini tidak menyebabkan kelainan pada kulit saya (Taylor,

2008).

Bahan alergen yang berbeda mempunyai potensial sensitisasi yang berbeda

dan juga pada kerentanan setiap individu oleh bahan alergen. DKA merupakan reaksi

hipersensitivitas tipe IV di mana mediator kimiawi yang keluar akan menyebabkan

dermatitis. Dermatitis yang terjadi bisa akut, sub-akut atau kronis tergantung

sensitivitas para pekerja. Alergi pada bahan yang spesifik umumnya akan selamanya

sehingga sangat penting untuk membedakan dermatitis kontak iritan dan dermatitis

kontak alergi. Seseorang dengan kecurigaan bahan alergen tertentu dianjurkan untuk

menghindari bahan tersebut selamanya (Rofiq, 2007).

Dermatitis kontak iritan

Dermatitis kontak iritan (DKI) merupakan kelainan sebagai akibat pajanan

dengan bahan toksik non-spesifik yang merusak epidermis dan atau dermis.

Umumnya setiap orang dapat terkena, bergantung pada kapasitas toleransi kulitnya.

Penyakit tersebut mempunyai pola monofasik, yaitu kerusakan diikuti dengan

penyembuhan (Taylor, 2008).

Berbeda dengan DKA, perubahan kulit pada DKI dapat terjadi dalam

beberapa menit atau beberapa jam setelah kontak dengan bahan iritan (Trihapsoro,

2002). DKI dapat terjadi melalui dua jalur: efek langsung iritan terhadap keratinosit

dan kerusakan sawar kulit. Efek langsung iritan pada keratinosit, pada DKI akut,

penetrasi iritan melewati sawar kulit akan merusak keratinosit dan merangsang

pengeluaran mediator inflamasi diikuti dengan aktivasi sel T. Selanjutnya terjadi

akumulasi sel T dengan aktivasi tidak lagi bergantung pada penyebab. Hal tersebut

dapat menerangkan kesamaan jenis infiltrat dan sitokin yang berperan antara DKI dan

DKA. Peradangan hanya merupakan salah satu aspek sindrom DKI. Apabila terjadi

pajanan dengan konsentrasi suboptimal maka reaksi yang terjadi langsung kronik

(Baratawidjaja, 2004).

Stratum korneum atau kulit ari merupakan sawar kuli yang sangat efektif

berkesinambungan dan proses penyembuhan berlangsung cepat. Apabila waktu

pajanan lebih pendek daripada waktu penyembuhan, sehingga sel-sel keratinosit tidak

sempat sembuh, maka akan terjadi gejala klinis DKI kumulatif (Taylor, 2008).

Kerusakan sawar lipid berhubungan dengan kehilangan daya kohesi antar korneosit

dan deskuamasi diikuti dengan peningkatan trans-epidermal water loss (TEWL). Hal

tersebut merupakan rangsangan untuk memacu sintesis lipid, proliferasi keratinosit

dan hiperkeratosis sewaktu transient sehingga dapat terbentuk sawar kulit dalam

keadaan baru (Taylor, 2008).

2.2.4. Bentuk Lain dari Kelainan Kulit yang Diinduksi Lingkungan

Dermatitis kontak fototoksik dan fotoalergik

Bahan fototoksik sebagai bahan yang diserap sinar ultraviolet dan

menyebabkan reaksi inflamasi pada kulit. Sebagai contoh bahan yang bersifat

fototoksik termasuk obat-obatan yaitu golongan fenotiazin dan tetrasiklin, bahan

industri kimia seperti tars dan golongan resin. Dermatitis fototoksik tidak melalui

proses imunologik, berhubungan dengan kadar/dosis Bahan fototoksik mempunyai

kecendrungan mengenai semua individu yang terpapar (Taylor, 2008). Dermatitis

kontak fotoalergi, seperti halnya dermatitis kontak alergi melalui proses imunologi.

Alergen hanya menjadi aktif bila ada sinar ultraviolet. Contoh dari fotoalergen ialah

obat-obatan, parfum, krim pelindung matahari dan antiseptik (Rofiq, 2007).

Urtikaria kontak

kontak, di mana cenderung meluas beberapa hari setelah kontak kulit. Urtikaria

kontak meluas dengan segera setelah kulit kontak dengan kontaktan. Manifestasi

klinisnya biasanya berupa terjadinya erupsi urtikaria segera (dalam waktu 30 menit

setelah kontak) dan pada waktu yang lama menjadi dermatitis (Kaplan, 2008).

Penyebab terjadinya urtikaria kontak meliputi bahan makanan seperti daging,

telur, seafood dan sayuran, bulu dan sekresi dari hewan seperti ulat dan artropoda

yang lainnya, tumbuhan dan bumbu-bumbu seperti rumput laut, thyme dan cabai

rawit, parfum dan bahan penyedap seperti balsam dari Peru dan minyak kayu manis,

beberapa jenis obat-obatan seperti antibiotik, logam, bahan pengawet seperti formalin

dan asam benzoat, dan karet lateks sarung tangan (Kaplan, 2008).

2.2.5. Bentuk Lain Penyakit Kulit Akibat Kerja

Bahan atau alergen dari lingkungan lain, termasuk agen fisik seperti radiasi

ion, faktor mekanik, sinar ultraviolet, panas dan dingin dapat merusak kulit. Beberapa

bahan kimia diserap secara perkutaneus dan dapat menyebabkan toksik sistemik

seperti dioksin yang menyebabkan klorakne. Minyak dan lemak dapat menyebabkan

oilakne. Campuran fenol seperti para tertiary butyl phenol formaldehyde resins dapat

menyebabkan depigmentasi kulit. Gejalanya jarang terjadi, hanya 10% dari semua

kasus DAK (Rofiq, 2007). Keganasan pada kulit akibat bahan karsinogen yang

berasal dari lingkungan seperti sinar ultraviolet, hidrokarbon aromatik polisiklik dan

arsenik seringkali tercetus setelah terpapar selama beberapa tahun (Rofiq, 2007).

Penyakit Kulit Akibat Kerja (PKAK) umumnya mempunyai prognosis buruk.

Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap pekerja logam dan pekerja konstruksi

menemukan 70 persen tetap menderita dermatitis meskipun telah dilakukan upaya

penghindaraan terhadap alergen penyebab dan perubahan jenis pekerjaan (Odom,

2000).

Meski PKAK tidak memerlukan rawat inap, ringan, dan umumnya dianggap

sebagai risiko yang perlu diterima, pengaruh terhadap pekerjaan dan status sosial

psikologi harus diperhitungkan. Dampak PKAK terhadap ekonomi sangat besar. Ini

meliputi biaya langsung atas pengobatan, kompensasi kecacatan dan biaya tidak

langsung yang meliputi kehilangan hari kerja dan produktivitas, biaya pelatihan ulang

serta biaya yang menyangkut efek terhadap kualitas hidup (Rofiq, 2007).

Dengan penelitian ini dapat diharapkan apakah kedua hal tersebut dapat

terjadi pada para pemulung di TPA sehingga dapat disimpulkan apakah pekerjaan

yang mereka lakukan berisiko atau dapat dilakukan dengan tanpa kekhawatiran akan

menderita penyakit kulit di samping itu tentunya akan diperoleh suatu sistem

perlindungan terhadap rakyat kecil berupa pencegahan agar mereka dapat terlindungi

dari penyakit sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia Sehat 2010 karena

pemulung juga adalah rakyat Indonesia (Suryani, 2008).

2.3. Landasan Teori

Sumber dan komposisi sampah kota yang terbanyak adalah dari pemukiman

pasar ikan jenisnya relatif seragam, sebagian besar (95%) berupa sampah organik.

Sampah yang berasal dari pemukiman umumnya sangat beragam, tetapi secara umum

minimal 75% terdiri dari dari sampah organik dan sisanya anorganik.

Hasil survei di Jakarta, Bogor, Bandung dan Surabaya pada tahun 1987

menunjukkan komposisi sampah rata-rata sebagai berikut:

Volume sampah : 2 – 2,5 lt/kapita/hari

Berat sampah : 0,5 kg/kapita/hari

Kerapatan : 200 – 300 kg/m

Kadar air : 65 – 75 %

3

Sampah organik : 75 – 95 %

Komponen lain : * Kertas : 6 %

* Kayu : 3 %

* Plastik : 2 %

* Gelas : 1 %

* Lain-lain : 4 % (Sudradjat,2006)

Sampah–sampah ini berasal dari buangan kegiatan produksi dan konsumsi

manusia baik dalam bentuk padat, cair maupun gas merupakan sumber pencemaran

lingkungan hidup dan merupakan sumber penyakit jika tidak dikelola dengan baik

karena bisa menjadi sarang penyakit (www.wikipedia.org, 2010).

Dari sampah organik yang jumlahnya terbesar terjadi pembusukan oleh

organisme pembusuk utama yaitu bakteri. Bakteri-bakteri ini memanfaatkan sampah

sumber energi dan bakteri ini juga akan mengakibatkan proses penyakit kulit yang

timbul pada pemulung yang setiap hari berkontak dengan sampah tersebut. Di

samping itu dari hasil penguraian sampah dapat juga menghasilkan gas methan yang

berbahaya juga untuk kulit, tidak tertutup kemungkinan sampah buangan dari rumah

sakit yang tidak memenuhi persyaratan pembuangan sampah medis dan non medis

terbuang juga ke TPA dan dapat menimbulkan beberapa penyakit termasuk penyakit

kulit. Yang paling berbahaya adalah sampah buangan industri yang termasuk

golongan B3 yang dapat langsung mengiritasi permukaan kulit (Alcamo, 2001).

Penghasil limbah B3 yang memiliki potensi menghasilkan limbah B3 antara

lain Industri farmasi, industri logam dasar, industri karoseri, industri baterai kering,

industri tekstil dan kulit seperti penggunaan zat warna yang mengandung Chrom,

pabrik kertas dan percetakan, industri kimia besar meliputi pabrik pembuatan resin,

bahan pengawet, cat, tinta, industri gas, pupuk dan sabun (Sastrawijaya, 1991).

Penyakit kulit merupakan penyakit yang sering ditemukan pada penyakit

akibat kerja, diperkirakan mencapai 10% dari penyakit akibat kerja. Hal ini bisa

disebabkan karena komponen atau proses yang berhubungan dengan lingkungan

kerja. Pada pemulung yang selalu berkontak dengan sampah yang mengandung

bahan-bahan kontaktan seperti rubber, kertas, beberapa bahan kayu, dan kaca sangat

berisiko untuk menderita Penyakit Kulit Akibat Kerja (Suryani, 2008). Berdasarkan

jenis organ tubuh yang dapat mengalami kelainan akibat pekerjaan seseorang, maka

Bahan-bahan organik bisa terurai oleh mikroba sehingga sampah dapat hancur

mengalami degradibilitasi namun mikroba patologis seperti bakteri, virus dan parasit

dapat tumbuh di dalam sampah tersebut bercampur dengan sampah yang

degrabilitasnya lebih lama dibanding dengan sampah organik sehingga ini yang dapat

menyebabkan penyakit kulit bila kontak dengan manusia sebagai inang yang baru

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah survei analitik dengan pendekatan case study (studi

kasus). Studi kasus, merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang

mempunyai unsur how dan why pada pertanyaan utama penelitiannya dan meneliti

masalah-masalah kontemporer (masa kini) serta sedikitnya peluang peneliti dalam

mengontrol peristiwa (kasus) yang ditelitinya (Yin, 2008).

3.2. Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di TPA Terjun, Desa Terjun, Kecamatan Medan

Marelan, Kota Medan. Penelitian dilakukan selama 2 bulan (Oktober–November

2010.)

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua pemulung di TPA Terjun, Desa Terjun,

Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Sampel Penelitian

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu subyek

yang memenuhi kriteria inklusi yaitu pemulung yang menderita penyakit kulit akibat

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 61 orang. Dari 61 jumlah responden

ditemukan 17 responden yang mengalami dermatitis kontak, selanjutnya dipilih 10

responden untuk melakukan tes tempel. Pemilihan responden yang diuji dengan tes

tempel dilihat dari tingkat keparahan penyakit yang diderita oleh responden, diagnosa

dilakukan oleh dokter spesialis kulit.

3.4. Instrumen Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat ukur kuesioner dan

pemeriksaan penyakit kulit akibat kerja pada pada pemulung.

3.5. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer

Data primer didapat langsung dari:

a. Diagnosis dari dokter penyakit spesialis kulit.

b. Melakukan tes tempel pada responden.

Cara melakukan tes tempel adalah:

1. Bahan alergen yang digunakan adalah The European Standart Patch Test

Allergens, produksi Trolab Hermal Jerman.

2. Lembaran uji tempel diberi nomor dan Finn Chamber diisi bahan alergen.

3. Lembaran uji tempel dilekatkan di daerah punggung, secara vertikal

di antara scapula kiri dan kanan terkecuali kulit diatas vetebra.

4. Lama penempelan adalah 48 jam.

6. Pembacaan hasil uji tempel dilakukan 2 jam setelah pelepasan lembaran

uji tempel, dan pembacaan dilakukan kembali setelah 72 jam.

7. Alat bantu yang dipakai adalah:

a. Tempat duduk penderita.

b. Kapas pembersih dan alkohol 70%.

c. Plester micropore untuk fiksasi unit uji tempel.

d. Spidol.

e. Kaca pembesar

Berikut adalah daftar alergen yang diujicobakan pada tes tempel:

Tabel 1. Daftar Bahan Alergen pada Tes Tempel

No Bahan Alergen Konsentrasi Terdapat dalam

Hasil uji tempel positif ditunjukkan dengan adanya reaksi alergi berupa

eritema dengan indurasi, disertai papula, vesikel, bulla (tergantung intensitas reaksi).

Pembacaan hasil yang positif diberi skor sesuai dengan derajat reaksi yang terlihat.

Salah satu sistem skoring ini adalah dari The International Contact Dermatitis

? : Reaksi meragukan, hanya makula eritema

+ : Reaksi positif lemah (non vesikuler), eritema, infiltrasi, mungkin, papula

++ : Reaksi positif kuat (vesikuler), eritema, infiltrasi, papula, vesikula

+++ : Reaksi positif sangat kuat, ulseratif atau bulla

- : Reaksi negatif

IR : Reaksi iritan

NT : Not testes, tidak diuji

a. Wawancara langsung dengan subyek penelitian dengan panduan

kuesioner.

b. Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti pada waktu subyek

melakukan pekerjaan.

2. Data sekunder

Data sekunder di dapat dari dinas-dinas/instansi terkait.

3.6. Variabel Penelitian

Variabel bebas:

1. Lama pemaparan

2. Jenis kelamin

3. Umur

4. Alat pelindung diri

Variabel tergantung:

1. Penyakit kulit akibat kerja

3.7. Definisi Operasional

1. Lama pemaparan: lamanya bekerja dan banyaknya waktu yang dialami oleh

pemulung dalam bekerja sehingga dapat menyebabkan penyakit kulit akibat

kerja.

2. Jenis kelamin: pembagian ciri-ciri seorang berdasarkan aspek biologis yaitu

laki-laki atau perempuan.

3. Umur: lama waktu antara tanggal kelahiran dan saat penelitian dilakukan,

diukur dalam satuan tahun dan dihitung dari ulang tahun terakhir.

4. Alat pelindung diri: alat yang digunakan untuk melindungi diri dari kontak

langsung dengan sampah seperti pakaian, sarung tangan, sepatu, dan krim

wajah.

5. Personal hygiene: kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk melindungi

diri dari penyakit kulit akibat kerja seperti mencuci tangan dengan sabun dan

membersihkan diri dan mandi.

6. Penyakit kulit akibat kerja: segala kelainan pada kulit yang diakibatkan

pekerjaan dan lingkungan kerja seperti dermatitis kontak, dermatitis

fotokontak, dermatitis fotoalergi, urtikaria kontak dan infeksi kulit.

7. Makula eritema: kelainan kulit yang sama tinggi dengan permukaan kulit,

8. Papula: kelainan kulit yang lebih tinggi dari permukaan kulit, padat, berbatas

jelas, dan ukurannya tidak lebih dari 1 cm.

9. Vesikula: kelainan kulit yang lebih tinggi dari permukaan kulit, berisi cairan

dan ukurannya tidak lebih dari 1 cm.

10. Bula: sama dengan vesikula tetapi ukurannya lebih dari 1cm.

3.8. Jalannya Penelitian

1. Persiapan penelitian

a. Studi pendahuluan dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian.

b. Melakukan studi kepustakaan.

c. Melakukan penyusunan rancangan penelitian, meliputi penetapan populasi

dan sampel penelitian, variabel, definisi operasional variabel, instrumen

penelitian dan analisis data.

2. Pelaksanaan penelitian

a. Menyampaikan surat izin penelitian pada pengelola TPA Terjun.

b. Menyebarkan kuisioner dan pemeriksaan penyakit kulit akibat kerja pada

subyek yang akan diteliti.

c. Melakukan tes tempel pada responden.

d. Mencek dan mengolah data sesuai dengan kebutuhan.

3. Penyelesaian penelitian

3.9. Analisis Data

Rancangan analisis data dilakukan dengan menggunakan program statistik

melalui beberapa analisa yaitu univariat dan bivariat. Pada penelitian ini akan

dilakukan analisa data sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik dari

variabel yang diteliti, ukuran yang digunakan adalah distribusi frekuensi dari

masing-masing variabel, baik variabel pengaruh maupun variabel tergantung. Hasil dari

analisis univariat ini akan disajikan dalam bentuk tabular dan tekstular, selanjutnya

dilakukan interpretasi secara deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan

software SPSS.

2. Analisis Bivariat

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel (variabel

bebas dan variabel terikat). Analisis data dilakukan dengan menggunakan software

SPSS. Jika nilai p < 0,05 maka variabel memiliki hubungan yang bermakna dan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Sampah di Kota Medan

Pengelolaan kebersihan di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Kebersihan

Kota Medan yang meliputi penyapuan jalan-jalan protokol dan kolektor,

pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA,

pemusnahan sampah dan pengelolaan TPA, penyedotan septitank dan retribusi

kebersihan. Metode yang diterapkan dalam pengelolaan kebersihan Kota Medan

(Dinas Kebersihan Kota Medan) antara lain meliputi pewadahan, pengumpulan,

pengangkutan, pemusnahan

Sumber-sumber sampah di Kota Medan dapat dikelompokkan berdasarkan

sampah domestik, yaitu sampah yang bersumber dari lokasi pemukiman penduduk,

sampah non domestik, yaitu sampah yang berasal dari pasar, pertokoan, plaza,

perkantoran, industry, dan fasilitas umum, misalnya rumah sakit, pendidikan, jalan,

hotel, tempat rekreasi, terminal, stasiun kereta api,

Mekanisme operasional persampahan di Kota Medan adalah meliputi

pemukiman, perkantoran, pertokoan, jalan umum, rumah makan dan perguruan

tinggi, fasilitas umum seperti terminal, taman, stasiun KA, tempat hiburan, halte dan

lain-lain kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh gerobak sampah dan becak

sampah dan pengangkutannya menggunakan armroll truck. Daerah yang dapat dilalui

kendaraan pengangkut, pengumpulan dan pengangkutan dilakukan oleh typer truck

pengumpulan dan pengangkutan sampahnya dilakukan langsung oleh amroll truck

dan typer truck.

Mekanisme operasional persampahan seperti penyapuan jalan protokol dan

kolektor dilakukan oleh kelompok melati, yang dibentuk oleh Dinas Kebersihan Kota

Medan dengan menggunakan alat sweeper. Untuk penanganan sampah di TPA

dilakukan dengan menggunakan metode open dumping, yang dilengkapi dengan

peralatan buldozer, scopel, dan excavator.

4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

TPA Terjun merupakan TPA yang terletak di Kelurahan Terjun, Kecamatan

Medan Marelan, berjarak 9 km dari pusat Kota Medan. Luas TPA Terjun adalah 10

ha, dengan daya tampung 500.000 M3 dan telah beroperasi sejak tahun 1993 dan

menampung seluruh jenis sampah termasuk sampah dari kawasan industri. Sistem

pembuangan di TPA ini adalah open dumping, di mana sampah ditaburkan pada suatu

lahan, kemudian diratakan dan dipadatkan. Ketinggian tumpukan sampah saat ini

sudah mencapai kira-kira 7-8 meter tanpa pemilahan sampah, dengan air lindi yang

tidak terolah dan tidak ada penanganan terhadap gas. Data mengenai kondisi TPA

Tabel 2. Data Mengenai Kondisi TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan

No Uraian Keterangan

1. Lokasi

Kelurahan Terjun

Kecamatan Medan Marelan

Dati II Kota Medan

2. Kepemilikan Lahan Pemko Medan

3. Jarak lokasi TPA dari

Sungai 5 km (Sei Deli)

Pantai 6 km (Belawan)

Lapangan Terbang 23 km (Polonia)

Pusat Kota 14 km

4. Kondisi tanah

Areal Tanah lempung

Lapisan dasar Tanah liat

5. Topografi Relatif datar

6. Mulai dioperasikan 7 januari 1993

7. Fasilitas lain

Incenerator Tidak ada

Instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) Tidak ada

Komposting Tidak ada

8. Sampah yang masuk perhari 50% dari sampah

terangkut

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2009

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2009

Gambar 2. Lokasi TPA Terjun

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2009

4.3. Hasil Penelitian

Sampel penelitian yang diperoleh berjumlah 61 orang. Responden sejumlah

61 orang diperoleh dengan membuat kriteria inklusi terhadap jumlah populasi yang

berjumlah sekitar 200 orang. Dari jumlah 61 orang tersebut, dipilih 10 orang untuk

melakukan tes tempel.

Dari 61 orang yang dijadikan sampel dapat dilihat untuk jenis kelamin yang

terbanyak adalah perempuan (70,5%) dan laki-laki (29,5%). Hal tersebut dapat dilihat

pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi Jenis Kelamin pada Responden

No Jenis Kelamin Jumlah %

1 Laki-laki 18 29,5

2 Perempuan 43 70.5

Total 61 100.0

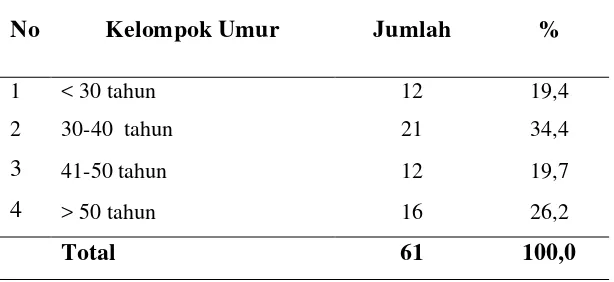

Untuk kelompok umur yang terbanyak adalah kelompok umur 30-40 tahun

(34,4%), lalu kelompok umur > 50 tahun (26,2%), kelompok umur 41-50 tahun

(19,7%) dan terkecil kelompok umur < 30 tahun (19,4%). Dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Distribusi Kelompok Umur pada Responden

No Kelompok Umur Jumlah %

1 < 30 tahun 12 19,4

2 30-40 tahun 21 34,4

3 41-50 tahun 12 19,7

4 > 50 tahun 16 26,2

Total 61 100,0

Untuk tahun terkena penyakit yang terbanyak adalah kurang dari 5 tahun

(77%) dan lebih dari 5 tahun (23%). Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5

di bawah ini.

Tabel 5. Distribusi Tahun Terkena Penyakit pada Responden

No Tahun Terkena Penyakit Jumlah %

1 Kurang dari 5 tahun 47 77,0

2 Lebih dari 5 tahun 14 23,0

Total 61 100,0

Untuk lama bekerja sehari yang terbanyak adalah < 8 jam (60,7%) dan > 8

jam (39,3). Data lama bekerja pada responden dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah

Tabel 6. Distribusi Lama Bekerja pada Responden

No Lama Bekerja Sehari Jumlah %

1 < 8 jam 37 60,7

2 > 8 jam 24 39,3

Total 61 100,0

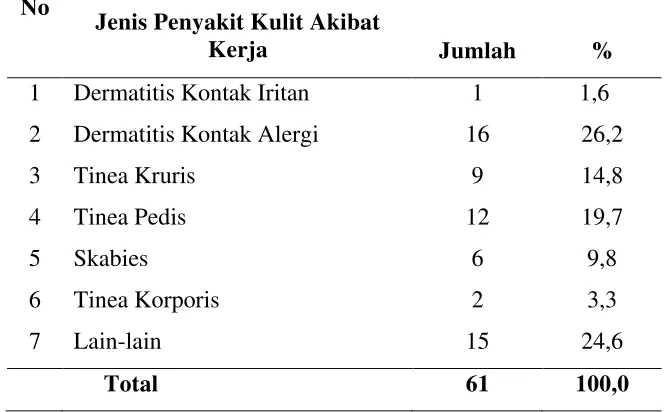

4.3.1. Jenis Penyakit Kulit Akibat Kerja

Berdasarkan jenis penyakit kulit akibat kerja yang didapat adalah terbanyak

dermatitis kontak alergi yaitu (26,2%), lain-lain (24,6%), tinea pedis (19,7%), tinea

kruris (14,8%), skabies (9,8%), tinea korporis (3,3%) dan dermatitis kontak iritan

(1,6%), daftar tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Distribusi Jenis Penyakit Kulit Akibat Kerja pada Responden

No

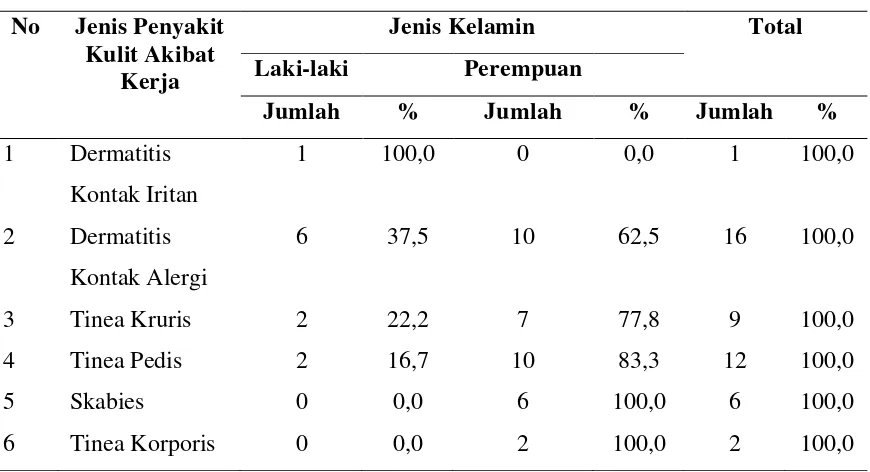

Berdasarkan jenis kelamin dan jenis penyakit kulit akibat kerja dapat dilihat

bahwa jenis kelamin terbanyak untuk dermatitis kontak iritan adalah laki-laki sebesar

100%, dermatitis kontak alergi adalah perempuan sebesar 62,5%, tinea kruris adalah

perempuan sebesar 77,8%, tinea pedis adalah perempuan sebesar 83,3%, skabies

adalah perempuan 100,0%, tinea korporis adalah perempuan 100,0% dan lain-lain

adalah wanita sebesar 53,3%. Data tersebut dapat dilihat di Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Data Jenis Kelamin dan Jenis Penyakit Kulit Akibat Kerja pada Responden

No Jenis Penyakit Kulit Akibat

Kerja

Jenis Kelamin Total

Laki-laki Perempuan

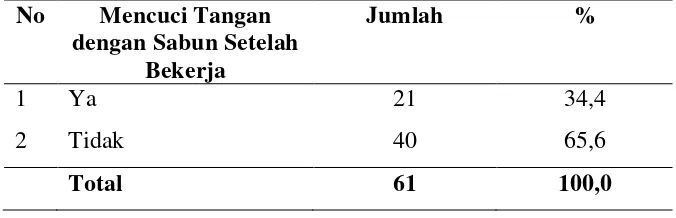

4.3.2. Personal Hygiene dan Alat Pelindung Diri

Personal hygiene dan alat pelindung diri meliputi: melakukan upaya mencuci

tangan dengan sabun setelah bekerja, memakai pelindung tangan saat bekerja,

membersihkan diri dan mandi setelah bekerja, dan memakai krim pelindung saat

bekerja.

Berdasarkan studi di lapangan didapatkan bahwa responden yang melakukan

upaya mencuci tangan dengan sabun setelah bekerja sebesar 34,4% dan yang tidak

melakukan sebesar 65,6%. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Distribusi Melakukan Upaya Mencuci Tangan dengan Sabun Setelah Bekerja pada Responden

No Mencuci Tangan dengan Sabun Setelah

Bekerja

Jumlah %

1 Ya 21 34,4

2 Tidak 40 65,6

Total 61 100,0

Responden yang memakai pelindung tangan saat bekerja sebesar 45,9% dan

yang tidak memakai sebesar 54,1%. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 di

bawah ini.

Tabel 10. Distribusi Memakai Pelindung Tangan Saat Bekerja pada Responden

No Memakai Pelindung Tangan Saat Bekerja

Jumlah %

1 Ya 28 45,9

2 Tidak 33 54,1

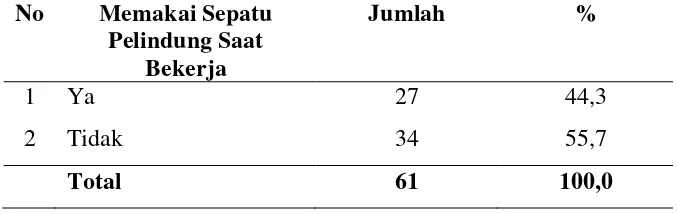

Responden yang memakai sepatu pelindung saat bekerja sebesar 44,3% dan

yang tidak memakai sebesar 55,7%. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 11

di bawah ini.

Tabel 11. Distribusi Memakai Sepatu Pelindung Saat Bekerja pada Responden

No Memakai Sepatu Pelindung Saat

Bekerja

Jumlah %

1 Ya 27 44,3

2 Tidak 34 55,7

Total 61 100,0

Responden yang memakai pelindung pakaian saat bekerja sebesar 59% dan

yang tidak memakai sebesar 41%. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 12 di bawah

ini.

Tabel 12. Distribusi Memakai Pelindung Pakaian Saat Bekerja pada Responden

No Memakai Pelindung Pakaian Saat Bekerja

Jumlah %

1 Ya 36 59

2 Tidak 25 41

Total 61 100,0

Responden yang membersihkan diri dan mandi setelah bekerja sebesar 60,7%

dan yang tidak melakukan sebesar 39,35. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 13

Tabel 13. Distribusi Membersihkan Diri dan Mandi Setelah Bekerja pada Responden

No Membersihkan Diri dan Mandi Setelah Bekerja

Jumlah %

1 Ya 37 60,7

2 Tidak 24 39,3

Total 61 100,0

Responden yang memakai krim pelindung saat bekerja sebesar 31,1% dan

yang tidak memakai sebesar 68,9%. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 14 di

bawah ini.

Tabel 14. Distribusi Memakai Krim Pelindung Saat Bekerja pada Responden

No Memakai Krim Pelindung Saat

Bekerja

Jumlah %

1 Ya 19 31,1

2 Tidak 42 68,9

Total 61 100,0

4.3.3. Riwayat Alergi

Data Riwayat Alergi yang diperoleh menunjukkan responden dan keluarganya

sering mengalami pilek, sesak dan eksema/biduran sebesar 29,5% dan yang tidak

Tabel 15. Distribusi Responden dan Keluarga Sering Pilek/Sesak/Eksema

Responden yang pernah mengobati penyakit alergi sebesar 82% dan yang

tidak pernah mengobati sebesar 18%. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 16 di

bawah ini.

Tabel 16. Distribusi Responden Pernah Mengobati Penyakit Alergi

No Pernah Mengobati Penyakit Alergi

Jumlah %

1 Ya 50 82,0

2 Tidak 11 18,0

Total 61 100,0

4.3.4. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui adanya tidak hubungan antara

variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh. Data disajikan dalam bentuk tabel

distribusi frekuensi dan narasi dengan menggunakan analisis statistik bivariat serta

menghitung nilai p yang mendukung terjadinya penyakit kulit akibat kerja pada

pemulung di TPA Terjun. Jika nilai p < 0,05 maka variabel memiliki hubungan yang

bermakna dan hipotesis diterima.

Hasil analisis bivariat antara identitas diri dengan penyakit kulit akibat kerja