IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PADA INDUSTRI MEBEL SKALA MIKRO DAN KECIL

DI KABUPATEN JEPARA

MOHAMMAD SIDIQ

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Mebel Skala Mikro dan Kecil di Kabupaten Jepara adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Mohammad Sidiq

RINGKASAN

MOHAMMAD SIDIQ. Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Mebel Skala Mikro dan Kecil di Kabupaten Jepara. Dibimbing oleh DODIK RIDHO NURROCHMAT dan EFI YULIATI YOVI.

Industri mebel Jepara berskala mikro dan kecil sangat penting bagi Kabupaten Jepara, karena mampu menciptakan lapangan kerja bagi 280-350 ribu usia produktif. Kontribusi nyata sektor industri mebel ini pada Produk Domestik Regional Bruto Jepara mencapai lebih 22,6% pada tahun 2010. Para pekerja di industri mebel berperan penting di balik kondisi ini.

Kondisi tempat kerja industri mebel kayu menunjukkan kondisi yang tidak aman. Namun upaya perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja belum tampak.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menguraikan implementasi kebijakan K3 di industri mebel kayu di Jepara, mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam kebijakan K3 dan menemukan alternatif strategi pengembangan K3. Informan dalam penelitian ini adalah para pekerja di industri mebel, pemilik/pengurus usaha mebel, lembaga legilatif, dinas tenaga kerja, dinas kesehatan, puskesmas, perguruan tinggi dan LSM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan K3 belum diterapkan pada industri mebel skala mikro dan kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain terkait dengan masalah yang tidak mudah dikendalikan menyangkut perilaku, kebijakan yang ada saat ini belum dapat menstrukturkan implementasi dan faktor di luar kebijakan seperti kondisi sosial ekonomi pekerja. Alternatif strategi implementasi K3 yang disarankan yakni peningkatan kesadaran para pekerja dan pemilik/pengurus usaha tentang K3, peningkatan kapasitas pemda baik kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan fungsinya dalam implementasi K3, pelibatan para pemilik/pengurus usaha melalui asosiasinya untuk mengintegrasikan K3 dalam aspek bisnisnya, dan penyusunan perda tentang K3 di Jepara.

SUMMARY

MOHAMMAD SIDIQ. Policy Implementation of Occupational Safety and Health in Jepara Small Scale and Household Furniture Industry. Supervised by DODIK RIDHO NURROCHMAT and EFI YULIATI YOVI.

There is no doubt that small scale and household industry of wooden furniture in Jepara is very important for Jepara District; this industry generates employment growth for 280–350 thousands productive age. Significance contribution of furniture industry constitutes over 22.6% to Gross Regional Domestic Product in 2010. In the context of Jepara, the workers play pivotal role in the overall industrial economy of the region.

The physical condition of workplace in most wooden furniture industry are unsafe. In contrary the efforts to provide Occupational Safety and Health (OSH) for workers are not observable.

With qualitative research approach, this study outlines the implementation of OSH policy in wooden furniture industry in Jepara, identifies actors who involved in the implementation process of OSH policy, and apprehends alternative implementation strategies. Informants in this study were the workers in the furniture industry, the owner / caretaker furniture business, legilatif institutions, employment agencies, health departments, community health centers, university, and NGOs.

The study results indicate that OSH protection is not implemented in small scale and household furniture industries. Factors that influence this condition are related to problems that are not easily controlled such as behavior of actors involved (workers and business owners), existing policies that have not been able to structure the OSH implementation, and other factors beyond policy e.g. socio-economic status of workers. The proposed alternative strategies of OSH implementation includes increasing awareness of the workers and the owners/ managers of wooden furniture industry, enhancement capacity building of government employee for carrying out theirs functions in the implementation of OSH, the involvement of the business owners/managers attempt to integrate OSH through their associations in their business, and development policy instrument appropriate for the context of furniture industry in Jepara

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PADA INDUSTRI MEBEL SKALA MIKRO DAN KECIL

DI KABUPATEN JEPARA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2014

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Mebel Skala Mikro dan Kecil di Kabupaten Jepara Nama : Mohammad Sidiq

NIM : E151100031

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Dodik R.Nurrochmat, MSc.F.Trop

Ketua Dr. E.Y. Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi S2 Ilmu Pengelolaan Hutan

Dr. Tatang Tiryana, S.Hut, MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MSc Agr

Tanggal Ujian:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas

segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sejak bulan Maret sampai April 2012 ini ialah kebijakan, dengan judul Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Mebel Skala Mikro dan Kecil di Kabupaten Jepara.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc., F.Trop dan Ibu Dr. E.Y. Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penelitian. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Budi Kuncahyo, MS selaku dosen penguji pada ujian tesis ini. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Heri Purnomo beserta staf Center for International Forestry Research (CIFOR) serta Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) Project No. FST/2007/119 (CIFOR Project code: R-LIV-220-1-ACI16) “Mahogany and teak furniture: action research to improve value chain efficiency and enhance livelihoods”, dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada istri, anak-anak, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Hipotesis 3

Manfaat Penelitian 3

2 METODE 4

Pendekatan Penelitian 4

Lokasi dan Waktu Penelitian 7

Unit Analisis 8

Penentuan Contoh 9

Pengumpulan Data 10

Analisis Data 10

Pengujian Keabsahan Hasil Penelitian 10

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 14

Kondisi Umum Wilayah Penelitian 14

Isi dan Instrumen Kebijakan K3 20

Implementasi K3 pada Industri Mebel Skala Mikro dan Kecil 24 Aktor-aktor yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan K3 33

pada Industri Mebel Jepara 33

Kesenjangan (Gap) antara Kebijakan K3 dan Implementasinya pada

Industri Mebel Jepara 41

Strategi Implementasi K3 untuk Industri Mebel Jepara 44 Pola Implementasi K3 pada Industri Mebel Jepara 46

4 SIMPULAN DAN SARAN 47

Simpulan 47

Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

DAFTAR TABEL

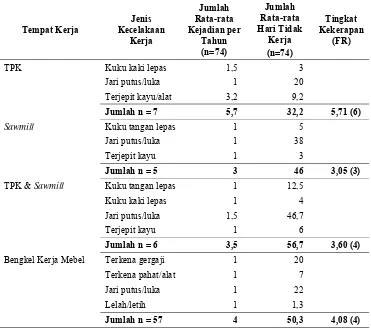

1. Tingkat kekerapan dari kejadian kecelakaan di lingkungan kerja

industri mebel skala mikro dan kecil 17

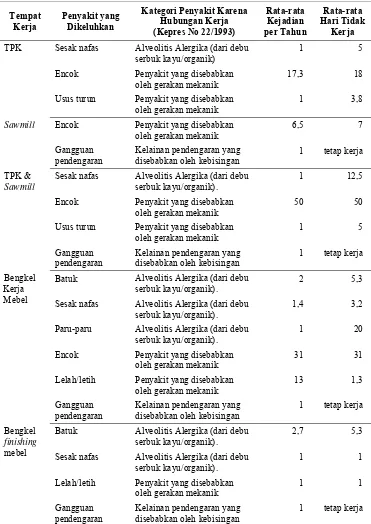

2. Jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dialami 74 orang pekerja di lingkungan kerja mebel skala mikro dan kecil di

Jepara 18

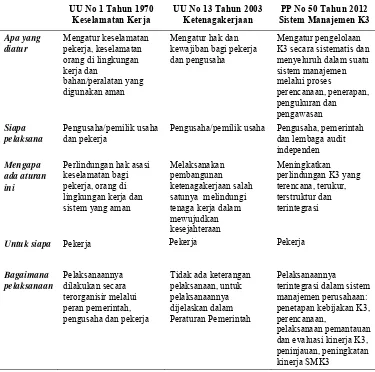

3. Tinjauan terhadap isi kebijakan K3 21

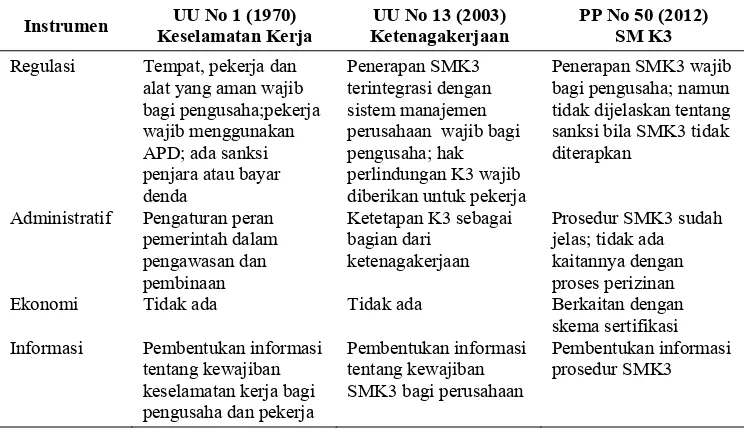

4. Tinjauan terhadap instrumen kebijakan keselamatan dan kesehatan

kerja 23

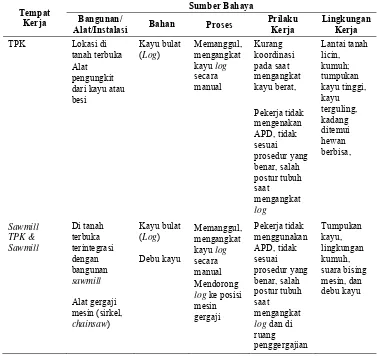

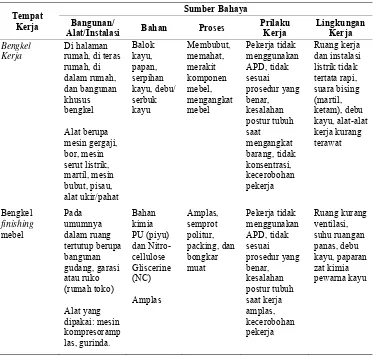

5. Sumber bahaya yang teridentifikasi di lingkungan kerja mebel skala

mikro dan kecil di Jepara 24

6. Daftar para pihak dan perannya dalam implementasi K3 di Jepara 35 7. Perspektif dan posisi aktor terhadap kebijakan K3 36

8. Kepentingan aktor terhadap kebijakan K3 38

9. Kekuasaan dan kepemimpinan aktor K3 pada industri mebel Jepara

skala mikro dan kecil 38

10.Deskripsi implementasi kebijakan K3 pada industri mebel skala mikro dan kecil berdasarkan model Sabatier dan Mazmanian 41 11.Kombinasi SWOT yang mempengaruhi strategi implementasi

kebijakan K3 pada industri mebel skala mikro dan kecil 45

DAFTAR GAMBAR

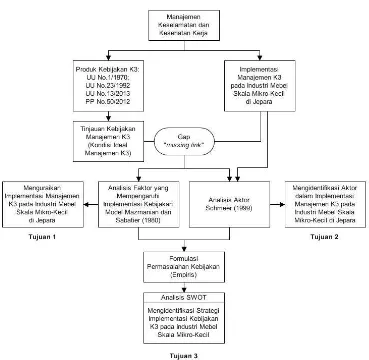

1. Kerangka pendekatan penelitian implementasi kebijakan K3 pada

industri mebel Jepara skala mikro dan kecil 5

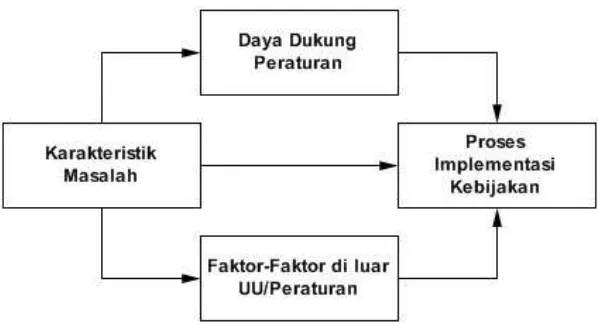

2. Model implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian (1980) 6

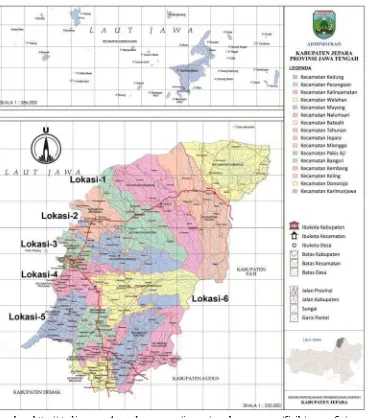

3. Lokasi penelitian 8

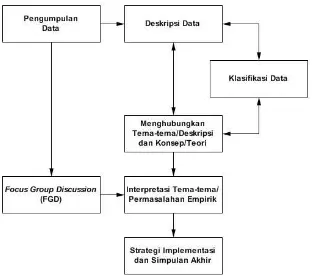

4. Alur analisis dan interpretasi data dalam penelitian implementasi kebijakan K3 pada industri mebel Jepara skala mikro dan kecil 11

DAFTAR LAMPIRAN

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan keselamatan kerja di Indonesia menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1970 memberlakukan tiga unsur, yakni unsur tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha, unsur tenaga kerja yang bekerja, dan unsur bahaya kerja di tempat kerja. Aturan keselamatan kerja untuk bidang kehutanan terdapat dalam Pasal 2 ayat 2d dalam undang-undang tersebut yang berbunyi “wajib diterapkan dalam pekerjaan pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya”.

Menurut Suma’mur (1977), pembukaan lahan dan pengerjaan hutan merupakan kelompok pekerjaan kehutanan (industri kayu hulu), sedangkan pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya adalah menyangkut pengubahan primer kayu untuk kegiatan-kegiatan lain (industri pengolahan kayu hilir). Industri mebel (furniture) termasuk ke dalam kelompok industri pengolahan kayu hilir.

Industri-industri mebel berskala mikro dan kecil1 di Jepara merupakan “urat nadi bagi masyarakat Jepara”. Industri ini mampu menciptakan lapangan kerja dan mempekerjakan sekitar 40–50 persen dari 700 ribu jiwa usia produktif di Jepara (BPS dan BAPPEDA 2011). Produk mebelnya masih menjadi andalan bagi Provinsi Jawa Tengah, di samping produk tekstil (ILO 2004) dengan kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mebel jati pada tahun 2010 adalah paling tinggi dibandingkan nilai PDRB industri lainnya, yakni lebih dari 22,65% (BPS dan BAPPEDA 2011). Mereka yang ada di balik fakta ini adalah para pekerja atau pengrajin mebel.

Fakta menunjukkan bahwa kondisi tempat kerja industri mebel umumnya memiliki resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan karena pengaruh dari sifat pekerjaannya, karakteristik pekerja, dan budaya keselamatan kerja serta adanya penggunaan mesin-mesin berbahaya dan tata letak ruang kerja yang kurang baik (Ratnasingam et al. 2011a). Para pekerja selalu terpapar partikel debu kayu,

kebisingan dari penggunaan mesin-mesin perkakas seperti gergaji, mesin serut listrik, gurinda dan bor, serta terpapar bahan kimia pada kegiatan pelapisan warna pada tahapan finishing mebel, sampai diatas ambang batas yang diizinkan

(Whitehead 1982; Whysall et al. 2006; Ratnasingam et al. 2010). Selain itu

penggunaan mesin-mesin perkakas yang berhubungan dengan menangani, menyimpan, mengangkat dan mengangkut beban secara manual yang bersifat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja (Kemenakertran 2003).

Dalam rangka melindungi hak asasi para pekerja terkait keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, pemerintah mengeluarkan kebijakan keselamatan kerja agar diterapkan di setiap tempat kerja (UU No 1 Tahun 1970), pemberi kerja wajib memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada pekerja/buruh (UU No 13 Tahun 2003) melalui penerapan sistem manajemen K3

1 BPS (2011) mengategorikan industri berdasarkan jumlah pekerja sebagai berikut: industri

2

(PP No 50 Tahun 2012). Namun upaya perlindungan K3 pada industri-industri mebel skala mikro dan kecil dihadapi oleh berbagai situasi masalah, diantaranya adalah komitmen dari pemilik usaha/pengusaha, sikap pimpinan/pengurus perusahaan terhadap kepentingan K3, resistansi pekerja dalam hal mengubah perilakunya dalam bekerja (Whysall et al. 2006) dan moral pekerja (Michael &

Wiedenbeck 2004). Bagaimana dengan implementasi kebijakan K3 pada industri mebel Jepara? Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, diperlukan sebuah penelitian tentang implementasi K3 pada industri-industri mebel skala mikro dan kecil di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini penting untuk dilakukan atas dasar masalah penelitian K3 di sektor industri kehutanan sejauh ini dilakukan pada industri-industri skala besar, belum menyentuh pada industri skala mikro dan kecil. Penelitian Gandaseca dan Yoshimura (2001) mengkaji implementasi keselamatan kerja, kesehatan dan kondisi kehidupan para pekerja di 7 perusahaan besar Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Indonesia, yakni di Perum Perhutani Jawa Barat, PT. Bara Induk Sumatera Utara, PT. Hutan Musi Persada Sumetera Selatan, PT. Riau Andalan Pulp and Paper Riau, PT. Kiani Lestari Kalimantan Timur, PT. Tanjung Redeb Hutani Kalimantan Timur, dan PT. Sari Bumi Kusuma Kalimantan Timur. Beberapa studi lainnya adalah penelitian Ratnasingam et al. (2011a) menganalisis

faktor-faktor resiko kecelakaan kerja di 50 industri mebel kayu skala besar di Malaysia; Ratnasingam et al. (2011b) mengevaluasi kecelakaan kerja di 240

industri mebel kayu skala besar di Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Selain itu, penelitian K3 di luar sektor kehutanan sejauh ini juga dilakukan pada perusahaan-perusahaan skala besar seperti yang dilakukan oleh Siahaan (2002) menganalisis gap antara aspek perencanaan dan pelaksanaan K3 pada

tingkat pembina dan pelaksana di perusahaan penerbangan; Lubis (2002) menganalisis skoring faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja untuk mengukur

performa pengelolaan dan penilaian kebutuhan program K3 di perusahaan pertambangan; Octarina (2004) menganalisis korelasi faktor kepemimpinan, budaya kerja, komunikasi dengan pelaksanaan K3 di industri tekstil; Susilawaty (2007) mengkaji proses implementasi kebijakan K3 dengan analisis kompilasi tupoksi instansi daerah; dan selanjutnya Tarigan (2008) menganalisis implementasi K3 di perusahaan sawit dengan fokus pada kriteria kebijakan perusahaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan outcome dari sistem

manajemen K3.

Perumusan Masalah

Perlindungan K3 di Indonesia pada berbagai sektor pembangunan termasuk sektor kehutanan telah dilegitimasi dalam bentuk undang-undang dan derivatnya. Khusus sektor kehutanan, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa industri-industri mebel dan unit-unit usaha penjualan kayu bahan baku mebel skala mikro dan kecil belum menerapkan prinsip-prinsip perlindungan K3 (Yovi et al. 2013);

Kasus di Jepara, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dalam bidang industri mebel skala mikro dan kecil sebagai pekerja mebel atau pengrajin. Meskipun mereka pada umumnya bekerja pada industri skala kecil, namun kontribusi mereka melalui industri mebel telah diakui pemerintah daerah sebagai penyumbang ekonomi bagi kabupaten dan penyumbang nilai ekspor (Purnomo et al. 2011). Namun pada kenyataannya, perlindungan K3 bagi para pekerja atau

pengrajin mebel Jepara masih sangat lemah (Yovi et al. 2013). Padahal

perlindungan K3 merupakan salah satu hak dasar para pekerja ataupun pengrajin di lingkungan kerjanya yang wajib diberikan oleh pengurus/pemilik usaha (UU No.1/1970; ILO 1981; ILO 1985; UU No. 23/1992 dan UU No. 13/2003). Berdasarkan hal di atas, pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan K3 pada industri mebel skala mikro dan kecil di Kabupaten Jepara?

2. Siapa aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan K3 pada industri mebel skala mikro dan kecil di Kabupaten Jepara? 3. Bagaimana bentuk strategi pengembangan implementasi kebijakan K3

pada industri mebel skala mikro dan kecil di Kabupaten Jepara?

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguraikan implementasi kebijakan K3 pada industri mebel skala mikro dan kecil di Kabupaten Jepara,

2. Mengidentifikasi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan K3 di tingkat Kabupaten Jepara, dan

3. Mengidentifikasi strategi implementasi kebijakan K3 pada industri mebel kayu skala mikro dan kecil di Kabupaten Jepara.

Hipotesis Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Perlindungan K3 pada industri mebel skala mikro dan kecil sangat lemah.

2. Peran pemerintah, pengurus/pemilik usaha dan pekerja dapat menjadi insentif bagi efektivitas implementasi K3 pada industri mebel skala mikro dan kecil.

3. Strategi implementasi pengelolaan K3 dapat ditentukan sesuai dengan tipologi dan kebutuhannya untuk industri mebel skala mikro dan kecil.

Manfaat Penelitian

4

yang diterapkan pada industri mebel skala mikro dan kecil di Kabupaten Jepara, serta dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas mebel Jepara mencapai sertifikasi produk mebel.

2

METODE

Pendekatan Penelitian

Kerangka pendekatan penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan, bahwa data dikumpulkan dari temuan-temuan di lapangan (situasi masalah empiris), dan dianalisis untuk memahami substansi dari objek penelitian, yakni fenomena realitas implementasi kebijakan K3; pada latar yang spesifik, yakni pada industri mebel Jepara skala mikro dan kecil; dan pada batasan waktu untuk penggalian informasi yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti, yakni para pekerja/pengrajin mebel, pengurus/ pemilik usaha mebel, dan pihak pemerintah daerah yang terkait (Bungin 2009; Denzim & Lincoln 2009; Creswell 2010; Alwasilah 2011).

Gambar 1 Kerangka pendekatan penelitian implementasi kebijakan K3 pada industri mebel Jepara skala mikro dan kecil

Dalam implementasi suatu kebijakan, kenyataan menunjukkan bahwa selalu ada kesenjangan (gap) antara tujuan yang dinyatakan dalam suatu produk

kebijakan dengan outcome yang dihasilkan dari implementasi kebijakan (Dunn

2003; Santoso 2010; Kusumanegara 2010; Nugroho 2011; Winarno 2012), atau yang dinyatakan Santoso (2010) sebagai “missing link”. Berdasarkan pada hal itu

penelitian ini menggali informasi mengenai gap yang terjadi dalam proses

6

Gambar 2 Model implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian (1980) Ketiga kelompok variabel dari model Sabatier dan Mazmanian (1980) tersebut (Gambar 2) sebagai berikut:

(1) Karakteristik masalah: mudah tidaknya masalah dikendalikan a. Kesulitan teknis dari masalah

b. Kemajemukan perilaku/tingkat pemahaman kelompok sasaran c. Prosentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah populasi d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

(2) Daya dukung peraturan: kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi

a. Penggunaan dasar teori yang memadai b. Kejelasan dan konsistensi isi kebijakan c. Ketepatan alokasi sumberdaya

d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana e. Kejelasan dan konsistensi aturan dari lembaga pelaksana f. Rekruitmen pejabat pelaksana

g. Akses dan partisipasi kelompok-kelompok luar (3) Faktor-faktor di luar kebijakan

a. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi b. Perhatian media terhadap masalah

c. Dukungan publik

d. Sikap dan sumberdaya dari kelompok terkait e. Dukungan dari pejabat yang berwenang

Dalam hal implementasi K3 di lingkungan kerja mebel, efektivitas implementasi K3 terbentuk melalui proses keterkaitan antara aktor, aturan, dan situasi setiap aktor mengenai persepsi, tujuan dan sumberdaya yang mereka miliki yang membentuk outcome atas tindakan-tindakannya. Para aktor bisa berasal dari

kelompok sasaran, pejabat pelaksana, pejabat berwenang, kelompok-kelompok luar/publik, dan komunitas (Hermans dan Thissen 2009). Pendekatan analisis aktor secara lebih mendalam dilakukan untuk memahami eksistensi tripartit (pemerintah, pengurus/pemilik usaha dan pekerja). Analisis aktor dilakukan dengan menggunakan pendekatan Schmeer (1999) untuk memahami perspektif, posisi, kepentingan, penguasaan sumberdaya dan kepemimpinan dari para aktor.

Pendefinisian permasalahan kebijakan mengacu pada Dunn (2003) yang berpandangan bahwa permasalahan kebijakan itu subjektif tergantung pada konteks dan deskripsi peneliti; dinamis sehingga tidak terus-menerus terpecahkan; dan dapat diformulasikan menurut individu atau kelompok yang mendefinisikan. Seluruh hasil analisis secara deskriptif didefinisikan sebagai permasalahan kebijakan. Sedangkan untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan K3 pada industri mebel skala mikro dan kecil, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan/Strength dan kelemahan/Weaknessess)

dan faktor eksternal (peluang/Opportunities dan ancaman/Threats), didasarkan

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang; dan meminimalkan kelemahan dan ancaman (Start dan Hovland 2004).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara secara geografis terletak pada koordinat 110°9`48, 02" sampai 110°58`37,40" Bujur Timur dan 5°43`20,67" sampai 6°47`25, 83" Lintang Selatan (Gambar 2).

Penelitian ini dilakukan di 6 kecamatan yang menjadi pusat kegiatan industri-industri mebel dengan latar industri skala mikro dan kecil, dari total 16 wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara. Nama-nama kecamatannya adalah Kecamatan Bangsri, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Jepara, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Kedung, dan Kecamatan Batealit.

Kegiatan wawancara dan observasi di lapangan dilaksanakan selama 1 bulan, dimulai pada tanggal 28 Februari sampai 31 Maret 2012. Kegiatan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan satu

8

Sumber: http://studioproses4.wordpress.com/jepara/gambaran-umum/fisik/geografis/ [diunduh 2013 Okt 31]

Gambar 3 Lokasi penelitian

Unit Analisis

Unit analisis (subjek) yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pekerja mebel, pengurus/pemilik usaha mebel, pejabat pemerintah, dan aktor-aktor yang terkait lainnya sebagai individu, kelompok atau organisasi/lembaga.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memfokuskan perhatian pada tingkat makro–objektif, perhatian pada makna data yang berasal dari masyarakat umum di lingkungan tempat kerja mebel dan pemerintahan di Kabupaten Jepara; pada tingkat makro–subjektif, perhatian pada data umum mengenai budaya atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di lingkungan tempat kerja mebel di Kabupaten Jepara; pada tingkat mikro–objektif, perhatian pada data yang berkaitan dengan perilaku, tindakan dan interaksi individu dan kelompok dari para pekerja/pengrajin mebel, pengurus/pemilik usaha mebel baik sebagai individu maupun kelompok; dan pada tingkat mikro–subjektif, perhatian pada data tentang persepsi dari setiap aktor yang terkait sebagai individu dan kelompok.

Penentuan Contoh

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan contoh tidak berpeluang (nonprobability sampling), yakni metode pemilihan contoh dengan pertimbangan

tertentu/purposive sampling (Cochran 1991) dan metode snowball sampling

(Creswell 2012).

Jumlah informan kunci (key informan) yang dilibatkan dalam penelitian ini

adalah sebanyak 114 orang, terdiri atas 7 orang pada unit penjualan kayu (TPK,

logpark); 5 orang pada unit tempat penggergajian kayu (sawmill); 6 orang pada

unit usaha TPK yang terintegrasi dengan sawmill; 57 orang pada unit bengkel

kerja mebel; 12 orang pada unit bengkel finishing; 15 orang pada unit usaha mebel

skala menengah; 5 orang pada lembaga asosiasi mebel; 6 orang dari lembaga pemerintah; dan 1 orang dari perguruan tinggi.

Jumlah informan kunci yang dilibatkan dalam FGD adalah sebanyak 20–25 orang perwakilan dari perusahaan/pengurus/pemilik usaha, pekerja, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi. Penelusuran informasi juga dilakukan di kantor instansi pemerintah daerah yang terkait, dan di kantor-kantor lembaga-lembaga mitra CIFOR di Kabupaten Jepara.

Pemilihan contoh (lokasi) berdasarkan pada pengetahuan awal tentang populasi yang diperoleh dari CIFOR2 sebagai narasumber ahli, atas dasar pertimbangan bahwa lokasi-lokasi penelitian adalah pusat kegiatan industri-industri mebel dan unit-unit usaha terkait lainnya yang berskala mikro dan kecil, serta lokasi-lokasi tersebut mewakili sentra-sentra industri mebel di wilayah Kabupaten Jepara.

Penggalian data/informasi dilakukan mulai dari satu titik informan ke informan berikutnya secara sambung-menyambung berdasarkan informasi baru yang disampaikan oleh informan yang telah diwawancarai, sampai kepada informan baru yang dapat memberikan informasi secara lengkap. Dalam hal ini jumlah contoh bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak tergantung pada situasi sosial yang mendukung kecukupan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Melalui metode snowball sampling proses pengumpulan data dianggap sudah selesai jika

sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi.

2 Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) Project No.

10

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada klasifikasi Creswell (2012) dan Patton (2002) yakni data kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk data observasi, data wawancara, dan data dokumentasi termasuk bentuk materi

audiovisual. Berdasarkan hal tersebut data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

mencakup data kuantitatif mengenai kejadian kecelakaan dan jenis penyakit yang timbul akibat hubungan kerja dan lingkungan kerja.

Selanjutnya penelitian ini mencakup tiga jenis data kualitatif, yaitu data hasil wawancara berupa jawaban-jawaban dari para aktor (subjek penelitian) mengenai pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan tentang K3 dan penerapannya sehari-hari; data hasil observasi berupa deskripsi pekerjaan pada tiap tempat kerja, perilaku, tindakan, percakapan, hubungan para aktor mulai dari pekerja/pengrajin mebel, pengusaha dan pihak pemerintah; data hasil telaah dokumen berupa telaah isi materi kebijakan yang terkait perlindungan K3, laporan-laporan tertulis serta literatur terkait industri mebel ukir di Kabupaten Jepara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam (in-depth interview), dengan cara face-to-face interview, melalui telepon, dan pertemuan

kelompok. Observasi dilakukan dengan mengamati lingkungan kerja TPK,

sawmill, workshop, dan bengkel kerja finishing; mengamati aktivitas-aktivitas

yang berlangsung dan perilaku yang dimunculkan oleh tiap aktor yang diteliti; dan mengamati kejadian berdasarkan perspektif tiap aktor yang diteliti. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah isi dokumen yang terkait dengan materi kebijakan, laporan-laporan, foto-foto atau bukti gambar terkait dengan tujuan penelitian.

Analisis Data

Alur analisis dan interpretasi data diilustrasikan pada Gambar 4. Inti dari analisis kuantitatif adalah untuk menilai atau mengukur (Creswell 2012), dalam penelitian ini adalah untuk menduga tingkat kekerapan dari kejadian kecelakaan dan persentase terjadinya gangguan kesehatan di lingkungan kerja dan/atau akibat kerja berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci. Sedangkan inti dari analisis kualitatif terletak pada proses-proses untuk menggambarkan berbagai fenomena realitas sosial yang menjadi fokus penelitian dalam bentuk naratif-kualitatif, mengklasifikasikan fenomena kedalam tema-tema yang dikaji, dan melihat bagaimana hubungannya dengan teori atau konsep (Dey 2005).

Pengujian Keabsahan Hasil Penelitian

Gambar 4 Alur analisis dan interpretasi data dalam penelitian implementasi kebijakan K3 pada industri mebel Jepara skala mikro dan kecil

Kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan hasil penelitian dalam penelitian ini mengacu pada pengembangan teknik pemeriksaan oleh Bungin (2009) sebagai berikut:

1. Kriteria 1: kredibilitas (derajat kepercayaan) peneliti Teknik pemeriksaan:

(1)Keikutsertaan peneliti

Peneliti mendatangi langsung tempat kejadian untuk memahami konteks tindakan, makna gagasan/ide pelaku, dan proses interaksi antar pelaku pada setiap latar (setting) yang sedang diamati, dan

langsung melakukan wawancara dengan informan-informan. (2)Menemukan siklus kesamaan data

Peneliti secara konsisten menerapkan teknik snowball sampling,

yakni konsisten bahwa kegiatan pengumpulan data terus dilakukan untuk menemukan data lainnya untuk penelusuran informasi lanjutan, dan proses pengumpulan data dianggap sudah selesai jika sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi.

(3)Ketekunan pengamatan

Peneliti menggunakan pendekatan perasaan dan sabar terutama pada saat melakukan observasi pada setiap latar (setting) yang sedang

12

(4)Triangulasi kejujuran peneliti

Peneliti menjalani proses penelitian bersama dengan tim proyek CIFOR dan apa adanya terhadap hasil penelitian melalui proses bimbingan oleh dua dosen pembimbing yang memiliki pengalaman kuat di bidang K3 dan aspek sosial pada konteks industri mebel kayu skala mikro dan kecil dan menengah di Kabupaten Jepara. (5)Pengecekan melalui diskusi

Peneliti melakukan diskusi dengan berbagai kalangan yang memahami objek penelitian diluar informan yang menjadi subjek penelitian, yakni berdiskusi dengan pengurus dan anggota APKJ, pengurus FRK, Ketua dan pengurus ASMINDO Kab. Jepara, pihak akademisi dari STIENU. Peneliti juga berdiskusi dengan pihak legislatif, yakni Komisi C DPRD Kab. Jepara, dan pihak eksekutif di Kab. Jepara, yakni Bappeda, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar, Dinas Kesehatan Kab. Jepara/Puskesmas Kecamatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

(6)Kajian kasus negatif

Peneliti melakukan sebatas peninjauan contoh dan kasus melalui media internet dan literatur jurnal untuk melihat kecenderungan informasi dan digunakan sebagai bahan pembanding.

2. Kriteria 2: kredibilitas metode pengumpulan data Teknik pemeriksaan:

(7)Triangulasi metode

Penelitian ini melakukan teknik yang berbeda dan menggabungkan teknik-teknik pengumpulan data untuk meningkatkan kredibilitas, yakni merancang teknik pengumpulan data melalui wawancara– observasi–analisis dokumentasi–Focus Group Discussion (FGD).

Wawancara dilakukan untuk mengetahui opini, persepsi, penilaian, ide/gagasan, dan ingatan dari para pelaku (subjek penelitian); observasi dilakukan untuk merekam konteks perilaku, tindakan, situasi pada tiap latar (setting); dan analisis dokumentasi dilakukan

untuk menggambarkan berbagai fenomena realitas sosial, bukti-bukti, dan fakta pembanding yang berkaitan dengan objek penelitian. Terakhir, FGD yang dilandaskan pada temuan-temuan di lapangan dilakukan untuk menghasilkan informasi langsung dari berbagai sudut pandang para pihak yang mewakili kelompok-kelompok subjek penelitian ataupun di luar subjek penelitian. FGD juga dilakukan untuk verifikasi data hasil temuan di lapangan. (8)Triangulasi sumber data

informan tentang situasi sosial di tempat penelitian dengan apa yang disimpulkan dari beberapa penelitian sosial yang terkait tempat penelitian, membandingkan keadaan dan perspektif subjek dengan berbagai pendapat dan pandangan dari informan diluar subjek penelitian seperti pihak-pihak asosiasi, legislatif, eksekutif, akademisi termasuk penduduk/pengunjung dan pembeli mebel yang ditemui di ruang pamer (showroom) mebel, dan membandingkan

hasil wawancara dengan hasil analisis dokumen atau literatur. 3. Kriteria 3: kredibilitas teoritis dan referensi

Teknik pemeriksaan: (9)Triangulasi teori

Penelitian ini mengurai informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan tema-tema atau kategori yang digunakan untuk analisis berdasar pada konsep/teori kerangka analisis implementasi kebijakan model Sabatier dan Mazmanian (1980) dan kerangka konseptual Hermans dan Thissen (2009) dan Schmeer (1999). Penelitian ini juga menghubungkan tema-tema/kategori dengan konsep-konsep sistem manajemen K3 pada lingkungan kerja. (10) Kecukupan referensial

Penelitian ini mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, baik yang berasal dari pengumpulan data di lapangan maupun dari penelusuran jurnal nasional/internasional, buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian orang lain, dokumentasi proyek CIFOR di Kab. Jepara, dan penelusuran informasi melalui website.

4. Kriteria 4: kepastian Teknik pemeriksaan: (11) Uraian rinci

Penelitian ini secara konsisten menggunakan alur analisis dan interpretasi data, yakni mengurai konteks materi kebijakan; konteks latar penelitian (lokasi); mengurai tindakan, gagasan/ide pelaku, dan proses munculnya perilaku, tindakan dan interaksi pelaku individual pada tingkat pelaku, kejadian dan jaringan kerja dimana pelaku berada di dalamnya; mengurai kerangka analisis implementasi kebijakan; kemudian menghubungkan tema-tema untuk menggambarkan pemahaman baru.

5. Kriteria 5: kebergantungan Teknik pemeriksaan: (12) Audit kebergantungan

14

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Wilayah Penelitian

Jepara adalah Kota Ukir

Jepara menjadi Kota Ukir adalah atas dasar kerajinan mebel ukir itu berbasis kearifan lokal yang melanjutkan tradisi budaya leluhur dan warisan sejarah (Gustami 2000). Hal ini terbukti bahwa warisan seni ukiran di Jepara sudah ada sejak berabad yang lalu, dimulai dari Jaman Ratu Shima (jaman hindu), Ratu Kalinyamat (awal jaman islam), Raden Ajeng Kartini (jaman modern), sampai ke jaman Ibu Tien Soeharto pada masa orde baru (Gustami 2000). Pada zaman Majapahit, perkembangan teknologi perkayuan Jepara telah mewariskan bentuk tradisi ukiran kayu rumah Kudus (Kurniawan 2010).

Jepara menjadi terkenal di Indonesia dan di dunia karena mebel Jepara mengalami proses promosi yang cukup lama. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 1853 mebel ukir Jepara sudah dipamerkan di kota Batavia; dan pada tahun 1898 ukiran Jepara dipamerkan oleh R.A. Kartini pada pameran karya wanita di Den Haag, Belanda (Kurniawan 2010). Selanjutnya pada masa orde baru, upaya promosi terus dilakukan untuk memperkenalkan motif-motif baru atau desain baru di berbagai pameran, seperti di Pekan Raya Jakarta tahun 1985 (Margono 2010); pameran tunggal mebel Jepara di Bali tahun 1989 dan pameran rutin baik di tingkat nasional maupun internasional yang dikelola oleh Asmindo Jepara bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Jepara dalam bentuk Pameran Produk Ekspor sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, pameran Asean Furniture Show atau Internasional Furniture Fair Singapore dari tahun 2003–2008; pameran International Furniture Fair and Craft Indonesia pada tahun 2008 dan 2009 (Fauzi 2010).

Konteks Sosial–Ekonomi Industri Mebel Jepara

Industri-industri mebel Jepara hampir semuanya berupa perusahaan keluarga yang dijalankan oleh saudara sendiri, dan setidaknya melibatkan dua atau tiga keluarga atau garis keturunan (Roda et al. 2007). Dari industri-industri semacam

itu terdapat 14.091 unit industri mebel skala kecil di Jepara, setidaknya terdapat 12.202 unit bengkel kerja mebel, 763 unit TPK, 158 unit samwill, dan 210 unit

gudang/tempat finishing mebel (Roda et al. 2007). Namun dalam kurun waktu

kurang dari 5 tahun, jumlah industri mebel Jepara mengalami penurunan menjadi setidaknya 11.022 unit industri mebel skala kecil, dengan jumlah bengkel kerja mebel 8.281 unit pada tahun 2010 (Irawati et al. 2013). Hal itu terjadi diantaranya

Pemerintah mengakui eksistensi industri mebel Jepara memiliki nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja serta memberikan kontribusi cukup penting terhadap perekonomian Jepara dan wilayah sekitarnya 25–27% (Purnomo

et al. 2010; Purnomo et al. 2014). Selanjutnya Parlinah (2010) mengidentifikasi

dari data Bappeda dan BPS Kabupaten Jepara bahwa pada tahun 2006, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara yaitu sebesar 27 persen dari Rp 5,67 triliun (harga berlaku tahun 2000) atau dari Rp 3,55 rriliun (harga konstan selama tahun 2000).

Banyak kalangan menilai, secara umum masa keemasan mebel Jepara pernah terjadi pada saat peristiwa lonjakan permintaan (booming), yakni pada saat

di Indonesia mengalami peristiwa krisis ekonomi global (Purnomo et al. 2010).

Namun demikian peristiwa itu hanya membawa keberuntungan bagi para eksportir, tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para pengusaha mikro dan kecil yang skala usahanya relatif sempit dan sebagian besar diantara mereka sangat tergantung pada perusahaan yang lebih besar, karena mereka terikat dengan sistem sub kontrak, bahkan para pengrajin lokal hanya bekerja sebagai buruh yang mengerjakan pesanan bagi pengusaha-pengusaha yang lebih besar (Handayani et al. 2003).

Konteks Politik Industri Mebel Jepara

Secara umum komitmen politik untuk pengembangan industri mebel telah dilakukan oleh Pemerintah yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yang berkomitmen mengembangkan klaster industri prioritas berupa industri kayu dan barang kayu yang berbasis pada potensi lokal dengan cara memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, melalui pendanaan, pembangunan sarana dan prasarana, mengadakan dan menyebarluaskan informasi usaha, mengembangkan pola kemitraan, penyederhanaan birokrasi perizinan usaha, memberikan kesempatan tempat usaha dan lokasi sentra, mengembangkan promosi dagang, dan pengembangan kelembagaan terkait pelayanan usaha.

Dimensi politik pengembangan industri mebel jepara dijelaskan oleh pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jepara bahwa sesuai UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Jepara untuk berkepentingan dengan industri mebel, termasuk yang berskala mikro dan kecil, karena kelompok industri ini dapat memberikan dampak pada peningkatan kemampuan ekonomi wilayah.

16

Kekayaan Intelektual (HAKI) Indikasi Geografis3 dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan (Arya L 5 April 2014, komunikasi pribadi).

Berkaitan dengan identitas produk, industri-industri mebel di Jepara bersifat mengelompok dalam bentuk sentra di beberapa lokasi membentuk identitas sesuai jenis produk mebel yang mayoritas diproduksi dan diperdagangkan dengan tingkat spesialisasi tergolong tinggi (Roda et al. 2007). Di Jepara terdapat

setidaknya 4 sentra industri mebel besar (Roda et al. 2007). Sentra-sentra mebel

tersebut adalah sentra ukir relief, sentra industri patung dan ukir, sentra industri gebyok, dan sentra-sentra kecil lainnya seperti sentra kursi yuyu, kursi betawi, lemari, pembatas ruang bermotif ukir (sketsel) dan lain-lain. Sedangkan sentra

perdagangannya terletak di wilayah Ngabul, Senenan, Tahunan, Pekeng, Kalongan dan Pemuda (Amin SM 5 April 2014, komunikasi pribadi).

Kecelakaan dan Penyakit di Lingkungan Industri Mebel

Data angka kecelakaan kerja4 di industri mebel skala mikro dan kecil Jepara tidak pernah tersedia. Para pemilik usaha di lingkungan industri mebel skala mikro dan kecil tidak pernah mendata kejadian kecelakaan kerja secara terdokumetasi. Informasi kecelakaan kerja pada umumnya disampaikan secara lisan oleh pekerja ataupun pengurus/pemilik usaha, dan mereka hanya menunjukkan bukti-bukti bekas luka atau cacat di bagian tubuh akibat kecelakaan kerja yang dialaminya.

Para pekerja ataupun pengurus/pemilik usaha menyebutkan bahwa di tempat penjualan kayu (TPK), para pekerja pernah terjatuh dari atas truk, tertimpa kayu, terjepit kayu, terkena gigitan/sengatan hewan berbisa, dan terkena gergaji mulai dari luka sayat sampai bagian jari tangan terputus. Di bengkel kerja mebel/brak (workshop) jari ataupun tangan pekerja pernah terkena perkakas ukir mebel

seperti mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin bubut, mesin skrap, gergaji; terkena paparan zat kimia; tersengat listrik; dan terluka bakar. Sedangkan di lokasi bengkel kerja finishing para pekerja pernah tertimpa mebel, terjepit kayu,

terkena paparan debu dan zat kimia.

Berdasarkan data kecelakaan kerja yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 74 orang pekerja dan pengurus/pemilik usaha di beberapa tempat kerja mebel diperoleh angka tingkat kekerapan (frequency rate) yang menunjukkan

bahwa para pekerja tersebut dalam setahun mengalami kejadian kira-kira 3–6 kecelakaan pada setiap 8.000 jam orang kerja (Tabel 1).

3 Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari

suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menentukan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan manusia yang dijadikan atribut barang tersebut (Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis).

4 Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja,

Tabel 1 Tingkat kekerapan dari kejadian kecelakaan di lingkungan kerja industri mebel skala mikro dan kecil

Tempat Kerja Kecelakaan Jenis

Kerja bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu pertahun (SNI 13-6618-2001).

Sumber: hasil wawancara dengan 74 orang pekerja dan pengurus/pemilik usaha di beberapa tempat kerja mebel di Jepara.

Data tentang penyakit yang timbul kerena hubungan kerja5 juga tidak terdokumentasi secara baik di tingkat unit industri, namun berdasarkan hasil wawancara dengan 74 orang pekerja dan pengurus/pemilik usaha menyebutkan bahwa jenis penyakit yang timbul selama mereka bekerja di lingkungan kerja mebel adalah sesak nafas, encok, usus turun, batuk dan paru-paru (Tabel 2).

Kepres No 22/1993 menunjukkan bahwa berbagai penyakit yang timbul karena hubungan kerja itu terjadi akibat pajanan zat seperti debu, persenyawaan yang beracun; kebisingan, gerakan mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi); radiasi elektro magnetik dan mangion; penyebab fisik, kimia atau biologik; virus, bakteri atau parasit; dan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.

5 Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh

18

Tabel 2 Jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang dialami 74 orang pekerja di lingkungan kerja mebel skala mikro dan kecil di Jepara

Tempat

Kerja Penyakit yang Dikeluhkan

Kategori Penyakit Karena TPK Sesak nafas Alveolitis Alergika (dari debu

serbuk kayu/organik) 1 5

Encok Penyakit yang disebabkan

oleh gerakan mekanik 17,3 18

Usus turun Penyakit yang disebabkan

oleh gerakan mekanik 1 3,8

Sawmill Encok Penyakit yang disebabkan

oleh gerakan mekanik 6,5 7

Gangguan

pendengaran Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan 1 tetap kerja TPK &

Sawmill

Sesak nafas Alveolitis Alergika (dari debu

serbuk kayu/organik). 1 12,5

Encok Penyakit yang disebabkan

oleh gerakan mekanik 50 50

Usus turun Penyakit yang disebabkan

oleh gerakan mekanik 1 5

Gangguan

pendengaran Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan 1 tetap kerja Bengkel

Kerja Mebel

Batuk Alveolitis Alergika (dari debu

serbuk kayu/organik). 2 5,3

Sesak nafas Alveolitis Alergika (dari debu

serbuk kayu/organik). 1,4 3,2

Paru-paru Alveolitis Alergika (dari debu

serbuk kayu/organik). 1 20

Encok Penyakit yang disebabkan

oleh gerakan mekanik 31 31

Lelah/letih Penyakit yang disebabkan

oleh gerakan mekanik 13 1,3

Gangguan

pendengaran Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan 1 tetap kerja Bengkel

finishing mebel

Batuk Alveolitis Alergika (dari debu

serbuk kayu/organik). 2,7 5,3

Sesak nafas Alveolitis Alergika (dari debu

serbuk kayu/organik). 1 1

Lelah/letih Penyakit yang disebabkan

oleh gerakan mekanik 1 1

Gangguan

Secara teori, beberapa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu penyakit memang disebabkan oleh agen di tempat kerja atau lingkungan kerja tertentu, yakni dengan pemeriksaan gejala klinis dan perkembangannya sesuai diagnosis, mengamati hubungan sebab akibat antara pajanan dan kondisi diagnosi atau diduga kuat berdasarkan kepustakaan medis, epidemiologi atau toksikologi, dan dapat diindikasikan dari adanya pajanan yang diduga sebagai penyebab penyakit serta tidak ditemukan diagnosis lain (Gulati dan Redlich 2008).

Berdasarkan hal tersebut maka jenis-jenis penyakit seperti sesak nafas, batuk, paru-paru dan lelah/letih yang mereka alami patut diduga sebagai penyakit yang timbul karena hubungan kerja, meskipun jenis penyakit-penyakit tersebut mirip dengan penyakit sesak nafas, batuk, paru-paru dan lelah/letih lain yang tidak berhubungan dengan kerja. Hal itu diduga dari akibat terjadinya pajanan dari debu organik/serbuk kayu sebagai penyebabnya. Selain itu, jenis penyakit encok dan usus turun juga patut diduga sebagai akibat pajanan dari gerakan mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi).

Lebih lanjut dugaan itu diperkuat dengan lama pajanan yang dialami para pekerja, dimana berdasarkan data informan yang diwawancarai rata-rata mereka telah bekerja sebagai pengrajin ataupun buruh mebel selama 14 tahun, dengan pengalaman kerja paling muda selama 1 tahun dan paling senior selama 35 tahun.

Jenis gangguan pendengaran diakui oleh para pekerja sebagai salah satu gangguan yang timbul karena hubungan kerja, khususnya mereka yang bekerja di

sawmill, bengkel kerja mebel dan sebagian di bengkel finishing, namun para

pekerja yang diwawancarai berpendapat bahwa kondisi gangguan pendengaran itu belum berakibat fatal dan masih tetap bisa melakukan pekerjaan. Berdasarkan Kepres No 22/1993, gangguan pendengaran itu masuk kategori penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yakni jenis kelainan pendengaran yang diakibatkan oleh kebisingan.

Fakta di Jepara menunjukkan bukti bahwa kondisi kerja yang bising sering ditemui dan dirasakan khususnya di lokasi sawmill, bengkel kerja mebel dan

bengkel kerja finishing, namun data ataupun catatan tentang penyakit tersebut

tidak tersedia. Berdasarkan hal tersebut kasus ini memerlukan telaah yang lebih teknis yang tidak dilakukan pada penelitian ini terutama dalam hal seberapa tinggi tingkat paparan kebisingan dan tingkat kelainan pendengaran yang diderita oleh para pekerja mebel sebagai akibat dari kebisingan di tempat kerjanya.

20

Adapun data yang diperoleh dari puskesmas setempat, yakni Puskesmas Kecamatan Jepara, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Batealit, dan Kecamatan Kedung menunjukkan bahwa tercatat 20 besar penyakit dan kesakitan selama kurun waktu 2010–2012 yang diderita penduduk Jepara antara lain Nasopharingitis akut (common cold, influenza), TBC paru klinis, bronkitis akut, penyakit kulit alergi, asma, dan

penyakit saluran nafas lainnya. Jenis-jenis penyakit tersebut patut diduga sebagian timbul disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Hal ini diduga dari kasus di Jepara, dimana sekitar 40–50 persen dari 700 ribu penduduk usia produkstif bekerja dalam bidang industri mebel sebagai pekerja mebel atau pengrajin.

Isi dan Instrumen Kebijakan K3

Isi Kebijakan K3

Kebijakan pemerintah dalam bidang keselamatan kerja di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 (UU No.1/1970) tentang Keselamatan Kerja.Selain itu, ada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (UU No.13/2003) tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perlindungan hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan kewajiban perusahaan untuk mengintegrasikan sistem manajemen K3 kedalam sistem manajemen perusahaan,serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 (UU No.23/1992) tentang Kesehatan, yang mengatur kewajiban perusahaan dalam hal pemeriksaan kesehatan pekerja dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 (PP No.50/2012) tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam segala tempat kerja, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa kewajiban itu berlaku untuk setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Wacana dibalik kebijakan-kebijakan tersebut adalah dalam rangka melindungi hak asasi para pekerja atas K3.

Melalui UU No 1 Tahun 1970 merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan tenaga kerja di setiap tempat kerja, baik formal maupun informal. Secara hukum, perlindungam tersebut dianggap sebagai hak asasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Tempat kerja dimaksud berdimensi sangat luas mencakup segala tempat usaha baik pada jenis usaha bermotif ekonomi maupun bermotif sosial, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan tanah, dalam air, di udara maupun di ruang angkasa. Bentuknya selain industri skala besar, juga industri atau jenis usaha kecil–menengah.

mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja dan peralatan/bahan lainnya; lingkungan; sifat pekerjaan; cara kerja; dan proses produksi.

Pemerintah mempertegas lagi perlindungan keselamatan kerja melalui UU No 13 Tahun 2003, pengganti UU No 14 Tahun 1969 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dibuat dalam konteks pembangunan nasional bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Dari UU No 13 Tahun 2003 tersebut diharapkan adanya pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perannya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya. Adapun perlindungan terhadap tenaga kerja ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Tabel 3 Tinjauan terhadap isi kebijakan K3

UU No 1 Tahun 1970

Keselamatan Kerja UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Sistem Manajemen K3 PP No 50 Tahun 2012

Apa yang

dan pekerja Pengusaha/pemilik usaha Pengusaha, pemerintah dan lembaga audit independen

Untuk siapa Pekerja Pekerja Pekerja

Bagaimana

22

bahwa “(1) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusialaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai agama; (2) untuk melindungi keselamatan harus ada upaya keselamatan dan kesehatan kerja; dan (3) perlindungan seperti pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.”

Sedangkan pada Pasal 87 UU No 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “(1) setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselataman dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan; (2) ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan Peratutan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat 2 UU No 13 Tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah/PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan terkait dengan resiko keselamatan kerja. SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 tersebut hanya diwajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi (Pasal 5 Ayat 2).

Namun pada dasarnya SMK3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan demikian kondisi tempat kerja yang aman dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja merupakan hal yang pokok.

Adapun tujuan dari SMK3 adalah (1) meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi, (2) mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja/buruh dan atau serikat pekerja, dan (3) menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan SMK3 adalah sebagai berikut:

(1) Penetapan K3. Penerapan kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha. (2) Perencanaan. Pengusaha dalam menyusun rencana melibatkan Ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja/buruh dan pihak lain terkait perusahaan. Rencana K3 memuat: tujuan/sasaran, skala prioritas, upaya pengedalian bahaya, penetapan SD, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian dan sistem pertanggungjawaban

keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, dana rencana dan pemulihan keadaan darurat.

(4) Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan ,pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 oleh SDM berkompeten. Jika perusahaan tidak punya SDM dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi diberikan ke pengusaha. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan

(5) Pengawasan SMK3. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten. Hasil pengawasan akan dijadikan sebagai dasar pembinaan K3.

Instrumen Kebijakan K3

Manfaat perlindungan K3 untuk para pekerja yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah sangat tergantung pada instrumen kebijakan yang berkaitan dengan implementasi K3. Secara teoritis, Vedung (2010) mengklasifikasikan instrumen kebijakan yang digunakan agar kebijakan bisa dijalankan, yaitu regulasi (didalamnya terdapat sanksi sebagai mandat dari peraturan), administrasi (regulasi yang terkait dengan prosedur tata kelola, dan insentif sebagai mandat dari peraturan); ekonomi (instrumen yang mendorong perolehan manfaat seperti pengurangan pajak, subsidi, dan harga premium); dan informasi (instrumen yang mendorong pembentukan pengetahuan baru, tidak membatasi pengetahuan yang ada, dan membangun benchmark).

Tabel 4 Tinjauan terhadap instrumen kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

Instrumen Keselamatan Kerja UU No 1 (1970) Ketenagakerjaan UU No 13 (2003) PP No 50 (2012) SM K3 Regulasi Tempat, pekerja dan

24

Implementasi K3 pada Industri Mebel Skala Mikro dan Kecil

Sumber bahaya merupakan kondisi kerja yang dapat menyebabkan cedera dan kecelakaan kerja yang berakibat fatal (Alli 2001). Hasil pengamatan di lingkungan kerja mebel skala mikro dan kecil di Kabupaten Jepara mengindikasikan sumber-sumber bahaya di lingkungan kerja mebel (Tabel 5). Secara umum sumber-sumber bahaya yang ada di lingkungan kerja mebel tersebut dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Kategori tersebut mengacu pada Niu (2010) dalam kajiannya tentang perspektif Konvensi ILO–1981 terkait dengan ergonomi dan K3. Kelima kategori sumber bahaya yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) bahaya yang berasal dari bangunan tempat kerja, peralatan dan instalasi; (2) bahaya yang berasal dari bahan; (3) bahaya yang berasal dari proses; (4) bahaya dari cara kerja; dan (5) bahaya yang berasal dari lingkungan kerja.

Tabel 5 Sumber bahaya yang teridentifikasi di lingkungan kerja mebel skala mikro dan kecil di Jepara

Tempat Kerja

Sumber Bahaya Bangunan/

Alat/Instalasi Bahan Proses Prilaku Kerja Lingkungan Kerja

Tabel 5 Lanjutan

Tempat Kerja

Sumber Bahaya Bangunan/

Alat/Instalasi Bahan Proses Prilaku Kerja Lingkungan Kerja

Bengkel

Implementasi K3 di Tempat Penjualan Kayu

Tempat Penjualan Kayu (TPK) merupakan salah satu bentuk tempat kerja. Tempat ini umumnya berupa lahan terbuka, baik di lapangan maupun di lahan pekarangan, yang bersifat permanen umumnya dalam bentuk depot kayu yang terintegrasi dengan unit penggergajian (sawmill). Hampir setiap hari di tempat ini

dicirikan oleh adanya tumpukan log/kayu gelondongan, dan aktifitas bongkar dan

muat kayu oleh para pekerja/buruh. Di Jepara, tempat-tempat kerja seperti ini terdapat di beberapa tempat yang berada di sekitar lokasi industri mebel. Roda et al. (2007) mencatat ada sebanyak 760 TPK skala kecil di Kabupaten Jepara.

Ciri khas dari tempat ini adalah adanya tumpukan-tumpukan log/kayu

gelondongan yang mereka tumpuk dengan ketinggian mencapai 1,5 meter, log/kayu gelondongan itu ditumpuk di beberapa lokasi terkadang sampai memenuhi lahan yang tersedia. Di tempat ini jarang sekali terlihat adanya penggunaan mesin, peralatan ataupun instalasi berbahaya, namun di tempat kerja ini potensi bahaya yang teramati adalah ketika tumpukan log/kayu gelondongan

itu tinggi, basah/licin dan tidak stabil sehingga terjadinya runtuhan log/ kayu

26

gelondongan dalam keadaan sudah lama tertumpuk kemudian lembab terkadang menjadi tempat atau sarang hewan berbisa yang dapat menyerang/menyengat tangan pekerja ketika pekerja memindahkan log/kayu gelondongan tersebut.

Selain itu menurut para pekerja, pada saat bongkar kayu dari truk seringkali ditemukan kalajengking (berbisa) dari celah-celah tumpukan kayu dan lubang kayu. Bahkan pernah ditemukan ular dari celah kayu dan lubang kayu tersebut.

Kondisi tidak aman di tempat ini seringkali terjadi dari faktor pekerja yang ceroboh atau yang tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, bekerja tanpa mengindahkan metode kerja yang benar atau postur tubuh yang kurang tepat saat mengangkat barang, bekerja tanpa konsentrasi, dan bekerja tanpa koordinasi dengan anggota tim lainnya sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang sering terjadi di TPK adalah tangan terjepit kayu atau kaki tertimpa kayu pada saat kegiatan bongkar dan muat kayu dari truk maupun dari tumpukannya sehingga menyebabkan tangan atau kaki terkilir, terluka, bahkan kuku tangan atau kaki terlepas. Beberapa jenis kecelakaan kerja lainnya adalah terjatuh dari truk, kepleset pada saat kegiatan bongkar dan muat kayu, terkena gigitan/sengatan hewan berbisa, dan terkena serpihan kayu yang berserakan di areal TPK. Selain kecelakaan, para pekerja mengeluhkan beberapa penyakit akibat kerja adalah kram otot, pusing dan hernia. Gangguan kesehatan lainnya adalah gangguan kulit, gangguan pendengaran, demam berdarah, dan pegal-pegal di seluruh tubuh pada setiap malam hari.

Dalam proses produksi, para pekerja di TPK umumnya melakukan pekerjaan bongkar, muat dan memindahkan log atau kayu balok dari satu

tumpukan ke lokasi tumpukan lainnya di areal TPK dengan cara memanggul, memikul dan menggelindingkan secara manual. Jenis pekerjaan ini dilakukan oleh pekerja laki-laki.

Alat-alat yang digunakan untuk membantu seringkali menggunakan kayu pengungkit, kayu pikulan dan tambang (tali yang besar). Kegiatan memindahkan ataupun mengangkat log/kayu balok berukuran besar dengan panjang log 2–3

meter di lakukan secara bersama-sama oleh 4–5 orang. Namun ada juga pekerja yang memanggul log/kayu balok dengan tumpuan bahunya tanpa alat bantu. Untuk membongkar kayu dari truk sering kali dilakukan dengan cara yang sangat beresiko yakni dengan mendorong kayu hingga setengah bagiannya berada di luar bak truk, kemudian posisi truk digerakkan maju oleh supit truk sehingga kayu terjatuh ke tanah akibat pergerakan truk ke depan tadi. Selain itu untuk menjatuhkan kayu dari bak truk ke tanah sering dilakukan dengan cara mengangkat ujung kayu dari tumpukan di dalam bak truk dan mendorongnya ke arah tanah.

Sikap disiplin dan kesadaran para pekerja di lokasi TPK terhadap perlindungan K3 masih sangat rendah. Hal yang paling umum mereka tunjukan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari adalah mereka tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Para pekerja berpendapat mengapa mereka lebih memilih tidak menggunakan APD karena berbagai alasan bahwa bahaya, resiko dan kecelakaan kerja dianggap hal biasa, kecelakaan pada saat bekerja adalah takdir, nasib dan resiko yang harus dihadapi; mereka tidak menggunakan helm karena

tidak nyaman dipakai dan panas; mereka tidak menggunakan sarung tangan karena mengurangi kepekaan tangan dan jari dan mengganggu pekerjaan; mereka tidak menggunakan sepatu boot karena tidak nyaman dan mengurangi

kemampuan gerakannya.

Pemilik usaha TPK umumnya menempatkan staf pengawas atau mandor di lokasi kerja TPK. Meskipun pada waktu-waktu tertentu pemilik TPK langsung turun ke lapangan untuk mengawasi dan memberikan instruksi kerja. Para pemilik ataupun staf pengawas di lokasi TPK pada umumnya membiarkan para pekerja bekerja secara aman sesuai dengan kesadaran mereka masing-masing. Realitasnya, hampir semua pekerja TPK tidak menggunakan APD dalam kerjanya dan tidak mendapat himbauan ataupun teguran apapun dari pemilik ataupun staf pengawas. Kegiatan pemilik ataupun staf pengawas di lokasi TPK lebih fokus terhadap kegiatan produksi. Bila terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja di lokasi kerja, maka pemilik atau pengurus industri memberikan bantuan pengobatan untuk pembelian obat-obatan ataupun biaya pengobatan ke klinik/puskesmas. Pemilik TPK tidak menyediakan secara khusus fasilitas medis, APD seperti: helmet, sepatu boot, pelindung mata, sarung tangan, masker dan

pelindung telinga, serta asuransi tenaga kerja (ASTEK) bagi para pekerjanya. Para pemilik TPK ataupun staf pengawasnya juga memiliki pandangan bahwa kecelakaan dan penyakit akibat kerja adalah nasib dan takdir. Adapun dalam hal gangguan kesehatan, mereka tetap menganggap bahwa gangguan kesehatan yang terjadi merupakan kejadian yang bersifat alami dan tidak dapat dihindari.

Implementasi K3 di Tempat Penggergajian Kayu

Tempat penggergajian kayu (sawmill) adalah salah satu bentuk tempat kerja

yang juga berhubungan dengan proses produksi mebel. Kita dapat melihat sawmill

yang terintegrasi dengan TPK atau yang terintegrasi dengan brak mebel atau terintegrasi dengan unit usaha lainnya seperti jasa gudang dan pengeringan. Hasil identifikasi CIFOR pada tahun 2011 jumlah unit sawmill adalah sekitar 101 unit

dengan pekerja mayoritas laki-laki (Irawati dan Purnomo 2012).

Sawmill umumnya berupa ruangan terbuka, tanpa dinding, lantainya tanah

yang dipadatkan, menggunakan atap seng dan tiang kayu dan umumnya permanen. Ruang kerja utama terdiri atas tempat penggergajian kayu dan tempat untuk mesin penggerak gergaji. Ciri khas lainnya adalah ketika hari kerja, di dalam dan di sekitar ruang sawmill mengalami kontaminasi berupa debu serbuk

gergajian.

Faktor lingkungan fisik yang paling mudah dirasakan ketika kita memasuki ruang sawmill dan disaat mesin gergaji sedang bekerja membelah/memotong kayu