DAMPAK DEBU VULKANIK LETUSAN GUNUNG SINABUNG TERHADAP KADAR Cu, Pb dan B TANAH DI KABUPATEN KARO

SKRIPSI

OLEH:

RAJA FORMAN BARASA 060303047

ILMU TANAH

DEPARTEMEN ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIA N UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DAMPAK DEBU VULKANIK LETUSAN GUNUNG SINABUNG TERHADAP KADAR Cu, Pb dan B TANAH DI KABUPATEN KARO

SKRIPSI

OLEH:

RAJA FORMAN BARASA 060303047

ILMU TANAH

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara, Medan

DEPARTEMEN ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIA N UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Skripsi : Dampak Letusan Gunung Sinabung Terhadap Kadar Cu, Pb dan B Tanah Di Kabupaten Karo

Nama : Raja Forman Barasa

NIM : 060303047

Program Studi : Ilmu Tanah

Minat Studi : Konservasi Tanah Dan Air

Disetujui Oleh : Komisi Pembimbing

Ketua Anggota

Prof. Dr. Ir Abdul Rauf, MP Mariani Sembiring, SP, MP NIP. 19590917 198701 1 001 NIP.19740610 200812 2 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Agroekoteknologi

ABSTRACT

Raja Forman Barasa: Impact of Volcanic Ash Eruption Of Mount Sinabung levels of copper, lead, and boron in the district of Tanah Karo.

Supervised by prof. Dr. Ir. Abdul Rauf as Chairman of the Commission for Supervising and Mariani Sembiring, SP, MP as a member of the commission supervising.

Conducted at six sites Karo with soil sampling. From the results of the study found that the volcanic ash eruption impacted Sinabung increase levels of

copper and lead but did not result in increased boron. Levels of copper, lead and boron in the soil due to the volcanic ash does not or has not exceeded the threshold of harm.

ABSTRAK

Raja Forman Barasa: Dampak Debu Vulkanik Letusan Gunung Sinabung Terhadap Kadar tembaga, timbal, dan boron Tanah di Kabupaten Karo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Mariani Sembiring, SP, MP selaku anggota komisi pembimbing.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karo dengan enam lokasi pengambilan contoh tanah. Dari hasil penelitian didapat bahwa debu vulkanik letusan Gunung Sinabung berdampak meningkatkan kadar logam tembaga dan timbal tetapi tidak berdampak pada peningkatan unsur boron. Kadar logam tembaga (0-13.09 ppm), timbal (0-200 ppm) dan boron (2-100 ppm) dalam tanah akibat debu vulkanik tidak atau belum melampaui ambang batas yang membahayakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

Adapun judul dari usulan penelitian ini adalah “Dampak Debu Vulkanik

Letusan Gunung Sinabung Terhadap Kadar Cu, Pb dan B Tanah Di Kabupaten Karo”, dimana usulan penelitian ini merupakan salah satu syarat

untuk dapat melakukan penelitian di Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak

Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, MP selaku ketua komisi pembimbing dan Ibu Mariani Sembiring, SP, MP selaku anggota komisi pembimbing. Dan kepada

semua pihak yang yang telah berperan dalam memberikan masukan dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam perbaikan laporan ini agar menjadi lebih baik. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2012

RIWAYAT HIDUP

Raja Forman Barasa dilahirkan di Sibolga pada tanggal 21 Juli 1986. Anak keempat dari enam bersaudara. Putra dari Ayahanda Maringan Barasa dan Ibunda Serti Nainggolan.

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 155677 Tapanuli Tengah Tamat Tahun 1999. - SLTP Negeri 2 Sibolga Tamat Tahun 2002.

- SMA Negeri 1Sibolga Tamat Tahun 2005.

- Memasuki Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan melalui jalur SPMB pada tahun 2006

Aktivitas Selama Pendidikan

- Pengurus Organisasi IMILTA Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2006-2010 sebagai koordinator seksi kerohanian.

- Panitia Seminar dan Loka Karya ”Membudayakan Tindakan Konservasi SDA pada Setiap Aspek Kehidupan” di FP USU Medan, 31 Januari 2009. - Mengikuti Praktek Kerja Lapangan di PTPN IV. Kebun Marjandi pada

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

RIWAYAT HIDUP ... ii

ABSTRAC ... iii

ABSTRAK ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Hipotesis Penelitian ... 4

Kegunaan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA Tanah Tanah Terdampak Debu Vulkanik di Kab. Karo ... 5

Abu Vulkanik ... 6

Tembaga ( Cu) ... 9

Timbal ( Pb ) ... 12

Boron ( B ) ... 15

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian ... 18

Bahan dan Alat Penelitian ... 18

Metodologi Penelitian ... 19

Pelaksanaan Penelitian ... 19

Peubah Amatan ... 18

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil ... 21

Tembaga ( Cu) ... 21

Timbal ( Pb ) ... 22

Boron ( B ) ... 23

Pembahasan ... 24

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 27

Saran ... 27 DAFTAR PUSTAKA

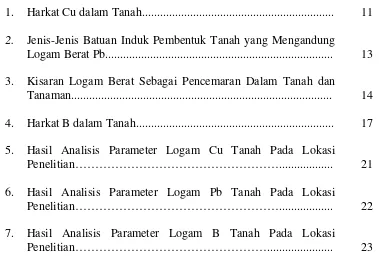

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Harkat Cu dalam Tanah... 2. Jenis-Jenis Batuan Induk Pembentuk Tanah yang Mengandung

Logam Berat Pb... 3. Kisaran Logam Berat Sebagai Pencemaran Dalam Tanah dan

Tanaman... 4. Harkat B dalam Tanah... 5. Hasil Analisis Parameter Logam Cu Tanah Pada Lokasi

Penelitian………... 6. Hasil Analisis Parameter Logam Pb Tanah Pada Lokasi

Penelitian………... 7. Hasil Analisis Parameter Logam B Tanah Pada Lokasi

Penelitian………...

11

13

14 17

21

22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Data Parameter Cu (ppm) Tanah Pada Lokasi Penelitian... 2. Data Parameter Pb (ppm) Tanah Pada Lokasi Penelitian... 3. Data Parameter B (ppm) Tanah Pada Lokasi Penelitian...

4. Data Hasil Analisis Debu Vulkanik Letusan Gunung Sinabung.... 5. Peta Jenis Tanah dan satuan lahan Gunung Sinabung dan

Sekitarnya...

6. Peta Sebaran Debu Vulkanik Letusan Gunung Sinabung dan Jenis Tanah Gunung sinabung...

31 31 32

32

33

ABSTRACT

Raja Forman Barasa: Impact of Volcanic Ash Eruption Of Mount Sinabung levels of copper, lead, and boron in the district of Tanah Karo.

Supervised by prof. Dr. Ir. Abdul Rauf as Chairman of the Commission for Supervising and Mariani Sembiring, SP, MP as a member of the commission supervising.

Conducted at six sites Karo with soil sampling. From the results of the study found that the volcanic ash eruption impacted Sinabung increase levels of

copper and lead but did not result in increased boron. Levels of copper, lead and boron in the soil due to the volcanic ash does not or has not exceeded the threshold of harm.

ABSTRAK

Raja Forman Barasa: Dampak Debu Vulkanik Letusan Gunung Sinabung Terhadap Kadar tembaga, timbal, dan boron Tanah di Kabupaten Karo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Mariani Sembiring, SP, MP selaku anggota komisi pembimbing.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karo dengan enam lokasi pengambilan contoh tanah. Dari hasil penelitian didapat bahwa debu vulkanik letusan Gunung Sinabung berdampak meningkatkan kadar logam tembaga dan timbal tetapi tidak berdampak pada peningkatan unsur boron. Kadar logam tembaga (0-13.09 ppm), timbal (0-200 ppm) dan boron (2-100 ppm) dalam tanah akibat debu vulkanik tidak atau belum melampaui ambang batas yang membahayakan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung di Dataran Tinggi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Koordinat puncak gunung Sinabung adalah 03o 10’ LU dan 98o 23’ BT dengan puncak tertinggi gunung ini adalah 2.460 meter dpl yang menjadi puncak tertinggi di Sumatera Utara. Gunung ini belum pernah tercatat meletus sejak tahun 1600.

Aktivitas Gunung Sinabung terjadi pada tanggal ini mengeluarkan asap dan abu vulkanis. Kemudian, tanggal hari sekitar pukul 00.15 WIB, gunung Sinabung mengeluarkan lava. Abu Gunung Sinabung cenderung meluncur dari arah barat daya menuju timur laut. Tanggal 3 September, terjadi 2 letusan. Letusan pertama terjadi sekitar pukul 04.45 WIB sedangkan letusan kedua terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Letusan Gunung Sinabung menyemburkan debu vulkanis setinggi 3 kilometer dan gempa bumi vulkanis yang dapat terasa hingga 25 kilometer di sekitar gunung ini. Tanggal 7 September, Gunung Sinabung kembali metelus. Ini merupakan letusan terbesar sejak gunung ini menjadi aktif pada tanggal 29 Agustus 2010. Debu vulkanis ini tersembur hingga 5.000 meter di udara (Wikipedia 2012).

tanaman pertanian pengungsi Gunung Sinabung terancam gagal panen. Akibatnya, petani berpotensi kehilangan hasil panen pertanian sebesar Rp. 29 miliar lebih. Terlebih lagi, tanaman tidak dirawat selama 20 hari karena ditinggal pemiliknya yang mengungsi, selain itu pengaruh debu Vulkanik bagi manusia dapat menyebabkan iritasi mata, hidung dan tenggorokan.

Debu vulkanik gunung berapi mengandung logam berat dan zat-zat mikro berbahaya bersifat mudah mengendap dalam air. Logam berat merupakan unsur mikro yang ada di semua jenis batuan. Jenis logam berat pada debu vulkanik, antara lain, Cd dan Cu. Meski jumlahnya amat sedikit, tubuh tak boleh sama sekali terpapar logam berat (Wikipedia, 2012).

Debu yang jatuh dan menutupi lahan pertanian memberikan dampak positif dan negatif bagi tanah dan tanaman. Dampak positif bagi tanah, secara tidak langsung, adalah memperkaya dan meremajakan tanah yang juga meningkatkan pertumbuhan tanaman, sedangkan dampak negatifnya adalah debu tersebut menutupi permukaan daun sehingga menghambat proses fotosintesa dan tanaman tersebut lambat laun akan mati. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi tanaman. Dampak negatif lainnya adalah kemungkinan terkandungnya logam-logam berat dalam debu vulkanik tersebut. Penelitian kandungan debu vulkanik di Fuego, Costa Rica menunjukkan rata-rata kandungan Al, B, Ca, Cd, Cl, Cu, Fe, Li, dan Pb secara berturut-turut (dalam mg/kg) adalah 5,2; 0,088; 400; 0,008; 124; 2.08; 0,044; 0,104 (Wikipedia, 2012).

material-material yang dikeluarkan dari gunung tersebut pada letusan sebelumnya mengandung hara yang baik bagi tanah setelah melapuk. Debu dan pasir vulkanik yang disemburkan ke langit mulai dari berukuran besar sampai berukuran yang lebih halus. Debu dan pasir vulkanik ini merupakan salah satu batuan induk tanah yang nantinya akan melapuk menjadi bahan induk tanah dan selanjutnya akan mempengaruhi sifat dan ciri tanah yang terbentuk (Fiantis, 2006).

Lapisan debu vulkanik yang berpotensi mengandung hara penyubur tanah untuk pertanian sebenarnya baru bisa dimanfaatkan sekitar 10 tahun setelah peristiwa penyebaran abu vulkanik itu. Penyuburan tanah bisa dipercepat jika dicampur dengan kompos, urea, dan lain-lain (Tim Kompas, 2010). Sifat-sifat tanah yang dipengaruhi yaitu sifat fisik, kimia, serta biologi tanah. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui perubahan sifat - sifat tanah yang terjadi akibat ketebalan debu vulkanik. Dalam hal ini akan dikaji perubahan sifat fisik tanah dan kandungan logam beratnya. (Wikipedia, 2012)

Berdasarkan uraiaan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kadar Cu, Pb dan B yang terdapat dalam abu letusan gunung Sinabung. Pemilihan ini didasarkan karena disekitar lereng gunung Sinabung terdapat penduduk yang merasakan dampak dari letusan gunung Sinabung.

Hipotesis Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kadar Cu, Pb dan B tanah akibat dampak debu vulkanik letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi tentang kadar Cu, Pb dan B tanah akibat Debu Vulkanik letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo apakah sudah melampaui ketingkat yang membahayakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanah - Tanah Terdampak Debu Vulkanik di Kabupaten Karo

Dataran tinggi tanah Karo merupakan kawasan penyebaran Tuff Andesit dari lahar Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. Namun semakin ke selatan tanah-tanah dataran tinggi Karo dipengaruhi juga oleh penyebaran Tuff Liparit yang berasal dari Gunung Toba (Tan, 1998).

Tanah – tanah yang terdampak debu vulkanik di Kabupaten Karo berupa tanah andisol dan inceptisol (wikipedia, 2012).

Tanah Andisol adalah tanah yang berwarna hitam kelam, sangat porous, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, terutama alofan serta sedikit silika, alumina atau hodroxida-besi. Tanah yang terbentuk dari abu vulkanik ini umumnya ditemukan didaerah dataran tinggi (>400 m di atas permukaan laut) (Darmawijaya, 1990).

Andisol merupakan tanah-tanah mineral dimana fraksi aktifnya dicirikan oleh bahan-bahan amorf (minimal 50%). Tanah-tanah ini mempunyai kapasitas sorpsi tinggi, kandungan bahan organik yang tinggi, bulk density rendah, dan bersifat tidak lekat atau lengket (Tan, 1998).

Inceptisol adalah tanah yang belum matang (immature) dengan perkembangan profil yang lebih lemah dibanding dengan tanah yang matang dan masih banyak menyerupai sifat bahan induknya (Hardjowigeno, 1993).

Penyebaran tanah Inceptisol merata di seluruh pulau besar yang ada Indonesia. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur serta Irian Jaya. Taksonomi tanah Inceptisol juga sangat beragam pada tiap-tiap daerah. Seperti halnya Andepts (tanah yang produktif dari abu vulkan) terdapat di Sumatera dengan greatroup Vitrandepts yang berderet mulai dari Aceh sampai Lampung yang semuanya dijumpai di lereng Bukit Barisan (Munir, 1996).

Inceptisol mempunyai karakteristik dari kombinasi sifat – sifat tersedianya air untuk tanaman lebih dari setengah tahun atau lebih dari 3 bulan berturut – turut dalam musim – musim kemarau, satu atau lebih horison pedogenik dengan sedikit akumulasi bahan selain karbonat atau silikat amorf, tekstur lebih halus dari pasir geluhan dengan beberapa mineral lapuk dan kemampuan manahan kation fraksi lempung ke dalam tanah tidak dapat di ukur. Kisaran kadar C organik dan KPK dalam tanah Inceptisol sangat lebar dan demikian juga kejenuhan basa. Inceptisol dapat terbentuk hampir di semua tempat kecuali daerah kering mulai dari kutup sampai tropika (Darmawijaya, 1997).

Abu Vulkanik

mempunyai indeks erupsi terbesar diantara beberapa negara vulkan lainnya. Indonesia menduduki tempat pertama dengan tingkat erupsi sebanyak 99% dan diikuti oleh Solomon 95%, Guenia baru 90%, Italia 41%, Islandia 39%, Negara Pasifik 3% dan Dataran Rendah Viktoria memiliki tingkat erupsi yang paling kecil sebesar 1%.

Indonesia dilalui oleh dua lempeng yang menunjukkan bahwa daerah di Indonesia rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung api akibat dari pergeseran kedua lempeng tersebut. Keberadaan gunung api ini masih dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi, manfaat yang diberikan pasca letusan juga sangat besar pengaruhnya terhadap tanah. Sebagai contoh, letusan Gunung Talang di Padang pada tahun 2005 lalu berpengaruh nyata terhadap peningkatan kesuburan tanah setelah 5 tahun (Fiantis, 2006).

Dalam suatu aktivitas vulkanisme, material-material yang dikeluarkan berupa gas, cair, dan padat. Gas-gas yang keluar antara lain uap air, O2, N2, CO2, CO, SO2, H2S, NH3, H2SO4, dan sebagainya. Materi cair yang dikeluarkan adalah magma yang keluar melalui pipa gunung yang disebut lava sedangkan materi padat yang disemburkan ketika gunung api meletus berupa bom (batu-batu besar), kerikil, lapilli, pasir, abu serta debu halus (Munir, 1996).

Letusan gunung Sinabung yang terjadi pada tanggal 29 Agustus - 3 September 2010 di dominasi oleh pasir dan debu halus. McGeary,

Plummer, dan Carlson (2002) dalam Fiantis (2006) menyatakan bahwa bahan

dan tumpul, lapilli atau ‘little stone’ (4 – 32 cm) yang berbentuk bulat hingga persegi dan bom (> 32 mm) yang bertekstur kasar.

Abu vulkanik atau pasir vulkanik adalah bahan material vulkanik jatuhan yang disemburkan ke udara saat terjadi suatu letusan. Abu maupun pasir vulkanik terdiri dari batuan berukuran besar sampai berukuran halus, yang berukuran besar biasanya jatuh disekitar sampai radius 5-7 km dari kawah, sedangkan yang berukuran halus dapat jatuh pada jarak mencapai ratusan hingga ribuan kilometer (Sudaryo dan Sutjipto 2009).

Debu yang jatuh dan menutupi lahan pertanian memberikan dampak positif dan negatif bagi tanah dan tanaman. Dampak positif bagi tanah, secara tidak langsung, adalah memperkaya dan meremajakan tanah yang juga meningkatkan pertumbuhan tanaman, sedangkan dampak negatifnya adalah debu tersebut menutupi permukaan daun sehingga menghambat proses fotosintesa dan tanaman tersebut lambat laun akan mati. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi tanaman. Dampak negatif lainnya adalah kemungkinan terkandungnya logamlogam berat dalam debu vulkanik tersebut. Penelitian kandungan debu vulkanik di Fuego, Costa Rica menunjukkan rata-rata kandungan Al, B, Ca, Cd, Cl, Cu, Fe, Li, dan Pb secara berturut-turut (dalam mg/kg) adalah 5,2; 0,088; 400; 0,008; 124; 2.08; 0,044; 0,104 (Wikipedia, 2009).

Menurut Sucipto (2009) karakteristik debu vulkanik yang terdapat pada Gunung Merapi memiliki kandungan P dalam abu volkan berkisar antara rendah sampai tinggi (8-232 ppm P2O5). KTK (1,77- 7,10 me/100g) dan kandungan Mg (0,13- 2,40 me/100g), yang tergolong rendah, namun kadar Ca cukup tinggi

(2,13- 15,47 me/100g). Sulfur (2- 160 ppm), kandungan logam berat Fe (13- 57 ppm), Mn (1.5- 6,8 ppm), Pb (0,1- 0,5 ppm) dan Cd cukup rendah

(0,01- 0,03 ppm).

Abu vulkanik mengandung unsur Sulfur dan unsur Silica yang berfungsi sebagai pemasok unsur hara tanaman. Selain itu, abu vulkanik juga mengandung unsur Cu dan Fe yang yang berfungsi sebagai mikro element. Jika dilihat dari sifat fisik abu merupakan hasil dari pembakaran yang mempunyai sifat seperti Batuan Zeolit dan Arang yang berfungsi sebagai penambat unsur hara dalam tanah sehingga tidak mudah tercuci oleh air. Dengan adanya abu vulkanik juga akan mempermudah penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. (wikipedia, 2012). Cu (Tembaga)

Unsur Cu bersumber dari hasil pelapukan / pelarutan mineral – mineral yang terkandung dalam bebatuan. Penambahan Cu ke dalam tanah melalui polusi dapat terjadi pada industri – industri tembaga, pembakaran batu bara, minyak bumi dan buangan di area pemukiman (Lahuddin, 2007).

jaringan tanaman 5-60 ppm Cu. Pada kondisi kritis pertumbuhan tanaman mulai terhambat sebagai akibat keracunan Cu (Alloway, 1995).

Logam Tembaga, Seng dan Kadmium merupakan bahan pencemar tanah. Bahan pencemar tanah dapat dipilah menjadi dua, yakni bahan anorganik dan bahan organik. Bahan anorganik terutama logam berat seperti seng, tembaga, timbal dan arsenikum. Bahan – bahan tersebut cenderung berada didalam tanah dalam waktu yang lama, meskipun status kimianya kemungkinan berubah menurut waktu (Hanafiah, 2005).

Fungsi dan peranan Cu antara lain mengaktifkan enzim sitokrom-oksidase, askorbit-oksidase, asam butirat-fenolase dan laktase. Berperan dalam metabolisme protein dan karbohidrat, berperan terhadap perkembangan tanaman generatif, berperan terhadap fiksasi N secara simbiotis dan penyusunan lignin.

(Rioardi, 2009).

Lindsay (2001) menyimpulkan bahwa kadar Cu dalam larutan tanah menurun dengan peningkatan pH disebabkan Cu terikat sangat kuat pada matriks tanah. Unsur Cu2+ terikat lebih kuat pada bahan organik dibandingkan dengan unsur mikro lainnya misalnya Zn2+ dan Mn2+ dan Cu kompleks berperanan penting dalam regulasi mobilitas dan ketersediannya dalam tanah.

beberapa tanaman. Unsur tembaga diserap oleh akar tanaman dalam bentuk Cu2+ dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan beberapa dalam proses oksidasi, reduksi dan pembentukan enzim (Foth, 1994).

Unsur tembaga di alam, dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas. Akan tetapi lebih banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau senyawa padat dalam bentuk mineral. Palar (2008) mengemukakan bahwa pada batuan mineral atau lapisan tanah, tembaga dapat ditemukan dalam bentuk seperti :

- chalcocote (Cu2S) - covellite (CuS) - chalcopyrite (CuFeS2)

- bornite (Cu5FeS4) - enargite (Cu3(AsSb)S4)

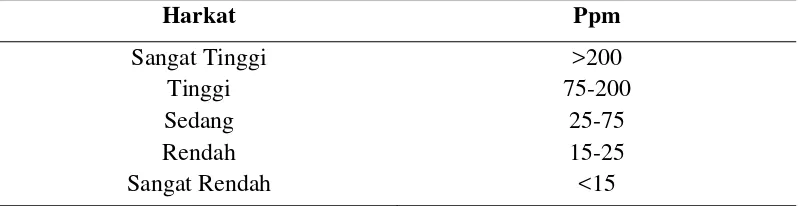

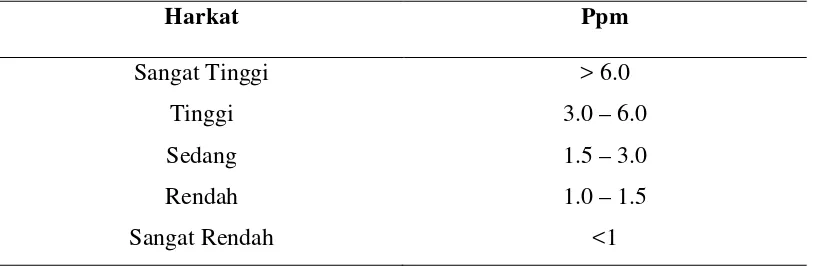

Unsur tembaga, seperti juga unsur-unsur mikro lainnya, bersumber dari hasil pelapukan mineral-mineral yang terkandung dalam bebatuan. Alloway (1995) mengemukakan bahwa ada 10 jenis bebatuan dan 19 mineral utama yang mengandung Cu. Kandungan Cu dalam bebatuan berkisar 2-200 ppm (Adriano, 1986) dan dalam berbagai mineral berkisar 23-100%. Kebanyakan Cu mineral dalam bentuk kristal dan bentuk lainnya lebih mudah larut daripada Cu tanah. Tabel 1. Harkat Cu dalam Tanah.

Harkat Ppm

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

>200 75-200

Tembaga diperlukan untuk metabolisme karbohidrat dan nitrogen, hasil tembaga yang tidak memadai dalam pengerdilan tanaman. Tembaga juga dibutuhkan untuk sintesis lignin yang diperlukan untuk dinding sel kekuatan dan pencegahan layu. Gejala defisiensi tembaga dieiback batang dan ranting, daun menguning, pertumbuhan kerdil dan daun berwarna hijau pucat yang mudah layu (wikipedia, 2011).

Unsur Cu dapat menjadi stabil dalam tanah setelah mengalami reaksi – reaksi hidrolisis, pembentukan kompleks anorganik dan kompleks organik, adsorpsi atau fiksasi Cu pada berbagai jenis mineral liat dan kemampuan fiksasi ini berbeda pada masing – masing mineral liat. Unsur Cu terikat lebih kuat pada bahan organik dibandingkan unsur mikro lainnya (Darmono, 1995).

Pb (Timbal)

Penyebaran logam timbal di bumi sangat sedikit. Jumlah timbal yang terdapat diseluruh lapisan bumi hanyalah 0,0002% dari jumlah seluruh kerak bumi. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kandungan logam berat lainnya yang ada di bumi (Palar, 2008). Selain dalam bentuk logam murni, timbal dapat ditemukan dalam bentuk senyawa anorganik dan organik. Semua bentuk Pb tersebut berpengaruh sama terhadap toksisitas pada manusia (Darmono, 2001).

tersedia dalam tanah sangat rendah, tetapi dibutuhkan tanaman dalam jumlah sangat sedikit. Hasil analisis jaringan tanaman (rerumputan) pada masa pertumbuhan aktif menunjukkan bahwa kandungan Pb berkisar dari 0,3-1,5 µg/kg bahan kering (Alloway, 1995).

Timbal adalah sebuah unsur yang biasanya ditemukan di dalam batu - batuan, tanah, tumbuhan dan hewan. Timbal 95% bersifat anorganik dan pada umumnya dalam bentuk garam anorganik yang umumnya kurang larut dalam air. Selebihnya berbentuk timbal organik. Timbal organik ditemukan dalam bentuk senyawa Tetra Ethyl Lead (TEL) dan Tetra Methyl Lead (TML). Jenis senyawa ini hampir tidak larut dalam air, namun dapat dengan mudah larut dalam pelarut organik misalnya dalam lipid. Waktu keberadaan timbal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti arus angin dan curah hujan. Timbal tidak mengalami penguapan namun dapat ditemukan di udara sebagai partikel. Karena timbal merupakan sebuah unsur maka tidak mengalami degradasi (penguraian) dan tidak dapat dihancurkan (Lahuddin, 2007).

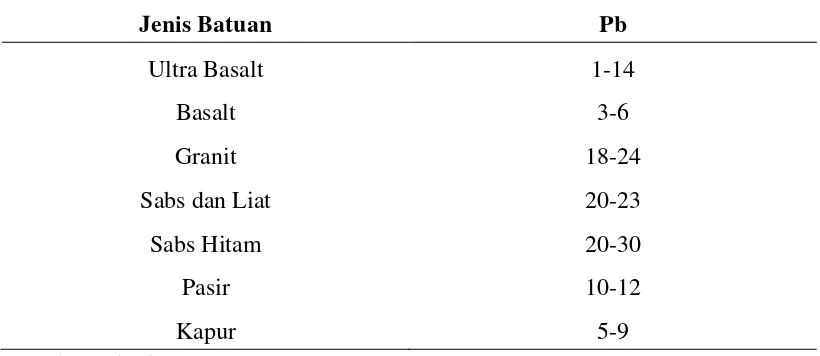

Tabel 2. Jenis-jenis Batuan Induk Pembentukan Tanah yang Mengandung Logam Berat Pb (ppm).

Jenis Batuan Pb

Ultra Basalt Basalt Granit Sabs dan Liat

Sabs Hitam Pasir Kapur

Timbal (Pb) tidak akan larut ke dalam tanah jika tanah tidak masam. Pengapuran tanah mengurangi ketersediaan timbal (Pb) dan penyerapan oleh tanaman. Timbal akan diendapkan sebagai hidroksida fosfat dan karbonat (Plaster, 1992).

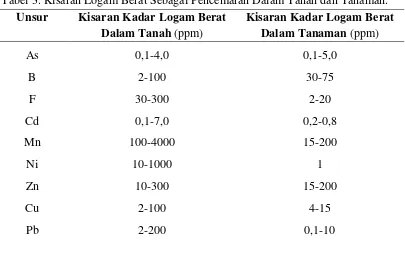

Tabel 3. Kisaran Logam Berat Sebagai Pencemaran Dalam Tanah dan Tanaman. Unsur Kisaran Kadar Logam Berat

Dalam Tanah (ppm)

Kisaran Kadar Logam Berat Dalam Tanaman (ppm) As B F Cd Mn Ni Zn Cu Pb 0,1-4,0 2-100 30-300 0,1-7,0 100-4000 10-1000 10-300 2-100 2-200 0,1-5,0 30-75 2-20 0,2-0,8 15-200 1 15-200 4-15 0,1-10

Sumber: Yuwono dan Rosmarkam, 2002

Sudarmaji, dkk (2008) juga mengatakan bahwa secara alami Pb juga ditemukan di udara yang kadarnya berkisar antara 0,0001-0,001 µg/m3. Tumbuh-tumbuhan termasuk sayur-mayur dan padi-padian dapat mengandung Pb, penelitian yang dilakukan di USA kadarnya berkisar antara 0,1-1,0 µg/kg berat

kering. Logam berat Pb yang berasal dari tambang dapat berubah menjadi PbS (golena), PbCO3 (cerusite) dan PbSO4 (anglesite) dan ternyata golena

kandungan Pb murni sekitar 20% dan sisanya 10% terdiri dari campuran seng dan tembaga.

Logam Pb termasuk logam transisi, dan dalam lingkungan perairan ditemui dalam bentuk ion-ion bebas, pasangan ion organik dan ion kompleks. Kelarutan logam dalam tanah dikontrol oleh pH tanah. Kenaikan pH akan menurunkan kelarutan logam , karena kenaikan pH akan mengubah logam dari bentuk karbonat menjadi bentuk hidroksi yang membentuk ikatan dengan partikel pada tanah, sehingga akan mengendap (Darmano, 1995).

Bryce-Smith, (1975) mengatakan efek kelebihan unsur Pb pada tanaman belum banyak diketahui, sebab gejala-gejala keracunan unsur ini sukar dibedakan dengan efek unsur mikro lainnya. Pada hewan keracunan Pb mempengaruhi fungsi Fe dalam proses sintetis kompleks haem pada pembentukan haemoglobin-catalaseperoxidase (Lahuddin, 2007).

B (Boron)

Sebagian besar boron dalam tanah berada dalam turmalin mineral dan dilepaskan pada waktu pengikisan sebagian ion borat. Ion borat diserap oleh tanaman dan boron tertimbun dalam bahan organik tanah. Bentuk-bentuk mineral dan organic boron keduanya penting dalam penyediaan boron bagi tanaman. Cuaca kering yang mengatasi pembusukan bahan organic di tanah permukaan menyebabkan kekurangan boron pada tanaman alfalfa. Pengikatan boron pada pH yang tinggi dan pencucian boron dari tanah asam mengakibatkan persediaan maksimum boron mendekati pH 7 (Foth, 1994).

ketersediaan B pada tanah. Walaupun demikian, masih cukup menyediakan boron untuk tanaman. Bila boron terlalu cukup tinggi, sebagian akan diubah menjadi tidak tersedia sementara karena kelarutannya terhambat oleh Ca, sehingga tanaman tidak mengalami keracunan boron. (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).

Kandungan Boron (B) bervariasi antara 2-100 ppm. Kadar Boron yang lebih rendah dari kisaran di atas umumnya terdapat pada tanah yang berasal dari batuan asam, tanah sedimen dari air terutama yang bertekstur kasar, dan pada tanah yang kadar bahan organiknya rendah. Boron pada tanah berasal dari bahan Shale dan batuan pasir kadar B juga rendah, yakni antara 0,28-2,0 ppm pada tanah kuarsa kadarnya antara 0,1-0,4 ppm. Umumnya, pada tanah pertanian kadar boron antara 0,1-3,0 ppm (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).

Ketersediaan B dalam tanah menurut Sheng (2000), dipengaruhi oleh beberapa faktor ,antara lain:

1. Tekstur Tanah

2. Tanah dengan tekstur kasar, berdraenase baik ataupun tanah berpasir pada umumnya menyediakan B dalam kadar yang rendah daripada tanah dengan tekstur liat.

3. pH Tanah

Peningkatan pH tanah akan menyebabkan ketersediaan B dalam tanah menurun.

4. Bahan Organik

Kadar bahan organik yang tinggi menyebabkan ketersediaan B tinggi dan begitu pula sebaliknya.

5. Ketersediaan Unsur Hara lain

Unsur B sangat terpengaruh oleh kadar Ca yang ada di dalam tanah, jika kadar Ca dalam tanah rendah maka kadar B juga rendah, begitu pula sebaliknya.

6. Kelembaban Tanah

Ketersediaan B meningkat dengan semakin rendahnya kelembaban tanah. Tabel 4. Harkat B dalam Tanah.

Harkat Ppm

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

> 6.0 3.0 – 6.0 1.5 – 3.0 1.0 – 1.5

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Karo, yakni di enam lokasi pengambilan contoh tanah, yaitu Desa Naman Kecamatan Simpang Empat, dengan ketinggian 1230 m dpl, titik koordinat 03o09’3.6” LU dan 98o26’59.3” BT, Desa Sukadebi Kecamatan Namanteren, dengan ketinggian 1260 m dpl, titik koordinat 03o09’37.8” LU dan 98o26’51.4” BT, (a)Desa Perteguhan Kecamatan Simpang Empat, dengan ketinggian 1227 m dpl, titik koordinat 03o08’17.6” LU dan 98o26”49.4” BT, (b)Desa Perteguhan Kecamatan Simpang Empat, dengan ketinggian 1212 m dpl, titik koordinat 03o08’27.1” LU dan 98o26”26.8” BT, Desa Cimbang Kecamatan Payung, dengan ketinggian 966 m dpl, titik koordinat 03o06’21.1” LU dan 98o23’01.9” BT, Desa Tiga Pancur Kecamatan Payung, dengan ketinggian 1167 m dpl, titik koordinat 03o07’50.3” LU dan 98o26’12.4”. Dan analisis tanah dilakukan di laboratorium tanah BPTP Sumatera Utara Medan. Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012.

Bahan dan Alat Penelitian

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah yang diambil dari lokasi penelitian, dan bahan-bahan kimia untuk analisa di laboratorium.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pengambilan sampel tanah menggunakan purposive sampling yang terdiri dari 6 lokasi pengambilan sampel tanah, dengan 2 taraf kedalaman yaitu 0-5cm dan 0-15cm dan dilakukan dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 36 sampel tanah. Setiap lokasi memiliki ketebalan debu vulkanik yang berbeda- beda.

Pelaksanaan Penelitian Persiapan Awal

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah telaah pustaka, konsultasi dengan dosen pembimbing, penyusunan usulan penelitian, penyiapan peta jenis tanah, penyediaan bahan peralatan yang digunakan di lapangan dan mengadakan survei pendahuluan untuk mempersiapkan survei utama yang meliputi pencarian informasi yang sesungguhnya memperinci segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi data tersebut.

Kegiatan di Lapangan

Pekerjaan dimulai dengan survei pendahuluan, yaitu dengan mengadakan orientasi lapangan penelitian seperti pengambilan titik koordinat. Setelah survey pendahuluan, dilanjutkan dengan pelaksanaan survey utama dengan tujuan utamanya adalah pengambilan contoh tanah komposit dengan kedalaman 0-5 cm dan 0-15 cm.

Sampel tanah dan air yang diambil dari daerah penelitian dianalisis di laboratorium untuk mengetahui kadar Cu, Pb dan B dalam tanah

Sebagai dasar untuk mengetahui tingkat penyebaran logam berat dalam tanah dan air irigasi tersier di areal tersebut, dilakukan analisis laboratorium meliputi logam berat Cu, Pb dan B dengan menggunakan metode ekstraksi HNO3 dan HCl, dan diukur dengan AAS untuk analisis tanah

Peubah Amatan Peubah amatan yang diukur dalam penelitian adalah: - Tembaga (Cu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari analisis tanah yaitu berupa logam Cu, Pb, dan B diperoleh hasil adalah sebagai berikut:

Tembaga (Cu)

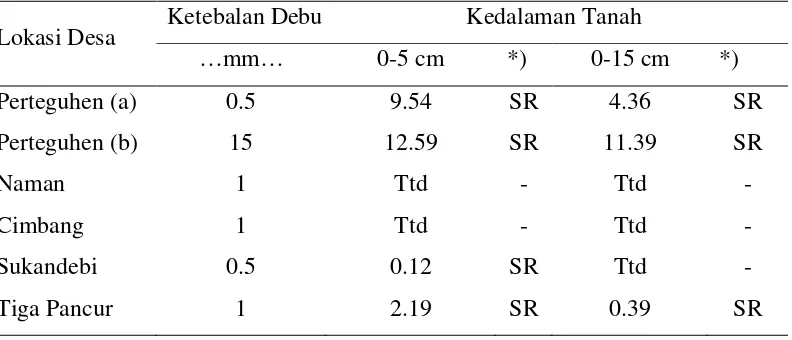

[image:33.595.120.516.388.558.2]Hasil analisis Cu tanah sebagaimana disajikan pada lampiran 1 menunjukkan bahwa kadar logam Cu dalam tanah pada kedalaman 0-5 cm dan 0-15 cm di semua lokasi menunjukkan hasil yang tergolong sangat rendah. Rataan parameter Cu beserta kriterianya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Parameter Logam Cu Tanah Pada Lokasi Penelitian (ppm)

Lokasi Desa Ketebalan Debu Kedalaman Tanah

…mm… 0-5 cm *) 0-15 cm *)

Perteguhen (a) 0.5 9.54 SR 4.36 SR

Perteguhen (b) 15 12.59 SR 11.39 SR

Naman 1 Ttd - Ttd -

Cimbang 1 Ttd - Ttd -

Sukandebi 0.5 0.12 SR Ttd -

Tiga Pancur 1 2.19 SR 0.39 SR

Sumber: Rosmarkam dan Yuwono, 2002. *) SR= Sangat Rendah, Ttd= Tidak terdeteksi

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa logam Cu pada kedalaman tanah 0-5 cm yang tertinggi berada di desa Perteguhan (b) yaitu sebesar 12.59 ppm,

terdapat pada desa Tiga Pancur dengan nilai 0.39 ppm. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa nilai logam Cu semakin menurun dengan semakin dalamnya tanah yang diambil.

Timbal (Pb)

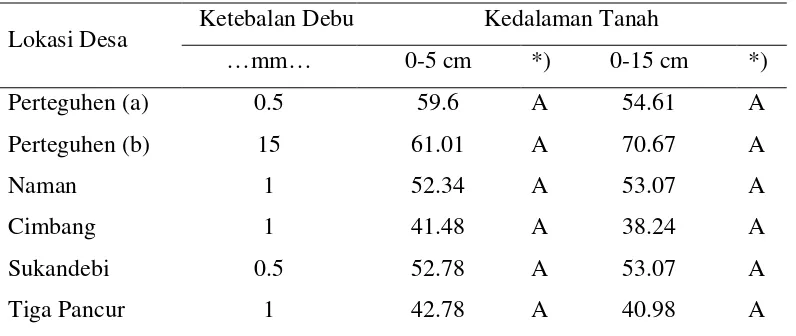

[image:34.595.114.512.332.500.2]Hasil analisis Pb tanah sebagaimana disajikan pada lampiran 2, menunjukkan bahwa kadar logam Pb dalam tanah pada kedalaman 5 cm dan 0-15 cm di semua lokasi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Rataan parameter Pb beserta kriterianya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rataan Kadar Logam Pb Tanah Pada Lokasi Penelitian (ppm)

Lokasi Desa Ketebalan Debu Kedalaman Tanah

…mm… 0-5 cm *) 0-15 cm *)

Perteguhen (a) 0.5 59.6 A 54.61 A

Perteguhen (b) 15 61.01 A 70.67 A

Naman 1 52.34 A 53.07 A

Cimbang 1 41.48 A 38.24 A

Sukandebi 0.5 52.78 A 53.07 A

Tiga Pancur 1 42.78 A 40.98 A

Sumber: Rosmarkam dan Yuwono, 2002.

*) A= Aman ( tidak melampaui dari ambang batas)

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa logam Pb pada kedalaman tanah 0-5 cm yang tertinggi berada di desa Perteguhan (b) yaitu sebesar 61.01 ppm.

Pada kedalaman tanah 0-15 cm nilai logam Pb yang tertinggi terdapat pada desa Perteguhen (b) yaitu sebesar 70.67 ppm. Nilai Logam Pb yang terendah pada

kedalaman tanah 0-5 cm yaitu terdapat pada desa Cimbang dengan nilai 41.46 ppm, dan pada kedalaman tanah 0-15 cm nilai logam Pb yang terendah

53.07 ppm. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa nilai logam Pb semakin menurun dengan semakin dalamnya tanah yang diambil pada beberapa desa yaitu di desa Perteguhen (a), desa Cimbang dan desa Tiga Pancur. Sementara pada desa lainnya nilai logam Pb semakin tinggi dengan semakin dalamnya kedalaman tanah yang diambil.

Boron (B)

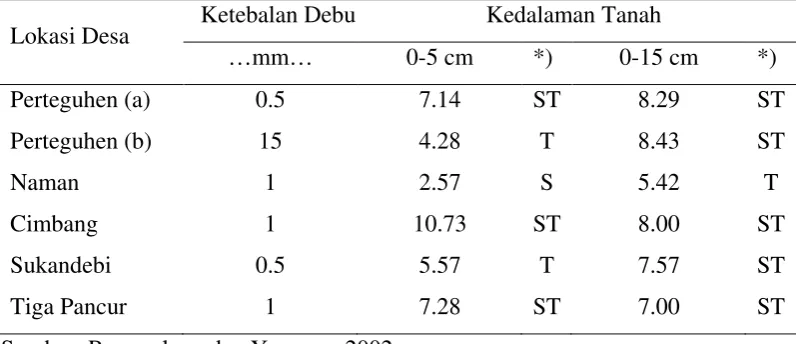

[image:35.595.113.512.389.561.2]Hasil analisis B tanah sebagaimana disajikan pada lampiran 3 menunjukkan bahwa kadar logam B dalam tanah pada kedalaman 0-5 cm dan 0-15 cm di semua lokasi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Rataan parameter B beserta kriterianya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Parameter Logam B Tanah Pada Lokasi Penelitian (ppm).

Lokasi Desa Ketebalan Debu Kedalaman Tanah

…mm… 0-5 cm *) 0-15 cm *)

Perteguhen (a) 0.5 7.14 ST 8.29 ST

Perteguhen (b) 15 4.28 T 8.43 ST

Naman 1 2.57 S 5.42 T

Cimbang 1 10.73 ST 8.00 ST

Sukandebi 0.5 5.57 T 7.57 ST

Tiga Pancur 1 7.28 ST 7.00 ST

Sumber: Rosmarkam dan Yuwono, 2002.

*) ST= Sangat Tinggi *) T = Tinggi *) S= Sedang

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa logam B pada kedalaman tanah 0-5 cm yang tertinggi berada di desa Cimbang yaitu sebesar 10.73 ppm. Pada

desa Naman juga dengan nilai 5.42 ppm. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa nilai logam B semakin menurun dengan semakin dalamnya tanah yang diambil pada beberapa desa yaitu di desa Cimbang dan desa Tiga Pancur. Tetapi pada desa lainnya nilai logam B semakin banyak dengan semakin dalamnya kedalaman tanah yang diambil.

Pembahasan

Pasca 30 hari letusan Gunung Sinabung kadar Cu akibat debu vulkanik pada tanah di kabupaten karo memiliki kriteria sangat rendah berdasarkan literatur Rosmarkam dan Yuwono (2002). Hal ini menunjukkan bahwa kadar Cu dalam tanah tersebut tidak membahayakan jika diolah untuk penggunaan lahan pertanian dimana Cu masih diperlukan tanaman untuk pertumbuhan dalam jumlah yang sedikit, dimana Cu diperlukan untuk metabolisme karbohidrat dan nitrogen menurut wikipedia (2011).

Pasca 30 hari setelah letusan Gunung Sinabung mengeluarkan debu vulkanik yang tersisa di permukaan tanah dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai logam Cu semakin menurun dengan semakin dalamnya tanah yang diambil di semua desa. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kadar Cu di dalam tanah sangat rendah, hal ini baik karena tidak bersifat meracun karena tanaman hanya membutuhkan sedikit logam Cu saja, hal ini sesuai dengan literatur Plaster (1992) yang menyatakan bahwa unsur tembaga diserap oleh akar tanaman dalam bentuk Cu2+ dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan beberapa dalam proses oksidasi, reduksi dan pembentukan enzim.

di desa Perteguhen (a), desa Cimbang dan desa Tiga Pancur. Sementara pada desa lainnya nilai logam Pb semakin tinggi dengan semakin dalamnya kedalaman tanah yang diambil. Hal ini dikarenakan di desa Perteguhan a lapisan debu vulkanik yang dijumpai sangat tipis dibanding dengan desa yang lainnnya. Dalam hal ini kandungan debu yang tebal dianggap menjadi factor sebagai pemasuk Pb kedalam tanah. Dengan kata lain semakin tebal debu pada lokasi penelitian akan menambah jumlah Pb kedalam tanah.

Rataan kadar logam berat Pb akibat debu vulkanik pada tanah di kabupaten Karo masih dalam kisaran aman yang tidak melebihi ambang batas yang tidak membahayakan yaitu dalam kisaran 0-200 ppm hal ini didukung oleh pernyataan Nriagu (1978) yang menyatakan kandungan Pb total pada pertanian berkisar antara 2-200 ppm dan pernyataan Rosmarkam dan Yuwono (2002) yang di buat dalam tabel kisaran logam berat sebagai pencemaran dalam tanah dan tanaman. Dimana kandungan Pb ini masih dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit, seperti yang dikemukakan Alloway (1995).

yang mengandung boron dihindarkan agar kandungannya tidak bertambah banyak dan melebihi ambang batas yang membahayakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Debu vulkanik letusan Gunung Sinabung berdampak meningkatkan kadar logam Cu

dan Pb, tetapi tidak berdampak pada peningkatan B tanah di Kabupaten Karo.

2. Kadar logam Cu dan Pb serta kadar B dalam tanah akibat debu vulkanik tidak/ belum

melampaui ambang batas yang membahayakan.

Saran

1. Disarankan kepada para petani agar tidak perlu takut dalam penggunaan lahan

pertanian yang terkena dampak debu vulkanik karena kadar Cu, Pb dan B masih

berada dalam ambang batas yang tidak membahayakan.

2. Disarankan agar menghindari penggunaan pupuk yang mengandung B, karena kadar

DAFTAR PUSTAKA

Adriano, D. C., G. M. Paulsen, and L. S. Murphy., 1986. Phosphorus-iron and phosphorus-zinc relationship in corn (Zea mays L.) seedlings as affected by mineral nutrition. Agron.

Alloway, B. J., 1995. Heavy Metals in Soils. 2nd Edition. Blackie Academic and Professional-Charpman and Hall. London-Wenheim-New York. Tokyo-Melbourne-Madras.

Anwas, O. M.1994.Bentuk Muka Bumi.Geografi Kelas Satu.http://elcom.umy.ac. id/elschool/muallimin_muhammadiyah/file.php/1/materi/Geografi/BEN TUK%20MUKA%20BUMI.pdf. [20 Februari 2012]

Barchia, M. F., 2009. Sumber Polutan dan Logam Berat. http://www.faizbarchia.blogspot.com/.../sumber-polutan-dan-logam

berat.html. [23 Febuari 2011].

Charlena., 2004., Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Sayur-Sayuran. Program Pascasarjana/S3/Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Darmawijaya, L., 1990. Klasifikasi Tanah, Dasar – dasar Teori Bagi Penelitian Tanah dan Pelaksanaan Penelitian. UGM Press, Yogyakarta.

Darmawijaya,L., 1997. Klasifikasi Tanah Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.

Darmono., 1995. Logam Dalam Sistem Makhluk Hidup, Universitas Indonesia, Jakarta.

Darmono., 2001. Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam Universitas Indonesia Press Jakarta.

Fiantis, D., 2006. Laju Pelapukan Kimia Debu Vulkanis G. Talang dan Pengaruhnya Terhadap Proses Pembentukan Mineral Liat Non-Kristalin. Universitas Andalas, Padang.

Foth, H. D., 1994. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Edisi keenam. Alih Bahasa Adi Soemarto. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Hanafiah, K. A., 2005. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Lahuddin, M., 2007. Aspek Unsur Mikro Dalam Kesuburan Tanah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Kesuburan Tanah pada Fakultas Pertanian. USU-Press, Medan.

Lindsay, W. L., 2001. Chemical Equilibria in Soils. Blackburn Press, New Jersey. Munir, M., 1996. Geologi dan Mineralogi Tanah. Pustaka Jaya, Jakarta.

Nugroho, B., 2001. Ekologi Mikroba Pada Tanah Terkontaminasi Logam Berat. Dalam Makalah Falsafah Sains (PPs 702). Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Palar, H., 2008. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Cet: 4. Rineka Cipta, Jakarta.

Plaster, E. J., 1992. Soil Science And Management. Second Edition. Delmar Publishers Inc. Canada

Rioardi., 2009. Unsur Hara Dalam Tanah (Makro dan Mikro). hhtp://www.nasih.staff.ugm.ac.id/pnt3404/4%209417.doc.blora.org/ forum/blog.php.[23 Febuari 2011].

Rosmarkam., A. dan Yuwono. N.W.2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Triyono., 2009. Gunung Api Meletus Maret 2012]

Sheng, B. H., 2007.Boron Deficiency of Crop in Taiwan 10 Mei 2007.

Sudarmaji, J. Mukono dan Corrie I.P., 2008. Limbah Logam Berat B3. Sumber: JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN, VOL. 2, NO. 2, JANUARI 14 2006: 129-142. http://izul.i8.com/download/LimbahB3.pdf. [23 Febuari 2011].

Sudaryo dan Sutjipto., 2009. Identifikasi dan penentuan logam berat pada tanah vulkanik di daerah Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan metode Analisis Aktivasi Neutron Cepat, Seminar Nasional V SDM Teknologi, Yogyakarta, 5 November 2009.

Tan, K.H., 1998, Dasar-Dasar Kimia Tanah. Terjemahan D.H. Goenadi, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta

Wikipedia., 2012.,http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_vulkanik. .[09 Maret 2012].

Wikipedia., 2012.,http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Sinabung#Pranala_luar. .[09 Maret 2012].

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Parameter Cu (ppm) Tanah di Lokasi Penelitian Lokasi Lapisan

...cm… 1

Ulangan

2 3

Total ppm

Rataan ppm Perteguhen a 0-5

0-15 8.59 4.09 10.49 4.90 9.54 4.09 28.62 13.08 9.54 4.36 Perteguhen b 0-5

0-15 13.09 9.99 12.09 12.79 12.09 11.39 37.27 34.17 12.59 11.39

Naman 0-5

0-15 td td td td td td - - - -

Cimbang 0-5

0-15 td td td td td td - - - - Sukadebi 0-5

0-15 0.19 td td td 0.19 td 0.38 - 0.12 - Tiga Pancur 0-5

0-15 3.59 0.39 0.79 0.39 2.19 0.39 6.57 1.17 2.19 0.39

Lampiran 2. Data Parameter Pb (ppm) Tanah di Lokasi Penelitian Lokasi Lapisan

...cm… 1

Ulangan

2 3

Total ppm

Rataan ppm Perteguhen a 0-5

0-15 58.80 51.28 60.47 57.78 59.63 54.53 178.90 163.59 59.63 54.61 Perteguhen b 0-5

0-15 13.09 9.99 12.09 12.79 12.59 11.39 183.05 208.02 61.06 70.67

Naman 0-5

0-15 53.40 49.98 51.28 46.19 52.34 48.08 157.02 144.25 52.34 53.07 Cimbang 0-5

0-15 38.88 40.18 44.08 35.98 41.48 38.58 124.44 114.74 41.48 38.24 Sukadebi 0-5

0-15 60.48 53.38 45.09 52.77 52.78 53.07 158.35 159.22 52.78 53.07 Tiga Pancur 0-5

Lampiran 3. Data Parameter B (ppm) Tanah di Lokasi Penelitian Lokasi Lapisan

...cm… 1

Ulangan

2 3

Total ppm

Rataan ppm Perteguhen a 0-5

0-15 9.14 8.29 5.14 8.29 7.14 8.29 21.42 24.87 7.14 8.29 Perteguhen b 0-5

0-15 5.43 8.00 3.14 8.86 4.28 8.43 12.85 25.29 4.28 8.43

Naman 0-5

0-15 4.29 9.14 0.86 1.17 2.57 5.24 7.72 15.55p 2.57 5.42 Cimbang 0-5

0-15 11.72 10.00 10.29 6.00 10.20 8.00 32.21 24 10.73 8.00 Sukadebi 0-5

0-15 7.34 7.71 3.71 7.43 5.57 7.57 16.62 22.71 5.57 7.57

Lampiran 4. Hasil Analisis Debu Vulkanik Letusan Gunung Sinabung

No. Parameter Nilai

1 pH (H2O) 4.3

2 S-Total (%) 3.36

3 P-Total (%) 0.040

4 Pb (ppm) 1.07

5 Cu (ppm) 0.28

6 Cd (ppm) 0.09

7 MgO (%) 0.31

8 K2O (%) 0.141

9 K (me/100gr) 0.26

10 Ca (me/100gr) -

11 Na (me/100gr) 0.23

12 Mg (me/100gr) 4.77

13 S-SO4 (ppm) 62

14 B (ppm) 1

15 Fe2O3 (%) 0.151

16 SiO2 (%) 74.47

L

a

m

pi

r

a

n

5.

Pe

ta

J

e

ni

s T

a

na

h da

n Sa

tua

n L

a

ha

n G

. Si

na

bung

da

n

Se

ki

ta

r

ny