POLA KROMATOGRAFI DAN UJI AKTIVITAS

ANTIBAKTERI DARI EKSTRAK DAN FRAKSI KULIT

BUAH PETAI (Parkia speciosa Hassk.) SEBAGAI ANTIDIARE

Niv

ers

SKRIPSI

OLEH:

SUSITA ARIANI

NIM 121524162

PROGRAM EKSTENSI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

POLA KROMATOGRAFI DAN UJI AKTIVITAS

ANTIBAKTERI DARI EKSTRAK DAN FRAKSI KULIT

BUAH PETAI (Parkia speciosa Hassk.) SEBAGAI ANTIDIARE

Niv

ers

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi Pada Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara

OLEH:

SUSITA ARIANI

NIM 121524162

PROGRAM EKSTENSI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

POLA KROMATOGRAFI DAN UJI AKTIVITAS

ANTIBAKTERI DARI EKSTRAK DAN FRAKSI KULIT

BUAH PETAI (Parkia speciosa Hassk.) SEBAGAI ANTIDIARE

umatera UtarOLEH:

SUSITA ARIANI

NIM 121524162

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

Pada Tanggal: 22 Mei 2015 Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Marline Nainggolan, M.S., Apt. NIP 195709091985112001

Pembimbing II

Dra. Erly Sitompul, M.Si., Apt. NIP 195006121980032001

Panitia Penguji,

Prof. Dr. rer. nat. E. De Lux Putra, S.U., Apt. NIP 195306191983031001

Dr. Marline Nainggolan, M.S., Apt. NIP 195709091985112001

Dra. Aswita Hafni Lubis, M.Si., Apt. NIP 195304031983032001

NIP 195109081985031002

Medan, Juni 2015 Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara Wakil Dekan I,

iv

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan

skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah

Muhammad SAW, kiblat dalam perjalanan kita sebagai generasi penerusnya

hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat mencapai gelar

Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, dengan judul

“Pola Kromatografi dan Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak dan Fraksi Kulit

Buah Petai (Parkia speciosa Hassk.) Sebagai Antidiare”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Marline Nainggolan, M.S., Apt. dan Ibu Dra. Erly

Sitompul, M.Si., Apt., selaku pembimbing yang telah membimbing dan

memberikan petunjuk serta saran-saran selama penelitian hingga selesainya

skripsi ini. Kepada Bapak Dekan Fakultas Farmasi Prof. Dr. Sumadio

Hadisahputra, Apt. dan Ibu Wakil Dekan 1 Prof. Dr. Julia Reveny, M.Si., Apt.

yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan

pendidikan. Kepada Bapak Prof. Dr. Muchlisyam, M.Si., Apt. selaku Ketua

Program Ekstensi Sarjana Farmasi USU Medan. Kepada BapakProf. Dr. rer. nat.

Effendy De Lux Putra, S.U., Apt., Bapa

selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan arahan kepada

v

M.Sc., Apt selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan

nasehat selama masa perkuliahan hingga selesai. Kepada Bapak dan Ibu staff

pengajar Fakultas Farmasi USU Medan atas ilmu dan pendidikan yang telah

diberikan.

Penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati dan

rasa hormat serta penghargaan yang tiada terhingga kepada Ayahanda Taufik

Ansori dan Ibunda Mariana yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan doa

tulus yang selalu tercurah dalam bilangan hari, serta pengorbanan baik materi

maupun non materi. Kedua adikku Susan Apriansyah dan Gusti Maya Sari serta

seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih teramat dalam kepada Atika,

Icha, Didis, Fitri, Nola, Jesa, Roi, Sarah, Nulika, Roma, Yani, Dewi, Kiki dan

Zahara yang telah memberikan bantuan dan semangat tak terhingga. Seluruh

teman-teman ekstensi 2012 serta seluruh pihak yang telah ikut membantu penulis

terima kasih untuk dorongan, semangat dan kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Farmasi.

Medan, Mei 2015 Penulis

vi

POLA KROMATOGRAFI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI EKSTRAK DAN FRAKSI KULIT BUAH PETAI

(Parkia speciosa Hassk.) SEBAGAI ANTIDIARE

ABSTRAK

Petai (Parkia speciosa Hassk.) merupakan salah satu tumbuhan obat yang perlu dikembangkan karena cukup bermanfaat dalam pengobatan. Kulit buah petai yang selama ini merupakan limbah organik berkhasiat sebagai hipoglikemik, antioksidan dan antibakteri. Kulit buah petai mengandung senyawa golongan saponin, flavonoid dan tanin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kromatografi dan aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi kulit buah petai terhadap bakteri Bacillus cereus, Escherichia coli dan Salmonella typhi.

Serbuk simplisia kulit buah petai dilakukan karakterisasi dan skrining fitokimia, selanjutnya diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 80%. Ekstrak etanol difraksinasi dengan pelarut n-heksana dan etilasetat menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Analisis kandungan kimia secara kromatografi lapis tipis (KLT) dan kromatografi kertas (KKt) serta uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri Bacillus cereus, Eschericia coli dan Salmonella typhi menggunakan metode difusi agar.

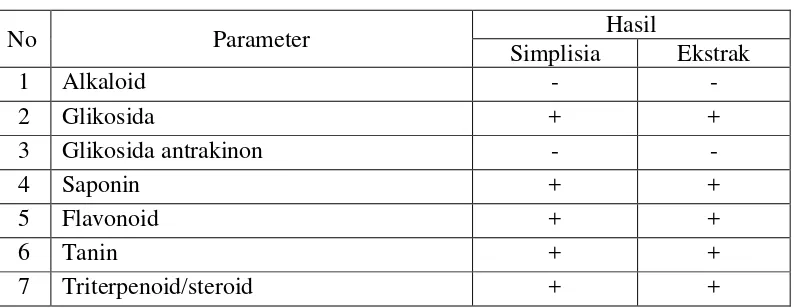

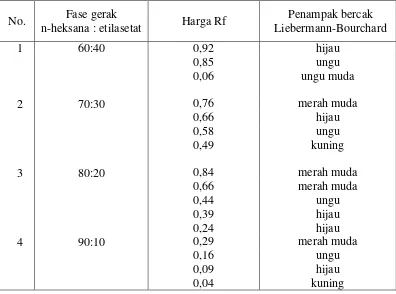

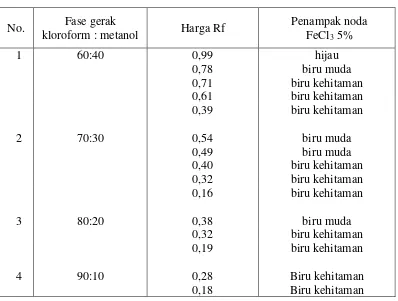

Hasil skrining fitokimia diperoleh golongan senyawa glikosida, flavonoid, triterpenoid/steroid, saponin dan tanin. Hasil KLT ekstrak etanol diperoleh 3 senyawa triterpenoid/steroid dan 3 senyawa fenol. Hasil KLT fraksi n-heksana diperoleh 7 senyawa triterpenoid/steroid dan untuk fraksi etilasetat diperoleh 4 senyawa fenol. Hasil KKt diperoleh 7 senyawa tanin dan 1 senyawa flavonoid. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol yang efektif adalah konsentrasi 100 mg/ml terhadap bakteri Bacillus cereus dengan diameter hambat 14,57 mm,

konsentrasi 200 mg/ml terhadap Escherichia coli dan Salmonella typhi diameter hambat 14,13 mm dan 14,73 mm. Fraksi etilasetat efektif pada konsentrasi 50 mg/ml terhadap bakteri Bacillus cereus diameter hambat 14,07 mm, konsentrasi 100 mg/ml terhadap Escherichia coli dan Salmonella typhi diameter hambat 14,33 mm dan 15,07 mm. Fraksi n-heksana kurang efektif menghambat pertumbuhan ketiga bakteri pada konsentrasi 500 mg/ml diameter hambat 12,57 mm, 12,37 mm dan 12,10 mm.

vii

CHROMATOGRAPHY PATTERN AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF PETAI SKIN EXTRACT AND FRACTION

(Parkia speciosa Hassk.) AS ANTIDIARRHEAL

ABSTRACT

Petai (Parkia speciosa Hassk.) is one of the medicinal herbs that needs to be developed due to its benefits in medication. Petai fruit skin which has been an organic waste, efficacious as a hypoglycemic, antioxidant and antibacterial agent. It contains saponins, flavonoids and tannins. The research aims to determine chromatographic pattern and antibacterial activity of ethanol extract and fraction petai fruit skin against bacteria Bacillus cereus, Escherichia coli and Salmonella typhi

Simplex powder of petai fruit skin was characterized and phytochemically screened then extracted by maceration with ethanol 80%. The ethanol extract was fractionated with a solvent n-hexane and ethylacetate using method of liquid-liquid extraction. The analyze of chemical compound by thin layer chromatography (TLC) and paper chromatography (KKt) and tested for antibacterial activity against Bacillus cereus, Escherichia coli and Salmonella typhi using the agar diffusion method.

The result of phytochemical screening obtained a group of chemical compounds like glycosides, flavonoids, triterpenoids/steroids, saponins, and tannins. The TLC results of ethanol extract obtained 3 triterpenoids/steroids compound and 3 phenols. The TLC results of n-hexane fraction obtained 7 triterpenoids/steroids compounds and for ethylacetate fraction obtained 4 phenol compound. The results of paper chromatography (PC) obtained 7 flavonoid compound and 1 tannin. The antibacterial activity test of ethanol extract was effective as an antibacterial agent at a concentration of 100 mg/ml against bacteria

Bacillus cereus with inhibition zone 14.57 mm, at a concentration of 200 mg/ml againts Escherichia coli and Salmonella typhi with inhibition zone 14.13 mm and 14.73 mm. Ethylacetate fractions was effective at a concentration of 50 mg/ml against bacteria Bacillus cereus with inhibition zone 14.07 mm, at a concentration of 100 mg/ml againts Escherichia coli and Salmonella typhi with inhibition zone 14.33 mm and 15.07 mm). N-hexane fraction was less effectively in inhibiting the growth of third bacteria at a concentration of 500 mg/ml with inhibition zone 12.57 mm, 12.37 mm and 12.10 mm.

viii

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... i

PENGESAHAN SKRIPSI ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3 Hipotesis ... 3

1.4 Tujuan Penelitian ... 4

1.5 Manfaat Penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Uraian Tumbuhan ... 5

2.1.1 Klasifikasi tumbuhan ... 5

2.1.2 Nama daerah ... 5

2.1.3 Morfologi tumbuhan ... 5

2.1.4 Kandungan kimia tumbuhan ... 6

ix

2.2 Uraian Kromatografi ... 7

2.2.1 Kromatografi kertas ... 9

2.2.2 Kromatografi lapis tipis ... 10

2.2.3 Kromatografi cair kinerja tinggi ... 11

2.2.4 Kromatografi gas ... 11

2.2.5 Kromatografi penukar ion ... 11

2.2.6 Kromatografi eksklusi ... 12

2.3 Ekstraksi ... 12

2.4 Sterilisasi ... 14

2.4.1 Sterilisasi panas kering ... 15

2.4.2 Sterilisasi panas basah ... 15

2.5 Uraian Bakteri ... 16

2.5.1 Morfologi dan struktur bakteri ... 16

2.5.2 Fase pertumbuhan bakteri ... 18

2.5.3 Pengaruh faktor lingkungan pada pertumbuhan ... 19

2.5.4 Bakteri Bacillus cereus ... 21

2.5.5 Bakteri Escherichia coli ... 23

2.5.6 Bakteri Salmonella typhi ... 26

2.6 Pengujian Aktivitas Antibakteri ... 28

2.7 Diare ... 30

BAB III METODE PENELITIAN ... 33

3.1 Alat dan Bahan ... 33

3.1.1 Alat-alat ... 33

x

3.2 Pembuatan larutan Pereaksi ... 34

3.2.1 Pereaksi Liebermann-Bouchard ... 34

3.2.2 Pereaksi Dragendorff ... 34

3.2.3 Pereaksi asam sulfat 2 N ... 34

3.2.4 Pereaksi Mayer ... 34

3.2.5 Pereaksi Bouchardat ... 35

3.2.6 Pereaksi Molish ... 35

3.2.7 Pereaksi besi (III) klorida 1% ... 35

3.2.8 Pereaksi natrium hidroksida 2 N ... 35

3.2.9 Pereaksi asam klorida 0,5 N ... 35

3.2.10 Pereaksi timbal (III) asetat 0,4 M ... 35

3.3 Penyiapan Sampel ... 35

3.3.1 Pengambilan sampel ... 35

3.3.2 Identifikasi tumbuhan ... 36

3.3.3 Pengolahan sampel ... 36

3.4 Pemeriksaan Karakterisasi Simplisia dan Ekstrak ... 36

3.4.1 Penetapan kadar air ... 36

3.4.2 Penetapan kadar abu ... 37

3.4.3 Penetapan kadar abu tidak larut dalam asam ... 37

3.4.4 Penetapan kadar sari larut dalam air ... 37

3.4.5 Penetapan kadar sari larut dalam etanol ... 38

3.5 Skrining Fitokimia Simplisia dan Ekstrak ... 38

3.5.1 Pemeriksaan alkaloid ... 38

xi

3.5.3 Pemeriksaan glikosida antrakuinon ... 39

3.5.4 Pemeriksaan saponin ... 40

3.5.5 Pemeriksaan flavonoid ... 40

3.5.6 Pemeriksaan tanin ... 40

3.5.7 Pemeriksaan triterpenoid/steroid ... 41

3.6 Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Petai ... 41

3.6.1 Pembuatan ekstrak etanol ... 41

3.6.2 Pembuatan fraksi-fraksi dari ekstrak etanol ... 41

3.7 Pembuatan Profil Kromatografi ... 42

3.7.1 Pembuatan profil KLT ... 42

3.7.2 Pembuatan profil KKt ... 42

3.8 Sterilisasi Alat dan Bahan ... 43

3.9 Pembuatan Media Nutrien Agar ... 43

3.10 Pembuatan Media Agar Miring ... 43

3.11 Pembuatan Larutan NaCl 0,9% ... 44

3.12 Pembiakan Bakteri ... 44

3.12.1 Pembuatan stok kultur ... 44

3.12.2 Pembuatan inokulum ... 44

3.13 Pembuatan Larutan Uji Dengan Berbagai Konsentrasi 45

3.14 Pengujian Aktivitas Antibakteri ... 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 46

4.1 Hasil Identifikasi Tumbuhan ... 46

4.2 Hasil Ekstraksi ... 46

xii

4.4 Hasil Skrining Fitokimia ... 47

4.5 Hasil Analisis KLT Ekstrak Etanol Kulit Buah Petai .... 48

4.6 Hasil Analisis KLT Fraksi n-Heksana Kulit Buah Petai 49

4.7 Hasil Analisis KLT Fraksi Etilasetat Kulit Buah Petai .. 51

4.8 Hasil Analisis KKt Fraksi Etilasetat Kulit Buah Petai ... 52

4.9 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol, Fraksi n-Heksana dan Fraksi Etilasetat ... 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 57

5.1 Kesimpulan ... 57

4.2 Saran ... 57

DAFTAR PUSTAKA ... 58

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Kandungan gizi biji petai ... 6

2.2 Karakteristik penyakit akibat Bacillus cereus ... 23

4.1 Hasil karakterisasi serbuk simplisisa dan ekstrak etanol kulit buah petai ... 46

4.2 Hasil skrining fitokimia serbuk simplisia dan ekstrak etanol kulit buah petai ... 47

4.3 Data hasil analisis KLT ekstrak etanol kulit buah petai dengan fase gerak n-heksana:etilasetat ... 48

4.4 Data hasil analisis KLT ekstrak etanol kulit buah petai dengan fase gerak kloroform:metanol ... 49

4.5 Data hasil analisis KLT fraksi n-heksana kulit buah petai dengan fase gerak n-heksana:etilasetat ... 50

4.6 Data hasil analisis KLT fraksi etilasetat kulit buah petai dengan fase gerak kloroform:metanol ... 51

4.7 Data hasil analisis KKt fraksi etilasetat kulit buah petai ... 52

4.8 Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol ... 53

4.9 Hasil uji aktivitas antibakteri fraksi n-heksana ... 54

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Struktur bakteri ... 16

2.2 Bentuk umum sel dan rangkaian sel bakteri ... 17

2.3 Dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif ... 18

2.4 Grafik pertumbuhan bakteri ... 19

2.5 Koloni Bacillus cereus ... 22

2.6 Spora Bacillus cereus ... 22

2.7 Koloni Escherichia coli ... 24

2.8 Koloni Salmonella typhi ... 27

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Hasil identifikasi tumbuhan ... 62

2 Gambar tumbuhan dan buah petai ... 63

3 Gambar simplisia dan serbuk simplisia kulit buah petai ... 64

4 Bagan penelitian ... 65

5 Perhitungan hasil pemeriksaan karakterisasi simplisia kulit buah petai ... 68

6 Perhitungan hasil pemeriksaan karakterisasi ekstrak etanol kulit buah petai ... 71

7 Gambar hasil kromatogram ekstrak etanol secara KLT ... 74

8 Gambar hasil kromatogram fraksi n-heksana secara KLT ... 76

9 Gambar hasil kromatogram fraksi etilasetat secara KLT ... 77

10 Gambar hasil kromatogram fraksi etilasetat secara KKt ... 78

11 Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit buah petai .... 81

12 Hasil uji aktivitas antibakteri fraksi n-heksana kulit buah petai 83

13 Hasil uji aktivitas antibakteri fraksi etilasetat kulit buah petai .. 85

14 Gambar hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit buah petai ... 87

15 Gambar hasil uji aktivitas antibakteri fraksi n-heksana kulit buah petai ... 90

vi

POLA KROMATOGRAFI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI EKSTRAK DAN FRAKSI KULIT BUAH PETAI

(Parkia speciosa Hassk.) SEBAGAI ANTIDIARE

ABSTRAK

Petai (Parkia speciosa Hassk.) merupakan salah satu tumbuhan obat yang perlu dikembangkan karena cukup bermanfaat dalam pengobatan. Kulit buah petai yang selama ini merupakan limbah organik berkhasiat sebagai hipoglikemik, antioksidan dan antibakteri. Kulit buah petai mengandung senyawa golongan saponin, flavonoid dan tanin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kromatografi dan aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi kulit buah petai terhadap bakteri Bacillus cereus, Escherichia coli dan Salmonella typhi.

Serbuk simplisia kulit buah petai dilakukan karakterisasi dan skrining fitokimia, selanjutnya diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 80%. Ekstrak etanol difraksinasi dengan pelarut n-heksana dan etilasetat menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Analisis kandungan kimia secara kromatografi lapis tipis (KLT) dan kromatografi kertas (KKt) serta uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri Bacillus cereus, Eschericia coli dan Salmonella typhi menggunakan metode difusi agar.

Hasil skrining fitokimia diperoleh golongan senyawa glikosida, flavonoid, triterpenoid/steroid, saponin dan tanin. Hasil KLT ekstrak etanol diperoleh 3 senyawa triterpenoid/steroid dan 3 senyawa fenol. Hasil KLT fraksi n-heksana diperoleh 7 senyawa triterpenoid/steroid dan untuk fraksi etilasetat diperoleh 4 senyawa fenol. Hasil KKt diperoleh 7 senyawa tanin dan 1 senyawa flavonoid. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol yang efektif adalah konsentrasi 100 mg/ml terhadap bakteri Bacillus cereus dengan diameter hambat 14,57 mm,

konsentrasi 200 mg/ml terhadap Escherichia coli dan Salmonella typhi diameter hambat 14,13 mm dan 14,73 mm. Fraksi etilasetat efektif pada konsentrasi 50 mg/ml terhadap bakteri Bacillus cereus diameter hambat 14,07 mm, konsentrasi 100 mg/ml terhadap Escherichia coli dan Salmonella typhi diameter hambat 14,33 mm dan 15,07 mm. Fraksi n-heksana kurang efektif menghambat pertumbuhan ketiga bakteri pada konsentrasi 500 mg/ml diameter hambat 12,57 mm, 12,37 mm dan 12,10 mm.

vii

CHROMATOGRAPHY PATTERN AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF PETAI SKIN EXTRACT AND FRACTION

(Parkia speciosa Hassk.) AS ANTIDIARRHEAL

ABSTRACT

Petai (Parkia speciosa Hassk.) is one of the medicinal herbs that needs to be developed due to its benefits in medication. Petai fruit skin which has been an organic waste, efficacious as a hypoglycemic, antioxidant and antibacterial agent. It contains saponins, flavonoids and tannins. The research aims to determine chromatographic pattern and antibacterial activity of ethanol extract and fraction petai fruit skin against bacteria Bacillus cereus, Escherichia coli and Salmonella typhi

Simplex powder of petai fruit skin was characterized and phytochemically screened then extracted by maceration with ethanol 80%. The ethanol extract was fractionated with a solvent n-hexane and ethylacetate using method of liquid-liquid extraction. The analyze of chemical compound by thin layer chromatography (TLC) and paper chromatography (KKt) and tested for antibacterial activity against Bacillus cereus, Escherichia coli and Salmonella typhi using the agar diffusion method.

The result of phytochemical screening obtained a group of chemical compounds like glycosides, flavonoids, triterpenoids/steroids, saponins, and tannins. The TLC results of ethanol extract obtained 3 triterpenoids/steroids compound and 3 phenols. The TLC results of n-hexane fraction obtained 7 triterpenoids/steroids compounds and for ethylacetate fraction obtained 4 phenol compound. The results of paper chromatography (PC) obtained 7 flavonoid compound and 1 tannin. The antibacterial activity test of ethanol extract was effective as an antibacterial agent at a concentration of 100 mg/ml against bacteria

Bacillus cereus with inhibition zone 14.57 mm, at a concentration of 200 mg/ml againts Escherichia coli and Salmonella typhi with inhibition zone 14.13 mm and 14.73 mm. Ethylacetate fractions was effective at a concentration of 50 mg/ml against bacteria Bacillus cereus with inhibition zone 14.07 mm, at a concentration of 100 mg/ml againts Escherichia coli and Salmonella typhi with inhibition zone 14.33 mm and 15.07 mm). N-hexane fraction was less effectively in inhibiting the growth of third bacteria at a concentration of 500 mg/ml with inhibition zone 12.57 mm, 12.37 mm and 12.10 mm.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Indonesia memiliki iklim tropis yang menyebabkan tanahnya subur

sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Di antara berbagai jenis

tersebut beberapa jenis tumbuhan berkhasiat sebagai obat, namun sebagian besar

tidak diketahui oleh manusia kegunaannya sehingga tidak terawat dengan baik.

Secara umum kegunaan tumbuhan obat sebenarnya disebabkan oleh kandungan

kimia yang dimilikinya (Hariana, 2008).

Petai (Parkia speciosa Hassk.) merupakan tumbuhan dari suku

polong-polongan (Fabaceae) yang tersebar luas di Nusantara bagian barat. Bijinya

dikonsumsi ketika masih muda, baik segar maupun direbus. Biji petai

mengandung zat gizi seperti, protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin

(Agoes, 2010; Susilo, 2012). Menurut Dr. Aminudin AHK dari Departement of

Physiologi Medical Faculty of University Malaysia, petai berkhasiat untuk

kesehatan seperti mengobati anemia, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi

stres, sindroma pramenstruasi, liver dan sembelit (Susilo, 2012).

Kulit buah petai yang selama ini menjadi limbah organik, ternyata

bermanfaat untuk kesehatan. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kulit

buah petai menunjukkan adanya efek hipoglikemik (Jamaludin dan Mohamed,

1993), aktivitas antioksidan dan antibakteri (Wonghirundecha, dkk., 2013). Kulit

buah petai mengandung senyawa metabolit sekunder golongan saponin, flavonoid

dan tanin (Kamisah, dkk., 2013). Saponin, flavonoid dan tanin merupakan

2

merupakan zat aktif yang dapat meningkatkan permeabilitas membran sehingga

menyebabkan sel kuman akan pecah atau lisis (Poeloengan dan Praptiwi, 2010).

Flavonoid merupakan senyawa fenol yang bekerja dengan cara mendenaturasi

protein sehingga dapat menyebabkan aktivitas metabolisme sel bakteri berhenti.

Tanin bersifat antibakteri bekerja dengan membentuk ikatan yang stabil dengan

protein sehingga terjadi koagulasi protoplasma bakteri (Miranti, dkk., 2013).

Bacillus cereus, Escherichia coli dan Salmonella typhi merupakan bakteri

penyebab diare (Zein, dkk., 2014). Diare adalah suatu keadaan abnormal dari

buang air besar dengan frekuensi tiga kali atau lebih dengan melihat konsistensi

lembek, cair sampai dengan atau tanpa darah dan lendir dalam tinja (Rosidi, dkk.,

2010). Salah satu faktor penyebab terjadinya diare antara lain karena infeksi

bakteri penyebab diare (Primadani, dkk., 2012).

Bacillus cereus menyebabkan diare dengan menghasilkan enterotoksin

penyebab diare yang lebih bersifat keracunan akibat infeksi lewat makanan

(Jawetz, dkk., 2005). Escherichia coli merupakan flora normal saluran usus

sebagai penyebab diare dengan memproduksi enterotoksin dan menginvasi

dinding usus (Volk dan Wheeler, 1989). Salmonella typhi dapat menyebabkan

gastroenteritis dimana terjadi infeksi pada kolon yang ditandai dengan diare,

demam dan nyeri abdomen (Dzen, dkk., 2003). Salmonella typhi menyebabkan

gastroenteritis dengan mencemari makanan terutama daging, unggas, telur dan

produk olahan ketiganya (Arisman, 2009).

Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini dilakukan analisis

kandungan kimia dengan skrining fitokimia, karakterisasi dan pola kromatografi

3

aktivitas antibakteri ekstrak etanol, fraksi n-heksana dan fraksi etilasetat kulit

buah petai (Parkia speciosa Hassk.). Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan

dengan metode difusi agar menggunakan bakteri Bacillus cereus, Escherichia coli

dan Salmonella typhi.

1.2Perumusan Masalah

1. Golongan senyawa kimia apakah yang terdapat di dalam kulit buah petai?

2. Bagaimana pola kromatografi ekstrak dan fraksi dari kulit buah petai

menggunakan KLT dan KKt ?

3. Apakah ekstrak etanol, fraksi n-heksana dan fraksi etilasetat kulit buah

petai memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Bacillus cereus,

Escherichia coli dan Salmonella typhi ?

1.3Hipotesis

1. Golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam kulit buah petai adalah

glikosida, saponin, flavonoid dan tanin.

2. Pola kromatografi ekstrak dan fraksi dari kulit buah petai dengan berbagai

perbandingan pelarut memberikan pola kromatografi yang berbeda-beda.

3. Ekstrak etanol, fraksi n-heksana dan fraksi etilasetat kulit buah petai

memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Bacillus cereus,

4

1.4Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam kulit

buah petai.

2. Untuk mengetahui pola kromatografi ekstrak dan fraksi kulit buah petai

dengan menggunakan KLT dan KKt.

3. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol, fraksi n-heksana

dan fraksi etilasetat kulit buah petai terhadap bakteri Bacillus cereus,

Escherichia coli dan Salmonella typhi.

1.5Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

kandungan senyawa kimia, pola kromatografi dan aktivitas antibakteri dari

ekstrak etanol, fraksi n-heksana dan fraksi etilasetat kulit buah petai sebagai

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tumbuhan

2.1.1 Klasifikasi tumbuhan

Menurut Samsuhidayat dan Hutapea (1991), klasifikasi tumbuhan petai

adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Bangsa : Rosales

Suku : Mimosaceae

Marga : Parkia

Jenis : Parkia speciosa Hassk.

2.1.2Nama daerah

Tanaman petai di Indonesia memiliki berbagai macam nama daerah,

seperti: parira (Batak Karo); palia (Batak Toba); patai (Minangkabau); petar

(Lampung); pete, sindutan (Jawa); peteh (Madura); peteuy (Sunda); petai

(Katingan, Sampit); puti (Sumba); pode (Bima); pote (Sawu); paloh (Ceram);

pateka (Ambon) dan foopatu (Buru) (Heyne, 1987).

2.1.3 Morfologi tumbuhan

Petai (Parkia speciosa Hassk.) merupakan pohon tahunan tropis dari suku

polong-polongan. Tanaman ini berbentuk pohon dengan tinggi mencapai 5-25 m,

6

daunnya menyirip ganda. Bunganya ketika masih muda berwarna hijau, keras dan

berbentuk bongkol. Bentuk buahnya berpolong-polong, berisi biji-biji dan biji

tersebut agak lunak ketika masih muda dan agak keras setelah menjadi tua. Buah

petai mulanya berwarna hijau muda, kemudian semakin lama menjadi hijau tua

dan akhirnya setelah masak akan berwarna hitam (Susilo, 2012). Jumlah biji

dalam satu buah bisa mencapai 20 biji, yang berwarna hijau ketika masih muda

dan terbalut oleh selaput agak tebal berwarna coklat terang. Buah petai akan

mengering jika masak dan biji-bijinya akan terlepas dengan sendirinya (Agoes,

2010).

Tanaman petai tumbuh baik di daerah dataran rendah sampai daerah

pegunungan dengan ketinggian 1.500 m di atas permukaan laut dengan

lingkungan yang terbuka atau tidak terlindung oleh pohon lain, sebab tanaman

petai sangat membutuhkan sinar matahari sepanjang hari (Susilo, 2012).

2.1.4 Kandungan kimia tumbuhan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap buah petai

kandungan kimia yang terdapat pada kulit buah petai yaitu tanin, flavonoid,

saponin dan bijinya mengandung alkaloid, triterpenoid/steroid dan flavonoid

(Kamisah, dkk., 2013). Selain itu biji juga mengandung zat gizi, mineral dan

vitamin sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kandungan gizi biji petai

Nama Dalam 100 g biji Nama Dalam 100 g biji

Air 60,5 mg Fosfor 115 mg

Protein 10,4 mg Zat besi 1,2 mg

Lemak 2,0 mg Vitamin A 200 SI

Karbohidrat 22,0 mg Vitamin B1 0,17 mg

Kalsium 95 mg Vitamin C 36 mg

7

2.1.5. Manfaat tumbuhan

Manfaat yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi biji petai untuk

kesehatan diantaranya adalah membantu menghilangkan depresi, mengobati

anemia, membantu mengatasi Premenstrual Syndrome (PMS), menurunkan resiko

tekanan darah tinggi, obat hati dan ginjal, mengobati luka lambung, mengatasi

sembelit dan menurunkan resiko terkena stroke (Agoes, 2010; Susilo, 2012).

Berbagai penelitian juga telah dilakukan untuk menguji manfaat biji petai

diantaranya sebagai hipoglikemik, antitumor, antimutagenik, antimikroba

(Kamisah, dkk., 2013), antioksidan dan antihipertensi (Siow dan Gan, 2013).

Kulit buah petai berkhasiat sebagai obat diantaranya berkhasiat sebagai

hipoglikemik (Jamaludin dan Mohamed, 1993), antioksidan (Gan dan Latiff,

2010; Wonghirundecha, dkk., 2013) dan antimikroba (Wonghirundecha, dkk.,

2013).

2.2 Uraian Kromatografi

Kromatografi adalah suatu nama yang diberikan untuk teknik pemisahan

tertentu. Cara yang asli telah diketengahkan pada tahun 1903 oleh Tswett, ia telah

menggunakannya untuk pemisahan senyawa-senyawa yang berwarna dan nama

kromatografi diambilkan dari senyawa yang berwarna. Elusi pertama-tama telah

digunakan oleh Tswett untuk pemisahan pigmen-pigmen daun, karena warna

tersebut maka cepat terlihat lokasinya dalam kolom. Kolom yang digunakan diisi

padatan kalsium karbonat dan dielusi dengan pelarut organik sehingga terjadi

pemisahan yang berupa pita-pita yang berwarna pada kolom. Pembatasan untuk

senyawa-senyawa yang berwarna tak lama dan hampir kebanyakan pemisahan

8

berwarna. Senyawa-senyawa tak berwarna dapat juga dilihat lokasinya, karena

flouresensi senyawa dalam sinar ultraviolet (Sastrohamidjojo, 1985).

Semua cara kromatografi pada dasarnya menggunakan dua fase yaitu fase

tetap (stationary) dan yang lainnya fase gerak (mobile), pemisahan-pemisahan

tergantung pada gerakan relatif dari dua fasa ini (Sastrohamidjojo, 1985). Fase

diam dapat berupa bahan padat atau porus dalam bentuk molekul kecil atau dalam

bentuk cairan yang dilapiskan pada pendukung padat atau dilapiskan pada dinding

kolom. Fase gerak dapat berupa gas atau cairan (Rohman, 2009).

Menurut Sastrohamidjojo (1985), cara-cara kromatografi dapat

digolongkan sesuai dengan sifat-sifat dari fase tetap yang dapat berupa zat padat

atau zat cair. Jika fase tetap berupa zat padat maka cara tersebut dikenal sebagai

kromatografi serapan (absorption chromatography), jika fase tetap cair dikenal

sebagai kromatografi partisi (partition chromatography). Karena fase gerak dapat

berupa zat cair atau gas maka ada empat macam sistem kromatografi yaitu:

1. Fase gerak zat cair – fase tetap padat :

Dikenal sebagai kromatografi serapan yang meliputi

- Kromatografi lapisan tipis

- Kromatografi penukar ion

2. Fase gerak gas – fase tetap padat :

- Kromatografi gas padat

3. Fase gerak zat cair - fase tetap zat cair

Dikenal sebagai kromatografi partisi

- Kromatografi kertas

9 - Kromatografi gas – cair

- Kromatografi kolom kapiler

Menurut Rohman (2009), berdasarkan pada mekanisme pemisahannya

kromatografi dibedakan menjadi:

a. Kromatografi adsorbsi

b. Kromatografi partisi

c. Kromatografi pasangan ion

d. Kromatografi penukar ion

e. Kromatografi eksklusi ukuran

f. Kromatografi afinitas

Menurut Rohman (2009), berdasarkan pada alat yang digunakan

kromatografi dapat dibagi atas:

a. Kromatografi kertas

b. Kromatografi lapis tipis

c. Kromatografi cair kinerja tinggi

d. Kromatografi gas

2.2.1 Kromatografi kertas

Kromatografi kertas atau KKt pada hakekatnya ialah KLT pada lapisan

tipis selulosa atau kertas. Cara ini ditemukan jauh sebelum KLT dan telah dipakai

secara efektif selama bertahun-tahun untuk pemisahan molekul biologi yang polar

seperti asam amino, gula dan nukleotida. KKt tidak memerlukan plat pendukung

dan kertas dapat dengan mudah diperoleh dalam bentuk murni sebagai kertas

saring (Gritter, dkk., 1991).

10

dengan susunan serabut dan tebal yang sesuai. Kandungan air pada kertas dapat

dianggap sebagai fase diam, maka mekanisme partisi berperan penting dalam

pemisahan. Pemisahan dapat berlangsung menggunakan fase cair tunggal dengan

proses yang sama dengan kromatografi adsorpsi dalam kolom (Depkes RI, 1995).

Keberhasilan dari pemisahan kromatografi kertas tergantung juga pada

proses deteksi. Senyawa-senyawa yang berwarna tentu saja terlihat sebagai

noda-noda berwarna yang terpisah pada akhir pengembangan. Untuk senyawa-senyawa

tak berwarna memerlukan deteksi secara kimia dan fisika. Metoda fisika

dilakukan pengamatan di bawah sinar ultra ungu sebelum dan sesudah setiap

metoda dikerjakan. Metoda kimia adalah merupakan deteksi yang paling penting,

pereaksi-pereaksi yang digunakan biasanya dinyatakan sebagai “pereaksi-pereaksi

lokasi”. Cara yang digunakan untuk mendeteksi noda yaitu dengan jalan

penyemprotan (Sastrohamidjojo, 1985).

2.2.2 Kromatografi lapis tipis

Kromatografi lapis tipis (KLT) dikembangkan oleh Izmailoff dan

Schraiber pada tahun 1938. Pada kromatografi lapis tipis, fase diamnya berupa

lapisan yang seragam pada permukaan bidang datar yang didukung oleh lempeng

kaca, plat aluminium atau plat plastik (Rohman, 2009). Fase diam dapat berupa

serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penjerap (kromatografi

padat) atau berfungsi sebagai penyangga untuk lapisan zat cair (kromatografi

cair-cair). Fase diam yang umum dipakai adalah silika gel (asam silikat), alumina

(aluminium oksida), kieselgur (tanah diatom) dan selulosa (Gritter, dkk., 1991).

Fase gerak dapat berupa hampir segala macam pelarut atau campuran

11

merupakan teknik yang sensitif (Rohman, 2009). Deteksi noda senyawa tidak

berwarna pada KLT dilakukan secara fisika atau kimia. Secara fisika dilakukan

dengan fluoresensi sinar ultraviolet dan pencacahan radioaktif, sedangkan secara

kimia dilakukan dengan cara penyemprotan (Sastrohamidjojo, 1985).

2.2.3 Kromatografi cair kinerja tinggi

Kromatografi cair kinerja tinggi merupakan teknik pemisahan dengan fase

diam padat dan fase gerak cair yang umumnya dilakukan dalam suhu ruang.

Pemisahan diperoleh dari proses partisi, adsorpsi atau penukar ion tergantung dari

tipe fase diam yang digunakan. Zat yang dianalisis dilarutkan dalam pelarut yang

sesuai. Metode ini umumnya digunakan untuk analisis zat yang tidak stabil

terhadap panas. Sebagian besar analisis zat menggunakan kromatografi partisi

yang dapat selesai dalam waktu 30 menit (Kemenkes RI, 2010).

2.2.4 Kromatografi gas

Pada kromatografi gas fase geraknya berupa gas dan fase diam umumnya

suatu cairan, tetapi dapat berupa zat padat atau kombinasi zat padat dan zat cair.

Pada kromatografi gas-cair, fase diam cair sebagai lapisan tipis yang tetap pada

penyangga padat inert yang terbagi halus seperti tanah silika untuk kromatografi,

bata tahan api yang dilumatkan, butir kaca atau bagian dalam tabung berdiameter

kecil. Fase gerak atau gas pembawa umumnya dalam silinder bertekanan yang

dilengkapi dengan katup untuk mengatur tekanan, dialirkan melalui alat pengukur

aliran yang digunakan untuk pengaturan seksama laju aliran yang sesuai untuk

pemisahan suatu campuran tertentu (Ditjen POM,1995).

2.2.5 Kromatografi penukar ion

12

dan ion berdasarkan muatan. Metode ini dapat digunakan untuk hampir semua

molekul bermuatan termasuk protein, nukleotida dan asam amino. Kromatografi

penukar ion sering digunakan untuk pemurnian protein, analisis air dan quality

control. Prinsip dasar kromatografi penukar ion adalah fase diam mampu menukar

ion dan pada permukaannya mempunyai muatan listrik, muatan dinetralkan oleh

ion balik (counter ion) dari fase gerak. Fase gerak yang mengandung ion dan

molekul cuplikan ionik bersaing dengan ion-ion itu mendapat tempat pada

permukaan fase diam (Rohman, 2009).

2.2.6 Kromatografi eksklusi

Kromatografi eksklusi adalah metode pemisahan yang tergantung pada

pertukaran molekul terlarut di antara pelarut fase gerak dan pelarut yang sama

dalam pori-pori bahan pengisi kolom. Rentang ukuran pori bahan pengisi kolom

menentukan rentang ukuran molekul pada pemisahan yang terjadi. Alat terdiri

dari kolom kromatografi berisi bahan yang mampu melakukan fraksinasi pada

rentang ukuran molekul yang sesuai dan dapat dikendalikan suhunya. Fase gerak

melewati kolom pada laju aliran yang tetap, baik oleh gravitasi atau menggunakan

pompa yang sesuai (Ditjen POM, 1995).

2.3 Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia

yang diekstraksi mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang

tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Senyawa aktif yang

13

atsiri, alkaloida, flavonoida dan lain-lain. Menurut Ditjen POM (2000), ada

beberapa metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yaitu:

A. Cara Dingin

1. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur

ruangan (kamar). Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinu.

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan

penyaringan maserat pertama dan seterusnya.

2. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prosesnya terdiri

dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi

sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh

perkolat yang jumlahnya 1-5 kali jumlah bahan.

B. Cara Panas

1. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya,

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan

adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu

pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

2. Sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang

14

jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

3. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan adanya pengadukan kontinu) pada

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum

dilakukan pada temperatur 40-50ºC.

4. Infundasi

Infundasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur pada suhu

96-98ºC) selama waktu tertentu (15-20 menit).

5. Dekoktasi

Dekoktasi adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥30 menit) dan

temperatur sampai titik didih air.

2.4 Sterilisasi

Sterilisasi adalah proses penghilangan atau penghancuran semua bentuk

kehidupan mikroba termasuk bakteri, virus, jamur dan spora. Sterilisasi dapat

dicapai dengan penggunaan uap air, panas kering, gas etilen oksida dan

kemosterilizer cair. Sterilitas merupakan suatu dugaan probabilistik, tidak ada

kepastian yang mutlak bahwa suatu item mengandung nol mikroorganisme. SAL

(Sterility Assurance Level) digunakan sebagai ukuran sterilitas. SAL adalah

probabilitas kelangsungan hidup mikroorganisme setelah proses sterilisasi

(Pratiwi, 2008).

Metode sterilisasi dibagi menjadi dua yaitu metode fisik dan metode

kimia. Metode sterilisasi kimia dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan

15

panas kering maupun panas basah, radiasi dan filtrasi. Metode sterilisasi panas

merupakan metode yang relatif efisien, dapat dipercaya dan banyak digunakan.

Sterilisasi panas dibedakan menjadi sterilisasi panas kering dan sterilisasi panas

basah. Umumnya untuk bahan yang sensitif terhadap kelembapan digunakan

metode sterilisasi panas kering sedangkan untuk bahan yang resisten kelembapan

digunakan metode sterilisasi panas basah (Pratiwi, 2008) .

2.4.1 Sterilisasi panas kering

Prinsip kerja sterilisasi panas kering adalah menyebabkan denaturasi

protein dan efek toksik akibat kenaikan kadar elektrolit. Ada dua metode

sterilisasi panas kering yaitu (Waluyo, 2010):

1. Pembakaran langsung

Teknik pembakaran langsung merupakan teknik sterilisasi yang tercepat

dan 100% efektif. Caranya adalah dengan membakar peralatan sampai pijar.

2. Pemanasan dengan oven/ Sterilisasi dengan udara panas

Sterilisasi dengan cara ini memerlukan waktu lebih lama dibandingkan

dengan cara pembakaran secara langsung, caranya adalah dengan memanaskan

udara dalam oven dimana suhunya dapat mencapai 160-180ºC selama 1-2 jam.

2.4.2 Sterilisasi panas basah

Sterilisasi panas basah dapat dilakukan dengan perebusan menggunakan

air atau dengan menggunakan autoklaf (Pratiwi, 2008):

1. Perebusan menggunakan air

Teknik sterilisasi perebusan menggunakan air mendidih 100ºC selama 10

menit, efektif untuk sel-sel vegetatif dan spora eukariot.

16

Teknik sterilisasi ini menggunakan temperatur di atas 100ºC dilakukan

dengan uap, alat serupa pressure cooker dengan pengatur tekanan dan klep

pengaman. Prinsip autoklaf adalah terjadinya koagulasi yang lebih cepat dalam

keadaan basah dibandingkan keadaan kering.

2.5 Uraian Bakteri

Bakteri adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat

dengan mikroskop (Irianto, 2006). Ukuran bakteri bervariasi baik penampang

maupun panjangnya, tetapi pada umumnya penampang bakteri adalah sekitar

0,7-1,5 µm dan panjangnya sekitar 1-6 µm . Walaupun bentuknya bermacam-macam,

tetapi pada dasarnya strukturnya terdiri dari atas dinding sel, membran sitoplasma,

sitoplasma, serta inti sel (Dzen, dkk., 2003).

Gambar 2.1 Struktur bakteri

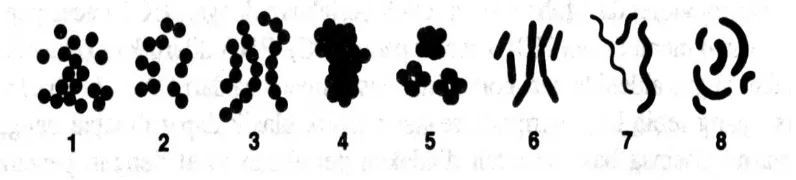

2.5.1 Morfologi dan struktur bakteri

Menurut Irianto (2006), berdasarkan bentuk morfologinya bakteri

17 1. Bakteri berbentuk bulat (bola)

Bakteri berbentuk bulat atau bola dinamakan kokus (coccus), dapat

dibedakan atas monokokus (Neisseria gonorrhoeae), diplokokus (Diplococcus

pneumoniae), sarkina, streptokokus dan stafilokokus.

2. Bakteri berbentuk batang

Bakteri yang berbentuk batang dinamakan basilus (bacillus), bentuk

basillus dapat dibedakan atas basil tunggal (Salmonella typhi), diplobasil dan

streptobasil (Bacillus anthracis).

3. Bakteri berbentuk melilit

Bakteri berbentuk melilit dinamakan spirillum atau spiral, ada tiga macam

[image:34.595.115.513.409.499.2]bentuk spiral yaitu spiral (Spirillum), vibrio (Vibrio cholerae) dan spirochaeta.

Gambar 2.2 Bentuk umum sel dan rangkaian sel bakteri

Keterangan gambar: 1) monokokus; 2) diplokokus; 3) stafilokokus; 4) streptokokus; 5) sarsina; 6) bakteri batang; 7) spiral (ulir); dan 8) vibrio. (Sumber:Schlegel,1994)

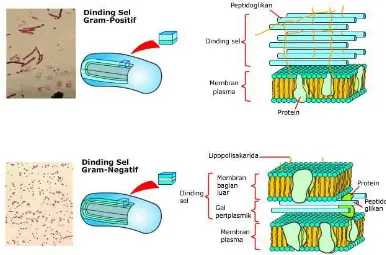

Bakteri tersusun atas dinding sel dan isi sel. Dinding sel adalah struktur

bakteri yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bakteri, menentukan sifat

pewarnaan, antigenisitas maupun patogenisitas bakteri. Struktur dinding sel

bakteri gram positif berbeda dengan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif

dinding selnya mengandung polisakarida yang disebut asam teikhoat yang

18

gram negatif kandungan peptidoglikan pada dinding selnya lebih sedikit, oleh

karenanya bakteri gram negatif lebih peka terhadap pengaruh mekanik. Selain

peptidoglikan, dinding sel bakteri gram negatif juga mengandung

lipopolisakarida, fosfolipid dan lipoprotein yang berperan dalam proses masuknya

[image:35.595.118.504.232.487.2]bahan-bahan dari luar sel ke dalam sel (Dzen, dkk., 2003).

Gambar. 2.3 Dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif

2.5.2 Fase pertumbuhan bakteri

Menurut Pratiwi (2008), fase pertumbuhan bakteri meliputi empat fase,

yaitu:

1. Fase lag

Fase lag merupakan fase adaptasi, yaitu fase penyesuaian mikroorganisme

pada suatu lingkungan baru. Ciri fase ini adalah tidak adanya peningkatan jumlah

sel, yang ada hanyalah peningkatan ukuran sel. Lama fase lag tergantung pada

19 2. Fase log (fase eksponensial)

Fase ini merupakan fase dimana mikroorganisme tumbuh dan membelah

pada kecepatan maksimum, tergantung pada genetika bakteri, sifat media dan

kondisi pertumbuhan. Sel baru terbentuk dengan laju konstan dan massa yang

bertambah secara eksponensial.

3. Fase stasioner

Pertumbuhan bakteri berhenti pada fase ini dan terjadi keseimbangan

antara jumlah sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati, karena pada fase

ini terjadi akumulasi produk buangan yang toksik.

4. Fase kematian

Pada fase ini jumlah sel yang mati meningkat, faktor penyebabnya adalah

[image:36.595.145.477.416.659.2]ketidaktersediaan nutrisi dan akumulasi produk buangan yang toksik.

Gambar 2.4 Grafik pertumbuhan bakteri

2.5.3 Pengaruh faktor lingkungan pada pertumbuhan

20 bakteri meliputi:

1. Suhu (Temperatur)

Menurut Dzen, dkk. (2003), seperti halnya makhluk hidup tingkat tinggi,

untuk pertumbuhannya bakteri perlu suhu tertentu. Atas dasar suhu yang

diperlukan untuk tumbuh, bakteri dapat dibagi beberapa golongan sebagai berikut:

- Bakteri Psikofil yaitu bakteri yang dapat hidup pada temperatur 0-30ºC.

Temperatur optimal adalah 25ºC.

- Bakteri Mesofil yaitu bakteri yang dapat hidup pada temperatur 25-40ºC.

Temperatur optimal adalah 37ºC.

- Bakteri Termofil yaitu bakteri yang dapat hidup pada temperatur 50-60ºC..

2. pH

Bakteri untuk pertumbuhannya memerlukan pH tertentu, namun pada

umumnya bakteri memiliki jarak pH antara 6,5-7,5 namun beberapa spesies dapat

tumbuh dalam keadaan sangat asama tau sangat alkali (Dzen, dkk., 2003).

3. Tekanan osmosis

Medium yang baik bagi pertumbuhan bakteri ialah medium isotonis

terhadap isi sel bakteri. Jika bakteri ditempatkan dalam suatu larutan hipertonis

terhadap isi sel, maka bakteri akan mengalami plasmolisis yaitu terlepasnya

sitoplasma dalam membran sel. Sebaliknya bila bakteri ditempatkan dalam sutau

larutan hipotonis maka dapat menyebabkan pecahnya sel bakteri karena masuknya

cairan ke dalam sel (Irianto, 2006).

4. Radiasi

Sumber utama radiasi untuk mikroorganisme di bumi adalah sinar

21

sinar inframerah dan gelombang radio (Pratiwi, 2008).

5. Oksigen

Bakteri dibagi menjadi empat golongan berdasarkan kebutuhannya

terhadap oksigen yaitu: Aerobik (membutuhkan oksigen), Anaerobik (tidak

membutuhkan oksigen), Anaerobik falkutatif (tumbuh pada keadaan aerobik dan

anaerobik) dan mikroaerofilik (baik tumbuh bila sedikit oksigen) (Dzen, dkk.,

2003).

6. Nutrisi

Sumber zat makanan (nutrisi) bagi bakteri diperoleh dari senyawa karbon,

nitrogen, sulfur, fosfor, unsur logam (natrium, kalsium, magnesium, mangan, besi,

seng, tembaga dan kobalt), vitamin, air untuk fungsi metabolik dan

pertumbuhannya (Pratiwi, 2008).

2.5.4 Bakteri Bacillus cereus

Menurut Dwidjoseputro (1978), klasifikasi bakteri Bacillus cereus adalah

sebagai berikut:

Divisi : Protophyta

Kelas : Schizomycetes

Bangsa : Eubacteriales

Suku : Bacillaceae

Marga : Bacillus

Jenis : Bacillus cereus

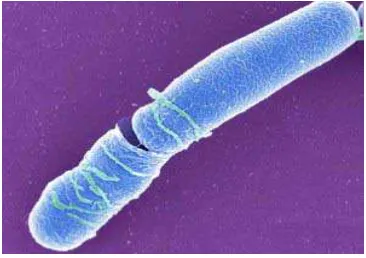

Bacillus cereus adalah bakteri gram positif, berbentuk batang (basil),

bersifat anaerob fakultatif, biasanya bersifat mesofilik tumbuh pada suhu antara

22

di tanah, air, abu dan olahan makanan. Bacillus cereus juga dapat membentuk

spora (endospora), spora Bacillus cereus lebih tahan pada panas kering daripada

pada panas lembab dan dapat bertahan lama pada produk yang kering. Selnya

berbentuk batang besar (bacillus) dan sporanya tidak membengkakkan

sporangiumnya. Spora Bacillus cereus lebih tahan pada panas kering daripada

pada panas lembab dan dapat bertahan lama pada produk yang kering. Selnya

berbentuk batang besar (bacillus) dan sporanya tidak membengkakkan

sporangiumnya (Rohman, 2009).

Gambar 2.5 Koloni Bacillus cereus Gambar 2.6 Spora Bacillus cereus

Bakteri inimenghasilkan enterotoksin yang dapat menimbulkan keracunan

lewat makanan. Masa inkubasi berbeda-beda, berkisar 2-6 jam setelah menyantap

makanan yang mengandung toksin. Gejala keracunan ini timbul mendadak,

mencakup diare berat, nyeri perut, mual dan terkadang muntah (Arisman, 2009).

Selain itu juga dapat menyebabkan infeksi lokal pada mata, endokarditis,

meningitis dan pneumonia (Jawetz, dkk., 2005).

Keracunan akan timbul jika seseorang menelan makanan atau minuman

yang mengandung bakteri atau bentuk sporanya, kemudian bakteri bereproduksi

[image:39.595.114.297.319.448.2]23

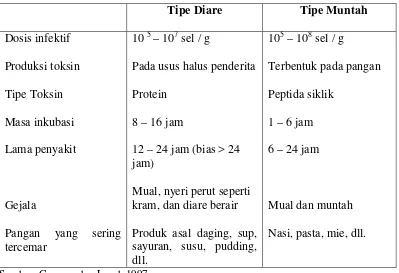

yang telah mengandung toksin tersebut. Ada dua tipe toksin yang dihasilkan oleh

Bacillus cereus, yaitu toksin yang menyebabkan diare (disebabkan oleh protein

dengan berat molekul besar) dan toksin yang menyebabkan muntah atau emesis

[image:40.595.114.513.220.493.2](disebabkan oleh peptida tahan panas) (Arisman, 2009).

Tabel 2.2 Karakteristik penyakit akibat Bacillus cereus

Tipe Diare Tipe Muntah

Dosis infektif Produksi toksin Tipe Toksin Masa inkubasi Lama penyakit Gejala

Pangan yang sering tercemar

10 5 – 107 sel / g

Pada usus halus penderita

Protein

8 – 16 jam

12 – 24 jam (bias > 24 jam)

Mual, nyeri perut seperti kram, dan diare berair

Produk asal daging, sup, sayuran, susu, pudding, dll.

105 – 108 sel / g

Terbentuk pada pangan

Peptida siklik

1 – 6 jam

6 – 24 jam

Mual dan muntah

Nasi, pasta, mie, dll.

Sumber: Granum dan Lund, 1997.

2.5.5 Bakteri Escherichia coli

Menurut Dwidjoseputro (1978), klasifikasi bakteri Escherichia coli

sebagai berikut:

Divisi : Protophyta

Kelas : Schizomycetes

Bangsa : Eubacteriales

Suku : Enterobacteriaceae

Marga : Escherichia

24

Escherichia coli yaitu bakteri berbentuk batang yang termasuk dalam

famili Enterobacteriaceae, merupakan bakteri gram negatif, tidak membentuk

spora, anaerob fakultatif, mesofilik, pH 4,4-8,5 dan merupakan penghuni normal

[image:41.595.190.436.193.355.2]usus (Arisman, 2009).

Gambar 2.7 Koloni Escherichia coli

Escherichia coli merupakan salah satu penyebab infeksi, masa inkubasi

berlangsung selama 12 jam hingga 3 hari. Gejala timbul 18-24 jam setelah

menyantap makanan yang tercemar, berupa nyeri dan diare, terkadang disertai

demam dan muntah (Arisman, 2009). Escherichia coli dapat menyebabkan diare

melalui dua mekanisme yaitu (Volk dan Wheeler, 1989):

1. Dengan memproduksi enterotoksin yang secara tidak langsung menyebabkan

kehilangan cairan.

2. Dengan invasi yang sebenarnya lapisan epitelium dinding usus, sehinnga

menyebabkan peradangan dan kehilangan cairan

Bakteri ini menjadi patogen jika jumlah bakteri ini dalam saluran

pencernaan meningkat atau berada di luar usus, yaitu menghasilkan enterotoksin

yang menyebabkan beberapa kasus diare. Escherichia coli berasosiasi dengan

25

infeksi oleh Escherichia coli bergantung pada tempat infeksi dan tidak dapat

dibedakan dengan gejala infeksi yang disebabkan oleh bakteri lain (Jawetz, dkk.,

2005).

Menurut Jawetz, dkk. (2005), beberapa penyakit yang disebabkan oleh

Escherichia coli yaitu :

1. Infeksi saluran kemih

Escherichia coli merupakan penyebab infeksi saluran kemih pada kira-kira

90 % wanita muda. Gejala dan tanda-tandanya antara lain sering kencing, disuria,

hematuria, dan piuria. Nyeri pinggang berhubungan dengan infeksi saluran kemih

bagian atas.

2. Diare

Escherichia coli yang menyebabkan diare banyak ditemukan di seluruh

dunia, diklasifikasikan oleh ciri khas sifat-sifat virulensinya, dan setiap kelompok

menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda. Ada lima kelompok

galur Escherichia coli yang patogen, yaitu :

a. Escherichia coli Enteropatogenik (EPEC)

EPEC penyebab penting diare pada bayi, khususnya di negara

berkembang. EPEC sebelumnya dikaitkan dengan wabah diare pada anak-anak di

negara maju. EPEC melekat pada sel mukosa usus kecil.

b. Escherichia coli Enterotoksigenik (ETEC)

ETEC penyebab yang sering dari “diare wisatawan” dan penyebab diare

pada bayi di negara berkembang. Faktor kolonisasi ETEC yang spesifik untuk

manusia menimbulkan pelekatan ETEC pada sel epitel usus kecil.

26

EIEC menimbulkan penyakit yang sangat mirip dengan shigelosis.

Penyakit yang paling sering pada anak-anak di negara berkembang dan para

wisatawan yang menuju negara tersebut. Galur EIEC bersifat non-laktosa atau

melakukan fermentasi laktosa dengan lambat serta bersifat tidak dapat bergerak.

EIEC menimbulkan penyakit melalui invasinya ke sel epitel mukosa usus.

d. Escherichia coli Enterohemoragik (EHEK)

EHEK menghasilkan verotoksin, dinamai sesuai efek sitotoksisnya pada

sel vero, suatu ginjal dari monyet hijau Afrika.

e. Escherichia coli Enteroagregatif (EAEC)

EAEC menyebabkan diare akut dan kronik pada masyarakat di negara

berkembang.

3. Sepsis

Bila pertahanan inang normal tidak mencukupi, Escherichia coli dapat

memasuki aliran darah dan menyebabkan sepsis.

4. Meningitis

Escherichia coli dan Streptokokus adalah penyebab utama meningitis pada

bayi. Escherichia coli merupakan penyebab pada sekitar 40% kasus meningitis

neonatal.

2.5.6 Bakteri Salmonella typhi

Menurut Dwidjoseputro (1978), klasifikasi bakteri Salmonella typhi yaitu:

Divisi : Protophyta

Kelas : Schizomycetes

Bangsa : Eubacteriales

27 Marga : Salmonella

Jenis : Salmonella typhi

Salmonella typhi merupakan bakteri berbentuk batang, tidak membentuk

spora, gram negatif, anaerob fakultatif, tumbuh pada suhu 15-41ºC (suhu optimum

[image:44.595.192.434.222.383.2]37,5 ºC) dan pH pertumbuhan 6-8 (Karsinah, dkk., 1994).

Gambar 2.8 Koloni Salmonella typhi

Salmonella typhi merupakan penyebab infeksi utama pada manusia dan

organisme ini hampir selalu masuk melalui jalan oral, biasanya dengan

mengkontaminasi makanan atau minuman. Infeksi terjadi setelah 8-48 jam setelah

menelan makanan yang telah tercemar, gejala yang timbul berupa sakit kepala,

muntah dan diare (Jawetz, dkk., 2005).

Salmonella typhi merupakan penyebab demam typoid dengan gejala

demam, rasa tidak enak badan, sakit kepala, bradycardia dan konstipasi. Demam

typoid adalah penyakit infeksi sistemik yang bisa disebabkan oleh Salmonella enteric

serotype typhi. Bakteri ini ditularkan melalui konsumsi makanan atau minuman yang

terkontaminasi atau dari feces dan urin orang yang terinfeksi. Gejala awalnya dimulai

dengan demam ringan tetapi akan progresif dan sering berkelanjutan sehingga 39ºC

28

2.6 Pengujian Aktivitas Antimikroba

Pengukuran aktivitas antimikroba dapat dilakukan dengan metode dilusi

atau metode difusi.

1. Metode Dilusi

Metode ini bertujuan untuk mengukur MIC (Minimum Inhibitory

Concentration) atau KHM (Kadar Hambat Minimum) dan MBC (Minimum

Bactericidal Concentration) atau KBM (Kadar Bunuh Minimum). Cara yang

dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada

medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba

pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji

ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut

selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun

agen antimikroba dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap

terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM (Pratiwi, 2008).

2. Metode Difusi

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar. Prinsip

metode ini adalah mengukur zona hambatan pertumbuhan bakteri yang terjadi

akibat difusi zat yang bersifat sebagai antibakteri di dalam media padat melalui

pencadang. Daerah hambatan pertumbuhan bakteri adalah daerah jernih di sekitar

cakram. Luas daerah hambatan berbanding lurus dengan aktivitas antibakteri,

semakin kuat daya aktivitas antibakterinya maka semakin luas daerah hambatnya

(Jawetz, dkk., 2005).

Menurut Pratiwi (2008), ada beberapa metoda difusi agar yaitu sebagai

29 a. Metode disc diffusion (tes Kirby& bauer)

Metode disc diffusion untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Pada

metode ini digunakan piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada

media Agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media

Agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan

mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media Agar.

b. Metode E-test

Metode E-test digunakan untuk mengestimasi KHM. Pada metode ini

digunakan strip plastik yang mengandung agen antimikroba dari konsentrasi

terendah hingga tertinggi dan diletakkan pada permukaan media agar yang telah

ditanami bakteri. Pengamatan dilakukan pada daerah jernih yang menunjukkan

konsentrasi antimikroba yang menghambat pertumbuhan bakteri.

c. Metode Ditch-plate

Pada metode ini agen antimikroba diletakkan pada parit yang dibuat

dengan cara memotong media agar dalam petri pada bagian tengah secara

membujur dan bakteri digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba.

d. Metode Cup-plate

Metode ini dilakukan dengan membuat sumur sedemikian rupa pada

media agar yang telah ditanami mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi

agen antimikroba yang akan diuji dengan berbagai konsentrasi dan diinkubasi

pada suhu 370C selama 18-24 jam, kemudian diamati diameter zona hambat

disekitar sumur.

e. Metode Gradient-plate

30

teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media agar dicairkan dan larutan uji

ditambahkan. Campuran kemudian dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan

dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang diatasnya, kemudian

diinkubasi selama 24 jam, selanjutnya mikroba uji digoreskan pada arah mulai

dari konsentrasi tinggi ke rendah.

2.7 Diare

Diare adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak normal

(meningkat) dan konsistensi tinja yang lebih lembek atau cair (Suharyono, 1986).

Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme meliputi

bakteri, virus, parasit, protozoa dan penularan terjadi secara oral. Diare dapat

mengenai semua kelompok umur dan berbagai golongan sosial serta erat

hubungannya dengan lingkungan yang tidak higienis (Agtini, 2011).

Menurut Suharyono (2008), mikroorganisme penyebab diare yaitu:

1. Virus

Virus penyebab diare antara lain Enterovirus (virus polio, virus coxsackie,

virus ECHO), Adenovirus dan Reovirus.

2. Bakteri patogen

Bakteri patogen penyebab diare antara lain Escherichia coli, Salmonella

typhi, Shigella dysenteriae, vibrio cholerae, Clostridium perfrigens,

staphylococcus dan Bacteroides.

3. Bakteri tidak patogen

Bakteri tidak patogen yang dapat menyebabkan diare antara lain

Staphylococcus albus, Streptococcus anhaemolyticus, Streptococcus faecalis,

31 4. Parasit

Parasit penyebab diare antara lain Candida, Giardia lamblia, Entamoeba,

Trichiuris, Trichomonas dan Hymenolepis.

Kuman penyebab diare masuk lewat makanan yang biasanya disebabkan

oleh kebersihan dan kehigienisan yang tidak terjaga. Dampak yang ditimbulkan

oleh diare adalah dehidrasi, hipokalemi, hipokalsemi, hiponatremi, asidosis

bahkan kematian. Dehidrasi merupakan masalah yang sangat berat dalam diare,

karena dehidrasi dalam jumlah besar dapat mengganggu proses metabolisme dan

keterlambatan dalam pemberian pertolongan dapat menyebabkan kematian

(Yamin, dkk., 2008).

Menurut Suharyono (2008), diare dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Diare Akut

Diare akut adalah diare karena infeksi usus yang bersifat mendadak dan

berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu.

2. Diare Kronik

Diare kronik adalah diare karena infeksi usus yang bersifat menahun dan

berlangsung lebih dari 2 minggu.

Diare akut diklasifikasikan secara klinis dan patofisiologis menjadi diare

non inflamasi dan diare inflamasi. Diare inflamasi disebabkan invasi bakteri dan

sitotoksin di kolon dengan menimbulkan sindroma disentri yaitu diare yang

disertai lendir dan darah. Sedangkan diare non inflamasi disebabkan oleh

enterotoksin yang mengakibatkan diare cair dengan volume besar tanpa lendir dan

darah (Zein, dkk., 2004).

32 yaitu:

a. Diare tanpa dehidrasi

Tanda diare tanpa dehidrasi yaitu keadaan secara umum baik, mata

normal, minum biasa dan turgor pada kulit kembali dengan cepat.

b. Diare dehidrasi ringan/sedang

Tanda diare dengan dehidrasi ringan/sedang yaitu keadaan gelisah, rewel,

mata cekung, rasa haus meningkat atau ingin minum banyak dan turgor pada kulit

kembali lambat.

c. Diare dehidrasi berat

Tanda diare dehidrasi berat yaitu keadaan lesu, lunglai, atau tidak sadar,

mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum dan turgor pada kulit kembali

sangat lambat (lebih dari 2 detik).

Menurut Kemenkes RI (2011), kegiatan pencegahan penyakit diare yang

benar dan efektif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun

2. Memberikan makanan pendamping ASI sesuai umur

3. Memberikan air minum yang sudah direbus dan menggunakan air yang bersih

4. Mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah buang air besar

5. Buang air besar di jamban

33

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental meliputi

pengambilan dan pengolahan sampel, karakterisasi, skrining fitokimia, pembuatan

ekstrak dan fraksi-fraksinya, uji pola kromatografi dengan KLT dan KKt, uji

aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode difusi agar. Parameter yang

diamati yaitu besarnya diameter daya hambat pertumbuhan bakteri. Penelitian

dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas

Farmasi Universitas Sumatera Utara.

3.1 Alat dan Bahan

3.1.1 Alat-alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas,

autoklaf (Fisons), blender (Philips), eksikator, freeze dryer (Modulio), hot plate

(Fisons), inkubator (Memmert), laminar air flow cabinet (Astec HLF 1200L),

lemari pengering, lemari pendingin (Toshiba), neraca kasar (Sun), neraca listrik

(Vibra AJ), oven (Memmert), penangas air (Yenaco), pencadang kertas, pipet

mikro (Eppendorf), rotary evaporator (Haake D), spektofotometer visibel

(Shimadzu) dan tanur (Ney M).

3.1.2 Bahan-bahan

Bahan-bahan kimia yang digunakan pada penelitian ini kecuali dinyatakan

lain adalah berkualitas pro analisis yaitu asam asetat anhidrat, asam sulfat pekat,

34

eter, etilasetat, isopropanol, kalium iodida, kloroform, metanol, n-heksana, serbuk

seng, serbuk magnesium, timbal (II) asetat, toluen, NaCl, nutrien agar (NA), plat

silika gel F254, kertas saring Whatmann No.1 dan air suling. Biakan bakteri yang

digunakan adalah Bacillus cereus KTCC 1661, Escherichia coli ATCC 8939 dan

Salmonella typhi ATCC 19943.

3.2 Pembuatan Larutan Pereaksi

3.2.1 Pereaksi Liebermann-Bourchard

Sebanyak 5 ml asam asetat anhidrida dicampurkan secara perlahan dengan

5 ml asam sulfat pekat tambahkan etanol hingga 50 ml (Wagner dkk, 1984).

3.2.2 Pereaksi Dragendorff

Sebanyak 8 gram bismut nitrat ditimbang, dilarutkan dalam 20 ml asam

nitrat pekat, lalu pada wadah lain dilarutkan 27,2 gram kalium iodida dalam 50 ml

air suling. Kemudian kedua larutan dicampurkan dan didiamkan sampai memisah

sempurna, ambil larutan jernih dan encerkan dengan air suling hingga 100 ml

(Depkes RI, 1995).

3.2.3 Pereaksi asam sulfat 2 N

Sebanyak 5,556 ml asam sulfat pekat diencerkan dengan air suling

secukupnya hingga volume 100 ml (Depkes RI, 1995).

3.2.4 Pereaksi Mayer

Sebanyak 1,359 gram raksa (II) klorida dilarutkan dalam air suling hingga

60 ml, pada wadah lain sebanyak 5 gram kalium iodida dilarutkan dalam 10 ml air

suling. Kemudian kedua larutan dicampurkan dan ditambahkan air suling hingga

35

3.2.5 Pereaksi Bouchardat

Sebanyak 4 gram kalium iodida dilarutkan dalam air suling, kemudian

sebanyak 2 gram iodium dilarutkan dalam larutan kalium iodida dan dicukupkan

dengan air suling hingga 100 ml (Depkes RI, 1995).

3.2.6 Pereaksi Molish

Sebanyak 3 gram α-naftol ditimbang, dilarutkan dalam asam nitrat 0,5 N

hingga diperoleh larutan 100 ml (Depkes RI, 1995).

3.2.7 Pereaksi besi (III) klorida 1%

Sebanyak 1 gram besi (III) klorida ditimbang, dilarutkan dalam air suling

sehingga diperoleh larutan 100 ml (Depkes RI, 1995).

3.2.8 Pereaksi natrium hidroksida 2 N

Sebanyak 8,001 gram kristal natrium hidroksida ditimbang, dilarutkan

dalam air suling sehingga diperoleh larutan 100 ml (Depkes RI, 1995).

3.2.9 Pereaksi asam nitrat 0,5 N

Sebanyak 3,125 ml asam nitrat pekat diencerkan dengan air suling hingga

100 ml (Depkes RI, 1995).

3.2.10 Pereaksi timbal (II) asetat 0,4 M

Sebanyak 15,17 g timbal (II) asetat dilarutkan dalam air suling bebas CO2

hingga 100 ml (Depkes RI, 1995).

3.3 Penyiapan Sampel

3.3.1 Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposif yaitu tanpa

36

digunakan adalah buah petai berwarna hijau dan masih segar, dibeli di Pasar

Simpang Limun kelurahan Sudirejo H kecamatan Medan Kota Kotamadya

Medan.

3.3.2 Identifikasi tumbuhan

Identifikasi tumbuhan dilakukan di Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bogor.

3.3.3 Pengolahan sampel

Buah petai dikumpulkan, dicuci bersih dengan air mengalir, ditiriskan,

dipisahkan bagian kulit dan biji buah petai. Bagian kulit yang telah dipisahkan di

potong-potong kecil, ditimbang berat basah, kemudian dikeringkan di dalam

lemari pengering dengan suhu 40-50oC (sampel dianggap kering bila diremas

rapuh dan hancur), lalu ditimbang berat kering, diserbukkan dengan menggunakan

blender dan disimpan di dalam wadah kering terlindung dari cahaya matahari.