1

BAGI ANAK TUNANETRA: STUDI KASUS PERPUSTAKAAN

SEKOLAH LUAR BIASA-A PEMBINA TINGKAT NASIONAL

JAKARTA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP)

Oleh: Imas Fatonah NIM: 105025001015

JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

i

Peran Perpustakaan Sekolah Luar Biasa dalam Menunbuhkan Kemampuan Literasi Informasi Bagi Anak Tunanetra: studi kasus Perpustakaan Sekolah Luar Biasa A Pembina Tingkat Nasional Jakarta

ii

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat izin-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Kuliah (Skripsi) pada waktu yang tepat dengan judul “Peran Perpustakaan Sekolah Luar Biasa dalam Menumbuhkan Kemampuan Literasi Informasi Bagi Anak Tunanetra: Studi Kasus Perpustakaan Sekolah Luar Biasa A Pembina Tingkat Nasional Jakarta”.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis terkadang mendapat hambatan yang adapat menyulitkan penulis, tapi hal itu alhamdulillah dapat teratasi dengan adanya semangat dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan hidayah dan kekuatan hati dalam setiap kegiatan yang penulis lakukan.

2. Kedua orang tua, kakak dan kerabat semua yang selalu memberikan dukungannya selama penulisan skripsi ini.

3. Kepada Bapak Abdul Chair selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

iii

6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Perpustakaan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Bapak Drs. Dedi Supriadi selaku Pengelola Perpustakaan Sekolah Luar Biasa A PTN Jakarta, yang telah membantu penulis dalam memdapatkan informasi yang penulis butuhkan selama penelitian berlangsung, serta seluruh siswa/siswi SMLB yang telah memberikan kesempatan untuk penulis teliti.

8. Seluruh teman-teman JIP UIN angkatan 2005 yaitu, Nining, Erna, Nunung, Andyta, Badriah, Mutia, Dwi, Dewi, Vani, Yayah, Nurhasanah, Rosella, Widi, Liza, Mahda, Eka, Dafi, Agus, Irfan, Zaki, Ardian, Rohim, Puput, Nasrul, Kahvi, Ridho, Bambang, yang telah memberikan dukungannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktu yang tepat.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar nanti bisa lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

iv

KATA PENGANTAR... ii

DAFTAR ISI... iv

DAFTAR TABEL... vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1

B. Pembatasan Masalah...5

C. Perumusan Masalah... 5

D. Tujuan Penelitian... 6

E. Manfaat Penelitian... 6

F. Metodologi Penelitian...6

G. Sistematika Penulisan... 10

BAB II TINJAUAN LITERATUR A. Perpustakaan Sekolah 1. Devinisi... 12

2. Visi dan Misi...13

3. Tujuan dan Fungsi...15

4. Peran Perpustakaan Sekolah... 20

6. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa...21

B. Ketunanetraan 1. Pengertian... 25

2. Faktor Penyebab Ketunanetraan... 32

3. Perkembangan Kognitif Anak Tunanetra... 32

4. Masalah Ketunanetraan... 38

v

2. Program Literasi Informasi di Sekolah... 46

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sekolah Luar Biasa A Pembina Tingkat Nasional Jakarta

1. Sejarah Singkat... 52 2. Tugas dan fungsi... 54 3. Visi dan Misi...54 B. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa A Pembina Tingkat Nasional

Jakarta

1. Sejarah Singkat... 55 2. Fasilitas Perpustakaan... 61 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Observasi... 65 B. Wawancara... 66 C. Kuesioner... 67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan... 90 B. Saran... 91 DAFTAR PUSTAKA

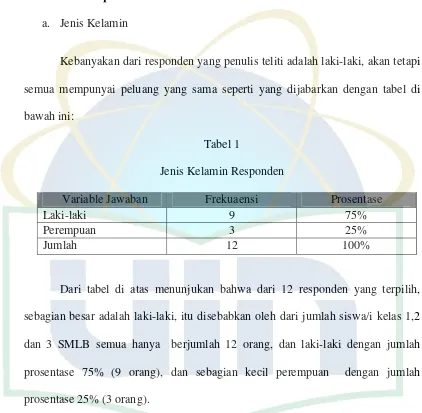

vi 1. Identitas Responden

Tabel 1 : Jenis Kelamin Responden...68

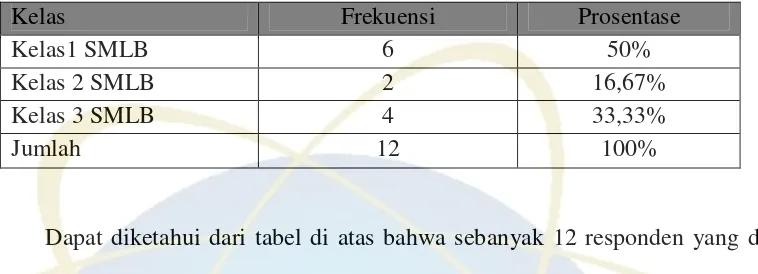

Tabel 2 : Asal Kelas Responden... 69

2. Informasi Umum Tabel 3 : Pendapat siswa terhadap keberadaan perpustakaan...69

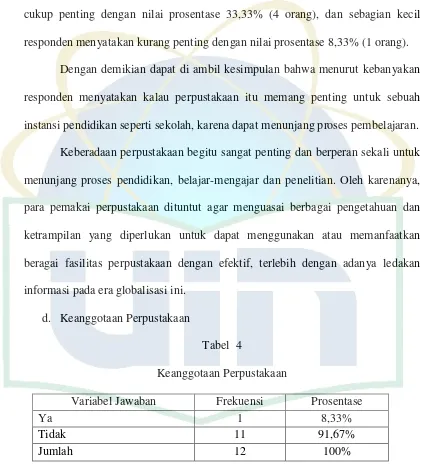

Tabel 4 : Keanggotaan perpustakaan... 70

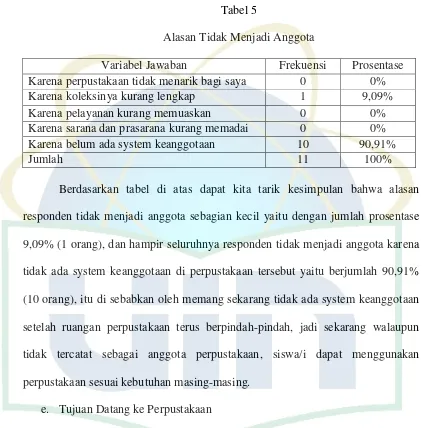

Tabel 5 : Alasan tidak menjadi anggota...71

Tabel 6 : Tujuan datang ke perpustakaan...72

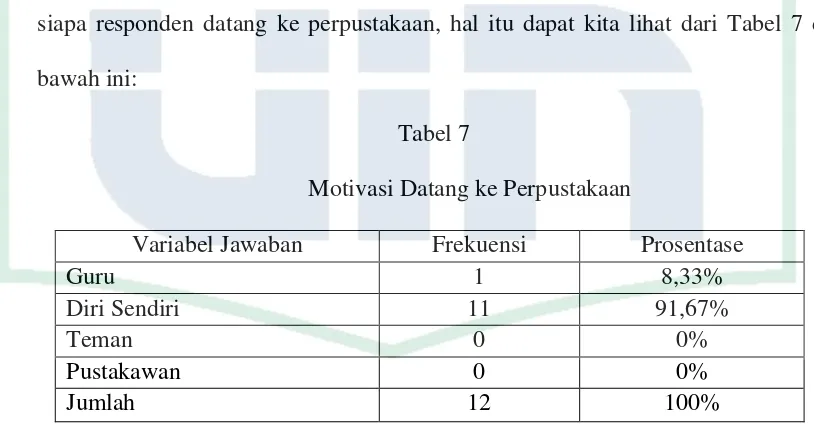

Tabel 7 : Motivasi datang ke perpustakaan... 72

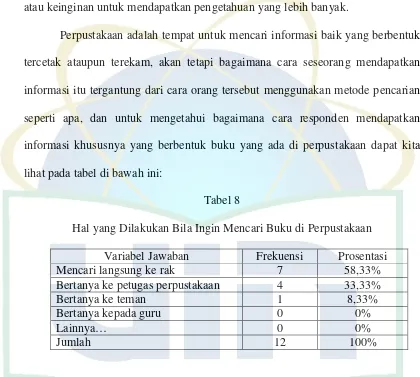

Tabel 8 : Hal yang dilakukan bila ingin mencari buku di perpustakaan... 73

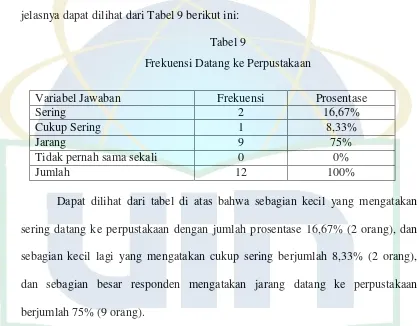

3. Frekuensi Datang ke Perpustakaan Tabel 9 : Frekuensi datang ke perpustakaan... 74

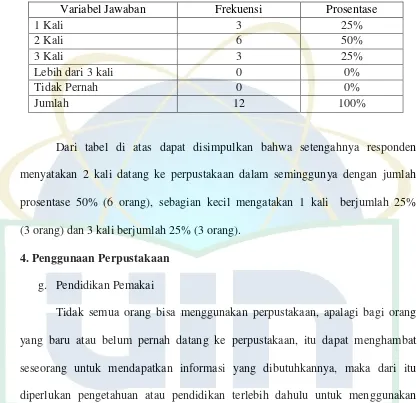

Tabel 10 : Berapa kali dalam seminggu datang ke perpustakaan... 75

4. Penggunaan Perpustakaan Tabel 11 : Pendidikan pemakai...76

Tabel 12 : Membantu atau tidak pendidikan pemakai... 76

Tabel 13 : Asal memperoleh bacaan... 77

Tabel 14 : Asal memperoleh pengetahuan atau informasi...78

Tabel 15 : Dapat mengakses internet... 79

vii

kebutuhan... 81

Tabel 19 : Tindakan setelah informasi ditemukan... 81

Tabel 20 : Membagi informasi yang didapat dengan orang lain... 82

Tabel 21 : Guru menganjurkan siswa untuk datang ke perpustakaan...83

Tabel 22 : Keperluan guru menganjurkan siswa datang ke perpustakaan... 84

Tabel 23 : Pendapat siswa terhadap penggunaan koleksi dalam penyelesaian tugas... 85

Tabel 24 :Pendapat siswa terhadap terpenuhinya kebutuhan dalam proses pembelajaran...86

Tabel 25 : Petugas perpustakaan membantu dalam mendapatkan informasi di perpustakaan... 87

Tabel 26 : Hambatan dalam mencari informasi... 88

1 A. Latar Belakang

Buku adalah sumber ilmu, sedangkan perpustakaan adalah gudangnya ilmu. Demikian ungkapan yang sering kita dengar dari mulut guru-guru kita untuk menggambarkan betapa pentingnya keberadaan perpustakaan bagi dunia pendidikan.

Dunia perpustakaan seperti sekolah menuntut perpustakaan sekolah menjadi pusat segala informasi yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar dan sebagai pusat integrasi segala kegiatan pendidikan dimana siswa, guru, kepala sekolah, staf, pustakawan, serta seluruh masyarakat yang berada di lingkup sekolah tersebut dapat bekerja sama dalam memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan, baik individu maupun kelompok.

huruf di sini bukan berarti dapat melihat akan tetapi dapat mengenal tulisan dan informasi yang semakin berkembang pesat seperti sekarang ini.

Keberadaan perpustakaan sekolah luar biasa merupakan sarana penunjang bagi anak tunanetra untuk belajar, dengan menyediakan koleksi dan fasilitas yang memadai agar memudahkan anak tunanetra untuk memperoleh dan menggunakan informasi yang dibutuhkan. Dimana dalam proses tersebut para pustakawan atau tenaga pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan bantuannya kepada anak tunanetra untuk menggunakan informasi dengan tepat dan benar. Dalam hal ini pustakawan atau tenaga pendidik dituntut mempunyai kemampuan yang kompeten, yakni mempunyai kemampuan literasi informasi. Merujuk kepada salah satu definisi yang diberikan oleh UNESCO, maka arti literasi informasi adalah kemampuan mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengorganisasikan dan menggunakan informasi tersebut secara efektif untuk menjawab dan membantu menyelesaikan masalah dan isu sosial yang lebih luas.

mermbaca anak tunanetra pasti akan berbeda dengan kemampuan membaca anak normal, karena anak tunanetra adalah individu yang mengalami kelainan pada penglihatan sehingga ia tidak dapat menggunakan penglihatannya sebagai saluran utama dalam menerima informasi dari lingkungannya. Dalam mengakses atau menggunakan bahan pustaka, anak tunanetra menggunakan dua indera yakni indera pendengaran melalui suara, dan indera perabaan melalui teks atau huruf yang timbul (Braille) dan gambar timbul (Hartanto, 2006: 1).

Pada umumnya setiap anak tunanetra memiliki kemampuan dasar untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dari berbagai macam bahan pustaka yang ada di perpustakaan, yaitu melalui temu kembali informasi dan pendidikan pemakai yang diadakan oleh pihak perpustakaan, dimana setiap anak akan mendapat pembelajaran mengenai bagaimana cara mencari informasi dan menemukan sebuah dokumen atau informasi yang dibutuhkannya. Kegiatan ini biasanya dibimbing oleh pustakawan dan tenaga pendidik yang mempunyai kemampuan literasi informasi. Pendidikan pemakai merupakan bagian dari kegiatan literasi informasi di sekolah.

pengguna, 3) Membimbing pengguna mencapai literasi informasi, 4) Mengevaluasi pencapaian bimbingan literasi informasi, 5) Memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas sekolah/ madrasah, 6) Menciptakan kiat pengembangan perpustakaan sekolah.

Akan tetapi, tidak semua pustakawan atau tenaga pendidik mempunyai kemampuan literasi informasi, hal tersebut dapat berdampak pada pelayanan yang ada di perpustakaan menjadi kurang maksimal, dan apabila siswa tunanetra diajar oleh seorang guru yang kurang mutu dan kurang kreatif maka murid akan mendapatkan hasil belajar yang kurang baik pula. Jadi jelas mutu dan kreatif guru/pustakawan sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan siswa dalam proses belajar.

Adapun yang mendorong penulis untuk mengangkat ke permukaan tentang masalah ini yaitu:

1. Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar dari sekolah terlebih dalam era informasi ini.

2. Banyaknya perpustakaan sekolah yang tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga banyak sekolah yang memiliki perpustakaan namun keberadaannya hanya sebagai pelengkap.

4. Sejauh pengamatan penulis, masalah tersebut belum pernah dibahas oleh mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Ilmu Perpustakaan.

Bertitik tolak pada pola fikir di atas, maka penulis marasa tertarik untuk menuangkan keinginan penulis, kemudian diwujudkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul: “ Peran Perpustakaan Sekolah Luar Biasa dalam Menumbuhkan Kemampuan Literasi Informasi Bagi Anak Tunanetra”. Tema ini menarik untuk dikaji, karena implikasinya sangat luas, sehingga dapat menjadi bahan pemikiran bagi lembaga pendidikan lainnya dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai salah satu sarana dalam rangka meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi masalah hanya pada kemampuan literasi informasi pada siswa tunanetra kelas 1, 2 dan 3 SMLB di SLB-A PTN Jakarta.

C. Perumusan Masalah

Setelah objek penelitian dibatasi hanya pada kemampuan literasi informasi saja, dan agar penelitian lebih terarah dan lebih jelas, serta terorganisir dengan baik, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perpustakaan SLB dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra

3. Apasaja program dari perpustakaan SLB untuk meningkatkan kemampuan anak tunanetra dalam literasi informasi

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai berbagai macam tujuan, yaitu:

1. Mengetahui peran perpustakaan SLB dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra

2. Mengetahui usaha-usaha siswa tunanetra dalam menumbuhkan literasi informasi

3. Mengetahui program dari perpustakaan SLB untuk meningkatkan kemampuan siswa tunanetra dalam literasi informasi

E. Manfaat Penelitian

Dengan mempelajari peran dari perpustakaan Sekolah Luar Biasa dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra, maka kita dapat mengetahui tingkat melek huruf pada anak tunanetra. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak sekolah dan pihak perpustakaan sebagai langkah dasar dalam mengurangi dan memberantas buta huruf pada anak tunanetra.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Bentuk dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran-gambaran sifat sesuatu yang sedang berlangsung. Dengan tujuan agar objek yang dikaji dapat dibahas secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari buku, internet, dokumen-dokumen, dan dari jawaban-jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diartikan oleh penulis.

2. Sampel

Adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri dan keberadaannya diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri keberadaan populasi yang sebenarnya dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan sampel bertujuan (purposive sampling). Penggunaan sampel ini dimaksud untuk menjaring informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul (Moleong, 2007: 155).

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara dalam pengumpulan data yang penulis lakukan, adalah: 1). Study pustaka/dokumentasi, data-data yang digunakan penulis adalah

2). Penelitian Lapangan

a. Pengamatan ( Observasi)

Pengamatan biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti luas sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil observasi kemudian dicatat dan ini sering disebut sebagai catatan lapangan.

b. Wawancara ( interview)

Observasi saja tidak cukup dalam melakukan penelitian, mengamati kegiatan dan kelakuan orang saja tidak dapat mengungkapkan apa yang diamati atau dirasakan orang lain. Itu sebabnya, observasi harus dilengkapi oleh wawancara, dengan melakukan wawancara kita dapat memasuki dunia pikiran dan perasaan responden. Karena wawancara adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Nasution, 2002: 20). Dan yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah dari pihak kepala sekolah dan pengelola perpustakaan.

c. Kuesioner

satu persatu, jadi metodenya seperti wawancara tapi untuk jawabannya sudah disediakan.

4. Pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam pengolahan dan analisa data, penulis memperoleh data melalui observasi, dan dari catatan lapangan kemudian diolah dan diedit yang selanjutnya dianalisa, dan kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Untuk perolehan data kuesioner, data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisa melalui perhitungan frekuensi dengan rumus:

P = F/ N x 100 %

Keterangan: P = Prosentase jawaban F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

100 = Bilangan tetap (Sudijojo, 1997: 40). Adapun parameter untuk menafsirkan nilai prosentasi adalah: 0 % = Tidak ada satupun

1 % - 25 % = Sebagian kecil

26 % - 49 % = Hampir setengahnya atau kurang dari setengahnya 50 % = Setengahnya

51 % - 75 % = Lebih dari setengahnya 76 % - 99 % = Hampir seluruhnya

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis menguraikan mengenai pembahasan-pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi yang berjudul: “ Peran Perpustakaan Sekolah Luar Biasa dalam menumbuhkan Kemampuan Literasi Informasi Bagi Anak Tunanetra”. Pembahasan-pembahasan tersebut antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penulisan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Berisi tentang perpustakaan sekolah, (sejarah, devinisi, visi dan misi, tugas dan fungsi), sekilas tentang perpustakaan sekolah luar biasa, peran perpustakaan sekolah luar biasa dan program literasi informasi. Ketunanetraan (pengertian, faktor penyebab ketunanetraan, perkembangan kognitif anak tunanetra, masalah ketunanetraan bagi keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan), dampak ketunanetraan, sistem pendidikan bagi tunanetra. Literasi Informasi.

BAB III GAMBARAN UMUM

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang peran perpustakaan SLB-A PTN dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra, usaha-usaha yang dilakukan siswa tunanetra dalam menumbuhkan literasi informasi, dan usaha-usaha perpustakaan SLB-A PTN untuk meningkatkan kemampuan siswa tunanetra dalam literasi informasi.

12 A. Perpustakaan Sekolah

1. Definisi Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah merupakan sarana pendukung sistem pendidikan di sekolah. Dan pengertian perpustakaan sekolah itu sendiri adalah perpustakaan yang tergabung dalam sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah dalam mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya (Sulistyo-Basuki, 1993: 50).

Menurut UNESCO yaitu salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dunia mengemukakan definisi perpustakaan sekolah sebagai berikut:

Kumpulan koleksi dengan ragam yang luas yang menyatu dari bahan-bahan tercetak dan bahan-bahan pandang dengar yang diseleksi dengan penuh hati-hati, diorganisasi dan diindeks menurut subjek agar dapat dengan mudah ditemukan kembali dan digunakan, bersama dengan penyediaan layanan konsultasi, dan distribusi, penyediaan peralatan pokok yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar, merangsang dan membantu belajar kelompok, belajar perorangan dan belajar mandiri.

berguna dan berfungsi secara baik dalam masyarakat dewasa ini yaitu masyarakat informasi dan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Selain itu, perpustakaan sekolah harus memberikan bekal kepada siswa berupa keterampilan belajar sepanjang hidup, mengembangkan imajinasi mereka sehingga memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Saiful-Haq, 2005: 33).

2. Visi dan Misi

a. Visi Perpustakaan Sekolah

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional maka visi perpustakaan sekolah haruslah sebagai pengejawantahan visi pendidikan nasional di bidang tugas perpustakaan. Selanjutnya sebagai sarana penunjang tugas sekolah maka visi perpustakaan sekolah haruslah pula merupakan penunjang visi sekolah di bidang tugasnya. Sedangkan visi sekolah secara nasional pun merupakan pengejawantahan visi pendidikan nasional pada lembaga pendidikan. Tidak banyak sumber yang membahas tentang visi perpustakaan sekolah, kebanyakan visi tersebut banyak diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah institusi. Oleh sebab itu visi perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut:

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dengan tetap menjaga kepribadiannya.”

b. Misi Perpustakaan Sekolah

Berdasarkan visi perpustakaan sekolah tersebut, maka dapat dirumuskan misi perpustakaan sekolah sebagai berikut:

1) Membantu, memfasilitasi dan menyiapkan layanan perpustakaan bagi pengembangan potensi peserta didik dan lingkungan sekolah secara untuh agar mampu belajar mandiri dan terus belajar sampai akhir hayat, dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

2) Menunjang peningkatan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sekolah sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

3) Menunjang dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sekolah berbasis kompetensi; menunjang usaha peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; penyediaan informasi dan koleksi perpustakaan serta sumber belajar yang mendidik, serta penyelenggaraan pelayanan informasi yang terbuka dan merata (Saiful-Haq, 2005: 38).

menyediakan jasa pembelajaran, buku dan sumber daya yang memungkinkan semua anggota komunitas sekolah menjadi pemikir kritis dan pengguna informasi yang efektif dalam berbagai format dan media (Parmono. 2007: 19).

Dari kedua misi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perpustakaan sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyediakan jasa pembelajaran yang memungkinkan semua komunitas sekolah dapat menjadi pemikir yang kritis dan dapat menggunakan informasi seefektif mungkin.

3. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Sekolah

a. Tujuan Perpustakaan Sekolah

Tujuan didirikannya perpustakaan sekolah adalah untuk membantu sekolah mencapai tujuannya sesuai dengan kebijakan sekolah dimana perpustakaan sekolah itu bernaung.

Adapun tujuan perpustakaan sekolah menurut R. Suryana dalam bukunya

Membina Perpustakaan Sekolah, halaman 5 adalah sebagai berikut:

1) Perpustakaan sekolah bertujuan untuk melayani kebutuhan informasi dan bahan pustaka disuatu masyarakat sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, siswa dan karyawan sekolah dimana perpustakaan itu berada

3) Membimbing dan menyarankan teknik memahami isi bacaan

4) Membantu mengembangkan kecakapan berbahasa dan daya fikir siswa, dengan menyediakan koleksi, informasi dan bahan bacaan yang muktahir dan bermutu

5) Membimbing para siswa agar dapat menggunakan dan memelihara bahan dan informasi yang ada di perpustakaan dengan baik

6) Memberikan bimbingan kepada siswa untuk belajar mandiri

7) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan perpustakaan dengan baik, efektif dan efisien, terutama dalam menggunakan bahan pustaka sebagai referensi

8) Membantu untuk meningkatkan pengetahuan siswa

9) Menyediakan bahan pustaka dan informasi yang mendukung dan menunjang kurikulum sekolah, baik yang bersifat intrakurikuler maupun yang bersifat ekstrakurikuler (Suryana, 1982: 5).

Sedangkan tujuan perpustakaan sekolah secara khusus menurut Mudjito dalam bukunya yang berjudulMembina Minat Baca, adalah sebagai berikut:

1) Meletakkan dasar-dasar untuk belajar mandiri 2) Memupuk minat dan bakat serta minat baca

3) Mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah atas usaha dan tanggung jawab sendiri

5) Mengembangkan kemampuan siswa untuk mencari dan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi (Mudjito, 1999: 21).

Dari beberapa rumusan tentang tujuan perpustakaan sekolah tersebut di atas adalah agar siswa menjadi mandiri, mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah, mempunyai pengetahuan yang luas dan mempunyai kemampuan literasi informasi.

b. Fungsi Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai pusat informasi yang sangat berpengaruh bagi peningkatan kualitas pendidikan disekolah. Dan fungsi perpustakaan sekolah secara umum adalah:

1). Fungsi Informasi

Perpustakaan sekolah menyediakan berbagai bentuk informasi, yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya, agar pengguna perpustakaan dapat:

a) Mengambil berbagai ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu

b) Menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyerap informasi dalam berbagai bidang untuk mempunyai kesempatan untuk dapat memilih informasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

d) Memperoleh informasi yang tersedia di perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan

e) Memperoleh informasi yang tersedia di perpustakaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2). Fungsi Pendidikan

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam, maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan tujuan pendidikan. Melalui fungsi ini manfaat yang dapat diperoleh adalah:

a) Agar pengguna perpustakaan mendapat kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan

b) Untuk membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah dimiliki pengguna yaitu dengan mempertinggi kreatifitas dan kegiatan intelektual c) Mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis d) Mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru

3). Fungsi Kebudayaan

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam, maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk:

b) Membangkitkan minat terhadap kesenian dan keindahan yang merupakan salah satu kebutuhan manusia terhadap cita rasa seni

c) Mendorong tumbuhnya kreatifitas dalam berkesenian

d) Mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia yang positif serta manunjang kehidupan antar budaya secara harmonis

e) Menumbuhkan budaya baca dikalangan pengguna sebagai bekal penguasaan alih media

4). Fungsi Rekreasi

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam, maupun koleksi lainnya untuk:

a) Menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani

b) Mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu senggang

c) Manunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif

5). Fungsi Penelitian

Sebagai fungsi penelitian perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan penelitian. Informasi yang disajikan meliputi berbagai jenis dan bentuk informasi (Saiful-Haq, 2005: 38).

a) Sebagai Pusat Kegiatan Belajar Mengajar

Perpustakaan sekolah menyediakan informasi melalui bahan pustaka, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, mengembangkan kemampuan anak mencari dan menggunakan sumber informasi. Bagi guru perpustakaan merupakan tempat yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya dan untuk menambah pengetahuan.

b) Sebagai Pusat Penelitian Sederhana

Yaitu membantu peserta didik dalam memperluas pengetahuannya tentang suatu pelajaran di kelas dengan melakukan penelitian di perpustakaan.

c) Sebagai Pusat Membaca Guna Menambah Ilmu Pengetahuan d) Sebagai Tempat Rekreasi (Perpustakaan Nasional RI, 2001: 4).

Dari beberapa uraian di atas tentang perpustakaan sekolah, pada intinya adalah perpustakaan sekolah mempunyai fungsi sebagai pusat informasi, pusat kegiatan belajar mengajar, kebudayaan, penelitian dan tempat untuk rekreasi ilmu pengetahuan.

4. Peran Perpustakaan Sekolah

a) Mengembangkan kemampuan anak dalam mencari dan menggunakan informasi

b) Mengembangkan minat dan kebiasaan membaca yang baik pada murid c) Mendidik murid agar dapat menggunakan dan memelihara bahan pustaka d) Memberikan dasar ke arah studi mandiri

e) Membantu pekerjaan guru dalam melaksanakan pekerjaanya f) Mengembangkan apresiasi hasil budaya dan karya seni

g) Mengembangkan keterampilan memecahkan masalah (Nurhadi, 1981: 21).

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan fungsi, peran perpustakaan sekolah bahwa keberadaan perpustakaan sekolah itu sangatlah penting bagi siswa agar siswa dapat mendapatkan ilmu pengetahuan selain dari kegiatan belajar mengajar. Untuk mewujudkan hal itu, siswa diharuskan mempunyai kemampuan dalam menggunakan fasilitas yang ada, yaitu dengan cara mempunyai keterampilan literasi informasi.

5. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa

Perpustakaan sekolah ada 2 macam, yang pertama perpustakaan sekolah untuk anak normal, dan yang kedua perpustakaan sekolah untuk anak luar biasa. Sedangkan dari devinisi, keduanya memiliki devinisi yang sama yaitu perpustakaan yang tergabung dalam sebuah sekolah dan dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan.

kritis dan mempunyai kemampuan literasi informasi. Pengguna yang menjadi perbedaannya, koleksi dan fasilitas yang tersedia. Hampir semua koleksi yang ada di perpustakaan sekolah luar biasa adalah berbentuk braille. Adapun yang buku awas jumlahnya masih lebih sedikit dibanding buku braille.

Umumnya Sekolah Luar Biasa tidak memiliki tempat khusus untuk menempatkan buku-buku dalam ruang perpustakaan khusus. Bagi sekolah-sekolah yang sudah atau akan mulai diakreditasi, keberadaan ruang perpustakaan sudah mulai diprioritaskan. Namun demikian, masih banyak ditemukan sekolah-sekolah yang belum memprioritaskan atau belum menganggap penting keberadaan area ini.

Suatu instansi atau perpustakaan sekolah yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur menurut sistem tertentu untuk digunakan dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Keberadaan perpustakaan sekolah secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki rasa percaya pada diri sendiri, bersikap dan berperilaku yang inovatif dan kreatif, sehingga mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Perpustakaan sekolah selain berfungsi edukatif, juga berfungsi informatif, penelitian dan rekreatif.

Terselenggaranya perpustakaan sekolah dapat membangkitkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca; mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, dan memanfaatkan data; mendidik masyarakat pemakai agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka; belajar mandiri; memupuk minat dan bakat; menumbuhkan apresiasi terhadap pengalaman imajinatif; memecahkan masalah; dan menjadi fasilitas rekreasi pada waktu senggang.

Mengingat masih banyak Sekolah Luar Biasa yang terbatas dari sisi lahan tanah, ruangan juga personil sekolah, namun harus melengkapi sekolah dengan perpustakaan sekolah. Berikut ini cacatan penting yang dapat diperhatikan agar perpustakaan sekolah di SLB dapat terkelola dengan baik.

2) Melengkapi area, ruangan atau sudut ruangan yang akan dipakai dengan rak-rak buku atau lemari buku, meja dan kursi baca, dan meja administrasi.

3) Menyiapkan administrasi perpustakaan, meliputi buku induk, buku anggota, buku peminjaman, buku tamu, dan buku-buku lain yang diperlukan

4) Menata perlengkapan buku, meliputi: label buku yang direkatkan pada punggung buku ( terdiri dari nomor klasifikasi tiga huruf pertama nama pengarang, dan huruf pertama judul buku), kartu buku (mencantumkan tanda buku, nama pengarang, judul buku, dan nomor inventaris), kantong buku (mencantumkan tanda buku, nama pengarang, judul buku dan nomor inventaris), dan lembar tanggal kembali (mencantumkan tanggal pinjam dan tanggal kembali).

5) Mengelompokan buku berdasarkan kebutuhan dan kemudahan sekolah. Misalnya mengelompokan berdasarkan isinya, tebal dan tipisnya, atau berdasarkan kode tertentu. Pada perpustakaan besar, pengelompokan buku dikenal dengan istilah sistem klasifikasi. Umumnya yang digunakan adalah Klasifiaksi Persepuluhan Dewey. Untuk kebutuhan pengklasifikasian sistem Klasifikasi Persepuluhan Dewey, personil perpustakaan sekolah dapat merujuk pada Buku Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey yang dapat diperoleh secara umum di toko buku. 6) Menyusun jadwal kegiatan sirkulasi, agar buku-buku yang keluar masuk

bertanggung jawab atas buku-buku yang dipinjam. Mengingat hampir 75% buku-buku yang ada di SLB umumnya adalah milik Negara, maka pengelolaan sirkulasi buku harus jelas. Melalui pengolahan yang baik, seluruh SLB diyakini akan memiliki perpustakaan yang ideal (Puspita, 2003:43).

B. Ketunanetraan

1. Pengertian Ketunanetraan

Dalam bidang pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan penglihatan lebih akrab disebut anak tunanetra. Pengertian tunanetra tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari, terutama dalam belajar. Jadi, anak-anak dengan kondisi penglihatan yang termasuk ” setengah melihat”, ” low vision”, atau rabun adalah bagian dari kelompok anak tunanetra.

a. Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas

b. Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu c. Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak

d. Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan

Dari kondisi-kondisi diatas, pada umumnya yang digunakan sebagai patokan adalah seorang anak termasuk tunanetra atau tidak ialah berdasarkan pada tingkat ketajaman penglihatannya. Untuk mengetahui ketunanetraan dapat digunaka suatu tes yang dikenal sebagai tes snellen card, perlu ditegaskan bahwa anak dikatakan tunanetra bila ketajaman penglihatannya (visusnya) kurang dari 6/21. artinya, mendasarkan tes anak hanya mampu membaca huruf-huruf pada jarak 6 meter yang oleh orang awas dapat dibaca pada jarak 21 meter.

Berdasarkan acuan tersebut, anak tunanetra dapat dikelompokan menjadi dua macam, yaitu:

a. Buta, dikatakan buta jika anak sama sekali tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar (visusnya = 0)

Anak tunanetra memiliki karakteristik kognitif, sosial, emosi, motorik, dan kepribadian yang sangat bervariasi, hal ini sangat tergantung pada sejak kapan anak mengalami ketunanetraan, bagaimana tingkat ketajaman penglihatannya, berapa usianya, serta bagaimana tingkat pendidikannya.

Anak kurang lihat atau anak kurang awas, dikenal dengan sebutan anak

low vision. Mereka adalah anak yang masih memiliki sisa penglihatan. Bermacam-macam pengertian mencoba untuk menjelaskan pengertian anak kurang lihat namun belum ada pengertian yang bisa diterima secara umum oleh berbagai profesi. Hal ini terjadi karena ilmu tentang kurang lihat baru berkembang dan berbagai sudut disiplin ilmu mencoba memahami anak kurang lihat (Widdjajantin, 2004: 200).

Barraga (1986:5) memaparkan beberapa definisi anak kurang lihat. The World Health Organization mendifisikan anak kurang lihat sebagai: ” pribadi yang memiliki kecacatan visual yang jelas tetapi juga masih memiliki sisa penglihatan yang dapat digunakan”. The Low Vision Services of the United of Amerika menyatakan bahwa anak kurang lihat adalah ” penurunan ketajaman penglihatan dan atau lapang pandangan yang tidak normal akibat adanya penyimpangan pada sistem visual”.

diasumsikan bahwa penglihatannya tidak cukup untuk digunakan sebagai alat yang terpenting dalam proses belajar. Mungkin pengambilan keputusan secara terburu-buru itu didasarkan pada suatu anjuran atau rekomendasi dari pihak kedokteran yaitu anjuran agar anak menggunakan tulisan braille saja. Mungkin juga guru berpendapat, bahwa perlu diadakan pemusatan perhatian pada satu cara atau usaha saja, yaitu belajar melalui penggunaan indera peraba atau penglihatan saja. Sebenarnya guru perlu memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan semua panca inderanya. Ia hendaknya membimbing anak baik dalam pengalaman yang memerlukan daya melihat maupun daya membaca.

berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan anak Low Vision dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kelompok I : Persepsi cahaya sampai 1/200

Kelompok II : Penglihatan mulai dari 2/200 sampai 4/200 Kelompok III : Penglihatan mulai dari 5/200 sampai 20/300 Kelompok IV : Penglihatan mulai dari 20/250 sampai 20/60

berada digaris batas sehingga sering kesulitan untuk menentukan saran untuk individu tertentu di kelompok ini. Orang yang ada di kelompok III dan IV hendaknya diajari dengan mempergunakan matanya. Kelompok III merupakan individu-individu yang memerlukan bantuan seperti kacamata khusus, huruf cetak yang besar, rekaman, dan pembelajaran individual dengan mempergunakan alat bantu optikal. Orang yang ada di kelompok IV biasanya dapat berhasil berada di sekolah atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang dengan mata normal. Sering sekali, orang yang ada di kelompok ini tidak memerlukan kacamata atau hanya apabila diperlukan mereka mempergunakan kaca pembesar (Rahardja, 2004: 2).

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak kurang lihat. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam melayani pendidikan bagilow visionadalah:

1. Cahaya/penerangan

Ruangan belajar hendaknya mendapat cahaya. Cahaya yang datang tidak langsung dari depan tetapi dari samping atau biarkanlah anak dapat memilih keadaan cahaya yang sesuai dengan kondisinya.

2. Warna

3. Ukuran

Ukuran benda yang diberikan pada anak sebagai latihan kepekaan indera raba haruslah diperhatikan sehingga akan mempermudah dalam mengikuti pelajaran.

4. Waktu

Waktu yang dibutuhkan anak low vision dalam mengikuti pelajaran akan lebih banyak bila dibanding dengan anak awas. Dalam membaca, mereka memerlukan waktu untuk mengerti. Disamping itu masih memerlukan ketajaman penglihatan untuk menafsirkan gambar. Sehingga guru harus memperhatikan faktor kelelahan anak.

5. Metode Pengajaran

Metode pengajaran yang dipergunakan dalam mengajar bagi anak kurang lihat tidak ada bedanya dengan anak awas. Perbedaan terletak pada penekanan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memberi motivasi belajar pada anak kurang lihat (Widdjajantin, 2004: 201).

penting menggunakan penglihatan sedini mungkin secara maksimum. Implikasi yang kedua akan terlihat pada perkembangan pendengaran. Sedangkan pendekatan belajar mendengar dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Implikasi yang ketiga terlihat pada perkembangan kurikulum sekolah. Kurikulum prasekolah bagi anak low vision penekanannya pada kesiapan membaca. Maka program latihan membaca-menulis permulaan sangatlah penting (Widdjajantin, 2004: 206).

Bentuk bahan bacaan yang digunakan anak low vision ataupun tunanetra total adalah berbentuk braille, ada juga buku suara yang lazim disebut audio book/ talking book; buku suara berbentuk kaset untuk analog talking book, atau CD untuk digitaltalking book.

Proses pembuatan untuk buku audio adalah, pertama, naskah buku dibacakan sekaligus direkam dalam komputer. Kemudian dicopy di kaset atau CD. Keunggulan buku audio dengan teknologi digital adalah terdapat fasilitas pencari, baik perhalaman atau per-bab, sehingga mempermudah penggunaannya.

Berbagai usaha dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Berbagai usaha ini perlu melibatkan guru, orang tua, para ahli mesin yang menciptkan teknologi yang tepat. Alat bantu melihat yang dapat digunakan adalah kaca mata, lensa kontak, teleskop kecil, kaca pembesar dan lain-lain. Juga diadakan penyesuaian ruang kelas untuk anak kurang lihat ataupun tunanetra total.

2. Faktor-faktor Penyebab Ketunanetraan

Secara ilmiah ketunanetaraan anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, apakah itu dari faktor dari dalam diri anak (internal) ataupun faktor dari luar anak (eksternal). Hal-hal yang termasuk faktor internal yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan keadaan bayi selama masih dalam kandungan, kemungkinannya karena faktor gen (sifat pembawa keturunan), kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebaginya. Sedangkan hal-hal yang termasuk faktor eksternal diantaranya faktor-faktor yang terjadi pada saat atau sesudah bayi dilahirkan, misalnya: kecelakaan, terkena penyakit siphilis yang mengenai matanya saat dilahirkan, pengaruh alat bantu medis (tang) saat melahirkan sehingga sistem persyarafannya rusak, kurang gizi, kurang vitamin, terkena racun, virus trachoma, panas badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata kerena penyakit, bakteri, ataupun virus (Somantri, 2006: 66).

3. Perkembangan Kognitif Anak Tunanetra

keterpaduan diantara indera-indera tersebut sehingga memperoleh pengetahuan atau makna yang lengkap dan utuh tentang objek dilingkungannya. Diperlukan kerjasama secara terpadu dan serentak antara indera penglihatan, pendengaran, pengecap, perabaan, dan pembau atau penciuman untuk mendapatkan pengenalan, pengertian, atau makna yang lengkap dan utuh tentang lingkungannya.

Akibat dari ketunanetraan, maka pengenalan atau pengertian terhadap dunia luar anak tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh. Akibatnya perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini disebabkan perkembangan kognitif tidak saja erat kaitannya dengan kecerdasan atau kemampuan inteligensinya, tetapi juga dengan kemampuan indera penglihatannya.

Tunanetra juga akan mengenal bentuk, posisi, ukuran, dan perbedaan permukaan melalui perabaan. Melalui bau yang diciumnya ia dapat mengenal seseorang, lokasi objek, serta membedakan jenis benda, walaupn sedikit perannya malalui pengecapan. Tunanetra juga dapat mengenal objek malalui rasanya walaupun terbatas, karena itu bagi tunanetra setiap bunyi yang didengarnya, bau yang diciumnya, kualitas kesan yang dirabanya, dan rasa yang dicecapnya memiliki potensi dalam pengembangan kamampuan kognitifnya. Implikasinya, kebutuhan akan rangsang sensoris bagi anak tunanetra harus benar-benar diperhatikan agar ia dapat mengembangkan pengetahuan tentang benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang ada dilingkungannya.

Jika aktifitas imitatif pada anak normal diperoleh dengan imitasi visual, maka pada anak tunanetra harus dirangsang melalui stimulasi pendengaran, disamping sisa pendengaran (bagi yang memilikinya), serta indera-indera yang lainnya (Somantri, 2006: 68).

pembentukan pengertian atau konsep terutama terhadap pengalaman-pengalaman konkrit dan fungsional yang diperlukan bagi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Karena kurangnya stimulasi visual, perkembangan bahasa anak tunanetra juga tertinggal dibanding anak awas. Pada anak tunanetra, kemampuan kosakata terbagi atas dua golongan, yaitu kata-kata yang berarti bagi dirinya berdasarkan pengalamannya sendir, dan kata-kata verbalistis yang diperolehnya dari orang lain yang ia sendiri sering tidak memahaminya. Komunikasi nonverbal pada anak tunanetra juga merupakan hal yang kurang difahaminya karena kemampuan ini sangat tergantung pada stimulasi visual dari lingkungannya (Somantri, 2006: 69).

dalam teknik asimilasi dan akomodasi dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan kognitif anak (Somantri, 2006: 70 dan 71). `

Pada akhirnya, bagaimana perkembangan kognitif anak tunanetra sangat tergantung pada:

a. Jenis ketunanetraan anak

Jenis ketunanetraan anak ada dua, yaitu buta (total) dan low vision (buta sedang/mampu lihat cahaya)

b. Kapan terjadinya ketunanetraan

dewasa, pemeriksaan mata secara rutin masih sangat diperlukan, dengan maksud agar dapat mengetahui kondisi ketajaman penglihatan beserta keluhan-keluhannya sehingga dokter akan dapat pula mengadakan asesmen terhadap perkembangan ketajaman penglihatan atau memang asesmen tersebut diperlukan guru untuk menyusun program layanan pendidikan bagi anak yang sedang mengalami masalah dalam ketajaman penglihatannya.

c. Bagaimana tingkat pendidikan anak

Tingkat pendidikan anak sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak tunanetra, karena pendidikan akan memberikan dia pengetahuan tentang apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Hal itu akan terwujud apabila ada kerjasama orang tua dan guru untuk membantu anaknya mendapatkan layanan pendidikan khusus.

d. Bagaimana stimulasi lingkungan terhadap upaya-upaya perkembangan kognitifnya.

4. Masalah Ketunanetraan Bagi Keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan

Berdasarkan uraian dalam bagian sebelumnya, tampak bahwa anak tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah baik yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra sebagai permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin, artinya perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul, meluas, dan mendalam, yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak tunanetra tersebut (Somantri, 2006: 87).

5. Dampak ketunanetraan

Namun demikian dalam pandangan orang awas, orang tunanetra juga sering memiliki kelebihan yang sifatnya positif seperti kepekaan teerhadap suara, perabaan, ingatan, keterampilan dalam memainkan alat musik, serta ketertarikan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral dan agama (Somantri, 2006: 88).

Sedangkan bagaimana sikap orang tunanetra terhadap kebutaannya. Dikatakan oleh Bauman (Kirtley, 1975) bahwa keberhasilan dalam penyesuaian sosial dan ekonomi pada penyandang tunanetra berkaitan erat dengan sikap-sikap diri dan keluarganya terhadap penerimaan secara emosional yang realistik terhadap kebutaannya serta pemilikan kemampuan intelektual dan stabilitas psikologis, dan sebagainya. Yang paling berat dan pertama kali merasakan damapak ketunanetraan anak adalah keluarganya, terutama orang tua, kehadiran anak tunanetra akan melahirkan berbagai reaksi dari orang tua. Bagaimana reaksi orang tua tersebut dalam menerima kehadiran anak yang tunanetra akan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan perkemabangan pribadi-pribadi anak dikamudian hari. Reaksi orang terhadap ketunanetraan anaknya pada umumnya dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

a. Penerimaan secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. Sikap ini ditujuakan dengan pemberian kasih sayang yang wajar serta pemberian perlakuan yang sama dengan anak lainnya, mereka juga terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi anak dan keluarganya.

yang tidak realistik terhadap kecacatannya, tarutama terhadap kebutuhan dan permasalahannya. Dalam pendidikan, orang tua seringkali tidak percaya bahwa anaknya perlu layanan pendidikan secara khusus dan menyangkal bahwa akhirnya prestasinya rendah.

c. Perlindungan yang berlebihan. Biasanya dilakukan orang tua sebagai kompensasi karena ketunanetraan anaknya dirasakan sebagai akibat dari perasaan bersalah atau berdosa. Sikap ini cenderung tidak menguntungkan anak karena akan mengahmbat perkembangan dan kematangan anak terutama dalam aspek kemandirian.

d. Penolakan secara tertutup. Biasanya ditujukan dengan sikap menyembunyikan anaknya dari masyarakat. Ia tidak ingin diketahui bahwa ia memiliki anak yang tunanetra, tidak peduli, tidak menyayangi, dan cenderung mengasingkan anaknya dari lingkungan keluarga.

Mengenai sikap para guru sebagaimana penyelenggara pendidikan, hasil penelitian Murphy (Kirtley, 1975) menunjukan bahwa pada umumnya para guru (guru umum dan guru PLB) cenderung lebih bersifat positif terhadap anak tunanetra. Hasil penelitian ini juga dapat dimaklumi karena para guru pada umumnya tidak pernah berhubungan dengan anak tunanetra, khususnya didalam kelas, sementara itu hasil penelitian Sunaryo dan Sunardi (1992) terhadap guru-guru SD menunjukan bahwa pada umumnya para guru-guru memiliki sikap yang cukup positif terhadap anak luar biasa pada umumnya, termasuk tunanetra (Somantri, 2006: 90).

6. Sistem Pendidikan bagi Tunanetra

Bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi tunanetra dapat berupa: (1) Sekolah Terpadu; (2) Kelas Khusus; (3) Guru Kunjung; (4) SLB/ A; (5) SDLB.

Di Amerika Serikat, saat ini, tahun 1940-an sampai tahun 1950-an ribuan bayi yang lahir prematur mengalami kerusakan pada penglihatan karena

Retinopathy of Prematurity (ROP), sehingga sekolah untuk tunanetra tidak bisa lagi menampung, dan orang tua tidak ingin anaknya dididik di SLB yang letaknya jauh. Untuk mengatasi keadaan ini sekolah biasa untuk anak tunanetra. Perkembangan selanjutnya membuka berbagai macam lembaga pendidikan. Metode-metode pendidikan:

a. Program Pra Sekolah (Home- Based Program & School- Based Program) ; b. Program Sekolah Dasar,

c. Program Sekolah Lanjutan.

Selanjutnya pendidikan di Amerika Serikat memperhatikan: Normalisasi Integrasi perbedaan Budaya. Pilihan pendidikan:

a. Regulae Class Onlyatau kelas Biasa dengan guru biasa (tanpa guru PLB) ; b. Regular Class with Consultation atau kelas biasa dengan guru biasa

(dengan konsultasi dengan guru PLB) ;

d. Resource Teacher atau guru sumber yakni kelas biasa dengan guru biasa, namun dalam beberapa kesempatan anak berada di ruang sumber dengan guru sumber;

e. Pusat Diagnostik- Prescriptif;

f. Hospital or Homebound Instruction atau Pendidikan di Rumah atau di Rumah Sakit;

g. Self- Contained Class atau kelas khusus di sekolah biasa bersama guru PLB;

h. Special Day Schoolatau Sekolah Luar Biasa tanpa asrama ;

i. Residential School atau Sekolah Luar Biasa berasarama (Widdjajantin, 2004: 115).

Pendidikan tunanetra di Eropa dimulai pertama kali di Prancis pada abad 18. Vanlentin Hauy orang pertama yang memperhatikan pendidikan bagi anak tunanetra. ” Institution des Jeunes Avengles” di Paris tahun 1784, dengan murid pertama Francois Leseuer. Sistem pendidikannya menekankan pada kemampuan akademis. Awal abad 19 Sekolah Luar Biasa (Residential School) untuk tunanetra mulai berdiri di beberapa negara lain meliputi Inggris, Skotlandia, Austria, Jerman dan Rusia (Roberts, 1986: 55-58).

C. Literasi Informasi

1. Pengertian Literasi Informasi

terpadu dan sistematik. Dengan demikian memungkinkan setiap individu mempunyai peluang yang sejajar dan mudah untuk mengakses dan memanfaatkan informasi yang dibutuhkannya. Istilah informasi dalam konteks ini mencakup semua jenis data seperti data berupa angka, pengetahuan nyata (faktual), petunjuk-petunjuk, perintah-perintah, prosedur-prosedur, daftar permintaan, laporan-laporan, dan berbagai sumber informasi lainnya. Semua informasi tersebut sangat berguna untuk satu pengambilan keputusan bagi tiap individu dan kelompok.

Informasi dan pengetahuan menuntut kemampuan pemakai dalam mengidentifikasi, mengakses, menganalisa dan mengevaluasi serta memanfaatkannya. Karena itu perlu adanya suatu kesadaran baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah untuk melakukan tindakan nyata yang mempromosikan pendidikan literasi informasi. Kesadaran masyarakat akan perlunya literasi informasi adalah dimana harus mempunyai keterampilan yang dapat membantu memecahkan permasalahan ( survival skills) adalah penting bagi semua orang (Farida, 2005: 5).

Sebenarnya konsep literasi informasi adalah bukan hal yang baru, karena kelahiran literasi informasi diawali dengan serangkaian program yang sudah lama dilakukan oleh pustakawan di manapun di dunia ini yaitu instruksi perpustakaan (library instruction), instruksi bibliografi (bibliographic instruction), dan pendidikan pemakai (user education).

memenuhi kebutuhan pemakai saat ini. Literasi informasi memiliki makna yang lebih luas dan dalam daripada ketiga program tersebut di atas. Literasi informasi menunjukan perubahan dalam orientasi dari pengajaran sumber informasi secara lebih spesifik, kini menuju kesuatu set keterampilan dalam berfikir kritis termasuk juga penggunaan informasi. Sehingga literasi informasi dijadikan sebagai bagian dari proses pendidikan (Alfida, 2009: 234).

Istilah ” Information Literacy” pertama kali digunakan oleh Paul Zurkowski, lebih dari 30 tahun lalu. Dia menggambarkan orang-orang yang ketika itu melek informasi terhadap pekerjaan mereka, mereka belajar teknik-teknik dan keterampilan-keterampilan untuk memanfaatkan cakupan yang luas dari sarana informasi sebagaimana juga sumber-sumber utama dalam memecahkan permasalahan mereka (Farida, 2005: 11).

Literasi informasi merupakan kunci dari pembelajaran sepanjang hayat.

Information power menawarkan seperangkat dari sembilan standar dari literasi informasi yang didesain ” untuk membimbing dan mendukung para pustakawan” terhadap uasaha-usaha didalam tiga area-area utama; pembelajaran dan pengajaran, akses informasi dan administrasi program (Information Power, 1998).

kapan informasi dibutuhkan dan menemukan, mengevaluasi, menggunakan secara efektif, serta mengkomunikasikan informasi dalam beragam formatnya.

Dari kedua definisi information literacy tersebut sudah seharusnya merupakan komponen yang integral dari layanan media perpustakaan sekolah. Bagaimanapun, bukan saja hingga sejak diperkenalkannya komputer disekolah-sekolah dan pusat-pusat media perpustakaan disekolah-sekolah, urgensiinformation literacy

juga merupakan suatu yang penting. Perpustakaan pada lembaga pendidikan merupakan lingkungan yang aktif dan dapat melakukan kerjasama dengan guru atau dosen, siswa atau mahasiswa dalam meningkatkan berbagai keterampilan melek informasi (information literacy) dan menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar sepanjang hidup (Lifelong Leaner) (Farida, 2005: 10).

2. Program Literasi Informasi di sekolah

dalam mendapatkan informasi harus mempunyai pengetahuan khusus, agar informasi yang didapat sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini memungkinkan seseorang untuk memahami dan mengakomodasi informasi ke dalam susunan perkembangan kognitif seseorang sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, memungkinkan individu memecahkan masalahnya di kemudian hari. Pengalaman pendidikan dapat merangsang pertumbuhan dari dalam diri seseorang untuk meraih proses berfikir, menggunakan, dan menggali lingkungan fisik dan sosial. Pustakawan menciptakan laboratorium belajar di mana segala macam bentuk sumber dapat menghadirkan dunia informasi kepada siswa.

Guru dan administrator telah dirangsang untuk melihat proses belajar mengajar dengan strategi baru. Keterampilan menggunakan perpustakaan seharusnya diintegrasikan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari setiap subjek yang diajarkan. Kesulitan yang terjadi adalah bahwa siswa dan guru memiliki beban yang cukup besar sebagaimana tersirat dalam kurikulum yang harus dicapai dalam waktu tertentu.

teks bukan merupakan satu-satunya sumber pengetahuan mereka. Oleh karena itu, kegiatan belajar perlu dilengkapi dengan beragam bahan bacaan dan literatur sebagai sarana penguatan dan pengayaan keilmuan yang terkandung pada buku ajar dan kurikulum sekolah (Nuryudi, 2006: 14).

Pemahaman akan keterkaitan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari perlu untuk ditanamkan ke dalam diri anak didik sejak dini. Untuk itu, para pustakawan hendaknya proaktif terhadap rencana-rencana pemanfaatan sarana perpustakaan untuk kegiatan proses belajar yang lebih intensif. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, misalnya, guru dan pustakawan dapat menerapkan sistem pembelajaran dengan pendekatan pemberian tugas ilmiah dimana siswa akan terlatih untuk mengolah pengetahuan atau keterampilan yang mereka peroleh secara lebih mendalam.

Guru dan siswa akan terdorong untuk menggunakan sumber daya informasi yang ada di perpustakaan secara maksimal. Dengan ini diharapkan guru dan pustakawan dapat mengidentifikasi bakat dan minat anak didik untuk dibimbing dengan sistematis dengan memberikan sarana kebutuhan informasi termasuk keahlian dalam penilaian dan penelusurannya.

penyelesaian masalah, berfikir kritis, dan memahami keterkaitan antara data dan informasi ( Nuryudi, 2006: 24).

Kemampuan literasi informasi dapat dilakukan apabila seseorang mempunyai kemampuan intelegensi, dan kemampuan intelegensi tergantung pada indera-indera yang berhubungan seperti indera pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Bagaimana dengan seseorang yang berkelainan, contohnya tunanetra tentunya tidak sama pengaplikasian literasi informasi bagi anak tunanetra dengan orang awas.

Membaca adalah salah satu unsur dalam literasi informasi setelah informasi itu ditemukan, bagaimana dengan kemampuan membaca anak tunanetra, kemampuan membaca anak tunanetra merupakan proses perkembangan yang sulit, karena kerusakan penglihatannya sehingga seorang anak tunanetra harus terampil menggunakan perabaan untuk membaca. Untuk mampu membaca dengan baik anak tunanetra harus menggabungkan dua inderanya yaitu perabaan dan pengucapannya, jika salah satunya mengalami kelainan, maka hal ini akan terpengaruh terhadap kemampuan membacanya.

Kemampuan membaca anak tunanetra tidak terlepas dari persoalan kemampuan belajar itu sendiri. Kemampuan belajar yang dimaksud di sini adalah kemampuan intelegensi/ kecerdasannya.

Sehubungan dengan itu, Tampubolon mengemukakan bahwa:

cepat menangkap dan memahami pelajaran, tetapi ada juga yang lamban. Kekurangmampuan belajar ini sudah tentu mempengaruhi anak dalam membaca, baik dalam pelajaran membaca permulaan maupun membaca lanjutan untuk pemahaman.

Dari uraian di atas jelas bahwa faktor intelegensi mempunyai pengaruh yang substansial terhadap kemampuan membaca anak tunanetra yang mengalami kelainan penglihatan, sudah barang tentu mengalami pula kesulitan dalam membaca. Dengan adanya huruf braille, anak tunanetra dapat membaca dengan mempergunakan indera perabaannya, namun demikian tetap masih ada anak tunanetra yang mengalami kesulitan membaca (Tim Peneliti Mahasiswa, 1995: 13).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan membaca permulaan yaitu: kompetensi kebahasaan, kemampuan mata, teknik-teknik dan metode-metode membaca, serta kebiasaan membaca.

1. Kompetensi kebahasaan

Penguasaan bahasa terutama bahasa lisan, dalam hal ini penguasaan bunyi-bunyi/ lafal masing-masing abjad sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca permulaan anak tunanetra.

2. Kemampuan mata

3. Teknik-teknik dan metode-metode membaca

Teknik dan metode ini berhubungan dengan proses belajar mengajar, hal ini berarti guru yang memegang peranan penting dalam menerapkan teknik dan metode membaca dalam proses belajar mengajar. Meningkatkan teknik dan metode yang bervariasi dapat meningkatkan minat anak untuk belajar membaca.

4. Kebiasaan membaca

Kebiasaan membaca itu tidak muncul dengan sendirinya, artinya butuh waktu cukup lama untuk membentuk kebiasaan itu, oleh karena itu faktor minat dan kebiasaan tidak boleh diabaikan. Minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar membaca akan menjadikan anak tunanetra terbiasa membaca (Tim Peneliti Mahasiswa, 1995: 16).

52

A. Sekolah Luar Biasa-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta

1. Sejarah Singkat

Sekolah Luar Biasa untuk Tunanetra Pembina Tingkat Nasional (SLB-A PTN Jakarta) sebagai lembaga pendidikan untuk tunanetra didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1981 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Sekolah khusus ini berlokasi di kompleks perumahan anggota DPR dan Departemen Kehakiman, di Jalan Karang Tengah, Jakarta Selatan; tepatnya di Jalan Pertanian Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440. SLB-A PTN merupakan lembaga khusus tunanetra yang bertaraf nasional dan merupakan satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia. Peresmian tersebut sekaligus sebagai puncak acara kegiatan Tahun Internasional Para Cacat (TICA) PBB di tahun yang sama.

mobilitas, perpustakaa, taman bermain, resources center, dan unit percetakan

braille.

Tahun 1983 diangkat seorang Kepala Sekolah untuk SLB-A Pembina Tingkat Nasional, disusul dengan pengangkatan guru-guru baru, sedangkan murid belum ada karena murid yang ada di Lebak Bulus adalah murid di SLB Negeri Bagian A Jakarta dari Jln. RS Fatmawati, Cilandak. Dengan demikian maka dalam satu lokasi gedung terdapat 2 SLB yang sama-sama menangani pelayanan pendidikan bagi anak tuanentra.

Tahun 1986 (November), keputusan membagi murid SLB Negeri bagian A Jakarta untuk SLB Negeri Bagian A Jakarta sendiri dan SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Atas persetujuan Ka Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dan Ditdiknas, SLB Negeri Bagian A jakarta secara berangsur-angsur menyerahkan murid tunanetranya kepada SLB-A PTN. Sementara SLB Negeri Bagian A Jakarta secara berangsur merintis menerima murid B dan C Sebagai SLB Negeri Persiapan B/C. SLB-A PTN mengelola wilayah bagian utara, SLB Negeri Jakarta mengelola wilayah bagian selatan.

Tahun 1992 siswa tunanetra seluruhnya ditangani SLB-A Pembina Tingkat Nasional, sedangkan SLB Negeri Bagian A Jakarta seluruhnya melayani pendidikan anak tunarungu dan tunagrahita (B) dan (c).

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan SK. Mendikbud No. 0413/0/1981 tugas dan fungsi SLB-A PTN adalah

1. Melakukan percontohan pendidikan tingkat persiapan, dasar, lanjutan dan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku

2. Mengadakan pemeriksaan psikologis, medis dan sosiologis

3. Melakukan kajian di bidang proses belajar mengajar di SLB dan Penerapannya

4. Mengadakan latihan dan penyegaran bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya serta penyelenggaraan pendidikan luar biasa

5. Melakukan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa dan masyarakat 6. Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat 7. Melakukan publikasi yang menyangkut pendidikan luar biasa sesuai

dengan kelainannya

8. Melakukan urusan tata usaha rumah tangga sekolah

3 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan menjadi pribadi yang mandiri, taqwa, cerdas dan terampil dalam masyarakat inklusif

b. Misi

1. Mengurangi dampak gangguan penglihatan melalui intervensi dini (baik usia maupun kemampuan) dan rehabilitasi

2. Meningkatkan/ memperluas pengetahuan, wawasan, pengalaman dan sikap percaya diri melalui pendidikan inklusif

3. Meningkatkan keterampilan dan memperluas peluang kerja melalui pendidikan inklusif

4. Mendorong terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan melalui kesetaraan perlakuan

B. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta

1. Sejarah Singkat

a. Awal Berdiri

merupakan realisasi dari salah satu program Nasional dalam usaha peningkatan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan bagi anak berkelainan sekaligus sebagai puncak acara kegiatan Tahun Internasional para Carcat 1981.

Perpustakaan SLB-A PTN Jakarta, termasuk salah salah satu bangunan utama yang dipersiapkan Pemerintah untuk menunjang aktivitas kegiatan belajar mengajar. Bangunan ini sangat memadai bagi sebuah perpustakaan Braille yang bertaraf Nasional, luas bangunan perpustakaan secara keseluruhan 172 M2 yang terbagi dalam 5 lokal ruang dengan ukuran berpariasi sesuai peruntukkannya. Secara garis besar perkembangan Perpustakaan Braille SLB-A PTN Jakarta akan digambarkan sebagai berikut:

b. Periode Tahun 1981-1982

dipergunakan untuk ruang lain-lain. Kerjasama ini berlangsung kurang lebih 8 (delapan tahun).

c. Periode Tahun 1983-1995

Seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1985, diangkat kepala sekolah SLB-A Pembina pertama dari Staf Dikdasmen, yaitu Ibu. Dra. T.S. Soekini Pradopo, secara berangsur SLB-A Pembina memiliki jumlah murid yang cukup, seiring dengan itu pula SLB-A PTN merintis perpustakaan dengan bekerjasama dengan SLB-A Negeri Jakarta yang sudah lama memiliki perpustakaan dan kebetulan antara SLB-A PTN dengan SLB-A Negeri Jakarta berada dalam satu lokasi dan satu atap dipergunakan oleh dua lembaga dengan garapan layanan pendidikan yang sama untuk tunanetra.

Supriadi (guru SLB-A PTN Jkt), Bpk. Suyitno (alm, staf SLB-A Negeri Jkt), Bpk. Gumbreg staf SLB-A Negeri Jakarta.

d. Periode Tahun 1996-2000

Pada masa kepemimpinan Kepala Sekolah Bpk. Drs, H. Harsana. Petugas perpustakaan diserahkan pengelolaannya kepada Bpk. Drs. Dedi Supriadi, di samping bertugas di perpustakaan juga mengajar bidang studi orientasi dan mobilitas. Mengingat jumlah murid SLB-A PTN semakin bertambah, terketuk hati ingin melanjutkan cita-cita yang telah teridam-idamkan lama, yaitu mengnginkan adanya model perpustakaan bertaraf nasional sebagai contoh bagi sekolah sejenis lainnya. Dengan seizin kepala sekolah perpustakaan yang semula menggunakan ruangan berukuran 96 m2 di gedung utama sekolah dipindahkan ke gedung khusus perpustakaan secara terpisah dari gedung utama sekolah, sedangkan Kelompok Penyalin Huruf Braille (Dian Netra) pindah tempat ke ruang lain, kepindahan “Dian Netra” ini bertepatan juga dengan sudah habisnya masa kontrak kerjasamanya. Pada masa itu pengelolaan perpustakaan dirasakan cukup baik, walaupun belum optimal, baik dalam penataan maupun pelayanan bagi para pengunjung, karena masih belum juga ada tenaga tambahan yang bisa membantu dalam pengelolaannya.

e. Periode Tahun 2001-2003

diberikan tugas kepada Ibu. Yuyu, S.Pd dan Ibu. Dra. Sunarni, keduanya pernah mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan, sehingga mendapat tugas tambahan rangkap di samping mengajar di kelas juga mengelola perpustakaan. pada masa ini pun pengelolaan perpustakaan dirasakan juga belum optimal, hal ini mungkin di samping waktu yang terbatas, juga pengetahuan dan praktik lapangan masih kurang. Namun walaupun demikian kesungguhan mereka sangat baik.

Pada masa ini pula perkembangan pengadaan buku perpustakaan sudah cukup memadai, karena bertepatan pada kepempimpinan PLH. Drs. Dedi Supriadi, SLB-A Pembina Tingkat Nasional mendapat bantuan dari pemerintah tentang alat-alat pencetak huruf braille yang sangat memadai hasil kerjasama pemerintah indonesia dengan pihak Norwegia. sehingga pada masa ini pula kebutuhan buku untuk diperpustakaan bisa tersedia lengkap.

f. Periode Tahun 2002-2008

pelayanan belum optimal karena beliau merangkap sebagai guru yang tugasnya pun cukup berat semua dilakukannya secara sukarela dan penuh pengabdian.

Tahun 2005, sekembalinya Drs. Dedi Supriadi, M.Pd, selesai mengikuti pendidikan, pengelolaan perpustakaan diserahkan kembali kepadanya. Seiring dengan berjalannya waktu penataan pun terus dilakukan dan pengadministrasian buku, layanan peminjaman pun cukup tertib dan buku-buku tertata dengan baik disesuaikan dengan kebutuhan siswa, serta memudahkan siswa dalam mencari buku yang dibutuhkan.

Pada tahun 2007 berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Tim Badan Akreditasi Nasional, fasilitas pendukung pembelajaran “perpustakaan braille SLB-A PTN” dinilai “Sangat Baik”. Hal ini terlihat dari cara pengelolaan maupun dalam pengadministrasiannya.

Selanjutnya masih dalam masa kepemimpinan Dra. Kartini, M.Phil. SNE (Kepala SLB-A PTN) periode 2002 hingga 2008, perpustakaan braille SLB-A PTN mendapat tambahan ruang baru, namun kondisi ruang-ruang lainnya sudah memprihatinkan sepertinya tidak nyaman lagi untuk dijadikan sebagai ruang baca yang nyaman, sehingga buku-buku yang ada dipadatkan ke dalam ruang bangunan baru. Pada masa ini pengelolaan perpustakaan mengalami perkembangan cukup baik.

g. Periode Tahun 2009 sampai sekarang

perpustakaan braille dipindahkan kembali ke gedung utama sekolah berada di lingkungan kelas belajar siswa-siswi. Sedangkan yang semula perpustakaan digunakan untuk kegiatan pendidikan di kelas bagi murid tunanetra ganda (MDVI). Dengan kepindahan perpustakaan ini tentunya perlu penataan ulang dan sangat selektif mengingat ruangan yang ada sekarang sangat tidak memadai karena ruang tersebut hanya berukuran luas 96 m2, sehingga jumlah banyak judul buku yang ada tidak terakomodasi semua di dalam rak.

Pengelolaan perpustakaan saat ini mengalami penurunan, baik dalam hal pemberian layanan peminjaman kepada murid/juga guru, pengadministrasian buku, pengklasifikasian, penempatan buku, hal ini disebabkan tidak adanya tenaga khusus yang bertugas, saat ini petugas pengelola perpustakaan (Bapak Drs. Dedi Supriadi, M.Pd) juga merangkap sebagai guru kelas di kelas khusus tunanetra ganda. Sehingga dengan demikian pengelolaan secara keseluruhan perpustakaan kurang maksimal.

2. Fasilitas Perpustakaan SLB-A PTN

Layanan perpustakaan menggunakan sistem layanan terbuka. Jadi siswa dapat meminjam dan langsung mengambil buku yang dibutuhkan, pengelola perpustakaan hanya menunjukan letaknya, atau bisa mengambil sendiri karena masing-masing siswa sudah dibekali pendidikan pemakai sebelum mengunakan bahan bacaan yang ada di perpustakaan.

Karena perpustakaan dijadikan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, maka dari itu kebanyakan siswa yang meminjam buku adalah buku pelajaran. Waktu untuk peminjaman tidak ditentukan bahkan ada sampai 1 semester (6 bulan), itu dilakukan agar siswa dapat belajar dengan tenang tanpa harus dikejar-kejar waktu dan juga karena siswa tunanetra membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami bacaan ataupun gambar yang tersedia di bandingkan dengan orang awas.

Fasilitas perpustakaan yang disediakan untuk membantu siswa dalam mendapatkan informasi, yaitu fasilitas komputer yang dilengkapi screen reader

Siswa tunanetra sudah sejak dini dikenalkan dengan komputer dan cara mengakses internet. Sekarang tidak hanya anak awas yang bisa mengakses internet, tunanetra juga bisa yaitu dengan menggunakan komputer yang ditambahkan software yang merubah tampilan visual menjadi audio. Namanya speech synthesizer. Dengan teknologi ini, komputer bisa “membacakan” setiap tombol yang ditekan. Termasuk tombol fungsi, tanda baca, pendek kata semuanya. Itu dilakukan agar siswa tidak ketinggalan informasi karena gagap teknologi walaupun dengan penuh keterbatasan.

Koleksi yang tersedia terdiri dari buku pelajaran, buku agama, majalah, karya umum, buku fiksi, semua koleksi ada yang berbentuk Braille dan ada juga yang berbentuk awas. Kebetulan SLB-A PTN Jakarta menyediakan mesin pembuat buku Braille, hal itu dilakukan agar dapat memudahkan perpustakaan dalam mendapatkan koleksi yang dibutuhkan.

Pengadaan koleksi buku perpustakaan, untuk bahan ajar berdasarkan permintaan guru sesuai dengan bidang mata pelajaran yang akan digunakan masing-masing, sedangkan untuk buku-buku tertentu (ceritera, tentang kebijakan, dll) dilakukan tanpa mekanisme jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.

Pendidikan dan pelatihan perpustakaan atau informasi bagi siswa baru dilakukan setiap yang bersangkutan berkunjung ke perpustakaan, bagaimana cara mencari buku dan dikenalkan satu persatu.

65

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang hasil-hasil penelitian yang telah di lakukan di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Nasional Jakarta, baik itu dari hasil pengamatan penulis (observasi), hasil wawancara dengan petugas perpustakaan dan kepala sekolah, dan yang terakhir dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada semua siswa/i SMLB kelas 1,2 dan 3. Adapun lebih lengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

A. Observasi

Metode yang pertama adalah Pengamatan lapangan (Observasi) dilakukan di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa dengan menggunakan peninjauan secara langsung dalam waktu satu minggu. Observasi dilaksanakan dengan cara melihat keadaan perpustakaan dari semua sisi yang dillakukan secara keseluruhan mulai dari ruangan dan semua aktivitas yang terjadi di perpustakaan. Dari pengamatan yang telah penulis lakukan, tidak banyak data yang penulis peroleh karena tidak banyak juga aktivitas yang terjadi di perpustakaan.

menyurutkan semangat pengelola perpustakaan untuk menjadikan perpustakaan Sekolah Luar Biasa Pembina menjadi benar-benar pembina bagi perpustakaan Sekolah Luar Biasa lainnya.

B. Wawancara

Metode yang kedua adalah dengan menggunakan metode wawancara.Wawancara dilakukan dengan menggunakan dua nara sumber yaitu dari pihak perpustakaan dan pihak sekolah, dari pihak perpustakaan adalah pengelola perpustakaan dan dari pihak sekolah adalah kepala sekolah. Tujuan diadakannya wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana peranan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi, dan upaya-upaya apasaja yang telah dilakukan untuk mewujudkannya. Berikut adalah kesimpulan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, pengolahannya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.