KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN

IDHA FARIDA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Persepsi Petani terhadap Kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian tesis saya

Bogor, Januari 2012

Serang District has approximately 60 % of the population as small-holder farmers. This condition has a great potential for agricultural development. Up to now, farmers in some areas find limited access to extension services. This is due to lack number of extension workers and quality of agricultural extension workers that are needed by the farmers. The Act No. 16/2006 about System of Extension in Agriculture, Fishery, and Forestry states that the competency of extension workers is important

The objectives of the research were: (i) to describe the farmer’s perception on the extension worker competence, and (ii) to describe the relationship between the personal and farming characteristics and quality of extension activities with their perception about the competence of extension worker. This research was conducted with the survey methods and observations in the two Pontang subdistrict, including Pulokencana dan Sukanegara. The 60 farmer samples were randomly selected as respondents. The data were analyzed through Spearman rank correlation test.

.

The result showed a correlation between participation in training were significantly correlated with the perception of the competence of extension worker. There was also a significant correlation between the perception of extension activity quality (intensity, materials, and methods) with the farmer’s perceptionsof the competence of extension worker

RINGKASAN

IDHA FARIDA. 2011. “Persepsi Petani terhadap Kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten”. Di bawah bimbingan SITI AMANAH DAN PRABOWO TJITROPRANOTO.

Salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang usaha sektor pertaniannya berpeluang dan potensial untuk dikembangkan adalah Kabupaten Serang. Kabupaten Serang dengan sekitar 60 persen penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian mempunyai potensi besar untuk pengembangan pertanian. Sayangnya, jumlah penyuluh pertanian (PPL) masih jauh dari ideal. Jumlah desa di Kabupaten ini ada 314 desa, jumlah PPL PNS ada 68 orang dan penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 103 orang, sehingga totalnya berjumlah 171 orang. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), setiap desa harus mempunyai penyuluh pertanian paling tidak satu orang penyuluh. Peningkatan kompetensi penyuluh saat ini juga dirasakan belum efektif berjalan. Kegiatan penyuluhan lebih banyak pada proses pelayanan, bukan mendidik petani agar mampu mengambil keputusan sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik pribadi dan karakteristik usahatani petani, (2) menganalisis persepsi petani tentang kualitas penyuluhan pertanian, (3) menganalisis persepsi petani tentang kompetensi PPL, dan (4) menganalisis hubungan antara karakteristik pribadi dan usahatani petani serta kualitas penyuluhan dengan persepsi petani tentang kompetensi PPL.

Penelitian dilaksanakan dengan metode survei di Desa Pulokencana dan Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Kegiatan lapang dilaksanakan mulai Maret 2011 sampai dengan Juni 2011. Populasi penelitian adalah seluruh petani anggota kelompok tani di Wilayah Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang (729 orang). Sebesar 80 persen dari populasi tersebut merupakan petani-peternak kecil (583 orang). Dari sejumlah petani-peternak kecil tersebut diambil sekitar 10 persen sebagai responden sampel (60 orang, terdiri atas 30 petani di Desa Pulo Kencana dan 30 petani-peternak di Desa Sukanegara). Data dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Korelasi Rank Spearman digunakan untuk melihat hubungan beberapa faktor yakni karakteristik pribadi petani, karakteristik usahatani, dan kualitas penyuluhan dengan persepsi petani terhadap kompetensi PPL.

dan aksesibilitas yang rendah terhadap pasar sebesar 100 persen. Persepsi responden terhadap kualitas penyuluhan yang diberikan oleh PPL sebagian besar masih rendah yakni sebesar 51,7 persen untuk intensitas penyuluhan, sebesar 50 persen untuk materi penyuluhan, dan sebesar 60 persen untuk metode penyuluhan.

Persepsi responden terhadap kompetensi PPL termasuk ke dalam kategori sedang, yakni masing-masing kompetensi kepribadian PPL sebesar 50 persen, kompetensi andragogik PPL sebesar 61,7 persen, kompetensi profesional PPL sebesar 58,3 persen, dan kompetensi sosial PPL sebesar 56,7 persen, sehingga keempat kompetensi ini perlu dioptimalkan oleh PPL lebih baik lagi.

Karakteristik pribadi responden yakni kesertaan dalam pelatihan usahatani menentukan persepsinya terhadap kompetensi PPL. Semakin tinggi kesertaannya dalam pelatihan usahatani, semakin baik persepsinya terhadap kompetensi PPL.

Secara umum pada kedua desa, karakteristik usahatani responden tidak menentukan persepsinya terhadap kompetensi PPL. Namun, petani dengan status lahan pemilik-penyewa memiliki persepsi yang baik terhadap kompetensi profesional dan sosial PPL. Begitu pula dengan petani yang memiliki akses yang tinggi terhadap lembaga keuangan memiliki persepsi yang baik terhadap kompetensi PPL.

Persepsi responden terhadap kualitas penyuluhan baik intensitas, materi, maupun metode penyuluhan menentukan persepsinya terhadap kompetensi PPL. Semakin baik persepsi responden terhadap intensitas, materi, maupun metode penyuluhan, semakin baik persepsinya terhadap kompetensi PPL.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2012 Hak cipta dilindungi Undang-undang

(1) Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

(a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

(b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN

IDHA FARIDA

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Provinsi Banten Nama : Idha Farida

NIM : I351080041

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc

Ketua Anggota

Dr. Prabowo Tjitropranoto, M.Sc

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc Dr. Ir. Dahrul Syah, Msc.Agr

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul “Persepsi Petani terhadap Kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten” yang dilaksanakan sejak Maret sampai dengan Juni 2011 ini berhasil diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc. dan Bapak Dr. Prabowo Tjitropranoto, M.Sc. selaku komisi pembimbing atas arahan dan wawasan yang diberikan, serta Prof. Dr. Pang S. Asngari, M.Ed. atas kesediaannya sebagai penguji luar komisi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Lukman Hakim dari Balai Penyuluhan Pertanian Pontang, Kabupaten Serang beserta stafnya, dan seluruh anggota kelompok tani di Desa Pulokencana dan Desa Sukanegara yang bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang diperlukan. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB beserta staf, yang telah memberikan kesempatan studi, serta telah memberikan beasiswa, seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pembangunan angkatan 2008 dan 2009 serta rekan-rekan FMIPA Universitas Terbuka atas bantuan dan motivasinya.

Terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Bapak H.Umardani dan Ibu Hj.Nasroh, kepada suami tercinta, Achmad, S.Si.T. dan

anak-anakku tersayang, Fawwaz Ghifari A., Haura Syaima A., dan Nabil Qeis A. atas pengertian, dukungan dan doanya yang begitu besar diberikan selama penulis menjalankan studi hingga menyelesaikan tugas belajar pada Program Pascasarjana IPB.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan tesis ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Amiin.

Bogor, Januari 2012

Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 7 Oktober 1981 dari Bapak H. Umardani dan Ibu Hj. Nasroh. Penulis merupakan putri kedua dari empat bersaudara.

Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN Kejaksaan Agung Ciputat, pendidikan SLTP di SMPN Cirendeu, dan pendidikan SLTA di SMU Dharma Karya UT, lulus tahun 1999. Pada tahun yang sama penulis masuk ke Perguruan Tinggi di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Kesempatan untuk melanjutkan studi ke Program Magister pada Sekolah Pascasarjana IPB diperoleh tahun 2008. Beasiswa pendidikan diperoleh dari BPPS melalui IPB.

Halaman

DAFTAR TABEL ... i

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DARTAR LAMPIRAN ... xviii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Masalah Penelitian ... 4

Tujuan Penelitian ... 6

Manfaat Penelitian ... 6

TINJAUAN PUSTAKA ... 7

Pengertian Penyuluhan Pertanian ... 7

Peran Penyuluh Pertanian ... 8

Konsep Persepsi ... 14

Kompetensi Penyuluh Pertanian ... 17

KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS... 23

Kerangka Berfikir ... 23

Hipotesis Penelitian ... 25

METODE PENELITIAN ... 26

Lokasi dan Waktu Penelitian ... 26

Populasi dan Sampel ... 26

Rancangan Penelitian ... 26

Data dan Instrumentasi ... 27

Validitas dan Realibilitas Instrumen ... 28

Pengumpulan Data ... 29

Analisis Data ... 30

Definisi Operasional ... 31

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

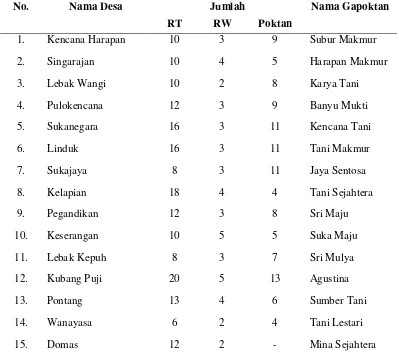

Gambaran Umum Wilayah Penelitian ... 36

Kondisi Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Pontang ... 43

Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Pontang ... 45

Pemberdayaan Petani melalui Kegiatan Pertanian di Kecamatan Pontang ... 46

Karakteristik Kelompok Tani di Kecamatan Pontang ... 50

Karakteristik Pribadi Responden ... 54

Karakteristik Usahatani Responden ... 59

Persepsi Responden terhadap Kualitas Penyuluhan ... 68

terhadap Kompetensi PPL ... 86

Hubungan Karakteristik Usahatani Responden dengan Persepsi Responden terhadap Kompetensi PPL ... 89

Hubungan Kualitas Penyuluhan dengan Persepsi Responden terhadap Kompetensi PPL ... 94

KESIMPULAN DAN SARAN ... 100

Kesimpulan ... 100

Saran ... 101

DAFTAR PUSTAKA ... 102

Halaman

1 Hasil uji coba kesahihan dan keterandalan instrumen (n=20) ... 29

2 Variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran karakteristik pribadi petani ... 31

3 Variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran karakteristik usahatani petani ... 32

4 Variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran kualitas penyuluhan ... 33

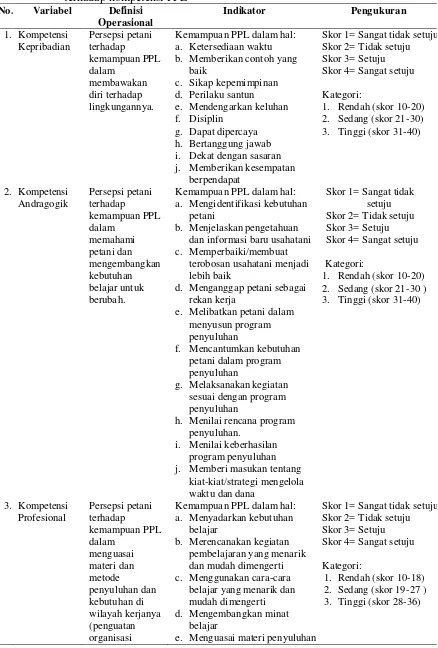

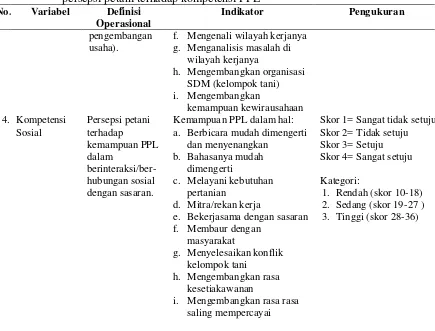

5 Variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran persepsi petani terhadap kompetensi PPL ... 34

6 Nama desa, jumlah RT/RW, jumlah kelompok tani, dan nama gapoktan di Kecamatan Pontang ... 37

7 Pola penggunaan lahan di Kecamatan Pontang... 38

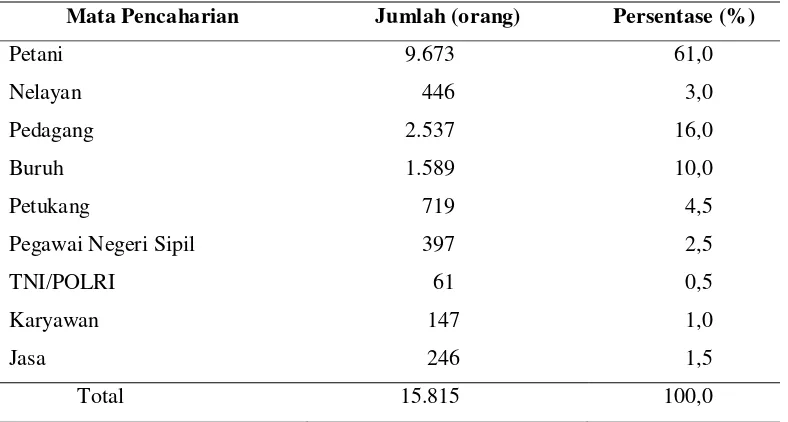

8 Sebaran penduduk berdasarkan mata pencaharian ... 39

9 Sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ... 39

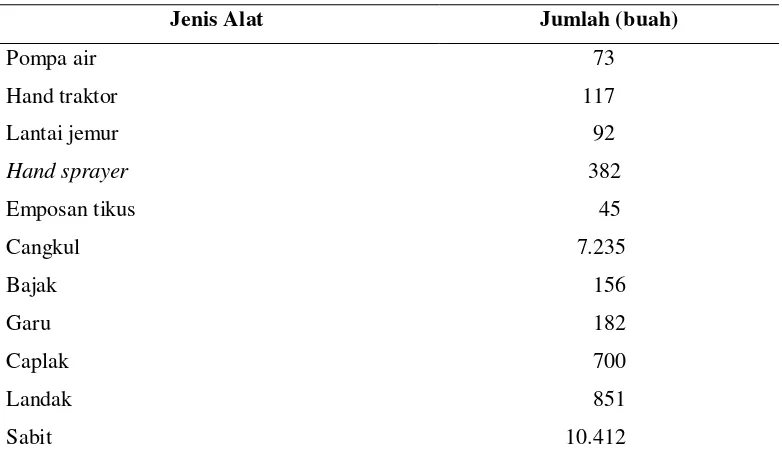

10 Sebaran jumlah alat dan mesin pertanian... 40

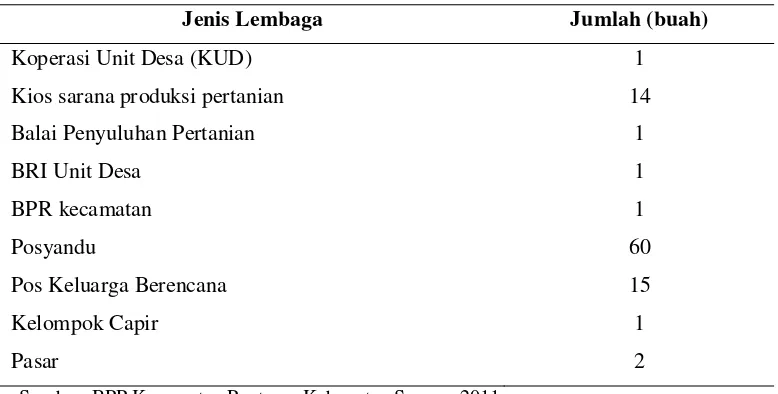

11 Kelembagaan penunjang kelembagaan pertanian ... 41

12 Segmen pasar di Kecamatan Pontang ... 42

13 Nama, tingkat pendidikan/tahun lulus, mulai bekerja, status dan jabatan PLL di Kecamatan Pontang ... 43

14 Program kegiatan penyuluhan pertanian di UPT BPP Kecamatan Pontang tahun 2011 ... 46

15 Nama kelompok tani, ketua dan jumlah anggota di Desa Pulokencana .... 51

16 Nama kelompok tani, kontak tani dan jumlah anggota di Desa Sukanegara ... 54

17 Sebaran responden berdasarkan umur ... 55

21 Sebaran responden berdasarkan luas lahan ... 61

22 Sebaran responden berdasarkan status kepemilikan lahan ... 62

23 Sebaran responden berdasarkan aksesibilitas lembaga keuangan ... 63

24 Sebaran responden berdasarkan aksesibilitas saprodi ... 66

25 Sebaran responden berdasarkan aksesibilitas pasar ... 67

26 Sebaran responden berdasarkan persepsinya terhadap intensitas penyuluhan ... 69

27 Sebaran responden berdasarkan persepsinya terhadap materi penyuluhan ... 71

28 Sebaran responden berdasarkan persepsinya terhadap metode penyuluhan ... 73

29 Sebaran responden berdasarkan persepsinya terhadap kompetensi kepribadian PPL ... 76

30 Sebaran responden berdasarkan persepsinya terhadap kompetensi andragogik PPL ... 78

31 Sebaran responden berdasarkan persepsinya terhadap kompetensi profesional PPL ... 80

32 Sebaran responden berdasarkan persepsinya terhadap kompetensi sosial PPL ... 82

33 Hasil uji Mann-Whitney U-Test terhadap karakteristik pribadi petani ... 83

34 Hasil uji Mann-Whitney U-Test terhadap karakteristik usahatani ... 84

35 Hasil uji Mann-Whitney U-Test terhadap kualitas penyuluhan ... 85

36 Hasil uji Mann-Whitney U-Test terhadap kompetensi PPL ... 85

37 Hubungan karakteristik pribadi responden (X1) dengan persepsi responden terhadap kompetensi PPL (Y) per desa... 86

40 Hubungan karakteristik usahatani responden (X2) dengan persepsi

responden terhadap kompetensi PPL (Y) dari dua desa ... 90 41 Hubungan kualitas penyuluhan (X3) dengan persepsi responden terhadap

kompetensi PPL (Y) per desa ... 94 42 Hubungan kualitas penyuluhan (X3) dengan persepsi responden terhadap

Halaman

1 Kerangka Berpikir Persepsi Petani terhadap Kompetensi Penyuluh

Pertanian Lapangan ... 25 2 Hubungan Tingkat Adopsi dengan Pendekatan dan Penggunaan Metoda

Halaman

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agenda revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan pertanian yang dicanangkan pada tahun 2005 merupakan salah satu langkah mewujudkan tujuan pembangunan yaitu mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan, yang difokuskan pada penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis. Program ini berupaya memperbaiki sistem dan kinerja penyuluhan pertanian yang semenjak akhir 1990-an sangat menurun kondisinya.

Salah satu tonggak untuk pelaksanaan revitalisasi ini adalah telah keluarnya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No. 16 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006. Dalam Undang-undang (UU) ini disebutkan bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu ikut berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. UU ini merupakan satu titik awal dalam pemberdayaan para petani melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan para penyuluh pertanian PNS, swasta, dan penyuluh pertanian swadaya.

menyebabkan penyuluhan pertanian menjadi mandeg atau bahkan mundur. Ruang lingkup tugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) mengalami pergeseran dari konsep penyuluh polivalen menjadi penyuluh yang secara spesifik hanya menangani satu aspek (subsektor). Demikian pula dengan penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), terspesialisasi berdasarkan sektoral, yaitu: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Menurut Mardikanto (2010b), di dalam perjalanan sejarah, sistem kerja LAKU tersebut tidak berlangsung seperti awal-awal kegiatan, terlebih setelah terjadi perubahan administrasi penyuluhan/pemberdayaan masyarakat sejak awal 1990-an, yang diikuti dengan “lepasnya” administrasi pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah (kabupaten, kecamatan, dan desa) dari keterkaitannya dengan tugas-tugas dinas-dinas lingkup Pertanian. Lemahnya pemberdayaan masyarakat seperti itu, diperparah lagi dengan semakin lebarnya kesenjangan pemberdayaan masyarakat dengan sumber informasi/inovasi yang lain, terutama yang dilakukan melalui media massa dan kegiatan perguruan tinggi, sehingga yang terjadi, tidak sekedar ketertinggalan penyuluh/fasilitator di bidang ilmu dan teknologi, tetapi juga semakin menurunnya penghargaan masyarakat terhadap kinerja penyuluh/fasilitator dan program-program pemberdayaan masayarakat.

Dijelaskan Taryoto et al. (2001) dengan dikeluarkannya SKB Mendagri-Mentan Nomor 65 Tahun 1991 tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dari segi kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dalam penyuluhan pertanian. Perubahan ini tidak diantisipasi dalam hal kesiapan daerah (terutama Pemda Tk.II) terutama dalam penyediaan dana untuk operasional dan juga kurang jelasnya petunjuk pelaksanaan bagi pihak-pihak terkait.

pengembangan program penyuluhan pertanian. Di samping itu, proses pembentukan kelompok tani yang umumnya dibentuk dari atas banyak terbukti menyebabkan kelompok menjadi kurang berfungsi.

Namun, sehubungan dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 maka terdapat peluang yang baik bagi sistem penyuluhan pertanian untuk berkembang. Era otonomi daerah saat ini merupakan era yang kondusif dalam perkembangan penyuluhan pertanian di masa depan, sehingga penyuluhan pertanian dapat lebih efisien dan dapat lebih demokratis. Terkait dengan pembangunan pertanian di Indonesia, otonomi daerah menurut Sumardjo (2000) akan membawa dampak desentralisasi dalam banyak hal, termasuk dalam penyuluhan pertanian. Adanya potensi-potensi di daerah yang bisa menjalankan fungsi penyuluhan pertanian harus diperhitungkan dan dimanfaatkan perguruan tinggi, LSM, organisasi bisnis, industri, media masa, dan lain-lain.

Menurut Slamet (2003a), program penyuluhan pembangunan yang efektif dan efisien dapat dikembangkan oleh tenaga-tenaga profesional di bidang penyuluhan pembangunan. Hal ini hanya memungkinkan apabila program penyuluhan diwadahi oleh sistem kelembagaan penyuluhan yang jelas dan pelaksanaannya didukung oleh tenaga-tenaga yang kompeten di bidang penyuluhan. Peningkatan kompetensi penyuluhan dalam pembangunan pertanian, bisa dikondisikan melalui berbagai upaya seperti: (1) meningkatkan efektivitas pelatihan bagi penyuluh, (2) meningkatkan pengembangan diri penyuluh melalui peningkatan kemandirian belajar dan pengembangan karir penyuluh, (3) meningkatkan dukungan terhadap penyelenggaraan penyuluhan seperti dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pendanaan penyuluh, dukungan peran kelembagaan, dukungan teknologi dan sarana penyuluhan, pola kepemimpinan yang berpihak petani dan (4) memotivasi pribadi penyuluh untuk selalu meningkatkan prestasi kerja (kinerja penyuluh) dan mengikuti perubahan lingkungan strategis yang ada.

wujud dari upaya pencapaian program revitalisasi penyuluhan pertanian, dengan mentargetkan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) sebesar 2 juta ton beras. Revitalisasi penyuluhan pertanian ini didukung oleh UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat besar untuk dikembangkan. Menurut data BPS Banten (2011), produksi padi Banten tahun 2010 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu naik 10,76 persen dibandingkan tahun 2009. Peningkatan produksi padi ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan luas panen padi yang signifikan baik untuk padi sawah maupun padi ladang. Luas panen padi sawah tahun 2010 meningkat 35,23 ribu hektar (dari 332.776 hektar pada tahun 2009 dan 368.009 hektar pada tahun 2010) atau naik 10,59 persen, sedangkan luas panen padi ladang meningkat 5,04 ribu hektar (dari 33.362 hektar pada tahun 2009 dan 38.402 hektar pada tahun 2010) atau naik 15,11 persen dibandingkan luas panen tahun 2009.

Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani. Para petani di Banten secara kontinyu dan bergantian terus dilatih cara bertanam yang baik melalui Sekolah Lapang Pengelola Tanaman Terpadu (SL-PTT) pada tahun 2010 sudah dilatih sekitar 2.500 kelompok tani. Tahun 2011, direncanakan dilatih petani lain dengan mengandalkan 1.025 petugas penyuluh lapangan (PPL), pengamatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (PPOPT), pengamat benih tanaman (PBT) dan peneliti (Kompasiana, 2011).

Masalah Penelitian

Berdasarkan data Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) Serang (2008) yang saat ini menjadi Balai Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) Serang, pembangunan pertanian di Kabupaten Serang merupakan salah satu sektor andalan di samping industri, perdagangan dan jasa. Sektor pertanian menyerap 36 persen tenaga kerja dari jumlah tenaga kerja di Kabupaten Serang. Dari luas wilayah 170.166 ha, lahan sawah memiliki luas 53.148 ha (sawah irigasi 34. 728 ha dan tadah hujan 18.420 ha) dan lahan kering 73.524 ha (pangan 25.605 ha, perkebunan 38.070 ha, hutan 5.035 ha dan lainnya 4.814 ha). Berdasarkan hasil analisis, komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Serang adalah padi, dengan produktivitas 4,98 ton/ha.

Kabupaten Serang dengan sekitar 60 persen penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian mempunyai potensi besar untuk pengembangan pertanian. Potensi lahannya pun ada. Sayangnya, jumlah penyuluh pertanian masih jauh dari ideal. Jumlah desa di Kabupaten ini ada 314 desa, jumlah PPL PNS ada 68 orang dan Penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 103 orang, sehingga totalnya ada 171 orang. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 setiap desa harus mempunyai penyuluh pertanian paling tidak satu orang penyuluh. Oleh karena itu, jumlah penyuluh di Kabupaten Serang memang masih sangat kurang. Peningkatan kompetensi penyuluh saat ini juga dirasakan belum efektif berjalan. Menurut Putra (2005), permasalahan penyuluhan saat ini adalah kegiatan penyuluhan lebih banyak pada proses pelayanan bukan mendidik petani agar mampu mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, tantangan penyuluhan saat ini semakin besar.

Penyelenggara program penyuluhan di Kabupaten Serang adalah BPKP Serang melalui instansi BPP di setiap kecamatan serta bekerja sama dengan penyuluh teknis dari BPTP Banten. Dengan tingginya potensi pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Serang dan terkenal sebagai lumbung padi di Provinsi Banten tersebut, maka akan sangat menarik melihat tingkat persepsi petani terhadap kompetensi PPL khususnya di tingkat kecamatan atau BPP.

(3) Bagaimana persepsi petani tentang kompetensi PPL?

(4) Sejauhmana hubungan antara karakteristik pribadi dan usahatani petani serta kualitas penyuluhan pertanian dengan persepsi petani terhadap kompetensi PPL?

Tujuan Penelitian Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

(1) Mendeskripsikan karakteristik pribadi dan karakteristik usahatani petani. (2) Menganalisis persepsi petani tentang kualitas penyuluhan pertanian. (3) Menganalisis persepsi petani tentang kompetensi PPL.

(4) Menganalisis hubungan antara karakteristik pribadi dan usahatani petani serta kualitas penyuluhan dengan persepsi petani terhadap kompetensi PPL.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan para praktisi yang berhubungan dengan pengembangan kelompok tani sebagai media pemberdayaan petani. Adapun manfaat khusus yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengembangan kelompok tani dan juga dapat mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. (2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Penyuluhan Pertanian

Istilah penyuluhan telah dikenal secara luas dan diterima oleh mereka yang bekerja di dalam organisasi pemberi jasa penyuluhan, tetapi tidak demikian halnya bagi masyarakat luas. Menurut van den Ban dan Hawkins (1999) istilah penyuluhan dalam bahasa Belanda digunakan kata voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Istilah ini digunakan pada masa kolonial bagi negara-negara jajahan Belanda, walaupun sebenarnya penyuluhan diperlukan oleh kedua belah pihak. Namun, Jahi (Mardikanto, 1993) menyebutkan istilah penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata “Extension” yang dipakai secara meluas di banyak kalangan. Extension

itu sendiri, dalam bahasa aslinya dapat diartikan sebagai perluasan atau penyebarluasan. Proses penyebarluasan yang dimaksud adalah proses peyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusahatani demi tercapainya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakat yang diupayakan melalui kegiatan pembangunan pertanian.

Leagens (Lestari et al., 2000) mengkonseptualkan pendidikan penyuluhan sebagai ilmu terapan yang isinya berasal dari penelitian, pengalaman yang dikomulasikan, dan prinsip-prinsip yang sesuai yang diangkat dari ilmu yang berhubungan dengan perilaku dan disintesakan dengan teknologi dalam bentuk filosogi, prinsip, isi, dan metode yang difokuskan pada masalah pendidikan luar sekolah baik bagi dewasa maupun anak-anak.

Tujuan yang sebenarnya dari penyuluhan pertanian adalah terjadinya pe-rubahan perilaku sasarannya. Sejalan dengan hal ini Syahyuti et al. (1999) menyebutkan tujuan yang ingin dicapai penyuluhan pertanian adalah mengembangkan kemampuan petani secara bertahap agar memiliki tingkat pengetahuan yang semakin meningkat, perbendaharaan informasi yang memadai dan kemampuan mengaplikasikan teknologi yang dibutuhkan sehingga akhirnya mampu memecahkan masalah serta mengambil keputusan yang terbaik untuk usahataninya. Jadi, penyuluhan pertanian bukan sekedar menyampaikan informasi kepada petani lalu berhenti, tetapi berlanjut sampai pada dampaknya yang ada efek perbaikan langsung yang menguntungkan.

Fungsi sistem penyuluhan menurut UU No. 16 Tahun 2006 adalah: (1) Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;

(2) Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;

(3) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;

(4) Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan; (5) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang

dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;

(6) Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi dan lingkungan; dan

(7) Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan khutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Peran Penyuluh Pertanian

negeri sipil yang disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan; (2) Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan; dan (3) Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Petani mempunyai harapan dari cara penyuluh membantunya, tetapi atasan dari agen penyuluhan itu juga mengharapkan peranannya. Dengan demikian, posisi agen penyuluhan berada di tengah-tengah dan akan mengalami kesulitan jika terjadi pertentangan antara kedua kelompok ini (van den Ban dan Hawkins, 1999).

Menurut Rogers (1995), terdapat tujuh peran agen pembaruan dalam proses pengenalan inovasi kepada klien yaitu:

pembaruan dituntut untuk membantu kliennya dengan menyediakan informasi yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien.

(2) Menciptakan suatu hubungan yang memungkinkan adanya pertukaran informasi. Dalam melakukan kegiatan penyuluhan, agen pembaruan harus menciptakan hubungan yang akrab dengan klien. Keakraban dapat diciptakan agen pembaruan dengan menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya, jujur, memiliki empati yang tinggi terhadap klien, serta saling bertukar informasi dan pengalaman dengan klien. Untuk dapat melakukan penyuluhan dengan baik maka seorang agen pembaruan harus dapat diterima secara fisik dan sosial oleh klien sebelum dia menyampaikan inovasi.

(3) Mendiagnosis permasalahan. Dengan keakraban yang sudah terjalin maka seorang agen pembaruan diharapkan dapat mendiagnosis permasalahan yang ada. Dalam mendiagnosis permasalahan yang ada, agen pembaruan harus melihatnya dari sudut pandang klien sehingga permasalahan yang dapat ditangkap oleh agen pembaruan benar-benar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu maka diperlukan empati yang tinggi dari seorang agen pembaruan.

(4) Menumbuhkan motivasi untuk berubah pada diri klien. Setelah permasalahan dapat digali maka agen pembaruan harus berusaha untuk membangkitkan motivasi klien untuk melakukan perubahan dan mendorong klien untuk menaruh perhatian pada inovasi yang dibawa agen pembaruan.

perorangan maupun kelompok, membantu klien belajar dari pengalaman dan uji coba, dan mendorong klien untuk saling bertukar informasi.

(6) Menjaga keberlangsungan proses adopsi dan menghindakan adanya penghentian proses adopsi. Selanjutnya agen pembaruan harus mampu mendorong klien untuk menerima inovasi tersebut dan menjaga agar klien semakin yakin dengan penerapan inovasi tersebut dapat membantunya memecahkan persoalan hidupnya. Pada tahap ini agen pembaruan harus terus memberikan informasi yang dapat lebih meyakinkan klien. Informasi yang diberikan juga harus dapat mencegah klien membatalkan keinginannya menerapkan inovasi yang dibawa agen pembaruan.

(7) Mencapai hubungan terminal. Tujuan akhir seorang agen pembaruan adalah adanya perilaku ”mempengaruhi diri sendiri” pada diri klien. Agen pembaruan berusaha untuk menjadikan klien mampu menjadikan dirinya sebagai agen pembaruan paling tidak untuk dirinya sendiri sehingga klien dapat mengenali kebutuhannya dan mampu memilih inovasi-inovasi yang paling tepat dengan kebutuhannya tersebut. Pada tahap ini agen pembaruan memutuskan hubungannya dengan klien, maksudnya adalah agen pembaruan menyudahi tugasnya untuk menyampaikan suatu inovasi kepada klien hingga klien mampu mandiri. Agen pembaruan dapat melanjutkan tugasnya di tempat lain dengan inovasi yang sama atau tetap di tempat yang sama dengan membawa inovasi lainnya.

Hubeis et al. (1998) mengungkapkan bahwa peran penyuluhan di dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dapat optimal apabila didukung oleh kelembagaan penyuluhan yang holistik, independen, dan otonom. Kelembagaan penyuluhan harus memberi kebebasan kepada penyuluh pertanian untuk tidak hanya melaksanakan tugas karena status kepegawaiannya sebagai penyuluh. Penyuluh pertanian memerlukan kelembagaan yang tidak mengharuskan mereka untuk mengembangkan penyuluhan dan membina petani pada arah tujuan tertentu.

(1) Katalis, penyuluh pembangunan (agen perubahan) sangat diperlukan untuk mengatasi kebekuan dengan cara mendorong timbulnya perasaan ketidakpuasan di masyarakat mengenai hasil pembangunan yang sudah ada. Ketidakpuasan ini akan membantu mereka untuk melihat sesuatu permasalahan dalam pembangunan dengan lebih serius;

(2) Penemu solusi, peranan penyuluh pembangunan dalam menyebarluaskan gagasan pembangunan merupakan hal yang mendominasi kelancaran operasional pembangunan sebelum diterapka n di masyarakat;

(3) Pendamping, seorang penyuluh pembangunan dapat memainkan fungsinya sebagai seorang pendamping khalayak sasaran pembangunan dalam mensolusi masalah dengan cara sebagai berikut:

(a) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara mengenali dan mendefinisikan keperluan mereka,

(b) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara mendiagnosa masalah dan menetapkan tujuan perubahan yang ingin dicapainya,

(c) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara memperoleh sumber-sumber informasi, sarana, dan prasarana pembangunan yang diperlukan,

(d) Membantu khalayak sasaran pembangunan tentang cara-cara memilih dan mengkreasi suatu solusi permasalahan yang disesuaikan dengan kondisi khalayak yang bersangkutan, dan

(e) Membantu khalayak sasaran pembangunan dalam memodifikasi dan menempatkan solusi-solusi, serta

(f) Membantu khalayak sasaran pembangunan dalam mengevaluasi kemanfaatan suatu solusi dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep: 29/MEN/III/2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian, dirumuskan fungsi dan peran penyuluh pertanian dalam sistem penyuluhan pertanian, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha; (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan; (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha; (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan (7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, menuntut adanya peningkatan kompetensi penyuluh pertanian untuk mewujudkan penyuluh pertanian yang profesional.

Menurut UU No. 16 Tahun 2006, penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya. Pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Konsep Persepsi

Menurut Leavit (1978), persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Persepsi terkait erat dengan masalah sikap, karena persepsi merupakan komponen kognitif sikap. Dalam psikologi sosial, sikap diartikan sebagai derajat atau tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian seseorang terhadap objek tertentu. Kesesuaian atau ketidaksesuaian ini dinyatakan dalam skala yang menunjukkan sangat setuju atau sangat tidak setuju terhadap objek sikap (Mar’at, 1981).

Menurut Asngari (1984), persepsi orang dipengaruhi oleh pandangan seseorang pada suatu keadaan, fakta, atau tindakan. Terdapat tiga mekanisme pembentukan persepsi, yaitu: selectivity, closure, interpretation. Informasi yang sampai kepada seseorang menyebabkan individu yang bersangkutan membentuk persepsi, dimulai dengan pemilihan atau menyaringnya, kemudian informasi yang masuk tersebut disusun menjadi kesatuan yang bermakna, dan akhirnya terjadilah interpretasi mengenai fakta keseluruhan informasi.

dan memori. Persepsi, seperti juga sensasi, ditentukan oleh faktor personal dan situasional.

Tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut (Sobur, 2003):

(1) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.

(2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

(3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

Proses persepsi seseorang dikemukakan oleh Pareek (Sobur, 2003) adalah: (1) Proses menerima rangsangan. Proses pertama dalam persepsi ialah menerima

rangsangan atau data dari berbagai sumber. Kebanyakan data diterima melalui pancaindra yakni melihat sesuatu, mendengar, mencium, merasakan, atau menyentuhnya, sehingga dapat mempelajari segi-segi lain dari hal itu. (2) Proses menyeleksi rangsangan. Setelah diterima, rangsangan atau data

diseleksi. Tidaklah mungkin untuk memperhatikan semua rangsangan yang telah diterima. Terdapat dua faktor yang menentukan seleksi rangsangan, yakni:

karena kebutuhan psikologis; (b) latar belakang. Orang-orang dengan latar belakang tertentu mencari orang-orang dengan latar belakang yang

sama. Mereka mengikuti dunia yang serupa dengan mereka; (c) pengalaman. Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari

orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya. Seseorang yang mempunyai pengalaman buruk dalam bekerja dengan jenis orang tertentu, mungkin akan menyeleksi orang-orang ini untuk jenis persepsi tertentu; (d) kepribadian. Seseorang yang introvert mungkin akan tertarik kepada orang-orang yang serupa atau sama sekali berbeda. Berbagai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dan persepsi; (e) sikap dan kepercayaan umum. Orang-orang yang mempunyai sikap tertentu terhadap kelompok tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain; (f) penerimaan diri. Orang-orang yang ikhlas menerima kenyataan diri akan lebih tepat menyerap sesuatu daripada mereka yang kurang ikhlas menerima realitas dirinya.

Tingkah laku manusia merupakan fungsi dari cara mereka memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari mengubah persepsinya, dalam proses ini ada tiga komponen utama, yaitu: (1) seleksi, merupakan proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar; (2) interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi mereka; dan (3) interpretasi dan persepsi diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi (van den Ban dan Hawkins, 1999).

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971), karakteristik seseorang akan ikut mempengaruhi persepsi dan selanjutnya akan mempengaruhi tindakan atau perilaku. De Vito (1997) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan persepsi adalah umur, kecerdasan, kompleksitas, kognitif, popularitas, ciri-ciri pribadi, dan kesan latihan atau hasil belajar.

Dengan melihat pendapat para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi dalam penelitian ini adalah pandangan seseorang terhadap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

Kompetensi Penyuluh Pertanian

Menurut Lucia dan Lepsinger (Prihadi, 2004), kata kompetensi merupakan terjemahan dari kata “competency” yakni: a competency is build on the foundation of inherent talents and incorporating the types of skills and

knowledge that can and acquitted through learning, effort, and experience. The

all innate and acquired abilities manifests in a specific set of behaviors.

Maknanya yakni kompetensi dibangun di atas dasar bakat yang melekat dan menggabungkan jenis keterampilan dan pengetahuan yang dapat dan dibebaskan melalui pembelajaran, usaha, dan pengalaman. Semua bawaan dan kemampuan yang diperoleh terwujud dalam satu set perilaku yang spesifik.

pengetahuan dan keterampilan relatif lebih mudah dikembangkan dibandingkan dengan konsep diri, sikap, dan motif yang relatif lebih tersembunyi dan merupakan pusat bagi kepribadian seseorang.

Berdasarkan kriteria yang digunakan untuk memperediksi suatu pekerjaan, Spencer dan Spencer (1993) membedakan kompetensi menjadi dua kategori, yaitu: (1) threshold dan (2) differentiating. Threshold competencies merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya. Karakteristik utama tersebut adalah pengetahuan atau keahlian dasar yang terkait dengan bidang kompetensinya. Differentiating competencies

adalah faktor-faktor yang dapat digunakan untuk membedakan antara individu yang berkinerja tinggi dengan yang berkinerja rendah.

Pengertian kompetensi penyuluhan pertanian menurut Gilley dan Eggland (Puspadi, 2003) adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, sehingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan perannya. Menurut Rusmono (2008), kompetensi merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian. Sedangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian (2010) dijelaskan pengertian kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

terkandung dalam inovasi yang disampaikan, (b) latar belakang dan keadaan masyarakat sasaran, (c) segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak menghendaki perubahan; (4) karakteristik sosial-budaya penyuluh mencakup latar belakang bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan.

Rusmono (2008) menjelaskan bahwa terdapat elemen-elemen kompetensi penyuluh pertanian, yakni pemahaman terhadap karakteristik sasaran, yakni: (1) Penguasaan sumber bahan ajar (disciplinary content) atau bidang keahlian; (2) Kemampuan penyelenggaraan penyuluhan (menyiapkan, melaksanakan,

mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan; (3) Kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan profesionalisme dan

kepribadian secara berkelanjutan; dan (4) Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial.

Kompetensi (keahlian) yang harus dimiliki penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menurut Dubey dan De (1990, Lestari et al., 2001) adalah:

(1) Keahlian teknis, adalah kemampuan penyuluh memberikan, memahami dan menerapkan informasi teknis yang diperlukan audiens. Hal itu termasuk kemampuan penyuluh menangani dengan tepat bahan-bahan dan perlengkapan-perlengkapan teknis.

(2) Keahlian ekonomi, adalah kemampuan penyuluh untuk memahami kekuatan pasar, menyarankan dan membimbing sistem si klien untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal itu termasuk kemampuan penyuluh dalam mengatur aktifitas ekonomi dengan sistem yang ada seperti formasi komite penerima waris, masyarakat yang kooperatif, dan membangun bank perkreditan.

(3) Keahlian keilmuan, adalah kemampuan penyuluh dalam memahami hubungan sebab akibat dan pendekatan yang logis dalam memecahkan masalah, penyuluh harus meyakini kemampuan ilmu bisa merubah manusia. (4) Keahlian jabatan, berhubungan dengan kehendak dan keahlian penyuluh

(5) Keahlian berkomunikasi, berhubungan dengan kemampuan penyuluh dalam memilih, memroses dan menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens

dengan cara yang mudah dipahami dan mampu memotivasi mereka untuk mengubah kebiasaan menjadi lebih baik, termasuk di dalamnya adalah program seperti rapat, kampanye, pameran, pelatihan, dan sebagainya.

(6) Keahlian sosial, berhubungan dengan kemampuan penyuluh untuk memahami sistem sosial audiens sehingga mampu bersosialisasi dengan mereka, termasuk kemampuan mengawali dan menjaga kegiatan kelompok dalam mencapai tujuan.

Menurut Rusmono (2008), terdapat beberapa komponen kompetensi penyuluh pertanian, yakni:

(1) Kompetensi kepribadian, yakni kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi sasaran penyuluhan dan berakhlak mulia.

(2) Kompetensi andragogik, meliputi pemahaman terhadap sasaran penyuluhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan penyuluhan, serta pengembangan sasaran untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki.

(3) Kompetensi profesional, merupakan penguasaan materi (sumber bahan ajar) penyuluhan secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi yang dibutuhkan sasaran dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan struktur dan metodologi keilmuannya.

(4) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan penyuluh untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sasaran, sesama penyuluh, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya.

Lebih lanjut Sumardjo (2010) menjelaskan bahwa penyuluh setidaknya memiliki kompetensi-kompetensi: (1) personal, (2) sosial, (3) andragogik, dan (4) komunikasi inovatif. Kompetensi personal adalah kesesuaian sifat bawaan dan kepribadian penyuluh yang tercermin dari kemampuan membawakan diri, kepemimpinan, kesantunan, motif berprestasi, kepedulian, disiplin, terpercaya, tanggung jawab, dan ciri kepribadian penyuluh lainnya. Kompetensi sosial menyangkut kemampuan-kemampuan berinteraksi/berhubungan sosial, melayani, bermitra, bekerjasama dan bersinergi, mengembangkan kesetiakawanan, kohesif, dan mampu saling percaya mempercayai. Kompetensi andragogik menyangkut kemampuan metodik dan teknik pembelajaran/mengembangkan pengalaman belajar untuk mempengaruhi dan mengubah pengetahuan/wawasan, keterampilan/tindakan dan sikap (minat) sasaran penyuluhan, membangkitkan kebutuhan belajar/berubah, menyadari tanggung jawab dan kebutuhan sasaran penyuluhan. Kompetensi komunikasi inovatif menyangkut reaktualisasi diri, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berempati, kemampuan komunikasi partisipatif/konvergensi, menggali dan mengembangkan pembaharuan, serta kewiraswastaan (enterpreneurship).

Slamet (2003b) menjelaskan bahwa penyuluhan telah menjadi bidang kajian ilmiah dan penyuluh pertanian telah menjadi tenaga fungsional. Wajarlah kiranya bila profesionalisme perlu dikembangkan di kalangan penyuluhan pertanian. Alasan lain akan perlunya profesionalisasi itu adalah bahwa tugas penyuluhan pertanian di masa mendatang akan semakin luas, intensif, dan kompleks, serta di lain pihak para petani semakin pandai dan maju, beragam dan canggih. Para petani pun perlu dibina usahataninya dalam berbagai bentuk pengorganisasian, yang semuanya perlu penanganan secara profesional.

(1) Kompetensi umum, mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua subbidang keahlian/pekerjaan. Misalnya mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan dan melakukan komunikasi dialogis.

(2) Kompetensi inti, mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas pokok/utama pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu, dan merupakan unit-unit kompetensi yang wajib

(compulsory) dari subbidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat

pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misalnya menyusun programa penyuluhan pertanian, menerapkan metode penyuluhan pertanian, mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, serta mengembangkan metode, sistem kerja, atau arah kebijakan penyuluhan pertanian.

(3) Kompetensi khusus, mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam subbidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi, serta memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur. Unit-unit kompetensi ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, subsektor, atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya mengelola kegiatan produksi benih tanaman, mengelola kegiatan produksi tanaman hortikultura, mengelola kegiatan pengolahan hasil perkebunan, mengelola kegiatan pemasaran produk pertanian ke pasar domestik, dan mengelola kegiatan fasilitasi akses permodalan.

KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

Kerangka Berpikir

Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pemerintah dalam memacu peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk pertanian. Oleh karena itu, saat ini penyuluh pertanian dituntut memiliki kompetensi yang baik dan berkualitas dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi penyuluh merupakan faktor penting dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai dengan jabaran tupoksi penyuluh.

Hasil penelitian Nuryanto (2008) menunjukkan bahwa tingkat kompetensi Penyuluh Sarjana dalam pembangunan pertanian di empat kabupaten Provinsi Jawa Barat adalah rendah. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Marius (2007) di Nusa Tenggara Timur juga menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh dinilai masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat kompetensi penyuluh masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil penelitian Marliati et al. (2008) di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ditemukan bahwa kompetensi penyuluh yang berhubungan nyata dengan kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani yakni (1) kompetensi penyuluh berkomunikasi, (2) kompetensi penyuluh membelajarkan petani, dan (3) kompetensi interaksi sosial. Hasil penelitian Sarker dan Itohara (2009) di Bangladesh, sebuah organisasi penyuluhan harus mempertimbangkan meningkatkan kredibilitas penyuluhnya serta mereka perlu memastikan lebih sering melakukan kunjungan dengan petani sehingga efektifitas layanan penyuluhan akan meningkat dan akhirnya membantu dalam perluasan pertanian. Oleh karena itu, kemampuan penyuluh, intensitas penyuluhan dan metode penyuluhan sangat berperan dalam mengefektifkan kegiatan penyuluhan.

mempengaruhi seleksi persepsi menurut Pareek (Sobur, 2003) diantaranya adalah pengalaman dan intensitas.

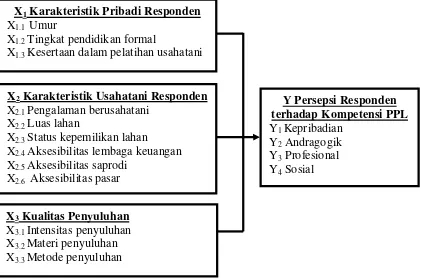

Variabel dalam penelitian ini meliputi karakteristik pribadi petani responden (X1), yang terdiri atas: umur (X1.1), tingkat pendidikan formal (X1.2), dan kesertaan dalam pelatihan usahatani (X1.3). Variabel kedua adalah karakteristik usahatani petani responden (X2), yang terdiri atas: pengalaman berusahatani (X2.1), luas lahan (X2.2), status kepemilikan lahan (X2.3), aksesibilitas lembaga keuangan (X2.4), aksesibilitas saprodi (X2.5) dan aksesibilitas pasar (X2.6).

Variabel lain yang dianggap terkait dengan tingkat persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh pertanian adalah kualitas penyuluhan pertanian (X3) yakni mengenai: intensitas penyuluhan (X3.1), materi penyuluhan (X3.2) dan metode penyuluhan (X3.3).

Kompetensi PPL dapat diukur sudut pandang stakeholders, baik dari persepsi penyuluh itu sendiri, persepsi petani sebagai pihak yang mendapat layanan penyuluh dalam kegiatan penyuluhan, maupun persepsi penyuluh lain yang menjadi rekan sejawat. Dalam penelitian ini, kompetensi PPL dilihat dari sisi petani sebagai sasaran utama kegiatan penyuluhan. Apabila penyelenggaraan penyuluhan telah dilaksanakan secara benar, kontinyu, dan konsisten oleh PPL maka persepsi petani terhadap kompetensi PPL akan tinggi. Menurut Rusmono (2008), terdapat beberapa komponen kompetensi penyuluh pertanian, yakni (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi andragogik, (3) kompetensi profesional, dan (3) kompetensi sosial. Sumardjo (2010) menjelaskan penyuluh setidaknya memiliki kompetensi-kompetensi: (1) personal, (2) sosial, (3) andragogik, dan (4) komunikasi inovatif.

Penetapan SKKNI Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian, menetapkan kompetensi tiga kompetensi yang dimasukkan ke dalam kompetensi penelitian yang diukur, yakni: (1) kompetensi umum, tercakup ke dalam kompetensi sosial, (2) kompetensi inti, tercakup ke dalam kompetensi andragogik dan profesional, dan (3) kompetensi khusus, tercakup ke dalam kompetensi andragogik dan profesional.

kompetensi andragogik PPL (Y2), kompetensi profesional PPL (Y3), dan kompetensi sosial PPL (Y4).

[image:42.595.112.533.191.470.2]Berdasarkan paparan tersebut, maka kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah tersajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian Persepsi Petani terhadap Kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat diturunkan beberapa hipotesis berikut ini:

(1) Terdapat hubungan yang nyata antara karakteristik pribadi petani dengan persepsinya terhadap kompetensi PPL.

(2) Terdapat hubungan yang nyata antara karakteristik usahatani petani dengan persepsinya terhadap kompetensi PPL.

(3) Terdapat hubungan yang nyata antara kualitas penyuluhan dengan persepsi petani terhadap kompetensi PPL.

X3 Kualitas Penyuluhan X3.1 Intensitas penyuluhan X3.2 Materi penyuluhan X3.3 Metode penyuluhan

Y Persepsi Responden terhadap Kompetensi PPL Y1 Kepribadian

Y2 Andragogik Y3 Profesional Y4 Sosial X1 Karakteristik Pribadi Responden

X1.1 Umur

X1.2 Tingkat pendidikan formal

X1.3 Kesertaan dalam pelatihan usahatani

X2 Karakteristik Usahatani Responden X2.1 Pengalaman berusahatani

X2.2 Luas lahan

X2.3 Status kepemilikan lahan X2.4 Aksesibilitas lembaga keuangan X2.5 Aksesibilitas saprodi

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh pertanian. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut rancangan penelitian ini berbentuk explanatory research, yang menurut Singarimbun dan Efendi (2008) bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah survei dan menggunakan paradigma kuantitatif. Di samping itu, penjelasan secara deskriptif dan kualitatif dilakukan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi sebanyak mungkin sehingga dapat mendukung dan memberi makna data kuantitatif yakni melalui cara pengamatan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan pada sejumlah informan kunci, untuk melengkapi data dan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode survei.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Wilayah Desa Pulokencana dan Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena daerah Serang merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan memiliki potensi pertanian yang tinggi. Kedua daerah tersebut juga memiliki potensi pertanian dan peternakan yang juga cukup baik. Jangka waktu yang diperlukan dari uji coba sampai dengan pengumpulan data di lapangan adalah sekitar empat bulan, yaitu sejak Maret 2011 sampai dengan Juni 2011.

Populasi dan Sampel

68 orang petani-peternak sebagai responden sampel. Setelah data diolah ternyata terdapat data pencilan dari 8 orang responden. Dengan demikian, yang dapat digunakan sebagai responden sampel berjumlah 60 orang terdiri atas masing-masing 30 orang petani-peternak di Desa Pulokencana dan di Desa Sukanegara. Sampel dipilih secara acak sederhana dari seluruh anggota kelompok tani yang ada di dua desa tersebut.

Data dan Instrumentasi Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data primer menggunakan seperangkat daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan oleh peneliti yang diajukan kepada responden sampel dan wawancara dengan responden dan informan khususnya kepada penyuluh yang bertugas di wilayah tersebut diantaranya mengenai profil wilayah penelitian, kegiatan penyuluhan yang berjalan selama ini, dan permasalahan usahatni yang terjadi di wilayah penelitian. Data primer yang dikumpulkan adalah: (1) karakteristik pribadi petani responden yaitu umur, tingkat pendidikan formal dan tingkat pendidikan nonformal; (2) karakteristik usahatani petani responden yaitu pengalaman berusahatani, luas lahan, status kepemilikan lahan, aksesibilitas lembaga keuangan, aksesibilitas pasar dan aksesibilitas saprodi; (3) kualitas penyuluhan yaitu intensitas penyuluhan, metode penyuluhan dan materi penyuluhan; dan (5) persepsi petani responden terhadap kompetensi PPL yaitu kompetensi kepribadian, profesional, andragogik, dan sosial PPL.

Data sekunder yang dikumpulkan berupa keadaan umum wilayah penelitian dan data mengenai kependudukan dari lembaga terkait, yaitu: BPP Kecamatan Pontang, BPKP, BPTP, dan BPS Kabupaten Serang.

Instrumentasi

kuesioner dan observasi ke lahan usahatani responden. Kuesioner yang digunakan telah disusun secara terstruktur sehingga dapat diketahui informasi dari variabel-variabel penelitian.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas Instrumen

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008) validitas menunjukkan tingkatan suatu alat pengukur itu mengukur sesuatu yang ingin diukur. Kerlinger (1990) mengungkapkan bahwa suatu alat ukur dikatakan sahih apabila alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur secara tepat konsep yang sebenarnya ingin diukur. Keterandalan suatu instrumen menyangkut tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur, meskipun digunakan berulang-ulang pada subjek yang sama atau berbeda.

Validitas penelitian ini adalah: (1) Validitas isi. Validitas isi menggambarkan tingkatan alat ukur mewakili semua dimensi atau aspek dari kerangka konsep. Dalam penelitian ini, validitas isi didasari pada pendapat ahli yang berasal dari kajian pustaka sesuai dengan tujuan penelitian; dan (2) Validitas konstruk. Validitas konstruk adalah suatu evaluasi sejauhmana instrumen penelitian mengukur konstruk yang secara teoritis diharapkan peneliti untuk diukur. Validitas konstruk dapat menerangkan hubungan antar konstruk yang ada.

Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas instrumen adalah indeks yang menunjukkan ketepatan alat tersebut untuk mengukur sesuatu yang diukurnya. Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Singarimbun & Effendi, 2006). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Alfa Cronbach. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik Alfa

Cronbach dengan rumus koefisien sebagai berikut (Sugiyono, 2009):

−

=

1

∑

2)

1

(

ti

s

s

Keterangan:

ri = Koefisien reliabilitas instrumen (cronbach alfa) k = banyaknya butir pertanyaan

∑si = total varians butir St2 = total varians

Kesahihan dan keterandalan instrumen dilakukan melalui ujicoba terhadap instrumen yang digunakan terhadap sejumlah responden di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, yang memiliki karakteristik sama dengan responden sesungguhnya. Dalam penelitian ini ujicoba dilakukan kepada 20 orang yang memiliki karakteristik relatif sama dengan responden di Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dan Kecamatan Ciater, Tangerang Selatan. Hasil uji coba terhadap kesahihan dan keterandalan instrumen disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil uji coba kesahihan dan keterandalan instrumen (n=20)

No. Variabel Kesahihan

(rentang nilai)

Keterandalan

1. Kompetensi Kepribadian PPL 0,770-0,911 0,922

2. Kompetensi Andragogik PPL 0,549-0,850 0,887

3. Kompetensi Profesional PPL 0,859-0,908 0,969

4. Kompetensi Sosial PPL 0,780-0,845 0,918

Keterangan : nilai rtabel adalah 0,44

Berdasarkan hasil uji coba tersebut diketahui bahwa instrumen yang dikembangkan umumnya mempunyai nilai validitas dan reliabilitas yang dapat diterima karena r total tersebut lebih besar dari rtabel (α = 0,05 ; db = 18) sebesar 0,44.

Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di dua desa yakni Desa Pulokencana dan Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari pembuatan rencana penelitian melalui penelusuran data sekunder, kunjungan lapangan, uji coba instrumen, dan pengumpulan data.

petani-peternak yang menjadi anggota kelompok tani. Data yang dikumpulkan tersebut meliputi: (1) umur, (2) pendidikan formal, (3) kesertaan dalam pelatihan usahatani (4) pengalaman berusahatani, (5) luas lahan, (6), status kepemilikan lahan, (7) aksesibilitas lembaga keuangan, (8) aksesibilitas pasar, (9) aksesibilitas saprodi, (10) persepsi petani responden terhadap intensitas penyuluhan, (11) persepsi petani responden terhadap metode penyuluhan, (12) persepsi petani responden terhadap materi penyuluhan, (13) persepsi petani responden terhadap kompetensi kepribadian PPL, (14) persepsi petani responden terhadap kompetensi andragogik PPL, (15) persepsi petani responden terhadap kompetensi profesional PPL, dan (16) persepsi petani responden terhadap kompetensi sosial PPL.

Analisis Data

Analisis data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan inferensial. Analisis secara deskriptif dengan membentuk tabel frekuensi dan persentase dari hasil data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara. Analisis secara inferensial dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametrik dengan menggunakan bantuan program SPSS 17,0 for Windows, yakni:

(1) Untuk membandingkan dua sampel yaitu Desa Pulokencana dan Desa Sukanegara maka digunakan uji Mann-Whitney U-Test dalam rangka menguji sama atau tidaknya dua mean sampel. Dalam menghitung nilai statistik uji Mann-Whitney U-Test, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2009):

∑

+ =−

+

+

=

21 1 2

2 2 1

2

)

1

(

nn i

i

R

n

n

n

n

U

Keterangan:

U = Nilai uji Mann-Whitney

n1= sampel 1 n2= sampel 2

(2) Untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas maka digunakan uji korelasi Rank Spearman pada taraf kepercayaan 0,05% dengan rumus (Siegel, 1992):

N

N

d

r

N i i s−

−

=

∑

− 3 1 26

1

Keterangan:rs = koefisien korelasi peringkat Rank Spearman di = selisih antara peringkat bagi xi dan yi

N = banyaknya pasangan data

Definisi Operasional

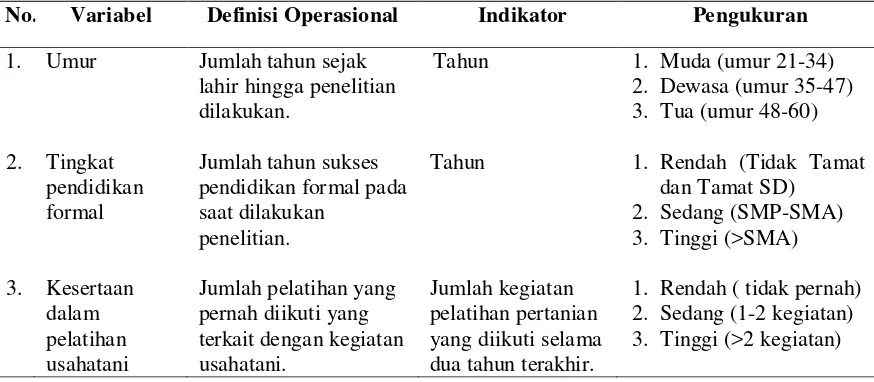

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan hubungan antar variabel. Definisi operasional variabel-variabel karakteristik pribadi petani, karakteristik usahatani petani, kualitas penyuluhan dan persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh pertanian dapat dilihat dalam Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5. Berikut ini adalah variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran karakteristik pribadi petani.

Tabel 2. Variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran karakteristik pribadi petani

No. Variabel Definisi Operasional Indikator Pengukuran

1. Umur Jumlah tahun sejak lahir hingga penelitian dilakukan.

Tahun 1. Muda (umur 21-34) 2. Dewasa (umur 35-47) 3. Tua (umur 48-60)

2. Tingkat pendidikan formal

Jumlah tahun sukses pendidikan formal pada saat dilakukan

penelitian.

Tahun 1. Rendah (Tidak Tamat dan Tamat SD)

2. Sedang (SMP-SMA) 3. Tinggi (>SMA)

3. Kesertaan dalam pelatihan usahatani

Jumlah pelatihan yang pernah diikuti yang terkait dengan kegiatan usahatani.

Jumlah kegiatan pelatihan pertanian yang diikuti selama dua tahun terakhir.

1. Rendah ( tidak pernah) 2. Sedang (1-2 kegiatan) 3. Tinggi (>2 kegiatan)

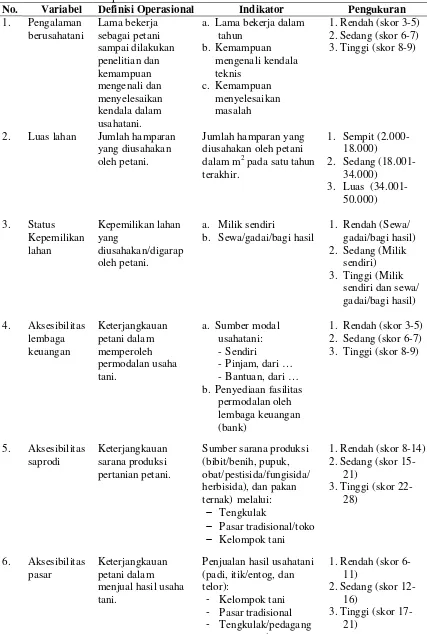

[image:48.595.95.532.508.699.2]Tabel 3. Variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran karakteristik usahatani petani

No. Variabel Definisi Operasional Indikator Pengukuran 1. Pengalaman

berusahatani Lama bekerja sebagai petani sampai dilakukan penelitian dan kemampuan mengenali dan menyelesaikan kendala dalam usahatani.

a. Lama bekerja dalam tahun b. Kemampuan mengenali kendala teknis c. Kemampuan menyelesaikan masalah

1.Rendah (skor 3-5) 2.Sedang (skor 6-7) 3.Tinggi (skor 8-9)

2. Luas lahan Jumlah hamparan yang diusahakan oleh petani.

Jumlah hamparan yang diusahakan oleh petani dalam m2 pada satu tahun terakhir.

1. Sempit (2.000-18.000)

2. Sedang (18.001-34.000)

3. Luas (34.001-50.000)

3. Status Kepemilikan lahan Kepemilikan lahan yang diusahakan/digarap oleh petani.

a. Milik sendiri

b. Sewa/gadai/bagi hasil

1. Rendah (Sewa/ gadai/bagi hasil) 2. Sedang (Milik

sendiri) 3. Tinggi (Milik

sendiri dan sewa/ gadai/bagi hasil)

4. Aksesibilitas lembaga keuangan Keterjangkauan petani dalam memperoleh permodalan usaha tani.

a. Sumber modal usahatani: -Sendiri

-Pinjam, dari … -Bantuan, dari … b. Penyediaan fasilitas

permodalan oleh lembaga keuangan (bank)

1. Rendah (skor 3-5) 2. Sedang (skor 6-7) 3. Tinggi (skor 8-9)

5. Aksesibilitas saprodi

Keterjangkauan sarana produksi pertanian petani.

Sumber sarana produksi (bibit/benih, pupuk, obat/pestisida/fungisida/ herbisida), dan pakan ternak) melalui:

− Tengkulak

− Pasar tradisional/toko − Kelompok tani

1.Rendah (skor 8-14) 2.Sedang (skor

15-21)

3.Tinggi (skor 22-28)

6. Aksesibilitas pasar

Keterjangkauan petani dalam menjual hasil usaha tani.

Penjualan hasil usahatani (padi, itik/entog, dan telor):

- Kelompok tani - Pasar tradisional - Tengkulak/pedagang

pengumpul

1.Rendah (skor 6-11)

2.Sedang (skor 12-16)

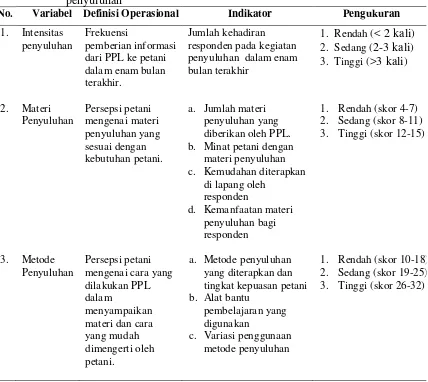

[image:49.595.99.526.110.744.2]Penjelasan mengenai variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran kualitas penyuluhan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran kualitas penyuluhan

No. Variabel Definisi Operasional Indikator Pengukuran

1. Intensitas penyuluhan

Frekuensi

pemberian informasi dari PPL ke petani dalam enam bulan terakhir.

Jumlah kehadiran responden pada kegiatan penyuluhan dalam enam bulan terakhir

1. Rendah (< 2 kali) 2. Sedang (2-3 kali) 3. Tinggi (>3 kali)

2. Materi Penyuluhan Persepsi petani mengenai materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani.

a. Jumlah materi penyuluhan yang diberikan oleh PPL. b. Minat petani dengan

materi penyuluhan c. Kemudahan diterapkan

di lapang oleh responden

d. Kemanfaatan materi penyuluhan bagi responden

1. Rendah (skor 4-7) 2. Sedang (skor 8-11) 3. Tinggi (skor 12-15)

3. Metode Penyuluhan

Persepsi petani mengenai cara yang dilakukan PPL dalam

menyampaikan materi dan cara yang mudah dimengerti oleh petani.

a. Metode penyuluhan yang diterapkan dan tingkat kepuasan petani b. Alat bantu

pembelajaran yang digunakan

c. Variasi penggunaan metode penyuluhan

1. Rendah (skor 10-18) 2. Sedang (skor 19-25) 3. Tinggi (skor 26-32)

[image:50.595.101.529.168.550.2]Tabel 5. Variabel, definisi operasional, indikator, dan pengukuran persepsi petani terhadap kompetensi PPL

No. Variabel Definisi

Operasional

Indikator Pengukuran

1. Kompetensi Kepribadian Persepsi petani terhadap kemampuan PPL dalam membawakan diri terhadap lingkungannya.

Kemampuan PPL dalam hal: a. Ketersediaan waktu b. Memberikan contoh yang

baik

c. Sikap kepemimpinan d. Perilaku santun e. Mendengarkan keluhan f. Disiplin

g. Dapat dipercaya h. Bertanggung jawab i. Dekat dengan sasaran j. Memberikan kesempatan

berpendapat

Skor 1= Sangat tidak setuju Skor 2= Tidak setuju Skor 3= Setuju Skor 4= Sangat setuju

Kategori:

1. Rendah (skor 10-20) 2. Sedang (skor 21-30) 3. Tinggi (skor 31-40)

2. Kompetensi Andragogik Persepsi petani terhadap kemampuan PPL dalam memahami petani dan mengembangkan kebutuhan belajar untuk berubah.

Kemampuan PPL dalam hal: a. Mengidentifikasi kebutuhan

petani

b. Menjelaskan pengetahuan dan informasi baru usahatani

c. Memperbaiki/membuat

terobosan usahatani menjadi lebih baik

d. Menganggap petani sebagai rekan kerja

e. Melibatkan petani dalam menyusun program penyuluhan

f. Mencantumkan kebutuhan petani dalam program penyuluhan

g. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program penyuluhan

h. Menilai rencana program penyuluhan.

i. Menilai keberhasilan program penyuluhan j. Memberi masukan tentang

kiat-kiat/strategi mengelola waktu dan dana

Skor 1= Sangat tidak setuju Skor 2= Tidak setuju Skor 3= Setuju Skor 4= Sangat setuju

Kategori:

1. Rendah (skor 10-20) 2. Sedang (skor 21-30 ) 3. Tinggi (skor 31-40)

3. Kompetensi Profesional Persepsi petani terhadap kemampuan PPL dalam menguasai materi dan metode penyuluhan dan kebutuhan di wilayah kerjanya (penguatan organisasi

Kemampuan PPL dalam hal: a. Menyadarkan kebutuhan

belajar

b. Merencanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan mudah dimengerti c. Menggunakan cara-cara

belajar yang menarik dan mudah dimengerti

d. Mengembangkan minat

belajar

e. Menguasai materi penyuluhan

S