UJI EFEKTIVITAS MIKROB ANTI HAMA, ANTI BAU DAN

DEKOMPOSER YANG TERKANDUNG DALAM PUPUK

HAYATI “PROVIBIO”

FIRMAN KURNIAWAN

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Uji Efektivitas Mikrob Anti Hama, Anti Bau dan Dekomposer yang terkandung dalam Pupuk Hayati

“Provibio” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

FIRMAN KURNIAWAN. Uji Efektivitas Mikrob Anti Hama, Anti Bau dan Dekomposer yang terkandung dalam Pupuk Hayati “Provibio”. Dibimbing oleh FAHRIZAL HAZRA dan DWI ANDREAS SANTOSA.

Pengujian pupuk hayati perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian kandungan, manfaat dan risiko yang ditimbulkan agar sesuai dengan standar mutu pupuk hayati. Penelitian dilakukan dengan menguji efektivitas mikrob anti hama, anti bau dan pengomposan, patogenitas terhadap hewan dan hipersensitivitas terhadap tanaman, antagonisme antar mikrob serta identifikasi. Pupuk hayati “Provibio” yang mengandung 9 mikrob ternyata 1 mikrob yaitu ICBB 7125 yang diduga Microbacterium lacticum tidak dapat dikulturkan sehingga pengujian dilakukan hanya pada 8 mikrob. Hasil penelitian menunjukkan isolat ICBB 6095 memiliki kecenderungan dapat menaikkan mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura), isolat ICBB 8808 dapat mengurangi bau feses ayam dengan metode organoleptik, isolat ICBB 8810 dan ICBB 9182 memiliki kecenderungan dapat mempercepat pengomposan jerami. ICBB 6099 dan ICBB 6095 menunjukkan sifat patogen (α-hemolysis) terhadap hewan sedangkan ICBB 6099 juga bersifat antagonis terhadap ICBB 6088. Hal ini kemungkinan ICBB 6099 yang semula diduga Lactobacillus sp. telah terjadi kontaminasi pada biakan induk sehingga dari hasil identifikasi menunjukkan ICBB 6099 mendekati ciri Listeria sp. Hasil identifikasi ICBB 6088 mendekati ciri Azospirillum sp., ICBB 9098 mendekati ciri Azotobacter sp., ICBB 9251 mendekati ciri Bradyrhizobium sp., ICBB 6095 mendekati ciri Bacillus thuringiensis, ICBB 8810 mendekati ciri Bacillus sp. Dua mikrob

“Provibio” yang berupa fungi yaitu ICBB 9182 mendekati ciri kelas Basidiomisetes dan ICBB 8808 mendekati ciri Saccharomyces sp.

2

ABSTRACT

FIRMAN KURNIAWAN. Effectivity Test of Microbes Against Pest, Odor Reducer and Decomposer that Contained in the Biofertilizer “Provibio”. Supervised by FAHRIZAL HAZRA and DWI ANDREAS SANTOSA.

Biofertilizer quality tests should be done to analyze the content, the benefits and the risks to meetthe biofertilizer quality standards. The study was conducted by testing the effectivity of microbe against pest, odor reducer and decomposer, its pathogenicity for animal and hypersensitivity for plant, antagonism among microbes and identification of the microbes. Biofertilizer of "Provibio" contained 9 isolates, but 1 isolate of ICBB 7125 which was suspected as Microbacterium lacticum could not be cultured. The results showed that isolate of ICBB 6095 possess inclination can mortality increase of grayak caterpillar (Spodoptera litura), isolate of ICBB 8808 can reduce feces odor of chicken which was tested by organoleptic method, isolate of ICBB 8810 and ICBB 9182 possess inclination can hasten straw composting. ICBB 6099 and ICBB 6095 showed pathogen (α-hemolysis) for animals, meanwhile ICBB 6099 was antagonistic against ICBB 6088. Based on the morphological and biochemical studies, the isolate of ICBB 6099 was identified as Listeria sp., ICBB 6088 as Azospirillum sp., ICBB 9098 as Azotobacter sp., ICBB 9251 as Bradyrhizobium sp., ICBB 9065 as Bacillus thuringiensis and ICBB 8810 as Bacillus sp. In addition, isolate of ICBB 6099 had been identified as Lactobacillus sp. most probably the stock culture of isolate was contaminated of the Listeria sp. Two of the member of “Provibio” community are fungi i.e. the ICBB 9182 that was identified as fungi belongs to class of Basidiomycetes and ICBB 8808 that was identified as Saccharomyces sp.

4 Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

UJI EFEKTIVITAS MIKROB ANTI HAMA, ANTI BAU DAN

DEKOMPOSER YANG TERKANDUNG DALAM PUPUK

HAYATI “PROVIBIO”

FIRMAN KURNIAWAN

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

6

Judul Skripsi : Uji Efektivitas Mikrob Anti Hama, Anti Bau dan Dekomposer yang terkandung dalam Pupuk Hayati “Provibio”

Nama : Firman Kurniawan NIM : A14090038

Disetujui oleh

Ir Fahrizal Hazra, MSc Pembimbing I

Prof Dr Ir Dwi Andreas Santosa, MS Pembimbing II

Diketahui oleh

Tanggal Lulus:

7

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan karya ilmiah dengan judul Uji Efektivitas Mikrob Anti Hama, Anti Bau dan Dekomposer yang terkandung dalam Pupuk Hayati “Provibio” ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ir Fahrizal Hazra, MSc dan Prof. Dr Ir Dwi Andreas Santosa, MS selaku dosen pembimbing skripsi dan Dr Rahayu Widyastuti, MSc selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penelitian dan menyusun karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih diucapkan kepada orang tua, saudara, serta rekan–rekan atas saran dan dukungan yang telah diberikan, baik moril maupun materil dari awal hingga selesai penulisan karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih juga diucapkan kepada Nurila Kusuma Sari selaku partner penelitian, laboran dan staf Laboratorium Bioteknologi Lingkungan Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB), Bogor dan Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada PT. Angkasa Pura II dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan beasiswa sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

Semoga penelitian dan karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

8

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN ix

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

METODE 3

Bahan 3

Alat 4

Prosedur 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 9

Efektivitas Mikrob 9

Patogenitas terhadap Hewan & Hipersensitivitas terhadap Tanaman 13

Antagonisme Antar Mikrob dalam Pupuk Hayati 15

Identifikasi Mikrob 16

SIMPULAN DAN SARAN 21

Simpulan 21

Saran 21

DAFTAR PUSTAKA 21

LAMPIRAN 25

9

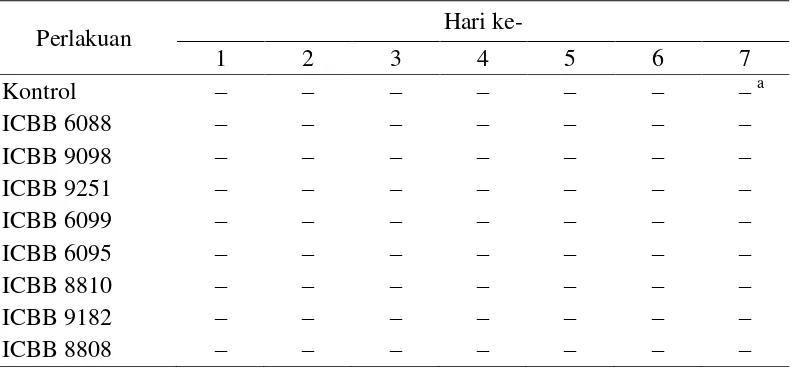

5 Hasil uji hipersensitivitas 8 isolat pada daun tembakau 15 6 Hasil uji antagonis antar mikrob pada 8 isolat 16 7 Identifikasi morfologi dan fisiologi bakteri 19

DAFTAR GAMBAR

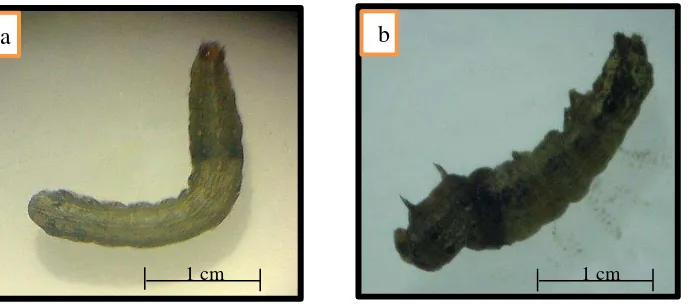

1 Ulat grayak (a) belum terinfeksi isolat ICBB 6095 (b) sudah

terinfeksi isolat ICBB 6095 11

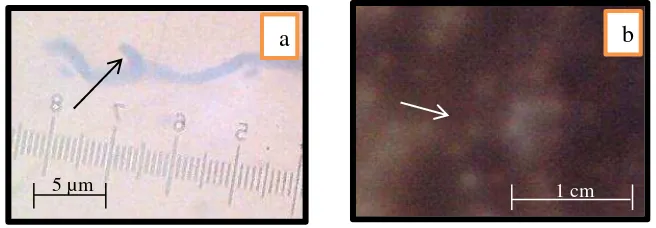

2 Identifikasi morfologi yeast ICBB 8808 (a) sel ICBB 8808 (b) koloni

ICBB 8808 18

3 Identifikasi morfologi fungi ICBB 9182 (a) sel ICBB 9182 (b)

koloni ICBB 9182 18

DAFTAR LAMPIRAN

1 Komposisi media Nutrient Agar (NA) per liter akuades 25 2 Komposisi media Potatos Dektrose Agar (PDA) per liter akuades 25 3 Komposisi media Yeast Mannitol (YM) Broth per liter akuades 25 4 Komposisi media Luria Bertani (LB) Broth per liter akuades 25

5 Komposisi media LG per liter akuades 25

6 Komposisi media Nitrogen Free Bromtimol (NFB) per liter akuades 26 7 Komposisi media deMans Rogosa Sharpe Agar (MRS-A) per liter

akuades 26

8 Komposisi media Skim Milk Khamir Mannitol Agar (SKMA) per

liter akuades 26

9 Komposisi media Basal Selulolitik per liter akuades 27 10 Komposisi media Malt Extract Agar (MEA) per liter akuades 27 11 Komposisi media Basal Lignolitik per liter akuades 27 12 Komposisi media Triple Sugar Iron Agar (TSIA) per liter akuades 27

13 Komposisi media Motility per liter akuades 28

14 Komposisi media Phenol Red Broth per liter akuades 28 15 Komposisi media Methyl Red Broth per liter akuades 28 16 Komposisi Reagent Methyl Red Broth per liter akuades 28

17 Komposisi Skim Milk Agar per liter akuades 28

10

18 Komposisi Media Starch per liter akuades 29

19 Komposisi media Egg Yolk Agar per liter akuades 29 20 Komposisi media Nutrient Broth per liter akuades 29

21 Hasil analisis kadar air uji pengomposan 29

22 Data uji anti bau isolat ICBB 8808 pada feses ayam dengan metode

organoleptik 30

23 Kuisioner uji anti bau isolat ICBB 8808 pada feses ayam dengan

metode organoleptik 30

24 Hasil analisis sidik ragam pengaruh isolat ICBB 6095 terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura) menggunakan metode

ANOVA dengan software SAS 9.1 31

25 Hasil analisis sidik ragam uji anti bau isolat ICBB 8808 pada feses

ayam menggunakan metode ANOVA dengan software SAS 9.1 32 26 Hasil analisis sidik ragam pengomposan isolat ICBB 8810 & ICBB

9182 pada jerami menggunakan metode ANOVA dengan software

SAS 9.1 32

15

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu masalah dalam pertanian adalah adanya serangan hama dan penyakit. Serangan hama pada tanaman pertanian seringkali dikendalikan oleh petani dengan menggunakan pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia secara luas dan terus-menerus dapat menekan hama, selain itu timbul pencemaran lingkungan, residu kimia dan timbulnya resistensi hama yang memungkinkan terjadinya resurgensi (Untung 1996). Permasalahan dalam mengendalikan hama dan risiko yang ditimbulkan perlu diminimalisir agar pengendalian hama lebih baik, aman dan ramah lingkungan. Hal ini diperlukan pengendalian hama dengan menggunakan agen hayati salah satunya dengan Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis merupakan bioinsektisida yang dikomersialkan untuk dipakai oleh petani diberbagai negara (Bahagiawati 2002).

Bau identik dengan aroma yang tidak sedap. Dalam dunia pertanian khususnya beternak seringkali kotoran atau feses ternak menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini dapat terjadi karena kadar amonia yang tinggi dan perlu diantisipasi karena menimbulkan pencemaran udara. Kumprechtova et al. (2000) menyatakan bahwa Saccharomyces cerevisiae memiliki efek positif (tidak signifikan) dalam mengurangi bau amonia nitrogen feses ayam.

Kompos merupakan hasil penguraian bahan organik yang dilakukan oleh mikrob dekomposer. Kompos dapat membantu menyuburkan tanah dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Namun, petani banyak yang tidak tertarik mengolah jerami menjadi kompos karena proses dekomposisi atau penguraiannya yang lama. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan untuk mempercepat proses penguraian jerami yaitu dengan pemberian pupuk hayati yang mengandung mikrob dekomposer.

2

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji efektivitas mikrob anti hama pada ulat grayak (Spodoptera litura).

2. Menguji efektivitas mikrob anti bau pada feses ayam. 3. Menguji efektivitas mikrob dekomposer pada jerami.

4. Menguji patogenitas mikrob yang terkandung dalam pupuk hayati

“Provibio” terhadap hewan dan hipersensitivitas terhadap tanaman.

5. Menguji antagonisme mikrob yang terkandung dalam pupuk hayati

“Provibio”.

6. Identifikasi mikrob yang terkandung dalam pupuk hayati “Provibio”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pupuk Hayati

Pupuk hayati (biofertilizer) merupakan pupuk yang memiliki kandungan mikroorganisme. Menteri Pertanian (2011) dalam Peraturan Menteri Pertanian (No.70/Permentan/SR.140/10/2011) menyatakan pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Pemberian pupuk hayati diharapkan dapat membantu kesuburan tanaman sehingga meningkatkan hasil produksi pertanian. Tiga faktor yang mendorong meningkatnya perhatian terhadap aplikasi pupuk hayati di Indonesia akhir-akhir ini, yaitu krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, pencabutan subsidi pupuk oleh pemerintah pada tahun 1998, dan tumbuhnya kesadaran terhadap potensi pencemaran lingkungan melalui penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan tidak efisien (Simanungkalit 2001).

Peraturan Menteri Pertanian (No.70/Permentan/SR.140/10/ 2011) menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat izin edar pupuk hayati diperlukan berbagai pengujian. Hal ini menandakan bahwa pupuk hayati yang bermutu dengan konsisten yang akan memperoleh sertifikat izin edar. Tahun 2003 hanya 35 merek pupuk hayati yang beredar dan popularitasnya masih tergolong rendah yang diukur dari jumlah petani pemakai yang kurang dari 10% (Husen et al. 2007).

Mikrob Anti Hama, Anti Bau dan Dekomposer

3

Crocidolomia binotalis mulai pada jam ke-12 setelah perlakuan. Bacillus thuringiensis memiliki potensi patogen terhadap kura-kura kulit lembut China (Trionyx sinensis) ditandai dengan kanal usus hyperemic, leher bengkok, berenang lesu dan disertai kematian masal (Chen et al. 2014).

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir (yeast) yang menghasilkan betaglukan pada dinding selnya (Ahmad 2005). Andriani (2007) menyatakan bahwa diindikasikan adanya aktivitas antioksidan dari ekstrak betaglukan Saccharomyces cerevisiae. Hal ini menandakan Saccharomyces cerevisiae dapat berperan sebagai peredam dampak negatif dari radikal bebas (penetralisir radikal bebas). Kumprechtova et al. (2000) juga menyatakan bahwa Saccharomyces cerevisiae memiliki efek positif meskipun tidak signifikan dalam mengurangi bau amonia nitrogen feses ayam.

Pengomposan merupakan suatu proses penguraian bahan organik yang dibantu oleh mikrob dekomposer. Mala (1994) menyatakan bahwa inokulasi Trichoderma (mikrob selulolitik) pada pengomposan jerami padi mampu mempercepat pengomposan menjadi 19 hari untuk mencapai nisbah C/N 20 sebagai kriteria kompos matang. Ragi basidiomycetal dan ascomycetes memiliki peran utama dalam mendekomposisi jaringan kentang sementara basidiomycetes dominan dalam pembusukan sampah dan lebih kaya lignin (Hannula et al. 2013).

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2013 sampai Februari 2014. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB), Bogor. Laboratorium Bioteknologi Tanah, serta Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Institut Pertanian Bogor.

Bahan

4

saring, tanaman tembakau, alkohol, spirtus, kaca preparat, kertas oxidase, kertas aminopeptidase, minyak imersi, Paper Disc, H2SO4, selenium, NaOH, asam borat,

HCl pekat, larutan conway, trash bag, jerami, feses ayam dan ulat grayak (Spodoptera litura).

Alat

Alat-alat yang digunakan adalah cawan petri, erlenmeyer, gelas piala, tabung reaksi, tabung ulir, cawan porselin, mesin pengocok (shaker), neraca digital, pinset, stoples, handsprayer, cryotube, pembakar bunsen, autoklaf, ependorf, jarum oose, inkubator, pH meter, spektrofotometer, laminar flow air cabinet, mikroskop cahaya, mikroskop stereo, eksikator, tanur, mesin penggiling tanaman, oven, lemari pendingin, alat Kjeldahl, sentrifius dan box plastik.

Prosedur

Persiapan Mikrob

Isolat koleksi ICBB yang menjadi biakan induk dalam pembuatan pupuk hayati “Provibio”ditumbuhkan di media LB untuk bakteri dan YM untuk fungi dan yeast. LB dan YM dibuat dalam erlenmeyer sebanyak 50 ml. Kemudian dilakukan inokulasi dengan cara memipet 1 ml isolat biakan induk ke media LB atau YM dan diinkubasi selama 3-7 hari pada shaker. Pertumbuhan bakteri pada media LB dan yeast pada media YM dicirikan dengan perubahan warna menjadi keruh. Sedangkan untuk fungi pada media YM dicirikan dengan munculnya hifa dan media tidak keruh.

Hasil peremajaan isolat dari biakan induk digoreskan secara aseptik pada masing-masing cawan petri yang berisi media selektif menggunakan jarum oose dengan metode gores. Kemudian diinkubasi pada suhu 35°C untuk isolat bakteri dan 27°C untuk isolat fungi atau yeast selama 3-7 hari. Inkubasi untuk isolat ICBB 6088 dilakukan disuhu ruang selama 7-14 hari dan disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari. Penumbuhan isolat ICBB 6088 dilakukan pada media agar Nitrogen Free Bromtimol (NFB) semi-padat, isolat ICBB 9098 pada media LG, isolat ICBB 9251 pada media Skim Khamir Mannitol Agar (SKMA), isolat ICBB 6099 pada media deMans Rogosa Sharpe Agar (MRS-A), isolat ICBB 8808 pada media Malt Extract Agar (MEA), isolat ICBB 7125 pada media Basal Selulolitik, isolat ICBB 9182 pada media Basal Lignolitik, isolat ICBB 8810 pada media Nutrient Agar (NA) dan isolat ICBB 6095 pada media Triple Sugar Iron Agar (TSIA). Pengamatan dilakukan dan diamati pertumbuhannya sampai terbentuk karakteristik masing-masing isolat.

Pemurnian dilakukan dengan cara menggoreskan koloni tunggal yang telah tumbuh pada media selektif ke media selektif yang baru dan diinkubasi selama 3-7 hari. Pemurnian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat yang murni.

5

berikutnya. Komposisi media pada tahap persiapan mikrob ditunjukkan pada lampiran 1 sampai 12. mg/100 ml akuades), A2 (isolat ICBB 6095 16 mg/100 ml akuades) dan A3 (isolat ICBB 6095 24 mg/100 ml akuades).

Persiapan pengujian dilakukan dengan mencuci bersih stoples dan dikeringkan selama semalam kemudian ditutup dengan plastik yang telah diberi lubang-lubang kecil dan diikat dengan karet gelang. Stoples yang digunakan sebanyak 12 buah dengan tinggi 5 cm, panjang 15 cm dan lebar 5 cm.

Persiapan larva dilakukan dengan memasukkan 7 ekor larva ke masing-masing stoples. Jumlah total larva Spodoptera litura yang digunakan mencapai 84 ekor. Larva Spodoptera litura atau ulat grayak yang digunakan memiliki ukuran yang relatif sama dan usia memasuki fase instar 3 (Tarigan et al. 2013).

Persiapan isolat ICBB 6095 dimulai dari peremajaan, pengukuran bobot kering untuk dikonversi ke bobot isolat masing-masing perlakuan dan penghitungan total mikrob. Peremajaan dilakukan dengan menumbuhkan isolat ke media NA selama 1 hari kemudian dipindahkan ke media LB 100 ml. Isolat yang telah dipindahkan ke media LB kemudian di shaker dan diukur Optical Density (OD) dengan spektrofotometer panjang gelombang 620 nm. Pengukuran dilakukan sampai mendapatkan OD 1. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan fase pertumbuhan bakteri yang baik untuk pengujian yaitu antara fase eksponensial sampai fase stasioner. Setelah itu dilakukan pengukuran bobot kering dengan cara memindahkan 10 ml larutan LB yang telah ditumbuhi mikrob dengan OD 1 ke ependorf. Kemudian disentrifius dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit dan dikeringkan. Bobot kering mikrob diperoleh dari pengurangan bobot kering ependorf yang berisi mikrob dengan bobot ependorf kosong. Hasil bobot kering mikrob kemudian dikonversi untuk mendapatkan bobot 8 mg, 16 mg dan 24 mg. Biakan mikrob yang telah dikonversi kemudian dilarutkan kedalam handspayer yang telah terisi akuades 100 ml. Sehingga diperoleh larutan isolat ICBB 6095 untuk perlakuan A1 mengandung 8 mg isolat dalam 100 ml akuades, perlakuan A2 mengandung 16 mg isolat dalam 100 ml akuades dan perlakuan A3 mengandung 24 mg isolat dalam 100 ml akuades. Penghitungan total mikrob juga dilakukan dengan cara memipet 1 ml biakan mikrob dan dimasukkan ke dalam 9 ml larutan fisiologis (0.85% NaCl) secara aseptik dalam serangkaian seri pengenceran sampai 10-8. Setelah itu ditumbuhkan di media NA dan diinkubasi selama 1 hari. Penghitungan total mikrob dilakukan dengan menggunakan metode agar cawan. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah populasi mikrob agar sesuai dengan standar mutu pupuk hayati berdasarkan Permentan (2011).

6

dilakukan dengan menghitung jumlah larva yang mati selama 7 hari (Tarigan et al. 2013). Ulat grayak yang mati juga diamati dengan mikroskop stereo. Persentase larva yang mati dihitung dengan rumus :

Keterangan : M = Mortalitas ; a = Jumlah larva mati ; b = Jumlah larva hidup Mortalitas ulat grayak diuji secara statistik menggunakan metode ANOVA dengan software SAS 9.1.

2.Uji Anti Bau

Uji anti bau dilakukan dengan menggunakan metode organoleptik (perbandingan jamak). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbandingan jamak yang menurut Fortina (1996) dilakukan untuk mengetahui tingkat perbedaan sampel yang diujikan dengan contoh baku. Bahan yang digunakan dalam pengujian adalah feses ayam. Sampel menggunakan 3 perlakuan dengan kode sampel: 396 untuk isolat ICBB 8808, 428 untuk akuades steril (kontrol) dan 715 untuk “Provibio”. Pemberian kode pada sampel bertujuan untuk mengurangi bias dalam pengujian. Pengujian dilakukan kepada 15 orang panelis dalam waktu 1-3 hari setelah aplikasi.

Persiapan pengujian dilakukan dengan mencuci bersih stoples dan dikeringkan selama semalam kemudian ditutup. Stoples yang digunakan sebanyak 4 buah dengan tinggi 20 cm, panjang 30 cm dan lebar 15 cm. Feses ayam yang digunakan adalah feses ayam kampung dalam kondisi basah yang diambil dari salah satu peternakan di daerah Ciomas, Bogor. Feses ayam diambil pada sore hari dan ditempatkan dalam stoples dengan bobot masing-masing 1 kg.

Persiapan isolat ICBB 8808 dilakukan dengan peremajaan isolat dan penghitungan total mikrob. Peremajaan isolat dilakukan dengan menumbuhkan isolat ke media MEA selama 1 hari kemudian dipindahkan ke media YM 50 ml. Isolat yang telah dipindahkan ke media YM kemudian di shaker selama 1 hari. Isolat kemudian diambil 20 ml dan dilarutkan ke dalam akuades steril 100 ml. Penghitungan total mikrob juga dilakukan dengan cara memipet 1 ml biakan mikrob dan dimasukkan ke dalam 9 ml larutan fisiologis secara aseptik dalam serangkaian seri pengenceran sampai 10-6. Setelah itu ditumbuhkan di media MEA, lalu diinkubasi selama 1 hari. Penghitungan total mikrob dilakukan dengan menggunakan metode agar cawan. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah populasi mikrob agar sesuai dengan standar mutu pupuk hayati berdasarkan Permentan (2011). Perlakuan “Provibio” juga dipersiapkan dengan cara

mengambil 1 ml pupuk hayati “Provibio” kemudian dilarutkan kedalam akuades

steril 100 ml.

Perlakuan dilakukan pada sore hari dengan cara mencampurkan akuades steril 100 ml sebagai kontrol ke stoples yang sudah berisi feses ayam 1 kg dan diaduk. Kemudian perlakuan tersebut diberikan kode sampel 428. Hal yang sama

juga dilakukan terhadap perlakuan isolat ICBB 8808 dan “Provibio” ke feses

7

Pengujian dilakukan kepada panelis pada hari ke-1, 2 dan 3 setelah aplikasi. Panelis menguji bau masing-masing sampel dan dibandingkan dengan contoh baku. Selanjutnya, panelis mengisi kuisioner dan hasilnya dijadikan skor bau. Kemudian skor bau di rata-rata untuk diambil kesimpulan dari hasil pengujian. Panelis yang digunakan adalah panelis yang tidak terlatih dengan tingkat umur yang berbeda. Penilaian skor bau dalam pengujian ini adalah: 4 = amat sangat lebih bau, 3 = sangat lebih bau, 2 = lebih bau, 1 = agak lebih bau, 0 = sama, -1 = agak kurang bau, -2 = kurang bau, -3 = sangat kurang bau, -4 = amat sangat kurang bau. Skor rata-rata diuji secara statistik menggunakan metode ANOVA dengan software SAS 9.1. Contoh kuisioner ditunjukkan di lampiran 23.

3.Uji Pengomposan

Pengujian dilakukan dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan tersebut adalah kontrol (air 50 ml, LB 50 ml, YM 50 ml), isolat ICBB 8810, isolat ICBB

9182 dan “Provibio”. Masing-masing perlakuan ditambahkan air 550 ml agar kadar air dapat mencapai 40-60 %.

Persiapan isolat ICBB 8810 dan ICBB 9182 dilakukan dengan peremajaan isolat dan penghitungan total mikrob. Peremajaan isolat dilakukan dengan menumbuhkan isolat ICBB 8810 ke media NA dan isolat ICBB 9182 ke media PDA selama 1-3 hari. Kemudian dipindahkan ke media LB 50 ml untuk ICBB 8810 dan YM 50 ml untuk ICBB 9182. Isolat yang telah dipindahkan ke media LB dan YM kemudian di shaker selama 1-3 hari. Penghitungan total mikrob dilakukan dengan cara memipet 1 ml biakan mikrob dan dimasukkan ke dalam 9 ml larutan fisiologis secara aseptik dalam serangkaian seri pengenceran sampai 10-6 untuk isolat ICBB 9182 dan 10-8 untuk isolat ICBB 8810. Setelah itu ditumbuhkan di media NA untuk isolat ICBB 8810 dan media PDA untuk isolat ICBB 9182, lalu diinkubasi selama 1-3 hari. Penghitungan total mikrob dilakukan dengan menggunakan metode agar cawan. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah populasi mikrob agar sesuai dengan standar mutu pupuk hayati berdasarkan Permentan (2011). Perlakuan “Provibio” juga dipersiapkan dengan

cara mengambil 1 ml pupuk hayati “Provibio” kemudian dilarutkan kedalam air

50 ml.

Pengomposan dilakukan dengan cara menumpuk jerami yang sudah dicacah berukuran 10 cm dengan bobot 1 kg ke dalam box plastik berukuran panjang 90 cm, lebar 60 cm dan tinggi 30 cm sebanyak 12 buah. Perlakuan kontrol, isolat dan

“Provibio” dilakukan diawal pengomposan. Perlakuan kontrol dilakukan dengan cara memberikan air 50+550 ml, 50 ml LB + 550 ml air dan 50 ml YM + 550 ml air ke masing-masing tumpukan jerami secara terpisah, lalu masing-masing ditutup rapat dengan trash bag. Perlakuan isolat ICBB 8810 dilakukan dengan memberikan larutan isolat ICBB 8810 dan air 550 ml ke dalam tumpukan jerami sebanyak 3 buah, lalu masing-masing ditutup rapat dengan trash bag. Hal yang sama juga dilakukan untuk perlakuan isolat ICBB 9182 dan “Provibio”. Pengomposan dilakukan selama 1 bulan dan pembalikan bahan kompos dilakukan selama 2 hari sekali.

8

1. Analisis kadar air, pH, C-organik dan N-total awal.

2. Kadar air. Pengukuran dilakukan dengan menimbang 10 g contoh jerami dan dimasukkan ke dalam cawan porselin, lalu dipanaskan pada suhu 105°C selama 4 jam, didinginkan di eksikator kemudian ditimbang. Kadar air diketahui dari perbedaan bobot contoh sebelum dan setelah dikeringkan (Horwitz et al 2000).

3. C-organik. Pengukuran dilakukan dengan metode pengabuan kering atau kadar abu. Kadar abu ditetapkan terbih dahulu dengan cara pengabuan 2 g contoh jerami yang sudah digiling ke dalam tanur bersuhu 600°C selama 2.5 jam, lalu ditimbang dan bobot bahan yang hilang merupakan bahan organik yang dapat dikonversi menjadi kadar C-organik setelah dikalikan faktor 0.58 (Horwitz et al 2000).

4. N-total. Pengukuran dilakukan dengan metode Kjeldahl (Horwitz et al 2000). Contoh jerami yang sudah digiling diambil 0.5 g kemudian dilanjutkan dengan proses destruksi, destilasi dan titrasi.

5. C/N rasio. Nilai C/N rasio diperoleh dari perbandingan C-organik dengan N-total. C/N rasio diuji secara statistik menggunakan metode ANOVA dengan software SAS 9.1.

6. Nilai kadar air. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pH meter dengan komposisi contoh jerami yang sudah digiling sebanyak 5 g dan air 40 ml (Horwitz et al 2000).

Patogenitas terhadap Hewan & Hipersensitivitas terhadap Tanaman 1.Patogenitas terhadap Hewan

Pengujian ini dilakukan dengan metode hemolisis. Tujuan pengujian adalah untuk melihat potensi patogen mikrob terhadap hewan. Mikrob diremajakan terlebih dahulu, lalu ditumbuhkan ke media Blood Agar yang telah dicampur darah domba 5%. Inkubasi dilakukan selama 24-48 jam untuk bakteri dan fungi pada suhu ruang. Isolat yang mampu menghemolisis sel darah merah ditandai dengan terbentuknya zona bening disekeliling koloni. Adanya zona bening sekeliling koloni menunjukkan mikrob yang diuji termasuk patogen (Difco 2009).

2.Hipersensitivitas terhadap Tanaman

Pengujian dilakukan untuk melihat potensi mikrob sebagai patogen pada tanaman, dalam hal ini pengujian menggunakan tanaman tembakau (Schadd et al. 2001). Uji hipersensitivitas dilakukan dengan meremajakan semua mikrob yang akan diuji, lalu dipindahkan ke larutan fisiologis dan disuntikan ke daun tanaman tembakau menggunakan syringe 1 ml (tanpa jarum), pengamatan dilakukan selama 7 hari setelah penyuntikkan. Kontrol negatif dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan akuades steril.

Antagonisme Antar Mikrob dalam Pupuk Hayati

9

yeast, lalu di shaker selama 48 jam. Selanjutnya hasil pertumbuhan mikrob pada media tersebut dinamakan larutan uji.

Hasil peremajaan isolat digoreskan kembali ke media NA untuk bakteri dan PDA untuk fungi dan yeast, lalu paper disc dicelupkan ke larutan uji dan ditaruh ke media agar dengan komposisi berbeda. Apabila yang ditumbuhkan di media agar adalah ICBB 6088, 7 paper disc yang dicelupkan ke larutan uji mengandung ICBB 9098, ICBB 9251, ICBB 6099, ICBB 8808, ICBB 9182, ICBB 8810 dan ICBB 6095. Kemudian diinkubasi pada suhu 35°C untuk isolat yang ada pada media NA dan 27°C untuk media PDA. Reaksi positif antagonis akan terlihat dengan adanya zona bening disekitar paper disc. Pengamatan dilakukan setelah masa inkubasi selama 72 jam.

Identifikasi Mikrob

Pengamatan morfologi koloni bakteri dan yeast secara makroskopik dilakukan dengan menumbuhkan ICBB 6088, ICBB 9098, ICBB 9251, ICBB 6099, ICBB 8810 dan ICBB 6095 ke media NA dan ICBB 8808 ke media MEA. Pengamatan dilakukan dengan melihat warna, bentuk koloni, elevasi, tepi dan tekstur. Pengamatan morfologi koloni ICBB 9182 secara makroskopik dilakukan dengan menumbuhkannya ke media basal lignolitik dan diamati warnanya setelah diinkubasi selama 1-2 minggu (Saraswati et al. 2007). Pengamatan morfologi koloni secara mikroskopik dilakukan dengan membuat preparat basah kemudian diamati menggunakan mikroskop cahaya.

Uji biokimia dilakukan dengan menggunakan Microbact Identification Kits. Data biokimia tambahan diambil dari pengujian masing-masing mikrob ke media motility, phenol red broth, methyl red, starch, skim milk agar, egg yolk agar, NB dengan suhu inkubasi 65°C, NB pH 5,7, NB 7% NaCl, NB dengan suhu inkubasi 45°C, gliserol, maltose, uji katalase, uji anaerobik, uji aminopeptidase, uji oxidase dan uji KOH. Hasil identifikasi untuk isolat jenis bakteri berpedoman pada buku

Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Holt et al. 1994). Komposisi media untuk uji biokimia tambahan ditunjukkan di lampiran 13 sampai 20.

10

menunjukkan adanya mortalitas ulat. Hal ini terjadi karena toksin yang ada pada isolat kemungkinan belum terakumulasi pada ulat sehingga belum menunjukkan adanya mortalitas. Mortalitas ulat pada perlakuan A1 sampai hari ke-7 hanya mencapai 19.05%, kematian ulat mulai terjadi di hari ke-2 dengan mortalitas sebesar 4.67%. Perlakuan kontrol dari hari ke-1 sampai hari ke-7 tidak menunjukkan adanya kematian sehingga mortalitas ulat nilainya 0%. Pada kontrol juga terlihat ukuran ulat rata-rata menjadi lebih besar dibandingkan perlakuan yang lain. Berdasarkan uji statistik perlakuan A1, A2 dan A3 tidak menunjukkan beda nyata. Sehingga isolat ICBB 6095 memiliki kecenderungan dapat mempengaruhi mortalitas ulat grayak.

Tabel 1 Pengaruh isolat ICBB 6095 terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura)

Perlakuan %Mortalitas Ulat pada Hari ke-

1 2 3 4 5 6 7

Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata pada uji Duncan taraf kepercayaan 95% ( =5%).

Adanya perbedaan persentase mortalitas ulat karena konsentrasi isolat yang diduga Bacillus thuringiensis berbeda, semakin tinggi konsentrasi isolat maka akan semakin besar tingkat mortalitasnya. Hasinu (2009) menyatakan bahwa perbedaan tingkat mortalitas ulat dipengaruhi oleh jumlah spora, semakin tinggi konsentrasi Bacillus thuringiensis maka jumlah sporanya akan semakin banyak dan mengakibatkan jumlah spora yang termakan oleh ulat uji juga akan lebih besar. Oppert (1999) juga menyatakan mikrob Bacillus thuringiensis memproduksi kristal protein yang dapat pembunuh serangga (ICPs) dan digunakan untuk mengendalikan hama utama. Kristal protein yang mengakibatkan ulat grayak pada pengujian ini mengalami kematian. Hal ini yang menjadikan Bacillus thuringiensis menginfeksi ulat grayak secara bertahap terhadap saluran percernaan. Kristal bakteri akan melarut dalam saluran pencernaan, dalam jaringan tersebut bakteri mengeluarkan toksin yang dapat mematikan serangga (Tampubolon et al. 2013).

11

Gambar 1 Ulat grayak (a) belum terinfeksi isolat ICBB 6095 (b) sudah terinfeksi isolat ICBB 6095

Pada uji anti hama isolat bakteri ICBB 6095 memiliki populasi sel berjumlah 1.28×108 cfu/ml. Berdasarkan Permentan No. 70/ Permentan/ SR.140/ 10/ 2011 maka isolat bakteri ICBB 8808 sesuai dengan standar mutu pupuk hayati dalam uji efektivitas. Permentan (2011) menyebutkan standar mutu pupuk hayati untuk populasi sel hidup bakteri sebesar ≥ 107 cfu/ml.

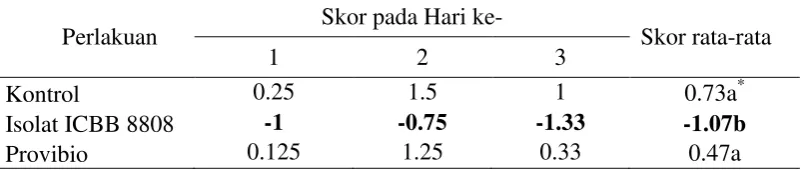

Uji Anti Bau

Perlakuan isolat ICBB 8808 dari 15 orang panelis mendapatkan skor rata-rata sebesar -1.07, perlakuan pupuk provibio sebesar 0.47 dan perlakuan akuades steril (kontrol) sebesar 0.73 (Tabel 2). Hasil skor rata-rata tersebut menunjukkan isolat ICBB 8808 memiliki pengaruh dalam mengurangi bau feses ayam. Uji statistik juga menunjukkan perlakuan ICBB 8808 hasilnya berbeda nyata. Skor perlakuan isolat ICBB 8808 hari ke-1 diperoleh dari 8 orang panelis, hari ke-2 diperoleh dari 4 orang panelis dan hari ke-3 diperoleh dari 3 orang panelis. Hasil penilaian tidak selalu menunjukkan penurunan skor. Hasil yang sama juga

ditunjukkan oleh perlakuan kontrol maupun “Provibio”. Hal ini dikarenakan jumlah panelis pada hari ke-1, 2 dan 3 tidak sama dan tidak mencapai 15 orang sehingga terjadi bias. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan kesimpulan pada pengujian ini adalah hasil skor rata-rata semua panelis dari hari ke-1, 2 dan 3.

Hasil pengujian dapat dinyatakan bahwa perlakuan isolat ICBB 8808 agak kurang bau dibandingkan contoh baku, sedangkan perlakuan “Provibio” dan kontrol memiliki bau yang hampir sama dengan contoh baku. Perlakuan

“Provibio” tidak menunjukkan hasil yang baik dalam menurunkan bau feses ayam. Hal ini kemungkinan terjadi karena konsentrasi “Provibio” yang diberikan terlalu rendah. Isolat ICBB 8808 dalam daftar nama mikrob koleksi ICBB diduga merupakan yeast yaitu Saccharomyces cerevisiae. Hasil perlakuan isolat ICBB 8808 terjadi karena pengaruh betaglukan yang terkandung dalam isolat ICBB 8808, sehingga radikal bebas yang membuat feses ayam memiliki bau tidak sedap dapat berkurang. Betaglukan merupakan kandungan dari dinding sel Saccharomyces cerevisiae (Ahmad 2005).

a

b

1 cm 1 cm

12

Tabel 2 Hasil akhir uji anti bau isolat ICBB 8808 pada feses ayam dengan metode organoleptik

Perlakuan Skor pada Hari ke- Skor rata-rata

1 2 3

Kontrol 0.25 1.5 1 0.73a*

Isolat ICBB 8808 -1 -0.75 -1.33 -1.07b

Provibio 0.125 1.25 0.33 0.47a

*

Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata pada uji Duncan taraf kepercayaan 95% ( =5%).

Pada perlakuan isolat fungi ICBB 8808 memiliki populasi sel berjumlah 6.4×107 cfu/ml. Berdasarkan Permentan No. 70/ Permentan/ SR.140/ 10/ 2011 maka isolat fungi ICBB 8808 sesuai dengan standar mutu pupuk hayati dalam uji efektivitas. Permentan (2011) menyebutkan standar mutu pupuk hayati untuk

populasi sel hidup fungi sebesar ≥ 104

cfu/ml.

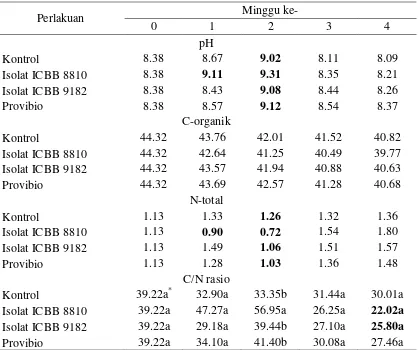

Uji Pengomposan

Pengomposan dilakukan untuk menguji kemampuan mikrob dalam merombak bahan organik. Hasil analisis pengomposan dalam waktu 4 minggu menunjukkan C/N rasio terendah terdapat pada perlakuan isolat ICBB 8810 sebesar 22.02, kemudian perlakuan isolat ICBB 9182 sebesar 25.80, perlakuan

“Provibio” sebesar 27.46 dan kontrol menunjukkan angka tertinggi sebesar 30.01 (Tabel 3). Meskipun tidak berbeda nyata dalam uji statistik, namun isolat ICBB 8810 dan ICBB 9182 mampu menurunkan C/N rasio lebih rendah dibandingkan perlakuan lainnya. Sehingga isolat ICBB 8810 dan ICBB 9182 memiliki kecenderungan dapat mempercepat proses dekomposisi jerami. Pemberian isolat ICBB 8810 dan ICBB 9182 mendapatkan hasil C/N rasio yang lebih mendekati angka 20. Pengomposan berupaya menurunkan nisbah C/N bahan organik agar mendekati nisbah C/N tanah, yaitu dibawah 20 (Choiriah 2006). Isolat ICBB 8810 berdasarkan koleksi mikrob ICBB diduga Paenibacillus macerans dan ICBB 9182 diduga Phanerochaete sp. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Choiriah (2006) bahwa pemberian inokulan mampu menurunkan nisbah C/N terutama pada minggu ke-4.

13

Tabel 3 Hasil analisis pengomposan isolat ICBB 8810 & ICBB 9182 pada jerami

Perlakuan Minggu ke-

Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata pada uji Duncan taraf kepercayaan 95% ( =5%).

Pada pengomposan isolat bakteri ICBB 8810 memiliki populasi sel berjumlah 1×108 cfu/ml dan isolat fungi ICBB 9182 berjumlah 3.8×105 cfu/ml. Berdasarkan Permentan No. 70/ Permentan/ SR.140/ 10/ 2011 maka isolat ICBB 8810 dan ICBB 9182 sesuai dengan standar mutu pupuk hayati dalam uji efektivitas. Permentan (2011) menyebutkan standar mutu pupuk hayati untuk

populasi sel hidup bakteri sebesar ≥ 107 cfu/ml dan fungi sebesar ≥ 104

cfu/ml.

Patogenitas terhadap Hewan & Hipersensitivitas terhadap Tanaman

“Provibio” mengandung 9 mikrob dan 1 mikrob yaitu isolat ICBB 7125

14

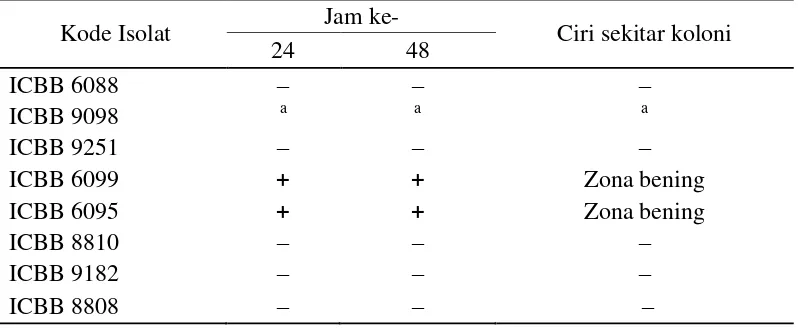

Uji Patogenitas terhadap Hewan

Hasil uji patogenitas dengan metode hemolisis menunjukkan reaksi positif pada ICBB 6095 dan ICBB 6099 dengan ciri membentuk zona bening, sedangkan ICBB 9098 tidak menunjukkan pertumbuhan (Tabel 4). Hal ini diduga ICBB 6095 dan ICBB 6099 memiliki potensi patogen terhadap hewan yang dapat melisiskan

darah secara tidak sempurna (α-hemolysis). Mikrob dikatakan α-hemolysis apabila eritrosit tidak dapat pecah dengan sempurna, mikrob tersebut memiliki protein heterogen yang dapat melisiskan eritrosit (Burrows et al. 1954). hemolisis terjadi apabila eritrosit dapat pecah dengan sempurna (Widyastutik et al. 2013).

ICBB 6095 memiliki potensi patogen terhadap hewan. Berdasarkan uji anti hama juga menunjukkan ICBB 6095 dapat membunuh ulat grayak. ICBB 9098 tidak menunjukkan pertumbuhan sampai inkubasi 48 jam dan diduga karena media pertumbuhannya kurang sesuai atau pertumbuhannya yang lambat.

Tabel 4 Hasil uji patogenitas 8 isolat terhadap hewan dengan metode hemolisis

Kode Isolat Jam ke- Ciri sekitar koloni

Pengujian dilakukan terhadap daun tembakau untuk melihat reaksi hipersensitivitas terhadap tanaman. Pengujian patogen terhadap tanaman menurut Kerr dan Gibb (1977) terjadi apabila terjadi nekrosis pada daun tembakau setelah diinjeksikan bakteri, dimana terjadi hubungan yang compatible antara patogen dan tembakau. Hasil pengujian menunjukkan reaksi negatif disemua mikrob sampai hari ke-7 (Tabel 5). Hal ini dibandingkan dengan kontrol yang nilainya negatif. Hasil pengamatan pada daun tembakau tidak menunjukkan adanya bercak kekuningan atau kecoklatan yang mencirikan terjadinya nekrosis. Wahyudi et al. (2011) menyatakan bahwa reaksi positif patogen ditunjukkan dengan perubahan warna kecoklatan pada area masuknya bakteri pada waktu 48 jam, reaksi yang sama juga terjadi dengan munculnya bercak kekuningan hingga coklat pada

permukaan daun tembakau dengan kontrol negatif berupa akuades steril. Hasil uji hipersensitifitas memperlihatkan hasil negatif pada 8 isolat atau

15

patogen terhadap tanaman. Oleh karena itu, 8 mikrob yang telah diuji dapat diaplikasikan ke tanaman tanpa merusak jaringan tanaman khususnya pada daun.

Tabel 5 Hasil uji hipersensitivitas 8 isolat pada daun tembakau

Perlakuan Hari ke-

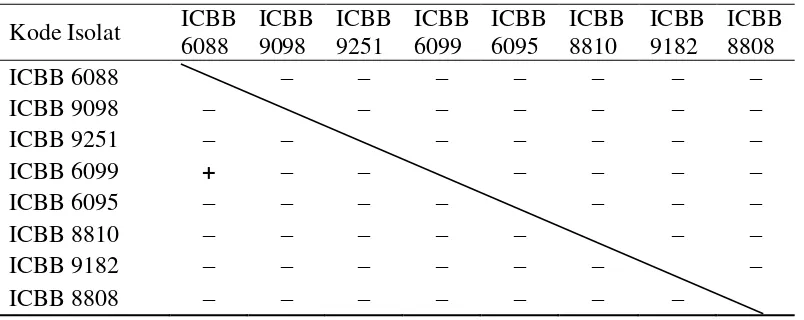

Antagonisme Antar Mikrob dalam Pupuk Hayati

Pengujian dilakukan hanya pada 8 mikrob yaitu ICBB 6088, ICBB 9098, ICBB 9251, ICBB 6099, ICBB 6095, ICBB 8810, ICBB 9182 dan ICBB 8808. Hal ini dilakukan karena isolat ICBB 7125 yang diduga Microbacterium lacticum sebagai bakteri selulolitik tidak dapat dikulturkan.

Hasil uji antagonisme yang disajikan pada Tabel 6 menunjukkan ICBB 6088 dan ICBB 6099 saling antagonis. Hal ini terjadi karena terlihat zona bening disekitar paper disc sehingga ada kompetisi antar mikrob dalam mendapatkan sumber makanan. Hasil berbeda ketika ICBB 6088 diuji dengan ICBB 9098, ICBB 9251, ICBB 6095, ICBB 8810, ICBB 9182 dan ICBB 8808 yang tidak menunjukkan zona bening. Sama halnya dengan ICBB 6099 yang tidak menunjukkan zona bening ketika diuji dengan ICBB 9098, ICBB 9251, ICBB 6095, ICBB 8810, ICBB 9182 dan ICBB 8808.

16

Tabel 6 Hasil uji antagonis antar mikrob pada 8 isolat Kode Isolat ICBB

Identifikasi yeast menunjukkan ICBB 8808 memiliki karakter morfologi koloni berwarna putih kekuningan, bentuk sirkular, permukaan licin dan tekstur lunak, morfologi sel terlihat berbentuk oval atau bulat telur dengan ukuran 2.5 µm (Gambar 1). Yeast adalah mikroorganisme tunggal yang biasanya memiliki ukuran 5-10 kali lebih besar dari bakteri atau sekitar 5-20 µm (Putranto et al. 2010). Vallejo et al. (2013) saat meneliti ragi yang digunakan untuk memfermentasikan chica (minuman tradisional dari Peru) mengidentifikasikan Saccharomyces cerevisiae dengan ciri sel berbentuk oval, koloni berwarna putih dan cembung. Berdasarkan ciri morfologi koloni dan bentuk sel, ICBB 8808 mendekati ciri Saccharomyces sp.

ICBB 9182 menunjukkan koloni membentuk warna merah dan sel memiliki clump connection dengan diameter hifa sekitar 1.5 µm (Gambar 2). Warna merah pada cendawan lignolitik disebabkan oleh aktivitas lakase atau peroksidase dan clump connection menunjukkan ciri dari kelas Basidiomisetes (Thorn et al. 1996). Nurafni (2013) menyatakan pertumbuhan hifa kelas Basidiomisetes dan Askomisetes memiliki diameter sekitar 5-20 µm. Berdasarkan warna merah di koloni dan adanya clump connection di sel menunjukkan ICBB 9182 mendekati ciri fungi kelas Basidiomisetes.

Tabel 7 menunjukkan karakter morfologi dan fisiologi bakteri yang terkandung dalam pupuk hayati “Provibio”. Hasil pengamatan menunjukkan terdapat perbedaan karakteristik pada setiap isolat yang diuji. Sehingga pembacaan hasil identifikasi secara manual berpedoman pada buku identifikasi bakteri yaitu Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology.

17

mendekati ciri genus Azospirillum. Sehingga ICBB 6088 diidentifikasikan sebagai Azospirillum sp.

Koloni isolat ICBB 9098 berbentuk sirkular, elevasi cembung, tepian rata, tekstur permukaan basah licin. Morfologi sel berbentuk batang-kokus dengan ukuran 1 μm dan reaksi Gram negatif. Pertumbuhan pada suhu 25°C positif, tetapi pada suhu 45°C dan 65°C negatif. Reaksi methyl red positif, memproduksi katalase dan oksidase, tidak motil dan tidak dapat menghidrolisis kasein maupun pati. Karakteristik tersebut berdasarkan Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Holt et al. 1994) serta analisis yang dilakukan Sari (2014) dapat diduga ICBB 9098 mendekati ciri genus Azotobacter. Sehingga ICBB 9098 diidentifikasikan sebagai Azotobacter sp.

ICBB 9251 ketika ditumbuhkan di media NA koloninya berbentuk sirkular, elevasi cembung, tepian rata dan tekstur permukaan basah licin. Morfologi sel berbentuk batang dengan ukuran 0.5 μm, reaksi Gram negatif dan tidak motil. Produksi katalase dan oksidase positif, tetapi tidak dapat menghidrolisis kasein maupun pati. Berdasarkan Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Holt et al. 1994) karakteristik isolat tersebut lebih mendekati ciri Bradyrhizobium sp.

Isolat ICBB 6099 memiliki ciri morfologi koloni berbentuk tak beraturan, elevasi timbul, tepian berombak dan tekstur permukaannya kering. Reaksi Gram menunjukkan positif, motil, katalase positif dan ukuran sel 1 μm. Isolat ini pada uji patogenitas terhadap hewan menunjukkan hasil positif sehingga berpotensi patogen terhadap hewan. Hal ini sangat berbeda dengan ciri genus Lactobacillus yang tercantumkan pada buku Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Menurut Sari (2014) isolat ICBB 6099 lebih mendekati ciri genus Listeria. Holt et al. (1994) menyatakan bahwa Lactobacillus sangat jarang bersifat patogen, jarang motil dan katalase negatif. Sedangkan beberapa spesies dari genus Listeria menurut Holt et al. (1994) bersifat patogen terhadap hewan dan manusia. Oleh karena itu, isolat ICBB 6099 diidentifikasikan sebagai Listeria sp.

Isolat ICBB 6095 memiliki bentuk morfologi koloni tak beraturan, elevasi datar, tepian berlekuk dan tekstur permukaan kering. Morfologi sel berbentuk batang dengan ukuran 1.5 µm, reaksi Gram positif dan tidak motil. Produksi katalase dan hidrolisis kasein negatif, sedangkan produksi oksidase dan hidrolisis pati positif. Pertumbuhan pada suhu 25°C positif, tetapi pada suhu 45°C dan 65°C negatif. Hal ini berdasarkan Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Holt et al. 1994), isolat ICBB 6095 mendekati ciri genus Bacillus. Hasil uji mikrob anti hama menunjukkan isolat ICBB 6095 dapat mempengaruhi mortalitas ulat grayak yang merupakan serangga serta berpotensi patogen terhadap hewan. Oleh karena itu, isolat ICBB 6095 dapat diduga sebagai spesies Bacillus thuringiensis.

Morfologi koloni isolat ICBB 8810 berbentuk kumparan, elevasi timbul, tepi koloni berombak dan tekstur permukaan kering. Reaksi Gram menunjukkan hasil positif, bentuk sel batang dan berukuran 1 µm. Tidak motil, anaerobik dan tumbuh pada media bersuhu 25°C, pada suhu 45°C dan 65°C tidak menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Holt et al. 1994), isolat ICBB 8810 mendekati ciri Bacillus sp.

18

Hal ini kemungkinan isolat ICBB 6099 telah terjadi kontaminasi pada biakan induk karena bersifat patogen terhadap hewan serta antagonis terhadap isolat ICBB 6088.

Gambar 2 Identifikasi morfologi yeast ICBB 8808 (a) sel ICBB 8808 (b) koloni ICBB 8808

Gambar 3 Identifikasi morfologi fungi ICBB 9182 (a) sel ICBB 9182 (b) koloni ICBB 9182

a

c

b a

a b

2.5 µm

5 µm

1 cm

13 Tabel 7 Identifikasi morfologi dan fisiologi bakteri

Karakter Kode Isolat

ICBB 6088 ICBB 9098 ICBB 9251 ICBB 6099 ICBB 6095 ICBB 8810

Morfologi Koloni :

-Warna Krem Kuning

Kecoklatan Krem Krem Krem Krem

-Bentuk Koloni Sirkular Sirkular Sirkular Tak beraturan Tak beraturan Kumparan

-Elevasi Cembung Cembung Cembung Timbul Datar Timbul

-Tepi Rata Rata Rata Berombak Berlekuk Berombak

-Tekstur Basah, licin Basah, licin Basah, licin Kering Kering Kering

Morfologi Sel Batang Batang-kokus Batang Batang Batang Batang

Reaksi Gram ‒ ‒ ‒ + + +

Ukuran Sel (μm) 1 1 0.5 1 1.5 1

Motil Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Ya

Biokimia :

-KOH + + + ‒ ‒ ‒

-Aminopeptidase + + + ‒ ‒ ‒

-Produksi Katalase ++ + ++ ++ ++ ++

-Produksi Oksidase + + + + + +

-Produksi H2S ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

-Hidrolisis Kasein ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

-Hidrolisis Pati ‒ ‒ ‒ + + +

Pertumbuhan :

-Suhu 25°C + + + ++ ++ ++

14

...Lanjutan Tabel 7

Karakter Kode Isolat

ICBB 6088 ICBB 9098 ICBB 9251 ICBB 6099 ICBB 6095 ICBB 8810

-Suhu 45°C ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒

-Suhu 65°C ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

-pH 5.7 + + + + + +

-Anaerobik ‒ + + + + +

-NaCl 7% ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒

Methil Red broth ‒ + + + + +

Egg Yolk Reaction ‒ ‒ ‒ + + +

Uji Patogenitas terhadap

Hewan ‒ ‒ ‒ + + ‒

Uji Hipersensitivitas

terhadap Tanaman ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Kemampuan Membunuh

Spodoptera litura ‒ ‒ ‒ ‒ + ‒

Hasil Identifikasia Azospirillum

sp.*

Azotobacter sp.*

Bradyrhizobium

sp. Listeria sp.

* Bacillus

thuringiensis Bacillus sp. a

Sumber: Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Holth et al. 1994)

*

Sumber: Sari (2014).

15

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Mikrob anti hama yaitu isolat ICBB 6095 memiliki kecenderungan dapat menaikkan mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura).

2. Mikrob anti bau yaitu isolat ICBB 8808 dapat mengurangi bau feses ayam dengan metode organoleptik.

3. Mikrob dekomposer dalam pengomposan memiliki kecenderungan dapat mempercepat proses dekomposisi jerami.

4. ICBB 6099 yang sebelumnya diduga Lactobacillus sp. lebih mendekati ciri Listeria sp. dan ICBB 8810 yang sebelumnya diduga Paenibacillus macerans lebih mendekati ciri Bacillus sp.

5. ICBB 6099 memiliki potensi patogen terhadap hewan. ICBB 6099 juga bersifat antagonis terhadap ICBB 6088.

6. ICBB 6095 yang diduga Bacillus thuringiensis menunjukkan sifat patogen terhadap ulat grayak (Spodoptera litura).

7. ICBB 7125 tidak dapat dikulturkan sehingga tidak dapat diujikan.

Saran

1. Pupuk hayati “Provibio” perlu dilakukan uji anti hama, anti bau dan pengomposan di lapangan sehingga dapat mengetahui lebih jauh keefektivitasannya.

2. Identifikasi mikrob perlu diakuratkan dengan menggunakan Polymere Chain Reaction (PCR) agar mendapatkan data sekuensing DNA.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad RZ. 2005. Pemanfaatan khamir Saccharomyces cerevisiae untuk ternak. Wartazoa. 15(1): 49-55.

Andriani Y. 2007. Uji aktivitas antioksidan ekstrak betaglukan dari Saccharomyces cerevisiae. J Gradien. 3(1): 226-230.

Bahagiawati. 2002. Penggunaan Bacillus thuringiensis sebagai bioinsektisida. Buletin Agrobio. 5(1): 21-28.

Bobrowski VL, Pasquali G, Bodanese-Zanettini MH, Pinto LM and Fiuza LM. 2002. Characterization of two Bacillus thuringiensis isolate from South Brazil and their toxicity againts Anticarsia gemmitalis (Lepidoptera: Noctuidae). Biology Control. 25: 129-135.

Burrows W, Gordon FB, Porter RJ, Moulder JW. 1954. Textbook of Microbiology.16th ed. W. B. Saunders Company, Philadelphia and London. 12-13: 306-309.

16

Chen J, Ningyu Z, Lei K, Yijiang B, Tianlun Z, Xueyan D, Zhongyang H. 2014. First reported fatal Bacillus thuringiensis infections in Chinese soft-shelled turtles (Trionyx sinensis). Aquaculture. 428: 16-20.

Choiriah S. 2006. Inokulasi mikroba selulolitik untuk mempercepat pengomposan sampah pasar dan pengaruh kompos terhadap produksi dan usahatani sayuran [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Difco. 2009. Manual of Microbiological Culture Media. Zimbro MJ, Power DA, Miller SM, Wilson GE, Johnson JA (Eds). Ed ke-2. Becton, Dickinson and Co. Maryland.

Fortina D. 1996. Pengaruh penambahan bahan pembentuk flavor, lama pelapisan (Coating) dan lama pengukusan terhadap mutu akhir daging rajungan imitasi dari ikan nila merah (Oreochromis sp.) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Gaur AC. 1981. Improving Soil fertility Through Organic Recycling: A Manual of Rural Composting. Regional Project RAS/75/004. Food and Agriculture Organization of The United Nations.

Hannula SE, de Boer W, Baldrian P, van Veen JA. 2013. Effect of genetic modification of potato starch on decomposition of leaves and tubers and on fungal decomposer communities. Soil Biology & Biochemistry. 58: 88-98. Hasinu JV. 2009. Isolation and pathogenicity test of Bacillus thuringiensis against

Crocidolomia binotalis Zell. (Lepidptera: Pyralidae). J Budidaya Pertanian. 5: 84-88.

Holth JG, Krieg NR, Sneath PHA, Staley JT, Williams ST. 1994. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 9th ed. Baltimore (USA): Williams and Wilkin.

Horwitz, William (Ed). 2000. Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th edition, Volume 1, Agricultural Chemicals, Contaminants, Drugs. AOAC International, Maryland USA.

Husen E, Simanungkalit RDM, Irawan. 2007. Characterization and quality assessment of Indonesian commercial biofertilizer. Indonesian Journal Of Agriculture Science. 8: 31-38. mendekomposisi limbah serasah kakao Theobroma cacao L. [Skripsi]. Bogor (ID): Universitas Hasanuddin.

Mala Y. 1994. Seleksi dan penggunaan galur Trichoderma untuk meningkatkan laju pengomposan jerami padi [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Manalu RT. 2013. Aplikasi bakteri lokal Indonesia dalam bioremediasi tanah

terkontaminasi minyak berat, minyak ringan dan limbah oli bekas [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Menteri Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. No.70/Permentan/SR.140/10/2011.

16

Muharsini S, Wardhana AH, Ruzaani H, Amirhusein B. 2003. Karakterisasi isolat Bacillus thuringiensis dari beberapa daerah di Jawa dan Sulawesi Selatan untuk kontrol biologi lalat myasis Crysomya bezziana. JITV. 8(4): 256-263. Oppert B. 1999. Protease interactions with Bacillus thuringiensis insecticidal

toxins. Archives of Insect Biochemicistry and Physiology. 42: 1-12.

Putranto WS, Roostita LB, Obin R, Eka W. 2010. Isolasi yeast dari daging dan potensinya sebagai agen biopreservasi dan pewarna makanan. J Ilmu Ternak. 10(1): 21-25.

Santosa DA. 2009. Kajian risiko lingkungan untuk penggunaan agen hayati di bidang pertanian. J Tanah dan Lingkungan. 11(1):14-20.

Saraswati R, Husen E, Simanungkalit R D M. 2007. Metode Analisis Biologi Tanah. Bogor (ID): Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Sari NK. 2014. Uji efektivitas bakteri pemicu tumbuh tanaman penyusun pupuk hayati provibio [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Schaad NW, Jones JB, Chun W. 2001. Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. 3rd ed. The American Phytopathology Society Press, St. Paul, MN, USA:i-xii; 1-373.

Simanungkalit RDM. 2001. Aplikasi pupuk hayati dan pupuk kimia: suatu pendekatan terpadu. Buletin AgroBio. 4(2): 56-61.

Supriyanto, Sulistyowati H. 2011. Pengembangan PGPF menjadi pupuk dan pestisida hayati berformulasi sederhana: 1. Pengujian bahan pembawa. J Tek. Perkebunan & PSDL. 1(6):19-27.

Tampubolon DY, Yuswani P, Fatimah Z, Fatiani M. 2013. Uji patogenisitas Bacillus thuringiensis dan Metarhizium anisopliae terhadap mortalitas Spodoptera litura Fabr (Lepidoptera: Noctuidae) di Laboratorium. J Online Agroekotek[internet]. [diunduh2014Mar30]; 1(3): 783-793. Tersedia pada: http//www.jurnal.usu.ac.id/index.php/agroekoteknologi/article/view/3004/1 493.

Tarigan B, Syahrial, Tarigan MU. 2013. Uji efektifitas Beauveria basianna dan Bacillus thuringiensis terhadap ulat api (Setothosea asigna Eeck, Lepidoptera, Limacodidae) di laboratorium. J Online Agroekotek[internet]. [diunduh2013Sep12]; 1(4):1439-1446. Tersedia pada: http// www. jurnal. usu.ac.id/index.php/agroekoteknologi/article/view/4448/1999.

Thorn RG, Reddy CA, Harris D, Paul EA. 1996. Isolation of saprophytic basidiomycetes from soil. Application and Environment Microbiology. 62: 4288-4292.

Untung K. 1996. Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Pr.

Vallejo JA, Patricia M, Jose DFF, Fernando SJ, Jose MA, Jose MGB, Encarna V, Thomas GV. 2013. Atypical yeasts identified as Saccharomyces cerevisiae by MALDI-TOF MS and gene sequencing are the main responsible of fermentation of chicha, a traditional beverage from Peru. System and Application Microbiology. 36: 560-564.

16

Wahyudi AT, Meliah S, Nawangsih AA. 2011. Xanthomonas oryzae pv. oryzae bakteri penyebab hawar daun pada padi: isolasi, karakterisasi, dan telaah mutagenesis dengan transposon. Makara Sains. 15(1): 89-96.

Widyastutik VS, Wurlino, Budiarto. 2013. Kepekaan Escherichia coli dari susu kambing peranakan Etawa terhadap antibiotika. Veterinaria Medika. 6(2): 103-106.

16

Lampiran 1 Komposisi media Nutrient Agar (NA) per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

Agar 20

Peptone 10

NaCl 5

Malt Extract 10

Lampiran 2 Komposisi media Potatos Dektrose Agar (PDA) per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

Potatos Dektrose Agar 39

Lampiran 3 Komposisi media Yeast Mannitol (YM) Broth per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

Glukosa 4

Yeast Extract 4

Malt Extract 10

Lampiran 4 Komposisi media Luria Bertani (LB) Broth per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

NaCl 10

Tripton 10

Yeast Extract 5

Lampiran 5 Komposisi media LG per liter akuades

Bahan Jumlah

Agar 20 g

Sukrosa 20 g

K2HPO4 0.05 g

KH2PO4 0.15 g

CaCl2 0.02 g

MgSO4.7H2O 0.2 g

Na2MoO4.2H2O 0.002 g

FeCl2 0.01 g

CaCo3 1 g

Bromtimol Blue 1 ml

16

Lampiran 6 Komposisi media Nitrogen Free Bromtimol (NFB) per liter akuades

Lampiran 7 Komposisi media deMans Rogosa Sharpe Agar (MRS-A) per liter akuades

16

Lampiran 9 Komposisi media Basal Selulolitik per liter akuades

Bahan Jumlah

Agar 20 g

KH2PO4 1 g

K2SO4 0.5 g

NaCl 0.5 g

FeSO4 0.5 g

NH4NO3 1 g

MnSO4 0.01 g

CMC 10 g

Congo Red (0.25%) 0.5 ml

Lampiran 10 Komposisi media Malt Extract Agar (MEA) per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

Agar 15

Peptone 5

Malt Extract 20

Glukosa 20

Lampiran 11 Komposisi media Basal Lignolitik per liter akuades

Bahan Jumlah

Agar 15 g

MgSO4.7H2O 0.2 g

KH2PO4 0.5 g

NH4NO3 0.1 g

KCl 0.1 g

Fe2SO4.7H2O 0.02 g

Ca(NO3)2.4H2O 0.05 g

Malt Extract 2 g

KOH & Guaiakol 5 ml

Lampiran 12 Komposisi media Triple Sugar Iron Agar (TSIA) per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

TSIA 65

16

Lampiran 13 Komposisi media Motility per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

Agar 4

Beef Extract 3

Peptone 10

NaCl 5

Lampiran 14 Komposisi media Phenol Red Broth per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

Phenol Red 0.018

Beef Extract 1

Bacto Peptone 10

NaCl 5

Lampiran 15 Komposisi media Methyl Red Broth per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

Buffered Peptone 7

Dextrose 5

K2HPO4 5

Lampiran 16 Komposisi Reagent Methyl Red per liter akuades

Bahan Jumlah

Methyl Red 0.02 g

Etanol 95% 15 ml

Lampiran 17 Komposisi media Skim Milk Agar per liter akuades

Bahan Jumlah

Agar 15 g

Triptone 5 g

Yeast Extract 2.5 g

Glukosa 1 g

Skim Milk Solution 200 ml

16

Lampiran 18 Komposisi media Starch per liter akuades

Bahan Jumlah (g)

Agar 12

Beef Extract 3

Soluble Starch 10

Lampiran 19 Komposisi media Egg Yolk Agar per liter akuades

Bahan Jumlah

Agar 25 g

Bacto Peptone 40 g

Dextrose 2 g

NaCl 2 g

NaH2PO4.H2O 4.86 g

KH2PO4 1 g

MgSO4 0.1 g

Egg Yolk 50% Steril 100 ml

Lampiran 20 Komposisi media Nutrient Broth per liter akuades

Bahan Jumlah

(g)

Peptone 5

NaCl 5

Yeast Extract 2

Beef Extract 1

Lampiran 21 Hasil analisis kadar air uji pengomposan

Perlakuan % Kadar Air Minggu ke-

0 1 2 3 4

Kontrol 27.03 54 73.92 75.58 68.35

Isolat ICBB 8810 27.03 66.04 73.32 75.79 70.58

Isolat ICBB 9182 27.03 62.42 65.97 71.87 63.82

Provibio 27.03 55.91 67.76 69.84 61.13

16

Nama Panelis :

Tanggal Pengujian :

Jenis Produk :

Instruksi : Bandingkan contoh-contoh yang disajikan terhadap contoh pembanding. Berikan tanda pada pernyataan yang sesuai dengan penilaian saudara/i.

Lampiran 22 Data uji anti bau isolat ICBB 8808 pada feses ayam dengan metode organoleptik

16

Lampiran 24 Hasil analisis sidik ragam pengaruh isolat ICBB 6095 terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura) menggunakan metode ANOVA dengan software SAS 9.1

1. Mortalitas ulat grayak pada hari ke-1 Sumber

Perlakuan 3 51.05102500 17.01700833 1.00 0.4547

Galat 6 102.1020500 17.01700833

Total 11 187.1870917

2. Mortalitas ulat grayak pada hari ke-2 Sumber

Perlakuan 3 68.0680333 22.6893444 1.00 0.4547

Galat 6 136.1360667 22.6893444

Total 11 340.3401667

3. Mortalitas ulat grayak pada hari ke-3 Sumber

Perlakuan 3 68.0680333 22.6893444 1.00 0.4547

Galat 6 136.1360667 22.6893444

Total 11 340.3401667

4. Mortalitas ulat grayak pada hari ke-4 Sumber

Perlakuan 3 271.2272250 90.4090750 1.23 0.3766

Galat 6 439.5664500 73.2610750

Total 11 947.7238917

16 5. Mortalitas ulat grayak pada hari ke-5 Sumber

Perlakuan 3 1700.700692 566.900231 1.56 0.2923

Galat 6 2176.605483 362.767581

Total 11 4013.394625

6. Mortalitas ulat grayak pada hari ke-6 Sumber

Perlakuan 3 2636.136067 878.712022 2.63 0.1449

Galat 6 2006.149733 334.358289

Total 11 4676.272200

Lampiran 25 Hasil analisis sidik ragam uji anti bau isolat ICBB 8808 pada feses ayam menggunakan metode ANOVA dengan software SAS 9.1 Sumber

Perlakuan 2 26.13333333 13.06666667 12.82 0.0001

Galat 28 28.53333333 1.01904762

Total 44 76.80000000

Lampiran 26 Hasil analisis sidik ragam pengomposan isolat ICBB 8810 & ICBB 9182 pada jerami menggunakan metode ANOVA dengan software SAS 9.1

Galat 6 0.00000000 0.00000000

Total 11 11.13920000

16

Perlakuan 3 560.0090250 186.6696750 2.36 0.1710

Galat 6 475.343450 79.229908

Perlakuan 3 908.3211000 302.7737000 34.96 0.0003

Galat 6 51.970150 8.661692

Perlakuan 3 53.91982500 17.97327500 0.75 0.5628

Galat 6 144.5366000 24.0894333

Total 11 198.9366250

Perlakuan 3 101.0282250 33.6760750 3.38 0.0954

Galat 6 59.8249500 9.9708250

Total 11 171.5716250

16

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tegal pada tanggal 26 April 1991 dari ayah Sunarto dan ibu Nurul Hikmah. Penulis adalah putra pertama dari dua bersaudara. Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Tegal dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan diterima di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten mata kuliah Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2012/2013, asisten praktikum Bioteknologi Tanah pada tahun ajaran 2012/2013 dan 2013/2014. Penulis pernah aktif di kepanitiaan dan organisasi. Tingkat Persiapan Bersama penulis aktif di Lembaga Dakwah Kampus Al-Hurriyyah IPB, klub komputer Asrama (Cybertron) dan kepanitiaan Seminar Nasional Al-Qur’an dan Sains serta Masa Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB). Memasuki Fakultas penulis aktif di Ikatan Mahasiswa Tegal IPB, Senior Resident Asrama TPB IPB dan kepanitiaan Lomba Cinta Pertanian Tegal. Tahun 2012/2013 penulis diamanahkan menjadi Komandan Senior Resident Asrama TPB IPB.

Penulis pernah mendapatkan prestasi dalam beberapa lomba antara lain Juara II Lomba Agro Quiz IAAS IPB tahun 2009 dan Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat (PKMM) lolos didanai Dikti tahun 2012. Penulis juga pernah mendapatkan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik dari Dikti di semester 2 dan beasiswa BUMN dari PT Angkasa Pura II di semester 3 sampai semester terakhir.