i

Di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Kedokteran Keluarga

Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan

Oleh

Slamet Setyo Budi Utomo S54 090 7020

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN KELUARGA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

ii

PENGARUH KONSELING TERHADAP TINGKAT

KECEMASAN PASIEN SEKSIO SESAREA

Di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten

Disusun Oleh : Slamet Setyo Budi Utomo

NIM . S 54 090 7020

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Pembimbing

Tim Pembimbing:

Jabatan Nama Tanda-Tangan Tanggal

Pembimbing I Prof. Dr. dr. H. Aris Sudyanto, Sp.KJ ... ... NIP. : 130 543 191

Pembimbing II Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. ... ... NIP. : 131 918 507

Mengetahui

Ketua Program Studi Kedokteran Keluarga

iii Oleh

Slamet Setyo Budi Utomo NIM . S 54 090 7020

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji Pada Tanggal : Januari 2009

Jabatan Nama Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. dr. Didik Tamtomo, M.Kes.,MM.,PAK ...

Sekretaris : Prof. Dr. dr. Ambar Mudigdo, Sp.PA ...

Anggota : 1. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. ...

2. Prof. Dr. dr. Aris Sudyanto, Sp.KJ ...

Surakarta, Januari 2008 Mengetahui:

Direktur PPs UNS. Ketua Program Studi Kedokteran Keluarga

Prof. Drs. Suranto., M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. dr. Didik Tamtomo, PAK, MM, MKK.

iv Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Slamet Setyo Budi Utomo

NIM : S54 090 7020

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul PENGARUH KONSELING TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN SEKSIO SESAREA Di RSU PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU KLATEN adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan dilanjutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 01 Desember 2008 Yang membuat pernyataan

v

dengan rahmat dan hidayah-Nya Tesis ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Kedokteran Keluarga.

Hambatan dan kendala yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuan, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan Pasca Sarjana (S2);

2. Ketua Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Pendidikan Profesi Kesehatan;

3. Segenap dosen Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret yang telah membekali ilmu pengetahuan yang sangat berarti bagi peneliti;

4. Bapak Prof. Dr. H. Aris Sudyanto, dr., Sp.KJ. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan;

5. Ibu Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan;

6. Ketua, Sekretasis dan Anggota Tim Penguji Tesis, yang telah menguji dan memberikan masukan serta revisi tesis;

7. Direktur RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Bapak dr. Muhamad Ma’mun Sukri, yang telah memberikan ijin dan kesempatan dalam pengambilan data; 8. Bapak dr. Lilik Prasetyo, Sp.OG. RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, yang

telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan terhadap proses penelitian; 9. Rekan-rekan Kebidanan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, yang telah

membatu dan memberikan masukan atas pengambilan data;

vi

kaidah serta ahklak dalam kehidupan, hingga penulis dapat melanjutkan pendidikan;

12. Istriku tercinta, Nurwati Utomo dan anak-anakku tersayang, Rendra Perwira Aditama, Bima Achmad B. Nurutama dan Nurul Hidayah Utomo, yang dengan tulus dan ihklas memberikan dorongan semangat hingga terselesainya tesis ini; 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga atas bantuan dan kebaikan semua pihak, senantiasa memperoleh balasan kemulyaan dalam berkah dan rahmat Allah SWT. serta selalu teriring dalam kesucsesan.

Walaupun disadari dalam tesis ini masih ada kekurangan, namun diharapkan Tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran keluarga.

vii

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ... iii

PERNYATAAN ... iv

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

ABSTRAK ... xii

ABSTRACT ... xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1

B. Rumusan Masalah... 4

C. Tujuan Penelitian... 4

D. Manfaat Penelitian... 5

E. Keaslian Penelitian... 5

BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan Teori ... 6

1. Konseling... 6

2. Kecemasan ... 23

3. Seksio Sesarea ... 40

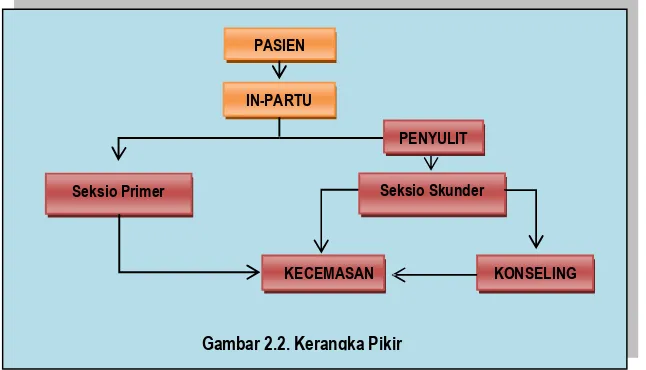

B. Kerangka Pikir... 51

C. Hipotesis ... 54

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian... 55

B. Jenis Penelitian ... 55

C. Populasi dan Sampel Penelitian ... 55

viii

G. Pengolahan Data ... 61

H. Analisis Data ... 62

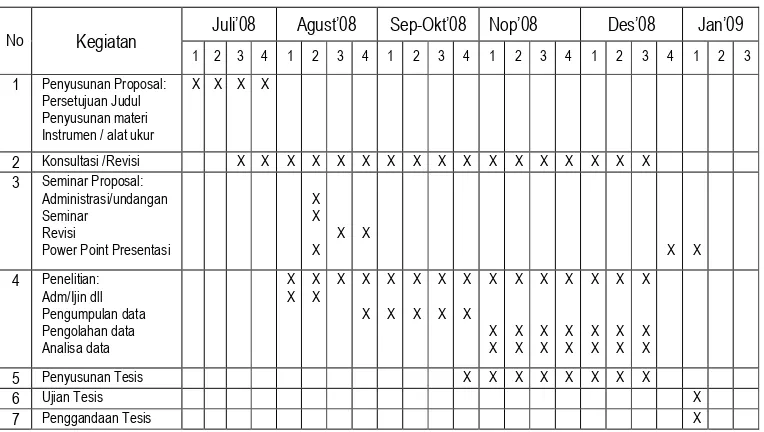

I. Jadwal Kegiatan... 63

BAB IV HASIL, ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Hasil Penelitian... 65

B. Hasil Analisa Data... 84

C. Kesimpulan Hasil Analisa ... 89

D. Pembahasan ... 90

E. Keterbatasan ... 99

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 101

B. Implikasi ... 102

C. Saran ... 103

DAFTAR PUSTAKA ... 107

ix

1. Jadwal kegiatan penelitian ... 64

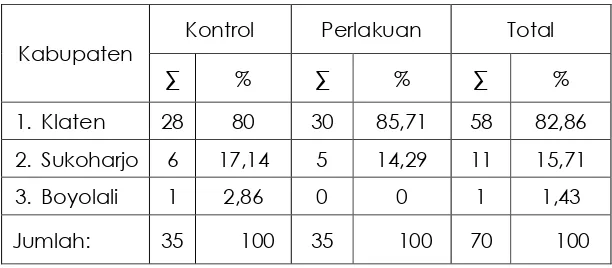

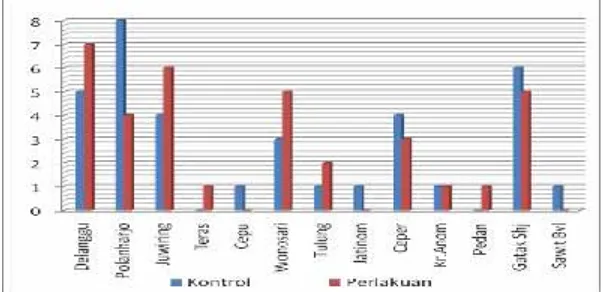

2. Distribusi responden menurut tempat tinggal (Kabupaten). ... 66

3. Distribusi responden menurut wilayah tempat tinggal ... 66

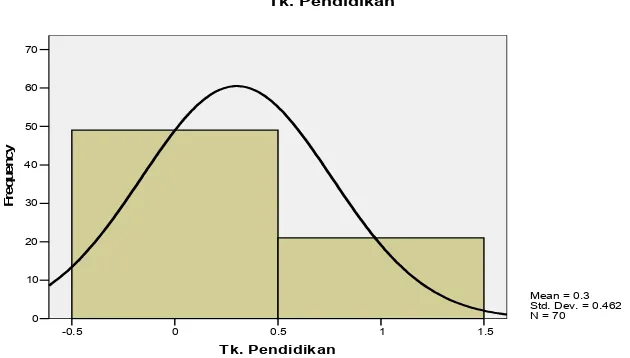

4. Distribusi data tingkat pendidikan responden ... 68

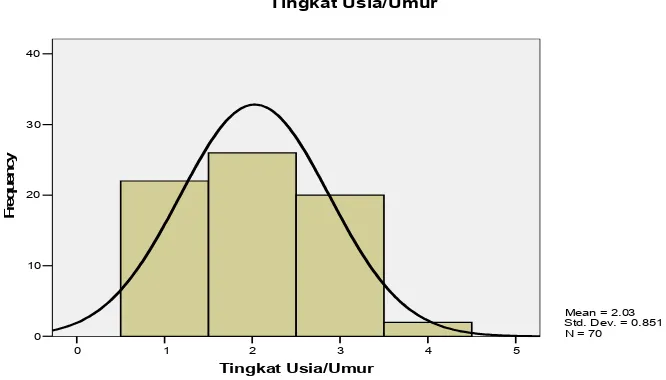

5. Distribusi data usia responden ... 69

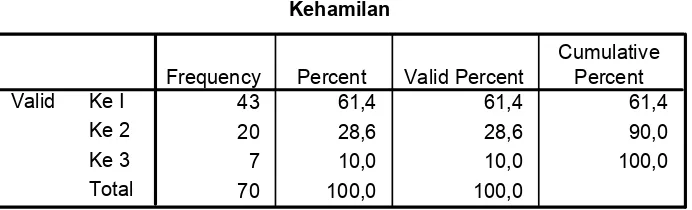

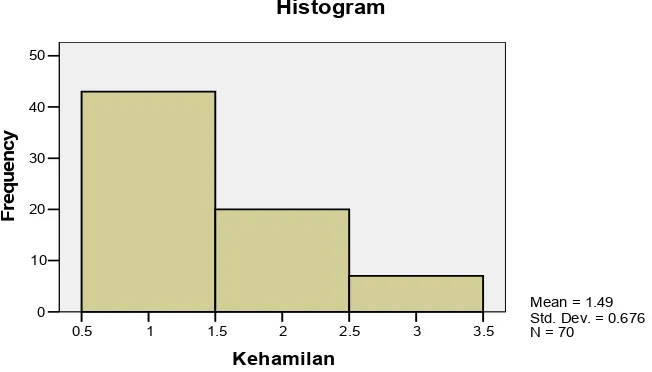

6. Distribusi data kehamilan responden ... 70

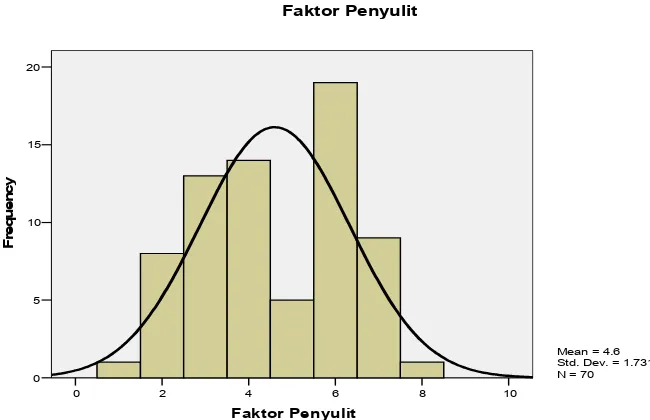

7. Distribusi data faktor penyulit seksio sesarea ... 72

8. Distribusi kecemasan responden sebelum dan sesudah operasi... 76

9. Distribusi perubahan kecemasan responden ... 76

10. Distribusi kecemasan menurut tingkat pendidikan ... 78

11. Distribusi kecemasan menurut kelompok usia ... 79

12. Distribusi kecemasan menurut usia, objek, pre-post operasi ... 79

13. Distribusi kecemasan menurut jumlah persalinan ... 80

14. Distribusi kecemasan menurut faktor penyebab kelompok kontrol... 81

15. Distribusi kecemasan menurut faktor penyebab kelompok perlakuan. 81 16. Hasil Uji Normalisasi ... 84

x

Halaman

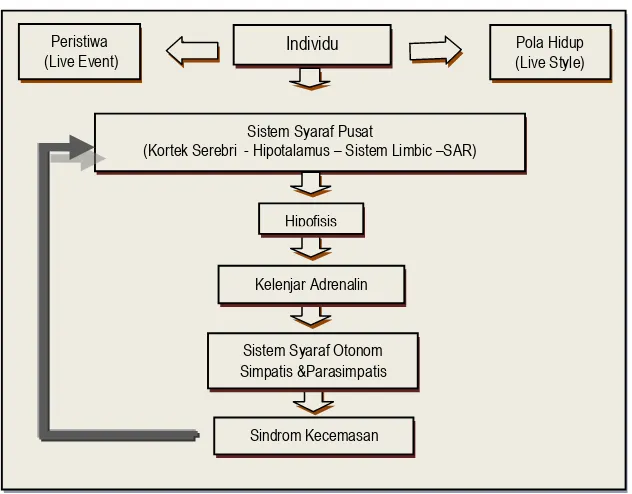

1. Patofisiologi Sindrom Kecemasan (Maslim). ... 31

2. Kerangka Pikir Penelitian. ... 54

3. Grafik distribusi wilayah tempat tinggal responden... 67

4. Grafik tingkat pendidikan responden ... .... 68

5. Grafik distribusi usia responden ... 69

6. Grafik kehamilan responden ... 71

7. Grafik distribusi faktor penyulit seksio sesarea ... 72

8. Grafik distribusi kecemasan pre operasi ... 73

9. Grafik distribusi kecemasan post operasi ... 74

10. Grafik kecemasan responden sebelum dan sesudah operasi ... 76

11. Grafik perubahan kecemasan responden ... 77

12. Grafik kecemasan menurut tingkat pendidikan ... 78

13. Grafik kecemasan menurut kelompok usia ... 79

14. Grafik kecemasan menurut kali persalinan ... 80

15. Grafik kecemasan menurut kelompok kontrol ... 82

xi

1. Petunjuk pengisian kuesioner ... 110

2. Kuesioner L-MMPI ... 111

3. Kuesioner T-MAS ... 112

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Konseling ... 114

5. Data koresponden ... 121

6. Hasil koding data koresponden. ... 124

7. Hasil analisa data dengan SPSS. ... 127

xii

Seksio Sesarea, di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten. Tesis Program Studi Magister Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2008.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh konseling terhadap tingkat kecemasan pasien sebelum dan sesudah operasi seksio sesarea.

Metode penelitian ini adalah metode analitik dengan pendekatan Randomized Controlled Trial (RCT), lokasi penelitian di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten. Populasi penelitian adalah pasien inpartum yang dirawat di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, dari bulan September 2008 sampai dengan Oktober 2008, subyek penelitian sebanyak 70 orang dari seluruh populasi penelitian, dengan alat uji T-MAS (Taylor Manifest Anxienty Scale) dan uji hipotesa analisis Uji t (t-Test) dan Analisis Varians satu jalan (One-Way ANOVA).

Hasil pengujian hipotesis dengan Uji t adalah sebelum operasi t hitung 2,850 dengan signifikasi 0,006 lebih kecil taraf alpha 0,05 maka t hitung signifikan. Dan pada sesudah operasi t hitung 2,480 dengan signifikasi 0,016 < 0,05 maka t hitung signifikan.

Hasil analisis dengan Varians datu jalan (one way anova), untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, usia, jumlah persalinan, dan faktor penyulit terhadap kecemasan yang diberi konseling didapatkan bahwa yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kecemasan hanya tingkat pendidikan yakni harga F hitung 4,641 dengan harga signifikansi 0,039 < 0,05.

Kesimpulan, Konseling berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecemasan pada pasien sebelum operasi seksio sesarea dengan harga t hitung sebesar 2,850 dengan harga signifikasi 0,006 < 0,05. Dan Konseling berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecemasan sesudah operasi seksio sesarea dengan t hitung 2,480 dengan harga signifikasi 0,016 < 0,05.

Saran, sesuai hasil penelitian ini: pada pasien seksio sesarea agar dilakukan konseling kususnya pada pasien berpendidikan rendah (< 9 tahun) oleh tenaga kesehatan atau tim konselor yang mempunyai kompetensi tentang konseling (ketrampilan komunikasi interpersonal, tehnik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik).

xiii

sesaria at Muhammadiyah Hospital Delanggu Klaten Regency. A Thesis for Master Program Family Medicine, Posy Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta 2008.

This study aim is to detects counselling influence existence towards patient anxiety level before and postoperative seksio sesaria.

This study analytic method with approaches Randomized Control Trial (RCT), this study location at Muhammadiyah Hospital Delanggu Klaten Regency. The population patient inpartum that cared at Muhammadiyah Hospital Delanggu Klaten Regency, from September until October 2008. The subject as much as 70 person from entire the study populations by means of test research T-MAS (Taylor Manifest Anxienty Scale) and test hipotesa test-T and test one way anova.

Hypothesis testing result with test-T before operation t count 2.850 with signifikasi 0.006 smaller than standard alpha 0,05 so t count significant. and in postoperative t count 2.480 with signifikansi 0,016 < 0,05 so t count significant.

Analysis result with one way anova, to detect education level influence, age, completely puerperal and factor heavy on hand towards anxiety that given counselling is got that has influence towards only education level that is f count 4.641 at the price of signifikansi 0,039, 0,05 conclusion, influential counselling significant towards anxiety level in patient before operation seksio sesaria at the price of t counts as big as 2.850 at the price of signifikansi 0,006 < 0,05 and influential counselling significant towards post operative anxiety level seksio sesaria with t counts 2.480 at the price of signifikansi 0.016 < 0,05.

Influential education level significant towards anxiety level in patient counselling with F counts 4.461 at the price of significant 0,039 < 0,05, while age level, pregnancy total, factor heavy on hand not influence significant towards anxiety level at the price of significant bigger 0,05.

Suggestion, appropriate this study result: in patient seksio sesarea so that done counselling especially in low educated patient (<9 year) by health team or team konselor that has competence about counselling (communication craft interpersonal, technics guidance and clinic erudition mastery).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seksio sesarea (caesarean delivery) adalah satu cara melahirkan janin melalui

sayatan dinding abdomen (laparatomi) dan dinding uterus (histerotomi).

Kaisar Numa Pompilius dari kerajaan Romawi pada abad kedelapan SM

mengesahkan undang-undang yang mengijinkan tindakan seksio sesarea segera

pada ibu-ibu hamil tua yang baru saja meninggal untuk menyelamatkan janin.

Diduga dengan terbitnya undang-undang ini, istilah ”Caesarea Delivery” atau

Caesarean Section” atau seksio sesarea mulai dipakai untuk persalinan operatif

melalui luka sayatan dinding abdomen (perut) dan dinding uterus (rahim).

(ACOG.,1999).

Di negara-negara sedang membangun, seksio sesarea adalah merupakan

pilihan terakhir untuk menyelamatkan ibu dan janin pada saat kehamilan dan atau

persalinan yang kritis. Seksio sesarea yang diputuskan mendadak, tanpa perawatan

pre-operatif yang memadai, dan tanpa direncanakan sebelumnya disebut seksio

sesarea emergensi (ACOG.,1999).

Dengan majunya perkembangan dimasyarakat akhir-akhir ini, seksio sesarea

juga sudah dilakukan atas permintaan ibu atau keluarga tanpa indikasi obstetrik,

atau dengan indikasi obstetrik sebelum timbul tanda-tanda persalinan, atau dengan

indikasi obstetrik dengan perawatan pre-operatif yang baik. Seksio sesarea yang

direncanakan dan sudah mendapat perawatan pre-operatif yang baik disebut seksio

Angka morbiditas (kesakitan), angka mortalitas (kematian) maternal (ibu) dan

neonatal (bayi) pada seksio sesarea erat kaitannya dengan komplikasi kehamilan,

komplikasi persalinan, dan indikasi seksio sesarea, juga erat kaitannya dengan

ketersediaan sarana dan fasilitas, termasuk ketrampilan tim operator (White, S.M.,

Thorpe RG, Maine D., 1987).

Perlu disadari bahwa persalinan merupakan peristiwa alamiah tetapi banyak

pendapat masyarakat terutama kaum wanita memandang secara subyektif sebagai

proses yang menakutkan, tidak nyaman dan sangat menyakitkan sehingga banyak

ibu-ibu yang merasa cemas, gelisah, takut menghadapi proses persalinan

(Bobak-Jensen, 1993). tetapi persalinan pada manusia setiap saat dapat terjadi penyulit

yang membahayakan ibu atau janin, sehingga memerlukan pengawasan,

pertolongan dan pelayanan dengan fasilitas yang mamadai (Manuaba, 1998).

Kematian seorang ibu dalam proses persalinan atau akibat lain yang

berhubungan dengan kehamilan merupakan suatu pengalaman yang menyedihkan,

kadang meninggalkan trauma fisik maupun mental kepada ibu maupun keluarga.

Beban emosional terjadi gangguan perasaan ringan sampai depresi postpartum

atau psikosis (Sarwono P., 2002).

Perasaan cemas atau ketakutan yang dihadapi pasien dan keluarganya

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, yang dimungkinkan dengan

keterbatasan informasi, pengetahuan dan pemahaman masalah kesehatan

disamping karena faktor lainnya. Hal tersebut diperlukan pemahaman melalui

proses konseling kepada pasien maupun keluarganya.

Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan

bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, yang bertujuan untuk membantu

seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan

menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut (Saifuddin,

2001).

Kecemasan dalam proses persalinan sering dianggap kurang penting bahkan

kurang diperhatikan oleh dirinya sendiri, keluarga ataupun tenaga kesehatan. Dan

bentuk perhatian hanya difokuskan pada keadaan patologis yang dapat

mengancam keselamatan ibu dan bayi, padahal keadaan psikologis ibu bersalin

merupakan hal yang penting dalam membantu proses persalinan. Dari hasil studi

pendahuluan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu yang di dapat dari data

primer diperoleh bahwa tahun 2007 terdapat kasus persalinan sebanyak 903

penderita yang terdiri dari: persalinan normal 10.41%, tindakan (stimulasi &

Induksi) 35,88%, vakum ektraksi 9.41% dan seksio sesarea 44.30% sebagaimana

dalam tabel 1. berikut ini:

Sesuai keterangan dari tenaga kesehatan bahwa kasus persalinan baik

persalinan normal maupun persalinan dengan faktor penyulit yang dilakukan

pada ibu maupun keluarganya menunjukkan adanya gangguan perasaan atau

perilaku yang mengarah pada kecemasan. seperti: terlihat wajah tegang, khawatir,

tidak tenang, gelisah dan mudah kaget.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka penulis memilih judul

dalam penelitian adalah Pengaruh Konseling Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien

Seksio Sesarea di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan dalam

latar belakang di atas maka masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1) Adakah pengaruh pemberian konseling terhadap tingkat kecemasan pasien

sebelum dan sesudah seksio sesarea.

2) Adakah pengaruh konstribusi faktor : tingkat pendidikan, jumlah persalinan,

usia, dan faktor penyulit terhadap tingkat kecemasan pasien seksio sesarea

yang diberi konseling.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Memperoleh gambaran sebab akibat tingkat kecemasan terhadap pasien

seksio sesarea di RSU. PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten.

2. Tujuan Khusus:

Untuk mengetahui :

a. Pengaruh pemberian konseling sebelum dan sesudah operasi terhadap

b. Pengaruh kontribusi faktor; tingkat pendidikan, jumlah persalinan, usia,

dan faktor penyulit terhadap tingkat kecemasan pasien seksio sesarea

yang diberi konseling.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuktikan

ada tidaknya pengaruh pemberian konseling pada pasien seksio sesarea sebelum

dan sesudah melakukan operasi sesarea terhadap tingkat kecemasan.

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan:

1. Dapat dimanfaatkan untuk penelitian yang berikutnya.

2. Dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada Institusi Negeri maupun

Swasta dilingkungan kesehatan seperti : Departemen Kesehatan, Institusi

Pendidikan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan serta masyarakat pada

umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh yang diketahui penulis sampai saat ini belum pernah ada penelitian

mengenai Pengaruh Konseling Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Seksio

Sesarea di RS PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten yang dilakukan dan

dipublikasikan dalam forum ilmiah, sehingga gagasan penulis mengenai hal ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teori

1. Konseling

Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap,

dilakukan secara sistematik dengan paduan ketrampilan komunikasi

interpersonal, tehnik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, yang

bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah

yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk

mengatasi masalah tersebut (Saifuddin, 2001).

Kurtz (1998), menyatakan bahwa komunikasi efektif justru tidak

memerlukan waktu lama. Komunikasi efektif terbukti memerlukan lebih

sedikit waktu karena dokter terampil mengenali kebutuhan pasien (tidak

hanya ingin sembuh). Atas dasar kebutuhan pasien, dokter melakukan

manajemen pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien untuk tercapainya

pengertian yang sama dan kesepakatan yang dibangun bersama pada setiap

langkah penyelesaian masalah antara penyampai pesan dan penerima pesan.

Secara umum definisi komunikasi adalah sebuah proses penyampaian

pikiran-pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu

cara tertentu, sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud

oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi, (Koontz dan Weihrich 1988;

Untuk mencapai tujuan komunikasi dalam melakukan konseling, adalah

untuk mengarahkan proses penggalian riwayat penyakit lebih akurat dan lebih

memberikan dukungan pada pasien, dengan demikian lebih efektif dan efisien

bagi keduanya (Kurzt, 1998). Keberhasilan dalam konseling pada umumnya

akan melahirkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak,

khususnya akan menciptakan terhadap kemampuan pemahaman, harapan,

kepentingan, kecemasan dan kebutuhan pasien. Sehingga dalam konseling

diperlukan berbagai pemahaman seperti pemanfaatan jenis komunikasi (lisan,

tulisan/verbal, non-verbal), menjadi pendengar yang baik (active listener),

adanya penghambat proses komunikasi (noise), pemilihan alat penyampaian

pikiran atau infomasi yang tepat (channel), dan mengenal mengekspresikan

perasaan dan emosi.

Dalam model proses komunikasi yang berfokus pada pengirim informasi

(sender/source), saluran yang dipakai (channel), untuk menyampaikan

informasi dan penerima informasi (receiver). Dalam model juga

mengilustrasikan adanya penghambat informasi sampai ke penerima (noise),

dan umpan baik (feedback) yang memfasilitasi kelancara komunikasi itu

sendiri.

Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti

sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan, pesan ditindaklanjuti dengan

sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu

(Hardjana, 2003).

Komunikasi dalam proses konseling juga merupakan bimbingan yang

yang dihadapi untuk menentukan pilihan, indikator mutu pelayanan dan

memberikan rasa puas. Berdasarkan tahapan pemberian informasi, konseling

dibagi menjadi: konseling awal, konseling khusus atau pemantapan, dan

konseling kunjungan ulang.

Di dalam proses komunikasi, sikap profesional sangat penting untuk

membangun rasa nyaman, aman, percaya pada dokter, yang merupakan

landasan bagi berlangsungnya komunikasi secara efektif (Silverman, 1998).

Sikap profesional ini hendaknya dijalin terus-menerus sejak awal konsultasi,

selama proses konsultasi berlangsung dan diakhir konsultasi.

Sebagaimana yang tercantum dalam Konsil Kedokteran Indonesia (2006),

di dalam proses komunikasi ada dua sesi yang sangat penting yaitu sesi

pengumpulan informasi yang didalamnya terdapat proses anamnesis dan sesi

penyampaian informasi. Model proses komunikasi pada sesi penggalian

informasi telah dikembangkan oleh Van Dalen (2005) dan digambarkan

dalam sebuah model yang sangat sederhana dan aplikatif, sebagai berikut:

1 3

2 3

Kotak 1 : Pasien memimpin pembicaraan melalui pernyataan terbuka yang dikemukakan oleh dokter (Patient takes the lead through open ended question by the doktor).

Kotak 2 : Dokter memimpin pembicaraan melalui pertanyaan tertutup /

terstruktur yang telah disusunnya sendiri ( Doctors takes the lead through closed question by the doctor).

Kotak 3 : Kesepakatan apa yang harus dan akan dilakukan berdasarkan

Sesi penggalian informasi terdiri dari:

a. Mengenali alasan kedatangan pasien, belum tentu keluhan utama secara

medis (Silverman, 1998). inilah disebut dalam kotak pertama model Van

Dalen (2005). Pasien menceriterakan keluhan atau apa yang dirasakan

sesuai sudut pandangnya (illness perspective). Pasien berada pada posisi

sebagai orang yang paling tahu tentang dirinya karena mengalaminya

sendiri.

Sesi ini akan berhasil bila dokter mampu menjadi pendengar yang

aktif (active listerner). Pendengar yang aktif adalah fasilitator yang baik

sehingga pasien dapat mengungkapkan kepentingan, harapan,

kecemasannya secara terbuka dan jujur. Hal ini akan membantu dokter

dalam menggali riwayat kesehatannya yang merupakan data-data penting

untuk menegakkan diagnosis.

b. Penggalian riwayat penyakit (Van Thiel, 2000), penggalian riwayat

penyakit (anamnesis) dapat dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan

terbuka dahulu, yang kemudian diikuti pertanyaan tertutup yang

membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak”. Inilah yang dimaksud dalam

kotak kedua dalam model Van Dalen (2005). Dokter sebagai seorang

yang ahli, akan menggali riwayat kesehatan pasien sesuai kepentingan

medis (disease perspective).

Selama proses ini, fasilitasi terus dilakukan agar pasien mengungkapkan

keluhannya dengan terbuka, serta proses negosiasi saat dokter hendak

melakukan komunikasi satu arah maupun rencana tindakan medis.

Bagaimana pusing tersebut anda rasakan, dapat diceriterakan lebih

jauh?

Menurut anda pusing tersebut reda bila anda melakukan sesuatu,

meminum obat tertentu, atau bagaimana menurut anda?

Sedangkan pertanyaan tertutup yang merupakan inti dari anamnesis:

Eksplorasi terhadap riwayat penyakit: dahulu, keluarga dan sekarang.

Contoh menggunakan pedoman Macleod’s clinical examination

seperti disebutkan dalam Kurtz (1998). yakni:

o Dimana dirasakan ? (site)

o Sampai di bagian tubuh mana hal tersebut dirasakan ?

(radiation)

o Bagaimana karakteristik dari nyerinya, berdenyut-denyut ?

Hilang timbul ? Nyeri terus menerus ? (character)

o Nyeri? Amat nyeri? Sampai tidak dapat melakukan kegiatan

mengajar? (severity)

o Berapa lama nyeri berlangsung? Sebentar? Berjam-jam?

Berhari-hari? (duration)

o Setiap waktu tertentu nyeri tersebut dirasakan? Berulang-ulang?

Tidak tentu? (Frequency)

o Apa yang membuatnya reda? Apa yang membuatnya kumat?

Saat istirahat? Ketika kerja? Sewaktu minum obat tertentu?

(aggravating and relieving factor)

o Apakah keluhan lain yang menyertainya? (associated

Sesi Penyampaian Informasi:

Setelah sesi sebelumnya dilakukan dengan akurat, maka dokter dapat

melanjutkan kepada sesi memberikan penjelasan. Secara ringkas ada 6 (enam)

hal yang penting diperhatikan agar efektif dalam berkomunikasi dengan

pasien, yaitu:

a. Materi Informasi apa yang disampaikan:

1) Tujuan anamnesis dan pemeriksaan fisik (kemungkinan rasa tidak

nyaman / sakit saat pemeriksaan).

2) Kondisi saat ini dan berbagai kemungkinan diagnosis.

3) Berbagai tindakan medis yang akan dilakukan untuk menentukan

diagnosis, termasuk manfaat, resiko, serta kemungkinan efek

samping / komplikasi.

4) Hasil dan interpretasi dari tindakan medis yang telah dilakukan untuk

menegakkan diagnosis.

5) Diagnosis, jenis atau tipe suatu penyakit

6) Pilihan tindakan medis untuk tujuan terapi (kekurangan dan

kelebihan masing-masing cara)

7) Prognosis.

8) Dukungan (support) yang tersedia.

b. Siapa yang diberi informasi:

1) Pasien, apabila dia menghendaki dan kondisinya memungkinkan.

3) Keluarganya atau pihak lain yang menjadi wali / pengampu dan

bertanggung jawab atas pasien kalau kondisi pasien tidak

memungkinkan untuk berkomunikasi sendiri secara langsung.

c. Berapa banyak atau sejauh mana:

1) Untuk pasien: sebanyak yang pasien kehendaki, yang dokter merasa

perlu untuk disampaikan, dengan memerhatikan kesiapan mental

pasien.

2) Untuk keluarga: sebanyak yang pasien / keluarga kehendaki dan

sebanyak yang dokter perlukan agar dapat menentukan tindakan

selanjutnya.

d. Kapan menyampaikan informasi:

1) Segera diinformasikan

2) Jika kondisi dan situasinya memungkinkan.

e. Di mana menyampaikannya:

1) Di ruang praktik dokter / ruang pemeriksaan pasien

2) Di bangsal, ruangan tempat pasien dirawat

3) di ruang diskusi

4) Di tempat lain yang pantas, atas persetujuan bersama (pasien,

keluarga dan dokter)

f. Bagaimana menyampaikannya:

1) Informasi penting sebaiknya disampaikan secara langsung, tidak

melalui telepon, juga tidak dalam bentuk tulisan yang dikirimkan

2) Persiapan meliputi:

o materi yang akan disampaikan (bila diagnosa, tindakan medis,

prognosis sudah disepakati oleh tim)

o ruangan yang nyaman, memperhatikan privasi, tidak terganggu

orang lalu lalang, suara gaduh dari tv/radio atau telepon.

o waktu yang cukup

o mengetahui orang yang akan hadir (sebaiknya pasien ditemani

oleh keluarga/orang yang ditunjuk; bila hanya keluarga yang hadir

sebaiknya lebih dari satu orang)

3) Jajaki sejauh mana pengertian / keluarga tentang hal yang akan

dibicarakan.

4) Tanyakan kepada pasien / keluarga, sejauhmana informasi yang

diinginkan dan amati kesiapan pasien / keluarga menerima informasi

Langkah-langkah komunikasi

Ada empat langkah yang terangkum dalam satu kata untuk melakukan

komunikasi yaitu SAJI (Poernomo, leda SS, Program Family Health

Nutrition, Depkes RI, 1999). yakni : S = Salam, A = Ajak Bicara, J =

Jelaskan, I = Ingatkan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

Salam; Beri salam, sapa dia, tunjukkan bahwa Anda bersedia meluangkan

waktu untuk berbicara dengannya.

Ajak Bicara: Usahakan berkomunikasi secara dua arah, jangan bicara sendiri.

Dorong agar pasien mau dan dapat mengemukakan pikiran dan perasaannya.

Tunjukkan bahwa dokter menghargai pendapatnya, dapat memahami

kecemasannya, serta mengerti perasaannya. Dokter dapat menggunakan

pertanyaan terbuka maupun tertutup dalam usaha mengenali informasi.

Jelaskan: Beri penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi perhatiannya, yang

ingin diketahuinya, dan yang akan dijalani / dihadapinya agar ia tidak terjebak

oleh pikirannya sendiri, Luruskan persepsi yang keliru. Berikan penjelasan

mengenai penyakit, terapi atau apapun secara jelas dan detil.

Ingatkan: Percakapan yang dokter lakukan bersama pasien mungkin

memasukkan berbagai materi secara luas, yang tidak mudah diingatkan

kembali. di bagian akhir percakapan ingatkan dia untuk hal-hal yang masih

belum jelas bagi kedua belah pihak serta mengulang kembali akan

pesan-pesan kesehatan yang penting.

Secara garis besar, kemampuan konseling untuk melaksanakan

komunikasi positif secara efektif merupakan syarat seorang konselor, ciri

a. Mampu menciptakan suasana nyaman dan aman bagi klien;

b. Menimbulkan rasa saling percaya diantara klien dan konselor;

c. Mampu mengenali hambatan sosio-kultur setempat

d. Mampu menyampaikan informasi objektif, lengkap dan jelas (bahasa

yang mudah dimengerti)

e. Mau mendengar aktif dan bertanya efektif dan sopan;

f. Memahami dan mampu menjelaskan berbagai aspek kesehatan

reproduksi;

g. Mampu mengenali keinginan klien dan keterbatasan penolong;

h. Membuat klien bertanya, berbicara dan mengeluarkan pendapat;

i. Menghormati hak klien, membantu dan memperhatikan.

Walaupun petugas pelayanan kesehatan belum mengikuti pelatihan

ketrampilan konseling, bukan berarti wahwa proses ini tidak dapat dilakukan,

karena masalah penting didalam konseling selain tehnik komunikasi dan

pemberian informasi juga isi dari informasi yang akan disampaikan. Semua

petugas dan staf klinik dapat mengerti tentang pengetahuan dan tindakan

klinik dalam kesehatan maternal dan berbagai resiko atau komplikasi yang

mungkin timbul.

Perlu diingat bahwa klien memilih dan membuat keputusan tentang

pilihan penatalaksanaan klinik yang diyakini sesuai dengan masalah

kesehatan yang mereka hadapi, kemudian dinyatakan dalam persetujuan

tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, akan lebih mantap untuk

menjalankan pengobatan atau tindakan klinik yang akan dijalankan serta

Disamping akronim SAJI (Poernomo,1999), Gellen dan Leitenmair

(1987), memberikan satu akronim yang dapat dijadikan panduan bagi petugas

klinik untuk melakukan konseling. Akronim tersebut adalah GATHER yang

merupakan singkatan dari:

a. G-Greet, memberikan salam, mengenalkan diri dan membuka

komunikasi;

b. A-Ask atau Assess, Menanyakan keluahan / kebutuhan pasien dan menilai

apakah keluahan / keinginan yang disampaikan memang sesuai dengan

kondisi yang dihadapi.

c. T-Tell, eritahukan bahwa persoalan pokok yang dihadapi oleh pasien

adalah seperti yang tercermin dari hasil tukar informasi dan harus

dicarikan upaya penyelesaian masalah tersebut;

d. H-Help, Bantu pasien untuk memahami masalah utamanya dan masalah

itu yang harus diselesaikan. Jalaskan beberapa cara yang dapat

menyelesaikan masalah tersebut, termasuk keuntungan dan keterbatasan

dari masing-masing cara tersebut. Minta pasien untuk memutuskan cara

terbaik bagi dirinya.

e. E-Explain, Jelaskan bahwa cara terpilih telah diberikan / dianjurkan dan

hasil yang diharapkan mungkin segera terlihat atau diobservasi beberapa

saat hingga menampakkan hasil yang diharapkan. Jelaskan pula siapa dan

dimana pertolongan lanjutan atau darurat dapat diperoleh.

f. R-Refer dan Return visit, Rujuk apabila fasilitas ini tidak dapat

memberikan pelayanan yang sesuai atau buat jadwal kunjungan ulang

Prinsip-prinsip umum dalam konseling seperti yang dikutip dalam Burnet

Indonesia (2005), adalah sebagai berikut:

1) Mendengarkan, ini berarti konselor harus diam beberapa saat dan biarkan

percakapan mengalir sehingga klien lebih banyak berbicara dibanding

konselor.

2) Menanyakan dengan pertanyaan yang efektif, ini merupakan suatu cara

agar klien bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan

membantu konselor untuk memahami situasi. Mengajukan pertanyaan

dalam konseling bukan seperti menginterogasi. Ada tiga bentuk

pertanyaan mengarahkan: pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup dan

pertanyaan mengarahkan.

a. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban

berupa penjelasan atau uraian dan biasanya tidak dalam satu atau dua

kata. Contoh: Jelaskan apa yang mengganggu perasaan anda.

b. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban

berupa kepastian dan biasanya singkat dalam satu atau dua kata.

Dengan pertanyaan tertutup klien tidak mendapatkan kesempatan

untuk berpikir tentang apa yang mereka katakan. Jawaban yang

singkat mengakibatkan konselor makin banyak mengajukan

pertanyaan selanjutnya. Contoh: apakah anda pernah melakukan

operasi seksio sesarea?.

c. Pertanyaan mengarahkan adalah pertanyaan yang telah mengarahkan

jawaban yang diberikan, contoh: anda selalu kontrol selama

Didalam konseling bentuk pertanyaan yang sering digunakan adalah

pertanyaan terbuka, karena dengan bentuk pertanyaan ini klien akan

memberi lebih banyak informasi, sedangkan pertanyaan tertutup lebih

terbatas, sedangkan pertanyaan mengarahkan sebaiknya jangan dipakai

dalam konseling karena lebih bersifat menghakimi dan jawaban yang

diberikan klien biasanya yang diinginkan konselor. Pertanyaan terbuka

umumnya dimulai dengan pertanyaan “Apa”, “Dimana”, “Bagaimana”,

“Kapan”. Pertanyaan ini mengundang klien untuk melanjutkan

pembicaraan dan memutuskan apa tujuan mereka ingin berbicara.

3) Memberikan informasi yang tepat, dalam hal ini sebaiknya konselor

mengakui dengan jujur apabila ada sesuatu hal yang belum dipahami dan

mencoba mencari informasi yang benar, daripada mengabaikan

pertanyaan itu atau memberikan informasi yang salah.

4) Menjaga kepercayaan klien, konselor harus menjaga kerahasiaan

informasi tentang klien. Bila tidak, klien merasa dirinya tidak dihargai

atau dihormati, dan akan merasa membuat kesalahan karena mencari

pertolongan atau berbagi rasa dengan konselor.

5) Menjawab pertanyaaan yang kadang sulit dijawab, tidak selalu konselor

dapat memberikan jawaban yang benar. Bila dapat memastikan bahwa

jawaban yang diberikan adalah benar, anda boleh menjawabnya, tetapi

bila ragu-ragu akan lebih baik bila anda melakukan konsultasi kepada

yang lebih memahami. Anda juga mencoba mencari jawabannya sendiri

6) Menghadapi perasaan tidak nyaman dan ketakutan, dalam beberapa

situasi, konselor kadang-kadang merasa membutuhkan pertolongan untuk

mengatasi perasaannya dalam menghadapi klien. Bila konselor

melakukan konseling pada klien, ia harus melihat raksi pada dirinya

sendiri. Sebagai contoh: seorang konselor menunda menyampaikan hasil

keputusan medis, karena takut tidak mampu menghadapi reaksi klien.

Bila konselor merasa tidak sabar atau marah, ini adalah tanda bahwa

konslor mengalami masalah dalam dirinya dan ini akan sangat tidak

membantu klien, maka konslor harus mencari orang lain atau konselor

lain untuk membantu anda memahami kebutuhan dan ketakutan klien.

7) Memilih tempat konsling yang cocok, di manapun konslor memberikan

konsling, hendaknya selalu memperhatikan hal-hal seperti kenyamanan,

aman dari gangguan fisik (bising, sempit, gelap), bersifat pribadi, ada alat

peraga, menyesuaikan keadaan ekonomi dan nilai budaya.

8) Menjalin hubungan, konselor harus menciptakan suasana yang membuat

klien merasa santai, tidak takut, merasa aman dan bebas mengungkapkan

perasaan dan pertanyaan yang ada dalam hatinya untuk didiskusikan. Hal

ini bisa dicapai dengan jalan;

a. Konselor harus memperkenalkan diri (bisa menjabat tangan,

merangkul, atau menepuk pundak klien)

b. Konselor membuat aturan permainan sebelum percakapan dimulai,

misalnya: soal waktu, kerahasiaan, maksud/tujuan percakapan.

c. Konselor bisa berbasa-basi sejenak, misalnya: menanyakan tentang

d. Memulai pertanyaan inti seperti berikut: apa yang membuat anda

datang ke sini?, apa yang ingin anda sampaikan atau bahas.

Selama proses ini konselor harus bisa mendengarkan keluhan klien

dengan penuh perhatian, menghargai klien sebagai sesama manusia, tidak

menilai ataupun menghakimi, memberi dorongan agar klien dapat

berbicara terbuka, dan menunjukkan ekspresi wajah atau tubuh yang

mengungkapkan minat dan kepedulian.

9) Eksplorasi, konselor berusaha mengetahui secara mendalam tentang

perasaan klien, situasi klien dan alasannya datang untuk meminta

bantuan. Untuk mencapai suasana tersebut dapat digunakan cara-cara

berikut:

a. Menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya: bagaimana ibu tahu

kalau ibu akan dioperasi?

b. Beritahu pemahaman kepada klien tentang apa yang dirasakan dan

yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana.

c. Ulangi dan perjelas apa yang diungkapkan oleh klien supaya

pembicaraan lebih terarah. Misalnya: jadi ibu ingin melakukan

operasi untuk melindungi bayi agar tetap sehat.

d. Bantu klien untuk memahami perasaannya sendiri, misalnya: Oh ya,

jadi ibu belum tahu persiapan operasi harus persiapan apa?

10) Pemahaman, konselor membantu klien mengidentifikasi masalah dan

penyebab masalah, serta membantu klien merancang alternatif

pemecahan masalah. Secara sepintas mengidentifikasi masalah hal yang

kadang-kadang suatu masalah sangat sulit dan rumit dari yang diduga.

Langkah awal, konselor harus mengetahui apakah benar ada maslah yang

dirasakan oleh klien. Biarkan klien yang menceriterakan dan

merumuskan, baru konselor melanjutkan menggali untuk mengetahui

apakah masalah ada pada klien sendiri atau orang lain (yang terkait

dengan klien). Gali kemungkinan adanya masalah lain. Cara-cara untuk

mencapai tujuan tersebut:

a. Pusatkan pembicaraan pada masalah yang paling utama.

b. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk

menggali informasi dan mendorong klien untuk mengungkapkan

riwayat masa lalunya.

c. Ungkapkan pemahaman anda tentang perasaan klien.

d. Rangkum semua yang sudah didiskusikan.

11) Perencanaan kegiatan, dalam langkah ini klien membuat rencana untuk

mengatasi masalahnya. Konselor membantu klien untuk mengetahui dan

memahami pilihannya. Konselor juga dapat menggali lebih banyak dari

klien beberapa pilihan yang meungkin belum dipertimbangkan oleh klien.

Klien dibantu oleh konselor dapat mencapai tujuan ini dengan cara:

a. Menentukan prioritas masalah yang hendak diatasi terlebih dahulu.

b. Konselor menyakinkan kesiapan klien lebih dahulu sebelum

melaksanakan keputusannya.

c. Merencanakan beberapa alternatif pemecahan masalah,

mendiskusikan keuntungan dan kendala dari setiap pemecahan

d. Konselor memberitahukan fakta-fakta yang relevan.

e. Konselor mendorong klien untuk mengambil keputusan sendiri.

Apabila klien ragu-ragu, fasilitasi hal-hal yang klien butuhkan.

f. Membuat rencana yang dapat dijalankan sesuai kemampuan klien.

g. Meninjau dan membahas setiap bagian rencana bersama-sama, bila

klien tidak yakin, buatlah penyesuaian.

12) Langkah-langkah kegiatan konseling: Model Penolong yang Trampil

Model penolong yang trampil dapat digunakan dalam setiap konseling

karena dalam model ini konselor bersama dengan klien akan membahas

langkah-langkah dari pengenalan permasalahan klien hingga realisasi

pemecahan masalah. Model ini terdiri atas tiga tahap utama yaitu: Tahap

1 : Apa yang sedang terjadi pada klien; Tahap 2 : Solusi apa yang berarti

bagi klien; dan Tahap 3 : Bagaimana klien bisamendapatkan apa yang ia

butuhkan atau kehendaki. Selanjutnya keseluruhan tahap ini akan

mengarah pada bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan.

Dalam proses konseling bila konselor bersama klien belum dapat

mengenali dengan rinci permasalahan yang dihadapi klien kemungkinan besar

pada tahap-tahap berikutnya akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu tidak

mengherankan kalau konselor mengajak klien melihat kembali ke tahap awal

dan bersama menggali lebih dalam lagi informasi yang mempunyai kaitan

dengan permasalahan klien. Bila dalam tahap perwujudan penyelesaian

masalah klien ternyata semua strategi dan komitmen yang telah dilakukan

gagal, akan tetapi konseling belum sampai pada penyelesaian masalah klien

dengan tuntas.

Hal ini bisa disebabkan karena dalam perjalanan penyelesaian masalah

klien terjadi hal-hal baru sehingga keadaan berubah atau terjadinya masalah

baru yang tidak pernah terpikirkan selama perjalanan penyelesaian maslah

klien. Konselor dalam hal ini bersama-sama mendefinisikan kembali

bagaimana permasalahan sebenarnya sehingga jelas arah strategi

penyelesaiannya.

2. Kecemasan

Kecemasan adalah suatu pengalaman emosional yang bersifat universal,

akrab dengan kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, dari

bayi sampai usia lanjut. Merupakan hal wajar apabila seseorang merasa cemas

ketika menghadapi tekanan masalah, tetapi rasa cemas yang berlebihan bisa

menyebabkan seseorang merasa sakit (Infokes, 2000)

Kecemasan umumnya dilukiskan sebagai kekawatiran, kegelisahan, rasa

tidak tenang, was-was, yang biasanya dihubungkan dengan suatu ancaman

bahaya baik dari dalam maupun dari luar individu. Kecemasan perlu

dibedakan dari takut (fear) yang berhubungan dengan keadaan bahaya yang

nyata atau kongkret yang datang dari luar, dan asalnya dapat diketahui, jelas

atau bukan bersifat konflik. Sedangkan kecemasan adalah respon terhadap

suatu ancaman yang sumbernya tidak diketahui, internal, samar-samar, atau

konfliktual. Perbedaan antara dimana ketakutan dan kecemasan timbul secara

Menurut Freud kecemasan berhubungan dengan obyek yang diresapi dan

tidak disadari, sedangkan pada ketakutan berhubungan dengan obyek yang

diketahui dan ekternal. Perbedaannya kadang-kadang sulit dibedakan karena

ketakutan mungkin juga disebabkan oleh obyek internal, tidak disadari, dan

depresi yang dialihkan kepada obyek lain di dunia luar.

Menurut rumusan psikoanalitik pasca Freud, pemisahan ketakutan dan

kecemasan adalah dapat diterima secara psikologis, dimana perbedaan

psikologis utama antara kedua respon emosional tersebut adalah sifat akut

pada ketakutan dan kronis pada kecemasan. Kecemasn memperingatkan

adanya ancaman ekternal dan internal, dan memiliki kualitas dalam

menyelamatkan hidup. Pada tingkat yang lebih rendah kecemasan

memperingatkan ancaman cedera pada tubuh, rasa takut, keputusasaan,

kemungkinan hukuman, atau frustasi dari kebutuhan sosial atau tubuh,

perpisahan dari orang yang dicintai, gangguan pada keberhasilan atau status

seseorang, dan akhirnya ancaman pada kesatuan atau kebutuhan seseorang.

Kecemasan segera mengarahkan seseorang untuk mengambil langkah

yang diperlukan untuk mencegah ancaman atau meringankan akibatnya

(Kaplan, 1994). Kecemasan merupakan emosi dasar manusia disamping

gembira, sedih, marah, yang biasanya diikuti dengan perubahan-perubahan

somatik, fisiologik, otonomik, biokimia, dan perilaku yang spesifik

(Prawirohusodo, 1991).

Kadar kecemasan tertentu diperlukan dalam penampilan hidup manusia,

manusia dalam lingkungan yang serba berubah-ubah. Jenis kecemasan ini

disebut kecemasan normal. Apabila kecemasan makin berat intensitasnya

sehingga individu tidak mampu mengendalikan atau meramalkan situasi atau

lingkungannya, timbul sindroma klinik yang mengganggu kesehatan, kegiatan

sehari-hari dan kesejahteraan hidup. Kecemasan ini disebut kecemasan

patologik (Gelder, 1991; Prawirohusodo, 1991; Hunt, 1992).

Teori tentang gangguan kecemasan (Kaplan, 1994) adalah sebagai

berikut:

a. Teori psikologis

1) Teori Psikoanalitik

Kecemasan adalah suatu sinyal kepada ego bahwa suatu dorongan

yang tidak dapat diterima menekan untuk mendapatkan perwakilan

dan pelepasan sadar.

2) Teori Perilaku

Kecemasan adalah suatu respon yang dibiaskan terhadap stimuli

lingkungan spesifik.

3) Teori Eksistensial

Kecemasan adalah respon seseorang terhadap kehampaan eksistensi,

dimana tidak terdapat stimulus yang dapat diidentifikasikan secara

spesifik untuk suatu perasaan kecemasan yang kronis. Konsep inti

dari teori ini seseorang menjadi menyadari adanya kehampaan yang

menonjol di dalam dirinya, perasaan yang lebih mengganggu dari

b. Teori Biologis

Teori biologis dikembangkan dari penelitian praklinis dengan model

kecemasan pada binatang, peneliti pasien yang faktor biologisnya

dipastikan, berkembangnya pengetahuan tentang neorologi dasar, dan

kerja obat psikoterapik, macam-macam kecemasan adalah sebagai

berikut:

1) Fobia Sosial

Fobia Sosial juga disebut gangguan kecemasan sosial, ditandai

dengan ketakutan yang berlebihan terhadap penghinaan dan rasa

memalukan di berbagai lingkungan sosial, seperti berbicara di depan

publik. Tipe umum fobia sosial seringkali suatu keadaan yang kronis

dan menimbulkan ketidakberdayaan yang ditandai oleh penghindaran

fobik terhadap sebagaian besar situasi sosial.

2) Agorafobia

Agorafobia adalah ketakutan berada sendirian di tempat-tempat

publik. Agorafobia mungkin merupakan fobia yang paling

mengganggu kemampuan seseorang dalam lingkungan sosial di rumah

atau di dalam situasi kerja di kantor. Pasien agorafobia secara kaku

menghindari situasi dimana akan sulit untuk mendapatkan bantuan.

Mereka lebih suka disertai oleh sesorang teman atau anggota keluarga

di tempat-tempat tertentu seperti di jalan raya, toko yang sibuk, ruang

3) Gangguan Panik

Gangguan panik adalah gangguan yang ditandai dengan terjadinya

serangan panik yang spontan dan tidak diperkirakan. Serangan panik

adalah periode kecemasan atau ketakutan yang kuat dan relatif singkat

(biasanya kurang dari satu tahun), yang disertai oleh gejala somatik

tertentu seperti palpitasi dan takipnea. Serangan panik pertama

seringkali sama sekali spontan, walaupun serangan panik

kadang-kadang terjadi setelah luapan kegembiraan, kelelahan fisik, aktivitas

seksual, atau trauma emosional sedang.

4) Kecemasan Normal

Sensasi kecemasan sering dialami oleh hampir semua manusia.

Perasaan tersebut ditandai oleh rasa ketakutan yang difus, tidak

menyenangkan, dan samar-samar serta seringkali disertai gejala

otonomik, seperti nyeri kepala, berkeringat, kekakuan pada dada, dan

gangguan lambung ringan. Kecemasan segera mengarahkan seseorang

untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah ancaman

atau meringankan akibatnya. Contoh menangkis ancaman di dalam

kehidupan sehari-hari adalah belajar giat untuk mempersiapkan diri

menghadapi ujian. Jadi kecemasan menyadarkan seseorang untuk

melakukan tindakan tertentu yang mencegah bahaya.

Pengukuran Tingkat Kecemasan

Tingkat kecemasan dapat diukur dengan menggunakan, Hamilton Rate

dari Taylor, dan Test Anxiety Quesionere dari Jarason, (Anwar, 1980), sebagai

berikut;

a. Hamillton Rate Scale For Anxiety (Tingkat Kecemasan)

Tingkat kecemasan dapat diukur dan dinilai dengan alat ukur yang

berupa kuesioner yaitu HRS For A (Hamillton Rating Scale For Anxiety)

yang telah dievaluasi reliabilitasnya dan validitasnya dapat dipercaya.

HRS-A bukan sebagai alat ukur diagnostik, melainkan untuk mengukur

intensitas kecemasan. Dimana terdapat 14 item pertanyaan yang

disesuaikan dengan tingkat keparahannya, bila jumlah skor minimum

hasil HRS-A = 18 maka disebut kecemasan ringan, skor minimum = 25

menderita kecemasan sedang dan bila lebih dari 30 maka disebut

kecemasan berat (Moses, 2000).

b. Manifes Anxiety Scale dari Taylor

Manifes Anxiety Scale dari Taylor (T-MAS), diciptakan dan

dikembangkan oleh Taylor pada tahun 1953, di Universitas Nortwestern.

Pada mulanya aitem-aitem T-MAS diambil dari mimpi, dari aitem 200

aitem mimpi, 60 aitem mimpi dipilih oleh Taylor dengan seleksi para ahli

psikologi klinis, akhirnya hanya 50 aitem yang digunakan untuk

mengungkapkan kecemasan, reliabilitas kuesioner ini telah diuji oleh

Taylor dengan menggunakan test-retest untuk tenggang waktu 3 minggu.

Indeks reliabilitas yang didapatkan ialah 89. Djuni Utari (1978) dan Sri

Hartati Yaman (1979), telah menerjemahkan T-MAS ke dalam bentuk

Kecemasan menurut T-MAS dibagi menjadi dua golongan, yaitu

seseorang dikatakan cemas menurut Taylor apabila jawaban ya yang

diperoleh setelah menjawab pertanyaan tersebut lebih dari atau sama

dengan 22, apabila responden menjawab ya lebih kecil dari 22 maka

dikatakan tidak cemas. dan apabila menjawab ya lebih dari atau sama

dengan 23 dinyatakan cemas. Pertanyaan ini diterangkan dalam T-MAS

yaitu Taylor Manifestasi Scale yang merupakan instrumen yang

digunakan untuk mengetahui keadaan kecemasan seseorang yang terdiri

dari 50 pertanyaan. Test ini merupakan test kecemasan standar dan dapat

diterima secara internasional. Sebagaimana juga telah dilakukan validitas

50 pertanyaan oleh Ino Wicaksono, 1993 dalam penelitian kecemasan

pada wartawan PWI Cabang Yogyakarta. dan keuntungan dari

pertanyaan tersebut adalah waktu pemeriksaan yang relatif cepat dan

penilaiannya dilakukan oleh responden sendiri.

Dampak dari Kecemasan

Prevalensi kecemasan sangat bervariasi pada berbagai macam populasi,

diperkirakan 2-4% penduduk pernah mengalami kecemasan (Sims, 1993).

Predisposisi terjadinya kecemasan adalah multifaktorial, sesuai dengan

pandangan bahwa manusia mahluk biopsikososial-spiritual (Hawari, 1992).

Kecemasan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh meliputi:

a. Akibat buruk terhadap aktifitas tubuh.

Istri yang cemas, yang bersumber pada gejala psikis dapat

mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Akibat buruk yang dapat terjadi

mengganggu aspek kehidupan lain adalah (Murtagh, 1998): terkurasnya

tenaga, pengendalian seksual, susah tidur, nafsu makan berkurang, dan

tidak ada semangat hidup.

b. Gejala psikis dan somatik

Manifestasi klinis kecemasan dapat berupa gejala psikis dan somatik.

Gejala psikis, misalnya : ketegangan, ketakutan, insomnia, gangguan

intelektual, emosi dan sikap. Sedangkan gejala somatik dikelompokan

menjadi:

1) Gejala ketegangan motorik: rasa gemetar, otot tegang atau kaku atau

pegel linu, tidak dapat diam, dan mudah lelah.

2) Gejala hiperaktivitas otonomik: nafas pendek atau nafas terasa berat,

jantung berdebar-debar, berkeringat atau telapak tangan basah

dingin, mulut kering, kepala pusing atau rasa melayang, mual,

mencret atau perut rasa tidak enak, muka rasa panas atau badan

menggigil, buang air kecil lebih sering, sukar menelan atau rasa

tersumbat di tenggorokan.

3) Gejala kewaspadaan berlebih dan penangkapan berkurang seperti:

perasaan menjadi peka, mudah terkejut atau kaget, sulit konsentrasi

atau pikiran menjadi kosong, sukar masuk masuk tidur atau sukar

mempertahankan tidur dan mudah tersinggung.

Patofisiolgi terjadinya kecemasan dapat digambarkan sebagaimana

dalam bagan Patofisiologi Sindrom Kecemasan (Maslim, 1991), berikut

Gambar 2.1. Bagan Patofisiologi Sindrom Kecemasan (Maslim,1991)

Menurut Maslim (1991), pada dasarnya hidup manusia selalu

berhubungan dengan lingkungan hidupnya, baik lingkungan alam

maupun lingkungan sosial budaya. Suatu kejadian di dalam lingkungan

(live event) dipersepsikan oleh panca indera, diberi arti dan dikoordinasi

respon terhadap kejadian tersebut oleh sistem syaraf pusat, proses

tersebut melibatkan jalur korteks serebri-sistem limbic-SAR (Sistem

Aktivasi Retikuler) hipotalamus yang memberikan impuls kepada

kelenjar hipofisis untuk mengekskresikan mediator hormonal yang lain

(Katekolamin).

c. Mengontrol Kecemasan

Untuk mengatasi kecemasan diperlukan kelompok kerja yang

menangani penderita kecemasan, meliputi:

Peristiwa

(Live Event) Individu

Pola Hidup (Live Style)

Sistem Syaraf Pusat

(Kortek Serebri - Hipotalamus – Sistem Limbic –SAR)

Sindrom Kecemasan Kelenjar Adrenalin

Sistem Syaraf Otonom Simpatis &Parasimpatis

1) Pelayanan informasi yang berhubungan dengan gejala kecemasan;

serangan panik, penyebab kecemasan, agorapobia, pengaruh

sampingan dari depresi, ketergantungan obat dan alkohol, dan

sebagainya.

2) Meditasi; yang berfungsi mengontrol emosi dan mencari ketenangan

batin.

3) Mempelajari bagaimana bekerja dan berpikir untuk menghindari

serangan panik dan kecemasan.

4) Konsultasi dengan dokter untuk dapat pengobatan yang tepat.

d. Terapi Kecemasan

Pada umumnya gangguan panik dan cemas adalah suatu gangguan

kronis. Dengan terapi, sebagian besar pasien mengalami perbaikan

dramatik pada gejala gangguan panik dan agorafobia. Dua terapi yang

efektif adalah farmakoterapi dan terapi kognitif dan perilaku. Terapi

keluarga dan kelompok dengan membantu pasien yang menderita dan

keluarganya untuk menyesuaikan dengan kenyataan bahwa pasien

menderita gangguan dan dengan psikososial yang telah dicetuskan oleh

gangguan (Kaplan, 1994). Terapi kecemasan dengan, sebagai berikut:

1) Farmakologi

Terapi dengan pemakaian obat-obatan sangat efektif untuk

menghilangkan kecemasan secara cepat, misalnya Benzodiazepine,

Inhibitor monoamin oksidase, trisiklik, dan tetasiklik. Jika efektif,

pengobatan farmakoterapi biasanya dilanjutkan selama 8 sampai 12

kronis dan kemungkinan seumur hidup akan kambuh jika pengobatan

dihentikan (Kaplan, 1994)

2) Kognitif dan perilaku

Terapi kognitif dan perilaku adalah terapi yang efektif untuk

gangguan panik. Berbagai laporan menyimpulkan bahwa terapi

kognitif dan perilaku dengan farmakologi adalah lebih efektif

dibandingkan pendekatan terapi masing-masing (Kaplan, 1994).

Dua pusat utama terapi kognitif untuk gangguan panik adalah

instruksi tentang kepercayaan salah satu pasien dan informasi tentang

serangan panik. Instruksi tentang kepercayaan yang salah berpusat

pada kecenderungan pasien untuk keliru menginterpertasikan sensasi

tubuh yang ringan sebagai tanda untuk ancaman penjelasan bahwa

serangan panik terjadi hanya terbatas dan tidak mengancam

kehidupan.

Relaksasi adalah untuk memasukkan suatu rasa pengendalian

pada pasien tentang tingkat kecemasan dan relaksasinya dengan

teknik relaksasi otot dan membayangkan situasi yang menimbulkan

relaksasi, pasien belajar teknik yang dapat membantu untuk melewati

serangan panik.

Hiperventilasi bersamaan dengan serangan panik kemungkinan

disertai dengan beberapa gejala, seperti rasa pening dan pingsan.

Satu pendekatan langsung untuk mengendalikan panik adalah

melatih pasien bagaimana mengendalikan dorongan untuk

3) Terapi Psikososial Lain

Terapi keluarga dengan gangguan panik dan agorafobia mungkin

terganggu selama perjalanan gangguan, sehingga terapi keluarga

yang diarahkan untuk mendidik dan mendukung seringkali

bermanfaat.

Psikoterapi berorientasi pada tilikan, terapi ini dapat bermanfaat

dalam pengobatan gangguan panik dan agorafobia. Pengobatan

memusatkan membantu pasien mengerti arti bahwa sadar dari

kecemasan, simbilisme situasi yang dihindari, kebutuhan untuk

merepresi impuls, dan tujuan sekunder dari gejala. Suatu pemecahan

konflik infatil awal dan oedipal dihipotesiskan berhubung dengan

resolusi stres sekarang (Kaplan, 1994)

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

1) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan

cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan

sebagian orang mengaitkan pendidikan dengan pengajaran atau

proses belajar mengajar. Pendidikan juga berlangsung secara formal

maupun nonformal (Syah, 1991). Dalam Dictionary of Psychology

pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan

perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan,

sikap dan sebagainya (Syah, 1991). Dengan demikian proses

pendidikan akan berpengaruh terhadap pengetahuan sikap dan

tingkah laku seseorang.

Kebiasaan seseorang dan pilihan gaya hidup seseorang sangat

berpengaruh terhadap kesehatannya. Terdapat pengaruh yang kuat

antara tingkat pendidikan dengan kesehatan. Dengan pendidikan

yang lebih baik memungkinkan seseorang secara ekonomi lebih

efisien dalam memanfatkan teknologi kesehatan dan pemeliharaan

kesehatan sehingga akan meningkatkan kesejahteraannya (Grossman,

1999; Folland, 2001). Dengan demikian jika seorang ibu memiliki

pendidikan yang tinggi dia akan memelihara kesehatannya secara

baik, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk kesehatan lebih

efisien karena kemungkinan terhindar dari resiko sakit akibat lalai

menjaga kesehatannya.

Pendidikan bagi seorang individu merupakan pengaruh dinamis

dalam perkembangan jasmani, jiwa, perasaan dan susila. Sehingga

tingkat pendidikan yang berbeda akan memberikan jenis pengalaman

serta nilai-nilai hidup yang berbeda pula. Masalah ini dianggap

sebagai tekanan yang dapat menyebabkan krisis dan akan mengalami

kecemasan (Damaraji, 2001).

WHO dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan

tingkat pendidikan menengah keatas, hal ini dikarenakan responden

yang berpendidikan menengah ke atas berpikir lebih objektif dan

berwawasan luas, serta lebih mampu memikirkan penyelesaian

terhadap masalahnya.

Spielberger cit Slameto (1995) membedakan kecemasan menjadi

dua bagian; kecemasan sebagai suatu sifat (trait anxiety), yaitu

kecenderungan pada diri seseorang untuk merasa terancam oleh

sejumlah kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya, dan kecemasan

sebagai suatu keadaan (state enxiety), yaitu suatu keadaan atau

kondisi emosional sementara pada diri seseorang yang ditandai

dengan perasaan tegang dan kekhawatiran yang dihayati secara sadar

serta bersifat subyektif, dan meningginya aktifitas sistem saraf

otonom. Sebagai suatu keadaan, kecemasan biasanya berhubungan

dengan situasi-situasi lingkungan yang khusus, misalnya menghadapi

situasi tes.

2) Faktor Usia

Syaifudin (1998), menspesifikasikan umur ke dalam tiga

kategori, yaitu kurang dari 20 tahun (tergolong muda), umur 20-30

tahun (tergolong menengah) dan lebih dari 30 tahun (tergolong tua).

Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk

kehamilan dan persalinan adalah usia 20-30 tahun, atau mengandung

resiko yang rendah. Menurut Prawirohardjo (1997), mengemukakan

mencegah faktor predisposisi adanya kangker. Ada pula yang

berpendapat faktor umur yang lebih muda akan lebih mudah

menderita stres dari pada usia tua (Soewadi, 1987)

Hayles dan Feinlab (1980), menyatakan bahwa usia ikut

menentukan kecemasan yaitu kecemasan sering terjadi pada

golongan usia muda. Usia setengah tua menurut Roan (1979)

merupakan masa bebas. dan Prawirohusada (1989), menyatakan

bahwa banyak yang mempengaruhi timbulnya kecemasan pada diri

seseorang karena penyebab gangguan jiwa pada umumnya bersifat

multifaktorial.

3) Faktor Proses Persalinan

Kehamilan dan persalinan merupakan suatu masa kesetabilan

dan ketegangan emosional, serta suatu masa yang membahagiakan.

Hal utama yang mereka takutkan menjelang persalinan adalah rasa

sakit saat melahirkan, berapa lama berlangsungnya, komplikasi

penyulit seperti menggunakan vakum, operasi secsio caesaria,

perdarahan, bayi cacat dan kematian.

Wanita hamil yang akan mengalami proses persalinan baik

persalinan normal maupun dengan tindakan, pasti akan dihinggapi

campuran perasaan, yaitu: rasa takut, ragu-ragu, gelisah, bahagia,

dan cemas. Yang semuanya menjadi semakin intensif pada saat

mendekati masa-masa kelahiran. Adapun penyebab kegelisahan

(a) Takut Mati

Peristiwa kelahiran adalah suatu fenomena fisiologis yang

normal, namun tidak terlepas dari resiko dan bahaya kematian.

Bahkan pada proses kelahiran normal sekalipun disertai

kesakitan hebat. Peristiwa inilah yang menimbulkan ketakutan,

khususnya takut mati, baik kematian dirinya sendiri maupun

bayi yang akan dilahirkannya.

(b) Takut Riil atau Realistis

Setiap wanita hamil yang melahirkan bayinya merasakan

takut, hal ini bisa disebabkan oleh perasaan takut kalau bayinya

akan lahir dengan cacat atau lahir dengan kondisi yang

patologis. Segala macam ketakutan menyebabkan rasa

pesimistis, namun dibalik semua selalu ada harapan untuk bisa

menimang dan membelai bayinya, perasaan positif ini dilandasi

oleh pengetahuan intelektual. Pada umumnya persalinan dapat

diterima baik oleh ibu, bahkan diimbangi dengan harapan akan

memperoleh anak yang menjadi buah hatinya, menjadi pengikat

cinta kehidupan rumah tangga. Tetapi disisi lain ada wanita yang

menghadapi kehamilan dan persalinan dengan kecemasan.

4) Faktor penolong dan tempat persalinan

Ada beberapa pendapat yang dialami klien menurut Brice yaitu;

perasaan terhadap dokter dan bidan sering mendua. Mereka

dipercaya sekaligus dicurigai. Apakah mereka baik, bijaksana,

atau kurang pengetahuan. Apakah rumah sakit sebagai tempat

berlangsungnya kelahiran akan berfungsi sebagai tempat berlindung

atau akan menjadi semacam ban jalan yang digunakan dimana wanita

diproses melalui peralatan yang dikendalikan dari jarak jauh dalam

suatu kawasan yang asing dan peralatan yang menggelisahkan,

apakah wanita lain akan menjadi kawan atau mereka akan bersikap

masa bodoh dan tidak bersahabat (Brice, 1996).

Karena banyaknya persalinan dewasa ini berlangsung di rumah

sakit, maka ada kecemasan dengan berada di luar rumah. Dalam

suatu tempat yang asing dan dalam tangan-tangan orang asing,

rumah sakit adalah suatu tempat yang asing dan membingungkan

bagi orang yang belum biasa. Pikiran tentang pakaian seragam dan

keadaan darurat mungkin akan mengerikan, staff rumah sakit tidak

dikenal, mungkin menunjukkan sikap resmi dan sering ada rasa

ketakutan untuk tinggal sendiri (Brice, 1996). Pengaruh emosi setiap

kehamilan dan persalinan mempunyai sifat-sifat tersendiri