DESKRIPSI PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN SARUNE PAKPAK

PROPOSAL SKRIPSI SARJANA O

L E H

NAMA : WAHYU BOANGMANALU NIM : 090707019

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

Lembaran Pengesahan Proposal Skripsi Sarjana Judul :

DESKRIPSI PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN

SARUNE PAKPAK

PROPOSAL SKRIPSI SARJANA

O L E H

NAMA : WAHYU BOANGMANALU NIM : 090707019

Disetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Torang Naiborhu,M.Hum Drs. Bebas Sembiring,M.Si NIP : 196308141990031004 NIP : 195703131992031001

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI

ABSTRAK

Wahyu Boangmanalu 090707019

DESKRIPSI PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN SARUNE PAKPAK

Penelitian ini membahas tentang pendeskripsian proses dan teknik dalam pembuatan sarune Pakpak (sarune Pakpak merupakan salah satu jenis alat musik tiup tradisional dari suku Pakpak). Dalam pembuatan sarune Pakpak, ada beberapa hal yang perlu untuk dijalankan yang merupakan syarat yang bersifat ritual, namun belakangan syarat itu telah tidak dilakukan lagi.

Metode yang penulis gunakan dalam menjalankan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu menganalisis deskripsi organologi sarune Pakpak berdasarkan teori yang dipelajari dalam studi etnomusikologi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih yang telah memberikan Kasih Karunia serta Berkat Nya yang melimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan sikripsi ini dalam keadaan sehat walafiat.

Ada pun tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul DESKRIPSI PROSES

DAN TEKNIK PEMBUATAN SARUNE PAKPAK ini adalah merupakan sebagai

syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Etnomusikologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Syahron Lubis, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara ;

2. Bapak Drs.Muhammad Takari, M.Hum.,Ph.D. selaku Ketua jurusan Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara;

3. Bapak Drs. Torang Naiborhu, M.Hum, dan Bapak Drs. Bebas Sembiring ,M.Si, selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis;

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada informan : Bapak Atur P.Solin; Mardi Boangmanalu; Hasran Manik; Tender Sitakar; Mansehat Manik, serta semua informan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi untuk segala keperluan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Elon Boangmanalu yang telah membantu penulis untuk menerjemahkan beberapa istilah dalam bahasa Pakpak ke dalam bahasa Indonesia, juga kepada teman – teman yang berada di departemen Etnomusikologi: H.A Martin Tambunan SSn; Maruli Purba SSn; Tetty Elena Siburian SSn; Ryan Ambarita; Samuel Okto; Krisrendi Siregar, dan semua teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pacar penulis: Derma Intan Situmorang, tersayang yang selalu mendoakan serta memberikan penulis dorongan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masihlah sederhana, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bernilai positip yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini dari para pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semuanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, Syalom.

Medan, April 2014 Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK……… i

KATA PENGANTAR……… ii

DAFTAR ISI……… v

DAFTAR GAMBAR………...…………... viii

DAFTAR TABEL……… ix

BAB I PENDAHULUAN……… 1

1.1Latar Belakang Masalah……… 1

1.2Pokok Permasalahan………. 4

1.3Tujuan dan Manfaat Penelitian………. 4

1.3.1 Tujuan Penelitian………... 4

1.3.2 Manfaat Penelitian……….……. 4

1.4Konsep dan Teori……….. 5

1.4.1 Konsep……… 5

1.4.2 Toeri……… 6

1.5Metode dan Teknik Penelitian………... 8

1.5.1 Studi Perpustakaan………. 9

1.5.2 Penelitian Lapangan (observasi)………. 10

1.5.3 Wawancara……….………… 10

1.5.4 Kerja Laboratorium………..………….. 11

BAB II GAMBARAN UMUM BUDAYA PAKPAK…………..…. 12

4.1Sejarah Suku Pakpak……….... 12

4.2Sistem Kekerabatan Suku Pakpak………. 21

4.3Sistem Kepercayaan……….. 24

4.4Gambaran dan Bentuk Umum Pedesaan……….…. 25

4.5Mata Pencaharian……….. 28

BAB III SEJARAH SARUNE PAKPAK & TEKNIK PEMBUATANNYA……….…… 29

3.1 Sejarah Sarune Pakpak………...… 29

Menurut Hasran Manik……….…… 31

3.2.3 Legenda Sejarah Sarune Pakpak Menurut Mansehat Manik……….………… 34

3.2 Pandangan Masyarakat Pakpak Terhadap Sarune Pakpak…. 36 3.3 Proses Pembuatan Sarune Pakpak……….. 37

3.3.1 Proses Pemilihan dan Penebangan Kayu pada Jaman Dahulu………. 37

3.3.2 Proses Pembuatan Sarune Pakpak pada Masa Sekarang……… 42

3.3.2.1 Proses Pembuatan Batang Sarune………..… 42

3.3.2.2 Proses Pembuatan Pit……….……… 50

3.3.2.3 Proses Pembuatan Kambung Baba………… 53

3.3.2.4 Proses Pembuatan Sitongkohi……… 55

3.3.2.5 Proses Pembuatan Sangar – sangar…….…… 57

3.3.3 Pengklasifikasian Sarune Pakpak…………..………… 60

BAB IV KAJIAN FUNGSIONAL SARUNE PAKPAK……… 64

4.1 Pengkajian Sarune Pakpak……….. 64

4.1.1 Tahap Awal……….. 64

4.1.2 Tahap Kedua……… 65

4.1.3 Tahap Ketiga (Awal Abad ke 20)……… 66

4.1.4 Tahap Keempat (Setelah Awal Abad 20)……… 67

4.2 Penggunaan dan Fungsi Sarune Pakpak………. 69

4.2.1 Penggunaan Sarune Pakpak……….. 70

4.2.2.2 Fungsi Komunikasi………... 73

4.2.2.3 Fungsi Hiburan……….. 73

4.2.2.4 Fungsi Kesinambungan Budaya……… 74

4.2.2.5 Fungsi Perlambangan……… 75

4.3 Tempat Belajar Sarune Pakpak……… 75

4.3.1 Di Pantar……… 76

4.3.2 Di Balai Desa (Bale)……….. 77

4.4 Proses Belajar Sarune……….. 78

4.5 Posisi Tubuh Saat Bermain Sarune Pakpak………. 80

4.5.1 Cara Memegang Sarune………. 82

4.5.2 Posisi Jari Tangan………... 82

4.6 Nada – Nada Pada Sarune Pakpak………. 85

4.7 Sistem Pelarasan pada Sarune Pakpak……… 87

4.8 Wilayah Nada pada Sarune Pakpak……… 89

4.9 Karakteristik Bunyi Melodis Sarune……… 89

4.9.1 Cerrp Merdatas……….….. 90

4.9.2 Merginoling………. 91

4.9.3 Merdatas……….……. 91

4.9.4 Mengragam……….. 92

4.10 Penyajian Sarune yang Baik……….….. 92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……….. 95

5.1 Kesimpulan………... 95

5.2 Saran………. 98

DAFTAR PUSTAKA………..……….….. 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bentuk dan Posisi Sebuah Lebbuh pada Suku Pakpak……… 27

Gambar 2. Kayu Nggecih Saat Baru Ditebang……….. 43

Gambar 3. Kayu Nggecih Setelah Dibentuk………. 43

Gambar 4. Bor (Ohor)……… 44

Gambar 5. Cara Pengeboran Kayu Nggecih...……… 45

Gambar 6. Bentuk Pinang Muda yang Terdapat pada Batang Sarune…… 47

Gambar 7. Proses Pembentukan Batang Sarune...………... 49

Gambar 8. Daun (Bulung) Make yang Telah Dikeringkan………... 50

Gambar 9. A. Benang, B. Bulu Ayam……… 51

Gambar 10. Daun Make Setelah Dibentuk………... 51

Gambar 11. Double reed………... 53

Gambar 12. Quartduple reed……….. 53

Gambar 13. Kambung Baba dan Sitongkohi……….. 54

Gambar 14. Proses Pencetakan Sitongkohi……… 56

Gambar 15. Sitongkohi yang Terbuat Dari Batang Bambu…………...… 57

Gambar 16. A. Sangar – sangar………...… 59

B. Cara Memasukkan dan Mengeluarkan Sangar – sangar….. 60

Gambar 17. Posisi tubuh Saat Bermain Sarune……….. 81

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

Wahyu Boangmanalu 090707019

DESKRIPSI PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN SARUNE PAKPAK

Penelitian ini membahas tentang pendeskripsian proses dan teknik dalam pembuatan sarune Pakpak (sarune Pakpak merupakan salah satu jenis alat musik tiup tradisional dari suku Pakpak). Dalam pembuatan sarune Pakpak, ada beberapa hal yang perlu untuk dijalankan yang merupakan syarat yang bersifat ritual, namun belakangan syarat itu telah tidak dilakukan lagi.

Metode yang penulis gunakan dalam menjalankan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu menganalisis deskripsi organologi sarune Pakpak berdasarkan teori yang dipelajari dalam studi etnomusikologi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kebudayaan1, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, salah satunya adalah kesenian, khususnya musik. Masyarakat Pakpak2

Dalam kesempatan ini, penulis akan mengangkat atau membahas salah satu alat musik tradisional Pakpak yang bernama sarune

membagi musiknya kedalam dua golongan besar, yakni vokal dan instrumental. Takari, dkk dalam bukunya yang berjudul Masyarakat Kesenian di Indonesia (2008; 73), mengatakan bahwa musik vokal atau nyanyian pada masyarakat Pakpak disebut sebagai ende, sedangkan untuk instrumental, mereka membaginya kembali menjadi dua kelompok, yaitu oning-oning dan gocci. Oning-oning adalah instrumen yang dalam penyajiannya dapat dipertunjukkan secara tunggal (biasanya adalah instrumen yang berperan sebagai melodi), sedangkan gocci adalah instrumen yang dimainkan dalam bentuk ensambel.

3

yaitu alat musik tiup4

1

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan dari gagasan,tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang menjadi milik manusia melalui proses belajar. Kesenian merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat.

2

Pakpak adalah salah satu sub-suku (sub etnik) yang tinggal di kawasan Sumatera Utara, dan sebahagian besar bermukim di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat ).

3

Sarune adalah alat musik tiup sejenis oboe, memiliki 2 reed, dan enam buah lubang nada.

Oleh masyarakatnya, sarune dikelompokkan kedalam oning-oning jika dimainkan secara tunggal, dan juga kedalam kelompok gotci jika dimainkan bersama-sama dengan instrumen lain.

4

Ada beberapa contoh alat musik Pakpak yang dimainkan dengan cara ditiup, diantaranya adalah; lobat, surdam, sarune, dan lain-lain. Alat-lat musik jenis ini disebut sisempulan (ditiup).

Menurut Bapak Atur P. Solin, pada jaman dahulu sarune umumnya dimainkan oleh anak-perana (pemuda) di pantar-pantar (gubuk/dangau kecil dengan tiang yang tinggi) yang berada di persawahan atau ladang sebagai tempat berteduh para petani di sela-sela pekerjaannya. Sarune dimainkan untuk menghibur diri sambil melepas lelah ketika beristirahat disela-sela kesibukan bekerja.

Atur P. Solin mengatakan bahwa pemakaian sarune mulai berkembang pada awal abad ke 20, setelah diikutsertakan sebagai alat musik melodis untuk ensambel

genderang si sibah, genderang sidua-dua, atau pun dalam ensambel gerantung.

Namun setelah itu, pemakaian sarune dalam ensamble secara lambat laun mulai berkurang, hingga tidak lagi digunakan dalam ensambel. Hal ini terjadi antara lain disebabkan karena pembuatannya begitu sulit, yakni harus menjalankan beberapa ritual sebagai syarat, ditambah dengan pemainnya yang semakin berkurang dan tidak ada regenerasi (tidak berkesinambungan).5 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mardi Boangmanalu, yang merupakan pembuat dan sekaligus pemain sarune Pakpak.6

Secara organologis sarune Pakpak berbentuk konis, dengan memiliki 6 (enam) lubang nada, dan sebuah reed (pit) berlapis ganda (double reed) yang

Diperlukan beberapa syarat dan ketentuan dalam pembuatan sarune agar dapat menghasilkan bunyi yang diinginkan dan memenuhi syarat untuk digunakan pada upacara adat. Untuk menghasilkan bunyi musikal yang diharapkan, biasanya

sarune dibuat sendiri oleh pemainnya sesuai rasa, keahlian, dan kebiasaan mereka.

5

berfungsi sebagai penghasil bunyi. Reed terbuat dari daun kelapa atau daun make (sejenis Palma yang tumbuh dipinggiran sungai).

Untuk memperbesar suara, pada bagian ujung sarune dibuat sangar-sangar (resonator), sedangkan pada bagian atas (upper end)7

1.2Pokok Permasalahan

terdapat pit (reed), sitongkohi (tempat dimasukkannya reed), serta kambung babah (penahan mulut). Selain itu ada juga pinang muda sebagai alat tempat penyambung sitongkohi dengan badan sarune.

Ada beberapa tahapan berkaitan dengan aspek ritual yang lazim dijalankan dalam proses awal pembuatan sarune yakni; pemilihan kayu sebagai bahan utama, pembuatan sarune, dan proses menghasilkan bunyi. Syarat-syarat tersebut harus dilakukan secara tepat agar nilai magisnya terjaga dengan baik. Menurut konsep tradisi hal ini sangat penting dilakukan karena suara yang dihasilkan sarune adalah merupakan gambaran dari pemiliknya. Diyakini dapat membawa tuah (berkat dan umur yang panjang-sayur metuah) bagi pemilik atau pemainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik mengkaji atau mendeskripsikan sarune Pakpak ini berdasarkan teknik dan proses pembuatannya melalui pendekatan etnomusikologis.

Adapun pokok permasalahan yang menjadi topik dalam tulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan di atas adalah :

1. Bagaimana teknik dan proses pembuatan sarune Pakpak? 2. Bagaimana kajian struktural dan fungsional sarune Pakpak?

7

1.3Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana teknik dan proses pembuatan sarune. 2. Untuk mengetahui Bagaimana kajian struktural dan fungsional sarune.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tulisan ini, maka diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan atau penambah informasi tentang sarune Pakpak yang dapat dipergunakan di Departemen Etnomusikologi.

2. Sebagai suatu upaya memberikan masukan bagi masyarakat Pakpak dan masyarakat umum lainnya untuk lebih mengenal alat musik tradisional Pakpak pada umumnya dan sarune Pakpak pada khususnya.

3. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai informasi dan gambaran materi dasar bagi penelitian sarune selanjutnya.

1.4 Konsep dan Teori

1.4.1 Konsep

S. Wojowasito (1980:41) menyebutkan bahwa deskripsi dapat diartikan sebagai uraian. Sedangkan WJS. Poerwardarminta (1976:162) menyebutkan bahwa deskripsi berarti menggambarkan apa adanya, sehingga dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa deskripsi merupakan penguraian atau gambaran dari suatu kejadian yang telah ada atau terjadi kedalam bentuk tulisan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses dapat diartikan sebagai

Ada tiga pengertian teknik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: 1) teknik dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri (bangunan, mesin): sekolah --; ahli --; 2) cara (kepandaian) membuat atau melakukan sesuatu yg berhubungan dengan seni; 3) metode atau sistem yang digunakan dalam mengerjakan sesuatu. Dalam penelitian ini teknik diartikan sebagai cara yang diperbuat atau dilakukan untuk sesuatu yang berhubungan dengan seni.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuatan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu.

Sarune Pakpak adalah alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara ditiup (i

sempul, aerophone) yang berasal dari suku Pakpak. Alat musik ini memiliki panjang

berkisar 44,2 cm.

Untuk mendukung penyelesaian tulisan ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan berpikir. Teori dalam hal ini adalah merupakan pendapat yang dikemukakan untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian tertentu.

Menurut Koentjaraningrat (1990:146-147), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama. Defenisi itu menyerupai defenisi yang diajukan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam buku Cultural Sociology (1954:139) yang mengatakan bahwa masyarakat atau society adalah: … the largest

grouping in which, attitudes and feelings of unity are operative.

Berbicara tentang adat-istiadat berarti kita berbicara tentang kebiasaan, tingkah laku, dan aturan atau norma dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu penulis menjadikan aturan/norma yang ada di dalam masyarakat Pakpak sebagai fokus kajian untuk membuat sebuah karya ilmiah, dan dalam hal ini norma yang digunakan adalah untuk membuat alat musik sarune Pakpak.

perubahan juga dapat diakibatkan oleh sistem gagasan, sistem pengetauan, dan juga sistem kepercayaan.

Untuk mendeskripsikan sarune Pakpak, penulis mengacu pada teori Hood (1982:316) yang mengatakan bahwa deskripsi fisik meliputi pengukuran yang tepat dan konstruksi yang rinci, jenis bahan baku, bentuk eksternal dan internal, cara pembuatan serta pelarasannya. Teori ini juga didukung oleh Alan P. Merriam (1964:45) yang mengungkapkan bahwa instrumen harus diukur, dideskripsi, digambar dengan skala, difoto, prinsip konstruksi, bahan pembuatan, motif dekorasi, metode dan teknik memainkannya dalam pertujukan, wilayah nada, nada-nada yang dihasilkan, dan tangga nada teoritisnya.

Berdasarkan teori evolusi, unsur kebudayaan berkembang sejalan dengan perkembangan ruang dan waktu, dari yang berbentuk sederhana menjadi lebih kompleks. Mengacu kepada teori ini, penulis mengkaji perkembangan proses pembuatan sarune Pakpak dari proses pembuatan yang bersifat tradisional dan menggunakan ritual sampai kepada proses pembuatan yang bersifat lebih modern.

instrumen, penggunaan bunyi yang diproduksi (dalam komposisi musik), kekuatan suara (loudness), nada serta kualitas suara.

Selain teori Khasima Susumu, penulis juga menggunakan teori Mantle Hood (1982:124) yang mengatakan bahwa organologi adalah ilmu pengetahuan tentang instrumen, tidak hanya meliputi sejarah dan deskripsi alat musiknya tetapi juga teknik memainkan, konstruksinya, dan berbagai pendekatan tentang aspek sosial budaya.

Berbagai teori dan pendapat di atas akan digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian ini.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis deskripsi organologi sarune Pakpak berdasarkan teori yang dipelajari dalam studi etnomusikologi. Untuk mendapatkan data deskriptif tersebut digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna generalisasi (Sugiyono, 2005:1). Metode ini juga didukung oleh Koentjaraningrat (1976:30), yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif akan memberikan gambaran, uraian, individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

1.5.1 Studi kerpustakaan

Sebelum melakukan penelitian ke lapangan, penulis terlebih dahulu melakukan studi perpustakaan yaitu studi yang bertujuan untuk mencari informasi dan referensi dari berbagai sumber dan literature untuk mendukung tulisan ini. Penulis mengumpulkan dan membaca berbagai referensi, diantaranya buku, tulisan ilmiah atau karya ilmiah, dan juga catatan-catatan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Selain membaca beberapa buku dan karya ilmiah tersebut, penulis juga mendapatkan tambahan informasi dari internet dan sumber-sumber lainnya.

1.5.2 Penelitian lapangan (observasi)

Setelah melakukan studi kepustakaan, selanjutnya penulis melakukan penelitian ke lapangan, yaitu ke desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat. Penulis bertemu langsung dengan informan kunci, yaitu Bapak Tender Sitakar di tempat kediaman beliau. Penulis ditemani oleh informan pangkal, yaitu Bapak Atur P. Solin. Dalam pengamatan langsung kelapangan, penulis sudah dilengkapi dengan kamera untuk mengambil gambar, alat rekam audio untuk merekam bunyi, dan buku catatan untuk mencatat data-data penting.

1.5.3 Wawancara

Solin), kemudian Bapak Atur P. Solin membawa penulis ke tempat kediaman informan kunci (Bapak Tender Sitakar) lalu Penulis melakukan wawancara langsung kepada informan kunci dengan terlebih dahulu mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah bersifat informal, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas (bebas dalam arti tidak terikat pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya) namun tetap dalam konteks permasalahan. Selain melakukan wawancara kepada Bapak Tender Sitakar, bapak Atur P. Solin juga membawa penulis ke tempat yang lain untuk melakukan wawancara terhadap informan yang lainnya, yaitu Mardi Boangmanalu8

1.5.4 Kerja laboratorium

.

Semua data yang telah diperoleh, selanjutnya dikaji, diolah, dan dianalisis dalam kerja laboratorium. Bersama dengan data-data dari hasil studi kepustakaan, selanjutnya akan diolah secara ilmiah berbentuk skripsi yang disusun secara sistematis dengan mengikuti kerangka serta teknik dan kaidah-kaidah penulisan ilmiah.

8

BAB II

GAMBARAN UMUM BUDAYA PAKPAK

2.1 Sejarah Suku Pakpak

Suku Pakpak merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah Simsim, Pegagan, Keppas, Kelassen, dan Boang (Mansehat Manik, 1977:5-7). Sebagaimana dengan suku Batak lainnya yang menggunakan bahasa mereka dalam kehidupan hari, suku Pakpak juga menggunakan bahasa Pakpak sebagai bahasa sehari-hari maupun bahasa pada saat upacara adat berlangsung. Berdasarkan asalnya, suku Pakpak dapat dibagi kedalam lima bagian yang juga sering disebut sebagai Sulang si

lima/Pakpak si lima puak, kelima bagian tersebut adalah Pakpak Boang, yaitu orang

Kurangnya sumber-sumber tertulis mengenai suku Pakpak menjadikan sebuah kesulitan untuk mengkaji sejarah suku Pakpak pada masa lampau, hal ini diungkapkan oleh Batara Sangti (1977:103) bahwa sangat sedikit dijumpai sumber-sumber mengenai sejarah dan kebudayaan suku Pakpak, baik yang berasal dari negara Indonesia maupun dari negara lain.

manusia pun untuk menginjakkan kaki disini (inganan ku tading mo en, oda ne boi

sekalak pe roh mi sen. )”. Mendengar ucapan itu, Tagandera langsung bersujud dan

minta maaf, namun mahluk bunian tersebut tidak memaafkannya, ia mengutuk Tagandera menjadi seekor kera, dan dia berkata kepada Tagandera ”engkau akan kembali menjadi seorang manusia jika air mata seorang gadis jatuh ketubuhmu, kamu akan berubah wujud kembali menjadi manusia setelah 7 hari 7 malam” (ko mulak jadi

jelma mlla eluh sada kalak simanguda kenna mi dagingmu, boi mo kono mulak

menjadi jelma kessa pitu ari pitu berngin). Lalu mahluk bunian tersebut pergi

meninggalkan Tagandera. Setelah kejadian itu,Tagandera pun berubah menjadi seekor kera, namun pikirannya masih tetap seperti pikiran manusia, dan masih bisa berbicara layaknya manusia.

Demikianlah Tagandera menghabiskan hari-harinya di tengah hutan tersebut, apabila ia lapar, ia pergi mencari buah dan mengambil kepiting dari sungai. Ia melakukan hal tersebut hingga bertahun-tahun lamanya.

berkata “kamu jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, sekarang ceritakanlah apa yang sedang kamu cari disini?” (ulang ko mbiar, aku oda lako mencelakaken ko,

bagendari bogahkn kade mo si ni lulummu isen?). Lalu gadis tersebut menjawabnya

“aku ingin mencari selendangku yang hanyut di sungai ini” (aku neng mengelului

slendangku simanun i lae en ), kemudian Tagandera bertanya kembali “apa yang

terjadi hingga selendangmu itu bisa hanyut sampai kesini?” (kade kibakin asa

selendangmi boi manun soh misen?), gadis itu pun mulai bercerita bahwa ia adalah

putri ketujuh dari seorang raja yang berada di sebuah desa yang jauh dari sungai itu, nama dia adalah Nantampukmas, ia memiliki 6 (enam) kakak (saudara). Karena dia pintar dan cantik, ayahnya menjadikannya putri kesayangan, hal ini membuat keenam kakaknya menjadi iri dan cemburu. Suatu ketika, tanpa diketahui oleh Nantampukmas, keenam kakaknya merencanakan malapetaka terhadap Nantampukmas, mereka mengajak dan membujuknya untuk pergi ke hutan mengambil getah kayu Baja lentik.9

Setelah Nantampukmas menyetujuinya, mereka pun berangkat ke hutan, namun ditengah perjalanan, tepatnya di sebuah sungai, mereka menghanyutkan selendang dari Nantampukmas dengan maksud agar Nantampukmas segera mengejarnya, dan benar saja, Nantampukmas langsung bergegas mengejar selendang itu, begitulah ceritanya hingga ia bertemu dengan Tagandera. Saat itu, Tagandera berpikir dan berkata dalam hati ”jangan-jangan dia adalah putri dari pamanku itu..?”

(ntah en mo ndia impal ku i?) lalu dia pergi mengambil selendang yang telah ia dapat

9

itu, ia menunjukkan selendang itu sambil bertanya “inikah selendang yang kamu maksud?” (en mo selendang mi ndia?) Lalu Nantampukmas menganggukkan kepalanya untuk mengatakan “iya” (ue en mo). Pendek cerita, kemudian Nantampukmas ingin pamit kepada Tagandera, karena ia masih harus mencari kayu Baja Lentik, namun Tagandera tidak mengijinkannya, Tagandera berkata “ini sudah sore, lebih baik kita mencarinya besok saja, aku sudah tau dimana letak kayu Baja Lentik yang terbaik yang ada di hutan ini.” (en nggo bon ari, lotin mo baremben

silului, nggo kubettoh barang idike bekkas ni kayu baja lentik si mendena i rambah

en).

Keesokan harinya mereka pun pergi mencari kayu Baja Lentik tersebut. Akan tetapi, setelah kayu Baja tersebut ditemukan, Nantampukmas malah tidak ingin kembali, malahan menjadi betah tinggal di hutan tersebut bersama Tagandera. Setelah mendapat ijin dari Tagandera, Nantampukmas pun memutuskan untuk tinggal bersama Tagandera di hutan tersebut, dan Taganderapun selalu menafkahi Nantampukmas.

ulang ko roga mendahi aku, aku pasti njuah). Seraya meminta maaf, lalu

Nantampukmas menangis dan memeluk Tagandera, dan tanpa sengaja airmata dari Nantampukmas mengenai pipi dari Tagandera. Setelah Tagandera tahu bahwa airmata Nantampukmas mengenai tubuhnya, ia pun berkata kepada Nantampukmas “sudahlah, berhentilah menangis, pergilah dan jangan temui aku hingga 7 hari 7 malam, aku akan baik- baik saja, pergilah.. dan jika kamu menemuiku setelah 7 hari 7 malam, kamu akan menemuiku dalam bentuk manusia.. ”,(nggo mo, ulang ne ko dak

tangis, lako mo laos, janah ulang lbbe jumpai aku pituh ari pituh mberngin en, aku

pasti njuah,laos mo ko.. mlla ko no menjumpai aku nggo kessa pitu ari pitu mberngin,

jumpannmu mo aku nggo mulak jadi jelma). Nantampukmas tidak percaya atas apa

yang telah diucapkan oleh Tagandera, tapi ia tetap pergi ke rumah meninggalkan Tagandera.

Setelah 7 hari 7 malam, Nantampukmas pergi menemui Tagandera. Dia terkejut melihat Tagandera tidak ada, yang ada hanyalah seorang lelaki tampan, lalu lelaki itu bertanya kepada Nantampukmas “mengapa kamu heran, bukankah aku sudah cerita kepadamu bahwa aku akan menjadi seorang manusia? Inilah aku, aku bukan seekor kera lagi” (kasa ko llngang, tang nggo ku toriken bamu bahwasana aku mulak menjadi jelma? En mo aku, aku oda sada bodat ne ), lalu karena rasa

rumah tersebut, dan akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta yang meriah selama 7 hari 7 malam.

Dari cerita ini, oleh masyrakat Pakpak diyakini bahwa keturunan merekalah yang menjadi suku Pakpak. Cerita ini diceritakan langsung oleh Elon Boangmanalu (54 th ).

Selain cerita foklor di atas, terdapat beberapa pendapat tentang suku Pakpak, diantaranya adalah: Survei Monografi Kebudayaan Pakpak-Dairi di Kabupaten Dairi (1995) menyatakan bahwa orang Pakpak berasal dari India Selatan, hal ini dilihat dari pemakaian kunyit sebagai bumbu masakan (nasi kuning yang disebut juga dengan

Pelleng ) di daerah Pakpak. Kunyit sangatlah memiliki peranan penting di masyarakat

Pakpak, tak hanya untuk bumbu makanan, tetapi juga digunakan sebagai ramuan obat tradisional, begitu juga di India bagian Selatan, mereka menggunakan kunyit dalam beberapa penyajian obat tradisional dan juga sebagai bumbu pada makanan. Selain kunyit, kesamaan suku Pakpak dengan masyarakat India Selatan juga ditemukan dalam hal pembakaran mayat. Seperti halnya di India, pembakaran mayat pun dilakukan oleh masyarakat Pakpak pada jaman dulu, yakni oleh merga-merga tanoh (para raja dan pendiri desa), namun kebiasaan membakar mayat telah dihilangkan saat ini di masyarakat Pakpak, dan terakhir kalinya pembakaran mayat dilakukan pada tahun 1953 (Depdikbud, 1977:78).

Dalam buku Sejarah Batak yang ditulis oleh Batara Sangti (1977:78), disebutkan bahwa perkembangan suku Batak di Sumatera Utara, termasuk masyarakat Pakpak didalamnya tidak terlepas dari pengaruh kedatangan orang India beragama Hindu yang datang dari India dengan jumlah 1500 orang pada tahun 1088 Masehi. Mereka diduga menyebar dari Barus ke pedalaman Kabupaten Dairi yang akhirnya menetap disana setelah mengalami beberapa pergolakan pada masa itu.

Sementara Patolomeus dari Yunani (tahun 150) mengatakan bahwa kedatangan orang India ke Sumatera Utara saat itu dikarenakan oleh kapur barus (keburun) dan juga kemenyan (kemenjen) yang berada di Barus memiliki kualitas yang sangat bagus, oleh karena kualitasnya yang sangat bagus maka harganya pun pada saat itu sangatlah mahal, yakni delapan kali lipat dari harga kapur barus dan juga kemenyan yang berasal dari daerah lain, hal inilah yang menyebabkan para pedagang yang berasal dari india terpaksa harus turun ke asalnya, yaitu Barus. Sejarah Batak (1977:79).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedatangan orang asing dari luar negeri ke Sumatera Utara khususnya ke kota Barus dan Dairi dapat dijadikan sebagai ulasan tentang asal-usul masyarakat Pakpak.

2.2 Sistem Kekerabatan pada Suku Pakpak

Seperti halnya dengan suku Batak yang lain, suku Pakpak juga memiliki marga (merga, klen) sebagai identitas mereka, merga pada suku Pakpak didapatkan dari orang tua laki-laki (garis keturunan diturunkan oleh ayah atau patrilineal).

Ada sekitar lima puluh tiga jenis merga yang tersebar diantara suku Pakpak, dan setiap merga tersebut memilki kampung masing-masing yang juga mereka sebut sebagai kuta atau lebuh. Merga yang pertama untuk mendirikan dan berada di sebuah

kuta (lebuh) disebut sebagai merga tanoh, sedang orang bermerga lain yang

mendatangi tempat itu dan tinggal disana disebut sebagai ginemgen atau merga penumpang (G. Colleman, 1983:97).

Kuta atau lebuh yang merupakan daerah lingkungan merga tanoh akan selalu

dipimpin oleh seorang pertaki atau sipande taki, yakni orang yang mampu dan bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan yang diwariskan oleh merga-merga

tanoh secara turun-temurun. Secara hukum adat, setiap pertaki harus berdaulat penuh

Pada masa itu, untuk menjalankan tugas-tugasnya, seorang pertaki biasanya dibantu oleh permangmang, yakni pengetuai dari kelompok merga yang sama. Dalam kesehariannya, permangmang akan memilki tugas khusus dalam sistem peradatan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pertanian yang pada saat itu masyarakat Pakpak hidup dari usaha mereka di bidang pertanian.10

1. Puang (Kula-kula), yakni merupakan keluarga dari istri kelompok

Untuk mengatur tata hubungan antar masyarakat, kedudukan seseorang terhadap orang lain diatur dalam satu sistem kekerabatan sosial yang terdiri dari :

merga pemberi istri,

2. Berru, yaitu kelompok penerima istri,

3. Dengan Sibeltek, yaitu kelompok garis keturunan satu merga.

Sistem kekerabatan ini akan sangat berpengaruh dan tercermin dalam menjalani aspek kehidupan bermasyarakat baik dalam melaksanakan upacara adat

reedual maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Namun sistem kekerabatan di

atas bukanlah berlaku secara permanen terhadap satu merga, artinya kita harus menyesuaikan merga kita dengan merga yang mengadakan upacara adat.

Selain hubungan sosial yang berasaskan ketiga golongan kekerabatan fungsional di atas, terdapat juga sistem kekerabatan pembagian nan lima atau disebut

10

juga dengan istilah Sulang si lima. Sulang si lima ini direalisasikan dengan cara pembagian jukut, yaitu daging kerbau atau lembu atau hewan kurban lainnya yang telah dipotong-potong sesuai dengan konteks penyembelihan dalam upacara adat.

Pembagian daging ini disesuaikan dengan hubungan kekerabatannya dengan pihak kesukuten, yaitu pihak yang melaksanakan upacara. Puang akan menerima bagian daging hewan seperti dada atau paha, dengan sibeltek akan menerima bagian badan, sementara berru akan mendapatkan bagian dari daging tertentu seperti kaki atau leher. Bagian kepala dari hewan yang disembelih akan diberikan kepada ketua suku atau pimpinan adat (permangmang/pertaki) dan sisanya adalah untuk petugas yang membagi sulang. (Muhammad Takari, Dkk, Masyarakat Kesenian di Indonesia : 73).

2.3 Sistem Kepercayaan

Singkil dan juga Aceh Tenggara. Konsep agama vambi sendiri adalah konsep keercayaan yang mempercayai adanya alam Ghaib, dimana alam ghaib tersebut dibagi kedalam tiga bagian, yaitu Batara Guru (dewa pencipta), Tunggul ni Kuta (dewa penjaga kampung), dan Beraspati ni tanoh (dewa yang menguasai tanah), selain ketiga dewa tersebut, masyarakat Pakpak juga memiliki dan mempercayai bahwa adanya dewa yang lain, seperti Sinaga lae (dewa penguasa air), Jandi ni mora, yaitu dewa penguasa dan penjaga udara, dan Mbarla, yakni mahluk ghaib yang menguasai ikan di dalam air. Semua dewa yang telah disebut di atas adalah merupakan dewa-dewa yang sangat dihormati oleh masyarakat Pakpak dahulu kala atau penganut agama vambi saat ini.11

Pada awal abad ke 19, tepatnya pada tahun 1908 agam Islam mulai memasuki masyarakat Pakpak, agama Islam ini sendiri dibawakan oleh Tuan Pakih Brutu dari daerah Aceh. Pada awalnya penyebaran agama Islam ini adalah bersifat merangsang, yakni selalu memberikan rangsangan terhadap orang banyak dengan mempertunjukkan kekuatan ghaib, seperti menggerakkan batu, kayu, atau besi yang diletakkan di atas tanah. Sementara itu agama Kristen mulai disebarkan di daerah Pakpak pada tahun 1911, penyebaran agama Kristen sendiri di daerah Pakpak diawali dengan terbukanya jalan bagi pedagang- pedagang dari Tapanuli Utara yang datang berdagang ulos ke daerah Simsim. Kegiatan ini berlangsung setelah meninggalnya

11

Sisingamangaraja XII di Pearaja, Kelasen pada tahun 1907. Muhammad Takari, Dkk, Masyarakat Kesenian di Indonesia (2008 : 72).

2.4 Gambaran dan Bentuk Umum Pedesaan

Jika sekelompok orang dari merga yang sama mendirikan sebuah perkampungan, maka secara otomatis mereka akan menjadi merga tanoh (pemilik desa, pemilik tanah) dan pertaki (penguasa) bagi desa yang baru itu. Desa pertama yang menjadi asal muasal perkembangan desa selanjutnya disebut lebuh. Lebuh biasanya akan ditandai dengan mendirikan pemukiman kecil berbentuk persegi yang dibangun berdekatan dengan sungai (lae), persegi tersebut dikelilingi oleh parit yang ditumbuhi oleh bambu (buluh), didalamnya terdapat sederetan rumah besar (bages

jojong) dan rumah yang lebih kecil (sapo) yang terletak di kanan dan kirinya.

Berhadapan dengan deretan rumah tersebut terdapat sebuah balai besar (bale

silindung bulan). Balai ini memiliki ukuran yang besar, dibentuk dengan tanpa

dinding. Sehari-harinya balai ini akan digunakan oleh para pria bercengkrama untuk menghabiskan waktu luang mereka. Namun tujuan utama dari balai ini adalah sebagai tempat bermusyawarah tentang kehidupan sosial desa. Diantara bangunan-bangunan tersebut, mereka juga membuatkan lapangan untuk bermain-main bagi anak-anak serta sebagai tempat untuk melakukan upacara adat.

dan pengulu balang (sebuah patung yang telah diisi dengan kekuatan magis / telah diberi mantra) sebagai penjaga desa yang diletakkan secara berdampingan. Di bagian belakang desa, biasanya terdapat geriten (makam, kuburan) untuk tempat anggota masyarakat yang meninggal dikuburkan. Fischer (1960:61) mengatakan bahwa bentuk seperti ini adalah suatu dunia yang tertutup, akan tetapi juga merupakan suatu kesatuan yang yang hidup, tempat orang diam bersama, juga tempat anak-anak mereka melihat dunia dan tempat meninggal yang mereka harapkan.

Apabila satu lebuh tidak mampu lagi menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka masyarakat secara bersama-sama dan atas persetujuan

pertaki, permangmang, dan guru (orang pandai) akan mencari perkampungan (kuta

perbekasen) yang lebih luas disekitar wilayah yang menjadi bahagian dari lebuh

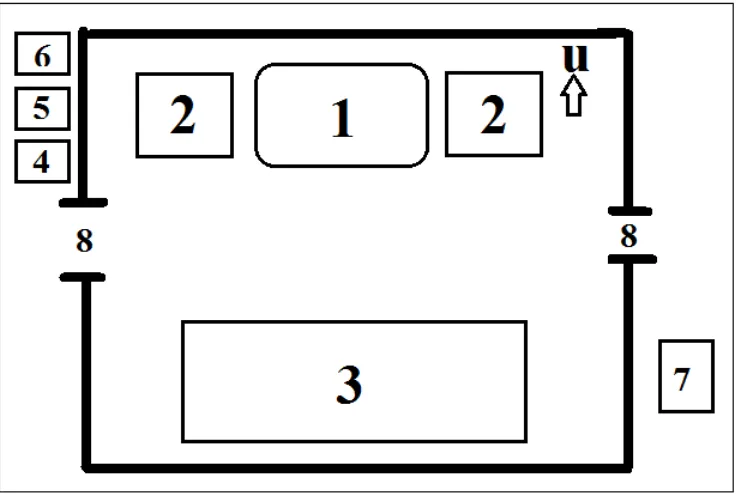

Gambar 1: Bentuk dan posisi sebuah lebuh pada Suku Pakpak. Keterangan :

1. Bages jojong, tempat tinggal pertaki (pemimpin suku),

2. Bagas atau sapo, rumah tempat tinggal sibeltek (saudara serumpun dari pertaki),

3. Bale silindung bulan, yaitu balai pertemuan milik warga desa,

4. Mejan, yaitu patung kepala suku yang terbuat dari batu, berbentuk gajah yang

ditunggangi oleh kepala suku tersebuat,

5. Pengulu balang, yaitu patung menyerupai manusia yang juga terbuat dari

batu, diyakini memiliki kekuatan untuk menjaga kampung,

6. Pohon beringin yang mereka sebut Siraja onggu-onggu berfungsi sebagai tempat sesajen kepada leluhur mereka,

7. Geritten, jerro, kuburan yang terletak dibelakang desa,

8. Pintu gerbang desa.

2.5 Mata Pencaharian

masyarakat memiliki tanah, baik sebagai ladang, kebun, maupun sebagai sawah yang dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam.

Berbeda dengan sawah, ladang atau juma hanya dapat diusahai oleh penduduk tanpa sedikitpun mempunyai hak untuk memilikinya. Seluruh tanah kering adalah hak milik dari merga tanoh (kelompok marga pendiri kampung). Untuk menentukan daerah pertanian seperti untuk membuka hutan untuk perladangan akan ditentukan oleh raja tanoh (permangmang) melalui satu upacara yang disebut menoto. Begitu juga dengan hal penetapan hari penanaman, haruslah dilaksanakan secara adat yang juga ditetapkan oleh permangmang, baik dalam hal pembagian maupun dalam hal luas daerah masing-masing.

BAB III

SEJARAH SARUNE PAKPAK DAN TEKNIK PEMBUATANNYA

3.1 Sejarah Sarune Pakpak

Hingga saat ini oleh penulis sejarah sarune Pakpak belum dapat dipastikan dari mana asalnya, baik dalam hal persebaran dan juga proses penciptaannya, hal ini dikarenakan adanya beberapa perbedaan infomasi dari berbagai narasumber dan juga referensi yang penulis dapatkan baik melalui penelitian, wawancara, dan juga referensi yang ada.

3.1.1 Legenda sejarah sarune Pakpak menurut Atur P. Solin.

Menurut Atur P. Solin, sejarah sarune Pakpak, baik dalam hal penciptaan maupun persebarannya belum pernah dituangkan dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah, sehingga sejarah sarune Pakpak yang mereka ketahui saat ini didapat melalui sukut-sukuten (cerita rakyat, folklore) yang bisa digolongkan ke dalam bentuk legenda12

Atur P. Solin menceritakan bahwa sarune Pakpak terlahir dari sebuah ide seseorang untuk menghibur para petani yang sedang memanen padi mereka, dan boleh dikatakan bahwa fungsi sarune Pakpak saat itu adalah sebagai hiburan dan pemberi semangat bagi para petani yang tengah beristirahat disela-sela kesibukan . Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menuliskan beberapa cerita sejarah sarune Pakpak tersebut agar dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana sebenarnya asal-usul sarune Pakpak tersebut.

12

mereka bekerja. Pada awalnya, untuk menghilangkan rasa lelah yang tengah mereka rasakan saat itu, timbullah ide seseorang untuk membuatkan sebuah alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian yang terbuat dari batang padi yang dalam bahasa Pakpak disebut nggala page13 . Nggala page ini dibentuk sedemikian rupa kemudian ditiup hingga menghasilkan bunyi. Alat yang terbuat dari nggala page ini mereka sebut pit14 sebagaimana bunyi dominan yang ditimbulkan oleh alat itu sendiri (onomatopeae). Konon, mendengar bunyian itu para petani yang sedang beristirahat merasa lebih bersemangat dengan rasa lelah yang sudah hilang. Ketika

pit itu dimainkan, ketika itu pula banyak burung camar (garo-garo15

Namun, setiap kali pit dimainkan, hujan selalu turun dan hal ini tentu menggangu pekerjaan untuk memanen padi. Pada masa itu masyarakat Pakpak ) yang beterbangan dilangit mengitari mereka, seakan-akan turut bergembira oleh bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh pit tersebut. Oleh karena itulah, masyarakat Pakpak terinspirasi untuk membuatkan sebuah tarian garogaro sebagai ekspresi rasa gembira mereka saat sedang panen memotong padi (menabi page). Tarian ini disebut tatak garo-garo (tarian garo-garo). Sejak saat itu, setiap kali orang Pakpak bergotong royong dalam memanen padi akan selalu ada yang memainkan

pit ketika mereka sedang beristirahat, begitu juga dengan burung garo-garo

tersebut akan selalu beterbangan di atas mereka ketika pit sedang dimainkan. Kini,

tatak garo-garo sangat populer sebagai seni pertunjukan yang banyak ditampilkan

pada kegiatan-kegiatan kebudayaan masyarakat Pakpak.

13

Nggala page terdiri dari ruas-ruas dan buku-buku batang padi. 14

Alat musik musik sederhana yang terbuat dari nggala page. 15

percaya bahwa turunnya hujan adalah diakibatkan oleh bunyi pit yang dimainkan. Untuk menghindari kejadian tersebut, maka dicarilah kayu dari hutan untuk dijadikan alat musik tradisional yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan bunyi yang sama seperti bunyi yang dihasilkan oleh pit, sehingga alat musik yang terbuat dari kayu tersebut mereka menyebutnya sarune. Namun ketika ditanya mengenai pemilihan nama, Bapak Atur P. Solin tidak mengetahui, mengapa instrumen tersebut disebut sebagai sarune.

3.1.2 Legenda sejarah sarune Pakpak menurut Hasran Manik.

Hasran Manik (55 tahun), menceritakan bahwa sejarah sarune Pakpak adalah sebagai berikut :

Pada jaman dahulu (tanpa diketahui kepastian waktunya) di sebuah desa yang terpencil, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Mereka memiliki seorang anak yang sudah pemuda. Si anak sangat rajin bekerja membantu orang tuanya di sawah (sabah) ataupun di ladang (juma). Sadar akan kemiskinan, pemuda ini sangat jarang untuk bermain-main dengan pria sebayanya yang ada di pedesaan itu, ia hanya pergi ke sawah atau ladang setiap harinya. Seharian penuh si pemuda bekerja dan pada malam harinya beristirahat untuk mengumpulkan tenaga supaya memiliki tenaga yang cukup untuk bekerja kembali keesokan harinya. Kerap kali si pemuda (daholi) merasa minder (menderse) akan kehidupan mereka yang miskin itu, sehingga ketika sedang merasa minder, ia akan melampiaskan perasaan itu lewat nyanyian-nyanyian ratapan (ende-ende

(pantar

Suatu hari, ketika hari sudah mulai agak siang (nggoling ari

) yang biasa dibangun oleh petani di ladang-ladang maupun sawah. Kebiasaan seperti ini selalu ia lakukan untuk menghibur dan menyemangati dirinya sendiri.

16

16

Waktu nggoling ari adalah waktu ketika matahari mulai condong ke Barat, rentang waktu sekitar pukul 12.30 sd pukul 15.00 waktu setempat.

), si pemuda mendengar burung garo-garo (camar, atau sejenis burung elang pemakan tikus) berkicau di atas sebuah dahan disekitar tempat sipemuda itu melakukan pekerjaannya. Berkali-kali ia mendengar kicauan burung tersebut, sehingga semakin lama ia pun semakin menikmati kicauan itu dan merasa kicauan itu sangat merdu (ndalme) dan sedih (mlungun).

Selama beberapa hari, burung tersebut selalu datang dan selalu mengeluarkan kicauan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun pada suatu hari burung tersebut tidak dating. Si pemuda itu menunggunya keesokan harinya, tapi pada saat itu burung tersebut juga tidak datang, begitu juga hingga hari-hari berikutnya burung itu tidak pernah datang lagi. Pada saat itu si pemuda tadi berniat untuk mengambil gala-gala page, nggala page (ruas batang padi) dan membentuknya sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan tiruan suara burung

garo-garo. Namun batang padi tersebut tidak dapat bertahan lama, batang padi itu

Setelah batang padi itu mulai bisa mengeluarkan bunyi, ia pun mulai memainkannya, tetapi ia merasa tidak puas karena nada yang dihasilkan hanya satu jenis saja, sementara bunyi yang dihasilkan batang padi itu dapat meniru kicauan burung garo-garo tadi.

Suatu hari ia mendapat ide untuk membuat batang padi tersebut mampu mengeluarkan nada yang berbeda-beda, yakni dengan cara membuat lubang nada (tone hole) pada batang padi tersebut sebanyak enam buah agar dapat meniru berbagai macam suara burung garo-garo maupun burung lainnya. Dari keenam lubang nada, ternyata yang digunakan hanya lima lubang saja, yaitu lubang kedua dari bawah hingga lubang keenam. Sedangkan lubang pertama adalah suara yang hanya menjadi milik burung garo-garo tersebut. Sejak saat itu, setiap kali beristirahat, ia selalu mengambil batang padi sebagai alat untuk menghiburnya, dan alat tersebut ia beri nama sarune sebagaimana ia mendengar suara burung garo-garo itu ketika berkicau.

3.1.3 Legenda sejarah sarune Pakpak menurut Mansehat Manik

Pada jaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang tersesat di hutan belantara (kerangen longo-longo) ketika hendak mengambil kapur barus (merkebun) dan damar (merdamar) yang ketika itu banyak tumbuh di hutan itu. Berhari-hari kedua orang ini mengumpulkan kapur barus dan damar, hingga tidak sadar bahwa mereka telah semakin jauh masuk ke tengah hutan.

Ketika merek kapur barus dan damar yang dikumpulkan sudah cukup banyak, saatnya mereka untuk pulang membawa hasil tersebut, namun ketika mencari jalan keluar, mereka malah semakin tersesat jauh ke dalam hutan. Karena suami istri ini sudah capai mencari jalan keluar dan malam pun mulai tiba, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan beratapkan daun-daunan untuk tempat mereka beristirahat. Pada keesokan harinya, mereka pun berniat untuk kembali mencari jalan keluar, namun ketika mereka hendak keluar dari gubuk itu, timbul kekhawatiran dalam benak mereka akan semakin tersesat jauh ke dalam hutan.

Setelah dipertimbangkan dengan matang, dengan lokasi yang dekat dengan sungai sebagai sumber air, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tinggal dan menetap di tempat itu.17

Pada suatu hari terjadilah badai yang sangat besar, hingga gubuk yang mereka tempati hancur berantakan di tiup angin, semua harta benda yang mereka miliki pun ikut hancur. Ketika badai telah berlalu, sang istri pun merenung sedih Mereka mulai berusaha untuk menikmati kehidupan di tempat barunya, dan mulai bersahabat dengan hewan-hewan yang ada disana.

17

3.2 Pandangan Masyarakat Pakpak Terhadap Sarune Pakpak.

Sarune Pakpak merupakan gambaran kehidupan yang memiliki tendi (roh)

sebagaimana halnya manusia. Sesuatu yang dapat dikatakan memiliki tendi adalah apabila pada benda tersebut terdapat unsur lendung (bayangan yang didapat dari bentuk fisik), daroh (darah), dan juga kesah (napas), yang walaupun unsur utama dari ketiga unsur ini adalah kesah (napas) sebagai unsur utama dalam kehidupan.

Sesuatu benda yang terdiri dari lendung dan daroh belum tentu dapat dikatakan memiliki tendi apabila kesah (napas kehidupan) tidak terdapat didalamnya, tetapi sesuatu yang memiliki kesah (napas kehidupan) sudah pasti terdapat unsur lendung dan daroh didalamnya (Anna Rosita, 1996:56).

Pada sarune Pakpak, bunyi yang dihasilkan melalui tiupan napas dari pemainnya adalah merupakan wujud dari roh (tendi) dari sarune itu sendiri. Sedangkan wujuda dari daroh (darahnya) adalah batang dari sarune itu sendiri yang pada acara adat tertentu, batang sarune ini akan diolesi dengan darah ayam jantan berbulu merah (manuk mbara) atau pun dengan darah ayam betina yang belum pernah bertelur. Tujuannya adalah agar nilai magis dari tendi sarune ini tetap dipertahankan yang menurut kepercayaan masyarakat papak jika nilai magis tetap dijaga maka hasil bunyi daari srune akan maksimal. Sementara

sangar-sangar (resonator) yang berfungsi memperbesar produksi suara yang dihasilkan

3.3 Proses Pembuatan Sarune Pakpak.

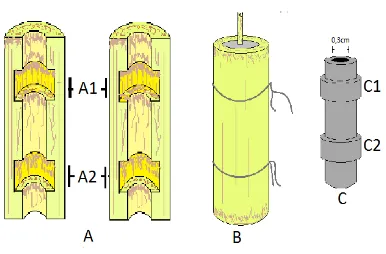

Secara keseluruhan, sarune Pakpak dapat dibagi menjadi lima bagian yang dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu :

1. Batang, 2. Pit,

3. Kambung baba, 4. Sitongkohi, dan 5. Sangar-sangar.

Proses pembuatan sarune Pakpak pada jaman dahulu telah berbeda dengan proses pembuatan sarune Pakpak pada jaman sekarang, terutama dalam hal pemilihan kayu sebagai bahan utamanya. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk memaparkan proses pemilihan kayu dan proses penebangannya pada masa dulu dan proses pembuatan sarune Pakpak pada masa kini.

3.3.1 Proses pemilihan dan penebangan kayu pada jaman dahulu.

perantaraan guru (dukun) atau juga dengan sesajian melalui bahasa mantra (tabas) yang secara khusus hanya digunakan pada upacara-upacara yang bersifat religius.

Tuhan Batara Guru tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada manusia, tetapi Ia juga menjatuhkan hukuman kepada binatang, yaitu haarus tunduk kepada manusia, dan harus mau dijadikan sebagai sesajian untuk kepentingan manusia, dan juga harus siap menderita jika sewaktu-waktu manusia membutuhkannya.

Salah satu mahluk hidup yang tidak mendapatkan hukuman dari Batara

Guru adalah tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaman dahulu hanya

tumbuh-tumbuhanlah yang selalu berbicara kebenaran tanpa sedikitpun kebohongan.

Berdesarkan cereeda inilah masyarakat Pakpak saat itu memilih kayu

junjung bukit sebagai bahan utama pembuatan sarune Pakpak. Kayu junjung bukit

(sejenis kayu meranti) adalah kayu yang terbaik diantara semua kayu yang ada di hutan pada saat itu, kayu ini biasanya tumbuh di hutan yang lebat di puncak- puncak gunung. Dari segi bentuk dan penampilan, kayu junjung bukit memiliki sesuatu yang menonjol dibanding dengan pohon ata kayu yang lain, yakni secara periodik, kulit kayu yang sudah berlumut akan terkelupas dan berganti secara sendirinya dan akan terus berlangsung seperti ini selama kayu tersebut masih hidup.

untuk mengambil kayu junjung bukit dari tengah hutan untuk dijadikan sebagai bahan utama pembuatan sarune Pakpak, bukanlah hal yang mudah, melainkan orang yang ingin menebangnya pun harus menjalankan beberapa syarat yang bertujuan sebagai permintaan ijin kepada penjaga hutan dan ke alam semesta karena kayu junjung bukit tersebut merupakan salah satu jenis kayu yang suci.

Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan seseorang jika ingin menebang kayu junjung bukit. Penebang harus menyediakan :

1. Gatap penter, yaitu sehelai daun sirih yang masih segar atau baru diambil

dari pohonnya. Gatap penter tersebut haruslah dengan ruas-ruas yang saling bertemu.

2. Gatap i krimpit, yaitu beberapa helai (biasanya 7 helai) daun sirih yang

masih segar kemudian dipincuk18

3. Beras banu, yaitu beras ketan (beras pulut) yang dicampur dengan air

kunyit kental (tidak terlalu cair) lalu dikepal hingga beberapa kepal sehingga kelihatan warna beras tersebut menjadi kuning. Beras banu ini selanjutnya harus diletakkan di atas daun pisang.

menjadi 7 pincukan yang masing-masing

pincuk sudah diisi dengan: Kapur sirih, pinang yang sudah dibelah kecil-kecil, kemiri (gambiri), dan sebiji lada hitam.

4. Baja minak, yaitu :

a. Minyak Kayu Baja, jenis kayu ini biasanya tumbuh di pinggiran hutan. Batangnya tidak terlalu besar namun sangat keras dan tidak

18

mudah patah. Minyak kayu baja diperoleh dengan cara membakar batang kayu baja yang tidak terlalu kering yang nantinya akan mengeluarkan lendir minyak berwarna hitam. Minyak ini kembali diambil dengan serpihan kayu baja kecil lainnya yang diteruskan dengan menggoreskannya di pipi bagian atas atau di lekukan mata bagian bawah orang yang akan menebang pohon kayu Siraja

Junujung Bukit itu.

b. Serpihan Kayu Baja lainnya atau sisa serpihan kayu baja akan digoreskan ke permukaan gigi bagian bawah paling depan. Kemudian serpihan kayu baja yang digoreskan di lekukan mata bagian bawah dan di gigi bagian bawah tadi diambil kembali dan diletakkan di atas beras banu.

Setelah seluruh persyaratan ini tersedia, maka sipenebang berangkat ke hutan untuk mencari dan memilih kayu Siraja junjung bukit yang dibutuhkan. Sesampainya di hutan, semua persyaratan yang telah dibawa diletakkan di atas tanah didekat kayu yang akan ditebang, setelah tanah itu dibersihkan terlebih dahulu.

Sebelum kayu ditebang, sipenebang harus permisi terlebih dahulu kepada penjaga hutan dan ke alam semesta dengan maksud agar kayu yang ditebang nantinya hasilnya baik, caranya ialah memukul tanah dengan telapak tangan kanan satu kali, kemudian sipenebang mengatakan:

...Ooo ale mpung.. Ko Sinangga jehe… Beras pati ni tanoh. Ko Sinangga

pe ko, en mo berreenku bamu : Beras banu, baja minak, napuren mpenter,

napuren kinirimpit. En mo kubereken bamu asa ulang ko terenggek,ulang

ko terkuncol,ulang ko tersengget. Naing kutabah ko kayu SIRAJA

JUNJUNG BUKIT, asa mengampuni mo ko, asa mengerjetken mo ko,

mengurupi mo ko mendahiken kami; kupakke kami ko. Ooo mpung

Debatara guru.. susur mo ko miterruh. Ko beras pati ni tanoh.. Ko debata

tengah.. kundul mo ko ke sisada arih.. asa mendengkoh katangken; kutabah

pe kayu siraja junjung bukit en asa mengerasaken mo ko menjunjungi kami.

Terjemahan Indonesia:

Wahai eyang.. penghuni hilir, beras pati ni tanoh. Engkau penghuni hulu, jangan engkau terbangun.. jangan engkau terkejut, jangan engkau tersentak.. walau pun engkau ku panggil, ini lah yang ingin kuberikan padamu : beras ketan, minyak kayu baja, sirih bersirip lurus, sirih yang telah dibentuk, ini lah yang akan kuberikan kepadamu agar kamu tidak terbangun, agar kamu tidak terkejut, agar kamu tidak tersentak. Saya ingin menebang kayu siraja Junjung bukit, biar engkau mengampuni, agar engkau memberi berkah, agar engkau membantu bagi kami ; engkau kami pakai. Ooo eyang maha dewata.. turunlah engkau ke bawah,. Engkau beraspati ni tanoh.. engkau dewata tengah.. duduklah engkau yang sehati semufakat, agar engkau mendengarkan permintaan ku ini; ku tebang pun kayu siraja junjung bukit ini, agar engkau merasakan juga menjunjung kami.

Sarune. Namun, jika syarat ini tidak dilakukan untuk menebang kayu, maka

diyakini sipenebang tidak akan selamat dalam menggunakannya, dan kayu tersebut juga tidak akan pernah baik untuk dijadikan sebagai alat musik yang dapat membawa tuah terhadap pemakainya.

3.3.2 Proses pembuatan sarune Pakpak masa sekarang.

3.3.2.1 Proses pembuatan batang sarune.

Pada awalnya, batang sarune dibuat dari kayu junjung bukit (sejenis kayu meranti), namun karena saat ini kayu tersebut sangat sulit didapatkan, maka sekarang ini kebanyakan batang sarune dibuat dari kayu kelampai(elatereriospermum) atau dalam bahasa Pakpak disebut kayu nggecih. Kayu nggecih memiliki kulit yang agak kasar, dalam pertumbuhannya kayu ini hanya dapat memiliki diameter hingga sekitar 20cm saja dan memiliki tinggi sekitar 15 meter, kayu ini memiliki banyak serat sehingga mudah untuk diukir, kayu nggecih biasanya tumbuh di daerah hutan yang lebat.

Selain kayu nggecih batang sarune juga sering dibuat dari kayu purbari

(ioucephioea willd). Kedua jenis kayu ini lebih mudah didapatkan, karena

pohonnya dapat tumbuh hampir disemua kawasan hutan atau perladangan di kabupaten Pakpak Bharat. Kedua jenis kayu ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan kayu junjung bukit, hanya saja tingkat kekerasannya lebih rendah, dan juga kandungan seratnya yang juga lebih rendah dibanding dengan kayu

Perbedaan kayu tentu mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan, dimana kualitas suara yang terbaik diyakini hanya dihasilkan dari sarune yang terbuat dari kayu junjung bukit saja. Hal ini sudah tentu dikarenakan tingkat kekerasan dan daya serat yang tinggi yang dimiliki oleh kayu junjung bukit tersebut.19

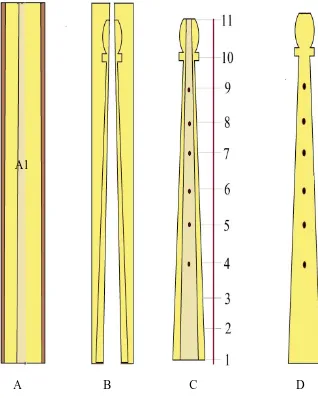

[image:54.595.346.497.304.442.2] [image:54.595.117.272.304.449.2]

Gambar 2: Kayu Nggecih saat Gambar 3: Kayu Nggecih setelah di bentuk baru di tebang

Berbeda dengan jaman dahulu, jika dahulu dalam menebang kayu harus menjalani syarat ritual, namun sekarang sistem seperti itu tidak berlaku lagi, tidak ada ritual lagi, dan tidak ada sesajian lagi, hanya saja penebangan kayu tidak boleh dilakukan secara sembarangan agar hutan lindung tetap dapat terlestarikan.

Setelah kayu nggecih atau kayu purbari yang cocok sudah ditemukan, maka kayu dapat ditebang langsung dan boleh dibawa ke kampung atau ke rumah untuk diolah menjadi sebuah sarune Pakpak.

Sesampainya di rumah, tahapan selanjutnya adalah pembentukan batang. Pertama, potongan kayu diperkecil berbentuk segi empat, letak empulur (unong) diusahakan agar berada persis di tengah, karena unong inilah yang akan dijadikan sebagai lobang saluran udara pada batang sarune nantinya.

Sebelum kayu mengering, pembuatan lobang saluran udara harus segera dilakukan dengan menggunakan ohor (sejenis bor yang terbuat dari bambu dan dibentuk sedemikian rupa untuk mempermudah melobangi batang kayu). Hal ini dikarenakan pengeboran kayu lebih mudah dilakukan saat kayu tersebut belum kering dibanding pada saat kayu tersebut telah kering.

Gambar 4 : bor (ohor)

Gambar 5: Cara pengeboran batang kayu nggecih (foto: Manik)

Tahap selanjutnya adalah pengeringan, yaitu setelah batang kayu selesai dibor, kayu tersebut harus dikeringkan dahulu dengan cara menyimpannya ke tempat yang terhindar dari sinar matahari. Saat pengeringan dilakukan, kedua ujung batang kayu dan juga bagian tengahnya harus diikat dengan tali, hal ini bertujuan agar batang kayu tersebut tidak mengalami keretakan atau pecah saat proses pengeringan berlangsung.

Ukuran yang dipakai dalam menentukan panjangnya adalah tangan dan jari-jari orang dewasa, sebuah batang sarune memiliki panjang 1 jengkal 5 jari.20

20

1 (satu) jengkal yang dimaksud ialah dari ujung ibu jari hingga ujung jari kelingking.

Sebelum batang dibentuk, diambillah daun bayuan (sejenis daun pandan yang tumbuh di kolam, sawah, atau tanah yang lembab), dan daun tersebut dipotong dengan panjang yang sama dengan batang sarune. Daun bayuan, selanjutnya akan dibagi menjadi 11 (sebelas) simpul yang sama (rempu sibellas). Melalui pembagian ini, pada batang sarune diberi tanda untuk membaginya menjadi 11(sebelas) bagian. Sepuluh dari sebelas bagian tadi (10/11) akan dikikis dengan pisau kecil secara konis mengikuti bentuk saluran udara. Pada bagian ujung batang akan menjadi lebih besar dibanding dengan bentuk pangkalnya. Bentuk ini dinamai perekur mbelis, yaitu bentuk yang semakin keujung semakin besar.

Kemudian 1 (satu) bagian sisanya adalah tempat dimasukkannya

sitongkohi yang terdapat pada pangkal sarune, pada bagian ini akan dibentuk

Gambar 6 : Bentuk pinang muda yang terdapat pada batang sarune.

Setelah tahapan-tahapan di atas selesai dikerjakan, maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah melicinkan bagian luar batang dengan menggunakan pisau kecil atau benda lainnya, seperti kaca, abu sisa pembakaran, atau pasir halus yang diambil dari pinggiran sungai.

Kemudian setelah tahap tersebut selesai dikerjakan, maka tahap berikutnya adalah melakukan kembali pembuatan tanda dengan bayuan yang telah disediakan sebelumnya, yaitu pada penetapan panjang batang sarune, dibagi menjadi 11 (sebelas) bagian untuk menetapkan lobang nada (tone hole)21

Pada jaman dulu, untuk melakukan pembuatan lobang nada pada sarune, sipembuat sarune harus menjalankan beberapa syarat, yaitu membuat lobang nada pada waktu yang tepat; pembuatan lobang yang paling ujung dilakukan harus bertepatan pada malam terakhir bulan purnama bersinar (belah purnama, 14 hari

pada sarune.

bulan)22, tempat lobang yang akan dibuat adalah tepat pada garis ketiga (3/11 bagian) batang sarune. Kemudian lobang berikutnya juga dilakukan pada malam terakhir bulan purnama bersinar, dan dilakukan pada garis ke empat (4/11 bagian), demikian juga pada lobang berikutnya, hingga tahap pembuatan lobang nada selesai dilakukan.23

Setelah letak lobang selesai ditentukan, maka kemudian pembuatan lobang bisa dilakukan langsung. Pembuatan lobang dilakukan dengan menggunakan ohor (sejenis bor yang terbuat dari besi), bor ini dipanaskan di atas api, setelah bor nya berubah warna menjadi merah, kemudian ditus ke tempat lobang nada yang telah diberi tanda. Lobang akan dibentuk dengan sedikit agak miring mengarah ke pangkal, kemiringannya bisa mencapai 40 hingga 45 derajat. Hal ini dilakukan agar udara yang masuk kedalam batang sarune akan dengan mudah keluar dari lobang ini apabila lobang dibuka, selain itu hal ini juga bertujuan agar suara yang dikeluarkan lebih halus tanpa membentur sisi-sisi lobang nada yang dapat mengeluarkan nafas agak keras.

Dengan pembuatan lobang yang demikian, maka satu buah sarune dari awal pembuatan hingga selesai, akan memakan waktu sekitar 6-7 bulan. Namun sekarang ini, untuk membuat lobang nada pada sarune, si pembuat tidak lagi harus menjalankan syarat tersebut, cukup dengan melakukan pengukuran pada batang dan diameter lingkaran batang, sehingga dari hasil pengukuran tersebut ditentukanlah letak lobang pertama, kedua, ketiga, hingga yang terkahir.

24

22

14 (empat bellas) hari bulan maksudnya ialah tanggal 14 (empat belas) pada bulan tersebut.

23

Wawancara dengan Mansehat Manik, pada bulan juli tahun 2013 24

Wawancara: Mardi Boangmanalu,pada bulan juli tahun 2013

A1

[image:60.595.157.475.66.464.2]A B C D Gambar 7 : Proses pembentukan batang sarune.

Keterangan gambar :

A : Kayu Ngeccih (shizopheae Spermum) A1 : unog (empurung)

B : kayu setelah dibor dan digambar bentuknya.

3.3.2.2 Proses pembuatan pit.

Pit atau anak sarune adalah istilah dari reed yang digunakan pada sarune

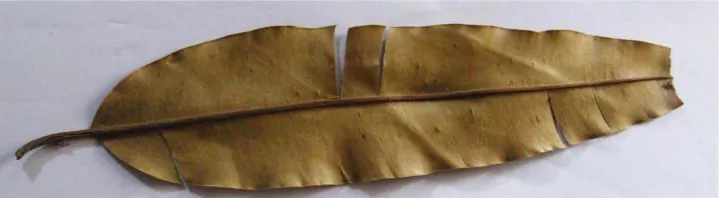

[image:61.595.133.493.389.489.2]Pakpak. Bahan utama dalam pembuatan pit ini adalah daun make yakni sejenis daun palma yang biasa diperoleh dari hutan, biasanya tumbuhan ini akan tumbuh di tempat yang memiliki kelembaban tanah yang tinggi, seperti pada pinggiran sungai, danau, atau juga rawa. Mardi (23 tahun) mengatakan, sampai sejauh ini untuk bahan pembuatan pit, para pembuat sarune masih menggunakan daun make karena dianggap lebih tahan dan lebih baik. Alternatif lain ubtuk bahan pit dibuat dari daun kelapa atau rumbia.

Gambar 8 : Daun (bulung) make yang telah dikeringkan.

Bahan lain yang diperlukan untuk membuat pit ialah batang bulu ayam. Batang bulu ayam ini berfungsi sebagai penyangga atau tempat daun make akan diikat dan dibentuk menadi pit. Sedangkan bahan yang digunakan untuk mengikat daun adalah ijuk atau benang nilon.25

25

A B

Gambar 9 : A. Benang nilon sebagai pengikat daun make

B. Batang bulu ayam, tempat diikatkannya daun make

Dalam proses pembuatan pit ini, yang pertama dilakukan adalah menggulung daun make. Daun digulung sedemikian rupa hingga membentuk bulatan. Selanjutnya batang bulu ayam dimasukkan ke bulatan daun make tersebut, kemudian kedua benda tersebut diikatkan dengan menggunakan ijuk atau benang nilon agar sisi daun make tersebut menempel rapat dengan batang bulu ayam. Hal ini dilakukan agar hasil suara yang ditiupkan ke daun make tersebut dapat keluar secara terpokus ke lubang sarune melalui lobang batang bulu ayam tersebut.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah menekan pit hingga pipih dan berbentuk konis, panjang daun yang telah dibentuk adalah ± 1 cm, dan panjang batang bulu ayam adalah ± 1,5 sampai 2 cm. Setelah dibentuk, maka panjang keseluruhan adalah mencapai ± 1 cm. sedangkan ukuran lebar daun yang telah dibentuk adalah 0,5 hingga 0,7 cm.

Akan tetapi, setelah pit selesai dilakukan, pit tersebut belum terjamin untuk dapat berbunyi ketika ditiup. Maka untuk mengatasinya, ada dua cara yang sering dilakukan. Cara pertama: melembabkan daun make dengan menggunakan air liur (air ludah). Hal ini dilakukan dengan cara menempelkan lidah pada bagian pit dan meratakan kelembaban daun dengan menggunakan lidah agar daun tidak terlalu basah. Cara yang kedua adalah menipiskan daun make dengan pisau atau kulit bambu yang telah ditipiskan. Cara kedua ini dilakukan apabila cara pertama gagal, dan cara ini hanya dilakukan apabila situasi sangat mendesak yaitu saat pembuatan pit yang baru tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

Pada umunya daya tahan pit sangatlah terbatas, terutama saat sarune dimainkan dalam durasi yang agak lama. Pit ini sangat mudah basah, sehingga untuk mengatasi masalah saat sarune dimainkan pada durasi yang panjang (biasanya pada upacara adat), para pemain sarune harus menyediakan beberapa

pit cadangan.

Ada dua jenis pit yang ada pada serune Pakpak, kedua jenis ini dibedakan berdasarkan jumlah bilahan daun make yang menjadi reed (penghasil bunyi) pada instrumen sarune tersebut, yang pertama adalah double reed yaitu pit yang memiliki jumlah bilaha reed sebanyak dua lapis, dan yang kedua adalah quart

douple reed, yakni pit yang memiliki bilahan reed sebanyak empat lapis.

akan dilapis hingga empat lapis dalam satu buah pit, namun jika daun make yang akan dijadikan reed cukup tebal, maka cukup dilapis sebanyak dua lapis saja.26

Gambar 11: Double reed (bulung make)

Gambar 12. Quart douple reed

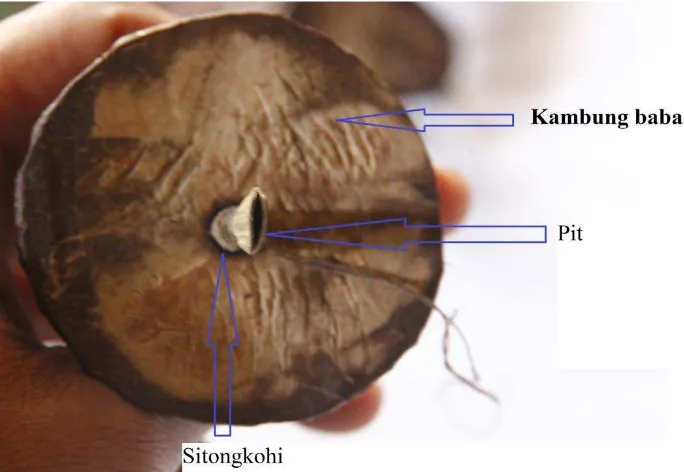

3.3.2.3 Proses pembuatan kambung baba.

Kambung baba adalah alat yang digunakan untuk penampang bibir dan

sekaligus sebagai pembatas pit saat pit dimasukkan kedalam mulut. Selain itu

kambung baba juga berfungsi sebagai penahan mulut yang berisi udara agar tidak

mudah keluar melalui sisi luar pit dan juga sebagai penahan agar pit tidak terlalu masuk kebagian dalam dari mulut pemainnya.

Kambung baba memiliki bentuk seperti lingkaran dengan sedikit

melengkung pada bagian yang akan bersentuhan dengan mulut saat sarune dimainkan. Pada pinggiran kambung baba, biasanya akan dibentuk berbagai variasi seperti berbentuk gerigi, namun ada juga yang tidak memiliki variasi. Pada bagian tengah, akan dibuat lobang sebesar sitongkohi. Diameter keseluruhan dari kambung baba ini adalah sekitar dua ruas jari tengah atau + 5,5 cm.

[image:65.595.116.458.416.652.2]Pada awalnya, kambung baba terbuat dari