574

PERAN PENGETAHUAN LOKAL DALAM ADAPTASI TERHADAP VARIABILITAS IKLIM1

Studi pada masyarakat di DAS Noelmina Pulau Timor

Oleh:

Budiyanto Dwi Prasetyo2 2

1

Disampaikan dalam Seminar Nasional Restorasi DAS : Mencari Keterpaduan di Tengah Isu Perubahan Iklim diselenggarakan atas kolaborasi dari BPTKPDAS, Pascasarjana UNS dan Fakultas Geografi UMS di Surakarta, pada tanggal 25 Agustus 2015.

Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Kupang Jl. Alfons Nisnoni No. 7B. Airnona, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Telp. (+62)830-823357 Fax. (+62)830-831068 Email: budiyanto_dwiprasetyo@yahoo.com

ABSTRAK

Adaptasi variabilitas iklim kini menjadi hal krusial bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak yang disebabkannya. Berbagai inovasi dan terobosan ilmu pengetahuan pun dilakukan guna menjawab persoalan tersebut agar dapat diterbitkan kebijakan terkait adaptasi variabilitas iklim yang mampu menyelamatkan kehidupan masyarakat terdampak. Namun demikian, terdapat masyarakat yang merespon variabilitas iklim dengan melakukan adaptasi menggunakan pengetahuan lokal yang mereka miliki. Akan tetapi, identifikasi terhadap sebaran keberadaan masyarakat yang mengaplikasi pengetahuan lokal tersebut, terutama di Indonesia, masih sangat minim, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di DAS (Daerah Aliran Sungai) Noelmina Pulau Timor. Melalui teknik wawancara dan observasi lapangan, serta analisis deskriptif kualitatif melalui proses grounded research yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) desa yang tersebar di region hulu, tengah dan hilir DAS, studi ini mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk adaptasi masyarakat DAS Noelmina berbasis pengetahuan lokal dalam merespon dampak variabilitas iklim. Paper ini menunjukkan, masyarakat di DAS Noelmina memiliki kapasitas adaptif yang baik pada aspek sosial, infrastruktur dan ekonomi dalam menyikapi dampak variabilitas iklim. Pengaplikasian pengetahuan lokal teridentifikasi melalui diterapkannya aturan adat Banu dalam melindungi sumber daya air di sektor sosial, membangun rumah tradisional Timor berbentuk panggung di sektor infrastruktur, dan memiliki sumber mata-pencarian tidak tunggal pada sektor ekonomi. Paper ini menyimpulkan bahwa pengetahuan lokal memiliki peran penting sebagai basis utama bagi terwujudnya strategi adaptasi yang mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, paper ini menyarankan agar para pengambil keputusan memperhatikan keberadaan pengetahuan lokal, mengadopsi, dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan modern dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan DAS yang terintegrasi.

575 I. PENDAHULUAN

Adaptasi perubahan dan variabilitas iklim kini menjadi hal krusial bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak yang disebabkannya. Berbagai inovasi dan terobosan ilmu pengetahuan modern (modern scientific knowledge) pun dilakukan guna menjawab persoalan tersebut, namun hasilnya banyak yang belum efektif dalam menciptakan strategi adaptasi yang bersifat lokal spesifik (Lebel, 2013). Maka dari itu, dibutuhkan pengetahuan lokal (local knowledge) yang mengakar secara lokal spesifik terhadap ekosistem dan kondisi sosial suatu lokasi (Brace and Geoghegan, 2010; Ford et. al., 2012; Hulme, 2008 dalam Lebel, 2013). Asumsinya adalah, ketika terdapat hubungan erat antara manusia dengan tempat tinggalnya maka akan menjamin adanya kemampuan bagi masyarakat itu untuk mengenal dan mengelola sumber daya alamnya melalui proses sosial dan lembaga sosial yang mereka miliki (Berkes, 2009).

Studi terkait penggunaan pengetahuan lokal dalam adaptasi perubahan dan variabilitas iklim, terutama di Asia dan khususnya Indonesia masih belum banyak dilakukan. Meski demikian, adaptasi sudah dimandatkan dalam the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan Climate Convention (UNFCCC), namun baru pada IPCC Assesment Report III, istilah adaptasi mulai digunakan, yakni ketika Conference of Parties (COP) di Markesh (Naess, 2013). Kemudian, dalam IPCC Assesment Report IV, terdapat sebuah bab berisi tulisan singkat menyebutkan studi kasus tentang “Indigenous knowledge for adaptation to climate change” secara umum di Afrika, Arctic, dan Amerika Selatan dengan tanpa menyebut Asia dan Pasifik (Parry et. al., 2007). Sedangkan studi paling terdahulu tentang pengetahuan lokal dan perubahan iklim ternyata lebih banyak dilakukan di wilayah Arctic (Berkes & Jolly, 2001), namun setelah itu, tema ini menjadi perhatian banyak pihak dan lokasi studinya meluas.

576

adaptasi di Bangladesh dan McNamara & Westoby (2011) meneliti pengetahuan lokal untuk adaptasi di Erub Island, Australia. Pada sisi lain, studi terkait adaptasi perubahan iklim dalam perspektif ilmu sosial di Indonesia telah dilakukan beberapa peneliti dengan melalui pendekatan gender (Rochmayanto & Kurniasih, 2013), kelembagaan (Cahyadi et. al., 2012), Agroforestry (Butar Butar, 2011) dan mata pencaharian nelayan (Wibowo, 2015). Khusus di wilayah NTT, pernah dilakukan studi penaksiran kerentanan sumber daya air dan adaptasi perubahan iklim di DAS Kambaniru Pulau Sumba dan DAS Aesesa Pulau Flores (Pujiono et. al., 2014) namun tidak menyentuh aspek pengetahuan lokal di dalamnya. Sebaliknya, sebuah laporan penelitian ditulis Fanggidae & Ratumakin (2014) justru membahas pengetahuan lokal nelayan dan petani di Kupang dalam membaca cuaca dan musim namun di dalamnya tidak menyentuh aspek DAS.

Provinsi NTT yang wilayahnya merupakan kepulauan dan beriklim semi arid dengan periode hujan yang lebih pendek daripada periode kemarau (Bappeda NTT, 2009) menjadikannya rentan terhadap dampak variabilitas iklim yang berpotensi menimbulkan bencana, baik berupa banjir maupun kekeringan. Pilihan yang muncul pertama kali dalam merespon bencana adalah beradaptasi. Pertanyaannya adalah, bentuk adaptasi seperti apa yang dilakukan masyarakat? Apakah pengetahuan lokal turut berkontribusi menciptakan strategi adaptasi yang efektif? Paper ini akan mencoba menjawab dua pertanyaan tersebut dengan melakukan studi terhadap masyarakat di DAS Noelmina, Pulau Timor, NTT dan terfokus pada peran pengetahuan lokal dalam adaptasi terhadap variabilitas iklim.

II. METODE PENELITIAN

577

Perubahan iklim adalah suatu perubahan dalam jangka panjang dan berkelanjutan (naik atau turun) terhadap kondisi cuaca rata-rata atau jarak cuaca normal yakni 30 tahun. Sumber lain menyebutkan, rentang waktu yang dibutuhkan dalam menganalisis perubahan unsur-unsur iklim adalah 50-100 tahun (Murdiyarso dalam Diposaptono et. al., 2009). Oleh karena itu, ketika terjadi anomali cuaca pada periode waktu kurang dari 30 tahun, maka yang terjadi hanyalah variabilitas iklim dan bukan perubahan iklim.

Kata adaptasi awalnya berasal dari evolusi biologi, lalu digunakan secara luas dalam beberapa literatur untuk menggambarkan kekeringan dan kelaparan pada dekade 1970-1980-an (Martimore, 1989; Smit & Wandel, 2006 dalam Naess, 2003). Adaptasi sendiri sering dikategorikan sebagai terencana atau mandiri, reaktif, atau antisipatif (Naess, 2013). Sedangkan beberapa ahli mengasosiasikan adaptasi sebagai respons. Sebagai contoh, menurut Schoons (1998) adaptasi adalah respons terhadap stressor (penekan). Dalam perspektif budaya, Mulyadi (2007, dalam Helmi, 2012) memaknai adaptasi sebagai bagian dari suatu evolusi kebudayaan yang meliputi rangkaian upaya-upaya manusia untuk memberi respon dalam rangka menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisik dan sosial yang berubah secara temporal. Singkatnya adaptasi merupakan tindakan responsif manusia dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungannya (Bannet, 1976; Pandey, 1993 dalam Helmi, 2012).

Terkait perubahan iklim, Murdiyarso (2005) menyebut adaptasi sebagai sebuah reaksi terhadap iklim yang muncul secara spontan atau terencana. Sedangkan sebuah perspektif lain mendefinisikan adaptasi sebagai penyesuaian terhadap system ekologi, sosial, atau ekonomi dalam merespon sebuah keadaan iklim aktual atau stimuli iklim yang diharapkan berikut efek dan dampaknya. (Smit et. al., 2001 dalam Naess, 2013).

578

pengetahuan lokal sebagai pengetahuan yang dipegang teguh oleh orang yang menyebut diri mereka sebagai indigenous. Sejatinya, pengetahuan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan unik yang terbangun dalam periode yang panjang dan dipegang oleh masyarakat tertentu di lokasi yang spesifik (Warren, 1995 dalam Naess, 2013). Dalam konteks ini, pengetahuan dan keahlian terhubung pada system manajemen, kelembagaan, dan pandangan dunia yang terbentuk di konteks lokal. Maka dalam system pengetahuan lokal, peran pengetahuan tersebut melekat bersama konteks sosial budaya dimana pengetahuan itu berasal dan digunakan (Naess, 2013). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengetahuan lokal merupakan cara pandang, berpikir, dan bertindak masyarakat yang terbentuk dikarenakan intensitas interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.

[image:5.454.86.389.364.403.2]Hubungan jalin-menjalin antara satu konsep dengan konsep lainnya yang telah didefinisikan tersebut dapat dilihat pada gambar 1. Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa variabilitas iklim akan menstimuli masyarakat untuk menggunakan pengetahuan lokalnya guna menemukan strategi adaptasi, baik bersifat reaktif maupun antisipatif, terhadap situasi yang diakibatkan variabilitas iklim tersebut.

Gambar 1. Hubungan antar konsep-konsep penelitian

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

579

Selatan, sedangkan region tengah (Desa Benu dan Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, serta Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu) merupakan bagian dari Kabupaten Kupang.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosial dengan pendekatan desktriptif kualitatif. Dalam mengidentifikasi pengetahuan lokal masyarakat terkait adaptasi terhadap variabilitas iklim, digunakan prosedur penelitian grounded research, dimana generalisasi empiris dan konsep-konsep, pembuktian, dan teori dibangun dengan mendasarkan pada fakta-fakta di lapangan (Glasser & Strauss, 1967; Nasir, 2005).

D. Pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap para narasumber yang ditentukan secara purposive sebagai local knowledge expert (Davis & Wagner, 2003). Kelompok pertama adalah 5 orang elite desa, yakni kepala desa, tokoh adat, atau perangkat desa. Kelompok kedua adalah 5 orang petani sebagai representasi kelompok mayoritas terdampak variabilitas iklim. Observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap aktivitas masyarakat dan bentuk-bentuk fisik adaptasi yang ada. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Curah Hujan dan Temperatur

580

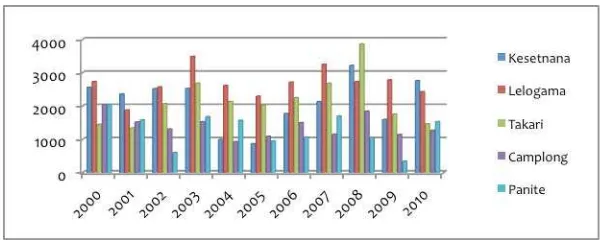

hujan dengan kecenderungan tinggi antara 1500-2500 mm. Puncak curah hujan tertinggi di region hulu terjadi tahun 2008 yakni mencapai 3000 mm sedangkan di region tengah mencapai 4000 mm.

Fenomena curah hujan tersebut berbeda dengan yang terjadi pada region hilir. Data stasiun Panite yang berada di region hilir mencatat, meski fluktuatif, secara umum curah hujan di region hilir sangat sedikit dibandingkan dua regoin lainnya, yakni hanya pada kisaran 1500-500 mm. Titik terendah terjadi pada 2009 di mana curah hujan menurun drastis hingga kurang dari 500 mm.

Pada sisi lain, Stasiun BMKG stasiun Lasiana juga mencatat bahwa dalam dua puluh tahun terakhir secara umum telah terjadi peningkatan suhu rata-rata di ketiga region. Suhu pada awal dekade 1991-2000 yang berada pada kisaran 26,5 hingga 27 derajat celcius, pada dekade berikutnya yakni di rentang 2001-2010 berangsur naik di kisaran 27 hingga 27,8 derajat celcius. Kenaikan suhu ini senada dengan trend beberapa laporan riset yang menyatakan telah terjadi kenaikan suhu permukaan bumi secara signifikan dalam rentang waktu lebih dari 50 tahun terakhir (Dirjen Cipta Karya, 2010 dan Cortez & Stephen, 2009 dalam Rochmayanto & Kurniasih 2013:207).

[image:7.454.92.392.128.249.2]Fluktuasi curah hujan dan peningkatan suhu berpengaruh terhadap munculnya kejadian klimatis ekstrim seperti banjir dan kekeringan di region-region DAS Noelmina. Kejadian klimatis di tiap region DAS antara lain:

581 1. Region Hulu

Frekuensi hujan yang meningkat menyebabkan bertambahnya bulan hujan, dari hanya berkisar 6 bulan hujan menjadi 7-9 bulan hujan sejak 2005 hingga 2011. Pada periode yang sama juga terjadi gagal panen pada pertanian pokok seperti jagung dan padi akibat dilanda banjir. Banjir juga menyebabkan longsor pada 2009 yang mengakibatkan 2 rumah permanen di dekat garis sungai rusak berat, dimana hal itu sebelumnya tidak pernah terjadi.

2. Region Tengah

Pada daerah bantaran sungai sebelumnya selalu dilanda banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 m dengan lama genangan 4-5 jam. Namun sejak 2004, banjir selalu menggenangi lebih dari 1 meter dengan lama genangan hingga 8 jam. Masyarakat sebelumnya dapat memprediksi banjir dengan mengamati tanda-tanda alam beberapa jam setelah hujan turun, namun kini banjir tidak terprediksi. Selain itu, dulu tidak pernah ada longsor saat terjadi hujan, namun kini sering terjadi longsor di daerah lereng perbukitan terutama ketika hujan lebat.

3. Region Hilir

Berbeda dengan dua region sebelumnya, di region hilir justru kekeringan menjadi bencana yang harus diderita akibat variabilitas iklim. Diketahui telah terjadi penurunan ketersediaan air pada sumur gali di sekitar rumah warga yang sebelumnya sedalam 10 m menjadi 20-30 m. Minimnya curah hujan juga menyebabkan bencana gagal panen di sektor pertanian.

582 1. Sistem Adat Banu

Dalam tradisi Timor Dawan, terdapat aturan setempat yang sudah disepakati bersama sejak lama, terkait pengelolaan sumber daya hutan, tanah dan air . Masyarakat Timor mengenalnya dengan sebutan Banu, yang berarti larangan. Sistem ini miliki kesamaan dengan system Sasi di Maluku (Wibowo, 2000; Prasetyo, 2008; Pujiono, 2008). Banu sendiri merupakan kesepakatan adat untuk tidak mengambil, memanfaatkan, mengganggu, dan atau merusak suatu ekosistem hutan, tanah dan air yang disepakati bersama masyarakat secara adat yang ditandai dengan melakukan ritual dipimpin oleh Uis Pah atau Fetor (Raja). Dalam ritual tersebut, Fetor mengangkat fungsionaris adat yang disebut Ana’a Tobe atau Ana’amnes sebagai penjaga aturan yang disepakati (Tim Peneliti Faperta Undana, 1996:45). Banu dapat dicabut pada waktu yang disepakati pula, dan oleh karenanya masyarakat bisa mengambil hasil panen dari tumbuhan dan tanaman yang ada di dalam lokasi tersebut. Pelanggaran terhadap Banu dapat dikenakan denda adat, yakni menyelenggarakan upacara adat dengan menyiapkan ternak besar seperti sapi atau babi, beras, uang, dan arak (sopi) untuk disuguhkan kepada masyarakat yang hadir sebagai alat penebus kesalahan.

Meski hasil wawancara terhadap para narasumber penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat di seluruh desa sampel masih mengakui keberadaan lembaga adat, namun penerapan aturan adat ini tidak terjadi di semua region. Penerapan Banu diakui hanya efektif di wilayah-wilayah yang masih memberlakukan sistem pemerintahan tradisional kefetoran. Dalam konteks adaptasi, Banu berguna dalam memberikan perlindungan terhadap hutan, tanah, dan sumber daya air. Penerapan Banu mendukung upaya konservasi daerah tangkapan air seperti teridentifikasi di region hulu (Desa Nenas) dan region tengah (Desa Benu), yakni berupa larangan bagi masyarakat untuk menebang pohon di sekitar lokasi sumber mata air.

2. Rumah Panggung Timor

583

[image:10.454.168.310.257.345.2]terkena banjir, membangun rumahnya berbentuk rumah panggung. Bangunan bertiang kayu kelapa dengan dinding bebak (pelepah lontar) dan beratap seng tersebut sangat menarik karena sangat langka ditemukan masyarakat Timor yang membangun rumah panggung sebagai tempat tinggal. Pembuatan bangunan rumah panggung tersebut menurut keterangan narasumber, dilakukan untuk mempertahankan lahan yang mereka miliki. Para penghuni rumah panggung tidak punya keinginan untuk pindah tempat tinggal meski berada di bantaran sungai yang rawan banjir. Mereka beralasan tidak punya lahan lagi untuk dijadikan tempat tinggal di tempat lain. Pengetahuan mereka tentang membuat rumah panggung terbentuk oleh desakan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup.

Gambar 3. Rumah panggung di RW 5 Kelurahan Takari yang dibangun sebagai upaya adaptasi reaktif warga karena tempat tinggalnya sering dilanda banjir pada saat musim hujan.

3. Mata pencaharian tidak tunggal

Bencana banjir dan kekeringan yang disebabkan variabilitas iklim berdampak pada aspek ekonomi, yakni hilangnya mata pencaharian pokok masyarakat DAS Noelmina yang mayoritas bekerja sebagai petani. Akan tetapi, masyarakat DAS Noelmina memiliki strategi adaptasi yang mengakar pada pengetahuan lokal yang mereka miliki, yakni tidak pernah mengandalkan pada satu mata pencaharian sebagai petani. Pengalaman hidup sejak lama di wilayah savana beriklim semi arid (kering) menjadikan masyarakat telah terbiasa menghadapi kondisi paceklik atau defisit pangan akibat musim dan cuaca ekstrim serta tanah yang tandus.

584

kuda, dan babi) adalah hal utama bagi masyarakat Timor yang tinggal di wilayah semi arid dengan vegetasi dominan savana. Budaya beternak sudah dikenal masyarakat Timor sejak dahulu kala. Hewan ternak, selain sebagai simbol sosial dan budaya (untuk berbagai keperluan upacara adat), juga dipakai sebagai cadangan aset yang dapat digunakan pada saat kondisi ekonomi mendesak. Apabila gagal panen akibat cuaca buruk, pilihan pertama warga adalah menjual ternak. Uang yang diperoleh kemudian dibelikan bahan makanan pokok untuk bertahan hidup. Pilihan lainnya adalah bekerja serabutan pada sektor jasa seperti menjadi tukang bangunan, tukang batu, dan ojek sepeda motor.

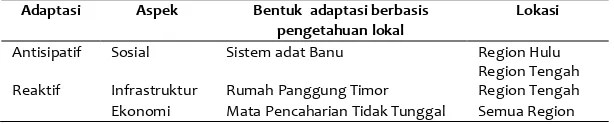

[image:11.454.79.386.329.391.2]Berdasarkan paparan tersebut, paper ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga strategi adaptasi di masyarakat DAS Noelmina dalam merespon variabilitas iklim berbasis pengetahuan lokal.

Tabel 1. Strategi adaptasi berbasis pengetahuan lokal pada masyarakat di DAS Noelmina

Adaptasi Aspek Bentuk adaptasi berbasis pengetahuan lokal

Lokasi

Antisipatif Sosial Sistem adat Banu Region Hulu

Region Tengah Reaktif Infrastruktur Rumah Panggung Timor Region Tengah Ekonomi Mata Pencaharian Tidak Tunggal Semua Region

585 IV.KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk adaptasi variabilitas iklim yang menggunakan pengetahuan lokal dalam penelitian ini teridentifikasi dengan adanya penerapan sistem adat Banu (adaptasi antisipatif), dan pembuatan rumah panggung Timor serta mata pencaharian yang tidak tunggal (adaptasi reaktif).

2. Pengetahuan lokal memiliki peran penting sebagai basis utama bagi terwujudnya strategi adaptasi yang mengakar di masyarakat.

3. Masyarakat melakukan tindakan adaptasi terhadap variabilitas iklim secara mandiri dengan berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki.

B. Saran

1. Dibutuhkan sensitifitas pemerintah untuk merespon upaya masyarakat dalam beradaptasi terhadap variabilitas iklim berbasis pengetahuan lokal melalui kebijakan yang mendukung aksi tersebut. Misalnya saja dengan melembagakan pengetahuan lokal sistem Banu menjadi peraturan desa (perdes) sebagai cara untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan variabilitas iklim serta kerusakan lingkungan.

586 DAFTAR PUSTAKA

Anik, S.I. & Khan, M.A.S.A. 2012. Climate change adaptation through local

knowledge in the north eastern region of Bangladesh. Mitigation

Adaptation Strategy Global Change 17:879–896.

Asdak, C. 1997. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Bappeda NTT. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2009-2013. Bappeda NTT.

Berkes, F. 1999. Sacred ecology: traditional ecological knowledge and management systems. Taylor & Francis, London.

Berkes, F. 2009. Evolution of co-management: role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. J Environ Manag 90:1692– 1702.

Berkes, F., Jolly D. 2001. Adapting to climate change: social- ecological resilience in a Canadian western Arctic community. Conservation Ecology 5:18.

Butar Butar, T. 2011. Agroforestry untuk adaptasi dan perubahan iklim. Jurnal analisis kebijakan kehutanan 9 (1) : 1-10.

Cahyadi, A., Nugraha, H., Wacano, D., Faturochman, H., 2012. Peran organisasi masyarakat dalam strategi adaptasi kekeringan di Dusun Turunan Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul: Sebuah pembelajaran dalam adaptasi dampak perubahan iklim di masa mendatang. Prosiding Seminar Nasional Perubahan Iklim. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 30 Juni 2012.

Davis, A. & Wagner, J.R. 2003. Who knows? On the importance of identifying “Experts” when researching local ecological knowledge. Human Ecology 31 (3) Department of Sociology and Anthropology, Social Research for Sustainable Fisheries, St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada.

Dinse K. 2014. Climate variability and climate change. Michigan Sea Grant.

Diposaptono S, Budiman, & Firdaus A. 2009. Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bogor. PT. Sarana Komunikasi Utama.

587

Raudsepp-Hearne, C. (eds) Using multiple knowledge systems: benefits and challenges, 4:85–117. Ecosystems and human well-being: multiscale assessments. Island Press. Washington.

Fanggidae, S & Rumakin A. 2014. Nelayan dan Petani Membaca Cuaca dan Musim: Sebuah kajian tetang pengetahuan nelayan dan petani atas informasi cuaca dan musim. Laporan Penelitian Kebutuhan Informasi Iklim Petani dan Nelayan di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Proyek Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Perkumpulan PIKUL 2014. Kupang.

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. 1967. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research, Chicago, Aldine Publishing Company.

Helmi, A. & Satria, A. 2012. Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis. Jurnal Universitas Indonesia - Makara 16(1) : 68-78. Depok.

Lebel, L. 2013. Local knowledge and adaptation to climate change in natural resource-based societies of the Asia-Pacific. Mitigation Adaptation Strategy Global Change18:1057–1076.

McNamara, K.E. & Westoby, R. 2011. Local knowledge and climate change adaptation on Erub Island, Torres Strait. Local Environment. 16 (9) : 887– 901.

Mudiyarso D. 2005. Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim. Jakarta. Buku Kompas.

Naess, L.O., 2013. The role of local knowledge in adaptation to climate change. WIREs Clim Change 2013, 4:99–106. doi: 10.1002/wcc.204

Nasir, M. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Parry, M.L., Canziani, O., Palutikof, J., van der Linden, P., Hanson, C. 2007. In: IPCC (ed) Cross-chapter case study: Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of working group II to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 843–868.

Prasetyo, B.D. 2008. Kajian Peran Kepemimpinan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Yamdena, Maluku Tenggara Barat. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Kehutanan, Kupang.

Pujiono, E. 2008. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat di Maluku Tenggara Barat. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Kehutanan, Kupang.

588

di Provinsi NTT (Kasus: DAS Kambaniru dan DAS Aesesa). Kumpulan Abstrak Seminar Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Menuju Tata Kelola Hutan Lestari. Jakarta 18-19 November 2014. Kerjasama Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK) dan Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia.

Rochmayanto, Y. & Kurniasih, P. 2013. Peranan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim pada Ekosistem Pegunungan di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 10(3) : 203-213.

Scoones, I. 1998. Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. IDS Working Paper No. 172. Institute of Development Studies. Brighton: University of Sussex.

Tim Peneliti Faperta Universitas Nusa Cendana. 1996. Kajian kelestarian Cendana ditinjau dari aspek kelembagaan di Nusa Tenggara Timur. Laporan Akhir Penelitian. Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Departemen Kehutanan dengan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Jakarta/Kupang.

UNFCCC-United Nation Frameworks Convention on Climate Change. 2007. Impact, Vulnerabilities and Adaptation on Developing Countries. United Nation Frameworks Convention on Climate Change. Bonn. Germany.

Wibowo, L. R., Sutrisno, E., dan Ramdhani, N., 2000. Kajian Sistem Sasi dalam Pemanfaatan Siput Lola (Trochus niloticus) di Pulau Yamdena. Buletin Penelitian Kehutanan.Balai Penelitian Kehutanan, Kupang.