KARAKTERISASI SIMPLISIA DAN SKRINING FITOKIMIA

SERTA UJ I AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL

DAUN CEREMAI (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)

SKRIPSI

OLEH:

TRIWATI

NIM 071501027

PROGRAM STUDI SARJ ANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

KARAKTERISASI SIMPLISIA DAN SKRINING FITOKIMIA

SERTA UJ I AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL

DAUN CEREMAI (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara

OLEH:

TRIWATI

NIM 071501027

PROGRAM STUDI SARJ ANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

KARAKTERISASI SIMPLISIA DAN SKRINING FITOKIMIA

SERTA UJ I AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL

DAUN CEREMAI (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)

OLEH:

TRIWATI

NIM 071501027

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

Pada Tanggal: 14 September 2013

Medan, 14 September 2013 Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara Dekan,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasihNya yang besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa kimia dan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai (Phyllanthus aidus (L.) Skeels). Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi, Bapak Drs. Suryadi Achmad, M.Sc., Apt., dan Ibu Dr. Marline Nainggolan, M.S., Apt., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran selama penelitian hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ibu Dr. Marline Nainggolan, M.S., Apt., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama perkuliahan. Ibu Dra. Aswita Hafni Lubis, M.Si., Apt., selaku Kepala Laboratorium Fitokimia, Ibu Dra. Erly Sitompul, M.Si., Apt., selaku kepala Laboratorium Mikrobiologi dan seluruh staff yang telah memberikan fasilitas dan bantuan selama penelitian. Bapak Dr. M. Pandapotan Nasution, MPS., Apt., Ibu Dra. Suwarti Aris, M.Si., Apt., dan Ibu Dra. Erly Sitompul, M.Si., Apt., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

dan pengorbanan baik moril maupun material kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kelompok kecilku Rowley dan Hosana, Kristiker Manik dan setiap elemen KMKS yang senantiasa mendukungku dalam memberikan motivasi dan doanya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritikan dan saran yang membangun pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis,

Triwati

NIM 071501027

KARAKTERISASI SIMPLISIA DAN SKRINING FITOKIMIA SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL

DAUN CEREMAI (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)

ABSTRAK

Ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) adalah salah satu tanaman obat tradisional. Daun ceremai dipercaya dapat mengobati sariawan dan batuk berdahak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus serta mengetahui golongan senyawa kimianya.

Skrining fitokimia dilakukan terhadap daun segar, simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai sedangkan karakterisasi dilakukan terhadap serbuk simplisia daun ceremai. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan secara in vitro dengan metode difusi agar menggunakan pencadang logam terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.

Golongan senyawa kimia yang terdapat pada daun segar, serbuk simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai adalah flavonoida, glikosida, saponin, dan tanin. Hasil karakterisasi simplisia yaitu kadar air 6,29%, kadar abu total 5,13%, kadar abu total tidak larut dalam asam 0,58%, kadar sari larut dalam air 23,03%, kadar sari larut dalam etanol 24,21%. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun ceremai memberikan daerah hambat yang efektif terhadap bakteri Escherichia coli pada konsentrasi sebesar 500 mg/ml sebesar 14,40 mm dan Staphyococcus aureus memberikan daerah hambat yang efektif pada konsentrasi 400 mg/ml sebesar 14,00 mm.

CHARACTERIZATION OF SIMPLEX AND PHYTOCHEMICAL SCREENING ALSO ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF ETHANOL EXTRACT OF

CEREMAI LEAVE (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)

ABSTRACT

Ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) was one of the traditional medicinal plants. It had been believed to be effective for sprue and cough with sputum.

Phytochemical screening was done to fresh leaves, powdered simplex and ethanol extract of ceremai leaves and characterization was done to powdered simplex. The extraction was done by maceration method using ethanol. The antibacterial activity was tested in vitro by agar diffusion method using punch hole.

The aims of these study were to determined the antibacterial activity of ethanol extract of Ceremai leave against Escherichia coli and Staphylococcus aureus and to know the chemical compounds.

The chemical compounds of fresh leaves, powdered simplex and ethanol extract of ceremai leaves were flavonoids, glycosides, saponins, and tannins. The characterization simplex of ceremai leaves gave the water content 6.29%, total ash value 5.13%, acid insoluble ash 0.58%, water soluble extract is 23.03%, and the ethanol soluble extract is 24.21%. The results of antibacterial test showed ethanol extracts providing an effective inhibitory region against Escherichia coli with diameter of 14.40 mm at a concentration of 500 mg/ml, whereas the inhibitory region against Staphyococcus aureus are 14.00 mm at concentration of 400 mg/ml.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... i

HALAMAN JUDUL ... ii

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3 Kerangka Pikir Penelitian ... 3

1.4 Hipotesis ... 4

1.5 Tujuan Penelitian ... 4

1.6 Manfaat Penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Uraian Tumbuhan Ceremai ... 5

2.1.1 Sistematika tumbuhan ... 5

2.1.2 Nama lain ... 5

2.1.4 Morfologi ... 6

2.1.5 Kandungan kimia ... 6

2.1.6 Khasiat ... 9

2.2 Ekstraksi ... 9

2.2.1 Pengertian ekstraksi ... 9

2.2.2 Metode ekstraksi ... 10

2.2.3 Ekstrak ... 11

2.3 Uraian Bakteri ... 11

2.3.1 Pengertian bakteri ... 11

2.3.2 Uraian Staphylococcus aureus ... 12

2.3.3 Uraian Escherichia coli ... 13

2.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ... 14

2.4 Sterilisasi ... 17

2.4.1 Sterilisasi dengan pemanasan secara kering ... 17

2.4.2 Sterilisasi dengan pemanasan secara basah ... 18

2.5 Uji aktivitas antibakteri ... 18

2.5.1 Cara difusi ... 18

2.5.2 Cara dilusi ... 19

2.6 Mekanisme Kerja Antibakteri ... 19

BAB III METODE PENELITIAN ... 21

3.1 Alat-alat ... 21

3.2 Bahan-bahan ... 21

3.3 Penyiapan sampel ... 22

3.3.2 Identifikasi tumbuhan ... 22

3.3.3 Pembuatan simplisia ... 22

3.3.4 Karakterisasi simplisia ... 23

3.3.4.1 Pemeriksaan makroskopik ... 23

3.3.4.2 Pemeriksaan mikroskopik ... 23

3.3.4.3 Penetapan kadar air ... 24

3.3.4.4 Penetapan kadar sari larut air ... 24

3.3.4.5 Penetapan kadar sari larut etanol ... 25

3.3.4.6 Penetapan kadar abu total ... 25

3.3.4.7 Penetapan kadar abu tidak larut asam ... 25

3.3.5 Pembuatan ekstrak ceremai ... 25

3.4 Pembuatan Larutan Pereaksi ... 26

3.4.1 Pereaksi Mayer ... 26

3.4.2 Pereaksi Dragendorff ... 26

3.4.3 Pereaksi Bouchardat ... 27

3.4.4 Pereaksi Molish ... 27

3.4.5 Pereaksi Liebermann-Burchad ... 27

3.4.6 Larutan Besi (III) klorida 1 % ... 27

3.4.7 Larutan Timbal (II) asetat 4 M ... 27

3.4.8 Larutan Asam klorida 2 N ……… ... 27

3.4.9 Larutan Kloralhidrat 71 % ... 27

3.4.10 Larutan Asam sulfat 2 N ... 27

3.5 Skrining fitokimia ... 28

3.5.2 Pemeriksaan alkaloida ... 28

3.5.3 Pemeriksaan glikosida ... 28

3.5.4 Pemeriksaan flavonoida ... 29

3.5.5 Pemeriksaan tanin ... 29

3.5.6 Pemeriksaan saponin ... 29

3.6 Uji aktivitas antibakteri ... 30

3.6.1 Sterilisasi alat ... 30

3.6.2 Pembuatan media ... 30

3.6.2.1 Nutrient Agar ... 30

3.6.2.2 Muller Hinton Agar ... 30

3.6.2.3 Nutrient Broth ... 31

3.6.3 Pembuatan media miring ... 31

3.6.4 Pembiakan bakteri ... 31

3.6.4.1 Pembuatan stok kultur bakteri ... 31

3.6.4.2 Persiapan inokulum bakteri ... 32

3.6.5 Pembuatan larutan uji ... 32

3.6.6 Uji aktivitas antibakteri ... 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 33

4.1 Identifikasi Tumbuhan ... 33

4.2 Karakterisasi Simplisia ... 33

4.2.1 Pemeriksaan makroskopik ... 33

4.2.2 Pemeriksaan mikroskopik ... 33

4.2.3 Pemeriksaan karakterisasi serbuk simplisia ... 34

4.4 Skrining fitokimia ... 35

4.5 Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai ... 36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 40

5.1 Kesimpulan ... 40

5.2 Saran ... 40

DAFTAR PUSTAKA ... 41

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Hasil identifikasi tumbuhan ceremai ... 44

2. Gambar tumbuhan ceremai ... 45

3. Gambar daun segar dan serbuk simplisia daun ceremai ... 46

4. Mikroskopik penampang melintang daun segar ... 47

5. Mikroskopik penampang membujur daun segar ... 48

6. Mikroskopik serbuk simplisia daun ceremai ... 49

7. Perhitungan hasil penetapan karaktersasi simplisia ... 50

8. Bagan ekstraksi bahan secara maserasi ... 55

9. Bagan uji aktivitas antibakteri ... 56

10. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai ... 57

11. Gambar hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai terhadap Escherichia coli ... 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

4.1 Pengukuran diameter hambat dari ekstrak etanol daun

KARAKTERISASI SIMPLISIA DAN SKRINING FITOKIMIA SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL

DAUN CEREMAI (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)

ABSTRAK

Ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) adalah salah satu tanaman obat tradisional. Daun ceremai dipercaya dapat mengobati sariawan dan batuk berdahak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus serta mengetahui golongan senyawa kimianya.

Skrining fitokimia dilakukan terhadap daun segar, simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai sedangkan karakterisasi dilakukan terhadap serbuk simplisia daun ceremai. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan secara in vitro dengan metode difusi agar menggunakan pencadang logam terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.

Golongan senyawa kimia yang terdapat pada daun segar, serbuk simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai adalah flavonoida, glikosida, saponin, dan tanin. Hasil karakterisasi simplisia yaitu kadar air 6,29%, kadar abu total 5,13%, kadar abu total tidak larut dalam asam 0,58%, kadar sari larut dalam air 23,03%, kadar sari larut dalam etanol 24,21%. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun ceremai memberikan daerah hambat yang efektif terhadap bakteri Escherichia coli pada konsentrasi sebesar 500 mg/ml sebesar 14,40 mm dan Staphyococcus aureus memberikan daerah hambat yang efektif pada konsentrasi 400 mg/ml sebesar 14,00 mm.

CHARACTERIZATION OF SIMPLEX AND PHYTOCHEMICAL SCREENING ALSO ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF ETHANOL EXTRACT OF

CEREMAI LEAVE (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)

ABSTRACT

Ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) was one of the traditional medicinal plants. It had been believed to be effective for sprue and cough with sputum.

Phytochemical screening was done to fresh leaves, powdered simplex and ethanol extract of ceremai leaves and characterization was done to powdered simplex. The extraction was done by maceration method using ethanol. The antibacterial activity was tested in vitro by agar diffusion method using punch hole.

The aims of these study were to determined the antibacterial activity of ethanol extract of Ceremai leave against Escherichia coli and Staphylococcus aureus and to know the chemical compounds.

The chemical compounds of fresh leaves, powdered simplex and ethanol extract of ceremai leaves were flavonoids, glycosides, saponins, and tannins. The characterization simplex of ceremai leaves gave the water content 6.29%, total ash value 5.13%, acid insoluble ash 0.58%, water soluble extract is 23.03%, and the ethanol soluble extract is 24.21%. The results of antibacterial test showed ethanol extracts providing an effective inhibitory region against Escherichia coli with diameter of 14.40 mm at a concentration of 500 mg/ml, whereas the inhibitory region against Staphyococcus aureus are 14.00 mm at concentration of 400 mg/ml.

BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Keragaman hayati Indonesia menduduki urutan terkaya kedua di dunia setelah Brazil dan jika biota laut ikut diperhitungkan maka Indonesia menduduki urutan terkaya pertama di dunia. Di kepulauan Indonesia hidup 30.000 spesies tumbuhan, 9600 spesies diantaranya berkhasiat sebagai obat dan 300 spesies telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri obat tradisional (Depkes, 2007).

Potensi sumber daya tumbuhan yang begitu banyak di Indonesia membuat masyarakat Indonesia telah menggunakan obat tradisional sebagai bahan obat sejak dulu dan merupakan tradisi turun temurun (Depkes, 2007). Biasanya masyarakat membuat ramuan tradisional dengan cara perebusan bahan segar yang dilakukan dalam pot tanah atau pot keramik. Wadah yang terbuat dari besi, aluminium atau kuningan sebaiknya tidak digunakan, dikarenakan bahan tersebut dapat menimbulkan endapan, terbentuknya racun atau menimbulkan efek samping akibat terjadinya reaksi kimia dengan bahan obat (Thomas, 1992).

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia. Salah satu penyebab terjadinya penyakit infeksi adalah oleh bakteri (Gibson, 1996). Escherichia coli adalah salah satu penyebab terjadinya diare, bakteri ini pun dapat mengakibatkan infeksi pada sistem saluran kemih. Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri penyebab peradangan, nekrosis dan pembentukan abses pada jerawat dan bisul serta menyebabkan berbagai infeksi lain yaitu keracunan makanan (Jawetz, et al., 2005). Kedua bakteri ini merupakan flora normal pada tubuh manusia yang sebenarnya tidak bersifat patogen namun menjadi patogen karena terjadi perubahan pada fisiologi normal tubuh (Pratiwi, 2008).

Ceremai mengandung senyawa tanin, flavonoida, glikosida dan saponin (Dalimartha, 1999). Hasil penelitian Jagessar (2008) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun ceremai memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Aktivitas antibakteri tersebut dikarenakan pada ekstrak etanol daun ceremai mengandung senyawa polifenol seperti tanin dan flavonoida. Senyawa tanin dan flavonoida merupakan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan yang bersifat sebagai antibakteri (Robinson, 1995; Harbone, 1987; Cowan, 1999), antibakteri dan anti jamur (Jagessar, et al., 2008).

1.2 Per umusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian adalah:

1. apakah karakteristik simplisia daun ceremai yang diteliti memenuhi persyaratan menurut literatur MMI?

2. apakah golongan senyawa kimia yang terdapat pada daun segar, simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai?

3. apakah ekstrak etanol daun ceremai mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus?

I.3 Kerangka Pikir Penelitian

Variabel Bebas Variabel Terikat Parameter

PK. Sari Larut Dalam Air PK. Sari Larut Dalam Etanol PK. Abu Total

PK. Abu Yang Tidak Larut dalam Asam

1.4Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. karakteristik simplisia daun ceremai yang diteliti memenuhi persyaratan menurut literatur MMI.

2. golongan senyawa kimia yang terdapat pada daun ceremai segar, simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai yaitu flavonoida, tanin, saponin dan glikosida. 3. ekstrak etanol daun ceremai mempunyai aktivitas antibakteri terhadap

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.

1.5Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. untuk melakukan karakterisasi simplisia daun ceremai yang akan diteliti

2. untuk mengetahui golongan senyawa kimia pada daun segar, simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai

3. untuk mengetahui adanya aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun ceremai terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus

1.6Manfaat Penelitian

BAB II

TINJ AUAN PUSTAKA

2.1 Ur aian Tumbuhan Cer emai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) 2.1.1 Sistematika tumbuhan

Sistematika tumbuhan Ceremai menurut Tjitrosoepomo (1991) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Kelas : Dicotyledoneae Ordo : Euphorbiales Famili : Euphorbiaceae Genus : Phyllanthus

Spesies : Phyllanthus acidus (L.) Skeels 2.1.2 Nama lain

Tumbuhan ceremai memiliki nama lain yaitu:

a. Sinonim : Phyllanthus distichus MUELL. ARG., Cicca nodiflora LAMK, Cicca disticha L. (Heyne, 1987).

b. Nama asing : Star Gooseberry (Inggris), karmay (Filiphina), ma rom (Thailand), grosella (Spanyol), chermai (Malaysia),

cerisier de tahiti (Perancis) (Orwa, et al., 2009).

2.1.3 Habitat

Tumbuhan ceremai tumbuh dengan baik di daerah tropis pada ketinggian rendah hingga menengah (0-1000 m diatas permukaan laut) di tempat dengan musim kering pendek atau berkepanjangan. Tumbuhan ceremai dapat tumbuh di berbagai jenis tanah termasuk tanah yang sangat berpasir (Orwa, et al., 1999). 2.1.4 Mor fologi

Tumbuhan ceremai merupakan pohon kecil dengan tinggi ± 10 m. Batang tegak, bulat, berkayu, mudah patah, kasar dan berwarna coklat muda. Percabangan merupakan percabangan monopodial. Helai daun lonjong, ujung runcing, pangkal tumpul, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan halus, panjang 2-9 cm, lebar 1,5-4 cm, dan berwarna hijau muda. Daun merupakan daun majemuk. Bunga merupakan bunga majemuk, bulat, tangkai silindris, panjang ± 1 cm, kelopak berbentuk bintang, dan mahkota berwarna merah muda. Buah bulat, permukaaan berlekuk, berwarna kuning keputih-putihan. Biji bulat pipih dan berwarna coklat muda. Akar merupakan akar tunggang dan berwarna coklat muda (Hutapea, 1994).

2.1.5 Kandungan kimia

Daun, kulit batang, dan kayu mengandung saponin, flavonoida dan tanin. Akar mengandung saponin, asam galus, zat samak dan zat beracun. Buah mengandung vitamin C (Dalimartha, 1999).

a. Saponin

jika dikocok dalam air. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan, bersifat seperti sabun dan dapat di uji berdasarkan kemampuannya membentuk busa. Pembentukan busa yang mantap sewaktu mengekstraksi tumbuhan atau pada waktu memekatkan ekstrak tumbuhan merupakan bukti terpercaya akan adanya saponin (Harbone, 1987). Senyawa ini dapat mengiritasi membran mukosa dan pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan hemolisa sel darah merah. Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan dari larutan berair sehingga dalam bidang farmasi digunakan sebagai penstabil sediaan suspensi (Tyler, 1976).

b. Tanin

Tanin didefinisikan sebagai makromolekul senyawa fenolik yang larut dalam air yang mempunyai sifat khusus yaitu kemampuannya mengendapkan alkaloid, gelatin dan protein lainnya. Metabolit sekunder ini dibagi menjadi 2 kelompok utama yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi (Khanbabaee, et al., 2001)

Penyebarannya hampir pada semua tumbuhan dan biasanya terdapat pada bagian daun, buah, akar serta batang. Tanin dan senyawa turunannya bekerja dengan jalan menciutkan selaput lendir pada saluran pencernaan dan di bagian kulit yang luka. Pada perawatan untuk luka bakar, tanin dapat mempercepat pembentukan jaringan yang baru sekaligus dapat melindunginya dari infeksi atau sebagai antiseptik (Tyler, 1976).

cara penambahan pereaksi ferri klorida, menghasilkan warna hijau kehitaman atau biru kehitaman (Harborne, 1987).

c. Flavonoida

Flavonoida merupakan salah satu golongan fenol alam yang mengandung 15 atom karbon dalam inti dasarnya, yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6

Umumnya senyawa flavonoida dalam tumbuhan terikat dengan gula disebut sebagai glikosida dan aglikon flavonoida yang berbeda-beda mungkin saja terdapat pada satu tumbuhan dalam beberapa bentuk kombinasi glikosida. Oleh karena itu dalam menganalisis flavonoida biasanya lebih baik memeriksa aglikon yang telah dihidrolisis dibandingkan dalam bentuk glikosida dengan kerumitan strukturnya. Flavonoida berkhasiat sebagai antioksidan, antibakteri dan inflamasi (Harbone, 1987).

yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan tiga karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga pada umumnya tersebar luas pada tumbuhan hijau (Markham, 1988).

d. Glikosida

Glikosida adalah suatu senyawa yang jika dihidrolisis akan menghasilkan bagian gula yang disebut glikon dan bagian bukan gula disebut aglikon. Gula yang dihasilkan biasanya adalah glukosa, ramnosa, dan lain sebagainya. Jika bagian gulanya adalah glukosa maka disebut glukosida, sedangkan jika bagian gulanya selain glukosa disebut glikosida.

a. O-glikosida, yaitu senyawa glikosida yang ikatan antara glikon dan aglikonnya dihubungkan oleh atom O. Contoh: Salisin.

b. S-glikosida, yaitu senyawa glikosida yang ikatan antara glikon dan aglikonnya dihubungkan oleh atom S. Contoh: Sinigrin.

c. N-glikosida, yaitu senyawa glikosida yang ikatan antara glikon dan aglikonnya dihubungkan oleh atom N. Contoh: Adenosine.

d. C-glikosida, yaitu senyawa glikosida yang ikatan antara glikon dan aglikonnya dihubungkan oleh atom C. Contoh: Barbaloin.

2.1.6 Khasiat

Daun ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) berkhasiat untuk obat batuk berdahak, dan sariawan, akar untuk obat asma dan biji untuk obat sembelit dan mual (Muhadi, et al., 2006). Daun ceremai telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans (Jagessar et al., 2008).

2.2 Ekstr aksi

2.2.1 Penger tian ekstr aksi

2.2.2 Metode ekstraksi

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan beberapa cara (Depkes, 2000) yaitu:

a. Maserasi

Maserasi berasal dari kata “macerare” artinya melunakkan. Maserat adalah hasil penarikan simplisia dengan cara maserasi, sedangkan maserasi adalah cara penarikan simplisia dengan merendam simplisia tersebut dalam cairan penyari (Syamsuni, 2006) dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar, sedangkan remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Depkes, 2000).

b. Perkolasi

Percolare berasal dari kata “colare”, artinya menyerkai dan “per”=through, artinya menembus (Syamsuni, 2006). Dengan demikian, perkolasi adalah suatu cara penarikan memakai alat yang disebut perkolator dimana simplisia terendam dalam cairan penyari, zat-zat akan terlarut dan larutan tersebut akan menetes secara beraturan (Syamsuni, 2006). Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap perendaman antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan perkolat) sampai diperoleh ekstrak (Depkes, 2000).

c. Refluks

d. Sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi kontinu menggunakan alat soklet, dimana pelarut akan terdestilasi dari labu menuju pendingin, kemudian jatuh membasahi dan merendam sampel yang mengisi bagian tengah alat soklet setelah pelarut mencapai tinggi tertentu maka akan turun ke labu destilasi, demikian berulang-ulang (Depkes, 2000).

e. Infus

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati dengan air pada suhu 90°C selama 15 menit (Depkes, 2000).

2.2.3 Ekstr ak

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes, 1995).

Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan dengan cara destilasi dengan pengurangan tekanan, agar bahan utama obat sesedikit mungkin terkena panas (Depkes, 1995).

2.3 Ur aian Bakter i 2.3.1 Penger tian bakter i

cara membelah diri, serta demikian kecilnya sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop (Dwijoseputro, 1978).

Berdasarkan pengecatan gram, maka bakteri dapat dibedakan menjadi dua bagian (Pratiwi, 2008) yaitu :

1. Bakteri gram positif, yaitu bakteri yang memberikan warna ungu saat diwarnai dengan zat warna pertama (kristal violet) dan setelah dicuci dengan alkohol, warna ungu tersebut akan tetap kelihatan. Kemudian ditambahkan zat warna kedua (safranin), warna ungu pada bakteri tidak berubah.

2. Bakteri gram negatif, yaitu bakteri yang yang memberikan warna ungu saat diwarnai dengan zat warna pertama (kristal violet) namun setelah dicuci dengan alkohol, warna ungu tersebut akan hilang. Kemudian ditambahkan zat warna kedua (safranin) akan menghasilkan warna merah.

2.3.2 Ur aian Staphylococcus aureus

Staphylococcus merupakan sel gram positif, berbentuk bulat, biasanya

tersusun dalam rangkaian tak beraturan seperti anggur (Jawetz, et al., 2005), berwarna kuning dan bersifat saprobe atau patogen (Dwidjoseputro, 1978)

Sistematika Staphylococcus aureus(Dwidjoseputro, 1978)

Divisi : Protophyta Kelas : Schizomycetes Ordo : Eubacteriales Famili : Micrococcacea Genus : Staphylococcus

Mor fologi Staphylococcus aureus (Jawetz, et al., 2005) a. Ciri-ciri bakteri Staphylococcus aureus

Sel berbentuk bola dengan diameter rata sekitar 1µm dan tersusun dalam kelompok-kelompok tak beraturan. Pada biakan cair terlihat dalam bentuk kokus tunggal, berpasangan, berbentuk tetrad dan berbentuk rantai. Bakteri Staphylococcus aureus tidak bergerak dan tidak membentuk spora.

b. Biakan Bakteri Staphylococcus aureus

Staphylococcus mudah tumbuh pada kebanyakan perbenihan bakteri dalam

keadaan aerobik atau mikroaerofilik dan tumbuh paling cepat pada suhu 37°C. Koloni pada perbenihan berbentuk bundar, halus, menonjol, dan berkilau. Bakteri ini membentuk koloni berwarna abu-abu sampai kuning emas tua.

2.3.3 Ur aian Escherichia coli

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif aerobik atau anaerobik

fakultatif yang habitat alaminya adalah usus besar manusia dan hewan (Jawetz, et al., 2005), berbentuk batang, bergerak dengan flagel yang peritrik atau tidak bergerak dan memiliki kemampuan menguraikan glukosa dan menghasilkan gas (Dwidjoseputro, 1978).

Sistematika Escherichia coli (Dwidjoseputro, 1978)

Divisi : Protophyta Kelas : Schizomycetes Odo : Eubacteriales Famili : Enterobacteriaceae Genus : Escherichia

2.3.4 Faktor -faktor yang mempengar uhi per tumbuhan bakter i

a. Nutrisi

Untuk keperluan hidupnya, semua mahluk hidup memerlukan bahan makanan. Bahan makanan ini diperlukan untuk sintesis bahan sel dan untuk mendapatkan energi. Demikian juga dengan mikroorganisme, untuk kehidupannya membutuhkan energi dari lingkungannya. Bahan tersebut dinamakan nutrisi atau zat gizi (Waluyo, 2004).

Semua mikroorganisme memerlukan nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, sulfur, zat besi dan sejumlah kecil logam-logam lainnya. Kekurangan sumber nutrisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba hingga pada akhirnya dapat menyebabkan kematian (Gamman, 1992).

b. Temperatur

Bakteri sangat peka terhadap suhu atau temperatur dan daya tahannya tidak sama untuk semua spesies. Bakteri dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan suhu pertumbuhan yang diperlukan, diantaranya:

a. Bakteri Psikrofil, yakni mikroorganisme yang dapat tumbuh baik pada suhu 0-

20°C, dengan suhu optimumnya adalah 10-20°C. Kebanyakan golongan ini tumbuh di tempat dingin.

b. Bakteri Mesofil, mikroorganisme yang dapat hidup dengan baik pada suhu 5-

c. Bakteri Termofil, mikroorganisme dapat tumbuh baik pada suhu 45-80°C.

Suhu optimumnya antara 50-60°C, mikroba ini terutama terdapat di tempat yang bertemperatur tinggi (Gamman, 1992).

c. Oksigen

Oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri dapat dibedakan menjadi 4 kelompok berdasarkan kebutuhan oksigen selama

pertumbuhan antara lain:

1. Aerob yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen di dalam pertumbuhannya. 2. Anaerob yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen di dalam

pertumbuhannya, bahkan oksigen ini dapat menjadi racun bagi bakteri tersebut.

3. Anaerob fakultatif yaitu bakteri yang dapat hidup tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen.

4. Mikroaerofilik yaitu bakteri yang memerlukan hanya sedikit oksigen dalam pertumbuhannya.

d. pH

Pertumbuhan bakteri juga memerlukan pH tertentu, namun umumnya bakteri memiliki jarak pH yaitu sekitar pH 6,5-7,5 atau pada pH netral (Waluyo, 2004). Untuk tiap mikroorganisme dikenal nilai pH minimum, optimum, dan maksimum. Atas dasar daerah, pH bagi kehidupan mikroba, dibedakan adanya 3 golongan besar (Suriawira, 2005) yaitu:

e. Air dan kelembaban

Semua organisme membutuhkan air untuk kehidupannya. Air berperan dalam reaksi metabolik dalam sel dan merupakan alat pengangkut zat-zat gizi ke dalam dan ke luar sel. Jumlah air dalam yang terdapat dalam bahan pangan atau larutan dikenal sebagai aktivitas air (water activity = aw). Air murni mempunyai aw = 1,0.

Jenis mikroorganisme yang berbeda membutuhkan jumlah air yang berbeda pula dalam pertumbuhannya. Bakteri umumnya tumbuh dan berkembang biak hanya dalam media dengan aw tinggi (0,91), jamur membutuhkan nilai aw

Mikroba mempunyai nilai kelembapan optimum. Pada umumnya untuk pertumbuhan ragi dan bakteri diperlukan kelembapan yang tinggi di atas 85%, sedangkan untuk jamur memerlukan kelembapan yang rendah di bawah 80%. Bakteri merupakan mahluk yang suka akan keadaan basah, bahkan hidup di dalam air. Hanya di dalam air yang tertutup tidak dapat hidup subur, hal ini disebabkan karena kurangnya udara dan jika udara kering maka bakteri akan mati (Waluyo, 2004).

lebih rendah (0,87-0,91).

f. Tekanan Osmosis

hipertonik dengan kadar garam yang tinggi, contohnya Halobacterium halobium (Gamman, 1992).

2.4 Ster ilisasi

Steril merupakan keadaan suatu zat yang bebas dari mikroba hidup, baik yang menimbulkan penyakit maupun tidak menimbulkan penyakit, sedangkan sterilisasi adalah suatu proses untuk membuat ruang atau benda menjadi steril (Syamsuni, 2006).

Peralatan yang dipergunakan dalam uji antibakteri harus dalam keadaan steril, artinya pada peralatan tersebut tidak didapatkan bakteri, baik yang akan merusak media dan proses yang sedang berlangssung.

Steril didapatkan melalui sterilisasi, cara sterilisasi yang umum dilakukan antara lain :

a. Sterilisasi secara fisik, misalnya dengan pemanasan penggunaan sinar gelombang pendek seperti sinar X, sinar gama dan sinar ultra violet.

b. Sterilisasi secara kimiawi, dengan menggunakan desinfektan dan larutan alkohol (Suriawira, 2005).

2.4.1 Sterilisasi dengan pemanasan secara kering

sederhana, cepat dan menjamin sterilisasi bahan atau alat yang disterilkan, tetapi penggunaannya terbatas hanya untuk beberapa alat atau bahan saja. Biasanya alat-alat yang disterilkan dengan pemijaran ini antara lain benda - benda logam (pinset, penjepit krus), tabung reaksi, mulut wadah seperti erlemeyer, botol dan lainnya. Sedangkan mortar dan stamfer disiram dengan alkohol kemudian dibakar (Syamsuni, 2006).

2.4.2 Sterilisasi dengan pemanasan secara basah

Sterilisasi dengan pemanasan secara basah menggunakan temperatur di atas 100°C dilakukan dengan uap yaitu menggunakan autoklaf. Prinsip autoklaf adalah terjadinya koagulasi protein yang cepat dalam keadaan basah dibandingkan keadaan kering. Siklus sterilisasi dengan pemanasan secara basah meliputi tahap pemanasan, tahap sterilisasi dan tahap pendinginan (Pratiwi, 2008).

2.5 Uji Aktivitas Antibakter i

Pengujian aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara difusi dan dilusi (Pratiwi, 2008).

2.5.1 Car a difusi

Sebagai pencadang dapat digunakan cakram kertas, silinder gelas, porselen, logam strip plastik dan pencetak lubang (punch hole).

a Cara tuang

jam. Daerah bening yang terdapat di sekeliling cakram kertas atau silinder menunjukkan hambatan pertumbuhan bakteri, diamati dan diukur.

b Cara sebar

Media agar dituangkan ke dalam cawan petri kemudian dibiarkan memadat. Lalu disebarkan suspensi bakteri uji. Media dilubangi dengan alat pencetak lubang (punch hole), ke dalamnya diteteskan zat antibakteri, didiamkan, diinkubasikan pada suhu 37°C selama 18-24 jam. Zona hambat diukur yaitu daerah bening disekitar lubang dengan menggunakan jangka sorong.

2.5.2 Car a dilusi

Metode ini menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi bakteri uji dan dieramkan. Tahap akhir dilarutkan antimikroba dengan kadar yang menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi agar memakan waktu dan penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja (Jawetz, dkk., 2005).

2.6 Mekanisme Ker ja Antibakter i

(narrow spectrum) yang hanya mampu menghambat atau membunuh segolongan jenis bakteri saja dan antibiotik berspektrum luas (broad spectrum) yang dapat

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental meliputi penyiapan alat, bahan dan pereaksi, pengambilan bahan tumbuhan, identifikasi tumbuhan, pembuatan simplisia, karakterisasi simplisia, pembuatan ekstrak etanol daun ceremai, skrining fitokimia dan uji aktivitas antibakteri secara in vitro terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan metode difusi agar.

3.1 Alat-alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, neraca kasar (Ohaus), mikroskop, blender (National), cawan porselin berdasar rata, oven listrik (Fisher), krus tang, desikator, neraca listrik (Vibra AJ), seperangkat alat destilasi penetapan kadar air, rotary evaporator (Haake D), freeze dryer (Modulio), penangas air (Yenaco), autoklaf (Fisons), inkubator (Memmert), lemari pendingin (Uchida), Laminar Air Flow Cabinet (Astec HLF 1200L), jarum ose, pipet mikro (Eppendorf), pencadang logam, jangka sorong dan spektrofotometer visible (Dynamic).

3.2 Bahan-bahan

Bahan tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels). Bahan kimia yang digunakan jika tidak disebutkan adalah berkualitas pro analisa yaitu: asam klorida pekat, asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, asam asetat anhidrida, amil alkohol, α-naftol, besi (III)

Staphylococcus aureus ATCC 29737 (sumber laboratorium Mikrobiologi Farmasi USU), etanol 96%, iodium, isopropanol, kalium iodida, kloralhidrat, klorofom, metanol, merkuri (II) klorida, Muller Hinton Agar (Difco), Nutrient Broth (Difco), Nutrient Agar (Oxoid), serbuk magnesium, timbal (II) asetat dan toluena.

3.3 Penyiapan Sampel

Penyiapan sampel meliputi pengambilan bahan tumbuhan, identifikasi tumbuhan, pembuatan dan karakterisasi simplisia dan pembuatan ekstrak etanol daun ceremai.

3.3.1 Pengambilan bahan tumbuhan

Pengambilan bahan tumbuhan dilakukan secara purposif yaitu tanpa membandingkan dengan tumbuhan yang sama dari daerah lain. Sampel yang digunakan adalah daun ceremai yang diambil dari jalan Sei Batu Gingging Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.3.2 Identifikasi tumbuhan

Identifikasi tumbuhan dilakukan di Herbarium Bogoriense, Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bogor. 3.3.3 Pembuatan simplisia

3.3.4 Kar akter isasi simplisia

Pemeriksaan karakterisasi simplisia seperti penetapan kadar air dilakukan menurut prosedur World Health Organization (1992); pemeriksaan makroskopik, mikroskopik, penetapan kadar sari larut air, penetapan kadar sari larut etanol, penetapan kadar abu total dan penetapan kadar abu tidak larut asam dilakukan menurut prosedur Depkes RI (1995).

3.3.4.1 Pemer iksaan makr oskopik

Pemeriksaan makroskopik terhadap simplisia daun ceremai meliputi pemeriksaan bentuk, bau, warna dan rasa dan juga dilakukan pemeriksaan makroskopik terhadap daun ceremai segar.

3.3.4.2 Pemer iksaan mikr oskopik

Pemeriksaan mikroskopik dilakukan terhadap irisan melintang dan membujur daun Ceremai segar untuk melihat susunan anatomis dari daun Ceremai. Caranya: Dibuat irisan melintang dan membujur dari daun Ceremai kemudian diletakkan di atas objek gelas lalu ditetesi larutan kloralhidrat, dipanaskan dengan lampu spiritus, dicuci dengan air, ditutup dengan kaca penutup dan dilihat di bawah mikroskop.

3.3.4.3 Penetapan kadar air

Sebanyak 200 ml toluen dan 2 ml air suling dimasukkan ke dalam labu alas bulat, lalu didestilasi selama 2 jam. Setelah itu, toluen dibiarkan mendingin selama 30 menit, dan dibaca volume air pada tabung penerima dengan ketelitian 0,05 ml. Kemudian ke dalam labu tersebut dimasukkan 5 gram serbuk simplisia yang telah ditimbang seksama, labu dipanaskan hati-hati selama 15 menit. Setelah toluen mendidih, kecepatan tetesan diatur lebih kurang 2 tetes tiap detik sampai sebagian besar air terdestilasi, kemudian kecepatan tetesan dinaikkan hingga 4 tetes tiap detik. Setelah semua air terdestilasi, bagian dalam pendingin dibilas dengan toluen. Destilasi dilanjutkan selama 5 menit, kemudian tabung penerima dibiarkan mendingin pada suhu kamar. Setelah air dan toluen memisah sempurna, volume air dibaca dengan ketelitian 0,05 ml. Selisih kedua volume air yang dibaca sesuai dengan kandungan air yang terdapat dalam bahan yang diperiksa. Kadar air dihitung dalam persen.

3.3.4.4 Penetapan kadar sar i yang lar ut dalam air

3.3.4.5 Penetapan kadar sar i yang lar ut dalam etanol

Sebanyak 5 gram serbuk simplisia dimasukkan dalam labu bersumbat, dimaserasi dengan 100 ml etanol 95% selama 24 jam, sambil sesekali dikocok selama 6 jam pertama dan kemudian dibiarkan selama 18 jam. Disaring, sejumlah 20 ml filtrat diuapkan sampai kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah ditara, sisanya dipanaskan pada suhu 105o

3.3.4.6 Penetapan kadar abu total

C sampai bobot tetap. Hitung kadar dalam persen sari yang larut dalam air, dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan udara.

Sebanyak 2 gram serbuk yang telah digerus dan ditimbang seksama dimasukkan dalam krus porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian diratakan. Krus dipijar pada suhu 600o

3.3.4.7 Penetapan kadar abu yang tidak lar ut dalam asam

C sampai arang habis. Selanjutnya didinginkan dan ditimbang sampai diperoleh bobot tetap. Kadar abu dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara.

Abu yang telah diperoleh dalam penetapan kadar abu total dididihkan dalam 25 ml asam klorida 2 N selama 5 menit, bagian yang tidak larut dalam asam dikumpulkan, disaring melalui kertas saring bebas abu dan dicuci dengan air panas. Residu dan kertas saring dipijar pada suhu 600o

3.3.5 Pembuatan ekstr ak etanol daun cer emai

C sampai bobot tetap, kemudian didinginkan dan ditimbang. Kadar abu yang tidak larut dalam asam dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan.

bagian cairan penyari, tutup, biarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil sering diaduk, serkai, peras, cuci ampas dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Pindahkan ke dalam bejana tertutup, biarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari. Enap tuangkan atau saring (Depkes,1979). Maserat diuapkan dengan rotary evaporator pada temperatur ±40oC sampai diperoleh ekstrak kental, kemudian dipekatkan dengan freeze dryer. Bagan pembuatan ekstrak etanol daun ceremai dapat dilihat pada Lampiran

8, halaman 56.

3.4 Pembuatan Lar utan Per eaksi

Pembuatan larutan pereaksi asam klorida 2 N, larutan asam sulfat 2 N, pereaksi Bouchardat, pereaksi Mayer, pereaksi Dragendorff, Kloralhidrat, pereaksi Molisch, larutan timbal (II) asetat 0,4 M menurut Depkes RI (1995); larutan besi (III) klorida 1% menurut Merck (1978); pereaksi Liebermann-Burchard menurut Wagner, et al. (1984).

3.4.1 Per eaksi Mayer

Sebanyak 5 g kalium iodida dalam 10 ml air suling kemudian ditambahkan larutan 1,36 g merkuri (II) klorida dalam 60 ml air suling. Larutan dikocok dan ditambahkan air suling hingga 100 ml.

3.4.2 Per eaksi Dr agendor ff

3.4.3 Per eaksi Bouchar dat

Sebanyak 4 g kalium iodida dilarutkan dalam 20 ml air suling kemudian ditambah 2 g iodium sambil diaduk sampai larut, lalu ditambah air suling hingga 100 ml.

3.4.4 Per eaksi Molish

Sebanyak 3 g α-naftol dilarutkan dalam asam nitrat 0,5 N secukupnya hingga

diperoleh larutan 100 ml.

3.4.5 Per eaksi Lieber mann-Bur char d

Sebanyak 5 ml asam asetat anhidrida dicampurkan dengan 5 ml asam sulfat pekat kemudian ditambahkan etanol hingga volume 50 ml.

3.4.6 Lar utan Besi (III) klor ida 1%

Sebanyak 1 g besi (III) klorida dilarutkan sedikit demi sedikit dalam asam klorida 0,5 N dan volume dicukupkan hingga volume 100 ml.

3.4.7 Lar utan Timbal (II) asetat 0,4 M

Sebanyak 15,17 g timbal (II) asetat ditimbang, kemudian dilarutkan dalam air hingga 100 ml.

3.4.8 Lar utan Asam klor ida 2 N

Sebanyak 16,67 ml asam klorida pekat diencerkan dalam air suling hingga volume 100 ml.

3.4.9 Lar utan Kloralhidr at

Sebanyak 50 g kloralhidrat dilarutkan dalam 20 ml air suling. 3.4. 10 Lar utan Asam Sulfat 2 N

3.5 Skr ining Fitokimia

Skrining fitokimia dilakukan terhadap daun ceremai segar, simplisia daun ceremai dan ekstrak etanol daun ceremai meliputi pemeriksaan senyawa kimia golongan alkaloid, glikosida, saponin (Depkes RI, 1995); tanin, flavonoida, triterpenoid dan steroid (Farnsworth, 1966).

3.5.1 Pemer iksaan ster oida/tr iter penoida

Sebanyak 1 g sampel dimaserasi dengan 20 ml n-heksan selama 2 jam,

disaring, filtrat diuapkan dan sisanya ditambahkan pereaksi Liebermann-Burchard. Jika terbentuk warna ungu atau merah yang berubah menjadi biru ungu atau biru hijauan menunjukkan adanya triterpenoid/steroid bebas.

3.5.2 Pemer iksaan alkaloida

Sampel ditimbang sebanyak 0,5 g kemudian ditambahkan 1 ml asam klorida 2 N dan 9 ml air suling, dipanaskan diatas penangas air selama 2 menit, dinginkan lalu disaring. Filtrat dipakai untuk percobaan berikut:

a. Diambil 3 tetes filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer b. Diambil 3 tetes filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Bouchardat c. Diambil 3 tetes filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff

Alkaloida dianggap positif jika terjadi endapan atau paling sedikit dua atau tiga dari percobaan di atas.

3.5.3 Pemer iksaan glikosida

dan disaring. Filtrat disari dengan 20 ml campuran 3 bagian kloroform dan 2 isopropanol dilakukan berulang sebanyak tiga kali. Kumpulan sari air diuapkan pada temperatur tidak lebih dari 50o

3.5.4 Pemer iksaan flavonoida

C. Sisanya dilarutkan dalam 2 ml metanol. Larutan sisa digunakan untuk percobaan berikut, yaitu 0,1 ml larutan percobaan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diuapkan di penangas air. Sisa dilarutkan dalam 2 ml air suling dan 5 tetes pereaksi Molish. Kemudian secara perlahan ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat. Glikosida positif jika terbentuk cincin ungu.

Sebanyak 10 g sampel kemudian ditambahkan 100 ml air panas, dididihkan selama 5 menit dan disaring dalam keadaan panas. Filtrat yang diperoleh kemudian diambil 5 ml lalu ditambahkan 0,1 g serbuk Mg dan 1 ml HCl pekat dan 2 ml amil alkohol, dikocok, dan dibiarkan memisah. Flavonoida positif jika terjadi warna merah, kuning, jingga pada lapisan amil alkohol.

3.5.5 Pemer iksaan tanin

Sebanyak 1 g sampel dididihkan selama 3 menit dalam 10 ml air suling lalu didinginkan dan disaring. Filtrat diencerkan sampai hampir tidak berwarna, lalu ditambahkan 1-2 tetes pereaksi besi (III) klorida 1% (b/v), jika terjadi warna biru kehitaman atau hijau kehitaman menunjukkan adanya tanin.

3.5.6 Pemer iksaan saponin

3.6 Uji Aktivitas Antibakter i 3.6.1 Ster ilisasi alat

alat yang digunakan disterilkan terlebih dahulu sebelum dipakai. Alat-alat gelas disterilkan di dalam oven pada suhu 170o

disterilkan di autoklaf pada suhu 121

C selama 1 jam. Media

o

3.6.2 Pembuatan media

C selama 15 menit dan kawat ose dan pinset menggunakan api bunsen (Lay, 1992).

3.6.2.1 Nutr ient Agar (NA)

Sebanyak 28 g nutrient agar (NA) ditimbang, disuspensikan ke dalam air suling 1000 ml, lalu dipanaskan sampai larut sempurna. Lalu media dimasukkan dalam labu dan disterilkan di dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit (Oxoid).

3.6.2.2 Muller Hinton Agar (MHA)

Komposisi: Beef, infusion from 300 g Bacto-Casamino Acids, Technical 17,5 g

Starch 1,5 g

Bacto-Agar 17,0 g

Cara pembuatan:

Sebanyak 38 g MHA ditimbang, disuspensikan ke dalam air suling 1000 ml, lalu dipanaskan sampai larut sempurna. Disterilkan di dalam autoklaf pada suhu 121o

3.6.2.3 Nutr ient br oth

C selama 15 menit (Difco Laboratories, 1977).

Komposisi: Bacto-Beef extract 3 g Bacto-pepton 5 g Cara pembuatan:

Sebanyak 8 g NB ditimbang, disuspensikan ke dalam air suling 1000 ml, lalu dipanaskan sampai larut sempurna. Disterilkan di dalam autoklaf pada suhu 121o

3.6.3 Pembuatan media agar mir ing

C selama 15 menit (Difco Laboratories, 1977).

Sepuluh ml media agar yang telah dimasak dimasukkan kedalam tabung reaksi, ditutup dan di bungkus lalu disterilkan di dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 121oC pada tekanan 15 psi. Kemudian tabung yang berisi media agar diletakkan pada kemiringan 30-45o

3.6.4 Pembiakan bakter i

C. Diperhatikan bahwa agar tidak menyentuh tutup tabung. Agar dibiarkan menjadi dingin dan keras (Lay, 1992).

3.6.4.1 Pembuatan stok kultur bakter i

3.4.6.2 Per siapan inokulum bakter i

Stok kultur bakteri Escherchia coli dan Staphylococcus aureus yang telah

tumbuh diambil dengan jarum ose steril lalu disuspensikan kedalam tabung yang berisi 10 ml media nutrient broth. Dinkubasi 1-2 jam. Kemudian diukur kekeruhan larutan dengan spektrofotometer visible pada panjang gelombang 580 nm hingga diperoleh transmitan 25% (konsentrasi 106

3.6.5 Pembuatan lar utan uji dengan ber bagai konsentr asi

CFU/ml) (Ditjen POM, 1995).

Sebanyak 5 gram ekstrak kental ditimbang seksama dengan neraca analitik, dilarutkan dalam 5 ml DMSO dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 10 ml. Tambahkan DMSO hingga garis tanda dan diperoleh konsentrasi ekstrak 500 mg/ml. Selanjutnya larutan tersebut diencerkan kembali dengan penambahan DMSO hingga didapat konsentrasi 400, 300 , 200, 100, 90, 80, 70 dan 60 mg/ml. 3.6.6 Uji aktivitas antibakter i

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Tumbuhan

Hasil identifikasi tumbuhan yang dilakukan di Herbarium Bogoriense, Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bogor menyatakan bahwa tumbuhan yang diidentifikasi adalah tumbuhan ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) dari famili Euphorbiaceae. Hasil dapat dilihat pada Lampiran 1, halaman 44.

4.2 Kar akter isasi Simplisia 4.2.1 Pemer iksaan makr oskopik

Hasil pemeriksaan makroskopik terhadap simplisia daun ceremai yaitu panjang 2-8 cm, lebar 1,5-3 cm, warna hijau tua kecoklatan dan tidak berasa. Hasil pemeriksaan makroskopik dari daun ceremai segar yaitu daunnya merupakan daun majemuk. Helaian daun berbentuk bundar telur, ujung runcing, pangkal daun tumpul sampai bundar, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan licin tidak berambut, panjang 2-9 cm, lebar 1,5-4 cm, warna hijau muda. Berbau khas aromatik, tidak berasa. Gambar daun ceremai segar, simplisia dan serbuk simplisia daun ceremai dapat dilihat pada Lampiran 3, halaman 46-47.

4.2.2 Pemeriksaan mikroskopik

menunjukkan adanya kutikula, epidermis atas, palisade, jaringan bunga karang, stomata tipe parasitik, dan epidermis bawah. Gambar mikroskopik dapat dilihat pada Lampiran 4-6, halaman 48-50.

4.2.3 Pemer iksaan kar akter isasi ser buk simplisia

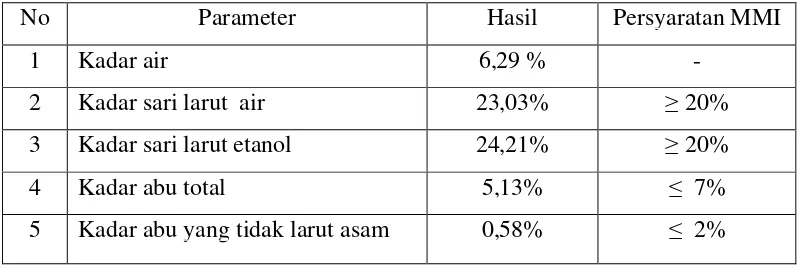

Hasil karakterisasi dari serbuk simplisia daun ceremai dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Hasil karakterisasi serbuk simplisia daun ceremai

Hasil penetapan karakterisasi simplisia memenuhi persyaratan Materia Medika Indonesia yaitu kadar air 6,29%, kadar sari larut air 23,03%, kadar sari larut etanol 24,21%, kadar abu total 5,13% dan kadar abu tidak larut asam 0,58%.

Penetapan kadar air dilakukan untuk mengetahui apakah simplisia memenuhi persyaratan, karena air merupakan media yang baik untuk tumbuhnya kapang. Apabila kadar air simplisia lebih besar dari 10% maka simplisia tersebut akan mudah ditumbuhi kapang pada saat penyimpanan sehingga mutu simplisia akan menurun. Penetapan kadar sari larut air dilakukan untuk mengetahui kadar senyawa yang bersifat polar, sedangkan kadar sari larut dalam etanol untuk mengetahui senyawa yang terlarut dalam etanol baik polar maupun non polar. Penetapan kadar abu total dilakukan untuk mengetahui kadar senyawa anorganik dalam simplisia, misalnya Mg, Ca, Na, Pb, sedangkan penetapan kadar abu tidak

No Parameter Hasil Persyaratan MMI

1 Kadar air 6,29 % -

larut dalam asam untuk mengetahui kadar senyawa anorganik yang tidak larut dalam asam, misalnya silikat.

4.3 Hasil Ekstr aksi

Hasil pengumpulan daun ceremai segar sebanyak 2670 g menghasilkan 870 g serbuk simplisia. Serbuk simplisia dimaserasi sebanyak 700 g diperoleh ekstrak kering setelah di freeze dryer sebanyak 50 g.

4.4 Skr ining Fitokimia

Skrining fitokimia dilakukan terhadap daun ceremai segar, simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai. Hasil skrining fitokimia terlihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 Hasil pemeriksaan skrining fitokimia daun ceremai

Keterangan: (+) positif: mengandung golongan senyawa (−) negatif: tidak mengandung golongan senyawa

Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada daun ceremai segar, simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai adalah flavonoida, tanin, saponin, dan glikosida. Senyawa flavonoida bila direduksi dengan magnesium dan asam klorida pekat menghasilkan warna merah. Kandungan saponin menyebabkan timbulnya busa yang mantap selama 10 menit setinggi 1-10 cm dan tidak hilang dengan

No. Golongan senyawa Daun segar Simplisia Ekstrak

1 Alkaloida − − −

2 Flavonoida + + +

3 Tanin + + +

4 Saponin + + +

5 Glikosida + + +

penambahan asam klorida 2 N. Saponin adalah glikosida dari triterpen dan sterol. Aglikon dari saponin disebut sapogenin yang bersifat kurang larut dalam air (Sirait, 2007).

Keberadaan glikosida ditunjukkan dengan penambahan pereaksi Molish dan asam sulfat pekat akan terbentuk cincin ungu. Glikosida adalah suatu senyawa bila dihidrolisis akan terurai menjadi gula (glikon) dan senyawa lain (aglikon). Umumnya glikosida mudah terhidrolisis oleh asam mineral atau enzim (Sirait, 2007).

Penambahan FeCl3

Senyawa polifenol seperti tanin dan flavonoida merupakan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan yang bersifat sebagai antibakteri (Robinson, 1995; Harbone, 1987; Cowan, 1999). Bunga kecombrang (Nicolaia speciosa Horan), Dandang gendis (Clinacanthus nutans (Burn.f) Lindau), dan Andong (Cordyline fruticosa (Linn) A.Cheval.) adalah beberapa penelitian yang mendukung adanya aktivitas antibakteri dari ekstrak tumbuh-tumbuhan karena adanya tanin dan flavonoida (Samosir, 2010; Pardosi, 2011; Sitanggang, 2012).

1% memberikan warna biru kehitaman yang menunjukkan adanya senyawa tanin dengan 3 gugus hidroksi. Menurut Robinson (1995), senyawa tanin membentuk kompeks dengan larutan besi (III) klorida menghasilkan warna hitam biru sampai warna hijau yang menunjukkan adanya senyawa fenol.

4.5 Uji aktivitas antibakter i ekstr ak etanol daun cer emai

mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar (Pratiwi, 2008).

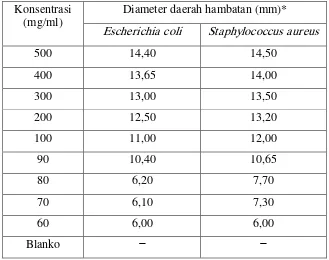

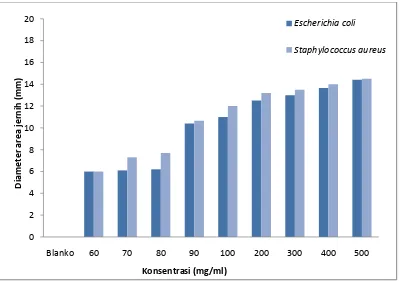

Hasil uji aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun ceremai terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus ternyata dapat menghambat pertumbuhan, dimana semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol yang diberikan menghasilkan diameter area jernih yang semakin besar, terlihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3 Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai

Keterangan: (*) = hasil rata-rata dua kali pengukuran, (−) = tidak ada hambatan Blanko: Dimetilsulfoxida (DMSO)

Konsentrasi (mg/ml)

Diameter daerah hambatan (mm)* Escherichia coli Staphylococcus aureus

500 14,40 14,50

400 13,65 14,00

300 13,00 13,50

200 12,50 13,20

100 11,00 12,00

90 10,40 10,65

80 6,20 7,70

70 6,10 7,30

60 6,00 6,00

Gambar 4.1 Pengukuran diameter hambat dari ekstrak etanol daun ceremai

Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun ceremai dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Menurut Ditjen POM (1995), batas daerah hambatan antibakteri yang paling efektif terhadap uji antibakteri adalah 14 sampai 16 mm. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol memberikan hasil efektif untuk bakteri Escherichia coli pada konsentrasi 500 mg/ml memberikan diameter hambat 14,50 mm dan bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 500 mg/ml memberikan diameter hambat 14,40 mm.

Aktivitas suatu zat antimikroba dalam menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme tergantung pada konsentrasi antimikroba tersebut (Tim Mikrobiologi FK Brawijaya, 2003).

Bakteri Staphylococcus aureus menghasilkan diameter area jernih yang lebih besar dibandingkan dengan bakteri Escherichia coli. Hal ini disebabkan dinding

sel bakteri Staphylococcus aureus banyak mengandung peptidoglikan yang bersifat lebih polar sehingga penetrsi ekstrak etanol daun ceremai lebih cepat dibandingkan dengan bakteri Escherichia coli yang dinding sel nya banyak mengandung lipopolisakarida yang lebih bersifat non polar dari pada lapisan peptidoglikan (Pratiwi, 2008).

Ekstrak etanol daun ceremai menunjukkan adanya aktivitas antibakteri dikarenakan pada ekstrak etanol tersari senyawa-senyawa seperti tanin dan flavonoida. Tanin dan flavonoida merupakan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan yang berkhasiat sebagai antibakteri (Robinson, 1995; Cowan, 1999; Harbone, 1987).

Tanin hampir terdapat di semua bagian tumbuhan seperti akar, kulit batang, daun, kulit buah, buah dan biji. Tanin mempunyai sifat sebagai adstrigent yang dapat menciutkan selaput lendir sehingga mampu mengganggu permeabilitas membran sel. Pada akhirnya sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup dan menyebabkan matinya sel. Dalam bidang pengobatan tanin digunakan untuk mengatasi diare, hemostatik (menghentikan pendarahan) dan wasir (Robinson, 1995; Cowan, 1999; Harbone, 1987).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1Kesimpulan

1. Hasil karakterisasi serbuk simplisia daun ceremai diperoleh kadar air 6,29%, kadar sari larut dalam air 23,03%, kadar sari larut dalam etanol 24,21%, kadar abu total 5,13% dan kadar abu total tidak larut asam 0,58% dan sesuai dengan persyaratan pada Materia Medika Indonesia.

2. Golongan senyawa kimia yang terdapat pada daun ceremai segar, simplisia dan ekstrak etanol daun ceremai adalah flavonoida, tanin, saponin dan glikosida.

3. Ekstrak etanol daun ceremai memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Ekstrak etanol memberikan hasil diameter area jernih sebesar 14,00 mm untuk Staphylococcus aureus pada konsentrasi 400 mg/ml dan pada Escherichia

coli memberikan diameter hambat 14,50 mm pada konsentrasi 500 mg/ml.

5.2Saran

DAFTAR PUSTAKA

Cowan, M.M. (1999). Plants Product as Antimicrobial Agents. Clinical Microbiology Reviews 12(4): 565-571.

Dalimarta, S. (2006). Atlas Tumbuhan Obat Indonesia. Jilid IV. Jakarta: Penerbit Puspa Swara. Halaman 4.

Depkes RI. (1979). Materia Medika Indonesia. Jilid III. Jakarta: Depkes RI. Halaman 134-135.

Depkes RI. (1989). Materia Medika Indonesia. Jilid V. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Halaman 194-197, 516, 518, 522, 536, 540, 549-553.

Depkes RI. (1995). Materia Medika Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Depatermen Kesehatan RI. Halaman 7, 297, 300-304, 321, 325, 333-339.

Depkes RI. (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Cetakan Pertama. Jakarta : Depkes RI. Halaman. 10-11.

Depkes RI. (2007). Kebijakan Obat Tradisional Nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Halaman 10, 23.

Difco Laboratories. (1953). Difco Manual of Dehydrated Culture Media and Reagents for Microbiological and Clinical Laboratory Procedures. Edisi

Kesembilan. Detroit Michigan. Halaman 29-30, 149-150.

Ditjen POM. (1995). Farmakope Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Halaman 969-971, 1033.

Farnsworth, N.R. (1966). Biological and Phytochemical Screening Of Plants. Journal of Pharmaceutical Sciences 55(3): 262-265.

Gaman, P.M. (1992). Pengantar Ilmu Pangan Nutrisi dan Mikrobiologi. Terjemahan Gardjito, M., Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 236-254, 257-263.

Gibson, J.M. (1996). Mikrobiologi dan Patologi Modern untuk Perawat. Penerjemah I.K.G. Soma Prasada. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. Halaman 1.

Harborne, J.B. (1987). Metode Fitokimia. Penerjemah Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro. Cetakan Kedua. Bandung ITB. Halaman 71-72, 102, 147, 151-152.

Hutapea, dkk., (1994). Inventaris Tanaman Obat Indonesia. Jilid III. Depkes RI: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Halaman 203-204.

Heyne, K. (1981). Tumbuhan Berguna Indonesia. Jilid I. Penerjemah: Badan Litbang Kehutanan Jakarta, Jakarta: Penerbit Yayasan Sarana Wana Jaya. Halaman 525.

Jagessar, R.C., Mars, A., dan Gomes, G. (2008). Selective Antimicrobial properties of Phyllanthus acidus leaf extract against Candida albicans, Escherichia coli and Staphylococcus aures using Disc diffusion, Well

Jawetz, E., Menick, J.L., dan Adelberg, E.A. (2005). Mikrobiologi Kedokteran. Ahli Bahasa: Eddy Mudihardi. Jakarta: Penerbit Salemba Medika. Halaman 211.

Khanbabaee, K., dan Teunis, V.R. (2001). Tannins: Classification and Definition. Journal The Royal Societyof Chemistry. 18: 641-649.

Lay, W.B. (1992). Analisis Mikrobiologi di Laboratorium. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 32, 71-73.

Markham, K.R. (1988). Cara Mengidentifikasi Flavonoida. Bandung: Penerbit ITB. Halaman 23-47.

Merck, E., dan Darmstadt. (1978). Dyeing Reagents for Thin Later and Paper Chromatography. Germany: Brinkman Instruments. Halaman 95.

Muhadi, Boiran, Kusmalasari, dan Hanif. (2006). 101 Tanaman Berkhasiat Obat. Medan: BITRA Indonesia. Halaman 170.

Orwa, C., Mutua, A., Kindt, R., Jamnadas, R., dan Simons, A. (2009). Agroforestry Tree Database. Kenya: World Agroforesty Centre. Halaman 1-3.

Pratiwi, S.T. (2008). Mikrobiologi Farmasi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Halaman 16-19.

Pardosi, F. (2011). Uji Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri dan Ekstrak Etanol Bunga Kecombrang (Nicolaila speciosa Horan). Skripsi. Medan: Jurusan Farmasi USU.

Samosir, E.U. (2010). Karakterisasi Simplisia dan Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol, Fraksi n-Heksan, Etilasetat serta Fraksi Air Daun Dandang Gendis (Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau). Skripsi. Medan: Jurusan Farmasi USU.

Sirait, M. (2007). Penuntun Fitokimia dalam Farmasi. Bandung: Penerbit ITB Bandung. Halaman 5, 103, 168-170.

Sitanggang, H. (2012). Karakterisasi Simplisia, Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antibakteri Andong (Cordyline fruticosa (Linn) A.Cheval). Skripsi. Medan: Jurusan Farmasi USU.

Suriawiria, H.U. (2005). Mikrobiologi Dasar. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Papas Sinas Sinanti. Halaman 74-79, 106-114.

Syamsuni, H.A. (2007). Ilmu Resep. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC Halaman 242-250.

Thomas, A.N. (1992). Tanaman Obat Tradisional 2. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 9-10.

Tim Mikrobiologi FK Universitas Brawijaya. (2003). Bakteriologi Medik. Cetakan Pertama. Malang: Bayu Media Publishing. Halaman

Tyler, E., Brady, L.R., Robber, J.E. (1976). Pharmocognosy. Edisi kesembilan. Philadelphia: Lea and Febiger Publisher. Halaman 197-200.

Wagner, H., Bladt, S., dan Zgainski, E.M. (1984). Plant Drug Analysis (A Thin Layer Chromatography Atlas). Tokyo: Springer-Verlag. Halaman 301,

303-304.

Waluyo, L. (2004). Mikrobiologi Umum. Cetakan Pertama. Malang: Universitas Muhammadiyah Press. Halaman 61-70, 81-87, 191-212, 295-306.

Lampiran 2. Gambar tumbuhan ceremai (Phyllanhus acidus (L.) Skeels)

Lampir an 3. Gambar daun ceremai segar, simplisia dan serbuk simplisia dan serbuk simplisia daun ceremai

Keterangan: daun ceremai segar

Lampir an 4. Gambar mikroskopik penampang melintang daun ceremai

Keterangan: Perbesaran 10 x 40, 1. kutikula, 2. epidermis atas, 3. palisade, 4. bunga karang, 5. epidermis bawah, 6. stomata

1 2 3 4

Lampir an 5. Gambar mikroskopik penampang membujur daun ceremai

Lampir an 6. Gambar mikroskopik serbuk simplisia daun ceremai

Keterangan: Perbesaran 10 x 10, 1.epidermis atas, 2. serabut, 3.hablur kalsium oksalat, 4. Pembuluh kayu, 5. epidermis bawah dengan stomata

1

2 3 4

Lampir an 7. Perhitungan hasil karakterisasi simplisia 1. Penetapan kadar air

%

Lampir an 7 (Lanjutan)

2. Penetapan kadar sari yang larut dalam air

Lampir an 7. (Lanjutan)

3. Perhitungan hasil penetapan kadar sari yang larut dalam etanol

%

Lampir an 7 (Lanjutan)

4. Perhitungan hasil penetapan kadar abu total

%

Lampir an 7. (Lanjutan)

5. Perhitungan penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam

Digabung

Lampir an 8. Bagan ekstr aksi bahan secar a maser asi

Dimasukkan ke dalam sebuah bejana Dituangi dengan etanol 80%

Ditutup

Dibiar kan selama 5 har i ter lindung dar i cahaya sambil sesekali diaduk

Diser kai, diper as

Dicuci dengan etanol 80%

Dipindahkan ke dalam bejana ter tutup

Dibiar kan di tempat sejuk, ter lindung dar i cahaya selama 2 har i Disar ing

600 g serbuk simplisia

Maserat

Ampas Maserat

Ampas

Maserat

Ekstrak kental

Uji aktivitas antibakteri

Diker ingkan dengan freeze dryer

Biakan murni bakteri Lampir an 9. Bagan uji aktivitas antibakteri

spektrofotometer visible hingga diperoleh transmitan 25%

Lampir an 10. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai

Konsentr asi ekstr ak

etanol (mg/ml)

Diameter daer ah hambatan (mm)

Escherchia coli Staphylococcus aureus I II III D* I II III D*

500 14,40 14,35 14,45 14,40 14,45 14,45 14,60 14,50

400 13,65 13,70 13,60 13,65 14,00 14,00 14,00 14,00

300 13,00 13,00 13,00 13,00 13,45 13,55 13,50 13,50

200 12,55 12,45 12,50 12,50 13,25 13,15 13,20 13,20

100 11,00 10,90 11,10 11,00 12,00 12,00 12,00 12,00

90 10,40 10,45 10,35 10,40 10,65 10,55 10,75 10,65

80 6,15 6,30 6,15 6,20 7,75 7,65 7,70 7,70 70 6,10 6,20 6,00 6,10 7,45 7,20 7,25 7,30 60 5,90 6,00 6,10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Blanko - - - -

Keterangan:

D1 : Diameter daerah hambat pertumbuhan bakteri pada perlakuan pertama D2 : Diameter daerah hambat pertumbuhan bakteri pada perlakuan kedua D* : Rata-rata diameter daerah hambat pertumbuhan bakteri

Lampir an 11. Gambar hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai terhadap Escherichia coli

Keterangan: konsentrasi 500mg/ml, 400mg/ml, dan 300mg/ml

Lampir an 12. Gambar hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ceremai terhadap Staphylococcus aureus

Keterangan: konsentrasi 500mg/ml, 400mg/ml, dan 300mg/ml