NASIONAL GUNUNG LEUSER

MIKA ASRI

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

NASIONAL GUNUNG LEUSER

MIKA ASRI

Skripsi

sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Program Studi

Konservasi Sumberdaya Hutan

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

Attitude toward the Conservation of Rafflesia micropylora Meijer in Gunung Leuser National Park. Under Supervision of AGUS HIKMAT and ERVIZAL A.M. ZUHUD.

Rafflesia micropylora Meijer is one of its protected plant species because of the scarcity and endemic in the Indonesian tropical rain forest. One of R. micropylora habitats found in Gunung Leuser National Park (GLNP), Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), is especially under the pressure and threat of human activity. Therefore, the presence of R. micropylora in nature must be preserved. The objective of this study was to determine the condition of R. micropylora, habitat conditions and communities attitudes to the conservation of R. micropylora. The expected benefits as input in the conservation efforts for R. micropylora in Southeast Aceh NAD GLNP.

The research was conducted in Block Gurah Ketambe GLNP serve from June to August 2010. The data was collected by using purposive sampling method with a single plot of 1 ha. The measurement of knob conditions, biotic and abiotic conditions, and communities attitudes were done in the block.

The results showed that the condition of R. micropylora was found one knob. The condition of vegetation in Block Gurah Ketambe GLNP included lowland forest vegetation which was dominated by Parashorea parvifolia species of Dipterocarpaceae. Canopy strata were A, B, and C with the coverage of title at 55.15%. R. micropylora grown on the host species Tetrastigma lanceolarium. The existing animals in this study are orangutans, wild boar, Capricornis sumatraensis, deer, and sun bears. Abiotic (physical) conditions R. micropylora habitat located at an altitude of 510 m.dpl with slope 0-45°. Soil has a pH neutral to slightly alkali with a texture-sandy clay loam with reddish-brown color. Daily temperatures are 27-28°C with a humidity of 85-97%. Community attitudes toward forest areas was that 30 respondents were more familiar with and know the information about R. micropylora from media and discussion of other people. Communities will support the conservation of R. micropylora although some have a little appreciation and don’t really feel the presence of R. micropylora. The habitat of R. micropylora was disturbed by activities of the jungle in form of path tracking and animal observation point. Management activities of R. micropylora habitat was considered ineffective related to the encroachment of forests and cutting T. lanceolarium.

The results mentioned above describe the condition of R. micropylora, which was in danger due to a variety of activities. The R. micropylora habitat was in the lowland forest vegetation types dominated by the species P. parvifolia. Public attitudes toward forests usually support the conservation of R. micropylora, it was necessary to give information to the communities so that they take care and monitor the population and R. micropylora habitat.

Terhadap Konservasi Rafflesia micropylora Meijer di Taman Nasional Gunung Leuser. Di bawah bimbingan AGUS HIKMAT dan ERVIZAL A.M. ZUHUD.

Rafflesia micropylora Meijer merupakan salah satu spesies tumbuhan yang dilindungi karena kelangkaan dan keendemikannya yang terdapat di hutan hujan tropika Indonesia. Salah satu habitat R. micropylora yaitu di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengalami tekanan dan ancaman terutama aktivitas manusia. Oleh karena itu, keberadaan R. micropylora di alam harus dijaga kelestariannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi R. micropylora, kondisi habitat dan sikap masyarakat terhadap konservasi R. micropylora. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai masukan dalam upaya konservasi R. micropylora di TNGL Aceh Tenggara NAD.

Penelitian ini dilaksanakan di Blok Gurah Ketambe TNGL pada bulan Juni-Agustus 2010. Pengambilan data menggunakan metode purposive sampling dengan petak tunggal seluas 1 ha. Dalam petak tersebut dilakukan pengukuran kondisi knop, kondisi biotik dan abiotik, dan sikap masyarakat sekitar habitat R. micropylora.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi R. micropylora hanya ditemukan satu knop yang lepas dari inangnya. Kondisi vegetasi di Blok Gurah Ketambe TNGL termasuk vegetasi hutan dataran rendah yang didominasi oleh spesies Parashorea parvifolia dari famili Dipterocarpaceae. Strata tajuk vegetasi meliputi strata A, B, dan C dengan nilai penutupan tajuk sebesar 55,15%. R. micropylora tumbuh pada spesies inang Tetrastigma lanceolarium. Satwa yang ada di lokasi penelitian berupa orangutan, babi hutan, kambing hutan, rusa, beruang madu baik ditemukan langsung maupun berdasarkan informasi masyarakat. Kondisi abiotik (fisik) habitat R. micropylora berada pada ketinggian 510 m dpl dengan kelerengan 0-45°. Tanah memiliki pH netral hingga agak basa dengan tekstur geluh lempungan-pasiran yang berwarna cokelat muda-kemerahan. Suhu harian 27-28°C dengan kelembaban 85-97%. Masyarakat sekitar hutan lebih banyak mengenal dan mengetahuai R. micropylora dari berbagai media dan pembicaraan sehari-hari. Sikap masyarakat umumnya mendukung terhadap konservasi R. micropylora. Aktivitas yang mengganggu habitat R. micropylora yaitu adanya jalur jungle tracking dan jalur pengamatan satwa. Aktivitas pengelolaan habitat R. micropylora dinilai belum efektif dilihat dari adanya perambahan hutan dan pemotongan T. lanceolarium.

Hasil tersebut di atas menggambarkan kondisi R. micropylora berada dalam keterancaman akibat berbagai aktivitas. Habitat R. micropylora berada dalam tipe vegetasi hutan dataran rendah yang didominasi oleh spesies P. parvifolia. Sikap masyarakat sekitar hutan secara umum mendukung konservasi R. micropylora. Maka perlu kiranya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, menjaga dan memantau populasi R. micropylora dan habitatnya.

Sikap Masyarakat Terhadap Konservasi Rafflesia micropylora Meijer di Taman Nasional Gunung Leuser adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Maret 2011

Mika Asri

© Hak cipta milik IPB tahun 2011 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencantumkan atau menyebut sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya

NIM : E34060577

Menyetujui:

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Ir. Agus Hikmat, M.Sc Prof. Dr. Ir. Ervizal A. M. Zuhud, MS NIP. 19620918 198903 1 002 NIP. 19590618 198503 1 003

Mengetahui:

Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS NIP. 19580915 198403 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul Kondisi Habitat dan Sikap Masyarakat Terhadap Konservasi Rafflesia micropylora Meijer di Taman Nasional Gunung Leuser. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Skripsi ini mengupas tentang kondisi R. micropylora, habitat R. micropylora, dan sikap masyarakat sekitar hutan terhadap R. micropylora yang

terdapat di Blok Gurah Ketambe TNGL Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengelolaan R. micropylora di TNGL. Akhirnya, tentu skripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna dalam penyempurnaan skripsi ini.

Bogor, Maret 2011 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 1 April 1988 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Jimidan dan Ibu Hamidah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Kuta Pasir pada tahun 2000. Pada tahun 2003 penulis lulus dari SLTP Negeri 4 Badar. Kemudian pada tahun 2006 penulis lulus dari SMA Negeri Perisai Kuta Cane dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis memilih dan diterima di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan.

Selama studi di IPB, penulis aktif di Organisasi Kemahasiswaan yakni sebagai Staf Biro Sosial Lingkungan, Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) IPB (2007/2008), Staf Biro Informasi dan Komunikasi, Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) IPB (2008/2009), Kelompok Pemerhati Flora “Rafflesia” HIMAKOVA (2007-2009), dan Anggota Ikatan Mahasiswa Tanah Rencong (IMTR) Aceh, serta penulis juga pernah mengikuti berbagai seminar dan kegiatan. Penulis melakukan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Cagar Alam Leuweung Sancang dan Cagar Alam Kamojang Kabupaten Garut. Penulis juga melakukan Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Sukabumi, serta penulis melakukan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKL-P) di Taman Nasional Meru Betiri (Jember dan Banyuwangi) Jawa Timur.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmatnya dan syalawat beserta salam penulis hadiahkan pahalanya kepada Nabi Besar Muhammad SAW sehingga terselesainya penulisan karya ilmiah ini. Selain itu, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Dosen pembimbing Dr. Ir. Agus Hikmat, M.Sc dan Prof. Dr. Ir. Ervizal A M Zuhud, MS atas kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing, membagi ilmu, dan dukungan materil maupun moril lainnya sampai penulis menyelesaikan tugas akhir.

2. Dosen penguji Ir. Muhdin, MSc.F.Trop dari Departemen MNH, Effendi Tri Bahtiar, S.Hut, M.Si dari Depertemen HHT, dan Dr. Ir. Istomo, MS dari Depertemen SVK yang telah menguji dan memberikan saran dalam penyempurnaan penulisan tugas akhir ini.

3. Orangtua tercinta Bapak Jimidan dan Ibu Hamidah beserta keluarga tercinta Abang Supian, Abang Pratu Robianto, adik tersayang Rela Daini, dan kepada Kakak Anita Ritawati serta Kakak Reza Maretha, S.Pd atas dukungan cinta, kasih sayang, dan motivasinya yang selama ini telah diberikan.

4. Pihak pengelola BTNGL Bapak Harijoko selaku kepala TNGL, Bapak ST Mangarahon, dan Abang Zulfan serta seluruh pegawai pengelola TNGL, terimakasih atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.

5. Pihak BPKEL Bapak Isya, Bapak Usman, Bapak Mat Plin, Abang Anto, dan Saiful serta seluruh pihak BPKEL terimakasih atas bantuanya selama penulis melakukan penelitian.

6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Kehutanan khusnya Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata khususnya dan Dosen TPB yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bakti ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

DAFTAR ISI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Taksonomi dan Morfologi Rafflesia micropylora ... 3

2.2 Ekologi dan Habitat R. micropylora ... 4

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 9

4.8.2 Fauna ... 22

4.8.3 Ekowisata ... 23

4.9 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat ... 24

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Kondisi Populasi Rafflesia micropylora Meijer ... 27

5.2 Kondisi Habitat R. micropylora ... 30

5.2.1 Kondisi biotik ... 30

5.2.2 Kondisi abiotik (fisik) ... 45

5.3 Sikap Masyarakat TNGL Terhadap R. micropylora ... 49

5.3.1 Karakteristik responden ... 49

5.3.2 Sikap konservasi masyarakat terhadap R. micropylora ... 50

5.3.3 Aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap habitat R. micropylora ... 52

5.3.4 Aktivitas pengelolaan habitat R. micropylora ... 53

5.3.5 Usulan program konservasi R. micropylora ... 55

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 58

6.2 Saran ... 58

DAFTAR PUSTAKA ... 59

2. Tingkat pertumbuhan dan kriteria vegetasi pada setiap petak contoh ... 12 3. Luas tanah berdasarkan fungsi pemanfaatan tanah khusus tanaman

padi ... 25 4. Produktivitas bidang perikanan, pertanian, dan peternakan di tahun

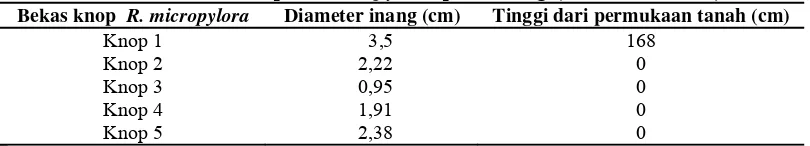

2004 ... 25 5. Kondisi bekas bunga R. micropylora pada inang (T. lanceolarium) .... 6. Lima spesies tingkat pohon yang memiliki tingkat INP tinggi ... 7. Lima spesies tingkat tiang yang memiliki tingkat INP tinggi ... 32 8. Lima spesies tingkat pancang yang memiliki tingkat INP tinggi ... 9. Lima spesies tingkat semai/tumbuhan bawah yang memiliki tingkat

INP tinggi ... 10.Keanekaragaman spesies tumbuhan pada petak habitat R. micropylora 35 11.Perbandingan spesies-spesies vegetasi tingkat pohon (diameter > 10

cm) pada berbagai habitat Rafflesia di Sumetera ... 37 12.Perbandingan spesies-spesies vegetasi tingkat permudaan anakan

12

12.Bentuk batang Tetrastigma lanceolarium ... 43

13.T. lanceolarium mati akibat pohon yang roboh ... 44

14.Orangutan sedang melakukan aktivitas di pohon-pohon ... 45

15.Jalur lintas jungle tracking pada habitat R. micropylora ... 16.Bentuk pembukaan lahan yang mengancam kehilangan R. micropylora 53 17.Bentuk pembukaan lahan kawasan TNGL untuk perkebunan ... 54

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman 1. Peta lokasi penelitian TNGL ... 102. Bentuk petak contoh ... 3. Kondisi knop R. micropylora ... 28

4. Bagian R. micropylora (Zuhud et al. 1998). ... 29

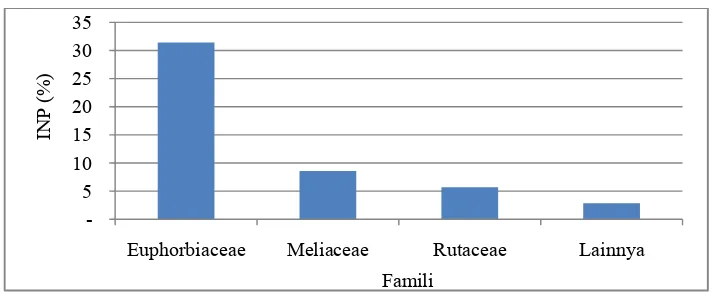

5. Persentase famili tingkat pohon berdasarkan INP ... 31

6. Persentase famili tingkat tiang berdasarkan INP ... 33

7. Persentase famili tingkat pancang berdasarkan INP ... 34

8. Persentase famili tingkat semai/tumbuhan bawah berdasarkan INP .... 35

9. Bentuk profil hutan vertikal dan horizontal tingkat pohon ... 40

10.Kondisi habitat R. micropylora ... 41

11.Penyebaran T. lanceolarium pada petak contoh pengamatan ... 42

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Hasil analisis vegetasi tingkat pohon di Blok Gurah TNGL ... 63 2. Hasil analisis vegetasi tingkat tiang di Blok Gurah TNGL ... 64 3. Hasil analisis vegetasi tingkat pancang di Blok Gurah TNGL ... 65 4. Hasil analisis vegetasi tingkat semai/tumbuhan bawah di Blok Gurah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Rafflesia di alam yang memiliki keunikan merupakan warisan

dunia (world heritage) dari dunia tumbuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 7 tanggal 27 juni 1999 tentang pengawetan spesies tumbuhan dan satwa.

Semua spesies Rafflesia merupakan tumbuhan yang dilindungi karena kelangkaan

dan keendemikannya yang terdapat di hutan hujan tropika Indonesia. Salah satu

spesies Rafflesia adalah Rafflesia micropylora Meijer yang tumbuh di Taman

Nasional Gunung Leuser (TNGL), Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam

(NAD) (Nais 2001). Sriyanto (2005) melaporkan bahwa TNGL mengalami

tekanan dan ancaman berupa perambahan hutan, pembalakan liar, kebakaran

hutan, spesies invasif, tuntutan hak masyarakat, dan penggunaan lahan non

konservasi. Semakin berkurangnya luasan hutan TNGL maka keterancaman

habitat R. micropylora akan semakin tinggi.

Kehidupan R. micropylora dalam ekosistem ditentukan oleh faktor biotik

dan abiotik. Faktor biotik tersebut meliputi tumbuhan inangnya dari marga

Tetrastigma, tipe vegetasi, hewan penyerbuk dan penyebar, dan pengaruh

manusia. Faktor abiotik diantaranya topografi, iklim, dan tanah. Steenis (1971)

diacu dalam Syahbuddin (1981) menyebutkan biji Rafflesia secara alamiah dapat

tumbuh pada tumbuhan inangnya melalui infeksi pada luka-luka yang terjadi

karena injakan binatang berkuku, seperti gajah, tapir, badak dan lain sebagainya.

Tingginya kemungkinan kepunahan Rafflesia di alam dikarenakan

perusakan habitat melalui illegal logging, perambahan hutan, dan tuntutan hak

masyarakat. Spesies R. micropylora merupakan tumbuhan holoparasit yang

berumah dua, sehingga proses perkembangbiakannya cukup rumit. Disamping itu,

terjadinya gangguan pada tumbuhan inang dan knopnya mudah rusak akan

menyebabkan kematian Rafflesia (Ekawati 2001). Kondisi tersebut menyebabkan

populasi Rafflesia di alam semakin menjadi langka.

Keberadaan R. micropylora di alampatut dipertahankan kelestariannya dari

inang dan R. micropylora akan hidup dengan baik. Kelestarian hutan secara

keseluruhan membawa dampak pada berbagai tumbuhan lain maupun satwa yang

sangat mendukung kehidupan R. micropylora.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1) Mengetahui kondisi populasi R. micropylora.

2) Mengetahui kondisi habitat R. micropylora.

3) Mengetahui sikap masyarakat sekitar TNGL terhadap konservasi R.

micropylora.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan acuan dalam

konservasi spesies R. micropylora bagi pengelola dan masyarakat di TNGL, Aceh

Rafflesia memulai pertumbuhannya dengan pembentukan kecambah yang

terdapat di kulit akar dan berkembang menjadi benang-benang (hifa) yang

selanjutnya terjadi pembengkakan dan terbentuk knop pada permukaan tumbuhan

inang. Knop yang terbentuk dengan inang akan membesar dan robek yang berarti

bunga R. micropylora tersebut mekar. R. micropylora memiliki diameter bunga

30-60 cm, kelopak bunga berwarna jingga tua-merah gelap (Zuhud et al. 1998). Spesies : Rafflesia micropylora Meijer

Marga : Rafflesia

Suku : Rafflesiaceae Bangsa : Aristolochiales Anak Klas : Dicotyledone Klas : Angiospermae Divisi : Spermathophita

Marga Rafflesia pertama kali ditemukan tahun 1818 di Bengkulu oleh Dr.

Yoseph Arnold yang dinamai oleh Robert Brown tahun 1820 dalam Transaction

Linnean Society vol. XIII (Kooders 1981 diacu dalam Zuhud et al. 1993).

Selanjutnya dikatakan oleh Kuijt (1969) diacu dalam Zuhud et al. (1998) bahwa

genus Rafflesia termasuk ke dalam famili Rafflesiaceae yang terdiri dari delapan

marga (genera) yang beranggotakan sekitar 50 spesies, umumnya terdapat di

daerah tropik Indo-Malaysia. Spesies tersebut antara lain Rafflesia, Rhizanthes,

dan Sapria. Menurut klasifikasi dunia tumbuhan Taksonomi Rafflesia (Becker et

al. 1963 diacu dalam zuhud et al. 1998) yaitu:

2.1 Taksonomi dan Morfologi Rafflesia micropylora

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

R. micropylora dikenal sebagai tumbuhan holoparasit, yaitu tumbuhan yang

sepenuhnya tergantung pada tumbuhan lain untuk kebutuhan makanannya.

Tumbuhan inang dari R. micropylora adalah tumbuhan liana dari spesies

Tetrastigma lanceolarium. Rafflesia tidak mempunyai butir-butir klorofil, tetapi

mempunyai akar hisap (haustorium) yang berfungsi sebagai penyerap nutrisi yang

Spesies R. micropylora merupakan sebuah keajaiban di dunia tumbuhan

yang memiliki sifat dan cara hidup yang menakjubkan dengan keindahan, cara

hidup yang unik, dan ukuran bunga yang besar. Bunga R. micropylora memiliki

lima buah kelopak bunga, tanpa batang dan daun. Ukuran kuncup dan kelopak

bunga Rafflesia berbeda-beda setiap spesiesnya (Salleh 1991).

2.2 Ekologi dan Habitat R. micropylora

Secara umum ekologi R. micropylora ditentukan oleh dua komponen yaitu

komponen biotik termasuk aktivitas manusia dan komponen abiotik (fisik).

Komponen biotik dari habitat R. micropylora salah satunya adalah tumbuhan

inang. Faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan Rafflesia yaitu iklim, tanah

dan topografi. Rafflesia yang termasuk tumbuhan holoparasit hidup pada

perakaran dan batang tumbuhan liana dari spesies T. lanceolarium (Zuhud et al.

1998).

Rafflesia tumbuh di berbagai tipe habitat yang berbeda-beda mulai dari

vegetasi hutan pantai hingga pegunungan. Karakteristik vegetasi dapat dilihat dari

asosiasi vegetasi hutan hujan tropika primer dengan keanekaragaman yang tinggi

dan struktur vegetasi horizontal dan vertikal yang khas. Karakteristik tanah berupa

jenis tanah, pH tanah, kandungan zat hara, suhu, tekstur dan struktur tanah,

kapasitas tukar kation, organisme tanah, tebal dan berat serasah, kandungan bahan

organik dan kelembaban (Zuhud et al. 1998).

2.3 Penyebaran R. micropylora

Zuhud et al. (1998) mengatakan bahwa sampai saat ini telah berhasil di

identifikasi spesies Rafflesia sebanyak 17 spesies yang ada di dunia dan 12 spesies

memiliki penyebaran di Indonesia. Daerah yang menjadi habitatnya yaitu hutan

hujan tropika. Spesies Rafflesia yang tersebar di Pulau Sumatera yaitu R. arnoldii

var. atjehensis, R. hasseltii, R. gadutensis, R. micropylora, dan R. rochussenii.

Dari kelima spesies Rafflesia yang terdapat di Sumatera, ada tiga spesies yang

terdapat di daerah NAD yaitu R. arnoldii var. atjehensis, R. micropylora, dan R.

2.4 Tumbuhan Inang

Tumbuhan inang dari Rafflesia merupakan tumbuhan liana dari marga

Tetrastigma. Tetrastigma termasuk kedalam famili Vitaceae, memiliki 95 spesies

dengan penyebaran 57 spesies di Malesia, empat spesies di Taiwan, 12 spesies di

India, empat spesies di Thailand, 22 spesies di Indocina, dan 12 spesies di

Malaysia (Lattif 1984 diacu dalam Hikmat 1988). Tidak semua spesies

Tetrastigma merupakan tumbuhan inang dari Rafflesia.

Berdasarkan klasifikasi dunia tumbuhan Backer dan Bakhuizen van Den

Brink (1963) diacu dalam Jamil (1998), Tetrastigma lanceolarium dikelompokkan

dalam:

Divisi : Spermathophyta

Klas : Angiospermae

Anak Klas : Dicotyledonae

Bangsa : Rhamnales

Suku : Vitaceae

Marga : Tetrastigma

Spesies : T. lanceolarium

T. lanceolarium merupakan tumbuhan berbiji dan berumah dua, memiliki

anakan yang hampir mirip dengan semak-semak maupun pohon muda. Perbedaan

tersebut terlihat jika telah terjadi pemanjangan pada bonggol (internode) bagian

atas dan batang menjadi lentur sehingga mudah melengkung dan mulai

membutuhkan pohon penyokong untuk mendapatkan sinar matahari dengan cepat.

Penyokong membantu mempercepat pertumbuhan internode sehingga ketika

penyokong tidak tersedia maka pertumbuhannya akan mengalami perlambatan

dan kemungkinan akan jatuh ke tanah dan menjalar untuk mencari penyokong

kembali. Tetrastigma yang menjalar ke atas akan menempati posisi yang teratas

pada tajuk pohon. Penyokong yang digunakan dapat berupa pohon, semak

maupun batang liana lainnya (Hernidiah 1999).

Sistem pertumbuhan dan perkembangan perakaran Tetrastigma bersifat

horizontal, tidak jauh dari permukaan tanah dan termasuk ke dalam lapisan top

soil yang kaya akan zat hara, dan perakarannya memiliki percabangan yang

dicirikan seperti T. papilosum bentuk batang bulat dan T. lanceolarium batang

pipih yang sering menjadi habitat inang R. micropylora. Spesies T. lanceolarium

memiliki jaringan kayu yang lunak, berpori-pori dan besar, berkadar air tinggi,

kulit batang dan akar berserabut tebal dan mudah pecah-pecah membentuk alur,

sebagian besar inang banyak mengandung air (Jamil et al. 2002).

2.5 Status Konservasi R. micropylora

Kelangkaan Rafflesia di habitatnya menyebabkan Rafflesia dimasukkan

kedalam perlindungan spesies tumbuhan. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pertanian No. 6/PMP/1961 tanggal 9 Agustus 1961 tentang larangan

penjualan spesies Rafflesia, serta melalui Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 27

Juni 1999 tentang pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, dengan

bentuk-bentuk pemanfaatannya.

2.6 Sikap Masyarakat

Sikap adalah kondisi mental yang kompleks yang melibatkan keyakinan

dan perasaan, serta disposisi untuk bertindak dengan cara tertentu. Sikap terdiri

dari komponen kognitif (ide yang umumnya berkaitan dengan pembicaraan dan

dipelajari), perilaku (cenderung mempengaruhi respon sesuai dan tidak sesuai),

dan emosi (menyebabkan respon-respon yang konsisten (Ramadhani 2006).

Menurut Rahayuningsih (2008), faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap

yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting

(Significant Others), media massa, institusi/lembaga pendidikan dan agama, dan

faktor emosional.

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu

sama lain (Supsiloani 2008). Sehingga sikap masyarakat merupakan kondisi

mental masyarakat yang melibatkan keyakinan dan perasaan, serta disposisi untuk

bertindak dengan cara tertentu terhadap respon yang diterima.

2.7 Taman Nasional

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990, taman nasional adalah kawasan

yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,

menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sistem zonasi pada taman nasional

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006, zona taman

nasional terdiri dari:

1) Zona inti, merupakan bagian kawasan taman nasional yang mutlak

dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh

aktivitas manusia.

2) Zona rimba, merupakan bagian taman nasional yang karena letak, kondisi

dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti

dan zona pemanfaatan.

3) Zona pemanfaatan, merupakan bagian dari kawasan taman nasional yang

dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

4) Zona lain, antara lain: zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi,

budaya dan sejarah, dan zona khusus.

Secara umum taman nasional memiliki fungsi dan peranan (Widada 2008),

antara lain:

1) Sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan

2) Sebagai wahana pendidikan lingkungan

3) Mendukung pengembangan budidaya tumbuhan dan penangkaran satwa

4) Wahana kegiatan wisata alam

5) Sumber plasma nutfah dan keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa

6) Melestarikan ekosistem hutan sebagai pengatur tata air dan iklim mikro

serta sumber mata air bagi masyarakat di sekitar kawasan taman nasional

Kriteria pengelolaan taman nasional yang efektif (Ditjen PHKA 2006 diacu

dalam Widada 2008) antara lain:

1) Perencanaan, meliputi: kriteria perumusan tujuan pengelolaan taman

nasional, kriteria status hukum dan pemanfaatan kawasan, kriteria

pengelolaan data dan informasi, kriteria penataan zona taman nasional, dan

kriteria perencaan pengelolaan.

2) Pelaksanaan, meliputi: kriteria perlindungan dan pengamanan kawasan,

kriteria konservasi spesies dan ekosistem, kriteria rehabilitasi kawasan dan

kepentingan pengelolaan, pemanfaatan dan pengusahaan, kriteria

pemanfaatan taman nasional untuk penelitian dan ilmu pengetahuan,

kriteria pemanfaatan taman nasional untuk pendidikan dan kesadaran

konservasi, kriteria pemanfaatan taman nasional untuk pariwisata alam dan

rekreasi, kriteria pemanfaatan taman nasional untuk produk jasa

lingkungan, kriteria pemanfaatan taman nasional untuk menunjang

kepentingan religi, tradisional, budidaya/plasma nutfah/materi kimia aktif

dan bahan baku obat/hasil hutan non kayu, dan kriteria pengembangan

daerah penyangga.

3) Pengorganisasian, meliputi: kriteria administrasi pengelola, kriteria

pengembangan koordinasi dan integrasi, dan kriteria pengembangan

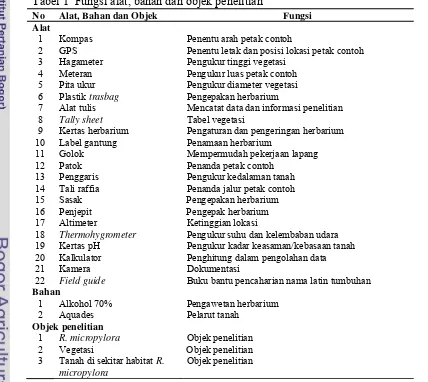

Tabel 1 Fungsi alat, bahan dan objek penelitian

Alat, bahan dan objek penelitian yang digunakan menurut fungsinya tersaji

pada Tabel 1.

3.2 Alat, Bahan dan Objek Penelitian

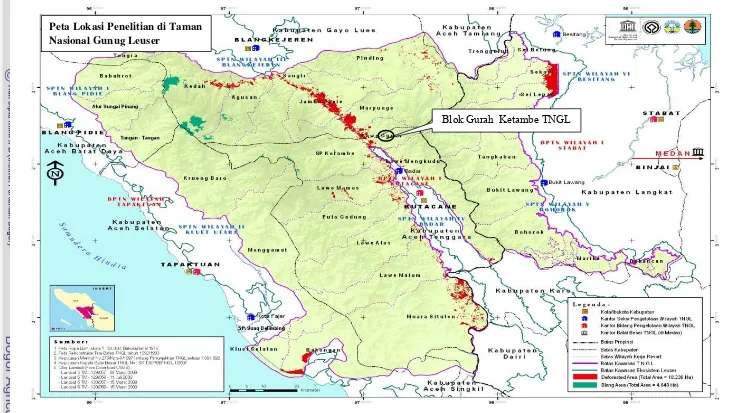

Lokasi penelitian dilakukan di Blok Gurah Ketambe, Kawasan Taman

Nasional Gunung Leuser (TNGL), Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (NAD) (Gambar 1). Waktu penelitian dilaksanakan selama 2

bulan yaitu bulan Juni-Agustus 2010. 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

METODE PENELITIAN

BAB III

No Alat, Bahan dan Objek Fungsi Alat

1 Kompas Penentu arah petak contoh

2 GPS Penentu letak dan posisi lokasi petak contoh 3 Hagameter Pengukur tinggi vegetasi

4 Meteran Pengukur luas petak contoh 5 Pita ukur Pengukur diameter vegetasi

6 Plastik trasbag Pengepakan herbarium 7 Alat tulis Mencatat data dan informasi penelitian

8 Tally sheet Tabel vegetasi

9 Kertas herbarium Pengaturan dan pengeringan herbarium 10 Label gantung Penamaan herbarium

11 Golok Mempermudah pekerjaan lapang 12 Patok Penanda petak contoh 13 Penggaris Pengukur kedalaman tanah 14 Tali raffia Penanda jalur petak contoh

15 Sasak Pengepakan herbarium

16 Penjepit Pengepak herbarium 17 Altimeter Ketinggian lokasi

18 Thermohygrometer Pengukur suhu dan kelembaban udara 19 Kertas pH Pengukur kadar keasaman/kebasaan tanah 20 Kalkulator Penghitung dalam pengolahan data

21 Kamera Dokumentasi

22 Field guide Buku bantu pencaharian nama latin tumbuhan Bahan

1 Alkohol 70% Pengawetan herbarium

2 Aquades Pelarut tanah

Objek penelitian

1 R. micropylora Objek penelitian 2 Vegetasi Objek penelitian 3 Tanah di sekitar habitat R.

micropylora

10

Peta Lokasi Penelitian di Taman Nasional Gunug Leuser

Blok Gurah Ketambe TNGL

3.3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer berupa:

(1) Kondisi populasi R. micropylora.

(2) Kondisi habitat R. micropylora; berupa data biotik (kondisi vegetasi,

tumbuhan inang, aktivitas satwaliar) dan abiotik (penutupan serasah hutan,

tanah, suhu, kelembaban).

(3) Sikap masyarakat terhadap keberadaan R. micropylora di TNGL.

Data sekunder berupa keadaan lokasi penelitian, diperoleh dari literatur atau

pustaka yang telah ada.

3.4 Metode Pengambilan Data 3.4.1 Cara penetapan petak contoh

Pengambilan petak contoh ditetapkan secara purposive sampling

berdasarkan penemuan R. micropylora pada petak tunggal.

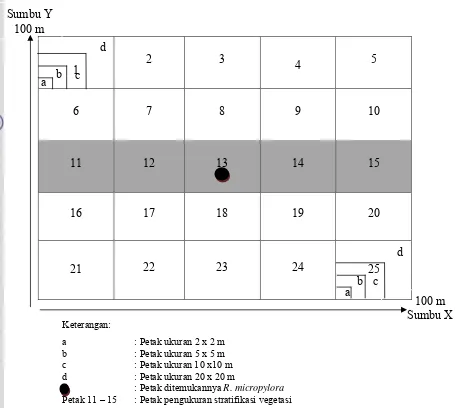

3.4.2 Bentuk dan ukuran petak contoh

Pengamatan dan pengumpulan data vegetasi sekitar R. micropylora

dilakukan pada petak tunggal dengan luas 1 ha (100 x 100 m), kemudian petak

tersebut dibagi-bagi lagi menjadi petak kecil berukuran 20 x 20 m (Gambar 2),

dengan kategori vegetasi dan luas petak ukur seperti tersaji pada Tabel 2.

a b c

: Petak ditemukannya R. micropylora Petak 11 – 15 : Petak pengukuran stratifikasi vegetasi

Gambar 2 Bentuk petak contoh.

Tabel 2 Tingkat pertumbuhan dan kriteria vegetasi pada setiap petak contoh

Petak

Permudaan dari kecambah sampai tinggi < 150 cm/tumbuhan yang ketika dewasa tidak akan setara atau di bawah tinggi pohon.

2 x 2

b Pancang dan semak Permudaan dengan tinggi ≥ 150 cm sampai anakan berdiameter < 10 cm.

5 x 5

3.4.3 Kondisi populasi R. micropylora

Kondisi yang diamati meliputi: jumlah knop/bunga R. micropylora yang

masih hidup dan yang telah mati, jumlah bunga mekar, diameter knop dan bunga

mekar, jenis kelamin bunga mekar, dan tempat tumbuh R. micropylora pada organ

inang akar/batang yang ditempelinya, dan posisi inang pada petak contoh.

Pengamatan dilakukan pada petak ukuran 1 ha.

3.4.4 Kondisi habitat R. micropylora

3.4.4.1 Data biotik

3.4.4.1.1 Kondisi vegetasi

Pengambilan data vegetasi dilakukan untuk tingkat pohon, tiang, pancang,

dan semai, serta pada liana, semak dan tumbuhan bawah. Data vegetasi berupa

nama spesies, diameter, jumlah individu. Nama ilmiah spesies tumbuhan yang

ditemukan diindentifikasi melalui buku field guide tumbuhan lapang, dan untuk

yang tidak teridentifikasi di lapang maka dibuatkan dalam herbarium untuk

diidentifikasi selanjutnya ke Herbarium Bogoriensis LIPI Bogor.

Selain itu dilakukan pembuatan diagram profil arsitektur hutan untuk

mengetahui lapisan-lapisan tajuk pohon (stratifikasi) dan penutupan tajuk dari

petak contoh yang diambil dengan ukuran 0,2 ha (20 x 100 m). Profil arsitektur

hutan yang digambarkan dan semua pohon berdiameter ≥ 20 cm diukur tinggi

pohon dan diameter proyeksi tajuk, serta kedudukannya dalam sumbu x dan y.

3.4.4.1.2 Tumbuhan inang (Tetrastigma lanceolarium)

Pengambilan data tumbuhan inang (T. lanceolarium) dilakukan pada petak

contoh yang ditemukan R. micropylora. Inang yang ditemukan dihitung

banyaknya batang, tinggi batang, diameter batang, spesies inang, spesies dan

tinggi pohon yang dipanjat serta pengamatan terhadap kondisi fisik batang dan

daun inang, dan letak posisi inang dalam petak contoh. Pengamatan dilakukan

pada petak ukuran 1 ha.

3.4.4.1.3 Aktifitas fauna/satwaliar

Data aktivitas fauna/satwaliar yang diamati ialah fauna/satwaliar yang

terdapat disekitar knop/bunga R. micropylora. Pengamatan tersebut meliputi

spesies satwa, jumlah satwa, dan aktivitas yang dilakukannya.

3.4.4.2 Data Abiotik (fisik)

Data fisik yang diambil meliputi data ketinggian tempat, kemiringan lahan,

tebal penutupan serasah hutan, komponen fisik tanah, suhu dan kelembaban

udara. Data ketinggian tempat diukur dengan memakai GPS berupa data

ketinggian tempat dari atas permukaan laut. Kemiringan lahan dilihat besarnya

kemiringan lokasi penelitian dengan mengukur derajat kemiringan lahan.

Tebalnya penutupan serasah hutan diukur pada habitat yang ditemukannya R.

micropylora dari dasar tanah. Komponen fisik tanah diambil petak contoh tanah

dalam tiga petak contoh yang diletakkan pada petak 1, 13, dan 25 pada petak

contoh pengukuran vegetasi seluas 1 ha. Data komponen fisik tanah tersebut

berupa pH tanah, Kapasitas Tukar Kation (KTK), tekstur, struktur, dan warna

tanah. Untuk data kelembaban dan suhu udara diambil data kelembaban dan suhu

udara harian.

3.4.5 Sikap masyarakat sekitar hutan

Wawancara semi terstruktur dengan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar

kawasan habitat R. micropylora dilakukan untuk mengetahui sikap masyarakat

terhadap R. micropylora. Masyarakat yang diwawancarai terutama masyarakat

yang memiliki hubungan yang erat dengan hutan, khususnya dengan R.

micropylora. Informasi tersebut dapat berupa pandangan masyarakat, hubungan

keterikatan, dan manfaat R. micropylora bagi kehidupannya. Penetapan responden

dilakukan secara terpilih berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, dengan

mengambil 30 responden.

Aktivitas kunjungan wisatawan dan pengelolaan, serta hubungan

masyarakat dengan Rafflesia diamati untuk mengetahui aktivitas manusia yang

berpengaruh. Dari aktivitas tersebut dilihat dampak negatif yang ditimbulkan

terhadap habitat maupun R. micropylora. Aktifitas pengelolaan sendiri dilakukan

dengan wawancara dengan pengelola TNGL dan observasi lapang secara

langsung.

Sedangkan upaya konservasi R. micropylora dilihat dari permasalahan yang

terjadi di kawasan TNGL dan dihubungkan dengan harapan masyarakat sekitar

hutan melalui wawancara tertulis semi terstruktur. Penentuan pemberian solusi

dari permasalahan yang ada dilakukan melalui analisis masalah dan harapan

masyarakat sekitar hutan.

3.5 Analisis Data 3.5.1 Kondisi biotik

Data vegetasi hutan yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan dihitung

nilai-nilai: indeks nilai penting, indeks keanekaragaman spesies, indeks kekayaan

spesies, dan indeks kemerataan.

3.5.1.1 Indeks nilai penting

Analisis kerapatan, frekuensi dan dominansi untuk setiap spesies tumbuhan

dilakukan pada masing-masing petak contoh untuk mengetahui struktur dan

komposisi vegetasi (Soerianegara & Indrawan 1983). Perhitungan dilakukan

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kerapatan suatu spesies (K)

Kerapatan relatif suatu spesies (KR) 100%

spesies

Frekuensi suatu spesies (F)

petak

Frekuensi relatif suatu spesies (FR) 100% spesies

Dominansi suatu spesies (D)

(ha)

Dominansi relatif suatu spesies (DR) ×100% spesies

Indeks Nilai Penting (INP)

Tingkat semai/tumbuhan bawah, liana dan pancang: INP = KR + FR Tingkat pohon/tiang: INP = KR + FR + DR

3.5.1.2 Keanekaragaman spesies tumbuhan

Keanekaragaman spesies dihitung dengan menggunakan Indeks

Keanekaragaman Shannon (H’), sebagai berikut :

H’ : Indeks Keanekaragaman Shannon Pi : Proporsi Nilai Penting

Ln : Logaritma Natural Ni : Jumlah INP suatu spesies N : Jumlah INP seluruh spesies

3.5.1.3 Kekayaan spesies (Species richness)

Pengukuran kekayaan spesies dalam petak pengamatan, pendekatan yang

digunakan adalah Indeks kekayaan spesies Margalef (Magurran 1988), dengan

persamaan sebagai berikut:

Dmg = Indeks kekayaan Margaleft S = Jumlah spesies

N = Jumlah individu

3.5.1.4 Indeks kemerataan (Evenness)

Pengukuran derajat kemerataan kelimpahan individu antara setiap spesies

digunakan indeks kemerataan spesies tumbuhan (Magurran 1988), dengan

persamaan sebagai berikut:

H’ = Indeks keanekaragaman spesies Shannon-Wiener S = Jumlah spesies

3.5.1.5 Stratifikasi dan penutupan tajuk vegetasi

Penentuan nilai persentase penutupan tajuk menggunakan rumus sebagai

berikut:

Penentuan stratifikasi tajuk hutan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai

berikut (Soerianegara & Indrawan 1983):

Strata A : Lapisan teratas, dengan tinggi pohon ≥ 30 m.

Strata C : Terdiri dari pohon-pohon yang tingginya 4-20 m.

Strata D : Lapisan perdu dan semak, tingginya 1-4 m.

Strata E : Lapisan tumbuhan-tumbuhan penutup tanah, tingginya 0-1 m.

3.5.3 Kondisi abiotik (fisik)

Data abiotik (fisik) yang meliputi tanah, suhu dan kelembaban udara

disajikan melalui tabulasi, di analisis secara deskriptif kualitatif.

BAB IV

KONDISI UMUM LAPANGAN

4.1 Sejarah dan Status Kawasan

Perlindungan kawasan TNGL merupakan usulan dari tokoh-tokoh Aceh

sejak 93 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1912. Para tokoh itu meminta

kepada pemerintah kolonial untuk melindungi kawasan hutan di Singkil dan

Lembah Alas, dan tidak mengijinkan penebangan hutan di sana. Pada tahun 1928,

penanam karet Belanda, yaitu dr.F.C. van Heurn menyiapkan proposal yang

pertama. Tahun 1934, suaka alam Gunung Leuser ditetapkan dengan luas 416.500

ha. Tahun 1936 Lahan basah Kluet seluas 20.000 ha dimasukkan sebagai

tambahan suaka, dan dua tahun kemudian terjadi penambahan suaka di Sekundur

seluas 79.100 ha, Langkat Barat dan Langkat Selatan seluas 127.075 ha

ditetapkan. Pada tahun 1980, dideklarasikan 5 taman nasional pertama di

Indonesia, yaitu Leuser, Ujung Kulon, Gunung Gede Pangrango, Baluran, dan

Komodo. Menurut SK Menteri Kehutanan No. 276/Kpts-II/91 tahun 1997 diacu

dalam Wiratno (2007) luas TNGL adalah 1.094.962 ha. Pada tahun 1981, Leuser

ditetapkan oleh UNESCO sebagai Biosphere Reserve atau Cagar Biosfer, atas

usulan dari pemerintah Indonesia. Pengakuan global ini pun berlanjut lagi dengan

ditetapkannya TNGL sebagai Tropical World Heritage Site of Sumatra,

bersama-sama dengan TN Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan pada tahun 2004

(Wiratno 2007).

4.2 Letak dan Luas Kawasan

TNGL secara geografis terletak di koordinat 02° 50' - 04° 10' LU dan 96°

35' - 98° 30' BT yang terdapat di dua provinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Selatan, dan Aceh

Barat Daya) dan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat dan Karo). TNGL

dengan luas 1.094.692 ha terbagi ke dalam Provinsi NAD seluas ± 867.789 ha,

Kabupaten Aceh Tenggara-Kuta Cane (NAD) merupakan salah satu tempat

terdapatnya R. micropylora yang secara geografis terletak antara 3° 55' 23” - 4°

16' 37” LU dan 96° 43' 23’’ - 98° 10' 32” BT, dan secara administratif Kabupaten

Aceh Tenggara di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di

sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di

sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan

Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh

Selatan. Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak diketinggian 25-1.000 m dpl,

berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Suhu udara berkisar antara 25ºC

sampai 32ºC (Anonim 2010).

4.3 Tanah

Pada kawasan TNGL minimal terdapat 11 macam jenis tanah. Tiga jenis

tanah mendominir kawasan ini, yaitu kompleks podsolik cokelat, podsolik dan

litosol (38,41%), kompleks podsolik merah kuning latosol dan litosol (31,97%),

dan andosol (13,76%). Jenis-jenis tanah tersebut mencakup organosol dan

gleihumus, regosol, podsolik merah kuning (batuan endapan), podsolik merah

kuning (batuan aluvial), regosol, andosol, litosol, podsolik merah kuning (bahan

endapan dan batuan beku), kompleks podsolik merah kuning latosol dan litosol,

kompleks podsolik cokelat, podsolik dan litosol, serta kompleks resina dan litosol

(TNGL 2010).

4.4 Hidrologi

Berdasarkan TNGL (2010), hidrologi di kawasan TNGL dicirikan oleh

sungai panjang, yaitu Sungai Alas dan oleh anak-anak sungai yang berhulu dari

banyak gunung diantaranya Gunung Leuser, Gunung Kemiri, Gunung Bendahara,

Gunung Parkinson dan lain-lain. Anak-anak sungai ini bermuara ke Samudera

Indonesia ataupun ke Selat Malaka.

Secara garis besar terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang

airnya berasal dari kawasan TNGL, yaitu :

1) Bakongan, Krueng Kluet, Krueng Baro, Krueng Susoh, Krueng Batee dan

2) Krueng Tripa dan Lesten.

3) Lesten/Jampur/Amiang

4) Sekundur/Besitang, Sei Lepan, Sei Batang Serangan, Sei Musam, Sei

Bohorok, Sei Berkail, Sei Wampu, Sei Bekular, dan Sei Bingei.

5) Waihni Gumpang, Waihni Marpunga, Lawe Ketambe, Lawe Kompas, dan

Lawe Bengkung.

Disamping keberadaan sungai-sungai tersebut di kawasan ini juga terdapat 2

(dua) buah danau kecil, yaitu Danau Laot Bangko yang terdapat di daerah Kluet

(10 ha) dan Danau Marpunga (6 ha) di daerah Marpunga. Beberapa lokasi air

panas juga ditemukan disini, seperti di Lawe Gerger (hutan lindung Serbolangit),

dan Kappi serta lokasi air bergaram yang merupakan tempat pengasinan satwa liar

(di Alas, Kappi, Leuser, dan Muara Renun).

4.5 Iklim

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Furguson (1958) diacu dalam TNGL

(2010), kawasan TNGL termasuk tipe iklim A yaitu musim kemarau terjadi pada

Bulan Maret-Agustus dan musim hujan pada Bulan September-Pebruari. Curah

hujan rata-rata berkisar antara 1.000 s/d 3.000 mm pertahun. Suhu rata-rata

minimum berkisar antara 23-25ºC dan rata-rata maksimum 30-33ºC, dan

kelembaban udara relatif antara 65-75%.

4.6 Topografi

Kawasan TNGL berada di pegunungan yang berbukit dan bergelombang.

Sebagian kecil saja areal yang berupa dataran rendah, yaitu di daerah

Sekundur-Langkat pantai Timur dan di daerah Kluet pantai Barat. Berbagai elemen

morfologi terlihat nyata, seperti rangkaian pegunungan dengan berbagai lipatan

patahan dan rengkahan, gugusan bukit terjal dan bergelombang, gunung-gunung,

kubah-kubah, dataran tinggi, plato, celah, lembah, jurang, lereng, dataran rendah,

pantai, kompleks, dan aliran sungai dengan berbagai bentukan dan sistem pola

sungai dengan cabang-cabangnya. Sedikitnya terdapat 33 bukit atau gunung dan

ada beberapa yang belum tercatat. Salah satu puncak tertinggi TNGL adalah

4.7 Geologi

Bagian utara kawasan TNGL adalah pegunungan Leuser Simpoli yang

terbentuk dari formasi "Munkap mata-sedimen dan Glanalei" yang diperkirakan

berasal dari periode Permo-Carboniferous dan baru sedikit mengalami pelapukan.

Jenis batuannya antara lain Phylite hitam dan kelabu, metasilstone,

meta-sandstone, fine graned quaatzite, dan marbble. Jenis batuan yang terdapat di

sekitar Lembah Alas, gugusan Bendara dan jalur Kluet - Rameh, antara lain

guartzbiolite schists banded, gneiss, cucocratic, fine granular gneiss,

amphibolete, banded dan massive marble. Formasi Alas Barat diperkirakan

berasal dari periode Nesozoic dengan jenis batuan blackshale to slate, siltstone,

hard sand stone, minor grey wache, conglomerate, banded, massive limestone,

dolomite, dan chert (TNGL 2010).

4.8 Potensi Kawasan 4.8.1 Flora

TNGL memiliki penyebaran vegetasi yang lengkap, mulai dari vegetasi

hutan pantai/rawa, hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi dan hutan

pegunungan. Kawasan ini hampir seluruhnya ditutupi oleh lebatnya hutan

Dipterocarpaceae dengan beberapa sungai dan air terjun. Vegetasi dominan adalah

hutan tropis basah. Van Steenis (1937) diacu dalam TNGL (2010) membagi

wilayah tumbuh-tumbuhan di TNGL dalam beberapa zona, yaitu ;

- Zona Tropika (termasuk zona Collin, terletak 500-1.000 m dpl). Zona ini

merupakan daerah berhutan lebat yang ditumbuhi berbagai jenis tegakan yang

berdiameter besar yang tingginya bisa mencapai 40 meter, serta berbagai jenis

liana dan epifit yang menarik seperti anggrek.

- Zona Montane (termasuk zona sub montane, terletak 1.000-1.500 m dpl). Zona

ini merupakan hutan montane dengan tegakan kayu yang tidak terlalu tinggi,

yaitu berkisar antara 10 - 20 m, banyak dijumpai lumut yang menutupi tegakan

kayu atau pohon, dengan kelembaban udara yang tinggi.

- Zona Sub Alpine (2.900 - 4.200 m dpl); merupakan zona hutan Ercacoid yang

pohon-

pohon kerdil dan semak-semak serta beberapa spesies tundra, anggrek dan

lumut.

Berdasarkan TNGL (2010) diperkirakan TNGL memiliki 3.000 s/d 4.000

spesies tumbuhan, terutama di hutan dataran rendah, diantaranya terdiri dari

spesies kayu komersial, pohon buah-buahan, rotan (74 spesies), palem, jenis

tanaman obat, dan bumbu-bumbuan. Kayu komersial dari famili Dipterocarpaceae

terdapat 95 spesies, antara lain meranti, keruing, shorea, dan pohon kapur

(Dryobalanops aromatica). Pohon buah-buahan antara lain jeruk hutan (Citras

macroptera), durian hutan (Durio exeleyanus dan D. zibethinus), menteng

(Baccaurea montheyana dan B. racemosa), dukuh (Lansium domesticum),

mangga (Mangifera foetida dan M. guadrifolia), rukem (Flacourtia rukem), dan

rambutan (Nephelium lappaceum). Spesies lainnya, antara lain palem daun sang

(Johannesteijsmania altifrons) yang merupakan spesies yang hanya terdapat di

daerah Langkat, beberapa spesies bunga Rafflesia (R. micropylora, R. arnoldii

var. atjehensis, R. rochussenii, R. arnoldii ), dan Rhizanthes zippelii serta berbagai

tumbuhan pencekik (ara).

4.8.2 Fauna

TNGL (2010) mencatat sebanyak 34 ordo dari fauna yang terdiri dari 144

famili dengan 717 spesies dan 89 spesies diantaranya termasuk jenis satwa langka

dan tidak terdapat di taman nasional lain. Beberapa satwa yang hidup di TNGL,

yaitu:

a) Mamalia, antara lain orangutan (Pongo pygmaeus), serudung (Hylobates lar),

kedih (Presbytis thomasi), siamang (Hylobates sindactylus), musang congkok

(Prionodon linsang), kukang (Nycticebus coucang), kucing emas (Felis

temmincki), pulusuan (Arctonyx collaris), bajing terbang (Lariscus insignis),

harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), ajak (Cuon alpinus), harimau

dahan (Neofelis nebulosa), beruang madu (Helarctos malayanus), gajah

sumatera (Elephas maximus), rusa (Cervus unicolor), kijang (Muntiacus

muntjak), badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), kambing hutan

(Capricornis sumatraensis), tapir (Tapirus indicus),

b) Burung, antara lain kuntul kerbau (Bubulcus ibis), kuntul (Egretta sp.), itik liar

julang ekor abu-abu (Annorhinus gaeleritus), julang emas (Rhiticeros

undulatus), kangkareng (Anthracoceros convextus), dan beo nias (Gracula

religiosa).

c) Reptil, antara lain buaya muara (Crocodilus porosus), penyu belimbing

(Dermochelys sp.), kura-kura gading (Orlitia borneensis), dan senyulong

(Tomistoma sp.).

4.8.3 Ekowisata

Lokasi-lokasi yang memiliki potensi wisata, yaitu :

a) Gurah, melihat dan menikmati panorama alam, lembah, sumber air panas,

danau, air terjun, pengamatan satwa dan tumbuhan seperti bunga Rafflesia,

orangutan, burung, ular dan kupu-kupu.

b) Rehabilitasi orangutan Bohorok, melihat atraksi orang hutan di tempat

rehabilitasi orangutan dan wisata alam berupa panorama sungai, bumi

perkemahan dan pengamatan burung.

c) Kluet, bersampan di sungai dan danau, trekking pada hutan pantai dan wisata

goa. Daerah ini merupakan habitat harimau Sumatera.

d) Sekundur, berkemah, wisata goa dan pengamatan satwa.

e) Ketambe dan Suak Belimbing, penelitian primata dan satwa lain yang

dilengkapi rumah peneliti dan perpustakaan.

f) Gunung Leuser (3.404 m dpl), dan Gn. Kemiri (3.314 m dpl), memanjat dan

mendaki gunung.

g) Sungai Alas, kegiatan arung jeram dari Gurah-Muara Situlen-Gelombang,

selama 3 hari.

Atraksi budaya di luar TNGL antara lain Festival Danau Toba pada bulan

Juni di Danau Toba dan Festival Budaya Melayu pada bulan Juli di Medan.

Musim kunjungan terbaik yaitu bulan Juni sampai Oktober. Sarana dan Prasarana

yang dimiliki berupa kantor, radio komunikasi, pusat informasi, guest house, bumi

perkemahan, jalan setapak, menara pengamat, dan shelter (TNGL 2010).

Cara menuju lokasi (menggunakan kendaraan roda empat):

- Medan-Kutacane ± 240 km atau 8 jam

- Kutacane-Gurah/Ketambe ± 35 km atau 30 menit

- Medan-Sei Betung/Sekundur ± 150 km atau 2 jam

- Medan-Tapaktuan ± 260 km atau 10 jam

4.9 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Hingga tahun 2003, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara

adalah169.409 jiwa dengan kepadatan 37 jiwa/km . Komposisi penduduk terdiri

dari 77.385 laki-laki dan 92.024 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 1,67%

per tahun (Anonim 2010). Kabupaten Aceh Tenggara sering disebut dengan tanah

Alas didominasi oleh suku Alas. Suku Alas sebagian besar tinggal di pedesaan

dan hidup dari pertanian dan peternakan.

Desa yang dijadikan sebagai responden yaitu Desa Ketambe, Desa Simpur

Jaya pada Kecamatan Ketambe dan Desa Pulo Piku pada Kecamatan Darul

Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, NAD. Ketiga desa ini jika di tinjau dari

wilayah perbatasan kawasan TNGL termasuk ke dalam zona perbatasan dengan

TNGL. Disebutkan dalam data TNGL (2010) ada 37 desa yang berbatasan

langsung dengan kawasan TNGL. Diantara desa tersebut, ketiga desa yang

dijadikan sebagai responden dalam penelitian termasuk ke dalam desa yang

berbatasan langsung dengan kawasan TNGL. Namun demikian desa yang paling

erat dengan kawasan TNGL ialah Desa Ketambe dan Simpur Jaya. Dari ketiga

desa tersebut sebagian besar Desa Simpur Jaya seluruhnya bermata pencaharian

dari hasil berkebun, Desa Ketambe sudah banyak yang bermata pencaharian

sebagai pedagang, jasa penyedia, jasa wisata, dan sebagai masyarakat berkebun,

dan Desa Pulo Piku memiliki mata pencaharian sebagai petani dan berkebun.

Diantara ketiga desa yang terdapat, Desa Simpur Jaya merupakan desa yang

paling tertinggal yang terletak di kawasan Kecamatan Ketambe dan merupakan

salah satu desa yang masih sangat tergantung dengan keberadaan kawasan TNGL.

Selain itu pada saat wawancara dengan masyarakat Simpur Jaya (Agustus

2010) terjadi penangkapan terhadap warga Simpur Jaya oleh petugas keamanan

terkait masalah illegal logging dan perambahan hutan di kawasan TNGL.

Sebanyak 6 orang warga yang ditangkap berdasarkan informasi dari petugas

Simpur Jaya terhadap hutan, berarti seluruh kegiatan masyarakat Simpur Jaya

berada dalam kawasan TNGL.

Tanah Alas merupakan lumbung penghasil padi untuk daerah Aceh. Dari

luas keseluruhan wilayah Aceh Tenggara, hanya 9,74% yang dimanfaatkan

sebagai lahan budidaya. Luas lahan persawahan di wilayah Aceh Tenggara adalah

17.224 ha dengan pembagian tanah berdasarkan fungsinya seperti tersaji di Tabel

3.

Tabel 3 Luas tanah berdasarkan fungsi pemanfaatan tanah khusus tanaman padi

No. Fungsi Pemanfaatan Luas Tanah (ha) Produktivitas

1. Sawah beririgasi 2.500

107.153 ton gabah 2. Sawah berpengairan sederhana 13.972

3. Sawah tadah hujan 752

Sumber: Anonim (2010)

Selain ketersediaan air yang melimpah dan iklim Aceh Tenggara juga

sangat cocok untuk membudidayakan berbagai jenis ikan air tawar. Selama ini

yang sudah dibudidayakan adalah ikan mas dan mujair. Namun prospek yang

bagus juga ada pada pembudidayaan ikan jurung, lele, belut, dan gabus, yang

selama ini ditangkap dari sungai-sungai yang ada di wilayah Aceh Tenggara.

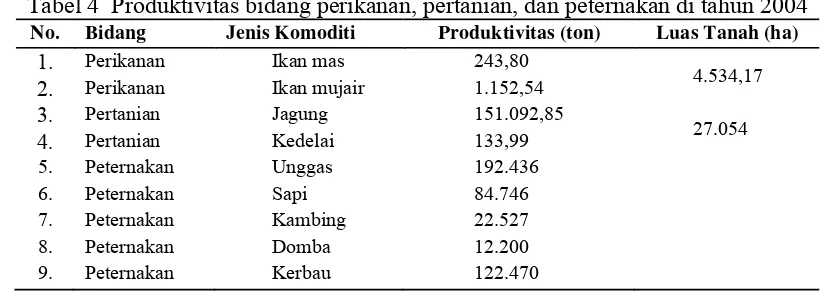

Selain bidang perikanan, ternak yang dibudidayakan masyarakat daerah Aceh

Tenggara dominannya adalah kerbau dan sapi, namun banyak juga yang

membudidayakan kambing, domba dan unggas. Produktivitas bidang perikanan,

pertanian, dan peternakan seperti tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Produktivitas bidang perikanan, pertanian, dan peternakan di tahun 2004

No. Bidang Jenis Komoditi Produktivitas (ton) Luas Tanah (ha)

1. Perikanan Ikan mas 243,80

4.534,17 2. Perikanan Ikan mujair 1.152,54

3. Pertanian Jagung 151.092,85

Spesies tanaman perkebunan potensial di wilayah Aceh Tenggara adalah

mengalami pertumbuhan sangat pesat adalah kakao karena penanaman kakao oleh

masyarakat baru dilakukan sekitar sepuluh tahun terakhir. Limpahan produksi

kakao ini sangat membantu perekonomian masyarakat karena harganya relatif

tinggi dan stabil. Tapi selain itu mereka juga mencari berbagai hasil hutan, seperti

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1Kondisi Populasi Rafflesia micropylora Meijer

Lokasi ditemukannya knop (kuncup) Rafflesia micropylora Meijer berada di

Blok Gurah Ketambe Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Namun

berdasarkan informasi dari masyarakat, terdapat empat lokasi tumbuh R.

micropylora yang biasa ditemukan di TNGL, Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh

Darussalam (NAD). Lokasi-lokasi tersebut yaitu di Stasiun Riset Ketambe, Blok

Gurah Ketambe, Desa Suka Rimbun Kecamatan Ketambe, dan di dekat kebun

masyarakat Ketambe. Selain itu, R. micropylora yang dekat dengan daerah

Ketambe dapat ditemui di Blok Air Panas, Desa Lawe Panas, Kecamatan Putri

Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi NAD. Dari keempat lokasi tersebut, R.

micropylora hanya ditemukan di blok Gurah Ketambe TNGL.

Knop R. micropylora yang ditemukan berjarak sekitar 6 m dari inangnya

yaitu akar reriang gana (Tetrastigma lanceolarium). Knop tersebut ditemukan

dalam keadaan utuh lepas dari inangnya. Diduga knop tersebut baru sehari atau

dua hari lepas dari inangnya akibat adanya gangguan.

Dari hasil bekas tumbuh R. micropylora pada inangnya ditemukan sejumlah

lima bekas tempelan tempat tumbuh. Pada kelima bekas tumbuh R. micropylora

tersebut satu diantarannya adalah bekas tumbuh knop R. micropylora yang

tercabut (Tabel 5).

Tabel 5 Kondisi bekas knop R. micropylora pada inang (T. lanceolarium)

Bekas knop R. micropylora Diameter inang (cm) Tinggi dari permukaan tanah (cm)

Knop 1 3,5 168

Knop 2 2,22 0

Knop 3 0,95 0

Knop 4 1,91 0

Knop 5 2,38 0

Berdasarkan Tabel 5, bekas knop R. micropylora memiliki diameter yang

berbeda-beda pada setiap ukuran diameter inang. Kisaran diameter inang dimulai

dari 0,95-3,5 cm. Ukuran diameter knop Rafflesia yang ditemukan terlepas dari

inangnya mencapai 14,96 cm (Gambar 3). R. micropylora mekar dengan diameter

Gambar 3 Kondisi knop R. micropylora.

Daun pelindung (bractea) yang mulai mengering dan berwarna cokelat

kehitaman merupakan ciri khas bagi R. micropylora pada tahapan

perkembangannya (Gambar 3). Disebutkan oleh Zuhud et al. (1998) bahwa knop

R. micropylora dengan ukuran kurang dari 10 cm warna pelindung berubah

menjadi cokelat kemerah-merahan sampai cokelat kehitam-hitaman, dan

pelindung sudah mengering serta warnanya berubah menjadi cokelat tua

kehitam-hitaman hingga hitam pada ukuran lebih kurang 15 cm.

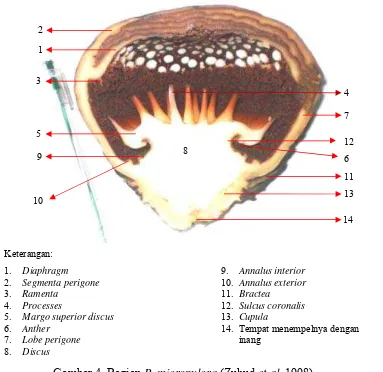

Dilihat dari struktur penyusunnya (Gambar 4), knop R. micropylora yang

merupakan tumbuhan berumah dua ini adalah knop R. micropylora bunga jantan.

Jenis kelamin knop ini ditandai adanya anther pada bagian dalamnya dan tidak

memiliki ovarium. Processes pada knop ini memiliki 20 buah dengan tinggi

1,75-2,5 cm dari pangkal margo superior discus. Margo superior discusnya memiliki

Keterangan:

1. Diaphragm 2. Segmenta perigone 3. Ramenta

4. Processes

5. Margo superior discus 6. Anther

14. Tempat menempelnya dengan inang

Gambar 4 Bagian R. micropylora (Zuhud et al. 1998).

Sebagai spesies tumbuhan berumah dua, keberadaan bunga jantan dan

bunga betina pada R. micropylora sangat mempengaruhi proses

perkembangbiakannya. Proses penyerbukan dan pembuahan yang sempurna akan

terjadi jika terdapat dua spesies bunga jantan dan bunga betina R. micropylora

yang mekar dalam waktu yang bersamaan dan lokasi yang berdekatan. Proses

perkembangbiakan tersebut juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh bunga R.

micropylora melainkan melalui bantuan satwa, angin dan air terhadap inangnya

(Zuhud et al. 1998).

Satu knop R. micropylora tumbuh pada inangnya tidak memberikan

kerugian yang nyata. Keberadaan knop R. micropylora tidak berpengaruh

terhadap pertumbuhan inang T. lanceolarium, karena satu batang inang dapat

kerusakan pada inang (Misnawaty 2007). Namun berdasarkan Nais (2001)

menyatakan bahwa pengaruh tumbuhan parasit terhadap inangnya dapat

menyebabkan terjadinya kompetisi dalam memperoleh air, kompetesi dalam

memperoleh nutrisi organik maupun anorganik, terganggunya metabolisme inang,

terganggunya potensi reproduksi inang, dan kesehatan inang menurun/terganggu.

5.2 Kondisi Habitat R. micropylora 5.2.1 Kondisi biotik

Kondisi biotik habitat R. micropylora meliputi kondisi vegetasi di

sekitarnya, tumbuhan inang R. micropylora, aktivitas satwaliar di sekitar habitat

R. micropylora.

5.2.1.1 Kondisi vegetasi

Vegetasi adalah tingkat yang paling berperan dalam keberadaan hutan.

Keberadaan vegetasi dapat dibedakan berdasarkan tingkatan pertumbuhannya

yaitu tingkat pohon, tiang, pancang, dan semai/tumbuhan bawah. Tingkatan

vegetasi menggambarkan banyaknya jumlah spesies, besarnya diameter batang,

dan tingginya vegetasi yang didapat pada suatu lokasi tersebut. Dari jumlah,

diameter, dan tinggi vegetasi yang didapat menggambarkan keberadaan vegetasi

tersebut dalam hal kedominanan spesies, kerapatan, dan penyebarannya yang

terdapat pada lokasi tersebut.

5.2.1.1.1 Tingkat pohon

Dari hasil analisis vegetasi, didapat 30 spesies tingkat pohon dengan 13

famili. Habitat R. micropylora merupakan tipe vegetasi hutan dataran rendah.

Ciri-ciri tipe vegetasi hutan dataran rendah yaitu adanya spesies kayu penting dari

famili Dipterocarpaceae antara lain: Shorea, Hopea, Dipterocarpus, Vatica, dan

Dryobalanops (Soerianegara & Indrawan 1983).

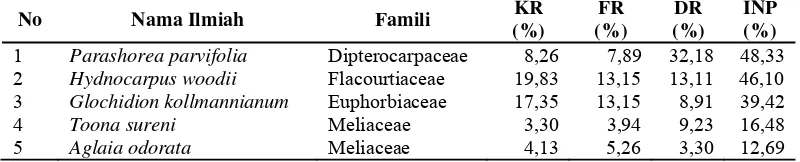

Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi didominasi oleh spesies Parashorea

parvifolia dari famili Dipterocarpaceae dan diikuti oleh Hydnocarpus woodii

(Flacourtiaceae), Glochidion kollmannianum (Euphorbiaceae), Toona sureni

(Meliaceae), dan Aglaia odorata (Meliaceae) sebagaimana tersaji di dalam Tabel

Tabel 6 Lima spesies tingkat pohon yang memiliki tingkat INP tinggi

1 Parashorea parvifolia Dipterocarpaceae 8,26 7,89 32,18 48,33

2 Hydnocarpus woodii Flacourtiaceae 19,83 13,15 13,11 46,10

3 Glochidion kollmannianum Euphorbiaceae 17,35 13,15 8,91 39,42

4 Toona sureni Meliaceae 3,30 3,94 9,23 16,48

5 Aglaia odorata Meliaceae 4,13 5,26 3,30 12,69

Spesies P. parvifolia memiliki nilai INP tertinggi dan diameter terbesar

dengan nilai Dominansi Relatif (DR) 32,18% dalam petak contoh. Dilihat dari

tingkat kerapatan menunjukkan bahwa spesies H. woodii memiliki kerapatan

paling tinggi yaitu Kerapatan Relatif (KR) mencapai 19,83%. Sedangkan untuk

nilai frekuensi H. woodii dan G. kollmannianum mempunyai nilai frekuensi

tertinggi dengan frekuensi relatif yang sama sebesar 13,15%. Hal ini

menunjukkan bahwa kedua spesies ini mempunyai tingkat penyebaran yang lebih

merata dibanding spesies lainnya. Namun selain lima spesies tingkatan pohon

yang tertinggi, spesies Trigonostemon sp. dari famili Euphorbiaceae merupakan

spesies yang memiliki INP terendah dengan nilai INP 2,36%.

Gambar 5 menunjukkan persentase famili berdasarkan INP. Persentase

famili tertinggi diperoleh Euphorbiaceae dengan nilai INP sebesar 28%, diikuti

oleh famili Meliaceae, Sapindaceae, Moraceae, dan Rutaceae. Hal ini disebabkan

famili Euphorbiaceae banyak ditemukan di petak pengamatan di antaranya spesies

G. kollmannianum, Mallotus oblongifolius, Macaranga hypoleuca, Cleistanthus

myrianthus, Koilodpas brevipes.

Berdasarkan penelitian Mukmin (2008) di Cagar Alam Penanjung

Pangandaran Jawa Barat, famili yang memiliki INP tertinggi tingkat pohon yaitu

Meliaceae dan Euphorbiaceae pada tingkat ke tiga. Hal tersebut menunjukkan

bahwa habitat Rafflesia pada hutan hujan dataran rendah masih memiliki

kemiripan famili vegetasi.

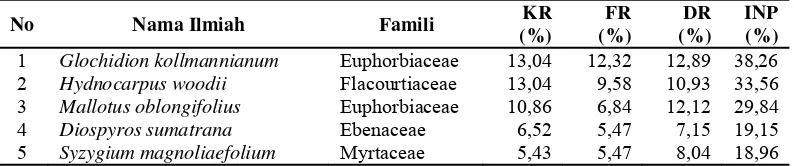

5.2.1.1.2 Tingkat tiang

Analisis tingkat tiang didapat 35 spesies dari 18 famili, dengan lima spesies

yang dominan berdasarkan INP yaitu Glochidion kollmannianum, Hydnocarpus

woodii, Mallotus oblongifolius, Diospyros sumatrana, dan Syzygium

magnoliaefolium, seperti tersaji pada Tabel 7 dan daftar lengkap spesies tingkat

tiang tersaji pada Lampiran 2.

Tabel 7 Lima spesies tingkat tiang yang memiliki tingkat INP tinggi

No Nama Ilmiah Famili KR 1 Glochidion kollmannianum Euphorbiaceae 13,04 12,32 12,89 38,26

2 Hydnocarpus woodii Flacourtiaceae 13,04 9,58 10,93 33,56

3 Mallotus oblongifolius Euphorbiaceae 10,86 6,84 12,12 29,84

4 Diospyros sumatrana Ebenaceae 6,52 5,47 7,15 19,15

5 Syzygium magnoliaefolium Myrtaceae 5,43 5,47 8,04 18,96

Pada lima spesies yang memiliki INP tertinggi tingkat tiang tidak semua

spesies menunjukkan dominansi yang sama dengan tingkat pohon, hanya dua

spesies saja yang sama dominan yaitu H. woodii dan G. kollmannianum. Spesies

G. kollmannianum menduduki nilai INP ketiga di tingkat pohon, namun pada

tingkat tiang G. kollmannianum memiliki nilai INP terbesar. Spesies P. parvifolia

tidak termasuk kedalam lima besar spesies yang memiliki INP terbesar pada

tingkat tiang, namun P. parvifolia memiliki INP tertinggi pada tingkat pohon.

Keberadaan tingkat vegetasi ditentukan oleh kemampuan vegetasi tersebut dalam

mendapatkan cahaya yang digolongkan ke dalam spesies toleran, semi toleran,

dan intoleran.

Jika dilihat dari persentase famili tingkat tiang berdasarkan nilai komulatif

INP menunjukkan famili Euphorbiaceae tertinggi dengan INP sebesar 31,42%

-Gambar 6 Persentase famili tingkat tiang berdasarkan INP.

5.2.1.1.3. Tingkat pancang

Jumlah spesies yang didapat pada vegetasi tingkat pancang yaitu 52 spesies

dengan 24 famili. Dari 52 spesies vegetasi tingkat pancang, Glochidion

kollmannianum merupakan spesies yang paling dominan dengan nilai INP

22,31%, dan diikuti oleh spesies Aglaia argentea, Hydnocarpus woodii,

Parashorea parvifolia, dan Aglai odorata sebagaimana yang tersaji pada Tabel 8.

Selain 5 spesies yang paling dominan terdapat 21 spesies lainnya yang memiliki

INP terendah dengan nilai INP 1,10% (Lampiran 3).

Tabel 8 Lima spesies tingkat pancang yang memiliki tingkat INP tinggi

No Nama Ilmiah Famili KR (%) FR (%) INP (%)

1 Glochidion kollmannianum Euphorbiaceae 10,54 11,76 22,31

2 Aglaia argentea Meliaceae 10,18 9,55 19,74

3 Hydnocarpus woodii Flacourtiaceae 11,27 6,61 17,89

4 Parashorea parvifolia Dipterocarpaceae 8 7,35 15,35

5 Aglaia odorata Meliaceae 6,18 8,08 14,27

Nilai kerapatan vegetasi tertinggi pada tingkat pancang dimiliki oleh H.

woodii dengan nilai KR 11,27% dan diikuti oleh spesies G. kollmannianum,

Aglaia argentea, P. parvifolia dan A. odorata. Spesies yang paling menyebar

ialah G. kollmannianum, A. argentea, A. odorata, P. parvifolia, dan H. woodii.

Salah satu kemampuan menyebarnya suatu spesies ditentukan oleh

kemampuannya dalam menyesuaikan habitatnya, terutama terhadap media tanah

dan kebutuhan unsur hara yang diperlukan. Spesies yang menyebar tidak selalu

menggambarkan penyebaran terhadap famili.

Gambar 7 menunjukkan famili Euphorbiaceae memiliki nilai INP tertinggi